���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 1 | 7 | 2024�N8��30�� 13:26 | |

| 10 | 7 | 2024�N8��21�� 07:52 | |

| 11 | 199 | 2024�N10��3�� 23:02 | |

| 73 | 13 | 2024�N8��2�� 16:35 | |

| 420 | 180 | 2025�N11��4�� 07:20 | |

| 2 | 0 | 2024�N7��16�� 11:36 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

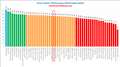

�I�[�f�B�I�r�W���A�����[�J�[�̃T�|�Z��/�T�[�r�X�̃N�I���e�B�ɂ���

����܂ł������̃I�[�f�B�I���i���g���Ă��܂������A�T�|�Z��/�c��/�L��܂߂ĕi�����Ⴂ�ƁA�w���O��̖����x�ɂ��e�����܂��̂ŁA�T�|�Z��/�T�[�r�X�̃N�I���e�B�͈ӊO�Əd�v�ł��ˁB

YAMAHA/����������

���X���������m�Œ��J

�A�v���s������������J����

�ܔN�ۏؐ��i���������[�U�[�����x�͍�������

SONY/������

���X�������J�����s����Ȃ��Ȃ��F�߂Ȃ�

�Â��@��ł��}�j���A�������著�t���Ă����

�A�v���X�V�x��

ARCAMA.JBL.HARMAN/������

���X�������J�����C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��

�d�l�m�F�Ɏ��Ԃ�����ꍇ����

�A�v���X�V�x��

BlueSound/����������

���X�������J�����C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��

�d�l�m�F�Ɏ��Ԃ�����ꍇ����

�A�v���X�V����

DELA.�����R/����������

���X�����c�ƃ}���̑Ή����_�Ή�

DENON.MARANTZ.POLK.B&W/����

���X�x�����G�ł��܂ɊԈ���Ă���

���m�ȏ����J�����Ȃ�

�c��/�T�|�Z�������������ʼn����ƌ떂�����Ă���

�A�v���X�V����

�ܔN�ۏؐ��i�͂��邪�l�i�̊��Ɏ����Ⴂ

EVERESOLO.�u���C�g�[��/��

���X�������n��ŋZ�p���s��

�X�^�b�t1�l�������Ȃ�����

TEAC.ONKYO.PIONEER.KLIPSH/��������

���X�������J

�d�l�m�F�����m

�Â��@��̓T�|�[�g�s��

�A�v���X�V�x��

LG/������

���X�͑������T�|�[�g�V�X�e�����g���Â炢

�A�v���X�V�͑������C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��

APPLE.apple Music/��������

���X�������J�������₷��

�T�|�[�g��p������

�A�v���X�V����

�ꕔ�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή����ĂȂ�

android.google/��������

���X�������J�����o�O������

�A�v���X�V����

fireTV.AMAZON MUSIC/������

���X�������J�����@�B�I

�A�v���X�V�����R�X�p����

�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή����Ă�

cerative/����

���X���x��

�C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��

�A�v���X�V�x��

SHARAP/��

���X�x���������_������

���̑�.�����[�J�[/����������

���X�������T�|�Z�����_�Ή�

�s�����Ƃ����ɕԋ����Ă����

�T�|�Z���i���ł����ɓ��{���[�J�[�T�C�g�����Ă邩��

�����ԍ��F25868260�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�̔��X��HP

�@�̔��i�ɑ���Q��A

�A�f���i���q�l�Ɣ̔��X�܂��́A���q�l���m�̃R�~���j�e�B�j

�A�̌f���ɉ��y�̘b����R�����g������A�����̓I�[�f�B�I�̔��X�ł���

���y�̘b��͂悻�ł���Ă���Ƌ����ꂽ

���̔̔��X�͉��y�͋��Ɣ��f�����p��������߂�

�����ԍ��F25868940

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

YAMAHA�F�l�����͂��܂��i�j�A�T�|�[�g�̎��͍����ł��ˁB

���m�ȏ���`���Ă����̂ŏ�����܂��B

DELA�F�����炪�\����Ȃ��Ǝv���ʂ̐_�Ή��ł��ˁB����fidata��

�E�E�E�Ȃ�Ďv���Ă܂������A�����܂ł̑Ή��͂Ȃ��ł��傤���A������

DELA���g�����������ł��B

DENON�AMARANTZ�F�������ʂ̌f���ɏ����܂������S���҂ɂ����

���������ŁA�������ԈႦ�Ă��邱�Ƃ������ł��B

���i�̐��ɑ��ăX�^�b�t�̗͗ʂ��ǂ��t���Ă��Ȃ����������܂��B

�u���C�g�[���F���̏�Ȃ�����Ȃ��B�݂�� eversolo�Ƃ��悭������Ȃ�

�v���܂��B���ȐӔC�Ŏg����l�����ł��ˁB

TEAC�F�������Ή��������A���J�ł��ˁB

�T�|�[�g�̐����_���ȂƂ���́A�ŏ�����w�������̑ΏۊO�ł��B

�����ԍ��F25870511

![]() 0�_

0�_

��������K����

���ڂ����ł���(��

��YAMAHA

�T�|�[�g���ǂ��̂Ŕ����Ă���������ł����A�l�i��������Ȃ��ł��ˁB�B�B

���f�m�}��

���x�A�~�����@�킪�f�m�}���ɂ����Ďd�l�m�F���܂������A���̃��[�J�[����2.3��Ŋm�F�ł���Ƃ���A10��ȏォ����܂����B

�����l���Ή����Ă��Ăق�ƂɃT�|�[�g�̎����Ⴂ�ł����A�@�\/�R�X�p�͍��߂Ȃ̂ŃW�����}�ł��ˁB

���u���C�g�[��

������́AEVERSOLO�̃y���y���̃}�j���A���������Ă��ďI���܂����ˁB

�܂��A����������Ă����T�|�[�g���������肵�Ă���̔��X����w���\��Ȃ̂ŁA���ȐӔC�ł����ˁB

��TEAC

�����͈ӊO�Ƃ������肵�Ă�̂ŁA������������S�����߂ł����AONKYO/PIONEER��AV�A���v�̓��C���i�b�v�����Ȃ��̂��l�b�N�ł��ˁB

���i�̃R���Z�v�g/�R�X�p�͍��߂Ȃ̂ŁA�����Ɣ���Ă��������������܂����B

�f�m�}���ɒǂ�������Ă��܂������͔ۂ߂܂���B

�T�|�[�g/���i/�R�X�p�A�S�Ẵo�����X�������̂����z�ł����A�A�A

���̂Ƃ���A�~�j�R���|/�l�b�g���[�N�v���C���[/AV�A���v/�X�s�[�J�[�n�̃V�F�A���ƃf�m�}���D�ʂŁA�f�m�}���̐��i�J��/�����������Ă銴���ł��ˁB

�f�m�}���̈�l���o�ɑR�ł��郁�[�J�[���o�Ă��ė~�����Ƃ���ł����B�B�B

�܂��A���[�U�[�Ƃ��ẮA�����Ƃ���肵�čœK�ȃV�X�e���\����g�߂�x�X�g�ł��ˁB

�����ԍ��F25870603�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

2024/08/30 09:21�i1�N�ȏ�O�j

���o���J�^�t�������W����

����ɂ��́B

��ϋ����[�����i�X���b�h�j�ł��ˁB�����̐��i�ɂ͋����͂���܂��Q�l�ɂȂ�܂��B

���āA�������\�ł�����̘b�Ȃ̂ł�����ǂ��A�X�����I�T�E���h���ɂł��ł��ƍL�����o���Ă���C�O���i�̓��{�����A�����̃T�|�[�g�Ɋւ��Ă����̃T�[�r�X�̎��ȂǂɌ��y���ĉ������܂��Ƃ���ɎQ�l�ɂȂ�̂ł����A�������ł��傤���B

�����ԍ��F25870626

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

TEAC��ONKYO�ƃp�C�I�j�A���P���Ɏ��߂��̂ɁA�����ς�ł��ˁB

������AV���ʂɂ��͂�������肩�Ǝv���Ă����̂ł����A���@�픭������

�ȗ��A�����������B

���������悤��D&M�̑R�n�ɂȂ肤��̂�TEAC�����Ȃ�ł���ˁB

����������Ɗ撣���Ăق����ł��B

��ListenFirstMeasureAfterwards����

�����ւ̎���ł͂Ȃ��̂ŋ��k�ł����E�E�E

�ELINN JAPAN�F�d�b�A���[���Ƃ��Ή������J�ł��B�ڋq����������ƊǗ����Ă���悤�ł��B

�E���z�C���^�[�i�V���i���FdCS���D���Ȃ̂ŁA���x������肵�����Ƃ�����܂����Z�p�I��

�@�����ȂǏڂ����b���Ă�������A��ϊ����̗ǂ���ۂ��܂����B

�E�i�X�y�b�N�F���Ј����̃u�����h�ɑ��ĐӔC�����������莝���Ă����ۂł��B�����Ŕ̔�

�@����Ă��Ȃ����f�����ꕔ��舵���Ă��ꂽ��A�Z�ʂ������܂��B

�E�����d�C�F������Ɠa�l�����̂悤�Ȋ����������͍D���ł͂���܂���B

�E���L���F�ǂ����̂������Ă���̂ɁA���܂蔄�낤�Ƃ����p�����������܂���BELAC�͑㗝

�@�X��ς�������������Ȃ����Ǝv���܂��B

�EKEF�F�d�b���A���[���Ƃ��ɒ��J�ł��B�T�|�[�g���e�����m�ł��B

�E�t���[�����R�[�f�B�l�C�g�F�������ǂ��Ǝv���܂��B�����A�����Ɣ���C���o���Ȃ��ƕ�̎�������

�@�ł��B

�������m���Ă���Ƃ���ł͂���Ȋ����ł��傤���B�����ɗ��ĂȂ������炷���܂���B

�����ԍ��F25870744

![]() 0�_

0�_

��ListenFirstMeasureAfterwards����

����ϋ����[�����i�X���b�h�j�ł��ˁB

���肪�Ƃ��������܂�(��

���X�����I�T�E���h���ɂł��ł��ƍL�����o���Ă���C�O���i�̓��{�����A�����̃T�|�[�g

��MONITOR AUDIO/�i�X�y�b�N

�Ή��������e�ł����A�ŏI�I�ɂ͔̔��X�ɐU���܂��B

���N�܂ŃT�C�g���Â��Č��ɂ��������ł����B���j���[�A������ď����ǂ��Ȃ�܂����B

�I�[�f�B�I�V���[�ɂ����c�ƐӔC�҂͓Ɨ����āA�M���V���n�̃A���v�A��/�x�T�w�����n�߂������ł��B

�ǂ������̐l�ł����B

��LINN/�T�E���h�N���G�C�g

LINN�ɒ��ږ₢���킹�����͂Ȃ��ł����A�㗝�X�̃T�E���h�N���G�C�g�͐ڋq/�T�|�[�g�Ή����ꗬ�ł��ˁB

���̃V���b�v���ƁA�l�b�g���[�N�����܂Ƃ��ɐ������炳��Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����AROON�o�R�Ŏ�������ł��Ȃ��ꍇ�������ł����A������͓X�̕��͋C/�ݔ�����������Ă���̂ŁA���������₷���ł��B

�����炪�ӏ܂��Ă��鎞�́A�X�^�b�t�͗����Ă��܂��B

�l�b�g���[�N���i���C���ň����Ă�̂ŒʐM�����肵�Ă��܂��B

��KEF

�����̉c��/�}�[�P�e�B���O�S���҂͂�����݂����ł����A�V���b�v/�T�|�[�g�͂܂��܂����������ł����A�����\�Ă��ԐM�Ȃ������肵����������A�s����Ȃ̂ōw�����܂���ł����B

�Z�p�I�ɍ������ɖ����Ă܂����A���͂����܂ō����Ȃ������ł��ˁB

�ЎR�E��������L�����Ɏg������A�u�����h�u���Ȃ̂ł��������̂��D���Ȑl�����ł��傤�B���i�헪���C�}�C�`�Ȋ����ŐL�єY��ł��ۂł��B

�����̃X�^�b�t�����������Ă܂����B

�������d�C

���h�o�V�ɂ���X�^�b�t�͐e�ؒ��J�ŁA�Z�p�m���L�x�ł��B

���ɃA�L�o�̃X�^�b�t�͌��f�m�}���Ȃ̂ŁA�ƊE������ɂ����ʂ��Ă��ĎQ�l�ɂȂ�܂����B

�f�m�}���̑̎������킸�Ɋ����ɈڐЂ��������ł����A�����������݂����ł��B

��������́A�d���^�b�v�������������ƂȂ��ł����A���i�N�I���e�B�͍��߂ł��ˁB

��ifi/�g�b�v�E�B���O

�Z�p�m���I�ɂ͈�Ԑ��m�ł��ˁB

�Z�p�҂��T�|�[�g���Ă銴��������̂ŁA�T�|�Z���̃N�I���e�B�ł͈�Ԃ�������܂��ADAC/�o�[�u���E������E�p���Ăق����Ƃ���ł��B

SFP�Ή����i�Ƃ��Z�p����X���Ȃ̂ō���Ɋ��҂ł��B

��JVC/�P���E�b�h

�v���W�F�N�^�[�c�ƒS���҂͋Z�p�m���L�x�ŁA�e�ł����AV900R�Ȃǃt���b�O�V�b�v��200���~�ȏシ��̂ŁA���X�肪�o���܂���B

�f���ł����ۂɂ͐G�ꂽ��ł��Ȃ��̂ŁA���z�Ȋ��ɕs���͎c��܂��B

�i��/�T�|�[�g�̓g�b�v�N���X���Ǝv���܂����A���ɂ̓I�[�o�[�X�y�b�N�ł����B

��AVAC

���l�X�ɉ��x���������ɂ����܂������A�X�^�b�t�͋Z�p�m���L�x�ŏڂ����ł����A�a�l�������Ă��Đڋq�ԓx�������̂ł��̓X����̍w���͌�����܂����B

�V�h�X�͒��J�ŕ����_�炩���̂ōD��ۂł����B

��SENNHEISER

�C�x���g�ł̃X�^�b�t�͋Z�p�m���L�x�Őe�ؒ��J�ł��B

�C�O���[�J�[�̒��ł́A���i/�R�X�p/�T�|�[�g�̃o�����X���������[�J�[�̈�ۂł��B

��FIDATA/IO�f�[�^

���X�������Z�p���s���ŃC�}�C�`�ł����B

���I���I�X�y�b�N

�A�L�o�ɂЂ�����Ƃ���PC�p�[�c���ł����A��\�̃l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�֘A�̋Z�p���͍����ł��B

ROON�n�̃C�x���g����Ă���A���S�}�j�A�����̃C���f�B�[�Y�݂����Ȋ����ł��ˁB

�l�b�g���[�N���[�N�I�[�f�B�I������Ă���10���N�o���Ă�݂����ł����A���{�����ł͂��̓y�낪�܂��܂��n��ŁAAMAZON MUSIC/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�������ғ��ł��Ȃ���Ԃł����B

�悤�₭�f�m�}�����i��ROON REDAY�Ή����āA��ʑw�ɂ��{���̈Ӗ��ł̃l�b�g���[�N�I�[�f�B�I���������闬�ꂪ�o�������ł����A�f�m�}���̃T�|�Z���N�I���e�B���Ⴂ�̂ŁA�ʂ����Ăǂ��܂ň���/���y���邩�B�B�B

�������C������ł����A�A�A

���Ȃ݂ɁAHARMAN��ROON�������̂́AARCAM�Ȃǂ�ROON�Ή����s���肾�������炾�����ł��B

������������x�X�g�ł����A�\�t�g�J���͂��ア�̂Ŋ��҂ł��܂���B

�ł����A�l�I�ɂ�ARCAM�̐��i/�R���Z�v�g

/�R�X�p/�T�|�[�g�i���͍��߂Ȃ̂ŁA���̂܂g��������ł��傤�B

�܂��A���̂Ƃ��낱��Ȋ����ł��ˁB

�����ԍ��F25870918�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��������K����

��TEAC��ONKYO�ƃp�C�I�j�A���P���Ɏ��߂��̂ɁA�����ς�ł��ˁB

������AV���ʂɂ��͂�������肩�Ǝv���Ă����̂ł����A���@�픭�����Ĉȗ��A�����������B

�����ł��ˁB

�C�O���C���i�b�v�͑����悤�ł����ATEAC�͓��{�̑㗝�X/�T�|�[�g�Ɩ������݂����Ȃ̂ŁA�̔��헪��PAC�哱�ł����A�C�}�C�`���C�������ł��ˁB

ONKYO��KLIPSH�ƃR���{���āAAV�A���v������d�l�̃T�E���h�o�[�J��/�������Ă�̂ŁA������̕���/�C�O�s�ꃁ�C���ɐi��ł�݂����ł�(��

https://onkyo.com/intl/receivers/klipsch-flexus-sound-system

�����A�H���ɂ�AV�A���v�́AAMAZON MUSIC/�n�C���]/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή�����炵���ł����B

PIONEER/LX805�Ƃ��́A�f�m�}���������ROON REDAY�Ή����Ă���̂ŁA�Z�p�I�ɂ͐�s���Ă��ł����A��`/�v�����[�V�������n�������ĒN���C�Â��Ă��Ȃ���������܂���ˁB

���N��ɂ͂��������������邩������܂��A���C���i�b�v���₵��➑̂������ƃR���p�N�g�ɂ��Ăق����ł��ˁB

�S�̓I�Ƀf�J������̂ŁA�A�A

�����ԍ��F25871020�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

�ŋߐ^���Ƀf�W�^������i�߂Ă���A���v�ł܂��ʔ������̂��̂��o�Ă����̂ŗ\�܂����B

��x�s�Ǖi��͂܂��ꂽFOSI�����m�A���v�B

11���ʂɗ���݂����B

�Ȃ��Ȃ��������v�Ń{�����[����r���ASN��120�ȏ�ɂȂ��Ă����Ƃ��ɒ��ځB

�p���[��100�ł�300�ł��ǂ��̂ł����A�C���s�[�ω��ɂ��Ή������炵���h���C�u�i���ǂ�Ȋ������B

�ǂȂ����\�ꂽ�������Ȃ��ł��傤���B

YouTube�ł͂������Љ�n�܂����݂����ŁB

���ŎO���~���傢�ŁA�g�̉�萮���̎����J�ōw���B

DAC�v������XLR�Ō��сA�p���[���X�s�[�J�[�ɂقڒ����ʋ߂Â��Ă���Ă݂悤�Ƃ����V�тł��B

�\�Ȃ����݂̂ŁA�m���P�[�u���B

��w�_���s���N���オ��͂��Ȃ̂ŁA�L���L���̏o���ɂȂ��Ȃ����Ɗ��ҁB

�������Ȃ����ȁB

�����ԍ��F25849787�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�N���t�@���Ŏ��������Ă����z�ł��ˁB

tpa3255�����m�����Ŏg���ăR���p�N�g�Ŗ{�i�I�ȃn�C�p���[�p���[�A���v�����܂������Ċ����̐��i�ŁA�ǂ����ŋ߂�tpa3255���ڃA���v�̃g�����h�́A��Ղ̗��Ƀ`�b�v�����t���Ē�ʂ���M�����v�ŁA���̃A���v�����̗�ɘR��Ȃ������ł��B

���[�J�[��HP�ł̓N���t�@���Ƃ̍��z���o���ƍw���ł��܂�����Ċ����ł����AAliExpress�ł�8/31�����ŁA���݂́u�\��t���v�S���Ă��܂��B�����͂��ɂȂ�̂��킩��Ȃ��ł����E�E�E�E�E�E�E

�����ʐ^�����J����Ă��āAYouTube�ł����l�������r���[���Ă��܂����Atpa3255��������ƍ��n�Y���͖����Ǝv���܂����A�g��������ǂ������Ȃ̂ŁA�㗬�Ƀo�����X�o�͂Ƃ���Ȃ�̃{�����[���R���g���[��������DAC������V���v���ɗǎ��ȃV�X�e�����g�߂����ł��ˁB

���a���Ȗl�́A���i���ł͂��߂āA�]����������x�ł�������x�[�X�ɍw�����Ă݂悤���Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F25857079

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

�ԐM�������肪�Ƃ��������܂�

�t�@�E���f�B���O�֘A�͂悭�킩��܂��A3255�Ȃ̂ŁA���̂��������i�ɂȂ��Ă邩�ǂ������킩��܂��A�������������o�����Ɋ��ӂ��܂��B

�������[�J�[�͉�����Ă�̂ł��傤�ˁB

�}�[�P�b�g���Ȃ��Ƃ͂����A�C�O�̈������[�J�[�ɖʔ����Ƃ���������Ă�����āB

���������y�A�O�����傢�ŐV�����h���C�u�����y���߂�������V�сB�ǂ��v����DAC�����킹�Ă�������A�莝���̃X�s�[�J�[�ނ̐V�����������݂Ă������܂��B

���Ƃ�����YOUTUBER�͂��������̎����m�F���Ȃ���A�債�����e�Љ���V���������ɂ��G�ꂸ�A4343�ɂ͑���Ȃ������Ƃ��A��͂蔖���R�����g�B

���i�̊��ɂ͊撣���Ă�Ƃ��B����Ȓ��x�B

�����_�ŊS����̂́A�A���~�{�f�B�[�ɑϔM���������Ȃ肵�Ă���_�ŁA�f�W�^���͉ߋ�10�@��ʁA����2��g���Ă܂����A����قǔM�������Ȃ��B

����͂͂��߂���48V���͂ŁA���o�͌^�ɂ��Ă�̂ŔM���o��̂��ȁA�ƁB

����e�N�j�N�X�A�}�����c���f�W�^���ɒ��͂��Ă܂����AONKYO��VL�V���[�Y�Ŋ撣���Ă��āA�������[�J�[�ɂ܂��܂��s���A�I�[�f�B�I�撣���ė~�����ł��B

�}�����c�͉ߋ������ȃ��m�p���[����Ă���A���C�Ȏ�������܂����B

���̓v�����C�������A�e�ЃG���g���[�@�͏��Ȃ��A�l�X��т��č���Ă�̂̓��}�n�ʁB

��������L���ď��߂ăX�^�[�g�������A������������������悤�ȁA�����ȋ@�B�ł��F�X�y���߂��A�Ƃ������i�J�������肢�������ł��B

�I�[�f�B�I�V���[�Ȃ��A��ʋ@�B����̂ɂȂ肷���āA����������w����Ă��Ă��܂��B

������ƈႤ�̂ł͂Ǝv���܂��ˁB

�����ԍ��F25857194�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���m����D���A���v���ā@�Ȃ��Ȃ��������낢�\���ł��ˁB

�ȑO�@�X�e���ID���A���v�I�V���X�R�[�v�œd���̔g�`�ώ@�������ǁ@L/R�Ńo���o���̃^�C�~���O�œd����v������̂�L/R�ő��݊����ēd���g�`������Ă܂����B

�Ȃ�Ł@���m�����d�l�ō��E�̓d��������ق����x�^�[�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��B

�d�l���Ă݂�Ɓ@�d���ʔ���ł��ˁB

https://fosiaudio.com/products/power-supply-adapter-48v-5a-10a?variant=4436780767664

48V 5A�Ł@59.99USD 48V 10A ��109.97USD �ł��ˁB�i�Q��K�v�j

�����l������Ɓ@10A�̕����x�^�[�����ǁA�A���v�{�̂�荂�����܂��ˁB

�ȑO�@Fosi Audio BTA10���ăA���v�g���Ă������ǁA�莝���̃��j�A�d���Ȃ����Ƃ������ǁ@DC�̃R�l�N�^�������Ɉ���Ă��ā@�s�̂�2.5mm���̃R�l�N�^�����@�I�ɍ������ǁ@�ނ��Ⴍ����ł��Ďh����ɂ���������Ł@AC�A�_�v�^�̋��d�����Ԃ������Ďg�����o��������܂��B

�����ȊO�̓d���g���Ƃ��͐ڑ��ɋC�����Ďg�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B�i���P����Ă��邩������܂��j

���Ɓ@�V�k�S�Ȃ���@�u�f�W�^���A���v�v���Ē�`�������������܂��ł��B

�f�W�^�����͂������ā@�A���v���̂��A�i���O�Ȃ���@�f�W�^���A���v���Č����l������B

�Ȃ�Ł@D���A���v���Č������ق����@�������`���܂��B

�����ԍ��F25857221

![]() 0�_

0�_

���łɁ@Fosi Aduio�Ł@�F�l���Q��A���v��������ł����A���g���m�F����Ɓ@���i���ς���Ă�����A�z���ނ��ς���Ă����肵����Ł@�o�C�A���v��}���`�`�����l���������́A�Q��ɕ����Ĕ��킸�Ɂ@��C�ɑS�������������ǂ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25857229

![]() 1�_

1�_

�ǂ����AFosi Aduio��HP���݂�ƁA���̃A���v�́u�Q�����X�e���I�v�ɂ�������Ė����āAAV�̃}���`������A�`�����l���f�o�C�_�[���g�����}���`�h���C�u���Ɂu�C�y�v�Ɏg����A���v���ė����ʒu�݂����ŁA�d����48V5A���ƂP��A48V10A���ƂQ��܂Ōq���܂�����Ďd�l�ł��ˁB

���ۂɂ͂����܂ő傫�ȓd����p�ӂ��Ȃ��Ă������Ƃ͎v���̂ł����E�E�E�E�E�E�E�d���̐v�ɂ����܂��ˁB

�l�́A������Ǝ����ăC�P�����Ȃ�A�Ȃ���ȓd������肻���ł����E�E�E�E�E�ȂˁA�ߋ��Ƀg�����X��������āA�p���G���p�̂ł������R���f���T�Ƃ��A�e�t�����R���f���T���Ƃ���ςݍ��d�������E�Ɨ��悹�Ă��l�B�������ł���B

��Fosi Aduio�Ł@�F�l���Q��A���v��������ł����A���g���m�F����Ɓ@���i���ς���Ă�����A�z���ނ��ς���Ă����肵�����

���ؐ��i���邠��ł��E�E�E�E�E������Ղ��g���܂킵�āA���낢��ȂƂ���őg�ݗ��ĂĂ܂�����ˁB

�t�@�[�X�g���b�g�͗��ɁA�p�[�c�ς����Ⴄ���Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B

���̎�̒��ؐ�D���A���v�́A�v���`�b�v�̃��t�@�����X�f�U�C�����قڂ��̂܂܂ɂ��āA��ʐ��Y�����A��Ղ��������ɗ����܂���̂ň������Ă��܂��B���{���[�J�[��������Ɛv���āA�����Ƃ���Ƃ��̉��i�тł͐��i���͖����Ȃ̂ŁA�����ɂ��̒l�i�тł͑���Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B

�܂��AAV�A���v�̕������v�������̂ŁA�G���g���[�N���X�̃I�[�f�B�I�͂ǂ�ǂ�Ȃ��Ȃ��Ă����悤�ȋC�����܂��B

���������l���A���݂̓I�[�f�B�I�@��͎g���Ă܂���B

PC��RME�̃T�E���h�f�o�C�X���Ȃ��ŁAGENELEC��DYNAUDIO�̃A�N�e�B�u���j�^�[���g���Ă��܂��B

RME���̃T�E���h�f�o�C�X�{GENELEC�ŁAGENELEC�̃t���[�\�t�g�ŕ�����Ă��܂��Ɓu������ӂ̃I�[�f�B�I�v������قǃ��A���e�B�������̂łǂ����悤���Ȃ���ł���ˁA�T�C�Y�����������E�E�E�E�E

�����ԍ��F25857678

![]() 2�_

2�_

����ɂ���

���̋@��ł̓��͂�48V 5A�ōő�o�͂̂悤�ŁA����3255�n���̂悤10A�Ȃ�300w�Ƃ����悤�Ȑݒ�ł͂Ȃ��悤�ł��B

���i���o�͂͋��߂܂��A���m�A�m���{�����[���ŃV���v���A��SN�Ƃ��ꂽ�̂����͂ł��ˁB

�A�_�v�^�[���g���d���͌��Ȃ̂ŁA�ȍ~100��240v�ʏ���͂ɂ��ė~�������́B

�ߋ��Ɏg���Ă�����^�A�i���O�A���v�ނƂǂ�Ȋ����Ƀh���C�u���Ă���邩����̂��y���݂ł��B

�X�s�[�J�[�[�q�������ɒu�����߂ɃX�y�[�X�����͂��߁A�W�����p�[�܂��͒Z���P�[�u���^�Ō��Ԃ����y���݂ł���܂��B

�����ԍ��F25858306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

TAD�ɂ�m2500�Ƃ��{�iD������A�����������D���ǂ̈ʉ\�����邩���y���݂ł��B

�܂��Ƀ��V�v���G���W����EV�̐}���ƑI�B

���̋@�B��BYD��EV�݂����ȂƂ��ł��傤���B

���Ȃ��Ƃ��Â����ꂽ�X�s�[�J�[��V�N�ɐV���ɖ炵�Ă����D�o�͂͂���Ă��Ċy�����ł��B

ONKYO��VL1�Ȃ͂Ȃ��Ȃ��Â��̂Ƀv���~�A�I�Ȓ��É��i�Ɏ����Ă܂��ˁB

�����ԍ��F25859070�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����

�œK�ȃX�s�[�J�[�\���ɂ��āA�������}�^�[���ǂ���

�قځA�u���O�A�����r���[�ƂȂ����܂����A�A�A��

�����ԍ��F25849338�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�ŐV�^��LG���^4K���[�U�[�v���W�F�N�^�[���������Ă��܂����B

���S�Î�����Ȃ���Ԃł������A���邳�I�ɂ͂����������邭�f���Ă��܂����B

�ڍ׃��r���[�͌���B

�����ԍ��F25854461�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

��HU710PB�ɂ���

�C�O�̃��r���[�T�C�g�ŋ�܂���܂�����������A��͂�掿�͗ǂ������ł��B

���S�Î�����Ȃ��Ǔ��ʂł������A�𑜓x�I�ɂ�4k/HDR�܂ŏo�͉\�ŁA����������4K���͊������܂����B

�F���͍��g���Ă���i��2K�����m���ɐ��\����ŁA�����LG�L�@TV�ɋ߂���ۂ�4K�g���v�����[�U�[�̔��F�̗ǂ��������܂����B

���邳�́A�X�y�b�N/500ANSI���[�����ł����A70�C���`���炢�̓��e�ŗ]�T���������̂ŁA����Î��ł�100�C���`���e�ł��g�������ł��B

�T�C�Y�͗\�z�ȏ�ɏ����������ł����A���\/�R�X�p�I�ɂ͂��Ȃ荂�����ł��B

�����ԍ��F25854654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���i�͂܂��Ȃ�������������Ȃ̂ŁA�قڒ艿�B

�v���W�F�N�^�[�͂��܂�����Ȃ�Ȃ��ł��傤����A�N���t�@���̎���10���Ŕ����Ƃ��A�A�A

������ƌ���B

�܂��AV900R�N���X�̃l�C�e�B�u4K�ɔ�ׂ���A��1/20���i�Ȃ�ň��|�I�����ł����B

���i���ȏ�ɐ��\�͗���ĂȂ����������܂����B

�����ԍ��F25854666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���o���J�^�t�������W����

���r���[���肪�Ƃ��������܂��B

�䂪�Ƃ͊��S�Î���90�C���`�A2000ANSI ���[�����ł����������邷����̂ŏȃG�l���[�h�ɂ��ċP�x�𗎂Ƃ��Ă��܂��B���̃��[�h�ł͌���������1.5�{�ɐL�т܂��B

�����ԍ��F25854711

![]() 2�_

2�_

��AV�A���v�V�X�e��/AV�v���A���v�ɂ���

��/100�C���`�X�N���[���Ƀv�����C���A���v/SA30�����Ă���A��ꃖ���o�߂��܂����B

���݂͂܂��A2CH����Stereo���y�ӏ܂Ȃǂ͂��������������Ă܂����A�A�}�v��/5.1�h���r�[�n�ƃA�g���X�f��A�A�g���X���y���f�R�[�h�������Ȃ��Ă����̂ŁA���낻��AV�A���v�����̏��������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

�ʕ�����TV�pAV�A���v�͂��̂܂܂̗\��B

������̃X���ł��A�h�o�C�X���炢�܂������AAV�A���v��̌^��AV�v���A���v/SA30/�f�W�A���̃Z�p���[�g�^���̂ǂ��炪�œK�ȑg�ݍ��킹�ɂȂ肻�������ӌ�������肢���܂��B

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25849748/#25858261

�������V�X�e��

����̌^�V�X�e��/4.1.4

AV�A���v/X6800H/X8500H

�t�����g�A���v/SA30

�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500

���Z�p���[�g�V�X�e��/4.1.4

AV�v���A���v/AV8805A/\385000

�t�����g�A���v/SA30

�T���E���h�A���v/Fosi Audio V3/\13500

4ch�X�s�[�J�[��BW700�V���[�Y/�u�b�N�V�F���t

�p�r

���y�ӏ�6/�f��ӏ�4���炢

AV8805A/\380000�́A�܂��V�i����ł���悤�Ȃ̂ŁA���̂������ł̓R�X�p���������ł����A�C�O���r���[�T�C�g�ł̓C�}�C�`�ȕ]���ŁA��̌^��X8500H/\300000�̕����ASINAD/���\�͍����悤�ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/marantz-av8805a-review-av-processor.25971/

�������AX8500H�͂��łɐV�i����͂ł��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���_��A���Č�p�@��X6800H/\430000�����ɖ߂��܂����B

AV8805A�̎��ۂ̃��[�U�[�]���ł́A���y�ӏ܌����Ƃ̎��ł����A��������悤�Ȃ̂ōw�����悤�������Ă܂��B

https://s.kakaku.com/bbs/K0001037015/SortID=23870850/

�܂��AYAMAHA/CX-A5200�����Y�I���ŁAAV�v���A���v�̑I�����͂قږ����Ȃ����悤�ł��B

YAMAHA�̕��j�Ƃ��ẮARX-A8A�̈�̌^����p�@�̂悤�ŁA����AV�v���A���v�͂����o���Ȃ��݂����ł����A��̌^�̐��\�������I�ɗ��킵�Ă���Ȃ�A�킴�킴�Z�p���[�g���Ȃ��Ă��ǂ������ȋC�����Ă��܂����̂ŁARX-A8A/\420000�����ɓ��ꂽ���Ǝv���܂��B

DAC��ES9026PRO�Ȃ̂ʼn����I�ɂ͍������ł��B

https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/202200718

����̌^�V�X�e��/4.1.4

AV�A���v/RX-A8A/\420000

�t�����g�A���v/SA30

�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500

�����ԍ��F25858686�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

DAC�����Ȃ̂ł�������lj�

����̌^�V�X�e��/4.1.4

AV�A���v/VSA-LX805/\420000

�t�����g�A���v/SA30

�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500

�����ԍ��F25858700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

HiVi���č���194�y�[�W�̋L����ǂ�ŁAX6800H�𒆐S�ɑg�ނ̂��ǂ��悤�Ɏv���Ă��܂����B

�t�����g��SA30,�T���E���h�͓����A���v�ŁB

�����ԍ��F25858758

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

��194�y�[�W�̋L��

�ȃG�l/�R���p�N�g/������

�Ŏ��߂�Ȃ�X6800H�����z�I�ł���(��

����ɂ��Ă��A�]�_�Ƃ̓t�����g�v���A�E�g/�}�[�N���r���\�������ł��ˁB

X8500H�̖������i��30���~�����Ă܂�������AX6800H/35�����炢�Ȃ甃�������ȁB

DENON�̔����Ɍ����Ă݂܂��B�B�B

�����ԍ��F25859937�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���r���[�T�C�g�ōׂ�����r������Ă�悤�Ȃ̂œ\���Ă����܂��B

https://youtu.be/suaygCG03QM?si=3rszPFzwxC1mlA_i

�����ԍ��F25859939�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��SINAD�X�R�A��r

X8500H/103

X6700H/100

LX505/98

RZ50/97

X4700H/97

X4800H/95

X3800H/87

X6800H�͌��܂��̂悤�ł����AX6700H�Ɠ����x���̃n�C�X�R�A���o�����ł��B

���^��X4700H���V�^�����n�C�X�R�A�̂悤�ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/denon-avr-x4700-avr-review-updated.14493/

�e�A���v�ɂ����܂ő傫��SINAD/���\���͖����̂ŁA�K�v�ȃ`�����l�����������āA���i�����������n�C�R�X�p�ɂȂ銴���ł��ˁB

AV�v���A���v/�Z�p���[�g�̓R�X�p�������ł��B

���[����́ADIRAC LIVE������RZ50���D�ʂł����AAudacy MultEQ�������\�����Ă�̂ł������������x���ł��傤�B

�\�t�g�ʂ́AHEOS/�X�g���[�~���O/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ň��萫�����D�ʂȂ̂ŁA�����͂ł���͂�DENON�D�ʂȊ����ł��ˁB

�����ԍ��F25860196�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

X6800H���r���[/AVAC��

https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/20240407

����Ȃ�ɐi�����Ă�悤�ł����A�T�u�E�[�t�@�[4ch������Ȃ���ȁB

RZ50���r���[

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/onkyo-tx-rz50-review-home-theater-avr.30842/

RZ50��DIRAC�����ŃR�X�p���߂ł����A�T���v�����O�����Ɠd�͐����ɖ�肪����̂ł�͂肱������肪�o���Ȃ����ȁB�B

�����҃��x���Ȃ�AX4700H/X6700H������̐V�i���g�p������A�\���ȋC�����Ă��܂����B

�܂��A�t�����g�v���A�E�g���Ďg�������Ȃ�A�}�����c/NR1710/����1���~���x�ł���������(��

�����ԍ��F25860860�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̓�����݂�Ƃ܂��܂��A�l�グ�����������āZ800�ԑ�͔����Ȋ��������Ă��܂����B

https://youtu.be/GoiFKbLDGFs?si=-6Wwq02H_I_dDqKq

���i�I�ɂ́AA6A/X4800�͓����i�ɂȂ�܂����ADAC�`�b�v�Ȃǂ̊�{���\��A6A�̕����O���[�h��Ȃ̂ŁAYAMAHA/A6A���̂Ă������B

������5�N�ۏ�

����̌^�V�X�e��/4.1.4

AV�A���v/RX-A6A/\260000

�t�����g�A���v/SA30

�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500

���Ȃ݂ɁAMUSIC CAST/AMAZON MUSIC�́A�n�C���]/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή��ς݂Ƃ̎��B

�����ԍ��F25861346�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

A6A��A8A�̉����ɂ͑傫�ȍ�������悤�ł��B

A6A�̉����ɖ����ł���A8A�ɔ����������������܂��B

�����ԍ��F25861469

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

A8A/\420000

X6800H/\430000

A8A�́AX8500H�̃A�b�v�f�[�g��/AVC-A110�𗽉킷��Ƃ̕]��������܂��ˁB

DENON�̃t���b�O�V�b�v/A1H/��\850000�ɒl�オ�肵�����AYAMAHA�̃t���b�O�V�b�v/A8A/\420000���n�C�R�X�p�Ɍ����܂��ˁB

�T�C�Y�I�ɂ͂قړ����ł����A�d�ʂ͌y�߁B

A8A

��x����x���s��435x192x477 mm

�d��21.4 kg

A110

��x����x���s��434x195x482 mm

�d��25.4 kg

A1H

��x����x���s��434x195x498 mm

�d��32 kg

DAC���́A�uES9026PRO�v��2��ڂ��A�S�`�����l���̉��F����B

���̓_�͒P�ɍŏ�ʋ@��ƌ��������łȂ��A�����\�����̗p����Ă���̂�CX-A5200�����ARX-A6A�⋌�@��̍ŏ�ʋ@�ł���RX-A3080A�́uES9026PRO�{ES9007�v�̑g�ݍ��킹�ƂȂ��Ă���ARX-A8A���������������N�����Ă���܂��B

�p���[�����ł����������܂�A6A�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ���Ă���܂��B

�d�����́A�d���������Ɠd���������̓d�������������J�X�^�����C�h�̃g�����X�𓋍ڂ��Ă��܂��B

�����āA�p���[�A���v���d���ƃO�����h�z���ɂ̓��}�n �Z�p���[�g �p���[�A���v�uMX-A5200�v�Ɠ��������̔z�����̗p���Ă���A����Ȃ郍�[�C���s�[�_���X�����������܂����B

���ɂ��h�C�cWIMA�А��̃t�B�����R���f���T��J�X�^�����C�h�̑�e�ʃu���b�N�P�~�R�����̗p�������ŏ]�����f����Ŗ�2�{�̃n�C�X���[���[�g���������A�M���̒Ǐ]���ƈ��萫���i�i�ɍ��߁A�n�C���]�����ȂǍ����g���܂މ����M���̍Č��������サ�Ă��܂��B

�`�����l�����Ɋւ��ẮA���݂̏Z���ł̓z�[���V�A�^�[�̍\�z�ɂ��Ă�قǂ̎��̖������葽���Ă�13ch������Ώ\�����Ǝv���܂����AStrom Audio�Ȃǁu����ȏ�v�̃��f���́A�@�ލ\���I�ɂ��u��p���v����鎖���O��ɂȂ�܂��B

�Ȃ��A���ݍő��13Ch�𓋍ڂ���DENON�@AVC-X8500HA�Ȃǂ̓t�����gBi-Amp�ȂǁA�J�X�^�����[�h�Ȃǂ̓���Ȏ����������11ch�V�X�e���̐��\������Ɍ��コ��������Ŏg�p����邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B

�܂��u���[���h���C�h�v�́A�����āu���f���\���v����l���Ă݂��ꍇ�A���̃��[�J�[�����`�����l���������{�f�B�ɑg�ݍ���ł��錻��ł́A�@�ނ̒u���ꂪ��{�ɂȂ鎖�́u�����ړI�ȁv�X�e�[�^�X�ɂ͂Ȃ�܂����A�s���A�I�[�f�B�I�N���X�̃p���[�A���v���Ɏ������킹�Ă��Ȃ�����A11ch�̃p���[�A���v�Ƒg�ݍ��킹�Ă����݂̃}���`�`�����l���A���v�Ɣ�r���đ傫�ȃA�h�o���e�[�W�ƌ�����ɂ͍s���܂���B

https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/202200718

�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA11.2ch�Œ��g�͂������肵�Ă���DAC���\�I�ɂ�DENON������Ȋ���������̂ŁA40���~��Ȃ甃�����ł�����?

����̌^�V�X�e��/4.1.4

AV�A���v/RX-A8A/\420000

�t�����g�A���v/SA30

�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500

�����ԍ��F25861683�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��YAMAHA/AMAZON MUSIC�d�l�ɂ���

YAMAHA����ԓ����͂����̂ŁA�\���Ă����܂��B

��AMAZON/�r�b�g�p�[�t�F�N�g

Amazon Music�̊y�Ȃ̕i��(�T���v�����O���g���A�r�b�g���[�g)��ϊ��Ȃ��Đ�����Ƃ������Ƃł���ΑΉ����Ă���܂��B

MusicCast CONTROLLER�ɂāAAmazon Music���F���c�q�J��/SCIENCE FICTION�@24bit/96kHz�̉��������ۂɍĐ������ꍇ�A�Đ���ʂ̃W���P�b�g��ʉ��ɃT���v�����O���[�g�\��������܂��B

���Y�t�摜�i�T���v�����O���[�g�\���j�����Q�Ƃ��������B

�T���v�����O���[�g���\������Ȃ��ꍇ�́AMusicCast CONTROLLER�̍Đ���ʂ̉E���ɂ���T�E���h�ݒ�̃A�C�R�����^�b�v���A��������̃g�O�����I���ɂ��Ă��������B

���v���A���v���[�h

4.1.4ch�Ńt�����g�v���A�E�g���Ďg���ꍇ�A

�X�s�[�J�[�ݒ�ɂāA�Z���^�[�ȂǕK�v�Ȃ��X�s�[�J�[���u�g�p���Ȃ��v�ɐݒ肷�邱�ƂŁA�Y���̃`�����l���o�͂��I�t�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B

(�X�s�[�J�[�[�q�APRE OUT�[�q�̂ǂ��炩����M�����o�͂���Ȃ��Ȃ�܂��B)

���A�v���s�

Amazon Music�ւ̃A�N�Z�X�G���[�Ɋւ��ẮA�����O���܂߂ă��[�U�[�l���ގ�����Ǘ�̔����������������Ă���A���Г��ɂĂ��Ǘ���m�F���Ă���܂��B

���L�̃y�[�W�ɂāA�s��̏ڍׂ�ꎞ�����ɂ��Ă��ē������Ă��������Ă���܂��B���Q�Ƃ��������B

MusicCast�A�v���ɂ�����AmazonMusic���̃X�g���[�~���O�T�[�r�X�Đ��̕s��ɂ��āi2024�N8��9���j

https://jp.yamaha.com/news_events/2024/audio_visual/mcc2024.html

��8/23�����݁A���������L�̋@��ł̊m�F�ł̓A�N�Z�X�G���[�͔������Ă���܂���B

���M���b�v���X��

���ɃM���b�v���X�Đ��Ɋւ��Ăł����AAmazon Music���܂ރX�g���[�~���O�T�[�r�X�͎c�O�Ȃ���Ή����Ă���܂���B

���q�l�̂��v�]�ɂ������ł����\�������܂���B

�Ƃ̎��Ȃ̂ŁAARACAM/MISIC LIFE�Ɍ��炸�A���А��A�v���ł�AMAZON MUSIC�Đ��͕s����݂����ł��B

�{���AHEOS/AMAZON MUSIC�ł����O�C���G���[�����������̂ŁAAMAZON MUSIC�T�[�o�[���ɂȂ�炩�̖�肪���肻���ł��ˁB

�����ԍ��F25862607�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

AI��

��,�X�g���[�~���O�A�v������AMAZON Music�Đ�����ƃ��O�C���G���[�Ȃǂ���������

������AMAZON�T�[�o�[��API�F�ؖ��Ȃ̂�

A,Amazon Music�Đ����̃��O�C���G���[���������錴���Ƃ��āA�������̉\�����l�����܂����AAPI�F�ؖ�肪���̈�ł���\��������܂��B�ȉ��̗v�����l�����܂��F

1. **API�F�G���[**: Amazon�̃T�[�o�[���ŁA�X�g���[�~���O�A�v���ƘA�g���邽�߂�API�F�ɖ�肪�������Ă���ꍇ�A���O�C���G���[��Đ��G���[����������\��������܂��B����͓��ɁA�T�[�o�[�̃����e�i���X���Q���ɋN����₷���ł��B

2. **�A�v���̃o�O��݊����̖��**: �X�g���[�~���O�A�v�����̂Ƀo�O������ꍇ��AAmazon Music�̔F�ؕ������ύX���ꂽ�ꍇ�ɁA�A�v�����ŐV�̎d�l�ɑΉ��ł��Ă��Ȃ��ƃ��O�C���G���[���������邱�Ƃ�����܂��B

3. **�l�b�g���[�N�ڑ��̖��**: Amazon Music�̔F�ɂ͈��肵���l�b�g���[�N�ڑ����K�v�ł��B�l�b�g���[�N�̈ꎞ�I�ȕs�����ڑ��̒x�����A���O�C���G���[�̌����ƂȂ�ꍇ������܂��B

4. **�L���b�V����N�b�L�[�̖��**: �X�g���[�~���O�A�v���̃L���b�V����N�b�L�[���j�����Ă���ꍇ�A�������F���s��ꂸ�A�G���[���������邱�Ƃ�����܂��B

��Ƃ��ẮA�A�v���̍X�V��ăC���X�g�[���A�l�b�g���[�N�̊m�F�A�L���b�V���̃N���A�Ȃǂ������Ă݂�Ɨǂ��ł��傤�B����ł��������Ȃ��ꍇ�́AAmazon���̖�肪�l�����邽�߁A�����̏�Q����T�|�[�g�ɖ₢���킹�邱�Ƃ������߂��܂��B

�����ԍ��F25862608�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AV�A���v��r

����ACINEMA50/CINEMA40/CINEMA70/X6800H/X4800H/X3800H��������r���Ă��܂����B

A4A/A6A/A8A�͎��@�m�F�̂݁B

�S�̓I�ȑ��슴/�f�U�C��/������CINEMA�n�̕����D�݂ł����B

YAMAHA�́AA4A�̎��_�Ńf�J������̂ŋp���B

X6800H�n��CINEMA�n�����R�X�p���߂ł����A����DENON�g���Ă�̂œ��n���̓C�}�C�`�������킩���A��͂�CINEMA�n���D�ʁB

�T�C�Y/�o�����X�I�ɂ́ACINEMA50���炢�����x�悢�����ł������A�l�i�����߂Ȃ̂�CINEMA70�ł��ǂ����������܂����AHDMI�o�͂���n�������Ȃ��̂��l�b�N�B

���̒��ԃ��f�����Ȃ��̂��Ǝv������A�C�O�ɂ�CINEMA60������悤�ŁAHDMI�o�͂���n����������Ă��܂����B

���^��SR6015���܂��M���M���ɂ������āA\135000���炢�œ���\�Ȃ̂ŁA�ǂ�������������ł�(��

SR6015�͒��Ô��i\90000���炢�Ȃ̂ŁA����ł��������ȁB

�^���͂����ɁA�A�A

�����ԍ��F25864637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ЂƂ܂��A�A�A

CHAGE and ASKA�̃T�u�X�N�����ւ��ꂽ�̂ŁA�ӏ܂��Ȃ���}�b�^�[�������������Ǝv���܂�(��

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/sanspo/entertainment/sanspo-_entertainment_geino_2VSI3MIZVFMMFEF3WTM635FDWQ

�����ԍ��F25864899�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

CHAGE and ASKA�̃T�u�X�N���A���肪�Ƃ��������܂��B

�������C�u�����ɒlj����܂����B

�����ԍ��F25864960

![]() 0�_

0�_

��AV�A���v/�T���E���h������r

�����ɁA����AV�A���v���ړ������āA�T���E���h�����̔�r�����Ă݂܂����B

���V�X�e��

�ЂƂ܂��A�V�X�e����4.0.0ch

PS4��AV�A���v���v���W�F�N�^�[

������

�A�}�v��/TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024/5.1

https://www.primevideo.com/-/ja/detail/TOBE-LIVE-at-ARIAKE-ARENA-2024/0PB3AOJRTGP4VS38GNK7KICYYY

DOLBY�o��/DD+NEURAL X

���̏ꍇ�́A5.1�\�[�X�g���Ńo�����X�ǂ�

PCM�o��/MULTI in DSur

���̏ꍇ�́A7.1�\�[�X�g���Ńo�����X�ǂ�

�����́ADOLBY�o�͂�PCM�o�͂Ŕ����ɈႤ�����ł��ˁB

TV�A�v������̏o�͂̏ꍇ�́ADOLBY�o�͂̕��������ǂ������ł����APS4�o�͂̏ꍇ�́APCM�o�͂̕��������ǂ��ł��ˁB

�����̑�

�A�}�v��/�^�[�~�l�[�^�[/�W�F�l�V�X/5.1

SURROUND/LR������1m�z�u�������ʁA�T���E���h��/���̈ړ��������r���O�̎���葝���܂����B

100�C���`�v���W�F�N�^�[�Ƃ̈�̊��������āA�~�j�V�A�^�[�v�����͂��Ȃ荂�������ł��B

�X�e���I��SA30�P�̂̎��̕����p���t��/�𑜓x���߁B

��͂�A�t�����g�v���A�E�g�@�\������AV�A���v����Đ��������Ƃ���B

�A�g���X/4.0.2�͌�����ؗ\��B

�����ԍ��F25868123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��{�I�ɁA

�X�e���I/�Z���t�����₷��

�T���E���h/�Z���t�����Â炢

�T���E���h�͗Տꊴ/LIVE���̓A�b�v���邪�A�������ڂ₯��̂ŃZ���t�����Â炭�Ȃ�̂ŁA�g��������/�������̓Z���^�[�����Ɨǂ������B

MC�R�[�i�[���̓X�e���I�ɕύX���������ǂ��B

�t�����g�v���A�E�g���Ă����̓_�͕ς��Ȃ������B

���y�ӏ�/AMAZON MUSIC��AV�A���v���Ɖ����y���Ȃ�̂ŁA��p�X�g���[�}�[/SA30�o�R�̕����œK�Ȋ��������܂��B

��͂�A�T���E���h�ӏ�/����ƁA�X�e���I�ӏ�/�����́A�V�X�e���̎g���������K�v���Ɗ����܂����B

�����ԍ��F25868168�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���œK�ȃV�X�e���ɂ���

���r���O��AV�A���v�V�X�e������ABLUE SOUND/POWERNODE EGGE�ɕύX�B

�T�E���h�o�[�ƕ��p�B

���V�X�e��

LGTV��eARC��POWERNODE EGGE

AV�A���v���������ǂ��Ȃ艹�y�ӏ܂ɍœK�B

����LGTV/APPLE MUSIC���œK�B

BLUOS/AMAZON MUSIC���n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ȃ̂ŁA����ғ��B

���쐫�́ALGTV/apple music/�l�C�e�B�u�Đ��̕����g���₷���A�����������Ȃ��̂Ń��C���ʼn^�p���B

LGTV�����f�W�^�����T�E���h�o�[

��̌^�T�E���h�o�[/3.0.2�V�X�e���Ȃ̂ŃT���E���h�����͂�����ŃJ�W���A���Ɋӏ܁B

�K�x�ɃT���E���h���ʂ�����A�z�M�n�ӏ܂ɍœK�B

TV�ӏ��́ADSP�@�\���L�x�Ȃ̂ł������̕����y�`���B

�{�i�I�ȃT���E���h�ӏ�/���y�ӏ܂́A��/AV�A���v/4.1.2/4.1.4/2.0�Ǝg�������Ă����̂��x�X�g�����B

�����ԍ��F25868276�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AV�A���v�@�\��r

Audyssey MultEQXT32�Ή�

X6800H/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��

X4800H/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��

X3800H/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��

CINEMA30/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��

CINEMA40/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��

CINEMA50/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��

SR6015

SR7015

SR8015

Audyssey MultEQX

X1700H

X2700H

CINEMA70

NR1711

�f�m�}���͂���ȂȊ����ł��ˁB

ONKYO�́A

RZ50/dirac�W��/�v���A���v���[�h�ʂȂ�

RZ70/dirac�W��/�v���A���v���[�h�ʂ���

��dirac LIVE�ƃv���A���v���[�h��on/off�̋@�\�̈Ⴂ

AI��

Dirac Live �̕:

�����̉��P�ɂ����Ĕ��ɋ��͂ł��B�����̉��������Ɋ�Â��ĉ������邽�߁A���X�j���O���S�̂̉������啝�Ɍ��サ�܂��B���̃o�����X���ʁA�S�̓I�ȉ���̈�ѐ������P���邽�߁A��������ɂ����đ傫�ȉe��������܂��B

�v���A���v���[�h:

�����̃N���[���������コ���邽�߂ɗL���ł��B���ɍ��i���ȊO���A���v���g�p����ۂɁA�����A���v�̃m�C�Y��r�����邱�ƂŁA��菃���ȉ����������܂��B�������A�S�̓I�ȉ������P�̌��ʂ�Dirac Live�̕�ɔ�ׂ�ƌ���I�ł��B

���_

Dirac Live �̉�������d�����邱�Ƃ������̉��P�ɂ����Ă͈�ʓI�ł����ʓI�ł��B����̒����╔���̃A�R�[�X�e�B�b�N���������邱�ƂŁA�S�̓I�ȉ������啝�Ɍ��サ�܂��B�v���A���v���[�h�́A���ɍ��i���ȊO���A���v���g�p����ۂɖ𗧂@�\�ł���A�m�C�Y��N���X�g�[�N�����������邽�߂ɗL���ł����A������̂悤�ȍL�͂ȉ������P�ɂ͒��ړI�ȉe���͏��Ȃ��ł��B���������āA�����̌�����ŗD��ɍl����Ȃ�ADirac Live�̉���������@���I�ԕ����ǂ��ł��傤�B�������A�O���A���v���g�p����ۂɃv���A���v���[�h�̏_����K�v�ȏꍇ���l���ɓ����K�v������܂��B

�ĂȊ����Ȃ̂ŁARZ50�͂�͂�n�C�R�X�p�����B

���@�\���t���X�y�b�N�Ŏg�������ꍇ�́Adirac���݂ŁA

CINEMA50/280000�~

X3800H/220000�~

RZ70/390000�~

�R�X�p�ł�X3800H�B

�v���A���v���[�h��DIRAC�������܂ŏd�����Ȃ��ꍇ�A

SR6015/129800�~

SR6015/88000�~/����

CINEMA70/10800�~

CINEMA70/88000�~/����

�����@��́A�A�A

SR6015�ARZ50�AX3800H�ACINEMA50�ACINEMA70�ɍi���Ă��܂����B

�����ԍ��F25868616�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ЂƂ܂��A

��/100�C���`/4.1.2�Z�b�e�B���O���������̂ŁA�͂̌��w/�V�[�Y��2/DOLBY ATMOS���ӏ܁B

���V�X�e��

FIRE4K MAX��AV�A���v

�掿/4K/24�܂ŏo�͂���Ă���悤�ł����A�A�A

�X�s�[�J�[���������S�������ɕ���������̂ŁA�ȑO�������̌q����A�A�g���X�̏o�����N�b�L���������������܂��B

�t�����g�v���A�E�g/4.1.4�ł���܂ŁASA30�͂��炭���x�݂��ȁB�B�B

�����ԍ��F25870358�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

���g����AV�A���v��DENON�̉��Ƃ����@��ł�����?

�A�R�[�X�e�B�b�N�����@�C�u��RR-777�͂����m�ł���?

���̉𑜊��Ɖ������������ȉ��Ɋ������܂��B

�����ő݂��ĖႦ�܂��B

�����ԍ��F25870638

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

X1700H�ł��B

���y�ӏ�/AMAZON MUSIC�Ȃǂł́A����/���ʂ��}�j���A������āALR/�o�C�p�X/�}���`�X�e���I�������I�ɂ͈�ԗǂ������łł��ˁB

�f��ӏ܂��̂܂܃A�g���X���A5.1/�g��/NURALX���œK�Ȋ��������܂��ˁB

���̋@��̓����^�����Ă݂����ł��ˁB

�^�C�~���O�I�ɂ̓Y���Ă銴���͂��܂��A�T�u�E�[�t�@�[����������7m���炢�ł����������肳��܂����A���̂ł��傤��?

�X�e���I�ӏ܂���ꍇ�����ASA30�o�R�ɂȂ�܂����A�X�s�[�J�[�[�q���q���Ȃ����̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA�����v���A�E�g�Ή���AV�A���v���ق����ł��ˁB

�`�����l�����Ƀv���A�E�g�ʂ�ON/OFF�ł���@������[�J�[�Ɋm�F���ł����A�n�b�L���������܂��Ȃ��̂ŁA�m�F��ɍw������\��ł����B�B�B

�����ԍ��F25871031�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�T�u�E�[�t�@�̃t�B���^�̓I�t�ɂ��ă{�����[���ő�ɂ��Ă��܂���?

�����ԍ��F25871120

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���T�u�E�[�t�@�̃t�B���^�̓I�t�ɂ��ă{�����[���ő�ɂ��Ă��܂���?

�_�C���N�g���[�h�Ȃ��^�C�v�Ȃ̂ŁA�Z�b�g�A�b�v�̈ē��ʂ�A�{�����[��12���Ńt�B���^�[�͉E�ɍő�ő��肵�܂������B

https://manuals.denon.com/AVRX1700H/JP/JA/GFNFSYnuokgukf.php

�����ԍ��F25871151�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AV�A���v/�v���A���v���[�h�ɂ���

�悤�₭�A�f�m�}�����琳�������܂����̂ŁA�\���Ă����܂��B

������

�@�v���A���v���[�h���ڂ��Ă��āA�`�����l�����ɌʂɃv���A�E�g��I��/ON/OFF�ł���@��/�����d�l�́A�ȉ��̔F���ł����Ă܂���?

����

���q�l�̂��w�E�ʂ�̕i�ԂŊԈႢ����܂���B

�}�����c

�V�^/CINEMA70S�ȏ�

DENON

�V�^/X3800H�ȏ�

�}�����c

�����f��/NR1711/SR6015�ȏ�͕s��

DENON

�����f��/�Z700�ԑ�͕s��

�Ƃ������Ȃ̂ŁACINEMA70�ł��v���A���v���[�h/��ON/OFF�\�B

��������ƁA

DIRAC�L��/�v���A���v���[�h�ʂ���

CINEMA50/280000�~

X3800H/220000�~

RZ70/390000�~

DIRAC�L��/�v���A���v���[�h�ʂȂ�

RZ50/149000�~

DIRAC����/�v���A���v���[�h�ʂ���

CINEMA70/10800�~

CINEMA70/88000�~/����

DIRAC����/�v���A���v���[�h�ʂȂ�

SR6015/129800�~

SR6015/88000�~/����

���A

���ɁARZ70/LX805��ROON READY�Ή��ς݁B

�f�m�}����UPDATE�Ή��\��Ȃ̂ŁA�قڋ@�\�I�ɂ͓��ꃉ�C���Ȋ����ɂȂ��Ă��܂����B

���C���i�b�v�ł̓f�m�}���D�ʂł����A����ǂ��Ȃ邩�B�B�B

10�N�X�p���ōl�����ꍇ�́A�ЂƂ܂�X3800H�ACINEMA50�ACINEMA70������ŗl�q�����ȁB

RZ50�͌�p�@�ŁADIRAC/�v���A���v���[�h�ʂ���/➑̃T�C�Y���R���p�N�g�ɂȂ�x�X�g�ł��ˁB

�����ԍ��F25871435�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���T�u�E�[�t�@�[/���[�p�X�����ɂ���

�ЂƂ܂��A�T�u�E�[�t�@�[���[�p�X��90hz/LFE���C���ɂ��đ��肵�Ă݂܂����B

�t�����g/40hz

�T���E���h/80hz

�g�b�v�~�h��/80hz

�ʑ�/180

���X�e���I���[�h����

�t�����g�ALR�o�C�p�X�ƃt���b�g�ŕʁX�ɃX�e���I���[�h�ő���B

�t���b�g�̕����t���b�g�C���ł����A�������LR�o�C�p�X�̕����D�݂Ȃ̂ŁA���炭��LR�o�C�p�X���C���Ŏg�������銴�������B

���}���`�X�e���I����

�t�����g�ALR�o�C�p�X�ƃt���b�g�ŕʁX�Ƀ}���`�X�e���I���[�h�ő���B

����������l�Ƀt���b�g�����t���b�g�C���ɂȂ�܂����B

���y�ӏ܂̏ꍇ�Ɖf��ӏ܂̏ꍇ�ƂŎg�������銴�����ǂ������ł��B

���_�Ƃ��ẮAAV�A���v�̃T�E���h�`���[�j���O�ɐ����͂Ȃ��悤�Ȋ��������܂�(��

���z�������A�S�`�����l���X�s�[�J�[���ꂵ�ăN���X������ł���x�X�g�ł����A�V��n�܂œ���͌����I�ł͂Ȃ��̂ŁA�ł���̂̓T���E���h�܂ł��ȁB

����̓W�J�Ƃ��āAAV�A���v�̃O���[�h���グ�āA���y�ӏ܂ƕ��p����̂��A����Ƃ��s���A�ӏ܂̓v�����C���A���v�g�������邩�ɂȂ�Ǝv���܂����A����SA30������̂Ŏg�������銴���ł��ˁB

AV�A���v�ł̉��y�ӏ܂́A�T���E���h�n�R���e���c��A�}���`�X�e���I/�A�b�v�~�b�N�X�Œ����������Ɏg���������œK�����B

�V�X�e���I�ɂ́A��{�ASA30�����ɁA�R�X�p�̍���AV�v���ƁA���y��p�X�g���[�}�[/�v���Ǝg��������̂��A�_��̍����n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�V�X�e���ɂȂ�C�����܂��B

�����ԍ��F25871789�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�����́B

HEOS��Airplay�ł�Amazon Music�Đ��ł̉������͂���܂���?

Airplay2����AAC256Kbps�ɂȂ艹���������̂ŌÂ�iOS�@���g����Android�@��Airmusic�A�v���̖����g���C�A���ł�����K�v������܂��B���̔ł�5���ŏ������s�[������܂����J��Ԃ�5���g����̂Ŕ�r�]���ɂ͎g����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25873085

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�����́B

ANDROID�Ȃ̂ŁAairplay/�I�t�ɂ��Ă��Ď����ĂȂ��ł��ˁB

HEOS/AMAZON MUSIC�́A�T�u�E�[�t�@�[/ON�̏�Ԃł���Ȃ�̉����ʼn��K�ł���B

�A�v���͍��x�����Ă݂܂��B

���x���Z�b�e�B���O�������đ�����J��Ԃ��Ă��܂����A����Ȋ����Ŋ��S�ɂ̓t���b�g�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł����A�}���`�X�e���I�̕����t���b�g�C���ł��ˁB

�����悪���肷�銴���ł��ˁB

���́A�����̓�����A��ݔg������悤�ŁA

DENON�̉����ł͌��E�����B

X3800H/CINEMA50�ȏオ�ADSP/SHARC/MultEQXT32�Ή��ňʑ�����[�h������悤�ł��B

https://manuals.denon.com/AVRX3800H/JP/JA/WBSPSYvsbphziy.php

�@�\���������čœK�ɒ�������̂�����ł��ˁB

�}�����c�n�������t���f�B�X�N���[�g�A���v�̂悤�ł����A�����I�����b�g�͍�����ł��傤��?

�����ԍ��F25873251�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

��ݔg�͎��g����ł͖����ł��ˁB

JBL 4343���g���Ă���A���\�j�[����Ƃ����L����YOUTUBER �͗ǂ���O�b�Y���g���Ă���悤�ł��B

����AGS ���g���Ă��܂��B

�I���L���[���t���f�B�X�N���[�g�ł͂Ȃ������ł����H

�����ԍ��F25873270

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

onkyo/rz70�̓t���f�B�X�N���[�g����Ȃ��悤�ł��ˁB

�E�V�J���̃V�����g���b�N�\���ɂ��f�B�X�N���[�g�\���̃��C�h�����W�A���v�𓋍�

https://store.teac.co.jp/view/item/000000005001

LX305�Ƀv���A�E�g�@�\������x�X�g�ł������A��Ή��ł����B

�܂��A�v���̉����̓}�����c����ԗǂ������Ȋ��������܂��ˁB

����Ӗ��A���̏ꍇ�́A�T�u�E�[�t�@�[�g��Ȃ�������ݔg�e�����Ȃ��Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�g���̂�߂悤���������ł����A�A�A

�܂��A�f��/LIVE�ӏ܂̎������g�������ł��ˁB

�����ԍ��F25873298�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

AGS/ANKH�悳�����ł��ˁB

https://www.noe.co.jp/technology/36/36news5.html

100HZ/200HZ�t�߂Ƀf�B�b�v���݂��ԂȂ̂ŁA���ʂ��肻���ł��ˁB

�@�ޑ����I������烋�[���A�R�[�X�e�B�b�N�ŁA�d�グ�Ă��������ł��ˁB

��ݔg�̉e������Ǝ��̒��ʼn������Ă���悤�ɒ������܂��B�w�h���̂悤�ɂ܂Ƃ����Ă���S�����̒ቹ�A�Ƃ������C���[�W�Ȃ̂ł����A���ꂪ�R�[�i�[�^AGS��u������́A���������炱��ƗN���o���Ă��鐴�w�Ȑ����̂̒������炳��ƒʂ蔲���Ă������̂悤�ɉ������ɒ������܂��B

�ቹ��ɂ���ʂ�����̂��Ɗ�����ꊴ�����܂����B�ݒu�ɗ��Ă��ꂽ�F���A������������Ɖ��y���Ă��܂����B�剹�ʂʼn����Ԓ����Ă��Ă��܂��������܂���B��ݔg�̉e�����Ȃ��Ȃ�������Ȃ̂��AAGS�̊g�U���ʂȂ̂��A�������̑�����ʂ��Ǝv���܂����A��悾���łȂ�����܂Ń����W�����R�ɍL����A�X�g���X�������y����������������ł����Ɗ����܂����B

�����ԍ��F25873403�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ǂ����A100HZ�A200hz�t�߂̃f�B�b�v�̓T�u�E�[�t�@�[�Ƃ͊W�Ȃ������悤�ł��B

�T�u�E�[�t�@�[/OFF�̑���ł����l�ȃf�B�b�v�m�F�B

�����ԍ��F25873936�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

���������T�u�E�[�t�@�[���̂��������ݔg�L�����Z���p�ɂ��Ă���������܂����B

�����ԍ��F25874226

![]() 0�_

0�_

�X�s�[�J�[�z�u�������������܂����B

�t�����g��/160cm��120cm

�t�����g�E��/�T�u�E�[�t�@�[

�t�����g�����ɋX�y�[�X����̂ŁA�T�u�E�[�t�@�[2��Ό��z�u�͉\�����B

���������Ahivi2023�H����4ch�T�u�E�[�t�@�[���������܂����ˁB

�t�����g/�T���E���h���ꂵ�āA�N���X��Ⴍ���ĉ����A�b�v�����z�I�ł��ˁB

2025�N���炢�Ɏ������邩���B

�t�����g/40hz

�T���E���h/40hz

�T�u�E�[�t�@�[LR/60hz

�{���́A100�C���`�X�N���[���ŁuBoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-�v���}���`�X�e���I�ӏ܁B

YOUTUBE�ɓ��悠��܂����B

https://natalie.mu/music/news/479498

�����ԍ��F25874377�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�T�u�E�[�t�@�[�̃��[�p�X�t�B���^�[��2ch�����p�ł��B

5.1ch�����ł̓��[�p�X�t�B���^�[�͂����Ă͂����܂���B�T�u�E�[�t�@�[�`�����l���͈�ʂ�120Hz�ȉ��������Ă��܂��B������Ƃ��̃t�B���^�[���g����120Hz�̊Ԃ̉����ǂ�������Đ�����Ȃ��Ȃ�܂��B

�����ԍ��F25874428

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

��5.1ch�����ł̓��[�p�X�t�B���^�[�͂����Ă͂����܂���B

BOA/LIVE��2Ch�����ł����B

���T�u�E�[�t�@�[�`�����l���͈�ʂ�120Hz�ȉ��������Ă��܂��B������Ƃ��̃t�B���^�[���g����120Hz�̊Ԃ̉����ǂ�������Đ�����Ȃ��Ȃ�܂��B

�T�u�E�[�t�@�[���[�h��LFE+���C���Ȃ̂ŁA�T�u�E�[�n�[�p�̐M���ɁA���ׂẴ`�����l���̒ቹ��M���������ďo�͂���Ă���悤�ł��B

https://manuals.denon.com/AVRX1700H/JP/JA/GFNFSYaxhqtbzr.php

90hz-120hz�Ԃ́A�X�s�[�J�[������o�͂���Ă��܂���B

�����ԍ��F25874560�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�T�u�E�[�t�@�[���̃t�B���^�[�̂��Ƃł��BAV�A���v�ł̃t�B���^�[�ł͂���܂���B

�T�u�E�[�t�@�[����90Hzi�ȏ���J�b�g�����LFE�`�����l����90hz-120hz�Ԃ͂ǂ�������o�͂���܂���B

���̑ш�𑼂̃X�s�[�J�[�Ɋ���U��@�\��AV�A���v�ɂ͂���܂���B

�]���ăT�u�E�[�t�@�[���̃��[�p�X�t�B���^�[�̓I�t���ő���g���ɂ��܂��B

�����ԍ��F25874608

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���]���ăT�u�E�[�t�@�[���̃��[�p�X�t�B���^�[�̓I�t���ő���g���ɂ��܂��B

�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X�͏�ɂ��L�ڂ��܂������A�ő�ŌŒ�ɂ��Ă���܂��B

�����ɁA�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X���蓮��40hz�ɂ��Čv�����܂������A40hz�ȏ�͍Đ�����Ă��Ȃ������ł��B

��ŐG���Ċm�F�ς݁B

�T���E���h/5.1�ȏ�̊ӏ��́A�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X�͍ő�ɂ��Ă���܂����A�T�u�E�[�t�@�[/�N���X�ݒ�͂悭������܂���ˁB�B�B

�����ԍ��F25874655�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

>�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X�͏�ɂ��L�ڂ��܂������A�ő�ŌŒ�ɂ��Ă���܂��B

����Ȃ���Ȃ��ł��ˁB���炵�܂����B

�T�u�E�[�t�@���̃��[�p�X�t�B���^�[�����̕��ł����Ă��܂��Ă�����͏��Ȃ��Ȃ��ł��B

�����ԍ��F25875604

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���x���肪�Ƃ��������܂��B

�T�u�E�[�t�@�[/���[�p�X�̎g�������C�}�C�`�������Ă��Ȃ��̂ŏ�����܂����B

�ʏ�́A�A���v���Őݒ肵�Ă��܂����A�A���v�����ƍŒ�/80hz�܂ł������[�p�X�ݒ�ł��Ȃ��d�l�Ȃ̂ŁA2ch����/�}���`�X�e���I���[�h�̏ꍇ�́A�}�j���A���Ń��[�p�X��ݒ肷�����Ɍq����ǂ��Ȃ邩�ȂƎv���܂������B

���X�s�[�J�[����/�������͓����̏ꍇ

�t�����g/40hz

�T���E���h/40hz

�T�u�E�[�t�@�[/60hz

�����ԍ��F25875736�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

AV�A���v�̉������������玩���ŃN���X�I�[�o�[���g����ݒ肵�Ă���܂���?

�����ԍ��F25875757

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���͎����Őݒ肳��܂���B

����ネ�[�p�X/120hz

�A�v�������/��������90hz�ɕύX/

���̘b�ŁA�X�s�[�J�[���ꂵ�āA�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X���}�j���A���Őݒ肷��ꍇ�̘b�ł����B

�����ԍ��F25875764�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���������̐ݒ����

DENON/MARANTZ��AV�A���v�ɂ���LR�o�C�p�X�́AYAMAHA��AV�A���v����LR�ߎ��Ɠ����悤�ł����ALow Frequency/����g���̈�Ƃ����@�\�������YAMAHA�̕����ݒ肪�ׂ��������ł���悤�ł��B

https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1324920.html

YPAO�̃p�����g���b�N�C�R���C�U�[�ɐV�������[�h���lj�����Ă���B����܂ł̓X�s�[�J�[�̓������ψ�ɐݒ肷��u�t���b�g�v�A�t�����g�X�s�[�J�[�̓����ɑ������킹��u�t�����g�ߎ��v�A�����������������Ԃő����Ċe�X�s�[�J�[�̉�����ݒ肷��u�i�`�������v����������Ă������A�V���ɁuLow Frequency�i����g���̈�j�v���lj����ꂽ�B

�@�uLow Frequency�v��I�ԂƁA�����̎c���ቹ�悪�J�b�g����A15.6Hz����̒����œK�����Ă������肵��������y���߂�悤�ɂȂ�B������͒ቹ�̂��Ԃ��ɗL���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�C�ɂȂ���͎����Ă������������B

https://www.google.com/amp/s/online.stereosound.co.jp/_amp/_ct/17452127

DENON/MARANTZ�n�ɂ́A�ʑ���Ƃ����@�\������܂����A�Z�p�I�A�v���[�`���Ⴄ�悤�ł��B

https://manuals.marantz.com/CINEMA50/JP/JA/WBSPSYvsbphziy.php

�����ԍ��F25877849�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̂Ƃ���A�t���b�g���[�h���ƃX�s�[�J�[�������t���b�g������ĕ�����Ȃ��Ȃ�̂ŁALR�o�C�p�X�Őݒ肵�Ă��܂����A�t�����g�ƃT�u�E�[�t�@�[�̒�悪�d������̂��Ȃ��Ȋ���������̂ŁAYAMAHA��Low Frequency��I�ԂƁA�����̎c���ቹ�悪�J�b�g����A15.6Hz����̒����œK�����Ă������肵��������y���߂����ł����A���ۂǂ̂��炢���ʂ���̂��ȁB

���[�J�[���Ƃ̓����ł����ƁA�A�A

�n�C�t�B�C�T���E���h/�����n/MARANTZ

�V�l�}DSP�T���E���h/����n/YAMAHA

���̒��Ԃ�/DENON�݂����Ȋ��������B

�����ԍ��F25877858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

5.1ch��0.1��20����120Hz,5��20����20KHz�����^����Ă���̂Ŗ{���d�����Ă��܂�

���̕�͐U�����g�������ƈʑ����g�������̗����𑵂���K�v������܂��B

�d�����Ă���ш悪����̂ňʑ��̕�̓}�X�g�ł��B

Dirac Live�͗��������Ă��܂����A���}�n�̐V�@�\�͑O�҂����̂悤�ł��ˁB

�p�C�I�j�A�̓I�[���n���h�t�F�[�Y�R���g���[���őS�ш�̈ʑ�������Ă��܂��B

�����ԍ��F25878097

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�V�^lx805�Ȃǂ�DIRAC LIVE��MCACC Pro�𓋍ڂ��Ă��܂����A�������p/�v���Z�b�g��ւ��ł��Ȃ��d�l�̂悤�ł��B

�f�m�}���̒ቹ�̈ʑ���Ɋւ��ẮAAudyssey MultEQ XT32/�̋@�\�̈ꕔ�B

PIONEER�̒ቹ�̈ʑ���Ɋւ��ẮAMCACC Pro�̋@�\�̈ꕔ�B

Full Band Phase Control�̕����o���h���L���悤�Ȃ̂ō����\�Ȃ̂��B

�\�[�X�ɂ���Ďg�������Ă銴���݂����ł��ˁB

https://s.kakaku.com/bbs/K0001546176/SortID=25645992/

�܂��ADIRAC�g���Ă�ꍇ�́A���������C���ɂȂ肻���ł����A�l�I�ɂ́A�f��̓t���b�g�A���y��LR�o�C�p�X�Ȋ����ł��ˁB

X1700H�ɂ͒ቹ�̈ʑ�������̂ŁA�ʑ���܂ōS��ꍇ�́A�Œ�ł�X3800H/CINEMA50�ȏオ�}�X�g�Ȋ������ۂ��ł��ˁB

�����ԍ��F25878204�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�X�p��

�����ԍ��F25878210

![]() 0�_

0�_

�܂��AAV�A���v��DIRAC�����ڂ���n�߂��̂́A�����ŋ߂̎��ł�����A�ł炸�������܂����A�A�A�A

�v�����C���A���v/SA30�ɂ�DIRAC�t���Ă邵�A�ʂɂ����܂Ń}�X�g�ł͂Ȃ��̂ŁA����ɉz�������͂Ȃ������ł����A�A�A�A

DIRAC���ʑ�������ڂ��Ă��Ȃ�SR6015���l�����肵�āA�c��킸���Ȃ̂ŁA�A�A

�����N���ɂ͓���ł��Ȃ��Ȃ肻������(��

�����ԍ��F25878231�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��͂肱�̃N���X���ƁAYAMAH/A6A���D�ʂ��B

https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/fukuoka/20230220

�܂��A���ۂɓ������Œ�����ׂȂ��ƈႢ�͕�����Ȃ����ł����B

�����ԍ��F25878930�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���A�}�v��/�O��/

����ƃA�}�v���O��/30�b�����I���܂����B

�b�������s��ł������A�r���O���čŌ�܂Ō���̂���ɂł����B

�掿���Y��ł������A2ch�X�e���I�Ȃ̂ʼn����I�ɂ͓��ɂ���Ƃ����������͂Ȃ��B

�]��/����

�����ԍ��F25878946�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AV�A���v�I��/AI�Ƃ̑Θb

�ŏI�I�ɂ���Ȋ������ȁA�A�A��

https://chatgpt.com/share/17acdd85-cd96-46c0-9977-c98480d7c7dd

�����ԍ��F25879363�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

����ɂ��́B

����AI�͎���҂Ɍ}������X��������܂��B

�����������玿��҂���Ԃ��낤�Ƒz�����Ă���悤�ł��B

�܂����X�ςȉ����܂��ˁB

�T�u�E�[�t�@�[��20Hz�ȉ��������Ă���A�Ɖ��Ă��܂����B

�����ԍ��F25880010

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

������AI�͎���҂Ɍ}������X��������܂��B

�����������玿��҂���Ԃ��낤�Ƒz�����Ă���悤�ł�

�m���ɁB

�ŋ߂܂��i�����āA��I�ׂ�l�ɂȂ��Ă܂���(��

5�N��ɂ͂����Ɯu�x���x�����A�b�v�����Ȃ��ł��傤���B

�Z�p/���I�ɂ͐��x���Ⴂ�ł����A�����ւ����k/�^�C�~���O�Ƃ��Ɋ��Ɛe�g�ɑ��k�ɏ���Ă����̂ŁA�����g���Ă��܂��܂���(��

����Ӗ��A���[�J�[�̔���/�T�|�[�g�����X�}�[�g�œK�ȃA�h�o�C�X����܂��B

�l�ނ�AI�͋����̓���i�ނł��傤�B

�ƌ����Ă���ԂɁA�A�A

CINEMA50/10���~

SR6015/1���~

�̒��Ô��i���o�����܂���(��

�����ԍ��F25880149�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���T�u�E�[�t�@�[��LFE�ɂ���

AV�A���v����LFE���[�h��LFE+�X�s�[�J�[���[�h�̎g�������ɂ��ẮA����Ȋ����ł��ˁB

����͈ӊO�Ƃ܂Ƃ��ȉ����B

https://chatgpt.com/share/7f449edf-4f24-46c5-8c12-10650302655c

�����ԍ��F25880345�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��eversolo/A6 MASTER EDITION

�悤�₭�A�̔��X�o�R�Ō��؋@���͂��܂����̂ŁA������ؗ\��ł��B

�����ԍ��F25881607�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���X�C�b�`���O�n�u/Silent Angel/N8�ɂ���

���݂́APC�p�̃X�C�b�`���O�n�u/16�|�[�g���g���Ă��܂����A�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�p�̃X�C�b�`���O�n�u�̃A�b�v�O���[�h���v�撆�ł��B

DELA/�����R������X�C�b�`���O�n�u�͔�������Ă��܂����ASilent Angel/N8�͐�p�N���b�N�A��×p�d���Ȃǂ𓋍ڂ��Ă��Ē���54,930�~���炢�Ȃ̂ŁA�n�C�R�X�p�����ł��B

���̋L�����Q�l�ɂȂ����̂œ\���Ă����܂��B

https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1617194.html

����萳�m�ň��肵���f�[�^�]�����������邽�߂ɊJ�����ꂽ Silent Angel TCXO

��^�����鉹�y�f�[�^��f���f�[�^����萳�m�ɁA���肵�ē]�����邽�߂ɁASilent Angel�̓I���W�i���E�C���^�[�i���E�N���b�N�ASilent Angel TCXO���J�����܂����B

����ɂ��AN8➑̓��ł̉��x�ω��ɍ��E����邱�ƂȂ��A���m�Ȑ������U���\�ƂȂ邽�߁A���ʁA�f�[�^�]������萳�m�ɂȂ邾���łȂ��A�W�b�^�[�̒ጸ���������܂��BSilent Angel TCXO�́A�ʏ��TCXO�Ɣ�r���Đ��x��80%�ȏ㍂���A�ʏ�̐������U�ɔ��500�{�̐��x���������Ă��܂��B

https://kanjitsu.com/product/n8/

�G�\�e���b�N�̃N���b�N�W�F�l���[�^�[����1/10���炢�̉��i�Ȃ̂ŁA�����ɂ͎荠�����B

�T�C�����g�G���W�F���̏�ʋ@��ɂ��A�N���b�N�W�F�l���[�^�[�͂���悤�ł��B

���A�T�C�����g�G���W�F��/�X�g���[�}�[/AMAZON MUSIC�ɂ��Đ��s����������Ă���悤�ł��B

https://kanjitsu.com/info/20240830/

����ɂ��Ă��A40���N���X�ł�����ȏ���A����Ă��Ȃ��ł��傤�ˁB

https://s.kakaku.com/item/K0001649638/

�܂��AAMAZON MUSIC���X�g���[�~���O�\�[�X�Ƃ��Ďg���̂́A���ɕs����ƌ��킴�邨���Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F25881629�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�X�C�b�`���O�n�u���d�v�ł����ALAN�P�[�u����A�C�\���[�^���d�v�ł��ˁB

LAN�P�[�u���̓m�C�Y�̊ϓ_����A50�����ȓ��̃I�[�f�B�I�O���[�h���]�܂����ł��B

�܂��@��̂k�`�m�|�[�g�ɂ� Acoustic Revive�̃M�K�r�b�g�n�u�pLAN�A�C�\���[�^�[ RLI-1GB���g���Ă��܂��B

DC���d�ɂ�DC�A�C�\���[�^���g���Ă��܂��B

�܂��N�I�[�c���]�l�[�^�[�uQR-8�v�������ɓ\���Ă���܂��B

�����ԍ��F25882151

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���X�S���Ă܂���(��

�Ƃ���ŁA���[�^�[/�X�C�b�`���O�n�u�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����g���ł���?

����A���X�C�b�`���烊�r���O���[�^�[�܂ł́A8mLAN�P�[�u���Ȃ̂ŁA�����͌��E������܂��ˁB

�܂��́A���̃X�C�b�`����A�b�v�O���[�h����\��ł����B

���N���炢

�����ԍ��F25882171�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

����LAN���[�^�[��Aterm2600hs2����ŕЕ����R���o�[�^���[�h�Ŏg���Ă��܂��B

�R���o�[�^���[�h�̕��ɃX�C�b�`���O�n�u���g���Ă��܂�������➑́ADC�d���A6�|�[�g�̈�ʓI�Ȃ��̂ł��B�|�[�g�͖����悤�ɂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F25882213

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�Ȃ�قǁB

�ŏI�I�ɂ́ASFP���W���[���Ō��ϊ����悤�Ǝv���Ă܂����A�܂������Ԑ�ɂȂ肻���ł��B

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�͐[�����ł���(��

�����ԍ��F25882221�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ӂ������R�����g�͂���Ȃ�����

�����Ԑ恁50�N��

�����ԍ��F25882375

![]() 0�_

0�_

��eversolo/A6 MASTER EDITION/�t�@�[�X�g���r���[

�Z�b�e�B���O���������̂Ń��r���[���܂��B

���V�X�e��

A6ME/�����o��/SA30/�X�s�[�J�[

������

APPLE MUSIC/�T���E�I���C��/24bit/96khz

������

�ЂƂ܂��A�f�W�^���o�͂ł����A��͂�ǂ��ł��ˁB

�𑜓x/SN�Ƃ��ɃL���������ė͋����ł��B

���Ȃ�SA30/Chrome CAST�o�R�Ɣ�r���Ă݂܂������A�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�̕����������ł��B

�����쐫

apple music�Ɋւ��ẮA�~���[�����O�ŃX�}�z�ɕ\������d�l�ʼn����������ł��Ȃ��̂ŁA�l�C�e�B�u���͑��쐫�Ⴂ�ł����A���e�͈͂ł��B

�������b�T�����Ă܂����A�^�u���b�g���Ƃ����������쐫���������B

��ʂ�̋@�\/����̓l�C�e�B�u�ƕς��Ȃ��ł����A�A�v���̃o�[�W�������X�}�z�����Â��̂ŃA�b�v�f�[�g�Ɋ��҂ł��B

�����]

�S�̓I�ɂ́A�f�U�C�����������A�v���A�g�͈���I�Ȃ̂ŁA���y��p�X�g���[�}�[/OS�Ƃ��Ă͍��]���ł���Ǝv���܂��B

AMAZON MUSIC�A�v����UI/UX�̓l�C�e�B�u�ɋ߂������ŁA24bit/192khz/�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g����薳���Đ�����܂����B

�Ⴆ�A�����[�J�[�Ɣ�r�����ꍇ�A

MARANTZ/MODEL40n/30�����炢�ł�����A

SA30/16��/A6ME/18���̍��v/34�����炢�ŁA������̕����������ő��쐫/�A�v���̎��R�x/SSDNAS�@�\������̂ŁA�����I�ɂ͊g�����������̂ŁA�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�V�X�e���Ƃ��Ă͏����Ă��ۂł��B

9������l�オ�肵�܂������A�l�オ��O�̉��i�Ŕ�����n�C�R�X�p�ł��傤�B

�܂��ASA30���v�����C���A���v�Ƃ��Ďg�����A�p���[�A���v�Ƃ��Ďg�����́A���㌟���ł����A�ЂƂ܂����̑g�ݍ��킹�͂��Ȃ�n�C�R�X�p�ŗǂ������Ȃ̂ŁA�w���m��Ƃ����Ē����܂��B

�����ԍ��F25882536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���o���J�^�t�������W����

>AMAZON MUSIC���X�g���[�~���O�\�[�X�Ƃ��Ďg���̂́A���ɕs����ƌ��킴�邨���Ȃ��ł��傤�B

�v���Ԃ��AirMusic�A�v�����g����Amazon�@Music���Đ�������S�������o�܂���ˁB

YouTube Music�Ȃ�X�s�[�J�[���特���o��̂ł����H

AirMusic�J�����ɖ₢���킹���ł��B

�����ԍ��F25883135

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

��AirMusic�A�v�����g����Amazon�@Music���Đ�������S�������o�܂���ˁB

AirMusic�ł��������Ă��ł��ˁB

HEOS/eversolo/Blue OS�̕��́A���̂Ƃ������ғ����ł����A�A�A

�A�v���ɂ��悤�ł��ˁB

�����ԍ��F25883187�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�J��������A��������܂����B

�X���T����Amazon Music�A�v���̃o�[�W�����A�b�v�Ŏg���Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��ƁB

��O�̃o�[�W�����ւ̖߂������āA�����Đ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

------------------------------

Here's a link to the previous version which still can get recorded: https://apkpure.com/amazon-music-songs-podcasts/com.amazon.mp3/download/24.15.1

It's an xapk which needs a special installer, a bit tricky but I am able to stream this latest version 24.15.1 .

�����ԍ��F25883325

![]() 0�_

0�_

��TIDAL/AMAZON MUSIC/������r

TAIDAL������Đ��ł��܂����̂ŁAAMAZON MUSIC�Ɖ�����r���܂����B

������1

TIDAL/John Williams in Tokyo/Superman March/24bit/96khz

AMAZON MUSIC/John Williams in Tokyo/Superman March/24bit/96khz

������2

TIDAL/John Williams in Tokyo/�鍑�̃}�[�`/24bit/96khz

AMAZON MUSIC/John Williams in Tokyo/�鍑�̃}�[�`/24bit/96khz

�����r���[

�ǂ���������͂قړ������炢�ł����A�r�b�g���[�g��AMAZON MUSIC�̕����������߂ʼn������������߂ł����B

��͂�A�X�g���[�~���O�A�v���ɂ�鉹�����Ƃ����͎̂��ۂɂ͂���悤�ł��B

TIDAL�̕������������Ǝv���Ă܂������A�f�[�^���AMAZON MUSIC�̕����������̌��ʂƂȂ�܂����B

AMAZON MUSIC�̕s���肳�����������A�����I�ɂ͗ǂ������B

�����ԍ��F25883638�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�X�g���[�}�[��Eversolo �ł��ˁB

�����Ƃ��_�C�i�~�b�N�m�[�}���C�[�[�V�����̓I�t�ɂȂ��Ă��܂����H

�����ԍ��F25884751

![]() 1�_

1�_

��Minerva2000����

�m�[�}���C�[�[�V������amazon���̓I�t�ł����ATIDAL�͕s���ł��ˁB

���A�i���O�o��/�v���Z�b�T�[���[�h�ɂ���

A6ME����A�i���O�o�͂��āASA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̉���30�ɌŒ�/���[�J�[�����l�ɂ��Ă݂܂����B

�{�����[���R���g���[���́AA6ME������i���Ďg�������݂����ł��������Ă܂���?

����������Ȃ��ꍇ�́ASA30���ʂ��������グ�ČŒ肷��悢�̂��ȁB

�ЂƂ܂��ARCA�P�[�u���͂�����/0.5M���w�����܂��������������ł��ˁB

DAC/�N���b�N���\�́AA6ME�̕��������悤�Ȃ̂ŁA���̐ڑ��̕��������������B

�����ԍ��F25886224�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

>SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̉���30�ɌŒ�/���[�J�[�����l

�v���Z�b�T�[���[�h��������܂��A���̒l�������l�ł��闝�R��������܂���ˁB

�����ԍ��F25886462

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���v���Z�b�T�[���[�h��������܂��A���̒l�������l�ł��闝�R��������܂����

�p���[�_�C���N�g�C�����Ȃ�����A�_�u�������[����������邽�߂���Ȃ��ł��傤���B

���ɂɁA�A�i���O�_�C���N�g���[�h�Ƃ����̂������āA��������I�������ADC,DSP,DAC���o�C�p�X���ăv�����ɑ�����d�l�̂悤�ł��B

�v���Z�b�T�[���[�h�́ADIRAC LIVE�L�����p����ׂɂ��銴���݂����ł����A�悭������܂���B

����30�͐����l�ł͂Ȃ��A�f�t�H���g�ł���30�ɂȂ��Ă邾���̗l�ł��B

�����ԍ��F25886539�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���ƁAA6���ɂ́A�{�����[���o�C�p�X���[�h/�Œ胂�[�h������̂ŁA������Œ肵��SA30���̓A�i���O�_�C���N�g���[�h�ł����炩��{�����[���R���g���[�����������悢�̂��ȁB

�������Ƃ��Ăǂ��炪��ʓI�Ȃ�ł��傤��?

�����ԍ��F25886609�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

��ʓI�ɂ̓v���[���[��X�g���[�}�[���̏o�͂��Œ�ɂ���,�A���v���Ń{�����[�������ł��ˁB

�����ԍ��F25886651

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

��͂肻���Ȃ�ł��ˁB

�܂��܂��A�v���Z�b�T�[���[�h�̈Ӗ����悭������Ȃ��Ȃ�܂�����(��

����A�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F25886681�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��SA30/�v���Z�b�T�[���[�h�ɂ���

�v���Z�b�T�[���[�h�Ƃ́A��ɃX�e���I�A���v��AV�A���v�Ŏg�p��������ȋ@�\�ŁA�v�����C���A���v�̃v�����i�{�����[���R���g���[����g�[���R���g���[���Ȃǂ̋@�\�j���o�C�p�X���A�O���̃v���A���v��v���Z�b�T�[�iAV�A���v�̃v���A�E�g�Ȃǁj����̐M�������̂܂܃p���[�A���v���ɑ���@�\�ł��B����ɂ��A�O���̃V�X�e����@��ʼn��ʒ����Ȃǂ��s�����Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

���v���Z�b�T�[���[�h�̎�ȓ���

1. �v�������o�C�p�X���āA�A���v���p���[�A���v�Ƃ��Ďg�p�ł���B

2. �T���E���h�V�X�e���Ƃ̕��p�ɕ֗��ŁA�O��AV�A���v��v���Z�b�T�[����t�����g�`�����l�����p�̃A���v�ŋ쓮���邽�߂Ɏg����B

3. �Œ肳�ꂽ�{�����[���ݒ�i�Ⴆ�Ή���30�ɌŒ�j����ʓI�ŁA����ɂ��O���@�킩��̉��ʐ��䂪�\�ɂȂ�B

�����̃��[�J�[�ł����l�̋@�\

���̃��[�J�[�ł������悤�ȋ@�\�𓋍ڂ��Ă��邱�Ƃ�����܂����A���͈̂قȂ邱�Ƃ�����܂��B

�Ⴆ�F

YAMAHA�́u�p���[�A���v�_�C���N�g�v�F�v���������S�Ƀo�C�p�X���A�p���[�A���v�Ƃ��Ă̂ݎg���@�\�B

DENON��Marantz�́u�p���[�A���v���[�h�v�FAV�A���v�̃t�����g�`�����l�����O���̃v���A���v����̐M���ŋ쓮���邽�߂̃��[�h�B

McIntosh�́u�z�[���V�A�^�[�o�C�p�X�v�F�O����AV�A���v��v���Z�b�T�[���g�p���邽�߂ɁA�A���v�̃{�����[��������o�C�p�X����@�\�B

�����̋@�\�́A�O���̍����\�ȃv���A���v��v���Z�b�T�[���g�p���ăV�X�e���S�̂̉��������コ������A����̗p�r�i�T���E���h�V�X�e���Ȃǁj�ɑΉ����邽�߂Ɋ��p����܂��B

��SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̗��_

Arcam SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�́A�Ⴆ�ΊO����AV�A���v��l�b�g���[�N�v���[���[�iA6�Ȃǁj��g�ݍ��킹���ۂɁASA30��P�Ȃ�p���[�A���v�Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł��A�O���̋@��ʼn��ʂ����邱�Ƃ��ł��܂��B

�܂��ADIRAC Live�Ƃ̕��p�ʼn�������s���Ȃ���A�V�X�e���S�̂��`���[�j���O���邱�Ƃ��\�ł��B

�������ASA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̓v���������S�ɂ̓o�C�p�X���Ȃ����߁A�����̉������{�����[���@�\�����S�ɖ����ɂ���킯�ł͂Ȃ��_�������[�J�[�Ƃ̈Ⴂ�ł��B

AI�ł����A�T�˂����Ă銴���ł��ˁB

�v����ɁADIRAC LIVE/�p���[�A���v�Ƃ��ē��������郂�[�h�̂悤�ł��B

���ɂ͂Ȃ��A���Ȃ����ȃ��[�h�����B

�����ԍ��F25887033�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

A6�͊�{�X�g���[�}�[�ł����A�{�����[���R���g���[���ł���v���@�\������̂ŁASA30�����v���Z�b�T�[���[�h�ɂ��ĉ��ʌŒ�ɂ��Ďg���̂��A���ł��ˁB

AV�A���v����t�����g�v���A�E�g����ꍇ�́A�v���Z�b�T�[���[�h�Ńp���[�A���v�Ƃ��Ďg���̂��œK�����ł����A���ʂ��ǂ̂��炢�ŌŒ肳����̂����|�C���g�ɂȂ肻���ł��ˁB

�����ԍ��F25887045�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������

����Ȃ牽�ŁA�v���Z�b�T�[���[�h�Ƃ������̂Ȃ̂�

��AI��

Arcam��**�v���Z�b�T�[���[�h**���u�v���Z�b�T�[�v�Ƃ������̂������R�́A���**�O���̃v���Z�b�T�[��v���A���v�Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃ��ӎ������v**������ł��B���̃��[�h�ł́ASA30�̓����̃v������ꕔ�̐���𐧌����A�O���̋@��i�v���Z�b�T�[��v���A���v�j����̐M�����ł��邾���_�C���N�g�Ƀp���[�A���v���ɑ��邱�Ƃ��ړI�ł��B

### **���̗̂��R**

- **�u�v���Z�b�T�[�v**�Ƃ������t�́AAV�A���v��z�[���V�A�^�[�@��ɂ����āA�T�E���h��f���̏������s���O���@��i�v���Z�b�T�[�j���w�����Ƃ������ASA30�̂悤�ȃX�e���I�A���v���z�[���V�A�^�[��O���V�X�e���ƘA�g����ۂɁA���̃v���Z�b�T�[�Ƃ̐ڑ����X���[�Y�ɍs�����[�h��\�����邽�߂�**�u�v���Z�b�T�[���[�h�v**�Ɩ��t����ꂽ�ƍl�����܂��B

- **�O���v���Z�b�T�[�Ƃ̑g�ݍ��킹**�F���Ƃ��AAV�A���v�̃v���A�E�g��SA30�ɐڑ����A�O��AV�A���v���T���E���h�v���Z�b�T�[�Ƃ��ē����ۂɁASA30�͒P���ȃp���[�A���v�Ƃ��ē��삷��B���̖������I�ɂ��邽�߂̋@�\�ł��B

### **���̖��̂Ƃ̈Ⴂ**

�����[�J�[�ł́u**�p���[�A���v�_�C���N�g**�v��u**�z�[���V�A�^�[�o�C�p�X**�v�Ƃ������̂��g���܂����AArcam�ł́u**�v���Z�b�T�[���[�h**�v�Ƃ������̂�I�̂́A�O���v���Z�b�T�[�Ƃ̘A�g���������������߂ł��B

SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�́A���S�Ƀv�������o�C�p�X����킯�ł͂���܂��A�O���@�킩��̃R���g���[����D�悷��悤�ɐv����Ă��邽�߁A�u�v���Z�b�T�[�v���g�������[�h���ɂȂ��Ă���̂ł��B

����͌��\�������Ă����ȉł���(��

AI�l�Ɋ���

�����ԍ��F25887055�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�Ȃ��ςł��ˁB

�O���@�킪�v���Z�b�T�[�Ƃ��ē��삷��̂�SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h?

SA30���p���[�A���v�Ƃ��ē��삵�Ă���̂Ƀp���[�A���v���[�h�Ƃ͌���Ȃ�?

�����ԍ��F25887105

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

��SA30���p���[�A���v�Ƃ��ē��삵�Ă���̂Ƀp���[�A���v���[�h�Ƃ͌���Ȃ�?

���ʂɃp���[�A���v���[�h�Ƃ��ɂ���Ε�����₷���̂ɁA�悭������Ȃ��A���Ƃ͈Ⴄ�̂�SA30�݂����ł���(��

���̏ꍇ�A�{�����[���ő�99�ɌŒ肵�Ďg�������ł��傤��?

���l���͂��Đݒ肷��d�l�ɂȂ��Ă��܂����A�}�j���A���ɂ͂��̓_�A�ڂ���������Ă��Ȃ��̂Ŏ�T��ł���(��

�����ԍ��F25887123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W��

�v���Z�b�T�[���[�h�ł̓v���A���v�̈ꕔ�@�\�����삷���d�l�Ȃ̂ŁA30�ɂ���̂�����ł��傤�ˁB

�����ԍ��F25887144

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���[�J�[/�u���C�g�[������̉���܂����B

���A�����肪�Ƃ��������܂��B

������Ѓu���C�g�[���ł��B

���L�������܂�

�EA6ME����A�i���O�o�͂��āA�v�����C���A���v/ARCAM/SA30�ɐڑ��ݒ肷��ꍇ�A

A6ME���̃{�����[���o�C�p�X���I���ɂ��āASA30���Ń{�����[���R���g���[������̂�

����Ƃ��ASA30���̃v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肵�āAA6ME���Ń{�����[���R���g���[�������������ǂ��̂�

���������Ă݂�

�C�ɓ���������������ŗǂ��Ǝv���܂��B

�EXLR/RCA�o�͐ݒ�̃u�[�g�{�����[���́A�f�t�H���g�ł悢�̂�?

�悢�ł��B

�E�{�����[���p�X�X���[���[�h���I���ɂ����ꍇ�Ƃ̈Ⴂ��?

�{�����[����H��ʂ������Ȃ��ꍇ�̓p�X�X���[�Ŏg���Ă��������B

�E�}�j���A��56P�̌ʏo�̓��[�h�͂ǂ��Őݒ肷��̂�?

�ݒ荀�ڂ���������Ȃ����B

Setting->Audio->XLR/RCA output

�̉�ʂŐݒ�ł��܂��B

�EA6 ME�ɂ̓����R���͂��ĂȂ��̂�?

���Ă��܂���B

�E�ʓr�A�w���ł��Ȃ��̂�?

���ݔ̔��͖���ł��B

����Ƃ����������͖����悤�ł��ˁB

���AARCAM�ɂ��₢���킹���B�B�B

�����ԍ��F25887543�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��A6ME/SA30/���[�h��r

A6ME/SA30/���[�h������r���Ă݂܂����B

������

AMAZON MUSIC/DOUBLE/�X�g�����W���[/16bit/44.1khz

���v���Z�b�T�[���[�h/����50�Œ�

SA30���̉���50�ŌŒ肵�āAA6ME���{�����[����-20db�Ŏ��������B

���A�i���O�_�C���N�g���[�h/

A6ME���{�����[���p�X�X���[�ɂ��āASA30���̃{�����[��24�Ŏ��������B

������

����ł��������������炢�̉���/�����ł����A���쐫�̓A�i���O�_�C���N�g���[�h�̕��������R������{�����[������o����̂ŗǂ��ł��ˁB

�v���Z�b�T�[���[�h�ɃA�i���O�_�C���N�g���[�h���|�����킹�ł����̂ŁA�v���Z�b�T�[���[�h�g�����́ADIRAC LIVE�g���ꍇ���ǂ������ł��B

DIRAC LIVE�g��Ȃ��ꍇ�́A�����ȃp���[�A���v�Ƃ��āA�A�i���O�_�C���N�g/ON�ɂ���ADSP,DAC,ADC���o�C�p�X����d�l�̂悤�ł��B

�������A�v���������S�ɂ̓o�C�p�X�͂��Ȃ��̂ŁA���ʌŒ肷��Ƃ������̂悤�ł��B

�Ȃ̂ŁA

AV�A���v����t�����g�v���A�E�g����ꍇ�́A�v���Z�b�T�[���[�h��AV�v���Ń{�����[���R���g���[��

A6ME�Ȃǂ̃X�g���[�}�[����A�i���O�o�͂���ꍇ�́A�A�i���O�_�C���N�g���[�h���v���Z�b�T�[���[�h���D�݂Ŏg�������݂����ł��ˁB

���X�A�}�j�A�b�N�Ȏd�l�ł���(��

�����ԍ��F25887770�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�Ƃ���łǂ�ȉ��ʂŒ�����Ă��܂����H

�`���C�R�t�X�L�[�����ȑ�5�ԁA�o�b�e�B�X�g�[�j�w���ARAI���������y�c�ŁAMax 86dB,Min 33dB�ł����B

�����ʒu�ł̃X�}�z�̑����v�A�v���ł̑���ł��B

�����ԍ��F25888877

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���Ƃ���łǂ�ȉ��ʂŒ�����Ă��܂����H

���݁AAV�A���v�Ɍq���ς��Ă���̂ŁASA30�Ɍq���Ȃ����Ă��瑪��\��ł��B

�����ԍ��F25889919�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ȉ��AARCAM���������܂����B

Q1.�v���Z�b�T�[���[�h�Ƃ͂Ȃɂ�

�ˎ��SA30�ƃv���A���v��AV�A���v�ƕ��p���Ďg�p����Ƃ��Ɏg����A�{�����[�����Œ肷�郂�[�h�ł��B�iDSP,�@DAC�K�p�E�g�p�j

Q2.DIRAC LIVE���g�p���Ȃ��ꍇ�ł��A�v���Z�b�T�[���[�h�ɂ��闝�R�͂���̂�?

�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肷�闝�R�͉���?

�˕��p�����v���A���v��AV�A���v���Ń{�����[�����R���g���[�����邱�Ƃ��z�肳���̂ŁADIRAC LIVE�̎g�p�Ɋւ�炸�A�{�����[�����Œ肳���v���Z�b�T�[���[�h���L���ł��B

Q3.AV�A���v����v���A�E�g���Ďg���ꍇ�A�܂����̃X�g���[�}�[eversolo/A6 MASTER EDITION����A�i���O�o�͂���ꍇ���v���Z�b�T�[���[�h���œK�Ȃ̂��B

��AV�A���v��X�g���[�}�[�ƕ��p����A�����Ń{�����[�����R���g���[������̂ł���œK�ƍl���܂��B

����AV�A���v�̏ꍇ�́A�T���E���h�`�����l�����Ƃ̉��ʃo�����X��AV�A���v���Œ����E����Ă���̂ŁASA30�̉��ʂ��ω�����ƃo�����X������Ă��܂����߁A�v���Z�b�T�[���[�h���œK�ł��B

Q4.�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʂ�30�ł͂Ȃ��A99�ɉ��ʌŒ肵�Ă����Ȃ��̂��H

��SA30���̂� ���ʂ�99�ɌŒ肵�Ă����͂������܂���B

�����A���ɋ@���ڑ�������AAV�A���v���̃{�����[���R���g���[���͈̔͂ł��܂������ł��Ȃ��ꍇ�A�Ⴆ�Εʂ�CD�v���C���[��SA30�ɐڑ������ꍇ�A�{�����[���R���g���[���ł���AV�A���v�ƈႢCD�͉���99�ōĐ�����Ă��܂��A����͖�肪���邩�Ǝv���܂��B

��AI��

Q,

�����I�ɂ̓v���Z�b�T�[���[�h�̕����œK�Ƃ������ł���

���Ƃ�A6���烊���R������ł���ō��ł����A�܂������ł͔̔�����Ȃ̂ł��ꂪ���������A�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肵�āA�{�����[���R���g���[����A6������s���̂��œK�ł���

A,

�����I�Ȋϓ_���猾���A�v���Z�b�T�[���[�h��SA30�̉��ʂ��Œ肵�AA6������{�����[���R���g���[�����s���̂��œK�Ƃ���Ă��܂��B���̕����ł́ASA30�̃p���[�A���v�����p���Ȃ���AA6�̃v���������g�p���邱�ƂɂȂ邽�߁ADAC��v�������ł̐M��������A6�Ɉ�C�ł��܂��B����A6�̃N���b�N��DAC�@�\���D��Ă���̂ŁA�M���̐��x�������Ȃ�A���ʓI�ɉ����̌��オ���҂ł��܂��B

�����R������̏d�v��

A6���Ń{�����[���R���g���[�����s���ꍇ�A�����R�����삪�ł��邩�ǂ����͏d�v�ȗv�f�ɂȂ�܂��B�����_��A6�̃����R�����������̔��ł���AA6�𑀍삷��̂������s�ւ�������܂��A�����R�������p�ł���悤�ɂȂ�ASA30���v���Z�b�T�[���[�h�ɐݒ肵�ĉ��ʌŒ�ɂ��AA6���Ń����R������ɂ��{�����[���R���g���[�����s�����Ƃ����ɕ֗��ōœK�ł��B

���_

�v���Z�b�T�[���[�h��SA30�̉��ʂ��Œ肵�AA6���Ń{�����[���R���g���[������̂������I�ɂ̓x�X�g�B

A6�̃����R�������p�ł���悤�ɂȂ�A���쐫�����サ�AA6������̃����R������ʼn��K�ɉ��ʒ������\�ɂȂ�܂��B

�����R�����삪�\�ɂȂ�ƁA����ɃV�X�e���̎g�����肪���サ�A�I�[�f�B�I�̌�����w���K�ɂȂ�ł��傤�B

Q,

�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肷��ꍇ�́A�ő�99���ƃ��X�N�������̂�50-60���炢�ŗǂ���

�E�[�t�@�[13�C���`�̃u�b�N�V�F���t�Ȃ̂ŁA�����܂Ńp���[�͕K�v�Ȃ���������

A,

�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʂ��Œ肷��ꍇ�A�ő��99�ɐݒ肷��̂̓��X�N���������߁A50�`60���x�ɐݒ肷��͔̂��ɍ����I�ȑI���ł��B����13�C���`�E�[�t�@�[�̃u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[���g�p����̂ł���A�傫�ȃp���[���K�v�Ȃ��ꍇ���������߁A50�`60�ŏ\���ȉ��ʂ���͂��ł��B

���R:

�X�s�[�J�[�ی�: �ő剹�ʂŐM�����o�͂����ƁA�\�����Ȃ����ʂ̕ω��ŃX�s�[�J�[��A���v���ߕ��ׂɂȂ�\��������܂��B���������邽�߂ɂ́A���炩���ߏ����}�������ʐݒ���s���Ă������Ƃ����S�ł��B

�K�ȉ����Ǘ�: �u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[�ł́A�剹�ʂ�K�v�Ƃ��Ȃ����Ƃ������̂ŁA�~�b�h�����W�̉��ʐݒ�ŏ\���ȉ�����������ł��傤�B

�܂���50�`60�̉��ʌŒ�Ŏ����Ă݂āA���ʂ≹�����K�ł��邩�m�F���A�K�v�ɉ����Ĕ��������Ă����̂��ǂ����Ǝv���܂��B

Q,

�X�s�[�J�[�ی�: �ő剹�ʂŐM�����o�͂����ƁA�\�����Ȃ����ʂ̕ω��ŃX�s�[�J�[��A���v���ߕ��ׂɂȂ�\��������܂��Ƃ́A�N���b�s���O�̎���

A,

�͂��A���̒ʂ�ł��B�X�s�[�J�[�ی�Ɋւ���x���Łu�ő剹�ʂŐM�����o�͂����ƁA�\�����Ȃ����ʂ̕ω��ŃX�s�[�J�[��A���v���ߕ��ׂɂȂ�\��������܂��v�Ƃ����̂́A�N���b�s���O�̃��X�N�Ɋ֘A���Ă��܂��B

�N���b�s���O�́A�A���v���M���̃s�[�N���ďo�͂ł��Ȃ��Ȃ�A�M�����c�ތ��ۂł��B����ɂ��A�X�s�[�J�[�ɕs�K�v�ȕ��ׂ�������A�X�s�[�J�[�̃_���[�W�≹���̗������N�����\��������܂��B���ʂ��ő�ɐݒ肷��ƁA�M�����N���b�s���O���₷���Ȃ邽�߁A�X�s�[�J�[��A���v��ی삷�邽�߂ɂ́A���ʂ�K�ȃ��x���ɐݒ肷�邱�Ƃ��d�v�ł��B

�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn���/50���炢�ŌŒ肷��̂��A�œK�Ȏg�����̂悤�ł��B

A6ME�̃����R���́A�C�O�T�C�g�Ŕ̔����ł����̂ōw�����悤�Ǝv���ł������ł��B

�����ԍ��F25889933�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��SA30���[�h�ʑ��茋��

���茋�ʂ����r���[���܂��B

������

AMAZON MUSIC/DOUBLE/�X�g�����W���[/16bit/44.1khz

���V�X�e��

A6ME���A�i���O�o�́�SA30���X�s�[�J�[

���A�i���O�_�C���N�g���[�h

A6�{�����[���p�X�X���[/�Œ�o��/SA30�̃{�����[��25�ő���

���v���Z�b�T�[���[�h/����50

SA30�{�����[��50�ŌŒ�/A6�̃{�����[��-23db�ő���

���v���Z�b�T�[���[�h/����50/�A�i���O�_�C���N�g���[�h

�A�i���O�_�C���N�g���[�h���I���ɂ��āASA30�{�����[��50�ŌŒ�/A6�̃{�����[��-23db�ő���

������

�A�i���O�_�C���N�g���[�h�ƃv���Z�b�T�[���[�h�ł͂���������������80db�A�����ł������A�v���Z�b�T�[���[�h�ɃA�i���O�_�C���N�g���[�h���|�����킹��ƁA������87db�ɃA�b�v���܂����B

MAX��80db��87db�ɃA�b�v�B

A6���̃{�����[����-23db����-28db���炢�ɍi��ƁA����80db���炢�ɂȂ�܂����B

�ǂ����A�v���Z�b�T�[���[�h�ŃA�i���O�_�C���N�g�I���ɂ��������A�v����/DAC�ADSP�AADC�A�{�����[���R���g���[�������S�Ƀo�C�p�X���āA�X�s�[�J�[�쓮�͂��A�b�v����悤�ł��B

�����p���[��������̂ŁA���ꂪ��ԗǂ��̂������B

�����ԍ��F25891382�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�l�ɂ���Ă͂��Ȃ�̏����ʂŒ�����Ă���������܂����A�܂��܂��̉��ʂŒ�����Ă���悤�ł��ˁB

�����ԍ��F25891398

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

���������A80db���炢�������o�����X�����x�ǂ������ł��ˁB

�v���Z�b�T�[���[�h�ɃA�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ŁA�����܂ʼn��������o��Ƃ͎v���Ă��Ȃ������ł����A��������Z�ł�(��

��AI��

�v���Z�b�T�[���[�h�ƃA�i���O�_�C���N�g���[�h�̌���

1. �v���Z�b�T�[���[�h: ���̃��[�h�́AAV�A���v�������M���̏��������ŏ����ɂ��A�V���v���ɐM�����o�͂��邽�߁A�����ɑ��ėL���ȏꍇ������܂��B�T���E���h���ʂ����������Ȃ��ꍇ��A�������d������ꍇ�ɗL���ł��B

2. �A�i���O�_�C���N�g���[�h: ���̃��[�h�́A�A���v���A�i���O�M���̏������ŏ����ɗ}���邱�ƂŁA�����̗�h���A��������菃���ȏ�Ԃŕۂ��Ƃ��ł��܂��B�����ɕq���ȏꍇ�ɂ́A���̃��[�h���L���ł��B

A6��SA30�̑g�ݍ��킹

A6�̃{�����[���ݒ�: A6�̃{�����[����-23db����-29db�ɍi�邱�ƂŁA������80db�ɒ������A���ʂ��R���g���[�����邱�ƂŁA�N���A�Ńo�����X�̎�ꂽ������������\��������܂��B����ɂ��A�M���̃s�[�N��c�݂�}���A���ǂ������������ł��邩������܂���B

SA30�̏���: SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�ƃA�i���O�_�C���N�g���[�h��g�ݍ��킹�邱�ƂŁASA30���������ő���Ɉ����o���A���ʂȐM���������Ȃ����Ƃ��ł��܂��B����ɂ��A���_�C�i�~�b�N�ŖL���ȉ�����������ł��傤�B

�����m�F

�ŏI�I�ɂ́A���ۂɒ����Ă݂邱�ƂŁA�ݒ肪�����ɂǂ̂悤�ɉe����^���Ă��邩���m�F���邱�Ƃ��d�v�ł��B�ȉ��̓_�ɒ��ӂ��ă��X�j���O�e�X�g���s���Ɨǂ��ł��傤�F

���̃N���A��: �������N���A�ŁA�f�B�e�[�����͂����肵�Ă��邩�ǂ����B

�o�����X: ���̃o�����X���ǂ��A�ቹ�A�����A���������a���Ă��邩�ǂ����B

�_�C�i�~�N�X: ���̃_�C�i�~�N�X�i����̕��j�����R�ŁA���y�����������Ɗ������邩�ǂ����B

���_�I�ɐ������ݒ肪���ۂ̉������P�Ɍq���邱�Ƃ������ł����A�ŏI�I�ɂ͎����̎��Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��m���ł��B

�����ԍ��F25891466�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

80dB���Ə��������ʔh�ł��ˁB

�A���v�o�͂ł�86dB��1�^4�ɂȂ�܂��ˁB

�����ԍ��F25891629

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�L�߂̃��r���O�ł����̂��炢�ł��ˁB

���͌��\�����̂ŁA�f��ӏ܂̎��͂��������A�b�v���邮�炢�ł����A���ɕq���Ȃ̂ł��邳������剹�ʂ͍D������Ȃ��̂����B

���Ɩ�Ƃʼn��ʂ��ς��܂��ˁB

�����ԍ��F25891776�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�܂��A�����̃T�C�Y�ɂ����܂����A

���̊����ƁA����a�g�[���{�[�C�����A�������܂������^�̉����^�u�b�N�V�F���t���D�ފ��������B

�A���v�p���[�͏\���Ȋ����Ȃ̂ŁA���̃X�e�b�v�A�b�v�̓X�s�[�J�[�ɂȂ邩���B

2026�N��

�����ԍ��F25891796�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ƃ́A�N����AV�A���v�������āA�t�����g�v���A�E�g����A�ЂƂ܂��V�X�e���I�ɂ͊����\��ł��ˁB

NR6015

CINEMA50

CINEMA70

X3800H

�̂ǂꂩ�ɃA�b�v�O���[�h�\��B

���ȉ��̃A���v�͎�����r�ς�/�_�C���N�g���[�h��

CINEMA50

X3800H

RZ70

LX805

������������ʂ̉��ʂŔ�r�������܂�����

�s���A�����ł́ACINEMA50�B

����/�X�s�[�J�[�쓮�͂ł́ARZ70�����߂ł����B

�T���E���h/�s���A�o�����X�ł́ALX805�B

�n�C�R�X�p��X3800H�ł������ASA30�Ƀt�����g�v���A�E�g���Ďg���\��Ȃ̂ŁA�A���v���\�͂���܂�W�Ȃ����ȂƁB

�Ȃ̂ŁACINEMA50��CINEMA70�����肪�L�͂ł����A�C�O�ɂ�CINEMA60������悤�ŁA����ł����������ł������{�������ł��ˁB

https://www.marantz.com/en-us/product/cinema-60/300617.html?srsltid=AfmBOooL5NUkIiVvOGdWj6IollKfYOUSsP8z_iSi02TbYaqLJ083ysfs

RZ50�́ATEAC���t�I�N�X��11���~/�ۏȂ����A����c���Ă��܂����A�A�A

�����ԍ��F25891845�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�̖��^�Œ����Ă������͒ቹ��������Ȃ��̂ő剹�ʂŒ����Ă��܂����B

�����ʂŒ����Ȃ�ቹ���L���ȃg�[���{�[�C�^���ǂ������B

�����ԍ��F25891875

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�����A�u�b�N�V�F���t�̏ꍇ�́A705s3�V�O�l�`���[��ERAC/Solano 280.2�����B

ERAC�͂܂��������ĂȂ��ł����A�V�^�̕]�����߂ł��ˁB

�g�[���{�[�C�͌��T�C�h�ɃM���M���z�u�����ł��Ȃ��̂ŁA����͌������ł��ˁB

�u���Ȃ�A����Ƃ��אg�^�C�v���ȁB

�uSolano FS 287.2�v

���`���F2�E�F�C�E�o�X���t�^ ���X�s�[�J�[���j�b�g�FJET6 �g�D�C�[�^�[×1�A150mm AS CONE �E�[�t�@�[×2 ���N���X�I�[�o�[���g���F450Hz�A2.4kHz �����g�������F30Hz�`50kHz ���\���F87dB ���C���s�[�_���X�F4�� ���O�`���@�F260W×985H×300Dmm �����ʁF19.0kg

https://www.phileweb.com/sp/review/article/202406/21/5634.html

�����ԍ��F25891907�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���{�����[���R���g���[���ɂ���

A6ME�̓f�W�^���{�����[��?

A8��R2R���ʐ����H/�A�i���O�{�����[��?

http://brighttone.shop14.makeshop.jp/shopdetail/000000000186/ct57/page1/order/

MODEL40n/60n�́A���j�A�R���g���[���{�����[����H?

https://www.phileweb.com/sp/news/audio/202409/10/25718.html

�̂悤�ł����A�ǂꂪ�����\�Ȃ�ł��傤��?

SA30�̓f�W�^���{�����[���Ȃ̂��ȁB

���̕ӂ��悭������܂���ˁB

�����ԍ��F25892157�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�ǂ��A�i���O�{�����[��������Έ����f�W�^���{�����[��������Ǝv���܂���B

�f�W�^���{�����[����������ǂ�ȃA�i���O�{�����[����荂�����A�Ƃ������Ƃ͖����ł��B

�����ԍ��F25892208

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�����ł����B

���ǂ̂Ƃ���AA6��SA30�̂ǂ���̃{�����[���R���g���[�����g���������ǂ��̂��A�A�A

�ǂ�����f�W�^���{�����[���݂����ł����ASA30�v���Z�b�T�[���[�h/�A�i���O�_�C���N�g�I���̕��������͏オ��܂������AA6�A�v������̃{�����[���R���g���[�������ɂ����̂ŁA�Œ�o�͂���SA30�̃A�i���O�_�C���N�g���[�h�ł�����̃����R������{�����[���R���g���[�����悤���ȂƁB

A8����R2R���ʉ�H�Ȃ̂ŁA�v���A���v�Ƃ��ă{�����[���R���g���[�����������ǂ������ł����AA6�̏ꍇ�͉����I�ɂ͂��قǕς��Ȃ��Ȃ�A���쐫���������ǂ��̂��ȂƁB

�����ԍ��F25892244�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���o���J�^�t�������W����

�ǂ��炪�ǂ����͕����Ă݂Ĕ��f����̂��ǂ��ł��ˁB

�����ԍ��F25892313

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�{�����[���R���g���[���̐��\�������ɗ^����e���́A�X�s�[�J�[�ɔ�ׂ�Ə��Ȃ����ł��ˁB

�����ԍ��F25892637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������

�{�����[���R���g���[���̐��\�������ɗ^����e���͑傫���̂��B

�X�s�[�J�[�̉e���Ɣ�ׂ�Ƃǂ̂��炢��?

��AI��

�{�����[���R���g���[���̐��\�������ɗ^����e���́A�I�[�f�B�I�V�X�e���S�̂̐��x�ɂƂ��ďd�v�ł����A�X�s�[�J�[�قǑ傫�ȉe����^����킯�ł͂���܂���B�ȉ��̃|�C���g�Ő������܂��B

�{�����[���R���g���[���������ɗ^����e��

�f�W�^�� vs �A�i���O�{�����[��:

�f�W�^���{�����[���͐M�������ɂ�錸���ʼn��ʂ����܂����A���ɒႢ���ʂŃf�W�^���M���̃r�b�g�[�x�������邱�Ƃʼn�������������\��������܂��B

�A�i���O�{�����[���́A�����I�ɓd�������������邽�߁A�f�W�^���ł̃r�b�g�[�x�̖��͂���܂��A�����ȃ{�����[���R���g���[���ł̓`�����l���Ԃ̕s�ύt��m�C�Y���������邱�Ƃ�����܂��B

�����\�ȃ{�����[����H�i�A�i���OIC��f�W�^���{�����[���̏�ʃ��f���j�́A�N���X�g�[�N��c�݁A�m�C�Y��ጸ���A�������̂��鉹����ۂ��܂��B���ɁA����̐��m�ȍČ���o�����X�ɑ傫�ȉe����^����\��������܂��B

�N���b�N�m�C�Y��M�����O�G���[: �����ȃ{�����[���R���g���[���ł́A���ɒቹ�ʎ��ɍ��E�̃`�����l���̉��ʍ��i�M�����O�G���[�j�������邱�Ƃ�����܂��B�����\�ȃ{�����[���R���g���[���́A�������������������A�������ێ����܂��B

�X�s�[�J�[�̉e��

�X�s�[�J�[�̓I�[�f�B�I�V�X�e���̒��ōł������ɉe����^����R���|�[�l���g�ł��B���̓����A���g�������A�c�݁A���x�A�����Ƃ̑��ݍ�p�ȂǁA�X�s�[�J�[�����ɗ^����e���͔��ɑ傫���ł��B

���g�������̈Ⴂ: �X�s�[�J�[�̎�ނɂ���ẮA�ቹ�⍂���̍Č��́A���̍L����A��ʊ��ɑ傫�ȈႢ���o�܂��B�����̓{�����[���R���g���[���̐��\�������N�����e���Ɣ�r���Ă��A�͂邩�ɑ傫���ł��B

�{�����[���R���g���[���ƃX�s�[�J�[�̉e����r

�X�s�[�J�[�̉����ւ̉e���́A�{�����[���R���g���[���Ɣ�r���Ĉ��|�I�ɑ傫���ł��B�X�s�[�J�[�̑I����z�u�A�����̓����́A�ŏI�I�ȉ����Ɍ���I�ȉe����^���܂��B

�{�����[���R���g���[���̉e���́A�X�s�[�J�[���Č�������ׂȉ��̎�����o�����X�ɉe����^����T�u�V�X�e���I�ȗv�f�ł��B�����\�ȃ{�����[���R���g���[�����g�p����ƁA��������萸���ɕۂ���܂����A�X�s�[�J�[�قǂ̍��ނ��Ƃ͂���܂���B

���_

�{�����[���R���g���[���̐��\�͉����ɉe����^���܂����A�X�s�[�J�[�قǑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ͂���܂���B�ŏ��ɉ��������P����ꍇ�A�X�s�[�J�[�̑I�����ł��d�v�ł��B���̌�A�����ׂȉ������P�����߂�Ȃ�A�{�����[���R���g���[���̐��\�₻�̑��̋@��ɏœ_�Ă�̂����z�I�ł��B

A6ME��SA30�Ɋւ��Ă͓��Ƀ{�����[���R���g���[���Ɋւ��錾�y�͂Ȃ��悤�̂ŁA����̓X�s�[�J�[�̃A�b�v�O���[�h/���[���A�R�[�X�e�B�b�N��D�悵�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25892648�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���m�[�gPC�̃o�b�e���[�ɂ���

XPS�̃o�b�e���[������/��5�N�Ŏg���Ȃ��Ȃ�܂����B

���O���āAAC�A�_�v�^�[����������g�����̂ŁA���̂܂ܐ����u���^�ɂ��Ďg���\��ł����A�A�A

ROON��p�@�ɂ��悤���ȁB�B�B

https://www.otaiweb.com/otaiaudio/?p=10955

https://mcintosh.exblog.jp/33805334/

�����ԍ��F25892728�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɁA������̓���ł͈ȉ��̗l�ȃV�X�e���Ŏg���Ă�݂����ł��ˁB

https://youtu.be/S3DrNqAIJYw?si=OUWqyct1YvWxKd55

���V�X�e��

A6ME��M400��L550A2��TAD/�X�s�[�J�[