このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 61 | 136 | 2011年2月15日 22:35 | |

| 86 | 116 | 2009年5月31日 09:33 | |

| 4 | 8 | 2009年4月21日 23:24 | |

| 48 | 92 | 2009年4月5日 11:58 | |

| 53 | 112 | 2009年4月21日 13:40 | |

| 230 | 169 | 2009年4月20日 00:40 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

前スレはつぎのとおりです。

「スピーカーケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか」

[9312010] http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9312010/

表記についてのお願いがあります。前スレから転記いたします。

----- ここから転記 -----

スレ主から、強制ではありませんが、表記についてスレ主からのささやかなお願いになります。無理にとは言いませんが、私としてはこうしたほうが見やすくなるかな、と思いましたので書きました。

(ほぼ電源ケーブルのスレに準じます。)

・派閥の表記は、できれば「変わる派」・「変わらない派」でお願いします。

ネット上では「肯定派」・「否定派」と呼ぶことも多く、そのほうがかしこまった表現であり良いのかもしれませんが、その反面、なにを肯定してなにを否定しているのかが分かりにくいので、このスレでは、できれば「変わる派」・「変わらない派」でお願いします。

・このスレのメインのテーマは、「スピーカーケーブル」を変えたら「音が変わるか」(あるいは「音が変わることを分かる人が居るか」等)です。

関連する話題として、アンプやプレーヤーについて書かれたり、電源ケーブルやRCAケーブルについて書かれてもいっこうに構いませんが、その際はそうであることが一目で分かるように、できるだけ明記していただけるとありがたいです。スピーカーケーブルも「ケーブル」ではなく「スピーカーケーブル」と書いていただけると、区別が付きやすくなるので助かります。

勝手なお願いですが、もしできればよろしくお願いいたします。

----- ここまで転記 -----

なお、掲示板が重くなるのを避けるため、投稿数が100を超えたあたりで、次スレに移行します。ご了承ください。

ちなみに、姉妹スレとして、AVアンプのカテゴリーに、

「電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 4」

[9397970] http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9397970/

というスレもあります。

![]() 2点

2点

私はどちらかというと、ケーブルで音が変わる派です。

とはいっても、味付け程度の問題だろうし、条件によっては変わらない場合もあるかもしれない。

関連事項になります。

資金的にほんの少し余裕ができてケーブルを換える場合、ケーブルの種類による優先順位を知りたいです。

例 : スピカーケーブル > RCAケーブル > 電源ケーブル

条件としては、各機器に付属する標準添付のケーブルを使用しているとして、どのケーブルから手を付けるべきか。

標準添付のケーブルの質にもよるんでしょうけど。

ほかにも特殊ケーブル(バランスケーブル・デジタル用ケーブル)がありますが、これはちょっと除外します。

これは人によって違うんだろうなと思ってるんですけど、多数派がどれになるのか知りたいです。

一応、それぞれ市販のケーブルを使ってます。そんなに高いものじゃないけど。

今のところ、ケーブルの買い替え予定はありません。

しかしながら、今後の参考にはしたいなと思います。

スピカーケーブル : 通過電流量が大きい。

RCAケーブル : 通過電流量が小さい。

電源ケーブル : 音質にどう影響するのかよくわからない。

各機器に気持ちよくドライブしてもらう、ぐらいですかねえ。

この程度の認識しかないです。^_^;

書込番号:9419940

![]() 0点

0点

言うにゃ及ぶさん、おはようございます。

電源ケーブル=スピーカーケーブル>RCAラインケーブル(=同軸デジタルケーブル)

の順ですね。

逸品館のHPで、ケーブルの評価点が掲載されていますが、電源ケーブルとスピーカーケーブルは、特に変化が大きいとして評価点数のレンジが拡大されていますね。

書込番号:9420467

![]() 1点

1点

Minerva2000さん、こんにちわ。

そうですか、逸品館でそんな話が出てましたか。それは知りませんでした。

そんなわけで、RCAケーブルが話題にも上がらないわけですね。

電源ケーブルはスピーカーケーブルにも使えるという話は聞いたことがあります。逆はどうだか知りません。使えるだろうとは思いますが、使いたくない場合があるかもしれないです。

スピーカーはタンノイのやつ使ってまして、ケーブルは付属してないんですよね。市販のやつを買ってくれといことなのでしょう。

アンプは、もう古いやつで電源ケーブルは直付けなんですよね。電源ケーブルは完成品をコンセントからタップの間に。自作品はCDプレーヤーに接続してます。ほかにも自作ケーブルはPCにも使ってますけど、ちょっともったいなかったかな。

どうもありがとうございました。

書込番号:9420944

![]() 0点

0点

言うにゃ及ぶさん、こんばんは。

スピーカーケーブルで電源ケーブルにも使えるとしているもの(例えばオヤイデのTUNAMI NIGO)は大丈夫ですが、そうでないものは、止めておいたほうが良いでしょう。耐電圧特性が125V無くてもスピーカーケーブルには使えるでしょうが、電源ケーブルには向いていません。

書込番号:9422768

![]() 0点

0点

Minerva2000さん、こんばんわ。

ご指摘の通りかと思います。

こちらとしては、これ以上申し上げることはございません。言えばボロが出そう。^_^;

よって、今後は皆様の薀蓄を楽しませていただくことにします。

返信のほど、ありがとうございました。

書込番号:9423498

![]() 0点

0点

Minerva2000さん、こんばんは。前スレの[9415402]へのレスです。

>またオジサンのマジレスですみません。

Minerva2000さんのジョークはおもしろくないから、マジレスでいいわよ。

…ジョークですよ。ウソでもないけど。

>ダンピングファクターを考慮されると、いかがでしょうか?

>アンプの出力インピーダンスが0.05Ωで、スピーカーが4Ωとするとダンピングファクターは80ですが、

>スピーカーケーブルの抵抗が0.03Ωとすれば、ダンピングファクタは50に低下します。

DFはスピーカーの性質にも依存するので、[9412297]の電圧損失のように単純な計算はできませんね。

幸いDFによるf特の変化例を教えて頂いたので、これを元に考えたいと思います。

http://www38.tok2.com/home/shigaarch/OldBBS/DFandftoku.html

fo(60Hz付近)でのピークの立ち方が、DFに対してどんな関数になっているかを調べます。

残念なことに、DF=5の次がDF=100のデータになっており、おっしゃるDF=50と80の比較ができません。

そこで、DF=5/100のデータを対数1次近似してみますと、60Hzでのレスポンス = -2.15×logDF +1

位な感じです。この式からDF=50/80でのレスポンスを推定してみると、各々-2.653dB / -3.092dBとなり、

その差0.04dBと小さいです。なお、高次の近似より over estimate のはずです。

そもそもDFというのは、非常に誤解を与えやすい、怪しげな量だと思います。

例えば、DFが5と1とでは、上記データからもわかりますが、大きな差になります。

ところが、例えばDF=1000と(こんなシステムを実現するには、とてつもなくコストがかかると思いますが)、

DF=200のシステムとで、パフォーマンスは大して変わらないことは、データからも想像できますが、まあわかりますよね?

つまりDFは、系の制動力にとって、少なくとも本質的なパラメータではないです。ケーブル屋の陰謀じゃないかしら?

ボイスコイルに強力な制動をかける誘導電流は、系全体のインピーダンスが低いことによって初めて得られるはずで、

DFを使って表すならば "1+1/DF" がより本質的であり、これからDF=50/80では大差ないことも理解できます。

よく考えると、[9412297]で行った電圧損失の計算と似た結果になるのも、偶然ではないと思いますよ。

Minerva2000さんやデジゴンさんのこうした問いかけは、議論の良い題材になって有意義だと思います。

書込番号:9423784

![]() 0点

0点

補足説明です。

>制動をかける誘導電流は、系全体のインピーダンスが低いことによって初めて得られるはずで、

>DFを使って表すならば “1+1/DF” がより本質的であり、

スピーカーのインピーダンスをR、アンプとケーブルのインピーダンスを r とすると、DF=R/r なので、

全系のインピーダンス = R + r = R + R/DF ∝ 1+1/DF

という意味(つまりDFがやたら大きくても意味がない)です。

書込番号:9424465

![]() 0点

0点

忘れようにも憶えられないさん、こんばんは。

そうカッカせず、クール(古いな)に行きましょう。

その対数一次近似が正しいかどうかは別として、

>この式からDF=50/80でのレスポンスを推定してみると、各々-2.653dB / -3.092dBとなり、

その差0.04dBと小さいです。

その差は0.44dBですね。でもまだ小さいとも言えますね。でも私ならボリュームで0.5dBの差なら容易に識別できます。

>例えばDF=1000と(こんなシステムを実現するには、とてつもなくコストがかかると思いますが)

ところがどっこい、DF=800なら7万ちょっとで手に入ります。クラウンD45(66,800円)と中古のAIWA SX-M50(2Way, インピーダンス 16Ω、中古で2台、5千円)の組み合わせですね。

>ケーブル屋の陰謀じゃないかしら?

これは、スルドイです。感銘を受けました。ダンピングファクタの話は、お気に召さないようですが、この手の話は「Pro Cable」(別称、プロカブレ)のサイトに詳しいです。(私自身は、このサイトの主張に全面的に同意している訳ではなく、ここから購入したことは一度もありませんし、今後も無いでしょう。)

>ボイスコイルに強力な制動をかける誘導電流は、系全体のインピーダンスが低いことによって初めて得られるはずで、DFを使って表すならば "1+1/DF" がより本質的であり、

上記は残念ながら間違いですね。上記が正しいとすると、インピーダンスの低いスピーカーの方が、ダンピングの効いた音が出るはずですが、事実は逆ですね。

アバンギャルドはなぜ、スピーカーを高インピーダンスにしているか、一度勉強されると良いでしょう。

書込番号:9424618

![]() 1点

1点

みなさん、こんばんは。

素朴な疑問ですが、いまDFを公開してるアンプって少ないらしいですね。てのも、「スピーカーケーブルが長くなると結局、アンプ側のDFの数値は意味なくなるからだ」って説明どっかで読みました。でも、てことはスピーカーケーブルが常識的な長さなら、やっぱりDFの公開って意味あるんじゃないでしょうか?

あと先日スピーカーの試聴してて気づいたんですが、同じアンプでまずスピーカーAを聴き、次にスピーカーBを聴いたんです。そしたらBの音は、あきらかに低音のダンピング(制動)がすごく効いた音でした。てことはこの音の変化はアンプ起因じゃなく、スピーカーのちがいでダンピングの強さが出たわけですよね。

アンプの制動力ならよく聞きますが、スピーカーそのものにもダンピング力のちがいってあるんでしょうか? スピーカーの素材によって制動力がちがうとか? これは「トランジェント特性がいいスピーカーケーブル」って言っていいんでしょうか?

(私にしては超・技術的な話を書いたので知恵熱出そうです)

■redfoderaさん

(前スレの書き込みに対するレスです)

やっと地を出します。本題とちがうところに反応します。すんません。

>ギターのコードなどでも指の掛かり具合でコードも微妙にピッチや響きが変わりますが、

>ミス・トーンか、演奏上の意識的な表現ニュアンスか、はたまた手クセなのかを、

>仕事ともなれば聴き分ける必要があり〜

redfoderaさん、また本が一冊書けるお題を3行で書いてますね(爆)。これはおもしろいネタだなぁ。ちなみにミストーンに聴こえる意図的な表現、ってどんなんだろ? まあ昔のブルース・ギタリストとかはしょっちゅうですよね。あとキース・リチャードとかは指が動かないのが味になってる、みたいな。往年のジミー・ペイジとかも。

もっと踏み込んでいえばミストーンが「味」になってるプレイヤーがいたり、境界線がむずかしいですね。手クセはよく出るからわかりやすいけど。例えばバーナード・パーディーのスネアとの組み合わせでハイハットを裏で開ける「タ、チー、チー、チー」とか(笑)

書込番号:9425204

![]() 0点

0点

忘れようにも憶えられないさん、宜しくお願い致します。

皆さんに解りやすくする事も必要だと思いますので、

もう少し解りやすく解説をお願い致します。

対数計算は合っているようですが根本的におかしいと思います。

DF(ダンピング・ファクター)とは、

SPインピーダンスをアンプの出力インピーダンスで割ったものです。

もちろんSPは、音楽信号は交流なのでインピーダンスの変動が大きくなります。

fo(最低共振周波数)最高50Ω以上が当たり前の世界です。

所有のICEパワーデジタルアンプはDF・1000 @ 1kHz 8Ω です。

周波数1kHzで1000・SPは8Ωという事です。

NuForce社のReference9のDFは3000です。

ほとんどアンプの出力インピーダンスが0に近いという事になります。

一般的なトランジスターアンプの100前後で充分と言う考えもあります。

問題なのはfoのDFですが…といってもDFだけでは解決しない問題ではあります。

(ネットワークのコイルはローパス(低域を通過させ)高域をカットします。

銅線を巻いたものは周波数が高くなると抵抗が大きくなります。

SPユニットとは特性が違うことに注意)

http://www.d1.dion.ne.jp/~ebe_ken/fostexvs.html

アンプの周波数特性は一般的には8Ωのダミー抵抗で測りますが、

ここではSPを使用しています。

真空管アンプのDF値が小さいので、

周波数特性がインピーダンス特性に沿ってうねってしまっています。

SPにより数dBの差があり聞き分けられないわけがありません。

書込番号:9425466

![]() 0点

0点

Dyna-udiaさんおはようございます。

> スピーカーそのものにもダンピング力のちがいってあるんでしょうか? <

何だか狙い撃ちされた質問みたいですね。

スピーカーの前後のストロークはクルマ、バイクのサスペンションストロークと同じく往復運動ですね。

なのでクルマのサスペンションで言うバネ下重量にあたる振動板の重さが軽ければ軽いほど早く動き早く止まります。

またーバネ以外にショックアブソーバーが別に有るクルマのサスと違うのは両方の役割を兼ねているダンパーやギャザーエッジのみに振動板の慣性質量の自由運動エネルギーの吸収をさせている点でしょうか。

それにしてもギャザーエッジのスピーカーユニットというのは手で押しても相当硬く、星飛雄馬が付けてた大リーグ養成ギプスを彷彿させます。

これはもうダンピングを効かすというより身動きできないように感じ個人的には嫌いです。

しかし自宅シアターEV 2Way 38cmのウファーだとこれが不思議とかなり低いとこから低音を量感タップリに再生してくれます。

ただこのような大リーグ養成ギプスを付けたスピーカーユニットを大型強力磁器回路を使って無理くり力技でドライブするやり方は1960年〜(多分ですが…)からのJBLに代表される古いオーディオのやり方で、スマートさに欠けますね。

やはり振動板素材や加工の技術が進歩している現在では小さめの極力軽い振動板を柔らかめのダンパーとゴム素材の動き軽ろやかなものでダンプ性能は高めるべきだとおもいます。

それと最近は少なくなりましたが密閉方式を使った小さめのエンクロージャーなら空気バネの作用でダンプ作用は当然上がりますね。

書込番号:9425561

![]() 0点

0点

HDMasterさん、こんにちは。

やはりスピーカーそのものにも制動の能力って備わっていて、スピーカーごとにその能力はそれぞれ違うのですね。勉強になりました。

私の体験を具体的に言うと、同じアンプで先にDYNAUDIOのCONTOUR S1.4というスピーカーを聴き、そのすぐ次にひとつ上のクラスのCONFIDENCE C1を聴いたんです。

まあ価格が倍ちがうのでくらべるのがまちがいですが、後者のCONFIDENCE C1を鳴らしたとたん、ものすごくダンピングの効いたいい低音が出始め、「うわぁー、スピーカー単体でこんなにちがうのか!」と驚いた次第です。

書込番号:9425619

![]() 0点

0点

自分がその昔つかっていたTANNOY Berkeley mkIIというスピーカーはエッジ、ダンパー共に非常に柔らかく振動板も相当重かったのでダンピングがほとんど無かったものでした。

しかし38cmの同軸型とは思えないほど自然でリアルな再生音で、低音のだぶつき感はほとんど感じませんでした。

この時、タンノイ大型スピーカーの優秀さを非常に感じた次第です。

今製作中の初めて作っていますトランスミッションラインのスピーカーはアンプでは良く聞くプッシュプル方式で進めています。

DENON でP.P.D.D.(Push-Pull Dual Driver)方式

DIATONEでDDSS(ダブル・ドライブ・スピーカー・システム)

と言われた方式です。

エンジン内バルブの開け閉めは普通カムで開けてバルブスプリングで閉めていますが、高回転だとバルブサージングというスプリングに共鳴が起こり追従性が悪くなりますのでドカティのエンジンにはデスモドロミック方式という強制開閉が採用されてますがこれに似た理屈です。

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070307/128524/

これにより前後運動の正確性やダンピング特性も向上します。

ただし電気を倍食う、スピーカーユニットが倍必要でコストアップ、必然的に大きくなる。

その割に効果が少ないなどの理由から今ではほとんど見なくなりました。

今回はバックロードホーンとこのプッシュプル方式でどのようなスピーカーができるかまたしても実験も兼ねて進めています。

それとスピーカーケーブルが本来のところなので一言

最近、m/200円のBELDEN 9497というのを買いました。

雑誌の記事を読んで感じるのはストレートで並んでいるスピーカーケーブルよりこのBELDEN 9497のように中尾彬の首巻のごとくよってある方が良いようなのでこれにしました。

スピーカーケーブルに大金を使うユーザーさんは多いようですがスピーカーがハイエンドならともかく、そうでない場合はケーブルに使う費用でもう少しいいスピーカーを使うのがいいかとおもいます。

高級ケーブル購入前にはオヤイデ電気など一度覗いて参考にされるのも良いかとおもいますよ。

書込番号:9425758

![]() 0点

0点

振動板の軽いもの(moという項目の小さいもの)は確かに理想(のうちの一つ)です。

ところがなんです。スピーカーのおもしろいところは、moが小さくなるほど、

エンクロージャー内の空気の質量の影響をユニットの背面から受けやすくなって

箱のfd付近での空気の共振が収まりにくくなります。

(聴こえにどう影響するかというと、低音のfd付近で共振した音域だけ、エコーが

かかったように尾を引いた感じになる)

自分が思うに、低域のDFを最も制御できている製品は、B&Wのノーチラスとか、

BMラボのなんだっけ(製品名失念)、8ユニットくらい使ってるスピーカーみたいに

ユニットの振動をセンサで拾っておいて、アンプからの信号とを比較してスピーカーに

MFB(モーションフィードバック)をかけてやるやり方じゃないですかね。。。

書込番号:9426193

![]() 0点

0点

アンプからの信号とを比較してスピーカーに MFB(モーションフィードバック)をかけてやるやり方というのはサブウーファーじゃ良くみる方法ですね。

サブウーファーの場合はスピーカーユニットサイズのわりにキャビネット容量が小さい為、もろにエンクロージャー内の空気の質量の影響をユニットの背面から受けてしまう為有効なんでしょう。

ただキャビネット容量が無限またはスピーカーユニットサイズのわりにかなり大きい場合にはSPユニット背面から放った音波が跳ね返ってこない為、悪影響は少ないのですが現実的には難しいですね。

なので前に書いた通りタンデムによるプッシュプル方式が有効になってきます。

前面スピーカーユニット背面から放たれた音波は同径リヤスピーカーユニットが吸収するので限りなく大きいキャビネット容量のごとく反射の影響は少なくでき、リヤスピーカーユニットはバスレフより更に抜けの良いバックロードホーンによりキャビネット容量が小さいなどとは反対にかなり反射の影響は少なくできます。

まあ理論上ではこのようにいいとこずくめなんですが実際はどうなのかは出来上がらないと判りません。

ここスピーカー板でかなりの手だれの論客 Rickenbackerさんのスピーカーと鳴らし比べしてみたいですね。

書込番号:9426506

![]() 0点

0点

>タンデムによるプッシュプル方式が有効になってきます。

背中向かい合わせにして箱に取り付けている方式でしたら

過去に故長岡鉄男氏が製作されているスピーカーにありましたね。

たしかに、箱の容積次第ですね。うん。これは確かにHDMasterさんの

仰られているとおりでタンデムのほうが良いですね。

いつかはやってみたいですねぇ。意外と流行りだすんじゃないですか?

P.P.D.D方式も優れものだと私も興味はあります。

ただ、自分が初めて見たものはカーオーディオ用だったので色が派手で

家の中には置けないなーとこれもあきらめてました。。

(コーンに、P.P.D.D.って印刷されてた)

とここで気がついたのですが^^; HDMasterさんは、

自作スピーカーで音楽をお聴きになられていらっしゃるのですか?

いや絶対自作したSPで聴き込みされてるに違いない。

どうも怪しい人(スイマセン)だなーと前から気になってまして。。

私の家のスピーカーは、そうですHDMasterさんの投稿にあるように、

ユニットに対しての箱の内容積を大きくとっています。更にワザと

バスレフのfdを低く設定し(37Hzより下くらい)、殆ど空気抜きの穴状態に

しています。ユニットは20cmフルレンジ+ローツイータ+ハイツイータ

という変則技(3way?)です。去年までカナレの4芯ケーブル使ってましたが、

今は久しぶりにオーディオテクニカの安いケーブルに戻してます。

>鳴らし比べしてみたいですね。

私の側の方が完敗でしょう。。

まだまだ自分で納得できてないですし、まずチューニングしようにも

機材も大分売ってしまって今鳴ってる音が正しいか確認しようがなく、

耳チューニングです(涙)。

論客って仰られてますけど、自分なんかよりもっと深いところを探求

されている豪な方は多いですから。。

書込番号:9426738

![]() 0点

0点

ばれちゃいましたかハッハッハッ・・・

そうです私が怪しいオジサンです。

口にこそだしませんが会う人会う人自分を見てそのような目つきで私を見ます。

さてそれはさて置き、

>> 自作スピーカーで音楽をお聴きになられていらっしゃるのですか? <<

いえいえ自作スピーカーは飽く迄遊び用でシネマ用SPに組み込んだりもしていますが、音楽を聴くには完成度の高いKEFのSPや最近来たB&W 805、 EV T251+などで聞いています。

http://www.superfi.co.uk/index.cfm/page/moreinfo.cfm/Product_ID/158

機会がありましたら当方足立区と近接する草加市ですのでお気軽にお立ち寄りください。

ユニットは20cmフルレンジ+ローツイータ+ハイツイータという変則技(3way?)とはDENON SC-777SA を彷彿させますね。

http://www.stereo.co.jp/lis.files/photos/yoshi_SP/SP_DENON-SC-777SA.jpg

ここのところは同時進行でフルレンジ1発のネットワークチューニングに凝っています。

音の悪いヤマハのブックシェルフ2WaySPのSPユニットを取り外して同サイズ10cmフルレンジユニットに交換してスーパーツィーターとの組み合わせとしたものです。

フルレンジユニットと言うとネットワークが要らなそうですがマルチウェイのようなSPユニットの周波数のフラットなところのみ切取って張り合わせたようにいかないので大抵は活発に鳴る一方で、えぐ味の有る鳴り方で低音も不足してしまうのでなるべく癖の無いユニットを選定したりバックロードホーンにより少しでも低音が出るようにしたりしてますが。

しかしフルレンジユニット一発でもインピーダンスを補正するネットワークにより低音を持ち上げ、えぐ味を出ないように出来るのがやってるうちに分かりました。

しかし難点としてネットワークに使うパーツ(コンデンサー、コイル、抵抗)など掛かる費用がSPユニットの何倍にもなってしまう点です。

しかし最初からフラットに音が出る パイオニアPE-101AなどをネットワークレスでつなげるよりPE-101Aの10分の1以下のSPユニットをネットワークチューニングで調理した方がいい音でます。

Rickenbackerさんはこの板 随一の手だれの論客だと思うのは自分だけじゃないとおもいますよ。

書込番号:9426946

![]() 0点

0点

みなさん、こんばんは

スピーカーケーブルとDF(ダンピングファクター)に関する、自分の経験を紹介します。

出力50W(4/8/16Ω)のAB級動作をする管球プリメインアンプを使っています。

DFは、明記されていませんが、管球アンプなので、恐らく10前後だろうと思います。

スピーカーは、23年前のDIATONE DS-9Zで、密閉型の中型2ウェイ(6Ω/86dB、クロスオーバー周波数1500Hz)です。

取り説に、「DF5以上のアンプを使用」と明記されています。当時を知る人から、このDS-9Zは、もともと管球アンプ用に開発されたものだという、もっともな情報が得られています。

スピーカーケーブルは、WE16GA(径:実測1.5mm)という細めのビンテージ線ですが、およそ4mで使っています。

http://www.procable.jp/products/we16.html

この構成でDFが低いから低域が締まらないかというと、そんなことは全くなし。スッとしまった良い音がします。密閉型SPの美味しいところがタッブリと詰まった音です。

サスガは、管球アンプ専用設計?というところでしょうか。

HDMasterさんの仰る、(はじめまして、こんばんは)

>それと最近は少なくなりましたが密閉方式を使った小さめのエンクロージャーなら空気バネの作用でダンプ作用は当然上がりますね。

を実体験しているのだと思われます。

さて、

最近、少々古いイタリアはCHARIO社のスピーカーACADEMY 2を入手しました。リアバスレフ型の小型2ウェイ(8Ω/84dB、クロスオーバー周波数1500Hz)ですが、アンプに要求するDFについては、記載がありません。

DS-9Zと同じセッティング、WEで鳴らすと、「なるほど、これがDFの低い音か?」という感じで、低域が膨らんで迫力満点です。また、フォーカル社のウーファーとスキャンスピーク社のツィーターが、おのおの勝手に鳴っているようなギクシャクした鳴り方になります。

スピーカーケーブルとDFにまつわる知識と経験が無かったら、「低域の緩すぎるダメな(好みではない)スピーカーを買ってしまった・・・。」と落ち込むところですが、私はそうは思いませんでした。

手持ちのケーブルで、SUPRA社のCLASSIC 2.5Hというのがあるので、こちらに変更してみました。

http://www.saec-com.co.jp/product/c_speaker/classic25h.html

髪の毛のような細い線が320本ほど撚ってあるそうですが、全体としてはWE16GAより太く、断面積で約2.8倍の太さ(径2.5mm)です。長さは同じく約4mです。

これで、低域から高域まで滑らかにつながって、極上の音が鳴るようになりました。

まず、低域だけの締まり具合に注目しても、ボワボワした余計な迫力が無くなって、スッキリします。ウーファーとツィーターが別々に鳴っていたような感じが無くなって、フルレンジのような鳴り方?に変わりました。

スピーカーケーブルを変えたことで、スピーカー本来の美味しい性能が普通に発揮されたのでしょう。

CHARIO ACADEMY 2は、試聴もせず(出来ない)に、見た目と各種スペックだけで衝動買いしたのですが、WEだけを試して、試行錯誤をしていなかったら、低域の緩すぎる癒し系SPと見なされて、オークション行き、あるいは、新たにアンプを物色?となっていたかもしれません。

以上の音調の違いは、DFの僅かな差が、特に低いところでは、スピーカーの再生音に少なからず影響を与え得る、ひとつの事例だと考えています。もちろん、DFの違いに因るものだけでは無いと思いますが。

DFの低い管球アンプ使いにとっては、スピーカーケーブルの違いは、特に太さと長さの違いは、システムの死活問題に関わる重大事項なのであります!・・・たぶん。

ちなみに、DIATONE DS-9ZをSUPRA CLASSIC 2.5Hで鳴らすとどうかというと、ただ、オモシロクナイ音、という感想になります。

なにごとにも、相性が大事なのでしょう。

他にも、より太く短いケーブルでも試していますが、太く短くしてDFを上げればいいというものでもなく、部屋と自分の耳(好み)とスピーカーとアンプと音楽と・・・、全ての要素から複雑な計算を経て導き出される解があるようなのです。

といっても、私は一切計算をせず、実践あるのみ。

こういうことって、結局、理屈じゃないですから・・・。

以上、体験の報告を終わります。

書込番号:9427500

![]() 2点

2点

デジゴンさん、いつも参考になります。こちらこそ、よろしくお願いします。

>もう少し解りやすく解説をお願い致します。

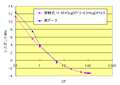

努力して図にしてみました(添付)。件の資料ではDF=5とDF=100の間のデータが無いので、適当に線を引っ張ってその中間のデータを推定しよう、ということです。先のレスでは2点を直線でつなぎましたが、今回は2次式をあてがってみました。プリントアウトして曲線定規を当てるのと、やっていることは同じです(なので誤差もあります)。

結果のみ記しますと、 先の数値例(アンプが0.05Ωのとき、0.03Ωのケーブル抵抗の有無でレスポンスがどうなるか)で、

スピーカー4Ω : レスポンスの差 = 0.22dB (Minerva2000さん4Ω使ってるのかしら?)

スピーカー6Ω : レスポンスの差 = 0.12dB

となります。6Ωの場合、抵抗が半分のケーブルに新調したとして、レスポンスの改善は0.05dB程度と推定されます。

これは「脳内妄想」ではなく、ほぼ観測事実なので、わかりやすいと期待するのですが。

逆に私は、デジゴンさんのレスを拝読して、おっしゃりたいことがわかりません。どうもDFの解釈に齟齬があるかと思いました。

>DF(ダンピング・ファクター)とは、SPインピーダンスをアンプの出力インピーダンスで割ったものです。

において、 「SPインピーダンス」を、デジゴンさんは「周波数によって変わる交流抵抗」と捉えていますか?スピーカー駆動系を論ずる場合は「定格インピーダンス」とするのが普通…かどうかは置いといて、私はその意味で考えています。今のような低域の制動を論ずる場合は「直流抵抗」と言った方が良いかも知れませんが、通常定格インピーダンスと大差ないと思うので、私は区別していませんでした。

私の論旨はつぎのレスでも補足しますが、問題等ありましたら、いつでもご指摘頂きたいと存じます。

書込番号:9429009

![]() 1点

1点

Minerva2000様、お世話になっております。

>クール(古いな)に行きましょう。

マジレスから微妙に脱却傾向ですか(笑)。前向きでエライと思うわ(まじめに)。確かにご指摘箇所、数字が間違ってました。上のレスで出直してきました m(_ _)m 。

>>例えばDF=1000と(こんなシステムを実現するには、とてつもなくコストがかかると思いますが)

>ところがどっこい、DF=800なら7万ちょっとで手に入ります。

昨日はSP4Ωで、今日は16Ω。気持ちはわかるけど、もう、 Minerva2000さんたらおちゃめ。

せめて8Ω、ケーブル2mも含めて、おすすめ頂けるかしら(一応、ジョーク)。

>>ボイスコイルに強力な制動をかける誘導電流は、系全体のインピーダンスが低いことによって初めて得られるはずで、

>上記は残念ながら間違いですね。上記が正しいとすると、インピーダンスの低いスピーカーの方が、ダンピングの効いた音が出るはずですが

そうとは限らないのは無論なので、そう先走らず。スピーカー間の比較になると話が発散します。私の主張は、「ケーブルの抵抗を下げれば制動は良くなる方向だけど、スピーカー自体が数Ω程度の抵抗を持つ以上、やたら下げる意味はない」、ということです。ここの論理はいかがでしょうか?

>>ケーブル屋の陰謀じゃないかしら?

>これは、スルドイです。感銘を受けました。

お世辞で言ってるでしょ(笑)。よく考えると、まずアンプ屋がセールストークのためにDFという量をひねり出して、ケーブル屋が乗った、って感じかしら?「DF=1000の世界を覗いてみたくありませんか…」みたいな。ウマいですね。

>ダンピングファクタの話は、お気に召さないようですが、

気に入らない話でも、相手がコドモっぽくでも、公正、かつ楽しく、やってるつもりなんですよ。

書込番号:9429092

![]() 0点

0点

特にスピーカーの事ではないのですが、先日アコーステックな楽器による演奏会に行ってき

ました。管弦楽ではなく吹奏楽なのですが、アマチュアとしてはほぼ最高峰のヤマハの吹奏

楽団の定期演奏会です。演奏はアマチュアと言えどもヤマハですからセミプロ級で、コンサ

ートホールですが音響的にはかなり良いホールだと思います。

http://www.actcity.jp/actmain/contents/shisetsu/mainhall.htm

ここの各掲示板で定位がどうの、高音域の伸びがこうの、低音域がああで中音域がああだ、

とか皆さん仰いますがやはりHi-Fiの原点であるアコーステックな楽器による生演奏をオーデ

ィオをかじる者は聴いておく必要があると思います。奏者が一流ならばその方が奏でる楽器

の演奏も感動を呼びます。クライマックスでは涙か出てきました。

ケーブルで音が変るとか、スレで色々なご意見がありますが、こんな風に感動の生演奏を聴

くとそれらの事を全て超越した感じがします。高額なオーディオ装置の試聴も良いでしょ

う、でもアコーステックな楽器の演奏も絶対に聴く必要があります。

・・・という小生も久しぶりのアコーステックな楽器によるコンサートでした。今回は吹奏

楽でしたので、小生が一番再生が難しいと思う弦楽器がありませんでしたので、密かに小生

のオーディオ装置でも結構いけるな!?とちょっと感じました・・・・。

![]() 5点

5点

カメラのような光学機器ならF値を用いて示し(F値とはレンズの明るさをいい、レンズが最大でどれだけ光を通すことができるかを数字で表してます。「1:1.2」とはレンズに入ってくる光の量を「1」とした場合、撮像素子に入射される光量ですが・・・)

数値で表すことは至極簡単であっても、音の場合、いかにdbで示そうと、受け手の感性の違いが全てでしょうね。

味覚にも同じことが言えるでしょうが、結局のところ「感じ方」が全てでしょう。

ちなみに身近な例では、私にとって原音を除いて頭がα波になるのはFMの周波数です。

書込番号:9417090

![]() 0点

0点

130theaterさん、こんにちは。

箱庭に籠るな!外に出よう!ライブを観よう!

久しく忘れてました。

ケーブル弄って遊んでる場合じゃないですね(苦笑)

私もこれから某JAZZクラブに出撃です。

それでは皆さん行ってきまーす!

書込番号:9417261

![]() 1点

1点

みなさん こんばんは

130theaterさん、

数ヶ月に1度は、家内と食事を兼ねてJAZZのライブに行ってます。

生演奏は良いですね。

生を聴きながら、この音なら愛機でも近いところまではいけそう・・・なんて(笑)

最近のケーブル論、流石に読むの疲れますね。

このスレ・・久しぶりにほっとしましたよ。(^-^)/

redfoderaさん

>私もこれから某JAZZクラブに出撃です。

>それでは皆さん行ってきまーす!

行ってらっしゃ〜い!(笑)

書込番号:9417580

![]() 0点

0点

水を差すようで申し訳ないですが、本当の生演奏ですか?

実際のコンサートホールで聞く(生演奏?)は私の知る所では、マイクで音を拾いアンプで増幅してスピーカーから出る音を聞く方が圧倒的に多いです。

生の音とスピーカーの音が入り混じって聴かされていますよね!

だから私は本当の生演奏って聴いたこと無いんです。(学生の時に聴いたブラスバンドくらいかな)

だからどうしたと言われると困るんですが、スピーカーから聴かされている音だったら、自宅のオーディオシステムで近い音が聴けるのかもってふと思いました。

書込番号:9418677

![]() 1点

1点

こんばんは

昨日は、PAありありのブルーノートで堪能してヘロヘロになった、ShowJhiです

音もそうですが、アーティストの伝えたい物を肌で感じる為にも、生は最高だと思います

昨日のPAも、初め宜しく無かったですが、エンジニアの方2名で、会場グルグル廻って熱心に調整され

演奏者も色々とサインを出しているのが良く解りました。

エンジニアの方や、裏で支えられている方も含めて、アーティストなんだと思いました

ご参考まで

兎に角130theaterさん に一票です

書込番号:9419161

![]() 0点

0点

ニャン友♪さん

私も久しぶりのコンサートでしたのでPA装置の音じゃないか十分確認しました。吹奏楽は英

語?に直せばブラスバンドです。PA装置を使うコンサートでしたら楽器の数はあんなに多く

は居ないはずです。(60名くらいです。)吹奏楽でしたが曲によってはコントラバスが2名、ハ

ープ、ピアノが加わりました。席は1階席の中央で前から3分の2くらいの席ですが、コントラ

バスの音は聞き分けるほどには聞えませんでした。PA装置を使っているならばコントラバス

の音も聞えたはずです。ハープとピアノはソロパートがあり、確かに演奏位置から聞えてい

ました。

・・・・打楽器のアタック音などはPA装置を通すともろに分かります。(音像が大きくなって

しまいますね。)それに終盤の方の曲は、2階席左右バルコニー部にトランペット隊が来て演

奏しましたが、その場所にはスピーカーなどありません。

・・・PA装置を通した音は、会場によっては自分のオーディオ装置の方が良いと感じる場合

がありますが、今回は確実に生演奏でした。(大編成の弦楽器でしたら現在のオーディオ装置

のどれを持ってきても、あの厚みがあり暖かでかつクリアーな音色は出ませんから確実に分

かりますね。)

書込番号:9419203

![]() 2点

2点

皆さん、こんばんは。

私の方はJAZZではなくFUSIONになっちゃいましたしたのでもちろんPAです。

クラブそのものがアコースティックでもマイクで拾うお店なので生音ってことにはなりませんが、

ライブならではのインタープレイのスリルを満喫できただけで箱庭を飛び出した甲斐がありました。

連休後半が仕事なのでせめて夜だけでもエンジョイできる様にと、

美人プレイヤー2人のコラボレーション・ライブの予約を入れてきました。

ちなみにすぐ演奏に引き込まれるタイプなので我が家のオーディオとの比較など頭の隅にもなかったです(笑)

書込番号:9419412

![]() 0点

0点

みなさん こんばんは(^-^)/

ニャン友♪さん

>生の音とスピーカーの音が入り混じって聴かされていますよね!

あらら、確かにそうですね。

まあ、少し大目に見てやってくださいな。m(_ _)m

書込番号:9419492

![]() 0点

0点

130theaterさん、こんにちは。

本当の生演奏だったのですね!疑って申し訳ない。

今度私も聴きに行って見ます。

しかしよく考えたらPAが入っていたとしてもあの臨場感は自宅では絶対出せませんよね!

あの大音量でもうるさく感じられない一種独特の雰囲気はライブの特権ですね。

耳を鍛える為にも、私も通ってみたくなりました。

書込番号:9421683

![]() 0点

0点

こんばんは、私もシンフォニーホールで、大植・大フィルを聴いてきました。

ブラ3と火の鳥です。

ブラ3は対向配置といって、第一バイオリンと第二バイオリンが、通せんぼするように左右に並んでしまいます。

一階の席の前の方なので、右から左までバイオリンの高音・高音・高音です。すごくパノラマ的で、全角度から高音が押し寄せてきます。これはロマン派のメロディ中心の音楽には向いていると思います。この高音に圧倒されました。

火の鳥は、左から第一バイオリン、第二バイオリン、チェロ、ビオラという普通の配置です。右がビオラなので、高音でやけどすることはありません。

火の鳥を聴く時は、低音・高音という聴き方をせず、「タイムドメイン」的な聴き方をしました。オーディオ用語が出てきましたが、何のことはない、音の立ち上がりが全体で合っているかどうかです。一流のプロのオーケストラなので合っていないはずがありません。打楽器の打ち込みのタイミングなんかすごいです。やはりスピーカもハイスピードでなくては、この音の立ち上がりを再現できないのでしょう。

でも、長時間大音量で聴いたのに、あまり疲れはありません。実演なので不自然な位相の狂いがないので、耳が疲れないのだと思いました。位相の一致は、高音が出る・低音が出るよりも大事なことかも知れませんね。

書込番号:9421792

![]() 0点

0点

130theaterさん こんばんは! お久しぶりです、そして生演奏の話が出たので直近の出来事を!

生演奏といっても三味線のソロ演奏でしたが。私事ですが本年をもって定年退職をしましたがその送別会の会場でセミプロの方ですが三味線を弾いてくださいました。

その音を聴いた時我が家にあったDVD-AUDIOの三味線のソロ演奏を思い出しましたが全く別物で聞きほれてしまいました。どのように表現すれば良いのか判りませんが感動があるんですね。仰るとおり

>ケーブルで音が変るとか、スレで色々なご意見がありますが、こんな風に感動の生演奏を聴

くとそれらの事を全て超越した感じがします。

全く同感です。ですので「ShowJhiさん」同様

《《 兎に角130theaterさん に一票です 》》

書込番号:9422610

![]() 0点

0点

satoakichanさん こんばんは

今年で定年退職なされたんですね。お疲れ様でした。

送別会での三味線、忘れない音になりそうですね。

書込番号:9422750

![]() 0点

0点

>その音を聴いた時我が家にあったDVD-AUDIOの三味線のソロ演奏を思い出しましたが全く別物で聞きほれてしまいました。

>どのように表現すれば良いのか判りませんが感動があるんですね。

実は若い頃、三味線をやっていたのです、そういう家柄ではなく、単にアマチュアとしてですが。

乾いた天気の日なら、象牙のばちで皮を弾く音、気持ちいいですよ。

あの音は和室で聴く音ですね。洋室だと響きが載ってしまい違和感があります。

いつかは皮を張り替えて弾いてみたいです。

書込番号:9422788

![]() 1点

1点

ShowJhiさん こんばんは!

>今年で定年退職なされたんですね。お疲れ様でした。

送別会での三味線、忘れない音になりそうですね。

ありがとうございます、そして忘れられない音 = リファレンス?になりそうです(^_^)

そして何も聞こえなくなったさん

>いつかは皮を張り替えて弾いてみたいです。

張りかえたらご連絡を是非! 聴きにお伺いさせていただきますよー(^^)/~~~

生演奏 やはり最高です!!!

書込番号:9422906

![]() 0点

0点

130theaterさん

こんばんは(^^)/

価格コムではあまり絡みませんでしたが

とってもいいスレタイでしたので。。。

吹奏楽は中学の時にかじりましたが

ブラスバンドはほとんどPAは使いません。

クラシックのコンサートも基本的に

アンプラグドだったと思います。

舞台で見かけるマイクはモニター用かな?

最近はお気に入りのJAZZ系シンガーがいるので

東京近郊のライブには成る可く出がけています。

PAを通してもライブならではの熱い演奏は心まで染み渡ります。

先日も、とあるライブで東京国際フォーラムへ行きましたが

奏者のアドリブやMCもとても楽しいですし、雰囲気も素敵です。

こればっかりはどんなに逆立ちしても自宅では味わえません。

書込番号:9423316

![]() 1点

1点

皆様こんにちは

別のところでも紹介しました衛星デジタルラジオ放送ミュージックバードの、宮本文昭氏がパーソナリティのNEXTAGEという番組の、4月12日の放送(4月20日再放送)で、大河ドラマのテーマ曲等の作曲をされている渡辺俊幸氏がゲスト出演され、生演奏についてたいへん興味深い話しをされましたので、連続になりますが紹介します。

氏は、赤い鳥(解散して紙ふうせんとハイファイセットに分かれたフォークグループです。あるフォークコンテストで、優勝を狙ったオフコースが赤い鳥に負かされた、と小田和正氏が語っています。)の後期のドラマーだったそうで、その後グレープのバックバンドやグレープ解散後のさだまさし氏のステージやアルバムの編曲、弦のアンサンブルの指揮等をされていたそうですが、未知との遭遇の音楽に触発され、こういう音楽を書きたい、という思いからボストンに留学され、そこで初めてオーケストラ(ボストン交響楽団)を生で聴き、衝撃を受けたそうです。ポピュラーでの弦楽器の音は、デッドなホールでマイクで拾った増幅した音であるのに対し、生まれて初めて響きのあるホールで聴いた生のシンフォニーオーケストラの音は、何にもしないで(加工や増幅をしないで)そこにいて弾いている人の音たちが天空に舞い上がるような綺麗な音で、本当の音はこれだったんだ、と思われ、それから毎週聴きに行かれたそうです。そして、日本人のほとんどの方は、生のオーケストラを一度も聴いたことがないと思うけれど、自分の経験から、なんとか多くの人に生のオーケストラを聴いて欲しいと思い、ボストンポップスにならって、自分のライフワークとして生のオーケストラでポップスコンサートをしていきたい、ととても熱く語られ、聞いていて大きな感銘を受けました。

中村紘子さんだったと思いますが、日本人の一つの特徴として、一度聴いたものは、あれはもう聴いた、といって二度目を聴きに行かない方が多い、演奏会を一つの「経験」として体験するだけで終わってしまい、日常の楽しみになかなかならない、というようなことを語られていました。

書き込まれている皆様は、どの方も良い生演奏を聴かれているようですが、プロであっても、プロとしての一応の水準は満たしているものの、当然出来不出来があり、素晴らしいときとそうでないときがあり得ますので、どなたもが渡辺氏のような幸福な経験をされるとは限りません。もし生演奏がそれ程良くないと感じられても、それにこりずにまた行かれることをお勧めします。

音楽(生演奏とオーディオ)は生涯の友であり、一生楽しめるものと思っています。生演奏も生涯の友として、(オーディオと共に)継続的に楽しまれることをお勧め致します。

なお、生演奏におけるPAのアシストは、大ホールでの、特にオペラの場合、歌手の声が聞こえないと楽しめませんのであり得るかと思いますが、容積の大きくないコンサート専門のホール、例えば東京でいえばサントリ−ホールやオペラシティではあり得ないと思います。そもそもこれらのホールではアシストは全く必要ないです。以前、サントリーホールで佐渡裕指揮のシエナウインドオーケストラを聴きましたが、音がデカ過ぎる位でした。

書込番号:9426526

![]() 0点

0点

ヴォルフラムさん、こんにちは。

サントリーホールにはよく行きますが、私も先日このホールで諏訪内晶子のメンデルスゾーンを聴いたときに「ああ、このホールは音が大きなホールだな」と感じました、たしかにちょっと他のホールより大きめに聴こえるかもしれませんね。(不純ではありますが、この日はステージから非常に近い位置だったのでドルフィンなのかを気にして見てたのですが結局判りませんでした…)

私もオーディオと生は完全に別ものと思っていて、オーディオはそこそこで良いと思っています。

どんどこ機材買い込んでますけど、実は生演奏を聞くのにその何倍ものお金を使っています、尤も機材を買うのと違ってコンサートは終ると物が残らないので自分でも幾ら使ったか分からなくて後でギョっとすることはありますけど(ピンキリですが、下手すれば1回のコンサートで安めのCDプレーヤーとかAVアンプとかなら買えちゃうんですよね)。

一度は生で聴いてみたいニューイヤーコンサートはコネなしに買おうと思えば200万は下らないそうなので、オーディオに散財するほうがある意味かわいいものなのかも知れませんね(いつか行ってやろうと思ってますが)。

書込番号:9426962

![]() 4点

4点

こんにちは、オーディオと生演奏(PAを使わない演奏)との比較について、私が日ごろ思っていることを言わせてください。ただ、突拍子もないことをいうな、と思われかも知れません。

周波数レンジと音量のことだけを考えたら、オーディオは生演奏には絶対勝てません。

しかし、少し視点(耳点)をずらして、音波が素直に球面波的に広がっているか、つまり、定位がとれているかとか、残響音が自然に包み込んでくるかとか言うことなら、オーディオ装置はがんばったら、生演奏に近づくこと可能というのが、私の最近の持論です。もちろんそういった視点から録音された良いソースが必要です。

よく、「こんなホールの隅っこの席で聴くなら、うちの家の装置で聴いたほうがいい音だ」という話を聴きますが、これは音量とかの話をしているのでなく、ホールの隅には、音波があちこちから飛んできて位相が乱れてしまっているから耳が音像を再現できない状態だと思うのです。

オーディオ装置も、例えばフルレンジ・スピーカや球形スピーカ(イクリプスなど)一発で、定位感の出るセッティングをして聴いたら、生演奏と変わらないで、楽しむことが出来ますが。

書込番号:9427248

![]() 3点

3点

皆さんこんばんは。そして何も聞こえなくなったさん、ご無沙汰しております。

生演奏=クラシックの生音としてちょっと参加させてください。

そして何も聞こえなくなったさんとは、少し論点がずれますが、

>こんなホールの隅っこの席で聴くなら、うちの家の装置で聴いたほうがいい音だ

先日、サントリーホールでチャイコの5番とラフマニノフのピアノコンチェルト2番を聴いてきました。

前から3列目、左から3番目の席でしたが、金管が耳に付き(ビィーンという残響まで付加されていた)、ピアノ(田村響)の音はくぐもり、なかなかシビアな環境でした。これがS席かぁっ!でも演奏は楽しめましたよ…

2月に2度清水和音さんのピアノを聴きましたが(ソロでの英雄ポロネーズやオケとのラプソディー・イン・ブルー)、最前列のセンターブロック左寄りで聴くより、5列目のど真ん中で聴いたほうが断然良い音でした。最前列はアタック音の天井から(?)の反射が耳に付き、ピアノを見上げる状態になるのであまり良い席とは思えませんでした。ピアノは奏者の手許が見たくて左側の席を取ることが多かったのですが、センターもしくはやや右側の方がイイ音がする筈です。(5月のツィメルマンは2F左側しか残ってませんでしたぁ…涙)

3月に聴いたヴァイオリンソナタも、奏者の体の向きによって聴こえる音が全然違いました。ヴァイオリンの孔(f字孔というのでしょうか?)がこちらと向き合ったときは、なんともいえない響きが飛んできます。小さいホールなら奏者と対向する2階サイド席の音が良さげに感じました。いつか実践してみます。

と、ここまで書いて何が言いたいかというと「生演奏は席が命」ということです。

奏者の息遣いが感じられる「生」で聴くことに価値があると思っていましたが、下手な席で聴くより自宅のオーディオのほうがより感動を味わえると思います。

イープラスでは「座席選択」でチケットが選べる公演があるのですが、それ以外は申し込みに躊躇してしまいます。(9月のウィーンフィルは抽選なので運まかせですが…)

あと生演奏は「マナー」が弱点ですね。ケータイの着信音やおしゃべりは論外ですが、咳をするときはせめて厚手のタオルハンカチのようなもので口を押さえて欲しいと思います。

クラシックは敷居が高いといわれそうですが、キャンディーの包みをカサカサ開ける人、足元に置いたバッグを倒す人、プログラムをぺらぺらめくる人、そういった人は来て欲しくありません。

とりとめなく書き込んでしまいましたが、

緊張感の中で聴く良席の生演奏>>>最良のポジションでリラックスして聴ける自宅オーディオ>マナーの悪い客と聴くハズレ席の生演奏、というのが私の音楽鑑賞の順位付けです。

駄文、失礼いたしました…

書込番号:9430010

![]() 2点

2点

そして何も聞こえなくなったさん

私はクラシック演奏での定位については生演奏では明確に分離できないものだと思っています。例えばチャイコフスキーの4番第三楽章は弦が一斉にピツィカートを行いますが、個々の楽器の位置が明確に聞き取れません(1st/2ndVn、Va、Vc、Cbがそれぞれ面で聞こえる)。これは発音体が面に分布して鳴っているからということもありますが、ホールでは残響(とアーリーリフレクション)を聞く量が多いせいだと思います。

ホールで聴こえる残響を全て2chに混ぜ込んでしまうとお風呂エコーのようになってしまい非常に邪魔ですが、実際にホールで聞く音には大量の反射音が混ざっています。特に金管楽器はホールのアーリーリフレクションの聞こえ方で全く違う印象になります。マルチチャンネルオーディオであればこの種の再現がある程度可能ですけど、2chオーディオにはホールで聞く生演奏の音は絶対に再現(近づくことさえ)できないと思います。(これが悪いといっているわけではないです)

persimmon65さん

ちょっと前にどこかのスレッドに書いた話ですが、日本人はクラシックコンサートのマナーが大変良いそうです。これは日本人の脳の使い方に大きく起因しているらしいですが、たしかに海外でクラシックコンサートにいくと日本のコンサートとは違ってずっとガヤガヤしています。(ただ、日本のコンサートでも演奏が終った直後にわざとらしい「ブラボー」を絶叫する人がいますが、あれはやめてほしいですね(ソリストが女性でもブラボなのは「指揮はよかったけどソロはいまいち」といってるようでちょっとドキっとします)、つい先日ハイティンクのマーラー6番でこれやられて思わず握りこぶしつくってしまいました、もう少しタイミングってものをかんがえてよと)

あと、常々感じているのですがサントリーホールってS席が変なポジションにあったりしますよね?ええ?ここがS?みたいな席があてがわれる時があって、同じ金額払うなら正面の2階席がいいです。ただ、シューボックススタイルホールよりはサントリーホールのようなワインヤードスタイルホールのほうが所謂ハズレ席が少ないような気はしますね。

またまた余談ですけど、日本のクラシックコンサートの場合、曲の頭に間に合わないとホールに入れなかったりしますが、ギリギリに入るとチケットの席とは違う(空いている)席に案内されることがあって、チケットの席より良い席になったりすることがありますね。もちろん逆もありますけど…。

書込番号:9431404

![]() 5点

5点

衛星デジタルラジオ放送であるミュージックバードに、宮本文昭氏がパーソナリティをつとめているNEXTAGEという番組があるのですが、その3月29日の放送(4月6日再放送)で、柳家小三治師匠がゲスト出演され、オーディオ談義というほどではありませんが、ほんの少しオーディオの話がでました。

師匠がオーディオマニアであり、かつてはオーディオの評論もしていたことは有名ですが、大要次のように話されました。

オーディオ評論は、販売の手先みたいなことをやっていると気づいて止めた。今では傍ら痛い。オーディオに血道をあげていたときは、原音再生を目指し、ウィーン・フィルを自宅に呼びたい、と思ってやっていた。しかし、ものすごく努力して、それが不可能であることが少しずつ分かっていった、ウィーン・フィルを呼んだって自宅に来るわけない。

これに対し、宮本文昭氏は、

あるとき、自分のいるオケの演奏を録音したものの再生音を聴いて、これ、オレたちより良い音じゃない、オレたちこんな良い音じゃないよ、と販売員に言ってしまったことがある、

と言っていました。

そう言う宮本氏に対し、師匠は、そこんとこもっと聞きたい、と言っていましたが、話しは残念ながらそれで終わってしまいました(私も、そこのところをもっと聞きたかったです。)。

ご両者とも、別の意味ではありますが、原音と再生音は違う、ということを言われたわけで、興味深かったです。

![]() 0点

0点

ヴォルフラムさん、はじめまして。

あちことのスレでお声は拝聴しておりました。

噺家さんはオーディオ好きな方が多いそうですね。

立川志の輔さんや林家正蔵さんはかなりのマニアと聞いてます。

落語とJAZZってその筋の方にしかわからない「何か」があるんでしょうか?

>ご両者とも、別の意味ではありますが、

>原音と再生音は違う、ということを言われたわけで、興味深かったです。

演奏家や(アマチュアであっても)楽器奏者にとっては自分が演奏している時と、

収録物をPlaybackした時とでは、ずいぶんと音がちがって聴こえているのだと思います。

私も楽器をいじりますが五感のとらえ方が随分違います。

ちょっと強引ですが自分の声の違いだとわかりやすいかも。

骨伝導している自分の話声と、留守電に残したメッセージの声、かなり違って聞こえませんか?

書込番号:9401438

![]() 1点

1点

こんばんは

>>落語とJAZZってその筋の方にしかわからない「何か」があるんでしょうか?

確かに、在ると思います。

幼馴染みの作家で、落語とJAZZが好きで、それぞれを題材にした本を出してます

私が考えますに、曲は決められているのですが、お客さんとの魂の会話とでも言うのでしょうか、そう言う会話をしてそのセッションが完成する

そんなものでは無いかなと思ってます。

彼の作品で知ったのですが、落語も1公演で独り独りが完全燃焼するのでなく、最後のトリへと導くために、それぞれ役目があるのだそうで、

JAZZもソロでは目立てなくても、引き立て役としては、名プレーヤーも居るそうです。

落語家が、自分のCDやDVD聴いて、観て、どう感じているものなんでしょうね

そこんところを、ちょっと聴きたい、と思いました。

書込番号:9403987

![]() 1点

1点

redfoderaさん こんばんは コメントありがとうございます。

>演奏家や(アマチュアであっても)楽器奏者にとっては自分が演奏している時と、

>収録物をPlaybackした時とでは、ずいぶんと音がちがって聴こえているのだと思います。

>私も楽器をいじりますが五感のとらえ方が随分違います。

>ちょっと強引ですが自分の声の違いだとわかりやすいかも。

>骨伝導している自分の話声と、留守電に残したメッセージの声、かなり違って聞こえませんか?

骨伝導により自分で聞いている話声が録音された声音とかなり異なることは承知しています。

楽器も、声ほどではないと思いますが、演奏者と聴衆とでは聞いている音質は異なるとも思います。

しかしながら、宮本氏は、自分のソロの音ではなくオケの(多分トゥッティの)音と違う、と言われたのです。

また、宮本氏の経験談はあれで終わってしまったのですが、その後、宮本氏が師匠に対して、どういう音が好きか、を聞いたとき、

細かく聴くのが好きなのか、歯切れの良い音が好きなのか、迫力のある音が好きなのか、さっきの例のように美音なのが好きなのか、という聞き方をされていました(師匠の答えは、その全部が欲しい。しかし、それは困難で、どんな装置も少しずつ足りない、というものでした。)。つまり、音を美音調に変えていた、ということと理解しました。それに、宮本氏は、他の奏者の音やホールの特徴を注意深く聞いてそれを自分の音にフィードバックさせる、と言われていましたし、そうでなくても当然、自分のオケのトゥッティの音はよく知っていると思います。さらに、録音の現場でプレイバックを何度も聞いていると推測されますので、録音された音がどのような音であったかもよく判っているのだと思われます。

redfoderaさんは、録音された音を録音現場の調整室で聞く機会がおありになると拝察しますが、一般にはこの音を聞くことはできません。聴きに行った演奏会のライブ録音は聴けますが、マイクはオケの近くの高いところに吊るされているようで、席で聴いた音とは(私には)違った印象となります。

書込番号:9414862

![]() 0点

0点

ヴォルフラムさん こんにちは

原音と再生音(再生音と言うのが、すこし引っかかりますが、自分なんかが買うオーディオから出て来た音と解釈します)が違うと言うのは、そう言うものだと認識してました。

良い音とは、これが難しいと思います。この場合、宮本文昭さん(私もファンであります)が良いと思われる音がどのようなものか残念ながら解りませんが、

昨年、DynamicAudioのマラソン試聴会で、ハイエンドCD専用機と、SACD機の音で、どちらが良い音に聞こえましたか、と言う質問に、自分も含め多くの方が、CD機になりました。

次の日、同じような実験ですが、SACDのHybridを2回掛けて、どちらがSACD層だったでしょうと言うのがありました。

私を除いた多くの方は、CD専用機でのCD層をSACDだと判定してました。

昨年、LinnのDSを、事ある度に試聴致しましたが、昨年末に、Refarenceレコードから出た176.4Hz/24bitのスタジオマスタなるものを、

LinnのDSで聴くのと、元のWaveからDVD-Audioにして、聴くのとでは、随分と雰囲気の違う音になります。

おそらく、生音に近いのは、DVD-Audioの方で、多くの人が良い音と感じるのは、LinnDSの音だと思いました。

大きな意味でDAC、推論エンジン等で、色々な補正を掛けているのだなと、自分は理解しています

ヴォルフラムさんが、仰るように、原音と言っても、コンサートに行った、自分の席、その日の体調等で頭に記憶された音と同じ音は出せないのだろうと思っています

書込番号:9416185

![]() 1点

1点

皆さん、こんにちは。

実はクラッシック門外漢なので気の利いたコメントが出来るか心配ですがご了解下さい。

ヴォルフラムさん、

マイクの録り位置と会場の会場の座席だと当然ながら別物に聴こえるでしょうね。

スピーカーが機種個別に音調がある様に収録用のマイクにもキャラクターがある様ですし、

理想はダミーヘッドでステレオ収録一発かもしれませんが、

チャンネル数や録り位置をホールの残響などとの兼ね合いで使い分ける様です。

マルチで収録した時もあまりバランスは弄らないと聞いてますが

「鑑賞作品」と「記録」の境界で調整という編集は避けられない事が多い様ですね。

演奏家に完パケ(編集後の完全パッケージ)をプレイバックで聴かせると違和感は感じるかと。

ちなみに演奏家の自宅のオーディオの音調とモニター・ルームの架設環境の差異も影響しそうですね。

ShowJhiさん、

JAZZと噺家さん(文筆家さん)の関係、興味深く拝見しました。

聴衆を前にしたアドリブの部分などはよくわかる気がします。

会場の空気を読んでプレイ&喋りを次々と繰り出してくる・・・共通しそうですね。

トップ・ビルとセカンド・ビル、上位の方の出し物へ繋ぐ、この辺りも繋がりを感じます。

書込番号:9417233

![]() 1点

1点

ShowJiさん こんばんは お返事が遅くなりました。

コメントありがとうございます。

ShowJiさんやredfoderaさんは、落語とJAZZの関連性を論じておられますが、件の放送で師匠は、

若い頃は、噺の途中で客を笑わすために入れるアドリブや駄洒落(これを「くすぐり」と言うんだそうです)を多く入れて笑いをとっていたけれど、あるとき師匠から、お前の噺はくすぐりばっかでつまらねぇなぁ、と言われたそうです。お客を小細工で笑わせるのではなく、オチで思わず笑ってしまい、面白い噺を聞けたなぁ、生きていてよかったな、と思ってもらうのが大事であり、くすぐりが多いとオチの効果が減殺する、というような話しをされました。

それを聞いて、私は、クラシックの指揮者を連想しました。

クラシックでは細部の細かい積み重ねが重要ですが、それだけでは不十分であり、細部を全体の中に位置付けることがとても重要だと思っています。中間でクライマックスを築きすぎてしまうと、最後の本当のクライマックスの効果が失われることがあります。

クラシックの曲は長いものが多いですが、長い曲のすべての部分がヤマだったりキレイだったりでは聴き手の集中は(多分奏者も)到底持ちません。全体の構成が重要であり、そこが作曲家、指揮者の腕の見せ所でもある、と思います。

良い曲の良い演奏に心を揺さぶられますと、生きていてよかったな、と心から思いますので、師匠の話しを大きく頷きながら聞きました。

書込番号:9425261

![]() 0点

0点

ShowJhiさん すみません。↑ではお名前を間違えてしまいました。

原音と良い音について、雑駁な書き込みになりますが、

オーディオは大雑把に言って、

原音→マイクで電気信号に変換→(調整)→A/D変換→記録→編集→記録(CD)→プレイヤによる読み出し→D/A変換→増幅→スピーカで電気信号を振動に変換→空気振動→耳

というような過程を経るかと思いますが、そのそれぞれの過程で変容が加わる可能性があると思います。

さらに、原音自体がホールやスタジオの影響下にあり、調整や編集には人間の感性が加わり、変換や増幅には機器による相違が生じ、空気振動→耳の過程では部屋の影響を受けます。

そもそも我々は、CDに録音された原音(生音)をほとんど聞いたことがありません。

また、CDに録音された音がどのような音であるのかも、パルスコードデータとしては知り得ても、音としては知りようがないと思います。

このような状況下で原音再生を目指す、というのはかなり困難ではないかと思います(昔は、再生音があまりにも悪く、原音と著しく違ったので、HiFiということが目指されたのだと思います。)。

さらにまた、空気振動による鼓膜の振動には個人差があるでしょうし、鼓膜の振動が脳に伝達されて音あるいは音楽として認識、理解されるところでの個人差はかなり大きいと思います。

演奏会に全く行かない方もいれば、年に何十回と行かれるコンサートゴーアーの方もおられます。

ラジカセや圧縮音源でしか聞かない方もいれば、オーディオで試行錯誤を繰り返してこられた方や極めて高価な機器をきちんとセッティングして聞いておられる方もいると思います。

従って、すべての方が同じ音や音楽を聞いて同じように感じるとはまったく思いません。

スクラッチノイズがあってもアナログディスクの方が音が良いと感ずる方もおられるようですし、ヒスノイズがあってもアナログ録音の方が良いと感ずる方もおられると思います。

良い音か否かは、それぞれの方の感性による主観的な価値判断であり、かなりの部分で人それぞれだと思います。

私はオーディオはバーチャルリアリティだと思っており、オーディオファイルの方が目指されている原音あるいは理想の再生音というものは客観的な基準の存在しない、夢想の音、それまでの経験から抽象化された音であり、いわば形而上学ではないか、と思っています(非難しているつもりはまったくありません。)。例えば、ここでの機器に対する表現で、「色付け」ということがよく言われます。そして、多くの場合、色付けのない音の方が良い音(原音に近い音)とされるかと思います。しかし、「色付け」とは、ある基準の音(原音あるいは理想の音)があり、その音に比して色が着いている、ということと推測しますが、基準となるべき音自体がバーチャルで実在しないか抽象化された音と思いますので、「色付け」の有無というのは、自分の好みに合うか否かを表現する単なる比喩にすぎないのではないか、と思っています。

オーディオは良いものであり、多くの楽しみを与えてくれます。

しかし、それは生の音、生の音楽とは違うものと思っています。

私には、生とは違う楽しみを与えてくれるものです。

書込番号:9425298

![]() 0点

0点

ヴォルフラムさん こんばんは

生とオーディオの違い、仰る通りだと思います。アナログは個人的には一番ですが、あれはフォノイコを使わないと再生出来ないので、ダメ(?)、CDの方が生と言う方もいらっしゃるかと思います。その方の意見も間違ってはいないし、それで良いと思ってます

オーディオでは、父が好きだったSP盤を楽しむ事も、自分が生まれる前のプレーヤーの演奏に少しでも触れさせて頂ける、そんな価値があるかと思います。

落語のくすぐり、ですが、トリ前の方が、くすぐり、入れて来ます。と言うそうです。トリ前で大爆笑してしまったら、トリが冴えないし、うまくクスグると、トリで渋いネタが、より冴えるそうです。

私は、西本智実さんのファンでもあるのですが、墨田トリフォニーで演奏したチャイコの悲愴の後に、アンコールをしませんでした。勿論、ブラボー・拍手喝采です。あの後にアンコールされてもな、と思いました。とても印象に残るコンサートでした。

書込番号:9429281

![]() 0点

0点

エイプリルフールに因んだ抱負や妄想(笑)等を書きませんか?

「XXなAV環境が欲しい」…とか、「今日はXXを○台買っちゃいました!!」とか。

偶にはこういうのも良いでしょう…というノリで♪

絵に描いた餅なんて無駄…という意見もあるでしょうが、「考えなければ実現しない」ですから。

まずは妄想、次に努力、最後に実現です。

もしかしたら実現できるかも知れないですよ?(^w^)

皆さんこぞって餅を描いて下さい 三 (/ ^^)/

ん?何故に若葉って?

そりゃ私の妄想(ぁ

![]() 2点

2点

本日600M+LX91+スサノオ+スピーカー TAD R1(5ch分) ケーブル類はすべてハイエンド品 あとシアタールーム付き一軒家を購入しました(爆)

妄想は楽しいなぁ(笑).....ひでぶっ!凹○

書込番号:9333829

![]() 2点

2点

楽しそうですね。ちょうど上沼恵美子さんが毎週やっているような

やつですね。「こないだのパーティーのシャンパン、タンカー2隻

分、買うてきたんですわ」みたいな。

スピーカーの世界でそれをやるんですか? あまり豪儀なやつが思い

つかないので、次の方、お願いします。

書込番号:9333839

![]() 1点

1点

皆さん、こんにちは。

ウォンレイさんへ

こういうネタには反応が良いなぁ、流石元妄想族(ぁ

総額お幾ら万円でしょうか?

quagetoraさんへ

カテゴリを迷ったのですが、縛りは無いですよ〜。

クルーザーだろうが月面別荘だろうが、何でもokです(笑)。

私?

池袋の芸術劇場を丸ごと買い取りましたが何か?(爆)

あそこのパイプオルガンの音が…。

…とまあ、これは行き過ぎですね(自爆)。

書込番号:9333869

![]() 1点

1点

じゃ私も。

ムジークフェラインザール購入しました。

ブラームスザールは私の寝室にします。

書込番号:9333887

![]() 1点

1点

いいですね〜。こういうの。

私はシュターツオーパーと

コンツェルトハウスも追加で♪

ウィーンフィルと小澤のセットで。

書込番号:9333931

![]() 1点

1点

私も便乗します(笑)

昨夜、マークレビンソンからメールが1通来ており、

なんだろうと和訳すると、以下の文章でした。

拝啓。xxxx殿

このたび、弊社にて全く新しいコンセプトのパワーアンプを

開発することに踏み切りました。

このパワーアンプの評価モニタを各国から募っておりまして

日本国ではあなたが選定されました。

言語の異なる(文化の異なる)方達にて評価をしていただく事が

一番信憑性があるだろうとの判断です。

現在弊社製造工場内の敷地(広大な庭)内にて評価に支障を

きたさないよう、専用の住居(ご家族同伴も可能です)をご用意

しております。アンプの評価はこの住居内で実施していただく

ことになります。

評価について必要なプレイヤー、スピーカーの類はこちらで

用意したもの以外にxxxx様が拘っているものでも構いません。

こちらでご用意させていただきます。

評価の期間は半年間。渡航の費用、日々の生活費は全面的に

バックアップいたします。

半年の間に、パワーアンプの評価をフィードバックし、改版を

重ねながらの評価となりますこと予めご了承くださいませ。

なお、パワーアンプの評価完了後、製品版のシャーシ裏面にて

評価者全員の名前・国名を彫らせていただきます。

というのがあったら行きますよね。

(なんか詐欺みたいだが)

書込番号:9333955

![]() 1点

1点

4月1日 水曜日、本日の「価格.comニュース」をお伝えします。

高視聴率が売り物のフ○テレビの「月九ドラマ」で、新シリーズとしてキム○ク主演「オーディオ馬鹿一代」が今月より放映が開始されます。キ○タク扮するエグセクティヴなビジネスマンが突如としてオーディオにハマりこみ、周囲の迷惑を顧みず、大型機種の導入や超高額オカルト風味なケーブルの収集に邁進するという、異色のコメディです。脚本は売れっ子の宮藤○×郎が担当し、主人公の決めゼリフ「ぶっちゃけ〜、ミニコンポで満足している女って〜、耳が悪そうで〜、ついでに顔も悪そうじゃん!」と共に、この春の話題となりそうです。なお、提供は日本オーディ○協会で、低迷がささやかれるこの業界の「復活の最後の切り札」である施策とのことです。

次のニュースです。あの○フトバンクがオーディオ業界の名門ア○ュフェーズを買収した模様です。これを記念して○フト○ンク・モバ○ルでは、ア○ュフェーズ印の携帯電話機を発売。従来の常識を破るハイエンド価格で高額所得者に売り込みたいとのことです。なお、この電話機にはアナログのピークレベル・メーターが付いていて、音声によって針が振れるというマニアックな仕様が売り物のようです。

ただいま入ったニュースです。○フトバンクに対抗したのか分かりませんが、あの楽○がスピーカーの代表的メーカー、JBLを買収したとのことです。しかし、社長のMさんは「あれっ、JBLって日本バスケットボールリーグのことじゃないの?」と困惑顔。どうやら買収相手を間違えたようです。でも、ただでは起きないM社長、気を取り直して記念モデル「Paragon プレミアム」の開発を指示したとのことです。

以上、「価格.comニュース」でした。

書込番号:9334017

![]() 4点

4点

元・副会長さま。傑作ですね!

ぜひキムタクでオーディオ馬鹿一代、やってほしいです。

結構似合いそうだし。

sarlioさま。考えてみれば、われわれ、自分の寝室に室内楽団

控えさせて、ゴルドベルグ聴きながら寝たり、果てはフルオケ

まで枕元に並べて寝音楽しているわけですよね、オーディオで。

きっと19世紀の王侯貴族が聞いたら「お前、エプリルフール

かよ」って、ラテン語で切り返すことでしょう。

書込番号:9334169

![]() 2点

2点

マジレスなんですが、元・副会長さんのレス見ていて思い出しました。

たまにトレンディードラマやCMの背景にオーディオ機器が出てる場合がありますね。

4・5年前だったか、ラックスの人からキムタクのドラマに使うからと同社のセパレートアンプの貸し出し要請があったという話を聞いたことがあります。

私は見なかったんですが、劇中の彼の部屋にセットされて出演していたそうです。

現在でも、スマップが出ている光フレッツのCMで、稲垣吾郎さんが朝っぱらから木村拓哉さんに電話かけるシーンがありますが、あの稲垣さんが電話してる背景に白に塗ったビクターのGB-1が出てます。ヒジョ〜に懐かしかった。それに今でもあれ(GB-1)があるのが不思議な気がしました。

書込番号:9334224

![]() 1点

1点

みなさま こんにちは^^

宝くじが当たりました♪

バンザーイ\(o⌒∇⌒o)/

今の家は階上で床が弱く、防音もできていないので、遊ばせてあった住宅地に新築を注文しました。

オーディオルームの完成に備えて装置を一式買い換えました。

高いものばかりで、書くと嫌みに聞こえるので機器名の公表は控えさせて頂きます^^

愛車のナビが故障しているのでついでに車を乗り換えました。

スレ主には家が完成したら一週間ほど泊まり込みで音響調整をしてもらいたいのですが、日当

200万位でいいかしら?

あっ、食事も付けますのでやっぱり日当100万にして下さい♪

それでもまだ1億ちょっと残るので何に使うか思案中ですヽ(;▽)ノ

書込番号:9334411

![]() 1点

1点

このスレは消されたくないなぁ…。

4/1限定で良いからやりたいかも。

きっちり4/1中で終わらせる事にして、毎年やりましょうか?

これなら、管理人さんの鉄槌も免れるかも…^^;

管理人様へ

結構真面目なんですよ?

舵取りが難しいのでスレの流れが不安定かも知れませんが…^^;

どうか、暖かく見守って下さいまし…。

sarlioさんへ

良い所を買いましたね〜。

是非連れて行ってくだせう(笑)。

柴犬の武蔵さんへ

こちらも建物?^^;

不動産に走り過ぎっすよ〜(笑)。

Rickenbackerさんへ

良い企画ですね〜。

でも、最初に「当たりました!」とか「選ばれました!」とか言われると海外富くじ系詐欺を彷彿と…^^;

いや、力作有難うございます。

元・副会長さんへ

おおーっと、こちらも力作!

ちょっと伏字が良いのか悪いのか…ですが、エイプリルフールネタなだけにそうしたい気持ちがよ〜〜〜く解ります(爆)。

586RAさんへ

おっ、そういうマジネタも超絶大歓迎ですよ〜♪

GB-1はちょくちょくオークション等で出てきますね。

以前よりレア度が下がって来ている気も…。

白いキャンディーさんへ

宝くじ当選ですか?!

おめでとうございます。

ん?あれれ?私がスポットで雇われちゃうの?!

いや、まさかそういう方向で来るとは思わなかった…^^;

やられました(笑)。

書込番号:9334626

![]() 1点

1点

おじゃましま〜す(^^)

んじゃ私もいいですか?

本日、TX-SA606XとD-308EとD308C、ワイワイシルバーをまとめて買っちゃいました(笑)配送は日曜の午前中になるとの事だったので届くのが本当楽しみです(^^)

あと、うちの親はリビング用にとKURO 600Aを買ったみたいです。これで、我が家はKUROが二台存在する事になりました!ちなみに、現在リビングで使用しているREGZA32C7000は祖母の部屋に置くみたいです(^_^)b

書込番号:9334859

![]() 1点

1点

600A捨てて三菱リアル買いました。なんてですね(笑う)

書込番号:9334993

![]() 2点

2点

宝くじ当たったのでヘーゲルの黒いセパレート買いました(^_^)v

CDも特注で黒いCD4Aを(笑)

あと、田舎に別荘を(^_^)v

書込番号:9335026

![]() 1点

1点

浅はかですが,一言。

パリ郊外のベルサイユ宮殿に,パイオニアのプラズマテレビを求める群衆が集まっているようです。

宮殿では女王が,「あらパイオニアがだめなら,三菱を買えばいいじゃない」と発言し,群衆の反感を買っている模様。

と毒を吐く。けぽっ

書込番号:9335103

![]() 3点

3点

>マドハンドさん

KUROがかわいそうです〜(笑)

私は日産フーガを新車で買って、2時間程乗ったら売りに出しちゃいました!そのあとは日産オッティを新車で買いましたけどね(^^;)

あっ、あと来月、新築にする+400万かけてシアタールーム作ります!←リビングに(^^)

書込番号:9335105

![]() 1点

1点

プレク大好き!!さん、ナイス!

私も乗らせて頂きます。

「パンパカパーン ♪パパパッ パンパカパーン♪今週のハイライト!」…古る(^^ゞ

浅草の菓子老舗、金太郎飴本舗がオーディオ・ケーブルで市場参入するとのことです。

ケーブルのどこを切っても導体の断面が当然のことながら金太郎さんの顔になっており、

音調は甘〜く、どこか懐かしい香りがする模様です。

書込番号:9335113

![]() 3点

3点

あ、さっき全財産パイオニアに渡してプラズマ事業再開頼んでおきました。

書込番号:9335118

![]() 3点

3点

redfoderaさん

舐めたりしてもサビないんですよね?

ってマジレスしてみたり(笑)

書込番号:9335138

![]() 1点

1点

>マドハンドさん

おっ!マドハンドさんお見事!!

ただいま、SC-LX71をポチッてしまいました(爆)←600A用です!

SPはモニヲで揃えました!

>思慮浅薄さん

思わずググってしまいました!(爆)

上手いですね〜

書込番号:9335151

![]() 1点

1点

お引越ご苦労様です

目出度く?4月1日、新年度に併せて新スレッドに移行しました

前号では、皆さん かなり現実的な線でのシステムチューンの紹介・実験が報告されていますね

電源・ラック・アクセサリ・機材そのものまで…

何も聞こえなくなったさんは、とうとう2部屋共に200V化を進められました

主題であるサイドプレスの使いこなしについては

二羽のウサギさんはじめ、大変興味深いレポートもありました

FAPSさんがこの春投入される新型スタンドも、皆さん要チェックのようですね

たそがれハチさん・KEZIAさん等、新型高級機の導入もあり

インフルエンザの衰退に伴い、コチラの世界では新たな病原菌が台頭する兆しも

見言うけられますので、皆さんご注意下さい(笑

私の方は、決算時期に入り、大忙し…ちょっと停滞しておりますが

今回も実践に基づいたご意見・レポートお待ち申し上げます

![]() 0点

0点

みなさま、おはようございます

tkds1996さん

お引っ越し&お仕事、ご苦労様です。

スタジオTKDSの電源系グレードアップレポート、楽しみにしております。ただ、なんとなくですが、電源系を上げると、機材の方も、いずれ引っ張られて上がってしまうようで心配、もとい、楽しみです(笑)

ぼちぼち、お願いします。

Show Jhiさん

クリプトンの屏風、よさげですね。

さらに、FOSTEXのSP&スタンド、美しい&格好イイです!

このモデル、なんで絶版なんでしょうか?本格的なフルレンジSPってなかなか無いので、再販して欲しいところです。

・・・気がつくと、欲しがってばかりですね。感染予防対策、シッカリせねばなりません(笑)

そして何もきこえなくなったさん

トランスの自作、200V環境導入など、適度な自作オーディオ道の歩き方、とても憧れています。

私も今回、板に色を塗っただけですが、何だか楽しくて、こちら方面に進みそうです。

アクセサリー購入は、あくまでリファレンスとしての位置づけ(買うのも楽しいので言い訳デス)、そして何もきこえなくなったさんのHPを手本にしながら、作れそうなものからコツコツやってみようと思っています。

音はともかく、今回の自作ボードは、家族には好評でした。

masardさん

A1-VLには、既に立派なトランスがついていますので、今のシステムでアイソレーショントランスだけ追加導入しても、C/Pは、思ったほど良くないような気がします(導入したこと無いので、推測ですが)。

みなさまがオススメの、スタンドを先に導入する案が正解だと思います。

ただ、音的に正解と思われる道だけ歩んでも、楽しみのC/Pが良いとは限りませんので、あれこれ悩むのもアリですね。スタンド導入で、部屋のレイアウトがキツくなって、住み心地が悪くなるのも困るでしょうし。

KEZIAさん

今回は、オーディオボードを初めて導入したので、どんなことが起こるのか試してみたくて、わざわざウレタンの足をつけてみた次第です。ちょっと聴いてスゴイことが起こったので、直ぐに外そうとしたんですが、意外と接着力が強くて、未だ外していません。楽器のように?よく鳴っています。

今週末は、フェルトに挑戦してみます。

書込番号:9333164

![]() 1点

1点

masardさん

前号の最後で書かれていた

> ラックの上からSPがなくなることで

> 共振を抑えるために壁から離していたラックを

> 壁に近づけることができ…

残念ながら、これは自立型スタンドに変更しても条件は同じですよ

SP間にラックを置くスタイルの宿命ですが

SPからの音圧で、中央のラックが第3のキャビネット化してしまう

(ラックを横に置いても同じ事が起こりますが…)

これはラックを壁から離す以外方法はありませんよ

部屋の実用性を優先させるか、音を優先させるか…難しい選択になりますね

書込番号:9333302

![]() 0点

0点

おはようございます

masardさん

NR行くんですか!?

tkds1996さんも言ってますが、セッティングに余裕が無いと、効果は薄いと思いますよ

私も、狭い部屋で苦心しております

まあ、色々と勉強されるのも良いと思いますので、頑張ってください

個人的には、バランス的には、ソフト・生演奏に資金投入が一番だと思います

KEZIAさん

PASSにしたんですね。ゆっくりで良いので、また、インプレお願いします

それにしても、片手で30Kg、弱い子、除名かな(笑

二羽のウサギさん

FOSTEXのG850 良いSPだと思います。作るのが大変みたいですね

私は、出会いを大切に、昨年、お持ち帰りしました(昨年は、こればっかり)

ボードの下、色々と工夫してみて下さい。

tkds1996さん

決算期で大変そうですね。

落ち着いたら、音楽、楽しみましょうね

改めまして、お引っ越しおめでとうございます

書込番号:9333484

![]() 1点

1点

>何も聞こえなくなったさんのメインシステム200V化

>その後、音の調子は如何でしょうか

>メインの方のトランスはどういう状態なのでしょうね??

200V化の馴らしが済んだようなので、感想を述べますと、今まで以上に”S/N”と瞬発力が良くなりました。

その結果、音が明るく生き生きとして躍動感にあふれるようになりました。太鼓の迫力なんかドキッとするくらいすごいです。

残響が終わるまではっきり聴きとることができ、音響空間が広くなりました。下手なシステムですとスピーカの周りだけ空間が出来るのですが、いま部屋いっぱいの空間ができています。その中で伸び伸びとくつろぐことができます。

しかし、困ったことにPM-11S1につないだトランスのみ、スイッチを入れると「ジー」という音が出るのです。PM-15S1につないだほうは音が小さいので無視できます。

そこで、対策は、(1)トランスとそれを囲むアルミケースとの間に吸音材(綿、スポンジゴム?)を詰め込むことと、(2)アルミケースの内側にブチルゴム吸音シートを貼ること、を考えています。(1)のスポンジゴムを詰めたところ、ノイズが3dBくらい落ちたような気がします。あと(2)をやってみます。空気の流通が悪くなるのですが、真夏までに熱帯魚用の空気ポンプ(静かなもの)を買って、チューブを通してトランスケース内に空気を送ればよいかなと考えています。これが成功すれば、アンプの冷却にも応用できます。

書込番号:9333547

![]() 2点

2点

おはよございます

ウサギさん

> 電源系を上げると、機材の方も、いずれ引っ張られて上がってしまうようで心配…

ご心配には及びません、今のアンプでじっくり攻めて見ますから

ただ、MIMESIS PREは、以前使用していたKrellに比べて

何しても使い勝手が悪いんです(音は良いんですけどね)

音量調節が大雑把・軽くてズレ易い・リモコンの精度が非常に悪く使い辛いなど…

クリプトンAP-R30(屏風)は、手軽に使えて良いですよ

色もグレーに濃茶の木枠で落ち着いていますから、ご家族の理解も得られるのではないでしょうか?

ウサギさんの場合、左右SP後に2枚設置してやれば、音場がぐっと広がりますよ

KEZIAさんのPASS、エレクトリのWEBで見ると随分デカイですね

使い勝手の良いプリ+パワーを探しているのですが

ユーザーフレンドリー、と言った観点では如何でしょうね?

落ち着いたら教えてください

何も聞こえなくなったさんは、トランスの唸りが出ましたか

トランスの下、ボードの上にエアボウのメタルシートか

かサンシャインの薄型制震シートを1〜2枚敷いてみてください

どちらも同じ物ですが、効果テキメンですよ

質問ですが、200Vにするとトーンバランスが変わってきますよね?

特にハイが上まで伸び切る=仰る通り、「残響が終わるまではっきり聴きとることができ」…

と言う事の裏返しなのですが

そちらではどんな対策をされましたか?

私はベルデンのケーブル=硬くコチコチの音になるのを、一度hinaの線に変えてみたのですが

音数が少な過ぎて、システムが鳴りきらない

ワイヤーワールドにしてみたら、カマボコ型になってしまい、即売却

結局ベルデンに戻し、小銭を貯めてAETのSCR−EVOに統一しました

電源は闇雲に良くすれば良いと言うものではないのですね

それ相応の投資をしないと生きてこない…世の中上手く出来てますね(笑

書込番号:9337374

![]() 1点

1点

ShowJhiさん

Fourplayいよいよですね

ところで、HMVから文が届きまして

1stと2ndが、SHM-CD 24ビット, リマスター, リイシューで発売されるようです

リマスタは要らないケド、とりあえずポチしておきました

今朝のBGMはFourplay−オリジナルベスト

Argenta Editionの優しい響がとても心地良いです

弱い子4号が卒業していったようなので??

細々と弱い子続けます

作日の事件、右肩が上がらなくなり、近所のヤブに診せたら「五十肩」だそうな…しょぼん

元気になってオフ会開きましょうね!

書込番号:9337378

![]() 0点

0点

ついでにもういっちょ!

サイドプレスの自重受けをスパイク・球形受けにした場合

SP底面との接点にナニを挟むかで大きく音質が変化しますが

私の現在の定番はサンシャインのメタルフォースβです

多くの素材を試しましたが、一番落ち着いた・癖を出さない点で手放せません

そもそもアンプなどに貼り付けて振動を吸収発散させるための物ですから

自重受けから下部支柱へストレートに振動を送り出してくれる

そんな感じです

素材によってはハイ上りによるキンつき・コモリ・金属音が出てしまいますが

極自然にスタンドの一部として溶け込んでしまう様で、これは自信を持ってお奨めしますよ

書込番号:9337445

![]() 2点

2点

tkds1996さん おはようさんです

決算終わって落ち着かれたんですね

Fourplayもうすぐですね

大丈夫かな

五十肩になったんですか、ゆっくり治療・リハビリしてください

スパイク自重受け受け、βにされているんですか

SPの重さも含めるとαでは役不足でしょうね

VPに思わず貼ったα、案外剥がせないです。

私はα+1円玉。タマにPB−10です

書込番号:9337594

![]() 1点

1点

ShowJhi屋さん

> 決算終わって落ち着かれたんですね

イエイエ!!

昨日棚卸

今日から決算事務処理の山山山大山…ふう〜

一ヶ月は掛かりますね、まぁ合間にボチボチラックの仕上げしていくつもりです

自重受け、メタルフォースαは、やってみましたが

薄いために直ぐスパイクが突き抜けてしまうのですね

単価がエラク違いますから、ホントはαが使えると良いのですが…

書込番号:9337693

![]() 0点

0点

トランス装置のうなり:

振動がゴム脚から地面に降りている様子はなく、ケースの側面が「ジー」と振動して空気を震わせているようなので、アンプやプレーヤに付けるのでないから高価なオーディオ用は不要だろうと、「心斎橋ハンズ」へ行って粘着シートを探していると、よいのがありました。

http://matock.com/audio/02_08.htm

Kincsem HCP スコッチダンプ VEM 発売 ホースケアプロダクツ

『VEM(ビスコエラスティック・マテリアル)は、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です。振動体の表面にVEMを貼り、さらにその上に拘束板を貼ると、VEMが変形を受け内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします』 と説明されています。

たぶんfoQと同じように振動を熱に変える制振シートで、厚さ1mmもなく、これをケースの内面に張るだけでかなり静かになりました。A4サイズが1野口英世なので助かりました。うるさい冷蔵庫にも効きそうです。

200Vにして高音がすっきりと伸びすぎて耳に? これについては、何しろスピーカが美しい響きを聴かせる、柔らか系の「ヘリコン300」なので、高音がいくら伸びようと美しい音が響いているなぁと、気になりません。

「アニマ」みたいな特性のよいスピーカだと、バランスが変わってしまうかも知れませんが・・いまのところ大丈夫です。

書込番号:9337810

![]() 4点

4点

関西支部でオフ会提案したいところだけれど、masardさん=関西は知っているけれど、他に誰かメンバーいます?

書込番号:9338303

![]() 0点

0点

こんばんは

tkds1996さん

決算、まだこれからなんですか、ありゃ。

αも試されたんですね、やっぱり、突き抜けましたか!?

大きさと良い厚みと良い、α、βは、丁度良いですよね。

そして何も聞こえなくなったさん

トランスの唸り、制震材で改良されたと言う事は、据え付けの微妙な問題なんですね。

トランスではありませんが、OrtofonのLMA-80のRコアが以前は、通電して数時間で必ず唸ってたんですが

ある時期から唸らなくなりました。原因不明です。アースかなと思ってたんですが、そうでも無さそうです

関西オフ会するんですね。

ちょっと関心あり、まあ、今の状態では、無理ですけど。

書込番号:9339842

![]() 0点

0点

こんばんは〜へな

真剣に仕事してしまったわい

しかし、関西オフ会???

うううううむ!!!

弱い子1号としては、出張で仕事を済ませると

脱兎の如く帰京してしまっているので、そういう発想が無かったです

何も聞こえなくなったさんのシステム、一度で良いから聴いてみたいですね〜

んと、この五十肩、何とかならないものか…お知恵拝借

書込番号:9340154

![]() 0点

0点

オフ会・・・

ぜひ行ってみたいです。

がんばって予定を合わせないと・・・

病状は全然違いますが

うちのおふくろが足首の靱帯やらかしたとき

(マンションの階段を踏み外して・・・)

整体に行ったんですがかなり効いたそうです。

さて五十肩にはどうなんでしょうか?

書込番号:9341501

![]() 0点

0点

おはよございます…やっぱりへな〜

最近は、夜のお仕事で事故起こすといけないから

眠り薬系統を控えていたのですが、明方強いの飲んだら目が覚めない…

何も聞こえなくなったさん、とりあえず唸りが軽減できて良かったですね

PC−AUDIOやると、更にPC+HDDの振動対策が増えてちょっと疲れます

昨晩は、重い物持てないので、このHDDの振動をじっくり検討していました

クリプトンAB-5000にHDD直置きで、4段のクアドラ最上部棚板に手の平体重掛けると

かなりブウ〜ンと言う振動を感じます

上部にコリアンボード極厚1枚置いても、それほど変わらない

その下にメタルシート1.4ミリを挟むとカナリ軽減

でも実用レベルではない

AB-5000側にもメタルシート、これはかなり効きました

止めに、上部をメタルシート+ボード+メタルシート+ボード

それほどでもない…

ううむ、と思い、ボード外してメタルシートのみ2枚

これが決め技でした

90cm高のラックですから、両手の平をピッタリ体重ごと乗せると

殆ど振動を感じませんでした

そんな簡単な事だったのかと…

更に、人工大理石ボードを追加してみると激減

結局スペースの関係で、現時点では出来ませんが

(メタルシート2枚+ボード)x2

これが、そこへ乗せる機材に対する制震と、ラック全体への制震

共に高い効果が有る事が判りました

若干コストは上がりますが、やって損はナイですよ

パワーアンプにそれをして、更にサンシャインメタルスペンサー+DPROP

これ、最強コンビネーション

同じパワーアンプか! と思うほど力感が出て芯の通った音に生まれ変わります

各種インシュも同時試験しましたが、まず変わりませんね

あれらは振動云々ではなく、素材の音を載せるだけ

C&D−PROPを超える物は今のところ見つかりません

お饅頭はLは、悪くないのですが、機材に使うと響が確実に増えます

自重受けには面白いのですが、全ての機材に使ってしまうと

カラオケ店内にいる感じで、私には煩過ぎました

まったく、仕事ホッタラカシで何やっているやら…(苦笑

書込番号:9341692

![]() 1点

1点

実験途中の様子です

基本的に、各機材は薄+厚のメタルシート+人工大理石12ミリ

その上にメタルスペンサーL+C又はD-PROPの上に設置しています

人工大理石の12ミリは、6ミリを2枚張り合わせたもので

メタルシートと構造が似ています

厚いコーリアン1枚より、6ミリx2枚貼り付け人工大理石の方が

振動を受ける・逃す、共に効果が高い事が実証されました

但し、柔らかい素材なので、思い機材には向きません

コーリアンは、重量物には向いていますが

ボードの音がかなり乗って来ます

薄い=軽い音、厚=重い音、簡単に言うとそんな傾向です

価格的にも人工大理石12ミリは安いのでお奨めです

前提はメタルシート2枚重ね+メタルスペンサー2枚重ね

更に必要があればC又はD-PROP

これで怖いもの無しね

書込番号:9341704

![]() 1点

1点

訂正&追記

> 但し、柔らかい素材なので、思い機材には向きません

これは「重い機材」の間違え

人工大理石はボードの音が殆ど乗りませんし、価格1/3程度

更に軽量なのでお奨めなのであります

書込番号:9341710

![]() 0点

0点

障子さん

>トランスの唸り、制震材で改良されたと言う事は、据え付けの微妙な問題なんですね。

いや、そういうインシュレータで色づけするような高級オーディオ・レベルの問題でなく、冷蔵庫のコンプレッサと同じで、強引に消さないと消えないような音です。

60Hzの低い音と、ジーという高い音があって、60Hzの低い音はゴム脚を使えば何とかなります。ジーという音は、制震材の貼り付け+中にスポンジゴムを入れる、で何とかなりそうです。

箱に入れるのも有効なので、二階で使うトランスは、箱(アルミケース)にいれて、スピーカ箱のように中に吸音材を入れるつもりです。

masardさん、ちょっと待ってください。オフ会はもう少し人数を募ってみます。tkdsさんが来阪のおりに立ち寄ってくれるのを期待しますが・・・

書込番号:9342072

![]() 0点

0点

こんばんは

えぇっ!! いつの間にかPASSを片腕でインストールしたマッチョキャラになってる?

痛みに耐えながら両手でやりましたよ。

おかげで消炎剤と鎮痛剤が山盛りで処方されましたが…

INT-150のレビュー(ってか、感想かな?)です

まだメタルしか聞いてませんが、音については非常に満足してます。

厚く迫力のある音ですが、誇張がほとんど無い帯域特性とスピードが伴っているのでマッタリ感は皆無です。

特にアタック感と低域の表現力は素晴らしいですよ。

当初の目的だった2バスの分離は完全に達成しました。それどころか、(箱鳴りSPのHELICON300で)バスドラを叩いた音とバスドラが響く音が聞き分けられます。

熱については心配していた程でも無かったです。丸一日電源入れっぱなしで摂氏40度程でした。

輸入代理店に確認したところ室温+20〜30度で設計されているとの事。また、左右についているフィンが放熱の要でラックの構造によっては(左右が開いてない物)では熱が溜まり易いそうです。

取説には上と左右に100mmの空間が必要と記載されています(が、私は上80mm程です)。

筐体はかなり巨大です。

クアドラのQ4Dでギリギリのサイズ(標準足は支柱の内側に収まっています)ですね。

私は256mmの支柱を使用していますが、ボードや足を導入するなら(熱との絡みで)326mmの方が良さそうです。

操作については特に不満は感じませんでした。 > tkdsさん

といっても、オーディオ機器はマイナー品しか使った事が無いので参考にならないかもしれませんが…

その他気になるところは…

裏面のメインスイッチを切らないとプリに電流が流れ続けるって仕様ですね。常時20〜30wの電気を消費しますが暖機いらずです。

書込番号:9344058

![]() 3点

3点

こんばんは

お医者さん梯子して帰って来ました。弱い子2号です。

ちなみに、今週からコルセットも復活、月曜も別なお医者さん、

花粉も杉からヒノキに変わって来たので、耳鼻科も行きたいのですが・・・

一件目のお医者が、豊洲だったので、lalaport豊洲のハンズに寄りましたが、lalaportデカ過ぎて

辿りついてタイムアップでした。

たまたま、パイプオルガンの演奏に遭遇しましたが、可哀想なパイプオルガンでした。

あの音で生パイプオルガン聴きましたとカウントして良いのかな〜と

三越百貨店のパイプオルガンの方がずっと良いです。

◇tkds1996さん

五十肩、大変ですね、先ずは炎症治まるまで、よゐ子で居ましょう

その後、ゆっくりストレッチが基本だと思いますが、tkds1996さんの場合は

それも大変だし、通院も大変なので、低周波治療器で徐々にだと思います。

お写真拝見しました、USBのHDD2基が、地下置きの方が良かったかなと思いました。

それにしても、お饅頭怖いから、ドロップ怖いに変わってしまったんですね

◇そして何も聞こえなくなったさん

うーん、ユニオン電機さんのトランス開けてみたくなりますね。

分解は得意でも組み立て下手なんで、止めますが。

◇KEZIAさん

体弱いのに、無茶する子に、改めて認定致します。

Pass INT-150 素晴らしかったようで、おめでとうございます

pdf観てるんですが

http://www.electori.co.jp/PASS/INT-150.pdf

『左右についているフィン』凄い!!

483 W x 492 D x 177 H デカイわ!!

摂氏40度!?

熱帯か!!

> 裏面のメインスイッチを切らないとプリに電流が流れ続ける

これは、微妙ですね、この仕様が嬉しい人は案外多いのではないでしょうか

不満点をキッチリと解消出来て、本当に良かったですね

書込番号:9344494

![]() 1点

1点

題名どおりのことについて考えたいと思い、新たにスレを立てました。

雰囲気的には、

「電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 3」

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8519770/

の姉妹スレになります。

しかし、電源ケーブルではなくスピーカーケーブルをメインとしたスレです。題名が似ていますが、カテゴリーは違います。

なお、私はいろいろな所で「電源ケーブルで音が変わらない」という主張はしていますが、スピーカーケーブルと電源ケーブルは構造は似ていますが使われる用途が違うため別物だと思っていますので、一緒くたに議論するつもりはありません。

スレ主から、強制ではありませんが、表記についてスレ主からのささやかなお願いになります。無理にとは言いませんが、私としてはこうしたほうが見やすくなるかな、と思いましたので書きました。

(ほぼ電源ケーブルのスレに準じます。)

・派閥の表記は、できれば「変わる派」・「変わらない派」でお願いします。

ネット上では「肯定派」・「否定派」と呼ぶことも多く、そのほうがかしこまった表現であり良いのかもしれませんが、その反面、なにを肯定してなにを否定しているのかが分かりにくいので、このスレでは、できれば「変わる派」・「変わらない派」でお願いします。

・このスレのメインのテーマは、「スピーカーケーブル」を変えたら「音が変わるか」(あるいは「音が変わることを分かる人が居るか」等)です。

関連する話題として、アンプやプレーヤーについて書かれたり、電源ケーブルやRCAケーブルについて書かれてもいっこうに構いませんが、その際はそうであることが一目で分かるように、できるだけ明記していただけるとありがたいです。スピーカーケーブルも「ケーブル」ではなく「スピーカーケーブル」と書いていただけると、区別が付きやすくなるので助かります。

勝手なお願いですが、もしできればよろしくお願いいたします。

なお、掲示板が重くなるのを避けるため、投稿数が100を超えたあたりで、次スレに移行します。ご了承ください。

![]() 3点

3点

なお、私は「どんなスピーカーケーブル同士を聞き比べても音は変わらないのか?」と問われれば、「変わらない」とは断言できません。

簡単な思考実験を考えてみます。

アンプやプレーヤーやスピーカーを同じ条件にして、スピーカーケーブルをAとBで比較試聴してみます。

たとえば、A は1メートルぐらい、Bは100メートルぐらい、とします。

両者を、切り替え時間が短いスピーカーセレクターなどで、瞬間的に交互に切り替えてみます。

スピーカーケーブルは普通は銅でできていますので、電気抵抗を持っていて、それは長さに比例します。

したがって、アンプの出力が一定であり、AとBの違いを極端に変えて、スピーカーケーブルを交互に切れ目なく切り替えれば、いつかはヒトの耳でも音量差は知覚できることもあると推測します。

したがって、スピーカーケーブルを変えると音は変わります。

以上、短いスレでしたがご清聴ありがとうございました。

書込番号:9312034

![]() 7点

7点

逆に、変わらないものってあるのかい? という主張をひとつ。

導体の周波数特性などは物によって異なる代物だし、拠り方ひとつですら様々な特性も変わる。

変わらない様にしたいならD/A変換部をスピーカーに内蔵してデジタル伝送するしかないよ。

(もちろんその転送プロトコルも配線に影響されないものを採用する必要がある)

書込番号:9312200

![]() 6点

6点

折角なので足跡を残しておきます(^^

他で同じような事を書かれている方がいて重複するようですが、

ケーブルを変更して変わったと感じればそれが事実であり、変わらないと感じれば

それも事実です。

指揮者はオーケストラの沢山の楽器がある中で、たった一つの楽器がちょっと間違って

演奏しただけでも分かるといいます。

これは誰もが持つ能力ではないと思います。

また、以前テレビで見ましたが、ランダムに選んだ硬貨をテーブルにまとめて落とした

ときの音だけで、どの硬貨が何枚なのかを正確に言い当てるというのを見ました。

同じことを知人のヴァイオリン奏者に試してもらったところ、5枚はおろか7枚の硬貨を

全て言い当ててしまいました。私には到底できない芸当です。

絶対音感の持ち主についても同様です。

要は人によって聴覚が異なりますので、変わるように聞こえる人もいれば聞こえない

人もいるということではないでしょうか。

また、思い込みにより変わってなくても、変わったように「聞こえてしまう」ことも

あるでしょう。

ですから、そもそも変わる変わらないを決め付けるような議論は意味がないと、

個人的には考えています。

変わる変わらないのどちらにしても、客観的に証明することは不可能なので永遠に

決着はつかないと考えます。

背後霊が見える人がいるようですが、見えない人にとってはその存在すら信じられない

のと似たようなもの?(違うか?!)

ちなみに、私には見えませんので当然信じ難く、興味はありませんので議論もしません(^^

書込番号:9312696

![]() 12点

12点

変わる派です。

実際の経験から。

まぁ、別にマニアじゃないし(50万オーディオだもの)、それなりの音が聴ければ文句ないので(大音量再生もしないし)、そんなに大したことが言える柄ではないですが。

書込番号:9312796

![]() 5点

5点

うーん。実に面白いですね。

私は「変わる」派です。ただ条件付の言い訳があります。

まず、音の変化をどうやって確認したらいいのか?という

問題が解決できない状態では、変わるとも変わらないとも

言えないスタンスを持ちつつ、

ケーブル単体では音の変化を調べることはできません。

で肝心の音の変化はアンプとスピーカーを使用しなければ

最終的な結果として得られませんよね。

ケーブルによる音の差(があるかどうか)の前に、これら機材

同士をケーブルで接続することによる相互干渉によって音に

差が出てくるのをどうやって取り除くかだと思っています。

(相互干渉:アンプの出力インピーダンスに対するスピーカー

ケーブルからの信号の輻射だとか、繋ぐと途端に変化して

しまう電気的な要素のことだとお考えください)

つまり音は変わるんだが、ケーブル単体では音を変えてしまう

原因ではないという考えです。

書込番号:9312797

![]() 1点

1点

「変る派」です。ただ、それは差ではなく違いがあるという事です。うまく表現できないの

ですが、スピーカーケーブルを替えた事によりなんだこのスピーカーの音は!と思っていた

スピーカーの音がしっとり滑らかになった「感じ」がした経験があります。この時は純粋に

スピーカーケーブルを替えただけで、スピーカーの設置も変えていません。

しっとり滑らかの音になった様に感じた事は、電気的特性がどうなった、と理論的に説明出

来れば良いのですがネ?!。・・・もっとも人間が聴く音とは物理現象だけではなく、心理

現象ですから心理現象を理論で説明できるのかちょっと疑問です。

ある人がピアノの演奏を聴きます。素晴らしいピアノの音で感動しました。でもある人には

それは単なる騒音でしか感じない事もあります。今年のF1も始まりましたが、あのエキゾー

ストノートは騒音ですが、好きな人にとってはオーケストラが奏でている様だと感じる方も

います。正に音とは心理現象ではないでしょうか?。「このスピーカーケーブルはLC-OFCで

純度99.9996%の銅の素材でメーター当たり5000円もする」と著名なオーディオ評論家から講

釈を受けて聴くスピーカーケーブルで、なるほどクリアーで良い音だ!と感じる様に思える

のも事実としてありますね。

書込番号:9313489

![]() 7点

7点

私も変わる派。

ついでに言えば、電源含めたケーブルだけではなく、感度の良いシステムになると”何をやっても”変わります。

機器の下にインシュレーターを敷いても、置き場所を変えても、壁コン変えても、アンプの上に重りを載せても変わります。

でもシステムによっては何をやっても変化が感じられないこともあります。

ついでに言うと、リスナーによっても変化の感じ方は大きく違います。色々な試聴会に参加すると分かりますが、機器やケーブルを変えたりバイアンプやBTL等駆動方法を変えて試聴した後、変化を感じる人と感じない人がいます。まぁ、それで良いのだと思います。

別に変化を感じるから偉い訳でも、感じないから悪い訳でもありません。オーディオは所詮は趣味。他人がどう言おうと、自分が良ければそれで良い世界なんですから。

自分が変化を感じないものに投資する必要はないし、100万のケーブルでもスンゴイ変わると感じれば買えば良いだけの話です。

だから、この手の議論は不毛かつ不要だと思っています。議論して結論の出るものでも無いし、結論を出す必要もないと思っています。

書込番号:9314331

![]() 12点

12点

みなさまコメントありがとうございます。

最初に、私のスピーカーケーブルに対する見解を述べておきます。

まず、私はスピーカーケーブルであっても、基本的には変わらない派です。

ただし、さきほどの思考実験([9312034])からも分かるように、電源ケーブルに比べて、スピーカーケーブルは音が変わると考えられる要因を探せば、たくさん見つけやすいと考えます。たとえば、電源ケーブルの後ろには安定化電源装置があり電源ケーブルが持つ電気抵抗の影響はそこで吸収されますが、スピーカーケーブルの後ろにはスピーカーがじかにつながっており、スピーカーケーブルの電気抵抗とスピーカーのインピーダンスは複合しています。

しかし、その一方でネットなどでは、針金ハンガーのスピーカーケーブルでも聞き分けができない、というようなことも良く目にします。

これらのことから考えますと、スピーカーケーブルを論じる場合は、「変わる」と「変わらない」の境界をどのように定義するか、ということが大事だろうと思います。さきほどのような思考実験から「スピーカーケーブルで音が変わる」という結論にしてしまうのは、「○○を変えたのだからそれにいくらか依存している□□が変わらないはずがない」という考えに近く、現実的ではないと思います。

書込番号:9315949

![]() 2点

2点

みなさん、こんにちは。

本題と関係なくてスミマセン…

>以上、短いスレでしたがご清聴ありがとうございました。

ばうさん! おもしろすぎます(笑)

ユーモアのセンスあるじゃないですかっ。ツボりました。

ばうさんっていつも技術的でまじめなことをお書きになっているので

てっきりカタブツ(失礼)だとばかり思ってましたが…

個人的にはこういうおもしろい書き込みも希望します(^^;

ご清聴ありがとうございました。

書込番号:9316088

![]() 0点

0点

「変わらない」派です。

変えた瞬間から1週間くらいまでは明らかに変化を感じることができますが、持続性については「よくわからん」が私の本音です。スピーカケーブルを交換しても、1週間後、1ヵ月後、1年後には、変えたことによる変化以上の変化が装置や環境や脳におきていて、月日の経過に比例してケーブル交換の恩恵は薄れていくように思います。変化を加えたときは日時と変更内容をテプラで機器に貼り付けて、効果が薄れていくことをいつもウオッチしています。

本スレとは関係ありませんが、電源ケーブルなどは1週間たったら、何が変わったのか全く判らない。今までの経験ではそうでした。

「音楽を聴く道具としてのオーディオ」は変化や外乱に鈍感なことも大事な性能の一つであると考えています。アクセサリーを必要としない機器選びとセッティングをいつも心がけています。変わらないように仕向けているので変わらないのが当たり前かもしれません。一方で変化自体を楽しむのであれば敏感な装置ほど面白いのではないでしょうか。

書込番号:9318842

![]() 3点

3点

「変わる派」ですが、判別出来る環境、できない環境があると思います。

ちなみに環境とは、システム、どこまで大きな音がだせるか、設備を含めた部屋の状態、などのことです。

仕事柄、レコーディングや編集などに係わることがありスタジオには頻繁に出入りします。

当然のことながらセッティングほど音調音質の変化や影響には及びませんが

現場現物の実体験としてSPケーブルの鳴り方の違いを目の当たりにすることは少なくありません。

ただし同様の変化がホーム・ユースでも常に体感判別できるかと問われれば否です。

書込番号:9319132

![]() 3点

3点

確かに「オーディオは音楽を聴くための道具」ですから、音楽を聴くのではなく始終ケーブル交換して音の変化だけを聴いている、というのは本末転倒だと思います。(ただオーディオの楽しみ方は人それぞれですから「変化を聴く」という楽しみ方もアリだとは思います。私がやらないだけです)

私は「変わる派」ですが、購入時にほかのケーブルと比較対照し音がどう違うか確認して以降は、ケーブルにはさわらないです。というかいちいち差し替えるのがめんどくさいです(笑)。それより音楽を聴いていたいです。

ただしそのことと、スピーカーケーブルで音が変わるかどうか? はまったく別の問題です。前者は音楽やオーディオにどう向かうのか? という人間の「居住まい」の問題であるのに対し、後者は純粋に物理的・科学的な話です。

このふたつは切り分けて論じなければ、情緒論と客観論がごちゃまぜになり、わけがわからなくなると思います。

書込番号:9319796

![]() 4点

4点

うちは条件付きで「変わる」派です。

というよりも、変わる場合もあるといったとこかな。

スピーカー買うとケーブルが付いてくるのがほとんどだけど、チンケなやつだと、やっぱ変えたくなりますよ。

ちゃんとしたやつが付いてくるなら、その必要は無いんでしょうけどね。

それでも、システム全体の価格を考えると、バカ高いケーブルを買うのもアホらしい。買うなら、ほどほどのやつですね。

PCも自作なんで、パーツに対するこだわりも少しはあるから、そこらへんの関係なんでしょうかね。

スピーカーも自作したいけど、余ったスピーカーどうすんだとか、うちの大蔵大臣の問題もあるから、難しいです。^_^;

書込番号:9320240

![]() 2点

2点

スピーカーケーブルによって

音は変わる派

と思います。

それの音が良くなるか、悪くなるか というのは別にして。

たとえば、何も音の情報の無いケーブルに交換するとしましょう。

はじめから、”フラットな音になる””低音がしっかりでるようになる”

っといった事前情報があった場合は、”プラシーボ効果”であるという事もありますが。

事前情報がまったく無ければ、プラシーボ効果 は避けられるのではないでしょうか。

書込番号:9321363

![]() 5点

5点

面白いスレですね。参加させて下さい。

皆様

まずは、変わる・変わらないを忘れて、試して頂きたい簡単なテストがあります。

スピーカーケーブルのみをR・Lとそれぞれ違うメーカーのケーブルで、いつも聞き慣れたソースを聞いてみて下さい。

そして50時間後に、R・Lを交換して聞いて下さい。

(このクロスチェックも大事です)

それで変化や違和感が全く無ければ、「変わらない派」の人だと思いますし、

少しでも違和感や変化を感じれば、「変わる派」の人だと思います。

一見ナンセンスなテストに見えますが、ケーブルで音が変わらないと仮定すれば、

メーカーやケーブルのグレードやL/Rに関係なく、あらゆる全ての組み合わせで音は変わらないハズだからです。

ちなみに、私は上記テストにて

手持ち3種の組み合わせで、クロスチェックするまでも無く、聞くに堪えられないくらい違和感があったので、「変わる派」です。

あと、ケーブルで音は変わると思いますが、必ずしも音が良くなるとは思っていません...。

書込番号:9321832

![]() 9点

9点

2号クンさん、こんばんは。

>スピーカーケーブルのみをR・Lとそれぞれ違うメーカーのケーブルで、いつも聞き慣れたソースを聞いてみて下さい。

>そして50時間後に、R・Lを交換して聞いて下さい。(このクロスチェックも大事です)

いやはや、お見事!

何で思いつかなかったのかというぐらい合理的なテスト方法ですね。

すぐに遊んでみます。

書込番号:9322191

![]() 1点

1点

連レス、申し訳ありません。

興奮してPCの操作を誤りました(汗)

2号クンさん

このテスト方法ならSPケーブルだけでなくライン・ケーブルでもテストできますね。

またモノラル音源を使えばL/Rに入れたそれぞれのアイテムのキャラクターの比較もできそうです。

とても応用しやすくて有益な方法をご教授いただき感謝です。

重度電線病患者には刺激が強過ぎ、かなり興奮してしまいました。

病状がなお一層、進行しそうです(爆)

書込番号:9322271

![]() 0点

0点

2号クンさん、こんばんは。

おもしろい実験ですね。念のため確認したいのですが……。

>スピーカーケーブルのみをR・Lとそれぞれ違うメーカーのケーブルで、

>いつも聞き慣れたソースを聞いてみて下さい。

この時点で異変に気づかないとおかしい、ということですよね? 簡単・手軽なので有益ですね。他者に対する証明にはなりませんが(笑)。

あと余計な影響を避けるために、ブラインドでやりたいですね。L/Rにそれぞれちがうケーブルをつなぐ寸前に、脳内に雑念がわいて出そうです(笑)

書込番号:9322871

![]() 1点

1点

現在電気回路や電磁気を学んでいる最中の者からの意見になりますが、ケーブルが違うことによる変化は精密な測定を行えばあるかも知れませんが、人間が感知できるほどのものではないと思います。

極端に長くして(20m以上とか)使う場合は別として

ケーブルの違いなんかより室温や機器の温度が数℃違う、湿度が違うこの方がはるかに大きく音に影響を与えます

室温、湿度の違いは音の伝播の仕方。機器の温度の違いは電気的特性の変化になります

また、人間の心理状態も音を聞く上で重要な要素になるので、ケーブルで音が違うというのはほとんどがこの心理状態(よくプラシーボと言われる)によるものであると思われます

書込番号:9323887

![]() 12点

12点

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【Myコレクション】windows11に対応で購入

-

【その他】原神用?

-

【欲しいものリスト】自作PC

-

【欲しいものリスト】200V脱衣所暖房

-

【欲しいものリスト】自作PC2025

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

スピーカー

(最近5年以内の発売・登録)