このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 11 | 17 | 2020年11月4日 23:00 | |

| 252 | 190 | 2020年7月10日 09:14 | |

| 2 | 3 | 2020年6月19日 13:13 | |

| 239 | 149 | 2020年5月12日 11:06 | |

| 4 | 4 | 2020年5月2日 15:55 | |

| 9 | 4 | 2020年4月17日 21:38 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

OTOTEN ONLINE:日本オーディオ協会

https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

CEATEC 2020 ONLINE

https://www.youtube.com/channel/UCqRDAW44Ow7J_ux8ddjaMVA

![]() 3点

3点

>サブスク万歳さん

こんにちは。情報ありがとうございます。

スピーカー比較は値段相応の感ですね。

書込番号:23759234 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>サブスク万歳さん

スピーカー10機種比較動画ご紹介ありがとうございます。

部屋が響きすぎて録音があまり良くないようにも感じましたが、とても興味深く聴かせていただきました。

音質の格という意味では値段に比較的比例しているような感じですが、各社音色に個性があるのはもちろんですが、低音の質や低音の反応の速さとかは各社目指すところもだいぶ違うのかなと感じました。

そしてやはり独自路線のタンノイとかJBLはまた別の意味で "らしい" 個性がありますね。

個人的には、それぞれ個性がだいぶ違いますが試聴機の中では、JBL, Kripton, B&W が自分の好みでした。

でも人に勧めるなら予算と音色のお好みで、となるかなぁ。それぞれ美点はありますものね。

各社色々独自の個性があり、スピーカー選びはそこが難しくもあり楽しくもあり、ですね。

録音や写真はせめてもうちょっとマシにして欲しいですが、もっとこのような比較動画が見たいですね。

YouTubeで一つだけの機種での録画を見ても全く意味がないですが、同条件での複数機種比較は雰囲気を知るには参考になりますよね。

書込番号:23760135

![]() 1点

1点

サブスク万歳さん、こんにちは

10機種比較は面白いですね、スピーカーの音の差が大きく、同じ音源がこんなに違っていいのか?ですね。

低音の再生能力の差なのか価格なのか、やはり箱の大きい方がリアルな感じがします。

ボーカルだとJBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて、好きな人も多そう。

ホーンでなくコーンで出すから上手というか、喰えないメーカー。

オルガンだとB&Wの分離は頭抜けてますね。

鳴り分けずべったりみたいなのもあり、値段や見栄えで選ぶとジライですね、スピーカーは試聴がマストと再確認しました。

書込番号:23760790

![]() 0点

0点

2つの意味で興味深かったです。

一つはもちろん、同条件での他機種比較。とても参考になりました。

もう一つは、これを聴いた感想が他の方と自分とではだいぶ違うこと。

>スピーカー比較は値段相応の感ですね。

自分には高くても??の機種がありました。

>JBL, Kripton, B&W が自分の好みでした

今回の結果だけなら、自分だったら避けるかもという機種です。

ただし、密閉型は空気録音するとしょぼく聞こえるのでKRIPTONは別かなと。

>JBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて、好きな人も多そう。

高音が伸び切っていないので自分はダメです。

>オルガンだとB&Wの分離は頭抜けてますね。

むしろ不自然に感じました。ボーカル曲も。

あとは、全体を通して音が「固い」と感じました。

アキュフェーズのせいなのか、上流機器のせいなのか

録音のせいなのかはわかりませんが。

というように感じる方が他にいらっしゃらなければ

自分の耳がかなりおかしいことが証明される事になるので

これもまた興味深いですw。

書込番号:23761579

![]() 0点

0点

>なぜかSDさん

各本物のスピーカーで音を聴いたことありますか。

本物の音を聴いからではまた違う感想かもです。

空気録音は空気 イメージ感は伝わりますが、人により聴く環境も違い、思い込みも強く働きやすいと思います。音の感じ方は人により違うのが当たり前ではないでしょうか。証明などはできない物だとわたしは思います。

書込番号:23761928 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

後日、欧米の見本市とかあったらUPします。

5G、ローカル5Gはネッワークプレーヤ、AVアンプ板で

書込番号:23762121

![]() 0点

0点

なぜかSDさん、こんばんは

要約すると

JBL, Kripton, B&Wは好みではなかった。

KRIPTONは密閉型なので空気録音ではしょぼかった。

録音のせいなのかはわからないが

アキュフェーズは上流機器なので音が「固い」

ですね。

すると、なぜかSDさんの好みは

モニオとDenonとかでしょうか?

書込番号:23762196

![]() 0点

0点

>fmnonnoさん

聴いたことがあるものもありますが、このスレでは

あくまでYouTubeの音源についての感想です。

お書きになっている通り、

自分も音の感じ方って違うんだなぁという事を書いたつもりです。

>あいによしさん

こんばんは。

あの動画では(あくまでもあの動画ではですが)

一番安いモニターオーディオとフォーカルが心地よく聴けました。

という事は、自分は安く済むので幸せなのかもしれません。

デノンはPMA-60しか所有した事がないのですが

あんまり好きじゃありませんでした。

という事で、よく知りません。

書込番号:23762239

![]() 0点

0点

サブスク万歳さん

紹介ありがとうございます。

スピーカー10種類比較 面白く聞きました。

僕は、自分の装置を何種類か鳴らして比較試聴動画を公開しているので ちょっと違った視点で聞いてました。

・OTOTENの配信なので 装置1の解説 → 装置1で課題曲1 → 装置1で課題曲2 →装置2の解説

って流れになるのは分かりますが、途中でリセットされるので音の記憶の比較には向かない

解説抜きで 装置1で課題曲1→装置2で課題曲1→....

って同じ課題曲を比較機種分を5台連続で流す別バージョンもあれば もっと良い

・再生環境の説明はあったが、録音環境の説明も欲しい

EarthWorksの高そうなコンデンサマイク使って(良いな〜)遮音性が良く大音量鳴らせる環境なので良さそうですが、部屋がややライブ気味で スピーカーとマイク間の距離をある程度確保して録音しているので 直接音に対する(時間差のある)間接音の比率が高くて やや音が滲んだ録音だと思いました。録音が良くないという評価の一部は そのせいだと思います。

このため、箱鳴りを前提として間接音が多い音作りをしているスピーカーは、不利だと思いました。(特にJBLとTANNOY)

自分も間接音がが過多なプレーンバッフルを空気録音しているんですが、Youtubeでの評価は悪いです。

自分で聞いても よくねぇなぁと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=AYt3cDTHRZg

ところが、現物を聞いた人たちの評価は かなり高くて譲ってくれだの作ってくれだの よく言われます。

このスピーカーは 直接音が前から来て、間接音は部屋の壁や天井で反射して 左右上下や裏から聞こえてきます。

人間の耳では、聞こえてくる方向の音を脳内で処理して分離して聞いているので 直接音と間接音を分けて聴くことができ、間接音があると雰囲気が良く聞こえます。

ところが、マイクで録音すると直接音も間接音もフラットな電気信号に変換してしまうので ただの混濁音になってしまうんだろうなと思っています。

なので、録音時にスピーカーとマイクの間隔を近づけて 直/間比率を変えて録音したほうが良いのではと思いました。

個人的には Dynaudioが好みでした。

書込番号:23762934

![]() 2点

2点

なぜかSDさん、こんばんは

>モニターオーディオとフォーカルが心地よく

>デノンよく知りません。

返信ありがとうございます、半分当たりでしたね。

アンチB&W、アキュの常連さんがいて、

その方はモニオとDenonイチオシなので、

この音は対極なんだろうということと。

そのD&Mが、B&Wの代理店をやっている不思議。

2つの意味で興味深かったです。

書込番号:23763881 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>あいによしさん

こんばんは。

>アンチB&W、アキュの常連さんがいて、

>その方はモニオとDenonイチオシなので、

そうだったんですね。誰?あの人?

まあ、それは置いておいて

モニターオーディオは、この動画では、という事でして、

実物を聴くとあんまり心に残っていなかったりします。

こういうスレでは

俺はAがいい、僕はBがいい、私はCだ、という感じで

色んな意見が聞けると楽しいなと思って参加したのですが

あんまり書き込みないですね。

YouTubeだし、それぞれの視聴環境も違うので

厳密な比較にはなり得ませんから

盛り上がらないのかな。

BOWSさんの素晴らしい書き込みがありましたけれど

このまま静かに収束しそうな雰囲気ですね。

書込番号:23764076

![]() 1点

1点

>BOWSさん

録音が悪いと書いたのは、おっしゃる通り響き過多というのも大きいですね。機器以外の部屋とかの要因も含めた"録音"について述べたつもりです。

ちゃんとしたリスニングルームとしてセットアップされた環境ではないのではないかなと、説明の声を聞いた瞬間に感じました。

自分がまともな録音やったことがないので簡単に言えるんですけどね。

でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。

もしかしたらYouTube比較なんてと社内でも軽視されているのかもしれませんね。

> 個人的には Dynaudioが好みでした。

自分もあの中からどれかお勧めはと人に聞かれたら一般の音楽好きにはSpecial Forty ですね。

自分で使うならあの録音のままではちょっと低音の鳴り方が不満なのですが、もしあの中からの1台しか使えないと言われたら、セッティングやアクセサリなどで追い込める可能性もあり、自分でも選ぶ可能性があります。

また、古楽や近現代オケあるいは現代音楽が好きで分析的聴き方を好む人にはB&W、ジャズメインの人にはJBL、を提案すると思います。

あくまで提案であって、聴く人次第でどの機種でもあり、だとは思いますけどね。

自分は低音が遅れたり如何にもバスレフで単調で大きいとかは受け付けないタイプなので、けっこう好みが限られてしまいました。

ところで、BOWSさんの比較動画、いいですね。

平面バッフルは自分にはとても馴染みのある感じの鳴り方です。自分はメインシステムとリビングのシステム両方でマグネパンの平面磁界型を使っているのですが、同じダイポール型としてコーン型のスピーカーでも雰囲気は共通するものがありますね。

あと、Markaudioの OM-MF519、箱が大きくて立派なおかげもあると思いますが、むちゃくちゃ好みです。

箱自体を自作したことはないのですが、まずはユニットだけでもと後先考えず発注しちゃいました。

また、FOSTEXはやっぱり良くも悪くもFOSTEXらしい音だなと感じました。

書込番号:23764095

![]() 0点

0点

>こういうスレでは

雑談スレですから自身の所有機器、試聴体験紹介でも

SPは

ハーベス、HL-Compact7ES-3

ディナウディオ、Focus110

クアドラル、ロンド

とかありますがELAC BS312 買ったら別次元で他のSPは使わなくなった

書込番号:23764352

![]() 0点

0点

core starさん

スレ主さんから雑談スレの認定が出ましたので 雑談モードで

>でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。

>もしかしたらYouTube比較なんてと社内でも軽視されているのかもしれませんね。

軽視というより...Youtubeで明確に機器の違いが判別できると 都合の悪いことになるとか....

>自分もあの中からどれかお勧めはと人に聞かれたら一般の音楽好きにはSpecial Forty ですね。

僕は、比較試聴やったりするので 美音より、良し悪しを素直に出してくれる機器が好きなのと Dynaudio使っているので慣れているからかもしれません。

>あくまで提案であって、聴く人次第でどの機種でもあり、だとは思いますけどね。

多様性が無いとつまらないので 人によって好みが違うのはありですし、複数のスピーカー買って使い分けるとかが良いですね。

>ところで、BOWSさんの比較動画、いいですね。

>平面バッフルは自分にはとても馴染みのある感じの鳴り方です。自分はメインシステムとリビングのシステム両方でマグネパンの平面磁界型を使っているのですが、同じダイポール型としてコーン型のスピーカーでも雰囲気は共通するものがありますね。

ありがとうございます。

マーチンローガン、アポジー、マグネパン、QUAD ESL等の箱が無い衝立型で振動板極薄で軽量、背面から音がじゃんじゃん出てくるタイプのスピーカーって初動が早くて、ディテール表現に優れるけど、大音量と低音がダメでセッティングでコロコロ変わるという特殊なスピーカー郡で OTOTENのような大会場では力が発揮出来ないタイプですね。

平面バッフルは、ダイナミックスピーカー使っているんで 衝立型と箱スピーカーの中間くらいで 雰囲気はある程度出ますね。

>あと、Markaudioの OM-MF519、箱が大きくて立派なおかげもあると思いますが、むちゃくちゃ好みです。

>箱自体を自作したことはないのですが、まずはユニットだけでもと後先考えず発注しちゃいました。

参考になってよかったです。

OM-MF519は本当にバーゲンプライスです。

おかげで ユニット単価が倍くらいするFOSTEX FE83solを売ってしまいました。

最初は音楽之友社の2Lのキット箱使っていたんですが、薄いMDFで響きが良くなくて、容量小さすぎて低音が出ないのでダメでした。

あの箱は、ヤフオクでMarkAudio 8cmユニット用のMDFじゃない ある程度大きな箱を探していてペア1万円以下で落札したので トータルで2万円切ってます。

自信持って勧められる箱の確証が無いんですが 5L以上の集成材か無垢材の箱が良いと思います。

良質な小口径フルレンジを一つ持っておくと、メインシステムで定位が決まらない、高音と低音のバランスがおかしい等の時に、参考として使えます。

書込番号:23766571

![]() 2点

2点

こんな感じなので

「大阪ハイエンドオーディオショウ2020」がオンライン開催に。11/6より公式サイトで配信

「秋のヘッドフォン祭 2020 ONLINE」、11/7 11時50分から配信

書込番号:23766762

![]() 0点

0点

>BOWSさん

> 軽視というより...Youtubeで明確に機器の違いが判別できると 都合の悪いことになるとか....

あはは、提灯記事専門の日本のメディアだとそれはあるかもですね。

スポンサー怒っちゃうかもしれませんものね。

> マーチンローガン、アポジー、マグネパン、QUAD ESL等の箱が無い衝立型で振動板極薄で軽量、背面から音がじゃんじゃん出てくるタイプのスピーカーって初動が早くて、ディテール表現に優れるけど、大音量と低音がダメでセッティングでコロコロ変わるという特殊なスピーカー郡で OTOTENのような大会場では力が発揮出来ないタイプですね。

その中では、QUAD ESLはフル静電型、アポジーはフルリボン、マーティンローガンは主力機種は静電型+コーン型ウーファーで、マグネパンは平面磁界型+むちゃくちゃ長いリボンツイーター(上位機のみ)ですね。

Magnepan は米国では部屋が広いこともあるかと思いますが1.7ですらサブウーファーを使う人が多いらしいですが、自分的には狭い部屋でMagnepan 1.7だと低音は40Hz未満のサブベースの沈み込みはともかくベース領域の量は充分すぎるほどですし、音量も耳が耐えられない爆音まで出すことも可能です。(その前にアンプが気絶しちゃいますが。)ただし、測定すると低音の歪率はひどいらしいですね。また、20畳以上あるLDKでMagnepanの通常タイプで一番小型のMMGだと低音は流石に物足りないと感じました。7畳だと不足には思わなかったんですけどね。そこは Tannoy Mercury 7.1(アッパーベースは盛り上げずにフラットですが、その代わりかサイズの割には意外にもサブベースがよく伸びています) にすら劣ったので、小さい機種は低音出ないと言えばそうなのかもとは思います。

> OM-MF519は本当にバーゲンプライスです。

> おかげで ユニット単価が倍くらいするFOSTEX FE83solを売ってしまいました。

BOWSさんの他の動画で SOLと比較して自分は MF519の方がずっと好みだと思いました。SOL は同じFOSTEXの紙コーンでもあり、自分が所有している FE108En や家族が以前作って持っていた大昔のスワンのドライバとかと大きくは変わらなそうに感じました。

> 自信持って勧められる箱の確証が無いんですが 5L以上の集成材か無垢材の箱が良いと思います。

無垢はちょっと歪みそうで怖いので個人的には集成材が一番良さげですが、あまりないのですよね。

今ちょうどヤフオクに出てる集成材の 4.6Lのをちょっと小さいけど繋ぎで買おうか迷っています。

第1候補として目を付けているのは現在在庫切れでいつ復活するか不明なのですが、QualityCreateさんというところの 14Lダブルバスレフの下記です。板は薄そうだしMDFに突き板なんですけどね。空気録音動画も悪くなさそうだし。

http://blog.livedoor.jp/qck_01/archives/6033088.html

https://www.youtube.com/watch?v=yd8F5mVpm18&t=122s

楽しい悩みですね。

書込番号:23768413

![]() 0点

0点

>サブスク万歳さん

>「大阪ハイエンドオーディオショウ2020」がオンライン開催に。11/6より公式サイトで配信

>「秋のヘッドフォン祭 2020 ONLINE」、11/7 11時50分から配信

またまた紹介ありがとうございます。

こちらは比較動画ではなくて通常の紹介動画っぽくなりそうですが、それはそれで新製品などがあると面白かったりしますよね。

書込番号:23768417

![]() 0点

0点

昨年末から、下記それぞれのスレッド;

【複数のプリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道か?】

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284

【続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776

【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab

【ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

【続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

にて貴重な情報交換をさせていただき、その結果として、

PCソフトウェアであるLUPISOFT社のチャンネルデバイダー(クロスオーバー)EKIO;

http://www.lupisoft.com/ekio/

http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf

と

ステレオ4-way 8-チャンネル DAC機である OKTO RESEARCH社の DAC8PRO;

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

を用いて、

1. Windows 10 Pro 64bit PC内部で、Roon や JRiver MC26 から 192 kHz 24bit のステレオデジタル信号をAD変換なしで EKIO に入力して 192kHz 24bit のままでステレオ4-way 8-チャンネルのデジタルチャンネルデバイダー処理=帯域分割(クロスオーバー処理)を行い、

2. デジタル8-チャンネルをUSBケーブル1本で同時に DAC8PROへ 出力して DAC変換させ、それぞれのアナログ音声信号をアンプ群(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台)に導いて、ステレオ4-way 8-チャンネルのマルチアンプオーディオ環境を構築する、

ことを計画中です。

これに、左右1台ずつの独自アンプ内蔵サブウーハー(YAMAHA YST-SW1000 2台)が加わりますので、実質的には、ステレオ5-way

10-channel のマルチアンプ環境となる予定です。

書込番号:23398943

![]() 3点

3点

再録になりますが、今回のマルチアンプ化の対象であるスピーカー群について紹介します。

構成は、3-wayのメインスピーカー (ウーファーWO、スコーカーSQ、ツイーターTW)に加えて、左右にスーパーツイーターST、およびこれも左右にアンプ内蔵の強力なサブウーファーSWを使い、実質的には5-wayの構成です。

長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスと改造を重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありません。(NS-1000 の背面、側板、天板、定番は NS-1000M より 5mm 厚く、前面バッフル板は、何と 15 mm も厚く、総重量は 39 kg でNS-1000M より 8 kg も重くなっています。)

従って;

WO 30 cm コーン

SQ 8.8 cm ベリリウム ドーム

TW 3.0 cm ベリリウム ドーム

です。

https://sawyer.exblog.jp/12639976/

で報告されている方に全く同感で、SQおよびTWのアッテネーターは、-4 〜 -5 dB の設定で WO とのつながり、バランスが最高で、総合能力をフルに発揮してくれており、バリバリの現役です。

http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/

http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/

あたりを参考にして、昨年夏にアッテネーターを完全分解&洗浄してオーバーホールし、さらに;

http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/

を参考にして、NS-1000は3端子化して各ユニットに直結し、内部のクロスオーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しております。

クロスオーバーは、NS-1000 オリジナルとほぼ同様の;

500Hz,両側 -12 dB/Oct

6000Hz, 両側 -12 dB/Oct

です。

STは、非常に高能率なホーン型 FOSTEX T925A で、アッテネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 のTW とかなり重なっていますが、 -15 dB アッテネーター設定で最適化しており、10 kHz 以上で本領を発揮させています。この ST は、NS-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。

左右の SW は、YAMAHA YST-SW1000 2台で、120W 5Ωの強力アンプ内蔵、歪0.01%、カットオフ周波数 30 Hz〜130 Hz 連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動、現役です。

ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIOは、既にチャンネル数無制限の有償版を入手して試用を開始しており、その試用状況については、スレッド;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

の最後のあたりから始まり、前スレッド;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

で、かなり詳細に情報交換させていただきましたで、そちらもご覧下さい。

次の応答欄から、引き続き、準備状況およびマルチアンプ構築状況について情報交換させていただきます。

なお、ご参考までに。。。。

ASR (Audio Science Review) Forum にて、すべて英語ですが;

【Multi-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC】

と題したスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

も主催しておりますので、ご興味がおありでしたら訪問いただき、またご参加下さい。

書込番号:23398985

![]() 3点

3点

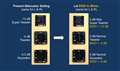

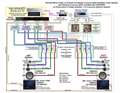

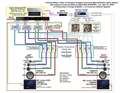

マルチアンプへ移行前の、原状のシングルDAC+シングルアンプ環境の機器構成は、添付画像の通りで、マルチアンプ環境構築後も、この環境を維持するために、ご覧のSPケーブル接続切替ボードを制作済みです。

書込番号:23399022

![]() 3点

3点

少々慌てておりました。

自明ですが、最初の書込の訂正です。

誤) 先行スレッドが、かなり頂戴になりましたので、

正) 先行スレッドが、かなり長大になりましたので、

書込番号:23399118

![]() 2点

2点

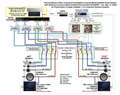

さて、現在構築中のマルチチャンネル−マルチアンプシステムの概要図です。

基準音響システムとして残しておく 「シングルDAC−シングルアンプの環境」 も一緒に描いておりますので、少々複雑に見えますが、ご了解下さい。

書込番号:23399137

![]() 1点

1点

このマルチアンプ環境構築の中核となるのが、チェコ共和国の首都プラハにある OKTO RESEARCH社;

https://www.oktoresearch.com/index.htm

の8連装マルチチャンネルDAC 「DAC8PRO」 です;

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

DAC8PRO は、昨年の登場以来、その驚異的な高性能とコストパーフォーマンスが、世界的に大きな話題となっております。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

DACチップは ES9028PRO 一つですが、優れた XMOSコントローラー(と内蔵ソフトの設計と実装)によって、ES9028PROの性能を極限まで引き出していることが実証され、何よりも、その8チャンネル全てにおいて驚異的な音響性能が実現されており、今日現在でも世界最高クラスの10指(おそらく5指)に入る DACと見なされており、実際に利用を開始している Hi-Fiオーディファンからも多数の絶賛報告が各所に掲載されています。

私は、本年2月15日に DAC8PRO+リモコン(Apple Remoteです、DAC8PROとペアリングして出荷)を発注し、個人輸入(関税などは一切かからず)で5月9日に入手いたしました。恐らく、(確実に?!)、日本では最初の利用となります。 (もし、既に日本で使われておられる方がおられましたら、是非、ここでお知らせ下さい!)

「個人輸入」といっても、OKTO社のホームページで、クレジットカード決済で発注しただけで、発送は FedEx の国際航空貨物便で、プラハを出発してから5日目に私の自宅(千葉県)に配達されました。成田空港の通関手続きで、問い合わせが来るかも、とも予想しておりましたが、それも一切なく宅配されてまいりました。

なお、OKTO社は、代理店を一切使わない主義だそうで、ホームページからの発注が唯一の購入手段です。

書込番号:23399200

![]() 1点

1点

このマルチアンプ環境構築におけるもう一つの「主役」は、ソフトウエアクロスオーバー(チャンネルデバイダー) EKIO です。

http://www.lupisoft.com/ekio/

http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf

PC内で、JRiver MC, Roonなどから ASIOドライバー経由で、直接 192 kHz 24 bit のステレオ信号を受け取って帯域分割処理を行い、各分割帯域を ASIOドライバーで DAC8PRO へ出力できます。

私は、2月7日(米国滞在中)に DAC8PRO の情報を初めて入手し、その前週から調べていた EKIO と組み合わせることで、昨年末以降、ここで多くの議論と情報交換を進めていた、

「PC内部のフルデジタル処理による マルチチャンネル−マルチアンプシステム」

が、一挙に、リーズナブルな予算で、恐らく現在最高の音響品位で、構築できることを確信いたしました。その過程では、最初の書込で紹介した各前身スレッドで、多くの皆様から、非常に貴重かつ膨大なご支援を頂戴しましたので、ここでも、あらためて深く御礼申し上げます。

EKIO における「全ASIOドライバー」入出力の詳細については、

前スレッド;

【続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

および ASR の私のスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

で詳しく報告しておりますので、ご参照下さい。

また、もし EKIOを利用され、I/Oなどで情報交換を望まれる際には、ご遠慮なく、このスレッドでお知らせ下さい。

書込番号:23399274

![]() 1点

1点

ソフトウェアクロスオーバー(チャンネルデバイダー)の利用に際しては、大きく分けて、次の4点が常に大きな課題となります;

1.ソフトウエアクロスオーバーへの/からの、ASIO入出力を、どのように構築するか?

2.帯域分割やSP配置に帰因するディレイ(遅延)問題(ディレイ、レイテンシー、同期 の問題)を、どのように処理・解決するか?

3.複雑で唯一の解決策がない「位相問題」を、どのように処理・解決するか?

4.マスターボリュームおよび各チャンネルの相対ゲイン調整(左右バランス調整を含む)を、どこで、どのように行うか?

これらについても、EKIOと DAC8PRO の利用を前提として、かなり徹底的に議論、検証、シミュレーションを完了し、ほぼ理想的な方向性が得られておりますので、各前身スレッドや ASR のスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

をご参照下さい。 また、個別に必要があれば、ここで、お問い合わせ下さい。

では、次の書込以降では、DAC8PRO 入手以降のプロジェクト進展について情報交換させていただきます。

書込番号:23399282

![]() 1点

1点

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

でも紹介済みですが、DAC8PRO は、本邦初演のようですので、まずは本体の内外の様子を写真画像でお知らせします。

なお、取説は、ここにあります;

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

書込番号:23399295

![]() 1点

1点

このマルチアンプ環境の構築には、この図の Amplifier-1 〜 Amplifier-4 の、4台のステレオアンプ、または8台のモノラルアンプ、が必要となりますが、これらのアンプ群については、現在、鋭意検討中で、機種決定には至っておりません。

前スレッド;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

の後半における Naim ND555 enthusiastsさんとの豊富な情報交換も踏まえつつ、現在では、Hypex社製ステレオデジタルアンプモジュールを4基搭載した自由構成アンプ製品;

NORD ONE MP NCXXX 4-8 122-500W Custom Configurable Channel Amplifier

https://www.nordacoustics.co.uk/product-page/nord-one-mp-ncxxx-4-8-122-500w-custom-configurable-channel-amplifier-black

および

Apollon Audio NCMP8200

https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/

に的を絞って、情報収集、検討中です。

その一方では、ステレオ 2-way 4-channel の DENTEC DP-NC400-4 (Hypex NC-400 を2基搭載)

http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html

を2台、XLRバランス入力仕様で、無償で試聴させていただけるお話が進んでおり、6月末頃には実現しそうですので、この試聴も経た上で、マルチチャンネルアンプ(8チャンネル必要)を決定したいと考えております。

そのため、しばらくは、現有の 「シングルDAC+シングルアンプ(E-460)+LC-ネットワーク」システムで、EKIO と DAC8PRO の検証を進めております。次の書き込み以降で、その様子をご紹介します。

書込番号:23399389

![]() 1点

1点

DAC8PRO の到着に先立って、Windows 10 環境下で DAC8PRO の全機能と連携できる ASIO ドライバー(おそらく、まだ評価版?);

DIYINHK_UsbAudio_v4.59.0_2019-02-28_setup.exe

が送られてきましたので、これをインストールしてから、USB 2.0 ケーブル1本で DAC8PRO を繋ぎ、電源を投入すると、Windows は、DAC8PRO をDIYMHK USB Audioデバイスとして認識すると共に、ASIOドライバーが利用可能となります。

柔軟な、完全ASIO環境によるEKIO利用の準備としては;

VB-Audio Virtual Cable;

VBCABLE_Driver_Pack43.zip (1.09 MB - OCT 2015), Donationware

https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm

VB-Audio Hi-Fi CABLE & ASIO Bridge;

HiFiCableAsioBridgeSetup_v1007.zip (3.82 MB - MAR 2014) , Donationware

https://www.vb-audio.com/Cable/#DownloadASIOBridge

ASIO4ALL 2.14;

ASIO4ALL_2_14_English.exe (452 KB - MAY 2017)

http://www.asio4all.org/

Ekio-1.0.6.0-install.exe (6.5MB, now Version 1.0.6.0, US$149 Net Price for one license)

http://www.lupisoft.com/ekio/

の各インストール(上記の順序をお勧めします)が必要です。詳細は、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-369800

をご覧下さい。

以下、JRiver MC26 による再生を例にして、DAC8PRO と EKIO の利用検証の原状を、お知らせします。

書込番号:23399425

![]() 1点

1点

DAC8PRO の8チャンネルの各チャンネルは、192 kHz 24 bit, 2xDSD (DSD128) までの DAC変換に対応しておりますので、まずは EKIOを使わずに、最高品位の 2xDSD (DSD128) における総合音響品位を OPPO SONICA DAC と比較しました。

添付図のように、ACCUPAHSE E-460 には、2系統のバランスXLR入力が可能で、同時に同じ信号を流しながら切り替えて比較試聴できるので、非常に便利です。

この場合は、EKIOは使わないので、右図のように、JRiver では DIYNHK ASIO Driver (ASIO) を出力デバイスとし、DAC8PRO の CH-1(L) および CH-2(R) へ ASIO入力して DAC変換させ、E-460 の BAL-2 へ入れています。

OPPO SONICA DAC のサウンドを聴く際には、もちろん、OPPO SONICA ASIO (ASIO) を選択して SONICA DAC へ入力してDAC変換させ、そこからE-460 の BAL-1 へ入れています。

両者の音響品位比較では、Super Audio Check CD

https://www.discogs.com/Various-Super-Audio-Check-CD/release/12859958

の基準レベル音源を再生して E-460 のVUメーターで再生レベルが同じになるようにボリューム位置を記憶し、「同じ音響レベル」で総合品位を比較しました。

比較試聴音楽トラックは、添付図の私のオーディオチェックプレイリストの通りです。ここでは、44.1 kHz, DSD64, DSD128 が混在していますが、JRiver で、2xDSD (DSD128) にリアルタイム変換して比較試聴しました。

もちろん、念のため、E-460 への BAL-1, BAL-2 入力を入れ替えたり、BAL-1 で両者を比較したり、も行って、比較結果を検証しました。

その結果、もちろん OPPO SONICA DAC ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/

の音響も依然として非常に素晴らしいのですが;

1.自然な音響 (比較するとSONICA DACは、OPPOの色づけと臭いが強い=低音部と高音部の僅かな誇張?)

2.圧倒的な S/N 比

3. いわゆる「何枚かベールが剥がれた」晴明感、澄明感、ソノリティ

4. 3D音響定位 (3D sound perspective)

5. 圧倒的な音響解像度

などの全てにおいて、DAC8PRO が SONICA DAC に優っていることが、明確に確認できました。DAC8PRO の音響品位は、「まさに恐るべし!」 と実感しました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

で絶賛されていることが、よく理解できました。

どうやら、OKTO社が絶対の自信を表明している XMOSと実装ソフトの完成度が、圧倒的に高いのだと思われます。

まだ、エージングは終わっていないにもかかわらず。。。。

いや、発注から出荷まで数ヶ月かかっているので、OKTO社で十分なエージングを済ませているのかも知れません。

次の書き込みでは、いよいよ EKIOも使って 192 kHz 24 bit で DAC8PRO の全8チャンネルの総合音響品位を、同条件でSONICA DACと比較した結果をお知らせします。

少々お待ちください。 しばし、休憩します。

書込番号:23399499

![]() 2点

2点

dualazmakさん

ご無沙汰していて申し訳ありません。

OKUTO DAC8PRO ついに入手されましたね。

素晴らしい

キャノンコネクタが12個並んでいる背面は RCAとXLRがごちゃごちゃ並んでいる民生用と違ってシンプルかつプロ用というオーラが出ていていいですね。

それと基板写真ありがとうございます。

ものすご〜〜〜く参考になります。

背面のように、シンプルかつ機能的で無駄が無くて美しい構成ですね。

アナログとデジタルでトランス2個

ES9028PROから タコのように8本伸びていて 差動ローパスフィルタに配られている配線と それにフル差動OPAMP OPA1632が配置されていますね。

OPA1632の使用例はあまり見たことがありません。差動なため、左右対称レイアウトがきれいかつ機能的です。

シンプルなIV変換と1次のローパスフィルタ兼ねていて 大電流DACらしく 100Ωのチップ抵抗だけが2011サイズのようですね。2chだけ 無いのが気にかかりますが

最近のDACのらしくコンデンサはすべてセラミックですね。

それと、ES9028PROはSRC内蔵していてSONICA DACもそうなんですが、 50〜100MHzくらい一発でレートコンバートしているんですが、44.1KHzと48KHzの1024fsのクロックが載ってます。干渉低減なのでしょうか?入力によって切り替えるとは凝ってます。

出来ましたら、

・DAC基板のヘッドホン端子(黒四角)と電源基板への接続端子が並んだあたりの拡大写真がほしいです。

・ES9028PROの拡大写真のちょっと上の写真

いずれも電源ICが搭載されていて どんなレギュレータを使っているか知りたいです。

これからパワーアンプも導入して シンプルかつ機能的なマルチアンプの構築を楽しみにしています。

それと、以前 友人がSONICA DAC持ってきたので 聞いて10秒で「雑味いっぱいで駄目だこりゃ」と思いました。

民生用なんで いろいろ機能や端子を盛込んで雑音発生源が点在するのとアナログ段と電源段が弱点かなぁと思いました。

書込番号:23399824

![]() 2点

2点

>BOWSさん

お久しぶりです。ここまで来れたのも、皆様のおかげです!

ご希望の拡大写真、明日にでも接写撮影して、お目にかけます。

OPPO SONICA DAC と比較していますが、SONICA DAC についても、「なんで今頃?」ですが、ASR で例の amirm さんが評価して報告しています。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/

まだ触り始めたばかりですが、DAC8PROは、本当に凄いです! 感動しています。

今日は、強制的な自宅待機日ですので、ちょっとまとめて、書き込んでいます。もう少し、23時あたりまで、かな? 続けてみます。

書込番号:23399915

![]() 2点

2点

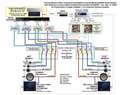

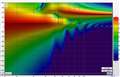

さて、EKIO経由で試聴するために、JRiver の出力先を ASIO4ALL (ASIO) に設定し、 DSPで出力フォーマットを 192 kHz 24 bit に固定します。

DIYNHK ASIOでも EKIO に繋げますが、EKIO の出力先を複数DACに柔軟に振り分けるためにも、ここでは JRiver から ASIO4ALL (ASIO) に出力させることで、非常に安定した次の二つの I/O を、「同時並行で」 確立できます。

JRiver --> ASIO4ALL --> VB Audio Hi-Fi Cable ASIO --> EKIO --> ASIO4ALL --> DIYHNK ASIO --> each of 8-channels of DAC8PRO --> E-460 amp

および、

JRiver --> ASIO4ALL --> VB Audio Hi-Fi Cable ASIO --> EKIO --> ASIO4ALL --> OPPO ASIO --> OPPO SONICA DAC --> E-460 amp

です。

ASIO4ALL for JRiver および ASIO4ALL for EKIO のパネルを、添付画像のように適切に設定してから、EKIO の Settings で、一旦 None を選んでから、再度 ASIO4ALL を設定すると、添付画像のように、EKIO の I/O 画面の各チャンネル出力先としてDAC8PRO 1〜8 が選択できます。

L, Rの入力は、JRiver から ASIO4ALL が受け取ってルーティングしている VB Audio Hi-Fi Cable 1 (L) と VB Audio Hi-Fi Cable 2 (R) を指定して、JRiver からの 192 kHz 24 bit 信号を獲得しています。

この EKIO設定では、はやる心を抑えて(!)、添付の通り帯域分割機能は一切使わずに、L, Rの入力チャンネルを、単に分配するチャンネル分配器として EKIO を使っています。 こうすることで、ご覧のように、SONICA DAC と DAC8PRO の8チャンネルに、同時に、同期して、同じステレオ信号を流すことができます。

SONICA DAC の L と R から E-460 の BAL-1 へ、

DAC8PRO の CH-1(L) と CH-2(R) から E-460 の BAL-2へ、

同じ信号を完全に同期して流せますので、E-460 のリモコンで BAL-1, BAL-2 を瞬時に切り替えることで、両者を比較試聴できる、という設定です。

ご覧のように、EKIOから DAC8PRO の

CH-3(L) & CH-4(R)

CH-5(L) & CH-6(R)

CH-7(L) & CH-8(R)

へも同じ信号を流していますので、XLRバランスケーブルを差し換えることで、DAC8PROの全てのチャンネルの音響を SONICA DAC と比較することができます。

この厳密な 192 kHz 24 bit の比較試聴においても、先ほどの 2xDSD (DSD128) の場合と同様に、

1.自然な音響 (比較するとSONICA DACは、OPPOの色づけと臭いが強い=低音部と高音部の僅かな誇張?)

2.圧倒的な S/N 比

3. いわゆる「何枚かベールが剥がれた」晴明感、澄明感、ソノリティ

4. 3D音響定位 (3D sound perspective)

5. 圧倒的な音響解像度

などの全てにおいて、DAC8PRO の全てのチャンネルで、SONICA DAC に優っていることが、明確に確認できました。

書込番号:23400018

![]() 2点

2点

次に、DAC8PRO の、任意の2チャンネルペア同士の間で、音響品位の差がないこと(当たり前ですが!)を厳密に確認するために、添付画像のように、DAC8PRO の任意の出力ペアを、E-460 の BAL-1, BAL-2 へ繋いで、先ほどと同様の EKIO分配設定で、瞬時に切り替えながら比較試聴しました。

もちろん、チャンネルペアを変える際には、一旦ミュートしてから XLRバランスケーブルをペアで差し換えています。

この任意のペア間の比較試聴によって、当たり前ですが、DAC8PRO のチャンネル間で、出力ゲインや音響品位に全く差がないことも確認できました。

書込番号:23400038

![]() 1点

1点

DAC8PRO と EKIO を用いた、ここまでの検討、実証、試聴により、以下の5点が確認できました。

1.受け取った DAC8PROには、何らかの問題や初期不良は皆無で、期待したように完璧に動作している。

2.非常に慎重に設定した同一条件下の比較試聴により、2xDSD (DSD128) および 192 kHz 24 bit 再生の両方において、DAC8PRO の総合音響品位は、SINOCA DAC の音響品位を顕著に凌駕することが確認できた。

3.DAC8PRO の8チャンネル相互間で、ゲインや音響品位の差は全くないことが確認できた。(あたりまえであるが)

4.ASIO4ALL および VB AUDIO Hi-Fi CABLE による full ASIO I/O ルーティングにより、EKIO は、期待およびシミュレーションしていた通り、分割した任意のチャンネルを DAC8PRO 8チャンネルの任意のチャンネルへ、柔軟にASIO出力できることが確認できた。

5.ASR Forum における測定結果をベースとした非常に高い評価;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

および The Art of Sound Forum における、どちらかというと主観的な高評価;

https://theartofsound.net/forum/showthread.php?68601-Okto-Research-DAC8-Pro-multi-channel-DAC

は、いずれも非常に妥当な評価であることが、入手したDAC8PRO実機において再確認できた。

EKIO も、DAC8PRO も、期待通りの動作が可能なことが確認できると共に、DAC8PRO の高性能、高品位を目の当たりにして、「DAC8PRO 恐るべし!」 の感を深めております。

次は、再度、「いよいよ」ですが、 EKIO のクロスオーバー(チャンデバ)ステレオ5帯域分割と、ステレオ4-way 8-channel の DAC8PROへのASIOインプットと再生を検証します。

書込番号:23400115

![]() 1点

1点

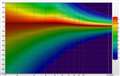

これまでの、慎重な調査と検討、そしてシミュレーションの結果として、私の環境において、8チャンネルマルチアンプの導入後に、最初に試すべき EKIO のチャンデバ(クロスオーバー)設定は、添付画像の通りである、との結論を得ております。

5帯域の分割周波数帯は、まずは、現在のLC-ネットワーク回路の設定を踏襲して;

15 Hz 〜 50 Hz for SW (sub-woofer/サブウーファー)

45 Hz 〜 600 Hz for WO (woofer/ウーファー)

600 Hz 〜 6,000 Hz for SQ (squawker/スコーカー)

6,000 Hz 〜 for TW (tweeter/ツイーター)

9,000 Hz 〜 for ST (super tweeter/スーパーツイーター)

であり、

◆ 15 Hz low-cut を含む全ての low-cut, hi-cut EQフィルターは、LR (Linkwitz Riley)型で 12 dB/Oct 傾斜、

◆ 全て 12 dB/Oct 傾斜なので、理論上の帯域位相は、低周波側から順に;

(SL) reverse - (LO) normal - (MD) reverse - (HI) normal - (SH) reverse

となるので、EKIO帯域パネルでは、SL領域とMD領域で位相反転(Invert)をチェックして位相を合わせる

(TWとSTは、各SPユニットのケーブル端子接続で逆相接続されている; TWは YAMAHAオリジナルでも逆相接続)

◆ 各分割フィルターと帯域グループにおけるディレイ設定は一切なし、

◆ 分割帯域におけるゲイン設定も基本的になし、ただし TW領域とST領域は大きく重なるので、それぞれ -4, -5 dBゲイン設定

◆ 30 Hz 〜 20 kHz 全域で、ほぼフラットな出力周波数カーブ (SWは、独自のボリュームも持っているので調整可能)

◆ L, R インプットでは、クリッピングを厳に避けつつも、ビットロスを最小化するべく、なるべくハイゲインで処理させる、

◆ 各分割帯域も、なるべくフラットな周波数応答状態で、なるべくハイゲインで DAC へ入力してDA処理させる、

◆ 必要なマスターボリュームおよびチャンネル間相対ゲイン調整(左右バランス調整を兼ねる)は、DA変換後にDACチップ(またはDAC装置)のボリューム/ゲイン機能で行う、

との基本方針です。

ディレイ設定は、これまでにも数多くの最適化シミュレーションを実施しておりますが、以下の理由から、「一切ディレイなし」 の設定から検討を開始します。

● チャンデバソフトでディレイを設定すると、必ず「位相」の複雑化を招く、

● NS-1000 の WO, SQ, TW は、YAMAHA の厳密な設計で、相対位置が最適な位相関係に固定されている、

● SWは、独自の位相反転スイッチを有しており、リモコンで反転可能、

● SWは約 40 cm の範囲内で物理的に前後移動が可能、

● STも前後に移動可能であるが、原状が最適位置であることを聴覚でも、REW-Wavelet 解析でも確認済み

● 以上は、実音響の REW-Wavelet 解析でも、ほぼ検証済み

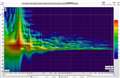

添付の EKIO 設定で、現有の OPPO SONICA DAC+E-460+LCネットワークでSP群を駆動し、位相とディレイを含めた総合音響が、EKIOなしの音響とほぼ完全に同一であることを、慎重な試聴比較と REW-Wavelet解析で確認済みです。

さて、DAC8PROも入手できましたが、マルチアンプは、当面、「おあずけ」状態ですので、まずは、添付画像3番目(右端の画像)のように、 Lチャンネル全てを DAC8PRO の CH-1 へ、Rチャンネル全てを CH-2 へ出力し、DA変換後に E-460 の BAL-2 へ入力しました。

つまり、現在のシングルアンプ+LC-ネットワーク経由で、EKIO分割後の全帯域の音響を試聴できる、という設定です。

EKIO の出力パネル(ここでは全10チャンネル)のそれぞれには、MUTE と SOLO のボタンがありますので、全10チャンネルの総合音響を聴くことができるのみならず、それぞれのチャンネル単独の音響(L,Rのどちらか一方のみでも)、さらには、任意の組み合わせの混合音響、を、簡単に選択して聴くことができます。 これにより、EKIOによる帯域分割後の、それぞれの帯域音響を個別に、また組み合わせて、確認できました。

また、EKIOからの出力を DAC8PRO の CH-3, CH-4 に導いて、XLRケーブルをそこに付け替えて E-460 の BAL-1または BAL-2へ入力することで、CH-3, CH-4 を用いて同じ試聴確認ができました。以下、 CH-5, CH-6、 CH-7, CH-8 についても、同様に試聴確認しました。

この確認実験により、マルチアンプ導入後のEKIOチャンデバ設定と DAC8PRO 8チャンネルによるマルチアンプ駆動を確実にシミュレーションでき、全帯域の同時試聴により、EKIOチャンデバを経由しても、位相やディレイを含めて、帯域分割を行わない設定と同様の非常に高品位な総合音響が得られることを確認することができました。

書込番号:23400396

![]() 1点

1点

>BOWSさん

> 出来ましたら、

>・DAC基板のヘッドホン端子(黒四角)と電源基板への接続端子が並んだあたりの拡大写真がほしいです。

>・ES9028PROの拡大写真のちょっと上の写真

> いずれも電源ICが搭載されていて どんなレギュレータを使っているか知りたいです。

再撮影するまでもなく、先日のオリジナル画像が十分に高解像度でしたので、拡大表示してトリミングしてみました。

他の部分の詳細もご希望でしたら、お知らせ下さい。

書込番号:23400916

![]() 1点

1点

BOWSさん

これで、影の部分でもチップの印字が読めますかね? 右のチップと同じ印字ですね。

書込番号:23400922

![]() 1点

1点

皆さん、

この資料;

http://linea-research.co.uk/wp-content/uploads/LR%20Download%20Assets/Tech%20Docs/CrossoverFilters%20White%20Paper%20-C.pdf

教科書的で基礎的ですが、私のような素人にとって、基本的な理解を得るのに最適なように感じております。

書込番号:23400959

![]() 1点

1点

dualazmakさん

写真ありがとうございます。

とっても参考になりました。

3.3V電源系は LTのローノイズレギュレータ使っていますね(けっこうお高い...)

要所、要所に配置していて 最近の潮流のpoint of load 配置に沿っていてクレバーだと思います。

ただ、OPAMPの電源が見当たりません。

おそらく基板裏の見えない位置にレギュレータが配置されていて スルーホール通して ±12V程度が8個の差動OPAMPに供給されるんだと思います。

書込番号:23401052

![]() 2点

2点

dualazmakさん

こんにちは。

毎日の御更新お疲れさまです。

再度(最初はARSにて)楽しく拝見させていただいております。

それにしましても、ASR は ASR の名称通り測定第一主義に徹しているように感じます。

測定ソフトウェアの一つである Acourate というのも大変強力そうに思えます。

https://www.audiovero.de/en/acourate.php

ASRメンバーの何人かはこのソフトについて良くご存知なのかも知れませんね。

それに対する手引書の一冊としましては

https://www.amazon.com/Accurate-Sound-Reproduction-Using-DSP-ebook/dp/B01FURPS40/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

また、それらの測定ソフトウェアの比較につきましては

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/mitch-barnetts-new-calibration-service.10212/

で言及されています。

最後に、以下のような測定サービスまで存在しているのですね。大変便利な時代になりました。

https://accuratesound.ca/

それでは、今後の御進展を楽しみにしております。

追伸: 当方、最近では Audiophiles 用の Network Switches (Switching Hub) にまで関心を持ち始めて、いろいろと調べています。Ethernet cables についてはほとんど調査は済んでいますが。

書込番号:23401459

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

こんばんは

ASRの何人かは、確かに「測定中毒」気味ですね。彼等は、音楽よりも音響に興味があるようです。

さて、例の Iddo Barshai のショパン マズルカ集が到着し、今、DAC8PROで聴きながら、これを書いています。

https://www.amazon.com/Chopin-Assorted-Mazurkas-Bar-Shai-Piano/dp/B001HBW31U

今晩は、CH-5, CH-6 で聴いています。

マズルカ集は、何枚かの名演を持っておりますが、Barshaiのアルバムも大いに気に入りました。録音品位も期待に違わず好感が持てます。全体を通してダイナミックレンジが広く、優れたピアノ録音だと思います。MIRAREレーベルのピアノ録音、気に入ってます。

Barshai は、弱音でのタッチ、演奏がとても綺麗ですね。その意味でも、このアルバムは、マルチアンプシステム完成後に、LC-ネットワークを通さないマルチチャンネルシステムで聴くことが楽しみです。マルチシステムの総合チェックにも好適なアルバムだと感じています。

それにしても、、、DAC8PRO は、予想を遙かに超えて、素晴らしいです!

OKTO社のPavelさんへも、完璧に動作している旨を伝えたところ、珍しく速攻で返信があり、喜んでおられました。ASRのスレッドは、見てくれているそうで、励ましのエールも、もらいました。

ASRスレッドにも書きましたが、DAC8PROは、ウォーミングアップをほとんど必要としない印象があります。起動直後から、ほぼ最高品位の再生が得られます。

書込番号:23401799

![]() 1点

1点

dualazmakさん

おはようございます。

ここ横浜も今日は湿度も低く快晴です。

>マズルカ集は、何枚かの名演を持っておりますが、Barshaiのアルバムも大いに気に入りました。録音品位も期待に違わず好感が持てます。全体を通してダイナミックレンジが広く、優れたピアノ録音だと思います。MIRAREレーベルのピアノ録音、気に入ってます。

ご感想をありがとうございます。優れた演奏・録音ということで未着ですが私も楽しみにしております。

>ASRスレッドにも書きましたが、DAC8PROは、ウォーミングアップをほとんど必要としない印象があります。起動直後から、ほぼ最高品位の再生が得られます。

常にスタンドバイモードになっているのでしょうか。ともかく常時臨戦態勢はユーザーにとりまして嬉しい配慮かと思います。

ということは、DAC8 Stereo も対しても大きな期待が持てそうですね。今後も Okto 社には目が離せませんね。

最後に、Mola-Mola DAC の評論記事が来月の中旬から下旬にかけて発行予定になっていますHIFICRITIC 誌(Apr - Jun 2020)に掲載予定であるとのことですのでそれを楽しみにしているところです。

それでは、また。

書込番号:23402512

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

>常にスタンドバイモードになっているのでしょうか。ともかく常時臨戦態勢はユーザーにとりまして嬉しい配慮かと思います。

いや、スタイバイモードの可能性もあるかもしれませんが、電源は一括On/Off の給電ラインから取っているので、電源供給直後にスイッチオンして、すぐに最高品位の再生になっているように感じます。

エージングは、必要なさそうですが、いずれにしても、全8チャンエルを、のんびりと、少なくとも48時間連続で、比較的大音量(ハイゲイン)設定で、慣らし運転、エージングしてみます。DAC8PROだけのエージングなら、アンプは電源OFFでも可能ですので。。。。

さて、もちろんご存知のことと思いますが、念のため。。。。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?pages/Audio_DAC_Performance_Index/

今のところ、やはり Mola Mola Tambaqui (USB/XLR) がトップランクのようですね。価格もトップですが・・・・

HIFICRITIC 誌の記事が出るころには、発注されるのでしょうか?

是非、入手されて、Naim ND555 enthusiastsさんの評価をお聞かせ下さい。。。期待しています!

私のマルチプロジェクトにおいて完璧なまでに理想的な8チャンネル実装の DAC8PRO の健闘は、驚異的ですね。コスパ的にも。。。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

OPPO SONICA DAC も、 amimir さんの測定と評価では、予想外に印象が良かったようで、わりに高位にランクされています。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/

SONICA DAC利用のとシングルアンプ環境も温存しつつ、DAC8PROを使ってマルチ環境も構築できるのは、EKIOの利用も含めて、本当にタイムリーで、凄いことだと、あらためて感慨を深めております。

2月初旬、米国滞在中の EKIO と DAC8PRO の「遭遇」が、私のプロジェクトにとっては、まさに決定的に幸運でした。

書込番号:23403914

![]() 2点

2点

皆さん、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-402307

にて少し詳細に報告しておきましたが;

1.DAC8PRO の驚異の S/Nとリニアリティー、

2.EKIO の優れた高速内部処理(内部的には 64 bit floating で計算処理しているらしい)、

のお陰により、EKIOのチャンネルゲイン設定でアッテネーター設定(必要なら左右バランス設定も)を行わせることで、位相や S/N を含む総合的な音響品位に全く問題や劣化を与えないことを確認できました。

従って、DAC8PROのマスターボリュームだけを使い、DAC8PRO のチャンネル相対ゲイン設定は使う必要がない、というわけです。

相対ゲイン(アッテネーター)設定をDAC8PROにやらせる場合は、8チャンネル全てについて、その設定値を「記憶」しておいて、起動の都度、設定を確認する必要があるので、少し煩わしいかな、と思っていたのですが、EKIO の各設定ファイル(configuration ファイル)では、もちろんゲイン設定も保存できますので、やはり、EKIO にやらせる方が使いやすいと判断しています。

DAC8PRO の性能には驚くばかりですが、EKIO の余裕を保った高速処理性能と出力音響品位にも、あらためて畏怖の念を深めています。

書込番号:23410479

![]() 2点

2点

皆さん、

申し遅れましたが、ASRにて、「装置内部の拡大接写画像をフォーラムで共有するのは、様々な観点から、どうだろうか?」、との微妙な議論があったので、ここでも、ASRでも、DAC8PRO内部回路の詳細な接写拡大画像は撤去いたしました。

書込番号:23411780

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、

前スレッド;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

の4月初旬あたり以降、特に5月9日の書込番号:23391893 あたりで、Naim ND555 enthusiastsさんからもお勧めいただいている

Apollon のNCMP8200;

https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/

および Apollon 社の設計&実装の評価などについて情報収集中です。

4月8日の書込番号:23327802と書込番号:23328401 のところでも書きましたが;

>Apollon製品とNord製品の内部比較、面白いですね。Apollonでは、SP端子へ行く配線が、

>+も、−も、同じ赤い配線で少し驚きです。組み付ける際に逆に配線するリスクはないのでしょうかね?

について、ずっと疑念が晴れなかったのですが、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/apollon-as1200-review-and-teardown.9373/post-245585

で、この記載を見つけました。

> @Apollon Audio used Neotech OCC wires, twisted from module to binding posts. They told me

>they deal with the red-red color using a multimeter to check which one is the phase.

>These wires are very rigid/solid and won't move from the position you see on pictures.

要するに、この赤−赤ケーブルは、厳選して選ばれた OCCケーブルで、厳密に位相を測定しながら正しく配線されており、しかも、このケーブルは、かなり固くて、容易に動いたり、振動しない、とのことです。しっかりと捻られていることにも、もちろんノイズ相殺などの理由があるのですね。

総合的に見て、Naim ND555 enthusiastsさんもご指摘の通り、 Nord ONE よりも Apollon NCMP8200 の方が、設計と実装のレベルが高い、また Appolon のユーザー対応とサービスレベルは業界最高だ、との記述も、随所で散見されました。

このあたりも、Burning Sounds さんが、自国の Nord ONE ではなく、Apollon NCMP8350 を選択した理由かも知れない、と推察しております。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/

書込番号:23412196

![]() 1点

1点

追加情報ですが、公開されている Apollon社製アンプの内部写真で見られる、随所に盛られている白い樹脂は、振動抑制/防止のための、固いセラッミック樹脂だそうです。

書込番号:23412249

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんばんは。

Apollon Audio power amps に関してですが、Burning Sounds さんのスレッド

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/

において私に取りましては以下の2点(Burning Sounds さん投稿)が特に印象的でした。

#1: After considering several brands I settled on the Apollon Audio NCMP8350 as their amps appeared to have a tidy build and a good price. (I initially ordered the NC8200, but there was an issue with the Hypex NC252MP modules, so Apollon offered me a very good deal on the larger NCMP5308 which uses the NC502MP modules.

#13: Before I purchased the amp I asked Apollon for some pictures of the internal layout (there were none on their website at the time) as I was aware of potential issues regarding EMI and inrush current. Apollon were very responsive to my questions and their layout looked neat and tidy to me and was part of my decision to go ahead and purchase from them.

さて、客観的に見ますと dualazmakさんにとりまして EKIO/Okto DAC8 PRO との出会いは奇跡に近いものがあったかのように感じられます。

もし DAC8 PRO が存在していなければ、 Burning Sounds さんの装置投稿写真にみられるような Mytek 8CH DAC などに帰着するのであろうと思います。

また、EKIO がもし存在していなければ、もはや五里霧中の状況が現在でも続いていたやも知れません。

dualazmakさんにとりまして長い旅行が終わらんとしているように思えます。

もう一歩です。その結果を皆さん同様、私も楽しみにしております。

それでは、また。

追伸: Mola-Mola DAC に対する私の情報収集も残すところ HIFICRITIC April-June 2020 issue における評論記事 (Martin Colloms 執筆予定)のみとなりました。その記事内容を十分に吟味したのちに購入するかどうかの最終判断する予定でいます。

書込番号:23412550

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、

おはようございます。

Naim ND555 enthusiastsさんが、ご指摘、ご賢察の通りでございます。

まず、Burning Soundsさんのスレッドですが、非常に参考になりますね。私も、隅から隅まで熟読いたしました。彼がこのスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/

を建てたのは、2018年の5月5日ですので、もう2年も前です。

Hypex 社や Apollon社は、その後、 Burning Soundsさんや、その他の ASRの常連達、および欧米各国のオーディオエンスーからの指摘や要望を受けて、多くの改良を加えてきていることも、各所で学びました。

それらを総合的に勘案すると、私のプロジェクト/システムには、Apollon のNCMP8200;

https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/

が、タイミング的にも、スペック的にも、また消費電力(突入電力も!)の面からも、最適かも知れないと、現時点では考えております。

もうすぐ ステレオ 2-way 4-channel の DENTEC DP-NC400-4 (Hypex NC-400 を2基搭載)

http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html

を2台、XLRバランス入力仕様で、無償で試聴させていただけることになりましたので、この経験も踏まえて、絶対に焦らずに、慎重にマルチチャンネルアンプの選考を進めたいと思います。

DENTEC DP-NC400-4 の電源部分は、かなりのヘビーデューティーに見えるので;

http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html

どんな音響再生になるのか、楽しみではあります。

でも、何しろ高価で、コストパーフォーマンス的には、大いに悩むところですね。

一方では、昨日の時点で、こんなこと;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hypex-ncore-vs-class-a-amps.9204/post-403169

を書き込む御仁もおられるので。。。。

ことアンプ群については、昨年末、大晦日時点の初心に戻って、まともな、XLR入力仕様の、クラスABの、(メンテナンス対応も考慮しつつ)国産の(!)、「プリメインアンプ」または「パワーアンプ」を、将来の使い回しや現システムでの定期循環交換(これも興味あり、均等にエージング?)も含めて、同じものを4台揃える、という選択肢も、全く放棄したわけではございません。(定期循環交換は、もちろん Apollon NCMP8200でも、ケーブル差し換えで、容易に可能ですが。。。)

>客観的に見ますと dualazmakさんにとりまして EKIO/Okto DAC8 PRO との出会いは奇跡に近いものが

>あったかのように感じられます。

先にも書きましたが、本当にその通りの「奇跡」でございます。

あの、2月初旬頃の、カリフォルニアでの「奇跡の数日間」、ですね。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

しかし、そこに辿り着けたのも、ここで、それまでに、情報交換および多くの貴重なご示唆を頂戴した皆様のおかげでございます。

>dualazmakさんにとりまして長い旅行が終わらんとしているように思えます。

最初にマルチチャンネル環境構築へ向けてスレ建てしたのが、年末の大晦日でしたので、長かったようでもあり、あっという間であったようにも、感じます。 しかし、約半年で、よくここまでたどり着けたものだと、感慨はひとしおでございます。

当方で「自前の」マルチアンプ群の導入も完了して完璧に「音楽」を堪能できるようになった頃に、双方の同一再生環境で Mola-Mola Tambaqui DAC と DAC8PRO の比較試聴などを、させていただける機会があれば、最高に楽しいだろうな、などと夢想し始めております。

まだまだ、慎重に「自前の」アンプ群を導入するまでは、しばらく「最初のゴール」までの「旅」は続きますので、引き続き、よろしくご指導、情報交換の程、お願い申し上げます。

書込番号:23413253

![]() 1点

1点

皆さん、

蛇足です、、、

自慢する意図は、全く、皆目、ないのですが、4月9日に建てた ASR の私のスレッド:

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

への訪問&閲覧回数が、たった6週間にもかかわらず、約9,000回になっていて;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc

非常に驚いています。

参加して書き込んでくれる人達は、かなり限定されていて、数も多くはないのですが、これほど頻繁に閲覧があるということは、どなたかが激励してくれたように、マルチ環境を志す比較的初心者への、啓発的、教育的な価値や側面は、少々あるのかもしれません。

書込番号:23413272

![]() 1点

1点

訂正です。

誤)

>彼がこのスレッド;

>https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/

>を建てたのは、2018年の5月5日ですので、もう2年も前です。

正)

彼がこのスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/

を建てたのは、2018年の3月5日ですので、もう2年2ヵ月以上も前です。

書込番号:23413292

![]() 1点

1点

今、実際に試してみて確認できたのですが、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc

で表示される

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

の閲覧回数には、スレ主=私の頻繁なアクセス回数は含まれていないので、その意味では、非常にフェアな指標ですね。

ASRは、内容的には、どちらかというと「測定重視、測定オタク」的な側面が強いですが、フォーラムページの総合的な設計、柔軟性、サービスなどは、長年の変遷と経験を経て、非常に良くできていると感心しております。

書込番号:23413330

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんにちは。

>DENTEC DP-NC400-4 の電源部分は、かなりのヘビーデューティーに見えるので;

http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html

どんな音響再生になるのか、楽しみではあります。

でも、何しろ高価で、コストパーフォーマンス的には、大いに悩むところですね。

Hypex Ncore modules には Hypex SMPS (Switch Mode Power Supply) が最も似合うと私は考えておりますが、dualazmakさんによる Dentec 御試聴後にこの件については言及致したいと思います。

>当方で「自前の」マルチアンプ群の導入も完了して完璧に「音楽」を堪能できるようになった頃に、双方の同一再生環境で Mola-Mola Tambaqui DAC と DAC8PRO の比較試聴などを、させていただける機会があれば、最高に楽しいだろうな、などと夢想し始めております。

もし Mola-Mola DAC を購入致しました場合にはいつでも dualazmakさんにお貸し出来ますのでその時にはご遠慮なくお申し出下さい。幸いこの機器は大きさ・重さとも大型製品ではありませんのでその取り扱いが比較的楽かと思われます。

>ASRは、内容的には、どちらかというと「測定重視、測定オタク」的な側面が強いですが、フォーラムページの総合的な設計、柔軟性、サービスなどは、長年の変遷と経験を経て、非常に良くできていると感心しております。

ASRメンバーの中には投稿文の脚注にご自身の装置(機器名)を明記されている方もお見かけ致しますので

私に取りましてはそれが参考になる場合もございます。

ともかくASRにおけるスレッドは日に日に厖大化していますので、それらを追いかけるのが一苦労ですが、ASRは極めて面白いフォーラムの一つであることには間違いないとことに同感です。

それでは、また。

追伸: Stay at Home の毎日を余儀なくされておりますので、余り出費せずに音楽を聴こうという目的で

USB DAC/HPA dongles (AudioQuest DragonFly のようなもの)の中華製品を取り寄せてはそれらの聴き比べを細々と行っています。非常に良い機種が見出された暁には、USB DAC/HPA Dongles というテーマでこの価格コム掲示板においてスレを立ち上げようかとも思っておりますが、それの対するレスポンスは皆無に近いかも知れませんね。

書込番号:23413766

![]() 1点

1点

ualazmakさん

遅くなってしまいました。

>申し遅れましたが、ASRにて、「装置内部の拡大接写画像をフォーラムで共有するのは、様々な観点から、どうだろうか?」、との微妙な議論があったので、ここでも、ASRでも、DAC8PRO内部回路の詳細な接写拡大画像は撤去いたしました。

そういうことになりましたか、削除お疲れ様でした。

とても参考になりました。写真は脳みそにストレージしました。

私は ICE PowerやHypex は触ったことがありませんが、D級アンプを10台以上 自作したり、改造したりしています。

D級アンプは アンプユニット同志が スイッチング速度(300KHz以上)で相互に非同期で電源の奪い合いをします。(オシロで電源波形を確認しました。)

なので 1アンプユニットあたり1個の電源を与えて アンプユニット間の相互干渉を断ち切るのが高音質化の大きな手法です。

そういう点で 1アンプユニット/電源の構成のApollon も DENTEC も良いように思います。

ApollonがHypexのスイッチング電源に対して DENTEC はトランス電源を使っています。

僕は、Dに級アンプ作っていて スイッチング電源よりもトランス電源のほうが音質が良かったんで DENTEC のように トランスとコンデンサにエネルギー貯めてアンプに供給する方が親近感を覚えますね。

dualazmakさんがDENTECに対して どう評価を下すのか楽しみにしています。

書込番号:23414370

![]() 2点

2点

BOWSさん

詳細画像関係ですが、必要でしたら、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

のPM (パーソナルメール)機能で、BOWSさん名でご連絡下さい。 ASR Forum へのメンバー登録が必要かも知れませんが、、、

私のハンドル名 dualazmak をクリックして、「Start conversation」で、PMシステムに入れます。個人間で会話やファイルのやりとりができます。実名やメアドは、相互に開示する必要はありません。PM内では、日本語でも問題なさそうですし、PM内での日本語利用も試してみたいと思っております。

一方では、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/apollon-as1200-review-and-teardown.9373/post-245585

なんか、Apollon製品の内部接写画像をバンバン掲載しているので、私の例の詳細画像も「全く問題なしですよ!}という声も多数なんですが、「ちょっとどうかな?」という意見も聞かれたので、まずはOKTO社と Pavel さんに敬意を表して、詳細接写画像は撤去した次第です。

>1アンプユニットあたり1個の電源を与えて アンプユニット間の相互干渉を断ち切るのが高音質化の大きな手法です。

>そういう点で 1アンプユニット/電源の構成のApollon も DENTEC も良いように思います。

>ApollonがHypexのスイッチング電源に対して DENTEC はトランス電源を使っています。

>僕は、Dに級アンプ作っていて スイッチング電源よりもトランス電源のほうが音質が良かったんで

>DENTEC のように トランスとコンデンサにエネルギー貯めてアンプに供給する方が親近感を覚えますね。

はい、素人の私にも、薄々ですが、察しがつくようになってまいりました(笑)。

おそらく、Naim ND555 enthusiastsさんからも、その辺りをご指摘、ご指南いただけそうに感じております!

とは言っても、高価な新品DENTEC DP-NC400-4 2台(XLR仕様)を拝借中に Apollonと比較試聴するわけではないので、印象としても、ようやく本格的なマルチアンプ環境で、LC-ネットワークとアッテネータを介せずに、SPユニット群を直接各アンプで駆動し、音の鮮度に感激するだけだとは思いますが。。。

EKIO と DAC8PRO に畏怖の念を深める毎日ですが、、、、

YAMAHA NS-1000 の WO, Be-SQ, Be-TW の潜在能力と筐体設計やアラインメントにも、あらためて大いに驚かされるばかりです。これも、凄いことですね。

書込番号:23414609

![]() 2点

2点

日付は2017年9月ですが、この記事;

http://ybn-okayama.jugem.jp/?eid=153

では、Ucd-180 が使われていて、この方は(も)スイッチング電源とトランス電源を比較されたそうで、

「店のトランスを使ったUcD-180と比較して聞きましたが、個人的にはトランス電源の方が好みに近いようです。個人差があるので何とも言い難いですが、比較視聴が出来た良い機会でした。」

だそうです。

書込番号:23415105

![]() 1点

1点

この方(お店)は、こんなことも。。。

https://www.facebook.com/ybn.okayama/posts/489337378067281/

この巨大トランスは、DENTEC DP-NC400-4 のトランスと似ているように見えますね。

書込番号:23415110

![]() 1点

1点

皆さん、

いつもの愚痴になりますが、、、

このような記事を見ると、皆さんを含めて(!)、日本にもこの方面の知識と技術を備えた方々は、多々おられるように見受けますが、Nord社、Apollon社、そしてOKTO社の製品のような、世界の市場で受け入れられる「製品」が日本から登場しないのは、とても残念です。

国内市場だけでは、企業として利益が見込めないのは明らかなので、世界的な展開ができなければ「製品」としては成り立たないと思われますが、やはり、デザインも含めて国際的マーケティングのセンスや強い意思、自己ブランド確立志向、がなければ欧州勢には追いつけない。。。

どうして、こんな状況になってしまったのでしょうね?

書込番号:23415140

![]() 1点

1点

dualazmakさん

紹介いただきありがとうございます。

英語を読むのに時間がかかるので 余裕のある時に眺めてみます。

トランス電源とスイッチング電源の音の比較ですが、僕が空気録音した結果をYoutubeに挙げています。

https://www.youtube.com/watch?v=0hilfC0oKqc&t=110s

https://www.youtube.com/watch?v=R0SipCDoe4s&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=bLvulZnmFoU&t=112s

https://www.youtube.com/watch?v=6VQCjQC2bmY

この頃は動画の編集が下手で 画面おかしいですが御容赦ください。

もっと容量の大きなスイッチング電源も試しましたが、雑味が多い印象だったので 改造する気も起こりませんでした。

スイッチング電源を極めるために 1次側の整流とかスイッチング速度などをチューニングすると 良くなる可能性があるのは承知していますが、そこまでやっていません。同じ時間と費用かけるなら トランスのほうが楽そうだったので トランスの容量、整流ダイオード、コンデンサをアップグレードしていきました。

この後、コンデンサを1Lの牛乳パック程度の巨大なサイズのに変えて ステレオと左右独立を比較した動画がこれです。

https://www.youtube.com/watch?v=X5FcrgYKvME&t=379s

https://www.youtube.com/watch?v=UjFOUyEV0E0&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=AqMoTr-yn_w&t=395s

https://www.youtube.com/watch?v=yUHo2QP4xY4&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=_4SnifZ4jds&t=200s

左右独立させて 電源が2倍になると 静けさと立ち上がりがかなり違いました。

最終的には 600Wの電源になりましたが、実際には30Wくらいしかアンプに流れていないので 壮大な無駄遣いです。

今までの経験上、部品のサイズは大きく重い方が音が良いです。

書込番号:23415263

![]() 2点

2点

BOWSさん

ありがとうございます!

これらの YouTube リンク、たしか以前(1月だった?)にも頂戴していたように思いますが、あらためて拝聴させていただいております。

私の場合、8チャンネルのマルチアンプが必要ですので、起動時の突入電流や常用時の消費電力も、重要な要素ですね。その辺りも慎重に考慮すると、やはり手慣れていて経験豊富な、Nord社や Apoloon社の製品が無難なのかも知れません。

そうそう、1月〜2月あたりの「クラスABのプリメインアンプ4台利用」への拘りには、その要素(消費電力面)もあったのでした。

もちろん、DENTEC DP-NC400-4の音響品位にも大いに期待しているので、到着時には消費電力面もよく伺っておきます。何しろ2台必要ですので。。。

書込番号:23415341

![]() 1点

1点

そういえば、TEAC の AP-505 も、Hypex特別仕様NCoreモジュール採用で、電源はトロイダルトランスですね。

https://teac.jp/downloads/catalogs/teac_audio/ebrochure_ap-505_201906.pdf

そして、

https://www.phileweb.com/review/article/201906/10/3426_2.html

では、

>こうしたクラスDアンプは、増幅方式ではPWM変調器を使用してパルス波を生成、MOS-FETを使って最終増幅され、ローパスフィルターを通過して出力される。一時はデジタルアンプと呼ばれることもあったが、この方式は純然たるアナログアンプなのである。その音質も、10年ほど前とは比較にならないほど高音質となり、例えばAB級アンプと音質で区別することは、もはや困難になっていると言えるであろう。

>AP-505はこの出力段のみならず、入力段も魅力的である。信号が持つ音楽情報を鮮度高く伝送する高音質オペアンプ「MUSES 8820E」を、RCA/XLRの両入力に採用。XLRバランスでは、音の鮮度を失わないようにカップリングコンデンサーを排除している。この入力段の電源も実に高品位で、左右の整流回路を大型トロイダルトランスの出口から完全に分離し、4,700μFの大容量コンデンサーを左右に各4式(左右合計8式)搭載した。これにより理想的な平滑回路を実現し、左右のセパレーション向上を図っているのである。

と紹介されていました。これ、年始に何度も、何度も、読んだ記憶があります。

予算的に許容ならですが、後々の修理やメンテナンス対応なども考えると、AP-505 を4台、という選択肢も、あり得るかもしれない。。。 とも考えております。

おそらく、パワー的には、私のシステムには十分かと思いますし、コンパクトで4台導入しても、巨大にはならない点も、魅力的ではあります。

書込番号:23415389

![]() 1点

1点

皆さん、

ちょっと嬉しくて、、、書かせていただきます。

先ほど、私の ASRスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

のPM (personal mail) システムで、この分野では多大な貢献をされている、あの Mitch Barnett さん;

https://www.amazon.com/dp/B01FURPS40/#customerReviews

から、非常に丁重な励ましの連絡をもらいました。

「非常に楽しく、興味深く、毎日、見てます。 頑張って下さい。」、とのこと。

このリンクも知らせてくれました。

http://www.acourate.com/freedownload/XOWhitePaper.pdf

まあ、暗に「もっと勉強しろ!」という叱咤激励かも知れません。

測定や最適化のサービス事業も手がけている;

https://accuratesound.ca/

Mitchさんからは、「売り込み」的な内容は全くなかったのですが、EKIOを十分に使いこなしてから、Acourate も使ってみるのも、面白いかな、と思い始めています。 これこそ、「泥沼」になるかもしれませんね。

もちろん、EKIO の高貴なまでに簡潔な機能と優れた音質も、非常に高く評価しております。

当面は、EKIO + DAC8PRO + Multi-channel Amplifier(s) を、step-by-step で、楽しみながら完成させることに、まずは集中します。

書込番号:23418441

![]() 2点

2点

dualazmakさん

こんばんは。

Mitch さんは室内音響のプロですので、dualazmakさんと Mitch さんとの今後のコミュニュケーションが非常に楽しみですね。

そうそう、Mitch さんと言えば、Kii Three の評論記事も書かれております:

https://audiophilestyle.com/ca/reviews/kii-three-loudspeaker-review-r735/

それでは、また。

追伸: Ncore 発明者である Bruno Putzeys 氏のインタービュー記事などを再び読解中です。

彼はいわゆる天才の一人ですのでそれらの記事の内容もずっしリと重みがあって私には読解(特に技術に関する内容)が難解ですが、今月中には何とか読み終える予定です。

書込番号:23418660

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、

先ほども ASR のPMで、Mitch Barnett さんと、追加の情報交換をさせていただいておりましたが、この資料;

http://www.acourate.com/freedownload/XOWhitePaper.pdf

も勉強しています、と彼に伝えたところ、意外にも、ご存じなかったようで、「おお、これは素晴らしい解説です。知りませんでした。今後、他の皆さんにも勧めます。そういえば、dualazmakさんのポストでも、紹介してくれてましたね!」、と仰せでした。

この資料、クロスオーバーの理解を深めるのに最適で、よくできています。

Butterworth (BW)、Bessel、Linkwitz-Riley (LR)、Hardman、Linear Phase (LIR) の各フィルタタイプの違いや特徴、特に位相問題、を理解するのに、大いに役立ちます。

もっとも、この資料を書いている Paul Williamsさんは、Linea Research 社の人のようですので、最後の方では、恐らく該社の特許技術である、主に産業用の Linear Phase-LIR (linear Impulse Response) フィルターの礼賛になっていますが。。。。

私は、たまたまネット検索で見つけて、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-396364

と、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-401168

で紹介しておりました。

さて、、、皆さんは(も)、Mitchiさんの有名な、これ;

https://www.amazon.com/dp/B01FURPS40/#customerReviews

は、既にご存知かと思いますが、念のためにお知らせします。

書込番号:23420377

![]() 1点

1点

dualazmakさん

こんばんは。

例の書籍はアマゾン日本からでも購入可能です:

https://www.amazon.co.jp/Accurate-Sound-Reproduction-Using-English-ebook/dp/B01FURPS40/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1590152390&sr=8-1

それでは、また。

書込番号:23420452

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん、

>例の書籍はアマゾン日本からでも購入可能です:

ありがとうございます。はい、承知しております。ASRでは、敢えて米国アマゾンの当該ページを紹介させていただきました。

皆さん、

ASRの私のスレッドで、この投稿;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-407794

と、それ以降で、オーディオ クロスオーバー(チャンネルデバイダー)の基礎を理解するのに最適な公開情報や書籍へのリンクを共有し始めております。ご興味がおありでしたら、ご覧下さい。

また、皆様からも、この趣旨に沿って、有用なリンクを、ここか、ASRのスレッドで頂戴できれば幸いです。

ここで頂戴できれば、英語の資料でしたら、ASRスレッドでも共有させていただきます。

書込番号:23421302

![]() 1点

1点

皆さん、

ASRの;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-411328

でも共有しましたが、ソフトウェアチャンデバ(クロスオーバー) EKIO の内部処理は;

"EKIO uses IIR filters. The processing is done using a cascade of second order transposed direct form II biquad sections. Every calculation is done using 64 bit floating point numbers."

だそうです。

EKIO の内部処理が、FIR なのか、IIRなのか、ずっと頭に引っかかっていたのですが、昨日、開発者の Gillaumeさんに確認したところ、上記の回答がありました。

FIR と IIR の比較については、検索すると多くの情報がヒットしますが、この分野に詳しくない私には、完全な理解は困難です。

それでも、特長や「適しているケース」については、ここ:

http://www.allisone.co.jp/html/Notes/DSP/Filter/Digital/FIR-IIR/index.html

などが参考にはなります。

ソフトウエアの実装と実行面では;

>IIR は極と零点を組み合わせてフィルタを実現するため自由度が高く、零点だけ*で特性を実現せねばならない FIR に比べて、遥かに少ないメモリと演算量で所望特性を実現できることが多いです。

(中略)

>このため、高速性が必要な場合や演算量を抑えたい場合は、IIR での実現を考えた方がよいでしょう。

>

>FIR はインパルス応答全体が入るだけの係数メモリと遅延メモリを必要とし、 演算量もインパルス応答の長さ(サンプル数)に比例しますので、 インパルス応答が長いと IIR に比べて不利になります。

>【注意】インパルス応答全体が入らないからといって、単純に「尻尾」を切り捨てると、周波数特性が (たぶん無視できないほど) 劣化してしまいます。

>ただし IIR の設計実装は FIR より難しく、安定性判別やノイズ(S/N)の推定には、それなりの知識を必要とします。

だそうです。

EKIOは、その簡潔性、優れたGUI、チャンネル数制限なし、高速で軽いCPU処理、そして何よりも非常に優れた総合音質(位相特性も含めて)、などの観点から非常に高く評価しておりますが、内部処理の詳細については公開されておりません。

どうやら、 LUPISOFT社の Guillaume さんは、非常に優れた音響&電子技術者で、さらに優秀なプログラマー兼ソフトウェアデザイナーであると再認識させられております。

フランスには、時々天才的な数学者が現れますが、少しその香りが。。。

書込番号:23427915

![]() 1点

1点

こんなページも。。。

http://www.differencebetween.net/science/difference-between-iir-and-fir-filters

このページ;

https://www.advsolned.com/difference-between-iir-and-fir-filters-a-practical-design-guide/

の、"Advantages, Disadvantages" は、分かりやすいですね。

特に;「IIR はアナログフィルターを模倣するのには適している!」 そうです。

また、添付画像の部分が、LUPISOFT の Guillaume さんの情報に、ピッタリの部分ですね。

書込番号:23428067

![]() 1点

1点

dualazmakさん

こんにちは。

Acourate by AudioVero (Germany)

https://www.audiovero.de/en/acourate.php

宛に EKIO についての所感などをお問い合わせをされたらいかがでしょうか?

第三者的に見ますと EKIO & Acourate softwares を両立させて今後は完璧化を図られるといかがとは思いますが。

それでは、また。

追伸: 極(poles)や零点(zeros) は複素関数論では学部2,3年次に習得します。極は特異点の一種ですが極の近傍では現象的に関数の行動は穏やかですが、真性特異点ですとその近傍では現象的にただならぬことが生じます。

なお、フランスには天才数学者がいますがドイツにもそれに負けず劣らずの天才数学者がいます。

書込番号:23428076

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

こんばんは。

>第三者的に見ますと EKIO & Acourate softwares を両立させて今後は完璧化を図られるといかがとは思いますが。

Mitch さんからも、その方向を示唆されております。EKIOで、まず完成させてから、次を考えましょう!

閑話休題。。。

>なお、フランスには天才数学者がいますがドイツにもそれに負けず劣らずの天才数学者がいます。

実は、私は(も?)、数学史のファンでして、「リーマン予想」や「フェルマーの最終定理」、「ゴールドバッハ予想」などの、どちらかというと数論関係の書物(といっても非専門の啓発書物)をよく読んでおり、ドイツの歴史上の著名数学者も名前と主な業績は、そこそこ知っています。戦前のゲッティンゲンの黄金時代、凄かったのですね。

最近、何度目かで読み直して、ハマっているのは;

「素数に憑かれた人たち リーマン予想への挑戦」

https://www.amazon.co.jp/%E7%B4%A0%E6%95%B0%E3%81%AB%E6%86%91%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%9F%E3%81%A1-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6-John-Derbyshire/dp/482228204X/ref=tmm_hrd_title_0?_encoding=UTF8&qid=1590485936&sr=8-1

だったりします。

グロタンディーク、ヴェイユ、コンヌ達の功績や人生も、面白いですね。

そういえば、京都大学望月新一教授の、超難解な宇宙際タイヒミュラー理論を用いた ABC予想は、最近、正しい証明として認知されたらしいですね。

https://www.47news.jp/news/4844193.html

査読に7年半かかったそうですが、その査読の正否を理解で来る人も、ほとんどいないそうで、、、

さて、ASRの例のスレッド、4月9日のスタートからの閲覧回数が、なんと1万回を超えました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc

ちょっと、怖くなってきました。。。 マルチアンプをいくつか試してその様子を共有してから、スレッド収束の方向性を考えたいと思います。

まあ、あの DAC8PROのレビュースレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

のように、どこかの時点で、放置モードに入ってもいいのかもしれませんが。。。

書込番号:23428444

![]() 1点

1点

dualazmakさん

こんにちは。

ここ横浜では午後になってやっと晴れて来ました。

本日も遅い朝食前に散歩に出かけて、軽くドイツビール(Jever)と英国ビール(Samuel Smith)を引っ掛けてから今日の作業に入っています。

さて、率直に申し上げて、ASR においての収穫はさほど多くは無いように思われますがいかがでしょうか。

(私は USB DAC/HPA dongles について ASR を徘徊致しておりますが収穫はそれらの内部画像写真のみです。皆さんの posts の大概の内容は信頼性に欠けており殆ど参考にはなりません。)

本格的とも言えそうなステレオマルチアンプシステムに関しましては、やはり Linkwitz Lab のウェブサイトがかなり参考になるような気がします(斜め読みですが)。

http://www.linkwitzlab.com/index.htm

http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#I

ASR も大衆酒場の装いがあってそれはそれで良いのですが純粋なオーディオ探究者にとりましては一つの階段に過ぎないような気がします。

それでは、また。

書込番号:23430013

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

ありがとうございます。

ASR Forum で、例の方が、EKIO が IIR filter なら、理論的には post-ringing (post-echo) の可能性がある、と仰せでしたので、先ほど、少し検証して ASR のスレッドで共有しておきました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-412672

幸いにして、私の、かなり鋭敏な(?)テスト環境では、EKIO による post-ringing, pre-ringing は、全く聞こえませんでしたし、EKIOや E-460 のピーク(VU)メーターでも見られませんでした。

このあたりも含めて、EKIO の内部処理は、かなり高度に、うまく、設計されていて、可能性があるとしても post-ringing や pre-ringing をうまく排除しているか、可聴レベル以下に押さえ込んでいるように思います。

さて、ASR の全体的な感想ですが、少しずつ Naim ND555 enthusiastsさんのご感想に近づきつつございます。もちろん、私は、ステレオマルチアンプシステムの初心者で、「本格的」なレベルには遙かにほど遠い、と思ってはおります。

Burning Soundsさんからも、 Linkwitz Lab のウェブサイトを勧められており、それ以前からも、私も、ちょくちょく眺めております。やはり、本格的で、レベルが高く、信頼に値する、と思いますし、なによりも、勉強になりますね。

もっと突っ込んで「オーディオ探究者」になりたいと思う反面、なるべく早々に一旦完成させて、「音楽探究者」に戻りたい、とも強く思う、今日この頃です。

Iddo Barshai の3枚セット、来ましたか? 私的には、やはり、ピアノ演奏録音がほとんど存在しない「クープラン曲集」が、ユニークですが、とてもお気に入りです。

書込番号:23430824

![]() 1点

1点

dualazmakさん

>Iddo Barshai の3枚セット、来ましたか? 私的には、やはり、ピアノ演奏録音がほとんど存在しない「クープラン曲集」が、ユニークですが、とてもお気に入りです。

HMV Japan (HMV&BOOKS) 経由で注文中なのですが入荷未定であるという案内が3日前に届きました。

私も出来るだけ早く聴きたいと首を長くしているのですが...

それから、Linkwitz Lab に Link されているフォーラム (OPLUG Forum) において

'ekio' および 'Acourate' として検索しましたら以下のようでした。

Linkwitz Lab > OPLUG Forum

https://oplug-support.org/

Search: ekio (1件)

https://oplug-support.org/search.php?keywords=ekio

Search :Acourate (28件)

https://oplug-support.org/search.php?keywords=Acourate

それでは、また。

書込番号:23431283

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

今日は、とある事情で在宅していて、のんびりと、久々の5月のそよ風を楽しみながら、これを書いています。

メンデスルゾーンの無言歌集の「5月のそよ風」を思いながら、、、昔、弾いていました。

確かに、EKIO の利用や評価の報告は、ほとんど見られないのです。私も、散々サーチしましたが。。。

先ほど、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-413303

にも書きましたが、

LUPISOFT の Guillaume さんは、なんだか「孤高の存在」のように感じられます。

音楽が好きで、クロスオーバーソフトも、自分で「ちょこっと」作ったが、簡潔性と音質だけで勝負で、内部処理についてざまざまな議論に加わる意思は皆無、大々的なマーケティングの意思も皆無、「少しお小遣い稼ぎになれば、それでいいや!?」 とのGuillaumeさんの方針と姿勢への共感を強くしています。

この方面では初心者の私は、とにかく簡潔無比で高度に完成されたGUI設計と、なによりも優れた音質に「一目惚れ」して使い始め、ASRでも、ここでも、EKIO の伝道師的な役目を厭いませんが、ASR の御仁のように、内部構造や測定評価に拘る面々には、得体の知れない EKIO は、許せない存在なのかも知れませんね。

IIR かFIRか、linear phase か minimum phase か、などなどの、内部処理の技術論は、確かに泥沼でキリがないので、Guillaumeさんは、そこへ引きずり出されることを意図的に、敢えて避けているのだと理解できるようになってきました。

シンプル イズ ベスト で、EKIO の IIR 12 dB/OCTのLRフィルターによるクロスオーバーで、期待している優れた音響改善が得られるなら、当面は、それ以上のクロスオーバー沼には、足を踏み入れない覚悟を固めようかと思案中です。

それほどまでに、EKIO の総合音質は、素晴らしいのです!

とにかく、私の既存環境のマルチ化と私の耳には、EKIOは、現在のところ、必要十分で、最適であると感じており、その意味でも、ASR の例のスレッドで、どこまで共有と情報交換を継続すべきか、悩み始めています。

1つの「潮時」 は、6月末に DENTEC DP-NC400-4 (XLR inputs) 2台をお借りして、その様子を報告、共有した頃かも知れません。

その後は、暫く放置モードへの移行を宣言しておく、のもいいかも? と思います。

その後、Apollon製品を手配するとしても、入手までには、マレーシアの Hypexモジュール製造工場の状況も絡んで、時間がかかりそうですので。。。

書込番号:23432004

![]() 2点

2点

そうそう、DIYAudio Forum では、2016年2月に、Guillaumeさん自らが EKIO のリリースを紹介されておられました。

このスレッドです。

https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/272975-ekio-digital-loudspeaker-crossover-software.html

2月に購入した EKIO は、ver 1.0.6.0 ですので、2019年にマイナーバージョンアップされたものだと思います。

添付画像のクレジットに、Version 1.0.6.0 Copyright 2015-2019 Lupisoft と書かれていますので。。。

頻繁なバージョンアップはなさそうですし、既にシンプルな機能と音質は、高度に完成されているように思います。

DIYAudio で"EKIO"で検索すると、私のものを含めて、9件だけ、ヒットします。

https://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=22827802

検索結果、添付画像でも、貼っておきます。

書込番号:23432031

![]() 2点

2点

dualazmakさん、こんにちは

EKIOよさそうですね、使い勝手を教えて頂けませんか。PC電源を入れれば、WIN操作なしでDAC8とつながり、家電のように機能するのでしょうか?

EKIOは2台のDAC8を16chとしてコントロールできますでしょうか?

書込番号:23436120 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

あいによしさん

こんばんは、お久しぶりです。

昨年末の大晦日から皆さんの多大なご支援をいただき、第1ゴール目前まで到達しました。

まずは、心からの御礼を申し上げます。

ここと、ASR の私のスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

で情報交換を継続しておりますので、引き続き、よろしく!

このASRスレッド、4月9日に建ててから、何と既に1万1千回以上の訪問閲覧があり、非常に驚いております。

訪問閲回数は、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc

で確認できます。

さて、驚異的な性能と音質の DAC8PRO;

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

はもちろんですが、

EKIO の予想を超えた性能と音質にも、非常に驚いております。

EKIOは、使い勝手も、機能も、音質も、非常に素晴らしいと感じております。

>PC電源を入れれば、WIN操作なしでDAC8とつながり、家電のように機能するのでしょうか?

もちろん!

一旦、ASIO4ALL と専用ASIOドライバーによる I/Oが確立でき、お好みのクロスオーバー(チャンデバ)設定が作成できれば(何種類でも別名で保存できます)、Windows 10 の起動後に自動的に EKIOが立ち上がり、指定したクロスオーバー構成ファイルを自動読み込み、そして自動で演奏状態になり(秒単位で演奏開始の遅延も可能)、EKIO設定画面は最小化されてタスクバーにアイコン表示のみ、という設定が、非常に簡単に可能です。

>EKIOは2台のDAC8を16chとしてコントロールできますでしょうか?

EKIO は、入力チャンネル数も、出力チャンネル数も、無制限ですので、ASIOドライバーまたは Windows WDM が16チャンネルを認識さえすれば、EKIOから16チャンネルへの 192 kHz 24 bit でのUSB出力が可能です。

念のため、DAC8PROを2台繋いだ際に、DAC8PROに添付されている専用 DIYHNK ASIO USBドライバーと WDMが、16チャンネルをきちんと認識するかどうか、このポスト;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-415386

でOKTO社とDAC8PRO利用中の仲間(何人かは、既に2台持っている!)に確認しています。

回答があり次第、ここでお知らせします。

書込番号:23436848

![]() 2点

2点

あいによしさん

EKIOから複数の DACへのASIOドライバー およびWDMドライバー出力については、私も、DAC8PRO、OPPO SONICA DAC、 ONKYO DAC-1000S の3台を、同時に3本の USBケーブルで USB 2.0 ポートに繋いで、合計12チャンネルへEKIOから同時に問題なく流せることを徹底的に確認済みです。ASIOでも、WDMでも、どちらでも可能です。

これ(複数のDACへのEKIOからの入力)を、ASRフォーラムで紹介すると、、必ず、「理論的には、しばらく鳴らしていると DAC間での同期のずれが発生するので、DAC間でシンクロさせる仕組みがない限り、それな完全に邪道だ!」、とがなり立てる輩(やから)が登場するので、ASRでは紹介していませんが、それぞれの ASIOドラーバーのバッファサイズを大きめの値で統一し(ASIO設定では 2048, EKIO設定では 5120)、In/Out のLatency Compesation も 512 に統一しておけば、私の実験では、数時間の連続運転でも、同期のずれが発生することはありません。 詳細設定については、EKIOを導入されたら、お手伝いできます。

このあたり、EKIO の音響処理は 192 kHz 24 bit ではありますが、内部的には、64 bit浮動小数点で非常に高速な演算を行っており、12チャンネル同時の少し複雑なチャンデバ処理でも、CPU処理的には軽々の余裕余裕ですし、出力は 192 kHz 24 bit ですので、最近の DACでは、これまた余裕余裕で「信号が来たらバッファには溜めずにリアルタイムでDAC処理!」ですので、懸念されているようなDAC間での同期のずれは、ほとんど発生しない、と見ています。また、詳細は不明ですが、EKIOは、かなり頻繁に、同期信号の初期化を自動的に行っているように見えます。

8チャンネルのマルチチャンネルパワーアンプ、またはモノラルパワーアンプ8台、またはステレオパワーアンプ4台、を決めて繋げば、私のプロジェクトの第1ゴールは達成! となりますので、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-409752

で写真でも紹介しいるように、物理的な配線も、完璧に準備完了しております。

6月末に、あの高級な DENTEC DP-NC400-4 (XLR inputs)

http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html

を2台、無料で試用させていただくことが決まっており、楽しみにしております。

その後、DENTEC DP-NC400-4や Nord ONE, Apollon NCMP8200 などを含めて、マルチアンプの最終決定に進みます。

一方、いまだに、優れた、好みの、プリメインアンプを4台導入する選択肢も、完全には放棄しておりません!

欧米でも、「DAC8PROを使っているが、自分はパワーアンプとの間に好みのソリッドステートプリアンプや球管プリアンプを入れている音の方が好きだし安心して長時間聴ける。」、と仰せの非常に熟練&老練なオーディフリークも、何人かおられますので。。。。 このあたりは、やはりSP群の特性や性能とも相まって、最終的には好みの問題、ですね。

アンプ選びは、いろいろ(できれば無料イタメシ、おっとタイプミス、無料お試し、や、安価なレンタル、で)試しつつ、じっくりと楽しみたいと思っております。

もしEKIO をお使いになるなら(是非、仲間になってください!)、導入時のI/O確立などで少々難儀される場合には、いつでもヘルプさせていただきますので、ご安心ください。

そうそう、EKIOへの I/O確立の詳細は、英語ですが、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-369800

で画像もたくさん使って、わかりやすく紹介しております。

一旦、適切に確立できれば、その後は非常に安定しております。何日間も連続で鳴らしても、一切、問題は発生しません。

AnyDesk などのセキュアな遠隔操作ソフトを仕込んでいただき、ラインか何かでAnyDeskアドレスと一時PWをご連絡ただければ、あいによしさんの立ち会いの下で、ライントークでお話しながら、私がそちらのPCを遠隔操作してご支援することも、簡単にできますよ。

あと、余談ですが、DAC8PRO には、AES/EBUのXLRプラグのデジタルステレオ出力があり、ここにはチャンネル1&2のデジタル信号が常時出力されていますので、AES/EBUデジタル入力端子がある 192 kHz 24 bit 対応のステレオDACへは、ここからも繋ぐことができます。あくまで、チャンネル1&2のスルー同時出力ですが。 これも、ONKYO DAC-1000S には、XLRプラグの AES/EBU入力端子があるので、実機で検証済みです。

書込番号:23436850

![]() 2点

2点

もうひとつ、重要(!)な情報です。

最近、ここで;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-408327

OKTO社の Pavel さんが、「DAC8PROは、いまは受注を抱えて生産に追われているが、一段落して、少し在庫を持てるようになったら、少々価格を高めに改訂するかもしれません。」、と仰せでした。

最近、ハード的にも、ソフト的にも改善(ファーム ver.1.32)されて性能アップとブラッシュアップが行われ、私のDAC8PROも、もちろん、この最新バージョンです。

購入を考えられるなら、値上げ前のご発注をお勧めします!

書込番号:23436975

![]() 2点

2点

EKIO を使われるのでしたら、Windows 10 は、今では当たり前ですが、必ず 64 bit 板を使い、メモリは最低でも、16 GB 以上載せてください。やはり、Windows 10 PRO 64 bit をお勧めします。

その他、CPUの性能レベル、SSD などについては、それほど高級なものは全く必要ありません。必要でしたら、私のオーディオ専用自作PCの詳細など、お知らせします。

マザボ直結の USB 2.0ポート(または 3.0 でもOKですが、私は敢えて音響関係では安定感のある USB 2.0 で DACを接続、DACメーカーによっては、USB 3.0 よりも USB 2.0 を推奨)は、もちろん複数必要です。

外付けのUSBハブを経由したDACの接続は、ほとんどのDACメーカーが、OKTO社 DAC8PROを含めて、「それはダメです!」、と言っております。

書込番号:23437061

![]() 1点

1点

あいによしさん、皆さん、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-415936

で、こんな投稿がありました。日本語に訳すと;

>プロフェッショナルはおそらく、「適切な」ASIOサポート、低レイテンシドライバーなど、

>ワークステーションで必要なものをすべて備えたProインターフェイスでAES入力を

>使用します。AES入力を使用する場合、クロックはとにかくAES信号から生成されるため、

>個別の同期入力は必要ありません。

全ての民生用DAC、たとえば私が所有している ONKYO DAC-1000S でも、AES/EBU入力があるので、ここへ DAC8PRO のAES/EBU出力(=チャンネル1&2のスルーデジタル信号)、を入力した場合には、DAC-1000S は自分のクロックは使用せずに、AES信号からクロックを生成するので、原理的には、DAC8PROと DAC-1000S の間でクロック=同期のずれは発生しない、と解釈していいのでしょうかね?

もちろん、DAC8PROのチャンネル1&2も、そのスルー信号をAES経由で受信する DAC-1000S も、受信後に、それぞれでDA変換するので、それぞれのDA変換過程で同期がずれる可能性があることは理解できます。

私が想定しているのは、サブウーファー YST-SW1000 への入力を、WOのSPレベルからの分岐ではなく、できれば RCAラインレベルでの入力にしたいので、そのためだけに DAC-1000S または OPPO SONICA DAC (こちらは XLR端子ではなく同軸デジタル入力)

を使うというオプションです。 上記の DAC8PROのAESから取る場合には、いずれにしてもウーファー帯域との共通で、YST-SW1000内部のハイカットフィルターでハイカットすることにはなるのですが。。。。

一方、源流のEKIOで、DAC8PRO に加えて DS-1000S または SONICA DAC を認識させて使う場合は、もちろん完全にサブウーファー帯域とウーファー帯域を分けることが可能です。

書込番号:23438079

![]() 2点

2点

dualazmakさん、こんばんは

電源ONで家電と同じなら、うちでも使えそうです、ご回答ありがとうございます。

EKIOを試したのですが、ハンドシェイクがうまくいかず音がブチブチ異音も聞こえます。

考えられる原因はありますでしょうか?

>USB (asynchronous, UAC2.0 compliant) 8-channel I/O, up to 384 kHz / 32 bit, 4xDSD (DSD512) or DoP128

>4x AES/EBU (resampling-free, up to 384 kHz / 24-bit)

>を満たす特別仕様DAC8PROの製造提供が可能かどうかを OKTO社へ問い合わせております。

入手されたのはカスタム品でしょうか?

購入は書込番号:23225991の通り、支払いはクレジットでしょうか?

書込番号:23439470

![]() 1点

1点

あいによしさん

ご心配ご無用です。

私も、最初は、ルーティング、ハンドシェイクで、少し悩みましたが、全体を理解できるときちんと設定できます!

ASIOを含めて、音響関係のドライバ類がたくさんあっても、全く問題ありません。

今晩21時頃にでも、すこしチャット的にヘルプさせていただけますが、如何ですか?

すべて、192 kHz 24 bit に統一することも、重要なキモですよ。

いま、ざっと見て気付いたところをお知らせします。

まず、昨晩の設定では、音楽はどこから鳴らされていますか?

例えば、ブラウザのYouTubeですか?

それとも、JRiver などのソフトですか?

ブラウザなどでは、 Windows の WDM ドライバを使いますし、

JRiverなどからでしたら、Windows の WDMやカーネルミキサーは全てスルーして ASIO4ALL経由の全て ASIOでならせます。

貼っていただいた画像からだけ、ご指摘しますと、

EKIO の Sampling Rate は、192000 に設定、 Driver はASIO4ALL v2を選択して、buffer size は5120 に、

ASIO4ALLパネルで、ASIO Buffer Size を最大の 2048 に、Latency は、In、 Out 両方とも 512 に設定して下さい。

ASIO4ALL パネルで、VB-Audio Hi-Fi Cable In だけを指定して、

その後、EKIOの Driverで None(なし)を選択し、それから再度 ASIO4ALL を選択して認識、反映させます。

これ、EKIO用のASIO4ALLパネルの設定を触った後は、いつも、「一度 EKIOの Driverで None(なし)を選択し、それから再度 ASIO4ALL を選択して認識、反映させる!」、が1つのキモです。

それから、全て 192 kHz 24 bit に設定! ですよ。

JRiver から ASIO4ALL または VB-AUDIO Hi-Fi Cable へ出力なら、 JRiver の DSP設定で、全てを 192 kHz 24 bit に統一する必要があります。

そして、JRverから ASIO4ALL への出力では、のもう一つの JRiver 用のASIO4ALLパネルがタスクバーに現れますので、そこで VB-AUDIO Hi-Fi Cable OUTへのルーティングのみを設定します。

ブラウザなどからVB-AUDIO Hi-Fi Cable へ出力なら、Windows の既定のスピーカーを VB-AUDIO Hi-Fi Cable にしてから、サウンド設定で VB-AUDIO Hi-Fi Cable を正しく 192 kHz 24 bit 構成にしてやる必要があります。

では、今晩、21時頃、よろしければ、ここでお知らせ下さい。

私が購入した DAC8PRO は、通常製品です! それで、完璧ですので、ご安心下さい。

支払は、単純にクレジットです。 FedEx 航空貨物で届きます。

かなり受注を抱えているようなので、1,2ヵ月待たされるかも知れませんが、値上げ前に発注されることをお勧めします!

書込番号:23439838

![]() 1点

1点

あいによしさん

VB-Audio Virtual Cable;

VBCABLE_Driver_Pack43.zip (1.09 MB - OCT 2015), Donationware

https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm

VB-Audio Hi-Fi CABLE & ASIO Bridge;

HiFiCableAsioBridgeSetup_v1007.zip (3.82 MB - MAR 2014) , Donationware

https://www.vb-audio.com/Cable/#DownloadASIOBridge

ASIO4ALL 2.14;

ASIO4ALL_2_14_English.exe (452 KB - MAY 2017)

http://www.asio4all.org/

Ekio-1.0.6.0-install.exe (6.5MB, now Version 1.0.6.0, US$149 Net Price for one license)

http://www.lupisoft.com/ekio/

のインストールが無事に終わっているようですが、念のため、PCは再起動しておいて下さいね。

書込番号:23440076

![]() 2点

2点

dualazmakさん、こんばんは

>今晩、21時頃

ご心配頂き、誠にありがとうございます。

貼り付けて頂いた資料でトライしてみますので、申し訳ありませんが、又の機会どうしてもでお願いさせて下さい。(業務続行中で、帰宅は深夜見込みなのです)

書込番号:23441190 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

あいによしさん

了解です。おつかれ様でございます。

必要に応じて、いつでも、ご連絡下さい。 うまく時間が合えば、相談しましょう。

もちろんのことですが、ブラウザ(私は Chromeを常用)で、YouTube やストリーミングラジオなどを聴く際には、既存のスピーカーとして Hi-Fi Cable Input (VB-Audio Hi-Fi Cable) を使い、Windows のカーネルミキサー経由になりますので、添付のように音量が通るようにしておく必要があります。

では、JRiver やブラウザから、すんなり EKIO 経由で再生できることをお祈りしております。

難渋したら、いつでもお知らせ下さい。

書込番号:23441325

![]() 2点

2点

Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、

ASRの私のスレッドへの投稿;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-416319

で、この4チャンネルアンプ;

https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifier/audiophonics-hpa-q400et-amplificateur-4-voies-class-d-purifi-4x400w-4-ohm-p-14452.html

を2台使うのはいかがですか、と勧めてくれる人がいるのですが、どう思われますか?

アンプとしては、PURIFI 1ET400A moduleを使っていて、電源には Hypex SMPS1200A400 が使われています。スペック的には、かなりよさそうに見えます。

PURIFI 1ET400Aについては、検索すると、こんな記事も見かけました。今年の1月17日付けです。

https://ause-audio.com/?p=2423

「次世代ハイエンド製品に採用したい」、とのことです。

お手すきの際に、ご意見をお聞かせ下されば幸いです。

書込番号:23441439

![]() 1点

1点

Purifi Audio 1ET400A については、例によって、ASRで amirmさんが評価していて、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-purifi-1et400a-amplifier.7984/

かなりの高評価を獲得しています。

書込番号:23441509

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんばんは。

>ASRの私のスレッドへの投稿;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-416319

で、この4チャンネルアンプ;

https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifier/audiophonics-hpa-q400et-amplificateur-4-voies-class-d-purifi-4x400w-4-ohm-p-14452.html

を2台使うのはいかがですか、と勧めてくれる人がいるのですが、どう思われますか?

アンプとしては、PURIFI 1ET400A moduleを使っていて、電源には Hypex SMPS1200A400 が使われています。スペック的には、かなりよさそうに見えます。

PURIFI 1ET400A module を用いたアンプに対する Amir 氏によるASR の記事は既に知ってはいました。

Bruno Putzey 氏発明の Class D amp modules としては UcD module, Ncore module に続く最新の世代となるのが PURIFI 1ET400A module と思われますので性能はこれまでで最高かと思います。

が、しかし、Audiophonics (France) による DIY 製品であるということが私には悪い意味で非常に気になります。

Audiophonics はそのウェブサイトによるとオーディオショップであって中華アンプなども販売しています。

中華アンプと言っても様々ですが、このショップは Audio-gd 社の製品も堂々と扱っています。

Audio-gd 社の製品に対しては ASR において Amir 氏が全く評価していませんし、いろいろと問題のある製品らしいです。

実は、私も直接 Audio-gd 社から試しにヘッドフォンアンプを購入しましたが、それは音楽性皆無の塊に過ぎませんでした。

PURIFI 1ET400A module は素晴らしいアンプであると思います。Apollon Audio 社でも 3CH アンプを製造しているようです。

https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/

PURIFI 1ET400A modules を用いた 4CH アンプ の製造の可能性などに関して Apollon 社に御相談をなさって見てはいかがでしょうか。

それでは、また。

書込番号:23441826

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

おはようございます。早速に貴重な情報をいただき、感謝申し上げます。

>が、しかし、Audiophonics (France) による DIY 製品であるということが私には悪い意味で非常に気になります。

このあたり、まだまだ私には鼻が効きませんので、非常にありがたい情報です。

>PURIFI 1ET400A module は素晴らしいアンプであると思います。Apollon Audio 社でも 3CH アンプを製造しているようです。

https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/

貴重な情報です! 見ております。これまでの Apollon社の情報やその技術的な拘りも踏まえて内部写真を見ていますが、惚れ惚れするデザイン、配置、配線、、、素晴らしいですね。これでも、税込2,690ユーロなのですね。 本当に、これを3台、すぐにでも欲しくなります!

3台で9チャンネルあれば、1チャンネルは予備として温存できる、、、、 どれかのチャンネルが故障したら、Apollon社に交換モジュール送付を依頼して、その到着を待つ間でも音楽を聴ける、は、私でもモジュール交換できるかも、と思いますが、国内の信頼できる技術者に有償でも依頼して。。。。

「ダメダメ、焦ってはろくなことはないよ!」、と自分に言い聞かせております。何しろマルチチャンネルアンプの選択は、非常に慎重に進める方針なのでした。1年程度かけてもいいから、慎重に進めるべし、です。

昨日リンクをお知らせした、

https://ause-audio.com/

の動向も、少し気になりますが、ハイエンドアンプに使う、との方針だそうですので、やはり8チャンネル必要となると、非常に高価になりそうです。なによりも、非常に小さな個人企業のようですので、ここに頼るのは、少し怖くて躊躇せざるを得ないですね。ウェブサイトを見る限りは、好感が持てるのですが。。。 ここも、いつも私が危惧しているように、国内市場にしか興味がなく、その意味では採算企業としての存続は、、、困難かも知れません。やはり、優秀な欧州勢には追いつけない。。。

ちょっと落ち着いたら、お勧めのように、Apollon社とコンタクトを開始しようか、と思案中です。

https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/

を見て、とてもテンションが高くなっておりますが、よく頭を冷やしてから次のステップを考えます。

また、この Apollon製品については、ASRの私のスレッドで情報をくれた Nabussanさんにも知らせておきます。

ありがとうございました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

書込番号:23442167

![]() 1点

1点

dualazmakさん

こんにちは。

追記事項ですが、Apollon Audio website によりますと Purifi 1ET400A modules を用いたアンプとして以下の2機種も商品化されています。

(2CH) Apollon Stereo

https://www.apollonaudio.com/apollon-audio-purifi-1et400a-stereo-amplifier-input-buffer-board/

(1CH) Apollon Monoblock

https://www.apollonaudio.com/purifi-1et400a-apollon-audio-monoblock/

それでは、また。

書込番号:23442569

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんばんは

説明図を貼って頂きありがとうございます、週末やってみます。

ところでリモコンは購入されたのでしょうか?

書込番号:23444136

![]() 1点

1点

あいによしさん

>説明図を貼って頂きありがとうございます、週末やってみます。

お手伝いや情報が必要でしたら、何なりとお知らせ下さい。

>ところでリモコンは購入されたのでしょうか?

リモコンも一緒に発注して、一緒に届きました。Apple Remote ですが、とても軽くて、おしゃれで、高機能です。

是非、一緒に購入されることをお勧めします。 きちんと、DAC8PROとペアリングされて届きます。

書込番号:23444315

![]() 2点

2点

皆さん、

どんな風に書かれているのかな?、と漠然とした興味で、Wikipedia の Audio Crossover 解説を見ていたのですが、かなりまともな、現代に即した、教科書的解説になっているので、すこし驚きました。

https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover

私は、 Google Chrome をブラウザとして常用していますが、試しに、始めてブラウザの「日本語に翻訳」の機能を使ってみたら、割にまともな日本語に翻訳されますね。最近の AI翻訳も、進歩しているのですね。

書込番号:23445896

![]() 2点

2点

Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、

これまでも、各所で繰り返し議論されていることですが、このスレッドの議論、なかなか面白いです。

”What to trust ear or measurement?”

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-to-trust-ear-or-measurement.13696/

たまらず、私も1つ投げました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-to-trust-ear-or-measurement.13696/post-419601

そして、そこのスレ主さんが引用されているこの2つのビデオインタビュー、かなり有名なので、御承知かと思いますが;

https://www.youtube.com/watch?v=EQqFqOj5-wk

https://www.youtube.com/watch?v=JW7fg_yfza4

ご参考まで。。。

書込番号:23446666

![]() 2点

2点

皆さん、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-420921

に詳しく書いておきましたが、DAC8PRO の前面には、高品位なヘッドフォン出力があり、ここには CH-1 と CH-2 のラインレベル信号が常に出ています。そして、これは、もちろん、DAC8PRO のマスターボリュームおよびチャンネルゲインの制御下にあります。

ということは、左右のサブウーファー YST-SW1000 への「ラインレベル入力」に、このヘッドフォン出力が RCAアンバランスケーブルで行えるわけです!!

さきほど、試してみて、もちろん完璧に動作しました。これで、ちょっとした悩みだった YST-SW1000 への「ラインレベル入力」が解決できました。

ちょっと、気付くのが遅く、「目から鱗」 でした。

書込番号:23448196

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんばんは。

6.35mm TRS -> 2 x RCA Female Adapter で非常に優秀なものとしては

DAP Audio Xcaliber XGA18

が良く知られています。

参考文献:https://archive.org/details/XcaliberProfessionalAudioConnectors/mode/2up

入手先:https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=xga18&_sacat=0&_sop=15

それでは、また。

書込番号:23454408

![]() 1点

1点

Naim ND555 enthusiastsさん

ありがとうございます。

いまは、私のケーブルやアダプターの箱の中に転がっていた、安物のこの2つで繋いでいます。直角になるので、DAC8PRO の横へ回せて便利です。もちろん、いずれも接点クリーナーで、丁寧に、綺麗に、クリーニングしております。

ご紹介いただいた DAP Audio Xcaliber XGA18 は、しっかりしているようですので、これとRCA直角(L型)アダプターを使う手もありそうですね。 でも、何しろ前面ですので、あまり出っ張るのは、避けたい。。。。

定評ある 「6.35mm TRS 直角(L型)オスプラグ−メスプラグの短い(30CMほど)程の延長コード」があれば、それでDAC8PRO の横へ回してから DAP Audio Xcaliber XGA18 を繋ぐのがよさそうですので、そんな延長コードも探してみます。

書込番号:23454561

![]() 1点

1点

皆さん、こんばんは。

さて、昨日、ここを見ている友人から、「YAMAHA MX-A5200 は、MX-A5000 から大きく進化して優秀になってるよ、これも検討したら?」、との連絡があったのですが、どうなのでしょうか?

https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/mx-a5200/index.html

Hypex や Purifi の D-Class アンプモジュールを使ったマルチチャンネルアンプの導入に、かなり傾きつつあるのですが、ASRフォーラムの一部では、この種のアンプとデジタル電源からの電磁ノイズや、周辺機器への電磁障害/電磁干渉が話題になったりもしているので、旧来の「大トロイダルトランス+大容量キャパシター」型のマルチチャンネルアンプも、完全に排除しない方がいいのかも、と少し慎重になっております。

その意味では、もちろん、優秀な「従来型」のパワーアンプやプリメインアンプも、もちろん検討対象候補ですが。。。

まずは、YAMAHA MX-A5200 について、実機のご利用経験も含めて、ご示唆や情報を頂戴できれば幸いです。

書込番号:23458681

![]() 2点

2点

dualazmakさん、こんばんは

>YAMAHA MX-A5200 、MX-A5000 、どうなのでしょうか?

静かになって輪郭がよりはっきりし、力強さも5200のほうがよさそうです。ただし、より更新の変化が大きかったのはプリの方です。

書込番号:23458894

![]() 2点

2点

あいによしさん

ありがとうございます。

ここで、いくつかの測定結果が報告されていますね。

https://www.youtube.com/watch?v=JTqC2_-nnzU

書込番号:23459275

![]() 1点

1点

ここで測定結果の詳細が報告されていました。

https://www.audioholics.com/av-preamp-processor-reviews/yamaha-cx-a5200-mx-a5200/conclusion

書込番号:23459291

![]() 2点

2点

あいによしさん、皆さん、

MX-A5200 では、CH-3 と CH-4 をブリッジできるので、このような接続が可能なのですね?

CH-3+CH-4 (bridged) L&R for WOs (woofers)

CH-2 L&R for SQs (squawkers)

CH-5 L&R for TWs (tweeters)

CH-6 L&R for STs (super tweeters)

書込番号:23459369

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんにちは

プリ購入で視聴会も何度か行って比較しています。

5200の売り(5000に対し)は以下です。

・シャーシ強化

・GND強化

・ブリッジ接続対応

マルチアンプなので、アンプとスピーカーは直結、駆動力はほどほどでOK。

NS-1000、SWと同じメーカー。

コンパクト。

もし故障した場合メーカー対応がわりとよい。

お使いのシステムに向いてそうでは?

書込番号:23459699 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

あいによしさん、皆さん、

ちょうど今日は在宅ですので、色々調べておりました。

>ブリッジ接続対応

>もし故障した場合メーカー対応がわりとよい。

に加えて、

https://www.audioholics.com/av-preamp-processor-reviews/yamaha-cx-a5200-mx-a5200/conclusion

の評価でも、そこそこ優秀なようです。

まずは、国産の、リコール対応や修理対応がしっかりしているメーカー製のマルチアンプで、一旦、プロジェクトを第一段階の完成形に固めておくことも、よさそうに思い始めています。

XM-A5200 のXLR入力での S/N が 116 dB 以上、というスペックには、少し驚いております。

測定評価の報告では、CH-3+CH-4 のブリッジモード(WO駆動?)では、S/N も歪みも、さらに改善されているようですので、その点にも魅力を感じます。

単体パワーアンプや欧州製の Class-Dマルチアンプも非常に魅力的なのですが、それらは、今後、ゆっくり、じっくり、検討する楽しみに残しておく。。。 方がいいのかも知れませんね。

もし使ってみるなら、添付のような接続になるのか、と思案中です。

書込番号:23459794

![]() 2点

2点

訂正: XM-A5200 ではなく、 MX-A5200 です。 失礼しました。

書込番号:23459826

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんばんは

おかげさまで、EKIOで音が出るようになってきたのですが疑問が出てきました

DAC8PROの2台運用は可能なのでしょうか?

書込番号:23460751

![]() 1点

1点

あいによしさん

お使いの機器類が異なるので、どこまで支援できるか分かりませんが、今晩、よく検討してみます。

その前に、EKIOへは ASIO4ALLを経由するとして、源流では、どの機器からASIO4ALLへ信号を出されているのですか?

どうも、EKIO からの OUT先が 192 kHz 24 bit になっていないか、入力(源流)側の ASIO4ALL で、そのOUT先が必要のないOUTに設定されていて、EKIO が OUTに指定できないので、赤Xになっているような??

◆ プレーヤー機器から ASIO4ALL へ出力では、そのプレーヤーのASIO4ALLパネルで、VB Audo Hi-Fi Cable − Out: 8x8-384kHz, 24Bits 「のみ」が選択されていること、

◆ ASIO4ALL for EKIO では、

IN =VB Audo Hi-Fi Cable Out: 8x8-384kHz, 24Bits 「だけ」、

OUT=帯域分割後のチャンネルを出力したい機器のASIO OUT が選択されていること(複数DACの指定も可能です)、

その出力相手先でも 192 kHz 24 bit で受け取れる設定になっていること、

が必要です。

EKIOからの帯域分割後の出力先が fireface であることは、貼っていただいた画像から理解できます。

あと、DAC8PRO には、8チャンネル対応の専用 ASIOドライバーが添付されてきますので、そのドライバーが2台のDAC8PROを認識すれば、16チャンネルが使えることになりますが、まだ、OKTO社や ASR Forum での実証回答がありません。

添付画像は、JRiver から ASIO4ALL に出力し、ASIO4ALL がそれを VB-AUDIO Hi-Fi Cable へ渡し、EKIOがそれをVB-AUDIO Hi-Fi Cableから受け取り、 チャンデバ後に DAC8PRO へ流している際の状態です。

全て 192 kHz 24 bit で、ASIO BRIDGEでも、そうなっていることにご注目下さい。

DIYNHK USB Audio が DAC8PROに添付されてくる(発送時にメールで送られてくる)専用ASIOドライバーでして、これがインストールされていると、EKIOの出力先としてDAC8PRO の CH-1 〜 CH-8 が選択できるようになります。