���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S864�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 2 | 0 | 2025�N9��23�� 02:51 | |

| 3 | 3 | 2025�N5��7�� 20:29 | |

| 1 | 2 | 2025�N4��24�� 08:41 | |

| 10 | 3 | 2025�N1��13�� 20:04 | |

| 198 | 54 | 2025�N1��12�� 12:52 | |

| 12 | 3 | 2024�N12��30�� 19:31 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

|

|

|---|---|

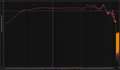

�}1 �V���R���`���[�u���a��10�i�C���[�s�[�XS�jvs��12�i�C���[�s�[�XM�j |

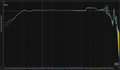

�}2 �V���R���`���[�u��12 �}���[���ω� |

���C�R���C�U�[�ے�h�̕��̓u���o�����ł��B

�ŋ߃X�s�[�J�[�̂��߂Ɍv���p�}�C�N���w�����܂��āA���������Ȃ̂ŃC���z���̌v���ɂ�����o���Ă݂܂����B

�Ƃ͂����A711�J�v���[�Ȃǎ肪�o�Ȃ��̂ŁA1m���S�~�Ŕ����Ă���V���R���`���[�u���g�p���Ă̌v���ł��B

��ΓI�ȉ����̐��m����711�J�v���[�ɔ�ׂ�ׂ����Ȃ��̂ł����A�قȂ�C���z�������Ԃ̔�r�ɂ͎g�������Ȃ̂Ōv�����Ă݂܂����B

���}1

�V���R���`���[�u�̓��a����10�ƃ�12�Ŕ�r���Ă��܂��B�`���[�u�̒�����33mm�œ���A�C���[�s�[�X�̓��ɍ��킹�Ă��ꂼ��T�C�YS��M�ŕς��Ă��܂��B

�Œዤ�U���g����6kHz�t�߁A���̎��̋��U���g����12kHz�t�߂ő�̂�����Ă���̂ŁA�����̓`���[�u�̓��a�݂̂Ƃ����Ă������x���Ȃ��Ǝv���܂��B

���R�Đ��@��ł̉��ʂ͍��킹�Ă���܂����A���ł̉��ʂ͂قړ������̂́A1kHz�ȏ�ł͖�3dB�̉��ʍ����o�Ă��܂��B

����͂܂�A�l�̊O�����̒��a�ɂ���Ď��g���������ω����Ă��܂����Ƃ��Ӗ����܂��B

���}2

����̓V���R���`���[�u�̓��a�̓�12�ŌŒ肵�A�C���z���̑}���̐[�������悻0.5mm�P�ʂŕω��������Ƃ��̎��g�������̍��������Ă��܂��B

�܂��C�ɂȂ�͍̂Œዤ�U���g����7kHz�`8kHz�̊Ԃŕω����Ă��邱�Ƃł��B

�܂�A�O�����̒�����2.5mm�Ⴄ�����ŋ��U���g����1kHz���قȂ邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

�܂��A400Hz�ȏ�ł͉������̂��̂ɂ������o�Ă��܂��B1kHz�Ŗ�1.5dB�̍��A���U���g�����e�����Ă���5kHz�ȏ�ł͂����ƍ����o�Ă��܂��B

�C���z���̑}���[���A���邢�͊O�����̒����ɂ���Ă��ꂾ���̍����o��̂ł��B

����炩�猾���邱�Ƃ́A�����C���z���ł����Ă��A�O�����̒��a�Ⓑ���ɂ���Ă��Ȃ�ۖ��̈ʒu�ł̎��g�������ɍ����o��Ƃ������Ƃł��B

�C���z���̃^�[�Q�b�g�J�[�u�ŗL���ȂƂ���ł́A�n�[�}���^�[�Q�b�g�J�[�u��MOONDROP��VDSF�^�[�Q�b�g�AEtymotic Research�̃^�[�Q�b�g�J�[�u�Ȃǂ�����܂����A�����͂����܂Ől�Ԃ̎��̕��ϓI�Ȓ��a�E�������l�����Ƃ��ɑ����̐l���S�n�悢�Ɗ�����^�[�Q�b�g�ł����āA���ۂɂ͌l�������Ȃ肠��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B

�܂��A�}1��EarFun Air Pro 2���A�}2��EarFun Air Pro 4�����̒��o��1kHz�`10kHz���x�܂Ńt���b�g�ɕ�������悤�ɒ����������ʂȂ̂ł����A��ʓI�Ɍ�����n�[�}���^�[�Q�b�g�J�[�u�����Ⴂ���g���Ńs�[�N������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�����E�h�l�X�Ȑ�������ƁA����ł͖�1.5kHz�͉����������������₷���悤�ŁA���̌��ʂ��\�ꂽ�悤�ɂ��v���܂��B�i�����E�h�l�X�Ȑ����̂����낢��Ȑl�̕��ϒl�̂悤�ŁA�l�������Ȃ�傫���悤�ł����E�E�E�j

�ȏォ��A�����C���z�����g���Ă��O�����̌`��ɂ���Ă��Ȃ蕷���������قȂ邱�Ƃ��\�z����A���o�I�Ȋ��z�͌l��������̂Ŏ����ɂ����Ă͂܂邩�͋^�⎋�����ق��������Ǝv���܂��B

�܂��A���̌��ʂ̓C���[�s�[�X�ʼn������ς�邱�Ƃ̈�̍����ɂ��Ȃ�Ǝv���܂��B

����Ɍ����ƁA�C���z���̃^�[�Q�b�g�J�[�u�͂��낢�날��܂����A�ǂ�����ϓI�Ȑl�̊O�����̌`��i������711�J�v���[�Ȃǁj�ł̃^�[�Q�b�g�J�[�u�Ȃ̂ŁA�^�ɂ��̃^�[�Q�b�g�J�[�u�̉�����̌����悤�Ƃ���ƁA�C�R���C�U�[�ł̕���K�{���Ǝv���܂��B

�X�s�[�J�[�̓��X�j���O���[���̉e������̂ŁA�z���ނ�C�R���C�U�[�ɂ�郋�[������K�v�ƌ����܂����A�C���z�������l�ɊO�����̌`��̌l���ɂ��C�R���C�U�[�ł̕���K�v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���Ȃ݂Ɏ��̒��o��13kHz�ȏ�͂��Ȃ蕷�����Â炭�Ȃ�A14kHz�ȏ�͑S���������Ȃ����x��������܂���B

���̂��߁AHi-Res�͂��������������Ȃ����߈Ӗ�������܂��ACD�������K�v�Ȃ��̂�AAC�Ŗ������Ă��܂��B

�C���z���̐��\�͎��g�����������ׂĂł͂���܂��A2�Ԗڂɉe������͎̂��g�������炵���̂ŁA�C���z�����ւ���O�ɃC�R���C�U�[�������Ă݂Ă͂������ł��傤���H

�i���Ȃ݂Ɉ�ԉ����ɂ������͉̂��ʂƂ̂��Ƃ炵���ł��B�j

�ȏ�A�I�[�f�B�I���ɂ͂܂����҂�1�̖��H�Ɋւ���Y���ł����B

![]() 2�_

2�_

https://www.phileweb.com/news/audio/202505/07/26402.html

�ʂɐe��Ђ��T���X�����낤�Ƃ������̂Ȃ�g������

�����������Ƃ��Ńu�����h�������ꂽ��߂�����

![]() 1�_

1�_

�f�m���E�}�����c�EB&W�����킹�Ă��A500���~���炢�̉��l���������̂ˁB

�I�[�f�B�I�ׂ͖���Ȃ����Ă��Ƃ��ˁB

�����ԍ��F26171808

![]() 1�_

1�_

JBL��B&W���������{�Ƃ�����a���B

�����ԍ��F26172002�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�Ƃɂ�������AKG�����܂�Ȃ����Ƃ��F��̂�

�����ԍ��F26172062

![]() 1�_

1�_

��7�N�g���Ă���E900M��s���ӂ��畴�����Ă��܂��܂����B

ONKYO�������Ȃ荡�X�ł������@�Ɍ����ă��r���[�����Ă��������܂��B

�ŏ���iPod touch�Ƀ|�^�A��(ADL-X1)���q���Ŏg���Ă���<SONY MDR-XB90EX>����̏�芷���ł����BiPod touch���ł͏�肭���Ă���Ȃ������ƋL�����Ă��܂��B

�ŏI�V�X�e����<ONKYO DP-S1>�ɃI���C�f��<�I�[�O���C��+��Pt�Q���>�i�������������O�������悤�ȁj�Ƀ��P�[�u�����ăR���v���C�̃C���[�p�b�h�ŕ����Ă��܂����B

�y�f�U�C���z

�����{�f�B�ɋ��̃��C���Ƌ��̃��S���a���Ă��Ȃ�C�ɓ����Ă܂����B

�����I���W�i���P�[�u���͌Ճe�[�v��A�z���Ă��܂��h���͍H�����ꂩ�h�Ɠ˂����݂����Ȃ��Ă��܂��܂��B

�܂�100�������ă~�c�o�`�f�U�C���ł����Ȃ�Ƃ����܂�Ȃ��Ǝv���Ă܂����B

�y�����̉����z

���N�g�ł��Ȃ荂���ɂ͎��M���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����Ȏ��̊��z�ł����d

���P�[�u����ŏI�I�ɂ́A���Ȃ蓧����������𑜊��̍������Ƃ�����ۂł����B

�y�ቹ�̉����z

���Ƃ��ƒቹ�͗]�苭���Ȃ���ۂł���������ł��f���ʼn𑜊���������ቹ�̋����������Ă���Ǝv���Ă��܂������A

�ŏI���P�[�u����͗͋������ʊ��i�ቹ�Œ�ʂƂ����̂��ςł����j��Ԃ̍L����Ƃ����̂܂Ŋ��������Ă���܂����B

���̋����͖j���ɋ����قǂł���������ł��c�݂����������Ƃ͂���܂���ł����B

�y�t�B�b�g���z

�������̃��[�U�[���������Ǝv���܂������̋@��̍ő�̌��_���Ǝv���܂��B�������������傫�߂őȉ~�̌`������Ă��ăZ�b�g����x�x�X�g�|�W�V������T���̂ɋ�J���܂����B�܂��x�X�g�|�W�V�����Ɏ����čs���Ȃ��Ɠ��R�ł����������͖]�߂܂���ł����B

�y�O���Ւf���z

���S�Չ��Ƃ܂ł͂����܂����ɂƂ��Ă͏\���ȎՉ����ł����B

�����ʋΓd�Ԃ�o�X�ŕ����Ă��܂��������a1���[�g���ِ̈��E���X�j���O���[���Ƃ�������ۂł����B

�y���R��h�~�z

�܂��m�F�������Ƃ�����܂���̂Ŗ��]���Ƃ������ƂŁd�i�����̏�Œ����Ă����̂ɉ��Ɩ��ӔC�ȁI�j

�y�g�ѐ��z

�t���̃P�[�X�͌g�ѐ��ɗD��Ă��ď�Ɏ��������Ă��܂����B

�������i�̕ی�͂قڍl������Ă��炸�g���Ă邤���ɍŌ�͋��̃����O�̑����͊O����̃��S�͏��������ۂ����̂ɋ��̏����ȃp�C�v���h�����Ă���Ƃ������`��ɂȂ��Ă��܂����B

�y���]�z

��ق�

![]() 1�_

1�_

��MA��RS����

�ԐM���x��Ă����܂���B

���͐��E900M�̃��r���[��2000�����قǂ������������Ǝ��݂ĉ��������I������A�b�v���N���b�N�����Ƃ���A���łɃ��r���[�y�[�W�����݂��Ȃ��|�̃G���[���b�Z�[�W���d

��J���ď������������͑S�ď����Ă��܂��܂����B

����Ȃ��Ƃ�����E900M�̌��R�~�y�[�W�ɂ͏グ��������ɂ�������ł��B

�w�E���������̂�E900M�̕��ɏグ�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F26157642

![]() 0�_

0�_

���l���ł̉��y�����S�ŁA�X�}�z�ł�����ȂɋC�ɂ��Ȃ����ł������A�X�}�z�Ɖ����o�����̐��\���ڗ��悤�Ȋy�Ȃ��ƁA�C�ɂȂ�o���܂��ˁB

��Ƃ��āAYouTube�̓���ł���

�l�������������� / �u�Y�_�̂�������Ȃ��vLIVE ver.

�X�s�[�J�[�A�w�b�h�z���A�J�i���̏��ʼn����܂������܂����A�J�i���ŏ펞�����Ă�l�́A���������Ă邩������܂���ˁB

![]() 2�_

2�_

���l�b�g���悭���܂��傤����

���J�i���ŏ펞�����Ă�l�́A���������Ă邩������܂���ˁB

�����ĂȂ��˂��A�C���t�H���ɂ�DD�ABA�̐��ʼn����ς���

����Ƃ˃��P�[�u�����鎖�ɂ���Ă܂������ς���

����Ȏ����m��Ȃ��ő����Ă�H�Е��ɂ���

�����ԍ��F26033440

![]() 3�_

3�_

���ɑ��鉿�l�ς͐l���ꂼ��ł��ˁB

�X�s�[�J�[�͊����Ɉ˂��ĐU������o��ׂ��ȉ����~��������Ă��܂��܂��B

�剹�ʂŒ������������������Ȃ��Ȃ邯�ǁA�ߏ����f�ɂȂ邩�����ł���ˁB

�C���z���ƃw�b�h�z���̔�r���ƒ������̍D�݂Ɉ˂��ĕς��܂����A�U������

���̌ۖ��܂ł̋����̒Z���ōl����ƁA�\���I�ɃJ�i���^�C���z�����œK�ł��B

�U�����甭����ꂽ������ԃ_�C���N�g�ɓ`���܂��B

�Ƃ͂����C���z�����w�b�h�z����(�X�s�[�J�[��)�����͏��i�Ɉ˂��ăs������ł��B

DAP�ƃC���z�����ꂼ���10���ȏ�̗\�Z�������Ď����������������������

�D�݂̕���I�ԂƎ����Ȃ�ɖ����ȏo�������܂��B�������Ă�Ƃ͎v���܂���B

���l�̉��l�ς̘b�ł����B

�����ԍ��F26033458

![]() 3�_

3�_

�X�s�[�J�[���C���z���̕�����������͋������ĕ��������Ƃ���܂��I����BA��

�ቹ�̓X�s�[�J�[�ɂ͂��Ȃ�Ȃ��悤�Ȃł��ŋ߂̃C���z�����\�ቹ�o�ĂĂ����z����܂���

�����ԍ��F26035871

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́B

���łɂ��̃g�s�b�N���オ���Ă��܂�����\����܂���B

����Aoratory1990�̈ȉ��̂悤�ȋc�_��ǂ݂܂����B

https://old.reddit.com/r/oratory1990/comments/gbdi7v/after_eqbeats_solo_pro_is_the_best_headphone/fpay3b5/

�ނɂ��ƁA���̓ǂ݊ԈႢ���Ȃ���A�C�R���C�U�[�ɂ���Ď��g�����������킹��A�قƂ�Ǔ����悤�ȉ��ɂȂ�A�T�E���h�X�e�[�W�i����j�▾�Ă��Ȃǂƕ\�������v�f���A�C���z����w�b�h�t�H���ɂ����ẮA���g�������ɊҌ������ƁA�q�ׂĂ��܂��B

���̈ӌ��ɏ]���A��{�I�ɂ͂ǂ̃C���z����w�b�h�t�H�����g�p���Ă��A�C�R���C�U�[�œK�ɒ�������A���Ƃ��Ă͓����悤�Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�܂�A�K�ɒ������ł���̂ł���A�C���z����w�b�h�t�H���́A���ł͂Ȃ��A�����ڂ�����őI���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����ŁA���̈ӌ��ɑ���A�F����̕⑫��ᔻ�Ȃǂ��A��������������������Ǝv���A���e�������܂����B

�F����͂��̈ӌ��ɑ��ǂ̂悤�ɂ��l���ɂȂ�܂��ł��傤���B

�܂��A�ӌ����q�ׂĂ��������ۂɂ́A��ϓI�ȕ]���ƁA�q�ϓI�ȕ]�����ĉ��Ă���������Ə�����܂��B

�������������낵�����肢�������܂��B

![]() 4�_

4�_

����ϓI�ȕ]���ƁA�q�ϓI�ȕ]��

��ϓI�ɂ́A�����l���ꂼ�ꂪ���f����Ηǂ����Ƃł����āA�ǂ��ł������b���Ǝv���܂��B

�q�ϓI�ɂ́A���ш�̎��g������������̈��k�����ƃn�C���]�ɏ��ʂ̍�������悤�ɁA�R�C���ƐU���Ő��ݏo�����g�ɂ͂����̓����������̂ŁA�ꏏ�ɂȂ�Ƃ����̂͗��\���Ɗ����܂��B�������Ƃ��āA�C�R���C�U�[�Ŏ��g�������������ɍ��킹��͕̂s�\���Ɓi�����_�̉������グ��A���̑ш�̓����ɂ��e����^����͂��j�B

�����ԍ��F26023434�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�C���z����w�b�h�t�H���Ɋւ��ẮA���g�����������킹�Ă�

�قƂ�Ǔ����悤�ȉ��ɂȂ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B

������ĂȂ�Ȃ̂��H���Ęb������܂����A

�C���z���E�w�b�h�z���ɂ́A�X�s�[�J�[�Ō�����悤��

����͂Ȃ��Ƃ����l�����܂��B

���������̒�`�͐l���ꂼ��Ⴄ�̂ŁA�c��ɂȂ�̂��H

�Ƃ����_�͂���܂����A���̏ꍇ���o���Ǝv���Ă��܂��B

�l�Ԃ̔]�ɁA�����̈ʒu�̍L��������o������Ȃ�炩

�̗v�f������Ǝv���Ă��܂����A����͎��g��������

�ˑ����Ă�����̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�]�̍��o���Ȃ���A�C���z���E�w�b�h�z���̏ꍇ�A

�E���A���������Ԓ�����ɂ�����ʂ��Ȃ��Ǝv���܂��B

���y����鑤���炷��ƁAPAN�Ƃ����āA���E�̉��ʂ�

�傫���ɂȂ�܂��B

�E�����ł���A�E���A�������ł�������A

���ꉹ�ʂł���Β����ɒ�ʂ��܂��B

�L���́A�c���Ɉˑ�����Ƃ����b������܂��B

�w�b�h�z���̏ꍇ�Ƃ��ɁA�C���[�p�b�h�Ɉ͂܂ꂽ

��Ԃ́A���̔��ˁA�z���Ȃǂ��قȂ�Ǝv���܂��B

�w�b�h�z���̏ꍇ�A���Ȃ�ł͂��Ă�E�NJ��A

�t���I�[�v���Ȃ�ł͂̔����̂悳�Ƃ������̂�

����܂����A��������g�������ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�`�s�g�|�`�X�O�O�Ƃ`�s�g�|�`�c�X�O�O�̎��g��������

���낦���瓯�����ɕ�������Ƃ͎v���Ȃ��ł��B

�����Ȃ��Ă��A���g�������ȊO�ɁA�����̂Ǝ��̂܂��

�̕����I�ȋ�Ԃ��炭��]�̍��o�Ȃǂ͂��邩��

�v���܂��B

�܂蕨���I�ȍ\�����Ⴄ�ȏ�A�܂������������ɂ�

�������Ȃ����̂Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26023448

![]() 9�_

9�_

���R�s�X�^�X�t�O����

���肪�Ƃ��������܂��B

�Ȃ�قǁA�R�C����U���ł̓����̈Ⴂ���A���g��������EQ�����ŕ₤���Ƃ͓���̂ł́A�Ƃ������Ƃł��ˁB

�����Ȃ�ƁA���g�������ɂ��Ⴂ�ƁA�R�C����U���̓����̈Ⴂ�ɂ́A�ǂ̂悤�ȈႢ������Ƃ��l���ł����H

�R�C����U���̓����̈Ⴂ���A���g�������ɊҌ������Ƃ����̂́A���ɂȂ�ł��傤���H

�C�R���C�U�[�Ŏ��g�����������킹��̂�����Ƃ����̂́A�m���ɂ��̒ʂ肩������܂���ˁB

�����ԍ��F26023455

![]() 2�_

2�_

�����g������

���̎��g���̉����A�ǂꂾ���̉����ŏo�͂��邩�Ƃ������Ƃł����āA�ߓn�����i�u���́E�_���s���O�j�͓���Ƃ͂Ȃ�܂���B

�܂��A���ɓ����Ă��鉹�̊p�x��킸���Ȏ��ԍ��E�P�[�X���ł̔��˂ɂ���ē����͕ω����܂�����A�U�����o�͂���u���g�������v�����킹�Ă��A���j�b�g�`���l�ɂ���Č��ʂ��قȂ�ł��傤�B

�����ԍ��F26023480�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��MA��RS����

���肪�Ƃ��������܂��B

�]�̍��o���\�z����ł��낤���̕��������ɂ́A���g�����������ł͂Ȃ��A����Ƃ͕ʂ́A�n�E�W���O���⎨�Ƃ̊Ԃ̋�ԂɋN������v�f���ւ���Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B

�����Ȃ�܂��ƁA�Ⴆ�A�w�b�h�t�H���ł���ݔg�ɂ��A����̎��g������������Ă��܂��Ȃǂ̖�肪������������̂ŁA���̋����͎��g��������EQ�����ł́A�C�������Ȃ����̂Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���H

�����ԍ��F26023498

![]() 2�_

2�_

���R�s�X�^�X�t�O����

�Ȃ�قǁB

�������܂��ƁA�ߓn�����Ɋւ��ẮA�K�Ȕ͈͂ł̗v�������A�����ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���H

�n�E�W���O�Ȃǂ̌`��ƁA����ɋN�����锽�˂�p�x�A�l�̎���`��Ȃǂ̈Ⴂ�A����������������ŁA�ŏI�I�ɏo�͂������g�����������Ă��A��͂�A�����悤�ȉ��ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ł��傤���H

�����ԍ��F26023531

![]() 2�_

2�_

���葤����l����ƁA

���g�������@���@�C�R���C�U�[

�X�e���I���̍\�z�@���@�X�e���I�C���[�W���[�A�X�e���I�G���n���T�[

��Ԃ̍L���Ȃǁ@���@���o�[�u

�Ƃ������ʂ̋@�ނ��g�p���܂��B

���ׂĎ��g���ɋA������Ƃ������Ƃł���AEQ�����ł��ׂĂ�

����肪�ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�����͂Ȃ��Ă��܂���B

����ȊO�ɂ��A���g�����Ƃ̈ʑ��𑀍삷��BBE�Ƃ����@�������܂��B

�J�i���^�C���z���A�C���C���[�^�C���z���A���^�w�b�h�z���A

�J���^�w�b�h�z���A�t���I�[�v���^�w�b�h�z���̉��̈Ⴂ��

�����A�w����Ƃ͕ʂ́A�n�E�W���O���⎨�Ƃ̊Ԃ̋�ԂɋN������v�f���ւ���Ă���x

�ƍl������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

��Ԃ����o�����郊�o�[�u�ł����A�c�����ԁA�������ˁA���̌ʂ̉���

���g�������Ȃǂ𑀍삵�܂��B

��������������A�傫�ȕ����A��z�[���A�A���[�i�A�����A

�g���l���̒��A�����͓͂̊��Ȃǂ����o�ōČ����邱�Ƃ��o���܂��B

�S�̓I��EQ�����łȂ��A�������ˉ��A�c���Ɍʂ�EQ�i�Ƃ������t�B���^�[�j��

�����邱�Ƃł��A�قȂ��Ԃ��Č����܂��B

https://audio-heritage.jp/TECHNICS/etc/sh-8040.html#google_vignette

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24853782/

������͔����I���炢�O�ɗ��s�����H�X�e���I����

���₵���茸�炵���肷��@��ł��B

���g�������Ƃ͂��ƂȂ�p�����[�^�ł��B

�N���X�g�[�N�𑀍삵�Ă���Ƃ����b������܂��B

���ēx��������BBE�̎d�g�݂́A

https://www.bbesound.jp/use/

EQ�Ƃ��ƂȂ�̂́A���g���т��Ƃ̈ʑ��̕�̂悤�ł��B

��ʓI�ȃG�t�F�N�^�[���݂Ă��A

���g��������������C�R���C�U�[

���݂�ς���R�[���X

����𑀍삷�郊�o�[�u

�X�e���I���𑀍삷��X�e���I�G���n���T�[�A�X�e���I�C���[�W���[

���Ă���ς���G���n���T�[�A�G�L�T�C�^�[�ABBE

�c��������f�B�X�g�[�V����

�Ȃǂ�����AEQ�����ł͂ł��Ȃ����ʂ�����܂��B

�����̋����͎��g��������EQ�����ł́A�C�������Ȃ����̂Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���H

�C���[�p�b�h�ɔ��ˁE�z������鉹�ł����A

���ˉ��̂ݎ��g���������ς��Ƃ�������܂��̂ŁA

�S�̂��ꗥ�ɕς���EQ�ł͍Č��ł����A���o�[�u������

�����ɋ߂����ۂ��������Ă�����̂Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26023532

![]() 10�_

10�_

���ŏI�I�ɏo�͂������g��������

A➑̂Łu�������鉹�v���T���v���Ƃ��āAB➑̂Ŏ��g�������E�ʑ������E�_���s���O���G�t�F�N�g�������ē����悤�Ɂu��������v�悤�ɉ��H����i���̏ꍇ�AA��B�́u���g�������v�͕K��������v���Ȃ��j���Ƃ͏o�������ł����AA➑̂̏u���͂�B➑̂�����ꍇ�́A���̕����̍��߂邱�Ƃ͏o���Ȃ����ƁB

�����ԍ��F26023543�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

Iehd482hdh����A����ɂ��́B

>�C�R���C�U�[�ɂ���Ď��g�����������킹��A�قƂ�Ǔ����悤�ȉ��ɂȂ�A�T�E���h�X�e�[�W�i����j�▾�Ă��Ȃǂƕ\�������v�f���A�C���z����w�b�h�t�H���ɂ����ẮA���g�������ɊҌ������ƁA�q�ׂĂ��܂��B

�����N������Ă��܂��A�����I�i���w�I�j�ɂ͂��̒ʂ�ł��傤�B�������C�R���C�U�[�̐��\�i��`�j����ł��i���������̐����I���o�������������ɋy�ڂ��e���͖������܂��j�B

�d�C�M�������ɂȂ��ăq�g�̊��o�튯��U��������ߒ��́A�i�Ђǂ��c��ł���Ƃ��łȂ���j���`�V�X�e���ƍl������̂ŁA�C���t�H���`�ւ̓��͐M����K�X���`�ϊ��i�C�R���C�Y�j���邱�ƂŁA�w�b�h�t�H���a�Ɠ��������������ɂł���͂��ł��i�X�e���I���E���o�[�����E�_���s���O�Ȃǂ��܂߂āj�B

�����A���g���𑊓��ׂ��������ł���K�v�����邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂���ˁB���ƁA�ӂ��C�R���C�U�[�Ƃ����Ǝ��g�����̉��̑傫��������@�\��z������Ǝv���܂����A�u���g�������v�Ƃ����͈̂ʑ����܂�Ŋ�������T�O�ł��B

�܂��A��Ԃ������Ă�����������悤�Ƃ͂��܂�v��Ȃ��ł��傤���E�E�E�����Ƃ��ẮA�Ⴆ�C���p���X�������o�C�m�[�����^������Ώo���@��{���̓`�B�����擾�ł������ł��B�@�푊�݂̕ϊ��͓���Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F26024023

![]() 5�_

5�_

���g�������̒�`�ƁA�C�R���C�U�[�̒�`����Ȃ������܂��B

���g�����Ƃ̌����E���������Ǝ��g�������ƍl���邩�A

���g�����Ƃ̈ʑ�����A�x������܂ł����g��������

�܂߂邩�ł��Ȃ�ς���Ă��邩�Ǝv���܂��B

�����������ɂ͎��g��������܂��̂ŁA���ɂ܂�邷�ׂĂ�

���������g�������ƍL����ƂȂ�ł����g��������

�Ȃ邩�Ǝv���܂��B

�C�R���C�U�[���A��ʓI�Ȗ����@�Ȃ̂��A��z�̂c�r�o

�Ȃ̂��ł��ς���Ă��邩�ƁB

�y�C�R���C�U�[�ɂ���Ď��g�����������킹��z�Ƃ�������ł����A

����A�����@�̃C�R���C�U�[�͎��g�����Ƃ̌����E������������

����ł��܂���B

�w�u���g�������v�Ƃ����͈̂ʑ����܂�Ŋ�������T�O�ł��B�x

�Ƃ͂����A�y�C�R���C�U�[�Łz�Ƃ�������Ȃ̂ŁA�C�R���C�U�[��

�ʑ��͑���ł��Ȃ��̂ŁA����͂Ȃ肽���Ȃ��A�Ƃ�������

�Ȃ�̂ł́B

�����@�C�R���C�U�[�̎��R�x�̒Ⴓ�́A

�E���ׂĂ̓��͂Ɉꊇ�ł�����

�E���͂ƃC�R���C�U�[�������Ƃ�MIX�䗦���ύX�ł��Ȃ�

�E���g�����Ƃ̈ʑ��𑀍�ł��Ȃ�

�E���g�����Ƃ̒x���𑀍�ł��Ȃ�

�_���Ǝv���܂��B

����̘_���ŁA���g���ɂ܂�邠���鐫����

�ω�������A���z�I�C�R���C�U�[�����݂���Ȃ�A

�C�R���C�U�[�ō��킹����A�Ƃ������ɂȂ邩���B

�R�[���X

�@���͎��g�����s�b�`�V�t�g���āA���͂�MIX����ł��܂��B

���o�[�u

�@���͎��g�������g���ŕ����B�@�������˂Ƃ��Ēx���ƃt�B���^�[��������

�@�A�㑱�̎c���Ƃ��Ēx���ƃt�B���^�[��������

�@���́{�@�A��MIX�łł������ȋC�����܂��B

�@�t�B���^�[���̂́ALPF�AHPF�Ȃ̂Ŏ��g���̏����ł��B

BBE

�@���͎��g���т��B���g���т��ƂɈʑ����œK��

�X�e���I�C���[�W���[

�@���ׂĂ̎��g���т�L�AR���݂ɍ������銄����ω�������

�@��������g�������̈��Ȃ̂ł��傤���c

�����ԍ��F26024428

![]() 8�_

8�_

���C�R���C�U�[�ɂ���Ď��g�����������킹��A�قƂ�Ǔ����悤�ȉ��ɂȂ�A�T�E���h�X�e�[�W�i����j�▾�Ă��Ȃǂƕ\�������v�f���A�C���z����w�b�h�t�H���ɂ����ẮA���g�������ɊҌ������ƁA�q�ׂĂ��܂��B

�t��

�C�R���C�U�[�Ŏ��g�����������킹���

�قƂ�Ǔ����悤�ȉ��ɂȂ�

�Ƃ����l������̂ł���A

�_�C�\�[�C���z����STAX�̉��ɂ���C�R���C�U�[�ݒ�������Ă��������B

ATH-A900�̉����AATH-AD900�ɂ���C�R���C�U�[�ݒ���m�肽���ł��B

�Ȃ������ł����C�R���C�U�[�́ADAP��PC�A�v����

���ڂ���Ă���C�R���C�U�[�ł��肢���܂��B

�����ԍ��F26024433

![]() 9�_

9�_

MA��RS����A���ӌ��������������̂ŃR�����g���܂��傤�B

>���g�������̒�`�ƁA�C�R���C�U�[�̒�`����Ȃ������܂��B

���͐�̓��e�ł��������܂�����H�X���傳��͒m�I�D��S���炱�̎�������ꂽ�Ǝv���̂ŁA�u��ʓI�ɔF������Ă���C�R���C�U�[�i�傫���̒����̂݁j�ł̓����ior ���E���Ⴂ�j�����A�ʑ��܂ōl������Ȃ炩�Ȃ�C�P��͂��v�ƁA�m�I�����̊ϓ_���牞�����킯�ł��B

�ł��A�����ĂĎv�����̂ł����A��낤�Ǝv���ł������ȁH�_�C�\�[����STAX�ɋ߂������o��DSP���i���Ŕ̔������甄��邩��(��)�B

�����A���Ȃ���������܂��ˁB���ł����F

>�X�e���I�C���[�W���[

>�@���ׂĂ̎��g���т�L�AR���݂ɍ������銄����ω�������

>�@��������g�������̈��Ȃ̂ł��傤���c

��L�͐l�דI�ȐM�������̘b�ŁA�o���@��i�C���t�H�����j�ɂ���ȋ@�\�͂���܂���B���������u���g�������v�Ƃ́A�o���@��Ɉ�����ꂽ�d���ƁA�q�g�̊��o�튯�̐U���Ƃ̊Ԃ̓`�B���̂��Ƃł��B�o���@��`�Ƃa�Ƃœ��������������ɂ��悤�Ǝv������DSP�̐����͂قڎ����I�Ɍ��܂�A�l�ׂ��������]�n�͂���܂���B

�����ԍ��F26024513

![]() 5�_

5�_

��Iehd482hdh����

�m���ɉ��̎����߂����m�ł���C�R���C�U�[�̒��������ł��߂��܂Ŏ����Ă��������o���܂����A�ǂ�Ȃɉ����Ă��o����Ƃ������͂���܂���B

��ԕ�����₷�����E�́A�e���̒ቹ����(�ȉ��ł́u�e���̒ቹ�����v�Ƃ����̂͒ቹ�̒ቹ��100�`300�ʁ@�����̒ቹ��800�`2000�ʁ@�����̒ቹ������4000�`6000�ʂƂ����Ӗ��ɂ��܂��B)

���グ�čs���Ǝ���̉��̋������傫���Ȃ肷�����Ă��������ɖ��Ă��܂����ł��B

�Ȃ̂ŁA�Ⴆ�Βቹ�����X�����w�b�h�z���Ł@�ቹ�������w�b�h�z����^���悤�Ƃ��Ă��@�����⍂�����{���b�Ƃ������ɂȂ��đS���Y��ɕ������Ȃ��Ȃ�܂��B

�ȉ��͎�ŏ����܂����̂Ł@�����ǂ�������ǂ�ʼn������B

�ׂ������܂��B

���ɂ��n�[�h�Ő�ɓ����Ȃ����m(�n�[�h�̌��E)������܂��B

�P�D����̍L��

�Q�D�ቹ�E�����E�������ꂼ��̌��݂ƕ�����

�R�D���̐L�ѕ�

�P�ɂ���

����̋����w�b�h�z���ł͍L�����鎖�͏o���܂���B

(foobar2000�ɂ́@�\�t�g�I�ɂ�����x����Ɋ��o����v���O�C��������܂��B)

������C�R���C�U�[�Ŋ�����Ƃ���Ȃ�A����̉�����������Ɖ��ꂪ�L����������(�������̍��o����)�ꍇ������܂��B

�����Ȃ�6000�ʂ̏ꍇ�������ł��B

�����Ȃ�500�`2000�̂ǂ���

�������傫���Ȃ��ď����������ꂪ�L�������܂��B

�e���̕����������߂�l�ɒ�������Ɖ��ꂪ�L�������܂��B

���500�`1000�𗎂Ƃ��Ƃ�(��L�Ƒ������܂����A�������ƌ��݂̃o�����X���厖)

�ቹ�͂��ቹ�Ɂ@�����͂�荂���ɂȂ�l�ɒ�������Ɓ@�����������������Ղ��Ȃ��ĉ��ꂪ�L���������肷��ꍇ������܂��B

�܂��A�e���̒ቹ�����ǂ���������Ɓ@�߂�������Ă���l�Ɋ����܂����A�ቹ�����������ɂ����č��������ǂ���������Ɖ����Ŗ��Ă���l�Ɋ������܂��B

��́A���ʃo�����X�ő傫����߂��A��������Ή����ɕ������܂��B

�Q�ɂ���

��ʂɁ@���̌��݂ƕ������͑������܂��B

���̃w�b�h�z�������Ƃ��Ă��鉹��Ɍ��݂�^���悤�Ƃ���Ɠ��ӂƂ��Ă���w�b�h�z�������]�v�ɃC�R���C�U�[�ŋ�������K�v���o�ė��Ď���Ɋ����n�߂܂��B

�ቹ��100�`300

������800�`2000�@(���H�[�J����2000�`3000�ʂ������̂����I�ɂ͍D��)

������4000�`6000

�����ꂼ��ɏグ�Č��݂��o���Ă����������ł����A

���́A�ቹ���������������咣�����Ă��܂��ƁA�������ɒ�������Ȃ�܂��B

�Ȃ̂ŁA��ʂɂ̓h���V����(�ቹ�ƍ���)�@���́@�J�}�{�R(����)�@�Ƃ��������ɂ��ā@�ׂ荇���������咣������Ȃ��l�ɂ���

���݂����������������]���ɂ��ȗl�ɂ��Ă���̂ł��傤�B

���������]���ɂ��Ȃ��Ŋe���̌��݂��o���Ă������@

�ቹ�͑�́@100�`1500

�����͑�́@800�`6000�@(���H�[�J����2000�`3000)

�����͑�́@4000�ȏ�

�������Ă��܂��B

�Ȃ̂ł��ꂼ��̉��̒ቹ�����ƍ����������������ā@�^�����炷�l�ɂ���@���̗֊s���c�����܂܃X�b�L���������ɏo���܂��B

(�������A�ቹ�����Ă��鎞�ɒ������@���������Ă���̂ɒቹ�ƍ������@�Ƃ����l�ɂ��݂������Ă��܂��̂ł������������m���v�Z���Ȃ��璲��������K�v������܂��B)

���A�e���̒������ቹ�����M���M���܂ō���Ă����Ɣ��������o�������̉��ɏo���܂��B

��������肭����������ቹ�܂Ńn�b�L���������Ȃ�������������]���ɂ��Ȃ��Ȃɂ��鎖���o���܂����Ԃ����Ⴏ�������h�������ɂȂ�܂��B

3�ɂ���

���̐L�ѕ��@�Ƃ����̂́@���Ȃ�̏���ȗ��_�ŏ�����

�������Ȃ�@�����̒��̍X�ɍ�����(10000�`12000�E14000�ӂ�)����������Ɨ]�C�������������ĐL�тĂ���l�ɕ�������������܂��B

�v����ɉ��̒ቹ�����ŏ��ɕ������č��������ǂ���������l�ɂȂ��Ă��銴���B

�������⏬�����Ȃ������܂ŃL�b�`���E���Ă���ƐL�тĂ��銴���ɕ�������Ǝv���܂��B

(�������Ȃ������܂ŃL�b�`���E���ꍇ�͊e���̒ቹ�����~�����ł����A�d�ቹ�������グ�Ă�鎖�ł�����x�ȑS�̂̌��݂��o�������o���܂��B)

�����A���������������ׂ����l���ăC�R���C�U�[�����悤�ɂ��唼�̃A�v���ł�10����ވȉ��ʂ����Ȃ��̂œ����ł����ǂˁB

(foobar2000�ɂ�30����ނɂ���v���O�C��������B���́A�A�v�����g���ċȂ��̃��m�̃f�[�^������������B)

���ȁ[��O�ł����@����Ɏ������݂��������������̂Ł@�������茳�Ɂ@K812�EK701�ET1(����)�EHD650�@������̂ł�����

�����Č��ĉ������B

HD650�ł�����Ȃ�ɍ������������������ɂ͏o���܂��B

(�S�N�O�Ƃ��Ȃ̂ł�����Ɖ��肩���[�B�������AK701��HD650�œ��������o�����Ƃ��Ă܂��ˁA�����Ă��������݂ł��B(��))

�Ⴄ�w�b�h�z�����������ɕ�������l�ɋȃf�[�^�����Ă݂��B(K812�EK701�ET1(����)�EHD650)

https://www.youtube.com/watch?v=nOc1hKeRrUM

�R�����t�Ɉ�̃w�b�h�z���ŕ����Ė������@���\�Ⴄ�ȁ\���Ďv����������܂��ˁB

���̓������������̗��b�Ƃ��Ắ@K812�͍����̌��݂Ƌ�������������������������Ȃ��@�Ƃ����_�ɂ����Ă͑��̒ǐ��������Ȃ��̂Ł@���̃w�b�h�z���ŃM���M���o������x�܂Ō��݂�����č��܂����B

����������������@�X���傳��̏Љ��Ă���l�Șb�ɂ͂Ȃ�Ȃ��@�n�[�h�̌��E�͌��E�Ƃ��ėL��B

�Ƃ����b�̗��t���ɂȂ�Ǝv���܂��B

�F�X�����܂������A

����̓��������Ȃ�ŏ��ɏ������ʂ�ł��B

�����ȃ��m�͖����Ȃ̂ŁA�ŏ��Ɏ����̍D�݂𗝉����ā@���ʃo�����X�@�ቹ�E�����E�����̂��ꂼ��̋������ƌ��݂┲�����@����̍L���@�������@�Ȃǂ͂�����x�@�������m���l�ɂ��鎖���I�X�X�����܂��B

�����ԍ��F26024708

![]() 1�_

1�_

��Iehd482hdh����

�X���傳�Љ��Ă��鏊�ǂ݂܂����B

����b�́@�v��Ȃ��ł��B

�ȒP�ł��B����Ă݂��[������L�ŏ������ʂ�̎����N���܂��B

���ʃo�����X�╪�����ƌ��݂̗����̂������́@�n�[�h�Ɉˑ����Ă��܂��B

�����ăw�b�h�z���̒��g�͂��ꂼ��ގ����Ⴄ�̂ł�����ȒP�ɋ����o�����������@�Ȃ��Ȃ������Ȃ����������܂��B

���������ā@�n�[�h�̕ǂ����R�ɒ����鎖�͏o���܂���B

�����͗v��Ȃ��B

����Ă݂�[�B

�����ԍ��F26024740

![]() 2�_

2�_

�ώG�ɂȂ�Ɨǂ��Ȃ����Ǝv���܂����̂ŁA��̓��e�ɂ܂Ƃ߂ĕԐM�����Ă��������܂��B

��MA��RS����

���葤����̎��_�A��ϋ����[���q���������܂����B

��ɁA�ʑ���c���A�C�R���C�U�[�̐��\�̖��ȂǂŁA�Č��ɂ͌��E������ƌ������Ƃ���ł��傤���B

���s�X�^�X�t�O����

�Ȃ�قǁA��͂�C���z���A�w�b�h�t�H�������ŗL�̗v�f�ɂ́AEQ�ł͑Ή��ł��Ȃ��̂�����Ƃ������Ƃł��ˁB

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

���肪�Ƃ��������܂��B

�C�R���C�U�[�ɂ���āA�ǂ��܂Ŋ��ł��邩�Ƃ��������N���A�ł���A���_�I�ɂ́A�ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤���B

��͂�A�ʑ��Ɋ��ł��邩�Ƃ����Ƃ��낪�A���ɂȂ�悤�ł��ˁB

��CBA01����

���肪�Ƃ��������܂��B

���l�̎��݂��Ȃ���Ă����̂ł��ˁB

����͌���܂���ł������A��̎Q�l�ɂȂ�܂����B

����̎��g�����A���̎��g���Ɋ����邽�߂ɁAEQ�����ł́A�Č��͓���ƌ������Ƃł��傤���B

���̏ꍇ�A�w�b�h�t�H���̌̓��L�́A�������ꂽX�̎��g���тƁAEQ�ɂ���ċ�������X�̎��g���тł́A���̑ш�ɓ������������炷�̂ł��傤��?

����Ƃ��A��͂�A�����͕ʕ��ł����āAEQ�ɂ�蒲�����ꂽ���݂̂̂��A������Ƃ������Ƃł��傤��?

�����ԍ��F26024964�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

|

|

|

|

|---|---|---|---|

�_�C�\�[�̑����E500��I�т܂���(�����ƓK�C�̃C���z�������邩������܂���)�B |

stax��sr-x9000���ڂ��܂����A���ɂ����X�g�A�b�v����Ă��܂��B |

audio tec�͂��v�]�̋@�킪�Ȃ��̂ŁAATH-M60x��ATH-AD700X���ɑI�т܂����B |

�F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B

�M�d�Ȉӌ��A��ώQ�l�ɂȂ�܂����B

���āA���p����oratory1990����́A�C�R���C�U�[�̐ݒ�����J����Ă��܂��B

�_�C�\�[�̃C���z����ATH-A900�AATH-AD900�͌�����Ȃ������̂ł���(���̕������J���Ă��邩������܂���)�AStax�₻�̑��w�b�h�t�H���͊�����X�g�A�b�v����Ă��܂����̂ŁA���ЁA�F����̈ӌ������f���������Ǝv�����p�Ɖ摜���L�ڂ������܂��B

�F�l�́A�������A�ǂ̂悤�ɕ]���������܂��ł��傤��?

https://www.reddit.com/r/oratory1990/wiki/index/list_of_presets/

�����ԍ��F26024967�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���C�R���C�U�[�̐ݒ�����J����Ă��܂��B

�����݂܂������A���ʂ̃C�R���C�U�[�ł͂Ȃ��A

10�o���hPEQ�̂悤�ł��ˁB

RME ADI-2�̃v���Z�b�g���X�g

�Ƃ������Ƃł����A���ۂ̋@�햼���s���ł��B

ADI-2 DAC FS

ADI-2 Pro

ADI-2 Pro FS

ADI-2/4 Pro SE

�Ȃǂ���܂����A�T�o���hPEQ�Ńt�B���^�[�̐ݒ肪�o���Ȃ��ł��B

������ADI-2 DAC FS�����Ă݂܂������T�o���h�Ńt�B���^�[

�g���Ȃ�PEQ�ł����B

300�~�̃C���z�����P�O���̃w�b�h�z���Ɏ����邽�߂ɁA

�Q�O���̋@�ނ��g���Ƃ����Č����I�ɂ͔��������B

�t���[��VST����������̂ł����c

10�o���hPEQ�Ńt�B���^�[�ݒ�ł���̒T���܂������A

Q10 EQUALIZER

https://sonicwire.com/product/A4757

Qudelix�@5K DAC�A���v

https://www.qudelix.com/ja/blogs/5k-dac-amp/equalizer

SONY SRP-E300 (�ڍוs��)

https://www.sony.jp/pro-audio/products/SRP-E300/?srsltid=AfmBOor30lHCz-oKhRnUwzl_qGw7Nj9yD3YPlb919JI6DCYFIvwEyOM2

YAMAHA�@YDP2006

������ł��傤���B

�����Ă݂����Ƃ͎v���܂����A��ς����ł��ˁB

�����ԍ��F26025035

![]() 6�_

6�_

2025/01/05 04:38�i10�����ȏ�O�j

��Iehd482hdh����

����ɂ���

�t���b�g�����z�Ȃ̂��A�����łȂ��̂��ł�����Ă��܂���

�d�p�ʂ��Ȃ��Ă��A�t���b�g�̕�����������łȂ����̂�����B

�D�݂̖��ŁA���ߎ�͂���͍̂ŏ����猋�_�͏o�Ă��܂���ˁH

��B���y���y���ނ͎̂��g�����������ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��O���ɁB

�����ԍ��F26025052

![]() 3�_

3�_

���F�l�́A�������A�ǂ̂悤�ɕ]���������܂��ł��傤��?

DAW�̃��j�^�[�i�X�s�[�J�[�j�̉�����\�t�g�Ɠ����l�����ŁA��낤�Ǝv���i�����������@���\�t�g������Ȃ�j�p���C�R�Ƃ͈قȂ鎟���Ńf�W�^����Ŏ��g��������ʑ�������ǂ����߂�ł��傤�B

�ł��A��������Ăǂ�����́H

�����ԍ��F26025101�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

��Iehd482hdh����

�X���傳��̎���ɐ������������Ă��邩����Ȃ��̂ł����A

������₷�����ł�

���ꂼ��̉��́@�ቹ�����́@���̉���ɂ��e����^���܂��B

�ǂ��e���̏ꍇ�́@����Ղ��̂�

�T�u�E�[�t�@�[�݂����ȃ��m�ŏd�ቹ�����������グ�Ă��Ɓ@�����⍂�����܂߂ċȑS�̂��獡���������Ȃ����������������Ă��鎖������܂��B

�w�b�h�z���ς����獡���������Ȃ�����������������l�ɂȂ��Ă����@�Ƃ������̂͑�̃R���ł��B

�ł��A����ȃw�b�h�z���Œቹ���グ��ƃX�O�Ƀ��R���R���������ɂȂ��ĕ����������������ɂȂ�܂����ǂˁB

�Ȃ̂ŁA�ቹ�����������Ȃ�������R���R���������������]���ɂ��Ȃ��ׂɁ@��������邩�ȁH�@���Ęb���o�Ă��܂��B

(���₷�������炷�����Ǐ��I�ɂ��Ȃ��Ǝ������������Ŏv���ʂ�̌��ʂ����ɂ����̂ŏo���邾���o���h���������ċǏ��I�ɍ��̂����z)

������́@���̒ቹ���܂܂���Ƃ����̂����߂��ā@���R���R���Ă��������̉��ɂȂ�܂��B(�ǂ��܂Ŋ܂܂����邩�́@���ꂼ��̃w�b�h�z���̌��E������܂��B�����Ղ�����ł̓C�R���C�U�[�������グ�������Ŏ���Ɉ��e����^���o���܂����A�����ɂ�������ł̓C�R���C�U�[�𑽏��グ�Ă�����ɉe�����o���ɂ����ł��B

(�C�R���C�U�[�͏グ���܂��A�������鉹�͌��E�܂Œቹ���܂܂��Ă���̂Ńn�[�h�̌��E�͂�����̂̑��̃w�b�h�z���Ƃ���Ȃ�ɋ߂���(�u���E�܂Œቹ���܂܂������v�Ƃ������ɂȂ�܂��B)

�Ă�o�����炻��͈��e����^���Ă���̂ł����A������x���Ă�͉��̌��݂��o���ׂɕK�v�ł��B

���Ȃ�����Ɓ@�X�J�X�J�������ɂȂ�܂��B

�A���A�n�[�h���ŋ����Ղ�����̏ꍇ�͑��̃w�b�h�z���������E���ď�����������B(�����X�J�X�J�ɂȂ炸�ێ������B��肭�g����Δ��������������̉��̍��������������ɂ��Ȃ�B)

�[�I�ɏ�����

�w�b�h�z�����ꂼ��Ɂ@�ቹ���̉��̑���(�ቹ�̒ቹ��������)�@�������̉��̑���(�������̒ቹ��������)�@�������̉��̑���(�������̒ቹ��������)�@�ɂ͌��E������܂��B

�ŁA���̂ǂ̕��������H�@���Ęb�ɂȂ������A���ꂼ��̉��̒���������������@�ቹ�����������肵�Ă܂��B

���ꂼ��̒ቹ����������Ȃ��Ă�

�ቹ���ƒ������ƍ������ŏd�Ȃ��Ă��鏊������܂��̂Ł@���̕ӂ�������ƒ��ړI�ɗ��҂ɉe��������܂��B

������_�Ƃ��l���Ȃ��Ă��@���ۂɂ������Ă݂�̂���Ԃł���B

�����ԍ��F26025482

![]() 2�_

2�_

���g�������A�ʑ������̑��A�ߓx����������܂���ˁB

���y�M�����~�܂��Ă��A���������̕����̋��U�ɂ������ȋ����͓����ɂ͎~�܂�Ȃ��Ƃ������A�ω��ɒx��Ĕ�������̂������ŗL�̉��Ȃ̂ł́E�E�E

�E�E�E�Ǝv���Ă܂������y����e���܂��債�����������ĂȂ��̂ŁA����Ă����炷���܂���B

�����ԍ��F26025548�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��Iehd482hdh����

��{�I�ɂ́@�w�b�h�z���̓����ƃC�R���C�U�[�ɂ��ω��̍��v�ōl���ėǂ��Ǝv���܂��B

�ł��A���g�����������ā@�w�b�h�z���Ł@�{5�@������@�C�R���C�U�[�Ł@�{�Q�@�����炱�̃w�b�h�z���Ɠ����@�Ƃ͍s���܂���B

���͒ቹ���獂���܂ō������ĕ������܂����A

����̉��悾����ׂĂ��@�����Ղ��w�b�h�z������������ɂ����w�b�h�z��������܂��B

�C�R���C�U�[�ł������������܂��B�ǂ����������Ă��X�O�����{���b�Ƃ��������ɂȂ�@�Ƃ�����܂��B

(�v���A���v�Ƃ����p�����[�^�[���p�ӂ��Ă���C�R���C�U�[���I�X�X���ł��B

�v���A���v�͉����I�J�V�N�Ȃ�Ȃ����x�ɏo���邾�������ɗ͋�����}���C�R���C�U�[�ʼn����������邽�߂ɕK�v�Œ���̏������グ�Ă������ȒP�ɕ������ƌ��݂������o���܂��B

�v����Ƀv���A���v�͒ቹ���獂���܂őS���Ɍ��݂�^����̂ŗ~�����Ȃ����܂ŏ���ɑ��₳��Ă銴���B)

(�Đ��A�v���̉��ʂ��グ��Ɨ]�v�ȋ����������Ȃ��܂܂Ƀh���V�������i�ޏꍇ�������̂Ńv���A���v���o���邾�������Đ��A�v���̉��ʂ��グ�ĕ����ƈ������m�ł��ȒP�ɂ���Ȃ�̌��݂ƕ��������܂��B)

(�Ȃ̂ŏ�L�ŏЉ���������������́@���̃w�b�h�z���͂��̉�����グ��Ɠr�[�ɋ�����(�Ă���)��������̂ł��̏�����Ƃ����������グ�ċ�����}�������݂≹�ʂ��o������Ƃ��@(���̑��ʂ̓s����)�t�ɏ��Ȃ������ŋ������������͂��̋����Ղ����ɏ�����������ĉ����X�ɍ������Ƃ����܂����B)

�܂��A�l�̎��͍��������Ă����w�b�h�z����Ȃ��畷�����鉹�̌��݂ł��e������܂��B

���ɁA�ቹ�������Ȃ����炭��������ŁA�ቹ���X�b�L�������Ȃ��Č����炻�ꂾ���őS�R����ĕ��������肷��Ǝv���܂��B

���܂Ɍ��郌�r���[�Ł@���^���Ă���l���J���^�̃w�b�h�z��������@�����X�J�X�J�ɂ����������Ȃ��@�Ƃ��������������B

���ƁA���g�������������Ă���������o�鉹�͔���܂���B

�������ɑ�G�c�Șb�����܂����A

���F�Ƃ����̂́@4000�`5000�@�ӂ�@�Ɓ@8000�ӂ�́@���̔䗦�ŕς���ė��܂��B

(4000�`5000�ӂ��傫������قǂɌ��݂��o�邵�A8000�ȏ���������ā@4000����5000�ӂ����������ɃL���L�������d���������̗l�ɂ��Ȃ�B)

���̔䗦�͂ƂĂ����������A���F�͋��������ł��ȒP�ɉe�������̂Ł@��������̈ꏏ�Ȃ��ǁH�@�݂����Șb�����Ă��S�����ʂ��Ǝv���܂��B

(���g�������ƃ��[�J�[���̓�����m���Ă���Α�́@��������Ȋ����ō�����̂��B�Ƃ��͕�����l�ɂȂ�Ǝv���܂��B

���g�����������ł͔���Ȃ��̂́@��L�Ő��������������ƒႢ���̔䗦�͂ƂĂ������ȍ��Ȃ̂ŃO���t�ł͒͂ݐ�Ȃ��Ƃ������ł��B

�ł��A���[�J�[�͑�̓������F��_���č���Ă�̂�����@��͉��ʃo�����X���Ă��̈Ⴂ�Ƃ������ł��ˁB)

�l�I�ɏo�������_�ł���

�������߂���Ɓ@�Ă�@�ł���

�K�x�ȋ������@���݁@�ł��B

����������@�@���ɒቹ�̉��̑��ʂ��グ�Ă�������������Ȃ��l�ɏo���邩�H���@���Ɍ��݂���������ꍇ�ɂ͗L�������A

�@���ɒቹ�������Ă��X�J�X�J�ɂȂ�Ȃ��l�ɏo���邩�H���@���������o�����ɂ͗L�����Ǝv���܂��B

�ǂ��܂ŋ������Ă��@�Ă����肵�Ȃ����H�@�������������Ȃ����H

�ǂ��܂ō���Ă��X�J�X�J�ɂȂ�Ȃ����H

���w�b�h�z���̓����ł��B

�w�b�h�z���̑傫���@�����čގ���d�����Ⴄ�̂ł�����@���������Ⴂ�܂��B

���a�����ɋ��e�ł��鉹�̑��ʂ��Ⴂ�܂��B

������A�`�̃w�b�h�z���ŕ��ʂɖ点�Ă��鉹�ł��@B�̃w�b�h�z���ł͕����I�Ɍ��E���Ă��鎖�͑��X�����Ł@����𐔎��◝�_�Ō���Ă��d���Ȃ���ł��B

(�S�Ẵw�b�h�z���Ŏ��g���������t���b�g�ɏo���邩�H�Ƃ����b�Ȃ���E�l���Ȃ��n�Y�Ȃ̂ł܂��b��������B)

�s�\�͕s�\�ł��B

�����ԍ��F26025595

![]() 1�_

1�_

��Iehd482hdh����

����ɂ���

�����܂ł���ςł����A

�d�C�̓����͈ꕔ�̎w�W�ŁA���g�����������ł͌��Ȃ��v�f�������̂��I�[�f�B�I��Ǝv���܂��B

��Ԗ��ȓ_�́A�l���ꂼ��]���ʼn������m����̂ŁA�]���ϊ���H���F����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�T�E���h�X�e�[�W�i����j�▾�Ă��Ȃǂƕ\�������v�f�͐ÓI�ȓ����ł͖����āA���I�ȓ����ł���悤�Ȋ��������܂��B���u�S�̂�SN�����悭���邽�߂ɂ͓d���E�M���n�̃m�C�Y���d�������\�͂��d������Ă���Ǝv���܂��̂Ŏ��g�������Ƃ͎����̈Ⴄ�b�̂悤�Ɏv���܂��B

�ǂ����̒Njy�͌o���I�Ȗʂ������̂ŁA�X���傳��̂悤�Ɏ��g�������ɏœ_�ĂĒNjy����̂��f���炵�����ƂƎv���܂��B�����̃}�j�A�̃u���O�Ȃǂ����āA�u���g�����������낦����@�v�̂ݒ��o����Ή������ʓ_��q���g�������Ă���ꍇ������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26025596

![]() 2�_

2�_

���g�������E�ʑ��E�ߓn�����E�_�C�i�~�b�N�����W�E���U�����E�w�����E�����ʐρE�����̂ƌۖ��Ƃ̈ʒu�W�E�n�E�W���O���ł̔��˂��S�������ɏo����Ȃ�A�������ɂȂ肻���ł����ǂˁB

�����ԍ��F26025639�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��(�S�Ẵw�b�h�z���Ŏ��g���������t���b�g�ɏo���邩�H�Ƃ����b�Ȃ���E�l���Ȃ��n�Y�Ȃ̂ł܂��b��������B)

�����N��̘b�͂��������b�ł���B

�t���b�g�ł͂Ȃ��n�[�}���J�[�u����ɂ��Ă���悤�ł����B

https://thenextweb.com/news/harman-curve-for-headphones-explained

�w�܂��A�n�[�}���Ȑ��̓w�b�h�t�H���̋�ԓ��������S�ɂ͍l�����Ă��܂���B

��ԓ����̓w�b�h�t�H���̃T�C�Y��f�U�C���ɂ���ĈقȂ�܂��B

���Ƃ��A2 �̃w�b�h�t�H���́A���̃o�����X�͎��Ă��܂����A��ԓ����͈قȂ�܂��B�x

�Ƃ����̂���ۓI�ł��B

https://sandalaudio.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

�����ԍ��F26025666

![]() 7�_

7�_

�����܂�������Ɗ�b�I�ȂƂ���ŁA�S�����g�c������܂����B

���g�������̓X�C�[�v���������g�̉������������Ă��Ȃ��̂ł����A�c�ݗ��́A�Ⴆ��1kHz�̐M�������āA1kHz�ȊO�̐������ǂꂾ�����݂��邩�H�𑪂�܂��B

�g�`���c�ނƁA���ꂽ�M���̐����{�̎��g���̐����ƂȂ��Č���܂��B��������ς���Ɣ{���Ȃ̂ŁA��������悤�ɕ�������ꍇ������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26025697�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

��MA��RS����

���Ԏ������������݂����Ȃ̂ŃR�����g�ł����A

�^�C�g����

2 �̃w�b�h�t�H���̎��g�������������ł���A�������ɂȂ�܂���?

���ď����Ă��邾���Ł@�ʂɃn�[�}���J�[�u�W�Ȃ��ł���B

���̃^�C�g���ɕԎ�����Ȃ�

�����������ׂĂ̎��g���������ɏo���Ȃ��ł��傤�H�@�Ƃ������������ł���

���ɓ����ɂ��Ă����������͈���Ă���ł���H�@�Ƃ��������Ł@�c�b�R�~�ǂ��낵�������Ƃ����̂͊F����̈ӌ��ʂ肾�Ǝv���܂��B

�ł��A�]���Ƃ����v���ł����Ȃ�����͎����ɂƂ��ĂƂĂ��ǂ���������w�b�h�z�����L�����Ƃ��āA����ȊO�̃w�b�h�z���ŕʂ̗ǂ������o���Ȃ����H�@�ƌ��������Ȏ����������

�����Ȑl�Ȃ�@�����Ă��F�X�ȃw�b�h�z���Ŏ����l�ȃo�����X�ŗǂ����ɂ��Ă������͏o���܂��B

(�N�������Ă����郌�x���ʼn��͈Ⴂ�܂����A�ʂɂǂ�����ǂ����ɂ͂Ȃ�B)

�����̌l�I�Ȉӌ������ŏ������ĖႤ�Ȃ�

�Ԃ����Ⴏ�@�S�n�ǂ����ǂ����H�@�Ƃ����̂́@���������ቹ�̂��ꂼ����Ă点�������̖��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂�

���ꂪ�@�C�R���C�U�[���@�݂����ȃX���ɂȂ��Ă��܂��Ă�̂��Ȃ��B�Ǝv���܂��ˁB

�`���Ł@�C�R���C�U�[�g�����獂�����o���Ȃ��Ă����x���I�ɋ߂������o����ǁH�@�݂����Ȗ\����f���Ă���l�����܂����B

(���́@�w�b�h�z���͍�����D���Ȑl�ׂ̈̍����@�ł����A�@�C���z���̓_�C�\�[�̂T�O�O�~�ŃX�}�z�ɒ��}�������Œ������̉����o���Ă܂��ˁB�����@������Ă��Ă��@���ʂɗǂ������Ǝv���ĕ����Ă܂��B�Ȃ̂ł��̖\�����o�����l�̋C�����͕���܂��B(��))

���X�ʼn��\��������I�X�X���̃Z�b�g�ŕ������ĖႢ�܂������A���x���I�ɕʂɕς�ǁH�@�Ƃ����v��Ȃ������ł��B

�G���������@���@�ǂ����@�Ȃ̂�

�G���������@���@�ǂ��ƂȂ����C�Ȃ��@�Ȃ̂�

�O�҂Ȃ瑽���n�[�h�I�Ɋ撣�鉿�l�����邩���m��܂��A��҂̕��͂���ȂɊ撣��Ȃ��Ă����������ł��Ȃ���v���Ǝv���܂��B

���ƁA����ȗ\���ł����A�G���������Ȃ�@���̓��l�H�m�\�������Ă����C�����Ă܂��B(�b����߂��Ă邩�Ȃ��B)

�Ƃ����v���ɉ�����Ȃ�@�Ƃ�������ł́@(��������̂��O��ł�)

���݂����ɍ�����D���݂����Ȑl��������@K812�͎�芸���������Ƃ��@�݂����ɂȂ邵

�ቹ�̌����̂��D���Ȃ�@HD650�@�����Č�����H�@����ł�����Ȃ��Ȃ�Z�~�I�[�v���Ƃ����^���Ȃ��@���Ęb����

�h���V�����ł����H�[�J�������������@�Ƃ������Ă���@T�P(����)�@�����Č��ā@�Ƃ������b�ɂȂ�܂��B

���̂R�͂��ꂼ��Ɂ@���ł͏o���Ȃ���������܂����ˁB

�F�X�ȃ��[�J�[���@�F�X�Ȏv�������߂č�����w�b�h�z���@�ʂɉ����ɂ��Ȃ��Ă�������Ȃ��H�@���Ċ����Ł@�Z�߂����ĖႢ�܂��B

�����ԍ��F26026166

![]() 1�_

1�_

���F�l�́A�������A�ǂ̂悤�ɕ]���������܂��ł��傤��?

��https://www.reddit.com/r/oratory1990/wiki/index/list_of_presets/

Qudelix�@5K DAC�A���v

https://www.qudelix.com/ja/blogs/5k-dac-amp/equalizer

��������w�����Ă݂܂����B

oratory1990����̃f�[�^�ȊO�ɂ�����悤�ł����A������

����@��̕�f�[�^���v���Z�b�g�œ����Ă��܂��B

�����������Ă݂܂������A�z�����Ă������͋߂����ɂ�

�Ȃ銴���ł��B

�h���C�o�[����o�鉹���A�ۖ��ɓ��B����Ƃ���Ŋ��

�Ȃ�悤�ɕ����Ă��܂��̂ŁA���g���o�����X�I��

���ł����Γ������ɂ͂Ȃ��Ă��邩�Ǝv���܂��B

���́A�w�n�[�}���Ȑ��̓w�b�h�t�H���̋�ԓ��������S

�ɂ͍l�����Ă��܂���B�x�Ƃ���悤�ɁA�����\�����炭��

��ԓ����܂ł͋ψꉻ���Ă���Ȃ��ł��B

�\�z���Ă������Ƃł͂���܂����B

���^�̕NJ��A�t���I�[�v���^�̔������͋�������Ȃ�

�悤�ł��B���̓_�ł����A�������Ƃ�����ۂ͔����Ȃ�܂��B

���g���̃o�����X�I�ɂ͓������ɕ������܂����A���̎����

���͋C�͕ʕ��Ɗ����܂��B

�_�C�i�~�b�N���A���ʋ쓮���̈Ⴂ�͂قڂȂ��Ȃ�悤��

�v���܂��B

�Ă肪�������ȂƂ������ƂŁA�ғ����̒Ⴂ�w�b�h�z���E

�C���z�����Ă肪���ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA����͗ǂ�����

����܂���B

���悩�����Ƃ���

�@�������Ɏ��g���I�ȃo�����X�͓����悤�ɂȂ�

�@�Ă�C���ȋ@����Ă肪�Ƃ�邫������

�@�{�[�J���̋����A����̍L���͍��������Ȃ��Ȃ邫������

�@Qudelix�@5K�ł������Ȃ�̋@�킪�ԗ�����Ă���̂́�

�w���܂����ȂƂ���

�@�����I�ȍ\�����炭���ԓ����͋�������Ȃ�

�@Qudelix�@5K�ł����A�}�C�i�[�Ȃ̂͂Ȃ��̂ŁA���b�������Ȃ�

SONY�@SONY PFR-V1�@�v���Z�b�g�Ȃ�

beyerdynamic DT 109�@�v���Z�b�g�Ȃ�

ELEGA�@�P���Ȃ�

NAPOLEX�@�P���Ȃ�

VIE SHAIR�@�Ȃ�

FPS F01�@�Ȃ�

nura phone�@�Ȃ�

AIWA HPB-SW40�@�Ȃ��c�V�����_�[�X�s�[�J�[

Telefunken EH333�@�Ȃ��c100�N�O�̃��V�[�o

Telephonics TDH-39P�@�Ȃ��c���͌����p�w�b�h�z��

�A�V�_���� PR17 �Ȃ��c�x�@�����p�C���z��

David Clark�@�P���Ȃ��c�q��@�p�w�b�h�Z�b�g

���̂����莎�����������̂ł����A�Ȃ����̂͂��傤���Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F26026235

![]() 8�_

8�_

��MA��RS����

�����N�̒A���肪�Ƃ��������܂��B�����[���q���������܂����B

��͂�A�J���^�▧�^�̂悤�ȕ����I�ȓ����̈Ⴂ���A�������������ۑ�ɂȂ肻���Ƃ������Ƃł����ˁB

�����̂Ƃ���̈Ⴂ�́A�w�b�h�t�H���S�̂Ƃ��ďo�����ꂽ���ɂ��Ⴂ�Ȃ̂��A����Ƃ��A���⓪���ɐG���G�o�I�ȈႢ��A�Չ����ɋN�����鑛���̈Ⴂ�������炷��ۂ̈Ⴂ�Ȃ̂��A�S������Ƃ���ł���܂��B

�}�C�i�[�ȋ@�킪���X�g����Ă��Ȃ��̂́A���ǂ������v���̂���Ƃ���ł��B

Qudelix 5K�ɁA���X�g����Ă�����̂́AAuotEq�̃��X�g�̂��̂��Ǝv���܂��B��������ϗD�G�Ȃ��̂��ƔF�����Ă���܂����A�����oratory1990�̃��X�g�Ƃ́ioratory1990�̖��̂ł����Ă��j���������̒l���قȂ��Ă�����̂�����悤�ł��B

������낵����A�����̈Ⴂ���C�����ĕ�����ׂĂ݂�ƁA�܂��ʔ�����������܂���B

�ȉ���AutoEq�̃����N�ł��B�i�����m�ł�����\����܂��Aqudelix.com�̋L���ł͕\������Ă��郊���N�Ǝ��ۂ̃����N���قȂ��Ă��܂����B�j

https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq/tree/master/results

���I���t�F�[�u���^�[�{����

���肪�Ƃ��������܂��B

�摜�ƃ����N�ɂ��L�ڂ���Ă���܂����A���g�������̖ڕW�Ƃ��ẮA�n�[�}���J�[�u����̎w�W�ɂ��Ă���܂��B

�n�߂̓��e�ɂ��L�ڂ��Ă���܂����A�t���b�g�i���R����ł̌v���̂悤�ȈӖ��ł��A�n�[�}���J�[�u�̂悤�ȈӖ��ł��j�ȁA�����̃w�b�h�t�H��������Ƃ������ƂƁAEQ�ɂ���ăt���b�g�ȓ����ɂ��邱�ƂƁA�����̂悤�ȓ������قȂ�C���z����w�b�h�t�H�����AEQ�ɂ���Ď��g���������߂Â����ꍇ�A�قƂ�Ǔ������ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃ��A�e�[�}�ɂ��Ă���܂��B

�D�݂̖��Ɋւ��ẮA����̃e�[�}�ł͎�舵���Ă���܂���B

�F�l�A�e�X�̍D�݂�������̂��Ƃł��傤���A���ɂ���Ă��ς�邱�Ƃ�����ł��傤�B

�܂��A��X�͉��y���A���̓͂������g�������ɂ���ĔF�����Ă�����̂Ǝv���܂��B

���̎��̏�O�≿�l�ςɂ��A���y�̕]�����ς�邱�ƂƎv���܂����A���y���̂̔F���͎��ɓ͂������g����������A��������E���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B

�������A���������������ɂ�������āA���y���Ƃ����{���̖ړI���������Ă��܂��ẮA�{���]�|�ł���Ƃ����x���Ƃ��ẮA���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B

���R�s�X�^�X�t�O����

�L�ڂ����A�摜����N�̒����̎d���ł́A�����悤�ȉ��ɂ���͓̂���Ƃ������Ƃł��傤���B

�܂��A������ǂ�����̂��A�Ƃ������ƂɊւ��ẮA�e�A�e�X��������`�����낵�����Ǝv���܂��B

���̂Ƃ��ẮA������Nj����邱�Ƃ́A�l�X�ɗ��v�������炵������̂ł���Ǝv���܂��B

��CBA01����

���肪�Ƃ��������܂��B

������x�A���e�ƃ����N��Ȃǂ����ǂ݂���������Ə�����܂��B

��cbr_600f����

���肪�Ƃ��������܂��B

�c���Ƃ����̂́A��͂�A�l������ׂ��ޗ���������܂���ˁB

��cantake����

���肪�Ƃ��������܂��B

�T�E���h�X�e�[�W�▾�Ă��ƕ\���������̂́A���g�������ł͂Ȃ��A�m�C�Y�ɋN�����Ă���Ƃ������߂ɂȂ�ł��傤���B

���̏ꍇ�A�m�C�Y�����m�ł��Ȃ��قǂɎ�菜���ꂽ�����ł́A�����ɈႢ�͐����Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���H

���g�����������낦����@�A�Ɋւ��ẮA��̒��摜�ƃ����N�ŋL�ڂ����̂ł����A�����͂ǂ̂悤�ɕ]���������܂��ł��傤���H

�����ԍ��F26026798

![]() 2�_

2�_

�Q�l�ɂ�������A���������邩������܂���̂ŁA�C�R���C�U�[�ݒ�p�̃A�v���Ȃǂ��L�ڂ��Ă����܂��B

Windows�@�@- EQ APO�CPeace GUI

Mac�@�@�@�@�@- Blackhole

Linux�@�@�@�@- EasyEffects

�X�}�z�@�@�@�@- Poweramp Equalizer�CCapriccio Pro

DSP�Ή���

DAC/�A���v�@- Qudelix 5K�CRME ADI-2

Q��A

https://www.reddit.com/r/oratory1990/wiki/index/faq/#wiki_what_do_i_do_with_that_information.3F_how_do_i_.201Eapply.201C_eq.3F

�����ԍ��F26026806

![]() 2�_

2�_

���w�b�h�t�H���S�̂Ƃ��ďo�����ꂽ���ɂ��Ⴂ�Ȃ̂��A����Ƃ��A���⓪���ɐG���G�o�I�ȈႢ��A�Չ����ɋN�����鑛���̈Ⴂ�������炷��ۂ̈Ⴂ�Ȃ̂��A�S������Ƃ���ł���܂��B

����͑���̌��E�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ۖ��̈ʒu�ŁA���g�������𑪒肷��A�Ƃ�����@���������Ă��܂����A

����́A����u�Ԃ̔����ƁA�ۖ��ɓ��B������g���̓����������f���܂���B

���ă��o�[�u�ɑ�\�����悤�Ȏc���́A����u�Ԃł͂Ȃ��A

���Ԏ��ɑ��Ăǂ̂悤�ɉ����������邩���Č�����K�v��

����܂��B

���ړ��B���鉹���ǂ̂悤�Ȏ��g�������ɂȂ邩�A�����łȂ��A

�������ˉ������b��ɓ��B���ǂ̂悤�Ȏ��g���������A

���̂��Ƃ̎c�������b�ォ��n�܂�A���b�ԑ����̂��A

�Ƃ��������e�ɂȂ�܂��B

�����̏ꍇ�A�ǂ̍ގ��A�����̗e�ςȂǂŒl�͕ς��܂��B

���l�ɍl����ƁA�C���[�p�b�h���̗e�ρA�C���[�p�b�h�̑f��

�n�E�W���O���̔��˂�x���Ȃǂ�����ɑ������邩��

�v���܂��B

���E�̗L���ȃz�[���Ȃǂ́A�p�����^�����܂��Ă���A�ǂ�����

���J����Ă���̂ł͂Ǝv���܂��B

https://wavesjapan.jp/plugins/ir1-convolution-reverb

������͗L���ł����A�P�O�O����T���v�������^����Ă���悤�ł��B

10�o���hPEQ�ɂ���āA���g�����������킹�A

IR���o�[�u�ŃC���p���X�������V�~�����[�g����A

�����������A�߂����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�J�i�����ƁA�e�ς͏������A���������ǂɂȂ�_�A

�����ƁA�e�ς͂��傫���A�C���[�p�b�h�ɂ�锽�˂�

�l������_�A�t���I�[�v���^���Ɨe�ς͂��Ȃ�傫���A

���˂͏��Ȃ��A�Ƃ������X��������̂ł͂Ǝv���܂��B

�Z�~�I�[�v�����ƁA�n�E�W���O���̔��˂Ȃǂ�����̂ł�

�ƍl�����܂��B

���̂����莎�����������̂́A

PFR-V1

https://www.sony.jp/active-speaker/products/archive/PFR-V1/

NAPOREX

NAPOLEX CTX-3

http://20cheaddatebase.web.fc2.com/napolex/CTX-3.html

VIE SHAIR

https://vie.style/products/vie-shair-%E8%80%B3%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3

AIWA HPB-SW40

https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/1388514.html

���^�A�J�i���^�������̂��̂Ɏ�������Ɩʔ������ȂƎv���Ă��܂��B

RME ADI-2�ł����A�����炾��

https://synthax.jp/adi-2dac.html

�T�o���hPEQ�Ȃ̂ŁA�f�[�^���p�ł��Ȃ��ł��B

https://synthax.jp/adi-2pro.html

��������T�o���hPEQ�ł��B

�O�[�O���搶�ɂ����Ă������Ȃ��ł����A

https://www.amazon.co.jp/RME-ADI-2/dp/B0007PLEXU

����ł��傤���B������͓���s�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26026875

![]() 6�_

6�_

�q�g���m�o���鉹�͌ۖ��̐U���Ŋ��S�Ɍ��܂�E�E�E�Ƃ͎v���܂��A���ꂪ�x�z�I�ł͂���ł��傤�B�Ȃ�A�ۖ��̈ʒu�Ř^�����������ۖ��̈ʒu�ōĐ�����A�����ƍĐ����̋�ʂ͍���Ȃ͂��A�Ƃ����V���v���Șb�ł��B

�ŁA500�~�_�C�\�[���特���o�����Ƃ��̌ۖ��̐U����STAX�Ɠ����ɂȂ�悤�ɃC�R���C�U�[�Œ�������H�ƂȂ�킯�ł����A���������x���R�X�p�������A�n���َ̊��� "Nostalgic Sound Converter" �̂悤�ɁA������\�ߕϊ�����̂��������ł��iConverter ��L���z�z����Ƃ����ƌ����j�B

https://shop.souzouno-yakata.com/2021/12/20/45236/

�����A��L�́i�悭���Ă��܂��j�ʑ����l�����Ă��Ȃ��悤�ȁH�X�s�[�J�[�Đ�����p�r���Ǝ��g�����ɍׂ����ʑ��𐧌䂷��Ӗ��������̂ʼn��F�������Ă�������A�Ƃ������Ƃł��傤���B

�������L�͗L���ȉ����ł����A���������Ƃ���܂����ˁi�J�i���^�C���t�H���łǂ����j�B

Virtual Barber Shop

https://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA

�^���^��납�烊�A���ɕ������ăC���t�H���̑��݂�Y�ꂳ����悤�Ȋ��o�́A�ʑ����܂߂����m�ȍĐ����ׂ���Ƃł��i2ch�X�e���I�Đ������Ĉʑ��������������ƒ�ʂ��܂����ˁj�B�{�X���Łu�����v�u�c���v�u�x���v�u�����オ��v�u���ˁv�u�z���v�Ƃ������ꂪ�o�ꂵ�Ă��܂����A������������̕ϊ����Ɉʑ����������邱�Ƃʼn���������Ǝv���܂��i�e�ʂ̌�̒�`�������܂��Ȃ̂ŁA���Ԃ�A�ł����j�B

�^���͌����{�l�̓��⎨���g���čs���K�v������܂����A����͂�����Ɩ����Ȃ̂ŁA�_�~�[�w�b�h�ŋ����܂��傤�BSTAX�̉����ۖ��ʒu�Ř^�������f�[�^�����ɉ����t�@�C����ϊ����A�J�i���^�C���t�H���Ŏ����̌ۖ��ڐU��������A���܂��s�������ł��B�J�i���^�C���t�H���́u���ɋl�܂��������v�͂ǂ����悤���Ȃ��̂ŁA�J���^�w�b�h�t�H���̊J�����͖�������(��)�B

�������t�͂��܂������Ǝv���܂��BSTAX����o�������e�l�ŗL�̊O���ŕϒ�����Ă��܂��̂ŁB�܂��A�_�C�\�[�̉���STAX�ōČ��������Ƃ͂��܂�v��Ȃ�����(��)�B

�Ȃ��A��L�ł͐��`�V�X�e�������肵�Ă��܂��B���`����Ȃ���Ƃ��ẮA�����c�⍬�ϒ����傫���Ƃ��A�C���[�p�b�h�ł̉��̋z��������`���Ƃ��ł����A�ӂ������ł���ł��傤�B�܂��ASTAX�ɂ͏o���ă_�C�\�[�ł͏o�Ȃ����g���≹�ʂ́A������M�����ŃK���o���Ă��o�Ȃ��͓̂��R�ł�����A���̕ӂ͂悵�ȂɁB

�����ԍ��F26027026

![]() 5�_

5�_

��Iehd482hdh����

���e�挩�����LjӖ�������Ȃ��̂ł��݂܂���B

�����A���������Ƃ�����������Ė�����̂Ł@���̓��e�ɔ��_�������l�ł�����@�R�����g�͍T�������ĖႢ�܂��B

�����A�����������������Ă����ā@���g�������������킹������@�����߂��ł���H�@�݂����Ȍ떂�����Ȃ�ł����ˁH

��G�c��ʂ�z���ā@�ԈႢ�Ȉӌ��Ƃ����v��Ȃ��ł��ˁB

�߂������o���邩�H�@���Ęb���Ă��n�Y�Ȃ̂ɐ����͈ꏏ�ł���H�@�݂����Șb���邾���ł͂˂��B

����Ȃ͉̂����Ȃ��ő��茋�ʌ��Ȃ���C�R���C�U�[�����邾���ł���H

�^�C�g�����炵�Ĕ@���ɂ��ĕ������߂��邩�H�@���Ċ������������ǁ@�S��������Ă��܂��������łǂ��ɂ��R�����g���������܂���B

�����ԍ��F26027223

![]() 2�_

2�_

����Șb�������Ȃ�

�ŏ�����@�S�Ẵw�b�h�z�����n�[�}���J�[�u���ɂ������ǁ@����Ȃɉ����Ⴄ��ł���B

�����Ď��g�������������ĂĂ��_���ł���ˁB�@���Č����Ă��ꂽ�������ݍ��݈��������ł��ˁB

�����ԍ��F26027224

![]() 4�_

4�_

�P�ɓlj�͂��Ȃ����������ł́B

�g�s�傳��̏����Ă邱�Ƃ����߂����ɁA

�i���Ƀ^�C�g���̂��肾���Ǝv���Ă��B

[26024967]�Ńg�s�傳�����ς��Ă�

���ƂɋC�Â��Ȃ��Ƃ����̂��c

�����ԍ��F26027255

![]() 6�_

6�_

�M�^�[�A���v�̃V�~�����[�^�[�݂����Ȃ��̂ł����ˁH����̏ꍇ�́A����̃w�b�h�z���ɋ߂Â������Ƃ����B�ł����A�A���v�V�~�����[�^�[�̏ꍇ�͂��̐�ɉ��y�����Ƃ����ړI�����邯�ǂ���͂�͂艽�̈Ӗ�������̂���ł��ˁB

���邢�́A�I�[�f�B�I�}�j�A�̒��̓X�y�b�N���E���ċc�_�����đ������������߂邱�Ƃ��ړI�̐l�B�����܂����A����Ȋ����H

�����ԍ��F26027361�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������oratory1990�̃��X�g�Ƃ́ioratory1990�̖��̂ł����Ă��j���������̒l���قȂ��Ă�����̂�����悤�ł��B

������낵����A�����̈Ⴂ���C�����ĕ�����ׂĂ݂�ƁA�܂��ʔ�����������܂���B

������͂�����Ɠ����������܂���B

Qudelix 5K�A�v���̃o�O���Ǝv���܂����A�蓮�ݒ��ʂ�

���l���͌Œ�ɂȂ��Ă��܂��B�O����X��+-�̂ݓ��͉\��

�����_�����͂ł��Ȃ��ł��B

�����������̒l���قȂ��Ă�����̂�����悤�ł��B

�J�[�u���Ⴄ�i�`���[�j���O���Ⴄ�j�̂��A�����p�����^��

�قȂ邾���ŃJ�[�u�͂قƂ�Ǔ����Ȃ̂��ɂ�邩��

�v���܂��B

���g�����w�肵�đ��삷��GEQ�Ƃ������āAPEQ�̏ꍇ�A

���ʂ������ł������̎w����@�����݂��邩�Ǝv���܂��B

VST�G�t�F�N�^�[�ȂǂɁA�p�����^��ł�����ł݂āA

�J�[�u���قڈꏏ�Ȃ̂��A�܂��������ƂȂ�̂�����

��������܂��A���͂��Ă݂Ȃ��ƃJ�[�u���\�z�ł��Ȃ�

�̂�PEQ�̌��_�ł��ˁB

EQ APO�����߂��Ă݂܂������A���͂���ςł��B

�P�o���h�PEQ�ɂȂ�̂ŁA�K�v�o���h�����ʂ�

�ݒ肪�K�v�ł��B

�����ԍ��F26027369

![]() 5�_

5�_

oratory1990����ɂ��Ē��ׂĂ݂܂������A�I�[�f�B�I�}�j�A�ł͂Ȃ�

�����n�̃G���W�j�A�݂����ł��ˁB

Waves NX

https://wavesjapan.jp/plugins/nx

Steinberg Nuendo

https://www.steinberg.net/ja/nuendo/

�Ȃǃv���p�̃X�^�W�I�����\�t�g�Ƀw�b�h�z����f�[�^�̒����Ă���悤�ł��B

�~�L�V���O�G���W�j�A�����̃L�����u���[�V�����ƍl�����

�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

��̃I�[�f�B�I�}�j�A�͍D���Ȃ��̂��g�p����悢���ƁB

�����ԍ��F26027409

![]() 5�_

5�_

��MA��RS����

���w�b�h�z����f�[�^�̒����Ă���

�Ȃ�قǂ悭������܂����B�@��̉����ɂ��邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�G���W�j�A���g�����ꂽ�@�ނ̓����ɋ߂Â��邱�Ƃ��ړI�Ȃ̂ł��ˁB�@�킪���ߓn�����̈Ⴂ�Ȃǂ͔]���ϊ�����ςނ��Ƃł��ˁB�X�^�W�I���j�^�[�̉�����\�t�g�̃w�b�h�z���ł݂����Ȃ��̂ł��ˁB

�����ԍ��F26027492�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���R�s�X�^�X�t�O����

���@��̉����ɂ��邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�G���W�j�A���g�����ꂽ�@�ނ̓����ɋ߂Â��邱�Ƃ��ړI�Ȃ̂ł��ˁB

�t���Ǝv���܂��B

�ʐ^���ƁA�z���C�g�o�����X�̃L�����u���[�V����

DTP���ƁA�f�B�X�v���C�̃L�����u���[�V����

�����܂����A�w�b�h�z�������ׂē������ɂ���̂��ړI�ł��B

�w�b�h�z������t���b�g�ȉ����o���Ă��A�l�Ԃɂ̓t���b�g�ɕ������Ȃ��A

���Ƃ���A�l�Ԃ��������Ƃ��Ƀt���b�g�Ɋ�����n�[�}���J�[�u��

��������Ă��܂����B

�������ɂ��ׂĂ̋@������킹��f�[�^�ɂȂ�܂��B

�X�^�W�I�Ń~�L�V���O����A�Ƃ�����Ƃɂ����āA�g���w�b�h�z��

�ɂ���ă~�L�V���O���ʂ��قȂ�Ƃ����͔̂����Ȃ���Ȃ�܂���B

�L�����u���[�g�ɂ���āA�ǂ̋@������o��̃t���b�g�ɂ���A

�ǂ̋@����g�p���Ă������悤�Ƀ~�L�V���O��Ƃ��ł���

�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�z�[���X�^�W�I�̐l���A���疜�����ċƖ��X�^�W�I�Ȃ݂�

�������������X�^�W�I������Ȃ��Ă��A�莝���̃w�b�h�z��(�C���z��)��

�Ɩ��X�^�W�I�N�I���e�B�̉��ō�Ƃ��o���܂���Ƃ������Ă��܂��B

�������̓L�����u���[�g�ł��Ȃ��̂ŁA�����ƑI����

�ǂ���A�Ƃ͂����Ă܂����ˁB

���ƈ�ʏ���҂Ƃ�QA�ŁA�w�b�h�z��(�C���z��)�͕s���S�ŁA

������EQ�����Ă邱�ƂŁA���̌��オ�����߂邱�Ƃ�����

�Ƃ����Ă��܂��B

���ہAQudelix 5K���g�p���Ă݂āAEQ�����Ă�Ƃ��Ȃ�D�܂���

���ɂȂ�܂��B

oratory1990��������ł����Ă���AAudeze��SINE�ł����A

�����獂���@�̂��ɔ��Ă�ł�����Ǝc�O�@��ł����AEQ��

���P���܂��BAudeze�͊��Ɣ��Ă�@����Ǝv���܂����A

AUDEZE LCDi3�Ȃ��A���C���z���̕����N���A�ł�������

�����˂Ƃ��������̉��ł����AEQ�ʼn������܂��B

Qudelix 5K�Ȃ��ł͎g���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�ǂ̃w�b�h�z��(�C���z��)��EQ�I������I�t�ɂ���ƁA���̗H

�����������܂��B�n�[�}���J�[�u����Ȃ��ȂƂ����̂����z�ł��B

�w�S�Ẵw�b�h�z�����n�[�}���J�[�u���ɂ������ǁ@

����Ȃɉ����Ⴄ��ł���B�����Ď��g�������������ĂĂ��_���ł���ˁB�x

���ĒN�������Ă�̂�������܂��A

����EQ�Ńn�[�}���J�[�u�ɂ�����A���͊�{�I�ɓ������ɕ������܂��B

���g�����������łق�OK���Ǝv���܂��B

���ɂ����ރJ�i���A�������A���̂܂��X�J�X�J�ȃt���I�[�v��

�̈Ⴂ�͎c��C������A�Ƃ������x���ł��B

�����Ȃ��Ă��A

�E���g������

�E�N���A���A��

�E����̍L��

�E�{�[�J���̋�����

�Ȃǂ͋ψꉻ����܂��B(���g���ɋA������Ƃ����̂����Ȃ����Ԉ���Ă͂��Ȃ�����)

���̂܂��̈Ⴂ���A�������J�����ɁA�t���I�[�v������▧���ɂ�

�Ȃ�A�����k�܂�悤�ɂ͊����܂��B

�t���I�[�v���}�j�A�Ƃ��ẮA�������������������čw�������̂ɁA

���������āA�t���I�[�v�����t���I�[�v���ۂ��Ȃ��Ȃ�̂́A

�v���Ƃ���͂���܂����c

�����I�ȍ\�����炭������ɂ��ẮA

�w100 Hz �̔g���͖� 3.4m�A10 kHz �̔g���� 3.4cm�ł��B

�����ň������@�́A�����̐��l���傫����������������܂���B

�܂�A�ߎ��l�͂��܂���܂���B�x

�h���C�o�[�ƁA���̋����A�e�ς͌덷�͈̔́A�����ł���

�Ƃ��������ł��B

���͊���I�ɂ͔[���ł��Ă��Ȃ��ł����B

�g�s�傳��́w���⓪���ɐG���G�o�I�ȈႢ��A�Չ�����

�N�����鑛���̈Ⴂ�������炷��ۂ̈Ⴂ�Ȃ̂��A�S������Ƃ���ł���܂��B�x

�Ƃ�������������܂����A���ۂɑ������Ă���{�l�ɂ�

���̃v���V�[�{���ʂ����邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��̂���

����܂���B

�J�i���́A���Ɉٕ����͂����Ă���Ƃ������o�͏����܂��A

�t���I�[�v���͏�ɐ��������͂����Ă��܂��̂ŁB

�����ԍ��F26027816

![]() 6�_

6�_

���t���Ǝv���܂��B

���w�b�h�z�������ׂē������ɂ���̂��ړI�ł��B

���ǂ̋@����g�p���Ă������悤�Ƀ~�L�V���O��Ƃ��ł���

�Ȃ�قǁA�����������Ƃł��ˁB���������@��̓�����ł��������Ƃ��ړI���ƁB

���h���C�o�[�ƁA���̋����A�e�ς͌덷�͈̔́A�����ł��� �Ƃ��������ł��B���͊���I�ɂ͔[���ł��Ă��Ȃ��ł����B

��d�Ƃ��Ă͂��Ȃ艺�����ł��傤���ǂˁB

�ł��A����ŗǂ����y������̂��ǂ����͕ʖ��ł��ˁB���X�i�[���g���̂͂����������������Ă��Ȃ��@��ł����A�h���J���������Ƀ��W�J�Z���g���Ă����Ȃ�Ă̂������������Ƃ��ƁB

�����ԍ��F26027959�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���������L�����u���[�V�����ƁA�������y�͖��W���Ǝv���܂��B

�G���W�j�A����낤�Ƃ��Ă�����̂ƁA�ł������̂���v���邽�߂�

�Œ���̑O���̂��d���ɂȂ邩�Ǝv���܂��B

�o�ŋƊE���f�B�X�v���C���L�����u���[�V�������邱�ƂƁA

����҂��e����PC��ʂł݂�̂Ɩ��W�Ȃ̂Ɠ������Ǝv���܂��B

�H��ł��A�v���@��Ȃǂ͒���I�ɍZ�����܂����A�Z���͍Œ����

���ׂ����ƂŁA�����������Ƃ������q�b�g���i���o���o��

�ł���킯�ł͂Ȃ��ł��B

�t�ɁA�Z����������Ƃ��ĂȂ��H��͐����N�I���e�B�͂�����Ƃ͎v���܂��B

�L�����u���[�V�������Ȃ��ƁA�_�������̂ƁA�ł������̂�����Ă��܂��B

���������N���G�[�^�[���_�������̂ƁA����҂��Ƃ����

�͂ǂ��撣���Ă����܂�Ȃ��ł����B

�N���G�[�^�[����낤�Ƃ��Ă���ڕW�ƁA�ł�����̂���v������̂�

�L�����u���[�V�����ł��B

�`�����낤�Ƃ��Ă`�f���ł���̂ł͂Ȃ��A�`���˂���Ă`���o����

��Ԃ�����Ă��邾���ł��B

�h���V�����̃w�b�h�z���������āA�h���V�����̃~�L�V���O�������ꍇ�A

�o���オ�鐬�ʕ��̓t���b�g�ɋ߂����̂ɂȂ�܂��B

���������҂��ǂ������邩�́A�N���G�[�^�[�̃Z���X�ł͂Ȃ��ł��傤���B

���ǂ��̃N���G�[�^�[����́AiPhone�̃X�s�[�J�[�Ŋm�F���邻���ł��B

�L���G���W�j�A�̃j���W���C���^�r���[�Ō����Ă܂������A

��z�[���łȂ炵�Ă��A���[�U�[������Ŗ炵�Ă��ō���

�p�t�H�[�}���X�ɂȂ�悤�ɒ������Ă��邻���ł��B

�X�^�W�I���j�^�[�̂ق��ɁA���W�J�Z�ł��m�F����Ă��܂����B

���W�J�Z�Ŋm�F�͔��k�Ƃ��ēƂ�������Ă������������܂����A

���W�J�Z�p�~�L�V���O�ŏI���ƁA�z�[���ł͎g���Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�����ԍ��F26028026

![]() 7�_

7�_

2025/01/09 22:27�i10�����ȏ�O�j

�J�[�I�[�f�B�I�̏ꍇ�A������x�̃N���X�ɂȂ��Ă����30�o���h���炢�̃C�R���C�U�[��RTA(�A�i���C�U�[)���g���āu����Ȃ�v�Ɏ��g��������ǂ�����Œ����p�^�[�����L��܂����A����ł͌��ǁA�A���v��X�s�[�J�[�̃f�L���J�o�[�ł����A�t�ɃC�R���C�U�[��TA�ʼn������K�`�Œǂ��������Ƃ���ƁA������x�ȏ�̃��x���̃A���v��X�s�[�J�[���K�v�ƂȂ��Ă��܂��ˁB

�܁A���������Ӗ��Ō����A�u��G�c�Ɍ����ΐ��_�v�����m��Ȃ����A�����Ƃ͂��Ȃ�|�����ꂽ�b�̂悤�ȋC�͂��܂��B

�����ԍ��F26030695

![]() 1�_

1�_

2025/01/09 22:54�i10�����ȏ�O�j

��A�]�k�ł����A�ꕔ�̃��C�����X�C���z���Ȃǂł̓X�y�[�X��R�X�g�̊W��A�h���C�o�[��\���I�Ȗ���₤�Ӗ��ő����A�C�R���C�W���O��������炵�Ă���Ƃ̘b(�l���畷�����b�Ŋm�͂Ȃ�)�ł����A�ԂɕW�������i���[�J�[�I�v�V�����̃I�[�f�B�I�V�X�e�����܂ށj�̃J�[�I�[�f�B�I�Ȃǂ��A�R�X�g��R��̖��ň����Čy���X�s�[�J�[���g������ɁA���Ȃ�C�R���C�W���O���ꂽ�M�������Ē��K�����킹�悤�Ƃ��Ă��܂������ǂ́A�u����Ȃ�̉��v�����o�Ȃ��ł���ˁB

�����͂���Ȋ�������Ȃ��ł����H

�����ԍ��F26030725

![]() 2�_

2�_

2025/01/09 23:17�i10�����ȏ�O�j

3�A����ƁI

TV�̉掿�ɒu��������Ε�����₷�������H

����TV���ăN�������܂炸�A��A���̃g�[���Ƃ����o�ɂ����ł���ˁB

������āA���ǂ͎g���Ă���p�l����o�b�N���C�g�̃X�y�b�N�̖��ŁA�ǂ�ȂɃ\�t�g�E�G�A�I�ɕ���|���Ă�����TV�Ɠ����悤�ɂ͉f��Ȃ��ł���ˁB

�ǂ�TV��j�^�[�Ȃ�Z�b�e�B���O��ǂ����߂Η��̊����C�����o�邯�ǁA�����p�l�����g����TV�̏ꍇ�A�ǂ�Ȃɒǂ�����ł������悤�ȗ��̊��͏o�Ȃ��ł���ˁB

���ǁA��������ƈꏏ���Ǝv���܂���B

�����ԍ��F26030741

![]() 1�_

1�_

https://blog.goo.ne.jp/yossan_y/e/ea0bbd1cb7e52f227994377e9a240234

https://note.com/shinyasstudio/n/n10b7406e1b28

�R���T�[�g�z�[���ł��������Ƃ���Ă��܂����A������

�A�[�e�B�X�g����̃R���T�[�g�����̊����Ȃ��A���܂�����

���Ȃ�ł��傤�ˁB

90�N��ɂ́APA���w���ꓱ�������������ł���`�x

���Ď������Ă܂����̂ŁA30�N�O�ɂ͂������͂ꂽ�Z�p�ł͂���܂��B

NHK�z�[���̌��ꂾ�����Ǝv���܂��B

�J�[�I�[�f�B�I�̃I�[�g�C�R���C�U�[�ƌ����������Ȃ̂ŁA

�����ڂ��ł���ˁH

���Ȃ݂�SONY�Ƃ�YAMAHA��DSP���ӂł���ˁB

SONY WF-1000XM4�Ȃ�DSP�Ȃ�������A�Ƃ�ł��Ȃ����ł��B

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035983/SortID=25748338/#tab

���̔�����DSP�̂��܂��̂ł��B

DSP�Œ��K���킹���Ă�̂ŁA����Ȃ�̉��Ȃ̂��ȁc

�p�b�V�u�̐����̓_�C�\�[�C���z�����S�R���ŁA

���J�����d�b�݂����ȉ��ł��B

https://archive.yamaha.com/ja/news_release/2016/16092902/

VIE SHAIR��YAMAHA��DSP�̋����J�����Ă��܂������A

������̉���DSP�̍��肽���悤���ł��B

������@���킩��Ȃ��Ă܂��p�b�V�u���͂��ĂȂ��ł����B

�����ԍ��F26030804

![]() 4�_

4�_

��MA��RS����

��SONY WF-1000XM4�Ȃ�DSP�Ȃ�������A�Ƃ�ł��Ȃ����ł��B

NC�t��DSP�������Ă��Ȃ��C���z���͖����ł��傤�B�A�v���ŃC�R���C�U���������@������l�B

�\�j�[��HP�ł����m��搂��Ă��܂��ˁ��B

�u24bit�̃I�[�f�B�I�M���������s�����Ƃō��������������܂����B�v

https://www.sony.jp/headphone/products/WF-1000XM4/feature_1.html

�o�����X�h�A�[�}�`���A�[�͑��̑ш�ɔ��Ȃ��悤�ȃR���g���[�������Ղ��̂ł��傤�B

�����ԍ��F26031086

![]() 1�_

1�_

�����������������܂����B

��SONY�͌����Ă܂����ADSP�ɂ���͂���Ȃ��

���ɂ����Ȃ�Ȃ��̂������ł��B�e���r�������Ȃ̂ŁB

�Ƃ������ӌ�������悤�ł���B

�����ԍ��F26031138

![]() 3�_

3�_

�g�s�傳�łĂ��Ȃ��Ȃ����Ⴂ�܂������A

���炽�߂ăg�s�O���݂Ă݂܂����B

�w���̈ӌ��ɏ]���A��{�I�ɂ͂ǂ̃C���z����w�b�h�t�H�����g�p���Ă��A�C�R���C�U�[�œK�ɒ�������A���Ƃ��Ă͓����悤�Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�܂�A�K�ɒ������ł���̂ł���A�C���z����w�b�h�t�H���́A���ł͂Ȃ��A�����ڂ�����őI���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�x

���̕����̓g�s�傳��̘_���W�J�ŁAoratory1990����Ƃ͈قȂ�܂��B

oratory1990����̏�������

�������i�ɈӖ��͂Ȃ��̂ł́H

�w���ǂ����a�Ɋ������܂��Ȃ�A�����ȎԂ��Ӗ����ǂ��ɂ���̂ł��傤���H

���ɂ́A�ړI�n�ł͂Ȃ������̂��̂��d�v�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

����́A�I�[�f�B�I�}�j�A��w�b�h�t�H���Ȃǂ̎�̕���ł͓��ɓ��Ă͂܂�܂��B�x

�w�����Ђ����������悤�ɉh�{���������̂ɁA�t�B���~�j�������Ă����l�͂���̂ł��傤��?

�͂��A����܂��B�Ȃ��Ȃ�A��{�I�ȉh�{���������d�v�ł͂Ȃ�����ł��B�x

�����������̓X�R�A�Ō��܂�Ȃ��̂ł́H

�wFR������20%�ȉ��͔��Ɉ���

FR���ǂ�80%�ȏ�͏��Ȃ��Ƃ������̓_�ŗD��Ă���

�Ƃ͂�����Ǝv��

�������̃X�R�A��A��B�łǂ��炪�D��Ă��邩�͌��Ȃ�

���ꂪ�w�b�h�t�H���̃����L���O ���X�g���쐬���Ȃ��������R�x

�Ƃ����Ă܂��̂ŁA��̃w�b�h�z���I�тɑ��ẮA

���ɂ�������|���V�[�͂����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�E�w�b�h�z���̓n�[�}���J�[�u�ɕ�ł���

�E�����Γ������ɂȂ�

�Ƃ����Ă��܂����A��̃w�b�h�z���I�тɑ��Ă͉���

�����Ă��Ȃ��ł��B

oratory1990����̌����̓v���̃w�b�h�z�����D�ƂƏ̂��Ă��܂��B

�Ȃ�̃v�����Ƃ����ƁA�X�^�W�I�����̃L�����u���[�V�����A�v����

�n�[�}���J�[�u�ɕ���邽�߂̑���f�[�^�𑪒肵���Ă��܂��B

��̓~�L�V���O�X�^�W�I�ł͕K�{�ňӖ�������܂����A

�l�̃��X�j���O�ɂ͓��ɈӖ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�X�y�b�N�E�������������Ȃ�����̂�OK�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��A��

oratory1990����������Ă܂��̂ŁA�����͑��d���Ă����Ă�

�ǂ����Ǝv���܂��B

�t���b�g�ɂ��邱�ƂɈӖ�������̂͋Ɩ��Ƃ��ẴX�^�W�I��

�l�̃��X�j���O�Ńt���b�g�ɂ��ׂ��Ƃ��A�Ӗ�������Ƃ�

�����ĂȂ��ł��B

���̂�����̘b�̓A�����M�[�������������}�j�A�̕���

�����Ǝv���܂����Aoratory1990������v���̃w�b�h�z�����D��

�Ƃ������������āA���̕ӂ̊������������킹�Ă���悤��

�v���܂��B

�C���z����w�b�h�t�H���ɂ����ẮA���g�������ɊҌ������

�̐^�U�Ɋւ��鎿��g�s�ł���A

�w�K�ɒ������ł���̂ł���A�C���z����w�b�h�t�H���́A���ł͂Ȃ��A

�����ڂ�����őI���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�x

�̈ꕶ�͂Ȃ��Ă��悩�����̂ł́A�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26032933

![]() 4�_

4�_

2025/01/11 22:27�i9�����ȏ�O�j

�܁A�w�b�h�t�H���̃L�����u�Ɋւ��Ă͂�������������̂ŁA�����ăR�����g���T���܂��i�ꉞ�ADENON�̃C���z���ŃL�����u�]�X�������Ă���C���z���͎����Ă܂����A����ƍ���̃L�����u�Ƃł͎������Ⴄ�j���APC���j�^�[���̃L�����u�͊�{�A�|�e���V����������Ă��Ȃ��p�l���𓋍ڂ������j�^�[�ōs���Ă����m�Ȍ��ʂ��o���A���Ӗ��������ł�(���ׁ̈A�n�[�h�E�G�A�L�����u���o����PC���j�^�[�ɂ́A���̗v���������p�l�����̗p����Ă��܂��j�B

�l�I�Ȋ��o�Ō����A���X�|�e���V�����̍����p�l�����f�`���[����������Œ������Ă���悤�ɂ��v���܂��B

������l�̎�ςł����A�I�[�f�B�I�̃C�R���C�W���O�������悤�Ȋ��o�ŁA����Ɍ����Č����A�����������]���ɂ��čD�݂̉��F�ɍ��킹����ł���悤�ɂ��v���܂��B

�u����Ɍ����Č����v�ƌ����Ă��闝�R�́A���̕���ł͂��̗l�ȍl�����Ői�����Ă��郂�m���L�邩��ł��B

�Ⴆ�J�����p�̃����Y�c�c

�f�W�^���̎���ɂȂ��ċv�����A����f�����i�����L���ă����Y�ɋ��߂���v�����x���������Ȃ������߁A�ŋ߂̃����Y�͘c�Ȏ����Ȃǂ̖��̓\�t�g�E�G�A�őΉ������A���̗v�f�Ƀ\�[�X���W�������鎖�Ńg�[�^���o�����X�̍���������i�߂Ă��郂�m���L��܂��B

����DSP�Z�p�ł͖��������m��܂��A����A���̕��삪�i�߂A���݂̉��F�����o�Ȃ�����Ƀ��C�h�����W�Œ�c�݁A�n�C�_�C�i�~�b�N�����W�A��SN��̃h���C�o�[ASSY�Ƒg�ݍ��킳��č��]�����鎖�ɂȂ邩���m��܂���ˁB

�܁A���N�悩�͉���܂��c

�����A������Ȃ��悤�ɕߑ����܂��ƁA�܂��A�ቿ�i�����i�ނ��ǂ����ƌ����ƁA����͕ʖ��B

���R�͈�B

���ǁA�_���ȃ��j�b�g�͉�������Ă��_��������B

����̓C���z���Ɍ��炸�A�ǂ̕���ł������悤�Ȍ��ʂ��o�Ă��āA���̌��ʂ��ؖ����Ă܂��B

�����ԍ��F26033032

![]() 2�_

2�_

�ԐM���x���Ȃ�܂��Đ\����܂���B

MA��RS����A���낢��Ȏ��_����̈ӌ�����ۂɎ����Ă݂������ȂǁA��ώQ�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

���̊F�l�������������肪�Ƃ��������܂����B

�⑫�Ƃ��āB

������������ꍇ�A���̏C���ɂȂ�Ǝv���܂��B

�܂��A���̕⑫���ǂ̂悤�Ɏ~�߂��邩�킩��܂���̂ŁA��ɁAMA��RS����ցA�d�˂Ă̂����\���グ�Ă����܂��B

���̍ŏ��̓��e�Ɋւ��Ăł����A�T�ˁA�s���͂Ȃ����̂Ǝv���܂��B

�m���ɁAoratory1990����́A���[�U�[���w�b�h�t�H����I������ۂɁA�e�X�̉��l�ςɌ������đI�����邱�Ƃ�ے肳��Ă��܂���B���_�A�����ے肷����̂ł͂���܂���B

�������A���ɁA�u���g��������EQ�ɂ���ďC������AX��Y�̃w�b�h�t�H�����������ɂȂ�v�Ƃ����Ƃ������Ƃ�O��ɂ����ꍇ�́A���̍ŏ��̓��e�ɂ���u�K�ɒ������ł���̂ł���A�C���z����w�b�h�t�H���́A���ł͂Ȃ��A�����ڂ�����őI���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v�̋L�ڂɂ���悤�ȁA�����ȊO�̗v�f�ɂ���đI�������Ƃ������Ƃɕς��͂���܂���B

���ۂ̏��Aoratory1990����̎咣�ɂ�����ʂ�A�s�ꉿ�i�͉����ɂ���Č��܂���̂ł͂���܂���B��ɁA���v�Ƌ����̃o�����X�ɂ���Č��܂�܂��B

���̎��v�Ƌ����̓���A�O�q�̑O��ɗ����A�����Ƃ����v�f�������������ꍇ�A�c��̎�ȗv�f�́A�����ځA�������A�����ɂ���č\������܂��B(�������A�L����u�����h�A�m���̗L���Ȃǂ̉e��������܂���)

�܂��A�������͏d�v�ȗv�f�ł���Ƃ��q�ׂĂ��܂��B

oratory1990����̉��ɑ���p���Ƃ��āA�n�[�}���J�[�u�ւ̒��������C�ɓ���Ȃ������Ƃ��Ă��A����͑��d�����ׂ����Ƃł���A���̐l���C�ɓ��鉹�Œ����̂��ǂ��Əq�ׂĂ��܂��B�������̈ӌ��ɂ͎^������Ƃ���ł��B

����ŁA�n�[�}���J�[�u���A���Ȃ킿�A�A�[�e�B�X�g��G���W�j�A�����y����ɍۂ��Ē��������ɂ��߂����̂��A��̗��z�`�Ƃ��Ē�N���Ă���Ƃ��v���܂��B

���X�i�[�̎��_�ɗ������ہA�A�[�e�B�X�g��G���W�j�A���X�^�W�I�Œ����������A��̊�Ƃ��ėL�͂Ȃ��̂ł���Ǝv���܂��B

EQ�ɂ���Ă��̉��ɋ߂Â��邱�Ƃ��o����Ƃ����̂ł���A���X�i�[������̍D�݂̉���Nj������f����ۂɂ��A���ɗ����̂��Ǝv���܂����A�A�[�e�B�X�g���ڎw�����������Ƃ����X�i�[�̗��v�ɂȂ�Ȃ��Ƃ͎v���܂���B

���Ӑ[���ǂ�ł���������Aoratory1990�����ڌ��y����Ă��邱�ƂƁA�ނ̎咣�����ꂽ�ۂɁA�K�R�I�ɓ�����錋�ʂ��ċL�ڂ��Ă��邱�Ƃ��A����������������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26033118�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�u�K�ɒ������ł���̂ł���A�C���z����w�b�h�t�H���́A

���ł͂Ȃ��A�����ڂ�����őI���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v

�̘_���W�J�ɂ��Ăł����A����̘_���w�I�ɂ͐������̂���

����܂��A�����I�ȉ^�p�ōl����ƁA

�y�K�ɒ������ł���̂ł���z

�́A

�@�Z�p�I�ɓK�ɒ����ł���A�Ƃ����_��

�A�^�p�I�ɖ���K�ɒ����ł���A�Ƃ����_��

�Q�����邩�Ǝv���܂��B

Qudelix 5K���Ă݂Ďv�����̂ł����A

���y���Ƃ��ɁA������o�R������̂��A�Ƃ�����

������Ɖ^�p�͌��������Ǝv���܂��B

USBDAC�ABluetooth���V�[�o�[�Ƃ��Ďg�p����ꍇ��

�o�R�������܂����A�X�e���I��CD���ۂɂ́A

�o�R����ɂȂ�܂��BUSBDAC�ABluetooth�ɂ��Ă�

���g�����������낦��Ƃ����C���Z���e�B�u���A��Ԃ�

�o�����X���Ȃ���������܂���B

�Ȃ̂ŁA���Ƃ��ẮA���y���Ƃ��ɖ�����g�����������킹��

�Ƃ����^�p�͌����I�ł͂Ȃ��ł��B

���ƌl�I�ȍD�݂̖��ŁA�ς�������̂��D���ŁA

���g�������ǂ��Ƃ��A������Ă��邱�Ƃɏd���������ĂȂ��A

�Ƃ����̂�����܂��B

���y�p�ł͂Ȃ��A�x�@�����p�C���z���A���͑���p�w�b�h�z��

�q���p�w�b�h�Z�b�g�Ȃ��D���ł��B

100�N�O�̃w�b�h�z���A50�N�O�̃w�b�h�z���Ȃǃ��g���n��

��{�I�ɖ���Œ����̂��D���ł��B

�Ȃ̂ŁA

�u�K�ɒ������ł���̂ł���A�C���z����w�b�h�t�H���́A

���ł͂Ȃ��A�����ڂ�����őI���������̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v

�͘_���I�ɂ͂����Ȃ邩������܂��A�������Ē����Ȃ�

�̂ŁA�������̉��őI�����邩�ȁA�Ƃ����̂�

���̏ꍇ�̊��o�ɂȂ�܂��B

�������ƃn�[�}���J�[�u�ɕ�͌�҂̕����D�܂����Ƃ͊����܂��B

�������A�o���̈����q�قlj����A�Ƃ������t������悤�ɁA

�X�y�b�N�I�ɂ悭�Ȃ��@����A���̋@��Ȃ�̖��Ƃ������A

�D�܂����������邱�Ƃ�����܂��B

���ƁA���̈Ⴂ���v���V�[�{���͂͂����肵�Ă��܂��A

�t���I�[�v���̔������͍D���Ȃ̂ŁA�t���I�[�v����

�o��Δ������Ⴄ�Ǝv���܂��B

���̒��̎��v�ł����A�O�ρE�u�����h�Ȃlj��ȊO������܂����A

�ǂ̂悤�ȉ�������̂���(��������)�Ƃ����̂������͂�

�Ȃ��Ă��܂��B

�����œ��������������Ƃ��ł���Ƃ��Ă��A����͂���ŁA

�w���͕ʂɂȂ�܂��B

�E�ړI�n�i���ʁj�͓����ł��A���i�w�b�h�z���j���̂��̂��d�v�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�E�����w�b�h�z��(�Ђ���)��������(�h�{��)�ɂł���̂ɁA�����w�b�h�z��(�V���g�[�u���A��)

�@�����l�͂���̂ł��傤���H

�@����܂��B�Ȃ��Ȃ�A���g������(�h�{��)�������d�v�ł͂Ȃ�����ł��B

�Ƃ����������̕����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26033336

![]() 4�_

4�_

�X�s�[�J�[�ł������Ȃ�ł����ǁA���g���������C�r�c�łȂ�����͂��ꂻ�̂��̂͂��܂�d�v�ł͂Ȃ��A���y���y���������������ł���ˁB

�y�����������߂̗v�f�͐l���ꂼ��ł����A���͐̊y��̎��R�s�����Ă��������Ȃ̂��A����\��ߓn�����E���ʂ��C�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���̃M�^�[�̃s�b�N�A�b�v�̓V���O���Ȃ̂��n���Ȃ̂��A�t�����g�Ȃ̂����A�Ȃ̂��A�ǂ������X�g���[�N��s�b�N�̓��ĕ��Ȃ̂��A�͎��g���o�����X�����ł͕�����܂���B���Y���y��̗����オ��ɐ���҂��ǂ�Ȏv�������߂��̂��i�O�m���Ȃ̂���m���Ȃ̂��j�Ƃ��A���̃V���o���̖ؖڍׂ����͂ǂ̃��[�J�[�̐��i�Ȃ̂��Ƃ��A���o�[�u�̊|�����Ƃ��A�w�i�ŏ��������Ă���p�[�J�b�V�����̎�ނƂ��B

����������������Ƃ��l���Ȃ��Ȃ���g���������Y��ɂ���Β������ł��傤���ǁA����҂̓w�b�h�z����C���z�����������ɉ��������Ă���킯�ł͂Ȃ����A�Ӑ}�����߂�͎̂��g�������������Ƒ��̕����̔�d�̕����傫���Ǝv���̂ŁB

�����Ȃ�ƍׂ����d�C�M���܂ŋ�C�U���ɐ������ϊ��ł��鐫�\���K�v�ɂȂ�킯�ŁA�@��̍��Ƃ����͓̂��R�o�Ă��邩�ƁB

�����ԍ��F26033699�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��ϓI�ɂ́A�����l���ꂼ�ꂪ���f����Ηǂ����Ƃł����āA�ǂ��ł������b���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F26033707�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

Bluetooth�C���z���̃m�C�Y�L�����Z�����O�@�\����x�̌����܂������A�m���ɐ������̂ł��B

�������v�����̂ł����A�m�C�L�����������Ƃ����ʂ��グ��Ύ���̉��͋C�ɂȂ�Ȃ����ł��B�ȑO�嗬�������I�[�v���C���[�^�ɔ�ׂ�A�J�i���^�C���z���ƌ��������Ŗ�����Ă��܂����ˁB

���ʂ��グ�Ȃ��ōςނ̂ŁA���͂ւ̉e�������Ȃ��͕̂�����܂��B���ꂪ�ő�̃����b�g�ƌ������ł��傤���B���͈ȊO�ɂ��������ǂ����I�Ƃ������̂���������ė~�����ł��B���݂̓m�C�L�����@�\������ZE3000���g���Ă��܂��B

�����ԍ��F26018791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

2024/12/30 18:13�i10�����ȏ�O�j

�m�C�L�����̃C���z���͎��Ɉ����A�Ƃ�����������܂��ˁB

���ہA���R�ȉ����ł͂Ȃ��̂ŁA�������m�̕���p�����肻���ȋC�����܂��B

�ł��܂��A����AirPodsPro�����p���Ă��܂����E�E�E

���͓d�Ԉړ��̎��ȂǂɃ��W�I���悭�����̂ł����A�m�C�L�����͐_�̂��Ƃ��d�Ă��܂��B

���W�I�̉����Ȃ�đ傫�ȉ��ŕ����������̂ł͂���܂��A���e�͂�������ƕ�����肽���B����ȂƂ��Ƀm�C�L�����͔��ɏd�܂��B

�t�ɉ��y���̂Ȃ�m�C�L�����͕s�v��������܂���ˁB

�ł��N���V�b�N�I�[�P�X�g���Ȃ�^���ɒ����ۂɂ́A�킸���Ȋ��������ʉ��̂����ł��̂ŁA��͂�m�C�L�����ŐÎ�̒��Œ��������ł��B

�����ԍ��F26018807

![]() 3�_

3�_

���R�z�@���Y����

��s�@�ŐQ��Ƃ��́A���y�������Ȃ��Ă��A�m�C�L���������ŐÂ��ɂȂ�̂ŏd�܂��B

�t�ɓd�Ԃ̒��́A�A�i�E���X���������Ȃ��̂ŁA�m�C�L�����͎g���܂���ˁB

�����ԍ��F26018859

![]() 4�_

4�_

���_���j���o�[�h����

���m�C�L�����̃C���z���͎��Ɉ����A�Ƃ�����

���ɂ��_���[�W������悤�Ƃ��āA��Ŏg�����s�v�c�ȗ́B����������p���I����������ăJ�����[0�̒Y�_����������ł܂����A��������\�N����Ă�ƊÖ����̉e���ʼn������邩���ł��ˁB

���W�I�̃g�[�N�͐Â��ɕ��������͕̂�����܂��B�N���V�b�N���B

�������Ƃ���

�����m�C�L�����ō����\�����ł��ˁA�����B

�����ԍ��F26018893�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�C���z���E�w�b�h�z��]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����4��

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

-

�yMy�R���N�V�����z����\��

-

�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�Ɠd�j

�C���z���E�w�b�h�z��

�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j