���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S802�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 6 | 2 | 2014�N4��12�� 18:44 | |

| 9 | 9 | 2015�N5��5�� 12:39 | |

| 3 | 4 | 2014�N4��6�� 22:31 | |

| 10 | 8 | 2014�N3��18�� 08:30 | |

| 3 | 2 | 2014�N3��13�� 13:22 | |

| 26 | 37 | 2014�N3��1�� 08:38 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�v�����C���A���v > TEAC > AI-301DA-B [�u���b�N]

���݂̎g�p���ł����AMacBookpro��Windows7pro64bit��USB�ڑ��ł��B

����Đ����ɉ��y�v���C���[mediaGO���N������ƁA�p�\�R���̐ݒ肪�D��I�ɏo�͂���Ƀ`�F�b�N���t���Ă��̂ŁA����̉����o�Ȃ��Ȃ�܂����B�`�F�b�N�͂����ɊO������͂ł��܂��B

���Ƀp�\�R������ŁA�m�C�Y�͓���܂���B

���JBL��c230���͂����̂ŁA�ڑ�����ƁA�W���Y�₪���ɑf�G�ɖ�܂��B

�w�b�h�t�H���̓I�[�f�B�I�e�N�j�J��ad-900x�ł����A�A���v�o�͂��ȂȂ��A�o�͂ɗ]�T�������܂��B

�����ԍ��F17395250�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�NjL���܂��B

�v���p�e�B�̏ڍׂ̔r�����[�h�̃A�v���P�[�V������D�悷��̎��ł��B

�������A�ēx�`�F�b�N�����Ȃ����Ă݂���A���Ȃ������N���ł��܂����B

�����ԍ��F17406311

![]() 1�_

1�_

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S2000

�A�i���O���[�^�[�t����6�����f�r���[�炵���ł��B

�҂�2000�ɒT����

�Y�܂����ł���

�����ԍ��F17357643�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

http://no.yamaha.com/no/products/audio-visual/hifi-components/amps/a-s2100_g/?mode=model

�o�Ă܂���

�����ԍ��F17358198

![]() 3�_

3�_

���}�n�Ɍ��炸�C�O�̃��C���i�b�v�ɂ͍�➑̂�����̂������ł���

���{���ƃI�[�f�B�I����EAV�����ƕ������Ă��ď����߂����ł����E�E�E

�����Ƃ�S2000-2100�͓V�ɍ����F�������ăV���o�[�������Ȃ��ł���

�����ԍ��F17358484

![]() 3�_

3�_

�j�̐悳��

�I�[�f�B�I����EAV�����ł������

�����A�i���O���[�^�A�����������̂ɥ��

�����ԍ��F17358575

![]() 0�_

0�_

�f�U�C����2000���\�C�ɓ����Ă����ł���ˁB

�܂݂̔z�u�ɂȂ�ƂȂ����Y�����������āB

3000�����������ǁA��������ł��銴���ɂȂ��Ă��܂��Ă܂��ˁB

�F�͌l�I�ɃV���o�[�ł������ǁA�T�C�h�E�b�h���ނ̒n�ł�2�F�p�ӂ���Ă���悤�ŁA���{�ŃV���o�[�{�s�A�m�u���b�N�����ɂȂ�Ȃ����Ƃ��F��܂��B

�����葁��NP�̐V�^��ipad����A���v�̑��삪�ł���悤�ɂ��Ă��炢�����ł��ˁB

����炵�����Ƃ��o�������Ȓ[�q�����Ă���̂Ŋ��҂��Ă��܂��B

�����Ȃ���Ă����ƌ��LNP+A-S2000�Z�b�g���ւ������Ȃ邩���B

�����ԍ��F17361464

![]() 0�_

0�_

����͂����Ȃ����̂����Ă��܂��܂����B

���Ȃ艿�i�����Ȃ�Ă����`�|�r�Q�O�O�O�F���Ă���Ƃ���ł������A�i��̓X�������Ȃ��Ă��Ă����̂́A�����������Ƃ�������ł��ˁB

�f�U�C�����Ă��܂�����A�V�^��҂������Ȃ�܂����A�������X�͍����ł��傤������A

�����ԍ��F17409034

![]() 0�_

0�_

���ɂQ�P�O�O���Q�O�O�O�̕���������ɓ���̂ł������͂���Ŗ��͓I�ł��ˁB

CDP�͂Q�O�O�O�̏ꍇ�A�A�i���O�o�͂ƁA�f�B�W�^���o�͂Ȃ̂ł܂��ɐ�p�@�ƌ�����҂��Ƃ������܂����Q�P�O�O�͐V����USB���̂��Ă���̂�ESS�ł��̔����i�̒l�i���オ��Ȃ��ƈӌ��͔����ɕ�����Ă��܂������ł��ˁB

�y���݂ł��B

�����ԍ��F17411614

![]() 0�_

0�_

http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/integrated-amplifiers/a-s2100_silver__j/?mode=model

�������\�ł��ˁB

�����ԍ��F17446438

![]() 0�_

0�_

3000�������O�ɂ͂��������~�����������ǁA

�W���J�����甃���C�������Ă��܂����B

���x�́A2100���E�E�E�B

�Z�p���[�g�o�����炢���̂ɁA

���Ԃ����̕������v������Ǝv���̂͋C�̂������H�H�H

�����ԍ��F17449620

![]() 1�_

1�_

�Z�p���[�g�ł́A�A�L��&���b�N�X�ɃT�J�_�`�V�e���G��Ȃ�����o���Ȃ��ł��傤�ˁB

�ӂ����J���Ď��]�����͉̂��������Ȃ̂��Ȃ��H

���\�����������Ă���Ǝv�����ǁB

�����ԍ��F18747717�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�v�����C���A���v > ONKYO > A-9000R(S)

�ʃX���ł͂����b�ɂȂ�܂����B

���̓x�A��p�o�b���܂����E�E�E

����

Panasonic CF-T8HWLCPS Win7 (MRR)�t

����m�F�ς݂Ȃ̂ł����g���܂��B �ߌ�2���܂ł̂������͑����o�ׂ���

�� CPU:intel Core2Duo U9600 1.6GHz

�� ������:2048MB

�� �n�[�h�f�B�X�N:250GB

�� �f�B�X�v���C:12.1�^TFT�t��(1024x768 XGA�Ή�)

�� �C���^�[�t�F�C�X:�T�E���h/USB2.0/PCMCIA/SD

�� �l�b�g���[�N:10/100/1000 BASE-T LAN

�� ����:802.11a/b/g/n ���C�����XLAN

�� ���f��:56kMODEM

�� OS:Windows7 HomePremium(32bit) ���J�o���ςȂ̂ł����ɂ��g�����������܂��B(�v���_�N�g�V�[���t)

�ʏ�̔����i�F27,300�~�i�ō��j

�ł��B���b�s���O�������������ׂĂg�c�c�ɂ��߂Ē����Ă��܂��B

���̂Ƃ���A�����ł��B

![]() 1�_

1�_

���b�s���O�����Ȃ�@�b�c���l��]�n�́@�g�c�c�ł͂Ȃ��ā@�r�r�c��lj����Ă�����Œ���������������������܂���B

http://kakaku.com/pc/ssd/guide_0537/

�����ԍ��F17349468

![]() 0�_

0�_

���肪�Ƃ��������܂����B���̂o�b�ł��r�r�c�Ɍ����ł��܂����H�H

�����ԍ��F17355588

![]() 1�_

1�_

�����@���̎�̏ڂ�������̓p�\�R���f����

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0020/ItemCD=002004/MakerCD=65/?ViewLimit=2�ł��Ă݂Ă͂������ł��傤���B

http://www.pc-master.jp/sousa/note-ssd-k.html

�����ԍ��F17355714

![]() 0�_

0�_

���肪�Ƃ��������܂����B

���߂̂t�r�a�P�[�u�������Ď茳�ő��삷��ƂƂĂ��֗��ł��B

�����ɂ��ẮA�b�c��葽���Ȃ߂炩�Ȋ��������܂����A���܂�Ⴂ��������܂���i�j

�����ԍ��F17387446

![]() 1�_

1�_

�v�����C���A���v > Cambridge Audio > Azur851A Class XD [�u���b�N]

�l�C�����̂��ȁA���r���[���Ȃ��������ł������ɂȂ��̂Ł@�ǂȂ������⑀��ȂǑ̌����ꂽ�����@���|�[�g�ȂǏ����Ă��炦�܂��ˁB

�o������[�U�[�̈ӌ�����������̂ł����ǁ@�m���Ⴛ���ł��ˁ[�B

�����Ƃ�����Ȃ��Ƃ��[�����R������킯�ł͂Ȃ��̂Ł@�C�y�ɂ��肢���܂��B

![]() 2�_

2�_

z2010����A������������܂��B

�@oppo�̂X�R���o������BDP�̑Ώۋ@�Ƃ��ē��Ђ�Azur-BDP�����������Ƃ����ꂾ������

�@�N���X����651���������H���W�����Ă���܂����B

�@CD��1-2���X�����������Ă���܂������A�A���v��CDP�ɂ͋����Ȃ������̂�

�@�^���ɂ͕����Ă��Ȃ������ł��B

�@�G���g���[�N���X��351��651�͍��Y�̃A���v�ɖO������Ȃ��l�ɂ͂��Ȃ�l�C��

�@����܂��ˁB

�@�����v���o���܂��f�U�C��������\���͂��̐��i�Ȃ�ł̖͂�������܂��ˁB

�@���Y�ɗǂ����鐔�l�̗ǂ�������Ƃ��V��H�́����𓋍ځI�Ƃ���������

�@�u�����v�ȉ��ł��邱�Ƃ͊������܂��ˁB

�@�ǂ������ǂނƓ��Ђ�CDP�Ƃ̐e�a���Ɂu����v�̃|�C���g������悤�ɂ��H

�����ԍ��F17297886

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

���X���肪�Ƃ��������܂��B

�ǂ��炩�ƌ����ƒ����̃��C�A�E�g�ɂ���������̂������ł���ˁB

������ƃP�[�u�����������{���[�J�[�Ɣ�ׂ�ƃ_�T���ł����@�����e����D�悵�Ă���悤�ɂ��v���܂��B

�O�ς����܂Ŗ����Ȃ��̂���g���Ă����̂Ł@�G���K���g�Ɋ����܂��A�ł��Â��i�a�k�ɂ����̂��ȁ[�A���������������C�͂Ȃ��̂Ł@����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł�������ł����ǂˁi��

�����ԍ��F17297977

![]() 1�_

1�_

z2010����A���ӂ́B

�@HP�̃A���v�����̎ʐ^�������ɂȂ�����ł����H

�@�m���ɒ����Ƀf�[���ƃS�b�c�C�̂��������Ă��܂����̂ˁ[�I

�@�����ʐ^�����Ă�����851�͑��̂Q��Ƃ͕ʕ��́u���v�̗l�Ɋ����܂��B

�@4344�ƍ������E�E�E�E�E�H

�@���̕ӂ�����Ƃ���ł���ˁ[�B

�@���I�ɂ͐̂�QUAD�̂悤�ȏ��^�̃Z�p���[�g������u�^���m�C�p�v��

�@�����Z�b�g�~���������H

�@�ʐ^��MUSICAL-FIDELITY�@A5.5�ƌ����A���v����x��������ł���

�@�l�i�̊��Ɍ��\�ǂ����o���Ă�����ł���ˁB

�@���̎���4338��������4348���q���Ă���܂����B

�@http://www.heinz-company.jp/musicalfidelitya5.5inte.html

�@35-6�����������Ǝv����ł������l�ɂ������Ŕ�����ł͖���������ŁB

�@�a���Ă�����4344���茳�ɒu�����炱��͗ǂ��ȁI�Ȃǂƍl���Ă܂������B

�@�Ђ���Ƃ�����o�������Âł��邩�Ȃ��H

�����ԍ��F17300086

![]() 2�_

2�_

���͂悤�������܂��B

�l�I���W ���@�����A������X�^�C���̗ǂ��A���v�ł��ˁ[�A�Ȃ̂ɔp�ԂƂ́B

�����ԍ��F17301188

![]() 0�_

0�_

����ɂ��́B

�����ʂȃJ�b�R�ǂ��A���v�ł��ˁB

�r�b�N�g���C�_���ō\���A���e��

������܂��B

�����͂ł��Ă��܂��E�E�E

���̂W�T�P��CDP���v���̋@�\�Ƃ�

�ǂ��ł��Ă܂���ˁB

�����ԍ��F17312425

![]() 2�_

2�_

�������ڂ��Ă���A���v�Ȃ̂ŏ��~�����ł�(>_<)

�����ԍ��F17312932�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������O�̃I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[������������

851�A���v��CDP�̓��W������܂����B2�y�[�W���炢�ŁB

�ǂ����V���b�v�ɍs���ꂽ��o�b�N�i���o�[�����

�Ȃ��ł��傤���B

�W�Ȃ��ł����ŋ߃A���v�ɂ́Z�Z�����Ɖ��ʂ𐔒l��

�\�L���Ă���郁�[�J�[�������Ċ������ł��ˁB

����851��w�[�Q���Ƃ��B

���A�����\�j�[�̕\�L�^���g���n�߂܂������A�����Ȃ�

�v�����ɂ͖߂�Ȃ��ł��B�ׂ��Ȓ������ڂŌ���āA����

����ł��m�F�ł��܂��ˁB�A�L����b�N�X���݂�ȃv��

�ȂǕW���ɂȂ��Ă܂����̂ˁB

�����ԍ��F17315972

![]() 0�_

0�_

�������������܂��A���X���肪�Ƃ��������܂��B

�o�����Ōg�т����g������������ł��i��

�����ԍ��F17316010

![]() 0�_

0�_

�v�����C���A���v > ONKYO > A-9050

DAC-1000�������Ă���̂�DAC�����̕K�v�Ȃ���ł����ǁA�I���L���[�ł����߂̃v�����C���A���v�͂���܂����H

![]() 2�_

2�_

�@�������[�J�[�̃��C���i�b�v���ƁA���R�̎��Ȃ��玿�Ɖ��i�͐���Ⴕ�܂��B������ONKYO�̃A���v�Ŏ����ǂ����̂Ƃ����A��ԍ����Z�p���[�g�A���v��P-3000R��M-5000R�ł��ˁB�v�����C���^����A-9000R��M���Ƃ��āA���Ƃ́u���i�����v�ł��B������A�\�Z�ɉ����Ĕ����Ηǂ������̘b�ł��ˁB

�@�E�E�E�E�ŁA����A���v�����悤�Ǝv���Ă��邻�̗��R�͉��ł����H�@���͂ǂ������V�X�e���Ŗ炵�Ă���̂ł����H�@�\�Z�͂ǂ̒��x�Ȃ̂ł����H�@���������A�ǂ�����ONKYO�Ȃ̂ł����H�@���邢�͍w���]�X�͓x�O�����ĒP���ɁuONKYO�̃A���v�ō��i���Ȃ��͉̂����v�Ƃ������Ƃ����₵�Ă���̂ł��傤���B

�@�\����Ȃ��̂ł����A�䎿����e�����R�Ƃ��Ă���̂ŁA��̓I�ȉ͊��҂ł��Ȃ��Ǝv���܂��i����́A�������ł͂Ȃ����̉҂����l�ł��傤���ǁj�B

�����ԍ��F17297544

![]() 0�_

0�_

���E������肪�Ƃ��������܂��B�X�ɍs���Ă݂ėǂ��l���Ă݂܂��B

�����ԍ��F17298296

![]() 1�_

1�_

�v�����C���A���v > SONY > UDA-1 (S) [�V���o�[]

�\�t�g�E�F�A�A�b�v�T���v�����O�Ȃ�Ă������ł��傤���B

Upconv 0.7.x

http://hp.vector.co.jp/authors/VA018963/upconv_0xx.htm

VC64 Professional 'EA'

http://www8.ocn.ne.jp/~vc64/

ssrc

http://www.afterdawn.com/software/audio_video/audio_editing/ssrc.cfm

WaveUpConverter

http://www.d1.dion.ne.jp/~s_saka/escute/download/waveupconv/index.html

�Ƃ肠�����AWaveUpConverter�Ȃ�A5���Ŏ����܂��ADSEE�I�t/�I���̃����b�g���\���������܂��B

Upconv�͍����ԂŃA�R�[�X�e�B�b�N�n�ɋ����ƕ����܂����AVC64�͑O�o�[�W������艹���]���͔�r�I���肵�Ă��܂����Assrc�̓f�t�@�N�g�ł��ˁB

![]() 1�_

1�_

�@tohoho3����A�����낤���܂ł��B��������A�l�b�g���������Ă݂܂������A�قƂ�ǂ��m�C�Y�t���ɂ��A�b�v�T���v�����O�̂悤�ł����B

�@�����ō���́A�A�b�v�T���v�����O�ɂ���āA����̉��F���ς��̂��ǂ������A�����Ă݂܂����B

���@�́A����̔C�ӂ̎��g���ɁA�n�C���]�ш�̉������������ɁA�������ς�邩�ǂ����ׂĂ݂܂����B

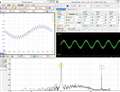

�@sin�g1000Hz+sin�g22500Hz�̏ꍇ�A1000Hz�̔g�`��22.5KHz��������`�ɂȂ��Ă��܂��B

�g���A�����������`�ɂȂ�A�U���Ǝ��g���ɕϒ��������܂����A������ω��Ȃ��B���̎�̔g�`�́A�����g�m�C�Y�������f�W�^���A���v�ɂ悭�����܂��B

�Asin�g10000Hz+sin�g22500Hz�ł͐U���ϒ��ł����A�㉺��Ώ̂Œ���g���������Ă܂��B������ʂ̎��g���̉����������ĕ������܂��B���F���ς�����I

�Bsin�g20000Hz+sin�g22500Hz�ł́A20KHz�ɂ��Ȃ肪�������Ă��܂��B������20KHZ�̉����̒������Ȃ��̂ŁA�m�F�ł��Ȃ����ǁA20KHz�̉����A���ʂɒ�������l�Ȃ�A�r�u���[�g�����������悤�ɒ�������͂��ł��B

�@�ȏォ��A���炩�ɈႢ��������A�A�ɂ��čX�ɏڂ������ׂĂ݂܂����B

�@���B

�����ԍ��F17219928

![]() 1�_

1�_

�E�E�E�n�C���]�����ŁA�������ω�����B�̉Ȋw�I���ł��B�E�E�E

�@�Đ����́A����10KHz�F����-10dB�ƒ����g22.5KHz�F����-20dB�̓����Đ��B

�@sin�g10000Hz+sin�g22500Hz�ł͐U���ϒ��ł����A�㉺��Ώ̂Œ���g���������Ă܂��B�I�V���̔g�`������ƁA10KHz��4�{�g���F2500Hz�̂��˂肪�����܂��B�����炭����̒����g22.5KHz�̉���lj��������Ƃɂ���Ĕ�����������g�ł��B���ۂɒ����Ă݂�ƁA����s�v�c�A10KHz�̉��ɍ������āA�{���Ȃ��͂��́A2500Hz�̉����������������܂��B�������FFT��͂ɂ��\������܂���B�����ŁA����̎��g���͈͓̔��̉��݂̂ŁA�����ɒ�������悤�ɐݒ肵���̂��A�A�̃A�b�v�摜�ł��B

�@���_�A�n�C���]�����Fsin�g10KHz(-10dB) + 22.5KHz(-20dB)�̍����� �� �����Fsin�g10KHz(-10dB) + 2500Hz(-65dB)

�Ƃ������ʂɂȂ�܂����B

�A�b�v�摜�̐ݒ�Ɠ����ɂ���A�N�ł����̕s�v�c�Ȍ��ۂ����Ƃ��ł���̂ŁA�悯��Ίe�������Ă݂Ă��������B�Č���������̂ŁA�{���A�����͂���2500Hz�̉����A�N�ł��m�F�ł���Ǝv���܂��B

�@�l�b�g��ŁA�悭�c�_�ɂȂ�A�u�n�C���]�̒����g���A����̒�����ɉe������v���A�̊��ł��܂��B

�Č��ɕK�v�@�ނƃ\�t�g�́A

�@�p�\�R���A�A�T���v�����O���g��48KHz�ȏ�̃T�E���h�J�[�h�܂���USBDAC�A�BWaveGene(�t���[�\�t�g)

WaveGene�_�E�����[�h��A

http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/wg/wg.html

�@

�@����̌��̃L�b�J�P�́AT-�W���[�V�[����́A�u�����ACD���犴���Ă����NJ��̂悤�Ȃ��̂��y�������悤�ȋC�͂����̂ŏ�p���Ă��܂����B�����g�m�C�Y���J���������o���Ă����̂�������܂���ˁB�v�̃R�����g�ł����B

�@�{���A�L��͂��̂Ȃ��Ȃ������A�������邭�炢�ł�����A�n�C���]�ш�̉��̈ʑ��̊��ɂ���ẮA���ꂪ�ς�邱�Ƃ��[���l�����܂��B

�@���܂ŁA�n�C���]�����ɂ��ẮA���^�I�ł������A����ł������肵�܂����B�E�E�E�����ǂ��Ȃ��Ă��A���F�͕ς��܂��I

�����ԍ��F17220162

![]() 1�_

1�_

�p�C������A�����[�����ʂ��肪�Ƃ��������܂��B

sin�g10000Hz+sin�g22500Hz�ł͐U���ϒ��̃G���x���[�v�g�`�̉����������Ă���Ƃ����Ƃ��ȁB

����́A�l�Ԃ̎��̎��g������\�������̂ŁA10000Hz��22500Hz��ٕʂł����AFFT�̌��ʂ�

����Ȃ��A�G���x���[�v�g�`�̎��g��2500Hz���������Ă��܂��Ƃ������Ƃ��H

�����ԍ��F17220272

![]() 0�_

0�_

�NjL�ł��B

���Č��ɕK�v�@�ނƃ\�t�g�́A

���@�p�\�R���A�A�T���v�����O���g��48KHz�ȏ�̃T�E���h�J�[�h�܂���USBDAC�A�BWaveGene(�t���[�\�t�g)

��WaveGene�_�E�����[�h��A

��http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/wg/wg.html

�@���̕����ŁA�d�v�ȋL���R�ꂪ����܂����B��L�̏����Ƀv���X�ŁA�Đ��Ɏg���X�s�[�J�[�A�܂��̓w�b�h�z���́A

22500Hz�̉����Đ��ł�����̂��g��Ȃ��ƁA�Č��ł��܂���B

�@

�@�����̏ꍇ�A�X�s�[�J�[�͍����p���j�b�g�ɁA�t�H�X�e�b�N�X�̃��{���c�C�[�^�[���j�b�gFT7RP(�Đ����g���`40kHz)���g�p���āA�����Ă���̂ŁA�͂�����ƍČ��ł��܂����A�w�b�h�z��AKG-K701�ł́A22.5KHz�̉����Đ��ł��Ȃ��炵���A���̕ω�������܂���ł����B�i���g�������́A28KHz�܂łƂȂ��Ă���̂Ɂj

�@������L�̐ݒ�ŁA2500Hz�̉����A�m�F�ł��Ȃ��ꍇ�́A�g���Ă���X�s�[�J�[�A�܂��̓w�b�h�z�����A���Ƃ��n�C���]�p�i���[�J�[�K�i��22.05KHz�ȏ�Ή��j�ƂȂ��Ă��Ă��A22.5KHz�̉��͎��ۂɂ͏o�Ă��܂���̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B�Ƃ������A����̓n�C���]�Ή��X�s�[�J�[�ł͂���܂���B

�@�����̏ꍇ�AAKG-K701�͂�����Ǝc�O�ł����B

�����ԍ��F17220360

![]() 0�_

0�_

tohoho3����ǂ����ł��B

������́A�l�Ԃ̎��̎��g������\�������̂ŁA10000Hz��22500Hz��ٕʂł����AFFT�̌��ʂ�

����Ȃ��A�G���x���[�v�g�`�̎��g��2500Hz���������Ă��܂��Ƃ������Ƃ��H

�@

���̒ʂ�ł��B���ۂɒ�������̂ŁA�ʔ������A�s�v�c�ł��B

�@�Č����邽�߂̏������A���NjL���܂����Ƃ���ł����A22.5Kz�̉������ۂɏo�Ă��邱�Ƃ���Ώ����ł��B�o�Ȃ���Ί����N����Ȃ��̂ŁB

�����ԍ��F17220392

![]() 0�_

0�_

tohoho3����ă��X�ł��B

�O�̂��߂ɁA�I�V���X�R�[�v��FFT�ŁA�X�s�[�J�[�o�͒[�q�ŁA���ڊm�F������I���L���[�A���vA9050����2500Hz����g���������Ă��܂����B�G���ׂ�[�Ԃł͂���܂���ł����B�����������܂����B

�폜�˗��������Ă����܂��B

�����ԍ��F17220703

![]() 0�_

0�_

�M�����_�͑�ϓ���̂ŁA�g���C���G���[�Ŏ��s���Ă��\��Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�艺���Ă����A�����A���w�Ȃǂ����h���ɂȂ�Ǝv���܂��B

������2�������w�A�����u�����ł������灛���ł���A����ā����ł͂Ȃ����낤���v�ł͖����A���g���̈�Ƃ��������̈Ⴄ���̂��_���ɓ����Ă��܂��̂ŁA���̂̍l�������A���������N������l���������߂���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F17221246

![]() 0�_

0�_

�p�C������A

>���ڊm�F������I���L���[�A���vA9050����2500Hz����g���������Ă��܂����B�G���ׂ�[�Ԃł͂���܂���ł����B�����������܂����B

����́A�A���v���̉��炩�̊�H�ɂ��A�G���x���[�v�����g�����2500Hz�̒���g�����������ƍl�����܂��H

�͂܂���}������A

>������2�������w�A�����u�����ł������灛���ł���A����ā����ł͂Ȃ����낤���v�ł͖����A���g���̈�Ƃ��������̈Ⴄ���̂��_���ɓ����Ă��܂��̂ŁA���̂̍l�������A���������N������l���������߂���Ǝv���܂��B

���ԗ̈�̔g�`�Ǝ��g���̈�̔g�`�́A�t�[���G�ϊ��Ƌt�t�[���G�ϊ�����i�ʑ����Ƃ���������Ɣ����Ȗ�肪����ɂ���j�����Ȃ̂ŁA���ɕς�����l���������߂���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł���B

�����ԍ��F17221439

![]() 0�_

0�_

�܁B���n�̐l�ɂƂ��Ă͂����ł��傤�B

�P�{�Q���R�ŁA

�P�{�����R�@����ā����Q

�P�{�Q�����@����ā����R�@����A�Ђ���Ƃ��ĂS�ł͂Ȃ����낤���H�����̍l���ɂ����Ă͂����Ȃ��B�N�͂ǂ����낤���H�ӌ����q�ׂ�B

���炢�̘_�������Ȃ��l���唼�Ȃ낤���B

�����ԍ��F17225063

![]() 0�_

0�_

�͂܂���}������A

���M�����_�͑�ϓ���̂ŁA�g���C���G���[�Ŏ��s���Ă��\��Ȃ��Ǝv���܂��B

�t�H���[���肪�Ƃł��B

�@�폜�˗����������ǁA�폜����Ȃ������悤�ł��B�g���C���G���[�̎��s�k�Ƃ������ƂŁB

tohoho3����

���A���v���̉��炩�̊�H�ɂ��A�G���x���[�v�����g�����2500Hz�̒���g�����������ƍl�����܂��H

�@��������A�G���x���[�v�g�`���Đ�����Ă��܂����A10KHZ�̂ق���sin�g���X�C�[�v���āAFFT�ŃX�y�N�g��������ƁA�����̌��g���ꂽ�G���x���[�v�M�����A���E�ɍs�����藈���肵�Ă܂����B�v���o�͖͂��Ȃ������̂ŁA�����̓p���[�A���v�����̐��\�����������悤�ł��B�X�s�[�J�[�o�͂̓d�����A0.88Vpp�ʂ��甭�����A6Vpp�ʂ���}���ɑ��傷��p�^�[���ł����B

�@���ł�2������2�̃c�C�[�^�[�ŁA�ʁX��10khz��22.5khz�̐M�����o�͂����Ƃ���A10khz�ȊO�̉��͕������܂���ł����B���́A�t�[���G�����ϊ��̐��x�͈ꉞ�A�A���v���̓}�V�Ȃ悤�ł��B���������������́A���Ȃ�J�b�g����Ă�݂��������ǁB

�@�b���ς��܂����AUpconv 0.7.x�̋�`�g��ϊ������Ƃ��̊O�}�m�C�Y�́A�ꌩ�m�C�Y�Ɍ����܂����A�����g�̏W���̂̂悤�ɂ������܂��B�{�Ƃ̃y�[�W������ƁA�O�p�g���g���Ă���悤�ȒA���������ڂ��Ă܂����B����ƃl�b�g��������ƁA44.1KHZ�T���v�����O��20KHZ�ߕӂ�sin�g�`���A���Ȃ肫�ꂢ�ɏC�������悤�Ȃ��Ƃ�������Ă܂����B������������A�A�b�v�T���v�����O�̐��\�́A���̌Œ背�x���O�}�^�C�v���A�ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����肵�Ă܂��B

�@���ƒ��ׂ���A�R���K��Audio Gate�́ADSD2.8M��wave192KHZ�̃T���v�����O�́A�Œ�m�C�Y�lj��̂悤�ł��B

�����ԍ��F17225656

![]() 0�_

0�_

�Ƃ肠�����AVC64 Professional EA���ŋ��̂悤�ł��ˁB

�����ԍ��F17225935

![]() 0�_

0�_

�p�C������A���x�����肪�Ƃ��������܂��B

�p�C������̌��̂������ŁA���Ɋւ��闝�����[�܂�܂����B

�A���v�ł������͕ς����̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă������ǁA�ς���ł��ˁB

��낵����A

>����ƃl�b�g��������ƁA44.1KHZ�T���v�����O��20KHZ�ߕӂ�sin�g�`���A���Ȃ肫�ꂢ�ɏC�������悤�Ȃ��Ƃ�������Ă܂����B

�̃T�C�g�������ĉ������B

�����ԍ��F17226869

![]() 0�_

0�_

ohoho3����

���L�̃y�[�W�̍Ō�̂ق��ɃA�b�v�R���o�[�g�̔�r�g�`���ڂ��Ă��܂��B

http://hamanako-kankou.uzusionet.com/turedure/comparison_cartridge/index.html

�{�����ǂ����́A�܂������ĂȂ��̂ł��ƂŃ`�F�b�N���Ă݂܂��B

�����ԍ��F17227410

![]() 0�_

0�_

�p�C������A���肪�Ƃ��������܂����B

�Ȃ��Ȃ��A�Z�p�I�ɏڂ������ȃT�C�g�ł��ˁB

�����ԍ��F17227483

![]() 0�_

0�_

�������ݔԍ�17225656�̑����ł��B

�������̓p���[�A���v�����̐��\�����������悤�ł��B�X�s�[�J�[�o�͂̓d�����A0.88Vpp�ʂ��甭�����A6Vpp�ʂ���}���ɑ��傷��p�^�[���ł����B

�@�������킩��܂����B�X�s�[�J�[�ڑ����ɔ������邱�Ƃ��킩��܂����B�I���L���[�~�j�R���|�t��D-N7SX�̓����N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N���A�A���vA9050�ɉ��炩�̉e����^���āA�G���x���[�v���g�ƍ����g���������ċN���錻�ۂł����B���܂ŁA�l�b�g���[�N�������ɂȂ��邱�Ƃ�����͕̂������Ă������ǁA���܂�C�ɂ����Ɏg���Ă��܂����B�����{�[�J�����A�n�X�L�[�ɒ������邱�Ƃ͕������Ă����ǁB

�@�A���v�����ׂ̏�Ԃő��肷��ƁA�S�����Ȃ����x���ł����B

�����ԍ��F17227773

![]() 0�_

0�_

�܂��܂��A�����[�����،��ʂł��ˁB�N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�������ł����H

�N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�̂Ȃ��t�������W�E�X�s�[�J���Ȃ�����Ԃł�

�ǂ��Ȃ��ł��傤���ˁB

�����ԍ��F17227841

![]() 0�_

0�_

|

|

|

|---|---|---|

�@���g�`16bit_44.1khz_sin�g |

�A���g�`_24bit_192khz_sin�g |

�BVC64EA_�A�b�v�R��16bit_44.1khz��24bit_192khz_sin�g |

�͂܂���}������

���Ƃ肠�����AVC64 Professional EA���ŋ��̂悤�ł��ˁB

�@VC64 Professional EA���A�ŋ����ǂ������A�����Ă݂܂����B

�@���ʂ��炢���ƁA�͂܂���}��������悤�ɁA�����炭�ł����ŋ��̕��ނɓ���Ǝv���܂��B

�A�b�v���摜�̐���

�@�@�́A16bit_44.1khz_sin�g�Ŏ��g����21900Hz�A���̔g�`�́ACD�����̃T���v�����O�Ɠ����ł��i�^�����Ă��̂܂܃T���v�����O������ԁj�B�摜�́A��FFFT�X�y�N�g���A���F�G���x���[�v�m�F�p�A���F�g�`�ƐU���ϒ��̑傫����\�����Ă��܂��B

�@���̎��g�����A�T���v�����O���g���Ƃ���Ă��邽�߁A�G���x���[�v���c�Ȃ��Ă��܂��B�������̉�����������l������Ȃ�A�u�s�[�[�[�v���u�s���s���v�ƒ�������͂��ł��B�����悤�Ȍ��ۂ��A����̕ʂ̎��g���тł��A���U�I�ɔ������܂��B

�@�A��24bit�A�T���v�����O���g��192KHz�ō��ꂽ�̂Ɠ����̉����ŁA21900Hz�̔g�`�́A�U���ϒ��̖������ꂢ�Ȕg�`�ł��B

�@�B�́AVC64EA�Ň@��24bit_192KHz�ɃA�b�v�T���v�����O�������̂ł��BCD�����̌��_�ł���G���x���[�v�̘c�Ȃ���Ԃ���āA�n�C���]24bit192KHz�̉����Ɠ����ɏC������Ă��܂��B

�@���̃\�t�g�́AFFT�ł́A�C�Â��Ȃ��������ǁA�m�C�Y�⍂���g�������ĕ�Ԃ���̂ł͂Ȃ��āA�g�`���̂��̂��C������\�t�g�ł��邱�Ƃ�������܂����B

�@���X�@�̔g�`�̃r�[�g�g���A����ɕ���ꂽ��A�S���Ⴄ���̂ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����ӌ�������悤�ł����A�T���v�����O�̏���ɋ߂����g���ŁA�r�[�g����������悤�Ȋy��͂܂������Ǝv���̂ŁA����Ɋւ��Ă͏���ɖ��Ȃ��Ǝv���Ă܂��B

�@���ƌ��_�ł����A�ϊ����Ԃł���CPU�Fi7-3770K��4.4GHzOC�ŁACPU�g�p����85���ɂȂ�A30�b�t�@�C���̃T���v�����O���Ԃ́A��11���i22�{�j�������Ă܂��Bi7��6�R�A��Xeon�f���A��CPU�N���X���K�v��������܂���B

�@�Ƃ������ƂŁA�قڍŋ��ł����B

�����ԍ��F17229034

![]() 1�_

1�_

tohoho3����

���N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�̂Ȃ��t�������W�E�X�s�[�J���Ȃ�����Ԃł�

�ǂ��Ȃ��ł��傤���ˁB

�@���̌��ɂɊւ��ẮA��Œ��ׂ���APC�����̏o�͓d���ݒ�ƁA�����̃��C�����̓��~�b�g�d��(���̂������Ȃ̂œ��)�ɂ��c�̕ω�������WeveSpectra�ł́A�Č����̂���f�[�^�����X���܂���ł����B�I�V������s/n�䂪�C�}�C�`�Ȃ̂ŁA����@�ރ`�F�b�N���Ȃ����Ă��玎���Ă݂܂��B

�@�Ƃ肠�����X�s�[�J�[�̕��חL��Ɩ����łł̈Ⴂ�͊m�F�ł����̂ŁA�X�s�[�J�[�ɂ�鉹���͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B�t�������W���j�b�g�ɂ��Ă͒��ׂĂȂ����ǁA����������܂��A�b�v���܂��B

�@�b���ς��܂����AUpconv0.7X�̔g�`�C�������܂��s���Ȃ��̂ŁA�`�F�b�N���ł��B

�����ԍ��F17229413

![]() 1�_

1�_

|

|

|

|---|---|---|

�@16bit_44.1KHz_�������@�AWaveUpConverter_24bit_176KHz |

�BUpconv0.74_24bit_192KHz�@�CVC64EA_24bit_192KHz |

�D����_44.1KHz �E�E��_44.1KHz_���挸�� �F����_96KHz �G�E��_192KHz |

�@�A�b�v�T���v�����O�̃t���[�\�t�g�AWaveUpConverter�AUpconv 074�AVC64 Professional EA ���A����ɏڂ������ׂĂ݂܂����B�������ɁA����́A�̂�����g���g���Ă��܂��B�i���{�̋K�������������g�ō\������Ă���̂ŁA�A�b�v�R���o�[�g��́A�m�C�Y���Ԃ��킩��₷���j

�@44.1KHz�������B�W���I��CD�����ł��B�m�C�Y���x���A120dB�ȉ��B������̔g�`�ɁA����̕ό`����B�i�T���v�����O���g���~�X�}�b�`�ɂ��ό`=�r�[�g�g�j

�AWaveUpConverter_x4_176KHz_�f�B�U���B�r�[�g�g�͕����A����̃m�C�Y���x���͂��̂܂c��܂��B

�BUpconv 074_hfa3���[�h192KHz�A�O�}�m�C�Y�L�B�r�[�g�g�́A�����Ă܂��B���\�[�X�ɗL��������m�C�Y�����ꂢ�ɏ�����Ă��܂��B�O�}�m�C�Y���t�������邪������͕������Ȃ��̂œ��ɋC�ɂ���K�v�Ȃ��B�i�O�}�m�C�Y�t���́A����̉��͂��Ēlj������悤�ɂ͌����Ȃ��j

�CVC64EA_192KHz�B�r�[�g�g�͕����Ă܂��B����̃m�C�Y���x�����������ƈꏏ�B�������Ɉ�Ԓ����ȕϊ��B

�D〜�G�́A�̂�����g�̃t�[���G�����W�J�������ɁA44.1KHz〜192KHz�̔g�`���������Ă݂܂����B���̔g�`�́A�T�C���g�̍����ŁA�\������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�3672Hz�ŁAn=1〜6�̍����g�̍�����44.1KHz�An=1〜13�̘a��96KHz�An=1〜26�̘a��192KHz�ɂȂ�܂��B�����̎��g����L���ƁA��蒉���Ȕg�`�ɂȂ�܂����A�l�̎��́A�t�[���G�����ϊ��Ŗ�20kHz�܂ł̉��̐M�������������邱�Ƃ��ł���̂ŁA�D�ƇF�G�̔g�`�͈���Č����܂����A�l�̎��ɂ́A���ׂćD�̉��ɕ������܂��B

�@�ł̓n�C���]�Ƃ͂����������H�@���y���ӏ܂��鑤���猩�āA�n�C���]�̃����b�g�́A

����1�E�E�E�@CD�T���v�����O���ɔ�������A���g���~�X�}�b�`�ɂ�鉹���̗��A�A�b�v�T���v�����O���ɕ���āA���X�̂��ꂢ�ȉ��ɖ߂��Ă���B

����2�E�E�ECD�����̐M���Ԃɓ����Ă���m�C�Y����菜���āA�_�C�i�~�b�N�����W���g�債�Ă���iUpconv0.74�̏ꍇ�ł��j

����3�E�E�E�܂����W�r�ゾ���Ǐ����I�ɂ́A���U�t�[���G�����ϊ���A���̊��ȂǂŁA�A�b�v�T���v�����O�̐��\���オ��A�����̒��̊y��̍����g�������X�ɏڂ�����͂��āA��萳�m�ȉ����̉��y��������悤�ɂȂ�B�i�ƁA�v���j

����4�E�E�E�n�C���]�́ACD�����̉���̉�����{���̂��ꂢ�ȉ��ɖ߂��̂ŁA�n�C���]�@������낦��A�X�s�[�J�[��w�b�h�z���͊����̂���(���g������20-20KHz)�ł��y���ނ��Ƃ��ł���B���Ƃ���20KHz�ȏ�̉��͕������Ȃ����B

�@�Ƃ������Ƃ���ł��B�����I�ɂ�Upconv0.74���A�D�݂ł��B

�@

�����ԍ��F17246259

![]() 1�_

1�_

�܁A�A�b�v�T���v�����O���ɕ���āA���X�̂��ꂢ�ȉ��ɖ߂��Ă���A�����̒��̊y��̍����g�������X�ɏڂ�����͂��āA����t�����������Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F17249988

![]() 0�_

0�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�v�����C���A���v]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�yMy�R���N�V�����z���C���@����

-

�yMy�R���N�V�����z���ꔃ�����Ⴈ������〜

-

�y�~�������̃��X�g�z����Mini-ITX�@����PC�P�[�X�ɍ��ꂻ��

-

�y�~�������̃��X�g�zCore Ultra 3 205�o���炱�̂��炢�őg�݂���

-

�y�~�������̃��X�g�z�O���{�Ȃ�

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r

- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h

- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��

�i�Ɠd�j

�v�����C���A���v

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j