���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S810�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 2 | 2 | 2013�N2��11�� 17:39 | |

| 366 | 102 | 2013�N2��10�� 20:26 | |

| 12 | 3 | 2013�N2��5�� 22:25 | |

| 1 | 1 | 2013�N1��21�� 14:49 | |

| 11 | 10 | 2013�N1��14�� 21:00 | |

| 189 | 54 | 2013�N1��9�� 00:19 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�v�����C���A���v > Carot One > ERNESTOLO

�T�G�N��PCOCC�������i�ɕt�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�ݒ���I���W�i���ɖ߂��ă��j�^�[�p�ɂ��Ă��郉�_�[�P�[�u���Ōq���ł݂��B

�@���_�[�P�[�u���Ƃ����̂͐F�t���������̂őf���ɃV�X�e�����\�z�ł��邪�f���Ȃ̂ō����i�̍X�ɏ�̊����ŋ@��≹���̖��_���킩��B���i���i�w������STAX SR-001MK2�ƈꏏ�Ɏ��������Ă��邵�A�������ɂ��g�p�����̌�P�[�u���ύX�Ō��_���B�����@���Ƃ��Ă���B�Ȃ̖����]�����K�v�ȏꏊ�Ɏg���Ƌ@��\�͂Ȃ����Ƃ��Ȃ��B

�@�J���g�ƌĂ��I�[�f�B�I���E��������͌Â��Ȋw�I���_����Ȃ̂��낤�B�d���C�w���猩��Ɨʎq�d���͊w�̓J���g�Ɍ�����̂��낤���B�Ƃɂ����J���g�n�P�[�u���̍ʼnE���炵���B

�@�����Ɗ����������������f���ȉ��ɂȂ����B���M���N�������̉��x���オ��̂�҂B�����Ƃ̉��x�������肵��Ղ�f�q�̉��x�����҂A���x�͕����̉^���A�U���ł��邩���ʂ̃m�C�Y�̌��ł��邪�A�����E���m�C�Y�Ŗ����Ă���̂œ��ɗ}���������Ƃ��Ȃ���Ζ��͖����B�䂪�Ƃ�CDP��SACD�͋ɕ��ׂĂ���B30�N�O����ɕ������邱�Ƃ���{�ɂ��Ă���B

�@�܂����̃P�[�u���ɖ߂����P�[�u����R���甭�M��������̂�҂B�^��ǂ̎���Œg�߂Ă������BE=1/�ɂȂ̂ō���قnj�������B

�@��R���������Ȃ�����悪�L�т邽�߉����̃R���g���[���̓P�[�u���̒�����ގ��ōs���Ƃ����B

�@��R�l���傫���Ɣ��M���Ēf������B�q���[�Y��d�C�R�^�c�ł���B�R�^�c�ɂ̓T�[���X�^�b�g�Ƃ�����َ�����̖c�����Œf������@�\������B�I�[�f�B�I���i�͍����ȃP�[�u���œ���ȕω������邱�ƂŎ����̃C���[�W�̐��E���\�z���Ă����̐��E�ł���B�v���p�͎��p�i�Ȃ̂ň�ʓI�Ȃ��͈̂������g�p���邽�߂ɂ͎��i���v��B

�@�ǎ��̃P�[�u���͍����ł��邪�����ȕ��ʂ̃P�[�u���������Ƃ͎v��Ȃ��B�S���������[�J�[�̓��ꃍ�b�g���i�Ōł߂��ق����������낤�B���������ł���̂ň��ނ̒������ʼn��Ƃ��ł���B

�@�t���̃P�[�u���ł������������Ă���悤���B�������C�ɓ����Ă����炤���ȕύX�̓o�����X��������낤�B�Ⴂ�������̉����Ŕ��Ɍ��C�̂��鉹�ɕς�����B�X�s�[�h����������̂͂�ނȂ����������悪����т₩�ɂȂ蒆��ɔS�肪���܂���ɒe�ނ悤�Ȋ�������������B

�@���̑���A�S�̂̉𑜓x�͎���ꂽ�B�����d���Ȃ����悤�Ȋ���������͓̂d�q���猩����R���S�����Ă��錋�ʂ��낤�B���̑��x�͈��łȂ������ɂ�葬�x���ς��B���܂�����z�����������肷��B�d�q���g�̐��������̂ŁA�������E����������o���Ă���悤�ɁA�d�q���̕ω��ɔ������Ή����悤�Ƃ��Ă���Ƃ݂ĊԈႢ�͖������낤�B�����ʐ^�ŋL�^�Č����Ă����悤�ɉ������͓d�C����d�q�ɒu�������悤�Ƃ��Ă���B�����������Č��ł���悤�Ȋ����Ő��i������Ă���悤���B���L���͖ʔ������̂������Ă����B

�@�Ȃɉ����ĕω����������Ȃ�AMullard CV4003�d�l��FAB���ăv���������ւ��Ďg�p�ł���B�^��ǎ��̂̓l�b�g��2�{2���~���炢�����A�^��nj����̎�Ԃ�o�C�A�X�����̂��Ƃ��l����Ƃ�����������Ȃ��BMullard ECC88�̓e�X�g���Ɍ������Ē����������Ȃ�悩�����B

�@���݂̓I���W�i���ɖ߂��Ă���B����͂��̐��i�̃`���[�j���O���̂ɋ������N��������B

���l�̍�������E�����Ă݂悤�Ƃ����C�ɂȂ����̂͏��߂Ă̂��ƂŖʔ����`���[�j���O���Ǝv���B���N�e����ł���TELEFUNKEN�{LUXMAN�̐��E����CAROT ONE�̐��E�֍s���Ă݂�̂��ʔ����C������B

![]() 1�_

1�_

mmiom����@�@����ɂ��́B�@�I���W�i���e�B�Ȃ��l���ł��ˁB

���ɂȐ܂Ɂ@�����������B

�I�[�f�C�I�@�́@LINK�W

http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html

�����ԍ��F15749951

![]() 1�_

1�_

mmiom����A�͂��߂܂��āB

���X�쓮�͂�����̂ŐF�X�����Ă݂����Ȃ���̂ł��ˁA���Ђ�������l�̃R���Z�v�g�œo�ꂵ�Ȃ����ȁA�Ǝv���Ă��܂��A�G�O�v�����g �����Ƃ��B

���̊��ł͍��̂Ƃ���_�C�\�[�̓r���̃R�[�h�̂�2�{�ɂȂ��Ă���~�j�W���b�N���D�݂ł��B

����v���܂����B

�����ԍ��F15750318�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ��́B

�A���v�̎d�g�݁E�\���E�X�y�b�N�ɏڂ������ɋ����Ē��������̂ł��B

�c�e�i�_���s���O�t�@�N�^�[�̒l�j���ŋߋC�ɂȂ��Ă��܂��B

���܂��܍l���悤������̂͒m���Ă��܂����A����A�L���t�F�[�Y

�̋Z�p�̕��ɕ������Ƃ���A�Ȃ������Ă��c�e�l�̓A���v

�ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���Ƃ̉ł����B

�i���̂悤�ɉ��߂ł��܂����j

�f�W�^�����͋쓮�͂������ƌ����Ȃ�����l���̂��̂�

�I���L���[�̂V�u�k�Ȃǂł��U�O���x�ł��ˁB

���܂�D�]����Ă��Ȃ����l�ł�����܂��̂ŁA��r���ɂ���

�̂ł����A���ǂǂ�ȕ����ł���g�����X(�d�����j�̑傫��

�����̂c�e�l�����߂���̂Ȃ̂��ȁA���Ƃ��z�����Ă��܂��B

�ŋ߃f�W�^�����̏��^�@�ł͂���܂����Q��قǎ����ɍw��

���Ă݂܂������A�\�z�����쓮�͂Ƃ����Ƃ���͊����܂���B

�f�W�^�����̃X�b�L�������A�������銴���͂킩��܂����A

�G���ł��������悤�ȁu��i�T�O�v�ł��P�O�O�v�݂����v

�ȂƂ��́H�H�H�Ɋ����܂��B

�p�C�I�j�A�̂`�|�T�O�C�V�O�ł̓f�W�^�������Ȃ���傫��

�g�����X���������Ă��܂��ˁB�C�O���Еi�̃f�W�^���i��

���z�ȃ^�C�v�̓g�����X���傫���悤�Ɏv���܂��B

�c�e�͂r�o���ǂ̂��炢�˂�������A�������邩�̒l�A

�Ƃ��A�L���̕��Ɍ����A�C�ɂȂ��Ă��܂��B

�ǂ̕����ł���u�c�e�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��

�Ȃ�̂��H�v�����������̕���������������Ē���

�����̂ł����B

�f�W�^����

![]() 0�_

0�_

���߂�Ȃ����B�u�D�]�v�́u���\�v�̌뎚�ł��B

�����ԍ��F15682335

![]() 1�_

1�_

�͂炽����P�O�O�O�_����

�̂̃A���v�̃J�^���O�ɂ́A��T�_���s���O�t�@�N�^�[�̐��l�������ėL��܂����ˁB

�����A�����́ASP���ǂ�ʐ���o���邩���x�Ƃ����o���Ă܂���B

�_���s���O�t�@�N�^�[�̐��l���ǂ̒l���傫����Ηǂ����ēǂL���������B

�����A�傫����Α傫���قǗǂ����Ċ��������̂ňӖ�������Ȃ������Ǝv���܂��B

��G�c�ȏ����́A�o�͂̑傫���ł̔��f�ɕς��܂����B�i�f�l�l���ł��j

�Ⴆ���8����100W�̃A���v��4���Ȃ�200W���Ċ����ł܂���2����400W�̐��l�������ėL��Α���Ȃ�ǂ��A���v���낤�Ɛ���B

�����I�ɔ���Ղ��̂ŒP���Ȑl�Ԃɂ́A�œK�B

�^��ɓ�����Ȃ��Đ\����܂���B

�����ԍ��F15683614

![]() 2�_

2�_

2013/01/28 21:17�i1�N�ȏ�O�j

�����݁`(^_^)v

�c�e�̓A���v�o�̓C���s�[�_���X�ƃs�[�X�J�C���s�[�_���X�̔�Œ�`����A���������܂肠��ቹ�ɂȂ�ƌ����܂����A�P�O�O�ȏ�ł͍��͕�����ɂ����Ƃ��B

�A���A�s�[�X�J�P�[�u�����݂ŏo�̓C���s�[�_���X���K�肳���̂ŁA�ׂ������P�[�u�����g���ƃA���v�c�e�������Ƃ������I�ɂ͒Ⴂ�l�ɂȂ�܂��B

�c�e���グ��ɂ͕��A�ҁA�m�e�a���������̂���ʓI�̂悤�ł��B

�s�[�X�J�P�[�u�����܂߂ċ쓮����P���E�b�h���h���C�u�͗��_��c�e������Ƃ��B

�c�e�������ƍd�����ɂȂ�Ƃ������܂�����A�ϋ@�\������悢�ł���ˁB

�A���v�d���́A��C���s�[�_���X���̏u���d�������\�͂����E���܂��B

�r�C�ʂ݂����Ȃ���ł����ˁ`

�f�W�A���̓C�}�C�`��ۈ���������(^_^;)

�����ԍ��F15684206

![]() 4�_

4�_

���ӂ́B

�@�����u�_���s���O�t�@�N�^�[�l�v���ӎ����Ă����̂�38cm�E�[�t�@�[���g����

�@���j�b�g�Łu���A���v�v�h���C�u�����Ă������ł��傤���H

�@(DF���X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X÷�A���v�̓�����R�j

�@���ƌ������Ƃ͂킩���Ă͂��܂���DF�l���傫����悢�̂��H��������悢�̂��H

�@�̋c�_�����������_��W�J���邾���Łu�P�[�u���ʼn����ς��_���v�Ǝ�����������H

�@�ǂ��DF�l���낤������a�̃V�X�e�������Ȃ�̉��ʂōĐ����Ȃ��̂Ȃ�

�@�w�ǁuDF�l�v�̈Ⴂ�ɂ�鉹�̈Ⴂ���������Ȃ��̂ł́H

�@ALTEC��A-7�Ƃ�A-5�����̗ǂ�10W���x�̋��A���v�Ŗ炷�ƒቹ���獂���܂�

�@�o�����X�̗ǂ����ł��Ȃ�̑剹�ʂŖ点�܂��B

�@�ŋ߂̃v�����C���Ȃ�A�Z�p���[�g�Łu���SW�v�̕��Ŗ炵�Ă��ቹ��������

�@�������邱�Ƃ������̂́uDF�l�v�������Ă��Ȃ�����B�ƁA������l�����܂��ˁB

�@����aSP��DF�l�̑傫���A���v���q����ƒ��̐����E�����オ�藧�������蓙��

�@�L�����I�ƌ����l������A�S�ш�ɗL�������邵�A������ɂ͖��W�Ƃ����l���B

�@���A���v�̏ꍇ�͓�����R�������邽�߂ɁuNFB�ʂ����Ȃ�����v�A���v��uOTL�^�v

�@������Ă��܂�������A���A���v�{����aSP�ɂ͗L���Ȃ̂����m��܂���B

�@TR�A���v�ȍ~�͌����݁u100�v�ȏ��DF���������A���v���w�ǂɂȂ�܂�����

�@�ŋ߂̂悤�ɏ����aSP�Œቹ���쓮���镨�Ƃ̈��ʊW���ǂ��Ȃ̂��́H�ł��B

�@�ŋߌ����Ă���u�E�[�t�@�[�̋t�N�d���h�~�v�ׂ̈̃o�C�A���v�ڑ��B

�@����������a�⒆���a�̃E�[�t�@�[�̗p�V�X�e���ɂ͂��܂�K�v�������Ƃ�

�@�v���̂ł����ADF�l��K���ɂ��đ���a�E�[�t�@�[�́u�R���g���[���v������

�@�ƌ������z�͓������ȂƂ��v���܂��B

�@�₽��ƕ��c�������P�[�u��������̘b���Ƃ����߂̃v���p�A���v�ɂ�DF�l��

�@1000-3000�ƌ����悤�ȃA���v���q���Ή����ς��I�ƌ������Ă��܂���

�@����Ȃ��Ƃ������Ă���̂́u�����̓X��v�����B

�@�u��̓����E�E�E�v�Ɠ����ŐM����l�͋~����̂����m��܂���B

�����ԍ��F15684231

![]() 5�_

5�_

A-7VL �̃_���s���O�t�@�N�^�[�� 60 �ƒႢ�̂́A�f�W�^���A���v������ł��傤�ˁB

�f�W�^���A���v�̒��Ńg�����X���傫���Ȃ��@��́A���ۂɓd���e�ʂ����Ȃ��Ă��ǂ����猩�h�����C�ɂ���������Ă�����A���邢�̓��C���̓d�����X�C�b�`���O�d���ɂ��Ă��܂��āA�g�����X�̓T�u�̓d���ɂ����g���Ă���^�C�v�ł��邱�Ƃ�����ł��傤�ˁB���[�U�[�ɂ���������������̂��ʓ|���ƍl���郁�[�J�[�̒��ɂ́A���[�U�[�ɛZ�тČ��h�����ő傫�ȓd���g�����X�𓋍ڂ���Ƃ����I�������邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F15684507

![]() 1�_

1�_

���l�I���W����

���̃P�[�u��������́A�u�Ȃ�قǁI�v�Ɗ��S���邱�Ƃ�������܂����A�u�I�J���g�v�ȃg���f�������Ǝv���邱�Ƃ������āA���]���ꂿ�Ⴄ�ƃ��o�C�Ɗ����܂����ˁB

�����A���v�̏ꍇ�͓�����R�������邽�߂ɁuNFB�ʂ����Ȃ�����v�A���v��uOTL�^�v������Ă��܂���

������Ɗ��Ⴂ�ł͂Ȃ��ł��傤���H�B

NFB�ʂ𑽂�����Γ�����R�͉�����܂����ANFB�ʂ����Ȃ�����Ɠ�����R�͏オ��܂��̂ŁB

�uOTL�v���o�̓g�����X�������ƂŁANFB�������ς��|���邱�Ƃ��o���ē�����R�������ADF��傫������i���ꂾ���ł͖����ł����ǁj���߂̂��̂ł��B

�d���g�����X��DF�l�Ƃ̒��ڂ̊W�͂���܂���A�܂��傫���g�����X�̂ق�����ʓI�ɋ쓮�͂ɗ]�T�͏o��ł��傤���ǁB

�Nj��A���v�ɔ�ׁA�����̃A���v��DF���傫���̂́A�f�ށi�g�����W�X�^�j�̉����������ׁA���̉��P�̂��߂ɑ�ʂ�NFB���|�������ʁADF���傫���Ȃ����̂ɉ߂��܂���B

�i�߂��܂���Ƃ����̂͌����߂���������܂��B�j

�܂��A�J�^���O�X�y�b�N���������ʁADF�l�̑傫�������`���Ă��܂��B

�������Nj��ɋ߂��ƌ�����FET���g�p�����A���v�́A�g�����W�X�^�ق�NFB���ʂɎg�p���Ă��܂���B

�X�s�[�J�[�ɂ����܂����ǁADF�͐̂̃X�s�[�J�[�iSP�j�Ȃ�R�ȏ�A����SP�Ȃ�20�ȏ������Ηǂ��Ƃ����Ă��܂��B

�����ԍ��F15684529

![]() 3�_

3�_

�͂炽����P�O�O�O�_����A�����́B

���ɍŋ߁A�A�L���t�F�[�Y�ł�DF�ɂ�������Ă���悤�ł��ˁB���ɉ�����܂���DF�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�ɑ���X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�̔�Ƃ��Ē�`����܂��B�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�Ƃ́A�A���v���͉̂��y�M��������@��ł����A�����������̃A���v�����C���s�[�_���X�i�����Ō����Ƃ���̓�����R�j���Ӗ����܂��B

���ɃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X������l�ŌŒ肳���Ȃ�A�v���ɂ����ăA���v�̏o�̓C���s�[�_���X���o������艺���邱�Ƃ�DF�l�͍����Ȃ�܂��B�����Z�p�I�Ȃ��b�ł����A���y�M���̓A���v�ƃX�s�[�J�[��Ȃ��Ƃ��Ēʂ邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A���y�M���̓A���v�ƃX�s�[�J�[��2�ӏ��̃C���s�[�_���X���o�R���邱�ƂɂȂ�܂��B�o�������A���v���̃C���s�[�_���X�������邱�ƂŁA�X�s�[�J�[�̕��������܂�܂��BDF�l�����߂邱�Ƃɂ��i�A���v�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃɂ��j�A���y�M���ɂ��C���s�[�_���X�ϓ��ɑ�����I�ɃX�s�[�J�[�ւ̕������m�ۂ���邱�Ƃ���X�s�[�J�[�ւ̃h���C�u�͂��グ����ʂ�����Ƃ���Ă��܂��B

���ǂ̕����ł���u�c�e�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��

���Ȃ�̂��H�v

DF�l�̓g�����X�̑傫���Ƃ͂��܂�W�Ȃ��ł����A�ŋ߂̃A�L���t�F�[�Y�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X����������@�Ƃ��ăX�s�[�J�[�[�q�̖{���ɒ��O����t�B�[�h�o�b�N��H���|������@������Ă��܂��i�J�����g�E�t�B�[�h�o�b�N������H�j�B�[�I�Ɍ����ƐM�����ʂ��H��̃C���s�[�_���X��������H�v�ɂ��DF�l�͑傫���Ȃ�܂��B

�����ԍ��F15684562

![]() 7�_

7�_

�c�L�T��an�p������

�@Rouge��������Ă��܂������ǑS���̊��Ⴂ�ł��ˁB

�@�����Ă��邱�Ƃ��S���u�t�v�ł����B

�@���̂����肪�u�e�L�g�[�W�W�C�v�̖ʖږ��@�Ō�����܂��B

�@�A���v�����삳�����Ȃ��{�̊�{�Ō�����܂��ˁB

�����ԍ��F15684596

![]() 3�_

3�_

2013/01/28 22:56�i1�N�ȏ�O�j

�A�L���`�U�O���c�e�P�O�O�B

���b�N�X�l�W�O�O�̂V�O�O�ɑR�H���Ă��A�}�C�i�[�`�F���W�ł`�U�T���S�O�O�ɁB

�����č���`�Q�O�O���P�O�O�O�ɂȂ�܂����B

�X�s�[�J�[�C���s�[�_���X���U���Ƃ��A���a�P�����̓�����R����������O�D�O�Q�Q���Ƃ��܂��B

�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�̏ꍇ

�A���v�P�ƃC���s�[�_���X�F�O�D�O�U��

�P���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�O�W�Q��

�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�V�R

�Q���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�P�O�S��

�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�T�W

�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�O�̏ꍇ

�A���v�P�ƃC���s�[�_���X�F�O�D�O�O�U��

�P���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�O�Q�W��

�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�Q�P�S

�Q���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�O�T��

�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�P�Q�O

�Ȃ�ڂP�O�O�O�����Ă��A�P�[�u���q������E�E�E�E�E

������(^_^;)

�����ԍ��F15684886

![]() 8�_

8�_

�����ł��ˁADF���傫���ق����������ɂȂ�Ƃ͌����܂���ˁB

�̃e�N�j�N�X��DF�l�ς̃A���v�������āA���ɂ��邱�Ƃ��o�����悤�ł����ADF���傫����Ηǂ��̂Ȃ�i�Z�p�I�ɂ͉\�Ȃ̂Łj�ADF�l�����A���v�̎嗬�ɂȂ��Ă���͂��ł��ˁB

�����ԍ��F15685207

![]() 4�_

4�_

���͂悤

���͖炵�ɂ����X�s�[�J�[���g���Ă܂���

�ǂ����A���v�ƃX�s�[�J�[�P�[�u���ɐ[���W�����邩�ȂƊ����܂��ˁB

���Ɠd���g�����X����Đ������Y��Ȑ����g�𑗂�ƃC�L�C�L���ƕ������܂��B�iB�AAB��) �܂肱����_���s���N�t�@�N�^�[�ɔ�햧�ڂȊW������܂��B

�����̃X�s�[�J�[��炷�ꍇ�A����p���[�A���v���g���Ă��X�s�[�J�[�P�[�u�����ׂ��������Ȃ�V���{���������܂����A��e100W�N���X�i�v�����C��)�ł��S�c���������g�������������Ă���܂����ˁB

�� �_���s���N�t�@�N�^�[�������Ɨǂ��A���v���H

�A���v�̗ǔۂ̍���͌X�̃X�s�[�J�[��炷�ɑ��������邩���T�Ɍ����Ȃ������m��Ȃ��B

�����ԍ��F15686213

![]() 5�_

5�_

���͂悤�������܂��B

��ϊF��������̉��悹�Ē����ƂĂ����肪�����ł��B

�������\���ׂđ����̒m���ʂ͕t�����̂ł����A���nj��_��

�o�����܂��ł����B

�܂��g�����X���̂̑召���c�e�̑召�ɂ͑傫���ւ��Ȃ�

���͂킩��܂����B����͖ڂ���ł��ˁB�����Ƃ����v����

���܂����̂ŁB

�P�[�u���ʂł̍��E�����ɗ����ł��܂��B�ɑ��P�[�u����

���@�g�p���������Ȃ��A�����̋���������܂��B

�c�e�l�͐̂���Ód�^�i�}�[�e�B�����[�K���@�j���g�p���A

���x�܂��}�O�l�p�����w�����悤�Ƃ��Ă��邽�߁A����

�Ód�^�ł͂Ȃ��ɂ���A�C���s�[�̏㉺���������A���v

���S���������̂ŁA�������Ă������Ǝv��������Ȃ̂ł��B

�P�O�O������Ώ\���Ƃ͎v���Ă��Ȃ���A�����傫�ڂ̎莝��

�A���v�ɂ���ƑS�̂ɗ]�T���o��B�S�O�O��U�O�O�Ȃǂ��

�傫�Ȓl�̂��̂͑��������Ƌ쓮�����ł�̂��Ȃ��ƁB

�f�W�^���@�̂c�e�l���Ⴂ�̂��܂�������Ɨ����ł��Ă���

����B�쓮�͂������ʂƌ����鏊�Ȃ͂ǂ����炭��̂��H

���ێg�p���Ă݂Ă��m���ɂ��܂荂����ۂ��Ȃ��B(�@�B��

����ꂽ���̂ł����j

�܂������Ē����邱�Ƃ�����܂�����A�����ăR�����g����

�����ł��B�����I�Ȃ��ӌ��������A�����ĎG�����ł͓����

�Ȃ����������ł��B

�\�Z�͌����Ă���̂ł����A�ɑ��n�P�[�u���g�p���Ă݂܂��B

�i�C���s�[�ȉ�������̂Łj

�����ԍ��F15686274

![]() 1�_

1�_

�ǐL�Ȃ̂ł����B

�c�e�l��������Ȃ��A���v�ł���������ǂ̈ʂ����ׂ鎖����

�\�Ȃ��̂ł��傤���B

�Ⴆ�f�m���@�݂͂�Ȃ킩��Ȃ��ł��ˁB���\�傫�ڂ̒l��

�ł�悤�ȁA�݂�ȂP�O�O�̂悤�ȁE�E�E

�l�ɍS���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�����w�W�l�Ƃ��Ēm����

���������Ȃ��ƁB�t���t���Ȃ�āB

�����ԍ��F15686535

![]() 0�_

0�_

2013/01/29 11:00�i1�N�ȏ�O�j

����ɂ���(^_^)v

�_���s���O�t�@�N�^�[�̓_�~�[���[�h�����܂��Đ��x�̗ǂ��f�W�}���ő���\�ł��B

���莖��͌���������q�b�g���܂���B

�����ԍ��F15686614

![]() 1�_

1�_

�����Ȃ̂ł����B

�����܂ł����牽���R���Ă��܂����B

�l�����Ȃ̂��A���ʂǂ��Ȃ邩�����ł���͈͂�

�s���Ă݂����ł��B�n���V���b�v�̕��ɂ���ق�

���̘b����������A�X���̎��@�ł���Ă݂悤����

�Ȃ������Č����Ă���܂����B����͂��肪�����ł��B

�A�L����b�N�X�A�}�b�L���Ȃǂقڊe�ЂȂ�ł�

����̂ŁA����͊y���݁B

�����A�I�[�f�B�I�D���Ȃ��x�͂����̉����Ƃ������A

�l�̍������̂�g��ǂ��Ȃ�́H�P�[�u���ς���

��������ǂ��Ȃ�́H�݂����ȋ^��͂����܂��ˁB

�������ʂ��o�邩�ǂ����B

���̑�莄����]���X���ɓ���Ă��ꂽ�}�O�l�p��

�l�l�f�����ɂȂ�x�����Ă��܂����B���Z�ň�������

��������܂������E�E�E

�~���������̂ŗǂ������ƌ����A�ǂ���������ǁB

�����l�l�f�͓���Ȃ��ƁE�E�E

�������͎̂������������E�E�E�������ǂȂ��B

�}�O�l�p���B

�����ԍ��F15688049

![]() 2�_

2�_

�͂炽����P�O�O�O�_����A�����́B

����オ���Ă���Ƃ��닰�k�ł����A�Ȋw�I�ɂ́A�u�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���A���v�̓�����R�Ŋ���v�Ƃ����s�ׂɂ��܂�Ӗ������o���܂���BDF���傫�����Ƃ̒萫�I�Ȍ��ʂ́A�̂�ۂ[�I�ɐ�������Ă��܂��̂ň��p���܂��F

>�o�������A���v���̃C���s�[�_���X�������邱�ƂŁA�X�s�[�J�[�̕��������܂�܂��BDF�l�����߂邱�Ƃɂ��i�A���v�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃɂ��j�A���y�M���ɂ��C���s�[�_���X�ϓ��ɑ�����I�ɃX�s�[�J�[�ւ̕������m�ۂ���邱�Ƃ���X�s�[�J�[�ւ̃h���C�u�͂��グ����ʂ�����Ƃ���Ă��܂��B

�ł͒�ʓI�ɂ͂ǂ��ł��傤���H�X�s�[�J�[�̒�i�C���s�[�_���X��6���Ƃ����Ƃ��ADF=50�̃V�X�e���ł̓A���v�i�{�P�[�u���j�̒�R��0.12���ADF=100�̃V�X�e���ł�0.06���ł��B�A���v�̏o�͓d�����ǂꂾ���̌����ŃX�s�[�J�[�ɓ`�B����邩�Ƃ����ƁA�O�҂ł� 6/6.12�A��҂ł� 6/6.06 �ŁA���҂̍��� 20�Elog(6.12/6.06) = 0.086dB �ł��B

���̎����Ƃ���́A�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�����g���ɂ���ĉ���6���`���܂ŕϓ������Ƃ��āA���V�X�e����f���ɁA�ő� 0.086dB �̍����o�邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł��BDF=500�̃V�X�e����DF=1000�̃V�X�e���Ƃ̍��Ȃ�A�ő�ł� 0.0087dB �ł��BDF�Ƃ������l�́A�Z�p�_�I�ɂ͂��܂�Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B

����A���l��͂ǂ��܂ł�DF�������V�X�e�������邱�Ƃ��~�\�ŁA���[�J�[�ɂƂ��Ă͎��ɓs���̗ǂ��w�W�Ȃ킯�ł��B�F�X�Șb�𑍍�����ƁADF�Ƃ́A�A���v���[�J�[���Z�[���X�g�[�N�̂��߂ɂЂ˂�o���A�P�[�u����������ɏ������`�Ő��̒��ɗ��z���Ă����̂��낤�ƍl���Ă��܂��BNFB�𑽂�������DF=1000�̃A���v���ł���ƁA�ɑ��P�[�u���łȂ���A�P�[�u����������X�|�C������v�Z�ɂȂ�c�Ƃ��������@�ł��B

��L��f���ɂ��Đ������܂������A�����鐧���ɂ��Ă��������ƂŁA�����I�ɂ́i���q�g�������������邩�ǂ����Ƃ����_�ł́jDF�͂���������10������イ�Ԃ�ł����āA�^��ǃA���v�������Α��̃V�X�e���Ŏ����ł��Ă���b�ł��傤����ADF���l������Ӗ��͂Ȃ��A�Ƃ����̂��^���ł��傤�B

�����ADF�̘b�̑����͔�r�I�����ʂł̉�H�̗��_�I���삪�O��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��i��`�̖��ł��j�B�����Đ����œd���n�̓d�������\�͂����イ�Ԃ�ł��邩�ǂ����͕ʂ̘b�ŁA���������ꍇ�̓g�����X�̑傫�����ǂ��́A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�����Ƃ��A���̂悤�Ȕ����Đ����\�Ȋ��������ɂǂꂾ�����邩�Ƃ����b�ł�����ǁB

�����ԍ��F15689579

![]() 10�_

10�_

����ɂ��́B

��ς��ڂ����ł��ˁB���_�͎������ׂ܂����B

�X�y�b�N�Ƃ͂����A�A�L���t�F�[�Y���l�͑厖

�d�v�ɂ݂Ă��܂��B

���ʂǂ��Ȃ邩�A���̐S�ł����t�@���Ƃ���

�͒l�̑召�ł̊y���݂����������Ă�������

���̂ł��B

�����ԍ��F15690883�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

2013/01/30 21:38�i1�N�ȏ�O�j

�c�e�Ɋւ��ĉ��߂��قȂ�悤�ł����E�E�E�E

�h���C�u�͌���̒������u���C�N�_�E������ƁA�t�N�d�͑ϐ����ƁB

�A���v �� �s�[�X�J�Ԃ́A�����郍�[�o���n�C�̃C���s�[�_���X�W�ɂ���܂��B

����A�{�C�X�R�C�������ɂ��t�N�d�͂́A�s�[�X�J �� �A���v�̂��߃n�C�o�����[�̊W�ɂ���܂��B

�_���s���O�t�@�N�^�[�������ƁA�s�[�X�J�ւ̋��d�̓X���[�Y�ɁA����t�N�d�͔͂�X���[�Y�ɂȂ�A���ʋt�N�d�͗ʂ��f�J���E�[�n�[�̐����͂����シ��ƍl����ׂ��ł��傤�B

�����ԍ��F15693631

![]() 1�_

1�_

��������A�����́B

����������ăG���W�j�A�������ł����A�u�l����ׂ��ł��傤�v���ăg�R�����A���Ȍn�̔����ł͂Ȃ��ł��ˁB�Ȋw�I�A���́A�l�������ō��E�������̂ł����H

�����̖��́A�n�C�o���Ȃ��c�͂���W����܂���B�v�̓A���v�`�X�s�[�J�[�Ԃ̕��[�v�𗬂��d�����A�X�s�[�J�[�i�{�C�X�R�C���j�̓��������߂�킯�ł����A�����ɂ̓X�s�[�J�[�Ƃ����A�����̃C���s�[�_���X�����݂��Ă���ŁA����ƒ���ɑ��݂����R���A����1/100�ł���̂�1/1000�ł���̂ƂňႤ��ł����H�Ƃ������Ƃł��B

������c�ƓI�ɕ\������ƁA�u��ʓI�� DF=100 ����A�q�g�P�^��� DF=1000 �̃V�X�e���ɉ��ς���ƁA�َ����̉��������܂��v�ƂȂ�܂��B �u�Ȃǂ������I�v�ƁA�ӂ��̐l�͎v�����낤���Ƃ�_���Ă���킯�ł����A�G���W�j�A������Ă���킯�ł�����A"DF"�̔����҂ɂ́A�ƊE�͂������Ɋ��ӂ��ׂ��ł��傤�B

�����ԍ��F15694367

![]() 10�_

10�_

2013/01/30 23:30�i1�N�ȏ�O�j

�W���邩�������A�Ⴂ�����邩�������͎��Ŋm�F�������낵�B

�،�����������̂���̂ɁA���ɒ��Ⴗ�邩�͌l����B

�����A�i���`�����̉Ȋw�̉��̂̏������݂����������ɗ������͖��f����(�P�́P)

�P�[�u���_�����ǂ��͑ޏ�`(�P�́P)

�����ԍ��F15694414

![]() 3�_

3�_

��������

�Ȋw�I�ɂ͔��_�ł��Ȃ��|�A�������܂����B

�����ԍ��F15694569

![]() 9�_

9�_

2013/01/31 00:04�i1�N�ȏ�O�j

�S�R�W�������ƂɊւ���Ȋw�I�����i�b�V���O�y�ыt�N�d�͉e���ɑ���l�@�i�b�V���O�̎|��������(^^�U

�ł́`

�����ԍ��F15694613

![]() 2�_

2�_

�G���W�j�A�ɂ����|�~����܂���ˁB��㗬���ƁA��������͏��H

�����ԍ��F15694743

![]() 7�_

7�_

��ʓI�ȔF���Ƃ��āA�X�s�[�J�[�P�[�u���𐔕S���[�g�������悤�Ȍ���ŁA�c�e1000�`5000���x�̓����Ƀ`���[�j���O���ꂽ�p���[�A���v���g���Ă���悤�ł��B

������́A�c�e5000�ȏ�ł��B�h�[���K�͂ŁA���S���Ă��g���������B

�p���[�Ɋւ��Ă��A�u���b�W����m�g�p�Ȃ�o��9000W/8���ƁA�����p�A���v�̃p���[�������A�z�炵���悤�Ȑ����ł��B

http://proaudiosales.hibino.co.jp/amcron/15.html

��ʉƒ�ŁA�X�s�[�J�[�P�[�u���P�O���ȓ��A�����͐����Ŏg�p����ꍇ�́A�c�e�͂P�O���x����Ώ\���ƌ����Ă��܂��B

�莝����DIATONE DS-9Z�̎�舵���������ɂ́A�c�e�T�ȏ�̃p���[�A���v�𐄏��Ɩ��L����Ă��܂��̂ŁA�T���x�ł��\���Ȃ̂ł��傤�BDIATONE�����L���Ă���̂ł�����B

�A�L���t�F�[�Y�́u�c�Ƃ���v���c�e�̐������d������̂́A���̂ł��傤���H

���������āA�~�����Ȃ邨�����������邩��ł��傤�ˁA�ԈႢ�Ȃ��B

���f���`�F���W���ƂɁA�������������グ��͉̂��̂ł��傤���H

�������������Ȃ�����������邩��ł��傤�ˁA�ԈႢ�Ȃ��B

���a�̍��A���Y�����Ԃ�1000cc�̃t�@�~���[�J�[�\����ƁA�܂��Ȃ��L�c�����Ԃ�1100cc�̃t�@�~���[�J�[�\���E�E�E

���Ă܂��ˁB

100�n�͂̎��́A110�n�͂��B

�����Ȃ�200�n�͂ɂ��Ȃ��̂́H

����ł́A�p�����Ĕ��葱���邱�Ƃ��o���Ȃ�����ł��ˁB

��ʉƒ�p�̖����p�A���v�ŁA���Ƃ���DF�����グ�āA���������A���v�̐��\��DF�̐����ɔ�Ⴕ�Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ��������L��������ƁA�t�ɂ��̃��[�J�[�̃A���v���F�����Č����Ă��܂��Ƃ������Ƃ��A�����ɂ����ł��ˁB

������́ADF1500�������ł��B

�J�����̃o�����X�E�p���[�A���v�ł́ADF5000��\�肵�Ă���Ƃ��B

�n�߂�DF�������ɂ��邩�����߂đ����Ă���̂�������܂���B

������ɂ��Ă��ADF���݂ăA���v��I�ԕ��X���炷��ƁA���͓I�ȃA���v�ƌ��������ł��B

�A�L���t�F�[�Y��A200���A�R�X�g/DF��(�j���A�y���ɗD��Ă���H��������܂���B

http://www.audiodesign.co.jp/Power.htm

�����ԍ��F15695357

![]() 11�_

11�_

�Y�ꂳ��

����

ATC��100slpt�Č���������ʋ@��̃X�s�[�J�[������܂��B

���̃X�s�[�J�[�͖����i�Ȃ�ǂ̒��x�A���v��ǂ�ȃX�s�[�J�[�P�[�u�������g���Ȃ�ߕs���Ȃ����Ă�Ƃ��l���ł�����

���݂ɂ���ɏオ���Ă�A�L���t�F�[�Y�̃V���[�Y�i�A���v)�ł��\���܂���B

�����ԍ��F15695447

![]() 2�_

2�_

���[���E���t����

������̌��ł����A�����́u�c�e�l�ɂ��āI�I�I�v�Ƃ����X���ł��̂ŁA���͂����_���Ă��܂��B�� 2013/01/29 22:47�@[15689579] �����Q�Ƃ��������B

�����ԍ��F15695486

![]() 6�_

6�_

2013/01/31 08:29�i1�N�ȏ�O�j

����A���v�łc�e�l��ς��Ȃ��璮����ׂł�������萳���������͏o�Ȃ��ł��傤�B

�A�L���̃R�����g���C���`�L�Ń_�C�A�̃R�����g�����������ď؋�������܂���B

�T�ȏ���ĈӖ��������ڍוs���ł��B

�T�����͒����ɑς��Ȃ����������ˁB

�P�O�O�O�ȏ�͍���Ƃ����Ӗ��Ƃ��ł͖��������ł�����A�g����߂��a瀂̌��B

�F�X�����������������ƍl������ɁA���������Ƃ��Ȃ��ϑz�ŝ�������͉̂��Ƃ����ꂵ���ł��ȁE�E�E�E�E

�����ԍ��F15695498

![]() 3�_

3�_

2013/01/31 08:32�i1�N�ȏ�O�j

�E���t����

�ʓ|�ȃ��c���킴�킴�Ăъ�s�ׂ̓X���傳��ɂƂ��Ė��f����(^_^;)

�U�S�U�S(�P�́P)

�����ԍ��F15695509

![]() 2�_

2�_

���Y�ꂳ��

�قق��`

�������o���Ȃ��H

�A�L���̃A���v��m��Ȃ�����������Ȃ��ł��H

�܂��͌v�Z�o���Ȃ������Ȃ��Ƃ��c(��)

���͖Y�ꂳ��Ȃ�Ǝv���o��B(��)

�͂炽���炳��

���̊F����

���ӂȔ]���v�Z�␄�����l���͂����o���Ă��l�����ɂ��鉹�i�X�s�[�J�[����)�̕]���͖������Ď�������܂����B

�����ԍ��F15695563

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

�܂��܂��B�l�����͐F�X�����Ă悢�ł��傤�B�������g�Ɂ{�ƂȂ�

���̂ݎQ�l�ɂ����Ă�����������ł��B

�������c�e���ĂȂ�ł����ˁB�t�@�[�X�g���b�g�̃A���v�Ȃ�

�P�O�v�o�͂łc�e�P���Q�Ŋ���������Ƃ����G���]�ł�����A

��H�̓e�B����悤�T�ł��P�O�ł��ǂ��킯�ł��B

����A�L���Ɍ��炸�A���b�N�X�A�I���L���[�Ȃǂ��̒l���召

�����Ă����\���Ă��郁�[�J�[������܂��B���̒l���e�Б���@

�ɂ���ăo�����͂Ȃ����̂��A�����̋^�������܂����A

�T�O�ł���U�O�ł���A�������X�y�b�N��̔��f�v���ɂ���悤

�Ƃ����\���郁�[�J�[�͗��h�ł��B

�P�[�u�����E�����Ȃǂ̏����ɂ���Ăc�e�l���������A�Q�l�ɂ���

���̔��f���\�ł��傤�B�������Ȃ��Ƃ��l���傫���Ɓu�r�o��

�����x���オ��v�Ƃ����͓̂��ɓ����ꂻ���ł��B

���@�S�����_���ς��܂����A������_�^��_������܂��B

�E�f�W�^���A���v�̂c�e�l�͂����H

�@���܂荂���Ȃ��悤�ł��ˁB��ʓI�ɋ쓮�͂�����ƕ]����

�@�Ȃ��炻���ł��Ȃ��悤�ȁB�j���[�t�H�[�X��G�\�e���b�N

�@�Ȃǂ̂��̂͌��\�����̂ł��傤���ˁB

�@�t�Ƀf�W�^�������ƒႢ�A�Ⴍ�Ȃ邨�b���E�E�E

�@�\�ł����瑱���ċ����Ē��������ł��B

�����ԍ��F15695575

![]() 0�_

0�_

������

������ƒ��ׂĂ݂܂����B

�����p�^��ǃA���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[

�@�I�N�^�[�uRE280 MK�U�i\1,008,000�j�@DF=8

�@Quad�U-FORTY�i�y�A\924,000�j�@DF=20

�����p�f�W�^���A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[

�@�I���L���[ A-1VL�i\168,000�j�@DF=25

�@Nuforce IA-7E�i\220,500�j�@DF=4000

�����p�g�����W�X�^�[�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[

�@LUXMAN L-507uX�i��430,000�j�@DF=205

�@PASS XA200�i�y�A\5,000,000�j�@DF=30

�@HEGEL H-1�i\315,000�j�@DF=1000

�@�A�L���t�F�[�Y�@A-200�i�y�A\2,600,000�j�@DF=1000

�@�I�[�f�B�I�f�U�C��DCPW-100�i\285,000�j�@DF=1500

�Ɩ��p�p���[�A���v

�@�A���N����IT5000HD�i\777,000�j�@DF=5000

�����̏��܂��āA���āA�{��ł��B

�͂炽���炳��i�X���傳��j�H���A

������A�L���t�F�[�Y�̋Z�p�̕��ɕ������Ƃ���A�Ȃ������Ă��c�e�l�̓A���v

�ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���Ƃ̉ł����B

�i���̂悤�ɉ��߂ł��܂����j

�A�L���t�F�[�YA-200�̃J�^���O�ɂ́A����Ȉ�߂�����܂��B

�u����ɂ��ɂ߂Ē�o�̓C���s�[�_���X�̃p���[�A���v�������A����ɍō��O���[�h�̑f�ނ��H�E�p�^�[���Z�p�Ȃǂ���g���邱�Ƃɂ��A�u�_���s���O�E�t�@�N�^�[:1,000�v�ȏ�ƂȂ���ٓI�Ȓl��B�����܂����B�v

�����A�����̂悤�ȉ��߂〈������ʂɒʗp����̂ł���A��L�̃A���v���g���\���h�ɕ��ׂ�ƁA

�@�P�ʁ@�A���N����IT5000HD�i\777,000�j�@DF=5000

�@�Q�ʁ@Nuforce IA-7E�i\220,500�j�@DF=4000

�@�R�ʁ@�I�[�f�B�I�f�U�C��DCPW-100�i\285,000�j�@DF=1500

�@�S�ʁ@HEGEL H-1�i\315,000�j�@DF=1000

�@�S�ʁ@�A�L���t�F�[�Y�@A-200�i�y�A\2,600,000�j�@DF=1000

�@�U�ʁ@LUXMAN L-507uX�i��430,000�j�@DF=205

�@�V�ʁ@PASS XA200�i�y�A\5,000,000�j�@DF=30

�@�W�ʁ@�I���L���[ A-1VL�i\168,000�j�@DF=25

�@�X�ʁ@Quad�U-FORTY�i�y�A\924,000�j�@DF=20

�@�P�O�ʁ@�I�N�^�[�uRE280 MK�U�i\1,008,000�j�@DF=8

�ƂȂ�܂��B

���āA���̏��ʂɁA�ȂӖ�����܂����ˁH

�h�[������N���X�̍L�����ŁA�X�s�[�J�[�P�[�u���𐔕S���[�g�������悤�Ȏg����������ꍇ�A4�ʈȏ�̃A���v����Z���N�g�����������S�m���ŁA�C�x���g���ɃA���v�̐S�z�������ɍςނł��낤�A�Ƃ������炢�̈Ӗ��͂��肻���ł����A��ʉƒ�ŃI�[�f�B�I�Z�b�g��g�ޏꍇ�́A�u�ǂ�ł����D���Ȃ��̂��I�v�Ƃ����̂��A�u�Ó��Ȉӌ��v���Ǝv���܂��B

�܂�A�uDF�̒l�ɂ�������ăA���v�I�т�����K�v�͖����v�Ƃ����̂����_�ɂȂ肻���ł��B

�ȑO�ADF�l�L���Ă��Ȃ�DENON�ɁADF�l�ɂ��Ē��ږ₢���킹���������Ƃ�����܂����A�uDF�l�̓A���v�̐��\�Ƃ��āi�̔��헪��j�d�����Ă��Ȃ��̂ŁA�i����͂��Ă��邪�j���L�͂��Ȃ����A�������Ƃ����܂���B�v�Ƃ�����|�̕Ԏ��ł����B

�܂��A�I���L���[�ɂ��A�uA1VL��DF=25�Ɋւ��āA���̃A���v�ɔ�ׂ�ƒ�߂����H�v�Ƃ����Ӗ������̎�����������Ƃ�����܂����A�u���p��A�\���Ȓl�ŁA�S�����Ȃ��B�v�Ƃ�����|�̉�����������Ƃ�����܂��B

���A�L���̃R�����g���C���`�L�Ń_�C�A�̃R�����g�����������ď؋�������܂���B

���T�ȏ���ĈӖ��������ڍוs���ł��B

���T�����͒����ɑς��Ȃ����������ˁB

�uDF�T�ȏ�𐄏��v�ƃX�s�[�J�[�̎戵�������ɖ��L����1980�N���DIATONE�̒S���҂̂ق����A�uDF�͍��������A���v�Ƃ��č����\�Ȃ̂��v�Ƃ����i��ۂ�������悤�Ƃ��Ă���j���݂̃A�L���t�F�[�Y�̉c�ƒS���ҁ��J�^���O�L�҂��A��قǓK�őÓ��Ȍ�������Ă���Ƃ��鍪���́A����ȂƂ���ɂ���܂��B

�����ԍ��F15697312

![]() 11�_

11�_

����ɂ���

�J�i���̂g�o�ɁA�c�e�ƃP�[�u�����̒�R�̐����l���L����Ă��܂��̂ŁA�������܂��B

�����ԍ��F15697685

![]() 1�_

1�_

2013/01/31 22:42�i1�N�ȏ�O�j

�X����|�����ς��Ƃ�܂��Ȃ��E�E�E�E

���������́A

�rDF�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��

�Ȃ�̂�?

�Ƃ̎���B

�g�����X�Ƃ̈��ʂ�z�肳��Ă���ꂽ�悤�ł����E�E�E�E

�ŁA�c�e�������Ƒf���炵�������悢�A���v�ł���I

�Ȃ�Č����Ă���͎�芸������������܂���B

�ܘ_�A�A�L���c�Ƃ��J�^���O���B

�rDF�l�ͱ��߂ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���

������₷���ƌ����Ă܂��ˁB

�z���}�ɕ�����₷�����ǂ����͂��Ă����i��

�r

�u�����ݸޥ̧���:1,000��ȏ�ƂȂ���ٓI�Ȓl�v

���ٓI�Ə����Ƃ�悤�ł����A�R�O�O�O�A�S�O�O�O�N���X�͒��E���g�����ٓI���Ă����肩�i��

�r���Ĥ���̏��ʂɤ�ȂӖ�����܂�����?

���A�����ŕ��ׂĉ������Ă��ł����H

�c�e�̑傫�����Ԃł���H

���h�ȈӖ�������܂����ȁB

�o�͂��f�J�C���ԂƂ��A�d�����ԂƂ��A�F��ȏ��Ԃ�����܂���ȁB

�����̂��ƁB

�����ԍ��F15698641

![]() 3�_

3�_

�r�����������@�q������������

�����̏������݁g���e�h�����C�ɏ����Ȃ��悤�ł����A������蔽�_���Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂���B

�����̔̔����i�R�����g��A���ԓ��m�̓�ꍇ������ł́A�ǎҏ������H���C���ł��傤����A���ɂ̓X�p�C�V�[�ȃJ�L�R�~���݂��Ă��ǂ��ł��傤�B

���ŁA�c�e�������Ƒf���炵�������悢�A���v�ł���I

���Ȃ�Č����Ă���͎�芸������������܂���B

���ܘ_�A�A�L���c�Ƃ��J�^���O���B

���rDF�l�ͱ��߂ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���

��������₷���ƌ����Ă܂��ˁB

�n�n�I�i��

�����̔z���Ȃ̂�������܂��A���������߂�P���Ȃ��Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂���B

�A�L���t�F�[�Y�̌��uDF�l�́A�A���v�ɂƂ��Ă̐��\�̎w�W�ł��v�́A�����ł́A�P���ɁA

DF���������A���v�̐��\������

DF���Ⴂ���A���v�̐��\���Ⴂ

�Ɓu�ǂށv�Ƃ���ł��B

���ŁA�c�e�������Ƒf���炵�������悢�A���v�ł���I

�Ƃ���ŁA�A�L���t�F�[�Y�́A���������̃A���v���u�����ǂ��A���v�v�ȂǂƂ́A�����Ă�����Ȃ��ł��傤�B���ɁA�I舂ɂ����������j���A���X�Ō������点��c�Ƃ�����A�Ĕ��h�~�̎w���������Ȃ��ł����ˁH

�A���v�͑�����ł��̂ŁA���m�T�V�Ƃ��āA�����ǂ��H�����H���g�����Ƃ͖����ł��傤�B

�u���\�������������O�̐M���ɒ����ɁA�X�s�[�J�[���쓮����\�͂������v

�Ƃ������m�T�V�����A�A�L�����[�g�E�t�F�[�Y�Ђ̋��߂�u�A���v�̐��\�v���ƁA���^�N�V�͉��߂��Ă��܂��B

���������āA��A�̃A�L���t�F�[�Y�u�c�Ƃ���v�̃R�����g�́A�f���ɁA

�u�Z�p����g����DF�l��1000�Ƃ������ٓI�ȍ��l��B�������A����A-200�́A���ٓI�ȍ����\�A���v�ł��B�v

�Ƃ�ނ̂��u�����v�ł��B

�u�����ǂ��A���v�v�ȂǂƂ������t�������o���āA�u�X����|�����ρv���Ă���̂́A���[�W������̂ق��Ȃ�ł��ˁB

���r���Ĥ���̏��ʂɤ�ȂӖ�����܂�����?

�����A�����ŕ��ׂĉ������Ă��ł����H

���c�e�̑傫�����Ԃł���H

���v�ł����H

�����ł����H

�A�L���t�F�[�Y�̏�����A���v�̐��\�̎w�W��DF�l�̍�����̗p���āA

DF�l�̍��������A���v�̐��\��������

�ɕ��ׂĂ݂܂������A

�uDF�l���āA�A���v�̐��\�̎w�W�ɂȂ��Ă��܂����H�Ȃ��ĂȂ��ł��傤�H�v

�ƁA�wDF�l�̍���ŃA���v�̐��\����閳�Ӗ����x������������ł��B

���[�W������A���U�ƁA�Ԉ���Ė����Ă��܂��H

����Ȃ�A�����ƁA���L���Ă��������B

�͂炽���炳��i�X���傳��j�̋^��́A

�i�m���Ă��āA�m��Ȃ��ӂ�����Ă���̂�������܂��E�E�E�j

���rDF�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��

���Ȃ�̂�?

���Ƃ̎���B

���g�����X�Ƃ̈��ʂ�z�肳��Ă���ꂽ�悤�ł����E�E�E�E

���t�Ƀf�W�^�������ƒႢ�A�Ⴍ�Ȃ邨�b���E�E�E

�ɑ��āA��̓I�ȃA���v��DF�l�ׂĕ��ׂāA

�u���Ɉ��ʊW�݂͂��Ȃ��悤�ł����A�������ł��傤���H�v

�Ƃ����₢�����g���h���Ă���̂ł��B

���ׂĂ݂�A��ڗđR�ł��傤�H

��������A���������o���܂����H

���Ƃ��A

�^��ǃA���v�́ADF����߁B

�f�W�^���A���v������Ⴂ�Ƃ͌���Ȃ��B

�d���̌`���i�g�����X�̃T�C�Y�A�X�C�b�`���O�Ȃǁj�Ƃ̑��֊W���Ȃ������B

�J�J�N�ɂ���Ⴕ�Ȃ��B

�ȂǂȂǁB

�������ł����H

�ŋ߂̃��[�W������́A�u���O�̃J�L�R�~�́A���̋C�ɓ���Ȃ��B�����A�������ނȁ`yo�`�v�Ƃ�����|�̃J�L�R�~���ڗ��������ł��B

�����ƁA�t�c�[�ɁA���݂��������Ă����������肵�܂��H

�o���܂��H

�����ԍ��F15699736

![]() 15�_

15�_

����ɂ��́B�����D�y�͒g�����ł��I�T�x������B

�}�C�i�X�T�x�łȂ��E�E�E

���āA�����c�e�l�������Ɖ����ǂ��Ȃ�Ƃ͍l���Ă܂���B

�u���҂Ȃv�Ƃ����Ƃ��ł��ˁB�A�L���Z�p�̕������

�����܂Łu�˂���������\�͓x�v�Ƃ����ԓ��ł����B

���̎��ۂɊւ��Ă��l���ꂼ��l�����̈Ⴂ�������Ă�낵���ł��B

�݂�ȓ������ɂȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��ł��傤�B�ł�����Q�l��

�����Ē����A�����ɉ����Ƃ������邩�����ł��ˁB

���ǂ��݂���Ȃ��l�Ȃ̂Ńn�b�L�����Ȃ��̂ł��傤�B

�ڊo�߂悳��̃J�i���g�o�����ʔ����ł��ˁB�P�[�u���ł�

���ʓI�Ȓl�ϓ��͑����̂悤�ł��ˁB�����͎��ɂ͐V����

���ł����B

�f�W�^���A���v�̒l���������ō����Ȃ��̂͂킩��܂��ł��傤���H

�Ԉ���Ă܂����ˁB�����̂�������Ȃ��B�f�W�^������i�o�͈ȏ��

�u�p���t���v�Ƃ�����ꑫ��A�\������鏊�Ȃ͉��Ȃ̂ł��傤���B

��������͖��Ȃ����Ǝv���܂����A�F����^��Ɏv���܂��H

�܂���_�A�f�W�^���A���v�́u����d�͂̍����Ăǂ�����ԗv���Ȃ�

�ł��傤�v�p�C�I�j�A�̂`�T�O�C�V�O���ĂV�O�����b�g�ł����A��

����w���������X�e�[���̏��^�T�Q�S�̓p�C�I�j�A���o�͂͏�����

�ł����P�Q�O���b�g���x�Ȃ�ł��ˁB��ʓI�ɑ傫�ȏo�͂�傫��

�d���𓋍ڂ���Ƃ����̏���傫���Ȃ�C�����܂����A�p�C�I�j�A

�@�������傫���d���������Ă��Ȃ���d�͂����Ȃ�Ⴂ��ł���ˁB

�Ȃ����낤�H�����̓��[�J�[�Ɏ��₵�Ă����Д�r�ł̉͂���

�Ȃ��̂ŁA�m���Ă�����ɕ��������Ȃ����Ȃ��āB

������Ƃc�e�Ɨ�����ł����B

�����ԍ��F15700018

![]() 1�_

1�_

2013/02/01 09:16�i1�N�ȏ�O�j

�r�����̔̔����i���Ă⤒��ԓ��m�̓�ꍇ������łͤ�ǎҏ������H���C���ł��傤����

�����������I�������C�������Ђ����Ă܂��ˁ`

�X���傳�������������ŁA��l�̉�b�A��l�̗V�тƂ��Đڂ��Ă�����悤�ł��B

�������݂��Ă�F������ˁB

������u���O�B���x����Ă���I��ꍇ���͎~�߂�I�v���ĕ����܂���ł���i���

�r���݂��������Ă����������肵�܂���?

�c�e�ς̎���A���v�ɂāA���l�Ŕ�r�������N��l�Ⴂ��������Ȃ������B

�݂����ȏ��Ȃ�劽�}�ł����A�J�^���O�X�y�b�N�̌l�I���߂ɂ��u�f������v�͂��f��ł��ˁE�E�E�E�E

���͊m��G�r�f���X�������̂Ɂu�ς��v�A�u�ς��Ȃ��v�Ǝ咣����̂͂ǂ�����������Ǝv���Ă��܂��B

���ɂƂ��ăE�T�M��������Ԃ̂���l�B

�����炱���A��ꍇ���ɂ����s�m�薳�p�ȃR�����g�͔@���Ȃ��̂��ƌ����Ă��ł����ˁE�E�E�E�E

�܂��A���������A�_���s���O�t�@�N�^�[�ŃA���v��I��������͐悸�͂����ł��傤���ˁE�E�E�E�E�E�E

�����ԍ��F15700097

![]() 3�_

3�_

�͂炽����P�O�O�O�_����

�� �܂���_�A�f�W�^���A���v�́u����d�͂̍����Ăǂ�����ԗv���Ȃ�

�� �ł��傤�v�p�C�I�j�A�̂`�T�O�C�V�O���ĂV�O�����b�g�ł����A��

�� ����w���������X�e�[���̏��^�T�Q�S�̓p�C�I�j�A���o�͂͏�����

�� �ł����P�Q�O���b�g���x�Ȃ�ł��ˁB

���Ђ̃z�[���y�[�W�����Ă݂܂������A

http://pioneer.jp/components/pureaudio/lineup.html

http://www.rasteme.co.jp/product/audio/hda-524/hda524.html

A-70 �́u����d�́i�d�C�p�i���S�@�j 74 W�v�A

HDA-524 �́u����d�� �ő�120W�v�A

�ƕ\�L����Ă���A�v�����@���قȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�������A�d�C�p�i���S�@�̏���d�͂́A�A���v�̉��ʂ��ő�o�͂̐�����1�̉��ʂɂ����Ƃ��Ɍv�������l�Ƃ������m�ȋK�肪�������ƋL�����Ă��܂��B����͖@�����L���Ă��܂��̂ʼn��߂̃u���̂Ȃ��l���Ǝv���܂��B

���X�e�[���Ђ̂ق��́u�ő�v�ƕ��L����Ă��܂��̂ŁA�����ł����A������ǂ���ɉ��߂���Ή��ʂ��ő�ɂ������̏���d�͂Ȃ̂��ȁA�Ǝv���܂��B����̐^�U�͂��̃��[�J�[�ɕ����Ă݂Ȃ��ƕ�����܂��B

�����ԍ��F15700141

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́B

�����ł��ˁB�ő�d�͂ł��ˁB����v�w�����Ă�����Ɣ�r���Ă݂悤��

�l���Ă܂����B

���X�e�[���͎����T�O�v�ʂȂ̂����B

����ɂ��Ă����ׂĒ������c�e�̑召�����ł���ˁB

��w�u�����́H�v�̐��̋^�f���悬��܂��B

�j���[�t�H�[�X�̂S�O�O�O�͂������B�v���@���e�Ђǂ��Ȃ̂�

������H�H�H

�����ԍ��F15700217

![]() 1�_

1�_

������

���������_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ����w�W�́A���̐��l����ʓI�ɏ����������^��ǃA���v����ɂł����p��ł��B

�_���s���O�t�@�N�^�[�F�P�A�Q�A�E�E�E�T���炢�܂ł́A�������P�Ⴄ�ƁA�X�s�[�J�[�̓����i�����́��d�C�I�Ɏ~�߂�́j�ɁA����������炩�ȍ����������悤�ł��B

�����̃A���v�ɂȂ��āA�_���s���O�t�@�N�^�[���ꌅ�ȏ�A�P�O�`�P�O�O�O�`�P�O�O�O�`���ƂȂ�A�オ�����킯�ł����A���̎��_�ŁA�u�_���s���O�t�@�N�^�[�v�Ɓu�X�s�[�J�[�̐����v�Ƃ����W���A���قLjӖ����Ȃ��Ȃ��Ȃ����Ƃ����̂��A���̗p��i�w�W�j�̗��j�̂悤�ł��B

�ʔ����ߋ��X���b�h�������܂����i��

���Q�l�E�E�E

http://bbs.kakaku.com/bbs/20432010189/SortID=7627750/

�����ԍ��F15701917

![]() 5�_

5�_

2013/02/01 22:29�i1�N�ȏ�O�j

������

�P�[�u�����݂ōčl���Ă݂܂��B

���a�P�����̓����̂P��������̒�R���O�D�O�Q�Q���A�X�s�[�J�[�C���s�[�_���X�U���A�P�[�u�����Q���Ƃ��āA

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�O�D�X�X

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�T �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�S�D�W

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�X�D�R

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�T�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�R�V

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�T�W

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�P�Q�O

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�O�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�P�R�S

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�� �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�P�R�U

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���������P�[�u���q������T�`���Ă��܂��B

���ɁA�����Z���P�[�u���ŁA�P�[�u���C���s�[�_���X�������邱�Ƃ��l���Ă݂܂��B

���a�Q�D�Q�S�����A�P���̓����̒�R�͂P/�P�O�̂O�D�O�O�S�S���ɒቺ���܂��B

�e�_���s���O�t�@�N�^�[�̃A���v�̎����_���s���O�t�@�N�^�[�́A

�P�F�O�D�X�X���O�D�X�X�X

�T�F�S�D�W���S�D�X�W

�P�O�F�X�D�R���X�D�X

�T�O�F�R�V���S�W

�P�O�O�F�T�W���X�R

�P�O�O�O�F�P�Q�O���T�V�U

�P�O�O�O�O�F�P�R�S���P�Q�O�O

���F�P�R�U���P�R�U�R

�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���f�J�C���A�P�[�u���ɂ������l�����ς��܂��B

�P�O�O�ȏ�ł͍����悭������Ȃ��A�Ă̂́A���̓P�[�u���e�����l�����Ă��Ȃ��R�����g�Ȃ̂�������܂���B

�@�����Ύ����č��_���ʔ��������ł��B

�����ԍ��F15702822

![]() 3�_

3�_

�͂炽����P�O�O�O�_����

>���āA�����c�e�l�������Ɖ����ǂ��Ȃ�Ƃ͍l���Ă܂���B

>�u���҂Ȃv�Ƃ����Ƃ��ł��ˁB

���\�������݂�����܂������A�ӂ��ɔ��f����Ɓu���҂ł��Ȃ��v�A�ł͂���܂��B

������̕��Ȃ��B�Ȋw�I�ɂ��Ӗ����Ȃ��B�I���L���[��DENON���ے�I�B����Ȃɂǂ��ł������w�W�ɂ��āA�܂��߂ɐ�������C�ɂȂ�Z�p�҂͏o�Ă��Ȃ��ł��傤�B�����������_���s����Ȕ~�G���W�j�A�i���u�~�v�͊֓����j���A�U���𐄏����邭�炢�̂��̂ł��B

>�܂��܂��B�l�����͐F�X�����Ă悢�ł��傤�B�������g�Ɂ{�ƂȂ�

>���̂ݎQ�l�ɂ����Ă�����������ł��B

�X���傳���������u�{�ƂȂ���v�Ƃ͂Ȃ�ł��傤�H���炭�A�K�������u�����v�ł͂Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B�Ȃ�A�A�L���t�F�[�Y�̉c�Ƃ�灛���P�[�u���ɃZ�[���X�g�[�N�����肢����̂��A�͂邩�Ɍ����I���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F15703523

![]() 9�_

9�_

2013/02/02 01:09�i1�N�ȏ�O�j

�����̎��⊴���ŕ�����Ȃ����Ƃ������ɂƂ��Ăǂ��ł��悢�Ƃ��邱�ƂƁA��ʘ_�Ƃ��Ăǂ��ł��悢�Ƒ��l�ɉ����t���邱�Ƃ̋�ʂ��t���Ȃ������҂������݂������ȁA�ŋ߂́i��

�����ԍ��F15703681

![]() 6�_

6�_

������

�_���s���O�t�@�N�^�[�Ɋւ��ẮA���ׂ�����ŁA���݂̂Ƃ���A�A�L���t�F�[�Y�A�I�[�f�B�I�f�U�C�����A�d�����Ă��邱�Ƃ����Ă���悤�ł��B

�܂��A�X�s�[�J�[�P�[�u���������K�v������Ɩ��p�̃p���[�A���v�ł��A���p��̏d�v�Ȏw�W�Ƃ��Ė��L����Ă��܂��B

����ŁA�f�m���A�I���L���[�́A�K�v�ȏ�ɐ������d�����Ă��Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B

�I���L���[�́ADF�l���グ�邱�Ƃ����A���A�҂��ŏ����ɂ��邱�Ƃ��d�����Ă���Ƃ܂Ō��y���Ă��܂����B

���̃X���b�h�ɂ́A�_���s���O�t�@�N�^�[�Ɋւ��āA���ɂ��A��R�̏�W�܂��Ă���Ǝv���܂��B

�����ɖڂ�ʂ�����ŁA

�_���s���O�t�@�N�^�[�ɒ��ځA100���1000�̕������͓I���B

�_���s���O�t�@�N�^�[�́A10�ȏ゠��C�ɂ��Ȃ��ėǂ��̂��B

���̑�

�ƌ�����ɁA�������̌����ɕ������̂́A���R�Ȃ��Ƃł��B

�`�E�`�E�`�E�`

���[�W������

���[�W������̐S�����A�悤�₭�A���肩���Ă��܂����B

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ƁA���^�N�V�̃J�L�R�~����A�ȉ���2�s�ځu���l�ɉ����t����v�Ƃ������́i�v���b�V���[�j����������āA��ɂ������Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB

�������̎��⊴���ŕ�����Ȃ����Ƃ������ɂƂ��Ăǂ��ł��悢�Ƃ��邱�ƂƁA

����ʘ_�Ƃ��Ăǂ��ł��悢�Ƒ��l�ɉ����t���邱�Ƃ�

����ʂ��t���Ȃ������҂������݂������ȁA�ŋ߂́i��

����̃J�L�R�~�ł́A

��������u���O�B���x����Ă���I��ꍇ���͎~�߂�I�v���ĕ����܂���ł���i���

�Ƃ��A������Ă��܂����B

�N���A�u�ӌ��������t���v���肵�Ă��܂���B

���ꂼ�ꂪ�A�����̎��_����A�����̌������q�ׂĂ��邾���ł��B

���t�̕\����A�u���������ӂ��Ɏ���v�ӏ������邩������܂��A�����͓����̌f���ł�����A�����I�ɂ������������t���邱�Ƃ͕s�\�ł����A���������A������̓`���������Ƃ��A���̂܂ܓǂݎ�ɓ`�����̂ł�����܂��A�t��������B

�܂��A�u���O�B���x����Ă���I��ꍇ���͎~�߂�I�v�ȂǂƁA�J�L�R�~�����������܂���B

�i���[�W������������j

���̃t���[�Y�́A���[�W������̓��̒��Ő��ݏo���ꂽ���̂ł��B

�����g�̐��ݏo�������t�ɑ��āA�ꌾ��悵�Ă���Ƃ����\�}�ɂ́A���낻��C�Â��ė~�����Ǝv���܂��B�L�b�J�P��^�����̂��A��A�̃��^�N�V�̃J�L�R�~��������������܂��E�E�E

���ӌ��������t���Ă���킯�ł͂���܂���̂ŁA�O�̂��߁B

�����ƈقȂ�ӌ��ɑ��āA�g�Ȃ�قǁh�Ɓu���e����v�ԓx�́A���Љ�ł��A���ɍ����̃l�b�g��̃R�~���j�P�[�V�����ł��A�ƂĂ��d�v�ȑԓx���ƁA���^�N�V�͎v���܂��B

���e�Ƃ�

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%AF%9B%E5%AE%B9/

���A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���f�J�C���A�P�[�u���ɂ������l�����ς��܂��B

�P�[�u���ɂ��E�E�E�u���ς���v�Ə�����܂����B

���^�N�V�́A�g�Ȃ�قǁh�Ɗ��e���܂���B

�������A�g�I舂��ȁh�Ƃ��v���܂��B

�����g�ŁA����A

�����͊m��G�r�f���X�������̂Ɂu�ς��v�A�u�ς��Ȃ��v�Ǝ咣����̂͂ǂ�����������Ǝv���Ă��܂��B

�Ɓg���h���Ă���b��ɒ�G����Ǝv���邩��ł��B

����ʂ��t���Ȃ������҂������݂������ȁA�ŋ߂́i��

����́A���͂�A�ӌ��ł͂���܂���B

��排����Ƃ��A�l�i�ᔻ�Ƃ������t�ɒ�G���܂��B

�u�s�K�ؔ����v�Ƃ�����ł��B

�����ԍ��F15704017

![]() 13�_

13�_

�́A���b�N�X�i���Ж��̓��b�N�X�}���ŁA���̃��b�N�X�͉��ϕi��Ж��j��SQ301�Ƃ����v�����C���A���v���g���Ă��܂����B

���̋@��̓_���s���O�t�@�N�^���A80, 10, 2�̎O�i�K�ɐ�ւ����܂����B

�X�s�[�J�[�͎R����SP-LE8T�ł������A10��2�ł͉����ɑ卷������A2�͒ቹ���u�J�u�J�Œ����ɑς��܂���ł����B

80��10�ł͂قƂ�Ǎ��������A80�̕��������ቹ�̒��܂肪�ǂ����ȁ[�A�Ƃ������x���ł����B

���̍��̓V���b�v�ł�������X�s�[�J�[�P�[�u���Ɠd�C�X�ōw�������Ǔ��z���pVVF�P�[�u���̍����A�����Ə����������L��������܂��B

�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn����ς��Ȃ��Ǝv���Ă�����́ADF��10�ȏ゠��Ζ��Ȃ��ł��傤�B

�f�W�^���A���v�́A�Ō�̃A�i���O�Ɋ�����Ƃ���ŁA�n�C�J�b�g�p�̂k�����i�R�C���j������̂���ʓI�Ȃ̂ŁA���̃R�C���̒�R�������A�c�e�����������Ă���̂ł��傤�B

�f�W�A����DF���������̂́A���̃R�C�����ǎ��Ȃ̂��A�R�C����ɓ���Ȃ��ėǂ���H��̍H�v������Ă���̂ł��傤�B�v�͍��悪�J�b�g�ł���Ηǂ��̂ŁB

�����ԍ��F15704508

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

�{�ƂȂ���́{�ƂȂ���ł��ˁB�����Ƃ����\���ł��Ȃ��B

�����������A��Ɏ��Ȃ����̂ł����ł�������ł��B

���[�����̖��̍��A�l�ɂ���Ă̍D�݂��Ȋw�␔���ŕ\������

�Ȃ��悤�Ȃ��̂ŁA�ʂɐ��l�̑召�Ŕ��f���Ă���킯�ł�

�Ȃ��B���l���o���Ă��郁�[�J�[������A���\�厖�Ɍ��Ă���

�A���ʂǂ��Ȃ���̂��ˁA�Ƃ��������ł��B

�I�[�f�B�I�Ƃ��A����Ȃ���́u���v������@�B�ł��傤�B

�����̒��Ŋy���߂�A�ǂ̂悤�ɉ��߂������ėǂ��킯�B

�Ⴄ���ȁB

�����ԍ��F15704682

![]() 3�_

3�_

�v�_�̓��[�W�����������Ƃ���Ȃ��B

�����ŏ��ɏ������������݂ŃX�s�[�J�[�P�[�u�����ɑ��ɂ�����Ə����܂������A�n�C�E�p���[�A���v�ɃZ�b�e�B���O������������B

�܂��ʓr�d���g�����X�̏ꍇ�I

DF�l���オ�������낤�ƔF�������̂͒��o�̓v�����C���̎��B

�i�����͂��������Ɗ����܂���)�B

���Ƃ���DF�l�i�����͐�����)���������A���v�ɋɑ��P�[�u�����q���Ő����͂������邩�H������

����͋��炭�����Ԃ̊g���肩�ȁB

���������������������ƂȂ�Ɖ��b�͏�������������Ȃ��B

���m��Ȃ��Ə����Ă�̂̓e�X�g���ĂȂ�����B

���݂Ɏ���ATC�X�s�[�J�[�̏ꍇ�������Ă܂��B

�����ԍ��F15704951

![]() 3�_

3�_

2013/02/02 11:21�i1�N�ȏ�O�j

�ő��P�[�u���X�����̂Q�̃O�_�O�_���ȁi��

�E�T�M����

��ꍇ�����̗���]�X���̂����h�Ȗό��ϑz�����Ă̂ɐ悸�͋C�t���܂��傤�B

�ŁA�ŋ߂͖���ւ�����ɂȂ�ꂽ�̂ł����ˁE�E�E�E

�c�O�ł��E�E�E�E�E

�����ԍ��F15705126

![]() 8�_

8�_

�F������ɒׂ����Ƃ͎v�����ǁc

�����͑�̏o�����Ă܂��B100���z���܂����B

�����]���B

�E�T�M������o�����A���v����ϕ������������B(��)

�E�A���N����

���̃A���v��DF�l�͈̂������B�ǂ�ȃX�s�[�J�[�ł��点��ƌ����G�ꍞ�݁B��������ȉ��i�I�[�f�B�I�̉�)���D�ޕ��͂��Ɛh�����ł����B

�F����Ȃ������̖��������D�������ĕ��͍D�݂̓��ɓ���ł��傤�B

�E�w�[�Q��

���̃��[�J�[�Ɋ��҂��đ��c4000��G�A�W���[�_���E�m�[�g�A�t�H�XG2000���������́ASN�����܂�ǂ��Ǝv��Ȃ������B��ʃN���X�̃~�J�����p���[�A���v�͗ǂ��ƕ����܂��B�w�[�Q���Ȃ��ʃN���X��Z�p���[�g���I�X�X���B

�E�I�[�f�B�I�f�U�C���B

�Z�p���[�g��20���N���X���n�C�G���h�V���[�ʼn��x���I�i�X�s�[�J�[���O)

SN�͔��ɗǂ��B

�������T�b�p�����߂��Ă܂��B

�Ɩ��A���v���F�͂���܂����A�A�����ɐ₦�Ȃ����ł͂���܂���B����������F�C���d����͎���o���Ȃ��ł��傤�B�Ղӂ��Č������E�}�Y���i�J���n�M)�̐H���ɋ߂��B(��)

���ƂȂ�ł��ˁB

�I�[�f�B�I�f�U�C���Ė��O���t���Ă���Ɉ̂��L�b�g��g�ݗ��Ă������B�B�t�F�U�[�^�b�`�������������Ɋ�����B

�G���g���[�E�N���X�̓I�[�f�B�I�_�T�C���Ė��O�������������m��Ȃ��B

�E�j���[�E�t�H�[�X

���̃��[�J�[�͌l�I�ɍD���ȃ��[�J�[�ł��B

������B&W15�C���`801��炵�����́A�����r�₦�Ă܂����B

�Z�p���[�g×2���炢�K�v�����m��Ȃ�

�E�I�N�^�[�u

���̃��[�J�[�̃v�����C����SN���C�}�C�`�ł����B���X�b�L���������F�A

�炵���X�s�[�J�[�̓N�A�h���B

�Z�b�e�B���O���|���N�����������̂��H

���������̃I�N�^�[�u�B

�X�s�[�J�[�P�[�u����ς��Ă݂����B�����ƃA���v�̌������Έ����P�[�u���B

�������

����������肭�z�����Ă���Ċ����ł��B

�ȉ���

�͂炽���炳�w�E���Ă���f�W�^���A���v�B

���̂����[�G���h���L�тȂ��o�Ȃ��B

����`�����ʊ��͑f���炵�����ˁB�����n�C�G���h�u�b�N�V�F���t���������m��Ȃ��ł��B

�����ԍ��F15705424

![]() 2�_

2�_

NuForce�Ђ̓��{��T�C�g�ɁA�̔��I���̕\�����t���Ȃ�����c���Ă��� IA-7V3 �̃y�[�W�����Ă݂܂����B

http://www.nuforce.jp/highend/products/ia7v3_01.html

����ƁA�����o�蒆�̓Ǝ��̕����̐v�ł���Ȃǂ��������͓I�Ȑ����������Ă���A�ǂ�ł���ƃ��N���N���Ă��܂��B

���ɁA���̃T�C�g���́A�v�����C���A���v�ȊO�̎�X�̐��i�̃y�[�W�����낢�댩�Ă݂܂����B���̉�Ђ͓����f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u�������z�Ȓl�i�Ŕ����Ă����ЂȂ̂ł��ˁB�ʂɃv�����C���A���v�郁�[�J�[�������f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u�����Ă͂����Ȃ����Ƃ͂���܂��A���̊����ł́A���̎��_�ŁA������H�Ɗ����܂����B�����������炻�������J�e�S���[�ɑ������ЂȂ̂ł͂Ȃ����ƁA���������܂����B

�����f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u���ȊO�ɂ��A���Ƃ���CD�v���[���[ CDP-8�A

http://www.nuforce.jp/highend/products/cdp8_01.html

�̐����̃y�[�W��ǂ�ł��A������H�Ɗ����܂����B

������O���ɒu���āA������x IA-7V3 �₻�̑��̃A���v�֘A�̐��i�̃y�[�W�̐�����ǂނƁA���̓_���^��Ɋ����܂����B

�E���[�J�[�͎��g�œ��쌴�����f�W�^���A���v�ƌ����Ă����Ȃ���A���̒���Ɂu�A�i���O �X�C�b�`���O�A���v�v�Ƃ��Ă�ł��āA�ǂ����ɓ�����������Ă��銴�������܂��B

�E���[�J�[�͎��g�Ń_���s���O�t�@�N�^�[�������ƌ����Ă��܂����A�ł͂��̃A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�͂ǂ������������ł���̂��H�Ƃ����^�₪����܂��B

FAQ ��ǂނƁA

http://www.nuforce.jp/highend/faq.html

�X�s�[�J�[���ڑ�����Ă��Ȃ���ԂŁA�d����ON�ɂ��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����|�̋L�q������܂��B���ꂾ�Ƒ���ɂ����ł���ˁB

�E�Z�p����������y�[�W�ł���A

http://www.nuforce.jp/highend/info/20080418_01.html

��ǂ�ł݂܂������A��ԉ��̂ق��ɁA

�� �M�������͂��ꂽ�Ƃ��ɂ́A���̃m�C�Y�͑��E���邱�ƂɎg�p���邽�߁A�o�͐M���ɍ����邱�Ƃ͂���܂���B���̖��M�����m�C�Y�̓X�s�[�J�[�̋߂��Ɏ�����ƕ������邩������܂��A�A���v�̒ʏ퓮��Ɋ�Â����̂Ō̏�ł͂���܂���̂ŁA�����S���������B

�Ə����Ă���܂����A�o�͐M���ɍ������ĂȂ��̂ɃX�s�[�J�[�̋߂��Ɏ�����ƕ�������́H�Ƃ����^��������Ă��܂��܂��B

�Ȃɂ�������[�܂��Ă���̂ł͂Ȃ����A���邢�͐������Ȃ����Ƃ������Ă���̂ł́A�Ƃ����^�O������Ă��܂��܂��B���̂��Ƃ́A���̃A���v�͖{���Ƀf�W�^���A���v�Ȃ̂��A���邢�́A�_���s���O�t�@�N�^�[�������Ƃ������Ƃ͖{���Ȃ̂��A�Ƃ����^�O�ɂ��Ȃ���܂��B

�����ԍ��F15706037

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́B

�h�r�n�݂����Ȑ��E�������܂���A�e�Џo���悤�ŗl�X�Ȓl��

�o�Ă���\���͊����Ă��܂����B���{���[�J�[�͂܂���������o�Ă����

���܂��傤�B

�܂��܂���������̂��ӌ����肪�Ƃ��������܂��B�F�l�̈ӌ���l����

���Q�l�ɂ����Ē����Ēl�̕]�������Ă݂����ł��B

�u��������ǂ������v�u�����ƍ������̂ɂ��Ă݂����ȁv

����Ȋϓ_�ŋ@�ޑI�т��y���ނ̂����͗ǂ��Ǝv����ł��B

�t�Ƀt�@�[�X�g���b�g�̂r�h�s�P�݂����ɂc�e���T�Ƃ������Ȃ�

���̂̂ق������������Ă��܂����B

���̂�����ŃN���[�Y�ɂ����Ē��������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F15707217

![]() 3�_

3�_

�����̂�����ŃN���[�Y�ɂ����Ē��������Ǝv���܂��B

���߂ɒ��߂����������ł��ˁB

�Ⴄ�����ɍs���Ă���݂��������B

���{�ƂȂ���́{�ƂȂ���ł��ˁB

�g�[�^���|�ɂȂ����悤�ȋC�����܂����B

�����ԍ��F15707343

![]() 1�_

1�_

���ʂɃv�����C���A���v�郁�[�J�[�������f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u�����Ă͂����Ȃ����Ƃ͂���܂���

�P���Șb�ł����A�j���[�t�H�[�X��DAC���̔����Ă܂����A���j�o�[�T���v���C���[���̔����Ă܂�����A���̊W�ŃA�N�Z�T���[��̔����Ă��邾�����Ǝv���܂��B

�����z�Ȓl�i�Ŕ����Ă����ЂȂ̂ł��ˁB

1�A2���~��̃P�[�u���Ȃ�����Ƃ͌����܂��A���ʍ��z�ȃC���[�W���Ȃ��C�����܂����A���l�ς̈Ⴂ�ł��傤���B

�������������炻�������J�e�S���[�ɑ������ЂȂ̂ł͂Ȃ����ƁA���������܂����B

���������J�e�S���[���ĂȂ�Ȃ�ł��傤�H

�I���L���[��f�m���A�}�����c�ł��C�O�P�[�u�����[�J�[�̑㗝�X������Ă��܂����A���b�N�X��A�L���A�G�\�e���b�N�͎��Ѓu�����h�Ŕ̔����Ă܂���B

�I�[�f�B�I���[�J�[���A�A�N�Z�T���[���܂߂Ĕ̔����Ă���̂͂߂��炵���b�ł͂Ȃ��ł����B

�����ԍ��F15707489

![]() 3�_

3�_

���̃X�����ƃ��[�W������̓��e���S�Ă��ˁB

���Ƃ͎����܂ߒ��ԃ��x���B

�����[�W������

��قǐ�̏������݂ł����������Bm(_ _)m

�����r�ꂽ��ۂł���������ɂ�A-200����Ԗ��O���o�Ă܂����B

�m���Ƀ��[�J�[�̐�`����ɂ͔��͂����

���ꂾ�����ڂ𗁂тĂ�A���v���Ǝv���܂��ˁB

����A-200

���w������������Ă���͓d�C��ɒ��ӂ��܂��傤�B�o�J�H���H�i��

�����ԍ��F15707524

![]() 2�_

2�_

���[�W������

���݂��A��������A���݊�ꂽ�悤�ʼn����ł��B

���ŁA�ŋ߂͖���ւ�����ɂȂ�ꂽ�̂ł����ˁE�E�E�E

���c�O�ł��E�E�E�E�E

�u����ւ��v�Ɍ����Ă��܂��܂����H

�Ԃ�Ă͂��Ȃ�����ł����B

�����āA���t�Ŏ����ƁA

�u����������������v�̂���ł��B

�y�{���̈Ӗ��z

�����̎����w�i�����ʂ����Ƃ���������l�����B

�l��̋@���⎖�̐^���Ȃǂ�I�m�Ɏw�E���悤�Ƃ�����̂̌����B

����ꍇ�����̗���]�X���̂����h�Ȗό��ϑz�����Ă̂ɐ悸�͋C�t���܂��傤�B

�ϑz�Ƃ́i�E�L�y�f�B�A���A�ꕔ���p�j

�P�j���I�������s�\�Ȏv�����݂̂��ƁB�ϑz���������{�l�ɂ͂��̍l�����ϑz�ł���Ƃ͔F�����Ȃ��i�ނ���a�����Ȃ��j�ꍇ�������B���_��w�p��ł���A����������ł���ɂ�������炸�A�m�M���ُ�ɋ��łł���Ƃ������Ƃ�A�o���A���A�����ɂ���Ē����s�\�ł���Ƃ������ƁA���e�����I�ł���Ƃ������Ƃ������Ƃ���Ă���B

�Q�j����I�ȉ�b�ł��p�����邱�Ƃ����邪���̂Ƃ��͂������킵���l�����z��\���A�K�������a�I�ȈӖ��������܂ނ킯�ł͂Ȃ��y���Ӗ��Ŏg���Ă���B

�P�j�ł���A��X�������o������A�r�����悤�Ƃ�����A����������������肷��ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�Q�j�ł���A��X�������o������A�r�����悤�Ƃ�����A����������������肵�Ă��ǂ��ł��傤�B�ނ���A����I�ȉ�b�̂قƂ�ǂ��A���x�̍���������A�u�ϑzA vs �ϑzB�v�̉��V���A�uA�h vs B�h�v�̔h�������݂����Ȃ��̂ł��B

���邢�́AA�h�̒��ł̒��Ԃ̊m�F��Ɓi��ꍇ���Ɍ����邱�Ƃ�����j��AB�h�̒��ł̒����������哱���������E�E�E�j���Q�����āA����Ȃ��̂ł��傤�H

�����āA������ɂ��Ă��A�P�j�ł���Q�j�ł���A�l�b�g�̌f����ł́A��ʂ͂قڏo���܂���A������x�ւ�����Ƃ���ŁA�u���e����v�̂��x�^�[�ł͂Ȃ����H

���ꂪ�A���^�N�V����A���[�W������ւ̓`���Ȃ̂ł��B

�ϑz�ό��͋�����I

�ǂ��܂ŋ����Ȃ��āA�ǂ����狖�����A�Ƃ������x���́A�ӎ�����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���H

�Ƃ���ŁA�u���e�ł��Ȃ��v�ƁA�ǂ��Ȃ�̂��H

���E���Ń��A���ȕ������ς��Ȃ��̂�����A�����Ɓu���̐^���v�������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���������A���E�ł��L�j�ȗ��ō���Ɂu���a�ȍ��i�̕��a�Ȏ���j�v�ɕ�炵�Ă����X�Ȃ̂ł�����E�E�E

�����ԍ��F15709540

![]() 5�_

5�_

�����̎g���Ă����A���v��DF�l���m�F���Ă݂܂����B

���́A�J�E���^�[�|�C���g�̃p���[�A���v��8.9���������A��͈�ԏ��^�y�ʂ�YBA YBA3��300�ȏ���Ă̂��E�E�E

�����Ă�̂ŏC���\��i�����C���ɏo���邩�A���邩�ǂ������s���j�̃N������KSA-50s�́ADF�l�s�������A��ʋ@���KSA-100s��DF�l60�ȏゾ����50���L�邩�ǂ����H

�������̋@��́A8������50W����1�����ׂ܂őΉ���1�����טA��400W�o�͂̏����Ɍ��킹��ΐ����A���v�B

�m���ɏ�ʋ@�����SP�̐����͎͂ォ�����l�ɂ͎v���B

������SP�B�ɂ́A����a�E�[�t�@�[���ڋ@�������̂ł����DF�l���C�ɂ��Ȃ��Ă��点�Ă��̂��A�����̊������݂��̂��H�i�ʎ��́A���o���Ă���j

���䂵����ĂȂ����`�d�ቹ�������Ղ肵���ቹ�ƍ��o���Ă�\�����傩���m��Ȃ��B

�����ԍ��F15710340

![]() 0�_

0�_

2013/02/03 11:50�i1�N�ȏ�O�j

�E�T�M�����

���e

�v�������Ԃ̂́A

�����炩

�����[��

�d���̋������Ȃ�

�����肩�H

�ŁA�u�����������v�͐^�t�C���[�W�B

�R�����g�A��ꍇ���A����E�E�E�E

�ό��ϑz�ǂ��납��排����̗ނ��ƁB

������ɂ���A���e�Ȃ�l���Ȃ�����Ă�����Ȃ��Z���t���ƁB

���e���|�Ƃ���̂ł���A�u�ό��v�A�u�ϑz�v���]���ɕ�����ł��u���ɂ��Ȃ��v�A�u�����ɂ��Ȃ��v�����炵�A�X�ɂ́u�e�ՂɎא��v����錾����T�ނ��Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B

���݂ɁA���{�́u�����Ӗ��ł̌��_�̎��R�v���×����Ă��銴������܂��B

�u�ǂ��Ӗ��ł̌��_�����v�A���������オ���߂��Ă���Ɗ����鎟��ł��B

�X���傳���

�c�e�Ɩ��W�Șb��A���炵�܂���m(_ _)m

�����ԍ��F15710648

![]() 2�_

2�_

�\��Y����͏����܂����F

>���������J�e�S���[���ĂȂ�Ȃ�ł��傤�H

���̈�ۂł����A��{�I�ɕ\�������w�I�ŁA�Z�p�I�ɂ����܂��Ȑ�`���傪�����ȂƎv���܂����A����͂��Ă����A���Ƃ���CDP-8�̃y�[�W�A�uPhilips/Sony���̃s�b�N�A�b�v���J�j�Y���g�p���v�̂Ƃ����

>���̃G���[�����́A���R�[�f�B���O���ɐ������܂�Ă��Ȃ��y�I�A����I���W�i���ȏ��̒lj��ł���A�{���̃p�t�H�[�}���X������Ă��܂����ʂ݂܂��B

�Ƃ���܂��B����́A���͋Z�p�I�ɋ��U�̋L�ڂ��Ǝv���܂��B���Ђ̐��i�̗ǂ���j���_��ɐ�`����̂͂ǂ��̃��[�J�[������Ă��邱�Ƃ��Ƃ͎v���܂����A�����܂Ō�����ƁA�u�����������[�J�[�v�Ȃ̂��낤�A�Ǝv���܂��ˁB

�����ԍ��F15710716

![]() 3�_

3�_

�c�e�ɂ��Ă̋Z�p�I�Ȃ��b���A���������킩��₷�������Ă݂܂��B�X�s�[�J�[�̒�R��Rs�A�A���v�̓�����R��Ra�A�P�[�u���̒�R��Rc�Ƃ���

DF = Rs / ( Ra + Rc )

�Ƃ����̂͂����ł���ˁB���m�ɂ͕��f�C���s�[�_���X�ł����A�����Ƃ����Ƃ����ς���̃{�����݂����Șb��Ȃ̂ŁA������R�ōl���Ă��悢�ł��傤�B�����Ŏ��̂Q�̃V�X�e�����l���܂��B

�`�F�@Rs = 8���@Ra = 0.008�� Rc = 0.04���@�i DF = 167�@�j

�a�F�@Rs = 8.04���@Ra = 0.008�� Rc = 0���@�i DF = 1005�@�j

�u�Q�̃V�X�e���v�Ə����܂������A���ۂ͓����V�X�e���ŁA�X�s�[�J�[�P�[�u�����������������ŁA�����ɂȂ蓾�܂��B�a�͒�R0���ł��̂ŁA���ɑ��P�[�u���Ƃ������Ƃł��B�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�͂킸���ɈႢ�܂����A����́A���Ƃ��P�[�u���������ɋC�����P���オ�����ƍl���Ă��ǂ��ł����i�{�C�X�R�C���̒�R�̉���������Ȃ��̂ł��j�A�܂��덷�͈͂Ƃ������Ƃł��B

�������A�v�Z��c�e�̒l�͑傫���قȂ�܂��B�~�G���W�j�A�I�ɂ́u���ς����v�ƂȂ�܂����A�P�[�u�����I�ɂ́u�A���v�̐��\�̔������邽�߂ɋɑ��P�[�u���������߂��܂��v�ƂȂ�܂��B

�������A�o�������肷��͍̂ŏI�I�ɃX�s�[�J�[�ɗ����d�� I�ł��B����́A�I�[���̖@������A��H���̑S�N�d�͂� E �Ƃ��āA

I = E / ( Rs + Ra + Rc )

�ŁA��L�A�c�e���傫���قȂ�Q�̃V�X�e���œ����Ȃ̂ł��B�d���̎��� Rs�ARa�ARc �ɂ��đΓ��ł�����A����炪�ȂɂɗR������̂��A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂ǂ��瑤�ɑ��݂���̂��Ȃǂ́A�d�C��H�I�ɂ͊W����܂���B

�͂炽����P�O�O�O�_����A�����������b�̓v���X�ɂȂ�܂����H

>�I�[�f�B�I�Ƃ��A����Ȃ���́u���v������@�B�ł��傤�B

>�����̒��Ŋy���߂�A�ǂ̂悤�ɉ��߂������ėǂ��킯�B

>�Ⴄ���ȁB

�ǂ̂悤�Ɏ���y���ނ��A�ǂ̂悤�ɏ�����̑I�����邩�͌l�̎��R���Ǝv���܂����A�S�n�悢�������邽�߂Ɏ������y������Ƃ���A���_�����������̃A�h�o�C�U�[����Ƃ��ẮA������Ƃǂ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F15710747

![]() 5�_

5�_

���[�W������

�܂��܂��A���s���ł��ˁB

�����݂ɁA���{�́u�����Ӗ��ł̌��_�̎��R�v���×����Ă��銴������܂��B

���u�ǂ��Ӗ��ł̌��_�����v�A���������オ���߂��Ă���Ɗ����鎟��ł��B

�ȑO�������܂������A�N���u�ǂ��Ӗ��ł̌��_�����v���s�Ȃ���̂ł��傤���H

����ȁg���ʂȌ����h���A�N�ɗ^������̂ł��傤���H

���[�W������̎�ϓI��ŁA���l�̌��_�����ׂ����ǂ��������������邱�ƂɁA�댯�������܂��H

�����Ȃ��悤�ł���A�u�|�����Ɓv�ł��ˁA���Ԃ�B

�g���ʂȌ����h�E�E�E�����E�E�E���̍l����i�߂Ă����ƁA���̒����ǂ��Ȃ�̂��́A���E�̗��j����w�Ԃ��Ƃ��o����Ǝv���܂��B

�Ƃ���ŁA

���^�N�V�ɂƂ��āA�u���������������邱�Ƃ́A���e�ł��邽�߂̎�i�̈�v�Ȃ̂ł��B

���̌��t�̈Ӗ����ʂ��Ȃ��悤�ł���A���̘b�́A���̕ӂł��I���ɂ��܂��B

�����ԍ��F15710786

![]() 5�_

5�_

2013/02/03 12:44�i1�N�ȏ�O�j

�E�T�M�����

�u���e�v�̃{�[�_�[���C�����N������������H�Ƃ̕��s���A�T�ⓚ�E�E�E�E�E�E

�I���ɂ��܂��傤�B

�ł́B

�����ԍ��F15710870

![]() 2�_

2�_

���e�˂��`

���[�W������́A���̃X���ŊW�Ȃ��b�������āA�Ō�ɃX���傳��ɘl�т����Ă܂��B

�E�T�M����͂ǂ����I�H

���̃X���ł܂������W�Ȃ��b�����C���𒋊Ԃ�����݂ق������������Ƃ��Ƀc���c���B(��)

�ŁA�X���傳��ɊW�Ȃ��b�����Ă��l�т�����ĂȂ��B

���ĊF����

�ǂ������邩���ȁI

�X���傳��

�W�Ȃ��b m(_ _)m �X�C�}�w���B

�����ԍ��F15710938

![]() 4�_

4�_

���[�W������

�ǂ����A�ʂ��Ȃ��悤�ł��ˁB

���[�W�����A����I�ɁA���l�Ɍ������āu���O�̃J�L�R�~�͖ό��ϑz���B�����A�������ނȂ�I�v�ƁA������Ő��������āA�u���_�����v�����s����Ă���̂ŁA������ƁA�ǂ��Ȃ̂�`�ƁA����N���Ă��邾���Ȃ�ł����ˁB

���e�̐������́A���l�̌������K�����Ȃ��ꍇ�́A�[���l����K�v�͖����ł��傤�ˁB

�V���v���ɁA����Ȋ����ŁA�������ł��傤���H

�����ƈӌ��̍���Ȃ����l�̌������K�����悤�Ƃ��Ă��邩�ǂ����H

�K�����悤�Ƃ��Ȃ������e�ł���B

�K�����悤�Ƃ���i���_���������s����j�����e�łȂ��B

���������A�Ǘ��l���폜���܂�����A�Q���҂����q�c���������āA���l�ɑ��Č��_�������s�Ȃ��K�v�ȂǂȂ����A����Ȍ������Ȃ��ł��傤�B

�����Ă��邱�Ƃ́A�V���v���Ȃ�ł����ˁB

�Ƃ���ŁA���^�N�V���A������ł����A�Љ�ʔO��A�֊��Ǝv����J�L�R�~�Ɋւ��āA�u�����ׂ��ł͂Ȃ��v�ƒ������܂������E�E�E����ꂽ���{�l�ɂ́A�Ӗ����S���ʂ��Ă��Ȃ��悤�ŁA���ς�炸����ŃS�`���S�`�������Ă��܂��̂ŁA�Ȃɂ���������A�Ƃ������ʂł����E�E�E

����ɂĎ��炵�܂��B

�����������܂����B

�����ԍ��F15711117

![]() 6�_

6�_

����ɂ��́B

���������Ӗ������ɂ͂킩��Ȃ��B

�ǂ̂悤�Ɏ������݂邩�A�Ȋw�����邩�͎��R���Ƃ����Ă��ł��B

���R�ł���B�����y���͂��Ă��Ȃ��B

���[�������Ȋw�ʼn��߂���̂����\�B�l�ɂ��l�������Ȋw�ʼn��߂�

���\�B�D���ɂ����炢����ł��B���͍D���ɂ��܂��B�����Ɂ{�ƂȂ�

���낤�����݂̂������ɓ����Ƃ��������ł��B

�Ƃ肠�����N���[�Y�ł�낵���ł��傤�B

�����ԍ��F15711653

![]() 6�_

6�_

2013/02/03 16:41�i1�N�ȏ�O�j

�����Č����A���\�I���y�̐��E�ɗB�ꖳ��̎����Ȃ��݂��Ȃ��B

�S�l����ΕS�l�S�l�́u�o���v�A�u�̌��v�݂̂����݂���B

�u���͎������y������v�Ƃ͈ꌾ�������ĂȂ����m�ɁA�u���̂��O�͎������y������v�Ɨ��ށB

����ȗ��s�s�s�тȏ��Ƃ͋��e����ē��R�B

�����t���ƌ��킸���ĉ��ƌ����ׂ����H�H�H

����̌���������m���炵���u�����ɂƂ��Đ^���ɋ߂����m�v��I�����悤�Ƃ���X���傳��ɂP�[���ȁB

�����N���[�Y�ł悢�Ǝv���܂��B

�����l�ł����B

�����ԍ��F15711786

![]() 3�_

3�_

�͂炽����P�O�O�O�_����

>���������Ӗ������ɂ͂킩��Ȃ��B

��H������Ƃ�����������͂���܂���B�ǂ����킩��Ȃ��̂ł��傤�H

>�ǂ̂悤�Ɏ������݂邩�A�Ȋw�����邩�͎��R���Ƃ����Ă��ł��B

>���R�ł���B�����y���͂��Ă��Ȃ��B

�i�����j

>���͍D���ɂ��܂��B�����Ɂ{�ƂȂ�

>���낤�����݂̂������ɓ����Ƃ��������ł��B

��̂��Ƃł�������̎�̑I���͎��R�ŗǂ��A�Ǝ������ɏ����܂����B�����A�u�D���ɂ���v���Ƃ́A�i�Ȋw�I�j�������d�����邱�ƂƁA�K�������������Ȃ��Ǝv���܂����A�������ł��傤���B

���Ƃ��Ύ���[15710747]�̑O�i�ŏ������v�Z�͉Ȋw�I�����ł����āA���́u�ӌ��v�ł͂���܂���B���������A�I�[�f�B�I�t�@���̖����悤�Ȏ�����������邱�Ƃ́A�͂炽����P�O�O�O�_����ɂƂ��Ă͓���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͎v���Ă��܂��B

���̃X���́A���Ȃ����A�L���t�F�[�Y�̃Z�[���X�g�[�N����c�e�ɋ�����������ė��Ă�ꂽ�̂ł���H���̖`���ɂ�

>�A���v�̎d�g�݁E�\���E�X�y�b�N�ɏڂ������ɋ����Ē��������̂ł��B

�Ƃ���܂��̂ŁA�Ȋw�I�����ɂ��Ă��m��ɂȂ肽�������̂ł͂Ȃ��ł����H�u�Ȋw�I�v�ƌ�����̂͂����������̓��e���炢���Ƃ͎v���܂����A�F�����Ԃ������Č��\�ȏ������݂����ꂽ�킯�ł�����A�X����Ƃ��āA����炩��ǂ̂悤�Ȍ��������ɂ��āA�܂Ƃ߂������Ă��ǂ��͂Ȃ��ł����H

�ӂ��ɉ��߂���ƁA�u�c�e�͂P�O���x�ȏ゠��C�ɂ���K�v�͂Ȃ��v�̂悤�ȁA��ʂɌ�����b���m�F���ꂽ�����ł���悤�Ɏv���܂��B�����A���̉��߂������t�������͂���܂���B�͂炽����P�O�O�O�_����̉��߂͂������ł��傤���H

�����ԍ��F15712740

![]() 3�_

3�_

2013/02/03 20:53�i1�N�ȏ�O�j

�s���������t�N�d�͂����݂��Ȃ��ϑz��H���_����(�P�́P)

�r��H���̑S�N�d�͂� E �Ƃ��Ĥ

I = E / ( Rs + Ra + Rc )

�Ť��L�DF���傫���قȂ�2�̼��тœ����Ȃ̂ł�

�d�C�����ꂢ�Ȃ���Ԃ���ʓd�����u���E���g����u�v�̂ݐ��藧�b�B

�v�̓X�^�e�B�b�N�Șb�B

�{�C�X�R�C���͕����ʂ�_�C�i�~�b�N�ɓ����B

�����o�遁����

����͋t�N�d�͂���������B

�t�N�d�͂̓X�s�[�J�[���A���v�B

�����n�C�o�����[�B

�_���s���O�t�@�N�^�[���P�O�{�Ⴄ�Ȃ�A���C���s�[�_���X���P�O�{�Ⴂ�A�C���s�[�_���X�u�A���v�}�b�`���O�̔����x�������ω�����B

���ꂪ�ǂ̒��x�L�ӂ��ǂ����͍ŏI�I�ɂ͎����f�����Ȃ��B

�����A���Ȃ��Ƃ��X�^�e�B�b�N�Ȉ�u�̂ݐ��藧���͔�Ȋw�I���{�̃f�^�������B

�͂炽���炳��ɂ��I�Ԏ��R�A����������B

��萳�����Ȋw�I������I�Ԏ��R�A�������ȁi��

���̗B��Ȋw�I�ȃR�����g�����������������Ȋw�I����������H

����͂ˁ`�`�`�A���m�ł͂Ȃ��C���`�L�����炾��(�P�́P)

�����ԍ��F15713060

![]() 1�_

1�_

�F�l��ς��肪�Ƃ��������܂����B�܂�����J�l�ł����B

�ꉞ�X���b�h��Ȃ̂ŎU��̂��m�点��v���܂��B

�����ԍ��F15713062

![]() 2�_

2�_

�����̏������������炷�ׂēǂݕԂ��܂��Ă݂܂������A

�\�ɊF�l�̈ӌ����Q�l�ɏo���A��ρ{�Ƃł��܂����B

�{���ł��B���Ӓv���܂��B

�܂����̊F�l�̂��m�点��ǂ܂�Ċ��������A����������

���R���ƌ������Ƃ��Ō�ɕt�����������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F15713168

![]() 2�_

2�_

�r�����������@�q������������

>���ꂪ�ǂ̒��x�L�ӂ��ǂ����͍ŏI�I�ɂ͎����f�����Ȃ��B

��H���_�I�Ȃ��b���n�܂�̂��Ǝv���i���Ď��͎v���Ă܂��j�A����������o�Ă��Ȃ��܂܁A�ؓ��n�̓W�J�ƃI�`�ł��ˁB����Ȃ�����~�G���W�j�A�Ȃ̂ł��B����

>I = E / ( Rs + Ra + Rc )

�ɂ����āAE���u��H���̑S�N�d�́v�Ə����Ă��܂��B�܂�A�t�N�d�͂�E�̒��Ɋ܂܂�Ă��܂��B�����āA�{�����f�C���s�[�_���X�ł���Ƃ������܂����B�܂�㎮�͕��f�̈�̎��ł����āA�^�C���h���C���̏����܂�ł���̂ł��B

�����A���̋c�_��O��ɂ�����A�N�^���X�������ł���̂ŁA�C���s�[�_���X�����͎����Ƃ��܂����B�������A�h �� E �Ƃ͕��f���ł���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂���B�܂�

>�����A���Ȃ��Ƃ��X�^�e�B�b�N�Ȉ�u�̂ݐ��藧���͔�Ȋw�I���{�̃f�^�������B

�Ƃ����͉̂�H���_��m��Ȃ��~�G���W�j�A�̒m���s���ł����Ȃ��A��Ɉ��p�������́A�e�u�Ԃ��ׂĂŐ��藧���̂ł��B

�����ԍ��F15713499

![]() 4�_

4�_

�Y�ꂳ��@������B

�������܂Ō�����ƁA�u�����������[�J�[�v�Ȃ̂��낤�A�Ǝv���܂��ˁB

�H�H�H

����������ɑ��āA����ƌ�������������ł����A���̖Y�ꂳ������̂��ȁH

�ʂɍ\���܂��A�������吶���Ă͉Ȋw�I�Ȓm��������߂���͉̂��̂��낤�B

�w�b�h�t�H���ɂ͊w������̏�A�͂��܂����A�����܂ŃI�[�f�B�I�ł͂Ȃ��Ȋw�I�Ȓm���������m�Ȃ̂͋C�ɂȂ鏊�ł����H

�����������A�I�[�f�B�I�t�@���̖����悤�Ȏ�����������邱�Ƃ́A

�I�[�f�B�I�}�j���́A���݂Ă��ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�X�s�[�J�[�������Ƌ쓮�ł����牽�����ėǂ���ł�����(�j

����H������Ƃ�����������͂���܂���B�ǂ����킩��Ȃ��̂ł��傤�H

�Y�ꂳ��̌����Ă邱�Ƃ́A�m�����Ȃ��l�Ԃɂ͂���������Ȃ��ł���B

�܂�łǂ�`�����ł���݂����ɗ���s�\�ł����A�����I�[�f�B�I�ɋ������Ȃ��M�������̔ɎQ�����Ă��闝�R����ԕ�����܂��ǂˁB

�����ԍ��F15713550

![]() 8�_

8�_

2013/02/03 22:44�i1�N�ȏ�O�j

�rI = E / ( Rs + Ra + Rc )

���̎����������m�́A�C���s�[�_���X���a�������Ȃ�A�d���l���������Ă��ƁB

�r�o�������肷��͍̂ŏI�I�ɽ�߰���ɗ����d�� I

�܂�A Rs �F�i Ra + Rc�j�Ȃ�_���s���O�t�@�N�^�[�ɖ��W�ɓd���l�h���K�肳��o���������ƁB

�rDF��10���x�ȏ゠��C�ɂ���K�v�͂Ȃ�

�P�O�����͋C�ɂ��˂Ȃ�Ƃ��㎮�͎����Ă��Ȃ��B

�܂��A�P�O�ȏォ�P�O�O�ȏォ�͊m�肵�Ƃ�ȁB

���ǁA�����͌��׃C���`�L���f���Ȃ�(�P�́P)

��o���͂��������ς��₩����������Ł`�`�`

�X����̂͂炽���炳��X�錾�₵��C�ǂ߂�`(�P�́P)

�����ԍ��F15713841

![]() 2�_

2�_

�\��Y����

>������B

�u�����́v�ł���B

>����������ɑ��āA����ƌ�������������ł����A���̖Y�ꂳ������̂��ȁH

�F�X�Ȑl�̌����������Ă悢���ƁB������ƕi�̂Ȃ��������ڗ����[�J�[���Ǝv���܂������A����CDP-8�̃y�[�W�ł͕s�R�Ȑ������C�ɂȂ����̂ŁB

>�Y�ꂳ��̌����Ă邱�Ƃ́A�m�����Ȃ��l�Ԃɂ͂���������Ȃ��ł���B

���f�C���s�[�_���X�̘b�͓�������m��܂���ˁB�N�ɂł��킩��₷���悤�ɐ�������͎̂�Ԃ�������̂ŁA����ɂ���Č��t��ς��Ă��܂��B�m�����[���قǑf�l�ւ̐��������܂����̂ł��B�����܂��܂��ł����B

�����A�i�����Ă��˂��ɉł���Ƃ͌���܂��j�s���ȓ_�͎��₵�Ă��������B

�����ԍ��F15713886

![]() 1�_

1�_

�r�����������@�q������������

>���̎����������m�́A�C���s�[�_���X���a�������Ȃ�A�d���l���������Ă��ƁB

�����ł��ˁB

>�܂�A Rs �F�i Ra + Rc�j�Ȃ�_���s���O�t�@�N�^�[�ɖ��W�ɓd���l�h���K�肳��o���������ƁB

Rs�ARa�ARc �̂ǂꂩ���ς���DF���ς��i�\��������j�̂ŁA�uDF�ɖ��W�ɓd���l�h���K�肳���v�͐���������܂��ADF�͉Ȋw�I�ɂ͂��܂�Ӗ��̂���p�����[�^�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

>�P�O�����͋C�ɂ��˂Ȃ�Ƃ��㎮�͎����Ă��Ȃ��B

�Ȃ���o���W�����P���ł��ˁB���Y����[15710747]�ŁA�u�c�e����Ⴂ�ł����͓����v�Ƃ������������邽�߂ɏ��������̂ŁA��L���������߂̂��̂ł͂���܂���B�u�P�O�����v�]�X�̓E�T�M����̂����e�ɏ�����Ă������ƁB

�����ԍ��F15714118

![]() 1�_

1�_

2013/02/03 23:50�i1�N�ȏ�O�j

�r�DF����Ⴂ�ł����͓�����Ƃ������������邽��

�c�e���T�ƂP�O�O�O�ŏo���������ɂȂ鐔�����f���͌��׃C���`�L�����(�P�́P)

�����ꂵ�������(�P�́P)

�Ƃ��ƂƑގU����ˁB

�I�����ގU�ˁB

�����ԍ��F15714275

![]() 0�_

0�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ��������͕�����₷���Q�l�ɂȂ�܂��B�����A���A�N�^���X�����̑傫�ȃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X��

Zs=r+Rs+j��L[��]

(r�F�X�s�[�J�[�̓�����R�ARs�F���̃G�l���M�[�ɂȂ����d�C��R�������Aj��L�F���A�N�^���X)

�Ƃ��Ă��������ꂽ��ŁA���ƌ������ƂŎ��g�����������A�܂��C���_�N�^���X�Ƃ̐ς�r��Rs�̒l�Ɣ�ז������܂��A�Ƃ������Ƃ�j��L=j×2��f×L��0�Ƃ�������������₷���ł��B����́u�C���s�[�_���X�����͎����v�݂̂Ə�����Ă͂��܂����قڒ����Ƃ��čl����ɂ͏�����a���������܂����B

���������A�L���̐�`����DF�l�Ƃ͉�Hz�ɑ���l�Ȃ̂ł��傤�ˁB

�����ԍ��F15715306

![]() 2�_

2�_

�[�ǁ@�L�[

�X���b�h��Ƃ��Ď��Z�߂���ׂ��A�Ƃ����w�E������A

��قǃA�L���t�F�[�Y�̂ق��ɃJ�b�`���������╶��

���点�Ē����܂����B���Ȃ����Ɨǂ��ł����B

���̌��ʂ��炻����ǂ��l��������R���Ƃ����킯�ł��B

�A�L���t�F�[�Y�͐������Ȃ��Ƃ��邩�A�l�͊W�Ȃ���

���邩�A���R�ł��ˁB���y���݂ɁB

���b�N�X��l�̌��J�����Ă���Ă��郁�[�J�[�����

������肵�Ă݂܂��B�������Ԃ����邩������܂���

�ԓ����Ȃ��P�[�X�������ł��傤�B�������܊p

�ł��̂ŁB

�e�ЈɒB�ɒl���o���Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB

�l���Ⴂ���爫�����Ȃ����A�ǂ�����ǂ��Ƃ�������

�Ȃ��B�e�X���ǂ����߂��邩�ł�����ˁB���R�Ȃ�ł��B

�����͂܂��A�L���t�F�[�Y�i�\����\�I�ȃ��[�J�[����

�ŊԈႢ�Ȃ��ł��傤�H�j�ɐ�w�����Ă��������Ă����܂��B

���ʂ͂܂�����ɂ��E�E�E

�����ԍ��F15715344

![]() 1�_

1�_

�_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��ď����܂����ANuForce�Ђ̃��[�J�[�T�C�g�ɂ́A

http://www.nuforce.jp/highend/technologies.html

�� NuForce�A���v�ł́ARF�m�C�Y��}�����邽�߂́A�����g�p�R�������[�h�`���[�N�Ƃ��Ă��@�\����X�s�[�J�[�[�q�ւ̃��C�������O����H��ɉ������Ă��܂��BNuForce�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[���X�s�[�J�[�[�q�Ōv�������Ƃ���A�t�����C�������O�̃C���s�[�_���X�Əo�̓`���[�N�f�������l��160���x�ɂȂ�܂��B

�Ƃ����L�q������܂��B

�ł́A IA-7V3 �̃_���s���O�t�@�N�^�[�� 160 �Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H�Ƃ����^�₪����܂��B

�Ȃ��ANuForce�Ђ̐��i�ɂ��Ă͈ȍ~�͎��́A

[15715918] http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000126742/SortID=15715918/

�̃X���b�h�ɏ����܂��̂ŁA���̏����ďЉ���Ă��������܂��B

�����ԍ��F15715926

![]() 1�_

1�_

�~�G���W�j�A����A�����́B

>�c�e���T�ƂP�O�O�O�ŏo���������ɂȂ鐔�����f���͌��׃C���`�L�����(�P�́P)

���Ⴂ�܂����āBDF=1005�̃V�X�e����DF=167�ɉ�����ɂ̓P�[�u���� 0���� 0.08���ɂ���悭�A���̂Ƃ��S��R�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��̂ŁA�����ς��܂���B

�ł�DF=5�ɉ�����ɂ� 1.6���̃P�[�u�����K�v�ŁA�S��R��2�������܂��B���낻�땷�������ł���l���o�Ă������ł��B�u���[�v�Ȃ�Ƃ����ƃA�������ǁB

�E�T�M����� Minerva2000 ����̓��e�ɂ���o�����ɂ��� DF=10�ȉ����Ɩ��ȗR�ł����A�[���ł��܂��B���ׂ��C���`�L������܂���B

>�Ƃ��ƂƑގU����ˁB

���䂱�ƌ�������E�T�M����u���_�����v���Č������ł���B�������ƕ�������͂Ȃ����ǁB

>�I�����ގU�ˁB

�ƌ����l�̘b�ɃP�`������̂́A��H���_�I�ɂ́u�C�^�`�̂Ȃ�Ƃ��v�ƌ����܂��i�p���������ď����Ȃ���j�B�Ă��A�Ȃ�Ń[���W�[�k���H

�����ԍ��F15718852

![]() 4�_

4�_

�̂�ۂ�

>���������A�L���̐�`����DF�l�Ƃ͉�Hz�ɑ���l�Ȃ̂ł��傤�ˁB

�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�͏�p���g���тł͂��܂�f��������܂��ADF �́A���̒��ł́u8���v���g�p���銵�킵�Ȃ̂ŁA�u��Hz�ɑ���l�v���́A�A���v�̂c�e�̃X�y�b�N�Ƃ��Ă͏d�v�ł͂Ȃ��C�����܂��B

�ނ���A�O�ɏ����܂������A�ǂꂭ�炢�̐M�����x���ł̒l�Ȃ̂����C�ɂȂ�܂��B�����̈�ł͓d���n���܂߂ă��o�X�g�ł���K�v������܂����A�t�ɏ��M���ł̓[���N���X���݂�DF����������\�������肻���ł��B�ł��A���[�J�[�ɂƂ��ēs���̗ǂ��g�R���Œ�`����̂ł��傤�ˁB

�����ԍ��F15718869

![]() 3�_

3�_

2013/02/04 23:49�i1�N�ȏ�O�j

�]�~�\�^�߂���

�r�ł�DF=5�ɉ�����ɂ� 1.6���̹���ق��K�v�Ť

�ǂ���c�����`�`�`(�P�́P)

�J�^���O�X�y�b�N�̃A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���T�Ȃ�A�W���X�s�[�J�[�ɑ��ăA���v�C���s�[�_���X���P�D�U����낪���`�`�`(�P�́P)

����Ȏq���x���̃y�e���ɂ͔~�����������|�����킢(^w^)

�����ԍ��F15718928

![]() 1�_

1�_

>�]�~�\�^�߂���

�u�~�v�ɂ����Ă������B�B

>�J�^���O�X�y�b�N�̃A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���T�Ȃ�A

�P�[�u������Ȃ��ăA���v��DF�����������킯�ł����B�A���v�ʼn����Ă��P�[�u���ʼn����Ă��A�S��R���Q�������āA�X�s�[�J�[�̃_���s���O�������Ȃ�̂͂���Ȃ��ł�����A

>�c�e���T�ƂP�O�O�O�ŏo���������ɂȂ鐔�����f���͌��׃C���`�L�����(�P�́P)

�Ƃ͂Ȃ�܂���B�ł��A�A���v��ς����������A�c�e�̍����Ă���A�A���v�̍����Ă���킩���ł���B

# �~�̉����ĂȂ�ł����ˁB�f�����l�Ȃ��H

�����ԍ��F15719101

![]() 2�_

2�_

2013/02/05 00:37�i1�N�ȏ�O�j

�_���s���O�t�@�N�^�[���Ӗ��_�҂������ׂ��������f���́A

�_���s���O�t�@�N�^�[�݂̂��قȂ肻��ȊO�͓����H�̉��z�A���v������Ƃ��āA

�_���s���O�t�@�N�^�[���������ꍇ�͉��i�d���j���ς��A������x�ȏ�ɂȂ����特�i�d���j���ω����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������f���B

�����o�������͕���������B

�����f�݂̂�����B

�����牴�͂����������B

���W�ƍ��ꂷ��Ȃ�͂悤������(�P�́P)

I = E / ( Rs + Ra + Rc )

����ł͑S�����ɗ�����C���`�L����(�P�́P)

�����A���Ɍ�o���₩��lj��͋p���B

�B��Ȋw�I�ƍ��ꂵ���C���`�L���������Ŏ����Ă݂���I

�����ԍ��F15719170

![]() 2�_

2�_

�����莸�炵�܂��B

�u���E�|�E�~�̗Ⴆ�ɂ͖{���A�㉺�̍��ȂǂȂ��v�Ƃ����P�V�[�����A���̘A�h���w�~�����搶�x�ɂ�����܂������A����͂��Ă����A�_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��āB

��TEAC HA-501�̃_���s���O�t�@�N�^�[�Z���N�^�[�Ƃ́H

http://monoadc.blog64.fc2.com/blog-entry-131.html

�̒��ŁA�l�i���̋L���ɂ��Ɓh�_���s���O�t�@�N�^�[�Z���N�^�Ƃ͏o�͒[�q�ɒ���ɓ����R�̑傫����ς�����́h�Ƃ̂��ƁB�r�o�P�[�u���̒�R��ς���̂Ɠ����ł��ˁB

���ǁA�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ͕����ʂ茸���i�܂��͐��k�j�ɂ�����v���A�����������v���̂����̂P�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���ꂪ�����_���s���O���V�I�F�����W���i�Ăŕ\�����j�Ƃ������Ƃł���A�Ӗ������͈���Ă��āA�e���͂͂����Ƒ傫���̂��Ǝv���܂����ǁB

�����ԍ��F15719415

![]() 4�_

4�_

�鉤����

�����Ӗ�����܂��B

�͂��߂܂��āI

�����ɂ��e���B

�����ɏڂ�������܂��A�A

���N�ʂ���p���[�A���v���t���[�e�B���O�Z�b�e�B���O�����Ƃ���_���s���O�i������)�����ɏo�܂����B

����͒��ԓ��̕ʃX���ł����x�������Ă܂����A�A�����������[�Ȃ��o�܂��I

������������X�s�[�J�[�P�[�u���̒�R�l�ȏォ���m��Ȃ��B

���̌��ۂ͒m�l�̃I�t��ł��o���ς݂ł��āc�A�R���o�̃G�A�t���[�e�B���O�{�[�h�ݒu) �ɂėL�閳�����o���B

���̂ɐ��U��DF�l�����サ�����ۂ��N����̂��I�i���炭DF�E���l�f�[�^�ł��オ�����Ă�ł��邾�낤)�B

�l�I�ɂ�

�K�������d���g�����X�W��E�P�[�u����R�ȏ�ɉ�������e���͂͂��肻���ł��B

���̌����i��Ƀt���[�e�B���O)�̓X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�ł��_���s���O�̌���ɌW���ł��낤�B

�����ԍ��F15719882

![]() 1�_

1�_

>�_���s���O�t�@�N�^�[���������ꍇ�͉��i�d���j���ς��A������x�ȏ�ɂȂ����特�i�d���j���ω����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������f���B�i�����j

>�B��Ȋw�I�ƍ��ꂵ���C���`�L���������Ŏ����Ă݂���I

�Ȃ�قǁB������̎��Ŏ咣���邱�Ƃ́A�u�X�s�[�J�[�̓��������߂�̂͂����𗬂��d���ł���v�Ƃ������R�̂��Ƃł����A�����ό`���Ă݂܂��B

I = E / ( Rs + Ra + Rc ) = E / Rs�E( 1+ 1 / DF )

�����ŁA�قȂ�X�s�[�J�[�Ԃł̐����͂�d���l�Ő�Δ�r���邱�ƂɈӖ��͂Ȃ��̂ŁA�X�s�[�J�[���Œ肵�čl����ARs�Ŋ���Ӗ��͂���܂���B�܂��AI��E�Ƃ͔�Ⴗ��̂����R�ŁA���͔��W���ł��B�]���āA�����u�_���s���O�t�@�N�^�[�v���`����Ƃ����

DFW = 1 / ( 1+ 1 / DF )

�ƂȂ�܂��i"W" �́u�Y��v�̈Ӗ��j�BDFW�́ADF=0�̂Ƃ���0�ADF=���̂Ƃ���1�ƂȂ閳�����ʂł����ADF=10�̂Ƃ��ɂ��ł�0.91�ADF=50�ł�0.98�Ȃ̂ŁA����ȏ�́u�J�������ĉv���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�������ł���H����͈ȑO��������ł����ǂˁF

�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn����ς��̂�����Ƃ��ς��Ȃ��̂� #2

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9419840/#9424465

�����ԍ��F15719909

![]() 1�_

1�_

�_���s���O�E�t�@�N�^�ɂ��āA�O�O���āA�Ȃ�ƂȂ����_�I�ȃT�C�g������������A

http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/9722dynamicspeaker.pdf

http://www3.coara.or.jp/~tomoyaz/higa0004.html

http://www7a.biglobe.ne.jp/~sigotnin/audio/audio004.htm

http://www.geocities.co.jp/Technopolis/4999/main/bcs.html

���������ȁB

���_�Ƃ��ẮAHi-Fi�X�s�[�J�͒�d���쓮��O��ɍ���Ă��邩��A�_���s���O�E�t�@�N�^�͍������悢���A10���x�ŏ\���ł���A�������Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�����ԍ��F15720217

![]() 3�_

3�_

2013/02/05 23:36�i1�N�ȏ�O�j

�rDFW = 1 / ( 1+ 1 / DF )

�� �c�e�m�t���c�e/�i�c�e�{�P�j

���lj�c������₁E�E�E�E�E�E

�����͊w��_���łǂ���(�P�́P)

�A�z�N�T�E�E�E�E

�܂��A�k�ق�M���邵�������p���Ȃ����Ɨ���(^^�U

�����ԍ��F15723219

![]() 2�_

2�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B

>���̋c�_��O��ɂ�����A�N�^���X�������ł���̂ŁA

>�C���s�[�_���X�����͎����Ƃ��܂����B�������A�h �� E �Ƃ�

>���f���ł���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂���B

��L�̂悤�ɒ��Ɍ��肹���Ƃ��A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�������Ă��郊�A�N�^���X�����������ł��邮�炢�ƂĂ��������Ɖ��肷��ƁA�M������p���g���т͈̔͂ŕς��Ă�DF�l�͂قڈ��Ƃ������Ƃł��ˁB

��L�̖Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̋L�q�̒��łЂƂC�ɂȂ����_�Ƃ��āuI��E�͕��f���ł邱�Ƃ�������Ă��Ȃ��v�Ƃ���܂����AI = E / ( Rs + Ra + Rc )�̎��ɂ����܂���Rs + Ra + Rc �������Ɖ��肳��Ă�����̂ŁA�K�R��I��E�͓����ƂȂ�܂��B�܂�d���ɑ���d���̈ʑ����͂Ȃ��A���̏ꍇ�ł���I��E��a+jb�̂悤�ȕ��f���ł͂Ȃ������ł̎戵���ƂȂ邩�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F15723529

![]() 2�_

2�_

�щ��i�I�r�������j����

>���ǁA�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ͕����ʂ茸���i�܂��͐��k�j�ɂ�����v���A�����������v���̂����̂P�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�����ł�����܂���B�������ɁA�X�s�[�J�[�ł͌ŗL�U����}���邽�߂ɋ@�B�I�����𑝂₵�Đ�����������Ȃǂ��Ă��܂����A�X�s�[�J�[�͓d���͂ŋ쓮���ĉ����o���@��ł�����A�t�ɓd���͂ɂ�鐧�������͂ł��邱�Ƃ��e�Ղɗ����ł���ł��傤�B�c�e���ɒ[�ɒႢ�Ɓi���Ƃ��P�ȉ����Ɓj��悪�{��������������킩��悤�ɁA�d���͂ɂ�鐧���͏d�v�Ȃ̂ł��B

���́ADF��傫�����Ă����Ă����̌��ʂ�10���������Ƌ}���ɓ��ł��ɂȂ�̂ɁA1000�Ƃ���1000�Ƃ��A���Ӗ��ɍ���DF�l�������\�ł��邽�߂ɉc�ƓI�ɗ��p����A�w���҂ɍ����^����`�ŃA���v��X�s�[�J�[�P�[�u���̔̑��ɗ��p����Ă��邱�Ƃł��B������y���ނ̂���̂����ł��傤���A������������𗹉�������ŃI�g�i�̊y���݂��������Ă���l�́A���Ȃ菭�Ȃ��ł��傤�B

�A�L���t�F�[�Y�Ƃ��Ă͉c�Ə�̏d�v�{��̂ЂƂ�DF�𐘂����Ǝv���܂����A�s�ꂩ��̂܂��߂Ȏ���ɂǂ������邩�́A��Ƃ̎p���������ŁA�������ɒ��ڂɒl���܂��B

�����ԍ��F15723563

![]() 7�_

7�_

�̂�ۂ�

>I = E / ( Rs + Ra + Rc )�̎��ɂ����܂���Rs + Ra + Rc �������Ɖ��肳��Ă�����̂ŁA�K�R��I��E�͓����ƂȂ�܂��B

���������Ƃ���ł��B

>�܂�d���ɑ���d���̈ʑ����͂Ȃ��A���̏ꍇ�ł���I��E��a+jb�̂悤�ȕ��f���ł͂Ȃ������ł̎戵���ƂȂ邩�Ǝv���܂��B

���̓��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ��ď����Ă���̂ł����A�e�u�Ԃ��Ƃɐ��藧�����̕������ƍl���Ă��������Ė�肠��܂���B��ʂ݂̂Ȃ���ɂ͂��̂悤�ɓǂ�ł��������Ӑ}�ł��B

�����ԍ��F15723727

![]() 4�_

4�_

[15719909]�ł̎��̓��o���A��������������܂����̂ňȉ��ɒ�������Ƌ��ɁA�����⑫���܂��B

I = E / ( Rs + Ra + Rc ) = E / ( Rs�E( 1 + 1 / DF ) )�@�@�i�����ʂ��ꕔ�����Ă��܂����j

�� 1 / ( 1 + 1 / DF )�@�߁@DFW

DFW���A�����͂���萳�����\�킷�ʂł��B�{���͏�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɓd���i�����d���j�̑傫���ł��B�����́i���[�����c�́j�͓d���ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����I�C���[�W�͖����ł��ˁB�ނ����ʂ� DF �̂ق����A�����I�ɂ͂Ȃ��킩��܂���B

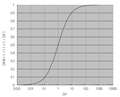

DF �� DFW �̊W���O���t�ɂ������̂�Y�t���܂��BDF�͂�������10�܂ł������A�Ƃ������Ƃ�������Ă��܂��B�ȏオ�A�r�����������@�q������������[15719170]�ŏo���ꂽ����ɑ���ł��B���������l�ł�����A�u�Ȃ�قǁA�[�����܂����v�Ƃ͌����Č���Ȃ��킯�ł����i�j�B

�Ƃ���ŁADF=100�ł��܂��܂��A�Ƃ�������邩�������邩���m��܂���ˁB����ȏ����ȍ��͕�����������̂��H�Ƃ����b�Ƃ͕ʂɁA�������������͋��͂ȂقǗǂ��̂��H���l����K�v������܂��B

�͊w���K�������Ƃ����邩���́u�ߏ萧���v���������ł��傤�B���l�ɁA�X�s�[�J�[�ɂ���Ă͓d������������������ƒ��̗����������Ȃ�܂��B�^��ǃA���v���d���쓮�A���v�ɂ������I�[�f�B�I�t�@������������Ⴂ�܂���ˁH�����͒P�Ƀu�J�u�J�̉����D�݂Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�X�s�[�J�[�ɍ�����DF������ǂ��I�����Ă���Ƃ����\�����A�Ȋw�I�ɂ��蓾��̂ł��B

�����������Ƃ��炵�Ă��A�s���߂�����DF���͖��Ӗ��ƍl���܂��B���̂��߂Ɏ������̂��Ȃ��̂����l����ׂ��ł��傤�B

�����ԍ��F15726968

![]() 7�_

7�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B

�����̓��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ��ď����Ă���̂ł���

I = E / ( Rs + Ra + Rc )�ɂ͂�����������(=s)���܂݂܂��A���ԗ̈�Ƃ��Ă�t�Ɉˑ�������̌`�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��B���̂悤�Ȏ��̌`����́A����I�ɂ�E��I�͎����l���������̂Ƃ��čl����ꍇ�������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂����������悤�Ȃ���u�Ԃ��������ɂ��邷�Ȃ�A

i(t)=��2Esin(��t)/( Rs + Ra + Rc )�@(E:�����l�d���Ai(t)�F�u�Ԃɗ����d��)

�ƕ\���܂��B�Ȃ��A�����ł��܂�Ӗ��͂Ȃ��ł��������ă��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ���Ȃ�A

i(s)=��2E×(��/(s^2+��^2))/( Rs + Ra + Rc )

�ƂȂ�܂��ˁBDF�̂��b����E�����Ă��܂������܂���B

�����ԍ��F15727276

![]() 4�_

4�_

�̂�ۂ�

��������邱�Ƃ������킩��܂��A����ł͖��ӔC�ȋC������̂ŁA�ǂ��킩��Ȃ����ɂ��ď��������܂��B

>I = E / ( Rs + Ra + Rc )�ɂ͂�����������(=s)���܂݂܂��A

�ł́A

I(s) = E(s) / ( Rs + Ra + Rc )

�Ə����悢�ł��傤���B��H���_�̋��ȏ��͂Ƃ������A"s"���ȗ�����̂͂悭���邱�Ƃł��B����ɁA���������ʂ̐l�ɂ͗����ł��Ȃ��̂ŁA�]�v�ł��傤�B

>i(t)=��2Esin(��t)/( Rs + Ra + Rc )�@(E:�����l�d���Ai(t)�F�u�Ԃɗ����d��)

���������Ă���E(s)�̎��͈̂�ʓI�ȕ��f���ł���A�����g�Ƃ�������͂���܂���B�����e�p�����[�^��啶���ŏ������̂́A���g���̈�ł̕\���Ƃ��Ă̊��Ⴞ����ł��B���ԗ̈�̎����Ɨ��_����ʐ��������₷���ł����A���������u���v���X�ϊ��v�Ɍ��y����K�v������܂���B

���Ƃ����Ď��ԗ̈�̎��̓d���l�Ɂu�����l���g���K�킵�v�Ƃ����̂����ӂł��܂���B����������2���������A�ӂ��ɐU�����g�p����ق����ނ��땁�ʂ��Ǝv���܂��i�ǂ����ł���肠��܂��j�B

�܂��A���ԗ̈�ł̐����g�� exp(i��t) �̎��������̂ŁA�Ȃ� cos �ł͂Ȃ� sin �Ȃ̂��낤�A�Ƃ��v���܂��B

>�����ă��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ���Ȃ�A

>i(s)=��2E×(��/(s^2+��^2))/( Rs + Ra + Rc )

���v���X�ϊ���̎��ɁA�����g�̎����l���v�Z�����ۂɏo�Ă����2�����邱�Ɓi��ɏ������悤�ɁA���g���̈�̎��ŁA�����g�ł���Ƃ��鐧��͕K�v����܂���j�A�ւ�s�Ƃ����݂��Ă��邱�ƁA���ӂƉE�ӂŒP�ʂ̎����������Ă��Ȃ����ƂȂǁA�F�X�s�v�c�ł��B

�Ȃ��A�ȏ�͎���ł͂Ȃ��A�ԓ���v���E�v�]������̂ł͂���܂���B�{�_�ƈ�E���Ă���̂ŁA�ł���Έ�������Ȃ��ł������������̂��{���ł��B

�����ԍ��F15727897

![]() 4�_

4�_

2013/02/07 00:09�i1�N�ȏ�O�j

��c�������掩�^�̃C���`�L�p�����[�^��s���������Ă̂͂悭���������B

���A�A���v�̃C���s�[�_���X�݂̂��ω������ۂɓd���A�d�����ǂ̂悤�ȐU�镑�������A�_���s���O�t�@�N�^�[���P�O�����Ƃ���ȏ�łǂ̂悤�ȏo���ɂȂ邩�Ɋւ���ؐ����������B

�v�́A�������Ƃ邩�T�b�p���Ӗ��t����(�P�́P)

�r�ȏ�͎���ł͂Ȃ���ԓ���v����v�]������̂ł͂���܂���{�_�ƈ�E���Ă���̂Ť�ł���Έ�������Ȃ��ł������������̂��{���ł��

�����̌����������Ƃ��������A����ɂ̓R�����g���T���邱�Ƃ�]�ނƂ͗�����(�P�́P)

��E�Ǝv���Ȃ玩��ގU������H

���͏ؖ������������ɂ͕K���ًc�L���������̂ň������炸�B

�����ԍ��F15727984

![]() 5�_

5�_

�̂�ۂ�A���т��т��݂܂���B

>�����̌����������Ƃ��������A����ɂ̓R�����g���T���邱�Ƃ�]�ނƂ͗�����(�P�́P)

�Ƃ����˂����݂��~�G���W�j�A���炠��������A�Ƃ����킯�ł�����܂��A�̂�ۂ�͂��Ƃ���[15715306]��

>�Y��悤�ɂ��������Ȃ��������͕�����₷���Q�l�ɂȂ�܂��B

�Ƃ���������Ă���ȂǁA���������Ă�����e���̂Ɉ٘_���������Ȃ킯�ł͂Ȃ��A����ɉ�H�̕\���̗��V�Ȃǂɂ��āA�u��a���v���邢�́u�C�ɂȂ�v�Ƃ������b������Ă���A�Ǝ��͗������Ă��܂��B����͂�낵���ł��傤���H

���Ƃ��ẮA���������b�𑱂���͕̂s�тȂ̂Ŕ��������A�Ƃ����C�������ɕ\����������ł��B�_���̐������ȂǂɊւ�邨�b�ł���A������̌���ł͂���܂���B

�����ԍ��F15728252

![]() 4�_

4�_

������Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����B

>i(s)=��2E×(��/(s^2+��^2))/( Rs + Ra + Rc )

�̂�ۂ�́A�d�����Ƃ��Ă܂����ԗ̈�� sin(��t) ��z�肵�āA��������v���X�ϊ������A�����āi�悭�킩��܂��jE�͎����l�Ƃ��闬�V�Ƃ������Ƃł��ˁBi(s)���������ł���̂Ɉ�a���͂���܂����A��������V�Ƃ���A�����Ƃ��ĊԈႢ�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

���́A�܂����v���X�ϊ��̈�i���g���̈�j�Ŏ��𗧂ĂĂ���A�K�v�Ȃ�C���p���X�Ƃ������g�Ƃ��̃X�e�B�~�����X���l���Asin �͖ʓ|�Ȃ̂� exp ���g���c�݂����ȗ��V�ł��B

���������V�̈Ⴂ�������ď����������܂������A���̒��x�̘b�Ǝ��͗������܂����B

�����ԍ��F15728517

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

��������̐����肪�Ƃ��������܂��B���ꂪ�������ɂ����Ȃ���

���Ă��邩������܂���̂ŁA���̑����͉��߂��V�X���b�h��

�s���Ă����܂��B

�Ƃ肠�����A�A�L���t�F�[�Y����A�}�����c����͉�

���X�ɒ����Ă��܂��B���ɂ̓��b�N�X�A�f�m���A�I���L���[����

�ւ����₵�Ă���܂��̂ŁB

��낵�����肢���܂��B

�����ԍ��F15728910

![]() 3�_

3�_

IT5000HD(����� IT9000HD �� IT12000HD)�̎d�l���A

http://proaudiosales.hibino.co.jp/amcron/15.html

�Ō��Ă݂܂������A

�� �_���s���O�t�@�N�^�[�i20Hz�`100Hz�A8���j 5,000 �ȏ�

�Ə�����Ă��܂��ˁB

���ʏ����́u20Hz�`100Hz�v�͏d�v���Ǝv���܂��B����(�ƌ����Ă���������100Hz����)���g�������O���Ă���̂ŁA���̌���ꂽ�������ő������_���s���O�t�@�N�^�[�̒l�͍��߂ɏo�Ă���Ɨ\�z����܂��B

���Ȃ݂ɃI���L���[�� A-7VL �́A

http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purecomponents/amplifier/a7vl/spec.htm

�� �_���s���O�t�@�N�^�[ 60�i1kHz�A8���j

�Ə�����Ă��āA100Hz �ɔ�ׂ��10�{�̎��g���ł̑���l�ł��ˁB

�����ԍ��F15729433

![]() 1�_

1�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�݂Ȃ��܁A�����́B

>���������Ă�����e���̂Ɉ٘_���������Ȃ킯�ł͂Ȃ��A

>����ɉ�H�̕\���̗��V�Ȃǂɂ��āA�u��a���v���邢��

>�u�C�ɂȂ�v�Ƃ������b������Ă���A�Ǝ��͗������Ă��܂��B

>����͂�낵���ł��傤���H

���̒ʂ�ł��B���ɂ͂��������ꂽ���͊Ȍ��ɕ�����₷�����Ƃ͊����܂������A���̐����ƂɋC�ɂȂ�_���������Ƃ��������A���̓_�ɂ��Ă��b����������ł��B�܂�����ȏ�ɁA���������ꂽ������̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ȏ�������z��ɂ��l���Ȃ̂��A��萳�m�ȈӐ}��m�肽���Ƃ����C�������珑�����݂��܂����B�܂肨�������ꂽ���̋�̐������������݂͂�����������ł��B

>i(s)���������ł���̂Ɉ�a���͂���܂�

���������ʂ�Ai(s)��I(s)�ł��ˁB

�{�肩�炸�ꂽ�Ƃ��������̂ŁA���̂�����ŁB

�����ԍ��F15731880

![]() 3�_

3�_

�͂炽����P�O�O�O�_����

���Ƃ肠�����A�A�L���t�F�[�Y����A�}�����c����͉𑁁X�ɒ����Ă��܂��B

���}�ɁA���ʂ����\���Ă��������܂��H

���\����Ȃ��ƁA���낢��ȉ����ނƎv���܂��̂ŁB

���̃X���b�h�ŁA�I���L���[�ƃf�m���̂Q�Ђɂ��āA���[�J�[�̌�����₢���킹�ĕ����g�B��̃L�����N�^�[�h�Ƃ��āA���̃��[�J�[�̌����ɂ͋���������܂����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ����A�u�A�L���t�F�[�Y�̃G���W�j�A�ɑ��āv�₢���������ʂ�m�肽���Ƃ����D��S������܂��̂ŁA���肢���܂��B

�����ԍ��F15744841

![]() 3�_

3�_

2013/02/10 19:04�i1�N�ȏ�O�j

��芸�����A�S���[�J�[���o�����Ă���̌��\���x�^�[���Ǝv���܂��B

�܂����Ƃ͎v���܂����A�������đ��Ђɕ킦�̉�����ƍ���܂�����ˁB

�����ԍ��F15744956

![]() 1�_

1�_

����ɂ��́B

����ł͑��Ђ���i���ƃf�m���A�I���L���[�A���b�N�X����j�̉�

�����������痈�Ȃ��i�����_�܂��j�\��������܂��̂ŁA�Q�Ђ�

���ԓ������m�点���܂��ˁB

�����Ȃ��ēǂ݂ɂ����Ȃ��Ă���_�����邩�Ǝv���A�ʂɗ��ĂĂ����ق���

�悢���ȁA���Ċ����ł��̂Łu�c�e�l�ɂ��ćA�v�Ƃ��Ă݂܂��B

�����ԍ��F15745354

![]() 2�_

2�_

�v�����C���A���v > Nuforce > IA-7V3/SI [�V���o�[]

[15706037] http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682249/#15706037

�̑��������̃X���b�h�ɏ����܂��B

���� Nuforce IA-7V3 �Ƃ����A���v�́A���[�J�[�ɂ��ƁA������f�W�^���A���v�ƌĂ����̂ł��邪�A�A�i���O�X�C�b�`���O�A���v�Ƃ����Ǝ��̕����ł���A�Ƃ������������悤�ȕ�����Ȃ��悤�Ȑ����ɂȂ��Ă��܂��B

���[�J�[�T�C�g�́A

http://www.nuforce.jp/highend/products/ia7v3_01.html

http://www.nuforce.jp/highend/technologies.html

http://www.nuforce.jp/highend/caution.html

����������Ă݂܂������A�����ɍs���l�܂��Ă��܂��܂����B�ق��ɂȂɂ���͂Ȃ��ł��傤���H

![]() 0�_

0�_

����Ȃ���������c

���[�J�[���тɔ̔��㗝�X�Ɏ��₷�鎖��]�݂܂��B

�����ԍ��F15716633

![]() 5�_

5�_

�㗝�X�ɂԂ������������������킴�킴����肵�ĊO�x���߂�K�v�����ł����H

�����ԍ��F15717350

![]() 5�_

5�_

����ς�₵����@�t�t�t

�����ԍ��F15722742

![]() 2�_

2�_

�v�����C���A���v > MCINTOSH > MA7000

�g�́c�����́B�����Ƃ̋߂��̋i���X��MA7000����܂����B�N�y�̕��ŃX�s�[�J�[��B&W���ł����B�J���I�P�Ɏg�p���Ă܂����B

![]() 1�_

1�_

�Ȃ���ґ�Ȃ��Ƃ��낤!!!

�C�y�Ɋy����ł��������ƃI�[�i�[������Ă���悤�ł��ˁB

�����ԍ��F15650404

![]() 0�_

0�_

�Ȃ��ɂ܂��A����AMP�̃��r���[��N��������Ă��Ȃ��̂��낤�c

TRX-88PP �ŏ��i�����������Ă�

�u���������Ƀq�b�g���鏤�i�͌�����܂���ł����B�v�ƂȂ��Ă��܂��܂�

�N�`�R�~�f���ł�

���̃X�s�[�J�[�ł̎���X���P���̂�

���́A�I�[�f�B�I�̎����o�������Ȃ��A�F���g�p���Ă��鉹��E�����E��ʁE�𑜓x�E���X�̗p��Ǝ����̒��������@�̉��Ƃ܂��܂���v���Ȃ��̂ŁA�Q�l�ɂȂ�悤�ȕ��͂͏����܂���

�^��ǂ̌^�Ԗ��̉��̓����Ȃǂ��悭�킩��܂���i���̌�A���������܂������c�j����A���r���[�Ȃǂƌ������̂Ƃ͒������u���z���v�ƂȂ��Ă��܂��܂�