���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S2774�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 5 | 4 | 2018�N11��14�� 08:32 | |

| 104 | 39 | 2019�N10��19�� 22:46 | |

| 12 | 7 | 2018�N11��12�� 20:34 | |

| 102 | 19 | 2020�N5��25�� 17:29 | |

| 24 | 8 | 2018�N11��12�� 20:28 | |

| 31 | 7 | 2019�N3��31�� 13:05 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�o�C�N�i�{�́j > �z���_ > �X�[�p�[�J�u 90

�����b�ɂȂ�܂��I���g���J�u��75cc�{�A�A�b�v�ƃJ�u70�̔�r�ł����₵�Ă܂������A�ʂł�����Ə�L�̓_���C�ɂȂ��Ă܂��B

���b�c4��200km�����Ă�ƁA���K���ɂ��ł����A�����������ƒɂ��ł�(��)

�����P�����鎄�Ȃ�A�J�u���Ȃ��Ǝv���܂������A�ߋ���...�Ƃ���l�̏������݂�...>http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000044118/SortID=11393597/

�J�u�ǂ��Ȃ��Ȃ�...�Ƌ^�₪�o�܂����B

����A�A�h���X110�̃��r���[��H��ƁA�H�ʂ̌p���ځH�̏Ռ����w�f�B���O����...�܂��A�ɒ[�ł��傤���A�����ɂ��Ȃ肻�����ȂƊ����܂����B

�Ƌ������A�V���ȑ��_�ł́A400km�s���܂��B

����A�����S�z...

�����������̏��S�n�ɏڂ�����������܂�����A�����ĉ������I(�܂Ƃ܂��ĂȂ������͓˂�����ł��������A����ł��݂܂���...)

![]() 2�_

2�_

�A�h���XV110�ŁA���A��@�R�x�R�[�X���C���Ŗ�R�O�O�L�������𑖂������Ƃ�����܂��B

�قځ@�S�J�i�悭���Ȃ������Ɓ@���̌�@�G���W�������� �G���W���͂ˁI�j

�r���@�x�e�ȂǍŏ�����

���ʁ@��J����

�z�C�[�����������̂Ŕ��܂��B

�V���b�N���n��Ȃ̂Ŕ��܂���B

�ł��@�ǂ��v���o�ł�(^ ^)

�܂��s�������i���x��V125�j

�����ԍ��F22251147

![]()

![]() 1�_

1�_

���ӂ́B

�J�u50�ʼn���200�����ō������K�����v�ł������A�A�N�Z���S�J�ʼnE�r���ɂ��Ȃ�܂����B

�����ԍ��F22251496

![]()

![]() 1�_

1�_

�S�N�O�ɃJ�u�v���P�P�O�œ��A��R�U�X�����𑖂������Ƃ�����܂�

�F�l�̃J�u�P�P�O�̓��ň��m���璷�쌧�̉��I�̗��A����т������̎R�x�𑖂�厭���܂ł̓��A��c�[�����܂���

�H���Ɖ���ȊO�͂قƂ�Njx�e����������܂��� ��

�S�̂ɔ��͂��܂������A���ɂ��K���_���Ƃ������_���Ƃ��͂���܂���ł���

�������A��l�Ƃ��ア���ł͂Ȃ��Ǝv���܂� ��

�������̂́A����т������Ő_�ސ삩�璩�o�ł����ƌ����J�u�T�O�̂��Z����@@;

����ɋ������̂͂��̓����ɋA��ƌ����Ă����̂Łc�����炭�U�O�O���������Ǝv���܂��I

�J�u�v���Ŗk�C�����f�r�������Ƃ�����܂����A����Q�T�O�������x�ɗ}���Ă����Ǝv���܂� ��

�����ԍ��F22252413�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

���݂܂���A�NjL�ł��B

�A�h���X110��2st�ł͂Ȃ��āA���s���f���ł��B��http://www1.suzuki.co.jp/motor/product/uk110l8/top

��T-MAX400����̏������݂����ĕs�v�c�Ɏv���m�F���܂���(��)���炵�܂���...

���Ԏ��͉��߂Ă��܂��B�F�l�̕ԐM�Ɋ��ӂ��܂��I

�����ԍ��F22252599

![]() 0�_

0�_

�o�C�N�i�{�́j > �z���_ > CB750

�A�X�����炢�����܂��B��̃X���́A�u���̑��v�œ��e�������߂Ȃ̂��A�r���Ŏ���ɕς���Ă��܂��܂��������������悤�Ȃ̂ŁA�����Ď���Ƃ��Ă�����x�X�����Ă����Ă��������܂����B�d�����e�͂��������B

�@��̃X���ɂāA�����Ă������������������ł����ׂĂ݂��Ƃ���A�]���ȓd���̓W�F�l���[�^�[�ɖ߂����\���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@�܂�A���M�����[�^�[������Ȃ�o�b�e���[�ɕ��S�������邱�Ƃ��Ȃ��A�ߑ�Ȕ��M�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ă��������܂����B

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regulator.html

�@�Ƃ���ƁA���ꂾ���W�F�l���[�^�[�̔��d�ʂ����Ȃ��čςނ̂ŁA�G���W���̃p���[���H���Ȃ��B�Ȃ�A��֏o�͂Ƃ��Ď��o����p���[���������A������̑�����ł͔R��ǂ��Ȃ�ƍl���Ă悢�̂ł��傤���H

�@���������Ȃ��LED�̑ϋv���̖��ȊO�͗ǂ����Ƃ����߂Ȃ̂ŁA�\�Ȍ���LED�����Ă݂����ƍl���Ă��܂��B

�@�܂��A�E�C���J�[�pLED�́A�n�C�t���h�~�̂��߂Ƀ����[�������K�v�Ȃ��Ƃ͕������Ă��܂����A�����[�������K�v�Ȃ���R����̃E�C���J�[�pLED�ł��A�ȃG�l���ʂ͌����߂�ł��傤���H

�@�����A��t��LED�e�[�������v�́A�ʏ펞�ƃu���[�L���O���̋P�x�������Ȃ��Ċ댯�Ƃ����]���̏��i���������S�O���Ă��܂����A�r25�_�u�����^�C�v�Ŏ��p�ɂȂ���̂�����A�ǂȂ�������������������K���ł�

![]() 1�_

1�_

�����͖��o���ł����A�m�荇���̃o�C�N�����C�g��E�B���J�[��LED����Ƀ��M�����[�^�[�����Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁALED������̂̓f�����b�g������C�����܂��i���ɋ��ԁj

�l�b�g�Œ��ׂĂ�LED���Ń��M�����[�^�[�̉��x���㏸�����Ƃ��������܂�

http://fuku-yu.hateblo.jp/entry/2016/02/01/132803

�����Ԏ�ɂ���ēd���n�̎d�g�݂��قȂ�̂őS�Ă̎Ԏ�œ��l�Ƃ͌�����܂��A�ȓd�͉��Ŕ��M�͕ς��Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ����Ƃ������܂���i���M�������Ă����Ȃ����x���������Ȃ��Ȃǒ��x��������Ƃ������܂����j

�����ԍ��F22248149�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 4�_

4�_

�������Q�l�Ƃ��Ă͂��������N�Ƃ��Ă͂����̂�LED���ł͂Ȃ��A�ȓd�͉��͋[�Ƃ��āA���Ηނ��I�t�ɂ����ꍇ�̎����ł����ˁB

�j���A���X��������Ƃ������Ă܂��̂Œ������܂�

��FLED���Ń��M�����[�^�[�̉��x���㏸�����Ƃ��������܂�

���FLED����͋[���ďȓd�͂����ꍇ�Ń��M�����[�^�[�̉��x���㏸�����Ƃ��������܂�

�����ԍ��F22248314�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

W���^�C�v��LED�e�[�������v���g�p���Ă܂������A��͂�u���[�L���̋P�x�����Ȃ��ă_���v�ɓ˂����܂ꂻ���ɂȂ�܂����B

�����ʼn��L�̕��Ɍ������܂����B

CB750�iRC42) LED�e�[�������v���j�b�g H9-A�@�i���t�I�N�j

W���^�C�v�ł͂���܂��A���\�͏[���A�|���t���ł��āA����d�͂����Ȃ��ǂ������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22248954

![]() 0�_

0�_

������

���M�����[�^�[�Ɋւ��ẮA��֎Ԃ̔��d������ڂ����͒m��Ȃ��̂�(^^;)

����t��LED�e�[�������v�́A�ʏ펞�ƃu���[�L���O���̋P�x�������Ȃ��Ċ댯�Ƃ����]���̏��i���������S�O���Ă��܂����A�r25�_�u�����^�C�v�Ŏ��p�ɂȂ���̂�����A�ǂȂ�������������������K���ł�

�������镔���H

���点���H

�Ȃǂ��S���Ⴄ�̂ŁA�d�������^�C�v�ł͓���Ǝv���܂���`

�����̏ꍇ�́A�����o���Ȃ�������ŁA���삵���Ⴂ�܂�����(^^)

https://engawa.kakaku.com/userbbs/966/Page=5/SortType=ThreadID/#966-34

https://engawa.kakaku.com/userbbs/966/Page=5/SortType=ThreadID/#966-33-last

�����ԍ��F22248991�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�@�F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B

�@����kumakei ����̋����Ă��������������N��̏��͋����[�����̂ł����B

�@���Ηނ̂قƂ�ǂ���Ă��܂��A125�����̃o�C�N��70W�̒ጸ�Ƃ��������͋ɒ[�ȗႾ�Ƃ͎v���܂����A���ǂ̂Ƃ��떳�łȏȓd�͉��͔����������ǂ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���ˁH

�@

�����ԍ��F22249492

![]() 0�_

0�_

�����̃T�C�g���ڂ��������Ă���̂ł����Ԃ���������������ł݂Ă�������

http://tarosroom.fc2web.com/bike/d.htm

��ւ̏ꍇ�͗]�����d�͂�M�ɕϊ����Ă��܂��B�Ȃ̂�LED���ŗ]�����d�͂ŁA��Ȃ菬�Ȃ蔭�M�ʂ�������ƍl���Ă����Ƃ������܂��B

�O���b�v�q�[�^�[�Ȃǂ̏���d�͍����d�����i����������LED�ŏȓd�͉�����悤�ȖړI�ł�������Ƃ������܂����A�p���[�A�b�v�ړI��Led������̂͌��ʂ��������C�����܂��B

���Ȃ݂ɐ̂from�̃��C�g�ƃE�B���J�[��LED���������Ƃ���܂����A�p���[�A�b�v�������̓[���ł����c

�����ԍ��F22250098�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�ʃX���̑����ł����A�����͂�����ւƂ̂��ē��ł����̂Ŏ��炵�܂�

>�܂�ȓd�͉�����ƁA��͂背�M�����[�^�[�̔��M�ʂ͑�����Ƃ������Ƃł��ˁB

YES��NO�Ō�����YES�ł����A�S���ׂ��Ȃ����Ƃ����悤�ȋɒ[�Ȃ��Ƃ����Ȃ�����

�i�ł���Δ��d�ʂ����炷�ׂ��j���M�ʂ̑����͂��قǑ傫���Ȃ��͂��ł�

���x�������悤�ł����A�]���M�ɕϊ����Ă�킯�ł͂Ȃ�

�]���߂��Ƃ��̒ʂ蓹�����M���Ă���ɉ߂��܂���

����͓d������Ƃ������M�����[�^�{���̖����ɔ������̂ł�

�]��̏����Ƃ����V���Ȏd���������Ă���킯�ł͂���܂���

>���́ARC�S�Q�̐����Ȃ����_�̈�ł����A���M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A�̎������Z���Ƃ������̂�����܂��B

��{�I�ɂ͈ȑO���������Ƃ���A���M����p�̖��ł��B�^���N�������Ƒ��s�����Ȃ����

�G���W������㏸����M�C���ؗ�����ꏊ�ł�����A�M�I�ɂ͑����ꂵ���Ǝv���܂�

�����͎~�܂��Ă�������̕ۉ��J�o�[�ł�����

�h�J�����M���_���ɂȂ�̂��L���ł����A�V�[�g���t�߂Ɉڐ݂���l�������悤�ł��B

�܂��ACB750�͒��ׂ��SH261�Ƃ����T�C���X�^���̃V���[�g�^�C�v�̂悤�ł�

�\�ł����MOSFET�i�i�Ԃ�FH�j��I�[�v���^�C�v�iSH8XX��SH7XX�j�ɕύX�����

���X�̔��M���}������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F22250296

![]() 3�_

3�_

�]��͔M�ɕϊ��ł���B�]�����d�͂̓T�C���X�^�ɂ��Z������܂��B�Z��=�M�ɕϊ��ł��B�d�̗͂]�肪������Ƃ������Ƃ̓T�C���X�^�̃I�����Ԃ������Ȃ�Ƃ������Ƃł��B���̕��A���M�������܂��B��������FET REG���o�Ă����̂�2000�N�ȍ~�ł��BCB750�Ȃ�T�C���X�^�ŒZ���ł��傤�B

https://www.shindengen.co.jp/products/electro/motorcycle/reg/

https://www.shindengen.co.jp/products/electro/technology/motorcycle_gp/

���]��̏o�͂�UP����ƁA����]��ł͕K�v�ȏ�̉ߏ�ȏo�͂ƂȂ�o�b�e�����ߏ[�d�ƂȂ邽�߁A���̉ߏ蕪�̃G�l���M�[��M�ɕς���Ȃǂ��Ď̂ĂȂ���Ȃ�܂���B

�����ԍ��F22250367

![]() 4�_

4�_

>�]��͔M�ɕϊ��ł���B�]�����d�͂̓T�C���X�^�ɂ��Z������܂��B�Z��=�M�ɕϊ��ł��B

�V���[�g�̏ꏊ�ƈӖ����ԈႦ�Ă���Ǝv���܂����E�E�E

���M�����[�^�̓j�N�������q�[�^�[����Ȃ��ł���

�T�C���X�^�̍쓮�⑹���ɂ�鑽���̔��M�͂���̂�

���x�㏸�̓[���A�Ƃ͂����܂��B

�u�d�@�q����p ���M�����[�^�v�ŃO�O���Ă݂Ă�������

�����ԍ��F22250682

![]() 4�_

4�_

�킩��Ȃ���ł��ˁB�d���������ΕK���M���������܂��B�T�C���X�^�ŒZ�����Ă���̂ł����甭�M���܂��B�ꑊ�����Ԃŏ����܂��������̃��[�g�ŗ]��d�͂��V���[�g���܂��B�����̓d���ł͂���܂���B10A�ȏ�̓d���͗����͂��ł��B�T�C���X�^�̏��d����1V�A�d����10A�Ƃ����10W�̓d�͂������ŏ����܂��B

�d�@�q����p�Ŕ��d���Ȃ��Ȃ�킯�ł͂���܂���B���d�d����������܂����[���ɂ͂Ȃ�܂���B

�V�d���́u���̉ߏ蕪�̃G�l���M�[��M�ɕς���Ȃǂ��Ď̂ĂȂ���Ȃ�܂���v��ے肵�܂���?

���삵�ēd���ȂǑ��肵�Ă���l�����邾�낤�ƌ������Ă݂���

http://www002.upp.so-net.ne.jp/riichi/BIKE/kousaku/regulator/reg.htm

������܂����B�u���M�����[�^�̓���Ƃ��āu�]�����d�͂�M�ɂ��Ď̂ĂĂ���v�ƌ������邱�Ƃ�����܂����v�ƃR�����g�����Ă���̂ɃT�C���X�^���I���ɂȂ�Ɓu�d��(���i)����30Apeak�ɑ����܂��v�Ȃ�ď����Ă���܂��B30A1V��30W�M�ɂ��Ď̂ĂĂ���̂ɁA�����ɋC�����Ă��Ȃ��悤�ł��B�d�@�q����p�Ŕ��d���Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�Ȃ�600V, 16A�̃T�C���X�^���g���܂���?

�����ԍ��F22250903

![]()

![]() 5�_

5�_

�܂��O�u���Ƃ���

���̓T�C���X�^�ŃV���[�g�����鎖�ŔM���������Ȃ��Ȃ�Ď���

�d�q�@����p�Ŕ��d���[���ɂȂ�Ȃ�Ď��������Ă܂���̂ŁA����Ȃ��悤�E�E�E

�����Ă�̂́u�]��d�͂�M�ɕϊ����Ă�킯�ł͂Ȃ��v���Ď��ł��B

�ł�����Ƃ킩��Ȃ��̂ł����A18t������������Ă�̂�

�u�]��d�͂̔M�ϊ����T�C���X�^�Ŗ߂����ɔ�������M�v���Ď��ł����H

�����ԍ��F22251166

![]() 3�_

3�_

�@�F����̐F�X�Ȃ��ӌ��L��������܂��B�����A�d���n�ɂ��đf�l�̎��ɂ́A�ǂȂ��̋��Ă��邱�Ƃ��������̂����f�ł��܂��A���Ȃ��m���Ŏv�������Ƃ������Ă݂܂��̂ŁA����Ȃ邲���������肢�������܂��B

�@kumakei ����A�킩��₷�������N��̐������肪�Ƃ��������܂��B����ɂ���āA��̃q���g�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�܂��ACB750��RC17E�Ƃ����G���W���͂�����ƕς���Ă��܂��āA�l�ւƓ������㎮�I���^�l�[�^�[���̗p���Ă��܂��B����āA��ʓI�ȓ�ւ̉i�v�����g�����I���^�l�[�^�[�̂悤�ȁu�g����Ȃ��]�����d�͂̓��M�����[�^�ŔM�ɕϊ������v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ������ł��B

�@����Ԃ��A�l�ւƓ����悤�Ƀ��M�����[�^�[�����[�^�R�C���ɋ�������d�͂����āA�g�p����d�͂Ɍ��������d�͂d����̂ŁALED���ɂ��ȓd�͂����{���Ă����M�����[�^�[�̔��M�ʂ��ɒ[�ɑ�����Ƃ������Ƃ͖��������ł��ˁB�܂��A���������d�͂���������I���^�l�[�^�[���쓮����G���W�����ׂ��y�������̂ŁA�R��̌��������I�Ȍ�֏o�͂̑����������߂�Ǝv���̂ł����@���ł��傤���H

�@�����A��ʓI�ȓ�ւ̃I���^�l�[�^�[�Ƃ͈قȂ邪�̂ɁA�������M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���i���A��������Ƒ��̕��ƌ����ł��Ȃ����R�ł�����܂��B�i���I�Ȓm����������Ȃ�A�����������\�Ȃ̂�������܂��A�c�O�Ȃ��玄�ɂ͖����ł��B�j

�@�������Ȃ���A���̃����N��ɏ�����Ă���u��ʓI�ȓ�ւ̉i�v�����g�����I���^�l�[�^�̏ꍇ�́A���M�����[�^�[���]�����d�͂�M�ɕϊ����Ĕp�����Ă���v�̂��Ƃ���A�O�X���ŃA�n�g�E�A�n�g ��������Ă����悤�ɋ���ȃq�[�g�V���N���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�o�C�N�p�̃��M�����[�^�[�ł��̂悤�Ȃ��̂͌������Ƃ�����܂���B�ł́A���������ǂ�����ė]��d�͂�p�����Ă���̂ł��傤�H���̋^��͑�������ł��E�E�E�B

�@�܂��A�A�n�g�E�A�n�g�����Ă���悤�ɁA���M�����[�^�[�ɂ͗]��d�͂��V���[�g�����ăI���^�l�[�^�[�ɖ߂����������邱�Ƃ͗����ł��܂������A�I���^�l�[�^�[�ɗ]��d�͂�߂��ƁA�ǂ��������ƂɂȂ�̂ł��傤�H

�@�I���^�l�[�^�[�̔�������𗬓d���ƁA���ʑ��œd�����߂���G���W�����쓮����͂̈ꕔ�Ƃ��č�p���A�n�C�u���b�h�Ԃ̂悤�ɃG���W���̕��ׂ�����B

�A�I���^�l�[�^�[�̔�������𗬓d���ƁA�t�ʑ��œd�����߂���ė]��d�����ł��������B

�B�I���^�l�[�^�[�̔�������𗬓d���̈ʑ��Ƃ͊W�Ȃ��d�����߂����B

�C�I���^�l�[�^�[���̃R�C���ŁA�ߏ�d���Ƃ��Ĕ��M���Ĕp�������B

�@���̕n���Ȓm���ł́A���ꂭ�炢�����v�������т܂��A�{���̂Ƃ���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F22251947

![]() 1�_

1�_

���o�C�N�p�̃��M�����[�^�[�ł��̂悤�Ȃ��̂͌������Ƃ�����܂���B�ł́A���������ǂ�����ė]��d�͂�p�����Ă���̂ł��傤�H

�����ł����A���M�����[�^�[�摜�悭����ƃt���[���Ƃ̐ڒn�ʂ��A���~�i���炭�j�ɂȂ��Ă���̂Ńt���[�����q�[�g�V���N�ւ��ɂ��ĔM�������Ă���Ƃ������܂���B

�����ԍ��F22252271�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�㎥���Ȃ�ł��ˁ@�m��GP��900R��}�n��FJ������������������悤�ȁB

���Ƃ���ς�ڐ݂��p�t�@���ł����邭�炢�Ȃ̂��Ȃ�

>���������ǂ�����ė]��d�͂�p�����Ă���̂ł��傤�H���̋^��͑�������ł��E�E�E�B

�l���Ă݂�Η]��d�͂�p���A�ƍl���邩��M�ɕϊ��Ƃ����Ęb�ɂȂ�̂�������܂����

>�I���^�l�[�^�[�ɗ]��d�͂�߂��ƁA�ǂ��������ƂɂȂ�̂ł��傤�H

����ł���

��]�ɂ��R�C���ɑ��鎥�͂�ω��������d������̂��W�F�l���[�^�[�ł���

���M�����[�^���V���[�g�����ăR�C���ɓd�C�𗬂��ƁA�R�C�����̂����͂���

���͂̕ω���j�Q���U�d�N�d�͂�ቺ�������d�ʂ��ቺ���܂�

�悤�͓d�C��߂��ƃN�����N�P��]�Ŕ��d�ł���ʂ�����킯�ł�

���M�����[�^�̎d���͂���𗘗p���āu���d������v���ƁA�܂�

�]��d�͂��u��������v�̂ł͂Ȃ��u�o�Ȃ��悤�ɂ���v���Ƃł�

���������Aregurator���āu������v���ĈӖ��ł����āu���M��v����Ȃ��ł�

�R�C���ɓd�C�𗬂��Ď��͂������E�E�E���Ă̂͂�����[�^�[�ł���

��]�G�l���M�[����d�C�G�l���M�[�ɕς��ʂ�������Ď���

���悤�ɂ���Ă̓G���W�����A�V�X�g���Ă�ƌ����邩������܂���i�킸���ł��傤���ǁj

���������_�ł���

�u�]���M�ŏ������v�Ȃ�A��p���u�����Z�����g��R�ł��g����������ق�

�e�ʂ��ϋv���������킯�ŁB

�킴�킴�M�Ɏア���M�����[�^�ɂ�����Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂����B

�����ԍ��F22253672

![]()

![]() 5�_

5�_

�A�n�g�E�A�n�g ����A���J�ŕ�����₷�������肪�Ƃ��������܂��B

����]�ɂ��R�C���ɑ��鎥�͂�ω��������d������̂��W�F�l���[�^�[�ł���

�����M�����[�^���V���[�g�����ăR�C���ɓd�C�𗬂��ƁA�R�C�����̂����͂���

�����͂̕ω���j�Q���U�d�N�d�͂�ቺ�������d�ʂ��ቺ���܂�

�Ȃ�ƂȂ��ł����A�����o���܂����B

���㎥���Ȃ�ł���

�@���̓I�[�f�B�I�t�@���ł�����̂ł����A�㎥���ƌ����A�̂̃A���e�b�N�̃X�s�[�J�[���v�������ׂĂ��܂��܂��B

�@RC42�̃��C���q���[�Y��20A�Ȃ̂ŁA�d����H�S�̂𗬂��d�͂́A12V*20A��240W���邱�Ƃ������͂��ł��B���C���X�C�b�`���I���ɂ���ƁA�w�b�h���C�g60W+�|�W�V�������C�g8W*2+�e�[�����C�g8W*2+���[�^�[�����v�ŁA���悻95W���x�̓d�͏���ʂƂȂ闝���ł��B�i���ۂɂ́A�G���W�����n�����Ȃ��ƃw�b�h���C�g�̌��ʂ����Ȃ߂Ȃ̂ŁA�����܂ł̓d�͏���͂Ȃ��Ǝv���܂����B�j

�@����ɃG���W�����n������Γd�C�����[�^�[��_�Όn���̑��̓d���ނ��d�͂�����܂��̂ŁA�ʏ�S���\���b�g���炢�������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@RC42�̃A�C�h�����O��]���̋K��l��1,200�������ł����A150W�̓d�͂�d�����߂̉�]��������2,000���������Ƃ���ƁA8,000�������ł�600W�̔��d�ʁi�I���^�l�[�^�[�̉��x�㏸�ɂ��d�͑����܂ōl���o���Ƃ��肪�Ȃ��̂ŁA�����ł͍l���Ȃ����Ƃɂ��܂��B�j�ƂȂ�A���M�����[�^�[�M�ϊ������������Ƃ���A��ʓI�ȉi�v���Ύ��I���^�[�l�[�^�[�̃o�C�N�Ȃ�A�S0OW�ȏ�̗]��d�͂����M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���M�ϊ����Ĕr�M���邱�ƂƂȂ�܂��B

�@�������o��100W�i�W���j�N���X�̃I�[�f�B�I�p��A�����m�����A���v���A�������ɖ�300W�̓d�͂̂قƂ�ǂ�M�ϊ����ď���A��^�q�[�g�V���N���Ώ��������ɔM���Ȃ邱�Ƃ��l����ƁA�S�O�OW�̓d�͂�M�ϊ����ăt���[���ɓ`����A�X�e�A�����O�X�e���̃{�[�����[�X�̃O���X�͂����ɏ������ČŒ����Ă��܂��A�t���[���ɑ������ꂽ�������i���A�����ɗ��Ă��܂��ł��傤�B�����ĉ����A����]�𑽗p�������s����ɂ́A���C�_�[���t���[���ɑf��ŐG��Ȃ��Ȃ邭�炢�M���Ȃ�͂��ł����A���ۂɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�ł�����A���M�����[�^�[�M�ϊ����ɂ́A���������^�₪�c��܂��B

�@����Ď��Ȃ�ɍl�������ʂ́A�u���Η�LED���ɂ��ȓd�͉��́A���M�����[�^�[��H�����N�`�t�@�C�A�[��H���ɗ����d���������������ɁA�I���^�l�[�^�[�ɖ߂��d������������B����ă��[�J�[�̐v�l�Ƃ͈قȂ�d�������M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���i�̒��ŗ���邱�ƂƂȂ邽�߁A�ɒ[�ȏȓd�͉��̓��M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���i�̎������k�߂�\��������B�v�Ƃ������ƂɎ���܂������A�F�l�͔@�����l���ł��傤���H

�����ԍ��F22254047

![]() 1�_

1�_

>8,000�������ł�600W�̔��d��

��]���グ��Ώグ��قǃC���s�[�_���X���オ���Ĕ��d�����͗�����̂�

�ی��Ȃ��オ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂�

���Ȃ݂ɂ�����F800��400W�ŁA�m��5000rpm���������͂��B

������ɂ���M�ŏ����Ȃ���p�n���_�S�e�����Ă�݂����Ȃ����

��������Â����t�߂̃n�[�l�X������ޗn���������Ȃ��ł��傤��

>����ă��[�J�[�̐v�l�Ƃ͈قȂ�d�������M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���i�̒���

>����邱�ƂƂȂ邽�߁A�ɒ[�ȏȓd�͉��̓��M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���i�̎������k�߂�\��������B

�P���ł��L�͗L�ł�����A�\���̗L���Ō����ΗL�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�����l���Ă݂Ă�������

���Ȃ��Ƃ��s�̎Ԃł���A�ō��o�͉�]���ŏ펯�͈͓��̘A���^�]���\�ŁA���̊�

�����������锭�d�ɂ��ς�����悤�ɐv����Ă�킯�ŁB

�����������\W�̓��Ηނ̏ȓd�͂Ŏ��������E�����悤�Ȉ��S���Őv�͂���ĂȂ��ł��傤��

���������Ӗ��ł́A�\���̓[���ł͂Ȃ����A�Ⴂ�B�ƍl���܂��B

������o�b�e���オ��̉����]�T�����ēd���i�g���郁���b�g�̕��������Ǝv���܂���

覐ΐS�z���ď���茩�Ă���A�������Y��ȉԒ��߂��ق����K������Ȃ��ł����H

�����ԍ��F22254319

![]() 2�_

2�_

�A�n�g�E�A�n�g����A�����肪�Ƃ��������܂��B

�������������\W�̓��Ηނ̏ȓd�͂Ŏ��������E�����悤�Ȉ��S���Őv�͂���ĂȂ��ł��傤��

�����������Ӗ��ł́A�\���̓[���ł͂Ȃ����A�Ⴂ�B�ƍl���܂��B

��������o�b�e���オ��̉����]�T�����ēd���i�g���郁���b�g�̕��������Ǝv���܂���

�@�Ȃ�قǁA�܂�A���Ηނ����ׂ�LED�����ďȓd�͉������Ă��A�����b�g�̕����傫���ƍl���Ă�낵���Ƃ������Ƃł��傤���H

�����ԍ��F22254680

![]() 1�_

1�_

>���Ηނ����ׂ�LED�����ďȓd�͉������Ă��A�����b�g�̕����傫����

>�l���Ă�낵���Ƃ������Ƃł��傤���H

�k�d�c���ɂ͗��R������Ǝv���܂��B�o�b�e���̕��S�y���A���邳�〈�h���̌���ȂǁB

�ȓd�͉��͖ړI�����ʂ��̈Ⴂ�ł���

����œ����郁���b�g�ƃ��X�N�A�ǂ����ɓV���X�����͌X�l�̉��l�ώ��悾�Ǝv���܂��B

�܂�����Ƀ��X�N�ƌ����Ă��A���̑傫���͓����ł͂Ȃ��ł����

���M�����[�^��100���z������������o�C�A�Ƃ������܂���

�Ⴆ�Ώȓd�͉��ŕ���10�����M�����債���Ƃ��܂��傤

����70���ʼn^�p�ł��Ă���Ȃ�77���AMAX�ł����S�����ƍl���Ă����ł��傤����

�M�I�ɋꂵ������90��������P�[�X�Ȃ�99���AMAX�Ȃ�댯��ɓ˓�����Ǝv���܂�

�i�悭���M������A�Ȃ�ĎԎ�͂��������̂������Ǝv���܂���j

�u���X�N����v�Ƃ����Ă��O�҂ƌ�҂ł͐[���x���S���Ⴂ�܂�

�ł����炻�̂Ƃ���͌X�̃P�[�X�Ŏ��ۂɌ��A���f���邵���Ȃ��ł��傤�B

�Ȃ̂Łu�����b�g�̕����傫�����H�v�Ƃ����₢�ɂ��Ă�

�u��܂��������͂Ȃ��v�Ƃ��������ɂȂ邩�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22254980

![]() 3�_

3�_

�A�n�g�E�A�n�g����A

���u���X�N����v�Ƃ����Ă��O�҂ƌ�҂ł͐[���x���S���Ⴂ�܂�

���ł����炻�̂Ƃ���͌X�̃P�[�X�Ŏ��ۂɌ��A���f���邵���Ȃ��ł��傤�B

�@�Ȃ�قǁA�悭�킩��܂��BRC42�́A�c�O�Ȃ����҂ɓ�����܂��B�I�[�i�[�̕��Ȃ炨�����肾�Ǝv���܂����A���M�����[�g�E���N�`�t�@�C�A���V�[�g���Ɉڐ݂��ė�p�t�@����ݒu����X�y�[�X�Ȃ�đS������܂���B����āA�w�b�h���C�g��LED�����炢�ɗ��߂Ă�������������Ƃ������_�Ɏ���܂����B�F�l�A��������̂��ӌ��A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@�]�k�ł����A�ߔN��SS��X�g�t�@�C�ɂ́A���b�^�[������200�n�͂��������o���G���W���𓋍ڂ������f�����������Ȃ��Ȃ�܂����B�������A750�`1000�����ł���Ȃ���ARC17E�G���W�������͂邩�Ɍy�ʃR���p�N�g�Ȃ̂ł�����A�Z�p�̐i���͂������ł��ˁB

�@�����A�����̃G���W���̔��M�ʂ������܂������̂ł�����A�l�ւɔ�ׂĐݒu�ꏊ�̎��R�x�̏��Ȃ���ւ̓d�����i�ɂƂ��ẮA��w�ߍ��ȏ����ƂȂ��Ă��܂��B�i�ܘ_�A�d�����i���i�����Ă��܂����B�j

�@�C���W�F�N�V�����p�̃t���[�G���|���v��z�E�r�C�n�Z���T�[�A�����Z���T�[�t��TCS�EABS�A�X���b�g���E�o�C�E���C���A�d�q����T�X�y���V�������A�d�q��H�E�d�C���[�^�[�����ɂ͐������Ȃ��@�\�̂Ă���ł����A�����̋@�\�̃T�|�[�g�����邩�炱���A���E�ꌵ�����ƌ�����䂪���̔r�K�X�E�����K�����N���A���A��ʃ��C�_�[�ł����������S�ɑ����n�C�p�t�H�[�}���X�o�C�N�̎s�̂��\�ƂȂ����̂ł��傤�B

�@�����ł����A����o�C�N�̎��������߂�̂́A�d���n�̕��i�̎������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�i�قƂ�ǂ��A�b�V�[�����ƂȂ�̂ŁA���i��+�H�������̎��_�ł̃o�C�N�̉��l�����邱�Ƃ��[�����蓾�܂��B�j

�@���̂悤�ȃA�i���O����̐l�ԂɂƂ��ẮA�u����̃o�C�N�Ɣ�ׂāA�V�[�g�̏o���ȊO�͓ˏo���������͖������̂́A���ׂĂɂ����Ă��傤�Ǘǂ����\�A���A�Ⴂ���ɓ��ꂽ70�`80�N�㕗�̃��b�N�X�B�v�Ƃ�����RC42����ԍD�܂��������܂��B����āA�P�Ȃ�h���X�A�b�v��������k�߂�悤�ȉ����͂������Ȃ��̂ŁA��L�̂悤�Ȍ��_�ƂȂ�����ł��B

�����ԍ��F22256362

![]() 1�_

1�_

�����ς݂̌�ɏ�������ł�������ł��傤����

��18t����

����Web�y�[�W�����������{�l�ł��B600V�C16A�̃T�C���X�^���g�����ő�̗��R�́u���܂��茳�ɂ��ꂪ�L��������v�ł��B

�d���ɂ��Ă̓Z�����Ă���Ƃ���30V���炢�̃m�C�Y���������Ă܂�������C�f�B���[�e�B���O��̑ψ���50V���炢�ŗǂ��Ǝv���܂��B�ʎY�i�̏ꍇ�͋K�i��烁�[�J�̎���K���炠��ł��傤����K�����������ł͂Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E�B������600V������K�v�͂���܂���B

�d���ɂ��Ă͔��d�@�Z�����̐��d����55Apk�łقڐ����g�ł����B�Ƃ���ƂP�̃A�[���ɂ͎�����3���̂P�̊��ԗ���C���̂Ƃ��̕��ϓd���́C�����g�̔g���l��80%�̕��`�g�Ƌߎ�����ƁC�܂�������55Apk×0.8÷3����15A�ł��B�ʎY�i�Ƃ��ăo���c�L���l��������f�B���[�e�B���O���m�ۂ����肷��Ȃ�20A�`25A�N���X�̂��̂��K�v�Ǝ��͎v���܂����C�Ƃ肠�����g���Ă݂悤�Ǝv�����킯�ł��B

����ƁC�V�d���̃y�[�W�ɂ��ẮC������H�Ɛ������ɖ���������܂��B���̓u���b�N�o�[�h�̂��Ƃ����m��Ȃ��̂ł��̗�Ō����Chttps://www.shindengen.co.jp/products/electro/technology/motorcycle_gp/�@�̐}�ɂ���u�K�v�o�́v�͓_�Όn��50W�݂̂ł��B������d�@�̒�i��390W�ł�����u�ߏ�o�́v��340W�ł��B

�Ƃ����18t�����w�E����Ă���悤�ɃT�C���X�^��30W���x�C�_�C�I�[�h�ł�30W���x�C���킹�ă��M�����[�^�S�̂ł�60W���x�̑�������܂����C�t�ɂ����ƁC60W�ȏ��1W����Ƃ�����邱�Ƃ��ł��܂���B����̓T�C���X�^���O�a���삵���ł��Ȃ�����ł��B

�ł͎c���280W���̃G�l���M�[�͂ǂ��ɍs���Ă��܂��̂ł��傤���B���������ł��Ȃ�����u�]��d�͂�M�ɂ��Ď̂Ă�v�Ƃ����W�ꂪ�Ƃ��Ă���ɕ�������Ƃ������Ƃ��������Ē�����Ǝv���܂��B

�T�C���X�^�̑����FET���g�������̂����C���i�b�v����Ă���悤�ł����C�u�ᑹ���v��搂��Ă���ȏ�O�a���삳���Ă���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22317828

![]() 5�_

5�_

���݂܂���C�Ō�ɂ��܂��B

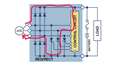

�����18t�������ԍ��F22250903�ł������ɂȂ����}�̈Ӗ��Ƌ��Ă���Ӗ��������ł��܂����B

�}�̗Ίۂ̂Ƃ���ɓd���𐧌䂷��f�q������Ƃ��l���Ȃ�ł��ˁB����Ȃ�]��d�͂�M�ɂ���Ƃ����������C���d�@�̏o�͓d�����[���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����̂������܂��B

����ɔh��CONTROL CIRCUIT�ɒ��ɂ͑�d��������郋�[�g�͖����C�Z�����ɂ͉��F�̃��[�g�œd���������ƍl���܂�����C���d�@�̏o�͒[�q�d���̓[���ɋ߂��C����ēd�̓��X�����Ȃ��ł��B

�Ƃ����悤�ɁC�z�肵�Ă����H���Ⴆ�Ό������قȂ�͓̂��R�ŁC����ȏ�͏ڍׂȉ�H�}�������Ƃ��܂ł����Ă����s���Ȃ̂ł��傤�B

�Ƃ͂����Ԑ����[�g�������ɂ́C�����������_�������Ă���Ȃ�Ƃ͍s���܂���B

�E�Ίۂ̒��̌��Ƃ��ẮC������T�C���X�^�͂��蓾�܂���B���������Ȃ�o�b�e����Z�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B����Ȃ�g�����W�X�^�̂悤�ȃ��j�A����i�����̈�œ���ł���j����\���f�q�ł��B�ł������Ȃ�ƃ��j�A����̃V�����g���M�����[�^���̂��̂Ȃ̂ŃT�C���X�^�͕s�v�ł��B

�E��ƃ_�u��܂���������͖������܂ނƂ͂��������Ȃ̂ł����Ɏ吧��f�q�Ƃ��ăT�C���X�^���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�Ȃ��Ȃ�T�C���X�^����U�I��������ƂQ�x�ƃI�t�ł��Ȃ��āu����v�ɂȂ�Ȃ�����ł��B

�E����ł��T�C���X�^���g�������Ƃ��āC�Ԃ����̂悤�ɓd���������Ƃ������Ƃ͒�����H�ɃT�C���X�^������Ƃ������ƂȂ̂ŃT�C���X�^�͂P����Ώ\���ł��B

�E�Ԃ����̌㔼�ł͐����H����T�C���X�^�ƃ_�C�I�[�h��ʂ��Ă��甭�d�@�ɍs���Ă��܂��C��蓹�������蒼�ڔ��d�@�ɍs�����[�g�̕����C���s�[�_���X���Ⴂ�̂ł��̂悤�ɗ���邱�Ƃ͂��蓾�܂���B�uCONTROL CIRCUIT���͒����̒[�q�������d�@���͈�ԉ��̒[�q������Ⴄ��v�Ƃ������Ƃł���C�ŏ������ԉ��̒[�q��I�ׂΗǂ������ł��B

�E�Ίۂ̒��ɂ���f�q�Ő��䂵�Ă���Ƃ���ƁC���M�����[�^�Ƃ��Ă̓���Ƃ��čl����Ȃ�T�C���X�^�͘e���ŁC�����CONTROL CIRCUIT�̒��ɐ���ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂����C����̊T�v��`���邽�߂̌����}�������Ƃ����ړI����l����ƂƂĂ��s���ł��B

�E��30A1V��30W�M�ɂ��Ď̂ĂĂ���̂ɁA�����ɋC�����Ă��Ȃ��悤�ł�

�Ƃ���܂����C�{���ɐԃ��[�g�œd���������Ȃ�C�o�b�e���̓d����13V�Ƃ���ƁC(13V-1V)*30A��360W�̔��M��CONTORL CIRCUIT���ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂����C����ɂ��Ă͋c�_���Ȃ���ł��傤���B

�֑��ł��B

�A�n�g�E�A�n�g��������Ă܂����C���M�����[�^�ł̔��M�͖{���̓[���ɂ������̂ł��B�ł��f�q�����z�I�łȂ����߂ɔ������Ă��܂��̂ŁC�����Ȃ��狖�e���Ă���̂ł��B

�����V�������i�ł̓T�C���X�^��_�C�I�[�h�������Ƃ����FET�ɒu�������Ă܂��B���Ȃ�FET�̃I����R��5m���ʂɂ���̂͗]����ʂȂ��Ƃł͂���܂���B���̏ꍇ30A�̓d���𗬂��Ă�5W�ȉ��̑����ōς݂܂��B

�J��Ԃ��܂����C�V���[�g�����M�����[�^�̂悤�ȃX�C�b�`���O���M�����[�^�[�ɂƂ��āC���M�͓���̖{���ł͂���܂���B

�֑����łɁC

�ǂ��u��ŐG���Ă݂��炷�����M�������v�Ƃ������͂�ڂɂ��܂����C������f��ŐG���̂ł����点������60���ł��B���͎�̔炪�����̂�55���i�ǂ����܂������̋@�̊ʃR�[�q�[�����̂��炢�j�����x�ł��B���̕���̔炪�����ƌ���ꂽ���Ƃ�����܂����C����͂܂��u���Ă����Ƃ��āB�B

�����g�����T�C���X�^�́C�ڍ�������P�[�X�܂ł̕��M��R��j-c��1.5��/W�ł��B�p�b�P�[�W����TO-3P�ƌĂꔼ���̂Ƃ��Ă͒����炢�ŁC1��/W�`1.5��/W�̂��̂������ł��B

����V�d���͎����̂Ƃ����IC�`�b�v������Ă���悤�ł�����C�x�A�`�b�v�����M�����[�^�̃x�[�X�����ɐڒ����Ă���Ǝv���܂��B�����ɂ����̂ł킩��܂��C�ڍ������烌�M�����[�^�O��܂ł̔M��R�̓�j-b��0.5��/W���x�ȉ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���Ƀ��M�����[�^�O��x60���C��j-b��0.2��/W�C50W�������������Ǝ��Z����Ɛڍ������x��50W×0.2��/W�{60����70���ƂȂ�܂��B���̂Ƃ��̊O�C����10���Ȃ烌�M�����[�^�O���O�C�܂ł̕��M��R��(60��-10��)/50W��1��/W�ł��傤�B

���̏�Ԃő�����340W�ɑ�������C�ڍ������x��340W×(0.2��/W�{1��/W)�{10����418���ł��B���Ȃ݂Ɉ�ʓI�Ȕ����̂̑ϔM���x��125���`150���������ł��B

�����āC�P�[�X�̉��x��340W×1��/W�{10����350���ł��B�ʂ����Ă��̉��x�̋����́u��ŐG�����珋�������v�Ƃ������x�Ȃ̂ł��傤���B

����ł�����ς�]��d�͂�M�ɂ������ł����H

�����ԍ��F22325393

![]() 5�_

5�_

����݂̂��� ����A�u�����ς݁v�ɂ��Ă��܂����ɂ��ɂ��S��炸�A�����J�ȉA���肪�Ƃ��������܂��B

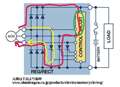

�@���M�����[�^�[���]��d�͂�M�ϊ�����̂ł͂Ȃ��A�W�F�l���[�^�[�ɃV���[�g�����铮������Ă���Ƃ������ƁA�����ăT�C���X�^���̔����̂�ʉ߂����Ă�ȏ�A���R���M�����[�^�[��������x�̔��M������͓̂��R�̂��ƂƂ��������́A�A�n�g�E�A�n�g ����̂������ŗ����o���܂����B�ł����́A���̐悪�s���Ȃ̂ł��B

�@�������Ȃ���A���܂葱���Ď����肪�X�����Ă���͔̂@���Ȃ��̂��Ǝv���A�������Ă���܂����B�����܂������肢�ł����A������낵����A�ȉ��̎���ɂ����������Ȃ��ł��傤���H

�@18������ɂ�������������H�}��q������ƁA�_�C�I�[�h��T�C���X�^��ʉ߂����Ă���ȏ�A�W�F�l���[�^�[�ɖ߂����d���͒����i���m�ɂ͖������ȁH�j�ł���悤�Ɏv���܂��B

�@AC���[�^�[�ɒ����d���𗬂��Ă���]���Ȃ��̂Ɠ��l�ɁAAC���d�@�ł���W�F�l���[�^�[�ɒ����d���𗬂��Ă��W�F�l���[�^�[�̉�]���A�V�X�g����킯�ł͂Ȃ��A�����X�e�[�^�[�R�C���ɓd��������邾�����Ǝv���܂��B����ƁA���R�R�C���͔��M���܂�����A�]��d���́A�X�e�[�^�[�R�C���ŔM�ϊ�����Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪�킫�܂����B�𗬓d���ɒ����̑�d���o�C�A�X��������Ƃ����̂́A���͗ǂ����ǔ��M�ʂ����ɑ傫���AA������̃I�[�f�C�I�p�A���v�Ɠ��������ɂȂ�܂��B

�@���L�̃��}�n�̃��R�[�����ŁAWR250R�Ɠ�X�A�}�W�F�X�e�BYP250�ق��A�Ȃ��X�e�[�^�[�R�C���̐≏�ނ��đ�����قǍ����ɂȂ�̂������ł��܂���ł������A�������̍l������������Δ[���ł��܂��B�i�o�C�N���̃��J�j�b�N�ɕ������Ƃ���ASS�̂悤�ȃR���p�N�g������]�E���o�͌^�G���W����ςރo�C�N�́A�X�e�[�^�[�R�C���̏đ����������銄�������������ł��B�����o�C�N���̃��J�j�b�N�͓d�����ł͂Ȃ��̂ŁA�ڂ��������͕�����܂���ł����B�j

�@https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2015-06-16/index.html

�@�̂̃o�C�N�́i�A�o�d�l�̍��Y�o�C�N�̈ꕔ�͍��ł��j�w�b�h���C�g��ON/OFF�X�C�b�`����������ł�����A�w�b�h���C�g�̏���d�͕����炢�Ȃ�LED�ŏȓd�͉����Ă����̖����Ȃ��͂��ł����A�X�e�[�^�[�R�C���͔��ɍ����Ȃ��߁iRC42�̏ꍇ�A�p�[�c�ゾ���Ŗ�5���~��j�A�ɒ[��LED���ɂ��ȓd�͉��̓X�e�[�^�[�R�C���̎������k�߂�̂��Ƃ���A�o�b�e���[��W�F�l���[�g���N�`�t�@�C�A���i�̎����ǂ���ł͂Ȃ��b���Ǝv���̂ł����@���ł��傤���H

�����ԍ��F22326459

![]() 2�_

2�_

���d�@�ɗ����d���͌𗬂݂̂ŁC�����ƌ𗬂̏d��ł͖����Ǝ��͎v���Ă��܂��B�V�d���̃u���b�N�}�ł͕s���ȉӏ�������̂ŁC���̉�H�Ő������܂��ƁC

�P�j�}�̍��オ���̉�H�ł�

�Q�j�W�Ȃ��ӏ����폜�����̂����̉E���ł�

�R�j�T�C���X�^�͈ꊇ�Ńg���K���Ă���̂ŃT�C���X�^���_�C�I�[�h�ɒu���������̂��E���̐}�ł�

�S�j�����̐}�͔��d�@�̒[�q�d�����}�̏ォ��i�X�Ⴍ�Ȃ��ł��B�d���͞���̂悤�ɗ���܂��B�_���̃_�C�I�[�h�͖����̂Ɠ����ł��B

���_�C�I�[�h�𗝑z���i�Ƃ���C�����̐}�͔��d�@�o�͂R�{��Z�������̂Ɠ����ɂȂ�܂��B���d�@�̓d�ʂ̊W���ς�����Ƃ��͎����I�ɓ��ԃ_�C�I�[�h������ւ��̂ŁC���ǂ̂Ƃ����ɔ��d�@�o�͂R�{���Z������邱�ƂɂȂ�C�]���ė����d���͌𗬂݂̂ɂȂ�܂��B

���Ɋ����̒�����R���[���Ȃ�C�����d���́i�}�ɂ͏����Ă܂��j�����C���_�N�^���X�ɂ�蔭������d������90�x�x��锤�ł��i���̓����C���_�N�^���X�͓d�@�q����p�̌��ʂƊ����C���_�N�^���X�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���悤�ł��j�B

�d���Ɠd����90�x����Ă���̂ŁC�L���d�͂̓[���ɂȂ�C�]���ăG���W�����畉�ׂ����ł��Ȃ��C�A�V�X�g����ł��Ȃ�����Ă��锤�ł��B�������d���Ɠd���̈ʑ���90�x�Œ�Ȃ̂Ńg���N���v���͖��������ł��B

���R�[���̌��C�����������Ƃ������ł��ˁB

CB�Y�X�y���T�[����̋�ʂ�C�������Ƃ��Ă͊����ɂ͒�R���������āC��d���������Ɣ��M���܂���ˁB����Ȃ�̐v�ɂ��Ƃ��Ȃ��ƏĂ���邱�Ƃ�����̂��Ǝv���܂��B

�����Â��L���Ȃ̂Ŋ��Ⴂ��������܂��C�u���b�N�o�[�h�̓G���W���I�C���ŔG��Ă����悤�Ɍ����܂��āC���̂Ƃ��̓I�C����p���Ă���̂��ȂƎv�����悤�ȁB�B

���C�g���I�t�ł���^�C�v�Ȃ�LED�ɂ��Ă���肪�o�闝�R�͎��ɂ͌����邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁC���Ȃ���s���Ă݂�Ǝv���܂��B

�I�t�ł��Ȃ��^�C�v�ł����Ă��C�d������邱�Ƃ����Ă���ł��傤���C���̂܂܉����Ԃ����邱�Ƃ����Ă���ł��傤�B������l����Ε��ׂ��y�����Ă��ǂ��悤�Ɏv���Ď��Ȃ���s����Ǝv���܂��B

�֑�������ł��݂܂���B

�u�d�����߂�v�Ƃ������t�ɋ��S�n�̈����������Ă��܂��̂͂����炭�������ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�d�C��H�͓d�����P�T���Ė߂��Ă��邱�Ƃŏ��߂Ďd�����ł��܂��B����䂦�h��H�h�ƌ����C��H�̓���ɂ���Ă͌o�H���ς�邱�Ƃ�����܂����C�d���͕K���o�������ꏊ�ɖ߂��Ă��܂��i�d�͂�G�l���M�[�͍s�����藈���肵�܂����j�B

�Ⴆ�Ύq���ɕ��i�u�V�тɍs���Ȃ����v�Ƃ͌����Ă��u�V�тɍs���Ė߂��Ă��Ȃ����v�Ƃ͂��܂茾��Ȃ��Ǝv���܂��B����́u�߂��Ă���v�̂�������O������ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�߂��Ă��Ȃ����v�ƕt����������ƁC���炩�̎��ۂ��t���Ă܂���Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��܂��B������C�d�����u�߂�v�ƌ�����ƁC�����Y��Ă邱�Ƃ����������ȁH�Ƃ������������Ȃ��������Ă��܂��̂ł��B

�����ԍ��F22327715

![]() 8�_

8�_

����݂̂��� ����A������₷������L��������܂����B

����Ŏ��̂�����₪�A����ƃX�b�L���������܂����B

�����ԍ��F22327845

![]() 2�_

2�_

������݂̂�������

���A�n�g�E�A�n�g����

���̂��������ɂȂ�܂����B

���͑f�l�Ȃ̂Ń��M�����[�^�[�͗]��d����M�ɕϊ����Ă���Ƃ�����v���Ă܂����B

���ۂɎ����x�̑f�l���o�C�N����������ɂ͂��̕�����������Ă��Ă�����قǖ�肪�Ȃ��A

����܂œ��ɕs���R�Ȏv�����������Ƃ��Ȃ��������̂œ��ɒ��ׂ邱�Ƃ������A

���ׂ��Ƃ���ł悭�����ł��Ȃ��Ǝv���Ă����̂ŁA

�܂��������ʁi����j���Ă��邱�̃T�C�g���ł���Ȃ��Ƃ���ł���Ƃ͎v���܂���ł����B

���߂Ă����͂��炵���T�C�g���Ɗ����܂����B

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F22943529

![]() 4�_

4�_

�����Ɍ���܂��C���̃T�C�g�̗ǂ��Ƃ���͊G��\��t�����邱�ƂȂ�ł��傤�ˁB�G�ɂ���ƌ��t�����ɔ�ׂď��ʂ��傫���オ��܂��B�܂��C�������ݕp�x���Ⴍ�Ă�������l�����邩��Ƃ����̂����邩������܂���B

�Ƃ���ŁC�X���傳��̃o�C�N�͓d���Ύ��Ƃ̂��ƂȂ̂ŁC���ɂ��̃��X�̎�|�Ƃ͂��ƂȂ邩������Ȃ����C�o�C�N�ɏ���ł���Ȓm���͕K�v�Ȃ��Ƃ͎v���܂����C�����������������Ē������̂ŁC�����NjL�������Ǝv���܂��B

�ł͂܂��C

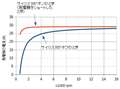

�����d�ʂ͉�]���x�ɂ���ĕς��̂�

���锭�d�@�̓����}���@https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00459/contents/007.htm�@�ɂ���܂��B�O���t�ɂ���^���i101211-5300�j���������Ă݂�Ɠd���Ύ��̂悤�ł����C�u���M�����[�^(�d��������)���������Ȃ��Ōv���������v�Ƃ���܂�����C�㎥�d���͕ω����Ȃ��C���Ȃ킿�i�v���̂��̂Ɠ����ƍl���ėǂ��Ǝv���܂��B

������@�͕�����܂��C�����C���d�@�̏o�͂��������̂��C13.5V�̒�d�����삵�Ă���d�q���ׂɌq���ł���̂��Ǝv���܂��B

�}������ƕ�����܂����C����rpm�ȏ�ł͉�]���x�ɂ�炸�d�����قڈ��ł��B���̗̈�ł͓d�͂���]���x�ɂ�炸���ł��B���Ȃ킿�C��p��ł́C��]���x�ɂ�炸��i�d�͂��o�͂ł���\�͂����邱�ƂɂȂ�܂��B

���Ȃ݂ɁC�d���Ύ��̔��d�@�́@https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2008543264�@�̐}�S��}�T�ɂ���܂��B�㎥�d����ω�������ƁC�c�����ɐL�k�����悤�ȃO���t�ɂȂ�悤�ł��ˁB

�������Ă݂�Ɣ��d�ʂƂ������t�͌��\�B���ł��B�������̓d���͉�]���x�ɔ�Ⴕ�܂����C�d�������o���Ƃ��̏�������͊O��܂��B�d���͂Ȃ����ׂɂ���ĕς���Ă��܂��B

�Ȃ̂ŁC�ȍ~�͂Ȃ�ׂ��d���C�d���C�d�͂Ƃ������t���g���Ă����܂��B

���ꂩ��C�]�蒷���Ɓi���Ȃ��Ƃ����́j�ǂނ̂����ɂȂ�̂ŒZ�����܂��B

�����ԍ��F22987593

![]() 3�_

3�_

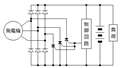

�����d�@�̓�����H

���d�@�̓�����H�́@https://www.jeea.or.jp/course/contents/12105/�@�̐}�T�̂悤�ɁC������RRa�Ɠ������A�N�^���X�i�R�C���ɂ��C���s�[�_���X�jXs�̒���ɂȂ邻���ł��B

�ʏ�CRa��Xs�ɔ�ׂď\���������̂łƂ肠������������Ƃ��āC���A�N�^���XXs�͎��g���i��]���x�j�ɔ�Ⴕ�đ傫���Ȃ�܂��B���ꂪ�C��]���x�ɂ�炸�o�͓d�������ɂȂ闝�R�ł��B

�b�͕ς���āC�C���s�[�_���X��������x�傫���ƁC�o�͂̓d����ς��Ă��C�o�͓d�����ς��Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴆ�Ζ������d����100V�ŃC���s�[�_���X��5���̔��d�@������12V�̃o�b�e���Ɍq�������̓d����(100V-12V)÷5����18A�C���0V�ɃV���[�g�����(100V-0V)÷5����20A�ƂȂ�C���̍���10%���x�����Ⴂ�܂���B

�o�C�N�p�̔��d�@���C�ƒ�p�R���Z���g�̂悤�ȁi�d���������痬���Ă��d�����ς��Ȃ��j�d�����ł���ƌ�������܂܂��ƁC�V���[�g�����M�����[�^�̓��삪������Ȃ��Ȃ�܂��B

���Ȃ݂ɁC�ƒ�p�̃R���Z���g�┭���̏ꍇ�C�d���𗬂�����d�������������ł͍���܂�����Chttps://www.jeea.or.jp/course/contents/12128/�@�̐}�R�̂悤�ȕ⏞�������g������C�⏞�R���f���T���g�����肵�āC�d�����R�����Ă��d�����ϓ����Ȃ��悤�ȍH�v������Ă��܂��B

�����ԍ��F22987614

![]() 4�_

4�_

���u���b�N�o�[�h�̗�

������R�̓T�[�r�X�}�j���A������0.24��@20���ł����C���̉��x�W�����R�l�N�^�̐ڐG��R��������ł��傤���C�v�Z���ȒP�ɂ������̂�0.3���Ɖ��肵�܂��B

�����l�i��̍��̎ʐ^�j����1000rpm�̂Ƃ��̓d����22Vp-o�C�Z���d����27Ap-o�Ȃ̂ŁC�����C���s�[�_���X��22÷27��0.81���ł��B

���̂����������A�N�^���X�́�(0.81^2-0.3^2)��0.75��@1000rpm�Ȃ̂ŁC�����C���_�N�^���X��0.75��/2��/100Hz�i6�ɑȂ̂�1000rpm��100Hz�j��1.2mH�ł��B

��������Ƃɏo�͓d�����v�Z�����̂���̉E�̐}�ł��B�T�C���X�^���I�������ςȂ��̂Ƃ��ƃI�t�����ςȂ��̂Ƃ��̃O���t���ɏ����Ă��܂��B������ł͂Q�̎�����̓_���s�����藈���肵�C�w�b�h���C�g�Ȃǂŏ����d�͂̕ω��ɂ�藯�܂鎞�Ԃ̔䂪�ς��܂��B

�T�C���X�^���I�t�̂Ƃ��́@https://www.jeea.or.jp/course/contents/12105/�@�̐}�T�Ǝ����`�ɂȂ��Ă܂��ˁB

����T�C���X�^���I������ƁC�o�b�e���̓d�������������d���������C���s�[�_���X�Ɋ|����̂ŁC�T�C���X�^�I�t�̂Ƃ����������d��������܂��i�������C���d�@�̓d���́i�T�C���X�^�I�t�̂Ƃ��̖�15V�ɑ��āj��2V�Ȃ̂ŁC�o�͓d�͂Ƃ��Ă͏������j�B

�����ԍ��F22987642

![]() 5�_

5�_

���ȃG�l�ɂ����Ƃ��̃��M�����[�^�̔��M�ʂ̕ω�

�w�b�h���C�g��LED�Ɍ����������Ƃ�͋[���āC����d�͂�55W����10W�ɂȂ����Ɖ��肵�Čv�Z���Ă݂܂��B

��̍��̐}�́C�i�m���j�w�b�h���C�g�������̃A�C�h�����O�ł̓���g�`�ł��B��ԉ����Q�[�g�d���ŁC���������ƂP������4�����炢�̓I�t�ɂȂ��Ă܂�����C���C�g�ȊO��12.5V×4.8A��60W�̏������Ƃ��܂��B���M�����[�^�̉�H�͏�̉E�̐}�ł��B

��1000rpm�̂Ƃ�

�E1�O�̏������݂̉E�̐}����C�_�C�I�[�h�ƃT�C���X�^�ł̔��M��

�@�T�C���X�^���펞�I�t�̂Ƃ��C�_�C�I�[�h2��12A�����̂�2V×12A��24W

�@�T�C���X�^���펞�I���̂Ƃ��C�T�C���X�^�ƃ_�C�I�[�h��27A�����̂ŁC2V×27A��54W

�E�P�����̂����T�C���X�^���I�t�ɂȂ銄���́C

�@60W+55W���F((60W+55W)/12.5V)/12A��0.77

�@60W+10W���F((60W+10W)/12.5V)/12A��0.47

�E���ۂ̔��M�̓T�C���X�^���I���̂Ƃ��ƃI�t�̂Ƃ��̍��v�Ȃ̂ŁC

�@60W+55W���F(12A×0.77+27A×(1-0.77))×2V��31W

�@60W+10W���F(12A×0.47+27A×(1-0.47))×2V��40W

��10000rpm�̂Ƃ�

�E�������C1�O�̏������݂̉E�̐}����C

�@�T�C���X�^���I�t�̂Ƃ��C�_�C�I�[�h��27A�����̂�2V×27A��54W

�@�T�C���X�^���I���̂Ƃ��C�T�C���X�^�ƃ_�C�I�[�h��29A�����̂ŁC2V×29A��58W

�E�P�����̂����T�C���X�^���I�t�ɂȂ銄���́C

�@60W+55W���F((60W+55W)/12.5V)/27A��0.34

�@60W+10W���F((60W+10W)/12.5V)/27A��0.21

�E���ۂ̔��M�́C

�@60W+55W���F(27A×0.34+29A×(1-0.34))×2V��57W

�@60W+10W���F(27A×0.21+29A×(1-0.21))×2V��57W

�����̍��́H

�d�͂̍��́C1000rpm�̂Ƃ�9W�C10000rpm�̂Ƃ�0W�i�ׂ������Ƃ�������0.5W�ʁj�ł��B���M�����[�^�{�̂̕��M��R��1��/W�Ȃ�C1000rpm�̂Ƃ�9���A�b�v�C10000rpm�̂Ƃ��͂قړ����x�ƂȂ肻���ł��B

�ω������ɖڂ�������ƁC�ȃG�l�ɂ����Ƃ��̕������M�����[�^�{�̂̉��x���オ��Ƃ������ʂɂȂ�܂��B

����C�l���̂��̂ɖڂ�������ƁC�ǂ̏ꍇ�ł��C��i�ł���30A×2V��60W���͒Ⴂ�l�Ɏ��܂��Ă��܂��B

�����ԍ��F22987773

![]() 5�_

5�_

�����d�@�̔��M�ʂ̕ω��́H

�����̓��M�����[�^�̗�Ɠ����Ƃ��܂��B�܂��C������R��0.3���Ƃ��܂��B

��1000rpm�̂Ƃ�

�E�P�����̂����T�C���X�^���I�t�ɂȂ銄���́C���M�����[�^�̂Ƃ��̌v�Z����C

�@60W+55W���F0.77

�@60W+10W���F0.47

�E���ۂ̔��M�̓T�C���X�^���I���̂Ƃ��ƃI�t�̂Ƃ��̍��v�Ȃ̂ŁC

�@60W+55W���F(12A^2×0.77+27A^2×(1-0.77))×0.3����84W

�@60W+10W���F(12A^2×0.47+27A^2×(1-0.47))×0.3����136W

��10000rpm�̂Ƃ�

�E�P�����̂����T�C���X�^���I�t�ɂȂ銄���́C

�@60W+55W���F0.34

�@60W+10W���F0.21

�E���ۂ̔��M�́C

�@60W+55W���F(27A^2×0.38+29A^2×(1-0.38))×0.3����240W

�@60W+10W���F(27A^2×0.25+29A^2×(1-0.25))×0.3����244W

�����̍��́H

�d�͂̍��́C1000rpm��52W�C10000rpm��4W�ł��B

�ʔ������Ƃ�1000rpm�ł͏ȃG�l�����d�́i55W-10W=45W�j���������̓d�͂�������R�ŏ���邱�ƂɂȂ肻���ł����C1500rpm�ł�27W�̍��܂ʼn�����̂ŁC��p��ł͏ȃG�l�����d�͂����̂܂ܔ��d�@�ɖ߂�킯�ł͂Ȃ����Ƃ�������܂��B

���M�����[�^�Ɠ��l�C�ω������ɖڂ�������ƁC�ȃG�l�ɂ����Ƃ��̕������d�@�{�̂̉��x���オ��Ƃ������ʂɂȂ�܂��B

����C�l���̂��̂ɖڂ�������ƁC�ǂ̏ꍇ�ł��C��i�ł���30A^2×0.3����270W���͒Ⴂ�l�Ɏ��܂��Ă��܂��B

�����ԍ��F22987908

![]() 3�_

3�_

������݂̂�������

�Ȃ�ƂȂ��킩���Ă�C�ɂȂ��Ă܂������A

�S�R�킩���ĂȂ��Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

����Ă킩��Ȃ��c

��]���ɂ��d���̕ω����A�����]���ȏ�͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�B

����͓d���ł͂Ȃ��d���Ȃ�ł����B

�~�j�o�C�N���ƃA�C�h�����O���ɂ̓w�b�h���C�g���j���[�g���������v���Â��ł����A

�X���b�g����������Ɩ��邭�Ȃ�܂��B

����̓G���W���i�W�F�l���[�^�[�j�̉�]���オ�邱�Ƃɂ��d�����オ��̂��Ǝv���Ă܂������A

�d���������Ă��ł��ˁB

�Ⴄ�̂��ȁH

�Ȃd�����d�����悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����c

�����ԍ��F22987916

![]() 2�_

2�_

������݂̂�������

�@�܂��܂��ڂ��������A�L��������܂��B�����܂Ő��I�ɂȂ��100����������͎̂��ɂ͓���ł����A

�@�v����ɁA�w�b�h���C�g��LED�ɕύX���ďȃG�l�����鎖�ɂ�郌�M�����[�^�[��W�F�l���[�^�[�ւ̉e���́A�]��d�����M�ϊ�����ăA�C�h�����O�t�߂ōł������ɂȂ���̂́A��ΓI�ȍő�l�ɂ͉����y���A��p��]�`����]��ł͖����ł���قNjɋ͂��ŁA������ɂ��Ă����[�J�[�v�l�̋��e�͈͂ɓ����Ă���Ǝv���邱�Ƃ���A�قډe���Ȃ��ƍl���Ă�낵���ł��傤���H

�@�܂��A�f�l�l���Ő\����Ȃ��̂ł����A�ʏ�A�C�h�����O�ł̓o�b�e���[�͏[�d����Ȃ��ƌ����Ă��܂����A�]��d�����o�b�e���[�ւ̏[�d�Ɏg���铙�Ƃ����s���̗ǂ��b�͂Ȃ��ł��傤���H

�����ԍ��F22988049

![]() 2�_

2�_

����X�L�[���[����

>��]���ɂ��d���̕ω����A�����]���ȏ�͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�B

>����͓d���ł͂Ȃ��d���Ȃ�ł����B

�͂��C�d���͊O���ōS������܂�����C���Ƃ��ω����܂���B

�d�����i���j���܂�ω����Ȃ��Ȃ锤�ł��B

�d�������ɂȂ�d�����u�d�����v�ƌ����āC������H���ɂ͍L���g���Ă��܂��B�d�r�̂悤�ȁu�d�����v�͐g�߂ɂ���̂ŗ������Ղ��ł����C�u�d�����v�͓���T�O�ł���ˁB�������߂͊����̂ɓ�V���܂����B

>�~�j�o�C�N���ƃA�C�h�����O���ɂ̓w�b�h���C�g���j���[�g������

>���v���Â��ł����A�X���b�g����������Ɩ��邭�Ȃ�܂��B

>����̓G���W���i�W�F�l���[�^�[�j�̉�]���オ�邱�Ƃɂ��

>�d�����オ��̂��Ǝv���Ă܂������A�d���������Ă��ł��ˁB

���݂܂���C����������\���ł����B

�d�q��H��������ł�±3dB�ȓ��i�d����d���ł�����3�������`4�������C�G�l���M�[�ł͔{�����j�͈Ⴂ���Ȃ��Ƃ���������Ƃ邱�Ƃ������̂ŁC���������ɂȂ炢�܂����B

�Ȃ̂ŁC���ۂ�0.5V�`1V���炢�̓d���̕ω��͗L�锤�ł��B���ꂾ���Ⴄ�Ɠd���̖��邳���ω�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22988320

![]() 1�_

1�_

�ꕔ�A����ޏ����������Ă��܂����̂ŁA���������Ă��������܂��B

×�j�@�]��d�����M�ϊ�����ăA�C�h�����O�t�߂ōł������ɂȂ���̂́E�E�E

�Z�j�@�]��d���̉e���ɂ��A���M�����[�^�[���̃T�C���X�^��W�F�l���[�^�[���̃R�C���𗬂��d�������ɔ��������̉��x�㏸���A�A�C�h�����O�t�߂ōł������ɂȂ���̂́E�E�E

�����ԍ��F22988354

![]() 2�_

2�_

CB�Y�X�y���T�[����

�O�������C���߂�Ȃ����C�u�]��d�����M�ϊ�����āv�������ł��܂���ł����̂ŁC���̕������폜�������͂ɓǂݑւ����Ƃ��āC�͂��������̒ʂ肾�Ǝv���܂��B

>�ʏ�A�C�h�����O�ł̓o�b�e���[�͏[�d����Ȃ��ƌ����Ă��܂����A

>�]��d�����o�b�e���[�ւ̏[�d�Ɏg���铙�Ƃ����s���̗ǂ��b�͂Ȃ��ł��傤���H

�i�u�]��d���v���u���ׂɗ����d���������d�@������o����d���̕��������ꍇ�v�Ɠǂݑւ��܂����j

���Ԏ��̐������K�v�Ǝv���܂��B

�Z�����[�^��������̓o�b�e�����̓d�ׂ��s�����Ă��锤�Ȃ̂ŁC�A�C�h�����O�ł��[�d���܂���ˁB�A�C�h�����O�̂܂܂ł����̂����o�b�e�����̓d�ׂ��\���ɂȂ����ȏ�[�d����Ȃ����ł��B�����āC���ꂪ���M�����[�^�̎d��������ł��B

�t�Ɂu�]��d���v��������Ԃł́C�o�b�e����Ԃɂ�炸�C����ȏ�[�d����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22988401

![]() 2�_

2�_

������݂̂�������

��ς悭�킩��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F22988486

![]() 2�_

2�_

����X�L�[���[����

������Ɛ㑫�炸�ł����̂Œlj��ł��B

�d�����O���ōS�������̂́Chttps://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00459/contents/007.htm�@�̐}�Ɋւ��ĂȂ̂ŁC������Ƃ͂�����ƈႢ�܂��B

�����_�C�I�[�h�̐悪�d�q���ׂłȂ��o�b�e�������Ȃ�C�����܂ŋ����S���͖͂����Ǝv���̂ŁC���̎��Ԃ̂����ɂ͏��X�ɓd�����オ���Ă�����ł��傤�ˁB

���̐}�Ɓ@https://www.jeea.or.jp/course/contents/12105/�@�̐}���o�������R�́C���d�@�̏o�̓C���s�[�_���X�͎v�����قǒႭ�Ȃ����C���̒l�͈��łȂ��ĉ�]���x�ɔ�Ⴕ�đ傫���Ȃ邩��C���d�@����o����i�d���ł��Ȃ��d�͂ł��Ȃ��j�ő�d���̓G���W����]���x�ɂ��Ȃ��Ƃ����̂����Ă��炤���߂ł����B

�V���[�g�����M�����[�^�̓����𗝉����Ĕ��M�ʂ����ς���ɂ́C���d�@�̏o�̓C���s�[�_���X�ɂ��ė�������K�v������Ǝv��������ł��B

����ƁC�A�C�h�����O�̂Ƃ��Ƀw�b�h���C�g���Â��Ȃ��ł���ˁB

�܂��͂ǂ̃o�C�N�ł��C�A�C�h�����O�ł͓d�͂̋����ʂ��s���������Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̕ӂ�̓u���b�N�o�[�h�ł������ŁC��̐}�̓A�C�h�����O�Ńw�b�h���C�g55�v��_���������Ƃ��̔g�`�Ȃ̂ł����C�Q�[�g�d���͂�����0V�̂܂܂ł��B����͔��d�@�ɗ]�͂��Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B

�傫���o�C�N�̏ꍇ�̓w�b�h���C�g���o�b�e�����狋�d���邱�Ƃ������Ǝv���܂����C���Ƃ���Δ��d�@�̗]�͂��Ȃ��Ƃ��̓o�b�e�����狟������悢�ł���ˁB�ł������w�b�h���C�g�����d�@���璼�ڌ𗬂ŋ��d�����ꍇ�C���M�����[�^�����삷��܂ł̊Ԃ͔��d�@�̓d�������̂܂܈����Ė��邳�͕ϓ�����Ǝv���܂��B

���Ƃ͔��d�@�̋ɐ��͂ǂ����Ƃ��C���g�����Ȃ̂��S�g�����Ȃ̂��Ƃ��C�C�C���̕ӂ͎��ۂ̉�H�⓮��g�`�����Ă݂Ȃ��ƂȂ�Ƃ�������Ȃ��Ƃ���ł͂���܂��B

�����ԍ��F22993405

![]() 3�_

3�_

������݂̂�������

���낢��Əڂ������肪�Ƃ��������܂��B

�c�O�Ȃ��玄�͌��t�ЂƂƂ��Ă��Ӗ����킩��Ȃ��̂ŁA

��������Ɛ㑫�炸�ł����̂Œlj��ł��B

�㑫�炸�������̂��킩���Ă܂���B

�ł����A���M�����[�^�[�̔M�ϊ����͊ԈႢ���Ƃ������Ƃ͂킩��A

���Ԃɂ�������������ł����A���Ԃ͂ǂ����M�ϊ�������m��Ȃ��āA

�ۂ��[��Ƃ��ă��M�����[�^�[�̑��݂��悭�킩���ĂȂ��悤�ł����B

�ł��ڂ���Ƃ͂��̂��Ƃł��ˁB

�ق�ƁA���ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F22994009

![]() 1�_

1�_

���L2���C�Ԉ���Ă��܂����B

�E�����ԍ��F22327715

�u�d���Ɠd���̈ʑ���90�x�Œ�Ȃ̂Ńg���N���v���͖��������ł��v�Ə����܂��������Ⴂ�ł��B�g���N���v���������Ȃ�̂́C3���̓d�����x�N�g�����Z����ƃ[���ɂȂ�Ƃ����P���ȗ��R�̂悤�ł��B

�E�����ԍ��F22987614

�⏞�������g���̂͒������d�@�̂��Ƃł����B�𗬔��d�@�ł́@https://www.meidensha.co.jp/kof/products/prod_03/prod_03_01/__icsFiles/afieldfile/2019/07/10/1-3-1_03_E-1-2_03.pdf�@�ɂ���悤��AVR�i�����d��������ƌĂԂ炵���j�Ƃ����d�g�݂Œ�������炵���ł��B

�������Ă��l�т������܂��B

�����ԍ��F22997417

![]() 2�_

2�_

�o�C�N�i�{�́j > �z���_ > VFR800F

�����y���̌ߑO���ɒZ�����c�[�����O�����Ă��܂����A�R�[�i�[�𑖂��Ă���ƃ��A���t�j���b�Ƃ��������ɂȂ����̂ŋA��Ă����C�����v���1����/㎠�ȉ��ɂȂ��Ă����̂Ń^�C���߂�ƃr�X�̂悤�Ȃ��̂��h�����Ă��܂����B�����ɔ̔��X�ɍs���ďC���Ƃ��ł�6�����_�������肢���܂����B���̏T�ɂ���牷��Ɉꔑ�c�[�����O�ɍs���\��ɂ��Ă����̂Ńp���N�ɋC�Â��Ă悩�����Ǝv���Ă��܂��B

�Ƃ���ŁA���̎����̃c�[�����O�ɂ���O���[�u�Ȃ�ł����A���b�V���ł͏����肪�������ފ��������A�~�p�ł͊��������ĂׂƂׂƂɂȂ肻���ł����A�݂Ȃ���͂��̎����ǂ�ȃO���[�u�����Ă��܂����H���b�V���ŃO���b�v�q�[�^�[���Ă��Ă���̍b���₽���Ă��߂ł���ˁH�������H����̂ōl���Ă��܂��B�݂Ȃ���̈ӌ������Ă��炦����������ł��B

![]() 2�_

2�_

���������H����̂ōl���Ă��܂��B�݂Ȃ���̈ӌ������Ă��炦����������ł��B

���̎����ƌ����Ă��A���[�ƒ��܂ł͋C�����S�R����ė��܂�����ˁB

�����͂Q�Z�b�g�u�E�C���^�[�O���[�u�ƕ��ʂ̃O���[�u�v�����čs���ɍ��킹�Č������܂��B

�C���̒Ⴂ���̓E�C���^�[�O���[�u�v���X�O���b�v�q�[�^�[�B

�C�����オ���ĔM�������Ă�����O���b�v�q�[�^�[OFF�B

�C�����オ������͕��ʂ̃O���[�u�Ɍ����B

�����ԍ��F22247003

![]()

![]() 3�_

3�_

���}�W�����Ă܂��B����

���������̕ԓ����肪�Ƃ��������܂��B

������Ď������K���Ă�����O���[�u�������čs�����Ƃɂ��܂��B�C���ɉ����ĕt���ւ���̂���ԍ����I�ł��ˁB

��͂�H�̂��̃V�[�Y���͉Ă����ו��������Ȃ肻���ł��ˁB

�����ԍ��F22247038

![]() 2�_

2�_

�����܂ށ[��������

�ԕ��Ƀ��[�V���O�O���[�u���g�p���Ă܂��B

�����đ������̂ɂ܂������ł��Ȃ��̂ň���ꓬ���ł����A�A�A

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21550550/ImageID=2929892/

�����ԍ��F22247112

![]() 1�_

1�_

�����܂ށ[��������

������B

�����b�V���ŃO���b�v�q�[�^�[

�Ƃ̓I���V���C�g�ݍ��킹�ł��ˁB

���̎����́A��{3�V�[�Y���p�ł����A���o�鎞�͂�����Ɨ₽����������܂��ˁB

������̂��A���ӂƒ��Ԃŏd�˒��őΏ����Ă܂��B

�W���P�b�g�̒��ɒ����ޔ���̃C���i�[���K�{�Ȃ�ł����A�V�[�g�o�b�O�ł�������̂�������́B

�o�C�N���āA�߂�ǂ�������蕨�Ȃ�ł���˂��B

�ł��~�߂��Ȃ��͉̂��̂Ȃ�ł���[���ˁH

�����ԍ��F22247170�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

�����^�ĈȊO�̓I�[���V�[�Y���^�C�v�̃O���[�u���g�p���Ă��܂��B

http://amzn.asia/d/7CV7lxy

������������ƋC�ɓ����Ďg�p���Ă��܂��B�����J���܂Ŏg���Ă͓������̂ɔ��������A����3��ڂł��B(^^�U

�������̓O���b�v�q�[�^�[���ŋ��ɁA�����łȂ���Ύ�A�����Ȃ��OFF�łقڔN���C�P�܂��B

�O���b�v�q�[�^�[�ō��ł��ˁI(^^)

�����ԍ��F22248086

![]()

![]() 2�_

2�_

�^�C�`�̃p���`���O���U�[

�R�~�l�̖h���l�I�v���[���i�p�Ձj

�^�C�`�̃E�B���^�[

Goldwin�̃E�B���^�[�i�V���T���[�g�Ńx���`���[�V�������j

��������

���i�͖h�����g���Ă܂����i����ł����Ȃ肢���܂��j

�c�[�����O�̓}�W������Ɠ������Q�����ł���

���Ԃłǂ������������A�g���������������K�Ǝv���܂�

���Ɋ����͉̂䖝�ł��Ȃ��Ȃ�̂Łi�O���q�͂���̂ł����j�E�E�E

�E�B���^�[�͑�������̐N�����h����̂��傫���ł���

Goldwin�̂͏���@�g�������g���Ă܂����A����Ȃ��̂ł����ł�

�\�Z������Γ~�p�̓S�A�e�b�N�X�ȂǓ����h���̂��̂�I�Ԃ�

�����K��������܂���

�����ԍ��F22249068

![]() 0�_

0�_

�݂Ȃ���A���������̕Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B

35�N�O�ɏ���Ă�������͌R�肪�O���[�u�������C�����܂��B

��N�~�Ƀ��^�[�����Ă܂�1�N�������Ă��Ȃ��̂ł����A�܂��p�i�ɂ��Ēm��Ȃ����Ƃ������A�݂Ȃ������Ă���R�V�[�Y����I�[���V�[�Y���̃O���[�u������Ȃ�Ă悭�m��܂���ł����B�܂��w�����悤�Ǝv���܂��B

�������Ă���̂́A���b�V���Q�ƃE�C���^�[�Q�݂̂ł��B

�A�n�g�E�A�n�g����̂������߂�Goldwin�̃S�A�e�b�N�X�E�C���^�[�O���[�u�͂��ŋߍw�����ē~�Ɏg�����Ǝv���Ă����̂ł����A����̃c�[�����O�ł����͋C����10�x�ȉ��ɂȂ肻���Ȃ̂Ŏ����čs�����Ǝv���Ă��܂��B

�����v���̂ł����A�����ɏ������݂�����Ƃ݂Ȃ���̋M�d�Ȉӌ���A�h�o�C�X��������̂łƂĂ��������Ă��܂��B

�������肪�Ƃ��������܂��B

�ŋ߁A�ƂĂ��������݂������Ă���̂ł܂��c�[�����O��ɏ����������Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F22249244

![]() 1�_

1�_

�o�C�N�i�{�́j > �z���_ > PCX

JF81�@7���V�ԍw�����A���h��BOX��t���ĖႢ�[�Ԃ��܂������A���[�^�[�g�̂Ƃ��낪�����Ă��܂��B�P�O�OKm�ʑ����ē_���Ɏ����čs�����Ƃ��A�w�E�����̂ł����A���`�̖�肾�ƌ����A����Ȃ��ƌ����܂����B�J���������Ă����v���Ƃ������܂����B����ȕ��ł����ˁB���x���N�_���ɍs�������ɂ�������Ă݂悤�Ǝv���̂ł����A�݂Ȃ���̂��ӌ������ĖႢ�����ł��B���h�̎�t�ŁA�����Ă��܂����̂��Ǝv���̂ł����B

![]() 7�_

7�_

����͏X���ł���

���߂��ɃX�N���[���O���Č��ẮB

�����ԍ��F22245687

![]() 4�_

4�_

���p�X�Q������

JF28�̎��ɏ��������O�X�N���[����E�����܂������A���̕����Ă��镔���̓X�N���[����t���̛Ƃߍ��݂������������Ǝv���܂��B

��x�O���ěƂߒ����Ό��Ԃ͖����Ȃ�Ǝv���܂���I

�����ԍ��F22245702

![]()

![]() 6�_

6�_

���`�̖��ŕ����Ă�Ȃ琬�`�s�ǂ�

�ԗ��ɑg�ݕt���Ă͂����Ȃ����i�Ǝv���܂��B

����ȁA���������ȃo�C�N���͕ς��������ǂ��ł��B

�����ԍ��F22245978

![]()

![]() 11�_

11�_

��Merline����

������������������������

��v125�̂Ƃ�����

�F�����̕ԓ��L���������܂��B�����ł���ˁB�w�������X�̓z���_�h���[���X�i���̈ʂ͏o���Ă������ł���ˁj�ł��B

�߁X�s���܂��̂ŁA��蒼�������܂��B

�����ԍ��F22246019

![]() 3�_

3�_

�h���[���X�ŁA���̑Ή��͍����ł��ˁB

��x�u����Ȃ��v�ƌ������̂��������Ȃ�

�ǂ��������@���g�����̂������ĉ������B

�����ԍ��F22246273

![]() 8�_

8�_

���p�X�Q������

7���[�Ԃł����A����PCX�������������Ă��܂��B

�̔��X�Œ��ׂ܂������A�S�Ă̐V�Ԃ�������

�����Ă����̂Ńh���[���X�ƌ����ʂ�

���`�̖�肾�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22246527�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

��Drs.TARO����

�L���������܂��B�{���^�ԉ�����ɍs���Ă��܂����B���h�O���Ă�蒼���Ă݂�Ƃ̂��ƁB�P�O�OKm�_���̎�����PCX�i���h�����j���݂܂������ǁA�S���Ȃ��Ă��܂���B���`�Ȃ�z���_��������^�Ȃǂ�蒼���Ǝv���܂��B��蒼���Č��Ă���܂��𓊍e���Ă݂����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22246907

![]() 4�_

4�_

�����ł����A���x�̍��͂���A�E�A���A�����Ƃ���܂����A

��ԑ����猩�āA���w�E�̕����̍��������₷���H

�X��������悤�ł��ˁB

���̂������ł��B

�ꉞ�A�O���܂������A�d�Ȃ�悤�Ȃ͂ߍ��݂ł͂Ȃ������̂Œ����̂͒��߂܂����B

���̏ꍇ�́A�T�C�h�J�E���̌��Ԃ̕���(�E��5�~����)���w�E���܂�����

�܂͑S�Ă͂܂��Ă���Ƃ̎��Ō����͂��Ă��炦�܂���ł����B

�c�O�ł͂���܂����A�t������������܂��̂ŁA���߂܂����B

�v�����m�̂͂ߍ��݂́A��U�O���ƊÂ��Ȃ��Ă��܂��X��������l�Ɏv���܂��B

�V�[�g�J�E���͎��g�ŊO�����̂ŁA�O������ƑO���A��������H�C�����܂����A�F�X�܂߂�

���܂�C�ɂ��Ȃ����ɂ��܂����B

�����ԍ��F22246965�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�I���W�i���̃V�[���h���ƃX���[�N�Ȃ̂ŋC�Â��Ȃ��̂ł����I�v�V������̃����O�V�[���h�Ɍ�������Ɠ����Ȃ̂ŋC�ɂȂ镔�����Ǝv���܂��B

����ȏ����炢���[�J�[�őĂ�����Ǝv���܂��������F�x�g�i���i���Ȃ�Ă���Ȃ��̂��Ǝv����ƌ�������̕��ł��Ȃ��ł�������Č������Ƃ�����̂ŋ�����������ł�����݂�J���̃y�[�W��`���Č��Ă��������B

https://minkara.carview.co.jp/userid/372100/car/2572953/4801206/note.aspx

�����ԍ��F22247786

![]()

![]() 3�_

3�_

JF56�ɏ���Ă��܂����A�����ꏊ�ŕ���������܂��B

�����ԍ��F22248980

![]() 2�_

2�_

������JF81�������ł��B

�ߋ��ɓ����悤�ȃX���b�h���������ƋL�����Ă��܂��B

�h���[���H���S�Ă̎ԗ��œ����ŃN���[�������͂��Ȃ������ł��B

�@�\�I�Ȗ��͖����̂Ŕg�ł��Ă�f�U�C�����ƒ��߂Ă܂��B

�����ԍ��F22252317�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�������i�������Ƃ̂��ƂŁA�w�������Ƃ���Ŏ����Ă��������܂����B�ŏ������܂��L��悤�Ȋ����ł������A�w�ŋ���A�p�`���Ɖ������Ă͂܂�܂����B�Y��ɂȂ�܂����B�F���ӌ��ȂǑ�R�����L���������܂����B

�����ԍ��F22257891

![]() 9�_

9�_

���̏�ԂŌ������i���o�������W��

�F�A�����l�ɂȂ��Ă�Ɣ���h���[���̎v�l�������o���Ȃ��ȁB

���蕨�̃��x���Ŗ����Ă����C�Ŕ���D�D�D

�����ԍ��F22257951

![]() 11�_

11�_

��Merline����

��MATSUZO����

��You Know My Name.����

���ʏ`99%����

��Drs.TARO����

������������������������

��v125�̂Ƃ�����

�F�X���ӌ�����w�E�L���������܂����B�̔��X�̑Ή��ʼn��Ƃ��Y��ɒ���܂����B�L���������܂����B

�����ԍ��F22269278

![]() 5�_

5�_

���`�̖��Œ���Ȃ��ƌ����䖝���ď���Ă�l�͋C�̓ŁB

���������q�����Ή�����h���[���X�͍ň��B

�����ԍ��F22269389

![]() 8�_

8�_

�z���_����l�W�����H���ăJ�o�[�������ɘa���郁���e�i���X��o�Ă�悤�ł��B

��t�������E�L���ăN���A�����X���m�ۂ��Ē��ߒ��������Ȃ̂�10�����炢�ʼn\�ł��B

�����ԍ��F22518478�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

���̂����Ȃ������͒肩�ł͂Ȃ��ł����A�E�̕����ƒ����̕��������������Ă܂��B�z���_������N���A�����X�Ƃ���܂���

�����Ƃ����炨���悻��p�͂����炮�炢�Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F22838521�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�ŋ߂̃z���_�ɂ͌��ł��܂��E�E�E

�̂͂��̗l�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂ɁE�E�E

�����ԍ��F22839550

![]() 1�_

1�_

���������d�l�ŕ���������܂��B�{�����O���āA�t�[�h�̑g�ݒ������܂����������͎���܂���ł����B�����ŕ��i��������Ƃ̎��ł��B

�Ή����悤�Ƃ��Ȃ��o�C�N���̓z���_�ɒ��ڃN���[�����ꂵ�傤�B

�����ԍ��F23426234�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�o�C�N�i�{�́j > �z���_ > �X�[�p�[�J�u 110

�����́B�X�[�p�[�J�u110 �̃x�[�W�������Ԃɂ��Ă���ŋ��̉ł̌��ł��B

���ڃJ�u�ɊW�Ȃ��ł����A4�ɂȂ鑧�q���J�u�̃g���Z�c����̏��̎q�Ɉ�ڍ��ꂵ�Ă��܂��܂����B�������̎q�ł��ˁB

��������Ă��邤���Ɏ����C�ɂȂ�o���܂����B�l�b�g�Œ��ׂĂ����̎q�̖��O�͏o�Ă��܂���B���̎q�̖��O�͉��Č����̂��ȁH�m���Ă���l�����狳���Ă��������B

�����ԍ��F22244831�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

��������̃����N�@�ڂ��Ă݂Ă͂������ł��傤�B

�����ԍ��F22246409

![]()

![]() 3�_

3�_

https://www.honda.co.jp/supercub-special/

�ł��B���q��D���Ȃ̂� �C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F22246766�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�����Ă����ɉ��̕��ɍ~���ƌ܌̓��悪����܂��B����😍�ł���ˁB

�����ԍ��F22246772�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�z���_�ɕ�������H

�����ԍ��F22246864�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 3�_

3�_

�����ԍ��F22246997

![]()

![]() 5�_

5�_

���c��������ł��傤���H

�킽���̂悤�ȃI�b����ɂ͂킩��܂���B

�ŋ߁A�Ⴂ�q�̊炪�o���Â炭�Ȃ��Ă܂��B

�N���킩��������܂��H

�����ԍ��F22247454�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�f�~�I�ł͏����ł������A���͒j����������

�ł��ˁH

�����ԍ��F22248324�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����A�f�~�I�̕��͍Ȃł��B�����ł��B

�킽���͍ŋ��̉Łd�̌��i�v�j�ł��B���̓X�[�p�[�J�u110 �Ƃ����f���炵�������������������ł��B

�킽���͒j���ł��B

�����ԍ��F22249234�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�o�C�N�i�{�́j > �z���_ > ���[�h125

�T�N�قǑO��JF�S�T���w�����A���s�������T��km���܂������A�����ɑ����Ă���Ă��܂��B

����܂ŏ���Ă����X�N�[�^�[�͂��������S��km�ӂ肩��K�^���o�n�߁A�T��km�ɓ��B����O�ɏ�芷���Ă����̂ł����AJF�S�T�͍��̂Ƃ���s���̒���������܂���B

��{�I�ɃA�C�h�����O�X�g�b�v�͂n�m�ɂ��Ă���̂ł����A�o�b�e���[������[�d���������Ō������K�v�ȗl�q������܂��A�傫�ȃ����e�i���X�͂Q��5,000km�Ńx���g�ƃE�G�C�g���[���[�Ȃǂ������������炢�ł��B

������JF�S�T������Ă���F����́A�ǂ̂��炢�̋���������Ă��܂����B

�܂��A���̊Ԃɑ傫�ȃ����e�i���X�������Ƃ������Ƃ�����A���킹�Ă�����ɂ��Ă������Ă���������Ǝv���܂��B

![]() 4�_

4�_

�����e�i���X�̓E�F�C�g���[���[�ƃx���g�̌��������ł����H

�G���W���I�C���Ƃ��M�A�I�C���B

�u���[�L�p�b�h�A�u���[�L�t���[�h���̃I�C���W�̃����e�i���X�́H

���Ɠ_�t���O�Ƃ����������H

�����ԍ��F22227553�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���}�W�����Ă܂��B����

������ƕ�����ɂ���������������܂��A�u�傫�ȃ����e�i���X�́E�E�E�v�Ƃ������Ƃł��B

�G���W���I�C���͂������ł����A�_�v���O�A�G�A�N���[�i�[�G�������g�A�u���[�L�p�b�h�A�u���[�L�t���[�h�Ȃǂ̈�ʓI�ȏ��Օi�͂��ꂼ��K���������Ă��܂��B

�����A�t�@�C�i���M�A�I�C����t�����g�t�H�[�N�I�C���Ȃǂ́A�ǂ����悤���ȁ`�Ǝv���A���̂Ƃ�������ɂ͎����Ă��܂���B

�Ƃ���Ń}�W�����Ă܂��B�����JF�S�T���[�U�[�ł����B

�����x���Ȃ���A���݂̑��s�����₱��܂łɑ傫�ȃ����e���X�͂���Ȃ��Ƃ��������Ƃ�������������������Ə�����܂��B

��낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F22227881

![]() 3�_

3�_

>������ƕ�����ɂ���������������܂��A�u�傫�ȃ����e�i���X�́E�E�E�v�Ƃ������Ƃł��B

���炵�܂����B�����Ƃ��Ă܂����B

>�Ƃ���Ń}�W�����Ă܂��B�����JF�S�T���[�U�[�ł����B

�����Ⴂ�܂��B

����ƃp�[�c������ǂ��܂łł������C�����܂��B

���Ȃ݂ɁE�E�E

�A�h���X125����10���L�������������Ă�̂����݂��܂����A���^��30���L�������A��^����60���L�����Ăȃo�C�N���������肵�܂��B

�����ԍ��F22228032

![]() 2�_

2�_

�F�l�̃W���C���͒��Âōw�����A�S���L���ȏ㑖�s���Ă邻���ł��B

�������z���_�A��v�ł���ˁB

�����ԍ��F22228436

![]() 0�_

0�_

���}�W�����Ă܂��B����

�����S������������

�ԐM���x���Ȃ�\����܂���B�������݂��肪�Ƃ��������܂����B

�{�X���b�h�������̂i�e�S�T���[�U�[�̊F���܁A�������������W���Ă���܂��B

���ЁA�u�����̂i�e�S�T�́��L����������v�A�u���L���̂Ƃ���ł���ȃ����e�i���X���������v�ȂǁA���Џ������������������A��낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F22258531

![]() 4�_

4�_

��{�I�Ɂ@�z���_�A�X�Y�L�X�N�[�^�[�̃G���W���̓^�t������ˁB

�t��50�t���ƃ��[�J�[�W�Ȃ��������͂��Ȃ���

�����ԍ��F22258568

![]() 3�_

3�_

�������݂����Ă����������F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

�c�O�Ȃ���AJF�S�T���[�U�[�̕�����̏������݂��Ȃ��������߁A����A12�J���_���ɂ��킹�Ċe�핔�i������ނ��������܂����B

V�x���g��E�G�C�g���[���[�͑O���������Q��5,000km�قǑ��s�����̂ł����A���Ղ͖w�nj����܂���ł����B

����܂ň�x�������������Ƃ̂Ȃ������t�@�C�i���M���I�C���͂�������������Ă���A�o�C�N�����炠������Ă��܂��܂����B

����������܂Ō����������Ƃ̂Ȃ��N���b�`�͂���Ȃ�Ɍ����Ă��Ă���̂Œ��ӂ��K�v�Ƃ̂��Ƃł����B

���Ƃ̓N�[�����g�̌��������肢���܂������A�t�����g�t�H�[�N�I�C���̌����͑��k�̌��ʁA�����邱�ƂƂ��܂����B

�ق���JF�S�T���[�U�[�̕��ɎQ�l�ɂȂ�K���ł��B

�����ԍ��F22570399

![]() 12�_

12�_

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����

-

�y�~�������̃��X�g�z10��7��

-

�y�~�������̃��X�g�z�����Y

-

�y����E�A�h�o�C�X�z����PC���ւ�����

-

�y�~�������̃��X�g�z����p�\�R��2025

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r

- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h

- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��

�i�o�C�N�j

�o�C�N�i�{�́j

�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j