LUMIX DMC-G3 �{�f�B

���i���̓o�^������܂��� ���i���ڃO���t

����

�ň����i(�ō�)�F

¥11,900 (3���i)

- �t�������Y

-

- �{�f�B

- �_�u���Y�[���L�b�g

- �����Y�L�b�g

-

- �f�W�^�����J���� -��

- �~���[���X��� -��

LUMIX DMC-G3 �{�f�B �̌�ɔ������ꂽ���i

LUMIX DMC-G3 �{�f�B�p�i�\�j�b�N

�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� [�G�X�v���u���b�N] �������F2011�N 7�� 8��

���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S284�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 11 | 9 | 2011�N12��14�� 20:14 | |

| 9 | 22 | 2011�N12��9�� 07:45 | |

| 31 | 28 | 2012�N11��15�� 00:04 | |

| 135 | 72 | 2012�N3��6�� 01:17 | |

| 20 | 6 | 2011�N11��30�� 01:57 | |

| 3 | 4 | 2011�N11��29�� 12:51 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DMC-G3W �_�u���Y�[�������Y�L�b�g

�F�����H��G3�ŎB�����ʐ^��Y�t���܂��B

�������Ɍ��̎B�e�ɂ̓Y�[��������Ȃ��̂ŁA�掿���o��Ńf�W�^���Y�[�����g���܂����B

���ƂŃg���~���O����Ηǂ������Ǝv���܂������ǁE�E�E

�����Y�L�b�g�]���Q�O�Omm�{EX�e���R���Q�{�{�f�W�^���Y�[���S�{�ŁA�R�Tmm���Z�R�Q�O�Omm�H

���̔{�����ƁA�O�r���g���Ă��u���邵�������܂�ǂ��Ă����̂���ςł����B

![]() 3�_

3�_

����G2�ŎB��܂����B

45�]200mm+EX�Y�[���ŎB���ăg���~���O���Ă��܂��B

���x�����̎B�e�ɒ��킵�Ă��܂����A200�o�ł́AEX�Y�[�����g�p���Ȃ���AF���o���܂���B

�ł��t��EX�Y�[���֗̕�����������܂��ˁB

���̌��H�́A�����n�߂͉_�ʼnB��Ă����̂ŎB��܂���ł������A���炭����Ɛ���܂����B

�ʏ�ƈ���ĈÂ��̂ŁA�u���₷�����`�e�������܂��ˁB

�l�e������������Ǎ������������̂ŁA�`�e�Œʂ��܂����B

���邳���ǂ�ǂ�ς��̂ŁA�ݒ����������ł��B

�ł��A�v������肢���o���ł����B

�Ō�͂قڐ^��܂œo��܂�������A�o���A���O�����j�^�[���������֗��ł����B

�����ԍ��F13878835

![]() 3�_

3�_

ShiBa�@HIDE���� �Y��ɎB��Ă܂��ˁB�g���~���O�ő吳���ł��B

����AF�͂܂������g���Ȃ������̂ł��ׂ�MF�ł��B

���ꍏ�Ɩ��邳���ς���Ă����̂œ���ł���ˁB

�z���g�Ƀo���A���O���͖��ɗ����܂����B

�������A���������ȁ`

�����ԍ��F13879503

![]() 0�_

0�_

���ז����܂��B

����GH2&100-300mm�AEX�e���R���A�g���~���O�����T�C�Y�ł��B

���ʂɎO�����ɂȂ��Ă����l���B��܂������A

�F�����H�̏����o�����܂߂āA�e�̑�������B���Ă��܂����B

�����̌y�����̎O�r�����������Ă��܂��āA�J�����̌Œ�͈�_�݂̂Ȃ̂ŁA

�t�H�[�J�X���킹�̑���ł���u���u���ŁA

�㔼��AF�ɔC���Ă��܂��܂����B

�o���A���O���͕֗��ł����ˁB

�t�B�������[�h�ŃR���g���X�g���グ����������A�ʓx���グ���肵�Ă��܂��B

���𑜐ݒ�́u���v�ł��B

�������AEOS 7D�ł������_����̍��͂������ł��ˁB

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13874884/ImageID=1071030/

400mm���đ�C�����Y���ȁH�����ށA�ڂɓłȂ��̂����Ă��܂����B�B�B

SS8�b�����B

SS�𗎂Ƃ��Ă����ƃu���̈��e�����傫�������̂�1�b�O��ŎB��܂������A

�^�C�}�[2�b�ŎB�e�������̂́A�܂��U���͂����܂��Ă��Ȃ������悤�ł��B

�������肵���O�r��SS�𗎂Ƃ��đ�����}���ĎB������Ƃ����̂��B�ꂽ�̂��Ȃ��B

�����ԍ��F13879514

![]() 2�_

2�_

���ז����܂��@�F�����ł������܂̔�������������Y��ł���

lumix GH2��14-140mm�Ō��̕\�ʂ͎ʂ��܂��A�Ԃ������l�̕��͋C�����ł�

http://www.youtube.com/watch?v=YNEgzRjj0xY

�����2�J���ő_���Ă݂܂�

�����ԍ��F13886873

![]() 1�_

1�_

ishidan1368����A

���������Ώۂ����^�C�����v�X�ɍD�K�ł��ˁB

������B���Ă����̂ŁA�r�f�I�ł��グ�܂������A

�{�̂���̐Î~���o�����A�b�v���܂��B

GH2&100-300mm�i�e���[35mm���Z600mm�����j�A24H�i24p�j����B�e�AEX�e���R���g�p�A

SS1/2�b�i�}�j���A�����A����̉����j�AF8.0�AISO1600�B

�����ԍ��F13888083

![]() 1�_

1�_

���₢��A�F�����Y��ɎB��Ă܂��ˁB�f���炵���ł��B

���`�A�f�W�^���Y�[���g��Ȃ���Ηǂ������ƌ���E�E�E

���Ȃ݂ɍ���̌��H�́A

2012�N6��4�� �������H

2012�N11��28�� ���e���H

2014�N4��15�� �������H

2014�N10��8�� �F�����H

2015�N4��4�� �F�����H

2017�N8��8�� �������H

2018�N1��31�� �F�����H

2018�N7��28�� �F�����H

�܂����x���W�������ł��B

���H���B���Ă݂����Ǝv���Ă��낢�뒲�ׂ܂������A�����t�B���^�[�Ȃǂ�

���\�������|���肻���Ȃ̂Ŏ~�߂܂����B

�����ԍ��F13888294

![]() 0�_

0�_

�O���C�e�������

��R�̃f�[�^�L��������܂��A�F���H�ł�24P�������肭�ʂ���Ă���̎Q�l�ɂȂ�܂����B���͓���͎��s�ł����B

�����ԍ��F13888994

![]() 0�_

0�_

>���H���B���Ă݂����Ǝv���Ă��낢�뒲�ׂ܂������A�����t�B���^�[�Ȃǂ�

>���\�������|���肻���Ȃ̂Ŏ~�߂܂����B

�����������̂��g���A�����ɓ��H���B�e�ł���Ǝv���܂��B

http://www.kkohki.com/Baader/astrosolar.html

���ۂɎg���ɂ́A�戵��������ǂ��ǂ�ŁA�[�����ӂ��Ďg�p����K�v������܂��B

����1���A�f�g�Q�ŌŒ�B�e�����F�����H���̐���ł��B

�����ԍ��F13892419

![]() 1�_

1�_

������R����

�A�X�g���\�[���[�̂��Љ�肪�Ƃ��������܂��B����͈����ł����ł��ˁB

�@���������A������g���ĊF�����H�̎B�e�ɒ��킵�܂��B

�����ԍ��F13892563

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DMC-G3W �_�u���Y�[�������Y�L�b�g

�ȑO�������̂������Ƃ�����̂ł����]�������Y��t����Əd�݂ł����V���Ďg�����ɂȂ�Ȃ��������Ƃ�����܂��B�������̂̓s�^�b�Ǝ~�܂�܂����B���ӂ����ق��������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13861116

![]() 2�_

2�_

����ɂ���

�����炩��A����]�ɍ������\�Z�͈̔͂̕����A�X���b�N�A�x���{���A�}���t���b�g����I�ꂽ��ǂ��ł��B

http://kakaku.com/camera/tripod/ma_0/p1006/

���i�Ɓ@���\�͔�Ⴕ�Ă��܂��̂ŁA���i���������x�ł�����A��L���[�J�[�̂ǂ���Ă����v�ł��B

�����ԍ��F13861212

![]() 0�_

0�_

�����B��\��ł��傤���B

�ړI�������Ă����Ȃ��Ƃ܂��܂��ȉ����܂���B

���̉��i�тł�����500g�ȉ��ƂȂ�ƁA�܂Ƃ��Ȃ̂͑��O�r���������Ǝv���܂��B

�u�S�����|�b�hSLR(JOBY)�v��u�~�jII(SLIK)�v�u�v���~�jIII(SLIK)�v�Ȃǂł��B

�Ƃ肠�����������Ă��������A��i�͎B��Ȃ�(�X���[�V���b�^�[���g��Ȃ�)�A

���X�����ĂĂ��ǂ��A�L�O�ʐ^��p�ŗǂ��c

�ƌ������ɑË����܂����̂ł���uKP-1500(SOLID)�v���I�X�X���ł��B

1m�O��߂��܂ŐL���܂����A���̓��l�̃��b�h���O�r�����_�䂪�����������肵�Ă��܂��B

�����ԍ��F13861269

![]() 0�_

0�_

���I�X�X���̎O�r����܂��H

�ł�����A

�d���đ傫���āA������ƍ����ȕ��B

�ǂ̂悤�ȗp�r�Ɏg����̂��A

�ɂ����܂����A�����ԃV���b�^�[���g�����肷��̂ł�����

�y���Ĉ����ď��������ł�����A���܂�Ӗ�������܂���B

���ƁA�Z���t�^�C�}�[�B�e�ł��]�|�����肷��\���������Ȃ��Ă��܂��B

�����X���[�V���b�^�[���ɂƂ��A��u���h�~�ł�����A

��r�ɂ���Ă������ق��������Ǝv���܂����B

���Ȃ݂ɁA�O�r�͗p�r�ɂ���ẮA���剻���čs���܂��B

(�����ɂ͏��A���A���4��قǥ������B�����Č��ǁA�قƂ�Ǒ債���g���Ă��܂���B)

�����ԍ��F13861422

![]() 1�_

1�_

��p�r�ɃW���X�g�~�[�g�I�@�^�����b�N ZIP SHOT MINI

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/tripod/tamrac/0023554029280.html

�����ԍ��F13861534

![]() 0�_

0�_

���@������āA���̒����ς����Ȃ��́H

��̑��݂����B�@�@���E/�E��

���y���Ăł��邾�������Ȃ���

���̎ʐ^�́h�O�r�h�������Ⴍ�Čy����B�@�@( ^_^)�^

�����ԍ��F13861640

![]() 2�_

2�_

�r�k�h�j�R���p�N�g�U�̉_����x���{��QHD41�ɕt���ւ��Ďg���Ă��܂����A

�W���Y�[���ł͖��Ȃ������ł��B�i�A���A�]���Y�[���ł͎g�������Ƃ�����܂���B�j

�����O�r�ʼn_�䂪�����ł���@��͏��Ȃ��悤�ł��B

http://kakaku.com/item/K0000089097/

�����ԍ��F13861742

![]() 0�_

0�_

�@��͈Ⴂ�܂����A����GF1�Ƀ}���t���b�g��Modopocket��t�����ςȂ��ł��B

�R���p�N�g�ŁA�C�y�ɒ����ԘI�����y���߂܂��B

G3���x�ł���A�]�������Y�t���Ȃ���A�ς����邩�ƁB

�Y�[�������Y�t���āA�p�x�ɂ���Ă͂����V�����Ⴄ�����ł����B

���Ƃ́A�S�����|�b�hSLR�Ƃ�������y�ł��������m��܂���B

�O�r�́A�O�x����������ƌ����Ă��āA

�ł���A�ŏ����炢�����̂��Ă�������������͂Ȃ����ƁB

�G���x�[�^��L�����ɁA�A�C���x���Ƀ{�f�B�����邱�ƁA

�����^�ׂ�͈͂łȂ�ׂ��d�����������ł��B

���Ƃ����āA�~���[���X�ɃX�S�C�d�����O�r�͕s�v�ł��傤�B

����ł��A�\�Z��5��~���Ƃ�����ƌ����������m��܂���ˁB

����ł��Ƃ������Ƃł���ASLIK�̃X�v�����gCL���G�C�u��200�ł��傤���B

�ł���A�x���{����ULTRA Max iL�ӂ肪�I�X�X���ł��B

(������ULTRA Lux iL���g���Ă܂�)

�����ԍ��F13861798

![]() 0�_

0�_

�B�肽�����͕̂��i�ʐ^�ł��B

�\�Z�͂P���~�܂łɕύX���܂��B

�����ԍ��F13862064

![]() 0�_

0�_

�����́B�J�������S��01����

LUMIX DMC-G3W-T �_�u�������Y�L�b�g�ŗ\�Z��1���~�܂ł�

�O�r�Ȃ��SLIK�̃v�� 330 DXII�͂������ł��傤���B

http://kakaku.com/item/K0000095253/

�����ԍ��F13862119

![]() 0�_

0�_

���Y����@�����A����Ȃɋ����Ȃ��ʼn�������B�@�@�������܂ł����A�߂����Ȃ��Ă���B(�s���s)�@(�s���s�B)�@(�s�Q�s�j�@�@

���i�ȂǁA�����ԘI������\��������Ƃ����̂ł���A

�l���@�v�� 330 DXII�͌�p�r�ɃW���X�g�~�[�g�I(T��T)�F�`��

���Ǝv���܂��B

�܂��A�O�r�ɉ��F�`��( ɄD`)�@�����[�g�����[�Y������Ə���낵�ł��ˁB

�����ԍ��F13862264

![]() 1�_

1�_

�J�������S��01����A�����́B

�\�Z��1���܂ł�������̂ł���A

�����x�X���Ńx���{��ULTRA Lux iL��G���Ă݂Ă��������B

���̐L�k���@�Ɉ�Ȃ���O�r�ł����A

�R���p�N�g�ɂȂ�̂ɁA���\�ȍ������҂���A

�������肵���O�r�ł���B�I�X�X���ł��B

�����A1.3kg�Ƃ��Ȃ��]���d�ʃI�[�o�[�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

���������R���p�N�g�Ȃ̂ŁAULTRA Max iL�Ƃ����̂�����܂��B

�������1kg��ɂȂ�܂��ˁB

���ɓk���ړ��ł���A���Ȃ肢���Ǝv���܂���B

�ړ����ԂƂ��ł���A330 DXII�Ƃ��G�C�u��300�����������m��܂���B

�����ԍ��F13862350

![]() 0�_

0�_

�w�d��500g�ȉ��x�ƌ����������l�b�N�ł��ˁB

������ƒ����܂����ASLIK�̃R���p�N�gII�͂ǂ��ł��傤�B

http://www.slik.co.jp/compact-series/4906752214824.html

570g�ƌy���A�ő�1m�߂��܂ŐL�����Ɏ���\2,000-�O��Ɖ��i�������ł��B

���X�C�����Ɖ䖝�ƍH�v������A���v��1.4kg���炢�܂łȂ�J�c�J�c�Ȃ��炩��i�ɂ��Ȃ�Ƃ��g���܂��B

(KissX2+�o�b�e���O���b�v+�G�l���[�v6�{�Ŗ�800g�A�����Y��AT-X116��560g)

�܂����̃N���X�ɂ͒������_�䂪�O����̂ŁA�ォ��C�ɓ������_��Ɍ����ł���̂��I�X�X���|�C���g�ł��B

�d�ʂƃT�C�Y�̐���������������邯��ΑI�������L�����ł����c

���̕�������������Ă��܂����ASLIK�̃X�v�����g�V���[�Y�Ȃǃ~���[���X�ɂ͊��ƃI�X�X���ł���B

�����ԍ��F13862438

![]() 0�_

0�_

��������Փ����������O�r�́A������ł��B

�L���OC-4i

http://review.kakaku.com/review/K0000139206/

�l�i�̊��ɁA�Ȃ��Ȃ��ǂ��ł���B

�����������̂̓s���N�ł���(^.^)

...������Ɣh��Ȃ̂��~�����āB

����ɏd���o�[�W�������o�āA�����Ȃ肻���Ȃ̂Ŕ����܂����B

�����ԍ��F13862470

![]() 1�_

1�_

�O�r���ĂR�������ĂR�@���ɂ��Ȃ��ƌ��܂�Ȃ����̂��Ǝv���Ă��܂��B

�P��ځ@�܂��͈���

�@������������Ȃ��A�Ζʂɐݒu�ł��Ȃ��A�_�䂪�����V����A���������ƂԂ�܂���A���[�A���O���Ɏg���Ȃ��@���ǎg�����ɂȂ炸������B���������̑K������n�ő̌�����B

�Q��ځ@�P��ڂ̔��Ȃ܂��č����Ȃ�������Ƃ����J�[�{���O�r

�@�������������͖����A�@�\�I�ɂ���薳���A�������v���f�J�C�Ō��ǎ����o���Ȃ�

�R��ځ@�ߋ��̔��Ȃ܂��āA�@�\�ƈ��萫�͑Ë�����B�����o����M���M���̏d�ʑ傫���ŁA�Œ���̋@�\�͂���B

�@�����ǂR��ڂ̎O�r���������o���Ȃ��B

�@

�@��������ĂR��ڂɌ��߂Ė������Ă���̂��R���ł��B���r���[���Ă܂��B

http://review.kakaku.com/review/10709010588/

�@���萫�ɋ^��͂���܂����A�~���[���X�ɂ͍œK�ȑI�����Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F13862999

![]() 1�_

1�_

�d�����P�L���܂łɂ��܂��B���̏����ŃI�X�X�������Ă��������B

�݂Ȃ�����肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F13863213

![]() 1�_

1�_

������B�e����̂������̂Ȃ�A����Ȃ̂͂ǂ��ł��傤�H

�I�C���t�����[�h�̉_��͊��炩�ȃp�����삪�o����̂œ���B�e�ɂ͗ǂ��ł���B

�ł��A�d������]�ɂ͑S�R�����Ă��܂��ǁB

SLIK�@HD 1300�@�@http://kakaku.com/item/K0000091177/

���͂������̂��g�p���Ă��܂��B

SLIK�@HD 3400 PRO�@http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091176/

HD 1300���O�r����������Ƃ��Ă��āA�������̒������T�O������ HD1300���

�P�O�������x�Z���̂ŗǂ��ł��B

HD1300�����������������߂��܂��B�ł��A�����l�i�������Ȃ��Ă��܂��܂����B

�ƁA�����܂ŏ�������ɂP�����̐������B

�P�D�V�����ł͑ʖڂł��ˁB

�����ԍ��F13863483

![]() 0�_

0�_

�J�������S��01����ɂ���

�x���X�łȂ�ł����A���̂����߂́u���X�Ō��đI�т܂��傤�v�ł��B

�y�ʂ���]����ƃJ�[�{���f�ނɂȂ�܂��B����Ȃ�ɍ����ɂȂ�܂����A�^�����Ȃǂœ����i�����邩������܂���B

�܂��A���ۂɐG���Ă݂�Ǝg���ɂ����ꍇ������܂��B

BOWS����ɂ���

�R��������E�E�E����͎��̂��Ƃł�(��)

�P��ځA�����w���C�}�C�`����������Ȃ��B

�Q��ځA�v�����č����Ȃ��̂��B�������d�����B�|���ăp���_���܂�܂���×�Q��B�C�����i(�p���_)�i�V�ƌ�����B

�R��ځA�育��Ȃ̂��܂����B

�R��ڂ̂���Ɏg���A�Q��ڂ͉̂_��(����ɏd���Ȃ���)��ς��ĎԂňړ��ł���ꍇ�͂�����g���Ă��܂�(�}�N���E���]���p)�B

�b�͖߂��ăX���傳�܁B

�_��(�J�������悹�镔��)�͉�������]�ł��傤���B

���������߂���̂̓p���_���P�{�̃r�f�I�_��(�J�����p)�̂����O�r�ł�(�r�f�I�p�̃r�f�I�_��ł͂���܂���)�B

�y�x���{�� ULTRA MAXi L�z

http://www.velbon.com/jp/catalog/ultra/ultramaxil.html

�u�����߁v�ł͂���܂���(�������Ƃ��炠��܂���)�B�y���ƍ����ƒl�i�������܂����B�w������ꍇ�͎������������������B

��̎O�r�̓p���_���P�{�ł�����A����Ńp���_���A�E��ŃJ�����𑀍�ł��܂��B

�ʏ�̂Q�{�p���_�ł͂����͂����܂���B�ǂ��炪�ǂ���̉�]���~�߂邩���炪���ĎB�e�ǂ���ł͂���܂���B

�P�{�p���_�͏�ނƑ��ɉ��킹�邱�Ƃ��ł��邽�ߎ��[�����ǂ��ł��B

�Q�{�p���_�͂P�{���O�������P�{�ɂ������Ď��[����ǂ����܂����A�ׂƂׂƂ��C�ɂȂ�܂�(�����킯�ł͂���܂��c)�B

���R�_����Ă̂�����܂��B

�y�x���{�� Sherpa 443�z

http://www.velbon.com/jp/catalog/sherpa/sherpa443.html

�u�����߁v�ł͂���܂���(�������Ƃ��炠��܂���)�B�w������ꍇ�͎������������������B

���R�_��͏������y���A���R�ɊȒP�ɓ�������̂����͂ł����A���ߕt�����ア�Ǝ�𗣂����u�Ԃ��ɂ���ƂȂ邱�Ƃ��B

�I�ԃ|�C���g�Ƃ��ăN�C�b�N�V���[�ł��邩�Ƃ��A���[�A���O���B�e�ł���悤�ȊJ�r���ł�����̂Ƃ��A�����~�߂�̂Ƀl�W�邩���b�N����^�C�v���B

�����Ɨ����ē����^�C�v�͑���̈����Ƃ���Ŏg���̂ɕ֗��ł��B�R�{�����ɊJ�����̂̓A�X�t�@���g�ȂǕ���ȂƂ���Ŏg���Ƃ����肵�܂��B

�J�������c�ɍ\����ꍇ�A���ɊJ�����E�ɊJ�����̈Ⴂ������܂��B�E�������ɊJ���V���b�^�[�����ɂȂ�悤�Ȃ��̂��ǂ��悤�ł�(�����Y�̏d���Ńl�W�����܂�Ƃ�)�B

�O�r�͉����[���ł��ˁB

������x���{�����ɏo���܂����B���R�́A���̂R��ڂ̎O�r���x���{����Super Chaser�V�ŁA�g�����肪�悭�����Ŕ���������A�ł��B

�@�����Ŏv�킸�������̂ł����A���[�A���O���p�ɊJ�r�ł��Ȃ��̂����s�ł��B�S��ځA������������܂���(���ɃS�����|�b�h�Ƃ��~�j�O�r�Ƃ������Ă��肵��)�B

http://www.velbon.com/jp/catalog/discon/superchaser3.html

�������炵�܂����B�ǂ����������B

�����ԍ��F13867518

![]() 0�_

0�_

�����͂�͂�A���쐫�ɖ�薳����A

�x���{����ULTRA Lux iL���I�X�X�����܂��B

�R���p�N�g�Ɏ��[�ł���̂ɁA���\�ȍ������҂��܂��B

���̓��h�o�V�ŋr���������āA�_��͕ʂ̂Ɍ������Ă��܂��B

����̂��Ƃ��l����SLIK��SH-707E��I�����܂����B

�r�f�I�p�̐�p�_���I��ł݂�̂����������ł��ˁB

�����A�_����ŏ�����ʂɂ���Ɨ\�Z�I�[�o�[�ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA

�܂��͕W���̃Z�b�g�ōw�����A�������͂�K�v�ł���A

�_����ʂōw�������Ƃ������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13867773

![]() 0�_

0�_

������B

�J��������镔�����S�����R���N���A�v���X�`�b�N���������Ƃ����Ⴂ������܂��B

�p�i�\�j�b�N�̃J�����͎O�r�l�W���{�̂���o�Ă��܂��̂�(trial_and_error����̃X���Q��)�A������v���X�`�b�N�̏ꍇ�͎O�r���̃l�W�̎��肪����ł���̂��m�F����K�v������܂��B

���̂����߂̓R���N�ł��B�S���͂ԂԂ��J�����ɂ������Ƃ�����܂����A�S�����O�r����͂��ꂽ���Ƃ�����܂�(��)

�����A�S������Ԃ������肭��̂͊m���ł��B�R���N�͒��ߕt������邢�ƃJ�����������Ă��܂��܂��B

�����ԍ��F13868081

![]() 0�_

0�_

�ӂ��`�A����Ȏ��ɂЂ�W���������Ă��ꂽ��

�X���傳�O�[�̂˂��o�Ȃ��悤�ȍō��̎O�r���������߂��Ă��ꂽ�͂��Ȃ̂ɁE�E

�����ԍ��F13868474

![]() 0�_

0�_

�J�������S��01���� ���͂悤�������܂�

�O�r�́u�g���₷���g���ɂ����v������܂�������ۂɓX���ł��낢�낢����܂킵�Ă݂�Ɨǂ��Ƃ������܂��B

���Ȃ݂Ɏ��̓R�����g���Ă܂�

http://kakaku.com/item/10707010397/

�傫�����ǁ@�g���₷�����\���ȋ��x������̂ŗǂ������o���}�X

�~���[���X�Ł@�Ƃ肠�����y���ď������O�r���~�����Ƃ̂��Ƃł���E�E�E

����������������Ƃ�����������܂����

SLIK�@Baby

http://www.slik.co.jp/digital-series/baby/4906752215371.html

�F���R�F����悤�ł�

http://kakaku.com/item/K0000306210/spec/

http://kakaku.com/item/K0000306209/

http://kakaku.com/item/K0000306208/

�����͂P������������܂��E�E�E�E

�����^�т͊y���ƁE�E�E�E

������ɂ��Ă��X���ŗǂ����m�F�������@(^^)

�@

�����ԍ��F13868854

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DMC-G3 �{�f�B

GF2�ɑ�����G3���w���A�e�탌���Y�A�O�r�Ɖ_����V�����A�����A�N�C�b�N�����[�X�̃v���[�g�iMarkins�̃~���[���X�p�^��P20�j��G3�Ɏ��t���悤�Ƃ����Ƃ�A�N�C�b�N�����[�X�̃v���[�g���J�����ɖ������܂���ł����B�v���[�g�ƃJ�����̊ԂɁA���Ԃ��ł��Ă��܂��A���x���߂��Ă������B

�ŏ���Markins�̃v���[�g���A����ɕt������l�W�̒������^�����̂ł����A�V�h���h�o�V�J�����Ɏ����čs���Ĕ����̕��ɑ��k�����Ƃ���AG3�̎O�r��t���̃l�W�����A�J�����{�f�B�̒�ʂ������яo���Ă��邱�Ƃ��������܂����B

�������������ȎO�r�Ɖ_����w�������̂ɁA�J�����̎O�r�l�W���ɗ�����Ƃ́B

���������Ȃ����A���܂܂Ŏg���Ă������̃��[�J�[�̃J�����ł́A���������o���͂Ȃ������B

��Ƃ��āA���}�n���Y�Ŕ����S���V�[�g���Ă��āA�v���[�g�ƃJ�����̊Ԃɋ��ނ��ƂŁA�����y�����Ă���B������}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͍w��������肾���A�M�S�ȏ���҂Ɏ�����鐸�x�v�Ő������Ă������������B

![]() 6�_

6�_

�茳��GF1��������A�����X���ł��ˁB�o�������Ă��܂��B

Pana�炵���Ȃ��A����͐v��̑傫�Ȗ��ł���B

���݂ɁA��͂�茳��Nikon�@�́A�������C����OK�ł��B

�����ԍ��F13846649

![]() 1�_

1�_

�E�`��G3�������悤�Ȋ����ł��I

���C�t���܂����I�`���b�g�c�O�B�B

�ŋ߂́A�v���[�g�̐��x���ǂ��Ȃ��āA�E�S���E�E�R���N�̗���ł�����d�B

����������Markins���ܑ̖������ƂɂȂ�܂����ˁB

�����ԍ��F13846722

![]() 4�_

4�_

�����̃��~�b�N�X�f�P�́A�ُ킠��܂���ł����B

�ςȗ͂������āA�O�r�����Ԃ�Ă������܂���̂ŁA

�J�������[�J�֏C�������ɏo���̂��ǂ������ł��B

�ۏ���Ԃ��c���Ă���ł��傤���B

�����ԍ��F13846784

![]() 1�_

1�_

����G3���A�w�ŎC��Ƃ�����Əo�������Ă��܂��B�@��`�A����ς蒆�����I�I�i�W�Ȃ����j

�R���N��S���̃N�b�V�����ނ��\���Ă������ق����ǂ��ł��ˁB�J�����ꕔ�̃L�Y�h�~�ɂ��Ȃ�H

�����SLIK�̈����ł����AG3�̃l�W�����o�������Ă��Ă��l�W�����ӂ�������ł���̂�

�����ɂ��傤�ǎ��܂��ċC�Â��܂���ł����B

�����ԍ��F13846810

![]() 2�_

2�_

����G3�������o�������Ă��܂��B�ڂł͖��炩�ł͂Ȃ��ł����A�G��Ƃ킩��܂��B

���̎莝���̃N�C�b�N�V���[�́A�S�����\���Ă��邵�A�l�W���̎��͂ɗV�т�����̂�

�҂����肭�����܂��B

���ŋ߂́A�v���[�g�̐��x���ǂ��Ȃ��āA�E�S���E�E�R���N�̗���ł�����d�B

�l�W�͂ЂƂł���ˁB������ƍi�߂��ăv���[�g�̋������ό`�����肷��

���Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���H�@���̏o�����肪�Ȃ��Ƃ��Ă��A���́A�S���Ƃ�

�R���N�����Ă����ق������肪�����ł��ˁB�Ȃ��A�t���T�C�Y�̈��ł�

�N�C�b�N�V���[�͎g���܂���B���萫���S�z�Ȃ̂ŁE�E�E�B

�����ԍ��F13846921

![]() 0�_

0�_

�f�W�^���n����

>�R���N�����Ă����ق������肪�����ł��ˁB

���t���炸�����������B�B

�����ɂ́A�R���N���̃N�b�V�����ނ́A���̋��e���u����Ƃ������Ƃł��B

�i�N�b�V�����ނł��邽�߂̏h���ł��B�j

�X���傳��́A���������Ӑ}������AMarkins��I��ł���Ǝ@���Ă��܂������d�B

�E�`��G3�����X�l�W�������Ă܂��̂ŁA���̏ꍇ�̓S�����������������ǂ��Ǝv���܂����B

�����ԍ��F13846994

![]() 2�_

2�_

trial_and_error����@�����́@

������G1�Ƀx���{���̃v���[�g���t���Ă���̂ł����@���Ƃ��ƃ��o�[�f�ނׂ̈��̕����ɋC���t���܂���ł������@���̌`��ł��ƃR���N�ȂǕt���Ă��Ȃ��v���[�g�ł́@�h�����ł��ˁB

�S���V�[�g�ł̑Ή��Ƃ̎��ł����@G3�̒�@�����ی삳��Ă��Ȃ��̂ŋt�ɃS���V�[�g�����h�~�⊊��~�߂̖�ڂɐ���@�t�ɗǂ��Ή��̂悤�ȋC�����܂��B

�i�{���̓R���N�V�[�g�t���i�Ƃ��ĕt���Ă���Ηǂ��̂ł����j

��]�k�ł����@�L���m����G10�́@�t�Ƀt���b�g�����ā@�N�C�b�N�V���[�v���[�g�t���Ă�����{�f�B�̕��ɗ͂��|���肷���O�J�o�[�ƌ��J�o�[�̊ԂɌ��Ԃ��o���Ă��܂��@����0.5�o�ʌ��ԋ܂��i���j�d

�����ԍ��F13847109

![]() 0�_

0�_

�������ɂ́A�R���N���̃N�b�V�����ނ́A���̋��e���u����Ƃ������Ƃł��B

����͂킩��܂����ǁA�����͕ό`����̂ŁA���S�ɂ҂�����t���Ă���Ƃ������Ƃ�

���҂ł����ł��傤���H�l�W��������A�͂������肵�Ă��邤���ɕό`���Ă����

����Ȃ����Ǝv���̂ł����E�E�E�B���́A�s����ŎO�r�ς�����A��r�ɂ����肵�Ȃ�

��Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̓s�x�A�N�C�b�N�V���[�̃v���[�g�͕ύX����������܂���B

�N�C�b�N�V���[���g�����_�ŁA���łɂ���قǂ̐��x�����҂��ĂȂ��悤�ȋC�����܂��B

�����ԍ��F13847132

![]() 1�_

1�_

>�N�C�b�N�V���[���g�����_�ŁA���łɂ���قǂ̐��x�����҂��ĂȂ��悤�ȋC�����܂��B

�N�C�b�N�V���[���g��Ȃ��Ă��A�_���O�r����ɌŒ肷��ۂɁA������肪�������܂��B���̓J�������ł�����A�������ł������ł��B

Really Right Stuff�ȂǁA�J�����̈���ɋC�������l�Ԃ��I�ԃN�C�b�N�����[�X�V�X�e���ɂ́A�S���Ȃǂ̊ɏՍނ͒����Ă���܂���B����Markins�������ł��B

�����ԍ��F13847270

![]() 4�_

4�_

NOVOFLEX MINICONNECT & �O�r���x�[�X |

�O�r���x�[�X���{�f�C�Ɏ��t�� |

MINICONNECT �Ɍ��Ԗ������t���o���܂� |

NOVOFLEX MC-VARTIKAL PLATE NORMAL |

�ǂ���

����͎c�O�ł����ˁA�����������ȋ@�ނ��w�����ꂽ�̂ɁA�J�����{�̂̎O�r���̃l�W�R�̕s���

���Ԃ��B�B�B

���̏ꍇ�i���}���u�Ō��ԂɊɏՍނ������ċ����܂����j��͂胁�[�J�[�̃T�[�r�X�Z���^�[�ɂ�

�����k�A�C���A�C�����˗������̂��F���b�̒ʂ�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

������C���s�i�����l�����������ł����ǁj�̏ꍇ�̏ꍇ�B�B

�l�͂���Ȃ̂��g�p���ċ���܂��B�i�l�̃{�f�C�͕s������ł����j

�摜�P�@NOVOFLEX MINICONNECT �ƎO�r���x�[�X�i�O�r���x�[�X���{�f�C�ɂ˂����݂܂��A�O�r���x�[�X�̐ڑ��������ڑ��łO�D�Tmm���������ċ���̂ŁA�ŏo���蕔���͏C���\���Ǝv���܂��j���̌덷���l���ċ���̂�

����NOVOFLEX

�摜�Q�@�O�r���˂������ł�

�摜�R�@MINIKONNECT �ɂ�����ڑ��o���A���E���ȒP�ł��B

�摜�S�@NOVOFLEX MC-VERTIKAL L PLATE (������O�r�����̏o������l���Ă��a���L��܂��j

�@�@�@�@����ŊȒP�ɏc�ʒu�ł̎B�e��������ȒP�ɒ��E�o���܂��B

RRS�Ƃ����Ɛ�p��L�^�{�f�C�v���[�g�Ȃ�Ń{�f�C���Ƀv���[�g�����ւ��Ȃ�ō����Ɂi���Ώo���͗ǂ��ł����j

�@�{�f�C�𐔑�g����������ɂ͂��ꂩARCA SWISS ��L�@�u���P�c�g���������߂��ȁH�H

NOVOFLEX ��MINICONNECT ��YOUTUBE �Ō������Ē����ƁA�h�C�c��ł�������ŊȒP�ɒ��E���Ă���

��������܂��B

�������߂ł������{�Ŏ�ɓ��邩�ȁH�H

�ł͂ł�

�摜�S�@

�����ԍ��F13847275

![]() 1�_

1�_

trial_and_error����@����ɂ���

�����S���V�[�g�ʂł��Ɓ@�u���ɑ��Ă͂��܂�C�ɂ��鎖�͖����Ǝv���܂���B

�j�R���̏ꍇD3s��D300s�Ȃǂ͂��Ƃ��ƒ�ɔ������o�[�\���Ă���܂����@�������m�̏ꍇ�S���V�[�g�������������@�������悭����܂����ˁd

�����ԍ��F13847716

![]() 1�_

1�_

���J�����̈���ɋC�������l�Ԃ��I�ԃN�C�b�N�����[�X�V�X�e���ɂ́A�S���Ȃǂ̊ɏՍނ͒����Ă���܂���B

�N�C�b�N�����[�X�V�X�e���́A�_��ƃJ�����̊ԂɂЂƂ��̂��͂��܂�̂ŁA

���̂ق����J���������肷��Ƃ͂Ƃ��Ă��v���܂���B

������C�ɂ���Ȃ�A�傫���_��ƃJ�����ڌŒ肷��̂��������Ǝv���܂��B

�ł����̂ƌł����̂��҂����荇�����߂ɂ́A�o���ɂ��̂��������x���K�v�ł����A������

�͂������肷�邱�Ƃŕό`����\����������͍̂D�܂����Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F13847798

![]() 1�_

1�_

��ʁA�������ĉE�̕��Ńv���[�g���J�����Ɩ��� |

��`�u����i�j |

�y�ʃ{�f�B�A���̒��x�Ŗ�薳���Ǝv���܂��B�i�C���̓C�������ǁj |

trial_and_error����A����ɂ��́I

���������悤�ȋC�����ł��܂��B

���̕���G3��q�����Ă��S�ē����ł����̂ŁA�d�l�Ȃ�ł��傤�B

���[�J�[�́A�J������ʂ̋��x�Ɏ��M���Ȃ��̂�������܂���ˁB

����Ȏv������A���ł͎ア��ʂɖ�����������t���[���ɒ��t���̎O�r���݂̂̕����u���ɋ����ƐM����悤�ɂ��Ă���܂��B

���ہA�~���[�V���b�N�������y�ʃ{�f�B�̉��b�ł��傤���A�O�r�ɌŒ肵�����ɂ��u���͂���܂���B

�֑��ł����A�N�C�b�N�V���[�̃v���[�g��N�����v�́A�g�p����J��������Y�̎O�r���A�O�r�E��r�S�Ăɓ����V�X�e���̂��̂������Ă����Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂��B

�܂��A�N�C�b�N�����[�X�V�X�e���̐��x�̍������i��W�J���Ă��郁�[�J�[������Ǝv���܂��B

�Ƃ����Ƃ������Ă邭���ɓY�t�̓u���u���i���j

�����ԍ��F13847976

![]() 0�_

0�_

�f1���m�F���Ă݂���A�����o�������Ă��܂��B

�������A�O�r�ʼn��g���܂������s����Ȃ��Ƃ͂Ȃ������C�����܂��B

�����ԍ��F13848099

![]() 0�_

0�_

E-PL1��DMC-LX5�̎O�r��t�l�W�� |

�N�C�b�N�V���[�i�uelbon QB-145�j |

�N�C�b�N�V���[����t�������(E-PL1& DMC-LX5) |

> �o�������Ă��܂��BPana�炵���Ȃ��A����͐v��̑傫�Ȗ��ł���B

���݂ɁA��͂�茳��Nikon�@�́A�������C����OK�ł��B

�@�B�i�@�\�j�v�̏펯�ł́A���̗�ł͏����u����(���܂���)�v�����Ǝv���܂��B�@

�@�d�C�v�҂́A���x�Ȃǂ��y���l����ƁA�̒��������Ƃ�����܂����B

> ���́A�S���Ƃ��R���N�����Ă����ق������肪�����ł��ˁB�Ȃ��A�t���T�C�Y�̈��ł�

�N�C�b�N�V���[�͎g���܂���B���萫���S�z�Ȃ̂ŁE�E�E�B

�@�N�C�b�N�V���[�̑ωd���l������A���萫�ɖ��͖����Ǝv���܂��B�N�C�b�N�V���[��Ƃ߂鑊��ɁA���o�[�ŋ��͂Ɍ������ߕt�����܂��B

> ���́A�s����ŎO�r�ς�����A��r�ɂ����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̓s�x�A�N�C�b�N�V���[�̃v���[�g�͕ύX����������܂���B

�@�O�r���r�ɓ����N�C�b�N�V���[�����t���Ă����A���̓s�x���ւ��邱�Ƃ͖����Ǝv���܂����E�E�E�B

> �N�C�b�N�V���[���g�����_�ŁA���łɂ���قǂ̐��x�����҂��ĂȂ��悤�ȋC�����܂��B

�@���́A���x�E���x�͑傢�Ɋ��҂��Ďg���Ă��܂��B

�@���E�茳�ɂ���Q�@��iOLYMPUS E-PL1�ƁAPanasonic DMC-LX5�j�ƁAVelbon���N�C�b�N�V���[�̎ʐ^��Y�t���Ă����܂��B

�@OLYMPUS �͉���ł��܂������APana.�̓���(0.??mm)��яo���i�ʁj�Ă��܂����B�����A���͂R�ӏ��Ƀ�1mm�قǂ̓ˋN������̂ŁA���ʓI�ɂǂ�ȋ���������̂��A�ǂ�������܂���B

�@�ʌ��ł����AE-PL1�̓N�C�b�N�V���[����O���Ȃ��ƁA�d�r��J�[�h�̏o�����ꂪ�o���Ȃ����APana.�̓V���[�����Ȃ��Ă��d�r��J�[�h���A�o������ł���̂́A��ύׂ₩�ȋC�������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13848499

![]() 0�_

0�_

G3�̎O�r��t���̃l�W�̓C���T�[�g����ɂȂ��Ă��܂�

�v���X�`�b�N��������ɎO�r�̋������ߕt����ƃl�W�ƃv���X�`�b�N������

�_���[�W��^����悤�ȋC�����Ď��͋���m�����ߕt�������������S�ł�

���Ԃ̓N�b�V�����ނŃJ�o�[����ق����悢�Ǝv���܂�

���̂�����̓��[�J�[���̐v�҂ɂ��l�����Ⴄ�̂ł͂Ǝv���܂�

�����ԍ��F13848552

![]() 1�_

1�_

�J�������̎O�r��t�p�̃l�W���ƁA�O�r��_��̃l�W�����ŌŒ肷������̂Ȃ�A�����������̍L���_���v���[�g�͕s�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��H

G3�ƃv���[�g�̊ԂɌ��Ԃ������ԂŃJ�����Ɍy���͂�������ƁA���炩�Ƀu���܂��B���͎����Ă��܂��A�}�E���g�A�_�v�^����āA�t�H�[�T�[�Y��35mm�V�X�e���̏d�߂̃����Y���g�p����A���ɂȂ�͂��ł����A�ǂ��ł��傤�H

�����ԍ��F13849622

![]() 2�_

2�_

����ɂ���

�������L���Ă���p�i�\�j�b�N�̃J�����̒�ׂĂ݂܂����B

FZ38�̓l�W�͏o�������Ă��܂��A���̎��肪�o�������Ă��܂��B

GF3��G3���l�ł��B

LX3�Ɏ����Ă͏o�������Ă��邵��������܂��B(LX5�Ɠ���)

���Ԃ�A�l�W����߂��������ɃJ�����ꕔ�ւ̃_���[�W������邽�߂ɏo�������Ă���̂ł͂Ǝv���܂��B

�p�i�\�j�b�N�̃y�[�W���玿��ł��܂��̂Ńi�[�����Ȃ��Ă��邩���k���Ă݂ẮH

�����Markins�Ɂu��ȑΉ��@��F�~���[���X���v���Ă���܂���Panasonic�ɑΉ����ĂȂ��̂ł�(�Ή����Ă���~���[���X�Ƃ́H)�A�ƕ����Ă݂�B

���Ȃ݂Ɏ��̎����Ă���O�r�̓S�����R���N�����Ă���̂ŋC�ɂȂ������Ƃ͂���܂���B

FZ38�͏c�ɂ����Ƃ��Ƀ����Y�̏d��(�e���R���g�p��)�ŃO�j�����ƂȂ������Ƃ�����܂��B

�R���N��S���͒e�͂�����̂ŃJ�������c�ɂ���Ƃ��͐H�����܂��邭�炢�����߂܂����A����ł����܂ɃO�j����ƁB

�J�����v���[�gP20���ăJ�����̒�ɏ������Ȃ��̂��ȁc(�c�ɂ������A�O�j�����ƂȂ�����c)

�����ԍ��F13851256

![]() 0�_

0�_

�݂Ȃ���A���낢��ȃ��X�Ə������肪�Ƃ��������܂��B�����o�����Ȃ̂ŁA�p�i�\�j�b�N��Markins�ɂ́A�߂��Ă���A���������Ǝv���܂��B

����ɂ��Ă��ALX3�̂悤�Ƀl�W���̎��͂ɓˋN��������[�J�[���̈ӎv�����ݎ��܂����AGF2��G3�̂悤�ɓˋN���Ȃ��ꍇ�́A��͂�J�����̒�ʂƃl�W�������S�ɐ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��܂��B���܂܂ŁA�j�R���̃t�B������ᐔ��ɁAStroboframe��Slik�̃v���[�g���i�߂��Ă��܂������A���Ԃ��Ȃ��A�J�����{�f�B�ɏ����t�����Ƃ�����܂���ł����B

Novoflex��Slik�̂悤�ɁA�l�W���˂��o�Ă��Ă������悤�Ƀl�W�̎��͂����܂��Ă���v���[�g�́A�����I�ȉ��ł��ˁB���ׂẴv���[�g��O�r����������Ȃ�ׂ��Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F13851434

![]() 1�_

1�_

trial_and_error����A�����́I

�B�e����鎞�ɃJ�����Ɍy���͂��������܂��H

����Ȏ�����܂����ˁB

�����[�Y�ŃV���b�g����A�����Ă�����}�E���g�A�_�v�^�����645g�̃����Y�Ńo���u���Ă��u���͌����܂���ł����B

�b�����܂����A�Y����G3�Ƀ{�f�B���̎�u����@�\������A�_�v�^�V�т����Ă���X�ɂ͌����_�Ŗ��G�̋@�킾�Ǝv���͎̂������ł��傤���ˁB

�����ԍ��F13851443

![]() 0�_

0�_

trial_and_error����@������

�́@�O�����̃T���_�[�X��Auto Quick Release�g���Ă����̎v���o�����̂ł����@

���߂͋����v���[�g�̂܂܂Ł@�g��������Εt���̃R���N�������œ\��t����^�C�v�̃N�C�b�N�V���E���������̎v���o���܂����B

�܂������v���[�g����]�h�~�@�\�t���̂��̂܂ŗL��@�F�X�J�X�^�}�C�Y�ł����ʔ����N�C�b�N�V���[�ł����B

��������̃��[�J�̂悤�ɕt���ŃR���N�Ȃǂ��L��@��t���o����p�ɂȂ��Ă���@�ǂ������̂Ɂd�Ɓd�v���Ă��܂��B

�����ԍ��F13851496

![]() 1�_

1�_

> �b�����܂����A�Y����G3�Ƀ{�f�B���̎�u����@�\������A�_�v�^�V�т����Ă���X�ɂ͌����_�Ŗ��G�̋@�킾�Ǝv���͎̂������ł��傤���ˁB

�^���ł��B�摜�̕i���i�𑜓x�Ȃǁj���ቺ���邩��������܂��A����������]���Ă��܂��I�I�I�B

�����ԍ��F13851880

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɁA�ŋߔ�����GX1�̎O�r�����o�������Ă��܂��B

��͂�A�u�Œ�v�ɑ���v�z���Ⴄ�悤�ȋC�����܂��B

�����ԍ��F13870078

![]() 0�_

0�_

�v�z�́A���[�J�[�ɕ����Ȃ��Ƃ킩��܂���ˁB

����������l�����Ȃ�����A����Ă���̂�������Ȃ����B

�v���X�`�b�N➑̂Ȃ̂ŁA�����������ւ���ł���Ƃ���ɁA�����v���[�g��

�v������߂���A�����\���͂���ł��傤�B

�b�͂���܂����A�{�f�B����Ԃ��̓p�i�͂��Ȃ��Ǝv���܂��B����B�e��

���ɓ���Ȃ�܂�����ˁB�p�i�͓������ɏd�����Ă����ł���B�����_

�ŁAGH2�́A��ᓮ��B�e�̒��̍ŋ��̋@��ł��傤�B

�����ԍ��F13870167

![]() 0�_

0�_

Buon giorno. > trial_and_error����@ 2011/12/04 00:01�@[13846609]

>GF2�ɑ�����G3���w���A�e�탌���Y�A�O�r�Ɖ_����V�����A�����A

>�N�C�b�N�����[�X�̃v���[�g�iMarkins�̃~���[���X�p�^��P20�j��G3�Ɏ��t���悤�Ƃ����Ƃ�A

>�N�C�b�N�����[�X�̃v���[�g���J�����ɖ������܂���ł����B

>�v���[�g�ƃJ�����̊ԂɁA���Ԃ��ł��Ă��܂��A���x���߂��Ă������B

��͂�AG3 �̎d�l����Ȃ��ł��傤���H

Xacti CG6 �̎O�r�����AG3 �̂悤�� �ʏ�Ԃł�

>�������������ȎO�r�Ɖ_����w�������̂ɁA�J�����̎O�r�l�W���ɗ�����Ƃ́B

�c�O�Ȍ��ʂɂȂ�܂�����

�J�����O�r�̉_��ɂ́A�J�����E�{�f�B�[��ʂƂ̖�������ǂ����銊��~�߁H���ނ�����܂��̂ŁA

�c���c���̐ڒn�ʂ��̗p���Ă��Ȃ����i���唼���Ǝv���܂��B

�Ⴆ�A�n�X�L�[�� �_��ł��A�R���N�\��d�l�������Ǝv��

�Ȃ̂ŁA����� �ʖ������e�ł���_�������A

����~�߁H�i�ɏՍށH�j�̓��������ł́A�������ł��Ȃ��ꍇ������ł��傤��

>��Ƃ��āA���}�n���Y�Ŕ����S���V�[�g���Ă��āA

>�v���[�g�ƃJ�����̊Ԃɋ��ނ��ƂŁA�����y�����Ă���B

�d���S���H�ɂ���� �ڒn�ʂ������A���肵���悤�Ɋ�����ꂽ�̂ł���

>������}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͍w��������肾���A

>�M�S�ȏ���҂Ɏ�����鐸�x�v�Ő������Ă������������B

�p�i�\�j�b�N �́A�����Y�������J�����̔��� �Q�����ꂽ �V�Q�҂ł�����

���ꂩ��� �J���������J���� �w�͂�����Ȃ��ł��傤���H�@�@

G3 �́A�t�@�b�V�����J�����ɓO�����f�U�C���v�݂����H�Ȃ̂� �E�E�E �J�����E�{�f�B�̒ꂪ �c���c�����Ă����H

������ �{�i�I�ȃJ�����}�����g�p����ƁA

�s��Ȏd�l���� ��������ꍇ�������Ȃ��낤���H

Buon giorno. >�@trial_and_error����@2011/12/04 19:17�@[13849622].

>G3�ƃv���[�g�̊ԂɌ��Ԃ������ԂŃJ�����Ɍy���͂�������ƁA���炩�Ƀu���܂��B

>���͎����Ă��܂��A�}�E���g�A�_�v�^����āA

>�t�H�[�T�[�Y��35mm�V�X�e���̏d�߂̃����Y���g�p����A

>���ɂȂ�͂��ł����A�ǂ��ł��傤�H

�����ł��ˁA

�_��� �ʂ� �Œ肷��ق��� ���肵�₷���Ǝv���܂��B

trial_and_error����̃J�L�R�~��ǂ݂܂��� �E�E�E

�ނ��`���A�ނ����B���Ɗ֘A���̂����� �J�����}���B�����p���Ă����B�e��������v���o���܂����B

����̉f���� ���͋C���`���Ηǂ��̂ł��� �E�E�E

���肳����ɂ́A�ڒn�ʐς𑝂₷�ׂ��ł��傤��

���́A�N�C�b�N�V���[�� �J�����{�f�B�̊Ԃ� �������b�V���[��}�����āA�ڒn�ʂ𑝂₵�܂����B

�ł��A�{�f�B�[�̒ꕔ���ɖ��C��R���Ȃ��Ȃ�A�J����������]���₷���Ȃ����̂� �E�E�E������� ����܂����B

Markins�̃~���[���X�p�^��P20 �ɂ́A��]�h�~�̉��������� �ǂ��ł���

���Ȃ݂� ���́Acheap �� ���i���w������ �A���O�Ő��i���������Ă������҂ł��B

trial_and_error����� ��Ă� ���W������̂Ȃ�� �E�E�E

�S����� �؍ށB�@�؍ނ�� �v���X�`�b�N�B

�v���X�`�b�N�́A�y�ʂȑf�ނ� ���H���₷���A�K�v�ȓ����� �v���[�g���T���o����Ǝv���܂�

�v���X�`�b�N��� �����B�� ���k�ό`���Â炢�f�ނł��傤��

�����A�J�����E�{�f�B�[�̒ꕔ�����j�����₷���\���ł���� �E�E�E�v���ӂł���

�X�v�����O�E���b�V���[ �I�� �l�W���ߌ��ʂ����҂��Ȃ���

�J�����̒�� ���E�A�N�����E�K���i�z�n�j�f�ނ� ���ʃe�[�v��\��t���Ă��ǂ������H

Buon giorno. > trial_and_error����@.2011/12/05 01:11�@[13851434]

>����ɂ��Ă��ALX3�̂悤�Ƀl�W���̎��͂ɓˋN��������[�J�[���̈ӎv�����ݎ��܂����A

>GF2��G3�̂悤�ɓˋN���Ȃ��ꍇ�́A

>��͂�J�����̒�ʂƃl�W�������S�ɐ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��܂��B

�����ł��ˁA

�l�W���̎��͂ɓˋN�������Ă��A ��肪�N���܂���

�J�����{�f�B�[�� ���^�� �� �y�ʉ� �ɂ�� �\���� ����� �O�r���̐v�ɋy�сA�挊���@�����̂��ȁH

����� �J�����E�{�f�B�� �����v���[�g�� ���ړI�ɖ��������Ďg�p���邱�Ƃ�z�肵�Ă��Ȃ������ł��傤

�j�R����L���m���̏d�ʋ��J�����{�f�B�̒ꕔ���́A�H�v���{����Ă��܂���ˁH

>Novoflex��Slik�̂悤�ɁA

>�l�W���˂��o�Ă��Ă������悤�Ƀl�W�̎��͂����܂��Ă���v���[�g�́A�����I�ȉ��ł��ˁB

>���ׂẴv���[�g��O�r����������Ȃ�ׂ��Ȃ̂ł��傤���H

trial_and_error���� ��w�E�̂悤�� ���ݍ\���� �N�C�b�N�V���[�� �_��͑��݂��Ă��܂���

�N�C�b�N�V���[ �̒��������� �� ������\�����ƁA

��t�������ɂ���� �E�E�E

�J�����{�̂� �킸���ɌX����肪�N����ꍇ������܂��B

�Ⴆ�A�J�����{�f�B�̒�ʂ����� Xacti HD1010 �B

�J������ �������� �Œ�ł��� �@�\�I�� ���i�� �荠�ȉ��i�ōw���ł���A���肪�����ł���

Ciao !

�����ԍ��F13872299

![]() 0�_

0�_

G5�ɔ����ւ��܂������AG3�Ō��������̖��́A��������܂����B�����v���[�g�����t�����Ƃ���A�����݂͂Ƃ߂��܂���B

�������A�O�r�Ɏ��t���Ă݂��G5�ł���͂�s���͎c��܂��B���R�́A�{�f�B�̍ގ��̂����Ȃ̂������ɂ����ꂸ�A�J��������ŏ��������ƁA�������^���ނ̂ł��B�L�p�n�̌y�������Y�Ȃ���͂Ȃ��ł��傤���A���߂̃����Y�ł͕s���ł��B����LUMIX�̃����Y�͒������́i��F100-300mm)�ł��O�r�������Ă��Ȃ����߁A�J������ʂ̃l�W���ŎO�r�ɌŒ肷�邵���Ȃ�����ł��B

�ȑO�A�j�R����SLR���g���Ă����Ƃ��́A�v���X�`�b�N�ł͂����Ă��A�\���ȍ������������悤�Ɏv���܂��B�J�����̃T�C�Y���d������ƁA�ǂ����Ă��������]���ɂȂ邱�Ƃ͗����ł��܂����A�����Y�������J�����Ƃ��āA�R���f�W���͍������������҂��������̂ł��B���̂�����A�I�����p�X�̃J�����͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H

G5�ɂ��ẮA���̓_�ł͂����ނ˖������Ă���̂ŁA�����ɂ��Ă͍���̃��f���Ɋ��҂��܂��B

�����ԍ��F15142487

![]() 0�_

0�_

�Y�����X�ł����c�c

�p�i�̓{�f�B�[�|�����l���Ă��܂���B

�O���i�u�P�[�X�v�ƌĂԂ炵���j�̋����̓y���y���ŏ����͂����ĉ����Ƃ���݂܂��B����ɁA�O��2���̃P�[�X���P�Ɂu�˂����v�ł��邽�߁A����ނƓ����������邱�Ƃ�����܂��B

�����ԍ��F15339975

![]() 1�_

1�_

�V�����X�����Ǝv������B

���͂���ȃ��m���܂����B�����Y�������Ƃ��ɊԂɓ���郄�c�ł�(MACRO-ELMARIT�Ƃ�)�B

�J�����̐ڒn�ʂ̓S���B������������A�p�i�\�j�b�N�̓S�����R���N���ׂ��čl���������̂ł͂Ǝv����������܂��B�����g�A�������̂��̂����邱�Ƃ͒m��܂���ł����B

���̃X���������オ�����Ƃ��ɁA���낢��ȃ��[�J�[�̃J�����̒�����܂��āB

�y���^���^������Ȃ̂͋����܂����B�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�X���ł����B

�f�T�ʼn��P���ꂽ�̂́A���̃X���̉e���������肵�āB

DMW-TA1�ł����A�ƂĂ��g���Â炢��ł��B�w�ʼnči�߂�̂�����ł��B

�l�W�̓�������Ȃ̂͑�ɂȂ���̂ɐڒn�����邽�߂Ȃ�ł��傤���A���߂ăR�C���ʼn�Ƃ��A���Ɍ��������Ė_��˂�����ʼnƂ��l�����Ȃ������̂��Ȃ��B

�܂�����Ȋ����ł��˃p�i�\�j�b�N�B

�����ɂ��ẮA�f�e�R���O�r�ɂ���Ɗ�����Ȃ������āA�������X�ƃl�W���i�߂Ă��܂�(��)

�����ԍ��F15341678

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DMC-G3 �{�f�B

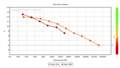

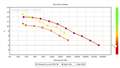

http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/%28type%29/usecase_landscape

���̃T�C�g������ƁAG3�̃_�C�i�~�b�N�����W�����܂����ł����A

��͂肻���Ȃ̂ł��傤���H

![]() 0�_

0�_

���̃T�C�g�̕\��jpg�ŏ����ݒ�ł̎B���ďo���̌��ʂł��̂ŋɒ[�Șb���܂肠�Ăɂ͂Ȃ�܂����

�Ⴆ�j�R�����ɏグ���RAW�ŎB�e�����ꍇ���|�I�ɂ�D3�̂ق���D90���_�C�i�~�b�N�����W���L���ł���

���̕\����D3�̂ق����Ⴂ�l�ɂɂȂ��Ă��܂�

�܂�������Ƃ����Q�l���x�ɍl�����ق����ǂ��ł���

�����ԍ��F13840668

![]() 8�_

8�_

�I�����p�X�d-5�Ɠ����x�̂悤�ł��ˁH

�����ԍ��F13840777

![]() 1�_

1�_

�L�q��H����Ɉ�[�B

�����ԍ��F13840815

![]() 1�_

1�_

�L�q��H����ɂ���1�[��

�����ԍ��F13841229

![]() 1�_

1�_

�����̃T�C�g�̕\��jpg�ŏ����ݒ�ł̎B���ďo���̌��ʂł��̂ŋɒ[�Șb���܂肠�Ăɂ͂Ȃ�܂����

�@���̃T�C�g��RAW�ł̔�r�Ȃ̂�Jpeg���V�r�A�ł���B����ɂ��̃T�C�g�����ĂɂȂ�Ȃ��̂Ȃ�A�ǂ̃T�C�g�Ȃ瓖�ĂɂȂ�̂ł��傤���H

�ꕔ�̃f�[�^�����̂��Ȃ����{�̃T�C�g���S�R�M���ł���T�C�g���Ǝv���܂����B

���Ⴆ�j�R�����ɏグ���RAW�ŎB�e�����ꍇ���|�I�ɂ�D3�̂ق���D90���_�C�i�~�b�N�����W���L���ł������̕\����D3�̂ق����Ⴂ�l�ɂɂȂ��Ă��܂�

�������킩���Ă��Ȃ������ł��B

DXOmark��D3����D90�̃_�C�i�~�b�N�����W�̔�r���f�ڂ��܂����\��ǂ����Ă��������B

��{���x��ISO150�O��Ń_�C�i�~�b�N�����W�̃s�[�N�����Ă��Ċ�{���x�ł͎D90�������Ă��܂���ISO300�����肩��ISO�������Ȃ��D3���̃_�C�i�~�b�N�����W��ꡂ��ɏ����Ă��܂��B

SN�����e�_�C�i�~�b�N�����W�ɔ�Ⴗ��̂�ISO300�ȏ��ꡂ���D3���̕����]�T������Ƃ������Ƃł��B�@��̓����𐳊m�Ɍ����Ă���Ǝv���܂����ǂ��ł��傤���H

�قƂ�ǂ̃T�C�g�̃_�C�i�~�b�N�����W�͊�{���x���ኴ�x�̔�r�����ڂ��Ă��Ȃ��̂�DXOmark���炢��������Ƃs�d�r�s���Ă���T�C�g�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B

�����x�̓m�C�Y�����������̂ŃR�����g�͂��܂��ADXOmark�̃_�C�i�~�b�N�����W�̐��l�͂��Ȃ�M���ł�����̂��Ǝv���܂���B

�����_�C�i�~�b�N�����W�̍L���̉��b��RAW��������l�łȂ��ƗL���݂͂킩��Ȃ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F13842344

![]() 12�_

12�_

>��{���x��ISO150�O��Ń_�C�i�~�b�N�����W�̃s�[�N�����Ă��Ċ�{���x�ł͎D90�����>���Ă��܂���ISO300�����肩��ISO�������Ȃ��D3���̃_�C�i�~�b�N�����W��ꡂ��ɏ����Ă��܂��B

>SN�����e�_�C�i�~�b�N�����W�ɔ�Ⴗ��̂�ISO300�ȏ��ꡂ���D3���̕����]�T������Ƃ�>

>�����Ƃł��B�@��̓����𐳊m�Ɍ����Ă���Ǝv���܂����ǂ��ł��傤���H

�M�����Ȃ��̂ł����D3��D90�����̃O���t�̗l�ȓ����_�C�i�~�b�N�����W�ɂȂ�iso320�Ńe�X�g���邱�Ƃ��I�X�X�����܂�

�f�[�^�ƌ������ǂ�قLjႤ��������Ǝv���܂���

���ǂ̃T�C�g�Ȃ瓖�ĂɂȂ�̂ł��傤���H

�T�C�g���G���Ȃǃ��f�B�A�̏�����{���ĂɂȂ�܂���A���ɐV���i���o��������̏��قǂ��ĂɂȂ�܂���

�܂����[�J�[�̕����܂肠�ĂɂȂ�܂���

�M������͎̂��ێ������g�ŏ����W�߂ĉ����𗧂ĂĂ���������i�e�X�g�j���ĂȂ������ۂ�������炭�g���Ă݂Č��ʂ�������Ǝv���܂�

���̒��R��Ԉ���������ł�����܂�����E�E�E�E�E�E�E�E

�Ƃ͂������̌��s�̃J�����A�Z���T�[�T�C�Y���炭��摜�i�掿�j�̈Ⴂ�͂����Ă��ǂ��I��ł���薳�����x���܂ŗ��Ă���Ǝv���܂��i�R���f�W�͖������Ă���Ƃ͎v�����E�E�E�j

�����ԍ��F13842389

![]() 7�_

7�_

���M�����Ȃ��̂ł����D3��D90�����̃O���t�̗l�ȓ����_�C�i�~�b�N�����W�ɂȂ�iso320�Ńe�X�g���邱�Ƃ��I�X�X�����܂�

�f�[�^�ƌ������ǂ�قLjႤ��������Ǝv���܂���

���͗��@�Ƃ������Ă��܂���̂Ō�����ɂ͎��ۂ�TEST���Ă���������ł��傤�����L�q��H ���f�[�^�����o���ɂȂ��Ă��������B

���Ȃ݂�Jpeg�̊�{���x�ł����o���ĂȂ��̂Ŏ��͂��܂�Q�l�ɂ͂��Ă��Ȃ�GANREF�ł�D90��D3���̃_�C�i�~�b�N�����W�́BDXOmark�Ɠ����悤�ȌX���ł��ˁB

D3��

http://ganref.jp/items/camera/nikon/1492/capability/dynamic_range

D90

http://ganref.jp/items/camera/nikon/13/capability/dynamic_range

���M������͎̂��ێ������g�ŏ����W�߂ĉ����𗧂ĂĂ���������i�e�X�g�j���ĂȂ������ۂ�������炭�g���Ă݂Č��ʂ�������Ǝv���܂�

�܂��ꕔ���͎^�����܂����A���Ȃ��͂ł���̂�������܂��A����قƂ�ǂ̍w���҂͔�r�������@��������������A���炭�g���Ă݂Ĕ�r����Ȃ�Ď����ł��Ȃ����炢���Ȕ�r�T�C�g���Q�l�ɂ���킯�ł���B

�X���傳�����������@��̃_�C�i�~�b�N�����W�̋������C�ɂȂ��ăX�����Ă��Ă���Ǝv���܂��̂ŁADXOmark��ے肷�邾���̍�������������������Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

��jpg�ŏ����ݒ�ł̎B���ďo���̌��ʂł��̂�

���̎g���Ă���|��\�t�g���Ԉ���Ă��Ȃ���ADXOmark�̃T�C�g�̓Z���T�[�iRAW�j�ł̔�r�����Ă���T�C�g���Ǝ��͔F�����Ă���̂ł�����L�̍����͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���H

���Ȃ݂Ɏ��̓Z���T�[�̗D�ǂ��̂����̌����Ă���킯����Ȃ���DXOmark�̃X�R�A��ő�_�C�i�~�b�N�����W�̐��l�݂̂����ăC���`�L���Ƃ��M�p�Ȃ�Ȃ��Ə����Ă���������̌f���ł悭��������̂ŋ^���悵���܂łł��B

���̃T�C�g�͓��ĂɂȂ�Ȃ��Ƃ������ƂŃX���傳�[���ł���̂Ȃ玄�͂���ȏ㉽���������Ƃ͗L��܂���B

�����ԍ��F13842501

![]() 13�_

13�_

���͂悤�������܂��B

�i�Ⴂ�Ƃ��͂��̂悤�ȃe�X�g�ɂ͔��ɋ���������܂������A�ŋ߂͂��܂�C�ɂ��Ȃ��Ȃ����̂ŁADxO Lab.�@���ǂ̂悤�ȕ��@�ŕ]�����Ă��邩�m�F���Ă���܂���̂ŁA��ʘ_�ł��b�����邱�Ƃ����������������B�j

�J�����̃_�C�i�~�b�N�����W��]������ɂ́A���炩�̏o�̓f�o�C�X�i���j�^�[�ŕ]������Ƃ��v�����g�A�E�g���ĕ]������Ƃ��j���K�v�ɂȂ�܂��B���R���̏o�̓f�o�C�X�ɂ̓_�C�i�~�b�N�����W�����݂���킯�ŁA���͈͓̔��ł̕]���ɂȂ�킯�ł��B

�Ȃ��ANIKON��D3���������ꂽ�����A�ǂ����̃T�C�g�ŁA�Â��Ԃꂽ�Ƃ���▾�邭���ł��܂����Ƃ��납��AdobePS�i�������ƋL�����Ă��܂����B���ł��j�ŋ��ٓI�ɊK�������o�����Ƃ����悤�ȕ��������悤�Ɏv���܂��B

����ł͉��̂��̂悤�Ȍ���ꂽ�_�C�i�~�b�N�����W�̂Ȃ��ŁA�J�����̃_�C�i�~�b�N�����W�ɍ����o�Ă���̂��H

�ʓ|�Ȃ̂ŁA�J�������g�̎��_�C�i�~�b�N�����W�����ɑ傫���ē����ł���ƍl���Ă����܂��B

�E�悸�A�ʏ�̖��邳�̕����i���͌��ƎB���f�q�̋L�^�������I�ȊW�ɂ���Ƃ���;�@�����ɂ͎B���f�q�̋L�^�Əo�̓f�o�C�X�̖��Â������I�ȊW�ɂ���Ƃ���j�������l���Ă݂܂��傤�B

�i�ȉ��A�����ł͂Ȃ��ł����A���o�I�ɂ͖��Ȃ����x�ɏ����܂��j

���邳���PEV���邭�Ȃ����Ƃ��ɏo�̓f�o�C�X�ցA�Q�{�̖��邳�ŕ\����������̃J������1.5�{�̖��邳�ŕ\������J�������������Ƃ��܂��ƁA�O�҂͓��R�̂��ƂƂ��đ����o�̓f�o�C�X�̃_�C�i�~�b�N�����W���E�ɒB����̂ŃJ�����̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ȃ�܂��B

�@�܂�A�R���g���X�g�̍����摜���o�͂���J�����̓_�C�i�~�b�N�����W�������Ȃ�X���ɂȂ�܂��B

�E���ɁA�����I�ɕω����Ȃ������ɂ��Ăł����A

�o�̓f�o�C�X�̗����E�i�܂�Â��Ƃ���Ɩ��邢�Ƃ���j�̋߂��ŐQ�Ă���Ɓi���邳���傫���ω����Ă��A�����������̕ω��f�����Ȃ��Ɓj�A�_�C�i�~�b�N�����W�͂ǂ�ǂ�L����܂��i���̂���薾���ł̔����������Ȃ�j�B

��������̖͂��邳�̕ω��ɑ��Ăr����J�[�u�̓����B

�@�����ɂ���̗��Ƃ���������A���̂r����J�[�u���o�̓f�o�C�X�̃_�C�i�~�b�N�����W�O�ŋN���Ă���A����ł̓_�C�i�~�b�N�����W���������ƂɂȂ�܂��B

���X�r���c�_�ł������̂悤�Ȋ����ł��B

�]���ł̓J�����̔\�͂�\���Ă��镔�������邱�Ƃ͊m���ł����A�o�̓f�o�C�X�̃_�C�i�~�b�N�����W�͈͓��ł̕]���ł��邱�Ƃ��m���ł��B

Raw��Jpg�̌��ʂ��Ή����Ă���ꍇ�́A���炭�_�C�i�~�b�N�����W�̏����ȕ��̓R���g���X�g�����߂ɏo�͂���J�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13842633

![]() 4�_

4�_

>�J�����̃_�C�i�~�b�N�����W��]������ɂ́A

>���炩�̏o�̓f�o�C�X�i���j�^�[�ŕ]������Ƃ��v�����g�A�E�g���ĕ]������Ƃ��j

>���K�v�ɂȂ�܂��B

>���R���̏o�̓f�o�C�X�ɂ̓_�C�i�~�b�N�����W�����݂���킯�ŁA

>���͈͓̔��ł̕]���ɂȂ�킯�ł��B

���̐l�f�W�J���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��ĉ��������ĂȂ���

>�܂�A�R���g���X�g�̍����摜���o�͂���J�����̓_�C�i�~�b�N�����W�������Ȃ�X���ɂȂ�܂��B

���̈ꕶ�Ŋm��ł���(��)

�����ԍ��F13844148

![]() 3�_

3�_

�����X����B

��

���̏������������̂��AF300EXR�̃t���b�V���͏�Ɂi������@�̕��͓lj�\�͂��Ȃ��̂��͂悭�킩��܂��A

�f�W�J���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă͈ꌾ�������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

�ʐ^�̃_�C�i�~�b�N�����W�̕]�����@�ɂ��ăR�����g���������ł��B

�����ԍ��F13844380

![]() 1�_

1�_

�����̐l�f�W�J���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��ĉ��������ĂȂ���

�����ĉ�����

�����ԍ��F13845681

![]() 0�_

0�_

>�f�W�J���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă͈ꌾ�������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

>�ʐ^�̃_�C�i�~�b�N�����W�̕]�����@�ɂ��ăR�����g���������ł��B

�f�W�J�����t�B�����J�����������ł��B

�o�͂͒P�Ȃ�\����ł���ǂ�����`���܂ł����\���ł��܂���B

���͈̔͂ɓ��̓_�C�i�~�b�N�����W���ǂ��}�b�s���O���邩�̘b�ł��B

���Õ��̈��k�ƌ����Ă���̂�����ɓ�����܂��B

�����o��(�v�����gor�f�B�X�v���C)���낤�����̓_�C�i�~�b�N�����W�̍��͂����ɔ��f����܂��B

�����ł������Ă܂���ˁH

�uD3�ňÂ��Ԃꂽ�Ƃ���▾�邭���ł��܂����Ƃ��납���~�������o�����v

���ꂪ�_�C�i�~�b�N�����W�̍��ł���B

G3�Ƃ̍��͂����ł��B

���ꂪ�_�C�i�~�b�N�����W�ł��B

�R���g���X�g�������Ⴂ�͒P�Ȃ�S���J�[�u�̌X����ł���

�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͒��ڊW�L��܂���B

���ۂɃt�B�����ʐ^��f�W�J���ŎB�e��ɋÂ�������������������o���̂���l�Ȃ炾��ł������ł���ȒP�Ȏ��ł���B

�����ԍ��F13845865

![]() 5�_

5�_

>IHopeSlowLife����

����G3�����ċ��܂������̃J�����͗ǂ��J�����ł���B

�_�C�i�~�b�N�����W�͊m���ɋ����ł����ǂ��ꂪ����l�͖w�Nj��܂���B

��ł������܂������Ǒ��͈��k����Ă���̂Œʏ�ł͍����킩��ɂ����̂ł��B

�������f�W�J���͂ǂ���_�C�i�~�b�N�����W�������̂Ŋe�Ђ��ꂪ�킩��Â炢�o�͂����Ă��܂��B

�Ȃ������ʐl�ɂ͔���Ȃ����E�ł��B

�t���T�C�Y���Ɣ�ׂĐ��l�I�ɂ͋����ł����ǖڂ����@�����ł��B

���Ƃ��ƃt�B�����ɂ���ׂ�Λ��݂����ȋ����ł��B

�C�ɂ����f�W�J�����y���݂܂��傤�B

G3�͋C�y�Ŋy���߂�J�����ł��B

�����ԍ��F13845909

![]() 5�_

5�_

������x���������X���炢�����܂��B

F300EXR�̃t���b�V���͏�Ɂi������

���炵���u�ߗL���������܂��B

����ȏ�ӌ�����������͖̂��ʂ̂悤�ł��̂ŁA����ɂĎ��炢�����܂��B

�Ō�Ɉ�����Ȃ��Ȃ����A

F300EXR�̃t���b�V���͏�Ɂi������@�̒��ŁA�u���v�Ɓu���v����`�ł��Ă��܂���B���̈Ӗ����킩��ɂȂ�ł��傤���B

�q���g�́@S���J�[�u�̏c���ƁA�����ł��B�Ƃ����Ă����̃q���g�ňӖ������킩��ɂȂ�悤�ł�����A����̂悤�ȃ��X�͂���Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���킩��ɂȂ�Ȃ��Ƃ����C�͂��Ă���܂��B

�����ԍ��F13846060

![]() 1�_

1�_

>�u���v�Ɓu���v����`�ł��Ă��܂���B���̈Ӗ����킩��ɂȂ�ł��傤���B

�\�z�ʂ�̕ԓ����肪�Ƃ��������܂��B

����́A�I�[�f�B�I���̏o�̓_�C�i�~�b�N�����W�̘b��

�ʐ^�̏��ʂƂ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W���p��ō������Ă�����̓T�^�I�ȍl�����ł��B

���R���������b�ɂ����Ĕ��ƍ��Ȃɒ�`�͕s�v�ł��B

����炪�ւ���Ă���̂͏o�͂̃R���g���X�g��ł���A

�ʐ^�������ʂƂ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�ł͂���܂���B

�o�͂ɂ������Βl�I�_�C�i�~�b�N�����W(�\������\)�Ƃ͑S���ʕ��Ȃ̂ł��B

����炵���P����|���I�ɏ��o���ɂ��ăM�������[�ɕ��͋C�ŃA�s�[���������͔̂���܂����A

���̕��͂���߂ɉ����ԈႢ������Η��_�I�ɂǂ������_���Ă��������B

�����ԍ��F13846580

![]() 7�_

7�_

>���̃T�C�g������ƁAG3�̃_�C�i�~�b�N�����W�����܂����ł����A

�����ł��ˁB

G3�̔���́A�_�C�i�~�b�N�����W�ł͖����̂ŁA�d������܂���B

�F�X�Ƙ_�c����Ă܂����d�B

�EGK7����Ɂ@1�[��

�Eseresci����͌�����Ă��镔��������Ǝv���܂�

�ł��B

seresci����

>�܂�A�R���g���X�g�̍����摜���o�͂���J�����̓_�C�i�~�b�N�����W�������Ȃ�X���ɂȂ�܂��B

>�ʐ^�̃_�C�i�~�b�N�����W�̕]�����@�ɂ��ăR�����g���������ł��B

���̉��߂��ƁA�R���g���X�g�̒Ⴂ�摜���o�͂���J�����̓_�C�i�~�b�N�����W(DR)���L�����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B����ȃo�J��!!

seresci������Ă��镔���́A�ʐ^��o�̘͂b�ł͂Ȃ��A���͒l�̘b�ł��B

�ʐ^�E�摜�́A�o�͋@���DR�ɍ��킹�ē��͒l���g�[���}�b�s���O���Ă̏o�͂ł�����A

DR�̋����J�������ADR�̍L���J�����̎ʐ^�̕����R���g���X�g�͍��������₷���Ȃ�܂��B

�n�C�_�C�i�~�b�N�����W�Z�p�Ő������ꂽ�摜�������ɂȂ������Ƃ͂���܂����H�R���g���X�g�Ⴂ�ł����H

�����ԍ��F13846884

![]() 8�_

8�_

DXO mark�͐M�����Ă��܂��B�������A�J�����͑������\�Ȃ̂ŁA�����Ŕ��\����Ă��鐔�l

�����ŃJ�����̕]���͂ł��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

��ʓI�ɂ́A�Z���T�[��1�s�N�Z�����Ƃ̑傫�����_�C�i�~�b�N�����W�ɊW���Ă���̂���

�l���Ă��܂��B�ł��̂ŁA�傫�ȃZ���T�[�T�C�Y�ʼn𑜓x�̒Ⴂ���̂��L���ł��B���A����

���ׂĂ݂�ƁA�����ł��Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����ł��B�\�j�[�̃Z���T�[���g�����j�R�����D�G

�ł��ˁB�\�j�[�����D�G�ȂƂ��������ƁA1�s�N�Z���̃T�C�Y�ȊO�ɂ��A�_�C�i�~�b�N

�����W�ɉe����^����v�f������̂��낤�Ǝv���܂��B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A1�s�N�Z�����Ƃ̑傫�����������̂ŁA�ǂ����Ă��_�C�i�~�b�N�����W

�ł͕s�����Ǝv���܂��B�������AG3�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Q�̒��ł͗D�G�Ȃق��ŁA�𑜓x

�̒Ⴂ�I�����p�XEP-3�����D�G�Ȃ̂́AAD converter�ȍ~�̏����ɂ��e������v�f������

�̂��낤�Ǝv���܂��B

�ŋ߂̃J�����ɂ́A�_�C�i�~�b�N�����W���\�t�g�I�ɍL����@�\�͂���܂����A�ኴ�x�̃m�C�Y��

�������Ă��܂��P�[�X�������āA��ؓ�ł͂����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

��{�Ƃ��ẮARAW�ŎB�e���āA�B�e���e�ɍ��킹�āA�����Œ��ߌ������邵���Ȃ��ƍl���Ă�

�܂��B�J�����܂����ŁA�����̗~�����G��������Ƃ͍l���Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B

�����\�t�g�́A16bit�Ō������ł���Adobe��Photoshop CS���K�v�ł��傤�B8bit �Ō�������

�ƊK������т܂��B�F�̊Ǘ����ł��郂�j�^�[��F�Ǘ��\�t�g���K�v�ł��傤�B

�����ԍ��F13847702

![]() 0�_

0�_

>�ŋ߂̃J�����ɂ́A�_�C�i�~�b�N�����W���\�t�g�I�ɍL����@�\�͂���܂����A�ኴ�x�̃m�C�Y��

>�������Ă��܂��P�[�X�������āA��ؓ�ł͂����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

����͒P�ɈÕ���ł��B

���ۂɂ̓\�t�g���H�Ń_�C�i�~�b�N�����W�͍L����܂���B

��ʓI�Ƀf�W�^���͈Õ������̃_�C�i�~�b�N�����W�̋��e�ʂ��L���ׁA

�I�o�̒��S���Õ������փV�t�g���������ɘI�o���v���X���Ă邾���ł��B

�����B�e�������ł���_�C�i�~�b�N�����W���L���鎖���\�ł��B

����Ɋւ��Ă̓\�j�[���i�̋@�\���D�G�ł��B

>��{�Ƃ��ẮARAW�ŎB�e���āA�B�e���e�ɍ��킹�āA�����Œ��ߌ������邵���Ȃ��ƍl���Ă�

�܂��B

RAW�Ōォ���݂̂ł͌��E���������܂��B

�J�����̈Õ���@�\�Ɠ��l�̎B�e��@�����̂��őP�ł��ˁB

>16bit�Ō������ł���Adobe��Photoshop CS���K�v�ł��傤�B8bit �Ō�������

>�ƊK������т܂��B�F�̊Ǘ����ł��郂�j�^�[��F�Ǘ��\�t�g���K�v�ł��傤�B

���ӂ����˂܂��B

�P�ɏo�͂̕���\�������邾���Ō��̃_�C�i�~�b�N�����W�̋�����₤���ł͂���܂���B

�����ԍ��F13848430

![]() 6�_

6�_

sakurakara����

���̏�����������ۂLj�����ł��傤���ˁB

�������Ă��������邩�ۂ��͕ʂɂ��āA������ꂽ�܂܂ɂ��ĕ����Ă����͎̂���ł��̂ŁA��x�������X���Ă����܂��B

�悸�A�f�W�J���i�f�W�^���ʐ^�@�j�̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��ĉ����R�����g���Ă��܂���B�]���āA�R���g���X�g�̒Ⴂ�摜�́u�J�����v���_�C�i�~�b�N�����W�������Ɖ��߂��ꂽ�̂́A���̕��������E���ǂ݂��ꂽਂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��i����Ȃ��Ƃ͈ꌾ�������Ă��܂���B���͂̈ꕔ�����o���Ƃ��̂悤�ɓǂ߂邾���ł��j�B

���������Ƃ������������ݍӂ��Č����ƁA�Ⴆ��NIKON��D3s�̗l�ȁA���Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�̍L���J�����Łu�S�������_�C�i�~�b�N�����W��L����J�����v���A�Q�䂠�����Ƃ���ƁA���̕]���@�ł́A�R���g���X�g�̍������̃J�������_�C�i�~�b�N�����W�������]�������\��������Ɛ\���グ�Ă��邾���ł��B

�����ԍ��F13849165

![]() 3�_

3�_

G3�̓R���g���X�g���������߁A�_�C�i�~�b�N�����W�������ƕ]������Ă���Ƃ������Ƃł����H

�����ԍ��F13849650

![]() 1�_

1�_

�����i�~�X�ł��邱�Ƃ͋C�Â��Ă��炦�邩�Ǝv���܂����A�t�ɏ����Ă��܂��܂����j

��F�R���g���X�g�̒Ⴂ�摜�́u�J�����v���_�C�i�~�b�N�����W���@�����@�Ɖ��߂��ꂽ�̂́A

���F�R���g���X�g�̒Ⴂ�摜�́u�J�����v���_�C�i�~�b�N�����W���@�L���@�Ɖ��߂��ꂽ�̂́A

�ł��B�ǂ������݂܂���B

IHopeSlowLife����

�t�B�����̎��́A�t�B�������o�̓f�o�C�X�̈�ł�������A���ڂ���ŕ]������Ζ��Ȃ������̂ł����A�f�W�J���ɂȂ��Ă���A�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��扽�ɂ���]���̓v�����g�Ƃ����j�^�[��ł�����Ȃ��Ȃ�܂����B

�������Ȃ���A�f�W�J���̕]���@�Ƃ��Ă͌����̂��͉̂����J������Ă��Ȃ��A�t�B�����̎��̂��̂����̂܂ܗp���Ă���܂��B

DxO Lab�@�̃f�[�^��print��screen�ł͕]�����ʂ�����Ă��܂��ˁB�o�̓f�o�C�X�ƓƗ����ĕ]�����邱�Ƃ��o���Ȃ����炱�̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B

��G3�̓R���g���X�g���������߁A�_�C�i�~�b�N�����W�������ƕ]������Ă���Ƃ������Ƃł����H

DxO Lab�@�̃f�[�^���������߂Ă݂��̂ł����A�܂�������������Ă��܂���B

�F����̂���������Ă���_�C�i�~�b�N�����W�͋��炭�ADxO Lab�̃f�[�^����ł͔��f�ł��Ȃ������m��܂���i����͏o���邩���m��܂��A�܂����̒��������ł��Ă܂���j�B

G3���R���g���X�g�����߂ł���悤�ɂ͎v���܂��i�_�C�i�~�b�N�����W�����߂Ȃ̂ɂ��ւ�炸�A����ł�print�̕���screen�̃f�[�^���_�C�i�~�b�N�����W���L���o�Ă��邱�Ƃ��R���g���X�g���������Ƃ��������Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��j���A�J�����̔\�͂Ƃ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W���L�����������́A���f�ł��Ă��܂���B

�Ԃ����āA�Ƃ����悤�Ȋ����̘b�ɂȂ�܂����A

APS-C�T�C�Y�̃Z���T�[�ł�����͂ǂ���\���Ȑ��\��L���Ă��܂��B�e�Ђ̃J�����ɑ���l�����A�F�ɑ���l�������قȂ��Ă��邱�Ƃ̕����A�Z���T�[�̃e�X�g���ʂ��e���͑傫���Ǝv���܂��B�e�X�g���ʂɂ��܂�Ƃ��ꂸ�A�C�ɓ������悪�o�Ă���̂ł���Ώ\���ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F13850016

![]() 0�_

0�_

����A���Ȃ�̐��̃f�W�J�����_�C�i�~�b�N�����W�̊g��@�\�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�������A����p������܂��B���L�̓L���m���̃t���T�C�Y���̗�ł��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10480211/#10486752

�_�C�i�~�b�N�����W���C�ɂ���Ƃ������Ƃ́A�K�������A�������肷�邱�Ƃ�

�C�ɂ���Ƃ������ƂƓ����Ȃ̂ŁA���̏������AAdobe�@Photoshop CS���g���ׂ��A

�Ƃ����̂͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B��{�Ƃ��ẮA�F����Ȃ��ő�l�ƁA�m�C�Y

�ɉB��Ȃ��ŏ��l�̕����傫���Ƃ������ƂȂ�ł��傤���E�E�E�B

�����ԍ��F13852535

![]() 0�_

0�_

>�_�C�i�~�b�N�����W���C�ɂ���Ƃ������Ƃ́A�K�������A�������肷�邱�Ƃ�

>�C�ɂ���Ƃ������ƂƓ����Ȃ̂Ŏ��̏������AAdobe�@Photoshop CS���g���ׂ��A

>�Ƃ����̂͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

�S�R�C�R�[���ł͂Ȃ��ł��B����\�ƃ����W�͈Ⴂ�܂��B

�_�C�i�~�b�N�����W�s���������Ŗ������g�[���W�����v�����肵�܂�������͕����I��"����"�ł��B

���ꂪ�N���錴���͂��������}�b�s���O�O�̃f�[�^�����ł��邹���ł���A

�W�J����\�t�g�̕���\�łǂ������Ȃ���̂��Ⴀ��܂���B

��������16�r�b�g�̌����������Ă���͍̂L��ȃ_�C�i�~�b�N�����W���������\�[�X�������Ă����ł��B

���̃\�[�X���}�b�s���O�����k����ۂ�16�r�b�g�̕���\�������Ă��܂��B

�Ƃ͂����Ă���ʐl���ڂŔ��f�ł���悤�ȃ��x���ł͂���܂���B

�t�ɁA�f�q���E�ɂ�锒��т�F�O�a�͈�ڂł킩��܂��B

PhotoshopCS�@�H�H

����Ȃ��̉掿���オ���J�͂��܂���B

G3�Ƃ̑g�ݍ��킹���l����Ɠ����o�����X�I�ɂ����Ƃ��i���Z���X�ƌ�����ł��傤�B

������c�[����ʉ߂����邱�Ƃʼn掿���オ�����悤�ȋC�ɂȂ邾���ł��B

�����ԍ��F13853495

![]() 7�_

7�_

����??

�ŋ߂̈��t�n��14bit��RAW�f�[�^�ł��BG3��12bit��RAW�ł��B�Ȃ̂ŁA

�K�����C�ɂȂ�ꍇ�́A16bit�ɐݒ肵�ď��������܂��B�f�t�H���g�́A

8bit�ł��Bphotoshop elements�́A8bit�̏��������ł��Ȃ��Ǝv���܂������E�E

�����ԍ��F13853534

![]() 0�_

0�_

�f�W�^���n����

����₷���������܂��傤���H

RAW�\�[�X��14bit���낤��12bit���낤������Ɋi�[�����Z���T�[�̒l�����ɂɔ��ł��ł��B

�_�C�i�~�b�N�����W�ɗ��ފK���̘b�͂����������Ȃ�ł��B

�f�[�^�I�ɂԂ��Ƃl���ǂ�ȕ���\�ŏ������悤���Ӗ���������ł��B

�t�ɁA�Z���T�[�̋��e�͈͓��ɔ[�܂����f�[�^�ł����

������8�r�b�g���낤��16�r�b�g���낤���قڍ��͂���܂���B

70�_��71�_�ɂȂ���x�̘b�ł��B

�t�Ƀf�W�J���������60�_��80�_�ɕς��܂��B

AdobePhotoshopCS�ʼn]�X�͎����猾�킹��A

�o���邾���̋��z���o����90�_�̃J����������ɓ��ꂽ�l��

��p�Ό��ʖ����ł����91�_�ɂ������l�����̘b�ł��B

G3���[�U�[��CS�H�H

������~���ׁ̈H

����Ȃ��̂�E�߂�Ȃ�ăi���Z���X��ʂ�z���Ă܂��B

�����ԍ��F13865163

![]() 8�_

8�_

F300EXR�̃t���b�V���͏�Ɂi���������PhotoshopCS�i���݂�CS5�j���g�������Ƃ������ł����H

�����ԍ��F13868115

![]() 2�_

2�_

��RAW�\�[�X��14bit���낤��12bit���낤������Ɋi�[�����Z���T�[�̒l�����ɂɔ��ł��ł��B

����Ȃ��Ƃ͂킩���Ă܂���BG3�̃_�C�i�~�b�N�����W���L���Ȃ�Č����ĂȂ��B

�����A�K�����C�ɂ���Ȃ�A�K�����ׂ�����������\�t�g���K�v�Ə����������ł��B

JPEG�̎���ďo�����ƁA�^�����ɒׂ�Č����Ă��A�����ŃR���g���X���o�Ă���

���Ƃ͂�������܂��B

�����ԍ��F13870022

![]() 0�_

0�_

DX0�̃_�C�i�~�b�N�����W�̌v�����Ăǂ�����Ă��ł��傤��

14bit�o�͂Ȃ̂�14EVS���Ă�@��Ƃ������āA���_�l�����Ă�̂ł́H

�Ǝv���Ă��܂��B

�����W��CD�Ƃ��̃_�C�i�~�b�N�����W��96db�Ƃ���Ă��܂����A

����́A16bit�Ȃ̂ŁA20*log 10 2^16 = 96.32

EV�̌`���ɂ��킹��ƁA16���Ď��ɂȂ��ł����A

14bit�o�͂Ȃ̂�14���邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��͂��ł��BEVS��+1�����

14bit�̏ꍇ15�����_�l�Ȃ̂��ȁH

�܂��ARAW�f�[�^�����Ɍv�Z���Ă���̂ł���A14bit�Ȃ�15�����_�l��

�l���Ȃ��ƁA���낪����Ȃ��ł���ˁB

�����ԍ��F13876220

![]() 0�_

0�_

Immelmann����

���͂悤�������܂��B

��14bit�o�͂Ȃ̂�14EVS���Ă�@��Ƃ������āA���_�l�����Ă�̂ł́H

���Ǝv���Ă��܂��B

1bit�ƂPEV���Ή����Ă���K�v�͂���܂���B

EV�͒P�ɖ��邳���i���邳�̍����j�\���Ă��邾���ł��B12bit�@�Ń_�C�i�~�b�N�����W14EVS�Ƃ������Ƃ́A14EVS�̖��邳�̍���12bit�ŕ������ďo�͂��Ă���Ƃ������Ƃł��B14EVS��12bit�����͏\���ȕ���\�ł����AJPG��8bit�ł��\���\���ł��܂��B

�o�͂̓f�W�^���ł����A���͂̓A�i���O�ł�����A�@���l�ɂł������ł��܂��B

���łɁA�ǂȂ�����������Ȃ����A�i�C�X���R�~�����[���͂����Ă���Ƃ�����̕ς��Ȃ��ł��̂ŁA�Ƃ肠�����R�����g���Ă����܂��B

��DR�̋����J�������ADR�̍L���J�����̎ʐ^�̕����R���g���X�g�͍��������₷���Ȃ�܂��B

���낢���₱�������Ƃ�����܂��i���j�A�ȕ����ƃ��j�A�Ŗ����������ǂ��U�蕪���邩�Ƃ������j���A�u�ʏ�v����͂��蓾�܂���B��ʓI�ɂ͋t�ł��B

���n�C�_�C�i�~�b�N�����W�Z�p�Ő������ꂽ�摜�������ɂȂ������Ƃ͂���܂����H�R���g�����X�g�Ⴂ�ł����H

����͊ԈႢ�Ȃ��R���g���X�g�͒Ⴂ�ł��B�F�̂�̗ǂ����Ƃƃ_�C�i�~�b�N�����W����������Ă���悤�Ɏv���܂��B

�����ԍ��F13876997

![]() 2�_

2�_

seresci����

EV�����邳�̍��ł��邱�Ƃ́A�������Ă��܂��B

1EV�オ��Ɩ��邳��2�{�ɂȂ�̂ŁA

14EV�̍��Ƃ́A2��14���{�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

2��14���15bit�Ȃ��ƕ\���ł��܂���B

14EVS�̖��邳�̍���12bit�ŕ����Ƃ́A�ǂ������Ӗ��ł��傤���H

14EV�̍��́A2��14���{�Ƃ������Ƃł���A�����12bit�ł͕\���ł��܂���

��������́ADX0�̌v�����@���ARAW�f�[�^�̉�͂ōs���Ă��āA

�Ȃ����ARAW��14bit�l�������ł���Ɖ��肵���ꍇ�̘b�ł��B

AD�R���o�[�^�O�̃A�i���O�o�͂���͂��Ă���̂ł���A

�o��bit���Ɉˑ����Ȃ��ł�����

�����ԍ��F13880798

![]() 0�_

0�_

�X���傳���

�b���ǂ�ǂ�O��Ă��݂܂���B

Immelmann����

���͂��Ă�����̋����̓A�i���O�̘A���ʂł��B

�]���āA1EV��1bit�ɑΉ�����K�v�͑S������܂���B1.1EV��1bit�ɑΉ������Ă��A1.2EV��Ή������邱�Ƃ���肠��܂���B

�c����EV�ɉ�����bit���Ƃ����O���t�ŌX����45�x�ł���K�v�͉�������܂���B

�i�f�W�^���ł��A45�x�ł���K�v�������Ƃ����C�����܂����A�����ł̋c�_�ƑS���قȂ����c�_�ɂȂ�̂őΏۊO�Ƃ��܂��B�j

��14EVS�̖��邳�̍���12bit�ŕ����Ƃ́A�ǂ������Ӗ��ł��傤���H

���邳�͘A���l�ł��A�Ⴆ�A14EV�̖��邳�̍���4096�Ŋ������l��1bit�ɑΉ�������Ƃ������Ƃł��B

�l�̖ڂ́i���������ł����j�A���̃G�l���M�[�̍��قnj��̋���͊����܂���i�\���������̂��ƂƎv���܂��j�B14EV�̍���4096�Ŋ������l�͏\���ȕ���\��L���Ă��܂��B

�����܂ł͂����܂Ń��j�A�ȊW�ɂ���ꍇ�ɂ��Ăł����A���ۂ̃f�W�J���ł͌��̋��x����bit�������j�A�ȊW�ɂ���̂�8EVS���炢�ł��B�Â��Ƃ���▾�邢�Ƃ���ł�1bit�ɂ���ɑ傫�Ȍ��ʍ����L�^����Ă��܂��B

�����ԍ��F13881823

![]() 2�_

2�_

���X���傳���

���b���ǂ�ǂ�O��Ă��݂܂���B

�����A������e�Ȃ̂ł��܂背�X�ł��܂��A���ɂȂ�̂Ń������Ă܂����B

��14EVS�̖��邳�̍���12bit�ŕ����Ƃ́A�ǂ������Ӗ��ł��傤���H

��14EV�̍��́A2��14���{�Ƃ������Ƃł���A�����12bit�ł͕\���ł��܂���

��Ԗ��邢�͔̂��ŁA��ԈÂ��͍̂��Ƃ��������ō����Ă܂����H

���̔��ƍ��̊Ԃ��������ł��邩�ǂ�����bit���Ō��܂��ł���ˁH

�����ԍ��F13888321

![]() 1�_

1�_

�X���傳��

> ��Ԗ��邢�͔̂��ŁA��ԈÂ��͍̂��Ƃ��������ō����Ă܂����H

> ���̔��ƍ��̊Ԃ��������ł��邩�ǂ�����bit���Ō��܂��ł���ˁH

�͂��A���̔F���ő�̐������ł��B

�����A���̂悤�ȕ����Ō��ꍇ�́A�_�C�i�~�b�N�����W�ł͂Ȃ�

�ʎq���r�b�g���ł��B

���ƌ������ARGB�e�F�̍ő�l��12bit�̏ꍇ��16�i��0xfff�A10�i��4095

�ŏ��l��0�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

4096�i�K�Ŗ��邳�̏���RGB���ƂɎ����Ƃ��o���܂��B

RGB�S����0���ƍ��A4095���Ɣ��ɂȂ�܂��B

���ƁAEV�ɂ��Ăł����A���m�ɂ�"��"�ł͂Ȃ�"��"�ł��B

(�������Ə����Ă��܂��Ă��܂���^^;)

F1 SS1�b�̎��̌��ʂ�0EV�Ƃ��āA����1/2��1EV�ł��B

1EV�̂����1/2��2EV�ƂȂ�܂��B

0EV�̒l�������ɒu�����ł����A

����G3��F1�̃����Y�����āA

SS1�b�ŎB�����f�[�^��3000�������Ƃ��܂��B

���̏ꍇ�A�ő�l�ł���

4095�́Alog 2 (4095/3000) = -0.449EV�ƂȂ�܂��B

����3000������1/2�ɏo���邩�Ƃ����� log 2 3000 = 11.55

�ƂȂ荷�́A11.55EV - (-0.449EV) �Ŗ�12EV�ƂȂ�܂��B

���̗ʂ�1/2�ɂȂ�����A1/2�̒l���o�͂���Ƃ����f����

�Z���T�ł���A12bit�o�͂̏ꍇ�A�_�C�i�~�b�N�����W��

12EV�����_�l�ƂȂ�܂��B

12bit�o�͂̋@�킪10�`12��14bit�@��13�`14�ɂȂ�̂͂��ׂ̈ł��B

�����ԍ��F13894035

![]() 0�_

0�_

�X���傳���

�S���W�̂Ȃ����������邵�������A�_�C�i�~�b�N�����W�̈Ӗ����]�藝�����Ă܂��A

GH2�Ƀn�b�L���b�O�ƌ����āA���������t�H�[�������āA�r�b�g���[�g�����{�ɂ����߂���������܂��ƁA�Õ��̉𑜂��ǂ��Ȃ��Ă���悤�ɂ݂��܂����A���̎����_�C�i�~�b�N�����W���L�������ƌ�����̂ł��傤���A

�ڂ�������������������K���ł��B

http://www.raitank.jp/archives/5191

�����ԍ��F13894056

![]() 0�_

0�_

�r�b�g���[�g�́A���k�̕i���Ɋւ���w�W�ł��B

mpeg���̕s�t���k�́A���k�̃A���S���Y���������Ȃ�

���k�����グ��Ƃ���ɔ�Ⴕ�ĕi�����ቺ���܂��B

�r�b�g���[�g���グ��Ƃ������Ƃ́A���k���������肻��ɔ���

�{���̕i���ɂ��߂Â��ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̊W�ł����A

�r�b�g���[�g���グ�邱�ƂŁA�Õ��̉𑜂�

�ǂ��Ȃ����Ɗ�����̂́A�����Ƃ̐��\�ɋ߂Â�������ł���A

�n�b�N�ɂ��Z���T�̃_�C�i�~�b�N�����W���オ����

�킯�ł͂���܂���B

�������A�f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�͏オ���Ă��邩���m��܂���B

(�Z���T�{���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɋ߂Â����Ƃ����Ӗ��ł�)

����ɂ��Ă��A���r�b�g���[�g�̃T���v���Y��ł��ˁB

BS��mpeg2��20Mbps�Ƃ��Ȃ̂�

AVC��44Mbps�Ƃ�66Mbps!!!!�Ƃ��A�������C�̍����Ƃ͎v���܂���B

�����ԍ��F13894232

![]() 1�_

1�_

IHopeSlowLife����

�����̗ʂ�1/2�ɂȂ�����A1/2�̒l���o�͂���Ƃ����f����

���Z���T�ł���A12bit�o�͂̏ꍇ�A�_�C�i�~�b�N�����W��

��12EV�����_�l�ƂȂ�܂��B

����͐������ł��B

�������A

��12bit�o�͂̋@�킪10�`12��14bit�@��13�`14�ɂȂ�̂͂��ׂ̈ł��B

�͌����Ƃ͈قȂ��Ă��܂��B

�f�W�J���ŎB�e����ꍇ�A���Ái�_�C�i�~�b�N�����W�ƌ������Ƃɂ��Ă����܂��j�ɂ�3��ނ���܂��B

�P�߂́A��ʑ̂̃_�C�i�~�b�N�����W�Ōi�F�����B�e����ꍇ�A����͔��ɑ傫�Ȓl�ł��B

�Q�߂́A�J�����̃Z���T�[���߂炦�邱�Ƃ̂ł���_�C�i�~�b�N�����W�ł��B�i�]��������@�͓��R����͂��ł����A����͒ʏ탆�[�U�[�ɂ͂킩��܂���BDxO�@Labs�̃f�[�^�ɂ͍ڂ��Ă��܂���B�j

�R�߂́A�A�E�g�v�b�g�f�o�C�X�̃_�C�i�~�b�N�����W�ł��B�ʏ�̓f�B�X�v���C���v�����g�A�E�g���ꂽ���̂ł��B

�J������12bit�Ƃ�14bit�͓��R�A2�߂̃_�C�i�~�b�N�����W�����������Ă��邩�Ƃ������Ƃł��i1EV��1bit�ƑΉ����Ă���悤�Ȃ��Ƃ͂܂�����܂���j�B

�o�͂���O��JPG�֕ϊ����邽�߁A������8bit�ɂȂ�܂��i���̕����}�b�s���O�Ə�����Ă���̂͂����炭���̂��Ƃ��Ǝv���܂��j�B

�킩��₷�����邽�߂ɁA�Ƃ肠�����A����bit���̂��Ƃ͖������Ă��������i�_�C�i�~�b�N�����W�����������邩�ƌ������Ƃł���A�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͊W����܂���̂Łj�B

�Q�߂̃_�C�i�~�b�N�����W���ǂ̂悤��3�߂̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂǂ̂悤�ɕϊ����邩�����ł��B

�ڂŌ��Ă��ꂢ�ȉ摜�Ƃ́A���Ԓ���EV�l�̕ω��ƔZ�x�̕ω��������I�ɕω����A�Õ��A����сA�����ł�EV�l�̕ω��̊��ɔZ�x�ω������Ȃ��Ȃ���̂ł��B

DxO Labs�̃_�C�i�~�b�N�����W�́A���̒������������łȂ��Z�x�ω��̏��Ȃ��������܂߂ĔZ�x�����m�F�ł���͈͂��w���Ă��܂��B

���������̌X�����傫�����̂̓R���g���X�g�̋����摜�ƔF������A�t�ɌX�������������̂̓R���g���X�g�̎ア�i�����閰���j�摜�ƔF������܂��BG3�̃_�C�i�~�b�N�����W��11EVS���x�Ƃ������Ƃ́A���ꂭ�炢���Y��Ɍ�����Ƃ̔��f�ɂ����̂Ǝv���܂��iCANON���������f�����Ă���悤�ł��j�B

�摜�������ڂɔ����������邩�ǂ����́A����璼�������̌X���A�����E�Õ����ǂ̂悤�ɕ\�����邩�ł����A�A�E�g�v�b�g�f�o�C�X�ɂ��\���ł���͈͂����X�قȂ��Ă��܂��̂ŒP���Șb�ł͂���܂���B

CANON�͎��O�ŃZ���T�[������Ă��܂��B�l�������͂����萻�i�ɕ\��Ă���悤�ł��B���Ȃ킿�A�R�̃_�C�i�~�b�N�����W��11�`12EVS�����肪��ԗǂ��ƍl���Ă���悤�ł��B�����@���܂߂��ׂĂ��͈̔͂Ɏ��܂�悤�ɂȂ��Ă��܂��i12EVS����̂͗ǂ��Ȃ��ƍl���Ă���悤�Ɍ����܂��j�B

NIKON��D3s��D700�AD300(s)��12EVS�ł��B���̕ӂ肪��������ۂɍł����ꂢ�Ɍ����邩��̂悤�Ɏv���܂��iD3x��14EVS�قǂɂȂ��Ă��闝�R�͍��ЂƂ킩��܂��j�B

�ǂ���SONY�͋Z�p�I�����̕������h�����O�ɏo�Ă���悤�ŁA�v�����g�A�E�g���ꂽ�_�C�i�~�b�N�����W���傫����Α傫�������ǂ��ƍl���Ă���悤�ł��iNIKON��D7000��PENTAX��K5��OEM�ł͂Ȃ��ASONY������ꂽ�Z���T�[�����̂܂ܗp���Ă���悤�Ɍ����܂��j�B

�����ԍ��F13894669

![]() 2�_

2�_

�_�C�i�~�b�N�����W�i�ȉ�DR�j���Ă�₱�����ł��ˁB

�����ȈӖ��Ŏg����̂����̈���B

RAW��DR��JPEG��DR�A�Ƃ肠�����A����2�͋�ʂ��܂��傤�B

seresci���c�_����Ă�̂́AJPEG DR�ł����ADxO�̂͂����܂ł�RAW DR�̃f�[�^�ł��B�i��`���v�����@���T�C�g���ɋL�ڂ���Ă܂��B�j

����RAW DR�́AImmelmann����̐����̒ʂ�A�f�q�̋L�^�ł��閾�Í��i��j�ł��ˁB

�ŁA�L�^���ꂽ���Â����ׂĉ摜�Ƃ��ĕ\�������킯�łȂ��A���̈ꕔ�����g���Ȃ��B���͈̔͂�JPEG DR�A�Ƃ����̂�seresci�������������Ă�ʂ�B

JPEG DR�̃f�[�^�͗Ⴆ��DPReview�ɂ���܂��B

http://www.dpreview.com/reviews/panasonicdmcg3/page12.asp

�t���T�C�Y�ł��R���f�W�ł��Œኴ�x��8�`9EV�O��ł��ˁB

�悭�u����ёϐ��v�̂��Ƃ�DR�Ƃ������Ƃ�����܂����A�����JPEG DR�̃n�C���C�g���̘b�ŁARAW DR�͒��ڊW���܂���BK5�Ȃ�ė��_�l(14EV)������RAW DR�����Ă�̂ɔ���ёϐ���G3���Ⴂ��ł��ˁB

JPEG DR�̓��[�J�[�̉���ɊW���镔���ŁA���\�ƌ������d�l�ƌ����ׂ������B

�ł́ARAW DR���L�����Ƃ̃����b�g�́H�掿�ւ̉e���́H�i�Ƃ����̂��A�X���傳��̋������ƁB�j

�͂����茾���āA�Œኴ�x��JPEG���肾�ƁA������ɂ����Ǝv���܂��BDR���L���ق���

�E�Õ��̊K���ɗD���

�Ƃ����̂́A�����ł����A����悤�ł��B

�܂��ARAW�B�e���́A���ݔ\�͂Ƃ���

�ERAW���琶���ł���JPEG�̎��R�x���オ��B

��ł����������摜��ō��ׂꂵ���������~���₷���A�Ƃ����̂͂��̈�ł��ˁB

����ɁA�����x��܂Ŋ܂߂��

�E�����x�܂ŏ\����JPEG DR���ێ��ł���

�Ƃ����͔̂��ɏd�v�ȃ����b�g���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13896693

![]() 2�_

2�_

gintaro����

gintaro�����DxO Labs�̃T�C�g���ǂ���Ă���̂��Ǝv���܂��B

�EAll sensor scores reflect only the RAW sensor performance of a camera body.

�Ə����Ă���̂͒m���Ă���̂ł����A�����Ɩڂ�ʂ������x�ł́A

���v�����@���T�C�g���ɋL�ڂ���Ă܂��B

��������܂���B�����Ă��������Ȃ��ł��傤���B�����ǂ�ł݂����Ǝv���܂��B

���ꂩ��ADynamic range�̃f�[�^��print��screen������A���̒l����قȂ��Ă���̂ł����iprint�̕��������傫�Ȓl�ɂȂ��Ă���j�A���ЂƂ��m�ɗ����o�����ɂ���܂��i�����@�ɂ��Ă͊ȒP�ɏ����Ă͂���̂ł����ARAW�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̊W��������܂���j�B���̗��R�������Ă���������Ƃ��肪�����̂ł����B

��낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F13897085

![]() 0�_

0�_

��Immelmann����

>DX0�̃_�C�i�~�b�N�����W�̌v�����Ăǂ�����Ă��ł��傤��

�Ƃ肠�����A������ɐ���������܂��ˁB

http://www.dxomark.com/index.php/About/In-depth-measurements/DxOMark-testing-protocols/Noise-dynamic-range

>14bit�o�͂Ȃ̂�14EVS���Ă�@��Ƃ������āA���_�l�����Ă�̂ł́H

�������u����H�v�Ǝv���ĂāAseresci����ɉ��̎��₳��ċC�Â��܂������A�����Ă�̂͋K�i�����ꂽ�uprint�v�X�R�A�ł͂Ȃ��ł��傤���B�f�̃f�[�^�ł���uscreen�v�̕��ł͒����ĂȂ��̂ł�?

�������A�S�@��`�F�b�N�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̋@���screen�X�R�A�ŗ��_�l���Ă���̂�����A����͑���덷���A�J�������ɍH������A�Ƃ��H

��seresci����@

�����͐��Ƃł��Ȃ��A�ƂĂ��S���͗����ł��Ă܂��ADxO�̑���l�⑪����@�ɂ��ẮA��̃y�[�W�̑��A�i���łɌ䗗�ɂȂ��Ă邩������܂��j�ȉ��̃y�[�W�ɂЂƂƂ������������܂��B

"What is DxOMark?"�i�T���j

http://www.dxomark.com/index.php/About/What-is-DxOMark2

"DxOMark in-depth measurements"(���l�̒�`�A������@�ARAW�ɂ���)

http://www.dxomark.com/index.php/About/In-depth-measurements

"DxO Analyzer"�i��̓\�t�g�j

http://www.dxo.com/intl/image_quality/dxo_analyzer/analyzer_overview

>Dynamic range�̃f�[�^��print��screen������A���̒l����قȂ��Ă���̂ł����iprint�̕��������傫�Ȓl�ɂȂ��Ă���j�A

�Escreen�F�f�̃f�[�^�B��f�̃X�R�A�B

�Eprint�F��800����f�ɏk�������ꍇ��z�肵�āA�K�i���������l�B�f�q�̃X�R�A�B

�ł��傤�B�uscreen�v�͒P�ʉ�f������̑���l�ł�����A�Ⴆ�Ascreen��SN��X�R�A�́A���j�^���Ńs�N�Z�����{�Ϗ܂���ꍇ�̃m�C�Y���ƍl���Ă悢�Ǝv���܂��B��f���傫���قǃX�R�A�͗ǂ��Ȃ�A10M��f�@��20M��f�@���1�i���X�R�A���ǂ��ē��R�B����f�@�͕s���ł��B

�������A�掿���r����Ȃ�Ϗ܃T�C�Y�𑵂��Č���ׂ�ׂ��ŁA���̏ꍇ�A����f�@���k�������傫���Ȃ�A�ŏI�I�ȉ摜�̃m�C�Y���iSN��j�����サ�܂��B�uprint�v�͂��̃t�@�N�^�[���l���������l�ł��B

��8M�ɋK�i�����Ă�ŁA8M��f�@�ł�print=screen�A16M��f�@�ł�screen���print�̃X�R�A��1�i���ǂ��Ȃ�܂��B

�f�q�i�{AD�ϊ��@�j�̉掿���\�������ŏd�v�Ȃ̂�print�X�R�A�ł��ˁB

���p���炯�Ő\����܂��A�ڂ����͈ȉ��̃y�[�W�ɐ���������܂��B

"Detailed computation of DxOMark Sensor normalization"

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Insights/Detailed-computation-of-DxOMark-Sensor-normalization

"Contrary to conventional wisdom, higher resolution actually compensates for noise"

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Insights/More-pixels-offset-noise!

�����ԍ��F13898089

![]() 0�_

0�_

gintaro����

�������A���肪�Ƃ��������܂��B

���́A�J�����ɑ��Ă��܂肠�苻�����Ȃ������̂ł����A

9���Ɏq���̉^����ɍ��킹��G3���w�����A

���܂܂Ŏg���Ă����R���f�W�Ɣ�ׂāA��H

�Ȃ��A�����Y�킾���I���Ďv��

��������������ɁA

�J�����Ɋւ���T�C�g��F�X���ĉ���Ă��܂����B

�ŋ�DX0�̑��݂�m���āA�悭�܂������܂Œ��ׂ����ƁA

�����Ă���悤�ȏ��S�҂ł��B

���́A���̃T�C�g�̌������悭�������Ă��Ȃ������悤�ł��B

�����A���_�l���Ă���̂ł́H

�Ǝv�����̂́Ak-5�ł��B

14.1�ƂȂ��Ă��āA

���������ǂ�Ȍv�����@���Ƃ�Ƃ����Ȃ��I

�Ǝv���Ă��܂����B

�Ȃ�قǁA

800����f���Z�ł���Ȃ�A

k-5��1600����f�ł��̂ŁA800����f���Z�ŁA��f�����̃A���S���Y��

�ɂ����܂����A�����ނ�1bit(��i)�҂���̂ŁA

��f���Ƃ�bit���ɂ��Ă̗��_�l����̂́A

�܂��������Ȃ��ł��ˁB

����������������

link��́A��ϋ����[�����̂���ł��B

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F13898303

![]() 0�_

0�_

gintaro����

�L���������܂����B

���悻�̑���@�͗������܂����BDxO Labs��������\�t�g�E�G�A�ʼn�͂��Ă���悤�ł��ˁB�ڍׂȓ��e��m��ɂ͒��ڃR���^�N�g���Ƃ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ł����B

���ꂩ��A14EVS�����_�l�Ƃ������ł����A

�����I�ɂ�1bit��1EV�ɑΉ����Ă���̂Ȃ�A�ǂ̂悤�Ȍ㏈�������Ă��A14EVS���邱�Ƃ͖����悤�Ɏv���܂��i����\�ȉ��̏��͉��Z���ĕ��ω����Ă�����Ă��Ȃ��j�B

������A�Z���T�[�̓��͂ɑ���o�͓����̓��j�A�ȂƂ���ƃm�����j�A�ȂƂ��낪����܂��B���j�A�ȂƂ���ł��A���͌��̃G�l���M�[��2�{�ɂȂ�������ƌ����ďo�͂�2�{�ɂȂ邱�Ƃ̕����������Ǝv���܂��B

�m�����j�A�ȕ����͒ʏ�͈Õ��ł��傤�B�����̕����Ɋւ��Ă͊ԈႢ�Ȃ����͌���2�{�ɂȂ��Ă��ɂ킸���̏o�͂̑������������ł��傤�B

���ω����ăm�C�Y������_�C�i�~�b�N�����W��������̂͂��̕������ƍl�����܂��B

�����̂��Ƃ��l����ƁA14bit�@�̗��_�l��14EVS�ł���K�v�͖����Ǝv���܂����������������ł��傤���B

�܂��A��������̊��o�I�Șb�ł����A��ʂɂ��̂悤�ȃZ���T�[�͖��邢���ɑ��Ă͂قڃ��j�A�ɕω����Ă����i�킸���ȃm�����j�A�����o�āj�}���ɖO�a����̂����ʂ̂悤�Ɋ����Ă��܂��B

���ۂɊm�F�����킯�ł͂���܂��A�����̍��iNIKON�ł�����D2�ʂ܂łł��傤���j�͔���т��₷������A�A���_�[�ɘI�����ă\�t�g�Ŏ����グ������Y��ɎB���Ƃ����Ă����̂͂��̂��Ƃ������Ă���悤�ɍl���Ă��܂����B

�ŋ߂̂��͈̂ȑO�ɔ�ה���ёϐ����ɂ߂Č��サ�Ă��܂��B����͂��Ȃ蕡�G�ȏ��������č��P�x���̃m�����j�A���𑝂₵�Ă���Ƃł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��i�f�l�Ƃ��ẮA�P�P�̃Z���T�[���\�t�g�I�ɃR���g���[������ʂ����v�����܂��j�B

�����Ȃ��Ă��݂܂��A

DxO Labs�ɂ��ƁA

�EA value of 12 EV is excellent, with differences below 0.5 EV usually not noticeable.

�ƂȂ��Ă��܂��B���ꂩ�炷���Log�X�P�[���iEV�j��������A14EVS��28�����i6bit��j�ōŒ���\���ȕ���\�������邱�ƂɂȂ�܂��BJPG��8bit�Ȃ̂͂��̕ӂ肩�炫�Ă���̂ł͖����ł��傤���i���^�b�`����Β����Ƀ{�����o�܂��̂ŁA12bit�A14bit���K�v�ɂȂ��Ă��܂����j�B

���̍l�����������������Ƃ��낪����̂ł��傤���B

�����ԍ��F13898776

![]() 0�_

0�_

Immelmann����@�������������܂��ėL��������܂��B

���_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̊W�ł����A

�r�b�g���[�g���グ�邱�ƂŁA�Õ��̉𑜂�

�ǂ��Ȃ����Ɗ�����̂́A�����Ƃ̐��\�ɋ߂Â�������ł���A

�n�b�N�ɂ��Z���T�̃_�C�i�~�b�N�����W���オ����

�킯�ł͂���܂���B

�������A�f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�͏オ���Ă��邩���m��܂���B

(�Z���T�{���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɋ߂Â����Ƃ����Ӗ��ł�)

����Ղ������L��������܂��B

���ݕ��ʂɏo�͂��ꂽ�_�C�i�~�b�N�����W�͈��k���ɂ��A�������Ă��āA

�Z���T�{���̃_�C�i�~�b�N�����W�́A�����ƍL�����̂ł���Ƃ��܂��ƁB

�n�L���O���Ńr�b�g���[�g���グ�Ĉ��k��a�炰�Ă���̂ł��ˁI

�����ԍ��F13899032

![]() 0�_

0�_

seresci����

>�Z���T�[�̓��͂ɑ���o�͓����̓��j�A�ȂƂ���ƃm�����j�A�ȂƂ��낪����܂��B���j�A�ȂƂ���ł��A���͌��̃G�l���M�[��2�{�ɂȂ�������ƌ����ďo�͂�2�{�ɂȂ邱�Ƃ̕����������Ǝv���܂��B

�m�����j�A�ȕ����͒ʏ�͈Õ��ł��傤�B�����̕����Ɋւ��Ă͊ԈႢ�Ȃ����͌���2�{�ɂȂ��Ă��ɂ킸���̏o�͂̑������������ł��傤�B

�����JPEG�o�́i�ŏI�I�ȉ摜�t�@�C���Ƃ��Ă̏o�́j�̘b�ł͂Ȃ��ł��傤���H

http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/

��Figure1�̃O���t�����܂��ƁARAW�o�͂͘I���ʂɔ�Ⴕ�Ă�悤�ł��B

�f�q�o�͂����łȂ�AD�ϊ������j�A�ɍs���Ă���A�Ƃ������ƂȂƎv���܂��B

���̂܂܂ł͖����摜�ɂȂ�܂�����A�摜�ɂ���Ƃ��́ADPReview��DR�̃O���t�̂悤�ɁA���ԕ������������A�Õ��Ɩ����͈��k���܂��Bseresci����̂���������Ă�̂͂��̕����̂悤�ȋC�����܂��B

�����ԍ��F13899818

![]() 0�_

0�_

���ANEX5N��D90��12bitRAW�����ǁuscreen�v DR�X�R�A��12EV�����Ă܂��ˁE�E��Immelmann����

�Ƃ���ŁAseresci����̃��X�ւ̕⑫�Ȃ�ł����Aseresci����̎咣�̂����A

�u���̓��͂�2�{�ɂȂ��Ă��ARAW�o�͂�2�{�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��v

�Ƃ����̂́A���̒ʂ肾�Ǝv����ł��ˁB

�f�q���̂̔����̓��j�A���Ǝv���܂����A�������Ƃ��Ă��A�`�c�ϊ��̍ۂɃm�����j�A��bit������U�邱�Ƃ͂ł��܂���ˁB���́A�������ȑO�A�f�W�J���ł��̂悤�ȃm�����j�A�ȏ������s���Ă����Ȃ������čl������ł����A��ł�����1DMark2�̃f�[�^���čl�������߂܂����B

�����A�Â��@��i12bitRAW�j�ł����A���̃��[�J�[��V�����@��ł͕�����܂���ˁB

���������~�����d������Ȃ疾�����ɁA�Õ��d���Ȃ�Õ�����bit�𑽂������A�Ƃ����͈̂��̈Ӗ��͂���Ǝv���܂��B�O�҂̏ꍇ�ADxO�̈Ӗ��ł̃_�C�i�~�b�N�����W�X�R�A�͒Ⴍ�Ȃ�A��҂̏ꍇ�͍����Ȃ��Ȃ��ł��傤���B

�ŁA���_�l�����̘b�ɖ߂��ł����ASONY�̃_�C�i�~�b�N�����W�I�v�e�B�}�C�U���A�Õ������͂Ɏ���������@�\���������@��ł́A�Õ���bit�𑽂������Ă�\��������̂ł͂Ȃ����ȁA�ƁB�܂��A���ɂ��_�C�i�~�b�N�����W�����������鏈�����Ă̂͂���Ǝv���܂����ǁA��̉\���Ƃ��āB

�����ԍ��F13901184

![]() 0�_

0�_

IHopeSlowLife����

�X�����肵�Ă���܂��B���ⓙ������Ή��ł��ǂ����B�����邱�ƁA����ł��邱�ƁA������Ȃ����Ƃm�ɂ��Ȃ���o���邾���킩��₷������������悤�ɂ������܂��̂Łi�����邱�Ƃƌ����Ă��v���Ⴂ�����邩������܂���̂ł��̂Ƃ��́A�C�Â������_�ł̒����ƌ������ƂŁj�B

gintaro����

���炵�������\�͂ł��ˁB�����������Ă���܂��i�^�ʖڂɂł��j�B

���p���ꂽ���e�ł����A���{��ŏ�����Ă��Ă����m�ɒ��g���c���ł������ǂ�������������ɁA���܂蓾�ӂƂ͂����Ȃ��p��ł̘b�ł��̂ŁA�����Ɩڂ�ʂ������x�ł͏ڍׂ��c���ł����Ƃ͂ƂĂ������܂��A

�]�����������Ƃ͂��悻������܂����B

Figure 1�̂��Ƃ����Ă���̂ł��傤���B

����́A�gSystem Response�h�Ƒ肵�Ă���悤�ɁA1/8000�b�`1/8�b�ł́i�����đ���2��ނ�F�l�ł́j�V���b�^�[���x�ƃA�E�g�v�b�g�o�͂̔��W�ׂĂ���悤�ł��B�V���b�^�[���x��1/8000�b���ǂꂭ�炢���m���ƌ������Ƃ����A���͈̔͂ł̃A�E�g�v�b�g���ǂ̒��x���m�ɔ�Ⴕ�Ă��邩���d�v�ƍl���Ă���悤�ł��B1/8000�b��1/4000�b�ɕω��������Ƃ��́A�o�͂�2�{�ɂȂ�Ȃ��ƃJ�����Ƃ��Ă͍���킯�ł��B���̐��m���ׂĂ�����̂ł���̂ŁA�����W�ɂ���A���l���������͍̂����@�Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł��B�Z���T�[�̓����ׂĂ���̂ł͂Ȃ��悤�ł��B

���ꂩ��A�PEV��1bit�ɑΉ��������ꍇ�ł����AAD�R���o�[�^�[��14bit�Ȃ�ǂ̂悤�ɉ��Z���Ă��A���ω����Ă�14EV���邱�Ƃ͏o���܂���B��f�������炷���Ƃɂ��_�C�i�~�b�N�����W���������ƌ������Ƃ́A���j�A�ɂ���m�����j�A�ɂ���A14bit��14EVS�ȏオ�L�^����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

gintaro����@�Ȃ�A�����l������킩��ɂȂ�Ƃ����C�����܂��B

�����ԍ��F13901826

![]() 0�_

0�_

�����炵�������\�͂ł��ˁB

�����Ō������킯�ł͂Ȃ��A���̔Ȃǂŋ����Ă���������̂ł��B

��1/8000�b��1/4000�b�ɕω��������Ƃ��́A�o�͂�2�{�ɂȂ�Ȃ��ƃJ�����Ƃ��Ă͍���킯�ł��B

JPEG�Ȃ�V���b�^�[���x�������ɂȂ��Ă��A�o�͂�2�{�ɂȂ�܂����B

�V���b�^�[���x1�b�ł��傤�ǔ����(255,255,255)�������Ƃ��āA�V���b�^�[���x1/2�b��(127,127,127)�ɂȂ�܂����H���ꂾ�ƑS�R�~������Ȃ��ċt�ɍ���܂���ˁB���ꂪ�܂��ɁAseresci����̐�������Ă�uJPEG�́vS���������K�v�ȗ��R�ł��B

���͂Ƃ͉����A�o�͂Ƃ͂Ȃɂ��A���������K�v������Ǝv���܂��B

���͂Ƃ͌��̗ʈȊO�̉����ł�����܂���B��̉�f�̎���̗ʂ��A�V���b�^�[���x�Ő��䂷�邩�i��Ő��䂷�邩�������ʑ̖̂��邳�Ő��䂷�邩�͊W����܂���B�����āA���̓��͂ɑ��āuRAW�o�́v����Ⴕ�Ă��邱�Ƃ��A�O���t�͂͂�����Ǝ����Ă��܂��ˁB

���PEV��1bit�ɑΉ��������ꍇ�ł����AAD�R���o�[�^�[��14bit�Ȃ�ǂ̂悤�ɉ��Z���Ă��A���ω����Ă�14EV���邱�Ƃ͏o���܂���B

����`AD�ϊ��Ȃ�A1EV��1bit�ɑΉ����܂���B

�����ԍ��F13902247

![]() 1�_

1�_

��JPEG�Ȃ�V���b�^�[���x�������ɂȂ��Ă��A�o�͂�2�{�ɂȂ�܂����B

JPG�o�̘͂b�ł͂���܂���A�Z���T�[���̂��̂ł͖����A�V�X�e���Ƃ��Ắi��H���܂߂���ł́j�Z���T�[�̏o�͂ŁiRaw�o�͂Ɋւ��ėǂ��킩���Ă��܂��ARaw�o�͂̂悤�Ȃ��̂ł��傤�j�A�܂��J�����̔\�͂Ƃ��Ă̓V���b�^�[���x�̕ω��ɑ��ďo�͂����j�A�łȂ���Θb�ɂȂ�܂���B�����JPG�ɂǂ̂悤�ɕϊ����邩�͕ʖ��ł��B

������`AD�ϊ��Ȃ�A1EV��1bit�ɑΉ����܂���B

�͂��A���̒ʂ�ł��B

>>14bit�o�͂Ȃ̂�14EVS���Ă�@��Ƃ������āA���_�l�����Ă�̂ł́H

>�������u����H�v�Ǝv���ĂāAseresci����ɉ��̎��₳��ċC�Â��܂������A�����Ă�̂͋K�i�����ꂽ�uprint�v�X�R�A�ł͂Ȃ��ł�>�傤���B�f�̃f�[�^�ł���uscreen�v�̕��ł͒����ĂȂ��̂ł�?

>�������A�S�@��`�F�b�N�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̋@���screen�X�R�A�ŗ��_�l���Ă���̂�����A����͑���덷���A�J�������ɍH������A�Ƃ��H

���_�I��14bit�ł�14EVS�����Ȃ��ƃ��X����Ă��������邩��A�f�[�^�͊ԈႢ�Ȃ�14bit��14EVS���Ă��邱�Ƃ������Ă���Ƃ��b�����������ł��B

���ꂩ��ACMOS���̂̓��o�͓����ׂ����Ƃ͂���܂��A

��ʘ_�Ƃ��āA�Z���T�[�̓��o�͓����̓��j�A�ȕ���������Ƃ������x�̂��̂ł��B���̗����Ƀ��j�A�ƌ��Ȃ����Ƃ��o����̈悪����A���o�͂Ƀ��j�A�������K�v�ȏꍇ�A�����܂ł̗̈���g���悤�ɂ��Ă���̂����ʂł��B�J�����̏ꍇ�͈Õ��ł͊��x�������Ȃ邱�Ƃ͖]�܂������ƂȂ̂ŁA���̗̈�܂Ŏg���Ă���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13902894

![]() 0�_

0�_

�����X�́A�ǃ��X�ł��B

gintaro����@�ɂ͂��낢�낲�w�E���������A�܂��A���낢����������Ă����������ӂ��Ă���܂��B

�����ł��F����̂����ɗ��Ă�A�܂��A�F����̂��ӌ����f�����Ƃɂ�菭���ł������̍l�������ǂ����̂ɂȂ�ƍl���Ȃ��烌�X���ė��Ă��܂��B

gintaro����@�̃��X�́A�����x�[�X�ɂȂ���Ă���̂Ŕ��ɎQ�l�ɂȂ�܂����B���낢��ȕ]�����@�𐳊m�ɗ������邱�ƂɊւ��܂��ẮA�T�C�g���̏���łȂ��A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��̂ŏ��Ȃ��Ƃ����͂���C�ɂȂ�܂��A����̂��ƂŊ��o�I�ɂ͏��������ł��܂����B

DxO Labs�ł����A�ނ炪���\���������Ƃ����Ă���̂́A�ނ�̌����\�t�g�iDxO Optics pro�j���g���Ă݂邾���ŏ\�������ł��܂��B�Z���T�[�̕]���Ɋւ��܂��ẮA��̓\�t�g���ނ玩�g���쐬�������̂ł���A�T�C�g�������ł͂��̍l�����������o��悤�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B���ڃR���^�N�g���Ƃ�A�����������疳���ŏ����Ă��炦��̂�������܂��A�ƂĂ������܂ł���C�ɂ͂Ȃ�܂���B

�Ƃ������ƂŁA

�EAll sensor scores reflect only the RAW sensor performance of a camera body.

�́greflect only the RAW sensor performance�h����̓I�ɉ����Ӗ����Ă��邩�͔��f�ł��Ȃ��ƍl���Ă���A�ނ�̌����Ă���_�C�i�~�b�N�����W���^�ɃJ�����̃Z���T�[�̍ő�̃_�C�i�~�b�N�����W��\���Ă��邩�ǂ����́A���̒��ł̓y���f�B���O��Ԃł��B

�����ԍ��F13904209

![]() 0�_

0�_

���ANIKON�ɂ́u���kRAW�v�Ȃ���̂�����܂����ˁB

D90��RAW�ɂ��Ă͌����ȋL�ڂ�����܂��A�ǂ�����t���k���{����"RAW"�̂悤�ł��B

�܂�A�f�q�̐��f�[�^���̂��̂ł͂Ȃ��킯�ŁADR�X�R�A�̗��_�l�����ƊW���肻���ł��B�i�Ⴆ��14bitRAW���疾�����Ԉ�����12bit���kRAW������14bit�\�B�j

���������@��ɂ����ẮADxO��DR�X�R�A�͂��܂肠�ĂɂȂ�Ȃ���������܂���ˁB

�}�j�A�b�N�Șb�ʼn��x�����炵�܂����B

seresci����

�����͌��̃G�l���M�[��2�{�ɂȂ�������ƌ����ďo�͂�2�{�ɂȂ邱�Ƃ̕���������

���܂��J�����̔\�͂Ƃ��Ă̓V���b�^�[���x�̕ω��ɑ��ďo�͂����j�A�łȂ���Θb�ɂȂ�܂���B

2�̎咣�͖������Ă��܂��BRAW�ɂ��Ă͂��̔ɂ͑����̗L�v�ȃX���b�h������܂��B�Ƃ肠�����A���͂Əo�͂̉����ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă����ƈȉ��̂悤�Ȋ����ł��B

�E�f�q���̂��̂̏o�́i�A�i���O�j�͓��͂ɑ��ă��j�A

�ERAW�o�́i�f�W�^���j�̓��j�A

�EJPEG�̓m�����j�A

�E��ʂɈ��kRAW��cRAW�ƌĂ����̂̓m�����j�A�Ȃ��Ƃ�����i���X���X���kRAW�Ȃ珃����RAW�Ɠ����j

�����ԍ��F13904353

![]() 1�_

1�_

gintaro����

��http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-1d2/

����Figure1�̃O���t�����܂��ƁARAW�o�͂͘I���ʂɔ�Ⴕ�Ă�悤�ł��B

���̃T�C�g�A���������^�ʖڂɓǂ�ł݂܂����B�@gintaro����@�̂��������悤�Ɂi�J�������f���o���Ă���j�Z���T�[�����ł���悤�ł��ˁB���̓_�ł͎��̕����Ԉ���Ă����悤�ł��B

�c�_����₱�����Ȃ�̂Ŗ������Ă��������Č��\�ł����A

�����͌��̃G�l���M�[��2�{�ɂȂ�������ƌ����ďo�͂�2�{�ɂȂ邱�Ƃ̕���������

���܂��J�����̔\�͂Ƃ��Ă̓V���b�^�[���x�̕ω��ɑ��ďo�͂����j�A�łȂ���Θb�ɂȂ�܂���B

���̂��Ǝ��͖̂������Ă��܂���B��ʂɃZ���T�[�����Ƌ@�B�i���̏ꍇ�J�����j�̗v����������v���邱�Ƃ͂Ȃ��A�v�������ɂȂ�悤�ɕϊ�����Ďg����̂����ʂł��B

�������A���̌��͂Ƃ肠�����������Ă��������B

�J�����̓f���o���Ă���Z���T�[�����ɂ��Ă̋c�_�ɍi�肽���Ǝv���܂��B

���p�T�C�g�́AFigs. 1 & 2�@���J���������ł��B���}�Ƃ��ɏc�������Ƃ��Ƀ��j�A���ɂȂ��Ă��܂��B

�܂�A�����̐}�̑啔�����߂Ă��邘���̒l�iNormalized Exposure time�i�b�j�j�́A0.02�`0.6�̊Ԃ̂��̂ł��B����������A���P�x����5EVS�i0.6/0.02��30�j�������W�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă��邾���ł��B

������������Ȓl�́A���ɃV�O�i�����x�����Ⴂ�̂ł��̑�����@�ł͕]���ł��Ȃ��悤�ł��i�{���ɂ��������̂��Ƃ��L�ڂ���Ă��܂����AFig.1�̏�̐}�Ōv�Z�l�iMODEL�j�Ƃ̕W������10�`20���ɒB���Ă��邱�Ƃ����������܂��j�B

���̕]�����@�ł͒�P�x���̕]���͓���悤�ł��B

�܂�A10EV�Ƃ������������x���ł̒����W�ɂ��Ă͂��̕]���@�ł͐G��Ă��Ȃ��ƍl����ׂ��ł��傤�B

�ڂ���������̋����ƁA���̃G�l���M�[�̊W��log�X�P�[���ŕ\���������ǂ��A���̂���EVS���g���Ă���̂͂������̒ʂ�ł��B

Fig.3�����Ă���������Ε�����܂����A���j�A�X�P�[���ł���0.6�b�܂Œ����ł����Ō����ɃT�`���Ă��܂��B

���ꂪ���炭�����q�ׂ��ߋ��̃J�����̓����i���P�x���ŋ}�ɔ���т��邽�߁A�A���_�[�ŎB�e���Ď����グ��̂��펯�ł������j�������Ă���悤�Ɏv���܂��i�]���͂PD MKII�ōs���Ă���j�B

���̃J�����̏o�͓��������P�x���ł��̂悤�ɂȂ��Ă��邩�͋����̂���Ƃ���ł��B

���������́A�l����ޗ����Ȃ��̂ŋ����Ă������������Ǝv���܂��B

12bit��AD�R���o�[�^�[�ł�12EVS�����_�l���Ƃ���������Ă��܂����A���̍l���̔w�i��1bit��1EV�ɑΉ�����ƌ������Ƃ��Ǝv���܂��B

���̏ꍇ�A�ł��Â��Ƃ����1EV�ɂ�2�_�����f�[�^���Ȃ����ƂɂȂ�܂����AJPG�ւ̕ϊ��̍ۂɂ���1EV�͂ǂ̂悤�ɏ�������̂ł��傤���B

���}���ď���ɍ�����f�[�^����JPG�f�[�^�����H

����Ƃ������������Ⴂ���Ă���̂ł��傤���B

�����ԍ��F13907696

![]() 0�_

0�_

�����ł��B

���p�T�C�g�����Ă���������Ε�����Ƃ͎v���܂����A

��FFigs. 1 & 2�@

���FFigs. 1 & 3

�ł��B

�����ԍ��F13907707

![]() 0�_

0�_

>seresci����

�O���t�̌��f�[�^Table 2���A

���ɂ́A0.000125�`0.8�ŁA0.6������ŖO�a���Ă���悤��

�����܂����E�E�E

���̌������Ԉ���Ă���̂ł��傤���H

0.6/0.000125 = 4800 -> log 2 4800 = 12.2EV�͈̔͂�������Ă���悤��

�����܂��B

�����ԍ��F13912687

![]() 0�_

0�_

Fig3�Ɋւ��ẮA�����Ƃ���

"The sensor saturates at about 79,900 electrons, but is quite linear below that level."

�Ƃ���܂����AImmelmann����Ɠ��������ł��B

�����̏ꍇ�A�ł��Â��Ƃ����1EV�ɂ�2�_�����f�[�^���Ȃ����ƂɂȂ�܂����AJPG�ւ̕ϊ��̍ۂɂ���1EV�͂ǂ̂悤�ɏ�������̂ł��傤���B

12bitRAW����8bitJPEG�ւ̕ϊ��ŁA�Õ��͂Ԃ�܂��BRAW�ł�0��1�́A�W���I��JPEG�ł͂ǂ����0�ɑΉ�����ł��傤�ˁB

JPEG�_�C�i�~�b�N�����W��9EV���x�ł�����A����3bit�����炢�͍��Ԃ�Ƃ��ĕ\������Ă��܂��B

���ۂ̓��͂ɑ���JPEG�o�͂̃O���t�́A�Ⴆ�Ώ�ł��Љ�܂���DPReview�ɂ���܂��B

http://www.dpreview.com/reviews/olympuse5/page7.asp

�����ԍ��F13917176

![]() 0�_

0�_

���M�X���b�h�q�����܂����B

seresci����̊��Ⴂ������グ���̂��H���{�I�Ȍ�F������悤�ɂ������܂��B

�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�����̗p��̂ЂƂł���A�������܂���B

�l�b�g�����Œ��ׂ������A���̃X���b�h��ǂނ��A���S�ł��B

�D�������́A�C�����Q���Ȃ��悤�ɋ����Ă����܂��B�����͌h���܂��B

�����ԍ��F13939580

![]() 1�_

1�_

>gintaro����

>JPEG�_�C�i�~�b�N�����W��9EV���x�ł�����A����3bit�����炢�͍��Ԃ�Ƃ��ĕ\������Ă��܂��B

����͍������Ⴂ�ł��ˁB

�ڂ������Ȃ�܂��B

�������Ƃ��������Ȃ��ł��B

seresci����ւ̏ꍇ�͈Ӓn���ɂ���������銴���ł�����������͖{���ł��ˁB

�̂ƈႢ�p������̖{���������킩���ĂȂ��l�������\�J�������������Ďʐ^���B�鎞��ɂȂ����Ɗ����Ă��܂��B

��������͋�s�ɂȂ�܂�

�_�C�i�~�b�N�����W�Ɋւ��ĉ��������Ă���&���f�\�͂̂Ȃ�����

�f�W�^�����Ɠ����ɑ�ʂɃJ�����E�ɂȂ��ꍞ��ł����ׂɁA

�����e�Ђ̓_�C�i�~�b�N�����W�������Ƃ���ɂ���悤�ɂȂ�܂����B

�_�C�i�~�b�N�����W���]���ɂ��đf�q���𑜓x�ƍ����x�ɐU�蕪�����̂ł��B

�B��ʐ^�������F�Z���c���Ă���t�W�t�B���������̓_�C�i�~�b�N�����W�Ɛ^���Ɍ�������

�ӗ~�I�ȋ@��������Ă��܂������A���f�B�A�������ɕt���Ă�A���ɂ͂��Ȃ��܂���B

�̂ƈႢ�A�ق�99%���h�f�l�J�����}���Ƃ�������ɍ��킹���ω����Ǝv���܂���

�̂Ȃ���̎ʐ^�������镨�Ƃ��Ă͏����߂����ł��ˁB

����ȃX���b�h�𗧂ĂĂ��قڒN���������ł��Ȃ��ł��傤���A

�c�_���Ă��ǂ��炪�����������������Ȃ��l����ł��B

���ʂȃ��X�͏I���ɂ��č�����G3���y���݂܂��傤�B

G3�̓f�W�^���Ȃ�ł̗͂ǂ��J�����ł��B

�����ԍ��F13941053

![]() 6�_

6�_

IHopeSlowLife����

�@���ŋ�GX1������G3�͎����ĂȂ����ǁALiveMOS�Ƃ����p�i�\�j�b�N�̃J�����̃Z���T�[�͉����Ȃׂă_�C�i�~�b�N�����W�����Ǝv���B�ł��A�f�B�X�v���[�Ɏʂ�����A�v�����g�����肵�ĊϏ܂��镪�ɂ�8EV���ʂ����v��Ȃ��炵������C�ɂ���K�v�Ȃ���Ȃ����ȁB

�@������RAW�ł����B��Ȃ��Ă��A��D90�g���Ă��ďW���ʐ^�ȂB�������ɁA���̐l�̊�Ƃ������������\�t�g�ŏ������邳�������グ�Ă��́A�����ŁB�ł��h���܂��ȁ`�h�Ƃ������Č��\���Ă����B���̌�J������Olympus��E-5�ɑウ�Ď����悤�Ȃ��Ƃ����悤�Ǝv������A���邭�����Ƃ��낪�����U���U���ɂȂ�́B�ŁA���̃J�����̃Z���T�[��LiveMOS�������́B

http://bbs.kakaku.com/bbs/10504011888/SortID=12354255/ImageID=821487/

�@����́A1�N�قǑO�ɃA�b�v�����L�c�c�L�i�A�I�Q���j�̎ʐ^�����ǁAISO400�Ȃ̂ɁA�m�C�Y�U���U���ŁA�F���N�₩�łȂ��ł��傤�H���Ⴀ���̃J���������x���������Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/10504011888/SortID=12354255/ImageID=820839/

�@�������͈Â��Ƃ���ɂ����E�O�C�X��ISO1600�A���{�ɋ߂����炢�g�債�Đ�o���Ă���̂ɂ���ȂɐF���m�C�Y�������Ȃ��B����ŁA�B�e�X�^�C���ς��ďo���邾���A�B�肽�����̂����Ԃꂵ�Ȃ��悤�ɘI�o�����悤�ɂ����為��Ȃ��B

�@Jpeg�ł����B��Ȃ��A�����ƎB�e���ɓK���I�o���ĈÏ�����Ȃ��Ȃ�_�C�i�~�b�N�����W�͕K�v�Ȃ��Ǝv���B�ł��AE-5�AE-P2�ADMC-GX1�Ǝg���Ă��Ă�����̂́ALiveMOS�̓_�C�i�~�b�N�����W�����I���Ă��ƁBNikon V1�̓Z���T�[�������̂ɁA���̓_�����܂����Ɗ��o�I�Ɏv���Ă����ǁA����DxO�Ƃ����T�C�g�����Ă݂���A����ς�X�R�A�����������B���̃T�C�g�͎����Ƃ��Ă͐M���ł����Ȃ����ȂƎv���B

�����ԍ��F13942314

![]() 1�_

1�_