OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g

| ¥- | |||

| ¥- | |||

| ¥- |

- �t�������Y

-

- �{�f�B

- �����Y�L�b�g

- �c�C�������Y�L�b�g

-

- �f�W�^�����J���� -��

- �~���[���X��� -��

OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g�I�����p�X

�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� [�V���o�[] �������F2011�N 7��22��

OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g �̃N�`�R�~�f����

�i9205���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S102�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 21 | 6 | 2011�N9��26�� 20:18 | |

| 618 | 193 | 2011�N10��3�� 14:32 | |

| 4 | 5 | 2011�N9��26�� 14:58 | |

| 96 | 17 | 2011�N9��3�� 20:45 | |

| 261 | 24 | 2011�N9��23�� 01:32 | |

| 50 | 21 | 2011�N9��1�� 17:13 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �{�f�B

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20110926_479620.html

PEN E-P3�̃��|�[�g�L����M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8�̕����ڂ��Ă��܂����B

���i�ɂ��Ă̓L��������ʂ肪�����炵���ł��B

�{�P���Ȃ��Ȃ��ŁA�Ō�̕��̃c�^�̎ʐ^�����{�ł��t���ς������Ƃ��Ă�̂��A

���������ł��B�V�����V�X�e���ƃ}�b�`���Ă��ł��傤�ˁc

![]() 5�_

5�_

���������Y�ł���

�������t���ς��N���ɕ`�ʂ���Ă��܂���

�p�i��20�_���~�����ł����@������������ł���

���͍���c�C�������Y�Z�b�g��������Ȃ̂ł���

�lj������Y�ǂ�ɂ��悤�������܂���

�����ԍ��F13548987

![]() 2�_

2�_

45mm�ƃp�i20mm�����Ƃ��g���Ă܂����A���Ȃ�ǂ��ł��B�����A���V���̊J�����ƃI�[�o�[�x���ɂȂ�̂��B�܊p���邢�����Y�Ȃ̂ɁAISO200�X�^�[�g��������ƃA�_�ɂȂ��Ă�̂��ȂƁB

�Ȃ�Ƃ�ISO100�X�^�[�g�ɂ��ė~�������̂ł��B

�����ԍ��F13549372

![]() 1�_

1�_

���͂��̃����Y�w���ȗ����̃����Y�ɂ͂܂��Ă��܂��܂����B

20mmF1.7�������Ă��܂����Ԃ��B�鎞�͎g�������Ȃ��Ȃ�A45mmF1.8�ɕt���ւ��Ă��܂��B

�ŒZ�B�e������50cm�Ƃ���������Ԏc�O�ȂƂ���ō��N���[�Y�A�b�v�����Y�𒍕����Ă��܂��B

�����ԍ��F13549373

![]() 6�_

6�_

12mm�Ɠ����悤�ȐV�����f�U�C���������ł��ˁB

�V���o�[�{�f�B�[���ƍŋ������H

�����ɂ�45mm�̍�Ⴊ����܂��B

�|�[�g���[�g�ȊO�ł��������ł��ˁB

http://fotopus.com/naviblog/amy/osanpo/

�����ԍ��F13549412

![]() 1�_

1�_

�J���ł��s���g���������Ƃ��낪�V���[�v�ł����ł��ˁB

�����̎ʐ^�ɂ��ȒP�ɎB��Ă悳�����ł��B

�����A�����A�Â��A�Łu���̃I�����p�X�v�Ȃ̂��킩��܂��B

�d-620�����̂܂܈��菬�^�����Čy�ʉ����A�d�u�e�t���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ŏo���āA

�u���b�N�̂��̃����Y�������Ă����Ƃ����ȂƎv���܂����i�O�O�G�G�G�c

�����ԍ��F13550994

![]() 4�_

4�_

�����@45�~�������Ă��܂����@����Ɓ@VF-2�Ƃ�

���X�Ł@vf-2���Ď����Ă݂܂������@�������N��

����@��ɂ����ł���

�����ԍ��F13551182

![]() 2�_

2�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �{�f�B

�ʐ^�͋@�\���܂߂đS���̑f�l�ł��BE-P3����|���Ƀ����Y�J�^���O�����Ă��Ă���Ȏ��ɋC�����܂����B

�F�l�͂ǂ�ȕ��ɂ��l���ł��傤���B

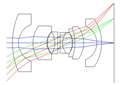

�t�H�[�T�[�Y�����Y��ED9-18mmF4.0�`5.6�ƌ��������Y������܂��B

����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�ɂ�ED9-18mmF4.0�`5.6�ƌ��������Y������܂��B

�t�H�[�T�[�Y�����Y�̃t�B���^�[�a��72mm�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�̃t�B���^�[�a��52mm�ŎO�����������B�ŁA���i�͂ǂ����71,000�~�B

���[�J�[�ɕ������Ƃ��됫�\�I�ɂ͑傫�ȈႢ���Ȃ��BE-P3�������瓖�R�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�Ή��̃����Y�̕����D��Ă���ƌ�����A�Ƃ̂��Ƃł����B

���������ōl�����̂́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł��̂悤�ȓ���������̂������疾�邢�����Y����ė~�������̂��ƁB

�Ⴆ��ED9-18mmF2.8�Ȃ�Ă������̂��������ꂽ���т��Ĕ��������A�Ɗ���������B

�ʂ̃X���b�h��F2.8�̃����Y��F1.8�̃����Y�ɂȂ蓾�Ȃ��Ƃ̂��ӌ�������A��������ς薾�邢�����Y�ɂ͂��ꂾ���ő��݉��l������̂����A�Ǝv��������B

�t�H�[�T�[�Y�K�i�������ǂ��������Ȃ̂��B�{�i�d�l��E5�J��������Ƃ��̑傫���d���������牽���t�H�[�T�[�Y�łȂ����Ă��Ǝv����B

�t�����W�o�b�N���Z���Ȃ邱�Ƃɂ���ăt�H�[�T�[�Y�����Y�Ɠ���œ_�̂��̂��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�Ƃ��Ă�菬��������B�����������薾�邢�����Y�����邱�Ƃ����������i�J�^���O��j�̂����炻�����Ă͂ǂ����B

�����Ƃ����[�J�[���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�̃J�����͒P���ɃT�u�J�����̈ʒu�Â��ƍl���Ă���̂��낤���B���Ƃ���Ɛ����������������A�Ǝv����B����������ƃR���f�W�ŏ\���Ȃ�Ď��ɂȂ肩�˂Ȃ��B

�����ȃ{�f�B�Ƀf�J�C�����Y�����邱�Ƃɂ͂Ȃ���肪�Ȃ��ނ��듖����O�̂��ƁB

������ɂ��Ă����s�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�̓t�B���^�[�a��58mm�ȉ��ɗ}�������߂����邢�̓R���p�N�g����_�������߂������Y�̃��C���i�b�v�ɕs�����o����B

���邢�����Y���~�����B

M.ZUIKO�@DIGITAL�@ED12mmF2.0�Ȃ�ăt�B���^�[�a42mm������ǂ����62mm�ɂ���������Ɩ��邢�����Y�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����E�E�E���Ƃ͂����P���ł͂Ȃ��̂ł��傤����ǁI�O�ʂ��f�J�N����Ǝ��ӌ��ʂ������Ȃ��Ƃ��E�E�E�ǂ�������܂��E�E�E�E

�Ⴆ�t�H�[�T�[�Y50mmF2.0�}�N����50mmF1.4�}�N���Ƃ����邢��60mmF1.4�}�N���Ȃ�ďo�������ȋC������B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�Ő_�����Y�ƌĂ��悤�ȃ����Y���J�����ꂽ��E�E�E�E�E

�F�l�͔@�����l���ł��傤���B

![]() 3�_

3�_

�������ł��ˁB

�S���̑f�l����Ȃ̂ɁA���p��������ς��������ŁB

�������炢�����ǁA�A�A

�������炢���ł��ˁB����ȏ�͎��ɂ͂킩��܂���B

�����ԍ��F13521207

![]() 3�_

3�_

�����́Bginganohikari����

��ς悭�����m�ł��ˁB

ginganohikari����̂��]�݂̃����Y���J���������Ă����Ηǂ��ł��ˁB

�����ԍ��F13521238

![]() 2�_

2�_

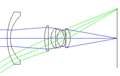

�܂��A����~���[���X�͂P��t�̃T�u�܂��̓R���f�W����̃X�e�b�v�A�b�v�@�Ƃ��ďo����Ă���Ӗ����傫���ł������

�܂��傫���d���Ȃ鍂���\�����Y���o�������ł͂Ȃ��Ƃ������f�ł��傤

������͂P��t�̑����̕����̑�ւƂ��Ẵ~���[���X�V�X�e���ɂȂ�̂�

���̂Ƃ��ɂ́A�����Y�Ƃ̃o�����X�������Ȃ�Ă�������������������邱�Ƃ�����

���ʂɑ傫�ȃ����Y����R�o�Ă���̂ł��傤��

�P��t����~���[���X�ɂ����Ƃ��ɏ��^�y�ʉ��ł���͖̂{�̂Ȃ̂�

�����Y�͑傫���d���Ȃ�ꍇ�������킯�ł�

�~���[���X�ŏ��^�y�ʉ��ł���͍̂L�p�n�̃����Y�Ȃ̂ł���

�P��t�̂悤�Ƀ��g���t�H�[�J�X�ɂ��Ăނ���t�����W�o�b�N�����K�v�������̂Łc

�����ǂ��Ώی`�̐v�ɂ���ƃe���Z���̖�肪�o�Ă���

�������������������Ɩʔ��������Y���o���₷���Ȃ�̂ł����ǂˁ�

(*´��`)�m

�����ԍ��F13521286

![]() 2�_

2�_

���邢�����Y�͂��ꂾ���Ŗ��͓I�ł��ˁB

NOKTON 25mm F0.95

http://kakaku.com/item/K0000145739/

�����ԍ��F13521331

![]() 1�_

1�_

�I������������̂͂������Ƃ����ǁA���̎���m4/3�̃����Y��14/2.5������

�������Ȃ��Ă�����������Ă��܂��B���Ƃ̓A�_�v�^�łȂ���

�V��ł��܂��BTokina 11-16/2.8����NFD 100-300/5.6�܂ŁB

�l�I�ɂ̓p���P�[�L�ŒP�œ_�����Ă��ꂽ�牽�����������B

10/2.8�Ƃ��A40/2�Ƃ�14/2.5�̌y���Ƒ����ŏo���Ăق����Ȃ��B

�����Ȃ��

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓������������Čy���ď����������Y���~����

����

NFD 50/1.4 + FD-EF + EF25II+ EF-m4/3���ƃn�[�t�}�N�����炢��

�Ȃ�̂��ȁBLSC���˂����瓖�{�o��C�����Ă�����

�i�{�������ˁA�}�N�������Y�Ƃ̓��v���C�X�ł��Ȃ����ǁj

�����ԍ��F13521340

![]() 2�_

2�_

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�n���AF���x���A����I�Ɍ��サ������A�����Y�Q���ŏ��i�肪F3.5�`F5.6�O���[�v�ƁA�ŏ��i�肪�`F�S�̂Q�Q�����K�v�����肻���ł��ˁB

�@M4/3�V�X�e�����W�ׂ̈ɂ�OLYMPUS����A���������肢�܂��B

�����ԍ��F13521341

![]() 2�_

2�_

���F�l�͔@�����l���ł��傤���B

�͂��I���������܂��傤��

�����Y�̔Ō���������C�C�ˁB

������E-P3�̔�����B

�����ԍ��F13521620

![]() 1�_

1�_

>���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

�t�B��������ɁA�~���[���X�Ǝ����\���̃����W�t�@�C���_�[�Ƃ����J����������܂��B

�~���[���X���l�ɁA�t�����W�o�b�N���݂������ł��܂��B

�����œ_�����ŁA���i��̃����Y���r�����ꍇ�����W�t�@�C���_�[�̃����Y�̒��ŁA�P��t�̃����Y���傫�ȃ����Y���������Ƃ������̂ł����A

�Ȃ��A�~���[���X���ƃ����Y�͑傫���d���Ȃ�̂ł����H

�����ԍ��F13522277

![]() 0�_

0�_

��hiderima����

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�������Ȃ�o�b�N�t�H�[�J�X�͕ς��Ȃ�����ł��˂�

�~���[���X�̓t�����W�o�b�N���Z�����A�����Y�������Ȃ�܂�

�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ���Ƃ��̃}�E���g�A�_�v�^�̕�����

�����Y�������Ȃ���Ă��Ƃł�

�L�p�n�̃����Y�̏ꍇ�͂P��t�̏ꍇ�������t�����W�o�b�N���v���邵���Ȃ��̂�

���̖�����蒷�������������t�����W�o�b�N���Z�������Y�����~���[���X�ł͏��^���ł���

�����ǂ��e���Z���̖�肪����̂Ŕ����Ƃ������Ƃ��ł��傤

�̂̃����W�t�@�C���_�[�̃����Y�̏ꍇ�A�]�������Y�͏��������Ȃ������ł���

�ǂ��炩�Ƃ����A�P��t�ł͍i��̘A���@�\���ǂ����Ă��K�v�������̂�

�����Y�������Ȃ�Ƃ�����������܂���

�����ǂ��A���̃����Y�ł̓~���[���X���P��t�������Y�ɂ`�e���[�^�[���d�q����̍i���������܂��Ȃ̂�

��{�I�ȃ����Y�̍\���͓����ƂȂ��Ă��܂����

�����ԍ��F13522389

![]() 1�_

1�_

>���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ���Ƃ��̃}�E���g�A�_�v�^�̕�����

>�����Y�������Ȃ���Ă��Ƃł�

���X�傳��́A4/3�����Y���g�p����̖]��łȂ��Am4/3�p�Ƀ����Y�v���������ė~�����Ƃ����Ă���̂��Ǝv���܂����B

>�����ǂ��A���̃����Y�ł̓~���[���X���P��t�������Y�ɂ`�e���[�^�[���d�q����̍i���������܂��Ȃ̂�

>��{�I�ȃ����Y�̍\���͓����ƂȂ��Ă��܂����

�����Ă�Ǝv���܂����B�t�����W�o�b�N���Z�����A�����悤�ȃ����Y�\���ł������������Y�Ŗ��邢�����Y����邱�Ƃ��\���Ƃ������܂��B

�����W�t�@�C���_�[�́A90mmF2.0�Ƃ�135mmF2.8�̃����Y�\��������Δ���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13522649

![]() 0�_

0�_

�\�j�[����p�i�Ɉڂ����~�m���^�̋Z�p�w�����邢�����Y���J�����Ă��܂��B

���N����a�����Y���Q�{�����ɂȂ�܂���O�O

�����ԍ��F13522791

![]() 1�_

1�_

ginganohikari����

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�̂��̃����Y

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�ɐV�����@�\������Ă�ŁI

�����Y���ł����A���i���ł����Ȃ��Ă������I�H

�����ԍ��F13523002

![]() 2�_

2�_

�����X�傳��́A4/3�����Y���g�p����̖]��łȂ��Am4/3�p�Ƀ����Y�v���������ė~�����Ƃ����Ă���̂��Ǝv���܂����B

���₢��l�͂��������Ӑ}�ŏ�������ł܂����

���t�����W�o�b�N���Z�����A�����悤�ȃ����Y�\���ł������������Y�Ŗ��邢�����Y����邱�Ƃ��\���Ƃ������܂��B

�����W�t�@�C���_�[�́A90mmF2.0�Ƃ�135mmF2.8�̃����Y�\��������Δ���Ǝv���܂��B

���̕ς͏œ_�������������Ƃ������܂���

�X�O�����A�P�R�T�����ł͒m��Ȃ��ł��˂����c

�����ԍ��F13523299

![]() 1�_

1�_

�f�q�T�C�Y�͑傫���قlj掿�ʂŐ�ΗL���ł��B�������ANEX��PEN(APS-C)���ׂČ���ƁA�{�f�B�T�C�Y�ɈႢ�͂���܂���B�ނ���NEX�̏������ɁA�ŋ߂�PEN���悤�₭�ǂ������A�Ƃ������Ƃ���ł��B�~���[�{�b�N�X�����݂�����Ă������t�ɔ�ׁA�~���[���X�ł́A�f�q�T�C�Y�̍����{�f�B�T�C�Y�ɉe�����ɂ����B���Ⴀ�A�~���[���X�ɂ����ď������f�q��ςރ����b�g�́H�ƍl����ƁA�����Y���������Ȃ邱�ƈȊO�Ȃ��Ǝv���܂��B

�t�H�[�T�[�Y��APS-C�ł́A����ISO�l�ł̃m�C�Y�ϐ��A����F�l�ł̔�ʊE�[�x�A�ǂ����2/3�i�A���t�̃T�u�Ƃ���3:2�t�H�[�}�b�g�Ŏg���Ȃ�1�i�AAPS-C���L���ł��B�L�b�g�����Y���^�����āA14-42/F3.5-5.6��14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�ł�������܂���B����ŁA�T�C�Y���������炢�ɂȂ��Ă���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̑��݈Ӌ`���Ȃ��ł��傤�B

�������A�I�����͑��������ǂ��ł�����A������x���C���i�b�v�����낦�A����a�����Y�������Ă���Ǝv���܂��B���ہA�p�i�\�j�b�N�������a�Y�[�������Y�̔������\�肳��Ă܂��ˁB

�����A�����܂ł��A�}�C�N���̋��݂́A�i���Z�e�l�̈Ӗ��Łj�Â����Ǐ����������Y������A���Ƃ��Ǝv���܂��B

�t�����W�o�b�N���Z���Ȃ��ăX�y�[�X�ƃ����Y�̐v���R�x�ɂł����]�T�����ɂ܂킷���B�������A�{�f�B����Y�̍����\���ɂ܂킷�������܂��B�ł��A������ăt�H�[�T�[�Y�̎v�z�������Ǝv���܂��B���̎v�z�ɋ����^�����郆�[�U�[���������܂������A���ƓI�ɂ͐������Ȃ������B�����āA�������s���J��Ԃ��܂��Ƃ����ӎv���A�I�����p�X�̃}�C�N���̃��C���i�b�v����͋��������܂��B

�����ԍ��F13524495

![]() 1�_

1�_

NEX�ł͏��^���̂��߂Ƀt�����W�o�b�N��Z���������āA�L�p���ŃP�����郌���Y�����邻���ł��B

�����ԍ��F13524642

![]() 8�_

8�_

>���ӂ�ׂȂƁ[�邳��

�@�@��ς��ڂ������S���Ă���܂��B

�@�@�u�����ǂ��e���Z���̖�肪����̂Ŕ����Ƃ������Ƃ��ł��傤�v

�@�@���Ăǂ��������Ƃł����B�����Ă��������B

�����ԍ��F13524753

![]() 0�_

0�_

�g�t�����W�o�b�N�h�̐��@�́A�����Y�������ǂ��Ő邩�i�}�E���g�ʂ��ǂ��ɐݒ肷�邩�j�ɂ���Č��܂邾���ŁA���w�I�Ȑ��\�Ƃ͊W����܂���B

�~���[���X�J�����̌��w�v�Ɏ��R�x�������̂́A�B���f�q�̑O�̃~���[�������Ȃ����Ԃ�g�o�b�N�t�H�[�J�X�h�̎��R�x����������ł��ˁB

NEX�̃t�����W�o�b�N��M4/3���Z���̂́A���Ԃ�{�f�B�f�U�C���E�T�C�Y����̗v�����傫���̂��Ǝv���܂��B

>�L�b�g�����Y���^�����āA14-42/F3.5-5.6��14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�ł�������܂���B����ŁA�T�C�Y���������炢�ɂȂ��Ă���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̑��݈Ӌ`���Ȃ��ł��傤�B

�uNEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�v�Ƃ́H

NEX��18-55mmF3.5-5.6��PEN��14-42mmF2.8-4.0���������p�͂قړ����ł����A���邳��2/3����1�i�Ⴂ�܂��B

�ǂ����Ȃ�A���̏œ_���F2.8�ʂ����炢�ɂ͂��ė~�����ł��B

�{�f�B�T�C�Y�́A���ʂɍl����A�C���[�W�Z���T�[�ȊO�i��H���i��X�C�b�`�E�o�b�e���[�Ȃǁj�͂قړ��������T�C�Y���K�v�ł��傤����A�Z���T�[�T�C�Y���̕����炢�����������Ȃ�Ȃ��i�Z���T�[�T�C�Y�̔䗦�ŏ��^���o�����ł͂Ȃ��j�ł��傤�B

M4/3�ł͎�u������{�f�B�ɓ�������Ă���Ƃ�����l����ƁA�������炢�̑傫�����Ƃ��Ă��A���݈Ӌ`�������Ƃ܂ł͌����Ȃ��̂ł́B

�܂��A��p���x��ł̉掿�������p����Ȃ����x�����Ƃ���A���������Y�T�C�Y�Ŗ��邭����Ȃ�A���̕����L���ƍl���邱�Ƃ��o���܂��B

����������A�����Y���݂Ő��~�����炢�̑傫���̍��ʼn掿�̍������p����Ȃ����炢�̈Ⴂ��������A���쐫�̂�������I�т܂��B���R�f�U�C���̍D�݂�����܂�����ǁB

�����ԍ��F13524802

![]() 7�_

7�_

�F�l�̂��ӌ��q�����Ă���܂��B

���S�������ċ������鎖�����ƂĂ������ł��B���Ӑ\���グ�܂��B

>gingaro����F

�@���ӌ��悭������܂��B

�@�Ƃ����������肷���邮�炢�ɂ悭������E�E�E�E�̂ł����������E�E�E�E

�@�I�����p�X���ăy��FT�̃f�U�C�����J���������[�J�[�Ƃ��čD���Ȃ�ł��B

�@�����Ƃ��ʐ^���炩�Ȃ蒷���ԉ��������Ă܂��čŋ߂܂��ڂ��s���������̂ł����E�E�E

>SLSAMG����F

�@�p�i���痈�N����a�����Y��2�{�����E�E�E�E�Ƃ̃R�����g�B

�@�p�i�̃T�C�g���Ă�������܂���ł����B

�@�n�e�I�ǂ�ȃ����Y�Ȃ̂ł��傤����̓I�ɋ����Ă��������B

>nightbear����F

�@�n�C�I�f�J���č����Ă������܂��B�Ƃ����Ă����x�͂���܂����ǁE�E�E(^0^;)

�@�킽���͈��t�̂��̎O�p�������ǂ��ɂ��D���ɂȂ�Ȃ��i�����Ƃ����͂��܂聢�łȂ����ǁj�B

�@�Ȃ̂Ńy��FT�̃f�U�C�����C�ɓ����Ă��̗��R�Ŕ������o�܂�����܂��B

�@����ɁA�Ȃ̂ŁAE-330���o���Ƃ��ɂ̓J�������߂Ăɂ�ɂ₵�����̂ł����B

�@�ŁA�y��E-P3�̃f�U�C�����D���Ȃ�ł��B

�@�Ȃ�Ƃ��D���ȋȐ��ŐF���ۂ����������Ă��܂��B

�@�܂�����Ȃ̂ɁI�����ȃf�J�����Y���ĉ��̈Ӗ�������́I�ƌ���ꂻ���ł���M4/3�p�ɗD���ȃf�U�C���̖��邢�����Y���J�����Ă���������I�b�P�b�P�[�Ȃ�ł���܂��B

�@�������ł���A�~���[���X��������O�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���˂��B

�@�Ȃ�����ȗ\�������Ă�̂ł����E�E�E�E�Â��ł��傤���I�H�I

�@�t���T�C�Y�̃~���[���X���o�Ă��邩���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)�E�E�E�E�ł�

�@�I�����p�X�C���[�W���O�̋�Y�����邢�����̃C���[�W�ɂȂ�悤�F���Ă܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�����p�X�����I�I�I�I�I

�@

�����ԍ��F13524879

![]() 3�_

3�_

���g�t�����W�o�b�N�h�̐��@�́A�����Y�������ǂ��Ő邩�i�}�E���g�ʂ��ǂ��ɐݒ肷�邩�j�ɂ���Č��܂邾���ŁA���w�I�Ȑ��\�Ƃ͊W����܂���B

�~���[���X�J�����̌��w�v�Ɏ��R�x�������̂́A�B���f�q�̑O�̃~���[�������Ȃ����Ԃ�g�o�b�N�t�H�[�J�X�h�̎��R�x����������ł��ˁB

���_��͐������Ǝv���܂��B�����A���ۂɂ́AM�t�H�[�T�[�Y�Ń}�E���g�ʂ�背���Y�����ɑ傫����яo���������Y�͂���܂����ˁB�Ⴆ�AM.ZD9-18mm�����̃T�C�Y�Ɏ��܂����̂́A�u�t�����W�o�b�N�̒Z���v�̂������Ƃ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

>�uNEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�v�Ƃ́HNEX��18-55mmF3.5-5.6��PEN��14-42mmF2.8-4.0���������p�͂قړ����ł����A���邳��2/3����1�i�Ⴂ�܂��B

���������œ�����ʑ̂��A������p�A������ʊE�[�x�A�����m�C�Y���x���ŎB��Ƃ��܂��B�i�ȒP�̂��߁A�����P�i�Ƃ��܂��B�j

NEX��18mm�EF4.0�EISO800�ɑ�������̂�PEN��14mm�EF2.8�EIS4O0�ł��B

���̂Ƃ��V���b�^�[���x�������ɂȂ�܂��B���������Ӗ��ł��B

���܂��A��p���x��ł̉掿�������p����Ȃ����x�����Ƃ���A���������Y�T�C�Y�Ŗ��邭����Ȃ�A���̕����L���ƍl���邱�Ƃ��o���܂��B

PEN��ISO400�܂�OK�ȕ��Ȃ�ANEX�ł�ISO800���炢�܂�OK�Ɗ�����ł��傤�B�܂�A�f�q���傫����Ώ�p���x��͂��̕��L����܂�����A�\�LF�l�����邭���邱�Ƃ��A�������f�q�̃����b�g�Ƃ͌����܂���B

���݈Ӌ`���Ȃ��Ƃ����̂͏��������ł������ANEX���{�f�B����Ԃ��𓋍ڂ��邩������Ȃ����A�p�i�̂悤��IS���������Y���R���p�N�g�����邩������Ȃ��B�ł��A�����炭�A�C���[�W�T�[�N�����ێ������܂܁AM.ZD9-18��M.ZD14-150�̂悤�ȃ����Y�͏o���Ȃ��ł��傤�B���a������������Ή\��������Ȃ����ǁA�������ɊJ����F8�Ƃ��̃����Y�͂����ȈӖ��ŏo���ɂ����BM�t�H�[�T�[�Y�ł͂���Ӗ��A���X�Ƃ��ꂪ�ł��܂��B���������������A�K�i�Ƃ��Ẵ����b�g�́A�����ɂ���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13525168

![]() 0�_

0�_

�C���[�W�Z���T�[�̑傫�����Ⴄ����ƌ����āA�����Y���r����̂ɂ悭���Z�e�l�Ƃ���������������������Ⴂ�܂����A�{�P����r����̂Ȃ炢���m�炸�A���Z�e�l�ȂǂƂ��Ăe�l�����Z����r���鎖�̈Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂e�Q�D�W�̃����Y�́A�����܂Ŗ��邳�͂e�Q�D�W�̃����Y�łe�l�͂���ȏ�ł��ȉ��ł�����܂���B

�����ԍ��F13525358

![]() 17�_

17�_

���A�X�R�Z���_����

�����Ă���Ƃ���A��ʊE�[�x�i�ڂ��j���ӂ��߂��b�ł��B

�����Y�̖��邳�A���邢�͏œ_����÷�L�����a�A���̐��l������r���邱�ƂɁA���ꂱ���ǂ�ȈӖ����H

�̐S�Ȃ̂́A�o�Ă���摜�A�掿�ł��BF�l�Ƃ������l���A���ۂ̎ʐ^�ɂǂ��e�����邩�ł��B

�����ԍ��F13525439

![]() 0�_

0�_

�����́B

�p�i�̑���a�Y�[���Ɋւ���f�W�J��WATCH�̋L���ł���

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110826_473211.html

���a���܂��������Ă��܂��A2.8�ʂ��ƌ��킸2.0�ʂ����A�͂��܂�2.0-2.8�Ȃ�Ă����̂����҂��܂��B���ݗL��MFT�p�̃����Y�ɔ�ׂ�Ώ��X�傫���Ȃ�̂ł��傤�B����ł�24-70/2.8��70-200/2.8�ɔ�ׂ�Ώ\�����^�ł��傤�B���Ȃ�y���݂ł��B

�����ԍ��F13526545

![]() 1�_

1�_

�P���ɉ�p135���Z�Ƃ�DOF135���Z���ĕ��͕���ēǂނ��A

�����Ƃ��Ɏ����Ă������������̂��Ƃ��Ǝv���B

�p�i��FT 25/1.4��500g����mFT 200g�ɂȂ��Ă���̂��ЂƂ�

�ȂƂ͎v������

NFD 50/1.4 + FD-EF + EF25II+ EF-m4/3���߂��Ă݂��̂Œ����Ƃ��B

����傳��̎v���`��50/1.4�}�N���͂����Ƃ����肿�������ł���͂��B

�v�������܂Ƃ��Ɏʂ�����

�����ԍ��F13526866

![]() 4�_

4�_

gintaro����

>���������œ�����ʑ̂��A������p�A������ʊE�[�x�A�����m�C�Y���x���ŎB��Ƃ��܂��B�i�ȒP�̂��߁A�����P�i�Ƃ��܂��B�j

NEX��18mm�EF4.0�EISO800�ɑ�������̂�PEN��14mm�EF2.8�EIS4O0�ł��B

���̂Ƃ��V���b�^�[���x�������ɂȂ�܂��B���������Ӗ��ł��B

�c�ł�����A

�u14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�v

�@�ł͂Ȃ���

�u14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ�����ʌ��ʁv

�@�Ƃ������Ƃł��B

�t�H�[�}�b�g���ς���Ă������Y�X�y�b�N�̐��l�͕ς��܂���B

�ς��͉̂�ʌ��ʁi��ʊE�[�x��p�[�X�y�N�e�B�u�j�ł��ˁB

�����ԍ��F13527155

![]() 14�_

14�_

ginganohikari����

�����ȃZ���T�[��4/3�EM4/3�ł�����A��͂肻�̃����b�g���ő�������������掿�̖��邢�����Y������ė~�����Ǝ����v���܂��B�قǂقǂ̑傫���ō����\�ȃ����Y������ƌ����Z�i�������āA4/3�Ƃ����Z���T�[�T�C�Y�Ɍ��߂��̂ł��傤����B

�������ꂽ12mmF2.0��45mmF1.8�̂悤�ȏ������Ė��邢�P�œ_�����Y�̃��C���i�b�v���A�ǂ�ǂ����ė~�����Ǝv���܂��B

�ӊO�ƒm���Ă��Ȃ����Ƃł����A�Z���T�[�T�C�Y���������Ɛڎʂ̌��������Y�����₷���ƌ��������b�g������܂��B4/3�p��ZD12-60mmF2.8-4.0�ȂǁA����1�{�Őڎʂ��܂߂ĂقƂ�ǂ̎B�e�����Ȃ��閜�\�����Y�ɂȂ��Ă��܂���ˁB

OM�p��50mmF2.0�Ƃ�90mmF2.0�ȂǂƂ����}�N�������Y����������[�J�[�ł�����A���邢�}�N�������Y�ɂ����҂������Ƃ���ł��ˁB

����F2.0�̋�����Y�Ȃǂ��������Ă��ꂽ�炤�ꂵ���Ȃ��B

�����ԍ��F13527389

![]() 13�_

13�_

ginganohikari����

�T�O����F0.95�o��݂����₩�甃���Č����Ă�[�I

�����ԍ��F13527594

![]() 2�_

2�_

��[�I

���Ƀj�R�����~���[���X�����܂�����

�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)2525

���āA

�@�@�����Y�̃��C���i�b�v�͂ǂ��Ȃ��Ă�̂ł��傤�I�I�I�I�I

���悢�挃��͗l�ɁE�E�E�E

�����ԍ��F13529177

![]() 0�_

0�_

�t�����W�o�b�N���Z���Ǝ��ӌ��ʗ������₷���Ȃ�܂��B

�܂��A�]��������Ȃ�B

�t�����W�o�b�N�������ƍL�p�����Y�����ɂ����B

�m�����C�J�̒Z���t�����W�o�b�N39mm�̂�͕s�]�Œ����Ȃ����̂ł͂Ȃ����������E�E�E

�Z������Ƃ��܂�ǂ��Ȃ��̂ł��傤�ˁB

�f�W�^���̌��ݐv�����l�B�������b�g�f�����b�g���������Ă����Ă���̂�����ł����ANEX�w�c�ɂ͍������Ă����Z�p�͂������̂ł͂Ȃ����E�E�E�Ǝv�킹������C���A�b�v�������A�x���B

NEX���������������ɂ͈�ʓI�ɕW���ł����������Y���K�v�ł��B

�]���͍��x�����������̂��Q�l�Ɍ��Ă�����������������������������

���łɃ}�N�������Y���o��̂Ŕ����O�Ɏ����𗠑����炲���ɂȂ��ĉ�����������

�O�|�����������������Ŋ�b�v����_���Ȃ낤�ȁE�E�E

�Ƃ������A�����Y�̐v�Ń~�m���^�̐l��啪�ǂ��o�������ʂȂ̂œ��R�ƌ����Γ��R�ł��B

�t�����W�o�b�N�̒��������Ɋւ��ẮAM�t�H�[�T�[�Y�̕���������ɏo���Ă���Ǝv���܂��B

�����Y�Ɋւ��Ă̓p�i�w�c�̈ӋC���݂͐����ł��ˁB

�I�������K���ė~�����ł��I

���Ƀj�R������~���[���X���o�Ă���ƂȂ�ƁE�E�E

M�t�H�[�T�[�Y�����Ȃ������낤�ȁE�E�E

��������Ęb���Ă�����̂���������������܂���˂��B

�ʔ����@�\���ǂꂾ������Ă��邩+�f�U�C���Œx�����C�Ɏ��߂������m��܂���˂��B

�|�������ʔ����������A���G�ł��ˁB

�����ԍ��F13529692

![]() 1�_

1�_

>�t�����W�o�b�N���Z���Ǝ��ӌ��ʗ������₷���Ȃ�܂��B

�܂��A�]��������Ȃ�B

>�Z������Ƃ��܂�ǂ��Ȃ��̂ł��傤�ˁB

�܂���������Ȏ��Ȃ��ł���B

���w�I�Ȑ��\���t�����W�o�b�N�̂����ɂ�������l�������̂͂Ȃ��H

�����ԍ��F13530204

![]() 8�_

8�_

�F�����ȋc�_�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�����Q���B

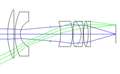

�����l����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̗l�ɎB���f�q�������ȏꍇ�̗��_�͎���3�B

�P�D�B���f�q���������Ȃ����������Y�̑O�ʂ̖ʐς��������o����̂ŁA���ʂƂ��ă����Y�̃K���X�̗ʂ������Ă��̕������Y���y���Ȃ�B

�A���A�O�ʂ̖ʐς����邾���Ȃ̂Ń����Y�̒����͕ς��Ȃ��B(�Ȃ̂ŃL�b�g�̕W�������Y�͒������ɂ��Ďg��Ȃ����̒�����Z�����āA�����ڂ��R���p�N�g�ɂ��Ă���)

�Q�D�O�ʂ̑傫���������ꍇ�A�B���f�q���������Ȃ��������O�ʂƂ̖ʐς̔䗦���傫���Ȃ�A����a�����Y�ɂȂ�B�Ȃ̂œ����傫���̃����Y�ł����邢�����Y�����A�܂��A�O�ʂ��������Ȃ����������y���o����B

�������A����Ԃ�v�̓���͕��ʂ̑���a�����Y�ƈꏏ�Ȃ̂ŁA�������Čy���Ă��l�i�͈ꏏ�Ŕ��ɍ����ȃ����Y�ɂȂ��Ă��܂��B

�R�D�O�ʂ̑傫���������Ń����Y�̍\���������ꍇ�A�B���f�q���������Ȃ����������Y�̎g�p����镔�������S�������ɂȂ�̂ŁA�����Y�O�������̑��̘c�݂�F�̂ɂ��݂Ȃǂ̏����Ƃ����v������������C�ɂ��Ȃ��ėǂ��Ȃ��ɁA���S���̔������������������g����̂ŁA�ʂ�̂��������Y����������B

�������A�����Y���̂��͈̂ꏏ�Ȃ̂Ōy�������������Ȃ�Ȃ����A�O�������̂ĂĂ��܂����ߖ��邭���Ȃ�Ȃ��B

����Ȋ������Ȃ��B

�����ԈႢ�Ȃǂ�����w�E���������܂��B

�����ԍ��F13530484

![]() 0�_

0�_

���t�����W�o�b�N���Z���Ǝ��ӌ��ʗ������₷���Ȃ�܂��B

Tranquility����̂��������ʂ�A�ԈႢ�ł��ˁB

�t�����W�o�b�N���Z���قǁA�i��ʂ����ɂ���o���悤�ȍ\���ɂ��Ȃ��Ă��j�o�b�N�t�H�[�J�X�̒��������݂ɒ����ł��܂�����A���w�I�ɂ́A

�u�t�����W�o�b�N���Z�����Ƃ͂P�O�O�������b�g�ł����āA�f�����b�g�̓[���v

�ƌ����Ă悢�ł��傤�B

���łɁA�t�����W�o�b�N�Ƃ����̂��A�����Y�̃o�b�N�t�H�[�J�X�̈Ӗ����Ƃ��Ă��A���̒Z�������ӌ��ʂ�e���Z�����̌��@�������N�����킯�ł͂���܂���B

������A�ǂ̃��[�J�[���A�t�����W�o�b�N�͂Ȃ�ׂ��Z���Ƃ낤�Ƃ��܂��BM�t�H�[�T�[�Y�̃t�����W�o�b�N�̓{�f�B����Ԃ������邬�肬��A�������̂Ă���NEX�͂��Z���ł����B�ŁA�p�i�͂�����Ɩʔ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���Ȃ��ł��傤���B

NOKTOR HyperPrime 50mm f/0.95�́ANEX�p��M�t�H�[�T�[�Y�p�œ����傫���̂悤�ł�����AAPS-C�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[���Ă�̂ł��傤�ˁB�����I�ɂ�M�t�H�[�T�[�Y�͑f�q��APS-C���x�܂ő�^������悢�Ǝv���Ă܂��B

�����ԍ��F13531563

![]() 0�_

0�_

���났��

�]������]�������Y�Ȃ�Ƃ������A�O�ʂ̑傫�������邳 �Ƃ͌���܂���B

���p�����}�ŗ��R���킩��ł��傤���H

gintaro����

>�����I�ɂ�M�t�H�[�T�[�Y�͑f�q��APS-C���x�܂ő�^������悢�Ǝv���Ă܂��B

����͂��蓾�Ȃ��ł��傤�B

M4/3�̌��������Y��4/3�̃Z���T�[�T�C�Y�ɍœK�������v�����Ă���ł��傤����B

�����ԍ��F13531637

![]() 11�_

11�_

>>�����I�ɂ�M�t�H�[�T�[�Y�͑f�q��APS-C���x�܂ő�^������悢�Ǝv���Ă܂��B

>����͂��蓾�Ȃ��ł��傤�B

>M4/3�̌��������Y��4/3�̃Z���T�[�T�C�Y�ɍœK�������v�����Ă���ł��傤����B

M4/3�̌��������Y��4/3�N���b�v���[�h�Ŏg���Ηǂ��Ǝv���܂��B���w�t�@�C���_�łȂ��̂ʼn��̖�������܂���B

���[�WM�t�H�[�T�[�Y�p�̃����Y�͕ʂɃ��C���i�b�v���܂��B

�E�f�q��傫�����Ă��{�f�B�͂��قǑ傫���Ȃ�Ȃ�

�E�t�H�[�}�b�g���Ƃɓ���s���肪����

�Ȃ�Α傫�ȑf�q��ς�ł����āA�œ_��������a�ɂ���ăC���[�W�T�[�N�����g��������Ηǂ��A�Ƃ�������ɂȂ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂��B

NOKTON25mmF0.95��������i���邭������́AAPS-C�p��32mmF0.95���������ȒP�ł��B

�b�����ꂽ���łɁA�d�T�̂Ƃ����������A�����`�^�̑f�q�𓋍ڂ��ĉ��ʒu�̂܂c�ʒu�B�e���\�ɂ���d�g�݂��I�����p�X���������Ă���Ƃ����\������܂������A���ɂ����Ȃ����Ƃ���A���̑f�q�͂��ł�Kiss��90�����炢�̖ʐς������܂��ˁB

���łɂf�g�P�Ȃ͂ЂƂ܂��傫�ȑf�q�𓋍ڂ��Ă܂����A���肦�Ȃ��͂Ȃ��b�Ǝv���܂��B�i�Ȃ��������Ƃ͎v���܂����B�B�j

�E�����炵�܂����B

�����ԍ��F13531748

![]() 0�_

0�_

>�傫�ȑf�q��ς�ł����āA�œ_��������a�ɂ���ăC���[�W�T�[�N�����g��������Ηǂ��A�Ƃ�������ɂȂ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂��B

�b�Ƃ��Ă͖ʔ����ł����A���̂悤�Ȏ��Ȕے�ɋ߂����Ƃ�4/3��M4/3������ė����G���W�j�A�����͂��Ȃ��Ǝv���܂��B�����4/3��APS-C�̃T�C�Y���͌����Ă���قǑ傫���Ȃ��āA�Ⴆ��A3�̌��e�ɂ��悤�Ƃ����APS-C�̕����ג����ł�����A���ۂɎg�p�o����ʐςōl����Ƃ��̍��͂���ɏk�܂�܂���ˁB

�C���[�W�T�[�N�����t���Ɏg���đΊp�������ɂ����c���ʒu�Ή��}���`�A�X�y�N�g�͂�����������܂���ˁB�ł��Z���T�[���d���Ȃ��Ď�u����\�͂ɉe���������ł����A�w�ʃ��j�^�[��1��t�Ȃ�t�H�[�J�V���O�X�N���[���������`�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǁA���_�ɑ傫���Ȃ邾����������܂���B

�����ԍ��F13531837

![]() 11�_

11�_

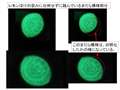

Tranquility����

UP�����摜�����ɃZ���T�[�ʒu���������Ă݂܂����B

���̏ꍇ�A�����Y�̎�O�͑����������Ȃ��ƒʏ�̉摜�͓����܂����ˁB

�̉f���Ɋւ��Ă͐ԁA��ʏ�Ƃ����ꍇ�A�L�蓾�Ȃ������Ɍ����Ă��܂��B

�ǂ�����ĉ�������̂ł��傤�H

�A��ǂ��ʂ��ꍇ�A�Ԃ܂�O���̉f���𗎂Ƃ��K�v��������Ǝv���܂����Ⴂ�܂����ˁH

�܂����A���S���̉f���𗎂Ƃ��͂��͂���܂����ˁH

��ʍ\���Ȃ�Α傫���A�������ă����Y���������Ȃ��Ɓi���ɃZ���T�[���j�\���ȉf���ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E

������ؖ����邩�̂悤��NEX�̃}�N�����Ƃ�ł��Ȃ��\���Ȃ�ł��B

�t�����W�o�b�N���҂����́H�Ǝv�킹����Z���T�[���̓X�J�X�J�ł��B

NEX�̃t�����W�o�b�N�͒Z����ʂ�z���ĒZ������̂ł��B

��xNEX�̃����Y�����O���Č��������ǂ����Ǝv���܂��B

�܂��A�]�������Y�͂Ƃ��Ă�������

�����ԍ��F13534515

![]() 1�_

1�_

�T���X�ł���

���u�����ǂ��e���Z���̖�肪����̂Ŕ����Ƃ������Ƃ��ł��傤�v

�L�p�ɂȂ�Ȃ�قǁA�Ώی`�őf���ɐv����ƃo�b�N�t�H�[�J�X�i�����Y��[����Z���T�[�܂ł̋����j���Z���Ȃ�̂�

�o�b�N�t�H�[�J�X��Z����肽���Ƃ���Ȃ̂ł����P��t�ł̓N�C�b�N���^�[���~���[������̂�

�o�b�N�t�H�[�J�X��Z���o���Ȃ��̂ł�

�i���F�~���[�A�b�v���Ďg���A�~���[�{�b�N�X�ɂ߂荞�ރ^�C�v�̃����Y�͏�������܂��j

�����Ń��g���t�H�[�J�X�i�{���͏��i���j�^�C�v�ɂ��ăo�b�N�t�H�[�J�X���Ƃ��Ă��܂�

�������Ȃ��傫���d���Ȃ�킯�ł���

�~���[���X�̓����Y�̌��ɃZ���T�[�����Ȃ��̂Ńo�b�N�t�H�[�J�X��Z���o����̂�

�L�p�����Y�̐v�͈��|�I�Ɋy�ɂȂ�͂��Ȃ̂ł�

�����������c

�Ώی`�̃����Y�ł̓Z���T�[�ɑ��Đp�x�Ō����������Ă��܂��܂�

�t�B�����ƈ���ăZ���T�[�͂Ȃ�ׂ��܂������O������ĂĂ����Ȃ���

�t�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ����͂��Ȃ��Ō��ʂ������Ă��܂��̂ł��c

�i���F�Z���T�[�̃t�H�g�_�C�I�[�h����˂̒�ɂ���悤�Ȕz�u�Ȃ̂Łj

�Z���T�[�̕\�ʂɂ���}�C�N�������Y�Ƃ��Ŋ撣���č������悤�Ƃ��Ă�����Ȃ̂ł���

�܂��܂������ł��Ă��Ȃ��̂Łc

���@�I�ɂ͖����Ȃ����掿�ɏ��^�y�ʂɂł���Ώی`�̃����Y������̂Ɂc

�o�b�N�t�H�[�J�X�߂ɂ��ăe���Z���g���b�N����ǂ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���

�i���F�e���Z���g���b�N���̂��������Y�Ƃ̓Z���T�[�ɂ܂��������������郌���Y�ł��j

�܂��ɃW�����}�ł���

�������������ł���ƐɎv���܂��i�j

�l�I�Ɋ��҂��Ă���Z�p�́A���ʏƎ˂b�l�n�r����

���ꂾ�ƃZ���T�[�\�ʂ���Ƃ���Ƀt�H�g�_�C�I�[�h������̂Ł�

�����ԍ��F13535114

![]() 0�_

0�_

�t�����W�o�b�N�͉掿�ɉe�����܂���

�����e���Z���̖�肪���邩��Z���Ă��������ɂ��������ł�

�����ǂ��m�d�w�̓I�[���h�����Y�V�т��l���Đv����Ă���̂�

�}�E���g�A�_�v�^�����Ղ��Ƃ������|�I�ȗ��_������܂����

(*´��`)�m

�m�d�w�̃g�����X���[�Z���g�~���[�����`�}�E���g�A�_�v�^�Ȃ��

�t�����W�o�b�N��������������܂��ˁi�j

���������e���Z���̖��Ńo�b�N�t�H�[�J�X�Z���o���Ȃ�����t�����W�o�b�N�����悤�Ȃ�Ă����͖̂��ʈȊO�̉��҂ł��Ȃ��ł�

�����I�Ƀu���[�N�X���[��������Ίm���Ƀt�����W�o�b�N��Z�����Ă�����

���̂������傫�ȗ��_�ɂȂ�̂ł������

�i��:���_�Ƃ�����茇�_�ɂȂ�Ȃ��ƌ������ق������������j

�K�i�͍��̋Z�p�����łȂ������̋Z�p�܂ōl���Č��߂Ă����Ȃ��ƒZ���ȋK�i�ŏI����Ă��܂��܂�

�t�H�[�T�[�Y�K�i�̂悤�Ɂc

���̂��܂�ɖ��ʂɂȂ����t�����W�o�b�N�͂܂ʂ��Ƃ��������悤�������c

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���{������o�����e�����P�������炢�t�����W�o�b�N�������Ƃ����c

���ꂶ�Ⴀ�J�������������Ȃ��W����������

���̎���ōō����Z�p�҂̊���_�őn��グ��ꂽ�悤�ȋK�i�ł����c�i�j

�i���F�܂��I����Ă͂��Ȃ����ǂ��j

�����ԍ��F13535179

![]() 3�_

3�_

DR-Z400S����

�����́B

�ЂƂm�F���Ă����܂��ˁB

�u�t�����W�o�b�N�v�Ƃ́A�����Y�������J�����̃����Y�}�E���g�ʂ���C���[�W�Z���T�[�ʂ܂ł̋����̂��Ƃł��B

�����Y�Ō�[����œ_�ʂ܂ł̋����́u�o�b�N�t�H�[�J�X�v�ƌ����܂��B

>UP�����摜�����ɃZ���T�[�ʒu���������Ă݂܂����B

���̏ꍇ�A�����Y�̎�O�͑����������Ȃ��ƒʏ�̉摜�͓����܂����ˁB

����ł͂Ђǂ��s���g���{�P�邾���ł��B

�u�����Y�̎�O����������v�Ƃ́H

>�ԁA��ʏ�Ƃ����ꍇ�A�L�蓾�Ȃ������Ɍ����Ă��܂��B

���݂܂���A���������Ӗ����킩��܂���B

>�A��ǂ��ʂ��ꍇ�A�Ԃ܂�O���̉f���𗎂Ƃ��K�v��������Ǝv���܂�

��������Ӗ����c�@���݂܂���B

>��ʍ\���Ȃ�Α傫���A�������ă����Y���������Ȃ��Ɓi���ɃZ���T�[���j�\���ȉf���ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E

>NEX�̃}�N�����Ƃ�ł��Ȃ��\���Ȃ�ł��B�t�����W�o�b�N���҂����́H�Ǝv�킹����Z���T�[���̓X�J�X�J�ł��B

E�}�E���g��35mm�}�N���ł��傤���B

�����͌��Ă��܂��A�����Y�\���}�����Ă����ɂ��������Ƃ͎v���܂���ł����B�����Ƃ��A���w�̐��Ƃł͂���܂���̂ŁA�\���}�����������łǂ��̂����̌����܂���ǁB

�Z���T�[�����X�J�X�J���Ƃ��Ă��A�����Ǝʂ郌���Y�͂�����ł�����܂���B

�����ԍ��F13535349

![]() 7�_

7�_

���t�����W�o�b�N�͉掿�ɉe�����܂���

�������e���Z���̖�肪���邩��Z���Ă��������ɂ��������ł�

�e���Z�����̊m�ۂ̂��߂ɂ́A�����Y�̌�ʂ��o�b�N�t�H�[�J�X�ɉ����ď\���Ȍa�������Ƃ��A�K�v�����ɂȂ�Ǝv���܂��B�o�b�N�t�H�[�J�X�̒��������Y�قǑ傫�Ȍ�ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B�o�b�N�t�H�[�J�X��Z������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ����ʂ��������ł���\���ɂȂ���킯�ł�����A�e���Z�����̖ʂł��A�Ƃ������e���Z�����̖��䂦�ɁA�t�����W�o�b�N�̒Z���͊�����ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F13535710

![]() 1�_

1�_

Tranquility����

�F�X�����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B

�����̓t�����W�o�b�N�ƃo�b�N�t�H�[�J�X���������Ă��܂����B

�������G��������x�������A�F�l�̃R�����g��ǂݕԂ��Ă݂�Ƃ悤�₭�����ł��܂����B

���̊G���������炵�Ȃ������ǂ������ł��B���݂܂���B

�����A���̊G���������点���ɍl���āA�ꂩ��v����ƍL�p�͑f���ɍ��Ղ��ł��ˁB

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��̌����Ƃ���ANEX�͗��ʏƎ˂ƍ��킹��ΗD�ʂɗ��Ă�\�����傫���ł��ˁB

�������A����̃����Y�́E�E�E�D�ʐ��𗎂Ƃ����Ⴄ�����Y����B

���������Ȃ��ȁASONY�B

�F�X�F�l�̂��ӌ��ŕ��ɂȂ�܂����B

�F�X���������Đ\����܂���B

�b���͖ق��Ă��܂��B

�����ԍ��F13535723

![]() 2�_

2�_

gintaro����

�f�W�^���J�����Řb��ɂ����e���Z���g���b�N���́u�����e���Z���g���b�N�v�ł��B���w�n���瑜�ʂ����������������ɕ��s�ɂȂ�悤�ɐv����Ă��܂��B

���������āA�e���Z���g���b�N�����m�ۂ��邽�߂ɂ̓C���[�W�T�[�N���ɑ��ď\���Ȓ��a������ʂ��K�v�ɂȂ�܂����A�o�b�N�t�H�[�J�X�̒����ɂ���Ă��̒��a��ς���K�v�͂����������܂���B���̗��R�́A���p���������}������Η����ł���Ǝv���܂��B

�e���Z���g���b�N�����قǂقǂŗǂ��Ƃ������ƂɂȂ�A�o�b�N�t�H�[�J�X������������ʂ̒��a���������Ă��ނ��ƂɂȂ�܂��B

�t�����W�o�b�N�̒����͂�͂�e���Z���g���b�N���Ƃ͊W�Ȃ��A�P�ɋ����̒����ƃ{�f�B�̌����̃o�����X���ǂ���邩�ɂ���Č��܂�ɂ����܂���B

�����ԍ��F13535908

![]() 8�_

8�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>���̂��܂�ɖ��ʂɂȂ����t�����W�o�b�N�͂܂ʂ��Ƃ��������悤�������c

�c�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B

�C���[�W�Z���T�[�̑O�ɂ͕��������[�p�X�t�B���^�[��ԊO�J�b�g�^�z���t�B���^�[�A�S�~����SSW�t�B���^�[�A�V���b�^�[���j�b�g�Ȃǂ������āA���������v����Ƒ����Ȍ��݂ɂȂ邱�Ƃ��킩��܂��B

�J����������O�������[�p�X�^�ԊO�J�b�g�t�B���^�[�������Ă������������Ƃ�����܂����A����͔Ƃ��������u���b�N�Ƃ������t���ӂ��킵�����̂ł����B

�����ԍ��F13535926

![]() 10�_

10�_

��Tranquility����

�Ƃ������c

���ʂɃX�y�[�X�����邩�疳�ʂ��ґ�ɃX�y�[�X�g���Ă邾�������ł�

�d�e�}�E���g�̓��C�J���Ƃ��Ă̓t�����W�o�b�N���Z���ł���

���̃X�y�[�X�Ƀt���T�C�Y�̂ł����~���[���܂߂Ă���������߂Ă�킯�Łc

�S�S�����@�@�@�@�d�e�}�E���g�̃t�����W�o�b�N

�R�W�D�U�V�����@�t�H�[�T�[�Y�̃t�����W�o�b�N

�掿���ǂ���ł����Ă��S�ċ������Ƃ����Z�p�҂̖��S�����K�i�Ǝv���c

�t�H�[�T�[�Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����lj��X�f�J�C�J����������炷

�m�d�w�̓o��ł���Ɓc

�t�������Ɓc�I�����p�i�����������o�����Ƃ���Ƃ���������ł��傤�c

�l�I�ɂ͂S�O�O�ԑ�Ƃ����^�y�ʂŏo���Ă���Ă����L���m���̃T�u�ɔ������̂Ɂi�j

(*´��`)�m

�����ԍ��F13535951

![]() 0�_

0�_

>���ʂ��ґ�ɃX�y�[�X�g���Ă邾�������ł�

�f�ʐ}�����Ă����_�ȃX�y�[�X������悤�ɂ͎v���Ȃ��ł��B

>�d�e�}�E���g�̓��C�J���Ƃ��Ă̓t�����W�o�b�N���Z���ł���

���̃X�y�[�X�Ƀt���T�C�Y�̂ł����~���[���܂߂Ă���������߂Ă�킯�Łc

5mm�ȏ㒷���Ă��A�S�~���t�B���^�[������ꏊ����邱�Ƃ͏o���Ȃ������c

>�t�H�[�T�[�Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����lj��X�f�J�C�J����������炷

�u�Z�p�҂̖��S�v�ł����H

E-400/500/600�n�ȂǁA���������������Ǝv���܂����ǁB

PEN���o�ꂵ�����́A����܂łɖ��������傫���ƃX�^�C���ɊF����т����̂��Ǝv�����AE-PL1/2�����イ�Ԃ����Ǝv���Ȃ��B

4/3�́A�Z�p�҂��t�B�����@���p�ł͂Ȃ�DSLR�̗��z��ڎw�������̂Ȃ̂��Ɨ������Ă��܂��B

���̋Z�p�҂ɕ����u�~�߂�C�͖����v�������Ȃ̂ŁA����ɂ����҂����ė~�����ł��ˁI

�����ԍ��F13536003

![]() 14�_

14�_

���u�Z�p�҂̖��S�v�ł����H

�܂��A���^�y�ʋ@�������肪�S���Ȃ������ȂƎv���܂���

���Ɏc�O�Ȃ���c

�����A�t�H�[�T�[�Y�K�i�̔��\����

�P�P�O�t�B�����Ɠ������炢�̃T�C�Y�ƕ����ď��^�y�ʋ@�����҂����l�����Ȃ��炸�������낤�Ɂc

�o�Ă������ʂ�����ł�����ˁc

�l�͂������ɂ�������ł���

�W�N�z���ł����

�f�e�R�A�o�k�R�A�o�l�P�ƕK�v�ȃR�}���o�Ă����ȂƎv���Ă܂�

(*´��`)�m

�����ԍ��F13536014

![]() 1�_

1�_

>�����A�t�H�[�T�[�Y�K�i�̔��\���ɂP�P�O�t�B�����Ɠ������炢�̃T�C�Y�ƕ����ď��^�y�ʋ@�����҂����l�����Ȃ��炸�������낤�Ɂc

�t�B�����ƃf�W�^���̍��{�I�ȈႢ����������Ă��Ȃ�������ł��傤�ˁB

����E-1���o�Ă����͂悭������܂���ł������A����Ƀt�B����1��t�p�̃����Y���g�p�������̉掿���݂āAOLYMPUS�̃G���W�j�A���ڎw���Ă���Ƃ��낪�����o���܂����B

������ƁAE-1�������Ԃ����v���܂��B

�����ԍ��F13536027

![]() 8�_

8�_

gintaro����

>�o�b�N�t�H�[�J�X�̒��������Y�قǑ傫�Ȍ�ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B

���݂܂���B

F���̏����ȃ����Y�Ńe���Z���g���b�N�������x�Ɏ������悤�����ꍇ�A���������Ƃ���ł��B

�u�C���[�W�T�[�N���ɑ��ď\���Ȓ��a������ʂ��K�v�ɂȂ�܂����c�v�Ə������̂́A���̂��Ƃ�����������ł������A�u�o�b�N�t�H�[�J�X�̒����ɂ���Ă��̒��a��ς���K�v�͂�������Ȃ��v�Ƃ����̂�F���̑傫���ƃe���Z���g���b�N���̒��x�ɂ��܂��ˁB�������s�\���ł����B

���炵�܂����B

�����ԍ��F13536086

![]() 2�_

2�_

Tranquility����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

��F���̏����ȃ����Y�Ńe���Z���g���b�N�������x�Ɏ������悤�����ꍇ�A���������Ƃ���ł��B

Tranquility����ɕ⑫���Ă��������܂������A�����̏������͌��t������܂���ł����B

�uTranquility����̂�����ꂽ�}�ŁA���w�n�i��ʁj���瑜�ʁi�B���f�q�j�̂P�_�Ɍ����������́u�~���v�ɂȂ��Ă���B���̉~���̎��������ɕ��s�ł��邱�Ƃ������e���Z���g���b�N���̒�`�B�~���̍L��������߂�̂��e�l�B�e���Z�������Y�ɂ����ẮA������1�_���琂���ɗ��~������ʂɎ��܂�K�v������܂�����A�o�b�N�t�H�[�J�X���������A��ʌa�͑傫���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ����̂��A�����̌��������������Ƃł��B

�������A����́A�K�v�����̈�ɉ߂��܂���̂ŁA������A�u�e���Z���̖�肪���邩��Z���Ă��������ɂ����v�Ƃ����咣�ɑ��锽�_�̍����Ƃ���悤�Ȏ����̏���������������������������܂���B

�������A�o�b�N�t�H�[�J�X���ǂ����̂��őP���A�Ƃ����̂̓����Y�̐v����ł��B

�i�����̏��L����l�t�H�[�T�[�Y�����Y�͂ǂ���A��ʂ̓}�E���g�ʋߕӂɂ���悤�ł��̂ŁA����Ȃ�Ƀt�����W�o�b�N�̒Z�������������v�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ȁA�Ƃ��v���܂��B�j

�����ԍ��F13536528

![]() 3�_

3�_

������E-1���o�Ă����͂悭������܂���ł������A����Ƀt�B����1��t�p�̃����Y���g�p�������̉掿���݂āAOLYMPUS�̃G���W�j�A���ڎw���Ă���Ƃ��낪�����o���܂����B

�l�������͂ł��Ă��邯�ǂ����鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i����

�掿��Nj����邵���Ȃ��K�i�ɂ��Ă��܂��Ă���

���ɑf���炵���ʔ������z�������̂ɂ��̉\���̈ꕔ���������������Ȃ��������ĂƂ��ł���

�܂��l�e�s���撣���Ă����������ǁ�

(*´��`)�m

�����ԍ��F13538170

![]() 0�_

0�_

�F����A�����́B

Tranquility����������Ă���̂ŁA�����ǂ����ȂƂ��v���܂������ǁA

�e���Z���g���b�N���Ɋւ��ẮA����������������Ȃ�o�b�N�t�H�[�J�X��

��mm�ɂȂ낤���A��ʂ̒��a�́m�B���f�q�̒��a�{�o�b�N�t�H�[�J�X÷�e�l�n

���K�v�ŁA�t�H�[�T�[�Y�̂悤�Ƀt�����W�o�b�N�������ƕK�R�I�Ƀo�b�N

�t�H�[�J�X�������Ȃ�܂�����A���_�I�ɂ͓������邳�Ȃ�A������a��

��ʂ��K�v�ɂȂ邱�Ƃ͊m���ł��B

�����A�����ȃe���Z���g���b�N���ł͂Ȃ��A±15�x���x�܂łȂ�X���Ă��ǂ�

�Ƃ��������Ȃ�A�t�����W�o�b�N�������Ă��t�Ɍ�ʂ��������Ă���薳��

�Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B

�r�I�S���̓o�b�N�t�H�[�J�X���Z���ł����ǁA��ʎ��ӂ͌��������Ȃ��

�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�P���ȃ��g���t�H�[�J�X���e���Z���g���b�N����

�C�}�C�`�ł�����A�����ł��}�g���ȃe���Z���g���b�N�����m�ۂ��悤��

����ƁA������o�b�N�t�H�[�J�X���Z���Ȃ��Ă��傫���͂��܂菬�����ł�

�Ȃ��̂�����݂����ł��B

�ŁA�X�����ginganohikari����ւ̃��X�ł����A�f�W�^���ɑ������������\

�Ŗ��邢�����Y��v���悤�Ƃ���ƁA��ʎ��ӂł��B���f�q�ɑ��ĉ\��

��������𐂒��ɋ߂�����K�v������܂�����A��ʂɑ傫�ȓʃ����Y��u��

�Ȃ�������Ȃ��ł����A����ɂ���ă��C���̃����Y�Q�̐v�ɂ��H�v��

�K�v�ɂȂ�܂�����A���܂菬�����͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B

���ہAm4/3�p�̃����Y�̌�ʂ�4/3�̓��X�y�b�N�̃����Y�Ɣ�r���Ă��A

�ނ���傫�����炢�ł��̂ŁAm4/3�̃����Y���������ł���̂͑O�ʂ̒��a��

�ƁA�o�b�N�t�H�[�J�X�����邽�߂̃��g���t�H�[�J�X�ɂ��邽�߂̑O�ʌQ

�̕��Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��B

���������āAm4/3���L���ɂȂ�̂̓t�����W�o�b�N����40mm�ł���薳���v

�ł���70mm���Z���œ_�����̃����Y�Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��B

�����Am4/3�̃����Y�̑���a���ň�Ԗ��ɂȂ�̂́A�`�e�X�s�[�h��������

���邽�߂ɁA�S�Q�J��o���ł͂Ȃ��A�ł���Ώ������y�������Y���P������

�������ςނ悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ŁA�ł�������Y�S�̂�

�J��o���A�ߋ�����̓t���[�e�B���O�łƂ����v���]�܂�������a�P�œ_

�����Y�́A�v������Ƃ����{�g���l�b�N������̂͊m���ł��B

���Ȃ݂ɁA�]���̍����h�C�c�̃����Y���Ă`�e���́A�قڕs�\�Ȃ�ł���ˁB

�l�e�Ńs���g�����킹��̂Ȃ炢����ł����Ԃ��|�����Ă��A�`�e���Ɖ��b��

�҂��Ă�������A�I���ȃ��[�U�[���ĂقƂ�ǂ��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��ˁB

�����ԍ��F13539199

![]() 11�_

11�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>���鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i����

���̎��͏o����Ǝv���܂���B

���邱�Ƃ̕����ǂꂾ���L�����邩�A

�ǂ��܂Ŗʔ����g���邩�̓��[�U�[�������ł��B

>�掿��Nj����邵���Ȃ��K�i�ɂ��Ă��܂��Ă���

�G���W�j�A�͓��R�掿��Nj����܂���ˁB���ꂪ�d���ł��B

����͂ǂ��̃��[�J�[�ł������ł��傤�B���@�̈Ⴂ�͂���ł��傤����ǁB

�����͕��ʂ̃��[�U�[�ɂ͎�̏o���Ȃ������ł��ˁB�I�����錠���͂����瑤�ɂ���܂����B

�掿�ȊO�ɖ��͂����o���邩�́A��������[�U�[�������ł��B

>���ɑf���炵���ʔ������z�������̂ɂ��̉\���̈ꕔ���������������Ȃ��������ĂƂ��ł���

�Ƃ����킯�ŁA�J�����̉\�����������邩�ǂ����͎g����ɂ��킯�ł����A�^�C�v������Ȃ��̂ł͂���������܂���B

�ǂ̃��[�J�[�̃G���W�j�A����ɂ��A�V�X�e���̉\�����������J���𑱂��ė~�����ł��ˁB

�|�����_�n����

�ڂ�������A���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F13539335

![]() 9�_

9�_

�K�i�͈�ʐl�ɂ͎肪�o���Ȃ����������炱���Z�p�҂�������ƍl���Ȃ��Ƃ��߂ł���

���̈Ӗ��łe�s�͑厸�s���Ă�

�c�O�Ȃ���

�܂��j�b�`�Ȗ��͂͂��܂�Ȃ�����̂ō��X�Ȃ��甃�������\��ł���

(*´��`)�m

�y���݁�

�����ԍ��F13539507

![]() 0�_

0�_

�|�����_�n�����́B

> �����Am4/3�̃����Y�̑���a���ň�Ԗ��ɂȂ�̂́A�`�e�X�s�[�h��������

> ���邽�߂ɁA�S�Q�J��o���ł͂Ȃ��A�ł���Ώ������y�������Y���P������

> �������ςނ悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ŁA�ł�������Y�S�̂�

> �J��o���A�ߋ�����̓t���[�e�B���O�łƂ����v���]�܂�������a�P�œ_

> �����Y�́A�v������Ƃ����{�g���l�b�N������̂͊m���ł��B

�`���b�ƕ������b�ł����C���ꂪ�����Z�p�I�ɗ\�z���Ă��������ӊO�ɋȎ҂̂悤�ŋ�풆�炵���CMicro4/3�p��HG(�|)�ɑ������郌���Y���Ȃ��Ȃ��o�����ɂ���悤�ł��B

Micro4/3(m.zuiko)�ł�HG�N���X�̃����Y���o���炻�̎��_�œ������������Ă��ǂ����ȁC�Ǝv���Ă���̂ł����C���̓��������ł���܂łɂ͂����������Ԃ�K�v�Ƃ���̂�������܂���� (^^;

�����ԍ��F13539514

![]() 3�_

3�_

�|���_�n������X�Ԉ���Ă���̂�

�������A�����ȃe���Z���g���b�N���ł͂Ȃ��A±15�x���x�܂łȂ�X���Ă��ǂ�

���Ƃ��������Ȃ�A�t�����W�o�b�N�������Ă��t�Ɍ�ʂ��������Ă���薳��

���Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B

�����̘b�͋��ʃ����Y�Őv�����Ȃ�ƌ��������ł���A�����Y�����m�������g����

�Ȃ��Ă��ẮA�ŐV�̃����Y�v�ɂ��Ă͌�鎑�i�������Ǝv���܂��B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Œ|�N���X���o�Ȃ��̂́A�v������ƌ������A

�R���Z�v�g�㍂���ȃ����Y�����Ă�����Ȃ��̂ŁA�����ȃ����Y�Q�ŏ\����������

�l�B�ɂ킴�킴����Ȃ������Y���o���Ӗ��������Ƃ����̂����̍ő�̗��R�ł��B

�I�����p�X�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ƌ����A�V�����W��������Nikon1�̂悤�ȃR���Z�v�g��

����ɍ���r�W�l�X�W�J�����Ă����̂ŁANikon1�ɏ��Ă�i���ł���Ώ\���ƍl����Ȃ�

���Ƀn�C�G���h�����Y���o���K�v�������ƌ����̂����̗��R�ł��B

�t�@�~���X�N���X�̃R�X�g�ŁA�ꗬ�V�F�t�̃��V�s����Ȃ����ƌ����̂́A

�P�Ȃ�䂪�ԂŁA�t�@�~���X�N���X�̃J�����ŏ\���������Ă���ڋq�{�����[����

�^�[�Q�b�g�Ƀr�W�l�X�W�J���Ă��邱�Ƃ��l����A����̍s�������T�˗����o����ƌ������̂ł��B

�����A��_�قȂ�_��������ANC���Ղ̋Z�p�v�V���߂��܂��������B

���w�V�~�����[�^�̐v�Z�p���}���ɏオ���Ă��Ă��邱�ƂƑ��܂��āA���ނ��ǂ����m��

��ɓ���A�ʃ����Y�ō��i�ʂȂ��̂�o���鎞�������������Ă���ƌ����_�ł��B

�Â����ʃ����Y�̐v�v�z��m�������ŁA���������ŋ߂̃J������������̂�

���{�I�ȊԈႢ���܂ނƎv���܂��B

�����ԍ��F13540799

![]() 1�_

1�_

�ʃ����Y�̂��܂˂��{�P�������Ȃ�ł����ǁA������ċZ�p��

�����ł��Ȃ��̂ł��傤���H�������ʃ����Y�g���Ă��郌���Y

�������Ă��܂����A�C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F13540872

![]() 1�_

1�_

���ꂩ�������B

���{�I�ɊԈ���Ă���̂́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ʼn��̖��邭�𑜓x������

�L���m����t�H�[�T�[�Y�Ȃǂ̃����Y�����D�G�ȃ����Y���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����H

�ƌ������ł��B

���݁A�L���m���̔n���ł����}�̂̃J��������Y�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃J��������

�o�ב䐔�������A����Ă��܂��B

�����āA�t�H�[�T�[�Y�́AE-5�ŏI���ƌ������̂́A���钆�ŁA�Ȃ��K�i�㐧����

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɁA���ꂱ���ʋ@��̎v�z��T�O���Ƃ��Ă����悤�ɋ��߂�̂��H

�J�������g���Ă��āA�����̋Z�ʂ��J������������A�V�����J�������~�����Ȃ�̂�

�����̗��B

�������A�����������ɁA�����̓s�������ŗ��z�����̂͒P�Ȃ�䂪�ԂŁA�ȑO�������܂�����

�J��������ɂ����āA����҂������̂�����A�������_�ł��������z���Ĕ����̂�

����҂̐ӔC�̔��e�ł���͂��Ȃ̂ɁA�u����ɖϑz�v�����ɂȂ�Ȃ��̂�

���[�J�[�Ɉ����Ɠ˂�����̂́A�P�ɐ挩�������������̘b�ł����āA�J�������[�J�[�ɂ�

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ������x�͂���܂���B

�����āA�R���f�W�����g��Ȃ��l���猩��A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y������A

Nikon1�₻�̑����ȃt�W�̃����Y�������J�����ƂāA�ǂ����Ƃ͐���������܂��B

���́A�J�������O�ɁA�}�E���g�a���ŏd�v�����ăJ���������i�I�j�w�i������܂��B

����́A��X�̂����ȉ\�����l���Ă̂��Ƃł��B

�I�����p�X�A�����ă}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A���������@�B�I�ȉ\�������A

�J������g�߂ȑ��݂ɂ��A�R���p�N�g�Ŏg���₷���J��������낤�Ƃ��Đ��ɏo�����J�����ł��B

�̂̃����W�t�@�C���_�[�J�����ɁANikon�@��F�V���[�Y�̃����Y�`�ʐ��\�����߂�l�͂��Ȃ������͂��Ȃ̂�

���́A�����W�t�@�C���_�[�Ƀf�W�^�����Ɠ����̐��\���u����Ɂv���߂�l�����܂��B

�Z�p�́A�i�����܂��B

�������A���Ԃ����Ԃ�����܂��B

�����𗝉������A�m�������g���Ȃ܂܂ŁA����ɂ��ꂱ�ꌾ���̂́A���{�I�ȑf�l�̊ԈႢ�ł��B

Tranquility������悤��

���@.���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

��>���鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i����

�����̎��͏o����Ǝv���܂���B

�����邱�Ƃ̕����ǂꂾ���L�����邩�A

���ǂ��܂Ŗʔ����g���邩�̓��[�U�[�������ł��B

�g�������l���Ȃ����[�U�[���A�V������������ɓ���Ă��A�܂��t�@�~���X��

�C���X�^���g�Ȃɂ����Ɠ������A�O������A�X�Ȃ�䂪�Ԃ����������ŏI���܂��B

�������̃g�C�����Y�́A��ω掿�������ł����A����͂���Ƃ��Ă̖����ƁA

�ʔ����ړI�ɔ����l���吨���܂��B

�ǂ����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł��邱�Ƃ𗝉����A���̔��e�ŁA�B�e�V�[�����H�v������I�肵��

�����̃X�^�C���ɂ������J���������[�U�[�������I�Ԃƌ������{�I�T�O��Y��Ȃ��ŗ~�����Ǝv���܂��B

����́A���[�U�[�Ƃ��Ă̖{���̂Ƃ߂ł�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13540873

![]() 4�_

4�_

���ʃ����Y�̂��܂˂��{�P�������Ȃ�ł����ǁA

���܂˂��{�P���������ɂ́A�����ꂩ�̐v�v�z���K�v�ł��B

��ɒf���Ă����܂����A�ʃ����Y��p����ۂ̍ő�̗��R�́A�����Y���R���p�N�g�ɂ��邽�߂ł��B

�P�D�����Y�Q�̍\����ς��A��F�l�ȃ����Y�v�ɂ���B

�Q�D�ʃ����Y���S���ȏ�p���āA�c�Ȏ�����ȊO�ɁA�F����������郌���Y��

�@�@���ꂼ��Q���ȏ�g���Đv����B

�R�D�����Y�Q�̎g�p���������炵�A�����Y��Ԃ�������v�i�R���p�N�g���Ƒ�������j������B

�^�}�l�M�{�P�������闝�R�́A���ډ��L�̋L�������ǂ�ł���������Ȃ��Ǝv���܂���

http://www.nikon-instruments.jp/jpn/tech/2-1-6-2.aspx

�G�o�l�b�Z���g��̂悤�ȊT�O�̌��ۂ��N�����Ă��܂��B

�����Y���R���p�N�g�ɂ��A���G�ɐ������̃����Y�Q�𑽗p����ƁA�����Y���m�̋����i��j

�ɂ���āA�����Y�̑��݊��ɂ��A��������قȂ��������Y���A�����������ܗ���

�ω�������̌q�����������Y�̂悤�ɋ@�\���邱�ƂŐ�����s�A�����ۂ����ł��B

�����Y�̕]�����A�P�ɉ𑜐������Ř_����l�́A�����ɂ��Ďw�W���B���Ȃ̂�

����܂��A�����ɂ͂���炪�ʐ^�Ƃ��đ傫�������Ɋւ���Ă��܂��B

�����Č����܂����A���邢�����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ŏo���ɂ����̂́A�ނ��낱����̗��R�ŁA

�ʂ̐v���Â��ƁA���邢�����Y�ł͂�����̂́A�t�H�[�J�X���Â��A

�{�P�~���o�Ȃ������Y�ƂȂ�A�����Y�̉��l�����Ȃ��Ă��܂����߂ł��B

�����ԍ��F13540919

![]() 1�_

1�_

�Ƃ͂����A�����̃����Y���������炢���Ȃƌ����P���Ȏv���͗������܂��B

���������b�ƁA���r���[�Ȓm���ʼn�����ĊԈ�����b�𐢊ԂɍL�߂Ȃ��ŗ~�����Ǝ��͎v���܂��B

�|���_�n���͂��ď�X�e���Z��������鎞�A��ʂ̃����Y�a���A�t�����W�o�b�N���

���ꂱ�ꌾ���܂����S�Ăɂ����Ĕ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

����́A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�e���Z�������������߂�Ȃ�A�O�ʂ��ɗ͑傫�����āA

�����Y���傫�����s�ɍ��Ηǂ������ł���ƌ������Ƃł��B

�V�O�}�̑�C�̂悤�ȃ����Y������̂�����A�傫���̐���ȂǁA�P�ɃR�X�g��

����邩����Ȃ����̃R���Z�v�g�̖��ł���A�|���_�n���̒��r���[�ȏ���Ȏv�����݂�

����̒��ł̘b���ł͖������Ƃ��ɒf���Ă����܂��B

�����Ȃ�J�������[�J�[�̋K�i�ł����Ă��A�傫����傫�����A����Ă��ǂ����

�ǂ������Y�͍��܂��B

�������A����ł͌����̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃R���Z�v�g�����Ă��܂��B

����āA�t�����W�o�b�N�̖��ł��A��ʌa�̖��ł������B

�P�Ȃ�R�X�g�ƃR���Z�v�g�̘b���ŏd�v�ȉۑ肾�Ɖ��߂ďq�ׂĂ����܂��B

�|���_�n���̂悤�Ȓm�������Ԃ����f�l�I�Ȕ��z�ŁA�J�����̍\���ɑ��āA

���ꂱ�ꌾ���̂́A�R���Z�v�g���l���č�����J�������[�J�[�̎v�z�𗝉�������

�S�e�S�e�ƁA���Ђ�����A������ȗ����ɃP�`���b�v��

�\�[�X�������ĐH�ׂ�悤�Ȃ��̂ŁA���������c�_�͑S���Ӗ��̖����b���Ǝv���܂��B

�����Y�ɖ��邳�����߂�Ӗ��͂Ȃ�Ȃ̂��H

�悭�l���Ă݂�K�v������܂��B

���邢�����Y���~�����ƌ����̂́A

�P�D�{�P�~���o������

�@�@���@�i�}�C�N���j�t�H�[�T�[�Y�ł͍��{�I�ɑI�J�������Ԉ���Ă���

�Q�D�Â��V�[���ŃV���b�^�[���x���グ����

�@�@���@�����x�B�e�o����J������I��

�R�D��i�i���ĉ𑜐��̍��������Y���~�����Ӗ��Ȃ�

�@�@���@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͂Ȃ��t�H�[�T�[�Y�̏��A�|�����Y�ƃZ�b�g�Ŏg��

�̂��{���Ǝv���܂��B

�ǂ��������V�[���ŁA�ǂ��������C���[�W�̎ʐ^���B�肽���̂��A����������ɏ����Ă�����

�B�e�e�N�j�b�N��A�I�ԃJ���������߂đI�肵�����Ȃǂ̉��������܂��B

���邢�����Y���g��Ȃ��Ă��A����Ԃ�[���̐Ԃ̑���������������A�����̕�����

�l�������B�e�ꏊ�I�тȂǁA�J�����ȊO�Ɏ������g���w�͂��ĉ����o������e�͂�����ł�����Ǝv���܂��B

�@�B�I�ȉۑ�Ɏ��_�������Ă����āA�P�Ȃ�ϑz��䂪�Ԃ̕s�тȋc�_��������

�����ȉ������T��c�_���������������ƌ��ݓI�ȓ����ɍs�������Ǝv���܂��B

�|���_�n�����u���́v�v�����ƌ����̂Ȃ�����Ƃ��Ȃ��Ԉ���������Y�v�̘b�ł͂Ȃ��A

�u�v���炵���v�u�B�e�e�N�j�b�N�v�Ɓu�N�����f���炵���Ƃ��Ȃ�B�e��v�ɂ��ĊJ�����ė~�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13541006

![]() 3�_

3�_

�u���鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i���ȁv

������������

���[�U�[�����鎖�̕��������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ�

���[�J�[�����鎖�̕��������Ƃ����Ӗ�

�����ɂ͎g���ǂ��낪���邩�甃�����Ƃ��Ă邯�ǂ��ˁ�

(*´��`)�m

�����ԍ��F13541466

![]() 0�_

0�_

ginganohikari����

�N�̃N�`�R�~�Ȃ��H

�����ԍ��F13541493

![]() 0�_

0�_

���͂���pen-mini��12/2, 25/1.4, 45/1.8�̂R�{��MFT�f�r���[���邱�Ƃ�S�ɐ����܂������A

�~�������Ɗ���xISO50�A�����Ɨ~�������Ɗ���xISO25�̃{�f�B������Ƃ��ꂵ���ł��B

�����ISO800�ł��A����OK�ł��B

���i�R������Ŕq������f�G��MFT�̍�������ɂ��AISO200�Ŋ��ɏ����m�C�W�[�Ȃ̂��c�O������ł��B

�ł��AISO50�{�f�B�ƁA15/1.2�����������A���ׂẲƑ����s�J������MFT�Ƀ`�F���W�������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13541801

![]() 1�_

1�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��@

���Ƃ������c

�����ʂɃX�y�[�X�����邩�疳�ʂ��ґ�ɃX�y�[�X�g���Ă邾�������ł�

�@���[��A�I�����p�X�̃S�~��Ƃ����ƒ����g�U���ɂ��SSWF����Ԃɒ��ڂ���܂����A

http://olympus-esystem.jp/technology/usf/

>(2)�z�R���̎ʂ荞�ݖh�~

>��Q�ɁA����ʂ�SSWF�Ƃ̊Ԋu���Ƃ邱�Ƃɂ��A�����Ȑo��������ʂɂ���A�ɂ����ʒቺ�����Ȃ����āA�摜�Ɏʂ荞�܂Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B

���Ă̂�����̂ŁA���ʂȃX�y�[�X�Ƃ͌�����Ȃ��ł��ˁB

�@���̏؋��ɁA���[�p�X�t�B���^�[�̒����g�U���ȂǂőĂ��鑼�Ђ̋@��ŃS�~��肪�A�I�����p�X�^�p�i�\�j�b�N��薾�炩�ɗD��Ă���@��Ƃ������͖̂����ƔF�����Ă���̂ł����A���̔F���͊Ԉ���Ă��܂����ˁH

�����ԍ��F13542102

![]() 3�_

3�_

���e���}�[�N�t�@������@

�l�I�ɃS�~���@�\�ɂ͑S���������Ȃ��̂ł킩��܂��c

�����̎����Ă�J�����ɂ��t���Ă�̂�����͂��ł����F�����ĂȂ��i�j

�Z�p�҂̗��_�ŃX�y�[�X�ɈӖ�����������̂͂�����ł��ł���̂�

������X�y�[�X�����ʂɂȂ��Ă�Ƃ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł�

���ǂ͉掿���悭�Ȃ�Ⴂ���������Ă̂�łǂ�ǂ�ǂ�ǂ��剻�����V�X�e���c

������x�ȏ�͑傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�Ƃ͎v��Ȃ������̂ł��傤

�K�i�����i�K�ł�����Ƃł����^�y�ʉ����ӎ����Ă��ꂽ��

�����Ƃ����Ɩ��͓I�ȃV�X�e���ɂȂ肦���̂ɂƂ����̂��c�O�łȂ�Ȃ�

���Ă��Ƃł�

�n�l�V�X�e�������グ���I�����p�X�ۂ��Ȃ��i�j

(*´��`)�m

�����ԍ��F13542128

![]() 1�_

1�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>���[�J�[�����鎖�̕��������Ƃ����Ӗ�

4/3���������ɕ��������Ƃ������͖����ł��傤�B

�ǂ�ȋK�i�ł�����Ȃ�̓���������܂��B

>������x�ȏ�͑傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�Ƃ͎v��Ȃ������̂ł��傤

����������ʂ����̑傫���Ȃ̂ł́B

���̃V�X�e����肸���Ԃ����Ǝv���܂����B

�����ԍ��F13542327

![]() 2�_

2�_

m4/3�̋K�i�͏���16:9�̃Z���T�[�T�C�Y�ɑΉ��ł���悤�ɗ]�T���������Ă��Ȃ��������ȁH

�L���Ⴂ�������炲�߂�Ȃ����ł����B

�����ԍ��F13542328

![]() 0�_

0�_

m����Ȃ��ĕ��ʂ�4/3���B

�ł��Am4/3�ł������Ƃ�����͂��E�E�E

�����ԍ��F13542331

![]() 0�_

0�_

���l�I�ɃS�~���@�\�ɂ͑S���������Ȃ��̂ł킩��܂��c

�������̎����Ă�J�����ɂ��t���Ă�̂�����͂��ł����F�����ĂȂ��i�j

�ǂ����A���̂悤�ł��ˁi�j

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��̃����N��(groovingrowin)�ɂ���ʐ^(F51407195)���`���b�ƌ������Ă����������̂ł����A�E��ɂ���S�~�炵�����̂ɂ��Ă͓��Ɉӎ�����Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���Ȃ���ł��傤�˂��B

http://fotologue.jp/groovingrowin#/13275707/13275720

�l�I�ɂ́A�����ꂽ�\�}���D���Ȃ̂ŁA������������ɂ���S�~�̂悤�Ȏʂ荞�݂͂ǂ����Ă��C�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�����łȂ��Ƃ����l������Ƃ����̂͂킩��܂����`�B

���^���ɂ��Ă͑_����35mm�ł̃J�����̃T�C�Y�Ƃ������ƂŁA��������͓�����AF�J�����łł��傤�ˁBOM�̍���MF�J�����̃T�C�Y�͍ŏ��͈ӎ����ĂȂ������̂��Ǝv���܂��B

����͂�����Ɩܑ̖��������Ȃ��Ǝ����v���܂��B�����AE-420�Ƃ��́A�\�����������Ȃ��Ǝv���܂��B���̋Z�p�͂ō��A�������������Ȃ�Ƃ͎v���܂����ǂˁ`�B

�����A�S�~���ʂ�Ȃ����Ƃ��ӎ����ẴX�y�[�X�ł���A���͖��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F13542354

![]() 7�_

7�_

������������ʂ����̑傫���Ȃ̂ł́B

�I�����p�X�̋Z�p�͂����z�͂�����ȂɃ��x���Ⴂ�Ƃ͎v�������Ȃ�

�����Ȃ�߂�������c

�l�e�s�̏��������Ă��킩�邯�ǁA�I�����p�i�����^�y�ʉ��͂قƂ�Ǎl���ĂȂ��ł��傤

���N�ɓ����Ă���Ə��^�y�ʉ��ɖڊo�߂��悤�ł����i�j

�m�d�w�Ƃ������C�o�����o�����Ă���Ɓc

���e���}�[�N�t�@������@

���̎ʐ^�͂������p�ɊȒP�Ɏd�グ�������������

�W�p�Ŏd�グ��Ƃ����Y��ɃS�~�͏����܂���i�j

�S�~���@�\�͂ǂ��ł��������ǃS�~�͋C�ɂ��܂�

�����A�P��̎B�e�ʼn��S�J�b�g�ƎB���Ă��A�W���x���Ŏg���̂͂��̂����P�A�Q�J�b�g

����̃S�~��������ԂȂ�đS�̂̎�Ԃ���l��������X������̂�����

�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����

���ǎg���Ղ����l����Γ��R������x�̑傫���͕K�v�Ȃ̂�

�����@�͓��R�������l���č��킯�ł���

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�������������ő���Ɋ������������^�y�ʋ@���o����\�������S�ɂȂ������K�i�������̂��܂�Ȃ��Ƃ��ł��˂�

�����Y���掿�͂������������ǓO��I�ɏ��^�y�ʂȃ����Y���e�s�p�ɂ���悩����

���A�l�e�s�ł���Ă��邱�Ƃ��e�s�őS���o���Ȃ������i��낤�Ƃ����Ȃ������j�̂����������Ȃ�

(*´��`)�m

�����ԍ��F13542425

![]() 2�_

2�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>�l�e�s�̏��������Ă��킩�邯�ǁA�I�����p�i�����^�y�ʉ��͂قƂ�Ǎl���ĂȂ��ł��傤

���ɔ�r�o����@�킪����܂���ˁB

���܂ǂ��A�ǂ̃��[�J�[�ł����^�y�ʉ��͍ŏd�v�_���ڂ̂ЂƂł��B

>�W���x���Ŏg���̂͂��̂����P�A�Q�J�b�g

����̃S�~��������ԂȂ�đS�̂̎�Ԃ���l��������X������̂�����

�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����

1���ɉ���J�b�g���B�e���Ĕ[�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�Ǝʐ^�Ƃ́A����ȗI���Ȃ��Ƃ͂���Ă����Ȃ��ł��傤�˂��B

�����ԍ��F13543218

![]() 5�_

5�_

�o���r�[�m��

���̏������݂����p���Ă��������܂��āA�ǂ����ł��B

�Ƃ���ŁA�|�����_�n����̋L�q�ł����A���i�������ȂƂ���͂���܂����B

��������A�o���r�[�m��̏������݂̕��Ɍ��i�Ƃ��ɋZ�p�I�Ȃ������j�����X�����܂��B�����ӂ��������B

�����ԍ��F13543371

![]() 6�_

6�_

�����܂ǂ��A�ǂ̃��[�J�[�ł����^�y�ʉ��͍ŏd�v�_���ڂ̂ЂƂł��B

�����������Ƃł�

����ƍ��N���珬�^�y�ʂ��d�����������I���A�p�i�����������Ȃ�

�W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c

��1���ɉ���J�b�g���B�e���Ĕ[�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�Ǝʐ^�Ƃ́A����ȗI���Ȃ��Ƃ͂���Ă����Ȃ��ł��傤�˂��B

�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���

��ԋC�ɂ��Ă�̂͂ނ��뉿�i�ɂ���悤�ȃA�}�`���A���Ǝv���܂���

�t�B�����������Ă��l���ƃt�B�����̃S�~�̕����v���I�ɂ�������������̒m���Ă邵��

�����������S�~���@�\�͂ǂ��ł�����������

���ʂȋ@�\�Ƃ������Ă�킯�ł͂Ȃ��̂Ō���̂Ȃ��悤��

�������Ȃ�����A����ɂ��Ēm��Ȃ��ƌ����Ă邾���ł���

�����ԍ��F13543483

![]() 3�_

3�_

>�W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c

�������l���Ă����ł��傤�B8�N�O�����ē����ł��B

�����̃J������OLYMPUS�̂��̂����ُ�ɑ傫���ł����H

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��̂���]�i�\�z�H�j�ɓY��Ȃ������Ƃ��������ŁA

OLYMPUS�̃G���W�j�A�����^�����l���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł���B

>�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���

�v�������܂��܂ł����c

���̒m�荇���̃v���ŃS�~�̎ʂ荞�݂��C�ɂ��Ă��Ȃ��l�͂��܂���B

�����Y�̐������{�f�B��p�ӂ���Ƃ��A�����Y�������͕K���������ɂ���Ƃ��B

4/3���[�U�[�́u�Y��Ă�v�ƌ����Ă��܂��B

�����ԍ��F13543753

![]() 5�_

5�_

�v�����S�~�̎ʂ荞�C�ɂ��Ȃ������玸�i�ł���(��)

����Ȑl�ɋ������킯���Ȃ�www

�����Ǒf���炵���I�����ł���

�����̓L���m�����C�������ǃL���m������Ԍ����Ƃ��������Ă邵(��)

�܂��e�s���厸�s�삾���D�������甃����

�I�����D��

(*´��`)�m

�����ԍ��F13543990

![]() 1�_

1�_

>�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���

>�v�����S�~�̎ʂ荞�C�ɂ��Ȃ������玸�i�ł���(��)

�����Ă邱�Ƃ��Ⴄ�c

>�����Ǒf���炵���I�����ł���

���̂��Ƃł����H

�Ԉ�����������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A�߂������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B

�����ł͂ǂ��ɂ����Ȃ��J��������Y������Ă���������⌤���ҁE�Z�p�҂ɑ��Ď���Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v���܂��H

����ɂ��Ă��A�����Ȃ��̂��蔃���Ďg���Ă���Ȃ�āA�ʔ������ł��ˁB

�����ԍ��F13544120

![]() 11�_

11�_

����OM2�������Ȃ������̂ŁAE-P3���w�����܂����i���j�O�O

�����ԍ��F13544350

![]() 0�_

0�_

�v���͌��\

�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����

�S�~�̗L���͋C�ɂ���ƌ����Ă���̂ł���

�v�����S�~�t���Ŕ[�i������܂����ł���

�܂��A�G���Ƃ��ł��܂ɃS�~�ʂ��Ă܂����ǁi�j

���Ԉ�����������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A�߂������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B

�l�͍����̂Ȃ��m��������������ł����ǂ�

���ǁA����������l��Tranquility�������Ƃ��ɂǂ������邩�̍��Ȃ����Ȃ̂ł���

�����͌����҂̋��̓��ɂ���킯�Ő������邵���Ȃ��킯��

�l�͂e�s�͑厸�s��Ŕ��ɂ��������Ȃ��Ɗ�����̂ł�

���z�͂��̂������悩�����̂Ɂc

���Ȃ݂Ɍ����Ȃ̂̓L���m���Ƃ�����ЂȂ̂�

�L���m���̃J�����͌����ł͂Ȃ��ł��˂�

���߂Ȃ�d���Ɏg���Ȃ����i�j

�ł�����Ԉ��|�I�ɂ킭�킭���Ȃ���Ђ̓L���m�����Ȃ���

�ق�Ƃɖʔ����Ȃ���Ђ��i�j

(*´��`)�m

�����ԍ��F13544449

![]() 2�_

2�_

�܂������ł��B

�u�Ԉ�����������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A�߂������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B�v

��L�A��������������܂����B���ɒ������܂��B

�u�Ԉ�������������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A��������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B�v

�c�ł����B���炵�܂����B

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>�v���͌��\�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����

�S�~�̗L���͋C�ɂ���ƌ����Ă���̂ł���

�����Ȍ���������Ȃ��Ă��B

>�l�͍����̂Ȃ��m��������������ł����ǂ�

>���ǁA����������l��Tranquility�������Ƃ��ɂǂ������邩�̍��Ȃ����Ȃ̂ł���

>�����͌����҂̋��̓��ɂ���킯�Ő������邵���Ȃ��킯��

�����ł͂Ȃ��A�����E�J���҂����̓��𖾂������L�q�͂�����ł�������܂��B

���Ƃ��A4/3�V�X�e���J���҂��K�i���莞���炸���Ə��^�����l���Ă���Ƃ����،��B

http://www.four-thirds.org/jp/special/story.html

http://www.olympus.co.jp/jp/magazine/techzone/vol59/index.cfm

http://www.digitalcamera.jp/report/4-3SLR/43SLR-1.htm

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0704/27/news122.html

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2004/09/29/152.html

E-1�̋@�\�������

�u�{�f�B�ɂ́A�y�ʂŌ��S�ȃ}�O�l�V�E���������̗p���A�v���d�l�̃X�y�b�N�𓋍ڂ��Ȃ���A660g�̌y�ʉ��������B�v���J�����}�����g����œK�x�ȏd�����������Ă��܂��B�v

http://www.olympus-esystem.jp/products/e1/feature/f_s02.html

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��́u���^�����l���Ă��Ȃ��v�Ƃ��낢�남��������Ă��܂������A�S�Đ�����������ł��傤���B

�u���̂��܂�ɖ��ʂɂȂ����t�����W�o�b�N�͂܂ʂ��Ƃ��������悤�������c�v

�u�掿���ǂ���ł����Ă��S�ċ������Ƃ����Z�p�҂̖��S�����K�i�Ǝv���c�v

�u�܂��A���^�y�ʋ@�������肪�S���Ȃ������ȂƎv���܂��ˁv

�u���ǂ͉掿���悭�Ȃ�Ⴂ���������Ă̂�łǂ�ǂ�ǂ�ǂ��剻�����V�X�e���c�v

�u������x�ȏ�͑傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�Ƃ͎v��Ȃ������̂ł��傤�v

�u�K�i�����i�K�ł�����Ƃł����^�y�ʉ����ӎ����Ă��ꂽ��v

�u�l�e�s�̏��������Ă��킩�邯�ǁA�I�����p�i�����^�y�ʉ��͂قƂ�Ǎl���ĂȂ��ł��傤�v

�u�W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c�v

�����̖����ے�͖��ł͂Ȃ������悤�ł��ˁB

�Ƃ�����A�͂��炸��4/3�̑_�������炽�߂Ċm�F���邱�ƂɂȂ�܂����B

�܂��܂����҂����Ă��炢�����V�X�e���ł��B

�����ԍ��F13544551

![]() 15�_

15�_

�܂��A�I�����p�X�̃J�����ł��S�~���ʂ��Ă���ʐ^�͊��x���q�����܂����ǂˁ`

�ŋ߂̗Ⴞ�ƁA����ł����ˁi�ʐ^����A�V���b�^�[���x1/250�Ȃ̂ŁA���ł͂Ȃ��ł��傤�j�B

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13298768/ImageID=971031/

���ƁA�S�~���@�\�̓y���^�b�N�X�͂��Ƃ��j�R����L���m���A�\�j�[�ɂ������g�U�������̂��̂��̗p����Ă���̂ŁA���͂�I�����p�X�̗D�ʐ��͉ߋ��̘b�ł��傤�B

���ƁA�J�����̑傫���Ɋւ��Ăł����A���傫�ȎB���f�q�𓋍ڂ��Ă���NEX�ɕ���Ă���悤�ł͂܂��܂��_���ł��傤�B

�V���[�Y�ŏ���E-PM1(109.5×63.7×33.95)�ł����A�o���A���O�����ڂ�NEX-C3(109.6×60×33)�ɂ��瓯����������Ă��܂��B

�B���f�q���������炢�̑傫���Ȃ̂�����A�����Ə������o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

E-1�̓t�@�C���_�[���\���v�A������(��˂̒�̂悤�ɏ����������ɂ���)���Ƃ���A���߂�APS-C���̃t�@�C���_�[�{���ɂȂ�悤�v���������Ƃ���AE-3��E-5��800g��ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�܂�A�܂Ƃ��ȃt�@�C���_�[���\�ō�����ꍇ�u�v���J�����}�����g����œK�x�ȏd���v�ƃI�����p�X�������Ă���660g�Ƃ͒��������̂ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B

K-5��D7000�ȂǁA���Ђ͓����ȏ�̐��\��E-5�̂�����y����(600g��)�������̂ŁA�܂�Ƃ���́A�t�H�[�T�[�Y���̂��̂����^���Ɍ����Ă��Ȃ����A�I�����p�X�������Ɠw�͂��ׂ����������A�̂ǂ��炩�ł��傤�B

�����ԍ��F13545100

![]() 2�_

2�_

lifethroughalens����

����ɂ��́B

>�S�~���@�\�̓y���^�b�N�X�͂��Ƃ��j�R����L���m���A�\�j�[�ɂ������g�U�������̂��̂��̗p����Ă���̂ŁA���͂�I�����p�X�̗D�ʐ��͉ߋ��̘b�ł��傤�B

�ȑO�J�����G���ŃS�~��萫�\�̔�r�e�X�g������Ă��܂������A�����ł�OLYMPUS�̂��̂Ɉ���̒�������悤�ł����B

OLYMPUS�ɗD�ʐ��͖����Ƃ���q�ϓI�ȍ����͂���̂ł��傤���H

>���傫�ȎB���f�q�𓋍ڂ��Ă���NEX�ɕ���Ă���悤�ł͂܂��܂��_���ł��傤�B

>�B���f�q���������炢�̑傫���Ȃ̂�����A�����Ə������o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̃N���X�̃~���[���X�Ń{�f�B�T�C�Y���x�z����̂́A�C���[�W�Z���T�[�̃T�C�Y�ł͂Ȃ��w�ʃ��j�^�[�̑傫���ł��B�ǂ���̃��[�J�[���A���[�U�[�����������j�^�[�ł����ƌ����Ȃ�����Ə���������Ǝv���܂��B

�Z���T�[�T�C�Y�������Ă���̂̓����Y�̑傫���Ɛ��\�ŁA����͏�ɋ������J���҃C���^�r���[�̒��ł������ɏq�ׂ��Ă��܂��ˁB

>E-3��E-5��800g��ɂȂ��Ă��܂��܂����B

E-1��E-3�̈Ⴂ�̓t�@�C���_�[�����ł͂���܂���ǁAE-1��OM���݂̑傫�������҂����l�����������̂Ɠ��l�AE-3��E-1���݂̑傫�������҂����l�͑��������ł��傤�B

E-3�Ǝ����|�W�V�����̈ႤK-5�ED7000���r����Ó����͂Ƃ������AE-5�͑傫���ƌ������̓��[�J�[���d�X���m���Ă���ł��傤�B����Ɋ��҂ł��B

�����ԍ��F13546117

![]() 7�_

7�_

�I�����p�X�A�����Ǝv���܂���O�O

�����ԍ��F13546580

![]() 0�_

0�_

�������Ȍ���������Ȃ��Ă��B

���Ď������l�̏������̓ǂ�łȂ��������炾���ł���

�K���ɓǂݔ���Ă����ȁH

���̔��_�͉��߂̈Ⴂ������܂��������ǁA���̕����͂��������Ȃ��H

�����Ɠǂ�ł�������

�c�_�ɂ��Ȃ��

���[�J�[�͂������Ƃ�������Ȃ��Ă�������܂��Ȃ̂�

���[�J�[�̌��������Ƃ�S���������Ɖ��߂���̂͂ǂ����Ǝv���܂����H

����ɖl�̈ӌ��͂͂Ȃ����琄���Ƃ��ď����Ă܂����H

�o�Ă������ʂƂ��Ă̐��i������

���^�y�ʉ��͖������Ă�Ƃ����v������̂��o���Ă��邵

�������^�y�ʉ����l���Ă����Ƃ��Ă�

�����̐l�����^�y�ʉ����l���Ă��Ȃ����̂��o���Ă���Ɗ�������

���ʁA���^�y�ʉ����l���Ă��Ȃ��̂Ǝ��������Ƃ������܂�

���̕ӂ��܂��̂̓j�R������

�c�S�O�͊m���ɂ߂�����y�����������̂����ǂ��c

�j�R���̓L�b�g�����Y���d�������������Y�������Ȃ����Ƃ����c

�V�X�e���ł͏d���̂Ɂc

�ł��������^�y�ʂ̂P��t�Ƃ����c�S�O������

�d�|�T�O�O���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�͔{���炢�Ȃ̂ɂ�����Ƒ傫���Ă�����Əd�����炢

�t�H�[�T�[�Y�ӂ����Ȃ�������c

(*´��`)�m

�����ԍ��F13546696

![]() 2�_

2�_

>���̔��_�͉��߂̈Ⴂ������܂��������ǁA���̕����͂��������Ȃ��H

�r���Ō����Ă邱�Ƃ��ǂ�ǂ�ϗe���Ă���悤�ɓǂ߂��̂ł����B�S�~�ɂ��Ă̂������B

���́u1���ɉ���J�b�g���B�e���Ĕ[�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�Ǝʐ^�Ƃ́A����ȗI���Ȃ��Ƃ͂���Ă����Ȃ��ł��傤�˂��B�v�ɑ��āc

>�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���

>��ԋC�ɂ��Ă�̂͂ނ��뉿�i�ɂ���悤�ȃA�}�`���A���Ǝv���܂���

�Ƃ����ԓ�����

>�v�����S�~�̎ʂ荞�C�ɂ��Ȃ������玸�i�ł���(��)

�ƕς��

>�v���͌��\�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����

�S�~�̗L���͋C�ɂ���ƌ����Ă���̂ł���

�Ƃ����悤�ɁA�S�~�̗L���̘b�����̂܂ɂ��S�~���@�\�̗L���ɕς���Ă���悤�ɓǂ߂܂����B

���ł͂ǂ̃��[�J�[���S�~��葕�u�𓋍ڂ���悤�ɂȂ�܂����B

�v���A�}��킸�A�S�~��葕�u�̓��ڂ̊�]�����������̂��Ǝv���܂��B

�Ȃ��ɂ͂����Ă������Ƃ������������邱�Ƃ��킩��܂������B

>���[�J�[�̌��������Ƃ�S���������Ɖ��߂���̂͂ǂ����Ǝv���܂����H

�l���Ă����Ȃ����Ƃ��u�l���Ă���v�Ƃ͌���Ȃ��ł��傤�B

���Ȃ��Ƃ��u���^�y�ʉ��v��ڕW�̂ЂƂƂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B

>����ɖl�̈ӌ��͂͂Ȃ����琄���Ƃ��ď����Ă܂����H

�u�l�͍����̂Ȃ��i�����́j�m��i�ے�j�������������ł����ǂˁv�Ȃ�ł���ˁH

�u���^�y�ʉ�������l���Ă��Ȃ��v�Ǝv�������萄���Ŕے��A�����Ă���悤�ɂ��������܂��ǁB

>�ł��������^�y�ʂ̂P��t�Ƃ����c�S�O������

�d�|�T�O�O���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�͔{���炢�Ȃ̂ɂ�����Ƒ傫���Ă�����Əd�����炢

�ǂ̃��[�J�[���u���^�y�ʉ��v�͏d�v�ڕW�̂ЂƂł��B

�ł�����A�ǂ̃��[�J�[�̐��i�ł��������炢�̏��^��������Ă���Ƃ������Ƃł��B

��ɂ������܂������A�Z���T�[�ȊO�͓����悤�ȍ\�����i���g���Ă���̂ł�����A�{�f�B�T�C�Y�̏��^���̓Z���T�[�T�C�Y�̑傫���̍����炢�����ς��Ȃ��B

��ɂ��������悤�ɁA�Z���T�[�T�C�Y�������Ă���̂̓����Y�̕��ł��B

>���̕ӂ��܂��̂̓j�R������

>�c�S�O�͊m���ɂ߂�����y�����������̂����ǂ��c

>�j�R���̓L�b�g�����Y���d�������������Y�������Ȃ����Ƃ����c�v

�Ƃ������Ƃ���ł��ˁB

�����ԍ��F13547064

![]() 9�_

9�_

�����m�肽�������̂̓^�}�l�M�{�P�������闝�R�ł͂Ȃ���

�������Z�p�ɂ��Ăł��B

���邢�͔ʃ����Y�g�p�����ǃ^�}�l�M�Ȃ������Y����Βm�肽���ł��B

�ʃ����Y���g�����R�ƃ^�}�l�M�ڂ��闝�R�͗������Ă��܂��B

�����ԍ��F13547120

![]() 2�_

2�_

���Ƃ����悤�ɁA�S�~�̗L���̘b�����̂܂ɂ��S�~���@�\�̗L���ɕς���Ă���悤�ɓǂ߂܂����B

�܂�����͂Ƃ��Ă���������

�ŏ�����S�~�͂��ɂ��Ȃ��Ƃ͏����Ă��Ȃ�

�r���ł�����������菑���Ă�ł���H

(*´��`)�m

�������[�i����Ƃ��S�~�����܂܂��Ȃ��ł��悳�����Ɂi�j

���l���Ă����Ȃ����Ƃ��u�l���Ă���v�Ƃ͌���Ȃ��ł��傤�B

���C�ł����܂�

�ǂ̊�Ƃ������Ƃ͂����܂��ǂ�

���Ȃ��Ƃ������_���������āA���_������Ȃ��̂͋ɂ�����܂��ł�

�����Ȃ��Ƃ��u���^�y�ʉ��v��ڕW�̂ЂƂƂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B

�S�������͌����Ȃ�����

�u���^�y�ʉ���������Ƃł���������ȁH�v���炢�ŗD�揇�ʒႩ�����悤�ɂ��������Ȃ�

���Ȃ��Ƃ����N�ɓ���܂�

�܂��p�i�͂f�e�Q�����肩��l���n�߂����ȁi�j

�܂�����Tranquility����Ƃ͂�����b���Ă����s���ł���i�j

�������Ⴄ���Ƃ������Ă邾���Ȃ̂�

�l�͂e�s���v���I�ɂ��߂������̂͏��^�y�ʉ����s�\�ȋK�i�ɂ���Ǝv���Ă��܂��̂�

���^�y�ʉ����\�ȏ_��̂���K�i�ɂ��Ă����

�����Ƃ킩��₷�������̐l�ɃA�s�[���ł����Ǝv���܂�

���ꂪ�ق�ƂɎc�O�łȂ�Ȃ��c

�����ԍ��F13547132

![]() 2�_

2�_

�����i�܂ȂĂ��j����

���ɃY�[���Ƃ��P�œ_�Ƃ������ĂȂ������̂ł���

�K�������A�ʃ����Y���g��������Ƃ����āA���x�̖��ł����A

���قNjC�ɂȂ�Ȃ������Y������܂��B

�P�œ_�łT�O������F1.2�ł���

http://alphaeos.blog18.fc2.com/page-2.html

http://cweb.canon.jp/ef/lineup/standard/ef50-f12l/index.html

���̃����Y�Ȃ�A���قǃ^�}�l�M�{�P�͋C�ɂȂ�Ȃ����x�����Ǝv���܂��B

�Y�[���ł��Ɣʃ����Y���S���͕K�v�ɂȂ�͂��ł��B

�ʃ����Y���S���g�����v�́A����قNJy�ł͂Ȃ����̂ł��̂ŁA

�Y�[���p�Ƃ��ẮA���̂Ƃ��뎄�͌������Ƃ�����܂���B

���݂Ɏ�����ԍD���ȃ����Y��

EF70-200mm F2.8L IS II USM

http://kakaku.com/item/K0000079167/

�ł��B

�l�I�ɂ͌u���g���������Y����͂�D���ŁA�ʃ����Y��p���������Y��

�L�p�������TS-E�����Y�ȊO�A�{�P�~���D���ł͖����̂ł��܂�g���܂���B

�����ԍ��F13547507

![]() 0�_

0�_

���T�O������F1.2

EF50/1.2�̃T���v�����������Ă݂܂��������܂˂����Ă܂���orz

sigma50/1.4���͂܂����Ǝv���܂������A

���{�I��EF50/1.4���łȂ��ł�����ˁB�B�B

���������T���v���摜�����ׂĂ݂܂��B

�����L�p�����Y�ł�

�I�ׂȂ��̂Ŕʃ����Y�����Ă���̂��g���Ă܂��B

�����ԍ��F13547869

![]() 2�_

2�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>�܂�����Tranquility����Ƃ͂�����b���Ă����s���ł���i�j

�������Ȃ��ł��ˁB���E�̌����E�l���������{����Ⴄ�悤�ł��B

���f���T���@�u�͂�Ԃ��v�̐���v���W�F�N�g�}�l�[�W���[�́w�u�͂�Ԃ��v���v�l�@�x�Ƃ��������̒��Łu���_�@���~�߂ĉ��_�@�ŕ]�����悤�v�ƒ��Ă��܂��B

�i��ǂ��������߂��܂��j

�����J������]������ۂɂ͂����������Ǝv���܂��ˁB

�Ⴆ��4/3�@��4/3�Z���T�[���̗p�������߂ɓ��������b�g�����_�@�ŕ]������B

�������ǂ�ȋ@��ɂ��_���ȂƂ��������킯�ł����A�������ʐ^���B�e����ɂ������ă����b�g�̕�������������ł��B

����Ƀ_���ȂƂ�����茩�Ă���Ɓu�A���������R���������v�ƂȂ��āA���ɋC���������B

>�e�s���v���I�ɂ��߂������̂͏��^�y�ʉ����s�\�ȋK�i�ɂ���Ǝv���Ă��܂�

�{�f�B�������Ă��Ȃ��Ƃ����v���邩������܂���ˁB

�����Y�̗ǂ��͎��ۂɎg���Ă݂Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ����̂ł��B

�����ԍ��F13548425

![]() 10�_

10�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

�ЂƂ����Y��Ă��܂����B

>�e�s���v���I�ɂ��߂������̂͏��^�y�ʉ����s�\�ȋK�i�ɂ���Ǝv���Ă��܂�

4/3�ȊO�̋K�i���ƁA�~���N���ȏ��^�y�ʉ����\�Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F13548853

![]() 2�_

2�_

������Ă��܂���

�l�͎����Ŏg���Ȃ���_�@�ŕ]�����܂�

�����炱�̂e�s�������\��ł�

�ł��e�s�����s�������R�̑傫�Ȉ�͏��^�y�ʉ����s�\�ȕ����ƌ����Ă��邾���ł�

��4/3�ȊO�̋K�i���ƁA�~���N���ȏ��^�y�ʉ����\�Ȃ̂ł��傤���H

�~���N���ȏ��^�y�ʉ��͖����ł��傤

�P��t�ł��邩����

�ł����ʂɏ��^�y�ʉ��ł��Ȃ��}�E���g�͂e�s�ȊO�ɂȂ���Ȃ����ȁH

�f�W�^���ɍœK�����ꂽ�P��t�̃}�E���g�͂e�s�ƃR���^�b�N�X�m�}�E���g�����Ȃ����ǂ�

�f�W�^���p�ő�^�������m�}�E���g�ł��璷���t�����W�o�b�N�ŗL���Ȃe�}�E���g��

�S�U�D�T�������P�D�T�������������̂S�W�����ł����߂Ă܂������

�t���T�C�Y�����Ȃ����Ă���d�e�}�E���g�łS�S����

���ꂪ����ł͊��S�ɓd�q����̃����Y�ł������C�J���ł͈�ԏ��^�y�ʉ����Ղ��ł��傤��

�J�����{�f�B�Ɋւ��Ắc

�܂��A�L���m���͂��܂菬�^�y�ʉ���D�悵�Ă��Ȃ��̂ŏo���ĂȂ����ǂ�

�t�B��������̂j�������͋��ٓI�Ɍy���������c

���̂d�e�}�E���g�̂S�S�����ɑ��Ăe�s�͂R�W�D�U�V�����c

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���P�^�S�Ȃ̂ɂT����������Ƃ����ς��Ȃ��c

�������{�g���l�b�N�ɂȂ��Ă���͖̂����ł�

(*´��`)�m

�I�����p�X�����������������̎��������邾���ł��c

�����ԍ��F13548922

![]() 2�_

2�_

���Ȃ݂Ƀ~���[���X�Ȃ�d�}�E���g�����ٓI�ɏ��^�y�ʉ��\�ł���

����̓~���[���X�����炾���c

�t�����W�o�b�N���P�W�����Ȃ̂͂ނ��돫���掿��Nj������ŗL���ɂȂ�ł��傤��

�e���Z���̖�肪�������ꂽ�Ƃ��ɂ�

�Ώی`�őf���Ȑv�̏��^�y�ʂȍL�p�����Y�����Ղ�����

�d�}�E���g�̓t���T�C�Y�ɂ��Ή��ł���̂�

�قڍ��̃T�C�Y�Ńt���T�C�Y�����Ă��܂��Ƃ����̂͋��ٓI�ł�

�����A���^�y�ʉ�����Ȃ�~���[���X�����Ȃ����Ċ����ł���

(*´��`)�m

�����ԍ��F13548930

![]() 1�_

1�_

�����ӂ�ׂȂƁ`�邳��

���W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c�@�����^�y��

�P�P�N�O�ɔ������ꂽ2/3�^��SONY��CCD���̗p����E-10�̃����Y9-36mm/F2.0-2.4

(���C�J���T�C�Y���Z35-140mm����)�̓t�B���^�[�a��62mm�ŁA�B���f�q�̃T�C�Y�̊�

�ɂ͑傫�������ł����ǁA������nikon��D1��CANON��D30�p��28-70mm/F2.8��t����

�����l����Ɣ��ɃR���p�N�g�Ōy�ʂ������悤�Ɏv���܂��B

���̌�t�H�[�T�[�Y���J�����ꂽ�킯�ł����ǁA�W�N�O�̋Z�p��O��ɂ���ƁAE-1��

���ЂƔ�r���Ă������\�Ȋ��ɏ��^�y�ʂ������Ǝv���܂��B���ł͒����ɂ����g���

�Ă��Ȃ�KODAK�̃t���t���[��CCD�̔��F�́A�����_�ł����͓I�ł��B

E-5�̓t�@�C���_�[���ǂ������ł����A���C�J���T�C�Y���Z��100-1000mm(F4-6.3��

F8-13�ɂ����Ƃ��Ă�)�Ƃ�600mm(F2.8��F5.6�ɂ����Ƃ��Ă�)�̃����Y��t���Ă�

�莝���B�e�ł��鎖���l����ƁA���ɏ��^�y�ʂ��Ǝv���܂��B

�܂��AE-5��菬�^�y�ʂ�APS-C�@�̓t�@�C���_�[���N�b�L�������Ȃ��ł�����A

�t�@�C���_�[�̌�������ɁA�����ł����^�y�ʂȋ@���I�ڂ��Ƃ��Ă��AE-5����

�I�������Ȃ��Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̑傫�����A�ǂ��o�����X���Ǝv���܂��B

�R���g���X�g�`�e�p�ɐv��ύX���Ă���́A�O�ʂ̒��a�ɍ��킹�ăt�B���^�[�a��

�����������蒾���^�C�v�ɂ���ȂǁA���R���p�N�g�Ɍ�����ׂ̍H�v�����Ă���Ƃ�

�v���܂����A��������������G����Ă����悤�ɁA���̐v�̉������Ƒ���a����

���Ȃ����悤�ł��B

�p�i�\�j�b�N������a�̃Y�[�������Y���J�����̂悤�ł����A�����̃����Y�Q��

�����Y�ɂ��ꂼ��쓮���[�^�[�����t���A�Y�[�~���O�ɂ��A�`�e�ɂ����ꂼ���

�쓮���[�^�[���g���Ƃ����V�Z�p�̂悤�ŁA��̃����Y�Q��P���̃����Y�ɁA����

�̖�ڂ�^���ă����Y�̖��������炷�����ł��镪�A����a���Ə��^�y�ʉ����\��

�Ȃ�悤�ł��B

�p�i�\�j�b�N�Ƃ��Ă̓p���[�Y�[���𓋍ڂ��邱�Ƃɂ���āA����p�ɕK�v�s����

�@�\���t���������܂�����A�o�k�}�E���g�̃����Y�ɑR�ł���悤�Ȓ������\��

�����Y���o�Ă���\��������܂��ˁB

���Ȃ݂ɂo�k�}�E���g���ƌy���Y�[�������Y�ł�1kg�ȏ゠��A�P�œ_�Ɏ����Ă�

�t�����W�o�b�N�̊W�ōł��y���ł��钆�]�������Y�ł���2kg�ȏ゠��܂�����

12-35mm��35-100mm��1kg����ďo�Ă�����A�ʔ������ƂɂȂ肻���ł��ˁB

���ɒP�œ_��F1.4�`F2�N���X�ň��������Y������킯�ł�����ACM��PV��V�l�}��

����ł����ڂ��W�߂�Ǝv���܂��B

�t�W�m����18-85mm/T2(F1.8���x�ɑ����H)�͂W���h�����Ƃ��H

RED�Ŕ̔����Ă��郌���Y�͓��{���ŁAZEISS�̒P�œ_�����Y��1/5�̉��i�������ł�����

����ł����\���~���܂�����A�������ł��ˁB

NEX�̃����Y�͉�ʎ��ӂ�MTF�����������ł����ǁA���^�y�ʉ��ׂ̈ɁA��ʎ��ӂ�

�]���ɂȂ��Ă���ׂ��Ǝv���܂����A�f�U�C���������̂��߁A�}�E���g�̑傫����

�����Y���̂�K�v�ȏ�ɑ傫�����Ă��銴�������܂��B

NEX���Ƃo�k�}�E���g�̃����Y�ɃC���[�W�T�[�N�����������������܂����ǁASONY��

ZEISS�̃Z�[���X��D���悤�Ȃ��Ƃ����܂����ˁB

�����ԍ��F13548973

![]() 3�_

3�_

���|�����_�n����

���̉��l�ςł������̒ʂ肾�Ǝv���܂���

�l�����̉��l�ςł͕]�����Ă��邩�甃���킯��

(*´��`)�m

�ł��t�Ɍ������̉��l���ł����]���ł��Ȃ��̂��e�s�V�X�e��

�����ɖ��_������Ǝv���Ă��܂�

�m�d�w�Ɋւ��Ă̓t���T�C�Y�ɑΉ��ł���}�E���g��

�����̃����Y�ɂ��Ă��܂��Ă��邩�烌���Y���ł����Ƃ͎v���܂���

�P�U�����Ɋւ��Ă�

�ł��W���Y�[���͂���Ȃ���ł��傤

�ł������ł͂Ȃ��t�W�c�{�^�Ƃ��~�����ł��ˁi�j

�c�`���~�e�b�h�݂�����

���[�^�[�����ł͓�����낤���ǂ��c

�d�}�E���g�͌���`�}�E���g�ɂ��낢�뉓�����Ă邩��

���͂�����̂͂���������ł͂Ȃ����ȁH

���̓_�l�e�s�̓p�i�̃t���O�V�b�v�Ȃ̂ŃK���K���ɐi�����ė~�����ł��ˁ�

�I�����Ƃ܂��e�s�ɉ������Ă銴���o�Ă邯�ǂ��i�j

�e�s���܂����������Ƃ���̂Ȃ�I�����Z���T�[�ʈʑ����`�e�̕��������悳���Ȃ̂ł����ǂ�

���̈Ӗ��ł��p�i�̃Z���T�[���~�߂Ȃ����ȁc�i�j

(*´��`)�m

�����ԍ��F13549001

![]() 0�_

0�_

�Ɩ��@����sony��PL�}�E���g�̃r�f�I���o���Ă��Ǝv���܂��B

�t�Ƀp�i��AG-AF105���o���Ă���̂ŁAmFT�̊��͂͂���Ȃ�

�Ȃ����ƍŋߎv���悤�ɂȂ��Ă��܂��BPL�}�E���g�̔e����

�H������ł����Ȃ����ȂƁB�B�B��������mFT�̃����Y

�������āA�R���V���[�}�[���f���g���Ă���l�ɂ������Y�I����

�����G���g���[����v�������܂őI�ׂ邮�炢�[�����Ă���͂��B

�r�f�I�ƊE�̐��͊W�Ƃ�����m��Ȃ����ǖϑz���Ă܂��B

�����ԍ��F13549325

![]() 1�_

1�_

nightbear����

����Ȃ疾�邢�����Y�������̂ɁI�ƒP���Ɏv�������Ƃ����[�B

�@4/3�p9-18mmF4.0�`5.6���t�B���^�[�a72mm�Am4/3�p9-18mmF4.0�`5.6���t�B���^�[�a52mm�A���i�͓����Ő��\���قړ����B�Ȃ疾�邢�����Y����������Ȃ��I�H�I

������A

�I�����p�X4/3�p7-14mmF4.0�ƃp�i�\�j�b�N��m4/3�p7-14mmF4.0�������ăp�i�\�j�b�Nm4/3�p�̓I�����p�X�̂ق�2/3�̑̐ςʼn��i�͔����I�I�I

������ăt�H�[�T�[�Y����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ����������������ł���H

����ȃJ�^���O�f�[�^������m4/3�p9-18mmF2.8�Ȃ�ă����Y���o�����Ȃ��I

�����������炻����Ĕ���ɂȂ邩���B�����������������C�̈�Ԃɔ������� �H

�܂��������������Ȃ��͉̂������R������낤�Ȃ��I�ʂ����Ă��̗��R�Ƃ́H

�������܂����[�J�[�͒P���Ɍy�����������̂��������������̂����˂��A�Ɣ����K�b�J���v����������E�E�E�E�E

�ł��A�I��m4/3�p9-18mmF4.0�`5.6���Ē��������̗p���Ă�̂�ˁB������Č��Ǖ��̂�������������ׂ̏��H�W�����I�g���Ƃ��͈�������o�����̂˂�(^0^;)

�v����Ɍy���������Ȃ�����イ���Ƃ��������������A�̂��I�@�ƁB

�o���r�[�m�����

�@>���邢�����Y���~�����ƌ����̂́A

�@�@�P�D�{�P�~���o������

�@�@�@�@���@�i�}�C�N���j�t�H�[�T�[�Y�ł͍��{�I�ɑI�J�������Ԉ���Ă���

�@�@�Q�D�Â��V�[���ŃV���b�^�[���x���グ����

�@�@�@�@���@�����x�B�e�o����J������I��

�@�@�R�D��i�i���ĉ𑜐��̍��������Y���~�����Ӗ��Ȃ�

�@�@�@�@���@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͂Ȃ��t�H�[�T�[�Y�̏��A�|�����Y�ƃZ�b�g�Ŏg�@�@���̂��{���Ǝv���܂��B

�@�S�������ăz�{��Ƃ���ł��B

�@�J�����V�X�e���ɂ�645�V�X�e�������邵�A���̈����Q�V�X�e���i���������ȁI�j�Ƃ����ɏ��V�X�e���������đI�����͎��ɗl�X�B

�@����Ȓ��ɂ����āA�ȑO�ɂ������܂������ǁA���̓I�����p�X���D���Ȃ�ł��B

�@�����ۛ��Ɛ\���܂��傤�����̐̍��ƂȂ��Ă�30���N�O���I�I�����p�X�͈��t�J������M�V�X�e���ƌď̂��č\�z���Ă���܂����B

���������ǂ����炩�C�`���������t���āi�C�`�������t���͊m�����C�J���������ȁB�����V���������킵���L��������܂��jM�̓��ɁuO�v�̊���t���āuOM�V�X�e���v�Ƃ����B

�C�`�������t�����J�������[�J�[�͂��̓����̓J�������[�J�[�Ƃ��Đ��E�Ɋ����鉟����������ʑ��݂��������߂ɃI�����p�X�͎����r���Ă��]�܂��܂ꂽ��ł��傤�˂��B���͂���ȕςȊ����邱�ƂȂ����낤�Ǝv������ł����ǂˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@

�����ԍ��F13549885

![]() 0�_

0�_

�������̑���

����ƑO�ɂ������܂�������ǁA���t�J�����̎O�p�����������ɂȂ�Ƃ��C�ɓ���Ȃ��B

�@�Ȃ̂ŃI�����p�X�y��FT���o���Ƃ��ɂ͂ɂ�܂肵�Ĕ���������ł��B

�@���N�OE-330�Ƃ����O�p�����̂Ȃ������J�����Ĕ���o���ꂽ�Ƃ��̓J�����G���߂ăj���j����������ł����B

�������������̓J�����ǂ���ł͂Ȃ������̂Ŕ����܂ł͎���Ȃ������̂ł����B

���[���A�I�����p�X��E-330�̌�p�@���o���Ă܂���ˁB

���̂Ȃ̂��H���̃V�X�e���W�����Ă�����ʔ��������낤�ɂƎv���̂ł��B

�����Ƃ����̒��͎O�p�������Ȃ��ƈ��t�J�����ł͂Ȃ��Ƃ��������������Ă��ꂪ���߂ɔ���Ȃ�������ł��傤���˂��B

�@�\��ꡂ��ɕ��G��������Ȃ���ׂ���Ȃ���ȁB

E-330�͎������肵�߂����߈��������Ă�̂����E�E�E�E�E�I�H�I

�Ȃ̂�E-P3���o���̂��@��ɂ������낻�딃���A���Ȃ��I�Ǝv��������B

E-P3�̃t�H���������ɗǂ��B

�قǂ悢�F�C����������B

�f�J�����Y���ďグ�ĕ��ʼn����C���ɂ����Ȃ��Ă��܂��B

����➑̂ɍ����������f�J�����Y���o���Ȃ����ȁ[�E�E�E�E�E(^0^)

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�~���[���X��➑̂�800mF8.0�~���[�����Y�𒅂������Ĉ���ɍ\��Ȃ��ł���I�Ȃ�Ƃ��~���N���Ȏ�������܂��I�H�I

�����_���ĎO�r���ĂĂ��m�͂��[��ԃf�J�����Y�g���Ă܂��B�J�����{�̂͑S�������������܂��B

�����I�ƁA�������p���t�H�[�J�X�̏��^�����Y�����Ď�����ăC�C�Ǝv���Ă܂��B

���^�ɍS��̂ł�����C�J�̒����������Y������Ζʔ����낤�ƁE�E�E

�Ⴆ�A�w�N�g�[��50mmF2.5 - L�}�E���g�B�������B3�Q6���B�G���}�[50mmF3.5�ɂ悭�����O�ς���������������O�ʂ��傫�����E�B�L�y�f�B�A������������Ă���(^0^)

���C�J��Q�������E�E�E30���N�O�̍��������ɐ��炳��ƁE�E�E�E�E�E�E(^0^)

�ʔ����Ă₪�Ĕ߂����E�E�E�ƂȂ��Ă͌����q������܂��ʂ��B

APS-C�t�H�[�}�b�g�ł��낤�ƁA35mm�t�H�[�}�b�g�ł��낤�ƃ{�f�B�����僌���Y���f�J�N�Ȃ邱�Ƃ͑S�������ĂȂ��̂ł�����ˁB

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y➑̂Ƀf�J�����Y�����邱�Ƃɂ͑S�������Ĉ�a���������Ă܂���B

�����Y�������o����̂����炠������O�ł���I

��̐��E�ł����́A�F�X�Ȋy���ݕ�������B����ŃC�C����[�Ȃ��́B

�����[���ł����A�I�����p�X��4/3�V�X�e���Am4/3�V�X�e���̏����̎p���ǂ��l���Ă���̂ł��傤���B

��O�Ȏs�ꌴ���������܂�����˂��B�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��B

�܂�����������āE�E�E�E�Ȃ�ĂȂ���ł��傤�˂��B�I�C�I�C���ނ�B

��ɂ͂��낢��ȍ₪����A�^�t�́u�܂����v�����̈�A�Ƃ̖�����f�����̂͂ǂ���̌�m�ł������E�E�E(^0^)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�����p�X������Ă˂��`�`�`�`�`

���������`�`�`�`�`�`��

�Ƃ͂����A���o�I�ȑ������ƈ���Č����I�Ȗ��ɗ����Ď��ɐF�X�Ȃ��ӌ����A���ɂ͌��H�}�����ĉ�����Ă�����������F�l�̃A�v���[�`�Ɋ��S���A�܂��S���犴�Ӑ\���グ�܂��B

�^�}�l�M�{�P���̃`���g���̉ۑ肾�̂ƃe�[�}���L�����Ă܂�����Ǒ�ςɖʔ����L�v�ł��B

��̉ۑ肩��l�X�ȃA�v���[�`���J�����Ă��邱�Ƒ�ϊ������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃t�H�[�����ɖ��I�I�I�I�I

P.S.

�@�ԈႢ������܂����炲�w�E�̏�������Ă��������B

�����ԍ��F13549894

![]() 0�_

0�_

ginganohikari����

�I�����p�X�t�H�[�T�[�Y���I�����p�X�}�C�N���t�H�[�T�[�Y

�I�����p�X�t�H�[�T�[�Y���p�i�\�j�b�N�t�H�[�T�[�Y

�����Y�����i�ˁ[�E�E�E

�����ԍ��F13550121

![]() 0�_

0�_

nightbear����@

�@�Ȃ߂Ɍ��Ă܂��`�`�`�`�`

�@

�@�@�@�ł����̒��z

�@�������͍D���ł���

�@�@�@�@�@�@�@(^0^)(^0^)2525

�����ԍ��F13550240

![]() 0�_

0�_

ginganohikari����

�������ɁI

�Ł`�X�����Y���ɂȂ��Ă�̂������݂����₵�ȁB

�����ԍ��F13550269

![]() 0�_

0�_

ginganohikari����

������ƑO�ɂ������܂�������ǁA���t�J�����̎O�p�����������ɂȂ�Ƃ��C�ɓ���Ȃ��B

�@�Ȃ̂ŃI�����p�X�y��FT���o���Ƃ��ɂ͂ɂ�܂肵�Ĕ���������ł��B

�@���N�OE-330�Ƃ����O�p�����̂Ȃ������J�����Ĕ���o���ꂽ�Ƃ��̓J�����G���߂ăj���j����������ł����B

�������������̓J�����ǂ���ł͂Ȃ������̂Ŕ����܂ł͎���Ȃ������̂ł����B

���ԈႢ������܂����炲�w�E�̏�������Ă��������B

�O�ɂ��q�����܂�������ǁA���̂Ƃ��̓X���[���܂������A�Q�x�ڂȂ̂ŁE�E�E

�Ȃ��A�����͂ł��Ȃ��̂ŁA�w�E�̂݁i�j

�y�� FT �̑O�Ƀy�� F ���o�Ă��܂����AE-330 �̑O�� E-300 ���o�Ă��܂��B

�u�y�� FT ���o���Ƃ��ɂ͂ɂ�܂�v�ŁA�uE-330 ������o���ꂽ�Ƃ��̓j���j���v�ł́A�P���ジ�Y���Ă܂��ˁB

���݂ɁA���́AM-1�A�y�� F�AE-300 �̉�����w�����܂����B

�Ȃ��AE-P1 �̃f�U�C�����C�ɓ���܂������AEVF �Ȃ��ł͎��̎B�e�X�^�C���ɂȂ��܂Ȃ����A�uEVF ����������@����o���v���Ƃ́A�G���̑Βk�L���ȂǂŔ����Ă����̂ŁAE-P2 �̔�����҂��܂����B

�@�����ł́AE-5 �Ƃ̂Q��Ԑ��̏ꍇ�ł��A�o�Ԃ� E-P2 �̕������|�I�ɑ����ł��B

�����ԍ��F13550366

![]() 4�_

4�_

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

>������Ă��܂���

>�l�͎����Ŏg���Ȃ���_�@�ŕ]�����܂�

���ꂾ���l�K�e�B�u�Ȕ��������Ă����Ȃ���

�����͉��_�@�ŕ]�����Ă��邩��������ȂƂ́A�܂����������ȁB

>�����炱�̂e�s�������\��ł�

�����߂ɂǂ����I

�I�X�X���ł��I

>�ł����ʂɏ��^�y�ʉ��ł��Ȃ��}�E���g�͂e�s�ȊO�ɂȂ���Ȃ����ȁH

�Ȃ��ł����H

>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���P�^�S�Ȃ̂ɂT����������Ƃ����ς��Ȃ��c

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̒Z�ӂ�35mm�t���T�C�Y���11mm�Z����������A���[�p�X�E�ԊO�J�b�g�^�z���E�S�~���SSW�t�B���^�[�����Ă��t�����W�o�b�N��5mm�Z�k�o�����̂ł��ˁB�v�Z�ǂ���B

�t�Ɍ����A�t�����W�o�b�N�ɗ]�T�̖���EF�}�E���g�ł́A�f�W�^�����ɂ���ĕK�v�ɂȂ����t�B���^�[�̓���ꏊ�ɂ����Ƃ���J���Ă���͂��ł��B

����ɁA�����Y�������J�����̓t�����W�o�b�N�ʼn��s�������̐��@�������܂����A����ȊO�̓t�B�����J������莩�R�������܂��B4/3���������^�y�ʉ��ł��Ȃ��Ƃ�������闝�R���킩��܂���B

2007�N��E-410�̑傫���́A129.5×91×53mm�i��×����×���s�j�@��375g

��������Nikon D40�ł� 126×94×64mm�i��×����×���s�j ��475g

���Ȃ���EOS Kiss Digital X�ł́A126.5×94.2×65mm�i��×����×���s�j�@��510g

�ȏ�̂悤�ɁA4/3��E-410�̉��s���͑��̂��̂��10mm�ȏ㉜�s�����Z���ł��ˁB�d����100g�ȏ���y�ʂł��B�Z���T�[�T�C�Y�Ȃ�ɏ��^�y�ʉ�����Ă���ƌ�����̂ł́H

�����Y���݂��ƁA�����ƍ����L����ł��傤�B�����́A�{�f�B�̍����i�t�@�C���_�[�ȊO�̌��̕����j�Ƃ̃o�����X�ł��ˁB

�t�����W�o�b�N���Z��Kiss�́A�Ȃ���F�}�E���g��D40�������s���������ł��B

�Ƃ͂����A���@�̍��͌덷���x�ł��傤�B

�ǂ̃��[�J�[���������炢�撣���ď��^�y�ʉ����Ă��܂��B

>�t�����W�o�b�N���P�W�����Ȃ̂͂ނ��돫���掿��Nj������ŗL���ɂȂ�ł��傤��

>�e���Z���̖�肪�������ꂽ�Ƃ��ɂ͑Ώی`�őf���Ȑv�̏��^�y�ʂȍL�p�����Y�����Ղ�����

���x�������Ă��܂����A�t�����W�o�b�N�̐��@�͊W�Ȃ��ł��B

�~���[���X�ł́A�t�����W�o�b�N�����������Ă������Y�̈ʒu�����i�����j�ɃZ�b�g������ނ��Ƃł��B

���̂Ԃ�A�}�E���g�O�̋������Z���Ȃ�܂��B

>�d�}�E���g�̓t���T�C�Y�ɂ��Ή��ł���̂�

>�قڍ��̃T�C�Y�Ńt���T�C�Y�����Ă��܂��Ƃ����̂͋��ٓI�ł�

�{�f�B�͏���������ł��傤���A�����Y�͑傫���ł��傤�ˁB

���܂菬�^�y�ʂɊ��҂��Ȃ����������Ǝv���܂���B

���ƂŁu�����Y���������Ȃ��I�v�ƕs���Ɏv��Ȃ����߂ɂ��B

ginganohikari����@

����ɂ��́B

�߂ɃY���Y���ȓW�J�A�܂��Ƃɐ\�������܂���B

�����ԍ��F13550369

![]() 9�_

9�_

���l�K�e�B�u�Ȕ���

�l�K�e�B�u�ł͂Ȃ��ł���

���ʂɎ��s���������͂��Ă邾���ł�

���s�̕��͂��������̃|�W�e�B�u�ɂȂ���킯�ł�

��2007�N��E-410�̑傫���́A129.5×91×53mm�i��×����×���s�j�@��375g

����������Nikon D40�ł� 126×94×64mm�i��×����×���s�j ��475g

�����Ȃ���EOS Kiss Digital X�ł́A126.5×94.2×65mm�i��×����×���s�j�@��510g

����Ńt�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ȃ݂ɏ������Ɗ�����̂Ȃ炻��ł����Ǝv���܂���

���͂܂����������͎v��Ȃ��Ƃ��������ł�

���̕����͂�����s���Ă����s���̂͂Ȃ��ɂ����Ȃ�܂���

�����x�������Ă��܂����A�t�����W�o�b�N�̐��@�͊W�Ȃ��ł��B

���̂Ƃ��肾����

�t�����W�o�b�N���Z���ق����u����v�ł͂Ȃ��u���₷���v�Ə����Ă���̂ł�

�ɒ[�ȃ����Y�ł͂e�}�E���g�p�̃~���[�A�b�v���Ďg��

�~���[�{�b�N�X���Ɏv����������荞�`�̃����Y������܂��������

�ł���ʂ��t�����W�o�b�N�ʂ��˂��o���Ă���ƌ�ʂ����t���Ղ��Ƃ�������

���̃����Y�ł͂��܂�݂����Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂�

������t�����W�o�b�N�͒Z���ق������₷���̂ł�

�����ԍ��F13550400

![]() 2�_

2�_

Tranquility�@����

�@�@���������M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂��B

�@�@�t�H�[�������Y���Y���ɂȂ�̂͑�ϗǂ����Ƃ��Ǝv���Ă���܂��B

�@�@��̃e�[�}�����؋��̂悤�ɕω����Ă����̂͂��ꂼ��̊y���݂�������傫�ȗv�f�ƍl���܂��B

�@�@�ω����邱�Ƃɂ���ĕ�����Ȃ������֘A��������������o����Ă���B

�@�@������Ă�͂�ō��̃A�v���[�`�Ǝv���܂��B

�@�@������́A�����Ŏ����̈ӌ����m���ɓ`���邱�Ƃ̓�����䂪���ƂƂ��Ċ����Ă܂��B

�@�@��c���J���āA�ǂ����Ă��̗l�ȉ��߁A�������o����̂��낤���H�@���b���������邱�Ƃ�����܂����A���̎�̉����ɂ͂�������G���������������Ԃ��|���Ȃ��Ɩ����Ȃ��Ƃ������ł��B

�@�@�Ȃ̂ŁA����ł�����ł��R�~���j�P�[�g���Ă������Ŏ����Ǝ��ʂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B

�@�@�@����̗l�X�ȓW�J���y���݂ɂ��Ă���܂��B

�����ԍ��F13550435

![]() 1�_

1�_

���łɌ����Ȃ��

�c�S�O���o�����_�ł̂e�s�͂d�|�T�O�O�ł�

�d�|�T�O�O�@�P�Q�X�D�T�X�S�D�T�U�U�@�S�R�T��

�c�S�O�@�@�@�P�Q�U�X�S�U�S�@�S�V�T��

�c�S�O�Ɉꎞ���S�s���Ă���

���̖�T������ɂd�|�S�P�O�łȂ�Ƃ������ԏサ�����ĂƂ��ł���

(*´��`)�m

�����ԍ��F13550436

![]() 2�_

2�_

>�ł���ʂ��t�����W�o�b�N�ʂ��˂��o���Ă���ƌ�ʂ����t���Ղ��Ƃ�������

>���̃����Y�ł͂��܂�݂����Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂�

>������t�����W�o�b�N�͒Z���ق������₷���̂ł�

�K�[�h��������������̂��Ƃł��B���g�Ń����Y�ʂ�ی삷��悤�ɐv����̂����ʂł��B

������ł����̂悤�ȗ�͂���܂��B

�����A���t�p�ł͌��ɐL���Ȃ��̂ŁA���̂悤�ȃ����Y�͏��Ȃ��ł��ˁB

�u���₷���v�ł́A�ǂ�����ꏏ�ł��傤�B

>�c�S�O�Ɉꎞ���S�s���Ă���

>���̖�T������ɂd�|�S�P�O�łȂ�Ƃ������ԏサ�����ĂƂ��ł���

�����ł����H

�킸��5�����ŐV�@�킪����Ǝv���܂��H