FUJIFILM X-T3 �����Y�L�b�g

- ���ʏƎˌ^�uX-Trans CMOS 4�v�Z���T�[�ƍ����摜�����G���W���uX-Processor 4�v�𓋍ڂ����v���̃j�[�Y�ɉ�����~���[���X�f�W�^���J�����B

- �Â��V�[���ł̎B�e�⓮�̎B�e�ɂ�����AF���\���啝�Ɍ��サ���ق��A�d�q�r���[�t�@�C���_�[�̐��\���i�����A���̒Ǐ]���\�����サ�Ă���B

- 4K/60P 4:2:0 10bit�̃J������SD�J�[�h�L�^��A4K/60P 4:2:2 10bitHDMI�o�͂ɑΉ��B��p�Y�[�������Y�uXF18-55mmF2.8-4 R LM OIS�v���t������B

�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t

- �t�������Y

-

- �{�f�B

- �����Y�L�b�g

- XF16-80mm�����Y�L�b�g

-

- �f�W�^�����J���� -��

- �~���[���X��� -��

�y�t�������Y���e�z�t�W�m�������Y XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

FUJIFILM X-T3 �����Y�L�b�g�x�m�t�C����

�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� [�V���o�[] �������F2018�N 9��20��

FUJIFILM X-T3 �����Y�L�b�g �̃N�`�R�~�f����

�i4408���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S81�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 10 | 3 | 2019�N1��8�� 23:32 | |

| 59 | 23 | 2018�N12��31�� 17:43 | |

| 75 | 44 | 2019�N1��7�� 01:35 | |

| 12 | 1 | 2018�N12��17�� 18:42 | |

| 26 | 13 | 2018�N10��21�� 11:39 | |

| 16 | 2 | 2018�N10��15�� 15:41 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-T3 �{�f�B

�`�����ł��B

�����V�X�e���ɋ����̂����������Youtube�`�����l���Љ�ł��B

�ŋ�Xing Liu����Ƃ��������AX�𒆐S�Ƃ��āA���f���B�e�ł�

���̃~���[���X�V�X�e���Ƃ̔�r����͓I�ɔ��\����Ă��܂��B

https://www.youtube.com/channel/UC3dvtYHCP33UG1ZGlIf_B6w/videos

��r�V�X�e���̓�7III�AEOS R�ANikon Z6�AGFX�ł��B

�ނ͏����𑵂��邱�Ƃ������o���ʂ̔�r�ɏd�_��u���Ă���悤�ŁA

�|�[�g���[�g�����̃{�P�E�t�����̃k�P�E�t�����X�|���X��r������₷���Ȃ��Ă��܂��B

�Ⴆ��XF35/1.4�̔�r�ł̂���ȃV�[��������ƁA���ԋ����̃{�P��

�悢�Ƃ���XF35/1.4�̔��_��������₷���Ǝv���܂��B

https://www.youtube.com/watch?v=no7Dwylmk1k&t=93

(���R���V�X�e�����������_�����X����܂��B�O�̈�)

����������r�͍ŏI�I�ɂ͂�������ŌJ��Ԃ����Ȃ��̂ł����A

�l���ł̔�r�B�e�͘J�͂�����܂����A��l�̎B�e�҂ł݂���������

���炦��̂͑�ς��肪�����ȂƎv���Ƃ���ł��B

�܂����߂Ďv���̂́A�l�����S�ɎB�e����Ƃ����ꍇ�A�V���O���V�X�e����

�t�W���œK�ɂȂ邩�ǂ�����XF56/1.2���C�ɓ��邩�ǂ�����������ڂ��ȁA

�Ƃ��v���܂����B

�����̎Q�l�܂łɂāB

![]() 10�_

10�_

�قڃ{�P�̗ʂ������ɂ݂���̂ŁA

�t���T�C�Y�̕��͂��Ȃ�i���Ă܂���ˁB

�����ԍ��F22379452�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�摜�����G���W���̔�r�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB

��͂�G�N�X�s�[�h�͑f���炵���A�ŋ��N���X�Ȃ̂�������Ȃ��B

����x�ꂾ���ǃ������P����Ă܂��ˁB

�t�W�͍D���Ȃ�ł����Ǖ��ׂ�Ɣ��F�����X�^�[�ł��ˁB

���܂�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł��n�C�G���h�Ȃ�\���𑜂��܂�����A

�Z���T�[���摜�����G���W���̂ق����d�v��������܂���B

���{�t�F�e�B�X�g�̕��͊Y�����܂��B

�����ԍ��F22379677�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��itumokokoroni����

�l�͂��܂肻�����������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A

���܂ɔނ��A�b�v���Ă���G�f�B�b�g����Ȃǂ�����ƁA

1/3�i�i�邩�J�����g���Ă��邱�Ƃ��������ȁA�Ƃ����C�����܂��B

���ɂイ�߂�l�^�Y����

�G���W���͍D�݂ł����˂��c

�l�I�ɂ͂ǂ̃J�������t�W�قǂ܂ł����Ȃ��Ă��g�[���R���g�[�������͗~�����ȂƎv���Ă܂��B

�l�̏ꍇ�͓�ݒ肪�ł��Ȃ���RAW�ɂȂ�m�����O���ƍ����Ȃ�̂ŁB

���̓_�p�i�\�j�b�N�͂����Ƃł���̂ŁA�V�^�@��35mm�@�Ƃ���JPEG��̂��₷����

�ӊO�ƃg�b�v�ɂȂ邩������Ȃ��A�Ǝv���Č��Ă�Ƃ���ł��B

�����ԍ��F22381224

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-T3 �{�f�B

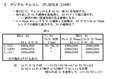

�}11�@�召�Q�̃Z���T�[ |

�}12�@�œ_���� f2 �� �{�� f2/f1 �̌v�Z |

�\11�@�œ_������ ���������Z�{�� f2/f1 �̌v�Z |

��p�̂��Ƃɂ����������Ǝv���A�ȉ��ɂ܂Ƃ߂܂����B

���@�}11�͂��̃X���ŏ�Ɉ����� �召�Z���T�[ (S2, S1) �̊�{�v�f��\�������̂ł��B

���@�}12�ł́A�召�Z���T�[ (S2, S1) �ƂQ�̃����Y�̏œ_���� (f2, f1) �� ��p (w2, w1) ����A

�@�@�@�@�w f1 �̃����Y�� S1 �ɎB�e����͈� (����p w1) �ƁAS2 �ŎB�e����͈� (����p w2) ���ɂ��郌���Y�� f2 �́H �x

�@�@ �����߂Ă��܂��B

�@�@ ���̉��͎� �A �ƂȂ�܂����A���߂� �� �@ ���d�v�ł��B

���@�\11�́A�h������ �ł̎B�e�摜�͈͂Ɠ����ɂ��� ������ �ł̃����Y�́h�A���l����Ƃ��� f2/f1 ���Z�{����\�ɂ������̂ł��B�@f2/f1 ���Z�{���̌v�Z�ɂ͐}12�̎� �@ ���g���Ă��܂��B

�y���p���z

Q�F�@66�� �œ_���� 50mm �̃����Y���g���AAPS-C���J�����ŎB�e���܂����B�@���̂Ƃ��̎B�e�摜�͈͂Ɠ����ɂ��� 35mm���J�����ł̃����Y�̏œ_�����́H

A�F�@�\11����A35mm�����Z�{�� f2/f1��1.53 ���g���A f2��1.53 x 50��76.5mm �ɂȂ�܂��B

���F�@Q�̕��ŁA�h66���h �ł��邱�Ƃ͍l���s�v�ł��B

![]() 1�_

1�_

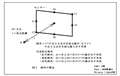

�}13�@�N���b�v�E�� �̂Ƃ��� S1 �� S2 |

�\12�@�Î~��A�ʃN���b�v�ɂ����� �N���b�v�{�� f2/f1 �̌v�Z |

�\13�@�f�W�^�� �Y�[�� |

�\14�@�f�W�^�� �e���R�� |

�@(�����ł�)

���@�}13�́A�\12����14�ł̃Z���T�[ S1�AS2 �̊W�����������̂ł��B

���@�\12�� X-T3 �J������ S1�AS2 ���� �N���b�v�{�� f2/f1 1.25 �ɂȂ邱�Ƃ��v�Z���Ă��܂��B�@�Ȃ��AS2 �� �N���b�v�{�� f2/f1 ����AS1 �̃N���b�v �T�C�Y�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B

���@�\13�� XQ2 �J�����ɂ���f�W�^�� �Y�[���@�\�́A�Y�[��max���S�{�̂Ƃ��́AS1����� �h�b�g�� x �h�b�g�� �ɂȂ邩���v�Z�������̂ł��B

���@�\14�� X100F �J�����ɂ���f�W�^�� �e���R���@�\ (�e���R���o�[�^�[ �����Y�������f�W�^���ő�ւ����@�\) �ł́AS1����� �h�b�g�� x �h�b�g�� �ɂȂ邩���v�Z�������̂ł��B

[�܂Ƃ�]

���@�\11����14�ł́A�}12�̒��� �����O�p�` �� �v�Z�� �@ ����ɁA �v�Z���s���Ă��܂��B

�@�@ �v�Z�� �@ �ł́A�œ_������ f2/f1 �� �Z���T�[ �T�C�Y�� �ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@ ��p�ł� tan / arc-tan �v�Z���o�ė��܂����A�œ_������ f2/f1 �ɂ́A tan / arc-tan �v�Z���o�ė��܂���B

�@(�ȏ�)

�֘A�X��

�@�@1�̃Z���T�[�ŁA�����œ_�����̊e�������Y�̉�p�͓����ɂȂ�

�@�@http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028463/SortID=22355931/#tab

�����ԍ��F22355968

![]() 0�_

0�_

������b�m�������Ăǂ��ł��悢��(��)

����ł͂����ł͖�������Ă�APS-C�̃N���b�v�W�������������l�Ȏ��̕������ɂȂ��c

�����ԍ��F22355999

![]() 11�_

11�_

��^�J�����̃����Y��

�Q�̃^�C�v�ɔ���

�����S���d������ ���̕� ���ӂ������^�C�v

���𑜓x�͍����������A�L���ʐ� ���ϓI�ɑ����Ă�

�O�҂̂ق��� ���^�J�����ɗ��p���Ă��ǂ��ł���

��҂̂ق��� �]�܂����Ȃ��ł�

80�N��܂ł�

�����J�����������Y�����s������

�𑜓x���������O���t�ɂȂ��Ă�

����� 2�^�C�v�L��܂����B

�����ԍ��F22356075�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

��v��3�̃Z���T�[�T�C�Y�A�t���T�C�Y�AAPSC�AMFT�ŏc�Ɖ��ŎB�e�������A�ǂ̋�������A�ǂ̏œ_�����̃����Y�ŁA�ǂ̃T�C�Y�Ő�B��邩10�b�ȓ��œ������܂����H

���ꑦ���o���Ȃ��ƁA����ȃE���`�N����Ă��Ӗ��Ȃ���i�j

�����ԍ��F22356371�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

tnk85f14����

�撣���āA���G�Ȋ��Z�\������܂������B

���̕\�́A

�c����̈Ⴄ�Z���T�[�́A���Z�{���̍������A

�@�c�̒�����

�@���̒�����

�@�Ίp���̒�����

�e�{���ŁA��`���o���o���ł��ˁB

�����ԍ��F22356810�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̏œ_�����́A��{�I�Ɂu�Ίp��p��������ɂȂ�����v�Ŋ��Z���܂��̂ŁA

�I�v�V�����Ƃ��Ē��Ӊ�p��Z�Ӊ�p�Ɋ�Â��č\��Ȃ��Ƃ��Ă��A

��͂�u�Ίp��p��������ɂȂ�����v�͕K�{���Ǝv���܂��B

���Ίp��p�݂̂Ȃ炸�A�Ίp�����Ǝ��œ_�����Ƃ̔䗦�ł�������܂����B

�����ԍ��F22357147�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�l�ł���ȂɌ����A�l�@����邱�Ƃɂ͊��������Ă��炢�܂��@((���� �@

������ �����l�I�ɂ� ��₱��������I�@�Ƃ������܂��ȁA�@�@

������Ƃ͍l�����A����������ʓI�Ȋ��Z���@�A1.5�{�Ƃ� 2�{�Ƃ��ł��イ�ԂȁA�ƁA�A�@

�u���Ⴕ��v �͉�p�Ƃ��s���g���x�ȂǂŌ��܂����ł͂Ȃ��A�Ə�X�����Ă܂��A�@

��p�ȊO�ɂ��A���̃����Y�����𑜗́A�c�Ȑ��\�A�F�̏o���Ƃ����̂͂��ꂼ��Ȗ��@(´�E�ցE`)

�l�Ō��������̂͂܂����������R�� �ƂĂ��ǂ����Ƃ��Ǝv���܂���@

�����Ȑ�发�A�_���Ȃǂ�ǂ݂������āA�Ǝ��̗��_���m�������̂���낵���ł��傤�A�@�@

�������A������ ������Ƃ͍l�����A�����ȃ����Y���g������ �Y�[������ς��Ď�������A

�u���Ⴕ��v ���̂��̂��y���݂����Ƃ����l���ł��@( ^�[�K�jb�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ԍ��F22357571

![]() 6�_

6�_

��{�����Y�������鎞�ɂ͕K�v�������ȁB���ʂ�1.5�Ԃ�2�{�ŏ\���ł��傤�B

�����ԍ��F22358071�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�m�����Ђ��炩���ĉx�ɕ���Ă�Ƃ��눫���ł����A�������ޏꏊ�Ⴄ���ƁB

�����ԍ��F22358151�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�L�v�ȏ��Ȃ̂��낤���B�B�B

�����ԍ��F22358276�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�����̕\�́A�c����̈Ⴄ�Z���T�[�́A���Z�{���̍������A

�@�@�c�̒������@�@���̒������@�@�Ίp���̒�����

�@�e�{���ŁA��`���o���o���ł��ˁB

���t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̏œ_�����́A��{�I�Ɂu�Ίp��p��������ɂȂ�����v�Ŋ��Z���܂��̂ŁA

�@�@�E�E�E�@

�@��͂�u�Ίp��p��������ɂȂ�����v�͕K�{���Ǝv���܂��B

��������ʓI�Ȋ��Z���@�A1.5�{�Ƃ� 2�{�Ƃ��ł��イ�ԂȁA�ƁA

--------

�E�@�\11�ł͓���I�ɁA�����Ɛ����̒����Ŋ��Z�{�����o���Ă��܂��B�@���̂��Ƃ͕\11�̒��ɏ����Ă��܂��B

�E�@S1(�Z���T�[��) �� S2(�Z���T�[��) �̃A�X�y�N�g��(�c����)�������ꍇ�A�����Ɛ����̒����E�����Ɛ����̒����E�Ίp�ƑΊp�̒��� �̂�������g���Ă��A���Z�{���͓������l�ɂȂ�܂��B�@�����đΊp���̐������v�Z����K�v�͂���܂���B

�E�@S1�̃A�X�y�N�g�� 3�F�Q�AS2�̃A�X�y�N�g��P�F�P�A�̏ꍇ�A��ʓI�ɑ����̐l�͑Ίp�ƑΊp�̒����Ŋ��Z�{�����o���Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂��B�@���́A�B�����ʐ^������ׂ��ꍇ�A������p��S1��S2�œ����ɂȂ邩�ǂ����̔�r���d�v�ŁA������p�ł̔�r�͂��܂�d�v�ł͂Ȃ��A�Ǝv���Ă��܂��B�@���̂��߁AS1(�A�X�y�N�g�� 3�F�Q)�AS2(�A�X�y�N�g��P�F�P)�A�̔�r�ŁA�����Ɛ����̒����Ŋ��Z�{�����o���Ă��܂��B

�E�@S1�̃A�X�y�N�g�� 3�F�Q�AS2�̃A�X�y�N�g��S�F�R�A�ł����l�ɍl���܂��B

�E�@1.5�{�Ƃ� 2�{�Ƃ��ŏ\���Ǝ����v���܂��B

�����ԍ��F22358349

![]() 0�_

0�_

��S1(�Z���T�[��) �� S2(�Z���T�[��) �̃A�X�y�N�g��(�c����)�������ꍇ�A�����Ɛ����̒����E�����Ɛ����̒����E�Ίp�ƑΊp�̒��� �̂�������g���Ă��A���Z�{���͓������l�ɂȂ�܂��B

�����A�A�X�y�N�g��(�c����)�������Ȃ�u�����`�v�Ȃ̂œ��R�ł���(^^;

���Ȃ��Ƃ��h����ŏ������ƑΉ��ɍ���܂�(^^;

�����ԍ��F22358428�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�����Ȃ��肽���̂��A�Ӑ}���S��������܂���d�d�H�H�H

�Z���T�[�T�C�Y���قȂ�ꍇ�́A������瑼���ւ̏œ_�����̊��Z�́A�������Z���T�[�T�C�Y���傫���Z���T�[�T�C�Y�̃N���b�v��(���z�I��)���A���Z�ɕK�v�Ȕ䗦�́A�P�������ɎZ�o�o���܂��B�A�X�y�N�g�䂪�قȂ�ꍇ������܂�����A��ʓI�ɂ́A�Ίp���̒����̔䗦���p�����܂��B�����Y�̃C���[�W�T�[�N�����a�́A�Z���T�[�̑Ίp����蒷���ݒ肳��Ă��܂��̂ŁA���́y35mm�����Z�{���̗�z�Ɏ������悤�ɁA����}�E���g�ł��A�Ίp���������ł���A�قȂ�A�X�y�N�g��̃Z���T�[�𓋍ڏo���܂��B

���R�Ȃ���ACIPA�̃K�C�h���C���ł��S���������@�ɂāA35mm��(�K�C�h���C���ł́u35mm�t�B�����v)���Z�œ_�����̎Z�o���@���L�ڂ���Ă��܂��B��̓I�ɂ́A�ȉ��ɕt�����uCIPADCG-001-2018�v��p.13�ɂ���A(3-b)�u�����Y�œ_������35mm�t�B�������Z�l�v�Ɏw�j��������Ă��܂��Bp.19�̉��������ɂ��ƁA���ł́A1998�N3��12���ɐ��肳��Ă��܂��B2018�N�łł́A35mm�����Z�œ_�����ɂ�����p��(*1)����������Ă��܂����A�{���I�ɂ͑S������ł��B

(*1)

[�]��]

�B���f�q�̃C���[�W�G���A�̑Ίp����

[2018�N��]

�B���f�q��̉�ʃT�C�Y�̑Ίp����

�E�J�����f���@��H�Ɖ�(CIPA)�K�C�h���C���@CIPADCG-001-2018�@(2018�N1������)

http://www.cipa.jp/std/documents/j/DCG-001-2018_J.pdf

���Z�ɕK�v�Ȃ̂́A�Z���T�[�̎����݂̂ł��B�O�q�̂悤�ɁA�u�������Z���T�[�T�C�Y���傫���Z���T�[�T�C�Y�̃N���b�v��(���z�I��)���v�����ł��̂ŁA���ɋ^��̗]�n�͂Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��A�u��ʓI�ɂ́A�Ίp���̒����̔䗦���p�����܂��v���A��ʑ̓��ɂ���ẮA�Ίp���ł͂Ȃ��A�c�≡���ł̊��Z�̕����s�����ǂ��ꍇ������ł��傤�B�������A�Ίp���ȊO�̔䗦��p����ꍇ�ɂ́A���̎|�A���L���Ă����Ȃ��ƌ���������܂��B

�y35mm�����Z�{���̗�z�@(�����́A�����āA�L���������ĕ\�L���Ă��܂�)

(������)�C���[�W�Z���T�[�T�C�Y�A���i��A�A�X�y�N�g��A��×�c�A�Ίp���A35mm�����Z�{��

�E4/3�F E-M5(����)�A4�F3�A17.30×13.00mm�A21.640mm�A1.999

�E4/3�F Pen-F�A4�F3�A17.40×13.00mm�A21.720mm�A1.992

�E4/3�F Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K�A17.1�F9�A18.96×10.00mm�A21.436mm�A2.018

�EAPS-C�F X-Pro1�A3�F2�A23.60×15.60mm�A28.290mm�A1.529

�E35mm���F (35mm�≖�t�B����)�A3�F2�A36.00×24.00mm�A43.267mm�A1.000

�E35mm���F C700FF�A17.1�F9�A38.10×20.10mm�A43.077mm�A1.004

�y���Q�l�z

�\�j�[����A���ݔ�������Ă���4/3�Z���T�[�́A�ȉ��̒ʂ�ł��B���l�́A���ɕt�����f�[�^�V�[�g����̔����ł��B�Ίp�����A��́y35mm�����Z�{���̗�z���A������̂́A(�����I�I)���ӕ��̉�f���ǂ��܂Ŋ܂߂邩�ɂ�鑊��Ǝv���܂��B

�EIMX269�@(GX8�APen-F�ɓ���)

Unit cell size�F 3.30��m(H)×3.30��m(V)

Number of active pixels�F 5280(H)×3956(V)��approx. 20.89M pixels

Diagonal�F 21.77mm (Type 4/3)

Readout�F approx. 20.89 M active pixels at 27.27fps/12bit in still picture mode

�EIMX272�@(GH5�AG9�ɓ���)

Unit cell size�F 3.30��m(H)×3.30��m(V)

Number of active pixels�F 5280(H)×3956(V)��approx. 20.89M pixels

Diagonal�F 21.77mm (Type 4/3)

Readout�F approx. 20.89 M active pixels at 60fps/12bit in still picture mode

�EIMX299�@(GH5s�ɓ���)

Unit cell size�F4.63��m(H)×4.63��m(V)

Number of recommended pecording pixels

�@Aspect ratio approx. 17�F9�F 4096(H)×2160(V)��approx. 8.85 M pixels�ADiagonal�F 21.56mm

�@Aspect ratio 4�F3�F 3704(H)×2778(V)��approx. 10.29M pixels�ADiagonal�F 21.63mm

Readout (Aspect Ratio approx. 17�F9�ASLVS-EC(*2))�F approx. 8.85 M active pixels at 89.71fps/12bit

(*2)

SLVS-EC�F Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock�B�\�j�[������A������CMOS�C���[�W�Z���T�p�����\�V���A���C���^�t�F�[�X�B

�ECMOS Image Sensor for Camera�@(SONY)

https://www.sony-semicon.co.jp/products_en/IS/sensor2/products/index.html

�����ԍ��F22358555

![]() 3�_

3�_

���������AX-T3�̌��R�~�ŁA���̒��x�̎����Ђ��炩���Ă���X���傳��̈Ӑ}��������܂���B

���~�X�^�[�E�X�R�b�v����

���͂��璷�̏�A���Q�l�͗]�v���ƁB

����f�����L����f���̕����������ł�����˂��B�u(�����I�I)�v����Ȃ��āA������O�Ȃ�ł�����ǁB

����ȏ�ԂŒ��X������Ă��B

�u�Ίp���ȊO�̔䗦�v�Ƃ��A�����������̂�������Ȃ��������Ă�����B

��������������̂����A�œ_�{�P������Ă܂���B

��́A�Z���T�T�C�Y�̃C���`�\���́A���Ă̎B����(�T�`�R���̗�)�̒��a�R���̖��c�ŁA���ۂ̎B���͈͂��������̂ł��Ȃ��ł����B

��������A������C���`�ŕ\����鎖�������摜�Z���V���O�f�o�C�X���A����~���Ɏ��܂�Ƃ����Ӗ����������Ď��͕�����܂����A���ꂪ�A�X�y�N�g��ɊW�Ȃ��A�Ίp���̒����Ɍ����Ƃ��������T�ː��������̂ł��B

���ۂ́A4/3"�̃J�����̏ꍇ�̓A�X�y�N�g��4:3�̃Z���T���g���Ă��܂��̂ŁA���̃A�X�y�N�g��Ŏg�����ꍇ�͂�����g���~���O���Ă��鎖�ɂȂ�܂��̂ŁA��p�͋����Ȃ�܂��B

�]�k�ł����A

�I�����p�X�Ń\�j�[�̃Z���T���ŏ��ɐς�E-M5�̃J�^���O�����ċC�Â����l������Ǝv���܂����A���ł̃J�^���O�ƁA2�ňȍ~�ł̓Z���T�̎d�l���Ⴂ�܂��B

���i���r���ŕς�����̂ł͂Ȃ��A�ʎY���O�ŃZ���T���ύX�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B

E-M5�����A���ۂ̗L����f�͈͂����������̂́A���̂������ƁB�J�^���O�ł͑��@�Ɠ����ɂȂ��Ă��܂����ǁA�e�X�g�L���Ȃɂ́AE-M5�͂�����Ƌ����A�Ȃ�ď����Ă������肵�܂��B

���ꂩ��A�t���[��RAW�f�[�^�\���\�t�g�E�G�A�̒��ɂ̓f�[�^���̂��̂�\���ł�����̂������āA����Ō���ƁARAW�f�[�^���L����f����菭���傫���͈͂������o���Ă���̂����������肵�܂��B

�����ԍ��F22358671

![]() 3�_

3�_

����������������

> ����f�����L����f���̕����������ł�����˂��B�u(�����I�I)�v����Ȃ��āA������O�Ȃ�ł�����ǁB

����f����L����f���������w���Ă���̂��A���m�ɂ����m�Ȃ̂�������܂��A���Ȃ��Ƃ����́A�Z�p�I�Ȓ�`�𗝉����Ă��܂���B�܂��A����Z���T�[�ƌ����@��ł��A���[�J�[�ɂ���āA ����f����L����f���́A�قȂ�ꍇ������܂��B����A�Z���T�[�T�C�Y�� �B�e�\�ȍő��f���́A���S�Ɉ�v���܂��B

�y����Z���T�[�Ƃ�����1�z

[��6000]

�E�Z���T�[�T�C�Y�F 23.5×15.6mm

�E����f���F ��2470����f

�E�L����f���F ��2430����f

�E�B�e�\�ȍő��f���F 6000×4000��(�s�b�^��)2400����f

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6000/spec.html

[K-70]

�E�Z���T�[�T�C�Y�F 23.5×15.6mm

�E����f���F ��2478����f

�E�L����f���F ��2424����f

�E�B�e�\�ȍő��f���F 6000×4000��(�s�b�^��)2400����f

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/k-70/spec/

[X-T2]

�E�Z���T�[�T�C�Y�F 23.5×15.6mm

�E�L����f���F ��2430����f

�E�B�e�\�ȍő��f���F 6000×4000��(�s�b�^��)2400����f

https://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_t2/specifications/

�y����Z���T�[�Ƃ�����2�z

[D800/D800E]

�E�Z���T�[�T�C�Y�F 35.9×24.0mm

�E����f���F 3677����f

�E�L����f���F 3630����f

�E�B�e�\�ȍő��f���F 7360×4912��36,152,320��f

https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d800d800e/spec.html

[��7R(����)]

�E�Z���T�[�T�C�Y�F 35.9×24.0mm

�E����f���F ��3680����f

�E�L����f���F ��3640����f

�E�B�e�\�ȍő��f���F 7360×4912��36,152,320��f

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7R/spec.html

�Z���T�[���[�J�[�̃f�[�^�V�[�g�ɂ���uDiagonal�v�ƁA�J�������[�J�[�̎d�l�ɂ���Z���T�[�T�C�Y(����Z�o�����Ίp��)�Ƃ��A���ꂼ�ꉽ���w���Ă���̂��A�Z�p�I�Ȓ�`���A���m�ɂ������Ȃ����Ă�̂ł���A�Ƃ₩�������܂���B

���Ȃ��Ƃ����́A�O�q�̒ʂ�A�Z�p�I�Ȓ�`�𗝉����Ă��܂���B

> �u�Ίp���ȊO�̔䗦�v�Ƃ��A�����������̂�������Ȃ��������Ă�����B

> ��������������̂����A�œ_�{�P������Ă܂���B

�H�H�H�H

�Ⴆ�A�^���[�̂悤�ȍ����������������܂ŁA1��̎B�e�őS�Ď��߂����ꍇ�ɂ́A�Ίp���ł͂Ȃ��A�J�������\�������̐��������̉�p���d�v�ɂȂ�܂��B����Ȏ��܂ŁA�C�`�C�`�������Ȃ��ƁA�u�œ_�{�P����v���̂ł��傤���H�@���������ł���Ȃ�A

> ���͂��璷�̏�A���Q�l�͗]�v���ƁB

�u�璷�v�Ƃ́A�^�t�ł���ˁH

> ��́A�Z���T�T�C�Y�̃C���`�\���́A���Ă̎B����(�T�`�R���̗�)�̒��a�R���̖��c�ŁA���ۂ̎B���͈͂��������̂ł��Ȃ��ł����B

�H�H�H�H

���Z�œ_�����Ɓu�Z���T�T�C�Y�̃C���`�\���v�Ƃ́A�S���W����܂����ˁH�@�Z���T�[�T�C�Y�L���Ă��Ȃ����[�J�[/�@�������܂����A[22358555]�ň��p�����@��ł́A�S�āA�Z���T�[�T�C�Y�����L����Ă��܂�����B

> E-M5�����A���ۂ̗L����f�͈͂����������̂́A���̂������ƁB

E-M5�u�����v�̈Ӗ���������܂��A�\�j�[���Z���T�[IMX159�́A�I�����p�X�@�ł́AE-M5(2012/03/31����)����APEN-F��E-M1ii�������A13�@��ɍ̗p����Ă��܂��B�p�i�\�j�b�N�@�ł́AGH3(2012/10/25����)��GH4(2014/03/25)�ɍ̗p����Ă��܂��B�]���āA�����_�ł́AE-M5�u�����v�ł͂Ȃ��A�I�����p�X�̖w�ǂ̋@�킪E-M5(����)�ƑS��������p�ł��B

����Ȏ��܂ŁA�C�`�C�`�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł�����A��͂�A�u�璷�v�Ƃ́A�^�t�ł���ˁH

�EIMX159(17.3×13.0 mm�A4608×3456��15,925,248��f)���ڂ̃I�����p�X�@(�v13�@��)

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026848_J0000025494_J0000021849_J0000017174_J0000017007_J0000014685_J0000013474_J0000011721_J0000008190_J0000008193_J0000002792_J0000002789_J0000001563&sort=saledate

�����ԍ��F22358769

![]() 0�_

0�_

���~�X�^�[�E�X�R�b�v����

����f���ƗL����f���́A�����ʂ�~�߂���������ł����ǁH

�J�����ɂ���āA�L����f�����ǂ��܂Ŏ�邩�͈���Ă��܂����A����Z���T�œ���͈͂��摜�Ƃ��Ď��o���ꍇ�̋L�^��f���͓��R�ł��������ɂȂ�܂��B

���ꂾ���̎��ł��B

�����Z���T�ł���A����f���ɈႢ�͂Ȃ��͂��ł�����A���Ȃ������ꎋ���Ă��鑍��f���ɈႢ������Z���T�́A���ۂ͉����Ⴂ�����鎖�ɂȂ�܂��B

���ꂩ��A���Ȃ������Ă���u�Z���T�[�T�C�Y�v�́A�摜�Ƃ��ăJ�������o�͂���͈͂ł��B

����f���͈̔͂͂��������L���Ȃ�܂��B

�������Ă��܂��ˁH

�ł́A���Ȃ��̗Ꭶ�������̂����Ă݂܂��傤�B

��6000�AK-70�AX-T2�͏o�͔͈͂�23.5x15.6mm�A6000x4000�s�N�Z���Ȃ̂ʼn�f�s�b�`�������B

�L����f����3�@��Ŏ���Ă���͈͂��Ⴄ�B

��6000��葍��f�����傫��K-70�̃Z���T�̕�����f������ł���͈͂��傫���B

�Ƃ��������\��Ă��܂��B

D800/D800E�A��7R(����)�ł͓��l�ɁA�o�͔͈͂�36.9x24.0mm�A7360x4912�s�N�Z���Ȃ̂ʼn�f�s�b�`�������B

�L����f���̓�7R(����)�̕�������Ă���͈͂��L���B

D800/D800E��葍��f�����傫����7R(����)�̃Z���T�̕�����f������ł���͈͂��傫���B

�Ƃ��������\��Ă��܂��B

�u�Z�p�I�Ȓ�`���A���m�ɂ������Ȃ����Ă�̂ł���A�Ƃ₩�������܂���B�v�Ȃǂƌ����O�ɁA���Ȃ����g���A���ꎋ���Ă��������ƁA�����łȂ������̐蕪���������Ƃ��Ă��������B

���Ȃ��́u���Ȃ��Ƃ����́A�Z�p�I�Ȓ�`�𗝉����Ă��܂���B�v�ƌ����Ă��܂��ˁB

��A�������Ă��Ȃ����Ȃ����A�������������Ē������炵�������A�˂Ă���̂����Ď��Ȃ�ł���B

�B�e�̎d���ŁA�c�E���E�߂̂ǂ̉�p���d�v���A����ȎB����ŕς����̂�͐�����̂��A�܂��璷�B

�s���g�O��ƌ����Ă������̂�������܂���B

E-M5�Ɋւ��Ăł����A�I�����p�X�@�̒��ŁAE-M5�������ʂ�͈͂�����������ł���B

��f�s�b�`�����������ƍl������̂ł��B

�������̂Ƃ���O�A�Ȃ���ł���B

�܂�A�u�I�����p�X�̖w�ǂ̋@�킪E-M5(����)�ƑS��������p�ł��B�v�͎����ɔ����܂��B���R�p���ł��B

���ꂪ�A�\�j�[�̐��Y�ݔ���̗��R�Ȃ̂��A�J�X�^�����C�h�̉ߒ��Ŕ����������̂��A����ȊO�̗��R�ɂ����̂��A���O�҂ɂ͍��̂Ƃ���m�邷�ׂ͂���܂���B

��\�^�Ԃ͓����ł��A�e�@������ɃJ�X�^��������Ă��鎖�͑z���ɓ�Ȃ��A�ǔԁA���b�g�L���A�������͐��Y�ݔ��ԍ��Ȃŋ�ʂ���Ă��āA���\����Ă���W���I�Ȏd�l���炩�Ȃ�O�ꂽ���̂����Y����Ă�����̂ƍl���Ă��܂��B

�����ԍ��F22358830

![]() 2�_

2�_

E-M5(2012/03/31����)�́u500×500��f�v |

E-PL5(2012/10/12����)�́u500×500��f�v |

E-PL7(2014/09/20����)�́u500×500��f�v |

E-M10iii(2017/ 09/15����)�́u500×500��f�v |

����͂����o���Ȃ�(�������Ă��Ȃ�����S���������Ă��Ȃ�)�A��̓I�ȗ��t�������S���Ȃ��̂ŁA�����͂�����܂����o���Ȃ����Ƌc�_���Ă��A�S�����Ӗ��ł��B

�]���āA�ő��A���ɂƂ��ẮA�ǂ��ł��������ł����A�ȉ��A���Q�l�܂ŁB

> E-M5�Ɋւ��Ăł����A�I�����p�X�@�̒��ŁAE-M5�������ʂ�͈͂�����������ł���B

> ��f�s�b�`�����������ƍl������̂ł��B

> �������̂Ƃ���O�A�Ȃ���ł���B

> �܂�A�u�I�����p�X�̖w�ǂ̋@�킪E-M5(����)�ƑS��������p�ł��B�v�͎����ɔ����܂��B���R�p���ł��B

��DPReview�Ɉ˂��r

IMX159(17.3×13.0 mm�A4608×3456��15,925,248��f)���ڂ̃I�����p�X�@�̒�����A�ȉ���4�@��ɂ�����ADPReview�̎B�e����_�E�����[�h���܂����B�����̓��A�uISO200�AJPEG�v�́A���ꂵ�Ă���܂��B�X�̎B�e�����́AExif�Ɉ˂�ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�EE-M5 (2012/03/31����)�F ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro�AF4.5�A1/125[sec]�A�B�e�N�����s��

�EE-PL5 (2012/10/12����)�F M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8�AF5.6�A1/80[sec]�A

2013/09/16�B�e

�EE-PL7 (2014/09/20����)�F M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8�AF5.6�A1/60[sec]�A

2014/11/17�B�e

�EE-M10iii (2017/ 09/15����)�F M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8�AF5.6�A1/30[sec]�A

(���{�ł̔����O��)2017/08/07�B�e

�EDPReview�@(E-M5�AE-PL5�AE-PL7�AE-M10iii)

�ȉ��ł́A�摜���S���ARAW�ł̕\���ƂȂ��Ă��܂��B�p�����[�^���͂��D���Ȃ悤�ɕς��Ă݂ĉ������B

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=oly_em5&attr13_1=oly_epl5&attr13_2=oly_epl7&attr13_3=oly_em10iii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=200&attr16_1=200&attr16_2=200&attr16_3=200&normalization=full&widget=1&x=0&y=0

�𑜓x�`���[�g�B�e�̈�ʓI�ȕ��@���p���Ă��܂�����A�Z���T�[�T�C�Y�A�A�X�y�N�g��A�œ_�����Ɉ˂�Ȃ���r���\�ł��B�ڂ����́A�y�Q�l�����E����1�z�����Q�Ɖ������B

�_�E�����[�h�����摜����A500×500��f�ł̃g���~���O���s���܂����B�g���~���O�ӏ��́A�����̏�����Beatles�̊Ԃɂ���h���[�C���O�ł��B�g���~���O�̍���̉ӏ����A4�@��ŏo���邾�������Ă���܂��B4�@��̃g���~���O�摜���r����ƁA�g���~���O�ӏ����ɂ��͂��ȃY���͂���܂����A500×500��f�̃g���~���O�̈�́A�w�Lj�v���Ă��܂��B

�]���āA

> E-M5�Ɋւ��Ăł����A�I�����p�X�@�̒��ŁAE-M5�������ʂ�͈͂�����������ł���B

> ��f�s�b�`�����������ƍl������̂ł��B

�́A�s�s�`�����x�̗ނƔ��f���āA�����x���Ȃ��Ǝv���܂��B

�������蓾��Ƃ�����A�Z���T�[�T�C�Y���f�s�b�`�̂悤�ȕ����I�ȗv���ł͂Ȃ��A�\�t�g�I�ȗv���i�d�q����X)��������܂���B�Ⴆ�ACIPA��35mm�����Z�œ_����(2018�N��)�ɂāA�������Ȃ���Ă���c�ȕ�摜��������قȂ��Ă��A��p�͕ω�����͂��ł��B�ڂ����́A�y�Q�l�����E����2�z��pp.16-20�ӂ�����Q�Ɖ������B�Ȃ��A�v�����A�c�ȕ�摜�����ƒf�肵�Ă����ł͂���܂���B�O�ׁ̈B

�y�Q�l�����E����1�z

DPReview�̎B�e���@�́A�T�ˁA�ȉ��Ɠ��l�ł��B

�E�𑜓x�`���[�g�g�p�������@(CIPA)

http://www.cipa.jp/dcs/hyres/parts/TCPF_070502_j.pdf

�E�f�W�^���J�����̉𑜓x������@�@(CIPA)

http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-003_j.pdf

�y�Q�l�����E����2�z

�E[�Čf]�f�W�^���J�����̎d�l�Ɋւ���A��f���A�摜�t�@�C���A�����Y�œ_�������ɂ��Ă̌ʃK�C�h���C���@(CIPA)

http://www.cipa.jp/std/documents/j/DCG-001-2018_J.pdf

(�����܂�)

�����ԍ��F22359046

![]() 1�_

1�_

�����A����f����L����f�����̋Z�p�I�Ȓ�`�𗝉����Ă��Ȃ����ɂ͕ς�肠��܂��A[22358555]�ň��p����IMX269�ł́A�Z���T�[���[�J�[�̃f�[�^�V�[�g�ɂ���uDiagonal�v�ƁA�J�������[�J�[�̎d�l�ɂ���Z���T�[�T�C�Y����Z�o�����Ίp���Ƃ́A�ȉ��̂悤�ȊW�ɂ���܂��B

��PEN-F(IMX269����)

[�I�����p�X�̎d�l]

�E�Z���T�[�T�C�Y�F17.40×13.00mm

�E�Ίp��(�Z���T�[�T�C�Y����Z�o)21.720mm

�E����f���F ��2177����f

�E�L����f���F 2030����f

�E�B�e�\�ȍő��f���F 5184×3888��20,155,392��f

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/penf/spec.html

[�\�j�[�̎d�l]

Unit cell size�F 3.30��m(H)×3.30��m(V)

Number of active pixels�F 5280(H)×3956(V)��approx. 20.89 M pixels

Diagonal�F 21.77mm (Type 4/3)

https://www.sony-semicon.co.jp/products_en/IS/sensor2/img/products/IMX269AQR_Flyer.pdf

�f�[�^�V�[�g�́uDiagonal��21.77mm �v�̏ꍇ�A�Z���T�[�T�C�Y�́A

17.416 × 13.062 [mm]

���̃Z���T�[�T�C�Y�ƃf�[�^�V�[�g�́uUnit cell size�v����A��f���́A

5277.6 × 3958.2��20,889,604 [��f]

�\�j�[�̃f�[�^�V�[�g�ł́A

�ETotal numer of pixels�F 21.77 M pixels

�ENumer of effective pixels�F 21.27 M pixels

�ENumer of active pixels�F 20.89 M pixels

�ƂȂ��Ă��܂�����ADiagonal�́A����f����L����f���ł͂Ȃ��A�uNumer of active pixels�v�ɑΉ����Ă��鎖�ɂȂ�܂��B

����A�I�����p�X�̎d�l�ł́A����f���ƗL����f���̒��ԂɈʒu���܂��B

�ȏ�́A�P�Ȃ�Z���ɉ߂����A�Z�p�I�ɂ͉��������Ă��܂��A

> ����f�����L����f���̕����������ł�����˂��B�u(�����I�I)�v����Ȃ��āA������O�Ȃ�ł�����ǁB

�̂悤�ȁA�������Ă��邩�̂悤�ȒP���Șb�ł́A���Ȃ��Ƃ��Ȃ��͂��ł��B�����A����������Ȃ�(�����낤�Ƃ��Ȃ�)�Ǝv���܂����d�d

�����ԍ��F22359057

![]() 0�_

0�_

�_�����j�]���Ă���̂ŁA2��̏�������[22359046]�́A�S�Ď������܂��B

�����A4��̏�������[22358769]�̔�r�\�ɂ���13�@��́A�I�����p�X�����J���Ă���d�l�ł́A�Z���T�[�T�C�Y�A �B�e�\�ȍő��f�����A�S�ē���ł�����A�I�����p�X�����J���Ă���d�l�݂̂Ŕ��f����Ȃ�A13�@��̉�p�͑S�ē���ƂȂ�܂��B�L��������3�����x�ł��̂ŁA���ق��������Ƃ��Ă��A4���ȏ�̋ɋ͂��ȍ��ق����Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł��B�I�����p�X���d�l���U���Ă��Ȃ�����d�B

�E�Čf�@�u17.3×13.0 mm�A4608×3456��15,925,248��f�v�Z���T�[���ڂ̃I�����p�X�@(�v13�@��)

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026848_J0000025494_J0000021849_J0000017174_J0000017007_J0000014685_J0000013474_J0000011721_J0000008190_J0000008193_J0000002792_J0000002789_J0000001563&sort=saledate

�y���Q�l�z

2012/04/30(���n����)�̃��r���[�ł́AE-M5(����)�̃Z���T�[�T�C�Y�A �B�e�\�ȍő��f���́A��r�\�̑���12�@��ƁA��͂�S������ł��B

Olympus OM-D E-M5 Review

Published Apr 30, 2012�ARichard Butler

Specifications

Sensor

Max resolution�F 4608 x 3456

Sensor size�F Four Thirds (17.3 x 13 mm)

https://www.dpreview.com/reviews/olympusem5/2

�����ԍ��F22359348

![]() 0�_

0�_

���~�X�^�[�E�X�R�b�v����

> > E-M5�Ɋւ��Ăł����A�I�����p�X�@�̒��ŁAE-M5�������ʂ�͈͂�����������ł���B

> > ��f�s�b�`�����������ƍl������̂ł��B

>

> �́A�s�s�`�����x�̗ނƔ��f���āA�����x���Ȃ��Ǝv���܂��B

���ۂɔ�r�T�C�g��J�����G���Ȃǂł������Ă������ł��B

����ɓs�s�`���ɂ��Ȃ���ȁB

���āA�܂����̕ӂ���ł����ˁB

0.01�̒P�ʂ܂Ō��Ă݂܂��ˁB

�l�̌ܓ���17.4x13.0mm��4:3�ɂȂ�̂́A

17.36x13.02����17.39x13.04�͈̔͂ŁA17.40x13.00�͓���܂����B

�Ίp������21.7mm�`21.736mm�͈̔͂Ƃ������ɂȂ�܂��B

����ɕs�m���ȗL�������𑝂₷�̂́A�A�E�g�ł��B

�������Ă���PEN-F�����̎d�l�̃Z���T���g���Ă���Ƃ��āA

����f���͖�2177����f�ł�����Z���T�̎d�l���̂܂�܁A

�L����f��2030����f�͔\����f��(Number of active pixels)��菭�������͈͂��}�[�W���Ƃ��č̂��Ă��邱�Ƃ��f���܂��B

���̃Z���T���g���Ă���Ƃ���A�d�l�̎B����ʃT�C�Y��17.4x13.0mm�͎g���Ă���Z���T�̔\����f�͈͂ł����āA���ۂ̎B�e�͈͂͏��������A17.1072x12.8304mm�Ƃ������ɂȂ�܂��B

�Z���T�̗L����f�̂����A���ۂɎg����͔̂\����f�����ł����āA�J�����̎d�l�ɂ���L����f���Ƃ����̂́A�Z���T�̔\����f�̂����A�ǂꂾ���g�����邩�A�Ď��ɂȂ�܂��ˁB

�������t�ł��A�Ӗ����Ⴄ�̂ł��B

> ����A�I�����p�X�̎d�l�ł́A����f���ƗL����f���̒��ԂɈʒu���܂��B

����A�ԈႢ�ł��ˁB

�L����f��(5388x4040�s�N�Z��)��菬�����\����f��(5324x3996�s�N�Z����21,274,704�s�N�Z��)���A�I�����p�X�̎d�l�̗L����f��(2030����f)�͏������ł���B

�܂��A�\����f�����傫�Ȕ͈͂��A�f�[�^�Ƃ��Ď��o�����͏o���܂���̂ŔO�ׁ̈B

���̕ӂ���A���Ȃ����\�j�[�̎d�l�`���V����Ă��Ȃ���A���̓��e�ɂ��Ă͗������Ă��Ȃ��l�q�����������܂��B

�����Ƃ��炵�����̂��o���A�����ł���������Ǝv���̂́A��͂��ł���B

> �̂悤�ȁA�������Ă��邩�̂悤�ȒP���Șb�ł́A���Ȃ��Ƃ��Ȃ��͂��ł��B�����A����������Ȃ�(�����낤�Ƃ��Ȃ�)�Ǝv���܂����d�d

�����̂Ȃ��u�͂��v�ɈӖ��͂���܂���B

����𗝉��ł���͂�������܂���B

���Ȃ��������v���Ⴂ�����Ă���̂ɁA���_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ϑz�ɂł����߂���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������͑z���ɓ�Ȃ��ł����ǂˁB

> �I�����p�X�����J���Ă���d�l�ł́A�Z���T�[�T�C�Y�A �B�e�\�ȍő��f�����A�S�ē���ł�����A�I�����p�X�����J���Ă���d�l�݂̂Ŕ��f����Ȃ�A13�@��̉�p�͑S�ē���ƂȂ�܂��B

�d�l�Ŕ��f���Ă���킯�ł͂���܂���B���ۂɎB���Ă݂��E-M5�͎B�e�͈͂�������Ƌ����Ƃ��������������̂ł��B

> �I�����p�X�����J���Ă���d�l�݂̂Ŕ��f����Ȃ�

�Ƃ�������ɂ����݂��Ă��A���_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ł��B

���ɏ������悤�ɁA�I�����p�X�̎d�l�̎B����ʃT�C�Y�Ǝ��ۂɎB�e�����͈͂́A���Ȃ����̗p���Ă���Ƃ��Ă���Z���T�̎d�l����́A����Ă��܂��Ƃ��������������Ȃ��̂ł���B

�����ԍ��F22359480

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-T3 �{�f�B

1�@�Z���T�[��X-T2 APS-C�A�@�����Y���� 66���A�� 35mm���A�� APS-C�� |

�}1 �@�����Y�̎�_�Əœ_�����̊T�O |

�}2�@��p�̊T�O |

�}3�@��p�̌v�Z |

��p�̂��Ƃɂ����������Ǝv���A�ȉ��ɂ܂Ƃ߂܂����B

���@���̃X���̃^�C�g���Ō����Ă��邱�Ƃ��A�ʐ^�P�Ŏ����Ă��܂��B

�ʐ^�P�ł́A1�̃Z���T�[ (��X-T2, APS-C) ���g���A�����œ_���� (��50mm) �̂R�̔� (66���A35mm���AAPS-C��) �̃����Y�ŎB�e�����Ă��܂��B�@�����قȂ��������Y�ł��A�����œ_�����̉�p�͓����ɂȂ邱�Ƃ�������܂��B

���@�}�P����R�ŁA��p�̐��������Ă��܂��B�@�}�R�̉�p�v�Z���ɂ����āA1�̃Z���T�[�ŏœ_�����������������Y�ł͉�p�������ɂȂ�܂��B�@��p�v�Z���ɁA�u�������ł́A�������ł́A�E�E�E�v �̏������t���܂���B�@���̂��ߎʐ^�P�̔@���A�e���ʼn�p�͓����ɂȂ�܂��B

������� ������ ������ �̃����Y�́A�g���Z���T�[ �T�C�Y���傫�ȃC���[�W �T�[�N�������K�v�͂���܂��B

���@�œ_���� 50mm �̃����Y�́A66���ł͍L�p�ł����AAPS-C���ł͒��]���ɂȂ�܂��B

-----------

�ȉ��͐}�P����R�̐����ɂȂ�܂��B�@�����̂Ȃ����̓X���[�ł�ok�ł��B

���@�}�P

�@�@a.�@�}�P�� �h���Q�����h �̕��G�����ȃ����Y�ō\�������J���� �����Y�̏œ_������������邽�߂̊T�O�}�ł��B�@�œ_�������������Ƃ��́A��Ɏ�_�g���o�Ă��܂��B�@���w������Ɏg�����P���̓ʃ����Y�� �h���z�I�h �Ɏ�_�g�ɒu����A�����ƕ��s�ɓ��˂������͂g���炆���ꂽ���łP�_�Ɏ������܂��B�@�����ɎB���Z���T�[��u���A�Z���T�[�ʑS�̂ɏœ_�̍��������B�����܂��B

�@�@b.�@f��8mm�̃����Y�̏ꍇ�A�ǂ̔� (�������A������) �p�����Y�ł����Ă��A��_�g�ƃZ���T�[�Ƃ̊Ԃ͂Wmm�ł��B�@���̂Ƃ��A���炩�Ɏ�_�g�̓����Y �}�E���g�ʂ�� �Y�[~���ƌ�� (���Z���T�[��) �Ɉʒu���܂��B

�@�@c.�@f��400mm�̃����Y�̏ꍇ�A�ǂ̔� (�������A������) �p�����Y�ł����Ă��A��_�g�ƃZ���T�[�Ƃ̊Ԃ� 400mm�ł��B�@XF100-400mmF4.5-5.6 (�e���[�E�S�� 270mm) �̃e���[�ł́A��_�g�̓����Y�O�ʂ�� �Y�[~���ƑO (����ʑ̑�) �Ɉʒu���܂��B

���@�}�Q

�@�@a.�@��p�ɂ��Ă̊T�O���A�}���̕��ŏ����Ă���܂��B

���@�}�R

�@�@a.�@��p���Q�����ŕ`���ƁA�}�R�̂��Ƃ��Ȃ�܂��B

�@�@b.�@�}���ɉ�p�̌v�Z���������Ă���܂��B

�@�@c.�@�v�Z�� �@(X-Pro1 �Z���T�[)

�@�@�@�@�@h��A1�[A2�̋�����23.6mm

�@�@�@�@�@v��B1�[B2�̋�����15.6mm

�@�@�@�@�@d��C1�[C2�̋�����28.3mm

�@�@�@�@�@f�������Y�̏œ_������35.0�����@�Ƃ���Ƃ��A

�@�@�@�@�@������p��2 x arc-tan(23.6/(2 x 35.0))=37.3°

�@�@�@�@�@������p��2 x arc-tan(15.6/(2 x 35.0))=25.1°

�@�@�@�@�@�Ίp��p��2 x arc-tan(28.3/(2 x 35.0))=44.0°�@�ƂȂ�܂��B

���@���̑�

�@�@a.�@�Â萫�̐l�́A�����̎莝���̃����Y�S�Ăɂ��AExcel�ɂĉ�p���A�Ίp����ɂ͐����E�����ɂ��Ĉꗗ���ł��܂��B�@APS-C���A35mm���A�����A�Ȃǂ̃����Y�̉�p���ꗗ���ł��܂��B

�@�@b.�@�}�Q�ɂ����āA��_�g�_�Ƃ��Z���T�[�̂S�p���ʂƂ���A�S�p����`�� (�B�e��p�̃Z���T�[���̂S�p��) ���Ƃ��ł��܂��B�@���̂S�p���Ɓh�����h�ȂS�p�����A�B�e��p�Ƃ��Ĕ�ʑ̑��ɕ`�����Ƃ��ł��܂��B�@���̔�ʑ̑��S�p���̒��_�� �h���˓��̈ʒu�h �ɂȂ�܂��B

���@���̏��Ƀ����Y�̐���������܂��B�@���Q�l�܂ŁB

�@�p��E�Z�p��� �x�m�t�C����

�@�@https://fujifilm.jp/business/material/cctv/info/techguide/index.html

![]() 2�_

2�_

�ގ��X��

�@�@ ���������Z�E�� �̃����Y�œ_�����䗦�v�Z�́A�����v�Z������

�@�@http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028463/SortID=22355947/#tab

�����ԍ��F22355983

![]() 1�_

1�_

�펯�ł����ǁB�B

�����ԍ��F22356535�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 11�_

11�_

�펯�Ƃ�����������O�ł́H

�������ς�����犷�Z�v�Z�o���Ȃ������B

�����ԍ��F22356848�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

����������p�܂Ŗ��x�o�����Ƃ��A

�L���ʂ̑Ίp�����Ǝ��œ_�����Ƃ̔䗦�Ŏ�����܂���(^^;

���Ȃ݂ɁA�L���ʂ̑Ίp�����Ǝ��œ_�����Ƃ̔䗦�� 1:1 �ɂȂ�̂́A35mm���ł�(���R�Ȃ���)��43.2666mm�ł��̂ŁA���̒l���W���Ƃ��Ďg���A�L���ʂ̑Ίp�����Ǝ��œ_�������킩���35mm�����Z�l���o�܂����A���̕ό`�����ő��̌v�Z���ł��܂���(^^;

�����ԍ��F22357083�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��p�����肷��v�f�������Ȃ��p�������B

���ꂾ���̎������X�����Ă��Ē��X�������Ă�B���̐l���v���ƁB

�����ԍ��F22357305

![]() 8�_

8�_

���́u�g�v������A�����ɖ��܂�s�v�c(^^;

�����ԍ��F22357353�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

�����ꂾ���̎������X�����Ă��Ē��X�������Ă�B���̐l���v���ƁB

�u���O�ɂ��Ă��e���r�ԑg�̃R�����g�ɂ��Ă��A�킩��������Ƃ��₽��ڂ�����������̂��ŋ߂̕����ł��ˁB�[�I�ɁA�Ȍ��ɁA�肢�������̂ł�

�����ԍ��F22357476�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�A�����̐e������Ɏ��Ă�ȁB�B�B

�����ԍ��F22358206�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�܂��A�u�g�v�Ƃ����Ă����̂Ƃ���u�ȉ�g�v�ł͖����̂ŁA�X���Ƃ��Ă͋��e�͈͓������H�Ǝv���܂�(^^;

�������A�Ⴂ�l�ɑ���ꍇ�A�uarc�v���ʗp�����A

�Ⴆ�utan-1���u-1�v�͉E�㏬�����v�ɂ��Ȃ��ƒʗp���Ȃ���������܂���(^^;

���̏ꍇ��Excel���̏��p����{�ɏ����܂��̂ŁA�utan-1���u-1�v�͉E�㏬�����v�ŏ������肵�܂��A

���n�ŎO�p���Ȃǂ̕\�L���ς���Ă����̂͂�����̐��ォ��Ȃ̂��C�ɂȂ�܂�(^^;

�����ԍ��F22358297�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��tnk85f14����

���̋L���͂�����ł���B

������Ԃʼn�p���`������A������Y�̉�p�v�Z�ł��Ȃ��ł���H

�����ԍ��F22358539

![]() 0�_

0�_

���́u�g�v�̐l�̕���

�ʔ��������B

�����ԍ��F22358584�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�Ίp����p���ĂȂ���Ӗ��������Ȃ�

�W�������Y�̎w�j�Ɂ@�Ίp���Ɠ����@�Ƃ����̂͂��邪

�l�I�ɂ̓����Y�I�т͐�����p�őI��ł��܂��B

�i���z�������܂邩�ۂ��ɂ������̂Łj

�����ԍ��F22358776

![]() 1�_

1�_

���펯�ł����ǁB

���펯�Ƃ�����������O�ł́H�@�������ς�����犷�Z�v�Z�o���Ȃ������B

����p�����肷��v�f�������Ȃ��p�������B

�E�@��p�����肷��v�f�������Ȃ��p�������ɂȂ�܂��B�@�h�t�����W �o�b�N�������قȂ�h�Ƃ����v�f�����݂���A35mm���⒆�������Y���P��APS-C�J�����Ɏ����ė���ꍇ�A���̗v�f����p�ɉe�����y�ڂ������l����K�v������܂��B�@

�}�Q�A�R�A�ɂ��A�h�t�����W �o�b�N�������قȂ�h �͉�p�̌��肷��v�f�ɓ���Ȃ����Ƃ�������܂��B�@�����ł��̃X���ŁA�w 1�̃Z���T�[�ŁA�����œ_�����̊e�������Y�̉�p�͓����ɂȂ� �x �������Ă��܂��B

�E�@�펯 �ƌ����Ă���l�B�́A�h�t�����W �o�b�N�������قȂ�h ����lj�p�͂ǂ��Ȃ�̂��ȁA���ߋ��Ɉ�x�l���Ă̏펯�Ȃ̂ł��傤���A�����łȂ��펯�Ȃ̂ł��傤���H�@��҂̏ꍇ�A���͗����ł��܂���B

--------

�����ꂾ���̎������X�����Ă��Ē��X�������Ă�B�@�E�E�E�B

�E�@�X�����Ă��P�ɂ���Ƃ��̃X���̗ʂ������Ȃ�A�������Ƃ������A���̕�����ɂ����Ȃ�̂łQ�ɕ����Ă��܂��B�@�K�v�Œ���ȗʂɗ}���Ă��܂��B

--------

�����̋L���͂�����ł���B�@������Ԃʼn�p���`������A������Y�̉�p�v�Z�ł��Ȃ��ł���H

�E�@������Y�̓��[�U�[���̏��Ȃ� (����) �����Y�ł���Ǝv���܂��B�@������Y���܂߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ɁA���̃X���̓��e���ے肳��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�@������Y�����A���邢�͋�����Y���܂߂������́A�ʓr�s���悢�̂ł͂Ȃ��ł����H

--------

���Ίp����p���ĂȂ���Ӗ��������Ȃ��B�@�E�E�E�A�l�I�ɂ̓����Y�I�т͐�����p�őI��ł��܂��B

�E�@�����ł��B�@���͕��i�ʐ^���B�邱�Ƃ������̂ŁA������p�ł̔�r���l���܂��B�@�ʃX������ �����ԍ� [22358349] �ł��Ίp�ł͂Ȃ��A�����̉�p�̂��Ƃ������Ă��܂��B

--------

�E�@���̃X���́A�w 1�̃Z���T�[�ŁA�����œ_�����̊e�������Y�̉�p�͓����ɂȂ� �x �����邱�Ƃɂ���āA�ʃX�� �\11 �� S�P���ɑ������郌���Y�Ƃ��āAAPS-C����p�݂̂Ȃ炸�A35mm���A�����A���̃����Y�����Ă��A���̂܂� f2/f1 �{�����K�p�ł��邱�Ƃ�������܂��B

�E�@Web��̃u���O�ő����̏ꍇ�AAPS-C�������Y ---> 35mm�������Y �� f2/f1 �{��������AAPS-C�J�����ɑ����̊e�������Y ---> 35mm�������Y �� f2/f1 �{��������Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22365536

![]() 0�_

0�_

��������A

��������Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B

�X���́u���ׁv�����}�㏸���ł��B

�C�������Ƃ��ɂ͎�x��ɂȂ�܂��̂ŁA����I�Ȏ����Ƃ��u�����A��v�̗��z���������ꍇ�́A�u���O�Ƃ�HP�쐬�ɂ����ׂ����ƁB

�u�f���v�ł����Ɂu���X�������₷���f���Łv�́A

(���ɁA�ǂݎ�̈ӌ��Ȃǂ��ł��ǂ��Ǝv���Ă�����Ȃǂ�)����I�Ɏ�����u�����A��v�𗬕z���������ꍇ�ɂ́A�ᔻ�̐������u������ɂ����Ă̏�Q�v�ɂȂ�܂��B

���̂��߁A�u���O�Ƃ�HP�쐬�ɂ����ׂ�����(^^;

�����ԍ��F22365794�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��tnk85f14����

������Y���낤���������v�Z�ł�����̂ɈӖ��������ł���B

��p�́w���̑���ԁx�̎B�e�͈͂Ō��܂���̂ł��B����ɒ�`��ς��Ȃ���ȁB

�����ԍ��F22365917

![]() 1�_

1�_

����p�́w���̑���ԁx�̎B�e�͈͂Ō��܂���̂ł��B����ɒ�`��ς��Ȃ���ȁB

�����炭�A

�u���������A��p�̒�`��c�����Ă��Ȃ��v���炱���A���̃X���̂悤�Ș_���H�W�J�ɂȂ錴�����Ǝv���܂�(^^;

���́u���_�v���X���e�ɂ���āA

�u���������A��p�̒�`��c�����Ă��Ȃ��v���Ƃ��m�肷�邩�A

�P�Ȃ銨�Ⴂ�Ƃ��ďC������Đ��퉻�̉\�������邩�A

�����܂��Ă���ł��傤��(^^;

�����ԍ��F22366001�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���́A�t�H�g�}�X�^�[���A�����Ă܂����A�����܂ŗ���ƁA�����Ȃ��A������Ȃ��Ȃ�܂��ˁB�t�H�g���ŁA

�J�����̒m�����w�т܂������A���z���Ă܂��ˁB

���́A�t���T�C�Y�����C���ɂ��Ă��܂������Am4/3���A�g���Ă݂āA�y���Ə��^�ŁA�����t�b�g���[�N���ǂ�

�Ȃ��āA�ŋ߂ł́A�K�v�������Ǝv���Am4�^3���A�g���l�ɂȂ�܂����B�l�I�ɁA�����܂ŒT������Ă�����A

�X����l���A�����Ǝv���܂��B�����A���́A�ǂ��ʐ^���B���Ζ����ŁA�œ_������A��p�́AM4/3��AAPS�[C

�Ȃ̓A�o�E�g�ŁA�S�ă~���[���X�@�Ȃ̂ŁA������́A�����l���Ă���܂���B�t�H�[�}�b�g���Ȃ�ł���A

���ʂ��悯��A�ǂ��F���o�����A�A�A�Ƃ��A�V���[�v�ɎB�ꂽ�Ƃ��A�ǂ���ʂɏo����ĎB�ꂽ�A�A�A�ŁA�ǂ��̂ł��B

���܂ŁAAPS�[C�ɂ͗ǂ������Y���A���܂薳���A�����u���̃����Y�Ƃ��������A�����������܂���ł������A

FUJI�̃J�������A�g���Ă݂āA����͂����I�Ǝv���A�h���h���ƃ����Y�𑝂₵�Ă܂��BAPS�[C���A���܂�d���Ƃ��A

�傫�����t���T�C�Y�ɔ�ׂď������y���̂ŁAXT�[3���C���ŁA�B���Ă܂��B�ςȂ������́A��߂āA

�ǂ��ʐ^���B���A���́A���ꂾ���Ŗ����ł��B�����A�t���T�C�Y�́A�g���ׂ����͎g���Ă܂��̂ŁA�������炸�B

�����ԍ��F22366515

![]() 0�_

0�_

���i���v���C���[����

�����肪�Ƃ��A���E����

����p�́w���̑���ԁx�̎B�e�͈͂Ō��܂���̂ł��B����ɒ�`��ς��Ȃ���ȁB

�ʏ�̃J���������Y�̓��˕����͒��S�ˉe�ł��B����̓s���z�[���J�����ɒu�������邱�Ƃ��ł��܂��B�����Y�̏œ_�����i�s���z�[���ƎB���ʂ̋����ɓ����j�ƎB���ʂ̃T�C�Y�ʼn�p�����܂�܂��B���̊p�x�͕��̑��������������ł��B���̏ꍇ�̉�p�́Atnk85f14����̂��l���Ő������ł��B

�Ίp�E�����E�����̉�p�́A�B���ʂ̂ǂ̐��@�Ŋp�x���v�Z���邩�����̈Ⴂ�ɂ����܂���B

������Y�͓��˕������Ⴂ�܂�����A��p�͒ʏ�̃J���������Y�Ɠ����ɂ͂Ȃ�܂���B

�����ԍ��F22366723

![]() 1�_

1�_

�ʏ�̃����Y�́A���ʂʂł���ʂ֕��s�ɓ��e���鎖��O��Ƀf�B�X�g�[�V��������Ă��܂��B

�]���āA�p�x�����������̂≜�s���̂�����̂͘c�݂܂��B

���̂����ӕ��ɒu���Ǝ��ӂɈ�������ꂽ�悤�ɘc�ށA�Ȃǂł��B

����̓f�B�X�g�[�V����������Ă����A�}���Ă���̂ŁA���̂̎��ӕ��̘c�݂͏������Ȃ�܂��B

�f�B�X�g�[�V��������S���Ȃ������Ƃ��Ă��c�݂��c��̂́A���e���鑤�����ʂł͂Ȃ����ʂ�����ł��B

�܂��A���ӂɍs���قǑ����������Ȃ�܂��̂ŁA��p�͍L���Ȃ�܂��B

����̏ꍇ�̓f�B�X�g�[�V�����̎c�����ɂ���ĉ�p���ς��܂��̂ŁA���ꂪ�X�̎d�l�Ƃ������ɂȂ�܂��B

�I�����p�X�̎d�l������ׂ܂��ƁA7mm�̑Ίp����p114�x�ɑ��A����͂����蒷��8mm�ɂ��ւ�炸�Ίp����p180�x�ł��B

�X���傳���

���E�@�펯 �ƌ����Ă���l�B�́A�h�t�����W �o�b�N�������قȂ�h ����lj�p�͂ǂ��Ȃ�̂��ȁA���ߋ��Ɉ�x�l���Ă̏펯�Ȃ̂ł��傤���A�����łȂ��펯�Ȃ̂ł��傤���H�@��҂̏ꍇ�A���͗����ł��܂���B

���x�l���悤�Ƃ��A�펯�ł��B

�]���āu�����łȂ��Ƃ��펯�v�ł��낤���Ȃ��낤���A�W����܂���B

�ł�����A���Ȃ��������ł��悤�悤���A�ł��Ȃ��낤�����W�Ȃ��̂ł��B

���̎��ɂ��ẮA���̕������ɃR�����g���Ă���Ă��܂��ˁB

�t�����W�o�b�N(���ۂ̓o�b�N�t�H�[�J�X)�Ɖ�p�͒��ڊW�Ȃ���ł����ǂˁB

�����ԍ��F22366855

![]() 1�_

1�_

������������������

> ����̏ꍇ�̓f�B�X�g�[�V�����̎c�����ɂ���ĉ�p���ς��܂��̂ŁA���ꂪ�X�̎d�l�Ƃ������ɂȂ�܂��B

������Y�̓f�B�X�g�[�V�������c���������Y�ł͂���܂���B

�ʏ�̃����Y�Ƃ͎ˉe�������Ⴂ�܂��B

������Y�́A�������ˉe�����܂��͓����̊p�ˉe�������̗p���������Y�ł��B

(�ʏ�̃����Y�͒��S�ˉe����)

������Y - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%9A%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA

> �I�����p�X�̎d�l������ׂ܂��ƁA7mm�̑Ίp����p114�x�ɑ��A����͂����蒷��8mm�ɂ��ւ�炸�Ίp����p180�x�ł��B

�ˉe�������Ⴂ�܂��̂ŁA��p�Əœ_�����̊W���ς�邽�ߓ��R�̌��ʂł��B

�����ԍ��F22367633

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-T3 �{�f�B

X-T3�͎�ɓ���ʂł̃o�[�W�����A�b�v�̂悤�ł��ˁB

X-H1�̃t�@�[���A�b�v�̓��[�U�[����͑҂��]��ł����@�\���Ǝv���܂��B

https://fujifilm.jp/information/articlead_0560.html

�����ԍ��F22251438�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

Ver 2.00 �����܂�����

��͂蓮�惁�C���̂悤�ł��B

��^�A�b�v�f�[�g�Ƃ̎��ł���

���̓X�`�����C���Ȃ̂� �H �Ȋ����ł��B

https://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_t3/features/page_08.html

�����ԍ��F22331125�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-T3 �{�f�B

�����������Ƃł��B

https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/whats-new.html

�l�I�ɂ͂ق�jpeg�̃��^�b�`�p�Ȃ�ł���w�A�܂�Ɏg��raw�ł��������ł������悤�ɂȂ����̂��������ł��B

�t�B�����V�~�����[�V�����͂قڋ߂����x���ɍČ������͂��ł��B

�Ƃ���ŃJ�����̃p�����[�^�[�̃V�~�����[�V�����͂ǂ�������炢����ł��傤���H�i�������ȍČ��Ȃ珃��X RAW STUDIO�Łj

![]() 6�_

6�_

���������D����

�҂��Ă܂����I��肪�Ƃ��������܂�^^

�g�����ꂽ���C�g���[�����Ȃ��Ȃ��Ή����Ȃ��̂ŁA�v���r���[���o���Ȃ��d�����摜�����܂��Ă�������������������ł���ˁB�B�B

����Ȃ����̃\�t�g�ł́A�g���n�߂����Ŏ��Ԏ���Ă��܂��܂�����ˁ`�B

�����A�钆�̂����Ɏ莝��PC�S���X�V���Ă����Ȃ���i���j

���Ƃ���ŃJ�����̃p�����[�^�[�̃V�~�����[�V�����͂ǂ�������炢����ł��傤���H�i�������ȍČ��Ȃ珃��X RAW STUDIO�Łj

���C�g���[���ł́A�v���t�@�C���̓K�p�ȊO�́A���C�g���[���̃p�����[�^�ł����������Ă܂���ˁ`�B

����ρAX RAW STUDIO�Ɋ���Ȃ��ƃ_���ł����ˁ`�B

PC���肪��������A�J������PC�܂Ŏ����Ă������Ȃ������Ȃ�ł����B

�����ԍ��F22187872

![]() 1�_

1�_

���������D����

Lightroom classic CC�Ȃ�A�v���t�@�C���őI���\�ł���B

�����ԍ��F22188042

![]() 4�_

4�_

�����悤�Ƀt�H�g�V���b�v���u���b�W���A�b�v�f�[�g�o�܂����ˁB�悩�����悩�����B

�����ԍ��F22188311

![]() 1�_

1�_

�Ή����܂������B

����Ȃ����R���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����E�E�E

���m�N��(ACROS)�̐F�����ݒ�\�Ȃ̂ł��傤��

�����ԍ��F22188439

![]() 1�_

1�_

�F����lightroom���̂̋@�\�ŕς�������̂�

�v���t�@�C���őΉ�����K�v�͂Ȃ��ł��ˁB

�ڒ����Ȏ�������Đ\����܂���ł����B

�����ԍ��F22188906

![]() 2�_

2�_

�������D����

�@�������Lightroom�@classic�@CC�APhotoshop CC�ABridge���A�b�v�f�[�g���܂����B

���Ƃ���ŃJ�����̃p�����[�^�[�̃V�~�����[�V�����͂ǂ�������炢����ł��傤���H

��Lightroom�ł�X�V���[�Y�Ɠ��̃p�����[�^�[������

�ELightroom�̓t�C�����V�~�����[�V�����̂ݕύX�ł���

�E�_�C�i�~�b�N�����W�͐ݒ�ł��Ȃ��B�ނ���DR=200%�A400%�ŎB�e����RAW�̓A���_�[�ɂȂ��Ă��܂��Ă���

�E�n�C���C�g�g�[���A�V���h�E�g�[�����ݒ�ł��Ȃ��B

�������ȊO�̉摜�����\�t�g��

�E������RAW FILE COVERTER EX�̊J�����́A�s�색�{���g���[��Silkypix�B

�@�����������Ďs�̂�Silkypix�Ƃقړ��@�\�B

��Silkypix�@�AFUJI ��RAW�摜�����@�\��

�@�iFUJI�����ɂ́ALightroom���}�b�`���Ă���j

�P�D�t�B�����V�~�����[�V���������߂Ă����{����������

�Q�D�W�̃n�C���C�g�V���h�[�ɋ߂��̂��ASILKYPIX�@�\��HDR�╢���Ă�

�R�D�_�C�i�~�b�N�����W100%�A200%�A400%�ŎB�e����RAW�摜�̏������@

�@�J�����Őݒ肵��D�����W�ɉ����āu�n�C���C�g�R�����[���v�́uDR�g���v�������Őݒ肳���

�����ԍ��F22188999

![]() 4�_

4�_

�悭�킩���Ȃ�

�����ԍ��F22189074

![]() 1�_

1�_

������

��yamadori����

���C�g���[���̃t�B�����V�~�����[�V�����ł́A�Ȃ��Ȃ��[���s�������ɂ͂Ȃ�܂���ˁB

���Ǎŏ�����RAW�ҏW���Ă��銴���ŁA�t�W�̐F�Â�������ĂȂ��C�����܂��B

silkypix�g���Č��܂����B

���슴�͂������Ɋ��ꂪ�K�v���Ǝv���܂������A���\�F�X�ȋ@�\������Ȃ��Ǝv���āA

�撣���Ă݂���ł����A�A�A�A

����Mac�ł́A�d�����Ďg�����ɂȂ�܂���ł����i�߁j

����ς�A���C�g���[���̃V�X�e���ɂ��y���͏d�v�ȃ|�C���g�ł��ˁB

�����ԍ��F22189223

![]() 1�_

1�_

�ق����ď�������

�����m�N��(ACROS)�̐F�����ݒ�\�Ȃ̂ł��傤��

���F����lightroom���̂̋@�\�ŕς�������̂Ńv���t�@�C���őΉ�����K�v�͂Ȃ��ł��ˁB

Lightroom classic CC�̃v���t�@�C����FUJI�p�̃J�����}�b�`���O��15��ނ���AACROS�������Ă܂���B

�����ԍ��F22189608

![]() 1�_

1�_

�҂��ɑ҂����Ή�

��肪�Ƃ��������܂����B

������܂����B

�����ԍ��F22189614

![]() 0�_

0�_

�J���z������A����ɂ���

�����C�g���[���̃t�B�����V�~�����[�V�����ł́A�Ȃ��Ȃ��[���s�������ɂ͂Ȃ�܂���ˁB

�����Ǎŏ�����RAW�ҏW���Ă��銴���ŁA�t�W�̐F�Â�������ĂȂ��C�����܂��B

DR=100%�ŎB����RAF��Lightroom�Ō�������ہA�J�����v���t�@�C���Ńt�B�����V�~�����[�V������I�ׂA

�Ȃ�Ƃ�FUJI�̃C���[�W�J���[�ɋ߂Â��邱�Ƃ��o���Ă���悤�Ɏv���܂��B

��Silkypix�g���Č��܂����B

�����슴�͂������Ɋ��ꂪ�K�v���Ǝv���܂������A���\�F�X�ȋ@�\������Ȃ��Ǝv���āA�撣���Ă݂���ł����A�A�A�A

������Mac�ł́A�d�����Ďg�����ɂȂ�܂���ł����i�߁j

�m����Silkypix�͏d���ł����A�@�\���L�x�Ȃ̂Ŏ��X�g���܂��B

���̎���PC��Windows10 64bit�AIntel Core i7�A����RAM 32GB�Ȃ̂ŁA�ӂ��Ɏg���Ă܂���B

�����ԍ��F22191070

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

����������𗧂��������������������悤�ŗǂ������ł��B

�܂��t�B�����V�~�����[�V�����A�p�����[�^�Ή��Ɋւ�����A�m�E�n�E�̂����肪�Ƃ��������܂����B

�����̔\�͓I�Ȃ��̂��܂߁A�S��������킯�ł�����܂��A���낢��ȈӖ��ŎQ�l�ɂ����Ē����Ă܂��B

���Ȃ�O�̃o�[�W������Silkypix�͏����g�������Ƃ������ł����A���͐�p�o�[�W���������\�e�a���������悤�ł��ˁB

���߂�Raw���g�����Ǝv���Ă���B�e�͂Ƃ肠���� X RAW�ŘI�o�����𒆐S�Ɉꊇ�����A���̌�jpeg��G�銴��������t�ł����A���ꂩ���������Lightroom�̃t�B�����V�~�����[�V��������̒����ōD�݂̃Z�b�g������悤�Ɏ����Ă��������Ǝv���Ă܂��B

�����ԍ��F22193914

![]() 1�_

1�_

�ʂ̘b��ł����ǁA�J����RAW�͑Ή��������ǁA�����Y�v���t�@�C���͖��ł��ˁB���ꂩ�珇���Ȃ̂ł��傤�ˁB

����18-135�ł����Ǔ�����˂��ł��ˁB

�����ԍ��F22197429

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-T3 �{�f�B

���߂Ă�FUJI�@X�}�E���g�@�ł����ǁ@EVF�i�t�@�C���_�[�j�̉掿�͂ƂĂ����ꂢ�Ȃ̂�LCD�i�J�����̃��j�^�[�j��

�R���g���X�g�Ƃ���a���������Ă��܂��BEVF�Ō��ĎB�e�����摜��LCD�Ń`�F�b�N����ƑS���ʂ̃Q�C���̉掿�ɂȂ�܂��B

�ƂĂ���a��������܂��BPC�Ŋm�F����ꍇ��EVF�Ō����摜�ɋ߂��̂ŗǂ��̂ł����A���Ƃ������X���̉掿�ɂȂ�悤��

���ǂ��Ă��������������̂ł��B�B�e�摜�͂ƂĂ����ꂢ�Ȃ̂Ŏc�O�ł��B�掿�̒������j���[�͂����ł�����

�����ł͑������Ȃ����炢�Ⴂ�܂��BFUJI���Ƃ��Ȃ�܂��H

![]() 3�_

3�_

poyoyo111����

��EVF�Ō��ĎB�e�����摜��LCD�Ń`�F�b�N����ƑS���ʂ̃Q�C���̉掿�ɂȂ�܂��B

X-T2�ł�EVF��LCD�̐F��������Ă��邱�Ǝw�E�������̃��[�U�[����w�E����Ă����̂ŁA

����X-T3�w������Ƀ`�F�b�N���ς܂��Ă��܂��B

���ʂ͖�薳���ł����B

�E�B�e�����摜�Đ��FEVF�ALCD�A�قړ����ŁA�掿�̍��Ɋւ��Ĉ�a���Ȃ��B

�E�B�e���FEVF�ALCD�A�قړ����ŁA�������ɍ�������Ƃ͊����Ă��܂���B

�Ђ���Ƃ���ƁA�B�e�̍ۂ�EVF�Ō����F���ƁA�Đ��摜�ɍ�������Ƃ������Ƃł����H

���̏ꍇ�A���̉\�����L�邩������܂���B

�E�i�`���������C�u�r���[��ON�ɂ��Ă����ƁA�B�e����EVF��LCD�̐F���ƁA�Đ����̐F���͓��R�Ⴂ�܂���B

���ꂪ�����Ŗ�����A�T�|�[�g�Z���^�[�֑��k�����̂������̑����ł��傤�ˁB

�����ԍ��F22184366

![]() 9�_

9�_

��poyoyo111����

����ɂ��́B

�������O�ł̊ӏ܂ł���A���������悤�Ɋ��������Ƃ�����܂��B

���邢�ꏊ�Ō����LCD�ɔ��˂�����܂��̂ŁA�R���g���X�g���ቺ����X��������܂��B

��x���A�̈Â��ꏊ���疾�邢�ꏊ��EVF�Ŕ`���āA�B�e�������̂�LCD�œ��l�ɓ��A�Ŋm�F���Ă݂�ƁA����H���\���������ɕ\������Ă�ȁ[�Ɗ����邩������܂���B

�����ԍ��F22184453�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�f�W�^�����J����]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����3��

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

-

�yMy�R���N�V�����z����\��

-

�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j

�f�W�^�����J����

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j