※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。

このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 5 | 3 | 2014年9月28日 00:13 | |

| 3 | 4 | 2014年4月6日 22:31 | |

| 20 | 18 | 2014年2月16日 22:12 | |

| 1 | 2 | 2013年12月15日 20:31 | |

| 34 | 12 | 2013年12月1日 18:09 | |

| 27 | 40 | 2013年11月5日 19:11 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)

失礼します。僕はこの機種を気に入っていて問題なく毎日使用していますが、最近頻繁にオークションにこの機種が出ています。新機種の発売の予定などがあるのでしょうか。

確かに、DACに関しては、次々と新製品が出てきているので、相対的に古く感じてきますよね。

![]() 1点

1点

こんばんは

>最近頻繁にオークションにこの機種が出ています。新機種の発売の予定などがあるのでしょうか。

モデルチェンジの噂は聞いてませんし、仮にそうであっても

オークションとの関連性はあまり関係ないと思います。

発売から3年経過していますし、所有している人も多くなって

きたからではないでしょうか。なのでそろそろ別の機種に買い

換える人が結構いるのではと思います。

書込番号:17988538

![]() 1点

1点

DAC内蔵アンプで20万超えというこのアンプ。特異な位置づけですよね。

あまりニーズがないのでしょうか・・・モデルチェンジの可能性も低いのかなあ

書込番号:17989192

![]() 1点

1点

こんばんは

一番ありそうなのがメーカーの生産終了ですね。個人的には新製品が出る可能性も結構あると思います。

価格コムにPCボンバーというショップがあるのですが、ここは普段からそれほど高額なオーディオ機器は扱っていません。そこで少し前、13万円くらいの価格でA−9000R(S)が売られていました。また、アバックでも展示品処分が出ていたと思います。オーディオショップにモデルチェンジの情報などが入ると、在庫処分を始めます。入荷価格ギリギリの値段や儲けなしのような値段で売られるわけですが、販売力や宣伝力に自信のない販売店がネット通販に商品を流すようです。オーディオショップはメーカーとの信頼関係を維持するために、大々的に儲けが出ないような価格の提示はできないそうです。

・オンキョーはハイレゾを全面に押し出した販売戦略を取っているため、この価格帯の商品はテコ入れしたい可能性が高い。

・A−9000(R)は作った人と直接話をしたことがありますが、現代的な音は非常によく鳴ります。

・NHKなどがハイレゾを取り扱い、一気に認知度が広がる可能性がある。

WBS(ワールドビジネスサテライト)などはスポンサーがビッグカメラ(大阪の放送)なので、ハイレゾについては二年ほど前からオンキョーが取り上げられているものの、商業的な意図が報道に反映(単なる宣伝の可能性がある)されています。でも、NHKは違います。そこで扱われるということは、実質的な価値があると世間に広く認識される可能性を秘めています。ですからメーカーとしては、ここは強く攻めたいところなので、主力製品の存在は欠かせません。新商品が投入される可能性は高いと考えます。ただ、ネットワークオーディオもありますから、そんなに単純ではありませんけどね。

この商品自体はハイレゾを聴くという意味では非常に実力のある商品だと思いますよ。上流を充実させればかなりのところまで答えてくれると思います。次はESS社のDACとか積んでくるかも知れませんね。

書込番号:17989551

![]() 2点

2点

プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)

別スレではお世話になりました。

この度、専用PCを買いました・・・

中古

Panasonic CF-T8HWLCPS Win7 (MRR)付

動作確認済みなのですぐ使えます。 午後2時までのご注文は即日出荷も可

■ CPU:intel Core2Duo U9600 1.6GHz

■ メモリ:2048MB

■ ハードディスク:250GB

■ ディスプレイ:12.1型TFT液晶(1024x768 XGA対応)

■ インターフェイス:サウンド/USB2.0/PCMCIA/SD

■ ネットワーク:10/100/1000 BASE-T LAN

■ 無線:802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN

■ モデム:56kMODEM

■ OS:Windows7 HomePremium(32bit) リカバリ済なのですぐにお使いいただけます。(プロダクトシール付)

通常販売価格:27,300円(税込)

です。リッピングした音源をすべてHDDにためて聴いています。

今のところ、順調です。

![]() 1点

1点

リッピングされるなら CD同様回転系の HDDではなくて SSDを追加してそちらで聴いた方がいいかもしれません。

http://kakaku.com/pc/ssd/guide_0537/

書込番号:17349468

![]() 0点

0点

さあ その手の詳しい質問はパソコン掲示板

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0020/ItemCD=002004/MakerCD=65/?ViewLimit=2でしてみてはいかがでしょうか。

http://www.pc-master.jp/sousa/note-ssd-k.html

書込番号:17355714

![]() 0点

0点

ありがとうございました。

長めのUSBケーブルをつけて手元で操作するととても便利です。

音質については、CDより多少なめらかな感じがしますが、あまり違いが分かりません(笑)

書込番号:17387446

![]() 1点

1点

プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)

失礼します。最近ちょっとショックなことがありまして。

それは、とあるメーカーのテストCDを手に入れたのですが、その中に周波数ごとのテスト信号が入っていました。

僕と家内は20キロヘルツはおろか、12キロヘルツが聞こえなかったのです!(娘は20キロヘルツが聞こえたそうなので、機械の故障じゃありません)

加齢による老化なのですかね。(ちなみに54歳です)

こんな僕にもハイレゾの恩恵があるのでしょうか?・・・ちょっと自信喪失です

![]() 1点

1点

私もサインウェーブは17.2kHzが限界で、それ以上は聞こえていない状態です。

ただ音楽とした場合は超高音や超低音は空気感のような形で感じられる領域かなと思っています。

またハイレゾは超高音域も特徴なのですが、ビット数が高いのも特徴です。(音がなめらかになるというか・・・)

同じ楽曲を聞き比べていただけると違いが分かるかと思いますよ^^

ちなみに私はギザギザ気味になってるMP3の高音もそんなに嫌いではありません^^

書込番号:17121172

![]() 3点

3点

スレ主 様

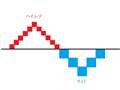

ハイレゾとWAVでは添付画像の用にサイン波に変換するデータのきめ細かさが違うので出力機器の性能が伴えば音の違いはわかる可能性は高いと思います。データがきめ細かい分だけ高域(波長が短い)の表現に有利ということだと思います。

書込番号:17121723

![]() 4点

4点

孫和鷹さん、失礼致します。

周波数に限れば50kHzや70、100kHzの再生を謳う機器もあります。

恐らく聞こえる方はおられないとおもいますが、メーカーが無意味に作っている訳でもないと思います。

乱暴に記せば、「1万kHz迄しか聞き取れない」も、「2万kHz迄聞き取れた」も五十歩百歩の世界ではないでしょうか?

近隣のお店などで体験されると早いかもしれませんが。

失礼致しました。

書込番号:17123462 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

いろいろな情報ありがとうございます。ちょっと自信?が戻ってきました。クライバーのベト7などいくつかハイレゾ音源は持っています。もう一度このアンプを使って聞き返してみます。

PS PD-70とA70購入おめでとうございます。音はいかがですか。

僕はさんざん迷った結果、オークションでA−9000Rを買いましたが、気にはなっています。

書込番号:17123959

![]() 1点

1点

購入は、孫和鷹さんが以前気にしてた影響もあります。

以前は濃厚こってりのデノンでも、どのメーカーでもスッキリ系になってますので

特徴がないと言えばないのかも・・・です。マランツの14買うより安いので良し

アンプとCDPはDACチップメーカーが違うらしいですが、アンプに光入力がないのは残念です。

書込番号:17124014

![]() 1点

1点

PD-70はDSD DISC対応らしいので、雑誌の付録を探してみます。

http://pioneer.jp/components/pureaudio/tech_pd70.html

書込番号:17124026

![]() 1点

1点

お気持ちお察しします。

もしテストCDをスピーカーで聞いているのであれば、たまたま部屋の環境により

その周波数域の音量が落ち込んで聞こえない状況かもしれません。

一度、ヘッドホンなどで再トライしてみては如何でしょうか。

私の家のリビングではちょっと近いですね、14kHz付近が落ち込んでいます。

書込番号:17124100

![]() 2点

2点

あくまで個人的な意見ですが・・・・

そこは気にするところじゃないと思います。そういう考え方をしてしまうと、聞こえる音まで悪くなってしまいかねません。ヘルツとか気にしなくても、音楽聴くのにあんまり関係ないと思います。私もイヤホンで試してみてことがありますが、やらない方が精神衛生によいという結論に達しました。

書込番号:17125262

![]() 1点

1点

こんばんは。

モスキート音というやつですよね?

加齢に伴って、高域が聴こえにくくなるようです。

僕は1,6kくらいまでです・・・

書込番号:17134112

![]() 0点

0点

みなさんありがとうございました。

あまり気にせずに、オーディオ&ビジュアルを楽しむようにしたいと思います

書込番号:17139598

![]() 2点

2点

孫和鷹さん こんにちわ。

私もちょっと下ですがあまり変わらない年齢です・・^^;;;13.5kHzぐらいが限界です・・・・^^;;;

ハイレゾですが、GTiO1979さんもお書きになられていますが、空気感みたいなものを私も感じます。そうそう最近では↓こちらの曲で素晴らしさを感じました。通常のCDからリッピングしたものを数曲聴いてて、この曲が始まった瞬間に「うわォ!」って思わず声がでちゃいました。もしPCでFLAC形式が視聴可能でしたらお勧め致します^^。

http://www.2l.no/hires/

下から4曲目の"Quiet Winter Night - an acoustic jazz project (2L-087)"です。

148MBが24bit/192kHz、68MBが24bit/96kHzになります。

書込番号:17139606

![]() 2点

2点

まちがえました。50代です。

僕の場合は、子育ての間、約20年間オーディオから遠ざかっていました。

きっかけになったのは、「特選街」という雑誌でみた、PCオーディオの特集です。「時代は変わったなあ!」という思いと、「昔ほど出費をせずに、気軽にいい音を楽しめるかも?」という思いで始めました。(結局は、25万ほど使ってしまったのですが・・・)泥沼にはまり込まないうちに、買い物はやめるつもりですが、どうなることやら。

しかし、昔に比べて格段に便利になりましたね。

書込番号:17144855

![]() 0点

0点

こんにちは。

私は40台なのですが、わかりますね。

これまではスペックを重んじて見てきたところもありますが、

今使用しているSPや最近購入したソニーのA1アンプなんて

のは完全に聴感のみ、使い勝手重視での選択です。

それで良いと思ってます。SPのマグネパンMMGを使用して

いるのですがこれなんて高域も少ないですが、ただただ聴いて

いて楽なんですよね。

大き目の音でも寝てしまいます。音圧が基本少ないですから。

楽しく選んで、聴いていきたいですね。

書込番号:17146631

![]() 0点

0点

スレ主さん、みなさんこんにちわ makeup birdsです。

孫和鷹さんwrote:

>僕の場合は、子育ての間、約20年間オーディオから遠ざかっていました。

うちもそうですね。子育ての間は自分の時間はなかなか持てませんし・・。電気製品は子供の餌食になりますし(笑)。

>きっかけになったのは、「特選街」という雑誌でみた、PCオーディオの特集です。

私は随分前から(16〜17年前ぐらい)PCで曲を聴いてましたですよ。今みたいにリッピングするんではなく、「CloneCD」でクローンを作成して(CD入れ替え不要です(笑))CDプレーヤーで聴いてました。

その後「AC'97」が制定された時期ぐらい?に[S/PDIF]コネクタを追加して、光でデータを取り出して外部でD/A変換する方がもしかして音いいかな?って気が付きまして・・、知り合いの方から譲り受けたAVアンプ等に接続して聴いてました。

再生ソフトに「PowerDVD」を使用したら、"DTS"等もいけたので映画鑑賞にはよかったのですが、「私は映画より音楽をとる!w」って決めまして、[DAC内蔵アンプ]を購入し、"win7+wasapi+foobar2000構成"にしたのが去年3月です。

書込番号:17148137

![]() 0点

0点

みなさまありがとうございました。

うちは相変わらずほとんどオーディオ用というよりは、テレビ用のアンプと化していますが・・・・

先日、立て続けに、アクロス福岡でクラシックの音楽会を聴いてきました。

やはり「生」は格別ですね。

クラシックの場合、オーディオをどれだけ生の音に近づけるかといわれますが、それを考え始めたら、散財してしまいますよね。ですから僕は、生とオーディオは別物と考えるようにしています。

僕は小澤さんのファンですが、福岡ではまず生では聴けないですから。オーディオも貴重です。

書込番号:17201336

![]() 0点

0点

プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)

おはようございます。

値下げしてくれると良いですね。

ではでは(^-^)

書込番号:16512083 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

オークションを追いかけていると、10万円くらいで時々出てきますよ。

僕も、オークションで買いましたが、程よくエージングが進んでいる感じがします

書込番号:16960579

![]() 0点

0点

プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)

いろんなスレでお世話になっています。

アンプのエージングについてご意見を伺いたいのですが・・・

8月20日に、このアンプをオークションで購入(中古、半年落ち)して以来、毎日のようにテレビの音声を聴いております。(ホントはハイレゾを聴く予定でしたが、なかなか時間がとれずこんな状態です)

さて、SPではエージング効果が良くうたわれていますが、アンプの場合はどうでしょうか。やはり、音がなめらかになるとか、馬力が出るとか・・・

実例をお聞かせください。

![]() 3点

3点

新品では無いので、(必要であっても)既にエージングは済んでいると思いますが、

メカニカルな部分を柔らかくするためのスピーカーのエージング、みたいな概念はアンプにはありませんね。

ただしアンプには電解コンデンサー(ケミコン)が必ず使われています、ご存じとは思いますが、ケミコンの電解液は、電荷を掛けないで長く置くと性能が落ちます。

結果としてケミコンの容量が小さくなってしまいますので、電解液を修復して元の容量を取り戻すために数時間〜数十時間の電源投入はやっておいたほうが良いです。

まあ、これもエージングと言えるかもしれません。

書込番号:16811443

![]() 5点

5点

ありがとうございます。それで、電源を入れてから数時間たった方が音がいいというわけですね。

書込番号:16811680

![]() 0点

0点

9000Rは私も買いかけたんですけどね。短時間のエージングには大まかに分けて2種類あると思います。

これはアナログアンプのようですから、かなり加熱してくると思います。機械的には電源を投入してから暖まるまでが調子の出てくる時間のようです。たぶん10分くらい。一定まで加熱されると廃熱とのバランスが取れて温度が安定する。そうすると音も安定するらしいです。科学的なこととかはよくわかりませんけどね。こういうのが機械的なエージング。ただ、あまり時間が短いと本来のエージングと意味が食い違ってくるかもしれませんね。

もう一つは脳内エージングによる人間の聴感覚の補正。例えば大きな音をずっと聴いていて、それが有害なレベルであると脳が判断すると次第に音が小さくなっていきます。逆に小さな音を長時間聴いていて、脳が聞きづらいと判断すると次第に音が大きくなっていきます。このほかにも不愉快な音を遮断したり、重要でない情報をそぎ落としたり、人間の脳は音の情報について様々な補正を行っています。特定の機器を長時間聞き込むと、ゆっくりゆっくりと補正が進み、15分から1時間くらいでかなり音が良くなってきます。リラックスして、お酒を飲んだりするとなお効果的です。リラックスしすぎると寝てしまいますが・・・・

書込番号:16817642

![]() 6点

6点

ありがとうございます。

脳内エージング、興味深いですね。

この中には、音楽を聴くときにアンプとスピーカーが目に入るのも含まれているのかもしれませんね。買い替えたお気に入りのシステムから音が出ていると思うだけでも、心地良いですよね。

書込番号:16819934

![]() 2点

2点

エージングについて、もうひとつ別の側面をあげるとすれば、「業界の方便」として都合よく使われている観がありますね。

客がショップ店頭で試聴して音を気に入らない旨を店員さんに言うと、「いえ、この製品はまだ新しくエージングが終わっていませんから」。

あるいは製品を買った客が自宅で音を聴いて気に入らず、「こんなはずでは?」とショップやメーカーに問い合わせると「いえ、まだエージングが終わっていませんから。もうしばらく聴いてみてください」。

で、言われた通り、「エージングだ」とばかり思ってもうしばらく聴いていると、だんだん耳が製品のその音に慣れて「違和感を感じなくなる」という寸法です。製品のエージングではなく、耳のエージングが進んだわけですね(笑)

書込番号:16822084

![]() 3点

3点

上の方が書いているとおり、ケミコンは時間がかかります。

コンデンサ 電解液のイオン化 自己修復

などで検索すると、コンデンサーメーカーの資料ページが見つかると思います。

簡単に書くと、半田着けするときに、熱をかけるのですが、その熱でコンデンサは痛むのですが、通電しているうちに自己修復をしていく、その間、想定性能は出ていないわけです。そして、漏れ電と言われるノイズ成分も出しています。それが、音に当然に反映されるわけで、この自己修復が終わるまではアンプ(に限らず、コンデンサを使っているすべての機材)の音は変わります。

ここは、オカルトではなく、現実といいますか、コンデンサはそう言うモノだと言う事ですね。

例えば、オンキョウが使っていると言われるUTSJと言われるコンデンサは、最初は低音が出ず、高音にキラキラした付帯音がつきますが、時間が経つとスーっと静かになり、透明感が出てきます。

マランツ等が使っているシルミックは、「え、これのどこがオーディオグレードなの?」と言うぐらいガサガサの音がしますが、時間が経つと透明度がまし、中低域にコシがでてきます。

ニチコンのMUSEも、ドンシャリだったり、カマボコだったりするのが、時間が経つと落ち着いてきます。

普通の低ESRモノでも、それぞれに特徴があり、エージングによって特性が整っていくのです。

抵抗器も、通電してお仕事をしていくと音が変わっていく事がありますが、こちらはメーカー資料にはあまり原因は書いてないので、ケーブルのエージングと同じく、科学や仕様ではなく現象もしくは幻想だと思っています。

それが、脳内エージングなのかもしれませんねw

ただ、脳内エージングは言い換えれば、慣れ ですね、これは現実にあるので、愛機は末永く聴き込むというのもオーディオだと思っています。

書込番号:16822810

![]() 5点

5点

愛機は末永く聞き込む・・・いい言葉ですね。僕もそうしたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号:16824393

![]() 2点

2点

一応、私がいっている脳内エージングは短時間のものです。3ヶ月、6ヶ月で音が変わる機器のエージングとは全く意味が違います。脳内エージングは早ければ5分、複雑な音を出すスピーカーでは1時間くらい聞き込むとピークを迎えて長く音の悦楽に浸ることができますが、聴感覚を引き戻す行為、たとえばテレビの音を聞き込むなどすると元に戻ります。あくまで闇夜に目が慣れるなどと同じような生理的現象です。

書込番号:16832886

![]() 1点

1点

アンプのエージングは確実に効果があります。

半導体を基盤に半田付けした直後と電気を流して暫く経った後では確実に音が違って聴こえます。

自分が考えるに根拠はありませんが、コンデンサーを始めとする部品の類は電気に馴染むと若干音が

滑らかになるように思います。

なんで先日もダメだと思ってたアンプが 数日して 「おおっ いい音してるじゃん!」 と聴いた

不思議ながら印象が変わったのですが結果的には良かったです。

これは決して耳が製品のその音に慣れたとか、耳のエージングが進んだとかのオカルト要素ではありません。

書込番号:16873546

![]() 2点

2点

こんにちは。

(1) 半田やコンデンサー等の部品が使ううちに「なじむ」(つまりエージング)という現象はもちろんあります。

(2) ですが、そのこことはまったく別に、機器の音に耳が慣れる(つまり耳のエージング)という現象も当然ながら存在します。

(1)が正しいから(2)は全てまちがいだ、あるいは逆に(2)が正しいから(1)は全てまちがいだ、などという公式は論理的に成立しません。

当然、(1)と(2)は同時に成り立ちます。

書込番号:16873820

![]() 2点

2点

いろいろとありがとうございます。

機械的にも心理的にもエージング効果はあると思います。

せっかくいいものを買ったのだから、末永く聴きたいと思います。

書込番号:16875639

![]() 1点

1点

エージングからちょっと離れますが、じつに久しぶりに大音量でクラシックを聴きました。

12月になったので、小澤さんとサイトウキネンの「第九」

以前のアンプと比べて、奥行き感がたっぷりです。4人の独唱者とコーラス隊の距離がきちんと聞きわけられました。

これも、毎日テレビの音を再生しているエージング効果かな???

書込番号:16903508

![]() 2点

2点

プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)

失礼します。たくさんスレたててごめんなさい。

このアンプでハイレゾ音源を楽しまれている方、ぜひご感想をお聞かせください。

別スレでも書きましたが、どうも私にはピンとこないのです。53歳と言うこともあって、肝心の高域が良く聞こえていないのかもしれないと、我が耳を疑っております。

CDからのリッピング音源は便利で重宝していますが、ハイレゾとの差がイマイチ分かりません。年寄りには無用の長物なのかなあ???

どうか体験談をお寄せください。

![]() 0点

0点

この機種は使ったことはありませんが、機種によらないことだと思うので書かせていただきます。

ハイレゾ音源はニーズというよりもシーズから生まれたものだと思います。ヒトに20kHzを超える音が聞こえるわけでもなく、90dBを超えるダイナミックレンジが必要な音楽というものもわずかだと思います。

ハイレゾはマージンという意義しかないと思います。今より何年・何十年も昔だったら、音楽の情報をたとえば44.1kHz/16bitの入れ物にきっちり格納したりそこから情報の欠落なく出す技術が未熟であり、入れ物を大きくして88.2kHz/32bitにしておけば余裕ができて情報の欠落が少なくできたのかもしれません。しかし、今の技術はギリギリの入れ物を使っても正確に出し入れができるので、あえて余裕が要らないようになってきています。

私もDSDを使ったSACDぐらいだと、記録方式が根本的に異なるのでちょっとは意義を感じますが、(DSD 以外の)ハイレゾ音源はほとんど要らないと思います。

また、たとえば録音時にたとえば88.2kHz/32bitで収録したものを、わざわざ44.1kHz/16bitに落として配信するよりもいじらずに88.2kHz/32bitのまま配信したほうが良いのかなともちょっとは思いますが、でもこれとてハイレゾ音源だから良いとはあまり思いません。

良し悪しや、好き嫌いは別にしても、ハイレゾ音源と非ハイレゾ音源の違いは、20kHz超と90dB超の部分の情報だけなので、これを聞き分けることはほとんど無理だと思います。聞き分けできないのが当たり前だと思います。

書込番号:16604813

![]() 6点

6点

ありがとうございます。

とても分かりやすい内容でした。聞き分けられないからといってあまりがっかりしなくていいんですね。何しろ20年ぶりにオーディオを始めたものですから、いろんなことに困惑するばかりです。

書込番号:16607599

![]() 0点

0点

孫和鷹さん

このアンプではないですが、諸事情で今A-7VLが手元にありパイオニアN-30のネットワークプレーヤーでハイレゾ音源を聴ける環境にあります。

僕は30代ですが、孫和鷹さんと同じくハイレゾにどうもピンとこない者です^^;

NASでもUSB接続でもなく、Mac〜無線〜ルーター〜LANケーブル〜N30という接続で、AirPlayで聴いております。

普段CDはアップルロスレス(以下Alac)でリッピングしてPCに取り込んでいますが、過去に手持ちのCDをハイレゾ音源でダウンロードしてみたもののどうもAlacのほうがよく聴こえてしまい、今回これを書き込むにあたってブラインドテストしてみました。

駄目耳がバレる恥ずかしい結果になりましたが^^;

ソースはヒラリー・ハーンのヴァイオリン協奏曲 第2番 第1楽章を最初の30秒程聴いて、聴き直し無しで4音源聴き流し、これを数回やってみました。

神経質に分析的な聴き方ではなく、普通に音楽鑑賞するようなリラックスして聴いてみました。

音源A WAV 192kHz/24bit

音源B AIFF

音源C ACC 256kbps

音源D ACC 128kbps

で、良いと思った順番に1~4まで表示しました。

1回目 1B 2C 3A 4D

2回目 1C 2B 3D 4A

3回目 1B 2D 3C 4A

4回目 1D 2B 3C 4A

5回目 1D 2B 3C 4A

6回目 1B 2D 3C 4A

何回やってもABCDの順番にならないので諦めました^^;

この曲に関しては128kbpsが意外と高音がスッキリ、ハッキリしていてよく聴こえることが多々ありました。

AIFFは伸びやかで比較的分かり易かったですし、4回目からはどれがハイレゾかも分かってしましました。

それくらい違いは感じました。好ましくない結果?ではありますが。

ぼやけ気味でまったりしていて、CDの音源の方が無圧縮、圧縮共にメリハリを感じました。

なんというかハイレゾリューション(高解像度)とは真逆じゃないかと感じるような音です。

よくいえばこれがアナログっぽいのでしょうか?

ソースや機材が変わればまた結果も変わるのかもしれません。

ちなみにこの楽曲がハイレゾ初でしたが、あまりにその恩恵を感じなかったので、他にも持っているCDの中で何曲かダウンロードしてみましたが、今のところCDの方がいいような気がしてなりません。

ですので最近は全く購入していません。

ただ結果は別として違いを感じる事は出来ました。

ハイレゾの超高い音とか全く聴こえませんでしたが^^;

書込番号:16608085

![]() 1点

1点

quattro77さん、こんにちは。

>AirPlayで聴いております

AirPlayでは、ハイレゾはダウンサンプリングされるのでは?

書込番号:16610118

![]() 4点

4点

人間の可聴可能なダイナミックレンジって約120dbだったような。

PCM信号の20bitが約120db(大雑把な計算 1bit=6dbとして6db×20bit=120db)

書込番号:16611456

![]() 1点

1点

blackbird1212さん

ありがとうございます。

感謝感激です♪

その事実今日の今日まで知りませんでした^^;

AirPlayの規格を確認し、Macのユーティリティから44.1kHz/16bitで出力されているのも確認しました。

ということは時間をかけたブラインドテストも44.1kHz/16bit以下のAIFF、ACCの128,256kbpsの違いしか聴いていなかったのですね。

まあAIFFより123kbpsの方がいいと感じたケースもありましたが^^;

しかし明らかに他の3つの音源よりぼやけて聴こえたのも再生と同時に圧縮したのなら納得です。

いや実はハイレゾ音源って自分の耳のせいにして胡散臭いな〜と思っていた誤解が解けてスッキリしました。

さて、そこで一番簡単な方法でUSBメモリーにコピーしてフロントのUSB端子から読み込みましたが、いや聴いてビックリです!

全く別ものでした。高音が聴こえるとかその辺はよく分かりませんが、AIFFに比べかなり音の表情が増した事で、定位がハッキリし、音場も少し広がった印象です。

一音一音聴くより、その音楽に浸ってみれば明らかな違いを感じられます。

ただ、AIFFは無線LAN〜ルーター〜有線LANで、ハイレゾはUSBメモリでの比較なので条件を同じにしないとフェアじゃないですね。

それに関してはまた改めてテストしてみます。

取りあえず、お礼とご報告まで♪

書込番号:16611825

![]() 2点

2点

いろいろな情報ありがとうございます。

僕の環境は、ノートパソコンにオンキョーのドライバーをインストールして、「オーディオゲート」や「FOOBER200」で聴いています。全く違いが分からないとまではいえないものの、ハイレゾのほうがややなめらかかなあという程度の違いです。クライバーのベト7、小澤さんのローマの松などDLしましたが、元のCD,CDのリッピングと比較して聴いてみましたが、価格差ほどの優位性は感じられませんでした。

書込番号:16611960

![]() 0点

0点

孫和鷹さん、blackbird1212さん

こんばんは。

あれから早速、USBメモリーに無圧縮のAIFFも入れ、ハイレゾ音源と比較してみました。

困りました^^;

やはりAIFFもAirPlayとは結構印象が違いました。

あくまで自分が聴いた楽曲での違いですが・・・

AIFF・・こっちのほうがどちらかというと高解像度っぽく聴こえる。元の音源がそうなのか、やや荒いが、表情は豊か。

ハイレゾ・・S/Nがよく、ノイズが少なめ。AIFFに比べ滑らかで落ち着いた聴こえ方。

ただ、この曲に関しては個人的な好みでいえばCD音源のようです^^;

高性能なDACとかでもっとポテンシャルを引き出してやればまた結果は変わると思いますが、とにかく貴重な経験になるきっかけを頂いた事に感謝致します。

またハイレゾ音源を購入してみようかという気になりました。

書込番号:16612080

![]() 1点

1点

ありがとうございました。僕自身は決してハイレゾ完全否定派ではないつもりですが、年齢のせいか、性格なのか・・・やはりジャケットやライナーノーツも欲しいんです。

なので、往年の名録音盤を(国内盤で)買って、PC(HDD)にリッピングして聴くことが多いです。

カーナビがWAVに対応していることもあって、同じ内容のHDDを2つ作っています。

これぞ、ハイレゾ優秀盤!!というのがありましたら、ご紹介ください。

書込番号:16612213

![]() 0点

0点

素朴な疑問なのですが、ハイレゾ音源と非ハイレゾ音源の聞き比べをされるかたがたが聴く対象は、ソースが同じなのでしょうか?私の前回の投稿はそういうものでの聞き比べだという前提で書きました。

「ソースが同じ」とは、たとえばハイレゾ音源とCDの比較なら、マスターとしてハイレゾ音源があって、そのマスターを使って単にサンプリング周波数と量子化ビット数をダウンサンプリングしただけでCDが制作され販売され、そのマスターのハイレゾ音源も販売されたということです。あるいは販売されたCDが最初にあって、それをユーザーがアップサンプリングしただけで一応はハイレゾ音源と呼べるものを作っただけというものもあるでしょう。

仮に、ハイレゾ音源と非ハイレゾ音源とで、音量が違ったりミキシングが異なっていたりすれば、それはソースが別物ですから比較してもそれは、音楽としての聞き比べではあるでしょうけど、ハイレゾ音源と非ハイレゾ音源の聞き比べではないでしょう。

書込番号:16612986

![]() 0点

0点

その通りだと思います。

私の場合は、ハイレゾ音源(サイトで買ってDLしたもの)と、同じ録音のCD、そのCDをリッピングしたものの3通りを聞き比べることはできても、オリジナルのマスターテープをどう加工したかは分かりません。

厳密な意味での聞き比べはできませんよね。

書込番号:16615496

![]() 0点

0点

孫和鷹さん、quattro77さん、こんばんは。

ハイレゾ音源とノーマル音源で同じものの入手はなかなか難しいです、

NetAudioという雑誌(季刊誌)がありまして、これの付録に音源DVDがついてます。

http://www.phileweb.com/editor/net-audio/11/

新宿PIT INNでの録り下ろし音源があって、同じ曲で192k/96k/44.1k/DSDと入ってるものがあります。

元は192k/24bitで収録してダウンサンプリングしたデータのようです。

ですので、聞き比べ用のデータとしては手頃ではないかと思います。

入手してみたらいかがでしょうか?

お二方とも、

>ハイレゾのほうがややなめらかかなあという程度の違いです

>ハイレゾ・・S/Nがよく、ノイズが少なめ。AIFFに比べ滑らかで落ち着いた聴こえ方。

このような感想ですが、私も同じです。

滑らかというか、粒子が細かいというか、そんな感じがハイレゾの良さです。

その意味では、完全に同じものを聞き比べなくとも差は体感できます。

SACDもハイレゾ音源も聴いたことも興味もない人の戯れ言につきあうこともないでしょう。

ところで、孫和鷹さん、ちょっと書きにくのですが、

アンプをグレードアップしたことにより、ZENSOR7が力不足になってしまったと思います。

特にハイレゾなど高音質の音を聞くためには、厳しいかと思います。

ZENSORはローエンドシリーズですし、7は少し無理をした機種です。

DALIの他のシリーズは、7や8のつく最上位機種では、スコーカーが追加されています。

その点、ZENSOR7は2wayのままなので、高域がちょっと弱いです。

また、ZENSOR1とMENTOR MENUETを聞き比べればわかりますが、音が荒いです。

ハイレゾを聴くのなら、もう少しスピーカーのランクアップも必要かと思います。

安く入手出来たとはいえ、もともとは23万のアンプですから、それにあったものが必要かと。

スワンという手もありますが、ユニットがへたってないですか?

書込番号:16617048

![]() 2点

2点

CDと比較してSACDは滑らか(腰抜け腑抜け←あくまで主観)なのでSACD機故障を機会に

CD専門で聴いております。

書込番号:16617094

![]() 0点

0点

こんにちは スレ主さんがハイレゾ音源での音楽が滑らかに聞こえるのでしたら、それでちゃんと聞き分けていらっしゃると私も思います。

同じスピーカで聞いていてハイレゾ音源にしたからといって高音域の可聴帯域の音が増えている訳ではないですから。期待されていることがちょっと勘違いされていたのかなあと。高音域が物足りないとのことならスピーカーの方の原因とお考えになった方が良いんではないでしょうか。

ただハイレゾ音源は、サンプリング周波数やビット数がCDより上がっているわけですから音の滑らかの他にも、複数の音に埋もれて団子になって聞こえていた各楽器の音が聞き分けやすくなるとか。演奏の音が止まった後のホールトーンやライブ会場の暗騒音なんかが、圧縮音源ではすっぱり切られていたかわずかだったのが、音源に残っていて聞こえやすくなっている効果は確かにあるように思えます。

書込番号:16618338

![]() 1点

1点

ありがとうございます。SPが役不足・・・ですかねえ。確かにそんな気もしますが、昨年買ったばかりですし、もうちょっと我慢します。金銭的にはまりすぎると、大蔵省?にもしかられそうですし・・・

書込番号:16618771

![]() 0点

0点

具体的にSPのグレードアップとなると、どの機種あたりになるのですかね??(スレの趣旨から外れてごめんなさい)

書込番号:16619149

![]() 0点

0点

ハイレゾ音源については、SACDと同じようなものとお店の人に聞きましたが、店舗などで視聴されて違いがわからなかった場合は、あまり相手にしなくていいと思います。ヴァイオリンの音色が堅いとか柔らかいとかは、録音によっても大きく左右されます。

データ量で比較するなら、演奏規模の大きなオーケストラの第1ヴァイオリンを聴けばわかりやすいです。古い音源のSACDがどんなに頑張ったところで、最新の録音のような音にはなりません。ただ、聴覚的にどちらが心地よく聞こえるかというのは全く別の問題です。

私はEMIの同一リマスターで比較しましたが、SACDの優位性は全く感じませんでした。1974年録音のチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」では、ハイブリッドからシングルレイヤーに移ったところでノイズが消去されてました。ノイズを消すと音質は劣化するのですが、聞きやすくはなります。

クラシックではSACDの主力商品は古い音源のリマスターです。ホールトーンは録音やミキシングによっても変わるので、CDでも入っていれば聞こえます。ただ、私がいろいろソースを聞き比べている感じとしては、LINNとか、EMIとかは作ったような違和感のあるホールトーンが聞こえることもあります。このあたり、自分で確認できないものにお金をじゃぶじゃぶ使うというのには慎重になった方がいいように思えます。要するに、音楽鑑賞は自分が気持ちよく聞けるか聞けないかにかかっていて、機器やスペックに引きずり回される状況はあまり幸せとはいえません。

誰かがとてもいい音を聞いているようなことを言っているのを見てしまうと、自分は聴けていない、もっと高い機器を買わなくてはと思ってしまうかもしれませんが、気持ちいい音というのは言葉や文字で表現できません。本人が感じるものです。私はあわててスピーカーを買い換えるのではなく、ゆっくりと音楽を聴く時間をとることをおすすめします。年代やレーベルの違うソースをいくつか買われると、いろいろわかってくるかと思います。

EMIといえば立派なレーベルですが、リマスター、ハイブリッド、シングルレイヤー。同じソースを、よくなりました、またよくなりましたと売ってます。しかも、シングルレイヤーは専用プレイヤーでないと聴けないのに、値段は高くなってます。確かにちょっとは変わってるかもしれませんが、そこに4000円も出す価値があるんでしょうかね。とはいえ、レーベルによって音の方向性は違いますから、自分に合うものを探されるといいと思います。

私の場合ですと、カラヤンの「悲愴」で聴きやすいのはSACD。BGMならいいでしょう。でも、いろいろ妄想しながら本気で聞くのは1964年のCDです。イエス・キリスト協会のホールトーンと、カサカサ、パチパチというあるべくしてあるノイズ。生々しいと感じられるのは安いCDの方でした。純粋な音質では最新の録音には及ばないと思います。でも、自然に聴けるから好きです。

書込番号:16619340

![]() 2点

2点

ありがとうございます。ユニバーサルでも、何かというと「クライバーのベト7」ですよね。(自分も買ってしまいましたが)各社定盤ばかりが、ぐるぐる回っているような感じがします。ハイレゾでも年末を迎えて「小澤さんの第9」です。

映像ソフトの場合も、VHS、LD、DVD、BDと同じことの繰り返し・・・

でも、これというものは買ってしまうんですよね。

ちなみに、僕はビートルズと小澤さんのファンでして、ついつい買ってしまいます。

書込番号:16619406

![]() 1点

1点

孫和鷹さん

・SACDでクラシックを聴く爺さんに「そして何も聞こえなくなった」氏がいらっしゃいます。

http://web1.kcn.jp/haruem/favorite_disk.html

・SPはそのままで・・・、まさかペア80万円以上の機種を買いますか?

書込番号:16619515

![]() 0点

0点

今回のSPで感じたことは、トールボーイはとても扱いにくいと言うことです。低音の制御にとても苦労しています。(いました。)

ルックス的には液晶テレビの両脇に置くと収まりが良くて、気に入っているのですが・・・

テレビドラマ、音楽番組、野球中継などをかなりの音量で聴くと、迫力があっていいですよ。(サラウンドではありません)・・・またまたスレの主旨から外れて申し訳ありません。

書込番号:16624143

![]() 0点

0点

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日

-

【欲しいものリスト】PC構成20251031

-

【欲しいものリスト】メインPC再構成

-

【Myコレクション】自作構成

-

【欲しいものリスト】pcケース

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

プリメインアンプ

(最近3年以内の発売・登録)