HAP-Z1ES

1TB HDD����������n�C���]�Ή��I�[�f�B�I�v���[���[

�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t

HAP-Z1ESSONY

�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� �������F2013�N10��26��

���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S184�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 3 | 2 | 2018�N8��7�� 19:44 | |

| 29 | 6 | 2018�N7��31�� 17:06 | |

| 0 | 0 | 2018�N7��24�� 11:23 | |

| 2 | 2 | 2018�N6��7�� 17:25 | |

| 856 | 172 | 2019�N8��30�� 22:58 | |

| 732 | 200 | 2018�N5��24�� 05:44 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES��HDD �ɁAHAP Music Transfer ���g���Ăb�c���R�s�[�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

Windows10�̃A�b�v�f�[�g��ɁA���̂悤�ȏ�ԂɂȂ����悤�ȋC�����܂��B

�������@�������m�̕��A��������Ⴂ�܂�����A���������������B

��낵�����肢�������܂��B

![]() 0�_

0�_

�\�t�g�̑Ή���҂��p�\�R��OS�����ɖ߂�

�����ԍ��F22014898�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��BSONY����̃`���b�g���k���g���Ă݂��̂ł����A�͓����܂���ł����B

�ŁA���̗��̏������̕��ɁA�@�L���g��������̓��e������A�ǂ�ł݂�ƏǏv��������A�w���̕��@���������Ƃ���A���P�Ɏ���܂����B�@Windows10�ŌÂ�NAS�ɃA�N�Z�X�ł��Ȃ��Ǐ�̏���ⳁ@�Ƃ����N���ɂ͉��̂��Ƃ��킩��Ȃ����e�ł������E�E�E

�@

�G�N�X�v���[���[��̃l�b�g���[�N��������Ă����A�ق��̃p�\�R�����F���ł���悤�ɂȂ�܂����B

�F����̂��m�b�ɂ́A�{���ɓ���������܂��B

���ꂩ��A������P�Ə��R��t��CD���R�s�[���܂��ł��B�@�͂��B

���肪�Ɓ`�`�`(*´�ցM)

�����ԍ��F22014945

![]() 2�_

2�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���I�[�f�B�I�V�X�e���R���| EX B3��ۗL���Ă��܂��B�����͋C�ɓ����Ă���̂ł���200�`300�����炢����CD�����ꂩ�Ē����̂��ʓ|�Ȃ̂Ō��NJ��\�ł��Ă��܂���B

HAP-Z1ES�����ɋC�ɂȂ��Ă��܂��B

�p�\�R���͕ۗL���Ă���HAP-Z1ES��EX-B3���Ȃ���HDD�ɂ��鉹�y���E�b�h�R�[���X�s�[�J�[�ɏo�͂��邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��傤���B

�����ԍ��F21997488�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AC/DC�����h�Z������

�l�b�g�Ō����̂ł���EX-B3�ɂ̓A�i���O�������͒[�q��1����܂��B

���ꂪ�Ă����HAP-Z1ES���ڑ��ł��܂��B

CD�̃��b�s���O��USB�ڑ���CD���u���[���C�̃h���C�u�������HAP-Z1ES�ł��\�ł��B

�����ԍ��F21997521

![]() 5�_

5�_

��AC/DC�����h�Z������ ����ɂ���

CD����UPC�փ��b�s���O�iPC����HDD�֕ۑ��j���܂��A�t�H���_�[��V��������Ă���֓����Ǝ��o���₷�������B

����USB�������[�փt�@�C�����Ɓi��ȂÂł��j�ړ����܂��A�����Z1ES�֓����Ƃ����ł��傤�B

Z1ES�ƃR���|�̓A�i���O�s���P�[�u���ł��B

�����ԍ��F21998033

![]() 1�_

1�_

������������

USB�������[�Ƀ��b�s���O�����Ȃ��ړ�����͉̂��̂��߂ł��傤���H

�ʏ��PC�Ń��b�s���O�����Ȃ�LAN�o�R��Z1ES��HDD�ɃR�s�[���܂��B

�����ԍ��F21998138

![]() 7�_

7�_

���肪�Ƃ��������܂��B�l�b�g�̐������݂��Ƃ���A�i���O�ڑ��ł��܂��ˁB���\�ȉ��i�Ȃ̂Ŗ����Ƃ���ł��B

�����ԍ��F21998520�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AC/DC�����h�Z������

Z1ES�̔���ł���DSD���}�X�^�����O�̋@�\�͗L��܂��A������HAP-S1�Ƃ����@�������܂��B

�����A���v�ƃv���[���[�̈�̌^�ł��B

http://kakaku.com/item/K0000579960/

�����ԍ��F21998600

![]() 6�_

6�_

> USB�������[�Ƀ��b�s���O�����Ȃ��ړ�����͉̂��̂��߂ł��傤���H

�����ӂ̏��S�҂ɉR�������āA���������邽�߂ł�(��)

�����ԍ��F22000174

![]() 10�_

10�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

�{��USB��CD�h���C�u������CD���ڃ��b�s���O�����݂܂������A���Ȃ�̊m���ŁACD�h���C�u�Ƃ̒ʐM���r�₦��̂��ACD�h���C�u���O�ꂽ�ƃ��b�Z�[�W���o�āA�r���ŃR�s�[���s���Ă��܂��܂��B�����悤�ȏǏ�ɔY�܂���Ă������������Ⴂ�܂��H�@����Ƃ��A�Ȃ�炩��HW�̕s��Ȃ�ł��傤���H

�\�j�[����ɂ��ACD�ꖇ�P�ʂł͂Ȃ��āA�Ȗ��ɃR�s�[�I���ł���悤��SW�����ǂ��Ă��炢�������̂ł��B

![]() 0�_

0�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES�̃��[�U�[�̕���DSD�t�@�C���Đ�����Ă�����ɂ������������̂ł����A

USB�������[�ENAS��DSD�t�@�C���Đ����ɋȊԂŃm�C�Y�����N���܂���ł��傤���H

DSD�t�@�C���E�M���b�v���X�Đ��Ńm�C�Y���Ȃ���w���ɑO�i�������ƍl���Ă��܂��B

�X�������肢���܂��B

![]() 1�_

1�_

���f�W�A�i�b�`�V����

�����̊��ł�USB�������[��DSF 2.8M���M���b�v���X�Đ����Ă݂܂�����

�m�C�Y�͊m�F�o���܂���ł����B

�A���A�����̊���1�����̎����Đ��ł��B

��ɂ��̍Đ������Ă����ł͂���܂���B

�����ԍ��F21879209

![]() 1�_

1�_

ABEBIREX����A�M�d�ȃ��|�[�g���肪�Ƃ��������܂��B

HAP-Z1ES�̍w�������������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F21879534

![]() 0�_

0�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES���w�����悤�ƍl���Ă���҂ł����A���̑O��CD���b�s���O���ǂ̕����ł��邩�����߂Ă����Ȃ��ƁA���S���čw���ł��܂���B

����CD�����Ƃ���Ƃ��Ă��܂����A����܂ł͎��CD�v���[���[�Œ����āAPC�I�[�f�B�I�͚n�ݒ��x�������Ă��Ȃ������̂ŁA���b�s���O�ς�CD�͋͂��ł��BHAP-Z1ES���w������CD�v���[���[����HDD�v���[���[�Ɏ�͂��ڂ��ɓ������āACD�����b�s���O���Ȃ����Ƃɂ͎n�܂�܂���B

����Ɋւ��āA�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��̂����炱����Ɍ��������A�u�o�C�i������v����Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N����Đ����āA���Œ����Ă킩��قlj������قȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ��錩�����U������A�����̑�������ӌ��̂�����̂ǂ���̕����������̂��A�C�ɂȂ��Ďd��������܂���B

�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H

���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/�iPart 1�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21754288/�iPart 2�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21789166/�iPart 3�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21822518/�iPart 4�j

����̑����ł��B

![]() 12�_

12�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

Audio Design�員�����̒���ɏo�Ă���iPod�́u�Q�W�Q�W�g�`�v�����p���Ă��Ȃ������̂ŁA�A�b�v���Ă����܂��B

�������A���[�p�X�t�B���^�[�������邾���ŁA���̔g�`���E�̔g�`�ɕς��̂ł���A�Ȃ���������Apple��iPod�Ƀ��[�p�X���������Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �s�v�c�ł��ˁB

�����ԍ��F21847140

![]() 7�_

7�_

�p�C������A���[�v�o�b�N�^���̉���L��������܂����B

>PC�����Ń��[�v�o�b�N�^��������̂Ȃ�APC�T�E���h�f�o�C�X�irealtek�j�ƃX�e���I�~�L�T�[�iRealtek�j�̑g�ݍ��킹�ɂ����

>���[�v�o�b�N�ŃA�i���O�^���ɂȂ�܂��B�������X�e���I�~�L�T�[�̐ݒ肪16�r�b�g���ƃm�C�Y�������ł��B�i�}�@�ݒ荀�ځj

>���邢�̓T�E���h�~�L�T�[�̑���Ƀ��C�����́iRealtek�j���g�����@������܂����r�b�g�[�x��16�r�b�g���ƃm�C�Y�������Ȃ�܂��B�@

>�ȏ�̐ڑ��̏ꍇ�́A�����T�E���h�f�o�C�X�̃W�b�^�[������ł��܂��B

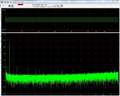

�܂��ɂ���𑪒肵�����̂ł����AWaveSpectra�̐ݒ�ł̓X�e���I�~�L�T��24�r�b�g�ɐݒ�ł���̂ł����A

Windows10�̃X�e���I�~�L�T�̃v���p�e�B�ł�16�r�b�g�����I�����ڂ��Ȃ��̂ŁA�m�C�Y���傫���đ���ł��܂���B

�O�X���ɂ������܂������A�}�U�[�{�[�h���ADC��24�r�b�g�ɑΉ����Ă���̂ɁAWindows10�̃X�e���I�~�L�T�̃v���p�e�B

�ł�24�r�b�g�̐ݒ肪�\������Ȃ��͉̂�������������̂ł��傤���H

�����ԍ��F21847250

![]() 2�_

2�_

�Y�ꂨ�o���܂͍ŏ����番�����Ă����̂�������Ȃ����A�O�X���̋c�_�ŁA

�w���{�����ɂ����� (���g���ϊ�/�w�e���_�C������) �� (�r�[�g����) ������e�̌��x

https://ji1nzl-official.blogspot.jp/2016/06/blog-post.html

�ɓ��B�ł������Ƃ͂���Ӗ����������Ƃ��ȁB

Symbolist_K���A�O�X���̍Ō�ł܂Ƃ߂Ă��邪�A�d�v�Ȃ̂ŁA���̗����ł܂Ƃ߂Ă����B

���Ȃ�F���g�����̏�����2�̔g�̏d�ˍ��킹�i�����Z�j�ł���A�O�p���̘a�ό����Ōv�Z����ƁA2�̔g�̎��g����

���ς̎��g���̔g�̕���i����̎��g����2�̔g�̎��g������1/2)�Ƃ��Ă��Ȃ肪������B����͂��̂܂܂ł�

�������Ȃ����A���g����i���炩�̕��@�ŕ�������o���Ĕg�ɕϊ�����j���Ƃɂ�蕷�����Ƃ��ł���B

���g���ϊ��i�w�e���_�C���j�F���g�����̏�����2�̔g�̍����i�|���Z�j�ł���A�O�p���̐Ϙa�����Ōv�Z����ƁA

2�̔g�̎��g���̘a�ƍ��̎��g���̔g�i���Ȃ�i����j�ł͂Ȃ��j��������B����͂��Ȃ�i����j�ł͂Ȃ��̂ŁA

���g���Ȃ��Ă��������Ƃ��ł���B

�����ԍ��F21847303

![]() 2�_

2�_

�����g�l�^�A����[�������낢�ł����A���Ƃ𐳂���tohoho���̃_���_������[21836809]�ɒ[���Ă����ł����(��)�B���͗₽�������������������ǁA���낢�����Ă݂邱�Ƃ͑厖���Ȃ��B���܂���Minerva2000�����50�̒����g�X�s�[�J�[�̘b[21845770]���A�����ɂȂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F21847706

![]() 5�_

5�_

�������ЂƂi�j�B

���w�����X�s�[�J�̗��_

----------------------------------------------

���w�����X�s�[�J�̌����ɂ��Ă܂Ƃ߂�. �U���� �傫�Ȓ����g�����݂����Ԃ͉����Ƃ��Ăӂ�܂�. �� �������g�͒��i��������. �����̐����ɂ��, �� �����̃p�����g���b�N�A���C���`������, ���w������ ���������. ���w�����X�s�[�J��, �L���ȂƂ���ł͐����� (���s) �ɐݒu����Ă���. �����͈͂ɉ��ړ͂���p�r�� ����, ���̂ɔ��˂�����Ƃ��̕��̂��特���������Ă� ��, �Ƃ������p������.

http://star.web.nitech.ac.jp/pdf/120324doc.pdf

�����ԍ��F21847739

![]() 1�_

1�_

���̑���[21836809]�̓_���_������Ȃ��ł���B���ۂɂ����Ȃ��Ă���̂�����B

���Ȃ�Ǝ��g���ϊ��i�w�e���_�C���j�̖{���I�ȈႢ���������Ă��ADAC�̃A�i���O�o�͂Ɋ܂܂�鍂���g�m�C�Y��

�����͖��������炸�����A�����ȃW�b�^�Ȃ������ł��܂����炢�傫�����Ƃ��m���ŁA���͋����Ă���B

�����ԍ��F21847864

![]() 2�_

2�_

>DAC�̃A�i���O�o�͂Ɋ܂܂�鍂���g�m�C�Y

���Ƃ���͋֕��B�����g�m�C�Y�Ɗm�F�͂���ĂȂ��ł���ˁBRC�P����LPF�ł��H�삵�ē���Ă݂���ǂ�������H����ŏ��Symbolist_K����̐}�݂����ȕω�������A���Q�Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B

�����ԍ��F21847913

![]() 2�_

2�_

��tohoho3����

���͐M������M�@���� (�Ǖ����U��) �Ő��������M���ƃA�i���O��Z���A�u���̎��g���v�Ɓu�a�̎��g���v�����邱�Ƃ��u�w�e���_�C�����g�v�ƌĂт܂��B����Ƀo���h�p�X�t�B���^��������Ɓu���̎��g���v�̕��̐M���݂̂����o�����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B�o���h�p�X�t�B���^�͒ʏ�AAM�����̏ꍇ��455kHz�AFM�����̏ꍇ��10.7MHz���g���܂��B(�X�[�p�[�w�e���_�C����M�@�̏ꍇ)

���Ȃ�́A�Q�̐U���̈قȂ�M�������Z����邱�Ƃɂ���āA�U���̗h�ꂪ�����A����ɂ���ĕ\�����u���̎��g���v�ł��Ȃ��Ă��錻�ۂł��B���́u���̎��g���v�̐M�������o�����߂ɂ́u������g�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�ȏ�̈Ⴂ�͕������邩�������Ȃ����Ƃ͊W����܂���B

���Ȃ� (�U���̗h��) �́A����̂��̂ł���A�������Ȃ��ł��������܂��B

�����ԍ��F21847936

![]() 6�_

6�_

Symbolist_K����A�O�X���̂����e�ւ̂��Ԏ��ł��B

Symbolist_K����[21847062]

>�����g�m�C�Y���u�����ł��܂���v�Ȃ̂��u�t�B���^�[�ŏ����ł���v�̂��ǂ����Ȃ̂��悭�킩��܂���ˁB

�������ɁB���������炵���˂����݂ł�(��)�BAudio Design�������s����`�ł��ˁB��̐}�Ȃǂ���͊ȒP�ɏ����ł��Ă������ł����B

>����ƁA�u�����g�����������M���ŕϒ������ƁA����͂܂���AM���W�I�i���g����1MHz�j�Ɠ��������ŕ������Ă��܂��܂��B�v�̕����͌��ł���ˁH

�������ɁB�u�⎕������v�Ƃ���������Y��Ă�����悤�ł�(��)�B����A�O�͂��������g���ϒ��̂悤�Ș_���ł������A���낢�댾���Ă���̂ł��ˁB���g���ϒ��̂ق��͐U���ω����������̂ŁA�⎕�Œ����͓̂�Փx���������ł��B�B

�����ԍ��F21847974

![]() 6�_

6�_

�Y�ꂨ�o���܁A

>���Ƃ���͋֕��B�����g�m�C�Y�Ɗm�F�͂���ĂȂ��ł���ˁBRC�P����LPF�ł��H�삵�ē���Ă݂���ǂ�������H

>����ŏ��Symbolist_K����̐}�݂����ȕω�������A���Q�Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B

�ǂ��Ȃ�ł����ˁH�O�ɂ����������ǁADAC�ƃI�V���X�R�[�v�Ԃ�ڑ�����RCA�P�[�u�����A���e�i�Ƃ��ē�����

�O�������g�m�C�Y���E���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�������A�@��Ԃ̈Ⴂ�������ł��Ȃ��̂Ŗv�Ȃ�ȁB����ς�A

DAC�R���̍����g�m�C�Y�̉\���������Ǝv���B

Symbolist_K����A

>���Ȃ� (�U���̗h��) �́A����̂��̂ł���A�������Ȃ��ł��������܂��B

���Ȃ����������Z�O�̔g�̎��g��������ł���A��������2�̔g�������݂��Ȃ��A����2�̔g�����Ƃ�

�ł���̂ŁA�U���ϒ��Ƃ��Ă̂��Ȃ肪��������Ƃ������Ƃł���ˁB

���Ȃ����������Z�O�̔g�̎��g�������O�̍����g���ƁA��������2�̔g�������݂��Ȃ����A����2�̔g�����Ƃ�

�ł��Ȃ��̂ŁA�U���ϒ��Ƃ��Ă̂��Ȃ�����g���Ȃ��ƕ������Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB

�����ԍ��F21847985

![]() 3�_

3�_

������ς݂܂���B

����������Ă����u���C���h�e�X�g�p�}�N�����ꉞ�ł����̂ŃA�b�v���[�h���܂��B

WindowsMediaPlayer���g�p���āAWAV�t�@�C���̃_�u���u���C���h�e�X�g���s���܂��B

�ꉞ�A�D���ȃv���C���[�\�t�g���g�p����悤�ɕύX�͂ł��܂����AWindowsMediaPlayer�ȊO�̃\�t�g�ł͓��쌟�ł��Ă��܂���̂ŁA�ύX����ꍇ�͎��ȐӔC�ł��肢���܂��B

�܂��AWindowsMediaPlayer�̃C���X�g�[���ꏊ���f�t�H���g�ƈقȂ�ꍇ�́A�蓮�ŕύX���Ă��������B

�Ȃ��A���܂Ɂu�������߂܂���v�ȂǂƂ������G���[���o�܂����A�I���������Ă�蒼���Ζ��͂���܂���B

�u���C���h�e�X�g�p�}�N��ver.0.1�Fhttps://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-l5lbb4pkidoshejrxedj4h3aja-1001&uniqid=7f6e3858-1cd5-4d6b-a030-b7f9c5c8f106&viewtype=detail

���̑��A�O�X���Ō��J���Ă���Excel�̃}�N�������łɏ�������ł����܂��B

��������������g�p���������B

�W�b�^�t���}�N��ver.3.1�Fver.3.1�Fhttps://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-l5lbb4pkidoshejrxedj4h3aja-1001&uniqid=5f739675-137f-4d74-afe3-b5003baefe53&viewtype=detail

WAV�t�@�C������c�[��ver.3.0�Fhttps://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-l5lbb4pkidoshejrxedj4h3aja-1001&uniqid=a06ea996-19d8-4d5f-b3e0-a7da8b0fa59c&viewtype=detail

�����ԍ��F21848058

![]() 4�_

4�_

�~�X�^�[�y�b�p�[������Ă���W�b�^�[�t�^�V�~�����[�^�ɂ��āA���{�I�[�o�[�T���v�����O���K�v�Ȃ̂��l���Ă݂܂����B�G�N�Z���ł̐��l�v�Z�ŁA���x�͂����������ȁB

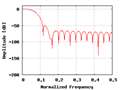

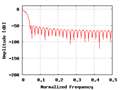

�f�ڂ̐}�́A�����g��2�{�`16�{�I�[�o�[�T���v�����O���A�Ԃ���`��Ԃ������̂ł��B�����g�͂Ƃ肠����20kHz���C���[�W����悢�ł����A10kHz�ł���ɂQ�{�̃I�[�o�[�T���v�����O������̂������ł��B�m�C�Y���x���͗��z�����g�Ƃ̍����� rms ��dB�ŕ\�킵�����̂ł��B�T���v�����鏉���ʑ���ς��Ă��قƂ�Ǖς��܂���B

�{���Q�{���Ƃ�12dB�����P����悤�Łi���J�j�Y���͖���́j�A�f�ڂ��܂���256�{��-100dB�ɂȂ�܂��B���ꂾ��16bit�̗ʎq���m�C�Y���x���Ȃ̂Ő\�����Ȃ��ł����A�v�Z�ʂƃ�������H���܂��ˁB

�����ڂ��ƁA16�{�Ȃ炫�ꂢ�Ɍ����܂����A�m�C�Y���x����-52dB�ł��B20kHz��-52dB���Ǝ��Q�͂Ȃ������ł����A���蕨�ɂ͂Ȃ�܂�����(��)�B�悭��������2.5kHz���ƁE�E�E36dB���P���邩��-88dB���炢�̌v�Z�ł��B�܂����Ȃ����ǂ����ꐺ�A�ł����ˁB�������������[21835352]��

>Minerva2000�����http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/703210/587107/77883317��������x�悭�ǂނƁA���ۂ�DAC�ł͗Ⴆ��256�{�ɃI�[�o�[�T���v�����O����ꍇ�A8�{�܂ł�0���+�f�W�^���t�B���^�ł���āA���Ƃ�32�{�͐��`��Ԃł��Ƃ̂��Ƃł����B

�Ƃ����̂������ł��܂���B���_�I�ɂ͓K�x�ȃI�[�o�[�T���v�����O��LPF�̑g�ݍ��킹���ǂ��A�ւ��ɐ��`��Ԃ���Ə�q�̒ʂ茴�g�`�𗐂����ƂɂȂ�܂��B�W�b�^�[�t�^sim�̏ꍇ��LPF���A�i���O��ԕ��p�����₷���Ǝv���܂����B

���Ȃ݂ɁA�f�ڂ͂��܂��A8�{�ŁA���`��Ԃł͂Ȃ��ߖT3�_���g����2����Ԃ���14dB���P���܂����B���̕ӂ͂Ђ܂���������܂����ׂĂ݂邩���m��܂���B�����A�I�[�o�[�T���v�����O�̔{���ɂ��Ă������ł����A�����ڂ��܂��t�B�b�e�B���O�ł��Ă��邩�ǂ����ł͂Ȃ��A������x�܂��߂ȃI�[�o�[�T���v�����O�ƒ�ʓI�Ȍ��ς��肪�K�v���Ǝv���܂��B

��L�͈�̍l�@�ɂ����܂���B�v���O���~���O�O�Ɏd�l�Ǝd�g�݂���������v���Ă��������ł��ˁB�������܂��߂ȃI�[�o�[�T���v�����O�̎���͓���ł��傤���B

�����ԍ��F21848187

![]() 7�_

7�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

������ɂ��Ă��܂��Ă��镔���������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B

���Ƃ����̂������ł��܂���B���_�I�ɂ͓K�x�ȃI�[�o�[�T���v�����O��LPF�̑g�ݍ��킹���ǂ��A�ւ��ɐ��`��Ԃ���Ə�q�̒ʂ茴�g�`�𗐂����ƂɂȂ�܂��B�W�b�^�[�t�^sim�̏ꍇ��LPF���A�i���O��ԕ��p�����₷���Ǝv���܂����B

���ꂪ�����Ă���̂�3��ڂ� http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/10/post-0419.html �ł����A

�����8�{�C���^�[�|�[���[�V�����{32�{������Ԃ�256�{�I�[�o�[�T���v�����O�͈��ł��B�@�e�Ў����悤�ȋZ�p�œ��l�̂��Ƃ�����Ă���悤�ł����A�ڍׂ͂��܂���\����Ă��܂���B

�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�悭�킩��Ȃ��A���{���̂Ƃ���ł��傤�ˁE�E�E

���`��Ԃő��������g�̃m�C�Y��������Ƃ���ŁA�o�͍ŏI�i�̕����I��LPF�i�R���f���T���j�ŃJ�b�g�ł���̂�������܂���B

�ŋ߂̓R���f���T���X�̂��̂Ȃ�����悤�ł����E�E�E

���Ȃ݂ɁA���������Ƃ͎v���܂������̕������ɐ������Ă����ƁA�A�b�v�T���v�����O�̔{�����グ�������R�́A2��ڂ� http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/10/post-709f.html �ɏ�����Ă��܂����B

�v��ƁA�u�܂�Ԃ��m�C�Y�̑��ʂ͕ς��Ȃ����A�T���v�����O���g���������ƌ��̐M���Ɛ܂�Ԃ��m�C�Y�̊Ԃ̕����L���邽�߁A�f�W�^��LPF�ɂ�鏜�����e�ՂɂȂ�v�Ƃ̂��Ƃ炵���ł��B

���������܂��߂ȃI�[�o�[�T���v�����O�̎���͓���ł��傤���B

���̂Ƃ���A�Ƃ肠�����f�W�^��LPF�Ă�R�[�h�͂ł��Ă���̂ŁA���͂����ς�u���\�̂����f�W�^��LPF��v�ł��邩�ǂ����v�ɂ������Ă��܂��B

����ɂ��Ă͎��̍��̒m���ł͂ǂ����悤������܂���orz

�����ԍ��F21848229

![]() 5�_

5�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

��̓��e�̐}�ł�2�{�T���v�����O���Œ�ł����A�K�^�K�^�ł��B���`�łȂ��A�i���O��Ԃ����Ă����Ȃ�덷���c�肻���Ȃ��Ƃ��z���ł���Ǝv���܂��B

���ꂪ1�{���ƂƂ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B1�{�Ƃ������Ƃ͂P�������ɂQ�T���v���Ƃ������Ƃł�����A�T���v�����鏉���ʑ����[���N���X�̈ʒu�������Ƃ���ƁA�����ƃ[���ł��i������T���v�����O���g���͉������g����2�{����l�ɂȂ��Ă���̂ł́H�j�B

��̓��e�Łu�i�m�C�X���x���́j�T���v�����鏉���ʑ���ς��Ă��قƂ�Ǖς��܂���v�Ə����܂������A�����2�{�ȏ�̃I�[�o�[�T���v�����O�������ŁA1�{���Ə�L�̒ʂ�ł��B

1�{���x�̃T���v�����O�f�[�^����A�i���O�M�����������蕜���ł���LPF�́A�A�i���O�E�f�B�W�^����킸�������ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������Ƃ����ăA�i���O��Ԃ�����ƁA���炭�������������܂��B

���_�Ƃ��ẮA���Ȃ��Ƃ�2�{�̃I�[�o�[�T���v�����O�͕K�{�ȋC�����Ă��āA���ꂪ�ł���Ȃ�8�{���ł����Ȃ��낤���A�Ǝv���܂����B�t�ɂ܂��߂ȃI�[�o�[�T���v�����O�̎����������Ȃ�A�������g���������܂܂Ȃ������̂ݎg���̂��悢�Ǝv���܂��B

�V�т̃c�[���ɑ��Ă͂�����ƌ��������Ƃ������߂������m��܂���B�܂��A�l�@�Ɍ�肪���邩���m��܂���i�������炷�݂܂���j�B

�����ԍ��F21848420

![]() 5�_

5�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�����������ł��Ă���A�i���O��Ԃň�Ԃ������̂�3���X�v���C����ԂȂ̂ŁA���̓`�B�����ǂ����ɓ]�����Ă��Ȃ����������Ă݂��̂ł����A������܂���ł����B

�f�W�^������A�i���O�ւ̕ϊ��Ȃ̂œ`�B������`�ł��Ȃ���ł��傤���E�E�E�H

���V�т̃c�[���ɑ��Ă͂�����ƌ��������Ƃ������߂������m��܂���B

����ɂ��Ă͋C�ɂȂ���Ȃ��ł��������B

����莄���g������Ă݂āA�f�l����邱�Ƃ̌��E��ɂ��قNJ����Ă��܂��̂ŁO�O�G

�������A�t�ɂ������l�����܂��B

���X�̖ړI�́A�W�b�^�̉e����m�o�ł��邩������ׂĂ݂邱�ƂȂ̂ł�����A�f�W�^���̔g�`���A�i���O�ɖ߂��ۂ̌덷���傫���ƌ������Ƃ́A�e�X�g�̏����Ƃ��Ă͌����������ɂȂ�܂��B

���Ƃ��A����̌덷���傫���e�X�g��1ns�̃W�b�^���m�o�ł��Ȃ������Ɖ��肵�܂��B

��������ƁA�����ƌ덷���������������悢�����̃e�X�g��1ns��m�o�ł���\���͂قƂ�ǂȂ��ƍl�����܂��B

�Ȃ��Ȃ�A�덷���m�C�Y�̑傫�������Œm�o�ł��Ȃ������W�b�^���A�덷���m�C�Y����菬���������Œm�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����̂����R������ł��B

�Ƃ肠�����A���Ƃ��Ă͍����ł���c�[���͑S�Ē��܂����B

�i�g�������o�O���̖�肪���ꂩ�猩����\���͂���܂����E�E�E����͂��̂Ƃ��C�����܂��B�j

���̏�ŁA���ۂɕ�����ׂ�����Ă݂邩�ǂ����́A�X����ł���Symbolist_K����̂��ӌ����f���Ă݂����Ǝv���܂��i�������A���ɂ��Ă��Q�����邩�ǂ����͌l�̎��R�ł��j�B

��Symbolist_K����

�Ƃ����킯�ŁA������ׂ����Ă݂邩�ǂ������ӌ����f�������̂ł����������ł��傤���H

�����ԍ��F21848540

![]() 5�_

5�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����Ƃ̂��Ƃ���悭�������Ă��܂���B

�܂��A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂��咣�Ƃ��āF

�����_�I�ɂ͓K�x�ȃI�[�o�[�T���v�����O��LPF�̑g�ݍ��킹���ǂ��A�ւ��ɐ��`��Ԃ���Ə�q�̒ʂ茴�g�`�𗐂����ƂɂȂ�܂��B�W�b�^�[�t�^sim�̏ꍇ��LPF���A�i���O��ԕ��p�����₷���Ǝv���܂����B

��1�{���x�̃T���v�����O�f�[�^����A�i���O�M�����������蕜���ł���LPF�́A�A�i���O�E�f�B�W�^����킸�������ɂ߂ē���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������Ƃ����ăA�i���O��Ԃ�����ƁA���炭�������������܂��B

�����_�Ƃ��ẮA���Ȃ��Ƃ�2�{�̃I�[�o�[�T���v�����O�͕K�{�ȋC�����Ă��āA���ꂪ�ł���Ȃ�8�{���ł����Ȃ��낤���A�Ǝv���܂����B�t�ɂ܂��߂ȃI�[�o�[�T���v�����O�̎����������Ȃ�A�������g���������܂܂Ȃ������̂ݎg���̂��悢�Ǝv���܂��B

������A

�~�X�^�[�y�b�p�[����̂��咣�Ƃ��āF

�����`��Ԃő��������g�̃m�C�Y��������Ƃ���ŁA�o�͍ŏI�i�̕����I��LPF�i�R���f���T���j�ŃJ�b�g�ł���̂�������܂���B

���v��ƁA�u�܂�Ԃ��m�C�Y�̑��ʂ͕ς��Ȃ����A�T���v�����O���g���������ƌ��̐M���Ɛ܂�Ԃ��m�C�Y�̊Ԃ̕����L���邽�߁A�f�W�^��LPF�ɂ�鏜�����e�ՂɂȂ�v�Ƃ̂��Ƃ炵���ł��B

�����̂Ƃ���A�Ƃ肠�����f�W�^��LPF�Ă�R�[�h�͂ł��Ă���̂ŁA���͂����ς�u���\�̂����f�W�^��LPF��v�ł��邩�ǂ����v�ɂ������Ă��܂��B

����ɂ��Ă͎��̍��̒m���ł͂ǂ����悤������܂���orz

�������������ł��Ă���A�i���O��Ԃň�Ԃ������̂�3���X�v���C����ԂȂ̂ŁA���̓`�B�����ǂ����ɓ]�����Ă��Ȃ����������Ă݂��̂ł����A������܂���ł����B

�f�W�^������A�i���O�ւ̕ϊ��Ȃ̂œ`�B������`�ł��Ȃ���ł��傤���E�E�E�H

������܂��B

����ɁA�֘A����w�A�b�v�T���v�����O�̕��@�x�̋L���̋L�q�Ƃ��āF

�����̂悤�ȍ���Ւf�����ƒ����ʑ��𗼗��\�Ȃ̂�FIR�f�W�^���t�B���^�݂̂ŁA�X�v���C������x�W�F�Ȑ��Ȃǂ̑g�ݍ��킹�ł͎�������ł��B�l�̖ڂŌ��Ċ��炩�Ɍ������ԂƁA�{���ɍ����100dB���̎Ւf���ł��Ă�����̂Ƃ͕ʎ����̘b�ł��B

�����͑��ɃW�b�^�[������ꍇ�A���̃W�b�^�[�ɂ�鎞�ԍ����܂�ԂŃf�[�^���n����܂��B�T���v���z�[���h�l���ЂƂO�A�ЂƂ�̃^�C�~���O�œǂݏo����邱�ƂɂȂ�̂ł��B�܂�A�o�̓N���b�N�Ɋ܂܂��W�b�^�[�������Ȃ����Ƃ��Ă��A�f�[�^���̂��̂ɉe�����c���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B����̂悤�ɏ�ڂ��ė���B�|���ł��˂��B�ȒP�ɂ����ƁA��SRC��}�����邱�Ƃɂ���āA�W�b�^�[��肪��������킯�łȂȂ��Ƃ������ł��B������肩�A�����̂悤�ȉ��Z�̗��ŁA������Ԃ��ݍ��݉��Z�܂œo�ꂵ�܂�����A�f�[�^������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���ʂɁA���ɉ�������̃J���[���[�V���������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�Ƃ������̂�����܂��B

���낢��Əp�ꂪ�����A�������܂��B������������Ɨ��܂��ƁF

�EFIR�f�W�^���t�B���^

�E�f�W�^��LPF

�E�����I��LPF�i�R���f���T���j

�E���`���

�E�A�i���O���

�E�O���

�E2�����

�E3�����

�E�X�v���C����

�E3���X�v���C�����

���ǁA�ǂ�������Ԃ����āA�ǂ������t�B���^����������ǂ��Ȃ�̂��A�Ƃ������Ƃ̗������ǂ����Ă��炸�A�~�X�^�[�y�b�p�[����̃W�b�^�t���c�[�������݂ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ���̂������ł��Ă��܂���B

���ꂩ��A�~�X�^�[�y�b�p�[����́F

�����Ƃ��A����̌덷���傫���e�X�g��1ns�̃W�b�^���m�o�ł��Ȃ������Ɖ��肵�܂��B

��������ƁA�����ƌ덷���������������悢�����̃e�X�g��1ns��m�o�ł���\���͂قƂ�ǂȂ��ƍl�����܂��B

�Ȃ��Ȃ�A�덷���m�C�Y�̑傫�������Œm�o�ł��Ȃ������W�b�^���A�덷���m�C�Y����菬���������Œm�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����̂����R������ł��B

�Ƃ����̂��悭�킩��܂���B

�P���ɍl����ƁA�m�C�Y���傫�������̕����W�b�^��m�o���ɂ����C�����܂����B

���ł͔��f�����Ȃ��̂ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ������p�C�������tohoho3����ق��̕��X�ɂ����ӌ����f�������ł��B

�����ԍ��F21849420

![]() 5�_

5�_

��Symbolist_K����

����ł͏��������Ȃ�܂����A�����������Ă��������܂��B

�܂��A���������V�~�����[�V�����łǂ��ɃW�b�^��}�����悤�Ƃ��Ă��邩�͐}11���������������B

�V�~�����[�V������WAV�t�@�C���ɃW�b�^��}�������Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ�����Đ�����@��ł��{���̃W�b�^�͏��܂����A�����͊e���������@��ŕ�����ׂ邱�Ƃŋ@��̃W�b�^�̍��͑��E����Ȃ����ȁ[�Ǝv���Ă��܂��i��]�I�ϑ��j�B

�����ɂ̓V�~�����[�V�����œ��ꂽ�W�b�^��m�o�ł��邩�ǂ����́A�e�����g�p����@��ɂ��ˑ����܂����A�����͗V�т�����Ƃ������ƂŁE�E�E

�܂��A�����ł����W�b�^�̌덷�Ƃ́A�W�b�^�i�P�ʁF���ԁj���̂̌덷�ł͂Ȃ��A�W�b�^�ɂ�肸�ꂽ�T���v�����O�|�C���g�ɂ�����g���l�̌덷�ł��B

�����ɂ��Ă͐}12���������������B

���ɁA�W�b�^�̃V�~�����[�V�����̂����ɂ��Ăł��B

�{�C�ŃV�~�����[�V����������̂ł���ADAC�̋@�킲�Ƃɂ��̒��g�łǂ̂悤�ȃf�W�^����������уA�i���O��H�ɂ�鏈�����s���Ă��邩�S�Ĕc�����Ȃ���Ȃ�܂��A����͌����I�ł͂���܂���B

�����ŁA���̃V�~�����[�V�����ł�WAV�t�@�C���i�f�W�^���j����A�^���O�̃A�i���O�g�`�𐄑����A���̐����g�`�̒��ŃT���v�����O�|�C���g�����炵�ăW�b�^���V�~�����[�g���Ă��܂��B

���̃W�b�^�̃V�~�����[�V�������@�ɂ��Ă͐}12�����Ă���������C���[�W���₷�����Ǝv���܂��B

�}12�ł͊ȒP�̂��߁A�������@�ɐ��`��Ԃ��g�p���Ă��܂����A���̎��̃V�~�����[�V�����ł͑O��4�_��ʂ�3������p���ĕ⊮���Ă��܂��i���ꂪ3���X�v���C����Ԃł��j�B

��Ԍ��ʂ̔g�`�Ɋւ��ẮA�O�X����[21832734]�����[21833312]���������������B

�������A�O�̃��X�Ő\���グ���Ƃ���A3���X�v���C����Ԃ̎��g�������͂킩���Ă��܂���B

�ȏ�̑O��̏�ŁA�V�~�����[�V�����̌덷���ǂꂭ�炢���Ƃ����c�_�����Ă��܂��B

�i�����Ɋւ��Ă͖Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ƔF���������Ă��邩������Ǝ��M������܂��E�E�E�j

���̂悤�ȃV�~�����[�V�������@�ł�����ADAC�̂悤�Ȗ{�C�̃I�[�o�[�T���v�����O��p���ăW�b�^���V�~�����[�g�����Ƃ��Ă��A�덷��0�ɂ͂Ȃ�܂���B

�Ȃ��Ȃ�A�����܂ŋL�^����Ă���f�[�^�̓T���v�����O�|�C���g�ł̔g���l�݂̂ł���A�T���v�����O�|�C���g�Ԃ��Ԃ��悤�Ƃ���ƁA�ǂ̂悤�ȕ��@��p���Ă������ɂ����Ȃ�Ȃ�����ł��B

�Ō�ɖY��悤�ɂ��������Ȃ�����̂��咣�Ǝ��̎咣�ɂ��Ăł����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����FIR�ɂ���Ԃ��K�v�Ƃ���������Ă���̂ɑ��A���͎����̋Z�ʂł͂���͖������ƕ����i�H�j��F�߂Ă��܂��i�ʂɏ��������ƍl���Ă���킯�ł͂���܂��A�����\����������Ȃ������̂Łj�B

���̏�ŁA�����̖ړI�Ƃ����ʂ̎��_����덷���傫�����Ƃ͖��Ȃ��̂ł́H�ƕԐM���Ă��܂��B

���P���ɍl����ƁA�m�C�Y���傫�������̕����W�b�^��m�o���ɂ����C�����܂����B

�Ɋւ��ẮA�����O�̃��X�Łu�W�b�^�̌덷���m�C�Y�v�Ə��������Ƃ������^���Ă���悤�ȋC�����܂��B

�u�W�b�^�̌덷���傫���v���u�����傫���i���ԁj�̃W�b�^�ł��g���l�ɗ^����e�����傫���Ȃ�v�ƌ����Γ`���ł��傤���B

�W�b�^�i�P�ʁF���ԁj�Ƃ��̉e���i�g���l�j�̊W�ɂ��Ă��}12���������������B

�ȏ�A���̔F��������������܂������A�Ԉ���Ă���Ƃ��낪������w�E���������B

�݂Ȃ���̂��ӌ������҂����Ă���܂��B

���Ȃ݂ɁA�����ɂ͉ƂɋA���̂ŁA�܂��͎����ŕ�����ׂĂ݂悤���Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F21849901

![]() 6�_

6�_

Symbolist_K����A�~�X�^�[�y�b�p�[����

���̐�̂Q�̓��e�Ō��������������Ƃ́ASymbolist_K�����p����Ă���

�����̂悤�ȍ���Ւf�����ƒ����ʑ��𗼗��\�Ȃ̂�FIR�f�W�^���t�B���^�݂̂ŁA�X�v���C������x�W�F�Ȑ��Ȃǂ̑g�ݍ��킹�ł͎�������ł��B�l�̖ڂŌ��Ċ��炩�Ɍ������ԂƁA�{���ɍ����100dB���̎Ւf���ł��Ă�����̂Ƃ͕ʎ����̘b�ł��B

���A�[�I�Ɍ������ĂĂ��܂��B���o�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�ǂ��̎����ł��傤���H��ɏ������悤�ɁA�g�`��ڂŌ��ĂȂ�ƂȂ���Ԃ���̂́A���Ȃ��Ƃ�1�{���x�̃T���v�����O�ɑ��Ă͂Ђ��傤�Ɋ댯�Ȃ̂ŁA�d�l�Ǝd�g�݂���������v���Ă��������Ƃ������Ƃł��B

>�P���ɍl����ƁA�m�C�Y���傫�������̕����W�b�^��m�o���ɂ����C�����܂����B

�ɂ��ẮA�s���ӂ��͓��ӂɋ߂��ł����A�Ƃ������A���݂̃A���S���Y���ł͌�����CD-DA�̎d�l���炻�������ψق��Ă��܂��̂ŁA�����ɃW�b�^�[��t�^�������Ƃ̕�����ׂ���������ɂ͐����C��������Â炢�ł��B������LPF��������10kHz�ȏ���J�b�g���Ă�����2�{�����̃I�[�o�[�T���v�����O�ɂȂ�̂ł����������x���オ��܂����A10kHz�ȏ���J�b�g���鎞�_�Ŏ��l�͂�����ƋC��������Â炢�ł��B

�����������̒��������e�X�g�����ł��Ȃ���������͐i�����Ă���Ǝv���܂����A���ۂ�10kHz�ȏ���J�b�g���Ă����Ȃ��Ă��A�����������͂������ĕς��Ȃ��悤�ȋC�͂��܂��B

���ꂩ��p��̂����Łu�A�i���O��ԁv�Ƃ������t�͎����g���n�߂����̂ł��B����̓T���v�����O���ꂽ2�_�ɒ�K�ĂĊԂ̃f�[�^�𐄑�����A���邢��2���E3���Ȑ��Ă����Ă�肻��炵����������A�Ƃ����Ӗ��ł��i���ꂼ����`��ԁA2����ԁA3����Ԃɑ������܂��j�B

�����ԍ��F21849920

![]() 5�_

5�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�����o�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�ǂ��̎����ł��傤���H

�݂Ȃ��܂��Q�Ƃ���Ă���w�A�b�v�T���v�����O�̕��@�i�Q�j�x�ł���F

http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/10/post-709f.html

�����ԍ��F21850059

![]() 2�_

2�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�����������ԐM���炷��ɁA�_�_�Ɋւ���F���͍����Ă���悤�ň��S���܂����B

��Symbolist_K����

�܂�Ƃ���A�Y��悤�ɂ��������Ȃ����u���g�����ŃV�~�����[�V�����̐��x���c�_���Ȃ���ΈӖ��Ȃ���v�Ƃ���������Ă���̂ɑ��A�������̓_�ɂ͑S�ʓI�ɓ��ӂ�����Łu���ɂ͂��������Z�p���Ȃ��̂ŁA���Ԏ���łł��邾��"������ۂ�"��Ԃ����Ă邩�狖���Ă��炦�܂��H�v�ƌ����Ă���킯�ł��B

���̒��x�̃V�~�����[�V�����ł͂���܂����A�ꉞ���̃V�~�����[�V�����̔���Ƃ��ẮA�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɂ�

�������������̒��������e�X�g�����ł��Ȃ���������͐i�����Ă���Ǝv���܂���

�Ƃ���������Ă��������Ă���悤�ɁA���������������Ă��鉹���ŕ�����ׂ��ł��邱�Ƃł��B

�͂����Ă��̂悤�Ȏ����ɈӖ������邩�ǂ����́A�ŏI�I�ɂ͎����ł���Symbolist_K����ɔ[�����Ă��������邩�ǂ����Ȃ̂ŁA�����f�����肢�����Ƃ����킯�ł��B

�������A�}���b�ł����ł��Ȃ��̂ŁA�p�C�������tohoho3����A�����Ƒ��̕��X����̂��ӌ����Ă���ō\���܂���B

�����A������́u����Ȃ̂ǂ��ł����`�H�v�ƒ�Ă��Ă݂��ɉ߂��܂���ˁB

���̕����A�V�є����A�d���Ŏg���ړI������VBA�̕��Ƃ��Ă���Ă����̂ŁA�p������Ă��S�R�C�ɂ��܂���B

�Ƃ������A�}�N�������Ƃ���܂ł̕������ɂƂ��Ă͏d�v�ł�������ˁB

�����������ƂȂ̂ŁA�C�y�ɁA�C���ɂ��l�����������B

�����ԍ��F21850129

![]() 4�_

4�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����̃v���O�����ɂ��ẮASymbolist_K���l�܂��������Ă����ĂȂ����A

�U���Ǝ��g�����ς̐����g�̃W�b�^��t������ꍇ�ŁA�U���A���g���������������A���̉e�����������Đ������Ƃ���

�X�y�N�g�����Ɂi�I�[�o�T���v�����O�Ƃ���ԂƂ�������Ƃ͒u���Ƃ��āj�����ɂ�����x���m�Ɍ����悤�ɂȂ�����A

����ł���Ȃ����ȁB���Ԃ�����A�����g�̐U���Ǝ��g�����h�炢�ł���ꍇ�̐����g�W�b�^�̕t���@�\��

�t����������ʔ��������B

�����ԍ��F21850224

![]() 2�_

2�_

�v���ɁASymbolist_K���̗p���p���������߂鐫���̘b�ł͂Ȃ��āA�e�l���c�[���̖��_�𗝉����āA�g���C�ɂȂ�l���g�������̂��Ƃł��傤�B

������Ƃ��킩��Ȃ��ꍇ�́A�����ƁA�~�X�^�[�y�b�p�[����̃c�[���ŃW�b�^�[���[���Ƃ��ď�����������̉�����ׂāA�����킩��Ȃ��悤�ł���A�W�b�^�[�̒��������c�[���Ƃ��Ďg����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�g���邩�ۂ��͌����ɂ��ˑ����܂��B�ɒ[�Șb�A�p�C������̒����g�݂����ȃf�[�^�����Ȃ��T���v�����{�A�i���O��Ԃŏ������Ă��܂��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�̂͑z���ł���Ǝv���܂��B���������Ύ��̐^�ӂ́A�u�I�[�o�[�T���v�����O����Ă݂܂��v�Ƃ������Ƃ������̂ł����A���������Ȃ̂ŁE�E�E�B

�����ԍ��F21850328

![]() 3�_

3�_

��tohoho3����

���Ԃ�tohoho3�����������悤�ȈႢ��^���邾���Ȃ�AWAV�̋K�i���ł����������͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�㔼�̐����g�W�b�^��h�炪���邱�Ƃ��܂߂āB

���͂��̈Ⴂ�ɂǂꂾ���̐M�ߐ������邩�i���邢�͂ق������j�ł��ˁB

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

����������Ǝ������̂܂܈���������̂͂Ȃ����Ⴍ�ł���(��)

��肠����FIR�ɂ��I�[�o�[�T���v�����O�ɕK�v�ȃ}�N���͏o���Ă���i�Ǝv���Ă���j�̂ŁA�C����FIR������Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

��������������R�����̂��ł��邩������܂���(��)

�����ԍ��F21850374�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���A�W�b�^�[���[���ɂ��Ă��܂��ƁiLPF���Ȃ���j����WAV�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB

�ꗥ�̃W�b�^�[�i�W�b�^�[��DC�o�C�A�X�j��^���A���̗ʂ��T���v�����O�����̔����܂Ő��������ɉς������Ƃ��A�����ƒ����������Ȃ����OK���Ǝv���܂��B����̓c�[���̃f�o�b�O�ɂ��g���܂����A���\�K�v�ȋ@�\���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F21850375

![]() 2�_

2�_

������ƒ��ׂĂ݂܂������A����Ȃ̂�����܂����B

http://d.hatena.ne.jp/licheng/touch/20101210/p3

���̊Ԃ̓^�b�v��49�������̂ŁA������͒�����ł����A�T���v��&�z�[���h����Ȃ���0��Ԃ̂��Ƃ��̂܂܃t�B���^���������玸�s�����̂��Ȃ��E�E�E

������

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/703210/587107/77883317

��0��Ԃ̂܂܃t�B���^��������ď����Ă���������낭�ɒ��ׂ������ɂ��̂܂܂������ł����B

FIR�t�B���^�̐v�p�c�[����

https://bluefish.orz.hm/sdoc/fir_srconv.html

�Ńt���[�\�t�g���Љ��Ďg���Ă݂܂��傤���E�E�E

�����ԍ��F21850484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���~�X�^�[�y�b�p�[����

�}12. �W�b�^�V�~�����[�V�����̌덷�ł����A�u�W�b�^�̌덷�v�Ƃ͐��`��Ԃɂ��덷�̂��Ƃł���A�{���̃W�b�^�̌덷�͗ΐ��Ɠ_���̊Ԃ̂��Ƃł��ˁB

16�r�b�g�𐳊m�ȃA�i���O�g�`�ɂ���ɂ�100���^�b�v��FIR�t�B���^�[�����_�I�ɕK�v�������ŁACHORD�Ђ́uM-Scaler�v�͂悤�₭���̃^�b�v���������ł����A�Ƃ̂��Ƃł��B

�����ԍ��F21850805

![]() 3�_

3�_

�ړ����Ԃɉɂ������̂ŁA�R�[�h���������ăI�[�o�[�T���v�����O���Ă݂܂����B

�悭�l������100�{��0��Ԃ��ă^�b�v��49���Ⴄ�܂������͂��Ȃ��ȂƎv�������A���x��8�{�Ńz�[���h���ă^�b�v��33�ł���Ă݂܂����B

�t�B���^�͑O�l http://dsp.jpn.org/dfdesign/fir/mado.shtml �ɂ����b�ɂȂ�A�n�~���O���̃J�b�g�I�t���g���� 44.1kHz/2 = 22.05kHz �Ƃ��܂����B

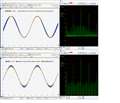

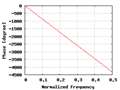

���ʂ͐}13�ɁA�t�B���^�̓����͐}14, 15�Ɏ����Ă��܂��B

�E�E�E���ꌳ�̔g�`��5kHz�̐����g��WaveGene�ō쐬���Ă������ł����A�S�R�����g�ɂȂ��Ă��܂���ˁB

�ǂȂ����A�܂Ƃ��Ȑ����g�����\�t�g�������Ă����������A�����g��WAV�f�[�^�����������܂��H

����͂Ƃ������A���ƃt�B���^�ɂ��I�[�o�[�T���v�����O�͐������Ă���悤�ɂ������܂��B

�g�`���x��Ă���̂́A�t�B���^�ɂ��ʑ��x��̂����ł��B

������������ƃR�[�h��������A�܂��}�N���Ƃ��ăA�b�v���[�h���܂��ˁB

�����ԍ��F21851160

![]() 3�_

3�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

>�܂��}�N���Ƃ��ăA�b�v���[�h���܂��ˁB

���͏��o���ɂ����A�M���ł��郌�x���ɍ��߂Ă���A�g���l�ɂ��̐��\�ƌ��_���킩��悤�Ȑ����Ƌ��ɏo���Ȃ��ƁA�g���Ă��炦�Ȃ��Ǝv���܂���B������A�v���O���~���O�O�̃V�X�e���v���̗v�Ȃ̂ł��Btohoho���ɂ����f���������ł��傤�H�܂�tohoho���Ȃ炢����(��)�B

�~�X�^�[�y�b�p�[�����݂���������Ă��邱�Ƃ́A�قڒN���������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�����̒��ŕ���ׂ������ƁA�ڋq�ɏo���Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ��āA��҂͂ł���Ώ��Ȃ��A�킩��₷������K�v������܂��B

���̒��ɂ͂��낢��Ȍ��\�������������i��c�[��������܂��ˁB�~�X�^�[�y�b�p�[����͂����������̂ɔᔻ�I�Ȃ�����ł���悤�Ɏv���܂��B

���͌��݁A�~�X�^�[�y�b�p�[����̃c�[���Ɋւ��āA�����̃��[�U�[�ɑ��Ē��ӊ��N�̓��e�����Ă��鎟��ł��B�����������ʓ|�Ȃ̂ŁA�{���̓~�X�^�[�y�b�p�[�����g������Ăق����ł��B

�����ԍ��F21851299

![]() 3�_

3�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

>���͏��o���ɂ����A�M���ł��郌�x���ɍ��߂Ă���A�g���l�ɂ��̐��\�ƌ��_���킩��悤�Ȑ����Ƌ��ɏo���Ȃ��ƁA�g���Ă��炦�Ȃ��Ǝv���܂���B������A�v���O���~���O�O�̃V�X�e���v���̗v�Ȃ̂ł��B

����͕������Ă��܂����Atohoho3����ɖ��f�����������ɂ��u���낻��M���Ă��炦�Ȃ��Ȃ肻���v�Ƃ������܂����B

�������Ďd���Ȃ炻�����܂����ǂˁB�����͎�ɂ��Č���ł����A�����U�X�������f�l�ł��邱�Ƃ��咣���Ă��܂��B

����ɁA���Ȃ����g��

>�v���ɁASymbolist_K���̗p���p���������߂鐫���̘b�ł͂Ȃ��āA�e�l���c�[���̖��_�𗝉����āA�g���C�ɂȂ�l���g�������̂��Ƃł��傤�B

�Ƃ���������Ă���悤�ɁA�c�[�����g���g��Ȃ��͎g�����̔��f�ł��B

�܂��A

>���͌��݁A�~�X�^�[�y�b�p�[����̃c�[���Ɋւ��āA�����̃��[�U�[�ɑ��Ē��ӊ��N�̓��e�����Ă��鎟��ł��B�����������ʓ|�Ȃ̂ŁA�{���̓~�X�^�[�y�b�p�[�����g������Ăق����ł��B

�Ƃ������Ƃł����A���Ȃ������ӊ��N�������͎̂��R�ł�����������ɋ��߂��Ă�����܂��B�ʓ|�Ȃ��߂邩�A�ŏ�����X�g���[�g�ɂ����Ƃ����ƍ��ƌ���ꂽ��ǂ������̂ł͂Ȃ��ł����H

����ɁA�C���^�[�l�b�g�i�Ɍ������b�ł͂���܂��j�̏��ȂǁA�肪�^�U�f����K�v������̂͏펯�ł���ˁH

�����ł��Ȃ����g���F��ȃT�C�g�̐M�ߐ��ɂ��Č��y���Ă���悤�ɁB

����ɂ����ƁA

>�~�X�^�[�y�b�p�[�����݂���������Ă��邱�Ƃ́A�قڒN���������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�����̒��ŕ���ׂ������ƁA�ڋq�ɏo���Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ��āA��҂͂ł���Ώ��Ȃ��A�킩��₷������K�v������܂��B

�Ɓu�ڋq�v�Ƃ������t���g���Ă��܂����A���͕ʂɂ����ŏ������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

����ł��ꉞ�u�ڋq�v�ɏo���������ŏ����ɂ��Ă�����u�킩��Ȃ��v�ƌ���ꂽ�̂ōׂ����������n�߂���A���x�͐����������ƌ����Ă�����܂��B

���ƁA�u�ڋq�v�ƌ������t�����Ɏg���Ƃ�����A���̎��́u�ڋq�v�̒���d�l����������v���O���}�̗���ł�����A�t�ɂǂ��������x�łǂ����������Ăق������Ƃ����V�X�e���v�́i��G�c�ɂł��j�{���u�ڋq�v���̎d���ł��B

�{���̎��̎d���͂��́u�ڋq�v���Ƃ��āA�d�l�����쐬���āA���ۂɕ������Z�p�҂ɐ��m�ɓ`���邱�Ƃł�����A�����������ł��������Č��킹�Ă��������܂��B

�������A���̏�͎d���ł͂Ȃ��̂ł�����A���́i�ŏ��́jtohoho3����̂��v�]�ɉ����邽�߁A�ׂ����Ƃ���͎����Ŏd�l��⊮���Ȃ������Ă��܂����B

����̃I�[�o�[�T���v�����O�Ɋւ��Ă��Y��悤�ɂ��o�����Ȃ�����̂��v�]�ɓ����悤�Ƃ������ʂł��B

����ł���l�Ŋ����ɂ��Ă���o���ƌ����Ȃ�A�����̃}�N�����J�͂�߂܂��傤�B

�������A�����d���ł͂Ȃ��̂ł�����A��l�Ŋ����ɂ���ȂǂƂ������c��Ȍ����������͂���܂���B

�M���Ă��炦�Ȃ��Ȃ�A�}�N���̃A�b�v���[�h�����d���Ă�߂�܂łł��B

������ASymbolist_K����ɂ��̂܂ܑ����Ă��ǂ����Ƃ����Ӗ��������āA���̃}�N�����g�����ǂ��������Ă݂���ł���BSymbolist_K����ɂ킩��Ȃ��ƌ���ꂽ�Ƃ��͐}������Đ��������܂����B

����ł��s�\���Ƃ��������Ȃ�������ɂ͂ǂ����悤������܂���ˁB

�����ԍ��F21851413

![]() 3�_

3�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

[21849901] �̂������ł����A��������������Ă��A�܂��悭�킩���Ă��܂���B

�������ł����W�b�^�̌덷�Ƃ́A�W�b�^�i�P�ʁF���ԁj���̂̌덷�ł͂Ȃ��A�W�b�^�ɂ�肸�ꂽ�T���v�����O�|�C���g�ɂ�����g���l�̌덷�ł��B

�Ƃ̂��Ƃł����A�}12�ɉ����āA�W�b�^�ɂ���ĐF�g�`���ΐF�������ɂ��ꂽ�ꍇ�A����ɂ���ăT���v�����O�|�C���g�����̐�Ɉړ������Ƃ��Ă��A���`��Ԃ̐܂�Ԃ��_������ɒǐ����ėΐF�������ɓ����悤�ɂ��ꂽ��A�����ł̌덷�͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��H ����Ƃ��A�T���v�����O�|�C���g���ΐF�������ɂ���Ă��A���`��Ԃ͒ǐ����Ȃ��̂ł����H

���u�W�b�^�̌덷���傫���v���u�����傫���i���ԁj�̃W�b�^�ł��g���l�ɗ^����e�����傫���Ȃ�v�ƌ����Γ`���ł��傤���B

��������Ƃ̕��͂ɑ������ƁA

�����Ƃ��A����̃W�b�^�̔g���l�ɗ^����e�����傫�������̃e�X�g��1ns�̃W�b�^���m�o�ł��Ȃ������Ɖ��肵�܂��B

��������ƁA�����ƃW�b�^�̔g���l�ɗ^����e�����������������悢�����̃e�X�g��1ns��m�o�ł���\���͂قƂ�ǂȂ��ƍl�����܂��B

�Ȃ��Ȃ�A�W�b�^�̔g���l�ɗ^����e�����傫�������Œm�o�ł��Ȃ������W�b�^���A�W�b�^�̔g���l�ɗ^����e������菬���������Œm�o���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����̂����R������ł��B

�ƂȂ�܂��B����Ȃ�A����͂������ȂƎv���܂��ˁB

�����ԍ��F21851520

![]() 3�_

3�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

���́A�X����Ƃ��āA�c�_�̗�����X���b�h�̎�|�Ɋ�Â��Ċ���ʐ���������A�X���b�h�̎�|�Ɩ��W�ȏ������݂ɑ��Ē��ӂ����肷�邱�Ƃ͂���܂����A�c���Ƃ����킯�ł��Ȃ��A�F���Γ��Ɉӌ������킷���̋c�_�̏�ɉ����āA�X���b�h�Q���҂�����闝�_�I�g�g�������c�[�����ɂ��āA����炪�X���b�h�̎�|�ɉ��炩�̊W��������̂ł���ȏ�́A���������F������p�������肷�闧��ɂ͂���܂���B�����ł́A���_�I�g�g�������c�[���������͎̂��R�ł���A�܂������̗ǂ��������]������A���ۂ�_������A�^���E�s�^����\�������肷��̂����R���Ǝv���܂��B�ł�����A�~�X�^�[�y�b�p�[���c�[������Ē�����ׂ��Ăт�����̂����R�����A����Ɍĉ����Ď��ۂɒ�����ׂɎQ�����邩�ۂ������߂�̂��e�l�̎��R���Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F21851530

![]() 5�_

5�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

���āA���ۂɁw�W�b�^�t���}�N��ver.3.1�x���g���āA�����_���W�b�^��������WAV���Ă݂܂����B

�������W�b�^��傫�����Ă��Ⴂ���悭�킩��Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠�����A100ns�����������́A200ns�����������́A300ns�����������́A500ns�����������́A1000ns�����������́A2000ns�����������́A4000ns�����������̂���ׂ��Ƃ���A�V�[�Ƃ��`���`���Ƃ������m�C�Y�t���A�͊m���ɑ����Ă����܂����A�m�C�Y�t���A�ȊO�̉��y�����ɃW�b�^��������Ă���悤�ɂ͕������܂���B1000ns�A2000ns�A4000ns�Ƃ��Ȃ�ƃm�C�Y�t���A�͐���Ƀo���o�����Ă��܂����A����ł����y���̂͂��̂܂܂ŁA�U���̗h��͊������܂���B

�����̃V�~�����[�V�����ł�WAV�t�@�C���i�f�W�^���j����A�^���O�̃A�i���O�g�`�𐄑����A���̐����g�`�̒��ŃT���v�����O�|�C���g�����炵�ăW�b�^���V�~�����[�g���Ă��܂��B

�Ƃ������Ƃł���A����قǑ傫�ȃW�b�^�������ĐU���̗h�ꂪ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ��̂ł����B

�����ԍ��F21851533

![]() 2�_

2�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

����̏������݂͍������������̂œP�܂��B

���炽�߂āF

���āA���ۂɁw�W�b�^�t���}�N��ver.3.1�x���g���āA�W�b�^��������WAV���Ă݂܂����B

�܂��A�����_���W�b�^�ɂ��āA�������W�b�^��傫�����Ă��Ⴂ���悭�킩��Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠�����A100ns�����������́A200ns�����������́A300ns�����������́A500ns�����������́A1000ns�����������́A2000ns�����������́A4000ns�����������̂���ׂ��Ƃ���A�V�[�Ƃ��`���`���Ƃ������m�C�Y�t���A�͊m���ɑ����Ă����A2000ns�A4000ns�Ƃ��Ȃ�ƃm�C�Y�t���A�͐���Ƀo���o�����Ă��܂��B

�wWhat Does Jitter Actually Sound Like?�x

http://www.sereneaudio.com/blog/what-does-jitter-sound-like

�� �gBreathe�h �� �gThe World is Round�h ��2��s��4��s�̃����_���W�b�^�t���̂��̂Ɣ�ׂ�ƁA������ƃo���o�������߂��̂悤�ł��B

����̓m�C�Y�t���A�����債�Ă��邾���ł͂Ȃ��̂ł��傤���H

���ɁA���g��60Hz�̎����W�b�^�ɂ��āA�����悤�ɁA100ns�����������́A200ns�����������́A300ns�����������́A500ns�����������́A1000ns�����������́A2000ns�����������́A4000ns�����������̂���ׂ��Ƃ���A��͂�W���������W���������Ƃ����������I�ȃm�C�Y�������Ă����܂����A������������̂���m�C�Y�t���A�������邾���̂悤�ŁA���y�����ɂ͎��ԓI�ȗh��͉�����Ă��Ȃ��悤�ɕ������܂��B

�wWhat Does Jitter Actually Sound Like?�x

�� �gBreathe�h �� �gThe World is Round�h ��2��s��4��s�̎����I�W�b�^�t���̂��̂́A���y���̂Ɏ��ԓI�ȗh�ꂪ������Ă���悤�ɕ������܂��B

�����̃V�~�����[�V�����ł�WAV�t�@�C���i�f�W�^���j����A�^���O�̃A�i���O�g�`�𐄑����A���̐����g�`�̒��ŃT���v�����O�|�C���g�����炵�ăW�b�^���V�~�����[�g���Ă��܂��B

�Ƃ������Ƃł���A2��s��4��s�̎����I�W�b�^�������ĉ��y���̂Ɏ��ԕ����ւ̗h�ꂪ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�����ԍ��F21851572

![]() 6�_

6�_

��Symbolist_K����

�����̂����ł܂��X�����r��邱�ƂɂȂ����猙���ȂƎv�����̂ŁA��ʐ��������炩���߂��肢���邭�炢�̂��肾�����̂ł����A���F�Ƃ��p���Ƃ������t���傰�������܂����ˁB

�\����܂���ł����B

�����_���W�b�^�ɂ��ẮA �ǂ����ʼn��������āi�T���Ă݂��̂ł���������܂���ł����j���ՂȂ��m�C�Y�t���A���オ���čs�����̂��Ɗ��Ⴂ���Ă����悤�ł��B

���������A�o�C�i�������ɖ߂��Ă���W�b�^��������Ƃ������@���Ԉ���Ă����̂ł��傤�ˁB

���ɖ߂��Ă���Ƃ������Ƃ́A16bit��PCM�Ō�����2�o�C�g�P�ʂł����W�b�^���������Ȃ��Ƃ������Ƃł�����B

�����o���邾�������Ă���A�b�v���[�h���Ă���i����j�ł͂���̂ł����A�Ȃɂ��ǂ��Ȃ�̂���������������Ă��Ȃ��̂ŁA���̂悤�ɓI�O��Ȃ��Ƃ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

���܂߂ɃA�b�v���[�h���Ă����̂́A�݂Ȃ���ɂ͐\����Ȃ��ł����A�傫�ȊԈႢ������Ύw�E���Ă������������Ƃ����v�����������̂ł��B

������A�U�X�����͑f�l���ƌ�������A�A�b�v���[�h����x�Ƀo�O������������Ă������������Ɛ\���グ�Ă��܂����i����̂̓o�O�ł͂���܂��j�B

���������̂͏��m�ł��q�˂��܂����A�ǂ̎��_�ŃW�b�^��������̂��������̂ł��傤���H

PCM�̃o�C�i���f�[�^�̎��_���AS/PDIF�ɕϊ��������_���ADAC�ŃI�[�o�[�T���v�����O�������_���A�͂��܂������ƕʂ̎��_���B

�����ł����ׂČ��܂����A��낵������ӌ��������������������B

�����ԍ��F21851592

![]() 3�_

3�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����A

���f�Ǝv���Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ�ǂ�}�N�������P���ăA�b�v���Ă��������B�����A���͂��ꂩ�琔������������

���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���܂�}�N�����g���ă`�F�b�N���鎞�Ԃ��Ƃ�܂���B

�����ԍ��F21851716

![]() 2�_

2�_

��tohoho3����

���C���������������肪�Ƃ��������܂��B

�Ƃ肠����Symbolist_K����ɂ��w�E�������������Ƃ̌������킩���ĉ���������A�����グ�悤�Ǝv���܂��B

�����́E�E�E��͂�wWhat Does Jitter Actually Sound Like?�x�Ƃ̈Ⴂ���l������AFIR�t�B���^�̎g�p�̗L���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�t�B���^�̕��͂�����Ɩڏ��������̂ŁA����܂ł̍��킹�Z�Ŏ����Ă݂悤�Ǝv���܂��B

>�����A���͂��ꂩ�琔������������

>���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���܂�}�N�����g���ă`�F�b�N���鎞�Ԃ��Ƃ�܂���B

�Ɋւ��Ă͂��C�ɂȂ���Ȃ��ł��������B

���Ƃ��Ǝ��R�Q���^�̌f���Ȃ�ł����A�������}�N��������Ă���̂������܂Ŏ����̈ӎu�ŁA�����̂��߂ł��B

�m���ɂ��������͂��Ȃ��̂��v�]�ł������A�ނ��뎄�ɕ����邽�߂̂��C�����������Ċ��ӂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F21851737�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��Symbolist_K����

���Ԃ��t�ɂȂ��Ă��܂��܂������A[21851520]�ɑ���ԐM�������Ă��������܂��B

�㔼�͑��v�Ȃ悤�ł��̂ŁA�O����

>�}12�ɉ����āA�W�b�^�ɂ���ĐF�g�`���ΐF�������ɂ��ꂽ�ꍇ�A����ɂ���ăT���v�����O�|�C���g�����̐�Ɉړ������Ƃ��Ă��A���`��Ԃ̐܂�Ԃ��_������ɒǐ����ėΐF�������ɓ����悤�ɂ��ꂽ��A�����ł̌덷�͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��H ����Ƃ��A�T���v�����O�|�C���g���ΐF�������ɂ���Ă��A���`��Ԃ͒ǐ����Ȃ��̂ł����H

�ɂ��Đ�����lj������Ă��������܂��B

�����炭�A����Ⴂ�ɂȂ��Ă���̂́A�ǂ̃|�C���g��WAV�ɋL�^���Ă��邩�A���Ǝv���܂��B

���H�O��WAV�t�@�C���ŋL�^����Ă����͍̂����̃|�C���g�ŁA�Ζ��̎n�_�������g�̔g���l�ő�_�����`��Ԃ̐܂�Ԃ��_�A���Ɖ��肵�Ă��܂��B

����A���H���WAV�t�@�C���ɋL�^���Ă���̂͗Ζ��̏I�_�������g�����`��Ԃ����r���[�Ȉʒu�ł��B

���̂悤�ɂ����̂́A����WAV�t�@�C�����W�b�^�Ȃ��ōĐ��ł����ꍇ�A���z�I�ȃW�b�^��WAV�t�@�C�����ɋL�^���Ă������߂ł��B

�����A���̕��@�ŗǂ������̂��ǂ����A���ł͂킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�Ȃ̂�tohoho3����ւ̕ԐM�ɂ��������悤�ɁA���w�E�������������Ƃ���������܂ł͎��̃A�b�v���[�h�͌�����܂��B

�������A���̗l�ɂ�����A�Ƃ����A�h�o�C�X������������ƍK���ł��B

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

������ԐM���Ă����܂��B

>���̒��ɂ͂��낢��Ȍ��\�������������i��c�[��������܂��ˁB�~�X�^�[�y�b�p�[����͂����������̂ɔᔻ�I�Ȃ�����ł���悤�Ɏv���܂��B

����Ɋւ��č��X�ے�͂��܂���B

���R�́A�������X�d�C�H�w�n�̐l�Ԃł��邱�Ƃ�����܂����A�P���ɂ����������c�[���œD���ɂ͂܂��Ă��������������Ȃ��Ƃ������_�q����̂��Ƃ�����܂��B

�����A�������������i�ɍm��I�ȕ��́A���Ă��ĈႢ��m�o�o���Ă���Ƃ����f�[�^�����Ȃ����Ƃ����|�I�ɑ����̂������ł��B

�Ȃɂ��A���_�I�ɐ�����t���Ă����Ȃ��Ɣ[�����Ȃ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�����A���������e�X�g������ĉ��Ă�ꂽ���Ƃ����f�[�^����Ă��������A���������M���܂��B

���傤�ǑO�Ȃ�����320kbps�Ɩ����k��������ꂽ�悤�Ɂi����͈Ⴂ�͂͂�������������܂����j�B

�܂��A�Ɠd��D���̑�コ��̂悤�ɁA���������Ŕ[������Ă�����ɕ����t����悤�Ȗ����Ȃ܂˂����܂���B

�l���ꂼ��̉��l�ς�����̂ł�����B

�����ے�I�Ȃ̂́A�q�ϓI�ȍ������Ȃ��ɂ��ւ�炸�A���l�ɂ����^�����Ɛ������邱�Ƃ݂̂ł��B

�����͌���Ȃ��悤���肢���܂��B

�����ԍ��F21851839�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�܂��A�Y�ꂨ�o���܂Ƀ_���o����H�炢���������A

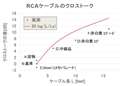

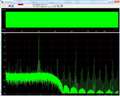

�����ԍ��F21836809�Ɋ֘A���āA�����g��DAC�o�͂��I�V���X�R�[�v�����FFT�Ō��Ă݂��B

DAC��AL-9628D��nano iONE�i�������USB�ڑ��j�ŁAWaveGene�Ŏ��g��1kHz�A�U��-6dB�i�t���X�P�[���j�A

48000Hz�T���v�����O�A24�r�b�g�̐����g�������āADAC�̃A�i���O�o�͂�RCA�P�[�u���ŃI�V���X�R�[�v

�ɐڑ������BFFT�́A1.00G�T���v��/s�A1.40M�|�C���g�ōs���AFFT�̎��g������50MHz/div�ł���B

�����g�M�����o�͂�����Ԃł̑傫�ȈႢ�́AAL-9628D�ɂ�35MHz�ߕӂɘc�ݐ��������邱�Ƃ��炢�ł���B

���̈Ⴂ���A���Ԏ��Ō����Ƃ��̐M���g�`�̕��̍��Ƃ��Č����̂��H

�܂��ARCA�P�[�u����ڑ�������ԂŁA�����g�M�����o�͂��Ȃ���Ԃł́AAL-9628D�ɔ�ׂ�nano iONE�̑S�̂�

�m�C�Y���x���̕ϓ����������̂́A�A�N�e�B�u�E�m�C�Y�E�L�����Z���[�V�����@�\�ɂ����̂Ȃ̂��H

�䂪�[�܂����ł���B

�����ԍ��F21852250

![]() 2�_

2�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

�����ɏ�������R�{�̔��_�����Ă���(��)�Btohoho����Symbolist_K������D�����̂ŁA�������������h�����̂�����̂ł����i����A�������悤�ȁE�E�E�j�A������x���������܂��傤�B�ł��A��Âɍl���܂��傤�ˁB

�O�X���Ń����[�X���ꂽ���̂́A��{�v�̃}�Y���������Ă����x���̒Ⴂ���̂ł����B�ŋ߂̂��̂�Symbolist_K���炠���Ƃ����ԂɃ_���o������Ă��܂��B�����ׂ͍����o�O�̃��x���ł͂Ȃ��ł���ˁH���ʂ̃Z���X�ł́A���o�̃c�[���Ɠ��l�̌��ʂ����邩�ǂ����͌�����Ǝv���܂��B�������Ă���Ζh�������̂ł͂Ȃ��ł����H�f�l�̃{�����e�B�A�ɂ��Ă��A���̂��ƌ��x������Ǝv���܂��B

���x���̒Ⴂ���̂������[�X���邾���M�������Ă��邾���łȂ��A�`�F�b�N���鑤�̎�Ԃ������܂��Btohoho���͌`���㔭���҂ł����ASymbolist_K������ȑO�u�~�X�^�[�y�b�p�[����Ƀv���O���������������Ă��������āv�Ɣ�������Ă����O�A�u���f���v�Ƃ͂����Â炢�͂��ł��B�����|����e��Ă��A��p�����̃����[�X�����d�����悤�ł����A�����Ȃ��Ƃł��B

>����ł��ꉞ�u�ڋq�v�ɏo���������ŏ����ɂ��Ă�����u�킩��Ȃ��v�ƌ���ꂽ�̂ōׂ����������n�߂���A���x�͐����������ƌ����Ă�����܂��B

�v���ɁA���Ȃ����g���悭�킩���Ă��Ȃ��̂ŁA�f�l����ɓ`���킯���Ȃ��̂ł́B�������A�u�c�[�����g���g��Ȃ��͎g�����̔��f�ł��v�Ƒ���ɔ��f�������t���A�����ł��Ă��Ȃ��ӔC���������̂͊��S���܂���B�ǂ��܂ōׂ����������A�ǂ�������珬�w���ɂ킩�邩�A���l����`���͑����Ȃ�Ƃ�����Ǝv���܂��B

>�ǂ��������x�łǂ����������Ăق������Ƃ����V�X�e���v�́i��G�c�ɂł��j�{���u�ڋq�v���̎d���ł��B

�����ł͌ڋq�̂����܂��ȗv�����V�X�e����X�y�b�N�ɗ��Ƃ����ނ̂��X�L�����Ǝv���܂��B�ł�tohoho����[21823679]�́A���\��̓I���Ǝv���܂����B

>����̃I�[�o�[�T���v�����O�Ɋւ��Ă��Y��悤�ɂ��o�����Ȃ�����̂��v�]�ɓ����悤�Ƃ������ʂł��B

���͗v�]���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�u���̂܂܂ł̓_���ł���v�Ƃ����w�E�������܂łł��B

�܂��R�{�̔��_������̂����m��܂��A���ɔ��_�⌾����������Ƃ���Ŏ��Ԃ͂Ȃɂ����P���܂���B����A���̈ӌ���e��Ă���������ƁAtohoho����Symbolist_K����̕��S�ƃ��X���̏������Ƃ����A���m�ȗ��_������܂��B������x�����܂����A��Âɍl���Ă݂Ă��������B

�����ԍ��F21852336

![]() 4�_

4�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�ʂɂ��Ȃ��Ɍ�����܂ł��Ȃ�Symbolist_K�����tohoho3����ɋC�����킹�Ă��܂��Ă��邱�Ƃ͂킩���Ă��܂���B

�ŏ��̕����܂��������̂͂킩���Ă��܂����Aver�ԍ���0.1�P�ʂŏグ�Ă����̂����ꂪ���R�ł��B

����Ƃ�ver�ԍ�1.0�����̈Ӗ����������Ȃ���ł��傤���H

3�{���_����Ƃ����3�{�Ԃ��Ă������Ȃ̂ł��ꂾ���ɂƂǂ߂Ă����܂��ˁB

�����ԍ��F21852369

![]() 2�_

2�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

>����Ƃ�ver�ԍ�1.0�����̈Ӗ����������Ȃ���ł��傤���H

�ȂP���J���ł��ˁB���������́A��߂܂��傤�B�C���^��ł͂Ȃ����₩������Ȃ��̂œ����܂����A�����ɂ����Ǝ��͂��Ȃ��̃c�[���ɂ��͂⋻�����Ȃ��̂ŁA�m��܂���B�ł�1.0�̂���_���Ȃ�ł���ˁH����Ƃ������c�[���Ɠ��l�̌��ʂ��m�F�ł��Ă���̂ł��傤���H�u�_���_���v�Ɓu�_���v�̈Ⴂ���Ă��Ƃł��傤���i����ł͂���܂���j�B

tohoho��

>�傫�ȈႢ�́AAL-9628D�ɂ�35MHz�ߕӂɘc�ݐ��������邱�Ƃ��炢�ł���B

LPF�̍H������Ȃ������̂܂܂ł́H[21836809]�̃Q�W�Q�W����炷���1�`2MHz���炢�̂Ƃ���Ƀm�C�Y�����肻���ł����ǂˁB

35MHz�̃m�C�Y��������M�����̂Ńg���K������Ă���̂ŁA�g���K�|�C���g���u���Ă���̂����B

�����ԍ��F21852397

![]() 3�_

3�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�͂��E�E�E�u�[���������Ēm���Ă܂��H�i����ł͂���܂���j

�����ԍ��F21852441

![]() 3�_

3�_

��tohoho3����

���o�l�Ɍ����Ă��܂����̂œ����₵���Ă�tohoho3����̎������ʂ�������ƍl���Ă��܂����B

35MHz�̂Ђ���M�����o�͂��Ă��Ȃ��Ƃ��̃m�C�Y�̍��ɂ��Č������킩�����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A������Ǝ����̂������C�ɂȂ�܂����B

RCA�P�[�u���͐�ɂȂɂ��Ȃ��Ȃ���Ԃł���Ă���̂ł���ˁH

�����g�ł�����������Ă��܂������ǂ��ɂ��Ȃ��Ȃ���Ԃł��ƃA���e�i�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�Ȃ̂ŁA���߂�GND�����ł��ǂ����ɂȂ��ł݂Ă͂������ł��傤�H

���g���������̂łǂ��܂Ō��ʂ����邩�����킩��܂��ARCA�̃R�l�N�^�̊O�������i�}�C�i�X���j���ǂ����傫�ȋ����̉�ɐڐG�����邱�ƂŁAGND�Ɍq����悤�Ȍ��ʂ�������\���͂���܂��B

�����悯��Ύ����Ă݂Ă��������B

�Ƃ������A�Ȃ��RCA�P�[�u�����Ȃ���Ă�����ł��������E�E�E�H

�X���������̂ڂ��ĒT���Ă݂���ł����A������ƌ������Ȃ������̂ŁE�E�E

�����ԍ��F21852490

![]() 3�_

3�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

>�u�[������

�����A�܂���ÂɂȂ��Ă��܂���ˁB�����P���J���Ɍ������Ƃ������Ƃł��傤���B���������̂ă[���t���A��߂܂��傤�B�̂ă[���t�͋c�_�̕����ł����ĉЍ����c�������Ȃ�����ł��B

���̓~�X�^�[�y�b�p�[�����s�s�Ȕ��_�����Ă���̂ŁA�ᔻ�I�Ȕ��_�����܂����B�ȒP�Ɍ����A���͂��Ȃ��̃c�[���̊����x�̒Ⴓ�ɋN�����A���l�ɖ��f�������Ă���̂ɁA�����̓s������邾���ł����ւ��܂����A�����������Ɨ��������̂��o���܂��傤�A�Ƃ������Ƃł��B����̓P���J���Ȃ̂ł͂Ȃ��A��ÂȔ��_�ł��B

�~�X�^�[�y�b�p�[����̗�ÂȂ��ӌ��͂��������܂����A�X���̘Q��ɂȂ邵�A����𑱂���Ƌ��炭�폜�ΏۂɂȂ�܂��B�{���ɗ�ÂȂ��ӌ����ǂ����A�悭�������̏�ł��肢���܂��B

>���o�l�Ɍ����Ă��܂����̂�

�~�X�^�[�y�b�p�[����͎��i���吶�j���N��̂͂��Ȃ̂ŁA�u���삳�܁v�ł��肢���܂��B

�����ԍ��F21852511

![]() 2�_

2�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�܂��u�[�������Ƃ����Ԃ������A����Ƃ��X���[���悤���Ƃ������܂������A�ǂ������ꂾ������`���Ȃ������Ȃ̂Ő������܂��傤�B

���������A�{���ɂ��Ȃ����_���I�ɂ���Âɂ����Ƙb���Ă���ƌ����̂ł���A�Ȃ����X�ɂȂ��āA���{�������ڂꂽ�悤�ȑ̍ق�U���Ă܂ŕ���������n�߂���ł����H

�����s���S�Ȃ��̂������ɓ\��̂����������̂Ȃ�A�ŏ����炻���w�E����悩�����ł��傤�H

���̃u�[�����������ɒ����ŕԂ��Ă����̂��q�ϓI�Ɍ���ƁA�ƂĂ���Âɂ͌����Ȃ��Ǝv���܂���B

�����ԍ��F21852604�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

>�Ȃ����X�ɂȂ��āA���{�������ڂꂽ�悤�ȑ̍ق�U���Ă܂ŕ���������n�߂���ł����H

�u����v�̓��e���킩��܂��A���L�̈Ӗ��Ɨ������܂����F

>�����s���S�Ȃ��̂������ɓ\��̂����������̂Ȃ�A�ŏ����炻���w�E����悩�����ł��傤�H

�ŏ����猾�킸�Ɍ�ɂȂ��Č����̂������̂ł��傤���H���̘_�����ƁA�ŏ��Ɍ���Ȃ�������i�v�Ɍ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B����͂��������ł��B

��ɂȂ��Č����o�����̂́A�����c�[���Ɠ��l�̌��ʂ�����m�F���Ȃ��p��������ɉ��P���Ȃ��̂ŁA�܂�u���������C�Â��܂��傤�v�Ƃ������Ƃł��B�s���R�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂����B�܂��A���ʂƂ��Ė�p�����̃����[�X�����d�����悤�Ȃ̂ŁA���̎w�E�͐����Ȃ��̂ł������ƍl���܂��B

�܂��A��s���܂߂X�s�������Ƃ͎v���܂��A�����Z���Ɨ�Â��ǂ����͊�{�I�ɊW�Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F21852697

![]() 3�_

3�_

�Y�ꂨ�o���܁A

>1�`2MHz���炢�̂Ƃ���Ƀm�C�Y�����肻���ł����ǂˁB

������ł��BFFT�̎��g������500kHHz/div�ɂ��āA�c������₷���悤�Ɋg�債���O���t����A

2.5MHz�ȉ��̃m�C�Y���x���i�c���x���H�j�̕��ϒl���AAL-9628D�ɔ�ׂ�nano iONE�̕����������ł��ˁB

���ꂪ�A���Ԏ��ł̔g�`�̕��̈Ⴂ�̌������H

�~�X�^�[�y�b�p�[����A

>RCA�P�[�u���͐�ɂȂɂ��Ȃ��Ȃ���Ԃł���Ă���̂ł���ˁH

����́A��r�̂��߂ɁA�I�V���X�R�[�v��RCA�P�[�u���iRCA�P�[�u����DAC�ƃI�V���X�R�[�v��ڑ����邽�߂Ɏg�p�j��

�q���Ȃ���Ԃł́A�I�V���X�R�[�v���g�̃m�C�Y���x�����m�F���邽�߂ɂ�������̂ŁA�I�V���̓��͒[�q���A���e�i

�ɂȂ��Ă���\���͂���܂��B

�����ԍ��F21852707

![]() 2�_

2�_

tohoho����

>1�`2MHz���炢�̂Ƃ���Ƀm�C�Y�����肻��

�͊��Ⴂ�ŁA�����ƍ����g�ł��Q�W�Q�W�ɂȂ�܂��ˁB�m�C�Y�����̎��g���ł͂Ȃ��U�������̂悤�ł��B�I�V���̃��x����ǂ�ŃG�N�Z�����g�`�����c�[���ŃV�~�����[�g���Ă݂�ƁA�������ǂ����킩��Ǝv�����܂��B

�����ԍ��F21852730

![]() 2�_

2�_

�킩��Ȃ��l�ł��ˁ[

�ォ��Ƃ����̂������܂������A�{��͌������̕��ł���B

[21851299]�݂����Ȃ����Ȃ茖�܍��ł����K�v������܂������H

����Ƃ��A���������ԃL�����ł��A�ł��܂������ł����H

���������ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă��܂������A�A�b�v���[�h���Ȃ����Ƃ��������ȂǂƂ����Y������u����̂����Ⴍ�Ȃ̂ō��������̂���ł��̂܂܃A�b�v���[�h���܂��ˁB

�C�ɂ��Ȃ��Ă��W�b�^�Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ��t�B���^�������邾���̃}�N���ł��B

���̂Ƃ����߂Ă���ƌ����Ă���͖̂Y��悤�ɂ��������Ȃ������ł�����ˁB

�����C���g���K�v���i�\�����́j�����Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F21852945�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�Y�ꂨ�o���܁A

>�m�C�Y�����̎��g���ł͂Ȃ��U�������̂悤�ł��B�I�V���̃��x����ǂ�ŃG�N�Z�����g�`�����c�[���ŃV�~�����[�g

>���Ă݂�ƁA

�̈Ӗ����킩��Ȃ����A���������������Ă݂܂��B

�����ԍ��F21852977

![]() 1�_

1�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

>�킩��Ȃ��l�ł��ˁ[

>

>�ォ��Ƃ����̂������܂������A�{��͌������̕��ł���B

>[21851299]�݂����Ȃ����Ȃ茖�܍��ł����K�v������܂������H

���ꂪ�u�{��v�ł���Ƃ����咣���o�Ă����̂͏�L���̓��e�̌�A���Ȃ����瓊�e���������ɂ��ւ�炸�A�����߂Ăł��B����������u�{��v�Ƃ킩��Ȃ��͓̂�����O�ł��B�u�{��v�������o�Ă���͖̂��炩�ɕs���R�ł��B

�ł́A�O��́u�ŏ����炻���w�E����悩�����ł��傤�v�͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���H���̎咣�ɖ������������̂ŁA��o���̃l�^�Ƃ��ďo���Ă����ƍl����̂����R�ł��B���̒��q���ƁA�܂��u���̖{��v���o�Ă�����A���肪�Ȃ���������܂���ˁB

�������A���̏�L���e�ׂ͂���P���K���ł͂Ȃ��A��Âɘ_�q���Ă���ɂ����܂���B�����A����܂ł̏_�炩�����������ł͂ǂ����ʂ��Ȃ������Ȃ̂ŁA���ĂȌ��������ɕύX�����ɂ����܂���B�u���������C�Â��Ă��������v�Ƃ������b�Z�[�W�ł��B

�����x�̖{���͂��Ȃ��ɂ���̂ɁA���Ȃ��́u�w�E�̂��������C�ɓ���Ȃ��v�ƌ����Ă���ɂ����܂���B�{����ׂ���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�I�O��Ȕᔻ�ƌ��킴������܂���B

�����ԍ��F21853086

![]() 3�_

3�_

tohoho���w

>�m�C�Y�����̎��g���ł͂Ȃ��U�������̂悤�ł��B�I�V���̃��x����ǂ�ŃG�N�Z�����g�`�����c�[���ŃV�~�����[�g

>���Ă݂�ƁA

�͂������Ȃ����āB�����g�ƕϒ��g�̏d�ˍ��킹�� sin(��c t) + Am�Esin(��m t) �Ə����܂��ˁi�����g�̃��x���� 1(0dB) �Ƃ��Ă��܂��j�BFFT �̃O���t������������ȃm�C�Y�̃X�y�N�g������������� Am �� ��m �������ăG�N�Z�����ȂŃO���t�������Ă݂�����Ƃ����b�ł��B

�ł��A�C�ɂȂ�̂ŗ������l���Ă݂�ƁAsin(��c t) �̃[���N���X�ʒu�� 1MHz �̃m�C�Y������Ă�����A���̎��� 1us ���̃Q�W�Q�W�ɂȂ�܂���ˁB���ꂪ

>1�`2MHz���炢�̂Ƃ���Ƀm�C�Y�����肻��

�̈Ӑ}�ł��B�Ȃ�A100MHz �̃m�C�Y���� 10ns ���̃Q�W�Q�W�ŁAtohoho���̑��茋�ʂƉ��Ȃ��E�E�E�ł��傤���H

�ہB�����g�̃[���N���X�ʒu���燙t ���ꂽ�ʒu�ł��A�m�C�Y�g�̐U�����傫����Ύ��Ԏ��ƃN���X����̂ŁA���Ԏ���̃Q�W�Q�W���͑傫���Ȃ邱�Ƃ��ł��܂��Bsin(��c t) �̃[���N���X�ʒu�ł̌X���� ��c �ł���ˁB����Ĕ����g�̔g���l�� ��c��t �ł��B�Ƃ������Ƃ́A�m�C�Y�̐U���� Am=��c��t �ł���Q�W�Q�W�̕��́i��������̂Łj 2��t = 2Am/��c �ƂȂ�܂��B�����Ƀm�C�Y�g�̎��g�� ��m �͏o�Ă��Ȃ��̂ŁA�m�C�Y�g�̎��g����������x������A���g���ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

��L�͂������Ȃ���v�Z�����̂ő��Ȃł����A���Ԃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E�B�����Ŏv�������̂ł����A�m�C�Y�g�����ł���A�Q�W�Q�W���� ��c �ɔ���Ⴗ��͂��ł��B

�����ԍ��F21853175

![]() 5�_

5�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�킩��܂����A���Ȃ��̌�������F�߂܂��B

���͂��Ȃ��̌��������C�ɓ���Ȃ��������炠�Ȃ��̕�����Ɍ��܍��Řb�������ƌ����Ă��܂��B

�܂��A�s���S�ȃ\�t�g���o���Ă����̂����̗����x�ł��B

�l�������āA�����ĂȂ����Ƃ������ȑO�Ɍ����Ă����悤�Ȋ��Ⴂ�������̂�������Âł����Ȃ��������߂ł��B

�����͑S�Ď��̗����x�ł��B

�\����܂���ł����B

���̏�Ŗ₢�܂��傤�B

����ȃM�X�M�X�������͋C�ɂȂ����͎̂������̐ӔC�ł����H

�s���S�ȃ\�t�g���o�����̂��u�C�ɓ���Ȃ��v�Ƃ͂��߂Ɍ����o���āA�����ɂP�l�������������Ă���̂͒N�ł����H

�S�̒��ł͂ق��̕����ǂ��v���Ă���̂����ɂ͖{���̂Ƃ���͂킩��܂���B

�������A�u��ɂȂ��āv���t�ɂ����̂͂��Ȃ������ł��B

���̂悤�ɈӒn���Ă��邱�Ǝ��́A�ق��̕��̖��f�ɂȂ��Ă���̂́A�d�X���m���Ă��܂�����A���������Ԃ��͖̂{���ɂ��������ɂ��܂��B

����ł��������ɐӔC������Ƌ����Č�����Ȃ�A�ǂ������̂悤�ɂ���������Ă��������B

���͂������_���܂���S�Ă��Ȃ��̂������Ƃ�����܂��傤�B

�����ԍ��F21853264�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�Y�ꂨ�o���܁A����L��������܂��B

�����g�ɕϒ��g���d�Ȃ��Ă���ꍇ�́A�ϒ��g�̎��g���������g�̎��g����肩�Ȃ荂����A�����g�̔g�̕�

�́A�ϒ��g�̐U���ɂ݈̂ˑ����A���i�U���������ɑ���ƕϒ��g�̐U����2�{�ɂȂ�j�Ȃ̂ŁA�����g�̃[���N���X�ʒu�ł�

���Ԏ������ɑ��������́A�����g�̃[���N���X�ʒu�ł̌X���ɔ���Ⴗ����Ă��Ƃ��B�����g�̎��g�����Ⴏ��A

�����g�ɏd�Ȃ����ϒ��g�ɂ�鎞�Ԏ������ɑ����������傫���Ȃ���Ă��Ƃ��B

�����ԍ��F21853424

![]() 1�_

1�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����A������ɉ��܂��B

>����ȃM�X�M�X�������͋C�ɂȂ����͎̂������̐ӔC�ł����H

�M�X�M�X���Ă��܂����ˁB�Ƃ����̂́A���͏I�n�����ė�ÂȂ̂ł����B�r��tohoho���p�Ɍv�Z�����Ă��邭�炢�ł��B���Ȃ��̓M�X�M�X���Ă���̂������ꂸ�A���������J�b�`���咣���Ȃ������炻���͂Ȃ�Ȃ��������낤�Ƃ͎v���܂��B

���������̑��ɗ����x�͂Ȃ��ƍl���܂��B���Ȃ�����̔ᔻ�ɂ͂��ׂĔ��_���Ă���A����ɑ��Ă��Ȃ�����L���Ȕ��_�͂Ȃ���Ă��Ȃ��A�ƔF�����Ă��܂��B

>�s���S�ȃ\�t�g���o�����̂��u�C�ɓ���Ȃ��v�Ƃ͂��߂Ɍ����o���āA�����ɂP�l�������������Ă���̂͒N�ł����H

���������l�͂��Ȃ��Ǝv���܂��B�O�̂��߂ɏ����܂����A���́A���̂悤�Ȏ�ϓI�Ȋ�����q�ׂĂ͂��܂����B�Ȃɂ��q�ׂ����́A���܂ł̋c�_���Q�Ƃ��Ă��������B

>�������A�u��ɂȂ��āv���t�ɂ����̂͂��Ȃ������ł��B

��ɔ��_���܂������A��ɂȂ��Č����o���̂��ǂ����Ĉ����̂��̍������A���Ȃ��͎����Ă��܂���B�܂�A�����̂Ȃ�����������ł��B�ォ�悩�͕ʂɂ��āA���ɏ������悤�ɁAtohoho����Symbolist_K����͌����o���Â炢�ɂ���͂��Ȃ̂ŁA�������ďo���Ƃ����ʂ͂���܂��B

>����ł��������ɐӔC������Ƌ����Č�����Ȃ�A�ǂ������̂悤�ɂ���������Ă��������B

�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���͏펯�I�ȃZ���X�ł��Ȃ��̗����x���ÂɎw�E�����܂łł���A���̑��ɗ����x�͂���܂���B

�ł͖{���͂���ɂďI���A�ł����ł��ˁBtohoho���ASymbolist_K���A�݂Ȃ��܂ɂ́A��ނ��Ƃ͌����A�܂�Ȃ��c�_�𑱂��܂������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B

�����ԍ��F21853516

![]() 4�_

4�_

���v�͂Ȃ���������܂��A�グ��Ƃ������ȏ�A�����������̂͏グ�Ă����܂��B

FIR�t�B���^�����O�c�[��ver.0.1�Fhttps://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-l5lbb4pkidoshejrxedj4h3aja-1001&uniqid=7dcafb79-3eda-4b5b-b434-9974933f1c67&viewtype=detail

����́A�g�`�\���c�[��ver.3.0�̃t�B���^�K�p�@�\�����ǂ��A��蒷��FIR�t�B���^�Ă���悤�ɂ������̂ł��B

�ꉞFIR�t�B���^��ʂ������ƃ_�E���T���v�����O����44.1kHz/16bit��WAV�t�@�C�����͂��o���܂����A�t�B���^��ʂ������Z���Ȃ����̂����Ă��Ȃ��̂ŁA�ʑ��͌��f�[�^�ƍ����܂���i�Ƃ������A�ǂ��ɍ��킹����悢���킩��Ȃ������̂ŒZ���Ȃ����܂܂ł��j�B

��tohoho3����

��͂�I�V�����Ȃ����߂�RCA�P�[�u���ł������E�E�E

�v�����Ă���V�X�e���̂����ǂ����A�[�X�ɂȂ����Ă��܂����H

�����g�ɂȂ�Ȃ�ق�GND�����肳���邱�Ƃ͏d�v���Ǝv���܂��B

����̕s�v�c�Ȍ��ۂ����̂������ǂ����͑S���킩��܂��A����������v�������̂ł���AGND�ɂ͒��ӂ��ꂽ�����悢���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F21853589

![]() 2�_

2�_

��̍����g�m�C�Y�N���̃Q�W�Q�W���v�Z�ŁA�m�C�Y���g�� ��m ���Ⴂ�ꍇ�̍l�@�����܂����������̂ŁA��蒼���܂��B

��{�g sin(��c t) �� t=0 �Ń[���N���X���܂����A���̎������m�C�Y�ɂ���Ăǂꂾ���Y���邩�ׂ܂��B����ɂ̓m�C�Y���d�ꂽ�g�`���O�Ɠ��l���� t �ɂ��ĉ����悢�ł��F

sin(��c t) + Am×sin(��m t) = 0

�m�C�Y���[���iAm=0�j�ł���Γ��R���� t=0 �ł��B�m�C�Y������ꍇ�ǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA��Q���� ±Am �̊Ԃŗh�炮�̂ŁA�[���N���X�ʒu�͌���

sin(��c t-) - Am = 0

sin(��c t+) + Am = 0

�ŗ^������ t- �� t+ �̊Ԃŗh�炮���ƂɂȂ�܂��i�Ȃ� ��m ���傫���� t- �� t+ �̊Ԃɂ������̉������݂��܂��j�B�h�炬����{�g�̎����ɑ��ď������͈́A�܂��c t = 0 �t�߂ł� sin(��c t) �� ��c t �Ȃ̂ŁA��L��������

��c t- - Am = 0

��c t+ + Am = 0

�Ƌߎ��ł��܂��B���ǃQ�W�Q�W�̕��́@t-�| t+ = 2Am/��c �ƂȂ��Đ�̓��e�ǂ���ł����A�m�C�Y���g�� ��m �̑召�Ɉ�̏������K�v�Ȃ��i���Ƃ��킩�����j�̃~�\�ł��B

����l����v�Z���Ă݂܂��Btohoho���̑���ł͍ő吔�Sns�̃Q�W�Q�W���ϑ�����Ă���̂ŁA2Am/��c = 500ns �Ƃ��Ă݂܂��B��c = 1kHz �������̂�

Am = 2��×1kHz×500ns�^2 = 1.6e-3 (-56dB)

�ƂȂ�܂��B-56dB �̓m�C�Y�̃��x���Ƃ��Ă͌��\�傫���ł����Atohoho���̃X�y�N�g������ł͂���Ȃ̂���܂����H�������A����͂P�̃m�C�Y�g���x�z�I�ȏꍇ�̌v�Z�ł��B

�����ԍ��F21855868

![]() 5�_

5�_

�����ł��B��̌v�Z�ł̓m�C�Y�g���P�ł������A�Q�i��a,��b�j���Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���B��قǂ̕������͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

sin(��c t) + Aa×sin(��a t) + Ab×sin(��b t) = 0

���܂ňÖق̓��� Am>=0 �Ƃ��Ă��܂������AAa,Ab �͕��̒l����蓾��Ƃ��܂��B�Q�̃m�C�Y�g���Ɨ��ȁi�����g�W�ɂȂ��j�ꍇ�A��Q���Ƒ�R���̘a�� ±(|Aa| + |Ab|) �̊Ԃŗh�炬�A�Q�W�Q�W���� 2(|Aa| + |Ab|)/��c �ł��B�m�C�Y�g����������ꍇ���A���l�ɑ����Ă����悢�ł��B

���āA�Q�W�Q�W���̓m�C�Y���g���ɂ��Ȃ����Ƃ��킩�����̂ŁA�����ł̓m�C�Y�g�̎��g���������g�ł͂Ȃ���{�g ��c �ɋ߂� ��c±��m �̈ʒu�A�U���� ±Am(Am>=0) �Ƃ��܂��B����ƁA�Q�W�Q�W���� 4Am�^��c �ƂȂ�܂����A���̔������u�Q�W�Q�W�U���vG=2Am�^��c �ƒ�`����ƁA�����g�̎��i��̎��̍��Ӂj�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cG/2)×sin { (��c�|��m) t }

���̎��ɂ͌��o��������܂��B����[21830823]�ŏ������W�b�^�[��������g�̎��ł��F

x(t) = sin (��c ( t + J sin (��m t) ) )

�� sin(��c t) + (��cJ/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cJ/2)×sin { (��c�|��m) t }

�܂�A�L�����Ⴄ(G��J)�����ŁA�W�b�^�[���Q�W�Q�W���u�������́v�Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ��킩��܂����B

�܂�����l����v�Z���Ă݂܂��BPart2 �� 1050Hz �̏����̒����������������ہA�W�b�^�[�U�� 100ns ���炢�����E�ł͂Ȃ����Ƃ������͋C�ł����B���єg�̃��x���͉��̌v�Z�ł��B

��cJ/2 = 2��×1050Hz×100ns�^2 = 3.3e-4 (-69dB)

�f�ڂ�WaveSpectra��FFT�͑��єg����Ώ̂Ŋ����ł͂Ȃ������ł����A�����ɂ��Ă͊�ɑ��Ė� -70dB �ŁA��L�v�Z�ƍ����܂��B

�����ԍ��F21855884

![]() 5�_

5�_

���炵�܂����B���肪�������������悤�łł��B���x�͂�����v�Z�ǂ���ł����B

�p�C�����߂�Ȃ����B

�����ԍ��F21855936

![]() 2�_

2�_

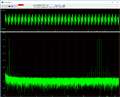

�����Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɕ���āA�p�C������̂S�̉����ɕt�����ꂽ���єg�̃��x�����AWaveSpectra��FFT�ɂ���đ��肵�Ă݂܂����B

���̌��ʂ́A�A�b�v�}�̂悤�ɁF

�W�b�^�U��10ns�F�@-90dB

�W�b�^�U��100ns�F -70dB

�W�b�^�U��1��s�F�@�@-50dB

�W�b�^�U��10��s�F�@-30dB

�ƂȂ�܂����B

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̎��Ōv�Z���Ă݂�ƁF

�W�b�^�U��10ns�F�@��cJ/2 = 2��×1050Hz×10ns�^2 = 3.3e-5 (-90dB)

�W�b�^�U��100ns�F ��cJ/2 = 2��×1050Hz×100ns�^2 = 3.3e-4 (-70dB)

�W�b�^�U��1��s�F�@�@��cJ/2 = 2��×1050Hz×1��s�^2 = 3.3e-3 (-50dB)

�W�b�^�U��10��s�F�@��cJ/2 = 2��×1050Hz×10��s�^2 = 3.3e-2 (-30dB)

�ƂȂ��āA������v�Z�ǂ���ł��ˁI

�����Ă����̃W�b�^�ɂ�鑤�єg�̉����́F

�W�b�^�U��10ns�F�@-90dB�͉�����1/31620 �c�c����͂܂��������Ȃ��ł��傤�B

�W�b�^�U��100ns�F -70dB�͉�����1/3162�c�c�c����͉ʂ����ĕ�������̂ł��傤���H

�W�b�^�U��1��s�F�@�@-50dB�͉�����1/316 �c�c�c����͏\����������ł��傤�B

�W�b�^�U��10��s�F�@-30dB�͉�����1/32 �c�c�c�c����͕����������ł��B

�Ȃ̂ŁA��͂�W�b�^�̌��m����100ns�`1��s�ł���Ɛ�������܂��B

�����ԍ��F21856594

![]() 7�_

7�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�m�F�Ȃ̂ł����A [21830823] �Ŏ����ꂽ�ʑ��ϒ��ƐU���ϒ��̊W�̂��w�E�́F

�u�ʑ��ϒ��ɂ��Ă͎��̂����L��[21799001]�̃X�y�N�g�������� sin ���g���ď�����

x(t) = sin (��c ( t + J sin (��m t) ) )

�� sin(��c t) + (��cJ/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cJ/2)×sin { (��c - ��m) t }

�ƂȂ�܂��B�U���ϒ��ɂ��Ă� a ��ϒ��U���Ƃ���

x(t) = ( 1 + a×sin(��m t) )×sin (��c t)

= sin(��c t) - (a/2)×cos { (��c�{��m) t } + (a/2)×cos { (��c - ��m) t }

�ƂȂ�܂��B�܂�A�X�y�N�g���̌`��͈ʑ��ϒ����U���ϒ��������ʒu�̂R�{�̃��C���X�y�N�g���ŁA���єg�̈ʑ��isin��cos���j���Ⴄ�����ł��B�v

�ł������A����́F

�u���āA�Q�W�Q�W���̓m�C�Y���g���ɂ��Ȃ����Ƃ��킩�����̂ŁA�����ł̓m�C�Y�g�̎��g���������g�ł͂Ȃ���{�g ��c �ɋ߂� ��c±��m �̈ʒu�A�U���� ±Am(Am>=0) �Ƃ��܂��B����ƁA�Q�W�Q�W���� 4Am�^��c �ƂȂ�܂����A���̔������w�Q�W�Q�W�U���xG=2Am�^��c �ƒ�`����ƁA�����g�̎��i��̎��̍��Ӂj�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cG/2)×sin { (��c�|��m) t }

���̎��ɂ͌��o��������܂��B����[21830823]�ŏ������W�b�^�[��������g�̎��ł��F

x(t) = sin (��c ( t + J sin (��m t) ) )

�� sin(��c t) + (��cJ/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cJ/2)×sin { (��c�|��m) t }

�܂�A�L�����Ⴄ(G��J)�����ŁA�W�b�^�[���Q�W�Q�W���w�������́x�Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ��킩��܂����B�v

�ƂȂ�A

�ʑ��ϒ��ƃQ�W�Q�W�ϒ� (�U���ϒ�) �́u���єg�̈ʑ��isin��cos���j���Ⴄ�����v�ł���Ƃ������F���������̂��A�u���єg�̈ʑ��������v�ł���S���w�������́x�Ƃ��Ĉ�������̂ł���Ƃ������F���ɕς��ꂽ�̂ł���ˁH

�����ԍ��F21856597

![]() 3�_

3�_

�W�b�^�Ƃ́A

�����g�i�����g�j�̃m�C�Y�i�s�v�M���j�ɂ��ʑ��i���g���j�̕ϒ� �� �����g�i�����g�j�̃I�V���X�R�[�v�g�`�̉����i�ʑ����A���Ԏ��j�����̕ϓ�

�m�C�Y�Ƃ́A

�����g�i�����g�j�̃m�C�Y�i�s�v�M���j�ɂ��U���̕ϒ� �� �����g�i�����g�j�̃I�V���X�R�[�v�g�`�̏c���i�U�����j�����̕ϓ�

�ƑO�ɏ��������ǁA

�����g�̎��g�����Ⴂ�ꍇ�́A�m�C�Y�i�s�v�M���j�ɂ��U���ϒ��ɋN������c���i�U�����j�����̕ϓ����A���Ԏ������̑傫�ȕϓ��i�W�b�^�j�Ƃ��Č����i�t�Ɍ����ƁA�����g�̎��g���������ꍇ�́A�m�C�Y�i�s�v�M���j�ɂ��U���ϒ��ɋN������c���i�U�����j�����̕ϓ������Ԏ������̑傫�ȕϓ��i�W�b�^�j�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��j�Ƃ������Ƃł��ˁi�Y�ꂨ�o���܂̌v�Z���ȒP�Ɍ����ƁA�U��������±���̕��̂��鐳���g�����Ԏ�������ۂɁA�����g�̌X�����傫���Ɓi�����g�̎��g���������Ɓj�A�U��������±���̕������Ԏ������̕��Ƃ��Ă͏������Ȃ邩��ł���j�B

�Ȃ̂ŁA�m�C�Y�i�I�V���X�R�[�v�g�`�̐U�������̕ϓ��j�ɋN������W�b�^�́A�ቹ���ꍇ�ɑ傫�ȉe��������Ƃ������Ƃ��B

�����ԍ��F21856690

![]() 3�_

3�_

�^���X���ł��������ċ����̂ŁC���L�̃����N�ƁC���p��������B

http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/spv/1710/31/news092_4.html

��PCM�̊�b�����ł���FFT�i�����t�[���G�ϊ��j�ł́A�������ꂽ���g������������܂���B

���]���͔N���Ƃ�ƒ��o�������č������������ɂ����Ȃ�̂Łu���y�ӏ܂ɂ͌����Ȃ��v�ƌ����Ă��܂������A�{�u����ɂ��Ǝ��Ԃ̕q�����͔N��ł͕ς��Ȃ������ł��B

������ɂ��ƁA�l�Ԃ͎��Ԃɑ��āg���h�q���Ȃ̂������ł��B�����S���w�I�Ȏ��_�̏]���_�ł́A�l�Ԃ̎��ԓI�ȕ��͗͂�50��s�Ƃ���Ă��܂������A�����Ō��߂�����Ă������̂��j���[���T�C�G���X�̎��_�ŕ��͂������ʁA�]����5�{�A�܂�10��s�Ŕ������������Ƃ̂��Ƃł��B

���y�Ƃ͂���ɏ���5��s�A�w���҂͂����Ə��3��s�B

���ꂾ���l�Ԃ̊��x�Ƃ����̂͑@�ׂ��Ƃ������Ƃ��A�j���[���T�C�G���X�͎������܂����B

�����ԍ��F21856798

![]() 3�_

3�_

�ǂȂ������킩��Ȃ狳���Ă��������B

�p�C������̒����g��WaveSpectra����́u�t�@�C�����J���v����J���ƁA�O�X��[21846344]�œ\�����悤�ɁA�m�C�Y�t���A�����������悤�ȕs���R��FFT���ʂɂȂ�܂��B����ɑ��ăp�C������

>�t�@�C�����h���b�O�E�A���h�E�h���b�v �Œ��ڍĐ�����ƃf�W�^���f�[�^���O���t�������̂ŁA�}�@�̂悤�ɂȂ�܂��B

�ƃR�����g�����������܂����B�Ƃ��낪�A�p�C�������̃W�b�^�[��wav����[21855936]�œ\�����悤�ɂ܂Ƃ��ɂȂ�܂��iDrag & Drop �ł������ł��j�B���Ԃ���ƃA�i���O�g��FFT���Ă���Ǝv���܂��B

�W�b�^�[��wav�� 44.1kHz/16bit �Ȃ̂ł��̂������ȂƎv�����̂ł����A�����ō���� 96kHz/24bit ��wav�͂�͂�܂Ƃ��ł��B�p�C������̒����g�̓r�b�g���[�g���炷��Ƒ������m�����ŁA����ȊO��wav�̓X�e���I�Ƃ����Ⴂ������܂��B���m�������ƃ_���A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H

�����ԍ��F21857095

![]() 3�_

3�_

�Y�ꂨ�o���܂̎���̈Ӗ������ݎ�����A

�s���R��FFT�g�`�ƂȂ����Ƃ��́A�X�e���I�~�L�T��L���ɂ��Ă��Ȃ������̂ŁA�t�@�C����ADC��ʂ�Ȃ���

���̂܂ܕ\�����ꂽ�Ƃ����Ƃł͂Ȃ��ł����H�X�e���I�~�L�T��L���ɂ�����ł́A�h���b�O�E�A���h�E�h���b�v�ōĐ����Ă��A

�X�e���I�~�L�T�iADC)�o�R�ōĐ�����Ă���Ƃ������Ƃł́B

�����ԍ��F21857155

![]() 1�_

1�_

Symbolist_K�����tohoho�����A�Q�W�Q�W�͐U���ϒ��ł���Ƃ��l���̂悤�ł����A�����ł͂���܂���B�P�Ɂu��{�g�ɂP�ȏ�̃m�C�Y�g������������́v�ł��B

��̓��e�͒����Ȃ��Ă��܂��A�Q�W�Q�W�ƃW�b�^�[�̑S�̑����킩��ɂ����Ǝv���̂ŁA�ȉ��ɐ������܂��B�����Symbolist_K����̂�����ւ̉ɂ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂����A�s���ȓ_�͂܂������Ă��������B

�u�Q�W�Q�W�̌����������g�m�C�Y�v���́AAudioDesign���̑����p�C������[21840111]�ɔ����Ă���Ǝv���܂����A���̃C���[�W����A�Q�W�Q�W����[21853175]�̊ȒP�ȍl�@�A����Γ���Q�W�Q�W���_�Ōv�Z�ł��܂��B

�������m�C�Y�̎��g������{�g�Ɠ����ȂǒႭ�Ȃ�ƁA�悭�킩��Ȃ��Ȃ�܂��B���Ԕg�`���̂̓Q�W�Q�W�łȂ�����ł��B�������A�I�V���̎��Ԓ~�σ��[�h�ő��肷���͂�Q�W�Q�W�ɂȂ�킯�ŁA���̃Q�W�Q�W�����v�Z����ɂ́A[21855868]�ŏ�������ʃQ�W�Q�W���_���K�v�ł��B���_�Ƃ��ăQ�W�Q�W���͓���I�� 2Am/��c �Ə����邱�Ƃ��킩��܂����i�܂�tohoho�����ϑ������Q�W�Q�W�́A�I�[�f�B�I���g���̃m�C�Y�ł���\�������イ�Ԃ�܂��j�B

�����܂ł̘b���܂Ƃ߂�ƁA��{�g�Ƀm�C�Y�g���d�ꂽ�ꍇ�A��ʃQ�W�Q�W���_�ɂ���ăQ�W�Q�W�U�� G ���v�Z�ł���A�Ƃ������Ƃł��B

����u�W�b�^�[�̂����v�ɂ��ƁA��{�g�ɃW�b�^�[�U�� J ��^�����ꍇ�̍����g�̃X�y�N�g�����v�Z�ł��܂��B

�܂�X�y�N�g������Q�W�Q�W�U�����v�Z����̂��Q�W�Q�W���_�A�W�b�^�[�U������X�y�N�g�����v�Z����̂��W�b�^�[�̂����Ƃ������ƂŁA�����_��˂����킹��ƁA�Q�W�Q�W�ƃW�b�^�[�Ƃ͓����悤�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

���������S�ɓ������Ƃ����Ƃ����ł͂���܂���B�Ȃ��Ȃ�A��{�g�ɃW�b�^�[��^����ƁA���̈ʑ��W�����������єg���Ώ̈ʒu�ɔ������A�����̓Q�W�Q�W�̌����ɂȂ�܂��B���āA�Q�W�Q�W�̓m�C�Y�g���P������イ�Ԃ�ł��B

���ǒ����Ȃ�܂������A���_�́A�W�b�^�[���܂g�̓Q�W�Q�W�́u�������ȏꍇ�v�ł���A�Q�W�Q�W�̂ق����L���T�O�ł���Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�m�C�Y�g����{�g�̍��E�Ώ̈ʒu�ɂ����ē���̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����A�ʂ̈ʑ��W�ɂ���Ύ��g���ϒ��Ɍ�����A�Ƃ������Ƃł��B

�����ԍ��F21857231

![]() 7�_

7�_

tohoho3����R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

�����������Ƃł͂Ȃ��A�܂Ƃ���wav�͂��ł��܂Ƃ��A�_����wav�͂��ł��_���ł��B

tohoho���̊��ŁA�p�C������̒����g��W�b�^�[��wav��Drag & Drop ���čĐ��{�^�����������ꍇ�A�ǂ��Ȃ�܂����H

�����X���ߖ�̂��߁A���炩���߂���������Ă����܂�( Thanks in advance ! )�B

�����ԍ��F21857246

![]() 1�_

1�_

>tohoho���̊��ŁA�p�C������̒����g��W�b�^�[��wav��Drag & Drop ���čĐ��{�^�����������ꍇ�A�ǂ��Ȃ�܂����H

�m�C�Y�X�y�N�g�������������s���R�ȃX�y�N�g���ɂȂ�܂��ˁB

�����ԍ��F21857305

![]() 1�_

1�_

����炻���ł����B���ɂ�肻���ł��ˁB

�Ƃ���ŁB

Symbolist_K����͏����܂����F

>�W�b�^�U��100ns�F -70dB�͉�����1/3162�c�c�c����͉ʂ����ĕ�������̂ł��傤���H

���єg���Q�{����̂Ő��m�ɂ� rms �� 3dB �オ���� -67dB �ł����A�͂����āH

�W�b�^�[�̖��������̏ꍇ�́A�����炭Symbolist_K����̊��ł����̊��ł��A��̎���̃m�C�Y�t���A�͊�ɑ��� -120dB (1.0e-6) �ȉ����Ǝv���܂�����A������ւ��PC�ł̍Đ��ł���A�W�b�^�[�ɂ��m�C�Y�͕�������킯���Ȃ��Ǝv���܂��B

120dB �ɑ�������W�b�^�[�U�����t�Z�����

J = 1.0e-6×2/��c = 1.0e-6/(��×1050) = 300[ps]

�ƂȂ�܂����A����ȏ�̐��x�ő��肽���ꍇ�̓p�C������̋�`�g�̕��@�ɂȂ�̂��ȁB

�����ԍ��F21857341

![]() 3�_

3�_

�m�C�Y�̓x�����ŕ�������C�������Ȃ��B

����Ȃ�����B

���Ԃɑ��Ď��C����ł��܂��ċ��郂�m�������܂����B

��PCM�̊�b�����ł���FFT�i�����t�[���G�ϊ��j�ł́A�������ꂽ���g������������܂���B

�����ԍ��F21858129

![]() 2�_

2�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

>���ǒ����Ȃ�܂������A���_�́A�W�b�^�[���܂g�̓Q�W�Q�W�́u�������ȏꍇ�v�ł���A�Q�W�Q�W�̂ق����L���T�O�ł���Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�m�C�Y�g����{�g�̍��E�Ώ̈ʒu�ɂ����ē���̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����A�ʂ̈ʑ��W�ɂ���Ύ��g���ϒ��Ɍ�����A�Ƃ������Ƃł��B

���[�ƁA�O�̂��߂̊m�F�ł����A����Ō�̕����́u�U���ϒ��v�Ɓu���g���ϒ��v���t�Ȃ̂̓~�X�ł���ˁH

�Ƃ������ASymbolist_K����[21856597]�ŏ�����Ă����U���ϒ��̎��A

x(t) = sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cG/2)×sin { (��c�|��m) t }

������ƁA�U���ϒ��ɑ��Ă��u2�̑��єg�̈ʑ��͓���ł���v�Ƃ����u����̈ʑ��W�v������悤�Ɍ�����̂ł����A�������ł��傤���B

���݂Ȃ���

���c�_����Ă���̂͊ȒP�̂��߂ɃW�b�^�̔g�`��U��J�̐����g�Ɖ��肵���ɂ߂Č���I�ȏ������ɂ����錻�ۂ݂̂ł��B

��������̘_���ɂ�����܂������A���ۂ̃W�b�^�̔g�`�͂���ȊȒP�Ȏ��ŕ\�����悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B

���XMinerva2000�����i�삷��C������܂��A�����Minerva2000�����[21816881]�Ŏ��ɑ���

>��������̘_���́i�P�j���Ɏ����^�`��܂������A���̎������˂���ėV��ł��������A���̎��̐������̐����������Ƃ͖����ł����A�܂����߂�Ƃ������Ȃ��Ƃ����Ă���܂���B

�Ǝw�E����Ă��邱�Ƃł����A�������ł��傤���H

�ꉞ���ɂ͂���ɑ���ɐS������͂���܂����A�}�N���̌��ŐF�X�ƊԈႢ��A���������߁A��U������͍̉T�������Ă��������܂��B

�����ԍ��F21858833

![]() 2�_

2�_

�ƁA���݂܂���B

�O���̎��͍Ō�̍��Ƀ}�C�i�X�����Ă���̂ŁA�������́u��̑��єg�̈ʑ����t�ʑ��ł���v�Ƃ�������������悤�Ɂu������v�ł��ˁB

���x�ׂ����~�X�������Ă��݂܂���B

x(t) = sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t } - (��cG/2)×sin { (��c�|��m) t } = sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t } + (��cG/2)×sin { - (��c�|��m) t }

�����ԍ��F21859254�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

���������肪�Ƃ��������܂��B�����e���ɂ��������T���������܂��ƁF

[21853175] �m�C�Y�g���P�̍����g�̏ꍇ�A���Ԕg�`���Q�W�Q�W�ɂȂ�A���̃Q�W�Q�W����2Am/��c�ł���i����Q�W�Q�W���_�j

[21855868] �m�C�Y�g���P�ł���ꍇ�A���̎��g���ɂ�����炸�A���Ԕg�`�̓Q�W�Q�W�ɂ͌����Ȃ����I�V���X�R�[�v�̎��Ԓ~�σ��[�h�ő��肷��Q�W�Q�W�ɂȂ�A���̃Q�W�Q�W����2Am/��c�ł���i��ʃQ�W�Q�W���_�`�j

[21855884] �m�C�Y�g�����ł���ꍇ�A���̎��g���ɂ�����炸�A���Ԕg�`�̓Q�W�Q�W�ɂ͌����Ȃ����I�V���X�R�[�v�̎��Ԓ~�σ��[�h�ő��肷��Q�W�Q�W�ɂȂ�A���̃Q�W�Q�W����2n*Am/��c�ł���i��ʃQ�W�Q�W���_�a�j

��ʃQ�W�Q�W���_�a�ɂ��A�m�C�Y�g���Q�ł���ꍇ�A�Q�W�Q�W�U�� (�Q�W�Q�W��×1/2) ��2Am/��c�ƂȂ�A���̍����g�̎��̓W�b�^��������g�̎��Ɠ���ɂȂ�B����āA��{�g�Ƀm�C�Y�g���Q������������g�́A��{�g�ɃW�b�^��������g�Ɓu�������́v�Ƃ��Ĉ�����B

[21857231] �X�y�N�g���ɉ����āA��{�g�ƃm�C�Y�g���ǂ̂悤�Ȉʒu�W�Ō���Ă��邩�ɂ���āA���ꂪ�U���ϒ��Ɍ����邩���g���ϒ��Ɍ����邩��������邪�A������ɂ���A���ׂĂ̓I�V���X�R�[�v�̎��Ԓ~�σ��[�h�ő��肷��Q�W�Q�W�ƂȂ錻�ۂ̈�`�ԂȂ̂ł���B�����āA�W�b�^��������g�̓Q�W�Q�W�̈�̓���`�� (�m�C�Y�g���Q�̌`�ԁA�X�y�N�g���ł̓m�C�Y�g����{�g�̍��E�Ώ̈ʒu�ɂ������) �ł���ƌ���B

�c�c�c�Ƃ����܂Ƃ߂ł�낵���ł��傤���H

�����ԍ��F21859337

![]() 5�_

5�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

������ɉ���O�ɁA����[21857231]�̍Ō�A

>���ǒ����Ȃ�܂������A���_�́A�W�b�^�[���܂g�̓Q�W�Q�W�́u�������ȏꍇ�v�ł���A�Q�W�Q�W�̂ق����L���T�O�ł���Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�m�C�Y�g����{�g�̍��E�Ώ̈ʒu�ɂ����ē���̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����A�ʂ̈ʑ��W�ɂ���Ύ��g���ϒ��Ɍ�����A�Ƃ������Ƃł��B

�́A���ӂ��킩��܂���ˁB�Ō�̕������u�`�Ƃ������Ƃł����A��������Q�W�Q�W�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B�v�ɒ������܂��B�ł͉��܂��B

>�u�U���ϒ��v�Ɓu���g���ϒ��v���t�Ȃ̂̓~�X�ł���ˁH

���̕��̍\���ł́u�U���ϒ��v�Ɓu���g���ϒ��v�͑Γ��̊W�ł���A�Ⴆ�Γ���ւ��Ă����ӂ͕ς��܂���B����ă~�X�͂Ȃ��A�������ł��B

>������ƁA�U���ϒ��ɑ��Ă��u2�̑��єg�̈ʑ��͓���ł���v�Ƃ����u����̈ʑ��W�v������悤�Ɍ�����̂ł����A�������ł��傤���B

���́u����̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����v�Ə����Ă��܂��B����͂�������邱�ƂƖ������܂����ˁH�Ȃɂ����Ȃ��Ǝv���܂����B�����A���p���ꂽ���͎��͈ʑ��ϒ��̂��̂Ȃ�ł����ǂˁB

�t�Ɏ���ł��B�u2�̑��єg�̈ʑ��͓���ł���v�Ƃ̂��Ƃł����A�Q�̑��єg�͎��g�����Ⴂ�܂���ˁH�u���g�����Ⴄ�Q�̐����g�̈ʑ�������i���邢�͋t�j�v�̈Ӗ����킩��Ȃ��̂ŁA���̒�`�������Ă��������B

�㔼�͗v�|���悭�킩��Ȃ��̂ŁA�P�����R�����g���܂��B

>���ۂ̃W�b�^�̔g�`�͂���ȊȒP�Ȏ��ŕ\�����悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B

���ۂ̃W�b�^�[�͑����̎��g���������܂�ł���̂͌����܂ł��Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F21859359

![]() 3�_

3�_

Symbolist_K����

>���̎��g���ɂ�����炸�A���Ԕg�`�̓Q�W�Q�W�ɂ͌����Ȃ���

�́A������ƈႢ�܂��B�����g�̃m�C�Y�g���P�ł�����A���Ԕg�`�̓Q�W�Q�W�ɂȂ�܂���ˁH

>����āA��{�g�Ƀm�C�Y�g���Q������������g�́A��{�g�ɃW�b�^��������g�Ɓu�������́v�Ƃ��Ĉ�����B

�u�Q�̑��єg�̈ʒu�ƈʑ��W������̏��������v�ł��ˁB�����ɂ���ăW�b�^�[�̎��i�ʑ��ϒ��j�ɂȂ�����A�����ł͂Ȃ��U���ϒ��̎��ɂȂ����肷��̂́A�O�ɏ����������̒ʂ�ł��B

>�X�y�N�g���ɉ����āA��{�g�ƃm�C�Y�g���ǂ̂悤�Ȉʒu�W�Ō���Ă��邩�ɂ���āA���ꂪ�U���ϒ��Ɍ����邩���g���ϒ��Ɍ����邩��������邪�A

�u�ʒu�W�v�ł͂Ȃ��u�ʑ��W�v�ł��B���єg�������ʒu�ł��A�ʑ��W���ς��ƐU���ϒ��Ɍ����邩���g���ϒ��Ɍ����邩�ς��܂��B����͎���[21830823]�ŏ������U���ϒ��Ǝ��g���ϒ��̎����A�G�N�Z�����Ȃɂ��ŃO���t�����Ă݂�Ɣ[���ł���Ǝv���܂��i�ʓ|�Ȃ̂Ŏ��͂���Ă��܂��A���̂͂��j�B

�����ԍ��F21859420

![]() 4�_

4�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

>�́A���ӂ��킩��܂���ˁB�Ō�̕������u�`�Ƃ������Ƃł����A��������Q�W�Q�W�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B�v�ɒ������܂��B

����ňӐ}�͗����ł��܂����B

>�����A���p���ꂽ���͎��͈ʑ��ϒ��̂��̂Ȃ�ł����ǂˁB

Symbolist_K����͓����X���Łu�Q�W�Q�W�ϒ� (�U���ϒ�) �v�Ə�����Ă���̂Ŏ������p�������͐U���ϒ��̂��̂��Ǝv������ł����ASymbolist_K����͎��ۂǂ���̈Ӑ}��������ł��傤���H

>�t�Ɏ���ł��B�u2�̑��єg�̈ʑ��͓���ł���v�Ƃ̂��Ƃł����A�Q�̑��єg�͎��g�����Ⴂ�܂���ˁH�u���g�����Ⴄ�Q�̐����g�̈ʑ�������i���邢�͋t�j�v�̈Ӗ����킩��Ȃ��̂ŁA���̒�`�������Ă��������B

����ɑ��Ă͂���ɋt�Ɏ��₳���Ă��������܂��B

>���́u����̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����v�Ə����Ă��܂��B

���g���̈Ⴄ�����g�̈ʑ��W���`�ł��Ȃ��ƕ������Ă���Ȃ�A�Ȃ����_�ł��̂悤�ȏ������������̂ł����H

�������₵���Ӑ}�́A�P�ɂ݂Ȃ���sin/cos�݂̂ňʑ�������Ă���̂ŁA�����ƈʑ��̂��ƍl�����Ă܂����H�Ƌ^�`��悵���ɂ����܂���B

>�㔼�͗v�|���悭�킩��Ȃ��̂ŁA

�����ł��ˁA�������ł����H�Ƃ����ł͓`���܂����ˁB

���݂܂���ł����B

�����������Ƃ́A�u���̂悤�ȋɂ߂Č���I�Ŏ��ۂɂ͂��肦�Ȃ��g�`�̃W�b�^�Ɋւ��ċc�_���Ă��邱�ƂɈӖ��͂���̂ł��傤���H�v�ƌ������Ƃł��B

����Ŏ���̈Ӑ}�͓`���ł��傤���H

��Symbolist_K����

�O��̃��X�Ŏ������p�������͎��ۂ̂Ƃ��뉽�ϒ��̎��������̂ł��傤���H

�����ԍ��F21859661�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����i�ȉ��ɋ^�╶���܂݂܂����A�͕K�v����܂���B�j

�܂��A���̂Q���͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���H���͂��Ȃ��̓lj�͕s���ɋN������^�`�ɁA��Ԃ������ē������̂ł����H

���̂P >���̕��̍\���ł́u�U���ϒ��v�Ɓu���g���ϒ��v�͑Γ��̊W�ł���A�Ⴆ�Γ���ւ��Ă����ӂ͕ς��܂���B����ă~�X�͂Ȃ��A�������ł��B

���̂Q >���́u����̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����v�Ə����Ă��܂��B����͂�������邱�ƂƖ������܂����ˁH�Ȃɂ����Ȃ��Ǝv���܂����B

���ɁB

>����ɑ��Ă͂���ɋt�Ɏ��₳���Ă��������܂��B

���̎���ɓ������Ɏ���ŕԂ���Ă͂��܂�܂���B���Ȃ��͂Q�̑��єg�̈ʑ��A�܂���g�����قȂ�Q�̐����g�ɂ���

[21858833] >2�̑��єg�̈ʑ��͓���ł���

[21859254] >��̑��єg�̈ʑ����t�ʑ��ł���

�ƁA�Q�x�������Ă��܂��B�Ȃ̂Ɂu�ʑ��͓���v�u�t�ʑ��v�̒�`���i���j�Ȃ��̂͂��������ł��B�������Ȃ��i�������͒�`�ł��Ȃ��j�悤�Ȏ��ۂɂ��ƂÂ��Ď��₳��Ă͂��Ȃ��܂���B�����������Ƃ�F�߂Ē�����Ӎ߂����Ȃ��̂͂����Ƃ��������ł��B���Ȃ݂ɓ��R�Ȃ���A���͂��������Ӗ��̂킩��Ȃ��L�q�͂��Ă��܂���B

�܂�A���Ȃ��͑���ɑ��č����̂Ȃ��^�`��悵�A�����ȉ̓X���[�B�܂��A�w�E���ꂽ�����̌��̓X���[���Ę_�_��ς��Ă��܂��ˁB

�lj�͂��~�X���m���s�����̂��߂͂��܂��A���Ȃ����܂Ƃ��Ș_�҂Ƃ͔F�߂��܂���B����Ă���ȏ゠�Ȃ��̋^�`�⎿�ⓙ�ɂ͌��������܂���̂ł����m���������B

�����ԍ��F21859953

![]() 2�_

2�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�ʂɃX���[�Ȃǂ��Ă��܂����B

>���̂P >���̕��̍\���ł́u�U���ϒ��v�Ɓu���g���ϒ��v�͑Γ��̊W�ł���A�Ⴆ�Γ���ւ��Ă����ӂ͕ς��܂���B����ă~�X�͂Ȃ��A�������ł��B

>���̂Q >���́u����̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����v�Ə����Ă��܂��B����͂�������邱�ƂƖ������܂����ˁH�Ȃɂ����Ȃ��Ǝv���܂����B

���͂����̈Ӑ}�����Ȃ��������g�ŔF�߂�

>>�́A���ӂ��킩��܂���ˁB�Ō�̕������u�`�Ƃ������Ƃł����A��������Q�W�Q�W�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B�v�ɒ������܂��B

�Ƃ��������ŗ�����������A���ׂĂ܂Ƃ߂�

>����ňӐ}�͗����ł��܂���

�Ƃ������t�ł���1�A����2���܂߂ė������܂����A�ƕԎ��������肾������ł����A�`���Ȃ������悤�ł��ˁB

���t���炸�������͎̂ӂ�܂����A

>�܂�A���Ȃ��͑���ɑ��č����̂Ȃ��^�`��悵�A�����ȉ̓X���[�B�܂��A�w�E���ꂽ�����̌��̓X���[���Ę_�_��ς��Ă��܂��ˁB

�ȂǂƂ������Ƃ͂��Ă��܂����B

�ނ��낱��͎����M���ł��������Ƃł��B

��L�̒ʂ莄�͂����Ƃ��Ȃ��̒����ł��Ȃ��̌�������F�߂Ă��܂��B

���̂����ŁA

>�lj�͂��~�X���m���s�����̂��߂͂��܂��A���Ȃ����܂Ƃ��Ș_�҂Ƃ͔F�߂��܂���B����Ă���ȏ゠�Ȃ��̋^�`�⎿�ⓙ�ɂ͌��������܂���̂ł����m��������

�Ƃ��������Ȃ�A���Ȃ��̕������A�������Ȃ�����ɑ��āA���̓lj�͂Ƃ����ʂ̘b�ɂ���ւ��ăX���[���悤�Ƃ��Ă���悤�ɂ����v���܂���B

�����������̍Ď���́A����Ə����͂��܂��������Ȃ������_�̒��Ŏ��Ȗ������N�����Ă��邱�Ƃ��w�E���������̌`����̎���ł��B

���ꂪ�����ł��Ȃ��̂Ȃ炠�Ȃ��̕������lj�͂��s�����Ă���Ƃ��킴��܂��A�������Ă��ē����Ȃ��̂Ȃ炠�Ȃ��������_�_�̂���ւ����̂��̂ł��B

�ʑ��̘b�ɂ��Ă��A����[21858833]�ł�[21859254]�ł���̑��g�т̈ʑ�������/�t���Ɂu������v�Ə������̂ł��B

����[21859254]�ł͊��ʂ܂ł��ċ������āB

���̈Ӗ��͂킩��܂���ˁH

��������A���͒f�肵�Ă��Ȃ��̂ɕ��͂�s�����Ĉ��p����̂͂�߂Ă��炦�܂��H

�ȏ�͑O�u���ł����A���͎��̎���ɂ�����Ɠ����Ă��������܂����H

�����łȂ���A���Ȃ��̋c�_�́A���Ɏ���

>�u���̂悤�ȋɂ߂Č���I�Ŏ��ۂɂ͂��肦�Ȃ��g�`�̃W�b�^�Ɋւ��ċc�_���Ă��邱�ƂɈӖ��͂���̂ł��傤���H�v

�Ƃ����₢�ɓ������Ȃ����ƂɂȂ�A�q�ϓI�Ɍ���A�Ӗ��̂Ȃ��c�_�����Ă���Ɣ��f����l���o�Ă��Ă����������Ȃ���ԂɊׂ��Ă��܂��܂��B

���Ȃ݂ɍ��������Ă���̂́A���Ȃ��̘_��M���Ă���Symbolist_K�����tohoho3����A����ɂ��̃X�������Ă�����X��������m����g�ɂ��Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊����ł��B

�������S���Ȃ��Ƃ����ΉR�ɂȂ�܂����A�����ȂƂ��낻��������Ȃ��Ƙb�������߂�ǂ������C�����������Ă��܂��B

����ł����X�𑱂��Ă���̂́A���������Ă�������������l�ɊԈ�������������Ăق����Ȃ�����ł��B

����͎��̏���ȑz���ł����炨��l�̂ǂ��炩����A�u������߂Ăق����v�ƌ�����Έ���������܂����ǂˁB

�����ԍ��F21860081�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

Symbolist_K����A�݂Ȃ��܁B

�O�̂��߁A�����_�Ŏ����~�X�^�[�y�b�p�[����Ƌc�_����ӎv�̂Ȃ����Ƃ����߂ĕ\�����܂��B

����Ŏ��܂�Ƃ����ł��ˁB

�����ԍ��F21860192

![]() 1�_

1�_

�E�E�E�ƁA�����߂邱�Ƃ��ēx�����͂��܂������A�悭�l���Ă݂�Ύ����������������u�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̌������Ƃ��L�ۂ݂ɂ��Ă͂����܂����v�Ƃ������Ƃ�Symbolist_K�����tohoho3����A�����ăX�������Ă�������X�ɂ��\���`��������Ǝv���̂ŁA������ӂł�߂Ă����܂��B

�ʂɂ���͖Y��悤�ɂ��������Ȃ����Ԉ���Ă��邱�Ƃ��������������킯�ł͂���܂���B

���ȏ��ł��Ԉ���Ă��邱�Ƃ͂���̂ł�����A�����Ǝ����ŋᖡ���܂��傤�Ƃ��������̘b�ł��B

�����}�N��������Ă���Œ��A3����Ԃ̎��ŎQ�l�ɂ��Ă����T�C�g���Ԉ���Ă������ƂɐU���܂�������ˁE�E�E

���̂悤�ȉI���Ȃ����ɂ����̂́A�������͂��̃X���Ɋւ��܂���̂ŁA����ȍ~���������u�ǂ��������Ԉ���Ă���v�Ǝw�E�������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ԃ͉����������������ł��B

�Ō�ɁA�����ŏ��ɏ�������̖₢�ɑ��鎄���g�̉������Ă����܂��B

�ŏ��̎��⎞�ɂ������܂������A�����Ă��邩�ǂ����͂킩��܂���B

�@�U���ϒ�/�ʑ��ϒ����ꂼ��2�̑��єg�Ɋւ��āu����̈ʑ��W�v�Ȃ���̂����邩

�Y��悤�ɂ��������Ȃ����������������Ă���Ƃ���2�̑��єg�͎��g�����Ⴄ�̂Ŕ�ׂ��܂���B

��ׂĂ����ԂƂƂ��ɂǂ�ǂ�Ă����܂��B

�lj��̒��ӓ_�Ƃ��ẮA�ȒP�̂��ߏ����ʑ��������犮�S�ɍ폜���Ă���_�ł��B

���Ƃ��A

x(t) = sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t } + (��cG/2)×sin { - (��c�|��m) t }

�Ƃ������ɂ��āA���g����c�A��m�̐����g�̏����ʑ������ꂼ���c�A��m�Ƃ���ƁAx(t)��

x(t) = sin(��c t) + (��cG/2)×sin { (��c�{��m) t�{�i��c�{��cm�j } + (��cG/2)×sin { - �i(��c�|��m) t �{�i��c�|��m�j�j}

�ƂȂ��āA���g�� (��c�{��m) �̏����ʑ��́i��c�{��cm�j�A���g��(��c�|��m)�̏����ʑ��́i��c�|��m�j�ƂȂ��Ă��āA���Ƃ����g���������ł����Ă����ʑ��ɂ͂Ȃ�܂���B

�����g��(��c�|��m)�͐��m�ɂ́u���̎��g���v�|(��c�|��m)���O�ł��B���̎��g���ɂ��Ă͂�����������Ίe�������ׂ��������B

���������������Ƃ����ƁA�ȒP�ɂ������ĕK�v�ȍ��܂ŏȂ��Ă��܂��ƁA���_������Ă��܂����Ƃ�����܂���A�ƌ������Ƃł��B

�A��������̘_���̎��i�P�j�ɂ��āA�����Ă͂��̋c�_�S�̂̈Ӌ`�ɂ���

���̍l���́A�u����������ɂ����Ă͈Ӗ��̂���c�_�ł���v�Ƃ������̂ł��B

�܂��A�ŏ��̎��i�P�j����ꎞ�ߎ�������Ƃ���܂Ŗ߂�܂��B

Part3�̖Y��悤�ɂ��������Ȃ������[21796443]�ł��ˁB

[21796443]�ł͂Ȃ����W�b�^����sin�ŏ����Ă��܂����A�O�̂��߈�U�S��exp�ŏ����܂��B

x(t) �� exp { j��cJ �E exp(j��m t) } �E exp (j��c t)

�@�@ �� [ exp(x)|x=0 + exp(x)'|x=0�E�oj��cJ �Eexp(j��m t)�p ] �E exp (j��c t)

�@�@ �@�@�@�@�@�@�@��||j��cJ �E exp(j��m t) || �� 1�i���Ȃ킿��cJ �� 1�j�Ɖ��肵��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@f(x) = exp(x)��x=0�̋ߖT�ňꎞ�ߎ�

�@�@ �� [ 1 + 1�E�oj��cJ �E exp(j��m t)�p] �E exp (j��c t)

�@�@ �� exp(j��c t) + j��cJ�Eexp[ j(��m+��c)t ]

Re[x(t)] = cos(��c t) - ��cJ�Esin[(��m+��c)t]

�E�E�E����H

�ȂႤ���ɂȂ������ǁA�ǂ�������������ł��傤�E�E�E�H

�܂��A�����������ƂƂ͊W�Ȃ��̂łƂ肠�������u���܂��B

���́A������W�b�^����̎��g���̐����g�ő�\�����Ă悢���ǂ����A�ł��B

����́A�t�[���G�����̊�b����A����������M���͐����g�̏d�ˍ��킹�ŕ\���ł���A�ƌ������Ƃ���ꌩ���Ȃ��悤�Ɍ����܂��i�ŋ߁A�����g�̏d�ˍ��킹�ł͕\��������Ȃ��A�Ƃ�����������炵���ł����A�������U���u���܂��B�����̂�����͊e�������ׂ��������B�j

�����ł����u�d�ˍ��킹�v�͑����Z�ł��B

����A���g���ϒ��ł͔����g��exp�̒��ɃW�b�^��exp�i�����ł����Ɣ����g��cos�̒��ɃW�b�^��cos�j�������Ă���̂ŁA�����Z�ɂ͂Ȃ�܂���B

�Ƃ��낪�A��L��1���ߎ�����������ꍇ�ɂ́A�W�b�^�� - ��cJ�Esin[(��m+��c)t] �Ƃ��Ĕ����g�ɑ���u�����Z�v�Ƃ��ĕ\��܂��B

���̏ꍇ�ɂ́A�����̎��g���̃W�b�^���d�Ȃ����i�����Z���ꂽ�j�ꍇ�ɂ́A�ϒ����ꂽ�M���ɑ��Ă��W�b�^�͑����Z�Ƃ��ďd�ˍ��킹���܂��B

�ȏォ��A1���ߎ�����������ꍇ�A���Ȃ킿��cJ �� 1����������ꍇ�ɂ����Ă̂݁A������W�b�^�𐳌��g�ő�\�����Ă悢�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

���ہA�I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ����Ăǂ̂��炢�̎��g���̃W�b�^�����݂��邩���͐��m�ɂ͒m��܂��A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɂ��Ɓu��c = 2��×20kHz , J = 500ns �ł� ��cJ �` 0.06 �Ȃ̂ŁA���Ȃ��ł��傤�v�Ƃ̂��Ƃł��ˁB

�v����ɁA�W�b�^�̎��g��������500ns���炢�܂łł���A�ǂ̂悤�Ȕg�`�̃W�b�^�ł����Ă��悢�킯�ł��B

�ȏォ��A���̌��_�́A�u��cJ �� 1������������g�����������܂܂Ȃ��W�b�^�ł���Ƃ��������t���ŁA���̃X���̋c�_�͂�����g�`�̃W�b�^�ɑ��ėL���ł���v�Ƃ������Ƃł��B

�ȏ�A���̉������܂��āA���̃X�����犮�S�P�ނ����Ă��������܂��B

�ŏ��Ɏ��₵���ۂɂ��\���グ���Ƃ���A���̉͂܂��ǂ����Ԉ���Ă���\��������܂��̂ŁA�ԈႢ������ΏC�����Ă����Ă��������B

�J��Ԃ��܂����A�������������������Ƃ́A�l�⋳�ȏ��i�ǂ�����Web�T�C�g���܂ށj���L�ۂ݂ɂ����ɁA�����Ƌᖡ���܂��傤�ƌ������Ƃł��B

����ł́A�����̊Ԃł����������b�ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F21860354

![]() 4�_

4�_

�~�X�^�[�y�b�p�[����

�Ȃ��������͕K�v�Ƃ���Ă��Ȃ����ł����A�ꉞ�����܂��B

��Symbolist_K����͓����X���Łu�Q�W�Q�W�ϒ� (�U���ϒ�) �v�Ə�����Ă���̂Ŏ������p�������͐U���ϒ��̂��̂��Ǝv������ł����ASymbolist_K����͎��ۂǂ���̈Ӑ}��������ł��傤���H

���̓Q�W�Q�W�ϒ����U���ϒ��Ǝv���Ă����̂ŁA�u�Q�W�Q�W�ϒ� (�U���ϒ�)�v�Ə������̂ł����A����͌��ŁA�Q�W�Q�W�Ƃ́u�m�C�Y�g����{�g�̍��E�Ώ̈ʒu�ɂ����ē���̈ʑ��W�ɂ���ΐU���ϒ��Ɍ����A�ʂ̈ʑ��W�ɂ���Ύ��g���ϒ��Ɍ�����v���̂ł���A�܂�A�����ɂ���ĐU���ϒ��Ɍ���������g���ϒ��Ɍ������肷��A���u�L���T�O�v�ł���A�ƖY��悤�ɂ��������Ȃ����� [21857231] �ɂ���āA�~�X�^�[�y�b�p�[�����Ɏ��₷����O�ɁA���łɒ�������Ă��܂��B