HAP-Z1ES

1TB HDD����������n�C���]�Ή��I�[�f�B�I�v���[���[

�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t

HAP-Z1ESSONY

�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� �������F2013�N10��26��

���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S184�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 3 | 2 | 2018�N8��7�� 19:44 | |

| 29 | 6 | 2018�N7��31�� 17:06 | |

| 0 | 0 | 2018�N7��24�� 11:23 | |

| 2 | 2 | 2018�N6��7�� 17:25 | |

| 856 | 172 | 2019�N8��30�� 22:58 | |

| 732 | 200 | 2018�N5��24�� 05:44 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES��HDD �ɁAHAP Music Transfer ���g���Ăb�c���R�s�[�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

Windows10�̃A�b�v�f�[�g��ɁA���̂悤�ȏ�ԂɂȂ����悤�ȋC�����܂��B

�������@�������m�̕��A��������Ⴂ�܂�����A���������������B

��낵�����肢�������܂��B

![]() 0�_

0�_

�\�t�g�̑Ή���҂��p�\�R��OS�����ɖ߂�

�����ԍ��F22014898�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��BSONY����̃`���b�g���k���g���Ă݂��̂ł����A�͓����܂���ł����B

�ŁA���̗��̏������̕��ɁA�@�L���g��������̓��e������A�ǂ�ł݂�ƏǏv��������A�w���̕��@���������Ƃ���A���P�Ɏ���܂����B�@Windows10�ŌÂ�NAS�ɃA�N�Z�X�ł��Ȃ��Ǐ�̏���ⳁ@�Ƃ����N���ɂ͉��̂��Ƃ��킩��Ȃ����e�ł������E�E�E

�@

�G�N�X�v���[���[��̃l�b�g���[�N��������Ă����A�ق��̃p�\�R�����F���ł���悤�ɂȂ�܂����B

�F����̂��m�b�ɂ́A�{���ɓ���������܂��B

���ꂩ��A������P�Ə��R��t��CD���R�s�[���܂��ł��B�@�͂��B

���肪�Ɓ`�`�`(*´�ցM)

�����ԍ��F22014945

![]() 2�_

2�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���I�[�f�B�I�V�X�e���R���| EX B3��ۗL���Ă��܂��B�����͋C�ɓ����Ă���̂ł���200�`300�����炢����CD�����ꂩ�Ē����̂��ʓ|�Ȃ̂Ō��NJ��\�ł��Ă��܂���B

HAP-Z1ES�����ɋC�ɂȂ��Ă��܂��B

�p�\�R���͕ۗL���Ă���HAP-Z1ES��EX-B3���Ȃ���HDD�ɂ��鉹�y���E�b�h�R�[���X�s�[�J�[�ɏo�͂��邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��傤���B

�����ԍ��F21997488�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AC/DC�����h�Z������

�l�b�g�Ō����̂ł���EX-B3�ɂ̓A�i���O�������͒[�q��1����܂��B

���ꂪ�Ă����HAP-Z1ES���ڑ��ł��܂��B

CD�̃��b�s���O��USB�ڑ���CD���u���[���C�̃h���C�u�������HAP-Z1ES�ł��\�ł��B

�����ԍ��F21997521

![]() 5�_

5�_

��AC/DC�����h�Z������ ����ɂ���

CD����UPC�փ��b�s���O�iPC����HDD�֕ۑ��j���܂��A�t�H���_�[��V��������Ă���֓����Ǝ��o���₷�������B

����USB�������[�փt�@�C�����Ɓi��ȂÂł��j�ړ����܂��A�����Z1ES�֓����Ƃ����ł��傤�B

Z1ES�ƃR���|�̓A�i���O�s���P�[�u���ł��B

�����ԍ��F21998033

![]() 1�_

1�_

������������

USB�������[�Ƀ��b�s���O�����Ȃ��ړ�����͉̂��̂��߂ł��傤���H

�ʏ��PC�Ń��b�s���O�����Ȃ�LAN�o�R��Z1ES��HDD�ɃR�s�[���܂��B

�����ԍ��F21998138

![]() 7�_

7�_

���肪�Ƃ��������܂��B�l�b�g�̐������݂��Ƃ���A�i���O�ڑ��ł��܂��ˁB���\�ȉ��i�Ȃ̂Ŗ����Ƃ���ł��B

�����ԍ��F21998520�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��AC/DC�����h�Z������

Z1ES�̔���ł���DSD���}�X�^�����O�̋@�\�͗L��܂��A������HAP-S1�Ƃ����@�������܂��B

�����A���v�ƃv���[���[�̈�̌^�ł��B

http://kakaku.com/item/K0000579960/

�����ԍ��F21998600

![]() 6�_

6�_

> USB�������[�Ƀ��b�s���O�����Ȃ��ړ�����͉̂��̂��߂ł��傤���H

�����ӂ̏��S�҂ɉR�������āA���������邽�߂ł�(��)

�����ԍ��F22000174

![]() 10�_

10�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

�{��USB��CD�h���C�u������CD���ڃ��b�s���O�����݂܂������A���Ȃ�̊m���ŁACD�h���C�u�Ƃ̒ʐM���r�₦��̂��ACD�h���C�u���O�ꂽ�ƃ��b�Z�[�W���o�āA�r���ŃR�s�[���s���Ă��܂��܂��B�����悤�ȏǏ�ɔY�܂���Ă������������Ⴂ�܂��H�@����Ƃ��A�Ȃ�炩��HW�̕s��Ȃ�ł��傤���H

�\�j�[����ɂ��ACD�ꖇ�P�ʂł͂Ȃ��āA�Ȗ��ɃR�s�[�I���ł���悤��SW�����ǂ��Ă��炢�������̂ł��B

![]() 0�_

0�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES�̃��[�U�[�̕���DSD�t�@�C���Đ�����Ă�����ɂ������������̂ł����A

USB�������[�ENAS��DSD�t�@�C���Đ����ɋȊԂŃm�C�Y�����N���܂���ł��傤���H

DSD�t�@�C���E�M���b�v���X�Đ��Ńm�C�Y���Ȃ���w���ɑO�i�������ƍl���Ă��܂��B

�X�������肢���܂��B

![]() 1�_

1�_

���f�W�A�i�b�`�V����

�����̊��ł�USB�������[��DSF 2.8M���M���b�v���X�Đ����Ă݂܂�����

�m�C�Y�͊m�F�o���܂���ł����B

�A���A�����̊���1�����̎����Đ��ł��B

��ɂ��̍Đ������Ă����ł͂���܂���B

�����ԍ��F21879209

![]() 1�_

1�_

ABEBIREX����A�M�d�ȃ��|�[�g���肪�Ƃ��������܂��B

HAP-Z1ES�̍w�������������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F21879534

![]() 0�_

0�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES���w�����悤�ƍl���Ă���҂ł����A���̑O��CD���b�s���O���ǂ̕����ł��邩�����߂Ă����Ȃ��ƁA���S���čw���ł��܂���B

����CD�����Ƃ���Ƃ��Ă��܂����A����܂ł͎��CD�v���[���[�Œ����āAPC�I�[�f�B�I�͚n�ݒ��x�������Ă��Ȃ������̂ŁA���b�s���O�ς�CD�͋͂��ł��BHAP-Z1ES���w������CD�v���[���[����HDD�v���[���[�Ɏ�͂��ڂ��ɓ������āACD�����b�s���O���Ȃ����Ƃɂ͎n�܂�܂���B

����Ɋւ��āA�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��̂����炱����Ɍ��������A�u�o�C�i������v����Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N����Đ����āA���Œ����Ă킩��قlj������قȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ��錩�����U������A�����̑�������ӌ��̂�����̂ǂ���̕����������̂��A�C�ɂȂ��Ďd��������܂���B

�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H

���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/�iPart 1�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21754288/�iPart 2�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21789166/�iPart 3�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21822518/�iPart 4�j

����̑����ł��B

![]() 12�_

12�_

����ɂ��́B

���ہA�����Ă݂܂������m���ɉ��͂悭�Ȃ���

�Ǝv���܂��B

(���Ԃ̑f�l�Ȃ�ł��܂肠�ĂɂȂ�Ȃ�����)(^^;)

�@

�P�@�������ʂʼn����傫����������

�Q�@�{�[�J�����O�ɏo�Ă���

�R�@���ꂪ�L��������

�S�@���͂��ł�

�T�@�ȑO�͂�����������Ă����������N���A�ɕ�������

�ȑO��pc �� 10���[�g����LAN�P�[�u���o�R�Ŏ�荞��ł��܂����B

LAN�P�[�u�������������̂��ʖڂȂ̂����H

�����ԍ��F21936886�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

tohoho3����A�Ȃ����v���Ԃ�ł��ˁB�������͏I���ꂽ�̂ł��傤���H

���āA�u�Q���x�͂��Ȃ�̍\���̑��x�v�Ƃ������Ƃł��ˁB

�ʑ����x�ƌQ���x�Ɋւ��ẮA

http://www.pp.teen.setsunan.ac.jp/lecture/lightspeed.html

��

http://eman-physics.net/math/group_vel.html

���킩��₷�������ł��B

�O�҂ɂ���A

���g�Ɂu�����悹�đ���v�ɂ͂ǂ���������ł��傤���H �Ⴆ�C�r�ɐ����������u�Ԃ͔g�͂���܂���B����āC�������痣�ꂽ�Ƃ���ɂ���̗t�́u�~�܂��Ă��܂��v���C���炭����Ɣg���`����Ă��āu�����o���܂��v�B���́u�g�����������v�Ƃ�����`��鑬�x�́u�ʑ����x�v�ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�Ȃ��Ȃ�C���𑗂�ɂ͔g�Ɂu�ω��v���K�v������ł��B�ʐM�H�w�I�ɂ́u�ϒ��v���K�v�ł���ƌ����܂��B�Ⴆ�C���W�I�d�g�ɏ悹�ĉ����𑗂�����C�e���r�d�g�ɏ悹�ĉ摜�𑗂����肷��ɂ́u�ϒ��v���K�v�Ȃ̂ł��B���̕ϒ����ꂽ��Ԃ̓`��鑬�x�́C�ʑ����x�ł͂Ȃ��C�u�Q���x�v�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�C�U���ϒ��Ƃ͐U�������ԓI�ɂ������ω������邱�Ƃŏ����̂��܂��B

�Ƃ��������ɂ��A�u�ʑ����x�͌������̑��x�Ȃ̂Ō������邱�Ƃ������Ă���������ǂ��A�G�l���M�[�����`����̂͌Q���x�Ȃ̂ŁA�Q���x���������邱�Ƃ͂Ȃ��v���R���悭�킩��܂����B

�O�ɂ�����A

���Ȃ� (�r�[�g) �̌v�Z���F

V��A*sin(2��*f1*t)�{A*sin(2��*f2*t)��2A*sin(2��*(f1�{f2)/2*t)×cos(2��*(f1�|f2)/2*t)�@�@[f1��f2]

�ɉ����āAsin�g�̈ړ����鑬�����u�ʑ����x�v�ł���A����ɂȂ��Ă���cos�g�̈ړ����鑬�����u�Q���x�v�Ȃ�ł���ˁB

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����͂ǂ������������ł��傤�ˁH ����̕������Z�����̂ł��傤���H

�����ԍ��F21942592

![]() 2�_

2�_

�I�����W�[�F����A����ɂ��́B���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B

�܂��A�uCD���ڃ��b�s���O�ʼn����ǂ��Ȃ邩�H�v�Ƃ������ƂɊւ��ẮA�悭�킩��Ȃ��Ə���܂����B�ł��A����͈�����CD�v���[���[���g��������ł��邽�߂������ꂸ�A�����h���C�u�ł���ΈႢ���킩�邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB

���ɁA

�����b�s���O���@������荞�ރt�@�C���`���̂ق����l�I�ɂ͈Ⴂ���킩��₷�������ł��BHAP-Z�PES�ł���AFLAC��WAV�ł͌��\�ȈႢ������܂����B

�����ŁA�摜���A�b�v���܂��������͂��C�ɓ���̊y�Ȃ��t�@�C���`����T���v�����O���[�g��ς��ĉ����̈Ⴂ���y����ł���܂��B

�͓̂����A���o����MP3�AWMA�AWAV�i44.1K 16bit�j�AWAV�i192K 24bit�j�AFLAC�i44.1K 16bit�j�AFLAC�i192K 24bit�j�ADSD�i2.8M�j�ADSD(5.6M)�Œ�����ׂ��s���ǂ̌`���ƃT���v�����O���[�g���ǂ������������肵�Ă���܂����B

����CD���烊�b�s���O���ăA�b�v�R���o�[�g����FLAC�i192K 24bit�j�ƁASACD���烊�b�s���O����DSD�i2.8M�j�Ƃ����ϊ�����FLAC�i192K 24bit�j�ňႢ���y����ł���܂��B

�R��ނƂ��S�R�Ⴂ�܂��ˁB�����ǂ������Ƃ������́A�������Ⴂ�܂��B

WAV�̕���FLAC���������ǂ��̂ł��ˁB

�܂�AWAV (44.1K 16bit) �� FLAC (44.1K 16bit)

�@�@�@�@�@WAV (192K 24bit) �� FLAC (192K 24bit)

�Ƃ������Ƃł��ˁB

CD���烊�b�s���O���ăA�b�v�R���o�[�g����FLAC (192K 24bit) ��SACD���烊�b�s���O����DSD (2.8M) ����ϊ�����FLAC (192K 24bit) �ł́A���Ƃ��Ƃ̏��ʂ��Ⴄ�̂ŁA��҂̕������m�ɉ����ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

PCM������DSD�����ł́A�������Ⴄ�̂ŁA�D�݂������āA���̗ǂ������͈�T�ɂ͌����Ȃ��̂ł��傤�ˁB

�������A�t�@�C���`����T���v�����O���[�g�ɂ�������肽���Ǝv���܂��B�ł��A������܂��̓��b�s���O���肫�ł���ˁB

�����ԍ��F21942628

![]() 2�_

2�_

�A���g�m�t�Q�P����A����ɂ��́B

�M�d�Ȃ��̌��Ɋ�Â������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B

�uCD���ڃ��b�s���O�ʼn����ǂ��Ȃ�̂��H�v�ƌ����A�u�m���ɉ��͂悭�Ȃ����v�̂ł��ˁI

PC���b�s���O (�������APC��10���[�g����LAN�P�[�u���o�R�œ]��) �ɂ��t�@�C�����Đ��������̂Ɣ�r���āACD���ڃ��b�s���O�ɂ��t�@�C���̍Đ��́F

��

�P�@�������ʂʼn����傫����������

�Q�@�{�[�J�����O�ɏo�Ă���

�R�@���ꂪ�L��������

�S�@���͂��ł�

�T�@�ȑO�͂�����������Ă����������N���A�ɕ�������

�Ƃ������Ƃł��ˁB����͔��ɖ��m�ȈႢ�ł��ˁB�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B

�A���g�m�t�Q�P����́A���̃X���b�h (��A�̃X��) �ɉ����āA���ۂɎ��Œ�����ׂ����̌��Ƃ��Ă̊��z�ŁA�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ��v�Ɣ��f���ꂽ���̂R�l�ڂƂȂ�܂��B

�����ԍ��F21942664

![]() 2�_

2�_

Symbolist_K����A�����C�ł����H�������͂܂�����Ă��܂��B

�����A�{���ɂ��Ē��ׂĂ�����A

http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/yybbs/yybbs.cgi?mode=past&log=1&page=0&bl=0&list=tree

�ȃT�C�g���������������B�����ł��A���Ȃ�A�r�[�g�A�����ɂ��Ĕ��M�c�_������܂��ˁB

�����̂ӂ��ނ���́A�Y�ꂨ�o���܂��H

�����ԍ��F22005989

![]() 1�_

1�_

TOPPING D10�Ƃ���DAC�����̂ŁAPart4�̏����ԍ��F21836809�Ə����ԍ��F21838864��

���������������Ă݂��Bnano iONE���A���ʂ����������i�}1�j�B�܂��AHAP-S1��USB�[�q

�ɐڑ�����ƁA�s��Ȃ�DDC�Ƃ��Ă��g�p�\�������̂ŁAHAP-Z1ES�ɂ��g�p�\�ł��傤�B

AL-9628D�̌��ʂ����ɔ�ׂĔ��Ɉ��������̂ŁA���������U�����Ǝ��Ԏ����L���đ���

���Č��Ă݂��i�}2�j�B�ǂ���DAC�̃��[�p�X�t�B���^�̐ݒ肪�����̂��H�����g���K�i�i���

�Ȃ��Ă����B

�����ԍ��F22103641

![]() 1�_

1�_

���ז����܂��B

�u�o�C�i���I�ɓ���ȃf�[�^���V�X�e���ōĐ����ĉ����Ⴄ�����L�蓾��̂��Hl

�ƌ������ׂĂ��܂�����A�����ɒH�蒅���܂����i�j

�����g�́u�ς��Ȃ��v�������́u���̗v���ɔ�ׂĉe���������߂��Ĕ��ʕs�\�v�Ƃ������z�ł��藧��ł����A���̊E�G�ʼne�����傫���ł��낤�l�̈ӌ�������Ă܂���ˁB���ɂ����m��������܂��A�����łЂ��������Ă����T�C�g���Q�قǓ\���Ă����܂��B

�uPC�I�[�f�B�I�������vhttp://flac.aki.gs/bony/?p=3710

�uJimmyJazz blog�vhttp://art.pepper.jp/archives/001168.html

���o�������炲�߂�Ȃ����B

�����ԍ��F22777901

![]() 0�_

0�_

�����g�W�b�^�̃V�~�����[�V�����Ɋւ���u���O���������̂ŁA�\���Ă����B

http://archimago.blogspot.com/2018/08/demo-musings-lets-listen-to-some-jitter.html

������

1. 20-20kHz Sine Sweep Jitter Test

2. Schubert String Jitter Test

3. Piano Improvisations Jitter Test

4. London Nights Jitter Test

���N���b�N����ƁA�t�@�C�����_�E�����[�h���āA�W�b�^�ʂ̈Ⴂ�ɂ�鉹�̍�����ׂ邱�Ƃ��ł���B

���̃u���O�͉p�ꂾ���ǁA���\�ʔ����b�肪�L�x�B

�����ԍ��F22813938

![]() 1�_

1�_

�X���傳�Z�����悤�ŃX�����i��ł܂��AHAP-Z1ES�͔���ꂽ��ł��傤���H

���ꂩ��b�̍��{��܂��Ă��܂����������Ă��܂��܂��B

��Ɏӂ�܂��B�\�������܂���B

���̓n�C���]�ƌ������t�����s��O����A���T���v�����O�A���r�b�g���[�g�̃t�@�C���Đ������Ă��܂��B

�ŋߎv���̂́A�T���v�����O���[�g��r�b�g���[�g�����d���P�[�u����M���P�[�u����ς���������̏o�����u�͂邩�Ɂv����܂��B

�܂��A�l�ɂ���Ă͍������o���Ƃ������܂����A�������_�I�ɐ����ł��܂���B�i�j

�������Ȃ���A������̍��͖��炩�ł��B

�ł����̓T���v�����O���[�g��r�b�g���[�g�̈Ⴂ�͐����悭�킩��܂���i���j

�ł��̂Ń��b�s���O�p�̃h���C�u��\�t�g�ɂ�鉹�̈Ⴂ���킩��Ȃ��̂ł��B

���̗ǂ����͂킩��̂�������܂��A���b�s���O�h���C�u�ɂ�鉹�����l������A��鎖�͎R�̂悤�ɗL��̂ł͖������ƍl������ł��B

������������x���낦�āA���b�s���O�h���C�u�ɍs�������Ȃ猚�ݓI���Ǝv���܂����A�F����͂��������l���ł��傤���H

�܂���̐��E�ł�����A���b�s���O�ɂ�����肽���A�˂��l�߂����A�˔j�������Ƃ��̂ł���킩��܂����A���̎��Ԃ��g���Ď��ł���Α��̕��@�Œ����Ă��������ł��ˁB

���݂Ɏ��̃n�C�G���_�[�̗F�l�́A�P�[�u��������200���~�ȏ�g���Ă܂����A�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�APC�I�[�f�B�I�ɂ��n�C���]�Đ������Ă܂����ACD�Đ��ŏ\���ƌ����Ă���܂��B

�܂��A�����܂ōs���̂ɂ́A����������������܂����ǁB�B�B

�����ԍ��F22881733�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��̃W�b�^�E�V�~�����[�V�����̍�҂̃u���O�ɁA�A�i���ORCA�P�[�u���Ɠd���P�[�u���̔�r���肪����B

http://archimago.blogspot.com/2013/05/measurements-analogue-rca-interconnects.html

http://archimago.blogspot.com/2014/02/measurements-power-cable-redux.html

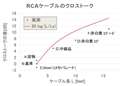

�����P�[�u���ƍ����P�[�u���ɂ͍����Ȃ��B�B��A�A�i���ORCA�P�[�u���́A�����قǃN���X�g�[�N����ቺ���Ă���

�Ƃ�������������݂������B�܂��X�s�[�J�ŃX�e���I�Đ�����ꍇ�ɂ́A�X�s�[�J�Ǝ��̊Ԃ̋�Ԃł̃N���X�g�[�N��

���|�I�Ȃ̂ł��̒��x�̃N���X�g�[�N�ቺ�͈Ӗ��Ȃ������B

�����ԍ��F22882764

![]() 3�_

3�_

��tohoho3����

������͖��炩�ɍ����L��܂����ˁB�������z�Ȃ��̂��ǂ��Ƃ͌���܂��B

�f�W�^���ł���A�i���O�ł���d�����M�����[�V���������ɉe�����y�ڂ��͓̂��R�Șb�ł͂���܂��B

������ɂ���A��̕������������̎�|����͊O��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤���炱�̕ԐM���Ō�Ɏ��d���܂��B

�ȑO�ɏ������Ă�������^��ɂ��Ă͌l�I�Ɍ��_�߂������̂͏o�܂����̂Łu�N���v�ɐu���Ă݂悤�Ƃ����C���������ƌ����܂����c�B

�����ɏ������܂�Ă������X�͎����ɂ͖��͓I(�ʔ���)�̂ŁA�������b�����Ă݂��������ȂƎv���܂��B

�ǂ����C�y�ɘb����ꏊ�ł��L��Ηǂ��̂ł����B

(�����H���L���ł��������c�B�ڂ����m��܂��B)

����ł́A���ז����܂����B

�����ԍ��F22882787

![]() 1�_

1�_

�������P�[�u���ƍ����P�[�u���ɂ͍����Ȃ��B

�_�C�\�[�̌����P�[�u���ł̂������ł����C���p������̑O�҂ƌ�҂ł́C���\�ȍ��͏o�ė��܂���B

�����P�[�u���ƍ����P�[�u���̔�ׁB

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22675366/ImageID=3209916/?noredirecttopcs=1

�ƁB

�����b�s���O�h���C�u

���g�b�N�̃P�[�X�ɓ��ꂽ�p�C�I�j�A��X�h���C�u���݂�܂����ǁC���CAstell&Kern AK CD-RIPPER MKII�h���C�u�𗘗p���Ă܂��ˁB

�O���������͐Â��ŁC�O��ƈ���ă}���`�h���C�u����Ȃ��̂łˁB

�����ԍ��F22883210

![]() 0�_

0�_

�ǂ�`�����ł���̃����N�Ɠ����\�t�g�i�o�[�W�����͈Ⴄ�����j�ł̔�r����̃����N�ɂ���B

�p�ꃊ���N���J���̂����Ȑl�����邩���Ȃ̂ŁA���̉摜��Y�t���Ă����B

������Ԕ����P�[�u����2�ڑ�����5m�ɂ������̂�CableF�ŁA���g�������A�m�C�Y�A�_�C�i�~�b�N�����W�ATHD���́A

���̃P�[�u���ƕς��Ȃ����A�N���X�g�[�N��10dB�Ⴂ�B

�����ԍ��F22884112

![]() 2�_

2�_

�X���Ⴂ�l�^�Ȃ̂ł�����Ƃ����B

tohoho���͏����܂����F

>�A�i���ORCA�P�[�u���́A�����قǃN���X�g�[�N����ቺ���Ă���

>�Ƃ�������������݂������B

�N���X�g�[�N�̎匴���͐��Ԃ̐Ód�e�ʂł��傤����A�傴���ςɂ́A�N���X�g�[�N�d���������ɔ�Ⴗ��͂��ł��B�Ƃ����킯�ŃO���t�ɂ��Ă݂܂����B

�P�[�u���̕����\�����قȂ�̂ŗ��_�l����덷������̂͂������Ȃ��ł����A�Ԕ����P�[�u�����m�� 10ft �� 16ft ���ׂ�Ƃ��Ȃ荇���Ă��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B

����̃N���X�g�[�N���������̂͂k�q�Z�p���[�g������ł��傤�B������ Hot/GND ���Q����i�A�o�E�g�ȃV�[���h�j�Ȃ̂ŁA�����g�ň�������̂ł��傤���ˁB

tohoho���̂����̈ꏕ�ɂȂ�K���ł��B

�����ԍ��F22884551

![]() 1�_

1�_

https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/3213749_f.jpg

�����C�_�C�\�[�i�̃P�[�u�����g���ĂĂ��C����Ȃ�̊��ł̂������ł͌��ʂ��ύt���Ă��܂��C��ŏЉ�ꋏ��l�ȁC�]��ς�炸�Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�i�m�ŁB

�������P�[�u���ƍ����P�[�u���ɂ͍����Ȃ��B

���C���p������ȉ��߂����Ă��܂��܂��B

�����ԍ��F22884882

![]() 0�_

0�_

�F����ɂ�����Ȃ̂ł����A�X���傳�������牺�L�̂悤�Ɍ����Ă����Ǝv���܂��B

>�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H

>���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B

���̎���ɑ��Ė��m�Ɍ����Ă����ꂽ���͂����܂������H

�X�������Ă܂������A���̂悤�ȕ��͂��炸�ɘb�����_�I�Șb�ւƕς���čs���Ă���F���ł��B

��������������Ȃ��悤�ł�����A���g�����܂�Ȃ����ł����A������Ŏ�����������ƌ����Č��悤���Ǝv���܂��B

�h���C�u��5��ޗp�ӂ��A���b�s���O����@���3��ނ�\�肵�Ă���܂��B

�����ԍ��F22884968�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�Ⴆ�C��ŋ����܂���Astell&Kern CD�h���C�u�B�i�e�A�b�N�̃I�[�f�B�I�p�Ə̂����h���C�u���J�𓋍ځj

PC�ɂĎg�p����ꍇ�C�d�����|�[�g�ɓd������������CPC�Ɛڑ�����|�[�g�́C�f�[�^���݂̂�USB�P�[�u���ɂĎg���܂��B

�����ԍ��F22885327

![]() 1�_

1�_

�Y��t���A���v���Ԃ�ł��B

�ȂA���P�[�u���̃X���ł�����̂悤�łȂɂ��ł��B

�O���t�쐬���肪�Ƃ��������܂����B�N���X�g�[�N�̌����͐��Ԃ̗e�ʐ������Ƃ������Ƃł����B

�����ԍ��F22886321

![]() 1�_

1�_

���F�l�A�����������Ă���܂��B�ˑR�d�����Z�����Ȃ�A���̃X�����P�N�����u���Ă��܂����ɐ\����܂���B���݂͂قƂ�lj��y�ӏ܂����鎞�Ԃ��Ƃꂸ�AHAP-Z1ES�������ɍw���Ɏ����Ă���܂���B

��tohoho3����A���v���Ԃ�ł��B

���Ȃ�A�{���A�����Ȃǂɂ��Ă̍l�@�⍂���g�^����g�m�C�Y�̑���𑱂����Ă�����悤�ŁA�������݂��肪�Ƃ��������܂��B���̕��͂��������Ă���A���ԐM�ł��Ȃ��Ă��݂܂���B

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����C�����łȂɂ��ł��B

���P�[�u���̃X����q�����܂����B���ς�炸�A�u�ς��v�b�͊y�����̂Ɂu�ς��Ȃ��v�b�͖��C�Ȃ��̂ŗ��܂�āA�܂�Ȃ������߂�ƌ����A�J�߂��������A��ɂ����ꂸ�A�[�ւɉ䂪�����s����邨�p���f�G�ł��B

�u�Ód�e�ʁv�̂��c�_�͐��X����A�������Ă݂�ƁA�܂��́w�P�[�u���ʼn��͕ς�̂��ς�Ȃ��̂��Hpart2�x�`�w��part3�x�������ǂ܂Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ł��ˁB�����̗Ƃ͐s���܂���B�itohoho3����Ƃ̎t��W����������n�܂��Ă��邱�Ƃ��������܂����I�j

���I�����W�[�F����A����ɂ��́B

�X���̎��ɑ��āu���m�Ɍ����Ă����ꂽ���v�͂����邩�A�Ƃ��q�˂ł����A���̏����̗v�]�́u���ۂɎ��Œ����Ĕ�r�������ʂ̂����z�����Ăق����v�Ƃ������Ƃł����āA�u���m�Ȍ��v�܂ł����߂���̂ł͂���܂���ł����B�����ŁA�u���ۂɎ��Œ�����ׂ����̎��̌��Ƃ��Ă̊��z�v�ɉ����āA�u�����ꂩ�̃��b�s���O���@�̕��������ǂ��v�Ɣ��f���ꂽ���ƁA �u��ʂ����Ȃ��v�Ɣ��f���ꂽ�������ꂼ���̓I�ɂ���������̂��A�Ƃ������ƂŌ����A

�� �u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �G���Y�̕Њ��ꂳ��A�p�c��Y���A�A���g�m�t�Q�P����\�̂R�l

�� �u��ʂ����Ȃ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �Â����̑�D��������͂��߂Ƃ���i���m�Ɋo���Ă��܂��j�T�`�U�l

�� �u�gPC���b�s���O�h�̕��������ǂ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �Ȃ�

�ł��B

�����I�����W��F���A�u������Ŏ�����������ƌ����Č��悤���Ǝv���܂��B�h���C�u��5��ޗp�ӂ��A���b�s���O����@���3��ނ�\�肵�Ă���܂��v�Ƃ������Ƃł���A�i�u���v�Ƃ����̂��u���C���h�e�X�g���w���̂������w���̂��킩��܂��j�A����Ȃ����Ă��������āA���ʂ�������������K�r�ł��B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F22888420

![]() 1�_

1�_

��Symbolist_K����

�X���傳�Z�������ł��ˁI

�d�������Z�������Ƃ͉����ł����A���y�ӏ܂��ł��Ȃ��͎̂₵���ł��ˁ���

���Ƃ����Ӗ��ł͂���������Ȃ��悤�ł����A��̓I�ɔ��f���ꂽ�������������Ȃ��̂ł��ˁE�E�E

������Ɛ�ɂȂ�܂����A���i�Ƃ����Ă��A��ς̓��鎖�����ł��j���Č��ʁH���r���[�H�����������Ǝv���܂��B

���̃|�R���c�Ȏ����ǂ�قǖ��ɗ��ς��܂��E�E�E

�܂��͉��L�̏��Ɍ��������Ȃ��܂��B

�P�D�莝���̋@��ł���HAP-Z1ES�A�p�\�R���AX50PRO�̃��b�s���O�Œ�����̈Ⴂ������̂��B

�Q�D������̈Ⴂ������ꍇ�́A�@��ł̈Ⴂ�A���b�s���O����h���C�u�Œ�����ɈႢ������̂��B

�R�D�h���C�u�Ń��b�s���O�����ȂɃ����N�t���B

��L���傫�Ȍ��ؓ��e�ł��B

���b�s���O���錟�ؗp�̋@��͉��L�ł��B

�P�DHAP-Z1ES

�Q�D���ʂ̎���p�\�R��

�R�D�J�N�e���I�[�f�B�I�@X50PRO

���ؗp�̃h���C�u�͉��L�ł��B

�P�D�����̊O�t��CD-ROM�h���C�u�i�m�[�u�����h�j

�Q�D�O�t���u���[���C�h���C�u�iPanasonic�����j

�R�DX50PRO�̓����h���C�u�iLG�����j

�S�DDELA D100

�T�D�p�\�R���̓����}���`�h���C�u�iLG�����j

�ׂ��ȃ��b�s���O�@��ƃh���C�u�̑g�ݍ��킹�́A����̌��ʂ�������ۂɍs���܂��B

�O������͉��L�ł��B

�P�D����A���o���̓���Ȃ�WAV��44.1kHz/16bit�Ń��b�s���O����B

�Q�D���b�s���O�����Ȃ͑S�ăr�b�g�p�[�t�F�N�g�̃f�[�^�t�@�C���ł��邱�Ƃ��c�[���Ŋm�F����B

�R�D�v���C���[�ɂ�HAP-Z1ES���g�p����B

���b�s���O�����f�[�^�͑S�ē����f�[�^�ɂȂ�͂��ł����A���炭�͒�����Ⴂ���o��͂��H�Ƃ������҂����߂Ă܂��͋@��ɂ�郊�b�s���O�ňႢ���o�邩���m�F���A�ׂ��ȉ��̌����s���\��ł��B

�Ȃ��A�u���C���h�e�X�g���ʔ������ł��ˁI

��{�I�ɂ͍s��Ȃ�����ł����A���b�s���O�h���C�u���ł̖��m�ȈႢ���Ȃ��ꍇ�͂���Ă݂܂��B

�����ԍ��F22889787

![]() 2�_

2�_

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES

HAP-Z1ES���w�����悤�ƍl���Ă���҂ł����A���̑O��CD���b�s���O���ǂ̕����ł��邩�����߂Ă����Ȃ��ƁA���S���čw���ł��܂���B

����CD��2000���قǎ����Ă��܂����A����܂ł͎��CD�v���[���[�Œ����āAPC�I�[�f�B�I�͚n�ݒ��x�������Ă��Ȃ������̂ŁA���b�s���O�ς�CD�͋͂��ł��BHAP-Z1ES���w������CD�v���[���[����HDD�v���[���[�Ɏ�͂��ڍs����ɓ������āACD�����b�s���O���Ȃ����Ƃɂ͎n�܂�܂���B

����Ɋւ��āA�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��̂����炱����Ɍ��������A�u�o�C�i������v����Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N����Đ����āA���Œ����Ă킩��قlj������قȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ��錩�����U������A�����̑�������ӌ��̂�����̂ǂ���̕����������̂��A�C�ɂȂ��Ďd��������܂���B

�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H

���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/�iPart 1�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21754288/�iPart 2�j

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21789166/�iPart 3�j

����̑����ł��B

![]() 12�_

12�_

�����lj�

�w�ʑ������i180�x����Ă�j�x �ł͂Ȃ��āA�������� �w�ʑ����ϓ]���Ă���x �ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F21845740

![]() 2�_

2�_

�����g�̂��Ȃ� �i�c������j

����Ă݂�Ɗm���ɍ���1��Hz�̉����������܂��B

����440Hz�ɂ��ĉ����Ɣ�ׂ�Ƌ����܂��B

http://www2.hamajima.co.jp/ikiikiwakuwaku/record/r_2008_07_12/newpage3.htm

�����ԍ��F21845770

![]() 0�_

0�_

Minerva2000������Ă݂��킯����Ȃ��̂ˁB���p���Ƃ킩��悤�ɏ����Ă���������B���̋L�q��

>���ڎ��ŕ����Ă��m�F�ł��܂����A�吨�ŕ������߂Ƀ}�C�N�ʼn����Ђ���đ������܂��B

�Ƃ���܂��ˁB���ڕ�������Ƃ����̂����Ⴂ�łȂ���A50�̒����g�X�s�[�J�[�̑剹�ʂ̂����ł����ˁB�X�s�[�J�[�̐U�����c�ݐU����Ŗ������Ă������Ȃ̂ŁA�����ō��ϒ����N�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�Ɂ��̂悤��HP������܂����B

�u���{�����ɂ����� (���g���ϊ�/�w�e���_�C�����ہj�� (�r�[�g����) ������e�̌��v

>���W�I��H�̎��g���ϊ���H�ŋN����w�e���_�C�����ۂƁA��C���̂��Ȃ茻�ہi�r�[�g�j�����̂Ɗ��Ⴂ���Ă���B

https://ji1nzl-official.blogspot.jp/2016/06/blog-post.html

�Ƃ���ŁA����WaveSpectra�Ńp�C������̒����g��\�����Ă݂��̂ł����A�m�C�Y���x�����s���R�ɒႢ�i24bit�ʎq���m�C�Y���x���ȉ��j�ł��B�Ȃ�łł��傤�E�E�E�B

�����ԍ��F21846344

![]() 3�_

3�_

�����A�p�C������̏����ԍ��F21835162�̃W�b�^�������Ă݂������ǁA

windows10�̘^���ݒ�ŁA16�r�b�g�����I���ł��Ȃ���ŁA�m�C�Y���x���������đ���ł��Ȃ���ȁB

�ǂ�����A24�r�b�g��I���ł���̂������Ă��������B�}�U�[�{�[�h��ADC�͈ꉞ�d�l�ł�24�r�b�g��

�����Ă��������ǂȁB

�����ԍ��F21846443

![]() 1�_

1�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�A�b�v�}���Q�Ƃ��Ă��������B

�@�t�@�C�����h���b�O�E�A���h�E�h���b�v �Œ��ڍĐ�����ƃf�W�^���f�[�^���O���t�������̂ŁA�}�@�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�}�A�̓A�i���O�o�͔g�`��FFT�ɂȂ�܂��B���f�B�A�v���[���[�ōĐ����Ȃ���wavespectra�̘^���{�^���i�Ԋۈ�j�������ADAC�ϊ���̓������m�F�ł��܂��B�����ɐԘg�����A�Đ��f�o�C�X�ƂƘ^���f�o�C�X�ƃt�H�[�}�b�g��I�����Ă����܂��B

�@���̏ꍇ�͘^���f�o�C�X�I�����X�e���I�~�L�T�o�R�Ő������Ă܂����Awindows10���ƃX�e���I�~�L�T�[���\������Ȃ��ꍇ������̂ŁA���̂Ƃ��͑���Ƀ��C�����͂��g���܂��B�A�b�v�}�B�B

�@���̐ݒ�̏ꍇ��PC�̃X�s�[�J�[�i�w�b�h�z���j�o�͒[�q�ƃ��C�����͒[�q���X�e���I�~�j�W���b�N�P�[�u���łȂ��ł����܂��B�i�w�b�h�z���o�͂̐M�������C�����͂Ŏđ��肷��ڑ��j

�@�Đ����鉹����96KHz24bit�̏ꍇ�́A�T�E���h�ݒ�̍Đ��Ƙ^���̃T���v�����O���g���̐ݒ�����ׂ�96KHz24bit�̐ݒ�ɂ���K�v������܂��B�}�C

�����ԍ��F21846645

![]() 3�_

3�_

��tohoho3����

�A�b�v�}�̘^���ݒ�Ō����ꍇ�A24�r�b�g�̐ݒ荀�ڂ��\������Ȃ��Ƃ����Ƃł��傤���B

�����ԍ��F21846672

![]() 2�_

2�_

��tohoho3����

�@���������A���̑O�̌��P�[�u����USB�ڑ����̃W�b�^�[����́APC�o�R�ł̓m�C�Y�����������̂ŁAPC�ł͂Ȃ�IC���R�[�_�[�̃��C�����͂̐ݒ��44100Hz-24bit�ݒ肵�Ăɂ��ăe�X�g�M����^�����A���̃t�@�C����Wavespectra�ŃO���t�����ăW�b�^�[���x���𑪒肵�Ă܂����B

�@�Ȃ̂�IC���R�[�_�������24bit�ɐݒ肵�Ď����Ă݂���ǂ��ł��傤���B

�����ԍ��F21846862

![]() 2�_

2�_

�Ȃ�قǁ`�B�p�C������ɂ͂����ւ萔�������Ă��܂��܂��� m(_ _)m m(_ _)m �B

��x�N�����Đ����Ȃ��Ƃ����Ȃ���ł��ˁB���������o�b���悭�킩���ĂȂ��Ă͂��������ł��E�E�E�B����̌����Ƃ������A�}�C�N�ʼn����E���Ă݂�ƃX�s�[�J�[�������24±0.5kHz���o�Ă��āA�ł��������Ȃ����Ƃ��m�F�ł��āA����[�ʔ����ł��`��

���肪�Ƃ��������܂����I

�����ԍ��F21846882

![]() 2�_

2�_

�p�C������A�ԐM�L��������܂��B

>�A�b�v�}�̘^���ݒ�Ō����ꍇ�A24�r�b�g�̐ݒ荀�ڂ��\������Ȃ��Ƃ����Ƃł��傤���B

�����ł��B

>�Ȃ̂�IC���R�[�_�������24bit�ɐݒ肵�Ď����Ă݂���ǂ��ł��傤���B

���t�@�C�o�[�̑��肶��Ȃ��āAPC�����ł̃��[�v�o�b�N�Đ��^�^���ő��肵�悤�Ǝv�����̂ł����A���̑���@�͂�������

�O���f�W�^���^���f�o�C�X�Ńf�W�^���^������K�v������̂ł��傤���H

�����ԍ��F21847018

![]() 2�_

2�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

���������肪�Ƃ��������܂��B

�u�c�̂��鑝����v��ʂ��ĂQ���̍����g {sin(��a)�{sin(��b)}^2 ����������ƁA

{sin(��a)�{sin(��b)}^2= sin(��a)^2�{sin(��b)^2�{2 sin(��a) sin(��b)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@= sin(��a)^2�{sin(��b)^2�{cos(��a�|��b)�|cos(��a�{��b)

�ƂȂ��āA���ɕ������� cos(��a�|��b) �̐������o�Ă���̂ł��ˁB

���Ȃ݂ɁA�w���{�����ɂ����� (���g���ϊ�/�w�e���_�C�����ہj�� (�r�[�g����) ������e�̌��x�̓��e�͎����I�ł��B����ĂȂ�����Prof. Walter Lewin�̎��Ƃ����悤�Ǝv���܂������A�����ł���^^;

Audio Design�員�����A�^����CDP�ɂ��āu�������ɓƓ��̕t�щ��i�L�[���Ƃ��J�[���Ƃ��j���t���Ă���悤�ŋC�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��v�ƌ����Ƃ��A�ނɂ͋⎕�������āA���ꂪ������Ƃ��ē������Ƃɂ���Ĕނ������g���Ă���\���͎̂Ă���܂���ˁB

�員���̓u���O�̃G���g���[��50�I��ł܂Ƃ߂Ė{�ɂ��Ă��܂��F

�員�����w�P�[�u����ς���O�ɒm�肽���@50�̃I�[�f�B�I�e�N�j�b�N�x

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798044504

�{�ɂȂ����G���g���[�͂����u���O�Ƃ��Ă͓ǂ߂Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł����A�K���A�}�]���ɖ{�́u�Ȃ����I�����v�������āA���g�̔������炢�͓ǂ߂Ă��܂��܂��B�֘A���鍀�ڂ����p����ƁF

��2.8MHz�̃N���b�N�M���ł��悻30MHz���x�܂ŁA5.6MHz�̃N���b�N�ł�60MHz�A12MHz�̃N���b�N�ł�120MHz�ʂ̐������܂܂�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ȃ�Ƃ�����̒���d�g�����ł���l�Ȃ��̂ł��B���̈ʂ̎��g���ш�ɂȂ�ƁA�����q�����Ă��Ȃ��Ă��אڂ������̉�H�ɐN�����Ă��܂����A��x��H�����ɓ��荞��ł��܂��Ɓi�Ƃ������������甭�����Ă���̂ł����j�A�����ł��܂���B

�������g�m�C�Y�͂ǂ����������Ȃ��̂ł́H�Ǝv���邩������܂���B�����g�����������M���ŕϒ������ƁA����͂܂���AM���W�I�i���g����1MHz�j�Ɠ��������ŕ������Ă��܂��܂��B

�@��ʂɂ��̎��g���т̍����g�m�C�Y���A�i���O�A���v���Ȃǂɍ��������ꍇ�ɂ́A�ꌩ�A���̐ꂪ�ǂ��Ȃ����Ƃ��A�𑜓x���ǂ��Ȃ����l�ɒ������܂��B�����A�����ƒ����Ă���Ɣ��鉹�ŁA���������ƃL���L���������������������ꂽ���ł��B

���킩��₷�������g�m�C�Y�̎�����Љ�܂��傤�BiPod�́i�n�C���]�ł͂���܂��j�ƂĂ��������P�[�X�Ƀf�W�^����H���l�ߍ���ł���̂ŁA�����g�m�C�Y�̕�ɂł��B���̐}��iPod�̐M���g�`�����Ă��������B�M���g�`���Q�W�Q�W�Ƃ��Ȃ葾�������Ă��܂��B���̃Q�W�Q�W�ׂĂ݂�ƁA���̂͐��\MHz�т̍����g�m�C�Y�ł����B���̍����g�m�C�Y���t�B���^�[�������ĉ����Ă݂�ƁA�ꌩ�i�꒮�j�𑜓x�͗������悤�ɒ�������̂ł����A�d�S�̉�������������ꂵ�Ȃ��͋������ɂȂ��Ă��܂��B

���������������g�m�C�Y���o��̂͌g�щ��y�v���[���[������ł́H�Ǝv���邩������܂��A���\���~�N���X�̃s���A�I�[�f�B�I�p�̂b�c�v���[���[�ł��A���l�̍����g�m�C�Y���i���x�̈Ⴂ��������j�A�i���O�o�͂ɍ������Ă��܂��B

�Ƃ����āA�u�g�`���Q�W�Q�W�ɂȂ��Ă���CDP�͉��������v�����J��Ԃ��Ă��܂��B

�����g�m�C�Y���u�����ł��܂���v�Ȃ̂��u�t�B���^�[�ŏ����ł���v�̂��ǂ����Ȃ̂��悭�킩��܂���ˁB����ƁA�u�����g�����������M���ŕϒ������ƁA����͂܂���AM���W�I�i���g����1MHz�j�Ɠ��������ŕ������Ă��܂��܂��B�v�̕����͌��ł���ˁH

�����ԍ��F21847062

![]() 3�_

3�_

��tohoho3����@

�@PC�����Ń��[�v�o�b�N�^��������̂Ȃ�APC�T�E���h�f�o�C�X�irealtek�j�ƃX�e���I�~�L�T�[�iRealtek�j�̑g�ݍ��킹�ɂ�����[�v�o�b�N�ŃA�i���O�^���ɂȂ�܂��B�������X�e���I�~�L�T�[�̐ݒ肪16�r�b�g���ƃm�C�Y�������ł��B�i�}�@�ݒ荀�ځj

�@���邢�̓T�E���h�~�L�T�[�̑���Ƀ��C�����́iRealtek�j���g�����@������܂����r�b�g�[�x��16�r�b�g���ƃm�C�Y�������Ȃ�܂��B�@

�@�ȏ�̐ڑ��̏ꍇ�́A�����T�E���h�f�o�C�X�̃W�b�^�[������ł��܂��B

�@USBDAC��ʂ��ăf�W�^���^��������@�͐}�A�ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�f�W�^���^���Ȃ̂ŃW�b�^�[�͑���܂���B�Đ��{�����[�����x���Ƙ^�����x�����ő�ɃZ�b�g����ƌ������Ƙ^�����������̃o�C�i���͂��Ԃ��v���܂��B

�@USBDAC��ʂ��ăA�i���O�^����������@�́A�Đ��f�o�C�X��USBDAC�ɂ��āA�^���f�o�C�X�����C�����́iRealtec�j�ɐݒ肵�āADAC�̃w�b�h�z���o�͂�PC�̃��C�����͂��Ȃ��A�����Ƃ��K��̃f�o�C�X�ɐݒ肵�܂��B���̕��@�Ȃ�AUSBDAC�̃W�b�^�[������܂����A���C�����͂̃r�b�g�[�x��16�r�b�g���ƁA�m�C�Y�������Ȃ�܂��BPC���C�����͂̑����IC���R�[�_�[�̃��C�����́i�A�i���O�j�Ř^�������t�@�C����WaveSpectra�ōĐ�����AUSD DAC�̃W�b�^�[������܂��B

�����ԍ��F21847067

![]() 3�_

3�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

���p�C������

dB��dB�ł����āA��̒P�ʂł��邪�A

���Ɋւ��āA

��������u���̑傫���v�Ƃ��ẮA�u����ɂ��鉹�͓������g���ł���A�������傫���قǑ傫�ȉ��Ƃ��ĔF�������v�Ƃ����S���w�܂��A�����u�������x�� (sound pressure level)�v�Ƒ�����dB�����A

�����p���[�Ƃ��đ����镶���ł́A�����u���̋������x�� (sound intensity level)�v���u�P�ʒf�ʐς�P�ʎ��Ԃ�����ɒʉ߂��鉹�̃G�l���M�[�v�Ƒ�����dB�����

�Ƃ������Ƃł��ˁB

�����ԍ��F21847069

![]() 2�_

2�_

�p�C������

�u03�̔g�`�J�[�u�����E���]���ꂽ�`�ɂȂ��Ă���v���ۂ̂�����A���肪�Ƃ��������܂����B

�p�C�������PC�Ǝ���PC�ł́A�u�ʑ����ϓ]���Ă���v���炻���Ȃ��Ă��邾���ŁA�����ɂ͉���e���͂Ȃ��̂ł��ˁB

JBL�̃X�s�[�J�[�͓`���I�Ɉʑ����t���ɂȂ��Ă����Ƃ����̂́A�������������Ƃ�����܂����BJBL���\��͂Ȃ��̂ł����A�C�ɂȂ����̂ŁA������ƒ��ׂĂ݂܂����B

http://audiosharing.com/review/?cat=8

�ŁA���[�J�[���ɉߋ��̃X�e���I�T�E���h����X�C���O�W���[�i�������̋L�����܂Ƃ߂Ă��āA������܂��F

���i�E�a�E�����V���O�͂i�a�k�n�ƑO�́A�A���e�b�N�E�����V���O�ЂɍݐЂ��Ă���A�A���e�b�N�ł��������̃��j�b�g��v���Ă���B�A���e�b�N�ɂ́A�����V���O���v�����W�O�Q�Ƃ����P�V�T�����̃��f�������邪�A���̗��҂��ׂĂ݂�Ƃ��ɖʔ����B���Ȃ킿�A�_�C�A�t�����̃G�b�W�i�T���E���h�j�̓^���W�����V�����G�b�W�Ƃ����āA�~�������߂ɎR�J��݂����\���ɂȂ��Ă���̂͗��ҋ��ʂ����A���̃^���W�����V�����̌������A���e�b�N�Ƃi�a�k�ł͋t�A�{�C�X�R�C���̈����o�����̓A���e�b�N�͐U���̌㑤�i�_�C�A�t�������ӂ����ł�������j�ɏo���Ă���̂ɂ������i�a�k�͑O���A�����āA�ɐ����A���e�b�N�������ɂ������Ăi�a�k�͋t���c�c�Ƃ����悤�Ɋ�{�v�͓����ł��ς�����Ƃ���͂��ׂăA���e�b�N�ƕς����Ƃ��낪�A�i�a�k�̓����Ƃ��Ă܂���������B

�i�E�a�E�����V���O���AJBL�ł͂��ׂăA���e�b�N�̋t�ɂ��悤�Ƃ��āA�ɐ����t���ɂ����Ƃ����̂��ʔ����ł��ˁB

�wJBL 4344MkII�x�X�s�[�J�[�Ɋւ��āA

������ɁA�O�Ϗ�ł͂킩��ɂ������A�S�R�S�S�l��II�ōł��傫���ύX���ꂽ�_�́A�n�ƈȗ��т��Ă����V�X�e���̃A�u�\�����[�g�t�F�C�Y���A��ʂ̃X�s�[�J�[�V�X�e���Ɠ��l�A�����ƂȂ������Ƃł���B����́A�i�a�k�ł͂j�Q�V�X�e���ȗ��̎d�l�ύX���B�܂�A�]���̂قƂ�ǂ̂i�a�k�V�X�e���́A�{�����Ӗ�����ԃ}�[�N�t�[�q�ɓd�r�́{����ڑ������Ƃ��ɃR�[�����������ށA�t���d�l���W���������̂����A�{�@�ł͒[�q�́{���ɓd�r�́{����ڑ������Ƃ��ɃR�[�����O�ɏo��A���҂̂قƂ�ǂ̃X�s�[�J�[�Ɠ��������d�l�ɕύX���ꂽ�̂ł���B

�@���̃A�u�\�����[�g�t�F�C�Y�̐����^�t���́A�Ƃ��ɉ��F�ʂƉ��ꊴ�ɈႢ���o�Ă��邪�A�Â�����J�[�g���b�W��X�s�[�J�[���̕ϊ���ŁA�悭�g���Ă���v��@�ł���B

�Ƃ������ƂŁA4344MkII�ȍ~��JBL�������ɕύX���������ł��B

����ɁA

���r�X�T�O�O�^�l�X�T�O�O�ł�14�C���`�̃E�[�t�@�[�P�S�O�O�m�����g��ꂽ���A����̓l�I�W�E������p���A�Ǝ��̃N�[�����O�V�X�e�����������A�V���テ�j�b�g�ƌĂԂɂӂ��킵�����̂ł������B�܂����̃��j�b�g�́A����܂ł̋t�����j�b�g���琳�����j�b�g�ɕς������Ƃ��i�a�k�T�E���h�̕ω��ɑ傫���W���Ă���B

�Ƃ������Ƃł��B

�ł��A�X�s�[�J�[�P�[�u�����t�ɂȂ��A�t���ɂȂ邾���Ȃ̂ŁA�D���ȕ���I�ׂ悢�����ł��F

���t���V�X�e���̓G�b�W�̃N�b�L���������ɂȂ�₷���A�����V�X�e���̓i�`�������������₩�ȉ��ɂȂ�₷�����߁A�l�c�e�̖��邭�����������𗘗p���āA�����Ȃ��������܂ł̂i�a�k�g�[���Ƃ̈�ѐ������������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���j�^�[�X�s�[�J�[�͉��̊�ƂȂ���̂ł��邩��A���̐����V�X�e���ւ̕ω��͏d�v�Ȃ��Ƃł͂��邪�A�R���V���[�}�[�Ɍ���A�ǂ���ł����D���ȉ��Ŋy���߂悢�悤�Ɏv���B���̂��߂ɂ̓X�s�[�J�[�P�[�u���̃v���X�ƃ}�C�i�X�ɂȂ��悢�����Ȃ̂�����B

�c�c�c�������ł���B

�����ԍ��F21847077

![]() 3�_

3�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ������ �g03�h �̔g�`�J�[�u���p�C������̂Ɠ��������ł��ˁB���̂������E���]���Ă���̂͋C���������Ƃ����C���������A��������̂Ȃ璼����������ǁA�e���͂Ȃ��Ƃ������b�Ȃ̂ŁA�܂��������B

�����ԍ��F21847081

![]() 2�_

2�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ����Љ�ꂽ�A

�w���{�����ɂ����� (���g���ϊ�/�w�e���_�C������) �� (�r�[�g����) ������e�̌��x

https://ji1nzl-official.blogspot.jp/2016/06/blog-post.html

�͏d�v�Ȃ̂ŁA�Ę^���Ă����܂��i�ȉ����p�A�ꕔ�ύX����j�F

�u���g���ϊ� (�w�e���_�C��) �̌v�Z���F

V��A*cos(2��*f1*t)�{B*cos(2��*f2*t)��AB/2*cos(2��*(f1�{f2)*t)�{cos(2��*(f1�|f2)*t) �@�@[f1��f2]

���̎��́A���g�� f1 Hz �̃R�T�C���g�ƁA���g�� f2 Hz �̃R�T�C���g�̂Q�̓d���M�����A�i���O��Z����ƁA���g���ϊ��i�w�e���_�C���j���������A���g�� f1�{f2 Hz �̃R�T�C���g�ƁA���g�� f1�|f2 Hz �̃R�T�C���g�̓��ނ̐M���g���������邱�Ƃ��Ӗ�����B

�����ł͎��ۂ�f1�|f2 Hz �̐M���g���������Ă���B����ɑ��āA

���Ȃ� (�r�[�g) �̌v�Z���F

V��A*cos(2��*f1*t)�{A*cos(2��*f2*t)��2A*cos(2��*(f1�{f2)/2*t)*cos(2��*(f1�|f2)/2*t)�@�@[f1��f2]

���̎��́A���g�� f1 Hz �̃R�T�C���g�ƁA���g�� f2 Hz �̃R�T�C���g�����������ƁA���g�� (f1+f2)/2 Hz �̔����g�Ɏ��g�� (f1-f2)/2 Hz �̐M���g��AM�ϒ� (�U���ϒ�) �����M�����������A�h���Ȃ�h �Ƃ��ĕ������錻�ۂ��N���邱�Ƃ��Ӗ�����B

���g�� f1 �̉����Ǝ��g�� f2 �̉�����炵���Ƃ��ɐ����邱�̂��Ȃ茻�ۂ́A�U���̗h�ꂪ���Ȃ�Ƃ��ĕ������A���̐U���̗h��̎��g���͊m���� f= f1�|f2 �ɂȂ��Ă��邪�A�����̎��g�� f1, f2 �����Z���ꂽ���ۂŁA���g������ (���g���X�y�N�g����) �ɂ́A���X�� f1, f2 �������݂��Ă��Ȃ��B

�����ł͉��g�̎��g�������� f1�|f2 Hz �͑��݂��Ă��Ȃ��B�v

���Ȃ茻�ۂɂ����āAf1�|f2 Hz �̉��g�͑��݂��Ă��Ȃ��̂ł��ˁI

�����ԍ��F21847095

![]() 4�_

4�_

���A

�u(1) ��ύ��������ƂɁA���g���ϊ����������āA�키�키�키�E�E�E�Ƃ����U�����̎��g����f1-f2 Hz �ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��̂ɁA�s�^�ɂ����W�I�̎��g���ϊ���i�~�L�T�[�j�̎��g���ϊ��̌��������ɁA���̃r�[�g���ۂƎ�����F����āA�������ꂽ�܂܁A���[�Ǝg���Ă��Ă��邠�܂�ɂ��������j�����ǂ��Ă���B

�@���ہA���݂ł��A���{��E�B�L�y�f�B�A�ɓ������̃~�L�T�[��H������܂C������Ȃ���Ԃ������Ƒ����Ă���B

(2) ���W�I��H�̎��g���ϊ���H�ŋN����w�e���_�C�����ۂƁA��C���̂��Ȃ茻�� (�r�[�g) �����̂Ɗ��Ⴂ���Ă���B

(3) �O�p�����g�������_�v�Z���ƌv�Z�l�����߂Ă��Ȃ��B

(4) �I�V���X�R�[�v���g�������܂ł��Ă���̂ɁA(3) �̎v�l�ߒ����������߂ɁA���_�̊ԈႢ�ɋC�Â��Ȃ��B

(5) �ҏW�Ђ��w�̐搶���ԈႢ���J��Ԃ��ď��Ђɏ����A���猻��ł��搶���A�Ԉ�����܂܂̓��e�����̂܂ܐ��k�E�w�������Ă���B

(6) ���_�����狁�܂�v�Z�l�ƁA�����ŋ��܂��������l���r���A���_�Ǝ������ʂ��������ǂ������m�F����Ƃ�����b�I�菇�ƍl�����̊�b���A���{�̋��當���ɒ蒅���Ă��Ȃ��B

(7) (5)-(6)�̉ߒ����J��Ԃ���A������m���̓`�B�������B�v

�c�c�c�Ƃ������Ƃ����{�̋��猻��ŋN�����Ă��邻���ł��B

����ɑ��āA�A�����J�̋��猻��ł͐��m�ȗ�����������Ă��邻���ł��F

�u���@���m�ȗ����F�iUSA�j

Lec 02: Beats, Damped Free Oscillations, Quality Q | 8.03 Vibrations and Waves (Prof. Walter Lewin)

https://www.youtube.com/watch?v=E13gZdDqbhI�@�v

�����ԍ��F21847110

![]() 2�_

2�_

��́A

�u���_�����狁�܂�v�Z�l�ƁA�����ŋ��܂��������l���r���A���_�Ǝ������ʂ��������ǂ������m�F����Ƃ�����b�I�菇�v

��������a���ɂ���ȁA�Ƃ��������͏d�v�ł��ˁB

����܂ł��A���_�I�w�i�Ɋ�Â��������ƁA���ۂɉ����Ă݂��m�o���̗������ɂ��Ă��܂������A���̋����͂���ɂ��ʂ�����̂�����A���̃X���͏I���܂����A�p���X���ł����̍l�����͑�ɂ������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F21847121

![]() 2�_

2�_

���܂��ẮA�܂��܂��ƂĂ����_�ɒB�����Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA�c�_���p�����邽�߂Ƀp�[�g�T�����܂����B

�����������̃X���b�h�ɂ����e�������F

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21847116/

��낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F21847123

![]() 2�_

2�_

������܂��APart 1�Ƃ͈���āA��o���ꂽ�^��ɑ�����������Ȃ��P�[�X�������A�ƂĂ��}���I�ȁu�����v������悤�ȋc�_�̂܂Ƃ܂�Ԃ�ł͂���܂���ł����̂ŁA������Ȃ��p���R�c�Ƃ����Ă��������܂��B

�����ԍ��F21847124

![]() 2�_

2�_

����ł́A�݂Ȃ��܁A�p���X���ł�����܂��傤�B��@���悤�I

�����ԍ��F21847126

![]() 2�_

2�_

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�z���C���A�b�v�O���[�hv4.23

-

�y�~�������̃��X�g�z�\�Z23�����x

-

�y�݂�ȂŃ����N�t���z5�N���H�R�X�p�z��AMD�Q�[�~���OPC�\�����F����3��

-

�y�~�������̃��X�g�z�C���z��

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC2025

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

�i�Ɠd�j

�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j