A-S301(B) [�u���b�N]

- �ő�192kHz/24bit�Ή��̌�/�����f�W�^���������͂����A�I�[�f�B�I�@��͂������A�e���r��Q�[���@�Ȃǂ����������ł���A�n�C���]�Ή��v�����C���A���v�B

- �p���[�A���v���́A��i�o��60W×2�̃V���O���v�b�V���v���\�����̗p�B��e�ʃp���[�T�v���C�Ƃ̑�����ʂɂ��A�]�T�������Ă�����X�s�[�J�[��炷�B

- �g�[��/���E�h�l�X/�o�����X�̊e�R���g���[���ƌ�i�o�b�t�@�[�A���v���o�C�p�X���A�S���͂ɂ����鉹���������������u�s���A�_�C���N�g�X�C�b�`�v�𓋍ځB

A-S301(B) [�u���b�N]���}�n

�ň����i(�ō�)�F¥34,020

(�O�T��F�}0 ![]() )

�������F2015�N 8����{

)

�������F2015�N 8����{

���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S41�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 11 | 9 | 2023�N1��8�� 20:38 | |

| 12 | 9 | 2023�N1��8�� 16:22 | |

| 56 | 15 | 2023�N1��3�� 19:54 | |

| 2 | 2 | 2022�N12��13�� 11:37 | |

| 6 | 8 | 2022�N10��21�� 20:30 | |

| 18 | 4 | 2022�N3��2�� 16:14 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301

�I�[�f�B�I���S�҂ł��B

���߂Ė{�i�I�ȃA���v���w�����C�ɓ����Ă���܂��B

���₪�������܂��B

�EDAC���瓯���f�W�^����������

�EBlu-ray���R�[�_�[������f�W�^����������

���̂Q�n�����g�p���A�A���v��������悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�����r��A�d���̃p���[�����v���_�ł��錻�ۂ͕p�����܂��B

����͉����v���ł��傤���H

��Ȃǂ������܂����炲���������������������܂��B

��낵�����肢�������܂��B

![]() 2�_

2�_

��kakouad����

�܂��A�戵������P12�́u�̏Ⴉ�ȁH�Ǝv������v��ǂ�Ń`�F�b�N���Ă��������B

�`�F�b�N���Ė�肪�Ȃ��A�f�W�^�����͂����ŋN���錻�ۂȂ�A�����Ɉُ킪����Ƃ������Ƃł��B

���̎w���ʂ�ɂ��邵���Ȃ��ł��傤�B

�u�{�@�����̉�H�Ɉُ킪����B �@�d���v���O���āA�������グ�X�܂��͍Ŋ��̃��}�n�̔��X�ɂ��₢���킹���������B�v

����������Ȃ�A�ۏ؊��Ԓ��ł��傤����A�����������ق����ǂ��ł��B

�����ԍ��F25086215

![]() 2�_

2�_

�����̃R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

�}�j���A���̖{�y�[�W�͊m�F���Ă���܂��B

���R�[�h�v���[���[����̃t�H�m���͂ł͂��̂悤�Ȍ��ۂ͑S���N���܂���B

�f�W�^�����݂͂̂ł̌��ۂł��B

�����̌̏�̉\���������̂ł��傤���B

���łɕۏ؊��ԊO�Ȃ̂ł����A���[�J�[�ɑ��k���邱�Ƃ������������܂��B

�����ԍ��F25086225�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

2023/01/07 10:45�i1�N�ȏ�O�j

�����̂Q�n�����g�p���A�A���v��������悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�����r��A

���d���̃p���[�����v���_�ł��錻�ۂ͕p�����܂��B

������͉����v���ł��傤���H

��ʓI��PCM�M���̃r�b�g�[�x��T���v�����O���[�g���Ή����Ă���͈͂ɂ��邩�B�H�ł��ˁB

�������̂P�T�y�[�W�ɏ����Ă���M���`���ł����B�H

�����ԍ��F25086277

![]() 1�_

1�_

���������肪�Ƃ��������܂��B

���̓_�͔F�����Ă���܂���ł����B

���ꂩ��m�F�����Ă݂܂��B

�O�ɐi�߂����ł��ꂵ���ł��B

�����ԍ��F25086337�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���������肪�Ƃ��������܂����B

���X�ׂ������ۂ��m�F���Ă����܂����Ƃ���A�Q�ځi�X�s�[�J�[B�j�ɐڑ����Ă���X�s�[�J�[�uEdifier ED-R1280T�v�������̂悤���Ɛ��@����܂����B

���̃X�s�[�J�[�Ƃ̐ڑ����I�t�ɂ���Ɩ��̌��ۂ��N����܂���B

���̌�uEdifier ED-R1280T�v�ւ̓��͂�AUX����PC�ɕς����Ƃ���A���͉��������悤�ł��B

A-S301����X�s�[�J�[�ւ̏o�̖͂�肾�����Ƃ��������ł�낵���ł��傤���B

�I�[�f�B�I�̐��E�͂킩��Ȃ����Ƃ������ĉ����[���ł��B

�ł��������y�����̂ł��ˁB

�����ԍ��F25088189

![]() 0�_

0�_

��kakouad����

ED-R1280T�̓A���v�����X�s�[�J�[�ł����A������X�s�[�J�[�[�q�ɐڑ����Ă����̂ł��傤���B

�����ԍ��F25088374

![]() 1�_

1�_

�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B

���݁AED-R1280T���́ARCA�i2RCA�I�X�j�o�́i����AUX����PC�ɕύX�j�ŁAA-S301�̃X�s�[�J�[B�Ƀo�i�i�[�q�Őڑ����Ă���܂��B

�P�[�u����ONKODO Blue y524 RCA -�o�i�i×2 �X�s�[�J�[�P�[�u�� 2�{�Z�b�g���g�p���Ă���܂��B

������{�I�A���{�I�ȊԈႢ�����Ă���̂ł��傤���B

���p������������ł��B

���ƓK�Ȑڑ����@�̂�����������܂�����K���ł��B

��낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F25088472

![]() 2�_

2�_

��kakouad����

���C�����͂̍ő�d����2V���x�ł����A�X�s�[�J�[�[�q�̏o�͓d����20V�ȏ�ɂȂ�܂��B

���͑��̋@������ꂪ����̂ŁA�ʏ�͂��������ڑ����@�͍s���܂���B

�A���v��REC OUT�[�q����ڑ����āA�X�s�[�J�[�̃{�����[���ʼn��ʒ�������̂����ʂł��B

�ǂ����Ă��A���v�̃{�����[�����g���������́A���̂悤�ȃA�_�v�^�[���g���܂��B

https://www.amazon.co.jp/dp/B07S7W67ZB/

�����ԍ��F25088584

![]() 2�_

2�_

���������肪�Ƃ��������܂��B

�A���v�iA-S301�j��REC OUT�[�q����RCA�i2RCA�I�X�j�Őڑ����āA�Z�J���h�X�s�[�J�[�iED-R1280T�j��AUX�[�q��RCA�i2RCA�I�X�j�ƌq���ŃX�s�[�J�[�̃{�����[���ʼn��ʒ�������Ƃ������Ƃł�낵���ł��傤���B

�������̂悤�ɂ��Ă������̂ł����A�A���v�iA-S301�j�̃{�����[���ƘA�����Ȃ��̂ŁA����̂悤�Ȑڑ������݂��o�܂��������܂����B

���������I�Ɍ��サ���悤�Ɋ����܂����i�p�j�B

�����ԍ��F25088621

![]() 1�_

1�_

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301

�����́A�����R������A�S�X�s�[�J�ڑ��\�ƁA

���߂�@�\�̓h���s�V���ŁA�傫�����e�F�ł���̂ł����A

�M�̂�����₷�����b�N�ɓ����̂ŁA���M��}�������̂ł��B

�{�@�́A�f�W�^���A���v�ł����H

![]() 1�_

1�_

�����@��́A���i�d�͂��قڂ��̂܂ܔ��M�ɂȂ��

�l���ėǂ��Ǝv���܂��B

�Ȃ̂ŁA�g���Ƃ��̓��b�N�̔��i����H�j�������邩�A

���b�N�w�ʂ��u�`�����Ƃ��B

�{�@�́A�f�W�^���M�����͂ł��邯�ǁA�����f�W�^���A���v�ł͂Ȃ��B

�f�W�^���A���v�Ƃ�

https://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2007/12/20.html

�����ԍ��F25044144�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B

�����ʉғ��ł��A�d�������ł���Ȃ�̔��M������Ƃ������Ƃł��ˁB

�����ԍ��F25044245

![]() 0�_

0�_

�����ʉғ��ł��A�d�������ł���Ȃ�̔��M������Ƃ������Ƃł��ˁB

�����ł��ˁB��i��190W�܂ł͂����Ȃ��ɂ��Ă��A

�M�������Ȃ���A����Ȃ�ɔM���Ȃ�ł��傤�B

�ҋ@�d�͂�0.5W����

�����ԍ��F25044541�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

��shuhei58����

A-S301�𖧕��Ďg������ǂ��Ȃ邩�͕�����܂��A

A-S801 �� A-S2100 ���J�����b�N�Ŏg���Ă������ł́A

���ʂ̃X�s�[�J�[�j�A�t�B�[���h�����ʈȉ���A-S801�͂܂������₦���܂܁A

�\���Ⴂ�X�s�[�J�[�ő剹�ʂ�A-S2100���ƒg�����Ȃ�A

�Ƃ��������ł��ˁB

���ƁA�J���ݒu��PMA-390�i����j�A���ʂ̃X�s�[�J�[�ŏ����ʂ��₦���܂܂ł��B

A���̈悪��قǍL���Ȃ������AB���A���v�͉��x���オ��Ȃ����̂�������ۂł��B

���C���V�X�e���Ŏg���Ă�p���[�A���v�iSchiit Vidar�BA���쓮�̈�͖�1W�܂Łj�͑剹�ʁi�����j���ƐG��邩�ǂ����܂ŔM���Ȃ�܂����A��-�����ʂ��Ƃ��������ق�̂�ʂ邢�������炢�ł��B

���ł͎g�������Ƃ͂Ȃ��̂ň������炸�B

�����ԍ��F25044637

![]() 1�_

1�_

���[�J�[�Ƃ��Ă͍ň��̎����l���ā@���L�̗l�Ɏ���ɍڂ��Ă��܂��B�@�`�|�r�R�O�P����V���

• ���ʂ��̈��������Ƃ���ւ͉�����

�܂Ȃ�

�@������ɔM��������A�ЁE�̏�E��

����̌����ɂȂ�܂��B

�{���i�̎��͂ɏ�30cm�A���E20cm�A

�w��20cm�ȏ�̃X�y�[�X���m�ۂ���

���������B

�f�W�^���A���v�ł͂Ȃ��̂Ŕ��M���܂��B�@�`���ł͂Ȃ��̂Ń{�����[�����オ���Ă��Ȃ���@����قǂ̔��M�͂��܂���B�@�@�{�����[�����グ��Ώグ��قǔ��M�ʂ͑����܂��B

�܂��|�@��ʘ_�Ƃ��Ăł����@��͊J����@�O��͕���ʂ����߂ɃI�[�v���ɂ���B�@�@����͕K�{�ł���B�@�@�Z���ɏI��点�����Ȃ���c�B

�����ԍ��F25044641

![]() 1�_

1�_

A-S301�̃��[�U�[�ł��B�{�@�̓A�i���O�A���v�ł����A���̎g�p���ł͈ȑO���p���Ă����A���v�Ɣ�r���āA���M���ƂĂ����Ȃ��ċ����Ă��܂��B

�傫��➑̂̒��Ƀp�[�c�ނ��R���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă��邱�Ƃ��A���M�����Ȃ��v���̈��������܂���B

�����ԍ��F25044850

![]() 3�_

3�_

���x���߂̃��b�N�ŁA��20�N H/K �̗����ł� HK600 ���g���Ă��܂������A����̏Ⴕ�܂����B�d������邾���ł���Ȃ�ɔM���āA�Ă͓��Ɍ��������̂ł��B���ƁA�Đ������APC��TV�����C���ƂȂ�A���y�ԑg�≹�y�����Ƃ��Ɏ�y�Ƀ����R���� SW ON�Ƃ����̂���]�ł����B

�}���V�����Ȃ̂ŁA�p���[�͂ǂ݂̂��o���Ȃ��̂ŁA�����D��ł��ˁB

�ʏ��AMP��蔭�M�����Ȃ߂Ƃ������ƂȂ̂ŁA���������������Ă݂܂��B

�����ԍ��F25044921

![]() 0�_

0�_

�����A���ׂ��Ċ��\���Ă��܂��B

�Ƃ̊����ƁASP�̌������ǂ����߂��A�قƂ�ǔ��M���Ă��܂���B

�����A���f�W�^���ڑ������܂������Ȃ��ĉE���������܂������A15�N���̌��P�[�u����NG

�������悤�ŁA�V�������Ƃ�������ł��B

�������f���ł����ł��B

➑̂́A������Ə��a�ȃV���o�[�ɂ��܂������A������ӊO�ɗǂ��ł��B

�����ԍ��F25059019

![]() 1�_

1�_

��shuhei58����

�x���X�ł����A���Ђ̃l�b�g���[�N�A���vR-N803���g���Ă���܂��B�Q�O�P�X�N�w���łقږ����f�X�N�g�b�v�I�[�f�B�I�Ŏg���Ă���܂��BR-N803��A-S801�Ƀl�b�g���[�N�@�\��t�����悤�Ȑ��i�Ǝv���Ă���������������Ǝv���܂��i�����ʐ^�ō\�������Ă܂��j�B

https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/

ADK����̃I�[�f�B�I���b�N�ɒu���Ă���O�㍶�E�͗]�T�ɋĂ܂����A�V���ɓ��Ђ�BD�v���[���[��u���Ă܂��B

BD�v���[���[��CD�v���[���[�Ƃ��Ă��܂ɕ����܂��B�������BD�����܁[�[�[�Ɍ��܂��B

����ȏ�Ԃł����A���ɕs��͂Ȃ��g���Ă���܂��B

�m���ɓV�����ӂ����`�ł����A����ł�2�������x�̌��Ԃ͋Ă���܂��̂ő��v���ȂƎv���Ă���܂��B

���b�N�̓R���ł��B

https://www.asahiwood.co.jp/products/adk/item/detail/?id=6659854139562&product_type=2&collection=37&sub_collection=

��������PC�̎������܂��Ă��̌o���܂��āA�f�J���d�͕���➑̂ɍ����R-N803���w�����܂����B

�ƂĂ����K�Ɏg���Ă��܂��B

�\�[�X�͎��MacBookPro��USBDAC��ڑ����Ă�������RCA�A�i���O�P�[�u���ŃA���v�ɓ��͂��Ă܂��B

�����ԍ��F25088168

![]() 0�_

0�_

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301(B) [�u���b�N]

�����b�ɂȂ�܂��B

�g���R���̃X�y�b�N������ƁA�ቹ����

Boost/Cut 20Hz:±10dB, �^�[���I�[�o�[���g��:400Hz

�Ə����Ă���܂��B

�����20Hz�𒆐S�ɑ�������Ƃ��������ł��傤���H

�܂��A�^�[���I�[�o�[���g��:400Hz�Ƃ͉����Ӗ����Ă���̂ł��傤���H

��낵�����肢���܂��B

![]() 2�_

2�_

�������܂ɂ��낳�� ����ɂ���

�ȑO�����ڂɂ����������Ƃ�����悤�ȋC�����܂��B

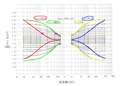

http://smonaka.web.fc2.com/soft/amp/model-15/tone2/index.htm

������̃O���t�S�ő�ŏ��̑g�ݍ��킹�@�ɂ̓u���[�̃��C���ƃO���[���̃��C���̌�����_�����}�n�ł�400HZ,

�}�ł͍Œ�悪10Hz�ł����A���}�n��20Hz��

�}�̃N���X���Ă郌�x����-20db�ł�������̍ő��l��14db�ł����A���}�n��20db

��挸�������ɂ�-�P�Qdb�ł����A���}�n��-20db�ƁB

�g�[���R���̓O���C�R�ƈႢ�A�A���I�ɕω������邱�Ƃ��o���܂��B���Œ���g���͂���܂������S���g���͂���܂���B

�O���t6�}�͒��̃J�[�u�ł��B

�����ԍ��F25079429

![]()

![]() 0�_

0�_

�킟�A�Ȃ�����b�ł��ˁB

�������}�n��R-N803�����Ă܂��B������̃X�y�b�N�ł́A����ȕ��ɏ����Ă���܂��B�Q�l�ɂȂ邩�ȁH

�g�[���R���g���[������

Bass�F±10dB�i�ϕ� 20Hz�j�A330Hz�i�^�[���I�[�o�[���g���j

Treble�F±10dB�i�ϕ� 20kHz�j�A3.0kHz�i�^�[���I�[�o�[���g���j

����ɏ�ʃ��f���ł͂���Ȋ����ł��B

https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/a-s3200/specs.html#product-tabs

Bass�F�ϕ�:50Hz/±9dB, �^�[���I�[�o�[���g��:350Hz

Treble�F�ϕ�:20kHz/±9dB, �^�[���I�[�o�[���g��:3.5kHz

�܂��A���ɂ̓`���v���J���v���Ȑ��E�ł��B

�����ԍ��F25079532

![]()

![]() 5�_

5�_

�u�ϕ��v�Ƃ������t����ł���

�����̎R�̃s�[�N�����̎��g���Ƃ����Ӗ��ł���ˁH

�����ԍ��F25079572

![]() 0�_

0�_

�ϕ��ɂ͈Ӗ��������Ǝv���܂��ˁA��̓��x���i�傫���j�ł��A���}�n��20db�ł��A������̓N���X�I�[�o�[����20Hz�܂ł̎��g���̕��ł��B

�������̎R�̃s�[�N�����̎��g���Ƃ����Ӗ��ł���ˁH

�c���̓��x���ŁA���������g���ł��ˁB

�����ԍ��F25079610

![]() 1�_

1�_

�����܂ɂ��낳��A����ɂ��́B

�}��\��܂����B���̐}�ɂ� Bass/Treble �����̓���������Ă��܂��B

���̏ꍇ���Ɖϕ� ±15dB �ł��B�ς�����ő啝�Ƃ������Ƃł��B

http://kouyamamoto.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/2_6c91.html

Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O�ŁA�u�����̎R�̃s�[�N�v�Ƃ����̂͂�����ƈ���āA�u20Hz �ő���������� ±10dB �ς��܂��v�Ƃ������Ƃ��ƁB

# �Ȃ��A���g���̕��� dB �ŕ\�킷���Ƃ͂���܂���̂ŁA���ԈႢ�Ȃ��悤�B

�����ԍ��F25079621

![]()

![]() 6�_

6�_

�������܂ɂ��낳��

�����ł�

�����}�n��20db��10db�ł����B

�����ԍ��F25079629

![]() 0�_

0�_

�F���܁A���肪�Ƃ��������܂���

�l���~�����X�y�b�N�́A50Hz��±10dB�ʂŁA�^�[���I�[�o�[���g����100Hz�ʂ��Ɨ������܂���

�������������g���R�����Ă����ł����ˁH

�O���C�R��p���C�R�ł��傤���ˁH

�����ԍ��F25079700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����܂ɂ��낳��A�����́B

�����ς݂ɂȂ��Ă邯�ǃf�^�����������̂ŁB

������������

>�Œ���g���͂���܂������S���g���͂���܂���

�S���̃f�^�����ł��B

�g�[���R���g���[���̊�{�I�Ȓ��S���g����1kHz�ł��B

TREBLE��1kHz�`20kHz��

BASS��20Hz�`1kHz���B

���S�_��1kHz�͑�������܂��A1kHz�ɋ߂��قǑ������͏������Ȃ�܂��B

�܂�u�������v�Ƃ̓g�[���R���g���[���ł͑�������Ȃ�1kHz�ɑ��āA

������Ă�����g���i�����̏ꍇ�͗��[�ɂȂ�20Hz��20kHz�j��

�ǂ̂��炢��������邩�Ƃ����l�ł��B

����̍\�����l����ƁA1kHz�Ƃ����̂͂��Ȃ��Ȃ̂ł����A

���������g�[���R���g���[���̖{���̖ړI�́A1kHz���S�Ƃ������Ƃ���l���āA

���R�[�h�Đ��̏ꍇ�́ARIAA�C�R���C�U�[�ɑ����̈Ӗ������邩��ł��傤�B

�ł�����A�g�[���R���g���[���œ���̉����C�ӂɑ����ł���悤�Ȏd�g�݂ł͂Ȃ��̂ł��B

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

>Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O��

������Ⴂ�܂��B

�g�[���R���g���[���̎d�g�ݏ�A����̎��g���ȏ�܂��͈ȉ����A

�Ƃ������Ƃ͏o���܂���B

�ɂ₩�ɁA�ቹ��20Hz�`1kHz�A������1kHz�`20kHz���ς��܂��B

�Ƃ������ƂŁA�^�[���I�[�o�[���g���Ƃ́A�Ϗo����@��̃J�[�u���݂�ƁA

1kHz(0dB)�ɑ��āA�ō��ψʒu�ɂ���3dB�ς�����g���������悤�ł��B

>�l���~�����X�y�b�N�́A50Hz��±10dB�ʂŁA�^�[���I�[�o�[���g����100Hz�ʂ��Ɨ������܂���

�f�^�����Ȑ����������̂ŁA�g�[���R���g���[���̖{���ɂ��āA

�܂����������ł��Ă��Ȃ��悤�ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ̓g�[���R���g���[���ł͖����ł��B

�킩��ɂ����Ǝv���̂ŁA����A���v�̃g�[���R���g���[���̕ω��}�ł��B

20Hz�A20kHz�Ł{�|10dB�̒������o����悤�ɂȂ��Ă��āA

�^�[���I�[�o�[���g���́A

�ቹ��125Hz�A500Hz�A������2.5kHz��8kHz�Ɛ�ւ����܂��B

�ቹ��

500Hz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l��A

125Hz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l��ԂłȂ����Ă���܂��B

�F�̓h���Ă��Ȃ��������́A500Hz�ݒ�̏ꍇ�̉ϒl�ł��B

������

2.5kHz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l�����A

8kHz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l��łȂ����Ă���܂��B

�F�̓h���Ă��Ȃ��������́A2.5kHz�ݒ�̏ꍇ�̉ϒl�ł��B

�܂��A�{�|3dB�̂Ƃ���ɐ������āA�ቹ�̑������̌�_�ɑȉ~�ŐF��t���Ă���܂��B

���������ł����A�^�[���I�[�o�[���g�����{�|3dB�n�_�ߕӂ��Ƃ������Ƃ��킩��ł��傤�B

������݂�Ƃ킩��Ǝv���܂����A

�^�[���I�[�o�[���g����Ⴍ�i�������͍����j����ƁA�Ԑ�����̂悤�ȕω��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA

�^�[���I�[�o�[���g���ƁA�������������g�����߂Â���͖̂������Ƃ킩��Ǝv���܂��B

50Hz�̑�����+-10dB�ɑ��ċ߂��̂́A�^�[���I�[�o�[���g��500�g���̂ق��ł����A

50Hz�`1kHz�����Ȃ葝������Ă��܂��킯�ł��B

����̎��g���悾�����������ꍇ�́A

�O���t�B�b�N�C�R���C�U�[��p�����g���b�N�C�R���C�U�[���g�������Ȃ��ł��傤�B

DEQ2496�i�����i�Ȃ�A�L���t�F�[�Y��DG-68)�̂悤�ȁA

�}�C�N�Ŏ��������ł�����̂̂ق����֗������Ƃ͎v���܂��B

BEHRINGER ( �x�����K�[ ) / DEQ2496

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19062/

DIGITAL VOICING EQUALIZER DG-68

https://www.accuphase.co.jp/model/dg-68.html

�����ԍ��F25079911

![]() 10�_

10�_

�������܂����A���肪�Ƃ��������܂���

�����ԍ��F25079971

![]() 0�_

0�_

blackbird1212����

�����A�����́u�����̌������Ƃ̓f�^�������v�̂��b�Ȃ̂ŁA�ꉞ�B

>>Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O��

>������Ⴂ�܂��B

>�g�[���R���g���[���̎d�g�ݏ�A����̎��g���ȏ�܂��͈ȉ����A

>�Ƃ������Ƃ͏o���܂���B

>�ɂ₩�ɁA�ቹ��20Hz�`1kHz�A������1kHz�`20kHz���ς��܂��B

���ӓI�ȉ��߂ł��B���Ƃ��u�g�[���R���g���[���@�^�[���I�[�o�[���g���v�ŃO�O���ăg�b�v�Ƀq�b�g����T�C�g�ihttp://www.audiosharing.com/people/segawa/audio_abc/abc_08_1.htm�j�ɂ́A

>�^�[���I�[�o�[�Ƃ́i�����j�R���g���[�����ׂ�����Ɖ���̋��E�̂��Ƃ������Č����킯�ł��B���m�ɂ̓^�[���I�[�o�[���g���iTurn-over Frequency�j�Ƃ����܂��B

�Ƃ�������������܂����A�u���E�v�ƌ����Ă��A����̎��g���œˑR���g���������ς��킯�͂Ȃ��͓̂�����O�ŁA����͎�����Ɍf�ڂ����}�ł������ł���͂��ł��B�t�ɁA

>1kHz(0dB)�ɑ��āA�ō��ψʒu�ɂ���3dB�ς�����g���������悤�ł��B

�Ə�������ɂ́A�����������܂��傤�B���肻���Ȓ�`���Ƃ͎v���܂����A��ʓI�ɒʗp����b���ǂ����A�F����̎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B

# �X���傳��͂��ԐM�s�v�ł��B

�����ԍ��F25080006

![]() 3�_

3�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B

>���ӓI�ȉ��߂ł��B���Ƃ��u�g�[���R���g���[���@�^�[���I�[�o�[���g���v�ŃO�O���ăg�b�v�Ƀq�b�g����T�C�g

>�ihttp://www.audiosharing.com/people/segawa/audio_abc/abc_08_1.htm�j�ɂ́A

>�^�[���I�[�o�[�Ƃ́i�����j�R���g���[�����ׂ�����Ɖ���̋��E�̂��Ƃ������Č����킯�ł��B

>���m�ɂ̓^�[���I�[�o�[���g���iTurn-over Frequency�j�Ƃ����܂��B

�����̋L�q�ł����A�͂�����ƁA

>����͂��Ƃ��A�^�[���I�[�o�[���R�O�O�w���c�ɍ��킹�� BASS �̃c�}�~���A

>�R�O�OHz�ȉ��̒ቹ�������邱�Ƃ��ł��A�T��Hz�ɂ��킹�� TREBLE �̃c�}�~���ƁA

>�T��Hz�ȏ�̍����������ł���A�Ƃ����Ӗ��ŁA

>���̏ꍇ�A�R�O�OHz����T��Hz�܂ł̊Ԃ̎��g���́A����ω����܂���B

����ȃf�^�����Ȃ��Ə����Ă��郊���N��������܂��Ă��˂��B

�܂�A������ǂ�ŁA

>Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O��

�������������ǁA�ԈႢ���w�E����āA���ȕٌ���n�߂Ă���Ƃ����v���܂���B

>�Ƃ�������������܂����A�u���E�v�ƌ����Ă��A

>����̎��g���œˑR���g���������ς��킯�͂Ȃ��͓̂�����O�ŁA

>����͎�����Ɍf�ڂ����}�ł������ł���͂��ł��B

���������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̓��e�œ\��t�����}�ɂ́A

�^�[���I�[�o�[���g���̋L�ڂ������킯�ł����A

�^�[���I�[�o�[���g����ؑւ��ꍇ�̕ω����L�ڂ���Ă��Ȃ��킯�ł��B

�����āA�\��t���������N��ɂ��^�[���I�[�o�[���g���̐������Ȃ��킯�ł��B

�ł��̂ŁA�^�[���I�[�o�[���g�����ւ����ꍇ�ɁA���Ƃ��A

>�R�O�OHz����T��Hz�܂ł̊Ԃ̎��g���́A����ω����܂���

�Ƃ������Ƃ�ے肷��悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��Ȃ��킯�ł��B

����ŗ�������ƌ����܂��Ă������Ƃ��������悤���Ȃ��ł��B

�ł�����A�X���傳���

>�l���~�����X�y�b�N�́A50Hz��±10dB�ʂŁA�^�[���I�[�o�[���g����100Hz�ʂ��Ɨ������܂���

���̂悤�ȕԎ����������킯�ł��B

����͏����ꂽ���Ƃɑ��鐳���ȉ��߂ł����Ă܂��������ӂȂǔ��o���Ȃ��ł��B

�����ԍ��F25080098

![]() 12�_

12�_

�F���܁A���c�_�Q�l�ɂȂ�܂�

�F����̋c�_�ŁA�����炭�l�̓g���R���̐������������ł��Ă���Ǝv���܂�

���v�ł�

�����ԍ��F25080226�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

blackbird1212����ɔ��_���܂��B�i�����܂ɂ��낳��A�ǂ������݂܂���B�j

>>���̏ꍇ�A�R�O�OHz����T��Hz�܂ł̊Ԃ̎��g���́A����ω����܂���B

>

>����ȃf�^�����Ȃ��Ə����Ă��郊���N��������܂��Ă��˂��B

���Y�T�C�g�ł́A��̂ق���

�u���[�J�[�̔��\�ɂ��A�R�O�OHz���^�[���I�[�o�[���g���ł���A�ƂȂ��Ă��܂��B���������ۂɂ͐}�̂悤�ɂP��Hz�t�߂���ω����Ă���v

���Ƃ���A���҂͂��̓_�𐳂����F�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B��L�u����v�͂������ɓK�Ƃ͎v���܂��A���̈�_�����œ��Y�T�C�g�S�̂�ᔻ����̂͑Ó��ł͂���܂���B

>���������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̓��e�œ\��t�����}�ɂ́A

>�^�[���I�[�o�[���g���̋L�ڂ������킯�ł����A

�����������Ⴂ�܂����A�M�a��

>1kHz(0dB)�ɑ��āA�ō��ψʒu�ɂ���3dB�ς�����g���������悤�ł��B

�ɂ��āA���ꂪ����̐��i�ɂ��Ĉ�ʓI�ɒʗp���鍪���͌��ǎ�����Ă��܂���ˁH�u�����悤�ł��v���炷��ƁA�͂��ȍޗ�����̐����ɂ����Ȃ��̂ł́H���Ȃ݂ɁA�u�f�^�����v�������Ă���Ƃ��ꂽ�O�L�T�C�g������ɓǂނƁA

�u�g�[���R���g���[���ő�_�̎��ۂ̓������݂āA�{�i�܂��́|�j�RdB�̂Ƃ��낪�A�ق�Ƃ��̃^�[���I�[�o�[���g�����A�ƌ����Ă悢�̂ł��B�v

�Ƃ���܂��B������u�f�^�����v�ł����H

���� 3dB �Ń^�[���I�[�o�[���g�����`���闬�V������̂͒m���Ă��܂������A���ꂪ����̐��i�ɂ��Ĉ�ʓI�ɒʗp���邩�ǂ����肩�łȂ��̂ŁA�ŏ��̓��e�ł͂����Ē��ۓI�ȕ\����p���܂����B�ׂ��Ȍ��܂Łu�f�^�����v�ƕ]����Ȃ�A�M�a��

>���S�_��1kHz�͑�������܂���

���u�f�^�����v�ł��傤�B1kHz���u����v��������Ȃ��͂�������܂���B�u��������Ȃ��v�����������܂����H

�����ԍ��F25080369

![]() 2�_

2�_

�@�@�@���@�@�������������Ԃ��͗ǂ��̂ł����H

�����ԍ��F25080379

![]() 7�_

7�_

�����N��\��Ȃ�A���̓��e�ɂ��ӔC�������Ă������������ł��B

�����̎咣�̗��t���Ƃ��ē\���Ă����Ȃ���A���F�������Ȃ�ƁA�u���������Ă���킯�ł͂���܂���v�Ƃ������ē�����̂͌��ꂵ���ł��B

�����ԍ��F25081153

![]() 8�_

8�_

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301

SONY��333esx�U�̒��ÂƂقړ������i�Ȃ��ǁA�ǁ[������B

333�ƂĂ��������悭�ăC�J�ɂ��B�������������Ȃ���

���X40�N�O�̃A���v�Ɏ���o���̂͂ǂ��Ȃ̂�����B�����ς݃N���[�j���O�ϕs��Ȃ��炵�����ǁB

�������炱������YAMAHA�����ׂ�������B

���҂̕��X�A�h�o�C�X���ӌ����肢�������܂��B

�����ԍ��F25048380�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

2022/12/11 14:03�i1�N�ȏ�O�j

�����̓��e�ɂ����܂��B���[�`���[�u�̑n���̊قƂ����`�����l����ESX�̃I�[�p�z�[���̖͗l���A�b�v���[�h����Ă���̂ŎQ�l���x�Ɍ��Ă݂��炢���ł��傤�B���̂��炢�̎�������Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ă������Ƃł��B�ړ_�����܂�h�z������x�ł͂��߂����Ă������Ƃł��B

�����ԍ��F25048501

![]() 2�_

2�_

���肪�Ƃ�������n���̊�

�������낢���

�����ԍ��F25051375�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301

�I�[�f�B�I�}�j�A�̕������炲�����������B

���݁A�ȉ��̍\���œ��͉����\�����Ă܂����A�����̎��ł͂��͂�D��͂킩��܂���B

�������A�����I�H�Ɍ����ǂ���̓��͕��@���D��Ă���̂ł��傤���B���������������ꂽ��������Β�����ׂ̊��z�����������������B

�@PC�i192PCM�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j�����f�W�^���P�[�u���ioptical�j��A301���X�s�[�J�[

�APC�i384DSD�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j��RCA�P�[�u����A301���X�s�[�J�[

![]() 1�_

1�_

������V�V�V�V�V����

384DSD�Ƃ����\�L���C�ɂȂ�܂����B

1bit DSD �i�t�@�C���t�H�[�}�b�g�@*.dsf�@*.dsdiff �Ȃǁj�ɂ�

�T���v�����O���g���̈Ⴂ��

�E2.8224MHz�i=DSD64�j

�E5.6448MHz�i=DSD128�j

�E11.2896MHz�i=DSD256�j

�Ȃǂ��L��̂͑����Ă܂���

�X���傳��͂��̏��384DSD�i�����炭������t�@�C���ł��傤���c�j��{���ɍĐ�����ċ���̂��ȁH

�����������Ƃ���

��ʓI�ɓ���ł���̂ł��傤���H����ł���Ƃ��Ă�

���g����DAC�ł͋Ȃ��`���̂悤�ȋC�����܂����B

�����ԍ��F24955519

![]() 2�_

2�_

������V�V�V�V�V����

����ɂ���

�@��Topping��DDC�Ƃ��Ďg�p�ŁAA301��DAC�ƃA���v�����g�p�ł��B

�A��Topping��DAC�ŁAA301�̓A���v���g�p�ł��B

PC�̓m�C�Y�������Ƃ������ƂŃm�C�Y�Ȃ���Ă��邩�ʼn������ς��Ǝv���܂��B

DAC�������œd���̎����d�v�Ƃ����Ă��܂��̂ŁA

���̕ӂ��s���ł����A����Ă��Ȃ��ꍇ�́A���������͓���悤�Ɏv���܂��B

�����܂ł������ł����A���炵�܂����B

�����ԍ��F24956278

![]() 1�_

1�_

������V�V�V�V�V����

�܂��͉����ƂȂ�PCM��DSD�̗D��Ɠ`��������RCA�A�i���O�ڑ��ƌ��f�W�^���̗D��̂Q�̖��ɂȂ�Ǝv���܂��B

�f�[�^�̏��ʂƂ��Ă�DSD�̕����D��Ă���ƌ����܂��ˁB�ڑ������ł�DSD���A�i���O�ɕϊ����Ă��瑗��̂ʼn����ɍS��Ȃ�P�[�u�����̑��ɗ]���Ȕ�p��������\����ł��ˁB���ڑ��Ȃ�@�ނ��Ή����Ă����192kHz�̂܂ܓ`���o���܂��B(������192kHz�A����96kHz�܂ł̋@�ނ��L��܂�)

����DSD�ł�PCM�ł��l�C�e�B���Ș^���f�[�^�Ȃ̂��H�ƌ������ł��˂��`(��)�ɒ[�Șb�A16bit/44.1kHz�̃f�[�^��ϊ��������������m��܂���B

����16bit/44.1kHz�̃f�[�^��192kHz�ɃA�b�v�T���v�����O������DSD2.8MHz�ɕϊ����Ē��������L��܂����ADSD�̕����m�C�Y�������Ȃ������ł��ˁB

�l�I�ɂ́A�܂���16bit/44.1kHz�̃f�[�^���������ōĐ��o����V�X�e�����\�����Ă��特���̃O���[�h�A�b�v��}��ׂ����Ǝv���܂��B

��������PC���̂��m�C�Y���ł�����ˁBPC�{�̂̃m�C�Y��AUSB�ɂ��m�C�Y�t�B���^�[���K�v�����m��܂���B

���ƈ�����USB�m�C�Y�t�B���^�[�́u�R�g���F�[�� �^�b�s���O�K�[�h�A�_�v�^�EUSB�p�@TGA-USB-AAP�vAmazon�Ŗ�3000�~�ł��B

�����g���Ă܂����A���Ђ̍����ȃI�[�f�B�I�pUSB�m�C�Y�t�B���^�[�Ƒ��F�Ȃ����\�ł��B(��)

�����ԍ��F24959656�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�Ȃ�قǁA�A�����ς�킩��܂����

PC����DSD�o�͂�I������ƁA�g�b�s����384DSD�ƕ\������邱�Ƃ���A���̂悤�ɋL�ڂ��܂����B

�m���s���ł��݂܂���B����͋M�a�̃J�e�S�������Ō����Ƃ���̂ǂ�ɊY��������̂Ȃ̂ł��傤���B

�����ԍ��F24959734�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G�X�v���b�\����ւ̕ԐM�Ƃ��ċL�ڂ��܂���

�����ԍ��F24959736�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����V�V�V�V�V����A�����́B

�P���ɁA

>�@PC�i192PCM�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j�����f�W�^���P�[�u���ioptical�j��A301���X�s�[�J�[

A-S301��DAC���\�ɂ���ĉ�����������܂�

>�APC�i384DSD�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j��RCA�P�[�u����A301���X�s�[�J�[

D10s��DAC���\�ɂ���ĉ�����������܂�

����2�̈Ⴂ���ׂ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

DAC�`�b�v�̐��\�́AD10s�̕�����ł��B

�d�����́AA-S301�̕�����ł��B

DAC�`�b�v�ȍ~�̃A�i���O�o�b�t�@�ɂ��ẮA

A-S301�̎d�l���킩��Ȃ��̂Ŕ�r�s�\�ł��B

D10s��OP�A���v�����\�ł��B

S/PDIF�i����/���f�W�^���j�ł̐ڑ����ƁA

�����192k/24bit�ɐ�������DSD�̃l�C�e�B�u�Đ����o���Ȃ��ł��B

�Ƃ����悤�ɁA���f�W�^���ڑ��̂ق������傫���g���ɂ����̂ŁA

�����I�ɈႢ���Ȃ��Ɗ����Ă���̂ł�����A

�g������̗ǂ�D10s����̃A�i���O�ڑ��ŗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���G�X�v���b�\SEVEN����

>384DSD�Ƃ����\�L���C�ɂȂ�܂����B

����́ADSD128��48kHz�n���DoP�o�͂̂��Ƃł��B

�{���ADSD��44.1kHz�n��Ȃ̂ŁADoP�iPCM�U���j�o�͂��ƁA

DSD64��PCM176.4k�ADSD128��PCM352.8k�o�͂ɂȂ�̂ł����A

PCM��DSD�ϊ�����Ƃ��ɁA����PCM�t�@�C�����A

44.1k/88.2k/176.4k�ł͂Ȃ�48k/96k/192k�������ꍇ�A

PCM��DSD�ϊ�������DoP�o�͂���ƁA

DSD64��PCM192k�ADSD128��PCM384k�ŏo�͂����Ƃ������Ƃł��B

>�g�b�s����384DSD�ƕ\������邱�Ƃ���

����D10���Ɓu384�@PCM�v�ƕ\������܂��B

�m�C�Y��ɂ��ẮA��p�Ό��ʂ�����ł��B

1���قǂ�DAC�ɐ���~������Ӗ������邩�ǂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂����A

USB�P�[�u�����ǂ����̂��g�����������͗ǂ��Ȃ�܂��B

����Ȃ��Ƃ����Ă���ƁA������1���~���Ă��܂��܂��B

����V�V�V�V�V���ǂ��܂Ŗ]�ނ��ŕς�邵�A

���ۂ�PC�ƂȂ��Ă݂Ȃ��ƌ��ʂ̂قǂ͂킩��Ȃ��̂ŁA

��̓I�ɐ��i���Љ��͓̂���ł��B

�����ԍ��F24959864

![]() 0�_

0�_

��blackbird1212����

������肪�Ƃ��������܂��B

��������

���߂āA�X���傳�g�p��DAC�̎d�l�\������

�uDSD64-DSD256�i�l�C�e�B�u�j�@�ȊO�Ɂ@DSD128�iDop�j�̃��[�h������

���̍ۂɂ́A�U���Ɏg���Ă���PCM�̎��g���R�W�S���g�����\�������Ă���v�@�̂�

�Ɨ����ł��܂����B

������V�V�V�V�V����

������͋M�a�̃J�e�S�������Ō����Ƃ���̂ǂ�ɊY��������̂Ȃ̂ł��傤���B

�ʂɎ����J�e�S���������Ă�ᖳ���̂ł�����ǂ��A

�����́@��L�@�u�v�@�̒��ɏ������ʂ�ł��ˁB

���������A�����I�H�Ɍ����ǂ���̓��͕��@���D��Ă���̂ł��傤���B

�܂��A�I�[�f�B�I�I�ɂ́@�����������^��������邾�낤��

�������@�艺���邱�ƂɁ@����Ȃ�̈Ӗ�������̂ł��傤���A

���y�����y�Ƃ��Ď�������A���D����c�Ƃ����ϓ_���炷��Ƃ��܂�K�v�̖����c�_

�_�o�𒍂��ׂ��|�C���g���ᖳ���悤�ȋC�����܂��ˁB

�����āA���y�W�������E���t�`�ԁE����ߒ��̈Ⴂ�Ȃǂ�

PCM��DSD�́A���ꂼ�ꑶ�݂��Ă����ł��傤�B

�I�[�P�X�g���Ƃ��A�W���Y�̃r�b�O�o���h���̈ꔭ�^��ŗǂ��o����SACD����

�u���̃_�C�i�~�N�X�Ƒ@�ׂ������ї��i=�g���h��f�i�Ƃ�����j����Ԃ͂P�U�r�b�gCD�����Ζ�������c�v�Ǝv�������

�d�C�y���̂�������ADTM�̔��W�`�̂悤�ȗl����悵�Ă���J�|�b�v��b�N�Ȃǂ�

����DSD(1bit)�ɍS��K�v�������킯�ł���ˁB

���X�i�[��l��l��

�D���ȉ��y������A�����Ղ��L��Ǝv����

����ȑO�ɃA�[�e�B�X�g��R�[�h��Ђɂ�

�e�X�̓s����D���D�����L�锤�Ȃ̂�

���̎���ɍ��킹

�F����s���ɂ���Ďg�������Ă���c�ŗǂ��̂ł́H

�Ƃ͂���

�X���傳�I�[�f�B�I�I�����ŁA

�Ȃ�ׂ������Ȕ�r�����āA�ǂ��炩����ɌR�z���グ��Ƃ��������o���Ȃ����Ȃ��ł��傤�B

����ɂ�

�X���傳��̂悤�ɁA��̋@���DDC�^DAC�Ƃ��Ďg�������Ă��܂���������Ȕ�r�ɂȂ�Ȃ��̂�

���Ȃ����}�nA�V���[�Y�ł�

A-S801�Ȃǂ̂悤�Ɉ���PCM��DSD����@����g���Ĕ�r���Ă݂���ǂ��Ǝv���܂��B

�i���ǂ��悤�ł���

���y�����I�ɂ͂��܂�Ӗ��͖������Ƒ����܂��B����������̏o���ł���

�A���v�^�X�s�[�J�[

���̓���������̋@��̂T�{���炢�̋��z�̃��m�܂ōL����

�V���b�v�Ŏ������܂���c�ƐF�X�����Ă��Ċy�����Ȃ�Ǝv���܂��B�j

�����ԍ��F24961167

![]() 0�_

0�_

A-S301�̓_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T�����Ȃ��̂ŁB�X�C�b�`���O���M�����[�^��߁B�Ȃ̂Ō����͂̂ق����R�������[�h�m�C�Y�̉e�����Ȃ��̂ŃX�b�L���������ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F24974706

![]() 0�_

0�_

�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301

�����i�L�`����

����ɂ���

�V���i�́A���̎����܂��o�Ă��Ȃ��ł��傤�ˁB

�����̂͂S���Ɂ@�߂肻���ȉ\�����ɂ��܂������A��p�@���o���Ƃ��Ă�

���i�͂Q�O�����炢�A�b�v���ā@�o�Ă������ł��ˁB�o�ė����Ƃ��Ă��A�傫�ȕύX�_��

�l���ɂ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24612353

![]()

![]() 5�_

5�_

2022/02/21 18:33�i1�N�ȏ�O�j

���Ẵp�C�I�j�A���G���g���[�N���X�̃v�����C���A���v��̔����Ă�������������܂������C��p�@���f�����o�����Ƃ͂Ȃ������Ă䂫�܂����B

��p�@���o�邩�łȂ����̓��}�n�̎��v���悾�낤�Ǝv���܂��B�f�m���̃v�����C���A���v�̈�Ԓቿ�i�@(���̐^�����̏����ȋ@��ł͂Ȃ��@��)�ʂłȂ��ƁA�̎Z������Ȃ���Ȃ��̂��Ǝv���܂��B

S301�����قǐԎ��Ȃ�Ό�p�@���o�����Ƃ��Ȃ������Ă䂭�^���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24612742

![]()

![]() 6�_

6�_

����ɂ���

����AV�A���v�Ƃ̕����Ȃ�ł����

�����ʂő��p�r�̃A���v����ɓ���̂ŁA���̃N���X

�������������͂������ɂ����Ă��܂�

301�̓s���A���f���Ŕ��ɗǂ��A���v�ł����A

���[�J�[�Ƃ��ďo�����Ƃ�Y�݂܂�

���͑�^�e���r�ƍ��킹�Ďg�����v�������A���X�s���A���f�����o���ɂ���

�X�s�[�J�[�ŎO���A�A���v�ŎO���ACDP�ŎO��

�v10���ʂ̃s���A���f���̓G���g���[�ɂ͐����ė~�������i�я��i�Ȃ̂ł���

���Ƀ��}�n�ɂ͊撣���Ăق���

�����ԍ��F24626999�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 7�_

7�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

������ς茆��RS-1506U 38-2T������

���I���t�F�[�u���^�[�{����

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F24628855

![]() 0�_

0�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�v�����C���A���v]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build

-

�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�Ɠd�j

�v�����C���A���v

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j

![A-S301(B) [�u���b�N] ���i�摜](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000795760.jpg)