eKクロス EV

eKクロス EVの新車

新車価格: 236〜313 万円 2022年6月16日発売

中古車価格: 99〜335 万円 (109物件) eKクロス EVの中古車を見る

※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です

モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。

| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |

|---|---|---|

| eKクロス EV 2022年モデル | 53件 | |

| eKクロス EV(モデル指定なし) | 22件 |

このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 4 | 8 | 2023年10月10日 04:39 | |

| 6 | 4 | 2023年8月10日 10:54 | |

| 15 | 12 | 2023年7月29日 16:16 | |

| 8 | 3 | 2023年7月29日 06:04 | |

| 5 | 1 | 2023年7月29日 05:48 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

eKクロスEVを自営業作業車として使う電気技師です。

本日岐阜県の田舎一本道を60km/h程度で125km走り、100⇒41%になりました。単純に考えれば125/11.8=10.6km/kWhですが、実際は電池容量に余裕を持たせてあるはずなので多分正確な数値ではないです。

どこかで実際使ってる容量は18kWhではないかとあり、それを代入すれば 10.6*1.11=11.76(km/kWh)になります…今までの数値を累計している電費計は出発時11.5⇒帰宅時11.6(km/kWh)なんで数値的には正しい気がした。

さて皆さんはどのくらい電池容量に裕度があると思いますか!?

自身は以上計算値から2kWhの余裕があると踏みましたが。

※最近流行のポータブル電源も電池劣化を防ぐべく1~2割の裕度があるといわれてますよ!?

![]() 1点

1点

>ヒラタツさん

返信が一つもないので…、ekのユーザーではないですが、私見を。

>自身は以上計算値から2kWhの余裕があると踏みましたが。

だいたいその程度でしょう。

そう考えると根拠ですが

リーフ24kWhの使用可能領域が、21kWh台の半ばくらいとの報告が、昔、ありました。

ご承知のこととは思いますが、

10年前の市販EVと言えば、リーフとGMのボルト、それにテスラのモデルS、三菱i-MiEVくらいでした。

EVは物珍しい車でしたので、アメリカなどのリーフユーザーの中には、かなりアクティブな方もいて、

分解や制御プログラムの分析まで、個人的な興味で、なされた方も少なからず居ました。

バッテリーの使用可能領域は、その頃の報告です。

ついでに言えば、「リーフスパイ」もその頃に作られたアプリです。

ek-EVが上下にどの程度余裕を持っているか、その割合は不明ですが、

バッテリーを傷める過放電と過充電を避けるための当然の措置でしょう。

そのため、話は違いますが

リーフスパイの示す数値とリーフがメーターで表示するSOC が、満充電に近くなると誤差

(メーター上のSOCが100%でも、リーフスパイでは90%台)が出てくるのだと思います。

ということで

ek-EV(とサクラ)のバッテリーの使用可能領域は18kWhくらいというのは、妥当な線だと思います。

書込番号:25440606 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

ac-dcの変換を85%と仮定したら,

20kwhの電気を入れて,17になりませんか?

余裕がある

電池容量

裕度

これらの用語が何を指しているのか,正確に定義して整理するのがいいのでは?

車を走らせるとき,駆動電池から電気を取りだして,すべてが走行に行くわけではないですね。

例えば,指令・制御の部分。

小さなガジェットで,逐一チェックしたり,家庭で電気量を測ったりといった行動をとる方にお任せしたいと思います。

サクラのカタログにも,アウトランダーの~ログにも,充電に入った電気が20程度であるという記載があります。

全部を使えるようにはなっていない。

これは今どき,実際に運用してる人なら,かなりの人が意識していることで,大体この辺だなという値は,大体です。

書込番号:25441771

![]() 0点

0点

>akaboさん

返信ありがとさんでしたー。バッテリー裕度はリーフでも1割程度あるようで。

>tarokond2001さん

言われてみればポータブル電源も全体効率は80~90%程度。ポータブル電源の実負荷試験結果で80%台が多いのも納得ですー。そうなれば電池容量90%使用・インバータ変換効率90%なら全体効率は0.9*0.9=0.81(80%)。

※この場合、全体効率=(1-裕度)×変換効率。

そして電力回生の効率は…変換効率90%なら回生電力は0.9*0.9=0.81(81%)しか電池へ戻らへん。電池の充放電効率90%とすれば0.9^4=0.81^2≒65%前後。たしかこんな数値になります。

要は出た数値が100%使えるとは限らず、随所に効率をあてはめて実態値を出すわけでしょ。

過去に合格した電気主任技術者試験(電験)でこの手の問題が山ほど出ましたよ。ただ難関資格だから一般人に分かりやすく説明しづらい訳でして。

書込番号:25441900

![]() 0点

0点

裕度という単語を自分は知らなかったので,webで探ってみたところ,保証値との違いといった使い方をしてるようです。

試験問題にも裕度という単語が登場するのなら,その計算式だと,ちょおと使い方に違いがあるのかなと。

私は,あえて言うと,18よりも日常で使える領域は小さいのではないかなと感じています。

書込番号:25442284

![]() 1点

1点

ヒラタツさんのような試験を通過した方に向けたものではないですが。

電費がすごくよく見えるというのは,使ってる電気量が,思ってたより小さいという可能性があるのでは?

Scib使ってた人には実感がわきにくいでしょうが,16kの三菱の電池,毎年着実に距離が減っていく。

一方,電池の特性で,温度が高い方が,見た目上の容量が増える,充放電曲線の関係で。

気温が上がると電池が元気になるような錯覚。

これ,実際に使える電気,だいぶ少ないなぁと。

三菱の容量測定は,Ahで判定する。いわゆる健康度,SOH。

ここは,三菱の整備やる人も良く分かってなくて,寒い日なら容量が低く判定されるわけではない。

自分も知らなくて,アドバイス通りに有料で再度測定して,1回損した。

容量の実測値,社内値で20kwh。

これは充電できたのが20ってこと。

雑巾を絞りぬくような試験をして20。

しかし,実際には,そうした使い方は出来ていない。

使える領域が保護のために少ないということとは別の話として,充電に要した20のうち,普通の走行では,どこまでなのか?

当然,クルマに表示される電費を算出する場合,ずっと小さい電気量から算出してるのでは?

実際にどう設計しているか,各社が公表していないので,色々と推測しようとするわけです。

MAZDAのEVは,公表値は35あるも,使ってるのは30まで届かないらしい。

私の現時点の感想は,思ってたよりだいぶ小さいかもしれないなとなります。

書込番号:25445875

![]()

![]() 0点

0点

>akaboさん

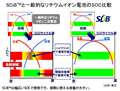

たしかに0-100%使える東芝SCiBとは違い、今回のAESCリチウムイオン蓄電池は10-95%程度で抑えているかもしれません。そう考えると余裕を持たせて実際の使用範囲は狭まっている可能性はあります。

i-MiEV(M)10.5kWhはサイクル回数も多ければ金属リチウム析出の恐れも少なく、画像のように危険領域を避けた容量低下もないという訳で。

実充放電容量18kWh以下だとすればまだ係数があるはずですが、仮にそれが16.7kWhだとすれば200km走った場合12km/kWhになりますよ。

本日仕事で田舎の一本道を112km走り53%消費しましたが…これを3通りに分けて計算します。

20.0kWh:112÷10.6=10.57 km/kWh

18.0kWh:112÷10.6*1.11=11.72 km/kWh

16.7kWh:112÷10.6*1.20=12.68 km/kWh

そして本日累計表示が 11.6km/kWh ⇒ 11.7kWh になったんで1.はありえず2.3.が考えられますが、累計距離が長いと2.は考えにくく、自ずと3.が予想に近い数値になります。

試行錯誤ではありますが、最適解が見えてきた気がします。ありがとうございました。

書込番号:25446505

![]() 0点

0点

猛烈に暑かった夏が過ぎて,急に気温15℃あたりまで冷えるようになってきたこのごろ。

リチウムイオン電池に関する基礎を解説しているものを読むと,

電池にとって温度が上がることにより耐久性を落とす方向に働くが,

一方,充放電曲線を見た場合,温度が高い方が,扱える電力量が増える。

上記のような内容が見られます。

したがって,実際にどれだけ走れたという実測値をもとにして議論を進める場合,温度の影響を考える必要があるでしょう。

夏に走れた距離を,気温15-20℃の時に走れるのか となります。

さらに,実地の走行では,回生エネルギーを回収しています。

私が今使っているクルマだと,走行スピードが高くなければ,40%を超える回収があります。車載の数値なので,正確性は担保されるか定かでないところはありますが。

そして,夏場には,エコモード80%充電で118kmとか出る時があります。推測値なので,それよりも短い距離を走れる。それなりにくたびれてきた電池です。

今朝は,108km。もちろん道路も時間帯も違うので,そのまま当てはめることは出来ないのですが,

逆算すると,温度で,5%から10%位の変動は起きうるかもなとなります。

冬場になると回生の戻りが減るなどで,さらに走れなくなる。

実感として,皆さんお持ちでしょう。

サクラの電池は,雑巾を絞るようなギリギリの使い方をしたときに,充電に要した電気量が20kwh相当。

これらの点から,私は,実際に使える量は18より小さい可能性があるのではないかと見ています。

20の充電量だから18位だろうという風には考えていない。

回生で得たエネルギーを積分してとか,難しい数式は,私には扱えないので,概念的には,こんな風に考えているよとご理解いただければと思います。

書込番号:25452259

![]()

![]() 0点

0点

>akaboさん

難しい計算をしなくとも容量を確認する方法があります。

満充電から実走行距離を電費(km/kWh)で割るのです。ガソリン車で言う満タン計測と同じ。

最近100km(緩やかな上り購買)を走り100⇒30%で電費8.8km.kWhだったので計算すると

100km)÷8.8(km/kWh)÷0.7≒16.2(kWh)

やっぱり16kWh台になりましたよ。要は20%前後の余裕があるってことで。

ストップ&ゴーの少ない一本道かつ標高も400m近く上がっているので回生の影響は考えにくいです。

ちなみに回生で戻る電力はインバータの効率を80%めモーターの効率を90%とすれば0.7*0.7=0.49、約半分。

道理で街中を走ると電費が落ちるはずです。

書込番号:25456431

![]() 0点

0点

自動車 > 三菱 > eKクロス EV 2022年モデル

最近eKクロスEV Gビジネスパッケージ(法人向け)を導入した自営業者です。

廉価版であり普通充電ケーブルは付属してません(販売店から事前に知らされたが)。

というのも自宅にネット取寄せ品がいくつかありましたんで。

導入順でいくつか紹介します。

1.日産リーフ用 (3NK5E) 100/200V,15A

2.メーカー不明 100/200V,8/10/13/16A

3.三菱アウトランダー用 200V/15A

いずれもJ1772規格なんで充電自体問題ないですが、問題は電池容量測定サービスで充電器が必要になる場合です…アイミーブM時代はディーラーに必要と言われ車載品を持参してました。

3.の三菱車用は持ってますが、eKクロスEVだと断られそうな気がしまして。

詳しい方・ご存じの方、お知恵を貸してください。

![]() 1点

1点

アウトランダーもリーフ EKも

充電ケーブル

みんな同じじやないんですか?

違ってたとしてもなんで断られるのかわからない

のですが?

書込番号:25372099 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

突然すみません。知っていたら教えて下さい。

知り合いに初期の三菱アイミーブを中古で買った人がいます。去年50万で買い、半年か1年程で車検が切れユーザー車検を受けに行ったら黄色🟡🟡のランプが着いていて警告灯だからこれば車検は通せないと言われそのまま家に止めていて泣く泣く、足に安い乗り捨ての車を買って乗っているそうです。充電はイオン(200v)普通充電などでしたり、自宅(100V)でしたりだそうです。

どうしたらその車は車検が通ると思いますか?

書込番号:25377557 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>piropiropeeさん

警告灯点灯の原因を修理するしか無いですね

何の警告灯なのか、何が原因と思われるのかですね

高額の修理費がかかるのなら廃車するしかないと思います。

書込番号:25377594

![]() 0点

0点

>piropiropeeさん

初期のアイミーブって充電ケーブルにコントローラーがついていないタイプやと思います。

以前乗ってたMタイプはコントローラー付きでしたが。

解決方法は三菱ディーラーで車検を受けることですかね。

一般整備工場などにはないメンテナンスマニュアルがあると思います。あとは特殊な機材でエラーチェックしている可能性もありますが。それで直らなければ廃車検討になるでしょう。

もっとも製造後13年も経っている場合は部品交換も容易でないかもしれません。本当にアイミーブに精通している専門ショップを頼るのも手だとは思いますが。

書込番号:25377737

![]() 1点

1点

自動車 > 三菱 > eKクロス EV 2022年モデル

ekクロスEVは三菱さんと日産さんが共同で開発した車とのことですが、三菱さん側にはi-MiEV type-Mに搭載されていた東芝製SCiB電池の充電性能の良さの実績があったはずなのになぜあの電池が採用されなかったのでしょうか?

値段を抑えるためだったのでしょうか。それともリーフに採用されている電池の量産効果アップによるさらなる価格低下のためだったのでしょうか。

運転支援システムなど、とても気に入っている車ではあるのですが、唯一急速充電性能に不満を感じています。

急速充電時の電流値が下がらず気持ちよく充電されていくi-MiEV type-Mの状態が懐かしい。

何か理由をご存知な方や、こんな事情があったんじゃないか。と思われている方がいらっしゃましたらコメント頂けると嬉しいです。

書込番号:25167841 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

〉何か理由をご存知な方や、こんな事情があったんじゃないか。と思われている方がいらっしゃましたらコメント頂けると嬉しいです。

それを知る人はこのサイトにはいません。

メーカーもユーザーにいちいち説明する必要も無いですから。

で、先代のekは三菱設計ですが、現行はガソリン仕様のek含め日産主導。

グループとしての力関係を考えれば三菱への出資比率34%持ってるのが日産ですしね。

書込番号:25167882 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

>中央線大好きさん

SCiBは劣化に強い、大電流の充電が可能という長所がある反面、電圧が低いという短所があります。

そのため、ほぼ同じ体積でi-MiEVのリチウムイオンバッテリーは16kWhなのにSCiBは10.5kWhの容量になります。

リチウムイオンバッテリー3.7V前後、SCiBは2.5V前後になります。

同程度の体積で容量が2/3というのは電圧が2/3程度しかないのが理由だと思います。

I-MiEVのMモデルでは50kW出力の充電器で125A流せるようですが、電圧が低い為に30kW程度が最大です。

サクラやekクロスEVでは80A程度流れるようで30kW程度の充電になりSCiBとそれほど変わらないと思います。

20kWhの容量を実現するためには今の所SCiBでは体積、重量で無理ということではないでしょうか?

書込番号:25167920

![]() 5点

5点

らぶくんのパパさん

たしかに10年前のi-MiEV type-Mに採用さてたSCiBは電圧が低くエネルギー密度の面で不利だった感じですよね。

最新のSCiBはエネルギー密度が10年前の1.5倍になった。という話もあるようですが、それでもまだ不利な面がある感じなんですかね。

書込番号:25168130 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

じゅりえ〜ったさん

コメントありがとうございます。

確かにグループの関係を考えると日産主体ということになっている感じなんですね。

書込番号:25168166 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>中央線大好きさん

>最新のSCiBはエネルギー密度が10年前の1.5倍になった。

と言っても、電圧は正極材と負極材の材質によって決まるので、2.4Vは変わりません。

スレ主さんのおっしゃるエネルギー密度は、体積あたりの値でしょう。

と言うことで、急速充電性能は、最新のSCiBでも 2.4V×125Aで30kWhです。

つまり、バッテリーを2並列以上にしない限り、現行のサクラやek-X EVと同程度です。

そもそも、私見ですが

SCiBの劣化は少ないですが、それはEV用としては、オーバークォリティだと思います。

そして

最新のSCiBの性能は、充放電回数の多いHEVや、長い期間にわたって性能を維持しなければならない家庭用蓄電池などが相応しいと考えます。

書込番号:25168417 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

tarokond2001さん

コメントありがとうございます。

30kW=SCiBの電圧2.4V x 100個直列接続 x 125A という計算ですね。(実際のi-MiEV type-Mは何セル直列接続していたのか知らなくてすみません)

もし、本当にSCiBのエネルギー密度が1.5倍になっているとすると、同じ容量のバッテリーモジュール構成するために必要な電池搭載スペースは2/3にすることができると思われます。だとすると、空いた1/3のスペースにさらに電池を直列に繋いで、100個を150個に。となると電池100個直列の電圧240Vは150個直列の電圧360Vにすることができる。360VであればSCiB以外のリチウムイオンバッテリーと遜色ない電圧。360V x 125A = 45kW にすることはできなかったのでしょうか。。。

容量も、エネルギー密度1.5 x 空いたスペースに電池を追加1.5 =2.25倍 i-MiEV type-M 10.5kWh x 2.25 = 23.6kWh 電池配置はラミネート型のAESC製に有利性があったとして、現行のekクロスEV 20kWhに近づけることはできたのではないかと。

また、私がSCiBを推したい理由は、充電開始から70%まで充電電流が下がらず125A流れ続ける特性を持っているところが良いと思っています。

今のekクロスEVは充電開始後5分程度は80A 30kWで充電されますが充電が進むに連れて電流が下がっていき80%付近では10kW程度。

SCiBであれば70%付近まで125A 45kWのままで充電でき、その分充電時間が短くできる(自分のメリット)。急速充電中、他の方を充電待ちさせてしまう確率が減る(他人が感じるメリット)。この2つと、おっしゃっておられるように電池の劣化を心配する必要がほぼない。電池を作るのに多くのエネルギーを使ってしまうのでEVはエコではないのだ!という意見にも廃車前の車から電池を取り出して、価格を抑えた中古電池グレードを作っても十分使えそう。(他の電池に比べて極めて劣化が少ない特性を活かして2巡目の使用が可能かも。私のi-MiEVは新車時電池残存が105%約10年乗って、後半約3年はV2Hで毎日充放電しても残存104%でした。)がメリットだと思っているのですが、そう簡単には行かないんですかね。。。

電池の個数が増える分お値段は上がりますね。

書込番号:25168528 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

開発は日産ですが、部品の調達も日産グループが担当です。

新型アウトランダーPHEVの電池も、エンビジョンAESCに鞍替えしたので、

コスト低減しか考えられないですね。

探せば、ネットで関連するニュースが見つかると思いますが。

typeMというか、Mグレードという名称がしっくりくるような感じがする。

書込番号:25168540

![]() 1点

1点

>中央線大好きさん

i-MiEVのMモデルのSCiBバッテリーは

容量10.5kWh (10500Wh)、公称電圧270V

SCibバッテリーセルは公称電圧2.3V 容量20Ah

これから逆算すると

270V÷2.3V≒118 (直列数)

10500kWh÷270V≒40Ah (2並列)

つまりセルの個数にして236個ほどが詰め込まれていることになります。

これが1.5倍になったとしても10.5kWhx1.5≒16kWhの容量ですね

参考文献

https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/corp/techReviewAssets/tech/review/2011/11/66_11pdf/f05.pdf

書込番号:25168616

![]() 0点

0点

らぶくんのパパさん

>10500Wh÷270V≒40Ah (2並列)

この計算したことありませんでした。

i−MiEV type−Mは2並列だったんですね。

40Ah (2並列) 急速充電時電流125A から考えるとCレートで約3Cになりますね。勉強になりました。ありがとうございます。

書込番号:25168863 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

肉じゃが美味しいさん

コメント頂きありがとうございます。

AESCさんとのつながりがまだ日産グループは強い感じなんですね。

AESCの電池のメリットはラミネート型で配置の自由度が高い点と、電池パッケージの配置密度を高められるのがやはり魅力なのでしょうか?

日産さんNECさんの共同で設立時に作成された当時の電池、初代リーフに積まれた電池は劣化がひどかったようですが、今は心配しなくていいくらいに改善されてきている感じなのでしょうか?

書込番号:25169359 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

茨城県に建設中のバッテリー工場は、25年から供給だったと思われます。

書込番号:25170149

![]() 0点

0点

>中央線大好きさん

もとi-MiEV(M)10.5kWh乗りです。呼んだ!?

東芝製電池(SCiB)は入出力性能(Cレート)の高さが魅力でしたが、なにぶん電圧の低さに悩まされ思ったほど充電してなかったです。電力の公式 P=I^2*R=V*I より、電流が大きくとも電圧の低さに相殺された。

※自身電気管理技術者(第三種電気主任技術者+電工一種+実務経験)なんでピンときました。

それに巷で話題のポータブル電源に使われる電池を見ても、三元系3.75V/リン酸鉄3.2V/チタン酸2.3Vの電位の違いが重量にも反映されますよ。リン酸鉄系蓄電池が三元系より2割近く重たくなるのが典型例。

東芝とて「テスラ車に積むモノではない」と明言している上、軽自動車には軽さと価格が重視されているからチタンで高価になるSCiBは使いにくいはずです。i-MiEV(M)の時代は三元系も高かったからチタン酸リチウムを使えたが、今はそうではないようです。その証拠が2018年のMタイプ製造中止であって。

自営業作業車のi-MiEV(M)も10万キロオーバーで駆動系にガタがきてeKクロスEV(ビジネスパック)へ乗り換えました。たぶん20~30kW急速充電はこっちのほうが3割くらい早く充電できますよ。

※i-MiEV(M) 270V / eKXEV 360V = 3/4 (電圧比)

書込番号:25363519

![]() 0点

0点

自動車 > 三菱 > eKクロス EV 2022年モデル

V2Hで充電しておりますが、4月から電気代が上がってしまったので深夜電力の旨味が薄れてしまい、三菱充電カードとにらめっこ中です。バッテリーの空具合だと、三菱で充電したほうがいいきがしてます。

皆様どうでしょうか?

書込番号:25229395 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

しばらく我慢の時代が続きますので

自宅充電でいくしかないですね。

ウクライナが収まらないうちに

またもや戦争が起きてしまい。

我慢の時代です。

書込番号:25229416 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>電気で長距離さん

三菱充電カードは、現時点では、他社に比べるととても割安な料金設定です。

しかも、三菱車ユーザーしか加入できませんから、活用される方が良いと思います。

(三菱充電カードの料金設定が、いつまで維持されるか、ちょっと不安ですが…)

国際情勢や日本の経済状況(そして為替相場)を考えると、

電気料金は、今後も安くなる可能性は少ないでしょうし。

しかし、ちょっと調べてみたら、中国電力の電化STYLEの夜間料金はずいぶん高くなりますね。

ウチは東京電力を使ってますが、そこまでは高くありません。

いずれにしても、電気料金の高騰により、EVのランニングコストの優位性は少なくなってますね。

書込番号:25230068 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

>電気で長距離さん

>tarokond2001さん

>爽やかホリデイさん

当家はi-MiEV(M)に乗ってた頃から自宅ソーラーがあり今年卒FIT(固定買取終了)なんで晴れた昼間に充電するよう心がけてます。幸い自営業なんで昼に自宅へ戻れば電気代はタダ同然。

ただし充電カードは三菱電動車両サポートプレミアムにしてます。理由は年一度容量測定サービスを利用するのと時折急速充電が必要になるため。

そのi-MiEVが10万キロ突破で駆動系不具合が出たんでeKクロスEVへ乗り換えました。屋号あるんで法人専用グレード(ビジネスパッケージ)を安く買えました。

毎月の電気代は…Eライフプランにつき深夜充電でも4時間として80円/1日程度。ガソリン代の半額以下なんで気にしてましぇん。

書込番号:25363021

![]() 2点

2点

自動車 > 三菱 > eKクロス EV 2022年モデル

以前はekクロスEVのカテゴリーがなくガソリン車のekクロスに書き込むのが申し訳ない気持ちでしたが、ekクロスEV枠ができEVネタが書き込みやすくなったと思います。運営さまありがとうございました。

書込番号:25167776 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 5点

5点

>中央線大好きさん

最近i-MiEV⇒eKクロスEVへ乗り換えた僕も同感です。

ガソリン車vs電気自動車はある意味宗教違いだと思ってたもので。

書込番号:25363016

![]() 0点

0点

eKクロス EVの中古車 (109物件)

-

- 支払総額

- 149.0万円

- 車両価格

- 136.5万円

- 諸費用

- 12.5万円

- 年式

- 2023年

- 走行距離

- 0.3万km

-

- 支払総額

- 169.7万円

- 車両価格

- 162.8万円

- 諸費用

- 6.9万円

- 年式

- 2024年

- 走行距離

- 0.7万km

-

eKクロス EV P 9インチスマホ連携ナビゲーション ETC2.0 マルチアラウンドモニター マイパイロット マイパイロットパーキング 電動サイドブレーキ デジタルルームミラー

- 支払総額

- 167.1万円

- 車両価格

- 159.8万円

- 諸費用

- 7.3万円

- 年式

- 2023年

- 走行距離

- 0.2万km

-

- 支払総額

- 189.5万円

- 車両価格

- 182.8万円

- 諸費用

- 6.7万円

- 年式

- 2023年

- 走行距離

- 1.0万km

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

価格.comマガジン

注目トピックス

(自動車)

自動車(本体)

(最近1年以内の投票)

-

- 支払総額

- 149.0万円

- 車両価格

- 136.5万円

- 諸費用

- 12.5万円

-

- 支払総額

- 169.7万円

- 車両価格

- 162.8万円

- 諸費用

- 6.9万円

-

eKクロス EV P 9インチスマホ連携ナビゲーション ETC2.0 マルチアラウンドモニター マイパイロット マイパイロットパーキング 電動サイドブレーキ デジタルルームミラー

- 支払総額

- 167.1万円

- 車両価格

- 159.8万円

- 諸費用

- 7.3万円

-

- 支払総額

- 189.5万円

- 車両価格

- 182.8万円

- 諸費用

- 6.7万円