OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

- �摜�����G���W���uTruePic X�v�ƗL����f����2037����f���ʏƎːϑw�^�uLive MOS �Z���T�[�v�𓋍ڂ����t���b�O�V�b�v���f���̃~���[���X���J�����B

- ���^�y�ʁE�h����h�H���\�E���͂Ȏ�Ԃ��@�\������A���]������}�N���̈�܂Ŏ莝���B�e���\�B4K 60p�̍����ׂȉf�����Ȃ߂炩�ɕ\���B

- �t��HD�ł͍ő�240p�̃n�C�X�s�[�h���[�r�[���B�e�\�B���x�ȃ|�X�g�v���_�N�V�����ɑΉ����邽�߁A�O���@��֓���RAW�f�[�^�̏o�͂��ł���B

����

�ň����i(�ō�)�F

¥211,900 (16���i)

- �t�������Y

-

- �f�W�^�����J���� 19��

- �~���[���X��� 18��

OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�BOM�f�W�^���\�����[�V�����Y

�ň����i(�ō�)�F¥222,000

(�O�T��F+4,000�~��![]() )

�������F2024�N 2��23��

)

�������F2024�N 2��23��

OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B �̃N�`�R�~�f����

�i2332���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S50�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 180 | 78 | 2025�N1��10�� 00:59 | |

| 39 | 10 | 2024�N6��17�� 16:56 | |

| 16 | 9 | 2024�N6��6�� 23:10 | |

| 20 | 0 | 2024�N5��13�� 20:18 | |

| 31 | 6 | 2024�N4��30�� 11:56 | |

| 7 | 7 | 2024�N5��2�� 14:37 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

�\�̃A�K�x�@�A�I�m�����E�[�c�����@���l�w����n���S�ōs���Ă��܂��� |

���R�B�e������������ |

OM-1���� |

E-M1X���� |

���d����5000����f�̉摜�f�[�^�ŗǂ���Ƃ����������ƁA�ŋ߂ł͂P����f�̒����ł͂Ȃ��AOM-1mk2�ŎB�e����悤�ɂ��Ă��܂����ǁA�F����͎g���Ă��܂����H

�Õ��͖��Ȃ��ł����ǁA��ʑ̃u���̌��O������ꍇ�́A�����ł���ˁB

E-M1X�AE-M1mk3�AOM-1�Ɣ�r���āA�i�����Ă����ł��傤���ˁB

![]() 2�_

2�_

��6084����

�w�u�n�C���]�v�ɑ��镗�]�x

>���������Ɂu�n�C���]�͉𑜂��Ȃ��v�ƒf�����鏑�����݂����������U�����A�^���̃��r���[�̓V���[���[���ŐG�������x�́u���p���r���[�v�ł�����������Ƀn�C���]�ɔے�I�ł��B

�u�n�C���]�͉𑜂��Ȃ��v�Ƃ����咣������l��2���قǂ����悤�ɋL���ɂ���܂����A�v�����݂��s�K�ȎB�e�ɂ�錩���ł����B

�u���]�v�Ƃ́u�������ǂ����Ɋւ�炸���ԂōL���������킳��Ă��邱�Ɓv�ł����A2���قǂ������Ă��邾���ł́A�����̎v���Ⴂ�E�ԈႢ�̗ނł��B���]�Ƃ܂ł͂ƂĂ��s���Ȃ��ł��傤�B

���̒��x�̂��Ƃ��u�n�C���]�͉𑜂��Ȃ��Ƃ������]������v�ȂǂƐ�������ƁA�{���ɂ���ȕ��]������Ǝv�����ސl���o�Ă��邩������܂���̂ŁA���]�Ƃ����p��̎g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��ˁB

�w�U�F�x

>�c�O�Ȃ��玄�ɂ͊������܂���ł����B

�������_�͋����̌��̔��˂��Ǝv���܂����A�U�F�Ə������P�_�͋��F�ɂȂ炸�ɗΐF�ɂȂ��Ă��܂��ˁB

>�𑜓x�Ƃr�^�m�͈Ⴄ�̂ł��傤���A���ȊO�̕���

>�����̃e�X�g�ł�RAW����3�@��̃e�X�g������ƁA�u�ʐ^�R�j���V���V�i��n�C���]�P�Q�O�O����f�j�v�@�̉𑜂�������>�łč��������܂��ˁB

>�Ƌ��ł����B

�����n���̂��摜����������ĉ𑜊��͂���܂�����ǁA���ۂ̉𑜂͉�f���Ȃ�ł��B

>��͂�ʂ̋@�������ăe�X�g��������ɋq�ϐ�������Ǝv���܂��B

�摜�����ɂ���Č����ڂ̈�ۂ��ς��܂��B

��ɂ������܂������A�n�C���]�B�e�̌��ʂ�RAW�ɋL�^���鎞�_�Ŋ������Ă��܂��̂ŁA�����\�t�g�ɂ�錩���̈Ⴂ�́A�P�ɒ����̈Ⴂ�ɉ߂��Ȃ��ł��傤�B��̌����\�t�g�ł��A�����摜��S���Ⴄ�𑜊��Ɏd�グ���܂����B

>�J��Ԃ��܂����A�����⎖���Ɋ�Â��Ȃ��c�_�͔�Ȋw�I�ł��B

6084����͂��l�`����̎B�e�ʼn摜��r���邱�Ƃ�Ȃ����Ă����܂����A���l���S����������ŎB�e�E�����E���������摜���y�U�ŕ��ׂĔ�r���Ę_����̂́A���܂�ǂ����@�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B��l���������ŎB�e�������̓��m���r����悤�ɂ͂܂��Ȃ�܂���B

A����A����̊���C�J������D�J�������r���ē���ꂽ���ʂ��AB����B����̊��œ�����C�J������D�J�������r�����i�ǎ������j���ʂƓ����X���������̂ł���A���̌��ʂ͐������ƌ��������ł��B

�������AA����A����̊��ŎB�e����C�J�����ƁAB����B����̊��ŎB�e����D�J�������r���Ę_����̂́A���̏ꍇ�̌��ʂ������邱�Ƃ͂ł��邩������܂��A������r���ĕ��ՓI�Ȍ��_�Ƃ���̂͂�낵���Ȃ��̂ł͂Ǝv������ł��B

�����ԍ��F26024979

![]() 6�_

6�_

���ĊF�l

���͂d�n�r�q�P�����������A��ύ����Ȃ̂ō�����w���o���Ȃ��Ǝv���܂����A

�J�������ŃZ���T�[�̉�f�������摜�����Z�o�͂���ƌ����̂ɂ͔����ł��B

���ăZ�C�R�[�G�v�\���̂q�|�c�P���i�U�O�O����f�j���A��p�̂q�`�v�����\�t�g�Łi�o�b���Łj�P�R�S�O����f�̂i�o�f�t�@�C�����o�͂ł���ƌ����U�ꂱ�݂ł����B

�����A�m�l�̃v�����ɂ��Ɓu�ǂ�Ȃq�`�v�����\�t�g�ł��ݒ�Ő��l��傫������A���̂悤�ȃt�@�C���͏o�͉\�v�Ƃ̎��ł����B

���͂q�|�c�P���͏���������A����f�o�͂ɂ͋����������A���̐�p�\�t�g�͎g�킸�d�����ł������A���������o�b�ɃC���X�g�[�����Ď����܂����B

�ʐ^�P�j�q�|�c�P���t���\�t�g�t�H�g���G�łU�O�O����f�o��

�ʐ^�Q�j�q�|�c�P���t���\�t�g�t�H�g���G�łP�R�S�O����f�o��

�ʐ^�R�j�V���L�[�s�b�N�X�o�����P�O�łU�O�O����f�o��

�ʐ^�S�j�V���L�[�s�b�N�X�o�����P�O�łP�R�S�O����f�o��

�{�f�B�F�q�|�c�P��

�����Y�F�R�V�i�A�J���[�X�R�p�[�T�O�����e�Q�D�T�A�i�e�T�D�U�ɐݒ�j

�i�D��I�[�g�C�`�v�a

��ʑ́A�����A�O������Ɠ����B

���v�w�I�ɂ͏������W�{�W�c����傫�ȕ�W�c�𐄌v����̂͌덷���傫���ƌ����܂��B�i�O���⊮�j

�U�O�O����f����P�R�S�O����f�����o�����摜���F�l�͂ǂ��]������܂����H

�����ԍ��F26024986

![]() 1�_

1�_

����o������

���摜�����̃R���|�W�b�g��k���Ȃǂ̂悤�ɕ����摜�����̉摜��������ꍇ�A�m�C�Y������܂�

�������_���ȃm�C�Y�����ς���邩��ł�

���m�C�Y�������DR�̉������L����܂�

����L��800����f�ɑ����邽�߂Ɋ��Z����̂������v�Z�ł���

�����ƍ����I��4�s�N�Z����1�s�N�Z���ɍ��������

https://www.sonyalpharumors.com/surprise-the-sony-a7siii-actually-has-a-48-megapixel-quad-bayer-sensor/

https://digicame-info.com/2021/10/7s-iii4800.html�@�����{��

�̂悤�ɂȂ�̂́A�ǂ������v�Z�ł��傤���H

�����ԍ��F26024995

![]() 2�_

2�_

�O���⊮���O�}�⊮

���炵�܂����B

�����ԍ��F26024996

![]() 0�_

0�_

�����̓L���m���͂d�n�q�P�Ń\�j�[�̃��V���V�Ɠ�������g�����̂��H������

����Ȃ�u�{�f�B�ŏo�́v�ɍ��_�������܂����E�E�E���ɂ͌��ؕs�\�B

�������ł̘_�c�͎��ɂ̓c�}���i�C�B

�����ԍ��F26025003

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

�����ł̓V���b�g�m�C�Y�ȂǑ��̃m�C�Y�̂��Ƃ͈�U�u���Ă���readout noise�������Ă��܂�����������Ă��܂���

�Ⴄ���ۂ�������Ă܂����ǎg���Ă�v�Z�͓����ł�

������4��f����4���ǂݏo���A�f�W�^���ɕϊ���C���^�[�t�F�C�X����o�͂���O�ɉ��Z����Ă�Ƃ��Ă܂�

�傫��1��f�����x�ǂݏo���ꍇ�Ɣ�r���āA4��readout noise���܂܂��̂ł�����4�{�ł͂Ȃ�RMS�Ȃ̂�2�{�ɂȂ�Ƃ������Ƃł���(��4�ł�)

������̋L���Ƃ͊W�Ȃ���ʓI�ɃV���b�g�m�C�Y�����܂܂�Ă�4��f���̍����ɂ��ẮA���l�ɐM��S��4�{�ɂȂ邯�ǃm�C�YN��2�{(��4)�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ŁAS/N��2�{�ɂȂ�Ƃ������Ƃł�

�����ԍ��F26025106�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�⑫�ł����A

������f���̂�4�{�̑傫���������ꍇ�A4�{�̌����~���邱�Ƃ��ł��܂��̂ŐM��S��4�{�A�܂܂��V���b�g�m�C�YN�́�4�{�ɑ����܂��̂ŁA�����ł����l��S/N��2�{�ƂȂ�܂��A��L�T�C�g�̗�̂悤��readout noise ��������Ɖ�ʒP�ʂł�SNR��DR�͉𑜓x�ɊW�Ȃ��ʐςŌ��܂邱�ƂɂȂ�܂���

�����ԍ��F26025625�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����o������

����̋�_�����ؓI�ȃf�[�^�������Ă��������Ȃ��ł��傤���B

�X�}�z�p�̎B���f�q�ł��r���j���O�O��Őv����Ă����̂�����܂������ǁA�f�[�^���掿���Ђǂ������悤�ł��ˁB

�_�C�i�~�b�N�����W

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Sony%20ILCE-7M4,Sony%20ILCE-7RM5,Sony%20ILCE-7SM3

�m�C�Y

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Sony%20ILCE-7M4,Sony%20ILCE-7RM5,Sony%20ILCE-7SM3

SONY���V�l�}�p��������œK�ȉ�f���̃Z���T�[��p�ӂł����ł��傤���ǁA�����p���Ɩ������ۂ��ł��ˁB

����C4K�i4096×2160�j�ɍ��킹�Đv�E�������ꂽ1200����f�̃Z���T�[��������d�ׁ��d��×��R���M���͑傫���Ȃ��ł��傤���ǁA�d�ׂ������邱�Ƃɂ��d��×��R���d���̑���͓d���d������������Ƃ��A���M�̑��ɂȂ��Ă��܂������ؓ�ł͂����Ȃ��ł���B

�����ԍ��F26025928

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

������̋�_�����ؓI�ȃf�[�^�������Ă��������Ȃ��ł��傤���B

��A�ǂ̕����ł��傤���H

A7S3��readout�̃m�C�Y��������Ƃ����b�͌��L����The Landingfield�ŏ�����Ă��邱�Ƃ�������āA�����v�Z�g���Ă܂��˂Əq�ׂ������ŁA���̈ӌ��ł͂Ȃ��ł���

���ɂ͂��̋L���̓��e�����������ǂ����m���߂悤�������ł���

���L���̕���A7S2��r�œǂݏo���m�C�Y���傫��DR�����Ⴂ�Ƃ���DxO,photonstophots�̑��茋�ʂƁA�������ł̊ώ@���ʂ���̐�������Ȃ��ł��傤���A�r�j���O�������Ƃ����̂����������ĂȂ��ł���

�����ԍ��F26026072�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

������̋�_�����ؓI�ȃf�[�^�������Ă��������Ȃ��ł��傤���B

�������Ƃ��ł����A�����g�Ŏ�����f�[�^�����ɐ��_���Ă��Ȃ��̂��`�g�B

�܂����������x���̎��͎��B����҂ɂ͖����ł��A���ۂ̃t�B�[���h�Ŏg���������ɋ߂��A�f�[�^���K�v�B

��ʓI�Ȕ�r�͏o���Ȃ��Ă��萫�I�Ȕ�r���o���鎖�A�o���邾�������𑵂����F�l���g�ł̎����f�[�^����r�B�e���_�c�ɕK�v�B

���̂����g�̎������ʂ�⋭���邽�߂̈��p�Ȃ�ǂ��Ǝv���܂��B

���ꂪ���ؓI�Ń��[�U�[�ڐ����Ǝv���܂��B

�����ɂ͂��̋L���̓��e�����������ǂ����m���߂悤�������ł�

���E�E�E��������Ȃ��ł��傤���A�r�j���O�������Ƃ����̂����������ĂȂ��ł��E�E�E

�ق�ˁB

���p�������p�ŋc�_���Ă��E�E�E�ǂ��������̋�_�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F26027136

![]() 2�_

2�_

��6084����

���ǂ��������̋�_

���͋c�_���ĂȂ����A���̈ӌ�����Ȃ����Ă�

���̋L�������Ă����̂�������Ȃ���

�����ԍ��F26027221�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

�b���S�����ݍ����Ă܂���ˁB

���̃X���b�h�ŏd�v�Ȃ̂́AOM-1mk2���m�X�|�[�c�B�e�̎���2000����f��EOS R1������AF�ǐ�50��/�b�AAF�Œ�120��/�b�ŎB�e�ł����A�����ƂȂ�iPENTAX 645D�ɕC�G����j5000����f�ŏ����_�C�i�~�b�N�����W�̍L���摜���B�e�ł���n�n�C���]�B�e���[�h������̂ł����A�ǂꂾ�����p����Ă����ł��傤���Ƃ������Ƃł��B

�ǂȂ������t�o���ꂽ�n�C���]�B�e�摜�i���ɍ폜����Ă���悤�ł����c�j�͑��d�I���̃f�����b�g�������A���p�ɑς��Ȃ��Ƃ͎v���܂��B

�������AOM-1���O��16����������̂��AOM-1�����12����ɒZ�k����A�ȑO�Ȃ��ʑ̃u�������O�����P�[�X�ł��g����悤�ɂȂ����̂ł͂Ǝv���A�F�X�����B������Ă����̂ł����AOM-1mk2�����OM-1���m�����Ɏ��s���܂����n�Ƃ����\�����o�ɂ����Ȃ��Ă����A���ۂɎg����摜���������̂ŁA�����ς�����̂��ȂƊ����Ă��܂��B

�n�C���]�ɂ��𑜓x�t�o�ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�t�o�́A�f�[�^�ł����ʂł��m�F�ł��Ă��܂��B

Tranquility����

�w�u�n�C���]�v�ɑ��镗�]�x

�w�U�F�x

�Ŏw�E���ꂽ���Ƃ͗��H���R�Ƃ��Ă��܂����A��Q���̕��X�̏������݂́H�H�H�ł��B

�����ԍ��F26027345

![]() 3�_

3�_

���̓n�C���]�ł��̂��̂ɂ��Ă͍m��I�ł���𑜓x���グ����ʂ�����܂�

DR���グ�邽�߂Ɏg���Ƃ�������������܂����̂ŁA�������ꂪ�C�ɂȂ��Ď��₵�܂���

�E���_����l�����SS�x�����邾���œ��l�Ȍ��ʂ��������Ȃ��ł����H

�ŁA

�Em4/3�̂悤�ɒ�iso�ł�DR�̍ő�l�������ȏꍇ�͂������DR���҂��郁���b�g������

�E����ȊO�͓��ɂȂ�����

�Ƃ��������̂��ȂƎv���Ĕ[�����ďI�����Ă܂���

���̎���̈Ӑ}�Ƃ��Ă͂�����������������ʂ�����Ȃ�ʔ����ȂƂ����Z�p�I�ȋ������炢�ł�

����ȊO����ȍ~�͕����ꂽ���Ƃ�������Ă������̂���ł���

��������������Ȃ������炷�݂܂���A����̋�_�A�ǂ̕����ɂ��Č���ꂽ���͓�ł�

�����ԍ��F26027371�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

����o������

�R�����g�̕��ӂ��킩��ɂ����A�I�O�ꂾ�����炷�݂܂��E�E�E

>����Ƃ��Ă�SS���Ƃ��Ċ��x������ȏ�̌��ʂ��Ă���낤���H

>iso���x�̉����܂łȂ�SS���Ƃ����ق����悢�ł����

>�Em4/3�̂悤�ɒ�iso�ł�DR�̍ő�l�������ȏꍇ�͂������DR���҂��郁���b�g������

>�E����ȊO�͓��ɂȂ�����

>���̎���̈Ӑ}�Ƃ��Ă͂�����������������ʂ�����Ȃ�ʔ����ȂƂ����Z�p�I�ȋ������炢�ł�

�܂��A�n�C���]�V���b�g�̃_�C�i�~�b�N�����W�g����ʂɂ��āB

OMDS�ł�OM-1�̃n�C���]�V���b�g�ɂ��Ď��̂悤�ɐ������Ă��܂��B

�w�n�C���]�V���b�g�͕������摜���������邱�Ƃɂ��A�m�C�Y���2�i�����P�B�x

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1/feature2.html

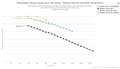

OM-1�̏ꍇ�̃��{�̑���O���t�摜���A�b�v���܂����ǁA���������ƃn�C���]�V���b�g�̃m�C�Y���P���ʂ�ISO���x�ɂ��Ăق�3�i���͂��肻���ł��B

�sPhotons to Photos�t

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR_HighResShotMode.htm

�Ⴆ�A�ʏ�B�eISO200/8�b�I�o�ƁAISO1600/1�b�ݒ�O�r�n�C���]�i1�b×8��I���j80M�摜���A�����x�m�C�Y�i���_�C�i�~�b�N�����W�j�ɂ��Ă����A�قړ����A�킸���n�C���]���ǂ������H�Ƃ������ʂɂȂ肻���ł��ˁB

�ŁA�n�C���]�V���b�g�ɂ�����wDR���҂��郁���b�g�x�Ɓw��������������ʂ�����Ȃ�ʔ����x�ł����A����ɂ��čl���Ă݂�ƁA�m�C�Y���P���ʈȊO�ɉ����āE�E�E

�����ۂ̉𑜓x�̃A�b�v�ɂ�鐸�ו`��

���U�F�̉����E���A���̗}��

�E�E�E���m���ɂ���܂��B

����Ɂu�莝���n�C���]�V���b�g�v����12��I����50M�摜�ɂȂ�̂ŁA�X�Ȃ�m�C�Y���P���ʂ����邩������܂���B

���̎莝���n�C���]�B�e�̏ꍇ�A�u�ʏ�B�eISO200�^8�b�v�����u�莝���n�C���]�V���b�gISO1600�^1�b×12��I���v�Ƃ��u�莝���n�C���]�V���b�gISO3200�^0.5�b×12��I���v�̕�����Ԃ����ŗL���Ȃ̂͊m���ł����A�����Ɏ��ۂ̉𑜓x�����U�F�����A���}�����ʂ�����܂��B

���������āA���x���グ�Ď莝���n�C���]�V���b�g���g���Ƃ����̂́A�������ɃA�����Ǝv���܂��B

E-M1 MarkIII ASTRO�Ő�������Ă���悤�ɁA����B�e�ł͐��̓����^���̒ǔ����ʂƂ����̂�����܂��ˁB�莝���n�C���]�ł́A���ꂽ���̈ʒu���킹�����Ă����̂ŁB

https://jp.omsystem.com/product/astronomical/em1mk3_astro/index.html

�����ԍ��F26029304

![]() 3�_

3�_

��Tranquility����

������ɂ����Ă��݂܂���

�����čŏ��̎��̎���ŁA���p����͈͂��Z�������ł���

���|������ǃ_�n����

������(�莝��)�n�C���]���g���̂́A5000����f�@

���Œʏ�B�e������A�_�C�i�~�b�N�����W���L��

���𑜓x����������ł��B

��ISO100�ȉ��̒ኴ�x�Ȃ�PENTAX��FUJI��5000��

����f�@�Ƃ�SONY�̂T�O�O�O����f�I�[�o�[�@��

�������D��Ă���̂ł����AISO200�ȏゾ�ƃn�C��

���]�̕����ǂ�

����f�@�A�������̃Z���T�[�̑傫�ȋ@��Ɣ�ׂ�DR���҂����ʂ�����̂��ȂƂ̋^��ł���

����f�@��OM-1�����Ăĉ����B�肽�����ɁAOM-1�̃n�C���]�̂ق���DR�ŗL���ɂȂ邩�炻�����I�ԂƂ����V�[��������ł��傤���H

����f�@��SS�x�����ĎB���Ȃ��́H

���߂ēǂ�ł݂��DR�����łȂ����̗v��������މ𑜊��̘b���������ĂƂ������Ƃł��傤���A�����ǂ݊ԈႦ����������

���̕�����Ԃ����ŗL���Ȃ̂͊m���ł���

���������A��u����̌��ʂɂ��Ă��C�ɂȂ��Ă܂���

��ʑ̃u���Ɋւ��Ă͔J��s���ɂȂ�̂͏�̕��Ŏ�����Ă���Ƃ���ł�����u����͂ǂ̂悤�Ɉ����Ă��ł��傤

�傫�������Ă��܂������A�������鉽�����̓N���b�v����g�����ł��傤������Ƃ�������x�����Ǝ��s�ł��傤��

�����ԍ��F26029413�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����o������

>����f�@�A�������̃Z���T�[�̑傫�ȋ@��Ɣ�ׂ�DR���҂����ʂ�����̂��ȂƂ̋^��ł���

����80M��35mm���J����������Ƃ��āA���̉摜��m4/3�O�r�n�C���]80M�摜�̃_�C�i�~�b�N�����W�͓����x�ɂȂ肻���Ǝv���܂��B�sPhotons to Photos�t�̑��肩�琄������ƁB

>����f�@��SS�x�����ĎB���Ȃ��́H

����f�@�̈ꖇ�B��ኴ�x�摜�ƁA2?3�i�����x��m4/3�n�C���]�摜�̂ǂ��炪�ǂ����H�Ƃ������ɂȂ�܂����ˁB

�U�F�A���A���A�U�𑜂Ȃǂ̖��̓n�C���]�ł͂قƂ�ǖ����ł����A����f�@�̈ꖇ�B�肾�Ƃ���炪�����鋰�ꂪ����܂��B�J�������{�̃e�X�g�ł��m�F�ł��܂��̂ŁA�摜���A�b�v���܂��ˁB

�sDPReview/Studio shot comparison�t

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=omsystem_om1&attr13_1=sony_a7rv&attr13_2=nikon_z7ii&attr13_3=phaseone_iq4&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=raw&attr16_0=1600&attr16_1=200&attr16_2=200&attr16_3=50&attr126_0=2&normalization=full&widget=1&x=-0.6038564028193054&y=0.30708945987764763

���𑜓x�̎ʐ^���B��Ƃ��ɁA�����V���b�^�[�̘A�ʂƂ��t���b�V���B�e�ȂLjꖇ�B��łȂ��ƃ_�����Ƃ�����܂����A���i�⎑���L�^�ȂNJɑ��V���b�^�[�ŎB�e�ł���͈͂Ȃ�AOM�J�����̎莝���n�C���]�͂��Ȃ�L���Ȃ̂ł́B�Z���T�[�V�t�g�ɗv���鎞�Ԃ������ł����ˁB

������ɂ���A�����ȃJ�����������Y�ɎO�r�s�v�ŁA�ꍇ�ɂ���Ă͑傫�ȃZ���T�[�̍���f�@�������m�ȉ摜����킯�ŁA�L���Ɏg�����ʂ��������������Ǝv���܂��B

>�傫�������Ă��܂������A�������鉽�����̓N���b�v����g�����ł��傤������Ƃ�������x�����Ǝ��s�ł��傤��

���̈ʒu���傫�Y���ꂽ��Ɩ����ς�����肷��ƁA�u�摜�������ł��܂���ł����B�v�̕\�����o�܂��B�摜�͐�������܂���B

�����ԍ��F26029510

![]() 4�_

4�_

���������C���B

��j����f�@�̈ꖇ�B��ኴ�x�摜�ƁA2?3�i�����x��m4/3�n�C���]�摜�̂ǂ��炪�ǂ����H

���j����f�@�̈ꖇ�B��ኴ�x�摜�ƁA2~3�i�����x��m4/3�n�C���]�摜�̂ǂ��炪�ǂ����H

�����ԍ��F26029527

![]() 0�_

0�_

����o������

�����̓n�C���]�ł��̂��̂ɂ��Ă͍m��I�ł���𑜓x���グ����ʂ�����܂�

���ꂾ���ł��A5000����f�̒����̑���ɂȂ�̂ł�����f���炵����Ȃ��ł����H

���E���_����l�����SS�x�����邾���œ��l�Ȍ��ʂ��������Ȃ��ł����H

�R�`�S�i�������x�ɂ��Ă��n�C���]�̕����D��Ă��āAISO��Ⴍ���邾�����Ɠ����Ȍ��ʂ͓����Ȃ��Ƃ����̂����_�I�ɂ��A���H�I�ɂ��ؖ�����Ă���̂ł́H

OM-1mk2�̃n�C���]���ƁA�f�[�^�I�ɂ�5000����f�̎B���f�q�Ɠ����ȏ�̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ă��܂����A������f���̉摜�ł������V���b�g�̂悤�ȋU�F�Ȃǂ̖�肪�Ȃ��A�F�̍Č��x�������Ƃ��������b�g������̂ł�����A���p���Ȃ��̂͂��������Ȃ��悤�Ɋ����Ă��܂��B

���ہA�B�e�����摜�������Ђ̃v���̕��X��N���C�A���g�Ƀ`�F�b�N���Ă�����Ă��A5000����f�N���X�̃J�����ŎB�e�������̂Ɠ����ȏ�̕]���������Ă���Ƃ����̂������ł��B

�����n�C���]�ɒ��ڂ����̂̓n�b�Z���u���b�h��H4D200MS�����

https://craphto.com/blog/post-568/

8��̘I���Ŗ{���̉𑜓x��16MP����40�l�o�ɑ���i���ۂ�4�{��64MP��40MP�Ɉ��k�j��������n�C���]�V���b�g�@�\���ڂ�E-M5 Mark II�ł������܂������ǁA�g�����肪�����̂Ŏ��p�I���Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B

�������AOM-1mk2����͎莝���B�e�ł����p�ɂȂ�摜�������₷���Ȃ����̂ł͂ƌ�������������܂��B

�����ԍ��F26029604

![]() 3�_

3�_

��Tranquility����

���_�C�i�~�b�N�����W�͓����x�ɂȂ肻���Ǝv���܂��B�sPhotons to Photos�t�̑��肩�琄������ƁB

����Ȋ����ł��ˁA���肪�Ƃ��������܂�

���U�F�A���A���A�U�𑜂Ȃǂ̖��̓n�C���]�ł͂قƂ�ǖ���

�����ł��ˁA�𑜓x�𑜊��Ɋւ��郁���b�g�͑�������Ǝv���Ă܂�

�����ԍ��F26029730�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����o������

�����́B

>�����ł��ˁA�𑜓x�𑜊��Ɋւ��郁���b�g�͑�������Ǝv���Ă܂�

�U�F�A���A���A�U�𑜂Ȃǂɂ܂��n�C���]�̃����b�g�������Ȃ�A����́u�𑜓x�𑜊��v�ł͂Ȃ��āA�u�摜�̐��m���v�ɂȂ邩�ȁB

�U�𑜂��Ă��Ă��A��ʑ̂̃I���W�i����m��Ȃ���Ή𑜓x�����𑜊�������悤�Ɍ����Ă��܂��܂���ˁB�U�F��A���ɂ����Ă��������B

�����ԍ��F26030782

![]() 4�_

4�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

�z�^���B�e������Ƃ��ɁA�z�^�������ł��鎞�Ԃ͔��ɈÂ��̂�

�������܂��͓��v����Ɍi�F���B�e���܂����A�֗��ɂȂ����̂����C�u�f�m�c�B

�]�����ƖX�̏�̕������Ȃ薾�邭�Ȃ��Ă��܂������A���C�u�f�m�c������

�y�ɑS�̂̒��q�𐮂�����̂��������ł��B

���Ƃ̓z�^���B�e���ƃJ�����̒u���ꏊ�ɂ���T���Ԃōs�����Ƃ�����܂��B

�����ŔY�܂����̂����C�u�R���|�W�b�g�̘A�ʋ@�\�ł��B

���Ƃ��A���C�u�R���|�W�b�g��5���B�e������A2���ڂ̃��C�u�R���|�W�b�g��

���Ă����@�\�Ƃ��~�����ł��ˁB

���ꂪ�o����J�������u���āA���ɃJ����������ł����ł����ǂˁB

ISO1000�Ƃ���10�b�I���Ƃ����Ă���ƁA���\�����̊X���̉e�����肷��̂�

1�b�I���Ƃ��Ń��C�u�R���|�W�b�g�ŘA�ʐݒ�ɂ��Ă��܂��B

����ʂ̘A�ʂł���ƎB�e�������c��ɂȂ�܂����A�B�e��1�b�Ԋu�����̂�

�z�^���̋O�Ղ��r��r��ɂȂ��ł���ˁB

�F����ǂ��B�e����Ă��܂����H

![]() 9�_

9�_

��RYOU�S�S����

NOKTON 10.5mm F0.95�����g���̂悤�ł��ˁB

������XF35mm F1.4 R��ISO1600�A60�b�I�����R���|�W�b�g���Ă܂��B�B�e����̂�20��15�������30���Ԃł��B

�����ԍ��F25769393�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��RYOU�S�S����

�I���b����ISO���x�͂��̎��̃����Y�Ɗ��ɂ��̂ň�T�Ɍ��߂�܂���

�����������ŏЉ�ꂽ�u�v���Z�b�gMF�ɂ�閳�����̐ݒ�v�������������̂Ńz�^���Ɏg����ȂƎv���܂����B

���i�ʐ^�Ńs���g�����ɐݒ肷����@�yOM SYSTEM PLAZA �I�����C���z

https://www.youtube.com/watch?v=z8YkdAcjc7U&t=217s

����ƃt�H�[�J�X�����O���b�N�ƃi�C�g�r���[���[�h�i�\�}���ߎ��̂ݎg�p�j�Ō��\�֗��ɎB�ꂻ���ȋC�����܂��B

�����ԍ��F25769434

![]() 2�_

2�_

���T�؍�2022����

���P�[�V�������f�G�ł��ˁBISO1600��60�b�ł�30���R���|�W�b�g��

�������ł��B�B�e�A���O���ς���y���݂��F�X����ꏊ���Ċ����ł��ˁB

���邢�����Y�Ƃ������ƂŃm�N�g���̍L�p�g���Ă��܂����A�P�u����

���������]���̂��̂��~�����Ȃ�܂��B

��Seagulls����

�B�e���Ă���Ƃ��ɁA�A���O���͕ς��Ȃ����ǃs���g����O�ɍ��킷��

���ɍ��킹�邩�����Ƃ�����܂��B���O�Ƀv���Z�b�g�l�e�Ł@���ꂼ���

���������`�F�b�N���Ă����ΈÈłł��@�r���ł`�e�ʒu��ύX�ł������ł��ˁB

�i�Y�t�ʐ^���ŏ��ԂɃs���g���킹�Ă��ēr���ʼn��ɍ��킹�悤�Ƃ��Ďl�ꔪ�ꂵ�܂����j

�܂��A�i�C�g�r���[�ł̓s���g�̎R�����߂Ȃ��قLjÂ����ǁA�B�e������s���g�ʒu��

����Ă���̂͂킩��Ƃ������Ƃ����A���Ԃ�����v���Z�b�g�l�e�̐���������

�s���g���킷�Ƃ����̂��ł������ł��ˁB������肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F25769551

![]() 4�_

4�_

��RYOU�S�S����

���z�^���B�e�ݒ�ǂ�����Ă��܂����H

�ŋ߂́A�Q���W�z�^����O�I�����ă��C�u�R���{�W�b�g�B�e����

��r���������Ă��܂��B

�Q���W�z�^���́A7��30���`8��30���������ł��B

���N�͗�N�ɔ�ׂ�5�����{���瑁����юn�߂܂����B

���C�u�R���{�W�b�g�̐ݒ�́A�z�^���̌���ł��܂߂ɕς��Ă��܂��B

OM-1�U�ł��ƁAISO800��1250��1600��2000��3200��6400

�I�o���Ԃ́A1/30�b��1�b��2�b

1���ځ@�q���{�^���@DxO PhotoLab 7�@�Č������Ă݂܂���

2���ځ@�Q���W�z�^���@���C�u�R���{�W�b�g�@DxO PhotoLab 7

3���ځ@�Q���W�z�^���@���C�u�R���{�W�b�g�@��r�������@DxO PhotoLab 7

4���ځ@�Q���W�z�^���@���C�u�R���{�W�b�g�@��r�������@DxO PhotoLab 7

�z�^���B�e���̂���ł���܂�

�����ԍ��F25770027

![]() 5�_

5�_

��Lola T70 MkIIIB����

������ނ̌u�ł����邳���Ⴄ�q��������A�F�X�ݒ�Y�܂����ł���ˁB

�������n�ŐF�X���������肵�B�e���Ă��܂��B

��OLYMPUS M.40-150mm F2.8

���̃����Y�̂e�l�Ńq���{�^���B�e�������Ƃ͂���܂��A�����Y�̑I������

�����܂��ˁB�����Q�l��肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F25771769

![]() 2�_

2�_

��RYOU�S�S����A�F����ɂ��́B

�z�^���E�E�E����ł���˂��E�E�E�l�́A���V�[�Y�����B��܂���ł����E�E�E�B

����ƌ��ݓI�ȃX���b�h���オ���ė��Ă��ꂽ�����Ŋ������ł��I�I�I

�����ԍ��F25771919

![]() 4�_

4�_

��RYOU�S�S����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

RYOU�S�S����A�F����A�Q���W�z�^�����B�e���Ă��Ď��ۂɔ��ł���z�^���́A

�B�e�����z�^����蔒�F�ł͂���܂���?

�������N�����̎��ɉ��F����}���Ă��܂����A�B�e���Ă�����̂��ӌ����肢���܂��B

���e����4���ڂ́A�O�I�������摜�́A�p���H���Â��܂����邢�̂Ń��C�uGND�B�e�����Ă܂��B

�F���x�͌l�I�ɎB�e������2850�`3000�ɐݒ肵�Č������Ă��܂��B(�l�̍D�݂ł�)

�C���^�[�o���B�e�ł��Ǝ莝���Ԃ����ɂȂ�܂����A���C�u�R���{�W�b�g�ł��ƂƂ��߂����Ȃ���B�e�y�����ł��B

�z�^���B�e�́A6��20���܂Ŋy���݂܂��̂ł��������B�e�������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25772650

![]() 3�_

3�_

��Orchis�B����

�ق�Ƃ��ɓ���ł���ˁB���s���낾���ɁA���̕��̂��Q�l�ɂ�������

�v���Ă��܂��B

��Lola T70 MkIIIB����

�킽���̓Q���W�{�^������ISO�Q�O�O�|�S�O�O������

�q���{�^�����Ƃh�r�n�W�O�O�|�P�U�O�O��������g�p���Ă��܂��B

�i�����Y�͂e�P�D�Q�������܂��͂e�O�D�X�W�m�N�g���j

�ʎB�e�̕��i�͉\�Ȃ�h�r�n�Q�O�O�ŎB�e�B

�F���x���u�̎ʐ^�̂��̂́A�t�@�C�����łh�r�n�{�F���x�œ��e���Ă݂܂����B

�u���ኴ�x�ŎB��Ȃ��ƁA���͎�O�ɗ������邢�u�̐F���������ł��܂����Ƃ�

����̂ŗ}���߂ɂ��Ă��܂��B���̂Ԃ��̌u���f��Ȃ��Ƃ�������̂�

�Y�܂����ł����B

�����ԍ��F25772821

![]() 3�_

3�_

���݂܂���B�����v���Z�b�gMF�g���Ă����̂ł����Nj������悭�킩��Ȃ��Ē��߂܂����B

1���ڂ�OM-1MK2���g���v���Z�b�gMF�g�p�ō\�}�m�F�̃t�@�[�X�g�V���b�g�������̂ł���

���̌�A�Y�[�~���O�����Ƃ���傫���s���g���O�ꕜ�A������g�p��f�O���܂����B

�����Y�[���A�b�v���Ă��������ł�����Ǝv�����̂ł����ARYOU�S�S����̌�����悤��

���炩���߃Y�[�~���O�|�C���g�𑪋����āi���邯��v���Z�b�gMF��AF�����@�\�ʼn\�ł��j����g�p����̂��������g�p�@�ł��B

�i�P���ڂ̖v�摜�͂������������[�g�����[�Y���g�킸�u���Ă��ăs���g�ǂ���ł͂Ȃ��̂ł����ꉞ���Ƃ��āj

�Ƃɖ߂��Ă���v���Z�b�gMF�̃Y�[�~���O���̋��������Ă݂܂������悭������Ȃ��̂�

���̘b�͂����܂łɂ��Ă����܂��B�i�g���悤�ɂ���Ă̓p�[�t�H�[�J���I�Ɏg���邩�ȂƂ��j

�Ƃ�����ł��ꂮ�������ł����Ȃ�g�p���Ȃ����������߂��܂��B

���̌�A�O�̈׃t�H�[�J�X�ʒu�����ɌŒ肵�Ă�����G9pro2�ɕς��ĎB�e���܂����B

���@��Ȃ̂ŃX���Ⴂ�ł����u���u���s���{�P�摜�����\��̂��p���������̂ł�������\�t���Ă����܂��B

�����ԍ��F25774023

![]() 3�_

3�_

��Seagulls����

12-100mm�̃Y�[�������Y�ł̌u�B�e

�e�l�݂Ăǂ��Ȃ낤�Ǝv���Ă��܂������A���ʂɎg�������ł��ˁB

�v���Z�b�g�l�e�͂܂��l���@���������e�X�g���Ă݂܂��B

Pureraw�̃m�C�Y�����͂���ς��i�ɂ͌��ʔ��Q�ł��ˁB

�����ԍ��F25776229

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

https://www.om-digitalsolutions.com/ja/news/corporate-information/nr20240528.html

�炵���ł��B

SIRUI�ƌ����A�l�I�ɂ͂��l�i�ȏ�... �Ƃ��������Ȉ�ۂ����Ȃ��̂ł����B

�Ȃ���Ă��ꂻ���Ȋ��Ҋ���... �y���݂������܂����B

������A��r�������Ⴂ�܂�����B�@�ŋ߂قƂ�ǎ莝���ŗv��Ȃ������̂ł���... �@���i�ɕ����܂����B�@(;^_^A

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000220424/SortID=25746636/#tab

![]() 5�_

5�_

SIRUI�̐��i�A���t���烈�h�a�������̂���C�ɂ�߂��̂ŁA

amazon�o�R�Ŕ����Ă���l�ł��B

���}�E���g�Ŗ��邢�����Y���o���Ă���̂ŁA�ʔ����ł��ˁB

�����ԍ��F25751977

![]() 3�_

3�_

You Know My Name.����

��������N����SIRUI�̃t�A���ł��B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001497163/#tab

�L�^�����������舵����߂��݂����ł��ˁB

�L�^��������̃l�b�g����Ȃ̂Ŏc�O�ł��B

�����ԍ��F25751991

![]() 1�_

1�_

�� �����炢�́w�l�x����

���h�o�V����͂����Ȃ�ł��ˁA�@��舵����̃{�[�_�[������̂����m��܂���ˁB

�A�}�]���ꔄ���Ȃ̂ŁA��r�̌^�Ԃ�P-326�łȂ��āAAM�[�R�Q�UM�Ȃ̂��ȁH

�� �u���[�j���O����@

�L�^����������ł����A�A�A

�ł��ASIRUI��OK�A���Ă��������̎���ɂ������C�����܂��ˁB

�O�r���������A���߂āH�@�������i�F�߂邫�������ɂȂ�܂����B�@�@

���ƌ����܂����A���{�ȏ�ɂ܂��߂Ȍ��i�A����Ƃ����܂���...

�����ԍ��F25752025

![]() 2�_

2�_

�A�i�����t�B�b�N�����Y�ł���

�����Ԃ�O����m4/3�}�E���g���o���Ă܂������Ǎ��X�H

AF�̂��߂ł����� �������炿����Ɗy����

�����ԍ��F25752399�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�� ��o������ ���߂܂��āB�i���ȁH�j

�I���R�����g�������������肪�Ƃ��������܂��B

��m4/3�}�E���g���o���Ă܂������Ǎ��X�H

�ł���ˁB�@���X�S:3�������ĕ��������Ƃ���܂�����...

�A�i�����t�B�b�N�����Y���āA�悭�m��Ȃ��̂ŏ������ׂĂ݂܂����B

��ʂ̉�������1/2�Ɉ��k���Č������A�ҏW���ɂ����2�{�ɖ߂����Ƃɂ���ĂP�U�F�X�̉摜��Ƃ������Ƃł��ˁB

�����Ƃ��Ắu�Ɠ��̎��Әc�݁v�u�����Y�t���A�v�u�ȉ~�`�̃{�P�v�@�����͋C�ɂȂ�ꍇ�����邩���m��܂���ˁB

�����ԍ��F25752852

![]() 0�_

0�_

�݂Ȃ��܁A������

��You Know My Name.����

SIRUI�͎����O�r�̃��[�J�[�Ƃ����v���Ă��Ȃ������̂ł����A�����Y������Ă����ł��ˁB

�A�i���t�B�b�N�����Y�͓�������ł��ˁB

OM�@���́ABlackmagic Pocket Cinema Camera�Ȃǂɂ��Ďg���̂ł��傤���B

���������������l�i���Ă܂���ˁB

�����ԍ��F25752870

![]() 1�_

1�_

�� YoungWay���� ���x�ł��B

�������Y������Ă����ł��ˁB

�������N�̎����Ǝv���܂����ǂˁB�@����܂�ڂ������ׂĂ܂���...

�����������������l�i���Ă܂���ˁB

�ʏ�̃����Y�Ƃ����Ă��AF1.2�V���[�Y������A�����͂Ȃ��C�����܂��ˁB

�i�����Y���[�J�[�Ɣ�r����̂͂������܂��������ł����j

����APS-�b�i�y��w�}�E���g�j�ł����A�Q�R�����A�R�R�����A�T�U����

�A�}�]���Ł��T�R�X�O�O�̂Q�O�������ŁA���S�R�P�Q�O�ł����B�@

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CP1QFPPX

�����ԍ��F25753039

![]() 1�_

1�_

You Know My Name.����

���̊Ԃɂ��L�^��������SIRUI�̎�舵�����ĊJ���Ă��܂����B

�㗝�X�Ƃ̊Ԃɉ�����������ł����ˁH�H

�����ԍ��F25763081

![]() 1�_

1�_

�� �u���[�j���O����

�����J�ɍĊJ�̂��m�点�������������肪�Ƃ��������܂��B

����݂̃V���b�v�ł̃u�����h�̑I�����͑��������ǂ��ł����̂ˁB

���㗝�X�Ƃ̊Ԃɉ�����������ł����ˁH�H

���[��A�ǂ��Ȃ�ł��傤�B ��l�̎��...

�J�����Ƃ͊W�Ȃ��G�s�\�[�h�ł����A

��̑O�A�߂��Ƀ��}�_�d�@�Ƀ_�C�L���̃G�A�R�����ɍs�������舵���ĂȂ������ł��B

�d�����Ȃ��̂ŁA�W���[�V���Ŕ����܂����B

�ǂ���̓X���������Ă�����͌���Ȃ������ł���...

��Œm��܂������A�l������ɒ[�Ɍ����_�C�L�������}�_�ƌ��ʂ������߂�������ł��B

���������A�W���[�V���ł�2�䓯���ɔ����܂������A���ɃI�}�P���͂��Ă���Ȃ������ł��ˁB�B�B

�����ԍ��F25763141

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

�U�̃G���u�����Ɏ䂩��āA�������������Ă��܂����B

�����g�p���Ă݂����z�́A����F���̃��X�|���X�ƃz�[���h�����ȑO��OM1�����m���Ɍ��サ�Ă��܂��B

�A���A�g���b�L���O���쓮���邽�߁A�ȑO�قǂł͂Ȃ���AF���݂��Ȃ�܂��B

�r�q�{�Q�Ŏg�p����ꍇ�͂O�ʂɂȂ�܂��B�Ȃ̂ňȑO�Ɠ��������F����OFF�ɂ��Ă��܂��B�A���t�@�C���_�[�ڎ��ŎB�e����ꍇ��ON�Ŏg�p���Ă��܂��B

�ł́A�U�̍ő�̋��݂͉��Ȃ̂��A�����GND���Ǝv���܂��BOMDS�͂�����J�������̂Ŕ����ɓ��ݐ����Ǝv���܂����B�Ȃ̂ŁA������g�p���Ȃ��̂ł���Ζ��������Ĕ���������K�v�͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B

�Ƃ͌����A�l��AI�̒lj��A�o�b�t�@���U���̉��Ǔ_������܂����A���̐�C�A�b�v�f�[�g�Ő��\��������҂ł��邩�Ǝv���܂��B

�Ō�ɑO��̃h�b�g�T�C�g�̃Y���ł����A�U�ł����l�̏Ǐm�F����܂����B������LUMIX�����Y���g�p���邱�Ƃɂ�镾�Q�Ȃ̂��Ǝv���܂��B

������ʐ^�𓊍e�����Ă��������܂����B�P�D�Q��GND�B�e�@�R�̓n�C���]�B�e�@�S�͒��F���B�e�ɂȂ�܂��B

![]() 20�_

20�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

���h�b�g�ƃt�H�[�J�X�G���A�������ɂ����B�@

���̓J���Z�~�̔�т��̂��B�e����Ƃ��͏Ə���i�h�b�g�j���g���܂��B���̍ۂɃJ������U������d������ꂽ�܂܈ړ������肷��ƃh�b�g�̈ʒu���t�H�[�J�X�G���A�̈ʒu���킸���ɏ���ɂ���܂��B

�ŏ��̓h�b�g���̏Ⴕ�Ă���̂��Ǝv�����̓s�x�A�h�b�g�̈ʒu�����Ă����̂ł����A�ǂ����J�������ɖ�肪����悤�ŁA�J�����̓d�������꒼���ƃh�b�g�̈ʒu�����ɖ߂�܂��B

���̂��߃h�b�g���g��Ȃ���ΎB�e�����Ŗ��ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B

���������̂悤�Ƀh�b�g���g���Ȃ���J���Z�~�̔�т��̂��B�e����ꍇ�ɂ͓d�������Ȃ����Ă���ԂɃJ���Z�~�ɔ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B

���̏Ǐ�͎��̃J����������������܂��A�ꉞ�C�ɂȂ�܂����̂ŁA�������Ă��������܂����B

�����OM-1mark�U�̕]�����悢�̂ŁA�����ߓ����ɔ����ւ���\��ł��B

���̂�����OM-1mark�U�ł̎g�p�������߂��Ă��������Ǝv���܂��B

��������̍�i�ŒǏ]���S�����f�ڂ����Ă��������܂����B

![]() 5�_

5�_

�������܂���

�t�@�[���A�b�v�őΉ��ł������Ȃ��̂ł����AOM�͑Ή����Ă���܂���ˁB

OM-1�̓n�[�h�ɒv���I�Ȍ��ׂ��������Ă��ăt�@�[���őΉ��ł��Ȃ��̂��A

���邢��OM���̉��炩�̎����Mark II�ւ̔����ւ����v��ژ_��ł���̂��B

�܂��A�m��ǁB

�����ԍ��F25718108

![]() 3�_

3�_

��u���h�~�@�\���I�t�ɂ�������������Ȃ��ł��傤���B

���̃J�����Ɍ��炸�A��u���h�~����ɂ��A��ʂ̈ʒu���Y���܂��B���̃Y���͉��炩�̃^�C�~���O�Ń��Z�b�g����킯�ł����A�X���傳��̎g�����ł̓��Z�b�g�̃^�C�~���O���d���ؓ������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25718151�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�������܂���

������OM-1MK2�̃X���b�h�Ȃ̂ŁAMK2�ɂ����錻�ۂłȂ��̂ł���Ό���������̂�

������̏������݂͍폜�˗������OM-1�̃X���b�h�ɏ������܂�邱�Ƃ������߂��܂��B

���Ȃ݂Ƀh�b�g�T�C�g�g�p�Ŕ����ɏ㉺�Y�����錻�ۂ�OM-1MK2�ł��o�����Ă��܂���

�����I�Ƀh�b�g�T�C�g��(�m��ʊԂ�)�㉺�����Ă���\�����r���o���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F25718190

![]() 11�_

11�_

��ymomd����

�����C�y��l����

��Seagulls����

�R�����g�����������肪�Ƃ��������܂��B

OM-�P�͖{���A�}�b�v�J�����ɉ����ɏo���܂����̂ŁA�悤�₭mark�U���Q�A�R�����ɓ͂����Ǝv���܂��B

���āA�{��̃h�b�g�̃Y���ɂ��ẮAmark�U���͂��܂����炶������ƌ����Ă��������Ǝv���܂��B���̍ہA�g�p���ɂ��Ă����߂Ă������Ă��������܂��B����Ɓo���C�y��l����p�̌���ꂽ�A��U��OFF�̌��ł����A���̎g�p���Ă���OM-1�ł͎�U����OFF�ł��Y���Ă��܂��܂��B

�����ԍ��F25718455

![]() 2�_

2�_

�������Ⴆ�ΑΏە��̋����ɂ���Ă����Ǝv���܂��̂Ńh�b�g�T�C�g�������ɍ��킹��͓̂���Ǝv���܂����A

���炭IBIS�ł̓Z���T�[���K�������ʒu����J�n������ł͂Ȃ��̂ł��̂�����̘b���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25718763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

��LLAP�D����

�R�����g�����������肪�Ƃ��������܂��B

�����ŏ��̍��́ASeagulls����ALLAP����Ɠ����l���ŁA�h�b�g�T�C�g������Ɉړ����Ă��܂������̂Ǝv������ł��܂����B

�������A�s�ӂɓd�������Ȃ����Ă݂��Ƃ���A�h�b�g�̏œ_�����̈ʒu�ɖ߂邱�ƂɋC���t���܂����B�@

�Ȃ̂ŁA���̏ꍇ�̓h�b�g�̌̏�ł͂Ȃ��A�����܂ł��J�������ɖ�肪����܂��B

�����ԍ��F25719084

![]() 2�_

2�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

�Ə���ŗ��ᎋ���邽�ߐF�X���ׂ��莎�����肵�܂������A�ʒu���߂��Â炩������ړ����ɃY���Ă��܂�����A�����ł�����̂ɏo��Ȃ������B

�o�b�e���[�z���_�[�����Ă��Ă��g���邱�̐��i���I���_�ɂȂ�Ǝv���čw���������ǎv��ʗ��Ƃ������������̂ŏ������L�������Ǝv�����e���܂��B

���ᎋ����ɂ́A

���ځF�Ə���

�E�ځF�t�@�C���_�[

���Ɍ���K�v������܂����A���E�̕��𗼖ڂɍ��킹��ۂɒ����ł���Œᕝ���g�������Y�ɂ���Ă͐��������ꍇ������܂��B

150-400�̏ꍇ�A�O�r���̃l�W���ז��Ńx�X�g�|�W�V�����ɃZ�b�e�B���O�o���܂���ł����B

�i�Ə�������ɂ��炷�ƃ{�f�B�̃X�g���b�v���ߋ�ז��ɂȂ�܂��B�j

�O�r������Ɏ����Ă�����������v�����ǁA���ꂾ�Ɠ��R�Ȃ����r��O�r�͎g���܂���B

�����ĂƂ��ẮA�ʂ̏Ə���i�������܂��A�܂��͒Z���j���g�����炢�ł��傤���B

�����͒j�ł�����͏��������Ȃ̂ŗ��ڂ̊Ԋu�������̂�������܂���B

�����̕���A�ڂ̊Ԋu�̋������͒��ӂ��K�v�ł��B

�����ԍ��F25707936�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�NjL�ł��B

EE-1���V���[�ɃZ�b�g����Ƃ��́A���Ȃ�͂����ĉ������܂Ȃ��Ɠ���܂���B

�O���Ƃ������l�ł����A�t����Ƃ��ƈ���ăV���[�̕����ɒ��ڗ͂��|�����Ȃ��̂ŋ�J���܂��B

�����ԍ��F25708409

![]() 0�_

0�_

FINGER55 ����

���ʒu���߂��Â炩������ړ����ɃY���Ă��܂�����A�����ł�����̂ɏo��Ȃ������B

���Ə���ŗ��ᎋ���邽�ߐF�X���ׂ��莎�����肵�܂���

���́A���́u�����v�ŏЉ�Ă���u���P�b�g�����삵�Ďg�p���Ă��܂��B

�@���`�^�C�v�Ƃa�^�C�v������܂����A�a�^�C�v�͒������ʓ|�Ȃ̂ō��͎g���Ă��܂���B

�`�^�C�v�̈�Ԃ̒����́A�O�r���ɃA���J�X�C�X�݊��z���_�[�ŌŒ肷�邽�߁A�O��ɂ̓X���C�h�ł��邯��ǁA�R�����̈ʒu�����p�i�b�g�i*1�j������������߂Ă����AEE-1 �̍����Ɖ��ʒu�́A�O��̎g�p���Ɠ����ɂȂ�̂ŁA�B�e�������傫���ς��Ȃ�����A�������Ŏg����_�ƁA�������Ă��܂��B

�@*1�FEE-1 ��t�p�A�N�Z�T���[�V���[�����̒��˂��́A���E���������̂��߂ɁAEE-1 �𑽏����E�ɉ�]�����ۂ�

�@�@EE-1 �̍��������Ɏg�p���܂����A�������邱�Ƃ͋H�ł����A���̂Q�����̃i�b�g�́A�ŏ��ɂ�������

�@�@���߂Ă����A���X�_��������x�ōς݂܂��B

�ڂ������Ƃ́A���́u�����v�́u�Ə���p ����u���P�b�g�v���������������B

�@https://engawa.kakaku.com/userbbs/2322/#2322-50

�Ȃ��A���́u�Ə���p ����u���P�b�g�v�́A���p�����̊W�ŁA�u���J���N�̎ʐ^���L�y�O�сz�v����̈��p�ł����A���݂́u���J���N�̎ʐ^���L�y�O�� �z��������Q�Ł��v�ɂȂ��Ă��܂�

�u�`�^�C�v�v���������Ƃ�����J�����͎��̒ʂ�ŁA�u���P�b�g���쎞�����R�@�푽���Ȃ��Ă܂��B

�@E-M1-2�^E-M1X�^E-M1-3�^OM-1

�����E�̕��𗼖ڂɍ��킹��ۂɒ����ł���Œᕝ���g�������Y�ɂ���Ă͐��������ꍇ������܂��B

���u�ڂ̊Ԋu�̋������͒��ӂ��K�v�ł��B

���K�ɗ��ᎋ���邽�߂ɂ́A���ʒu���u�E�ڂƍ��ڂƂ̊Ԋu�v�ɍ��킹�邱�Ƃ́A����Ȃ��ł���ˁB

�Ȃ��A�u���̉E�ڂƍ��ڂƂ̊Ԋu�v�͖� 67mm �Łv�ƋL�q���Ă��܂����A����͊ԈႢ�ŁA���̌�̊ዾ�X�ł̌���̃J���e�ł́A63mm �ł����B

��150-400�̏ꍇ�A�O�r���̃l�W���ז��Ńx�X�g�|�W�V�����ɃZ�b�e�B���O�o���܂���ł����B

�@�i�Ə�������ɂ��炷�ƃ{�f�B�̃X�g���b�v���ߋ�ז��ɂȂ�܂��B�j

�@�O�r������Ɏ����Ă�����������v�����ǁA���ꂾ�Ɠ��R�Ȃ����r��O�r�͎g���܂���B

���̏ꍇ�́A�T��������p�Ȃ̂ŁA���̖�������܂��A150-400mm �̏ꍇ�͓�����ł��ˁB

�Ƃ�����ŁA���Ȃ�̉����Ă�����Ē����܂��B

�@���u�ʂ̏Ə���i�������܂��A�܂��͒Z���j���g�����炢�ł��傤���B�v�͗ǂ��Ăƍl���܂����A

�@�@���ꂾ���ł́u�ʒu���߂��Â炩������ړ����ɃY���Ă��܂�����v�͉����ł��܂����ˁH

�@���Ƃ�����ŁA���̈ꉟ���̉����ẮA���̂`�^�C�v�Ɓu�������܂��Ə���v�̑g�ݍ��킹�ł��B

�@���u��͂� EE-1 ���g�������B�v�Ƃ������Ƃł���A�O�r���r���g�킸�A�莝���B�e����Ƃ����Ă�

�@�@�������ł��傤���H

�@�@�EOM-1-II �́u��U���v�͐��E��̐��\��L���Ă��āA�u�ᑬ�����B��v�ł��Ȃ�����

�@�@�@�������̂��B�� SS �ł́A�u�Ԃ炷��������v�Ƃ�����̂ł́H

�@�@�E���́A�����B��Ƃ��ł��A99% �ȏ�͎莝���B�e�ł����A���ɋ�Ƃ͎v���܂���B

�@�@�E150-450mm �͑傫������ǁA�o�����X���ǂ��A�莝���B�e����ɂȂ�Ȃ��Ƃ̏������݂������悤�ł��B

�@��������B�Ə�����g��Ȃ��Ƃ����̂͂������ł��傤���H

�@�@�E���́A�u���P�b�g�����삵�������͕p�ɂɎg���܂������A����ė��āA�Ə���Ȃ��ł��A�����̏ꍇ��

�@�@�@��ʑ̂𑨂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���ł͖w�ǎg���܂���B

�@�@�E150-400mm �̏ꍇ�́A�Y�[�������Y�ł�����A�T���������������Ղ��ƍl���܂��B

�@�@�EOM-1-II �̏ꍇ�́A��ʑ̔F���� OM-1���D��Ă��邵�A��ʑ̂�F��������A��]�����ʑ̂�I�ׂA

�@�@�@��ʓ��Ȃ�ǂ��܂ł� AF ���Ǐ]���邻���ł�����A�Ə���Ȃ��ł��AOM-1 �����A

�@�@�@�����Ɗy�Ȃ̂ł͂���܂��H

�����ԍ��F25713203

![]() 1�_

1�_

�����J���N����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�u���J���N�̎ʐ^���L�v�́A�Ə���̌Œ���@��͍����Ă���Ƃ��ɎQ�l�ɂ����Ă��������܂����B

�����͎��삪�ł���悤�Ȓm�����Ȃ��̂ŁA�s�̕i�ŒT���Ă�������ł��B

���݂́A���̋����G�A�K���p�̏Ə�����g�p���Ă��܂��B

�u���P�b�g�ɂ��c���ʒu���Œ肳���̂ŁA�Ə���̌�������������Œ�������Α��v�Ȃ̂ŁA���Ȃ�y�ɂȂ�܂����B

�J�������^�ԂƂ��ɏƏ��킪�̂ɓ�����Ȃ��悤�ɂ��Ă���A�ړ����ɂ���邱�Ƃ��قƂ�ǂ���܂���B

�iEE-1�u���P�b�g�g�p�O�͑̂ɓ�����Ȃ��Ă��U���ł���Ă܂����j

�Ə�����g���O��Ə�����z�b�g�V���[�ɂ��Ă������́A���C�h���Ŕ�ʑ̂�T���ăY�[���C���A�����Ă��܂������A�쒹�͂��傱�܂��������߃V���b�^�[�`�����X�����Ƃ����������ł��B

�Ȃ̂ŁA�ꔭ�Ńt���[���C���ł��闼�ᎋ�̃V�X�e�����~���������ł��B

��́A�쒹�̔��ł���Ƃ�����B�e���Ă��鎞���Ə���̂��肪���݂������܂��B�z�b�g�V���[�ɂ��Ă����Ƃ����m���Ƀt���[���ɑ�������m�����オ��܂����B

�B�e����ꏊ�ɂ���Ă͈�r�E�O�r���g��Ȃ��Ƃ�������̂ŁA����ȂƂ��͎O�r������EE-1���g���̂����肩������܂���B

���ƁA�^�[�Q�b�g�}�[�N�̖��邳��EE-1�̂ق������|�I�ɖ��邢�̂Ńh�s�[�J���̓���EE-1�̏o�Ԃ����B

�����ԍ��F25717212

![]() 0�_

0�_

FINGER55����

���u���J���N�̎ʐ^���L�v�́A�Ə���̌Œ���@��͍����Ă���Ƃ��ɎQ�l�ɂ����Ă��������܂����B

���肪�Ƃ��������܂��B

�����A�u�Ə���p ����u���P�b�g�v�́A�u���O�ɂ͓��e���Ă��܂���i�֘A�L���ւ̃����N�͂���܂��j�̂ŁA�u�����v�̂��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H

���u���P�b�g�ɂ��c���ʒu���Œ肳���̂ŁA�Ə���̌�������������Œ�������Α��v�Ȃ̂ŁA

�@���Ȃ�y�ɂȂ�܂����B

�����ł����A�ǂ̂悤�ȃu���P�b�g�����g���Ȃ̂�������ƋC�ɂ͂Ȃ�܂����A�X���ŁA

�@���ʒu���߂��Â炩������ړ����ɃY���Ă��܂�����A�����ł�����̂ɏo��Ȃ������B

�Ƌ��Ă����̂ɁA���݂͖����ł�����̂ɏo����悤�ŁA�����ł��B

�����ԍ��F25717486

![]() 0�_

0�_

��FINGER55����

�摜�\�t�����悤�ȃ`�[�Y�o�[�ʼn������Ă݂�Ƃ�

����������ŃI�[�v���^�C�v�̃h�b�g�T�C�g�ɑւ��Ă݂�Ƃ��ǂ��ł��傤���B

���������ɂȂ�����������܂��AEE-1�u���P�b�g�ɃI�[�v���^�C�v�����t���Ă���T�C�g���L�����̂�URL�\���Ă����܂��B

https://www.hobbysworld.com/item/150013/

�����ԍ��F25717641

![]() 0�_

0�_

��Seagulls����

���͂��̃u���P�b�g��150-400���g�p���Ă��܂��B

����EE-1�ł͂Ȃ����^�̃h�b�g�T�C�g�ł����E�E�E

���̃u���P�b�g�͂��Ƃ���OM-1�AOM-1 Mark2�p�ɊJ�����ꂽ���m�̂悤�ŁAOM SYSTEM�̃I�����C���X�g�A�Ŕ̔�����Ă��܂��B

���Q�l�܂ł�URL�����m�点���܂��B���i�����������悤�ł��B

https://jp.omsystem.com/shop/g/gV335920BW000

�����ԍ��F25721312

![]() 0�_

0�_

�������r�M�i�[����

���肪�Ƃ��������܂��B

�ꉞ�A���L�̃X���b�h��You Know My Name.����ɋ����Ē����A�����T�C�g�Ŕ̔�����Ă���|��m��܂����B

����̃R�����g�ŕʂ̃y�[�W���L�ڂ����̂́A�I�[�v���^�C�v�̃h�b�g�T�C�g���t���Ɋւ���L�q���������ׂł��B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24965098/#tab

�����r�M�i�[������X���傳���150-400�����g���̂悤�őA�܂����ł��B

����̃X���b�h�œ�����300mmF4�Ŏg�p���Ă���Smallrig�̃P�[�W�ŁA���̂܂�150-400�Ɏg���͓̂�����낤���������ł��܂����B

�����ԍ��F25721490

![]() 0�_

0�_

���̐��i�̍ň����i������

�ň����i�i�ō��j�F¥222,000�������F2024�N 2��23�� ���i.com�̈����̗��R�́H

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�f�W�^�����J����]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build

-

�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j

�f�W�^�����J����

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j