このページのスレッド一覧(全390スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 8 | 41 | 2015年11月28日 09:19 | |

| 1 | 1 | 2015年11月21日 10:59 | |

| 13 | 13 | 2015年11月14日 01:37 | |

| 2 | 0 | 2015年11月6日 23:13 | |

| 0 | 0 | 2015年10月31日 23:31 | |

| 5 | 2 | 2015年10月25日 09:09 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5AX2-SU3/REV2.0 [ブラック]

ごく最近購入したのですが、HDD1台を取り付けています。

昨日までと違い、今日はそのHDDの認識が切れていました。

USB3.0ポートは、H67チップのマザーにはUSB3.0がなくて

PLANEXのPL-US3IF04PEというテキサスインスツルメンツ製の

コントローラを積んだカードを挿しています。

さらにそのカードにはELECOMのU3H-T403SBKというUSB3.0ハブ

をつないでいます。

USB3.0カードに挿していて認識が切れたので、試しにUSB3.0

ハブの方に挿し変えてみたところ、これが認識されました。

ということはこのケースのコントローラの仕様が、テキサス

インスツルメンツ製のコントローラの仕様とかみ合わなくて、

USB3.0ハブのコントローラの仕様とはかみ合うということ

でしょうね。

他方、カードのUSBコネクタの接触不良を疑って、このUSB3.0ハブの

コネクタを、もともとこのケースをつないでいたポートに、HDDを

つないだまま差し込んでみると認識はちゃんとできました。

ゆえに接触不良ではない。

ということはやはり仕様の齟齬ということになるのでしょうね。

それにしても、USB3.0のコントローラは当初から相性問題を

かかえていて、完成度の低いインターフェイスですね。

![]() 0点

0点

名無しの甚兵衛さん ご返信有り難うございます。

ACアダプターの供給電力12V×3A<HDD起動ピーク電力12V×3.54A

という不等式なので

起動する回数<起動しない回数

となるように思いますが、実際は圧倒的に

起動する回数>起動しない回数

となっています。

低価格の製品なのでスタッガードスピンアップ機能は非搭載です。

ある記事によると、ピークは3秒程度続くようです。

http://www.cost-simulator.com/eco/guide/eco3_help2.html

これらのことは、「ピーク電流といってもそのMAX値が3.54Aであって、

通常は何かの理由でピーク値が3A以内に収まっている。」ということ

でないと説明がつきません。

ちなみに、スタッガードスピンアップ搭載だと単純に考えれば、

約3秒遅れで次のHDDをスピンアップすることになる。この製品は

2台同時に起動するので非搭載であることがわかります。

書込番号:17547255

![]() 0点

0点

>ACアダプターの供給電力12V×3A<HDD起動ピーク電力12V×3.54A

>という不等式なので

>起動する回数<起動しない回数

>となるように思いますが、実際は圧倒的に

>起動する回数>起動しない回数

>となっています。

全体の書き込みの傾向として「結果から推測」されているようですが、

「実際にGW3.5AX2-SU3/REV2.0のACアダプターの出力は3Aしか無かった」

という事でしょうか?

実際には「3.2A」とか出ていて、それが上手くピークを回避できている可能性も...

<経年劣化するとこの「マージン」も減ると思うので、

「起動する回数>起動しない回数」の式が成り立たなくなる可能性も...

この辺はリンクに有る様な「計測器」を用いてきちんと把握した上で考えた方が良いと思いますm(_ _)m

>これらのことは、「ピーク電流といってもそのMAX値が3.54Aであって、

>通常は何かの理由でピーク値が3A以内に収まっている。」ということでないと説明がつきません。

まぁ、その通りだとは思いますm(_ _)m

<イマイチ何が言いたいのかが良く判りませんでしたm(_ _)m

あくまでも「(一時的な)最大消費電流」であって、

「定格電流」では無いという事は、データシート上でも個別に記載されている訳ですから...

<「常に3A以上が必要」なら「定格電流=3A(以上)」となるでしょうm(_ _)m

リンクのレポートの中でもそのように説明されていますし...

どちらにしても、「電源(ACアダプター)」をどうにかするしか無いと思いますm(_ _)m

書込番号:17549563

![]() 1点

1点

名無しの甚兵衛さん 今まで丁寧におつきあいいただいて感謝しています。

最後におっしゃっていただいたように、根本的な解決にはACアダプターを

どうにかしないといけないと思います。

これで店じまいさせていただきます。

有り難うございました。

書込番号:17550038

![]() 0点

0点

発見がありましたので、店じまいしましたが

シャッターだけ開けます。

スイッチング方式のACアダプター12V3Aの

ものは、12Vのままで、保護回路が働く手前まで

3Aを超える電流を流すことが出来るようです。

画像の例は12V1Aのものです。

仮に保護回路が150%で働くとしたら、3A×1.5で

4.5Aということになり、ピーク電流が1台当り

2Aのもの2台くらいなら動くということみたい。

書込番号:17558683

![]() 0点

0点

>スイッチング方式のACアダプター12V3Aの

>ものは、12Vのままで、保護回路が働く手前まで

>3Aを超える電流を流すことが出来るようです。

???

http://www.marutsu.co.jp/user/ac_adapter1102.php

このサイトに書かれている「スイッチングACアダプター」の話ですよね?

「そういう製品(スイッチングACアダプター)が有り、その場合は多少の余力が有る」

という話では無いのでしょうか?

それとも、

「GW3.5AX2-SU3/REV2.0に付属のACアダプターがスイッチング方式のACアダプターで有ることが確認できた」

という事なのでしょうか?

<http://driver.cfd.co.jp/cfd-drv/images/gw3.5ax2-su3_rev2.0_pkg02.jpg

の「パッケージ内容」の「ACアダプタ−」は「スイッチング方式」では無さそうな...

「非安定化ACアダプター」にそっくりにも...(^_^;

>仮に保護回路が150%で働くとしたら、3A×1.5で4.5Aということになり、

>ピーク電流が1台当り2Aのもの2台くらいなら動くということみたい。

「ネット上の全く関係無い製品の情報」を、

ご自身の持っている製品に対し、都合の良い様に当てはめる(解釈する)と、

後々「あれ?」となってしまわないか心配ですm(_ _)m

書込番号:17560615

![]() 1点

1点

名無しの甚兵衛さん ご返信感謝です。

電気のことはほとんど何も知りませんが、

1.電流が足りていないのにほとんど毎回起動できること。

2.1万円までの同様の2台装着製品メーカー5社が12V3Aの

ACアダプターを添付していること。

3.そのうち3社が4TBのものを2台搭載可能(な電流を供給可能)

とうたっていること。

で、電流不足の仕様でも起動できることの「説明がつく」という

ことです。これで自分自身が納得できたということです。

有り難うございました。これでシャッターも閉めます。

書込番号:17561575

![]() 0点

0点

ST2000DM001を2台実装し起動時の電力をワットメータ確認すると60Wを超えていますが問題なく起動できます。

保護回路として出力電流リミッタは設けられていないみたいですね。

HDDの起動電力は問題ないようです。

書込番号:17573955

![]() 1点

1点

gtofさん こんばんは。ご返信有り難うございます。

せっかくですので、今度は店の勝手口を開けます。

さて、ST2000DM001といえば、私が最近調べたなかでは

最大の2.5AものStartup Powerが必要ですが、これが2台

では5Aで、おっしゃるように数秒間は60Wも使用します。

12Vx3Aでわずか36Wの定格電力の約2倍の電力を供給できる

わけですね。

でもたぶんこれはぎりぎりの状態だろうと推測します。

その分、耐久性はある程度犠牲になっているのだと思います。

現在、ACアダプターについてあれこれ調べたり探したり

していましたが、gtofさんのこのご返信を読ませて頂いて

心強く思いまして、購入は延期します。

書込番号:17574799

![]() 0点

0点

電源連動が正常に動作するかWin7(64bit)でZ87-G43マザーボードのUSB3ポートでの確認してみました。

1.スタンバイモード

スタンバイに移行すると、HDD、ファンが停止し、HDDランプ消灯し復帰すると元に戻りアクセス可能。

2.ポートの切断

HDDとファンが停止し、HDDランプ消灯、HDD側の電源を入れなおすかケーブル抜き差しで復帰しアクセス可能。

3.ポートの無効/有効

無効にするとHDD、ファンが停止し、HDDランプ消灯し有効に戻すと元に戻りアクセス可能。

ポート切断中に行うとWindowsの再起動が要求される。

4.電源管理

O/S側のHDD休止設定は内臓SATAポート以外には効かないみたいですね。

普段はスタンバイや休止は使用しないのですが電源連動機能を含めとりあえず問題なく動作するようですね。

NECチップも古いドライバーだとWin起動時にUSB3ポートとして組み込めずUSB2ポートとしか使用できないことが多かったです。

書込番号:17587155

![]() 1点

1点

gtofさん お早うございます。ご返信感謝します。

いろいろと丁寧に実証実験をしていただいて有り難う

ございました。

私も直感的にこれが原因ではないかということを

考えていることがありまして、gtofさんのご意見と

矛盾はしないと思っています。

それは、定格を大きく超える電力を要求するHDDでも

ほとんど起動には失敗しないのですが、ごくたまに

起動に失敗したときに認識されないことが起こるの

ではないかということです。(仕様詳細の食違いでは

なくて。)

これをなくすには、名無しの甚兵衛さんがおっしゃった

ように、ACアダプターを変えてみる方法も有りではないか

ということです。

書込番号:17587227

![]() 0点

0点

外出から帰ってパソコンをつけてしばらくして

何気なく見たら、「認識切れ」でした。再起動

したら直るかなと、やってみても認識されません。

一旦シャットダウンして電源再投入したら認識

されました。

火事場の馬鹿力はいつも出るわけではありません、

とACアダプタ殿がおっしゃっています。

書込番号:17595590

![]() 0点

0点

3連続投稿になってしまいましたが、解決に至ると思われる記事を

見つけましたのでご報告します。

あるWebショップの特定機種の「よくある質問と回答」からの引用です。

超小型スイッチングACアダプター12V1A 100V〜240V GF12-US1210

の質問と回答

【質問】 モーター(ファン)が回りません。またはランプ(ヒーター)の

電源が入りません。定格電圧、電流は確認しました。

【回答】 モーター(ファン)の電源を入れた瞬間の電流は「定格電流を

大幅に上回ります(数倍〜数10倍)」。そのためアダプターの「過電流

保護回路が動作」している可能性があります。アダプターの

「定格を超えたら何Aで出力停止するか」

「定格オーバーが何秒続いたら止めるか」

は種類により異なります。定格電流だけでなく、電源を入れたときの

ピーク電流も把握する必要があります。

すなわち、認識されないとは、

このHDDケースの電源オンとHDDの電源オンとのタイミングのずれで初動

に失敗している(これは私の独断と偏見)か、または

上記の過電流保護機能の発動かということ。

だから、HDD稼働中の認識切れは経験していなくて、HDDスタートの時点

からの認識切れなのだと考えています。

書込番号:17619962

![]() 0点

0点

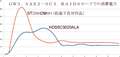

この製品の電源起動時の消費電力です。

回転数を上げるとき軸が摩擦で加熱し十分な浮力が得られるようになるまで数秒かかります。

通常HDDは回転スタート時のピーク電力を抑えるため段階的にスピードを上げています。

ST2000DM001も昔は同様になっていましたが昨年からいきなり高速にあげるようにしたようです。

それでもスペックどうりのピーク電流に抑えられています。

もちろん瞬間的なピーク電流はもっと大きいでしょうが電源のバイパスコンデンサがあるので問題はありません。

HDDの軸劣化により規定時間以内に回転数が上がらなくなったものを実装するとやはり認識しませんでした。

ユニット(コントローラー)によりこういった不具合検出レベルが違うようでとりあえず認識するけど、いったん停止させると切断されるとかユニットにより差はあります。

このユニットは判断が早いほうみたいですね。

HDDが壊れかけの場合もありますから新品に交換して試してみる必要もありますね。

最近のHDDは暖房のない状態で起動すると1、2シーズンくらいしか持たないみたいです。

書込番号:17625439

![]() 1点

1点

gtofさん ご返信頂き有り難うございます。

画像のグラフは、縦軸はW(ワット)ですね。12Vx(2.8A+2.8A)=67W(MAX)と思うんですが。

横軸は時間(秒)でしょう。

>通常HDDは回転スタート時のピーク電力を抑えるため段階的にスピードを上げています。||

「スタッガードスピンアップ」と同様のことをそれぞれのHDDの側で行っているということですね。

>HDDの軸劣化により規定時間以内に回転数が上がらなくなったものを実装するとやはり認識しませんでした。||

>最近のHDDは暖房のない状態で起動すると1、2シーズンくらいしか持たないみたいです。||

私の装着しているHDDは購入してから2年と2年半とそれぞれ経過しています。「認識切れ」は起こっても当たり前。

なるほど。

そうだとしたら、ACアダプターをもっと大容量のものに変えても改善しないでしょう。取り替えるべきはHDDの方。

ACアダプターは、値段と品質とでいろいろな製品を天秤にかけて探していたのですが、なかなかこれという製品が

なくてどうしようかと考えていたところでした。

でも、これらのHDDは、私にすればまだ2年半なので、「認識切れ」とつきあいながら寿命が来るまで使うつもりです。

書込番号:17625650

![]() 0点

0点

縦軸はW、横軸は秒で間違いありません。

私も完全に動かなくなるまで捨てられないたちです。

このユニットでまったく認識できない低温不良多発時期のHDDもアユートのドッキング1(HD1BAYSATA−HISP)でまったく問題なく動きましたので完全に壊れるまではこれで使用するつもりです。

Win7なのでGA3.5AX2−SU3でRAID0を組んでも実質的に200−250MBくらいしか出ないがドッキング1にST2000DM001を実装するとチップセットのSATA3ポート接続と同じ220MB/S出ています。

RAIDを組まないなら、性能、価格面でもこれが一番かな。

私は1500円で購入しました。

書込番号:17627734

![]() 0点

0点

gtofさん 夜遅くご返信有り難うございました。

書き込みの後はW杯サッカー観戦でしたか。今朝ネットで

見てコロンビアの強さに驚いています。

私もクレードルケースは欲しくなって買いましたが、HDD

をネジで固定できないのでたまにSSDを挿しています。

最安の裸族でしたので、SATA1の150MB/秒迄しか出ませーん。

gtofさんはハードウエアのことをほんとに広く深くご存じ

ですね。検証結果をグラフにまで表現できてすごいです。

書込番号:17628208

![]() 0点

0点

出力の12V3Aは連続で供給できる電力で、短時間に供給できる値は同等かそれ以上。

詳しいことは知らないですがSW電源には電力を現す表記が記述されているようです。

このユニットは77−99Wと表記されています。(電源電圧によるものだと思います)

100Vで使用したとき77Wとすると12V6.4Aになり、変換効率や電源電圧変動を考慮すると1台あたり3A近く供給できそうですね。

MARSHALは同じ12V3Aでも最大供給電力55Wのユニットを使用しており1台当たり2Aが限界、駆動電流2.8AのHDDx2台はやはり動かなかったそうです。

?W,?VA、1次側の電流で?Aといった表示の方に注意する必要がありますね。

書込番号:17643105

![]() 0点

0点

gtofさん ご返信有り難うございます。

そうでしたか。メーカー・製品によってスイッチングACアダプター

は、同じ12V3Aでも能力が違うんですね。これは全く気がつきません

でした。スピンアップ時以外は50%未満の電力しか使いませんから、

12V4Aや2V5Aの機械はもったいない話なんですよね。

私の場合の、認識切れは原因がわからなくなったものの、起動の時

から認識か認識切れかが分かれているようですので、まあ被害は少

ないと思います。やっぱりつきあいは続きますわ。(笑)

書込番号:17643170

![]() 0点

0点

その後どうでしょうか?

当方でZ87−G43で使用していますが、チップセットの温度上昇を抑えないと認識できないことがわかりました。

PCIExスロットUSBの場合はチップセットのヒートシンクが40度を超えるとアクセス中に切断されます。

チップセットのUSB3ポートのほうが多少マージンがあるようですが、O/S起動時や終了時にはもっと低い温度に抑えないと認識できないようです。

チップセットに一昔前のCPUクーラーをつけ常時35度以下になるようにしています。

ためしに電源を入れっぱなしにしてバスパワー連動モードで1週間使用してみましたがもろもろの不具合は完全になくなりました。

書込番号:19356804

![]() 1点

1点

gtofさん ご返信ありがとうございます。お元気でしたか。

>チップセットのヒートシンクが40度を超えるとアクセス中に切断されます||

アクセス中は困りますね。当方はそれはありません。

>チップセットに一昔前のCPUクーラーをつけ||

大きいヒートシンクということですか。ファン付きではないですよね。しかし、

一昔前のものを大切に取っておいて、だいぶ工夫をなさって取り付けられた

のでしょうね。当方も物を大切にするのは大賛成です。

>バスパワー連動モードで1週間使用してみました||

そんなモードってありましたか。

当方はPC稼働中にこの製品の電源を手近のスイッチで入れられるように、

製品本体のスイッチではなく入切スイッチ付き延長電源タップにつないで、

パソコンが動いている最中に電源オンしています。これが今までで一番

認識外れが少ないのでこうしています。この方法は1年半近くになります。

私はアクセス中のダウンはまだ経験ありませんし、温度管理は面倒で

できません。

書込番号:19357634

![]() 0点

0点

ハードディスク ケース > 玄人志向 > KURO-DACHI/CLONE/U3

質問ではなく報告に近いものです。

レガシーBIOS環境における最新OS、という環境でのGPTの扱いについてです。

[要約]

レガシーBIOSではHDD起動時であっても、GPTパーティションフォーマットを施したHDDが存在するとPOST時点で固まります。ところがWindows 10は対応しているので、OSまで抜けると認識できるようです。

[詳細]

当方のマザーボードはP5K-VMであり、UEFIおよびGPTには対応しません。KURODAICHIには2TBと3GBのWD20EZRX-RとWD30EZRX-1TBP/Nが差し込んであり、ほかのPCにも利用するためMBR/GPTとの混成となっています。マザーボードのAMI-BIOSは起動時に2TBHDDまで読み込みますが、BIOSが対応していないため3TBUSB時点で概ね止まってしまいます。不思議なことに起動順序を変えてもなぜか認識順序までは変えることができない様子で、ブート前にわざわざUSBのGPTHDDの認識を試みようとします。当然対応していないためPOST前にフリーズします。Del連打により3TB時点でのフリーズを確認しているため間違いはありません。二つ目の不思議部分は「概ね止まる」という箇所です。つまりは起動時の何らかのタイミングでUSBHDDを認識しないままブート順番通りにOSのブートローダに制御を渡しているときがある、ということです。このあたりはKURODAICHIのせいではありません。むしろAMI-BIOSの問題というべきでしょう。こうしたランダムな挙動故に発見が遅れてしまいました。

ちなみにOSブート後はOS側のドライバで制御されるため難なく認識されます。古いBIOSで最新OSをご使用の方は、起動前にKURODACHIの電源を切っておいた方が無難ではないでしょうか。当方環境では起動時に認識させないことで難を逃れております。

[環境]

P5K-VM Ver.1001

Core 2 Duo E6850

Windows 10

![]() 0点

0点

大変お騒がせしました。自己解決です。

BIOSからLegacy USB Support をDisableに設定することで回避できました。

書込番号:19337356

![]() 1点

1点

ハードディスク ケース > IODATA > RHDM-UT/TE

Renderer 4の後継ソフトが発売されるそうです。(iVDR転送ツールが追加されている模様)

体験版がダウンロード出来ます。

取り急ぎ情報まで。

ペガシス、H.265/HEVC高速カット編集対応の「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5」

http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20151106_729329.html

TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5(製品情報)

http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5.html

ヘルプページ

http://help.pegasys-inc.com/ja/tmsr5/help.html

![]() 2点

2点

すでにTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を使っていて

RHDM-UT/TEを購入すると4のライセンス余るなぁと思っていましたが

未アクティベートな4のライセンスを残していた人は

どうやら無料で5を入手出来るみたいですね。

販売価格 ダウンロード版:無償

販売期間 2015年11月12日(木) 〜 2016年5月31日(火)まで

条件

2015年8月1日(土) 午前0時00分〜2015年11月12日 (木) の販売終了までに弊社サイトで「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」を直接購入されたお客様

2015年8月1日(土) 午前0時00分〜2016年1月31日 (土) 23時59分までに「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」をはじめてアクティベーション (認証) されたお客様

書込番号:19293834

![]() 1点

1点

これはgood news!

レンダラ4の未アクティを1ライセンス持ってます(ラッキー!)

書込番号:19293893 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

「iVDR転送ツールが追加されている模様」と書いてしまいましたが誤りみたいです。m(_ _)m

ヘルプで「iVDR」を検索をすると書かれた箇所がヒットするのですが、検索結果のリンク以外には

書かれていない事から、誤植(Works6からのコピペの消し忘れ)なのかもしれません。

http://help.pegasys-inc.com/ja/tmsr5/01000.html

(体験版にも項目はありませんでした)

書込番号:19294271

![]() 0点

0点

冷静に読み返してみたら、ページ内に「TMPGEnc Video Mastering Works 6」の文字が・・・

「下書きに使ったコピペのページが検索リンクに混入していた」で間違い無いみたいです。

お騒がせ致しました。m(_ _)m

書込番号:19294313

![]() 0点

0点

体験版をインスコして触った感じですと、iV VIDEOファイルも簡単に読み込めますし、使い勝手も4と変わんないけど、5で削られた機能も在るので当分4&5併用で行きます。

このバンドルソフトも11月12日から5になるのかな?

書込番号:19294440 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

何気にQuickFLOで入れた動画も編集できて、

編集元の動画もきっちり残りますね。(^^)

(購入意欲は沸きませんけど)

書込番号:19294579

![]() 0点

0点

…そうなんですよ!

“保護付コンテンツの元ソースは消滅”…なんて警告が出るのに、iV VIDEOファイルは残ってんですよね(笑)

書込番号:19294591 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

体験版を使ってみてがっかりした感じです。

iVDRに関して言えば4からほとんど変わってないです。

ファイル一つづつしか編集出来ないしブルーレイオーサリング出力は出来ないし

DiXiM BD Burnerの代わりになってくれたらと淡い期待をしていましたが・・・

次回バージョンの6での機能追加に期待します。

書込番号:19305990

![]() 1点

1点

>浄玻璃の鏡さん

>このバンドルソフトも11月12日から5になるのかな?

しばらくは4のままで発売即日から5のライセンスが付属することは無いと思います。

特別アップグレードの条件を満たしていれば、無料で購入という流れでTMSR5のライセンスキーが発行されます(製品登録した際のメアドにもメールが届きます)。

最新版(Ver.5.0.1.2)も発売と同時にリリースされています。

書込番号:19310319

![]() 1点

1点

5に上げた途端アップデート…完了!

まあ、H265/HEVCを扱いたい人や(私みたいに)ライセンスを余していた人向けですよ(今のところ…)

iVDRな部分を除いても4&5はあまり変わりないし…寧ろ5では色々なbugも在ったりして(笑)

書込番号:19310350 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

32Bit PCのユーザーさんには、5は使えない代物だから、関係ないと思います。

アイオーデーターのソフト、メディアサーバー自体に、根本的な問題を含んでいることを最近知りました。これが解決されることは無いと思います。アイビーブルーデッキでは、このようなことがないことを祈りたいと思います。追記もできなくなるしHDDの寿命を一気に縮めますので、データーは、速やかに移動させたほうがいいですょ。外付けHDDとしての余命はありそうですが時間の問題かもしれません。ivdr-sは、クリスタルインフォー等で状態をチェックしていたほうがいいですね。

書込番号:19312762

![]() 1点

1点

>追記もできなくなるしHDDの寿命を一気に縮めますので、データーは、速やかに移動させたほうがいいですょ。

「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5」の利用は、編集が目的となりますので、

一応、対応策のリンクを貼っておきます。(フォーマット回数分の寿命で済みます;^^)

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000676194/SortID=18874960/#18885715

書込番号:19314231

![]() 1点

1点

この対応策は、私も参考にして実行しています(今の処トラブルなし)

書込番号:19315022 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

ハードディスク ケース > IODATA > RHDM-UT/TE

先週に購入し、windows10 の環境でしばらく使っていましたが

「USB3.0でも動作の感じはそんなに旧機種(RHDM-US/EX)と変わらないな」という感想でした。

しかし、ある時、「何かいつもと違う」と気付きました。電源ランプがいつもは「緑色」なのに今は「青色」

「そういえば、手持ちのUSB HDDも3.0と2.0で色、変わってたな(普段、目に付かないのですっかり失念)」

自分の環境ではUSB3.0ポートに接続しているにも関わらず、ずっとUSB2.0で動作していたようです。

(旧機種のランプの緑色に慣れていたこともあり、何も疑ってなかったということもありますが)

PCの電源ON直後は「緑色」、再起動すると「青色」

デバイスマネージャーを見てもUSBの項目は特におかしくなさそう、メディアサーバーの再インストールも意味なし

USBケーブルや接続ポートを変えてもダメ、挙句の果てにはOSクリーンインストールまでしてもダメ

ひょっとしてRHDM-UT/TE本体壊れている!?

仕方がないのでPC再起動後はUSB3.0で動作するから、そういう運用にするかとも考えましたが納得いかず

最後にたどり着いたのが、高速スタートアップの無効化

これでようやく電源ONだろうが再起動だろうが常にUSB3.0の「青色」になりました。

高速スタートアップはいろいろ不具合の原因になりやすいというネット上の書き込みを他人事に思って見ていましたが

今回まさに自分が当てはまってしまいました。

USB3.0でまともに動作するようになってからはファイルの入出力やカット編集時のシークなど

サクサク感が少し増したと感じました。

![]() 2点

2点

ハードディスク ケース > NOVAC > 3.5“IDEはい〜るKIT USB Light NV-HD324U

当方の手持ちでIDE接続のHDDをこれでUSB接続したところ、認識されたHDDとそうでないものがありました。

* 認識されたHDD

・ Maxtor DiamondMax 16 120GB

・ HITACHI Deskstar 123.5GB

* 認識されたなかったHDD

・ HITACHI Deskstar 250GB

・ HITACHI Deskstar 164.7GB

参考までに。

![]() 0点

0点

2台のドライブ間で内容を丸ごとコピーするクローン機能

エラースキップ機能を搭載

SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの相互コピーが可能

MAL-5135SBKU3 税込5,980円

http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20151024_727300.html

私的に

ここの製品は信頼していますが 私め 画像2の

古いHDDのみ対応のMARSHALのMAL-3435SBKU3を使用していますが

1台のみ仕様で しかもSSDは不可 読み書きのみ。

買い替え時が来ましたかね〜 (ーー)

![]() 3点

3点

これでOSのお引っ越しも簡単になるのでしょうか?

HDDのIDもコピーされるのですかね。

書込番号:19257567

![]() 1点

1点

おは〜! MA★RSさん

HDDクローンとなってますが いかに

お初で やった事ないので不明ですがどうなんでしょうね。

買ってやってみましょうかね。

書込番号:19257685

![]() 1点

1点

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【Myコレクション】windows11に対応で購入

-

【その他】原神用?

-

【欲しいものリスト】自作PC

-

【欲しいものリスト】200V脱衣所暖房

-

【欲しいものリスト】自作PC2025

価格.comマガジン

注目トピックス

(パソコン)

ハードディスク ケース

(最近3年以内の発売・登録)