このページのスレッド一覧(全1581スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 8 | 2 | 2021年7月4日 19:24 | |

| 6 | 18 | 2021年6月22日 18:20 | |

| 14 | 10 | 2021年5月27日 08:03 | |

| 35 | 15 | 2021年5月22日 00:54 | |

| 153 | 55 | 2021年5月20日 22:31 | |

| 5 | 5 | 2021年5月6日 08:42 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]

中高年のオーディオ初心者です。

20年超のパイオニア製ミニコンポがいよいよダメでして、近々、プリメインアンプとCDプレーヤー、そしてスピーカーを買う予定です。

予算としては20〜25万円前後と、Hi-Fiオーディオ超入門な雰囲気です。

素人なりに調べてみて、お店で聴かせてもらって、アンプとCDプレーヤーはDENONのPMA800NEとDCD800NE(もしくは600NE)にほぼ決めました。

しかし、スピーカーで悩んでいます。

最初、FYNE Audio F500と思い、お店に行きましたが当該機の視聴環境がなく、その代わりにKEF Q150、Q350とDALI OBERON3、MENUETを視聴させていただきました。

とにかく吃驚したのは、同じアンプでもスピーカーが違うとこんなに音が違うということ!

やっぱり、「ステレオは視聴してから買え」というのは鉄則だと思いました(笑)。

視聴曲はモーツアルトのピアノ協奏曲第20番でしたが、音の好みはDALIでした。

OBERON3を選択すると予算も余りますが、MENUETにすると、少し出てしまう...。

では、トールボーイのOBERON5(視聴していませんが)は?などと考えてしまいます。

やっぱりF500他の視聴を済ませてから、最終的な決定をしようかと考えていますが...機種選定は楽しいですね。

権威や評判に関係なく、自分の好みと予算に折り合いを付けて決める。

オーディオ沼に嵌らないようにしないと(笑)。

![]() 3点

3点

>noonstreetさん

FYNE F500

DALI oberon5

は1度聴いておいた方が良いスピーカーですので、是非試聴してみて下さい。失礼します。

書込番号:24222729 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

有り難うございます。

やはり視聴した上で機種を決めようと思います。

書込番号:24222752 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

かなり興味持たれている方多いかと思います。

私もそのひとりです。昨日ショップで出物があり、試してみることにしました。

というのも、バイワイヤは長い二本のケーブルを使用するのが定番と思ってきましたが、最近読んだ本に一本で持ってきて、SP直前で分ける方が良いとの情報がありました。

基本は互いの干渉を避けるための低域高域分けと考え、アンプまで分けて接続しないと干渉する気がしてました。今でもそう思ってしまいます。

最近家にいれたB &W 606でやりました。

二本の際は低音も出過ぎ、高域も出過ぎ感があり、抑えるセッティングを施しつつ、それでもキツめを感じる。ホルダーを入れると何が作用するのか、バランスの良い鳴りかたに変化しました。不思議。

アンプもケーブルも同じ。ケーブルはホルダー先に同じケーブルを10センチずつ入れただけです。

低域は出過ぎが少なくなり、高域は少しまろやかになり、全体に明らかに聴きやすくなりました。

結果的に好きな方向に進んでありがたかった。

ショップでもロジウムメッキなのでその色が入るとの話。私のロジウム感はキラキラ方向になる印象でしたので、全く逆になりました。

ケーブル一本としたことでの負担軽減か、何が作用したのか。アコリバ自体、音質向上ホルダーとPR してるので、このような効果があるのかもしれません。もう少し通電してみないとまあ違った結果もあるかもしれませんが、久しぶりに遊べるパーツでした。

書込番号:24032936 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>はらたいら1000点さん

こんにちは。

私もこのアイテムは気になっていて買うか否か迷っているところです。

ケーブル等の変更で出音の感じが変わるのは経験しております。

バイワイヤ可能のスピーカーの場合、質の高いジャンパーケーブルを使用しシングルで接続する。またアンプのスピーカー出力から2本出してバイワイヤ接続。

そして、コチラのアイテムを使いバイワイヤ接続。

これら3つの接続方法を試した場合、どれが良いのでしょうかね?

個々人の感性の違いで出音の良し悪しは好みによるとは思っていますが、今後のオーディオライフの参考にしたいと思っていますのでお聞かせ願えますでしょうか?

書込番号:24034089 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

こんにちは

私も迷うところです。理屈は良くわかりませんが、ジャンパーは多分影響あり。2本ケーブルが原則だが、

ケーブルが長くなる状況だとケーブル自体でアンプ負担が起きて、1本で結んで最後に分ける方が結果

良くなる?そんなイメージです。

またケーブルが高価な場合2本とするには負担が増すので、このホルダーで問題がなければほぼ1本で

いけるメリットもあるかと思います。

今後、違うケーブルで2本結びと1本のホルダー結びをやってみるつもりです。

私は5000円位で購入できたのですが、もし2本結びと変わらない又は更に良いのであれば結構安価に

バイワイヤを実現するパーツになりえますね。

あまり太いケーブルは入りませんがおおよそのは大丈夫。

高価ではないので是非購入されて結果を私もお聞きしたいです。

一点懸念は素材の色が出る事でしょうか。

説明書を添付します。

書込番号:24034204

![]() 1点

1点

>はらたいら1000点さん

こんにちは。

取説の記載ありがとうございます。

私も近々購入しようと思います。また使用した感想を此処へ記述したいと思います。

因みに私のシステム構成ですが、上流より

ネットワークCDプレーヤー

ND8006

SACDプレーヤー

DCD-SX11

プリメインアンプ

PM-12OSE及びA-70A

スピーカー

705S2及びL82Classic

RCAケーブル

ベルデン8412(XLR含)

※ケーブル類は全てベルデンで統一

スピーカーケーブル

アクロリンク レジェンダ1010

現在、DAC単体を物色中です。

書込番号:24034475 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

お知らせありがとうございます

一つ前の雑誌オーディオアクセサリー179号に福田屋というコラムがあり、そこに

この企画がありました

福田さんによると

ジャンパーは結局アンバランスとなるため高低どちらか犠牲にするしかない。

理想は二組の端子が均等同一条件で接続されること、だそうです。

わかるようなわからないような。

まず良くなればよいので、やってみるしかないですね。

書込番号:24034789

![]() 0点

0点

日の丸特別攻撃隊さん

DAC 選び楽しすぎますよ。私今3種類のチップで遊んでますが、なんだかんだいってもこれの差は

大きいですね。アキュフェーズやソウルノートのCDP でも搭載されたESS 9028,9038系はやはり

さすがで解像度や音場感、とくにSN が上がって見通しが良くなるのが魅力です。

9038を入れた際の驚きは機械類を入れ換えた時よりも大きかったです。

今、akの最新チップ4499搭載機が欲しいなと思いつつ、9038も相当良いので暫くはその他で

遊んでいこうかと思いますが。パラダイムの安価なSP を買っちゃおうかなんて。

書込番号:24034921

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

以前ソニーのA1ES購入でお世話になったものです。CDプレーヤーもマランツの6006で音楽を楽しんでおります。

今回はネットワークオーディオを始めようと思っております。ついてはUSB- DACを購入しようと思っております。つきましては、お薦めの製品があれば教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。

書込番号:24080229 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

ネットワークはAmazon musicやTIDALができれば良いでしょうか。NASのような記憶装置も含めた感じでしょうか。

組まれているシステムにより、ネットワークだけの機械か、ボリューム付きのプリアンプ型などありますね。

AmazonやSpotifyだけならパソコンだけでも良いですし、まずは安上がりに始めたいですね。

書込番号:24080248 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

早速のお返事有り難う御座います。最初はパソコンに外付けHDDを接続し、パソコンからだけの音楽でスタートしようと思ってます。ある程度理解出来たらNASを使用したシステムを構築しようと思ってます。AmazonのTIDALをチェックしてみます。また、ご迷惑だとおもいますがいろいろ教えて下さい。宜しくお願い致します。

書込番号:24080585 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

パソコンからAmazon musicのHD版から始められてはいかがでしょう

かなり満足できると思います

書込番号:24080895 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

教えて下さい。現在のオーディオの環境は以下の通りです。

アンプ ソニーTA-A1ES

CDP マランツCD6006

スピーカー モニターオーディオSILVER10

です。CDメインで聴いてます。今の音も満足してますが、更なる音を目指しています。ついては、CDPの光デジタル出力をDAコンバーター「ESS 9038PRO」に接続、そしてソニーのA1ESに入力を考えていますが音は余り期待出来ないでしょうか?DAコンバーターは中国製の五万弱のものをAmazonでみつけました。中国製で不安はありますが一応深圳製です。お忙しい中申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか。

書込番号:24095822 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

私の今の環境に近くなりますね。

ソニーA1は手離しましたが超優秀機、再購入したいくらい。

中国製DACはうちはSMSL M500でプリDACとして使用にしてます。マランツ6006のDACはシーラスだったでしょうか。モニターのシルバーは明るいハッキリした音調に思いますから、想像ながら解像度と音場が深く、音数が増えるはずです。

間違いなく大きな変化になるはずですが、もしわからない感じでしたらスピーカーのセッティングなどを考慮してあげれば低音が軽くボワつかず、3D的な出方に変化すると思います。

私もESSのDACは何種かもってますが、9038proに

変えた時の違いには驚きました。

ご参考に

書込番号:24096221 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

追伸ながら、スピーカーはどのように置かれてますでしょう、スタンドの種類、素材、インシュレーターなど。

また別件ですが、マランツのネットプレーヤー8006にはESS9018が入ってます。9018もなかなかの実力チップなのでCDPごと変更する手もあるかとおもいました。Amazonなどをパソコンよりも高音質で繋げる上、出力に可変もあり、プリ兼用にもできます。

かなり魅力ですね。

書込番号:24096231 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

スピーカーは厚さ1センチ位のコリアンボードの上にオーディオテクニカのAT 6294を。トールボーイです。コリアンボードはイマイチかなって思っています。6006はシーラスで音はいいです。アンプがいいのでもっといい音に出来ないのかと考えDACを変えたら変わるかもって。ネットで調べると、 9038PROとak4499が評判がいいみたいで。勉強と思って中華のDACを買ってみようかと。9038PROを。考えると楽しくなりますね。

書込番号:24108150 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

9038と最新旭化成4499ですね

私もAK4499は未体験です

家の4493搭載DACはメリハリ型です

ESS9038機は買いやすくなってきましたし、まだ世界一ともいえますし、DACを変えると、チップを変えると音が変わる体験には違いが出てよいのではないでしょうか。

チップだけではダメ、という見方も出来ますが違いを楽しむのがオーディオ趣味ですから、まずどうなるかな、って期待する時間がいいですね。

スピーカーはトールボーイの何でしょう。ダリとか?

書込番号:24109140 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

モニターオーディオのsilver10です。人間の欲は音楽に関しても凄いですね。いい音に出会えるとある期間が過ぎるともっといい音にできないか、、、。って欲が出ます。お金もないのに困ったもんです。

書込番号:24112132 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

こんにちは

たぶんどんなに高価なシステムを揃えてもやっぱり

新しい音作りをしたくなるでしょうね。

これはオーディオ趣味人のライフワークみたいなものでしょうか。私はですから限られた予算内で新しい古い混ぜなから音を変えるのが好きです。

安価なものでも使い方鳴らしかたがありますし、

特に廉価な機材でもハイエンドに近いものを見つけた時、組み合わせができた時は嬉しいです。

そのためにショップでは高いやつを試聴させてもらい、頭に植え付けておきます。

シルバーならチップの違いをよりハッキリ感じられるのではないでしょうか。

ツィーターが金属ですので。

是非やってみてください。後悔はないと思います。

書込番号:24112217 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

A1ESを凌ぐアンプって何を購入されたのですか?

書込番号:24200972 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

A1を凌ぐというより、プリ、パワー単独とパワーに好きなA級のパワフル型、高ダンピングファクター型を入れてみたらどうなるかの野望でした。

アキュフェーズのA46.47や新品で36もいいなと迷いつつ、ヤマハのMX1の良いものが見つかり、かかりつけメンテ店でオペアンプなど刷新しました。

DAC一体型プリは安価な物でも大した物で、ヤマハパワーも古い機種ながら、大きく手を加えた事で生まれ変わりました。

今のシステムはここ数年でも、一番好きな音色、出方になっています。パワーの影響も大きかったです。

書込番号:24201393 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品]

非常に高能率なスピーカーのようですが、こちらの機種はなるべく出力が低いアンプで鳴らしたほうが良いのでしょうか?

高能率なスピーカーと高出力なアンプを組み合わせてしまうと、アンプの性能が一般家庭では発揮するのが難しくなると聞いた事があります。

そもそもマンションとかは大きな音は出せないです。

![]() 2点

2点

業務用の 1000W クラスでもなければ、一般家庭で普通に楽しむ分については、このクラスのスピーカーの能率とアンプの出力について気にする必要は一切ありません。

書込番号:23814551

![]() 4点

4点

T-TAKETO153広場さん

能率 90dB/W/mくらいだと 特にアンプに気遣いは必要ないです。

このスピーカーのように

http://www.arkgioia.com/voxativ/product_ampeggio.html

100dB/W/mを超えてくると 出力W数と言うより無入力でホワイトノイズがかなりの音量で聞こえてくるのでローノイズなアンプじゃないと使えませんが

書込番号:23814573

![]() 0点

0点

T-TAKETO153広場さん、こんばんは

高能率なスピーカーは高出力なアンプがいらないという話がでますが、そんな事もなく音量を絞っても高出力アンプの方が音がよかったりします。

一概には言えませんが高出力=トランスや素子がしっかりしているのが効いているようです。

音をよくするため部品の余裕をもたせて、見かけ上出力を大きくしていない高級アンプもあり、高能率スピーカーに対してはアンプ出力はあまり気にしなくてもいいと思います。

書込番号:23814599 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

高能率スピーカーでも出力の低いアンプはお勧めできません。

長時間低い出力で使うか?高出力で瞬間的なピークを迎えるかによってボイスコイルに係る負荷が違います。

スピーカー駆動には定格8オームでも音楽信号によっては8オーム、6オーム、4オームと可変します。

高出力と云っても大きい音が出るとは限りません。スピーカー駆動、制動できる様に負荷に対応するだけです。

書込番号:23814603

![]() 1点

1点

>T-TAKETO153広場さん

このクラスのスピーカーですとあまり気にしないですが。。

余裕のあるアンプで鳴らす方が経験上は良いと思います。

ちなみにどういう候補を考えられてますか?

書込番号:23814621

![]() 0点

0点

>T-TAKETO153広場さん

出力音圧レベル 90dB のスピーカーを結構長く使用していました。

アンプの出力(スペック)を気にすることは無いと思います。

出力が高めのアンプでも低めのアンプでも、割とボリューム位置は同じぐらいでした。

再生音は小さめ使用ですので、時計の針位置で10時を超える事は稀でした。

書込番号:23814753

![]() 2点

2点

>T-TAKETO153広場さん

能率 90dB/W/mなら、アンプの出力は気にする必要はないと思います。ハイパワーでもローパワーでも良いと思います。

私なら、この能率なら真空管アンプ選択するかもです。

書込番号:23815361 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

T-TAKETO153広場さん こんばんは。

前モデルである4311BWXと他にヤマハの99dBSPL/W/mのスピーカを使っています。

パワーアンプに出力30W〜350WまでのAB級アナログアンプを何機種か

揃えて試していますが、ある程度高出力のアンプのほうが小音量時でも

音はいいと思います。

350Wのアンプでも、通常聴く大きめの音量(80dB位)のボリューム位置にしても、

どちらのスピーカでもスピーカの前で耳を近づけても無信号時にヒスノイズは

全く聴こえません(デジアンは?)。

高出力アンプはコストをかけれられる分、部品もいいでしょうし、

電源の条件もよいと思います。

これは

1)増幅素子に供給される電圧が高いため、電圧増幅段の線形性や応答性がよくなる、

2)電流供給能力が高いため、負荷や電源電圧の変動による

悪影響(チャンネルセパレーションや増幅率の変化)が少ない、

ためと思います。

というわけで、私もアンプの出力が高すぎないかと心配する必要はないと思います。

4312を楽しんでください。

書込番号:23817127

![]() 2点

2点

>T-TAKETO153広場さん

>非常に高能率なスピーカーのようですが、

昔は90dB/Wmがスピーカーの標準でした。

最近は、80dB/Wmくらいの「低能率」スピーカーが主流になってきただけのことです。

>こちらの機種はなるべく出力が低いアンプで鳴らしたほうが良いのでしょうか?

出力を上げるためには、電源や出力素子にコストがかかります。

同じ値段で出力の大きいアンプは、他のところでコストを削っているので、小出力のアンプより音質が劣るかもしれません。

高価で大出力のアンプと、安価で小出力のアンプを比較したら、高価で大出力のアンプの方が音が良いのではないかと思います。

書込番号:23817748

![]() 0点

0点

>T-TAKETO153広場さん

私自身エンジニアであり40年来のオーディオマニアです。長年オーディオのオカルト情報に戸惑いつつ、多くの部分がプラシーボ効果であると根拠を持って理解してきました。ただ中にはあいまいな理解のものもあり、それらのいくつかの現象について以下のYoutuberの方が検証してくださっています。とても丁寧に説明してくださっているのでご覧になってはいかがでしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=fvVYQGc3-pk

結論はアンプそれぞれに美味しい(得意な)出力域があり、スピーカーや通常の音量に合わせて選ぶのが良いのでは、ということのようでした、納得です。

書込番号:24157032

![]() 1点

1点

スピーカー > LUXMAN > S-N100 [ペア]

ご回答頂いた皆様

ご親切に、いろいろアドバイスを頂。大変、勉強。

確かに、昔はダイヤトーンに代表されるように、30センチウーファーが中心だったように思えます。今でも、JBLのように、30センチを採用しているメーカーは少ないですね。JBLとかは、30センチウーファーで、非常に押し出しの強い低音が出てきますが、高音域が、少し物足りないと思った事があります。求められる音が、変わってきているのでしょうか。

視聴をお勧め頂いたB&Wの800ダイヤモンドシリーズは、予算的にとても無理で、又、アンプも買い換えないといけなくなるでしょうから、どんどん深みにはまっていくような気がしますね。新品は、手が出ませんが、804や803ダイヤモンド(D3の前)の中古品が出ていますが、今のアンプでも、低音改善期待できますでしょうか。いずれは、アンプも換えないと、バランスが悪過ぎることは承知しています。ブックシェルフにしてみるのも手でしょうか。深い低音は無理でも、締まった低音は期待できるとも聞いた事があるような気がします。

因みに、暫く使っていなかったサンスイのAUD907X decadeと言うアンプに繋げてみたら、507UX2よりは、低音が良くでました。低音が良く出る推奨アンプとかありますでしょうか。デノンが低音の押し出しが強いとか言われているようですが。又、ダンピングファクターの高いアンプにすると、ウーファーが良く動くと言うことは言えるのでしょうか。

度々の質問で申し訳ありません。ブレた内容となってしまいましたが、何卒、宜しくお願い致します。

書込番号:24138108 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>方さんさん こんにちは

お書きの通り最近は近代的?な音を求めるフアンが多くなって音のキレがよく、高域まで伸びるハイレゾが普通になっているかと思います。

それに加えて低域までドライブの優れたアンプとして当方現用中のDENON PMA-2500NEをおすすめしたいと思います。

詳しくは当方のユーザーレビューをご覧頂きたいと思います。

このアンプの大きな特徴としてダンピングファクター 700があります、アキュフェーズにも500のアンプがあったかと思いますが、

これによりスピーカー駆動力が低域から高域まで優れていること、それに引き締まった音が特徴です。

当方スピーカーはモニターオーデオSILVER 300で、15cmウーハー2本ですが、低音はこれ以上要らないと感じます。

是非一度2500NEを試聴されてみてください。

書込番号:24138179

![]() 1点

1点

方さんさん、こんにちは

>サンスイのAUD907X decade、低音が良くでた。

>低音が良く出る推奨アンプ

アキュフェーズのE-380あたりが合うかもしれません。

書込番号:24138383 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

方さんさん、こんばんは。

これは、以下の質問の続きですか?

スピーカーについて教えて下さい。2021/05/15 23:26

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24137472/#tab

>ダンピングファクターの高いアンプにすると、ウーファーが良く動くと言うことは言えるのでしょうか。

前スレの

>あいによしさん

>507UX2は駆動力を示すダンピングファクターが260あり

このスレの、

>里いもさん

>このアンプの大きな特徴としてダンピングファクター 700があります、(中略)

>これによりスピーカー駆動力が低域から高域まで優れていること、

上記2例は、ダンピングファクターの説明としては、全くの間違いです。

どうも、このあたりを勘違いしている人が多くいて困ります。

ダンピングファクターが表しているのは「制動力」であって、駆動力ではありません。

ダンピングファクターが高いということの意味は、

f0近辺での共振による低音のボワつき、

つまり、不必要に多い量感と締まりのない低音を回避できるということです。

その逆で、ダンピングファクターが低いというのは、

典型的には真空管アンプに見られる傾向で、

不必要にゆったりと量感のある正しくない低音再生になります。

また、ダンピングファクターはNFB量を多くすることで

見かけ上の数値を高くすることが出来ます。

ですが、本来的に必要なのは、

電源→出力段→スピーカー→電源

というループ内での内部抵抗の低さなので、

多量のNFBを使って実現されている数値はあまり意味がありません。

アキュフェーズのダンピングファクターは正攻法で実現していますが、

PMA-2500NEのダンピングファクターは、回路を見るとNFBの影響が大きいようで眉唾です。

回路構成的に、DENONのアンプはダンピングファクターは低いです。

だから、公式な仕様には、ダンピングファクターの数値を記載していません。

質問しても非公開なので教えてくれません。

DENONの「低音の押し出しが強い」というのは、最近のアンプでは改善されていますが、

どちらかというと、ダンピングファクターの低さによる量感の多さですので、

締まった低音ではありません。

>サンスイのAUD907X decadeと言うアンプに繋げてみたら、507UX2よりは、低音が良くでました

「907X decade」は、出力段をBTLにした二代目のアンプだったと思います。

SANSUI AU-D907X Decade

https://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d907xdecade.html

BTLとは、2台のアンプをスピーカーの+と−につなぎ、GNDに接続しないで、

正相信号と逆相信号を使うことで、スピーカーの振動板を+でプッシュ、−でプルすることで、

より振動板を軽快に動かすことが出来る方式です。

サンスイのXバランスアンプは、バランス入力の入力段に、

正相用と逆相用の出力段2組をつなげることで、BTL動作を実現しています。

回路の概略は、以下のブロックダイアグラムを参照

SANSUI AU-D907X

https://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d907x.html

BTLにすると、低域は下の方に1オクターブくらい拡張されたように聞こえて、

より深い低音の再生ができるようになります。

おそらく、そのような恩恵を受けて、

>507UX2よりは、低音が良くでました

このようになっていると推察します。

ですので、同じような低音を期待するのなら、

パワーアンプがBTLになっているものを選ぶ方が良いでしょう。

MARANTZ PM10

https://kakaku.com/item/K0000935618/

DENON PMA-SX1 LIMITED

https://kakaku.com/item/K0001181634/

この2機種は、出力段がBTLになっています。

SOULNOTE A-2

https://kakaku.com/item/K0001019352/

こちらはBTLに切り替え可能ですが、

その場合モノラルアンプになるので、2台必要になります。

後は、プリアンプとメインアンプを分けてセパレートにして、

パワーアンプをBTL切り替え可能なもの2台使うというあたりでしょうか。

アキュフェーズのパワーアンプはほぼBTL対応していると思います。

>視聴をお勧め頂いたB&Wの800ダイヤモンドシリーズ

>804や803ダイヤモンド(D3の前)の中古品が出ていますが、

これは意味を取り違えています、

勧められているのは「B&W800D3」であって「シリーズ」ではありません。

もう一つは「TAD Reference One」です。

B&W800D3→25cmウーファーx2,96kg

TAD Reference One→25cmウーファーx2,150kg

共に、トールボーイとしては大型で、ウーファーも大きいので、

NS-1000Mの30cmウーファーに負けない低音が出せるという意味です。

25cmx2を1本に換算すると35cmになり、30cmより大きくなります。

ですから、よりウーファー口径の小さな下位機種では、

低音の出は口径が小さくなる分減ります。

書込番号:24138818

![]() 6点

6点

ダンピングファクターが大きいことはPAアンプ(大きなホールや屋外コンサートで使用)でも言えることですが、スピーカーの駆動力が大きいこと、

それにスピーカーの制動力も大きく、車で例えると、ダンパーの役目をします。

車のダンパーが無いスプリングだけの場合はショックを受けるとその後振り子のように振動を繰り返しますが、ダンパーがそれを

吸収して安定されます。

どちらにも好結果が得られます。

書込番号:24138861

![]() 1点

1点

TADなどの紹介したスピーカーは大型のトールボーイで値段の桁も違うものなのですが、試聴なら無料なので機会があった場合でよいので一度は聴いてみください。

サンスイのDシリーズころのアンプは独特の低音があり強調するのでそれで出てると感じられてるかもです。でも経年劣化もあるので、中高域はLuxman がより良く感じられているのでは。

私の最近のLuxmanではL550AII を利用してます。

また私の今のサンスイはメンテ済みのα907Limitedで並べて比較してみるとL550AII にかなり中高域は近い感じで曲によってはそれ以上の音で鳴ると感じています。

α907Limitedはラウドネスをきかせて低音をコントロールもできるので良いかもですが、状態の良い機種は入手しにくいしお持ちのスピーカーとでは少しパワーが足りないかもなのでお薦めはできないです。

お持ちのサンスイはメンテされていないならメンテナンスに出してみるのも一案かと思います。

検索すればサンスイカスターマーセンターやアクアオーディオラボなど

メンテしてくれる業者はまだ見つかりますよ。

YAMAHA 1000Mもです

ちなみにスピーカーの元の主のアンプはなにを利用されてたのでしようか。アキュのセパレートなどかなと少し興味はありです。

サンスイをつなぎで利用され、今後のアンプは実物をいろいろと試聴されて、気長にさがされることをお薦めします。

書込番号:24138985 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

車の例を出しましたが、エンジンとブレーキが優れてることは全く違和感がありません。

レースを実際に見た経験のある方なら分かりますが、直線など加速出来るシーンでは全力の加速を行い、

カーブ手前ではブレーキパッドが真っ赤になるほど制動を掛けます。

どちらも相反することですが、車として必要不可欠なものです

それがアンプのダンピングファクターです。

書込番号:24139322

![]() 1点

1点

方さんさん、こんばんは。

デタラメ大王の里いもさんが、自分の間違いを認めないで、

相変わらずのデタラメを主張しているので、

ダンピングファクターについて少し解説します。

ダンピングファクター(DF)とは、

DF=スピーカーのインピーダンス(Ω)÷パワーアンプの出力インピーダンス(Ω)

という計算式で求めるものです。

ここで注意してもらいたいのは、

本来「駆動力」に関係するであろう、パワーアンプの出力W数などが計算に含まれないことです。

つまり、ダンピングファクターの数値は、

0.1W出力のアンプだろうが1000W出力のアンプだろうが

求めるための計算式は変わらないのです。

ということで、

出力0.1WでDFが200

出力100WでDFが100

ということもあるわけです。

さて、DFが100Wを上回るわけですから、

0.1Wのアンプには駆動力があり、SR(昔はPA)にも使えるアンプだ、

といえるでしょうか?

そんなことはないですね。

0.1W出力のアンプには、大きな駆動力など期待できないです。

というように、DFを算出する場合、駆動力に関係する値が含まれません。

だから、DFは駆動力を表すことはないのです。

これは、本来ダンピングファクターとは何を表すために作られた指標なのか?

ということを正しく知っていれば、間違うことなどないことなのです。

ダンピングファクターは、f0近辺つまり低域の共振周波数近辺での

低域の膨らみをどう押さえれば良いのか、が原点です。

スピーカーの振動板に制動をかけるいちばん簡単な方法は、

スピーカー端子をショートすることです。

とはいっても、駆動中のスピーカー端子をショートすることは出来ません。

そこで考えられたのが、アンプの内部インピーダンスをなるべく低くすることで、

スピーカー端子をショートした状態に近づけることが出来る、という考えです。

つまり、アンプの内部インピーダンスが低いほどショートに近く優秀だということです。

そこから、アンプの内部インピーダンスの低さを表す指標を考えたわけですが、

数値が小さい方が性能が高いというのはアピールしにくいので、

逆数にして、数値が大きいほど性能が良いという指標に転換したのが、

ダンピングファクターということなわけです。

だから、アンプの駆動力とはまったく関係がないのです。

参考

LUXMAN よくある質問

>Q. ダンピングファクター(DF)とはどのような意味ですか?

>ダンピングファクター(DF)の数値はアンプのスピーカーに対する制動力の性能をあらわしています。

https://www.luxman.co.jp/faqbox/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BCdf%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%A7%E3%81%99/

書込番号:24139426

![]() 6点

6点

皆様に、本当にごご親切に、回答頂き、初めてこの書き込みを利用して良かったです。

初心者の私には、むづかし過ぎる論理もありますが、理解できるように頑張ってみます。

初心者の私が、たまたま、100万以上もするスピーカーを譲り受ける事に、なったものですから、うまくならせる筈もなく、皆様に、お手数をおかけしてしまいました。

確かに、FOCALのELECTRA1028BEは、とても綺麗な中高音だと思います。NS1000Mも綺麗と思いますが、弦の艶とかありますが、ボーカルは、少し中域がへこんでいるように(どんしゃり?)聞こえます。

1028BEの前主は、アキュフェーズのセパレート立ったように思いますが、既に処分されてしまっていました。

アドバイス頂いたように、いろいろお店で視聴してみたいと思います。デノンSX1も含めて。1028BEは、むずかしいかも知れませんが。

書込番号:24139632 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>方さん さん

こんばんは。

「NS-1000M」を愛用される方にとっては、

バスレフスピーカーは、皆んな締りの無い低音に感じるかも...(笑)

私は、FOCAL「ELECTRA 1028BE」は本当に良いスピーカーだと思います。

やはり、ペア100万クラスからは、

音だけで無く、造りも含めて別格の存在であり、

こんな高級機を譲り受けられた事は僥倖だと...

大事になさって欲しいと思います。

お好みに合うアンプと、巡り合えると良いですね。

書込番号:24139654

![]() 1点

1点

方さんさん、みなさん、こんばんは

ダンピングファクターが大きいとは出力抵抗が低いのだからスピーカーの逆起電力を速やかに吸収する制動なので締める方向ですね、言葉違い失礼しました。前オーナーはやはりアキュフェーズだったとの事、1028BEに対してはアキュが合っていたのかもしれませんね、ただアキュは高価なので、いきなり導入の前にワンクッション置いてデジタルイコライザーで好みチューニングしてみてもいいかもしれません。

書込番号:24139739 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

皆様、ご指導ご意見ありがとうございます。

一口に音って言っても奥が深いですね。

同じ音楽を聞いても、又同じシステムで聞いても、人それぞれ感じ方が違うので、そのほうが非常に勉強になります。音も好みがありますし。

TADのスピーカーは、よくYouTubeでは見ますが、高級過ぎるのか、なかなか聞ける店がないように思います。でも、とても買えないようなスピーカーでも、視聴してみるだけで、新しい発見があり、耳の訓練にはなりますよね。

いろいろ聞いてみて、折角、良いスピーカーを頂いたので、諦めないで、気長に鳴らせる方法を模索してゆきたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号:24141338 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

>方さんさん

こんばんは

前スレで、Kockysさんがリンクを貼っていた逸品館はFocal 1028Beをまだ持っているみたいですね。

どちらにお住まいかわかりませんが、アンプの試聴は無理でしょうか。

試聴は無理でも、 1028Beを非常に高く評価しているのでどんなアンプが良いか聞かれたらどうでしょうか。

テスト動画もありますし、オリジナル商品のアンプであれば貸出試聴も可能かと。

少し個性的というか、癖のあるお店のようですが。

https://ippinkan.jp/shopdetail/000000009927/

https://www.ippinkan.com/focal_1028be.htm

書込番号:24143110

![]() 2点

2点

>方さんさん

>GENTAXさん

こんにちは。大阪の逸品館さんならTAD Reference シリーズも常設されています。

お待ちのFOCALも置いてあるのですね。

GRANDE UTOPIAシリーズならば常設だった記憶はあります。

コロナ禍が落ちついて地域が安全になり、行く機会があれば試聴旅行へ出かけられるのも一案で良いかと思います。運が良いと気さくで名物社長の清原さんが自らいろいろと説明してくれるかもです。

予約されて希望を、伝えてから行けば

予算に合わせて合うアンプの話しとか実物で音も聴かせてもらえるかと思います。

まずホームページみて掲示板で問い合わせられるのも宜しいかと。検討してみてください。

東京だとお茶の水のオーディオユニオンさんや秋葉原のダイナミックオーディオさんがFOCAL常設だったかと思います。こちらも各ホームページをみて問合せも合わせて検討してみてください。

じっくり探して自分に合うアンプが見つかると良いですね。

書込番号:24143271 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>方さんさん、はじめまして

>因みに、 (FOCALのELECTRA1028BEに、) 暫く使っていなかったサンスイのAUD907X decadeと言うアンプに繋げてみたら、507UX2よりは、低音が良くでました。低音が良く出る推奨アンプとかありますでしょうか。

−> 外出し辛いご時世ですが、オーディオショップで、ELECTRA1028BEに傾向が近いスピーカーを繋げてもらって、

好みの音(低域の量感・締り)を伝えて店員さんのオススメアンプを幾つか実際に聴いてみるのが良さそうで。

メーカー・価格・方式・理論に こだわずに、いろいろなアンプの傾向を知る。

どのアンプも合わなかったら、視聴用スピーカーを変えてみる。この繰り返しが大事かなと思いました。

(気に行ったアンプは、最終決心の前に、自宅で自宅スピーカーで試聴をして、

ダメなら断れる、が出来ればベストですね)

1意見まで、でした。

書込番号:24143423

![]() 0点

0点

>方さんさん

こんにちは。やはりシンプルになりましたね。

FOCALのスピーカーと合うアンプのお話しですので

再度下記のサイトを紹介しておきます。

https://www.luxman.co.jp/dealer/focal-exhibition/

ここで何件か問い合わせてみて同じクラスのFOCALで試聴されると合うアンプが見つかるかもです。

書込番号:24148751 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

題名どおりのことについて考えたいと思い、新たにスレを立てました。

「スピーカーケーブルと接続端子」というスレで「左右のケーブルの長さがかなり異なる予定だが大丈夫か」という話があり、当該スレでは「長さを合わせるべき」という意見はありませんでした(多分)。

ただ、あいによしさんが「片側長いのがラック裏で焼そば状態で電源ハム拾ってブーンとなったら困りもの」とおっしゃったのに対し、私が「スピーカーケーブルが電源ハムを拾うことはまずないと思いますよ。」と書いた所、ちょっとした論争になっています。なお私は、将来の部屋の模様替えなどを考慮すると、片側を余らせることにもメリットがあると考えたのですが、余らせることを推奨するものではありません。

「スピーカーケーブルと接続端子」スレでの、あいによしさんのご見解

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24042385/#24060513

その後上記スレを引き継いだ「サラウンドはどうあるべき?」というスレで、BOWSさんが「スピーカーケーブルが音質に影響を与えるのは当然だし、微量でもケーブルにノイズが重畳するとアンプ側で拾ってNFBで -数十dB増幅した上で駆動力をもってSP端子に現れるので無視できんやろというのが僕の見解です。」というご見解を示されました。

「サラウンドはどうあるべき?」スレでの、BOWSさんのご見解

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24072748/#24081875

しかし上記は可能性の話であって定量的根拠がありません。下記説明が必要だと思います。

1.50〜60Hzの低周波ノイズが、どのようなメカニズムでスピーカーケーブルに乗るのか。

2.スピーカー駆動系のような極めてインピーダンスが低い系に混入?したノイズが、どのようなメカニズムで、聴こえる大きさでスピーカーから出力されるに至るのか。

3.上記はそれぞれ定量的に説明される必要があります(そうでないと可能性の話のまま)。

ノイズは環境によるので、常識的にありそうな前提数値を(一定の根拠をもって)仮定してよいと思います。

一方「電源ハムを拾わないとする根拠は何だ?」と問われるかも知れませんが、これは「不存在の証明」に近く、「私が知る限り、ノイズの影響は考えがたい。」ということです。もちろん、BOWSさんのお話が正しいなら考え直すことになるでしょう。

「サラウンドはどうあるべき?」スレでの、私の見解

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24042385/#24063838

この問題につき知見がおありのかたにご意見を伺いたいです。理論的が実証的かは問いませんが、後者の場合、事実として「スピーカーケーブルが電源ハムを拾った」と確認するのは容易ではないことをご理解ください。

また、本スレでは厳密にタイトル通りであることは求めません。たとえばNFB関連の議論が発展してもよいと思います。ただし客観的事実や技術論を論じたいので、たんなるご意見や感情論(無論荒らしを含む)の投稿は厳に慎んでください。

![]() 5点

5点

>スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか

@拾ってるけど感じ取れる聴力を有している人といない人が居る。

書込番号:24088924

![]() 13点

13点

>忘れようにも憶えられないさん

電源ハムやノイズ等、全て拾ってると思います。

スピーカーからの音で判断出来るかどうかは分かりません。

私のオーディオ環境ではアンプがスタンバイ状態でも、他のコンセントで使用しているファンヒーターを使うとトランスが唸ります。

(トランスがシールドされていない為)

エレキギターでアンプまでのシールド(コード)を触ったりするだけでノイズ量が変わります。静電気や抵抗の関係かな?

ケーブル(金属製品)の長さの有る物は、アンテナみたいな物なので、電源ハムは拾うでしょうね。

多分ですけど。

私は、YBAのスピーカーケーブルを使用していますが透明のPVCの被膜だけです。(シールド的な物は有りません)

電源ハムを気にした事は有りません。

書込番号:24089020 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

厳密には出ます、と言うより影響が有ります。

ケーブル長の抵抗値よりも静電容量的なもので変化すると思います。

書込番号:24089142 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

忘れようにも憶えられないさん、ご苦労様です。

前回のコメントをコピーします。

聞こえたが消えた、やったことの中にケーブル整理があった、スレ主さんも整理がいいよのはなしです。

前回のコメント

AVはケーブルの本数がとても多いです、ラック裏ではアナログ、デジタル、電源が束になって通ります、ハムはスピーカーからかすかに唸りが聞こえ、対策過程の一つでラック裏の配線整理もしており結果として消えたので、トラブルの原因抱え込まないようにスレ主さんもきれいにされたらの話です、スレ主さんのメリットになる方向か、話の全体流れで見た方がよいと思いますよ。

ところで、忘れようにも憶えられないさんはAVをやっているのですか?

書込番号:24063494

書込番号:24089510 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

msyk828さん、こんばんは。

スピーカーケーブルは電源ハムを拾っていると思うが、聴こえるレベルかどうか定量的にはわからない、ということですね。私はスピーカー駆動系への影響は無視できると考えていますが、「拾う派」が主張する「拾う定量的メカニズム」を吟味してから判断すべきかなと思っています(そのような主張があれば、ですが)。

トランスのうなりは実際ある話ですね。また、エレキギターのケーブルは、オーディオで言うインターコネクトケーブルに近い使用環境だと思うので、シールドの強弱でノイズが変わることはあり得ると思います。

麻呂犬さん、こんばんは。

そうですね。電気回路をいじっている人は、部屋の各点の電位が電源周波数で変動しており、人体が電場に影響することなどを実感していると思います。してみると、静電容量の関与があるかないかで言えば、必ずあると思います。ただし、前述の通り無視できるレベルだと思っています。

あいによしさん、こんばんは。

既にお聞きした内容ですね。インターコネクトケーブルがハムを拾うのなら、まああり得ると思います。先に質問してご回答がありませんでしたが(24061880)、アナログレコードプレーヤーや真空管アンプをお使いではありませんでしたか?というのは、現下一般的なメーカー製機器を正しく接続する限り、ハムが出た記憶は、私は長らくありません。

ご質問は2度目ですね。回答する義務のない案件だと思いますが、SACDマルチも楽しんでいますよ。

書込番号:24090058

![]() 2点

2点

みなさま、こんばんは。

少しググってみると「スピーカーケーブルと電源コードを並走させないように」といったアドバイスは散見されます。しかしどうも感覚に頼った漠然とした注意にすぎない感じです。

一方、具体的に書かれているケースでは、スピーカーケーブルがノイズを拾うことはない(少ない)とされる傾向があり、経験や知識に基づいている感じです。典型的な例を下に引用します(リンク先知恵袋の2番目の回答です)。表現は感覚的ですが、内容は的確だと思います。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324513248

---

スピーカーケーブルをどんなに出鱈目に引き回してもハムノイズは乗りません。回路インピーダンスが低すぎて飛びつくことができないのと、飛びついてもスピーカーを駆動できる電力がないからです。

飛びついてノイズとして出るためには増幅回路を経由する必要があります。

この対策としてスピーカーケーブルを交換することは意味がありません。

ということで、接続機器の入力系のケーブルを疑ってください。アース浮き、または網目の粗いシールドケーブルでは乗ることがあります。その場合はシールドの交換です。

---

それはともかく、そろそろ「理屈をこねてないで試してみろや」という気分になったので、試してみました。うちの環境を見ると見事に電源コードと2芯のスピーカーケーブルが並走していたので(笑)、クリップでより密着させてみました(長さ1mくらいの区間です)。

この状態で、PCから電源周波数の微小正弦波信号(-80dBFS)をAVアンプへ送り、ボリュームを極端に上げて、この人工ハム音が聴こえる状態にします(この状態で音楽再生をしたら、一般家庭的には大変なことになります)。その後信号を切った場合、さっきまで鳴っていたウーファーからなにも聴こえません。つまり電源ハムは、仮にあったとしても-80dBFSより相当小さいことがわかりました。

これはうちの環境での例にすぎないものの、電源コードとスピーカーケーブルをくっつけて並走させる以上に強烈な電源ハム環境はなかなかないのではないでしょうか。みなさまの環境ではいかがでしょう。

書込番号:24090304

![]() 3点

3点

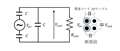

先の投稿で電源ハムが乗らないことを実験的に確認しましたが、理論的には妥当なのか・・・ということで、結局自力でがんばってみることにしました。

2芯の電源コードとスピーカーケーブルを重ねた断面は、4本の電線が田の字になっています(図)。そこで簡単のため、各々が2sq.の電線(導体半径0.8mm、中心間距離4mm)とします。以下ノイズの過小評価を避けつつ簡単化するため、周囲全体が誘電率の大きい塩ビ(εr=5)とします。

4本を正確に計算するのは面倒ですが、平行2線間の静電容量は電磁気の教科書に出ている式から計算できて C=90pF/m です。1本の電源コードからの誘導ノイズは+−のスピーカーケーブルの両方に乗り、それらはキャンセルする方向に働きますが、ここでもノイズの過小評価を避けるため、最寄りの電線のみに乗るとします。回路のインピーダンスRoutはスピーカーの8Ωとしましょう。

すると掲載した等価回路が書けます。VacからVspへの伝達関数はハイパスフィルターになっており、カットオフが 1/(2π・C/2・R)=460MHz。Vac を 100V 50Hz とすると誘導ノイズは 11μV で、これは音圧感度の定義で使われる 2.83V を基準として-108dB です。相当に過大評価してこれですから、ハムが聴こえるほうがおかしいですね。

なおスピーカーは純抵抗ではないと言われるかも知れませんが、より正確な等価回路を用いても上記結果に大差ありません。また、Routは実際はアンプで決まり、DF=40 の安物アンプで 0.2Ω、誘導ノイズは 0.3μV となります。これが事実に近いはずですが、アンプに頼らない値も知っておくと後に参考になるかと思い。

50Hzより周波数の高いノイズでは上記ハイパスフィルターのゲインが増えますが、100Vもの大きさがあり、なおかつスピーカーケーブルに長々隣接し得るノイズ源は電源コードくらいでしょう。隣接しないノイズ源、つまりスピーカーケーブルの線間距離4mmに比して遠いノイズ源からの静電誘導は+−のケーブルでキャンセルしてしまいます。

つまり、スレッドのタイトルは電源ハムになっていますが、それに限らず、常識的な環境ではスピーカーケーブルがノイズを拾うことはありそうもないです。ただし上記は自力での考察で見落としがあるかも知れず、ご指摘があればお願いします。

書込番号:24092179

![]() 3点

3点

こんにちは。

ケーブルにのったハムノイズ そのものでスピーカーが振動することなんて まずありえないと思います。

それほどの電力はありません。

一方、私もわかっていないのですが スピーカーケーブルで拾ったハムノイズがアンプ側に逆流して 増幅されてしまい 再生されてしまわないかという疑問はあります。

ただし、それはアンプの回路構成や方式によっても異なってくるかと思います。

方式として 真空管アンプ、デジタルアンプ、トランジスタアンプのそれぞれで考察必要です。

さらに回路構成として、MFBのかけ方、シングルエンドかプッシュプルか、トランス出力かOTLか、差動アンプかそれ以外か などなど沢山あるので 実験するにしても 全てはできないでしょうね。

回路理論に詳しい方なら わかるかもしれません。

書込番号:24093438

![]() 2点

2点

z2010さん、みなさま、こんばんは。

z2010さん、ご意見ありがとうございます。そうですよね。私も長年の勘で電源ハムがスピーカーを駆動できるわけがないと思っていましたが、先の計算でスピーカーのインピーダンスのみによってさえ恐らくμVオーダー以下、つまり通常音量の100万分の1以下になってしまうことがわかり、勘が確信に変わりました。しかもこれはケーブルをきっちり重ねた特殊ケースです。なので、私としては乱雑な焼きそば状態を推奨します。ノイズはさらにケタで下がるでしょう(半分ジョークです)。

>スピーカーケーブルで拾ったハムノイズがアンプ側に逆流して 増幅されてしまい 再生されてしまわないかという疑問はあります。

おっしゃることは、私が冒頭の投稿で引用したBOWSさんの下記ご見解と似ていますね:

>微量でもケーブルにノイズが重畳するとアンプ側で拾ってNFBで -数十dB増幅した上で駆動力をもってSP端子に現れるので無視できんやろというのが僕の見解です。

しかし、BOWSさんの当該投稿(24081875)にはまったく定量性がありません。というか、NFBは基本的に外来ノイズを潰しに行くので、定性的にもおかしいです。直近の投稿にも

>定量化は僕もしないといけないと思っているのでやるつもりですが、僕は実聴主義で机上の論理のやり取りするより、システムと評価環境を構築してから測定するなり、録音するなりして実体化していきたいと思います。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24084593/#24090179

とあるので、現時点では思いつき程度のアイディアということになりますね。

>回路理論に詳しい方なら わかるかもしれません。

前述の発言の雰囲気からして、BOWSさんは理論的な定量化はしてくれそうもありません。そこで素人の私ですみませんが、素人にしては案外詳しいので、BOWSさんの説やNFBの動作について、そのうち書いてみようと思います。

書込番号:24094107

![]() 2点

2点

我が家では2.2KWのエアコンの電源ケーブルとスピーカーケーブルを1.8mにわたり密着させていますが、エアコン起動時の大電流でも、アンプのON,OFF,ボリューム位置にかかわらず、スピーカーに耳をくっつけてもハム音は全く聞こえません。

聞こえるというのはただの思い込みでしょう。

書込番号:24094713

![]() 3点

3点

ちなみに密着させている電源ケーブルもスピーカーケーブルも、ともに平行2芯のノンシールドタイプです。

書込番号:24094775

![]() 3点

3点

感性オーディオシステム研究会

http://niz237gt.sakura.ne.jp/hmlab/kanseiaudio

研究会発足挨拶

2013年11月、芸術科学会にて研究会設立が承認され「感性オーディオシステム研究会」がスタートしました。本ホームページの、映像も含む「深い感性のテクノロジー研究会」に含まれます。

新研究会発足 ご挨拶

-感性オーディオシステム研究会-

これからどういう研究をしてくか、どういう仕事しようか、考えている学生諸君を主に頭において、オーディオに限らず広く説明、ディスカッションしましょう。個人の中で、美意識は出来上がるとその個人のイメージを決めます。まず変わりません。若いうちに、勉強して素敵な美意識を持つよう期待します。それに役立てて下さい。

書込番号:24095201

![]() 1点

1点

Minerva師匠、こんにちは。

両ケーブルが1.8mにわたり密着ですか。激しいですね(笑)。ハムが聞こえる・聞こえないという観測には誤りが入り込む余地が小さいと思うので、これまでの考察を支持する心強いご報告と考えます。ありがとうございました。

逆にその意味で、ハムが聞こえたというあいによしさんのご報告も、思い込みではないのだろうと思います。ただ 配線整理もしており結果として消えた」 という観測から 「スピーカーケーブルが拾った」 と推論したのは早計で、他に原因を求めるべきだと思います。

ところで、Minerva師匠はケーブルで変わる歴50年以上・・・もとい、オーディオ歴50年以上の大ベテランながら、オーディオのスタイルは先進的であると理解しております。してみると、師匠のスピーカーからは、原因を問わず、そもそもハムというものが出音されることは一切ないと推察しますが、いかがでしょうか。

書込番号:24095274

![]() 1点

1点

>忘れようにも憶えられないさん

ボリュームを上げてスピーカーのツイータに耳をくっ付ければサーというノイズがかすかに聴こえていますが、ハム音は聞こえませんね。

書込番号:24095299

![]() 1点

1点

ですよね・・・。師匠、ご回答ありがとうございました。

ハムが聞こえる場合、ケーブル(インターコネクトケーブルを含む)以外のどこかに主因があると思います。

書込番号:24095328

![]() 1点

1点

スピーカーケーブルにノイズは乗りません。シールドがないのはそのせいです。どっちかとえば、

ノイズを「出す」方です。

実験動画を作っているのでよろしければどうぞ。

https://youtu.be/zk2D_KJWpHw

書込番号:24095361

![]() 2点

2点

スピーカーケーブルにハム、と言ってもアマチュア無線の電波ですが、これはスピーカーケーブルに載ります。

昔、アンプの電源オフでもスピーカーから交信の声が聞こえたことがあります。

違法な強力電波で、1ヶ月ほどで高い巨大アンテナが撤去されましたが。

書込番号:24095443

![]() 3点

3点

昔、トラック野郎の無線が乗ってスピーカーが壊れたかけたよ\(◎o◎)/!

エアチェック中に聴こえて録音されなかったという事はスピーカーケーブルに乗ったと判断するのが妥当かな。

書込番号:24095496

![]() 4点

4点

創造館さん、ご無沙汰しております。

お会いしていない間も一方的にお世話になっております(謎)。つい昨日も、某CDPの掲示板にリンクを張らせてもらいました(ちょっと情報が古いので更新希望・・・ってすみません)。

動画、拝見しました。いつもながら端正に、わかりやすくまとまっていて素晴らしいです。私は特に、工作の手際の良さに見入ってしまいます。お声が案外若い(笑)。まだそんなにたくさんは観ていませんが、B&Wをディ〇ってるやつなどはなかなか(笑)。

ただ、後編の表皮効果の話はちょっとおかしいと思いました。単線ではなく素線の集合にしてもショートされて実質的には一体の導体ですし、もっと本質的には、表皮効果は周囲全体の磁場の作用によるものなので、素線それぞれを絶縁(リッツ線に)しても対策にならないはずです。ご検討をお願いします。

Minerva師匠

ハムつながり?(うまい!)「ステレオI」ってやつですね。TVI なんかよりレアですが、被害者の怒りの具合はスゴイとか、聞いたことがあります。

ただ、昔の無線というと波長数m以上ですから、いくら強力とは言え、+−がペアになったスピーカーケーブルに乗るというのは、電子工学を理解していれば「無い」ことがわかるはずです。ボイスコイルがローディングコイルになって内部配線には乗る、ならありそうです。その際にスピーカーケーブルが静電容量として働いてアシスト、はあるかも。

書込番号:24095545

![]() 2点

2点

>忘れようにも憶えられないさん

あなたの「電子工学」では無いことが分かりますか? 了解です(笑)

書込番号:24095820

![]() 8点

8点

B&W 800D4シリーズを第二四半期に投入予定と発表!! 2021年4から6月に発表ですね。

http://www.avcat.jp/main/avnews/2021/03/01/bw-800d4%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%92%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e3%81%ab%e6%8a%95%e5%85%a5%e4%ba%88%e5%ae%9a%e3%81%a8%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%81%ef%bc%81/

![]() 0点

0点

>kurotannさん

一年は無理という情報もあった中。。結構早いですね。

書込番号:24013643

![]() 1点

1点

>kurotannさん

B&Wのフラッグシップモデルがどう進化しているのか楽しみですね。

書込番号:24015975 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

B &W 勝負してきますね。ソナスが凄まじいバリエーションを揃えてきたり、Fine が入ってきたりと

競合が増してきた中にカンフル剤注入というとこでしょうか。

しっかり変わったモデルならいいですが、ちょこっと変更して新型です、はやり方としてあまり好きでは

ないですね。ユーザーのかたが可愛そうです。

それにしても何を入れて4世代目にするのでしょうね。楽しみではあります。

書込番号:24033384

![]() 2点

2点

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【その他】AMD ベアボーン

-

【Myコレクション】メイン機メモ

-

【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜

-

【欲しいものリスト】次のMini-ITX このPCケースに惚れそう

-

【欲しいものリスト】Core Ultra 3 205出たらこのくらいで組みたい

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

スピーカー

(最近5年以内の発売・登録)