���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S12�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 7 | 5 | 2021�N8��24�� 16:10 | |

| 5 | 3 | 2021�N7��17�� 20:53 | |

| 6 | 2 | 2021�N7��3�� 18:20 | |

| 0 | 3 | 2020�N7��9�� 13:50 | |

| 28 | 18 | 2019�N11��29�� 12:03 | |

| 107 | 40 | 2019�N11��2�� 13:14 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

����P�O�O�O�����_���ŃI�C���A�t�B���^�[���������Ă��炢�܂����B

���̌�A�P�O�O�O�����قǑ��s�����̂ŁA���x�͎����ŃI�C�����������Ă݂܂����B

�X�^���h�Ŏԑ̂𐅕��ɂ��������ŁA�I�C�����Ă��̌�p�b�L�����������������Ńh�����{���g���K��g���N�Œ��ߍ��݂܂����B

�i����̓t�B���^�[�����͂��܂���ł����j

��P.4���b�^�[�����āA�_�����̏�[�Ɖ��[�̔������C�������x���߂ɓ���āA�A�C�h�����O���Q���قǂ��������ŃG���W������ē_������`���ƃI�C�����܂����������Ȃ���Ԃł����B

�������X�ɃI�C�����~��Ă���̂��������I�C�������������čŏI�I�ɂ̓I�C������ꂽ�Ƃ��Ɠ������炢�̃��x���ɗ����������̂ł����E�E�E

����Ŏ���Ȃ̂ł����A�A�C�h�����O����͓_�����ɃI�C�����S�������Ȃ��Ă�����͐���ł��傤���H

![]() 1�_

1�_

���p�\�R������D������

���͂悤�������܂��B

�G���W�����~�߂ĂQ�`�R���҂B�Ǝ���ɏ����ėL��܂��B

�҂��Ċm�F���ēK�ʂȂ琳��ł��B

�����ԍ��F24305569

![]()

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́A

�����A�C�h�����O�����Ă���G���W�����~�߂�5���قnjo���Ă���`�F�b�N���܂��B

���̎��ɃI�C���`�F�b�N���́u�オUpper�F����A����Lower�F�����v�̊Ԃ̂����OK�ł��B

�����ԍ��F24305600

![]()

![]() 1�_

1�_

���p�\�R������D������

�������ޑO�Ɏ����ǂ݂܂��傤

����P.4���b�^�[������

������āA�ǂ����L�ڂ��L�����̂ł����H

���_�����ɃI�C�����S�������Ȃ��Ă�����͐���ł��傤���H

�ُ�ł�

�����ԍ��F24305946

![]() 1�_

1�_

����Ő���ł���B

�����ԍ��F24306024�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

�F������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B

���܂ł͓_�������Ȃ��^�C�v�i�������̖_�ő���j�̃o�C�N�������̂ō����ō�Ƃ��Ă݂�

��ƒ���ɓ_�������݂��̂͏��߂Ă������̂ŋC�ɂȂ��Ď��₵�܂����B

������܂����B

�����ԍ��F24306073

![]() 1�_

1�_

�������ق�̏������Ɏ����Ă������Ǝv���A�l�b�g�̏������ɃN���b�`����F�t�H�[�N�ƃ��C�g�̊Ԃ���{�h���C�o�[�ʼn��Ƃ��킩�莎���Ă݂܂����B

�n���h�����E�ɐ��āA�����_�C�����炵���Ƃ���Ɂ{�h���C�o�[��}���āi�����������Ă���Ǝv���j�Ă݂��̂ł����A�����_�C�����͑S�������C�z������܂���B

�O�̂��߂ɁA�����_�C������M8�i�������Ǝv���܂��j�̃l�W�R���������̂ł�������邭��Ƃ܂��̂ł����A�����������C�z����Ȃ��̂ŁA���̃l�W�ł̒����͖����̂悤�ł��B

�O�̂��߂Ƀ��[�J�[�̑��k���ɑ��k�����Ƃ���A�{�h���C�o�[���g�����Ƃ�A���i�̈ʒu�Ȃǂ������Ă��炢�ԈႢ�͂Ȃ��悤�Ȃ̂ł����E�E�E

�������̂́A�{�Q�̒����P�O�����̃h���C�o�[�������̂ł����A�Z�����������̂ł��傤���H

�{�P�̒����P�O�����̃h���C�o�[���O�̂��߂Ɏ����܂������ω��Ȃ��ł��B

�e�t�H�[�N�ƃ��C�h�̊Ԃ̌��Ԃ��̂�������ł݂��

���������㉺���}�[�N�i�����ۂ��j�A�E�������M�U�M�U�i����͌�납�猩����ۂ����i�j�ɂȂ��Ă��܂����B

���̕����Ŗ��Ȃ��ł��傤���H

�{�h���C�o�[��}����������̉摜���A�b�v���܂����i�悭�킩��Ȃ��摜�ł����}���ʒu�͂킩��Ǝv���܂��j���̕��@�Œ�������̂͂����Ă��܂����H

![]() 2�_

2�_

�uCB250R �����v�ʼn摜��������ƁA���̊ۂň͂����������o�Ă���̂ŊԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

10m���炢���ꂽ�����̕ǂɌ������ďƎ˂�����ԂŒ�������ƕ�����₷�����Ǝv���܂����A���Ȃ�̉��Ȃ��ƌ����̕ω��������Ȃ��Ǝv���܂���B

�����ԍ��F24244573

![]()

![]() 1�_

1�_

�������CJr.����

���肪�Ƃ��������܂��B

���ꂩ�������킵�Ă݂��Ƃ���A���܂������ł��܂����B

�m���ɂ��Ȃ�Ȃ��ƈړ��ʂ��c���ł��܂���ł����B

�����ԍ��F24245009

![]() 1�_

1�_

�b�a�P�Q�T�q�ł���

https://minkara.carview.co.jp/userid/3070462/car/2681463/5940012/note.aspx

�����ԍ��F24245015

![]() 1�_

1�_

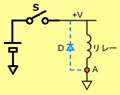

�o�C�N�ɓd���i���Ƃ���邽�߂�

�G�[�����@�����[(3235) ���g�p���悤�Ǝv���Ă���̂ł���

���̏��i�̐����ɂ�

�R�C������d���F150mA

�Ƃ���܂��B

���̏����ACC�����ʓd���Ă���Ƃ��ɏ�����̂ł��傤���H

����Ƃ���ɏ����Ă���̂ł��傤���H�i�܂�Ód���Ƃ��ė��ꑱ����j

![]() 4�_

4�_

���p�\�R������D������ ����ɂ���

�����[�̓d���l�\���͐ړ_�����[�N�i�쓮�j���Ă鎞�����ł��A�Ód���͂���܂���B

�����ԍ��F24220383

![]()

![]() 1�_

1�_

������������

���肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F24220633

![]() 1�_

1�_

�ǂ�����OBD�Q���Ə����ėL�������ǃo�C�N��OBD�̓J�v���[�����

�G�}�@�\�̌��o���o���Ȃ�����T�ł���ˁH

![]() 0�_

0�_

ECU�̎��Ȑf�f���ڂ̓o�C�N�ɂ���ėl�X�ł��傤���ǁA

���ʂ�OBD2�K�i�̒ʐM�v���g�R���œǂݏo�����OBD2�ƌĂ�ł��܂��B

�R�l�N�^�͕ϊ��A�_�v�^�łǂ��Ƃł��Ȃ�܂�����B

�����̃o�C�N�̓��[�J�[�����ł͂Ȃ����f�o�C�X�ŒʐM�ł��Ă܂��B

��������Ȃ���ECU�ƒʐM�ł��Ȃ��e�Ѓo���o���̒ʐM�����Ă��̂�OBD1

�Ƃ����̂������̔F���ł��B

�����ԍ��F23521889

![]() 0�_

0�_

�Q�ɋ`���Â���ꂽ�G�}�̌��o�E�_�Ίm�F���o�Ƃ��������ǐ����ɂQ�Ȃ�ł����˂�

�����ԍ��F23521895

![]() 0�_

0�_

> �G�}�̌��o�E�_�Ίm�F���o

������Ĕr�K�X�K���̘b�ł́H

OBD2�̎d�g�݂��g���Ă�������A���^�C���Ō��o�ł���悤�ɂ���A

�i����ɃZ�[�t���b�N��������悤�ɂ���A�݂����Șb�����������ǂǂ��Ȃ�����H�H�j

�Ƃ����̂����̊��K���i���B�ł�EURO�T�j�̈ꍀ�ڂł́H

�����ԍ��F23521930

![]() 0�_

0�_

���߂Ď��₵�܂��B

�t�N�d�͂ɂ��ĐF�X�A���ׂ��̂ł���

�d���̕����̓R�C������Y�t�}���̂`�Ɍ������Ă��܂��B

�t�N�d�͖h�~�c������Ɠd���̗���͐Ԑ��炵���̂ł���

����Ȃ�c���Ȃ��Ƃp������̂͂킩��̂ł���

�c�������Ă��R�C�����O�����ɗ���Ȃ��̂�

�p�����Ƃ��ăR�C���̑O�ɃX�C�b�`�ړ_�������Ă��X�p�[�N��Ȃǖ��Ȃ��l�Ɏv���̂ł���

�ԈႢ�ł��傤��

![]() 2�_

2�_

���K���X�̖ڂ���

�d���̗���͒��ׂ�����

�c����āA������x�R�C���ŏ���d����������A�Ə����ėL��܂����B

���Ƃ��d���̗��ꂪ����Ă��R�C���̌�֗����͓̂����ł���

�����ԍ��F23066764

![]() 0�_

0�_

�d���́A�d���̒Ⴂ������A�������������ė���Ȃ��͂��ł����c

�����ԍ��F23067136

![]() 0�_

0�_

�K���X�̖ڂ��������ʂ�ɗ����Ƃ���

�t�N�d�͂��߂��Ă���̂ła�̈ʒu�ɃX�C�b�`�i�p�ł����\�j������ꂸ

�{�u�Ƃc�Ƃ̐ڑ��ȍ~�`�R�C���̑O�ɃX�C�b�`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƕςȘb�ɂȂ�܂���

�\����܂��A����ȍ~�ǂ����ɗ���邩�̋c�_�͂������������B

�����ԍ��F23067177

![]() 2�_

2�_

�}�̂悤�ɂ������Ƃ������Ƃŗǂ��ł����H

�����������Ƃ��āCD��������ΉΉԂ͏o��̂͌��̉�H�Ɠ����ł��B

�����C�@�B���X�C�b�`�Ȃ�ɒ[�ɏ������ړ_�łȂ����OK���Ǝv���܂��B�����̃X�C�b�`�Ȃ�D���K�v�ł��B

�����ԍ��F23067308

![]() 3�_

3�_

������݂̂�������

���肪�Ƃ��������܂��B

������Ȃ��̂͋t�N�d�͂̓R�C������A�[�X�̕����Ɍ������ė����B

�������{�u�ɂ���X�C�b�`�ɉΉԂ��ł�͉̂��́H

�����ԍ��F23067402

![]() 1�_

1�_

���������������ׂĂ��

�t�N�d�͂Ƃ͈���d���̋ɐ��Ƌt�����ł���Ƃ���܂���

�R�C������A�[�X�����͈���d���Ɠ�������

�Ђ���Ƃ��ăR�C���̗����ɔ������c����ăA�[�X���̓d����

�v���X����ł������Ă���̂��Ǝv�����肵�܂��B

�����l����ƒ��낪���������ł��B

�����ԍ��F23067456

![]() 2�_

2�_

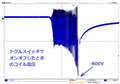

�R�C���ɗ����d�����ω�����Ƃ��C�d���̕ω����ƃR�C���̃C���_�N�^���X�@�ɔ�Ⴕ���d�����������܂��B���������́C���̓d���̕ϊ������������ł��B

���ꂪ�t�N�d�͂ł��B

��̐}�̐^���X�C�b�`�I�t�̏u�Ԃ��Ƃ��āC�X�C�b�`�̒[�q�Ԃ�����R���Ǝv���ƕ�����₷���Ǝv���܂��B

��ɍ���R�ƌ����܂������C�����I�ɂ͖�����ƍl���Ă��ǂ��̂ō��d�����������C�ΉԂ���т܂��B���̂ւ�̓���̓C�O�j�V�����R�C���Ɠ����ł��B

��������d���̋ɐ��́CC����ɂ����B�̕����Ⴍ�C�o�b�e���̓d����肸���Ƒ傫���d���ɂȂ�̂ŁC��d���Ƃ͋t�ɐ��ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F23067567

![]()

![]() 2�_

2�_

�d�����܂߂ĉ����Ă��Ƃł��ˁB�悭������܂����B

�����ԍ��F23067591

![]() 2�_

2�_

�����������Ƃł��ˁB

����ƁC��ŋ@�B���X�C�b�`�Ȃ�D�������Ă�OK�Ə����܂������C�X�C�b�`���͗ǂ��Ă��C�R�C���̑ϓd������̂ŁC��͂�D�͕K�v�ł��B

�������Ă��l�т������܂��B

�����ԍ��F23067648

![]() 2�_

2�_

���R�C���̑ϓd������̂ŁC��͂�D�͕K�v�ł��B

�X�^�[�^�[�����[�Ƃ����X�A�c�������̂��L��܂����K�v�Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F23067653

![]() 2�_

2�_

���`��C���������ėǂ��̂��낤���Ǝv���܂��B

https://ac-blog.panasonic.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%AC-%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B5-%E3%82%B8%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

�ɂ��C�_�C�I�[�h������Ȃ��ƃT�[�W����������Ə����Ă���܂��ˁB�����Ƃ����̏ꍇ�̓d���͍��X260V�Ȃ̂ŁC�����n�߂Ɗ����I�����߂Â��Ȃ���Δ핢�̑ψ��ő��v�Ƃ������ƂȂ�ł��傤���ˁB

�s�v�c���B���߂�Ȃ����C������܂���B

�����ԍ��F23067784

![]() 2�_

2�_

���ׂĂ݂�ƗL���ȃG�[�����c�b�p�����[�ɂ��c�͓����Ă��܂���

�c������K�v������Ƃ��������ɏ����Ă��܂���ˁB

�c������Ə�����Ă��ȒP�ɓ������\���ł��Ȃ���

��͂薳�����A��������ǂ����x�Ȃ̂ł��傤��

�����ԍ��F23070921

![]() 1�_

1�_

�G�[�����ɕ����܂����B

�S�z��������c����Ă�������A�Ƃ̉ł����B

��X�I�ɂ͌����Ȃ��������Ă����v�݂����ł��B

�w�ǂ̐l�������[�����Ă��c�͓���ĂȂ��̂ł́A�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23072462

![]() 2�_

2�_

�G�[�����ɖ₢���킹�̌����肪�Ƃ��������܂����B

�����Ă݂�C�����[�̊������≏�j��悤�Ȍ̏�͌o���������Ƃ����������ł��ˁB

���̕��̓��m�ɕ����ׂ��C��Ђ̂��ݔ��ɂ����������[�̓d���𑪂��Ă݂܂����B�u�c��

https://www.omron.co.jp/ecb/product-detail?partNumber=G7L

��24V�쓮�i�ł��B

�R�C���ɂ�24V����C�d���͖�80mA�����Ă��܂��B

��Ŏ��������j���N���b�v���O�����u�Ԃ̓d��������̐}�ł��B

���j���N���b�v���O������C�R�C���̗��[�����S�{���g�ɂȂ����u�ԁC�}���Ƀ[���ɂȂ��Ă�ӏ������������܂����C�����Ń��j���N���b�v�Ɓ@���j���N���b�v�����܂łȂ����Ă����̊Ԃŕ��d���N�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�i���Ȃ݂ɁC���j���N���b�v����œ���������Ƀg�O���X�C�b�`�ɂ���ƉE��̐}�̂悤�ɂȂ�C�ő�800V���炢�̓d���ɂ͂Ȃ�悤�ł��B�ړ_�Ԃ̋������Z���ԂŒ����Ȃ�̂ŁC���d�J�n�d���������Ȃ�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��j

���̃R�C���̃C���_�N�^���X��0.3H�`1H������̂ŁC�������͂��Ȃ葽���Ǝv���܂����C���ɂ����Ə��Ȃ�10���̃R�C���Ȃ�ׂ̃��C���[�Ƃ̓d�ʍ���80V�ɂȂ��ď\���ς�����d���ɂȂ邩��@���ɂȂ�Ȃ��낤�ȂƗ������܂����B

�����@���x�̓Z���X�C�b�`�̏ꍇ�̓X�C�b�`�ƃ����[�Ԃ̔z���̐≏�ψ����C�ɂ͂Ȃ�܂����B

�Ƃ͌����C�G�[�����̉����邵�C�̏�̌o���͖������C�ړ_���A�[�N�̃G�l���M�[���\���z���ł���Ȃ�_�C�I�[�h�͂��Ȃ��ėǂ���������Ȃ��Ǝv�������܂����B

�X�ɁChttps://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq04907.html�@�ɂ���悤�ɁC�K���ȃA�[�N�͐ړ_�̃N���[�j���O��p�����҂ł���悤�ł��B

�ł��̂ŁC�O�Ɂu�@�B���X�C�b�`�ł�D�͕K�v�v�Ə����܂������C�P�����܂��B

���ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F23073774

![]() 1�_

1�_

�G�[�����ɖ₢���킹�����̂ł����ƂĂ��M�����Ȃ����e���܂܂�Ă���

�p�i�\�j�b�N�ɂ����l�̎�������܂����Ƃ���

�u�ړ_�ی�̕K�v���ɂ��܂��ẮA

���g�p�̃����[�̐ړ_�e�ʂƎ����ד��e�ɂ�肨�q�l�ɂĂ����f�������B�v

�����[�̓��̎����w���Ă�悤�Ȃ̂ōēx�₢���킹���ł��B

�K���ȃA�[�N��d���͈ȑO�ɓǂ�������܂��B

�����ԍ��F23074503

![]() 1�_

1�_

�p�i�\�j�b�N�̉�

�u�_�C�I�[�h�ɂ��ی�͐�ɕK�v�Ȃ��̂ł͂������܂���B

�ی�̕K�v���ɂ��܂��Ă͂��q�l�̔��f�����ƂȂ�܂����A�������������B�v

������肠������ǂ��������Ă��ǂ��A�Ƃ̌��_�ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F23074773

![]() 2�_

2�_

�O���b�v�q�[�^�[�̃X�C�b�`�͖w�ǂ���œ����A���[�����^���[�i���b�N���Ȃ��^�C�v�j�ł��B

����ăg�����W�X�^�E�_�C�I�[�h�Ŏ��ȕێ���H���g�܂�Ă���T�[�W�ɑ��đ��v�Ȃ̂��l���Ă݂܂����B

������͒�R���ׂȂ̂łn�j�ł��ˁB�^���[�J�[�ɕ����Ă݂܂������ی�͖��������ł��B

�����ԍ��F23076602

![]() 1�_

1�_

���{���ł���˂���

�����_�I�ȗ��t���͎���Ă��Ȃ��̂Łc

���icom���āA����ς茳�����������T�C�g�Ȃ��߂��A���_�␔�l�͂��܂�o�Ă��Ȃ����A�̊��ł��������ǁw�̊��I�x���Č����Ă邾���Ŏ��ۂɗׂ�ł������Ă����l�͏��Ȃ��ł���ˁA�A�A

����Ń��^�N�V���ŋ߁A�}�W���ɂ����Ɏ��g��ł܂��A�A�A

���icom�o�C�N������ܔ��Ȃ���������ɁA�Ƃ���V�я�T�C�g�ɂ����Ƃ��́A�������疼�É��܂ł͏o���ŃA�[�X���ɍs���Ă܂����B

�r�o���_������������m�̏H�����Ȃ͒�Ԃł����B

���̃p�\�R�����Ɏc���Ă����f�[�^�ł́A�A�[�X���ł̓d���~���𑪂��Ă���A

�r�s�P�W�T

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�I���^�l�[�^�{�f�B�@�@�O19.9mV�@���@��12.6mV

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�V�����_�w�b�h�J�o�[�@�O20.0mV�@���@��12.2mV

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�X���b�g���{�f�B�@�@�@�O19.3mV�@���@��10.7mV

�Ȃ�Ă̂�����܂����B

��R�l�Ō�������Q�^�R���炢�ɂȂ�̂ł��傤���B

���ꂪ�G���W���ɂǂꂾ�������̂��͂킩��܂���(��)

���^�N�V���̊��ł����̂́A�S�ւ̂l�s�Ԃ����B

�����炭�ǂ̃G���W���ł��g���N�͑����Ă���̂ł��傤���A�������]���Ӑ}�I�Ɏg���A�̂��������̂́A�S�ւ̂l�s���s���������̂ł͂Ȃ����ƁB

�i�Q�ւ̃M�����ł����]�ɏo���܂����A���^�N�V�w�^�N�\�Ȃ̂Œᑬ���ƃt���c�L�̃o�����X�ɋC���s���Ă��܂��G���W���t�B�[�����������Ɏ���Ȃ�(^^;;�@�j

���\�̐l�łr�t�w�P�T�ŁA�`�s�ł������⓹��o�銴�������炩�ɈႤ�Ƃ�����������܂����B

�R��ɂ��ẮA���s�����������Ȃ̂����ɓ���A

��̃Z���J�ŁA�������ɐX�Ɩk�C���Ƀh���C�u�ɍs�����f�[�^�i�������N���Ⴄ�B�A�[�X�ς��Ă܂��h���C�u�ɏo������Ȃ�Čl�ł͗L�蓾��(��)�j�ł́A

2001.1�X�A2001.3�k�C���@���s4700km�@�R��9.3km/l

2002.1�X�A2002.3�k�C���@���s4200km�@�R��9.7km/l

�ɂȂ��Ă܂����B

���`�k�k

�����{���ɋ���������̂ł�����A�o�C�N�̒lj��A�[�X���炢�����ł������܂��B

�ޗ��͗]���Ă܂����A����Ȃ��Ȃ肻���Ȃ�H�t���ɓd�������ɍs���͓̂���ł�(��)

���������n��܂ŗ��Ă�����������ł����A���icom�c�[�����O���Ȃ炻�̎��ɂ����k���������B

����Ȃ̂́A�J�E�����O���Ȃ��Ɣz���������Ƃ��낪�o�Ă��Ȃ����ƁA�M���ĐG��Ȃ���(���)

�����ԍ��F14008111

![]() 2�_

2�_

�݂₽������

�t�H���[���肪�Ƃ��������܂��O�O

�R����������̂̓}�C�N�����������ƃX�v���b�g�t�@�C�A�v���O�P�[�u���ƃm���W�[�A�[�V���O�̍��v�c12kmpL���Ȃ��Ȃ����̂̓X�v���b�g�t�@�C�A�̂����ł�����16����悤�ɂȂ����̂̓A�[�V���O�̂����ł��ˁc�X�v�����^�[�J���u�̃n�[�l�X�͂��̑O�ɏ���Ă����Z���JGT-TR�������|�I�ɕn��ł���������ʐ�傾�����̂ł��傤�c�g���^��������R���点�G�R�Ȃ̉����Ă��č����\�P�[�u���g��Ȃ���ł��傤�ˁ`�R��ǂ��Ȃ�܂����ǃn�[�l�X������20���~���q�{�̉��i�������Ȃ�܂��`���Ă��ƂȂ甄��s���ɉe�����܂�����ˁ`���Ăǂ����̃X���ɂ��������悤�ȋC���c

�{���ł���˂���

���d���i���Â��Ȃ�Ɓ@�z���̔핢�̐≏��R���ቺ������

�c�J���u�݂����ȃt�@�~���[�J�[�ɍ����ȃv���O�P�[�u���𒅂��悤�Ǝv�����������������ɃR���ł��O�O

6����������8��km�����ăv���O�P�[�u����������P�[�u������V�����_�w�b�h�ɉΉԒ���ł�`�s�Ǖi�`�����P�[�u�����Ă���Ȃɐ≏�������́H�`�����ł����琶�Y�����ɂ�����႟���������ˁ`���႟�����i�ɂ��悤�c���Ăȋ�c

�d�q�̈ړ��͉��[���ł���w�̊�b���w�ŏK�������x�̒m�������L��܂���ǁ`����������Γd�q�������\�ʂ��璵�яo�܂����`�M��������Β��яo�܂����`���d���������߂Â������Œ��яo�܂����`�ܘ_�d��������Β��яo�܂����c����ǃC�I���ɂȂ���������Ė�Ȃ��̂łǂ�������d�q��U������ň���O�O

iwaki_address����

���̂悤�ɃX�v���b�g�t�@�C�A�v���O�P�[�u���ł���ȂɔR��ǂ��Ȃ�̂Ȃ�}�C�i�X�������H���Ȃ���͂Ȃ��Ȃ��v�����̂��A�[�V���O�̂��������ł��O�O

�v���O���v���`�i�Ƃ��F�X�����܂������P�[�u�����ǂ��ƃv���O�̓d�Ɍ`��͂��܂�W�Ȃ��悤�ŗ����ȏ����v���O�ɖ߂��܂����c����ł������قǂ̍D�R��c���F�B�Ƃ̉�b�ɖ����ŐԐM������������������q�ɓ˂����܂�Ĕp�ԂɂȂ����̂�����܂�܂��z���ƂɁc

�����ԍ��F14008134

![]() 0�_

0�_

���������o�Ă��܂����B

���[�m�X�R�X��

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�`�s�P�[�X�@15.8mV�@���@11.6mV

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�X���b�g���{�f�B�@17.0mV�@���@12.3mV

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�o���N�w�b�h�@9.4mV�@���@5.3mV

���O�i��

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�X���b�g���{�f�B�@3.7mV�@���@0.2mV

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�o���N�w�b�h�@14.5mV�@���@6.4mV

�t�@�~���A�݂����́H

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�V�����_�w�b�h�J�o�[�@37.7mV�@���@13.5mV

�o�b�e���[�}�C�i�X�[�q�`�o���N�w�b�h�@4.9mV�@���@2.2mV

���̍��A�Z���V�I�Ƃr��Ԃ������Ă��܂������A�lj��A�[�X���Ă܂���B

�s���Ɨ��邩���A��������Ⴂ�܂����H

�Z���V�I�́A���킸�����ȃ��[�J�[�������Ȍ��������Č`�ɂ����ԁB

�����ŃA�[�X���U�{�����邻���Ȃ̂ŁA���^�N�V���Ƃ�����������邱�Ƃ��Ȃ��ł��傤(��)

�q�g�̃T�C�g�ł����A���̂ւ�

http://www.super-tetsu.com/nenpi/nozukore/earthing.htm

http://www.asahi-net.or.jp/~yi4f-tkg/sherpa_etc/sherpa_earthing.html

�ɂ��o�Ă��܂����Z���V�I�U�{

�r��Ԃ́A�G���W���ƕ�@���ʑ̂ł���C�N�C�b�v�����g�h���C�u�V���t�g�ŋ쓮�����悤�ȃ��C�A�E�g�B

���X�I���^�l�[�^���G���W���ɂ������Ă��Ȃ��̂������āA�����ł��̂������A�[�X�����Ă��܂�(��)

������������A�A�i���j

�����ԍ��F14008157

![]() 1�_

1�_

���܁Q���ܐ����I

���N���ǂ����X�������肢�v���܂��O�O

�{���ł���˂���

�܂��ЂƂ����Y��܂����c

HusqvarnaTE630�Ɏ��ۏ���Ă����ɂȂ����瓯���悤�Ȉ�ێ�������Ȃ��ł����ˁc�Ήԋ���������f�g�l�[�V�����݂����Ȃ��Ƃ��N�����ăs�X�g�����Z�����Ⴄ��Ȃ������Ďv����قǃG���a���Ǝ�ȋC�����܂��̂ō��̂Ƃ��냌�u���~�b�^�[�������܂ʼnĂ܂���c8���[�Ԉȗ��Ԃ��Ȃ�1��km����̂ŃI�C�������Ă���S�J�ɂ��Ă݂܂����ǔp�ԂɂȂ郊�X�N�����܂��ˁc�R�����b�h���V�����_�˂��j���ďo�ė��Ȃ��Ɨǂ��Ȃ����Ċ����O�O�G

�����ԍ��F14008172

![]() 0�_

0�_

���R�����b�h���V�����_�˂��j���ďo�ė��Ȃ��Ɨǂ��Ȃ����Ċ����O�O

�C�����͉���Ȃ��ł�����܂��A�A�A������Ƒ傰���ȕ\���ł́H

�R�����b�h���㎀�_�ɒB���Ă��A�V�����_���ɔ[�܂��Ă�̂��G���W��������A

�N�����N�{�R�����b�h���ŁA�V�����_�w�b�h��˂��j�鎖�͂܂��Ȃ����ƁA�A�A�B

���肤��Ƃ�����A�ُ�R�Ăł�킭�Ȃ����s�X�g�����R���h�b�����˂��j��A���ƁB

��ʓI�ɁA�_�v���O�ł̉ΉԂ̉Ήi�M�ʁj�́A

�v���O�̉ΉԂ��ǂ�Ȃɋ��͂ɂȂ낤�Ƃ��A�R�����R�Ă���M�ʂɔ�ׂ�A���X�������

���Ǝ��͎v���Ă��܂��B

���k�s���ł̃I�N�^�����s���ɂ�鎩�R���̉ߑ��_�Ώ�Ԃُ̈�R�Ă͍ň��ł����A

��{�I�ɃG���W���ɂƂ��āA

�v���O���ΉԂ��o���^�C�~���O�ň��k�����C���������̂����z�I�Ȕ��^�C�~���O

���Ǝv���A

�v���O�����k�����C����������͂������قǗ��z�I���Ǝv���Ă܂����A

�v���O�̉ΉԂ����͂����āA�v��̗��_�l�����ߑ��ɉΉ��`�d���x�����܂��āA

�ߑ��_�ُ̈�R�ď�ԂɂȂ�Ƃ́A��ʓI�ɂ͍l�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H

�Ǝv���Ă��܂��B�B

�����A�e���[�J�[�̊e�G���W���̂��ꂼ��̌̌̂ɂ���邩�Ƃ͎v���܂����A

�v���O�_����_�Η͂��������ĉΉ��`�d���x����������Ȃ�悤�ȃG���W�����Ă���̂��H

�ƁA�A�A�B

�������A

BMW�̃G���W���̐v���ǂ����͒m��R������܂��A�A�A�A�B

�����ԍ��F14008217

![]() 1�_

1�_

ViveLaBibendum���܁@����

>HusqvarnaTE630�Ɏ��ۏ���Ă����ɂȂ����瓯���悤�Ȉ�ێ�������Ȃ��ł����ˁc

���̈�ۂ��@�f�l�̔��z���Ɛ\���グ�܂��B

iwaki_address���܁@��������Ă���悤�Ɂ@���̃X�p�[�N�͋������肵�����̂�K�v�Ƃ��܂����@�_�v���O�̃X�p�[�N�������ĊQ���y�ڂ��͓̂_�v���O�̓d�ɈȊO�ɂ͎v�����܂���

�d���̋�������͑ϓd�������d�͂Ƃ������b���o�Ă��邩������܂��E�E���̎�͑f�l���z�Ȃ̂Ŗ������܂�

�R�ė��_�͑��̏ڂ������ɂ��肢����Ƃ��ā@�R�Čn���ŃG���W��������m����iwaki_address���܂�������Ă���l�ɁA�u�ߑ��_�ُ̈�R�ď�ԂɂȂ�Ƃ́A��ʓI�ɂ͍l�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H

�Ǝv���Ă��܂��B�B�v

�t�������Ƃ���Γ_�i���j���������ł͂Ȃ��@�R�đ��x�ɂ��@���߂�����x��������ŗ��ҋ��Ɉُ�������������l�����܂��B�@

�����Ĉُ�R�Ă͓_�v���O�̃X�p�[�N���������ċN����ƍl����A�͂����ā@���^���R�@�W�̐v�ԁE�Z�p�҂͂���̂��낤���H�B

�{���Ɂ@���������Ƃ������@�ϑz�Ƃ������@�m��Ȃ��l�����ĐM���Ă��܂������ȊԈႢ���������ނ̂́@����߂ɐ�����������낵���Ǝv���܂��B

�݂₽������

>�ߏ[�d�ɂ��Ă��A�A�[�X��H�ɐv�ȏ�̒�R��������Ɖߏ[�d�ɂ͂Ȃ�ȁB

�܂��߂ɋ��Ă��܂����H������ē������m�̔��z�ł����(��)

�܂����@�}�C�i�X�[�q�̒�R���オ��ƃo�b�e���[����d�C���o�ɂ����Ȃ���

���d�@���痈���d�C���@���܂肷������Ĕ��z�ł��傤���E�E�E�E�E�E�E�E�E�������Ƃ�����(-_-;)

���_�ɋA���ā@�A�[�V���O�������Ńo�b�e���[�オ����@�ߏ[�d���N����Ȃ�

���̂悤�Ȍ��ۂ���������ꍇ�́@���Ɍ������L��@�@�@�Ɓ@�\���グ�����B

���܁Q���܁@�M�d�Ȏ������肪�Ƃ��������܂��@�����Ζ��ɂ���قǂ�������q�������Ă��������܂��B

�����ԍ��F14008573

![]() 0�_

0�_

�{���ł���˂���A

���ߏ[�d�ɂ��Ă��A�A�[�X��H�ɐv�ȏ�̒�R��������Ɖߏ[�d�ɂ͂Ȃ�ȁB

�ߕ��d�ł��ˁB�����ԈႢ�ł��B

���e�O�̊m�F�s���ł����B�������܂��B

�����ԍ��F14008751

![]() 0�_

0�_

�݂₽������

�S���ł͂���܂��A������x���������Ă�������

�ߕ��d�H�@�ړ_�̒�R�����ɂ��[�d�s�����N����ꍇ�͏\���l������Ǝv���܂���

�ړ_�̒�R�������Ă��o�b�e���[���͖̂��͖����@�쓮���������@��ɏ\���ȃG�l���M�[�����B���Ȃ��Ƃ����\��������₷���Ǝv���܂��B

���܁Q����

���������ߋ��X����q�������Ă��������܂����@

���H���R�Ƃ��ā@�����������@�����҃^�C�v�̂����Ɓ@����Ƀv���t�@�C�����O�����Ă��������܂���(��)�@

��@�������݂ŋC�ɐ�������

>���^�N�V���̊��ł����̂́A�S�ւ̂l�s�Ԃ����B

�����炭�ǂ̃G���W���ł��g���N�͑����Ă���̂ł��傤���A�������]���Ӑ}�I�Ɏg���A�̂��������̂́A�S�ւ̂l�s���s���������̂ł͂Ȃ����ƁB

���̌��Ɋւ��Ă͐������e�Ղł���ˁ@

���]���d�����Ⴂ���ΉԂ��ア���ǂ��R�Ă������Ȃ�

���G���W���ł��g���N�͑����Ă���̂ł��傤��

�G���W���̏o�͂Ƃ̓g���N�ł���˂���ȊO�ɂ͖���

���̒��ł͏o�́��n�͂ƍl����l��99�����Ƃ͎v���܂���

�n�͂Ƃ����̂͋����@�g���N�ɌW�������������̎d���ʁ@

�����Ă����Ɗ��Ⴂ�������̂́@��]�������s�o�́i�܂��ƃg���N�ł��n�͂ł��ǂ��ł����ǁj

�����܂łɌ����́A���l�̕\���Ȃ̂Ł@�C�ɂ��Ȃ��Ō��\�ł�

�Ԃł��o�C�N�ł��悭�ڂɂ���@����]������@���n�͂��Ƃ�������Ă���l�ł�����

���ׂ�������Ȃ��G���W�������[�^�[�����d�@���o�͂́@�[���ł�����

MT��4�ւŒ��]�ŕ��ׂ������ā@�͂��������Ɗ������Ȃ炻��͑������̂ł��傤

�������@�v�ȏ�̏o�͂́H�H�H���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F14008926

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

�{���ł���˂���

���̕ӂ�ŁA�~�߂ɂ��܂��H

�\�������̒m���ƌo�����݂�Ȃ�A����ȏ�̉��Ԃ��Ă���Ƃ́A�v���Ă����Ȃ��̂ł͍݂�܂��H

�����g�ɂ������ǂ����͖����ł���

�����Ĕᔻ���Ă���ᖳ���ł���

���e�ɂ́A����ԈႢ�͖����Ǝv���Ă܂�����

���A�\���������Ő������ė��������߂�͓̂���Ǝv���܂���

�����ԍ��F14008991

![]() 3�_

3�_

VTR���l����

����ɂ���

����������̂�

���ǂ��@�O���[�v�̏������݂́@���܂����@�����ā@�q�����Ă���܂�����

����ƃG�X�J���[�g���Ă���@�v�����݂�@�Ԉ�����@��������

���Ɂ@�����̂����@

�V�тł��Ă���̂Ȃ�@���܂��܂��@

���������@�Z�p�I�ȏ������݂�����̂Ȃ�@�����������m�ȏ����Ȃ�Ȃ������������낵��

�ǂ����ŕ����Ă����̂��@���Ă����̂�����Ȃ��悤�ȁ@�B���ȓ��e���������ł��܂����l��

�U�P�ҁ@�����b�͂������̃u���O�łǂ������ā@�����ł���

�����ԍ��F14009046

![]() 4�_

4�_

������Ɖ����玸�炵�܂��B

�Ƃ肠�����A�A�[�V���O�ɂ��o�b�e���オ��̌��ł����A

�A�[�V���O���邱�ƂŒ�R�l���������A���ʓI�Ƀo�b�e���̎�����Z�����Ă��܂��\���͏\���ɂ���܂���ˁB�������A�A�[�V���O���镔�ʂɂ���ẮA����e����^���Ȃ��ꍇ������܂����A�P���ɗ����̏�ł̘b�ł����B

�o����A���ۂɃo�b�e���̎������Z������������������悤�ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ǝv���܂���B

�����ԍ��F14009254

![]() 1�_

1�_

���ǂ��N�������Ȍ����ĂȂ�����A�_���I�ɏ����Ă��������ᓚ���ɂȂ�Ȃ��ł���B�{���ł���˂���̖ϑz���ق��̕��̖ϑz�������ɂ��������Ȃ��B

�����ԍ��F14009606

![]() 5�_

5�_

iwaki_address����

�T�[�L�b�g���s��O���l���P������̏퓅��ł��c�R�����b�h���s�X�g����˂��j���ĊO�ɏo��͕̂ʒi���������Ƃ���Ȃ��炵���c

�F�B�̃��K�V�[���s�X�g�����V�����_�u���b�N��˂��j���ĊO�ɏo�܂������c�_������A���ė��Ĉى������ăs�X�g�������яo��܂ł����ƌ����Ԃ����������Łc

�N���}���R���Ă����̂ɂȂ�Ȃ��ƃj���[�X�ɂȂ�܂���̂ŕ���Ă��Ȃ������Ō��\�����Ȃ��ł����ˌ����c

������f�g�l�[�V�����Ő��E�����o���u���Ă̂������ĖႢ�܂������c

�@�B�ł����琮����ӂ����胀���ȕ��ׂ��������肷��Ή��ł��A�����Ǝv���Ď��肪�������ؚ��ȓ�炵���Ă܂���ŊԂ��Ȃ��S�J���s�o����Ǝv���܂����ǁ`�R�Č������グ��Ɖ��Ă��܂������Ȉʂɕs���ɂȂ�̂̓z���Ƃł��c�������ʂɑ����Ă��đ��s���ɑO�ւ����b�N����ʂł�����c�������ʂ悤�Ȏv���͂���������܂���̂ŁO�O

���v���O�̉ΉԂ��ǂ�Ȃɋ��͂ɂȂ낤�Ƃ��A�R�����R�Ă���M�ʂɔ�ׂ�A���X������̂��Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�c�v���O�̉ΉԂ��G���a�����Ȃ�ĒN���l���Ȃ��Ǝv���܂����c��������R�Č������オ������Ԃ�Husqvarna�Ђ͑ϋv�����������Ă��Ȃ��ł��傤����s���Ȗ�Łc�f�g�l�[�V�������N����̂͋t�Ƀh���h������鑖���Ă��ăJ�[�{�����܂��Ĕ��`���Ă̂���ʓI�炵���ł�����ǁc����Ȉُ�R�Ă��N���Ȃ��Ƃ������ł����I�[�o�[�q�[�g�N�����Ղ���Ŋ�Ȃ����͓n��Ȃ��̂��������Ɓc

�G���a���u���[�L���߂����ŏ��Ղ����悤�Ǝv���ău���[�o�C�K�X���[�g�Ƀ����E�F�C�o���u�𒅂��邾���Łu���������Ă���ɐ�ɕ⏞���܂���ˁ`�v�ƔO��������܂�����MVAgusta���Ă݂̂͒邵�ŏ���ĉ������ˁ`���Ă�����ƂȂ�ł��傤�ˁcBMW���{�ɂȂ��Ă�Husqvarna�͖��������C�^�Ԃł��̂Ń����͏o���܂���O�O

�{���ł���˂���

�f�l�ł�����O�O

�_�^�C�~���O�𑁂߂邱�Ƃ��������Ύ����͕ς��Ȃ��Ƃ������C�̓��X�p�[�N�ɂ���ĔR���n�߂镪�q����������ΔR�Ă̓`�d�͑�����Łc���ʂƂ��ĔR���I���͑����Ȃ�܂���ˁc�����_���ċ��͂ȉΉԂ��o�����߂ɃP�[�u����������v���O�������肷���Łc���[�J�[�H������ȏダ���Ƃ����قǓ������Čy�ʉ����Ă邻���ł����c�ܘ_�ߕ��ׂ�������x�͌�����ł���ł��傤����ǁc�Ă����ƂȂ��������Ă�25kmpL���x����600cc�o�C�N����ȏ�R�Č������オ���Ă��R�����͔��X������̂ł��傤���Œ�4��km�͏�肽���̂ʼn��X�N�͕��������Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���ł��O�O

�{���ł���˂��܂͉��ɏ���Ă�������̂ł����H�J�X�^�����b��̂����v�ȃG���a���ς�ł郂�f���Ȃ�ł��傤���c

���n1���̕��̓`���[�������100�n�͂�20�n�̓A�b�v�o���邻���ł����Ǎō��o�͏グ�Ă��T�[�L�b�g�ɍs���Ώ�ɂ͏オ���邾���ňӖ������ł����m�[�}���̂܂���ĊԂ��Ȃ�10��km�c���͐F�X�L��܂�������ǃG���a�������͉����c120�n�͏o������}����100�n�͂ɂ��ă����Ȃ����点�Ă��邩��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɓc�R�����f�l�l���ł��P�h�O�O

����ł��A�E�g�o�[����200kmph���q�o������Ă�ł�����[���ł���ˁc

�����ԍ��F14009739

![]() 0�_

0�_

�_�Όn����������G���W�����鎖����܂��B

���̐̃X�Y�L�Ő��E�`�����s�I���Ƃ����n�Ӗ��̂q�l�����������������g�����W�X�^�_�i�X�Y�L�ł͂o�d�h�ƌ����Ă��j�����Ă����E�p���[����������Ȃ��̂ƁA�f�g�l�[�V�������������E�����`�����s�I���܂���̓|�C���g���������̂͗L���Șb�B

���̌�n�X���[�Ȃǂo�d�h�ɂȂ��������[�T�[�q�l�̂o�d�h�͂����Ƌ��͂ȉΉԂłĂ��ƁE�E

�n�X�N��t�T�x���̃G���W���͂j�s�l���r�X�������Ńf���P�[�g�₵�i�����Ƀ��[�T�[�G���W���j�ςȂ��������������₷���E�E����]�����̃Z�b�g���Ƃ��͕|����

���[�T�[�ł��v�q������̕���������₷��

���ƃN�����N�P�[�X�R�����b�h���˂��j��̃����L�[�`���[�j���O�ł͂悭����b�B

���̐̂w�r�U�T�O�J�����Ƀ��}�n�̃e�X�g���C�_�[���e�X�g���ɃG���W���u���[�i�R�����b�h���N�����N�P�[�X�˂��j���Ă��j�Ŏ��S�E�E

�����ԍ��F14010126

![]() 2�_

2�_

�ی�҂̓^���E����

�t�H���[���肪�Ƃ��������܂��O�O

�f�l�f�l��������TE630�Ƀm���W�[�Z�b�g�g��ł݂悤���Ȃ��Ȃ�Ďv���Ă��܂��܂��ˁc�z�b�g���C���[�ƃz�b�g�A�[�X��2���~���x�Ȃ̂ł����ő���Ή��j��傫��������4��km�����̂�3��km�Ŕp�ԂɂȂ邩���c�Z���ɏI���ƌ��\�ȏo��Ȃ�ł����ǁc���X�f�B�[���[�Łu����Ȃɑ������Ⴄ��ł����`�v���Č����Ă���2�N�Ԃ��ĂΌ�̎��Ȃ�ł����ǂˁc

�v���̖{���ł���˂��܂��T�������ԍH�Ƃ̏]�ƈ���������_���ʂ�ł��l�O�O

�����ԍ��F14011717

![]() 1�_

1�_

HusqvarnaTE630��HotWire��HotEarth���{���Ă݂܂�����r�C�����₩�܂����Ȃ�`���炩�ɔ����͂������ā`�����X���b�g���J�x�ł��������ǂ��Ȃ�`1���A�C�h�����O�Ńu���[�L�����ăX�g�[���������ɂȂ��]����������`���ėǂ����Ƃ����߂̂悤�Ɏv���܂������ǁc

�Ă̒�r�C�ʔ{�̈��n1���̂悤�ȑ�����ɂȂ�`��ւ̃S������炩���Ȃ������̂悤�Ɋ������`�R���25�����H�㏉�����ł�17kmpL�܂ŗ����܂����c�����ƌ������s�\�Ȍ�փ^�C��140/80-18�̍����ɂ�������130/80-18�ő�p���Ă�̂ŊO�a16mm2.3%�������Ȃ����̂����������܂���Ɓc

�X�ɏ���Ė������Ȃ�܂������`�S�z�����Ƃ���G���a���̎����͏k�ދC�����܂��c�H������2��5��~�̓������ăo�C�N�̎����k�߂���{���]�|�ł����ǃq���N���C���ɂ͗ǂ������Ȃ̂�3���̈ɓ����r���e�B�p�[�N�������݂ł��O�O

�v���O�P�[�u���������Ă��܂��ăA�[�X���݂̌��ʂ͘_�����܂���̂Ń_�C���N�g�C�O�j�b�V������R1200GS-A�p�ɃA�[�X���T�������ԍH�ƂŃ����I�t�ō���ĖႤ���Ƃɂ��܂����c3�������n��a���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������ł��cR1200�G���a���ɃA�[�X���݂���͓̂��{���Ȃ̂����������e�X�^�[���Ăčł����ʓI�Ȍ����|�C���g�T�������Łc���݂��Ă����̃G���a���Ȃ疳�Ӗ��ł��ˁ`�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�Ȃ��Ɨǂ��ł����ǁO�O

�����ԍ��F14134184

![]() 0�_

0�_

ViveLaBibendum����A�����l�ł����B

���^�N�V�����傱���傱�������Ă��܂����A�A�A

���ʂ̂قǂ́A�u�����{�l���ǂ������邩���悾�ȁv�I�Ȃ��̂������̂ŁA����ς�݂Ȃ���ł���Ă݂ė~�����ł���(��)

�����͂��Ă���̂ł����ˁB

������Ă���̂̓E�`�̃z���C�g����ł��B�����V�N�B

�����ԍ��F14139407

![]() 0�_

0�_

���܁Q���܂���ς萦���O�O

BMW�̃f�B�[���[��HD����ٓ����ė����l�����Ȃ��Ȃ��āc�T�������ԍH�Ƃ̊��߂�Hot�V���[�Y�����Ďn��������A�C�h�����O������ǂ����ƂÂ��߁`���ǐ��N���ăC�O�j�b�V�����R�C���j�]��������L�����炵���c�A�[�X���݂����ʼn���Ȃ�Ă��Ɩ����Ƃ͎v���܂���CAN-BUS�V�X�e�������������Ȃ邩���m��܂��f�B�[���[�Ɏb���a���ăe�X�g�ł��ˁO�O

�v���Z�{���ʂ͑傫���Ǝv���܂������������͂��ȈႢ�������������ł��ǂ����Ȃ��Ɓc

Husqvarna�͒��q�����ĉĂ܂��̂ŋC�̂����Ȃ�Ȃ������Ȃƌ���ꂻ���ł����A�C�h�����O��]�������Ȃ̂ɉ������������̂͊m���Ȃ̂Łc��dB�������ׂ��Ⴀ��܂���3dB���Ⴆ�Δ{�����邳�������邻���Ŕ����ł������͗ǂ��̂Łc�ŋߍ���Đ������̂ł��Ȃ�y�ɂȂ�܂������Ⴂ���͉��悪�L���āc���O�����Ə�k�Ƃ����ʍ������������߂��c

�z���C�g���A���J�s�o���ʂ̑傫���ł����ˁO�O

�����ԍ��F14139521

![]() 0�_

0�_

�����܂ł��l�I�ϑ��̈�Łc�@�o�N�ԗ��A�g�p�p�x�̑������́A�܂��͌Â��o�C�N(�ԗ�)�Ȃ���ʂ͊��҂ł��܂����@�F�X�ƌ����Ă܂������ʂ͗L�葕�����鉿�l�͑傢�ɗL��Ǝ��͎v���܂��B���������ӎ������O�L��܂��I1�͓d�C�n���A�X�p�[�N�v���O��v���O�R�[�h(�C�O�j�b�V�����_�C���N�g�R�C��)�Ȃǂ̗͖������A���ׂĐ��\�̒ቺ��j���A�p�[�c���̕������Ă͂��Ȃ����A�L��ΕK���������鎖�I��ڂɃA�[�V���O�̌��ʓI�Ȏg�p���@�A���t�������A�������藝�����Ďg�p����K�v���L��l���������g�p���@�ł͌��ʔ��Ŏc�O�Ȏ��ɐ��肩�˂܂���B�Ō�ɃA�[�V���O���̂��͓̂��ʂȂ��̂ł͖����A���X�X�ɗL�������\�����ɖ߂��A��Ԃ̌����ŗL��L�Q�ȓd���m�C�Y�̒~�ςŗl�X�ȓd�C�@��p�[�c��������ɓ����Ȃ��Ȃ��Ă���A�܂��͌�쓮���N��������A�S���@�\���Ă��Ȃ�������A��d���m�C�Y����菜�����Ő���ɋ@�\�������ʁA����܂ł̐��\��3���_�E����70���̉ғ��������̂��A100���ɋ߂��J�^���O�f�[�^�ɂ��߂����\�������o�������o�����A�ƌ������G�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���A(�������͐M���Ă܂��I)����ɑ��āA���ʂ͖����������Ӗ����������̈ӌ����������̕��̎ԗ��͔�r�I�Ɂ��V�����A�܂��o�N�g�p�p�x�̌y���ԗ��������A���ɐ����C���A�p�[�c�����Ȃǂł��������l�K�e�B�u�p�[�c�͎�菜����Ă����A��̂����\�ቺ��������Ԃł͖������̗��R���\�z�����̂ł́A���Ɂ��V���� ��Ԃ��Ƃ����������\�@�\���̂�������قǂ̃l�K�e�B�u�v�f�͖����A����������ꍇ���������Ă����ʂ͓����A�ω������I���Ǝv���܂��B

�܂葫�̗��ɏo�����^�R���ɂ��Ă��܂蒷����������̂����������ɂȂ����A�ł����̃^�R��a�炰�鍂���ȃN�b�V�����ނ��C�̒��ɕ~������A�w�܂ł̕������y�ɂȂ�A����ǂ��납�o�X�ɂ�����Ȃ��Ă�2�`5�L���̋������C�ɂȂ炸���K�ɕ�����l�ɂȂ�����@����Ȋ����ł͖������ƁA��X�����Ă܂��B�܂�ŐV�Ԃ̍��ɖ߂����l�ȃX���[�Y�ŋC�����̗ǂ������オ��ƃp���[���A�����ĔR���1�`2�L���͐L�тĂ���H�@������������ō��I�������鎖���y�����āA����������������炢�E�L�E�L�ł���ˁ�@�ȏ�l�I�ϑ����z�ł��Q�l�ɂȂ�K���ł��B

�����ԍ��F23023055�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�Â��X�����@��Ԃ����@��

�K���ɉ��s���Ȃ��Ɠǂ݂ɂ���

�����ԍ��F23023068

![]() 4�_

4�_

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��

-

�y���̑��z���_�p�H

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC

-

�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC2025

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N11���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�o�C�N�j