���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S12�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 7 | 5 | 2021�N8��24�� 16:10 | |

| 5 | 3 | 2021�N7��17�� 20:53 | |

| 6 | 2 | 2021�N7��3�� 18:20 | |

| 0 | 3 | 2020�N7��9�� 13:50 | |

| 28 | 18 | 2019�N11��29�� 12:03 | |

| 107 | 40 | 2019�N11��2�� 13:14 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

����P�O�O�O�����_���ŃI�C���A�t�B���^�[���������Ă��炢�܂����B

���̌�A�P�O�O�O�����قǑ��s�����̂ŁA���x�͎����ŃI�C�����������Ă݂܂����B

�X�^���h�Ŏԑ̂𐅕��ɂ��������ŁA�I�C�����Ă��̌�p�b�L�����������������Ńh�����{���g���K��g���N�Œ��ߍ��݂܂����B

�i����̓t�B���^�[�����͂��܂���ł����j

��P.4���b�^�[�����āA�_�����̏�[�Ɖ��[�̔������C�������x���߂ɓ���āA�A�C�h�����O���Q���قǂ��������ŃG���W������ē_������`���ƃI�C�����܂����������Ȃ���Ԃł����B

�������X�ɃI�C�����~��Ă���̂��������I�C�������������čŏI�I�ɂ̓I�C������ꂽ�Ƃ��Ɠ������炢�̃��x���ɗ����������̂ł����E�E�E

����Ŏ���Ȃ̂ł����A�A�C�h�����O����͓_�����ɃI�C�����S�������Ȃ��Ă�����͐���ł��傤���H

![]() 1�_

1�_

���p�\�R������D������

���͂悤�������܂��B

�G���W�����~�߂ĂQ�`�R���҂B�Ǝ���ɏ����ėL��܂��B

�҂��Ċm�F���ēK�ʂȂ琳��ł��B

�����ԍ��F24305569

![]()

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́A

�����A�C�h�����O�����Ă���G���W�����~�߂�5���قnjo���Ă���`�F�b�N���܂��B

���̎��ɃI�C���`�F�b�N���́u�オUpper�F����A����Lower�F�����v�̊Ԃ̂����OK�ł��B

�����ԍ��F24305600

![]()

![]() 1�_

1�_

���p�\�R������D������

�������ޑO�Ɏ����ǂ݂܂��傤

����P.4���b�^�[������

������āA�ǂ����L�ڂ��L�����̂ł����H

���_�����ɃI�C�����S�������Ȃ��Ă�����͐���ł��傤���H

�ُ�ł�

�����ԍ��F24305946

![]() 1�_

1�_

����Ő���ł���B

�����ԍ��F24306024�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

�F������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B

���܂ł͓_�������Ȃ��^�C�v�i�������̖_�ő���j�̃o�C�N�������̂ō����ō�Ƃ��Ă݂�

��ƒ���ɓ_�������݂��̂͏��߂Ă������̂ŋC�ɂȂ��Ď��₵�܂����B

������܂����B

�����ԍ��F24306073

![]() 1�_

1�_

�������ق�̏������Ɏ����Ă������Ǝv���A�l�b�g�̏������ɃN���b�`����F�t�H�[�N�ƃ��C�g�̊Ԃ���{�h���C�o�[�ʼn��Ƃ��킩�莎���Ă݂܂����B

�n���h�����E�ɐ��āA�����_�C�����炵���Ƃ���Ɂ{�h���C�o�[��}���āi�����������Ă���Ǝv���j�Ă݂��̂ł����A�����_�C�����͑S�������C�z������܂���B

�O�̂��߂ɁA�����_�C������M8�i�������Ǝv���܂��j�̃l�W�R���������̂ł�������邭��Ƃ܂��̂ł����A�����������C�z����Ȃ��̂ŁA���̃l�W�ł̒����͖����̂悤�ł��B

�O�̂��߂Ƀ��[�J�[�̑��k���ɑ��k�����Ƃ���A�{�h���C�o�[���g�����Ƃ�A���i�̈ʒu�Ȃǂ������Ă��炢�ԈႢ�͂Ȃ��悤�Ȃ̂ł����E�E�E

�������̂́A�{�Q�̒����P�O�����̃h���C�o�[�������̂ł����A�Z�����������̂ł��傤���H

�{�P�̒����P�O�����̃h���C�o�[���O�̂��߂Ɏ����܂������ω��Ȃ��ł��B

�e�t�H�[�N�ƃ��C�h�̊Ԃ̌��Ԃ��̂�������ł݂��

���������㉺���}�[�N�i�����ۂ��j�A�E�������M�U�M�U�i����͌�납�猩����ۂ����i�j�ɂȂ��Ă��܂����B

���̕����Ŗ��Ȃ��ł��傤���H

�{�h���C�o�[��}����������̉摜���A�b�v���܂����i�悭�킩��Ȃ��摜�ł����}���ʒu�͂킩��Ǝv���܂��j���̕��@�Œ�������̂͂����Ă��܂����H

![]() 2�_

2�_

�uCB250R �����v�ʼn摜��������ƁA���̊ۂň͂����������o�Ă���̂ŊԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

10m���炢���ꂽ�����̕ǂɌ������ďƎ˂�����ԂŒ�������ƕ�����₷�����Ǝv���܂����A���Ȃ�̉��Ȃ��ƌ����̕ω��������Ȃ��Ǝv���܂���B

�����ԍ��F24244573

![]()

![]() 1�_

1�_

�������CJr.����

���肪�Ƃ��������܂��B

���ꂩ�������킵�Ă݂��Ƃ���A���܂������ł��܂����B

�m���ɂ��Ȃ�Ȃ��ƈړ��ʂ��c���ł��܂���ł����B

�����ԍ��F24245009

![]() 1�_

1�_

�b�a�P�Q�T�q�ł���

https://minkara.carview.co.jp/userid/3070462/car/2681463/5940012/note.aspx

�����ԍ��F24245015

![]() 1�_

1�_

�o�C�N�ɓd���i���Ƃ���邽�߂�

�G�[�����@�����[(3235) ���g�p���悤�Ǝv���Ă���̂ł���

���̏��i�̐����ɂ�

�R�C������d���F150mA

�Ƃ���܂��B

���̏����ACC�����ʓd���Ă���Ƃ��ɏ�����̂ł��傤���H

����Ƃ���ɏ����Ă���̂ł��傤���H�i�܂�Ód���Ƃ��ė��ꑱ����j

![]() 4�_

4�_

���p�\�R������D������ ����ɂ���

�����[�̓d���l�\���͐ړ_�����[�N�i�쓮�j���Ă鎞�����ł��A�Ód���͂���܂���B

�����ԍ��F24220383

![]()

![]() 1�_

1�_

������������

���肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F24220633

![]() 1�_

1�_

�ǂ�����OBD�Q���Ə����ėL�������ǃo�C�N��OBD�̓J�v���[�����

�G�}�@�\�̌��o���o���Ȃ�����T�ł���ˁH

![]() 0�_

0�_

ECU�̎��Ȑf�f���ڂ̓o�C�N�ɂ���ėl�X�ł��傤���ǁA

���ʂ�OBD2�K�i�̒ʐM�v���g�R���œǂݏo�����OBD2�ƌĂ�ł��܂��B

�R�l�N�^�͕ϊ��A�_�v�^�łǂ��Ƃł��Ȃ�܂�����B

�����̃o�C�N�̓��[�J�[�����ł͂Ȃ����f�o�C�X�ŒʐM�ł��Ă܂��B

��������Ȃ���ECU�ƒʐM�ł��Ȃ��e�Ѓo���o���̒ʐM�����Ă��̂�OBD1

�Ƃ����̂������̔F���ł��B

�����ԍ��F23521889

![]() 0�_

0�_

�Q�ɋ`���Â���ꂽ�G�}�̌��o�E�_�Ίm�F���o�Ƃ��������ǐ����ɂQ�Ȃ�ł����˂�

�����ԍ��F23521895

![]() 0�_

0�_

> �G�}�̌��o�E�_�Ίm�F���o

������Ĕr�K�X�K���̘b�ł́H

OBD2�̎d�g�݂��g���Ă�������A���^�C���Ō��o�ł���悤�ɂ���A

�i����ɃZ�[�t���b�N��������悤�ɂ���A�݂����Șb�����������ǂǂ��Ȃ�����H�H�j

�Ƃ����̂����̊��K���i���B�ł�EURO�T�j�̈ꍀ�ڂł́H

�����ԍ��F23521930

![]() 0�_

0�_

���߂Ď��₵�܂��B

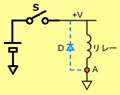

�t�N�d�͂ɂ��ĐF�X�A���ׂ��̂ł���

�d���̕����̓R�C������Y�t�}���̂`�Ɍ������Ă��܂��B

�t�N�d�͖h�~�c������Ɠd���̗���͐Ԑ��炵���̂ł���

����Ȃ�c���Ȃ��Ƃp������̂͂킩��̂ł���

�c�������Ă��R�C�����O�����ɗ���Ȃ��̂�

�p�����Ƃ��ăR�C���̑O�ɃX�C�b�`�ړ_�������Ă��X�p�[�N��Ȃǖ��Ȃ��l�Ɏv���̂ł���

�ԈႢ�ł��傤��

![]() 2�_

2�_

���K���X�̖ڂ���

�d���̗���͒��ׂ�����

�c����āA������x�R�C���ŏ���d����������A�Ə����ėL��܂����B

���Ƃ��d���̗��ꂪ����Ă��R�C���̌�֗����͓̂����ł���

�����ԍ��F23066764

![]() 0�_

0�_

�d���́A�d���̒Ⴂ������A�������������ė���Ȃ��͂��ł����c

�����ԍ��F23067136

![]() 0�_

0�_

�K���X�̖ڂ��������ʂ�ɗ����Ƃ���

�t�N�d�͂��߂��Ă���̂ła�̈ʒu�ɃX�C�b�`�i�p�ł����\�j������ꂸ

�{�u�Ƃc�Ƃ̐ڑ��ȍ~�`�R�C���̑O�ɃX�C�b�`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƕςȘb�ɂȂ�܂���

�\����܂��A����ȍ~�ǂ����ɗ���邩�̋c�_�͂������������B

�����ԍ��F23067177

![]() 2�_

2�_

�}�̂悤�ɂ������Ƃ������Ƃŗǂ��ł����H

�����������Ƃ��āCD��������ΉΉԂ͏o��̂͌��̉�H�Ɠ����ł��B

�����C�@�B���X�C�b�`�Ȃ�ɒ[�ɏ������ړ_�łȂ����OK���Ǝv���܂��B�����̃X�C�b�`�Ȃ�D���K�v�ł��B

�����ԍ��F23067308

![]() 3�_

3�_

������݂̂�������

���肪�Ƃ��������܂��B

������Ȃ��̂͋t�N�d�͂̓R�C������A�[�X�̕����Ɍ������ė����B

�������{�u�ɂ���X�C�b�`�ɉΉԂ��ł�͉̂��́H

�����ԍ��F23067402

![]() 1�_

1�_

���������������ׂĂ��

�t�N�d�͂Ƃ͈���d���̋ɐ��Ƌt�����ł���Ƃ���܂���

�R�C������A�[�X�����͈���d���Ɠ�������

�Ђ���Ƃ��ăR�C���̗����ɔ������c����ăA�[�X���̓d����

�v���X����ł������Ă���̂��Ǝv�����肵�܂��B

�����l����ƒ��낪���������ł��B

�����ԍ��F23067456

![]() 2�_

2�_

�R�C���ɗ����d�����ω�����Ƃ��C�d���̕ω����ƃR�C���̃C���_�N�^���X�@�ɔ�Ⴕ���d�����������܂��B���������́C���̓d���̕ϊ������������ł��B

���ꂪ�t�N�d�͂ł��B

��̐}�̐^���X�C�b�`�I�t�̏u�Ԃ��Ƃ��āC�X�C�b�`�̒[�q�Ԃ�����R���Ǝv���ƕ�����₷���Ǝv���܂��B

��ɍ���R�ƌ����܂������C�����I�ɂ͖�����ƍl���Ă��ǂ��̂ō��d�����������C�ΉԂ���т܂��B���̂ւ�̓���̓C�O�j�V�����R�C���Ɠ����ł��B

��������d���̋ɐ��́CC����ɂ����B�̕����Ⴍ�C�o�b�e���̓d����肸���Ƒ傫���d���ɂȂ�̂ŁC��d���Ƃ͋t�ɐ��ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F23067567

![]()

![]() 2�_

2�_

�d�����܂߂ĉ����Ă��Ƃł��ˁB�悭������܂����B

�����ԍ��F23067591

![]() 2�_

2�_

�����������Ƃł��ˁB

����ƁC��ŋ@�B���X�C�b�`�Ȃ�D�������Ă�OK�Ə����܂������C�X�C�b�`���͗ǂ��Ă��C�R�C���̑ϓd������̂ŁC��͂�D�͕K�v�ł��B

�������Ă��l�т������܂��B

�����ԍ��F23067648

![]() 2�_

2�_

���R�C���̑ϓd������̂ŁC��͂�D�͕K�v�ł��B

�X�^�[�^�[�����[�Ƃ����X�A�c�������̂��L��܂����K�v�Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F23067653

![]() 2�_

2�_

���`��C���������ėǂ��̂��낤���Ǝv���܂��B

https://ac-blog.panasonic.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%AC-%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B5-%E3%82%B8%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

�ɂ��C�_�C�I�[�h������Ȃ��ƃT�[�W����������Ə����Ă���܂��ˁB�����Ƃ����̏ꍇ�̓d���͍��X260V�Ȃ̂ŁC�����n�߂Ɗ����I�����߂Â��Ȃ���Δ핢�̑ψ��ő��v�Ƃ������ƂȂ�ł��傤���ˁB

�s�v�c���B���߂�Ȃ����C������܂���B

�����ԍ��F23067784

![]() 2�_

2�_

���ׂĂ݂�ƗL���ȃG�[�����c�b�p�����[�ɂ��c�͓����Ă��܂���

�c������K�v������Ƃ��������ɏ����Ă��܂���ˁB

�c������Ə�����Ă��ȒP�ɓ������\���ł��Ȃ���

��͂薳�����A��������ǂ����x�Ȃ̂ł��傤��

�����ԍ��F23070921

![]() 1�_

1�_

�G�[�����ɕ����܂����B

�S�z��������c����Ă�������A�Ƃ̉ł����B

��X�I�ɂ͌����Ȃ��������Ă����v�݂����ł��B

�w�ǂ̐l�������[�����Ă��c�͓���ĂȂ��̂ł́A�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23072462

![]() 2�_

2�_

�G�[�����ɖ₢���킹�̌����肪�Ƃ��������܂����B

�����Ă݂�C�����[�̊������≏�j��悤�Ȍ̏�͌o���������Ƃ����������ł��ˁB

���̕��̓��m�ɕ����ׂ��C��Ђ̂��ݔ��ɂ����������[�̓d���𑪂��Ă݂܂����B�u�c��

https://www.omron.co.jp/ecb/product-detail?partNumber=G7L

��24V�쓮�i�ł��B

�R�C���ɂ�24V����C�d���͖�80mA�����Ă��܂��B

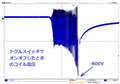

��Ŏ��������j���N���b�v���O�����u�Ԃ̓d��������̐}�ł��B

���j���N���b�v���O������C�R�C���̗��[�����S�{���g�ɂȂ����u�ԁC�}���Ƀ[���ɂȂ��Ă�ӏ������������܂����C�����Ń��j���N���b�v�Ɓ@���j���N���b�v�����܂łȂ����Ă����̊Ԃŕ��d���N�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�i���Ȃ݂ɁC���j���N���b�v����œ���������Ƀg�O���X�C�b�`�ɂ���ƉE��̐}�̂悤�ɂȂ�C�ő�800V���炢�̓d���ɂ͂Ȃ�悤�ł��B�ړ_�Ԃ̋������Z���ԂŒ����Ȃ�̂ŁC���d�J�n�d���������Ȃ�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��j

���̃R�C���̃C���_�N�^���X��0.3H�`1H������̂ŁC�������͂��Ȃ葽���Ǝv���܂����C���ɂ����Ə��Ȃ�10���̃R�C���Ȃ�ׂ̃��C���[�Ƃ̓d�ʍ���80V�ɂȂ��ď\���ς�����d���ɂȂ邩��@���ɂȂ�Ȃ��낤�ȂƗ������܂����B

�����@���x�̓Z���X�C�b�`�̏ꍇ�̓X�C�b�`�ƃ����[�Ԃ̔z���̐≏�ψ����C�ɂ͂Ȃ�܂����B

�Ƃ͌����C�G�[�����̉����邵�C�̏�̌o���͖������C�ړ_���A�[�N�̃G�l���M�[���\���z���ł���Ȃ�_�C�I�[�h�͂��Ȃ��ėǂ���������Ȃ��Ǝv�������܂����B

�X�ɁChttps://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq04907.html�@�ɂ���悤�ɁC�K���ȃA�[�N�͐ړ_�̃N���[�j���O��p�����҂ł���悤�ł��B

�ł��̂ŁC�O�Ɂu�@�B���X�C�b�`�ł�D�͕K�v�v�Ə����܂������C�P�����܂��B

���ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F23073774

![]() 1�_

1�_

�G�[�����ɖ₢���킹�����̂ł����ƂĂ��M�����Ȃ����e���܂܂�Ă���

�p�i�\�j�b�N�ɂ����l�̎�������܂����Ƃ���

�u�ړ_�ی�̕K�v���ɂ��܂��ẮA

���g�p�̃����[�̐ړ_�e�ʂƎ����ד��e�ɂ�肨�q�l�ɂĂ����f�������B�v

�����[�̓��̎����w���Ă�悤�Ȃ̂ōēx�₢���킹���ł��B

�K���ȃA�[�N��d���͈ȑO�ɓǂ�������܂��B

�����ԍ��F23074503

![]() 1�_

1�_

�p�i�\�j�b�N�̉�

�u�_�C�I�[�h�ɂ��ی�͐�ɕK�v�Ȃ��̂ł͂������܂���B

�ی�̕K�v���ɂ��܂��Ă͂��q�l�̔��f�����ƂȂ�܂����A�������������B�v

������肠������ǂ��������Ă��ǂ��A�Ƃ̌��_�ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F23074773

![]() 2�_

2�_

�O���b�v�q�[�^�[�̃X�C�b�`�͖w�ǂ���œ����A���[�����^���[�i���b�N���Ȃ��^�C�v�j�ł��B

����ăg�����W�X�^�E�_�C�I�[�h�Ŏ��ȕێ���H���g�܂�Ă���T�[�W�ɑ��đ��v�Ȃ̂��l���Ă݂܂����B

������͒�R���ׂȂ̂łn�j�ł��ˁB�^���[�J�[�ɕ����Ă݂܂������ی�͖��������ł��B

�����ԍ��F23076602

![]() 1�_

1�_

�N���̌Â��o�C�N�ɂ͗L���ƕ��������͂���܂��B

�����ԍ��F14002038

![]() 5�_

5�_

�z���̌Â��Ȃ����ԗ��ɂ͌��ʂ���܂���

�����A�A�[�V���O�͂�肷����ƃo�b�e���[�オ��̌����ɂȂ����肵�܂���

�����ԍ��F14002228

![]() 3�_

3�_

�d�C�W�͂킩��Ȃ��Ƃ���ň����i���e���j����Ƃ�������E�E

�̍���Ԏ�ł����ʍ��͏o��݂����ł��B

�����b�g�����Ȃ烁�[�J�[���V�Ԃɍŏ����瑕�����Ă�

�����ԍ��F14003857

![]() 3�_

3�_

�ŋ߂̎ԗ��ł͌��ʔ����Ǝv���܂��B

�قƂ�ǂ��d�q���䂳��Ă���ׂ��A�ŋ߂͌��ʂ��������Ƃ̉\�͕����܂���ˁB

�����ԍ��F14004479

![]() 3�_

3�_

����ɂ���

�A�[�V���O�̐��ʂ����ҏo����̂́A�W���̃{���h�P�[�u���₻�̃^�[�~�i�����o�N���ŐڐG��R���傫���Ȃ��Ă���ꍇ�ł�

�v�́A�ڑ����̃A�`�R�`�̃~�N���P�ʂł̃T�r�╅�H���o���Ă��āA�d�C���X���[�X�ɗ���ɂ����Ȃ��Ă���ꍇ

�V���������́A�w�nj��ʂ͑̊��o���Ȃ��ł�

�����ԍ��F14004624

![]()

![]() 1�_

1�_

�F�l���肪�Ƃ��������܂��B

���܂���ʂ������悤�ł��ˁI

���t���͂�߂܂Ƃ��܂��ˁB

�����ԍ��F14005763

![]() 1�_

1�_

>>�����A�A�[�V���O�͂�肷����ƃo�b�e���[�オ��̌����ɂȂ����肵�܂���

����ȁ@�A�z�ȁ@�����q���������Ł@�o�b�e���[�オ��ɐ���Ȃ�ā@���蓾�Ȃ�

�����ԍ��F14005934

![]() 10�_

10�_

�{���ł���˂���

���d�����łȂ��ߏ[�d�ł��o�b�e��������Ղ��Ȃ�܂����c�C���s�[�_���X��������Ή�������ǂ����Ă���Ȃ��ĕ��Q���L���Ȃ��ł����ˁc

�����َ������ڍ����邾���Ńo�b�e�����q���Ȃ��Ƃ��d�I���N����ʂł�����c�����N���Ă��s�v�c�͖����Ǝv���܂����ǁO�O

�����ԍ��F14006351

![]() 5�_

5�_

ViveLaBibendum���܁@����

����̘b�������ӂ̂悤�ł����@�ߋ��Ɍo���Ȃ������@�A�[�V���O�ɂ�镾�Q���������݂��ꂽ������낵���ł���

�C���s�[�_���X�@���́@��R�l�̎��ł����H�@�S�Ă̓d�����𗬂ł͂Ȃ��̂ŕ\���̕��@�Ƃ��ĊԈ���Ă��܂��H

�����̓d�ʍ����]�~���ǂ��ł����ǁ@����������Ă݂Ă��������@

�o�b�e���[���q���Ȃ��ŕ��H�i�����̓d�ʍ��ɂ��j��������������Ȃ��Ȃ��ł���

����Ƃ��@�ゾ���ł���

���̂����ʼnߏ[�d���o�Ă���̂��@�����ł��܂���

�ߏ[�d�́@�A�[�V���O�ŋN�����ł����@

���ۂɃA�[�X���Ŕ��d���邽�߂ɂ́@�ǂ��������������낦�Ή��{���g�ʂ̔��d���o����̂�

��̓I�Ɂ@�����Ă���������Ɓ@�L�肪�����ł����ǁ@�����ł���

�����ԍ��F14006691

![]() 9�_

9�_

�o����A�[�V���O�̓o�b�e���[�オ��₷���Ȃ��

�d�C�͓��ӂ���Ȃ���Ő�����������ł͕\���Ȃ����o���㒇�ԓ��ȂŌ���݂ĂĎv��

�̂��璷���ԏ��Ȃ��Ԃ�A�{�[�g�A�_�@��A�g���b�N�Ȃǃo�b�e���[�オ���h���̂Ƀ^�[�~�i�����O���Ƃ��܂��B

�t�ɁA�g��Ȃ��d���i�^�R���Ńo�b�e���[�ɂȂ��ł��Ă����R���d�������Ȃ�̂Ɠ����ƕ������B

�A�[�V���O���������ƂƎv��

�����ԍ��F14006922

![]() 1�_

1�_

�ی�҂̓^���E����

���̌��ۂ͈Ód���̕��ނŐ������t���܂����@�A�[�V���O�ƌ��ѕt����ɂ͏�������������

�M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂��@�@�����g�p���Ȃ��ꍇ�ɒ[�q���O���̂́@�Ód����ł�

���R���d�Ƃ����̂́@�o�b�e���[�����̖��Ł@�Ód���Ƃ��ʕ��ł�

�����ԍ��F14006964

![]() 11�_

11�_

�{���ł���˂���

�z���Ƃł��ˁO�O

���W�X�^���X���Č����Ă����Ζ�薳�������ł��傤���c�C���s�[�_���X�͓d�C��������Ȃ��Ă����ȕ������ۂŒ�R���ĈӖ��Ɏg���Ă�悤�Ȃ̂Ŕėp���Ă܂����nj������������\���Ȃ��v���܂��̂œ��{��œ�����R���Č��������Ă����܂��傤���c

�Ƃ���ŏ����̓A�[�V���O�Ń����b�g�����̊��������ƗL��܂���c�O�H�Ȃ���O�O

����ł����݂̈��n1���̓_�C���N�g�C�O�j�b�V�����ł������n2���͉ΉԂ�����������G���a����ꂻ���Ȃ̂ł��Ă܂���O�O

17�N�ԏ�����X�v�����^�[�J���u�V�Ԃ̍���8kmpL��������Ȃ������̂��A�[�V���O������Ŕp�Ԓ��O��16kmpL������悤�ɂȂ����肵�āc�ׂ������l�͑��肵�Ă��܂���A�[�V���O���ǂꂾ���R�����ɍv���������͔���܂��`�f�B�[���[�̃��J�j�b�N�͋��Q���Ă܂����c

2�ւŃA�[�V���O�����̂̓L���u�d�l�̃g���b�J�[�����ł����R������1�����x�ł����c�p���[�̕ω��͋C�̂������x���c

�g�����̂̓m���W�[�̃P�[�u���ł���������N���}�Ɉ˂��Ē������Ɉ˂��ē������������̌��ʂ������Ȃ������łȂ��N���}�����߂�\���͗L��Ǝv���܂��c

�Ȃ̂ŃX���傳�܂���߂Ă������Ǝv��ꂽ�̂������͎x�����܂��O�O

�����ʃX���Ł`���̂̌����ɃA�[�V���O����Ă���o�C�N�̉摜�����ĊS����`�X���傳���ȐӔC�łȂ���悤�����߂����L���͗L��܂��O�O

��͈����ł����`�ّ�ɏ����d�r�����P4���d�r�̕s�Ǖi���L�O�ɕۊǂ��Ă���܂��c�d�����e�X�^�[�ő���ƃ}�C�i�XV���\������܂��c�e�X�^�[����ꂽ�̂��Ǝv������`�f�l�I�ɂ͒������d�r�������ɋt�]����Ȃ�Ă��ƋN���蓾�Ȃ����Ȃ�ł����ǁ`�����ɐq�˂���ُ�Ȏg�p�����ł͋N���蓾������Łc����ȗ��d�C��H�ł͉����N���Ă��s�v�c�͂Ȃ��Ȃ��Ǝv���悤�ɂ��Ă܂��c

������H�œd��������u�ԂɏI�����˂Ŕ���d�����t�ɗ����Ƌ�����ē����}�W����I�Ǝv���܂�������Nj������q�̓d�q�_���v�������ׂ�Γ��R�̂��ƂȂ�ł���ˎ��́c

��{�I�ɂ̓{�f�B���}�C�i�X�Ńn�[�l�X���v���X���Ă��ƂŊԈႢ�Ȃ��̂ł��傤����ǁc�}�C�i�X�ł��锤�̃t���[�����G���a���u���b�N�̒��ł��d�����Q�������Ă���Ƃ��낪�L�锤�Łc�A�[�V���O���q�������ԈႦ��Ɨ]���ȓd���������ăg���u���̌����ɂȂ�ł��傤�c

���������Ӗ��Ō̍����o�Ղ��Ə������v���܂��O�O

�d�C�̃v�����d�q�@����ɂ߂������Ȃ��牽���Ɖ������q������f�����b�g�������悤�ɕ~�ݏo���邩����Ƃ����悤�ȕ��G�ȃ`���[�j���O���Ǝv���܂��A�[�V���O���āc

�����̈��n1���̓g�b�v�P�[�X���d�I������E�B���h�V�[���h�s�{�b�g���X�e�C�ɗn�ڂ���Ă��܂����肵�Ă܂����lj�V�̓d�ʍ������������͔���܂���˂��c�A�[�V���O�P�[�u���q�����牽V�̋N�d�͂��邩�̓o�C�N�Ɉ˂�ǂ��Ɍq�����Ɉ˂�ł��傤���猻���ő��肵�Ă݂܂���Ɓc�苖�̃e�X�^�[�ł̓����ł����Ǎ����\�̃Z���T�Ȃ猟�m�o���邩���m��܂���ˁc

�����ԍ��F14007307

![]() 1�_

1�_

�{���ł���˂���

>���̌��ۂ͈Ód���̕��ނŐ������t���܂����@�A�[�V���O�ƌ��ѕt����ɂ͏�������������

�A�[�V���O�ɂ���Đv�l����R�����镪 �Ód��������₷���Ȃ���Ă��Ƃł́H

�����g�̓A�[�V���O�o���Ȃ���Ł@���̃X����ǂ�ۂł����B

�����ԍ��F14007410

![]() 0�_

0�_

ViveLaBibendum���܁@����

>��{�I�ɂ̓{�f�B���}�C�i�X�Ńn�[�l�X���v���X���Ă��ƂŊԈႢ�Ȃ��̂ł��傤�����

���Ȃ����ԈႦ�ł͖����ł�����ǁ@�o�C�N�̕��i�̒��ɂ͂OV�ȉ��̕���������܂��̂�

���̓I�Ƀv���X�Ƃ��}�C�i�X�ƕ\��������̂��@��ʓI�ȊϔO�Ƃ��Ă͗L����������܂����

�ߏ[�d�Ɋւ��Ă̌�������L��܂��@

�A�[�V���O�ʼnd�d�����ǂ���ꍇ���@����̂ł��傤���H

>�ΉԂ�����������G���a����ꂻ���Ȃ̂ł��Ă܂���

��k�łȂ��@�܂��߂ɋ��Ă��܂����H

�ΉԂ��������āA��ꂽ�G���W���Ƃ��@����������������������܂���

�ǂ̂悤�ȏ����Ł@�ΉԂ���������ƃG���W��������Ƃ��l���ł����H

�����ԍ��F14007419

![]() 7�_

7�_

jjm����

�Ód���������ā@��H�̒�R�������Ă��邩��@���藧���Ă���̂�

�A�[�V���O���ăo�����X�����������@�A�[�V���O�Ńo�b�e���[�オ��ƌ��ѕt���鎖�͏o���܂���

�A�[�V���O�������ƌ������́@�X�C�b�`��z���̐≏��R�̗������������������Ǝv���܂��@�l�I�ɂ͂ł���

�l���ꂼ�ꌩ���̑��Ⴊ������ł��傤����@���Ȃ��Ȃ�̗��_��W�J���Ă������������ł�

�����ԍ��F14007533

![]() 5�_

5�_

�Ód���̌��@�@

�v��Ȃǂ̃A�C�h�����O��J�E���^�[�A���v�A�������[�ɂŏ������d���ł��ˁB

�ƁA���R���d�̓o�b�e���[���������łȂ��o�b�e���[�[�q���̂ɑ��̋�����ڐG�����邱�Ƃœd�ʍ��������Ĕ���Ȃ�ł����O���ł̕��d������܂��B

�ڐG���ĂȂ��Ă������ł��v���X�}�C�i�X�Ō��������킹�������ł��d�����d���܂��B

�Ód���̔������Ȃ��ȒP�ȃX�C�b�`�Ɠd���Ȃǂ��A�o�b�e���[�[�q�ɂ�������q�����܂܂ŃX�C�b�`�����Ȃ��Ă����d���܂��B

�R�O�N�O�܂œc�ɂ̉Ƃɂ������P�W�ڂ̂Q�O�n�͂̃f�B�[�[�����D�Ȃ͂���ł����B

�����}�[�̃T�[�r�X�̐l���璆�w���̎��������L������܂��B

�A�[�V���O�̃g���u���E�E���ǂ��̎Ԃ̓d���i�͓d�������P�QV�ł����TV��P�OV�ō쓮���镔�i������̂ŃA�[�V���O�Ńo�����X������čׂ�������s�ǂ������邱�ƗL��܂��B

�ӏ�����͂ł��܂���E�E������̓Z���[���炯�̒m�荇�����T�O�l�ȏ�͂��Ă܂�

�A�[�V���O���Ă郁���o�[�ł����ʂ͐F�X�������܂����A�o�b�e���[���オ��₷���Ȃ����ƌ����Ă郁���o�[�����l���Ă܂��B

�����ς���E�E�i����Ȃ������H�j�̃����o�[�����\���Ă�̂�����B

�����ԍ��F14007748

![]() 3�_

3�_

�A�[�V���O�Ńo�b�e���[�オ��ɂȂ�̂��āA���t�����̒[�q�̐ڐG�s�ǂ�

����B����ȊO�͍l�����Ȃ���ł����ǂˁB

�[�q���ڐG���镔�ʂŒ�R�������Ă��邩��A�d���ߑ��ŕK�v�ȏ�ɕ��d����

���Ȃ��́B

�ߏ[�d�ɂ��Ă��A�A�[�X��H�ɐv�ȏ�̒�R��������Ɖߏ[�d�ɂ͂Ȃ�ȁB

�A�[�V���O�̊�{�I�Ȑڑ����@�́A�����̃A�[�X�P�[�u�������ʂɎ��t����

�̂���{���Ǝv���܂����ǂˁB

�V�K�ŃA�[�X�������t����Ȃ�A��t���ʂ̓h���������Ȃǂ��ĐڐG�s�ǂ�

�������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���_���ł���B

�P�[�u���̓����̌o�N�Ɉ����R���������Őv�ʂ�̐��\���o�Ȃ��̂�

�₤�̂��A�[�V���O�̊�{���Ǝv���܂���B

�̂Ȃ������ɕK�v�ȏ�ɃA�[�X����t�������Ă��̊��ł���قǂ̕ω���

�����ł���B�m�C�Y��ɂ͌��ʂ��邩������Ȃ����ǂˁB

���������Ă��Ȃ��ꍇ�́A���d�@�̃v���X����o�b�e���[����e�d���i��

�̃n�[�l�X����������������{���}�V���Ǝv���ȁB

�A�[�V���O�ŔR��{�ɂȂ�̂��āA���X����������������Ȃ��́H

�A�[�X��H������ɂȂ������A�ň��������R����P���ꂽ��Ȃ��́H

����ɂ��Ă��A�A�[�V���O�����ŔR��{�ɂȂ��Ȃ烁�[�J�[���ق��Ă�

���ł���B���ɂ������������ĂȂ��ƔR��͔{�ɂȂ�Ȃ���B

����ɂ��Ă��R����Q�{���āD�D�D

�����ԍ��F14007833

![]() 3�_

3�_

�ی�҂̓^���E����

>�ӏ�����͂ł��܂���E�E������̓Z���[���炯�̒m�荇�����T�O�l�ȏ�͂��Ă܂�

�A�[�V���O���Ă郁���o�[�ł����ʂ͐F�X�������܂����A�o�b�e���[���オ��₷���Ȃ����ƌ����Ă郁���o�[�����l���Ă܂��B

�����ς���E�E�i����Ȃ������H�j�̃����o�[�����\���Ă�̂�����B

�������Ǝv���܂���@���܂��܈������ɕt�����l�͌��ʂ��L�����Ɗ�����

�t���������ł��i�v���V�[�{�j���ʂ��L��l

�ς���Ă��Ă��A�C�t���Ȃ��ЂƓ��@���ꂪ�^�����Ǝv���܂�

�[�I�ɕ\������@�A�[�V���O���ăo�b�e���[���オ�����ƕ\������̂�100���ԈႦ�ł������ł��Ȃ���

���{�I�Ȍ����͑��̕����ɂ���Ɛ\���グ����

�ȉ��@�{��

�d���i���Â��Ȃ�Ɓ@�z���̔핢�̐≏��R���ቺ������

�X�C�b�`�Ȃǂ͍�ꂽ�d�ɂȂǂ��O���[�X�ɍ��������d�������ꂽ�肷��悤�ł�

������ʏ�s�̂���Ă�e�X�^�[�ɐ��l���o�Ȃ����x�H

��������̊��i���x�⎼�x�j�Ȃǂŕς��@���ȑ���ł�

�ʏ�o�b�e���[�[�q�Ɉٍނ�ڐG�����Ă��R�d�͂���܂���

�����̓P�[�X�ɒ������o�Ǝ��C�E�z���̐≏��R�ቺ�������ɐ��鎖�̕��������ł�

�z���̐≏�������i���蓾�܂��j�Ȃ�@����100km�̒�����ڑ����Ă������d�@��

�d�q����x�ړ����邾���i�핢�R�d�E���d�����Ɖ��肵���ꍇ�j

�d�q����ÂׂɈړ����邾���̂悤�ł��i���ۂɂ͌���������܂���j

�o�C�N��Ԃ̏ꍇ�͉��x�E���x�@�o���ω��@�����Đo

�܂��@�f�l�̎��̏���ȏ������݂Ȃ̂�

�@

���Ƃ̕����@���_�I�@���H�I�@�Ȏ����Ł@�����Ȃ���Ȃ�

�V���ȁ@�X���Ł@�W�J�������Ē�����@�K���ł��B

�S�Ď��H���Ă��Ă��@���_�I�ȗ��t���͎���Ă��Ȃ��̂Ł@�ϑz���Ǝv���ė����Ă��������Č��\�ł���@�@

�����ԍ��F14007904

![]() 3�_

3�_

�A�[�V���O�́A�ʂ̌������ŃO�����f�B���O�Ƃ������Ƃ���A

��{�I�ɂ́A

0[v]�ł����ė~�����ӏ��i�o�b�e���[�̃}�C�i�X�[�q�ƌ�������Ă���ׂ��ӏ��F�A�[�X�A�O�����h�j���A

�o�b�e���[�̃}�C�i�X�[�q�Ɩw�Ǔ��d�ׂ̏�Ԃɂ������B

�Ƃ����̂����_�̔��[���Ǝv���܂��B

�����i���́j���A�����̐≏�̂��A

�Ód�C��A�d���U�����ŁA������x�̓d�ׂ��g�ѓd�h���邱�Ƃ͈�ʓI�ɒm���Ă��܂��B

�K�i�Ƃ��āA�Ⴆ��12[v]�ʼnғ����镔�i���́A

���_��́A�v���X�[�q��12[v]�ƃ}�C�i�X�[�q��0[v]�i�O�����h�j�Ƃ́g�d�ʍ��h�̂��郋�[�v�ʼnғ�����̂�

�����Ƃ������悭�ғ�����悤�ɐv����Ă���͂��ŁA

���ꂪ�Ⴆ�i���Ƃ��Ȃ̂ʼn���Ղ�����ׂɋɒ[�ɗႦ�܂��j�A

�Ód�C��d���U���⑼�̃��[�v���̊��ŁA

�O�����h�ł���ׂ��ӏ���3[v]�ɑѓd����Ă����ꍇ�i����3[v]�̃o�C�A�X���������Ă���Ƃ����j�A

�{���v���X-�}�C�i�X�[�q�Ԃ��g12[v]�̓d�ʍ������ҁh���Ă����Ƃ��낪�A

9[v]�̓d�ʍ��ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ŁA�g���������Ғʂ�ł͂Ȃ���ԁh�ɂȂ��Ă��܂��Ă���\��������ꍇ������܂��B

����

�i���ʂ̓{�f�B��t���[���̓A�[�X�i�O�����h�j�Ƃ��ăo�b�e���[�̃}�C�i�X�[�q�ɐڑ�����Ă��邯�ǁA

�@�{�f�B��t���[�����K�ѓ��ŁA�{���̐V�Ԑv�����̊��Ғl��啝�ɔ����������Ă��܂����̂Ƃ��Ă�

�@�������\�����Ȃ��Ă��Ă���悤�Ȏԁj

�ɂ́A

���ڂ̃A�[�X���i�O�����h���j���A�{���̃O�����h�[�q�i�}�C�i�X�[�q�j�Ɠ��d�ׂɂ������ӏ��ɒlj����H���邱�ƂŁA

�v���̗��z�I�ȁg�d�ʍ��h���m�ۂł���悤�ɂȂ�P�[�X�������A

�L���Ƃ���Ă���̂��Ǝv���܂��B

�܂��A

���̂ɂ�����C�I���d�ׂ̐����ړI�ŁA�o�b�e���[�̃}�C�i�X�[�q�i�{�����҂��Ă���O�����h�j�ɓ������A

�Ƃ����̂��A

�A�[�V���O�i�O�����f�B���O�j���_��˂��l�߂Ċ��p���Ă������ۂ̔h���I���p�Ȃ̂��Ǝv���܂����A

�C�I���d�ׂ̐������ǂ�قǂ̌��ʂ������o���Ă��邩�́A���m�����Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�ŋ߂͂��܂茩�����܂��A�ԂŁg�Ód�C��n�ʂɓ������A�o�`�b�ƂȂ�̂�h���h�ړI�ŁA

�`�F�[���₻��炵�����i���{�f�B���琂�炵�Ĉ��������Ă���Ԃ��́A���\����܂������A

������g�Ód�C�o�`�b��h�݂̂Ȃ炸�A�����Ȃ�Ƃ��A

�O�����f�B���O����

�i���̏ꍇ�́A

�@�{�f�B���ѓd���ăo�C�A�X���������Ă��Ė{���̓d�ʍ����m�ۂł��Ă��Ȃ��̂��A

�@�o�C�A�X�ѓd�������Ă�����ʁj

�������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��v���܂��B

�o�C�N�̏ꍇ�́A

�{�f�B�A�[�X�ƂȂ�ׂ��t���[�����A4�֎Ԃɔ�ׂ�Ɣ�r�I�������̂ŁA

����قǃ{�f�B�i�t���[���j�̓`�����\�̗������ł͂Ȃ��̂ŁA�̊������ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ͎v���܂����A

���_��͊m���Ɍ��ʂ͂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����A

�ނ�݂₽��Ɠ�����lj�����ƁA�������������Ɂg���[�v�h����鎖�ɂȂ�A

�\�����ʁA�d���U����U����Q�������Ă���\��������̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��v���܂��B

�܂��A12[v]���x�̃o�b�e���[�ƃI���^�l�[�^���x�ŁA

�ǂ�قǂ̗U����Q���������邩�͑R���e���͂Ȃ����x�ł͂Ȃ����Ƃ��v���A

�ނ���A

�A�[�V���O�z�����{�����ӏ��ŁA

�g�{���≏��Ԃɂ���ׂ��ӏ����A�Z�������Ă��܂��Ă��鎖�ɋC�Â��Ȃ��h�Ƃ����̂��A

��ԍl�����镾�Q���Ǝv���܂��B

���̌l�I�ӌ��Ƃ��āA

�̂������i���ł�����H�j�v���O�R�[�h�̍������P�[�u���i�v���X�d�ɑ��������悢�R�[�h�ɂ���j���̗p������A

��������ƃV�����_�w�b�h���o�b�e���̃}�C�i�X�d�ɂ̓d�ׂɂ��Ă��A�[�V���O�z���̕����A

���_��͐������I���ł͂Ȃ����H

�Ǝv���Ă��܂��B

�����A�O�q�̂Ƃ���o�C�N�ł́A���̌��ʂ�̊��ł���قǂ̗Ƃ����̂����Ȃ��Ǝv���邩��A

�����ăo�C�N�ɃA�[�V���O���{�����Ƃ͎v���Ă��܂���ł��B

�����ԍ��F14007948

![]() 1�_

1�_

�������A�A�[�V���O�͂�肷����ƃo�b�e���[�オ��̌����ɂȂ����肵�܂���

�@��肷����Ɓ@�Ƃ�������������Ɛv���Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��łƂ炦���̂ł���

�܂�@�A�[�V���O�́@

�o�N�Œ�R��������|���A�[�V���O�Œ�R������|���d�C�����ꂪ�v�l�ɋ߂��H

���ĂȂ��ꍇ�@��R�����肷����|���v�l���d�C�����ꂷ����

�@�i�������@�����̏ꍇ�R�X�g�̊W�ōŒ�x���̏ꍇ����@�ǂ����ʂɂȂ邱�Ƃ�����H�j

�@

�E��肷���Ăނ�݂₽��ɂ���Ɓ@���[�v������A�V���[�g������A�d�ʑ���������@

����畡���I�Ȏ����N����Ƃ������ƂƁ@�l�I�ɂ͎v���܂����B

�����ԍ��F14008093

![]() 1�_

1�_

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�zcanon�ڍs��

-

�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��

-

�y���̑��z���_�p�H

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC

-

�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N11���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�o�C�N�j