���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S350�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 183 | 79 | 2024�N2��10�� 14:14 | |

| 44 | 14 | 2024�N2��7�� 01:31 | |

| 7 | 4 | 2023�N12��28�� 14:22 | |

| 44 | 11 | 2023�N12��12�� 17:57 | |

| 61 | 6 | 2023�N11��19�� 11:51 | |

| 17 | 4 | 2023�N11��9�� 21:04 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS

�h�[�Y�̌��E������A150-600��OM-1�̑g�ݍ��킹�ł͉𑜂����҂��Ă������̗l�ł��B

�����܂Ō�����ƁAOMDS�͂ǂ�����̂ł��傤�ˁB

https://m.youtube.com/watch?v=5OCMScTV_aY

![]() 18�_

18�_

�����肪�Ƃ��A���E����

>�����C���[���E�i�h�[�Y���E�j

>�ʁX�ɂ��Ă����Ă�������(^^;

���݂܂���B���C���[���E�ƃh�[�Y���E�͓������̂Ǝv���Ă��܂����B

�����ԍ��F25613933

![]() 0�_

0�_

���݂܂���B�����ԍ��F25612077 �ɊԈႢ������܂����̂ŁA�������܂��B

��j

���C���[���E�i�h�[�Y���E�j�́A�ʏ�ΐF�i555nm�j�Ō��A

���j

���C���[���E�́A�ʏ�ΐF�i555nm�j�Ō��A

��j

����͊ԈႢ�ł��B�O�q�̂悤��F8.9�ł��B

���j

�h�[�Y���E�ł��Ɣg�����l�����܂���̂ŁA���C���[���E��p����̂��A���ڍׂ��Ǝv���܂��B

�t���T�C�Y2400����f�̃��C���[���E�i555nm�j��F8.9�ł��B

��j

���C���[���E�i�h�[�Y���E�jF8.9����F11�ŎB�e���ꂽ�ʐ^�ɂ��Ă�

���j

���C���[���E�i555nm�jF8.9����F11�ŎB�e���ꂽ�ʐ^�ɂ��Ă�

�����ԍ��F25613937

![]() 0�_

0�_

OM-1�̎d�l�ł̗Ꭶ

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1/spec.html

�L��2037����f

17.4 x 13mm=226.2mm2

�˂P��f�������11.1��m2

�� (����)��f�s�b�`��3.33��m �������Y�𑜓x150�{/mm�ȏ�K�v

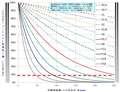

��(nm)�ˏ��i����E(���EF�l)

507 �� F 10.8

550 �� F 9.9

555 �� F 9.8

���Ȃ݂ɁA�t�H�[�T�[�Y ~ �}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̗L���ʂ́A��4:3�̏ꍇ�́u17.3 x 13mm�v��������̕W���Ǝv���Ă��܂������A����OM-1�ł́u17.4 x 13mm�v�Ȃ�ł��ˁB

�������A�{0.58%�ɉ߂��Ȃ��̂ŁAAPS-C��1.5�{�n��������1.6�{�n�u���ꂼ��v�̗L���ʂ̃o���c�L��ɔ�ׂ�ƁA�덷�ɂ������Ȃ��u���z�v�ł�(^^;

�����ԍ��F25613980�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����́B

�u���_�I�v���ă^�C�g���ɏ�����Ă�̂ŁE�E�E

���Ɏw�E�̒ʂ�u�h�[�Y�̌��E�v�͗��_�ł͂Ȃ��ϑ����狁�߂�����u�o���l�v�B

���̘_���̌������M���ɑ���|����݂����Ƃ͂���܂��A

�u�������邳�̓�d����V�̖]�����Ŋώ@�������ʁv�ƃl�b�g�Ō����悤�ȁB

����ȏ�͂킩��܂���B

���i�R�����n�߃l�b�g�L���ł����Ζڂɂ���u���C���[���E�v�̗p��A

�u���C���[�̕���\��v������̌���Web��������ƁA

���[���m���������邩������܂���B

�u���C���[���E�v�̉p��Ǝv����uRayleigh limit�v�AJIS�̌��w�p��ł͂܂������ʂ̎��ۂ̎��ł��B

�u���C���[�v���邢�́u���C���[���E�v�����i�R���̃N�`�R�~�f���������Ă݂��

�����́u���C���[�̎��v�A2004�N����u���C���[���E�v�ƂȂ����悤�ł��B

�܂��u���E�v�̕������t�̃C���p�N�g�͋������ȁB

������������͂Ȃ����ǁB

�u���C���[�̕���\��v�Ō����A

����ȋL������̃����N��Ɂu�X�p���[�̕���\�v���Ă̂�����܂��B

�u���C���[�v�u�h�[�Y�v�u�X�p���[�v���Ă̂��������

�u���C���[���E�v���āA������E����Ȃ������E�E�E�B

��������A

�V�̖]�����ł݂�P���̂悤��

�^���ÂȔw�i��2�̋P�_�̊Ԋu�������Ă܂��B

���ۂ̎ʐ^�A�𑜓x�`���[�g�ł��w�i�͐^�����ł͂���܂���B

���̐^�����łȂ��w�i�����܂ōL���������́A�摜�S��̃R���g���X�g�̒ቺ�Ƃ��Ă��F�߂��܂��B

�Õ��̂��܂肪�Ȃ��Ȃ��Ă���݂����ȁB

2�_�Ԃ̕���(��)�́u���E�ÁE���v�̃R���g���X�g���A

�ǂ̒��x�̃R���g���X�g��������Ε������Ă�ƌ����邩�B

�m�C�Y���܂������Ȃ��Ɖ��肷��f�W�^���l��"1"�Ⴄ�����̃R���g���X�g���ł��Ӗ����邵�A

�m�C�Y���܂܂��Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��m�C�Y�ʈȏ�̃R���g���X�g�����K�v�ł��傤�B

����͓���ł̔F���Ƃ͈���Ă���悤�Ɏv���܂��B

�V�̖]�����ł̃\�����ʐ^(�J����)�ɓK�p���Ă悢�̂��A�Ó�����������K�v������܂��B

�u�����̓�����v�łԂ₢�Ă݂܂����A�u���_�I�v�ɂ͒��������ǁB

�����ԍ��F25613984

![]() 1�_

1�_

�����肪�Ƃ��A���E����

���������肪�Ƃ��������܂��B

>OM-1�̎d�l�ł̗Ꭶ

>�� (����)��f�s�b�`��3.33��m

�����ł��ˁB

�\�̈ꕔ���o���܂����B

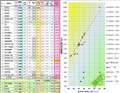

�i��l �@�{/mm�i�����j�@����\�i���C���[���E�j�@��f�s�b�` �@ �t�H�[�T�[�Y�i4/3�^�j

�@ F9.94 �@ 150 �@�@�@�@�@�@�@6.67��m�@�@�@�@�@�@�@3.33��m 2024��

�A F4.97 �@300 �@�@�@�@�@�@�@3.33��m�@�@�@�@�@�@�@1.67��m�@�@�@8096��

�A F4.97 �̕���\ 3.33��m ���A���傤��OM-1��1��f�T�C�Y�ł��B

�ł��̂ŁA����ȏ�i��ƁAOM-1��1��f�ɂ͉𑜂��Ȃ��Ȃ�A�܂�𑜓x�������Ă����A

�Ƃ������ƁA���Ǝv���܂��B

�@ F9.94 �͉��ł��傤���H

�����ԍ��F25614000

![]() 1�_

1�_

���u���C���[���E�v���āA������E����Ȃ������E�E�E�B

�R���g���X�g�䂪 10%���炢�Ȃ̂ŁA�≖�u�ʐ^�v����̃����Y�𑜓x�Ȃǂ̕]���Ƃ̋��ʐ��������悤�Ɏv���܂��B

�h�[�Y���E�́u��d���v��ΏۂƂ����̂ŁA

��̈Â��̒��̓�d���ł�����A�ʐ^�̔��˃��x���́u���E���v�̃R���g���X�g��Ɣ�ׂ�ƁA���C���[���E�̏ꍇ���u������v�킯�ł��B

���������A���C���[���E�̓R���g���X�g��

(�������)��̎��ŁA�G�A���[�f�B�X�N�̏d�Ȃ�x�����ŋK�肵�Ă��܂��B

�����̌������Ƃ��āA���C���[���E�ł̃G�A���[�f�B�X�N�̏d�Ȃ����u�L���ǂ��v���A�ʐ^���Ƃ̔�r�ɂ����Ă���a�������Ȃ��A���̈Ӗ��ł������Ɏ^������A���I���č����܂ŗ��p�����悤�ɂȂ����̂�������܂����(^^;

�u���ʁv�Ƃ̑��ւ����Ȃ�A�X�p���[�̌��E�̂ق����A��قǁu����炵���v�̂ł����A

���p�͈̔͂⑽�l�����l������A�h�[�Y���E��C���[���E�ɔ�ׂāA���܂�ɂ��m���x�������Ɏ��銈�p�f�[�^�����Ȃ��̂ŁA

�y���ʔF���̃l�^���z�Ƃ��Ă��A�g���r�A�̃��x���̈����ɋ߂���������܂����(^^;

�����ԍ��F25614001�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

������ȏ�i��ƁAOM-1��1��f�ɂ͉𑜂��Ȃ��Ȃ�A�܂�𑜓x�������Ă����A

���Ƃ������ƁA���Ǝv���܂��B

�����ł�������ł�(^^;

��قǁA�X�p���[�̌��E�l�^�ŁA�u�R���g���X�g��(�������ł͖����̂ł���)�v�ɂ��ď����������Ō����A

�R���g���X�g�䂪�����Ȃ�Ή𑜂ł��A

�����Ɗɂ������ł��A�R���g���X�g�䂪�Ⴍ�Ȃ�Ɖ𑜂ł��Ȃ��킯�ł�(^^;

�������A���������R���g���X�g�䂪���łƂ������I�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�w�W�Ƃ��Ă̌��E�v�Ǝv���Ηǂ����ƁB

���������A��������Łu臒l�v�̂悤�ȁA���w�╨���w�ł́u�ՊE�v�̂悤�ɂȂ炸�A

���i��{�P�Ƃ������R���g���X�g�̒ቺ�́A���i����E�̂����ƑO����n�܂��Ă��܂��B

(�Y�t�摜���Q��)

�G�A���[�f�B�X�N�̏d�Ȃ����l�����āu�����Ɖ𑜂��Ȃ��Ȃ�܂�����ˁH

���̃w�������E�ɂ��Ƃ��܂��H

A����́A�����𑜂��Ă���ƔF���ł��Ȃ��悤�ł����A

B����́A�܂��܂��S��ʼn𑜂��Ă݂���ƃI�J���g�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B

�ł��邾���s���葽���ɒʗp������ɂ́A����ȑ��l�v�f���L�c�C�ƃ_���ł������~�v�݂����ȃm���ň����ق����A�����ɍ������Ǝv���܂�(^^;

�����ԍ��F25614028�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��

�O���t�ɍ��킹�āA

�R���g���X�g����u�R���g���X�g�Č����v�ɏC���������܂�(^^;

�����ԍ��F25614033�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�F����

���̃X���͎�肩��O��邱�Ɩ����L�Ӌ`�Ȓm���������Ē������������Ӓv���܂��B

�����ԍ��F25614040

![]() 0�_

0�_

��YoungWay����

>Youtube�̓���Ō��y����Ă������_���E���E�E�E

����Youtube����͊Ԉ���Ă͂��Ȃ��A�悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��B

������́u�t���T�C�Y ��2400����f�̃h�[�Y���E��F�l�́A����800mm��F11�Ȃ�ł���B�v�Ƃ����������̂͐������Ǝv���܂��B

�h�[�Y���E�Ɠ����Ȃ̂́A���C���[���E�i460 nm�j�̂悤�ł��B

�����ԍ��F25612392 �ŏ����܂����悤�ɁA�t���T�C�Y 2400����f�̃��C���[���E�i460 nm�j�� F10.6 �ł��B�����F11�ƌ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B

���Ȃ̂́A�h�[�Y���E�Ō���Ă��邱�Ƃł��B

�h�[�Y���E�ł��ƁA�t���T�C�Y 2400����f��F11�܂ōi���Ă��A�������Ȃ��悤�Ɍ����܂��B

�Ƃ��낪�A�t���T�C�Y 2400����f�̃��C���[���E�i550 nm�j��F8.9�Ȃ̂ŁAF11�܂ōi��ƁA550 nm��蒷���g���̌��ɂ͉e�����o�邱�Ƃ�������܂��B

>�����炭�̓T���v�����O�藝�̌����Ƃ��Ƃ������Ƃ�������܂���

�u�T���v�����O�藝�̌����Ƃ��v�Ƃ͉��̂��Ƃł��傤���H

�����ԍ��F25614085

![]() 1�_

1�_

����ƁA��̈ꗗ�\�̑����ł�(^^;

�y�āz

�EF�l���珇�Ɍv�Z�����p�^�[��(��F�l�Ȃǂ�����)

�E�����Y�𑜓x����v�Z�����p�^�[��(�������Y�𑜓x���Ԃ̑�����F�l)

�̂Q��ނɂȂ�܂��B

(���ɁA��=550nm)

��pmp2008����

��L�ɕ��ނ��܂��ƁA

�i��l�@�{/mm�@����\�@��f�s�b�`�@mFT�L����f��

�@ F9.94�@150�@6.67��m�@3.33��m�@2024��

�A F4.97�@300�@3.33��m�@1.67��m�@8096��

��

������A

�������Y�𑜓x����v�Z�����p�^�[��(�������Y�𑜓x���Ԃ̑�����F�l)

�ɂȂ�܂��B

��X�A���ۂ̋@��̗L����f���ɋ߂��l�ɂȂ��Ă��邾���A���ꂾ���ł�(^^;

�����A��\�̃^�C�~���O�ŁA����@��̃��X�p�ɍ쐬����ꍇ�́A���ʂɊY���@��̃f�[�^�����܂����A

��\�̃C���[�W��������Ły�ėp�z�ō쐬����ꍇ�́A����@��̌v�Z�͓���܂���B

���̍�\�̃L�b�J�P�́A2K�A4K�A8K�Ƒ����̃����Y�𑜓x�Ƃ́u���ւ��C�ɂȂ����v�̂ŁA������ƍ�\���Ă݂�ƁA

�u�����Y�𑜓x�����r���[�߂���(^^;�v�̂ŁA�L���̗ǂ������Y�𑜓x�����邽�߂ɁA�����I�ɋt�Z�ӏ������Ă݂��A

�����܂ō���āA���G�ɂȂ����̂ŁA�g���@�����T�b�Əo����悤�� Jpeg�摜�ɕϊ����č��u���ɂ����A

�Ƃ����o�܂ł���(^^;

���̃X���p�ɍ�蒼���̂ł���A��=507~550nm�̎O�킻�ꂼ��̍�\�����邩������܂��A

�����I�ɂ́y�덷�͈̔͂ɉ߂��Ȃ����Ƃ��m�F���邽�߂̕\�z�ɂȂ邩������܂���(^^;

���ƁA��=555nm�ɂ��āB

�y�䎋���x�z�̊�A����т��̍ۂ́u�G�l���M�[��683(lm/W)�v�Ɋւ��ɂ����� ��=555nm�͕s���H�̈ʒu�Â��ɂȂ�܂����A

���C���[���E�ɂ����ẮA���ʂȈʒu�Â��ł͂Ȃ������ł�(^^;

https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/101168/

https://www.lasercreate.com/useful/lineup/lumen_watt.html

(�����͓��)

https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color/vol04.html

���G�l���M�[��683(lm/W)�𗘗p����ƁA�u�P��f������̎���ʐρv�ɂ����Ắu���q�̌��v���v�Z�\�ł��B

(�Y�t�摜���Q��)

�E���́u���v�����肷��i���q�v���j

https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color_part2/vol05.html

(���\���(^^;)

��

���̐�U����ѐ��Ɩ��́u���w�v�Ȃ̂� �قڐ��O�ł�(^^;

�v�Z���̗��p�͂ł��Ă��A���{�I�Ȑ����͉������܂�(^^;

�����ԍ��F25614092�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���h�[�Y���E�Ɠ����Ȃ̂́A���C���[���E�i460 nm�j�̂悤�ł��B

�ȒP�Ȍv�Z���x���ł͓����ł����A

�y�R���g���X�g�Č����̔�r�z�ł͓����ł͖�����ł����~(^^;

�����炱���A�u�Ȃɂł̕]����v�Z�Ȃ̂��A�������薾������v���Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B

�܂��A���ɖ{�����܂ރl�b�g�̃l�^���x���ł̗��p�`�Ԃ��l������ƁA

�E�h�[�Y���E �� �������w��

�E���C���[���E �� �ڊᑤ�Ƃ������B���f�q���ł̗��p������

�Ƃ����Ⴂ������܂��B

�������A�Ε����Ɛڊ�(�B���f�q)���Ƃ͕\����̂ł����A

���p�`�Ԃŋ�ʂ���ƁA�ӊO�ȈႢ������܂�(^^;

�����ԍ��F25614102�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����Ȃ̂́A�h�[�Y���E�Ō���Ă��邱�Ƃł��B

youtube�̓���̂������A�P�Ɂu���C���[���E�ƊԈႦ�Ă��邾���v�̂悤�ȋC�����܂�(^^;

�u�i���g�J���E���āA�����������ȁH�v�� �O�O�� �� �u���A�h�[�Y���E���A�ȂႤ�悤�ȋC�����邯�ǁA���Ԃ�A�R���R��(^^;�v

���炢�Ȋ�����(^^;

���������A�h�[�Y���E�ł̃R���g���X�g�Č����̈�ł́A

���C���[���E�̂悤�ɁA���̕���\�̔�������f�s�b�`�ɑ��������Ă��A

���C���[���E�̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁB

���̂��߁A���̓Y�t�摜�ł́A�h�[�Y���E�̕���\�u�����v���u�𑜃h�b�g�����v�Ƃ��Ă���A

�x�C���[���̃J���[�B���f�q�Ƃ̌��ˍ����́u����ɂ���Ă�������(^^;�v�Ƃ����m���ō���Ă��܂�(^^;

�����ԍ��F25614114�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���܂ŁAOM-1 �{�f�B�̌��E���\�����Ă����̂ł����A�����Ń����Y�����Ă݂܂��B

�{�����Y OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS �̌��w���\�́A�V�O�} 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports[�\�j�[E�p]�Ɠ����Ƃ��܂��B

�V�O�} 150-600mm F5-6.3 DG DN �ɂ��āA���̃��r���[������܂��B

Which Lenses to maximise the potential of your Sony A7RIV/ A7RV / A1 / A7IV�c?

https://sonyalpha.blog/2019/11/10/which-lenses-to-maximise-the-potential-of-the-sony-a7riv/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Very Good 150-600mm F5-6.3 DG DN

Very Good

At this grade you still get very good result but expect the start of some softness when viewing a 100% crop of 61Mpix

This is the grade that will exploit the full potential of 33Mpix of the A7IV or 24Mpix of the Sony A7III

---------------------------------------------------------------------------------------------------

����ɂ��ƁA�V�O�} 150-600mm F5-6.3 DG DN�́A�t���T�C�Y 3300����f��2400����f�̐��\���ő�Ɉ����o����A�悤�ł��B

�}�C�N���E�t�H�[�T�[�Y�ł��ƁA8250����f��600����f�ł��傤���B

�������܂��ƁA�{�����Y�� OM-1�i2400����f�j�Ŏg�p����ɂ͕͗s���A�Ƃ������ƁA�Ȃ̂�������܂���B

�����ԍ��F25614397

![]() 0�_

0�_

���݂܂���B

�����ԍ��F25614397 �Ɍ�L������܂����̂ŁA�������܂��B

��j

�}�C�N���E�t�H�[�T�[�Y�ł��ƁA8250����f��600����f�ł��傤���B

���j

�}�C�N���E�t�H�[�T�[�Y�ł��ƁA825����f��600����f�ł��傤���B

�����ԍ��F25614402

![]() 0�_

0�_

��pmp2008����

> �u�T���v�����O�藝�̌����Ƃ��v�Ƃ͉��̂��Ƃł��傤���H

�� d = 1.22�E�ɁEF �� �������������̎������g���ł��傤����?

pmp2008����͂����炭���C���[�̉𑜌��E�����߂邱�̎��̂����Ad��3.3(��m = OM-1��CMOS�Z���T�[�̉�f�s�b�`)���A�ɂ�0.55(��m = �ΐF���̔g��)�������ĉ����AF=��5�o���ꂽ�Ƒ����܂��B

�����Ő}��`�������Ƃ��v�����̂ł����A�M�����̓_����OLYMPUS�̌������ɂ��ĉ�����Ă���T�C�g�̎�����(�����)�g�킹�Ă����������������݂����Ǝv���܂��B

https://www.olympus-lifescience.com/ja/support/learn/03/045/

�����ł�����ǁA���̕����͂����Ԃ̂���Ƃ��ɂł��������肨�ǂ݂��������A�ЂƂ܂����̕��́u�y�������p�f�W�^���J�����̉�f���ɑ���l�����z�v�Ƃ������ڂ������������������B

�u�����̕���\�i���j��CCD��1��f�Ƃ����ꍇ�A����\���������ʒu�W��CCD��Ō�������2�_��������Ȃ����Ƃ�����B���̂��߁ACCD��1��f�̃T�C�Y��\��1/2�ȉ��ɂȂ�悤�ɂ���ƁA�Ε������Y��2�_�����������̂𐳂����ʒu�W�Ō��邱�Ƃ��ł���B�v

�܂�A��f�s�b�`����(pmp2008���g��ꂽ���ł� d)���̂��̂ɂ���ƁA2�_����������Ȃ����Ƃ�����Ƃ����̂��T���v�����O�藝�̒��ړI�ȈӖ��ł��B

�ł́AOLYMPUS�̎����̐����ɂ���ʂ��f�s�b�`����(d)��1/2(1.17��m)�ɂ��悤�Ǝv���ƌv�Z���8000����f���炢�̃Z���T�[���g���悢�̂ł��B

�Z���T�[�̉�f�s�b�`��ς��Ȃ��Ƃ����O��ł���d�͉�f�s�b�`��2�{�ɂȂ�̂�6.6��m�ƂȂ�F=��10�����o����܂��B

����ŁA�����蔲�������āA���肪�Ƃ��A���E����̕\����߂��l�̍s�����������Ă����_�ɂ��悤�Ƃ����Ƃ����킯�Ȃ̂ł�(^^;

> �\�̈ꕔ���o���܂����B

>

> �i��l �@�{/mm�i�����j�@����\�i���C���[���E�j�@��f�s�b�` �@ �t�H�[�T�[�Y�i4/3�^�j

> �@ F9.94 �@ 150 �@�@�@�@�@�@�@6.67��m�@�@�@�@�@�@�@3.33��m�@�@�@�@�@2024��

���̕\�̊����́A��f�s�b�`������\(���C���[���E)�̔����̒l�ɂȂ��Ă���Ƃ���ŁA�Ȃ������Ȃ邩�͂���܂Ő��������Ƃ���ł��B

�Ȃ��AOLYMPUS�̎����ł�

�u��ʓI�Ȏʐ^�B�e�ł́A��f�����傫���قǍו��܂Ŏʂ�A�𑜓x�̍����摜��������B�������A�������ʐ^�ł́A�ו��̕`�ʂ͑Ε������Y�̕���\�Ɉˑ����邽�߁A��f����傫�����Ă��Ε������Y�̕���\���ו����B�e���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v

�Ƒ����܂����A���̃X���b�h�Ŋy�����G�k�����Ă�����e�́AOLYMPUS�̌����u��ʓI�Ȏʐ^�B�e�v�Ƃ����̈���āA�����Y��F�l�ɂ��𑜓x�̌��E�ɂ��āu���_�I�Ɂv��������Ɏ����ẮA�܂��Ɍ������ʐ^�ɋ߂��̈�ɂ��Ę_���Ă���킯�ł��B

�Ƃ͂������̂́A����ƂƂ��Ƀf�W�^���J�����̃Z���T�[�̉�f���������̈�r�����ǂ�A�����Y�̕���\�̌�������߂���悤�ɂȂ��Ă���AF�l�ɂ��𑜂̌��E�ɂ��čl����̂͌����Ė��ʂł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25614525

![]() 1�_

1�_

��YoungWay����

>�� d = 1.22�E�ɁEF �� �������������̎������g���ł��傤����?

�����ł��B

>pmp2008����͂����炭�E�E�E�AF=��5�o���ꂽ�Ƒ����܂��B

�����ł��B

>�����Ő}��`�������Ƃ��v�����̂ł����E�E�E

���m�点���肪�Ƃ��������܂��B����͒m��܂���ł����B

>���̕\�̊����́A�E�E�E�A�Ȃ������Ȃ邩�͂���܂Ő��������Ƃ���ł��B

�����������Ƃł����B

�����ԍ��F25614568

![]() 0�_

0�_

��d = 1.22�E�ɁEF

���C���[���E�́u����\�v�ł��ˁB

�x�C���[�z��Ȃǂ̒P�w�P�J���[�B���f�q�ւ̒P���v�Z�ɂ��ẮA

���Ȃ��Ƃ� 2000�N���납��ud = 0.61�E�ɁEF �v���g���Ă����肵�܂��B

���Ȃ��A1.22 �� 0.61�ɂȂ�̂��H�́A���łɉ��x�����l���̕��X�̃��X�̒ʂ�

�����ԍ��F25614575�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���_�����ǂݕ��ňꑧ

�V�O�}200-500mm F2.8�œV�̎ʐ^���B���Ă݂�

https://note.com/kagayastudio/n/nd79e0e9d53c9#Rgpgi

�����ԍ��F25615795

![]() 0�_

0�_

��Kazkun33����

���E�˔j�̓n�C���]���u���[�N�X���[�ł͖������ƁH

�����ԍ��F25617004

![]() 1�_

1�_

�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS

�Ƃ茾�ł��B

���̃����Y���V�O�}60-600mm�x�[�X�������炢���Ȃ��Ǝv���Ă܂��B

���̏ꍇ���i��55���~�ł͍ς܂Ȃ��̂�������܂��A�A�A�A�A�A�A�B

���݁AG9�Ƀp�i100-400mm�g���Ă܂����A������L���œ_�����Ȃ�Ă���������Ȃ��ł����I�i�{�ȏ�̏d���ɂɂȂ�܂����ǁj

![]() 6�_

6�_

2024/01/31 10:19�i1�N�ȏ�O�j

��96����˂�96����

>���̃����Y���V�O�}60-600mm�x�[�X�������炢���Ȃ��Ǝv���Ă܂��B

�l���X�y�b�N�͂���Ɏ^���ł��B����ɂ��Ă��Ȃ�ł���Ȃɍ����낤�H

�����ԍ��F25604522�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 9�_

9�_

��96����˂�96����

�m���ɁA60-600mm���x�[�X�ł���Ηǂ������ł��ˁA����Ȃ�40���~�Ŕ[���ł��B

���]���Y�[���́A�����ď��������̂����B��Ȃ��̂ŁA60mm(���Z120mm)����g����A������Ƃ����ʂ̂��̂��B�e�ł��ĕ֗������ł��B

�����ԍ��F25604666

![]() 1�_

1�_

APS-C�ł��A100-400���50-400���l�C����܂�����ˁB

�܂��AAPS-C��705g�̃^������18-400�Ȃ�Ă̂�����̂ł����c

�����ԍ��F25604698�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�����ƁE�E�E60-600�̏d�ʒm���ĂČ����Ă܂��H

�����500g�ȏ�d���Ȃ��ł����ǁB

�iOEM�ł��邩�m��܂��j

1.4kg�N���X�̃^������50-400�̂ق����T�C�Y�A���p�x��

�����I���ƁE�E�E

�����ԍ��F25604699�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�@���u60-600mm��������Ȃ��`�v

�@�m���ɁE�E�E�B

�����悭�ی�Ғ��Ԃ��痊�܂ꂽ�肵�āA�T�b�J�[��������ł����A�Ⴆ�A�{�[����ǂ��I�肪�����ɂ��鎞�́A

�������������ł����A����ɖڂ̑O�܂ŗ��ăv���[����Ȃǂ�����A�����A�b�v�߂��āA�����ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B

����Ȏ��Ɍ����āA�����Ԃ́u���́A���������ǂ��B�ꂽ�ł��傤�I�v�Ƃ��A�v���b�V���[�������ė�����܂��B�i�劾

�܂��A�v�ɂ͐F��Ȑ����A���i�E�d�ʓ��̊W������̂ł��傤���A�ႦF�l��������i�ʈÂ��Ă��ǂ����ȁH�ƁB

������A���ǂ��̃f�W�^���́A�����Ƃ�ł��Ȃ������x���g���܂�����ˁI

�����ԍ��F25605103

![]() 7�_

7�_

��96����˂�96����

����ɂ��́B

��60-600mm��������Ȃ��`

60-600DGDN�x�[�X�Ȃ�A

����40���ł�����������

�����͂��������C�����܂��ˁB

�����ԍ��F25605231

![]() 2�_

2�_

60-600mm�x�[�X�A������]���܂��B

150-600�̃��C�h��300mm����ł��̂Ŋϋq�Ȃɍ��������ʂ̃X�|�[�c�B�e�ł́A��ʑ̂��傫�߂��Ŏg�������ł��B

60-600mm��DGDN��AF�����̍ŐV�̃��j�A���[�^�ŗ���OMDS�ɏo���Ȃ������A���t�@�x�[�X�ł͏d�������ł�����

�����ԍ��F25605428�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������500g�ȏ�d���Ȃ��ł����ǁB

�@�B�e�Ώۂɂ����܂����A�Ⴆ�Έ�r�����g���A�B�e���̏d���͍����C�ɂȂ�܂���ˁB

�����A�@�ވꎮ������A�����ĉ����ֈړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�́A�m���ɑ�ςł����ǁE�E�E�B�i�劾

�����ԍ��F25605892

![]() 1�_

1�_

600mm�̎ʂ肪100-400�{1.4�e���R���ƕς��Ȃ��Ȃ�āA���̃����Y�����R���킩��Ȃ��B

�P�̂ł��̗l�Ȏʂ肾�Ȃ��2�{�e���R���t������ǂ��Ȃ�̂ł��傤�B

2400mm�����ő傫���ʂ�Ηǂ��̂��ȁB

�����ԍ��F25605962

![]() 3�_

3�_

����Ȃ��̂Ŏs�ꌴ����

�l�����B

���āA�ǂ̂��炢�����邩�ȁB

�V�O�}�̑�C�B

�t�H�[�T�[�Y�ł��L�����l�ȁB

�Q�O�O��~�Ƃ��Ȃ�

�l���邩�ȁB

�����ԍ��F25606293�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��96����˂�96����

������60-600�x�[�X��������ȂƎv���܂��B

����ɂ����ƃ^�������Ƌ��Ƃ��Ă������150-500�x�[�X�ŏo���Ă��ꂽ�瑦�\��ł����B

�����ԍ��F25610940

![]() 1�_

1�_

���ł��ꖾ�m�Ȕ�r�ΏۂƂȂ�x�[�X�̃����Y�Ƃ������ꂽ���i�ݒ�Ȃ�A�E�g����Ȃ��ł��傤���B

���������͊��Z�]�X�͌�����ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂��B

mark II�Ƒg�ݍ��킹�����z��E�}�E���g�Ȃ�V�O�}�̃����Y��7R5�Ȃ��������Ⴄ��ł���B

���̃����Y���g���O��Ȃ�{�̂̏d�ʍ��Ȃ�Č덷���x���ł��B

����̉��i�ݒ�͗������z���Ă܂��B

������p�Ȃ犷�Z���{�ɂȂ�A���Z�ő��������p�������ɂȂ�̂�M4/3�̃����b�g�̂ЂƂ������Ǝv���̂ł����c

�����ԍ��F25611623

![]() 7�_

7�_

�l����z�肩������܂��A

�`���I�ɃV�O�}�ւ̈ϑ����Y�̏ꍇ�A���܂��������ʂ̌_��ł���A�ɏ����Z�[���Ŕ��z�Ƃ����邩������܂��A

�Ƌ����̒������\�Ȍ_��ł���A�u�傫�Ȓl����ɂ����Ă��܂��e�N�j�b�N�v�������́u(���[�J�[�ɂƂ���)�l�Ћ��̒S���ҁv���K�v��������܂���(^^;

�����ԍ��F25611627�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��96����˂�96����

60-600mm���Ē��r���[�ł�����AAPO 50-500mm F4-6.3 DG OS HSM��m4/3��p�ɐv�������������ǂ�������Ȃ��ł��傤���ˁB

���Z100-1000mm���Ă͎̂g���₷�������ł���B

���̃X�y�b�N�ō��掿��50���~��������A���Ȃ��Ǝv���܂���B

�����ԍ��F25612916

![]() 1�_

1�_

�����Y > �V�O�} > 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM (���ݗp)

�����J���ōw�������{���i��mc-11(ver1.42)�o�R�Ń�7R�V(Ver3.10) �ƌq�����Ƃ���A

�@�N������Ƀt���[�Y�A�A�V���b�^�[�E�i��EAF�Ƃ��ɕs���A�B�摜�Đ���ʂŃ��C�u�r���[��ʂ������Č�����A�C�摜�Đ���ʂŎ��̉摜��I�����邽�ѐ��b�ԈÓ]����A�D���j���[��ʂőS�Ă̐ݒ��ύX�ł��Ȃ��Ȃ�(�y�[�W�ړ��͉�)

���̐[���ȃo�O�E�s����������܂����B(������������Y���O���Ɖ���)

��������mc-11��Ή������ɌÂ������Y�Ȃ̂Ń�7R�V�ƈꏏ�ɋ������i���w���������͂܂����Ȃ����Ǝv���܂����A��7�V�7R�U�A��7S�V�ł�AF����m�F�����X����r���[�ł��オ���Ă���Ȃ����̃�7R�V�ł͂܂��������삵�Ȃ������̂ŁA���ӊ��N�Ƃ��Ă����ɕ������܂��B

�Ȃ��A���̂�EOS 70D��EOS 100QD�ɕt�����Ƃ���ǂ����AF�܂ߐ��������삵�Ă��܂����B

![]() 0�_

0�_

���[�J�[�i���̏ꍇ�̓V�O�}�j�Ő����Ή����Ă��Ȃ��g�ݍ��킹�Ȃ̂Ŏd������܂���B

����͈ӊO�ƃf���P�[�g�Ȗ��ł���A����̂ł͓������Ǖʂ̌̂ł͓����Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂��B����ē����g�ݍ��킹�ł��A�����������瓮���Ƃ����l������\�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B

�����ԍ��F25561621

![]() 4�_

4�_

�}�E���g�A�_�v�^�[�o�R���ƁA�̍��œ������蓮���Ȃ������肵�܂��B�����Y�̃t�@�[�������������ɂ���ĈقȂ邽�߂ł��B

�}�E���g�A�_�v�^�[�o�R�Ŏg�������Y���ꍇ�A���X�Ń}�g���ɓ������m�F���Ȃ��Ƃ����܂���BAF���x�܂Ń`�F�b�N����K�v������܂��B����ɕЃ{�P���`�F�b�N���ĉ������B

�����ԍ��F25561819�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

2023/12/27 18:54�i1�N�ȏ�O�j

�f�W�^�������̓V�O�}��EF�}�E���g�����Y�͈�ԕs����ł��������

�i�萧�䂪�ł����G���[����

ROM�����őΉ�

���̎���̃����Y�ł��܂����S�ɂ̓��o�[�X�G���W�j�A�����O�ł��ĂȂ������Ă��Ƃ���

L�}�E���g�ł�MC-21�Ȃ�g����̂�������Ȃ�

�V�O�}��SA�}�E���g�͓d�C�I��EF�}�E���g�ƌ݊��i���m�ɂ͌݊���ڎw���č��ꂽ�j�̂�

�V�O�}����EF�}�E���g�����Y���珃��L�}�E���g�Ȃ�d�C�I�ϊ��͂��܂���������

���Ȃ݂ɖl�͈ꎞ�����̏���12-24�����C�������Y�ɂ��Ă����̂ő�D������

�������܂Ɏg���Ă܂�

�c�Ȏ������ɒ[�ɏ��Ȃ��̂��ő�̃����b�g

���ӂ̗���͐��傾���ǁi�j

2�^�ɂȂ�Ƙc�Ȏ����������c���Ď��Ӊ掿�����P�����܂���

�c�Ȏ����͉摜�����ŕ����Ƃ����f�W�^������ɍ��킹�Ă̐i���������̂ł��傤

�����ԍ��F25562671

![]() 1�_

1�_

��Ή��Ȃ̂͏��m�ŁA�ň�MF����ł�...�Ǝv���w�������̂ł����A�����Y���̂̌̍�/ROM�Ⴂ�ł����܂ŕs����N����Ƃ͒m��܂���ł����B���̍l�����Â�����..

���̃����Y��͂ЂƂ܂�����Ƃ��āA��l��������Ή����Ă��郌���Y��N�����ɍw�����悤���Ǝv���܂��B��Ή������Y�Ȃ�X���ł̊m�F�͕K�{�ł���ˁB�B

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25563690

![]() 1�_

1�_

�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

2021/3�ɐV�i�w���B

2021/7�ɃY�[�����b�N�œ����Ȃ��B�@�����s�ǂŖ����C���B

2022/2�ɍēx�Y�[�����b�N�œ����Ȃ��B�@�����̏�Ȃ甼�N�͖��������V������Ȃ̂ŗL���B24,000�~�ʂ̏C����B

2023/5�����_�@�āX�x�Y�[�����b�N�����Ȃ��B���R�L�����낤���ǒ����Ă������Ǐ�ʼn���Ƃ������Ƃ́A�܂������Ă��������Ƃ̌J��Ԃ��ɂȂ�Ǝv���܂��B

���̐l�͖����Ɏg���Ă���l���命���ł��傤���A���͕̂s�nĵł��傤�B

������Made in Chaina ���B

�Ƃ���ŃL���m���͒�������P�ނ��܂������ANikon�͂܂������ɂ���̂���?

![]() 11�_

11�_

�j�R�����̃����Y�ŁA���炢�ڂ������Ⴂ�܂����ˁB

�܂������Ȃ��́B�����������ǂ��Ǝv���܂���B

�����ԍ��F25281646

![]() 1�_

1�_

����������kazu����

�����������ł���

�����}�E���g�ύX���܂��傤

�����ԍ��F25281901

![]() 1�_

1�_

���D�����܂ł��B���������̃����Y�挎�����܂����B�����g���u�����N���Ȃ����A�r�N�r�N���ł�🤣

�����ԍ��F25283757�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�ꉞNikon�V�h�Ɍ��ς���o���Ă��炢�܂�����A65,000�~�Ƃ̎��B

���f��܂��āA�V�O�}150-600�~�����܂����B

���낻��~���[���X�Ɉڍs�Ȃ̂ł����AZ�V���[�Y���D���̂悤�ōl���܂������A���܂�Nikon���M�p�ł��Ȃ��Ȃ�܂��āA�\�j�[���L���m�����l���Ă��܂��B

�����ԍ��F25313240

![]() 5�_

5�_

���D���l�ł��B

�ǂ̂悤�ȏœ����Ȃ��Ȃ����̂ł����ˁc

���i�Y�[���Ƃ����Ă��܂����ˁB

�����ԍ��F25313254�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

>2021/3�ɐV�i�w���B�D�D�D�D�D

�Ƃ���܂����A202�Q/2�Ȃ�A�ۏ؊��Ԓ��ł͂Ȃ��ł��傤���H

���̃����Y�ȑO�����Ă��܂������A�V�i1�N�ۏ������Ǝv���܂��B

����ӏ��Ȃ�Ⴄ�̂ł��傤���H

�����̏ꍇ��3�N�g���܂������m�[�g���u���ł����B

���܂��܉^���ǂ��������������m��܂��B

�����ԍ��F25408961

![]() 1�_

1�_

����������kazu����

�X����q�����Ă��Ă��̎�̌̏Ⴊ�����炵���ƒm��܂������A�܂��������������ڂɍ����Ƃ�!!!!

�w����4�N�ڂɂ��āA���Ƃ����Ԃ������ĂȂ��̂ɓˑR�Y�[�������O�Œ����܂����B���߂�500mm�߂��ŌŒ��Ȃ�ǂ��̂�200mm�߂��B�z�[���y�[�W�T�Z���ς�57000�~

Z180-600�������悤���ȁ`�B�i�j

�����ԍ��F25440815�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

����̓Y�[���̓����ɂ���`���[�u���A�ɂl�W�̃l�W���Ɉ����������ē����Ȃ��Ȃ錻�ۂ��Ǝv���܂��B�Ĕ�����̂̓l�W�̌Œ肪��������ł��Ȃ��v�A�����͍��ɂȂ��Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�傫�ȕ��������Ȃ��Ă������Ńl�W����߂܂�����Β���Ǝv���܂��B

�Ĕ�����̂̓l�W���ēx�ɂނ���B�l�W����߂܂�����������̂Ȃ��G�|�L�V�ڒ��ܓ��Ńl�W�̈ꕔ�����y���Œ肷��Ηǂ������B�����܂ł����ȐӔC�ł����B

�l�W�̒��߂܂��ŏC����𐔖����Ƃ�Ƃ́B�@�j�R�����n�ɗ����܂����ˁB

�����ԍ��F25445011

![]() 9�_

9�_

���Ƀ����Y�͐����̂ł����烊�X�N�����炷���߂ɁA����Ɋւ��Ă��Ȃ�Ă���ۏؕt�����Â��ď����s�ǂȂ�ԕi����l�ɂ��Ă܂��B�V�i�Ȃ�ԕi�ł��܂��A�C�����Ă��������Ȃ����Ƃ��قƂ�ǂł����B

�ɂ��Ă��C����65000�~�͍����ł��ˁB���̃����Y�����̍w�����i�Ƃقړ����ł��B

�����ԍ��F25472354

![]() 2�_

2�_

�NjL

�������������܂������[�������N�P���Ȃ̂ŁA���ǏC�����܂����B�ŏI�C�����z��27,000�~�A�T�Z���ς�́A���߂ɂ��Ă��ł��ˁI�r�b�N���I

�����ԍ��F25479734�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�啪�O�̃X���ɑ�������ł����A

�j�R���̏C�����ς�͊|����\��������ō��z�����A�Ƃ��������̂悤�ŁA

���ۂ̏C���z�͂���������Ȃ�Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B

����ɑ��A�L���m���ȂǑ��̃��[�J�[�͐悸�͕W���I�ȏC�����ς�z����āA

���ۂɏC�����s������\�z�O�ɏd�C���ɂȂ��Č��ς���z�������ɂȂ�����

���̎��_�ň˗��҂ɘA�������āA��p������Ɋ|�����Ă��C���𑱂��邩�A

����Ƃ��C�����~�߂�̂����˗��҂ɔ��f���Ă��炤�A�Ƃ��������̂悤�ł��B

����͂ǂ��l���Ă���҂̕����ǂ��Ǝv���̂ł����A

�j�R���͊�ȂɑO�҂̕��@���̂��Ă���悤�ł��B

�Ⴆ�Ύ��̏ꍇ�A���N�j�R���P��32mmF1.2����x�ڂ̍i��s�ǂ��N�����āA

�C�����ς���������6���~�I�[�o�[�ƍ��z�������̂ŁA

��U�͏C������߂悤���Ǝv���܂������A��L�̎�������̂�

�ӊO�ƈ����ςނ����m��Ȃ��Ǝv���ďC�������肢�����Ƃ���A

�ŏI�I�ɂ�27,466�~�Ƃ������z�ł����B

�i�ȑO��80�`400mm�Y�[����VR�s�ǂ��C���ɏo�����������l�ł����j

����ȂɌ��ς�Ǝ��ۂ̏C�����z�ɍ�������̂ł͌��ς�̈Ӗ�������

�Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��̂ł����A�j�R���Ƃ��Ă͑��̃��[�J�[�̂悤��

�˗��҂ɂ��������₢���킹���肷���Ԃ��Ȃ��邵�A

���ʓI�Ɍ��ς�������ςނ̂�������͖������낤�A�ƍl���Ă���̂ł��傤���H

�������A���̂悤�ȏC�����ς�z�̒��@���ƁA

�{���͏C������܂��܂��g����͂��̃J��������Y���A

�C������߂��Ă��܂��Ĕp������Ă��܂��댯�������邵�A

����ŐV�����@�ނ������A�Ƃ����\������

�j�R���͏C����p�����߂���A�Ƃ��A���N�ɏC�����Ă��炦�Ȃ��A�Ƃ�

�p���ăj�R���̃C���[�W��ቺ�����ăj�R������Ɍq�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����H��

�뜜����̂ł����A�ʂ����ăj�R���͂ǂ��l���Ă���̂��H

��������̂Ȃ��x�����Ă݂������̂ł��B

�������炵�܂����B

�����ԍ��F25543309

![]() 3�_

3�_

�����Y > �j�R�� > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

�u�{�^�����X�̒����@�\�ƌy�ʃ{�f�B�[�ɂ��D�ꂽ�g�s���v

�p�X�B���̉������]�ԂŃK�b�N���Ƃ܂���������Z fc�L�b�g�����YZ DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR�Œ��肽�B

�{�C�Ń|�`�낤�Ƃ��Ă����̂ŏ��������B���r���[�ǂ�ł悩�����B�N�`�R�~+���r���[���ˁB

�����ԍ��F25271984�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

���t���[���C�g�`�^������

����ɂ��́B

�����A�����@�\�H

�g�s���͂悭�Ȃ�܂����A�����Ƃ����Ƃ���

�Ԃɍ��킸�B�蓦�������Ƃ�����A������

�����������Y�͋��ӎ�������܂��B

�d���I���ŃI�[�g�Ȃ�J�����������

����Ă����̂ŁA���̃����Y���L��

�҂����ԂƂ��Ă܂������ł��܂����A

�����ŐL���Y���ƁA�����A�����I

�ƂȂ��Ă��܂������ł��B

�����ԍ��F25272162

![]() 3�_

3�_

�t���[���C�g�`�^������@����ɂ���

���������̎��̃V���b�N�͋C�ɂȂ邩������܂��@�t���T�C�Y14�o�Ńt�B���^�[�\�ƌ������ɂ́@���͊����܂��B

�����ԍ��F25272213

![]() 23�_

23�_

���Ƃт��Ⴑ����

�����ƃ��{�}�� �Q����

�����i�C�X�ȃR�����g�����肪�Ƃ��������܂��B

����A����܂Ŗ{�C�Ŕ�������ł�����ł��B

���{����̌��������b�g����B

�ł��A�l�͂Ƃт���Ɠ����ɂ��ڂɂ����Ă܂��āAZ�̎蓮�����ɋ��߂̃A���W�[������܂��āB

���r���[��ǂ�ŁAHP�Ŋm�F���A���������ǔ����܂���BZ 8�ɍ�����ł����B

�����ԍ��F25272248�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���t���[���C�g�`�^������

���������͑傫�炢�ł������A24-70mm f/4�̍��̕`�ʂɍ���āA�ǂ����Ă��~�����Ȃ�A���鋰�锃���Ă݂܂����B

�牺���Ă���Ԃ͂����Əo�����ςȂ��ɂ���悤�Ȃ�������A�܂�������ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B

���[����Ƃ킸���ł����������Ȃ�̂ŁA�C�ɓ����Ă��܂��B

���̃m����14-30mm f/4��������~�����Ȃ��Ă��܂����B

70-200mm f/4�������ŏo���Ă���Ȃ����ȂƎv���Ă���Ƃ���ł��B

�����ԍ��F25331453

![]() 7�_

7�_

�����́B

Z7II�ɕ��i24-120mm��t�����ςȂ��ł��̂ŁA14-30mm�Ɍ����������ɂ�

�w�ʉt���ɕ\������܂�����d�l�Ǝv���Ă��܂��B

���L�p�����Y���g�����͓��̒��Ńt���[�~���O���\�����Ă��܂��̂ň��Ԃł�

�`�ʂ���ƍl���Ă��܂��B

�]�������Y�Ȃ烌�X�|���X�͕K�v��������܂��A�L�p�n�ɂ͔@���قǁH

�����ԍ��F25331594

![]() 11�_

11�_

14-30mm�͏�p�����Y�ł͂Ȃ��Ǝv���̂ŁA�����ł����Ԃ͂���قNjC�ɂȂ�Ȃ��ł���

�g�ѐ��A�t�B���^�[���g���₷���Ȃǂ̗��_�̕������������Ɗ����܂�

���̓����Y�������ʓ|�ȂƂ��́AZ�U�U�ɂ��̍L�p�����Y�AZ8�ɂ�24-120�������S��t���ĎB�e���邱�Ƃ������ł�

�����ԍ��F25511714

![]() 6�_

6�_

�����Y > �x�m�t�C���� > �t�W�m�������Y XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR

�ˑR�̒l�グ�錾�I

https://www.fujifilm.com/ffis/ja/news/137

��~���Ă���@��͏ڍוs���ł����A�{�����Y�̂悤�ɌÂ����m���啝�l�グ�ɂȂ��Ă���ꍇ������܂�..

�y����O�z

124,000 (Tax-in : 136,400)

�@��

�y�����z

161,000 (Tax-in : 177,100)

���ۂ̂Ƃ������O���i�Ŕ̔����Ă���X�܂͂قڂȂ��悤�ł����A���i���ނ�オ��͖̂����ł��傤��..

![]() 4�_

4�_

�l�グ�Ɏ����l�グ�ł���ˁE�E�E�B

�����Ɗ�]�������i�͈Ⴄ�Ƃ͂����A�P�R���Ŕ�����50-140�Ƃ��S���Ŕ�����35������1.4���Ƃ�ł��Ȃ����i�ɂȂ��ĂĂт����肵�܂���E�E�E�B

�����ԍ��F25498204

![]() 4�_

4�_

�������B����͂��炭�c���C���オ�����ȁB

�o�C�o�C�t�W�t�C����

�����ԍ��F25498224�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�x�m�����ɂ��ĂˁB

�L���m���A�j�R���͐^�����Ȃ��ł�

�����ԍ��F25498370

![]() 2�_

2�_

��fujiyamanba����

����ɂ��́B

���ˑR�̒l�グ�錾�I

�~�h�������W�̍��{���Y�[�����A

���i�I�ɍ������C���̒��ԓ���A

�Ƃ��������ł��ˁB

�����Ȃ蔭�\��������A�ł͂Ȃ�

11����t���炢��������

�C���[�W�������ԈႤ�̂ł����E�E�B

�����ԍ��F25498659

![]() 1�_

1�_

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����1��

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

-

�yMy�R���N�V�����z����\��

-

�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j