���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S9709�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 5 | 1 | 2025�N10��20�� 20:20 | |

| 69 | 12 | 2025�N10��17�� 22:05 | |

| 11 | 7 | 2025�N10��15�� 13:37 | |

| 10 | 3 | 2025�N10��10�� 07:21 | |

| 20 | 7 | 2025�N10��10�� 04:00 | |

| 37 | 34 | 2025�N10��10�� 03:42 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO

�v�����X�A�{�N�V���O�A�告�o�Ȃǂł͑̈�ق̂悤�ȏꏊ�ŊJ�Â���Ă��܂����ǁA�B�e�ł��鋗���̂��Ƃ��l������Ɩ��邳�Ƃ���Ȃ�̃Y�[���悪�~�����ł��ˁB

�B���f�q�̐i���������ł��܂��B

![]() 5�_

5�_

����͑̈�قȂǂƂ͈قȂ�A�Ɩ��ɂ�閾�邳�̃o���c�L���傫�������ׁA�V���b�^�[�X�s�[�h���グ�ɂ��������̂ł����A����͂������������x���ɐݒ肵�āA�V���b�^�[�X�s�[�h���グ�ăg���C���Ă݂����ł��B

�ȑO�͍H������Ō������鋐��Ȃڂ�ڂ�̂悤�ȏƖ��������̂ł����A�ŋ߂͗\�Z�k���̂悤�ł��B

�����ԍ��F26320935

![]() 0�_

0�_

�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO

�]�ˎ��㏉����1649�N�i�c��2�N�j�ɁA���݂̘a�̎R����o�s�̋I�m�쉈���Ɍ��Ă�ꂽ�I�B����Ƃ̕ʑ��u�ޏo��a�v�ƍl����ꂽ�����ł����A���s���ԋ�t���o�V�c�Ɉڂ���Č�A1906�N�i����39�N�j�Ɍ��O�₪����A11�N��������3�̓���r�ɖʂ��ĉ��ɂ��炵�Ȃ���A���������O�k���̗Տt�t(����)�ł����A���H�̖����ƂƂ��ɁA���y�║�x�ɂӂ��u�ό���v���J�Â����Ƃ������ƂŁA50-200mm/F2.8�ɍœK���Ǝv���B�e�ɍs���Ă��܂����B

�ϋq�Ȃ͉�ʉE���̎Ő��t�߂ƒr�̎���̒ʘH�t�߂Ƃ������ƂŁA���◓�����ǂ̂悤�ɎB�e�̎ז��ɂȂ邩�͂Ԃ����{�ԂƂ��������ł����B

�O�k�����͈�r�A�O�r�͎g�p�֎~�ł����A100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�ł͌������͂��ł��B

![]() 10�_

10�_

�Ő��̕�����

�����ԍ��F26307886

![]() 7�_

7�_

2025/10/05 09:38�i1�����ȏ�O�j

��100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�ł͌������͂��ł��B

����̓t���T�C�Y�ɕt���ĂƂ����b���ȁH

��G�c��MFT���t���T�C�Y��2�iISO���グ����̂�

200-400/4�ł�1�i���]�T������܂����

400��F5.6�Ńg���g��������F6.3��1/3�i��������Ƃ������Ƃ���

�~���[���X�͖]���[F5.6�́`400�o�]���Y�[���͏��Ȃ����ǂ��AMFT��50-200/2.8�Ɣ�r�ΏۂɂȂ�ł��傤

1/3�i�����ėǂ��Ȃ�]���[F6.3�̃Y�[���͂������o�Ă܂�

�����ԍ��F26308115

![]() 1�_

1�_

�����̎ʐ^�́AJPEG�B���ďo���̓��{�ł��傤���H

ISO5000�`6400�ł���m�C�Y�ł��ˁB

�����ԍ��F26308135

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

ISO6400���炢�Ȃ�@OM-1II�@�̍����x�͗ǂ��ł�����A

F2.8�̖��邳�͌����Ă��܂��ˁB

�Ƃ���ŁA���ԋ�t���o�V�c�@�́A���Ƃ̋߂��ɂȂ�܂��B

�킽���́@�V���ق̑I������ŁA���N�̑�͂c�̕���̋߂��ɋ��܂��B

�����ԍ��F26308146

![]() 1�_

1�_

�Ȃ�ł������������t���T�C�Y�Ɣ�r���Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ��̂ł��傤���ˁB

MFT��MFT�̗ǂ������ăS�[�C���O�}�C�E�F�C�ł�������Ȃ��ł����B

���Ȃ��Ƃ����͂����ł����A�����Y�������t���T�C�Y/APS-C�͑S�����������̂ŁA�����Ă����Ȃ����̂��C�ɂ��Ă��d���Ȃ��ł����B

�����ԍ��F26308212

![]() 20�_

20�_

100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�ł͌����� �Ƃ́H

�������͂Ȃ��Ǝv���܂����ǁB�B�B

������ ����͊m���Ɍ������ł����ǂˁB

���]���̎�U���̓t���T�C�Y�͎ア���A�d�����������̂�5�����\���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��i�O�O�G

�����ԍ��F26308228

![]() 4�_

4�_

2025/10/05 15:43�i1�����ȏ�O�j

���Ȃ�ł������������t���T�C�Y�Ɣ�r���Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ��̂ł��傤���ˁB

������Ǝg���Ȃ瑼�t�H�[�}�b�g�Ƃ̔�r�͂��ׂ��ł���

�ǂ̒��x�̍�������̂��F�����Ă����ׂ��ł��傤

MFT�̗����ʒu�𐳊m�ɔF�����Ă��Ȃ���MFT�̊��������������Ă��Ȃ�

���Ȃ͉̂ߓx�ɍ����C�ɂ������鎖�ł��傤��

��MFT��MFT�̗ǂ������ăS�[�C���O�}�C�E�F�C�ł�������Ȃ��ł����B

����ŗǂ��̂����ǂ��AMFT�̖��͂������o���ĂȂ��̂��ă��[�J�[�Ȃ̂�������Ȃ�

�����50-200�͗ǂ�����150-600��MFT�͖]���ɂ͌����܂���ƃ��[�J�[���炪�錾�����悤�Ȃ��̂�����

�{���J�X�ɔᔻ����Ă�����ׂ��̔��헪

���Ƃ܂����������̃X���[���t�H�[�}�b�g�Ȃ̂�

OMDS��1�@�킭�炢�͏��^�y�ʋ@������ׂ�����Ȃ����ȁH

�ǂ�����������d���Ń��^�{�����Ⴀ��

�����ԍ��F26308435

![]() 2�_

2�_

��Tech One����

35mm����100-400mm��100-500mm�̃����Y����100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�̂悤�ȉ𑜓x�E�{�P���������Ȃ��̂ŁA�X�|�[�c�B�e�Ƃ��Ή������������Ȃ��쐶�����̎B�e�Ȃ�Ƃ������A�����X�e�[�W�̎B�e�ɂ͂ǂ����ȂƂ����C�����Ă��܂��B

�ŁA����̉��ڂł����A

�E��������E�ɐ��C�i�Ђ傤���傤�̂˂Ƃ�@�E�@�����̂��݁j�@���Ôn�y�@��������ɗ��������Ñ�̗w

�@�I�[�P�X�g�����ŏ��ɃI�[�{�G�ɍ��킹�ă`���[�j���O����鎞�̂悤�ȉ��o���ɉ̗w���v���X������

�@������E�i�~�j�ɑ������܂������m�́u�z�����v�̖��邳�Ƃَ͈��ł��B

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/sakuhin/saibara/s3.html

�E�z�a�y�i���Ă�炭�j�@���nj�

�E���e�i����j�@���nj�

�E���L�i�炭����j�@�����y�́u�[�]���i�Ȃ���j�v�̕ʏ̂ň�l�ŕ����ꍇ�ɗp�����閼��

�@�@�@�`�x�e�`

�E����������E�z�a�y�i���������̂˂Ƃ�@�E�@���Ă�炭�j�@���nj�

�@�����͐��m���K�ł���A�i���j�ł��������440Hz�ł͂Ȃ�������ƒႢ�悤�ł��B

�@���Ȃ݂ɃI�[�P�X�g���ł̓o�C�I�����̉����ǂ������ɂȂ�悤��442Hz�ȏ�̂��Ƃ������ł��B

�E�����y�j�i���������炭�̂́j�@���nj�

�E����y�i���炭�j�@�����y

�E�ҏ�y�i���傤�炭�j�@�����y

�E���c�q�i���傤�������j�@�����y

�B�e�ł����ǁA18:00�̊J���O����B�e�|�C���g���`�F�b�N���A�����̗ǂ��Ȃ��l�p�̈֎q�ȈȊO�̊ϋq�͎Ő��̕���ȃG���A�Ƀr�j�[���܂��V�[�g����ɂ��č���Ƃ������ƂŁA�������p�̑���̈����Ő��̌X�Ε��ł̎B�e����X�^�[�g���A�O�����I���18:45�܂ŎŐ��̎Ζʂɗ������܂��Ƃ�����Ԃł����B

�����N���č����ɂ������̂͂��̂����̂悤�ł��B

�㔼�͉��ҁA�t�҂̈ʒu���m�F�ł����̂ŁA�U���H�����ɎB�e�|�C���g��ς��Ȃ���A�����ƎB�e�𑱂��Ă��܂������A�U���H������I�ɂ͈����ړ�����ς��������̂́A18:55����20:00���͔�r�I�y�ɎB�e�ł��܂����B

��r�E�O�r�̎g�p�֎~��100-300mm/F2.8��200-400mm/F4���g���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��B

����������掿���C�}�C�`��40���~���x��100-400mm/F4.5-5.6�N���X�͔����C�ɂ��Ȃ�܂���B

�����ԍ��F26308516

![]() 3�_

3�_

��taka0730����

�S��RAW�B��ŁAAI�m�C�Y���_�N�V�����ƌX����݂̂��Ă��܂��B

�g�[�^����6000���߂��B�e���܂������A�É��A�ʂŁ�taka0730����

�S��RAW�B��ŁAAI�m�C�Y���_�N�V�����ƌX����݂̂��Ă��܂��B

�g�[�^����6000���߂��B�e���܂������A�É��A�ʂł������烌���Y���\���Ă��鎞�Ԃ͂��Ȃ蒷���A�����I�ɂ͐����̓�����Ђ�����Ȃ��ɎB�e���Ă��銴���ł��B

���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����

APS-C�@��70-200mm/F2.8��t���ĎB�e���Ă���l�͌������܂������ǁA�{�i�I�ȋ@�ނ̐l�͌������܂���ł����B�����Y���\���Ă��鎞�Ԃ͂��Ȃ蒷���ł�����A�����I�ɂ͐����̓�����Ђ�����Ȃ��ɎB�e���Ă��銴���ł��B

���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����

APS-C�@��70-200mm/F2.8��t���ĎB�e���Ă���l�͌������܂������ǁA�{�i�I�ȋ@�ނ̐l�͌������܂���ł����B

�����ԍ��F26308576

![]() 4�_

4�_

����

��taka0730����

�S��RAW�B��ŁAAI�m�C�Y���_�N�V�����ƌX����݂̂��Ă��܂��B

�g�[�^����6000���߂��B�e���܂������A�É��A�ʂł������烌���Y���\���Ă��鎞�Ԃ͂��Ȃ蒷���ł�����A�����I�ɂ͐����̓�����Ђ�����Ȃ��ɎB�e���Ă��銴���ł��B

���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����

APS-C�@��70-200mm/F2.8��t���ĎB�e���Ă���l�͌������܂������ǁA�{�i�I�ȋ@�ނ̐l�͌������܂���ł����B

���ςɂȂ����Ⴂ�܂����ˁB

�����ԍ��F26308580

![]() 0�_

0�_

�|������ǃ_�n����

�������������̂̓V���v���ŁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y���u�グ�āv�t���T�C�Y���u���Ƃ��v�K�v������̂ł����H�Ƃ����^��ł��B�@�O�҂����ł͑ʖڂȂ̂ł��傤���B

�t���T�C�Y�ɗǂ��Ȃ���������͎̂��R�Ȃ̂Ŕے���m������܂��A�s���葽�����ǂ�ł����Ō������Ȃ̂��ȂƁB

100%�����Ȃ�܂������A�u�͂��ł��v���x���ł����B�@�Ă̒�Ƃ��������R�Ƃ������A�قڔ��_�Ő�߂��Ă��܂��B�@�s�т��Ǝv���܂��H

�����ԍ��F26308710

![]() 15�_

15�_

200F2,8�͐����ȁB40-150F2.8���]���Ƃ����̂͂��Ȃ�B�e�̕����L����Bm4/3�̉\�����L�������B

300F4�͂����܂Ŗ]�����߂Ă��Ȃ��̂������Ȃ�ȁB

�����ԍ��F26318624�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3

���s����200mm�]���[�ŎB�����莝���̌��̉摜�ł��B

�Q�{�f�W�^���e���R�����g�p�B��U�ꂵ�Ȃ��悤�ɒ�U�����[�h���𗧂��܂��B

�V�̖]�����Ŕ`�����悤�ȓ삪��̉�]���ł��B

�]���[�̎ʂ�͂��܂����Ƃ����l�����܂����A�킽���͍��{���Y�[���Ƃ��Ă͗Ǒ��Ǝv���܂��B

�킽���̗��p���Ă��郌���Y��OLYMPUS���ł��B�摜�Q�Ƃ̍ہAOM���i�ƕʕ��ނ���܂��̂ł����ӂ��������B

![]() 3�_

3�_

�m���ɂȂ��Ȃ��Ȏʂ肾�Ǝv���܂��I�I

�Ȃ��A�X����l�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�@�ł́A�g�����Ȃ��ł����܂ŎB����ł����H

�܂��]�k�Ȃ���A�����[���Ƀx�����_���璭�߂Ă��邢���̌��̂���������Ƃ́A���Ȃ�ʒu���Ⴄ�l�Ɍ�����̂ł����E�E�E�B

�����A�ƌ����Ă��V�̂ɂ͑S�R�ڂ����Ȃ��̂ŁA�G�߂Ƃ����Ԃł�͂葊���Ⴄ�̂ł��傤���ˁH�i��

�����ԍ��F26313422

![]() 2�_

2�_

�����̋u����͂��ƃR�����g���肪�Ƃ��������܂��B

200mm��2�{�f�W�^���e���R�����p�ł�����AMFT�̉�p��800mm�����ł��B

�莝���䂦�ɓ�k�̌��������낦�A��ʂ̒����Ɍ��������Ă���܂łɑ����g���~���O���Ă��܂��B

�F���ӏ܂��₷���悤�ɑ傫�߂ɂ��ăA�b�v���Ă��܂��B�ҏW����ő傫���ɓ��ꊴ���Ȃ��͉̂ۑ�ł��ˁB

�K���Ȑݒ�ŁA�u���Ȃ��悤�Ɍ�����ʒ����ɒu���A����ȑf�G�Ȍ����B��܂���B

�����ԍ��F26313437

![]() 2�_

2�_

���\���}�[�C����

�e���R���{�g���~���O�摜�ł��̉掿�ɂ͋����܂����B�f���炵���ł��B

�s���g�������肾���A�ƂĂ���C���Y�킾�����̂ł��傤�ˁB

���I�����p�X�B�����O�����W�̃Y�[�������Y�Ȃ̂ɂˁB�������B

�B�e���y�����Ȃ�܂��ˁB

�����ԍ��F26313583

![]() 1�_

1�_

�����c�̂�������ǂ��]���������������肪�Ƃ��������܂��B

����̃}���V�����ɂ���Ƃ���OM-1, M.ZD 100-400mm f5.0-6.3IS�ŊO�K�i�̎肷��Ȃǂ𗘗p���Ď莝���ŎB��܂��B

�莝���ɌŎ�����킯�ł͂���܂��A�O�r���Ă�]�T������܂���B

���H���s�̎��͎O�r���Q���܂��B

M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3�͖]���[�̎ʂ肪������Ȃ��Ƃ���l�������ł����A�킽���̎����Ă��郌���Y��200mm�ł��Ǒ��������܂��B

�����ԍ��F26313608

![]() 0�_

0�_

�@�@�u�X����l�v

�����J�Ȃ��ԐM���A���肪�Ƃ��������܂��B

���莝���䂦�ɓ�k�̌��������낦�A��ʂ̒����Ɍ��������Ă���܂łɑ����g���~���O���Ă��܂��B��

�@�����ł������B�@�g���~���O���Ȃ����Ă���̂ł��ˁB

�Ȃ��A�u��k�̌����v�ł����A��������������Ă��邨���l�Ƃ͈Ⴂ�܂��̂ŏ�Ő\���܂�����

�X����l�́A������������씼���ɂ��Z���Ȃ̂ł��ˁB�@

����Ȃ�A���{�Ō���̂Ƃ͈Ⴄ�킯�ŁA���������A�ȑO�I�[�X�g�����A�Œ��߂������l�Ǝ��Ă���l�ȁE�E�E�B

�ȏ�A�V�̂̎��͉��������܂����A�܂��Ԉ�������ƂȂ��ϐ\����Ȃ��ł��B

�����ԍ��F26315348

![]() 1�_

1�_

�����̋u����A

�����ɂ���͓̂V�̖]�����𗘗p����Ɠ|�����ɂȂ�̂���ȗ��R�ł��B���̕����̂̓V���t�@���ɂ͌�����Ă���܂��B

�ŋ߂͌��ʎʐ^�ł��k����ɂ�����Ƃ�V�����D�Ƃ������Ȃ�܂������A���ʐ}�ɓ����ɂ�����̂������A�B�e�����C��R���A�N���[�^�[���ƍ�����̂ɕ֗�������ł��B

���ƕ��i���B�e����ꍇ�͂������V����������A�n���𐅕��ɎB��̂���{�ł��B

�k����ł��삪��ł��\��Ȃ��̂ł����A���ʂ����ɂ���̂́A���Z����V�����̌ږ�Œn�w�̒S�C�ł������搶�ɋ����Ă��炢�܂����B�V�����D�ƂłȂ����ɂ͈�a��������܂������B�[�����������܂������B

�����ԍ��F26316051

![]() 1�_

1�_

�@�X����l

�����ł������B

�V�����D�Ƃ̊F�l�̉摜�\����@�̈�[���A���������������l�ł����ώQ�l�ɂȂ�܂����B

�ڂ��������������肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F26316824

![]() 1�_

1�_

�����Y > SONY > Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z

�L�p�����Y���~�����Ȃ�

���ɂ��������̂����̂R��

�@FE 16-35mm F2.8 GM II SEL1635GM2

�AFE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G

�BVario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z

�\�Z�I�[�o�[�ɂ�葦�������@

�A�ƇB�ŔY��Ŗ��A������ɓ��e���ꂽ�ʐ^���Q�l�ɂ��Ȃ�����F���̍D�݂���B�̃����Y�𒆌Âōw�����܂����B

���喳���ɍō��̐F���Ŗ{���ɔ����ėǂ������ł��B

�����ԍ��F26312259�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���킱�Ƃ���

�ʐ^�������Ă܂���ł����B�B�B

�B�e�f�[�^��������Ă��܂���B

�����ԍ��F26312276

![]() 2�_

2�_

�Õ����ׂ�Ă܂��ˁE�E�E�Ȃ��H

�����ԍ��F26312436

![]() 3�_

3�_

�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3

�㌷(���� 8.7) 2024.10.11 18:57(+8) OM-1, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3 |

�\���� (���� 9.8 ) 2024.10.12 22:26(+8) OM-1, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3 |

�\�O�� ����12.8 2024.10.15 20:39(+7) OM-1, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3 |

���{���Y�[���̖]���[�͂ǂ��Ȃ̂��B���ʂ������Ƃ����]��������܂����A���s���Ɍ����B���Ă݂܂����B

���{���Ɩ������o�܂����A���{���Y�[���̖]���[200mm�̎ʂ�͂���Ȋ����ł��B

![]() 4�_

4�_

���\���}�[�C����

���s���Ɍ����B��ꂽ�Ƃ̂��ƁB

����͖쒹�ł��B���Ă݂ĉ������B

�����ԍ��F25949547�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���͎B��Ȃꂸ�A�Z��n�̌{��r�̐������B�邭�炢�ł��B

�`�F�R�𗷍s�������̖]���[�̉摜�ł��B

�����ԍ��F25950026

![]() 5�_

5�_

����������2024�N4��8���̊F�����H�̉摜������܂����B�B�e�n�̓A�����J�A�C���f�B�A�i�B�B

162mmF6.3 �莝���Ƃ�����ƒ��r���[�ȉ�p�ł����������������B

�����ԍ��F25950103

![]() 1�_

1�_

��T�A��������`�ɂĎB�e�B�Â��Ă�����Ȃ�Ɏg���܂����B

�v���L���v�`���Ō�������

�����ԍ��F25954091�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��������B����@�f���炵���摜�̓��e���肪�Ƃ��������܂��B

���]���������Ƃ悭�ʂ郌���Y�Ǝv���܂��B

�����ꖇ�A����̏㌷�O�̔������ł��B

�����ԍ��F25954554

![]() 2�_

2�_

�����ꖇ�A���I�X�̏\�l��ł��B���{���Y�[���ł��̂��炢�ʂ�Ǝ����ł������ł��B

�����ԍ��F25962007

![]() 1�_

1�_

�\�Z�閞��(����15.7) 2025.10. 7 20:02(+7) |

���Ҍ�(����16.9) 2025.10. 8 23:19(+7) |

���Ҍ�(����17.9) 2025.10.10 0:30(+7) |

����̗��s�̌��V���[�Y�ł��BOM-5�U, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3�B

�莝�� ��]��(�삪��)�B���{���Y�[���̖]���[�̎ʂ�͑��l�������قNJÂ�����܂���B

���ʂɊӏ܂���ɂ͔��������ł����A���{�Ɋg�傷��Αe���o�܂��B

�����ԍ��F26312373

![]() 1�_

1�_

�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [�u���b�N]

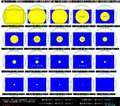

���̃����Y��E-M1�̑g�ݍ��킹�Ō����莝���ŎB���āA�u���b�W�J���� NIKON Coolpix P610 �Ɣ�r���Ă݂܂����B�y���e����߂āA�C�y�ɎB���Ă��܂��BP610�̉摜�ŏ[���Ɍ���`���Ă��܂����AE-M1�Ƃ��̃����Y�̕`�ʂɂ͑S���y�т܂���B

1���ځF35�~�����Z 600mm

2���ځF��L+�f�W�^�W�e���R�� 35�~�����Z1200mm

3���ځFCoolpix P610 35�~�����Z1200mm

![]() 4�_

4�_

2024/01/02 11:11�i1�N�ȏ�O�j

�f�W�^���e���R���̊G�Ƒ卷�͂Ȃ��Ǝv�����ǂ�

���������Ƃ������Ȃ�600�o�����Y�g��Ȃ��Ɩ����Ȃ̂ł��傤�c

�����ԍ��F25569283

![]() 2�_

2�_

2024/01/02 12:43�i1�N�ȏ�O�j

�����Ãe�c����

2���ڂ��x�X�g�̗l�q�ł��ˁB

�����OM�̋��͂Ȏ�U����f�W�^���e���R���̗D�G���ȑO�ɁA���̈����ȍ��{���Y�[�����������������Y���Ƃ����ؖ��ł��ˁB

�����ԍ��F25569370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

>�j���[���ӂ�U�܂����偙�c ����

�����B��Ƃ��A�f�W�^���e���R���͌��\�L�����Ɗ����Ă��܂��B

�����ԍ��F25569592

![]() 2�_

2�_

>�i�^���A�E�|�N�����X�J�� ����

�J�����������Y��10�N�O�̃��f���Ȃ̂ɁA�����܂ŎB���ƃ`���b�g�������Ȃ�܂��B

���̃����Y�͉��i��y���ɒ��������\��L���Ă���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25569599

![]() 6�_

6�_

2024/01/02 19:41�i1�N�ȏ�O�j

�L���ł��邱�ƂɈ٘_�͂Ȃ��̂����ǂ�

NIKON Coolpix P610�Ƒ卷�͂Ȃ��Ǝv������Ă͂Ȃ��ł���

MFT��×2�N���b�v������2/3�C���`�����菬�������炢�Ȃ̂�

NIKON Coolpix P610��1/2.3�^�Z���T�[�Ƃ�

�t���T�C�Y��APS-C�̍��������������̂�

�����I�ɓ�����O�Ȃ��Ƃ���

�����ԍ��F25569858

![]() 1�_

1�_

�����Ãe�c����A(���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����)�A����ɂ��́B

���������ړ��ĂŖ{�����Y���w�����āA�f�W�^���e���R���ŎB���Ă܂����A�l�I�ɂ͏\���������Ă��܂��B����ȏ�g�債�ĎB�肽���ꍇ�́A�����肾������ AF �̑������{�P�̔��������s�v�Ȃ̂ŁA�w���Ƀ����Y�ɓ���������A�Ƃ��ƂƓV�̖]�����ɍs���Ă��܂��������ǂ��C�����Ă܂��B

�܂��~�̖��͓����x�͍ō��ł����A�V�[�C���O�͋t�ɍň��Ȃ̂ŁA���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����̉摜���炢�̊g�嗦(��)���ƃ����Y���\�ɉ����āA���낻��C���̏�Ԃ̉e�������Ȃ��ł��傤����A���̋G�߂̎ʐ^�́A���܂��r�ɂ͌����Ȃ���������܂���B

�� �V�̖]�������� 150 �{���炢�H

�����ԍ��F25571317

![]() 3�_

3�_

1���ځF35�~�����Z 600mm

�@�ˑΊp������21.6mm

2���ځF��L+�f�W�^�W�e���R�� 35�~�����Z1200mm

�@�ˑΊp������10.8mm

�@��2/3�^�̑Ίp����=11mm�ɑ��āu1.97/3�^�v(^^;

��

1.39�{

0.72�{

��

3���ځFCoolpix P610 35�~�����Z1200mm

�@�ˑΊp������7.75mm

�@����f=258mm�A���Zf=1440mm

�t���T�C�Y

�@�ˑΊp������43.3mm

APS-C 1.5�{�n

�@�ˑΊp������28.8mm

APS-C 1.6�{�n

�@�ˑΊp������27.0mm

�����ԍ��F25571334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���A�i�L�������Бҋ@������

���� �V�̖]�������� 150 �{���炢�H

�@��

���L����̎d�l�łȂ���A150�{�̏ꍇ�́u���v���n�~�o�������ȁH

���u���v�� ����p 0.5°�Ƃ���ƁA

���|�����E�́A66.4°�ȏ�̍L����d�l

(��JIS�̌��|�����E�ł́A75°�ȏ�)

�����ԍ��F25571702�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����肪�Ƃ��A���E����A����ɂ��́B

�S�R�����Ȑ�������Ȃ���ł����A���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����̉摜 (���摜�́����Ãe�c����)���炢���̉����g�傷��ɂ́A�ᎋ���� 150 �{���炢�K�v����Ȃ��ł����ˁH

�����ԍ��F25571731�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���A�i�L�������Бҋ@������

���Zf=1200mm�̉摜���u�]�����̔{���Ƃ��āv150�{�ł́H

�Ƃ����Ӗ��Ȃ�A

�K�ł͖����Ǝv���܂��B

���Z=1200mm�́A�Ίp��p��2.07°�ł��̂ŁB

���|���E�@�@�� ���Zf=1200mm

��66.4°(��75°)�@�� 36.3�{ ���� ���L���E

��63.4°(��70.8°)�� 34.3�{ (���I�K��)

�@60°�@(��66.2°)�� 32.0�{ ���� �L���E

��47.1°(��50°)�@�� 24.2�{ ���u�W���v����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�u�]�����̔{���Ƃ��āv�́A��L�̂悤�Ȋ�������(^^;

�Ȃ��A�u���v�̎���p��0.5 °�ł��̂ŁA

�]�����ɂ����ĕW����������Ă��鋌JIS�̌��|���E50°�ɑ��ẮA

(��JIS�̌v�Z��) 50°/0.5°=100(�{)�ɂȂ�܂��B

������(��JIS�̌v�Z��)�A150�{�Ƃ���ƁA

��JIS�̌��|���E�́A0.5°*150�{=75°�ɂȂ�܂��B

(��JIS�̌��|���E��66.4°)

�����ԍ��F25571763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����g���Ă���V�̖]�����ł́A��75�{�Ŗ��������E��t�ɁA150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂��B���̔{���ɂȂ�ƃV�[�C���O�̉e����傫���܂��̂ŁA���Ȍ��ʂ̉摜���B��ɂ͑�C�̏�Ԃ����������Ă���t���œK�ł��B�̂͏d���ԓ��V�𗣂ꂩ�玝���o���āA�ԓ��V�����[�^�[�h���C�u�ŋ쓮�����ĎB���Ă��܂����̂ŁA�]�����ŎB�����摜�ɂ͗y���ɋy�т܂��A�莝���ł����܂ŎB���J����������Ȗ]�������Y�̓o��ɋ����Ă��܂��B

�����ԍ��F25571776

![]() 2�_

2�_

���A�i�L�������Бҋ@������

�ǂ���(^^)

�ڊዾ�̌��|���E�͋�̓I�ɉ��x�ł��傤���H

�ł���A�{�̂ƃA�C�s�[�X�̋@�햼���B

�܂����[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A���ׂĂ݂܂��B

���̃��X�́A������ʓI�Ȕ͈͂ɂȂ�܂����A

�u�� �]���� �{���v�Ȃǂʼn摜�������Ă��A�����x�͈̔͂��Ǝv���܂��B

�����Zf�Ɣ{���ɂ��ẮA��`�������̂Łu�O������v�ʂɗ��܂���

�����ԍ��F25571783�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�E50�{�Ō����� �E150�{�Ō����� https://www.mizar.co.jp/howto.html |

�u�{���ɂ�錩�����v https://my-best.com/products/496484 |

�ꉞ�A���Q�l

�E50�{�Ō�����

�E150�{�Ō�����

https://www.mizar.co.jp/howto.html

�@��

��150�{�ł͌��̑S�i�ł͂Ȃ��A���̈ꕔ

�����|���E��47°�ȉ��H

�u�{���ɂ�錩�����v

https://my-best.com/products/496484

(�T�C�g�����W���p��)

�E150�{�Ō��������R�����[�g�B�e

https://nyancotan.hatenadiary.com/entry/2016/09/24/064241

�@��

��������A150�{�ł͌��̑S�i�ł͂Ȃ��A���̈ꕔ

�����ԍ��F25571812�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����肪�Ƃ��A���E����

�����Zf=1200mm�̉摜���u�]�����̔{���Ƃ��āv150�{�ł́H �Ƃ����Ӗ��Ȃ�A�K�ł͖����Ǝv���܂��B

�͂��A����Zf=1200mm�̉摜� �́����Ãe�c����� 2 ���ڎʐ^�⎩���̌��ʐ^�ŁA����ł� ����̉��̊g��(��150�{���炢�H�Ƒz��) �ɂ͉����y�Ȃ��̂ŁA����Z1200mm��150�{� �ł͂Ȃ�����ł��B

���ڊዾ�̌��|���E�͋�̓I�ɉ��x�ł��傤���H �ł���A�{�̂ƃA�C�s�[�X�̋@�햼���B�܂����[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A���ׂĂ݂܂��B

���A�L���������܂��B�V�̖]������ ������I�Ɍ��ʐ^�͂�����̕����ǂ��̂ł́H� �Ǝv���Ă���i�K�Ȃ̂ŁA�܂�����O�ł��B���j

�����Ãe�c����

����75�{�Ŗ��������E��t�ɁA150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂��B(����)

���莝���ł����܂ŎB���J����������Ȗ]�������Y�̓o��ɋ����Ă��܂��B

�L���������܂��B�����͍���肿����ƈ��� \42k ��̍��ɓ��肵�܂������A�������莝���ł��ꂾ���B���̂��Ƌ����܂����`�B

�����ԍ��F25571883

![]() 1�_

1�_

(���ł�(^^;) ���{2048�h�b�g�p�g���~���O |

���摜 ��SX70HS ���Zf=1365mm |

���{1024�h�b�g�p�g���~���O |

���{1024�h�b�g�p�g���~���O 2 |

���݂܂���A�����ԈႢ�ł���(^^;

�����Ãe�c����

�ǂ���(^^)

�ڊዾ�̌��|���E�͋�̓I�ɉ��x�ł��傤���H

�ł���A�{�̂ƃA�C�s�[�X�̋@�햼���B

�܂����[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A���ׂĂ݂܂��B

�����ԍ��F25571887�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��

���[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A

��

���[�J�[HP�Ŏd�l�����J����Ă���悤�ł���A

�����ԍ��F25571888�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����肪�Ƃ��A���E����

�]������VIXEN NEW POLARIS 80M �ԓ��V�iD=80mm F=910mm�j

1981�N���������ꂽ���ł����A�������&�������̂悤�Ŗ����Ɍ����ł��B�������ǂ���Γy���̃J�b�V�j�̊Ԍ���������̂ŁA�����̍��Y���w���i�̐��\�̗ǂ���������܂��B

�A�C�s�[�X�͍�����

�EVIXEN Or. 6mm ���|���E�s���@�]�����t���i

�EVIXEN H.M 12.5mm ���|���E�s���@�]�����t���i

�EVIXEN 40mm 40°

�ESVBONY 23mm 62°

�EBORG 15mm 66°�@

�EBORG 6mm 66°

�ESVBONY 4mm 62°

�ł��BOr.6mm��H.M12.5mm�ɂ��Ă͍ŋߑS���g���Ă��܂��A�ȑOH.M12.5mm�Ō����������ɂ́A�C�b�p�C�C�b�p�C�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���x�ǂ����E���܂����ƋL�����Ă��܂��BSNBONY 4mm�ɂ��ẮA��ɒ�ŋߏ��̎q���������W�߂ĊJ�Â���V�̊ϖ]��̎Q���҂��u200�{�Řf�����������v�ƌ����̂ŕ��̂��߂ɍw�����܂������A��������E�{�����Ă���A�Â��A�����Ɏ��E��������蓮�ǔ�����ƂȂ�̂ŁA�w�ǎg���Ă��܂���B

�����ԍ��F25572083

![]() 0�_

0�_

�����Ãe�c����

���ԐM���肪�Ƃ��������܂�(^^)

����75�{�Ŗ��������E��t�ɁA150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂��B

��

������ɊY������A�C�s�[�X�́A

���EVIXEN H.M 12.5mm ���|���E�s���@�]�����t���i

�ƁA

���EVIXEN Or. 6mm ���|���E�s���@�]�����t���i

���EBORG 6mm 66°

��

�s���̌��|���E�Aweb�����ňꉞ40°���炢�̂悤�ȋL�q������܂����B

�܂��A���|���E����JIS����JIS���s���m�ł��̂ŁA��؍��A�����̗����Ŏ����E���v�Z���Ă݂܂���(^^;

�y�����E�z�@���œ_���� 910mm

���߰��@�@�@�@�y�� ���|���E�z

mm �@ �{���@�@40° �@ 62° �@ 66°

�@ 4 �@ 227.5�@�@-�@�@0.27°�@�@-�@

�@ 6 �@ 151.7�@0.26°�@�@-�@�@0.44°

�@12.5�@72.8�@0.55°�@�@-�@�@�@-�@

�@15 �@ 60.7�@�@- �@�@ �@-�@�@1.09°

�@23 �@ 39.6�@�@-�@�@1.57° �@�@-�@

�@40 �@ 22.8�@1.76°�@ �@-�@�@�@-�@

�y�����E�z�@���œ_���� 910mm

���߰��@�@�@�@�y�� ���|���E�z

mm �@ �{���@�@40°�@ 62° �@ 66°

�@ 4 �@ 227.5�@�@- �@ 0.30°�@�@-

�@ 6 �@ 151.7�@0.27° �@ -�@�@0.49°

�@12.5�@72.8�@0.57° �@ -�@�@�@-�@�@

�@15 �@ 60.7�@�@-�@�@�@-�@�@1.23°

�@23 �@ 39.6�@�@-�@�@1.74°�@�@-�@

�@40 �@ 22.8�@1.83°�@�@-�@�@�@-�@

���̌��|�����E���0.5°�Ƃ���ƁA

����75�{�Ŗ��������E��t��

���߰� 12.5mm�˖�72.8�{�̎����E�� 0.55°�܂��� 0.57°�ł��̂ŁA������Ă���ʂ�ł��ˁB

���߰� 6mm�˖�152�{�ɂ��ẮA���|���E�s����40°�ő�ւ��ĂQ�����ɂ��Ă��܂����A�ǂ���̏ꍇ��

��150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂�

��

���̋L�q�ł͋�̓I�Ȏ����E���s���Ȃ���A

����0.5°���������E�̕������܂��̂ł́H�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25572386�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��

���̌��|�����E���0.5°�Ƃ����

��

���̎���p���0.5°�Ƃ����

�����ԍ��F25572396�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����肪�Ƃ��A���E����A���肪�Ƃ��������܂��B

�u���ʂ��ڂ̑O�ɂ���v�͏��X��U���ȕ\����������܂��A���͂�����̂͊m���ł��B

�Ƃ���ŁA���|���E�ׂ����ĒT���Ă݂��Ƃ���A���������w�ϑ��w�����x�������邱�Ƃ��o���܂����B���\�N�U�肩�̍ĉ�ł��B����ɂ��ƁAOr.6mm�̌��|���E��42°�AH.M12.5mm�̌��|���E��39°�ƂȂ��Ă��܂��B

�v���o���Ă݂�ƁA���Ǝ����a���قړ������z���ϑ�����ۂɂ͗n��h�~�ׁ̈A�ڒ��ܕs�g�p��H.M12.5mm���g���đ��z�̑S�̑��𓊉e�łɉf���Ă��܂����B

�����ԍ��F25572462

![]() 1�_

1�_

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����4��

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

-

�yMy�R���N�V�����z����\��

-

�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j