OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

- ���^�E�y�ʂƍ��掿�����˔������A�u�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�V�X�e���K�i�v�����̃~���[���X���J�����B

- 7.5�i��Ԃ��Ɖ摜�����G���W���uTruePic IX�v�ɂ�荂�掿�������B�u�v���L���v�`���[���[�h�v��莝��4K����ȂǑ��ʂȎB�e�@�\������Ă���B

- �h����E�h�H�A�ϒቷ�v�ɂ��ߍ��Ȋ����ł����S���Ďg���A�u����AF�v��i�������u��D��/���D��AF�v�ȂǁA�����E�����x��AF�V�X�e���𓋍ځB

����

�ň����i(�ō�)�F

¥88,400 (35���i)

- �t�������Y

-

- �{�f�B

- 12-40mm F2.8 PRO�L�b�g

-

- �f�W�^�����J���� 146��

- �~���[���X��� 133��

OM-D E-M1 Mark III �{�f�B�I�����p�X

�ň����i(�ō�)�F¥154,800

(�O�T��F-40,792�~��![]() )

�������F2020�N 2��28��

)

�������F2020�N 2��28��

OM-D E-M1 Mark III �{�f�B �̃N�`�R�~�f����

�i8631���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S42�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 362 | 39 | 2020�N8��23�� 16:13 | |

| 44 | 7 | 2020�N8��13�� 05:36 | |

| 45 | 16 | 2020�N8��7�� 20:39 | |

| 124 | 14 | 2020�N6��19�� 21:35 | |

| 33 | 8 | 2020�N5��29�� 21:23 | |

| 104 | 32 | 2020�N5��25�� 01:14 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

�w�������T�Ԃ��߂��܂������A���������J�̐���ł��B

���������̖h�H�@�\���������Ȃ���͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����̂悤�Ɏʐ^���B���Ă��܂����A�F����ǂ̂悤�ɂ��߂����ł��傤���H

�܂��R���Ƃ������Ƃ�����A������Ɗ��������̂Ŏ肪��������ł��܂��B��Ȃ���ʂ�����܂����B�J�̓��̑����Ō������Ȃ����̂�����Ώ������ł���Ǝv���܂��B

���͂���قǂ̉J�ł��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�C�͕��ʂ̃g���b�L���O�V���[�Y�A�P�͂������ɍ��H�𒅂ă����b�N�̓��C���J�o�[���|������Ԃł��B�J�����������̓����b�N���ƕ�����|���`����������A���H�̃p���c���������肵�܂��B���͎�܂ŁA�����͔���̎�܂Ɏg���̂Ẵs�j�[����܂����Ԃ��܂������A�₽�������ł��B

�B�e�I����͑��₩�ɐ��H��@���Ƃ�ȂǍŒ���̂��Ƃ����n�ōs���āA�A���ɂ�������ӂ����A���������Ƃ͂��܂��B

�Ȃ��A�����120fps��24fps�ōĐ�����ݒ�ł��̂ŁA1/5�{���ł��B

![]() 40�_

40�_

2�N���O�Ɋ���V�[���[���h�̃V���`�V���[�ő�ʂ̊C���𗁂т�Mark2�ł����A�^�I���Ő@���āA�i�����^�I���Ő@���āA���ʂ��̗ǂ����A�ɒu���āA�h���ɂցB�S�R�g���u���ĂȂ��ł���B

�t���T�C�Y�̉掿�͑A�܂������Ƃ����邯�ǁA���[��A���^�y�ʂƖh�o�h�H�̕������ɂ͏d�v�ł��ˁB

�l���ꂼ��B

�@���͂������̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y �ł��A�R���i���l�ŏo�ԂȂ��B

�����ԍ��F23277069

![]() 5�_

5�_

�B�肽���G���B��̂��D�悩�A�@�ނ̕ێ炪�D�悩�A�Ƃ����_�_�ł��傤���B

�v���Ȃ�l�������Ȃ��ł��傤���A�A�}�Ŏ����̗]�T���Ȃ��l�͋@�ނ̕ێ��D�悷��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�ˁB�܂��B��G�ɂǂꂾ���̉��l�����邩�Ƃ����ʂ�����܂����B

�����ԍ��F23277189

![]() 0�_

0�_

���[�J�[���h�o�h�H���Z�[���X�|�C���g�ɂ��Ă����ł�����A�J�ɔG��ĕ��u�̃��r���[�͂�߂������ǂ��A�Ƃ������o���Ɖ����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��ˁB�ǂ̒��x�Ȃ���v�Ȃ̂��A�C�ɂȂ�l�ɂƂ��Ă͋M�d�ȏ��ł��傤�B

���i�R���̌��R�~�f�����炢����Ȃ��ł����H���������ӌ����ł�̂́E�E�E

�܂��A���[�U�[��HP�A����A�u���O�Ȃł�����Ă܂����ǂˁB�����G���W���Œ��ׂĂ��������B

�����ԍ��F23277296

![]() 4�_

4�_

���������ΐ�����h�o�V�ɍs�����Ƃ��ɍ��Ɛ��ɂ܂݂ꂽMark2���W�����Ă���܂����B�{�����ǂ����܂Ŋm�F���Ă܂��A������ĔN���u�����ςȂ��Ȃ̂��ȁH

����œ��삷��Ȃ琦���ˁB

�����ԍ��F23277756�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�I�����p�X�̃^�t�l�X�������ʂɗD��Ă���Ƃ������������邩�Ǝv���܂����A�����͂���œ�����O���Ǝv���܂��ˁB

�O�Ɏ����ďo�āA�J�����Ƃ��Ŏ��݂Ɏg���Ȃ��Ƃ�����A���ꂾ���ł������׃��x���A�_�O�ł��傤�B

�����Ď����Ԃ��l���Ă݂Ă��������B

�J�Ƃ����̂Ƃ��ɏ��Ȃ��A�g���Ȃ��Ȃ�āA���肦�Ȃ��ł��傤�B

����Imaging Resouce �̃e�X�g���ʂ��o���Ƃ��͖{���ɕ��ꂽ����ł���B

���̃J�������[�J�[�͍��܂ň�̉�������Ă����낤�ƂˁB

�����ԍ��F23277914

![]() 10�_

10�_

��Ken Yidong����

�������Ď����Ԃ��l���Ă݂Ă��������B

���Ɣ�ׂ鎖�̕����Ԉ���Ă�Ǝv�����ǂȁB

�J�̒��Ń��C���J�o�[�Ƃ��̑��ɎB�e����̂́A

���ʂ̐l�ɂƂ��ẮA�J�����؎g�킸�J�̒��O�o����悤�ȕ�����Ȃ����ȁH

�����̃J�������[�J�[�͍��܂ň�̉�������Ă����낤�ƂˁB

�v���t�F�V���i�����f���ɁA�������߂�̂��͂��̐l���悾���ǁE�E�E�B

�����Ȃ�A����ȃ��x���̎���z�肵�Ȃ����i�ł��s�v�c����Ȃ���B

�I���̓J�^���O��z�[���y�[�W�ɂт���G��̎ʐ^�Ƃ����ڂ��Ă邩��A

���R�A����ɂӂ��킵���h�����\�������ƍ��\���Ǝv�����ǂˁB

�����ԍ��F23278568

![]() 2�_

2�_

�����ԂłȂ���Γ��������@��Ƃ�����r���v�Ȃ�ǂ��ł����H

�S�R�Ԉ���ĂȂ��ł��傤�B

���J�̒��Ń��C���J�o�[�Ƃ��̑��ɎB�e����̂́A

�����ʂ̐l�ɂƂ��ẮA�J�����؎g�킸�J�̒��O�o����悤�ȕ�����Ȃ����ȁH

���̂悤�ȍl�������i���[�J�[�̎v�f�ɂ��j���荞�܂�Ă��������̘b�B

�������炢�������v�l���E�p�ł��Ȃ��ƁA

���邾���ł���B

�����ԍ��F23278640

![]() 9�_

9�_

�Ƃ���ŁA��̕��ŁA

�������A�J�Ȃ�ł͂̎ʐ^���B��邩�ǂ�������Ȃ��B

�ƃR�����g����܂������A�[���ł��B

����͊m���ɓ�����ƂȂ̂ŁA���ꂾ���Ƀ`�������W������������܂��B

�Ⴆ�Ύ������悭�B�郂�[�^�[�X�|�[�c�ŁA���ɉJ�̓��̗����B��ƂȂ�ƁA��R����v���܂��B

SS�𗎂Ƃ����������̉J�␅���Ԃ����Ƃ낯�Ă��܂����̂ŁA�@���ɕ\�����邩��������������A�Ƃ������Ƃł��B

�Ƃ����킯�Őٍ��ŋ��k�ł����A���N�O�̕x�m�J�Â�WEC���E�ϋv���[�X�̎ʐ^�����������A�b�v���܂��B

PS:���V����̍�i�A���������̂ł����B

�����ԍ��F23278825

![]() 18�_

18�_

��Ken Yidong����

�������ԂłȂ���Γ��������@��Ƃ�����r���v�Ȃ�ǂ��ł����H

���S�R�Ԉ���ĂȂ��ł��傤�B

�r���v�̖h���̕��y��͒m��Ȃ����ǁA���̔�r�A�{���ɐ������Ǝv���Ă�H

�ǂ����Ȃ�AE-M10 �Ƃ� E-PL10 �Ƃ��Ɣ�ׂ������߂���Ȃ��H

���̐�`�Ƃ��̂ǂ����ɁAE-M1 �Ƃ��Ɠ��l�Ȗh�h�̋L�q�A�����������H

�����ԍ��F23279141

![]() 2�_

2�_

�h���Ɩh�H����������ɂ��Ă�悤����b�ɂȂ��ł���B

�͂��A���Ȃ����B

�ق�ƂɁE�E�����E�E

�����ԍ��F23279486

![]() 8�_

8�_

��Ken Yidong����

���h���Ɩh�H����������ɂ��Ă�悤����b�ɂȂ��ł���B

�r���v�̊��ϐ����Č�������A�y�h�H�z����Ȃ��āy�h���z�ł���H

�����̘r���v�A�_�C�o�[�Y�E�H�b�`����Ȃ����ǁA�T�C���y�h���z�B

�T�C�����x����A�_�C�r���O���Ⴈ�b�ɂȂ�Ȃ����ǁB

�܂��A�����y�h���z�Ȃ�A�y�h���z���Č������y�h�H�z�̕��������������ȁH

�ł��A�����y�h�H�z�Ȃ�āA���������Ɩ�����ˁB

�ŁA�v���t�F�b�V���i�����f���̃J�����̖h�H���\�A

��r�Ώۂ́A�Ԃ�r���v�H ����Ƃ��G���g���[���f���̃J�����H

�����ԍ��F23279797

![]() 1�_

1�_

����̃T�[�L�b�g�ŏ��̉J���B�e�ɒ���B

���\�ȓy���~��ł������ǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ������ł��B

���N('19�N)�q���̉^����ł��A�J���~��o���ƊF����J���������܂��ĉ����̉��ɑޔ��B

�ł������̓^�I���ɂ����ĎB�e���s�i����ł����j�B

���̎q���̎ʐ^���B�ꂽ�̂Ŕ��Ɋ��A

�Ȃ̎��̃J�����ɑ��鎋�����������a�炢���悤�Ɏv���܂��B��

����������h�H�����G�ł��A���C�ɂ��J�r�����͗v���ӁB�B�B

�ߋ��ɒɂ��v�������Ĉȍ~�A���C���͒��ӂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F23280353�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 9�_

9�_

�����̉J�␅���C�ɂ��Ȃ��Ă����v���đ傫�ȃA�h�o���e�[�W�ł���B

�ł���p���P�[�L�h�o�h�H�����Y����{�ł�������o���ė~�����B

�����ԍ��F23280648

![]() 5�_

5�_

�����́B

�\�t�ʐ^��Mark2�ł��BMark3�ł͂܂��J�ɂ��ڂɂ������Ă��Ȃ��̂� (^^;

���ꂱ�ꌾ���q�g�͂��܂����ǂ��A�h�o�h�H�͂���ς�d�܂���B�܂��͎g���Ă݂�[�A�Ǝ��͌�������(��) �_( ^O^)/

E-5�A����E-M1�AMark2�ƎU�X�J�̒��ł��B�e���Ă��܂������A����܂ŐZ�������͊F���ł��ˁB

�r���v�ɂ������āA�u���퐶���h���v���Ă̂��������蕁�y���Ă��邶��Ȃ��ł����B���ꂪ����Ɩ����ł͎g�����肪�S���Ⴂ�܂��ˁB

��̓x�Ɏ��v���O���āc�c�A�Ƃ�����Ԃ��Ȃ��A����ɂ͊O�����ɂ������藎�Ƃ��Ă��܂��Ƃ������X�N����������B

�J�̎��ɃJ��������Y�Ƀ^�I����������A���ăq�g���`���z������悤�ł����A���͂��܂���B

�Ⴆ�ΓY�t�ʐ^��8�����{�A�ˑR�̓y���~��ł������A�Ă̋C���̍����~�J���ɁA�G�ꂽ�^�I���ŃJ��������Y�����ꂿ�Ⴄ����Ȃ��ł����B�������̂ق����y���Ƀ}�Y�C�ł���B

�����������r���[�Ȃ��Ƃ����邭�炢�Ȃ�A�h�o�h�H�̕����M���o���܂���B

�ʐ^�͊�茧�Ŗ��N8�����{�ɍs���Ă���C�[�n�g�[�u�E�g���C�A�����Ȃ�ł����A�N�Ɉ���A���������N�����I�肪�Q������Ƃ͌��炸�A�܂��Ɉ�����ł��B

�J������ƎB�e����߂�A������x�Ƃ��̃V���b�^�[�`�����X�ɂ͏����܂���B

���Ȃ݂ɁA�J�łт���G��ɂȂ�����u��ʂ����v�ŃJ���^���ɐ�����@�����A���Ƃ͎��R�����ɔC���Ă��܂��B

��ʂ����̂ق����z�n�������A�ׂ������̐������z�����₷���ł���B

�}�E���g�ڍ����̐������Ȃ��Ȃ�܂ł̓����Y���������Ȃ��A����ɒ��ӂ��Ă����A�ӊO�ɑ��v���Ɗ����Ă��܂��B

�����ԍ��F23282530

![]() 7�_

7�_

���x�ǂ��L�����o�Ă܂����B

�܂��A�C�ɍs�����疈��V�����[�Ő����悤�I�A�Ƃ͎v��Ȃ��ł����ǁA�����ɋC��t����Α����̉J�Ȃ��薳���Ƃ����̂�

�����Ȃ�Ȃ��ł��傤���B

https://www.imaging-resource.com/news/2020/03/13/how-to-really-weather-seal-a-camera-olympus-behind-the-scenes

���C���^�r���A�[�͉p��ł����A�I�����p�X�̐l�͓��{��œ����Ă܂��B

�����̒��ŁA�u�Y�[�������Y�̐L�яk�݂Œ��ɓ����Ă��������H�́A�ǂ��Ȃ��Ă�́H�v�Ƃ����^�₪��������ł����A���̕ӂ̐����������ėǂ������ł��B

�i���Ƀ��b�V�����\���Ă����āA�����\���܂œ���Ȃ��悤�ɂ��Ă���݂�����������A�J�r�h�~�Ƃ����Ӗ��ł́A�O�������łȂ����b�V�������������߂ɂ��A���炭�̊������Ԃ͂���ς�K�v�Ȃ�ł��傤�B�j�B

�����ԍ��F23283836

![]() 3�_

3�_

���j�Z��V����

�q�X�g���b�N�J�[���B�e���Ă��܂��B�J�̓����B�e���Ă��܂��B

MK�U��12-100�̑g�ݍ��킹���A�B�e���Ă���ƃ����Y����

�܂��Ă��܂��ĎB�e�𒆎~�ɂ�����������܂��B

���ꂩ��́A�S�����ω�����Y�[�������Y�͔����āA

�C���i�[�Y�[�������Y�ŎB�e���Ă��܂��B

�j�R���̂悤�ȏ������C���J�o�[���L��Ɨǂ��ł��ˁB

�����ԍ��F23284695

![]() 3�_

3�_

���ɂ��e���A�g���u���Ƒ���l���Ă݂܂��B

�P�D�����Z���Ɠ����ł̌��I

���d�q���i�ɐ����t�����ĒZ������ƈꎞ�I�ȓ���s�ǂ����łȂ��A�d�q���i���j������댯��������܂��B�h�H�J�����Ƃ͂����p�b�L���ɉ��������܂�Ɠ����ɐ�������댯��������܂��B�ӂ���߂�Ƃ��A�����Y������Ƃ��ɂ͏\�����ӂ��܂��傤�B

�Q�D�����Y�����̓܂�

�S���̕ς�郌���Y�̏ꍇ�͂�͂荂���x�̋�C�����荞�ނƓ����œ܂邱�Ƃ�����B�����J�̒��B�e���Ă��āA�}�ɐ����ƋC�����オ��n�\�̐�������C�ɏ����A���������̏�ԂɂȂ邪�A�J�����̉��x�㏸���Ԃɍ��킸�Ɍ��I���ă����Y���܂�B���肷��Ɠd�C�n�ł����I���N����g���u���ɂȂ���\��������i�H�j�}���Ȋ��ω��̎��̓Y�[�����삵�Ȃ������ǂ��̂�������Ȃ��B

�R�D�B�e�n�����Y�ւ̐��H

����͂����ɋN���肤�邱�ƂŁA��p���L���قǂȂ�₷���ł��傤�B�t�[�h�̒����]�������Y�ł������܂ł��Ȃ���Ɍ�����Ɛ��H���t������ǁA�œ_�����̒��������Y�͎B�e�摜�ւ̉e���͏��Ȃ��B�Ƃ͂������H�̕t���ʐς�������Ɖe���������Ă���ł��傤�B�����R�[�g�̃����Y�Ȃ�u���A���x�ł������\�ł��傤�B�����G�A�u���[�͏����S�z�B�����Y�N���X�Ăċz����点��̂�����ł��傤�B�ˊO�ł͂��܂肱���肽���Ȃ��B

�S�D�v���X�`�b�N�A�S�����i�A�ڒ��i�S���j�܂̋z���ɂ��ω�

�v���X�`�b�N�ւ̉e���͌���I���Ƃ͎v���܂����A�S���͐L�т�̂�������Ȃ��BE-M1Mark�U�̃O���b�v�S�����L�тĂ������������͔̂G�炵���������m��Ȃ��B���Ȃ݂ɑo�ዾ���S���������ɂȂ��Ă��܂����B����͔G�炳�Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�����Őڒ��܂œ\�������������Ⴂ�܂����A�L�т����̂͂т����荇��Ȃ��̂ŗL���������K�v�ł��傤�B

�t�����������͑����Ɋ��������Ȃ��Ƌ��������̕��H�����łȂ��A���x�Ȃǂɂ���Ă̓J�r�̌����ɂ�����B���x�͏グ��ׂ����Ƃ������Ƃɂ��ẮA�ߓx�ɏグ��ׂ��ł͂Ȃ��ɂ���A�ቷ���Ŏg�p�������̂͏퉷���������߂ŒᎼ�x�̏�Ԃɂ��������ǂ��Ǝv���B���͗��������@�łQ�T�`�R�O�����x�i���Ǝv���j�ɂ��܂��B���Љ������������ɂ���悤�ɁA�_�C�����ނ̃R���p�b�L���͏������[���Ƃ���ɂ��邱�Ƃ��킩���Ă����̂ŁA���x�͏������߂łȂ��Ɛ������̂Ɏ��Ԃ������肻���B�����Y�̐�����ʂ��Ȃ����b�V���̕����͂��Ȃ莞�Ԃ������肻���ȋC������B

�����ԍ��F23286288

![]() 2�_

2�_

���j�Z��V����

�i�ȉ��͂����܂Ŏ����̌o���Ɋ�Â����̂ł��j

�P�D�����Z���Ɠ����ł̌��I

�d�r���̓p�b�L��������܂����A�d�q�[�q�̃R�l�N�^�͒��ӂ��K�v�ł��B

�S���̃t�^����������܂��Ă��邩�A�P�[�u�������[�Y�Ȃǂ��g���ۂ͂�������Ǝh�����Ă��邩�̊m�F�͕K�{�ł��B

�g�p���̓����͔��M�ňӊO�Ǝ��x���Ⴂ�����ŁA���̈Ӗ��ł̓X�C�b�`�I�t���X���[�v�������Ă邩���B

����ƒ��ӂ������̂́A�J�����{�f�B�ɏՌ��∳�͂�������Ă̖ڂɌ����Ȃ��c�݁B

�����A�k���œ]�ۂɎ�ɂ��Ă���E-M5 MarkII����ɋ��ł������ɂ͂������ɒ��߂����܂������A

�ꉞ���[�J�[�Ƀ`�F�b�N���Ă��������u�S���ُ�Ȃ��v�A�Ȃ�ă��c���I�Ɗ��S���܂����B

���Ȃ݂Ƀ}�E���g����̍����͖^���[�J�[��肸���Ƌ��������ł��B

�Q�D�����Y�����̓܂�

12-40mm F2.8 PRO�ł́A�L�k���ďo���肷��X���[�u�ɐ��H���t���Ă����̂܂܃Y�[�����Ă��܂��B

�g�p��ɂ͐@�����܂����A���܂�C�ɂ��Ă��܂���B

�ӊO�ƃt�H�[�J�X�N���b�`�����Ɛ��H�������܂��B

40-150mm F2.8 PRO�̏ꍇ�̓t�[�h�̍\�����ɂ���������܂��ˁi��

�D���≖���łȂ������قǐ_�o�͎g���Ă��܂���i�����܂Ŏ��͂ł����j

�R�D�B�e�n�����Y�ւ̐��H

����܂荓�����J�Ȃ炻�������B�e��f�O���邱�Ƃ������̂Łi�J�Ōi�F�������Ȃ����j�ӊO�ƋC�ɂ��܂���B

��Ɍ�����ꍇ���f�����B�e�I�@����ł��G�ꂻ���Ȏ��͉J�����ʂɎg�������Ȃ����ȁB

�ی�t�B���^�[�Ɓi���H�������x�́j�u���A�őΉ�����͖̂��Ȃ��Ǝv���܂��B

�����X�g���b�v�ŒĂ���ƁA�ȊO�Ƀt�@�C���_�[�ւ̐Z�����N���₷���ł��B

�����͌���ŊȒP�Ɏ�菜���Ȃ��̂ŔG�炳�ʂ悤���ӂ��܂��B

�S�D�v���X�`�b�N�A�S�����i�A�ڒ��i�S���j�܂̋z���ɂ��ω�

�S��������̉��������͔������܂���B

�O���b�v�̃S���������ꂩ�����琅�H�𗭂߂₷���̂ő��߂Ƀ��[�J�[�Œ��ւ��ł��B

���ƁA�ӊO�ƎO�r�̃X�|���W�S���͌o�N�������C�����܂��i�g�������r�����������ǁj

���≺�Ő��i�B�e���܂����A�₦���J������g�[�̌������ԓ��֎������ލۂ̂悤��

�ɒ[�ȋC�����ł͌��I�̋��ꂪ���邽�ߏ��X�ɉ��x�������炷�悤�ɂ��Ă��܂��B

�t�ɖ�I�łт���G���~�����ꍇ�ɂ͍~�J�����l�ɐ�����@�����܂��B

�ۊǒ��̉��x�͎����ő��v���Ǝv���܂��B

����܂艷�x�������Ɛ����C�����Ă������ē��������߂邩������܂���B

�h�o�h�H�̗v�̓p�b�L��VS���̕\�ʒ��͂ŁA�����C�ɂ͎セ���ł��B

���̈Ӗ��Ő����n�E�W���O�ł�����I�Ƀp�b�L���̌�����搂��Ă��邵�A

�J�����ɑ��Ă͕\�ʒ��͂���߂��܂�n�܂̎g�p���ւ��Ă��܂��ˁB

�����ԍ��F23288484

![]() 1�_

1�_

����J�̒m���Ŏʐ^�B��Ȃ�������Ă��܂����B

�U�b�N�ɕt�����s�[�N�f�U�C���̃L���v�`���[�łԂ牺���čs���܂����̂ŏI�n�G����ςȂ��B

�r�����\�ȍ~�������܂������A���C�ɋA�҂��܂����B

���Ƃ��Ƃ��܂�S�z�����ɘA��čs�����̂ł����A

�t���T�C�Y���Əd���������邵�A���������Ƃ���OM-D�͑f���炵���ł��ˁB

�J�Ń����Y�̌������o���Ȃ��̂�12-100�̃v�������Y��{�Ŋy���݂܂����B

������O�ł����A12-100���ƃ����Y�̃v���e�N�^�[�ɐ��H�����Ɛ@���Ă����Ȃ��Ɛ��H���ʂ荞�݂܂��B

12-100�͖쐶�������B��ɂ͑���܂��A�i�F����A�����B�e���镪�ɂ͑S�����Ȃ��y���߂܂����B

�A��ɓK���ɐ@�������āA���炪��̔�s�@�ɏ���Ă���Ԃɂ������芣���܂����B

�ꉞ�J�������Ɩh���ɂɐ���������ςȂ��ɂ��Ă��烌���Y�������܂����B

���̂Ƃ��뉽�����Ȃ��̂ł��ꂩ����t�B�[���h�ɃK�b�`���A��čs���܂��B

�����ԍ��F23617298

![]() 5�_

5�_

��slgh����

�m���͗ǂ��ł���ˁB���̎����ł����������������ł��傤���B

��s�̒����Ċ������Ă���̂ŁA�@���ł̓J�������o�b�O����o���Ă����Ɨǂ���ł��傤�ˁB�J�̒��J���������܂��l���������ŁA�\�킸�B�葱����D�z���Ƃ������A�T����͖��d�Ȑl�ƌ����銴�o�Ƃ������A�����������Ƃ��y���݂̈�������肵�܂��B

�����ԍ��F23617514

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

����́A���`�����������ł��ˁB

��6�����������H�͌��ɓ�������ƁA�܂��܂��n���u�T���Ί݂ő҂��ċ��āH����܂����B

����2���ɗ��������������X�ɁA�Ί݂̂قړ����ꏊ�Ɏ~�܂��Ă���n���u�T�������ĎB��܂����B

�u���������Ă��ꂽ��������ȁv�Ȃ�Ďv���A�Ί݂ɖڂ����Ɖ��ƁI�O����͏����㗬���ł������Ă���܂����B

�n���u�T�����������̂ł��傤�ˁA�����тɓK���������瑤�ɔ��ŗ��ă^�b�v�������ъy����ł��܂����B

�����тő̂��₵���C��t�ɂȂ����̂����x���u�Ƃ�삯�����v�����n�߂��̂ŁA�L��B�点�Ē����ă��b�L�[�ł����B

C-AF TR + ProCap L�A�ʁiC3�ɃJ�X�^���ݒ�j�ŎB��܂����B

�l�I�Ȋ��z�ł����AProCap L�A�ʎg�������̕����s���g���ǔ����ǂ��l�Ɏv���Ă��܂��B

���Ɍ������ė����ʑ̂̎B�e�ł́A�d�Ă��܂��B

���̐ݒ�̃c�{�ɛƂ�V�`���G�[�V�����������̂ŁA��s���g�Â����m�������͗L��܂������n�Y���摜�͖����ł����B

![]() 21�_

21�_

�t�@���R�������c�́c�������c�H�x�����c�H

���̃Z���X��D��(^O^)

�����ԍ��F23595751�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�z���g���A������B

�X���[�V���b�^�[�ŎB������ʔ������������`

�����ԍ��F23595829

![]() 1�_

1�_

����N�́@�l�͑����悤�ɂȂ�����[���ā@enjyu-k����Ɍ����邽�߂ɑ҂��Ă����̂���(^^��

�������������u�Ԃ��B��܂�����(^^)/

�����ԍ��F23595858

![]() 1�_

1�_

�����i�e������

���肪�Ƃ��������܂��B

���t�@���R�������c�́c�������c�H�x�����c�H

�r���Ƃ͌����Ȃ�����ǁc�ꂳ����������̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��ˁB

�ꖇ�ځA��������ɔ����i�Ί݂Ȃ̂ʼn��߂��āj���Z600mm�ł̃m�[�g���~���O�B

�ځA�A�����c�~�T�S�܂Ŕ��ŗ����������B

�O���ځA�����Ƌ߂��Ŕ�э���ł������I�i������m�[�g���~���O�j�B

�l���ځA�~�T�S�ƗV��ł���A���̊Ԃɂ��������ɗ��Ă��i�m�[�g���~���O�j�B

���n��UP���܂����B

�n���u�T���C�ɂ��Ȃ���~�T�S�B���Ă�������ǁA�n���u�T�������āc�B

�Z�O���Z�L���C�������ł����̂Ō��Ă݂���A�n���u�T���������ɗ��Ă��܂����B

�����b�L�[�I�B

�����ԍ��F23596510

![]() 1�_

1�_

���u���[�j���O����

���肪�Ƃ��������܂��A�ҋׂ����ł���˂��[�B

�~�ɂȂ�ƃI�I���V����z�̒����r�ɔ���Ƌ����Ė�����̂ŁA�`�����X������s���Ă݂悤���ƁE�E�E�B

�����g���Ĉꎞ�Ԉʂ̋����Ȃ��ǁA30���ȏ�^�]�������Ȃ��ꂳ��ɂ͋����̕ǂ����ŁB

���z���g���A������B

�����]���A2�N�O�͊^��т�W���M���O���Ă��������v���o���܂����B

���̒��T���Ă݂���A�ʐ^�c���Ă����̂ł����������܂��B

�X���[�V���b�^�[�A����b�s�̖ꂳ��ɂ̓n�[�h���������c�B

�`�����X������A�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F23596516

![]() 0�_

0�_

�����L��������

���x�A�ǂ����ł��B

���������������u�Ԃ��B��܂�����(^^)/

����b�s�ł����A���^�ɂ͌b�܂�Ă���悤�ł��B

�c����e�q�c�[�V���b�g��y�A�E�c�[�V���b�g���̎ʐ^���x�e��������Ɍ�������A�u�A���^�A�悭����Ȃ̌�������ˁv�Ɗ��S����܂����B

�^�Ɍb�܂�āA��X�B��Ă��邾���Ȃ�ł����ǂˁB

�ŏ���UP�����ʐ^��2��ڂ̃����Ȃ̂ŁA1��ڂ̃����������������܂��B

���^�ƎB�e�@�ނ̋@���͗��݂ŁA�Ђ������������Ă��܂��B

�u�W�W�������A���ɏo��v�A�ꂳ��ɂƂ���Mark�V�͍œK�ȋ@�ނł��B

�����ԍ��F23596526

![]() 2�_

2�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

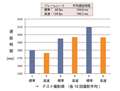

MK3�A�莝���n�C���]�������ȁ`���Ƃ������ƂŎ����Ă݂܂����B

���z�́AE-M5mk2�@�̂��̂Ɣ�ׂ�ƁAE-M1mk2���l�ɁA���̗�����ʑ̗̂h�ꂪ�����Ă���r�I�s���R�ɂȂ�Ȃ��ł̂��O�b�h�B

�܂��A����͊��m�̎��Ȃ̂ł����A�u�莝���v�ł��T�˕s���R�ɂȂ�Ȃ��ŎB���̂ŁA���p�����i�i�ɏオ���Ă��܂��ˁI

�������A�����ɂ����ƃn�C���]50M���m�ł��A�O�r���[�h�̈��萫�ɂ͓K���܂��A�������Ă������Ƃ܂ł͂����Ȃ��悤�ł��A�ǂ����Ă���s���R�ȃe�N�X�`������������悤�ł��B

����ł��A�m�[�}���V���b�g�ɔ�ׂď��ʂ͏オ��A���͂��ĂȂ��Ɗ�����̂ŁA�����Ă��ꂵ���@�\�ł��傤�B

�Ȃ��A�O�r���[�h�ł��A�{�P�\����A���̗���Ȃǂ͂܂��܂������ɂ͉����悤�ł��B�m�[�}�����[�h�ɔ�ׂď��(�ȉ����@�ł����B

�@���e�ʐ�����80M�n�C���]�́@35MB����22MB���x�Ɉ��k���Ă��܂����A�قƂ�lje���͂Ȃ��Ǝv���܂��B

![]() 16�_

16�_

�e�X�g�`���[�g�g���~���O�@�O�r80M |

�e�X�g�`���[�g�g���~���O�@�O�r50M |

�e�X�g�`���[�g�g���~���O�@�莝��50M ���� |

�e�X�g�`���[�g�g���~���O�@�莝��50M �����Ȃ����ǂ��ςȉӏ��� |

�e�X�g�`���[�g�Ńg���~���O�摜���A�b�v���܂��B

��̃m�[�}�����[�h�Ɣ�r���āA�i�i�ɉ𑜗͂��オ���Ă��܂��ˁB

�@�����Y�́@�p�i�\�j�b�N�́@12mmF1.4 �ł��A�s���g��MF�ŕς���Ă��܂���B

�����ԍ��F23262845

![]() 3�_

3�_

�莝���n�C���]������(��̉��͐[�x�s���Ŏ�ڂ₯�Ă܂���) |

�ǂ����Ă����Ȃ����H�@�S���̃_����� |

�v���f�^�[!?�@�������ƃ_���_���ł��A���މ��i�͓��ӂȗl�q |

�W���M�[���C�ɂȂ�܂����A�܂��܂��ǂ��� |

�V���b�^�[���x���x�����͑����������肷�邩�Ǝv������A

�K�����������łȂ��l�q�B

�K���I�ɉ�f�����炵�č�������O�r�n�C���]�ɔ�ׂāA��U��𗘗p����H�炵���莝���n�C���]

�̓������C���傫���悤�Ɋ����܂��B

��̃e�X�g�`���[�g�̂悤�ɖ��ĂȔ�ʑ̂͑e���ڗ����₷���ł����A���i���i�̂悤�ȑ�C�ʼn��h�炬��

�����ʑ̂́A����탉�C�uND�I�ȍ������ʂ������A�e�����܂����₷���悤�ł��B��C������̂܂܂Ɏʂ��A�Ƃ����Ӗ��ł�

���m�ȕ`�ʂł���܂��B

�����G���W���͍ŐV�^�ł����AE-M1X�Ə����ɈႢ�͂���̂ł��傤���B

�����ԍ��F23269917

![]() 3�_

3�_

��肻���Ȕ�ʑ̂ł����A���h�ꂪ�ڗ��ق��ǂ���������Ă��܂� |

�����Ȃ����Ѓ{�P�ɂȂ��Ă��鑼�A�������F�X�I�J�V�C���A |

�����ł͎O�r�n�C���](80M �O�r�Œ�)�����R�_���ł�(jpg���k�L) |

�莝���Ȃ�A���ǃm�[�}���B�e���m���Ƃ����g���W���Ȃ����_����� |

�����ĥ��

���C�uND�͂قƂ��ND�t�B���^�[�Ƒ��F�Ȃ����肩�A�����b�g���傫���̂ő劈�����ł���

�莝���n�C���]�͐������Ă��邩�ǂ����A�厖�ȎB�e�Ȃ炻�̏�Ŋm�F���K�v�����ł�

�����ԍ��F23269930

![]() 3�_

3�_

���L���ӂ��ӂ���

�͂��߂܂��āB

�w�����������ł��B

�F�X���������Ē������肪�Ƃ��������܂��B

�Ԃ����Ȃ��肢�ɂȂ��ϋ��k�ł����A

�����ɂ�������������������Ȃǂ��Ē����Ȃ��ł��傤���B

�͂����肷��A�ƂĂ��Q�l�ɂȂ���Ȃ̂ł��B

�l���Ԃ�Ă���̂͂悭�킩��܂����A���̂ق��̉摜�͂��܂������炸�A�������ȁH�Ƃ��������ł��B

���萔�����������Đ\����܂���B

�����ԍ��F23270105

![]() 1�_

1�_

��camedia��������

���͂悤�������܂��A�����炱�����߂܂��āB

>�l���Ԃ�Ă���̂͂悭�킩��܂����A���̂ق��̉摜�͂��܂������炸�A�������ȁH�Ƃ��������ł��B

�Ƃ̂��Ƃł����A�܂��m�F�����Ƃ��āA�傫�ȃp�\�R�����j�^�Ŋg�債�ĉ{�����Ă�����ŁA�Ȃ̂ł��傤���H

�����ł��ƁA������X�}�[�g�z���ł̉{������ԉ����Ă������������������܂���̂ŁA�C�ɂȂ�܂����B

�������p�\�R����ł�������Ɗm�F���������ł̂͂Ȃ��ł���A���ׂ��ȕ⑫�������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�Ȃ��A�����܂Ō��ؗp�̃e�X�g���ł��̂ŁA�Ӑ}�I�Ɉ��������p�^�[����I��ł���̂ł����āA��ʑ̂�I�ׂ�

��̖��͂���܂���B�J�����ꂽ���[�J�[���_�̂��߂ɂ��A����Ȃ��悤�ɂ��肢�������܂��B

�����ԍ��F23270219

![]() 1�_

1�_

���L���ӂ��ӂ���

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�ꉞ�m�[�g�p�\�R���̃��j�^�[��ő傫���g�債�Ă݂܂����B

�g�債�Ċm�F���邱�Ƃ͕��i���܂肵�Ȃ����ł����A

�Ⴆ�A

�u�ǂ����Ă����Ȃ����H�@�S���̃_�����v�́A

��O�̔��������ʉ����Ă���̂ł��ꂩ�ȂƎv�����̂ł����A����ȋɒ[�̂킯�Ȃ��Ǝv���̂ŁA�ǂ̂ւȁH�Ǝv���܂����B

�u�����Ȃ����Ѓ{�P�ɂȂ��Ă��鑼�A�������F�X�I�J�V�C���v

����͈�ԍ��̔����ǁ`�ׂ̃s���N�F�����������Ȃ��Ă��邠����ł��傤���H

�m���ɐF�������ςȊ��������A���̐A���g�傷��Ƃڂ��Ă܂��ˁB

�R���i���܂�����̂���ɁA�I�����p�X�v���U�̃f���@�Ŏ����Ă��܂����B

���̎��͎莝���n�C���]�g����I�Ǝv�����̂ŁA���̂����������ƍl���Ă܂����B

�����炱���ŏグ�Ē��������͂ƂĂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���A

���i�������Ώۂɂ��Ă����ʑ̂ɂ͂ǂ��Ȃ肻�������l�����������̂ł��B

�����ԍ��F23270650

![]() 1�_

1�_

��camedia��������

�����炱���A���߂Ċm�F���Ă������肠�肪�Ƃ��������܂��B

��i�ӏ܂Ȃ�Ƃ������A�@�ރ`�F�b�N�ł͖����Hup�Ɋg��m�F����{���ƍl���Ă��܂��B

���������A�R���i�����Ō��݂͓W���@�̎��p���ł��Ȃ���ł���ˁH�@��܂��Ă��炪�@�ނɋ߂Â�������ς�ʖڂȂ�ł��傤���B

�u�ǂ����Ă����Ȃ����H�@�S���̃_�����v�́A�S�̓I�ɂڂ��肵�āA�ׂ��ȍ������ł��Ă��܂���B��O�̃V�[���h�t�F���X��

���܂Ƃ��Ȃ̂ŁA��������MF���Y���Ă��܂����̂����Ƃ��v���܂������A���̃J�b�g�͐���Ȃ̂ŁA����ς�ςł��B

�u�����Ȃ����Ѓ{�P�ɂȂ��Ă��鑼�A�������F�X�I�J�V�C���v�́A���������Ѓ{�P�l�ɉ𑜒ቺ����������A�e��̐�����������

��������A�e��f�ނ��̂���m�C�Y���_�N�V�����C����������ƁA�S�̓I�ɂ�����ƕςł��B

�i�@�^��50/80���K�s�N�Z�������ł͂Ȃ��̂ŁA��{�I�ɃR���g���X�g�͒ቺ���A�̂���C���ɂ͂Ȃ�܂����E�E�E�@�j

����܂�up�����摜�͑S�āAE-M1mk3 jpg �����H�B���ďo���A�p�����[�^�͏����ݒ�̂܂܁A�m�C�Y���_�N�V����off�ł��B

�莝���n�C���]�͊ԈႢ�Ȃ������đ��̂Ȃ��V�@�\���Ǝv���܂���I�@���Ђ��������������B

�������C�uND���C�ɂȂ�̂Ȃ�X�ɂ��X�X���ł��AND�t�B���^�[��R���K�v���Ȃ��Ȃ�ƂĂ��֗��ł��B

camedia�������� ���z�肳��Ă���悤�ȃp�^�[���͂���܂������H

�����ԍ��F23271991

![]() 1�_

1�_

���L���ӂ��ӂ���

���͂悤�������܂��B

�����������A�R���i�����Ō��݂͓W���@�̎��p���ł��Ȃ���ł���ˁH�@

��܂��Ă��炪�@�ނɋ߂Â�������ς�ʖڂȂ�ł��傤���B

�����͂܂����قǐ��Ԃ��_�o�����ᖳ�������̂ŁA�ꉞ�A���R�[�����u���Ă����āu�܂����ł��Ă��������B�R���i�ł�����ˁB�v

�Ȃ�Ď��̎��ɗ��������ɂ͌����Ă܂������A���͌����܂���ł���(��)�B

���̂܂ܐG���Ă܂������A2�T�ԉ߂��Ă܂������v�������悤�ł��B

���u�ǂ����Ă����Ȃ����H�@�S���̃_�����v�́A�S�̓I�ɂڂ��肵�āA�ׂ��ȍ������ł��Ă��܂���B

�Ȃ�قǁA�g�傷��Ɛ����Ȃ�ƂȂ��ڂ��������ł���ˁB

���u�����Ȃ����Ѓ{�P�ɂȂ��Ă��鑼�A�������F�X�I�J�V�C���v�́A���������Ѓ{�P�l�ɉ𑜒ቺ����������A

�e��̐����������Ȃ�������A�e��f�ނ��̂���m�C�Y���_�N�V�����C����������ƁA�S�̓I�ɂ�����ƕςł��B

�m���Ɏ��]�Ԃ̉摜�̎��Ɉ�a��������܂��ˁB

�����̐F������̂ڂ������������E���Ɣ�ׂċ}���ɕω����Ă邩�ł��ˁB

���莝���n�C���]�͊ԈႢ�Ȃ������đ��̂Ȃ��V�@�\���Ǝv���܂���I�@���Ђ��������������B

�������Z���T�[�����炱���t���T�C�Y�R�łق����@�\�ł���ˁI

�}�W�b�N�I�ȋ@�\�Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ������Ƃ͂����Ȃ��̂łł��傤�ˁB

����3�^�������\���12�[45�o�̓��������Ă��甃�������߂����ł��B

����܂ł͒������悤�ȏ����Q�l�ɂ��Ȃ���A���炭�y����ł������ł��B

�܂��A�R���i�ʼn����ɂȂ邩������܂��A���̎��͂���ł܂��l���܂�(��)

��camedia�������� ���z�肳��Ă���悤�ȃp�^�[���͂���܂������H

�͂��A�N��1�E2�x�J�~����ƊC�O���s�ɍs���܂��B

�������������āA�z�e���̋߂����Ԃ�Ԃ炵�Ȃ���X���݂��B��܂��B

�����Ē�������ɋ߂��Ǝv���܂��̂ŁA�Q�l�ɂ����Ē����܂��B

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F23272121

![]() 1�_

1�_

���L���ӂ��ӂ���

���@�ރ`�F�b�N�ł͖����Hup�Ɋg��m�F����{���ƍl���Ă��܂��B

�I���W�i���摜��\���ł��Ȃ��u���E�U�Ō��Ă���l������̂ŁA

�\�Ȃ�A���i.com �̊g���ʂŃ��T�C�Y����Ȃ��A

���ƂȂ镔���� 1024 �s�N�Z���ȉ��̃g���~���O�������������E�E�E^^; �B

�����A�^�u���b�g�Ō��Ă邱�Ƃ������̂� ^^; �B

�����ԍ��F23272497

![]() 1�_

1�_

�莝���n�C���]�Ƃ͎v���Ȃ����R�ȕ`�� |

�����E�E�E�@�}�̗֊s�Ƃ����A�莝���n�C���]�炵�����ʂł��� |

100mm�ŒZ�B�e����1�b�I���莝���A�킸���Ƀu���Ă܂� |

1�b�n�C���]�V���b�g(x16��? ���b�z�[���h���Ă���!?)���ӊO�Ƀ}�g���Ȏʂ� |

��camedia��������

�ߔN�f���̏��������߂����菭�Ȃ��Ȃ��Ă���̂ŁA������Ƃł��Q�l�ɂȂ�K���ł��B

����̓V���b�^�[���x�ɊÂ��ă��t�Ȏ莝���n�C���]���Ă܂������A�l���u�����ӎ����\����Ƃ����Ԃ����͏オ��܂����B

�Õ����i�ɂ��Ȃ�g����@�\�ł��B

�O�r80M�V���b�g�͔������U���ɋɂ߂ăV�r�A�Ȃ̂ŁA������U���̂Ђǂ��ꍇ�莝���n�C���]���L�������ł��B

������������Q������

���ӌ����肪�Ƃ��������܂��A���������ʂ�A������PC���j�^�ȊO�ʼn{�����Ă�����������Ȃ��Ă���A�z�����K�v���Ǝv���܂��B

�����I�Ȋg��`�F�b�N�݂̂ōςޓ��e�Ȃ�悢�̂ł����A����̂悤�ɑS�̂�A���I�Ƀ`�F�b�N���K�v�ȏꍇ�́A�ǂ����Ă�PC

���j�^�ʼn{��������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�o�C�N�̎ʐ^�͑啝�Ƀg���~���O���Ă݂܂����A�Ԃ̎ʐ^�̓m�[�}���V���b�g�œ��{�g�傷��Ƃ킸���Ƀu���Ă��܂�^^;�@

�����ԍ��F23273488

![]() 2�_

2�_

�n�C���] �Ɖ]�����������āA�u���ɂ̓V�r�A�ł��ˁB

���͂Ȏ�U�� �� �莝���n�C���] �ɓ����ɉߓx�Ȋ��҂͋֕��̗l�ł��B

��ʑ̃u���̗���P���A�B���ďo���œ\���Ă����܂��B

�����ԍ��F23273735

![]() 1�_

1�_

�m�[�}���V���b�g2�b�BDual���12-100�̂�0.5�i���ȏ�Ɉ��肵�Ċ����܂� |

�啝�ȃs���{�P�́u�摜�������ł��܂���ł����v�ł������ڂ댎�͋������悤�ł� |

��patta����

�ǂ����̒�ł��傤���A���ꂢ�ɍ炢�Ă��Ă܂��ˁB�ׂ��Ȏ}�Ԃ��قƂ�Lj�a���Ȃ����������̂͐�����ł���

�l�������ł������ƁA�S�[�X�g��G�C���A��!?�@�ɉ�����͎̂����l�ی�@�\�Ƃł�����邵���Ȃ��̂ł���[���H

�������̂��ƁA�����J�b�g���u�������蔲���ڂ���Ȃ�A���ׂĔw�i�ɒu�������ď����Ȃ肵�Ă��ꂽ��L��̂ł����E�E�E�������ȁB

�@

�����ԍ��F23275371

![]() 1�_

1�_

����ɂ��́B

����AE-M1 Mark III�Ŏ莝���n�C���]�B�e�������Ă݂܂����B

�~�J�ŘI�����ɐ��ʂ��ω�����悤�ȁA�n�C���]�B�e�ɂƂ��ėǍD�ƌ�����ł����B�@�̋߂��ɔ��ł����������d�I������ȂǕs���R�ȕ`�ʂ̎ʐ^�͎���������̂́A�莝���n�C���]�͈ӊO�Ǝg���������ȂƂ�����ۂ������܂����B�摜�����̑҂����Ԃ������ƒZ���Ȃ�ƁA���C�y�Ɏg����̂ł����ǂˁB

���Q�l�܂łɁA���̍ۂɎ莝���n�C���]�ŎB�e�����ʐ^���������A�b�v���܂��B

�����ԍ��F23575716

![]() 1�_

1�_

�ȈՕ��ʗp�r�ɂ͍œK�ł��ˁA���ʂ������܂��B20M�ł͂��ƌ������B |

��C�̗h�炬�����Ȃ��A���ƐU�����[���ɋ߂��Ȃ���80M�n�C���]�͐����Ă��Ȃ��B |

��C�̏�Ԃ��ǂ��Ȃ��Ȃ���A���̈ȊO�n�C���]���Ȃ�Ƃ��������Ă��邩 |

��bunzo78����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

20M���T�C�Y�O��ő����̑e�͖����ł�����A�L�^��f�������������p�r�Ȃ�C�y�Ƀh���h���g���đ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�u���⍇���s�ǂ̂Ȃ����������߂�ƁA�������������I�Ԃ̂ŁA�{�C�Ő��������Ƃ���ƕ��i��L�^�p�r�ƂȂ�

�������Ԃ̑҂��͂��قNjC�ɂȂ�Ȃ��̂��ȁA�Ƃ�����ۂ�����܂��B

�Y�t����3��30MB�I�[�o�[�ň��k���Ă��܂��B

�����ԍ��F23584831

![]() 1�_

1�_

�͂��A������Ƃł������ƃ_���ł� |

��͂�{�P�␅�̕\������_�ł��� |

�m�[�}���V���b�g |

���T�C�Y�����莝��50M���[�h�@��C�Ɨh�炬�̉e���Ńm�[�}�����[�h���𑜂��Ȃ� |

�f�W�J��watch�̃��r���[�ł͎O�r�n�C���]�����莝���n�C���]�̕����ǂ��̂ł́H�Ƃ������G���q�ׂ��Ă��܂����A

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1238916.html

�u���h��ȂǂŒP�ɎO�r�n�C���]������������ĂȂ��������Ǝv���܂��B

�莝���n�C���]���Ǝ�U��̉e���ō����������o�₷�����Ӊ掿���ቺ���₷���̂ŁA���S�����h��i�V�Ȃ�O�r���[�h80M���x�X�g

�A����h�ꂪ����Ȃ�O�r�Œ�̎莝�����[�h���掿�ʂň��肵�܂��B

�܂��O�r�g���O��Ȃ�Ӗ��Ȃ���[���ĂȂ邻���Ȃ̂ŁA����ς葽���̑e�͋C�ɂ��Ȃ��̂��悳�����ł���^^;;

�Y�t�̉摜�A��ʑ̂������Ă���h�炢�ł���ƃ��T�C�Y���Ă��ʖځI�@���ăp�^�[���������ł��B

�����ԍ��F23584846

![]() 3�_

3�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

�J�����̐��\�ɂ��Ă���̏������݂͖{���]�|�Ƃ������Ă͂���̂ł����A�R���i�̉e���łȂ��Ȃ����o�ł��܂���B�ŋߖK�ꂽ�ѓ��ŋ��R�������T���R�E�`���E���ڂ��܂��B���̎����A���낢��ȏ��Ō�����o�[�_�[�ɂ₳�����쒹�ł��B�����A�Ԃ��ʂ��ѓ������Ȃ̂ŁA��������������S�Ȃ��J�����}�����E�����Ȃ����Ƃ��Ȃ����ƐS�z�ł��B

�J������E-M1mk3�A�����Y��340+1.4X�ŁAJPG�B���ďo���ł��B�g���~���O���Ă��Ȃ��̂ŁA���\�ȋߋ����ł��邱�Ƃ�������Ǝv���܂��B�T���R�E�`���E�̗Y�͂���Ȓ������H�������Ă���̂ŁA��ʂɓ��肫��Ȃ����Ƃ�����ł�܂��B����͒��x�悢�����ł����B�܂��A����ȋt���ł��A�t�@�C���_�[��`���Ȃ���I�o����ł���̂̓~���[���X�̗ǂ��Ƃ���ł��ˁB

![]() 21�_

21�_

����������������S�Ȃ��J�����}�����E�����Ȃ����Ƃ��Ȃ����ƐS�z�ł�

�ƌ������́A��������������X���傳����B�e�͎��l����̂ł��傤���H

�����ԍ��F23470232�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�������V�傳��

������������Ȃ��Ȃ��ƌċz�ł��Ȃ��̂��Hw

��woodpecker.me����

�Ȃ��Ōy���ςނ̑A�܂����Ȃ�m4/3

4���ڂ̃{�P���D�݂ł�

�����ԍ��F23470323�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 42�_

42�_

����������������X���傳����B�e�͎��l����̂ł��傤���H

�N�����l����Ƃ͏����ĂȂ����ǂȁB

�B�e�}�i�[�̈����J�����}�����E�����Ȃ�����Ęb����B

�v���ł��e�[�u���ɓy���ŏオ���ĎB�e�w�����Ă�l�����ɂ͂��邩��ȁB

�B�e����̂͗ǂ����ǁA�}�i�[������ė~�������Ă��Ƃ���B

�����ԍ��F23470326�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 25�_

25�_

��woodpecker.me����

�G���W���C�I

�����ԍ��F23470344

![]() 2�_

2�_

�������V�傳��

���O�̈Ӗ����@���Ă������������Ƃ������܂������A�ʖڂ炵���̂ŋ�̗�������܂��B�������A�쒹�̌x���S�͎�ɂ���Ă��ꂼ��ŁA�K����������I�Ȉ��S�ώ@����������킯�ł͂���܂���B�T���R�E�`���E�͔�r�I�߂��Ă��悢�Ƃ������܂����A���͏ɂ����ł��傤�B�ł����A�ʐ^�̇B�̈ʒu�͂܂����ł��B�A�̐l�����S�����Ƃ����Ȃ����A���H��苒���Ă���̂őʖځB

���̏�ԂɂȂ�2���Ԃ��炢�O�܂ł͇@�̃K�[�h���[������10���l�O�r�𗧂Ăď�����グ�Ă��܂����B���̂悤�ȏW�c�ɂ͒N������ǂ��Ӗ��Ŏd��l�����Ĕ�r�I���S�ȋ�����ۂ��܂��B���H�ɂ͒N���o�Ă��܂���B

���̂悤�ȓ������ꂽ�W�c�����Ȃ��Ȃ�ƁA���Ƃ��ćB�̂悤�Ȏ��Ȓ��S�I�Ȑl���o�邱�Ƃ�����܂��B��l�����ƁA�u�ԐM���݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��v��ԂɂȂ��āA�A�̂悤�Ȑl���o�Ă��܂��B

�܂��A�����z���Ă��Ȃ��̂ł悢���Ƃ����Ƃ����ł͂���܂���B����������Ɛe�́u�`�����i�H�j�A����i�H�j�v�ɋ���ĉc����������ɂ����Ȃ�܂����A�z�钼�O����ł��ƕ������邱�Ƃ�����܂��B

���ȂɌ����������̃o�[�_�[�i�쒹�ώ@�ҁj�́A�c�����̑��␗���B�邱�Ǝ��̔����܂��B����ł��Ȃ��A�ώ@�������ꍇ30�`�T�O���͗���ċɗ͎ז������܂���B�n�C�h�i���邢�̓u���C���h�j���g���̂��]�܂����B�ʐ^�̃n�C�h���g�����B�e�ł́A�쒹�͐����̂Ƃ���܂ŋߊ���Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�쒹�J�����}���͑吨�W�܂�Ƃ�����������A���C�Ŏ��L�n�ɓ�������A�x�@�����ɂȂ邱�Ƃ������ł��B������Ƃ����Ė쒹�ώ@���̂��̂�ے肷��͖̂{���]�|�ł��傤�B�쒹�ώ@�����łȂ��A�쐶�����ώ@�A�A���ώ@�ɂ����l�̖]�܂����Ȃ��s��������܂����A�������������̂ł��B

�����ԍ��F23471418

![]() 15�_

15�_

�����h�r�n���̎B�e�摜�̍r�ꁄ

�쒹�̔�ʑ̃u��������邽�߁A������f�t�H���g�̂r�r��1/1000�ł��B��L�̎ʐ^�̏ꍇ�A����������1/500�ɂ��܂������A����ł�ISO��5000�܂ŏオ���Ă��܂��܂����B�g�傷��ƍr�ꂪ�ڗ����č����摜�ɂȂ�܂��B

���܂ł̌o������ISO��800���炢�܂łɂ��Ă��������̂ł����A����ł͂�����ʑ̃u��������邪�䂦�ɍ�ISO�ɂȂ��Ă��܂��܂��B��L�̎ʐ^�O����1/500, F6.3, ISO5000�ł�����AISO800�ɂ���ɂ͂r�r��1/80���x�ɂȂ�܂��ˁB

35mm���Z��840mm�œ_������SS1/80�莝���͌����������B���㎎���Ă݂܂��B���Ȃ��Ƃ��قƂ�Ǔ����Ȃ��쒹�ɂ������Ăł����B

�����ԍ��F23471457

![]() 3�_

3�_

�悭�A���������̃X���ŁA���h�r�n���̉掿�̘b���o�Ă��܂��ˁB�l���쒹�B�e�̎��́A���Â��т�A�؉A��_������3200�ʂ܂��S�O�Ȃ��グ�܂���B�쒹�B�e�͎B��ĂȂ�ڂł�����B�{���ɋM�d�ȃ`�����X�����Ƃ̕����ɂ����ł��B

�����ԍ��F23472991

![]() 1�_

1�_

woodpecker.me����A

�����������Q�l�ɂ����Ă��������Ă܂��B

�����Â��X�̒��ȂǂŎB�e���邱�Ƃ�����܂���

�Â������ł�SS 1/60�莝���͂�������イ�A���ɂ�1/15��1/8�̎�������܂��B

�������ɔ�ʑ̃u���͐S�z�ł����A�����͍����A�ʂ���������

��肭�쒹�̓����̈�u�~�܂�̂ƃV���b�^�[�^�C�~���O�������̂����҂���

4�`6�A�ʂŒf���I�Ƀ}�j���A���łł��邾���ڂɃt�H�[�J�X�����킹�Ȃ����

�Z�����B�e�ɂȂ�܂��B

��U��ɋ����I���ł��̂ŁA�T���������邢�̓T�������{1.4X�e���R���ł��莝���ł����܂��B

�ʐ^�̓T�������f�ł̎莝���ŎB���Ă܂��B

�����ԍ��F23473029

![]() 3�_

3�_

woodpecker.me����

�R���o���n�B

���͎����삯�o���̍��͉c���ʐ^���B�肽�����ׂɌ��\�ȃ��`�������Ă��܂����B

���M�������đ��̐^���ɍs������e���̈Њd���C�ɂ����ߊ������ƁE�E�E�E

�ł��A���̉��i�R�����ł̊F����̂��ӌ���B�e�X�^�C�������������čŋ߂͉��S��

�O��X�����䂪���[�L���Y���c���ʐ^�̃A�b�v�͂m�f�Ƃ��܂����B

���i�R���̃X���Ɋw�Ԏ��͖����Ƃ��������l������悤�ł������I�ɂ͂ƂĂ���

�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F23473444

![]() 2�_

2�_

2020/06/17 00:07�i1�N�ȏ�O�j

|

SS1/40�@300mmF4 |

SS1/500�ł͔�яo���͎����ɂ͌������ł� |

SS1/60�ł͓��R���t�@�ł���яo���̓A�E�g�E�E�E�ʐϔ�I�^�S�Ŋ��Z1000mm |

��woodpecker.me����

�T���R�E�`���E�̎B�e�Ƃ���Ɋւ��R�����g�A���ɂȂ�܂��B�j�R���g���ŕS��B����woodpecker.me����Ɍ����̂��Ȃ�ł����ADIGI-1���������������Ă���悤�ɁA�I�����p�X�@�̎�Ԃ��͂��Ȃ�D��Ă���Ǝv���܂��B�Õ��Ȃ�SS1/5���炢�͎����ł�������C�����܂��iM1mark2�ł̘b�ł����j�B�����Ƃ��A�������̂悤�ɔ�яo����V���̕��̂悤�Ȕ�s�V�[�����_���ƂȂ�ƁASS���҂��Ȃ���Ȃ炸�A�{���ɃT���R�E�`���E�B�e�̓W�����}�̘A���Ƃ��������ł��B

����������ƌ������woodpecker.me����ł��̂ŁA�܂����|�[�g�y���݂ɂ��Ă��܂��B

�쒹�B�e�Ɋւ���R�����g�A������woodpecker.me����Ƃ܂��������ӌ��ł����A�����I�ȏ�O�閾���O����R�ɓ��荞��Ń��W����ǂ������Ĉȗ��A�؉����Ή����H���Ŗ쒹�ɐڋ߂��Ă��܂��̂ŁA�u���C���h�̌o���͂���܂���B

���A�T���R�E�`���E�A�L�r�^�L�����Ďg���Ă���Nikon��500mm�@F5.6�̍ŒZ�B�e�������ɂ܂œ��荞�݁A���ꂪ���x�������āA����500mmF5.6�͎�����Ă��܂����B�������ɂȂ��Ă���悤�ɁA�T���R�E�`���E�́��͔��H�������̂ŁA���ׂĒP�œ_�����Y�Ŏʂ����Ƃ���ƁA300mmF4���e���R���O������A���Ȃ��`�����X���܂��Ƌ��̘A���ł��B

�]�k�ł����A�����������b�ɂȂ��Ă���P1000�̃X���������Ă�������A���J�ŃT���R�E�`���E���Ăъ�̂ɂ͂т����肵�܂����B�T���R�E�`���E��3�p�^�[���̖����̓}�X�^�[���Ă���̂ŁA�T���R�E�`���E�̂Ђ��Ђ����ʼnc���ꏊ�����ʼn�������Ƃ��������̂Ȃ����M�������Ƃ����Ԃɕ���ł��i�O�O�j�B

�r�f�I�͐���A�b�v�������̂ł����A�݂������̃R�����g��ǂ�ŁASS���҂����r�f�I�ɂ������̂́A���R�ł���������������ŁA�m�X���ɂ��r���O����T���R�E�`���E�̕����L�^�ł��Ȃ������c�O�Ȏv���o����݂�����܂����̂ŁA�ăA�b�v���e�͉������B

�����ԍ��F23473912

![]() 1�_

1�_

2020/06/17 18:18�i1�N�ȏ�O�j

��woodpecker.me����

�A�����炵�܂��B�����O��woodpecker.me����̃u���O�ŃJ�I�O���A�����J���V�N�C�B�e�̓^����q�ǂ����Ă��������A���̏�M�Ƃ��̊Ԃ̃V���b�^�[�`�����X���Ȃ��W���͂ɂ��āA�ǂ����ň�x�����A���Ǝv���Ă����̂ɍ����ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�����J�����}�����W�܂��Ă���Ƃ����̂Ōl�c�Ƃ̎����͎Q�����܂���ł������A�m�l���V���b�^�[�`�����X���Ȃ��Ȃ������đ�ς������Ƃڂ₢�Ă������Ƃ��A�b�v���ꂽ�T���R�E�`���E�B�e���i�̎ʐ^�Ŏv���o���܂����̂ŁA�x����Ȃ��炿����Ƃ����A�������ĉ������B

��������Y��܂������A������ł�������Ȃ̂̓T���R�E�`���E�̐���_���Ă���l�Ԃ�����̂ŁA������悭�m���Ă���l�͉c���ꏊ�ł̎O�r�g�p�Ⓑ���ԎB�e�͌��ւƍl���Ă��܂��B�����͎莝��100���ł����A���ԏꏊ��ѓ��𑖂��Ă���Ԃ̉��ɂ͌��\�C�������܂��B���ۂɍ�N�������Ƃ����Ԃɑ����Ȃ��Ȃ����ƒm�l���Q���Ă��܂����B

���˂ł����A�X�̒��ł̐ڋߐ�A����������������R�����g���C�ɂȂ����̂ŁA275mm�ŃT���R�E�`���E�ɔ����Ă݂܂����B�������̂悤�ɓ��Z���T�[��P1000�ł��̂ŁA�F�X�v���Ƃ���͂���܂����B������A����Ȋ����Ŗ쒹�ɐڋ߂��Ă��܂��B

�����ԍ��F23475120

![]() 1�_

1�_

���݂������ADIGI-1����A�u���[�j���O����

���肪�Ƃ��������܂��B���ǁA�ɍ��킹�čœK�ȑg�ݍ��킹��I�Ԃ����Ȃ��ł��ˁB�����A�I�o��������āA�p�ɂɎB�e������ς���̂ɔ��Ă����Ƃ����̂��{���ł��B�܂��A��{�I�ɂ͎��͍�i�w���Ƃ�����胉�C�t�@�[�n���^�[�Ȃ̂ŁA�݂�������������悤�ɁA�܂��́u�쒹�B�e�͎B��ĂȂ�ځv�ōs���܂��B�]�T���ł���ƍ�i�w����------��������ȋ@��͂ƂĂ��H�ł��B

��DIGI-1����

�ʐ^���ڂ���ꂽ�J���Z�~�ނ͂܂��������Ƃ�����܂���B�ǂ���̉��Ƃ�����ł����H�@�J���Z�~�A���}�Z�~�ނ͗��܂��Ă���Ƃ��͂����Ƃ��Ă��邱�Ƃ��������̂ŁA�r�r��������̂��悢�ł��ˁB�����O�n�ŏ��߂Č���ƁA�������Ă����܂ŋC�����̗]�T���o�Ă��܂���B���̍ł����܂ŋ������邱�Ƃ�����̂͗ǂ����Ƃ��Ǝv���āA���Ȃ��Ȃ����������܂��B

���A�i���O��������Q�O�O�X����

�ҋׂɖ҃_�b�V�����Ă���̂̓T���R�E�`���E�̗Y�ł����H�������ł��ˁA�������悭�����u����̖���q���Đ������v�s���Ȃ̂ł��ˁB�ҋׂ́A�m�X���ł����B�����̎Ⴉ�Ǝv���Č��Ă��܂������A�T���R�E�`���E�ɂƂ��Ă̓m�X���ŗǂ������ł��ˁB���ꂪ�c�~��������a�ɂ���Ă�����������Ȃ�......

�쒹�ɂ܂��y�������b���A�ʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B������傢�Ɋy���܂��Ă��������B

�����ԍ��F23477291

![]() 1�_

1�_

woodpecker.me����A

��ōڂ������̓A�I�q�Q�V���E�r���i�}���[�V�A�ł̎B�e�ł��j�ƌ����Ċm���ɔ�r�I�����Ƃ��Ă���ނł����ˁB

�����A���̏ꍇ�͓����̂��킵���~�\�T�U�C�Ƃ��ł�����ƒx���V���b�^�[���x�ŎB���Ă܂��B

�ܘ_�A�ƂĂ����������̏ꍇ�͍ŏ��ɕی��Ƃ���1/125���x�ł������āA���̌㗎�Ƃ��Ă�������

�X�ɗ]�T����������V���b�^�[�ɂ��Ĕ�яo������Ăɔ�����Ƃ������Ƃ�����܂��B

�����ԍ��F23478900

![]() 1�_

1�_

��DIGI-1����

���肪�Ƃ��������܂��B�}���[�V�A��^�C�ɍs���܂������A�{��ɂ͋����Ă��܂���B�J���Z�~�ނ͂ǂ̎����ۓI�ł���ˁB

Nikon����Olympus�Ɉڍs���āA�ȑO��荂���x�掿�ɋC���g���悤�ɂȂ�܂����B���������������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23479500

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

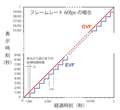

E-M1 mk 3��EVF�́A��b�Ԃ�60���ւ��W�����[�h(60fps)��120���ւ�鍂�����[�h(120fps)������܂��B���ʂ̕\�����Ԃ͕W����16.7ms(=1/60)�A������8.3ms(=1/120)�ł��B���̃t���[�����[�g�ɂ�锽�����Ԃ̍��𑪒肵�܂����BEVF/OVF�̏ꍇ�Ɠ����悤�Ɍ��݂�10�v60�肵�܂����B

�@���ʂ���Ɏ����܂��B���ꂼ��30��̎����̕��ϒl�́A�W����194.8ms�A������190.2ms�ł����B�o���c�L�̑傫�ȑ��茋�ʂł͂���܂����A���҂̍�4.6ms(=194.8-190.2)�͗L�ӂȍ��ł͂Ȃ����ƍl���܂��B

�@�����ۂ��A�@EVF�Ńt���[������ւ��������ɎB�e����̂Ƃ��̃t���[���̍Ō�̏u�Ԃł͎��ԍ�������܂��B���ς���ƕW����8.4ms (= 1/(60x2))�A������4.2ms(=1/(120x2))�ł��̂ŁA���҂̍���4.2ms�ł��B

�@����4.2ms�ɑΉ���������l����L��4.6ms�ł���A���̂悤�ȍr�������ł����d�˂�ƁA���Ȃ�Ӗ��̂��錋�ʂ�������Ǝv���܂��i���Ƃ��Η�͂��܂�ǂ��Ȃ��ł����A�����ƒj���̎�����0����110���炢�܂łɂ���܂����A���̕��ϒl�̂̍��͒��N�킸���ɂ����ω����Ȃ��̂Ǝ��Ă��܂��j�B�ނ���߂�����l�̊W�Ɏ����g�������Ă��܂��B

�@�������A��L�̎������������J��Ԃ����тɔ������Ԃ������Ȃ��Ă���A��J�ɂ��e�����o�Ă���ƍl���܂��B�l�דI�ȗv�f�������Ȃ�̂ŁA����ȏ�������J��Ԃ��Ă��Ӗ��̂�����x�ɂ͐��x���オ��Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�ȏ��EVF�Ɉˑ������������Ԃ̉ۑ�͉������܂����B�����t���[�����[�g�ɂ���Α����͔����x��̖����y������邩������Ȃ��Ɗ��҂��Ă��܂������A4ms�ł͐l�Ԃ̔������Ԃ̕����͂邩�ɑ傫���̂łقƂ�LjӖ��͂Ȃ��ł��傤�B�܂��A�����t���[�����[�g�ł͎��g���̏㏸�ɔ�Ⴕ�ď���d�͂��傫���Ȃ�̂ŁA�g��Ȃ��\��ł��B

�@���t���������ĉ����������X�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B

![]() 5�_

5�_

120fps�͒x����ƌ������́A�c���y���̈Ӗ������������ł���ˁB

PC�̃��j�^�[�ŃQ�[�}�[�p�ƌĂ����̂���fps�ݒ�ɑΉ����Ă��鎖����������ł��܂��B

EVF���g�킸�A��ʑ̒����ł��V���b�^�[�@�\���̑��̗��R�Œx���[���ɂ͐�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�g�̂̕����J�����Ɋ���Ă������������̂��Ǝv���܂��B

���̏ꍇ�́A�V���b�^�[�`�����X�̗\�����������_�ŃV���b�^�[�������n�߂āA�A�ʂ��Ȃ��炻�̎���҂B�Ƃ����B��������܂����A��U��ɂȂ邱�Ƃ������ł��B���ʃR�}����R�o���Ă��������邾���Ȃ̂ŁA�C�ɂ��܂���B

�����ԍ��F23421380�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

2020/05/23 14:15�i1�N�ȏ�O�j

�x���͈��Ȃ�\�����đΉ����₷�����ۂ�����Ȃ��c

�l�ɂƂ��Ă̓V���b�^�[�����������Ƃ��̃J�N���̕�������ۂǏd�v

���̈Ӗ��ō��i�ƌ�����̂̓j�R�L���m�ƃ\�j�[��A�}�E���g�@�����ł��c

�����ԍ��F23421756

![]() 1�_

1�_

���łԂ˂��������

�u120fps�͒x����ƌ������́A�c���y���̈Ӗ������������ł���ˁB�v.........���������v���܂��B��̐}�ł����A�����ł��t�@�C���_�[���ɕ\������閇�������������悢�Ǝv���܂��B

�u�V���b�^�[�`�����X�̗\�����������_�ŃV���b�^�[�������n�߂āA�A�ʂ��Ȃ��炻�̎���҂B�Ƃ����B��������܂����A��U��ɂȂ邱�Ƃ������ł��B�v........�����S�������ł��B

���j���[���ӂ�U�܂����偙�c�����

�u�x���͈��Ȃ�\�����đΉ����₷�����ۂ�����Ȃ��c�v........��A�̎����ŁA���ǂ��������ʂ�̑Ή��̎d�������Ȃ����Ƃ����������ł��B�܂��A�����ɂ���Ď�����[���������Ƃ����̂��A�����܂X�g�[���[�ł��B

�����ԍ��F23422990

![]() 3�_

3�_

�t����������͂���܂���ǁA�A�ʂ�������x�����ɂȂ�ƃ��b�N�r���[�ɂȂ��Č��������ς��A�Ƃ��A�������̕����d�v�Ȋ��������܂��B

�f�W�^���J�����ł͂Ȃ����S���J�쓮�̃J�����ŁA�V���b�^�[�x���͍ŒZ�̂��̂ł�0.02�b���炢����܂������A�d���V���b�^�[�̃V�[�N�G���X�ɂ���Ă�0.1�b������̂�����܂����B

�܂��A�t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�ł͈�Ԗ����̑����������̂ł��㉺���s��0.02�b�ȏ�|����܂����B

���͑ϋv���ƃR�X�g�̌��ˍ����Ŗ����͒x���Ȃ��Ă��܂��B

�������������l����ƁAEVF�̒x���́A�Ƃ����ɖ��̂Ȃ����x���ɂȂ��Ă��Ă���Ǝv���܂��B

���̕ӂ́A�\���f�o�C�X�̍������ɌX�����Ă����G�v�\���Ȃ̓w�͂��傫���Ǝv���܂��B

�Z���T�̃t���X�L�������Ԃ̕����\�����[�g�����x���Ƃ��A�t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�̓��쎞�Ԃ�~���[���X�ł͕\���ׂ̈ɊJ���Ă����V���b�^�[����U���铮�삪����̂Ƀt�@�C���_�[����s���R�Ɍ����Ȃ��H�v�Ƃ��A�������̕����d�v���Ǝv���܂����ǂˁB

�����ԍ��F23423024

![]() 6�_

6�_

�����ʂ���Ɏ����܂��B���ꂼ��30��̎����̕��ϒl�́A�W����194.8ms�A������190.2ms�ł����B�o���c�L�̑傫�ȑ��茋�ʂł͂���܂����A���҂̍�4.6ms(=194.8-190.2)�͗L�ӂȍ��ł͂Ȃ����ƍl���܂��B

�u�o���c�L�̑傫�ȑ��茋�ʁi�f�[�^�j�v����L������4�P�^�B�L������4�P�^���Ă̂������ɂ��������̂��m��Ȃ��̂��ȁH�@�������A�Ō�Ɉ����Z����ƁA2�P�^�����c��Ȃ��B�m�C�Y�܂݂�̒l�ǂ����̈����Z���Ďc��̂̓m�C�Y�������Ƃ��Ǝv���܂���B����Łu�L�ӂȍ��i������j�ł͂Ȃ����v���āH(��)

����ȏ�͓ǂݐi�߂�C�����Ȃ��������ǁA�����A�����̗L�������咣����Ȃ�A���ׂẴf�[�^�����J���ׂ����ˁB

����A����������B����������Ȃ�����B�B�B�i�N�`�R�~���e�ɍ��ǂ����邩���ˁH�j

�����ԍ��F23423327�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

����̑傫������l�̕��ς����ꂼ��Ƃ��āA���̍���2.4�������Ȃ��ꍇ�́A�����L�Ӎ�������Ƃ͕��ʌ���Ȃ��B

���[�J�[���V�[�N�G���X�̖��ʂ�r������2������A�Ƃ����̂Ƃ͈Ӗ����Ⴄ�B

�����ԍ��F23424123

![]() 4�_

4�_

�݂Ȃ�������������v�w�̕����Ȃ����Ă���R�����g�������������B���Ƃ��A�j���Ə����̎�����0����110�Β��x�܂ł���̂ɁA���̕��ώ����̍��͖��N�قƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ����̂͂ǂ��������܂����B

�K���ɂ�鎀�S�������N����قǕω����Ȃ��̂�����ɑ������܂��B�܂�T���v�����𑽂��������قǂ���ȊO�̗v�������E����Ă����܂��B

�����l�Ԃ̊֗^����s���ɂ́A���Ƃ����̑���̂悤�ɐl�דI�Ȍ덷�����邩��A��U�S���̕��ϒl�`���v�Z������A�W�����Ђ��Z�肵�A�`±�Ђ͈̔͊O�̒l���폜���čēx���ϒl���Z�肷��Ƃ����o���c�L�̉e�����������Ԃ̎Z��@������܂��B���̎Z��@�ɂ���ē���ꂽ�̂���ɏq�ׂ����l�ł��B

�������̎����ɑ����̐M����u�����̂��A60fps��120fps���������Ƃ��Ȃ�߂���������ł��BOVF�Ƃd�u�e�̕\���̗l�q��}�ʂɂ��܂����B���������������B

�����ԍ��F23431132

![]() 3�_

3�_

�ׂ������������Ă��銄�ɂ͑��肪�A�o�E�g�ł���B

�������ꂾ���̎��ł��B

�����ԍ��F23434739

![]() 3�_

3�_

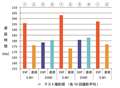

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

���̂P�N�ԁA�S�V�X�e�����y���@�ނœ��ꂵ�悤�ƁAD500��E-M1X��E-M1 mk 2���ׂĂ��܂����B��Ȕ�ʑ͖̂쒹�ł��B�t�@�C���_�[���ł��傱�܂����������A�Ƃ��Ƀ��V�N�C�ނȂǂł�EVF�̕\���x�ꂪ�C�ɂȂ��Ă��܂����B����Ȗ쒹���������B�蓦����������ɂ����Ă��܂����B

�����ŁAOVF�i�c�T�O�O�j�Ƃd�u�e(E-M1 mk 3)�ł̐l�Ԃ̃V���b�^�[�������������Ԃ��m���߂�ׂ�����������Ă݂܂����B��ԍ��̋@��ŁA��[��LED����������V���b�^�[�������܂��B����ƃJ�����ɂ͓�ԖڂɎ����悤�ȉ摜���L�^����܂��i���̏ꍇ�A��0.18�b�x��j�B

������

�@�@�@E-M1 mk 3��EVF(�d�q�t�@�C���_�[)��`���āA�����̃����v���������瑦�V���b�^�[�������B�����10���B

�@�@�A����Ń����v�����Ȃ���A�������瑦E-M1 mk 3�̃V���b�^�[�������B�����10���B

�@�@�BD500��OVF(���w�t�@�C���_�[)��`���āA�����̃����v���������瑦�V���b�^�[�������B�����10���B

�@�@�C����Ń����v���Ȃ���A�������瑦D500�̃V���b�^�[�������B�����10���B

�����̎������s���A�f�[�^�����������ʂ��O���ڂɎ����܂��B����ꂽ���_�́A�uOVF�ɔ�ׂĂd�u�e�̒x��͖�0.02�b�ŁA�l�Ԃ��̂��̂̔������Ԗ�0.18�b��1/9�ł���A�傫�ȏ�Q�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃł����B���ڂ����̓E�F�u�T�C�g����������������http://www.woodpecker.me/gear/index.html#response-2nd��

�����A4�ԖڂɎ����悤�ɁA�t�@�C���_�[���ł��傱�܂����������ɂ͑����̉ۑ肪�c��܂����A�܂�����͗e�F���邱�Ƃɂ��āA�r���܂��B

![]() 34�_

34�_

���~�X�^�[�E�X�R�b�v����

��������邱�Ƃ͂悭�������܂��B���̓v���L���v�`���[�Ɏ��̂悤�Ȑ���������̂Ŏg���Ă��Ȃ��Ɛ\���グ�����̂ł��B���Ƃ��A

����}�ɕp�ɂɏ���������Ƃ��܂��B���̎}�̈ꕔ�Ƀs���g�����킹�Ă����܂��B�������A���ł��������������̈قȂ������Ɏ~�܂�����A�v���L���v�`���[�ŎB�e���Ă������ɂ̓s���g�͂����Ă��Ȃ��i�Ɛ��肵�Ă��܂��B�������̂Ƃ��莩���Ŋm���߂Ă͂��܂���j�B

�����_�ŃJ�������̂ɏ�����F������@�\�͂Ȃ��̂ŁA���̂悤�ɂȂ�̂��Ɛ��肵�Ă��܂��B��������������Ă��āA��ʏ�Ō������������̂Ɏ����I�Ƀs���g�����킹��Ȃ�A���̐����͊Ԉ���Ă��܂��ˁB

�����ۂ��A���O�r�[�̎����œ���̐l��ǂ������ăs���g�����킹�����Ă���Ƃ��܂��B���̏ꍇ�͖��炩�ɏ�ɎB�e�������Ώە��Ƀs���g�����������Ă���̂Ńv���L���v�`���[�͋ɂ߂ėL���ł��傤�B

�����l���Ă݂�ƎB�e����Ώە��̑傫���Ńv���L���v�`���[�̗L�������������̂�������܂���ˁB

�����ԍ��F23421262

![]() 0�_

0�_

��woodpecker.me����

> �g���Ă��܂���B�ő�̗��R�́A�s���g�������Ă��Ȃ���ΈӖ�����������ł��B

> �܂��t�@�C���_�[�ɂ���ăs���g�����킷�̂���ŁA���������_�ŃV���b�^�[�������܂��B

�X���̃^�C�g���ɂ���V���b�^�[�����������ɐ�����x�ꕪ���J�o�[����̂��v���L���v�`���[���Ǝv���̂ł����Ⴄ�̂ł��傤���B

�����ԍ��F23421454

![]() 3�_

3�_

woodpecker.me ����A�����X�Ő\����܂���B

���݂ɁA���́Awoodpecker.me �����Љ��Ă���C��搶�̍u�K��ɎQ�������ۂɁA�uProCap�i�v���L���v�`���[�j H�v���[�h�ł� 60fps �ł̎B�e�����߂�ꂽ�̂ŁA����܂ł� 30fps ���� 60fps �ɕύX�����Ƃ���A�ʔ����J�b�g���i�i�ɑ����Ȃ�܂����B

�~�X�^�[�E�X�R�b�v����

�����{�ꃁ�j���[�ł́upre-shutter�v�̕\�L�́A���m�F�ł����A

�u�v���A�ʁv�i�uMENU�v�ł̐ݒ荀�ږ��́u�v���A�ʖ����v�j�̂��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H

�@�����Ȃ��Ƃ� E-M1 MarkII �� E-M5 MarkIII �̎���ł̌����ł́A�upre-shutter�v���u�v���V���b�^�[�v���q�b�g���܂���B

��[�v���L���v�`���[]

E-M10ii�̎��́E�E�E

OLYMPUS �́u���i�Љ�v�T�C�g�Ŋm�F���܂������AE-M10 MarkII �ł́u�v���L���v�`���[�v�͌��t�����܂���ł����B�z���g�ɁAE-M10 MarkII �Ɂu�v���L���v�`���[�v�����ڂ���Ă���̂ł����H

����Ƃ��AE-M1 MarkII �̐S�Z�ł̓��̓~�X�ł��傤���H

���V���b�^�[�{�^������������S�����̏u�Ԃ���A30msec�k�����u�Ԃ��摜�Ƃ��ĕۑ�����Ă��܂��B30msec�́A�l�Ԃɂ��^�C�����O�Ȃ̂ŁA�����I�I�A�@��Ɉ˂炸�A�������Ǝv���܂��B

��L�̒ʂ�AE-M10 MarkII �̃T�C�g�ł͌��t�����Ȃ������̂Ŕ���܂��A���Ȃ��Ƃ� E-M1 MarkII �̏ꍇ�́A�k�蕪�i�v���A�ʕ��j�͕b���ł͂Ȃ��R�}���Ŏw��i*1�j���A�����́u0�`14�v�R�}����̑I���ł������A�t�@�[���A�b�v�Łu0�`35�v�R�}����̑I���ɂȂ�܂����B

�@*1�F���̂��߁A�A�ʑ��x��ύX����Ƒk��b�����ς��B

���̏��L�@�Łu�v���L���v�`���[�v���\�Ȃ̂� E-M1 MarkII �� E-M5 MarkIII �ł����A��҂͑O�҂̓����Ɠ����u0�`14�v�R�}�Ȃ̂ŁA�u�@��Ɉ˂炸�A�����v�ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł��B

��L���[�h(18fps)�ł́A�S�R�}�AAF/AE�Ǐ]�ł��BH���[�h(60fps)�ł́AAF/AE�́A1�R�}�ڂŌŒ肳��܂��B�d�q�V���b�^�[�����g���Ȃ��̂����H

���̏��L�@�ł́A�uProCap L�v�ł� E-M1 MarkII�F10�E15�E18fps�AE-M5 MarkIII�F8�E9�E10fps�A�uProCap H�v�ł� E-M1 MarkII�F15�E20�E30�E60fps�AE-M5 MarkIII�F15�E20�E30fps�ł��B

���̂��߁AE-M10 MarkII �� �uProCap L�v:18fps�A�uProCap H�v�F60fps ���\�Ƃ͍l����ꂸ�A��͂� E-M1 MarkII �̂悤�ł��ˁB

�Ȃ��A�uProCap L�v�ł� �uProCap H�v�ł����J�V���b�^�[�͎g�����A�����I�ɓd�q�V���b�^�[�ɐ�ւ��܂��B

��[�v���V���b�^�[(pre-shutter)]

���35�R�}���L���v�`���[���Ă���A�����[�Y������O��ōő�99�R�}�A�ʏo���܂��B

�u�v���L���v�`���[�v�Ɓu�v���V���b�^�[�v�͑S���ʕ��Ƃ��l���̂悤�ł����A�u�v���V���b�^�[] ���u�v���A�ʁv�̂��Ƃł���A�u�v���A�ʁi�����j�v�́u�v���L���v�`���[�v�̐ݒ荀�ڂ̈�ł���A�u�v���L���v�`���[�v�Ɓu�v���V���b�^�[�v�͕ʕ��ł͂Ȃ��i��҂͑O�҂̈ꕔ�j���ƂɂȂ�܂��B

���āA�u�������~�b�^�[�v�Őݒ�ł���̂͋�ʂ�ő� 99 �R�}�ł����A�u�������~�b�^�[�v���uOff�v�ɂ���A�o�b�t�@�t���ɂȂ�܂œ����A�ʑ��x�ŎB�e�ł��܂��B

���݂ɁA���́A�uProCap H�v�ł� E-M1 MarkII�F25 �R�}�AE-M5 MarkIII�F20 �R�}�Ƃ��A�uProCap L�v�ł͗��@�Ƃ��uOff�v�ɂ��Ă��܂��B

����́A�uProCap H�v�͎�Ƃ��Ē��⍩������ї��u�Ԃ�_���̂ł����A��ї������u�Ԃ��烌���Y��U���Ēǂ��|���邱�Ƃ͎��ɂ͕s�\�Ȃ̂ŁA��������B���Ă��w�ǂ����ʂɂȂ邽�߂ł���A�uProCap L�v�͎�Ƃ��čŏ����瓮���Ă�����̂�_���āA�ʔ����������������ȂǂɑS��������A�܂背���Y�Œǂ��|���Ă���r���őS��������̂ŁA���̌���ǂ������邱�Ƃ��\�Ȃ��߂ł��B

���V���b�^�[�{�^���S�����̏u�Ԃ���A�v���L���v�`���[��30msec�O�̉摜���ۑ�����܂����A�v���V���b�^�[�ł�18fps�̏ꍇ�A1�O�̉摜�́A��55msec�O�̉摜�ł�����A�v���L���v�`���[�ƃv���V���b�^�[�͕ʕ��ł��B

��L�̒ʂ�ʕ��ł͂Ȃ��A�u�v���V���b�^�[�v�́u�v���L���v�`���[�v�̐ݒ荀�ڂ̈�ƍl���܂��B

����ł́AE-M1 MarkIII�@�ł͂Ȃ� E-M1 MarkII �ł����A�u�v���L���v�`���[�v���[�h�̃G�A���[�U�[�łȂ��ɁA�uProCap H�v���[�h�iS-AF�^60fps�j�B�e�����摜��Y�t���܂��B

�����ԍ��F23421643

![]() 2�_

2�_

woodpecker.me����

���X���O�サ�Ă��܂��܂����B�\����܂���B

���g���Ă��܂���B�ő�̗��R�́A�s���g�������Ă��Ȃ���ΈӖ�����������ł��B�J���Z�~�̂悤�ɂ����Ǝ~�܂��Ă���ꍇ�ɂ͂����Ƀs���g�����킹�Ă����悢�̂ł����A���̂悤�ɕ�������ē����Ă���쒹��T���Ƃ��́A�܂��t�@�C���_�[�ɂ���ăs���g�����킷�̂���ŁA���������_�ŃV���b�^�[�������܂��B�v���L���v�`���[���D�ʂȏ�ʂ�����͂��i���Ƃ��A�~�܂��Ă��铮���������o���u�ԂƂ��j�ł����A���ɂ͗��_���قƂ�ǂȂ��Ƃ����̂����R�ł��B

��ʂ�ł����A���͒��⒎����яo���u�ԂƁA���̌�̐��R�}�̔��ď�ʂɖ��͂������Ă���̂ŁA�uProCap H�v���[�h�iS-AF�^60fps�j�𑽗p���Ă��܂��B

���B�v���L���v�`���[���ǂ��̎ʐ^

����͎}�Ɏ~�܂��Ă��鎓�Ƀs���g�����킹�ăt�@�C���_�[��`���Ă�����A�}�Ɏ������������Ė��o�����̂łƂ����ɃV���b�^�[���܂����B���̎��ɂ͗Y�̓t�@�C���_�[�ɓ����Ă��Ȃ������̂ł����A���Ƃʼn摜����������R�Y���a������ĉ�ʂɓ����Ă����Ƃ����킯�ł��B

����́Awoodpecker.me ����̔������f���炵���������炱���̍�i�ł���A���̓_�ł͊������܂����A�����uProCap�v���[�h�ł���A�����݂̓����ł����A�Y���t�@�C���_�[�ɓ����Ă����̂��m�F���Ă���ł��Ԃɍ����܂����A�����A�ʂ��Ă���̂ŁA�Y�ɂ��s���g���������R�}������\���������܂��B

�Y�t�摜�̂R���ڂ܂ł́A�u�B�v���L���v�`���[���ǂ��̎ʐ^�v�Ɠ����悤�ȏ�ʂ̎ʐ^�ŁA�uProCap H�v���[�h�iS-AF�^30fps�j�Ő����Ƀs���g�𒆂Ăđҋ@�i�������j���ɁA�c�o���̐����������J���đ����o���Ă���C�������A�e�����t�@�C���_�[�Ŋm�F���Ă���S�����������̒�����I�R�R�}�ŁA�P���ڂƂQ���ڂ͘A������R�}�ł���A�R���ڂ͂Q���ڂ���S�R�}�ڂł��B

�@��������́A60fps �ɕύX���� 2019.08.26 ���O�ɎB�e�������߁A30fps �ɂȂ��Ă��܂��B

����̐e�����A�W���X�s���Ƃ͂����܂��A�u�B�v���L���v�`���[���ǂ��̎ʐ^�v�̗Y�����s���g�����Ă���ł͂Ȃ��ł��傤���H

�Y�t�摜�̂S���ڂ́A�������uProCap H�v���[�h�iS-AF�^30fps�j�ʼnE���̃C�^�h���n���V�Ƀs���g�𒆂āA��яo���̂�҂��Ă��鎞�ɁA�ʂ̃C�^�h���n���V���t�@�C���_�[�ɔ�э���ŗ����̂őS�����������̂ŁA��э���ŗ����q�̓W���X�s���ł͂���܂��A���̂悤�ɑS���\�����Ă��Ȃ����̂���э���ŗ������ł��A�����邱�Ƃ����͊m���ɂł��܂��B

�@��������́AE-M5 MarkIII �ł̎B�e�̂��߁A30fps �ł��B

����̂S���ɂ��āA�i�|�p�ʂ͕ʂɂ��āj��э���ŗ����e���i�P�`�R���ځj���э���ŗ����C�^�h���n���V�i�S���ځj���W���X�s���łȂ��̂Łu�Ӗ����Ȃ��v�A�Ƌ�̂ł���A�u�B�v���L���v�`���[���ǂ��̎ʐ^�v���u�Ӗ����Ȃ��v�Ƃ�����Ǝv���̂ł����A���l��F�߂Ă����邩�炱���A�u���O�ɃA�b�v����A������ł��Љ��Ă���̂ł���ˁH

�����ԍ��F23421829

![]() 3�_

3�_

��woodpecker.me����̏ꍇ

�����ŎB�������̒x����175ms�ʂł���ˁH

�����v���������u�Ԃ�0ms

175ms�͐l�Ԃ̔������x�{�J�����̃��O�ł���ˁH

�����v���������u�Ԃ��s���g���������u�Ԃɒu���������

�B�e�҂��s���g���������Ǝv���ă����[�Y�����ʐ^��175ms�O�̓s���g�������Ă���̂�

�v���L���v�`���[�͗L�����Ǝv���܂�

�������̂ł���Η��_�I�ɁA�ʏ�̎B�e����175ms�O����ԃs���g�̍����Ă���u�ԂƂ������܂�

�����ԍ��F23421970

![]() 3�_

3�_

�⑫�Ŗ��_��

�������x�ȏ�k�������ʂȃV���b�g�������鎖��

���x��t���b�V���A�g�p�����Y���̐����������Ƃ���ł�����

�����ԍ��F23422031

![]() 1�_

1�_

woodpecker.me����A���J���N����

�l�X�ȃR�����g/���w�E�A�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B

������O�߂��āA���f�肵�Ă��Ȃ����������H�ł����A�����g�́A�G���g���[�@�������L���Ă��܂��A���̎B�e�́A��Փx�����߂���̂ŁA���������A�������Ƃ����A�v���Ă��܂���(�����R�A�B��鎖���F���ł͂Ȃ��̂ł����d)�B

�v���L���v�`���[���A�g�p�������͂���܂���B�����A��ɂ��Љ���Ē������L���Ɠ���́A�v���L���v�`���[�𗝉������ŁA�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂�(*)�B

����l����̃R�����g/���w�E�ɑ��ẮA����A�R�����g�����Ē�����������܂���B�Ȃ��AE-M10ii/E-M10iii�́A�^�C�|�ł��B�]�v�Ȃ���Ԃ���点�Ă��܂��A��ϐ\����܂���ł����B

�v���L���v�`���[���ȒP�ɐ�������ɂ́A���͂��Ɣ��ɖʓ|���Ǝv���ė����̂ŁA���E���g���U�b�N���̓��������Ă݂܂����B���m���͊��S�ɖ������܂����̂ŁA�˂����ݏ����ڂ��Ǝv���܂����A���e�͂��I �����ł͕�����Ղ��Ǝv���Ă���̂ł����A�p���āA������������܂�����A���w�E�������B

�y�v���L���v�`���[�z�̃R���Z�v�g�@(0:45)

https://youtu.be/hYMXVwsDrJ8

(*)

�y�Čf�z

�E�ɒB�~�ꂪ�O���U�I�uOM-D E-M1 Mark II�v�̐�i���@(�f�W�J��Watch�A2017/02/03)

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/dateem1mkii/1041430.html

�EHow to Use Olympus Pro Capture Mode�@(Tim Boyer���A2020/04/22)

https://youtu.be/M-ZU9El8U7U

�����ԍ��F23422281

![]() 1�_

1�_

���~�X�^�[�E�X�R�b�v����

�v���L���v�`���[��0.3�b�O��ۑ�����̂ł͂Ȃ��āA���������ݒ肵�����x�ŘA�ʂ𑱂��Ă���

�S���������u�Ԃ���k���Đݒ肵��������ۑ�����

��������Ƃ���Ȋ������Ǝv���܂�

�����ԍ��F23422400

![]() 1�_

1�_

�v���L���v�`���[���Ă̂́A�������ŎB�e���J�n���A�f�[�^���o�b�t�@�ɗ��ߍ��݁A�ݒ薇���ɂȂ�����Â����̂���̂Ă�A�Ƃ�������������Ă���Ԓ��Ђ����瑱���A�S�����ł��̓�������������āA�o�b�t�@�̃f�[�^���������[�J�[�h�ɏ����o���A�Ƃ������̂ł��B

���~�X�^�[�E�X�R�b�v����

�f�^�����ȓ���ɗU�������āA�������҂��ł����B

�����ԍ��F23423089

![]() 3�_

3�_

�F����A���ᔻ���܂������A�F����̋��Ă���A�I�����p�X�Ǝ��p��́u�v���L���v�`���[�v�́A��ʓI�ȗp��́u�v���L���v�`���[�v�Ɠ���ł��B��ɂ��Љ���C���^�r���[�L���ł́A�C���^�r���A�[�̈ɒB�~�ꎁ���A

�u�ɒB�F�Ƃ���ŁA�u�v���L���v�`���[�v�Ƃ����̂́A�V���b�^�[�{�^��������������摜���o�b�t�@�ɗ��ߍ���ł����A�V���b�^�[�{�^���S���������u�Ԃɂ��̑O��̉摜���L�^���郂�[�h�ł���ˁH�@���̋@�\���āA��ʓI�Ƀv���L���v�`���[�ƌĂ�Ă���Ǝv���̂ł����c�c�v

�Ǝ���Ȃ����Ă��鎖�ƕ������܂��B�Ƃ��낪�A�I�����p�X�̕��́A�I�����p�X�Ǝ��p��́u�v���L���v�`���[�v�ƁA��ʓI�ȗp��́u�v���L���v�`���[�v�Ƃ́A�قȂ�Ɩ����Ȃ����Ă��܂��B

�u����F�v���L���v�`���[�ƃv���L���v�`���[�͈Ⴄ���̂ł��B�v���L���v�`���[�ɂ��Đ������܂��傤�B�v���̎ʐ^�Ƃ̕��́A�����̒��Ŏ����Ă��锽���̃��O�ƁA�J�����̎����Ă���V���b�^�[���O��\�z������ŁA�_�����^�C�~���O�ŃV���b�^�[���Ǝv���܂��B

�ɒB�F�����A�\�z���đ��߂ɐ�܂��ˁB

����F�ł��v���łȂ����͂��ꂪ����B������������邽�߂ɍl�����̂��v���L���v�`���[�ł��B�v�����V���b�^�[�^�C�����O���ǂ݂���悤�ɁA�J��������ǂ݂��s���v���ɋ߂��^�C�~���O�ŎB�e�ł���@�\���u�v���L���v�`���[�v�ł��B�v

�������A�I�����p�X�̈�ʓI�ȁu�v���L���v�`���[�v�̐����ł́A���́A�u�v���v�L���v�`���[�ł͂Ȃ��A�u�v���v�L���v�`���[�Ȃ̂����A���m�ɂ͎�����Ă��܂���B

�C���^�r���[�L���ł̃I�����p�X�̕��̃R�����g�ʂ�ɁA�u�v���v�L���v�`���[�����߂���������A�b�v�������܂����BURL���A���̕��ɕt���Ă����܂��B�Ȃ��A��ɂ��Љ������͍폜�ςł��B

���̓������ŁA�ȉ��̗p���p���܂����B

�Etime lag-free shooting

�Etime-shifted recording

�utime lag-free shooting�v�́A�I�����p�X���g�p���Ă���p��ł����A���́A����Ȃɕ�����Ղ��p����A���{�ł��g��Ȃ��̂��A�r���^��ł��B

����A�utime-shifted recording�v�̎g�p��͂��������̂́A��ʓI�ɂ́utime-shifting�v���p������ꍇ���w�ǂł��B�d�g�������̔ԑg�^�悪�A��\�I�Ȏg�p��ł��B

�uThe Olympus OM-D E-M1 Mark II is packed with an array of shooting features making new types of imaging expression possible. This includes Pro Capture Mode for �wtime lag-free shooting of split-second moments�x �d�d�v

�EE-M1ii��News Release�@(�I�����p�X�A2016/11/02)

https://www.olympus-global.com/news/2016/nr161102em1mk2e.html

�ȉ��̓���������ɂȂ��Ă��A�s���Ɨ��Ȃ����Ɋ��������悤���A�����Ȃ���Ȃ��ł��傤����A�����͈�؍��؏Ȃ��܂��B

�F�X�l����ƁA�I�����p�X�́A�u�v���v�L���v�`���[���A�_�W�������o�ŁA�u�v���v�L���v�`���[�Ɩ��������̂����H�Ǝv���ė��܂����B�u�v���v�L���v�`���[�́A���p��A�L�p�ȋ@�\���Ǝv���܂��̂ŁA�u�v���v�L���v�`���[�Ƃ̍��ٗL���́A���ׂȎ����ƁA���͍l���Ă��܂��B

�y�v���L���v�`���[�z�̃R���Z�v�g�@(1:29)

https://youtu.be/C7Y5ne18Np8

�����ԍ��F23424128

![]() 0�_

0�_

�y�⑫�z

�w�p�_�����łȂ���A�p��̎g�����ɕ�������̂́A�ǂ����鎖�ł��傤�B���{��́u�z�[���y�[�W�v�u�S�[���}�E�X�v�́A�p��́uhome page�v�ugoalmouth�v�Ƃ́A�قȂ����Ӗ��ŗp������ꍇ�������̂ŁA���{��ł́A�p��ɉ������Ӗ��Ŏg�������A�p���Č���������Ǝv���܂��B�p�ꂻ�̂��̂��A���O�q���헪�Ƃ��Ẳp��ł́A�usocial distancing�v����ʓI�Ȃ̂ɑ��A���{�ł́u�\�[�V�����f�B�X�^���X�v��p����ꍇ���w�ǂ��Ǝv���܂����A����ȍ��ׂȎ����A���s������������{���d�v�Ȃ̂́A�����܂ł�����܂���B

�J�����W�̏ꍇ�ACIPA����̃K�C�h���C���̓K�p�O�ł́A�p�ꂻ�̂��̂�g�p���@�́A�e���[�J�[���̍ٗʂɔC����Ă��܂��B�e���[�J�[���D������ɁA�uAF-C/C-AF�AServo AF�v�uAPS-C�ADX format�v�ƌĂԂ̂́A���ɏ��S�҂ɂ͑S���D�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A���X�A���ꂳ��鎖�͂Ȃ������ł��ˁB�ꕔ�́A���W���Ƃ̌��ˍ���������̂�������܂��d�B�J�����ƊE���E��������ƂȂ��Ă��܂����v���̈�ɁA���̂悤�ȏ��S�҂ɗD�����Ȃ��ƊE�̎������������͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�u�v���L���v�`���[�v�Ɋւ��ẮAwoodpecker.me���A����ς��炨�g���ɂȂ��Ă����Ȃ��悤�������̂ŁA��x�������ɂȂ�ꂽ��H�Ǝv���A�F�X�����������ł��Bwoodpecker.me����Ɍ���܂��A���ۂɎg���Ă݂����ʁA�L�p�����ǂ������f�Ȃ��邩�́A�l���ꂼ��ł��B�X�ɁA�v���L���v�`���[��L���[�h/H���[�h�̗L�p���̂����f���A�l���ꂼ��ł��傤�BTim Boyer���̂������́A�Q�l�ɂȂ�Ǝv���Ă܂����ǁd�B

�����ԍ��F23424132

![]() 0�_

0�_

����ɂ��́BOM-D E-M1 Mark III �͎����Ă܂��E�E�E�B

�u�v���L���v�`���[�v�Ƃ��̌�

���Ђ��u�v���L���v�`���[�v�����W�o�^�ł����A���Ă�̂����ƁA���������B

���W�o�^�ł͂Ȃ����������ɃI�����p�X���u�v���L���v�`���[�v���g���Ă܂����B

�v���L���v�`���[�B�e�Ƃ́A�V���b�^�[�{�^�����������i�t�@�[�X�g�����[�Y�j���ꂽ������摜�̎�荞�݂��J�n���A���̂܂܃V���b�^�[�{�^�����S�����i�Z�J���h�����[�Y�j���ꂽ���ɁA���̑S�����O�Ɏ�荞��ł����P���͕����̉摜�ɂ��Ă��L�^����B�e���@�ł���B

�y���J�ԍ��z���J�Q�O�O�Q�|�R�O�O�T�P�P�i�o�Q�O�O�Q�|�R�O�O�T�P�P�`�j

�y���J���z�����P�S�N�P�O���P�P���i�Q�O�O�Q�D�P�O�D�P�P�j

�y�����̖��́z�d�q�J�����y�ѓd�q�J�����̋L�^���@

�u�v���L���v�`���[�v�ł͌�����܂���B

��͂�A�I�����p�X���u���ЂƂ͈Ⴄ�v�ƌ��������������������A�z���g�͓����ł��B

�����̒m���Ă������ł́A1/2.3�^1000����f���ʏƎ�CMOS�C���[�W�Z���T�[���g��ꂾ����2010�N���A�J�V�I�̃R���f�W���������A���ꂩ��L�܂����ƋL�����Ă܂��B�u�v���L���v�`���[�v�����łȂ��u�p�X�g�A�ʁv�u�O��B��A�ʁv�Ȃǂ��낢��Ă�Ă����悤�ł��B

�����ԍ��F23424221

![]() 1�_

1�_

�X�b�]�R����������

�����߂��܂ł��B�j�[�^���ł͂���܂��d�B

���́A�ق�100%�A�_�W�����ɈႢ�Ȃ��Ƃ̋��n�ɒB���܂����B

�C���^�r���C�[�̕��ɂ́A���X�{��������Ă��܂��B

�x�������������̂��Ȃ��H�H�H�H

�y�֑��z

�ǂ��ł��������ł����A����ɂ��ׂ��͈����܂���B

���v�����Ȃ����������ɁA���쌠����̋Ȃ��g�p�����Ė���Ă��܂��B���̑��A�l�X�ȗ��R����A�����i���A���擙��������鎖�͂Ȃ��ł��傤���A�]��ł����܂���B

�����ԍ��F23424412

![]() 0�_

0�_

�v�������Y�Ƃ��Ɠ����ŁA�v���Ȃ�ł���B

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/dateem1mkii/1044261.html

�����ԍ��F23424442

![]() 1�_

1�_

��woodpecker.me����

�{���̓v���L���v�`���[�@�\�̑��݂�m������̂ł́H

�����łȂ���A���̃X���ł̎����Ŕ�r�Ƃ��Ď�����Ă���͂��B

�����ԍ��F23424457

![]() 1�_

1�_

hirappa����

> �v�������Y�Ƃ��Ɠ����ŁA�v���Ȃ�ł���B

�����u�v���v�ł��A�Ӗ��͐^�t�ł��B�����Ɍ��Ē����K�v�͂���܂��A�ȉ��̓���ł́A�u�v���v�̈Ӗ����A�������������Ƃ��Ă��܂��B

�m�Čf�n

�y�v���L���v�`���[�z�̃R���Z�v�g�@(1:29)

https://youtu.be/C7Y5ne18Np8

�����ԍ��F23424504�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

2020/05/24 19:11�i1�N�ȏ�O�j

�����X�A���炵�܂��B

���X�b�]�R����������

2008�N�ɍw�������J�V�I��EX-F1�̃p�X�g�A�ʁi�v���L���v�`���[�j�Ƃ��̌�g���Ă����I�����p�X�̃v���L���v�`���[�͓�������Ȃ����ȂƂ��C�y�Ɏv���Ă����̂ŁA�~�X�^�[�E�X�R�b�v�����p���ꂽ�ȉ��̐������̃R�����g�������ł͗����ł��܂���ł����B

������F�ł��v���łȂ����͂��ꂪ����B������������邽�߂ɍl�����̂��v���L���v�`���[�ł��B�v�����V���b�^�[�^�C�����O���ǂ݂���悤�ɁA�J��������ǂ݂��s���v���ɋ߂��^�C�~���O�ŎB�e�ł���@�\���u�v���L���v�`���[�v�ł��B�v

�������~�X�^�[�E�X�R�b�v����Ɠ����悤��

���������A�I�����p�X�̈�ʓI�ȁu�v���L���v�`���[�v�̐����ł́A���́A�u�v���v�L���v�`���[�ł͂Ȃ��A�u�v���v�L���v�`���[�Ȃ̂����A���m�ɂ͎�����Ă��܂���B

�Ƃ�����ۂ������Ă܂���ł����B

�v����ɃX�b�]�R���������������ɂȂ��Ă���悤��

����͂�A�I�����p�X���u���ЂƂ͈Ⴄ�v�ƌ��������������������A�z���g�͓����ł��B

�Ǝ������l���܂����B�v���̓M���V���_�b�ɏo�Ă���v�����e�E�X�̃v���Ɠ����ŁA�O�����ĂƂ����Ӗ��̃M���V������A�L���v�`���[�Ƃ����p��ɂ�����������Ȃ̂ł͂Ɩϑz���Ă��܂��B

�]�k�ł����A�g�������ʑ̂��o���u�Ԃ���A�ʂ��郀�[�u�A�E�g�A�ʁA�g���ɓ������u�Ԃ���A�ʂ��郀�[�u�C���A�ʁAEX-F1�ɂ��Ă���p�X�g�A�ʋ@�\�̈ꕔ�ł����A���ꂪ�i�����Ă���Ζ쒹�B�e�ɂ������������������ł��ˁB

�����X���炢�����܂����B

�����ԍ��F23424593

![]() 1�_

1�_

������܂̂���

�u�v���L���v�`���[�v�A��̏������݂̌�A�����Ȃ�ɂ͔[���ł�����߂��v�������̂ŁB

10�N���炢�O����́u�v���L���v�`���[�v�́A

EVF��w�ʃ��j�^�[�ł͔������Ȃ������\���^�C�����O�A

���̃^�C�����O�Ŏ�蓦�����Ă��܂����Ƃ̑Ώ��B

�I�����p�X�������Ƃ���́u�v���`�v�́A

�o�b�^�[���X�C���O���ăW���X�g�~�[�g�̃^�C�~���O�����t�ŎB��݂����A

�o���ŃR���}���b�������V���b�^�[�{�^���������A

���̃v���̌o�����J�������⍲���Ă����@�\�B

���Ђ̃f�W�J���̕\���^�C�����O�͖��Ȃ����x���܂ʼn��P�����̂ŁA

�̂���̃^�C�����O��ł͂Ȃ��B

�̂���́u�v���L���v�`���[�v�ł͂Ȃ��B

�@�\�͐̂ƕς��Ȃ����ǖړI���Ⴄ�Ⴂ!!

�݂����ȁB

�����ԍ��F23424666

![]() 1�_

1�_

��Ō����Ă���悤�ɁA

professional��pro��pre-capture��pre���������e�����pre�u�O�v���ꌹ�Ȃ̂ŁA�V���b�^�[��S��������O����B���Ƃ����Ӗ��͓����ł����Apre-capture�ł̓~�X�^�[�E�X�R�b�v����̂悤�Ɂu�^�C�����O��(�ق�)�[���ɂ���v�����̋@�\�Ɗ��Ⴂ����l������̂ŁApro-capture�Ƃ����������ɂ����Ǝv���܂��B

E-M1ii�ł��v���A�ʍő�35�R�}�A��������99�������Ȃ��ŎB��āA�A�ʑ��x15fps�Ȃ�v���A�ʖ���35����2.3�b�O����B��܂��B�^�C�����O���[���ɂ��邾���łȂ��A�}�C�i�X�i�v���̊��̈�j�ɂł��邱�Ƃ��킩��ΓƎ��̉��߂����Ȃ��Ă��C���^�r���[�ł̐������ǂ߂�悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�u�ɒB�F�Ƃ���ŁA�u�v���L���v�`���[�v�Ƃ����̂́A�V���b�^�[�{�^��������������摜���o�b�t�@�ɗ��ߍ���ł����A�V���b�^�[�{�^���S���������u�Ԃɂ��̑O��̉摜���L�^���郂�[�h�ł���ˁH�@���̋@�\���āA��ʓI�Ƀv���L���v�`���[�ƌĂ�Ă���Ǝv���̂ł����c�c�v

�u����F�v���L���v�`���[�ƃv���L���v�`���[�͈Ⴄ���̂ł��B�v���L���v�`���[�ɂ��Đ������܂��傤�B�v���̎ʐ^�Ƃ̕��́A�����̒��Ŏ����Ă��锽���̃��O�ƁA�J�����̎����Ă���V���b�^�[���O��\�z������ŁA�_�����^�C�~���O�ŃV���b�^�[���Ǝv���܂��B

�ɒB�F�����A�\�z���đ��߂ɐ�܂��ˁB

����F�ł��v���łȂ����͂��ꂪ����B������������邽�߂ɍl�����̂��v���L���v�`���[�ł��B�v�����V���b�^�[�^�C�����O���ǂ݂���悤�ɁA�J��������ǂ݂��s���v���ɋ߂��^�C�~���O�ŎB�e�ł���@�\���u�v���L���v�`���[�v�ł��B�v

�����ԍ��F23425069

![]() 2�_

2�_

> ���́A�ق�100%�A�_�W�����ɈႢ�Ȃ��Ƃ̋��n�ɒB���܂����B

�ƂȂ����w�i�́A���x�����p���Ă���L���̃C���^�r���A�[�E�ɒB�~�ꎁ���A���؋L��(2017/02/17)�ł́A���قǂɕt�����R�����g���Ȃ����Ă�������ł��B�C���^�r���[�L��(2017/02/03)�ł̃I�����p�X�̕��̂������Ƃ́A�j���A���X���قȂ��ۂł����A�L���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����������܂߁A�ɒB�����A���̏�ł̃I�����p�X�̐����𗝉��Ȃ����Ă�����͂����Ȃ��̂ŁA���قǂ̃R�����g�̕������Ԃɑ����Ă���Ǝv���܂��B

�v���L���v�`���[�́u�v���v�́A[23424128][23424504]�ł��Љ������Ɠ������A�v���J�����}�����Ӗ����܂��B�u�v���v�L���v�`���[�ł͂Ȃ��A�u�v���v�L���v�`���[�Ɩ��t�����̂́A�u�d�d�Ƃ����Ӗ������߂āv�Ƌ��Ă���̂ŁA���́A�_�W�����ƌ\���S�����Ɖ��߂��܂����B

�u�l�Ԃ̔������x�̒x����J�o�[���A����I�u�Ԃ��v���̂悤�ɓ������B�e�ł���A�Ƃ����Ӗ������߂āA�u�v���L���v�`���[�v�ł͂Ȃ��A�u�v���L���v�`���[�v�Ɩ��Â����Ă���Ƃ����B�v

�E�ɒB�~�ꂪ�O���U�I�uOM-D E-M1 Mark II�v�̐�i�� 2017�N �L���ꗗ�@(�f�W�J��Watch)

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/dateem1mkii/

���ɂ́A�֘A�L����4�{�f�ڂ���Ă��܂��B

�����ł̈ɒB���̃R�����g�́A�ォ��2�ڂ́u�y���ʌ��ؕ� ����1�z�������m�͂ǂ��܂ŎB���̂��H�@(2017/02/17)�v����̈��p�ł��B

�܂��A���x�����p���Ă���C���^�r���[�L���́A��ԉ��́u�y�������\�ҁz���t�ɔ��铮�̐��\�̔閧�@(2017/02/03)�v�ł��B

�����ԍ��F23425255

![]() 0�_

0�_

���̐��i�̍ň����i������

�ň����i�i�ō��j�F¥154,800�������F2020�N 2��28�� ���i.com�̈����̗��R�́H

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�f�W�^�����J����]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����

-

�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031

-

�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��

-

�yMy�R���N�V�����z����\��

-

�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j

�f�W�^�����J����

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j