���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S5585�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 31 | 10 | 2022�N1��13�� 12:21 | |

| 3 | 0 | 2021�N1��31�� 17:11 | |

| 45 | 12 | 2021�N10��9�� 23:04 | |

| 21 | 15 | 2021�N2��4�� 13:54 | |

| 32 | 5 | 2021�N3��3�� 16:02 | |

| 29 | 9 | 2021�N2��2�� 06:55 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN-F 12mm F2.0�����Y�L�b�g

�{��20��30�����C���h�I�����p�X����Youtube�`�����l���A(OLYMPUS Pro)�ɂ����ăv���~�A���J���\�肳��Ă���܂��B

E-M1mk4�̉\��43rumors�ɂ����Ě�����Ă���A������PEN-F2���\����Ă���܂��B

E-M1mk4�X���b�h��A�I�����p�X�X���b�h�ɂ����l���e�̃X�������܂��̂ŋL���͂ǂꂩ��Ō��\�ł��B

�F�l�̂��ӌ�����낵�����肢�������܂��B

https://youtu.be/9LqI44xQ8_Q

![]() 14�_

14�_

��〜!�@penf2�o�����Δ����Ƒ҂��āA�҂�����Ȃ��Ē��Ô���������!�@�ŐV�̋@�\�Ȃ�Ă���Ȃ�����ƁA�N���V�b�N�y���ނ����Ȃ��̂���!�@����ɂ��Ă��i���j

�����ԍ��F23939196�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

F�������Ȃ�I

�����ԍ��F23939306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

4k���ڂ��ȁH

EVF��GX�݂����ȉ����ɂ��Ăق����B

�����ԍ��F23972577

![]() 2�_

2�_

�w�t�H�[�T�[�Y�̓��x�L�O�@����YouTube Live

�ɂ���

��iPEN-F�������Ȃ��Ă��܂����̂͂Ȃ��H�j

��OMDS�FPEN-F�͋C�ɓ����Ă���l�͔��ɋC�ɓ����Ă���J���������A�����Ȃ��Ă��܂����̂͑S�̂Ƃ��āA��X�₪�]�قǂ̓E�P�Ȃ��������炾�B����̍����J�����͏o���Ă��������Ǝv���Ă���B

�Ƃ������Ƃł����ǁAPEN-F�ł͂Ȃ��AEVF�t��PEN�͏o����ł��傤���ˁB

���Ƃ��ẮAE-M5mk3�̌�p�@������EVF��O���b�v�̏o����������Ă���邾���łn�j�ł��B

PEN-F�̍ő�̖��_�͉��i��������ł��傤�ˁB

�����ԍ��F24057550

![]() 1�_

1�_

�܂��A����c���ăA�E�g���b�g�̔��i�@������Ƃ������j����܂�������ˁA

�����j�Ȃ�ł��傤�B

�����ԍ��F24057579

![]() 2�_

2�_

�u����Ȃ������v�Ɩ������邭�炢�������p�@��͏o�Ȃ��̂ł��傤���A���ʂȋ@�\�����߂��Ȃ�ł���ˁB

����̍����J���������߂�悤�ȃ��[�U�[�͊��ɕʂ̃J�����������Ă�̂�����A�����Ƌ@�\���i�����V���v���ȃJ�����ɂ��ׂ��ł����B

�����ԍ��F24060248

![]() 3�_

3�_

PEN-F2�łȂ��A�܂�����E-P7�ł����ˁB�l�I�ɂ́APEN-F�̓A�j�o�[�T���[���f���݂����Ȋ����Ǝv���Ă܂����̂ŁA����PEN-F���E-P5�̌�p�@����]���Ă܂����B�������AEVF�����ƐV�^�Z���T�[�������Ɩ��͔������Ȃ��BPEN-F���g���ƁA�����܂��X�^�C���̊O�t��EVF�ɂ͖߂�Ȃ��Ȃ��B

�Z���T�[�ɂ��ẮA�Œ�ł�E-M1�U�Ɠ����̂ɂ��ė~�����B����PEN-F�Ɠ����̂��ƁAE-P7�łȂ�E-PL11�Ȃ�Č���ꂻ���B�ŐV�Z���T�[�̉\�����ꉞ����܂����APEN���Ɖ��i�̏㏸��}����K�v�����邵�A�t���O�V�b�v�@�ŐV�^�Z���T�[�𓋍ڂ��������b��ɂȂ�Ǝv���̂ʼn\���͂قږ������ȁB

���ƁAPEN-F�̌�p�@��ł͂Ȃ������̂ŁAPEN-F�͈����Ȃ�Ȃ��ǂ��납�A���Ñ��ꂪ�オ�����肵�āB

�����ԍ��F24172671�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

����EVF�łȂ��A��͂�t���b�V���������悤�ł��ˁB

����ŃZ���T�[���APEN-F��E-M10�W�Ɠ����̂�������A�������X���[���肵���Ⴄ��B

�����ԍ��F24173315�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

EP7�ł��ˁB�܂����́B

43rumors���痬��Ă��܂������B�����ڂ�F�ɂ�������ł��B

�����������ƌ����Ă���8-25F4�̓T�C�Y�I�ɂ����������ł���17���͒ɂ�

�����ԍ��F24174494

![]() 1�_

1�_

�{��20��30�����C���h�I�����p�X����Youtube�`�����l���A(OLYMPUS Pro)�ɂ����ăv���~�A���J���\�肳��Ă���܂��B

E-M1mk4�̉\��43rumors�ɂ����Ě�����Ă���A������PEN-F2���\����Ă���܂��B

PEN-F2�X���b�h��AE-M1Mk3�X���b�h�ɂ����l���e�̃X�������܂��̂ŋL���͂ǂꂩ��Ō��\�ł��B

�F�l�̂��ӌ�����낵�����肢�������܂��B

https://youtu.be/9LqI44xQ8_Q

![]() 3�_

3�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark III �{�f�B

�{��20��30�����C���h�I�����p�X����Youtube�`�����l���A(OLYMPUS Pro)�ɂ����ăv���~�A���J���\�肳��Ă���܂��B

E-M1mk4�̉\��43rumors�ɂ����Ě�����Ă���A������PEN-F2���\����Ă���܂��B

PEN-F2�X���b�h��A�I�����p�X�X���b�h�ɂ����l���e�̃X�������܂��̂ŋL���͂ǂꂩ��Ō��\�ł��B

�F�l�̂��ӌ�����낵�����肢�������܂��B

https://youtu.be/9LqI44xQ8_Q

![]() 6�_

6�_

�G���g���[�@�Ŗ����̂ɁA������P�N���o�����Ɍ�p�@�̉\�H

�P�N�㔭�\�\��Ƃ��̘b���o�����Ȃ��H

E-M10(�\����) �Ƃ� E-M1X(�\����)�Ƃ��ł́H

PEN-F2 �́A�u�v�撆�v�ł͂Ȃ��āA�u�������v�B

�u�����v�ɂȂ�\�����[���ɂ���̂ł́H

�����ԍ��F23938671

![]() 3�_

3�_

�� ��L����

��FE-M10

���FE-PL10

�����ԍ��F23938680

![]() 2�_

2�_

��OLYFUJI�M�҂���

������͂��Ă���Y�C�R�[�t�����Y�̃����}�K�Ō���Ƃ̓`�O�n�O�ȓ��e�ł�����

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

���X���܂ő҂������Ƃ̎���

�V�@��ǂ���ł͖����̂ł́H

�����ԍ��F23938726�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

>E-M1mk4�̉\��43rumors�ɂ����Ě�����Ă���A������PEN-F2���\����Ă���܂��B

�ǂ����I

>PEN-F2�X���b�h��A�I�����p�X�X���b�h�ɂ����l���e�̃X�������܂��̂ŋL���͂ǂꂩ��Ō��\�ł��B

�������܂߂Ăǂ̃X���b�h���s�v���ƁB

YouTube�̃^�C�g���́uLEARN WITH OLYMPUS�v

���ݎ������Ă���̂�5�l�ƕ\������Ă��܂��B

���Ƀv���~�A���J�Ƃ��ă`�����l���������N����Ă���킯�ł��Ȃ��B

https://www.olympus-imaging.co.in/

�����ԍ��F23939082

![]() 7�_

7�_

���Ԃ�em1x2����Ȃ��ł��傤��?�@���܂�ɂ���������!�@penf2�͂�߂Ăق���!�@���penf�𒆌ÂŔ���������!

�����ԍ��F23939207�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

��Ђ��ς�����ȏ�A���I�����p�X�Ŕ��\���Ă��Ȃ��J���������A�V��Ђ��A�s�[�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

���S����̂�JR�O���[�u���a�������悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁB

�����ԍ��F23941911

![]() 1�_

1�_

���ꂩ�甭������J�������u���I�����p�X�Ŕ��\���Ă��Ȃ��J�����v�łȂ�������A����͋��I�����p�X�Ŕ��\���Ă����J�������Ď��H

�������\����Ă��Ȃ��̂ɁA���\����Ă�J�����Ŗ������̃��m�Ȃ�Ă��肦�Ȃ��B

�����ԍ��F23942104

![]() 8�_

8�_

������������������

���̔������Y��OM�f�W�^���Ƃ��Ă̔��������A���\�̓I�����p�X�B�Ȃ̂�OM�f�W�^���Ђ̐��ʂɂȂ�Ȃ��B

�܂���X���m��Ȃ��J���������Ă���Ƃ������Ƃ��B

�����ԍ��F23943788

![]() 2�_

2�_

���˂��˂������

������O�̂悤�ɂ���Ă���Ǝv���܂����ǂˁB

����ȓ�����O�̎��̓��U���U�������Ȃ̂��ȁA�Ď��ł��B

����̃����Y�Ɋւ���A���P�[�g�����Ă��܂������A���낢�댟�����Ă���݂����ł�����A�����o���Ă���ł���B

�����ԍ��F23944247

![]() 3�_

3�_

�C���^�r���[�L���̏��B

https://dclife.jp/camera_news/article/om/2021/0207_01.html

�����ԍ��F23951416

![]() 3�_

3�_

�v���X���֗̕��@�\�����łȂ��A�X�`���B�e�̊�{���\���t���T�C�Y���݂ɍ��߂ė~�����B

�����ԍ��F24385167�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����35mm���T�C�Y�̃X�`���J�������A�X�`���B�e�̊�{���\���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ƈႤ�Ƃ��v��Ȃ��̂����ǂȁB

�����ԍ��F24387723

![]() 2�_

2�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO�L�b�g

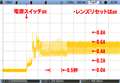

���C���X�C�b�`�I���̂Ƃ��̓˓��d���ƃX���[�v�܂ł̎��ԁi���Ƃ���1���j�͂ǂ���̂ق����d�͂̏���傫���ł����H

�����e-m5 2�������Ă����̂ł������C���X�C�b�`�����ɂ��邱�Ƃɂ����ƕs���������Ă��܂��B

�d�������Y�����Ă���Ƃ��̕ێ���A�����Y�������̃I���I�t����ȂǁA�s�s������Ɏv���܂��B

�Ȃɂ��X���[�v�ɂ͂���܂ŃZ���T�ɉ��͂����Ă��邱�Ƃ��v���ƁA�d�r�c�ʂ��C�ɂ������Ďd���Ȃ��ł��B

���������C���X�C�b�`���I���ɂ���ꍇ�̓˓��d���͑傫�����̂炵���ƕ����A

�X���[�v��҂܂ł̏��Ղ̂ق��������Ə��Ȃ��̂����H�������Ƃ���A���C���X�C�b�`�ɑ��̃_�C�����ނ�D�悳����Ӗ�������̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B���������Ȃ�A�����̎��̈����͉䖝���ėǂ��Ǝv����̂ł����A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

![]() 0�_

0�_

�f�W�J���̓d����H���̂��̂�SSR(Solid State Relay)�ŁA�d���X�C�b�`�͂��̃g���K�[�ɉ߂��Ȃ��̂Ŏ��̓}���ɃX�C�b�`����Ă��܂��B

�^�b�`�p�l���ɐG���AF�^�[�Q�b�g���s�p�ӂɓ����Ă��܂��̂�h���A�Ƃ������ʂ̗��R�̕����傫���̂ł����B

�f�W�J���̓d���X�C�b�`���g���K�[�ɉ߂��Ȃ��̂ɂ́A�B�����ʐ^�̃f�[�^����U�o�b�t�@�������ɏ������܂�A������X�g���[�W�ɏ������ݏI���܂ŃJ�����̉�H���������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��������R������܂��B

�X�C�b�`OFF���d���f�A�ł͂Ȃ��̂ł��B

����E-M1mkII���g���Ă��܂����A�t�@���N�V�������o�[�ɓd�������蓖�ĂĂ��܂��B

�����ԍ��F23929889

![]() 3�_

3�_

����O���r���g����

>>�u���C���X�C�b�`�I���̂Ƃ��̓˓��d���ƃX���[�v�܂ł̎��ԁi���Ƃ���1���j�͂ǂ���̂ق����d�͂̏���傫���ł����H�v

���͍��̓d���X�C�b�`�ʒu��OK�̃X���[�v���A�h�i�H�j�ł��B

�d�r�c�ʂ������Ă���ƋC�ɂȂ��Ďd���Ȃ����Ȃ̂ŗ\���o�b�e���[�����悤�ɂ��Ă��܂��B

�ׂ��ȏ���d�͂̈Ⴂ������ɂ��Ă����ꂾ���ŋC�ɂȂ�Ȃ��ł��B

�����A���܂ɗ\���o�b�e���[�����Y�ꂽ��[�d���Y��Ă��肷��ƁA��r�I���܂߂ɓd���I�t�ɂ��Ă��܂��B

�l���Ă݂�����Ȃ����ƂȂ��X���[�v��肻����̕����d�r�������ǂ��悤�Ȏv�����݂������Ă����݂����ł��B

�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH

�d������ƃX���[�v�̈Ⴂ�ł́i���Ԃ�j

SSWF�i�z�R�����Ƃ��j�ƃ��f�B�A�A�N�Z�X�����肻���ł��B�v�X�̏���d�͂��ǂ̂��炢���͂킩��܂��B

�{�^���ݒ�Ƃ��ŃX���[�v���[�h�ɔC�ӂɓ����Γd���X�C�b�`�ʒu�_���i�H�j�͎��p���x���ł͉�������C������̂ł����A�v���قNJȒP�ł��Ȃ���ł��傤���ˁ@�O�O�G

�����Y�����́A����Ŗ{�̂�h�݂͂��ĉE��Ń����Y�������@�ł���Ă��܂��B

����̐l�����w�����w�������Y�����[�X�{�^���ɐG�ꂽ��ԂŐe�w���d�����o�[�̈ʒu�ɗ���̂ł���͗��ɂ��Ȃ��Ă��邩�ȂƎv���܂��B

�����ԍ��F23930029

![]() 1�_

1�_

����O���r���g����

�����̓p�i�{�f�B�ł��������悤�Ȏ����C�ɂ��Ă��܂��B

�o���A���O���ʼnt���𗠌����AEVF���A�C�Z���T�[�ɂ��Ă���X���[�v���̏���d�͂͂�����x�}������Ƃ͎v���܂���

�X���[�v����̕��A���x���E�B��^�C�~���O�ŃX���[�v�ɓ��铙�����ŁA���ǂ͓d��on/off�����Ȃ�̕p�x�ōs���Ă��܂��B

�E��ŃJ�����Ԃ牺���ĎB��^�C�~���O�œd��on�A�\�������ɂ͎B����Ԃł��B

�J�����̓d����H�Ɋւ��Ă͒m��������܂��A�Q�O�N�قǑO�Ƃ���g�уQ�[���@�ɓd���p�`�b�v�q���[�Y��[�����Ă����̂�

�m���d��on�i�˓��d���j�P�O���炢�̕ۏ��������Ȃ��ƋL�����Ă��܂��B

���̋L������������V���b�^�[�ϗp���Ⴂ��ł����A�܂��f�W�J���Ȃ�ď��Օi�ł��������B�e���Ă����ł��Ȃ��̂�

�����͂��܂�l���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B

���ϗp��ۏؒl�Ɋւ��Ă͑����̂̕s�m���ȋL������ɋL�q���Ă��܂��̂ŊԈ���Ă��邩������܂���E�E�E

�����ԍ��F23930039

![]() 0�_

0�_

����O���r���g����

���̓d���X�C�b�`�́A���쐫�������̂ƁA�t�@���N�V�������o�[�͎g��Ȃ��̂ƁA���̊Ԃɂ������ę�l�̎��ɂ܂����̂Ŏ����d���X�C�b�`�Ƃ��Ďg���Ă܂��B

�����ԍ��F23930155�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

����O���r���g����

�����⑫���܂��B

�˓��d���Ƃ����͓̂d������ꂽ�u�Ԃ�mSec�P�ʂŒ�i�d���̐��{�`���\�{�̓d��������錻�ۂŁA����d�͂Ƃ��Ă͋C�ɂ���قǂ̂��̂ł������ł����i�Ⴆ�P�b�Ԓ�i�̂U�O�{�̓˓��d���������X���[�v�܂ł̂P���Ƃ̔�r�ɂȂ�܂����A�܂�����Ȃ��Ƃ͂��蓾�܂���j

�d��on/off���J��Ԃ��˓��d���̉��d�˂邱�Ƃ̕��Q�͑��ɂ���܂��B

��̓I�ɂ͓d����H�Ɏ�������Ă���e���i�̎������Z���Ȃ�\��������܂��B

����Ƒ��̕���������Ă��܂������A�����炭�I�����p�X���d��on����SSWF���N������Ǝv���܂��̂ŁA�ނ��낻����̏���d�͂Ƃ̔�r���Ǝv���܂����A������債������d�͂ł͖����悤�Ɏv���܂��B

�����ԍ��F23930399

![]() 1�_

1�_

�f�W�J���͉摜�R���s���[�^�ŁAPC�ȂƓ��l�A�ړ_�̊J�ɂ��m�C�Y�̓p�X�R�����܂��ē������Ă��܂���B

�ł��̂ōŏ��Ɏ���������̂͐ړ_���̂��̂������悤�ł��B

SSWF���A��������U��ON�Ƃ��A�v���L���v�`���[�Ƃ��̓d�r�̏��Ղ̕������͋C�ɂȂ�܂��B

�V���b�^�[�쓮�̃��[�^�Ƃ��A�d�͂��g�����̂͑��ɂ�����܂��ˁB

Wi-Fi�ڑ��Ȃ����\�d�͐H���݂����ł��B

��Seagulls����

�s�[�N�d���Ə���d�͗ʂ͕����čl�������������ł��ˁB

�����ԍ��F23931900

![]() 1�_

1�_

��O���r���g����

�ړI�̓o�b�e���[�̎�����ǂ����邱�Ƃ̂悤�Ȃ̂ŁA���������Ă���A�S���ʂ̊ϓ_����̏ȓd�͍�����Љ�܂��B

���̏ꍇ�A�B�e�͖ܘ_�A�B�e�m�F���w�� EVF �ōs�����߁A�B�e���ɔw�ʃ��j�^�[���g���̂́A�J�������A���������̖ڂ̍�����艺���邩�A���������̖ڂ̍������グ�邩�E�E�E�̎������ł��B

���̂��߁A�o���A���O�����j�^�[���ڂ� E-M1 MarkII�^E-M1X�^E-M5 MarkIII �ł́A�����Y�����������悤�ɃJ������݂����i*1�j��ŁA�A�C�Z���T�[�́uOn2�v�i�ȓd�͂̂��߂����Ȃ�uOn1�v�ł��j�ɐݒ肵�āA�w�ʃ��j�^�[��ʏ�͗��Ԃ��ɂ��Ă���A��������ƁAEVF ��`�������ȊO�́AEVF �� �w�ʃ��j�^�[���_�����Ȃ����߁A�o�b�e���[�̎����́A�i�f�[�^�͎�������Ƃ��Ȃ����o�I�Ȃ��̂����j�w�ʃ��j�^�[���������Ԃɂ����������ǂ��E�E�E�Ɗ����Ă��܂��B

�@���A�C�Z���T�[�ɂ�� EVF �̏����́A�X���[�v�܂ł̍ŒZ���ԁi�P���j�����y���ɒZ���B

�@*1�F�ʏ�AE-M1 MarkII �̏ꍇ�́A�����̒���ƁuL�^�N�C�b�N�����[�X�v���[�g�v�̌�ʂɌ����J���Ď��t��������Ƃ�

�@�@�@�Q�����ŁAE-M5 MarkIII�̏ꍇ�́A�����̒���ƁuL�^�N�C�b�N�����[�X�v���[�g�v�i�ɊJ�������j�Ƃ̂Q�����ŁA

�@�@�@�݂��Ă���̂ŁA ���������Y�łȂ��Ă������Y�������������߁A�X�g���b�v�Œ݂��Ă��鎞�ȂǂɃA�C�Z���T�[��������

�@�@�@EVF ���_������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����A�E��̑��삪�X�g���b�v�Ɏז�����邱�Ƃ��w�ǂȂ��B

�@��E-M1X �́A�܊p�̏c�ʒu�p�O���b�v���g����Ȃ邵�A�O�r���g�����Ƃ��w�ǂȂ��̂ŁA�uL�^�N�C�b�N�����[�X�v���[�g�v��

�@�@�w���\����Ȃ����A�w�� 300mmF4 ��t�����ςȂ��̂��߁A�ʏ�݂̒���ł��A�����Y�͉��������B

�����ԍ��F23932180

![]() 1�_

1�_

�F�l�@���肪�Ƃ��������܂��I��ϕ��ɂȂ�܂��B

���ǃ��[�J�[�̃`���b�g�T�|�[�g�ł������莿����������܂����@�܂��A���R�ł͂���܂����I���I�t���邩���ɃX���[�v�E���A�ő�ւ���g�������͖̂��Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�o�b�e���[�̏��ՂƂ��Ă̓X�C�b�`�̃I���I�t�̊Ԋu���Z���ꍇ�́@�X���[�v�E���A�̂ق�����s���ł���B�Ƃ̉ł����B

�u�Ԋu���Z���v�Ƃ��u��v�Ƃ����̂����ۂǂꂭ�炢�Ȃ̂�������₵�܂����@����܂�ς��Ȃ��ƌ��������̂��낤�B�Ǝ���Ă������Ƃɂ��܂����B�I���I�t�̂ق������������������Ԃ�A�d�͂̏��Ղ�����������Ƃ��������B�Ȃ�قǂƎv���܂��B

������������������

�d���̎��ۂɂ��āA���������������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B�t�@���N�V�������o�[���I���I�t�Ɋ��蓖�Ă�̂͐ɂ����̂ł����A�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B

��mosyupa����

�����Y�������̎�̓����A�������ɗǂ������ł��ˁB�܂��������肫�܂����K���Ă݂܂��B

��Seagulls����

����ς肻���Ȃ�܂���ˁA�p�i�{�f�B�Ȃ�]�v�Ƀ��C���X�C�b�`���I���I�t�������Ȃ�܂��ˁB�p�i�{�f�B�ɕ��C�������ɂȂ��Ă��܂��B

�X�C�b�`���ނ�10���炢���ʂɑς���Ȃ��

�����J���N����

�w�ʃ��j�^�A�������Ԃ��ɂ��Ă܂��I�ȓd�͂̂��߂ł�����܂����A��ʂ�����ɂ��Ď���Ȃ炻�̂ق����ǂ��Ǝv������ł��B���ƁA�B�e��̊m�F��s�x�s�x����Ȃ����Ȃ��悤�ɂƂ�������܂����B

�����ԍ��F23933309

![]() 1�_

1�_

��O���r���g����

���w�ʃ��j�^�A�������Ԃ��ɂ��Ă܂��I

�w�ʃ��j�^�[�𗠕Ԃ��ɂ��Ă��Ă��A�uEVF�����ؑݒ�v���uOff�v�ɂ��Ď蓮�ŁuEVF�v�ɂ��Ă�����A�uEVF�����ؑݒ�v���uOn1�v��uOn2�v�ɂ��Ă��Ă��A�X�g���b�v�Œ݂邵���Ƃ��ȂǂɁAEVF �̔`�������g�̂̕��������Ă���ƁA�X���[�v�ɓ���܂ł� EVF ���_���������ɂȂ�܂��̂ŁA�O�̂��߁I

�����ԍ��F23933401

![]() 2�_

2�_

����O���r���g����

���[�J�[�ւ̊m�F����J�l�ł����B�m���Ƃ��đ�ώQ�l�ɂȂ�܂��B

�ł�������ƕ�����ɂ����ł��ˁB

����d�͂Ɋւ���

�d���I��(�����삵�Ă���)���X���[�v���

�d���I�t���X���[�v���

�Ƃ����̂͊m�����Ǝv���̂ŁA�u�Ԋu���Z���ƃX���[�v�s���v�Ƃ����̂�

���炭���[�J�[�Ƃ��Ă�

�u�d���I��(���������삵�Ă��Ȃ�)��Ԃ������̂Ȃ�X���[�v�̕����ǂ������v

�ƌ��������̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B

������ɂ��Ă��S�z���Ȑl�͗\���o�b�e���[��]���Ɏ����Ă������������ł��ˁB

����12-100�Ȃ��g���Ă���ƍ��ł��U���̉e���Ō��錩��d�r�c�ʂ������Ă����܂��̂�

G99�̗\���o�b�e���[�����+2���������Ă��܂��B

�����ԍ��F23933412

![]() 1�_

1�_

��Seagulls����

�����Y�ɂ���Ă�����d�͈͂Ⴄ�ł��傤�ˁB

AF�쓮�̓d�͂Ȃ��{�̋����ł�����B

�Ď��́A�p���[�Y�[�����d�C��H�����ɂȂ�܂��ˁB

���͂��炭M.ZD12-50���g���Ă��܂������A�C�ɂ��Ă��܂���ł����B

�����ԍ��F23933443

![]() 1�_

1�_

������������������

�����ł��ˁBAF�̋쓮�������U����p���[�Y�[���Ȃő��������o�����ł��ˁB

12-100�ȂV���b�^�[�������������Ɓu�R�[�[�[�b�c�v���ĉ���������

AF����U�����킩��Ȃ����ǂƂɂ����d�r�H���Ă�Ȃ��Ǝv���܂���

�t�ɒP�œ_�ŎO�r��U��OFF����MF�Ő��B���Ă�ƒ��X�d�r�c�ʌ���܂���B

���Ƃ͓��̒Ǐ]��AF���g����Ɖ��Z���ł��d�͏�������ł��ˁB

�]���̐��̃v���̕����u���t�@���ƎԒ����ŘA�킵�Ă��[�d�����Ő���������v���Č����Ă���ꂽ�̂�

���ۂ͂����Ƒf�q���g���ēd�q�I�Ɍ��Ă����������ۂǏ���Ă���̂����ł����ǁB

����ƕ��i�����̘b�ł����A�ړ_���i�͂������̂��Ɖߓd���ی�̃`�b�v�q���[�Y��

1)�ߓd����������f�����Ȃ��Ƃ����Ȃ�����}�[�W������Ē�i��ݒ�o���Ȃ�

2)�f�����鎖���ړI�ȕ��i�ȈׁA���������G�������g�͗n�f���₷���f��

�Ȃ̂Ŏd�l����ł��˓��d���̕ۏ؉����܂��Ă���̂ŁA���܂�d�����J�`�J�`�J�`�J�`���̂͋��낵����ł���ˁB

�����ԍ��F23933461

![]() 1�_

1�_

�����J���N����

�ݒ�A�Ċm�F�����̂悤�ɂ������܂����I���ӂł���

��Seagulls����

�\���o�b�e���[���y�ʈ������X�|�C�����Ă��܂��Ǝv���Ɓc�����̂悤�Ȑl�Ԃ͂��������ă��t�@�ɖ߂����ق��������̂����Ǝv���n�߂Ă��܂��B�d���X�C�b�`�A�����z������������G�ŁA�f���P�[�g�݂����ł��ˁB

�����ԍ��F23939246

![]() 0�_

0�_

EM-1mk2�̓d������A�C�ɂȂ��Ă��܂����B

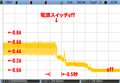

�J�����̓d�r�{�b�N�X���ɂ���v���X�d�ɂɃN���b�v���Ȃ�

�O���̒�d���d������d�rBLH-1�̒�i�d���u7.4V�v�������B

�}�C�i�X���̓J������ʂ̎O�r���ɐڑ��B

�@�@�i�N���b�v�F�~���}�� MJ-001�j

�����Y��ED12-100mmF4.0PRO�B

���̓d���ɂ�2A�̓d����1V���o�͂���d�����j�^�[�[�q��

�t���Ă���̂ŁA�d������莞����[�Y���̓d���ω���

�I�V���X�R�[�v�Ŋώ@���܂����B

�܂��́A����Ԃ̓d���B

�@�t���I�����@�@�@�@�@0.49�`0.50A

�@�o�b�N���C�g�I�t�@�@0.47�`0.48A

�@EVF��ւ�莞�@0.52A�@�@�i�t�����傫���j

�@�X���[�v���@�@�@�@�@�@0.05A

�d���I�����ƃI�t���̓d���ω��̓I�V���g�`���ǂ����B

�d������1�ڐ�0.2A�ł��B

�����ԍ��F23945913

![]() 3�_

3�_

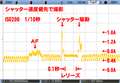

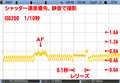

���ꂪ�B�e���̓d���ω��B

�d������1�ڐ���0.4A�ł��B

�V���b�^�[���x��1/10�b�B

�V���b�^�[�@�\���쓮�����ƃs�[�N��1.6A�ق�

����Ă��܂��B

�����āA�d�q�V���b�^�[�ɂ���Ɠd�������͂�����Ƃ����B

�����ԍ��F23945920

![]() 3�_

3�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1X �{�f�B

E-M1X�Ő[�x����������Ă݂��B

�����Y�́AOLYMPUS M.ZUIKO DIGTAL ED60mm 1:2.8�œS���͌^G�Q�[�W���B���Ă݂��B

�܂��@���̖͌^�@���Ȃ�傫���@�O��45mm �擪��SL�A���ו��ԁA�q��3���@�S����2.4m�B

�����Y��[����擪��SL�܂łŁA�s���g��SL�̔ԍ��ɍ����悤�ɂ����B

������̋����́A�v��̂��Ő��m�ɂ͑���Ȃ��̂Ŗ�2.4m�B

���̎B�e�͔�ʊE�[�x�̐[���B�e�A���̏ꍇ�@��Ԃ̐擪��SL����Ō���̋q�Ԃ܂Ńs���g���o�������B

������Œ����ł���̂́A�܂��t�H�[�J�X�X�e�b�v�@����̓R�}���ƃs���g�̈ړ��ʂ����߂�(1�`10)�B

����ƍ������邽�߂ɉ����B�邩�A(�ő�͂P�T��)

�������̐�����OLYMPUS�̃z�[���[�y�[�W�����Ă������ĂȂ��̂ŁA�J���ł��܂����B

�ȑO�@�������������߂̕����B��������0.5m�ȉ��ɋ߂����ăt�H�[�J�X�X�e�b�v��5�ł���Ă��܂��������̂ŁA���s���������̂�����t�H�[�J�X�X�e�b�v10�ŁA����Ă݂��A�ꉞ�@��������Ă���B

�g�債�Ă݂��3���̋q�Ԃ̓r������s���g�̈����Ƃ�����A�݂����B

���̎��@���Ƀt�H�[�J�X�X�e�b�v�����Ȃ������@�B�e�����̂ł����A������̕����悩�����B

�F�X�l������t�H�[�J�X�X�e�b�v10�A15���B�e�ō����B

�o���オ����������ʂ�����ƃs���g�̍����Ă���ꏊ���A���ł͂Ȃ��@�Ԋu�������Ă��鎖�ɋC���t���B

�����@���x�́@�t�H�[�J�X�X�e�b�v��1����5�܂Ł@�ς��Ȃ������Ă݂��A�ǂ���1��2���@�o�����悳�����B

�������Ă���Œ��ɂ́@�����ȃJ�����̔w�ʃ��j�^�[�ł́@�ǂꂪ�ǂ����Ȃ��Ȃ��C���t���Ȃ��@�ʓ|�ł��t�H�[�J�X�X�e�b�v��ς��ĎB��ق����悳�����B

�����������ȃJ�����w�ʃ��j�^�[�ō��������O�̉摜�����āA�s���g���S�R�@�����Ă��Ȃ��J�b�g���݂��郌�x�����ƃt�H�[�J�X�X�e�b�v�������Ă��Ȃ��̂͂��������B

![]() 9�_

9�_

��Bahnen����

�͂����茾���āA�B���Ď����Ă݂�I�����ł���ˁB�撣���Ă�������

�Q�l�ɂȂ�T�C�g������܂����̂ł�낵�����

https://life-with-photo.com/shindogousei

�����ԍ��F23927113

![]() 1�_

1�_

�ׂ����X�e�b�v�̂��������Ă��ƂȂˁ@_��(0-0�w�j��������

�ł��A�[�x�����ł���J�������Ȃ��@.�E�K�K�E�i�^�B�_�j�E�K�K�E�D

�����ԍ��F23927375

![]() 5�_

5�_

Bahnen����

�u�[�x�����v��D���ŁA���ɐ�����͌����Ă���A���J���N�Ɛ\���܂��B

���̃X���b�h��q�����ċC�t�������Ƃ��A�Q�_�قǎw�E�����Ē����܂��B

���s���g��SL�̔ԍ��ɍ����悤�ɂ����B

����́A�s���g�� SL �̃i���o�[�v���[�g�ɍ��킹���Ƃ������Ƃł��傤���H

�����ł����āA���A

�@�����̎B�e�͔�ʊE�[�x�̐[���B�e�A���̏ꍇ�@��Ԃ̐擪��SL����Ō���̋q�Ԃ܂Ńs���g���o�������B

�Ƃ������Ƃł���A�s���g�͂����ƌ���ɍ��킹��K�v������܂��B

���̂Ȃ�A�u�[�x�����v���[�h�̏ꍇ�̃s���g�́A�P���Ɏ�O���牜�Ɍ������Ĉړ�����̂ł͂Ȃ��A�W�������̏ꍇ�A�����I�Ɉړ�����s���g�ʒu�́A���̒ʂ̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�P�R�}�ځF�s���g�����킹���ʒu���̂܂܁B

�@�Q�R�}�ځF�P�R�}�ڂ������Ȃ�ߋ������B

�@�R�R�}�ځF�P�R�}�ڂƂQ�R�}�ڂ̒��ԁB

�@�S�R�}�ځF�P�R�}�ڂ������������B

�@�T�`�W�R�}�ځF�S�R�}�ڂ������������ɁA���ԂɈړ��B

�@�@���u�t�H�[�J�X�u���P�b�g�v���[�h�̏ꍇ�́A�P���Ɏ�O���牜�Ɍ������Ĉړ����܂��B

�]���āA�s���g�� SL �̃i���o�[�v���[�g�ɍ��킹���ꍇ�́A�Q�R�}�ڂƂR�R�}�ڂ����ʂɂȂ�܂��B

�Y�t�}�̂P���ڂ́A�X�e�����X������K���u�[�x�����v�B�e���A�W�R�}�̃u���P�b�g�摜���B�e���ɕ��ׂāA�e�R�}�́i���s�������́j�s���g�ʒu���I�����W�F�̊ۂŎ����Đ܂���O���t��ɂ������́i�E�[�͍����摜�j�ŁA�s���g�ʒu����L�̂悤�Ɉړ����Ă��邱�Ƃ��ǂ�����܂��B�P�R�}�ڂ��R�R�}�ڂƂS�R�}�ڂ̊ԂɈړ����čl����ƁA�I�����W�F�̊ۂ͉E�オ��̂قڒ����ŁA�E�ɍs���قNj͂��������V���Ă���悤�ł����A���̓Y�t�ʐ^�ł�����ʂ�A�ʐ^�ɂ́i�s���g�ʒu�ɂ͊W�Ȃ��j�߂��قǑ傫���ʂ艓���قǏ������ʂ�i���ߊ����o��j�̂ŁA���̓_���l������i�ڐ������Ԋu�ɂȂ�悤�ɕ���čl����j�ƁA�s���g�ʒu�̈ړ��ʂ́A�ߋ��������牓�������i�Q���R���P���S���T�E�E�E�W�R�}�ځj�ɍs���ɏ]���āA����ɑ傫���i�O���t�ɂ���Ƌt�������ɋ߂��`��Ɂj�Ȃ��Ă���ƍl�����܂��B

���t�H�[�J�X�X�e�b�v10�A15���B�e�ō����B

���o���オ����������ʂ�����ƃs���g�̍����Ă���ꏊ���A���ł͂Ȃ��@�Ԋu�������Ă��鎖�ɋC���t���B

����́A�����Y�̏œ_�����^�B�e�����^�i��l�̑g�ݍ��킹�ɂ��i�P�R�}���Ƃ́j��ʊE�[�x�̐[���̊��ɁA�u�t�H�[�J�X�X�e�b�v�v�i�ȍ~�A�uFs�v�j��傫�����߂����ꍇ�ɋN���錻�ہi���́u�s���g�̔g�ł��v�ƌĂ�ł��܂��j�ŁA����������ɂ́A�B�肽���ʐ^�ɍ��킹�āA�œ_�����^�B�e�����^�i��l�i���i��{�P���ڗ����Ȃ��i��Łj�̂P�`�R������K�v������܂��B

�@���Y�t�ʐ^�̂Q���ڂ́F�킴�Ɓu�s���g�̔g�ł��v���N����悤�ɒ����������̂ł��B

�u�[�x�����v�Ɋւ��ẮA�����Ƃ��Ď��̌o���Ɋ�Â��ċL�q�����A�f�W�^�����Ёu���J���N�́@���J�����p�y�O�сz������ ��P�Ł��v�i�����z�z�^�ȍ~�A�u�{���v�j�ŏڏq���Ă���A�����u���J���N�� ���J�����p�v�̌f���� �́u�[�x�����|�P�v�X���b�h�ɂ��ꕔ��]�ڂ��Ă���܂��̂ŁA��������������Η����������B

�@https://engawa.kakaku.com/userbbs/2322/Page=2/SortType=WriteDate/#2322-32

�Ȃ��A���ڂ������m��ɂȂ肽���ꍇ�́A��L�����f���� �̏�݃X���b�h�u�u�Љ�v �̕⑫�����v�ɁA�{�������z�z�̂��߂̏�����u����o�^�v�̎菇�Ȃǂ��A���ē����Ă��܂��̂ŁA����ɏ]���āA���\�����݂��������B

�@https://engawa.kakaku.com/userbbs/2322/Page=1/SortType=WriteDate/#2322-26

�����ԍ��F23927881

![]() 11�_

11�_

�[�x�������ꂩ��A���J���N����̏��Ђ�ǂނ��ȂƂ��l�����̂ł����A�����Ł@������x�@�e�X�g���d�˂ĕ������悤���ȁ@�v���Ă��܂��B

�Ώۂ́@��������炸�S���͌^�B

���@��������SL�́A3��@�ǂ�ɂ��햱���Ă���̂���l�@�{���͋@�֎m�Ƌ@�֏��m�̓�l�A�@�֎m�͉^�]�A�@�֏��m�́A�����ς�@���ɐΒY�����ב�����B

��͂�͌^��SL�ł�2�l�@���������A�������悢�̂ŁA�Ƃ肠����1�l���N���[�g�B

�����@�L�O�ʐ^�B

���ɉ^�]���Ă���悤�ȁA�ʐ^���B�肽�����A���ꂪ����@1�l�ɂ̓s���g�����킹���邪�@2�l�͖����̂悤���B

�����Ł@�[�x�������@�����Y�@OLYMPUS M.ZUIKO DIGTAL ED60mm 1:2.8

�ݒ�͎B�e����8���@�t�H�J�X�X�e�b�v5�ł���Ă݂��A��O�̋@�֏��m�Ƀs���g�Ł@��邪�A���̋@�֎m�ɂ̓s���g�����Ă��Ȃ��B

�����Ł@���Ƀt�H�J�X�X�e�b�v��1�O�ɁA�悳�����B

�B�����R�}���P�R�}�Â��Ă�����5�R�}����������͑S�̂Ƀs���g�����Ă��Ȃ��̂ŕK�v�Ȃ��݂������B

����Ƌ@�֎m�̊�Ɍ����@�����瑤�@�S�R�@�������Ă��Ȃ��B

�����Ŏԓ���LED�̃��C�g������B

����ňꉞ�@�������܂����B

�����ԍ��F23997120

![]() 2�_

2�_

Bahnen����

���́A�u�N�`�R�~�f���� > �J���� > �f�W�^�����J���� > �I�����p�X > ���ׂāv���u�ԐM���v�A�܂�A����̋@��ł͂Ȃ��I�����p�X�̑S�Ẵf�W�^�����J�����ւ̏������݂̒��ŁA�ł��V�����������݂�����X���b�h���g�b�v�ɏo��悤�ɂ��ĉ{�����Ă���̂ł����A�R���߂������̃X�����g�b�v�ɏo�Ă��āA�u�����R�����g����I�v�ƌĂъ|�����Ă���悤�ȋC�������̂ŁE�E�E

������ňꉞ�������܂����B

���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă��邵�A���L�̂悤�ȓ_���C�ɂȂ�̂ŁA���������������Ȃ��ŁA���ǂ����ʂ����߂Ď��s���낵�Č��Ă��������B

���B�����R�}���P�R�}�Â��Ă�����5�R�}����������͑S�̂Ƀs���g�����Ă��Ȃ��̂ŕK�v�Ȃ��݂������B

�U�R�}�ڈȍ~�ɂ̓s���g�������R�}���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�t�H�[�J�X�X�e�b�v���傫�߂��āA�W�R�}��L���Ɏg���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł�����A�t�H�[�J�X�X�e�b�v�������Ə���������K�v������Ƃ������Ƃł��ˁB

�����C�ɂȂ�_

��O�� �k �^�̎萠�i�H�j���O�̋@�֏��m�̊�ɂ̓s���g�����Ă���̂ɁA���̊Ԃ̋@�֏��m����ɂ̓s���g�����Ă��Ȃ����A�����̑��g�ɂ̓s���g�����Ă���̂ɂ��̎�O�̋@�֎m�ɂ̓s���g�����Ă��Ȃ��A�܂�A�s���g�����Ă��镔���Ɨ��Ă��Ȃ��������i�����I�Ɂj���݂Ɍ����u�s���g�̔g�ł��v���ۂ������Ă���悤�Ɍ����܂��B

�{���Ȃ�A��ʊE�[�x���̕����������E���グ�č������āA��]����͈͑S�Ă���ʊE�[�x�ɓ���悤�ȍ������ʂ���悤�ɂ��ׂ��Ƃ���A�B�e�R�}���^�B�e�����^�����Y�œ_�����^�i��^�s���g�����킹�����͈͂ɑ��āA�t�H�[�J�X�X�e�b�v���傫�߂��邽�߁A��ʊE�[�x�ɓ����Ă��Ȃ������܂ŁA���̃R�}�����s���g���ǂ��Ƃ��ďE���グ�č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ������ƍl���܂��B

�����͈͂����ߊ��ŎB�e���邽�߂ɁA�J�����ʒu�i�B�e�����j�ƃ����Y�œ_�����͌Œ肵�A�s���g�����킹�����͈͂���O�̑��g���牜�̋@�֎m�̊�܂ŁA�B�e�R�}���͏����ݒ�́u�W�v�Ɖ��肵���ꍇ�A���̂悤�ȓ_���������ύX���Ȃ���A���s���J��Ԃ��čs���A���ǂ����ʂ�������ƍl���܂��B

�@���s���g�͎�O�̋@�֏��m�̊�ӂ�ɍ��킹�A���ʂ����Ȃ��班�����O�シ��B

�@���i�u���̋@�֎m�ɂ̓s���g�����Ă��Ȃ��v�Ƃ��ꂽ�t�H�[�J�X�X�e�b�v�u�T�v�̎��̍i��l������Ȃ����A

�@�@�@�R���ڂƓ����Ɖ��肵���ꍇ�j�t�H�[�J�X�X�e�b�v���u�V�v�ʂɂ��āA���ʂ����Ȃ��班�����O�シ��B

�@�@�E�����Ƒ傫���e���������̂ŁA�œK�ȑg�ݍ��킹��������B

�@�@�E���݂ɁA���́A���̃����Y���g���Ƃ��̃t�H�[�J�X�X�e�b�v�́u�R�v�𑽗p���Ă��܂��B

�@���i������������i��B�A���A�i��߂���Ɓu���i��{�P�v�̉e�����傫���Ȃ��āA�p���ĕs�N���ɂȂ����̂ŁA

�@�@�ő�ł� �e11 ���x�ɗ}��������ǂ������B

�@�@�E���݂ɁA���́A���̃����Y���g���Ƃ��̍i��l�́AF3.2�EF4�EF5.6 �ӂ�𑽗p���܂��B

�Ȃ��A�R���ڂ́A�u�B�e�����i�B�e�R�}���j�v���u�T�v�Ƃ��ĎB�e�������ꂽ���̂��A�u�W�v�Ƃ��ē���ꂽ�W�R�}�̂P�`�T�R�}�ڂ��p�\�R���ō������ꂽ�̂��A���f�����˂����߁A��҂Ɖ��肵�āA�u�t�H�[�J�X�X�e�b�v�u�V�v�ʁv�Ƃ��Ă��܂��B

�@�������O�҂ł���A

�@�@�@�����Ƀt�H�J�X�X�e�b�v��1�O�ɁA�悳�����B

�@�@�Ƃ��ꂽ���̂��̂Ƃ́A�u�s���g�̔g�ł��v���x�Ȃǂ��قȂ锤�ł��B

�ȏ�A�����ł��Q�l�ɂȂ�K���ł��B

�����ԍ��F24000218

![]() 4�_

4�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1X �{�f�B

�ȑO�AOM-D E-M1 �V�ɏ������݂��܂����B���X���ĉ��������F����A���肪�Ƃ��������܂����B

�ŏI�I�ɁAE-M1X �w�����܂����B�����Y�@ED 100-400 F5.0-6.3 IS,�@ED 12-40 F2.8 PRO���w���B

���w�E�̒ʂ菃�������Y�łȂ��ƒ����t�H�[�J�X���̋@�\���g���Ȃ����߁A�j�R�������Y�g�p�͒f�O�B

�i�����t�H�[�J�X�́AC-AF-TR ���[�h�̂ݎg�p�ŁA�}�E���g�A�_�v�^�[��S-AF�݂̂őΉ��ł����B�j

�œ_�H�[���@NAF-M43 �}�E���g�A�_�v�^�[�����肵�܂������A��U���쓮�s�ǂœ_���̂��ߕԑ����B

���f�̍ő�̗��R�́A�j�R���@Z7 �ɓd�q�V���b�^�[�������A���̎B�e�`�Ԃ��ƃV���b�^�[�ϗp20������͂��������ŃI�[�o�[���邱�ƁB

�V���b�^�[�������O����L�^�ł��邱�ƁA�ő�60�R�}/�b�B�e�ł��邱�ƁB

�܂��A���p�A�ݒ蒆�ł�����͂�y���͂��肪�����ł��B

�ȏ�A�w���܂ŁB

![]() 11�_

11�_

���^�J1213����

����͂�y���͂��肪�����ł��B

�悩�����ł��ˁI�w�����߂łƂ��������܂��B

�����ԍ��F23922935

![]() 3�_

3�_

���^�J1213����

����ɂ��́A�����[���g�p�̂����z��q�ǂ��Ă���܂��B

�����͂y�U�A�c�T�O�O�g�p�ɂēS���B�e�A�����ł����A

�ŋ�OM-D E-M1 Mark II �����Y�L�b�g�����i���������Ă���

�莝���B�e�A�J���B�e�ɂƁA�������~�̒����o�Ă���܂��B

�œ_�H�[���@NAF-M43 �}�E���g�A�_�v�^�[�̌����F�l�̈ӌ����q�����܂����B

�j�R���g���ōL���n�߂����g��OM-D�������w��������

�j�R�������Y���}�j���A���ł��������������̂Ǝv���܂��B

�܂��A�g�p�o�߂�������������������������ł�(^_^)

�����ԍ��F23922967

![]() 1�_

1�_

���Ԃ��N����

���X�A���肪�Ƃ��������܂��B

Z6��D500�g�p�ł����B�����AZ7��D500�g�p�ł��B��A�V�̉���D5600�B

�쒹���B�e���Ă��ăI�����p�X�̃V���b�^�[�������O����L�^�A���b60���̘A�ʔ\�͂Ɉ��|����j�R���Ɍ��E�������Ă��܂����B

���ɁA�d�q�V���b�^�[�������V���b�^�[�ϗp�����Ɍ��E������̂�����I�ł����B�������A�����܂ł��Z���T�[���������������x�ϐ��̓t���T�C�Y�ɂ͋y���g���������K�v�Ǝv���܂��B���݁AD500�͔��p�\��ŁAZ7��E-M1�w�̑Ԑ��ōs���\��ł��B����舳�|�I�Ɍy�ʉ��o�������Ƃ����肪�����ł��B���AMk�U�������ł���ˁB�ŏ��́AMk�U�_���ł����B

�œ_�H�[�@�}�E���g�A�_�v�^�[�̌�

����m�F�̌��ʁB

�g�p�����Y

AF-S 70-200 2.8G

AF-S 70-300 4.5-5.6G

AF-S 200-500 5.6E

S-AF�̓���m�F�BAF���x���m�F�B

C-AF�́A���ł����B���[�J�[�����ʂ�B

��U���iAD�����Ƀ{�f�B�A�����Y�����͕s�ƋL�ڗL��B�j

�����Y��SW�I�t�ɂă{�f�B�̂݁@�@�s�쓮�B

�J�����ݒ�Ń����Y�̂݁@�@�V���b�^�[��������@1�`2�b�쓮�A���̌��~���s�쓮�B

�j�R�����m�A�I�����p�X���m�ł͐���B

AD���i�����Ɏ�U���@�\�ɑΉ��ƋL�ڗL��B

���[�J�[�̐��������Y���X�g�ɏ�L�����Y�L�ڗL��B

���݁A���[�J�[�ɓ���m�F�̂��ߕԑ����B���[�J�[�ł͑S�Ă̑g�ݍ��킹�œ���͕ۏł��Ȃ��Ɖ݂�B

�ǂ����Ă������t�H�[�J�X���g�p���������������Y���w�����܂������AAF-S����łe2.8�̖��邳���K�v�Ȏ��A500�{1.4�e���R����

���Z1400mm���K�v�Ȏ��Ƀj�R�������Y���g�p�o���������ǂ��̂ŁA��U���������Ă��A�_�v�^�[�͎g�p�\��ł��B

���ʂ́A�����莟��X�����܂��B

�����ԍ��F23923343

![]() 2�_

2�_

���^�J1213����

�����̎g�p�Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��I��ώQ�l�ɂȂ�܂��I

���g�͒u���s�����K���Ȃ̂ŁA�d�ԂɊւ��Ă̓}�j���A��AF�ł����g��������ǂ��Ǝv���Ă���܂��B

��AF�͓��ڂ���Ă��Ȃ��̂ŏt�̖ڔ��ƍ��̓j�R���@�Œ��ޗ\��ł�(^_^.)�B

�Ⴄ�����̃J�����ɂ͋����������܂��A����Ƃ��肬�������������ȋ��z�Ȃ̂�(^_^.)

�����ԍ��F23923425

![]() 1�_

1�_

�}�j���A��AF���ĂȂ@�i*��*�H

�����ԍ��F23923914

![]() 7�_

7�_

�킽���́@�L���m��EF�}�E���g�����Y�@�Ɓ@�I�����p�X�l�P�w�@�Ɓ@�p�i�\�j�b�N�f99�@�p���ł��B

�A�_�v�^�[�́@FOTODIOX EOS-MFT �ł��B

70-200���x�ł���@AF-S�������̂ł����A

100-400���炢�ɂȂ�Ɓ@�A�_�v�^�[�����܂��Ɓ@AF-S�ł��x���Ȃ�����܂��B

�p�i�\�j�b�N�̐e�wAF���g���ăs���g�����킹�鎞�́@�X�s�[�h�Ɛ��x����オ��悤�ł��B

���Ȃ݂Ɂ@�p�i��100-300�U�ł�M1X�͒���F�������Ă���̂ŁA

M1X�Œ��F�����g�������Ƃ��́A

ED100-400�@�@�܂��́@G100-300�U�@�̂ǂ��炩�ŎB���Ă��܂��B

�����ԍ��F23924308

![]() 1�_

1�_

��guu_cyoki_paa7����

���}�j���A��AF���ĂȂ@�i*��*�H

����͎茵����(��)(^^)

�\����Ȃ��ł��A�}�j���A���t�H�[�J�X�̊ԈႢ�ł��B

�����ԍ��F23925432

![]() 1�_

1�_

���[�J�[�ɓ���m�F�ɕԑ������A�_�v�^�[�́A����ł��ׂĂ̑g�ݍ��킹�œ���ۏł��Ȃ��ŕԑ�����܂����B

���[�J�[��

���������b�ɂȂ��Ă���܂��B

��ϐ\�������܂���A��T�̕ԐM���ɂ����`���������܂����ʂ�

���ׂĂ̑g�ݍ��킹�ł��ׂĂ̋@�\�������p����������Ƃ͌���܂���

�����Y���̕�̃I���I�t��J�������̕�̑I���Ȃǂŕ����܂�ɕω��������邱�Ƃ��������܂�

�܂������̋@�ނœ��삳���Ă��镪�ɂ͏�Ƀt�@�C���_�[���Ɏ�Ԃ��I���̕\�������茋�ʂ�����ɔ����Ă���܂�

�����Ă��̕\����ς���ɂ̓��j���[���ɂ����Ԃ��̃p�����[�^�[���I���I�t����܂ŕς��܂���ł���

�̂ɁA����̌̂ɂ��܂��Ă͓���ُ�ł͂Ȃ��Ɣ��f�������܂�

��ϐ\�������܂��ȏ㉽�����������������܂��悤���肢�\���グ�܂��B

======================================================================================

������Џœ_�H�[

NAF-M43 �̌��R�~�Ɂ@��U���������Ȃ��B�@�Ŏ��⒆�ł��̂ŎQ�Ƃ��Ă��������B

�����ԍ��F23940926

![]() 0�_

0�_

�� �^�J1213����

�� ��U���iAD�����Ƀ{�f�B�A�����Y�����͕s�ƋL�ڗL��B�j

�������Y��SW�I�t�ɂă{�f�B�̂݁@�@�s�쓮�B

���J�����ݒ�Ń����Y�̂݁@�@�V���b�^�[��������@1�`2�b�쓮�A���̌��~���s�쓮�B

�I�����p�X�̃����Y�ł��A�����Y����Ԃ��@�\�𓋍ڂ��A�{�f�B�[��5����Ԃ��@�\�ƃV���N���ł���A5���V���N����Ԃ��Ή��̃����Y�̏ꍇ�A�{�f�B�[���Ń{�f�B�[����Ԃ���ON�ɂ��Ă��Ă��A�����Y���̎�u����X�C�b�`��OFF�ɂ���Ǝ�u������̂�OFF�ɂȂ�܂�����A����Ɠ����悤�Ȏ����N���Ă���悤�Ɏv���܂��B

�p�i��100-400mm/F4-6.3�̏ꍇ�͘A�����Ă��Ȃ��̂ŁA�����Y����OFF�ɂ��ă{�f�B�[����Ԃ����g����������u������ʂ����������ł����A�I�����p�X��100-400mm/F5-6.3�ł����l�̂悤�ł��B

NIKON�̃����Y���ƃV���N�����Ă��Ȃ��̂ɂ�������炸�A�����Y����OFF�ɂ���Ǝ�u������̂�OFF�ɂȂ�Ƃ����̂́A�}�E���g�A�_�v�^�[�̃��o�[�X�G���W�j�A�����O����肭�����Ă��Ȃ��Ƃ��������ł��ˁB

�e�}�E���g�n�͎�����āA�I�����p�X�����C���ɂ��������ǂ��悤�ȋC�����܂��B

�쒹�̎B�e������Ă���悤�ł����ǁA100-400mm/F5-6.3��蒷�œ_�̃Y�[�����o����ǂ��ł��ˁB

100-400mm/F5-6.3��SIGMA�̃����Y���x�[�X�ɂȂ��Ă���悤�ł�����ASIGMA��60-600mm/F4.5-6.3�Ƃ�150-600mm/F5-6.3�N���X�̒��]���Y�[����������150-400mm/F4.5��蔃���₷���Ǝv���܂��B

NIKON��200-500mm/F5.6��TAMRON���W���Ă���悤�ł����A�����\�ȗ����o�[�W��������������E-M1X�N���X�̔����UP����ł��傤�ˁB

�����ԍ��F23941420

![]() 2�_

2�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�f�W�^�����J����]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�z���A����PC�����Ȃ�

-

�y�~�������̃��X�g�zcanon�ڍs��

-

�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��

-

�y���̑��z���_�p�H

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N11���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N12���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j

�f�W�^�����J����

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j