���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1581�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 38 | 20 | 2019�N12��23�� 23:48 | |

| 16 | 13 | 2020�N1��16�� 18:11 | |

| 89 | 200 | 2020�N2��6�� 01:37 | |

| 111 | 80 | 2022�N9��8�� 09:31 | |

| 112 | 24 | 2019�N10��26�� 10:26 | |

| 9 | 7 | 2023�N6��22�� 17:07 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�����ҏ����B

https://www.phileweb.com/sp/news/audio/201912/19/21378.html

�����ԍ��F23118708�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

������ł����H

�����ԍ��F23118722�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�}�W�Œǂ��o�����ł��傤�ˁB

�����ԍ��F23118740�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�t�b�N�Ńm�b�N�A�E�g���ꂻ��

�����ԍ��F23118743�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����������Α��v�ł��傤�B

�����ԍ��F23118748�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����w�͊��Ɏ����Ă锤�ł����A�A����Ɍ��U���ċl�߂��Ă�����A�A�������ȏ����Ǝv���܂��B

���ɔ����Ȃ�I�[�f�B�I�K���ɑ��������l�ł��傤�ˁB

�����ԍ��F23118752�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���ɍs���悤�Ȑl��������ł��傤�ˁB

�����ԍ��F23118784�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���܂���....���d�ʁ@�Ђ���Ƃ��� t(�g��)�ōl�����ق����ǂ�����

�ǂ�ȏ�v�ȑ܂ɓ����Ă���̂�(�P�u���[���H)�@�������l�̓����{���Ȃɂ��ň����グ�ăg���b�N�Ŏ����Ă������ł��傤���H

�Ȃ�Ă�����Ȃ��Ƃ���ɋ�������ł��B

�����ԍ��F23118790

![]() 3�_

3�_

���A�E�`2t����܂���B�݂��܂��傤��w

�����ԍ��F23118873�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�����A��͂˂��ł��傤

�����ԍ��F23118991�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��肠�����d�b���Ƃ��܂��B

https://youtu.be/MUode6o6TfM

�����ԍ��F23119105�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�G���J�l����Ȃ�A�����Ⴄ!!!(������^�ϑz���� ^^�U

�����ԍ��F23119266

![]() 1�_

1�_

���`�ƃ��E�\�N�̋l�ߍ��킹����

�����ԍ��F23119424�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���͂悤�������܂��B

�ێߋ�500���̕���(���H)�ł��ˁB

���ꂭ�炢�̂����ŃJ�I�i�V�݂����ȃX�s�[�J�[�������܂��B

�����ԍ��F23119552�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�I�[�f�B�I�I�ɕ��܂́A��ʓI�ɂ��̕ӂł����ˁH

���́A���N�͔��������܂������A2020�N�̕��܂��F����@���ł����H

https://www.fujiya-avic.jp/blog/?p=44162

https://e-earphone.blog/?p=1298970

�����ԍ��F23119913

![]() 1�_

1�_

�����l�ł��B

�����̌o�ϐ����͂���ȏ�L�тȂ��Ƃ����w�W��������Ă͂��܂����C���z��/�|�^�A���Ɋւ��܂��Ă�(�ܘ_�A���ꂾ���ł͂���܂���)�A��������磂Ȃǂƌ������̂��x���ł͂���܂���ˁB

�Ȃ��Ȃ������[���L���ł��B

https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1224945.html

�����ԍ��F23120675�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��}����A�M���U���R�[�h����A�m�A����̃R���{���Ƃ������ƂŁA����Ɛh���R�����g��(�i�}�����Ă��߂�Ȃ�����

�l�I�ɂ̓n�[�h�͂����v��܂���ALP��2~3���^�C�g���l�ߍ��킹�Ă��������˂����܂���˂�(�y�`���g������

�ŁA�U�M���ň�Ȑ݂��Ăˁ�(�G���J�l����]

�����ԍ��F23121203

![]() 1�_

1�_

�\��Y����]�E���܂���

�t�@�[�E�F�C�̌����J�����_

https://www.youtube.com/watch?v=RXl8GW6tIew

�t�@�[�E�F�C�̃^�u���b�g�̓n�[�}���̉����߂Ȃ̂ŁA�F�X�q�����Ă���炵��

�����ԍ��F23121697

![]() 1�_

1�_

�Q�O�O�O������Ȃ�A�����ŕ��M�̂悤�ȃI�[�f�B�I���[����������ق��������B

�X�s�[�J�[�ƃA���v���r���_�[�ɃI�[�_�[����悭�Ȃ��i�^��ǂ�SiC-FET�A���v�j�B

�X�s�[�J�[���r���_�[�ɃX�[�p�[�X�������I�[�_�[����A��������̃V���b�v��肢�����̂���ɓ���܂�

�^��������̎g���Ă���A���v�͎s�̕i�ł͂Ȃ��A����Ă�����������ł��B

�����ԍ��F23122464

![]() 1�_

1�_

�����l�ł��B

��bpm117����@�܂Ƃ��A����A���܂ł�����A

https://kakereco.com/s/index.php

���N�͕��܂����Ă����悤�ł����A���N�͂ǂ��ł��傤���ˁH�`�F�b�N���Ă݂�ƋX�����ł���B

�����ԍ��F23122495�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���B�v����

�ނ��`���́A�r�j�[���܂����āA���Ԃ����Ƃ悭�͂��Ⴌ�܂��������̂ł��� ^^�U

�����ԍ��F23125418

![]() 2�_

2�_

�X�s�[�J�[ > JVC > SX-WD9VNT [�y�A]

�t�������W�ł��̎��g�������͑f���炵���I

SX-WD9NT�̎��g�����������炩�ɁI

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483407.jpg?t=191108182521

https://the360.life/U1301.doit?id=9135

�����ԍ��F23104530�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

���̃O���X�́AFFT�̃T���v������4096�ŕ\�����Ă�̂Ŏ��g�����Ⴍ�Ȃ�قǃm�C�Y�ɂ��덷�������āA���ۂɂ�20Hz-30Hz�ߕӂł̓O���t�̎����������-40dB����-30dB���炢�Ⴂ�l�ɂȂ��Ă�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23106650

![]() 2�_

2�_

���ۂɉ��y���Đ����Ă铮��

https://youtu.be/1Hc-BXyp2a0

https://youtu.be/swFpLc8rGMs

�ቹ�悪�Y���Y�����Ă܂��B

�\�j�[�̃��V�[�o�[�Ŗ炵�Ă����X���������o�Ă��܂��B

https://youtu.be/kaWvwcibHig

���̓���̉���

���̓���̉����ׂ�ƁA

SX-WD9NT���o���Ă鉹���A

�@���Ƀ��R�[�f�B���O�G���W�j�A������Ă�h�����̉��ɋ߂������ǂ�������܂��B

https://m.youtube.com/watch?v=QRqdE8UBu1I&feature=youtu.be

��͂�A���R�[�f�B���O�G���W�j�A�Ƌ����J�����ă��R�[�f�B���O�G���W�j�A�����߂鉹��ڎw���č��ꂽ�X�s�[�J�[�Ȃ�ł��ˁI

������A�~���[�W�V�������D��Ŏg���Ă��肵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���@

JVC�Ƃ͑S���W�Ȃ����e�̋L��

���RJVC����͈�K�����͏o�ĂȂ�

�@�@�@��

�p���q���i�\�j�[�~���[�W�b�N�����j�̃v���C�x�[�g�X�^�W�I

http://www.stereosound.co.jp/review/article/2015/02/02/35339.html

�E�b�h�R�[���X�s�[�J�[���g����

https://i.imgur.com/R90KoRb.jpg

�����JVC�Ƃ͑S���W�Ȃ����e�̋L��

�L�����W�i���j�o�[�T���~���[�W�b�N�����j�̃v���C�x�[�g�X�^�W�I

http://www.sounddesigner.jp/contents/2010/10/musician/index.shtml

�E�b�h�R�[���X�s�[�J�[���g����

https://i.imgur.com/uoJVqlG.jpg

�\�j�[�~���[�W�b�N������

�R�u�N���́A�\�j�[�~���[�W�b�N�X�^�W�I��

�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���X�s�[�J�[����������ł�

https://shinejuly24.tokyo/717/#i-4

�����ԍ��F23115677�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����A���[�G���h�܂ŐL�тĂ��܂���ˁB

�Y���Y����������͒Ⴍ�Ă����X80Hz���x�ł��傤

�܂Ƃ��ɏo�Ă���̂͂��̕ӂ�܂łł��傤�ˁB

�����艺�͔{���ɂ����o�Ŗ��Ă���悤�Ɋ����邾���ł��B

����ł����̃T�C�Y�̃t�������W�Ƃ��Ă͂��Ȃ�撣���Ă��邩�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23116745�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��jackey0506����

�o�Ė����̂ł͖����A

���R�[�f�B���O�G���W�j�A�������������������ĂāA

��������̂܂o���Ă��ł���B

�@�@�@��

https://youtu.be/QRqdE8UBu1I

�����ԍ��F23119539�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�@��͈Ⴂ�܂����A�Q�l�ɁB

�y������ɂ́A�l�X�ȃA�[�e�B�X�g�̃��R�[�f�B���O��C�u�ɎQ�����A���g�̃��j�b�g�ł��������s���v���̃`�F���t�ҁA�ɓ��n���g�V���o��B

�ɓ�����̐����t�ƁA�i�E�b�h�R�[���R���|�́j�uEX-A300�v�ŗ������Ƃ̃R���{���[�V�������s��ꂽ�B���炩���ߘ^�����A�ꕔ���J�b�g�����������uEX-A300�v�ŗ����A�J�b�g���ꂽ�������ɓ��������t�ŕ₤�Ƃ������݂��B

�@

�R���{���t���n�܂�ƁA���X�ɗ��҂̉��͓����ł����A�ڂ��Ԃ��Ă݂�Ɛ����ƃX�s�[�J�[�Ƃ̍��͂قƂ�NJ�����ꂸ�A�uEX-A300�v�̌����Č��\�͂̍����������ł����B

https://s.rbbtoday.com/article/2012/02/09/86143.html

�������̎ʐ^

https://s.rbbtoday.com/article/img/2012/02/09/86143/180673.html�@�z

�����ԍ��F23119541�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������A�Q�l�L�����B

���̋L������L�Ɠ����ŁA�I�[�f�B�I���̋L����������Ђł͖�����Ђ���ނ��ď����Ă�L���Ȃ̂ŋq�ϐ��͂���Ȃ�ɗL��܂��B

�y������́A�v���̃~���[�W�V�������g�p����r�N�^�[�X�^�W�I�Ŏ��{���ꂽ�B�X�^�W�I�ɂ̓E�b�h�R�[���X�s�[�J�̎����A���o���ɂ��̗p����Ă���uTOMA Ballads 3�v���肪����

�~���[�W�V�����̓ϕĒn�`�v����ƃs�A�j�X�g�Ń��H�[�J���X�g�̐Β˂܂݂��o��B�����t����I���ꂽ�B

�@�����t�Ȃ͂��̏�Ř^������A���a38cm�̃X�^�W�I�p�̃��[�W���j�^�ƌ��a8.5cm�̃t�������W���j�b�g�𓋍ڂ���N50�̃X�s�[�J�Ŕ�r�����B

�����t�Ȃ͂��̏�Ř^������A���a38cm�̃X�^�W�I�p�̃��[�W���j�^�ƌ��a8.5cm�̃t�������W���j�b�g�𓋍ڂ���N50�̃X�s�[�J�Ŕ�r�����B

����ɂ��ꂼ��̃X�s�[�J�ŁA44.1kHz/16bit��CD�t�H�[�}�b�g�ƁA96kHz/24bit�̃n�C���]�t�H�[�}�b�g���Đ����ꂽ�B

�n�C���]�Đ����́A�s�A�m�̋��オ���\������A�����L���ɂȂ��ہB���a�͏������Ȃ����N50�ł͍Đ����̃o�����X�̗ǂ��������ꂽ�B

https://japan.cnet.com/article/35043604/�@�z

���̋L���������ł����A

�E�b�h�R�[���̉��������t�̊y��̉��Ƃ�������ĂĂ�����A

�}�X�^�[�e�[�v�̉��̊�ƂȂ郁�C�����j�^�[�i���[�W���j�^�j�̉��Ƌ��������Ȃ������炱��Ȗ��d�Ȏ���������܂����ˁB

�����ԍ��F23119546�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

|

|

|

|

|---|---|---|---|

�@ youtu.be_Hc-BXyp2a0�@�T���v����32768��FFT |

�Ayoutu.be_swFpLc8rGMs�@�@�T���v����32768��FFT |

�B�@�@�̃T���v����4096��FFT |

�Cyoutu.be_QRqdE8UBu1I�@�̃X�^�W�I�^���h������FFT |

�����ۂɉ��y���Đ����Ă铮��

https://youtu.be/1Hc-BXyp2a0

https://youtu.be/swFpLc8rGMs

�ቹ�悪�Y���Y�����Ă܂��B

�@��L�̃A�b�v����̎��g�������ł��B�Ԑ��i�s�[�N�l�j�������̎��g�������������Ă܂��B

FFT�T���v������32768�̑���Ȃ̂Œቹ�����͂��Ȃ萳�m�ł��B

�@�A�b�v�}�@�A������ƁA�ቹ�̃s�[�N��70Hz-80Hz�ŁA60Hz���炢�܂ł͍Đ��ł��Ă�悤�ł��B50Hz�ȉ��͋}���Ɍ������Ă܂��B

�@�A�b�v�}�B�̓T���v����=4096�ō쐬�������g�������t���t�ł����A�ቹ��̌덷���傫��40Hz���炢�܂ōĐ��ł��Ă���悤�ȃO���t�ɂȂ��Ă��܂��Ă܂��B

�@�C�̓X�^�W�I�^���̃h�����̕����̎��g�������ł����A������̓X�s�[�J�[��ʂ����A���C���o�͂̂܂܃A�b�v���Ă���̂ŁA�d�ቹ��20Hz�`40Hz�̉����L�^����Ă܂��B

�@

�@���^�X�s�[�J�[�̃R�[���̗L���a�́A���Ȃ菬�����̂ŁA�ቹ�̎��g�����Ⴍ�Ȃ�قǃR�[���̃X�g���[�N���}���ɑ傫���Ȃ邽�߁A�ቹ�Đ��ɂ͂��Ƃ��ƌ����ĂȂ��悤�ł��B

�@���e�I�ɂ�jackey0506�������Ă邱�ƂƂ��Ԃ��Ă��܂��܂������A60Hz���炢�܂ł͍Đ��ł��Ă�悤�Ȃ̂ŁA���^�X�s�[�J�[�ɂ��ẮA�ቹ���o�Ă�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23119601

![]() 3�_

3�_

���p�C������

https://the360.life/U1301.doit?id=9135

�ł́A��������ŐF�X�ȃX�s�[�J�[�̎��g���������r���肵�Ă܂��B

�ȉ��ASX-WD9NT�Ɠ����i�т�4���~���x�̃X�s�[�J�[����9���~���x�̃X�s�[�J�[�̎��g�������ł��B

DALI

ZENSOR PICO

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483556.jpg?t=191108201006

TEAC

S-300HR

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483564.jpg?t=191108201058

DALI

MENUET

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483588.jpg?t=191108201321

DALI

OBERON1

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483596.jpg?t=191108201729

DYNAUDIO

Emit M10

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483648.jpg?t=191108203724

Monitor Audio

BRONZE 2

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483656.jpg?t=191108203816

B&W

686S2

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483664.jpg?t=191108203911

ONKYO

D-412EX

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483672.jpg?t=191108204021

JBL

STUDIO 230

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483824.jpg?t=191108215335

�����āA

SX-WD9NT

https://www.scdn.the360.life/ecimage/article/9/9135/483407.jpg?t=191108182521

���炩�ɑ��̃X�s�[�J�[���S�̓I�Ƀt���b�g�Ȏ��g�������Œቹ��̎��g���������Ⴂ�Ƃ���܂ŏo�Ă��܂��ˁB

�����ԍ��F23119661�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���p�C������

���p�C������

>�C�̓X�^�W�I�^���̃h�����̕����̎��g�������ł����A������̓X�s�[�J�[��ʂ����A���C���o�͂̂܂܃A�b�v���Ă���̂ŁA�d�ቹ��20Hz�`40Hz�̉����L�^����Ă܂��B

�܂�A���������������

>�o�Ė����̂ł͖����A

>���R�[�f�B���O�G���W�j�A�������������������ĂāA

>��������̂܂o���Ă��ł���B

>�@�@�@��

>https://youtu.be/QRqdE8UBu1I

�ł���A

���R�[�f�B���O�G���W�j�A�����H����O�̑f�̂܂܂Ȃ�20Hz�����o���Ă���Ƃ������ł��ˁI

�����ԍ��F23119692�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���`�A�A�A�@����̃R�����g

�ʂ̓���̎��Ɗ��Ⴂ���ď�������ł��܂��܂����̂Ŗ������ĉ������i��

�����ԍ��F23119699�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

40Hz�ŐU���������̕ǂ����蔲���āA�O�̉Ƌ�A�K���X��h�炵�܂�

�����ԍ��F23120357

![]() 0�_

0�_

������9VNT��18Hz���特�Ƃ��ĕ������Ă��܂��B

���i�̃��r���[�������Ă��܂��B

�m�[�}���ł����̐��\�ł���HR10000�̌���i��

���݂����₵���̂ŁA���j�b�g���̃E�b�h����25�I�[�N��

�����A�X�v���[�X���_�lj��A���j�b�g�E���ɐ^�J���b�V���[

�lj��A�[�q���߃l�W����ɑf��SUS-XM7�Ɍ�������

��艹�̏d�����ƑN�x���オ��܂����B

HR10000�̃��j�b�g����JVC�ł͌���21mm�ł��B

�����ԍ��F23172155

![]() 3�_

3�_

�����I�ɖ��߂Ă��܂����݂����Ȃ̂ŁA�X�����Ă܂��B

�������Ȃ����Ƃ�����芦���Ȃ��Ă��܂������A�M���S�ō�����Ⴂ�܂��傤�B

![]() 4�_

4�_

��BOWS����

����A�b�v���肪�Ƃ��������܂��B�q�����܂����B

�o��ŁA�m�[�g�p�\�R���{USB DAC�{�C���z���ł͕�����ɂ��������ł����A����ς�OMF-519����Ԏ��R�ɒ������܂����B

�ЂƂC�ɂȂ����̂́A�M�^�[�\���̖`���ŁAOMF-5�{8L�ň�Ԍ����ł������A������������悤�Șc�����������܂����B

2.7L�͂قƂ�Ǖ��������AOMF-519�͏������ł����A�܂�������悤�Șc���������܂����B

�\�[�X�H�@�V�X�e���̉��ʂƃ��j�b�g�̊W�H

�����ԍ��F23177805

![]() 0�_

0�_

��F�M�^�[�\��

���G�M�^�[���C�u�iGuitar Live�j

�����ԍ��F23177824

![]() 0�_

0�_

Architect1703����

>�ЂƂC�ɂȂ����̂́A�M�^�[�\���̖`���ŁAOMF-5�{8L�ň�Ԍ����ł������A������������悤�Șc�����������܂����B�@

�@���`�����ϕ�����܂���˂�

�@�܂������͓��肵�Ă��܂��A����̋Ȃ̓���̃^�C�~���O�ŏo�Ă���̂Ł@���̒��Âœ��肵���G���N���[�W���̃X�s�[�J�[�[�q���A���i�g���Ă�����̂�茊�̃T�C�Y���傫���A�莝���̃o�i�i�v���O�ł́@�����������������������̂Ł@�j���o�����ɐU���Ők���ďu�f���Ă����\��������܂��B

�@���̌�Œ[�q�������A�z���ޓ\��t���Ƃ����ċl�߂����Ȃ�ʼn��������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23179649

![]() 0�_

0�_

BOWS����

���܂�ւ�肽���Ȃ��X���Ȃ̂ŁA�����Ă�����ɂ�

�d�q�{�����[���ɂ��āA�l�K�e�B�u�ȃC���[�W�����Ă�Ƃ̂��Ƃł����ABOWS���������d�q�{�����[���͂ǂ�����`�b�v�����Ƀo�b�t�@�p��OP�A���v���������ꂽ�^�C�v�ł��B�{�N���A�g�������Ƃ�����̂ł����A�₷�����W�J�Z��~�j�R���|�Ɏg���Ă���d�q�{�����[���ɔ�ׂ�}�V���Ȃ����x�Ȋ��������܂��B

MUSE�́A������H�͂قڃo�[�u���E����PGA�Ɠ����Ȃ�ł����A�o�b�t�@���O�o���ɂȂ��Ă��܂��B

�Ă��APGA�̃p�N���ƈꕔ�ł͂����Ă܂���˂�

�{�����[���@�\�Ƃ��Ă͈����Ȃ��̂ł����A�o�b�t�@�̐v�ɂ���ĉ����R���R���ς��킯�ł��B

�H���̃L�b�g�̓{�N�͂悭�����Ă��܂����A��ɍڂ���R���f���T�ɂ���Ă����ˁA�Q���Q�����邮�炢���������܂��B

OP�A���v�ɂ��Ⴂ���������܂����A�d�������đ厖���˂�������قǑ̊��ł���L�b�g�������Ȃ����Ƃ�

�ȑO�A���̂�����́A�e�r�Ă���ƃ`���b�g�̂悤�ɂ��ꂱ�ꂵ�Ă��܂��˂�

�ŁAMUSES�́A1�R���g���[���[��4��8�����܂ŃR���g���[���ł����Ǝv���܂��B

�ŋ߂́A�ʓ|�Ȃ̂ŁAD���A���v�ɂ������̌n�R���f���T���T�N�b�ƏH���{�����[���L�b�g�ɏ悹�Ă��܂��Ă܂��B

OP�A���v�́A���]��H�ł͂Ȃ��̂ŁAOPA827��ϊ���ɂ��������̂��g���܂��B

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13191/

�H�����A���E�ň��OPA827���₷����Ȃ����ƁE�E�E�E�E�E

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-14286/

�m��Ȃ������E�E�E�E�E�E�H��������ȃ��m�������Ă����Ȃ�āE�E�E�E�E�E�E�E

PS�@��R�́A�A���t�@��R���T�C�Y�I�ɖ����Ȃ������āA���I�ɂ��������ǂ��Ƃ������܂��B

�ʑ��⏞�͖{�C�Ȃ�SE�R���ł����A�ϑw�Z���~�b�N�����}�C�J�̕����{�N�͍D���ł��B

�����ԍ��F23183567

![]() 0�_

0�_

Foo����

�@�ǂ����@�w�E���肪�Ƃ�

�@MUSES�̓d�q�{�����[���̓A���v�O�o�����Ă̂͒m���Ă�����ł����A�܂�CS3310��PGA2311�̈�ۂ��������܂����ˁB����PGA2311

>�{�����[���@�\�Ƃ��Ă͈����Ȃ��̂ł����A�o�b�t�@�̐v�ɂ���ĉ����R���R���ς��킯�ł��B

>�H���̃L�b�g�̓{�N�͂悭�����Ă��܂����A��ɍڂ���R���f���T�ɂ���Ă����ˁA�Q���Q�����邮�炢���������܂��B

>OP�A���v�ɂ��Ⴂ���������܂����A�d�������đ厖���˂�������قǑ̊��ł���L�b�g�������Ȃ����Ƃ�

�܂��@������������ł��傤�ˁB

�H���L�b�g�ŋC�ɂȂ�̂́AMUSES�ɋ�������TV���{�P�TV����3�[�q�ō���Ă���Ƃ���ł��ˁB

�����̓��W�b�N��H�̓d���������̂Ł@OPAMP�n��ƕ��������ł��ˁB

�@�ŁA�l�����̃L�b�g��������@�m����3�[�qREG�@�����������ā@�g�����X�̊����`������H���ĊO���ł�������5V�˂����݂܂��B

>�ȑO�A���̂�����́A�e�r�Ă���ƃ`���b�g�̂悤�ɂ��ꂱ�ꂵ�Ă��܂��˂�

�@�����ł����˂��B

>�ŁAMUSES�́A1�R���g���[���[��4��8�����܂ŃR���g���[���ł����Ǝv���܂��B

�@�}�C�R������̃C���^�[�t�F�[�X��SPI���C�N��3�����Ł@�A�h���X���W���Ă��Ł@�Ɨ����ĂW�܂ő���o���܂��ˁB

�@����ł����āA�R�}���h�ŕЃ`�����l���������ʂ�ݒ肷�邩�A���`���l�������ɐݒ肷�邩�������܂��B

�@����ǂ��납�A�R������Latch���@���삵����MUSES����ON�ɂ��Ă��A���ł��}�C�R�����瑀��ł��܂��ˁB

>�ŋ߂́A�ʓ|�Ȃ̂ŁAD���A���v�ɂ������̌n�R���f���T���T�N�b�ƏH���{�����[���L�b�g�ɏ悹�Ă��܂��Ă܂��B

�@����͈����Ȃ��ł��ˁB

>OP�A���v�́A���]��H�ł͂Ȃ��̂ŁAOPA827��ϊ���ɂ��������̂��g���܂��B

�@OPA827�́@�܂��g�������Ƃ͂Ȃ���ł���

>http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-14286/

�@���������L�����m�����悤�ɂȂ����̂�

�@���̒l�i�Ȃ�y�C���܂��ˁE

>PS�@��R�́A�A���t�@��R���T�C�Y�I�ɖ����Ȃ������āA���I�ɂ��������ǂ��Ƃ������܂��B

�@�������ɁA���^�ŗǂ�����Ƃ����A���t�@�ł��ˁB

�@�������C�_����Ȃ��ă{�����Ȃ̂�������Ƃł���....

>�ʑ��⏞�͖{�C�Ȃ�SE�R���ł����A�ϑw�Z���~�b�N�����}�C�J�̕����{�N�͍D���ł��B

�@����ECHU�\���Ă��������Ȃ����Ȃ�

�@�܂��A���̂��������Ă݂܂��B

�����ԍ��F23185359

![]() 1�_

1�_

���H���L�b�g�ŋC�ɂȂ�̂́AMUSES�ɋ�������TV���{�P�TV����3�[�q�ō���Ă���Ƃ���ł��ˁB

�����́A���̃W�����p�ŁA�O�����d���ł���悤�ɂȂ��Ă���̂Ŗ�肠��܂���B

�ʑ��⏞��10�����Ȃ�ŁA�G�`�����Ƃ���������ł���E�E�E�E�E�Ȃ̂ŁA�Z���R�����}�C�J�����Ȃ������ł��B�i�ŋ߁A�G�`���Ɠ���PPS�f�ނ̃R���f���T��1�������̃��m���łĂ����̂ŁA�����Ă݂����Ƃ͎v���Ă��܂��j

�����ԍ��F23185367

![]() 1�_

1�_

OM-NF519���WL���ɓ���ā@�G���N���[�W����

�E��ʊJ��

�E����

�E�o�X���t�@�����Q�|�[�g

�E�o�X���t�@�ْ��Q�|�[�g

�Ŕ�r��������������ɒu���܂����B

https://www.youtube.com/channel/UCUfESJNayPYtjTH5nyLnLig

�@��ʊJ�������@�������Ȃ�Ⴂ�A���R��͎��Ă܂����@�����ɒቹ�̕\�����Ⴂ�܂��B

�@�����d�q�̃X�s�[�J�[������Ń}�[�N�I�[�f�B�I�̒��̐l��3.5cm�|�[�g�ꔭ�����S����R���オ��̂�2.5cm�Q�|�[�g�ɂ��������ǂ��Ƃ��A�Q�{�̒����ς��ăo�X���t�ɂ����ق����ǂ��Ƃ������Ă����̂Ŏ����܂����B

�@�ŏI�I�Ɂ@�E�o�X���t�@�ْ��Q�|�[�g�@��I�сA���̘^���̌�ŋz���ޒlj������肢�낢��l�߂Ă�������ł����ǂ��ł��B

�@�ǂ�����Ղ�Ł@GX100 Limited�v�����@�Ƃ������ł��B

Foo����

�@�TV���d���O���ɕς������ł��ˁB

�@�ʑ��ۏ́@�`�b�v�}�C�J�Ƃ�������g�������ł��ˁB

�����ԍ��F23193436

![]() 0�_

0�_

��BOWS����

������Ă݂܂����B

Jazz Bass�𒆐S�ɒ����Ă݂܂������A�o�X���t�|�[�g�̒����Ⴂ�ɂ��Ă͕�����܂���ł���(��)

��ʊJ���́A�����������{�����Ƃ������A�����Ă���悤�Ȗ���ŁA������ƍD�݂ł͂Ȃ��ł��ˁB

���͕Ȃ��������Ȃ��̂ł����A�����ƒቹ�̏o��\�[�X���ƕs�����o�Ă������ł��B

�o�X���t��2�@��́A�x�[�X�̎�������Ԃ���炵���Ă��������ł��B�ł��A�����̈Ⴂ��������܂���B

��������]�����Ă�BOWS������ʔ����Ȃ��ł��傤����A���̕��R�����g���肢���܂��B

�o�X���t�̃|�[�g�������Ⴄ���̂ɂ���Ƃ����̂́A�|�[�g���̂̋���2��ނɂȂ��ĕ��U�����̂ŁA

���͂����Ă��߂͖����ł��傤���A�܂Ƃ߂đ�1�{�ɂ�������o�X���t���̂̌����͍����Ȃ�Ǝv���܂��B

��قǒቹ�̒��������ɕq���Ȑl�ȊO�́A���܂荷���o�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���܂��B

foo���ƈႢ�������邩���B

�����ԍ��F23193864

![]() 0�_

0�_

�A�[�L����Ɠ����悤�Ɋ����܂������A�o�X���t�|�[�g�̒����Ⴄ���1�Ԃǂ꒮���Ă�1�Ԃ܂Ƃ܂��Ă邫�����܂��B

�D�݂Ō����ƊJ���̃����_���D�����ȁ[�B

���������Ⴂ�ł��ˁB

���������������B�i�j

�����ԍ��F23193926�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

Architect1703����

>Jazz Bass�𒆐S�ɒ����Ă݂܂������A�o�X���t�|�[�g�̒����Ⴂ�ɂ��Ă͕�����܂���ł���(��)

�@�l���A�^�����������Ă���Ƃ킩����낤�Ȃ��Ǝv���܂��B(��)

�@����قǔ����ȍ��Ł@��@�ْ��̕����X���[�Y����

>��ʊJ���́A�����������{�����Ƃ������A�����Ă���悤�Ȗ���ŁA������ƍD�݂ł͂Ȃ��ł��ˁB

�@�h��ɁA�w�ʂɒ�������T���Ă����Ł@���������Ă܂��ˁB

�@�ݒu�����l�߂�@�ʔ������ɂȂ肻���ł����A�ቹ�͏o�܂���ˁB

>�o�X���t�̃|�[�g�������Ⴄ���̂ɂ���Ƃ����̂́A�|�[�g���̂̋���2��ނɂȂ��ĕ��U�����̂ŁA

>���͂����Ă��߂͖����ł��傤���A�܂Ƃ߂đ�1�{�ɂ�������o�X���t���̂̌����͍����Ȃ�Ǝv���܂��B

>��قǒቹ�̒��������ɕq���Ȑl�ȊO�́A���܂荷���o�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���܂��B

�@35mm���@�P�{�̕����Đ��\�͏オ��ł��傤���A���U�������傷���Ł@�o�X���t��ϋɓI�Ɏg���������������o��Ηǂ��ł��ˁB

�В�

>�A�[�L����Ɠ����悤�Ɋ����܂������A�o�X���t�|�[�g�̒����Ⴄ���1�Ԃǂ꒮���Ă�1�Ԃ܂Ƃ܂��Ă邫�����܂��B

�@�܂�����ȉ��Ƃ������܂���

>�D�݂Ō����ƊJ���̃����_���D�����ȁ[�B

�@��������ς�

�@���́A���щ��тɂ��Ă���Philips�̃v���[���o�b�t���s���܂��B

�@�l�́A�w���������炸�ɉ����L�т邯�ǒቹ���o�Ȃ���ʊJ���Ƃ��v���[���o�b�t�����D���ł��ˁB

�����ԍ��F23194403

![]() 0�_

0�_

����[

BOWS����A�����Ă݂܂����B

�܂��A���]�ł����A���̃��j�b�g�̉��̐[�����������I�I

��ʉ�����ƁA��둤�ɏo�Ă��鉹���Ǔ��ɔ��˂��āu���j�b�g�̌��݁v�ȉ����o���Ⴄ���Ƃ������ł����A���̉����������Y��Ȃ�ŁA����̑�������A�ǂ��ƂȂ��A�r���e�[�W�X�s�[�J�[�̂悤�ȖF�������犴���܂��ˁB

�ڂ��́A����͂���ł��肾�Ǝv���܂����A�w�ʂ����ӂ�����AAV�p�r�ł͖ʔ����ᖳ�����ȂƂ��������肵�܂����B

�Ă��Ƃ́A���̃��j�b�g�A�o�b�N���[�h�ł����͓I�ȉ����������I�I

���́A���Ԃ�ł����A���A���ŕ����̂ƁA�^���ł͂��������]���������܂��H

�l�̓i�`�������ł����Ƃ������̂ł����A�m���ɒ��̓\�[�X�ɂ���Ă͑���Ȃ��Ǝv����ł����E�E�E�E�E�E�E�E�E���́A�z���ނ̎��ƗʁA�G���N���[�W���[�̍����ł��Ȃ�ς��̂ŁA���ɍ��킹���`���[�����G���N���[�W���[�Ɏ{���Ƃ܂��Ⴄ�Ǝv���܂����A�X�^���h�ɂ�����Ƃ����āA�X�s�[�J�[�̎��͂Ƀt���[�ȋ�Ԃ������Ղ�Ɨ^���Ă�����ƁA�{�[�J����Ɋւ��Ă͂����Ɨǂ��Ȃ�Ǝv���܂����B

�ቹ�ɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ������u�ʊ��v���o���ɂ͖��ł͂ނ�Ȃ�ł����A���܂��`���[�����Ă�����ƁA���̃T�C�Y�̃��j�b�g�ł�����Ȃ�ɒႢ���܂Ō������Ȃ�����A�u��������v�C�����܂��B�ŁA�����ቹ��^���ōČ�����̂͂��Ȃ莊��̋Ƃ��Ƃ���������ł���ˁA�Ȃ�ŁA���ۂɌ����ł����ƁA���̏�Ԃł������Ƃ�����Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂����B

2�|�[�g

����A�u���C���h�ŕ�������A�����u�b�N�V�F���t�Ɋ����܂��ˁB

�G���̕t�^�X�s�[�J�[�ł����܂Ŗ�Ƃ��������̕����傫�������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���̐l�ƈႢ�A�l�͂��ꂪ��ԁu���i�I�v�Ȉ��芴������Ǝv���܂��B

2�|�[�g�ŁA�قȂ钷��

����A�w�b�h�z���ŁA������Ƒ傫�߂̉��ŕ����ƁA�����ƃ|�[�g����2�������܂��B

�ڂ������H

���ʂ̉��ʂł����Ԃ�ɂ́A�������ɂ܂Ƃ܂肪���邵�A�����L�тĂ��ł����A������ƃu���X���Ƃ������A����������U��C���Ȃ̂�������܂���B

���ƁA�|�[�g�̐ڍ����Â��Ȃ��ł����H

�p�X���t�|�[�g���āA���ۂɂ͉��ʂ��Ⴍ�Ă����Ȃ苤�U���܂����āA�k���Ă���̂ŁA���̕Ȃ��ڍ��������Ƒ傫���o���Ⴄ�Ǝv���Ă��܂��B�^�[�~�i���̕��̂тт肾���łȂ��A�Ȃ�ƂȂ��|�[�g�L��������ɋC�����Ɓu�킩��₷���Ȃ��Ă��܂��v�C�����Ă��܂��B

�l�͌v�Z�@���킩��Ȃ̂ł����A���̃��j�b�g�A�߂��Ⴍ����f�����ǂ��̂ŁA�u�ߐ�|�[�g�v�̃f���A���Ƃ��A�}���`�|�[�g�����������ł��ˁB

�����āA�G���N���[�W���[�̐v�Ƃ������A��������������郆�j�b�g�Ɏv���܂��B

���N�̕t�^�Ƃ���ׂāA�}�O�l�b�g�������������Ȃ̂��Ȃ��E�E�E�E�E�E�R�\�[���ƁA�F�X�ȏ������t�@�C�����Ă܂���ˁB

Mark����̃��j�b�g���āA�o�[�W������1�オ��ƁA�����ɑO�̃o�[�W�����̃��j�b�g�̕Ȃ������Ă����A�o�[�W����3�ɂȂ�ƁA�D�݂�����Ȃ��l�ł��u����͗ǂ��v�Ɣ[�����Ă��܂���ł���ˁE�E�E�E�E������A�������j�b�g�͂����������̂��ƔY�ށB

�Ƃ������ƂŁA�����́A�t���[�������ʂ̃A���y�A5�����̔��ɂ���Ď������Ă��������I�I

�����ԍ��F23194569

![]() 0�_

0�_

Foolish-Heart����

>�܂��A���]�ł����A���̃��j�b�g�̉��̐[�����������I�I

�@�ł��ˁB

�@��3000�{���Ł@�����܂ł̃��j�b�g�o������A�������j�b�g���[�J�[��ʑ����ȂႢ�܂����H

>��ʉ�����ƁA��둤�ɏo�Ă��鉹���Ǔ��ɔ��˂��āu���j�b�g�̌��݁v�ȉ����o���Ⴄ���Ƃ������ł����A���̉����������Y��Ȃ�ŁA����̑�������A�ǂ��ƂȂ��A�r���e�[�W�X�s�[�J�[�̂悤�ȖF�������犴���܂��ˁB

�@����͖l�������܂����B

�@

>�Ă��Ƃ́A���̃��j�b�g�A�o�b�N���[�h�ł����͓I�ȉ����������I�I

�@���̃��j�b�g�Ńo�b�N���[�h�͕��������ƂȂ��ł����A�g�����X�~�b�V�������C���͌����ȉ��ł����B

>���́A���Ԃ�ł����A���A���ŕ����̂ƁA�^���ł͂��������]���������܂��H

>�l�̓i�`�������ł����Ƃ������̂ł����A�m���ɒ��̓\�[�X�ɂ���Ă͑���Ȃ��Ǝv����ł����E�E�E�E�E�E�E�E�E���́A�z���ނ̎��ƗʁA�G���N���[�W���[�̍����ł��Ȃ�ς��̂ŁA���ɍ��킹���`���[�����G���N���[�W���[�Ɏ{���Ƃ܂��Ⴄ�Ǝv���܂����A�X�^���h�ɂ�����Ƃ����āA�X�s�[�J�[�̎��͂Ƀt���[�ȋ�Ԃ������Ղ�Ɨ^���Ă�����ƁA�{�[�J����Ɋւ��Ă͂����Ɨǂ��Ȃ�Ǝv���܂����B

�@

�@���̂ق����₵�������ŁA�o�X���t�̂ق����e�ފ����ł����B

�@�P�ɕ�������Ă������������ł����A

�@�����^��������ŃT�[���E�[���ʂ����炸���Ԃ�X�b�L���������ɂȂ����̂Ł@���ɂ������̂��z���ޒlj����Ă���[���牻���邩���H

>�ቹ�ɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ������u�ʊ��v���o���ɂ͖��ł͂ނ�Ȃ�ł����A���܂��`���[�����Ă�����ƁA���̃T�C�Y�̃��j�b�g�ł�����Ȃ�ɒႢ���܂Ō������Ȃ�����A�u��������v�C�����܂��B�ŁA�����ቹ��^���ōČ�����̂͂��Ȃ莊��̋Ƃ��Ƃ���������ł���ˁA�Ȃ�ŁA���ۂɌ����ł����ƁA���̏�Ԃł������Ƃ�����Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂����B

�@�ቹ�Ɋւ��Ă͔����e�����傫�����A�Z�b�e�B���O��u���ꏊ�ɂ���ĕ����̉e�����o��̂œ���Ƃ���ł��B

�@�ł��邾���@�����͑����悤�Ƃ��Ă����ł����ǂˁB

>����A�u���C���h�ŕ�������A�����u�b�N�V�F���t�Ɋ����܂��ˁB

>�G���̕t�^�X�s�[�J�[�ł����܂Ŗ�Ƃ��������̕����傫�������E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�^�V���[�����A���Y���|�p�Ƃ̖��O�����������[�J�[�̃G���g���[���C���X�s�[�J�[���͊m���ɏ�ł��˂���(��)

�@�l�i�Ȃ�̕��i�ł��������l�b�g���[�N�ʂ����������������悤��2way���A�f�ʂ��̃t�������W�̕��������ł��B

�@�G���̕t�^�Ő����o����3000�~�{���̉��i���o�����̂��傫���ł���

>����A�w�b�h�z���ŁA������Ƒ傫�߂̉��ŕ����ƁA�����ƃ|�[�g����2�������܂��B

>�ڂ������H

�@Youtube�Ȃ�Ől�ɂ���Ď��������Ⴂ�܂������

>���ʂ̉��ʂł����Ԃ�ɂ́A�������ɂ܂Ƃ܂肪���邵�A�����L�тĂ��ł����A������ƃu���X���Ƃ������A����������U��C���Ȃ̂�������܂���B

�@���肵����(��ʊJ���Ƃ������Ƃ�����)���Ȃ�z���ނ����Ȃ������̂������Ă���Ǝv���܂��B

>���ƁA�|�[�g�̐ڍ����Â��Ȃ��ł����H

�@�M�N.....��������Ɛڍ�������ł����ǂˁB

�@�⋭�ƃ|�[�g��̗}�~�̂��߂Ƀe�[�v�Ŋ����ă_���v���Ă�����ł��B

>�p�X���t�|�[�g���āA���ۂɂ͉��ʂ��Ⴍ�Ă����Ȃ苤�U���܂����āA�k���Ă���̂ŁA���̕Ȃ��ڍ��������Ƒ傫���o���Ⴄ�Ǝv���Ă��܂��B�^�[�~�i���̕��̂тт肾���łȂ��A�Ȃ�ƂȂ��|�[�g�L��������ɋC�����Ɓu�킩��₷���Ȃ��Ă��܂��v�C�����Ă��܂��B

�@�Ώ����ĕ��������Ă݂܂��B

>�l�͌v�Z�@���킩��Ȃ̂ł���>�A���̃��j�b�g�A�߂��Ⴍ����f�����ǂ��̂ŁA�u�ߐ�|�[�g�v�̃f���A���Ƃ��A�}���`�|�[�g�����������ł��ˁB

�@�}�[�N����̃|�[�g�͒lj��ǔ����Ă��Ŏߐ肵�Ă����������ł��ˁB

>�����āA�G���N���[�W���[�̐v�Ƃ������A��������������郆�j�b�g�Ɏv���܂��B

�@�ʃX���Ł@���̃��j�b�g�������ȃG���N���[�W���g�ݍ��킹�ĕ����܂�������

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23121383/#tab

�@�獷���ʂł����B

�@MarkAudio�����Ɓ@�����搶�̃g�����X�~�b�V�������C�������ɗǂ������ł��B

�@�킩���Ă����̂��A�ǂ���MDF����h�����Ƃ������ɂȂ肻�����Ƃ������Ƃł��B

�@���ʂ��悩�����̂��@18mm�̃p�C���W���ނȂ̂������������Ǝv���܂��B

>Mark����̃��j�b�g���āA�o�[�W������1�オ��ƁA�����ɑO�̃o�[�W�����̃��j�b�g�̕Ȃ������Ă����A�o�[�W����3�ɂȂ�ƁA�D�݂�����Ȃ��l�ł��u����͗ǂ��v�Ɣ[�����Ă��܂���ł���ˁE�E�E�E�E������A�������j�b�g�͂����������̂��ƔY�ށB

�@���̂Ƃ���I

>�Ƃ������ƂŁA�����́A�t���[�������ʂ̃A���y�A5�����̔��ɂ���Ď������Ă��������I�I

�@�Ȃ̂Ł@Alpair 5V3�ł����A���[���� 5V4���o��̂��Ȃ�....

�@FE-83sol���h�i�h�i�Ώۂɂ��悤���Ǝv�Ē�

�����ԍ��F23195324

![]() 1�_

1�_

�@���[����@���̏T����12�ʑ̃X�s�[�J�[�̍�҂���̂Ƃ���ɍs���ĕ����Ă��܂����B

http://query1576.livedoor.blog/

�@�����́A���Y�p�C��D���A���v��������Ł@TangBand�̃t�F���C�g�`�^���R�[���t�������W�̃��j�b�g���ڂ���17L,42L,85L��12�ʑ̂̔��H�I�u�W�F�ŕ����܂����B

�@����^�̂��߁A�ڂ��Ԃ��Ă���ƃX�s�[�J�[�̑��݂������ċɉ�������ʂ��܂��B�����������ł͂ǂ��ɃX�s�[�J�[�����݂��邩�w�������Ȃ��Ƃ����ʔ����̌������܂����B85L�̂�͒ቹ���L���ł����A���������c��ނ̂Ł@17L�̕����D�݂ł����B

�@��r�̂��߂Ɂ@�������j�b�g���ӂ���20L���炢����_�u���o�X���t�̔�(6�ʑ�)�ŕ����܂������A���Ȃ����ĕȂ������X�s�[�J�[�̑��݂��w���������Ƃ��ł��܂��B

�@���̂���12�ʑ̃X�s�[�J�[�͓��肷�邩���ł��B

�@MAOP7�Ŗ炷�Ƃ��������H

�@���Y�p�C�ƃA���v�u���ċA������ł����A���������쐻�˗������܂���(��)

�@���ߍ���ł����ł������ƍ��Ȃ���....

�����ԍ��F23195325

![]() 1�_

1�_

��Architect1703����

���ӂ��Ă��܂����Ă��܂��A

���̐��X�����@�����܂ő����̂��Ɓ@�ӂƎv���A

���̊O��郆�j�b�g���L��݂����ŁA

�����ԍ��F23196551

![]() 0�_

0�_

��matu85����

�Ăꂽ�悤�ȁB

�ʂɃ��^�V�̓����ł����p�V�Ăł��Ȃ��̂ŁA�D���Ȃ�������ĉ�����(��)

�㉺�̕��s�������̂�matu85����ł����B

���s���������Ə㉺�ɃX�s�[�J���d�˂����Ƃ��ɂ�����ƍ���Ȃ��A�Ƃ����n�R���������Ƃ��l���Ă����Ƃ������A

�H��Z�p�I�ɂ�������Ɠ���Ǝv�����̂ł��܂���ł����B

��r�I�ȒP�ɍ��āA�\��ʑ̂قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��C�C�����܂���ˁB

�����ԍ��F23198261

![]() 0�_

0�_

��Architect1703����

OM-MF519�@�h�ǂ����h�A������Ă����̂œ���A

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23037109/#23080872

�������āA���V�������[

OM-MF519�A6�������ā@�@6���j�b�g�����낤�@���Ďv���Ă��܂�����A�����[�J�ł��������|�����̎ʐ^�A

���݁A�����ݏ�Ԃł��A

��BOWS����@12�ʑ́A���j�b�g12�A�����ȁ[�Ǝv���Ȃ��猩�ɁA1�ł����B

��L�́A������\������ł����A�����Ă��܂����H�H

���̂�����܂��A�����̌��R�~�́A����Ƒ����������������i���Ԃ��o�Ă���Ăяo�Ă��鎞���L��j

���߂ăX�C�b�`����܂�����A���A�����𐿂��Ǝv���܂��A�X�����B

�����ԍ��F23198609

![]() 0�_

0�_

matu85����

>�������āA���V�������[

>OM-MF519�A6�������ā@�@6���j�b�g�����낤�@���Ďv���Ă��܂�����A�����[�J�ł��������|�����̎ʐ^�A

�@�P�_�[�X���j�b�g�w���ł����`�@���ȁ`

��BOWS����@12�ʑ́A���j�b�g12�A�����ȁ[�Ǝv���Ȃ��猩�ɁA1�ł����B

�@��{�A�����̒�ݔg�������Ȃ����Ƃƃo�b�t���̉e����}���邽�߂Ƃ������Ƃł����B

�@12�t������A�e�ʂ�����Ȃ��ł��傤�ˁB

�@�߃J�b�g�Ƃ��A�ڍ��Ƃ����̔��ƈ���ēƎ��̃m�E�n�E������܂��ˁB

�@�P�Z�b�g�ق�����ł����A�ݒu�����Ȃ�ł���˂��@����

>��L�́A������\������ł����A�����Ă��܂����H�H

>���̂�����܂��A�����̌��R�~�́A����Ƒ����������������i���Ԃ��o�Ă���Ăяo�Ă��鎞���L��j

�@�炵�Ă���Ȃ��������������̂����ł��ˁH

�@�����̉^�c��NG��͂悭�킩��܂���B

>���߂ăX�C�b�`����܂�����A���A�����𐿂��Ǝv���܂��A�X�����B

�@�����ł��B

�@������͈͂�...

�����ԍ��F23203344

![]() 0�_

0�_

Amazon music HD���ł��邾����������

�����������߂ɁA�Ή����Ă�l�b�g���[�N

�v���[���[����������96kHz�ȏ�ɂȂ��

�J�E���^�[�|�C���g�͑Ή����Ă��Ȃ��ł��B

AirPlay�ɂ����44.1kHz�ōĐ�����Ă���

��ł����ˁH

�J�E���^�[�|�C���g�g����悤�ɂȂ�܂��B

�Ƃ������Ƃ́AiPhone��48kHz 16bit�܂ł����@�Ή����Ă��Ȃ�USB-DDC�������

�J�E���^�[�|�C���g�Ɍq�����Ȃ����H

���Ƃ������Ƃň����ĊȒP�Ɏ�ɓ���

�x�����K�[��UCA202�Ƃ����I�[�f�B�I

�C���^�[�t�F�[�X�H�H��3500�~���w������

���̌��o�͂���J�E���^�[�|�C���g��

�Ȃ����Ƃ��날������Ɩ�܂����B

������DAC�̗ǂ����悭�łĂ܂��B

����Ȃ�l�b�g���[�N�v���[���[

�������ƂȂ����������B

��DAC�A������CD�v���[���[��

DAC���͂��������Ă���Ƃ�����

�x�����K�[�֗������B

�����ԍ��F23211979

![]() 0�_

0�_

oimo�t��

>Amazon music HD���ł��邾����������

>�����������߂ɁA�Ή����Ă�l�b�g���[�N

>�v���[���[����������96kHz�ȏ�ɂȂ��

>�J�E���^�[�|�C���g�͑Ή����Ă��Ȃ��ł��B

�@�l���A�������Ɓ@�������� Amazon Music HD��������Ł@Topping D70���� AK4497x2��ς�DAC���� USB�Ńp�\�R���ɂȂ��܂����B

�@�����I�̂́A��̑��肪�}�g���������������Ƃ�I2S���͂��t���Ă��邩��ł��B

�@�l�b�g�v���C���[���l�������ǁAAmazon Music HD�ɑΉ����Ă���̂����Ȃ��ā@���������Ȃ̂ƁA����ҏW�̉����������ƃ}�g���ɕ����������USB DAC�ɂ��܂����B

�@����܂艹�͊��҂��ĂȂ�������ł����A�N���b�N�̐��x�����ǂ��ā@�������ł��B

�@�������A����I�ŃT���T�����݂����ȉ��ŔZ���������ł��B����������ƔS��Ɩ��x�����~������ŁA�{�`�{�`�������Ă�������ł��B

�@oimo�t���́@�J�E���^�[�|�C���g���肫�Ȃ�˂�

�@�В��Ƃ����A�t���Ƃ����@����قǍ��ꍞ��ł܂����I�H

>���Ƃ������Ƃň����ĊȒP�Ɏ�ɓ���

>�x�����K�[��UCA202�Ƃ����I�[�f�B�I

>�C���^�[�t�F�[�X�H�H��3500�~���w������

>���̌��o�͂���J�E���^�[�|�C���g��

>�Ȃ����Ƃ��날������Ɩ�܂����B

�@�x�����K�[����ׂ��ł��ˁB

�@�����Ă����������ŏ����̖����ł��ˁB

�@�l���}�C�N��USB�C���^�[�t�F�B�X�Ƃ��R�قǔ����Ă܂��B

�����ԍ��F23212299

![]() 0�_

0�_

�Ō�̏������݂�������Ł@���̔��ĂĂ����܂����B

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212352/#tab

�����ԍ��F23212356

![]() 0�_

0�_

�X�s�[�J�[ > SONY > SS-NA5ESpe [�P�i]

���j���Ƀ\�j�[�X�g�A�ŃX�e���I�u�K�����A�s���Ă��܂����B���������������̂�AR2�ł���

�c�O�Ȃ���QES�ł����B

���QCD����������ł�2ES�Ƃ̈Ⴂ�ł����A����܂ŏq�ׂ�ꂽ�悤�ɒቹ�̏o���̈Ⴂ��

����܂����B5ES�ɂ͂Ȃ����C�Œe�ނӂ��悩�Ȓቹ���������܂������A�X�P�[����������̂�

��Ґ��̃I�[�P�X�g���ł�2ESpe�̕��������Ă���Ǝv���܂��B

��������͂�g���[�h�I�t�ł��傤���A5ESpe�ɔ�ׂă{�[�J������▄�v�C���ŁA���̃N���A���A

�����ł�5ESpe�ɕ�������Ǝv���܂����B���̃X�s�[�h�����e�����Ă��邩������܂���B

�Ƃ���Ń\�j�[�̃X�s�[�J�[�̕]���͊���Ă��܂��B����Ă���ƌ������A�]������Ă������

������̂̂�⏭�Ȃ��A���]�̕��������\�����ڗ����܂��ˁB

���̗��R�̑������A���z�ȃR�X�g�������Ȃ��特�F���Ȃ��A�������Ȃ��Ƃ������̂ł��B2ESpe��

���Ă͒ቹ������Ȃ��Ƃ����̂�����܂��B

����ɂ͂�����ƈ�a���������܂��B�����������̉��t�̒��ډ��Ȃǂ͉��F�Ȃǖѓ�����܂���

�ǂ����y�Ƃ��đ����̕��������ɍs����܂����A���F���Ȃ���_���Ȃ牉�t��Ȃǃ_���_������

�Ȃ��Ă��܂��܂��B

���̊O���Y�X�s�[�J�[�̕����𑜓x�������Ƃ����̂�����܂����A�����������Ƃ����̂́A��G����

�Ȃ����̂������܂��B�𑜓x�������Ă����ꂽ���̂͐�����O��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�{���ɐ�����

�O�ꂽ������ΓI�ɗǂ��̂ł��傤���B

���F�̂���X�s�[�J�[���ǂ��Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���ۂɃ\�i�X�̃X�s�[�J�[�Ɩ����܂�����

���ɐS�n�悢���ł������A�ǂ����Ă���a�����@���܂���ł����B�����\�j�[�̉��͈�a�����Ȃ�

�ƌ����̂������ł����B

���肪�Ȃ��Ƃ����̂͐��ɋ߂��ƌ������ł��B�ǂ����ŐS�n�悳�������Ă��Ă��A��a���������

�����ԑ����Ă���ƁA���ƌ������A�̂��ق����肵�Ȃ��̂ł��B�Z���Ԃ̎����ł͕�����Ȃ�����

����܂���B

�m�荇���̏����ɕ����܂������A�V���i�̉��ϕi�ō�p��������̂͂��͂��߂͂��ꂪ�N����

���������Ă���ƈ�a�����o�āA���ǂ�߂Ă��܂��ƌ������ł����B���̓i�`���������D�ނ̂ł��ˁB

���͎������Ō������̂ł͂Ȃ��A�̂ŕ������̂��Ƃ����̂�������������܂��B���͔g���ő̑S�̂�

����́A����͓��ɔ��ł��傤���B�����痈��S�n�悳�Ƃ͕ʂ̉��̕]���������ɂ���̂ł�

�Ȃ��ł��傤���B

�c�ɂ̐X�̎��R�ȉ��A���̂�������͑̂ɗǂ��Ƃ���Ă܂����A����͎��R�E�ɑ��݂��鐶�̉���

�̂ɍ�p���Ă���Ǝv���܂��B5ESpe�́A�������ł���Ȃ���ǂꂾ�������ԕ����Ă����Ȃ����ł��B

��G����Y�������قƂ�ǂȂ����ɋ߂����ł��B

�H�ו����A�������Ō��Ɣ]�ŐS�n�悢���������Ă��Ă��A���ꂪ�̂ɗǂ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�̂̓����́A���Â�葶�݂������Ȃ��i�`�������Ȃ��̂��A�ł��S�n�悢�Ɗ����܂��B

�\�j�[�̉���]������Ă���l�́A�����Ƃ������A���������̂Ŋ�����i�`�������Ńw���V�[�ȉ���

�̊�����ĕ]������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�C�O�Ŕ����Ă���l�i��荂���i�ŊO���Y�X�s�[�J�[�����{�Ŕ����Ă��܂����A�t�Ƀ\�j�[��

�X�s�[�J�[�͊C�O�Ŕ{�̒l�i�Ŕ����Ă��܂��B�C�O�ł̓X�[�p�[�i�`�������Ńw���V�[�ȉ�������

�]��������Ă���̂ł��傤���B

���̕��̕]���������Ƃ��c�{��˂��Ă���Ǝv���܂��B

http://blog.joshinweb.jp/hiend/2013/06/sony-4771.html

![]() 26�_

26�_

���ӂ��������������

���Ɩ��f�I�Ȃ��Ƃ����������̂ł����A�l���Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ɂ܂�ň����̗U�f�̂悤�ɕ������܂��B(�j

��]���̈�͂P�P�D�QCh�����ׂă\�j�[�ɂ��邱�Ƃł��B�����������łł̍\�z������ł���,�X�d�r�����A�T�d�r�����A�b�r�T�ő�����

�̂����z�ł��B�V�D�P�b�����d�r�Ōł߂�z�w�ł��B�������肵���ቹ�͑S�̂���߂܂��̂ŁA�X�d�r��������`�u�ł��������ꂽ

�ቹ�����ʂ��������ł����A���y�I�Ȗ��͂������Ă��ꂻ���ł��B

���Ȃ݂ɖ�]���̓�͂b�w�`�T�P�O�O�̂T�Q�O�O�ւ̃O���[�h�A�b�v�A��]���̎O�̓��r���O�ɂj�w�̂悤�ȉ��y���C���̃X�s�[�J�[��

�j�ɂ����`�u�����鎖�ł��B�}�����c�̂`�u�A���v�Ŗ炷���Ƃ����O�[���l���Ă��܂��B

�������X�d�r�͑傫���Əd�����l�b�N�Ȃ̂ł��߂ăt�H�X�e�N�X�b�v�Q�T�O�c�ő�ւł��Ȃ����ȂƂ����̂��Y�݂ł��B�E�[�t�@�[��

�������ē���ł��ˁB

�����ԍ��F23583499

![]() 1�_

1�_

��mattPA����

���b�w�`�T�P�O�O�̂T�Q�O�O�ւ̃O���[�h�A�b�v

����͎��H�ς݂ł����A���ォ�����b�w�`�T�P�O�O�̉��ɐc�����܂�A�P�O���[�h�ȏ�̌��オ�̌��o���܂��B

���������N�ACX-A5300���o��Ǝv���܂��B

���j�w�̂悤�ȉ��y���C���̃X�s�[�J�[���j�ɂ����`�u�����鎖�ł��B�}�����c�̂`�u�A���v�Ŗ炷���Ƃ�

�����O�[���l���Ă��܂��B

����͗ǂ��l���ł��ˁB���������āACX-A5200�͔��͏d���ŗV���n�̊y�����AAV8805�̓Z���t�ɐ��C������

BGM���������A��n�̉f���h���}�ɂ̓s�b�^���ł��B���ڔ�r���܂�������ԈႢ����܂���B

���̖�]�́A�Ȃ��ւ���̂��߂�ǂ������ł����A�V�A�^�[������CX-A5300��AV8805�̂Q��̐��ɂ���

�\�t�g�ɍ��킹�ĕύX���鎖�ł��B

�X�s�[�J�[�Ƃ��Ẳ𑜓x��KX�ɋy�т܂��A�TESpe���Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA�p���[�A���v����ŕC�G��

���Ȃ����̂́A����قǂЂ������Ȃ������ׂȉ����o����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23583579

![]() 0�_

0�_

�g�p���Ă����v���[���[�́AUBZ1�ł������AUB9000�������ă��C���v���[���[�ɂ��܂����B

��͂背�R�[�_�[��UBZ1�Ƃ͉������Ⴂ�܂��B

�QES��TES�̉��y�Đ��ɂ́AUB9000�ł��s���̂悤�ł����E�E�E

�����ԍ��F23583618

![]() 0�_

0�_

���r���O�̓}���`�ł͂Ȃ��Q�����ɂ��āA�v�����C��(�������̂͂o�l�P�Q���x��)�̕����ǂ��Ǝv���܂��B

���Ƃ��}�����c�ł�AV�A���v�ł́A����������KX�̂P�^�R�����͂������o���Ȃ����낤�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23584044

![]() 0�_

0�_

��������7�N�o���܂����̂Ŏ������̎��̋@������҂��Ă��܂��B�@��������w�����Ă����ɐV�@�킪���������\�����l����Ƃ��̏��i���w������̂��S�O���܂��B�@����SONY�ɂƂ��Ă��̏��i�͊����`��������܂���ˁB

�����ԍ��F23584072

![]() 0�_

0�_

��arisugawa����

�������͕�����܂���B

�@5ESpe�����ꂩ�牽�N������@�@�A�V�@��(AR2�̃u�b�N�V�F���t��])�@�@�B�f�B�X�R���ɂȂ�B

���i�������Ȃ��Ă���̂ŁA�A�����҂������Ƃ���ł����B

�����ԍ��F23584095

![]() 0�_

0�_

���ӂ��������������

�`�u�ł͂u�̕��������t�H�[�}�b�g��[�q�K�i�̐i���������A�����ւ����K�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��܂��ˁB

�b�`�w�T�Q�O�O�ւ̍X�V�X���͔q�������̂ł������܂�ɂ������I�ɑ����̂ɂт����肵�܂����B���͂���y�`�u�h�Ȃ̂ŁA���s�@���

�X�V�͂b�w�`�T�R�O�O�҂��ʂ̋C�����ł��B

�܂������Ă����Ȃ��̂ŃN���v�g���j�w�����ǂ����͂Ƃ������A�������r���O�ɊȈՂ`�u�V�X�e����u�����Ǝv���Ă��肻�̃X�s�[�J�[

�͉��y�d���ɂ������ł��B�������r���O�͉��l�̎x�z���G���A�Ȃ̂ŃV�X�e���͂����܂ŊȈՔłł��B�����̃��C���͎���

�̃\�j�[�P�P�D�Q�b���V�X�e���ł��ˁB�����Ń��r���O�̂u��͍̂������Ȃ�}�����c�m�q�P�V�P�P�N���X�ɂ��܂��B�i���̊ɂ₩��

�`�̓v�����C���̂o�l�W�O�O�U����o�l�P�Q�N���X�ł��B�{���Ȃ炱�̃N���X�̂b�c�v���[���[���Z�b�g�ł��傤���A�`�u�h�Ȃ̂łn�o�o�n��

�P�ނ��Ă��܂������I������̂͂t�a�X�O�O�O�����̕M���ł��B�����r�`�b�c���Đ��ł��Ȃ��̂͒Ɏ�ł��B

����ԋC�ɂȂ��Ă���̂́A�T�u�E�[�t�@�[�ł��B�T�d�r�ɂX�d�r�̑g�ݍ��킹�ŕ\���͂��オ��Ƃ������ɂȂ��Ă��܂����A

�t�H�X�e�N�X�b�v�Q�T�O�c�₻�̑��ׂĂ���Œ��Ɍ��\�����e�̋L�q�ɏo���킵�Ă��܂��B�X�d�r�����͖��͓I�ł����A���̏o��

��ւ��V�X�e�������镪�d���ĕ��G�Ȃ̂ŋ@�\���i�������y�p���C�ɂȂ�܂��B�V���v���ȃC�N���v�X��t�H�X�e�N�X�̃E�[�t�@�[

�����y�p�r�ʂłX�d�r�����Ɣ�r���Č��������̂ł��B�������E�[�t�@�[�͒P�ƂŒ����Ă���Ȃ��Ƃ͂킩�肻���ɂ���܂���B

����ɍ��̓R���i�ŊO�o���l�Ŕ]���ϑz����c��݂܂��B

�����܂ŏ����ĂċC�Â��܂������A�}�����c�ɂT�d�r����+�E�[�t�@�[�ŏ\�������ł������ȋC�����Ă��܂����B�i�j

�����ԍ��F23588708

![]() 1�_

1�_

��mattPA����

9ES�́A�QES��TES�ɍ����悤�ɍœK������Ă܂����ˁBKX�̐��\���t���ɔ��������̂�

KX5�A�Œ�ł�KX3�ł��BKX5�Ȃ�A�TES�{�XES�������Ă��܂��܂��ˁB

�A���v�����}�n��AV�A���v�͌��ʉ����ő�ɐS�n�悭�̌��ł��鉹����ŁA���̔��ʁA

�}�����c�̂悤�ȗL�@�I�ȏ�I�ȉ����o���܂���B

AV�A���v�́A�Q�J���Ń��}�n�ƃ}�����c�ŕ����������ǂ��ł��ˁB

���Ȃ�ȑO�AAV�@�q�d�u�h�d�v�Ƃ����G���Ŋe���[�J�[�̃X�s�[�J�[�̃T���E���h�Ό�������

�\�j�[�̂d�r�̎��R�ȗ��̉���Č��������i�Ɣ�ׂėD�G�ƌ����L���������āA�����

�d�r�����Ɍ��߂�����ł��B

�����ԍ��F23590689

![]() 0�_

0�_

���ӂ��������������

�����́A���܂�d�r�Ɨ��ꂽ�b�𑱂���ƃX���̎�|�ɔ����܂��̂ł�������N���v�g���̘b��͏I�����܂��B

����͂P�P�D�QCh���Ȃ��Ń��j�APCM�ʼnf��BD���������܂����B���Ԃł������班���傫�߂̉����o���܂������A�E�[�t�@�[����

�͂��Ȃ�̔��͂ł����B���̂��Ƃ̓��}�nS2100�łQES���쓮���ăN���V�b�N�⃔�H�[�J�����Ă��܂������A�z�{����������

�ł������炱�ꂪ�Ȃ��Ȃ����͓I�ł����B�N����܂��B��͂�ES�͑f���̗ǂ�����t�łĂ����ǂ��V���[�Y�Ǝv���܂��B

�������ŋ߂�SACD�v���[���[�͉�������̂����ȁA�ƒ��ׂ��獂���@����ł����B���y�@�͍��l�b�g���[�N��PC�������Ƃ���

�̂��嗬���Ǝ������܂����B�Ȃ����y�W�͐��N��Ɏ���x�����ɏA�E�\��Ȃ̂ŁA����܂łɂ̂�т�T�����Ƃɂ��܂��B

�Ђ���Ƃ�����CXA5300�X�V�̕����悩������܂���B

�����ԍ��F23593975

![]() 1�_

1�_

��mattPA����

���������ŋ߂�SACD�v���[���[�͉�������̂����ȁA�ƒ��ׂ��獂���@����ł����B

�p�C�I�m�A�̂o�c�V�O�`�d���R�X�p���ǂ������ł����A�ǂ����f�B�X�R���̂悤�ł��B

�\�j�[���ǂ��̂��o���Ă����Ηǂ��̂ł����A���ҏo���܂���ˁB

�����y�@�͍��l�b�g���[�N��PC�������Ƃ���̂��嗬���Ǝ������܂����B

�s�d�`�b�̂c�`�b�ł�����A�f�B�X�N���o�b�����������܂��ˁB

�����ԍ��F23597716

![]() 0�_

0�_

���ӂ��������������

�V�X�e���̍���������_���ăE�[�t�@�[��SA�|NA�XESpe���w�����܂����B

����łP�P�D�QCh�V�X�e���̒��j�T.�PCh��ES�V���[�Y�ő��������ƂɂȂ�܂��B����̂XES�ȊO�͑f��ES�ł��������̑_����

�B���ł��Ă��ꂵ���ł��B�����Z�b�e�B���O��������ł����A�ቹ�����܂����������Ă��艹�y�ʂł͂悳�����ł��B

�����̓��j���NHK�̃N���V�b�N���y�ԑg���y���݂ł��B

�����ɃN���v�g����KX5PX���w�����ă��}�nS2100�ŋ쓮���ĉ��y���y����ł��܂��B�_���ʂ胔�H�[�J���͑f���炵���̂ł���

��������TES�Ƃ̈Ⴂ���A�b�v�������Ǝv���܂��B���^�̒ቹ�����������Ȃ��ł��ˁB

����ɂ��Ă��X�d�r�����͑傫���ďd���ē�K�Ɏ����Ă����̂͑�ςł����B

���̃V�X�e�����������̓v���[���X�̂a�n�r�d���r�n�m�x�ɑւ��邱�ƁA���}�n�`�u�v�����f���`�F���W��҂��Č��݂̂b�w�`�T�P�O�O��

���������f���T�R�O�O�ɂ��邱�Ƃł��B�{���̋@�\���V�͂������A�T�Q�O�O�ŗǂ��Ȃ������y�ʂł̍X�Ȃ�i�������҂��Ă��܂��B

�����ԍ��F23660511

![]() 0�_

0�_

��mattPA����

���߂łƂ��������܂��B�N���v�g���̃X�s�[�J�[���l�I�ɍ��]�����������Ƃ�����

�TES�Ƃ̈Ⴂ�̕��y���݂ɂ��Ă���܂��B

�������y�́E�E�E�}�����c��AV8805�̕����ǂ������ł��˂��B

�v���[���X�́Asony��HW1���S�{�g���Ă��܂��B

�����ԍ��F23661638

![]() 0�_

0�_

���ӂ��������������

�}�����c��AV8805��AV�v���A���v�̍ō���ʼn��y�ʂł��f���炵���Ƃ̂��ƁAAV�W�X���Ŕq�����܂����B

���������̑���AV�A���v�Ȃ̂œ��o�͒[�q�̋K�i��V�K�̃t�H�[�}�b�g���ӂ݂�ƁA�����ԂōX�V���Ă���

�̂ɂ͌��\��p��K�v�Ƃ��܂��B���͂���A���v�ł����������Y�܂����Ƃ���ł��B

���͂����܂ŎO�������������B���Ă����AV�A���v�����y�ʂł��嗬�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�O���������Ƀz���O���t�B�[�ŁA�����̒��ɂ��Ȃ���S�[�O���Ȃ���VR���C�u�n�E�X�������͎����������ł��B

���̃��A���e�B�[�����y����Έ�ʂ͂�����ɗ���A�s���A�I�[�f�B�I�̓}�j�A�̂��̂ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ�����

�\�����Ă��܂��B����Ȃ킯�Ń��}�n��AV�v����������d�˂邲�Ƃɉ��y�ʂ��㏸���Ă������̂Ɗ��҂��Ă܂��B

�Ƃ���łXESpe�B����Ȃ��Ȃ��f���炵���ł��B

���܂�ONKYO�@SLA250��SONY�@SACS9�̂Q��ʼnf���ӏ܂ɂ͕s�����Ȃ������̂ł����ASLA250���X�d�r������

�u���������特�̃X�s�[�h�����o�܂����B���ɗႦ��ƍ��܂ł͉����ɗ������傫�ȗ����h�H�[���Ƌ����Ă���

�����ł���͂���Ŗ����������̂ł������A���ꂪ�X�d�r�����ł͋߂��Ƀo�V���[���Ɨ����������Ŕ��͂��啝��

�����Ă��܂��B������Ŏg������������̂������Ȃ肻���ł��B

�����ԍ��F23663392

![]() 0�_

0�_

��mattPA����

�X�d�r�����̂Q�����A�����Ǐ������������ł���(��)

CX-A5200�Ł@�@�s���A�_�C���N�g�łQ�����@�A�P�P�����X�e���I�ł��ׂẴX�s�[�J�[��炷

���炩�ɇ@�̕����������Ȃ̂ł����A���������l�͇A�̕����ǂ��ƌ����܂��B

���̕�܂ꊴ���ǂ��̂ł��傤�ˁB

�����ԍ��F23663486

![]() 0�_

0�_

���ӂ��������������

�����S�z�ł������͂��o�߂��āA�ߏ����f�ɂȂ肻���Ȃ̂ł�����ƌ������ł��B

�������ǂ��d���������Ƃ����̂́A�傫���ĕ��A���݁A�d�݂��Ȃ�������Ȃ����̂��Ǝv���܂����B

�l�Ԃł͂Ȃ��E�[�t�@�[�̘b�ł��B(�j

�������Q�O���~���̃E�[�t�@�[�͂ق��ɒ��������Ƃ��Ȃ��̂ł�����ɗD����̂�����̂ł��傤���A

����̂X�d�r�����̎��͂͂d�r�V���[�Y�����i�ʂ̐��i�Q�ł��邱�Ƃ����߂Ċ��������Ă���܂����B

�Q�����ƂP�P�����̘b�͂܂��Ɋ�����Ƃ���ł��B

���������������߂ăN���v�g���̃X�s�[�J�[���w�������킯�ŁA����łQ�����̉��y���y����ł��܂��B

����A�ʏ�͂U�T�C���`�e���r�ŃI�[�P�X�g�����f���A�P�P�D�Q�����ŃR���T�[�g�z�[���̕��͋C���o����

�S�n�悢�ЂƎ����߂����Ă��܂��B

�`�v���X�u�ɂR�����̉���ŕ��͋C���y���ނƂ����V�������E���L�����Ă���̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F23665269

![]() 0�_

0�_

��mattPA����

���������吨�̐l�����C�u�ɎQ������̂́A�����������Տꊴ�┗�͂Ɏ䂩��Ă̂��Ƃł�����

CX-A5200�n�̉��l�͂����ɂ���킯�ł��ˁB

�Ƃ���łX�d�r�����́A�f��p�Ɖ��y�p�̂Q�̃��[�h������悤�ł����A�Ⴂ�͊������܂����H

�����ԍ��F23666004

![]() 0�_

0�_

���ӂ��������������

�r�r�X�d�rpe�̂d�m�b�k�n�r�t�q�d�@�s�x�o�d��ւ��ł��ˁB

���͒p�������Ȃ��疾�m�ȍ����������Ă���܂���B

�������������ăZ�b�e�B���O���l�߂Ă��Ȃ��̂������ł����A�o�g���V�[���Ȃǂ̔��������ւ��ČJ��Ԃ��Ă�

���܂荷��������Ȃ��̂ł��B���������ĉ��y�����Ƃ���Ă���b�k�n�r�d�c�ɓ�����ςȂ��ɂ��Ă��܂��B

�ቹ��̈З͂�m�肽���̂ŁA�p�C�v�I���K���̂b�c�ł������Ă��悤���Ǝv���Ă���܂��B

�����ԍ��F23667536

![]() 0�_

0�_

��mattPA����

�����͒p�������Ȃ��疾�m�ȍ����������Ă���܂���B

�����A�������ȉ��y�ō����o��̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���܂��B

�����ԍ��F23668126

![]() 1�_

1�_

B&W��JBL�Ȃlj��ɐF�̂������̂��D�ސl�́A���y�ł͂Ȃ��������������Ǝv���܂��B

�����ɉ�����^���Ă���鉹�����߂Ă��āA���������l�ɂƂ��ĉ��ɐF��t���Ȃ�SONY�̃X�s�[�J�[�͎c�O�ȕ]���ɂȂ邱�Ƃ������̂��Ǝv���܂��B�����̍D���ȉ��y���i���ɂ͉��y�\�������āj�����D�݂̉��ŏo�����߂ɋ@�ށE�Z�b�e�B���O�����ꂱ�ꂷ��l�������A���R�[�h���t�ƂƂ��Ă�܂��B���y�ł͂Ȃ�������T���Ă���l�𑽐����܂����A������������Ƃ��Ǝv���܂��B���ׂ�킩��܂����A�Ⴆ��B&W�͑����̓����͂��Ȃ荓�����̂ŁA�v�̒i�K���特�y�����悤�ƂȂǂƂ͍l�����ĂȂ����Ƃ��킩��܂��B�m���Ƀn�}�鉹���C�����������̂͂킩��܂����A���͉��y�\���˂Ă܂ŕ��������Ƃ͎v���܂���B

����Ƒł��ĕς���āA���y�A�܂�A�[�e�B�X�g�̕\�����y���ނ̂ł����SONY�̃X�s�[�J�[�͉��i���l����Ƃ��Ȃ�D��Ă��镔�ނɓ���Ǝv���܂��B���R�[�f�B���O���ɍ��߂�ꂽ�\�����Ȃ����ɏo���Ă���܂��B

�F��t����X�s�[�J�[�͕\�����܂��Ă��܂������łȂ��y�Ȃɑ��č�������Ȃ��̑���������Ă��܂��̂ŁA���y���@��Ƃ��Ă͌����Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24912884

![]() 2�_

2�_

���f�W�^��in����

���X���肪�Ƃ��������܂��B���̃X�s�[�J�[�Œ������́A���A���Ŏ��݂ȉ����Ǝv���܂��B

�h���I�ł͂Ȃ����Lj�a�����Ȃ��A�{�[�J�������ŕ��������ɂȂ�܂��B

�H�ו��ł��Y�����Ŕ��������H�ׂ�����̂�����܂����A���ꂪ�̂ɗǂ����Ƃ�����

�����ł͂���܂���B

���͎��Œ����ƌ������ɂȂ��Ă��܂����A5Espe�́A���_��L�@�͔|�̔��Œ����S�n�ǂ�

�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24913298

![]() 1�_

1�_

�X�s�[�J�[ > Bowers & Wilkins > 805 D3 [���[�Y�i�b�g �P�i]

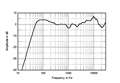

stereophile�������肵��805D3�̎��g�������ł��B

https://www.stereophile.com/images/317BW805fig04.jpg

https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-805-d3-loudspeaker-measurements

�����ԍ��F22988914�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 5�_

5�_

��Realforce �P�O�U���� ����ɂ���

��肪�Ƃ��������܂��A9000Hz��1000Hz�ɔ�ׂ�10DB�̐���オ���50Hz����̖L���Ȓ�悪�t�A���������t���Ă�̂ł��傤���B

����͂����̖����m��܂��A�����ɂ͍������̎h�������߂��Ď�����܂����B

�c�C�[�^�[�̑O�Ƀ_���{�[�����u���A�Ԋu�����܂������A����ȃu�U�}�Ȋ��D��B&W�Ɏ�����Ȃ��̂ŁB

�����ԍ��F22989247

![]() 4�_

4�_

https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=140

�@�@��

�ɁA805D3�ȊO��B&W�̎��g���������o�Ă܂����A

�����805D3�ɑ������������ł��ˁB

�Q�l�܂łɁA�������BOSE SoundLink Mini II�̎��g�������ł��B

https://thewirecutter.com/blog/how-bad-can-a-bogus-bose-be/

�����ԍ��F22989670�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

����͂킩��܂��A���̐���オ��̓o�b�t���X�e�b�v��ł��傤�B

�����ԍ��F22989817

![]() 2�_

2�_

����p�r�ɍ��킹�Ďg���邩�ۂ��A������蒮���Ăǂ������Ǝv���܂��B

���o�݂̂ŗǂ������f����Ȃ珃���j�^�[�ȊO�͍���Ȃ��C�����܂��B

�f�m����}�����c�Ȃǂ̃A���v�A�v���[���[���[�J�[���J���Ɏg�p���Ă���݂����ł����A�C�ɓ���Ȃ����ɂƂ��ẮA��������������ȓ����ƂȂ肻���ł��ˁB

�g�����Ȃ��Ȃ����炩�A�l�K�e�B�u�L�����y�[���̂悤�ȏ������݂��������郁�[�J�[�ł����A����ȏ�ɖ������Ă�����������C�����܂��B

�A���v��v���[���[�ō��������Ղ�����A�D�݂ɂ����܂��̂ŁA�悭�������Ă���I�ԂƊԈႢ�����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22989837�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 9�_

9�_

Realforce �P�O�U����A�����́B

>�N���X�I�[�o�[��1.5kHz�t�߂𒆐S�Ƃ���

B&W�̃c�C�[�^�[�̃N���X�I�[�o�[��4kHz����{�ł��B

�L�ڂ������Ƃ�����͕ς���Ă��Ȃ��͂��ł��B

>�����805D3�ɑ������������ł���

B&W�Ɍ��炸�A�u�b�N�V�F���t�ł͂������������������ł��B

B&W�̓c�C�[�^�[����̕��Ŏ����オ���Ă���̂ł��ɒ[�ɂ͌����܂����A

80Hz�`150Hz������ɐ���オ�肪����̂͑����ł��B

�����N�̈ꗗ�ɂ͏o�Ă��Ȃ��ł����A���{�ł͐l�C�̂���DALI�͂��������X���������ł��B

�ȉ��̃����N�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ă��������B

�uWSZYSTKIE MARKI�v�̈ꗗ�\�����烁�[�J�[���I�ׂ܂��B

https://audio.com.pl/testy/stereo/zespoly-glosnikowe

�����ԍ��F22989867

![]() 3�_

3�_

�����O�N�O�܂�805D3�����L (2015�N12��7���Ƀ��r���[���e��) ���Ă��܂����B�ł��A���X�J�X�J�A����L���L���ň�N�o����������A����803D3�Ƀg���m�t�I�[�f�B�I�o�R�Œ����Ă��܂��B�m���ɃJ�^���O�f�[�^���C�ɂ��܂����ASP�͍��킹��A���v�₨�����̓����A�Z�b�e�B���O�Ȃǂł��̐��l�ʂ�ɂ͒������Ȃ��������肪�����Ǝv���܂����A�@���ł��傤���B

�Ƃ���ŁA����������@�����́B�ǂ��@��Ȃ̂ŁA�Y�o�����q�˂��܂��B

�h9000Hz��1000Hz�ɔ�ׂ�10DB�̐���オ���50Hz����̖L���Ȓ�悪�t�A���������t���Ă�̂ł��傤���B

�@����͂����̖����m��܂��A�����ɂ͍������̎h�������߂��Ď�����܂����B�h

�Ə�����Ă��܂����A805D3�͂����g�ŏ��L����Ă����̂ł��傤�� ?�@

���r���[���e��q���������A B&W 685S2�ɂ��Ă̓��r���[���e (2016�N5��12��) ������܂��B�ł� �h������܂����h�Ə�����Ă܂����A�܂������L���Ă����Ȃ��̂� B&W 685S2 �̎����@805D3 �ɒu�������� �h��������h �Ȃ�ăf�^�����͏����Ȃ��ł���� ? !

�ȑO����h���܂Ƃ��]�X�h�Ƃ��h�M�a�]�X�h�Ƃ��h����҈ȊO�̐l����͓����Ȃ��]�X�h���œ����Ȃ��ŁA���� 805D3 �̂����g�ł̉ߋ��̏��L�̗L���ɂ��ē���@ Yes or No �ł��������������@!

�܂��A

�h50Hz����̖L���Ȓ�悪�t�A���������t���Ă�̂ł��傤���B�h

�����Ă��̕����ɂ��錈���ĖL���ł͂Ȃ����̓t�@���͈����t���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B���ۂɎ��̓A�L���t�F�[�Y�ƃ��b�N�X�}���̓�@��̃v�����C���A���v�ŁA����������ɖ炻�����Ƌ�J���܂������A���ʁA�h����h�ł��������A�L���Ȓ����āA�������� (>_<)�@

�����g�̌o���Ȃ̂��A�����ӂ̃C���[�W�ł��� ? ���̓_���@���ł��傤���B���������ł��肢�v���܂��B

�����ԍ��F22989953

![]() 11�_

11�_

���g�������ȂǁA�����I�����̕Ȃ������X�s�[�J�[���ƁA

���̕Ȃ��R���g���[������]�v�Ȏ�Ԃ�������A���̕��A�]�v�Ȏ��ԁA�J�́A�o��Ȃ�������܂�����A�A�A�B

���̕ӂ͎��g���������t���b�g�ł��ˁB

Dynaudio Audience 40

https://www.soundstagenetwork.com/measurements/dynaudio_audience40/

Focal Aria 906

https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:nrc-measurements-focal-aria-906-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153

Magico S5

https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:nrc-measurements-magico-s5-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153

���݁A���j�^�[�X�s�[�J�[�̎�̓��[�J�[��GENELEC��8040B

https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&biw=360&bih=630&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ4KIUteK7L0DmP06KMEsny33TLWA%3A1571147017972&sa=1&q=genelec+%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E7%89%B9%E6%80%A7&oq=genelec+%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E7%89%B9%E6%80%A7&aqs=mobile-gws-lite..#imgrc=tCLPYpeZZomLUM%3A

�����ԍ��F22990055�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�ቹ��グ�Ă���̂́A�E�[�t�@�[�T�C�Y��16�C���`1���Ə����ȃu�b�N�V�F���t�^�Ȃ̂ŁA�ቹ�s������������̂ɗʊ��ŕ���Ă���̂��Ǝv���܂��B

�������ʊ��𑝂₵�Ă��A�d�ቹ�͊��ҏo���܂���̂ŁA�����̓T�C�Y�Ƃ̃g���[�h�I�t�ł��ˁB

���l�ɍ����́A��ʓI�ɂTKHz�ȏ�͕������ɂ����Ȃ�̂ŁA����グ�Ă���̂��Ǝv���܂��B

���ʂ��グ��Β����I�ȍ����̈�ۂ��S���ς���ė���̂ŁA�傫�ȕ����ʼn��ʂ��グ�Ē����t���A�[�^�͂��t���b�g�ȓ����ɂ���̂��낤�Ǝv���܂��B

�u�b�N�V�F���t�^�̓j�A�t�B�[���h�ŏ����߂ȉ��ʂŒ������Ƃ��l�����āA�����s����₤���߂ɁA���̂悤�ȓ����ɂ��Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B

���͂��܂艹�ʂ��グ�Ē����Ȃ��̂Ŏ����Ă��܂��A�u805 D3�v�ʼn��ʂ��グ�߂���ƁA�������ς������邩������܂���ˁB

���R�A�u�b�N�V�F���t�^�ʼn��ʂ��グ�Ē����l�����܂��̂ŁA���̂悤�Ȑl�̓X�^���h���܂߂��ݒu�ʐς͂��܂�ς��Ȃ��u804 D3�v��I�Ԃ̂��K�ł��傤�B

������x�����ȉ��ʂŒ������Ƃ�O��ɂ���A���̈ʃ����n���̗L������̕����ǂ����ʂ������邾�낤�Ɖ��߂��Ă��܂����A�����ʎ��̍����̖���Ղ�̗ǂ��́A�l�I�ɂ͂ƂĂ����C�ɓ���ł��B

������ɂ��Ă��D�݂̖�肪�傫���̂ŁA��������t���b�g�ȃX�s�[�J�[��I�Ԃ��Ƃ�ے肷�������L��܂��A�������̍D�݂ɍ������f����I�������Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F22990066�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

�P���ȉ��ȂǁA�t���b�g�������D�݂łȂ������璲������Ԃł�����

���������邱�Ƃł����

�X���[�����j�^�[�X�s�[�J�[GENELEC�AADAM�ADynaudio �AFocal�AYAMAHA

�n���Ŏ����ł��܂�����

�����_�c�̊y��X�ӂ�͓X�܋�������

�����ԍ��F22990258

![]() 6�_

6�_

�����I�t��ŕ������̂�805D�ł����A�ŏ��Ɏf�����Ƃ���

�A���v�F�j�q�d�k�k�@�S�O�O����

CDP�F�r�n�m�x�@�y�P�d�r�ł����B

���ꂪ1�N��ɍs����

�v���A���v�F�G�A�[�@���P����

�p���[�A���v�F�G�A�[�@�u�P����

�r�`�b�c�F�G�\�e���b�N�@�j�O�V��

�ƕύX����A�f���炵�������ɕς���Ă��܂����B

�P�[�u����{�[�h�Ȃǂ����z�Ȃ��̂��g�p����Ă��܂����B

���̃N���X�̃X�s�[�J�[�́A�v���[���[��A���v������Ă��A���Z�b�e�B���O���l�߂Ă����ǂ̂悤�ɂ��ς���Ă������̂Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22990559

![]() 6�_

6�_

��80Hz�`150Hz������ɐ���オ�肪����̂͑����ł��B

blackbird����̏������݂̂�����Ƃ����⑫�B

���̂�����̑ш�ɂ́A�ቹ�y��̔{�����������傤�Lj����|����܂��B

�R���g���o�X�̍Œቹ�́A�S�OHz���炢�A�s�A�m���Q�VHz���炢�ł��B

���y��₾���y��́A�����ł���S�O�����Ƃ��Q�VHz�̉��Ɠ������炢�̉��ʂ�2�{���A�R�{�����������Ă��܂��B

�R���g���o�X�̏ꍇ�ɂ́A2�{���W�OHz�t�߁A�R�{���P�Q�OHz�t�߂ł��A�s�A�m�̍Œቹ�Ȃ�ĂقƂ�ǎg���܂��A�R�{�����X�OHz�߂��ɂȂ�킯�ŁA���̂�����̑ш悪�[�����Ă����

�䂽���Ȓቹ

�Ɛl�͊����܂��B�����ȃu�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[����L���Ȓቹ���o��Ƃ����̂́A���������{�������܂��g���Ă��邩��Ȃ킯�ł��B

���ۂɂ́A�T�OHz�ȉ��̒ቹ�͉��Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��F���ł����A�u���͋C�v�Ƃ��u���v�ɂ��������Ƃ��Ċ��m����܂��B

�Ə����ƂˁA�������ۂɁA�s�A�m��C0���������Ɖ�����������Ƃ����l��A�d�q�s�A�m��V���Z�Œe���Ɖ����ł�Ƃ����l�������ł����A�����������s�A�m�̏ꍇ�ɂ͊�����ʓI�ɑ����{���i2�{���A3�{���̘a�͌��������ʓI�ɑ����j�̂ŁA����ቹ�͕������܂��B�d�q�s�A�m�͂��̂������������ƌv�Z���ĉ��������Ă���̂ł���ᕷ�������ł��B

�R���g���o�X��x�[�X�̎����������Ă���l�́A�{�f�B����̐U���������܂��̂ŁA���Ƃ��������o�Ŋ����Ă��܂��B

�i�Ə����Ă��A����A�l�͂�����4������͉��Ƃ��ĔF�����Ă܂���by�x�[�V�X�g�A���x�[�V�X�g�Ə����l������Ǝv���܂����A������A����́E�E�E�E�E�E�Ƃ������킯�ł��A�Ȃ̂ŁA�l�̗F�l�̃v���ɉ��t�̒��ɊJ�����̉�����ꍞ��ł�����āA�ǂꂾ���̃I�[�f�B�G���X���C���t�����Ƃ����`�F�b�N�������̂ł����A���ŋC���t���l�͂܂����܂���B�ڂ��ǂ��l�͖ڂł݂āA�C���t��������Ă܂����j

�����ԍ��F22991078

![]() 4�_

4�_

���v�\�f�C�[�E�C���E�u���[��h�r���b�V�[�̃A���x�X�N�A������߂āH�s�A���㋉����

�ŒቹCDE��E���@����܂����A�Q�{���̍Đ��̓u�b�N�V�F���t�ł͍����

�����ԍ��F22991241

![]() 2�_

2�_

>Dynaudio Audience 40

>https://www.soundstagenetwork.com/measurements/dynaudio_audience40/

>

>Focal Aria 906

>https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:nrc->measurements-focal-aria-906-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153

>

>Magico S5

>https://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:nrc->measurements-magico-s5-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153

soundstagenetwork.com�̑���͖�������2 m�̋�������ł��B

>https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-805-d3-loudspeaker-measurements

stereophile��300 Hz�ȉ��̓j�A�t�B�[���h�ł̑���A����ȏ�͗��ꂽ(�����炭50�C���`)�ʒu����̑�����Ȃ������̂ł��B

�j�A�t�B�[���h�ł͉�܂̉e�����Ȃ����߁A�o�b�t���X�e�b�v��̕���悪����オ���������ɂȂ�܂��B

805D3���������ŗ��ꂽ�������瑪�肷��A����͂Ƃ��������͂���Ȃ�Ƀt���b�g�ɂȂ�ł��傤�B

���Ȃ݂ɁAstereophile�̃O���t����N���X��3.5 kHz���Ƃ킩��܂��B

�����ԍ��F22991815

![]() 3�_

3�_

��Realforce �P�O�U����

�{���A���\��ڂ���805D3���������܂����B

�A���v�̓}�����c�̐V���iNR-1200�ł��B

���ۂɎ�������ƃ����n�������Y�킳�Œቹ���o�����X�ǂ������܂��B

�O���t���݂Č��߂�̂ł͖����A���ۂɒ����Ă݂Ă��̃X�s�[�J�[���D���ɂȂ���������̂ł͂Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22997194�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���g�������͑厖�ł����AAV�A���v�ł͉����͏펯�ł����s���A���X�s�[�J�[�}�l�W�����g�V�X�e���Ƃ������ƕ���܂��̂ŁA���܂�d�v�Ƃ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă܂��ˁB���ǂ��K�v�Ȃ̂̓��j�b�g�{���̉𑜐��\�A�ʑ��Ǘ��A�ǎ��ōŏ����̑N�x�𗎂Ƃ��Ȃ��l�b�g���[�N�A�����z���A���̑��݂������鋭�łŔ��˂̏��Ȃ��G���N���W���[�AD�����W�m�ۂʼn���������\���B805�͗ǂ��o���Ă���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22997612

![]() 3�_

3�_

��fmnonno����

���ۂ�805D3�����x���Ⴄ�g�ݍ��킹�Œ����Ă܂����A

�ቹ��̓X�J�X�J�Œ�������̓L���L�����āA

�ƂĂ������Ă��Ȃ���������ł����B

���Ƀ}�����c�̃A���v�͒ቹ�悪�������������т₩�Ȃ̂ōň��ł����B

�����ԍ��F22997702�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

B&W�̉����̓w�b�h�z�����������܂������A

�����āA

�ቹ�悪�����������悪�L���L�����āA�S�̓I�ɃK�T�K�T���ĂĔ��ɒ�����ꂷ��̂ōD�݂ł͗L��܂���ˁB

�����ԍ��F22997705�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���o�A�����̓o���o���A�S�������ɂ���͖k���N

�f�m���E�}�����c���D�݂̐l�́A�I���L���E�A�p�C�I�j�A�͑���Ȃ����ɒ������邩��

�����ԍ��F22997766

![]() 2�_

2�_

Focal Aria 906

ELAC�@310

���[�t�F�f�[��

���i�̗D��ł͂Ȃ��A�������̊����̈Ⴂ����

�����ԍ��F22997773

![]() 2�_

2�_

����A805D3���������Ă��܂����B

��̕��̂���͓��ɋC�ɂȂ炸�A���ĂŖ��͂̂��鉹�Ǝv���܂������A

���̕��͎��g���������̂��̂̃C���[�W�ŁA�x�[�X�͕K�v�ȏ�ɗʊ������Ղ�̔��ʁA�o�X�h���͖{���h���Ƃ���ׂ��Ƃ���p���Ƃ��������ŁA�o��Ƃ���Əo�Ȃ��Ƃ���̃M���b�v���������傫�������܂����B

��r�Œ�����DIATONE DA-4NB70�̕����A���͂����ƃt���b�g�Ȋ������܂����B

������ƌ�����B&W���ʖڂƂ����킯�ł͂Ȃ��A�l�I�ɂ̓n�b�Ƃ��閣�͂̂���B&W�A�܂��ɍ��Y�`���̗D����DIATONE�Ƃ�����ۂ������܂����B

���Ȃ݂ɁA�o�X�h���̃`�F�b�N�Ɏg����CD�̓X�e�B���[�_����everything must go��4�Ȗڂ�5�Ȗڂł��B

�쓮�n�ɂ́A�A�L���t�F�[�YDP-750�AC-2850�AP-7300���g���Ă��炢�܂����B

�����ԍ��F23009651

![]() 3�_

3�_

�X�s�[�J�[ > FOSTEX > GX103 [�P�i]

https://www.fostex.jp/products/gx103/

�@����GX103��7�N�ڂŁA�����̋z���ނ�i�{�[���̔g�ɒ���ւ��܂����B

�@�@�@�@�@�������E�����W�{�g���E�[�n�[�̔��͋z���ފO���������B

�@���̂������X�s�[�J�[�P�[�u���ɃV���R���X�v���[�����ʐ��������Ód�C�܂��B

�@���̌�A�X�s�[�J�[�̓������ǂ��Ȃ����̂��A�{�g���E�[�n�[���{�A�{�A���ā@�C���������Ȃ�܂����B

�@�����ŁA�{�g���E�[�n�[�̔z���O���܂����A�N���X��150�w���c�ł����E�[�n�[�����ł�40�w���c�Đ����܂��B

�@�悭�ł����E�[�n�[�ł��B(^o^)

�@

�@��R�l�͏オ��܂����A�d�C�I�ɂ͖��Ȃ��悤�ł��B

�@���ƁAGX103�̃p���t�ɂ́@�E�[�n�[�̔��ƃ{�g���E�[�n�[�̔��̓_�N�g�łȂ����Ă���G������܂������A��������ƁA�Ȃ����Ă��܂���B

![]() 8�_

8�_

�@�ӂƁ@�X�s�[�J�[�����@�l�b�g���[�N�@�ɂ��@�ѓd���Ă邩���ƍl��

�@�V���R���X�v���[��h�z

�@�E�[�n�[���Ȃ�n�߂܂����B�@�����_�炩���Ȃ�܂��B

�@

�@�X�p�[�E�[�n�̃t�B���^�[�R�C���́@�X�p�[�E�[�n�[�̌��ł��B

�@�����ł����B

�����ԍ��F24064289

![]() 1�_

1�_

�X�s�[�J�[���̃R�C���̑ѓd�������̂ŃA���~���ŏ��������݂܂����I�I

�@�{�g���E�[�n�[�̃��[�p�X�t�B���^�[�u�R�C���v�̑ѓd����

�R�C���̏�ɐ≏�̂��߂ɓ����e�[�v�肻�̏�ɃA���~���Ń^�C���b�v�ŌŒ�ł��B

�@�{�H��������Ȃ̂Ő�̎��͂킩��Ȃ��ł����A�V�i����3����4�����炢�������ȁH�H�H

�@�V�i���̂f�w�P�O�R�̒ቹ�͋������đ̂��ɂ��Ȃ邮�炢�ł����A�}�W�ł�(~_~;)

�����ԍ��F24990109

![]() 0�_

0�_

���A�����G2000

�����ԍ��F24990433

![]() 0�_

0�_

���{�g���E�[�n�[�̃��[�p�X�t�B���^�[�u�R�C���v�̑ѓd����

�@�lj��ŁA�ѓd��➑̂̊O�ɕ��d�v���[�g�_�N�g�܂ň����܂����B

�@�V�i�܂Ŗ߂�܂��A6����7���߂�܂����B

�@�����I�I�@����ȏ�ቹ�o�Ă��s���Ȃł��ł�����@(^-^)

�@�L�b�`���p�A���~���ɃZ���e�[�v�ŕ⋭���Ă��܂��B

�����ԍ��F24993823

![]() 0�_

0�_

�lj��ł������Ă݂܂����I

�@���̃t�B���^�[�R�C���̌Œ�͎ʐ^�ł͎ʂ��Ă��܂��A�������ƍ��������ƃ^�C���b�v�ŖؕЂɌŒ肳�ꂢ�܂��A�ѓd�͎�������ؕЂɓ`���ł��傤�B

�@�����ŃA���~����ؕЂɂ��Œ�A���������܂Őڒ��܂łȂ���B

�����ԍ��F25012568

![]() 0�_

0�_

�@�N�I�[�h11L�ɂ������܂������A�@�c�D�C�[�^�[�ɒ��ڃA���~����ƕȂ��o��̂ŏ����̂ɖȂ����l�߂�ƍ����̍L���肪���Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�c�D�C�[�^�[�ɓ\�炸�ɑѓd���G���N���[�W���[��ʂ��ė}���������d�����܂����B�_�N�g�̖Ȃ͊O���܂����B

�@�D�݂ł�����I�I�@���͎��R�Ȋ����ł��B

�����ԍ��F25157996

![]() 0�_

0�_

�lj��A�ѓd��

�@11L���ƂĂ������̂ŁA�A���~���ɂ����d�������I�I

�O���̔������炢�ɃA���~�������݂܂����B������11�N�Ԃōō��ł��I�I

�@�ł��A���~���̃f�U�C��������Ȃ�ł���I�I�ς��邩��(~_~;)

�@���̃X�s�[�J�[�͈ꎞ���{���ɂȂ��Ȃ��ď������悤���l���Ă��܂����B

�����ԍ��F25311959

![]() 0�_

0�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�X�s�[�J�[]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y���̑��z���_�p�H

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC

-

�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC2025

-

�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�Ɠd�j

�X�s�[�J�[

�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j