���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 1 | 6 | 2021�N8��4�� 08:00 | |

| 153 | 55 | 2021�N5��20�� 22:31 | |

| 6 | 18 | 2021�N6��22�� 18:20 | |

| 128 | 200 | 2023�N5��8�� 23:57 | |

| 6 | 6 | 2021�N3��7�� 17:43 | |

| 60 | 199 | 2021�N8��31�� 10:43 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�����A�I�[�f�B�I���S�ҁA�����I�Ȏ���Ő\����܂��A�m���������̕������ĉ������B�A���v���A507UX2�ŁA�X�s�[�J�[���ANS1000M�ł��B

����A�e�ʂ̈⑰���A�I�[�f�B�I�ɑS���������Ȃ��A���A���l���S���킩�炸�AFOCAL��ELECTRA1028BE�ƌ����X�s�[�J�[������܂����B

�ƂĂ��Y��Ȓ������Ȃ̂ł����A�ቹ���A���̑���܂���B��i�Ȃ̂ł����A�i�܂�Ɨʊ����Ȃ��ƌ������B

�ቹ�́A�]��o�Ȃ��X�s�[�J�[�Ȃ̂ł��傤���B

���\�A��̃N���X�̃X�s�[�J�[���ƕ����܂������A507UX2�ł́A�͕s���Ȃ̂ł��傤���B�C�O�{�[�J����ǂ������܂��B

�X�������肢�v���܂��B

�����ԍ��F24137472�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��������

�����́B

���̃X�s�[�J�[���̔�����Ă��������̉��i�ł����A�y�A��140���~���炢�̕��ł��B

���݂��莝���̃A���v�ł͋��炭�s�ނ荇���ɂȂ�Ɗ����܂��B

�A���v�ƃX�s�[�J�[�͓������x���ɂ�������ǂ��ƈ�ʓI�ɂ͌����Ă��܂��B

���莝���̃A���v�ł��点��̂ł����A�X�s�[�J�[��炵��邩�ۂ��͕�����܂���B��芸�������莝���̃A���v�Ŗ炵�Ă݂ĕs�������Ȃ���A���̂܂g���Ă����̂��X�������Ǝv���܂��B

���̐�X������X�s�[�J�[�̏��_���̂́A�l���������������g�̐g�ׂ̈��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24137493�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��������

����ɂ��́B�ʏ�YAMAHA NS-1000M�̑傫�߂�3�E�F�C�Ŋ���Ă�������

�g�[���{�[�C�ɂ����60���~/�{�N���X�̃X�s�[�J�[�ł͖����͂ł��Ȃ������BFOCAL�̃x�����E���c�C�^�[�͏G��ŁA������͗ǂ����ŏ��銴���ł��傤��

1000M��30cm�E�t�@�[�͗D�G�Ȃ̂ŁA�ቹ�͂Ƃ��ɂ����������邩�Ǝv���܂��B

���͂��̃N���X�̃g�[���{�[�C���̂̑�^3�E�F�C�̓��ɒቹ�̏o���͍D���Ȃ̂ō����ɁAONKYO��DIATONE ��3�E�F�C�X�s�[�J�[�����p���Ă��܂��B

�A���v��ς��Ă�1000M�Ɣ�r�����Ȃ�ቹ�͖��������Ȃ��̂ł͂Ǝv���܂��B

1000M���Ȃ��Ȃ�A������FOCAL �ł��ǂ������邩���m��܂��B

���Âł��A�����e�i��1000M�͔��ɐl�C����܂��̂�1000M�͎�����Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B

�g�[���{�[�C�^�C�v����TAD Reference One��

B&W800D3 �N���X���Ƒ�^�Œቹ����������鉹�ł͂Ȃ��ł��傤���B�@����������x�͎������Ă݂Ă��������B�L���Ȑ��X�ɂ͂قڒu�����邩�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24137561�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��������

https://ippinkan.jp/shopdetail/000000009927/

�R���ł����H���̃X�s�[�J�[�̌����Ǝv���܂��B

�v�͕������ቹ�����҂��Ă܂��H

�����ԍ��F24137603

![]() 0�_

0�_

������A�����́B

�X�s�[�J�[�̒ቹ�́A

�E�[�t�@�[�̌��a�┠�̑傫���̉e�����傫���ł��B

NS-1000M��30cm

ELECTRA�@1028BE��16.5cm��2

�ł����A���[���b�p�n�̃X�s�[�J�[�̏ꍇ�A���a�̕\�����l��

�t���[���O���̏ꍇ�������A���{��č��̓G�b�W�̊O���������ł��B

���̂��߁A���{��ɂ���ƁA���[���b�p�n��1.5�`2cm���炢�������Ȃ�܂��B

�ł��̂ŁA16.5cm�Ƃ����Ă����{��ł�15cm�قǂ��Ǝv���܂��B

��������E�[�t�@�[2�{��1�{�Ɋ��Z����ƁA���a�͖�21cm�����ɂȂ�܂��B

���̑傫�����O�e�ς�d���Ŕ�ׂ�ƁA

NS-1000M����82L�A31kg

ELECTRA�@1028BE����100L�A33kg

�ƂȂ�A���قǑ傫�ȍ��ł͂Ȃ��悤�ł��B

�܂��A�`���I�ɂ����^�ƃo�X���t�^�̍�������܂��B

�ł��̂ŁA�ቹ�ɂ��ẮA�E�[�t�@�[�̌��a��30cm��21cm�̍��̉e�����傫���Ǝv���A

ELECTRA�@1028BE��NS-1000M���̒ቹ��]�ނ͓̂���悤�ł��B

>�i�܂�Ɨʊ����Ȃ��ƌ�����

�ʊ��́A�E�[�t�@�[�̌��a���ɂ����̂��傫���ł��傤�B

���܂�́A�o�X���t�Ɩ��̍����e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A

NS-1000M�͏������܂肷���Ƃ����Ƃ��������̂ŁA

����Ɋ���Ă���ƁA����ɍ���������̂�������܂���B

�̒����S�j�搶��NS-1000M�̃o�X���t���������s�����Ƃ��̋L���ŁA

NS-1000M�͓����̃A���v�̐��\�ɍ��킹�邽�߂ɁA

�z���ނ𑽂߂ɋl�ߍ���ł���̂ŁA�����������炵�������A

����̐��\�̏オ�����A���v�ɂ͓K���Ă��邾�낤�Ƃ���܂����B

�������Ēቹ�����o��悤�ɂȂ��������ł����A

�o�X���t�����z���ނ����炵�������e�����傫���Ə�����Ă��܂����B

�Ƃ����悤�Ȃ��ƂŁA�ቹ�ɂ��Ă͓����悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����Ȃ�Ƃ����P����̂ł�����A����ǂ̂悤�Ȃ��̂��g���Ă���̂��킩��܂��A

�X�s�[�J�[�P�[�u����5�`8sq�قǂ̋ɑ��ɕς��Ă݂邭�炢�ł��傤���B

���ʂ��o�邩�ǂ����͕ۏł��Ȃ��ł����ǁB

�����ԍ��F24137684

![]() 1�_

1�_

������A����ɂ���

���i�܂�Ɨʊ����Ȃ�

��507UX2�ł́A�͕s����

507UX2�͋쓮�͂������_���s���O�t�@�N�^�[��260����A�����炢�A���i�͕s���Ƃ͍l���ɂ����ł��B

�����͏�Ƃ��s���肳�͂Ȃ��ł��傤���H

�X�s�[�J�[�̏�̕��A���Ƃ��O���w�ł��ă�����������Ȃ�K�b�`�������Ȃ��悤�ɃZ�b�g����K�v������܂��B

�X�s�[�J�[�̍��E�ʒu�́A�X�s�[�J�[�̒u����Ă���Ǖ��ɑ����E1/4���x�Â����B

�X�s�[�J�[�͌��̕ǂ��50cm�قǗ����B

�����ʒu�̓X�s�[�J�[���E�̕��ɑ��A���O�p�`�̒��_�����B

����ʼn��P�s���Ȃ�A�}�C�N�ƃf�W�^���C�R���C�U�[�Œ����Ƃ��ł��ˁB

�}�C�N4��~

�f�W�^���C�R���C�U�[��3���~���炢�ł�

(�����͐���I�N�ŃC�R���C�U�[��1.8���~�Ŕ����܂���)

EMC8000

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19113/

DEQ2496

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19062/

�����ԍ��F24137967�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

�A���v�̃h���C�u�s���͗]��Ȃ��Ǝv���܂��B

1000M�����^�ł��̂Œ���抴�͏��Ȃ��A���̑�����܂芴���m�肠��B

�i�h���[���Ƃ����X�[�p�[�E�[�t�@�[�I�Ȋ����������j

�t�H�[�J����SP�͔��ɗǂ�SP�ł��̂ŃZ�b�e�C���O�ϋl�߂��܂��傤�B

�����ԍ��F24271890

![]() 0�_

0�_

�薼�ǂ���̂��Ƃɂ��čl�������Ǝv���A�V���ɃX���𗧂Ă܂����B

�u�X�s�[�J�[�P�[�u���Ɛڑ��[�q�v�Ƃ����X���Łu���E�̃P�[�u���̒��������Ȃ�قȂ�\�肾�����v���v�Ƃ����b������A���Y�X���ł́u���������킹��ׂ��v�Ƃ����ӌ��͂���܂���ł����i�����j�B

�����A�����ɂ悵���u�Б������̂����b�N���ŏĂ��Ώ�Ԃœd���n���E���ău�[���ƂȂ����獢����́v�Ƃ�����������̂ɑ��A�����u�X�s�[�J�[�P�[�u�����d���n�����E�����Ƃ͂܂��Ȃ��Ǝv���܂���B�v�Ə��������A������Ƃ����_���ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ����́A�����̕����̖͗l�ւ��Ȃǂ��l������ƁA�Б���]�点�邱�Ƃɂ������b�g������ƍl�����̂ł����A�]�点�邱�Ƃ𐄏�������̂ł͂���܂���B

�u�X�s�[�J�[�P�[�u���Ɛڑ��[�q�v�X���ł́A�����ɂ悵����̂�����

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24042385/#24060513

���̌��L�X���������p�����u�T���E���h�͂ǂ�����ׂ��H�v�Ƃ����X���ŁABOWS���u�X�s�[�J�[�P�[�u���������ɉe����^����͓̂��R�����A���ʂł��P�[�u���Ƀm�C�Y���d��ƃA���v���ŏE����NFB�� -���\dB����������ŋ쓮�͂�������SP�[�q�Ɍ����̂Ŗ����ł�����Ƃ����̂��l�̌����ł��B�v�Ƃ�����������������܂����B

�u�T���E���h�͂ǂ�����ׂ��H�v�X���ł́ABOWS����̂�����

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24072748/#24081875

��������L�͉\���̘b�ł����Ē�ʓI����������܂���B���L�������K�v���Ǝv���܂��B

�P�D50�`60Hz�̒���g�m�C�Y���A�ǂ̂悤�ȃ��J�j�Y���ŃX�s�[�J�[�P�[�u���ɏ��̂��B

�Q�D�X�s�[�J�[�쓮�n�̂悤�ȋɂ߂ăC���s�[�_���X���Ⴂ�n�ɍ����H�����m�C�Y���A�ǂ̂悤�ȃ��J�j�Y���ŁA��������傫���ŃX�s�[�J�[����o�͂����Ɏ���̂��B

�R�D��L�͂��ꂼ���ʓI�ɐ��������K�v������܂��i�����łȂ��Ɖ\���̘b�̂܂܁j�B

�m�C�Y�͊��ɂ��̂ŁA�펯�I�ɂ��肻���ȑO�l���i���̍����������āj���肵�Ă悢�Ǝv���܂��B

����u�d���n�����E��Ȃ��Ƃ��鍪���͉����H�v�Ɩ���邩���m��܂��A����́u�s���݂̏ؖ��v�ɋ߂��A�u�����m�����A�m�C�Y�̉e���͍l���������B�v�Ƃ������Ƃł��B�������ABOWS����̂��b���������Ȃ�l���������ƂɂȂ�ł��傤�B

�u�T���E���h�͂ǂ�����ׂ��H�v�X���ł́A���̌���

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24042385/#24063838

���̖��ɂ��m����������̂����ɂ��ӌ����f�������ł��B���_�I�����ؓI���͖₢�܂��A��҂̏ꍇ�A�����Ƃ��āu�X�s�[�J�[�P�[�u�����d���n�����E�����v�Ɗm�F����̂͗e�Ղł͂Ȃ����Ƃ����������������B

�܂��A�{�X���ł͌����Ƀ^�C�g���ʂ�ł��邱�Ƃ͋��߂܂���B���Ƃ���NFB�֘A�̋c�_�����W���Ă��悢�Ǝv���܂��B�������q�ϓI������Z�p�_��_�������̂ŁA����Ȃ邲�ӌ��⊴��_�i���_�r�炵���܂ށj�̓��e�͌��ɐT��ł��������B

![]() 5�_

5�_

2021/04/18 23:24�i1�N�ȏ�O�j

���X�s�[�J�[�P�[�u���͓d���n�����E���̂�����Ƃ��E��Ȃ��̂�

���E���Ă邯�NJ������钮�͂�L���Ă���l�Ƃ��Ȃ��l������B

�����ԍ��F24088924

![]() 13�_

13�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�d���n����m�C�Y���A�S�ďE���Ă�Ǝv���܂��B

�X�s�[�J�[����̉��Ŕ��f�o���邩�ǂ����͕�����܂���B

���̃I�[�f�B�I���ł̓A���v���X�^���o�C��Ԃł��A���̃R���Z���g�Ŏg�p���Ă���t�@���q�[�^�[���g���ƃg�����X���X��܂��B

(�g�����X���V�[���h����Ă��Ȃ���)

�G���L�M�^�[�ŃA���v�܂ł̃V�[���h(�R�[�h)��G�����肷�邾���Ńm�C�Y�ʂ��ς��܂��B�Ód�C���R�̊W���ȁH

�P�[�u��(�������i)�̒����̗L�镨�́A�A���e�i�݂����ȕ��Ȃ̂ŁA�d���n���͏E���ł��傤�ˁB

�����ł����ǁB

���́AYBA�̃X�s�[�J�[�P�[�u�����g�p���Ă��܂���������PVC�̔햌�����ł��B(�V�[���h�I�ȕ��͗L��܂���)

�d���n�����C�ɂ������͗L��܂���B

�����ԍ��F24089020�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�����ɂ͏o�܂��A�ƌ������e�����L��܂��B

�P�[�u�����̒�R�l�����Ód�e�ʓI�Ȃ��̂ŕω�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24089142�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A����J�l�ł��B

�O��̃R�����g���R�s�[���܂��B

�����������������A��������Ƃ̒��ɃP�[�u���������������A�X���傳���������������̂͂Ȃ��ł��B

�O��̃R�����g

AV�̓P�[�u���̖{�����ƂĂ������ł��A���b�N���ł̓A�i���O�A�f�W�^���A�d�������ɂȂ��Ēʂ�܂��A�n���̓X�s�[�J�[���炩�����ɚX�肪�������A��ߒ��̈�Ń��b�N���̔z�����������Ă��茋�ʂƂ��ď������̂ŁA�g���u���̌����������܂Ȃ��悤�ɃX���傳������ꂢ�ɂ��ꂽ��̘b�ł��A�X���傳��̃����b�g�ɂȂ�������A�b�̑S�̗���Ō��������悢�Ǝv���܂���B

�Ƃ���ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ������AV������Ă���̂ł���?

�����ԍ��F24063494

�����ԍ��F24089510�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

msyk828����A�����́B

�X�s�[�J�[�P�[�u���͓d���n�����E���Ă���Ǝv�����A�������郌�x�����ǂ�����ʓI�ɂ͂킩��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��ˁB���̓X�s�[�J�[�쓮�n�ւ̉e���͖����ł���ƍl���Ă��܂����A�u�E���h�v���咣����u�E����ʓI���J�j�Y���v���ᖡ���Ă��画�f���ׂ����ȂƎv���Ă��܂��i���̂悤�Ȏ咣������A�ł����j�B

�g�����X�̂��Ȃ�͎��ۂ���b�ł��ˁB�܂��A�G���L�M�^�[�̃P�[�u���́A�I�[�f�B�I�Ō����C���^�[�R�l�N�g�P�[�u���ɋ߂��g�p�����Ǝv���̂ŁA�V�[���h�̋���Ńm�C�Y���ς�邱�Ƃ͂��蓾��Ǝv���܂��B

���C������A�����́B

�����ł��ˁB�d�C��H���������Ă���l�́A�����̊e�_�̓d�ʂ��d�����g���ŕϓ����Ă���A�l�̂��d��ɉe�����邱�ƂȂǂ��������Ă���Ǝv���܂��B���Ă݂�ƁA�Ód�e�ʂ̊֗^�����邩�Ȃ����Ō����A�K������Ǝv���܂��B�������A�O�q�̒ʂ薳���ł��郌�x�����Ǝv���Ă��܂��B

�����ɂ悵����A�����́B

���ɂ������������e�ł��ˁB�C���^�[�R�l�N�g�P�[�u�����n�����E���̂Ȃ�A�܂����蓾��Ǝv���܂��B��Ɏ��₵�Ă�������܂���ł�����(24061880)�A�A�i���O���R�[�h�v���[���[��^��ǃA���v�����g���ł͂���܂���ł������H�Ƃ����̂́A������ʓI�ȃ��[�J�[���@��𐳂����ڑ��������A�n�����o���L���́A���͒��炭����܂���B

������͂Q�x�ڂł��ˁB����`���̂Ȃ��Č����Ǝv���܂����ASACD�}���`���y����ł��܂���B

�����ԍ��F24090058

![]() 2�_

2�_

�݂Ȃ��܁A�����́B

�����O�O���Ă݂�Ɓu�X�s�[�J�[�P�[�u���Ɠd���R�[�h����������Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ������A�h�o�C�X�͎U������܂��B�������ǂ������o�ɗ��������R�Ƃ������ӂɂ����Ȃ������ł��B

����A��̓I�ɏ�����Ă���P�[�X�ł́A�X�s�[�J�[�P�[�u�����m�C�Y���E�����Ƃ͂Ȃ��i���Ȃ��j�Ƃ����X��������A�o����m���Ɋ�Â��Ă��銴���ł��B�T�^�I�ȗ�����Ɉ��p���܂��i�����N��m�b�܂�2�Ԗڂ̉ł��j�B�\���͊��o�I�ł����A���e�͓I�m���Ǝv���܂��B

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324513248

---

�X�s�[�J�[�P�[�u�����ǂ�Ȃɏo�L�ڂɈ����Ă��n���m�C�Y�͏��܂���B��H�C���s�[�_���X���Ⴗ���Ĕ�т����Ƃ��ł��Ȃ��̂ƁA��т��Ă��X�s�[�J�[���쓮�ł���d�͂��Ȃ�����ł��B

��т��ăm�C�Y�Ƃ��ďo�邽�߂ɂ͑�����H���o�R����K�v������܂��B

���̑�Ƃ��ăX�s�[�J�[�P�[�u�����������邱�Ƃ͈Ӗ�������܂���B

�Ƃ������ƂŁA�ڑ��@��̓��͌n�̃P�[�u�����^���Ă��������B�A�[�X�����A�܂��͖Ԗڂ̑e���V�[���h�P�[�u���ł͏�邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�̓V�[���h�̌����ł��B

---

����͂Ƃ������A���낻��u���������˂ĂȂ��Ŏ����Ă݂��v�Ƃ����C���ɂȂ����̂ŁA�����Ă݂܂����B�����̊�������ƌ����ɓd���R�[�h�ƂQ�c�̃X�s�[�J�[�P�[�u�����������Ă����̂�(��)�A�N���b�v�ł�薧�������Ă݂܂����i�����P�����炢�̋�Ԃł��j�B

���̏�ԂŁAPC����d�����g���̔��������g�M��(-80dBFS)��AV�A���v�֑���A�{�����[�����ɒ[�ɏグ�āA���̐l�H�n���������������Ԃɂ��܂��i���̏�Ԃʼn��y�Đ���������A��ʉƒ�I�ɂ͑�ςȂ��ƂɂȂ�܂��j�B���̌�M��������ꍇ�A�������܂Ŗ��Ă����E�[�t�@�[����Ȃɂ��������܂���B�܂�d���n���́A���ɂ������Ƃ��Ă�-80dBFS��葊�����������Ƃ��킩��܂����B

����͂����̊��ł̗�ɂ����Ȃ����̂́A�d���R�[�h�ƃX�s�[�J�[�P�[�u�����������ĕ���������ȏ�ɋ���ȓd���n�����͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�݂Ȃ��܂̊��ł͂������ł��傤�B

�����ԍ��F24090304

![]() 3�_

3�_

��̓��e�œd���n�������Ȃ����Ƃ������I�Ɋm�F���܂������A���_�I�ɂ͑Ó��Ȃ̂��E�E�E�Ƃ������ƂŁA���ǎ��͂ł�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�Q�c�̓d���R�[�h�ƃX�s�[�J�[�P�[�u�����d�˂��f�ʂ́A�S�{�̓d�����c�̎��ɂȂ��Ă��܂��i�}�j�B�����ŊȒP�̂��߁A�e�X��2sq.�̓d���i���̔��a0.8mm�A���S�ԋ���4mm�j�Ƃ��܂��B�ȉ��m�C�Y�̉ߏ��]��������ȒP�����邽�߁A���͑S�̂��U�d���̑傫�����r(��r=5)�Ƃ��܂��B

�S�{�𐳊m�Ɍv�Z����͖̂ʓ|�ł����A���s�Q���Ԃ̐Ód�e�ʂ͓d���C�̋��ȏ��ɏo�Ă��鎮����v�Z�ł��� C=90pF/m �ł��B�P�{�̓d���R�[�h����̗U���m�C�Y�́{�|�̃X�s�[�J�[�P�[�u���̗����ɏ��A�����̓L�����Z����������ɓ����܂����A�����ł��m�C�Y�̉ߏ��]��������邽�߁A�Ŋ��̓d���݂̂ɏ��Ƃ��܂��B��H�̃C���s�[�_���XRout�̓X�s�[�J�[��8���Ƃ��܂��傤�B

����ƌf�ڂ���������H�������܂��BVac����Vsp�ւ̓`�B���̓n�C�p�X�t�B���^�[�ɂȂ��Ă���A�J�b�g�I�t�� 1/(2�EC/2�ER)=460MHz�BVac �� 100V 50Hz �Ƃ���ƗU���m�C�Y�� 11��V �ŁA����͉������x�̒�`�Ŏg���� 2.83V ����Ƃ���-108dB �ł��B�����ɉߑ�]�����Ă���ł�����A�n������������ق������������ł��ˁB

�Ȃ��X�s�[�J�[�͏���R�ł͂Ȃ��ƌ����邩���m��܂��A��萳�m�ȓ�����H��p���Ă���L���ʂɑ卷����܂���B�܂��ARout�͎��ۂ̓A���v�Ō��܂�ADF=40 �̈����A���v�� 0.2���A�U���m�C�Y�� 0.3��V �ƂȂ�܂��B���ꂪ�����ɋ߂��͂��ł����A�A���v�ɗ���Ȃ��l���m���Ă����ƌ�ɎQ�l�ɂȂ邩�Ǝv���B

50Hz�����g���̍����m�C�Y�ł͏�L�n�C�p�X�t�B���^�[�̃Q�C���������܂����A100V���̑傫��������A�Ȃ����X�s�[�J�[�P�[�u���ɒ��X�אڂ�����m�C�Y���͓d���R�[�h���炢�ł��傤�B�אڂ��Ȃ��m�C�Y���A�܂�X�s�[�J�[�P�[�u���̐��ԋ���4mm�ɔ䂵�ĉ����m�C�Y������̐Ód�U���́{�|�̃P�[�u���ŃL�����Z�����Ă��܂��܂��B

�܂�A�X���b�h�̃^�C�g���͓d���n���ɂȂ��Ă��܂����A����Ɍ��炸�A�펯�I�Ȋ��ł̓X�s�[�J�[�P�[�u�����m�C�Y���E�����Ƃ͂��肻�����Ȃ��ł��B��������L�͎��͂ł̍l�@�Ō����Ƃ������邩���m�ꂸ�A���w�E��������肢���܂��B

�����ԍ��F24092179

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

�P�[�u���ɂ̂����n���m�C�Y�@���̂��̂ŃX�s�[�J�[���U�����邱�ƂȂ�ā@�܂����肦�Ȃ��Ǝv���܂��B

����قǂ̓d�͂͂���܂���B

����A�����킩���Ă��Ȃ��̂ł����@�X�s�[�J�[�P�[�u���ŏE�����n���m�C�Y���A���v���ɋt�����ā@��������Ă��܂��@�Đ�����Ă��܂�Ȃ����Ƃ����^��͂���܂��B

�������A����̓A���v�̉�H�\��������ɂ���Ă��قȂ��Ă��邩�Ǝv���܂��B

�����Ƃ��ā@�^��ǃA���v�A�f�W�^���A���v�A�g�����W�X�^�A���v�̂��ꂼ��ōl�@�K�v�ł��B

����ɉ�H�\���Ƃ��āA�l�e�a�̂������A�V���O���G���h���v�b�V���v�����A�g�����X�o�͂��n�s�k���A�����A���v������ȊO���@�ȂǂȂǑ�R����̂Ł@��������ɂ��Ă��@�S�Ă͂ł��Ȃ��ł��傤�ˁB

��H���_�ɏڂ������Ȃ�@�킩�邩������܂���B

�����ԍ��F24093438

![]() 2�_

2�_

z2010����A�݂Ȃ��܁A�����́B

z2010����A���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B�����ł���ˁB�������N�̊��œd���n�����X�s�[�J�[���쓮�ł���킯���Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A��̌v�Z�ŃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�݂̂ɂ���Ă������炭��V�I�[�_�[�ȉ��A�܂�ʏ퉹�ʂ�100������1�ȉ��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��킩��A�����m�M�ɕς��܂����B����������̓P�[�u������������d�˂�����P�[�X�ł��B�Ȃ̂ŁA���Ƃ��Ă͗��G�ȏĂ����Ώ�Ԃ𐄏����܂��B�m�C�Y�͂���ɃP�^�ʼn�����ł��傤(�����W���[�N�ł�)�B

>�X�s�[�J�[�P�[�u���ŏE�����n���m�C�Y���A���v���ɋt�����ā@��������Ă��܂��@�Đ�����Ă��܂�Ȃ����Ƃ����^��͂���܂��B

��������邱�Ƃ́A�����`���̓��e�ň��p����BOWS����̉��L�������Ǝ��Ă��܂��ˁF

>���ʂł��P�[�u���Ƀm�C�Y���d��ƃA���v���ŏE����NFB�� -���\dB����������ŋ쓮�͂�������SP�[�q�Ɍ����̂Ŗ����ł�����Ƃ����̂��l�̌����ł��B

�������ABOWS����̓��Y���e(24081875)�ɂ͂܂�������ʐ�������܂���B�Ƃ������ANFB�͊�{�I�ɊO���m�C�Y��ׂ��ɍs���̂ŁA�萫�I�ɂ����������ł��B���߂̓��e�ɂ�

>��ʉ��͖l�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł�����ł����A�l�͎�����`�Ŋ���̘_���̂���肷����A�V�X�e���ƕ]�������\�z���Ă��瑪�肷��Ȃ�A�^������Ȃ肵�Ď��̉����Ă��������Ǝv���܂��B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24084593/#24090179

�Ƃ���̂ŁA�����_�ł͎v�������x�̃A�C�f�B�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB

>��H���_�ɏڂ������Ȃ�@�킩�邩������܂���B

�O�q�̔����̕��͋C���炵�āABOWS����͗��_�I�Ȓ�ʉ��͂��Ă��ꂻ��������܂���B�����őf�l�̎��ł��݂܂��A�f�l�ɂ��Ă͈ĊO�ڂ����̂ŁABOWS����̐���NFB�̓���ɂ��āA���̂��������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24094107

![]() 2�_

2�_

�䂪�Ƃł�2.2KW�̃G�A�R���̓d���P�[�u���ƃX�s�[�J�[�P�[�u����1.8���ɂ킽�薧�������Ă��܂����A�G�A�R���N�����̑�d���ł��A�A���v�̂n�m�C�n�e�e�C�{�����[���ʒu�ɂ�����炸�A�X�s�[�J�[�Ɏ����������Ă��n�����͑S���������܂���B

��������Ƃ����̂͂����̎v�����݂ł��傤�B

�����ԍ��F24094713

![]() 3�_

3�_

���Ȃ݂ɖ��������Ă���d���P�[�u�����X�s�[�J�[�P�[�u�����A�Ƃ��ɕ��s�Q�c�̃m���V�[���h�^�C�v�ł��B

�����ԍ��F24094775

![]() 3�_

3�_

2021/04/22 16:46�i1�N�ȏ�O�j

�����I�[�f�B�I�V�X�e��������

http://niz237gt.sakura.ne.jp/hmlab/kanseiaudio

����������A

2013�N11���A�|�p�Ȋw��ɂČ�����ݗ������F����u�����I�[�f�B�I�V�X�e��������v���X�^�[�g���܂����B�{�z�[���y�[�W�́A�f�����܂ށu�[�������̃e�N�m���W�[������v�Ɋ܂܂�܂��B

�V��������@�����A

-�����I�[�f�B�I�V�X�e��������-

���ꂩ��ǂ��������������Ă����A�ǂ������d�����悤���A�l���Ă���w�����N����ɓ��ɂ����āA�I�[�f�B�I�Ɍ��炸�L�������A�f�B�X�J�b�V�������܂��傤�B�l�̒��ŁA���ӎ��͏o���オ��Ƃ��̌l�̃C���[�W�����߂܂��B�܂��ς��܂���B�Ⴂ�����ɁA�����đf�G�Ȕ��ӎ������悤���҂��܂��B����ɖ𗧂Ăĉ������B

�����ԍ��F24095201

![]() 1�_

1�_

Minerva�t���A����ɂ��́B

���P�[�u����1.8m�ɂ킽�薧���ł����B�������ł���(��)�B�n������������E�������Ȃ��Ƃ����ϑ��ɂ͌�肪���荞�ޗ]�n���������Ǝv���̂ŁA����܂ł̍l�@���x������S�������ƍl���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�t�ɂ��̈Ӗ��ŁA�n�������������Ƃ��������ɂ悵����̂����A�v�����݂ł͂Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B���� �z�����������Ă��茋�ʂƂ��ď������v �Ƃ����ϑ����� �u�X�s�[�J�[�P�[�u�����E�����v �Ɛ��_�����̂͑��v�ŁA���Ɍ��������߂�ׂ����Ǝv���܂��B

�Ƃ���ŁAMinerva�t���̓P�[�u���ŕς���50�N�ȏ�E�E�E���Ƃ��A�I�[�f�B�I��50�N�ȏ�̑�x�e�����Ȃ���A�I�[�f�B�I�̃X�^�C���͐�i�I�ł���Ɨ������Ă���܂��B���Ă݂�ƁA�t���̃X�s�[�J�[����́A�������킸�A���������n���Ƃ������̂��o������邱�Ƃ͈�Ȃ��Ɛ��@���܂����A�������ł��傤���B

�����ԍ��F24095274

![]() 1�_

1�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

�{�����[�����グ�ăX�s�[�J�[�̃c�C�[�^�Ɏ��������t����T�[�Ƃ����m�C�Y���������ɒ������Ă��܂����A�n�����͕������܂���ˁB

�����ԍ��F24095299

![]() 1�_

1�_

�ł���ˁE�E�E�B�t���A�����肪�Ƃ��������܂����B

�n������������ꍇ�A�P�[�u���i�C���^�[�R�l�N�g�P�[�u�����܂ށj�ȊO�̂ǂ����Ɏ��������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24095328

![]() 1�_

1�_

�X�s�[�J�[�P�[�u���Ƀm�C�Y�͏��܂���B�V�[���h���Ȃ��̂͂��̂����ł��B�ǂ������Ƃ��A

�m�C�Y���u�o���v���ł��B

�������������Ă���̂ł�낵����ǂ����B

https://youtu.be/zk2D_KJWpHw

�����ԍ��F24095361

![]() 2�_

2�_

�X�s�[�J�[�P�[�u���Ƀn���A�ƌ����Ă��A�}�`���A�����̓d�g�ł����A����̓X�s�[�J�[�P�[�u���ɍڂ�܂��B

�́A�A���v�̓d���I�t�ł��X�s�[�J�[�����M�̐��������������Ƃ�����܂��B

��@�ȋ��͓d�g�ŁA1�����قǂō�������A���e�i���P������܂������B

�����ԍ��F24095443

![]() 3�_

3�_

2021/04/22 19:48�i1�N�ȏ�O�j

�́A�g���b�N��Y�̖���������ăX�s�[�J�[����ꂽ��������_(��o��)�^�I

�G�A�`�F�b�N���ɒ������Ę^������Ȃ������Ƃ������̓X�s�[�J�[�P�[�u���ɏ�����Ɣ��f����̂��Ó����ȁB

�����ԍ��F24095496

![]() 4�_

4�_

�n���ق���A�����������Ă���܂��B

������Ă��Ȃ��Ԃ�����I�ɂ����b�ɂȂ��Ă���܂�(��)�B��������A�^CDP�̌f���Ƀ����N�点�Ă��炢�܂����i������Ə�Â��̂ōX�V��]�E�E�E���Ă��݂܂���j�B

����A�q�����܂����B�����Ȃ���[���ɁA�킩��₷���܂Ƃ܂��Ă��đf���炵���ł��B���͓��ɁA�H��̎�ۂ̗ǂ��Ɍ������Ă��܂��܂��B�������ĊO�Ⴂ(��)�B�܂�����Ȃɂ�������͊ςĂ��܂��AB&W���f�B�Z���Ă��Ȃǂ͂Ȃ��Ȃ�(��)�B

�����A��҂̕\����ʂ̘b�͂�����Ƃ��������Ǝv���܂����B�P���ł͂Ȃ��f���̏W���ɂ��Ă��V���[�g����Ď����I�ɂ͈�̂̓��̂ł����A�����Ɩ{���I�ɂ́A�\����ʂ͎��͑S�̂̎���̍�p�ɂ����̂Ȃ̂ŁA�f�����ꂼ���≏�i���b�c���Ɂj���Ă���ɂȂ�Ȃ��͂��ł��B�����������肢���܂��B

Minerva�t��

�n���Ȃ���H�i���܂��I�j�u�X�e���I�h�v���Ă�ł��ˁBTVI �Ȃ�背�A�ł����A��Q�҂̓{��̋�̓X�S�C�Ƃ��A���������Ƃ�����܂��B

�����A�̖̂����Ƃ����Ɣg����m�ȏ�ł�����A�����狭�͂Ƃ͌����A�{�|���y�A�ɂȂ����X�s�[�J�[�P�[�u���ɏ��Ƃ����̂́A�d�q�H�w�𗝉����Ă���u�����v���Ƃ��킩��͂��ł��B�{�C�X�R�C�������[�f�B���O�R�C���ɂȂ��ē����z���ɂ͏��A�Ȃ炠�肻���ł��B���̍ۂɃX�s�[�J�[�P�[�u�����Ód�e�ʂƂ��ē����ăA�V�X�g�A�͂��邩���B

�����ԍ��F24095545

![]() 2�_

2�_

���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����

���Ȃ��́u�d�q�H�w�v�ł͖������Ƃ�������܂����H�@�����ł��i�j

�����ԍ��F24095820

![]() 8�_

8�_

�n���ق���̂悤�ȗL���҂��� �u�X�s�[�J�[�P�[�u���Ƀm�C�Y�͏��܂���v �Ƃ����t�@�C�i���A���T�[���鍐���ꂽ��A�f�l���X���𑱂���̂��i�j�ł����E�E�E��ɗ\�����܂����̂ŁABOWS����̉��L�����ɃR�����g���܂��B

>���ʂł��P�[�u���Ƀm�C�Y���d��ƃA���v���ŏE����NFB�� -���\dB����������ŋ쓮�͂�������SP�[�q�Ɍ����̂Ŗ����ł�����Ƃ����̂��l�̌����ł��B(24081875)

���e�͂���ȑO�ɂ܂��w�E�������̂� �u�����������_�͊ϑ������ɗ��r���ׂ��ł���v �Ƃ������Ƃł��B�Ƃ����̂́ABOWS����̏�L�L�q�� �u���݂��Ȃ��ϑ���������悤�Ƃ��āA�������ł��Ă��Ȃ��v �ł��B�����āA���̌㎟�̂悤�ɂ������Ă��܂��F

>�@��ʉ��͖l�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł�����ł����A�l�͎�����`�Ŋ���̘_���̂���肷����A�V�X�e���ƕ]�������\�z���Ă��瑪�肷��Ȃ�A�^������Ȃ肵�Ď��̉����Ă��������Ǝv���܂��B

�i�����j

>�l�́u�m�C�Y���E���v�Ə����܂������A�u�n�����E���v�Ƃ͏����Ă��܂���B(24090179)

���̎��_�ŋc��ɏo���m�C�Y���̓n�����B��ł�����Ō�̘b�͂��������̂ł����A����͂��Ă������Ƃ��āA�u�Ȃ�m�C�Y���͂ȂɁH�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���� �u���݂��Ȃ��ϑ���������悤�Ƃ��āA�������ł��Ă��Ȃ��v ���J��Ԃ���Ă��邾���ł��B

�܂�BOWS����ɂ�����ẮA�u�m�C�Y���d��� �� �����ł�����v�Ƃ����A�����s���ȉ�������ɂ����āA���������u���̉����Ă��������v�Ƃ����ςĂ��Ș_���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă����܂��B

24081875 �Ȃǂł́@�u�Ȋw�Ȋw�Ƌ��Ԋ��ɃV�X�e���ɑ��闝����x���Ⴂ�̂����ł��B�v�@�ȂǂƎ��ɑ��Ă����ւ�U���I�ł����A���̘_�����߂��Ⴍ����Ɍ����܂����A��ɏ����悤�ɁABOWS����͂͂�����NFB�𗝉����Ă���̂��낤���A�Ƃ����^������͎����Ă��܂��i�ꉞ�u�^��v�Ƃ������x���ɂƂǂ߂Ă����܂��j�B

�����ԍ��F24097441

![]() 1�_

1�_

��̓��e�Ɋ֘A���āA�O�̂��ߏ����Ă����܂��B

�����Ȃ�E�����܂����A2012�N�̒������j���[�g���m���͂悢���P�ł��B�u���ΐ����_���Ԉ���Ă��ė~�����v�ƍl���ăl�K�L������l�X�i������u���ԁv�j�͂��̂Ƃ�����肵�ăi�C�X�N���b�N�����܂������A���NJϑ��Ɍ덷���������Ƃ����̂��^���ł����B

���́u�P�[�u���ʼn����ς�����v�Ƃ����̂������b�ŁA���̏ꍇ���ۂ́u�ς���Ē��������v�ɂ����܂���B����͔F�m�S���w�I�ɂ͎������Ǝv���܂����A�ʏ�̌����ʼn����̂̈Ⴂ��F�������ƔF��ł���P�[�X�͋��炭�قڊF���ł��B���̏ꍇ�u�q�g�ɂ͖��m�̔\�͂�����v�ƍl���鎩�R�͂���܂����A�u�S����̒����̊ϑ��덷�v�Ƃ���ق����͂邩�ɊW�R���������킯�ł��i�����t���͂��܂����j�B

�܂�u�P�[�u���ʼn����ς�����v�͊ϑ������Ƃ͌����܂���B����ė��_�̂ق�������ɍ��킹��W�R�����Ȃ����Ƃɒ��ӂ��Ă��������B��������悤�Ƃ���Ɗ�Ȃ��̂ɂȂ�̂ŁA�ӂ��Ȋw�I���@�_�ł͍̗p����邱�Ƃ͂���܂���B�ς��h�̂������������ŒT������̂́A������R�ł��B

�����ԍ��F24097447

![]() 2�_

2�_

BOWS����̌����i���ɍČf�j�ɂ��āA���̒��g�͂��܂��B

>���ʂł��P�[�u���Ƀm�C�Y���d��ƃA���v���ŏE����NFB�� -���\dB����������ŋ쓮�͂�������SP�[�q�Ɍ����̂Ŗ����ł�����Ƃ����̂��l�̌����ł��B(24081875)

��L�́@�u�m�C�Y�d��v���uNFB�� -���\dB�����v���u�쓮�͂�������SP�[�q�Ɍ����v�@�Ǝ菇��ǂ����ƂɂȂ��Ă��܂����A���ꂪ�����������������ł��B�A�i���O��H�͂��̂悤�Ȓ��������Ői�ނ킯�ł͂���܂���B��H�����̊�{�I�Z���X���^���܂��B

���Ƃ��u-���\dB�����v�Ƃ́A�����ʂ肾�ƃm�C�Y��1/100�Ƃ��ɏ������Ȃ�̂ŁA�������́u�{���\dB�����A�������ʑ����]�v�ł��傤���B�ł��X�s�[�J�[����̋t�N�d�͂̓{���g�P�ʂł���H���ꂪ�{���\dB�����Ƃ������Ƃ́A���Ƃ���100V�̓d�����ǂ����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B�킩���ď����Ă���̂ł��傤���B

�����葁�����_�������ƁA�܂Ƃ��ɐv���ꂽNFB�t�������̃A���v���i�A���v�`���͖{���I�ł͂���܂���j���ב����猩��ƁA�d�l�̎��g����ł����ނ� �u���͂ɐ������Ǐ]����d�����ƁA����ɔ����ȌŒ��R������ڑ����ꂽ���́v �ɂȂ�܂��B����͓d�C�E�d�q�n�̊w���ɏo�����ȉۑ�ŁA�K���ȑO��ƌv�Z�œ����A�܂��������Ă��������ł���̂ŁA�݂Ȃ��܂����g�łǂ����B��������A���̓�����E��덷���킩��܂��B�Ȃ��ABOWS����͂�����������������Ă��Ȃ����Ƃ��A�悭�킩��܂��B

��L�@�u���͂ɐ������Ǐ]����d�����ƁA����ɔ����ȌŒ��R������ڑ����ꂽ���́v�@�Ƃ͂܂� �u��c�ʼn��x��d���̕ϓ��ɋ����A�����c�e�����v �A���Ȃ킿�ɂ߂ėD�G�ȃA���v�Ƃ������ƂŁANFB����ԉ����Ă��鏊�Ȃł��i���������Ō����܂����A���p�ザ�イ�Ԃ�Ȓ��x�Ȃ�A�����ւ��R�X�g�ō��܂��j�B

���̉����ł�B&W802D�Ȃǂ̋쓮�V�~�����[�V�������s���Ă��܂����A��L�̊ȒP�ȃ��f���������Ƌɂ߂Ă悭�������܂��B�ʂ̃X�s�[�J�[�ł����A�����f�ڂ��Ă����܂��B������t�N�d�͓�����������l�����Ă��܂��i�����łȂ��ƍ����܂���j�B

���ǁA�n���m�C�Y�̉e���ɂ��Ă̐����������́A���� 24092179 �ŏ������Ƃ���A

�u100V�̗U���m�C�Y�̓A���v�̒�C���s�[�_���X�ɂ���Ă������Ƀ�V�ȉ��̓d���Ƃ��ăX�s�[�J�[�[�q�ɕ\���v

�Ƃ������Ƃł��B�܂������������郌�x���ł͂Ȃ��A�����̎��������Ƃ��������܂��B

���Ė`���Ɉ��p����BOWS����̌����́A��H�̊�{�I�������I�J�V�C��A�u�����ł���v�͎����Ɩ������Ă��܂��B�Ȃ��ABOWS����͉��L�̂悤�Ɂu���ۏd���v��͐����Ă��܂����A��̓��e�Ŏw�E�����悤�ɁA���̌����͌��ۂł͂Ȃ���������o�����Ă���A�����Ԃ�������܂��B�����ɂ��āA���Ђ��������f�������Ƃ���ł��B

>�@��{�A�������Ă��錻�ۂ�^���Ɏ~�߂ā@�����A���́A�������ĉ����������̂��Ȋw�Ƃ������̂Ł@�z�肵�Ă��Ă������f�������Ԃɍ���Ȃ��̂ł���A�����Ƃ�������͂��Ł@����Ȃ钲�����K�v�Ȃ̂ł����A�i�����j�����������Ƃ��Ȃ��̂͑S���Ȋw�I�Ȏp���ł͖����ł��B�����ɐ^�������܂��Ă���̉\���������ł����������Ă��܂��B

>�@���������A���ۂ�c�����Ȃ�(��r�������Ă��Ȃ�)�Ƃ����̂̓X�^�[�g���C���ɂ������Ă��܂���B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24072748/#24081875

�����ԍ��F24099356

![]() 1�_

1�_

�݂Ȃ��܁A�����́BNFB�̘b�̑����ł��B

���X���œW�J����Ă����uBOWS�����NFB�u���v�ɓ˂����ނ̂̓��{�Ə��m���܂����A���S�҂̂����̎~�߂ւ̔z������Q�_�A���e�͂��������B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24084593/#24085761

�����̂P

× �ʑ��ۏ�i���Y�X���Ǝ��X���łT�J���j

�Z �ʑ��⏞�i�������L�q�͂P���Ȃ��j

�������ɒP���Ȍ�A�Ƃ͔F�߂��܂���B�p��͐��������肽�����̂ł��B

�������k�����ƒ��������̐��m���Ƃ́A���̑��ւ�����Ǝv���܂��i���l�̌����ł��j�B

�����̂Q

���`�g������NFB�]���̒�Ԃł����A10kHz���ƌy��100kHz�ȏ�̐������܂݂܂��B�o�͂����g�`�ɋ߂�������킯�ł��Ȃ��A�ǂ��ǂ�łǂ��C�����邩����r�Ȃ̂ł����ABOWS����̈�ʘ_�I����������҂ɓ`����Ă��銴�������܂���B�A���v�̎d���͒�i�̎��g�����������Əo�����ƁB�����Y��Ă͖{���]�|�ł��B

�����N��Ǝ����g�`�́A�A���v�ƃX�s�[�J�[�̒萔��K���ɐݒ肷��V�~�����[�V�����ŊȒP�ɍ��܂��B���`�g���ƍr��܂����A������H��20kHz�����g������A�����̒ʂ�ł��B

# ������ɂ��Ă��A���X�̋c��̓d���n���Ƃ͂����Ԃꂽ�b�ł��ˁB

�����ԍ��F24101363

![]() 2�_

2�_

2021/04/26 00:35�i1�N�ȏ�O�j

�l�Ԃ̒��o�̉Ȋw�I�ȏؖ��͉���������H

�悸�́y��̐V���z����Ȋw�I�ɐ������܂��傤�B

�����ԍ��F24101487

![]() 6�_

6�_

>�l�Ԃ̒��o�̉Ȋw�I�ȏؖ��͉���������H

�����Ԃ�A�o�E�g�Ȏ����(��)�B���̃A�o�E�g�����ƁA���Ԃ̒����������A�o�i���j�B��l�Ȃ̂ł�����A������ƕ��͂������܂��傤�i�Ă��A�o�^�[�Ⴗ���j�B���܂��ɘ_�����킩���ĂȂ��B

�z������Ɂu�J�i���ƃ]�m�g�[���ʼn����ς����A�ǂ��������Ă������H�v�݂����Ȃ��Ƃł����ˁB����ɂ��Ă� 24097447 �ɏ����Ă���܂����A�j���[�g���m���������������B�v�́A�Z���X�̗ǂ��Ȋw�҂͑���ɂ��܂����A�Ƃ������Ƃł��B

���Ȃ��́A�P�[�u���̈Ⴂ�������Ă��邱�Ƃ��ؖ����Ă��܂���B����͎��R�Ȃ��Ƃł��B�܂莄�̗��ꂩ�猩��Ɩډ����ׂĂ��������Ă��āA�Ȃ��̌��Ď���������܂���B��̐V����R�����K�v������Ƃ�����A���Ȃ��̂ق��ł��B�ǂ̂悤�ɒ��������Ă���̂����ؖ�����̂ɕK�v��������܂���B

�����ԍ��F24102981

![]() 1�_

1�_

2021/04/26 22:57�i1�N�ȏ�O�j

�X�s�[�J�[���j�b�g���N������C�̐U�������ьۖ��Ɛg�̂���]�ɐM����`�����A�l�Ԃ��ǂ̗l�Ɋ�����邩�H

��ԑ厖�Ȃ̂͂��̕����ł��ˁB

����ȏ����I�Ȗ�肷�痝������Ă��Ȃ��̂ł���A������鎑�i�͗L���Ă����Ȃ��l�ł��B

�����ԍ��F24103049

![]() 7�_

7�_

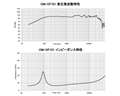

24092179 �� �u100V�̃n���m�C�Y���A���v�o�͂ł͂������� 0.3��V �ɂȂ�v �Əq�ׂ܂����B�V�~�����[�V�����Ŏ��o�I�Ɋm�F���Ă����܂��B

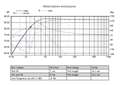

24101363 �Ɍf�ڂ����A���v�i10kHz���`�g������ƍr����j�́ADF=40�iRout=0.2���j�Őv���Ă���܂��i�f�ڐ}�����j�B����ɓd���n�����悹�����ʂ��f�ڐ}�E���Ɏ����Ă��܂��i�d���R�[�h�ƃX�s�[�J�[�P�[�u���Ԃ̗e�ʂ�90pF/m�ł����A������H���2�V���[�Y�Ȃ̂�45pF�ł��j�B

���ʁA100V�̃n�����A�o�͒[�q��ł͎�v�Z�̒ʂ� 0.3��V �i10������3�j�ɒP���Ɉ��k����Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B�v���_��m���Ă���킴�킴�V�~�����[�V��������܂ł��Ȃ��̂ł����A�����łȂ��l�ɁA�uNFB�ő�������ĂȂ��v �̂悤�Ȃ��Ƃ͋N����܂����A�Ƃ��m�点���Ă����܂��B

�������A���̃A���v�͎����e�L�g�[�ɐv�������̂ɂ����܂��A�ʏ�͐���ɓ��삵�Ă���̂ɁA���ʂ̒���g�m�C�Y�����Ă������Ȕ���������A���v�ȂǁA�v���悤�Ǝv���Ă��A�ł���V�����m�ł͂���܂���B

���Ȃ݂Ɍf�ڐ}�����́A100V��0.2���łȂ��i�قڃV���[�g�j�Ƃ������������Ƃ����Ă��܂����i�������Ƃӂ����܂��j�A�P���ɔ����Ɉ��k���Ă��邾���ł��B�U���m�C�Y���t�N�d�͂��ANFB�����k���Ă����킯�ł��B

�����ԍ��F24104796

![]() 2�_

2�_

2021/04/28 07:25�i1�N�ȏ�O�j

���␢�E���̉Ȋw�ҁE�Z�p�҂͓d���P�[�u���E�A���e�i�P�[�u���E���C���P�[�u���E�X�s�[�J�[�P�[�u���ւ̃m�C�Y�������莋���J���Ă���B

�M���������ׂ����͐��E���̉Ȋw�ҁE�Z�p�҂Ɍ����Ď��_�̘_���\���������鎖�ł���B

�����������ȁH

�����ԍ��F24105102

![]() 5�_

5�_

�Ȃ�قǁB���E���̉Ȋw�҂��X�s�[�J�[�P�[�u���̃m�C�Y��J���Ă����(��)�B�n���ق���̓���A�݂�����̂ɁB

�Q�U�S�����قǁA�ς��h�����e���V�[�ł͂Ȃ����_�_�ł�����Ă���̂��킩���āA�����ł��ˁB

�����ԍ��F24106424

![]() 2�_

2�_

2021/04/28 22:16�i1�N�ȏ�O�j

�I�[�f�B�I���[�J�[�E�Ɠd���[�J�[�̋Z�p�҂̕��X�Ƃ͋�ɘA�����捇���ď��������Ă܂��B

�����ԍ��F24106448

![]() 3�_

3�_

�I�[�f�B�I�Ɍg���G���W�j�A�̂��������Ƃ͎������ӂɂ��Ă���܂����A�Z�p�҂Ƃ��ă��`�x�[�V�������ێ�����̂͑�ς������ł��B

�Q�U�S�����������b�́A�c�ƃg�[�N�ł���B���Ȃ���������Ŕj�ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��ł��傤�B����܂ł̂����e����A���ɂ��悭�킩��܂��B

�Ƃ���ŁA�`���ɏ������悤�ɁA�{�X���͋q�ϓI������Z�p�_��_�������̂ŁA�f�[�^��m���ȗ��_���������łȂ��̂ł���i���Ȃ��͖��炩�ɂ����ł����j�A���e�͐T��ʼn������B�ς��h�̐M�p���x�����܂��܂������邾���ł���B

�Q�U�S����ɂƂ��Ď��������_���␔���́A�Ӗ��s���ŎB��ɑ���Ȃ����̂��Ǝv���܂��B���u�ł�낵���ł��傤�B

�����ԍ��F24106504

![]() 2�_

2�_

2021/04/28 23:41�i1�N�ȏ�O�j

�Z�p�҂�`�����鏑���݂������f���ɏ����ގ��͕��u�����ׂ��ł͂Ȃ��B

�����ԍ��F24106600

![]() 5�_

5�_

�Z�p�҂�`���Ȃ�Ă��Ă��܂����B�D�G�ȃG���W�j�A�͎�����F�����Ă��܂��B�u���Ƃ����������ł��Ȃ����x���Ƃ킩���Ă͂��Ă��A�Z�p�҂Ƃ��Ă������m�����v�Ƃ����l�������A���������ے肷����̂ł͂���܂���B

�ēx�����܂��B�{�X���ł́A�q�ϓI������Z�p�_�ł͂Ȃ����e�͐T��ʼn������B���Ȃ��̂��b�͐��_�_�E��`�咣�ł�������܂���B���_�_�̃S�������́A�ς��h�̐M�p���x�����܂��܂����Ƃ������ł��B���͎��̌����������܂����A�����t���͂��܂���B

���Ȃ��́A�G�k�X���ł����Ԃƒ��ǂ�����Ă����Ă��������ȁB

�����ԍ��F24106672

![]() 2�_

2�_

2021/04/29 00:54�i1�N�ȏ�O�j

�����͎��̌����������܂����A�����t���͂��܂���B

�����Ȃ��́A�G�k�X���ł����Ԃƒ��ǂ�����Ă����Ă��������ȁB

10�N�]��ɓn��A�����咣��A�Ă��邱�Ƃ͂��T���������B

�I�[�f�B�I�G���������C�^�[���

�����ԍ��F24106678

![]() 5�_

5�_

�u�I�[�f�B�I�G���������C�^�[�v���āA�J�J�N�R���ŗL���Ȗ^���̂��Ƃł��ˁE�E�E�Ǝv�������ǁA�������Ă��Ƃ́A�P�ɓ��e���̂��Ȃ��ł���(��)�B�Ƃ������A���Q�W�҂͂��������ł��傤�B�������������͓s���������ł�����ˁB

>�����咣��A�Ă��邱�Ƃ͂��T���������B

�{�X���́u�X�s�[�J�[�P�[�u���͓d���n�����E���̂�����Ƃ��E��Ȃ��̂��v�Ƃ����b�ŁA�J�J�N�R���ł͂��܂܂Ō������Ƃ��Ȃ��ł����ǂˁB

�����ԍ��F24106703

![]() 2�_

2�_

2021/04/29 01:39�i1�N�ȏ�O�j

���Ƃ������A���Q�W�҂͂��������ł��傤�B

�����{�����e�B�A���C�^�[�Ȃ̂ʼn��̗��Q�W��������܂���B

�����ԍ��F24106716

![]() 3�_

3�_

�Ƃ������ƂŁANFB�ɂ��ẮA�^��ǎ���ɋc�_�ɂȂ����̂͗������܂����A�����̃A���v�̌������ꂱ�ꌾ���l�̘b���Ă݂�ƌ���NFB�𗝉����Ă��炸�A�m��Ȃ����疳�Ӗ��ɕ|���A�Ƃ����\���ɂȂ��Ă��܂��i�uNFB�͖��\�v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��ł���j�B

���̎���́A�X���b�h�^�C�g���Ɋ֘A���ĉ��x���b�ɏo�Ă���u�t�N�d�́v�ɂ��Ă����l�ł��B�ȉ��͌��X���ŏ����ꂽ���ɂ��Ăł��B

BOWS����(24081875)

>�@�����M����

>�E�A���v�� �X�s�[�J�[�@�����̓d�͓`��

>�E�X�s�[�J�[�@���@�A���v�@�����̋t�N�d�͌��m

>�@�̑o�����ɂȂ�܂��B

>�@���̋����́@�P�[�u����+�� -���ōl������K�v������A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂S�{���ƂȂ�܂��B

>�@�������A���H�ƕ��H���ꏏ�̂��ߐM�����d��̂ő��ݍ�p���������ē`�����j�Q����܂��B

���������u�N�d�́v�́A������͓I�ɂ́u�d�́v�ł͂Ȃ��u�d���v�ł��B�����āu�d���v�ɂ́u�X�s�[�J�[�@���@�A���v�v�̂悤�ȕ������͂���܂���B����Ȃ��Ƃ͓d�C��H�̊�b�ł��B

�u�S�{���v����`���Ȃ��Ӗ��s���ł��B���ʖ������̃E�[�t�@�[���A���v���猩��Ə���R�ł�����A�ӂ��ɉ����Łu�Q�{���v�łȂ��Ǝ����ƕ������܂���B�܂��A�u�d�́v�ɂ͕������͂���܂����A�C�ӂ̎����Łu�A���v���r�o�v�u�r�o���A���v�v�̂����ꂩ�ł����āA�u�S�{���v�ɂȂ鍪���͂���܂���B

�A�L���t�F�[�Y�ɂ������̎�����f�ڂ��܂��B����̓A���v���X�s�[�J�[�ɋ�������d�͂̎��ԕω��ł����A�g�`�͂قڂ��ׂĂ̎����Ő��A�܂�u�A���v���r�o�v�ł��B���ɂȂ�̂͂����Z���ԁA���������̓d�͔͂��ʂł��i���R�ł����j�B���̔��ʂ̓d�͂̂����Łu�S�{���v�ɂȂ�ł��傤���B�`���ŏ�����NFB�Ɠ��l�A�t�N�d�͂𗝉����Ă��Ȃ��̖̂��Ӗ��ȕ|��ł��B

���̌�́u���ݍ�p�������v�u�`�����j�Q�v���������F���ŁA��L���p���S�̂��A��I�ȍ앶�ł�������܂���BNFB�̂Ƃ��Ɠ��l�A�A�i���O��H�̊�{�I�Z���X�̖�肪���{�ɂ���܂��B�m��Ȃ��̂͂������Ȃ��ł����A�悭���ꂾ�����������ȍ앶����������̂ł��B

�X���b�h�̃^�C�g���ɖ߂�܂��ƁANFB���t�N�d�͂��A�d���n��������悤�ɍ�p���邱�Ƃ͂���܂���B���̑��̃m�C�Y�ɂ��Ă��A��قǖ�����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ�����A���l�ł��B

�����ԍ��F24108763

![]() 2�_

2�_

2021/04/30 12:51�i1�N�ȏ�O�j

���\���[�g���̃P�[�u�������ō������\���[�g���Ȃ炢���m�炸�A�����̒����̈Ⴂ�������Ă����v�ł��B�_���s���O�t�@�N�^�[���t�N�d�͂ɑ��Ė��ƂȂ�悤�Ȑ��l�ł͖����Ǝv���܂�������͂���܂���B

�X�s�[�J�[�P�[�u�����n�����E�����A���v�ƂȂ���̂��AAC�R���Z���g����①�ɂ�p�\�R����AC�A�_�v�^�[�Ƃ�����̃m�C�Y���E�����Ƃ̕����[���Ǝv���܂��B

�I�[�f�B�I����X���X�ȗ��_���o�܂���܂����������Ă������̂���R����܂��B�C�ɂ��邱�Ƃ͑S������܂���B

���z�ȃA���v���f�W�^���A���v�̃n�C���]�Đ��ɂ͂��Ȃ����Ƃ͂���܂���B���ꂾ����S/N�������Ȃ�����ł��B�A�i���O�f�q���g����H�v�ł�120�f�V�x���̉���^�����ɂ͍Đ��ł��Ȃ������������݂ł�(�^�����ɂ�����l�Ԃ̎������Ă��܂��܂���)�B

�����ԍ��F24109655

![]() 0�_

0�_

����ς茆��RS-1506U 38-2T������A�����́B

�n�C���]�Đ��̂�����A�����e�̎�|���킩��܂���ł������A���e�͂悭�킩��܂��B������AV�A���v�i�p���[���̓A�i���O�j�� 24bit -100dBFS �̃f�B�W�^���M������͂���ƁA�m�C�Y�Ƌ��ɒ������銴���ł��B�A�i���O�A���v��S/N�͂����������ꂭ�炢�̂悤�ł��ˁB

�Ƃ��낪�A�t���f�B�W�^���A���v���� -110dBFS �͊y�X�������A��̃A�i���O�A���v���� 15dB ���炢�͗D��Ă��銴���ł��B���������ʂ肱�̏�Ԃʼn��y���Đ�����Ǝ�����ꂻ���ł���(��)�B

���������͌����Ă��A������������m��ƁA�A�i���O�A���v�ɂ͂��͂�m�X�^���W�b�N�ȈӖ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B�p���[���������������ɂ͗ǂ������ł����A�t���A�i���O�ŁA���̏o�₷���{�����[���@�\�ɃR�X�g��������݂����Șb�́A���ĉ�����}���������Ă������A�Â��Z�p�̐��X���v���o�����܂��B

����͂��Ă����A�ډ��[���Ȃ̂́A���̓d�C�@�킩��d���ɏ��m�C�Y�A�Ȃ̂ł����B�{�X����msyk828���g�����X�̚X����ϑ�����Ă���̂́A���炭���̂������Ǝv���܂��B

�������̊��ł͍K���g�����X�̚X��͂Ȃ��A�X�s�[�J�[����o��m�C�Y���A��q�̒ʂ�S/N100dB�ȏ゠�肻���Ȃ̂ŁA���̓d�C�@�킩��̃m�C�Y�́A�������Ƃ��Ă������ł��郌�x���ł��B�{�X����Minerva2000����̊ϑ�������A���l�Ɛ��@���܂��B

�Ƃ������A�O�q�̃t���f�B�W�^���A���v�́A�����̃f�B�W�^���A���v�̗�ɘR�ꂸ�X�C�b�`���O�d���ŁA�ނ���m�C�Y�����Ǝv���܂��B�ɂ�������炸 -110dBFS ���y�ɒ�������Ƃ������Ƃ́A�d���ɏ��m�C�Y���X�s�[�J�[����o��Ƃ��Ă��A�܂��������Ȃ����x�����Ǝv����̂ł����A�������ł��傤���B

����ς茆��RS-1506U 38-2T������̊��ł́A���ȃ��x���Ȃ̂ł��傤���B

�����ԍ��F24112398

![]() 1�_

1�_

2021/05/02 10:22�i1�N�ȏ�O�j

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A����ɂ��́B

���āA�M�����u�P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��v�M�҂̓��{��\�Ƃ��Ĉȉ��� ASR Forum �ł̌䊈���S�����҂��Ă���܂��B

"Measurements of speaker cables in frequency and time domain"

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-speaker-cables-in-frequency-and-time-domain.22894/

�����ԍ��F24113365

![]() 1�_

1�_

��ListenFirstMeasureAfterwards����

Amir����̑���ł́AMorrow SP3�Ƃ����P�[�u���ƃW�F�l���b�N�E�P�[�u���ŁA���g�������̍��̃��[�X�g�l��0.0065dB�Ȃ̂ŁA�P�[�u���ʼn����ς�邱�Ƃ��Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F24114182

![]() 3�_

3�_

2021/05/02 19:13�i1�N�ȏ�O�j

tohoho3����A�����́B

�����ɂ��ł����A���� Amir ��S���M�p���Ă���܂���̂ł��̓��e�͖������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�m���AAmir �� �u�d���ʼn��͕ς��ʁv�M�҂̈�l�ł������悤�ȁA���������悤�ȁB

���̊S�̂���͈̂ȉ��̃X���b�h�ɂ����Ă� Amir �ȊO�̃����o�[�̔������e�ł��B

"Measurements of speaker cables in frequency and time domain"

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-speaker-cables-in-frequency-and-time-domain.22894/

�����ԍ��F24114228

![]() 0�_

0�_

ListenFirstMeasureAfterwards����A�����́B

�����N��̃t�H�[������q������ƁA�]����@�⌋�ʐ��l�̗����ɂ����炩�ꗂ�����悤�ł����A��{�I�ɂ̓f�[�^�Ɋ�Â��ė�Âȋc�_���Ȃ���Ă���A�����o�Ă����Ӗ��͂Ȃ������ł��B�Ƃ����Amir����͓��n�̒j���̂悤�ł��ˁB

�Ђ邪�����ĉ䂪���̓��f���͂Ƃ����ƁE�E�E�����ɍU�����n�߂��瑊��̂ق�������肾�����̂ŁA�Z�p�_����͓����Ă����ԂƉA���ɑ���E�E�E�Ɩ��x�����̒ʂ�̊���_�ɕψق��郌�x���ɂāA�Z�p���e���V�[�̖ʂł��A�f�B�x�[�g�̃N�I���e�B�[�̖ʂł��A����ő����m�푈�ɏ��Ă�킯���Ȃ��ȁE�E�E�͌Â��ł����A�������b�����Ă�����ډ��R����x��̃K���p�S�X��ԁA�Ƃ����������ł��傤���B

�E�����܂������A�`���̎���Ɋӂ݂āA���Љ�̃t�H�[�����Ŋ��ׂ��͎��ł͂Ȃ��A�ς��h�̋M�a�ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�����炩���l���������ق����ǂ������ȓ_������܂��B���Ƃ���

>�M�����u�P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��v�M��

�Ƃ̃��b�e���\��͗�Âł͂���܂���B���́u�P�[�u���̍�����������v�Ƃ̐��͎����ɂ�����Ȃ��ƍl���܂����A����͌o���E�����E���_����̘_���I�ȋA���ł����āA�^�������h�̔@���ɐM���Ă���킯�ł͂���܂���B����̘_���Ɏ����X���Ȃ��ƁA�f�B�x�[�g�̓y�낪��������܂���B

���ċM�a�́u����Ē��������v�ɂ����Ȃ��A�܂蕶���ʂ�u�P�[�u���ʼn����ς��M�ҁv�ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����H���{��\�Ƃ��ăf�B�x�[�g�ɎQ������ɂ́A�����������͂�t�^����K�v�������Ɏv�����܂��B

�����ԍ��F24116657

![]() 2�_

2�_

2021/05/04 00:34�i1�N�ȏ�O�j

�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B

�������N��̃t�H�[������q������ƁA�]����@�⌋�ʐ��l�̗����ɂ����炩�ꗂ�����悤�ł����A��{�I�ɂ̓f�[�^�Ɋ�Â��ė�Âȋc�_���Ȃ���Ă���A�����o�Ă����Ӗ��͂Ȃ������ł��B

�����N��� "Measurements of speaker cables in frequency and time domain"

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-speaker-cables-in-frequency-and-time-domain.22894/

�ł����A�c�O�Ȃ��獡�����͂�r��͗l�ƂȂ�A����͂܂�ʓW�J�ɂȂ����悤�ł��B

���E�����܂������A�`���̎���Ɋӂ݂āA���Љ�̃t�H�[�����Ŋ��ׂ��͎��ł͂Ȃ��A�ς��h�̋M�a�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ς��h�Ƃ��������m�o�o����h���������������ł��B�Ƃ����̂��A�K���ɂ��Ď��͑��u�̉��y�\���͂��������܂��̂ŁB�@�������A���ɂƂ��Ăǂ��ł��ǂ��悤�ȑ��u�i�P�[�u�����܂߂āj�͍D��Œm�o���悤�Ƃ͎v���܂���B

ASR Forum �ɂ������L�̃X���b�h�Ŏ����u�P�[�u���ʼn����ς��̂��v�Ǝ咣���Ă����̂悤�Ȏ��̓n�C�G���h�I�[�f�B�I�̐��E�ł͍���펯�ł��̂ŁA�����������������ł��B

�Ȃ��A�M�҂Ƃ����P��ł����ǂ��Ӗ��Ŏ��͎g�p���Ă���܂��B�Ⴆ�A���� naim audio �M�҂ł��B

����ł́A�܂��B

�����ԍ��F24117000

![]() 6�_

6�_

ListenFirstMeasureAfterwards����A�����́B

�����q�����܂������A��g�I�ȈӖ��ł͂Ȃ��A�^�������h�̐M�̍\���Ɠ������ȁA�Ǝv���܂����B

�Ȃ��A�`���ŏq�ׂ��悤�ɖ{�X���ł͋q�ϓI������Z�p�_��_�������̂ŁA����ȏ�͂����������b�͍T���ĉ�����悤�A���肢�������܂��B

�����ԍ��F24118666

![]() 1�_

1�_

�݂Ȃ��܁A�����́B

�d���R�[�h�ƃX�s�[�J�[�P�[�u�����d�˂��ꍇ�̗��ҊԂ̐Ód�e�ʂ��A24092179 �ł�2sq.�̓d���ł��悻90pF/m�Ƃ��܂����B����͋��ȏ��ɍڂ��Ă��鎮�ɂ��v�Z�ł����A���������ΐ��ԗe�ʂ����\����Ă���X�s�[�J�[�P�[�u��������܂��ˁB

���Ƃ��I�[�f�B�I�e�N�j�J��AT6157�i��R�l�X�y�b�N���炷��Ɩ�1.3sq.�j��82.9pF/m�AAT6158�i��������2.5sq.�j��119.7pF/m�ƂȂ��Ă���̂ŁA��̌v�Z�Ō��\�����Ă��܂��i�݂Ȃ��܂̕����ɂ���d���R�[�h�Ȃǂ������������̈ʂ��Ǝv���܂��j�B

�������E�E�E���������ق����m�����ȁA�ƍ�����v�����A�莝���̃X�s�[�J�[�P�[�u���̐��ԗe�ʂ𑪂��Ă݂��Ƃ���A���ۖ�100pF/m�ł����B���łɂQ�g�d�˂āA�قȂ�g�̐��ԗe�ʂ������Ă݂܂����B��������d�˂�ɂ̓e�[�v�ł��邮�銪���ɂł����Ȃ����薳���ŁA15cm�����ɃN���b�v�Ŏ~�߂����x�ł��B

���ʂ͐}�̒ʂ�ł��B�}������Ɩ{�� C1 > C2 �̂͂��ł����i���۔����ɂ��̌X���͌����܂����j�AC1 �� C2 ����50pF/m �ł����B����́A��ɏ������悤�Ɏ����ł�������d�˂�͖̂���������ł��i������������̌��ʂ͗e�Ղɐ����ł��܂��j�B

C1 �� C2 �Ƃ������Ƃ́A�d���R�[�h����̗U���m�C�Y�̓X�s�[�J�[�P�[�u���́{�|�����ɂقړ����������A�L�����Z������Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�Ƃ����킯�ŁA24092179 �ł́u100V�̓d���m�C�Y���A�X�s�[�J�[�P�[�u����ł͂��������� 0.3��V �ɂȂ�v�Ə����܂������A���ۂ͂���Ɉꌅ�ȏ�͏������Ǝv���܂��B

��L�̘b�͏d���̋��I�ł͂���܂����A�v�Z��q�όv�������Ă݂�ƁA���̒����ĊO�P���Ȗ@���Ɏx�z����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�t�ɒm��Ȃ��Ɓu�X�s�[�J�[�P�[�u�����d���n�����E�����v�Ƃ���������|��Ɏ����邱�ƂɂȂ�܂��B��ɏq�ׂ�NFB��t�N�d�̘͂b�Ɠ����ł��ˁB�Ȃ̂ł����A���������v�Z��v��������l���A�I�[�f�B�I�ɂ͂Ђ��傤�ɏ��Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F24122519

![]() 1�_

1�_

2021/05/07 16:26�i1�N�ȏ�O�j

�C�O�ɂ��X���傳��̂悤�ȁu�P�[�u���ʼn����ς�邱�Ƃ��m�o�ł��Ȃ��v���������܂��ˁB

http://archimago.blogspot.com/2020/04/measurements-nb-cables-vigilante.html

https://archimago.blogspot.com/?m=1

�����ԍ��F24123725

![]() 6�_

6�_

ListenFirstMeasureAfterwards����

���������Ȃ̂Ń����N��͂����ƌ��Ă݂܂������A�����K�Ř_���I�ȓ��e�ƌ����ŁA���ɐV���͂���܂���ł����B���������ǂ̏��A�����������e�𗝉��ł��Ȃ��l�͏��Ȃ��Ȃ��ł��傤����A�M�ɓ˂��i�ނ��ƂɂȂ�̂ł��傤�B

�M�a�̐M��W���͂��܂���̂ŁA���Ђ����g�őS������Ă��������B�������A�{�X���ł͋q�ϓI������Z�p�_��_�������Ɛ�ɏ������ʂ�ł��B���Еʂ̏ꏊ�𗘗p���ꂽ���A�d�˂Ă��肢�������܂��B

�����ԍ��F24124549

![]() 3�_

3�_

�݂Ȃ��܁A�����́B

�P�[�u���֘A�Ō�������ƁA�M�^�[�̃P�[�u���̘b���悭�q�b�g���܂��B�{�X���ł́Amsyk828�����L�̂悤�ɏ�����Ă��܂��F

>�G���L�M�^�[�ŃA���v�܂ł̃V�[���h(�R�[�h)��G�����肷�邾���Ńm�C�Y�ʂ��ς��܂��B�Ód�C���R�̊W���ȁH

�G���L�M�^�[�̓d�C�n�ɂ��Ă͉��̃T�C�g���ڂ����̂ŁA�u�s�b�N�A�b�v�̃C���s�[�_���X������v�Ƃ����}��q���Čf�ڂ��܂��B

�u�M�^�[�̓d�C�n�v

https://www.ishibashi.co.jp/academic/super_manual2/electricity.htm#D

�u�n���o�b�L���O�^�C�v�v�́A����8k���A6kHz��200k���قǂƂȂ��Ă��܂��B�X�s�[�J�[�P�[�u���̌n�iDF=40�j�ł�0.2���ł�������A4���{�`100���{���Ⴂ�܂��ˁB���R�������A���v�̓��̓C���s�[�_���X�͍����K�v������A�����Ȃ��ƍ������o�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��A�M�^���X�g�݂̂Ȃ��܂͂������ł��傤�B

�V�[���h���������肵�Ă���A���R�ȗU���ŏ��d���n���͑傫���͂Ȃ��Ǝv���܂����A�������g���̃m�C�Y�́A24092179 �ŏq�ׂ��n�C�p�X�t�B���^�[���ʂŋ}���ɃQ�C�����������A�}�̒ʂ�s�b�N�A�b�v�̃C���s�[�_���X���}�����邽�߁A�v�Z�゠�܂茸�������ɃP�[�u���ɏ��܂��B

���Ȃ݂ɂ����̊��ł́A�l�̂ƃA���v��GND�Ƃ̊Ԃɍő�1V��̌𗬓d�������o����܂��i�ł��Ȃ�ς��܂��j�B�܂��A�P�[�u�����܂ނ�10pF���x�A�����100pF���x�̐Ód�e�ʂ�������̂ŁA�`����msyk828����̊ϑ��͂��イ�Ԃ肻���Șb�ł��B

�܂�A�X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ̓m�C�Y�͏��Ȃ��B�M�^�[�P�[�u���ɂ͏��B�ł́A�I�[�f�B�I�̃C���^�[�R�l�N�g�P�[�u���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�ˁB�n���ق���̓���̃X�y�A�i�摜�Ō����鐸�x�Ȃ�A���Ȃ������ł����B���ƁA���S�҂Ɂi�ꕔ�x�e�����ɂ��j���f�̃o�����X�`���́H

�����ԍ��F24128046

![]() 1�_

1�_

���āARCA�P�[�u���̓m�C�Y���E���ł��傤���H�V�[���h���\�����������Ȃ�E���ł��傤���A������̘b�̔��[�ƂȂ����x�e�����̂����̓d���n��(24060513)�����̉\��������܂��B�����ł͎��̎������f�ڂ��܂��B

�{��̑O�ɁA���������A�i���O�̃C���^�[�R�l�N�g�P�[�u�����āA���ǂ��g���܂����ˁH�����ł�SACD�v���[���[��RCA�P�[�u�����Ȃ��ł�����̂́A�f�B�X�N���@��͂قڂ���܂��A���܂ɉꍇ���}���`�`�����l�����̃f�B�W�^���ڑ��ŁA�A�i���O�P�[�u���͐�ł̕����ł��B

�Ƃ����ꌋ�ʂ͐}�̒ʂ�A�m�C�Y�t���A��-130dBFS�ȉ��ŁA�P�[�u����G���Ă��ς��܂���i���Ċi�ʂ������킯�ł��Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E�j�B����͌v���p�̃P�[�u��(1.5m)�AADC�APC�̃m�C�Y���܂�ł̒l�ŁA���͂₱��ȏ�̃m�C�Y�K�v�Ƃ͎v���܂���B����āAXLR�ڑ����Ƃ���ɗǂ��Ȃ�̂��H�Ȃǂ͍l���邾�����ʂȋC�����܂����A���̕ӂ͂܂����̂����E�E�E�B

�����ԍ��F24132430

![]() 1�_

1�_

�Y��t���A���v���Ԃ�ł��B

�������m�C�Y���x�����������ł��ˁBDAC�Ƃ��A���v�̓d���I�t�̏�Ԃ�����ł��傤���B

DAC�ƃA���v�̓d�����I���ŁA�������Đ����Ă��Ȃ���Ԃł͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

�����ԍ��F24133677

![]() 1�_

1�_

tohoho�t���A���v���Ԃ�ł��B�ŋߏ������݂����Ȃ��ł����A���C�ł����H

��̑���́ASACD�̃`�F�b�N�f�B�X�N��15kHz�̃p�C���b�g�g�[�����Đ����̏�Ԃł���B�����i�f�W�^���[���j�̍Đ���Ԃł��A�m�C�Y�͂قڕς��܂���B�A���v�͉��ʒ��߈ȊO�ł��Ȃ��_�C���N�g���[�h�ŁADSP��ʂ��ʏ탂�[�h�ł͏����m�C�Y���x�����オ��܂��B

���Ȃ݂ɑ�����͓s�s���̈�ʉƒ�ŁA�z�d�Ղ���d���^�b�v�Ɏ���܂ŃI�[�f�B�I�I�Ȕz���͈����܂���B����őO�q��S/N�͓����Ă���̂ŁA�Ȃɂ����悤�Ƃ����C�ɂȂ�Ȃ��ł��ˁB

�������S�ς�RCA�P�[�u���ł̓n����������Ƃ̕�����܂��B���܂�S�ς�`���܂��A����Ȃ̂������Ă���̂ł��ˁB�����Ƃ��uAmazon�x�[�V�b�N�v�ʼn��������R�ł��B�����P�[�u���͖��p�ł��ˁB

�u�I�[�f�B�I�P�[�u���̉����ɂ��n����(�m�C�Y)���Ȃ������@�v

https://morosaredo.com/gadget/hamuon-nakusu-houhou/

�_�o���ɒ��ׂ�ƁA�d���̃V�[���h���������肵�Ă��Ă��v���O������@��̓����Ńm�C�Y����邱�Ƃ�����ƋC�Â��܂��B������Ɛڑ����ꂽ��ԂŃn��������������iS/N 100dB �ɒB���Ȃ��j�悤�Ȃ�A���܂�D�G�ȃV�X�e���ł͂Ȃ��Ǝv�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24133902

![]() 1�_

1�_

�Y��t���A������N�قǖ^quora�Ƃ����T�C�g�ɂ͂܂��Ă��܂����B���Ԃ�A�Y��t�����Q������Ƃ͂܂邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł���B

�����ő��肵�������ԑO�̈ȉ��̓��������������A�Y��t���̃X�y�N�g�����Ɠ����x�̃m�C�Y���x���ł����ˁB������������A���̓���̓A���v�o�͂ł̑��肾������������܂��B

https://www.youtube.com/watch?v=ZU3ghJi-_hc

�����ԍ��F24133989

![]() 1�_

1�_

�݂Ȃ��܁A�����́B

���f�̃o�����X�`���ɂ��Ăł����A������Č��X���C���s�[�_���X�E���U���̃}�C�N�o�͂ŏo�Ă����b�ł���ˁB���ɏ������悤�ɁA��ʓI�ȃI�[�f�B�I���ł́ARCA�ڑ��ł��iAmazon�x�[�V�b�N���x�́H�V�[���h���\������j�m�C�Y��S�z����̂̓i���Z���X�ł��B

�ƂȂ�ƁA�@���������o�����X�Ȃ̂�XLR�[�q��������悤�ȁA������u�Ȃ���ăo�����X�v�͂ނ���f�q����������A�ǂ��Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA�܂�Ƃ���u�@������܂Ńo�����X�����闘�_�͂���̂��v�Ƃ����b�ɂȂ�܂��B�O�O��Αf�l���F�X�����Ă��܂����A�̐S�̃��[�J�[�e�Ђ͂ǂ̂悤�Ɍ����Ă���̂ł��傤���B

DENON PMA-SX1 LIMITED

�u�X�s�[�J�[�̃h���C�u�d�����O���E���h��H�ɒ��ڗ��ꍞ�܂Ȃ����߁A�����̊�ƂȂ�O���E���h�d�ʂ����肵�m�C�Y���H�Ԃ̊����ጸ���ꐳ�m�ȑ������s���܂��B�v

https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-amplifiers_ap/pmasx1limited_ap#divSubscribe

MARANTZ PM10

�uBTL�\���ł��邽�߁A�O���E���h�ɉ��y�M��������邱�Ƃ��Ȃ���Ɉ��肵���Đ����\�ł��B�܂��A�p���[�A���v�p�̓d����H��L/R�Ɨ��Ƃ��邱�Ƃɂ�荶�E�`�����l���Ԃ̊���r�����܂����B�v

https://www.marantz.jp/ja-jp/shop/amplifier/pm10

SOULNOTE A-2

�uSOULNOTE�I���W�i���̊��S�o�����X���A�҉�H�������ŗD��ōœK�����č̗p���Ă��܂��B�i�����j���X�����J���I�ŃN���A�ł���Ȃ���M�����y�Đ����Ƃ��Ƃ�Nj����Ă��܂��B�v

https://www.kcsr.co.jp/detail_a2.html

���ǁA�قƂ�ǐ��_�_�ł�������܂���B�Z�p�_�́uGND�d�ʂ̈���v���B��ŁA���̂����v�́u���E�`�����l���Ԃ̊��r���v���x�A���������ꂪ���l�I�ɂ͎�����Ă��܂���B���ẴT���X�C�̊e��A���v�ł́u�`�����l���Z�p���[�V����95dB�v��搂��Ă��āu���肪���݁v�͂���܂��ˁB

�茳�̏��^�f�B�W�^���A���v�Ńz���C�g�m�C�Y���g���ă`�����l���Z�p���[�V�����𑪂������ʂ��f�ڂ��܂��B�M�������ƃN���X�g�[�N�������d�˂Ă���A���̍�60�`70dB���ł��B�܂�u��ch���琷��ɉ����o�Ă����ԂŁA����ch����-60dB�����̔��������R���v�Ƃ������Ƃł��B���ꂪ-95dB�ɂȂ����Ƃ��āA�u���肪���݁v�ȏ�̈Ӗ��͂���ł��傤���E�E�E�B

�����ԍ��F24146757

![]() 1�_

1�_

���Ȃ苻��������Ă�����������Ǝv���܂��B

�������̂ЂƂ�ł��B����V���b�v�ŏo��������A�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�Ƃ����̂��A�o�C���C���͒�����{�̃P�[�u�����g�p����̂���ԂƎv���Ă��܂������A�ŋߓǂ{�Ɉ�{�Ŏ����Ă��āASP���O�ŕ���������ǂ��Ƃ̏����܂����B

��{�݂͌��̊�������邽�߂̒�捂�敪���ƍl���A�A���v�܂ŕ����Đڑ����Ȃ��Ɗ�����C�����Ă܂����B���ł������v���Ă��܂��܂��B

�ŋ߉Ƃɂ��ꂽB &W 606�ł��܂����B

��{�̍ۂ͒ቹ���o�߂��A������o�߂���������A�}����Z�b�e�B���O���{���A����ł��L�c�߂�������B�z���_�[������Ɖ�����p����̂��A�o�����X�̗ǂ��肩���ɕω����܂����B�s�v�c�B

�A���v���P�[�u���������B�P�[�u���̓z���_�[��ɓ����P�[�u����10�Z���`�����ꂽ�����ł��B

���͏o�߂������Ȃ��Ȃ�A����͏����܂�₩�ɂȂ�A�S�̂ɖ��炩�ɒ����₷���Ȃ�܂����B

���ʓI�ɍD���ȕ����ɐi��ł��肪���������B

�V���b�v�ł����W�E�����b�L�Ȃ̂ł��̐F������Ƃ̘b�B���̃��W�E�����̓L���L�������ɂȂ��ۂł����̂ŁA�S���t�ɂȂ�܂����B

�P�[�u����{�Ƃ������Ƃł̕��S�y�����A������p�����̂��B�A�R���o���́A��������z���_�[��PR ���Ă�̂ŁA���̂悤�Ȍ��ʂ�����̂�������܂���B���������ʓd���Ă݂Ȃ��Ƃ܂���������ʂ����邩������܂��A�v���Ԃ�ɗV�ׂ�p�[�c�ł����B

�����ԍ��F24032936�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

����ɂ��́B

�������̃A�C�e���͋C�ɂȂ��Ă��Ĕ������ۂ������Ă���Ƃ���ł��B

�P�[�u�����̕ύX�ŏo���̊������ς��̂͌o�����Ă���܂��B

�o�C���C���\�̃X�s�[�J�[�̏ꍇ�A���̍����W�����p�[�P�[�u�����g�p���V���O���Őڑ�����B�܂��A���v�̃X�s�[�J�[�o�͂���2�{�o���ăo�C���C���ڑ��B

�����āA�R�`���̃A�C�e�����g���o�C���C���ڑ��B

�����3�̐ڑ����@���������ꍇ�A�ǂꂪ�ǂ��̂ł��傤���ˁH

�X�l�̊����̈Ⴂ�ŏo���̗ǂ������͍D�݂ɂ��Ƃ͎v���Ă��܂����A����̃I�[�f�B�I���C�t�̎Q�l�ɂ������Ǝv���Ă��܂��̂ł��������肦�܂��ł��傤���H

�����ԍ��F24034089�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����ɂ���

���������Ƃ���ł��B�����͗ǂ��킩��܂��A�W�����p�[�͑����e������B2�{�P�[�u�������������A

�P�[�u���������Ȃ���ƃP�[�u�����̂ŃA���v���S���N���āA�P�{�Ō���ōŌ�ɕ������������

�ǂ��Ȃ�?����ȃC���[�W�ł��B

�܂��P�[�u���������ȏꍇ2�{�Ƃ���ɂ͕��S�������̂ŁA���̃z���_�[�Ŗ�肪�Ȃ���قڂP�{��

�����郁���b�g�����邩�Ǝv���܂��B

����A�Ⴄ�P�[�u����2�{���тƂP�{�̃z���_�[���т�����Ă݂����ł��B

����5000�~�ʂōw���ł����̂ł����A����2�{���тƕς��Ȃ����͍X�ɗǂ��̂ł���Ό��\������

�o�C���C������������p�[�c�ɂȂ肦�܂��ˁB

���܂葾���P�[�u���͓���܂������悻�̂͑��v�B

�����ł͂Ȃ��̂Ő���w������Č��ʂ������������������ł��B

��_���O�͑f�ނ̐F���o�鎖�ł��傤���B

��������Y�t���܂��B

�����ԍ��F24034204

![]() 1�_

1�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

����ɂ��́B

����̋L�ڂ��肪�Ƃ��������܂��B

�����߁X�w�����悤�Ǝv���܂��B�܂��g�p�������z�������L�q�������Ǝv���܂��B

���݂Ɏ��̃V�X�e���\���ł����A�㗬���

�l�b�g���[�NCD�v���[���[

�@ND8006

SACD�v���[���[�@

�@DCD-SX11

�v�����C���A���v

�@PM-12OSE�y��A-70A

�X�s�[�J�[

�@705S2�y��L82Classic

RCA�P�[�u��

�@�x���f��8412�iXLR�܁j

�@���P�[�u���ނ͑S�ăx���f���œ���

�X�s�[�J�[�P�[�u��

�@�A�N�������N�@���W�F���_1010

���݁ADAC�P�̂F���ł��B

�����ԍ��F24034475�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���m�点���肪�Ƃ��������܂�

��O�̎G���I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[179���ɕ��c���Ƃ����R����������A������

���̊�悪����܂���

���c����ɂ���

�W�����p�[�͌��ǃA���o�����X�ƂȂ邽�ߍ���ǂ��炩�]���ɂ��邵���Ȃ��B

���z�͓�g�̒[�q���ϓ���������Őڑ�����邱�ƁA�������ł��B

�킩��悤�Ȃ킩��Ȃ��悤�ȁB

�܂��ǂ��Ȃ�悢�̂ŁA����Ă݂邵���Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F24034789

![]() 0�_

0�_

���̊ۓ��ʍU��������

DAC �I�ъy�������܂���B����3��ނ̃`�b�v�ŗV��ł܂����A�Ȃ������Ă�����̍���

�傫���ł��ˁB�A�L���t�F�[�Y��\�E���m�[�g��CDP �ł����ڂ��ꂽESS 9028,9038�n�͂�͂�

�������ʼn𑜓x�≹�ꊴ�A�Ƃ���SN ���オ���Č��ʂ����ǂ��Ȃ�̂����͂ł��B

9038����ꂽ�ۂ̋����͋@�B�ނ���ꊷ�����������傫�������ł��B

���Aak�̍ŐV�`�b�v4499���ڋ@���~�����ȂƎv���A9038�������ǂ��̂Ŏb���͂��̑���

�V��ł��������Ǝv���܂����B�p���_�C���̈�����SP �����Ⴈ�����Ȃ�āB

�����ԍ��F24034921

![]() 0�_

0�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

�ȑO�\�j�[��A1ES�w���ł����b�ɂȂ������̂ł��BCD�v���[���[���}�����c��6006�ʼn��y���y����ł���܂��B

�@����̓l�b�g���[�N�I�[�f�B�I���n�߂悤�Ǝv���Ă���܂��B���Ă�USB- DAC���w�����悤�Ǝv���Ă���܂��B���܂��ẮA���E�߂̐��i����������Ă������������̂ł����B��낵�����肢�������܂��B

�����ԍ��F24080229�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

�l�b�g���[�N��Amazon music��TIDAL���ł���Ηǂ��ł��傤���BNAS�̂悤�ȋL�����u���܂߂������ł��傤���B

�g�܂�Ă���V�X�e���ɂ��A�l�b�g���[�N�����̋@�B���A�{�����[���t���̃v���A���v�^�Ȃǂ���܂��ˁB

Amazon��Spotify�����Ȃ�p�\�R�������ł��ǂ��ł����A�܂��͈��オ��Ɏn�߂����ł��ˁB

�����ԍ��F24080248�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

�����̂��Ԏ��L��������܂��B�ŏ��̓p�\�R���ɊO�t��HDD��ڑ����A�p�\�R�����炾���̉��y�ŃX�^�[�g���悤�Ǝv���Ă܂��B������x�����o������NAS���g�p�����V�X�e�����\�z���悤�Ǝv���Ă܂��BAmazon��TIDAL���`�F�b�N���Ă݂܂��B�܂��A�����f���Ƃ������܂������낢�닳���ĉ������B�X�������肢�v���܂��B

�����ԍ��F24080585�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�p�\�R������Amazon music��HD�ł���n�߂��Ă͂������ł��傤

���Ȃ薞���ł���Ǝv���܂�

�����ԍ��F24080895�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

�����ĉ������B���݂̃I�[�f�B�I�̊��͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�A���v�@�\�j�[TA-A1ES

CDP �}�����cCD6006

�X�s�[�J�[�@���j�^�[�I�[�f�B�ISILVER10

�ł��BCD���C���Œ����Ă܂��B���̉����������Ă܂����A�X�Ȃ鉹��ڎw���Ă��܂��B���ẮACDP�̌��f�W�^���o�͂�DA�R���o�[�^�[�uESS 9038PRO�v�ɐڑ��A�����ă\�j�[��A1ES�ɓ��͂��l���Ă��܂������͗]����ҏo���Ȃ��ł��傤���HDA�R���o�[�^�[�͒������̌ܖ���̂��̂�Amazon�ł݂��܂����B�������ŕs���͂���܂����ꉞ�[圳���ł��B���Z�������\����܂������Ē����Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F24095822�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

���̍��̊��ɋ߂��Ȃ�܂��ˁB

�\�j�[A1�͎藣���܂��������D�G�@�A�čw�����������炢�B

������DAC�͂�����SMSL M500�Ńv��DAC�Ƃ��Ďg�p�ɂ��Ă܂��B�}�����c6006��DAC�̓V�[���X�������ł��傤���B���j�^�[�̃V���o�[�͖��邢�n�b�L�����������Ɏv���܂�����A�z���Ȃ���𑜓x�Ɖ��ꂪ�[���A������������͂��ł��B

�ԈႢ�Ȃ��傫�ȕω��ɂȂ�͂��ł����A�����킩��Ȃ������ł�����X�s�[�J�[�̃Z�b�e�B���O�Ȃǂ��l�����Ă�����Βቹ���y���{�������A3D�I�ȏo���ɕω�����Ǝv���܂��B

����ESS��DAC�͉��킩�����Ă܂����A9038pro��

�ς������̈Ⴂ�ɂ͋����܂����B

���Q�l��

�����ԍ��F24096221�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ǐL�Ȃ���A�X�s�[�J�[�͂ǂ̂悤�ɒu����Ă܂��ł��傤�A�X�^���h�̎�ށA�f�ށA�C���V�����[�^�[�ȂǁB

�܂��ʌ��ł����A�}�����c�̃l�b�g�v���[���[8006�ɂ�ESS9018�������Ă܂��B9018���Ȃ��Ȃ��̎��̓`�b�v�Ȃ̂�CDP���ƕύX���������邩�Ƃ������܂����BAmazon�Ȃǂ��p�\�R�������������Ōq�����A�o�͂ɉς�����A�v�����p�ɂ��ł��܂��B

���Ȃ薣�͂ł��ˁB

�����ԍ��F24096231�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

�X�s�[�J�[�͌���1�Z���`�ʂ̃R���A���{�[�h�̏�ɃI�[�f�B�I�e�N�j�J��AT 6294���B�g�[���{�[�C�ł��B�R���A���{�[�h�̓C�}�C�`���Ȃ��Ďv���Ă��܂��B6006�̓V�[���X�ʼn��͂����ł��B�A���v�������̂ł����Ƃ������ɏo���Ȃ��̂��ƍl��DAC��ς�����ς�邩�����āB�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA 9038PRO��ak4499���]���������݂����ŁB���Ǝv���Ē���DAC���Ă݂悤���ƁB9038PRO���B�l����Ɗy�����Ȃ�܂��ˁB

�����ԍ��F24108150�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

9038�ƍŐV������4499�ł���

����AK4499�͖��̌��ł�

�Ƃ�4493����DAC�̓����n���^�ł�

ESS9038�@�͔����₷���Ȃ��Ă��܂������A�܂����E��Ƃ������܂����ADAC��ς���ƁA�`�b�v��ς���Ɖ����ς��̌��ɂ͈Ⴂ���o�Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�`�b�v�����ł̓_���A�Ƃ����������o���܂����Ⴂ���y���ނ̂��I�[�f�B�I��ł�����A�܂��ǂ��Ȃ邩�ȁA���Ċ��҂��鎞�Ԃ������ł��ˁB

�X�s�[�J�[�̓g�[���{�[�C�̉��ł��傤�B�_���Ƃ��H

�����ԍ��F24109140�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���͂炽����P�O�O�O�_����

���j�^�[�I�[�f�B�I��silver10�ł��B�l�Ԃ̗~�͉��y�Ɋւ��Ă������ł��ˁB�������ɏo���Ƃ�����Ԃ��߂���Ƃ����Ƃ������ɂł��Ȃ����A�A�A�B���ė~���o�܂��B�������Ȃ��̂ɍ���������ł��B

�����ԍ��F24112132�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����ɂ���

���Ԃ�ǂ�Ȃɍ����ȃV�X�e���𑵂��Ă�����ς�

�V�����������������Ȃ�ł��傤�ˁB

����̓I�[�f�B�I��l�̃��C�t���[�N�݂����Ȃ��̂ł��傤���B���͂ł��������ꂽ�\�Z���ŐV�����Â������Ȃ��特��ς���̂��D���ł��B

�����Ȃ��̂ł��g�����炵����������܂����A

���ɗ����ȋ@�ނł��n�C�G���h�ɋ߂����̂����������A�g�ݍ��킹���ł������͊������ł��B

���̂��߂ɃV���b�v�ł͍���������������Ă��炢�A���ɐA���t���Ă����܂��B

�V���o�[�Ȃ�`�b�v�̈Ⴂ�����n�b�L����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�c�B�[�^�[�������ł��̂ŁB

�������Ă݂Ă��������B����͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24112217�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

A1ES�𗽂��A���v���ĉ����w�����ꂽ�̂ł����H

�����ԍ��F24200972�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

A1�𗽂��Ƃ������A�v���A�p���[�P�Ƃƃp���[�ɍD����A���̃p���t���^�A���_���s���O�t�@�N�^�[�^�����Ă݂���ǂ��Ȃ邩�̖�]�ł����B

�A�L���t�F�[�Y��A46.47��V�i��36�������ȂƖ����A���}�n��MX1�̗ǂ����̂�������A������������e�X�ŃI�y�A���v�ȂǍ��V���܂����B

DAC��̌^�v���͈����ȕ��ł��債�����ŁA���}�n�p���[���Â��@��Ȃ���A�傫��������������Ő��܂�ς��܂����B

���̃V�X�e���͂������N�ł��A��ԍD���ȉ��F�A�o���ɂȂ��Ă��܂��B�p���[�̉e�����傫�������ł��B

�����ԍ��F24201393�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��s�X���b�h�F�@

�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

������i���ݕԐM��180�j�ɂȂ�A�ԐM���Q�O�O���ɒB����Ə������݂��ł��Ȃ��Ȃ邻���ł��̂ŁA���̐V�X���b�h�Ɉڍs���܂��B

����܂ł̌o�܂ȂǁA���̏����ȍ~�ł��Љ�����܂��B

![]() 0�_

0�_

�Q�O�P�X�N�̔N���i��A���j����A���L���ꂼ��̃X���b�h�G

�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284

�y���@�����v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד��H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776

�y�`�����l���f�o�C�_�[�ŕ�����Ƀo�����X�����x�������H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab

�y�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

�y���@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

�y���X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23398907/#tab

�y���X�X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab

�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

�ɂċM�d�ȏ������������Ă��������A���̌��ʂƂ��āA

PC�\�t�g�E�F�A�ł���LUPISOFT�Ђ̃`�����l���f�o�C�_�[�i�N���X�I�[�o�[�jEKIO�G

http://www.lupisoft.com/ekio/

http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf

��

�X�e���I4-way 8-�`�����l�� DAC�@�ł��� OKTO RESEARCH�Ђ� DAC8PRO;

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

��p���āA

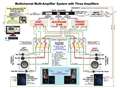

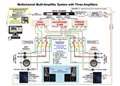

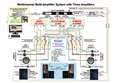

�P�D�@Windows 10 Pro 64bit PC�����ŁARoon �� JRiver MC26 ���� 192 kHz 24bit �̃X�e���I�f�W�^���M����AD�ϊ��Ȃ��� EKIO �ɓ��͂��� 192kHz 24bit �̂܂܂ŃX�e���I4-way �W-�`�����l���̃f�W�^���`�����l���f�o�C�_�[�������ш敪���i�N���X�I�[�o�[�����j���s���A

�Q�D�@�f�W�^���W-�`�����l����USB�P�[�u���P�{�œ����� DAC8PRO�� �o�͂��� DAC�ϊ������A���ꂼ��̃A�i���O�����M�����A���v�Q�i�X�e���I�A���v�S��A�܂��̓��m�����A���v�W��j�ɓ����āA�X�e���I4-way 8-�`�����l���̃}���`�A���v�I�[�f�B�I�����\�z����A

���Ƃ�i�߂Ă���܂��B

����ɁA���E�P�䂸�̓Ǝ��A���v�����T�u�E�[�n�[�iYAMAHA YST-SW1000�@�Q��j�������܂��̂ŁA�����I�ɂ́A�X�e���I5-way

10-channel �̃}���`�A���v���ƂȂ�܂��B

�����ԍ��F24004023

![]() 0�_

0�_

�Ę^�ɂȂ�܂����A����̃}���`�A���v���̑Ώۂł���X�s�[�J�[�Q�ɂ��ďЉ�܂��B

�\���́A3-way�̃��C���X�s�[�J�[ �i�E�[�t�@�[WO�A�X�R�[�J�[SQ�A�c�C�[�^�[TW�j�ɉ����āA���E�ɃX�[�p�[�c�C�[�^�[ST�A����т�������E�ɃA���v�����̋��͂ȃT�u�E�[�t�@�[SW���g���A�����I�ɂ�5-way�̍\���ł��B

���N���p���Ă��郁�C���X�s�[�J�[�́A�����e�i���X�Ɖ������d�˂č��ł���D���� YAMAHA NS-1000 �ł��B NS-1000M�ł͂���܂���B�iNS-1000 �̔w�ʁA���A�V�A��Ԃ� NS-1000M ��� 5mm �����A�O�ʃo�b�t���́A���� 15 mm �������A���d�ʂ� 39 kg ��NS-1000M ��� 8 kg ���d���Ȃ��Ă��܂��B�j

�]���āG

WO 30 cm �R�[��

SQ 8.8 cm �x�����E�� �h�[��

TW 3.0 cm �x�����E�� �h�[��

�ł��B

https://sawyer.exblog.jp/12639976/

�ŕ���Ă�����ɑS�������ŁASQ�����TW�̃A�b�e�l�[�^�[�́A-4 �` -5 dB �̐ݒ�� WO �Ƃ̂Ȃ���A�o�����X���ō��ŁA�����\�͂��t���ɔ������Ă���Ă���A�o���o���̌����ł��B

http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/

http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/

��������Q�l�ɂ��āA�Q�O�Q�O�N�ĂɃA�b�e�l�[�^�[�����S��������ăI�[�o�[�z�[�����A����ɁG

http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/

���Q�l�ɂ��āANS-1000�͂R�[�q�����Ċe���j�b�g�ɒ������A�����̃N���X�I�[�o�l�b�g���[�N�ƃA�b�e�l�[�^�[�͓P�����A�N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�̑S�ẴR�C���ƃR���f���T�[��V�i�Ɍ������A���S�ɃI�[�o�[�z�[�������A�b�e�l�[�^�[�Ƌ��ɊO�t���{�b�N�X�����Ă���܂��B

�N���X�I�[�o�[�́ANS-1000 �I���W�i���Ƃقړ��l�́G

500Hz�C���� -12 dB/Oct

6000Hz, ���� -12 dB/Oct

�ł��B

ST�́A���ɍ��\���ȃz�[���^ FOSTEX T925A �ŁA�A�b�e�l�[�^�[�� -15 dB ������Ŗ炵�Ă���܂��B���J�b�g�́A 1.5 ��F �R���f���T�[�ꔭ�݂̂ł��̂ŁA ��@8 kHz, -6 dB/Oct �X�ŁANS-1000 ��TW �Ƃ��Ȃ�d�Ȃ��Ă��܂����A -15 dB �A�b�e�l�[�^�[�ݒ�ōœK�����Ă���A10 kHz �ȏ�Ŗ{�̂������Ă��܂��B���� ST �́ANS-1000 �̃X�s�[�J�[�ˑ�̒��ɔz�u���Ă���A�v�n �� �r�p ���ATW �� ST �ŏ㉺���狲�ނƂ����A������Ɠ���Ȕz�u�ɂ��Ă���܂��B

���E�� SW �́AYAMAHA YST-SW1000 �Q��ŁA120W 5���̋��̓A���v�����A�c0.01���A�J�b�g�I�t���g�� 30 Hz�`130 Hz �A���ρi-24dB/oct�j�A���x�������\�A�ʑ����]�\�A�S�ă����R������\�A����d��100W�A�O�`���@ ��580×����440×���s440mm�A�d��48kg�@�ł��B������A�ߋ��Q��̃��}�n�ł̃����e�i���X���o�āA���܂ł������A�����ł��B

�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�́A���Ƀ`�����l�����������̗L���ł���肵�Ď��p���J�n���Ă���A���̐ݒ�Ǝ��p�ɂ��ẮA�X���b�h�G

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

�̍Ō�̂����肩��n�܂�A���̌�́G

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

�ŁA���Ȃ�ڍׂɏ����������Ă��������܂����ŁA������������������B

���̉���������A���������A�قڊ��������}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���ɂ��ď����������Ă��������܂��B

�Ȃ��A���Q�l�܂łɁB�B�B�B

ASR (Audio Science Review) Forum �ɂāA���ׂĉp��ł����G

�yMulti-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC�z

�Ƒ肵���X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

����Â��Ă���܂��̂ŁA��������������ł�����K�₢�������A�܂����Q���������B

�����ԍ��F24004029

![]() 1�_

1�_

�}���`�A���v�ֈڍs�O�́A����̃V���O���A���v���̋@��\���́A�Y�t�摜�̒ʂ�ŁA�}���`�A���v���\�z����A���̊����ێ����邽�߂ɁA�����̂r�o�P�[�u���ڑ��ؑփ{�[�h�𐧍�ς݂ł��B

�����ԍ��F24004051

![]() 1�_

1�_

���āA�{�N�i�Q�O�Q�P�N�j�P���Ɂi�b��I�Ɂj���������}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���̊T�v�}�ł��B

�����ԍ��F24004062

![]() 0�_

0�_

���̃}���`�A���v���\�z�̒��j�ƂȂ�̂��A�`�F�R���a���̎�s�v���n�ɂ���@OKTO RESEARCH�ЁG

https://www.oktoresearch.com/index.htm

�̂W�A���}���`�`�����l��DAC�@�uDAC8PRO�v�@�ł��G

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

DAC8PRO �́A�Q�O�P�W�N�ɓo��ȗ��A���̋��ٓI�ȍ����\�ƃR�X�g�p�[�t�H�[�}���X���A���E�I�ɑ傫�Șb��ƂȂ��Ă���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

DAC�`�b�v�� ES9028PRO ��ł����A�D�ꂽ XMOS�R���g���[���[�i�Ɠ����\�t�g�̐v�Ǝ����j�ɂ���āAES9028PRO�̐��\���Ɍ��܂ň����o���Ă��邱�Ƃ�������A�������A���̂W�`�����l���S�Ăɂ����ċ��ٓI�ȉ������\����������Ă���A�������݂ł����E�ō��N���X�̂P�O�w�i�����炭�T�w�j�ɓ��� DAC�ƌ��Ȃ���Ă���A���ۂɗ��p���J�n���Ă��� Hi-Fi�I�[�f�B�t�@������������̐�^���e���Ɍf�ڂ���Ă��܂��B

���́A�Q�O�Q�O�N�Q���P�T���� DAC8PRO�{�����R���iApple Remote�ł��ADAC8PRO�ƃy�A�����O���ďo�ׁj�����A�l�A���łQ�O�Q�O�N�T���X���ɓ��肢�����܂����B���炭�A�i�m���ɁH�I�j�A���{�ł͍ŏ��̗��p�ƂȂ�܂��B�@�i���̌�A���{�ł������̕��X�����肳��Ă����܂��B�j

�u�l�A���v�Ƃ����Ă��AOKTO�Ђ̃z�[���y�[�W�ŁA�N���W�b�g�J�[�h���ςŔ������������ŁA������ FedEx �̍��ۍq��ݕ��ւŁA�v���n���o�����Ă���T���ڂɎ��̎���i��t���j�ɔz�B����܂����B

�Ȃ��AOKTO�Ђ́A�㗝�X����؎g��Ȃ���`�������ŁA�z�[���y�[�W����̔������B��̍w����i�ł��B

�����ԍ��F24004080

![]() 0�_

0�_

�O�X���b�h�A

�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

�ŏЉ���悤�ɁA�{�N�P���ɁA���̃}���`�`�����l���V�X�e���ɂ�����A���v�\�����i�b��I�Ɂj���肵�A���������Ă���܂��B

���̍\���Ǝ�v�ݒ���摜�S���œY�t���܂��B

�����ԍ��F24004106

![]() 0�_

0�_

�\�t�g�E�G�A�`�����f�o�i�N���X�I�[�o�[�jEKIO �̓��ʂ̐ݒ�́A�V���O���A���v�i�A�L�� E460�j�{LC�l�b�g���[�N�ɂ�������Ƃ̔�r�̂��߂ɂ��AYAMAHA NS-1000 �̃I���W�i��LC�l�b�g���[�N�ƃA�b�e�l�[�^�[�̃p�����[�^�[��͕킵�Ă��܂��B

�N���X�I�[�o�[�t�B���^�[�́A�S��LR�^ -12 dB/Oct �ł���A���̐ݒ�őS�ш�ɓn���Ĉʑ����K�ł��邱�Ƃ��m�F�ς݂ł��B

�Ȃ��AEKIO�̓��������� IIR�t�B���^�[�ŁA 64 bit���������_�ɂ�鍂���v�Z�ł��B

"EKIO uses IIR filters. The processing is done using a cascade of second order transposed direct form II biquad sections. Every calculation is done using 64 bit floating point numbers."

�ڍׂ́A�����������������B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-411328

�����ԍ��F24004117

![]() 0�_

0�_

�V���O���A���v���A�}���`���Z���A�̂�����ɂ����Ă��A���łɃX�R�[�J�[�A�c�C�[�^�[�A�X�[�p�[�c�C�[�^�[�p�̂R�̃A�b�e�l�[�^�[�����S�ɔr�����A���ꂼ��̉�H��22���̌Œ��R��}�����Ă���܂��B

���̌o�܂ɂ��܂��ẮA

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-475216

�ŏڍׂɕ��Ă���܂��̂ŁA��������������̕��́A�����������B

���݂ł́A�\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[EKIO �̑ш斈�Q�C�������ŁA�A�b�e�l�[�^�[�̋@�\���ւ��Ă���܂��B

�����ԍ��F24004122

![]() 0�_

0�_

�ЂƂ�̓��e�ŁA�����ł����A�����ł��B

�}���`���Z���@���@�}���`�A���v��

�����ԍ��F24004124

![]() 0�_

0�_

���̂悤�ȃf�W�^���\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j���ŏ㗬�ŗ��p����}���`�`�����l���|�}���`�A���v�\���V�X�e���ɂ����ẮA��Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ȍ��ڂ��d�v�ƂȂ�܂��B

���ŏ㗬��Windows 10 PC���ɂ�����S�� ASIO �\���ɂ�� I/O �̊m��

���f�W�^�� I/O �ɂ��\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j�̓K�Ȑݒ�

���x���A���C�e���V�[�A�`�����l���ԓ����A�̊m���Ȑݒ�ƍ\��

���ʑ����̓K�ȉ�������ѐݒ�

���}�X�^�[�{�����[������ƃ`�����l���ԑ��Q�C���ݒ�^������A�ǂ��łǂ̂悤�ɍs����

�����́A���݂ɂ��W�^�e���������d�v�ȉۑ�ł���A������T�d�Ɍ����A�����A�����@���Ȃ���}���`���̍\�z��i�߂Ă܂���܂����B

�o�܂̏ڍׂɂ��ẮA���肷���̍ۂɁA���ɐ��E������S���V���ȏ�̖K��^�{�������� ASR (Audio Scieince Review Forum)�̎��̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

�����������Ƃ����������B

�p�ꂪ�l�b�N�̊F�l�́A�ŋ߂̃E�F�u�u���E�U��AI�|��@�\�ł��A���������܂Ƃ��ȓ��{��ɖ|���悤�ł��̂ŁA�����Ă݂Ă��������B

�܂��A�`���ł��Љ�����i.com �ɂ������s�X���b�h�Q���A�ŏ����炲��ǂ���������A�o�܂�����������������Ƌ��ɁA�����̕��X���璸�Ղ����A���̕��ʂ̗D�ꂽ�u���ȏ��I�ȏ��ƋM�d�Ȏ����v�����肵�Ă��������܂��B

�����̗v�f���܂߂āA���̃X���b�h�ł��A�f�W�^���\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�ƃ}���`�`�����l��DAC�𗘗p���� �}���`�`�����l���|�}���`�A���v �I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ��āA���������p�������Ă��������܂��B

�����ԍ��F24004166

![]() 0�_

0�_

��������o�ł͂������܂����A���������V�X�e���̃��X�j���O�|�W�V�����ɂ�������g�������Ȑ��A����уf�W�^�����x���ADAC8PRO�̃A�i���O�o�̓��x���A����ъe�A���v�̏o�̓��x���i�v���A�E�g�A�܂��̓w�b�h�t�H���o�́j�ɂ�������g�������Ȑ������L�����Ă��������܂��B

�ڍׂ́G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-672384

�����

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-684244

�������������B

�����ԍ��F24004193

![]() 0�_

0�_

�i�b��I�Ɂj���������V�X�e���̑S�̍\������у��X�j���O���i���X�j���O���[���j�̏ڍׂ���ʐ^�ɂ��ẮAASR�ɂ����� ���̓��e�������������B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419

�����ԍ��F24004205

![]() 0�_

0�_

���Q�l�܂łɁA�@��\���ƃ��X�j���O���̗l�q���A�����ł��A�S�������\���Ă����܂��B

�ł́A���������A�������ȂǁA��낵�����肢�\���グ�܂��B

�����ԍ��F24004235

![]() 0�_

0�_

�F����A

����ASR�X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

�̑S�̂ǂ��Ă��ꂽ���ŁA������ NS-1000 �� Be-SQ �̋��ق̐��\���悭��������A������g�����}���`���̍\�z���\�z����Ă��������A���̃v���W�F�N�g�ł��A�uNS-1000�ȊO�̃X�s�[�J�[������̗D�ꂽ�X�s�[�J�[���j�b�g���g���āA�����悤�ȃ}���`�V�X�e�����\�z����\�z�͂Ȃ��̂ł��傤���H�v�@�Ƃ̐^���ȓ��e������܂����̂ŁA�������J�ɉ������Ă���܂��B

���������������܂�����A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-696677

�Ǝ��̉����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-697543

�������������B

�����ԍ��F24006151

![]() 0�_

0�_

�lj����ł����A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-701695

�̒ʂ�A��N���A�l�Ԃł��p�ɂɏ����������Ă��������Ă��� gene_stl��������Q��������A���ɋ�������L�v�ȃR���j�P�[�V�����������Ă���܂��B

�����ԍ��F24012576

![]() 1�_

1�_

����ɒlj��ŋ��k�ł����A�傢�ɋ����[���������������Ă��܂��B

�����܂ł��Q�l�܂łɁB�B�B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-701939

�ȍ~�A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-702891

������܂ŁB�B�B

���ʂ�������@�ł���悤�ɁA���� mikessi����́A�قƂ�ǃv������DIY�X�s�[�J�[�r���_�[���I�[�f�B�I�M���Ƃł��B

ASR ��PM�V�X�e���ŁA�ނ́u�H�[�v�̎ʐ^�A���o�������N�𑗂��Ă��ꂽ�̂ł����A��̃����N�̃|�X�g�Ŕނ������Ă���悤�ɁA����DIY�X�s�[�J�[�H�[�́A�قƂ�ǐ��ށ��؍H�H��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��؍މ��H�̑�^�A���^�A���^�̃v�����u�ނ��������A���̉��ɕʎ��̓��ʎ��������u�������̎��������v�Ƃ��Đ݂��Ă��܂��B

�����A�X�y�[�X�I�ɂ͂Ȃ�Ƃ��\�ȏ���̒�ɁA����� DIY�H�[�����Ă���A�Ɩ��z���Ă���܂����A����Ɏ����߂���A���x�����{�C�Ŏ��̉Ɠ����B�B�B�i�j�@�@���|�ł��̂ŁA�w�����킦�� mikessi�X�s�[�J�[DIY�H�[�߂邾���ɗ��߂Ă����܂��B

NS-1000X ���}���`�A���v���ň��p����Ă���A���̉��B�̕��i�����ȃ��R�[�f�B���O�G���W�j�A�A�炵���j������M�d�Ȍ���ƁA�K���]�i�R���i������������B�B�B�j�̘A����������Ă��܂��B

���Ƃ��ẮA����قǂ̃V�X�e���ł͂Ȃ��悤�Ɏv���Ă͂���̂ł����B�B�B���ڂ��ĊS�������Ă��������Ă���̂́A�����������v���܂��B

�����ԍ��F24015775

![]() 0�_

0�_

�F����A

�����܂ł��Q�l�܂łɁB�B�B

ASR�ɂāA�V�����X���b�h���J�n���܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/

�ƂĂ��j�b�`�ȕ���ł����A�����[�g���y�ɂ�������������́A����A�����ɂȂ育�Q���������B

�����ԍ��F24017581

![]() 1�_

1�_

�F����A

ASR�̎�Î� amirm ���A���̒������� Trinnov Altitude ��]�����邱�ƂɂȂ����̂ŁA���O�ɁA���̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/

�ŁA����Ȃ��Ƃ������]�����Ă���I�I�A�Ə�������オ���Ă��܂��B

���Ƃ��ẮA�Q�O�Q�O�N�̏����ɁATrinnov Altitude ���^���Ɍ������A����̓G���g���[�N���X��Linux OS PC �i�t�@���m�C�Y���d���g�m�C�Y�����ځH�j�Ƀ}���`�`�����l��DAC���l�ߍ��������A�ƌ��Ȃ��ĉ�������o�܂�����܂��̂ŁAamirm �̕]�����ǂ��o�邩�A�����ÁX�ł͂���܂��B

�����A���݂̊��x�⊴�G���A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/post-721161

�ɏ����Ă����܂����̂ŁA������������A�����������B

�����ԍ��F24040775

![]() 0�_

0�_

�F����A

�����A��Ƃ��Ēቹ�̍Đ��ƑS�̃o�����X�̃`�F�b�N�ɕp�ɂɎg�p���Ă��邱�̃p�C�v�I���K�������G

https://youtu.be/i8-nCDXjYr4

�̒ቹ���̐���X�y�N�g����������肢������A�����ɑ��茋�ʂ����炢�܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bass.18999/post-719623

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bass.18999/post-721150

�������������B

���ቹ�p�C�v�ƃz�[���g�[�������킳���āA 15 Hz - 50 Hz �̖L�x�Ȓቹ���o�����X�ǂ��܂܂�Ă��܂��B

�����ԍ��F24040802

![]() 1�_

1�_

�F����A

���Q�l�܂łɁA,,,

ASR Forum�ł́A���l�̓��e�ŁA����܂łɂ����x����_���i��c�_�H�j���s���Ă����̂ł����A�܂��܂� "Things that cannot be measured" �Ɩ��ł������̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/

��,�G���h���X�ŁA�Y�I�ȁi�H�j�c�_�����X�Ƒ������Ă��܂��B

���́A����Ə�k�����߂āA����ȃR�����g�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-724007

�𓊂�����A

�������É����������āA����ȓƂ茾�i�l�I�ȓƔ��j�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-723262

�𓊂��Ă��܂����A

�^�����Ă�����Âȕ��X�����������ŁA�����̂悤�ɕK�v�ȏ�ɔM���Ȃ��Ă���ʁX�ɂ́A�Ă��ɐ��A�̊�������܂��B

����A���̒��ł��A�u�A���v�̍����g�n�[���j�b�N�c�݁v�ɂ��āA���������[�����Ƃ肪����܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-727530

�ƁA���̎��́G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-727535

�ł��B

�����ɑ��āA���̃V�X�e���̂悤�ȑш�ʃN���X�I�[�o�[�̃}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���̊ϓ_����A���̊��G���G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-727574

�̂悤�ɏ�������ł��܂��B

�F�l�̂��ӌ��₲���z�́H�H

�����ԍ��F24051709

![]() 0�_

0�_

�F����A

������A�����܂ł��Q�l�܂łɁA�A�A���̃X���̓��e�Ƃ͒��ڊW���܂��A�A�A

ASR �̎��̐V�X���b�h�A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/

�Őe�����Ȃ����t�����X�� Harmonie���A�����I�ȑ����� LP, CD, DVD ��f�W�^���������̐����A�Ǘ��Ɋւ��ĐV�X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-do-you-sort-organise-your-cds-lps-k7s-tapes-physical-medias.21849/

�����Ă��܂����̂ŁA

���X�S�肪���鎄���A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-do-you-sort-organise-your-cds-lps-k7s-tapes-physical-medias.21849/post-726137

�Ŏ��̃|���V�[�Ǝ��ۂ̉^�p���Љ�Ȃ���Q�����Ă��܂��B

��͂�A�F����A���ꂼ��A����Ȃ�ɋ�J����Ă���悤�ŁA�����[���������������Ă���܂��B

�����ԍ��F24051729

![]() 1�_

1�_

�F����A���v���Ԃ�ł������܂��B

���āAASR �̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/dbx-driverack-venu360-review-audio-processor.22497/

�ɂ����āAamirm����ɂ�� DBX DriveRack VENU360 �̑���]�����|�[�g������Ă��܂��B

�{���icom �X���b�h�̖`���ł����Љ���悤�ɁA��N�A�Q�O�Q�O�N�̂P���`�Q���ɂ����āA���́i�����j�A�}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���̍\�z�ɂ����� DBX DriveRack VENU360 �Q��𗘗p���邱�Ƃ��A���Ȃ�^���Ɍ������������Ă���܂������A��N�Q�����{�Ƀ\�t�g�E�F�A�`�����f�o�i�N���X�I�[�o�[�j EKIO �� OKTO DAC8PRO �̑g�ݍ��킹���p���u�����v���A����ɂ���čŏ㗬�� Windows PC���� 192 kHz 24 bnit �����ɂ��f�W�^���N���X�I�[�o�[�i�`�����l�����������j�� DAC8PRO �ւ̊��S ASIO �o�͂��\�ł��邱�Ƃ��m�M�ł����̂ŁADBX DriveRack VENU360 �̗��p�͌����邱�Ƃɂ������܂����B

���\���ꂽ��L�� amirm�����DBX DriveRack VENU360 �̑���]�����|�[�g�̓��e�Ƒ��]�́ASINAD���ȃW�b�^�[�m�C�Y���܂߂āA���Ȃ�c�O�Ȍ��ʂƕ]���ƂȂ��Ă���A���p��́i���o�I�ɂ́j�傫�Ȗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v������̂́A���Ȃ��Ƃ����̉����i�ʓI�ɕq���ȃ}���`�`�����l���v���W�F�N�g�ɂ����� DBX DriveRack VENU360 �̗��p������������Ƃ́A���ʂƂ��ēK�ł������Ɣ[���A���g���Ă���܂��B

��������A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/dbx-driverack-venu360-review-audio-processor.22497/post-750480

�̓��e�ŁA���̕ӂ�̌o�܂��A�ȒP�ɋ��L���Ă���܂��B

�ȏ�A���Q�l�܂łɂ��m�点���܂����B

�����ԍ��F24088510

![]() 0�_

0�_

�F����A

ASR ��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/dbx-driverack-venu360-review-audio-processor.22497/post-765313

�ȉ��ŏ��������J�n���Ă��܂����AAKM �� AK4493 �܂��� AK4499 DAC�`�b�v�𓋍ڂ���dspNexus 2/8 ���܂��Ȃ��o�ꂵ�܂��B

https://danvillesignal.com/dspnexus-dsp-audio-processor

����́A�\�t�g�E�F�A�`�����f�oEKIO��OKTO DAC8PRO �������{�b�N�X�ɓ��ڂ����悤��DSP���u�ŁA��]���� AK4493�܂��� AK4499�x�[�X�ł��̂ŁA�����ÁX�Ŋ��҂ł������ł��B

�܂��A

https://www.stereo.net.au/forums/to...that-threatens-your-bank-account-dspnexus-28/

�̏��ɂ��A

"The dspNexus is very close to release. The first units will go to an early adopter program while we still add additional software features. Most of this will be Raspberry Pi support.

The retail price of the dspNexus is $3000 with the standard DACs (AKM AK4493 or TI PCM1792A based). We also have an AKM AK4499 version but these will be very limited. You may have heard that AKM had a foundry fire that has essentially stopped supply for 2021.

At some point in 2021, we will have a dspNexus 2/16. It will be 2U height since the XLRs will be double row. We designed the motherboard to support an additional DAC motherboard for this purpose."

�������ŁA�{�N���ɂ͂Q�C���P�U�A�E�g�� dspNexus 2/16 ���o�ꂷ��\��ŁA�����ɂ悵����̂悤�ȁA�W�`�����l������}���`���̍\�z�ɂ͍œK�������B�B�B�@

�Q�C���P�U�A�E�g�ŁA�S�P�U�`�����l���̃V���N�������������ł���A�ō���DSP�v���Z�b�T�ɂȂ邩���m��܂���B�������A�S�`�����l���� 192 kHz 24 bit �ȏ�œ�����������邱�Ƃ������ł����B�B�B���҂ł������ł��B

�����ԍ��F24110668

![]() 1�_

1�_

dualazmak����A����ɂ���

2-8��DAC�ŐVUSD3000-�A2-16�ł�����ɂȂ邩�ł��ˁB�A�L����DF-65��2-8�C�R���C�U�[�Ȃ���\88���~�Ɣ�ׂ�ƁA���͓I�Ȓl�i�ɂȂ肻���ł����B

�����ԍ��F24111511�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

���v���Ԃ�ł��B

���̃}���`�V�X�e���́A���A�l�Ŕ��ɉ����ŁA�f���炵�����������\���Ă���܂��B

dspNexus 2/16�A�����ł��B

�l�t���ƕ]�����ǂ��o�邩�A���ɋ���������܂��B�P�U�`�����l���̊��S�����i�H�j�ɂ����҂������ł��ˁB

�����ԍ��F24111547

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

�����ɉ����ŁA�f���炵�����������\���Ă���܂��B

�z���ł��邾���ɁA���ꂽ�ƌ��������ł��B

�����ԍ��F24111870�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����A�F����A

Dunville Signal �Ђ̃R���^�N�g�t�H�[���G

https://danvillesignal.com/talk-to-us

�ɂāA�ȉ��̖₢���킹�𓊂��Ă݂܂����B

***************************************************************

As I have my ongoing multichannel multi-driver multi-amplifier project;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

And as I recently provisionally completed the audio system with software crossover EKIO on Windows 10 PC, OTKO DAC8PRO and three amplifiers;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419

(My handle name in APSR Forum is dualazmak.)

I am very much interested in Danville Signal's dspNexus 2/8 and dspNexus 2/16.

Let me have some inquiries, therefore, as follows (sorry in random order):

1. The home electricity in Japan, my country, is 100V 60Hz or 100V 60Hz. Are your dspNexus 2/8 and dspNexus 2/16 compatible with these electricity?

2. Up to how high sampling rate may you process audio signals in all channel operation (i.e. 8-channel on dspNexus 2/8, 16-channel on dspNexus 2/16)? I currently process everything in 192 kHz 24 bit using JRiver MC and software crossover EKIO for full 8-channel operation of OKTO DAC8PRO at 192 kHz 24bit. I need, therefore, at least up to 192 kHz24 bit, can you go higher with dspNexus? I well understand that even the extraordinary expensive TRINNOV ALTITUDE 32 processes signals up to 192 kHz 24bit.

3. Incase if I would like to use two of dspNexus 2/8 for simultaneous output of 16-channel of one digital stereo L&R signal, how can you fully synchronize the two dspNexus 2/8? Does dspNexus 2/8 has synchronization clock input? Or, the can first dspNexus 2/8 provide sync clock signal into the second dspNexus 2/8 through AES/EBU digital connection or other routes?

4. Can your USB ASIO driver in Windows PC can recognize two dspNexus 2/8 properly (separately), and can we send one digital stereo L&R signal simultaneously in full synchronization from JRiver MC (or Roon) into the two unit of dspNexus 2/8?

5. As for your dspNexus 2/16, I understand that you will use two of the DAC chip (AK4493 or AK4499), and the all of the 16 channels are of course fully synchronized, right?

6. Let me also ask about your plan for marketing in Japan with enough warranty. Do you plan to assign, or already assigned, suitable distributor(s) or dealer(s) in Japan?

7. In case of the use in Japan, how long would be your warranty, and how it will be handling possible repair, maintenance and/or hardware/software updates?

8. If possible, please let me know the planned price of dspNexus 2/16.

Thank you in advance for your kind attention of the above inquiries.

with my best regards,

***************************************************************

�����ԍ��F24119617

![]() 0�_

0�_

�����ł��B

��The home electricity in Japan, my country, is 100V 60Hz or 100V 60Hz.

�������́A�������G

The home electricity in Japan, my country, is 100V 60Hz or 100V 50Hz.

�ł��BDaville Signal�ւ��������Ă����܂����B

�����ԍ��F24119628

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����A�݂Ȃ���A