このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 1 | 6 | 2021年8月4日 08:00 | |

| 153 | 55 | 2021年5月20日 22:31 | |

| 6 | 18 | 2021年6月22日 18:20 | |

| 128 | 200 | 2023年5月8日 23:57 | |

| 6 | 6 | 2021年3月7日 17:43 | |

| 60 | 199 | 2021年8月31日 10:43 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

当方、オーディオ初心者、初歩的な質問で申し訳ありませんが、知見お持ちの方教えて下さい。アンプが、507UX2で、スピーカーが、NS1000Mです。

先日、親戚の遺族が、オーディオに全く興味がなく、又、価値も全くわからず、FOCALのELECTRA1028BEと言うスピーカーを譲り受けました。

とても綺麗な中高音なのですが、低音が、もの足りません。上品なのですが、絞まりと量感がないと言うか。

低音は、余り出ないスピーカーなのでしょうか。

結構、上のクラスのスピーカーだと聞きましたが、507UX2では、力不足なのでしょうか。海外ボーカルを良く聴きます。

宜しくお願い致します。

書込番号:24137472 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>方さんさん

こんばんは。

このスピーカーが販売されていた当時の価格ですが、ペアで140万円くらいの物です。

現在お手持ちのアンプでは恐らく不釣り合いになると感じます。

アンプとスピーカーは同等レベルにする方が良いと一般的には言われています。

お手持ちのアンプでも鳴らせるのですが、スピーカーを鳴らし切れるか否かは分かりません。取り敢えずお手持ちのアンプで鳴らしてみて不満等がなければ、そのまま使っていくのが宜しいかと思われます。

この先々譲り受けたスピーカーの上を狙うのは、考え無い方がご自身の身の為かと思われます。

書込番号:24137493 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>方さんさん

こんにちは。通常YAMAHA NS-1000Mの大きめの3ウェイで慣れていた方が

トールボーイにすると60万円/本クラスのスピーカーでは満足はできないかも。FOCALのベリリウムツイターは秀逸で、中高域は良い音で勝る感じでしょうが

1000Mの30cmウファーは優秀なので、低音はとくにそう感じられるかと思います。

私はこのクラスのトールボーイより昔の大型3ウェイの特に低音の出方は好きなので今だに、ONKYOやDIATONE の3ウェイスピーカーも利用しています。

アンプを変えても1000Mと比較されるなら低音は満足いかないのではと思われます。

1000Mを聴かなくなり、慣れるとFOCAL でも良く感じるかも知れませんが。

中古でも、メンテ品の1000Mは非常に人気ありますので1000Mは手放さない方が良いと思います。

トールボーイタイプだとTAD Reference Oneや

B&W800D3 クラスだと大型で低音も満足される音ではないでしょうか。機会があったら一度は試聴してみてください。有名な専門店にはほぼ置いあるかと思います。

書込番号:24137561 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>方さんさん

https://ippinkan.jp/shopdetail/000000009927/

コレですか?このスピーカーの個性だと思います。

要は分厚い低音を期待してませんか?

書込番号:24137603

![]() 0点

0点

方さんさん、こんばんは。

スピーカーの低音は、

ウーファーの口径や箱の大きさの影響が大きいです。

NS-1000M→30cm

ELECTRA 1028BE→16.5cmx2

ですが、ヨーロッパ系のスピーカーの場合、口径の表示数値は

フレーム外周の場合が多く、日本や米国はエッジの外周が多いです。

そのため、日本基準にすると、ヨーロッパ系は1.5〜2cmくらい小さくなります。

ですので、16.5cmといっても日本基準では15cmほどだと思います。

そこからウーファー2本を1本に換算すると、直径は約21cm相当になります。

箱の大きさを外容積や重さで比べると、

NS-1000M→約82L、31kg

ELECTRA 1028BE→約100L、33kg

となり、さほど大きな差ではないようです。

また、形式的にも密閉型とバスレフ型の差もあります。

ですので、低音については、ウーファーの口径の30cm対21cmの差の影響が大きいと思われ、

ELECTRA 1028BEにNS-1000M並の低音を望むのは難しいようです。

>絞まりと量感がないと言うか

量感は、ウーファーの口径差によるものが大きいでしょう。

締まりは、バスレフと密閉の差が影響しているのではないかと思いますが、

NS-1000Mは少し締まりすぎというところもあるので、

それに慣れていると、さらに差を感じるのかもしれません。

故長岡鉄男先生がNS-1000Mのバスレフ化改造を行ったときの記事で、

NS-1000Mは当時のアンプの性能に合わせるために、

吸音材を多めに詰め込んでいるので、もう少し減らした方が、

より後の性能の上がったアンプには適しているだろうとありました。

改造して低音がより出るようになったそうですが、

バスレフ化より吸音材を減らした方が影響が大きいと書かれていました。

というようなことで、低音については同じようにはならないのではないかと思います。

多少なりとも改善するのでしたら、現状どのようなものを使っているのかわかりませんが、

スピーカーケーブルを5〜8sqほどの極太に変えてみるくらいでしょうか。

効果が出るかどうかは保証できないですけど。

書込番号:24137684

![]() 1点

1点

方さんさん、こんにちは

>絞まりと量感がない

>507UX2では、力不足か

507UX2は駆動力を示すダンピングファクターが260あり、中くらい、特段力不足とは考えにくいです。

足元は畳とか不安定さはないでしょうか?

スピーカーの上の方、横とか前を指でつついてユラユラするならガッチリ動かないようにセットする必要があります。

スピーカーの左右位置は、スピーカーの置かれている壁幅に対し左右1/4程度づつ離す。

スピーカーは後ろの壁より50cmほど離す。

試聴位置はスピーカー左右の幅に対し、正三角形の頂点より後ろ。

それで改善不足なら、マイクとデジタルイコライザーで調整とかですね。

マイク4千円

デジタルイコライザーは3万円くらいです

(うちは先日オクでイコライザーを1.8万円で買いました)

EMC8000

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19113/

DEQ2496

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19062/

書込番号:24137967 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

アンプのドライブ不足は余りないと思います。

1000Mも密閉型ですので超低域感は少なく、その代わり締まり感が確りある。

(ドワーンというスーパーウーファー的な感じが無い)

フォーカルのSPは非常に良いSPですのでセッテイング煮詰めしましょう。

書込番号:24271890

![]() 0点

0点

題名どおりのことについて考えたいと思い、新たにスレを立てました。

「スピーカーケーブルと接続端子」というスレで「左右のケーブルの長さがかなり異なる予定だが大丈夫か」という話があり、当該スレでは「長さを合わせるべき」という意見はありませんでした(多分)。

ただ、あいによしさんが「片側長いのがラック裏で焼そば状態で電源ハム拾ってブーンとなったら困りもの」とおっしゃったのに対し、私が「スピーカーケーブルが電源ハムを拾うことはまずないと思いますよ。」と書いた所、ちょっとした論争になっています。なお私は、将来の部屋の模様替えなどを考慮すると、片側を余らせることにもメリットがあると考えたのですが、余らせることを推奨するものではありません。

「スピーカーケーブルと接続端子」スレでの、あいによしさんのご見解

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24042385/#24060513

その後上記スレを引き継いだ「サラウンドはどうあるべき?」というスレで、BOWSさんが「スピーカーケーブルが音質に影響を与えるのは当然だし、微量でもケーブルにノイズが重畳するとアンプ側で拾ってNFBで -数十dB増幅した上で駆動力をもってSP端子に現れるので無視できんやろというのが僕の見解です。」というご見解を示されました。

「サラウンドはどうあるべき?」スレでの、BOWSさんのご見解

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24072748/#24081875

しかし上記は可能性の話であって定量的根拠がありません。下記説明が必要だと思います。

1.50〜60Hzの低周波ノイズが、どのようなメカニズムでスピーカーケーブルに乗るのか。

2.スピーカー駆動系のような極めてインピーダンスが低い系に混入?したノイズが、どのようなメカニズムで、聴こえる大きさでスピーカーから出力されるに至るのか。

3.上記はそれぞれ定量的に説明される必要があります(そうでないと可能性の話のまま)。

ノイズは環境によるので、常識的にありそうな前提数値を(一定の根拠をもって)仮定してよいと思います。

一方「電源ハムを拾わないとする根拠は何だ?」と問われるかも知れませんが、これは「不存在の証明」に近く、「私が知る限り、ノイズの影響は考えがたい。」ということです。もちろん、BOWSさんのお話が正しいなら考え直すことになるでしょう。

「サラウンドはどうあるべき?」スレでの、私の見解

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24042385/#24063838

この問題につき知見がおありのかたにご意見を伺いたいです。理論的が実証的かは問いませんが、後者の場合、事実として「スピーカーケーブルが電源ハムを拾った」と確認するのは容易ではないことをご理解ください。

また、本スレでは厳密にタイトル通りであることは求めません。たとえばNFB関連の議論が発展してもよいと思います。ただし客観的事実や技術論を論じたいので、たんなるご意見や感情論(無論荒らしを含む)の投稿は厳に慎んでください。

![]() 5点

5点

>スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか

@拾ってるけど感じ取れる聴力を有している人といない人が居る。

書込番号:24088924

![]() 13点

13点

>忘れようにも憶えられないさん

電源ハムやノイズ等、全て拾ってると思います。

スピーカーからの音で判断出来るかどうかは分かりません。

私のオーディオ環境ではアンプがスタンバイ状態でも、他のコンセントで使用しているファンヒーターを使うとトランスが唸ります。

(トランスがシールドされていない為)

エレキギターでアンプまでのシールド(コード)を触ったりするだけでノイズ量が変わります。静電気や抵抗の関係かな?

ケーブル(金属製品)の長さの有る物は、アンテナみたいな物なので、電源ハムは拾うでしょうね。

多分ですけど。

私は、YBAのスピーカーケーブルを使用していますが透明のPVCの被膜だけです。(シールド的な物は有りません)

電源ハムを気にした事は有りません。

書込番号:24089020 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

厳密には出ます、と言うより影響が有ります。

ケーブル長の抵抗値よりも静電容量的なもので変化すると思います。

書込番号:24089142 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

忘れようにも憶えられないさん、ご苦労様です。

前回のコメントをコピーします。

聞こえたが消えた、やったことの中にケーブル整理があった、スレ主さんも整理がいいよのはなしです。

前回のコメント

AVはケーブルの本数がとても多いです、ラック裏ではアナログ、デジタル、電源が束になって通ります、ハムはスピーカーからかすかに唸りが聞こえ、対策過程の一つでラック裏の配線整理もしており結果として消えたので、トラブルの原因抱え込まないようにスレ主さんもきれいにされたらの話です、スレ主さんのメリットになる方向か、話の全体流れで見た方がよいと思いますよ。

ところで、忘れようにも憶えられないさんはAVをやっているのですか?

書込番号:24063494

書込番号:24089510 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

msyk828さん、こんばんは。

スピーカーケーブルは電源ハムを拾っていると思うが、聴こえるレベルかどうか定量的にはわからない、ということですね。私はスピーカー駆動系への影響は無視できると考えていますが、「拾う派」が主張する「拾う定量的メカニズム」を吟味してから判断すべきかなと思っています(そのような主張があれば、ですが)。

トランスのうなりは実際ある話ですね。また、エレキギターのケーブルは、オーディオで言うインターコネクトケーブルに近い使用環境だと思うので、シールドの強弱でノイズが変わることはあり得ると思います。

麻呂犬さん、こんばんは。

そうですね。電気回路をいじっている人は、部屋の各点の電位が電源周波数で変動しており、人体が電場に影響することなどを実感していると思います。してみると、静電容量の関与があるかないかで言えば、必ずあると思います。ただし、前述の通り無視できるレベルだと思っています。

あいによしさん、こんばんは。

既にお聞きした内容ですね。インターコネクトケーブルがハムを拾うのなら、まああり得ると思います。先に質問してご回答がありませんでしたが(24061880)、アナログレコードプレーヤーや真空管アンプをお使いではありませんでしたか?というのは、現下一般的なメーカー製機器を正しく接続する限り、ハムが出た記憶は、私は長らくありません。

ご質問は2度目ですね。回答する義務のない案件だと思いますが、SACDマルチも楽しんでいますよ。

書込番号:24090058

![]() 2点

2点

みなさま、こんばんは。

少しググってみると「スピーカーケーブルと電源コードを並走させないように」といったアドバイスは散見されます。しかしどうも感覚に頼った漠然とした注意にすぎない感じです。

一方、具体的に書かれているケースでは、スピーカーケーブルがノイズを拾うことはない(少ない)とされる傾向があり、経験や知識に基づいている感じです。典型的な例を下に引用します(リンク先知恵袋の2番目の回答です)。表現は感覚的ですが、内容は的確だと思います。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324513248

---

スピーカーケーブルをどんなに出鱈目に引き回してもハムノイズは乗りません。回路インピーダンスが低すぎて飛びつくことができないのと、飛びついてもスピーカーを駆動できる電力がないからです。

飛びついてノイズとして出るためには増幅回路を経由する必要があります。

この対策としてスピーカーケーブルを交換することは意味がありません。

ということで、接続機器の入力系のケーブルを疑ってください。アース浮き、または網目の粗いシールドケーブルでは乗ることがあります。その場合はシールドの交換です。

---

それはともかく、そろそろ「理屈をこねてないで試してみろや」という気分になったので、試してみました。うちの環境を見ると見事に電源コードと2芯のスピーカーケーブルが並走していたので(笑)、クリップでより密着させてみました(長さ1mくらいの区間です)。

この状態で、PCから電源周波数の微小正弦波信号(-80dBFS)をAVアンプへ送り、ボリュームを極端に上げて、この人工ハム音が聴こえる状態にします(この状態で音楽再生をしたら、一般家庭的には大変なことになります)。その後信号を切った場合、さっきまで鳴っていたウーファーからなにも聴こえません。つまり電源ハムは、仮にあったとしても-80dBFSより相当小さいことがわかりました。

これはうちの環境での例にすぎないものの、電源コードとスピーカーケーブルをくっつけて並走させる以上に強烈な電源ハム環境はなかなかないのではないでしょうか。みなさまの環境ではいかがでしょう。

書込番号:24090304

![]() 3点

3点

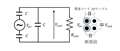

先の投稿で電源ハムが乗らないことを実験的に確認しましたが、理論的には妥当なのか・・・ということで、結局自力でがんばってみることにしました。

2芯の電源コードとスピーカーケーブルを重ねた断面は、4本の電線が田の字になっています(図)。そこで簡単のため、各々が2sq.の電線(導体半径0.8mm、中心間距離4mm)とします。以下ノイズの過小評価を避けつつ簡単化するため、周囲全体が誘電率の大きい塩ビ(εr=5)とします。

4本を正確に計算するのは面倒ですが、平行2線間の静電容量は電磁気の教科書に出ている式から計算できて C=90pF/m です。1本の電源コードからの誘導ノイズは+−のスピーカーケーブルの両方に乗り、それらはキャンセルする方向に働きますが、ここでもノイズの過小評価を避けるため、最寄りの電線のみに乗るとします。回路のインピーダンスRoutはスピーカーの8Ωとしましょう。

すると掲載した等価回路が書けます。VacからVspへの伝達関数はハイパスフィルターになっており、カットオフが 1/(2π・C/2・R)=460MHz。Vac を 100V 50Hz とすると誘導ノイズは 11μV で、これは音圧感度の定義で使われる 2.83V を基準として-108dB です。相当に過大評価してこれですから、ハムが聴こえるほうがおかしいですね。

なおスピーカーは純抵抗ではないと言われるかも知れませんが、より正確な等価回路を用いても上記結果に大差ありません。また、Routは実際はアンプで決まり、DF=40 の安物アンプで 0.2Ω、誘導ノイズは 0.3μV となります。これが事実に近いはずですが、アンプに頼らない値も知っておくと後に参考になるかと思い。

50Hzより周波数の高いノイズでは上記ハイパスフィルターのゲインが増えますが、100Vもの大きさがあり、なおかつスピーカーケーブルに長々隣接し得るノイズ源は電源コードくらいでしょう。隣接しないノイズ源、つまりスピーカーケーブルの線間距離4mmに比して遠いノイズ源からの静電誘導は+−のケーブルでキャンセルしてしまいます。

つまり、スレッドのタイトルは電源ハムになっていますが、それに限らず、常識的な環境ではスピーカーケーブルがノイズを拾うことはありそうもないです。ただし上記は自力での考察で見落としがあるかも知れず、ご指摘があればお願いします。

書込番号:24092179

![]() 3点

3点

こんにちは。

ケーブルにのったハムノイズ そのものでスピーカーが振動することなんて まずありえないと思います。

それほどの電力はありません。

一方、私もわかっていないのですが スピーカーケーブルで拾ったハムノイズがアンプ側に逆流して 増幅されてしまい 再生されてしまわないかという疑問はあります。

ただし、それはアンプの回路構成や方式によっても異なってくるかと思います。

方式として 真空管アンプ、デジタルアンプ、トランジスタアンプのそれぞれで考察必要です。

さらに回路構成として、MFBのかけ方、シングルエンドかプッシュプルか、トランス出力かOTLか、差動アンプかそれ以外か などなど沢山あるので 実験するにしても 全てはできないでしょうね。

回路理論に詳しい方なら わかるかもしれません。

書込番号:24093438

![]() 2点

2点

z2010さん、みなさま、こんばんは。

z2010さん、ご意見ありがとうございます。そうですよね。私も長年の勘で電源ハムがスピーカーを駆動できるわけがないと思っていましたが、先の計算でスピーカーのインピーダンスのみによってさえ恐らくμVオーダー以下、つまり通常音量の100万分の1以下になってしまうことがわかり、勘が確信に変わりました。しかもこれはケーブルをきっちり重ねた特殊ケースです。なので、私としては乱雑な焼きそば状態を推奨します。ノイズはさらにケタで下がるでしょう(半分ジョークです)。

>スピーカーケーブルで拾ったハムノイズがアンプ側に逆流して 増幅されてしまい 再生されてしまわないかという疑問はあります。

おっしゃることは、私が冒頭の投稿で引用したBOWSさんの下記ご見解と似ていますね:

>微量でもケーブルにノイズが重畳するとアンプ側で拾ってNFBで -数十dB増幅した上で駆動力をもってSP端子に現れるので無視できんやろというのが僕の見解です。

しかし、BOWSさんの当該投稿(24081875)にはまったく定量性がありません。というか、NFBは基本的に外来ノイズを潰しに行くので、定性的にもおかしいです。直近の投稿にも

>定量化は僕もしないといけないと思っているのでやるつもりですが、僕は実聴主義で机上の論理のやり取りするより、システムと評価環境を構築してから測定するなり、録音するなりして実体化していきたいと思います。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505665/SortID=24084593/#24090179

とあるので、現時点では思いつき程度のアイディアということになりますね。

>回路理論に詳しい方なら わかるかもしれません。

前述の発言の雰囲気からして、BOWSさんは理論的な定量化はしてくれそうもありません。そこで素人の私ですみませんが、素人にしては案外詳しいので、BOWSさんの説やNFBの動作について、そのうち書いてみようと思います。

書込番号:24094107

![]() 2点

2点

我が家では2.2KWのエアコンの電源ケーブルとスピーカーケーブルを1.8mにわたり密着させていますが、エアコン起動時の大電流でも、アンプのON,OFF,ボリューム位置にかかわらず、スピーカーに耳をくっつけてもハム音は全く聞こえません。

聞こえるというのはただの思い込みでしょう。

書込番号:24094713

![]() 3点

3点

ちなみに密着させている電源ケーブルもスピーカーケーブルも、ともに平行2芯のノンシールドタイプです。

書込番号:24094775

![]() 3点

3点

感性オーディオシステム研究会

http://niz237gt.sakura.ne.jp/hmlab/kanseiaudio

研究会発足挨拶

2013年11月、芸術科学会にて研究会設立が承認され「感性オーディオシステム研究会」がスタートしました。本ホームページの、映像も含む「深い感性のテクノロジー研究会」に含まれます。

新研究会発足 ご挨拶

-感性オーディオシステム研究会-

これからどういう研究をしてくか、どういう仕事しようか、考えている学生諸君を主に頭において、オーディオに限らず広く説明、ディスカッションしましょう。個人の中で、美意識は出来上がるとその個人のイメージを決めます。まず変わりません。若いうちに、勉強して素敵な美意識を持つよう期待します。それに役立てて下さい。

書込番号:24095201

![]() 1点

1点

Minerva師匠、こんにちは。

両ケーブルが1.8mにわたり密着ですか。激しいですね(笑)。ハムが聞こえる・聞こえないという観測には誤りが入り込む余地が小さいと思うので、これまでの考察を支持する心強いご報告と考えます。ありがとうございました。

逆にその意味で、ハムが聞こえたというあいによしさんのご報告も、思い込みではないのだろうと思います。ただ 配線整理もしており結果として消えた」 という観測から 「スピーカーケーブルが拾った」 と推論したのは早計で、他に原因を求めるべきだと思います。

ところで、Minerva師匠はケーブルで変わる歴50年以上・・・もとい、オーディオ歴50年以上の大ベテランながら、オーディオのスタイルは先進的であると理解しております。してみると、師匠のスピーカーからは、原因を問わず、そもそもハムというものが出音されることは一切ないと推察しますが、いかがでしょうか。

書込番号:24095274

![]() 1点

1点

>忘れようにも憶えられないさん

ボリュームを上げてスピーカーのツイータに耳をくっ付ければサーというノイズがかすかに聴こえていますが、ハム音は聞こえませんね。

書込番号:24095299

![]() 1点

1点

ですよね・・・。師匠、ご回答ありがとうございました。

ハムが聞こえる場合、ケーブル(インターコネクトケーブルを含む)以外のどこかに主因があると思います。

書込番号:24095328

![]() 1点

1点

スピーカーケーブルにノイズは乗りません。シールドがないのはそのせいです。どっちかとえば、

ノイズを「出す」方です。

実験動画を作っているのでよろしければどうぞ。

https://youtu.be/zk2D_KJWpHw

書込番号:24095361

![]() 2点

2点

スピーカーケーブルにハム、と言ってもアマチュア無線の電波ですが、これはスピーカーケーブルに載ります。

昔、アンプの電源オフでもスピーカーから交信の声が聞こえたことがあります。

違法な強力電波で、1ヶ月ほどで高い巨大アンテナが撤去されましたが。

書込番号:24095443

![]() 3点

3点

昔、トラック野郎の無線が乗ってスピーカーが壊れたかけたよ\(◎o◎)/!

エアチェック中に聴こえて録音されなかったという事はスピーカーケーブルに乗ったと判断するのが妥当かな。

書込番号:24095496

![]() 4点

4点

創造館さん、ご無沙汰しております。

お会いしていない間も一方的にお世話になっております(謎)。つい昨日も、某CDPの掲示板にリンクを張らせてもらいました(ちょっと情報が古いので更新希望・・・ってすみません)。

動画、拝見しました。いつもながら端正に、わかりやすくまとまっていて素晴らしいです。私は特に、工作の手際の良さに見入ってしまいます。お声が案外若い(笑)。まだそんなにたくさんは観ていませんが、B&Wをディ〇ってるやつなどはなかなか(笑)。

ただ、後編の表皮効果の話はちょっとおかしいと思いました。単線ではなく素線の集合にしてもショートされて実質的には一体の導体ですし、もっと本質的には、表皮効果は周囲全体の磁場の作用によるものなので、素線それぞれを絶縁(リッツ線に)しても対策にならないはずです。ご検討をお願いします。

Minerva師匠

ハムつながり?(うまい!)「ステレオI」ってやつですね。TVI なんかよりレアですが、被害者の怒りの具合はスゴイとか、聞いたことがあります。

ただ、昔の無線というと波長数m以上ですから、いくら強力とは言え、+−がペアになったスピーカーケーブルに乗るというのは、電子工学を理解していれば「無い」ことがわかるはずです。ボイスコイルがローディングコイルになって内部配線には乗る、ならありそうです。その際にスピーカーケーブルが静電容量として働いてアシスト、はあるかも。

書込番号:24095545

![]() 2点

2点

>忘れようにも憶えられないさん

あなたの「電子工学」では無いことが分かりますか? 了解です(笑)

書込番号:24095820

![]() 8点

8点

かなり興味持たれている方多いかと思います。

私もそのひとりです。昨日ショップで出物があり、試してみることにしました。

というのも、バイワイヤは長い二本のケーブルを使用するのが定番と思ってきましたが、最近読んだ本に一本で持ってきて、SP直前で分ける方が良いとの情報がありました。

基本は互いの干渉を避けるための低域高域分けと考え、アンプまで分けて接続しないと干渉する気がしてました。今でもそう思ってしまいます。

最近家にいれたB &W 606でやりました。

二本の際は低音も出過ぎ、高域も出過ぎ感があり、抑えるセッティングを施しつつ、それでもキツめを感じる。ホルダーを入れると何が作用するのか、バランスの良い鳴りかたに変化しました。不思議。

アンプもケーブルも同じ。ケーブルはホルダー先に同じケーブルを10センチずつ入れただけです。

低域は出過ぎが少なくなり、高域は少しまろやかになり、全体に明らかに聴きやすくなりました。

結果的に好きな方向に進んでありがたかった。

ショップでもロジウムメッキなのでその色が入るとの話。私のロジウム感はキラキラ方向になる印象でしたので、全く逆になりました。

ケーブル一本としたことでの負担軽減か、何が作用したのか。アコリバ自体、音質向上ホルダーとPR してるので、このような効果があるのかもしれません。もう少し通電してみないとまあ違った結果もあるかもしれませんが、久しぶりに遊べるパーツでした。

書込番号:24032936 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>はらたいら1000点さん

こんにちは。

私もこのアイテムは気になっていて買うか否か迷っているところです。

ケーブル等の変更で出音の感じが変わるのは経験しております。

バイワイヤ可能のスピーカーの場合、質の高いジャンパーケーブルを使用しシングルで接続する。またアンプのスピーカー出力から2本出してバイワイヤ接続。

そして、コチラのアイテムを使いバイワイヤ接続。

これら3つの接続方法を試した場合、どれが良いのでしょうかね?

個々人の感性の違いで出音の良し悪しは好みによるとは思っていますが、今後のオーディオライフの参考にしたいと思っていますのでお聞かせ願えますでしょうか?

書込番号:24034089 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

こんにちは

私も迷うところです。理屈は良くわかりませんが、ジャンパーは多分影響あり。2本ケーブルが原則だが、

ケーブルが長くなる状況だとケーブル自体でアンプ負担が起きて、1本で結んで最後に分ける方が結果

良くなる?そんなイメージです。

またケーブルが高価な場合2本とするには負担が増すので、このホルダーで問題がなければほぼ1本で

いけるメリットもあるかと思います。

今後、違うケーブルで2本結びと1本のホルダー結びをやってみるつもりです。

私は5000円位で購入できたのですが、もし2本結びと変わらない又は更に良いのであれば結構安価に

バイワイヤを実現するパーツになりえますね。

あまり太いケーブルは入りませんがおおよそのは大丈夫。

高価ではないので是非購入されて結果を私もお聞きしたいです。

一点懸念は素材の色が出る事でしょうか。

説明書を添付します。

書込番号:24034204

![]() 1点

1点

>はらたいら1000点さん

こんにちは。

取説の記載ありがとうございます。

私も近々購入しようと思います。また使用した感想を此処へ記述したいと思います。

因みに私のシステム構成ですが、上流より

ネットワークCDプレーヤー

ND8006

SACDプレーヤー

DCD-SX11

プリメインアンプ

PM-12OSE及びA-70A

スピーカー

705S2及びL82Classic

RCAケーブル

ベルデン8412(XLR含)

※ケーブル類は全てベルデンで統一

スピーカーケーブル

アクロリンク レジェンダ1010

現在、DAC単体を物色中です。

書込番号:24034475 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

お知らせありがとうございます

一つ前の雑誌オーディオアクセサリー179号に福田屋というコラムがあり、そこに

この企画がありました

福田さんによると

ジャンパーは結局アンバランスとなるため高低どちらか犠牲にするしかない。

理想は二組の端子が均等同一条件で接続されること、だそうです。

わかるようなわからないような。

まず良くなればよいので、やってみるしかないですね。

書込番号:24034789

![]() 0点

0点

日の丸特別攻撃隊さん

DAC 選び楽しすぎますよ。私今3種類のチップで遊んでますが、なんだかんだいってもこれの差は

大きいですね。アキュフェーズやソウルノートのCDP でも搭載されたESS 9028,9038系はやはり

さすがで解像度や音場感、とくにSN が上がって見通しが良くなるのが魅力です。

9038を入れた際の驚きは機械類を入れ換えた時よりも大きかったです。

今、akの最新チップ4499搭載機が欲しいなと思いつつ、9038も相当良いので暫くはその他で

遊んでいこうかと思いますが。パラダイムの安価なSP を買っちゃおうかなんて。

書込番号:24034921

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

以前ソニーのA1ES購入でお世話になったものです。CDプレーヤーもマランツの6006で音楽を楽しんでおります。

今回はネットワークオーディオを始めようと思っております。ついてはUSB- DACを購入しようと思っております。つきましては、お薦めの製品があれば教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。

書込番号:24080229 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

ネットワークはAmazon musicやTIDALができれば良いでしょうか。NASのような記憶装置も含めた感じでしょうか。

組まれているシステムにより、ネットワークだけの機械か、ボリューム付きのプリアンプ型などありますね。

AmazonやSpotifyだけならパソコンだけでも良いですし、まずは安上がりに始めたいですね。

書込番号:24080248 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

早速のお返事有り難う御座います。最初はパソコンに外付けHDDを接続し、パソコンからだけの音楽でスタートしようと思ってます。ある程度理解出来たらNASを使用したシステムを構築しようと思ってます。AmazonのTIDALをチェックしてみます。また、ご迷惑だとおもいますがいろいろ教えて下さい。宜しくお願い致します。

書込番号:24080585 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

パソコンからAmazon musicのHD版から始められてはいかがでしょう

かなり満足できると思います

書込番号:24080895 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

教えて下さい。現在のオーディオの環境は以下の通りです。

アンプ ソニーTA-A1ES

CDP マランツCD6006

スピーカー モニターオーディオSILVER10

です。CDメインで聴いてます。今の音も満足してますが、更なる音を目指しています。ついては、CDPの光デジタル出力をDAコンバーター「ESS 9038PRO」に接続、そしてソニーのA1ESに入力を考えていますが音は余り期待出来ないでしょうか?DAコンバーターは中国製の五万弱のものをAmazonでみつけました。中国製で不安はありますが一応深圳製です。お忙しい中申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか。

書込番号:24095822 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

私の今の環境に近くなりますね。

ソニーA1は手離しましたが超優秀機、再購入したいくらい。

中国製DACはうちはSMSL M500でプリDACとして使用にしてます。マランツ6006のDACはシーラスだったでしょうか。モニターのシルバーは明るいハッキリした音調に思いますから、想像ながら解像度と音場が深く、音数が増えるはずです。

間違いなく大きな変化になるはずですが、もしわからない感じでしたらスピーカーのセッティングなどを考慮してあげれば低音が軽くボワつかず、3D的な出方に変化すると思います。

私もESSのDACは何種かもってますが、9038proに

変えた時の違いには驚きました。

ご参考に

書込番号:24096221 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

追伸ながら、スピーカーはどのように置かれてますでしょう、スタンドの種類、素材、インシュレーターなど。

また別件ですが、マランツのネットプレーヤー8006にはESS9018が入ってます。9018もなかなかの実力チップなのでCDPごと変更する手もあるかとおもいました。Amazonなどをパソコンよりも高音質で繋げる上、出力に可変もあり、プリ兼用にもできます。

かなり魅力ですね。

書込番号:24096231 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

スピーカーは厚さ1センチ位のコリアンボードの上にオーディオテクニカのAT 6294を。トールボーイです。コリアンボードはイマイチかなって思っています。6006はシーラスで音はいいです。アンプがいいのでもっといい音に出来ないのかと考えDACを変えたら変わるかもって。ネットで調べると、 9038PROとak4499が評判がいいみたいで。勉強と思って中華のDACを買ってみようかと。9038PROを。考えると楽しくなりますね。

書込番号:24108150 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

9038と最新旭化成4499ですね

私もAK4499は未体験です

家の4493搭載DACはメリハリ型です

ESS9038機は買いやすくなってきましたし、まだ世界一ともいえますし、DACを変えると、チップを変えると音が変わる体験には違いが出てよいのではないでしょうか。

チップだけではダメ、という見方も出来ますが違いを楽しむのがオーディオ趣味ですから、まずどうなるかな、って期待する時間がいいですね。

スピーカーはトールボーイの何でしょう。ダリとか?

書込番号:24109140 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>はらたいら1000点さん

モニターオーディオのsilver10です。人間の欲は音楽に関しても凄いですね。いい音に出会えるとある期間が過ぎるともっといい音にできないか、、、。って欲が出ます。お金もないのに困ったもんです。

書込番号:24112132 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

こんにちは

たぶんどんなに高価なシステムを揃えてもやっぱり

新しい音作りをしたくなるでしょうね。

これはオーディオ趣味人のライフワークみたいなものでしょうか。私はですから限られた予算内で新しい古い混ぜなから音を変えるのが好きです。

安価なものでも使い方鳴らしかたがありますし、

特に廉価な機材でもハイエンドに近いものを見つけた時、組み合わせができた時は嬉しいです。

そのためにショップでは高いやつを試聴させてもらい、頭に植え付けておきます。

シルバーならチップの違いをよりハッキリ感じられるのではないでしょうか。

ツィーターが金属ですので。

是非やってみてください。後悔はないと思います。

書込番号:24112217 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

A1ESを凌ぐアンプって何を購入されたのですか?

書込番号:24200972 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

A1を凌ぐというより、プリ、パワー単独とパワーに好きなA級のパワフル型、高ダンピングファクター型を入れてみたらどうなるかの野望でした。

アキュフェーズのA46.47や新品で36もいいなと迷いつつ、ヤマハのMX1の良いものが見つかり、かかりつけメンテ店でオペアンプなど刷新しました。

DAC一体型プリは安価な物でも大した物で、ヤマハパワーも古い機種ながら、大きく手を加えた事で生まれ変わりました。

今のシステムはここ数年でも、一番好きな音色、出方になっています。パワーの影響も大きかったです。

書込番号:24201393 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

先行スレッド:

【続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

が長大(現在返信数180)になり、返信が200件に達すると書き込みができなくなるそうですので、この新スレッドに移行します。

これまでの経緯など、次の書込以降でご紹介いたします。

![]() 0点

0点

2019年の年末(大晦日)から、下記それぞれのスレッド;

【複数のプリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道か?】

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284

【続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776

【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab

【ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

【続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

【続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23398907/#tab

【続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab

【続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

にて貴重な情報交換をさせていただき、その結果として、

PCソフトウェアであるLUPISOFT社のチャンネルデバイダー(クロスオーバー)EKIO;

http://www.lupisoft.com/ekio/

http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf

と

ステレオ4-way 8-チャンネル DAC機である OKTO RESEARCH社の DAC8PRO;

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

を用いて、

1. Windows 10 Pro 64bit PC内部で、Roon や JRiver MC26 から 192 kHz 24bit のステレオデジタル信号をAD変換なしで EKIO に入力して 192kHz 24bit のままでステレオ4-way 8-チャンネルのデジタルチャンネルデバイダー処理=帯域分割(クロスオーバー処理)を行い、

2. デジタル8-チャンネルをUSBケーブル1本で同時に DAC8PROへ 出力して DAC変換させ、それぞれのアナログ音声信号をアンプ群(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台)に導いて、ステレオ4-way 8-チャンネルのマルチアンプオーディオ環境を構築する、

ことを進めております。

これに、左右1台ずつの独自アンプ内蔵サブウーハー(YAMAHA YST-SW1000 2台)が加わりますので、実質的には、ステレオ5-way

10-channel のマルチアンプ環境となります。

書込番号:24004023

![]() 0点

0点

再録になりますが、今回のマルチアンプ化の対象であるスピーカー群について紹介します。

構成は、3-wayのメインスピーカー (ウーファーWO、スコーカーSQ、ツイーターTW)に加えて、左右にスーパーツイーターST、およびこれも左右にアンプ内蔵の強力なサブウーファーSWを使い、実質的には5-wayの構成です。

長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスと改造を重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありません。(NS-1000 の背面、側板、天板、定番は NS-1000M より 5mm 厚く、前面バッフル板は、何と 15 mm も厚く、総重量は 39 kg でNS-1000M より 8 kg も重くなっています。)

従って;

WO 30 cm コーン

SQ 8.8 cm ベリリウム ドーム

TW 3.0 cm ベリリウム ドーム

です。

https://sawyer.exblog.jp/12639976/

で報告されている方に全く同感で、SQおよびTWのアッテネーターは、-4 〜 -5 dB の設定で WO とのつながり、バランスが最高で、総合能力をフルに発揮してくれており、バリバリの現役です。

http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/

http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/

あたりを参考にして、2020年夏にアッテネーターを完全分解&洗浄してオーバーホールし、さらに;

http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/

を参考にして、NS-1000は3端子化して各ユニットに直結し、内部のクロスオーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しております。

クロスオーバーは、NS-1000 オリジナルとほぼ同様の;

500Hz,両側 -12 dB/Oct

6000Hz, 両側 -12 dB/Oct

です。

STは、非常に高能率なホーン型 FOSTEX T925A で、アッテネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 のTW とかなり重なっていますが、 -15 dB アッテネーター設定で最適化しており、10 kHz 以上で本領を発揮させています。この ST は、NS-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。

左右の SW は、YAMAHA YST-SW1000 2台で、120W 5Ωの強力アンプ内蔵、歪0.01%、カットオフ周波数 30 Hz〜130 Hz 連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動、現役です。

ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIOは、既にチャンネル数無制限の有償版を入手して試用を開始しており、その設定と試用状況については、スレッド;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

の最後のあたりから始まり、その後の;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

で、かなり詳細に情報交換させていただきましたで、そちらもご覧下さい。

次の応答欄から、引き続き、ほぼ完成したマルチチャンネル−マルチアンプシステムについて情報交換させていただきます。

なお、ご参考までに。。。。

ASR (Audio Science Review) Forum にて、すべて英語ですが;

【Multi-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC】

と題したスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

も主催しておりますので、ご興味がおありでしたら訪問いただき、またご参加下さい。

書込番号:24004029

![]() 1点

1点

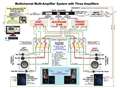

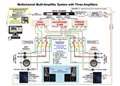

マルチアンプへ移行前の、原状のシングルアンプ環境の機器構成は、添付画像の通りで、マルチアンプ環境構築後も、この環境を維持するために、ご覧のSPケーブル接続切替ボードを制作済みです。

書込番号:24004051

![]() 1点

1点

このマルチアンプ環境構築の中核となるのが、チェコ共和国の首都プラハにある OKTO RESEARCH社;

https://www.oktoresearch.com/index.htm

の8連装マルチチャンネルDAC 「DAC8PRO」 です;

https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm

https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf

DAC8PRO は、2018年に登場以来、その驚異的な高性能とコストパーフォーマンスが、世界的に大きな話題となっております。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/

DACチップは ES9028PRO 一つですが、優れた XMOSコントローラー(と内蔵ソフトの設計と実装)によって、ES9028PROの性能を極限まで引き出していることが実証され、何よりも、その8チャンネル全てにおいて驚異的な音響性能が実現されており、今日現在でも世界最高クラスの10指(おそらく5指)に入る DACと見なされており、実際に利用を開始している Hi-Fiオーディファンからも多数の絶賛報告が各所に掲載されています。

私は、2020年2月15日に DAC8PRO+リモコン(Apple Remoteです、DAC8PROとペアリングして出荷)を発注し、個人輸入で2020年5月9日に入手いたしました。恐らく、(確実に?!)、日本では最初の利用となります。 (その後、日本でも数名の方々が入手されておられます。)

「個人輸入」といっても、OKTO社のホームページで、クレジットカード決済で発注しただけで、発送は FedEx の国際航空貨物便で、プラハを出発してから5日目に私の自宅(千葉県)に配達されました。

なお、OKTO社は、代理店を一切使わない主義だそうで、ホームページからの発注が唯一の購入手段です。

書込番号:24004080

![]() 0点

0点

前スレッド、

【続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

で紹介したように、本年1月に、このマルチチャンネルシステムにおけるアンプ構成を(暫定的に)決定し、完成させております。

その構成と主要設定を画像4枚で添付します。

書込番号:24004106

![]() 0点

0点

ソフトウエアチャンデバ(クロスオーバー)EKIO の当面の設定は、シングルアンプ(アキュ E460)+LCネットワークによる基準音響との比較のためにも、YAMAHA NS-1000 のオリジナルLCネットワークとアッテネーターのパラメーターを模倣しています。

クロスオーバーフィルターは、全てLR型 -12 dB/Oct であり、この設定で全帯域に渡って位相状況も適切であることを確認済みです。

なお、EKIOの内部処理は IIRフィルターで、 64 bit浮動小数点による高速計算です。

"EKIO uses IIR filters. The processing is done using a cascade of second order transposed direct form II biquad sections. Every calculation is done using 64 bit floating point numbers."

詳細は、ここをご覧下さい。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-411328

書込番号:24004117

![]() 0点

0点

シングルアンプ環境、マルチ安濃環境、のいずれにおいても、すでにスコーカー、ツイーター、スーパーツイーター用の3つのアッテネーターを完全に排除し、それぞれの回路に22Ωの固定抵抗を挿入しております。

この経緯につきましては、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-475216

で詳細に報告しておりますので、ご興味がおありの方は、ご覧下さい。

現在では、ソフトウェアクロスオーバーEKIO の帯域毎ゲイン調整で、アッテネーターの機能を代替しております。

書込番号:24004122

![]() 0点

0点

ひとつ上の投稿で、自明ですが、訂正です。

マルチ安濃環境 → マルチアンプ環境

書込番号:24004124

![]() 0点

0点

このようなデジタルソフトウェアクロスオーバー(ソフトチャンデバ)を最上流で利用するマルチチャンネル−マルチアンプ構成システムにおいては、主として以下のような項目が重要となります。

◆最上流のWindows 10 PC内における全て ASIO 構成による I/O の確立

◆デジタル I/O によるソフトウェアクロスオーバー(ソフトチャンデバ)の適切な設定

◆遅延、レイテンシー、チャンネル間同期、の確実な設定と構成

◆位相問題の適切な解決および設定

◆マスターボリューム制御とチャンネル間相対ゲイン設定/制御を、どこでどのように行うか

これらは、相互にも関係/影響し合う重要な課題であり、これらを慎重に検討、研究、解決 しながらマルチ環境の構築を進めてまいりました。

経緯の詳細については、お手すきの際に、既に世界中から4万7千回以上の訪問/閲覧がある ASR (Audio Scieince Review Forum)の私のスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

をごゆっくりとご覧下さい。

英語がネックの皆様は、最近のウェブブラウザのAI翻訳機能でも、そこそこまともな日本語に翻訳されるようですので、試してみてください。

また、冒頭でご紹介した価格.com における先行スレッド群を、最初からご一読いただければ、経緯をご理解いただけると共に、多くの方々から頂戴した、この方面の優れた「教科書的な情報と貴重な示唆」も入手していただけます。

これらの要素を含めて、このスレッドでも、デジタルソフトウェアクロスオーバーとマルチチャンネルDACを利用した マルチチャンネル−マルチアンプ オーディオシステムについて、情報交換を継続させていただきます。

書込番号:24004166

![]() 0点

0点

これも既出ではございますが、完成したシステムのリスニングポジションにおける周波数応答曲線、およびデジタルレベル、DAC8PROのアナログ出力レベル、および各アンプの出力レベル(プリアウト、またはヘッドフォン出力)における周波数応答曲線を共有させていただきます。

詳細は;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-672384

および

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-684244

をご覧下さい。

書込番号:24004193

![]() 0点

0点

(暫定的に)完成したシステムの全体構成およびリスニング環境(リスニングルーム)の詳細や環境写真については、ASRにおける この投稿をご覧下さい。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419

書込番号:24004205

![]() 0点

0点

皆さん、

私のASRスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

の全体を精読してくれた方で、しかも NS-1000 の Be-SQ の驚異の性能をよく理解され、それを使ったマルチ環境の構築を構想されている方から、私のプロジェクトでも、「NS-1000以外のスピーカーや昨今の優れたスピーカーユニットを使って、同じようなマルチシステムを構築する構想はないのでしょうか?」 との真摯な投稿がありましたので、少し丁寧に応答しております。

ご興味がございましたら、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-696677

と私の応答;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-697543

をご覧下さい。

書込番号:24006151

![]() 0点

0点

追加情報ですが、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-701695

の通り、昨年来、個人間でも頻繁に情報交換させていただいている gene_stlさんもご参加下さり、非常に興味ある有益なコムニケーションが続いております。

書込番号:24012576

![]() 1点

1点

さらに追加で恐縮ですが、大いに興味深い情報交換が続いています。

あくまでご参考までに。。。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-701939

以降、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-702891

あたりまで。。。

文面からも推察できるように、この mikessiさんは、ほとんどプロ級のDIYスピーカービルダー兼オーディオ熱狂家です。

ASR のPMシステムで、彼の「工房」の写真アルバムリンクを送ってくれたのですが、上のリンクのポストで彼が書いているように、そのDIYスピーカー工房は、ほとんど製材&木工工場と言っても過言ではない木材加工の大型、中型、小型のプロ装置類も完備し、その奥に別室の特別試聴室を「建屋内の試聴建屋」として設えています。

私も、スペース的にはなんとか可能な小宅の庭に、こんな DIY工房を持てたら、と夢想しておりますが、それに手を染めたら、今度こそ本気で私の家内が。。。(笑) 恐怖ですので、指をくわえて mikessiスピーカーDIY工房を眺めるだけに留めておきます。

NS-1000X をマルチアンプ環境で愛用されている、あの欧州の方(著名なレコーディングエンジニア、らしい)からも貴重な激励と、訪問希望(コロナが収束したら。。。)の連絡をもらっています。

私としては、それほどのシステムではないように思ってはいるのですが。。。注目して関心を持っていただけているのは、少し嬉しく思います。

書込番号:24015775

![]() 0点

0点

皆さん、

あくまでご参考までに。。。

ASRにて、新しいスレッドを開始しました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/

とてもニッチな分野ですが、リュート音楽にご興味がある方は、是非、ご覧になりご参加下さい。

書込番号:24017581

![]() 1点

1点

皆さん、

ASRの主催者 amirm さんが、かの超高価な Trinnov Altitude を評価することになったので、事前に、このスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/

で、こんなことも測定や評価してくれ!!、と少し盛り上がっています。

私としては、2020年の初頭に、Trinnov Altitude も真剣に検討し、これはエントリークラスのLinux OS PC (ファンノイズも電磁波ノイズも満載?)にマルチチャンネルDACを詰め込んだ箱物だ、と見なして回避した経緯がありますので、amirm の評価がどう出るか、興味津々ではあります。

私も、現在の感度や感触を、ここ;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/post-721161

に書いておきましたので、ご興味があれば、ご覧下さい。

書込番号:24040775

![]() 0点

0点

皆さん、

私が、主として低音の再生と全体バランスのチェックに頻繁に使用しているこのパイプオルガン音源;

https://youtu.be/i8-nCDXjYr4

の低音部の声紋スペクトル測定をお願いしたら、すぐに測定結果をもらいました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bass.18999/post-719623

と

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bass.18999/post-721150

をご覧下さい。

超低音パイプとホールトーンが合わさって、 15 Hz - 50 Hz の豊富な低音がバランス良く含まれています。

書込番号:24040802

![]() 1点

1点

昨今、遊びの目標も見つからず悶々とした生活です。

出物があり中古のB&W606を試験購入。これまで一つ小型の

607を使ってきましたのでお兄ちゃんが来るのが楽しみです。

店頭で両者を長時間試聴し、606も凡そ鳴り方に関しては頭に

入っていますが、家に入れれば印象は変わるのでどうなるかなと。

この607と606両方を家に入れて使用した方って少ないかもしれません。

似た方向性のSPです。

705シグネチャーが発売になり検討しましたが、予算を他に配分する

事になり、ちょっと入れるのに間をおく事にしました。

現物到着はまだですが、スタンド載せのセッティング関連とケーブル選択や

バイワイヤ遊び等、あれこれいじって年内はこれでいけそうな感じ。

音楽はアマゾンHDが主体音源になってますが、カティア ブニアティシビリ

のアルバムが最近のリファレンスになってます。

SNがとても良いので空気感が楽しめます。606だとどう鳴るものか。

B&Wは相変わらず最近シグネチャーモデルが発売になり、良いようですが

このクラスのSP遊びは進化もわかり良いですね。

![]() 2点

2点

>はらたいら1000点さん

おめでとうございます。次は3台並ぶことになるのですね。

書込番号:24003209

![]() 0点

0点

交換転売してしまうので並ぶ事がないんです

他のSPと人形のように並びますが

書込番号:24003219 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

それにしてもB&Wはリセルバリュー高いですね

607は5万で売れました

7万位で買ったと思いますので

書込番号:24003225 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

606は見た目は小さいけれど、奥行きがけっこうありますね。

書込番号:24003333 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

こんにちは

奥行き320mm位ありますね

我が家、壁から距離とれないので、スポンジ詰め物

音調遊びです

思いの外新聞丸め、ダンボールもほどよく音抜けし

バランスとれます

ちょっと低音が606はぼやけるはずなので、弱い箱

対策を追い込んでみます

日曜日来るかな

書込番号:24003344 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

到着しましてアンプ、ケーブルとのマッチングエージングを始めました。

ケーブルはサエクのトリプルCをるバイワイヤ上下に、Yラグなど治具なしのダイレクト結びでスタートしてみました。

懸念のスタンド置きは木製脚に人口石板挟み、ピンインシュレーターで三点置きとしてみました。

基本は前の607と同様です。

音調は当然ながら607の流れですが、低域が出過ぎ感あり、リアバスレフは柔らかいスポンジ埋めとし80パーセント減位の吐き出し止めにしました。

まだ数時間の音出しですので何ともいえませんが、

606は重量があるので石板を更に重いやつに変えるか、脚自体をTAOC の重めに変えた方が良くなるか

と考えてます。ただTAOC にすると全体的に更に引き締まりながら、低音も増してしまう印象もあるので、何日か今のままやってエージングさせて柔らかくなったら、改めてメンテかなと思います。

しかし、やっぱり607と606の間、15センチウーファー位が自分の好みに近づくかなという感じ。

606は低音の幅に箱が負けます。

ここが700シリーズとの差であり、コストによる妥協となりますね。

ですが、ドラムやベースあたりの鳴り方は165mm の

コンティニアムらしく粘りがありながら音離れも良く、10万以下のSP ではなかなか手に入れられない

ものです。

今、DACからのアンプ間ケーブルがゾノトーンなので、こやつが量感と強調感を出している印象もあり、他のより自然な感じのものも良いかなと。

まずまず今回6万で606に変えられたのであれこれいじる楽しみが増えました。今回私の遊び部屋の掃除とセッティングをかなり改め、ミリ単位で位置変更できたのも良い改善になりました。

普段面倒になってSP 位置や内ぶり角など触らなくな

るので、この辺りの更新きっかけになって良かった。

606は次に小型を入れ替えするまで少し長く持っていそうな感じです。

パワーアンプの刷新もなんとかやりたいところなのですが。

書込番号:24007925 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

最後に書き込みしたんで スレ立てします。

もう part 66ですね。スロペースながら着実に重ねてますね。

自作を中心に、オーディオあるある都市伝説やら、装置内部に突っ込んだ話やら、たんなる世間話やら、雑談やら、何でも有りで ぼちぼちやっていきましょう。

![]() 3点

3点

あけましておめでとうございます

去年はコロナで本当にドタバタ、新年も同様でほとんどオーディオ関係の事はできていません。

前スレで、とあるチューニングショップの話題がでていましたが、なんでそんなことするのは、チューンする側からすると

「中古で再売買するためにオリジナルパーツをとっておきたい」からかなと思いました。

おもったんだけど、それなら綺麗に配線から全部とっぱらって、きちんとまとめて保管したほうがいいわけで・・・・・・

ご商売でやられているお店を悪くは言いたくないのですが、今までいくつかのガレージメーカーとかショップと付き合ってきて思うのは、必ずしもそういうお店は「専門的な知識」があるわけではなくて、趣味を仕事にしてしまっているパターンが多いように思えます。

オーディオの面白い所は、わりとラフにいじっても大丈夫な所と、意外に繊細な所があって、スピーカーでもアンプでも、中身の一部を変えると「だいたい」「大きな音色の変化」をもたらすので、そこで満足してしまっていることってのはあると思うわけです。

音色の問題と、実際の性能の問題は本来は切り分けて評価すべきなのですが、それはなかなかに難しいですし、オーディオはアナログの中でも割といい加減な部類なので、本来はやらない方が良い事をやっちゃってもなんとかなるんですよねw

書込番号:23885817

![]() 4点

4点

>blackbird1212さん

> 前のSEASにT29CF002を調達したので、T29CF001が余ったので。

f特見ましたが、軸上は綺麗な特性ですね。

でも、ウーハーもツイーターも素子も変えたら、先にも言いましたが別物ですね。

軽四にF1のエンジン積んで4WDにする、っていう動画がYouTubeにありましたが、それを想像してしまいます(笑)

>BOWSさん

> ヴォクサティヴ AC-X2 が魅力なんですけど お値段が...

フィールドコイル式ですか、未だ聴いたことありません。

すごい能率というか出力音圧レベルですね。よほど効率がヨイんですね。

推薦容量が約148リッターって、どんだけ〜(笑)

ドラム缶に近い大きさを想定しないといけないですね。

>Foolish-Heartさん

ご無沙汰しております。お忙しそうですね。

書込番号:23886105

![]() 0点

0点

>BOWSさん

今更ですが、スレ立てありがとうございます。

Part66ですか。結構歴史を積み重ねていますね。

久しぶりにというか、Part1ってどんなんだったのか、あらためて見てみました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19810420/#tab

自分は途中から参加したつもりだったのですが、Part1からしっかり割り込んで邪魔していました。

これ以前にも「『ブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには」とか、他にも似たようなスレがありましたね。

でももう5年近くも前になるんですね。年を取るわけだ(笑)

書込番号:23886310

![]() 0点

0点

>これ以前にも「『ブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには」とか、他にも似たようなスレがありましたね。

似たようなスレではなくて、それがこのスレの始まりですよw

最初の頃は、自作方面よりは「オーディオアクセサリーは高いけど・・・・・」的な話しだったかと。

中身までごっそり作る話しではなくて一般的なオーディオの使いこなしの中で、どこらへんのプライオリティが高いのかとか、高価なアイテムを使う前にDIY的にやれることはないのかと・・・・・・最初は本当に平和なスレだったのが、よくわからないいちゃもんをつけられはじめて、そこから、理論や技術的な話しが多くなっていき・・・・・・・結論としては、中身いじった方が的な話しと、自作系の話しになってきた感じですね。

技術面が充実してきたのはBOWSさんの登場からかと思います。

ここで、個人的に笑ったのが、僕が抵抗器の選定で参考にしていたブログがあって、そのブログ主がBOWSさんだったという・・・・そして、最近は、他のSNSで知り合った人が、BOWSさんの知人だったとか・・・・・・

このスレでは出会ってないのですが、mixiのコミュで一緒だった人とか、昔の2chや、古くはNifty掲示板等で見たことがある人とかも・・・

菊池米さんは、たぶん、Niftyで会ってる・・・・今は、こちらではあまり見かけないですが、FBで菊池米さんはよくお見かけしてます。

価格のオーディオ板では、このスレは異色な板で、本来は、専門掲示板的な所や、SNS系でやるような事をやってはいるのですが、しかし、遠回り的にはオーディオ製品全般の「買い方」「選び方」の指針にはなっていると思っています。

実際に、自作的な要素が強いのですが、既存のアクセサリーを評価してお勧めしたりもしてるわけです。

書込番号:23886759

![]() 2点

2点

Fooさん

明けましておめでとうございます。

去年はさんざんでしたね。今年は 上向きになってくれればいいんですけど

>「中古で再売買するためにオリジナルパーツをとっておきたい」からかなと思いました。

>おもったんだけど、それなら綺麗に配線から全部とっぱらって、きちんとまとめて保管したほうがいいわけで・・・・・・

オリジナルパーツが保管しておく価値があればそうなんでしょうけどね。

Western Electricのパーツって ちょっと神がっかていたりするので その対象でしょうが YAMAHAではねぇ...

>ご商売でやられているお店を悪くは言いたくないのですが、今までいくつかのガレージメーカーとかショップと付き合ってきて思うのは、必ずしもそういうお店は「専門的な知識」があるわけではなくて、趣味を仕事にしてしまっているパターンが多いように思えます。

>オーディオの面白い所は、わりとラフにいじっても大丈夫な所と、意外に繊細な所があって、スピーカーでもアンプでも、中身の一部を変えると「だいたい」「大きな音色の変化」をもたらすので、そこで満足してしまっていることってのはあると思うわけです。

この業界 工業製品としてそ側面と、官能に訴えかけるところがあって 官能の方だけでも賛同者が集まれば商売になりますからね。ちょっと聞いて、中見たら底が知れてしまうことも多々あります。

僕が今まで付き合ってきて 鳥肌が立つような音を出す人は 両面からちゃんと詰められる人ですね。

>ここで、個人的に笑ったのが、僕が抵抗器の選定で参考にしていたブログがあって、そのブログ主がBOWSさんだったという・・・・そして、最近は、他のSNSで知り合った人が、BOWSさんの知人だったとか・・・・・・

そうでしたね。昔は世間知らずだったりして いろいろ精力的にやっていました。

昔から自作オーディオやっていたんで いろいろネジが飛んでいる人との付き合いがあります。

ここに参加させてもらってからも、いろいろ 勉強させてもらっています。これからも...

Architect1703さん

>フィールドコイル式ですか、未だ聴いたことありません。

面白いですよ、透磁率がアルニコよりかなり大きく、励起電圧によって磁束密度が変えられるので鳴り方が変わります。

いろんなスピーカーを聞いた人にしか訴求しないですが、ちょっとした魔力があります。

>すごい能率というか出力音圧レベルですね。よほど効率がヨイんですね。

>推薦容量が約148リッターって、どんだけ〜(笑)

スピーカーの理想とされている

・強力な磁気回路

・軽量の振動板

・フラフラの支持系で低いFo

を体現したものですね。

こういうユニットは低音が出ないわけじゃないんですが、リミッターかけてないので周波数が上がるにつれて能率がどんどん上がって極端なハイ上がりになります。VOXATIVのユニットは108dBになってますけど、おそらくFo近傍ではなく、もっと高い周波数(400Hz〜)で108dBに達して それ以下はダラ下がりだと思います。ふつうのアンプで鳴らすと たとえ

ドラム缶級の大きなエンクロージャに入れても 低音が全く出ないスピーカーになるんだろうと思います。

この手の理想に近いのは FEシリーズの限定品、Lowther やボクサティブのユニットですね。

Lowther PM-2等々は、ふつうのエンクロージャじゃまともに低音が鳴らないので低音を補完するためにバックロードをかけることが多いですし、ヴォクサティブはバックロードホーンばかりです

一般的なスピーカーは、振動系に細工するなりして重くして、磁気回路を貧弱にしたり、小容量で低音が出るようにダンパー細工して 高い周波数の能率をわざと落として周波数特性をフラットにしています。

町普通の電圧出力アンプ(入力電圧を増幅した出力電圧で駆動する)じゃなくて 電流出力アンプ(入力電圧を増幅した電流で駆動する)+プレーンバッフルで鳴らすと面白そうやなぁと前から考えていて 今年は前座としてプレーンバッフルで遊んで見ようかなぁと思ってます。

書込番号:23887147

![]() 0点

0点

>BOWSさん

新スレッド有り難うございます、

歴史有る本スレッドの皆様、

後期高齢者になってしまった、新人も宜しくお願いします。

書込番号:23887158

![]() 1点

1点

あけおめことよろm(__)m

正月2日より絶賛初売り中(苦笑)

ヘロヘロです

ということで相変わらず変わりなしのラインアップで申し訳なし

唯一電源分離USBケーブルがイイ感じに熟成中。

年末平井堅の初配信ライブをカミさんに聴かせたらお褒めに預かり胸をなでおろし。

今年もこんな感じで・・生存確認でした〜〜〜

書込番号:23887983

![]() 1点

1点

皆様今日は、

ベニヤ基板?? バッファーを増設し、音が出るようになりました、

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23885342/#23887158

此方は、ローパスフィルターは、空芯コイル、入力トランス、ST17A

ベニヤ板基板は、フィルターは、いじらず、トランスは、ST78、

自賛、まあまあ、な感じです、

でも、

低い音には、ST17aの方が有利な感じ、

高い音には、空芯コイルの効果が出るようです、

次は、ラズパイも張ろうかと。

書込番号:23924552

![]() 0点

0点

matu85さん

着実に進んでますね〜

板の上に並べるのは定番の方法ですね〜

以前CD-ROMのメカをバラしてCDプレーヤーにした時に合板に並べたことがあります。

それぞれ構成が違いますね

ロジックバッファをアナログバッファとして使っているんですか〜

トランスでDCぶった切るから可能なんですね。

この2種類で音の傾向の違いなんてありますか?

僕の方は Alpair-5V3 に 前から ちょいちょい言っていたデッドマス抱かせてみました。

70mmΦx140mm の真鍮で重量が約4.5Kgあって 振動板質量の2300倍くらいです。

詳しくは縁側に書いてますが、Alpir-5V3のディティールをあぶり出すような繊細な音に加えてフォーカスがバチィィと合ったような音の変化があって効果にびっくりしてます。

書込番号:23925380

![]() 0点

0点

>BOWSさん

先日 http://k-ns.jp/a-10sg_tube_gf/A-10SG%20TUBE%20catalog.pdf

のパンフレット、ミュージックバードより来ていました、

グッドマンも後ろのコンクリートとに接着ですかね。

書込番号:23925609

![]() 0点

0点

matu85さん

>先日 http://k-ns.jp/a-10sg_tube_gf/A-10SG%20TUBE%20catalog.pdf

>のパンフレット、ミュージックバードより来ていました、

なんかPARC Audioのユニットのようですが、デッドマスが巨大ナットですかぁ?

鉛で鋳造したり、ダンベルの重り使ったりいろいろなトライされているようです。

なんちゃって御影石などデッドマスはやったことがあるんですが、音速と密度が要るという話もあり 今回 本格的に金属塊を使ったんですが、スピーカーの存在が消える系の効果はかなりありました。

>グッドマンも後ろのコンクリートとに接着ですかね。

それも良いと思います。

要点は振動をコンクリートに伝える材質を何にするかで減衰するのは意味がなくて、硬い材質じゃないといけないでしょうね。

真鍮というのは高いですが、加工が楽で密度が大きいので悪くないと思います。

書込番号:23928292

![]() 0点

0点

BOWSさん

値段の安い、コンクリート、

http://www.sckk.jp/product/block/ckb.html

等を切断し、コンクリート壁にケミカルアンカー等で固定、

その先に、スピーカーを固定する、此処までは、問題なく出来ると思います。

バッフルとスピーカーの関係、振動を伝えず、音漏れの無いよう、 悩み中です。

書込番号:23931083

![]() 0点

0点

BOWSさん

ふと気がつくと、問いに答えていませんでした、

> トランスでDCぶった切るから可能なんですね。

電源、バッファー → ラズパイ → 赤基板の順にオンします、オフは逆、

2号機は、ラズパイ、バッファーと基板同時、クロック、後入れです。

>この2種類で音の傾向の違いなんてありますか?

トランスのインピダンス、25k:10k 10k:10k 直流抵抗も其れなりに違いがあります、

低い周波数に影響があるようで、全書の方が依り低い音が出ます、

2/5の違からバッファーのノイズは下がると思います、

フェライトビーズ、: 空芯、違は有りますが、ハッキリと聞き比べは、していません。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23885342/#23925380

見て感じた事、コーン紙凹むとき、ユニットは、前に出る方向、インシュロックのテンションだけしか効果が無いような気がする?、

グッドマン お尻が大きいので、金属では重くなりすぎます、(物理的に)

コンクリ 比重 2.4位、堅さはそこそこ、音速は早い、さてどうなるか???。

書込番号:23938936

![]() 0点

0点

matu85さん

>https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23885342/#23925380

>見て感じた事、コーン紙凹むとき、ユニットは、前に出る方向、インシュロックのテンションだけしか効果が無いような気がする?、

それも含めて実験なんですが、前に動いた時にデッドマスも引っ張られるので 反転して後ろに動いたときにはデッドマスを押すことになり やはり効果はあるようです。

OM-MF519/Alpair 5V3/Alpair 5V3 + デッドマスを比較する空気録音したので近々編集してYoutubeにアップします。

>グッドマン お尻が大きいので、金属では重くなりすぎます、(物理的に)

>コンクリ 比重 2.4位、堅さはそこそこ、音速は早い、さてどうなるか???。

以前、P610Bに御影石の塊のデッドマス(2〜3Kg程度)を付けて鳴らしたことがありますが、かなり効果がありました。

コンクリートでも効果はあると思います。

610Bみたいに、アルニコの四角い磁気回路だととてもデッドマス付けやすいんですがね。AXIOMでは、フレーム付けなんで 工夫が必要ですね。

書込番号:23942333

![]() 0点

0点

こんばんは

>BOWSさま みなさま

マークの5V3 良いですねぇ

スレ汚しすみません

MAOP5 ご存知かもですが

https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=157042126

気になるところでもあります。

DACが落ち着いたら

また、スピーカでもと思っております

(MAOP5の音質など気になるところですが)

その節はまた、ご指導ください

それでは

書込番号:23948880

![]() 0点

0点

一休みさん

matu85さん

MAOP5とは罪作りなものを.....そのうち買いそうな気が...

比較試聴データは仕込み中です。近々 公開予定

ユニットを OM-MF519とAlpair5V3 に交換して同じ条件で鳴らした時に気がついたんですが、同じ条件でも モノサスペンションのAlpair 5V3は ボイスコイルが底づきしてバチバチ音がします。それだけ コーンが動き易いんでしょう。

おかげで エリックモングレインの超絶ギターの録音は断念しました...

そのあたりの説明も盛り込もうとして 時間がかかっています。ちょいとお待ちを...

書込番号:23953387

![]() 1点

1点

>BOWSさま おはようございます

”モノサスペンションのAlpair 5V3は

〜それだけ コーンが動き易いんでしょう。”

5V2で、量感は無いがキッチリした低音に驚きました。

ウエスタンのドライバー 555のダイヤフラムを思いましたw

MAOP5

https://youtu.be/-BLncj_p8B4

https://youtu.be/QBsdOEuxjAA

https://youtu.be/Cnag0PtcjAI

https://youtu.be/DAY5qwQwJZ4

何となく音の姿は見えそうですが

箱鳴り的なのが気になります。

現状 私の実現度はDACが出来上がって

今までで、ロジャースの3/5Aに落ち着くので

一旦落ち着いてからです

なので、>matu85さん まだ先になります 拝

PS、”ロコモ症候群”に、ご注意くださいませ

身体あっての事と、感じてもおります(汗)

書込番号:23953666

![]() 0点

0点

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日

-

【欲しいものリスト】PC構成20251031

-

【欲しいものリスト】メインPC再構成

-

【Myコレクション】自作構成

-

【欲しいものリスト】pcケース

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

スピーカー

(最近5年以内の発売・登録)