���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 4 | 24 | 2023�N12��26�� 12:25 | |

| 115 | 189 | 2023�N11��18�� 09:31 | |

| 2 | 25 | 2023�N10��29�� 00:55 | |

| 17 | 6 | 2023�N7��22�� 22:39 | |

| 3 | 5 | 2023�N7��1�� 18:31 | |

| 128 | 200 | 2023�N5��8�� 23:57 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�O�X����200���ɒB�����̂ŁA�V�X���ł��B

�O�X��

�T�u�E�[�t�@�[�A

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25482284/

�����ԍ��F25550041�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�{���́A���j�^�[�I�[�f�B�I���������Ă��܂����B

�g�[���{�[�C�͖��������̂Ńu�b�N�V�F���t���������܂������Asilver�V���[�Y���v���̂ق��ǂ������̂ŁA�܂��܂��������Ă��܂���(��

�T�C�Y���ł́A20���a��BRONZE500/6G�����x�悢���s����D364mm�A�����T�C�Y���ƁA15���a��SILVER/300/7G��D389mm�B

�Ƃ̃��r���O�ɍœK�ȃT�C�Y���ł��B

�A���v��MODEL30��ROKSAN/bkak�Ɣ�r���܂������AMODEL30����ROKSAN/bkak�Œ��������ABRONZE500/6G�̃|�e���V�����������o���������ǂ��Ȃ������������܂����B

SILVER/300/7G�͂ǂ���Œ����Ă��𑜊��������N���A�ȃT�E���h�ł����B

ROKSAN/blak�́A�`�����l�����ƂɃg�����X����������E�Ώ̃��C�A�E�g�ŁA�f�W�^�����Ƃ��d�����Z�p���[�g����Ă���̂ŁA���̉e�����������悤�ł��B

ARCAM/SA30������p���[�ƍ������ŁA�V���ȃ��C�o���o���ł��B

�����[�J�[�́ACaspian��Attessa���C�ɂȂ�Ƃ���ł��B

�C�M���X���͂��߂Ƃ��郈�[���b�p�n���[�J�[�́A�v���A���v�ƃp���[�A���v��Ɨ�����̂ł͂Ȃ��A�v�����C���A���v�̃A�b�v�O���[�h�Ƃ��ăp���[�A���v��p�ӂ���P�[�X�������悤�ł��B

�����ԍ��F25550074�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���ɒቹ�Ɋւ��ẮA����܂Œ��������X�s�[�J�[�Ɣ�r����ƁB

KEF/Q�V���[�Y/�p�b�V�u���W�G�[�^�[�̉����^�C�v

KLIPSH/RP�V���[�Y/�L���r�l�b�g���傫��30hz���炢�܂ŐL�т�d���Ȓቹ

MONITOR AUDIO/SILVER�V���[�Y/���̒��ԂŁA��������Ƃ����ቹ�Œ��܂������������܂����B

����ł��āA�L���r�l�b�g��KLIPSH�����R���p�N�g�Ȃ̂ŁA���r���O�z�[���V�A�^�[�ɂ��œK�Ȉ�ہB

�o�����X�I�ɂ͂��Ȃ肢�������ŁA�`�u�ɂ��s���A�ɂ��ǂ����ɂ������Ă����ۂł��ˁB

�����炭�g�[���{�[�C��SILVER300/7G�ł��A���������ɂȂ肻���ł��B

�����ԍ��F25550480�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���j�I�͓���p�Ő́X�A��l�C�ł���

���̌�DALI�ɂƂ��ĕς���

���̐l�C��Polk�ł��ˁB

���j�^�[�Ƃ̓X�^�W�I�̃��j�^�[�ł͂Ȃ�

���y�����j�^�[����Ӗ��������ł��B

�����ԍ��F25550675�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�����ł��ˁB

polk������p�Ŕ���Ă܂����A���j�I�̕�����������N���A�ŃN�Z�������قڌ�����ۂ��ł��ˁB

KLIPSH/RP�͉��s���T�C�Y�������킸�AKEF/Q�V���[�Y�͒ቹ��邢�̂ŁB

�����ԍ��F25550729�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɁAARCAM�ɂ��ăn�[�}���ɖ₢���킹�܂������A��T�Ԃ����Ă��ԓ������Ȃ��ł��ˁB

�n�[�}���n���甃���̂�߂悤���ȁB

�����ԍ��F25550793�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���N�Z�������قڌ���

�ꉞ�A�čl�������߂Ă����܂���

��o���ƌ����Ȃ��悤�B

���[�J�[�̌����Ă���ʂ�Ȃ̂�

�����ԍ��F25550864�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

SILVER/300/7G�́A���h�o�V�ɍɂ���݂����Ȃ̂ŁA�������Ă��画�f���悤�Ǝv���܂��B

POLK/R�V���[�Y�AKEF/Q�V���[�Y�ɔ�ׂ�ƃR�X�p�͈����ł���(��

�����ȑO�Ƀi�X�y�b�N�̉c�Ɨ͂͗����Ă�悤�Ȃ̂ŁAPOLK�f�m�}���A���ɂ͏��ĂȂ��ł��傤�ˁB

���Âł�����Ȋ����Ȃ̂ŁA

Q750/\110000

SILVER300/7G/\210000

�����ԍ��F25550955�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���c�Ɨ�

�����ł͂Ȃ��A���j�^�����O�Ɍ����ĂȂ�����

�A���v�V�^�A���^�̒�����ׂ�

�V���̍����킩��܂���ł����B

��������B&W�ł������A

�������͂�����킩��܂����B

�g���Ă���l�̃R�����g�ł�

�C���ȉ��͏o���Ȃ��A

�����Ă��S�n�悢SP�������ł��B

(����Ӗ��n�C�e�N)

�����ԍ��F25551051�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�������ł͂Ȃ��A���j�^�����O�Ɍ����ĂȂ�����

�A���v�V�^�A���^�̒�����ׂ�

�V���̍����킩��܂���ł����B

��������B&W�ł������A

�������͂�����킩��܂����B

�V�����Ăǂ̐���̘b�ł���?

������Z�p���Ⴂ�Ƃ������ł��ˁB

�܂��AB&W�����������Ȃ��ł�����(��

���̕��l�i�������ł����AB��W�̓T�u�Ŏg���Ă�̂ŁA�ႤSP���ق����̂Ǝ��܂�̂����T�C�Y���D��ł��ˁB

�Ă��A���X�ALINTON�������Ƃ��Ă��̂ŁA����ȂɃn�C�X�y�b�N�Ȃ̂͋��߂ĂȂ��ł����B

�����ɂ悵����́A�������Ȃ莨���삦�Ă��ł��傤�ˁB

���͂Ȃ������Ă܂��܂����S�҂Ȃ̂ŁB

�A�o�b�N�ɂ��AQ750��SILVER/300/7G���邻���Ȃ̂ł܂��܂���r���ɍs���Ă��܂�(��

�X���H�����j�I�͒l�i�オ�肷�����̂ŁA����Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ă܂����B

b��w�Ȃ͂����ɒl�����Ă��܂������A�i�X�y�b�N�o�R���Ⴛ�������̂��ł��Ȃ����ł����A���j�I�̐�s���͌��������ł����B

�܂��s��͐������ł�����ˁA�l�i�����t�B�[�����O�ł���(��

�����ԍ��F25551083�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���V�����Ăǂ̐���̘b?

����Șb���ł�

�����ԍ��F22147210

�����ԍ��F22149928

���̐l�C�͉c�Ɨ͂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25551197�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�����̐l�C�͉c�Ɨ͂ł͂Ȃ�

S8���Đ̂̋@��ł���ˁB

����ƁAB��W/803��r���āAS300/7G�ƂȂ�̊W������̂��悭������܂��B

�����ɂ悵����̒��ł̓��j�I�̕]�����Ⴂ�Ƃ������ł��ˁB

�����ԍ��F25551253�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�G���[�S������

�I�ԂȂ�ASP���j�b�g�̃{�C�X�R�C����

�U���̕\�ʂړ������^�C�v���悢�ł��傤

�ׂ��ȐU������C�ɓ`���܂�

�~�����U���̕\�ʂɏo�āA

�_�X�g�L���b�v���t���Ă܂��B

�n�j�J�����ʂ̏ꍇ�̓\�j�[�̂悤��

�\�ʂɓ˂��o���~���������Ă����

�J�����ɁA���j�b�g�������畷������

�����S�R�悩�����̂ŋC���t���������ł�

�_�C���g�[�����n�j�J���U�����g���Ă܂���

�{�C�X�R�C���͕\�ʂɏo�Ă��܂��B

����ĂȂ��̂́A�ׂ��ȉ����K�v�Ȃ�

�T�u�E�[�t�@�[���炢�A���Ƃ͓�������Ȃ�����

���̂̋@��ł����

��{�͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25551858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

���Ƃ́AFYNE AUDIO/F502/F501�������\��ł����A��������40���ȉ��ʼn��i���̉��l���{���ɂ���Ȃ甃���܂���������Δ����܂���(��

https://s.kakaku.com/review/K0001139507/

KEF�������i�����u���Ȃ̂ŃR�X�p�͍����ł����B

���ہA�i�X�y�b�N�̉c�ƃ}���͌��\���߂Ă����āA���̉e�������邻���ł��B

����{�͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B

7G�̓c�C�[�^�[���i�����Ă܂��ˁB

�����ԍ��F25551975�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���m���ǂ���Δ���鎞��ł͖����ł�����ˁB

��肭�}�[�P�e�B���O�Z�������Ȃ��Ɣ���܂���B

���̓_�A�f�m�}���n�͉��i�ݒ�܂ߔ���D���̂悤�ł��B

https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1187876.html

https://kakakumag.com/av-kaden/?id=18888

�����ԍ��F25551994�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̃X�s�[�J�[�Ȃ����������ł����A�ꕔ�̃}�j�A�ɂ�������Ȃ��ł��傤(��

https://www.phileweb.com/sp/review/article/202312/19/5420.html

�����ԍ��F25552113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

�����̃X�s�[�J�[�Ȃ����������ł���

�����C���^�[�i�V���i���V���E�Ō������܂���

�݂Ȃ����Ă邯�ǁA�����悩�����Ƃ̘b����ڂɂ��܂����

https://www.phileweb.com/sp/interview/article/202303/01/919.html

�����ԍ��F25552709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��FYNE�������\��A���i���̉��l���{���ɂ���Ȃ�

��KEF�R�X�p�͍����ł���

���̒��ŁAAV���g���Ȃ�KEF�ł�

�������ʂ̉���������ł��傤

���t������̂̓A���v��

�����ԍ��F25552742�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�������悩�����Ƃ̘b����ڂɂ��܂����

���������ʂ̉���������ł��傤

�����t������̂̓A���v��

�����悩�{���悩�݂�����(��

�V�����r�W�l�X���f�����o�Ă��Ȃ��ƁA�X�s�[�J�[���i�����Ȃ������ł��ˁB

https://youtu.be/ZxcjeiLECRw?si=_ENJKc0vNFbiqI5q

�����ԍ��F25552787�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���������A�n�C�G���h�X�s�[�J�[�����Ă�l�B���āA�z���g�ɉ����ǂ��Ǝv���Ĕ����Ă�̂�?

�ڂ����͕�����܂��A�C���e���A�Ŕ����Ă�w�������ł��傤�ˁB

https://youtu.be/nEtv116Y77U?si=w4t4EvwRDZVkGLFI

�܂���Ȃ�ŁA���ł�����Ȃ�ł��傤��(��

�����ԍ��F25552848�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���C���e���A�Ŕ����Ă�w��

�I�����p�XS8R�ł���

�v�E�[�t�@�[�Ɍ����܂���

�Е��̓{�C�X�R�C���̂Ȃ��h�����R�[��

�������܂�Ȃ��h�����R�[���ƌ����Ă܂���

���l�ς��낢��A�����̊�����

��e���ɂ�����

(��b�̗l�q�ŃP�����b�N�͊֗^���Ă��Ȃ�)

�C���e���A���d�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25552921�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�N�����͂ǂ������邩�A�ӏ܂��Ă��܂����B

���f���/�C�I���V�l�}

�X�N���[��/9.8m × 5.5m

���苗��/12m

����/MAX84db

���V�X�e��

�X�e�[�W�X�s�[�J�[/JBL C222

�T���E���h�X�s�[�J?/JBL 9310

�T�u�E�[�n�[/JBL 4642A

�p���[�A���v/QSC DPA4.3

�v���Z�b�T�[/QSC DCP300

�����z

�d�ቹ�͂��������o�Ă܂������A�S�W���ɔ�ׂ�Ƃ������艹���ł����B

�t�����g�̎��̓S�W���̎������N�b�L���������Ă�����ہA�T���E���h��7.1ch�������̂ł������ɃT���E���h���ʂ�����B

�����A���̉����ɓ��ʍS���Ă͂��Ȃ������ō�i�̉��o�Ƀv���X�A���t�@���x�Ŏ��R�Ȋ����B

�f��Ƃ��ẮA�W�u���e�C�X�g�̉����A�j���[�V�����B

�����ēւ̃I�}�[�W���I��i�ŁA�{��ē̐Â��ȓ��ȓI�X�g�[���[�Ƃ����������B

�G���^���������A�[�g������������オ��ɂ͌����邪�A���������y���߂܂����B

�����ԍ��F25560498�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�A�o�b�N�ɂăX�s�[�J�[������r

���X�s�[�J�[

MONITOR AUDIO/SILVER300/7G

KEF/R5 META

KEF/Q750

���A���v

MODEL40N

SILVER300��͂蒆���悪�N�b�L���X�b�L���A�𑜊�����������������B

������r����ƁAKEF/Q750�̒�悪�����Œ������Ă��܂����B

KEF/R5 META�́A������̉𑜊��͂����܂ō����Ȃ����A�S�̂̃o�����X�͍����t���b�g�X���B

�S�̓I�ɔ�r����ƁASILVER300�͂��h���V�����X���ʼn��i���̉��l���������A����3�@�풆�ł�KEF/R5 META���㎿�Ȉ�ہB

�ł������A��͂�AKLIPSH/RP�V���[�Y�̃z�[���^�̒�����̐L�т₩���ƃN�b�L�����A�����Ė��x�̍������ƃX�s�[�h���A�d���ȃG���N���[�W���[�A�S�̓I�Ȋ����x��������o�Ă���A��͂�l�I�ɍD���ȉ������Ƃ������_�Ɏ���܂����̂ŁAKLIPSH/RP6000F2���w�����鎖�ɂȂ�܂����B

��i�ق̓���ł�POLK/R700�����]������

https://youtu.be/ju1ZvCwS_IY?si=3DozKy3oLxUHmiL_

����ɉ����A�f�U�C���I�ɂ����̃f�U�C���������_���r���e�[�W��������AAV�C���e���A/�T���E���h�Ƃ̃o�����X�������Ƃ����̂��v���ł����B

����70/�f�U�C��30�̊����B

�ЂƂ܂�����ɂāA�t�����g�X�s�[�J�[�����̗��͏I���܂���(��

���̂��Ƃ́A�A���v�����ւƑ���...

�����ԍ��F25560505�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���z�[���^�̒�����̐L�т₩���ƃN�b�L����

�����o���Ȃ���Ȃ����E�ɂ悤�����ł���

�����ԍ��F25560819�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�������o���Ȃ���Ȃ����E�ɂ悤�����ł���

�W�u���̐��E�ł���(��

�_�C�������h�c�C�[�^�[�Ƃ��A�x�����E���Ƃ���ɂ͏オ����悤�ł����A���̂Ƃ��낱�̕ӂŊy����ł����܂��B

�A�o���M�����h�Ƃ��ł����̂̓����|

�����ԍ��F25560875�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��s�X���b�h�F

�y��6�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24559812/#tab

������i���ݕԐM��180�j�ɂȂ�A�ԐM���Q�O�O���ɒB����Ə������݂��ł��Ȃ��Ȃ邻���ł��̂ŁA���̐V�X���b�h�Ɉڍs���܂��B

�u���U�v�ɑ������̃X���b�h���u���V�v�ł͂Ȃ��u���P�P�v�Ɩ��ł��Ă��闝�R�́A��قǐ������܂��B

����܂ł̌o�܂ȂǁA���̏������݈ȍ~�̂������̎��ȃ��X�ŏЉ�܂��̂ŁA�F�l�̓��e�́A�ǂ��Ă��m�点����܂ł������������B

![]() 1�_

1�_

���̃X���b�h�́A�Q�O�P�X�N�P�Q���R�P���i��A���I�j�ɊJ�n�������L�̂P�O���̃X���b�h�̌p�������ł��B

�O�P�D�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284

�O�Q�D�y���@�����v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד��H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776

�O�R�D�y�`�����l���f�o�C�_�[�ŕ�����Ƀo�����X�����x�������H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab

�O�S�D�y�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/

�O�T�D�y���@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/

�O�U�D�y���X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23398907/#tab

�O�V�D�y���X�X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab

�O�W�D�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

�O�X�D�y���T�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/#tab

�P�O�D�y��6�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24559812/#tab

���̂悤�ɁA��s�X���b�h���P�O���i�P�O�{�j����܂��̂ŁA���̃X���b�h�͐�s�X���b�h���Ƃ̐��������d�����āA�y���P�P �\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z�ƕ\�肷�邱�Ƃɂ������܂����B�]���āA�u���V�v����u���P�O�v�́A�X���b�h���Ă͑��݂������Ԃł���Ƃ������������B

�����ԍ��F24859398

![]() 1�_

1�_

�����̐�s�X���b�h�ł́ABOWS����A�����ɂ悵����A��M���Ƃ��đ����̊F�l�̒g�������x���Ƃ����͂Ɏx�����A���̃}���`�A���v�I�[�f�B�I�V�X�e���̍\�z��i�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�܂��A���i.com�ɂ����邱���̐�s�X���b�h����ՂƂ��āA�Q�O�Q�O�N�S���ɕč��� Audio Science Research Forum�i�ȉ��ł� ASR�Ɨ��̂��܂��j�ɂ����āA���̃u���O�I�X���b�h�G

�yMulti-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC�z

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

���J�n���A�{�����݂ŁA�����g���܂߂����e�����T�W�S���ɓ��B���Ă���A���E������̉{���K����P�R���V���ɔ����Ă���܂��B

����ASR�X���b�h�͑S�ĉp��ł����A�ŋ߂� Microsoft Edge �� Goggle Chrome �� AI���{���@�\�ł��A���Ȃ�܂Ƃ��ȓ��{��\������܂��̂ŁA�F�l�������葁�������ɂȂ肽���ۂɂ́A�u���E�U�̓��{�����������������B�i���܂́A�Ӗ��s���A�����s���ȁA�������ȓ��{��\������܂��̂ŁA���̍ۂ́A�p�ꌴ���������������I�j

�܂�����ASR�X���b�h�ɂ��ẮA�ȉ��̂Q�ӏ��Ƀn�C�p�[�����N�ڎ����쐬���Ă���܂��̂ŁA�K�v�ɉ����Ă������������A�L�����p���ĉ������B

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-23#post-961964

�ƁA�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/post-962823

�ł��B

�����ԍ��F24859403

![]() 2�_

2�_

���́G

�u�}���`�`�����l���Q�}���`SP�i�X�s�[�J�[�j�h���C�[�o�[�Q�}���`�E�F�C�Q�}���`�A���v�Q�X�e���I�I�[�f�B�I�V�X�e���v

�ɂ��āA����܂ł̌o�܂͂ŏڂ��������o���Ɣ��ɒ���ȋL�q�ƂȂ�܂��̂ŁA�ڍׂɂ��Ă��m��ɂȂ肽�����X�́A��ŏЉ����s�X���b�h�Ǝ���ASR�X���b�h�����Ԃ������Ă�������Ƃ��ǂ݂���������悤�A���肢�\���グ�܂��B

���̈���ł́A���Ɂu�قڊ����̈�v�ɓ��B���Ă��錻�݂̃}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�������������������Ƃ͔��ɑ�ł��B �������Ȃ���A��������t�ŋL�q����ƒ���ɂȂ邱�Ƃ��������܂���̂ŁA�u�S���͈ꌩ�ɂ������I�v�A�u�D�ꂽ�}����ʐ^�́A�����̕��͂ɗD��I�v�ƌ����ϓ_����A�ȉ��̂������̓��e�ł́A�ŐV��ԗ�����u�}���v�Ɓu�ʐ^�v���A�S�����A�����Ȍ��ɋ��������Ă��������܂��B

�����́u�}���v�Ɓu�ʐ^�v�̑唼�́A�Q�O�Q�Q�N�T���R�O�����݂̍ŐV�V�X�e���\�������L���Ă���ASR�X���b�h���e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-27#post-1206700

�ŏڍׂɐ������Ă�����̂ł��B

�����ԍ��F24859407

![]() 1�_

1�_

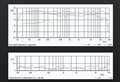

|

|

|

|

|---|---|---|---|

�V�X�e���̍\���} |

12��̑�^VU���[�^�[�̍\���} |

�\�t�g�E�F�ADSP(XO/EQ)�ł���EKIO�̍\������ |

EKIO�N���X�I�[�o�[����уf�B���C�ݒ�̏ڍ� |

�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂P�|�z

�V�X�e���̍\���}

12��̑�^VU���[�^�[�̍\���}

�\�t�g�E�F�ADSP(XO/EQ)�ł���EKIO�̍\������

EKIO�N���X�I�[�o�[����уf�B���C�ݒ�̏ڍ�

�����ԍ��F24859415

![]() 1�_

1�_

|

|

|

|

|---|---|---|---|

�V�X�e���S�̍\���̃u���b�N�} |

�P�Q�A��VU���[�^�[���܂ރA���v��DAC�̔z�u�} |

���ۂ̔z�u�ʐ^ |

�A���v�ADAC�Ȃǂ̔w�ʔz���̗l�q |

�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂Q�|�z

�V�X�e���S�̍\���̃u���b�N�}

�P�Q�A��VU���[�^�[���܂ރA���v��DAC�̔z�u�}

���ۂ̔z�u�ʐ^

�A���v�ADAC�Ȃǂ̔w�ʔz���̗l�q

�����ԍ��F24859420

![]() 1�_

1�_

|

|

|

|

|---|---|---|---|

�œK����́u�����v���g��������VU���[�^�[�\���͈� |

���X�j���O�|�W�V�������猩��SP�i�X�s�[�J�[�j�Q |

���E��SP�Q�̋ߐڎʐ^ |

SP�Q�w�ʂ̔z����SP�P�[�u�����O�{�[�h |

�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂R�|�z

�œK����́u�����v���g��������VU���[�^�[�\���͈�

���X�j���O�|�W�V�������猩��SP�i�X�s�[�J�[�j�Q

���E��SP�Q�̋ߐڎʐ^

SP�Q�w�ʂ̔z����SP�P�[�u�����O�{�[�h

�����ԍ��F24859422

![]() 1�_

1�_

|

|

|

|

|---|---|---|---|

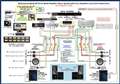

�S��ASIO�h���C�o�[�ɂ��PC���ł̓��o�͍\���T�O�} |

ASIO���o�͂̏ڍׁiJRiver MC���p�̏ꍇ�j |

ASIO���o�͂̏ڍׁiRoon���p�̏ꍇ�j |

ASIO4ALL�\���ݒ�̏ڍ� |

�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂S�|�z

�S��ASIO�h���C�o�[�ɂ��PC���ł̓��o�͍\���T�O�}

ASIO���o�͂̏ڍׁiJRiver MC���p�̏ꍇ�j

ASIO���o�͂̏ڍׁiRoon���p�̏ꍇ�j

ASIO4ALL�\���ݒ�̏ڍ�

�����ԍ��F24859429

![]() 1�_

1�_

|

|

|

|

|---|---|---|---|

�I�[�f�B�I�V�X�e����p���S����PC�Q��̏ڍ� |

�P�Q�A��VU���[�^�[�̋ߐڎʐ^ |

�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�P�| |

�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�Q�| |

�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂T�|�z

�I�[�f�B�I�V�X�e����p���S����PC�Q��̏ڍ�

�P�Q�A��VU���[�^�[�̋ߐڎʐ^

�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�P�|

�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�Q�|

����H��ɂ��P�Q�A��VU���[�^�[�iIEC 60268-17���K�̃v���d�lVU���[�^�[�j�̎����ɂ��ẮA���̂Q���e�ŏڍׂɋ��L���Ă���܂��B

- My nostalgia and preference for large glass-face VU meters: DIY of 12-VU-Meter Array in multichannel multi-driver multi-way multi-amplifier stereo audio system: #535

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1202570

- NISHIZAWA R-65 VU meter plus ATV205EXT VU amp board is compatible with IEC 60268-17 VU meter specification/standard: #545

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-28#post-1221214

�����ԍ��F24859436

![]() 1�_

1�_

�A���v�Q�ɁA�D�ꂽHiFi�v�����C���A���v�i�C���e�O���[�e�b�h�A���v�j���̗p���Ă��邱�Ƃ́A���̃}���`�V�X�e���̑傫�ȓ����ł��B

�A���v�Q�̑I���ɂ́A�����̎��Ԃ��₵�āu������ł̐T�d�Ȏ����v���s���Ă܂���܂����B

�ߋ��̉��i.com�X���b�h�����ASR�X���b�h�ŁA�����ڍׂ����L���Ă���܂����A�A���v�Q����ɂ��Ă̗v���w�i�A�܂�����̉������Ȃǂ́AASR�̂��̓��e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419

�ŏڂ������L���Ă���܂��B

HiFi�v�����C���A���v�i�C���e�O���[�e�b�h�A���v�j���p�̗��_�ɂ��ẮA����2�̓��e���傢�ɎQ�l�ɂȂ�Ɗm�M���Ă���܂��B

- A serious jazz fanatic friend came to my home for audio sessions using my multichannel multi-driver multi-way multi-amplifier stereo system: #438

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-933173

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audio-listening-with-age-diminished-hearing.12846/post-1175606

�����ԍ��F24859441

![]() 1�_

1�_

���̃}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̃f�W�^���M������уA�i���O�M���̊e�i�K�ɂ�������g�������A����Ƀ��X�j���O�|�W�V�����ɂ��������C���̎��g�������́A�ڍׂɑ��肵�Ă���܂��B������ASR���e�������������B

- Where in my multichannel multi-driver (multi-way) multi-amplifier stereo system should I measure/check frequency (Fq) Responses? #393

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-20#post-826262

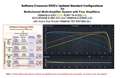

- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-1_Fq Responses in EKIO�fs digital output level: #394

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-827624

- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-2_Fq Responses in DAC8PRO�fs analog output level: #396

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-828796

- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-3_Fq Responses in amplifiers�f SP output level before protection capacitors: #401

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-831487

- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-4_Fq Responses in amplifiers�f SP output level after protection capacitors: #402

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-833427

- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-5_Fq Responses in actual SP room sound at listening position using one measurement microphone: #403

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-837485

- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-6_Summary, discussions, and a little step forward: #404

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-843454

�����ԍ��F24859444

![]() 1�_

1�_

�܂��A�eSP���j�b�g�i�h���C�o�[�j�Ԃɂ�����A 0.1 msec���x�̃^�C���A���C�������g�������ɑ��肵�āA�������Ă���܂��B

���̂��߂ɁA�������j�[�N�ȁu���Ǝ��́v������@�Ƒ���p�V�O�i�����l�ā��쐬���ė��p���Ă���A���E�I�ɂ��]���ƒ��ڂՂ��Ă���܂��B

����p�ɍ쐬���������M���Q�̗��p�ɂ�������������́A�������Ȃ��A���m�点�������B

- Precision measurement and adjustment of time alignment for speaker (SP) units: Part-1_ Precision pulse wave matching method: #493

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1048913

- Precision measurement and adjustment of time alignment for speaker (SP) units: Part-2_ Energy peak matching method: #494

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1049923

- Precision measurement and adjustment of time alignment for speaker (SP) units: Part-3_ Precision single sine wave matching method in 0.1 msec accuracy: #504, #507

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-26#post-1061868

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1062729

- Perfect (0.1 msec precision) time alignment of all the SP drivers greatly contributes to amazing disappearance of SPs, tightness and cleanliness of the sound, and superior 3D sound stage: #520

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1098097

�����ԍ��F24859450

![]() 1�_

1�_

�u�����o�N��J���Ă��邩���H�v�Ƃ́u���p�Ŏ���ȋ^���v��������Yamaha NS-1000 �̃E�[�t�@�[JA-3058�ƃT�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �ɂ��ẮA�ŋ߁ABOWS����A�����ɂ悵����A�̂��w�������A�����Ɂu�ߓn�����v�𑪒肵�A��������40�N�ȏ���o�����ł��A�����ׂ��D�ꂽ�ߓn�����������Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B

- Measurement of transient characteristics of Yamaha 30 cm woofer JA-3058 in sealed cabinet and Yamaha active sub-woofer YST-SW1000: #495, #497, #503, #507

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1051202

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1055089

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1060433

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1062729

�����ԍ��F24859452

![]() 1�_

1�_

�ȏ�������܂��āA�{�X���b�h�`���ɂ�����G

������܂ł̌o�Љ�

�����́u�}���`�`�����l���Q�}���`SP�i�X�s�[�J�[�j�h���C�[�o�[�Q�}���`�E�F�C�Q�}���`�A���v�Q�X�e���I�I�[�f�B�I�V�X�e���v�ɂ�����ŐV�\���̏Љ�i�Q�O�Q�Q�N�T���R�O�����݂̍ŐV�\���j

���A�ЂƂ܂������Ƃ����Ă��������܂��B

�ł́A�F�l�A����܂łƓ��l�ɁA��낵�����t�������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B

����ȍ~�̂��Q���A�����e�A���w�����A�S��芽�}�\���グ�܂��B

�����ԍ��F24859463

![]() 3�_

3�_

BOWS����A�����ɂ悵����

���m�点����̂�Y��Ă���܂������A���́u�^�C���A���C�������g�������聕�����������@�v�������]�����Ă������Ƃ肪�A�����ł�����܂����B

ASR�̃X���b�h�G�hTime aligned speakers - do they make sense?�h

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/

�̓��e�ԍ�#86

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1190338

�Ŏ��̕��@���Љ���Ƃ���A�����Ă� Dougey_Jones���瑬�U�Ń��X������A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1190350

�u�����������K�v�͂���܂���B���͂��ꂪ�ǂ�قǏd�v�������łɒm���Ă��܂��B�ł��L���ȃ^�C���A���C�������g�X�s�[�J�[���ŏ��ɓ������ꂽ�Ƃ��A����i�����Љ������ƒ������@�j�͂܂������I�v�V�����ł͂���܂���ł����B����ɂ��A��������Ă��Ȃ��X�s�[�J�[�ɂ��̗��_�� *�lj�* �ł���悤�ɂȂ�܂��B����͑f���炵�����Ƃł��B�l�I�ɂ́A���Ȃ��̃A�L���t�F�[�Y E-460 ���A�܂����ł��B�v�@�Ƃ̔����ł����B

�܂��A���X���b�h�� #126;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1193736

�ŁA�ēx�A���̕��@�ɐG�ꂽ�Ƃ���Agnayrly���瑬�U����������A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1194416

�u����ɂ��́Adualazmak ����B

�ŏ��ɁA���̃X���b�h�� #86 �ɓ��e���ꂽ���Ȃ��̃v���W�F�N�g�����N���y�����ǂ�ł��܂��B���Ȃ��̕��@�́A����܂łɎ��������������ł��A�ł��L�͈͂ɏW���I�Ɂi�����Ɂj�^�C�~���O���v�邽�߂̃E�F�[�u���b�g�o�[�X�g�̎g�p���@�ł��B��������L���邽�߂ɂ��Ȃ�����₵���f���炵���w�͂��^���܂��B�v�@�ƕ]�����Ă���܂����B

���̏�ŁA�ނ������悤�ȕ��@���������悤�ŁA���̗l�q���Љ�Ă���܂����B

�܂��A�����G

�u�������A�I�[�f�B�I�V�X�e���̋q�ϓI/��ϓI�ȃ`���[�j���O�́A���X�j���O���̃��X�j���O�|�W�V�����ŐT�d�Ɏ�ϓI�ȃ��X�j���O�Z�b�V�����ɂ���čŏI�I�ɕ]������K�v������܂��B�v�@

�Ə��������Ƃɑ��ẮA

�u���ӂ��܂��B���ǂ́A�����y���܂��邱�Ƃł���ˁH�@��葽���̐l�X�����m�Ȏ��Ԓ����ŃX�s�[�J�[�����Ƃ��ł���i��������ɂƂ��Ă̓t���b�g�����ƃt�F�[�Y�ł��j�A���̉����ɂ��čl����ς��邩������܂���B�v

�Ǝ^�����Ă���܂����B

�C�O�ł��A�����ȃ^�C���A���C�������g�����̏d�v���𐳂����F�����Ă���l�͈ӊO�ɏ��Ȃ��悤�Ȃ̂ł����A���̃X���b�h�ɎQ�����Ă���l�B�A���� Dougey_Jones���� �� gnayrly����A�͂悭�������Ă���悤�Ɍ��܂����B

�܂��A���̃X���b�h�̂����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1187458

�ŁA���̃����N���G

https://www.audiofrog.com/time-alignment-part-three-delays-and-crossovers-for-tweeters-and-mids/

�邱�Ƃ��ł������Ƃ́A������̎��n�ł����B

�����ԍ��F24862223

![]() 3�_

3�_

�F����A

�ȑO�ɂ����x�����b�������悤�ɁA�����g�A���Č��\�s�A�m��e���Ă�������������A�D�ꂽ�s�A�m���t�Ƃ��̗D�ꂽ�^���̍Đ��́A��Ɏ��̃}���`�`�����l���|�}���`�A���v�Đ��V�X�e���ɂ������v�ȉۑ�Ɗy���݂ɂȂ��Ă���܂��B

���āAASR�̂��̃X���b�h�G

The Truth about many "Audiophile" Piano Recordings

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-truth-about-many-audiophile-piano-recordings.30668/

�ł́A�s�A�m�^���ɂ��ċ����[���������Ƌc�_���s���Ă���A�����A���܁A�y�����Q�����Ă��܂��B

���̃X���b�h�̂����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-truth-about-many-audiophile-piano-recordings.30668/post-1272914

�ŁA�����[���h������s�A�j�X�g Andras Schiff �i�A���h���[�V���E�V�t�j�� 2010�N���C�v�c�B�b�q Bachfest �ɂ�����u���E���y��Y�I�v�i���Ǝ����m�M���Ă���j�o�b�n�u�t�����X�g�ȑS�ȁ{�C�^���A�R���`�F���g�v�Ƒt���t��i�S�Q���ԂP�T���j�̑f���炵�� YouTubev�r�f�I�X�{�G

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIP1CNbYhVObXv7ByHmE5oETjj6RXyAN

����P�Ȃ��Љ�A���̑f���炵�����t�Ƌ��ɁA���ٓI�ɗD�ꂽ�^���ɂ��āA�}�C�N�Ƃ��̐ݒ�i�r�f�I�ɂ́A�Ȃ����قƂ�ǎʂ��Ă��Ȃ��I�j����ј^���Z�p�A�^���G���W�j�A�A�Ȃǂɂ��Ċy���������Ă���܂��B

�������Ȃ���A�}�C�N�̎�ށ^�@���ݒ���@�A�^���Z�p�ɂ��ẮA���܂���ɕ�܂�Ă��܂��B�ǂ����APZM (Pressure Zone)�}�C�N�iBoudary�}�C�N�Ɠ��`�j���g���Ă���悤���A�Ƃ����Ƃ���܂ł͒����Ƒz�����i��ł���̂ł����A������A�܂����m�F�ł��B

����ł́A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-truth-about-many-audiophile-piano-recordings.30668/post-1278163

�Œ����悤�ɁA�����A�����������ȁi�W�́H�j���ቹ�m�C�Y���T�u�E�t�@�[�Œ����킯�āA���̃��C�u�����ł́A����������i�������Ȃ��悤�ɕҏW�j�����A�Ȃǂ̕��Y��������܂��B

������ɂ��Ă��A���ɁA���ٓI�ɁA�D�ꂽ���C�u�^���ł��̂ŁA������������A����Ȃ�ɗD�ꂽ�Đ����u�ŁA��������ƒ����Ă݂ĉ������B

�s�A�m�̘^���Ƃ��ẮA���݂̍ō������ł���Ɗ����Ă���܂��B�������A���C�u�^���Ƃ́I�H

�܂��A�����ׂ����ƂɁA�Q���ԂP�O�����郉�C�u�R���T�[�g�ŁA�V�t�́A�s�A�m�̃y�_������x���g�킸�A�S�ĈÕ��ŁA�܂��~�X�^�b�`�́A�قځi����A���S�ɁH�j�F���A�Ƃ����_������I�Ȗ����ł��B

���̃v���N�����ł́A���́A����܂ł̓O�����E�O�[���h�̉��t�ɐS���������Ă����̂ł����A����A���������A�������ō��^���i�ʂ̃V�t�̉��t�����ł������Ƃ́A�傫�Ȋ�тł��B

�A���v�����Ŗ����ɗD�ꂽ�ߓn�������m�F�ς݂̒��i�E�[�t�@�[�j���܂߂āA�S�Ă�SP�Q�i�T�u�E�[�t�@�[�A�E�[�t�@�[�ABe-�~�b�h�����W�ABe-�c�B�[�^�[�A�z�[�� �X�p�[�c�B�^�[�j�Ԃ� 0.1�~���b���x�̃^�C���A���C�������g������B�����Ă��鎄�̍Đ����ŁA���ɑf���炵�������Đ����m�F���A���\���Ă���܂��B

�����ԍ��F24876535

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����A

���낻��@���n������悤�ɂ��v���܂��̂ŁA���炽�߂āA�V���v���ō����\�ŁAXLR�o�����X�A�E�g�ŁA�ǂ��炩�Ƃ����ƃv���d�l�ŁA��킭�� OKTO DAC8PRO �̔��W�^�̂悤�ȂP�U�`�����l��DAC���j�b�g�o��ւ̊�]���A

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/minidsp-flex-eight.36451/post-1279976

�ƁA�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-1279987

�ɓ��e���܂����B

���������܂����B

�uUSB 16 �`�����l�� ASIO ���� (PC ����� 1 �{�܂��� 2 �{�� USB 2.0 �P�[�u���ɂ��) �� 16 �`�����l���̃o�����X �A�i���O�o�͂ŁA���ɂ͏\���ł��B���������āAES9028PRO �܂��� ES9038PRO (�܂��͐V���� AKM DAC �`�b�v?) �� 2 �� (�܂��� 3 ��?) ���ڂ��� 16-Ch Sync Pro DAC (OKTO?) DAC16PRO(?) �ɑ��鎄�̒P���Ȋ肢�ł��B�v

�u8 �`�����l���� AES/EBU �X�e���I���͂́A�����I�Ɏg�p����\��������A�v���̃t�B�[���h�ɂ���l�ɂƂ��Ċ��}����܂�...�������APC �̐�p ASIO �h���C�o�[�́A���̃M�A�� 16 �`�����l�����ׂĂ�F������K�v������܂��B�B������̂͂ƂĂ��ȒP���Ǝv���܂��B�@OKTO �� Pavel �����������Ă���邱�Ƃ�����Ă��܂��B�v

�����ԍ��F24877110

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����ABOWS����A�F����A

���̊����ς݂̃}���`�A���v�V�X�e���ɂ����āANS-1000���L���r�l�b�g����30 cm�E�[�t�@�[ JA-3058 �i���� A-S3000 �Œ����쓮�j�ƕ��p����A�܂��͂����u��������E�[�t�@�[�̕��F�́A�y���������Ă���܂��B

���E�̃T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �͌p���g�p���܂��̂ŁA�����Ă݂�V�E�[�t�@�[�́A��������b�����Ă���悤�ɖ� 45 Hz�` 500 Hz ���Y��ɃJ�o�[���Ă������̂ŁA�����\�ȃo�X���t�L���r�l�b�g�ł��邱�Ƃ��]�܂����A�ƍl���Ă���܂��B

���āA����AASR�̓��e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/midrange-dome-drivers-banned.15060/post-1275075

�ŁA�t�����X�̐V���X�s�[�J�[���[�J�[ Revival Audio �� ATALANTE 5 ��m��܂����B

���̎ʐ^�������̒ʂ�A�܂��Ж����i�I�j�AATALANTE 5 �́AYamaha NS-1000 �iNS-1000M�j �� 2020�N���݂Ŗ͕킵���f�U�C���Ƃ����v���܂���I

�����I�ɂ́G

Yamaha NS-1000:

395(W)x710(H)x349(D) mm, 39.0 kg, 40 Hz - 20 kHz, 90 dB/W/m

Revival Audio ATALANTE 5:

420(W)x710(H)x355(D) mm, 33.0 kg, 28 Hz - 22 kHz, 89 dB/W(2.83V)/m

�ƁA�i���ɁH�j���Ă���܂��B

Revival Audio �Ђ� HP�́G

https://revivalaudio.fr/

�ŁAATALANTE 5 �̃y�[�W�́G

https://revivalaudio.fr/product/atalante-5/

����ȃ��r���[�������܂����B

https://www.hifipig.com/revival-audio-atalante-loudspeakers/

�܂��A�����̎ʐ^�G

https://www.chameleonracks.gr/Speakers/Revival-Audio-ATALANTE-5--en?filter=&sort=pd.name&order=DESC

�ŕ�����悤�ɁA�w�ʂQ�|�[�g�̃o�X���t�i�܂��͋�C�����j�^�C�v�ŁA

������ǂ����߂̍d���X�|���W�L���b�v�Q���������邻���ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/midrange-dome-drivers-banned.15060/post-1284017

���āA���� 30 cm�E�[�t�@�[�@BSC (Basalt Sandwich Construction) woofer �ɋ����ÁX�Ȃ̂ł����A�Z�p���A�X�y�b�N��A�ǂ��ɂ��A�S����������܂���B�����ŁA Revival Audio �ЂƂ̒��ڃ��[���A�����J�n���āA�₢���킹�Ă���܂��B

1. I could download and take a look at your Owner's Manual for ATALANTE 3, and found the cabinet is rear ported (bass reflex) design with the port cap for making it into quasi(?) sealed cabinet if needed. I assume ATALANTE 5 would be also ported (bass reflex) cabinet, right? If this would be the case, is the port cap (lid) also available for ATLANTE 5?�@�i��L�̒ʂ�����ς݁j

2. As far as you would be OK for public disclosures, I would like to know the technical and specification details of your three SP drivers, especially the new 30 cm woofer, including;

Magnet Weight,

Total Weight,

Sensitivity (dB/W/m),

Nominal Impedance (ohms),

Air Gap Height (mm),

Voice Coil Diameter (mm),

Voice Coil Height (mm),

Linear Coil Travel (p-p) mm,

Maximum Coil Travel (p-p) mm,

Magnetic Gap Flux Density (in T, Tesla),

Moving Mass (in gram)

Anechoic sealed and ported Fq responses

�iBOWS����A�����ɂ悵����̂��w���̎����ŁA����Ȏ�����ł���悤�ɂȂ��Ă���܂��B�j

3. Any of the total on-axis and off-axis Fq response data for ATALANTE 5, preferably by KLIPPEL in anechoic or quasi-anechoic environments.

4. As far as possible, the details of cabinet material and inner (heavily reinforced?) structure, and the sound absorbance (glass wool?) materials and quantities. Is the woofer chamber completely separated from the upper chamber of midrange and tweeter in ATALANTE 5?

5. The details of your crossover LC-network; detailed photo will be fine, block diagram, and also the details of the parts list (capacitors, inductors, etc.), as well as the crossover slope configurations (which can be found in the detailed photo, though).

�u�Z�p�ӔC�� CTO�� R&D����֎�����e�𑗂�A������܂��I�v�A�Ƃ̂��Ƃʼn҂��ł��B

���Ȃ݂ɁARevival Audio �Ђ̂ӂ���̑n�Ǝ҂ɂ��ẮA����ȋL�q������܂��B

Revival Audio Atalante Loudspeakers are handmade in France, the brand has been created by Daniel Emonts, an engineer in the HiFi industry for more than 30 years, and Jacky Lee, a Swiss-based Taiwanese Strategist Executive, who has worked with Dynaudio, IBM and L�fOréal. The speakers are designed in collaboration with the A+A Cooren Design Studio.

Daniel has worked previously on many speaker models and technologies at Dynaudio of Denmark and French brand Focal. Daniel built his first speaker at the age of 14 and has dedicated himself to acoustics for almost four decades. He designs all Revival Audio products and technologies in their lab in France.

�ǂ����A �g�b�v�� Daniel Emonts���́A�f���}�[�N��Dynaudio�Ђƃt�����X�� Focal�Ђœ�������A�X�s���A�E�g���č�N���Q�O�Q�P�N�� Revival Audio ���A���U�X�őn�Ƃ����悤�ł��B

���āA�ǂ̂悤�ȉ����邩�A�y���݂ł��B

�����ԍ��F24885555

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

�E�\�t�@�\������a�A�Ⴂ���g���Ő邽�߂�

�傫�ȃh�\�уX�R�\�J�\���g���āA

�K�x�Ȕ���ŖL�������o���Ă���

�ǂ��炩�Ƃ����ƃr�N�^�[SX�\900�̍l��������

����a�\�t�g�h�\����ATC(�}���`�[�q�t��)��

�m���Ă܂����A���}�nNS�\2000A�Ƃ��A

�ŋ߂����s���Ă����̂����B

NS�\1000�̓n�\�h�h�\���Ȃ̂�

dualazmak����̍D�݂ɍ��������|�C���g����

����܂���B

�����w���̎���

���������Adualazmak����͒ǂ��z���Ă܂���

�����X�y�b�N�ŋC�ɂȂ�̂́A���x�AQo�Amo�A

�w���Ɏセ�������炢(�̂Ȃ���̍l����)

�n�Ǝ҂���14�˂Ŏ���SP�Ƃ́A���{���ƒ��j�a��

�����ō�������������A���ƂȂ��������Ă܂��B

�����ԍ��F24886183�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

��NS�\1000�̓n�\�h�h�\���Ȃ̂�dualazmak����̍D�݂ɍ��������|�C���g��������܂���B

�����͓����ł��āA�~�b�h�����W�ƃc�C�[�^�[�́A NS-1000 �̂��̂��p�����p���AATALANTE 5 �� LC�l�b�g���[�N����������ăA�N�e�B�u�����A����➑̂ƃE�[�t�@�[�������A���v�����Ŏg���A�Ȃ�Ă��Ƃ����z���Ă���܂��B��������ƁA������[�J�[�ۏ͏������܂��ˁI

������A���ł� NS-1000 �̃x�����E���h�[���~�b�h�����W�́A���E�I�Ɍ��Ă��w�i����O�w�H�j�ɓ���D����̂��Ɗm�M���Ă���܂��B

�܂��AATALANTE 5 �̏ڍׂ�m���Ă���̔��f�ɂȂ�܂����B�B�B

�����ԍ��F24886342

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

�@BSC (Basalt Sandwich Construction) woofer ���ăn�j�J���\���̐U���Ȃ�ł����ˁH

�@�Z�p�������Ă݂����ł��B

�@�ŋ߁A���߂ɐ������ꂽ�n�j�J���R�[���̃��j�b�g���ėǂ��Ȃ��Ǝv���܂����B

�@���x�ȃR�[���̂��߁@�U����ʂ��Ĕw�ʂ���̉����������Ȃ��A���e�ʖ��ł��������Ȓቹ���o���Ă��܂����B

�@

�����ԍ��F24886401

![]() 1�_

1�_

BOWS����

�n�j�J���\���ł͂Ȃ��A���܂ŒN���g�������Ƃ��Ȃ��u�����₩�璊�o��������@�ہv���g�����T���h�C�b�`�\���̂悤�ł��B

https://revivalaudio.fr/technology/bsc-woofer/

�̋L�ڂɂ��A

�u������̓����F�@

�n�����ō��̃h���C�o�[�܂�

������́A��ɗ�p���ꂽ�n��܂��̓}�O�}���Ŕ�������܂��B����́A�ÊD�F�̂�����ΐ��ł���A���E���ő�ʂɔ�������Ă��܂��B

�ϊ����ꂽ������@�ۂɂ͋����[������������A�X�s�[�J�[�̐U���ł̎g�p�ɓK���Ă��܂��B

���̃����O�����K���X�@�ۂ����͂邩�ɋ����A�P�u���[�����͂邩�ɋ��͂ł��B

��K�\�����x�[�X�̑f�ނł��邽�߁A�����\���̂��߂ɂ��g�p���Ă��܂��B

Revival Audio �R�[���͊ܐZ���ꂽ������@�ې��n�ŁA�w�ʂɐڒ��܂̂��Ȃ�����w������A����ȑ@�ۂ���̃t�F���g�̑w�ŕ����Ă��܂��B����́A�����ō������������A�������\���Ɍ������ꂽ�R�[�����\�����܂��B�v

�������ł��B

�����ÁX�ł����A���@���Ă݂Ȃ����Ƃɂ͉��������܂���ˁB���{�ŁA�������s���ŁA���X�Ɏ����ł���悤�ɂ��Ă���!�@�Ɨv�]���Ă����܂��B

�����ԍ��F24886817

![]() 1�_

1�_

Revival Audio ��������܂������A�_���_���ł��ˁB���� HP�ɏ悹�Ă�����ȏ�́A�����o���Ȃ������ł��B����ł͔����킯������܂���ˁB���{�ł̓W�J���S�����肾�����ł��B�Ƃɂ����A�C�O�̑���]�����҂��Ȃ���l�q�����܂��B

���āA�u�������v����u���y�ӏ܁v�ցA�������d�S���ړ����Ă���܂��B

ASR�ł́A��̃j�b�`�ȁu�����[�g���y�Ƃ��̑��̌Êy�v�̕ʃX���b�h���Ċ����������Ă��܂��B

�܂��A�}���`���̃��C���X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

�ł́A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1310404

����n�߂��u�A�����e�V���[�Y�v�ŁA�I�[�f�B�I�@��ƕ��������̃`�F�b�N�A�`���[�j���O�ɓK�����u�D�ꂽ�^���i�ʂ̉��y�����v���n���I�ɏЉ���L���邱�Ƃ��J�n���܂����B

��{�I�ɂ́A���� CD��_�E�����[�h�w�������I���W�i�������ŁAAdobe Audition 3.0.1 �ŗ�̃J���[�X�y�N�g�����͂��s�������ʂ�Y�t���@�u���̃I�[�f�B�T���v���[�����v�@���Љ�L���܂��BYouTube�N���b�v��������ꍇ�ɂ́A����ւ̃����N���\��܂����A���̉�����ۏ��邱�Ƃ͕s�\�ł��̂ŁA�����܂œǎ҂̎Q�l�܂łɁB�B�B

�J�e�S���[��W���������ɁA�ЂƂ��̓��e�Ƃ���\��ŁA�����́u�͂��߂�=introduction�v�̓��e�Ɏ����ŁA�A�ڑ�P��Ƃ��āA����A�u�t���I�[�P�X�g�������v�ɂ��ď����܂����B

����A�T��i���イ�����j���e���x�̃y�[�X�ŁA�C���ɐi�߂�\��ł��B

���肷���̍ۂɁA���܁A���Η����������A���ӌ��ȂǁA ASR�ł��A�����ł��A������ł����\�ł��̂ŁA������������������K���ł��B

�����ԍ��F24920226

![]() 1�_

1�_

BOWS����A�����ɂ悵����A�F����

��ŏЉ���G

���u�A�����e�V���[�Y�v�ŁA�I�[�f�B�I�@��ƕ��������̃`�F�b�N�A�`���[�j���O�ɓK�����u�D�ꂽ�^���i�ʂ̉��y�����v���n���I�ɏЉ���L���邱�Ƃ��J�n���܂����B

�ł����A�{���X���R�O���܂łɁA�ȉ��̒ʂ�A�A�ڂ��܂����B

[Part-00] Introduction: #587

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1310404

[Part-01] Full Orchestral Music: #588

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1311722

[Part-02] Solo Piano Music: #590

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1314703

[Part-03] Typical(?) Smooth Jazz Music with Guitar: #591

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1315676

[Part-04] Bimmel Bolle Antique Orgel; Extremely High-Energy High-Frequency Sharp Transient sound: #592

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316155

[Part-05] Color Spectrum of Tracks in CBS/Sony's "Super Audio Check CD": #593

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316865

[Part-06] Female Vocal in Jazz and Popular Music, and One Male Vocal Track for Comparison: #596

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1319250

[Part-07] Female Vocal and Counter Tenor in Early Classical Music: #639

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1320575

[Part-08] (Smooth?) Jazz Trio: #640

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1322787

[Part-09] Organ Music: #641

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1325412

[Part-10] Lute Music: #642

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1329188

[Part-11] Violin Music: #643

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1332948

��������������\��ł��B

�����ԍ��F24945305

![]() 0�_

0�_

�܂��܂����L�����������͑��X����̂ł����A�L�����Ȃ��Ȃ肻���ł��̂ŁA��U�i�b��I�Ɂj�I�����邱�Ƃɂ��܂����B

[Part-12] Cello Music: #644

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1336989

[Part-13] Harpsichord (Cembalo, Clavecin) Music: #645

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1339729

[Part-14] Piano Concertos: #650

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1340684

[Part-15] Again, CBS/Sony's "Super Audio Check CD": Analyzed by Adobe Audition 3.0.1 and MusicScope 2.1.0: #651

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1341056

[Part-16] A Cappella Chorus and A Cappella Vocal Ensemble: #652

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1343542

[Part-17] Excellent Quality Music Tracks, But Containing Unacceptably High Gain Low-Frequency Air Conditioning Noises; What Counter Measures Can We Have? #658

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1345536

[Part-18] An Interlude or Provisional Finale of the Post Series: #669

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1348148

�����ԍ��F24965560

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

���͌��ʂ��K��҂ɂƂ��āA

�ǂ��ɂȂ���̂�

�킩��Â炢��������܂���

�Ⴆ�A

�����ł悭�g����y�ȂŁA

�������ƁA���̕��̓|�C���g

�Ȃ��������Ȃ̂����

���l�̊y�Ȃ������Ƃ�

�e�ш�ł̊y��̕�����������

�����Ղ̎g����������Ƃ�

�l�ɓ`����̂��������

�c���A�����̐�������

���͌��ʂ̈Ӗ�����Ƃ���

�������������A�ʔ����Ɉ�������

�����O���t�́A

�S�ĈӖ����������Ȃ���

���������Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24967674�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����A

�M�d�Ȃ��ӌ��A���Ӑ\���グ�܂��B

���ۂ̂Ƃ���AASR Forum �ɂ����Ă� Adobe Audiotion �́u����X�y�N�g���v�� MucisScope �̕��͌��ʂ��A�����������ł���l�́A�c�O�Ȃ��瑽���͂Ȃ����Ƃɏ��������Ă��܂��B

�i�^�C���A���C�������g�̑���ƒ����ɂ��Ă��A���l�ł��B�����̕�����l�͐�^���Ă���܂����A������Ȃ��l�͕�����Ȃ��܂܂ŁA���X�Ɨ��_�I�ȋc�_��_���𑱂��āA������ɂ͓��ݍ��܂Ȃ��I�j

����A�����o�[�ł��� Doodski��������̈�l�ŁA�u���̃X�y�N�g���͉����Ӗ�����́H�@���V�т��H�v�ƒ����Ă����ۂɂ́A�����A�����܂����B�ނɂ��ẮA���e�ԍ�#597�`#638 �ŁA���̐l�X�̎Q�l�ɂ��Ȃ�悤�Ɂu���J�ȁi����I�j����Ǝ���v���s���A�悤�₭#638�ŃX�y�N�g�����͂̈Ӌ`�𗝉����Ă���܂����B

����A���́i�I�j��Î҂��܂ސ�����ASR�d���̕��X����́APM�l�ԒʐM�ŘA��������G

�u���̘A�����e�̈Ӌ`�Əd�v���������̎Q���҂ɗ��������ɂ͏��X���Ԃ������邩������Ȃ����A����ASR Forum ��A���炭����OD�t�H�[�����ł��A���t�@�����X�����Ɋւ���c�_����������s����ۂɂ́A�ЂƂ̋������I�Ȍn���I��L�i�Ƃ��̕��@�j�Ƃ��ĎQ�Ƃ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�v

�Ƃ̂��ӌ��Ɨ�܂��Ղ��Ă���܂��B

�܂��APM�A���ŁA�����̕����特�����L�i���� Sony Super Audio Check CD����� YouTube �ɃA�b�v����Ă��Ȃ��������̉����j�ɂ��āA���L��]�����Ă���A�Ή����Ă���܂��B�܂��A�������Ȃ��J���ĎQ�Ƃ��Ă��� YouTube �������A�����č��i�ʂł��邱�Ƃ��^���ĉ�������������܂��B

���Ⴆ�A�����ł悭�g����y�ȂŁA�������ƁA���̕��̓|�C���g�Ȃ��������Ȃ̂����

�����l�̊y�Ȃ������Ƃ��A�e�ш�ł̊y��̕����������������Ղ̎g����������Ƃ�

�m���ɁA���̕ӂ�܂œ��ݍ���ŘA�ڂ��邱�Ƃ��l���܂������A������܂߂�Ɗe���e���X�ɒ���ɂȂ�A���ł��������������ł����A���̓��e�������ߑ�ȕ��S�ƂȂ�܂��̂ŁA����́A�Ƃɂ����W��������y��ɓ�������`�ŁA���ꂼ��́u���Ȃ�̃T���v���[�����v���n���I�A�ԗ��I�ɏЉ���L���邱�Ƃɗ��߂܂����B

�����̓ǎ҂���́APM�ŁA�����ɂ悵����̂��w�E�ɑ�������˂������₪���Ă���A�ʂɏ��������Ă��܂��B

�A�ڂ́A�ЂƂ܂��u�b��I�ɏI���v��錾���Ă���܂��̂ŁA�ǎ҂̊F����̔����iPM�ʐM�A���e�������݁j�����炭�������A���̌�A�K�v�ɉ����āA�����ɂ悵����̋M�d�Ȃ��������Q�l�ɂ����Ă��������Ȃ���A�X�̃T���v���[�����ɂ��Ă̏ڍׂȏ��������p���������ƍl���Ă���܂��B

�i���́jASR�̏d������́G

�u�X�y�N�g�����͂��܂߂āAASR�ł��A���̃t�H�[�����ł��A�O�Ⴊ�Ȃ����Ɍn���I�ȉ����Љ�Ȃ̂ŁA�X�y�N�g���̈Ӌ`���\���ɗ������Ă���I�[�f�B�I�t���[�N�ł��A�y�X�����ӌ����q�ׂɂ������ʂ����邩������܂���ˁB�v

�u�܂��A�M�a�قǂ̃��x���ɒB���Ă���}���`�`�����l���V�X�e�����\�z���Ă���l�́A�c�O�Ȃ�����ɏ����Ȃ̂ŁA�݂Ȃ���A�ߊ�肪������ۂ�������Ă��邩������Ȃ����A�M�a�̃X���b�h�ւ̃A�N�Z�X���̋}�㏸�i�ŋߋ}�����ĂP�T���Q�������j�́A�����̓ǎ҂�����̘A�ڂɔ��ɒ��ڂ��Ă��邱�Ƃ�@���Ɍ���Ă��܂��B�v���ɐ[�����ӂ��܂��B�v

�Ƃ�PM�A���Ղ��܂����B

�A�����e�̏����Ǝ��M�ŏ��X��ꂽ������܂��̂ŁA���炭�x�e���Ȃ���A���̃X�e�b�v��T�d�ɒT��܂��B

����ƁA�A�A

��́G

�u�A���v�����E�[�t�@�[�������A�ł���Ζ��L���r�l�b�g�ŐV�����Č��݂� 30 cm JA-3058 in NS-1000���L���r�l�b�g�Ɣ�r�������I�v

�̍\�z�́A���ł��������Ă��炸�A�s�ӁA�������p�����ł��B

���� KLH �� Model Five �ŐV�^�@�i�Ƃ���25cm�E�[�t�@�[�A���L���r�l�b�g�j�ɂ��ď����W���ł��B���Ȃ�A��������������LCR�l�b�g���[�N�̓o�C�p�X���āA�A���v���������݂܂��B

�����ԍ��F24967846

![]() 1�_

1�_

�����ł��B

�u����OD�t�H�[�����ł��A�v�@���@�u���̃I�[�f�B�I�t�H�[�����ł��A�v

�����ԍ��F24967853

![]() 0�_

0�_

���߂܂��āA��Topping DM7��EKIO�i�������Łj�Ń}���`�`�����l���̎������ł����A����Ƃ��܂������܂����B

Web�p��WindowsPC�Ɠ����{AMAZON MUSIC HD�̂��߁A����≹���ϓ������肷�錻�ۂɔY�܂���܂����B

�ŏI�I�Ƀo�b�N�O�����h�ł̗D�揇��UP�ƁA�A�v�������A���^�C�������ɕύX���邱�Ƃɂ��������܂����B

FB�̃I�[�f�B�I�}�}�j�A�ł��グ�Ă��܂��B

����HP�ł̖{���̓��e���ȉ��ɂȂ�܂��B�F�l�̓��e�������ɔ��ɖ��ɗ��������Ƃ����ӂ������܂��B

https://office-mos.com/soft-channel-device-ekio-windows-settings-air-recording/

�����ԍ��F24973219

![]() 2�_

2�_

moto888����

���Q���A���Ӑ\���グ�܂��B�@�uEKIO�Ń}���`�`�����l���v�̒��Ԃ���������悤�ŁA�����������܂��B

���̃V�X�e���̍ŐV�́A������ł������������܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1206700

�����ł��A���ŋ߁A�T�v���Љ�Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1348148

EKIO�ł́A�O���[�v�x���i�^�C���A���C�������g�����j�� 0.1�~���b�ȉ��̐��x�Őݒ�ł��܂��̂ŁA����A��C���̔g�`����Ń^�C���A���C�������g�ɂ����킵�ĉ������B���̃^�C���A���C�������g�����ɂ��ẮA�����ŗv�Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1098097

�����ԍ��F24973400

![]() 2�_

2�_

moto888����

���}���`�`�����l���A����Ƃ��܂������܂����B

���߂łƂ��������܂��A���ꂩ�炪�{�Ԃł��ˁB

�����ԍ��F24973748�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

moto888����

������x�̖ڏ���������܂�����A���S�ʂ�����APC�̓I�[�f�B�I�Đ��i�Đ��\�t�g�{EKIO�j��p�Ƃ����悤�A�����߂��܂��B

���̏ꍇ�A�u�I�[�f�B�I�Đ��v��p�ɁA���Ȃ�Â�����PC�Q��i���S�t�@�����X�Ŗ����j���g���Ă��܂��BPC�Ƃ��Ă̐��\�͒��Ȃ��̂ł����AJRiver MC �� EKIO ���ғ��������ŁA���\��̖������������Ƃ͈�x������܂���B�ʏ�� Windows 11 Pro 64 bit �ŁA�L��Home LAN �ŃC���^�[�l�b�g�ɂ͏펞�ڑ����Ă���܂��B

PC�̃X�y�b�N�Ȃǂ́A�����̃X���b�h�������������B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-12#post-458361

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1206700

EKIO��JRiver MC �̉ғ��ɂ́A���ɗD��x�Ȃǎw�肵�Ă���܂��A���̖�������܂���B

�����ԍ��F24974062

![]() 1�_

1�_

PC���p�̃}���`�`�����l���I�[�f�B�I�ł́A���S�ʂ��l�������V�X�e���́u�N���v�Ɓu�I���i�V���b�g�_�E���j�v�̃v���Z�X�ɂ����ӂ��K�v�ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-880351

�ꌩ���G�Ɍ����邩������܂��A���͒ʏ�A�V���b�g�_�E�� �V�[�P���X�� 1 ���ȓ��Ŋ������A�N�� (�_��) �V�[�P���X�� 2 ���ȓ��Ŋ������܂��B

�����ԍ��F24974088

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

���Ⴆ�A�����ł悭�g����y�ȂŁA�������ƁA���̕��̓|�C���g�Ȃ��������Ȃ̂����

�Ƃ̂��w�E�Ղ��Ă���܂����B

�{���A�t���I�[�P�X�g�������Ɋւ��鎄�̏Љ�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1311722

�������ɂȂ�ꂽ�C�M���X�̕�����PM�A��������A�Q�Ԗڂ̉����G

Schubert: "Rosamunde", Kurt Masur and Leipzig Gewandhaus Orchestra (412 432-2 Philips)

�ɂ��āA�u�������Ƃ��̒��ړ_�v�ɂ��Ă̎��̋L�ځE������M�d�ŁA���ɎQ�l�ɂȂ�܂��A�Ƃ̎ӎ������������܂����B

���̓��e�V���[�Y�S�P�W��ŏЉ���S�����ɂ��āu�������v���ڍׂɏ������Ƃ͂ł��܂���ł������A��L�̂悤�Ɂu�������v�Ɓu���ڗv�f�v���w�E�����������������܂��B

���ꂩ��A�u���܂���H�v�̊��͐@���܂��A�uSony Super Audio CD�v�̑S�g���b�N�����L���ė~�����A�Ƃ̗v�]�������͂��Ă���܂��B

����́A�S�g���b�N�̐��䕪�͂� MsuicScope���͌��ʂ��A�����ŏЉ�܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1341056

��̋��ٓI�ȍ�����e�X�g�E�`�F�b�N�p�g���b�N�i�g���b�N�Q�O�j�ɂ��ẮA���̓��e�œ��ʂɎ��グ�܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316155

���̗D����́i�I�j�uSony Super Audio CD�v�́A���{�݂̂Ń����[�X����A�C�O�ł͒��Âł�����͂قڕs�\�ł��̂ŁA���v�]�̕��ɂ͌l���p����őΉ����Ă���܂��B���C�i�[�m�[�c�����q�͓��{��I�����[�ł��̂ŁA�����S�ĉp�������qPDF���쐬���Ă��m�点���Ă���܂��B���̎��̖|��ɂ��p�����q�́A��̓��e�ɂ��Y�t���Ă���܂��̂ŁA��������������ł����炲���������B

�����ԍ��F24974770

![]() 0�_

0�_

�F����A

�uSony Super Audio CD�v���u�\�j�[�@�X�[�p�[�I�[�f�B�I�`�F�b�NCD�v�́A���������{�ꃉ�C�i�[�m�[�c�����q��PDF���܂߂āA��������������ł�����A���m�点�������B

�����ԍ��F24974796

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

�@���������͂ƃJ�e�S�������ł��ˁB

�@���������ā@�����������Ă܂���B

�@��r�����̓�����A�b�v���Ă���̂Ł@���̎�̌��l�^�ȂɊւ��Ă�

�E���ɒ��ڂ��ĕ����̂��ϓ_�����m�ł��邱��

�E���u�A���ɂ���Ċϓ_�̍����o�₷������

��30�b�ȓ��Ō�����������

�@���@�����Ɣ]���L���������Ȃ�����

��Youtube�ō폜����Ȃ�����

���^�������������ǂ�����

�@���@�^���������̂��ϓ_�Ƃ��Ă͗L��

�E���y���͂���܂���Ȃ�

����x���߂���A�ȒP�ɓ���ς��Ȃ�����

�@���Ă��ƂɋC���g���Ă��܂��B

�@���ɁA�Z�������͕K�{���ڂ��Ǝv���Ă��܂��B

�@�����Ƃ��Ắ@���J���Ă��r����̐��\�`���S�{�́A�^�����ā@���C�u�����I�ɕۑ����Ă��ā@�Â����̂Ɣ�r���Ă���̂Ł@�ǂꂾ���ǂ������������Ă��ȒP�ɕς����Ȃ��̂Ł@���J���Ă���悤�ȕ��������ɂȂ��Ă��܂��B

�@���������A�lj����N�G�X�g���@���y�����R�����Ƃ������܂����A�����̌����̂��߂ɂ���Ă����Ł@���܂�ς������͂Ȃ��ł��B�i�Ƃ������A���ƂȂ��Ă͕ς����Ȃ��j

�����ԍ��F24974859

![]() 2�_

2�_

BOWS����

���v���Ԃ�ł������܂��B���̌����A�S�����������ӂł��B

�����A���ʁA

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1310404

�ȍ~�̘A�ړ��e�ŏЉ���L�����u�I�[�f�B�I �T���v���[�����v�̂قƂ�ǑS�ẮA����2019�N�̂V�����Ƀ}���`�`�����l���I�[�f�B�I�\�z������ NS-1000 �����ɒ��肷��ȑO��������������C�u�����ɕێ����A�u�T���v���[ �v���C���X�g�v�Ƃ��ď�p�������Ă��鉹���ł��B

���[Part-00 Introduction] ���e�ɂ��������悤�ɁA�V�X�e���J���̊e�X�e�b�v�̎�ϓI (�ꍇ�ɂ���Ă͋q�ϓI) �]���ƌ��̂��߂ɁA�D�ꂽ�^���i���̂��܂��܂ȉ��y�g���b�N�ō\�������u�I�[�f�B�I �T���v���[ �v���C���X�g�v����Ɉێ������p���邱�Ƃ͔��ɏd�v�ł���ƍl���Ă���܂��B

step-by-step �ŃV�X�e���\�z��i�߂�ɂ������āA���Ձ^�s�ς́u�I�[�f�B�I �T���v���[ �v���C���X�g�v���g���āA�X�e�b�v���Ɏ�ϓI�ȕ]������ɍs�������Ƃ͑吳���ł������Əq�����Ă���܂��B

�����ԍ��F24975207

![]() 1�_

1�_

BOWS����A�����ɂ悵����A�F����

����̘A�ړ��e�ŏЉ���u�I�[�f�B�I �T���v���[���y�����W�v�́A�Љ���J�e�S���[�i�W�������j�����ɕ��ׂ�ƓY�t�̒ʂ�̃v���C���X�g�ɂȂ�܂��B

�S�U�O�ȂŁA���T�C�Y�͖� 7.5 GB �ł��B�@�������v�]������A�S�Ă̔k���������A�܂Ƃ߂ċ��L�����Ă����������Ƃ��\�ł��B

�����ԍ��F24975227

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

����Ă��肪�Ƃ��������܂��A������ƕʌ�

�V�X�e���ł�������������

�EST ��T925��NS1000�̉��ɒu���Ă���̂͂Ȃ�

�ETW��6-8.8kHz�̋����Đ��Ȃ̂͂Ȃ�

ST�͌�����NS1000�̏�ɒu�������Ȃ������A��r�������㉺�����������Ƃ��A

TW�ш�ɂ��Ă�T925�̕����ш�I�ɔ��������ATW�͋����Ȃ��Ă��܂���

�̂ł��傤���H

�����ԍ��F24975445

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

�����ŁA���ɏڂ������L���Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-370571

�������A���Q�l�܂ŁB

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673

�����ԍ��F24975512

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

���ETW��6-8.8kHz�̋����Đ��Ȃ̂͂Ȃ�

Be-TW�̍Đ�����́AEKIO�ł͎w�肵�Ă���܂���B�i��q�� 25 kHz �ɂ�����n�C�J�b�g -48 dB/Oct �͎w�肵�Ă��܂��B�j

Yamaha Be-TW JA-0513 �i3 cm�j�́ABe-SQ JA-0801 �i8 cm�j�Ɠ��l�ɔ��ɗD�ꂽ Be-�h�[���ł����A 14 kHz �����ł� 20 kHz �ɂ����ă��X�|���X���ቺ���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-837485

����́A���� mikessi ������ϑ����w�E����Ă���Ƃ���ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-696677

�hCareful study of my NS1000 samples showed the tweeter response drops like a stone beyond ~15kHz,�h

����A�D����̂� Fostex T925A �́A40 kHz �܂Ńt���b�g�ł��B�i�l�Ԃ́A25 kHz �ȏ�͂قƂ�ǒ����܂��B�j

���� ST �Q�C���̏_��Ȓ����@�\�ɂ��ẮA�ŋ߂̓��e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1332948

����������ǂ�ł݂ĉ������B�u���E�U�̓��{���ł��A�������������������Ƃ����������������邱�ƂƎv���܂��B

�����ł́A�N��ˑ��� 7 kHz�` 20 kHz �ɂ����钮�͂̒ቺ�X���Ƃ��̕�ɂ��Ă�����Ă��܂��B

�ȑO�ɂ������܂������A 25 kHz �� -48 dB/Oct �̃n�C�J�b�g�t�B���^�[��ݒ肵�Ă��鍪���Ɨ��R�́A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1189326

�������������B

�����ԍ��F24975547

![]() 0�_

0�_

�����ł��B

�������ł́A�N��ˑ��� 7 kHz�` 20 kHz �ɂ����钮�͂̒ቺ�X���Ƃ��̕�ɂ��Ă�����Ă��܂��B

�������́A

�u�����ł́A�N��ˑ��� 7 kHz�` 20 kHz �ɂ����钮�͂̒ቺ�X���Ƃ��̕�ɂ��Ă��G��Ă��܂��B�v

���炵�܂����B

�����ԍ��F24975551

![]() 0�_

0�_

�F����A

���� ASR Forum �ɂ�����u�}���`�`�����l���I�[�f�B�I �v���W�F�N�g�v�X���b�h�S�̂ɂ��Ẵn�C�p�[�����N�ڎ����A���L�̂Q�ӏ��ɂ���܂��̂ŁA�����p�������B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-961964

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/post-962823

�����ԍ��F24975554

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

���݂� Fq���X�|���X�́A�Y�t�}�̒ʂ�ł����A �uTW �� 6 kHz - 8.8 kHz�v�Ƃ����̂́A�ǂ��ł����ɂȂ��܂������H

�����������̂悤�ɋ��L���Ă���ӏ�������A��������K�v������܂��̂ŁB�B�B

�����ԍ��F24975605

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

�ڍׂȂ��������肪�Ƃ��������܂�

�� �uTW �� 6 kHz - 8.8 kHz�v�Ƃ����̂́A�ǂ��ł����ɂȂ��܂������H

TW��ST�̑ш悪����Ă���F�����Ȃ��������߂ł�

�E�`��6.3k-9.5kHz�̋��ш�Ŏg���Ă���Tw������̂œ��l����

�����ԍ��F24977550

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

�����ł��B

�����Ȃ�ł��B�@Be-TW �́A6000 Hz �ȏ�ʼn̂��Ă���A ST �́A3��F�ƕی�� 10��F����ł��̂ŁA�P�^�i1/3 + 1/10) �� 2.3��F�@�̃n�C�p�X�i���[�J�b�g�j�ŁA�� 8800 Hz �ȏ�ʼn̂��Ă܂��B�܂�A8800 Hz �ȏ�ł́ABe-TW�� ST ���ꏏ�ɉ̂��Ă��܂��B

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673

�ŁATW�����AST�����ATW+ST�A �̐M���Ƌ�C���������ɑ��肵�Ă���ʂ�ł��i�Y�t�̑���}�j�B

���́iTW��ST���ꏏ�ɉ̂��Ă���I�j�_���AST�̕����I�z�u�Ɩ��ڂɊւ���Ă��܂��B

����Ȕz�u���̗p����l�͈�ʓI�ɂ͌����܂��AASR Forum �̏�A�ŁA���Ɠ��l�� TW��ST�����Ȃ����Ė炵�Ă���l�����l�̔z�u�iST��TW�ŁAWO��SQ���㉺���狲�ށI�j��������āA�u�ځi���H�j����̑f���炵���I�v�ƒm�点�Ă���܂����B�����ɂ悵������A�@�����A��x�����Ă݂ĉ������B

���Ȃ݂ɁA���ɒu���Ă���ST�͏��������グ�āA���X�j���O�|�W�V�����̃\�t�@�[�ɍ����Ă��鎄�̊�i���j�̕��������Ă��܂��B

�����ԍ��F24977836

![]() 1�_

1�_

�F����A

��� Audio Sampler Tracks �A�ړ��e�ɏ]���āA���́u�I�[�f�B�`�F�b�N�����v�v���C���X�g���X�V���܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1356792

�ɏ������Ƃ���A�S�U�O�ȁi�k�I���W�i�������j�����[���� ZIP�t�@�C���i6.5 GB�j���쐬�ς݂ł��B���������������܂�����A���m�点�������B

�����ԍ��F24980106

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

�� TW��ST�����Ȃ����Ė炵�Ă���l�����l�̔z�u�iST��TW�ŁAWO��SQ���㉺���狲�ށI�j���������

�Ȃ�ق�

�^�������Ȃ̂ł��傤��

���͍��E�Ȃ̂ŏc�����̈ʒu���x�Ⴂ�ł���

�n�C���x���ɂȂ��Ă���ƌ����Ă���̂���

TW�ł͋ɂ߂ă��j�[�N�ł���

���\�J�\�ł��v�������Ȃ��̂ł�

�����ԍ��F24980322�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

ST���g���Ă���l�́A�ш�I�ɂ́A�����ꏭ�Ȃ���TW�Ɣ���āi�d�Ȃ��āj���܂��̂ŁA�^�������I�Ȍ��ʂ͂��Ȃ茰�������A�ƍl���Ă���܂��B���̂悤�ɁA�㉺�����ł��̂ŁA���Ɣ]�͊ȒP�ɓ����I�Ɋ�����̂�������܂���B

���܂��ꂽ�Ǝv���āA��x�AST�����ɒu���z�u�������Ă݂ĉ������I�i���̐ݒu�̂悤�ɁA���C��SP��������R�Ocm�ȏ㕂���Ă���K�v����ł����B�B�B�j

�����ԍ��F24980540

![]() 1�_

1�_

�F����A

����I�i�N�ԂQ��I�j�Ɏ��{���Ă���S�ẴR�l�N�^�[��IPA�i�C�\�v���s���A���R�[���j�ɂ�銮�S���|���P�O���R�O���̐��V���������ɍs���܂����B

�Ȃɂ���A�ړ_�������̂ŁA���J�ɐ��|����ɂ͂S���Ԃقǂ�����܂����A�N�Q��̎��{���������Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B

������AASR�ŋ��L�����Ƃ���A��������t�H���[�����Ă���܂��B����������������������B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1364698

�Ƃ���ɑ������Ƃ�ł��B

�����ԍ��F24990850

![]() 0�_

0�_

2022/11/02 22:27�i1�N�ȏ�O�j

�댯���w��� IPA �ł����B

���̐��̒��A���ɕ��a�ł��Ȃ��B

IPA �Ƃ����� India Pale Ale �ł��傤���B

�܂��A�^�u���C�h���� ASR �ł������������Ă��������B

�����ԍ��F24991806

![]() 0�_

0�_

�Q�`�R���~���x�ŕ��i�쐬�ɕ֗��Ȍ����`�RD�v�����^

���`������� IPA �ł̐�������ꍇ������炵���ł���

���N���l���������G�^�m�[���ɂ���l�����邻���ł�

�Ȃ��A���̊댯���͒��ׂĂ���܂���

�����ԍ��F24992004

![]() 0�_

0�_

���͉��w�^��w�^�������w�@����̐��ƁiPh.D.�j�ł��āA�e��̐���N���[���u�[�X�i�N���[���x���`�j�̏��ۏ����Ȃǂɂ�����IPA�̗��p�ɂ͈��S���@�K���ʂ��܂߂Đ��ʁ��K�n���Ă���܂��B

�����ԍ��F24992077

![]() 1�_

1�_

�Ƒ����킸���ł��z���\�������邩�ł���

�C���t���G���U��R���i�N�]��

�E�B���X������

�j�R�`����g���G���i�l�C���A�[�g�A�t���O�����X�ށj���z���Ƃ����܂�ɁA�E�B���X���]�֖�����蔲���邱�Ƃ�����炵��

�Ғŕ��ʂɍs�����Ƃ��A���������M�܂ł�

�u�����܂�v�ł�����^����ɂ��Ă������ł�����

�����ԍ��F24992106

![]() 0�_

0�_

���Q�l�܂łɁB�B�B�����m��������܂��B�B�B

Audio-Technica �́u�ړ_�N���j�J�v AT-6025 �́A�ɂ߂č����ł����A�����͒P�Ȃ�W�O�`�X�O�� IPA�i�C�\�v���s���A���R�[���j�ł��B�c��̂P�O�`�X�O���́A���ł��B�@�e�ʓI�ɁA���܂�ɂ������ł��̂ŁA���͈����ɍw���ł��� 480 ml �� �P�O�O�� IPA �ŕ�[���܂��B

��ʂɁA���ێ��ɂ�����N���[���x���`�̏��ۏ��łɂ́A�V�O�`�W�O���� IPA�X�v���[���g�p���܂��B�R�O�`�Q�O���̐��͏��ې������ł��B�������AHEPA�t�B���^�[�o�R�ŋz�C�������r�C���Ȃ��畬�����܂��B

���́A���N�ɘj���āA���̂悤��IPA���g�������ɏ]�����Ă܂���܂����B

���̌��́A�����܂őł��~�߂Ƃ������܂��傤�I

�����ԍ��F24992220

![]() 1�_

1�_

�͂��A���肪�Ƃ�

�O�P�D�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z

��YouT����Ń}���`�A���v�Ƃ͉����ׂĂ݂܂��B

�����ԍ��F24992254

![]() 0�_

0�_

�F����A

���x���x�I�̊��͔ۂ߂܂��� ASR Forum �ɂāA�X�s�[�J�[�̏����������ɂ��ď����ʔ����c�_�Ǝ������s���Ă���A�����T�ώҁ��o���҂Ƃ��ĕ����I�ɎQ�����Ă���܂��B

��������������ł�����A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1361122

�ȍ~�������������B

�����ԍ��F24992319

![]() 0�_

0�_

�����ƁA�����ł��B

��Audio-Technica �́u�ړ_�N���j�J�v AT-6025 �́A�ɂ߂č����ł����A�����͒P�Ȃ�W�O�`�X�O�� IPA�i�C�\�v���s���A���R�[���j�ł��B�c��̂P�O�`�X�O���́A���ł��B�@�e�ʓI�ɁA���܂�ɂ������ł��̂ŁA���͈����ɍw���ł��� 480 ml �� �P�O�O�� IPA �ŕ�[���܂��B

�������́G

�u�c��̂P�O�`�Q�O���́A���ł��B�v

���炵�܂����B

�����ԍ��F24992325

![]() 1�_

1�_

BOWS����A�����ɂ悵����

����l�l�̂��w���^���x���̎����ł����鎄�́u�^�C���A���C�������g��SP�ߓn�����̑���ƒ����v�ɂ��āA�܂��܂��A�����쐬�����e�X�g�M���Q���g���ē�������ƒ�������]�������iYems����A�h�C�c�ݏZ�j���R���^�N�g���Ă����܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1366363

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1367026

�ł��B

ASR Forum �ł́A��֗̕��Ȍl�ԘA��PM�V�X�e�����g����̂ŁA���� Yems����Ƃ̑��k�^�x�����J�n���Ă���܂��B

��� PM�V�X�e���ő��k���Ă���̂ŁAASR�ł��A�����ł��A�S�Ă͏Љ�Ă���܂��A���̕��łP�O�l�ڂ̐M�����L�̂���]�ł��B

�܂��A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1364737

�ł́AMarcosCh����A

��Hi Dualazmak, thanks for sharing, someday someone will have to print this valuable thread into a reference book...

�Ƃ̒g��������Ղ��܂����B

������ABOWS����A�����ɂ悵����̂��w���Ƃ��x���������Ă����I�@�ł������܂��B

���炽�߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B

����ɁA������́G

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24859394/?cid=mail_bbs#24980106

�ł��m�点�������́u�I�[�f�B�`�F�b�N�����v�v���C���X�g�ŐV�łɂ��Ă������̕��X����PM�R���^�N�g������A�Ή����ł��B

ZIP�t�@�C�����p�ӂ��܂����̂ŁA�����ɂ悵����ւ� ASR ��PM�ł��A���\���グ�܂��B

�����ԍ��F24994728

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����ABOWS����A�F����

Tim Link ����ɂ��uSP�����������v�Ɋւ���l�X�Ȏ����i���s����j�ł����A���ǂ̂Ƃ���A�����w�E���Ă�������֎��ʂ�����悤�ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1368460

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1368493

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1368734

�R�߂̃����N�ŁA�����A�ēx�A���������悤�ɁA

�P�D�S�Ă�SP���j�b�g�Ԃɂ����� 0.1 msec�@���x�̃^�C���A���C�������g

�Q�DSP���j�b�g�E�L���r�l�b�g�̕����I�z�u�A���ɂ���炪��������

�R�DSP�Q�̔w��ƃ��X�j���O�ʒu�̔w��ɂ�����u�����I�Ƀf�b�h�ȋ�ԁv�̕K�v��

�����肪�A��͂�L���ł��ˁB

�����ԍ��F24995278

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

���j�b�g�z�u�ŏ����ȉ��z�����A

0.1ms���x�̕�ʼn��̟��݂��Ȃ�

�X�e���I�̌����ʂ�ł���

�����ǂ̂Ƃ���A�����w�E���Ă��������

�����Ɏ��ʂ���̂́A���������̂�

�����ƍl�@���������̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24995552�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�@�X�s�[�J�[���݂̏����ł����A�^�C�����C�����g���k�����邱�Ƃɂ�鉼�z�_�����͌����I�ȉ����@���Ǝv���܂��B

�@�ŋ߁A�����^�̃t�������W���g���n�߂ā@���z�ł͂Ȃ��{���̓_�����̉����Ă��܂����A����ω��z�͖{���ɏ��ĂȂ��ȂƎv���͂��߂Ă��܂��B

https://theaterbeat.shop-pro.jp/

https://www.youtube.com/watch?v=Gr2R-TLCz1U&t=10s

�@�}���`�E�F�C���������Ă���ƕs���͖����ł����A�_�����t�������W���������ƂŁ@�}���`�E�F�C�����Ɓ@�ǂ����Ă�����ɂ�蕽�ʕ����Ɉړ����Ă��銴�����킩���Ă��܂��B

�@�t�������W�ł����Ă��G���N���[�W���̑傫�Ȃ��̂́A����̕��˖ʐς��傫��������A�o�X���t�|�[�g����̘R����ˉ����ō������Ă��銴�������܂��B

�@Youtube�ł́@���j�b�g����30cm�̋ߐڈʒu�Ƀ}�C�N���Z�b�e�B���O�����I���}�C�N�^���Ł@��ԕ\���͕������܂��A��������Ɓ@���Ƃ̍����傫���ł��B

�@7cm�̖��^�̕��ʃt�������W�X�s�[�J�[�Ńo�X���t�|�[�g����̉��R��������A�G���N���[�W���̔�����@�قړ_����

�@���j�b�g�̐K�Ƀf�b�h�}�X�Ԃ�����ŐU�����̂�}��������A����ɐ��x���オ��܂����B

�@�������A7cm���j�b�g�Ȃ�Ł@����a�E�[�t�@�[�̂悤�ȕ��̂悤�Ȓቹ�͂���܂��A1L�̒����^�Ƃ��Ă͋K�i�O�̒ቹ���o�Ă��ā@�T�u�E�[�t�@�[�����ł����Ƃ��g���܂��B

�@�X�s�[�J�[�͖��\�ł͖����̂Ł@�������āA����Ë�����̂��@�g����̑z������ł����A���낢��ʔ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F24997407

![]() 2�_

2�_

BOWS����

�����Ȃ���̂��쌩�A���肪�Ƃ��������܂��B

���́A����̓����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[�ŁA�����̊J�n���ォ��َ��܂ŁA�_�����i�I�jSP�𒆐S�Ɏ������s���܂����B���ɂ��A�����̒�������SP�������������܂����B

���ʓI�ɁA�������Ɋ����i�Ռ��H�I�j����SP�́A Fyne Audio �� F1-12S �݂̂ł����B������A���ɍ����ł����B�B�B

https://www.fyneaudio.com/product/f1-12s/

��̍ŐV Audio Sampler Playlist�����W�i�U�O�ȁj�� Audio CD�ƃf�[�^DVD �Ŏ��Q���AF1-12S�ɂ��ẮA�Ȃ�Ǝ������̂��߂Ɂi���̗���҂�������ɂ�������炸�j�P���Ԃقǂ��[�ĂĂ���āA�f�[�^DVD���R�s�[����PC�o�R�ŁA���̂̒m��Ȃ�������DAC�ƒ������p���[�A���v�ŁA�������莎�������Ă��炢�܂����B�f�B�|���[�́AAXISS�Ђł��B

http://www.axiss.co.jp/

���̌��݂̃Z�b�g�A�b�v�𗽉킷��i�Ɗ������j������^���Ă��ꂽ�̂́A���� F1-12S �����ł����B

F1-12S �́A���̎�̍����@�Ƃ��Ă͊��x�i�\���j�����ɍ�����96 dB (2.83 Volt @ 1m, nominal impedance 8 Ohm)����܂��̂ŁA�ƒ�ŁA�莝���̃A���v�Q�ŁA�炷�̂ɂ��K���Ă���Ɗ����Ă��܂��B��ʓI�ȃv�����C���A���v��p���[�A���v�ł��y�X�Ƌ쓮�ł��܂���A�Ƌ��i���蕶��H�j�ł����B

�ȑO���b�����������A�ł����AAccuphase�Ђ͐V�����Љ��̎������� F1-12 �����܂������A�߁X�A F12-12S �֍X�V���邻���ł��BF1-12S�ł́A���ቹ�i 20 Hz - 50 Hz�j�̉ߓn�������傢�ɉ��P����Ă���A�Ƃ̂��Ƃł����B

�����d�l�Ƃ��ē����l�b�g���[�N���o�C�p�X����SP�o�C���f�B���O�|�X�g�̑��݉\�����p���{�Ђ֖₢���킹�Ă���܂��B��ɂ���āA�Q��̃X�e���I�A���v�A�܂��͂S��̃��m�����A���v�ŁA�}���`�`�����l�������쓮�������A�Ƃ����킯�ł��B

�ł��A���܂�ɂ������Ȃ̂ŁA���̂Ƃ���A�u���v���W�F�N�g�v�̈���o�܂���B

���̂悤�ȐV�����u���v��^���Ă����_�ł́ATokyo International Audio Show ���L�Ӌ`�ł����B

F1-12S �́A���ቹ�i40 Hz�ȉ��j�́A��ʂ̂R�U�O�x���˃|�[�g����̔��������C���ɂȂ�悤�ł����A���炭�T�OHz�ȏ�́A�����g�̈�܂œ_�����ƍl���Ă��悳�����Ȏd�l�ŁA���I�ɂ́A���݂̎��̃V�X�e���𗽉킈�������Ȋ�����^���Ă���܂����B�������A���̃��X�j���O���łǂ���A�ǂ��������邩�A�͉ۑ�ł����B

���t�������W�ł����Ă��G���N���[�W���̑傫�Ȃ��̂́A����̕��˖ʐς��傫��������A�o�X���t�|�[�g����̘R����ˉ����ō������Ă��銴�������܂��B

������f���ƁAF1-12S �̂��̓��قȊO�`�O�ςɂ��[���ł��܂��B�ǂ�ȉ����ł��A�����ʂł��A�剹�ʂł��ASP �����S�ɏ����Ă��܂����A�����ʒu�����E�A�O��A�㉺��1m���x�ړ����Ă��A�X�e���I�C���[�W�������܂���B�i�����ʒu�́A�قڂP�ӂTm�̐��O�p�`�̒��_�ł����B�j�@���ቹ�`�ቹ�@�̉ߓn�������A���̎��ɂ͑f���炵���������܂����B

F1-12S ��͕�ł���悤�ȑ���a�œ_������ DIY SP�쐬�͂��蓾�邾�낤���H�@�Ƃ̖����c��܂��Ă���܂��B

����قǑf���炵���̌��ł����B�i���Ȃ��Ƃ��A���ɂƂ��ẮB�B�B�j

�����ԍ��F24997873

![]() 0�_

0�_

dualazmak����ABOWS����

������̓����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[��

�q�}�������̂łՂ���ƍs������A

���Ԃ��ԈႦ���悤�Œ��璆

�������āA�X�}�z�Ō��J���Ԃ�T�����̂ł���

���O�o�^�y�[�W�ɔ����A�悭�킩��Ȃ�

������������Ă�ƁA�x���`�̐l����Ăɑ���o��

�����Ƃ����Ԃɒ��ւ̗�ɁA

2�Ԗڂ�3�Ԗڂ̓z�e�������3���ԊF�Ώ܂̉�b��������

������ł̓Y�����݂����Ƃ��A���߂Ă���

�}�j�A����Ȃ�1�Ԃ̐l�́A������̒����ɋ����A

������ƊԈ�����Ⴝ�����A�����܂�������s�ސT�̂悤��

���X�A�o��ɏo��ꂸ�ł����B

�}�j�A�̃K�b�c�ɋC��t����ł��ˁB

��F1-12S ��

���^F1-12�́A�z�[���ƃR�[���̂Ȃ��ڂ�

�z�[���̌������Â��̂��A750Hz�ł͈������肷���̂悤�ȋC��

���܂����A���悪������Ǝキ�āA

�p���ۂ܂����悤�ȁA�����n��������Ȃ������Ă��܂����B

��r��B&W��TAD�������̂ŁA���܂��܁A�����������̂���

�V�^�́A�ǂ�Ȃ̂������Ă݂����ł��B

�����܂�ɂ������Ȃ̂�

�~���Ȃ̂��A�ǂ������������ŁA���K���o���������Ȃ�܂���

�y�A600���~���炢��SP�Ȃ�����Ɋ����Ă��邩������܂���B

���o�X���t�|�[�g����̘R����ˉ����ō������Ă��銴����

�_�N�g�̘R��́A���������Ȃ��ł���

�t�������W�́A�_�N�g��w�ʂɂ���

�K�X�����Ɗ����ASW�g����������������

�}���`�Ȃ�E�[�t�@�[��150Hz�ȉ������g�p�ɂ���ƒ��ቹ�R��͌��邵

�_�N�g��10Hz���炢�̃`���[�j���O�ɂ���

�����ꂷ��ŁA�z���ޕt�߂�������o��

�_�N�g�̓K�X�����A���܂�~���炸20Hz�܂Ńt���b�g�ɏo�Ă������

������Ă��܂��ƁA�R��͋C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂���B

�����ԍ��F24999575

![]() 1�_

1�_

������̓����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[

���́Aweb���O�o�^�i�\��j�J�n�̓��i�X��12���j�ɁA���U�œ���o�^���Ă��肵�܂����B

�w����i�X��12���j�̂O�O�F�O�O����o�^���悤�Ƃ�����A�T�C�g���I�[�v�����Ă��Ȃ�!�@���܂ʼn��x���g���C�������_���I

�O�X�F�O�O�ɂȂ��Ď����ǁ�LUXMAN �֓d�b������A�u�����A�����10������I�[�v�����܂���B�v�@�Ƃ́A�̂ȕԓ��ŁA�v�킸�A�u����Ȃ�A�Ȃ�10�������t�J�n�Ə����Ȃ��̂ł����H�v�A�Ƃ��Ȃ苭���R�c���܂����B

����ŁA�\��J�n�̂X��10���̂P�O�F�O�O�ɁA�\��o�^���܂����I���݂����Ȃ̂ŁA�����P�O���Q�W�����j���ɗ\��A�قڏI�����낤�낵�Ă܂����B

�����ԍ��F24999704

![]() 1�_

1�_

BOWS����A�����ɂ悵����

����ȓ����f�U�C���̂R-way �A�N�e�B�u�i���̓A���v�R��g���jSP�A�ǂ��v���܂����H�@

https://www.me-geithain.de/en/rl-901k2.html

�i���炭�j���ŁA�E�[�t�@�[�T�C�Y�� 400 mm cone�A�~�b�h�����W�� 125 mm cone�A�c�C�[�^�[�� 25 mm dome �ł��B

550 x 500 x 430 mm �ŏd�ʂ� 48 kg ������܂��B

�f�U�C���R���Z�v�g�I�ɂ́A����Ȃ��́i�A���v�͑g�ݍ��܂��R�y�ASP�[�q�ŊO���A���v�Ń}���`�쓮�j������ł��Ȃ����낤���A�Ǝv�Ă��Ă���܂����B

�����ԍ��F25005684

![]() 0�_

0�_

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-stands-for-geithain-rl-901k.34206/post-1364575

�ƁA�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-stands-for-geithain-rl-901k.34206/post-1364808

�Ɏ��ۂɓ��������l�̊��z������܂��B

�����ԍ��F25005772

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

�@F1-12S �́@�������������Ƃ������̂łȂ�Ƃ��ł��B

���^���m�C�̓������j�b�g���u���b�V���A�b�v�������̂Ȃ̂Ŋ��҂͎��Ă܂����A���������@�U���O��ʒu���E�[�t�@�[�̃R�[���Ƃ���ăN���X�I�[�o�[������ňڑ���肪�o��_�Ɓ@�R�[�����z�[���̉����ƃE�F�[�u�K�C�h�����˂�̂Ł@�����������Đv��������Ȃ̂ŕȂ��o�������Ȃ��Ǝv���܂����B�������A�ȉ~�`�̃R�[���ɂ���Ηǂ����Ȃ����@�ł��������B

����Ɓ@�J�b�g�I�t 30cm���a��750Hz�͂�����ƒႷ�����Ȃ��@

>����ȓ����f�U�C���̂R-way �A�N�e�B�u�i���̓A���v�R��g���jSP�A�ǂ��v���܂����H�@

geithain�̃X�s�[�J�[�́@�G�����ʼn����܂������A�X�^�W�I������nj����ŃR���V���}�[�p�̐��i�͒m��܂���ł����B

�w�ʂɁ@XLR�̒[�q�Ɠd���C�����b�g�A�d���{�^���������ĂȂ��Ē�������ӏ��������Ƃ������ƂƁ@�X�N�G�A�Ȍ`��@�X�^�W�I������ǂ̕ǂɖ��ߍ��ނ��Ƃ��l�����Ă���낤�ȂƎv���܂����B

�@���j�b�g���̂�3way�œ����ɂ���̂Ȃ�@�����Ȃ邾�낤�ȂƂ����`��ł��ˁB��̂ɃW�F���Z����3way�����͂������悤��

�@�����\����X�s�[�J�[�̍\���̏ڍׂȏ�����̂őz��������܂����@�C���t�����_�Ƃ��Ă�

�E�E�[�t�@�[�̌��a�ɑ��ăG���N���[�W���̓��e�ʂ��������B�����ɃA���v�ނ������Ă��邽�߁A����ɏ������B

�@�� �w���ɕ����Ȃ��悤�ȋ��x�ŏd�����E�[�t�@�[�U�����낤��

�@�@�@�d�����U�����m���ɓ��������߂Ɂ@MFB�������ĐU���̓�������m���ăt�B�[�h�o�b�N���Ă�\������

�E�N���X�I�[�o�[ 550Hz

�@�� �E�[�t�@�[�̐U�����d���ꍇ�A�����ȏオ�������̂Ł@���̂��炢�Ő��������ǂ��Ƃ������f���H

�E125mm�R�[���^�~�b�h�����W

�� �N���X�I�[�o�[ 550Hz�Ŏg�����߂ɂ́A�w����������K�v������̂Ńo�b�N�`�����o�[��������x�̗e�ʂ��K�v�����A�~�b�h�����W�̗��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂������Ȃ��B

���������ʐς̂���~�b�h�����W�o�b�t���Ȃ̂Ł@�E�[�t�@�[�̑O�ʕ��˂��j�Q����Ă��Ęc����������

�E�A���v�@�w�ʂɑ傫�ȕ��M�킪�L��A�d�����Ƃ���@���j�A�d���H�@���@���j�A�A���v�H

�@�@���j�A�A���v�̏ꍇ�A���^�ł�����̂ŕ��M���v�H

�@�Ƃ��v���܂��B

�@�R�[���^�����Ƃ��Ắ@JBL LE14C�@��5cm�R�[���ł������A�N���X�I�[�o�[��2KHz�Ŋy��p�̂悤�ɃE�[�t�@�[���������܂ŕ����U�����Ȃ�����v�ł����̂Ł@���オ�Ⴄ�����ł��ˁB

�@���������ł���\���ł����A�����͌������ł��傤�ˁB

�@30�`40cm�E�[�t�@�[�̓�������

https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=141674746

�@����̂悤�Ɍy�ʃR�[����PA�p�������Ǝv���܂��B

�@�G���N���[�W����e�ʂ���ʊJ���Ł@LF���ʓr�K�v�̂悤��

�@�E�[�t�@�[�̃Z���^�[�L���b�v���폜���ā@�R�[���^�~�b�h�����W���p�������̂��@�o�b�N�`�����o���ǂ����邩�Ƃ��������Ɓ@���������R�[���^�~�b�h�����W���ă��m����Ő��O�Ł@MarkAudio�̂悤�ȃt�������W�ɂȂ�Ǝv���܂����A�E�[�t�@�[�Ƃ̃}�b�`���O������B

�@���Ԃ�@geithain�������������Ĉ����������Ɏv���܂��B

�@�l�́A�}���`�E�F�C�̓��j�b�g�Ԉʑ���N���X�I�[�o�[���X���l������K�v������A�����b�g�ƃf�����b�g�̗��Ƃ��������ɂ߂���������̂ƁA����a�E�[�t�@�[�̏d�����U���̏������x��Ĕ������������������čD������Ȃ��̂Ł@����������x�ڂ��Ԃ��ā@�������t�������W�ł�����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�O�q�� Theater Beat�����낢�낢�����Ă��ā@�����ɂ���Ȃ�t�������W�P�{�@�܂��́@�t�������W�{TW�����肪�œK������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F25006592

![]() 2�_

2�_

BOWS����

�����̂悤�ɂ��쌩�Ղ��A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B

F1-12S�ɂ��ẮA��͂�\�ł���Ή䂪�Ƃ̊��Ō��݂̃V�X�e���Ɣ�r�����ł��铹��T��܂��B���̏ꍇ�́A�܂��͓����̃l�b�g���[�N��M�����āA�V���O��DAC�i�K��OPPO SONICA DAC ���������ł����A�������DAC8PRO���g����j�ƃo�C�A���v�ŋ쓮���A�㗬PC����EKIO��DSP(XO/EQ)�R���g���[�������s���邱�Ƃ����݂܂��B

Geithain RL-901 K2 �ւ̂����@�A�����������܂��B

���́i�����j�G

�����������ʐς̂���~�b�h�����W�o�b�t���Ȃ̂Ł@�E�[�t�@�[�̑O�ʕ��˂��j�Q����Ă��Ęc����������

�����

�����j�A�A���v�̏ꍇ�A���^�ł�����̂ŕ��M���v�H

������ɂ͋C�t���Ă���܂������A���̑��̂��w�E�A�����@�܂ł͎����Ă���܂���ł����̂ŁA���ӂł��B���炭 ASR Forum �ł̃��[�U�[�⑪�苤�L�߂����ł��B

���āA����̌ߌ�A�V��ɂ��b�܂ꊣ�������S�n�悢���J����Ԃ���эō��̃V�X�e����ԂŁu���y�v�����\���F�X�l���Ă���܂����B�����͂����ɏЉ�Ă���Ƃ���ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1206700

����A�����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���E�Ŏ����������X�̒�������SP�������v���o���Ȃ���A�u�䂪�Ƃ̊��ł��̃��x���܂ŒB���ł��Ă���Ȃ�A���̊��ŁA����ȏ�̉��P��]�ނ͎̂ד��œD�����ȁH�v�Ƃ������G���������Ă���܂��B

��͂�A�����Ȃ�ADIY�I�ɃE�[�t�@�[������V�����Ĕ�r���邠���肵���Ȃ������A����ł����݂̃A���v�����̗\�z�O�ɗD�ꂽ�ߓn�����ƃ~�b�h�����W�ւ̃X���[�Y�Ȍq����𗽉킷��ɂ́A���Ȃ�T�d��DIY�ƒ������s�����ȁA�Ǝv�������点�Ă���܂��B

�����ԍ��F25007244

![]() 0�_

0�_

BOWS����A�����ɂ悵����

Andrew Jones ���̐v�ďC�ɂ�铯���r�o�Ƃ��� MOFi SoucePoint 10 ����������܂����B

https://www.mofielectronics.com/sourcepoint10

�y�A�� US$3,699.00 �������ł��B