���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1056�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 46 | 39 | 2023�N10��23�� 02:17 | |

| 16 | 13 | 2023�N9��26�� 13:17 | |

| 19 | 34 | 2023�N9��15�� 10:40 | |

| 24 | 17 | 2023�N9��24�� 10:02 | |

| 76 | 106 | 2023�N9��15�� 00:32 | |

| 13 | 77 | 2023�N8��24�� 23:17 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�J���[�{�b�N�X�̏�Ƀu�b�N�V�F���t�^�X�s�[�J�[��u�����Ǝv���Ă��܂��B

�I�[�f�B�I�{�[�h��u�����Ǝv���Ă��܂����s�̕i�͍����ׁA��e���؍ތn�̕���u�������ȂƎv���Ă��܂��B

�u���X�s�[�J�[��

Polk Audio�@ES-10

�ɂȂ�܂��B

���Ƃ��Ă�

��e���؍ށi�n�[�h���[�v���j�ōl���Ă��܂��B

�T�C�Y�͕�200mm������250mm������30mm�ł��B

�؍ނ̕��̓q�b�R���[����₾�����̂ł����A�������Ǝv���Ă���������舵���������f�O���܂����B

���ɂ��X�X���̍ގ�����������Ă��������B

�\�Z�I�ɂ�2���łP���ȉ�����]�ł��B

�J���[�{�b�N�X�Ȃɒu���ȁI�ƌ���ꂻ���ł����Ƃ̃��C�A�E�g��g������������������ʂł��̂ł����͂��e�͂��������B

�ȏ�A��낵�����肢���܂��B

![]() 1�_

1�_

�A�}�]���Ől�H�嗝�A�R�[���A���{�[�h�Ō��������

�l�H�嗝�ΔA�R�[���A���{�[�h���\������܂��B�s�U�E���ǂ�E���Ɏg�p����߂����܂�

���ɓV�R�ؔi�܂Ȕ��܂ށj

�����p�͑f�ނ͂������肵�Ă��܂������ʂ��t���b�g�i���N�j�łȂ���������܂�

���Ԃ���_�Œ@���ċ�����œ����f����Ƃ����ł��傤

�����ԍ��F25459231

![]() 2�_

2�_

��HIGH TON����

�J���[�{�b�N�X�̐ݒu�ʂ͂ǂ�ȏ�Ԃł��傤���H�d�������Ŗ��Ȃ��̂��A�w�ʼn����Ƃ��Ȃ�i�������j�̂��H

�����ԍ��F25459378�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��HIGH TON����

����ɂ��́B

�ėp�����l���āA450�o×450�o�̍���2���d�˂͂ǂ��ł����H

900×900��4�������āA2�����{���h�œ\�荇�킹�܂��B

�\�荇�킹����T���h�[�p�[240�Ԓ��x�Ōy���ʎ������āA�X�v���[�œh������Ί����ł��B

���ɒu���Ȃ�21mm���������߂ł����A�J���[Box�̏�Ƃ������Ƃ��Əd�����l���āA15�o���̕����ǂ���������܂���B

�������A�T�C�Y�͔C�ӂɑI�ׂ܂��B

�ߏ��Ƀz�[���Z���^�[������A�T���Ă݂Ă��������B

���L�̂悤�ɒʔ̂ł�����ł��܂����A�����Ȋ��������܂��B

https://www.outlet-kenzaiya.net/SHOP/be15-2.html

https://www.outlet-kenzaiya.net/SHOP/be21-2.html

�����J�b�g��1�J�b�g40�`50�~�Ȃ̂ŁA�h���p�̃X�v���[�������Ă�10000���~�ł��ނ肪���܂��B

�����ԍ��F25459392

![]() 3�_

3�_

�J���[�{�b�N�X�ł��̂̃X�J�X�J�ނ���ŋ߂̌���MDF�̂悤�ȕ��܂ł���܂���

���Ɗ܂߂Ď��̖_�Œ@���ċ����A���͂ǂ��ł��傤���H

���F�����o�[�E�b�h���̓��ݑ�̗l�ȋ����̊����Ȃ�{�[�h�s�v���珉�߂Ă������ł��傤

�����ԍ��F25459509

![]() 2�_

2�_

�l�i�͒���܂����AWELLFLOAT�{�[�h�������߂��Ă����܂��B

�J���[BOX�ʼn����s����Ȃ̂��A������x�ɘa�ł���ł��傤�B

�����ԍ��F25459537

![]() 2�_

2�_

��HIGH TON����

�Ƃ肠�����X�s�[�J�[�u���Ă���l����Ηǂ��Ǝv���̂ł��B

�Ƃ肠����100�ςŊ���~�߃}�b�g���ϐk�}�b�g�̍D���ȕ���~���Ƃ��ƈ��S�ł��B

�h�U�ɂ��Ȃ邵�A�������̂őϐk�}�b�g�̕����ǂ����ȂƂ͎v���܂��B

�܂�����ŃJ���[�{�b�N�X�r�r������l����Ηǂ����Ǝv�����ǁA���̎��̑���ăJ���[�{�b�N�X�̕⋭���ȂƎv���܂��B

�����ԍ��F25459987�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����I�ɂ̓J���[�{�b�N�X��ʂƃX�s�[�J��ʊԂɌ������i�C���V�����[�^�j��u���Ɨǂ���

�n�k��l���Ԃ������Ƃ��ɃX�s�[�J���������₷��

�������͂P�O�~�d�݁A�K�X�ǂ̐��̂悤�ȃi�b�g�A�T�C�R����̖ؕЁE�Ȃ��ꍇ�͊�����A����Ȃ�

�����ԍ��F25460003

![]() 1�_

1�_

�����[��Uru����

���R�s�X�^�X�t�O����

��bebez����

�܂��J���[�{�b�N�X���������Ă���Œ��Ŏ茳�ɂȂ���ł��E�E�E

�Ȃ��J���[�{�b�N�X���Ƃ����ƍ���800�`900mm�A���s��300mm�̐��@�̕������u���Ȃ��ׂł��B

�l�i���育��ȕ�����Ȃ��ƌ��������߁E�E�E

���[�J�[�Ƃ��Ă̓j�g���AIKEA�A�A�C���X�I�[���}�Ŏ�舵���Ă��镨���l���Ă��܂��B

��kinpa68����

WELLFLOAT�{�[�h��������悩�����̂ł����o������݉߂��Ă����ɉ�]�͖͂����̂ł��E�E�E

���܂����낤����

�n�l�i�C�g�V�[�g�͐ݒu���悤���ȂƎv���Ă��܂��B

�J���[�{�b�N�X�̕⋭�E�E�EDIY���S�҂����V�K�ōw��������̂Ȃ̂ő�|����Ȃ͔̂��������Ƃ���E�E�E

�����ԍ��F25460071

![]() 2�_

2�_

��HIGH TON����

�j�g���̍���72cm�E���s29cm�̃J���[�{�b�N�X�i���N���������S�~�̂�j���Ƃɂ���܂����A�V�͎w�ʼn����Ǝ���݂܂����y����₷�������ł��ˁB���ɒ��u�����ƈ��萫���ł��BIKEA�̕����C���V�����[�^�[�������u���Ɍ������A�V�́u��r�I�v�d���d���̂�����́iBilly�Ȃǁj�����肻���ł��B

�}�X�ƍގ��ŐU�����E���Ȃ�J���[�{�b�N�X�̓V�i�d�������ȕ����ǂ��j�ɁA�l���ɃS���p�b�`��t�������������i15mm���̂���2�����{���h�œ\��t���j��u���āA���̏�ɃC���V�����[�^�[������ŃX�s�[�J�[���ڂ��銴���ł����ˁB�{�b�N�X�ɂ͖{���l�ߍ��ނȂǂ��ďd�����������ǂ��ł��傤�B

18mm���ʂ̃��������ŃX�^���h����̖{�I������Ă��܂����ǂ��Ǝv���܂����ǁB

�����ԍ��F25460521�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������w�ʼn������肰�Œ@�����肵�Ĕ�r����Ƃ����ł��傤

�Q�l���x

�J���[�{�b�N�X�Ƒ傫���������x��

�ː��V��32mm���~�j���d�͒@���Ă��w�Nj����܂����ؐ��Ŗ�2���~

�����ԍ��F25460533

![]() 1�_

1�_

��HIGH TON����

����ɂ���

���́@�]�Α��ŁA�J���[�{�b�N�X�̏�ɂ��@���x���X�s�[�J�[��

�ݒu�������Ƃ��@����܂����A�{�b�N�X�����A����ۂ��ƁA�����͊ԈႢ�Ȃ�

�N����܂����A�{�Ȃǂ́A���̂�~���l�߂�ƁA���Ȃ�C������܂��B

�O�ʂ�����̃^�I�������炷�̂��ĊO���ʂ��o�邱�Ƃ�����܂��B

BOX���F�X����܂��̂ŁA�d���Ĉ����R�X�p�̂����̂�����Ƃ����ł��ˁB

�����ԍ��F25460573

![]() 1�_

1�_

���R�s�X�^�X�t�O����

�����[��Uru����

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�j�g���̂͏����ア��ł��ˁc�c

�߁XIKEA�ɍs���̂Ńr���[�ƃG�[�P�g�����Ă��܂��B

�Ƒ��Řb�����Ƃ��땨���ی������͔��ʼnB��Ă���������Ƃ����ӌ��ō��̏��G�[�P�g�ɌX���Ă銴���ł��B

���E�������ł�������ł����c�c

�ŏ��̓I�[�f�B�I�{�[�h���n�[�h���[�v���ɂ��悤���Ȃƍl���Ă�����ł����A�ǂ����̃T�C�g�ɂ��܂�ǂ��Ȃ������Ƃ̈ӌ������Ă��܂��Ăǂ����悤���ȁ[�ƚX���Ă��܂��c�c

�n�[�h���[�v�����_���Ȃ�}�z�K�j�[��O�̕��������̂��A�͂��܂���e�ɂ��邩�c�c�����͔p�����鎞�ɖʓ|������ȁc�c�Ɠ��X����Ȋ����ł��ˁc�c

�J���[�{�b�N�X��IKEA�ƃj�g���ɍs���ēV���m�F���Ă��܂��I

���肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F25460913�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��HIGH TON����

�Ƃ�BILLY�̍���107cm�ʂ́A�J���[�{�b�N�X���̖{�I������܂����A�c�ƁA�V�܂߂����Ƃ̐ڍ����キ�A��O�����܂��B�iBILLY�͏��Օi���Ǝv���Ă��܂��B���z���̓x�ɔp���E�w�����Ă��܂������A���̒��x�̍��ł͂���܂��B�R�[�X�X���b�h��łȂǂ��Ă�����x�̕⋭�͉\���Ǝv���܂����B�j

IKEA�Ȃ瑼�ɂ��F�X��ނ�����Ǝv���̂ŁA���̕ӂ���m�F���Ă̑I���������߂��܂��B

�����ԍ��F25460937�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���R�s�X�^�X�t�O����

��͂�ア��ł��ˁc�c

������ƕ⋭������ɐF�X���Ă��悤�Ǝv���܂��I

�����ԍ��F25461097�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�~�jCD���b�N�A�~�j���I�ł��Ɖ��s��������܂���

�����ڂ͈������ǃ��o�[�E�b�g�����F�̓��ݑ�2�i�Ȃ�

�l�Ԃ����̂Ŋ��ŋ����͏��Ȃ��ł�

�������F�̑��̖؍ސ�������܂�

�����ԍ��F25461105

![]() 1�_

1�_

��HIGH TON����

�x�X�����܂���B

�ʂ̒����g���Ă��镝�L��BILLY�i��80cm�ʁj�́A�w��I��2�i�v6�����ɏ����ȓB�őł������i�I�̈ړ��͏o���Ȃ��Ȃ�܂����j��A���Ȃ�K�b�`�����܂����B

�����ԍ��F25461154�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��HIGH TON����

���͋K���T�C�Y�ł͌��������̂ŁA

�N���v�g���I�����C���X�g�A�ɂĊ�]�̃T�C�Y�̂��̂��w�����܂����B

�����T�C�Y��50mm�P�ʂł��B

����TAOC PTS G�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŏg���Ă܂��B

�����ԍ��F25462792

![]() 1�_

1�_

�����́B�N�`�R�~�g�s�b�N�X���炨�ז�

�u�s�̕i�͍����v�ł�����

�u�R���N���[�g�̔r�����̊W�v���A

�z�[���Z���^�[��Web�����œ������Ă݂ẮB

Web�������ƌ������̎ʐ^�������ł����A

���̂Ȃ��̂����邩�ƁB

�g���Ă���̂� 300×300×30mm

�R���N���[�g(�Z�����g�ƍ�)�̂܂܂��ƌ����ڂ̓\�����̂��̂ł����A

���ɂł��h������\���Ƃ͋C�t����Ȃ������B

�ƌ����Ă��A�����ɓh���ɂ͋y��ł܂���A

�l�Ɍ�������̂ł��Ȃ����B

���Ȃ��Ƃ��ؔ��͏d�ʂ������Ė��ɗ��������A�������炢���ł��ˁA

�X�e���I��2���ł������������B

�J���[�{�b�N�X�̓V�S�ʂ��J�o�[���邱�Ƃ͂ł��܂��A�O�̂��߁B

�����ԍ��F25462911

![]() 1�_

1�_

�q�b�R���[���������ł��H

�Ȃ�q�m�L���ǂ��ł��B�o����Ζؑ]�q�m�L���{�l�D�݂̐��X�����u�₩�ȉ��F���ł܂��B

�A���v�Ō����A�L���t�F�[�Y��������ȉ��B

�����́A�p���[�h�T�u�E�[�t�@�[�Ɋ������g���Ă܂��B�l�i���荠�B

�C���V���Ɏ��h��4�r�ɂ���ASN������A�L���ȃA�R���o�q�b�R���[�ȏ�ɓ��������\�z����܂��B

���A1�_�A�u���b�N�`�F���[���I�[�f�B�I�ɂ͓K���Ă܂��B

�ԊO�ӂł����{�[�h���Z���^�[�Ƀs���~�b�h�~�]����ꂽ��A��C�ɃX�s�[�J�[���ς�܂��ˁB����͂����܂ōS��B�i�j

�����ԍ��F25463179�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�ꖇ�̘b���낤����

�Q�l

�O �~�j�X�m�R 4���� (45X31.5)�@1,210�~�@amazon

�ꖇ���������X�m�R�ŕ��������ꍇ��������

�o���Ⓖ���Ŕ��f

��͂�Ƌ�̂��̂������ގ��ɂ��A�{�[�h�Ȃ�����n�߂�̂���������

�����ԍ��F25463321

![]() 1�_

1�_

�F�l�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B�ԐM�x��Ă��܂��Đ\����Ȃ��ł��B

�����[��Uru����

���R�s�X�^�X�t�O����

IKEA�ɍs���ĒI�����Ă��܂����B

���̏��AEKET�ɂȂ肻���ł��B

���̏�Ƀz�[���Z���^�[�œV�ɂȂ肻���Ȕ�u�������ɂȂ�܂��B

�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B

��Mr.IGA����

�؍ނ��t���[�J�b�g�̔����Ă鏊�ōw�����������Ă��܂��B

50mm�Ƃ͌����ł��ˁI

������30mm�ōl���Ă���Ƃ���ł��I

TAOC PTS G���ׂĂ݂܂������E�E�E�l�i�������E�E�E

���X�b�]�R����������

�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��I

�������ɃR���N���[�g�͌����ړI�ɋp������܂����E�E�E��

�����錩���ڂ���e��؍ނƂ����̂ŁE�E�E

�����[���E���t����

�؍ނ��t���[�J�b�g�Ŕ̔����Ă���Ƃ���ɂ̓q�b�R���[�͖��������ł��E�E�E

�z���C�g�I�[�N�A�E�H�[���i�b�g��u���b�N�`�F���[�A�n�[�h���[�v����O���A���������Ƃ���������j���g�[��E�G���W���X���߂ĕ�����������A�؍ނȂ牽���������E�E�E�ƔY��ł܂����E�E�E

�O�i���߁j�͂������̂Ō������Ă݂悤�Ǝv���܂��I

�����ԍ��F25465188

![]() 1�_

1�_

�����̏��AEKET�ɂȂ肻���ł��B

���ׂ���EKET�͖w�ǂ����s��350mm�ł��ˁB

�ł����牜�s��380mm�܂Ŋg��ł��܂����H

�����\�ł�����

https://www.aqua-fancy.com/audio/a3.php

�������߂��܂��B

�I�[�f�B�I���b�N�Ƃ������̂́A��x�ݒu������]���̎����Ȃ����蔃���ւ��܂���B

�J���[�{�b�N�X�ł́A�����ɉ����ɖ����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�ŏ�����I�[�f�B�I��p�̃��b�N�ɂ���A�����ƘJ�͂̐ߖ�ɂȂ�܂��B

�Ƃ͂����\�Z����ł����E�E�E

�ł͂ł́A�ǂ��I�[�f�B�I���C�t���B

�����ԍ��F25466336

![]() 1�_

1�_

�����͎Č�����

��肪�Ƃ��������܂��I

�����������I�[�f�B�I���b�N�������ł��ˁI

�����Ƒ���EKET�̃f�U�C�����C�ɓ����Ă�̂ł���ɂȂ肻���ł��c�c

�����ԍ��F25466672�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

EKET

�I�[�f�B�I���b�N�Ɣ�r����

����

�y�ʂňړ����y�B�����őg�ݗ��Ă̏ꍇ�͂�炩�����Ƃ�����̂Ŗؐ����v���X�`�b�N�n���}�[���K�v����

�f�U�C�����ǂ�

�{�[�h�g�p���l���Ă���̂ŃX�s�[�J�[�ގ��̗l�ȏW�ύނłȂ��Ă�����

�����ԍ��F25466841

![]()

![]() 1�_

1�_

MDF�ł���e�ł��D�݂̖��B

��{�͖�̂ŁA�w�ł͂����āA���̉������y�ɏ���Ă��ĕs������Ȃ����ŁB

�܂�炷���y����ł�����܂����B

MDF�͓��R�ɂ����ɂȂ邵�A��e�͐ɂ���ĕς��B����Ȃ蔲����͍̂���e�����ǁA�V���[�v�߂���Ɗ�����\��������B

�R�c�Ƃ��ẮA�n�l�i�C�g�Ƃ����ނƗǂ������ɁA�A�A�Ȃ��ǁA�A�A

>�J���[�{�b�N�X�Ȃɒu���ȁI�ƌ���ꂻ���ł����Ƃ̃��C�A�E�g��g������������������ʂł��̂ł����͂��e�͂��������B

�ň��̃Z�b�e�B���O�̈�ł���ˁB

�I�[�f�B�I�{�[�h���A����̓R�b�`�̕������ǁB

���Ǔ������ƂŁA�J���[�{�b�N�X���w�ł͂����āu���������Ȃ��v�Ǝv���Ȃ�ǂ����Ȃ�ł����ǂ�w

�X�s�[�J�[�ς��Ă����̖��͕t���܂Ƃ� (�ނ���ǂ��X�s�[�J�[�قǃL�`���ƃZ�b�e�B���O���Ă��Ȃ��Ƃ����Ɩ�Ȃ�) �̂ŁA���P��}��Ƃ��A�ł��������ׂ��͂��̃J���[�{�b�N�X���Ă��ƂɂȂ�Ǝv���܂����ǁB

�I�[�f�B�I�{�[�h�͂����܂ʼn��̐c���o�����߂ŐU���z���͂��Ȃ��̂ŁA�U���z���Ƃ�������w���X�^���h�Ƃ����܂��Ă������}�V�ȋC�����܂��B

����Ȃ�B�ǂ����Ă����̏�ɒu�������l�ɂ͕]���ǂ��݂����B(�g���Ă݂��킯����Ȃ��̂Ń_����������X�C�}�Z���Ȃ���)

https://www.soundhouse.co.jp/search/index?s_maker_cd=2257&s_category_cd=1680&i_type=cm

�܂��A�Z�b�e�B���O���m�E�n�E�Ƃ������Ë��Ƃ������A�Ȃ̂ŐF�X����Ă݂�����Ƃ͎v���܂����B

�����ԍ��F25467457

![]() 1�_

1�_

���Ƃ͂ǂ��Ȃ������m��Ȃ����I���L���[�D���̐l��

�S��������

�s�A�m�̏�ɒu���l�̓E���^���̏�ɃX�s�[�J��u������

�J��Ԃ��܂����A

���̂������߂͐l������Ă����C�ȓ��ݑ�

���o�[�E�b�h�A���A�A���~�Ȃǂ�����܂�

�����ԍ��F25467465

![]() 1�_

1�_

�X�s�[�J�[�̐U����}������A�������ʂƂ͕������A�{���Ȃ�X�s�[�J�[�ɃX�g���X�����̂킹�邪��{�ł́A���邯�ǂˁB

�E�F�b�W�́A�d���A�t���J�Y�̖؍ށB�C�A���ׂ����A�X�s�[�J�[�C���V���ADAC�̉��ɕ��{�[�h�ɂ���Ή𑜓x����C�ɏオ��܂��B

�ނ����邯�ǁA����Â�����q�r������₷���嗝�̕����D�܂����Ƃ͌����Ă܂���

��e�́A�d���P��f�ނ�����ψ��U�����U�Ɍ����ĂȂ��B

�����ԍ��F25470240�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��ŏЉ�ꂽ�悤��

�I�[�f�B�I�p�i���w���̏ꍇ�͊y��̃T�E���h�n�E�X�A�C�P�x�y��Ȃǂ������ł��傤�B

�u�����h�����̏�悹���Ȃ������Ȃ��̂�

�����ԍ��F25470277

![]() 2�_

2�_

HIGH TON����

���b�N��IKEA�Ƃ��ɍs����

���������������悢�ł��傤

���l�܂������N�ނ��悢�ł��B

�h�����āA�O���O�����Ȃ����́B

�@���ƒ���̃^�C�R�́A�⋭���Ă�

���������ɕt���A�J�͂̃��_�ł����B

���t���́A���h���͂����̂ł����@

������S�~������A�h�o�@�\�͂���Ȃ�

���̔��˂ʼn����̓{�P�܂��B

����͕����̌��Ԃɍ��킹

�҂�����̃T�C�Y�����

�R�X�p�����������肵�܂���

�r����A�H��D���Ȃ炨�����߂ł���

�����łȂ��Ȃ�A���X�N����B

���͂��������A�C���e���A�̊O�Ϗd��

�̍l������������̂�

HIGH TON���ǂ��܂ł�OK�Ƃ��邩��

�ς�ł��傤�B

�����ԍ��F25471107�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�F�X�o�Ă��܂����c�A�X�s�[�J�[�����^�����A���Ԃ�T���E���h�p�ł���ˁH

�y��̗h����コ���Ȃ��i�ʂ������Ŏw�ʼn����Ă����܂��ł��j�Ȃ�A����Ȃ̂��X�s�[�J�[�̒�ʂɓ\��t����Ƃ��납��ŗǂ��̂ł́H��

https://www.askul.co.jp/p/H917871/?sc_e=cp_p_as_go_pl_c_high_unit_price_H917871&utm_source=go&utm_medium=PLA&utm_campaign=PLA_SSC_All&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh_ec7PiDggMVByZ7Bx0eAQwLEAQYBCABEgKBzPD_BwE

�X�s�[�J�[�̒u�����Ő����ɐ��o��Ȃ�{���]�|�ł��B���́A�䖝�ł��Ȃ��s�����o�Ă���ŗǂ��̂ł́H

�����ԍ��F25471522

![]()

![]() 2�_

2�_

��HIGH TON����

�X�s�[�J�[�X�^���h�̓G�[�W���O����CD�P�[�X�̏�ɒu���Ă܂������A���삵�ăK�`�Z�b�e�B���O���Ċy���܂��B

�T�u�E�[�t�@�[�p�̃I�[�f�B�I�{�[�h�����삵�悤���Ǝv���܂������AIKEA�̂܂Ȕ�(�|)�����������̏d���������̂ŁA������x�[�X�Ɍ]���y�}�b�g(��������)�X�y�V�����~�b�N�X�ŐU���������Ȃ肻���������������ł��B

IKEA

https://www.ikea.com/jp/ja/p/aptitlig-chopping-board-bamboo-20233428/

�C���V�����[�^�[�͂��ꂪ���ʍ��������ł��B

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25436325/

�|�́A�ʏ�̖؍ނƔ�r���ċ��x�����������ɒe�͐��������Ռ��z�����ɗD��Ă��܂��B

�T�C�Y�͐F�X����̂Ŏ����Œ������Ă��������B

�����ԍ��F25471533�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 2�_

2�_

��HIGH TON����

�Q�l�܂łɁB

�T���E���h�p�̃X�s�[�J�[�X�^���h�̓C���e���A�Ɠ���܂��܂����B

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25423651/#25449467

�����ԍ��F25471578�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�Ȃ����܂�Ȃ��āA�l�i�������c�Ƃ����̂ł���A�A�N�����{�[�h���������߂ł��B

�����ԍ��F25471641

![]() 1�_

1�_

�����[��Uru����

�����A�f�B�u����

�����[���E���t����

�������ɂ悵����

���R�s�X�^�X�t�O����

���G���[�S������

��źźź����

�F�l���肪�Ƃ��������܂��B

�I���ׂĂ��G�[�P�g�ɂ��邩�A�X�s�[�J�[��u���ꏊ�݂̂�����ō���Ă݂邩�܂��Y��ł��܂����܂�2�����͎��Ԃ���̂ł�������l���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�G�[�P�g�̎��������������ł͓V�������Ɏア�Ƃ�����ۂ͎����܂���ł����B

�I�[�f�B�I�{�[�h���܂߉��[����ł��ˁE�E�E

�T���E���h�X�s�[�J�[�p�Ȃ̂ł܂��͈����ȕ����玎���Ă��������Ǝv���܂��B

��̕��ŋ����Ă�������E�F���t���[�g�{�[�h�A�������C�ɂȂ����̂ł����A�T���E���h�X�s�[�J�[�p�ɂQ�Ŗ�W���i�t���R�����J�d�l�j�͗��ɁE�E�E�����͎���o���Ă݂����ł����E�E�E

�����ԍ��F25473713

![]() 1�_

1�_

�F�l�A�l�X�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B

�����Ȃ�S�Ă������ɂ͓���̂ŁA�ł���͈͂ŃR�c�R�c���𐮂��Ă��������Ǝv���܂��B

���肪�Ƃ��������܂����I

�����ԍ��F25473717

![]() 2�_

2�_

��HIGH TON����

�C���ɃW���W���撣���Ă��������B

��Ȃ�ōŏI�I�ɂ͎��Ȗ����̐��E�ł�(��

�Q�l�܂łɃT���E���h�X�s�[�J�[�ŏI�`�Ԃ͂���Ȋ����B

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25423651/#25474025

��

�����ԍ��F25474029�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɍ���̊ϗt�A���͂�����̃V���b�v�ōw�����܂����B

https://hitohachi18.com/

�X�����e�ł����B

�����ԍ��F25474034�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�K���ɒu���ĉ����C�ɓ�������̂�

��{�̓|�[�^�u���@���蔗�͂��鉹���o�����ŗǂ�

�����͐H���A���W���[�{�݁A���A�藷�s�ɂł��g�������L���I

�����ԍ��F25474707

![]() 0�_

0�_

���i�l�̎d�l������ς݂ł��R�����g�ł��邪

�����ς݂̏ꍇ�͕ԐM�s�v�ł�

�����ԍ��F25474708

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

�ȑO������̃T�C�g�ŃX�[�p�[�c�C�[�^�[�����̍ۂ̃R���f���T�ɂ��ċ����Ă������������A

���ۂ�HPF����Ă݂܂����B

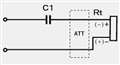

����A�V����10khz��30khz�ŃN���X����2�̉�H��

�X�C�b�`�Ő�ւ��ł�����Ǝv���A�ȉ��̂悤�ȉ�H��

���ۂɎ����Ă݂܂������A��ւ��͂ł���̂ł����A

�Ӑ}����悤�ɋ@�\���܂���

���̉�H�̂ǂ����C��������Ӑ}�����悤�ɐ�ւ����o����ł��傤���H

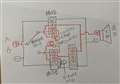

�d�C��H�̒m�����Ȃ��Ȃ�ɊF�l�ɋ����Ă��������������Q�l�Ƀt���[�n���h�ł�����H�}�������Ă݂��̂�UP�v���܂�(�킩��ɂ����}�ł��݂܂���...)

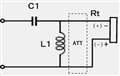

�@0.33uF�̃R���f���T1�݂̂��g����-6db/OCT�̉�H��1.0u F�̃R���f���T��0.6mH�̃R�C�����g����-12db\OCT�̉�H��P�ɑo���X�C�b�`�Ő�ւ����������B

�A-12db/oct�̎ʐ^���̉�H�}�ł̓A�b�e�l�[�^�[���g���ĉ��ʒ�����������(��̉�H�̉��ʒ����͂��Ȃ��Ă悢)

�B���݁A���̉�H�Ő�ւ��͂ł��Ă��邪�A��̉�H�ɐ�ւ������ɉ��ʒ������ł��Ă��܂��B

�܂��A���̉�H�̒[�q��-�A�b�e�l�[�^�[�Ԃ̃}�C�i�X�̔z�����O���Ă��X�[�p�[�c�C�[�^�[���特���o�Ă��܂��B

���̎�����A�X�C�b�`�Ő�ւ��Ă���]�ʂ��H�̐�ւ����o���Ă��Ȃ��̂ł́H

�@.�A�̊�]�����ɂ͂ǂ����C��������ǂ��̂�����������ΗL���ł�

�X�������肢�v���܂�

�����ԍ��F25438285�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���W�M���K�[����

����ɂ���

�X�s�[�J�[��O�́AA��H��B��H�́{�̕����ɂ��A��ւ��X�C�b�`��

�K�v���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25438307

![]() 2�_

2�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�����L��������܂����B

�c�C�[�^�[�o�͎�O�̃v���X�����ɂ��X�C�b�`���K�v�Ȃ̂ł��ˁB

������V���ȃX�C�b�`�������Ȃ��Ă��A���̒P�ɑo���X�C�b�`��2�ɑo���X�C�b�`�ɕύX����Ί�]�ʂ�̐�ւ����ł���Ƃ��������ŋX�����ł��傤���H

�����ԍ��F25438326�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

����Ƃ��A����3�s���̒P�ɃX�C�b�`�ɃX�s�[�J�[��O�̃v���X�z������������Ηǂ��̂ł��傤���H

���̃X�C�b�`�͂��̂܂g����̂ł��傤���H

�����ԍ��F25438336�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���W�M���K�[����

����ɂ���

�����ł��ˁB

����Ȋ����̃X�C�b�`�ɂȂ�܂��ˁB

https://th.bing.com/th/id/R.93e9786c7499564f72c28693417eb086?rik=8tTRsYpuuO18FQ&riu=http%3a%2f%2fwww.angelhamshopjapan.com%2fupload%2fsave_image%2fs-7a_1.gif&ehk=ZTALbDt1J56H7F8i58HzhiifFU9uDEk%2fjAKQE8QKJ7k%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

�����ԍ��F25438337

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

���X�ɗL��������܂����I

6�s���̑o�ɃX�C�b�`�̉�H�����Ă݂܂������A�ڑ����@���C�}�C�`�����Ă���̂��킩��܂���B

����6�s���̑o�ɃX�C�b�`�ɐڑ�����ꍇ�̗�Ƃ��Ă�

�yA��H�z

�o��➕���X�C�b�`�̐^�s���E���ɐڑ��A

�X�C�b�`�̉��s���̉E�����[�q��➕�A�@

�X�s�[�J�[��O��➕���X�C�b�`�̉��s������

�Ƃ����ӂ��ɂȂ�̂ł��傤���H

���l��B��H���ڑ�����Ηǂ��̂��ȁH�Ǝv���܂������A�����Ă܂��ł��傤���H

���x�����݂܂������Ă��������܂���ł��傤���B

�����ԍ��F25438358�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�����������Ă��܂����̂ōē��e�v���܂�

����6�s���̑o�ɃX�C�b�`�ɐڑ�����ꍇ�̗�Ƃ��Ă�

�yA��H�z

�o�̓v���X���X�C�b�`�̐^�s���E���ɐڑ��A

�X�C�b�`�̉��s���̉E�����[�q��̃v���X�@

�X�s�[�J�[��O�̃v���X���X�C�b�`�̉��s������

�Ƃ����ӂ��ɂȂ�̂ł��傤���H

���l��B��H���ڑ�����Ηǂ��̂��ȁH�Ǝv���܂������A�����Ă܂��ł��傤���H

���x�����݂܂������Ă��������܂���ł��傤���B

�����ԍ��F25438360�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�܌��J�ł��݂܂���...�B

���ƈ�_�A�����̑o�ɃX�C�b�`�̐^�̃|�W�V������OFF�ƂȂ��Ă��܂����A���̃X�C�b�`�ɕς����ꍇ��

A��H�I��or�S��OFF or B��H�I��

�Ƃ���3�p�^�[���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���H

�����ԍ��F25438363�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���W�M���K�[����

����ɂ���

�摜����܂��B

�I�t�̈ʒu�́A���ׂẲ�H����藣����܂��B

����ĉ��͏o�܂���B

�����ԍ��F25438399

![]() 2�_

2�_

�W�M���K�[����

�@�I���t�F�[�u���^�[�{����̎w�E���������A�@�X�C�b�`��6dB/oct���ɂ��Ă��@ATT�ʂ���12db/oct�̃l�b�g���[�N�ƂȂ����Ă��܂��̂ʼne�����܂��̂Ł@�o�͑����X�C�b�`�Őؒf����K�v������܂��B

�@��H�}�����肵�Ĕz�����NjL���܂����B

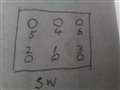

�E�Q��H�Q�ړ_�̃X�C�b�`�œ��͑��Əo�͑���A�����Đ�ւ���B

�E6dB/oct����GND�z���͕s�v�@�t�ɂ�����z������ƂP�Q��B/oct���̃R�C����ATT��GND���̃��^�[���d�����@6dB/oct���Ƀo�C�p�X����ėǂ��Ȃ��B

�@�ǂ����Ă����������Ȃ�@�R��H�̃X�C�b�`���g���B

�EATT�@��IN/OUT��������Ŋm�F���������B

�@�����炭�O����IN���Ł@������OUT��

�@�I���t�F�[�u���^�[�{���Ꭶ�����X�C�b�`�̓Z���^�[��OFF�Ȃ̂Ł@6dBoct����OFF����12dB/oct�@�̐ؑւɂȂ�܂��ˁB

�@���̕�STW�����ʂ̊m�F���o���ėǂ��ł��B

�@����20A�������Ȃ��ł����A�ړ_�e�ʂ��傫���Ă����͂Ȃ��ł��B

�@https://www.nkkswitches.co.jp/product/detailed/S-7A.html

�����ԍ��F25438415

![]() 2�_

2�_

�N���X�I�[�o�[���g���́H

�P�Q��B/Oct�@�N���X�I�[�o�[�UdB����

�@L���P�V�O��R/Fc�i��H�j�@�@C��85300/Fc��R�@�i��F�j�@�@R��SP�̃C���s�[�_���X�@�@Fc���N���X�I�[�o�[���g���iHz�j

FOSTEX���z�z���Ă����e�N�j�J���f�[�^�V�[�g�ł�

���Ȃ݂ɁA�P�O�C�O�O�OHz �ł́@�R�C�����O�D�P�S�imH�j�@�@�R���f���T�[���P�D�P�i��F�j�ɂȂ�܂��B�@

�����ԍ��F25438421

![]() 1�_

1�_

���W�M���K�[����

������

�⑫�ł����A�X�C�b�`�ɂӂ��Ă���@�ԍ��ƁA���̂ӂ����ԍ�����v���Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A

�{�̂̔ԍ��́A�������āA��H�}�ʂ�ɐڑ����肢�������܂��B���݂܂���A�C���t���̂��x�������ł��B

�����ԍ��F25438424

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

��BOWS����

����l�Ƃ����X�ɑf���炵�������L��������܂����I

����ōēx�`�������W���Ă݂܂��B

�{���ɗL��������܂���(^^)

�����ԍ��F25438434�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��NR750R����

�N���X�I�[�o�[���g�����Ԉ���Ă��܂����ˁ@��

���w�E���肪�Ƃ��������܂���(^^)

�����ԍ��F25438455�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����ɂ���

JAZZ�����C���ɕ����̂ŁA�n�C�n�b�g�Ȃǂ������ƃ��A���ɕ�������ǂ��ȂƎv���A���ݎg���Ă���JBL4312B�lj����āA����FOSTEX�̃X�[�p�[�c�C�[�^�[T925A ����ɓ���܂����̂Őڑ����悤���ƍl���Ă��܂��B

�����̃X�s�[�J�[�̔\�������傫���̂ŁA�A�b�e�l�b�^�[�iFOSTEX R80B�j���ڑ����ĉ��ʒ����ł���悤�ɂ������ƍl���Ă��܂����A���̏ꍇ�A�܂����߂Ɏ����Ă݂�R���f���T�[�̗e�ʁA�i�ԓ����܂߁A�ǂȂ������������������B

���߂͂��̗e�ʂ��q���ł݂āA���������ɂ���Ă��̗e�ʂ������Ă݂�Ηǂ��ȂǁA�F�l�̃A�h�o�C�X������Ƃ��ꂵ���ł��B

�����ԍ��F25408611�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

https://www.fostex.jp/products/t925a/

https://www.fostex.jp/products/r80br82br100t/

�J�b�g�I�t���g�����ǂ̕ӂ�ɂ��邩�ŁA

�e�ʂ͕ς��Ǝv�܂����B

���Ƃ́A��Ԃ̃t�B�����R���f���T�ł���

�����ԍ��F25408665�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���W�M���K�[����

����ɂ���

�Q�l�܂łɂǂ���

https://shop.koizumi-musen.com/?mode=cate&cbid=2412517&csid=9

�����ԍ��F25408688

![]() 0�_

0�_

�ȑOFOSTEX���z�z���Ă����A�e�N�j�J���f�[�^�[�V�[�g�@�m�n�T�ɂ��ƁA

�P�Q��B/oct(-3dB�N���X�j�@

L���Q�Q�T��R/fc (mH) �@�@ C=11300�^fc*�q�@�@�i�ʂe�j�@�@fc�͂j�g��

�����ԍ��F25408693

![]() 2�_

2�_

���s��u��������

���X�ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

���̃����N��FOSTEX�������ɂ��ƁA2way�ȏ�̃X�s�[�J�[�Ƃ̕��p�ƂȂ�ƁA���̕��̐ڑ��}��2.2��F�Ƃ����܂��͕W���ƍl���Ă���Ƃ������Ƃł����ˁH

�����ԍ��F25408780�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

���肪�Ƃ��������܂��I

���̂悤�ȃl�b�g���[�N�������ł��ˁB

�ł���A�b�e�l�b�^�[�ƃR���f���T1�̃V���v���ȍ\���Őڑ��������Ǝv���Ă��܂����B

�����܂�

�����ԍ��F25408784�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��NR750R����

���肪�Ƃ��������܂����B

���݂܂���f�l�Ȃ��̂ŁA����̌������悭�킩��Ȃ���ł����A��̓I�ɂ͂ǂ������R���f���T��I�ׂΗǂ��������Ă��������܂���ł��傤���H

�����ԍ��F25408788�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�W�M���K�[����

���ł���R���f���T1�̃V���v���ȍ\���Őڑ�������

�c�B�[�^�[�Ƀt�B�����R���f���T�[����0.47uF�������Ă݂邩�ł��ˁB

https://www.xperience.jp/news/fe83nv_t925a/

����������Ȃ�ALC�l�b�g���[�N

�N���X10kHz�A�[12dB/oct�̈�ʓI�ȎՒf�����Ȃ�

�c�B�[�^�[�ɒ���Ƀt�B�����R���f���T�[1.47uF

���̂��ƕ���ɃR�C��0.1mH

4312B�ɒ���ɃR�C��0.1mH

���̂��ƕ���Ƀt�B�����R���f���T�[1.47uF

https://tomari.org/main/java/passivenet.html

�����ԍ��F25408816�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�@FOS��TA925�́A�����Ȃ��Ȃ����M�d�ȃz�[���c�B�[�^�ŗǂ��ł��ˁB

�@�V���o���̃L���̂������ɍv������Ǝv���܂��B

�@�ŁA�N���X�I�[�o�[�̒萔�ł����@4312B�̃c�B�[�^�ƃ~�b�h�����W�̃N���X�I�[�o�[��4.2KHz�Ȃ�Ł@�c�B�[�^�͂قڃX�[�p�[�c�B�[�^�݂����ȓ�������Ă��ā@����ɒlj����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�Ȃ�Ł@��n�߂ɃR���f���T�ꔭ��6dB/oct�Ł@�{��8KHz�����肩�����Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤�B

�@�N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�̌v�Z�T�C�g�͐F�X����܂����A

https://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

�@�����ā@�Y�t�̂悤�ȃp�����[�^������Ώo�Ă��܂��B

�@�R���f���T�e�ʂ́@2.484uF�ł����A�e�ʌ덷��10%���邵�A����܂�ׂ����l�͋C�ɂ��Ȃ��ł����ł��B

�@�R���f���T���s���L���ł����A�܂��́@�����Ă��������̐��\��CrossCap2.20��F(�ʏ� ��Jantzen)

�@https://shop.koizumi-musen.com/?pid=80640874

�@������Ŏn�߂ẮH

�@�_���I�ȗe�ʂ͌v�Z�Ō��܂�܂����A4312B���̃c�B�[�^�̓����Ɓ@TA925�̓����̑���������̂Ł@���ۂ͂��낢��ς��Ė炵�ėl�q���邵������܂���B

�@�����I�ɃA�b�e�l�[�^�̒������A�e�ʑ��₵����A���炵���肵�ā@���낢�땷���Ă݂ā@�������ɂȂ��Ă�����@�{���ɕς��܂��傤�B

�@��Jantzen JantzenAudio Superior Z-Cap

�@Mundorf Evo

�ȂǁA�Ȃ��@�R���f���T�͕��đ������킹�ėe�ʒ������Ă�OK�ł��B

����ƁA�A�b�e�l�[�^�͂��̂����������ς���Ł@���������������R�l�����ā@�Œ��R�i���U��������R�j�ɕύX�������������ł��B

�����ԍ��F25408827

![]()

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�ڂ������������������肪�Ƃ��������܂�(^^)

�R���f���T➕�R�C���Ƃ����q�����͂܂��Ⴄ�����b�g������̂ł��傤���H

�����ԍ��F25408848�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��BOWS����

��������肪�Ƃ��������܂����I

4312B�̃c�C�[�^�[�̃N���X�I�[�o�[�Ȃǂ����Ă͂����̂ł����A��̓I�ɂǂ̂�����̎��g���ŃN���X�I�[�o�[�����邩���킩��܂���ł����B

��n�߂�2.2��F�̃R���f���T�P���Ōq���ł݂悤���ȁH�Ǝv���܂����B

�ŋC�ɓ�����̓����e�ʂ́A�ǂ��R���f���T�������Ƃ������Ƃł��ˁB

���Ȃ݂ɃA�b�e�l�b�^�[���Œ艻����Ƃ����̂͂ǂ̂悤�ɂ����낵���̂ł��傤���H

�����ԍ��F25408855�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�W�M���K�[����

�@�A�b�e�l�[�^�̌Œ艻�́A��������Q�l�ɂ����

https://blog.goo.ne.jp/blowup2017/e/a66d033e39d03d18c2cfafd3613119a3

�i�����Ŏg���Ă���Z�����g��R�͂������߂��܂��A�v���Z�X�͎Q�l�ɂȂ�܂��B�j

�@��̓I�ɂ́A�������R80B���O���ā@���[�q�`�����[�q�@�����[�q�`�E�[�q�@�̒�R�l���e�X�^�ő���܂��B

�@�Œ��R�̋߂��l���w�����܂��B

�@������@�������������Ă���Ηǂ��ł����A���傤�Ǘǂ���R�l�������ꍇ�́@����ɂ��ĉ��Z���Ē�R�l��ǂ����݂܂��B

�@��R������ł�����AR80B���ā@�[�q�Ԃɒ�R��ڑ�����ΌŒ�A�b�e�l�[�^���o���܂��B

�@�Ȃ��A��R��R���f���T��t������O��������ւ����������̂Ł@���c�t��������@����Youtube�Ŏg���Ă���悤�Ȓ[�q����g���Ă˂�����őg�ق������E���y�ł��B

https://www.youtube.com/watch?v=0V5Qv7WumLw&t=13s

�@���Ƃ��Ƃ����Ƃ������t����4312B���@������Ɩ��ς��邽�߂ɃX�[�p�[�c�B�[�^��lj�����̂Ł@�h��Ɍ������Ȃ��ق����ǂ��ł��B

�@���ς̓x�����́@�o����A�Ȃ����lj�����@�́A���Ɠ݊��Ȃ�Ł@���������h��߂ɐ����Ă��܂��Č�Ō�����邱�Ƃ������̂Ł@�lj����O���@���������Ɂ@����H������Ǝ₵���Ȃ��ƋC�Â����C�Â��Ȃ����炢������Ǝv���܂��B

�@�lj���������R���f���T��A�b�e�l�[�^�̃|�W�V�����ς������̉��F��y��̋����̕ω��Ȃǂ��y����ŁA�o���Ƃ��Ď����Ă����Ɓ@����A���ς������Ȃ����Ď��ɖ��ɗ���Ł@�y���݂Ȃ������Ă��������B�@

�����ԍ��F25409016

![]() 0�_

0�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

���ԐM���肪�Ƃ��������܂���

�e�X�^�[�͈ꉞ�����Ă��܂��I

�����A��̓I�Ƀe�X�^�[���ǂ̂悤�Ɏg���āA���̒�R�l�ɂ���ăA�b�e�l�b�^�[����Œ��R�ɂ���̂����킩��܂���B

�������茄�Ȏ�������܂����狳���Ă��������܂��Ƃ��肪�����ł�(^^)

�����ԍ��F25409022�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��BOWS����

�ڂ�����������肪�Ƃ��������܂����B

�Z�����g��R���g���Ă�L����web�Ō��������C�����܂��B

���������悤�ɁA���������Ă��܂������ł����ǁA

�������ς��炢�ɂƂǂ܂�悤�Ɋy���݂Ȃ���s�������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25409026�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���W�M���K�[����

����ɂ��́B

�X�s�[�J�̎���ɂ����āA�l�b�g���[�N�����͎���̑�햡�𖡂킦�鉹���߂̍ŏI�i�K�ł��B

�X���傳��̏ꍇ�A���C���͎s�̕i�ł����A�X�[�p�[�c�C�[�^�̒lj��͎���I�[�f�B�I�ɒʂ�����������܂��̂ŁA�F�X�����Ċy����ł��������B

�����{�i�I�ɃX�s�[�J�̎��������Ă����o�����班���R�����g�����Ă��������܂��B

�t�H�X�e�N�X��FE��FF�̃t�������W�ƍ��\���̃z�[���c�C�[�^�̑g�ݍ��킹�ł́A�R���f���T1���i1��HPF�j�ŁA�ɐ��Ɨe�ʂ�ς��Ă����ƁA�A�b�e�l�[�^�����ł����[���ł���o�����X�_���������܂����B

�̒����S�j������A�N�x�ɗD���R���f���T1���A�A�b�e�l�[�^�Ȃ��𐄏�����Ă��܂����B

����AJBL���j�b�g��p��������QWay�i2235H�{2426J�j�Ƀp�C�I�j�A�̃��{���c�C�[�^PT-R7III��g���������Ƃ�����܂����A�R���f���T1���ł͂ǂ��ɂ��[���ł��鉹������ꂸ�A���ǁA2��HPF�{�A�b�e�l�[�^�̍\���Ƃ��邱�ƂŖ����ł��郌�x���ɂ܂Ƃ܂�܂����B

�x�[�X�̃X�s�[�J���X�[�p�[�c�C�[�^���قȂ�̂ŎQ�l���x�ɂ����Ȃ�܂��A2���i�R���f���T�ƃR�C�����g���j�ɂ����������܂��Ȃ��邱�Ƃ�����܂��B

�܂��́A1���i�R���f���T1�j�ʼn��ʂ肩�����Ă݂č���̗l�Ȃ�A����2���Ƀ`�������W����Ƃ����̂������Ȏ菇�ł��傤�B

2���̏ꍇ�́A�����ɂ悵�������̃J�b�g�I�t10kHz���o���_�Ƃ���悢�Ǝv���܂��B

1���̏ꍇ�J�b�g�I�t���g�������܂��C�̒l�͈�ӂɌ��܂�܂����A2���̏ꍇ��C��L�̐ς����������܂�Ȃ��̂Ŋe�X�̒l�̃`���C�X�͂�����Ɩ��ł��B

�t�H�X�e�N�X�̃J�^���O�Ɍf�ڂ����10kHz�E2��HPF�̒l�́A1.1uF�{0.14mH�ł����A���I�[�o�[�_���s���O�Ȃ̂ŁA�����ɂ悵������1.47uF�i1.5uF�ł��ǂ��j+0.1mH�̕����ǂ����ʂ������邩������܂���B

2���̏ꍇ�A�J�b�g�I�t���g���ƌ���������2�������p�����[�^�ɂȂ�̂ŁA�y����������ꂵ��������킯�ł����A�y�������ꂵ��������悤�Ȃ�A����`�������W���Ă݂Ă��������B

�����ԍ��F25409030

![]()

![]() 2�_

2�_

���W�M���K�[����

����ɂ���

�Ȃ�^����Ԃɂ���āA�ς����k�邱�Ƃ��z�肷��ƁA���Ԃ������ĉς̕��ŁA�������̂�

������������܂���ˁB�W���ӂ肾�Ƃ��傤�Ǎ��敔�̐S�n�悢���ǂ����̕�����ڂ̑ш�ł��̂�

�ǂ̕������ɒǂ�����ł����ߒ�����햡�ɂȂ�ł��傤�B

�܂��@����BOWS�����̕��i�Ł@���̓t�������W�Ŏ��s���낵�Ă���Œ��ł����ǁB�B

�������[���ł���@����ł����Ɓ@�v���Ă܂���B�撣���Ă��������ˁB

�����ԍ��F25409052

![]() 2�_

2�_

��bebez����

�����g�̌o������������������肪�Ƃ������܂��I

�m���ɏ��߂ɑ���������Ɖ��������Ȃ̂��킩��ɂ����Ȃ肻���ł���ˁB

���������ʂ�܂��̓R���f���T�[�P�����珉�߂Ă݂āA

�[�������Ȃ�������A�b�e�l�b�^�[���v���X����Ƃ��������ł���Ă݂悤���Ǝv���܂��B

���肪�Ƃ��������܂���

�����ԍ��F25409084�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�����J���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

���ɂ͂܂��܂�����X�s�[�J�[�Ȃlj������݂ł����A

�F�l�̂��ӌ����Q�l�ɁA�s�̕i�ł��������o���邱�Ƃ��y���݂Ȃ������Ă݂܂��B

�����̃J�e�̕��͖{���ɊF����e�ŁA�m������������

�{���ɂ��肪�����ł��B

�����ԍ��F25409093�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɊF�l�̂��ӌ����Q�l�ɁA�܂��̓R���f���T�[�̂݁A2.2uF��1.47uF��2��ޗp�ӂ��Čq���ς��Ă݂悤���Ǝv���܂����������ł��傤���H

����Ƃ����߂���ʓr�R�C�����������Ă��ق����悢�ł��悤���H

���̏ꍇ��0.1mh�̋�c�R�C�����R���f���T�[�ƒ���Ōq���Ƃ��������ō����Ă܂��ł��傤���H

���̕ӂ�̒m�����S�������̂ŋ����Ē�����Ƃ��肪�����ł�

�����ԍ��F25409123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���߂���ʓr�R�C��������

�����ɂǂ̂悤�Ɏ��t���邩�H�i�Œ肷�邩�j

�l���Ă܂����H

�ŏ��̓R���f���T�����ŗǂ��̂ł� �H

�����ԍ��F25409170�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���s��u��������

�m���ɁA�ǂ��ɂǂ̂悤�ɌŒ肷�邩�܂ōl���Ă܂���ł����@��

�R���f���T�����Ȃ�c�C�[�^�[�̌��ɔ��킹�Ă������Ǝv���Ă܂������A�R�C����A�b�e�l�b�^�[���܂߂Ďg���ƂȂ�ƌŒ���@���l���Ȃ��Ƃ����܂���ˁB�B

���������肪�Ƃ��������܂���

�����ԍ��F25409173�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���W�M���K�[����

����ɂ���

�R���f���T�[�́@�n�C�p�X�@�@�R�C���̓��[�p�X�Ȃ̂ŁA���ƒႢ�M���܂�

�c�C�^�[�ɑ�����̂ŁA�ŏ��̓R���f���T�[�����Œ���ڑ��Ł@�����Ǝv���܂��B

�ϋv���b�g����50W����܂��̂ŁA�{�����[�����삳���~�X���Ȃ���@�c�B�[�^�[��j�����邱�Ƃ�

�����Ǝv���܂��B�����������x�����P�O�W�Ɓ@�����̂ŁA�ϒ�R��́A���ꂽ�������I�ɂ�

�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25409175

![]() 1�_

1�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�R�����g���肪�Ƃ��������܂����B

�m����4312B�ƃX�[�p�[�c�C�[�^�[�̔\���������Ȃ肠��̂ŃA�b�e�l�b�^�[���������Ă܂����B

�ݒu�ʒu�Ȃǂł��̍��������o���Ȃ��悤�ł���A���X�ɃA�b�e�l�b�^�[�������������܂��I

�����ԍ��F25409287�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���W�M���K�[����

�����������s�����Ă���悤�Ɋ�������̂ŁA�������܂��B

�ʏ�A�R���f���T1���E�A�b�e�l�[�^�Ȃ��ō��\���̃X�[�p�[�c�C�[�^���g���ꍇ�́A�J�b�g�I�t���g���͉����肸���Ə�ɐݒ肵�܂��B�i�̒��������������j

4312B�{T925A�̏ꍇ�̃R���f���T�e�ʂ́A0.22uF�O��i0.15uF�`0.33uF�j�Ńo�����X������Ǝv���܂��B

����i�Ⴆ��10kHz�j�ɃJ�b�g�I�t��ݒ肷��ꍇ�ɂ́A1���i�R���f���T1�j�A2���i�R���f���T�{�R�C���j�Ɋւ�炸�A�A�b�e�l�[�^���K�v�ƂȂ�܂��B

1��HPF�A2��HPF�̌����}�����߂ēY�t���܂����B�i���l�^�́A�����ɂ悵���Y�t���ꂽ���̂ł��B�j

2��HPF�̏ꍇ�A�R�C���̓R���f���T�ƒ���ł͂Ȃ��A���j�b�g�ƕ���ɐڑ����܂��B

�A�b�e�l�[�^���g�p����ꍇ�ɂ́A�e�}�̔j���Ŏ������ʒu�ɑ}�����܂��B

�܂��A���j�b�g�̋ɐ��i�{�Ɓ|�j�����ւ��Ē�����ׂĂ��������B

���AHPF��High Pass Filter�̗��ł��B

�����ԍ��F25409378

![]() 1�_

1�_

��bebez����

�킩��₷������������肪�Ƃ��������܂��I

�������s�����Ă���Ƃ������A���������m��������܂���̂ł�����������͔��ɂ��肪�����ł�(^^)

������J�b�g�I�t�ɂ���̂ƁA�����肸���Ə�̑ш���J�b�g�I�t�ɂ���̂Ƃł́A�����c�C�[�^�[�ł����Ȃ蒮����̊��o�͕ς�肻���ł��ˁH

����͍D�݂Ƃ������̋��߂Ă鉹���ǂ���ɍ����Ă��邩��

���肵�������ǂ������ł��ˁB

���X�ł����A���������܂ł����ԗ������Ă��܂����@��

�����ԍ��F25409499�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�W�M���K�[����

��(�X�[�p�c�B�[�^�[��)�R���f���T(����̂���)�R�C��(����)�Ƃ����q�����͂܂��Ⴄ�����b�g������̂ł��傤���H

�}�s�ɃJ�b�g�ł��郁���b�g������܂�

�R���f���T�[�Ł|6dB/�I�N�^�[�u�̃J�b�g

���̂��ƃR�C���Ł|6dB/�I�N�^�[�u�ŃJ�b�g�A

2�̑f�q�ō��v�|12dB/�I�N�^�[�u�ŃJ�b�g�ł��܂��B

���x�e������bebez���ڂ������������Ă܂���

�����ƃJ�b�g�̂���

�܂����e�ʃR���f���T�[1�Ŏ����܂��B

4312B�̃I���W�i���̉���������

�X�[�p�[�c�B�[�^�[�́A

�ق�̂킸�����t�����x�Ő��������v���X

�����A����ł悯��Έ�ԊȒP

����ō����������

�{�i�I�Ɂ|12dB/�I�N�^�[�u�ŃJ�b�g

�J�b�g�̓X�[�p�[�c�B�[�^�[����������

���������Ȃ�8kHz

�ł�4312B�c�B�[�^�[��4kHz����Ȃ̂�

4312B�̏o�Ԃ����Ȃ����ɂȂ蕷������Ȃ�

�X�[�p�[�c�B�[�^�[���肪�Ȃ���

���������Ȃ�����

������������

4312B�c�B�[�^�[�����肰�Ȃ��L��

12kHz�ȏ�̃N���X���C�ɓ��邩������܂���B

�ǂ���Ȃ̂�10kHz�ŗl�q��

�ȗ����̂���

�����ƒቹ�œ����e�ʂ�

�R���f���T�[�ƃR�C�����g���܂�

�N���X���g����FIX�ƌ����Ȃ��i�K��

�R���f���T�[�̒l�����낢��

�����čׂ����l�ɂ���̂�

���_���������Ȃ��߂ł��B

�����̓R���f���T�[�A�R�C���Ƃ�

���e�ʂōςނ̂ŁA�t�B���уR��

��c�R�C������r�I����

�����ȃR���f���T�[��R�C����

�l�������łȂ���

���������Ŏ̂Ă�n���ɂȂ�����ł��B

�����ԍ��F25409544�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 0�_

0�_

�����ȃA���j�R�z�[���c�C�[�^�[���g���̂ŁA�܂��͊�b�m�������Ă����܂��傤�B

�c�C�[�^�[�́A������o�����߂̃X�s�[�J�[�Ȃ�ł����A������������߂����ɍ���Ă��āA�\����傫�ȃp���[�������Ɖ��Ă��܂��̂Ńl�b�g���[�N�A���̏ꍇ�A�n�C�p�X�t�B���^�[�����܂��B

���̐M���́A�������͂��܂�p���[���Ȃ��A�Ⴂ���͑傫�ȃp���[�������Ă���̂ŁA�����p�ɂ���ꂽ�c�C�[�^�[�ɒႢ�����n�C�p���[�G�l���M�[�������Ɖ���B

�������܂��������Ă����Ă��������B

���ƁA���t�̖��ł����A�n�C�p�X�t�B���^�[�iHPF�j�́A�����ʂ��t�B���^�[�ŁA���[�J�b�g�t�B���^�[�Ƃ������܂��B

�X�s�[�J�[�̎�������ׂĂ���ƁA�n�C�p�X�t�B���^�[�ƃ��[�J�b�g�t�B���^�[�ƂQ�̕\�L������̂ŁA���t�̈Ӗ����l���Ă��������B

�ŁA���̃t�B���^�[�ɂ́A�f�q���P�g�����̂���A�����̑f�q���g�������t�B���^�[�������āA���ꂼ��Ɍ����ʂ��Ⴂ�܂��B

�n�C�p�X�t�B���^�[�̏ꍇ

1���t�B���^�[���|�Udb���R���f���T1��

2���t�B���^�[���|�P�Q�������R���f���T1�A�R�C��1��

�f�q�E�E�E�E�R���f���T�ƃR�C���̎�������

���́|�Z�����Ƃ����̂́A�X���[�v�Ƃ�����1�I�N�^�[�u�Ⴄ�ƁZ������������Ƃ����Ӗ��ł��B

�I�[�f�B�I�̏ꍇ�ɂ́A���g���ōl����̂��y�Ȃ̂ŃI�N�^�[�u���̌����ʂŎ������Ƃ������ł��B

�i�Ⴄ���삾�ƃf�B�P�C�h���g���ĕ\�L���邱�Ƃ�����܂��A���̏ꍇ�A�|�Udb�́|�Q�Odec�j

�t�B���^�[�l�b�g���[�N���g���ƁA�N���X�I�[�o�[�t�߂͏㉺�Q�̃��j�b�g�̉��������邱�ƂɂȂ�܂��B

�Ȃ̂ŁA�ł��邾���������݂��Ȃ��悤�ɋ}���ȃX���[�v�łȂ������Ǝv���̂��l��Ȃ̂ł����A�A�i���O�Ńt�B���^�[���`������Ƒf�q���������Ȃ�̂ŁA���̕����̐M�����キ�Ȃ�܂��B����ɂ��f�����b�g���I�[�f�B�I�Ŏg���ꍇ�ɂ͋}���ȃX���[�v�łȂ������b�g���f�����b�g������̂ŁA�����I�ɂ�3���t�B���^�[���炢�܂łɂȂ�A����ȏ�����߂�̂Ȃ�f�W�^���t�B���^�[���g�����ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�I�[�f�B�I�p���i���ƁA�A�L���t�F�[�Y����o�Ă��āA���ɍ��z�ł��B

���̂�����̂��Ƃ́A�u�X�s�[�J�[�l�b�g���[�N�@�쐬�v�Ō���������A�����ɂ悵����̃����N���Ă��ꂽ�y�[�W�ɂ��ȒP�ɂ����Ă���̂ŁA��Ƃ�����O�ɏ������w�̎��Ԃ��Ƃ邱�Ƃ������߂��܂��B

�o�r�@�����āA�ŏ��ɏ����Ȃ��������ƂŁA�������Ńf�o�C�f�B���O�l�b�g���[�N�ׂ�킩�邱�ƂȂ̂ł���

���́A�t�B���^�[�ɂ́A���g�������łȂ��A�u�ʑ��v�̖��������āA�t�B���^�[�ɐM����ʂ��Ɓu�ʑ��v�����������܂��B

�Ȃ̂ŁA���ۂɎg���Ƃ��ɁA�c�C�[�^�[�́{�Ɓ|�̔z����ς��Ă݂āA�����ŋC�ɓ���������I�Ԃ̂��悢�ł��B

�X�s�[�J�[����̉��́A���j�b�g����ł钼�ډ������łȂ��A�ǂ⏰�ɔ��˂��Ď��ɂ͂���u�Ԑډ��v�������E�傫���̂ŁA�X�[�p�[�c�C�[�^�[���g���Ƃ��ɂ́A�����i�w���ʂ�́{�|�j�łȂ��̂��A�t���łȂ��̂��́A���̂������ɂ���Ă����܂��B

�����ԍ��F25409547

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�܂��܂��ڂ�������������肪�Ƃ��������܂����B

�F�l�̍��܂ł̃A�h�o�C�X��ǂ�ł��āA�����ԗ������i�݂܂����B

����Ă����������悤�ɁA10khz�O���ڈ��ɂ������̗e�ʂ̃R���f���T�[��ڑ����Ă݂āA������ׂĂ݂܂��I

���肪�Ƃ��������܂����I

�����ԍ��F25409564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��Foolish-Heart����

���������ʂ�A���܂Ŋ��o�����ʼn��y���Ă��Ċy����ł����̂ł����A�q��Ă���i�������ԓI�ɂ��̂��͏�����Ƃ肪�o�����̂ŁA�D���ȉ��y�����D�݂̉��Œ��������Ǝv��������ł��B

�����J�ȉ���̂������ł����ԗ������i�݂܂����B

���������m��������̂ƂȂ��̂ł́A�������ڎw�����ɋ߂Â���ׂ̘J�͂��S�R�Ⴄ�낤�ȂƊ����܂����B

���߂ĊF�l�̂��ӌ������f�����āA��������ƂƂ���

����Ȃɂ��e�ɋ����ĉ���l����R���ėL�����肾�Ƃ��Â������܂����B

�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��I

�����ԍ��F25409568�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��BOWS����

�������ɂ悵����

��bebez����

�F�l�̃A�h�o�C�X�̂������ŗ����ł��܂����B

���̕��̂��ӌ�����ώQ�l�ɂȂ�A�I�Ԃ̂���������ł����A����3�l�̕��̂��ӌ����Q�l�ɂȂ�܂����̂ŁAGOOD ANSWER�Ƃ����Ă������������Ǝv���܂��B

�ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��������܂���(^^)

�����ԍ��F25410852�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�ǐL

�{���X�[�p�[�c�C�[�^�[��ڑ����Ă݂܂����B

�t�B�����R���f���T�[��0.22����2.2uF�܂Ő���ޏ������āA�O�̈׃A�b�e�l�[�^�[���p�ӂ��܂����B

�����I�ɂ�0.22uF�̃A�b�e�l�[�^�[�Ȃ����ǂ����ȁH�Ǝv�����̂ł����A���낢��q�������Ē����Ă��������ɂ킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����@��

������10H-20kHz�܂ł̃����W�̃m�C�Y���X�s�[�J�[���痬���ăX�}�z�̃A�v��KARK�ŊȈՓI�Ɍv�����Ă݂܂����B

�����0.22uF�P������15kHz����オ�}���ɒቺ���Ă���̂ɑ��āA���낢��ύX����1.0uF �A�b�e�l�[�^�[�����-8db�܂Ń{�����[�����i�����Ƃ���ǂ������ɂȂ�܂����B

���Y�^�Ƃ��ĉ摜��Y�t���Ă����܂�

���낢�닳���Ă����������F�l�A���ꂩ��2��HPF���������Ȃ��炢�낢���s���낵�����Ǝv���܂��B

��������˂Ă��������܂�(^^)

�܂������A�h�o�C�X���������܂�����A���Ђ��肢�v���܂�^

�����ԍ��F25415330�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�W�M���K�[����

��0.22uF�P������15kHz����オ�}���ɒቺ

�X�[�p�[�c�B�[�^�[��80dB�ʂ܂�

�����ቺ���邽�߂�������܂���

4312B�ɑ��A�قƂ�lj�����^���ĂȂ��\��

�P��0.47uF�͋������������ł��傤���H

���̏ꍇ0.33uF���炢��������������܂���

�����ԍ��F25415455�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�R�����g�L�������܂��B

0.47uF�P���������Ă݂܂������A�A�b�e�l�[�^�[�Ȃ��ł͏������������܂����B

0.33uF�͗p�ӂ��ĂȂ������̂Ŏ����Ă܂���B

�ł���A�b�e�l�[�^�[�Ȃ��̃V���v���ȕ����ǂ��̂ŁA���߂Ď����Ă݂܂��I

�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��܁B

�����ԍ��F25415827�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����܂ł��Q�l�܂łɁA�A�A

�������p���Ă��� T925A, ���N�I�[�o�[�z�[�������e�i���X��FOSTEX�ɂ��肢���A�����ȏ�ԂŖ߂��Ă��āA�����������p���Ă���܂��B

���̏ꍇ�A�u�A���v�����I�v�ŋ쓮����̂ŁA����̐�i�I�j�ی�R���f���T�P�O��F�ƃn�C�p�X�R��F�ŁA�Q�D�R�O�W��F�ł��̂ŁA�� 8,611 Hz�ł� -6 dB/Oct �X�ł��B

��������������ł�����A�S���p��ŋ��k�ł����A���̕ӂ�������������B�u���E�U��AI���{��|��ł��A���������܂Ƃ��ȓ��{��ł������������邩�Ǝv���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1674329

�S�̍\���ƕ����̍ŐV�́A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1678290

�����ԍ��F25423345

![]() 0�_

0�_

���A���v�̂Q.�Pch �V�X�e���ŁAAUX�[�q�ɐڑ������T�u�E�[�t�@�[�̃��[�p�X�t�B���^�[������܂���B

�@�g�ቹ�T�u�E�[�t�@�[�v���A���v�{�[�h�g�Ȃ郂�m��lj����悤���Ǝv���Ă��܂��B���g���̕������܂�����A�@�\�̏�ԁA�g�p���������Ē����܂��ł��傤���B��낵�����肢���܂��B

�����ԍ��F25398811�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

�g�ቹ�T�u�E�[�t�@�[�v���A���v�{�[�h�g�Ȃ郂�m

�g���Ă͂��܂���

�������炷��ƁA�I�y�A���v���g����

CR�t�B���^�\

�v���ƃp���[�̃A���v�Ԃɓ����^�C�v

�V�\���h����邽�߁A�P�\�X�ƃs���[�q���K�v

DC�d�����ʓr�K�v

�Ւf������6dB/oct��������܂���

�����Ȃ���{�����[����

�����킹�Ȃ̂ł��傤��

��������Ȃ��炸�A���C���Ɗ�����

�����ቺ�̉\���B

���ʂ�AV�A���v���āASW�o�͂�

�O���A���v�ɓ���ASW�쓮����������

�悳�����ł��B

�����ԍ��F25398851�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 4�_

4�_

��m_shuzo���� ����ɂ���

���[�p�X�t�B���^�[�������Ă��T�u�E�[�n�[�Ƃ��č��ꂽ���̂Ȃ炻�̂܂g���܂��ˁB

���̂܂g���Ă������`�����͏o�܂���B

�t�������W�X�s�[�J�[�͓K���܂��B

�����ԍ��F25398852

![]() 2�_

2�_

����

L. R

�o��

L speaker

R speaker

sub woofer

�̍\���Ȃ�sub woofer�p�̃��[�p�X�������Ă���Ǝv�����ǁB

�d�l���Ƀ��[�p�X�̃J�b�g���g�������Ă��܂��H

�����ԍ��F25398853�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

��m_shuzo����

����ɂ��́@�I�O��������܂��A

���͎����Ă��܂��A�}�]���������

Sabaj A20a �Ȃ�T�u�E�[�t�@�[��BTL�Ή��ł��閣�͓I�ȃA���v�Ǝv���܂��B

�A�����J�̉������ɑΉ��̐��i�̂悤�ł��B

Sabaj�Ƃ������[�J�[�͑��ɂ����i�j��I�Ȗ��͓I�ȃf�W�^���A���v������܂��B

���炵�܂����B

�����ԍ��F25398900

![]() 3�_

3�_

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�@�I�[�f�B�I�ɋ����̖����l�ɁA�����Ŏg��Ȃ��Ȃ����X�s�[�J�[�^�T�u�E�[�t�@�[���e���r�p�ɒ��܂����B�ň��̃A���v���ē����č��i�ʂȉ��Ɠ{���̒ቹ�Ɋ��ł���Ă܂��B�����A�T�u�E�[�t�@�[�̓X�y�b�N��300Hz�ȏ�܂ŏo�Ă���l�ł��B�X�s�[�J�[��������̉����܂長�����ł��̂ŁA100Hz���x�ɗ}������A�n�C�p�X�t�B���^�����ł����^�u�b�N�V�F���t�Ɨǂ������ɂȂ�̂ł͂Ǝv���܂��B

�@���l�ɂ͊S����܂���̂ŁAAV�A���v�͌����I�ł���܂���B�Ƃ͌����C�ɂȂ��Ă��܂��A�A���v�t���̃T�u�E�[�t�@�[�Ŏ�O�ɏ����Ŏ����o�������ł��̂ŁA�����I�ɂł�����Ă݂悤���Ǝv���Ă��܂��B

���I�y�A���v���g����CR�t�B���^�[

�����ɑ�R�̎�ނ������āA����O���������̂̓��[�J�[�̈˗������i�̃A�E�g���b�g�Ȃ�ł��傤���B�ł���Α����Ɏg����̂ł͂Ɩژ_��ł܂��B�ǂꂪ�ǂ��̂����������t���܂���̂ŁA�R���f���T�̑�R�ڂ��Ă���̂ɂ��悤���Ǝv���Ă��܂��B

�@�z���Ɏ�Ԃ��|����܂����A�d�����j�b�g������܂��̂ŏ�肭�s������A�_�v�^�Ɠ���ւ��āA�P�[�X�͔C�������ł��B

�����ԍ��F25398906�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��m_shuzo����

>�R���f���T�̑�R�ڂ��Ă���̂�

�ʑ��̂���Ȃǂ��o�邱�Ƃ�����̂ŁA�������̂Ȃ��������Ď�������Ƃ��B

�ቹ�o�߂��Ȃ�A�b�e�l�[�^�[����邾���Ȃ�Y���͋N�����Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F25398917

![]() 1�_

1�_

�S�����ċ��k�ł��B�A���v�� AIYIMA A01�i��5,900�j�ł��B�T�u�E�[�t�@�[�͔z����LR�������Ă܂��B�S�̂Ƃ��Ă͏\�ȏł��BSabaj A20a �͍����߂��ł��ˁB

�@�T�u�E�[�t�@�[�Ƀ{�����[������܂��B�ʑ��Y���͖����ł��x��͖��������ł��B

�����ԍ��F25398926�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

���T�u�E�[�t�@�[��300Hz�ȏ�܂ŏo�Ă���

���X�s�[�J�[��������̉����܂長����

100Hz���x�ɗ}�������

��AV�A���v�͌����I�ł���܂���

���̏ꍇ�A���J�j�J�������t�B���^�\��

�������ł��傤��

180�x���Ɍ���SW���A

���ʕǂ��ꂷ��ɒu��

�X���b�g����ቹ���o���܂��B

�ǂɋ߂Â��ƒ����͌���܂��B

SW���ʂɋz���ނ�\��t��

�ǂƐڂ���ƁA�X�ɒ����͌���܂��B

(�ቹ�͋z���ނ������ɂ������p)

�ʐς�����Ȃ�A�������āA

�X�y�[�T�\�Ō��Ԃ����

���Ƃ̃X���b�g�ŏo������������܂��B

�����ԍ��F25398963�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 3�_

3�_

�G�[�A����Ȃ��Əo�����ł��ˁB�g���̒Z���̂͋z�����Ă��܂��āA�X���b�g�Œ����ł��ˁB���[��A�X�s�[�J�[�� YAMAHA YST-SW010 �ʼn������ł��̂ŁA�J�������z���ނōǂ������ł��傤���B�z���ޓ\��t�����J�o�[�őS�̂��Ă��܂��āA������҂蕂�����l�Ȃ̂��ǂ������B

�@�܂��A��Ԃ����z���v���A���v�{�[�h�ƕς��Ȃ������ł��̂ŁA���P�̍�Ŏ���Ă����܂��B

�@�ǐL�@�X�y�b�N����������Đ����g���ш�30Hz�`200Hz�ł����B

�����ԍ��F25399058�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

��YST-SW010

���̃X���b�g�Ƀ^�I�������������

�������Ă݂Ă���������

���ʂɂ��^�I���̗ʂŒ���

�d�C��H�lj����ȒP����

���̃X���b�g���O����

�G���Ƃ��ŁA�����Ƌ����X���b�g�ɂł�

�U���ׂ̍��ȓ������}�����

����������\��

�����ԍ��F25399129�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 3�_

3�_

���肪�Ƃ��������܂��B

�@�c�O�Ȃ��牓���ɂ�蒼���Ɏ��{�o���܂���B�˗����Ă�����̔F��������܂���̂ŁA���̈Ⴂ��������͍̂���ł��B���̂̒m��Ȃ����i�������Ă݂����D��S���L��܂��̂ŁA��肭�s���^�I���ƕ��s���Č��ʂ��ׂĂ݂܂��B

�����ԍ��F25399171�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�g�ቹ�T�u�E�[�t�@�[�v���A���v�{�[�h�g �e�X�g���܂����B��ɋL�ڂ̕\�L�Ŏv���Ⴂ���L��A�z���Ɏ�Ԏ��܂������ŏI�I�ɂ͎v�f�ʂ�̏o���ŁA���^�u�b�N�V�F���t���o�������̗l�Ȏd�オ��ł��B�u�b�N�V�F���t�̃o�X���t�|�[�g�͍ǂ��܂����B���l�ɂ������Ⴄ�̂����X�Ɛ����o���đ喞���ł��B

�@���Ԃ͊|���������̂̋͂���~�̂��i�����������œ͂��A�d�v�Ȗ������ʂ����B���Ƃ�����������ł��B�̏Ⴊ�S�z�ł��̂ŁA�����ł����Ηǂ������B

�@���ʂ̒���������肾�����̂ɁA�^�I���͎������Ȃ��I����Ă��܂��܂����B�Ȃ��A�`����AUX�[�q�Ƃ��Ă��܂������ALINE OUT�[�q�̊ԈႢ�ł����B�������炸�B

�����ԍ��F25425619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����g�p�����ቹ�T�u�E�[�t�@�[�v���A���v�{�[�h �APHASE�̐�ւ��X�C�b�`�t���Ă܂����B�Ȃ��Ȃ��̕��̗l�ł��B�����A�ǂ��炪�������s���ł��B

�����ԍ��F25429757�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

�����l�ɂ������Ⴄ�̂����X�Ɛ���

��PHASE�̐�ւ��X�C�b�`�A�ǂ��炪�������s��

�Ⴂ���킩�Ȃ��l�A���܂���

�����f�[�^�[�̂悤�ɑ����Ă�悤��

��r����SP�̉��ɂ��āA

�y��̈Ⴂ���킩��A��b�̓��e������

�����Ⴄ�́H�ƕ����ꂽ���Ƃ�����܂��B

�ʑ���SP��SW����ׁA

�ቹ���傫���Ȃ�̂������ł���

�T�u�E�[�t�@�[�{�[�h�̔z����H���Ă�

�킩��Ǝv���܂��B

�I�y�A���v��CR�t�B���^�[�ł��傤�B

�����ԍ��F25430344�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���肪�Ƃ��������܂��B

�@�ǂ�ȃX�s�[�J�[�ł��X�g���X������������Ζ�薳���Ƃ������܂����A�X�s�[�J�[�̉��̈Ⴂ�𒍈ӂ��ĕ�������ĂȂ��Ɖ����Ⴄ�̂��͕�����ɂ����ł��ˁB�ቹ���o�Ă���̂��ǂ����́A�ቹ�̏o��X�s�[�J�[�≹��������ĂȂ��Ɣ��f�t���Ȃ��l�ł��B

�@�����C�ɓ������l�ł��B�t�����g��DIATONE�̃_�C���N�g�R�l�N�V�����BLC�͓����Ă܂��A����ȏ�͉������Ă��R���ς��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@�摜�����ɃX�C�b�`�����킹���ʒu���ACR�Ɍq����ł��낤�p�^�[���ƂȂ��Ă���l�ł��B���̈ʒu���t���ƂȂ�̂ł��傤���B

�@https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHSSQ7MP?ref_=cm_sw_r_mwn_dp_N7JZDJXBEATX82J37NTN_2#immersive-view_1695216464029

�����ԍ��F25431212�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���̌^�Ԃ��疳���g�ቹ�T�u�E�[�t�@�[�v���A���v�{�[�h�g �A����܂�ǂ������Ȃ̂ŏڂ������Ă�����A

�@�I�y�A���v�FTL072

�@�d���R���f���T�FNichicon/ELNA

�@�t�B�����R���f���T�FSiemens/NISSEI/Arctronics

�������ł��B�j�`�R���̌����ꂽ�R���f���T�Ɏ��Ă�ȁA�Ǝv���Ă���z�����m�ł����B�I�y�A���v���L���g���Ă���M�����̍������̗l�ł��B

�@������R�X�p�̗ǂ��o���͖������ėL��܂���B���^�X�s�[�J�[����Ȃ�A�ň����A���v��AV�A���v�Ɠ����̂Q.�Pch�o���܂��B

�@���ɂ�����Ȗ����������i�]�����Ă����ł��傤���B

�����ԍ��F25434790�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���]������H�́A�t��������Ƃ��Ă��炵���ł��ˁB�I�y�A���v�g���ΕK�����]����B

�@�X�C�b�`�̐�ւ��ňႢ�����������l�ł��̂ŁA�����E�t���͕s���Ȃ��̂̍D�݂̕��ɍ��킹�Ă܂��B

�����ԍ��F25435769�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�̔������K���}�C�N���������̂ŁA�����ɏ��߂ăX�s�[�J�[���肵�Ă݂܂����Ƃ���A��肭����ł��Ă�̂�������Ȃ������̂ŁA�X�s�[�J�[����o���҂̕����܂����狳���Ă��������B

������@��

�}�C�N/ROLAND CS-15

�C���^�[�t�F�C�X/Sound Blaster G6

����\�t�g/REW

�X�s�[�J�[/707S2

PC/win11

��/�����̑���摜

�E/�l�b�g�ɂ���������摜

REW���C���X�g�[���A�Z�b�e�B���O���đ���܂ł͂ł��܂������A�v���������̎��g�������̃O���t�ɂȂ�܂���ł����B

���������ł��傤���H

�����ԍ��F25388370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

����肭����ł��Ă�̂�������Ȃ������̂ŁA

�������ΐ��ɂȂ��ĂȂ��̂ŁA�Ԉ���Ă����ł���

�����ł悭�g���̂�MySpeaker

�ȒP�Ȃ̂�

����X�^�[�g

SP����X�C�\�v��

�}�C�N�ŏE����PC�ɃO���t�\���ł��傤���H

�����ԍ��F25388409�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���G���[�S������

iPad mini��ETNiRTA�A�v�������đ��肵�����ʂł��B

�X�s�[�J�[��KEF iQ70�ł��B���X�j���O�|�C���g�ł̑���ł��B

�}�C�N�̓X�s�[�J�[�����Ɍ����Ă��܂����H

�����ԍ��F25388578

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

��Minerva2000����

���}�C�N�ŏE����PC�ɃO���t�\���ł��傤���H

�����ł��ˁB

����ʂ���܂������B

https://audio-seion.com/rew-install/

���}�C�N�̓X�s�[�J�[�����Ɍ����Ă��܂����H

���X�j���O�|�C���g�Ō����Ă܂��ˁB

�����ԍ��F25388736

![]() 2�_

2�_

��Minerva2000����

�������ɂ悵����

����Ȃ�o�܂����B

�A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

�����ԍ��F25389216�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�A�v��/audacity

PC/win11

���X�j���O�|�W�V����

PC�̕����Ƃ��܂����܂�����ł��ĂȂ��悤�ł��B�B�B

�����ԍ��F25389218

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

�X�}�z�A�v���̕����ȒP�̂悤�ł���

������̌f���ł݂������̂�

�A�v��Sound Analyzer�Ńs�\�N�z�[���h����

�ቹ���獂���܂ŃX�C�\�v���𗬂�����

�A�v����spectroid�Ǝ����悤�Ȋ���

�X�}�z�}�C�N�̓����̓t���b�g�ł͂Ȃ������Ȃ̂�

���E��SP�������悤�ɖ��Ă���m�F���x���ł���

�����Ă����OK�Ƃ���Ă͂������ł��傤���H

��ݔg�m�F���ƁA����p�}�C�N���ق�������

(�����Ȃ̂�EMC8000�A5��~���炢)

�����ԍ��F25390019�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�������ɂ悵����

���x���肪�Ƃ��������܂��B

��������̌f���ł݂������̂�

�A�v��Sound Analyzer�Ńs�\�N�z�[���h����

�ቹ���獂���܂ŃX�C�\�v���𗬂�����

������������Ă݂܂��B

���X�}�z�}�C�N�̓����̓t���b�g�ł͂Ȃ������Ȃ̂�

���E��SP�������悤�ɖ��Ă���m�F���x���ł���

�����Ă����OK�Ƃ���Ă͂������ł��傤���H

�����ł��ˁB

�X�}�z�}�C�N���Ƃ��܂ЂƂȊ��������܂����A������x�̊m�F�p�Ƃ��Ƃ��܂��B

����ݔg�m�F���ƁA����p�}�C�N���ق�������

(�����Ȃ̂�EMC8000�A5��~���炢)

�x�����K�[�̓R�X�p�����݂����Ȃ̂ŁA���S�ғI�ɂ͏�����܂��B

UM2 U-PHORIA�̒��Âƍ��킹��1�����炢�Ȃ̂ŁA�|�`�낤���������ł��B

���ɂ��C���^�[�t�F�C�X�ł����̂���Ό����������ł��ˁB

������

BEHRINGER/UM2 U-PHORIA

Focusrite/Scarlett Solo (3rd Gen)

���Ȃ݂ɐ̔������AEDIROL/UA-20�̓h���C�o���Ή����Ă��炸�g���܂���ł����i��

������������ASOUND BLASTER G6�̃}�C�N���́iASIO�j���������Ă�̂��B�B�B�䂪�c��܂��B

REW���̂͂��������@�\�ȑ���\�t�g�Ȃ̂łȂ�Ƃ��g�����Ȃ������Ƃ�ł��B

�������傢�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F25390051

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��EDIROL�h���C�o���Ή����Ă��炸�g���܂���ł���

�h���C�o�[���v���p�e�B�ŊJ��

XP�Ƃ��Â�OS�̌݊����[�h�ŃC���X�g�[��

����Ă͂������ł��傤���A��������

�����͒�ݔg�����邭�炢�Ȃ̂ŁA

���p��(�ۋ��Ȃ�)�̂܂g���Ă܂��B

�����ԍ��F24077278

�ቹ�ʼn�����������g��������

�����Ɗi�i�ɃX���[�Y�ɂȂ�܂���

����ƋC�Â����Ƃ��A���낢��o�Ă��܂��B

��REW�͑��@�\�Ȃ�Ƃ��g�����Ȃ������Ƃ�

�悢�\�t�g�̂悤�ł��ˁA���ꂩ��Ȃ�

��������g�����Ȃ������悳�����ł��B

�����ԍ��F25390285�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

���x�ǂ����B

��2ch�ł�����𐮂���̂��d�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B������AV�A���v�̕���ʂłƂ�ł��Ȃ��ቹ�ʉ��ɋC���t���APC�̃w�b�h�z���p�O�t��DAC�ɂ��܂���MIC���͂��������̂�ECM-8000(4��~�}�C�N�j�ƃt���[�\�t�g��F�����肵����A��ݔg�ɋC���t�����S�Ƃ͂����Ȃ��܂ł��Z�b�e�B���O�őēd�C����܂����B

�܂��ɂ���ł��ˁB

��XP�Ƃ��Â�OS�̌݊����[�h�ŃC���X�g�[��

����Ă͂������ł��傤���A��������

�����Ă݂܂��B

��肭�s���A�C���^�[�t�F�C�X��V�K�w������K�v�͂Ȃ��Ȃ�܂��ˁB

���悢�\�t�g�̂悤�ł��ˁA���ꂩ��Ȃ�

��������g�����Ȃ������悳�����ł��B

���Ȃ݂�REW�i�����j�́A���[���`���[�j���O�@�\������݂����ł��B

https://m.youtube.com/watch?v=78qQph0jet4

�Ƃ���ŁA�ʃX���̌��ǂ��ł��傤��?

��������m�F���Ă��炦��Ə�����܂��B

���V�����삵�܂����i��

�����ԍ��F25387497

�����ԍ��F25390379�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

�����V�����]�l�[�^�[�A�ǂ̂ւ�ɐݒu����̂����ʍ����ł���?

�����Ƃ��Ă܂����A���݂܂���

���_�N�g�̉�����̕ǖʂɁA

�ǂ�ɂ߂Ȃ��e�\�v�Ŏ��t����

�������ł��傤��

SP�̗����̕ǂɃv���[�g��\������

�悭�Ȃ����Ƌ��Ă���

���˂�蒼�ډ����o���Ă�_�N�g��

�G�l���M�[���傫���Ǝv���܂����B

���]�l�[�^�[�ŏ�����v���[�g��

�O���邩��(����)

���]�l�[�^�[�̓L�b�`���y�[�p�[��

�g�߂ŁA�ׂ�Ă��߂�̂ň����₷��

�z�����ʂ����肻���ł��B

�ʎY���Ď���SP�ɕ��荞��ł܂���

�z���ނȂ��Ő����L���L�����˂��锠��

���]�l�[�^�[�𐔌���邾����

���������������A

�z���ނŋl�܂��Ă�������

�z���ނ𔖂��\�邾���ł悭�Ȃ��Ă܂��B

�����ԍ��F25390419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�����]�l�[�^�[�̓L�b�`���y�[�p�[��

�g�߂ŁA�ׂ�Ă��߂�̂ň����₷��

�z�����ʂ����肻���ł��B

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

���́A�����ɓV�Ղ玆�ō��܂����B

������T�E���h�o�[�̃E�[�t�@�[����1�Âݒu���ėl�q�݂Ă܂��B

�����A�L�b�`���y�[�p�[�ł����삵�Ă���A�ʎY���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

��ɑ��肵�Ă���A��ݔg������Ŗ������邩�ǂ����ł��ˁB

���ƁA�O�ׁ̈A�m�F�ł����AECM8000������Ƃ��ŕϊ�����G6�ɐڑ����Ă��g���܂�����?

https://www.monotaro.com/g/05296435/?t.q=xlr%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

���̃}�C�N���P��w�����Ȃ̂ŁA���ꂪ�������Ă��̂��B�B�B

��薳����A����p�}�C�N������ɍw�����悤�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25390442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���G���[�S������

����ɂ��́B

����͊y�������ȃX���A�Q�l�ɂ����Ă��������܂�^^

�O���t�̏c���͏㉺50db�͈̔͂ő�����̂���{�`�炵���ł��B

�����ԍ��F25390464�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��ECM8000������Ƃ��ŕϊ�����

G6�ɐڑ����Ă��g���܂���?

�c�O�Ȃ���g���܂���

G6�̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�p

ECM8000�̓R���f���T�[�}�C�N�ł��B

PC�p�ŊO�t����USB DAC������

DTM�p�r�ŃR���f���T�[�}�C�N���͂�

�t���Ă�����ł��B

�����ԍ��F25390484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

��G6�̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�p

ECM8000�̓R���f���T�[�}�C�N�ł��B

�Ȃ�قǁB

�ƂȂ�ƁA����������肭����o���Ȃ����̂́A�}�C�N�������ł�����?

������@��

�}�C�N/ROLAND CS-15�i�R���f���T�[�}�C�N�j

�C���^�[�t�F�C�X/Sound Blaster G6�i�_�C�i�~�b�N�j

����\�t�g/REW

�X�s�[�J�[/707S2

PC/win11

ROLAND CS-15

https://www.roland.com/jp/products/cs-15/

���Ⴀ����ɁA���̕ӂ̃C���^�[�t�F�C�X�����Ƃ������������ł����ˁB

XLR�ڑ��ł���^�C�v

���������C���^�[�t�F�C�X

BEHRINGER/UM2 U-PHORIA

Focusrite/Scarlett Solo (3rd Gen)

������}�C�N

ECM8000

���������A�X�s�[�J�[����̐��������������Ă��Ȃ��̂ł��݂܂���B

�����ԍ��F25390536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

���ƂȂ�ƁA����������肭����o���Ȃ����̂́A�}�C�N�������ł�����?

���̂悤�ł��ˁB

�R���f���T�[�}�C�N�́A

�d���������ł���}�C�N�[�q���K�v

�����Ⴀ����ɁA���̕ӂ̃C���^�[�t�F�C�X

�R���f���T�[�}�C�N�p�A48V�t�@���^���d����

�t���Ă���Ύg����ł��傤�B

�����ԍ��F25390619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

���肪�Ƃ��������܂�!

�䂪�����܂���!

�߂��Ꮥ����܂����B

����p�}�C�N�i�S�w�����R���f���T�[�j�ł����ƌv�����āA��肭�����������Ă݂܂��B

�����ԍ��F25390664�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���ƍŋߋC�Â��܂������A�X�s�[�J�[�͔����܂ł��y�����ł����A�����Ă���̕�������Ɋy�����ł��ˁB

�X�s�[�J�[�̐��\���ǂ��܂ň����o���邩�A�Ȃ����Ɏ��Ă�ȁB

https://ordinarysound.com/measurement-basic/

�����ԍ��F25390700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

���X�s�[�J�[�͔����Ă���̕���

����Ɋy����

�����v���܂��B���ƒP���Œu������

�����ʒu�ł����F���ω�����̂�

�����w�W���Ȃ��ƁA

�Ƃ�悪��̌��I�ȉ��ɂȂ���

���܂����O������܂��B

���肷��Ə��͂߂�̂�

�傫���O���͓̂��ݎ~�܂�

���������₷���Ȃ�܂��B

�����ԍ��F25390846�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���A�v��/spectroid

��������g���Ă܂��B���������B

�����������̎��g�����特�o�Ă܂��ˁA�X�s�[�J�[�ɋ߂����炩�ȁB

�ݒ�ς�������ƍׂ����\���ł��܂���B���ꂾ��1������5db���݂ł����B

�����ԍ��F25391090�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�����肷��Ə��͂߂�̂�

�傫���O���͓̂��ݎ~�܂�

���������₷���Ȃ�܂��B

�ЂƂ܂��A���E��ʁX�Ɍv���������܂����B

���̃A�v������Ԏg���₷�������B

�v���C���[/audacity

�v���A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

L/R�̃o�����X�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H

�P�O�OHz�O��Ƀf�B�b�v�i��ݔg�j�����銴���ł����ˁB

���̕ӂ����V�Ńt���b�g�ɂł��邩�A�����A�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F25391322

![]() 2�_

2�_

CD�������Ă���Ɖ��y�V�F�ЁASTEREO�t�^�u���ɂ̃I�[�f�B�I�`�F�b�NCD 2013�v������܂����B

FM�t�@�����A�����S�j���ďC�̓����悤�ȕt�^���������i�s���s���ł����j

�������C�����̕x�m���K��̐��\�������Ă܂����i�֒e�C�̔��ˉ��j�A���C�@�֎Ԃ̏d�A�Ƃ�

�����ԍ��F25391363

![]() 2�_

2�_

��ݔg�̓f�B�b�v�ł͂Ȃ��s�[�N�ł��ˁB110Hz������ɂ���܂��B

�����ԍ��F25391410

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��L/R�̃o�����X�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H

�����Ă܂��ˁA����Ȃ�

���̂܂܂ł��悳�����ł���

�\�t�g�ɕt���Ă�C�R���C�U�\��

�D�݂ɒ��������Ղ��̂ł́H

(�C�R���C�U�[�͂Ȃ�ׂ��A

���炷�����Œ���������ł�)

110Hz��Minerva2000����̋�Ƃ���

�s�\�N�ł����A���͈͓̔��ɂ������܂�

�f�B�X�N�g�b�v�̃I�\�f�B�I

���߂ŕ����̂�

���E�̍����A�����̉e�����A

���Ȃ��̂ł��傤�B

�����ԍ��F25391477�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�X�����قƂ�ǒǂ��Ă��Ȃ��Ă��݂܂��A25391322 �̃O���t�A������ߋ����Ƃ͌����ɒ�� 3Hz �܂łقڃt���b�g�ɏo�Ă���͕̂ςł��ˁB

���g���̃A�v���ɕs�ڂł����A���炭���ł�FFT�̃T���v����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��i�J�N�J�N���Ă��܂���ˁj�B�����g�X�C�[�v�^�s�[�N�z�[���h�ő����Ă���Ȃ�X�C�[�v���������ɂ���A���邢�͒�퐳���g�ő���ƁA�܂������Ⴄ���ʂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB

��� 6kHz �ȏ�̍���ɋ����������鏊�� B&W ���ۂ��ł����ˁB

�����ԍ��F25391542

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�݂Ȃ���

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

���\�t�g�ɕt���Ă�C�R���C�U�\��

�D�݂ɒ��������Ղ��̂ł́H

(�C�R���C�U�[�͂Ȃ�ׂ��A

���炷�����Œ���������ł�)

G6��JAZZ���[�h�J�X�^�}�C�Y���Ē����Ă܂������炵�Ă݂܂��i��

��110Hz��Minerva2000����̋�Ƃ���

�s�\�N�ł����A���͈͓̔��ɂ������܂�

���܂�t���b�g�ɂ��������B&W�̌������Ȃ�ƁADENON�̔����������Ă܂����ˁB

�����������͕������Ă��܂��B

���f�B�X�N�g�b�v�̃I�\�f�B�I

���߂ŕ����̂�

���E�̍����A�����̉e�����A

���Ȃ��̂ł��傤�B

L���̔��˂������Ƃ��邩�Ǝv���܂������z���ށi�L�����v�}�b�g�j�𑤖ʂɒ������̂����ʂ������̂���ł��ˁB

REW�̃��[���V�~�����[�V�����O�O���t�Ƃ͑S�R�Ⴂ�܂����i��

�����������悭������܂��A�Ƃɂ������o���ł���ƃX�b�L�����Ă����ł��ˁB

����}�C�N�����Ă���܂����肵�Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�܂��Ⴄ���ʂɂȂ邩������܂���B

�����ԍ��F25391563

![]() 2�_

2�_

���Ȃ݂ɐ���A�d���R���Z���g�H��/3�������������܂����̂ŁA�����G�[�W���O���Ă�����ʂ��o�邩���m�F�������Ƃ���ł��ˁB

�ЂƂ܂��A�I�[�f�B�I���S�҂����鎖�͂����������I���������ł��ˁB

��́A���z�A�[�X�A���V�����]�l�[�^�[�A�V���[�}�����g���炢�ł��傤���i��

�ǂ��[�[�[�i��

�����ԍ��F25391569�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

�O���t�����̔����A�����F��

�Ñ������x���̏オ��100Hz�ȉ���

�Q�l�̌����ɂȂ�܂��B

���莞�̉��ʂ��グ���

�����Ă��邩������܂���

�ł��A�ʉ����Ղ�100�|20kHz��

�悭�����Ă���̂�

�������v���Ǝv���܂��B

��������������

��JAZZ���[�h�J�X�^�}�C�Y���Ē����Ă܂�

�����̓G���[�S�����C�����悭�����邱��

�H��͑听���A���������鉻���Ċm�F�ς�

���Ƃ́A���y���݂̎��Ԃ���Ȃ��ł��傤��

���łɃJ�X�^�}�C�Y����Ă܂��ˁB

�����ԍ��F25391582�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

���O���t�����̔����A�����F��

�Ñ������x���̏オ��100Hz�ȉ���

�Q�l�̌����ɂȂ�܂��B

�Ñ����Ƃ����̂͏��߂Ēm��܂����B

������I�[�f�B�I/�X�s�[�J�[�ɉe����^�����ł��ˁB

�����łɃJ�X�^�}�C�Y����Ă܂��ˁB

�����ł��ˁB

PC���璮���ꍇ�́ADAC�ōׂ����J�X�^�}�C�Y�ł��܂����APOWERNODE EGGE���璮���ꍇ�́A�����܂ŃJ�X�^�}�C�Y�o���Ȃ��̂Ŏg�������Ă܂��B

�T�E���h�o�[������o�͂ł��܂����A�܂����ł��A����Ԃł��i��

�Ƃ���ŁA�x�����K�[�̃T�|�[�g�ɖ₢���킹����A�ȉ��̉����܂����B

Behringer UM2��USB�N���X�R���v���C�A���g�f�o�C�X�̂��߁A��{�I�ɂ̓h���C�o�̕K�v�Ȃ������v���܂��B

�����p���������\�t�g�E�F�A��ASIO�h���C�o�Ȃǂ̃h���C�o��K�v�Ƃ���ꍇ��ASIO4ALL�Ƃ����ėp�h���C�o�̎g�p�𐄏����Ă���܂��B

�������Ȃ���AASIO4ALL�̓T�[�h�p�[�e�B���̃\�t�g�E�F�A�ł���AWindows11�𐳎��ɃT�|�[�g���Ă���܂��߁A���q�l���ɉ����Đ���ɓ��삷�邩�ǂ����Ƃ����_�Ɋւ��܂��ĕ��Ђł͖��m�Ȃ���v�����˂܂��B

�x�����K�[/UM2�́AASIO�h���C�o�Ȃ������Ȃ̂�windows�ł͕s����炢�����ł��B

https://music-thcreate.com/behringer-um2/

���Ȃ݂ɂ����ɂ悵����́AECM8000�ő��肷��ꍇ�́A�ǂ̃��^�[�t�F�[�X�g���Ă܂���?

PC��Mac�ł���?

�����ԍ��F25391714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��ECM8000�ő��肷��ꍇ�́A

�ǂ̂悤�ȃC���^�[�t�F�[�X�g���Ă܂���?

PC��Mac�ł���?

����PC��Win11(XP���疳��UG�̌J��Ԃ�)

�ƌÂ�fireface���g���Ă܂��B

PC�̓m�C�Y���ۂ��āA2�A3���̃J�\�h��

����������ւ��Ă����̂ł���

RME�������ƕ����A

�����Ɣ����Ă݂���m�C�Y�͉���

(DTM�p�Ȃ̂œ�����O�Ȃ̂ł��傤)

��������������āA���ǎU���ł����B

������6ch�o�͂�3way�X�e���I��

�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������

(�`�����f�o�\�t�g2���~)

�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B

�v���@�͂��邳���l�Œb�����A������������

�����ԍ��F25392239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

������PC��Win11(XP���疳��UG�̌J��Ԃ�)

�ƌÂ�fireface���g���Ă܂��B

PC�̓m�C�Y���ۂ��āA2�A3���̃J�\�h��

����������ւ��Ă����̂ł���

RME�������ƕ����A

�����Ɣ����Ă݂���m�C�Y�͉���

��͂�ARME�ł����B

��������G6�����Ă݂܂������A���ɕ�����Ȃ������Ă��܂��B

�C���^�[�t�F�[�X�͂�͂胁�W���[�Ȃ̂��A���芴�A�𑜊������ėǂ������ł��ˁB

win11�C���^�[�t�F�[�X�ŐV���

https://oto-money.com/dtmnews-windows11/

��������6ch�o�͂�3way�X�e���I��

�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������

(�`�����f�o�\�t�g2���~)

�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B

���̗̈�͂܂��ڂ���������܂��A�v�����Ȃ���DSP�AEQ�ׂ�����������ł���悤�ł��ˁB

YOUTUBE�Ō������B

�ŏ��́ADAC�Ƃ���ADI-2 Pro FS R�����X�g�A�b�v���Ă܂������A�}�C�N�v���͌��\�d�v�Ȃ̂ŁARME/Fireface UCX II�����肪�������ȂƎv���͂��߂Ă��܂��B

�R�n�͈ȉ�

MOTU/M2

Steinberg/UR22C

Focusrite/Scalett Solo gen3

�P���Ƀ}�C�N�v�������Ȃ炱��ł��悳�����ł����B

M-AUDIO /M-Track Solo

�Ƃɂ����AWIN�̏ꍇ�̓h���C�o���Ή����ĂȂ��Ǝg���Ȃ��̂��l�b�N�ł��ˁB

���̓_�AMac�͗D�ʂł����ˁB

�́AUA-20�g���Ă����́AMac�������̂ŁB

�������\�z���I������A�ӏ܃��[�h����܂��B

�����ԍ��F25392294�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

��������6ch�o�͂�3way�X�e���I��

�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������

(�`�����f�o�\�t�g2���~)

�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B

�v���@�͂��邳���l�Œb�����A������������

�`�����f�o���Ƃ���Ƃ��ǂ��ł���?

https://procable.jp/dividers_dac/cx2310.html

�g�����悭�������Ă��܂��A�x�����K�[�͈ٗl�Ɉ����ł��ˁB

�T�u�E�[�n�[�ƈ����A���v�����āA�Q���ɂ�2.1 ch�������́ASONY�̓V��X�s�[�J�[���������Ɏ����Ă��āA4.1ch�g�߂Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B

POEWRNODE EGGE�́A2.1 ch�����E�ōׂ������o���Ȃ��̂ŁB

���r���OAV�̕��́A�t�����g�������鎞�ɁA�T���E���hSP��V��ɍĔz�u�\��ł��B

�����ԍ��F25392559�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���h���C�o���Ή����ĂȂ��Ǝg���Ȃ��̂��l�b�N�AMac�͗D�ʂł�����

RME�Ƃ��Ɩ��p�̓h���C�o�[�Ή����邵�A�����������B

Mac�͓���ŗV�тɕs�����A���킩���Ă���̂�

�u�[�g�L�����v������Win�Ή����Ă�����Ȃ̂ŁA

�Ȃ��Win�ł����̂ł́H

���`�����f�o���Ƃ���Ƃ��ǂ��ł���

�ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B

�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v

(LE�łȂ�)���g���Ղ�����

AV�͉����̒��(�����ƕ���)�̍Č�����������

�傫���e�����܂��B

�Ⴆ�ΒP���̏e�e�̂悤�ɁA

���ꉹ�����甭�˂��ꂽ����

�����ƒቹ�̓��B���Ԃ��ꂪ�����

������������āA�ɂ���Ńs���ڂ��A���A����

�������Ă��܂��܂��B

https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html

3way�X�s�\�J�\�Ƃ������ɃN���X���g��������

�ʑ��̂��ꂪ�C�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃ̂ō��̓t�������W�ɋ߂��A

�S�ш���o���鍂���\�X�s�\�J�\��

����Ƃ���������L���c�B�[�^�[

�̃^�C�v��������

B&W�̒��j�ƂȂ郆�j�b�g�̐��\������

������́A�����ɍ����Ă�Ǝv���܂��B

(���C���i�b�v�̓R���e�B��A�X����A

���������ɂȂ�̂ł��傤)

707�̓}���`�ɂ���K�v�Ȃ��̂ł́H

�����ԍ��F25392635�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��RME�Ƃ��Ɩ��p�̓h���C�o�[�Ή����邵�A�����������B

Mac�͓���ŗV�тɕs�����A���킩���Ă���̂�

�u�[�g�L�����v������Win�Ή����Ă�����Ȃ̂ŁA

�Ȃ��Win�ł����̂ł́H

�Ȃ�قǁB

�v���O�C���������Ƃ��ł����ˁB

midi�ݒ�Ƃ�����mac�̕����ȒP�݂����ł����B

https://youtu.be/nml6Ve5km0o

�����܂Ŏg���p�r�͍��̂Ƃ��떳���̂ŁAWIN�ł������ȁB

����PC�����ւ�����macmini��WIN�nminiPC�����������ׁ̈B

���ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B

�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v

(LE�łȂ�)���g���Ղ�����

�t���o���h�E�t�F�C�Y�R���g���[�������[���ł��ˁB

AV�A���v���Ǝ����ŕ���Ă܂����A2ch�̏ꍇ�̈ʑ��Y���͂ǂ�������ł��傤��?

�����������̃Y���𑪒肷����@��������܂���B

��B&W�̒��j�ƂȂ郆�j�b�g�̐��\������

������́A�����ɍ����Ă�Ǝv���܂��B

(���C���i�b�v�̓R���e�B��A�X����A

���������ɂȂ�̂ł��傤)

707�̓}���`�ɂ���K�v�Ȃ��̂ł́H

707�n�̏ꍇ�́A���ʂ�2ch�Œ����Ƃ��Ηǂ��Ƃ����Ӗ��ł��傤��?

�ЂƂ܂��A�Q���̓s���A2ch��AV�p�T�E���h�o�[3.0.2�Ŏg�������đ�����X�}�z�ł͐������܂������A�T�E���h�o�[�̃T���E���h���Ɖ����̃V���{�����@������Ȃ������͂���܂��ˁB

���r���O��AV�����́A�ЂƂ܂����̂܂܈�ʃR���V���[�}�[�p�r�B

�Q���̉����́A����������Ɠ��ݍ���ŋƖ��p���x���ŗV�т��������ł��ˁi��

�����ԍ��F25392671�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�G���[�S������

��2ch�̏ꍇ�̈ʑ��Y���͂ǂ�������ł��傤��?

�����������̃Y���𑪒肷����@��������܂���B

PC���特�g���X�^�[�g�A

�E�\�t�@�\�̉��g���}�C�N�Ŏ����PC�\��

�X�^�[�g����E�\�t�@�\�̉��g�܂ł̎��Ԃ�ǂݎ��

�c�B�[�^�[�ł��A�������Ƃ����A�ǂݎ��

�f�W�^���`�����f�o�̓��j�b�g����

�^�C���f�B���C��ms�P�ʂœ������

�x����(���E�[�t�@�\)�ɍ��킹��

�������Ƀf�B���C

�g�`�̓��B���Ԃ���v�����܂��B

������̕��̓��}�n��3way�Ŏ��{

�����ԍ��F24543267

�[��łƂĂ��Â��Ȏ���

�ʑ�����̂Ȃ��t�������WSP����

�L��ŃN���A�ȉ��ꂪ�L����܂���

�傫�ȃ}���`�E�F�CSP�ŁA

�ʑ������킹��ƒቹ���獂���܂�

1�_���特���o�Ă��銴���ɂȂ�

���A�������ʎ����̉��ł��B

�����ԍ��F25392738�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��������̕��̓��}�n��3way�Ŏ��{

�����ԍ��F24543267

��肪�Ƃ��������܂��B

���R�A�ȃX���ł��ˁi��

���[��łƂĂ��Â��Ȏ���

�ʑ�����̂Ȃ��t�������WSP����

�L��ŃN���A�ȉ��ꂪ�L����܂���

GENELEC�ЂŎ����������ɂ��̊��o��̌����܂����̂ŁA������ڎw�������~���͂���܂��ˁB

���傫�ȃ}���`�E�F�CSP�ŁA

�ʑ������킹��ƒቹ���獂���܂�

1�_���特���o�Ă��銴���ɂȂ�

���A�������ʎ����̉��ł��B

�Q����GENELEC�̃t�������W�X�s�[�J�[5.1ch�\�z������܂����A�R�X�p�������Ȃ̂ŁA�o�����b&w707S2��4.1ch�}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e����g��ł݂����ł��ˁB�i�ʂɃ��A���Ȃ�2.1ch�ł������ł����A�Ȃ��������v���������̂Łj

�悸�́A���̕ӂ��Q�l�ɂ��Ȃ���C���ɐi�߂Ă������Ǝv���܂��B

���ŏ㗬��Windows11/PC���ɂ�����S��ASIO�\���ɂ�� I/O�̊m��

���f�W�^�� I/O �ɂ��\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j�̓K�Ȑݒ�

���x���A���C�e���V�[�A�`�����l���ԓ����̊m���Ȑݒ�ƍ\��

���ʑ����̓K�ȉ�������ѐݒ�

���}�X�^�[�{�����[������ƃ`�����l���ԑ��Q�C���ݒ�^������A�ǂ��łǂ̂悤�ɍs����

���̑O�ɑ���}�C�N�V�X�e���̍w�����Ȃ��Ɓi��

�܂����t�����x���ł����A���~�b�^�[�J�b�g����撣��܂��B

�����ԍ��F25392899�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���C���ɐi�߂Ă�������

�^���ł��A��͋��ɁA�ɂԂ��B

�����ԍ��F25392921�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�����ARME Fireface UCX II�����ł����A���̋@�\�͎g���Ă܂���?

DIGICheck

�EVector Audio Scope/�ʑ��`�F�b�N

�ESurround Audio Scope/�T���E���h����

https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1287777.html

���ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B

�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v

���ƁADCX2496��WIN11�Ŏg���ꍇ�A�h���C�o�͂ǂ�ň��蓮�삵�Ă܂���?

���Ⴆ�ΒP���̏e�e�̂悤�ɁA

���ꉹ�����甭�˂��ꂽ����

�����ƒቹ�̓��B���Ԃ��ꂪ�����

������������āA�ɂ���Ńs���ڂ��A���A����

�������Ă��܂��܂��B

https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html

�Ⴆ�A�ʑ������ꍇ�APIONEER��LX805�̎�������/Advanced MCACC�ōs���ꍇ�ƁAFireface UCX II/DCX2496��g�ݍ��킹�čs�����ꍇ�Ƃł́A��������Ă����ł��傤��?

�������AGENELEC�ЂŃC�}�[�V�u�����������́AMarantz av10����X�s�[�J�[�v���A�E�g���Ă܂������A�ǂ�����DSP����䂵�Ă����̂��Y��܂����B

��\�t�g���ĐF�X�����āA���������̂��悭�������Ă��܂���i��

MCACC

DILAC

GLM

DIGICheck

�����ԍ��F25393307�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��UCX II�����ł����A���̋@�\�͎g���Ă܂���?

�g���Ă܂���A���\�`���[�u�̃C���z���p�A

�Ƃ��ǂ��X�s�[�J�[

�����̂�UC�A�`���{�^�����[�q�������ʒu

���f�������������̂ŁA�Ƃ�ł��Ȃ��Â�����

�������AWin2000�̍��������悤�ȁB

�Ɩ��p�Ȃ̂�����������ڂ��ς�܂���B

�g�p���A�P�Ȃ�d��

��DCX2496��WIN11�Ŏg���ꍇ�A�h���C�o�͂ǂ�ň��蓮�삵�Ă܂���?

DCX2496�AUC�Ƃ��ŏ��Ƀ\�t�g�����

���������A�h���C�o�[�œ����Ȃ��b�����Ȃ��ł��B

Win11�Ȃ�\�t�g��XP�݊��œ����̂���

���ʑ������ꍇ�APIONEER��LX805�̎�������/Advanced MCACC�ōs���ꍇ�ƁAFireface UCX II/DCX2496��g�ݍ��킹�čs�����ꍇ�Ƃł́A��������Ă����ł��傤��?

LX87�F�X�s�[�J�[���̂܂܁A

������LC�l�b�g���\�N��ʂ����܂܈ʑ��

��͎���

DCX2496�Fch���ƂɃf�B���C�̕t�����`�����f�o�@

LC�l�b�g���\�N���O���A�A���v����SP���j�b�g�֒���

��̓t���[�\�t�g�̑g�ݍ��킹�Ńf�B���C�l����

�����g�`��`��

���R�[�h�\�t�g��

Lch���o����Rch�}�C�N�����^��

Rch�̓`�����f�o�A�A���v�ASP�A�}�C�N�Ȃ̂Œx��

�^���g�`����LchRch�̎��Ԃ���ǂ݁A

SP���j�b�g�̃f�B���C�l���`�����f�o�ɓ����B

UC�FDCX2496�̑���Ƀ\�t�g�`�����f�o

������EKIO�E�E�E2ch�X�e���I(�܂�4ch�܂ł͂������t���[)����ȏ�ch���₷�͉̂ۋ�2���~���炢�B

��MCACC�ƁAUCX II/DCX2496�ł�

��������Ă����ł��傤��?

��������Ɛl�́B

LC�l�b�g���\�N���L��Ɩ����B

LC�l�b�g���\�N��ʂ��ĕ�ł���

MCACC�͍��x�ȋZ�p

�}���`�A���v���̓x�^�Ȃ���

���̓}���`�A���v

(LC�l�b�g���\�N���X)

�����ԍ��F25393992�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�ڂ���������肪�Ƃ��������܂��B

RME,�AUCX2496���ɑ��v�����ł��ˁB

���Ȃ݂ɁAEDIROL UA-20�͌݊����[�h�ł��_���ł����B

RME�ADCX2496�͗��N�܂łɔ������Ǝv���Ă܂����A�Ƃ肠���������ɁA���̕t�^��2WAY�o�X�`�����f�o�Ŏ����I�ɂ���Ă݂悤���Ǝv���Ă܂����ǂ��ł��傤��?

�����p�^�[��1

pc/win11

�C���^�[�t�F�[�X/RME Fireface UCX II

�o�X�`�����f�o/FOSTEX STDV-002

����X�s�[�J�[/707S2

���X�s�[�J�[/SONY SS-J90AV(�����p)

����A���v/POWERNODE EGGE

���A���v/Nobsound NS-01G Pro(�����p)

�����p�^�[��2

pc/win11

�C���^�[�t�F�[�X/RME Fireface UCX II

�o�X�`�����f�o/FOSTEX STDV-002

����X�s�[�J�[/707S2

���X�s�[�J�[/polk es10/707S2/607S2/707S3

����A���v/POWERNODE EGGE

���A���v/Nobsound NS-01G Pro(�����p)

���m�F�_

�A���v�ƃX�s�[�J�[�͓��ꂵ���������ʂ������̂�?

���⑫

�����p�^�[��2�̃X�s�[�J�[�́A�����p�^�[��1������������s���z��

��悪�o�₷���X�s�[�J�[��I��\��

�����I�ɂ́A���A���v�ƃ`�����f�o��DCX2496�ɃA�b�v�O���[�h

���Q�l

�u�ቹ�Ɏn�܂�ቹ�ɏI���v�o�X�`�����f�o

https://m.youtube.com/watch?v=O9fVHHiGpA4

�u���܁A�Ăт́g�o�X�`�����f�o�h�v

https://stereo.jp/?p=4662

�����ԍ��F25394051

![]() 0�_

0�_

���ƁA���̃��[�J�[�̑���}�C�N��DSP��g�ݍ��킹��A���g�������A�ʑ���ADILAC LIVE���܂Ƃ߂ďo����悤�ł��B

�ǂ̑����V�X�e�������������܂��ˁB

����}�C�N/miniDSP

DSP/miniDSP 2×4 HD

����\�t�g/REW�ADILAC�i�I�v�V�����j

���Q�l

https://minidsp.jtesori.com/products/minidsp-2x4-hd/

https://www.phileweb.com/sp/news/audio/202308/23/24584.html

�����ԍ��F25394058

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

707S2�͎旧�ĂČ��_����������Ȃ�SP�ł��B

�ቹ��45Hz�^-6dB�܂ŏo�Ă���A

SW�����Ⴂ���g�����o�鐫�\�̍������̂łȂ���

�����ቺ���Ă��܂��܂��B

FOSTEX STDV-002��SW�̍���J�b�g�̂�

�X���[�v�\12dB/oct�ł́A��邢�̂�

���Ȃ�Ⴂ���g���łȂ���707S2�Ɗ���

�����ቺ���Ă��܂��܂��B

��������707S2�Ɍ������悤��

SW�͍���J�b�g�͕t���Ă���ł��傤�B

�܂�A�`�����f�o��艹��

�ʑ����C�ɂȂ�̂Ȃ�

707S2�Ɍ������悤��SW����

DILAC�ŃC���p���X�����

DILAC�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂�

�ڂ����Ȃ��A�G���[�S������

���҂ɂȂ�܂��B

RME�͏����̉�������̒�グ�Ƃ���

�ʘg�ōl����ꂽ�炢�����ł��傤���H

�����ԍ��F25394269�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��707S2�͎旧�ĂČ��_����������Ȃ�SP�ł��B

�ቹ��45Hz�^-6dB�܂ŏo�Ă���A

SW�����Ⴂ���g�����o�鐫�\�̍������̂łȂ���

�����ቺ���Ă��܂��܂��B

�Ȃ�قǁA�Ȃ�ł������f�o���Ă��_���Ȃ�ł��ˁB

��Ȃ������Ƃ���ł����i��

���܂�A�`�����f�o��艹��

�ʑ����C�ɂȂ�̂Ȃ�

707S2�Ɍ������悤��SW����

DILAC�ŃC���p���X�����

DILAC�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂�

�ڂ����Ȃ��A�G���[�S������

���҂ɂȂ�܂��B

DIRAC����AV�A���v�ł����g���Ȃ��̂��Ǝv���Ă܂������AREW���܂߂�miniDSP�̑���V�X�e�������̓_�A�����I�ŗǂ������ȋC�͂��Ă��܂��B

����}�C�N��USB�Ńh���C�o���X�Ȃ̂ŁA������Ō������Ă݂܂��B

�܂��A�C�ɂȂ�Ƃ������P�Ȃ�D��S�ł��낢�뎎���ėV�т��������ł����i��

��RME�͏����̉�������̒�グ�Ƃ���

�ʘg�ōl����ꂽ�炢�����ł��傤���H

�����ł��ˁB

�C���^�[�t�F�C�X��DAC�Ƃ��Ďg�����A������DAC�Ƃ��Ďg�����ɂ���Ĕ����@����v�����ł��ˁB

���̂Ƃ���z�肵�Ă�̂́A�ȉ����炢�ł��ˁB

PC��RME���A���v�i�A�L���t�F�[�Y,SOULNOTE,XLR�ڑ��ł���^�C�v�j���X�s�[�J�[

�I�[�f�B�I�pNAS��RME���A���v�i�A�L���t�F�[�Y,SOULNOTE,XLR�ڑ��ł���^�C�v�j���X�s�[�J�[

���Ƃ͒��ځA�l�b�g���[�N�v���C���[����ӏ܂��Ă�̂ŁA�����I�ȃV�X�e����グ�p�i�n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�V�X�e��2024�j�ɍl���܂��B

�Ƃɂ����A���낢��A�h�o�C�X������Ϗ�����܂����B

�����ԍ��F25394316

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�ȉ��̃p�^�[�������ꂼ�ꑪ���r���܂����B

�m�[�}��

���V���i�Б�2�Â|�[�g���ɐݒu�j

�X�|���W�L��iB&W�����j

������V�X�e��

�v���A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

���⑫

�X�|���W�L�肾�ƒ��}���C���B

�m�[�}���ƌ��V�͂��܂�ς��Ȃ��݂����ł����A���V�̕������}���āA������k�P���ǂ��̂��H

�ǂ����͂��܂����H

�����ԍ��F25395840

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���ǂ����͂��܂����H

�X�|���W�͖��炩�ɒቹ����

�o�X���t��薧�ɋ߂Â��������}�V�Ƃ�

�ቹ�ŕs��������l�����Ȃ̂ł��傤

���V�ƃm�\�}���̍��͌���ꂸ

2�ł͏��Ȃ��̂���

��v�̓x�������炷���

����͏�肭�����Ă���

���ΓI�Ȕ�r���ł������ł�

�������������A��{�I�ȕ����͏o���Ă���

����ȏ�̓C�R���C�U�[�Ƃ��g����

�D�݂Œ������悢�̂ł́H

�����ԍ��F25396690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

���������������A��{�I�ȕ����͏o���Ă���

����ȏ�̓C�R���C�U�[�Ƃ��g����

�D�݂Œ������悢�̂ł́H

���x���肪�Ƃ��������܂��B

�X�}�z�A�v�����\�A���x�����݂����ł��ˁB

���V�͂���������Ƒ��₵�Ă݂܂��B

��́A�R�[�i�[���^���L�̑f�ނ��Ă����̂ŁA���삵�Ă���܂��v�����悤���Ǝv���܂��i��

�p�b�V�u����DAC���A���v�A��������miniDSP�̃C�R���C�U�[�g�������Ȃ��悤�ł��ˁB

���Ȃ݂ɂ��̃��[�J�[�����ł��B

�������߂Ēm��܂������AGENERIC�����R�X�p�����āA�}�C�N���t���ĂĐ��\���ǂ������ł����ǂ��ł��傤��?

�ȉ��R�s�y

���������𐳊m�ɍČ�

iLoud Precision �ɂ� ARC �L�����u���[�V���������s����ƁA30 Hz �܂Ŋg�����ꂽ�ቹ���u�[�~�[�ɂȂ邱�ƂȂ����m�ɍĐ������̂ŁA�f�B�[�v�ȃL�b�N�A�x�[�X���܂~�b�N�X���A�P�̂ōs�����Ƃ��ł��܂��B�܂��A�����̃n�C�p�X�E�t�B���^�[���g�p���邱�ƂŁA�T�u�E�E�[�t�@�[��g�ݍ��킹���V�X�e���̍\�z���e�Ղł��B

������_���璮������ MTM �f�U�C��

�ŏ�ʋ@��Ƃ��ėp�ӂ��ꂽ iLoud Precision MTM �́A�n�C�t�@�C�E�I�[�f�B�I�̐��E�Łu���z�����v�ƌĂ�� MTM�i�~�b�h�E�E�[�t�@�[�A�c�C�[�^�[�A�~�b�h�E�E�[�t�@�[�j�z�u�ɂ��A�����c�C�[�^�[�̈�_���璮�����A��萸�x�̍����������������܂��B���̌��ʂ����炳���̂́A�X�s�[�J�[�E�L���r�l�b�g�̑��݂������A���y�����̂܂܂̌`�Œ�������A���R�Ő����͂ɖ������T�E���h�ł��B

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/318037/

�p�b�V�u�X�s�[�J�[�V�X�e���ƃA�N�e�B�u�X�s�[�J�[�V�X�e���̃n�C�u���b�g�ŗV�т����ł��ˁB

�����ԍ��F25396768�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ǂ����A100��Hz�[200kHz������̓ʉ��̓f�X�N�̔����݂����ł��ˁB

https://www.youtube.com/watch?v=cUj6Scx-iro

�����ԍ��F25396964

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��iLoud Precision �ɂ� ARC �L�����u���[�V���������s����ƁA30 Hz �܂Ŋg�����ꂽ�ቹ���u�[�~�[�ɂȂ邱�ƂȂ����m�ɍĐ�

���ŏ�ʋ@��iLoud Precision MTM �́u���z�����v�ƌĂ�� MTM�z�u�ɂ��A�����c�C�[�^�[�̈�_���璮�����A�X�s�[�J�[�̑��݂������A���y�����̂܂܂̌`�Œ�������A���R�Ő����͂ɖ������T�E���h�ł��B

30 Hz���o����SP�͂��Ȃ�傫���Ȃ�܂�

�d�C�Ńu�\�X�g�ł���Ȃ�A�傫��SP�͐�łł��傤

�l�Ԃ͍��E�̈ʒu�Ɖ��s�������̊��x�͍�������Ǐ㉺�͓݂��ł��A�O�p�������鎨�����E�ɕt���Ă���̂�

���ʂ̍����ቹSP�ł��N���X���}�s�ō����肪���Ȃ�

�Đ����Ă�����g����1����o�Ă��1�_���畷�����܂��B

�����ቹ�̎��t���ʒu�ɂ��A

�����𗣂��K�v�͂���܂���

���z������2�̃��j�b�g���瓯�����g�����o���̂�

�㉺�̒��S����O�ꂽ�����ŕ����ꍇ��

���������Ȃ��ƁA1�_����ł͂Ȃ�

����ƂȂ��Ă��܂��܂��B

�����Ȃ݂ɂ��̃��[�J�[����

�ǂ��ł��傤��?

�l�b�g�ł͂Ȃ��������������Ȃ��ƁA���Ƃ��������ł��B

RME�Ŋ������̂́A�����ƌ����Ă�̂�

���R������ȂƎv���܂����B

707S2�͂ǂ��ł������Hgenelec����������Ă܂���ˁH

�����ԍ��F25397359�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

��30 Hz���o����SP�͂��Ȃ�傫���Ȃ�܂�