OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

- �摜�����G���W���uTruePic X�v�ƗL����f����2037����f���ʏƎːϑw�^�uLive MOS �Z���T�[�v�𓋍ڂ����t���b�O�V�b�v���f���̃~���[���X���J�����B

- ���^�y�ʁE�h����h�H���\�E���͂Ȏ�Ԃ��@�\������A���]������}�N���̈�܂Ŏ莝���B�e���\�B4K 60p�̍����ׂȉf�����Ȃ߂炩�ɕ\���B

- �t��HD�ł͍ő�240p�̃n�C�X�s�[�h���[�r�[���B�e�\�B���x�ȃ|�X�g�v���_�N�V�����ɑΉ����邽�߁A�O���@��֓���RAW�f�[�^�̏o�͂��ł���B

����

�ň����i(�ō�)�F

¥211,900 (16���i)

- �t�������Y

-

- �f�W�^�����J���� 19��

- �~���[���X��� 18��

OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�BOM�f�W�^���\�����[�V�����Y

�ň����i(�ō�)�F¥222,000

(�O�T��F+4,000�~��![]() )

�������F2024�N 2��23��

)

�������F2024�N 2��23��

OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B �̃N�`�R�~�f����

�i2332���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S29�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 117 | 11 | 2024�N8��10�� 19:05 | |

| 117 | 23 | 2024�N6��9�� 20:54 | |

| 56 | 16 | 2024�N6��9�� 07:42 | |

| 1241 | 172 | 2024�N5��18�� 09:52 | |

| 1179 | 200 | 2024�N4��28�� 11:27 | |

| 19 | 2 | 2024�N4��27�� 23:39 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�@�͂P��������N�C�����ĂȂ��B

https://digicame-info.com/2024/07/20246333.html

����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A�ꕔ�̃t�@���̂��߂����ɁA�t���T�C�Y��荂�������Y����郁�[�J�[�ɂȂ��Ă��܂����B

���N�O�Ȃ�A�����@�̔���グ��ʂ̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y�������̂ɁA�ŋ߂͂��������V�@����o���Ȃ��Ȃ����s�l�C�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�B

�����ԍ��F25838348�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 13�_

13�_

2024/08/05 09:15�i1�N�ȏ�O�j

���ꕔ�̃t�@���̂��߂����ɁA�t���T�C�Y��荂�������Y����郁�[�J�[

�}�W�ŁB

�����ԍ��F25838366

![]() 3�_

3�_

9�ʂ�G100D���Ǝv���B

�����ԍ��F25838368�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�Ȃ�X���傪�����ă����L���O�グ��������Ⴂ�܂����H

�����ԍ��F25838517�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 30�_

30�_

��A��E-P7��E-M10�����ꂷ���ĔN�x�������������̂������Ă邩�ƁB

�����ԍ��F25838675

![]() 19�_

19�_

OLYMPUS PEN E-P7

�{��8/5����@�̔��ĊJ���܂����B

�����ԍ��F25838827

![]() 10�_

10�_

PEN�͂܂�OLYMPUS�̖��O�ŏo����ł��ˁI�H

�����ԍ��F25838837�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

G100D���Č��\����Ă��ł���

�����ԍ��F25839101

![]() 4�_

4�_

������89����

�������炢�́w�l�x����

2024 �N 4 �� 17 �� ��PEN E-P7��OM-D E-M10 Mark IV���ꎞ��~��

https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240417.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true

2024 �N 8 �� 2 ���@��PEN E-P7�̂ݎĊJ����

https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240802.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true

���x�ŁA

OM-D E-M10 Mark IV�̎ĊJ�͂܂��ł�����A�ꎞ�I�Ȃ��̂ł��傤�ˁB

������ɂ��Ă��A�����J��������������Ă����ł��傤���ǁA���[�J�[�I�ɂׂ͖��͔�����ł��傤�ˁB

�����ԍ��F25839363

![]() 5�_

5�_

���C��������Fujifilm�ɑ��ĕs�M���傫���Ȃ����̂�

GH5�𒆌ÂŎ����c

GH5M2���܂����i2��ڗ\��ρj

45-200ii�̍Ĕ̂Ƃ��~�����ł��i���������Y������������Ȃ���j

�����ԍ��F25839547�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�݂�Ȃ��݂�ȓ����J�����ƃ����Y��������A�c�}���i�C���႟�i�C�ł����I�I������ǂ��̂ł��I�I

�����ԍ��F25842588

![]() 13�_

13�_

OM System�ŕ��y�@�̍ɂ��͊����Ă��邹���ł��傤���AOM-1mkII�̓X���������i���������Ă��܂��ˁB���܂قǁA�^�ʔ̓X��1��{�f�B���Ă��܂����B

BLX1���P�I�}�P�A�|�C���g10%�t����268000�~�ł����̂ŁA����23���~���B����OM-1��OM-1mkII�̎������i���̑傫���ɔ[�����������ݐꂸ�ɂ��܂������A����Ȃ�[���B���I�ɂ̓��b�L�[�ł����B

�����ԍ��F25845202

![]() 9�_

9�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

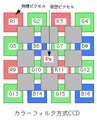

�m�[�g���@�i���������C���摜�@ |

���i�������摜���V���L�[�s�N�X�Ō��� |

�i�������摜�@�h�r�n�P�Q�T�O |

�i�������摜�@�h�r�n�Q�T�O�O |

���������炿����ƒx��̂Q/�Q�V�ɂ����Q����肵�A�e�X�g�B�e���J�n�������̂�

�u�c���n�@PureRAW�S�v�̃o�O�����Ō����o���Ȃ��ɂȂ�܂����B

�F����̋��͂�������1������̂R/�Q�V�ɖ������Ɏ���A��������{�ԎB�e�J�n���܂����B

��Q��������23,875�V���b�g�i���J�V���b�^�[�̂ݎg�p�j�A���B��𒆐S�ɕ��i�E�Ԃ���R�B��܂����B

���̔��ăV�[���͖��_�̂��ƁA���B���Ă����̂��H�y���������Ă��܂��B

�X�V���ꂽ�uPureRAW�S�v�̓G�b�W�������玩�R�Ȋ����̉摜�ւƑ�ω����A�F����Ɋ��Ă���悤�ł��B

�T/�Q�V�@�f�W�J�����������ɂ́A

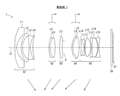

�y�n�l�@�r�x�r�s�d�l�u�n�l�|�P�@�l�������U�v�̃_�C�i�~�b�N�����W�̓t���T�C�Y�@�ɏ����Ă���z

�Ɓu�c�������������@�b�����������@�v���������v�ɂ����Q�̃��r���[���f�ڂ���A�悤�₭�����Q�̐i����

���m�Ɏ����ꂽ�悤�ł��B

���̎��́A�ŏI�o�Z��24.5.18�́u�Y�܂����n�l�|�P�U�@��������Ȃ��H�v�Ə̂��鎄��

�����݂ɁA�T/�V�u�|������ǃ_�n�v������������ƂŒm��܂����B

�����āA

OM-1�U��OM�[�P�Ɠ������ʏƎːϑw�^�k�������l�n�r�Z���T�[�A�摜�����G���W��TrurePicX�̗p�B

�Ƃ������ƂŁA��{�I�ɂ͓����掿�ɂȂ�͂��Ȃ̂ŁA�ȑO����ǂ��摜���o���Ă��ꂽOM-1��

�i�������摜���\���Ēu���܂����B

�������AOM-1�ŎB�����i�������摜��Low�摜��\���Ēu���܂��̂ŁAOM-1�U�̉掿�Ǝv����

�������������B

![]() 12�_

12�_

���̔��ăV�[���S�_���S�Ăi�������摜�ł��B

OM-1�̒��O��M1X�ł������A�掿�̍��͗�R�A�_�D�̍���OM-1�ɂȂ���

�r�b�N���������Ƃ̓n�b�L���o���Ă��܂��B

�����ԍ��F25756416

![]() 11�_

11�_

���x��

�S�č��N�P����OM-1�iRaw�j�ŎB�������̂ŁAPureRAW�R�Ō������܂����B

���S/�R�A�t���T�C�Y�̈Ⴂ��������܂����H

�ŋ߁AAI�m�C�Y���_�N�V�����E�\�t�g�̗p�������Ȃ�A�Z���T�[�T�C�Y�̍��͖����Ȃ���

���������܂��B

�i�S���ځj�l�I�ɂ͈����̃{�P��́A���̒��x�Œ��x�ǂ��������Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F25756462

![]() 14�_

14�_

���B��ړI�ŐX�ɓ������̂ł����A���̈�Ƃ��܂����肵�Ă����Ƃ���ɏo�

���[���Ɖ����i�S�R�`�U�O���j����B��܂����B

�����ԍ��F25756671

![]() 4�_

4�_

�������������痣�ꂽ�摜�ɂȂ�܂����A�r�b�N�����̂ł����B

�J���V�J�ɂ͉ߋ��R�x�o����Ă��܂����A��ʓI�ȑ̖т͔��`�O���[�ȕ�����������̂�

�v���Ă��܂����̂ŁA�{���Ƀr�b�N�����܂����B

�V�R�⋛�ނ�ŎR�̒��ɓ��荞��ł��������ɂ́A��x�{���̃N�}�ɏo������o����

����̂ŁA�P�V�`�P�W�N�O����R�ɓ��鎞�̓A�����J�����h�q�K�X�E�X�v���[�i�X���̕��˗͂���

��^�N�}�E�O���Y���[�Ή��j�ƌ����������Ԃ牺���Ă��܂��B

�P�`�Q���ڃs���g���킹�͓�̎��ŁA�V���b�^�[����������ł������A�J���V�J�̊�t�������Ă����

�ѕ��݂��o�b�`�����킹�ĎB��܂����B

�����ԍ��F25756712

![]() 11�_

11�_

���͂悤�������܂��B

���[�āA�掿�ɂ��Ă͏\���ɍĊm�F�o�������Ǝv���܂��̂ŁA��ԋC�ɂȂ�

���̂ւ�AF���\�i�ǐ����E�s���g���x�j�ɂ��ēZ�߂Ă݂܂����B

�ߋ��̏������݂ł��n�V�r���K���̘A�����ăV�[�����ڂ��Ă��܂������A�����

�����i�J���Z�~�E�c�o���j���S�ɂ������������B

�W�J�b�g�������Čf�ڂ��܂��B

�����ԍ��F25757260

![]() 6�_

6�_

�����ł��B

�s���g���x���ǂ��悤�ł��B

�����Q�����̎��ʂň�ԋ������̂́A���̘A�ʒ��̒ǐ��������邱�ƂȂ���

���̃s���g���x�ł��B

��͂�Q��̂q�`�l���݂ō����������\�ƂȂ������ʂł��傤�ˁB

�����ԍ��F25757269

![]() 5�_

5�_

���x�̗����V�[���́A

�������J���Z�~�A�����Ȑ����Ԃ��A���̋P���A�w�i�̌��i�Z�W���j����苭�����邽��

�I�o��́[�O.�V�ɁA����Ƀ_�[�N���Ɍ������܂����B

���̎B�e�X�^�C���͎莝���A�u�J�V���J�V���I�v�ƃ��J�V���b�^�[�B

�����Q�ɂȂ��āA�o�b�t�@���������݂ŋC�����ǂ��A�ʏo����悤�ɂȂ�A

���ɂƂ��čō��̊�т������Ă��܂��B

���J�V���b�^�[�ɍS���ȗ��R��

�@�E���ăV�[���B�e�������A�d�q�V���b�^�[�ł͔w�i�̖X�E���Ȃǂ��ΌX���Ă��܂�

�@�E�����̓d�q�V���b�^�[�ł͎B�������G�������Ȃ�

����ł��B

�����ԍ��F25757321

![]() 4�_

4�_

���x�͐����痣�ꂽ�V�[���̃P�[�X�ł��B

�z�o�����O�̎B�e�ł́A���Ћ@�ɂ͖���OMDS�@�̓��Z�����p���܂��B

���̓��Z�����p����A�z�o�����O���S���S�����\�ł��B

����͌��p�ɂȂ�܂����A�������悪�B�ꂽ�Ǝv���܂��B

���̃t�B�[���h�͑Ί݂̑�܂łX�O���A���ӂ̈��܂ł͂V�O�`�W�O���B

���̃P�[�X�ł͂`�e���~�b�^�[���P�O�`�U�T���Őݒ肵�Ă����ƁA�`�e�Ώە��̓J���Z�~����

���Ȃ��̂ŁA�傫�ڂ�AF�g�ł��Ƃ��ȒP�ɃJ���Z�~�𑨂������܂��B

�s���g���x���ǂ��ł���[�B

�����ԍ��F25757361

![]() 7�_

7�_

�g���b�L�[�Ȕ�ѕ������钱�A���̔��ăV�[���ɂ�AF���~�b�^�[�����p���Ă��܂��B

����������q�̃J���Z�~�B�e�A�����č���̂P���ڂƂQ���ڂƂł͋����ݒ��

�l�����E�^�p���@�͈Ⴂ�܂��B

�J���Z�~�ł͎B�e�҂͈���������܂��A����̂P�E�Q���ڂł̓V�r�A�ȋ��������߂�

�B�e�Ҏ��瓮������ċ������킹������̂ł��B

�P���ځE�E�E�䂪�Ƃ̋��[������Ȃ̂ŁA�����Y�͂S�O�|�P�T�O���Q.�W���g�p�B

�@�@�@�@�@�@�@���~�b�^�[�͂S�`�T���̋����͈͂Őݒ肵�A���͈̔͊O�ɒ����ړ�������O�㍶�E��

�@�@�@�@�@�@�@����ړ����A�ʂ���̂ł��B

�Q���ځE�E�E�t�B�[���h�͖쒹�B�e�ŖK�ꂽ�Ǘ����ꂽ�X�B

�@�@�@�@�@�@�@���ݍr�炵�h�~�ŎU�����ȊO�͐N���֎~�ŁA���܂ł͖�P�T���Ƃ������B

�@�@�@�@�@�@�@���͂��̉Ԃ̖��z�����ړI�Ȃ̂ŁA�Ԃ�艜�Ƀs���g�����������Ȃ�������

�@�@�@�@�@�@�@�ݒ�B�A�o�E�g�P�O�`�P�T���Őݒ肵�A�ԂɃs���g�����������Ɏ���O��ړ�����

�@�@�@�@�@�@�@�A�ʂ��邾���ł��B

���̓J���������@�\���\���ɗ������A���p���邱�Ƃɂ��y�����������Ă��܂��B

���[�J�[����^����ꂽ�J�����@�\�Ɂu���[�����[���v�ƕ���������Ă��y�����Ȃ����A

�B�e�Z�p���オ��Ȃ��̂ŁA�B�邽�߂ɂ͂ǂ���������̂��H���ɎB����@��

�Ȃ��̂��H�l���邱�Ƃɏd����u���Ă��܂��B

AF���~�b�^�[�����ݒ�̈�Ƀ����O�p��o�^���Ă��܂��B

�����Y�ɂU���`���̐�ւ��X�C�b�`������܂����A�ҋחp�ɂQ�O�`�X�O�O����ݒ肵�Ă��܂��B

���R�̓t�H�[�J�X�̏r�q�������߂Ă̂��Ƃł��B

�ҋׂƌ����Ă��A�Q�O�O�`�R�O�O����ɔ�ԃN�}�^�J�Ȃǂ̑�^�ҋׂ�����A���`���^�̃n���u�T�E

�n�C�^�J�E�`���E�q�ȂǓˑR����Ėڐ���s���[�Ɖ߂������Ă������𑨂���ɂ́A�u���̃t�H�[�J�X��

�K�{�B

�s���g�ʂ������p�̂`�e��P�O�����炢�ɂ�������A�����ɐ���ł����`���E�q���ˑR�t���b�ƕ����オ����

�P�[�X�ł͂P�`�Q�e���|�`�e���x��Ă��܂��܂��B

�����ԍ��F25758872

![]() 4�_

4�_

���b�L�[�I

�N�}�^�J�o���҂����Ă�����A�ڂ̑O�̖ɂP�O�H�ȏ�̃G�i�K�W�c�������Ă��܂����B

���炭�e���Q�H�Ɨc���P�O�H���炢��������܂���B

���Ɍ����u�G�i�K�c�q�v�̎������߂�������Ȃ̂ł��傤�B

�G�i�K�c�q���B�낤�Ɖ䂪�X�̌����ɂ͑吨�̃J�����}�������N�K��܂����A

���͐Â��ɎB�肽���h�Ȃ̂ň�x���s�������Ƃ�����܂���B

����A�G�i�K�̗c�������߂Č����̂ł����A�قƌ����̂ł��傤���H������Y��ȐԂ���

�������̂ł��ˁB

�����ԍ��F25759093

![]() 3�_

3�_

���⋛����

���ς�炸�f���炵���ʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B

��D���ȃG�i�K�ƕ����āA�ȑO�B���Ă����G�i�K�𓊍e�����Ă��������܂��B

�G�i�K���ق͗c���̍��͐Ԃł����A��������ɏ]���ĉ��F�ɂȂ邻���ł��B

�ʋ@��ł����A�B�e�ɍs���ċ��R�G�i�K�c�q���ۂ��V�[�����B�鎖���ł��܂����B

�����Ō�̒c�q�Ȃ̂ł��傤���A��̓o���o���ɔ��ł����Ă��܂��܂����B

�����ԍ��F25759393

![]() 3�_

3�_

�����ł͂Ȃ������̊ԈႢ�ł�

�����ԍ��F25759402

![]() 0�_

0�_

��HDV������������

���͂悤�������܂��B

�N�}�^�J�B��Ŗڐ��͐��S����̉����ɂ������̂ŁA�ŏ��͉������ŗ����̂�

������Ȃ�������ł��B

�@

�����Ĕ��ŗ����́A���̑傫�ȗt�ŕ����Ă���A���ŗ��������̑唼��

���̒��ɓ��荞�̂ŁA�����Ȗ��������̃J�����}���Ɓu�����H�����H�v�Ƃ����ł����B

�e�q�ꏏ�̃V�[���ɋC�Â��A�Q���u�G�i�K���I�v�ƕ�����A�ʂ��܂���܂������A�����Ƃ����Ԃ�

��ы����čs���܂����B

�c���̐Ԃ��ق������̏��B�萬���I�ł��B

�����Q���肵��2�������ł����A�ǂ�ȏ��ł����ʂ��o���₷���@��ɐi�������̂�

�y�����ł��B

���������Q�l�ɂȂ����ڂ��Ă����܂��̂ł������������B

�����ԍ��F25759871

![]() 4�_

4�_

�m�[�g���@�B�e�����Q�V�O�� |

�m�[�g���@�B�e�����R�Q�O�� |

�g���~���O�@�B�e�����Q�V�O�� |

�g���~���O�@�B�e�����Q�W�O�� |

�����̖ړI�ł���N�}�^�J�o����҂��ƂR���Ԕ��A�P�P�F�O�O�ɃG�i�K��ƂƂ̏o���

���������̂̈Ӓn�E��ɂ̎��ԑтɓ˓��ł��B

����ɑ҂��ƂQ���Ԕ��A�悤�₭���̃N�}�^�J������܂������A���邱�Ƃ��Ȃ��t�������꒼����

��ы����čs���܂����B

�O���������܂ʼnJ�������̂ŁA�������鎼�C�ɋt���Ƃ����������������A�t���A������

�N�}�^�J����������܂Ń���������ԁB�i�R���ڃg���~���O�摜�Q�Ɓj

�y�P�T�O�|�S�O�Of4.5��1.�Q�T�z�̓t���A����{���ꂽ�����Y�APureRAW�S�ɂ�錻���ł��t���A�����ʂ�

����Ɣ����Ă���̂ŁA����ȏ�̉掿�͖]�߂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�S���ډ摜�́A�t���A�̉e�������Ȃ������̂ŏ����傫�ڂɃg���~���O���Ă݂܂����B

����͑�C�̏�Ԃ��ǂ��Ȃ�H������̎B�e�����ł����B

�����ԍ��F25760014

![]() 1�_

1�_

�����Q�ł̒������B�e�̃e�X�g�����悤�Ǝv���A���̃X���b�h�`���ɍڂ����N�}�^�J��

�B�����ꏊ��K��܂����B

�N�}�^�J�����ꂽ�͕̂W���P�O�O�O�����̔����Ńe�X�g��ނɂȂ炸�A�v��������

�g�r�̔��ăV�[���B��ɐ�ւ��܂����B

�����Q�B�e�`PureRAW�S�����̈�A�掿�e�X�g���ʂ͂����̒ʂ�A�f���炵������

�ł����B

�@

�R�E�S���ڂ̓N�}�^�J�o���҂��Ɍ��ꂽ�V�W���E�J���ł����A����ł͎�t�E�V�W���E�J���̔����E����

�䂩��ăV���b�^�[����Ă��܂��B

�����ԍ��F25760100

![]() 3�_

3�_

�ǂ��V�C�ł��ˁ[�B

���x���Ⴂ�u�₩�ȋC��ŁA�쒹�B�e�ł͎ʂ���ǂ��ō��̓���

�Ȃ肻���ł��B

�P�E�Q���ڂ͕��ʂ̃c�o���B

���̒��͂R�E�S���ڂ̃C���c�o���ƈ���āA�H�̐F�����ǂ��̂ő�R�B�肽���̂ł����A

���̃t�B�[���h�ł͎��X��������Ȃ��M�d��Ȃ�ł��B

�����ԍ��F25761302

![]() 4�_

4�_

�C���c�o���́u����ނ�����v�^�C�v�B

�ł��A�u�O�B�[��v�Ɛ����s����p�ɂ͔������������܂��B

����̎B�e�����͂R�W���@�r�r�͂R�Q�O�O

�S/���@�B�e�����Q�T���`�R�O���@�r�r�͂Q�T�O�O�Ƃ��������ŎB�e�������ʁA���u���������B

���̌��ʂ܂��āA����͂r�r���R�Q�O�O�ɃA�b�v���܂����B

�S���ڂ̎B�e�����͂S�O���Ȃ̂ŏ]���ʂ�̂r�r�Q�T�O�O�A�M���M�����i�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

����A�B�e�����R�O���ȉ��ł̂r�r�͍Œ�R�Q�O�O�C�m���ȂƂ���ł͂r�r�S�O�O�O�܂ŏグ������

�����悤�ł��B

������莝���B�e�Ȃ̂ŁA�O�r�g�p���̂r�r�͂R�Q�O�O�ł��n�j���ȁH

�莝���B�e�ł́y�����Y���x�����̒u���ꏊ�z�A�y���E�̐U����z�Ńu���ɑ傫�ȍ���

�o�܂��̂ŁA�r�r�l�͍��ڂ̂ق������S�ł��傤�ˁB

�����ԍ��F25761358

![]() 5�_

5�_

�������ł��ˁB

���͔��ł钹�́A�g���r�Ƃ��J�����Ƃ����������ł钹���炢�����B�������ƂȂ���ł����ǁA�����ɔ��ł�c�o���Ȃ�Ď��ɂ͑��������B

�������A���ꂾ�����x���グ�Ă������ȃm�C�Y���X�̏�A�𑜊��̍�����������Ƀr�b�N���BPureRAW�̌��ʂ������ł��ˁB

�����ԍ��F25763129

![]() 2�_

2�_

�������ɂ����炩�Ȃ���2012����

�������ɔ��ł�c�o���Ȃ�Ď��ɂ͑��������B

�����V�[�����̃X�s�[�h�͊����Α債�����Ƃł͖����Ȃ�܂���B

����ɏ�q����AF���~�b�^�[�Ƒ傫�ڂ�AF�g�̐ݒ�����p���邱�Ƃł��B

OM-1�ł͐��ӂ̒��F��AF�g�p�͐��ʂ̋P���E�g�̋P���Ńs���g���O��Ă��܂������A

�����Q�ł͑S�����Ȃ��悤�ł��B

�����A�}����Ƃ��g���b�L�[�C���Ȕ�ѕ��ł́A�莝���̎��Ƃ��Ă͏�q�����ʂ�

�����Y���������y���r�̘e����߂��`�ԁz���K�b�`���ێ����A���̉�]�E�O�㍘��܂��Ĕ�ʑ̂�ǐ�

�o����悤�ɂ��邾���ł��B

�����A�����Y���x���鍶��̈ʒu�͔��ɑ厖�ŁA�y�����Y�t�[�h�̍Ő�[�z������Ŏx����̂ł��B

��ʓI�ɃJ�����{�̂ɋ߂������Y�A���邢�͎O�r���ӂ���������P�[�X�Ɣ�ׂ�Ə㉺���E�̗h���

�����Ĉ��芴�͔��Q�ɂȂ�͂��ł��B

�傫���d�������Y�قǏ㉺���E�ւ̃u���Ђ��傫���Ȃ邱�Ƃ������邩�Ǝv���܂��B

���ăV�[�������łȂ��A�}�~�܂�̒��̏ꍇ�������ł��B

�`���R�`���R�Ɠ������A����ї���������Ȃ��������u���I�m��AF���鎞��

�����ŁA����ɂQ�O�����炢���ꂽ�ʒu�̏����Ƃ��Ȃ�Ɠ�Փx������ɏオ��܂��B

�����ԍ��F25763940

![]() 4�_

4�_

����ȃJ���Z�~�̎ʐ^���������ł��傤���H

�ǂ��ʂ������̂ŁA�B���т������܂��B

�����āAPureRAW���R���S�Ƀo�[�W�����A�b�v�A�_�炩����ۂ����i�`�������ȉ𑜂ւ�

�ω����Ă��܂��B

�w�i���U���c�L���Ȃ����ߍׂ₩�Ȕ������ɂȂ��Ă���A���ꂪ���S/�R�摜�ƕ�����Ȃ�

���̂ɂȂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F25764008

![]() 5�_

5�_

�쒹�t�B�[���h�E�V�K�J��

�N���c�O�~�͒��X�B�炵�Ă���Ȃ����B

�x���S�������A�S�O�`�T�O�����炢����Ă��Ȃ��ƒ����X�̒��ɉB��Ă��܂��܂��B

����Ȗ�ő��̃J�����}�������Ȃ����E�ꏊ�ŁA�Ε��̔@�������Ƒ҂�������

���Ȃ��ƐX�̉��ɃR�\�R�\�Ɖ��������Ă��܂��܂��B

����͒N�����Ȃ��悤�ȃt�B�[���h���J�����Ő�����������

�悤�₭�B�����ʐ^�ł��B

�~�~�Y��T���Ȃ��痎���t�̒����������Ă��遉���B

��̉e�ɉB��������l�߂čs���܂������A���Ɍ���Ă���悤�ŋ������l�߂��Ȃ��܂�

���p����V���b�^�[����Ă��܂����B

�ꏏ�ɂ������������̑̐��Ō��p�A���Ƃ��S�J�b�g�A�ʂ����Ƃ���ŏI���܂����B

�����ԍ��F25765079

![]() 2�_

2�_

�����͕ς�����ڂ��Ă݂܂��ˁB

�k�J�����̏ォ�璭�߂Ă��āA�ӂƂP�T�O�|�S�O�Of4.5��1.25�����Y�ł͂ǂ̒��x��

�ʂ肪����̂��ȁH�Ǝv���A�`���Ă݂������i���͂P.�Q�j�ł͌����Ȃ������J���Z�~��

�����̂ŁA�����e���R����1.25�����Ńe�X�g�B�e�������̂ł��B

�P���ځE�E�E�P�T�O�����i���Z�R�O�O�����j

�Q���ځE�E�E�S�O�O�����i���Z�W�O�O�����ɂ�������ł����A������ƃ����O�ɐG���Ă��܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʓI�ɂ͂V�T�U�����ɂȂ��Ă��܂��܂����j

���J���Z�~�܂ł̋����̓f�[�^��P�P�U��

�R�E�S���ځE�E�E�B�e�����͖�V�T���A��O�̑�i�}�t�j���ĎB�e���܂����B

�n�l�|�P�̉𑜗͂ƌ����\�t�g�iPureRAW�S�j�������A�������̎B�e���z��ȏ��

�ʂ�ɂȂ������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25766420

![]() 2�_

2�_

���̕���

���P���ځE�E�E�P�T�O�����i���Z�R�O�O�����j

�@�@�Q���ځE�E�E�S�O�O�����i���Z�W�O�O�����ɂ�������ł����A������ƃ����O�ɐG���Ă��܂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʓI�ɂ͂V�T�U�����ɂȂ��Ă��܂��܂����j

2�{�e���R�������̂��߁A��q�̋��������͑S�ĂQ�{�ɒ��������Ă��������B

�����ԍ��F25766584

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

AI��ʑ̔F��AF�ɂ��ĖԂ̋߂��ɂ���R���h�����v���Ԃ�ɎB�e���Ă݂܂����B

�t���C���ł������ASingle�^�[�Q�b�g(1�_)�ASmall�^�[�Q�b�g�i9�_�j�Ńg���b�L���O���X�^�[�g�����Ă̎B�e�ł������AOM-1��肩�Ȃ�i�����Ă���悤�ł��B

![]() 9�_

9�_

�ق��Amk2�͂����܂ō����܂����I

OM-1�͟B�z�����ƌ��ɂȂ�قǃs���g������Ȃ��ł�����ˁB

��T�y�j���A�������ŋv�X�Ɏ������Ă��܂����B

�ƂȂ�ƁA����\�肳��Ă���A�t�@�[���E�F�A�̑�K�̓A�b�v�f�[�g���Ȃ�����y���݂ɂȂ��Ă��܂��B

�����͉��ǂ���Ă�Ηǂ��Ȃ��c�c

�����ԍ��F25758568

![]() 6�_

6�_

���|������ǃ_�n����

12-100mm�ŎB���Ă�݂��������ǁA�Q�[�W���ʂ�����ʖڂȂ�B���Č������A���꒹�F���ł����ł��Ȃ��BOM-1 Mark II �łȂ��Ă��I�����p�XE-PL5�ł��B��Ă܂�����B

�E�I�����p�XE-PL5�Ŗ쒹�B�e���r���[�i2015�N�j

https://review.kakaku.com/review/K0000418142/ReviewCD=862731/

�����ԍ��F25758654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

��ʑ̂��h��l�b�g�ɂ������Ă����v�Ȃ̂����ʂł���� |

���������̂���x�ł�����ƍl�����Ⴂ�܂��ˁB |

OM-1�ł͂P���O�i�Ƃ��������ł��� |

�S���@�g���b�L���O�͗ǂ��Ȃ��Ă܂����ǁA�܂��s���� |

�����N���F���N�J�b�c�F����

���ق��Amk2�͂����܂ō����܂����I

��OM-1�͟B�z�����ƌ��ɂȂ�قǃs���g������Ȃ��ł�����ˁB

�{����OM-1��OM-1mk2�Ɣ�r����ƃZ�b�e�B���O��ς��Ȃ��玎���B������Ă��Ă������������ł��B

OM-1�����\���ꂽ����搂������OM-1mk2�p�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���邭�炢�ł��B

OM-1�̃t�@�[���A�b�v�Ɋւ��Ăł����ǁA�摜�����G���W���̔������x���琄������ƁA����قNJ��҂ł��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

ISO12800�ȏ�̍����x�ł̎B�e���l������ƁA�܂�OM-1����������邤���ɔ��������������ǂ��̂ł͂Ƃ��������ł��B

�����ԍ��F25759717

![]() 2�_

2�_

�R���g���X�gAF���ƌ��������� |

���ʈʑ���AF�ɂȂ��Ă��Ȃ���P |

�C���e���W�F���g��ʑ̔F��AF�ł��������i�� |

�g���b�L���O�����Ȃ������ǂ����������āA�ǂ����ȁ`�Ƃ������� |

���A�}�]���J�t�F����

�I�����p�X���ォ��ԁE��Ȃǂ̏�Q���z����AF���C�}�C�`�ƌ����Ă���̂ŁA�ɋߏ�ŎB�e�ł��铮�����̃R���h���Ō����������ł���B

���Q�[�W���ʂ�����ʖڂȂ�

�Q�[�W�igage�܂���gauge�j���āH�H�H

PENTAX67��300mm/F4�Ƃ�105mm/F2.4�����ĎB�e���Ă��A���������������ƃP�[�W�icage�j�͎ʂ����Ⴂ�܂��ˁB

�B�ɕ����߂�ꂽ�R���h�����B�e�����킯�ł�����A�R���h�������낵�������Ɏʂ�����B��������摜�̕������A���ł́H

�쐶�̃R���h�����B�e���邽�߂ɃA���f�X�R���Ƃ��`�x�b�g�Ȃǂ֏o������d�����Ȃ��ł����A�������Ƃ��Ă����f�肵�܂����c

���E�I�����p�XE-PL5�Ŗ쒹�B�e���r���[�i2015�N�j

https://review.kakaku.com/review/K0000418142/ReviewCD=862731/

�������̃��r���[�ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB

�������A�ԉz���Ƃ���z���Ƃ����ݓ������}�t�z���Ƃ��Ƃ������摜�͊F���ł����ABORG�ł�����MF�����ł��Ȃ���AE-PL5�͊�D��AF/�����oAF�����Ȃ��ł�����A���F���Ƃ��S�����W�ł��ˁB

���Ȃ݂ɁA����̎B�e���ɂ͒��F�������Ă���g��EVF�ɕ\������Ă��܂������ǁA�R���h���̎p���E�A���O�����ɒ[�ɕω�����ƁA�g���b�L���O���O��܂��B

�����ԍ��F25759727

![]() 10�_

10�_

���A�ǂ��ł��ˁB

�����͏���OM-�P��E-M1III�œ�������싅�̃l�b�g�z���̎B�e�́A�I�����p�X�{�̑���AF���~�b�^�[���g���ĎB�e���Ă܂����B

�B�i�������͖ԁj�܂ł̂����悻�̋�����ڎ��Ŕ��f���A�B�����O�ɂ̓s���g������Ȃ��悤�J�����{�f�B��AF���~�b�^�[�@�\���g���ĎB�e�B

�{�f�B���ɓ��ڂ���Ă�AF���~�b�^�[�A����͂���Ő����������Ă܂����ǁA�������̟B�̏ꍇ���ƁA�������B�̖T�ɂ���ꍇ�ɋ����̐ݒ肪����A�ǂ����Ă��B��AF�������Ă��ꂿ�Ⴄ�B���W���[�şB�܂ł̋������v��킯�ɂ������܂��ˁB

AI��ʑ̔F�������şB�̒��̓����Ƀs���g�������Ȃ炱��قNJy�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł����B

����OM-1�ł����A�H�ɗ\�肳��Ă���ƌ����Ă�OM-1���̃��W���[�A�b�v�f�[�g�ŁAAF���P�ɂ��Њ��҂��Ă܂��B�i���߂Ă��ꂭ�炢�͂���Ă���܂���ˁHOMDS����j

�����ԍ��F25763097

![]() 2�_

2�_

�F�X�������N���Ă��܂����B

���ȊO�̓������Ƃǂ����傤���HOM-1��AI��ʑ̔F���̃��r���[�ł́A�u���L�v���[�h�ł�����L�ȊO�̓����ŗL�����������ă��r���[���ǂ����Ō����̂ł����B

�������̟B�̒��̑��̐F�X�ȓ����ł��L�������ł��傤���H

�����ԍ��F25763115

![]() 3�_

3�_

�B�e�������Ⴂ�߂��܂��B

�J��������B�܂ł̋����A�B���璹�܂ł̋����̔䗦���S���قȂ�悤�ł��B

����ɎB�e���̏œ_�������傫���قȂ�(����75mm�A�E��25mm)�B

�S�Ă̏�����OM1�ɕs���ɂȂ��Ă���B

�����B�e�����Ŕ�r���Ȃ��ƕs�����ł��B

�����ԍ��F25763254

![]() 11�_

11�_

�������ɂ����炩�Ȃ���2012����

�������͏���OM-�P��E-M1III�œ�������싅�̃l�b�g�z���̎B�e�́A�I�����p�X�{�̑���AF���~�b�^�[���g���ĎB�e���Ă܂����B

����AF���~�b�^�[�𑽗p���Ă��܂������ǁA���ʂ̃l�b�g�Ɍ�������30�x���E�ɐU���������Ł�R���̂Q�͎B�e�����������Ȃ�܂�����A�t���ʂɂȂ����Ⴄ���Ƃ������A��͂��ʑ̔F���Ɋ撣���Ă����Ȃ��ƃ_���ł���ˁB

��AI��ʑ̔F�������şB�̒��̓����Ƀs���g�������Ȃ炱��قNJy�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł����B

���Ђ̐��i�œ����悤�ȏ����Ŏ����B������Ă��Ȃ��̂Ŗ{�����ǂ����͔���܂��ǁA�z���t���悤�Ƀg���b�L���O���S���Ă���邻���ł�����AOMDS�ɂ��撣���ė~�����ł��ˁB

���������̟B�̒��̑��̐F�X�ȓ����ł��L�������ł��傤���H

�����悤�Ȍ��ʂł����̂ŁA���\�������Ȃ��ł��傤���B

Single�^�[�Q�b�g(1�_)�Ńg���b�L���O�J�n���B�e�R�R�}�ڂ����Ƀs��������Ƃ������ۂ��N�����̂ŁA�ǂ��Ȃ��Ă�Ƃ����������N���܂����B

�����ԍ��F25764181

![]() 1�_

1�_

���ו�s����

���B�e�������Ⴂ�߂��܂��B

���J��������B�܂ł̋����A�B���璹�܂ł̋����̔䗦���S���قȂ�悤�ł��B

������ɎB�e���̏œ_�������傫���قȂ�(����75mm�A�E��25mm)�B

�����悤�ȎB�e�����ŎB�e����OM-1�̉摜�Ŕ�ʑ́i���Ɋ�Ɂj�Ƀs���������摜���Ȃ������̂ŕۑ����Ă��Ȃ������̂ł����A75mm�ŃP�[�W�����ꂾ�������ڂ��Ȃ��Ŋ�ɍ��ł�����ԂŃg���b�L���O�ł������Ƃ�A25mm�ŃP�[�W�ł͂Ȃ����̉H���ɍ��łł������Ƃ͂قƂ�njo���������Ƃ͂���܂���B

�����ԍ��F25764278

![]() 0�_

0�_

�쒹�B�e��OM-1�g���Ă܂����ǎ}���Ԃ�ŃK���K��AF�����Ȃ甃���ւ��������ł��B

���̒��x�Ȃ�]��ς��f�����Ȃ��Ƃ��������܂�Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��B

�܂��A198+�L���b�V���o�b�N�͎��Ԃ̖��Ǝv���̂ł����̎����ȁB

�����ԍ��F25764793�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��G�V�������vP����

�I�����p�X���ォ��ԁE��Ȃǂ̏�Q���z����AF���C�}�C�`�ƌ����Ă���̂ŁA��30���ōs���铮�����Łm�P�[�W�z���̒��F���n�������������ł���B

�l�������҂��Ă�ƁA�B�ꂽ�͂��̉摜�����Ƃ����蓾�܂��ˁB

�����ԍ��F25765069

![]() 0�_

0�_

���l�������҂��Ă�ƁA�B�ꂽ�͂��̉摜�����Ƃ����蓾�܂��ˁB

�����ł��ˁA���肪�Ƃ��������܂��B

���N�̃h�[���ł����ǁA�����͂��̒��x�B�������̂Ŏ�芸�����H�̃A�b�v�f�[�g���Ă݂čl���܂���B

�����ԍ��F25765183�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�|������ǃ_�n����

���X���肪�Ƃ��������܂��BAI��ʑ̔F���̌��L���[�h�ŁA���ƐF��ȓ����şB�z���ł��C�P�����Ȃ�ł��ˁB

���҂����Ⴂ�܂��B

�����ԍ��F25765380

![]() 1�_

1�_

���c�̌��\�f�[�^���Ɣw�ԍ���2�̑I�肪177cm�A35�̑I���178cm |

�W���C�A���g�ł��ˁB |

���ł��̑Ŏ҂��ƃ��t�g���̊O��Ȃ��炪�B��₷���ł��B |

�V���b�^�[���x�������Əグ�������ǂ����������B |

��G�V�������vP����

���n����̉摜�ł��傤���B

�g���~���O�����T�C�Y����Ă���悤�ł����A����Ɏʂ��Ă���̂��O�ێ肾�Ƃ���ƁA���\�������Ȃ݂����ł��ˁB

���̏ꍇ�A�h��l�b�g�Ȃǂ̕⋭�p�̃��C���[���f�荞�݂ɂ����A�ʘH���ŁA����q��O�̊ϋq�Ȃǂ��ז��ɂȂ�Ȃ��Ȃ����悤�ɂ��Ă��܂����ǁA�J�����}���Ɠ����悤�ȏ����ŎB�e���悤�Ƃ���ƊO��Ȃ��璴�]���ő_�������Ȃ��ł��B

�t�ɑO�̊ϋq�̎ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���ɂ�150-400mm/F4.5�����E�ł����ˁB

150-600mm/F5-6.3�͖]���[����150-400mm/F4.5���5cm�قǒ����Ȃ�̂ŁA�Ȃ̑O��̊Ԋu�ɂ���Ă͑O�̐l�̓��ɂԂ���\�����o�Ă������ł��B

F4�Ƃ�F4.5���炢�Ȃ�ISO�͗}����ꂻ���ł����ǁA��蒷�œ_�ňÂ������Y�̏ꍇ��A��葬���V���b�^�[���x�ɂ������ꍇ�́AOM-1mk2�̕����ǂ��Ƃ����C�����܂��B

�����ԍ��F25765693

![]() 0�_

0�_

�������ɂ����炩�Ȃ���2012����

�����i���E�L�j���[�h�ŁA�قƂ�Ǒ��v�ȃ��x���ɋ߂Â��Ă���Ǝv���܂��B

��ʑ̃u�����܂߁A�u�����e������Ǝv���܂����c

�����ԍ��F25765700

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B

https://www.youtube.com/watch?v=MQRHpXiK6Q8&list=PLeafF7znhdquRa_CAV-5u8e91L0bQRfcq

�����Q�����̑O���ł́A����̍w���͗l�q���Ƃقڌ��߂Ă��܂������A���̓�������ĐS���O���O��

���o���Ă��܂��B

OM-�U�̐i���́A�l�P�@���@�l�P�U�ւ̐i�����ė����������������Ă��܂��B

���ɁA���F���ł͒���F���������g���ݒ肵��AF�g���z���ĕs�K�v�ɓ������X����

���������̂ŁA���ăV�[���ł͂قƂ�ǎg���Ă��܂���ł������A�����Q�ł͂��ȁ`��

�i�������������Ă��܂��B

���̑��A�N�}�^�J�E�`���E�q�ȂǘA�ʂ��܂���P�[�X�ł́A�ɒ[�ɓǂݍ��݂��_�E������

�o�b�t�@�s�������������ƕ�����A���̑��̐i��������Ƃn�l�c�r�����P�_���\����

�F�����Ă��đ��߂̔����Ɏ������Ɖ��߂��Ă��܂��B

![]() 14�_

14�_

2024/01/31 10:28�i1�N�ȏ�O�j

���⋛����

>OM-�U�̐i���́A�l�P�@���@�l�P�U�ւ̐i�����ė����������������Ă��܂��B

���S�ɃE�P��i���A�Ƃ������ł��ˁB

�����ԍ��F25604530�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

���⋛����

>���F���ł͒���F���������g���ݒ肵��AF�g���z���ĕs�K�v�ɓ������X�������������̂ŁA���ăV�[���ł͂قƂ�ǎg���Ă��܂���ł������A�����Q�ł͂��ȁ`��i�������������Ă��܂��B

���ꂪ�{���Ȃ炳������OM-1�̃t�@�[���A�b�v�����ė~�����ł���ˁ`�B

�o�b�t�@�����n�[�h�ύX�������̂ł�����B

�����ԍ��F25604541

![]() 26�_

26�_

�������菉���mark2�̍��ق������o���Ă݂܂����B

�ύX�_

�E��u����@�{�f�B�[7�i��8.5�i

�E��ʑ̔F���@�@�l��lj�

�@�@�@�@�@�@�@�i�V�K�j�F�����������̔�ʑ̂���I���\

�@�@�@�@�@�@�@�@S-AF���[�h�ŎB�e���Ă��Ă���ʑ̂�F������ƒǔ����Ă����Ƃ����b

https://www.youtube.com/watch?v=Cr1tVzt1TU8&t=1658s�@18��15�b����

�E�A�ˁ@�@�@�@SH2�Ɂ@12.5�@16.7�R�}���lj�

�E�A�˃R�}���@120fps���Ɂ@92�R�}��213�R�}

�E���C�u�m�c�@128���lj�

�E���C�u�f�m�c�@�V�@�\�i�n�[�t�t�B���^�[�j

�]���͂b�|�`�e�̂�����Ղ肾�����̂Œ��B�e�ŁA�Q�ĂĐݒ���ւ�����

�Z���������ł����A�r�|�`�e�ł���ʑ̔F��������C�|AF�I�ȓ���ɂȂ�Ȃ�������ł��ˁB

���C�u�f�m�c�͕��i�B�e���Ă���Ɨ~�����ł��ˁB���̓n�[�t�t�B���^�[�̃\�t�g�g���Ă��܂���

�����Y��������Ƃ��̕t�ւ������Ɏ�Ԃ�������̂œ��v�ォ��c�ƂƂ��Z�����Ԃ�

�ω��̎��ɏł�܂��B�\�t�g�őΉ��ł���Ȃ烌���Y��������Ԃ�������Ȃ��ł��B

����̂Ƃ����A�����O����ł͂`�e���\�̌���搂��Ă܂������A���ۂɂ͍��ЂƂB

����͂ǂꂾ���オ�����̂��B�B�B���@�������ɔ������Ƃ��Ă܂����s���ł��ˁB

�����ԍ��F25604596

![]() 11�_

11�_

��RYOU�S�S����

���@S-AF���[�h�ŎB�e���Ă��Ă���ʑ̂�F������ƒǔ����Ă����Ƃ����b

����͗ǂ����ǂł��ˁB

����ɉ����ĕ����̃^�[�Q�b�g���������ꍇ�ɑI���ł���l�ɂȂ����̂��ǂ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25604649

![]() 4�_

4�_

�g���b�L���O���̂��̂̐��\�͂ǂ�����

��ʑ̔F�������A�������̉��ǂ��K�v�Ǝv���Ă܂�����

�����ԍ��F25604680�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 18�_

18�_

�e���r���[���݂Ă܂����A���ς�炸���킵�Ȃ�

��ʑ̌��o�g�̓����E�E�E�E

�O���Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A�����OM�f�W�^���̊J���w

�͌��₷���Ǝv���Ă��ł��傤���H

�B�ꃁ���b�g�����肻���Ȃ̂��A

���i�ʐ^���i�B��Ԃ���ND�����肮�炢�����肩��

�����ԍ��F25604682�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 9�_

9�_

���⋛����

> �����Q�����̑O���ł́A����̍w���͗l�q���Ƃقڌ��߂Ă��܂������A���̓�������ĐS���O���O��

> ���o���Ă��܂��B

�����O�̂����̏��́A��͂胁�[�J�[����̏��A�܂��̓��[�J�[����̕X���ďo�Ă�����̂��唼�ł��傤����A������̕]����҂��Ă݂Ă���ł��x���͂Ȃ��Ǝv���܂��B

���̏ꍇ�A�J�����������Ă��܂��A���炭����ł��Ȃ��Ȃ郊�X�N�͂���܂����A����قǐl�C���ł���̂��́H�H�H

�������l���ɂȂ肽���Ƃ��������̂ł���A�݂Ȋ��}���Ǝv���܂�(��)

�����ԍ��F25604827

![]() 16�_

16�_

�[����`���I |

��������Ȃ����� |

�����I�Ȗ��Âɂ����������[ |

����������O�̂�������𖾂邭�A�I�����W��Z�������o����ȁ[ |

��RYOU�S�S����

�����C�u�f�m�c�͕��i�B�e���Ă���Ɨ~�����ł��ˁB���̓n�[�t�t�B���^�[�̃\�t�g�g���Ă��܂���

�@�����Y��������Ƃ��̕t�ւ������Ɏ�Ԃ�������̂œ��v�ォ��c�ƂƂ��Z�����Ԃ�

�@�ω��̎��ɏł�܂��B�\�t�g�őΉ��ł���Ȃ烌���Y��������Ԃ�������Ȃ��ł��B

�]�ނ��Ƃ͒��B��B�e�d�l�����ł͂Ȃ��A���B��̍��ԂɎB�镗�i�p�u���C�uGND�v�ɕ�����

�䂩��Ă��܂�

�ȑO�A�t�B���^�[�����������̂ł����A��Ԃ͊|���邵�A�F�X�ƃt�B���^�[�������邱�Ƃ��l�����

�扄���ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�����ԍ��F25605038

![]() 11�_

11�_

2024/01/31 19:17�i1�N�ȏ�O�j

OM-1�̃t�@�[���A�b�v�����l�q�����Ă���ŗǂ��̂ł́H

�t�@�[���A�b�v�������ł͏��㔃���̂������ƂȂ邩�������

�����ԍ��F25605148

![]() 8�_

8�_

���⋛����

����ɂ��́B

���Y�܂���OM-�P�U�@�����H����Ȃ��H

AF���i�������Ƃ̐G�ꍞ�݂ł����A

�V�@��̃v�����̎ʐ^�Ƃ���̍�Ⴊ

�ǂ�����i�ƉԂ̃N���[�Y�A�b�v�ʐ^�ŁA

�ǂ̒��x����Ői�����Ă��邩�s���ł��B

�E�`�����ȃ{�f�B�[�Ŋ�����v�V�I�ȐV���i�`

�E�`�i�������R���s���e�[�V���i�� �t�H�g�O���t�B�ɂ���đ��ʂȎʐ^�\���������`

�EOM-1 Mark II�ŎB��Ԏʐ^�`�������{�P�ƃV���[�v�l�X�𗼗����鏬�^�y�ʃV�X�e���`

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1mk2/index.html

���������҂���Ă݂Ă��悳�����ɂ�

�v���܂����A�������ł��傤���B

�����ԍ��F25605228

![]() 12�_

12�_

���⋛����

https://www.dpreview.com/reviews/om-system-om-1-mark-ii-initial-review ���I���W�i��

https://digicame-info.com/2024/01/om-1-mark-ii.html�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����{��Љ�L��

�ɂ��ƁARAM�e�ʂ̑����ɂ���āA�V�@�\���lj��\�ɂȂ�A����܂ł̋@�\�����⋭����Ă���悤�ł��ˁB

OM-1�ł͗]�T���\���ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤���B

�����ԍ��F25605361

![]() 1�_

1�_

�F�l�̂��ӌ��͑���l�q�����x�^�[�̂悤�ł��B

�I�����p�X����ƈ���āA����OMDS���̂��܂߂Ĕ̔����i�͉����сB

�Q�ĂĂĔ���Ȃ��Ƃ��A���ł��ǂ��ł�����o����悤�Ȋ����Ȃ̂�

�������������W���Ă����܂��B

�܂��A���������Ă����܂��傤�B

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25605363

![]() 12�_

12�_

���⋛����

���Ȃ݂ɁA���͍���|�`�b�Ƃ��Ă��܂��܂����B

�����ԍ��F25605369

![]() 7�_

7�_

��YoungWay����

���������Ƃ���ł��ˁB

EM-1II�̎��̓t�@�[���A�b�v�ł����ԉ��P�����o�����������̂Ń��[�J�[��M���Ă��܂����B

�����OM-1�̎��A�����O�̋L����M���Č������x����܂����B

�����ăt�@�[���A�b�v�������܂ܐV�^�����B

���̐M�p�r���͂����ȒP�ɂ͖߂�܂���ˁB

���Ȃ��Ƃ��\��w���͂��Ȃ����A������̏���ł�OM���̂Ă܂��B

�����ԍ��F25605711

![]() 20�_

20�_

���⋛����

�����������Ă���܂��B

���U���̋߂��̐�ł����A���N�͒������Ȃ��ł��ˁB

���Љ�����u�c���n�@PureRaw3�v�ł����A�N�����t�H�g���{7���g���n�߂܂����B

���[�N�X�y�[�X�ł������ߋC���ɂȂ肪���ł����A�X�b�L�������d�グ�ɂȂ�܂��ˁB

���ā������H����Ȃ��H�@����́A�w����������\��ł��B

�]�����F�����Ȃ�AF�ł����AAF�^�[�Q�b�g���[�h��Small��Cross���g�������āA��r��

�ꍇ�́A��U���OFF�A�莝����ON�ɂ��ĎB�e���y����ł��܂��B

OM-1�́A�掿���啝�ɗǂ��Ȃ����Ǝv���܂��B

��������OM-1���g������ŁA�J�����Ɋ��Y���Ă����܂��B

�B�e�̋@��𑝂₵�āA�B�e���̂��̂��y�������Ǝv���Ă��܂��B

50-250�����҂��Ă���܂������A�ˑR��150-600�����Ă��܂����A�C�ɂȂ�܂��B

150-400��OM-1�́A�T�[�L�b�g�Ŕ����O�Ɍ������܂���������͖��������ł��B

2����CP+�́APASS�����̂Ŏ��@�����Ă��悤�Ǝv���Ă��܂��B

���ډ����̎ʐ^�ł����AUP�����Ē����܂��B

�����ԍ��F25605918

![]() 8�_

8�_

����Ȃ��B

�n�l�|�P�́A�������ɓ͂��l�ɋC��������Ĕ�������

�P�N������Ƃʼn�ꂽ�B

�n�Y�����A�������B

OLYMPUS����������������@��ł�����ˁB

�n�l�c�r�́A�Ȃ���܂����f�����Ȃ��@��B

����́A���~����ȁB

�������A���[�I���ăJ�����o������

�l���邩�ȁB

�����ԍ��F25605929�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�\�܂����[�B

OM-1��AF�œ��ɍ����Ă͂Ȃ��ł����AAF�̃^�[�Q�b�g���t���t���[���ɂ��Ă��鎞�̋������悭�Ȃ�Ȃ甃���ł��ˁB

�}�̑O�����g�������Ƃ͎v�����ǁA�����l�����ɍ����悤�ɂȂ�Ȃ���������ȁB

�����ԍ��F25606147

![]() 3�_

3�_

���Ƃт��Ⴑ����

���|������ǃ_�n����

��https://www.dpreview.com/reviews/om-system-om-1-mark-ii-initial-review

���V�@�\

��OM-1 Mark II�́A���ヂ�f������2�N���o�߂��A�������f���Ɣ�r���āA�啝�Ȏd�l�ύX�ł͂Ȃ��A

�@�@��A�̉��ǂ��������Ă��܂��B

��OM-1 II�́A�I���W�i�����f���Ɠ���TruePic X�v���Z�b�T���g�p���Ă���A�w�b�h���C���@�\�͊�{�I��

�@�@�����ł����A�V�����o�[�W�����ɂ͂�葽����RAM�����ڂ���Ă���A����ɂ��\�ɂȂ��������̕ύX��

�@�@�T�|�[�g����Ă���Ɠ��Ђ͏q�ׂĂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@��

���ɇ@�V�����o�[�W�����ɂ͂�葽����RAM�����ځA�A����ɂ��\�ɂȂ��������̕ύX���T�|�[�g����Ă���

���̇@�A�̕������C�ɂȂ�܂��B

��葽����RAM�����ځA�����̕ύX���T�|�[�g�E�E�E�Ƃ������Ƃ�

�i����́j��Ƒ䂪�傫���A�����͑����Ȃ����@���@���G�ȏ��������{�I�E�����I�Ɍ��サ�A

�f�����I�m�Ȑ��ʂ��Ă���E�E�E�Ƃ������߂��Ǝv���܂��B

�Ƃ�Ȃ炳��̃e�X�g���ʂ����Ă���̍w���������̂��H

���������ŎB���Ă݂����C�����������Ԃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ԍ��F25606194

![]() 2�_

2�_

�V�@�\�͕K�v�Ȃ��̂ŁA����̕s�������Δ����܂���B

���u�Ȃ�}�E���g�ύX���邩������܂���B�@�s��̓��[�J�[�̗����x�Ȃ̂ɁA������̂�20���߂��U���Ƃ��n�����Ă��܂��B

�Ƃ������A����̕s��������Ă���ۏ͍��̏�������ŁA�����Ă��Ȃ����̂��Ă��Ӗ����Ȃ��̂ŗl�q���ł��B

���А��i�ŗ~�����̂�������������芷���鏊�ł����A���ɂȂ��̂ōl�����B

�����ԍ��F25606216

![]() 12�_

12�_

�苭���L�N�C�^�_�L�@�Q�������̃����J�b�g���B��܂��� |

���傱�܂��������G�i�K |

�J���Z�~�@�ߏ��̏��� |

���߂܂��āI�Ƃ����A�@�j�V�I�W���r�^�L�@ |

��Lola T70 MkIIIB����

�����炱�������������Ă���܂��B

���Z���h���C�o�[�͂P�V��JN����ł��傤���H

�����U���̋߂��̐�ł����A���N�͒������Ȃ��ł��ˁB

�n�����g���ɂ��e����������܂���B

���N�́u�I�I���V�v�w�o�A�傫�Ȍɔ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A�o�����ׂ��Ƃ����

���N�͂��Ȃ���ł��B

��N����J�s���Ō̐��ʂ��啝�ɉ������ĉ���ɂȂ��Ă��邽�߁A�a�̃}�X���l��Ȃ��悤�ł��B

�ł��A�����B��ł͊撣���Ă��܂���B

���[�V���O�J�[�ɑ��āA���͏������ڂ��܂��ˁB

�����Љ�����u�c���n�@PureRaw3�v�ł����A�N�����t�H�g���{7���g���n�߂܂����B

���S/�R�@�ɂ͓��ɑ������ǂ��Ǝv���܂��ˁB

�J�[���[�X���S��Lola T70 MkIIIB����ɉ����ẮA��ԎB�e������ł��傤���炱�̃\�t�g�Ȃ�

�U���c�L�����N�b�L���Ƃ�����ɂȂ邩�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25606254

![]() 4�_

4�_

���⋛����

���Z���h���C�o�[�́A2023�NF4�`���s�����̏��ї��q�l�I��ł��B

���V�[�Y�́A�X�[�p�[�ϋv�Ƀ`�������W�̗\��ł��B

�i�C�g���[�X���y���݂ł��B

����ԎB�e������ł��傤���炱�̃\�t�g�Ȃ�d

�͂��A�����ł��y���݂ɂ��Ă��܂��B�t�H�g���{7���g���Ă݂āAClearView Plus�́A

�H�ʂ̃^�C���ՁA�f�u�����\���o���đ�ϋC�ɓ����Ă܂��B

�u�c���n�@PureRaw3�v�́A���l���̒m�l���g���Ă���������ċ����Ă܂��B

�b���E�����Ă��܂����炵�܂����B

�����ԍ��F25606373

![]() 2�_

2�_

����MarkII�̓}�C�i�[�`�F���W�ɂ�����Ȃ��`���[�j���O�������i�Ɗ����܂��BOM-1��OMDS�ɑ���`���[�j���O���邱�Ƃ��o�����Ȃ����ƁA����ȏ��i���o�������Ƃɔ߂����Ȃ�܂��B�߂����ɏc�O���b�v��OM-1X�݂����ȕ����o�Ă���Ǝv���܂��̂ł������҂����ǂ��ł��傤�B�����摜�����G���W�� TruePic X���_�u���悹�Ă���ł��傤�B

�����ԍ��F25606464�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

���⋛����

OM-1�ł͊�E�����o�Ɣ�ʑ̔F���Ƃ͕ʂ̃C���^�[�t�F�[�X�������̂��AOM-1mk2�ł͐l�Ԍ��o���[�h�iHuman detection mode�j���AAI��ʑ̔F��AF�ɑg�ݍ��܂�l�����o���ł���悤�ɂȂ����悤�ł��ˁB

��l���Ⓓ�ȂǁA���o��ʑ́i�ő�8�j����s���g�����킹������ʑ̂�I�ׂ܂��B

�Ƃ�

���ʑ̂𑐂�̎}�Ȃǂ��Ղ錵���������ł��A�X�Ȃ�i������AF�A���S���Y���ɂ���āA���o������ʑ̂ւ̍��ŗ������܂�A2�x�ƂȂ��B�e�`�����X���܂���B

�Ƃ����̂��A�������肻���ȋC�����Ă��܂��B

OM-1�ł�����Ɋ�E�����o�������Ă��܂��ƁA���C�����n�b�L���Ƃ����w�i�̊ϋq�Ƀs���g���ڂ��Ă��܂����Ƃ��������̂ŁAC-AF�{Tr���g���₷���Ȃ�̂ł͂ƁA������Ɗ��҂��Ă��܂��B

��Tech One����

�����А��i�ŗ~�����̂�������������芷���鏊�ł����A���ɂȂ��̂ōl�����B

���̃}�E���g���Ǝ��ӌ�����-1EV���x�̑���a�����Y/�Y�[�������Y��A90mm/F3.5macro�Ƃ�150-400mm/F4.5�̂悤�ȃ����Y���Ȃ��ł����A�p�i�̃{�f�B�[���Ɠd�q�V���b�^�[���̉掿���m�f

https://asobinet.com/info-rumor-lumix-g9-ii-dr-photons-es/

�Ƃ������̂������āA����ł͏����ł��ǂ��Ȃ�����A�����������邵���Ȃ��Ƃ����C�ɂȂ��Ă��܂��B

30���~�����ł�������ʏ��p�ł��܂����A���Ȃ����ȂƂ����Ƃ���ł��B

���A�[�X�O�O�R����

���߂����ɏc�O���b�v��OM-1X�݂����ȕ����o�Ă���Ǝv���܂��̂ł������҂����ǂ��ł��傤�B

�H��OM-1X���o�Ă�����A���w���ł����ǁA30���~�I�[�o�[�ł��傤����150-400mm/F4.5�̂悤�ɏ��p���Y�ɂȂ����Ⴂ�܂��ˁB

�ꉞ�������p�͂T�N�ł����ǁA�Q�`�R�N�ŏ��p���邱�ƂɂȂ��ł��傤���B

�����ԍ��F25606565

![]() 1�_

1�_

��ÂɂȂ��čl���Ă݂܂����B

OM-1��������2�N�o���Ă���̂�mark�U�̔��o�����i�̓L���b�V���o�b�N�ƃo�b�e���[�v���[���g���l�������1���~�������オ���Ă��܂���B

1���~�Ń��������ʁA�l��AI��ʑ̔F���A���C�uGND���̒lj����l�����OM-1���[�U�ȊO�ɑ��Ă͖��͓I�ȃ��f���`�F���W�Ǝv���܂��B

�\�j�[��7R�V���[�Y��2�N���Ƀ��f���`�F���W����A�啝�ɔ��o���J�n�l���オ���Ă��܂��B

�A���A������l���Ă�150-600mm��40���~�͍l�����܂���B

�����ԍ��F25606893

![]() 4�_

4�_

���A�[�X�O�O�R����

���߂����ɏc�O���b�v��OM-1X�݂����ȕ����o�Ă���Ǝv���܂��̂ł������҂����ǂ��ł��傤�B

�E�E�EOM-1X���o�ꂷ��Ȃ�A���Ђ�����܂ł���Ă��Ȃ��閧�������荞�ނׂ��ł��B

�����ϑz���Ă���̂́APC�p�f�[�^�ۊǑ��u�Ƃ��Ď嗬�ɂȂ��Ă���M2 SSD�B

�����́A�ŐV�ő���PCIe5.0�Ή���10000���K�o�C�g/�b���鏑�����ݑ��x�B

�X�^���_�[�h�ƂȂ����4.0�ł�7000MB/�b���x�A���X���^�ƂȂ肨����

3.0�Ȃ�3000MB/�b���x�ł���܂��B

�J�����ł�SD�J�[�h�Ƃ�CF���嗬�ł����AM2 SSD������ł���悤�ɂ���A�����̃������[�J�[�h�����|�I�ɗ���ł���̂ŁA�����A�ʋ@�Ƃ��ċS�ɋ��_�ł��B���ĂƈقȂ�AM2 SSD���������i�����Ȃ�Ă��܂����B�ǂ������̏o������ɂ̓o�b�e���[������̂ł��傤����A�o�b�e���[�Ɩ{�̋@�\���Ƃ̌��Ԃ�M2 SSD���o����悤�ɂ�����ǂ��ł��傤���B�Ȃ��APC�ւ̎B�e�ςݎʐ^�̓]���́A�{�̂�PC��USB�@Type C�R�[�h�Ō��ׂ�낵���Ǝv���܂�(�J�[�h����X�����K�v���Ȃ��B�܂��AM2 SSD�ɑΉ������J�[�h���[�_�[�����܂̂Ƃ��날��܂���)�BPC�p�ɔ�����M2 SSD�����p�ł���̂ŁA�������[�J�[�h�̐V���ȋK�i�����Ђŗ����グ�郊�X�N������܂���B���B��Ƀ��[�^�[�X�|�[�c�A��s�@�Ȃǂ̎B�e�𑼂̒ǐ��������Ȃ������ŎB���~�߂邱�Ƃ��\�Ǝv���̂ł����AOMDS����A����Ă݂܂��H�@�X���b�g1��������邭�炢�̋�Ԃ͊m�ۏo����Ǝv���܂����B

�����ԍ��F25607042

![]() 4�_

4�_

��sx551����

M2 SSD���ł���悤�ɂ���Ƃ����͖̂ʔ����A�C�f�B�A���Ǝv���܂��B

NVMe�Ή� M.2 SSD�p��(USB3.2 Gen2)�O�t���P�[�X������܂�����ACFast�J�[�h��荂���ŋL�^�ł����������Ƃ����_�ł͗ǂ��ł����ǁA���_������������悤�ł��B

�E�����ɂȂ邽�߁A��p���l������K�v������B

�E���������Ɋւ��āA����قǑϋv�����l������Ă��Ȃ����߁A�����������������Ɖ��Ă��܂��\��������B

�E�Ód�C�Ɏア�B

�����AZEISS�����������������Ń��f�B�A���g��Ȃ��R���f�W���o�������Ƃ����邭�炢�ł�����A�������A���B�e�������Ƒ�e��SD�J�[�h�Ƀf�[�^�ڂ��Ƃ��AUSB�P�[�u���ł�������PC�ȂǂɈڂ��Ƃ����̂��ǂ��Ǝv���܂��B

OM-1mk2�͗\��ς݂ł����ǁAOM-1X���H�ɂł��o����A���|�`�b���Ⴂ�܂��B

�����ԍ��F25607559

![]() 2�_

2�_

���⋛����

�⋛����̎B�e���|�[�g��摜�ҏW�\�t�g�Ɋւ���X���A�悭�Q�l�ɂ��Ă���܂�

OM-�P���[�U�[�ł����A�l�K�ȏ������݁A���X�ɃP�`������E�U���݂����Ă��OM-�P�ɂ͂������ҏo�������ɂȂ��̂Ŕ����ւ��܂�

�t�@�[���A�b�v�ł���̂Ȃ�Ƃ����Ƀo�[�W�����A�b�v���Ă邾�낤���A�����ĐV���i���o���Ƃ������Ƃ�OM-1�̃t�@�[���A�b�v�͌��E�Ȃ�ł��傤�A���܂����܂��Ńt�@�[���A�b�v���邭�炢�Ȃ�A�V���i�o���Ă��ꂽ�ق��������ł�

��ʂ͈̔͂����߂ă��C�uND�o������ʔ����Ǝv���Ă���{���Ƀ��C�u�f�mD�Ŏ��������̂͐����̈ꌾ�A�A�����C�u�R���|�W�b�g�ƕ��p�o���Ȃ��̂��ɂ���

�V�����J��������ɓ���āA���[�������f�W�^���t�H�g���C�t�𑗂肽���ł���

�����ԍ��F25607575

![]() 12�_

12�_

���|������ǃ_�n����

�����́B

�|������ǃ_�n����Ɠ������AOM-1�U�����ƂɌ��߂܂����B

���ߎ�͑�����RAM�̗p�ł��B

RAM�̗p�ƂȂ�A�����̃t�@�[���A�b�v�͖����A�����Ă��ꕔ�����ő唼�͔��{�I���v�E�i����

�����Q�ɂȂ�Ǝv��������ł��B

����ɁA

���C�uGND,��U���W.�T�i�A�莝�����i�B�肅�����D���͓I�ł��B

���̃X���`���ɋL����

�uOM-�P�U�̐i���́A�l�P�@���@�l�P�U�ւ̐i�����ė����������������Ă��܂��B�v�Ƃ���

���ϓI�Ȏv����M���A���s�@�͉����ɏo���Ė�P�T���~�ł����Q�ɍX�V���邱�Ƃɂ��܂��B

�����ԍ��F25607600

![]() 13�_

13�_

�⋛����

�����f���߂łƂ��������܂��B

�Z�p�I�Ȏ��͂悭������܂��AOM-1�̍X�V�������ċ߂Â��鎖�������Ă��A

MARK�U�̎d�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂͊m�����Ǝv���܂��B

OMDS�I�����[�h���ƁA����͂ǂ�����A��͂�ŐV�̃��f���g�������i�����Ŏ��������j�̂����ʂ̋C�����ł���ˁB

OM-1�@�����������炨�g���̕����ƁA

�ǂ����z�i��2�N�̎g�p���E�X�V���j�ɔ[���o���邩��������ڂɂȂ肻���ł��ˁB

�����̏ꍇ���ƃ}�b�v�J�����Ł��P�S�R�X�U�O�̉���艿�i�ł����A

�N���ɓ���ւ�������Ȃ̂ŁA�������Ɏv�Ē��ł��B�@(^^;

�����ԍ��F25607823

![]() 1�_

1�_

���f�C���R�}���_�[����

���⋛����̎B�e���|�[�g��摜�ҏW�\�t�g�Ɋւ���X���A�悭�Q�l�ɂ��Ă���܂�

�����ɗ����Ă���悤�ŁA������L�p�Ȃ��Ƃ͔��M���Ă�������ł��B

���t�@�[���A�b�v�ł���̂Ȃ�Ƃ����Ƀo�[�W�����A�b�v���Ă邾�낤���A�����ĐV���i���o���Ƃ������Ƃ�

�@�@OM-1�̃t�@�[���A�b�v�͌��E�Ȃ�ł��傤�A���܂����܂��Ńt�@�[���A�b�v���邭�炢�Ȃ�A

�@�@�V���i�o���Ă��ꂽ�ق��������ł�

�T�ˁA���̒ʂ�ł��ˁB

�t�@�[���A�b�v�́A���݂q�`�l���̉��Z�����ɂ�����Ǝ�����������x�̐i����

�~�܂�̂ŁA���͂قƂ�ǃt�@�[���A�b�v�Ɋ��҂��Ă��܂���B

�����Q�����̈���������ォ��A���ɗ����Ȃ����̌�����������Ńr�b�N���I

���̓t�@�[���A�b�v�����悤�Ȃ炍���Q�̐i���͑S�����ҏo���Ȃ��̂ŁA�����o���܂�

�T�ς��Ă��܂����B��R�̂q�`�l���lj����ꂽ���ʂ̐i���ł��邱�Ƃ����������̂Łu���������v��

�����o��������ł��B

�����ԍ��F25608013

![]() 7�_

7�_

��You Know My Name.����

�������̏ꍇ���ƃ}�b�v�J�����Ł��P�S�R�X�U�O�̉���艿�i�ł����A

�@�N���ɓ���ւ�������Ȃ̂ŁA�������Ɏv�Ē��ł��B�@(^^;

�v�Ă��n�߂���A���A����܂Őh���ł���[�B

�u�p�^�p�^�v�ƉN�����̂悤�ɒc��Ő����Ă݂܂��傤���ˁB

�ƌ��������̂́A�N���ɓ���ւ�������ł͂ˁ[�B

���߂Ă����Q�̔�����A�F����̕]�������炭�m�F���Ă�����߂ččl���Ă�

�x���͂Ȃ����Ǝv���܂����E�E�E

�܂��u�p�^�p�^�v�Ɛ�����

�������ǂ��]���ɂȂ�A�����ԁu���ב҂��v�ɂȂ����肵�āB

�����ԍ��F25608039

![]() 3�_

3�_

�݂Ȃ��܁A������

��You Know My Name.����

> �����̏ꍇ���ƃ}�b�v�J�����Ł��P�S�R�X�U�O�̉���艿�i�ł����A

����́A�uOM SYSTEM STORE���� OM-1 Mark�U�f�r���[�L�����y�[���v�̔���ۏ��������ǂ��ł��ˁB

OM-1�͎��������͂Ȃ��̂ł����A������ƋC�ɂȂ�܂����B

OM SYSTEM PLAZA�ɍs���Ď��@�������G���Ă��܂����B

���j���[�߂Ă����Ƃ���A���E�猟�o���Ȃ��Ȃ��Ĕ�ʑ̌��o�ɓ������ꂽ���߂��A�]�����E�猟�o�ł����g���Ȃ�����AF�{�^���ݒ肪��ʑ̌��o�Ŏg����悤�ɂȂ�A�����Ĕ�ʑ̌��o��C-AF�ݒ�Ƃ������ڂ��V�݂���Ă��Č��o������ʑ̂�S��ʂŒǔ��A�܂���AF�^�[�Q�b�g�g���ł̂ݒǔ��Ɛ�ւ�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�Ə����܂������A�����œǂ�ł����������Ă���̂��킩��ɂ����̂ŏڂ����͎戵��������121�y�[�W������������������B

���߂��Ă��Ă���戵�����������J����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B

�����[�Y�{�^����������AF-ON�{�^���ŁA���ꂼ���ʑ̌��oAF��(���o������)�^�[�Q�b�g�ʒu�݂̂�AF���ւ�����̂́A����������Ɖ������ɗ���������܂���ˁB

��OM-1�ł͊�E��AF�̃{�^���ݒ�Ƃ��đ��݂��Ă������ڂł�

�����ԍ��F25608544

![]() 4�_

4�_

�� YoungWay����

�ǂ����B�ŋ߂����b�ɂȂ��Ă܂��B

������́A�uOM SYSTEM STORE���� OM-1 Mark�U�f�r���[�L�����y�[���v�̔���ۏ��������ǂ��ł��ˁB

��{�̔��承�i��\122000�Ȃ̂ł����ǁA����ɃL�����y�[����18���i����D�Ҍ�3���܂ށj�悹�Ă���܂��B

�ł��̂ŁA�D�Ҍ��������ƁA15��ON��\140300�ɂȂ�܂��ˁB

�ڍׂ͈ȉ����m�F���������B

https://www.mapcamera.com/item/4545350056056

OM SYSTEM STORE �ł͕ۏ��R�N�{�_���T�[�r�X��(\4400����)���t���܂����A�}�b�v����ł͕ۏQ�N�ł��B

�P���~�̍��z�͕ۏT�[�r�X���e���l����Ɣ��������m��܂���B

MAARK�U�������O�ŁAOM-1�i�t�@�[�X�g�j�̉���艿�i���Q���~�قlj������Ă��܂��܂����B

�����͔N���Ƀ����Y�L�b�g\245000���炢�ōw�����܂������A�L���b�V���o�b�N�i�R���~�j�Ɓ{�o�b�e���[�\��

�ł����̂ŁA����\205000���炢�B

�ŁA������OM-1�Ƌ�12-40�ŁA�v\206000���炢�ł����̂ŁA���ʓI�Ɍ��������݂����Ȋ����ł����B

���P���A�V�P���̃_�u���ɂ������̂ł����A�Q�V���o���ƂȂ�ƁA��͂茵�������ȂƁB�B�B

�����ւ��ɂ�����ƌX���Ă��܂��B

AI��ʑ̔F��AF�ɁA�l���̌��o���lj������

�X�[�p�[�R���p�l�̊�F���̏ꏊ�ɔ�ʑ̌��o�ݒ�ɂȂ����̂͗ǂ��ł��ˁB

���ۂ̒Ǐ]�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�ˁB

https://kakaku.com/article/tieup/24/01_omsystem/#article03

�����ԍ��F25608764

![]() 3�_

3�_

���⋛����

���w������Ƃ̂��Ɖ����ł��B

�����A���h�o�V�Ɋ���Ă݂��̂ł���OM-1mk2�̃J�^���O���u���Ă���܂����B

�܂��\��͎E�����Ă��Ȃ����ǁA�]������ł͔������ȍ~�̗\�Ƒ҂�����邩���Ƃ̂��Ƃł����B

OM SYSTEM�̃I�����C���X�g�A�ł��\�ɏo�ׂ��邻���ł����A�ǂ��Ȃ�܂����ˁB

�I�����p�X�����E-5�̎��̂悤�ɑO�]���͖F�����Ȃ��悤�ł����ǁA�����B���f�q�E�摜�G���W���ł�DRAM�̗e�ʂ����������Ƃɂ����P�x�͊��҂ł������ł��B

PC�A�v���ɏڂ����m�荇���̘b�ł́A�A�������摜�f�[�^���r���Ȃ��獇������悤�ȏꍇ�́AVRAM�̂悤�ȓ���������RAM�����ʂ�DRAM�ƕ��s����CPU�Ɖ摜�f�[�^�̂��Ƃ���������SSD��HDD����DRAM�ɉ摜�f�[�^���L�������Ă�����荂���ɏ����ł���Ƃ̂��Ƃł�����AOM-1mk2�͂ǂ����P�Ȃ�mRAM�̒lj��n�ł͂Ȃ��APC��VRAM��DRAM���������E��e�ʉ������̂Ɠ��l�̐i�����������悤�Ȋ����ł��ˁB

120�R�}/�b�̎B�e�̏ꍇ�AOM-1���Ɩ�0.75�b�����B��Ȃ������̂�OM-1mk2�ł͖�1.75�b�ƂP�b�������B���Ƃ����̂́A�Ŏ҂̃o�b�g���{�[���ɓ�����u�Ԃ𑨂���̂ɗL���ł�����A���ꂾ���Ŕ���������i���������j�Ӌ`������܂��B

�n�C�X�s�[�h�B�e��2K��240fps�܂ł�OM-1����i�����Ă��܂��ǁA16:9�ŘA�ʂ�3840×2160�Ƀ��T�C�Y���Ă���30fps�̃^�C�����v�X����ɂ���A4K��4�{�̃X���[���[�V��������ɂȂ�܂��ˁB

50�R�}/�b����5�b�͎B�葱�����܂�����A�R������n�܂�X�|�[�c�V�[�Y�����҂��������ł��B

�l�I�ɂ́A�c�O����̌^����Ȃ��ƁA�t���b�O�V�b�v�Ƃ������������Ȃ��̂ŁA�ł��邾������OM-1X���o���ė~�����C�����͕ς��Ȃ��̂ł����c

�����ԍ��F25609016

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

��PC�A�v���ɏڂ����m�荇���̘b�ł́A�A�������摜�f�[�^���r���Ȃ��獇������悤�ȏꍇ�́A

�@�@VRAM�̂悤�ȓ���������RAM�����ʂ�DRAM�ƕ��s����CPU�Ɖ摜�f�[�^�̂��Ƃ���������

�@�@SSD��HDD����DRAM�ɉ摜�f�[�^���L�������Ă�����荂���ɏ����ł���Ƃ̂��Ƃł�����AOM-1mk2��

�@�@�ǂ����P�Ȃ�mRAM�̒lj��n�ł͂Ȃ��APC��VRAM��DRAM���������E��e�ʉ������̂Ɠ��l�̐i����

�@�@�������悤�Ȋ����ł��ˁB

��肪�Ƃ��������܂��B

�����A�l�b�g�������ĕ������Ă��炢�܂����B

�������̃f�[�^�����������Ȃ�Ό��ʐ��Ƃ����������܂����B

�����Q�w���葱���͍������ɂ������ł����A�I�����p�X����Ƃ͈���Ăn�l���͉̂�������b�g��

�����Ȃ����̂ŐV�h�ӂ�ł̍w�����l���Ă��܂��B

�V�h�ӂ�ł̍w�����l���Ă��܂��B

�����ԍ��F25609238

![]() 3�_

3�_

���⋛����

����I�����C���X�g�A�łۂ����Ƃ��܂����B

�\�ɂ������`250�����̃R���p�N�g�ȃY�[����_���Ă����̂ł����A�ǂ����Ȃ��Ȃ����悤�Ȃ̂ŁE�E�E

�����A�ʂ͂���Ȃ����ǁA���C�u�f�m�c�g���Ă݂����B

���C�uGND�ƃn�C���]�����Ɏg�����犮���Ȃ�ł����A�����͎c�O�B

�R�����܂ł̎g�p�����̋��v���~�A����̃N�[�|��40000�~���������̂� 235000�~��B

�����A����̓I�[�i�[�Y�P�A�v���X�͂Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F25613165

![]() 3�_

3�_

���⋛����

��T�̓y�j���A�߂��̗ʔ̓X�ŗ\�܂����B

�̔���������23���ɓ���o����Ǝv���܂��B

�V�C���ǂ���ł����A�����A�߂��̌����Ŗ]�������Y���Ĕ~�ƃ��W�����B�e�������Ƃ���ł��B

�����p��OM-1�Ǝg��Ȃ��Ȃ��������Y���{�Ŏx���z�͎����P�O�����炢�ɂ������ł��B

�����ۏ͂Q�N���炸�ŐV���i���o�邭�炢�Ȃ�ł��Ȃ��ł��B

��́A�����ˁI�A�łP���~�̏��i���Ɠd�r����ăK���K���B�e���܂��肽���ł��B

�����ԍ��F25613658

![]() 6�_

6�_

��Jo@�M�B���{����

���߂܂��āB

�j�b�N�l�[�����u�R�̉Ԃ����v�Ɏ䂩��A��������Ɣq�������Ă��炢�܂����B

���̊����Ƀs�b�^���I�i�@�ނ���ʑ̂��A�����ĎԁE�M�B���j

�w�����ォ��o�C�N�E�Ԃŗѓ��𒆐S�Ƀ_�[�g�𑖂�����A�~�̓X�L�[�E��㑖�s�Ȃǂ�

������ʂɂ͈�ԍs���܂����ˁB

�����i�S�O�N�ȏ�O�j�̍��{�b�`�ɂ̓����v�����Ȃ��R��������A�h���������Ƃ��v���o���܂��B

���R�A���K����̓o������J�܂ł̉���������_�[�g�������悤�ȋC�����܂��B

���C�u�f�m�c�͕��i�E�R�x�ʐ^�ł͐�Ύg�������Ȃ�܂���ˁB

�������������҂��Ă����ł��B�i�ʐ^�@�P���ځj

�ʐ^�Q�E�R���ڂ͐Ԋx�ł����A����Ńf�J�d���J�����i���̓�����E�[�R�O�{���C�J�P�S�[�P�T�O�����j��

�U�b�N�Ɏ��[���Ă��܂��܂����B

�R���ځ@��s�ҕӂ�܂Ŏ������肽���A�E���点��オ���Ă����K�X�ɗ[�����������݁A

�����Y��ȃu���b�P�����ۂ��������āA���͐_�ɂȂ����@�����̊ŕ�܂ꂽ�̂ł����A

�J�����̓U�b�N�̒��B

�Q�ĂăJ���������o�������́A�����Ă����܂����B

E-5���Ō�Ƀ~���[���X�ɐ�ւ��AM�T���w�����܂������A���̏��^�E�y�ʂ�M5��������

�ԈႢ�Ȃ������牺���Ă��āA�u���b�P�����ۂ͎B��Ă����ł��傤�B

�����ԍ��F25613789

![]() 3�_

3�_

2024/02/07 20:18�i1�N�ȏ�O�j

�l�͈ꎞ�����{�s�����������ǂ�

�R�x�ʐ^���B���Ă܂����i�j

�����ԍ��F25613807

![]() 1�_

1�_

���f�C���R�}���_�[����

����T�̓y�j���A�߂��̗ʔ̓X�ŗ\�܂����B

�@�@�̔���������23���ɓ���o����Ǝv���܂��B

�@�@�V�C���ǂ���ł����A�����A�߂��̌����Ŗ]�������Y���Ĕ~�ƃ��W�����B�e�������Ƃ���ł��B

�X�p�b�ƋC�����悭�w���Ɏ���܂����ˁB�M�O�������Ď����^�Ԑl�͍D���ł��ˁ[�B

�Q�R���͐���邱�Ƃ��F���Ă��܂��B

�������ۏ͂Q�N���炸�ŐV���i���o�邭�炢�Ȃ�ł��Ȃ��ł��B

���͂P�T�O�|�S�O�Of4.5���܂߂āA�J�����S�ĉ����ۏ�t�������Ƃ͂Ȃ��ł��B

�Z���T�[�ɃS�~�͕t���Ȃ����A���B��ŘA�ʂ��܂��鍓�g�ł���蔭���������Ƃ͂Ȃ��ł��ˁ[�B

�Q�R���ɓ��肵����݂��ɃK���K���B��܂���܂��傤�B

�����ԍ��F25613878

![]() 7�_

7�_

https://pen-and-tell.de/2024/01/newsticker-neue-produkte-bei-omds/

https://photorumors.com/2024/02/07/rumors-om-1-firmware-updated-version-2-0-deliberately-shelved-by-om-system-in-favor-of-a-new-mark-ii-camera/ ���p���o�[�W����

https://digicame-info.com/2024/02/omdsom-1om-1-mark-ii.html�@�����{���o�[�W����

�Ƀ��C���n���g�Ƃ����l���̌������ڂ��Ă܂��ˁB

�Ȃc�ƖW�Q�݂����ł��ˁB

�h�C�c�ꌗ�̐l�Ȃ�OM-1mk2���Ȃ����M11��SL2���Ă�Ηǂ��̂ɂƎv���Ă��܂��܂��B

150-600mm/F5-6.3�ɂ��Ă��A���{��蕽�ϔN�����������ō����Ƃ����咣�������܂���B

�p�i�\�j�b�N�h�o�}�l�W�����g������Ђ���������o�Ă���APO-VARIO-ELMARIT-SL 90-280mm f/2.8-4��\961,400�����邱�Ƃ��l������ƁA�����Ȃ��Ƃ����C�����Ă��܂��B

150-600mm/F5-6.3��600mm�[�ʼn��b�܂łԂ炳���Ɏ莝���B�e�ł��邩�ŁA�T���V���N����Ԃ����\�ɂ��邽�߂̓��ʂȉ����x�Z���T�[��g�ݍ��ނ��߂̃R�X�g�A�b�v�����e�ł��邩���f�ł���Ǝv���܂����ǁA�܂����̕ӂ̃��|�[�g�͂Ȃ��ł��ˁB

���̂Ƃ���A���`�\�b���x���܂Ŏ�Ԃ����ł���̂�OM SYSTEM�����Ȃ��̂ŁA���̕ӂ̌������ė~�����ł��ˁB

�����ԍ��F25614602

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

OM�ٌ삵�������k�ق��Ȃ�ׂāA�x���ŗ�ł��B

���i��r�����C�J�������o���āA�S���Ӗ����Ȃ��B

�������w�v�ŃV�O�}���o���Ă�����̂Ƃ̔�r�̘b

�ł��傤�B

OM�u�����h�����C�J�Ɠ���Ɉ���������B

�n�����x�x�������������B

1200mm�����Ő��b�̃V���b�^�[���x�E�E�E

���Ɍ��肳�ꂽ�p�r�ŁA���ʂ͓��̂�V�̂Ɏg���A

�܂����肪���i�ł������ł���1200mm����Ԃ���

�������āA�莝���Ȃ�܂��m���Ɏ�Ԃ��̕��ȏ�

�ɉ�p������Ă��܂����p�ɑς��܂���B

�C�O�ł̉��i��r����Ȃ��āA���G���A

���{�����Łu��������v�Ƃ����]���Ȃ�ł����H

���[�J�[�{��������܂ŗ���ƌ��ꂵ���ł�

�����ԍ��F25614672�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 23�_

23�_

���|������ǃ_�n����

��https://digicame-info.com/2024/02/omdsom-1om-1-mark-ii.html�@�����{���o�[�W����

���Ƀ��C���n���g�Ƃ����l���̌������ڂ��Ă܂��ˁB

���Ȃc�ƖW�Q�݂����ł��ˁB

�ǂ����c�ƖW�Q�Ȃ�ł����ˁB

�����������łȂ����͂Ƃ肠���������Ă����āA�����[�U�[�ɂ��������悤�Ȃ��Ƃ����Ă���OMDS�����ł��傤�B

�����ԍ��F25614984

![]() 13�_

13�_

�����o���Ȃ����[�U�[�͊��Ⴂ�����Ă���Ƃ����\���ɂ��Ă������������ł��ˁB

�Q�N���ɐV�@�킾���Ă���ĂȂ�̖����Ȃ��B

�X�}�z�Ȃ�Ė��N�Q�O���̐V�@��łĂ�킯�ŁB�債�ĕς��Ȃ��̂ɁB

�����ԍ��F25615183

![]() 5�_

5�_

�f�W�J��info���

OMDS�uOM-1�v�̃A�b�v�f�[�g�́uOM-1 Mark II�v��̔����₷�����邽�߂ɈӐ}�I�ɒI�グ���ꂽ�H

���e��:2024�N2�� 8��

https://digicame-info.com/2024/02/omdsom-1om-1-mark-ii.html

�^�U�͕�����܂��E�E�E

�R�����g�̂Ȃ���

E-M1 ����@�@2013�N10�������@�ŏI���W���[Vup�F2015/11/26(V4.0)

E-M1 Mark II�@2016�N12�������@�ŏI���W���[Vup�F2019/06/19(V3.0)

E-M1 Mark III�@2020�N2�������@�ŏI���W���[Vup�F�Ȃ�(V1.0)

OM-1 ����@�@2022�N3�������@�ŏI���W���[Vup�F�Ȃ�(V1.0)

OM-1 MarkII�@2024�N2������

�ق�ƂɑS���ƌ����Ă����ق�

�t�@�[���A�b�v���Ă��Ȃ��B

���̓_�̓j�R�������K���ė~�����ł��ˁB

�����ԍ��F25615337�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

OM-1�̃t�@�[��

https://dl01.om-digitalsolutions.net/ww/ud2/JPN/0001/1430/index05a.html

�o�O�t�B�N�X�i���萫�j�͂��Ă邪

����̂���ŗǂ��Ǝv���Ă��ł��ˁE�E�E

�����ԍ��F25615342�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�t�@�[���ł������2�^������Ȃ�����E�E�E

�����ԍ��F25615367

![]() 5�_

5�_

2024/02/09 08:22�i1�N�ȏ�O�j

�܂��j�R�����㏬�ɐ��艺����O�͕p�ɂɃt�@�[���A�b�v���郁�[�J�[�ł͂Ȃ���������

Z�ɂȂ��Ă��Ȃ胆�[�U�[�t�����h���[�ɕς����

OMDS�͎㏬�Ǝ��o���ăt�@�[���A�b�v������Ƃ���Ƃ��߂����

150-600�œa�����S��OMDS�ɂ͖������Ȃ�

�����ԍ��F25615381�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

���̓t�@�[���A�b�v���Ȃ��Ƃ͂��������I

�Ƃ͎v���܂����B

���͊�Ƃ̔����E�p���ł��B

OM-1�o�������ɂ́A���Ȃ�]�T������̂ł��ꂩ����i�����܂��I�Ȃ��Ƃ������Ă܂�����ˁB

�Ȃ̂ŊF����́A����̐i���ɑ�����҂��܂߂�OM-1�����Ǝv���܂��B

���ۂ�E-M1�̎���ver.2�Ƃ��āA�V���i���̗l�ɐ�`���Č��\�������Ă��ł��傤�B

����Ȃ��Ƃ�����������A���̔��������邩����҂��Ă��킯�ŁB

�Ƃ��낪�ˑR����ł���B

�����A�݂�ȓ{���`�B

���͓{���肳�����ƃ��[�U�[���߂��B

�܂��A�J�������[�J�[�Ȃ�Ă����ς����邩��A

���Ȃ瑼�̑I�Ԃ����ł�����B

����ł�OM�g���܂��I���ĂȂ炻��ł������B

�������Ȃ����炵�傤���Ȃ��Ƃ������Ă�l�����܂����ǁA

����Ƃ��������ł���Ă��������Ȃ����Ď��_�ŁA�c����ƂƂ��Ăǂ����ȂƎv���܂���B

�ǂ�ȕ���ł����̗���̊�Ƃ��Ė����Ȃ��Ă܂���ˁB

����̌��Ő�s�����X�Ɉ������Ă����Ǝv���̂ł����ˁB

�����ԍ��F25615585�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 15�_

15�_

�t�@�[��(�E�F�A)�A�b�v�͓�ʂ肠��܂��B�@��͉���(�i��)�B�@������̓o�O�C���ł��B

���Ȃ��Ƃ����͐i���܂�mkII�̐V�@�\�͗v�����Ă��܂���B�@�������A��҂̃o�O�C���͒f�ŗv�����܂��B�@�T�|�Z����ʂ��Ċ��ɂ��Ă��܂��B

�o�O�C���͖@�߂Œ�߂��`���ł͂���܂��A���[�J�[���w�����Ɋm�Ă��܂���B

�������A���̒��̃}�C�R�����p���i�Ńo�O����������A���[�J�[�͎����I�ɒ����̂�����ƂȂ��Ă���̂������ł��B

�]�T�̂���Ȃ��͂ǂ����ł��ǂ��āA�u�����B���o�����o�O�̐K�@���͂��Ă��������ˁv�ƌ����Ă��邾���ł��B

���̐l���������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25615640

![]() 13�_

13�_

��Tech One����

�����Ȃ��Ƃ����͐i���܂�mkII�̐V�@�\�͗v�����Ă��܂���B�@�������A��҂̃o�O�C���͒f�ŗv�����܂��B�@�T�|�Z����ʂ��Ċ��ɂ��Ă��܂��B

OM-1��AF�͔��ɃN�Z�������g�����Ȃ��͓̂���d�l�Ɗ����Ă���܂����A���̌����̓o�O�ł͖����v�̈����Ǝv���܂��B

�o�O�ɂ��Ǝv������P���ׂ��_�������ĉ������B

�����ԍ��F25615701

![]() 6�_

6�_

���j�R���������

>OM-1�o�������ɂ́A���Ȃ�]�T������̂ł��ꂩ����i�����܂��I�Ȃ��Ƃ������Ă܂�����ˁB

�����ށA���������l�����l������悤�ł��B�������A���̂悤�ȃR�����g�͋L���ɖ����ł��˂��B�L����S�������킯���ᖳ���ł����B

�^��Ɏv����OM-1�������̊J���҃C���^�r���[���������ǂݕԂ��Ă݂܂������A���̂悤�ȃR�����g�͌�������܂���B

�t�ɁA�Ⴆ�Εb��50�R�}��AF/AE�Ǐ]�A�ʂł́A���Z�ʂ�����I�ɑ����ĒS���҂͍ŏ��u���ڂ͕s�\���v�ƌ����Ă����̂��A�M���M���܂ŔS���Ă悤�₭���������ƌ����Ă��܂��B

https://fotopus.com/shop/news/detail/c/583

>�Ƃ��낪�ˑR����ł���B

>�����A�݂�ȓ{���`�B

�u����v�Ƃ́H�@���ɓ{���Ă���̂ł��傤���H

��Tech One����

>��҂̃o�O�C���͒f�ŗv�����܂��B

OM-1�g���Ă��܂����A�K�@�����ׂ��Ƃ͂ǂ̂悤�ȃo�O�Ȃ�ł��傤�H

���Ă��āA

OMDS�͐��OM-1�̃t�@�[���A�b�v������Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ă��Ȃ��̂ɁA�u���Ȃ��v�ƌ��߂��āu���ӔC�ȃ��[�J�[�v���́u���[�U�[��߂��v���́B�F����A������Ƒ��v�ɉ߂����Ȃ��ł����ˁB

OM PLAZA�ŕ����Ă݂��̂ł����AOM-1 Mk2�̐V�@�\��\�������OM-1�ɓ���邱�Ƃ͖������ۂ��Ƃ���������Ă��܂����B������ɂ���A�����s���ȃE���T��f�}�ɘf�킳��Ȃ����Ƃł��ˁBCP+������Ŏ�������Ă���Ǝv���܂��B

���̂Ƃ���OM�E�G�����ɑ��������ł����A�V�@��Ŏ����ł������Ƃ����@��őΉ������߂�̂́A�܂��������������b�Ɗ����Ă��܂���B

�����ԍ��F25615867

![]() 9�_

9�_

#Tranquility����

>�V�@��Ŏ����ł������Ƃ����@��őΉ������߂�̂́A�܂��������������b�Ɗ����Ă��܂���B

���ς�炸�̊��Ⴂ����ł��ˁB

OM-1���A�b�v�f�[�g���ă��C�uGND������Ƃ��A���������Ȃ��Ƃ������Ă��Ȃ��ł���B

�s����ŐM�����Ɍ�����AF�����Ƃ�����A�Ƃ������Ƃł��B

�����ԍ��F25615889

![]() 23�_

23�_

���|������ǃ_�n����

��Tranquility����

�����������[�J�[�ߏ�ɗi�삷�郆�[�U�[�͍���܂��ˁB

���������A���ɂ��n�C�G���h��2�N�o�����Ƀ��f���`�F���W

���Ă������_�łǂ����Ǝv���܂��B

���̏�A���sOM-1��AF�̔�ʑ̔F������т܂���

���₢���Ȃ�A��O�̔�ʑ̊O�Ɉ���������_�ȂǁA

����́u�ȁv�Ȃ�ł����H

�s��܂ł͌���Ȃ����̂́A����ŋ��e�͈͂ƌ����Ȃ�A

������ʑ̔F���Ȃ�Ė����Ȃ��ق����ǂ��ł���B

�����Ȃ�C�ӂ̔�ʑ̂𑨂��Ă���A

�g���b�L���O�������Ă���Ă�ق����y���Ƀ}�V�ł��傤�B

�N���̖^�G���ł���ʑ̔F���ɂ��ẮA

�e�X�g�@���A�Œ�]���ł����E�E�E

�����ԍ��F25615905�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 18�_

18�_

2024/02/09 17:12�i1�N�ȏ�O�j

�����������A���ɂ��n�C�G���h��2�N�o�����Ƀ��f���`�F���W

���Ă������_�łǂ����Ǝv���܂��B

���Ȃ݂Ƀ\�j�[�͂��ăt���b�O�V�b�v���킸��10�����Ő�ւ�������(��)

�����ԍ��F25615910�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����

2�N�ȓ��Ƀ��f���`�F���W���������Ƃ͂���܂����A�t���b�O�V�b�v�@�ł͂Ȃ��ł���B

�\�j�[���t���b�O�V�b�v�@�Ƃ����̂̓��P���ŏ��ł��B

��������3�N�o���܂����A�܂��V���f���̘b�͏o�Ă��܂���ˁB

�����ԍ��F25615931

![]() 4�_

4�_

2024/02/09 17:35�i1�N�ȏ�O�j

�X�y�V�����T�C�g�܂ō����APS-C�t���b�O�V�b�v�ƍ��炩��搂�����6300�Ƃ����������ȃJ�������������̂ł�

10������Ƀ�6500�����Ńt���b�O�V�b�v����~�i

����Ƀ��f�������ɂ̓G���g���[�@�ɃJ�e�S���C�Y����ďI���Ƃ����c

�J�e�S���C�Y���r���ŕς�����J�������ď��߂Č�����

�����ԍ��F25615944�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

��Tranquility����

https://m.youtube.com/watch?v=Sal721-ouv4&pp=ygUqb23jgrfjgrnjg4bjg6Ag5paw44Gf44Gq5aSc5piO44GR44CA44CAY3Ar

������36:40

���[�J�[�̊J���Ǝ��^�O�̑ł����킹�Ł@�]�͂ɂ��Ęb���Ă܂���B

����Ł@�A�b�v�f�[�g�Ȃ��Ǝv���̂͋t�ɖ���������ł��傤�B

�V�@�\������Ȃ�ėv�]����Ȃ���ł��B

�قړ����n�[�h�E�F�A�ł����������ł�AF���悭���ė~������

�v���̂���Ԃ��Ƃ͎v���܂���B

����T�|�[�g�ɂ��肢�����̂́@�n�l�[�P��mark2���p����̂ŏ��Ȃ��Ƃ����j���[�͏]���@��

�E���Ɋ��蓖�Ă���悤�ɂ��肢���܂����B�ԓ����قړ���@��ő��슴���قȂ�̂�

�m���ɕs�ւƂ����ԓ��ƊJ���Ƀt�B�[�h�o�b�N����Ƃ������̂ł����B

�f�W�J���C���t�H�ł������@�ł��t�@�[���E�F�A�̉��b���\�Ȃ̂ɕ��Ă���Ƃ���

�b��Ő���オ���Ă��܂��B

�t�@�[���E�F�A�ŃA�b�v��]�ނȁI�Ƃ����Ȃ烁�[�J�[������̋@��ɂ̓t���[�Y���̃o�O�t�B�b�N�X

�ȊO�Ή����Ȃ��Ɩ�������Εʂł����A��������Ȃ��Ȃ班�X�������Ăł��O�N�͊g���̗]�n������

�t���b�O�V�b�v���ė~�����ƐɊ肢�܂��B

�����ԍ��F25615954

![]() 22�_

22�_

Kazkun33����

�Ȃ�����̂͊����Ă��܂����A���Ƃ܂ł͊����Ă��܂��A�g�����Ȃ�������Ƃ������Ă��܂���B

�Ȃ͎d�l�Ƃ̔F���Ȃ̂ŁA�����������̂��Ǝ���ċ@�B�ɍ��킹�Ă��܂��B

���P���ׂ��_�͉ߋ��̔����ɏ����Ă��܂��̂ŒT���Ă݂Ă��������B �@�����Aweb�����Ă������s���i���Ă���l���������Ƃ��Ȃ��̂œ���ȕ��ނ��Ǝv���܂��B

Tranquility����

>OM-1�g���Ă��܂����A�K�@�����ׂ��Ƃ͂ǂ̂悤�ȃo�O�Ȃ�ł��傤�H

��L�̒ʂ�ł��B�@�����܂Ōl�̊��z�Ȃ̂ŁATranquility���u���̎����H�v�Ȃ炻��ł�����Ȃ��ł��傤���B

>�V�@��Ŏ����ł������Ƃ����@��őΉ������߂�̂́A�܂��������������b�Ɗ����Ă��܂���B

�N�����߂Ă��܂����H

�����ԍ��F25615962

![]() 12�_

12�_

�ꕔ�̐M�҂����[�J�[���Â₩���ƃ��N�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ��E�E�E

�����ԍ��F25615966

![]() 15�_

15�_

��Tech One����

���L�̃X���ł����H

�Î~����S-AF��C-AF�̋������Ⴄ�̂͂��������ł��ˁB

mark�U�Œ����Ă��邩������܂������H

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24681642/#tab

�����ԍ��F25615982

![]() 0�_

0�_

���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����

���̃�6300�̌�p�ł��낤�H

��6400�͂���ȊO���ł��Ƃ��������������Ă܂��Ȃ��B

6000�C6100�A6500�A6600��������A

6700��ZV-E10���o�Ă���ł������̃�6400�B

���ł�5�N�E�E�E�\�j�[����A

6700�̉��A�ǂ����܂��H

�����ԍ��F25616122�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

Kazkun33����

�Ⴂ�܂��B�@����Đq�˂Ă����܂���B

������������OM-1�ɏ������̂͋L���Ⴂ��������܂���B

���e�͒����̂ƁA�����N�������������Ȃ��Ǝv���̂ŁA�����ɏ����͍̂T���܂��B

�����ԍ��F25616175

![]() 2�_

2�_

>�⋛����

>�Q�R���ɓ��肵����݂��ɃK���K���B��܂���܂��傤�B

�����ł��ˁB�܊p�����J������ɓ��ꂽ��K���K���B�e���܂��肽���ł��ˁB

����ɂ��Ă��⋛���B�e���ꂽ���̎ʐ^�A�}�W�����ł��B

�P�T�O�|�S�O�O�����̃����Y�́A���̖l�ɂ͖��̃����Y�ł��B�ł��A�����͍w���������ł��B

23���́A���ÂłQ�T���قǂōw�������R�O�O����F4�ƃe���R���ŁA�⋛���B�e�������W���Ɣ~�̎ʐ^�݂����ɎB�e�ł����炢���ȂƎv���Ă���܂��B

�ŋ߂͔�s�@����ł��܂蒹�͎B�e���܂��A�F�X�ȃW�������̎ʐ^�Ƀ`�������W���ĎB�e���y���݂����ł��ˁB

�����ԍ��F25616176

![]() 5�_

5�_

2024/02/09 22:13�i1�N�ȏ�O�j

���؊Ȃ���

���Ȃ݂ɂ��Ẵt���b�O�V�b�v��6300�̌�p�@

��6400�͍ŏ�����G���g���[�@�ƃJ�e�S���C�Y����Ă܂��i�j

�܂��\�j�[�̓X�`���@�̊��o���܂������ł��Ă��Ȃ������̂ł��傤��

�ꉞ�c

��6300���ŐF�X�������ꂽ���炩

����ȍ~�A���ՂɃt���b�O�V�b�v�Ƃ������t�͎g��Ȃ��Ȃ�܂���

��9�V���[�Y�͈�x���t���b�O�V�b�v�𖼏���Ă܂���

��1���o�邱�Ƃ����łɌ��܂��Ă����̂ł��傤

�����ԍ��F25616286

![]() 2�_

2�_

���؊Ȃ���

��1200mm�����Ő��b�̃V���b�^�[���x�E�E�E

�����Ɍ��肳�ꂽ�p�r�ŁA���ʂ͓��̂�V�̂Ɏg���A

���܂����肪���i�ł������ł���1200mm����Ԃ���

���������āA�莝���Ȃ�܂��m���Ɏ�Ԃ��̕��ȏ�

���ɉ�p������Ă��܂����p�ɑς��܂���B

���P�{600mm/F4�{SEL20TC�ł̎莝���B�e�Ƀg���C����l�����邩���Ȃ����̃��x���̘b�ł��ˁB

�d�ʂ�OM-1�{150-400mm/F4.5�{MC-20�ɋ߂Â��邽�߂Ƀ�6700�{FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS�{SEL20TC�ł̎莝���B�e�ł����ł����ǁA�����܂ŎB��܂����ˁB

CANON��600mm/F4�{EXTENDER�ŋ������莝���B�e����Ă������͂�������Ⴂ�܂������ǁASONY��NIKON�ł͂����������ł��傤���H

�ēx���p���܂�

��莝���Ȃ�܂��m���Ɏ�Ԃ��̕��ȏ�ɉ�p������Ă��܂����p�ɑς��܂���B

1200mm�ł͂Ȃ�2000mm�ł����p�ɂȂ��Ă܂���B

�ׂ��Ȃ��ꂪ�C�ɂȂ�Ȃ獂���A�ʂ���Ηǂ������ł���B

OM-1�Ŗ쒹�̎B�e������Ă�����X��300mmF4�A150-400mm/F4.5�A100-400/F5-6.3�Ƀe���R����t���ĎB�e����Ă�����������ł����ǁA���C�J����APS-C�Ŋ��Z1200mm�̃����Y��t���ĎB�e���Ă�������Ăǂ̂��炢���āA�ǂ̂悤�ȎB�e�����Ă���̂��m�肽���ł��B

�����ԍ��F25616292

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

OM-1mark�U�̍w������������X���ł���B

150-400�̃A�s�[�������ł͖����ł����B

E-M1X�AOM-5�������Ă���AOM-1mark�U�����Ŗ���OM-1���K�v�Ȃ��ƌ��������̂ł��ˁB

�����ԍ��F25616549

![]() 11�_

11�_

������Ə����Ă����܂��傤�E

�w���|������ǃ_�n����

�@150-600mm/F5-6.3��600mm�[�ʼn��b�܂łԂ炳���Ɏ莝���B�e�ł��邩�ŁA�T���V���N����Ԃ����\�ɂ��邽��

�@�̓��ʂȉ����x�Z���T�[��g�ݍ��ނ��߂̃R�X�g�A�b�v�����e�ł��邩���f�ł���Ǝv���܂����ǁA�܂����̕ӂ̃��|�[�g��

�@�Ȃ��ł��ˁB

�@���̂Ƃ���A���`�\�b���x���܂Ŏ�Ԃ����ł���̂�OM SYSTEM�����Ȃ��̂ŁA���̕ӂ̌������ė~�����ł��ˁB�x

���́u1200mm�Ő��b�Ȃ�āA��Ԃ��ێ��ʼn�p�������Ǝw�E���Ă��܂��B

�����g���������Ƃ���u4�b�v�u10�b�F�ŁA1200mm���莝���ŁA�܂Ƃ��ɎB���Ă݂Ă��������B

�����ԍ��F25616601

![]() 12�_

12�_

�P�D������u�ł��~�܂��Ă���܂��悢�̂ł����E�E�i1�^250�b�A560mm�j |

�Q�D�₦���L�����L�����A���傱�܂��A���Ŕ�ʑ̃u�����܂��B�i1�^250�b�A560mm�j |

���|������ǃ_�n����

���ׂ��Ȃ��ꂪ�C�ɂȂ�Ȃ獂���A�ʂ���Ηǂ������ł���B

��OM-1�Ŗ쒹�̎B�e������Ă�����X��300mmF4�A150-400mm/F4.5�A100-400/F5-6.3��

���e���R����t���ĎB�e����Ă�����������ł����ǁA

�쒹���B�e���ꂽ���Ƃ�����܂����H

�����܂Ŏ����̊��G�ł����쒹�B�e��

�Ⴆ��1/250�b�͒ᑬ�V���b�^�[�̕��ނł��B

���̓����╗�̗L���Œ��̓��͉H�т�

���ƊȒP�Ɂu��ʑ̃u���v���܂��B

560�����ŋ��k�ł����A�b���

��1�ł́u��ʑ̃u���v�̗���A�b�v���܂��B

����1200mm�Ő��b���x���Ŏ~�܂�Ƃ���

�{���ɖ쒹�B�e�Ɏg�����ɂȂ�̂ł��傤���B

�n�ʂɐQ�Ă��铮���Ȃ��J���Ȃǂɂ�

�L���Ȃ̂�������܂��E�E�B

�܂��A�����A�ʂł����b���x���ł�

��u���i���邢�͔�ʑ̃u���j��

���P�͂܂��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�����ԍ��F25616671

![]() 9�_

9�_

1200mm�����@�S�b�@�莝���@10�N�O�̃J���� |

1200mm�����@�Q�b�@�莝���@10�N�O�̃J���� |

1200mm�����@�P�b�@�莝���@10�N�O�̃J���� |

1200mm�����@1/2�b�@�莝���@10�N�O�̃J���� |

�_���؋��B

�����̃J�����ɁA24-1200mm�����́A�u10�N�O�́v���{���Y�[���J����������̂ŁA�u�S�b�v�u�Q�b�v�u�P�b�v�u1/2�b�v�Łu�莝���Łv�B���Ă݂��B

�����ԍ��F25616692

![]() 7�_

7�_

�u����̍Ő�[�̃J�����v

�u���Ȃ����͂邩�㋉�ҁv

�u�I�������ɂ��v

�ȂǂȂǁA���_�����P����A�u����ȏ�v�̂��̂��B���̂͊ԈႢ�Ȃ��B

�����ԍ��F25616715

![]() 4�_

4�_

4�b�E�E�E�~�܂��Ă܂���ˁB

���肪�����Ă��Ȃ��ł��傤����A��Ԃ�E�E�E�Ƃ�������p���Ԃ�Ă��܂��ˁB

���������Ƃ̒��̂悤�ȋ����Ŏg���œ_�����ł͂Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F25616722

![]() 8�_

8�_

�\�j�[�̃J������t�W�̃R���f�W���u���悤���AOM-1���[�U�[�̎��͋���������܂���i��j

���⋛����

�܂�����p�@�͏o�Ȃ��Ǝv����G9M2���Ă��܂��\��w���͗l�q���ł��B

�����A����ꂽ���X�̏������݂��ǂ������Ȃ猟���v���܂��B

�����ԍ��F25616737

![]() 5�_

5�_

�Ȃ�Ƃł��ǂ����B

���ŃT�b�ƎB�������̂ɃP�`�����Ă��ɂ����y�����Ȃ��̂�(��)

��������A�u���ۂɎB�������̂�\��v�����Ȃ��A�ł�����B

����ȊO�A������i���悤�����������A����́u�����̘_�v�ł����āu�؋��v����Ȃ��̂ŁB

�������A���낻��g�����Ȃ��Ă����̂ŁA�ʐ^�B��ɏo�����܂��B�A�f�B�I�X�B

�����ԍ��F25616740

![]() 15�_

15�_

���ŋ߂�A03����

�����A���߂�ˁ`

4�b��1200m mh�́u�u����v�ؖ����Ă��ꂽ�ˁ[

�����ԍ��F25616965�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

���؊Ȃ���

>�����������[�J�[�ߏ�ɗi�삷�郆�[�U�[�͍���܂��ˁB

���[�J�[�i��Ȃǂ��Ă��܂��ǁB

�v�����݂ʼnߏ�Ȕ��������Ă�����X�ɂ��ď����Ă��܂��B

>�s��܂ł͌���Ȃ����̂́A����ŋ��e�͈͂ƌ����Ȃ�A

����������Ă��܂����B

>�N���̖^�G���ł���ʑ̔F���ɂ��ẮA�e�X�g�@���A�Œ�]���ł����E�E�E

�ǂ̎G���̂ǂ̋L���ł����ˁH

�����ԍ��F25617125

![]() 4�_

4�_

���X�e�A�P�C�X����

>�s����ŐM�����Ɍ�����AF�����Ƃ�����A�Ƃ������Ƃł��B

���L�����ǂ݂���������B

��RYOU�S�S����

>���[�J�[�̊J���Ǝ��^�O�̑ł����킹�Ł@�]�͂ɂ��Ęb���Ă܂���B

���ē����肪�Ƃ��������܂��B���̓���͌��Ă��܂���ł����B

�ʐ^�Ƃ̎ʐ^�Ƃ̍֓��I��Y���J���̕��Ƙb�����Ƃ������Ƃł��ˁB

�u�G���W���͂܂��܂��L�ёオ����v

�u�f�B�[�v���[�j���O�ʼn��Z���ď�������\�͂�����܂ł�60�{����v

�u�܂��܂��J���̗]�n������v

�u���ꂩ��̐i���Ɋ��҂��Ă���v

���̂悤�ɂ���������Ă��܂��B

�����OM SYSTEM�̌����`�����l���ł�����A����̓��[�J�[�̃��[�U�[�Ɍ������uOM-1�͐i�����邩����҂��Ă��Ăˁv�Ƃ������b�Z�[�W�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB���̂����������Ă����ł��傤�B

>����Ł@�A�b�v�f�[�g�Ȃ��Ǝv���̂͋t�ɖ���������ł��傤�B

OMDS�̓A�b�v�f�[�g�͖����Ƃ͌����Ă��܂����ˁB

�A�b�v�f�[�g�͖����ƌ����Ă���̂́A�N���̖��ӔC�ȉ�����^�ɎĎv�����݁u�M���ł��Ȃ�����OM���[�U�[����߂�v�Ƃ������ł���l�����ł���B

�����ŕs�v�c�Ȃ̂́A����ő��ЃV�X�e���ɔ����ւ��ď�芷����ƌ����l�����ł��B�J������V���������Ȃ�AF���i�����Ă���ł��낤OM-1Mk2�����������ǂ���������Ȃ��ł���ˁB����OM-1��Mk2�ł͒��g���Ⴄ�̂ŁA�t�@�[���A�b�v�o���Ă�AF���\�Ȃ�Mk2�Ɠ����ɂȂ�Ȃ����낤���B

���������l�����̃R�����g�����Ă���ƁA����OM-1���t�@�[���A�b�v����Mk2�Ɠ������\�ɂł���͂������Ă��炢�����ƍl���Ă���悤�Ɍ����܂��B

����OM-1���[�U�[�����ꂽ�v�]���������邽�߂ɊJ�������̂�Mk2�ł��傤�B������u����̃t�@�[���A�b�v�œ����ɂł���͂��v�Ƃ�������ȑz������A�uMk2���o���Ȃ炻���������OM-1�ɂ������v�Ƃ����咣�������āA����͂������ɒ����ǂ�����Ǝv���킯�ł��B

�u�f�W�J��info�v�̋L���₻��Ɋ�ꂽ�����R�����g���A�܂��ɂ���B

�@�@��

�wOM-1�̃t�@�[���E�F�A�A�b�v�f�[�gVer2.0�́A�ŏ����̘J�͂Ɣ�p�ŐV����Mark II�J������̔����邽�߂�OM SYSTEM�ɂ���ĈӐ}�I�ɒI�グ���ꂽ�x

�wOM-1 Mark II �͂��傫�ȃ������𓋍ڂ��Ă��邪�A�c��̕����̉��ǂ̓t�@�[���E�F�A�̃A�b�v�f�[�g�ōs�����Ƃ��ł����͂��x

�w��^�̃o�b�t�@�[�ƃS�������̓d�q�_�C�����������AOM-1 Mark II �̂��ׂĂ̋@�\�́A�������t�@�[���E�F�A�̃A�b�v�f�[�g�ɂ����OM-1�ɒlj����邱�Ƃ��ł���x

�����ԍ��F25617137

![]() 8�_

8�_

��Tech One����

>>OM-1�g���Ă��܂����A�K�@�����ׂ��Ƃ͂ǂ̂悤�ȃo�O�Ȃ�ł��傤�H

>��L�̒ʂ�ł��B

�u���P���ׂ��_�͉ߋ��̔����ɏ����Ă��܂��̂ŒT���Ă݂Ă��������B�v�ł����H

�c��ȃR�����g����T���̂͑�ς�����T���܂���B���߂ď����ԍ����炢�킩��B�ł��A���������ł��B

>>�V�@��Ŏ����ł������Ƃ����@��őΉ������߂�̂́A�܂��������������b�Ɗ����Ă��܂���B

>�N�����߂Ă��܂����H

�ЂƂO�̃R�����g�����ǂ݂��������܂��B

�����ԍ��F25617144

![]() 3�_

3�_

���Ƃт��Ⴑ����

���܂��A�����A�ʂł����b���x���ł̎�u���i���邢�͔�ʑ̃u���j�̉��P�͂܂��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

����A���ꖳ���ł���A�������Ȃ�����A���C�����͂킩�邯�ǁi�j

��������1200mm���莝���ʼn��b�~�߂��邩�Ȃ�Ė��Ӗ��B

SS1/500~1/1000�ʂŃr�V���Ǝ~�܂���AF���s�^���ƌ��܂�Ό�̎��ł��B

�Y�t�ʐ^600mm+1.4TC+APS�N���b�v��1260mm�B�莝���B�e�B�m�[�g���ł��B

��ʑ̂̓~�R�A�C�T���B

�����ԍ��F25617145

![]() 5�_

5�_

���⋛����

�w�����f���߂łƂ��������܂��B

�V�h�ŏ���������Ă��܂����B�t�����g�A���A�_�C�����͏a��������M1X�Ɠ����ɂȂ�܂����B

�R���p�l��AI��ʑ̔F�����o����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

���ā��Y�܂���OM-�P�U�@�����H����Ȃ��H

�l�q���݂悤�ƍl���Ă܂������A�����(�L�Y���炯�j�����������̋��z�ł�����|�`�邩������܂���B

150�`600mm�́A�d�����܂����BM1x�ɕt���Ă��炢�܂������A�o�����X���ǂ��d�����y�������܂����B

Lola T70 MkIIIB�������Ă��ĎB�e���Ă��܂����B�����ł��̂ŎQ�l�ɂȂ�܂���UP�����Ē����܂��B

���i���ŁA�B���ďo���ɂȂ�܂��B

���f�C���R�}���_�[����

Mark II �̍��y���݂ɂ��Ă���܂��B

�����ԍ��F25617149

![]() 1�_

1�_

2024/02/10 16:36�i1�N�ȏ�O�j

�܂�

�t�@�[���A�b�v�͐�ΓI�ɂ��Ȃ�������Ȃ����ł͂Ȃ��̂���

�㏬���[�J�[�͂��Ȃ��Ƃ��߂����

�j�R���ł���ꎞ���㏬�ɂȂ����������o���Ă���Ă邵

�y���^�b�N�X�Ȃ��K-1����K-1�U�ւ̃A�b�v�O���[�h�T�[�r�X�Ƃ������(��)

�܂��j�R���̏ꍇ�͂����ɑ����o�������d�����ăt�@�[���E�F�A���������ŏo���Ă�̂����邪(��)

�����ԍ��F25617158�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

��Tranquility����

>>�s����ŐM�����Ɍ�����AF�����Ƃ�����A�Ƃ������Ƃł��B

>���L�����ǂ݂���������B

�ǂ�ł������ł��܂��B

�t�@�[���A�b�v��A�b�v�O���[�h�Ƃ������t�Ɉ���������Ƃ������Ƃł�����A�uAF�̕s������R�[�����āv�ƌ�����������������������܂����ˁB

�o�O���āA�Ƃ������܂��ˁB

�����ԍ��F25617320

![]() 11�_

11�_

Tranquility����

>�c��ȃR�����g����T���̂͑�ς�����T���܂���B���߂ď����ԍ����炢�킩��B�ł��A���������ł��B

��ςȂ͎̂��������ł��B�@���ǂ��ɏ��������Ȃ�ĉ����Ă܂���B

>�ЂƂO�̃R�����g�����ǂ݂��������܂��B

�u��O�v�Ƃ͂ǂ��ł��傤���H�@���R�Ƃ��Ă킩��܂���B�@���ꂱ���u�����ԍ����炢�킩��v�ł��B�@�ł��A���������ł��B�@����������Ȃ���_������ӎv�͂���܂���B

�����ԍ��F25617324

![]() 11�_

11�_

��You Know My Name.����

�}�b�v�J��������̂��������������L�����y�[���̏�肪�Ƃ��������܂��B

���Ȃ�Y��ł���A�܂�OM-1 mark II��\�Ă��܂���B

OM-1�����������͂Ȃ������̂ł����A���̍�E-M1 mark III��OM-1�͏������āAOM-1 mark II���w����������ɌX���Ă��܂����B

�t�@�[���E�F�A���A�b�v�f�[�g���ꂽ�Ȃ�AOM-1���߂��Ă��������Ȃ�(^^

�������l������ƕK������OM SYSTEM STORE�ōw������̂��L���ł��Ȃ��悤�ł����A�����e�i���X�ނ̃T�[�r�X������2�N�Ŕ����ւ���T�C�N���Ȃ炠�܂�K�v���������Ȃ��̂ŁA�}�b�v�J��������̏��������͓I�Ɏv���Ă��܂����B

�����ԍ��F25617384

![]() 2�_

2�_

��Tranquility����

������ő��ЃV�X�e���ɔ����ւ��ď�芷����ƌ����l�����ł��B�J������V���������Ȃ�AF���i�����Ă���ł��낤OM-1Mk2�����������ǂ���������Ȃ��ł���ˁB����OM-1��Mk2�ł͒��g���Ⴄ�̂ŁA�t�@�[���A�b�v�o���Ă�AF���\�Ȃ�Mk2�Ɠ����ɂȂ�Ȃ����낤���B

OM-1��AF���ǂ��Ȃ����A�t�@�[���A�b�v�ɂ��s����ȋ��������P���ꂽ�Ƃ̔��\��M���ė���ꂽ�l�������s���������Ă���̂ł��傤�B

OM-1��AF�ɕs���������Ȃ�(���̗l�ȋ@�\���g���Ă��Ȃ��H)���Ȃ�������������mark�U���ǂ��Ȃ����ƌ�����̂ł����H

������̓I�ȍ���������̂ł����H

�����ԍ��F25617386

![]() 14�_

14�_

�I�����p�X�M�҂�����E�E�E

�����ԍ��F25617452

![]() 12�_

12�_

�{���AAPS-C�@�ɂ� 1000�m�i�t���T�C�Y���Z 1500mm�j�ŎB�e

���̂Ƃ���ISO��640�őS�R�]�T���邩��A�V���b�^�[�X�s�[�h1/2000�b�Ȃ�ISO2560�A1/8000�b�Ȃ�ISOISO10240�B

�����̉H��������߂ĎB��܂��ˁB

�����ԍ��F25617539

![]() 2�_

2�_

���f�C���R�}���_�[����

������ɂ��Ă��⋛���B�e���ꂽ���̎ʐ^�A�}�W�����ł��B

���J�߂̌��t�����肪�Ƃ��������܂��B

������݂��ɂ����܂��傤�B

�i��s�@�̎ʐ^�j

��s�@��[����{�f�B�G�b�W�ɂ����ċ͂��Ȍ����������Ă����ł��ˁ[�B

��������E��ɂ����Ď߂ɔ�s�@�������炢�u���C�uGND�v���H�����Ė��邭

����ƁA�����Ƃ����Ɨǂ��ʐ^�ɂȂ�悤�ȋC�����Ă��܂��B

�����A���̂ł͖����Ȃ̂��H�\�Ȃ̂��H�`�������W���邵���Ȃ��ł��ˁB

�B�e�ɂ�����A���͉𑜂̋ɂ݂�Nj����Ă��܂��B

�E�n�V�r���K���@

�@�{�f�B�S�̋ϓ��ȉ𑜂����߂āA���x�����x�����킵�đQ���B�ꂽ�ꖇ�ł��B

�@�H�сE�ځE�{�̎����A�����Ě{�̒��ɐ����Ă���u���u���V�v�܂ŎB��܂����B

�E�W���E�r�^�L

�@�w���̖͗l�E�ڂ܂��Y��ɎB���p�x�E���܂ł͖ژ_���ʂ�o�b�`���ł������A

�@�}�̉e���E�E�E�c�O���O�I

�����ԍ��F25617541

![]() 3�_

3�_

�� YoungWay����

�����A�Ƃ��ƂƁA�A�A

���X���������Ƃ���ł����B

�����J�ɁA���݂̐S���̂����肪�Ƃ��������܂��B�@m(_ _)m

���V�ȕ����Ȃ��B

������OM-1�A�����Y�����y���̂��߁A�V��2��̐��ɂ����������̂ł����A

E-M1 mark�V��E-M1X �p���Ă������̎����v���Ԃ��ƁA���^�p�͓�������ł��B

�ł��̂ŁA������OM-1�͉����ɏo�������ōl���Ă���܂��B

���t�@�[���E�F�A���A�b�v�f�[�g���ꂽ�Ȃ�AOM-1���߂��Ă��������Ȃ�(^^

�܂��A����͕�����܂��ǂˁB

������E-M1 MARK�U�͔����߂��A���ĈȑO�l���Ă܂�������...

���������l������ƕK������OM SYSTEM STORE�ōw������̂��L���ł��Ȃ��悤�ł���

����A�����Ȃ���Ηǂ��̂ł����B�@

�����s�ǂ̎��̑Ή����ʓ|�Ȃ�ł��B

�܂��AOM SYSTEM STORE�Ƀ��[���ŘA���A�ԐM��������Ă���A�i�x�����ƘA�����Ȃ��j�@

���ꂩ��A�s�b�N�A�b�v�T�[�r�X��\��A�P�T���߂���Ɠ���������薳���B�i�l�b�g����\�����ނƖ����ł��j

�܂��A�����q�ɑ����Ă����Ŕ��f�B�@�i���炩�ɏ����s�ǂȂ̂ɁA�^���Ă�݂����ŏ�Ȃ��ł��j

���ꂩ��A�u���炩�ȏ����s�ǂƔ��f���܂����v�ƘA��������... �����ɂȂ�܂��B

�g���u���̎��́A�x�����Ԃ͑Ή����Ă��炦�Ȃ��̂ł��������Ԃ�������܂��B

���̏ꍇ�AE-M1 mark�V�i�V���b�^�[�������܂܁j��

8-25mm PRO �i���i�Ƃ��Ċ������Ă��Ȃ��j�łQ�x�o�����܂����B

E-M1 mark�V�̎��͂P�T�ԁA�����ɂ�����܂����B

8-25mm�̎��́A�N���`�����x���̂ŁA�Q�T�Ԃ��炢�������Ă܂��ˁB

�}�b�v�J��������ł�12-40mm PRO�U�̃Y�[�������O�g���N�s�ǂ�����܂������A

�ǂ��ł��ǂ��̂Œ������ő����ė~�����ƌ���ꗂ���ɂ͉������Ă��܂����B

�ł��̂ŁA�������������łȂ��A�T�[�r�X�������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

����肱����̌����Ă��鎖�𗝉����Ă����̂͑傫���ł��B

�}�b�v�J�����̍���͊����ł����ˁB

����ȂƂ���ł��B

�����ԍ��F25617585

![]() 4�_

4�_

��Lola T70 MkIIIB����

��������Ⴂ�܂��I�悤����OMDS�ɁB

�Ј��ɐ�����育���ЂɊ��ӂ��Ă���܂��B

����H�����Ɂu�|�`�I�v�����������悤�ȋC�����邪�E�E�E

�����ԍ��F25617666

![]() 2�_

2�_

���X�e�A�P�C�X����

>�ǂ�ł������ł��܂��B

�u�s����ŐM�����Ɍ�����AF�����Ƃ�����v

�uAF�̕s������R�[�����āv

�u�o�O���āv

�E�E�E�Ƃ������Ƃł��ˁB���������Ӗ��͂킩��܂��B

�ł����AOM-1��AF���X�e�A�P�C�X����̖����ł��郌�x���ɂȂ��̂́u�s��v�Łu�o�O�v�Ȃ̂ł��傤���H

OMDS���J�����Ă���AF�̔\�͂��X�e�A�P�C�X����̊�]�ɒB���Ă��Ȃ��������Ǝv���܂���B

�Ⴆ�A���F�������ꏊ�̎�O�̎}�Ƀs���g�������Ă��܂����ƂƂ��B�F�������G���A���Ńs���g�������̂ł�����A���̌��ۂ͏���̐��\���ł��Ȃ��s���o�O����Ȃ��āA���Ǝ}�̋�ʂ����Ȃ��P�Ȃ�\�͂̕s�����Ǝv���܂��B

��������P����̂ɕK�v�Ȃ̂̓o�O�̏C������Ȃ��āA�V���Ȕ\�͂̊l���i���V�J���̋@�\�j�ł��傤�B���ꂪMk2���Ƃ����ł��ˁB

�����ԍ��F25617752

![]() 5�_

5�_

��Tech One����

>��ςȂ͎̂��������ł��B�@���ǂ��ɏ��������Ȃ�ĉ����Ă܂���B

�����ł����B

����ł͑��̐l�́ATech One���f�ŗv������o�O�C�����ǂ̂悤�Ȏ��ۂȂ̂��F�ڌ��������܂���B�܂������ł����ǁB

>�u��O�v�Ƃ͂ǂ��ł��傤���H�@���R�Ƃ��Ă킩��܂���B

�u��O�v�Ƃ́A���̃R�����g�̈�O�ł��B�u��O�v������ȊO�ɂ���܂��H

�X���b�h�̃R�}����O�ɂ����̂ڂ���������ł���B

�����ԍ��F25617753

![]() 3�_

3�_

���Ƃт��Ⴑ����

���쒹���B�e���ꂽ���Ƃ�����܂����H

�쒹�̎B�e��ړI�ɎB�e�������Ƃ͂���܂��J�����ƃ����Y�̃`�F�b�N�ׂ̈̎B�e�̌o���͂���܂��B

1/2000�b�ł���ʑ̃u�����N����̂ŁA�v���ӂƂ��������o�����Ă��܂��B

�������ɂ��Ă����

�����Ɍ��肳�ꂽ�p�r�ŁA���ʂ͓��̂�V�̂Ɏg���A

���܂����肪���i�ł������ł���1200mm����Ԃ���

���������āA�莝���Ȃ�܂��m���Ɏ�Ԃ��̕��ȏ�

���ɉ�p������Ă��܂����p�ɑς��܂���B

�Ƃ������ƂŁA�����t�@�C���_�[���ɑ�������l������̂ł͂Ƃ������ł��B

���Z2000mm���Ɖ�p�͖�1.25�x�A���Z2400mm���Ɩ�P�x���炢�ł�����A����Ă��Ȃ��l�͓���Ō��Ċm�F������ʑ̂��P�b�ȓ��Ƀt�@�C���_�[�ő����邱�Ƃ͓���Ƃ͎v���܂����A��U��������Α��v�ł͂Ǝv���܂��B���l�ɂ�邩������܂��c

���ƁA�����[�Y�{�^���������Ŏ�Ԃ����I���ɂ�����ԂŔ�ʑ̂�ǂ��Ă��܂��ƁA�r���Ŕ�ʑ̂��J�N�b�Ɠ����Ă��܂��A��ʒ��������p�����߂��܂ł���邱�Ƃ�����Ƃ������͌��؍ς݂ł����A���̂悤�ȏ������Ǝ�Ԃ�����キ�Ȃ鎖���o�����Ă��܂��B

���̏ꍇ�́A�ő���̎�Ԃ����K�v�Ȏ��̓����[�Y�{�^���������ł͎�Ԃ����I�t�ɂ��邱�Ƃ������ł��B

���C�J����560mm���Ɖ�p�͖�4.4�x�A��1260mm���Ɩ�2.9�x�ł�����A��y�ł����A��ʑ̂��`���R�`���R��������A�g�ɗh��ꂽ�肵�����Փx�͏オ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F25617755

![]() 1�_

1�_

��Kazkun33����

>OM-1��AF���ǂ��Ȃ����A�t�@�[���A�b�v�ɂ��s����ȋ��������P���ꂽ�Ƃ̔��\��M���ė���ꂽ�l�������s���������Ă���̂ł��傤�B

���̕s���̌����́u�M���ė���ꂽ�l�����v�̊��҂������E�M�������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���҂������A�M������������u����ꂽ�v�Ƃ��������Ⴄ�̂ł́B

>OM-1��AF�ɕs���������Ȃ�(���̗l�ȋ@�\���g���Ă��Ȃ��H)���Ȃ���

�������AF�g���Ă��܂����AOM-1��AF�ɕs���������Ȃǂƌ��������Ƃ͈�x������܂����B

�@�B�͎����̎v���悤�ɓ����Ă���Ȃ����Ƃ������ł��B�����玄�͋@�B�Ɋ��҂��Ă��܂���B�@�B���J������G���W�j�A�������̊�]�����ׂĖ������Ă����Ƃ��v���Ă��܂��B

������@�B�ɂł��Ȃ����Ƃ͎����ł��܂��B�t�H�[�J�X�Ɋւ��Č�����AF���_���Ȏ���MF�ɂ���Ƃ��B

�u�s���������Ȃ��v�ȂǂƐl�̊���������Ɍ��߂��Ȃ��ł��������ˁB

>����������mark�U���ǂ��Ȃ����ƌ�����̂ł����H

>������̓I�ȍ���������̂ł����H

�悭���ǂ݂��������B

�wAF���i�����Ă���y�ł��낤�zOM-1Mk2�x�Ə����܂����B�u�ǂ��Ȃ����v�Ȃǂƒf�����Ă��܂����B

�V�����J����������A�������ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤�Ƃ����z���ł��ˁB���[�J�[�����ł́w����ɐi�������C���e���W�F���g��ʑ̔F���AAI��ʑ̔F��AF�x�������ł�����B����ŁwAF���i�����Ă���Ły���낤�z�x�Ƃ����z�����ɏ����Ă��܂��B�����O�Ŋm�F�ł��܂���B

�������������̂́A�����̂Ȃ������R�����g��^�ɎĉL�ۂ݂ɂ���O�ɁAMk2�̗l�q�����Ă��画�f���Ă������̂ł́A�Ƃ������Ƃł���B

�����傤����

>�I�����p�X�M�҂�����E�E�E

�u�M�ҁv������u���\��M���ė���ꂽ�v�Ƃ��v�����Ⴄ�̂ł��傤�ˁB�B�B

�����ԍ��F25617758

![]() 8�_

8�_

���sOM-1�Ŕ��Ă��Ă��钹����ɎB�e���Ă��܂�����ǁA�����Ƃ���Ȃ�ɎB��Ă��܂���B

���������ė~�����Ƃ����C-AF�Œǂ������Ă��鎞�A���Ƃ���ʑ̂������Ă��Ȃ��Ă�

�E�H�u�����O�̂悤�ɂ����s���g���O����������܂��B(�p�i�@�R���g���X�gAF�̃E�H�u�����O���ł͖����ł�)

��ʑ̔F���͓���̏ȊO�͑�̂̏ꍇ�ɂ����ăI���ł��B

�ł��܂����ł��w�����Ɠ������f���炵��AF�Ƒf���炵���@�\���������@�킾�Ǝv���Ă��܂��B

(�N�������r���[�̐ӔC���Ƃ��C�~�t�Ȃ��Ə����Ă܂�������)

�\�t�̉摜�͌��sOM-1�̐V���i���\���Ɏg���Ă����X���C�h�ł����A�v����Ɍ��s�G���W���ł��v�Z���ǂ��t���Ă��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B

����Ȃ̃��������₵����A�����̃t�@�[���A�b�v���炢�Ō��I�ɕς��Ƃ͎v���Ȃ��ł��B

�����[�J�[�ł�AF�����P�����͕̂��ʁA�摜�����G���W�������V���ꂽ���ł��B

MK2�ɑ������҂ł���v�f������Ƃ���A�B�e�\�R�}�������s�@520���ɑ��āAMK2��500���ł��B

�����d�r�A�����G���W���Ȃ̂ɂł���H�����������牉�Z�\�͂Ɋւ��ď�������������o�[�W�����̂قړ����G���W����������܂���B

����Ȃ���ȂŁAMK2�ɉߏ�Ȋ��҂͂��Ă���܂��A�u�����H����Ȃ��H�v�ƕ����ꂽ��

�u���Ԃ������v�ł��傤���B

�����ԍ��F25617778

![]() 2�_

2�_

Tranquility����

>����ł͑��̐l�́ATech One���f�ŗv������o�O�C�����ǂ̂悤�Ȏ��ۂȂ̂��F�ڌ��������܂���B

�����t���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��傤���B�@���Ȃ��Ƃ����͑��̐l�ɔ����ė~�����Ɩ]��ł��܂���B

>�܂������ł����ǁB

���������Ȋ��������܂���B�@�u�����̎���͓����ē��R�B�@�����Ȃ��z�͂��������v�ɕ������܂��B

>�u��O�v�Ƃ́A���̃R�����g�̈�O�ł��B�u��O�v������ȊO�ɂ���܂��H

���͋M���ł͂Ȃ��̂Ŕ���܂���B�@���l�ɔ����ė~�����̂Ȃ�u�{�����̈�O�v�Ƃ��u����v�Ə����ׂ��ł��B

�u�����ԍ��F25617137�v�ł�����A���ɂ͒N�Ȃ̂��ǂݎ��܂���ł����B�@�ł����A�����Ă��������K�v�͂���܂���B�@�����Ȃ��̂ŁB

�����ԍ��F25617790

![]() 12�_

12�_

��Tech One����

>�����t���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��傤���B�@���Ȃ��Ƃ����͑��̐l�ɔ����ė~�����Ɩ]��ł��܂���B

�w�o�O�C���͒f�ŗv�����܂��B�x

�w�����B���o�����o�O�̐K�@���͂��Ă��������ˁx

���̂悤�ɏ����Ă����܂�����ˁB

OM-1���[�U�[��������A���̃R�����g��ǂ�Łu��̂ǂ�ȃo�O�Ȃ낤�H�v�ƁA���̓��e��m�肽���Ǝv���ł��傤�B���̃o�O�������̎B�e�ɊW���邩������Ȃ�����ł��B�����炨�q�˂��܂����B�u�f�ŗv���v�Ƃ��u�K�@���v�Ƃ��A���Ȃ苭�����t�ł�����A��قǏd�v�Ȗ��Ǝv���܂��B

�����m�肽�����ǂ����́A���Ȃ��̈Ӑ}�ƊW�Ȃ��A���Ȃ��̃R�����g��ǂl�̎��R�ł��B������^�₪����Ύ�����o�܂��B���ꂪ�s���葽�����{�����Ă����ł��B���̂悤�ȏꏊ�ɂ킴�킴�R�����g����Ƃ������Ƃ́A���̐l�ɂ��m���ė~�������炾�Ɠǂޕ��͎��܂��B

���̐l�ɔ����ė~�����Ɩ]��ł��Ȃ����ƁA���̐l�ɂ͊W�Ȃ����ƁA���₳�ꂽ���Ȃ����ƂȂ�A���̑����̐l���ǂޏꏊ�ɏ����Ȃ��Ă������ł��傤�B

>���������Ȋ��������܂���B

��ʂɍL���J���ꂽ��ɂ킴�킴�����ꂽ�y�d��Ǝv������e�z�����āu���̐l�ɔ����ė~�����Ɩ]��ł��Ȃ��v�ƌ���������A���������Ȋ��������܂��B

>�u�{�����̈�O�v�Ƃ��u����v�Ə����ׂ��ł��B

������A������������R�����g�́u��O�v���Ə����Ă��܂��B

�����ԍ��F25617795

![]() 8�_

8�_

�P�D1�^125�b�Œ��̓��������܂��ܔ�r�I�~�܂����u�ԁi1200mm�����AF13�j�B |

�Q�D20�R�}�^�b�A�ʂł̂P�D�̒��O�̃J�b�g�B�������u���u���i1200mm�����AF13�j�B |

�R�D���߂�1�^500�b���炢���Ɣ�ʑ̃u���͏��Ȃ��Ȃ�B�i1200mm�����AF13�j�B |

�S�D�r�O�̂Ȃ���AF�ɏ������Ă��܂��B�i1200mm�����AF13�j�B |

���|������ǃ_�n����

�����Z2400mm���Ɩ�P�x���炢�ł�����A

������Ă��Ȃ��l�͓���Ō��Ċm�F������ʑ̂�

���P�b�ȓ��Ƀt�@�C���_�[�ő����邱�Ƃ͓���Ƃ͎v���܂����A

����U��������Α��v�ł͂Ǝv���܂�

���Z2400mm���đ����ł����A

��U���@�\�����[�Y���

�J�b�N���̉�p������������

�ȒP�ɔ�ʑ̂�ǂ�����̂ł��傤���B

�����̏ꍇ�́A�ő���̎�Ԃ����K�v�Ȏ��̓����[�Y�{�^���������ł͎�Ԃ����I�t�ɂ��邱�Ƃ������ł��B