���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S42394�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 1339 | 138 | 2017�N12��19�� 19:49 | |

| 32 | 20 | 2018�N3��21�� 18:28 | |

| 328 | 25 | 2017�N5��12�� 06:02 | |

| 26 | 8 | 2017�N4��14�� 00:07 | |

| 42 | 9 | 2017�N4��13�� 23:03 | |

| 2818 | 200 | 2017�N5��18�� 10:16 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 80D �{�f�B

�Y�t�摜�̓g���C���C�g�����ꂢ�Ǝv�����̂ŁA�莝���ŋL�^�ʐ^�ɂ͂Ǝv���ău���Ȃ��悤ISO1600�ɂ��A�V���b�^�[���x���҂��Ȃ���B���ׂ����̂ł��BAPS�J�����Ŕ�ׂ����j�R���̂ق����ǂ��ł͂���܂��I

![]() 20�_

20�_

�C�ɓ�����Nikon���g���Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł����H

�����ԍ��F20813216

![]() 46�_

46�_

�B�e���鎞���E���ԁE�C�ۂ��Ⴆ�A������i�ʂ�H�j���R���i�͑S�R�ς��܂����ǁE�E�E�B

�����ԍ��F20813219

![]() 31�_

31�_

���߂ĘI�o���ɂ��Ȃ��ƂˁB

��r�ɂȂ�Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20813220

![]() 56�_

56�_

1����4���Ŕ�ׂĂ��ˁE�E�E

�����ԍ��F20813254

![]() 44�_

44�_

�B�e��������������Ă���̂���exif������B�B�B

����ȑO��.....����������Ȃ��� �s�P���I�t

�����ԍ��F20813261�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 41�_

41�_

�K���I�o�Ƃ������t�������m�ł����H

�����ԍ��F20813280�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 18�_

18�_

��KingChild����

��r�e�X�g�̑̍ق������ċ��܂���

�����ԍ��F20813293�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 31�_

31�_

��r�ł��Ȃ��A�������Ⴂ������B

�����ԍ��F20813295

![]() 24�_

24�_

�����ȈӖ��ŕ��ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F20813334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 15�_

15�_

���������ŁA���ɑO�҂�D7200�A��҂�80D�ŎB���Ă�����ACanon�̕��������ł͂���܂��I�Ƃ����������ȁE�E�E

����ȑO�ɁA�������Ⴄ����2�̎ʐ^�̗�ʼn��̂ɍ����x���\�̔�r�Ɍ��y�ł���̂����킩��܂���B

�����ԍ��F20813397

![]() 27�_

27�_

�ʐ^�̌o���̐[�����X�ɂ͂��̒��x�̎B�e�����̈Ⴂ�ł����ꂾ���o��Ƃ���Ύ@�������Ǝv�����̂ʼn����Ȃ��ڂ��܂����B�S���ɓ��������ŎB�����Ƃ��Ă��A�80D�̂ق����m�C�Y�������Ƃ������Ƃł��傤�B�Õ��������V�[���ł�80D�Ńm�C�Y���̂�₷�����ɂ������̂ł��B���Ȃ݂�80D�̂ق��̓Y�t�摜�̓m�C�Y���C�ɂȂ�ɂ����悤�ɍL�p���i18mm�j�ŎB�������̂ł���

�����ԍ��F20813429

![]() 13�_

13�_

�e�X�g���@�̖��͂Ƃ������A�m���ɃJ�������̃e�X�g�ł��L���m��APS-C�@�̍����x���\�͑��Ђɔ�זF�����Ȃ��悤�ł��ˁB

���̓_�ł̓j�R����t�W�̕����i��ł���悤�ł��B

�L���m���̓Z���T�[�����菬�����ł����c�B

�����A�����x���\�������J�����̐��\�ł͂���܂��A�i���i���܂߁j���ׂĂ̗v�f���i���o�[�����̃J�����͂Ȃ��̂ŁA�D�揇�ʂ̍����p�r�ɍ������̂�I�Ԃ����Ȃ����Ɓc�B

�������A�L���m���ɂ������Ɗ撣���Ă��炢�����ł����ǂˁB(^-^)

�����ԍ��F20813452�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 17�_

17�_

��KingChild����

KingChild���ǂ���̃m�C�Y�����Ȃ��Ɗ�������

�]������͎̂��R����

�i���ۂ�������������Ȃ����j

���̎ʐ^�Ŕ�r���ď؋��̕i�Ƃ��Ă͎̒����Ƃ��Ďア�ł�

���߂ē����̓������ɓ�����ʑ̂��B��Ȃ��ƁE�E�E

�����ԍ��F20813455

![]() 31�_

31�_

>>APS�J�����Ŕ�ׂ����

>>��ׂ����

>>�� �� ��

���R���������O��Ŋ�^���Ԃɂ��Ȃ���G�N�X�L���[�Y���炾�珑���Ԃ����Ƃ���Ő����͖����Ł�

�N�ЂƂ�80D��D7200�̃m�C�Y��ɍ�������\���͔ے肵�ĂȂ��B�M���́u�`�̂ق����ǂ��ł͂���܂��I�v�Ƃ܂Ńh�����Ō��������������]��ɂ��c�t�ł��鎖���w�E��������w

���@�펝���Ă�ł���H�撣���ē������������Ĕ�r�摜�B���Ă����B���v����Ȃɓ���Ȃ����灙

(�P���P)b

�����ԍ��F20813460�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 53�_

53�_

�F�X�ƈÂ��V�[���ŎB�����AD7200�ł�ISO1600�����e�Ƃ��Ă��A80D�͋��e�łȂ��̂ł��B�Ƃ����̂��N�`�R�~�̖{���ł��B

���������̎ʐ^�̔�r�ői���悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ŎQ�l�܂łɁI

�����ԍ��F20813507

![]() 14�_

14�_

����ISO���x�ŎB�e���Ă��A���邢�����ł̎B�e�ƈÂ������ł̎B�e�ł�

�m�C�Y�̏o���͑S���Ⴄ�B

��r����̂ł���Γ������ԂɁA���������Ŕ�r���Ȃ��Ɖ��̈Ӗ����Ȃ��B

�����ԍ��F20813607

![]() 30�_

30�_

�f�U�C������������5���A

��Ƀf�U�C������������3��[�������܂���!!!�R(#�M�D´)�

�����ԍ��F20813616

![]() 11�_

11�_

���Ⴀ�Ȃ�œ����悤�Ȏʐ^����ׂăX�����Ă�����H

(�E�ցE)�H

�g�F�X�ƈÂ��V�[���Łh �B���Ă�̂Ȃ����͒����A��������͉����̃��[�\�N���݂̂Ȃ�ĉ���A�b�v�������Ă������B�킴�킴�����悤�ȉ����ׂ����R�͂ȂɁH

����ȃR�g������u�ȂɃR���S�R�Ⴄ�ʐ^�Ŕ�r����Ă��߹��w�v�ƚo����̂��������Ă�����ł���H

�����܂ŃA�^�}������Ă����Ȃ���A�Ȃ�ŎB�e���������Ԃ��ꏊ���œ_�������A�ݒ�܂ł��Ⴄ�Q������ׂăX�����Ă����̂�w

�m�M�ƓI�i��p�j�Ɉ�����Ȃ߂悤�ƈ�ۑ��삵�����Ă�Ȃ�A�܂��������̂����ɓK���Ă�ŁH

���ꂭ�炢�M���̌����̓C�~�t�ȃ��P��w

�܂����Ƃ͎v�����ǁA�����x��ł̃m�C�Y�͎�����Łu�Â��I�v�Ǝv����������s��œ����m�C�Y���������z�œ����ʂ���ɔ�������Ȃ�Ďv���ĂȂ���ˁH

�m�C�Y�Ȃ�Č���̈Â��x������͂��Ȍ����̈ʒu��Ɠx�Ɏ�ނ��̑����X�A�����̗v�f�ɂ���Đ獷���ʁB�G���ł����I�Ȕ�r�T�C�g�ł��A�ނ炪�ЂƎ�Ԃ����ē���������Ō����Ă�̂ɂ͂����ƈӖ��������ŁB

�u�����͉��̎�ς�˂�I <(�P^�P)>�v

�Ƃ����Ȃ�ŏ����炻������ăX�����Ă���Ⴆ���˂�B����͂���Ŗʔ����X���ɂȂ��Ă����낤�Ɂ�

>>�B�� �g��ׂ��h ���̂ł��B

>>APS�J������ �g��ׂ�h ����

���ŏ��̃J�L�R�ł��ꂾ����ׂ���r�����˂����킹�Ă݂��I�ƘA�Ă��Ă����āA�͂��S���Ԍ�ɂ�

�u���̎�ςŋ��e�o���Ȃ������Ă�{���͂����Ȃ�ʐ^�Ŕ�r���悤�Ȃ�Ďv���Ăˁ[��v

�Ȃ�Č���ꂽ���ɂ�A�[�^

>>�Q�l�܂łɁI

(�Sɥ�ͥ`) �Ȃ��ā�

�����ԍ��F20813653�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 53�_

53�_

���A�����݂��!!!!�S(���M��´��)�m

�����ԍ��F20813673

![]() 5�_

5�_

�Ȃ�A�D���x��!?

�����ԍ��F20813744�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�����l�R������

���R�́A�����u�����v�킹��f�U�C���ŁA�����u���̎��Ԃ̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɗD��i���̉����錜�O�Łi���v�D��̉�Ђ̓s���͎g������̗ǂ��_������ΒZ���Ȉ����_������j�I���܂���͋@�Ǝv���Ȃ��Ȃ����̂Ł��R

�F����

�ʐ^�œ����B�e�����������Ƃ���A80D�̂ق��͂����ƃK�b�J�������Ă��܂����ʂ��\���BISO1600�ӂ�ł�D7200�̂ق��͋C�ɂ��Ƃ߂ĂȂ����炢���i�V������

�����ԍ��F20813770

![]() 7�_

7�_

��( p��q)����

�����ԍ��F20813789

![]() 7�_

7�_

>���Ⴀ�Ȃ�œ����悤�Ȏʐ^����ׂăX�����Ă�����H

���ʓI�ɂ́A��������

�ނ�Ƃ��������H

�X�����Ď��A�{�l�ɂ͂��̈ӎv�Ȃ��A

�X����I�ɍœK�ȁA����炵�����T��

����t�����E�E�E

����Łw�Ȃ�ŁA����Ȑӂ߂��ȃA�J���˂�I�x���c�c���܂���

�����ԍ��F20813794

![]() 12�_

12�_

���̍����x������v(´�E�ցE`�)�����

�����ԍ��F20813899

![]() 4�_

4�_

���̃y�[�W�������ɂȂ�F����͐���EOS�i�C�I�X�j�̐M���ŃL���m���t�@���������Ǝv�����B80D���w�����Ă݂āA�債�����i�łȂ��̂ɂȁ[�A�Ȃ̂ɍ����Ă�����Ă��鐻�i�ł��邱�Ƃ��^��Ɏv���A����ȃn�Y����Ȃ����Ƃ���m���Ă��炢����

�����ԍ��F20813904

![]() 15�_

15�_

�����͂���́A�厖�Ȃ��ƂɋC�Â��ꂽ�悤��

�悩�����悩�����B

�����ԍ��F20813958

![]() 21�_

21�_

�ŏI�I�ɂ̓l�K�e�B���L�����y�[���������������Ƃ������ƂŁA�������ėǂ��ł��傤���H

�����ԍ��F20814001

![]() 20�_

20�_

���\���ǂ��Ă�

�����l��g���l�����Ȃ�

�Ȃ̂̂o�b�݂���

������D��Ă���ƌ����Ă�

������g�����ǂ���i���c���Ȃ���

���܂艿�l�͖���

�ƌ�����

�l�͉�f���⍂���x�������̃X�y�b�N�͎ʐ^�@�Ɉꕔ�ł����Ȃ�

���掿=�ǂ��ʐ^�Ƃ͎v��Ȃ��ւ��Ȃ���Ȃ̂�������Ȃ����E�E�E

�����ԍ��F20814022

![]() 8�_

8�_

�����x�͎ʐ^�̉\���I����f�͑��l����ʑ́i�𑜁j���悭�������l������I��i�Ȃ瑼�l�ɑΉ�����z���ɂȂꂽ��ȁ`�B�B��O���厖�ŁA���ʂɎB���Ă��܂�����͂�����ǂ����悤���Ȃ����A�B��O����@�ނ�\�Z�̌���I�肵�Ă������Ƃ��A��i�Ƃ��ďW�߂Ă����ΌW�ւ̎��M�ɂ��Ȃ���H�ʐ^�ւ̂������E�������̖�肾�ƍl���܂��B�����x���\���d������Ȃ�t���T�C�Y�@�̒��Ō����̕K�v�����邪�AD7200�ł�����ۂǂ�����C�����܂��B����ʐ^�Ɓi�S���ʐ^�Ƃ̒��䎁�j��ISO1600����ɃJ������I��Ɣ��������������AD7200�͖������Ă��܂��B�L���m���@�ł����EOS9000D�������x���ǂ��Ȃ��ăf�r���[�Ɋ��҂��Ă��悢�����ʋ@��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁE�E�B���ꂩ�猟���������̓j�R���@�����߂܂��BD7200�̌�pD7500�i6�������j�͂���ɍ����x���\���ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤

�����ԍ��F20814084

![]() 6�_

6�_

>D7200�̌�pD7500�i6�������j�͂���ɍ����x���\���ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤

���ꂪ�����������������ȂƎv���B

�ŏ����炻�����������̂Ɂc

�m�C�Y��r�Ȃ�ĂقƂ�ǂ̃J�����G���ɍڂ��Ă邵�A���ꂾ���l�b�g�Љ���y���Ă���璲�ׂ���������ȂƎv���܂���B

�����ԍ��F20814122

![]() 23�_

23�_

>����ʐ^�Ɓi�S���ʐ^�Ƃ̒��䎁�j��ISO1600����ɃJ������I��Ɣ��������������AD7200�͖������Ă��܂�

�Ȃ�قǖl�͕��i�������S�O�O�ŏ\���Ȃ̂łP�O�c���L��ł�

>�����x�͎ʐ^�̉\���I

����͗L���

���܂łɎB��Ȃ��ʐ^

���̏ꍇ�h�r�n�P�Q�W�O�O�i���Ȃ��Ƃ��h�r�n�R�Q�O�O�j�Ƃ��~��������

�m�C�Y�����Ȃ��ʐ^���W�߂�ΌW�ւ̎��M�ɂȂ���̂�

���Ⴀ�W���ڕW�̏ꍇ�Ƃɂ����m�C�Y�̏��Ȃ��@�ނ̓��肪�ڕW�ł�����

�ʐ^�w�Z���L���o�N����z�X�g�N���u�ʼn҂��������ʐ^�Ƃ�W�ւ̋ߓ��H

���Ȃ݂ɂc�V�Q�O�O�̓R�X�g�p�z�[�}���X�̗ǂ��J�������Ǝv���܂�

�c�V�T�O�O�͖��m���ł����E�E�E

�����ԍ��F20814288

![]() 4�_

4�_

����ɂ��́B

�g�債�Č��܂������AD7200�̃T���v���Ƃ���������̈���80D�́A

�قړ������炢�̃m�C�Y�Ɍ����܂������ǁB

�����ԍ��F20814399

![]() 12�_

12�_

��BAJA�l����

���ʂŌ����80D�͌���ꂽ���̂ł͂���܂���

�����ԍ��F20814433

![]() 5�_

5�_

����PC��14������j�^�[�Ȃ̂ő��v�ł�(o^-')b !

�����ԍ��F20814523�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

80D�ō����x�m�C�Y���C�ɂȂ�Ȃ��l�͍K���҂ł��B

��gda_hisashi����

�ʐ^�w�Z���L���o�N����z�X�g�N���u�ʼn҂��������ʐ^�Ƃ�W�ւ̋ߓ��H��

�ʐ^�w�Z���L���o�N����z�X�g�N���u�̂ق���������������āA�ʐ^�͊��������Ǝ~�߂Ă������̂ł��傤���H

�����ԍ��F20814643

![]() 5�_

5�_

�ނ��Ă݂�����

��APS�J�����Ŕ�ׂ����j�R���̂ق����ǂ��ł͂���܂��I

��80D�̂ق��̓Y�t�摜�̓m�C�Y���C�ɂȂ�ɂ����悤�ɍL�p���i18mm�j�ŎB�������̂ł���

��D7200�ł�ISO1600�����e�Ƃ��Ă��A80D�͋��e�łȂ��̂ł��B

��80D���w�����Ă݂āA�債�����i�łȂ��̂ɂȁ[

���B��O����@�ނ�\�Z�̌���I�肵�Ă������Ƃ��A

����i�Ƃ��ďW�߂Ă����ΌW�ւ̎��M�ɂ��Ȃ���H�ʐ^�ւ̂������E�������̖�肾�ƍl���܂��B

�����ʂŌ����80D�͌���ꂽ���̂ł͂���܂���

�����������Ƃ́A����Ȋ����Ȃ̂��ȁH

�Ȃ��80�c�Ȃ�����������́H�@�o��������ł�����܂����B�@�ނ�����ڂ��Ȃ������̘b�ł́H

�B��O����A�\�Z�̌���@�ޑI�肷��ׂ��Ȃ�ł���H�@��������_�����悧�B�{�l�ɂ͂킩�����b�Ȃ̂ɁB

�����x�̃m�C�Y�A�����Y�̏œ_�����ŕς��́H

�����x�̃m�C�Y�̓Z���T�[�Ɉˑ�����m�C�Y������A�����Y�̏œ_�����Ȃ�ĊW�Ȃ���B

�m�C�Y�̗��q�͓����傫���Ȃ���B

�m�C�Y���ڗ��摜���A�����łȂ��������̘b�B�Ȃ�ŏœ_�����̘b�Ȃ����o���낤�E�E�E

����Ə����Ȃ����������Ǝv�����ǁE�E�E

���ʂŌ���炵�����ǁA�W�ɏo�����T�C�Y��������傫����ł��傤�˂��`

��������ߋ����Ō�����A�ӏ܂ł��܂��ǁE�E�E�m�C�Y�̃A�������������̂��ȁH

�o�̓T�C�Y�ɍ��킹�āA�m�C�Y���ǂ����邩���r�̌������Ȃ��ǂ˂��B

���ʂ̍�i�͊ӏ܋����Ō��郂�m������ˁB

�W�K���o���ĂˁB

���߉���łɁE�E�E

�g���C���C�g���B��̂Ȃ�A��������ƎO�r���p�ӂ��܂��傤�B

�����x���g���K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B

���������������撣��܂��H

�W�ւ̎��M������ɐ[�܂�Ǝv���܂��B

��80D�ō����x�m�C�Y���C�ɂȂ�Ȃ��l�͍K���҂ł��B

����80�c�ǂ��납�A10�c�����Ďg���܂��B�F���D��������B

�T�cIII�̃f�[�^�������ŕ��ׂĂ܂���B

�����ԍ��F20814666

![]() 27�_

27�_

��myushelly����

�R�N�ȓ��ɃJ������F�X�P�O��ȏ㔃���Ă��܂��B�]�@��������Ǝv��������ł��B���i���g�����Ƃ��A���Ȃ��Ă��܂��B�����ւ��̎����l����D7200�ł�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B�ʐ^�ʼn҂��ł�킯�łȂ��̂ŁA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɗD�ꂽ���ł��\���Ƃ����l���ł��B�j�R���J���b�W�i�ʐ^�����j�ɎQ������ƁA�@�ނ�F�X���߂��܂����E�E�C��t���܂�

�����ԍ��F20814824

![]() 5�_

5�_

�B���ׂ����ăX���傳��͂͂����茾���Ă���̂ɁA

�����������̎ʐ^�̔�r�ői���悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂�

�������Ă��܂��ˁA�ŏ��Ɍ��������Ƃ͐ӔC�������Ă��炢�����ł��ˁB

�t�̏����������猩���ڂ̍����ς�邩���ˁE�E�E

�����ԍ��F20814869

![]() 23�_

23�_

>80D�ō����x�m�C�Y���C�ɂȂ�Ȃ��l�͍K���҂ł��B

���傹��APS-C�Z���T�[�B

�掿�]�X�����Ȃ�t���T�C�Y�@�����B

�ł��ˁA80D�̉掿�ł��[�����Đl���������A�l���o�J�ɂ���悤�ȏ������݂͕s�������ˁB

�����ԍ��F20814915�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 34�_

34�_

�����x�����Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ�FujiGSX���ǂ��ł��B�@80D�͓��ɍ����x��ɂ������f���ł͂Ȃ��ł����A�������f�B�X���Ă��Ȃ��ȁ[�B�@80D������Ă��闝�R�͐F�X����܂��āA18-135STM�̃����Y�Ƃ��A����B�e���̃f���A���s�N�Z���Ƃ��A�L���b�V���o�b�N�Ƃ��A80D���w�����闝�R���l���ꂼ��B

Nikon��Pentax�ȂǁA�J�������Ƃ��ׂ���Ȃ��Ȃ�A���Ƃ��k�������Ђ����邱�Ƃ͎c�O�Ȃ��玖���ł��B�@����͐��i���D��Ă��邩�ǂ����ł͂Ȃ��A�r�W�l�X�Ƃ��Ď����I�ɗ��v���o����ǂ����A���o�c�̔��f�ƂȂ�܂��B �����琻�i���D��Ă��Ă��A�r�W�l�X�Z���X���Ȃ���Ђ͋ꂵ���B �M����Nikon�̐��i�������ANikon�̌o�c���x�������̂ł���ANikon�ɓ������A�劔��ɂȂ��āA���呍��ł������̈ӌ����q�ׂ��낵���̂ł́H

�����ԍ��F20814941

![]() 8�_

8�_

�����Ƃ��F

�u80D�ō����x�m�C�Y���C�ɂȂ�Ȃ��l�͍K���҂ł��B�v�����x�m�C�Y�͎��̖͂��邳�ɍ��E���A���邢���ł���Ζڗ����Ȃ��͓̂��R�ł��B�Â����ō����x�m�C�Y���C�ɂȂ�Ȃ��l�͍K���Ƃ�������܂ł̂��Ƃł��B�o�J�ɂ��Ă���킯�ł͂���܂���B

�����ԍ��F20814960

![]() 6�_

6�_

�����ʂŌ����80D�͌���ꂽ���̂ł͂���܂���

���ʂ͂ǂ��ł����A�Ȃ�����B�e�����͓����ɂ��Ĕ�r���Ȃ��ƂˁB

�������Ⴄ��̘_�ł�������܂���B

�����ԍ��F20814966

![]() 13�_

13�_

��okioma����

�������r������_���F

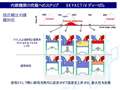

����̓V���h�[�̊K�������Ⴄ���߂��Ƃ��܂��������������̉摜�ł���r�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B�j�R���̂ق������邭�o�₷���i�I�o�Ƃ��Ⴄ�j�̂ŃV���h�[�������オ�邽�߁H����ăJ�����̃X�y�b�N��J�����̎g�p��(ISO-1600)�ŎB������ۂ��d�v�I��ʓI�ɈÕ��������V�[���ł͂W�OD������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ŁE�E���ꂵ���`�����܂���BD7200�͊K�����̗ǂ��J�����ŁAI�X�y�b�N�I��SO25600�܂ł���̂ɑ��W�OD��ISO12800�܂łł��B

�����ԍ��F20815021

![]() 5�_

5�_

���_��T���l�ƒ�����������l�A���Ȃ��Ƃ����ނ̐l�Ԃ�����݂����B

���������͂����āA�ǂ�������邩��o�����X������̂��ȁB

�����ԍ��F20815102

![]() 9�_

9�_

�X���傳��A

���͉����ŏ��Ɍ����܂������H

���Ƃ���t�������悤�ȃV���h�[���Ƃ��͂����̂ł��B

���ꂼ��̋@��ł��̋@��̓����܂ł̔�r���ǂ������������������܂���B

�P���ɘI�o���������킹�邱�Ƃłǂ̒��x�̈Ⴂ���o�邩�E�E�E

�ǂ��炪�ǂ��Ƃ������Ƃ����W�����̂ł��B

80D�̍����x�ϐ��������Ă��A���ꂪ80D�̕]�����ׂĂ���������̂ł͂���܂���B

�������A���̋@�\�A���\�͊W�����A�����x�݂̂����߂�l�ł������͂���ň���ɂ��܂�Ȃ����ƁB

���̒P���ɍl���Ȃ��̂ł����H

�����ԍ��F20815108

![]() 13�_

13�_

��okioma����

�o����A�W�OD�̂ق����m�C�Y�������ł�

�����ԍ��F20815196

![]() 5�_

5�_

��KingChild����

�j�R���́A�X���ł��������B�肵�����Ȃ��̂Ŕ���܂��B�B

5D�}�[�N�R���g���Ă鎞�́A�}�W�Ńj�R��D7200���A�܂��������B

�Ȃ�ƂȂ��A�G�ɓ�����������������B�B

�ł��A80D�ɔ��������āA���܂�s�����Ȃ��Ȃ����B

APS-C�@�ŁA����ʂɃz���C�g�o�����X���D�G�ŁA

�y�ɎB���Εs�����Ȃ��Ǝv���B

�������A����w

�����̃J�����Ȃ̂ŁAISO6400�ł����v���Ǝv�����ǁB

�����A�ی��Ƃ䂤�Ӗ��ŁA

�l�́AISO3200�܂łƂ��Ă���B

�������āA

���̖l�̕s���́B�B

5D�}�[�N�S�ŎB��摜���W�OD�ƕς��Ȃ��Ƃ䂤����w

���������̃t���T�C�Y�̂Ȃ̂ɁB�B�B

�U(�P�ށP;)����

�����ԍ��F20815417

![]() 14�_

14�_

���̃N�`�R�~�͈Â��V�[���ł̃m�C�Y�̂̂���APS��EOS�Ńj�R�����x��Ă���Ƃ����w�E�ł��B

�Y�t�摜��80D��ISO1600�Ńm�C�Y���_�N�V������������O�̃g���C���C�g���X�V���܂�

�����ԍ��F20815462

![]() 3�_

3�_

�����F�̂��܂����@�x��ĕԐM

�TD�i�t���T�C�Y�j�͖L�x�ȃ����Y�Q�ŕ\���̕����L����A�ʂ���y���߂���̂��Ǝv���܂��B�L�^�ʐ^���������APS�@�ł��ς��Ȃ����̂ɁI

�����ԍ��F20815571

![]() 3�_

3�_

�J�����̐��\���t���Ɋ������莝���ŁB�B��u�����Ă��烁���Sw |

�X���傳��Ɠ����悤�ȏ����ŁAISO3200�B���ʂ͖��邭�����Ǝv���B |

ISO6400�ł��A�l�͑��v�B�����摜���Â��̂ŕ�͂���Ǝv���B |

���ʂȂ�A�i����J���ɂ��āA��U��M���M�����́A�]�T����������B |

��KingChild����

�����܂ŁAD7200�͎g�������Ȃ����A�����ݔ�ׂ悤���Ȃ��̂ł����B�B

������ƁA���L�ɂȂ��Ă݂܂���w

��(߄D� ��) �ج

�����Y�́A18-55STM�������Ă��Ȃ��̂ŁA���ق��ĉ������B

�����悤�ȓz�ŁA�ߏ��̌����Ŏ����B��ł��B

�X���傳��̉摜��q�����āA�v�������́B

���ʂɁA�B��Ă�Ǝv���܂��B

�ʐ^�̏o���͔���܂��A�m�C�Y������ȂɊ����Ȃ��Ǝv���܂��B

80D�́AD7200���_�����Ƃ䂤�������́A��������`����Ă��܂���w

�����A�V���b�^�[�X�s�[�h���A�莝������1/10�b���ƒx���Ȃ��ł����H

���ƁA�����`���b�g���邭����Ƃ��i����J���ɂ���Ƃ��B�B

�����ʂ��Ă�̂�����Ȃ��摜���A

ISO�������Ă��A�M���H��������ʐ^�̕��������Ǝv���܂��B

���ƁA�����āB�B�B

�L�^�ʐ^���B�肽����Ȃ��`���B�B

��������ʐ^���A�B�肽����[

(p_q*)����

�ł��A�B�鎖���A�܂��܂��Ȃ̂́A�m���Ă��I

���ւ�(�V�܁���)�U

EF�����Y�́A APS-C�@�ł��ׂė��p�o���邩��A

���́AEF-S�����Y�́A�����Ă������Ă��܂���I

�t���T�C�Y�̃����Y�g���Ă��A����Ȃɕς��Ȃ����ǂˁB�B

����ŁA�L�x�ȃ����Y�Q��80D���A�喞��w

(*^��^*)b�@

�����ԍ��F20815629

![]() 5�_

5�_

�����F�̂��܂����

���̃g���C���C�g�̉摜�͓��̏o�S�U���O�A���ɓ����o��O�̎��ۂ̖��邳���Č��B���ʂ͎O�r���g�����A�莝���ŋL�^�ʐ^�̂��߂ɁA�m�C�Y���̂�ISO���グ�A�V���b�^�[���x���҂��ł�1/10�ŁA�i��͕��i�̈�Ȃ̂Ńs���g�̍����Ă���͈͂��L���̂���F6.3�B�{���ɈÂ��Ƃ���ł̓m�C�Y���C�ɂȂ�܂���B���߂��ɕ����̒��ŏ�铔�ȂǏ����̖�����̒��ŎB���Ă݂�ƃg���C���C�g�Ɠ��������ł��B

�S���P�S���̓��̏o�͂T���Q�O�����Ńg���C���C�g�͂T�O���ʂ��O���甖������n������薾���肪�o�Ă���Ő_��I�ł��B

�����ԍ��F20815663

![]() 2�_

2�_

80D��ISO1600�܂ł͖������ŏグ�Ďg���Ă܂��B

ISO3200�ȏ�͎g�p����Ώۂ�p�r�ɍ��킹�ċC��t���Ďg���Ă��܂��B

�グ�Ă����������摜�͈��k�ɂ��掿�ቺ�ʼn掿���ׂ�قǂ̃N�I���e�B������܂���ł����̂ŁA��r����������ł����A���i�ł����瑽���̃m�C�Y�͖��̂����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

��ׂĂ݂���Ⴂ���o�邩������܂��A�P�̂Ō����牽�Ƃ��Ȃ��ƃ��x���Ǝv����������܂���B

�J�����̐ݒ�Ńm�C�Y���_�N�V������V���[�v�̂���������Ⴄ�̂ŁA�P���ɃJ�����ŎB���Ă����̉摜���ׂ�ɂ��{���̉掿���ׂ�͓̂�����̂�����܂��B

�ŏI�I�Ɏg�p����T�C�Y�ւ̃��T�C�Y��RAW�����ȂǂŃm�C�Y���_�N�V������K���ȃV���[�v���{�����ƂŁA���Ȃ�掿�͉��P����͂��ł��B

�̂��獂���x�掿��Nikon�̕�����ƌ����܂�����ANikon�̕����Y��Ȃ�ł��傤�ˁB

�����ԍ��F20815691

![]() 5�_

5�_

��KingChild����

�@CANON�̈��f�W�^���J�����͓����͍����x��NIKON���D��Ă��܂������AD3����t�]�����ƕ����Ă��܂��B

�����G����Ƃ��ĕ��i�͗ǂ��Ƃ��Ă����F�����(���F�X��)�Ȃ̂����炭����D750��D810�ł��Ȃ���P���ꂽ�悤�ł����A

D7200�����l�ł��傤���B

�܂�ISO1600�ȏ�?�ł�D7200���L���Ȃ͔̂���܂������A������ISO100�`800�̏ꍇ80D�Ɣ�r���Ăǂ�Ȋ����ł��傤��?

�X�Ƀo���A���O���̎g������(�L���ȓ_���邢�͕s�v?)�⓮��B�e���܂߂��S�ʓI�ȑ��쐫���̊��z��m�肽���ł��B

���������̍ŐV�@��̂Q�}�E���g�g�p�A���낢��Ƌ����ė~�������̂ł��B

���邢�͂������鎖�ł��L�Ӌ`�ȃX���ɂȂ�Ǝv���܂��B���r���[�̑����ƂȂ邩������܂��E�E�E�B

���Ȃ݂Ɏ���KissDN�̌��D200���g�p���ĊG����̈Ⴂ�ŔY�̂����������ʼn��i.COM�ɏ������ނ悤�ɂȂ�A

�X�����ԂƂ̏������̑f���炵����m��܂����B

�����ԍ��F20815719

![]() 3�_

3�_

�u�������ɂ��v

�閾���O�̃g���C���C�g��I�o���ɂ�D7200�̂ق����ĎB�e�B

�m�C�Y���_�N�V�����̓J������RAW�ł̂������㏈���i�V�i���ʁj

�P���̌��̍L���肩�����S���Ƃ͈���Ă��܂����@���Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂�

�����ԍ��F20815749

![]() 0�_

0�_

�����F�̂��܂����

�V���b�^�[���x1/10�b�Ȃ̂̓����Y�̎�Ԃ��̉��b�ɂ��Â���I

�����ԍ��F20815760

![]() 0�_

0�_

���@��Ƃ��A�莝���g���C���C�g�A�����������ꂢ�ɎB���Ǝv���̂ł����B

�ߌi���ʂ��Ă��Ȃ��i�V���h�[�ɉB���Ă���j�Ȃ�

���i�̃V���[�v�����c�����܂܍i������������J������Ǝv���B

��ISO�ɂ���ƃV���[�v���������邩��A�J��������ISO�ɂ��āA�Ƃ������肾���A

��ISO��SS�ł�薾�邭�ł��ǂ����A���������H�v�����Ă݂܂��傤�B

D7200�͂����@��ł��B

�ł��A���̔�r�ł�D7200��80D�����̗ǂ��������Ă��Ȃ��̂ŁA

���@�̂��炳�����ɂ����Ȃ��Ă��Ȃ��̂��c�O�ł��B

�����ԍ��F20815825

![]() 20�_

20�_

��a���o�����瓾�����_�ł���A���̌��_�͑��d���ׂ��ł��傤�B

�����j�R����7200�͏��������g���ĂȂ��̂ő傫�Ȏ��͌����Ȃ��ł����A�m���ɈÕ��m�C�Y�ɂ��ẮA�j�R���ɃA�h�o���e�[�W������悤�Ɏv���܂����B

�A�������ł͏����܂��j�R���@�ɂ���_�͂���̂ŁA���̔�r�摜�����łW�OD���7200���D��Ă���Ƃ͌�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F20816031

![]() 4�_

4�_

�����̋L�^�ʐ^�Ȃ�����ǂ����ł��ǂ��Ȃ��H

������킴�킴���ʂŌ�������Ӗ���������܂���B

���ʂŌ������Ȃ�O�r�ȂǑ�����������Ƃ��ăm�C�Y��}���ĎB��ׂ��ł́H�H�H

�����ԍ��F20816129

![]() 14�_

14�_

��1976���܂��������

�L�^�ʐ^�Ƃ͂����g���C���C�g�̐Ԃ���ۂɎc���Ă��邽�߁APC�̃��b�N��ʂɐݒ肵�����A�m�C�Y�ł���������Ă��܂�ɂ����ꂵ���I

���������ʂƂ�PC���j�^�[�̂��Ƃ�21.5�^���C�h�𒆉�ʂƂ����J�e�S���[�������݂����ŁA�����ȃm�[�gPC�Ɣ�ב傫���̂ŕ\�L�����Ă���������A������PC���j�^�[���Ƃł��B����ɂ��l�с@PC���j�^�[�ł��ǎ��Ȃǃt���ɕ\��������Ƒ��ʂɎʂ������̂悤�ɑ@�ׂɁE�E

�����ԍ��F20816163

![]() 1�_

1�_

�L�^�B�e�ŁA���������˂��肵�Ȃ��ł��c

�C�����̂������߁A�B��ɍs��������Ȃ��́H

�����x���\�͂��Ă����A����Ȋ�Ȃȑԓx�ł͍D���x���C�}�C�`

��Ȃ̂�����A�D���ȋ@�ނ��g��������ł���

�����ԍ��F20816233

![]() 20�_

20�_

��KingChild����

>�ʐ^�w�Z���L���o�N����z�X�g�N���u�̂ق���������������āA�ʐ^�͊��������Ǝ~�߂Ă������̂ł��傤���H

>�B��O���厖�ŁA���ʂɎB���Ă��܂�����͂�����ǂ����悤���Ȃ����A�B��O����@�ނ�\�Z�̌���I�肵�Ă������Ƃ��A��i�Ƃ��ďW�߂Ă����ΌW�ւ̎��M�ɂ��Ȃ���H�ʐ^�ւ̂������E�������̖�肾�ƍl���܂�

�\�Z�̌���I�肵�āE�E�E

�W������̓m�C�Y�̏��Ȃ��掿���K�v�ł܂��͋����Ď���

�܂��͉҂��܂��傤���Ď�

�l�̏ꍇ�l�̎B�����ʐ^�̉掿�����サ����m�C�Y�����Ȃ��Ȃ��Ă�

�ʐ^���̂̉��l�͓��ɏオ�肻���ɂȂ��̂�

�掿��m�C�Y�ɂ͍S��܂���

���������̋@�ނł������ȏ�̋@�ރX�y�b�N�ʼn����ł������

�L�����Ȃ��B�e�҂̃}�X�^�x�[�V�����Ɗ����܂�

�Ⴆ���掿�ȃu���ʐ^���m�C�Y���炯�ł�����I�u�Ԃ̕�����������܂�

�����掿��𑜓x�A�����x���\����

�@�ޕ]���Ŏʐ^�̕]���Ƃ͂�����ƈႤ�悤�ȋC������

���ܘ_���掿��ے�͂��܂����掿�͎ʐ^�̈ꕔ�ł����Ȃ��Ǝv��

�W�O�c���c�V�Q�O�O�̕��������x�ł̃m�C�Y�����Ȃ��D�G���Ă̂͗ǂ��ł���

������`�o�r�|�b�ł̓j�R���i�c�V�Q�O�O�Ɍ���Ȃ��H�j�̕����ǂ�����

�i�ǂ��̂̓m�C�Y�ł���ȊO�͂ǂ������E�E�E�j

�S�z���Ȃ��Ă��c�V�Q�O�O���W�O�c�̕����ǂ��Ȃ�Č����܂����

�����ԍ��F20816238

![]() 9�_

9�_

�J�����̃m�C�Y�����A�����ɏ����ꂽ���͂̏��X�Ɍ�����m�C�Y���C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F20816250

![]() 23�_

23�_

�N�`�R�~�̉摜�����p�I�ȉ�ɂ��邽�߉摜�ҏW�i�g�[���̃V���h�[�̂�50�ɏグ��j

���ʁF�Ԃ�����Ȃ��Ǝv�����ǂ����悤�H

�����ԍ��F20816321

![]() 1�_

1�_

��KingChild����

DPP�Ȃ�A�t�B���^�[�܁[���̏����N���b�N�����....

�P�F�ŁA�ԂƂ���ς������I

(^��^)

�S�����B�B

Nikon�������ˁB�B

�����S�����Sw

(�K�K;)�_(--;)

�l��Canon���g���������R�̂ЂƂ�...

�^�_�ŁA�uDPP�v�Ƃ䂤�B�B

���Ԃł̓N�\�d���I�ƈ��]�����H

�D�ǃ\�t�g���t���ė��鎖��w

���邭���āA�g�[������������...

�ʓx�������A�s���R�ɐ���Ȃ��悤��

�����グ�Ă����ގ��łȂ���[���H

���̑O�ɁA����ł�ꎖ�́B�B�B

��R���邯�ǂ�....

(�P���P;)

ps�A

�g���C���C�g�Ȃ��̏���āA�ڊo�܂��͊|��������...

�S�����B�B

�N����Ȃ�����w

f(^_^;

���邢�P�œ_�̍L�p�����Y�A�������Ⴝ���B�B�B

�n�[�tND�t�B���^�[�A�܂������ĂȂ����B�B

50�~���̒P�œ_�ł��ǂ�������`�������W�����I

�֗��Y�[���ŁA��i���B��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�B�B

�ƁA�����Ă݂�B

�����ԍ��F20816607

![]() 5�_

5�_

����ȍ����\�̃f�W���J������10���~�肩���E�E�E�B

���[�����Ȃ��E�E�E�i�ق̂ڂ́j

�����ԍ��F20816672

![]() 16�_

16�_

�N�`�R�~�̉摜�����p�I�ȉ�ɂ��邽�߉摜�ĕҏW�i�g�[���̃V���h�[50�ɏグ���WB��K4500���ܓV�j

���ʁF�����ƃC���[�W�ɋ߂��Ȃ������

�����ԍ��F20816741

![]() 1�_

1�_

�c�V�Q�O�O�ŎB�����ʐ^���]���Ăق����̂Ȃ�A�c�V�Q�O�O�̃N�`�R�~�ɓ��e�����ق��������ł���

�����ԍ��F20817138

![]() 21�_

21�_

�����͒��ԎB�e������EOS�ł�����

�����ԍ��F20817254

![]() 9�_

9�_

�[���̐F�����������c���͊���x�ŎB���Ă��d�グ������V�[���B�ǂ�ȃJ�����g���Ă�iso1600�Ȃ�Ė��O�ł��ˁB�x�m�t�C�����g��������L���m�����j�R�����ǂ��ł������ł����ǂˁB

�����ԍ��F20817322�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

����A�����ǂ��ō��킹�܂����H�H

�����ԍ��F20817380

![]() 3�_

3�_

���N�`�R�~�̉摜�����p�I�ȉ�ɂ��邽�߉摜�ĕҏW�i�g�[���̃V���h�[50�ɏグ���WB��K4500���ܓV�j

���ʁF�����ƃC���[�W�ɋ߂��Ȃ������

����ɂ��Ă��ŏ��̎�|���ς���Ă��Ă��邵�A

D7200�͖{��14���̎B�e��UP���Ă��邯�ǁA

80D�̍ŐV�̉�͏o�Ă��Ȃ����E�E�E

�����ԍ��F20817401

![]() 8�_

8�_

���Ԃ�����

�}���`�p�^�[�������i�啔���Ōv���j�ŘI�o�A���_�[-�R�i��

�����ԍ��F20817408

![]() 1�_

1�_

��okioma����

�W�OD�͈��߂Ɗ����Ă��Ă����̂Ŏ~�߂܂���

�����ԍ��F20817416

![]() 1�_

1�_

�~�߂�̂͏��肾���ǁA

�ŏ��ɎB���ׂ��Č������̂̓X���傳��ł���B

������ʂ��Ă��܂����ˁB

���ꂪ�o���Ȃ��̂ł���A�ŏ��̎�|����Y���Ă��Ă��܂��̂ŁA

���̃X���͏I���ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��悤���H

�Ȃ��o�����Ƃ��Ȃ��̂����s�v�c�ł��B

80D�͏��L���Ă��Ȃ��ƌ������Ƃł����ˁB

�����ԍ��F20817458

![]() 12�_

12�_

��okioma����

�uAPS�J�����Ŕ�ׂ����j�R���̂ق����ǂ��v�̓j�R���̂ق����ǂ��Ǝv�����̂�D7200���čw�����Ă���̂ŁA���̃X���͉ߋ��i�čw���O�j�ɏo���ׂ����̂ł����B���̃X���͉ߋ���U��Ԃ�A���������������ǂ����m�F�̈Ӗ��ōڂ��܂����B

���F����A�閾���O�̃g���C���C�g�́A���̏o50���ʑO������������܂��B���̃N�`�R�~�ŐF�X�R�����g�����������̂ŁA���x�͋L�^�ʐ^�łȂ��O�r��p���Ė{�C�ɂȂ��ĎB�낤�Ǝv���܂��BGood Luck.

�����ԍ��F20817595

![]() 2�_

2�_

������́A���߂ăJ�J�N�̎ʐ^�ōŒ��������A�i��l�A�V���b�^�[���x�A�œ_�����A�O�r�̎g�p�A�B�e�������A�������߂������A������x�q�ϐ��̂���f�[�^�𓊍e���Ă��������B����ł�����Q�l���x�ɂȂ�A�X��������l�ɂ����ɗ����܂��̂ŁB��낵�����肢���܂��B

�����ԍ��F20817831

![]() 15�_

15�_

��5���灚3�Ȃ�Ĕ[�������܂���!!!(ҁM��´)o_�c����ݯ

�����ԍ��F20818024

![]() 3�_

3�_

�R�N�łP�O��͒N���˂����܂Ȃ��̂ł��ˁB

�����̋@�ލD��(�}�j�A�܂œ��B���ĂȂ�)�ƌ������Ƃł��ˁB

����ȂɃm�C�Y����C�ɂȂ���̂ł�����A�t���T�C�Y���g���������ƁB

��������S����G�ɂ܂킳���ɍς����B

�����ԍ��F20818137�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 21�_

21�_

�u�g���C���C�g�̖��͂��Љ�v

�{�����g���C���C�g���B�낤�Ǝv������Q�߂����Ă��܂����̂ŁA�ȑO�̉摜��UP�����Ă��炢�܂��B

�Y�t�摜��ISO100�ŏ���7D�ŎB�������̂ł����A���ҏW�ŁA�I�o�����ۂ̘I�o�ɍ��킹�Ă��܂��B�������O�r�g�p

���̎��Ԃ̃g���C���C�g���B�葱���Ă���ƁA��x�Ԗ��������悤�ɂȂ鎞������܂����B

�����ԍ��F20818428

![]() 0�_

0�_

��������10�����炢��APS�d�l�ɍ��]�݂����Ă͂����܂���B

�������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F20819412

![]() 2�_

2�_

��������������

����͐i��������̂ƍl���܂��B

�������{�f�B�łP�T���ȏシ��Ǝv���܂����A�j�R����D7500�Ȃ������҂ł���̂��ȁH

�����ԍ��F20819464

![]() 0�_

0�_

��KingChild����

�f�W���m�́A�V���������ǂ��ƌ����܂��̂�

D7500�́A�t���T�C�Y���ǂ������ł��B

�����ԍ��F20819767

![]() 2�_

2�_

��KingChild����

���������{�f�B�łP�T���ȏシ��Ǝv���܂����A�j�R����D7500�Ȃ������҂ł���̂��ȁH

�����ł��I

�ɐ^��B

�n�̎��ɔO���I

�Ƃ䂤�A���Ƃ킴��m���Ă��܂����H

�����ԍ��F20819772

![]() 9�_

9�_

�����F�̂��܂����

�n�̎��ɔO���I��

�n�Ɏ��̔O���ł͂Ȃ������H

D500���o�����Ă܂����A�m�C�Y�ጸ�̎d�����ǂ������Ǝv���܂��B��i��SO3200�ł��Y��

D500�͌��C�������A�摜�f�[�^���ׂď��������̂ł��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����B

D7500�͂���Ɠ����𑜃G���W����ςނ�����

�����ԍ��F20819815

![]() 3�_

3�_

�����x���g���ƃm�C�Y�ȊO�ɂ��A�F�Č��E�F��E�~���Ȃ�

�S�ė��܂���B

�o���邾���g��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�����ԍ��F20819851

![]() 7�_

7�_

��������man����

�����EOS�Ŋ����邱�Ƃł����H

�����ԍ��F20819879

![]() 1�_

1�_

�S�ē����ł���B

�����火���ǂ���

https://www.dxomark.com/Reviews/Nikon-D7200-Preview-Performance-boost-for-Nikon-s-flagship-APS-C-DSLR

�����ԍ��F20819937

![]() 6�_

6�_

��������man����

������ꏏ�ł��ˁ�

�����ԍ��F20820135

![]() 2�_

2�_

���͖����ɂV�N�O��7D���g���Ă��܂������₱��͂������B

7D����ISO3200�܂ł����E�ł���80D��ISO6400�ł��m�C�Y�������Ȃ��̂͂���������B

�����Y�����Y�����Ă邾���ł����ˁH

�����ԍ��F20825736

![]() 4�_

4�_

�Ƃ���ŁA�n�Ɏ��̔O�� ���ĉ��ł����H

�����ԍ��F20825802

![]() 9�_

9�_

�u�������������Ȃ��v�Ƃ������ƁI�H

�����ԍ��F20826161

![]() 0�_

0�_

�n�̎��ɔO���B�����Ă��A�n�ɔO���A�ł́H

�X���{��ł͂Ȃ�����B

�����ԍ��F20828083

![]() 9�_

9�_

���i���������Ă���D610�ɕς��܂����B�t���T�C�Y�Ƃ������ƂŁA���p�`ISO3200�ʖ{���ɃC�P��I�H

�Y�t�摜�̓g���C���C�g��ISO100�Ƃ����R�����g�����̂ł������܂����B

�����ԍ��F20852437

![]() 0�_

0�_

�܂��I����Ă��Ȃ��̂��ȁA���̃X���b�h�B

�����ƌ��Ă��Ďv���̂ł�����ǁA

������80D�ł͂Ȃ�7D�U���g���Ă���̂ł�����ǁA

NikonD7200�Ƃ�����NikonDX�t�H�[�}�b�g�FAPS-C�̍����x���\���ACanonAPS-C�J�����̂�����u�������ǂ��v�Ƃ����̂́A�����ŗׂ�ŎB���Ă��鎩���̗F�l�E�m�l�̉摜��������肻��͂����Ȃ�ł��傤����ǁA

�u�g�p�����Y�v�ɂ����킯�ł���ˁB

�����T���j�b�p�t����AD7200��7D�U�̍����x�̍��́A�����̊��G�ł͔��i���Ȃ���B�莝����i����Ȃ�����ǁB

�L���m���̂ق������F���܂߂��Y�킾�ˁB

�X���傳��̏ꍇ�ANikon�łǂ�ȃ����Y���g���Ă���̂��ꌾ�����y���Ȃ����A

�S���ʂ�̈قȂ�A�Ⴄ�����Y���g�p���Ă���̂�����A���̕����l�����Ȃ��ƁB

�𑜓x�̗ǂ��A�ʂ�̗ǂ������Y���g���A���̍��͂��Ȃ�L����/�k�܂�Ƃ������A

���Ȃ��Ƃ�NikonD7200�Ŏg���Ă��郌���Y�A���߂ĉ��Ȃ̂����炩�ɂ��ׂ��Ȃ�Ȃ����Ȃ��B

���������A�����x�]�X�����ŁA���ꂪ���Ƃ�1�i�`1�i���ゾ�낤���ANikonD7200�̂ق����L���m��80D���D��Ă���Ȃ�Ęb�ɂ͂Ȃ�Ȃ���Ȃ��̂��Ȃ��B�����Y���A���̃{�f�B���\���A�܂�ňႤ���B

����Ȃ��Ƃ�������AD7200���D5600�̕����Y�킾���B

�X���傳��ɂ͈�������ǁA

�{�f�B���ǂ��������A�����Y�𑵂�������������Ȃ��̂��Ȃ��H�@���������Y�g���Ǝʂ��������B

D7200�����ꂱ�ꌖ�`���Ȃ��Ă��A�����Ǝv�����̃J�����Ŏʐ^���B�������Ȃ��H

�����ԍ��F20853207

![]() 7�_

7�_

�������Ǝv�����̃J�����Ŏʐ^���B�������Ȃ��H

��ʏ펯�ł͂����Ȃ��ǁc

�����o���ւ�̂����i�̏Z�l�ł������܂�(V)o\o(V)

1��ʼn��ł�perfect�ɂ��Ȃ����������g�������K�v�ƌ����Ă������o���ւ������������邵�c

���d����̓_���ł������`���_�������Ƃ���Ƃ����܂ւ�悧(^o^;)

�����ԍ��F20853228�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�ʔ����I�I�I

�������̓\�R�\�R�L���m���̃w�r�[���[�U�[�̂��肾���ǁA�����ăL���m���M�҂���Ȃ��B�i�L�b�p���j

�����āA�\�j�[�̃J�������{���N�\�ᔻ����P�h�A���̐l�Ɍ��킹��Ƃ������͔M�S�ȃ\�j�[�t�@���炵���B

�f�B�X��ׂɑ喇�͂����āA�J������������������Ȃ��A�{���N�\�ᔻ���Ă郿�U�O�O�O�����Ďg���ׂɂQ�����������A

��肩�����D�A�����������̗p�r�ł͑�ώg���ɂ������U�O�O�O�̎g�����Ȃ��͌������f�X�B

�u�����Ă����Ȃ��ȂɁI�v���Ă����܂�̔��o���Ȃ��B�i�� �Ȃ̂ňꕔ�̃\�j�[�M�҂���͓{��S���ȗl�ł��B������

�S�ꌙ����������ŏ����玩�����Ĕ������肵�܂�����āB�������͂l�q�͍ŏ�����S�@��p�X�ł��B

���āA�L���m�����i�ɑ���ᔻ�̓o�V�o�V����������ǂ��Ǝv���́B���̕�������ҁ����̃L���m�����[�U�[�ɂ͗��v�ɂȂ�Ǝv������B���[�J�[�ɂ������āA�M�҂�X�e�}�@�l�Ј��̗i�������ۂNj����͋����̔삵�ɂȂ�Ǝv���̂�B������

���r���[�ŏƓx�\���ȎB�e�ł̔�r�ł���

�d�n�r�P�c�w

http://review.kakaku.com/review/K0000302704/ReviewCD=969241/#tab

���U�O�O�O

http://review.kakaku.com/review/K0000623250/ReviewCD=730223/#tab

�Â����ł��S�^�R�ƃt���T�C�Y���r���Ă܂��i�����͂܂��B�����܂܂ł��j

�I�����p�X�̃����Y�̔�

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910962/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#20740358

�������̂����ɂ����E�⌇�_�͂��邯��ǁA�������Ă̂́u���̏����͏o���邾�������ɂ��āA����p�����[�^�[�����ς���Ƃǂ��Ȃ�̂��v���Ă����̂��{�����Ǝv���́B

�P�Ȃ�u�l�K�L�����v���Ă������ɑς���ɂ͂��������͂���Ă����Ȃ��ƂˁB����ł��l�K�L�����Ă�肷��l�͂������Â��邯��ǂˁB

���䂱�ƁB

�����ԍ��F20853898

![]() 4�_

4�_

80D�ŎB�������̂����̂܂��o���ƁA�����Ɣ���o����߂��Ă��܂��ˁI�����ɍD�����A�����ƈႢ�߂���Ɗ����邩�����Ƃ���ł��B

�����ԍ��F20853957

![]() 0�_

0�_

�Y�t�摜��80D�̂ق��͐����o���ꂫ�ꂢ�Ǝv����������Ȃ����A�܂�V�C�ł͂��邪D610�̂ق��������K�̐F�������Ɏʂ��o����Ă�B

�j�R���̉�̂ق������ɐF���x������Ă��A�����̃����K�̐F�ƈ�a�������Ȃ��̂ʼn���Ɋ��҂����Ă�B

����Web�T�C�g�ł̓j�R����D610�ӂ肩��WB���I�[�g�̐ݒ艺�Ń����K�̐F�������ɂȂ����Ƃ����̂��������Ƃ�����B����EOS�͂܂��܂����H

�����ԍ��F20854892

![]() 1�_

1�_

���܂ő�����̂ł���

���ɁA�ŏ��̎�|�Ƃ͑傫������Ă��܂��B

����ړI�ň�����@��ŎB�������̂��グ������̂ł����H

�����ԍ��F20855049

![]() 11�_

11�_

80D�͔���s���Ƃ͗��͂�ɁA����ȗǂ��J�����ł͂Ȃ��̂ł́H

�C���������̂��o�J�A���[�J�[�Ŕ���m�ۂ̎v���c�{�I

�����ԍ��F20855808

![]() 2�_

2�_

���Ԃ̉w����܂Ƃ��ɎB��Ȃ��̂��B

�����A�܂Ƃ��Ȏʐ^���B���悤�ɂȂ�Ƃ�����^_^�B

�����ԍ��F20855829

![]() 24�_

24�_

��A�ƌ����Ă͂����܂���I

�����ԍ��F20861204

![]() 5�_

5�_

6084�l�A�ᔻ����Ȃ甃��Ȃ��Ă������Ǝv���̂ł��B��Ђ͗��v�������Ă����Ȃ́B�����Ǝv������A����Ȃ��Ǝv�����肷��Ȃ�A����Ȃ��Ă������Ǝv���́B���ɍ����̂�����Ȃ�A��������̂����ݓI�Ȃ́B�L���m�����ςȃJ������낤���A����Ŏ��s���悤���A���[�U�[�͔����l�͔����A����Ȃ��l�͔���Ȃ��B���̌��ʁA�Ɛт�����������l���邵�A�������Ǝv���́B��Ђׂ̈ɔᔻ�o�V�o�V���悤�Ƃ����̂́A�̂̂����l�K�L�����ł͂Ȃ��ł��傤���H

�X����l���A�ʐ^���A���_�[�߂��邩�ʂ̔��f�����Ă���A���e�����ق��������Ǝv���́B�ݒ��J�����̃����N���S���Ⴄ���B

�����ԍ��F20861453

![]() 8�_

8�_

��6084�l�A�ᔻ����Ȃ甃��Ȃ��Ă������Ǝv���̂ł��B

�t�ł��B�����Ď��ۂɎg���Ă݂āA���҂ƈ���Ă�����A�����܂ŕ�����Ȃ��������_�������Ă���̂ł��B

���[�J�[�̃T�C�g��J�^���O�A�G���̒L���͔������������������܂���B���ۂ̃��[�U�[���g���������A���̌����珑���ᔻ�I�ȋL���͂��ꂩ�甃�����ɂ��A���g���Ă�����ɂ��L�p�ł��B

�����āA�����Ɣᔻ����������Ō����������[�J�[�ɂ͔삵�ɂȂ�܂��B�i���[�J�[����Ă܂��B�j

�������͎����̂����Ŕ��������m�͗e�͂��Ȃ���`�ł��B

�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�ŏ�����S�ꌙ���Ȃ�A�ŏ����瑊��ɂ��Ă܂����B�d�n�r�l�n�͑S�@��p�X�A���U�O�O�O�̕��������ƃ}�V�ł��ˁB

�����A�X����l�̔ᔻ�̂����͏����G�Ɏv���܂����B

�������̏ꍇ�͔�ʑ̂��肩�A�����Y�܂ŋ��ʂɂ���������܂��B

�܂��\�j�[�M�҂�����u����ȂɃ\�j�[�������Ȃ�\�j�[���i��������I�v�݂����Ȗ\��������ꂽ�����L��܂��ˁB

�����̖����ɂ��������ł���A�����g�����[�J�[�̈�����Ɗ��Ⴂ����Ă������҂̕���X�e�}�@�l�̏]�ƈ��̕��B

�������t�@���̗v���ɐ^���ɉ����Ă����ꗬ���[�J�[�̔��ł���B

�撣��L���m���I�������A�撣��\�j�[�I������

�����ԍ��F20861537

![]() 6�_

6�_

�s�N�X�^�ȂɎg���Ă��H�H

����ɁA�F���ǂ������ȑO�ɃA���_�[�B

���߂̎ʐ^�Ȃ�ăp�����[�^�[�Ⴂ�߂��ăI�[�g�B�e�̑����~�X���Ă�Ƃ����v����킯�B

�J�����ŗL�̐��\���͊m���ɂ��邯��ǁA������͂�ō˔\�������o���̂̓��[�U�[�̗͗ʂł�����80D���m�C�Y�̏o�Ȃ��B����Ƃ������ł���ˁB

�F����D�����đ��������������Ă܂�����ǁA�Ԃ����Ⴏ�AD7200�AD610�g���Ă��̒��x�H�H���Ďv���Ă�̂ł́H

�N��80D�̐��\��D7200�ɏ���Ƃ͎v���Ă����Ȃ��ł����āB���������ʐ^���Ȃ��Ƃ��Z���T�[���\�O���t�J���������Ă���A�z�ł����鎖�ł�����ˁB

���X�K���ɎB���ďo����r���Ȃ��Ă��ǂ����ᖳ���H

��������̑f�l���Ⴀ��܂����B

�����ԍ��F20861562�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�g���l��speck���オ��Ȃ��ƁA�J�����͖{���̐��\���o���Ȃ��ˁc

�����ԍ��F20861612�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

�����K�̓Y�t�摜�́A�ŋ߈Â��ʐ^���ǂ��Ȃ��Ă����Ƃ����̂Ƌ�̐���f�B�e�[�����o�����Ǝv���ĘI�o�A���_�[�ɂ��ĎB�������́B

�^�ۗ��_�Ȃ�ł��ˁI

�����ԍ��F20861982

![]() 0�_

0�_

>80D�͔���s���Ƃ͗��͂�ɁA����ȗǂ��J�����ł͂Ȃ��̂ł́H

�ǂ��J�����̒�`�Ƃ͉��ł��傤�ˁH

�����ԍ��F20862049�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�V�����J�����ɋ��߂�̂͊K�����B�K���������̈��

�ق���EOS�̓}�N���Ȃǂł̐F�̒����������܂ЂƂɂȂ��Ă���̂����P����邩�ǂ���

�܂Ƃ߂�ƁA��{���\�̌��オ�ł��Ă��邩�ǂ���

�����͂��̂��Ƃ��C�ɂ���̂ŁA�܂�v���ʂ�̎ʐ^�ɂȂ邩�ǂ���

�����ԍ��F20862131

![]() 0�_

0�_

��6084����

�����́B

�R�����g�悭���Ă܂��B

�����ǂ����ƌ����܂��ˁI(^-^)/

��KingChild����

�����g��80D�̃��r���[�]����ς����ق�����낵�����Ǝv���܂��B(^-^)

�����ԍ��F20862752

![]() 2�_

2�_

>�V�����J�����ɋ��߂�̂͊K�����B�K���������̈��

>�ق���EOS�̓}�N���Ȃǂł̐F�̒����������܂ЂƂɂȂ��Ă���̂����P����邩�ǂ���

>�܂Ƃ߂�ƁA��{���\�̌��オ�ł��Ă��邩�ǂ���

>�����͂��̂��Ƃ��C�ɂ���̂ŁA�܂�v���ʂ�̎ʐ^�ɂȂ邩�ǂ���

�����w�Ǔ����l���ł��B

�����čŏI�I�ɁA�u�܂�v���ʂ�̎ʐ^�ɂȂ邩�ǂ����v�ɂ���̂ł͂Ȃ����ƁB

���ǁA�l�ɂƂ��Ďv���ʂ�̎ʐ^���B���J�����ł���A����͗ǂ��J�����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤��?

�����Ȃ�ƁA��a��������Ǝv���Ă���80D���A�l�ɂ���Ắu�ǂ��J�����v�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂���B

���l���ʖڃJ�����Ǝv���Ă��܂��قǑʖڂȃJ�����ł͂Ȃ��ł����A���Ƃ����Ė��l�������J�����Ǝv����قǂ�

�J�����ł��Ȃ��̂��ȁB80D��

�����Ď�a�̍l���Ƀv���X���āA�u���S���Ďg����J�����v�Ƃ����̂����ɂ͗ǂ��J�����̏����ɂȂ肤��ƍl���Ă��܂��B

�T�|�[�g�̐�,�}�E���g�����̈��S��,�V���[�Y�̈�т����l����

���̂�����͂Ȃ������āA�L���m���͗D��Ă���Ǝv���܂���

���_�͐F�X���邩�Ǝv���܂����A���̍l���ł�

�����ԍ��F20863071

![]() 0�_

0�_

6084����

>�t�ł��B�����Ď��ۂɎg���Ă݂āA���҂ƈ���Ă�����A�����܂ŕ�����Ȃ��������_�������Ă���̂ł��B

>���[�J�[�̃T�C�g��J�^���O�A�G���̒L���͔������������������܂���B���ۂ̃��[�U�[���g���������A

>���̌����珑���ᔻ�I�ȋL���͂��ꂩ�甃�����ɂ��A���g���Ă�����ɂ��L�p�ł��B

>�����āA�����Ɣᔻ����������Ō����������[�J�[�ɂ͔삵�ɂȂ�܂��B�i���[�J�[����Ă܂��B�j

���̍l���A�����^���������܂��B

�������[�J�[�Ƃ́A���Ƃ��ă��[�U�[����Ă�Ƃ����̂����̎��_�ł��邵�A���i�̌f���ɂ��������Ƃ��������Ă���Ǝv���܂��B

�����L���m������ɂ́A�F�X�ƈӌ������܂������A���ꂩ�����������Ύw�E���������ł��B

�A���N���[���ł͂Ȃ��A�^���Ɉӌ��Ƃ��Č����̂��K�{�ł����B�B�B�B�B

�K���s�K�����ɂ́A�L���m���Ɉ���Ō�荇����F�l�����܂��̂ŁA���ڕ�����������Ƃ�����܂��B

�ŋ߂��A�u���ɂȂ�����\�j�[�Z���T�[��ǂ������̂�?�v�Ƃ����߂Ă��܂���(��

�܂��L���m���ɂ̓L���m���Ȃ�̍l���͂���݂����ł����ǁB�B�B�B�B�B

���A�ނ������Ă����̂́A�u�L���m���ɂƂ��Ă̑�ȍ��Y�́A���[�U�[����̐����v�Ƃ������ƁB

���[�U�[����̐��̑����ɂ��ẮA�����j�R���ȊO�̃��[�J�[�͓���G��Ȃ��Ǝv���܂��B

�����A�L���m���ƃj�R���̐��i�ɂ́A���[�U�[�̈Ⴂ�ɂ������̈Ⴂ�������ɂłĂ���Ǝv���܂��B

����������ƁA�j�R����ISO320���Ƃ��AISO160���Ƃ����ׂ�ڂ��Ȋ��x�B�����Ă��̉掿��?�Ȃ���

����Ȃ����܂������x�����������̂́A�W�҂̈ӌ��������ł��B�ނ�̓V���b�^�[�������e�Ɋp�ʂ��Ă��Ăق����Ƃ����v�]�������B�����炠��Ӗ��A�掿�����Ăł��ʂ�悤�ɂ��Ă��邻���ł��B

������j�R���̓I�[�g�̐��x�ɍS��B

����L���m���́A�J�����̐ݒ�ɐl�̈ӎv�����邱�ƂɍS��B

����Ȑ��i�̓����́A���[�U�[�̐����炤�݂����ꂽ���̂Ȃ�ł��B

�����烆�[�U�[�̐����Đ����������Ȃ�ł��ˁB

�����ԍ��F20863082

![]() 1�_

1�_

�r���Ǝv����̂����Ȃ̂ŁA�Êς��悤�Ǝv���Ă��܂������A�ꌾ�B�ᔻ���邱�Ǝ��̂́A���͔ے肵�Ȃ��́B�����A��Ў��̂Ɍ����̂͂����Ǝv���܂��B�ł����A����ȕs���葽�������Ă���Ƃ���ŁA���_���L�߂�̂́A����͂��̎��_�Ńl�K�e�B�u�L�����y�[���Ȃ̂ł��B�����������ŁA�ے�I�Ȉӌ������āA���������I�Ǝv���l������Ǝv���܂����H������������A���邩������܂���B�ł����A�����Ƃ��Ă͎~�߂Ƃ����Ƃ����l�̂ق��������Ǝv���́B�ᔻ�I�Ȃ��Ƃ́A��Ђ̕��Ɍ����Ă��������B����������ƌ����āA�l�K�e�B�u�L�����y�[�������Ă����Ƃ��������͖����ł��B�����炭�l�����̈Ⴂ�́A���s���̂܂܂��Ǝv���̂ŁA����ł��̓x�̎��̔����͍Ō�Ƃ����Ă��������܂��B���炢�����܂��B

�����ԍ��F20864840

![]() 8�_

8�_

80D�̃��U�[�w�́A�v���t�F�b�V���i���Ȏg����������Ƃ����̓��C�t�X�^�C���̒��Ɉ��������ƂɎx������Ă���C�����܂��B

���C�t�X�^�C���̒��ɃJ���������l�ɂ́A���̌��R�~�͏d�v������Ȃ��Ǝv���܂��B�����܂Ŏg�p���B������80D�͈����J�����ł͂Ȃ��A������Ȃ��������B����ă��r���[�Ɉ����Ƃ���𓊍e����C�͂���܂���B���_�ł�����

����Ńj�R���̂ق��́A�����������ł��܂��B�X�y�b�N�Ŕ����ă}�l�[�Q�[���̌X���Ƃ����܂��B�L���m���̂ق���EOS���D���ɂȂ��悤�Ɠw�͂Ȋ������D�]���Ă���Ǝv���܂��B�l��EOS�̓X�g���b�v���t�����ɎO�p�����Ȃ��̂ŁA���㑼��EOS�̍w�������߂炤�̂ł����E�E

�����ԍ��F20865134

![]() 0�_

0�_

��a

���݂܂���B�ꐶ�����������悤�Ɠw�͂����̂ł����A�����肽���̂������ł��܂���B

�����ԍ��F20876193

![]() 9�_

9�_

���˂��܂��̂Q�O�P�R����

��������Ȃ��č\��Ȃ��Ǝv���܂���

�X���傳�u�����̋C�ɓ������l���ŁA�C�ɓ������@��������v�����̘b�ł�

���̎��̃R�����g���u�^�Ɏ邩�A�������v

������̕����A�������ɂ͑厖�ȋC�����܂�

�����ԍ��F20876204

![]() 4�_

4�_

�����I�ɃJ�����̓f�W�^���Ȃ̂ł܂��܂���������Ȃ�

�ŋ߂̃L���m���̌X���Ƃ��āA���o�����G���łĂ��邱�ƂɋC�ɓ���Ȃ�

�����ԍ��F20876206

![]() 0�_

0�_

���o����ĂȂ��҂̉摜���č݂�̂��ȁc

�eҰ���̕������ő�Ȃ菬�Ȃ艉�o����Ă�Ȃ����ȁc

�����ԍ��F20876230�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�ߍ��̃g���C���C�g�͋�C������ł��Ȃ����ߐԂ��Ȃ�ɂ����̂ŁA���̏o�O��̃}�W�b�N�A���[�I�ȉ摜��UP���܂�

�����ԍ��F20878510

![]() 0�_

0�_

�V�C�̂������ɍĂ����ѓ����w���A���N�w������D610�ŎB��܂����̂ʼn摜UP���܂��B

���j�I�ȃ����K���̑�^�w�ɂ͋t���ŎB��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł����A�摜�ҏW�ŋ�̐����o�Ă���ʂɘI�o�������ăV���h�[���グ�܂����B

�������t���T�C�Y�̃J�����A�����̎��͂��������ɂȂ�Ȃ��������̂ŋ����܂����B�K������RAW�ł̕ۑ��j���A���X���Ⴄ�Ǝv���܂����BAPS�̃J�����ł͋��Ȃ�悤�ɘI�o�������ĎB��A�ォ��摜�ҏW�ŃV���h�[���グ��̂���ł����B

������EOS�̃R�[�i�[�ŁA����EOS6D�ɂ��Ȃ��H�Ǝv���邩������Ȃ����A�UD�̓J�����̑������\����W���I�o�Ɉ�a���ƃt�@�C���_�[���엦�P�O�O���łȂ��_���o���ςŁA�����ł��j�R����D610��I�т܂����B�����K�̐F�����ۂ̐F�̈�ۂœ��ɉ��o����Ă��Ȃ��G�ł��B

�����ԍ��F20893860

![]() 0�_

0�_

�ȑO�UD�ŎB�������̂�UP���܂��B�W�OD�̃N�`�R�~�u�����x���\���܂����v������Ă��܂����A�Q�l�܂ł�

��ʓI�ɂ�APS�ŏ\���Ƃ�������ꂩ��W�OD���w�����܂������A�t���T�C�Y�Ȃ獂���x���\�������ׂ����Ƃ��Ȃ��Ǝv���̂ƁA�摜�̈��萫���Ⴄ�Ƃ����������m�F���܂����B�Y�t�摜�̃����Y��24-70f4�B�Ί_�̃f�B�e�B�[�����ǂ��Ǝv���܂��B�ꖇ�ꖇ�̊G��厖�ɂ���ꍇ�̓t���T�C�Y�ł��ˁI

�����ԍ��F20893886

![]() 0�_

0�_

D610���V�ł̎B�蒼���摜�A�Ȃ�ʼn�ʍ���̔w�i�̃r���̉𑜓x�A����ȂɒႢ��ł����ˁH�H�H

�W�OD�̉摜�ł͂�������͂�����ʂ��Ă�̂ɁE�E�E�B

�����ԍ��F20894294

![]() 6�_

6�_

��ʊE�[�x�̍����ᖳ���ł��傤���H

�����ԍ��F20894321

![]() 1�_

1�_

����Ƃ������Y���\�̍������͕Ѓ{�P�Ȃ̂��H

�����ԍ��F20894331

![]() 2�_

2�_

��ł������܂������A��͂��a�̋肽�������C�}�C�`�����ł��܂���B

�肽�����́A���L�ő��ᖳ���ł��傤���H

******************************************************

�ȑO�UD�ŎB�������̂�UP���܂��B�W�OD�̃N�`�R�~�u�����x���\�����܂����v�Ƃ͂������ꂽ���e�ɂȂ�܂����A�Q�l�܂ł�

��ʓI�ɂ�APS�ŏ\���ƌ����ĂW�OD���w�����܂������A�t���T�C�Y�͍����x���\���D��Ă��鎖�ƁA�摜�̈��萫���Ⴄ�����Ċm�F���܂����B�Y�t�摜�̃����Y��24-70f4�B�Ί_�̃f�B�e�B�[�����ǂ��Ǝv���܂��B�ꖇ�ꖇ�̊G��厖�ɂ���ꍇ�̓t���T�C�Y�ł��ˁI

�����ԍ��F20894357

![]() 1�_

1�_

�Y�t�摜�ɂ��āA��ʊE�[�x�̓����K�̌��������ɍ��킹�Ă��܂��BD610��24-85f3.5-4.5�̕��y�����Y�Ȃ̂ł��܂�𑜂͑_���Ă��܂���I���y�����Y�̊���ɗǂ��ʂ��Ă���Ǝv���܂��B�����͍ő�QL�T�C�Y�̃v�����g�̎ʐ^�ŗǂ�������Ƃ��Ă��܂����A�w�i�̃r�����C�ɂȂ�Ǝv���܂���ł����B

���������𑜂ǂ��̂������̂ł�����AEOS6D�����Y�L�b�g���C�y��������܂��A�t�@�C���_�[���엦100%�łȂ��̂ŁAD610���ŏI�I�l��������܂���B�j�R���̏ꍇ�͉𑜂�_���Ȃ�AF1.8�AF1.4�Ƒ����̃��C���i�b�v������P�œ_�����Y��������܂���I�j�R���̏ꍇ�͕��y�Ńt���T�C�Y��D610�L�b�g�̎ʂ�ł́A�t�@�C���_�[���엦�P�O�O����������Ă���̂́A�����Y�L�b�g�̉𑜊����痈�Ă���̂�������܂���B���{���łȂ�D610�̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�����͂ł�

�����ԍ��F20894372

![]() 0�_

0�_

���˂��܂��̂Q�O�P�R����

���̒ʂ�

�u��ʓI�ȗp�r�ł�APS�ŏ\���v �Ƃ��܂��ŕ������ӌ��͊ԈႢ�̂悤�ł��B

�����ԍ��F20894387

![]() 1�_

1�_

�����Ď��̍l���ł����A�m����apsc�ƃt���T�C�Y����ׂāA�����x�����̔�r���s���ƁA�Ⴂ�͂���Ǝv���܂����Aapsc ���m�ł��Ⴂ�͂���Ǝv���܂��B

�A���A���̈Ⴂ���C�ɂ���l�A���̈Ⴂ�ɔ�p�Ό��ʂ�������l�́A�ꕔ�̎ʐ^�}�j�A�����̓v���̕��̂݁A�ق�̈ꈬ��̐l���Ǝv���܂��B

�����̐l�͔�r�����Ȃ�����apsc �Ŗ������锤�ł����A�Ⴂ��F�����Ă��A�R�X�g�̖ʂŃt���T�C�Y�̍w�����S�O����l�������ł��傤�B

�J�����̑I�����ɂ́A���\�����ł͂Ȃ��A�R�X�g��d�����d�v�B

�K�������A���\���ǂ��J�������x�X�g�J�����łȂ����Ƃ����F���������B

�����ԍ��F20894447

![]() 3�_

3�_

�Y�t�摜�������ɍڂ��Ďv���܂����B

��ʊE�[�x�ł����ˁA����Ƃ������{�P�ł����ˁH

���������{�P�Ȃ�A24-85������ȃ����Y�Ƃ���̂���߂܂��B

�j�R���̓����Y�N�I���e�B�������Ǝv���Ă��܂��̂͊ȒP�ł����A�Y�t�摜�̔�ʑ̂�24-70f2.8�ł͑傰���H

�t���T�C�Y�̓C���[�W�T�[�N���̊W�Ń����Y�v���e�ՂłȂ��A���i���オ��̂��l�b�N�ł���

�ł����f�������̒l�i����D610�͂����J�����ł��BAPS�̂W�OD�̉��i�ɂ����������������ŁA���w���ł��܂�

�����ԍ��F20894509

![]() 0�_

0�_

�����{�P�́A�ǂ�ȃ����Y�ł����蓾�鎖�Ȃ̂ŁA�����Y�̕]����ς���K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂���B���܂��܊O�ꃌ���Y�������Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

��������A�n�Y���ɋC�Â��Ȃ��Ŏg���Ă����Ƃ�����A�����g�p�҂ɖ�肪����܂��ˁB�����x�e�X�g�ȑO�Ƀ����Y�̃e�X�g�����邱�Ƃ������߂��܂��B

�����͕ǂɐV�����ł��\���āA�O�r�ɃJ�������Z�b�g���ĎB��Ηǂ��ł��B

�����ԍ��F20894554

![]() 2�_

2�_

�e�W�Ȃ炿���Ɖ𑜂��������(��)�B

���͕��i�ł��e�W���炢�܂ł����i��Ȃ��ł���B

�܂�����ɋC�Â����ɏグ���Ⴄ���̔�r�ӌ��ł�����A������������œǂ����ǂ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F20894795

![]() 7�_

7�_

�j�R���̏ꍇ�A�L���m���ɔ��͂̉e�����o�ɂ����̂ōi���Ă������ł����A���ی��Ă���s���g�͈̔͂Ƃ͂���Ȃ��Ƃ������Ƃ�F8��

�����ԍ��F20894969

![]() 0�_

0�_

�����[�U�[�̐�

�̉����œǂ̂ł����A�\�j�[�̕����@��i�d�m�f�J�������j�̃V�F�A���傫���͉̂c�Ƃ��O�ꂵ�Č���̃��[�U�[�̏��ɑ����^��ŁA���[�U�[�ɓ{���āA���̌��ꂩ��̋������������t�B�[�h�o�b�N�������炾�����ł��B

��������ʂ̃R���V���[�}�[�Ƃ͊�炩�Ⴄ�Ƃ͎v���܂�������������������Ǝv���܂��B

����Ў��̂Ɍ����̂͂����Ǝv���܂��B�ł����A����ȕs���葽�������Ă���Ƃ���ŁA���_���L�߂�̂́A����͂��̎��_�Ńl�K�e�B�u�L�����y�[���Ȃ̂ł��B

������傫�ȊԈႢ���Ǝv���܂��B�ǂ�������u���[�J�[�ɓd�b�v���Ă��A���̏�ň���Ԃ����\��������Ǝv���܂��B

���̏�ł݂Ȃ���ɓǂ�ł������������t�F�A���Ǝv���܂����A���̌��Ɋ�Â��Ȃ��f�^�����Ȓ����Ƃ����̂͗ǂ��ǂ߂Ε�������̂ł��B�����Ĕ��_����\�Ȃ̂����i�̗ǂ����ł��B

���鐻�i�̂��錇�_�������Ō���ꂽ�ꍇ�A�����̌������������̕��������グ����[�J�[�������ɂȂ�܂��B�܂����Ђ����l�̑Ή��𔗂���̂ŁA����җ��v�ɂȂ�A���[�J�[�ɂ͔삵�ɂȂ�܂��B

�ߋ�����Ƃ��Ă̓\�j�[�̃��V�i����j�̌��R��̋����i�R���ɏオ��A���А��i�ɂ����l�̖�肪�I�����A�e�ЂƂ��Ή��𔗂�ꂽ�l�ł��B���̗l�ɉ��i�R���ɐ��i�ւ̋��A�ᔻ���������ގ��͏���҂ɂƂ��Ă��A�����チ�[�J�[�ɂƂ��Ă���ϗL�Ӌ`�Ȏ����ƌ�����Ǝv���܂��B

�ł�����A�ᔻ�A���������ɂ���A���ꂪ�t�قł����Ă����̌��Ɋ�Â������̌��t�ł��鎖���ƂĂ���ł���Ǝ��͎v���܂��B

�����ċq�ϐ��͉Ȋw�҂ł͖����̂Ŋ����ɂ͖����ɂ���A���������̗�Â��͕K�v�ł��傤�B

���[�J�[��i���ᔻ���ꂽ����ƌ����āA���̐��i�����p��������������Ă����ł͂���܂���B

�����ԍ��F20895548

![]() 5�_

5�_

���Ⴀ�j�R�����g���Ηǂ��Ǝv���܂����H

�����ԍ��F21054982�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���A���t�@�[������

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�j�R���̔ł͂��܂肢���Ԏ������҂ł��Ȃ��Ǝv���āI�H

�����ԍ��F21055071

![]() 0�_

0�_

���̂Â��͑��̃X����

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=21430504/?lid=myp_notice_comm#21444616

�����ԍ��F21445037

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 9000D EF-S18-135 IS USM �����Y�L�b�g

�����Y1000�o��1�p����Ȃ��������ȁB

�V�O�}���^��������150-600�o�Ƃ��g����960�o�����ɂȂ�B

2400����f���邩��g���~���O���������Ȃ����ȁB

�����ԍ��F20812771�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�œ_����135mm�i���Z216mm�j�Ȃ�d���Ȃ��ł��B

������S/S���������܂��H

�����ԍ��F20812825�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

����300mm�����Y�ł��̑傫���ł��B

�l����50mm�����Y�ł��B

���d�I�o�ł��B

�������̃V���b�^�[���x��

�ӊO�Ƒ����ł��B

����������B

�����ԍ��F20812839�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

250mm���Ƃ�����������Y��ɎB��܂���B

1���~��ł����A���������Y�B

���{�f�B��Kiss X6i�ł����B

�����ԍ��F20812885

![]() 4�_

4�_

��Wind of Hope����

��M�S�̋�����

�������냌�I��2����

��fuku������

�������݂��肪�Ƃ��������܂��B

������EF70-300mm F4-5.6 IS II USM���������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20812894

![]() 1�_

1�_

300mm�i���Z480mm�j�ł�����Ȃ����Ȃ��B

�e���R���t����1000mm�ɋ߂Â������Ƃ���B

MF�ɂȂ�Ǝv���܂����B

�V���b�^�[�X�s�[�h��1/500���炢����������Ȃ��B

�����ԍ��F20813037�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

400mm(���Z640mm)��600mm(���Z960mm)�ł��B

�g�p���������Y

400mm�� EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM

600mm�� TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD

�@

�@

�����ԍ��F20813119

![]() 1�_

1�_

�V�O�}100-400mm f5-6.3 dg os hsm�C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F20813281

![]() 0�_

0�_

����傫��

��

���m�ȖړI���L���

������Ƃ̖]���ł͖����o���܂���

P900�Ƃ��I�����ǂ��ł�

�����ԍ��F20813308�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�ȑO�AEF500 �ŎB�e���܂������ǂ���ł��������ł��ˁB�@�i�O�O�G

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20391603/ImageID=2630709/

1000mm�ʂł��傤�ǂ��������Ȃ�Ȃ����ȁH�B

�����ԍ��F20813352

![]() 1�_

1�_

���G���Y���O�O����

������炱������

���i�i�~�ƃ��[�}�̃p�p����

��gda_hisashi����

��������man����

�������݂��肪�Ƃ��������܂��B

�e���R���͔��������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20815035

![]() 0�_

0�_

�����x��Ȃ���A�����̓V�C���ǂ������̂ŎB���Ă݂܂����B

1���ڂ�300mm�ł��A�������ł����g���~���O����Ȃ��Ȃ��ǂ��𑜓x���Ǝv���܂��B

2���ڂ̓R���f�W�̖��@�i�H�jSX50HS�ł��B

���]���̐Î~�B�e�́A�R���f�W�̃p�t�H�[�}���X���[�Ȃ��ł���(;^_^A

�����ԍ��F20815366

![]() 1�_

1�_

�����肪�Ƃ��A���E����

5000mm�ɓ���܂��A����E�T�M�Ȃ猩�������ł��ˁI

�����ԍ��F20815429

![]() 1�_

1�_

���X���肪�Ƃ��������܂�(^^)

http://fujifilm.jp/business/broadcastcinema/lens/studio_field/ua107x8.4/specs.html

��

����Ƃ����w�]���[�Ŋ��Zf=7000mm�ȏ�ɂȂ�悤�ł��B

�����܂߂���ʐl�ɂ͔����܂���(^^;

(�Q�{�G�N�X�e���_�[�g�p��)

�����ԍ��F20815528�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����肪�Ƃ��A���E����

�Q��O�Ƀr�b�N��������̌��Ă��܂��܂����B�B�B

���iOPEN�̏�̏d��23.9kg�Ɉ��R�ł�(;�E�́E)

�����ԍ��F20815549

![]() 1�_

1�_

���X���肪�Ƃ��������܂�(^^)

�����Y�����ł��̂ŁA�O��2/3�^�J��������������ƁA

�����d���ł͘b�ɂȂ�܂��A

�L�^�������ʂ������肵�܂����A

���v1000���~�ȏォ���H

(�ȑO�̋L���ł́A�J���������Ő��S���~)

�����ԍ��F20817871�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

2017/04/15 19:16�i1�N�ȏ�O�j

���ł��ˁ`�@

�H�c�̔�s�@�闬���̍��ԂɎ��X�B�邱�Ƃ�����܂����A�莝���Ȃ�Ŗ{�i�I�Ȍ��B�e�Ƃ͌����܂���...

���N�����͌��n�ŏE�����̂��g���܂����B�@�O�O�@

�����ԍ��F20820040

![]() 3�_

3�_

�����̑傫������_���܂��傤�I�I

super moon

�����ԍ��F21693204

![]() 0�_

0�_

�f�W�^�����J���� > �j�R�� > D7500 �{�f�B

���Ȃ�A���̃X�y�b�N�H

�ǂ��܂ŃX-�p-�|���R�c�ɐ��艺�����H

�f�����悤�A���ꔄ��Ȃ��B

�V�^70-200��f2.8�������肾����A

���������Ă�̂ɂȁ`�B

D500�̃|���R�c�Œ��߂���Ă��H

�����ԍ��F20812471�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 22�_

22�_

�����ʑg�n�n�҂���

D500�����H

�����ԍ��F20812484

![]() 26�_

26�_

�c500�ƍ��킹�āA�|���R�c�ȃ|�C���g����������肢���܂��B

�����ԍ��F20812485

![]() 28�_

28�_

�����߂�D5�ł��ˁB

�����ԍ��F20812532

![]() 14�_

14�_

����ȏ�̐��\�����߂���A

�v���@��D5�ł��B

�����őË��o���邩��

�{�l����ł�?

�����ԍ��F20812664�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 14�_

14�_

�ǂ����킩���͎̂d���Ȃ���B

���S�҂�����B

�����ԍ��F20812757�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 33�_

33�_

�i���D500�����邩�炶��Ȃ��H

�o�����X�ł���B

�����ԍ��F20812971�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 11�_

11�_

D7500��D7200��D500�����[�J�[�����y�[�W�Ŕ�r���Ă݂��B

�݂�Ȃ���Ă���Ǝv�����ǁB

http://www.nikon-image.com/products/compare/?c=/slr/lineup

�c�O�ȂƂ���

�E�o�b�e���[�p�b�N�̕s�̗p

�ESD�X���b�g��UHS-�T��1��

�E�B�e�\�R�}���̒ቺ

���ꂪ�������AD500�̐��\�ɂ��Ȃ�߂�D7500�͈��|�I��D7200�������Ă���Ǝv�����ǁB

�����ԍ��F20813210

![]() 26�_

26�_

�ق��� D500 ���AD5 ���A���Ђ�I�ׂK���ɕ�܂�܂��B

�����Y���Ƃ�AF�s���g������ (�������̒��ׂĂ��珑����I �ƁA�c�b�R�~ ) �Ƃ��A�|�����ڂ��Ă��Ă��邵�B

���C���i�b�v�����A�n�܂�܂����B

�����D7000�Ԃ̎w�j�ƂȂ�1��ł��ˁB

���A���s���̎w�E�|�C���g�̗v�|�͂킩��܂��B

�c�O���b�vBP�p�~�Ƃ��Aetc�B�B�B

�����ԍ��F20813221�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�|���R�c��D500�ł͎g�����Ȃ��Ȃ��̂��ȁE�E�E

D500�ł͕�̎�������ł����ˁB

�����ԍ��F20813223

![]() 4�_

4�_

D7200�̐���i���ł����҂������X���A����������H����āA�e�X����ÂɌ����������Ƃ��Ă��鎞���ł��ˁB

���ۂ̎��ヌ�r���[�A�J�X�^�}�[���r���[�A���ȂǂŁA�]�����ǂ��o�邩�B

���Â�ɂ���A���ڋ@�̈�ł��B

�����ԍ��F20813291�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

�܂����@���o�ĂȂ������[�����[���͌����Ȃ��ł�������ŏ������b�g��100���N�g�h���̃��J�j�J���_�X�g�S���Ƃ��n�܂�������������܂��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F20813342�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

�l�I�ɂ�snap bridge��7000�V���[�Y�ŏ����ڂ��ꂽ�̂��������ł��BD90���甃���������l���Ă܂����A�^�ۗ��_�A�ނ���ۂ̕��������݂����ł��ˁA�A�A�B

�����ԍ��F20813376�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

���Ȃ�̕����l�K�e�B�u�Ȉӌ����o�Ă܂����������߂Ă�̂ł��傤���B

���z�̋@�\�ڂɂ����炢�����������炭�炢�̉��i�ɂȂ��ł��傤���ˁB

�c�O�ȂƂ���͂���܂����A�X�S�U�S�U�S�X����̂��������ʂ�ł���قLj����Ƃ͎v��Ȃ��ł���B

�f���@����o��܂Ŋy���݂ɑ҂������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20813398�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 14�_

14�_

��LECCEE����

���肪�Ƃ��������܂�(^^�U

����ȏ㋁�߂ĉ��i���オ��Ȃ�A�f����D500����������ł����(^_^;)

�����ԍ��F20813405�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

�����S�p�p��

D7200���n�߂͂���Ȋ����ł�����B

�����グ���c�O�ȕ����́A�����I�ɂ͎������̂ŁA��̓��r���[�ƒl���������������҂���D7200���g���܂��i�j

�����ԍ��F20813413�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 10�_

10�_

���X�S�U�S�U�S�X����

�m����D500�̗����ł݂����Ȋ����ɂȂ��Ă܂����A�����@�Ƃ��Č���Ηǂ������ł��ˁB

����7200��p�@�҂Ă�7200�����ɍs����500�ɉ����܂������A���ꂪ�Ȃ����7500��������������������܂���B(�������[�[�[(�G�E�́E))

�����J�����ɋ��������o���Ď��̂��Â�7000�g���Ă܂����A��ᓙ�m�F���Ċ��߂����ł��B

�����ԍ��F20813447�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

���X�S�U�S�U�S�X����

����9464649����̋�����ꂽ�c�O�ȕ����͓��ɋC�ɂȂ�Ȃ��ł�(^^)���ꂾ���̃X�y�b�N���AD500���100g�ȏ�y��➑̂ɋl�ߍ����́A�������͓I���Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F20813456�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 9�_

9�_

�m���ɂ�������ƌ������A7200�Ԃ���7500�Ԃ֔�Ԓ��̉��P�͂���Ă��Ȃ��C���v���܂��I

����i���Ȃ�A�����͑f����D7300�ł��ˁI(��)

�A��&AF�\�͂��܂߃t�@�C���_�[��O���b�v��������قǕς���Ă��Ȃ��C���v���܂��I(�����܂ł��z��)

10���~��Ȃ��Ɩl�������Ȃ�������f�l��D750�֍s�����Ⴄ�I(^_^�U

�����ԍ��F20813551�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 19�_

19�_

����3-4��������D500������

����1-2�N�҂���10���~��̂�҂�

�^������������7200�������H

�����ԍ��F20813612�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 7�_

7�_

1)����3-4���~������D500�w��

2)����2-3�N�҂���10���~���Ă���w��

3)����������D7200���w��

1)��3)�ł���B

�Â��Ƃ���A�ʂ�����Ȃ�1)

�s�v�Ȃ�3)

�������J�����v��Ȃ��Ȃ�2)

�����ԍ��F20813624�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

�P�̂Ō�����ǂ��J��������Ȃ��ł����B

���ꂩ��{�i�I�ɃJ������낤���Ă�����҂ɂ͔����Ǝv���܂��B

��p�@���̊i���̂ƃl�b�g�ő����l�́A���Џ���Ȏ�����NIKKOR�����Y�ł���l�������Ă��������B

��������j�R�����]�T���ł��A���������l�ɋ����J�������o���Ă���邱�Ƃł��傤�B

�L���m���Ƃ̍��͊J������A�\�j�[��M���Ƃ����~���[���X�w�c�����Ȃ�̒ǂ��グ�������Ă��܂��B

�����Y�ł͐��ɃV�O�}�ɔ����ꂽ�B

�J�������Ƃ��̂��̂����ڂވ���B

���̃j�R���ɕK�v�Ȃ̂́u���L���w�ɔ����J�����v�Ȃ̂ł��B

�����ԍ��F20814281�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 21�_

21�_

D750���o���������Ȃ�@����܂��������ł͍��]���ł��B

D7500�͉��i�����Ȃ�Ă���̕]�����Ǝv���܂��B

D7200�͗ǂ��@�̂Ȃ̂ŁAEXPEED 5��AWB�Ȃǃ\�t�g�ʂ����o�[�W�����A�b�v�����Ă����Ɗ������̂ł����B

�����ԍ��F20826220

![]() 5�_

5�_

����������

��D7200�͗ǂ��@�̂Ȃ̂ŁAEXPEED 5��AWB�Ȃǃ\�t�g�ʂ����o�[�W�����A�b�v�����Ă����Ɗ������̂ł����B

�����������v���܂��B

����D7200�̃Z���T�[�������\�ł������Ƃ��āA�P����EXPEED5��ς�ō����x�ϐ��Ȃǂ��A�b�v����̂ł���ł��ˁB

���������āA���̃Z���T�[��EXPEED5���ڂ��邱�Ƃ��s�\�������̂��Ȃ��E�E�E�B

D5500�̃Z���T�[�ł������̂ł����ǁA�����EXPEED5���ڂ��邾���ō����x�ϐ����A�b�v�ł���̂Ȃ�A��������̂����ƂӂƎv���܂����B

�t�ɉ\�ł�������A������B�������̂����H

��悤�ɁA���̉��i�Ō��邩��s�����o�邾���ŁA10���~���Ă����疼�@���Č����邩���ł��ˁB

�����ԍ��F20826254

![]() 7�_

7�_

�@�������߂Ă��邩�ł���???

�܂��A���������O�Ȃ̂ł͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ�����

D7500�ŕ�����Ȃ��̂Ȃ� D500��

�\�Z�s���Ȃ�ɏ�����D7200�ւ����悢�̂ł�???

���́AD7500�͘A�ʁA�����x���������߂Ă����̂Ŕ������Ǝv�����ǁB

W�X���b�g�A�c�O���͕K�v�����Ǝv�����ǁB

D500���[�U�[���猾�킹�Ă��炤��

D500�́ADX�@�Ƃ��Ă͑����傫���ł���

(FX�@�ƕ��p���Ă���̂ŏd���͋C�ɂȂ�Ȃ�)

�t�H�[�J�X�̐H���t���A-4EV�ł�AF�A�����x�������C�ɓ����Ă��܂��B

���̈Ӗ��ł��AD7500�ɂ͋���������܂��B

�����ԍ��F20883548

![]() 0�_

0�_

���Ȃ��ɂ��Ƃ������

�t���T�C�Y��D500�������Ă����邩�猾���邱�Ƃ̂悤�ȋC�����܂�(^^�U

���t�H�[�J�X�̐H���t���A-4EV�ł�AF�A�����x�������C�ɓ����Ă��܂��B

��������Ԃ̖�肾�Ǝv���܂��B

�����x�����́A�������x�ł̉摜�����Ƃ������Ƃ�EXPEED5�ɂȂ��Ă���̂�D500�ɋ߂��̂��Ƃ͎v���܂��B

���r���[���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ł����AD500��D7500�Ƃ̌���I�ȈႢ�̓I�[�g�t�H�[�J�X�Z���T�[���W���[���̈Ⴂ��������E�E�E�B

D7500��D7200�Ɠ����I�[�g�t�H�[�J�X�Z���T�[���W���[�����g���Ă��邱�ƂŁA-4EV�͎�������Ă���܂���B

�t�H�[�J�X�̐H���t����D7200���x��������AD7200�ł�����Ȃ��H�ƂȂ邩���ł��B

���������āA�t�H�[�J�X�̐H���t�����Ï��ł�AF���\��D7200�͗D�G�ł�����B

�J��Ԃ��܂����A���r���[���Ȃ��Ɣ��f�t���Ȃ��ł����ǂˁB

��͘A�ʐ��\�����߂�l�������܂ł���̂��ł��ˁB

D500�̓t���b�O�V�b�v���f���ł��̂Ŕ�ׂ�̂����Ȃ��炢�ł����ǁAD7500�͊��S��D500���ӎ���������Ă܂�����(^_^;)

�ɂ��@��ɂȂ�Ȃ�������̂ł���(^_^;)(^_^;)

�����ԍ��F20885646

![]() 4�_

4�_

�X�}�[�g�t�H���E�g�ѓd�b > SONY > Xperia X Compact SO-02J docomo

Z3Compact��Z5Compact���g���Ă��܂������A���XCompact�ɋ@��ς��܂����B

�W���C���X�g�[������Ă���J�����A�v���ł����A�^�b�`�B�e�@�\�������Â炭�Ȃ��Ă��Ȣf���Ă��܂��B

����܂ł̓^�b�`�t�H�[�J�X���^�b�`�B�e�Ńe�[�u���t�H�g�Ȃǂ����Ă��܂������A���@��ł͗����̋@�\���g���܂���B

�^�b�`�B�e��I������Ǝ����I�ɒ����Ƀt�H�[�J�X�������d�l�ɕύX����Ă��܂��E�E�E���I�ɂ͑މ��ł��B

�������������t�H�[�J�X���x�������Ȃ��Ă���̂ɁA���Ƃ����e���Ȏd�l�ɃK�b�J���ł��B

���o�Ŏ��m�̎d�l�ł�����X�~�}�Z���B

![]() 4�_

4�_

�@��ϑO�Ƀz�b�g���b�N�Ŋm�F�o����͈͓��ł���ˁB

�����ԍ��F20812803�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 6�_

6�_

���ȃ��X�ł��B

������܂ł̓^�b�`�t�H�[�J�X���^�b�`�B�e�Ńe�[�u���t�H�g�Ȃǂ����Ă��܂������A���@��ł͗����̋@�\���g���܂���B

��)����܂ł̓^�b�`�t�H�[�J�X���^�b�`�B�e�Ńe�[�u���t�H�g�Ȃǂ��B�e���Ă��܂������A���@��ł͗����̋@�\�������Ɏg���܂���B

���j�R�j�RK����

�j�R�j�RK����͂����X�܂Ŏ��Ԃ������Ă�������ƔO����Ɋe�A�v���܂Ŋm�F�����̂ł��傤���H

���͂����z�b�g���b�N�ł͎����������⑀�슴�Ȃǂ��������x�����G��Ȃ����爫�������̂�������܂���ˁB

���@��ł͂��̂悤�ȃJ�����̎d�l���Ƃ������Ƃ͒m��܂���ł����̂ŁA���m�̎d�l�Ȃ玄�̒����s���ł��B

�����ԍ��F20813075

![]() 4�_

4�_

���܂��ˁA���Ȃ��Ă��J�����A�����̃C���z�������Č�������A�t���Z�O�g��Ȃ��Ă��n��ݒ�Ƃ������Ⴂ�܂����A�܂����̑�XZ�Acompact���C���z���u���Ă���܂����ǎ����̎g���܂����ǁA�m�F���邽�߂̃z�b�g���b�N�ł���ˁB

�����ԍ��F20814358�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�uCameringo�v�Ȃǂ̃J�����A�v���ł̓_���Ȃ̂ł��傤���H https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perracolabs.cpd

�����ԍ��F20814560�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

����͗]�v�Ȏ���������܂��AZ3�AZ3c�X���傳���Z3c���g���Ƃ̎��ł����AZ3�AZ3c�������f�����ʐ^�Ńs���N���ۂ��Ȃ���Ď�����܂�������悯���J�����͊m�F���܂��ˁB

�����ԍ��F20815003�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

����l���C�ɂȂ��Ă܂����B

Z1f����̋@��ςł������A�܂����o���Ȃ��Ȃ�Ƃ́c

�\�t�g�E�F�A�A�b�v�f�[�g�ŏo����悤�ɂȂ�Ȃ��ł�����〜�H

�����ԍ��F20815120�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

���j�R�j�RK����

������̏������݂Ȃǂœ��ɖ��ɂȂ��Ă��Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA�J�����d�l�܂ōׂ������ׂ܂���ł����B

�Ȃ��{�X���́A��L�ƃA�b�v�f�[�g�ʼn��P����邱�Ƃ����҂��ď�������ł���܂��B

��dolce4me����

�C���t�H���[�V�����Z���^�[�̕����A�ň��͕ʂ̃A�v�����g���Ă��������Ƃ̂��Ƃł����B

���͂��̕W���A�v�����g������Ă���̂ł��̂܂g������ł��B

�ȑO�����ԑ����܂����A�^�b�`�t�H�[�J�X�Ńt�H�[�J�X�ʒu�����߂ăV���b�^�[�{�^���������Ύg�p��͖��Ȃ��̂ŁB

�����N�O�̏���������

z1f�A�����g���Ă��܂����B�J�������\�͏オ���Ă��邾���Ɏc�O�Ȏd�l�ύX�ł���ˁB

�����̐ݒ�⑀�삪�Ԉ���Ă���̂��Ǝv���A�{���̓C���t�H���[�V�����Z���^�[�Ŋm�F�ς݂ł��B

�Ή����ꂽ�����A�������Ȏd�l�ύX�ł���ˁ`�֘A�����ɕグ�Ƃ��܂��Ƃ���������Ă��܂����B

�����ԍ��F20815225

![]() 1�_

1�_

compact��docomo�����ł����A�܂��ŋ�SONY���X�}�z�J�o�[���Ŋ撣���Ă�w�͂͑O���͂��Ă���ۂ��̂ʼn��P����Ηǂ��ł��ˁA�P�N�ɂP�@��ŗǂ����犮���x��D�悵�Ăق����ł��ˁB

�����ԍ��F20815463�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�Q�[���@�{�� > �C�V�� > Nintendo Switch

�����e�Ȃ̂ł�����Ȃ��Ƃ��낪���X����Ǝv���܂�����낵�����肢�������܂��B

�����q�̍��i�j���ɃX�C�b�`���j���e���h�[�X�g�A�ōw�����܂����B

�����ݒ肪�I���ʔ̓X�ōw�������[���_�̓`�����Q�[���X���b�g�ɓ���ăQ�[�������悤�Ƃ����Ƃ���Q�[���J�[�h���F�����܂���ł����B

�\�t�g�̕s�ǂƎv�����̂ōw�������X�Ń\�t�g���������Ă��炢�ēx�`�������W���܂������F�����܂���ł����B

������߂ĉ����q�ɐG��Ȃ��悤�ɂƌ����Ĕ��ɂ��܂��C���ɏo�����Ƃɂ��܂����B

�I�����C���ŏC���˗����āA1�~�ȏ�̔�p��������ꍇ�A���̍��ڂɃ`�F�b�N���ĔC�V���ɑ���܂����B

�C�V������Q�[���J�[�h�F����̔j���ɂ��4500�~������ƃ��[���������̂ŁA�����s�ǂŏC�������������̂����������Ǝv�����̂ŔC�V���ɓd�b���ڍׂ�₢�l�߂����A�o���Ɍ̏Ⴗ��͂��̂Ȃ��ӏ��̔j���ŏ����s�ǂ̑ΏۊO�Ȃ̂ŏC����p��������ƌ����܂����B

�[���������Ȃ������̂ł����������ׂĂ��炦�Ȃ����T�|�[�g�ɂ��肢���Ă��̓��͓d�b���܂����B

�����q�ɉ����m��Ȃ��������Ă݂�ƁA���������Ȃ��Ȃ����゠����߂��ꂸ�ɉ�����Q�[���J�[�h���X���b�g�ɏo�����ꂵ�ĉ������ƌ����܂����B

�m���Ɏ������Q�[����F�����Ȃ������s�ǂ͊m�F���Ă܂����A�����q�������������̂������Ȃ̂ŏ����s�ǑΉ��̏C���͂�����߂܂����B

���������݂����ȃo�J�ȍs�ׂ�����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂����A�����s�ǂ̑Ώ��ԈႦ��ƏC����p���������̎Q�l�ɂȂ邩�Ǝv�������܂����B

�Ȃ��Ȃ��Ə����A�˂Đ\�������܂���B

�����ԍ��F20812323�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

>������Q�[���J�[�h���X���b�g�ɏo�����ꂵ�ĉ�����

����艽����o�����ꂷ��@�\�ł́H

�����ԍ��F20812362

![]() 7�_

7�_

��cymere2000����

�w�E���肪�Ƃ��������܂��B

�T�|�[�g�Ƀ\�t�g�t�ɂ��Ė��������ꂽ��Ȃ����ƌ����܂����B

����Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��Ǝv���ł����������q�ɘA���Ƃ�Ȃ��̂łȂ�Ƃ������܂���ł����B

�����ԍ��F20812398�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�����q�ɂ͂��킢�������Ȏ��ɂȂ�܂����ˁB

��l���䖝���邵���Ȃ��悤�ł��ˁB

�����ԍ��F20812942�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�����q�������������ꂩ�͕�����܂��A���w�����炢�܂łȂ�Q�[����肽���Ɏ����ɂ��낢��ȕ��@�ŋ����ɏo�����ꓙ�����Ă��܂���������܂���ˁB

���[�J�[�������܂ŋ��C�Ō�������ɂ͓����ɕs���R�ȏ��Ȃ��n�b�L���ƔF�߂�ꂽ����Ȃ̂�������܂���B

�����q����������͂����̎������������ƌ��߂������������̂Ő����ɘb�����̂�������܂���B

�����������ŏo�����ꂵ�Ă����̂Ȃ�u�i���߂Ɏ������ȊO�̕��@�Łj�������Ă��Ȃ��v�ƌ����Ǝv���܂��B

�܂��A�{���̂Ƃ���͕�����܂��B

�����s�ǑΉ��͌���ێ��ԕi�������ŁA�����Ŗ{�̂�����A�����������肵���ꍇ�͕ۏ̑ΏۊO�ƂȂ邱�Ƃ����R�ł��̂ō���͎d���Ȃ��Ƃ��v���܂��B

�\�t�g�̕��������ȗ͓����������Ă��Č̏Ⴕ�Ă��Ȃ���Ηǂ��ł����E�E�E�B

��C�̓łł������C�����I������瑶���ɃQ�[�����y����ł��������B

�����ԍ��F20813063

![]() 6�_

6�_

��JUNJUN.JP����

�����ł��ˁB�F�X���G�Ȏv���͂���܂�����l���䖝����̂���Ԃł��ˁB���肪�Ƃ��������܂��B

���V����

�����q�̍��Z���i�j���ɍw��������ł����A��Ԗ����ꒃ����N��������Ȃ��ł��ˁB

�T�|�[�g�����ɂ���ȏ������Ȃ��̂ŁA�C�V���Ɉ�̔Ȃ��܂Ō���ꂽ�̂ŁB

�͂₭�C�����I��炵�ĉ����q�ɓ͂������Ǝv���܂��B

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F20813260�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�������Ȃ�����ʕ����ŏC���ɏo�����ۓ�����O�̂悤�ɖ����C���������̂ŁA���炭�����q��������܂�����ł��傤�Ȃ��B

�܂�4000�~���x�ōς�ŗǂ������ł��ˁB

������@�ɖ���������悤�Ȑ��i������Ƃ����ł��ˁA�܂������q����ɔ��邩�ǂ����͕�����Ȃ��ł����B

�����ԍ��F20813534�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��shantott����

���܂薳�����鐫�i�ł͂Ȃ���ł����A������������o�����Ȃ����ƐF�X������������������Ȃ��ł��B

�����v���Ɠ{��Ȃ��Ă��������P�[�X�������ƒ��ӂ��Ă݂܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F20814448�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

DS��RDS�͂��̓_�̃T�|�[�g���_�Ή����ƈꎞ���Ă͂₳��Ă�����ł����ǂˁB�q���p�Q�[���Ȃ���q�������ʂɈ����Ă��ĉi�Ⴆ���܂ɉƂ̏��ɗ��Ƃ��Ȃǁj���炢��������I���`���Ƃ��Ă��������Ƃ������炢�̍�荞�݂����Ă�����ł���ˁB����Switch�͂����������S�Ȏq�������I���`���H������O�ꂽ�̂ŁA➑̂̂ق����Ƃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�����ԍ��F20814744

![]() 2�_

2�_

��roadarajin����

�C�V���̃Q�[���@�͑����������Ă����Ȃ����S��������܂����ˁB

�Q�[���@�̒��ŕ���Ȃ�̂̓Q�[���L���[�u�ƌ���ꂽ�ʂŁB

���̃Q�[���@�͕��G���ƃR�X�g�_�E���ׁ̈A��舵�����݂̂����ɂ����Ȃ����ł��ˁB

�����ԍ��F20815266�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

������ > �}�c�_ > �f�~�I 2014�N���f��

�O���82,000km���s�ŁC�G���W���g���u�����������܂������C86,000km�ł܂������g���u�����Ĕ����܂����B

�O��̃����N

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000692529/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#20675911

������I�C����G���W���x�����Ȃǂ��_�����C�A�N�Z����ł��Ԃ��i�܂Ȃ��Ǐ�B

�O�l�C�������ቺ���ăt�F�[���Z�[�t�����������Ǝv���܂��B

�ŋ߂̐�����

82,000km���@�i�I�C���|���v�����j

85,000km�X�p�i�}�[�N���_�������̂ŁC�������ƃI�C���E�G�������g����

86,000km���s�s�\

�f�B�[���[�Ɂu�ǂ��Ȃ��ĂB�C���~�X����B�v�ƕ������������C�u���Ȃ��Ƃ킩��܂���B�I�C���|���v�������Čx�����͏����Ă��ł���B�v���ƁB������B

JAF�Ƀf�B�[���[�܂�100km�ȏ�^��ł�������B

�ق�Ɣ����B

![]() 85�_

85�_

�O��̃g���u���ɂ��č��y��ʏȂ̕s����ɐ\�������̂ɂ܂��f�ڂ���Ă��Ȃ��ȁB

�R�������H

�f�~�IXD�̕s���������

http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/opn/search.html?selCarTp=1&lstCarNo=1410&txtFrDat=2014%2F11%2F01&txtToDat=9999%2F12%2F31&txtNamNm=%E3%83%87%E3%83%9F%E3%82%AA&txtMdlNm=&txtEgmNm=S5&chkDevCd=

�����ԍ��F20812266

![]() 46�_

46�_

����C�ً}���@�������̂ŁC����ԁi���Ԃ�XD Touring L Package�j����ԂɂȂ����B

����Ă݂�ƁC�����������B

�G���W�����y�₩�ɉ�邵�C�V�t�g�A�b�v���X���[�X�B

�T�X�y���V���������Ȃ₩�B

�����Ԃ��B

�Ԍ��̂���ɂ�100,000�����ɋ߂��Ǝv���̂ŁC�V���b�N���������悤�Ǝv���B

�����ԍ��F20812301

![]() 43�_

43�_

�f�B�[���[����d�b���������B

�����{�Ђ���Z�p�҂�����ƁB

�V�i�̃G���W���ɍڂ������āC����͖̂{�ЂɎ����ċA�����炢���̂ɁB

�����ԍ��F20812324

![]() 56�_

56�_

�H�H�H

�l�I�ȃu���O���ŁE�E�E

�����D�Ƃ�肠���ĉ������B

�����ԍ��F20812333

![]() 120�_

120�_

�����ۂ�����̂����������Ƃ���ł��B

���炵�܂����B

�H�H�H�͉������������́H�Ƃ����Ӗ��Ǝv���܂����C�u�����^�f�~�IXD�̃G���W���̑ϋv���ɂ��ċ^��������Ă���v�Ƃ������Ƃ��������������̂ł��B

�����ԍ��F20812409

![]() 56�_

56�_

�r���o�߂͊��Ƃǂ��ł��ǂ��̂ŁA���ʂ�����������ł��������B

�����ԍ��F20812431

![]() 65�_

65�_

�}�c�_�̃G���W���s���̓t�@�~���A�̎��ォ�畁�ʂ̂���

�A�C�h�����O�s����

�M���Œ�܂����r�[�ɃG���X�g�i�Ďn���㕁�ʂɑ��s�j

���s���̃m�b�L���O�i�K�N�K�N�j

���ꂪ�}�c�_�E�E�E

�����ԍ��F20812448

![]() 76�_

76�_

����ł����Ԃ̕]����5�ȂˁB

�����ԍ��F20812908

![]() 29�_

29�_

���K���_�����m����

���̓}�c�_�̃N���[���f�B�[�[���͍\���I�Ɍ��ׂ������Ă�l�ȋC�����āA�ŏI�I�Ƀf�~�I�̃K�\�����Ԃɂ��܂����B

�~�i�g�����Ԃ̃u���O�ɂ�����l�ɁA���k��𗎂Ƃ��āA�ቷ�ŔR�Ă����āAPM���C���e�[�N���ɖ߂��@�\�͖���������Ǝv���܂��B

��x�A�V�����_�[�w�b�h���O���āA�C���e�[�N���̔��̑͐Ϗ��m�F���ꂽ�����ǂ��Ǝv���܂��B

�}�c�_���A�N���[���f�B�[�[���Ԃ��A5�N5���L���ۏŔ̔����Ă�Ȃ�A8���L���͋ɘ_����A�ۏؑΏۂ���O��Ă�Ǝv���܂��B

5���L���ȑO����Ǐo�n�߂Ă��邩��A���r�������Ă���ƌ������c�_���������Ȃ������̂ŁA�f�B�[�[���Ԃ͒��߂܂����B

�N���[���f�B�[�[���Ԃ́A�l�i�̕t�����ɓ]�����邵���Ȃ��Ԃł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�d�r�̎������͂����肵�Ȃ�HV�ԂƓ����l�ȃ��X�N��������Ԃ̗l�ȋC�����܂��B

�����ԍ��F20812915

![]() 79�_

79�_

��samsam2705����

�H�H�H

�X���傳��̉ߋ��X�����܂������Ǎ���̃g���u���̓I�C������̃g���u�����ۂ��āA���͊W�Ȃ��̂ł́c�H(�������n�b�L�����ĂȂ��݂����Ȃ̂őS�����W�Ƃ͌����܂���)

���Ɨ�̃~�i�g�����Ԃ������H�̃u���O�ɉe������Ă���͑����݂����ł����ǁA1.5D�͎�ɔr�C���̔���肪���R�[���̌����ɂȂ����̂ňꏏ�ɂ����Ⴄ�̂��ǂ����ȁc

�܂��A���̃~�i�g�����Ԃ̃u���O���ǂ����Ă��C�ɂȂ��Ďd���Ȃ����̓X�J�CD�Ɍ��炸�f�B�[�[���G���W�����ڎԂ̍w���͂��Ȃ��ق����������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20813018�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 49�_

49�_

��GT�four����

�������ނ��Ȃ�ł����A�C���e�[�N���̋z�C�������āA(���m�ɂ͂���������Ƃ͂��ĂȂ��l�ł���)�ň��G���X�g����Ƃ������R�[�����o�Ă��鎖�ƁA

���f�_�����̏�����ሳ�k���ɋ��߂����ɁA�F�X���������Ă�l�Ɏv���̂́A���R�Ȋ��z���Ǝv���܂��B

�v�́A�D�������ł�����A�����͐l���ꂼ��ŗǂ��Ǝv���܂��B

���I�ɂ͍w����5�N����A�`���C��肪�����錩���݂������̂ŁA��Ԗ��̋N�������ȏ�����g�p���������X�N���ĂԂ̂��A�O�������R�ł��B

�g������ɐ������|����E�����g�p�@�����߂���̂��@���ȕ����Ǝv��������ł��B

����ƁA�}�c�_�̕ۏ�5�N5���L�����Ƃ����̂��A�O�������R�ł��B

�F����A���ꂼ��̔��f���Ȃ���A�ǂ��̂��Ǝv���܂��B

���K���_�����m���A����I�ɕs����N�����Ă���l�Ȃ̂ŁA�{���̏��̌�����m�肽���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20813230

![]() 34�_

34�_

>�~�i�g�����Ԃ̃u���O�ɂ�����l�ɁA���k��𗎂Ƃ��āA�ቷ�ŔR�Ă����āAPM���C���e�[�N���ɖ߂��@�\�͖���������Ǝv���܂��B

EGR�i�r�C�ďz�j��ے肷��Ƃ́A�S�Ẵf�B�[�[���G���W����ے肵�Ă��܂��ˁB

�������~�i�g�����Ԏ��̂��u���Ђ̃f�B�[�[���G���W�������l�v�ƌ����Ă���̂ɁA����͖����B

�����ԍ��F20813411

![]() 39�_

39�_

��on the willow����

�S�Ẵf�B�[�[���G���W�����C���e�[�N���ɔr�C�������Ă����Ă�͓̂����ƋL�q����Ă��鎖�͒m���Ă��܂��B

�R�ď������Ⴄ�����ǂ���邩�́A�l���ꂼ��ł��傤�B

���́A�^��Ɏv�����̂ŁA�N���[���f�B�[�[���Ԃ͒��߂��ƋL�q���������ł��B

�D�������ł�����B

�����ԍ��F20813526

![]() 27�_

27�_

��samsam2705����

�}�c�_�̕ۏ�5�N5���L��

����͖{���ł����H

�G���W����5�N10���L�������ʂł����ǁB

�����ԍ��F20813650�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 27�_

27�_

��Nonkinaotoko����

���݂܂���A����o���̋L���ŏ����Ă��̂ŁA5�N�͂����Ă邯�ǁA5���L���͕s�m���ł��B

�����������l�ł�����A���߂�Ȃ����B

�����ԍ��F20813810

![]() 9�_

9�_

��Nonkinaotoko����

�l�b�g�Ńf�~�I�̕ۏ�������A���ʕۏA5�N��10���L���ł����B

���炵�܂����B

���K���_�����m����

���l�Ɏ��炵�܂����B

�����ԍ��F20813824

![]() 14�_

14�_

�D�����������牽�������Ă������Ƃ����̂͊ԈႢ�ł��B

>���f�_�����̏�����ሳ�k���ɋ��߂����ɁA�F�X���������Ă�

�EEGR�i�p���ďz�j���̂͂�����ʓI�ȋZ�p

�E2.2D ��14�͈�������Ă��邪�A�ǂ̃f�B�[�[���G���W�����ሳ�k��ɂȂ��Ă���̂͋Z�p�I�g�����h

�E����̕s������̔�����ሳ�k����N���Ƃ��闝�R�Ȃ�

�E�~�i�g�����Ԃ�EGR�n�ɔ����͐ς���̂̓f�B�[�[���G���W���ł͈�ʓI�ƌ��y

����ł����������Ă��邷�闝�R�͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���H

����ł͒P�Ȃ�v�����݂ł���B

�����͖ϑz��������ł͂���܂���B

�����ԍ��F20813919

![]() 35�_

35�_

�܂����_��ł����`

�����ԍ��F20813926�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 25�_

25�_

���K���_�����m����

���������A�����s�Ԃ́A�p�[�V�����G���W���������K�{�ȏ����B

����߂��āA�G���W�����ߖ��グ��͓̂��R�B

����\���G���W�����������鎖�����߂��B

�����ԍ��F20813957�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

���i*߄D߁j����

���݂܂���B���ʂȋc�_���N�������l�ł��B�s�p�ӂȏ������݂������݂����ł��B

��on the willow����

���������Ă��ǂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���AEGR���́A���ɐ��䂪����Z�p�ł��鎖�͕�����܂����B

��ʓI�ȋZ�p�ł���A�\���ɓd�q���䂳��Ă���ƍl������́A���̗l�ɍl������Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���_���������ŏ�������ł�����܂��A

�����g�̒m���ɍ��v���ĂȂ����n�҂�����Ȏ��������Ă�Ƌ�Ȃ�A

����͂���ł��̗l�Ɏw�E���Ē����āA����ŏI���ɂ���A�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���̐�͂���Ӗ��A���݂��ɃX���[���鎖���Ǝv���܂��B�I���ɂ��܂��傤�B

�����ԍ��F20814026

![]() 31�_

31�_

>�N���[���f�B�[�[���͍\���I�Ɍ��ׂ������Ă�l�ȋC������

>���k��𗎂Ƃ��āA�ቷ�ŔR�Ă����āAPM���C���e�[�N���ɖ߂��@�\�͖���������

�d�˂Č����܂����A���k��𗎂Ƃ����̂́u�]���G���W����蔁�̔��������炷���߁v�ł�����܂��B

�����EGR�̓f�B�[�[���G���W���Ɉ�ʓI�ɗp������Z�p�ł�����A���ɖ���������̂ł��傤���H

�Ȃ�̍������Ȃ��A�v�����݂Łu�\���I�Ɍ��ׂ������Ă���l�ȋC�����Ă���v�Ƃ������Ƃł��傤���H

�����ԍ��F20814087

![]() 32�_

32�_

�������N�x�f�~�IXD-T������Ă܂��āA

2�N��ł�������7��km�Ȃ̂ő����s���ȁB

�D�����^�]�����Ă����ł͂Ȃ��Ǝv���܂����i���j

���Ɍ̏�͂���܂���ł����B

�X����l�̂͂���܂ʼn��x���̏Ⴊ�������Ă܂����A

�̍��ƌ����͈͂��ăI�[�i�[�Ƃ��Ă�

���Ȃ�h���ł��ˁA�S�����@�����܂��B

�����ԍ��F20814228�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 30�_

30�_

����������Ă���o��g���u���͐����A�g�p�ߒ��ɂ���đ傫���Ⴂ�܂��B

�V�Ԃ̌^���F���^����̂Ɋe��̎������ʂ��K�v�Ƃ��܂����S�ĐV�Ԏ��̐��l�B

�G���h���[�U�[�l���g���o���Ă���̘b�͉�����������y��ʏȂ��ٔF��Ԃł��B

�f�B�[�[���G���W���̔r�o�K�X�Ҍ����u�iEGR�j�͖{���Ȃ�o�l�t�B���^�[��ʉ߂���

�r�C�K�X��߂��̂����z���̗��z�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�ł����A�R�X�g�ʂ̊W�Ȃ̂��߂��r�C�K�X�̗��ʃR���g���[��������̂�

������܂��r�C�K�X���o�������̏��Ŗ߂��Ă��܂��B

����͎s�̂���Ă���قڑS�Ẵf�B�[�[���G���W���������������Ă���̂�

�g�p�ߒ��ɂ�钘�������\�ቺ�͔������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

���_�������A

����I�ɃC���e�[�N�}�j�z�[���h���𐴑|�ł��郁���e�i���X���o������Ŗ�����

�i���p���g�p�͓���̂ł͖������Ɗ����܂��ˁB

�����ԍ��F20814854

![]() 13�_

13�_

���ł����K���Ȃ��Ƃ������̂��낤�B�i��������̂��ʓ|�j

>�r�C�K�X���o�������̏��Ŗ߂��Ă��܂��B

SKYACTIV-D 1.5 ��EGR�ɓ�n������ADPF��̔r�K�X���߂��Ă��܂���B

>�s�̂���Ă���قڑS�Ẵf�B�[�[���G���W���������������Ă���̂�

>�g�p�ߒ��ɂ�钘�������\�ቺ�͔������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B

�s�̂���Ă���قڑS�Ẵf�B�[�[���G���W���͒��������\�ቺ���N�����Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B

���������Ȃ�V�Ԕ̔�������50%�ɒB����EU�ł́A�����s��f�B�[�[���Ԃł����ς��ɂȂ��Ă���͂��B

������F�������Ƃ���ł��ˁB

�����ԍ��F20815017

![]() 24�_

24�_

�܂��f�~�I��2�n����EGR�̌��ł����A���͂Q�C�Q�̃G���W���̐��������EGR�N�[���[�ʉ߂�1�n����

EGR�N�[���[����1�n���̍��v2�n���݂̂Ɨ��������Ă����̂�DPF�ʉߌ�̖߂肪�L��̂͒m��܂���ł����B

(�f�~�I�N���X�̉��i�т�DPF��̖߂����o����Ȃ�đf���炵�����ł��B)

�Ȃ̂ɉ���EGR�̋N������G���W���g���u���������̂ł��傤���H�H�s�v�c�Ŏd�����L��܂���ˁB

EGR�������ƌ�����G���W���̐��\�ቺ�̌��ł����s���ƌ����܂��Ă��G���W����~����ł͖���

�A�C�h�����O�̕s����A�R��̒ቺ�A�G���W���I�C���̑����̉���A���߂̏��p�f�B�[�[���Ԃɉ�����DPF�̋l�܂�

���o�͕s���A����ʂ̏Ǘ�͊m�F�ƌ�������������Ȃ�����g�p����Ă��܂��B

DPF�̊��S�ȋl�܂�ɂ��o�͕s���͍������ł��Ƒ��s�s�����瑖�s�s�\�ɋ߂������m�F����Ă��܂��B

(�͂����菑���A�m�F���Ă��܂���)

�܂��A�g�p�ߒ��̈Ⴂ�ɂ��G���W���s��x�������傫���Ⴄ�ƌ����������͌����Ă��ǂ��̂��ƁB

�����ԍ��F20815129

![]() 16�_

16�_

��������ƋC�����ȂĂ傳��

���̌��O�͐��Ɏg�p��Ԃɂ�鐫�\�ω��̃o���c�L���������x�ȏ�\���o�������ł��B

�ŏ��̃R�����g�ɏ������ʂ�A���̎g�p��Ԃ����[�J�[�ۏ̐��5�N�o�߂��炢����`���C��肪�����������Ǝv��ꂽ�̂��A

�f�B�[�[������߂��傽�闝�R�ł��B

EGR�����Ȃ�d�q����o���āAPM�̊җ���C���e�[�N�ւ̕t�������点���Ƃ��Ă��A

�g�C�^�]���\���ɏo���Ȃ��`���C��肪�����̂́A�ł��s����v���ɂȂ�ƍl��������ł��B

EGR�̌o�H�̉��x�ω����A�Ȗ��ɃZ���V���O����A���̃f�[�^���C���W�F�N�^�[�Ǘ��ɔ��f�������A

���ȓd�q����͏o�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�܂�A ������x�����ԉғ����A���x�������肷�鎖�����\�ێ��̏����Ǝv�����B

���ꂪ�A�g�p���@�ɐ����g�p�@��v������G���W���Ƃ������t�̈Ӗ��ł��B

���k���PM�̔����ʂ́ANOx�̔����ʂƂ̃o�[�^�[�W�ɂ���A

��������NOx������}�����邽�߂Ɉ��k������������_�ŁAPM�̔����ʂ͑�������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B

�c�_���������͂���܂���̂ŁA�w�����ꂽ���ȊO�͔��_���Ȃ��ʼn������B

���ݍ������̂Ȃ��c�_�ł����A�s�тł��B

��낵�����肢���܂��B

�����ԍ��F20815321

![]() 20�_

20�_

�������݂̒��ɊԈ�����v�����݂�����̂Œ������܂��B�i�c�_������������܂��A���_�ł��炠��܂���j

�O���̊Ԉ�����v�����݂���f�B�[�[������߂��Ƃ����̂͂ǂ��ł������ł��B

����͎��Ǝ����ł�������܂���B

>���k���PM�̔����ʂ́ANOx�̔����ʂƂ̃o�[�^�[�W�ɂ���A

>��������NOx������}�����邽�߂Ɉ��k������������_�ŁAPM�̔����ʂ͑�������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B

���k����������̂�PM�����ʒቺ�̂��߂ł�����܂��B�i���k���ቺ��PM�����ʒቺ�ɂ��q�����Ă��܂��j

�uPM�̔����ʂ�NOx�̔����ʂ��o�[�^�[�v�Ƃ����̂́A����@�\�ł̎_�f�ʁi���R��j�Ƃ̊֘A�����w���Ă��邾���ł���A���k��Ƃ͊W����܂���B

PM��NOx�̑o�����ɉ�����Z�p�i�Ⴆ�C���W�F�N�^�[�̍������j�Ȃǂ���������A���k�����������̂����̂P�ł��B

���������ȏ������݂͂�߂܂��傤�B

>�c�_���������͂���܂���̂ŁA�w�����ꂽ���ȊO�͔��_���Ȃ��ʼn������B

>���ݍ������̂Ȃ��c�_�ł����A�s�тł��B

�͂��A�c�_�ł͂Ȃ��ĊԈ�����v�����݂̒����ł��B

�����ԍ��F20816338

![]() 19�_

19�_

���̒lj��ł��B

�v���Ԃ�Ƀ~�i�g�����Ԃ̃u���O�����Ă�����A���N�ɓ����Ă��R���X�^���g��CX�[5�̃C���}�j�̔��l�܂肪�������܂�Ă���A

���Ǝg�p�҂̎g�p�́A�g�C�^�]�Ƃ��A�`���C���Ƃ͖��W�Ŕ��l�܂肪�������Ă���Ƃ̎��ł����B

�������ǂ�����A�C���}�j�̔����ɋ߂��C�����ǂ����l�܂肪�N����G���W�����̍��ŕЕt������̂��낤���H

�����͝s���łȂ���A���_���d���Ǝ��͎v���܂��B�Q�l�܂łɁB

PS�F2.2L�f�B�[�[����1.5L�f�B�[�[���͕ʕ��ƍl����Ȃ�A�����l����͎̂��R�ł��B

�����ԍ��F20816711

![]() 22�_

22�_

C-HR�̌��R�~�����Ă��đ҃W���p������̏������݂���Ȃ���������֗��Ă��܂��܂����B

�`���Ă݂���A�܂����̔����B

���Ə��荇���̈������B

��samsam2705����

�������͝s���łȂ���A���_���d���Ǝ��͎v���܂��B

���Ȃ��̌����ʂ�ł��B

���_��ǂ��Ă�����������Ȃ���Ή��̈Ӗ�������܂���B

�݂�J�������Ă��A������DPF�̋����Đ��͂������̂��ƁA�C���W�F�N�^�[�����A�G���W���̍ڂ��ւ������ꂾ���s����������Ă��āA���_��ǂ����炱������ƌ����Ă��ˁB

���_�ʂ�ł���A����ȕs��łȂ��ł��傤�ɁB

�����f���\�[�̃R�������[���V�X�e�����g���Ă���̂Ƀg���^�̃f�B�[�[���������ƂȂ�Ȃ��͉̂��̂ł��傤�ˁB

������܂��܂����`

�����ԍ��F20817066

![]() 28�_

28�_

��������ƋC�����ȂĂ傳��

��samsam2705����

��godai����

��on the willow����

��GT�four����

�݂Ȃ���A�����́B

�����C���W�F�N�^�[�����g�Ȃ�ł����A�u���k�䂪�Ⴂ���甁���o��v�Ƃ��uNOx�����炷���߂ɔ��������v�Ƃ������f�}�ɂ�焈ՂƂ��Ă���ЂƂ�ł�����܂��B

�܂��AGT-Four ����̌����ʂ�A�X���傳��̃g���u���͖����ቺ�ɂ��|���v�����ŁA���ʂɍl�����甁�͊W����܂����ˁH

�Ȃ������ǂ��̂Ƃ������b��ɂȂ��Ă���̂ł��傤���H

�܂��ASKYACTIV-D �� NOx �Ɠ�����PM�����炵�Ă��܂��B

�łȂ���A���� MZR-CD �Ɣ�r���Ă��������e�ʂ�DPF�ŁA�Đ��Ԋu�������Ȃ�̂͂��������ł���ˁB

SKYACTIV-D �͔��i�X�X�j�̔����������̂�

http://minkara.carview.co.jp/userid/2738704/blog/39199911/

SKYACTIV-D �͂ǂ�����Ĕ��i�X�X�j�����炵���̂�

http://minkara.carview.co.jp/userid/2738704/blog/39276240/

��������ƁA

�@�yNOx �̒ጸ�Ɏg���Ă���Z�p�z

�@�E�ሳ�k���i�ሳ�͉��ƔR�ĉ��x�ቺ�j

�@�EEGR�i�_�f�ʒጸ�j

�@�EEGR�N�[���[�i�z����C���x�ቺ�j

�@�y���̒ጸ�Ɏg���Ă���Z�p�z

�@�E�ሳ�k���i�_�f�ƔR�����ǂ��������Ă���R�āj

�@�E�G�b�O�V�F�C�v�^�R�Ď��i�_�f�ƔR���̍������i�j

�@�E�����E�m�Y������у}���`�p�C���b�g���ˁi�����̈�ł̎_�f�ƔR���̍������i�j

�@�E�������ߋ��i����EGR�ł̎_�f�ʊm�ہj

�ƂȂ�܂��B�ł����� on the willow ����̌����ʂ�A�ሳ�k����NOx�͂������APM�������炷���߂̋Z�p�ł��B

���āA������DPF�Đ��Ԋu���Z���Ȃ��ăC���W�F�N�^�[���������Ă��܂����A�����͐ς��Ă������Ƃ����Ƃ���������ł�����܂���B

�C���W�F�N�^�[����

http://minkara.carview.co.jp/userid/2738704/blog/39487698/

�i�ʐ^�͂P�������ł����A�S�C���Ƃ��`�F�b�N���Ă��܂��j

���������b�ɂȂ��Ă���f�B�[���[�͌��\�傫�ȃf�B�[���[�ŁA�f�B�[�[�������ł��R���͔����Ă���悤�ł����A����ł�DPF�Đ��Ԋu�̖��ŃC���W�F�N�^�[�����ɂȂ����̂͏��߂Ă������ł��B

�ł�����A�p�����Ă���Ƃ������́A������̓I�ȏ����������Ȃ̂ł��傤���H

�P�Ȃ��ۂł���Ȃ�A����������ł��邩�̗l�Ɍ����̂́A������Ƃǂ����Ǝv���܂��B

���̌��_�Ƃ��ẮA

�@�C���W�F�N�^�[�s���Ŏg�p���@�ƊW�Ȃ��ADPF�Đ��Ԋu���Z���Ȃ邱�Ƃ͂���

�A��K�̓f�B�[���[�ł̔����p�x������́A�����p�x�������Ƃ͎v���Ȃ�

�B�����������s���������Ă��A�C���W�F�N�^�[�̔��̑͐ς͊m�F�ł��Ȃ������̂ŁA�������ڂ̌����Ƃ͎v���Ȃ��i�ނ���C���W�F�N�^�[���̂��̂̕s���j

�C�C���W�F�N�^�[�����Ŏ����Ă���Ƃ������Ƃ́AEGR��DPF�̖��ł͂Ȃ��i����ς�C���W�F�N�^�[�̕s���j

�܂��AEGR �ɂ��Ă͌��킸�����Ȃł��ˁB

���͂ǂ�ȃf�B�[�[���G���W���ɂ�EGR��DPF�͕t���Ă��܂�����A����炪���䂪����Z�p�Ȃ�A�S�Ẵf�B�[�[���G���W���͐��䂪����Z�p�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B

EGR�͔r�C�ǂ��z�C���ɂ����Ă��܂�����A������x���̑͐ς�����͓̂��R�ł��B

������݂ċ����āA�z���ŕs��̌������Ǝv�����݁A�����ł��邩�̗l�Ɍ����̂͂ǂ����Ǝv���܂��B

�uSKYACTIV-D �� NOx ��ጸ��D�悳���邽�߂ɔ��𑽂��o���Ă���v�Ƃ����b�́A�ق�̂������l���铪������Ό�����Ƃ킩��b�ł����A���r���[�ȗ����������Ă��Ȃ��l��A���ӂ̂���l���A����������ł��邩�̗l�ɍL�߂Ă���͖̂�肾�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20817443

![]() 42�_

42�_

�ǂ�ȃf�B�[���[�����āA�s�s������R�L�������āA���q����ɂ킴�킴�s�s������R�L��Ɣn�������ɂ͌���Ȃ��Ǝv���܂���B

��T�͏��߂ẴP�[�X�ł��B�ƌ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F20817737�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 27�_

27�_

������DVD����

�����́A