���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S11662�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 6 | 1 | 2024�N5��20�� 00:10 | |

| 187 | 40 | 2024�N5��19�� 10:40 | |

| 4 | 1 | 2024�N5��19�� 02:02 | |

| 158 | 200 | 2024�N5��19�� 02:01 | |

| 115 | 34 | 2024�N5��17�� 09:17 | |

| 17 | 9 | 2024�N5��13�� 23:45 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�X�s�[�J�[ > Bowers & Wilkins > 705 S3 Signature [�_�g�N�E�O���X �y�A]

���̉��i�ɂȂ��Ă���ƁA805 �c3�̒��Â����ɂȂ��Ă��܂����A�N���Â��Ă��_�C�������h�c�C�[�^�[�����ł����ˁH�@����ɂ��Ă�Signature�ɂȂ�ƍ�������B

![]() 5�_

5�_

��hiro8works����

������

�V�i���m����805�̕��������m���Ƀ��������N��ł����A���ÂƂȂ�Ɨǂ��ᖡ���Ȃ��Ƃł��ˁB

���ۂɎ����ł���V���b�v�Ŏ������Ĕ��������Ȃ����ƁB

�����ԍ��F25741302�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�X�s�[�J�[ > �C�N���v�X > TD508MK4BK [�u���b�N �P�i]

TD508MK3�Ɣ�r���āA���͂ǂ̂悤�ɕω����Ă���̂ł��傤���B���̌f���ɔ���������܂���̂Ŏ��₵�Ă݂܂����B

�@�������ɗ~�������́A�ǂ̒��x�A�傫�ȉ����o����悤�ɂȂ������ɂ��Ăł��B

�@TD508MK4�́A�O���f����TD508MK3�Ɣ�r���āA�d����3.5�L���O��������5�L���O�����ɁA�e�ʂ�400cc�A�b�v���Ă��܂��B

�@�܂��A���e���͂��A30���b�g����35���b�g�ɃA�b�v���Ă��܂��B����́A�X�y�b�N��̂��Ƃł����A���ۂɕ����Ă݂Ăǂ̒��x�̈Ⴂ������̂ł��傤���B

�@���́A���݁ATD508MK3�����p���Ă��܂����A�s���ȓ_�͂��܂�傫�ȉ����o���Ȃ��_�ł��B���̃X�s�[�J�[�́A����̂Ȃ��Y��ȉ����o���܂����A����傫�����Ă����ƁA�������E�ɒB���Ă��܂��܂��B�d�����Ȃ��̂ŁA���݁A�X�s�[�J�[�ƃ��X�j���O�|�C���g�̋�����2.5���[�g���܂ŋ߂Â��Ă��܂��B�����3���[�g���܂Œ����ł���Ǝv���Ă��܂��B�傫�ȉ��Œ����̂ł���ATD510MK2�Ƃ����I����������܂����A�T�C�Y���傫���Ȃ�A�܂��A�f�U�C���I�ɐ��ʂɃ{���g�̌��������Ă��čD�݂ł͂���܂���B

�@�ȏ�A�����Q�l�ɂȂ�_������A�������Ă���������K���ł��B

![]() 3�_

3�_

�˂�Ƃ�Q����

��TD508MK3�Ɣ�r���āA

���͂ǂ̂悤�ɕω����Ă���̂ł��傤��

�Đ����g����52Hz����50Hz�ɂȂ����̂�

���ׂĕ����Ƃ킩��Ƃ��납��

���s���ȓ_�͂��܂�傫�ȉ����o���Ȃ��_

82dB/Wm�͓���

�ő����30W����35W��

�ő剹��0.6dB���炢�A�b�v�ł���

�قƂ�ǂ킩��Ȃ���������܂���

���a8cm��傫������Ă͂������ł��傤��

�����ԍ��F25699351�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 17�_

17�_

���˂�Ƃ�Q����

�����������ł����A���L�Őv�ύX�����ɂ��Đv�҂��M������Ă��܂��B

https://hometheater.phileweb.com/2024/03/07/eclipse/

��拭�����|�C���g�̗l�ł��ˁB

���̃T�C�Y�̃X�s�[�J�[���ƁA��������2.5m�͌��E�Ǝv���܂��B�����Ɣ���I�ȃ��C�A�E�g�ł��t�B�b�g����قǂȂ̂ŁB������傫���Ƃ��Ă��傫�ȉ��ŕ�����悤�ɂ��邽�߂ɂ́A���������T�C�Y�̑傫���X�s�[�J�[���K�v�ł��傤�B

�ł�������̕����ł��ƁA�t�Ƀt�������W�̃f�����b�g�������Ă����X���ɂȂ�܂��̂ŁA�ǂ������ł��ˁB

�{�@�͂��Â��T���E���h�`�����l���Ɍ����X�s�[�J�[�Ɗ����܂��B

�t�������W�̗ǂ��ɋ߂��\�����ł��āA�����Ƒϓ��͂������X�s�[�J�[�Ƃ��Ă͂�͂蓯���ł����ˁB

KEF R3 Meta�Ȃǂ���x��������Ă݂ẮH����������ȉ����o�Ȃ��X�s�[�J�[�ł��B

508MK3��2.5m�̋�����15W�i�ő�̔����j�����Ɖ���85.8dB�ł��B

508MK4��2.5m�̋�����17.5W�i�ő�̔����j�����Ɖ���86.5dB�ł��B

R3 Meta��2.5m�̋���90W�i�ő�̔����j�����Ɖ���98.6dB�ł��B

�����ԍ��F25700109

![]()

![]() 5�_

5�_

���v���[���@����

���Љ�̂���܂����C�N���v�X�̋Z�p�҂̐����ɂ��ẮA���̌f���Ŏ��₷��i�K�Œm���Ă��܂����B

���Ȃ莩�M�̂��邱�Ƃ�������Ă��܂����B

���āA���͑ϐ��Ƃ��������ʂɂ��Ă̂��ӌ��L��������܂����B

�X�s�[�J�[����2.5���[�g�����ꂽ�ꏊ�ł̉��ʂ��v�Z���Ă����������k�ł��B

����ɂ���KEF R3 Meta����12�f�V�x���傫�ȉ��Ŋy���߂�Ƃ������Ƃł����A�z���ȏ�̍��ł��ˁB

���Ɍ����ƁA���̃C�N���v�X�̃X�s�[�J�[�̔\���̈������ڗ����Ă��܂��܂��B

R3 Meta�ɂ��ẮA��N�L�y���ɂ��������Ђ̃V���[���[���Ŏ����������Ƃ�����܂��B���̎��́A�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[��LS60���C�����X��LSX2�̖���Ղ�ƖL���ɍL���鉹����Ԃ���ۂɎc��AR3 Meta�ɂ��ẮA���܂��ۂɎc��܂���ł����B�V���[���[���͍L���̂ŁA����Ɏ����A���Ď�������A���̂悳��������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25701218

![]() 0�_

0�_

���˂�Ƃ�Q����

�t�������W�̃f�����b�g�͍�����U���ŏo���̂łЂ��݂������w�����ɓ���邱�ƁA��悪�L�тȂ����ƁA�Ȃǂł��B��������1�{�̃��j�b�g�őS�ш斳���Ȃ��Đ��o����Ε����̃��j�b�g���g���K�v�͂Ȃ��킯�ł����A�����͊ȒP�ɂ����Ȃ��ƌ������Ƃł��ˁB

Eclipse�͂��̂�����d�X���m���Ă��āA���������ł��L�����߂ɍ����̍����d���R�[�����g���Ă���킯�ł��B��������ƒ��͐L�сA�����U���������ĂЂ��݂�����܂��B���ʔ\���͂ǂ�ǂ��Ȃ��Ă����܂��B����̓Z���^�[�L���b�v�ɔC���Ă���̂��Ǝv���܂����܂�����̐L�т͐���͕t���܂���ˁB

���̒��A���\���ƌ�������͔̂\����95dB�O��A���ʂ̂��̂�90-87dB�O��ł�����A82dB�͒���\���ƌ����č����x������܂���B

�܂�����Ȋ����Ȃ̂ŁA�t�������W�X�s�[�J�[�̓f�����b�g��������x�������������ʼn���Č��̗ǂ����y���ސ��i�Ɗ����悢�Ǝv���܂��B��������������Ă���悤�Ȗ��͍��{�I�����͂ł��Ȃ��ł��傤�B

R meta�V���[�Y�͉��̐[���X�s�[�J�[�ŁA�����Ε����قǎ��R�ȉ���Č��Ɏ䂩��銴��������܂��̂ŁA�@��������x���������Ǝv���܂��BB&W�̍L����߂��銴�����ߏ�ȍ��抴������܂���B

�����ԍ��F25701355

![]() 3�_

3�_

�˂�Ƃ�Q����

�����܂��ۂɎc��܂���ł����B

���߂ŕ����Ȃ�

�������悢�̂�������܂���

��������Ȃ�A�E�[�t�@�[

�c�B�[�^�[�͐�p�v���D��Ǝv���܂��B

�j�A��TD�ɔC��

���C���́A�˂�Ƃ�Q���K�v�ȉ��ʂ�������

�X�s�[�J�[���悢�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25701543�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 16�_

16�_

�˂�Ƃ�Q����

�@�t�������W5cm�`20cm�𓋍ڂ�������X�s�[�J�[��3�����炢�����Ă��܂����A�����a���j�b�g�͑剹�ʂ��ア�ł��B

�@���ʂ��o�����Ƃ���ƁA��C�����K�v������܂��B

�@���j�b�g�œ��������C�̗ʂ́@���������@�U���̖ʐ� x �U���@�ɂȂ�܂��B

�@�U���ʐς͂����������a��2��ɔ�Ⴗ��̂Ł@�������ʂ悤�Ƃ���Ə����a�ł́A�U�����啝�ɑ����܂��B

�@�U����������Ɓ@���E�߂��ŃG�b�W��_���p�[�̋@�B��R�������̈悩��O��Ęc�݂�������̂Œׂꂽ���ɂȂ�����A���j�b�g�ɂ���Ắ@�{�C�X�R�C���Ǝ��C��H��t���[�����Ԃ��������ăK�`���K�`���Ƃ����Փˉ����o�܂��B

�@�U���𑝂₳���ɁA�ቹ���o�����Ƃ���Ɣw�������܂��^�p����`���ł���_�u���o�X���t�A�o�b�N���[�h�z�[���A���ǁA�g�����X�~�b�V�������C�����̂�����ȕ��@���L���ł����A���̂������G���N���[�W���e�ʂ��傫���Ȃ�܂��B

�@TD508�́A�f�U�C�����肫�ŃX�y�[�X�����������A���e�ʂ̃m�[�}���o�X���t�ɂȂ�̂Ł@�����ƒቹ���E�͒Ⴍ�Ȃ�܂��B

�@Mk3��Mk4�ɂȂ��ā@���j�b�g�̍ő�U������(XMAX)�������オ������������܂��A�����ax���e�ʃm�[�}���o�X���t�Ƃ��������{�I�Ȗ�肪��������Ă��Ȃ��̂Ł@���ʂɂ��Ă͂��܂�ς��낤�Ɨ\�z����܂��B

�@������x�̉��ʂ��o�����Ƃ���Ɓ@10cm�ȏ�̌��a�͕K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25701598

![]()

![]() 19�_

19�_

���˂�Ƃ�Q����

�l�I�ɂ�KEF�̓����́A�����\��SP�̒��ł͂悭�ł��Ă���Ǝv���܂����A��ʘ_�Ƃ��ē����̕����������́A�Z�p���[�g�̕����������́A�Ƃ������X���͋����͊����܂���B

�ǂ���̃V�X�e���������̗ǂ������͐v����ŁA�����I�ȗD�v�̎ϋl�ߋ�ŕ��邱�Ƃ͂܂܂��邩�ƁB

���拗�����W�Ȃ��ł��ˁB���ۑ�^�v���~�A���X�s�[�J�[�ł������\�����Ƃ��Ă���@��͑�������܂��B�������j�A�p�A�ȂǕ��������Ƃ�����܂���B

KEF�̒��ł��A�c�C�[�^�[/�~�b�h�������ŃE�[�t�@�[���ʂ�3way�`����R meta�V���[�Y�́ALS50�Ȃǃc�C�[�^�[/�E�[�t�@�[������2way�`���̂��̂�艹���I�ȃ����b�g������Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F25701643

![]() 1�_

1�_

�˂�Ƃ�Q����

�����̃����b�g

���ߋ����ł̎���

��_���特�g���o�闝�z������

���i�I�ȃC���[�W

�����̃f�����b�g

�c�B�[�^�[�͍������o�����߁A�U�����y�����܂��B

�ǂ����Ă����U�_��ш���ɂ����߁A

�����ĉe������Ȃ��悤�ƁA

�������g���܂ŐU���������쓮���邽��

���͂Ȏ��C��H���K�v

�c�B�[�^�[�͌����ڏ������̂ɁA

�����͋���Ȏ��C��H�ɂȂ��Ă���ł��B

�U���ێ��̃G�b�W������������

���ɂ����낢��A�l�I�W�ʼn����Ȃ��

�Â����̂ł͂Ȃ������ł��B

�Ë����Ȃ��ƁA���ʃT�C�Y�ł�

�����ɑg�ݍ��ݍ���

�E�[�t�@�[�ŒႢ���g���͐U����������蓮���܂�

��C��������̂ŁA�O�����̃G�b�W����͌�����������

���菬���ȃG���A�ŋ�C�������Ă܂��B

���S�ɍs���قǍ����Ō��ʂ��o���Ă܂��B

�����ɂ���ƁA�^�Ɍ��ł��B

�ł����̂ɒቹ�o�Ȃ��̂ŁA�⏕�I��

�ʂɃE�[�t�@�[��t������

��_���特�g���o�铯���̗��z�͂ǂ��ցH

��Ԗ��Ȃ̂́A�ׂ��ȉ��g�Ƒ傫�ȉ��g��

�����Ŕ��ˁA�������^�C�~���O���Ȃ��Ȃ�

����Ȃ��B�������Ɗ����Ђǂ��Ȃ�

���ϒ��c�݂̂���

�����x��������A�������悭�Ȃ������ɂȂ�����

�����ŁA�E�[�t�@�[�̑O�ɋ����킽��

��������傫�ȃc�B�[�^�[��

�t�����肵�܂��A���ϒ������炷�悤

���S�����炵�āA�Ȃ���ē���

�E�[�t�@�[�̂���

�c�B�[�^�[�t�����炢�������

�v���p���j�^�[�ł͂܂Ƃ��ȓ���������܂�

���g�̓E�[�t�@�[�ƃc�B�[�^�[�ɐ�p�A���v

�̃}���`�A���v�A

�`�����f�oDSP�̃f�B���C������

���̔��˃^�C�~���O�����킹�����x�Ȃ��̂�������

�d�q��H�ŋ}�s�Ɏ��g���J�b�g����̂�

�������Ȃ��A�N���A�ɏo���܂��B

�l�i�������Ȃ�

�j�A�����ŃR���p�N�g�v���Ȃ���

�����b�g������

�́X�̑傫�Ȍ��a�̓�����

�E�[�t�@�[�ƃc�B�[�^�[�̂Ȃ����

������������̂��قƂ��

�����v�͂��Â�����Ǝv���܂��B

�C�N���v�X���t�������W�ɂ������̂�

�������Ǝv���܂��B

�����ɂ�����炸�A�����ċC�ɓ�������

���܂��ܓ����������Ȃ�A���肾�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25701953�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 16�_

16�_

��BOWS����

�@�[�I�Ȃ��ӌ��L��������܂����B

�@���ʂ̓_�ɂ��āATD508MK4�ł�8�Z���`���a�̃t�������W�A�G���N���[�W���[���傫���Ȃ��A�o�X���t�����ł���_��TD508MK3�Ɠ����ł���A���܂�ς��Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă���_�ɂ��āA���ɐ����I�ł����B

�@���āA�t�������W�̎���X�s�[�J�[��3���쐬���ꂽ�o��������Ƃ������Ƃł����A������20�N�O�܂ł́A����X�s�[�J�[���\����쐬�������Ƃ�����܂��B���j�b�g�������ł��G���N���[�W���[�̑傫���A�`��ɂ���ĉ����傫���ς�邱�Ƃ͌o�����Ă��܂��B�t�������W�X�s�[�J�[�̃��[�J�[�s�̕i�͂قƂ�ǂȂ��̂��c�O�ȂƂ���ł��B

�@��ʁA����X�s�[�J�[�L�b�g��ʐM�̔����Ă����Ђ̎�����ɍs���āATD510���x�̑傫���̖C�e�^�G���N���[�W���[��10�Z���`�t�������W���j�b�g�𓋍ڂ������f�������o��������܂��B�z���ȏ�ɉ��ʂ��o�Ă��܂����B�܂��A��r�����������^�̃o�X���t�X�s�[�J�[�Ɣ�r���āA�f�R�A�������Y�킾������ۂł��B���̃L�b�g�́A�^�C���h���C�����_�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���ɒP���Ȃ��̂ŁA�������C�e�^�̃G���N���[�W���[�́A��ɌŒ肳��Ă��炸�A�|���u����Ԃ̂��̂ł����B���Ȃ���P�_������L�b�g���Ɗ����܂������A���̂悤�Ȏ���X�s�[�J�[�L�b�g�ɒ��킷�邱�Ƃ��O���ɒu���Ă��܂��B

�����ԍ��F25702421

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�@�����X�s�[�J�[�̃����b�g�ɂ��āA�ڂ����������Ă����������ɎQ�l�ɂȂ�܂����B

�@���[�J�[�e�Ђ��瓯���X�s�[�J�[�������̔�����Ă���̂́A���̕����ɂ͉��ʂ��҂���Ȃǂ̃����b�g����������ł��ˁB

�@����̂������ɂ��A�����X�s�[�J�[�ɑ��鎄�̌������ς���Ă��܂����B

�����ԍ��F25702423

![]() 3�_

3�_

���v���[���@����

�@KEF��R meta�̗ǂ��ɂ��Đ������Ē����L��������܂��B

�@R3 meta�������^���ł���X������悤�Ȃ̂ŁA����̃��X�j���O���[���Ŏ������Ă݂����Ȃ�܂����B

�@KEF�̃X�s�[�J�[�́A�f�U�C�������͓I�Ȃ��̂�����܂��ˁBR3 meta�́A�{���ɔ������Ɗ����܂��B�܂��A���F������̂������ł��ˁB

�����ԍ��F25702425

![]() 0�_

0�_

�˂�Ƃ�Q����

�����ɂȂ�A�ǂ݂Â炭�đ�ς��݂܂���

�����ƊȌ��A�|�C���g���������Ȃ��Ƃ����܂���ˁB

TD508���g���A�Z�p�I�ȓ��e������

����Ă���Ȃ̂ŁA���v���Ǝv�����̂ł��B

�����ԍ��F25702726�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 13�_

13�_

���˂�Ƃ�Q����

���F�̓h���͎�������Ɖ��̐[�����ƂĂ��f���炵���ł��B�܂����j�b�g�̐F���T�����l�b�g�i�A���J���^���ł��j�̐F�������Ă���̂ŁA�S�̂̂������܂�����낵�����ƁB

KEF�͂ƂĂ��Z�p�u���̋������[�J�[�Ȃ̂ŁA�X�s�[�J�[���[�J�[�ɂ͒�����White Paper���o���Ă��܂��B�p��ł�������������ΎQ�l�ɂȂ����Ă��������B

https://images.salsify.com/image/upload/s--_1LKGFsv--/new97sn5l4dtqcjadqeo.pdf

�����������œ������f�B�X���Ă��炵�����������܂����A�ߋ������ő厸�s�ł����ꂽ�̂ł����ˁB

R meta�̃c�C�[�^�[�͍����ȃl�I�W�E�����g���Ă��܂��̂ň����ȃt�F���C�g�����͏��a�����ł��Ă��܂��BB&W�̂����܂��c�C�[�^�[�������b�g�����߂Ča���ׂ����邽�߂ɓ����悤�Ƀl�I�W�������Ă������Ǝv���܂��B���a�c�C�[�^�[��NG�Ȃ�B&W�̃n�C�G���h�@��NG�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB�܂����̂悤�Ɋ����Ă���̂�������܂��B

�܂��A�U���ʐς��ǂ��Ƃ��������J���Ă�Ƃ��Ȃ�Ƃ�����܂����AR meta�̏ꍇ�A�E�[�t�@�[�ł͂Ȃ��~�b�h�����W�ł��̂ōĐ�������g���ш�I�ɂ͉��̖�������܂���B�������邱�ƂŃ~�b�h�E�n�C�������j�b�g�̘c���������邱�Ƃ��ł��܂��B

���ɂ����قlj��̕��������Ȃ��Ȃ�̂ŁA���܂Ŋ��S�����\���͕K�v�Ȃ��ƌl�I�ɂ͎v���܂��B��ʂɏd�v�Ȃ̂͒���ȏ�ł��ˁB�s���A�����ɍS��ƃ����b�g���f�����b�g���傫���Ȃ肻���ł��B

���݂͉����̎��g���ш悾�Ɖ�͋Z�p���̂ɔ�ׂđ�ϔ��B���Ă���̂ŁA�o���^�C���A���C�����g�Ȃǂ͒��ёO�Ȃ̂ł��傤�B�łȂ��ƌ��ʂƂ��Ă��̂悤�Ɏ��R�Ȓ�ʊ��͓����܂���BKEF��Uni-Q������12.5����ڂȂ̂ŁA80�N�ォ��p���I�ɉ��ǂ���Ă��Ă��܂��B

�܂����낢��咣�͂����Ă��A������OK�Ȃ�OK�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�P�Ȃ�m�������Ȃ̂����m��܂��B

�O�ɂ��������悤�ɁAKEF�͓��������������[�J�[�Ȃ̂ŁA�����̃t�H�[�}�b�g�ŋ��ɂ�ڎw�����Ƃ��Ă���Ǝv���܂��B���ʂǂꂾ�������\������^���Ă��邩�͂��Ă����Ă��A������ʊ��̎��R���Ɍ��o�������������Əo�Ă��܂��B

�����悤�Ȓ�ʊ��͔��\�����Ƃ郁�[�J�[�ł������ł��Ă�����̂͏�������܂����A�n�C���h���C�o�[���g���Ă�����A�x�����E���������Ă����蓙�A�ʂ̈Ӗ��ł̍H�v������̂��Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F25702890

![]() 1�_

1�_

���v���[���@����

�������ɂ悵����

�l�X�Ȃ��ӌ��L��������܂��B

����l�̂��ӌ��́A���ɂƂ��Ĕ��ɎQ�l�ɂȂ�܂����B

�����X�s�[�J�[�ɂ��Ă̔����������Ȃ��Ă��Ă��āATD508MK4����b�肪����Ă��Ă��܂��̂ŁA�u�����v�ɂ������Ǝv���܂��B

�Ȃ��A�H�t���ɂ���I�m�f���ɓd�b���Đq�˂��Ƃ���ATD508MK3��TD508MK4�̂�������W�����Ă���A��r�����ł���Ƃ������Ƃł��̂ŁA���x�A���Ԃ�����A�H�t���̓��X�ɍs���Ď�������\��ł��B

�@�܂��AKEF�@R3meta�ɂ��Ă��H�t���̃I�[�f�B�I�V���b�v�Ŏ������Ă݂悤�Ǝv���܂��BR3meta�ɂ��ẮA���i�R���̌f���Ń��r���[�A���R�~�����Ȃ��̂��c�O�ł��B�v���[���@����A�����ɂ悵����̔����͔q�ǂ��܂����B�L��������܂����B

�����ԍ��F25703791

![]() 1�_

1�_

�˂�Ƃ�Q����

���W�����Ă���A��r�����ł���

����͂悢�ł��ˁB

�Ƃ����

���݁A�߂Â��ĕ�����Ă���Ƃ̎�

�����Ƌ߂Â����@����������Ă͂������ł��傤���A

����������6dBup�A���Ȃ�̌���

������5cm�̃t�������W���g���Ă܂���

������0.4m���炢�ł����v�̂悤�ł�

TV���h�b�g���ׂ����A�����������܂���

�����a�̓��ӂȂƂ�����ő���������̂�

�g�����Ȃ���������܂���

�����ɂ��Ă͘b������Ă��݂܂���ł���

TAD��CST�Ƃ����Ƃ̍H�v��

�����W���L���A�����Ɨ����������̂�����܂���

�����ԍ��F25703826�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 11�_

11�_

���˂�Ƃ�Q����

R3 meta�̓A�L���h�ɂ���܂���B

�X�s�[�J�[�Lj�ʂ̃R�[�i�[�ł͂Ȃ��AKEF�̓Ɨ��W���R�[�i�[�i2��������j�ɓW������Ă����Ǝv���܂��B���Ƃ܂Ƃ��ȏꏊ�Ŏ����\�ł��B

�����ԍ��F25703960

![]() 1�_

1�_

���˂�Ƃ�Q����

�������ɂ悵����

R3META�́A���h�o�V�A�L�o�Ŏ������܂������A����KEF/�g�[���{�[�C�ɖ�����ăC�}�C�`�ł����B

�����}���Z�[�ɂȂ�ƁA���̗ǂ���������Ȃ��Ȃ�̂ŗv���ӂł���(��

�����ԍ��F25703973�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

�G���[�S������

�킽���������̂�Blade

���ɍ��E����₷���̂�������܂���

�Ƃ���ŁA�t�b�g���[�N�����ł���

�悢�Ƃ���ɂ��Z�܂��̂悤��

�����ԍ��F25704021�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 10�_

10�_

�@�����ƌ����Ă��@ALTEC��I�[���h�^���m�C�̃��B���e�[�W���ۂ��@�܂�����`�Ƃ������̂��̂���ATAD��FYNE AUDIO�̌���I�Ȃ��̂܂ł����Ł@�ꊇ��Ō��͓̂���Ǝv���܂���

�@�ŋ߂�KEF�̓������j�b�g���ā@����I�Ȉʑ������𐧌䂵���E�F�[�u�K�C�h�܂Ŋ܂߂��g�[�^���Ȑ��\���l�߂Ă��Ă悭�o���Ă���Ǝv���܂��B

�@�����̃I�[�f�B�I�V���[�Ł@KEF�̐l�Ƙb���āAMeta�Œlj��ɂȂ����@�~�Ֆ��H��t�������ƊO���������܂����B

�@�t�����ق����ɂ��芴������܂��ˁB

�@�ŁA�����Ďv������ł����A�D�G���͂킩����̂̂܂�ˁ[���ł��B

�@�Ȃ��A���̂܂�ˁ[���ƌ����͖̂J�ߌ��t�ł��B

�@�g�����X�f���[�T�[�Ƃ��Đ��\���ǂ���Ł@������A���v�ƌ������㗬�̗ǂ��������o�����j�^�[�I�Ȃ��Ł@�����A�t�щ���t���Ȃ���Ł@���̂܂�o���̂Ł@�㗬���w�{���Ɓ@�����Ƀw�{�������o�܂��B

�@�n�[�x�X�݂����ɔ����j�b�g�̘c�݂������Ɓ@�����Ă��ċ��������ꂢ�ŋC�����悭�Ȃ��Ă����ł����A���������F�C�������ł��B

�@�������A�C�N���v�X�̗��X�s�[�J�[���炾�ƁA�ǂ����Ȃ��H

�@����^��12�ʑ̃X�s�[�J�[�Ȃǂ��@�������ł����A���������o�b�t���������ăG���N���[�W��������ݔg���������Ȃ��^�C�v�̃X�s�[�J�[�̉��ꊴ�̏o�����͕ς���Ă��ā@��Ԃɉ����L����܂��B

�@��ʓI�Ȕ��ɓ������X�s�[�J�́A�X�s�[�J�[�̊Ԃɉ���ŏo����悤�Ł@��������ʂ���@����̏o�����̕���TD508����̃��v���[�X�ɉe����^�������ȋC�����܂��B

�����ԍ��F25704225

![]() 11�_

11�_

��BOWS����

�@�M�d�Ȃ��ӌ��L��������܂��B

�@KEF�̓����X�s�[�J�[�̉����ԂƃC�N���v�X�̉����Ԃ��Ⴂ�Ƃ������ӌ����Ɨ������܂����B

�@�m���ɂ��̂Ƃ��肾�Ɗ����܂��B

�@�C�N���v�X�̉���͓Ɠ��ł��ˁB�������R�ɍL�����Ă����A�d�������͑S���Ȃ��ł��ˁB�ł�����A���́A���ꂾ�������L�����Ă����̂�����A�����Ƒ傫�ȉ����o�������Ƃ����~�������Ă��܂��܂��B

�@���̓N���V�b�N���y�����C���ɕ����Ă��܂����A�R���T�[�g�z�[���Œ����o�C�I�����̐��̉��́A�ꉹ�ꉹ���z�[���̋��X�܂ōL�����āA�܂��A���˂��ċA���Ă���l�q��������܂��B���ˉ����c�q�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B���̔��ˉ��ɋ߂��̂��C�N���v�X�̔��ˉ��ł���A�����ԕ\�����Ɨ������Ă��܂��B

�@���́A�n�[�x�X�̃X�s�[�J�[�����p���Ă��āA�Ȃ≉�t�ɂ���ẮA�S���Ƃ낯��悤�ŁA�ƂĂ��S�n�悢�����Ɗ����Ă��܂��B�������A�R���T�[�g�z�[���Œ������̉��Ƃ͕ʂ̉��̂悤�Ɋ����܂��B

�@�b���E�����Ă��܂��܂������A�����X�s�[�J�[�́A���N�̋Z�p�̐ςݏd�˂�����A���[�U�[����̎x���������Ă���킯�ł����A�����X�s�[�J�[�̉����Ԃɂ��Ă��A���̗ǂ��𖡂킦��悤�ɂ������ł��B

�����ԍ��F25705131

![]() 1�_

1�_

�X�s�[�J�[ > Polk Audio > Signature Elite ES60 [�u���b�N �P�i]

���݁APolk ES60�ADALI OBERON7�APolk R600�̂ǂ�ɂ��悤�������Ă��܂��B

������7.5��A�X�s�[�J�[����̋�����1.5m���ŁA�e���r�ł̉��y�ӏ܂�f��ӏ܂�ړI�Ƃ��Ă��܂��B

�A���v��AVR-X1800H�̗\��ł��B

���߂ē�������̂ł����A�܂���2.0ch�ŒǁX�A�T���E���h��Z���^�[�X�s�[�J�[�����₵�Ă������Ƃ������Ă��܂��B

ES60�ȊO�͎����ł����̂ł����A���̊��̏ꍇ�ǂ���̃X�s�[�J�[���K��������ł��傤���B

�܂��AES60�̉�����X�s�[�J�[���̂��̂̃O���[�h���ȂǁA�������肢�܂��B

�����ԍ��F25739924�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���Ȃ��͎�����

������Ѓf�B�[�A���h�G���z�[���f�B���O�X��舵�����i�ȊO�̋@�햼���R�����g���Ă��炦�邩�ȁH

�����ԍ��F25740207

![]() 2�_

2�_

�T�u�V�X�e���p�̃X�s�[�J�[��T���Ă��āA�ӂ�

�g�ݗ��ăX�s�[�J�[�i�t�������W�j���Ƃǂ�ȉ��ɂȂ�̂��A�ǂ��܂Œ����ł���̂��C�ɂȂ肾���܂����B

FOSTEX FF125 + BK125

���l���Ă݂���ł����ǁA�ǂ�Ȋ����ɂȂ肻���ł��傤��

���ʂɃ��[�J�[�i�������ق�������������

���������郁�[�J�[�� Wharfedale �ł��BDiamond 210/220/12.0/12.1 ������

�g�p�ړI�͖�Ԃ̏����ʂł̃I�[�P�X�g���Đ��ł�

Amazon music unlimited �� WiiM Pro �� Topping/MX3s �� �iSP�j

![]() 4�_

4�_

����[��������������

����ɂ��́B

�����A����n�͎��v�̒���̂����������ɂȂ�̂ŁA�R�X�p���d������Ȃ烁�[�J������I�ԕ����ǂ��ł��B

����ɂ͉��〈�h���������̍D�݂Ɏd�グ�Ă����Ƃ����y���݂�����̂ŁA�����������Ƃ���ɉ��l�ς����Ă�̂ł���A�`�������W����̂������Ȃ��Ǝv���܂��B

�I�[�f�B�I���C�t�͊ԈႦ�Ȃ��L����܂��B

��ԁE�����ʁE�I�[�P�X�g�����Ƃ���ƁAFF125�Ɠ����i�т̃}�[�N�I�[�f�B�ICHR70�������߂��܂��B

https://shop.koizumi-musen.com/?pid=22794698

�����ԍ��F25650440

![]() 3�_

3�_

����[��������������

����ɂ���

��ʓI�Șb�Ƃ��Ăł����A�t�������W�̃��j�b�g�͐l�ɂ���čD�݂�����Ǝv���܂��B

�t�������W�͍\���I�Ƀn�C�オ��C���ŁA�����ʂł͗ǂ��������ł��Ȃ��ʂ�����Ǝv���܂��B�i���������邳��������Ƃ��j

�܂��f�ނ̉��i���������j�Ƃ�������܂����A�����b�g�̓A�b�e�l�[�^�[��ʂ��Ă��Ȃ��̂Ōy�₩�ȐV�N�ȉ����Ǝv���܂��B

�ቹ�𑝂₷�\���̃o�b�N���[�h�z�[���Ȃǂ�����܂��B

�����ʂŃI�[�P�X�g���̂悤�ȉ����������y�Ȃɂ́A������������Ɛ������܂��B

�����ԍ��F25650457

![]() 2�_

2�_

����[��������������

����ɂ���

NC7v2_WN�̃N���[�W���[�ɂl�`�n�o�V�@�������Q���g�p���āA

�ꎞ���炵�Ă��܂����B

�t�������W�̓����́A���̂Ȃ��肪���ɂ����Ƃ���ɂ���܂��B

�܂��A�����c�C�^�[�݂��āA�l�b�g���[�N�Ŏ����D�݂̉����ɒ����ł���

�����b�g������܂��B�N���b�V�b�N���悭�����܂����A�t�������W�ŏ����ʂ���

�����ɗ͗ʂ��o�Ă��܂��B�s�A�m�ȂȂǂł͂��Ȃ�̎s�̕i�Ƃ̍����o�܂��̂�

���������ɂȂ�܂���B�@�@�Q�l�܂łɂǂ����B

�����ԍ��F25650568

![]() 5�_

5�_

�@�܂��@���[�J�[���X�s�[�J�[�̕������[�J�[���������Ă���̂Ŗ���ł��B

�@����X�s�[�J�[�́@�ǂ����������`���C�X��X�L���ɍ��E�����̂Ń`�������W���O�ɂȂ�܂��B

�@�ǂ����������~�����̂��ɂ���đI�����قȂ��Ă��܂��ˁB

�@�l�́A��N�@�Q�O��ވȏ�̃t�������W���Ă��܂����A�ŋ߂̃t�������W�Ł@�ȑO�̃_�C�A�g�[��P610��FOSTEX FE�V���[�Y�ł������悤�ȁ@�u���L�����v�͂����ԗ}�����ā@�������Ȃ�Ă��Ă��܂��B

�@�t�������W�́A�P�{�̃X�s�[�J�[�Œቹ�`�����܂ŏo���̂Ł@�R���g���o�X�̒ቹ�`�g���C�A���O���̍����Ƃ��������W���͂��}���C���ɂȂ�܂����A�}���`�E�G�C�X�s�[�J�[�ƈ���āA�f�o�B�f�B���O�l�b�g���[�N�ʂ��Ă��Ȃ��̂Ł@���̃f�B�e�[���\���ׂ͍����o�܂��B

�@��Ƃ���

https://www.youtube.com/watch?v=0V5Qv7WumLw&t=11s

�@DENON �̏��^2way�X�s�[�J�ł����A�l�b�g���[�N�Ɏg���Ă��镔�i���@�W���i���獂�i���i�ɃA�b�O�O���[�h�������̔�r�����Ă��܂����A�����Ƃ����������ʂ��܂������Ⴂ�܂��B

�@���[�J�[���X�s�[�J�[�́A�����Ȃ��Ƃ���ɋ����P�`��̂��퓅�Ł@�����Ȃ��l�b�g���[�N���^����ɃR�X�g�J�b�g�ΏۂɂȂ�܂��B

�@�t�������W�́A���������l�b�g���[�N�������̂ŏ��̌��������������̗ǂ������̉��ɂȂ�܂��B

�@�t�������W���s���L���Ł@�ǂ��̂́@

�EMark Audio �@MAOP�V���[�Y

�ETangband ��@�ۍ������݃R�[���V���[�Y

�@����͘^�����Ĕ�r�����J���Ă��܂��B

https://www.youtube.com/watch?v=EXxOGj1BIm4&t=227s

�@���ǂ��ł����P�{�@�R�`�T���~�Ŏ���o���ɂ����B

�@�ŋ߂̃I�X�X�����@Mark Audio CHN719�ł��B

�@�����Ŕ����ā@�P�{�Q���~�z��PARC Audio �̃A���j�R�����j�b�g�Ɣ�ׂđ��F�Ȃ����Ƃ��m�F���܂����B

https://www.youtube.com/watch?v=S8Fda1pWraw

�@�Ȃ��ׂ���x�ɂ����ɍɕ��ꂵ�ā@����ɂQ�����҂��Ƃ��@��l�C�̂悤�ł��B

�@���킹�锠��

https://shop.koizumi-musen.com/?pid=179577319

�@���Y�@�ԏ��W���ސ��Ńx�X�g�}�b�`�łȂ��Ƃ͎�����Ŋm�F���Ă��܂����A�g�ݗ��Ė؍H�������ł��K�v�������Ŗ؍H�X�L���Ǝ�Ԃ������邩�ɂ��܂��B

�@�g�ݗ��čςƂȂ�Ɓ@�ǂ��̂������ɂ͎v�����܂���B

�@���Ȃ݂ɁA���Youtube�̔��̓��t�I�N�Ł@�Q���~���炢�œ��肵�܂����B

�@�Ƃ܂��A���[�J�[�i�ɔ�ׂā@�m���ƃX�L�����K�v�ŁA��Ԃ�������܂����A���ꂪ�ʔ����Ǝv���A���낢�낢�����t�������W�Ɏ���o���Ă��悢�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25650604

![]()

![]() 6�_

6�_

����[��������������

����͂܂��悭������܂��A����Ƃ����슴�������ėǂ������ł���(��

https://youtu.be/78q8kiDZEcM?si=nWg6vpT_iFYYLOJ4

���̕����K�������ł��B

https://youtu.be/4AvBKpcknfA?si=3kFiLeGYjDMpZh9r

�����ԍ��F25650722�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�F�l�A���肪�Ƃ��������܂�

��bebez����

MarkAudio CHR70 ���ׂĂ݂܂���

�悤�ׂ̋�C�^���� CHR70 �� Pluvia7HD �ƒ����Ȃ��������ł���

���̌� MAOP7 ���Ă��ꂪ�����Ǝv���Ă�Ƃ���ł�

��cantake����

���O�ɒ������Ɍ��߂�̂͊댯�ł����ˁB

��C�^�����Ă݂��� FOSTEX �͂��܂艹���D�݂ɍ����܂���ł���

���I���t�F�[�u���^�[�{����

NC7v2_WN+MAOP7 ��20���R�[�X�ł����

�����������i�܂Ń��j���[�ɍڂ��Ă邵�i�����������i�̂ق���400�~�قLj����j

���ۂ̎g�p���͂ǂ�Ȃ��̂ł����ł��傤���H

��BOWS����

�ŏ��̓���F

����ɕʕ��ɂȂ�܂��ˁA���� Lv.2 ���� Lv.3 �ւ̈ڍs��

�d�C�n�͑a���̂ʼn������Ă����̂��悭�킩��Ȃ���������lj��̕ω��͐��܂���

�N���V�b�N�A���Ɍ��n�� Lv.3 ���� Lv.4 �ł��傫�ȕω����������܂���

��ԖڂƎO�Ԗڂ̓���F

���Љ�̓���Ǝ����ŒT���Ă݂�MAOP�V�̓�����r���AMAOP�V���C�ɓ���܂���

�Ȃ̂ł�����x�[�X�ɍl���Ă������Ǝv���Ă��܂��B

������CHN719��ParkAudio��ʼn��i1/4�Ȃ̂ɂ��������Ă܂���

�ŏ��ɂ�����Ă��Ă��ɂ��������ɂ��Ă���������܂���

���F

���i�I��CHN719�Ɠ������ԏ���NC7_KiT�ɂ������Ǝv���܂���NC7v2�ɂ��Ȃ��Ɖ������������Ȃ����胆�j�b�g�̐��\���o�Ȃ�������܂����H

�ǂ������[�J�[�� MAOP7 �� KIT7v2 ���y�A�ɍl���Ă���悤�Ȃ̂ł������C�ɂȂ�܂�

���G���[�S������

���Љ�ɂ��������X�y�ы@�ށA���슴�����Ղ�Ŋy�������Ȃ͓̂��ӂł����{�i�I�����Ď��ɂ͖����Q�[�ł���

�����ԍ��F25650992

![]() 2�_

2�_

����[��������������

����ɂ���

�N���v�g����KX-1����̔����ւ��ł����B

KX-�P�́A�����{�[�J���Ɋւ��Ắ@�������ŏo�Ă���̂ł����A

�N���b�V�b�N�ɂȂ�ƁA2WAY�̂Ȃ���̈������e�Ƃ��Ėڗ����āA���BOWS����̏Љ�ŁA

�w���Ɏ���܂����B�l�`�n�o�V�́A�\�ʂ�������H����Ă���A���ӏ����ɁA�u�ŏ���100���Ԓ��x�́A���ʂ������Ȃ��悤�Ɂv

�ƒ��ӏ������@����قǑ@�ׂȃ��j�b�g�ł����B

�����Ɋւ��ẮA�I�[���o�����X�ŁA�q������悭�A�s�̕i�̔{���炢�̉��F�ł����ˁB�s�A�m�̃A���y�W�I�Ȃ�

�X���[�Y�ɗ���Ă��������ł����B

�܂��t�������W�̃f�����b�g�̑剹�ʎ��̔j�]�́@�Ƃ�܂���ł������A�ʏ퉹�ʂ⏬���ʂŒ����ɂ�

�[��������\���ł�����B

���̓c�C�^�[�݂��Ă܂��ς���������y����ł���Ƃ���ł����B

�����ԍ��F25651030

![]() 2�_

2�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

�����b�ɂȂ�܂�

���Ȃ݂ɃG���N���[�W���@NC7v2_WN�@ �̉e���͂ǂ̂悤�Ȋ����������̂ł��傤�H

TW�lj��Ƃ������Ƃ͍��g���Ă�G���N���[�W���� NC7v2_WN �ł͂Ȃ��̂ł���ˁH

�ύX�̉e���Ƃ�������������������Ə�����܂�

�Ⴆ�A�����i�������ق����ǂ��̂��G���N���[�W�������ėV�ق����y���߂�̂��A�Ȃ�

�����ԍ��F25651121

![]() 2�_

2�_

����[��������������

����ɂ���

�����Ȃ݂ɃG���N���[�W���@NC7v2_WN�@ �̉e���͂ǂ̂悤�Ȋ����������̂ł��傤�H

�@�@��r��KX-1�AD-202�N���b�V�b�N��ADS-66EXV�ɂȂ�܂����A���肪���Ȃ��A�X�s�[�J�[���j�b�g��

�@�@���������̂܂܁@�Č����Ă����G���N�����Ǝv���܂����BKX-1���G���N���Ɋւ��Ă͎����Ƃ��낪����܂����ˁB

�@�@�G���N���ɂ悭���锠��ŁA��������Ƃ������Ƃ��A�قƂ�ǂȂ��ł��ˁB

��TW�lj��Ƃ������Ƃ͍��g���Ă�G���N���[�W���� NC7v2_WN �ł͂Ȃ��̂ł���ˁH

�@�����@�G���N���͂��̂܂܂Ł@���j�b�g��Tangband 8cm�t�������W���j�b�g W3-1878�ɉ��H�ύX���āA

�@�G���N�������������z���ޓ����ʒu�ύX�����s���āA�g���Ă����̂ł����A����ɏ��X�s���������n�߂��̂�

�@TW�������ݖ͍����ł��B

�@�g�p����TW�́@T900A�@�@Scan-Speak Ellipticor D2404/552000�@PT-R7III�@���X�ł��B���ݐi�s���ł��B

���ύX�̉e���Ƃ�������������������Ə�����܂��B

�@�ύX�����́@�ǂ�TW�ɂ����Ă��A�����Ӗ��ň��R�Ƃ��܂����B�NJy��ł̋��ǁA�؊ǁA�Ŋy��ł̃O���b�P���A�r�u���t�H��

�@�z�����A�g�����A�y�b�g�̉��s���Ȃǁ@�I�P�̉��s���܂Ŗ��m�ɏo�Ă���悤�ɂȂ�܂����ˁB����Scan-Speak Ellipticor �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@D2404/552000�́A���ϓI�Ɉ�Ԃ悩�����ł��B�܂����i������Ȃ�ł����ǁB�B�B�B

���Ȃ݂ɒ��́A�J�b�g���g���T�O�����ŁACW250D�@�Ƃ������̂��@�g�p���Ă��܂��B�o�X�h���A�p�C�v�I���K������

���Ă���x�ł����ǁB

���Ȃ݂ɁANC7v2_WN�Ƃl�`�n�o�V�@�������Q�́@�ʁX�ɍw�����܂����B

�w���悪�R�C�Y�~�����ŁA��̂Ŕ̔����Ă��Ȃ��������߂ł��B

����ȂƂ���ł��ˁB

�����ԍ��F25651187

![]() 2�_

2�_

��[��������������

�@Youtube��������Ă��炢���肪�Ƃ��������܂��B

�@MAOP7�́@�������...�Ǝv���܂����B

�@�I���t�F�[�u���^�[�{����ɏЉ���Ƃ����@�u�I�̃t�������W�v�̈�Ł@��������X�s�[�J�[�����d�˂��x�e�������ŏI�I�ɍs�������悤�ȃ��j�b�g�̈�ł��B

�@������ŏ��Ɍo�����Ă��܂��ƁA�ォ�甃���X�s�[�J�[�̃n�[�h�����オ��߂��ā@���邩���H�Ƃ����ґ�ȐS�z�ł��B

�@�ł��܂��A�ǎ��̃t�������W�P�{�����Ă����ƁA�ォ��}���`�E�F�C�̃X�s�[�J�[�������Ɂ@���ꂼ��̗ǂ��������ł��ėǂ���������܂���B

�@�Ȃ��A�G���N���W���[�ł����@���C�؍ނŃG���N���[�W����Ɓ@�N���o�Ɗ������Řc��ł��Č��Ԃ��o�����肵�܂��B

�@�������̃t�B�f���e�B���T�E���h�̒������@���L�̃C�x���g�Ł@NC7v2_�@�́A�A�������E�H���i�b�g���̖؍ނ����N���Q�����Ė؍ނɗ��܂����c���o�����ċȂ������؍ނނ������ď��̎�ɂ���ăG���N���[�W���Ɏd�グ�Ă���Ƃ����@���̂�������̍���������Ă��邻���ł��B

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25098077/#25548980

�@���̃C�x���g�Ł@MAOP�V���E�I���i�b�g�̖��C�ގg�������̂Ɓ@�n�[�h���[�v���g�������̂ƒ�����ׂ����܂������@�X��������ā@�W�����炢�̐l�����邢�J���b�Ƃ������̂���n�[�h���[�v���ɌR�z�������Ă��܂����B

�@���C�ނ̃G���N���[�W�����ƁA��ʓI�Ɏg���Ă���MDF�̃G���N���[�W���́@���C�̍������ł�����ƂȂ��Ǝv���܂��B

�@�������A�P0cm���a�̃��j�b�g�Ȃ�Œቹ�̌��E�͂����āA�A�t���I�[�P�X�g���̖��ߐs�����悤�Ȓቹ�͏o�܂���B

�@�Ƃ܂��AMAOP7+ NC7v2_MW �Ƃ����g�ݍ��킹�̓t�������W�̒��_�̈�p�Ȃ�Ł@��������ɔ����ւ����ɍςނƂ��A����T���̂���ςƂ��v���܂��B

�����ԍ��F25651243

![]() 4�_

4�_

���I���t�F�[�u���^�[�{����

��肪�Ƃ��������܂��B

���j�b�g���̕ύX��������ł���

�I���t�F�[�u���^�[�{���E�H�[���i�b�g��I���������R�͉��ł��傤��

�����̈Ⴂ�Ɋւ��Č������Ă��ގ��@����܂߂ċ�C�^���������炸

���t�ɂ��\���ł̓E�H�[���i�b�g�̂ق����I�[�P�X�g�������A���C�v�����W���Y�⃔�H�[�J���������ۂ������H�Ɏv���܂���

���̐�����BOWS����Ɠ��������C�v���h�̂悤�ł��B�����h�ɂȂ�ɂ͑����h�ɂȂ闝�R������Ǝv���̂ł����A���̗��R�������܂���

�����������ŗB��̃E�H�[���i�b�g�h�̂��ӌ��𐿂�

��BOWS����

�{�����]�Ȑ܂��o�Ă��ǂ蒅���͂��̏ꏊ�ɂ����̕��X�̃A�h�o�C�X�ňꑫ��тɒ����Ă��܂�����ԂȂ킯�ł���

�o�������Ō��_�������Ă��܂����B�m���ɂ���܂肢����Ԃł͂���܂����

����ł��悤��C�^���Ƃ͌��� MAOP7 �́i�G���N���Ƙ^����Ԃ̉e���������ł��傤���j���������Ă��̂Œ����Ă��܂��Ɨ~�����Ȃ�܂�

NC7V2�̎�Ԍ������Ă�b���ċC�����͂ق�MAOP7+NC7v2�Ɍ���������Ă��܂�

���Ƃ�_WN�i��2�T�ԁj�ɂ��邩_MW�i��ꃖ�����j�ɂ��邩

���ۂɎ��@�̔�r�������o������Ă�悤�ł��̂ŁA����_�������Ă���������Ƃ��肪�����ł�

�����ԍ��F25651503

![]() 2�_

2�_

����[��������������

����ɂ���

NC7v2_WN��I���������R

���ɂ������́A����܂��A����WN�����̔�����Ă��Ȃ������Ƃ����̂�

�����ȂƂ���ł��B

�����ڂʼn��̈�ۂ��ς���Ă���̂�������Ȃ��ł����B

�����ԍ��F25651516

![]() 4�_

4�_

����[��������������

����ɂ���

���ݐi�s�`�Ł@�i�߂Ă�H���ł��B

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25609876/#tab

�����ԍ��F25651636

![]() 5�_

5�_

����[��������������

����ɂ��́B

�X�s�[�J�[������Ă݂����̂Ȃ�~�߂܂��A���[�J�[�i�̕����l�i�͍����Ă������ʂł̓����b�g�����邩�ƁB

BK125WB2��FF125WK�����t�������̎��g��������fostex�͌��\���Ă��܂����A����ɂ��ƁA�t�������W�炵���f���ȓ����ł͂���܂��BBK125WB2�͐̂Ȃ���̌Â��v�ʼn��s�����Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�ݒu���₷���͂����Ă������ɂ�������������ł͂Ȃ������ł��B

�t�������W���j�b�g�̃����b�g�͒�ʊ��̗ǂ��ł����A�f�����b�g�͘c�̑����ł��B��������R�[�����̕����U���ɗ����Ă���̂ŁA�Ђ��݂������Ȃ�܂��B

���Ƃ́A����p�L�b�g�̊��ɒl�i�����߂ł��B��1�ƃ��j�b�g1�ŕ�ch2���~�A2�{��4���ʂ����Ⴄ�̂ŃR�X�p�͂��܂����ł��ˁB

Wharfedale�ł����A�����̈������C���͋@��ɂ���ĉ��̌X�������Ȃ̂ŁA�������Ă��甃��ꂽ���������ł���B�K���ɔ������Ⴄ�ƍD�݂ɍ���Ȃ��\��������܂��̂ŁB

�����ԍ��F25651720

![]() 0�_

0�_

��[��������������

���g�p�ړI�͖�Ԃ̏����ʂł̃I�[�P�X�g���Đ�

���t�������W���Ƃǂ�ȉ��ɂȂ�̂�

�}�[�N�̃t�������W�����씠�ɓ����

PC���Ŏg���Ă��܂��B

�X�s�[�J�[���A���v�ɒ����A�ׂ��ȏ��

�悭�������܂��B

���s���⍂���̌��ʂ�������

�������̏�ōL��ȕ��䂪�`���銴��

�[�邾�Ɣ���̃I�[�P�X�g��

���ǂ��܂Œ����ł���̂�

�X�s�[�J�[�{�̂��ƁA

�Z�b�e�B���O���炢�ł́H

�c�B�[�^�[���Ȃ��̂ŁA����т₩�Ȓ�������

����a�ł͂Ȃ��̂ŏd�ቹ�o�܂���

���y�̊j�S����������

�����ʂɃ��[�J�[�i�������ق���������

�t�������W�ɉ��l�����o���邩�ɂ��ł��傤

�l�ɂ�肯��A�t�������W�̐��k�ȉ����Ƃ�

���[�J�[���ł́A�Ȃ��Ȃ������܂���

�H����y���߂Ȃ��ƁA�ʓ|����������ɗ����܂��B

�ނ��s���L���A���A���[�Y�A�^���A�ď��A������

������Â��Ă����E��̉��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�S�ɂ�Ƃ�A�܂������ō�������Ŋy����

�����Â��������Ƃ��A

�A�C�f�A�ō��ς��Ă݂�Ƃ�

�R�X�p�Ƃ��C���X�^���g�����߂�Ȃ烁�[�J�[��

��Ƃ��ăN���t�g�܂Ŋy���ނȂ玩�삪�悳�����ł�

�����ԍ��F25652147�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 5�_

5�_

�x�e���������قڂ���������̃X���E�E�E�E�E�E�E�E

��������邵�A���[�J�[�i���g���l���A�����܂ł��l���CP���l����ƁB

�Q�l���b�N�E�f�B�i�E�f�B�I�EJBL�E�t�H�X�e�N�X�EYAMAHA�̃A�N�e�B�u�X�^�W�I���j�^���s�̃X�s�[�J�[������

���Ǝv���Ă��܂��B

�A�N�e�B�u�X�^�W�I���j�^�́A�A�N�e�B�u���A���v�������A������x�̒l�i�̕��̓o�C�A���v����DSP���g�����l�b�g���[�N��������Ă��āA����ɏ�ʂɂȂ�Ɖ����܂łł��Ă��܂����A�Q�l���b�N��f�B�i�͎��ۂɃX�^�W�I�Ŏg���Ă���N�I���e�B�������Ă��܂��B

�t�������W���g��������X�s�[�J�[�́A���̃X���Ńx�e�����݂̂Ȃ��������̒ʂ�ŁA�ŏI�I�ɂ́u��Ƃ��Ċy���߂�̂��v���ĂƂ��낪�|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�܂��A�s�̃X�s�[�J�[�̃G���N���[�W���[�́u�v���X���H�v�ō���Ă��邱�Ƃ������A����G���N���[�W���[�́u�����v�Ȃ̂ŁA�����؍ނ��g�����Ƃ��Ă��ڍ����̐��x�A���x���Ⴄ�̂Ŏs�̕i�ɂ��Ȃ��܂���B

�L�b�g�G���N���[�W���[�̈ꕔ�́A�u�v���X���H�v�ō���Ă���̂ŁA���̓_�̓��[�J�[�i�ƕς��Ȃ��̂ł����A�ʎY�i�ł��郁�[�J�[�X�s�[�J�[�ƁA�j�b�`�w�����̃G���N���[�W���[�L�b�g�ł͌o�ό��ʂ��܂�ňႤ�̂œ��R�ɂ��l�i���Ⴂ�܂��B

�]�k�ł����A�l�́A�o�[�`���̂P�T�~�����������́A�����Œ[�ނ�R���p�l�i�₷���j���x�[�X�ɂ����u���썇�v���D���ł��B

�悭���̂��A�R���p�l�ł܂��u�v���g�^�C�v�v���쐬���āA�e�ʂ�o�X���t�|�[�g�����߂āA���̏�Ɍ����ڂƉ��H�����₷���u�V�i�ށv��\��t���ăg�[�^���P�T�~�������炢�ɂ��܂��B�R���p�l���P�P�D�W�~�����ŁA�����ɂR�`�S�~�����̃V�i����\��t����̂ō��v�P�T�~���������ɂȂ���Ċ����ł��ˁB

�����ԍ��F25652183

![]() 6�_

6�_

�F�l�A���肪�Ƃ��������܂�

���I���t�F�[�u���^�[�{����

����ɂ��́A�����b�ɂȂ�܂�

�Ȃ�قǃ��C�v���͂��Ƃ���lj����ꂽ�d�l�Ƃ������ƂȂ̂ł���

�����N��q�������Ă��������܂�������40�N�ȏ�Ȃ�āA������

�ׂ����R���f���T�������ċl�߂čs���Ă�������悤�ł����A����Ɠ�����TW�����������Ȃ��Ƃ������邠���肢����TW����ԂȂ�ł��傤��

����Ɏ����߂遁���̏��Ɏ�������͂܂��Ă������ƂȂ̂ł��傤�˂��i�Ƃق���

���肪�Ƃ��������܂��A���낢����ɂȂ�܂��B

���v���[���@����

����ɂ���

�����[�J�[�i�̕����l�i�͍����Ă������ʂł̓����b�g�����邩�ƁB

�P�Ƀ��[�J�[�i�ɂ߂ڂ������i���Ȃ����߂���Ȃ�Ǝ���ɖڂ������܂���

����Wharfedale �̓N���V�b�N���l�̕]�����ǂ��悤�ł������o�����Ȃ����Ƃ���C�ɂȂ��Ă��܂�

��Wharfedale�ł����A�����̈������C���͋@��ɂ���ĉ��̌X�������Ȃ̂ŁA�������Ă��甃��ꂽ���������ł���B�K���ɔ������Ⴄ�ƍD�݂ɍ���Ȃ��\��������܂��̂ŁB

���������肪�Ƃ��������܂�

���@�������ƕГ�2h�قǂ����Ď�舵���̂���X�i�����@�̗L���͖��m�F�j�ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂œ�̑�����ł܂�

���f�����b�g�͘c�̑����ł��B

��C�^���ł͂��܂��Y��ȉ��Ɗ����Ȃ������̂ŁA����������� FF125 �̋�C�^���ł��܂����Ɗ������̂͂�����������܂����

�����MAOP7�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂Ŗ����ł��邩�ȂƓ�����ł�

�������ɂ悵����

����ɂ���

���[�邾�Ɣ���̃I�[�P�X�g��

���������I�ł킩��Ղ��\���ł��ˁA���������\�������ƂȂ�����~�����Ȃ�܂���

���t�������W�ɉ��l�����o���邩�ɂ��ł��傤

�t�������W�͈����C���e���A���d���̂��̂������������Ƃ�����܂���̂ō��͂܂����f���܂���

���H����y���߂Ȃ��ƁA�ʓ|����������ɗ����܂��B

�؍H�n���A�E�g���ۂ��ł����d�C�H��͎d���ł��ǂ����x�̂��ƂȂ炵�Ă܂����i�d�q�H����s���邩�H

���S�ɂ�Ƃ�A�܂������ō�������Ŋy����

�������Â��������Ƃ��A

���A�C�f�A�ō��ς��Ă݂�Ƃ�

���ꂪ�ł�������A�Ƃ������ڕW�ł�

��Foolish-Heart����

���x�e���������قڂ���������̃X���E�E�E�E�E�E�E�E

�Ȃق�Ƃ��������X���W���Ă���Ăċ��k�ł�

���Q�l���b�N�E�f�B�i�E�f�B�I�EJBL�E�t�H�X�e�N�X�EYAMAHA�̃A�N�e�B�u�X�^�W�I���j�^���s�̃X�s�[�J�[������

�Q�l�ƃf�B�i�͖������ł��B���������u���Ă�Ƃ�����������Ƃ�����܂���A��C�^����T���Ă��Ȃ��͖̂��O�����ɂȂ���������

JBL�͍��܂ōs�����ǂ̓X�܂ɂ�����܂������ǂ̓X����������߂Ă���܂���ł����ˁAJazz��S�������Ȃ�����ł��傤��

���ŏI�I�ɂ́u��Ƃ��Ċy���߂�̂��v���ĂƂ��낪�|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�ŏ��̈�����Ȃ���Ύn�܂�܂��A�ŏ��̈�����܂�Ȃ����̂������炷���ɓP������ł��傤

���������_���܂߂āA��C�^���ŋC�ɓ����� MAOP7 ���܂��͂��߂̈���ɁA�Ƃ��������ōl���Ă��܂�

���z�͗L���Ȃ̂Œ��g�̒��������͔��������Ƃ���ł�

���ڍ����̐��x�A���x���Ⴄ�̂Ŏs�̕i�ɂ��Ȃ��܂���B

���ʎY�i�ł��郁�[�J�[�X�s�[�J�[�ƁA�j�b�`�w�����̃G���N���[�W���[�L�b�g�ł͌o�ό��ʂ��܂�ňႤ�̂œ��R�ɂ��l�i���Ⴂ�܂��B

�܂��A�����ł��傤�˂�

���]�k�ł����A�l�́A�o�[�`���̂P�T�~�����������́A�����Œ[�ނ�R���p�l�i�₷���j���x�[�X�ɂ����u���썇�v���D���ł��B

���ꂢ�ɐ鎩�M������܂��A�G���N������͂ł��Ȃ������ł�

�ł�����͂������Ǝv���܂�

�����ԍ��F25652590

![]() 1�_

1�_

��[��������������

�����ꂢ�ɐ鎩�M������܂��A�G���N������͂ł��Ȃ������ł�

�z�[���Z���^�[�̃J�b�g�T�[�r�X���ȒP�ł��B

�����J�b�g�œ��������ɂȂ�悤�ɁA��肷��Ɛ��x�悭�g�ݗ��Ă��ł��܂��B

�����ƊȒP�̓L�b�g

https://www.fostex.jp/kanspi/

�C�ɓ��������j�b�g��I���

https://www.koizumi-musen.com/

���ɓ���z������Ε����܂�

���d�C�H��͎d���ł��ǂ����x�̂��ƂȂ炵�Ă܂����i�d�q�H����s���邩�H)

���v�ł́H

�����ԍ��F25652699

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

����ɂ��́A�����b�ɂȂ�܂�

���z�[���Z���^�[�̃J�b�g�T�[�r�X���ȒP�ł��B

���Ďg�������Ƃ��Ȃ���ł����A�v�}�����������čs���Ό������̐l�����Ă�����ł��傤���H

�v���`���Ă�T�C�Y�E�`��͂����ł����A���̃T�C�Y�̃L�b�g�Ȃǂ��������炸����Ă݂�̂��ʔ������ł���

�ގ���肪���邩��A���Č����Ă��܂���MDF�ł��傤��

�i���ۂɂ���Ƃ��ł���Ƃ͌����Ă܂����H�j

�����ԍ��F25652776

![]() 0�_

0�_

����[��������������

�����́B�Ȃ��Ȃ�����オ���Ă��܂��ˁB

������n�߂�̂Ȃ�A10cm�t�������W���œK�ł��B

����X�s�[�J�̑�䏊�I�ȑ��݂ł����������S�j���̍�i����A10cm�p�̐}�ʂ�Y�t���܂��̂ŁA���p���Ă��������B

�T�u���N�i91cm×182cm�j��������2�䕪�̔����܂��B

�C�̗������z�[���Z���^�[�Ȃ�A�����J�b�g�����łȂ��A���j�b�g�̎�t�����Ă���܂��B

�g�ݗ��ẮA���ɍH��͕K�v�Ȃ��A�؍H�p�{���h�Őڒ������OK�ł��B

�d�ʃu���b�N�������p�̏d��ɂ���ƁA��������ڒ��ł��܂��B

����ɁA�O���X�E�[���A�^�[�~�i���A�z���p�P�[�u���������Ă��A1���~�͊|����Ȃ��Ǝv���܂��B

���Ƃ́A���ꂢ�ɓh��������A�������N���Ă���Ǝv���܂��B

�����g�����삵�Č��ݎ茳�Ɏc���Ă���X�s�[�J�̎ʐ^��Y�t���܂����A�����A�ŏ���10cm�t�������W����X�^�[�g���܂����B

�ʐ^��3�@��̑��ɁA�ŏ��ɐ��������}�[�N�I�[�f�B�I��10cm�t�������W���e���r�ԑg�̊ӏܗp�Ƃ��Ďg���Ă��܂����A���ɕ����₷���C�ɓ����Ă��܂��B

�X���傳��͎���Ɉӗ~������悤�Ȃ̂ŁACHR70�{BS-10�i�g�[�^����2���~�j�����肩��X�^�[�g���邱�Ƃ��A���߂Ă����߂��܂��B

�����ԍ��F25652824

![]() 2�_

2�_

�X�s�[�J�[ > SONY > SA-CS9 [�P�i]

�O�Ɏg���Ă����W�N�[���̃X�s�[�J�[���d�ቹ���ア���������܂��@

�A���v��A-S501�@�n�C�J�b�g�͂T�OHz�ɂ��Ă܂��@�X�s�[�J�[��A130�Ȃ̂�

�����ԍ��F25732449�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�F����̓{�����[���ǂ̈ʒu�Ŏg�p���Ă܂����H

�����ԍ��F25732457�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

shun5749����

���d�ቹ���ア����

���F����̓{�����[���ǂ̈ʒu�Ŏg�p���Ă܂����H

�g����X�s�[�J�[��

�����̊��A���̍D�݂͐l���ꂼ��

shun5749�����

�����A130�ɍ��킹

SA-CS9�̃{�����[�����A

�ቹ�ア�Ȃ班��

�グ�Ă݂Ă͂������ł��傤���H

�����ԍ��F25732549�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 13�_

13�_

��shun5749����

������̓���ʼn��̑傫�����t���b�g�ɂȂ�悤�ɒ������Ă��������B

30Hz����������Đ��ł�����i�ł��B

https://www.youtube.com/watch?v=XwJhiW1ZACs

�����ԍ��F25732564

![]() 14�_

14�_

��shun5749����

����ɂ���

���W�N�[���̂ǂ̗l�ȃE�[�t�@�[�Ƃ���ׂ��킩��܂��B�B�B

A130�̎��������L�ɂ���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/jbl-stage-a130-review-speaker.18260/

�N���X�I�[�o�[��60-70Hz���炢���K�ȋC�����܂��B���Ƃ̓T�u�E�[�t�@�[�̃��x�������ł��ˁB

�T�u�E�[�t�@�[�̏ꏊ����ቹ����������l�ł́A�T�u�E�[�t�@�[�̃��x�����������ł��B���C���X�s�[�J�[�̒�悪�������ꂽ�l�ɕ������邭�炢���K�ȃ��x���ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F25732599�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ƋA������ʑ��t�ɂ��Ė炵�Ă݂܂�

�����ԍ��F25732714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�o�X���t�|�[�g�ǂ���3���[�g�����炢����Ă��̂ŕǂ���S�O�Z���`������ƂɂȂ�悤�ɐݒu���Ĉʑ��t�ɂ�����L���̗ǂ��d�ቹ���������蕷�����Ă��܂����@�@�A���v�Ƌ߂��ł������v�ł����H

�����ԍ��F25733466�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��shun5749����

�A���v�Ƌ߂��͓̂��i���ɂȂ�܂���B

�ꏊ��ς��ĉ��P�����Ȃ��ݔg�̉e�����o�Ă����̂����m��܂���ˁB

�T�u�E�[�t�@�[�̃Z�b�e�B���O�ŁA�C�O�ł悭�w�삳���̂́A���X�j���O�|�C���g�ɃT�u�E�[�t�@�[��u���Ēቹ�̌��������y�������i�������t�����gLR�������ɖ炷�j�A���̍�����Ⴍ���ĕ��������܂���Ă����ቹ����������ꏊ�������āA�����ɋt�ɃT�u�E�[�t�@�[��u���������X�j���O�|�C���g�œ����悤�Ȓቹ����������Ƃ��������ł��B

���̕��@�̓��X�j���O�|�C���g�Œ�ݔg�̈��e�����������悤�Ȑݒu���\�ɂȂ�₷���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25733599

![]() 2�_

2�_

shun5749����

���A���v�Ƌ߂��ł������v�ł����H

�ʐ^�������}���A�b�v����Ă͂������ł��傤���H

�킩�炸���v�Ƃ͌����Ȃ��̂ł�

�����ԍ��F25733600�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

2�����炢�̃}�C�N�ő������炱��Ȋ����ł����d�ቹ�Ⴂ�Ƃ��܂łłĂȂ��悤�ȃo�X���t�|�[�g�Ɏ�����ƕ��͏o�Ă܂����@�}�C�N���Ђ낦�ĂȂ������H�@

�A���v�̉��ɃE�[�t�@�[�����Ă܂�

�����ԍ��F25733668�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��shun5749����

�J�b�g�I�t50Hz�̂܂܂ŃT�u�E�[�t�@�[�̃{�����[���������Əグ��ƁA���̑��茋�ʂ��ǂ��Ȃ邩�͌��Ă݂����ł��ˁB

SA-CS9�ł�50Hz�J�b�g�I�t�ł�������30-40Hz������オ��̂��ւ̎R�Ǝv���܂����A����ł��d�ቹ�lj��ɂ͏\���Ȃ�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25733717

![]() 2�_

2�_

shun5749����

���������炱��Ȋ����ł���

�d�ቹ�Ⴂ�Ƃ��܂łłĂȂ��悤��

60Hz���炾�牺����A�\10dB��40Hz�܂ŏo�Ă���

SA�\CS9���ƁA���̂��炢�ł́H

���A���v�̉��ɃE�[�t�@�[�����Ă܂�

�U���ŃA���v�����Ȃ����

�悢�̂ł́H

�����ԍ��F25733723�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 9�_

9�_

��shun5749����

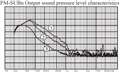

�Y�t�}��FOSTEX PM-SUBn�̎��g�������̗���グ�܂����A

�T�u�E�[�t�@�[�Ƃ����Ă�SA-CS9��25cm�̃��j�b�g����ꂽ50L���x�̔��Ȃ̂Ŋ�{�I�Ȏ��g�������͒�悾�炳����Ȃ킯�ł��B

�}�̇@�����Ă킩��悤�ɑf�̓�����80Hz���炢���炾�牺����ł���ˁi�@�̓J�b�g�I�t150Hz�Ȃ̂ŏ�������Ă܂����j�B

�T�u�E�[�t�@�[�̃J�b�g�I�t�������Ă����ƁA�A���B�̂悤�Ɏ��g���������ω����܂��B

�B�����������30-50Hz���炢���t���b�g�ɂȂ��Ă��܂����A�t���b�g���̃��x����10dB���x�Ⴍ�Ȃ��Ă���̂ŁA���̕������A���v�Ńu�[�X�g���Ďg���A30-50Hz��������o����T�u�E�[�t�@�[�̂ł�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�v�̓T�u�E�[�t�@�[�̎g�����Ƃ��ẮA�K�ȃJ�b�g�I�t��I��ŁA���ꂪ�Ⴂ�ꍇ�̓��x�����グ�Ďg���A����Ȋ����ł��B

��ɏ������悤��A130��60-70Hz���炢�̃J�b�g�I�t�������Ǝv���܂����ASA-CS9�����̂悤�ɐݒ肵�ēK�Ƀ��x����������A30Hz���炢�܂ł͒��̏o���ԂɎ����Ă����Ǝv���܂��B

�Q�l�܂ł�CS9�̓������ڂ��Ă��鉺�L�T�C�g�̐}��]�ڂ��܂��B

https://donsnotes.com/tech/frequency-response-specs.html

�����ԍ��F25733761

![]() 1�_

1�_

��shun5749����

�v�����ʂ�ł��ˁB

���̃J�b�g�I�t����SW�̎R��65Hz���炢�ł��ˁB

�����Ɖ��܂ŐL�������ꍇ�́A�J�b�g�I�t�������ă��x���������グ�Ă݂�A�Ƃ��������ɂȂ�܂��B

�Ƃ����Ă�A130�̍Đ��ш�Ƃ̊ԂɃf�B�b�v���ł��Ȃ��͈͂ł͂���܂����B�B

�ʐ^�������Afreq�����͉��܂ʼn������Ă��銴���Ȃ̂ŁA���������ł�����CS9�Ƃ��Ă͂����܂łł��B�Ō�̎ʐ^�̏�Ԃ�菭�����x����������A���������ɂł���̂ł́H

�����ԍ��F25733768

![]() 0�_

0�_

��shun5749����

���łɁAA130�����炵���Ƃ���f�����A�b�v���肢���܂��B

�����ԍ��F25733811

![]() 0�_

0�_

���v���[���@����

�ቹ���L�тĂ�悤�Ɍ����܂������H���ĂȂ��Ă邾���ł��@�i�����j�@�J���~���Ă邵�@

50Hz�����C�ɗ����܂��@

�����ԍ��F25733835�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��shun5749����

���肪�Ƃ��������܂��B

SW����Ȃ��Ō��ʂ͂��肻���ł��ˁB

CS9�̃N���X�I�[�o�[�͂����������܂Œ����ł��Ăق����������ł��ˁB

���茋�ʂ���������n�C�G���h��10KHz���炢���痎���Ă��܂��̂ŁA���[������L���Ă��o�����X�͈�������̂ō����炢��OK�ȋC�͂��܂��B

�����ԍ��F25733854

![]() 0�_

0�_

�X�s�[�J�[ > DALI > OBERON5 BA [�u���b�N�A�b�V�� �y�A]

�v���Ԃ�ɃX�s�[�J�[���w�����悤�Ǝv���Ă��܂����A��Ԃ̔Y�݂��ݒu�ꏊ�ł��B

TV���I�[�f�B�I���b�N�̍�����863mm�ŁA�g�[���{�[�C�^�ŗB��830mm�����������i�������܂����B

���[�J�[WEB�T�C�g�ŃT�C�Y������Ɓu�O�a���@�i�X�p�C�N�܂܂��jH*W*D_830mm x 162mm x 283mm�v�Ƃ���A�X�p�C�N���܂߂������������Ă�������Ǝv���܂��B

863mm�ȓ��ł��ƃX�J�b�Ɛݒu���ł��āA���i�I�ɂ������ɂȂ�̂ł����H

�����i�ł͂Ȃ��AOBERON 7�Ȃǂ��������̕��ŃX�p�C�N�݂̂̍����ł����\�ł��B

�����A��낵�����肢���܂��B

![]() 0�_

0�_

������܂��E�E�E

�x�������獟���ɓ��e���ꂽ�̂ł��傤�B

���ɕԎ�������Ή��L�ł��ˁB

���q�l���k�Z���^�[

�d�b�ԍ��F0570-666-112��������050-3388-6801

�c�Ɠ��F���j���`���j���i�j�Փ��A���Ћx���������j

��t���ԁF 10:00~18:00

(*^_^*)

�����ԍ��F25724567

![]() 4�_

4�_

Oberon7���g���Ă��܂��B�����ł͂Ȃ��A�ڌ��ł��݂܂��A���̑����������͂ݏo���Ă���̂͂P�Z���`���x�ł��B

�����ԍ��F25724782

![]() 4�_

4�_

�P�_�����Y��܂����B

�X�p�C�N�̂܂܂��Ə��������܂��̂ŁA�X�p�C�N�Ƃ��I�[�f�B�I�{�[�h�Ƃ����K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�X�p�C�N�݂̂Ȃ�A�{�P�Z���`�͌��Ă����������悢���Ǝv���܂��B

���݂Ɏ��́A�ォ��AOberon7�{�́�������X�p�C�N����e������~�߃V�[�g�i�{����`����~�߃V�[�g�܂ł��Œ肷��}�W�b�N�e�[�v�j�ł��B

����ƋC�ɂȂ�̂́A�c�C�[�^�[�͎��̍�������{�ƌ����Ă��܂��B86�Z���`���ƃ\�t�@�ɂ���Ă͎��̍������Ⴍ�Ȃ邩������܂���B

�i�����m�̏�ł̐ݒ�Ȃ�A�����Ƃ₩�������b�ł͂Ȃ��ł����B����ɁA���{�̉ƒ�ł́A�Ƒ����ӂ��܂߁A�ݒu��̐��������Ƃ͎��g���̌����Ă��邱�ƂȂ̂Łj

�ǂ��I�[�f�B�I���C�t���B

�����ԍ��F25724789

![]() 4�_

4�_

�����@���̃q�}�l����

���肪�Ƃ��������܂��B

�����������Ƃ���ł��ˁB

���J�J�N�炢����

�����J�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

�����܂���A�{�̂ƃX�p�C�N�ɂ��Ă̎���ł����u����v�Ƃ����\��������܂����A�X�p�C�N�ɒu�������ė��������낵���ł����H

���Ƃ���ƃX�p�C�N�݂̂��Ɩ{�̂̍����ɖ�10mm�v���X�A�X�Ɂu�X�p�C�N�v���g�p����ƍ��v��20�o�v���X�Ƃ������Ƃł��傤���H

�X�p�C�N�̂܂܂��Ə��������A�u�X�p�C�N�v���K�v�Ƃ������Ƃ́A�X�p�C�N�̒�ʁi���ɐڂ��镔���j�������ʂ藤�㋣�Z�̃X�p�C�N�V���[�Y�̂悤�ɏ��Ɏh����悤�Ȍ`��ɂȂ��Ă���̂ł��傤���H����Ƃ��A�����ꏝ�����ɏ������Ɨǂ��Ȃ��̂ŔO�̂��߂́u�X�p�C�N�v�Ȃ̂ł��傤���H

���I�[�f�B�I���b�N�́A�������380mm�̍�����TV�Ȃǂ�ݒu����X�y�[�X������A���ʂł͂Ȃ�TV�̍��E���ꂼ���300mm(�V�n863mm)�̃X�y�[�X�ɐݒu���悤�Ǝv���Ă܂��̂Œ��悢�������Ǝv���܂��B���C�������肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25726497

![]() 0�_

0�_

�\��������킵���\����Ȃ��B

����Ƃ����̂̓G���N���[�W���[�̉��ɂ��Ă���r�̕����ŁA�G���N���[�W���[�Ƃ��̋r�̕��������킹�ăJ�^���O�l�́u�����v�ɂȂ�܂��B�i�r�̕������O�����Ƃ͂��Ԃ�ł��Ȃ��Ǝv���j

���̋r�̕����ɃX�p�C�N�l�W���ē���Ă����i�X�p�C�N�l�W������ӏ����S��������܂��j�̂ł����A�ŏI�I�ɏo������Ƃ��Ă͂P�Z���`���x�ɂȂ�܂��B

����ɃX�p�C�N�����킹�āA�J�^���O�l�{�Q�Z���`�����Ƃ��Ζ��Ȃ��Ǝv���܂��B

���X�p�C�N�̂܂܂��Ə��������A�u�X�p�C�N�v���K�v�Ƃ������Ƃ́A�X�p�C�N�̒�ʁi���ɐڂ��镔���j�������ʂ藤�㋣�Z�̃X�p�C�N�V���[�Y�̂悤�ɏ��Ɏh����悤�Ȍ`��ɂȂ��Ă���̂ł��傤���H����Ƃ��A�����ꏝ�����ɏ������Ɨǂ��Ȃ��̂ŔO�̂��߂́u�X�p�C�N�v�Ȃ̂ł��傤���H

�X�p�C�N�̐�[�͐���Ă��܂��̂ŁA�����؍ނƂ��ł��Ə����i�ł����̂ł��A����������������ꍇ�͐������j�\���������Ǝv���܂��B�]���ĉ�������́i�X�p�C�N�͒������ւ���ł���̂ŃY���������ɂ����j�������������ǂ��Ƃ����Ӗ��ł��B�X�p�C�N���g�킸�A���Ɍ�e�Γ���u�����Ƃ��l�����܂����A�l�I�ɂ͏����̗h��ł��s����ɂȂ肻���ŁA�X�p�C�N���g���������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��i�����͐S�z���Ȃ̂ŁA��ɏ������Ƃ���A�r�̕����`��e���}�W�b�N�e�[�v�ŌŒ肵�Ă��܂��j�B

�����ԍ��F25727457

![]() 2�_

2�_

���ォ��AOberon7�{�́�������X�p�C�N����e������~�߃V�[�g�i�{����`����~�߃V�[�g�܂ł��Œ肷��}�W�b�N�e�[�v�j�ł��B

��������������������܂����ˁB

���m�ɂ́A

�ォ��AOberon7�{�́i�G���N���[�W���[�j������i�r�̕����j���X�p�C�N���X�p�C�N����e������~�߃V�[�g�i�{����`����~�߃V�[�g�܂ł��Œ肷��}�W�b�N�e�[�v�j�ł��B

�����ԍ��F25727467

![]() 3�_

3�_

���J�J�N�炢����

�������ݒx���Ȃ莸�炵�܂����B

���j�ɖ^���ÃV���b�v�ɍs������A���R�ɂ�Oberon5���W������Ă��܂����B

�����̌��̓N���A�ł������ł����A�X������ɐݒu�ꏊ���������Ɩ��͂ނ��냉�b�N�̔w�ɂ��肻���ł��B�w�ɂ�艹�̔������ǂ��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�Ƃ̂��Ƃł����B

����Ȃ烉�b�N�ɐݒu���Ȃ��Ń��b�N�̊O�̏��ɐݒu���������A�A�A�ƂȂ�Ƃ��̋@��ł���K�v���Ȃ��Ȃ�A�Ƃ��B�B�B���������l���܂��B�F�X�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25733255

![]() 0�_

0�_

��iqoiq����

����ɂ��́B

�e���r�̉������͂ނ悤�ɉƋ�z�u�����`��̕ǖʎ��[�I�ȃ��b�N���Ă��Ƃł����ˁH

�����Ȃ�ƃX�s�[�J�[�����ɒu���̂ł͂Ȃ�������40cm���炢�̏ꏊ�ɐݒu���銴���ł����H

���������ł��ƁA�c�C�[�^�[�̍��������̍����t�߂ɗ�����̕��ɏオ���Ă��܂��̂ŁA�X�s�[�J�[�{���̉����ŕ����܂���Boberon5�̓u�b�N�V�F���t�^�ł͂Ȃ��t���A�X�^���f�B���O�^�C�v�ł��̂ŁB

���b�N�ɓ��ꍞ�ނȂ�A�u�b�N�V�F���t�^�C�v�ɂ��ꂽ������낵�����Ǝv���܂��B

�����A�X�s�[�J�[�́A�u�b�N�V�F���t�Ƃ������t�ʂ�A�{��t�̖{�I�ɉ������߂Ďg���ƁA��ʊ��≹�ꊴ���o�Ȃ��Ȃ�̂ʼn����I�ɂ͂��܂��낵������܂���B�X�s�[�J�[���͂ɂ͂ł��邾�������Ȃ���Ԃ�������������͗ǍD�ł��B

�{�@���g�������Ȃ�A��O�̏��ɒ��ڒu�������ł����A���ꂾ�Ǝז��������Ȃ��ł����H

�����ԍ��F25733446

![]() 0�_

0�_

���v���[���@����

���J�ȁA�������肪�Ƃ��������܂����B

���������čl���܂��B

�����ԍ��F25734221

![]() 0�_

0�_

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�X�s�[�J�[]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�yMy�R���N�V�����z30���\��

-

�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����

-

�y�~�������̃��X�g�z10��7��

-

�y�~�������̃��X�g�z�����Y

-

�y����E�A�h�o�C�X�z����PC���ւ�����

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r

- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h

- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��

�i�Ɠd�j

�X�s�[�J�[

�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j