���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 127 | 176 | 2022�N8��1�� 23:01 | |

| 17 | 6 | 2021�N11��28�� 17:39 | |

| 0 | 0 | 2021�N9��8�� 10:45 | |

| 1 | 0 | 2021�N9��5�� 15:09 | |

| 122 | 200 | 2022�N2��23�� 11:37 | |

| 7 | 6 | 2021�N8��6�� 17:14 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

��s�X���b�h�F�@

�y���T�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/#tab

������i���ݕԐM��180�j�ɂȂ�A�ԐM���Q�O�O���ɒB����Ə������݂��ł��Ȃ��Ȃ邻���ł��̂ŁA���̐V�X���b�h�Ɉڍs���܂��B

����܂ł̌o�܂ȂǁA���̏����ȍ~�ł��Љ�����܂��B

![]() 0�_

0�_

����܂ł̌o�܂ɂ��܂��ẮA

��s�X���b�h�F�@

�y���T�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/#tab

�̖`�������̂������̎��ȓ��e�ƁA���̐�s�X���b�h�̓��e�������������B

�ȉ��A��L�̐�s�X���b�h�Ōォ��̌p���b��ł��B

�����ԍ��F24559816

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����ABOWS����A

��s�X���b�h�̖����Əd�Ȃ�܂����A��̏C���ŐV�f�[�^���Ę^���邱�Ƃ���A���̃X���b�h���J�n�����Ă��������܂��B

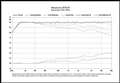

������������ SQ�������x�������ċ�C�^�����I���܂����̂ŁA���}���C���f�[�^��Y�t���܂��B

�iASR �ł̋��L�O�ɋC�Â��čK���ł����B���p������������ł��B�j

��͂�A�����ɂ悵�����̂悤�ɁA�w�ŏ��̃s�[�N�ō��킹�����ʁx�ƂȂ��Ă��� SQ �� 0.3 ms �x���������g�`���A�ł��D�܂������Ƃ��m�F�ł��܂����B

�����ɂ悵����

�����A���⍡���AASR ��PM���܂��BAdobe Audition 3.01 �̌��ł��B

�����ԍ��F24559820

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

�Ę^�ł��B

ASR �ŁAmember�������܂������A�܂� AINIYOSHI ��������܂���B

���̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

�ŁA

Hello, it is very nice finding this thread!

�����ł����̂ŁA��������ł݂Ă��������B

�����ԍ��F24559822

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����A

ASR�ł����A�����o�[�o�^���������āA�i������āH�j�A�ȒP�ȃv���t�@�C�����o�^����Ă���A�Y�t�}�� Members�^�u�� Find member �ŕߑ��ł���͂��Ȃ̂ł����A�A�A

��������̋��ɁA�������Ԃ�������̂�������������܂���B�B�B�B�@

�����ԍ��F24560155

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

���w�ŏ��̃s�[�N�ō��킹�����ʁx�ƂȂ��Ă��� SQ �� 0.3 ms �x���������g�`���A�ł��D�܂������Ƃ��m�F

���_�ƌ��̈�v�͋����ł���

Sq��Tw�ATw��STw�A�S�Ă̌��ʂ�NS1000�̉����R�����g

�����肢�����܂��A

NS1000�ǂ��납�A���̒��A���@�g�`�ł̌��ؗ�͂قƂ��

�������܂���B

���i�̌f���Ń}���`�A���v�̍ŐV�Z�p���킩��Ƃ�

�܂��ɓ��ł��ˁB�ǂ��ɂ��������ł��傤�B

ASR�ł������S���������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24560177�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

��SQ �� 0.3 ms �x���������g�`���ł��D�܂���

0.4 ms�͂��߁A���ʂ�˂��t������ƃV�r�A�ł��ˁB

�����ʒu�ł̑��肪�}�X�g�A���E�̃X�s�[�J�[���Ⴂ�����ł��B

�����ԍ��F24560187�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

������A���������Ə��X�̍����������A�\�������܂���ł����B

���ʓI�ɂ́A�A�A�����ɂ悵����̗\�z�Ƃ��w�E�̒ʂ�ł���A�S��芴���\���グ�܂��B

�܂��A���X�̂��w���A���ڝ��Ղ��A�[�����Ӑ\���グ�܂��B

�m���ɁA 0.1 ms ���x�Œ������ł��āA���ꂪ��C���g�`�ɂ������蔽�f�����l������ƁA���X�������܂��ˁB

1.5 m �ł̑��蕪�͂ł́A�K���ɂ��č�SP�Q�ł��A�ESP�Q�ł��A�^�C���A���C�������g�œK�ݒ肪�������ʂł��邱�Ƃ́A�m�F���Ă���܂��B

���X�j���O�|�C���g�i������SP����� 3.65 m�j�ł̑��蕪�͂́A�A�A

�Ƌ�z�u����Ώ̂ňړ������邱�ƁA�œK�Q�C�����ǂ̂悤�ɁH�A���E�ʁX����шꏏ�ɖ炵�āH�A�ȂǂȂǕ��G�ȗv�f�����݂܂��B�܂������́A���̊��݂̂Ɉˑ����Ă���A�����̕��̂ǂꂾ���Q�l�ɂȂ�̂��H�A�Ƃ̋^�������A�����S�O���Ă���܂��B���Ȃ�̎�ԉɂ������肻���ł��B

�P��g�ɂ��^�C���A���C�������g������ ASR�ł̋��L�́A�Y�t�̂S���̎����ŁA�Ȍ��ɍs�����Ƃ��v�撆�ŁA���Ă����Ȓ��ł��B

���āA����ꂽ�ŏI�I��EKIO�Q�x���̍œK�ݒ�� 0.1 ms���x�ŁG

SW: zero delay

WO: 16.0 ms delay

SQ+TW+ST: 16.3 ms delay

�ƂȂ��Ă���܂��B

��ϓI�ȉ��y�ӏ܂̈�ہA�A�A�A

�Ƃɂ����A����Ɉ�i�Ɓi���i���j���k�ŁA������\�ŁA�^�C�g�ŁA���A���ŁA�����ʂ����ĂŁA�A�A�f���炵���I�I�@

�܂��A�ʓ��e�ł������Ƃ��b�����܂��B

�����ԍ��F24560298

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����A

ASR Forum �ł����L�������܂����B

����l����̑���Ȃ����͂ւ̎ӎ�����ꂽ�������̂ł����A�������Ă����f�ɂȂ邩���A�ƍl���āA�v���Ƃǂ܂�܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1061868

���̂Q��ŁA���tpaxadpom����̃R�����g�ɕԐM����`�ŁA���������i�ǂ�ȍD�݁A�ǂ��܂őΏ��H�j�ɂ��āA���Ȃ�̊��o���������b�����Ă���܂��B���Η��������B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1060418

�����ԍ��F24560873

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

����ϓI�ȉ��y�ӏ܂̈��

�����t�������W��w�b�h�t�H���̉𑜊��͒����Ă����ł��ˁB

�X�s�[�J�[�����݂��Ȃ��A���A���ōL��ȉ���ł��傤

��tpaxadpom����̃R�����g�ɕԐM

tpaxadpom����́A�o�Ă��鉹�̃��x�����z���o���ĂȂ���ۂ������܂����B

�����Ⴂ�̉��Ȃ̂ŕ������l�łȂ��Ɖ�b���������Ȃ���������܂���

��ASR�ł����A Find member �ŕߑ��ł���͂�

���S�z�����������݂܂���

�����ԍ��F24561093

![]() 0�_

0�_

2022/01/25 05:13�i1�N�ȏ�O�j

�^�u���C�h���ł��� ASR �� New Member �ɂȂ��������̎��ł����AUsername: AINIYOSHI �Ƃ������͊��� Member �ɂȂ�ꂽ�̂ł��傤���H���̂悤�Ȍ`�Ղ� ASR �ォ�疢���ɑ����邱�Ƃ͏o���Ȃ��悤�ł����A�͂Ăǂ��������Ƃł��傤���H�����������ƈقȂ�܂����ꍇ�ɂ͌�ƂȂ����B

�����ԍ��F24561367

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

ASR Forum �ł́A�܂� AINIYOSHI ����������܂���B

�A�J�E���g�X�e�[�^�X�A����x���m�F�������B

�������������ۂ̐ݒ�ȂǁA�����Y��Ă���̂ł����A�v���t�@�C���̋��L��������APM�i�l�ԘA���j��������A�Ȃǂ̐ݒ肪��������������܂���B

�����ԍ��F24561493

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����A

�����A���̏n�B�i�I�j�� mikessi����A�I�m�Ȏw�E�ƃR�����g�����炢�܂����̂ŁA�������Ă��܂��B

�ނ��w�E����悤�ɁASW-to-WO �̒����́A���ꂪ���ۂɁA�ǂ̂悤�ɒ��o�ɔ��f����邩�H�́A���X�j���O���[�����ɑ傫���ˑ����܂��ˁB���̊��ł́ASP�w��ƃ��X�j���O�|�W�V�����w��̑傫�ȋ�ԁi�����j�́A�ǂ������Ɋ�^���Ă���܂��B

SW-to-WO ������̒ቹ��̃^�C���A���C�������g�����ł́A�u�g�`���킹�v�ɉ����āA���ԁ|���g���|�Q�C���i���x�j�A�܂艹���G�l���M�[�̂R�������z�A���R�����\������X�y�N�g���\���i�����鐺��\���j���q�ϓI�Ȋώ@�ɂƂĂ��֗��ł��̂ŁA�Y�t�}���܂߂ĉ������܂����B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1062729

�����ł��������悤�ɁA���̂悤�Ȓቹ�� �u�^�C�g���v�@�����ۂɒ����������邩�ۂ��́A���ꂼ��̃��X�j���O���[�����ɑ傫���ˑ����܂��̂ŁA���Ƃ��ẮA�u�����̕����́v�������`���[�j���O�ɂ��čX�ɓ˂�����ŋ��L���邱�Ƃ͔��������ƍl���Ă���܂��B

���̈���ŁA���������I���ƍl���Ă���Ǝ��́i�H�j����n�Ƃ��̑Ó�������f�[�^�̗��p���@�����L����Ƃ���܂ł́ADIY���ԂɂƂ��Ă��Q�l�ɂȂ�̂ł́A�Ǝv���܂��̂ŁA���̕��j��ASR�ł��������𑱂��܂��B

�����ԍ��F24561652

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

���X�s�[�J�[�����݂��Ȃ��A���A���ōL��ȉ���ł��傤

��N�̃A���v�Q���肠���肩��ASP�̏������͐q��ł͂���܂��A����̃^�C���A���C�������g�������ŁA��i�Ƃ��̊������܂�܂����B�@�܂��ɁA���̒ʂ�ł��B

��tpaxadpom����́A�o�Ă��鉹�̃��x�����z���o���ĂȂ���ۂ������܂����B

�������Ⴂ�̉��Ȃ̂ŕ������l�łȂ��Ɖ�b���������Ȃ���������܂���

�܂����������ł��B�ނƂ́igene_stl����� mikessi����Ƃ��j PM�V�X�e���ł��l�Ԃŏ��������Ă���A���{�ɗ��邱�Ƃ�����Η�������āI�Ƙb���Ă��܂����A���̂������ł͍���ł��ˁB

�����ԍ��F24561678

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

ASR�ł����A�Y�t�̂悤�ɁA�u�m�F���[���������ɂ悵����֍đ������I�v�@�ƕ\������Ă��܂����A���̃��[���ɉ�������܂������H

�����ԍ��F24561685

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

�����A����́@�u�m�F���[�����đ�������I�v�@�{�^���ł��ˁB�@�đ������āA���̃��[���ɉ������Ă݂ĉ������B

�����ԍ��F24561688

![]() 0�_

0�_

2022/01/25 12:35�i1�N�ȏ�O�j

Greetings from the Far East Japan, it is very nice finding this thread!

�Ƃ����������݂�������Ă�������A���̃X���b�h�ɂ����邻�̌�̏������ݑS�������̓o�^���Ă��������[���A�h���X�ɓ͂����B

�^�u���C�h���Ƃ��Ă͂���͂Ȃ��Ȃ��֗��ȋ@�\�ł���ȁB

����ɂ��Ă����̃^�u���C�h���ɂ����� Amir �ɂ�鏑�����݂̓��e�̉��ƃn�`�����`���Ȃ��Ƃ��B�����͉��̎Q�l�ɂ��Ȃ�ʁB

�����ԍ��F24561772

![]() 1�_

1�_

2022/01/25 13:27�i1�N�ȏ�O�j

ASR Forum �̓o�^���@�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B

���̓o�^�ɂ́A

Username:

Email:

Password:

Date of birth:

Verification:

���K�v�s���ł���B

�����āA

I agree to the terms and privacy policy.

�Ƀ`�F�b�N������B

��������ƁA��L�� Email �A�h���X���Ă� Account confirmation required �Ƃ������[���������Ă���B

�����ŁAConfirm your mail ���N���b�N���ĕԐM����Γo�^�͖��������ƂȂ�B

�Ȃ��A�o�^��ɂ� Date of birth �����J�ɂ��o����B

�ȏ�ł���B

�����ԍ��F24561870

![]() 1�_

1�_

dualazmak����AListenFirstMeasureAfterwards����

�m�F���[���ɔ������Ă��炸�ł����A���S�z������������ς��݂܂���A���w�E���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F24562803

![]() 0�_

0�_

2022/01/25 23:07�i1�N�ȏ�O�j

AINIYOSHI ����A���߂łƂ��������܂��B�o�^���m�F�o���܂����B

�����ԍ��F24562808

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

ASR Forum ��PM�i�l�ԘA���V�X�e���j�ɂāA���A�������܂����̂ŁA������� Adobe Audition 3.0.1 �� Music Scope �̃C���X�g�[���ɂ��Čp���������܂��傤�B

�����ԍ��F24563850

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����A

�����́A���w���A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B

���ʁi���Ȃ��Ƃ��Q�C�R�����I�j�A���̏�ԂŁA����ȏ�̕ύX�͈�؉������A��������Ɖ����Ɖ��y�����݂܂��̂ŁA���݂̃V�X�e���Z�b�g�A�b�v��Ԃ� ASR Forum �ŏ����ڂ������L���܂����B�@���Η��������B

Total system configuration and the best tuned Fq response; as of January 25, 2022

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1065579

�����ԍ��F24565991

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

��SP�̏������͐q��ł͂���܂��A����̃^�C���A���C�������g�������ŁA��i�Ƃ��̊������܂�܂���

0.1ms���x�Ŕg�`���đ����Ă����ԁA���͂�s�̂̃l�[�g���[�N�t��SP�ł͑����ł��ł��Ȃ��Ǝv���܂�

�\�t�g�̃`�����f�o�Ń}���`�A���v���i�����ADAC�A�f�W�A���ʼn��i��������A�}���`�n�߂�Ȃ�

���̔�p�Ό��ʂŔ��Q�ł͂Ȃ��ł��傤��

������̏������݂͋��ȏ��A�����ƃ`�������W������������Ă������Ǝv���̂ł����A�}���`�͔F�m�x�Ⴂ�ł���.�B

���W�Ƃ��o�Ă��Ă������̂ɁB

������ȏ�̕ύX�͈�؉������A��������Ɖ����Ɖ��y�����݂܂�

NS-1000�ŐU��ꂽ�����o�Ă��܂�����Ԃł́H����ȏ�`��肾�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24566318

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

ASR �� PM�ŁAAdobe Audition 3 �C���X�g�[���ɂ��Ă̒lj��������Ă���܂��̂ł��m�F�������B

��0.1ms���x�Ŕg�`���đ����Ă����ԁA���͂�s�̂̃l�[�g���[�N�t��SP�ł͑����ł��ł��Ȃ��Ǝv���܂�

�͂��A���炭�o�������l�ɂ��������ł��Ȃ��A�S���ʎ����̃I�[�f�B�I�Đ����B������܂����B

gene-stl ����̃R�����g�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1065860

�́A������ƖJ�߂����ŁA���������������̂ł����A���I�ɂ́A���l�Ɋ����Ă��܂��B

���� Igor Kirkwood ����Amitchco������A���l�̘A���Ǝ^���i�H�j�Ղ��Ă���܂��B

���\�t�g�̃`�����f�o�Ń}���`�A���v���i�����ADAC�A�f�W�A���ʼn��i��������A

���}���`�n�߂�Ȃ特�̔�p�Ό��ʂŔ��Q�ł͂Ȃ��ł��傤��

�܂��ɁA���̒ʂ�ł��B

2019�N��A���̑��k�J�n�ߒ����Ă���܂����B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284

���ꂩ��A��Q�N�ƂP���A�����ɂ悵����ABOWS����@�͂��ߑ����̕��X�̂��x���ɂ���āA�ō���ɓo�����邱�Ƃ��ł������Ƃ́A�����ʂł��B

��͂�A2020�N�Q���� EKIO �� DAC8PRO �́u�����Ƒ����v���A�ő�̓]���_�ł����B

����ɂ���ăR�X�g�p�[�t�H�[�}���X�̉ۑ���A�ꋓ�ɉ������܂����B

��NS-1000�ŐU��ꂽ�����o�Ă��܂�����Ԃł́H����ȏ�`��肾�Ǝv���܂��B

�m���ɁANS-1000�L���r�l�b�g��SP�h���C�o�[�i���j�b�g�j�Q�{YST-SW1000�{T925A �ɓ������Ă������̃v���W�F�N�g�ł́A���炭�ō���ɓ��B�ł����Ƃ����m�M������܂��B

���ʓI�ɂ́A�D�ꂽ���\��HiFi �v�����C���i�C���e�O���[�e�b�h�j�A���v�Q���̗p�������Ƃ��A���ɏ_��Ȓ������s����ł��A�吳���ł����B

�H�t���A�s���e�����܂߂āA���ɍ��z�ȃI�[�f�B�I�V�X�e������������@������X����܂����A�����I�ɂ́A�����̑命�������A�y�����킵�Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B�������A���X�j���O���ɂ����܂����B�B�B�B

�ȑO�ɂ��b�������A�����̏��z�[���ɂ����钴�����V�X�e���̎����̌��ɂ��C�G����A�܂��͂���Ӗ��ł́A��������킵�Ă���悤�Ɋ����Ă���A�M�d�ȋq�ϐ����҂̉Ɠ����A��T�����̂悤�Ɋ����āA�����Ă���܂��B

���炽�߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��Ƌ��ɁA����Ƃ��A���Ƃ���낵�����t�������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B

�����ԍ��F24566805

![]() 3�_

3�_

dualazmak����

�����炽�߂Ċ���

���������A�����炱���A�����������Ă�ʂ����X����A����Ƃ���낵�����肢�v���܂��B

���̏W�܂���͐q��łȂ�dualazmak����̂��l���ł��傤�B

�������̏��z�[���̎����̌��A��������킵��

���̂��b�͉����Ă��܂��A�������͋C�t���⊴����^���Ă���܂��ˁB

�������ꂽ��A�����H��������܂��A���̂��̌����獡������A��Ȏv���o�ł́H

�����ԍ��F24567963

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

���肪�Ƃ��������܂��B

�m���ɁA�����ł̌o���́A�����h���ƌ���ɂȂ�܂����B

�F����

�֑��ł����AASR Forum �ɂ����鎄�̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

�ւ̉{���K����P�O���T�����܂����B

ASR�́A�L����`���F���Ō��₷���A���Ƃ��Ă͉^�c���j���C�ɓ����Ă���܂��B

�`���́G"Come here to have fun, be ready to be teased and not take online life too seriously. " ���A�����ł��ˁB

Forum �̎d�g�݂���Ă���u���O�`���\�t�g�E�F�A�@Community platform by XenForo�@�����ɗD����̂ŁA�\����n�C�p�[�����N�@�\�A�ҏW�@�\�A�l�ԘA��PM�@�\�A���v�@�\�A�ȂǂȂǏG��ł��B

���������e��Q���҂��ʐ����ł��邱�Ƃ́A���i.com ���܂ޑ��̃I�[�f�B�I�t�H�[�����T�C�g�Ɠ��l�ŁA"not take online life too seriously�I" ����{�ł��ˁB

���̎�ÃX���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

�����Ȃ蒷��ɂȂ��Ă���̂ŁA����ɑ���@�u�n�C�p�[�����N�ڎ��v�@���쐬���āA�K�X�A�X�V���ێ����Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-23#post-961964

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/

�ł��̂ŁA���ɂȐ܂�ɁA���Η��A�����p�������B

�����ԍ��F24568332

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����A

����ȃR�����g�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1071062

��������̂��A����l�̂������A���w���A�����͂̎����ł��B

�����ԍ��F24572991

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����A

�\�z���Ă������Ƃł����A���Ă̐����̕��X����A�����쐬�����e�X�g�M�����g���ē����悤�ȃ^�C���A���C�������g�Ɖߓn�����̑���ƒ���������Ă݂����A�Ƃ̂���]��ASR Forum �̎��̃X���b�h����� PM�i�l�ԘA���V�X�e���j�Ŋ��Ă��܂��B

�����ŁA����]�̕��X�ƁA�����쐬�����M���Q�̋��L���J�n���܂����B

�����ɂ悵����ւ́A��قǁAASR PM �Łu�M���Q�̋��L�v�ɂ��Ă��m�点���܂������A�����A�F�l���M���Q�̋��L������]�ł�����AASR �� PM�V�X�e�����炨�m�点�������B

�����ł́A�l�X�Ȏ�i�ŁA�܂��n���h�����Łi�{����[���A�h���X�͕s�v�j�A�l�Ԃł̘A����t�@�C�����L���\�ł��̂ŁB�B�B

�����ԍ��F24574696

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

���A�����肪�Ƃ��������܂�

���𗬂��Ę^���A�g�`�ώ@�����A����I

���\�z���Ă������Ƃł����A���Ă�

dualazmak method�ł��ˁA

�킩��l�͔�т��ł��傤�B

�����ԍ��F24575097�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�F����A

���v���Ԃ�ł��B

ASR Forum �ɂāAPurifi 1ET400A �𓋍ڂ����t�����XAudiophonics�А��p���[�A���v HPA-S400ET �̕]��������Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audiophonics-hpa-s400et-review-stereo-amplifier.32014/

���n���i�� 1,490 EURO �i�� US$1,638�A�� 198,200 �~�j�ŁARCA, XLR �����͂ɑΉ����Ă��܂��B

���茋�ʂ́A�\�z�ȏ�ɗǍD�Ȃ悤�Ɍ����܂��B�܂��A�����v����єz���́A�V���v���ŁA�ƂĂ��������悤�Ɏv���܂��B

����͂���Ŗ��͓I�ł����A����A Purifi 1ET400A �𓋍ڂ����u�K�ȉ��i�v�̗D�ꂽ�p���[�A���v�A�C���e�O���[�e�B�b�h�A���v�i�v�����C���A���v�j���������o�ꂷ�邱�Ƃ����҂��Ă���܂��B

�����ԍ��F24669912

![]() 2�_

2�_

dualazmak����

\20���Ȃ獑���ɂ����肻���ł��ˁB

https://ause-audio.com/?p=2423

���W���\���g���āA�z���̊�������

dualazmak����̋Z�ʂȂ�y���ō���̂ł́H

�����ԍ��F24672539�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

https://ause-audio.com/?p=2423

����A���X�`���Ă��܂����A�Q�N�ȏソ���Ă��A���i���ւ̐i�W�Ȃ��ł��ˁB

�����W���\���g���āA�z���̊�������

��dualazmak����̋Z�ʂȂ�y���ō���̂ł́H

�m���ɁA➑̂��܂߂ĕ��i��W���[�������B�ł����ꂻ���ł����A�����֓˓����邱�Ƃ́A�A�A���������A�l���Ă��܂���B

BOWS����X���̂悤�ɁA�@���ɑ���f�[�^���悳�����Ɍ����Ă��A�u�����v���ǂ����́H�H�H�ł��̂ŁB�B�B

�������A�������Ȃ�O��I�Ɏ��p�^�������č����]�����Ă��� Benchmark�Ђ� AHB2 �Ƒ��F�̂Ȃ�����f�[�^�ł��̂ŁA�����������ڂ��Ă���܂��B

ASR�̎��̃X���b�h�ōŋ߂��Љ�Ă��܂����A��̃^�C���A���C�������g����щߓn�����̑���⒲�����@�A���\�����̉��Ă���уA�W�A���̕��X����PM�ł��₢���킹�����Ă���A���̕��̂悤�ɁA����������M���Q�����͂������l�����������܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1121761

�P���Q�T���̍\���G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1065579

�ȍ~�A�p�����[�^�[����ؕύX�����ɐT�d�ɒ��������Ă��܂����A���X�����I�ł��B

�Q���Q�Q���ɁA�ēx�A����Ȍ`�ł������Ă���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1098097

ASR�̃X���b�h�A�{���K����P�P���T�����Ă���A�ŋ߂ł͑����̃s�b�`���X�ɏオ���Ă��܂��B���̏������݂́A���͂�A�傢�ɃX���[�_�E�����Ă��܂����A�e���ł̈��p�iASR�ȊO�̃I�[�f�B�I�t�H�[�����ł��j��ǂނ悤�ɐ������Ă����l�������Ă��܂��B���������Ƃł��B

�����ԍ��F24673019

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

������A�Q�N�ȏソ���Ă��i�W�Ȃ�

�Â����ł������A���炵�܂����A�������ł��傤��

�����W���[�������B�ł����ꂻ���A�����֓˓�����O

��BOWS�����̂悤�ɁA����f�[�^���悳����

���Ɍ����Ă��A�u�����v���ǂ����́H

�������Ɏ���ŁA�R���f���T�[�A��R�A�����̂�1��1��������ׁA����Əo���オ�����特���p�T�p�T�ŁA�K�b�N���܂�Ȃ����͂���܂����ˁB

���P���Q�T���̍\���A�T�d�ɒ��������Ă��܂����A

�����X�����I

�I�\�f�B�I�t�F�A�\�Ƃ��s���Ă��A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��ł���

�������x��������Ă���A������ꏊ���Ȃ��̂ŁA�킩��Ȃ��̂ł��傤�B�������Ȃ��璲������̂ŁA��������������A���Ȃ�̉��ɂȂ�̂ł����A�ʓ|�������̂ŁA�C�������܂Ȃ��̂��B

��ASR�̃X���b�h�A�{���K����P�P���T���

���e���ł̈��p�iASR�ȊO�̃I�[�f�B�I�t�H�[�����ł��j

���ǂނ悤�ɐ������Ă����l��������

���͂�_���A�����Ǝ��H���ʂȂ̂Ő����͂��i�Ⴂ�B

���������������A�`�������W���\�������A������O�ɂȂ��Ăق����ł��B

�����ԍ��F24673631�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����A�F����

���v���Ԃ�ł��B

���āAASR Forum �� amirm ���� Topping LA90 AB���C���e�O���[�e�B�b�h�i�v�����C���j�A���v�̕]�����ʂ\���A����オ���Ă��܂��B�@���i�́AUS$800 �ŁA���{�ł́A���ɃR�C�Y�~��������ō� 11,2000�~�Ŕ����J�n�ɂȂ��Ă��܂��B

https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=167879626

�A�}�]���ł��A�����i�ł��ˁB

https://www.amazon.co.jp/TOPPING-LA90-%E9%AB%98%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-2%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B2%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%A8%AD%E5%AE%9A/dp/B09YTQGHBJ/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=185D1D7WOCN7A&keywords=la90%2BTOPPING&qid=1651059059&sprefix=la90%2Btopping%2Caps%2C162&sr=8-1&th=1

�d���́A�O���̃X�C�b�`���O�d���A�_�v�^�̂悤�ŁA DC 64V 4.0A�@�d�l�ł��BXLR�o�����X���͑Ή��ŁA�S���^�TW �� SINAD�l�Ƃ��āA�Ȃ�ƁA���� Bechmark AHB2 �iSINAD 113�j ���n�߂ė��킷�� 130 ���L�^���Ă���A�F����A�������Đ���オ���Ă���悤�ł��B

�{�����[��������o�C�p�X���āA�P���ȃp���[�A���v�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��ł���v�ł��̂ŁA���̃}���`�`�����l���V�X�e���ɂƂ��Ă��A���͓I�Ɍ����܂��B�܂��ABTL���m�������[�h�ł��g���܂��B

LA90 �̓����ʐ^���A����A�������Ƃ���Ȃ̂ł����A���̂Ƃ��댩������܂���B

���ۂ̉�����ߓn�p���[�́H�H�H�@�������g���Ă݂Ȃ���Ή��Ƃ����f�ł��܂��B�B�B�B

ASR Forum �̕]���f�[�^�́A�����ɂ悵����ABOWS����̖ڂɁA�ǂ̂悤�ɉf��܂����H

�����ԍ��F24720509

![]() 1�_

1�_

�������A���� LA90 �ɔ�т����Ƃ́A���蓾�܂���B

����pma���̃R�����g�A���ɓ����ł��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-review-integrated-amplifier.33374/post-1166624

�uIt is all about the music that one listens to. Pop music with low DR does not need much power. Classical music will normally need to cover 100W peaks or more even if listened at 1W average.�v

�u�������y�����ׂĂł��BDR�̒Ⴂ�|�b�v�~���[�W�b�N�͂���قǓd�͂�K�v�Ƃ��܂���B�N���V�b�N���y�͒ʏ�A����1W�Œ������Ƃ��Ă��A100W�ȏ�̃s�[�N���J�o�[����K�v������܂��B�v

���������āA���낢���Âɍl�@����ƁA��͂�A�ቹ��`�������SP���j�b�g�i�E�[�t�@�[�A�X�R�[�J�[�j�쓮�ɂ����� Accuphase E-460�i�g�p���j�� Yamaha A-S3000 �i�g�p���j�̉ߓn������]�T�p���[�́A�K�{�������Ǝv���܂��B

�u����Ȃ�v���ʓ����Ƃ̗]�T�A�����Ē����I�M��������яC������у����e�i���X�Ή��͔��ɏd�v���ƁA���炽�߂ĔF�����Ă��܂��B

�����ԍ��F24720644

![]() 0�_

0�_

Topping LA90�ł���

Toppng�́@�����ł��l�ł����i������������ł����A���`�����i�тɂ� ���l�ł����i�𑵂��n�߂���ł��ˁB

LA�X�O�Ƃ͉��i�т��Ⴂ�܂����A�ŋ߁ATopping PA3s,MX5��m�荇���̂Ƃ���ŕ�������ł����A���i���l����ƃ��[�]�i�u���Ő��������ꂢ�ȉ��ł����B

���̉��i�т̃A���v���w�����悤�Ƃ����w���w�ɂ͎����ȉ��Â���ł����B

���̎��̔�r�Ƃ��ā@�l���˗����č쐻�������Ȃ�����ꂽ�g�����X���̃��j�A�d����D���A���v�Ɓ@�l�o�c�̍H�[���쐻�����o�b�e���[�쓮�Ńg�����W�X�^�[�̃y�A�I�ʂ�p�[�c�̑I��A���C�������O�Ɏ����ꂽ�H�|�i�݂�����8W�̃g�����W�X�^�A���v�ł��B

�X�C�b�`���O�d����Topping PA3s�́A�����₷���c���b�Ƃ������ł����A�꒮���ăt���A�m�C�Y��������SN���ǂ��Ȃ����ł����B

�ʂɁA�m�C�W�[�Ȋ����ł͑S��������ł����A�����̏��Ȃ��}�����o�̃\�����t�őŌ����������ɖ����ɂȂ�܂łɁA�z�[���̔������A�����̂��˂�Ƃ��̊��������X�ɉ������Ė����ɂȂ�v���Z�X���@PA3s�ł́@�X�b�Ƃ����ɖ����ɂȂ�܂����ABOWS�ސ��A���v�ł́@���̃v���Z�X�����Ȃ蕷�����A�o�b�e���[�쓮�A���v��SN�����̂������ǂ��čׂ��������̕ω��������������ɂȂ�O�ɁA���̑Ō������n�܂�܂��B������������悤�ȋ�C�̓������������܂����B

�@�v���͂��낢��l�����܂����A�d���̎�ނ��傫���v�f���Ǝv���܂��B

�@Toppng LA90���������茩�܂������AAB���ł����AW���ɑ��ĕ��M�킪�������̂�B���̈悪�傫��AB������Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�Ȃ��AB���ɋ߂�����ʖڂƂ������Ƃ͂Ȃ��g�[�^���̉�����AB���̕���_�̗��Ƃ����������Ă������͐v�҂̍�荞�݂̘r�ł��B

�@���m�������[�h�ʼnA�ɂ�ڑ����Ă���̂Ł@�o�͒i�̓V���O���G���h�Ł@�Ɠd���[�q���R�s������̂Ł@�܂�±�Q�d�����낤�Ǝv���܂��B

�@�Ƃ����킯�Ł@�o�����X���͎g���Ȃ�A�o�͂��o�����X�ɂ������킯�Ł@BTL���m�����A���v�Ƃ��Ďg���ׂ����낤�Ǝv���܂��B

�@���傢�Ƃǂ����ȂƎv���̂��X�C�b�`���O�d���������Ă��邱�ƂƁA�{�����[���Ɋւ���L�q�������̂ŕ��i�̉ϒ�R���낤�ȂƗ\�z���܂��B

�@�����O��̑f�ނƂ��Ă͈����Ȃ��ā@�d�����g�����X���̃��j�A�d���ɕς��ā@�{�����[�����o�C�p�X���铙�̒��g�Ɏ��������Ȃ�ǂ��d�オ��ɂȂ肻�����ȂƎv���܂����B

�����ԍ��F24720775

![]() 2�_

2�_

BOWS����A

�����̂��쌩�A�����Ȃ���h���\���グ�܂��I�@�܂��ɁA���҂��Ă����Ƃ���̂��ԐM�Ղ��܂����B

���l���˗����č쐻�������Ȃ�����ꂽ�g�����X���̃��j�A�d����D���A���v

����́A��������Ŏ��������Ă����������A���낵�������� Dentec�Ђ� DP-NC400-4-EXP

http://www.dentec-at.com/product258_0.html

�Ɠ����A�v���[�`�́u�O�����j�A�g�����X�d��BOWS�ސ�Class-D�A���v�v �Ȃ̂ł��ˁI�I

�����\�ł�����i��Ɣ閧�łȂ���j�AClass-D PWM�A���v���W���[���͉����g���Ă���̂��A�����ÁX�ł��B

Hypex or Purifi�@�H�H

DP-NC400-4-EXP ��������Ŏ��̌������̂ŁA�u�O�����j�A�g�����X�d��BOWS�ސ�Class-D�A���v�v�̑f���炵����z�����邱�Ƃ��ł��܂��B

Topping LA-90 �ɂ��āA

�����m�������[�h�ʼnA�ɂ�ڑ����Ă���̂Ł@�o�͒i�̓V���O���G���h�Ł@�Ɠd���[�q���R�s������̂Ł@

���܂�±�Q�d�����낤�Ǝv���܂��B

���Ƃ����킯�Ł@�o�����X���͎g���Ȃ�A�o�͂��o�����X�ɂ������킯�Ł@BTL���m�����A���v�Ƃ��Ďg���ׂ����낤�Ǝv���܂��B

BOWS����̂��w���� ASR�ł̐���ȋc�_�ɂ���āA�����S�����l�Ɋ�������悤�ɂȂ��Ă���܂��B

�����傢�Ƃǂ����ȂƎv���̂��X�C�b�`���O�d���������Ă��邱�ƂƁA

���{�����[���Ɋւ���L�q�������̂ŕ��i�̉ϒ�R���낤�ȂƗ\�z���܂��B

���炭���̒ʂ�ł��傤�B Topping �� HP�� Topping �̐v�J���҂Ƃ��� ASR �ɘI�o���Ă��� JohnYang1997 ����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?members/johnyang1997.5166/

���A���̓_�ɂ��Ă͑f���ɔF�߂Ă���A�{�����[���@�\���o�C�p�X���āi�w�ʃX�C�b�`�Ńo�C�p�X�\�j�A�����ȃp���[�A���v�Ƃ��Ďg�����Ƃ𐄏����Ă��܂��B

����ABTL���m�������[�h�Ŏg���ۂɂ́A�W�����ׂɂقڌ��肳��Ă���悤�ł��̂ŁA���g���ш�ɂ���Ă͂W����������ĂQ�`�U���ƂȂ�����ł́A��͂�s���������܂��ˁB�����Ƃ��A�ƒ���œ���N�����قǂ̑剹�ʂŎg��Ȃ�����ł́A�W������d�l�ł��A�u�ԓI�ɂW�I�[���ȉ��̕��ׂɂȂ��Ă��A�܂����͂Ȃ��̂ł��傤���B�B�B���̂悤�ɁA�c�C�[�^�[��X�p�[�c�C�^�[�̋쓮��p�Ɏg���Ȃ�A�S�����Ȃ��ł��傤�B

ASR�ł��A�F���U�X��]����Ă��܂����ATopping �́A���������ɂȂ�ł��傤���A�����A�v���[�`�ł����������o�͂ȃA���v�̊J�����i�߂Ă���悤�ł��̂ŁA�������҂��ėl�q���𑱂��܂��B

�����ԍ��F24721119

![]() 0�_

0�_

���Q�l�܂łɁA�A�A

���́AASR�̂��̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/class-a-%E2%80%9Cclass-d-killer%E2%80%9D-amplifier-with-thd-less-than-120db.33292/

�ł��A�����悤�ȏ������ɎQ�����Ă���܂��B

�����ԍ��F24721127

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

>����́A��������Ŏ��������Ă����������A���낵�������� Dentec�Ђ� DP-NC400-4-EXP

>http://www.dentec-at.com/product258_0.html

>�Ɠ����A�v���[�`�́u�O�����j�A�g�����X�d��BOWS�ސ�Class-D�A���v�v �Ȃ̂ł��ˁI�I

>�����\�ł�����i��Ɣ閧�łȂ���j�AClass-D PWM�A���v���W���[���͉����g���Ă���̂��A�����ÁX�ł��B

�@��L�̔�r�Ŏg�p�����̂́@�A���v�����Ă��ł����Đ��̋@������A����̗F����̃��N�G�X�g�ɉ����ō쐻�A�A�[�i�������L��DAP��̌^�̃��V�[�o�[�A���v�H�ɂȂ�܂��B

�@�Ȃ��A�[�i�������Ƃł��낢���������Ă��܂��B

����̗F�@�u���O

http://query1576.livedoor.blog/archives/24836015.html

�@�����g�́A�A���v�P�̂Ŏg�p���Ă��܂����A���W���[���Ƃ��Ă�

https://www.amazon.co.jp/dp/B0823TR7G3/

�@�ł��ˁB

�@�l���������Ƃ��́@���Q�T�O�O���炢�ł�����

�@����ނ��w�����ā@�����A�����̂��₷���őI�肵�܂����B

�@������x�[�X�ɉ������Ă��܂����A��{����D���p���[IC�ƕی��H���x���c�����Ă��邾���Ł@�W���̕��i�͊������ꂽ�����i�ł��B

�@�����ɂ�鉹���̔�r��Youtube�ɃA�b�v���Ă��܂��B

D���A���v�̉������x���ɂ�鉹����r�i�{�[�J���ҁj

https://www.youtube.com/watch?v=U3DABJWfvUI&t=401s

�@�l�̐����Ƃ��ā@�s�̕i���w�����Ă��u����Ȑ��ʂ邢�������Ă��邩�`�v�Ɖ䖝�Ȃ�Ȃ��Ȃ��ċS�������Ă����܂��܂��̂Ł@�s�̂̋@��͂قƂ�ǎ����Ă��܂���B

�@�d���Ɋւ��ẮA

TDA7498E�@D���A���v�Ɏg�p����d���ɂ���r�i�{�[�J���ҁj

https://www.youtube.com/watch?v=0hilfC0oKqc&t=10s

�@�ɂ���悤�ɁA�d���̎��ɂ���ăA���v�̉��́@���Ȃ�ς��܂��B

�@���݂́A���̎��_���@�����Ŋ����Ă�������g�����X�ASiC�����X�C�b�`���O�_�C�I�[�h�A��e�ʃt�B�����R�����������d���ɐi�����Ă��܂��B

�@�Ȃ��A����쐬�Ɋ���Ă��Ȃ��������̓��悽�߁A���낢��s�������܂�����e�͂��������B

�@�F�X�����܂������A�c�O�Ȃ���A���̂Ƃ���X�C�b�`���O�d���ŋy��_�ɒB�������̂͂���܂���B

>����ABTL���m�������[�h�Ŏg���ۂɂ́A�W�����ׂɂقڌ��肳��Ă���悤�ł��̂ŁA���g���ш�ɂ���Ă͂W����������ĂQ�`�U���ƂȂ�����ł́A��͂�s���������܂��ˁB�����Ƃ��A�ƒ���œ���N�����قǂ̑剹�ʂŎg��Ȃ�����ł́A�W������d�l�ł��A�u�ԓI�ɂW�I�[���ȉ��̕��ׂɂȂ��Ă��A�܂����͂Ȃ��̂ł��傤���B�B�B���̂悤�ɁA�c�C�[�^�[��X�p�[�c�C�^�[�̋쓮��p�Ɏg���Ȃ�A�S�����Ȃ��ł��傤�B

�@�قƂ�ǖ��Ȃ��ł��B

�@�A���v�j�����X�N�̖{���́@�I�i�̃g�����W�X�^�Ƀ_���[�W��^����o�͓d���ł����ā@�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�ł͂���܂���B

�@�{���I�ɂ́A�A���v�̏o�͓d�����i�ƃs�[�N�ŋK�肵�Ďd�l�l�����߂�ׂ��ł����A�u�A���v�̏o�͓d���H�Ȃɂ���H�v���Ă̂���ʓI�ȗ����Ȃ̂ŕX�I�ɃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�ő�p���Ă��邾���ł��B

�@�Ȃ̂Ł@�������K�v�Ȗ�O�łȂ��@�ӂ��̎����ŕ��̔\���̃X�s�[�J�[�łӂ����ʂŕ�������@�ߑ�ȏo�͓d���������댯���͒Ⴍ�A�V���[�g���Ŋ댯�̈�ɒB����ƕی��H�������܂��B

�@���܂ɁA�A���v�̒��ӏ����ɏ����Ă���C���s�[�_���X��1mm����Ƃ������Ă͂Ȃ�ʂƎ咣����y�����܂����A�{���𗝉����Ă��Ȃ��n���҂Ǝv���ĊԈႢ����܂���B

�@�Ȃ��A�O�̏������݂ň��p�����X�s�[�J�[��炵�Ă���l�q����C�^�����Ă��܂��̂ŋߓ� Youtube�Ō��J�\��ł��B

�����ԍ��F24721784

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

LA90 200W/1ch 12���~�A����ƍ����ł��ˁB

�f�W�^���A���v�͒W���Ȃ̂�����

�A�L����}�n�̂悤�ɁA���̍������Ƃ��A�����Ƃ�

����ƕ������Ⴂ�����ł��ˁB

���u����Ȃ�v���ʓ����Ƃ̗]�T�A���ɏd�v

���ӂł��A�}���`�쓮�̃X�R�[�J�[�Ƃ��U���y�ߔ\�����߂̃X�s�[�J�[�ł��A�i���O�̏ꍇ�͏d�����傫���A���v�̕��������悭�Ȃ��Ă��������ł��B

�H�삪���ӂ̕��Ȃ̂ŁA�V�X�e����ς��Č������Ǝv���Ă�̂ł́H

BOWS����

���낻��}���`�̍������ł́H

�����ԍ��F24721819�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

>���낻��}���`�̍������ł́H

�@�ŋ߁@�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X���܂����B

�@�Ȃ�Ł@�^���ɂ͏\����2ch��MOTU M2�ł͂Ȃ� 4ch�o�͂� MOTU M4�ɂ�����ł��傤���H

�����ԍ��F24721842

![]() 2�_

2�_

BOWS����

��͂�ABOWS����́u�S�����v���́A�[�������Ⴂ�ł��ˁB

���̂悤��HiFi�A���v���p�̒P�Ȃ�I�[�f�B�t���[�N�́A�����w�����킦�Ē��߂����Ă��������̂݁i�I�j�ł��B

�������A�����I�m�Ȃ��w�����L�ɂ́A���ӁA���ӂŕ��g�ᓪ�ł��B

�����ɂ悵����

���v���Ԃ�ł��B

���H�삪���ӂ̕��Ȃ̂ŁA�V�X�e����ς��Č������Ǝv���Ă�̂ł́H

���₢��A���ʁA���݂̍\���ƃ^�C���A���C�������g��ԁG

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-26#post-1065579

��ύX�������́A�S���������܂���I�i�ƁA�����ɂ����X�����������Ă���܂��B�j

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-26#post-1098097

�ɂ������܂����I

�����ԍ��F24721855

![]() 0�_

0�_

BOWS����

���Ȃ�Ł@�^���ɂ͏\����2ch��MOTU M2�ł͂Ȃ� 4ch�o�͂� MOTU M4�ɂ�����ł��傤���H

�������A MOTU UltraLite Mk5 �i���S�������[�h���P��N���b�N�����ES9026PRO ��2���ځj�ł��̂ŁADAC�Ƃ��Ă����̗��p�ł́APC���猩�� ASIO�o�R�łP�U�`�����l���̃}���`�`�����l��DAC�i�A�E�g�[�q�͂P�O�`�����l�����H�j�Ƃ��Ďg���܂��IASR�ł��A���������Ă��܂����B

- Information exchange is in progress after this post

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/why-arent-we-pushing-for-more-4-8-channel-dacs-for-a-quality-stereo-setup.26753/page-10#post-958149

on this remote thread

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/why-arent-we-pushing-for-more-4-8-channel-dacs-for-a-quality-stereo-setup.26753/

regarding FOCUSRITE Scarlett 18i20 2nd gen (and 3rd gen) (CS4272 [x4] + CS4392) as well as MOTU UltraLite Mk5 (two ES9026pro) ; it looks both of them support simultaneous sync 10-channel DAC processes:

�����G

https://www.midifan.com/modulearticle-detailview-7117.htm

�ŁA�悤�₭�����ʐ^�������܂����B

BOWS���C�ɓ��肻���Ȋ�z�u�����A�ł��BES9026PRO �Q��������ƌ����Ă܂��BADC�ɂ́AAKM AK5578EN ���g���Ă��܂��B

�����ԍ��F24721887

![]() 0�_

0�_

BOWS����

�������A MOTU UltraLite Mk5 �i���S�������[�h���P��N���b�N�����ES9026PRO ��2���ځj�֓˓����܂��H

�Ə�������ł������A�������ȕ��͂ɂȂ��Ă��܂����B�������������B

�����ԍ��F24721897

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

�@���낢��ASR�Œm�����Ă����ł��ˁB�����Ă��炢���肪�Ƃ��������܂��B

�@MOTU M4�͒l�i�̊��ɗǂ��Ƃ͎v���܂����A���낢��R�X�g�J�b�g�ȂƂ�����������Ă��܂��B

�@�ۏ؊��Ԃ��I��������������\����ł��ˁB

�@��ʋ@�������܂����A�l�̓}���`�A���v���ɂ��Ă� 2way�ɂ������ł��B

�@dualazmak����̍��ꍞ��ł��� NS-1000�́A70�`80�N��̌���Ł@���ł͐����̓�Փx�������x�����E���U�������������߂�3way�ɂ��ā@����ɏ㉺�𑫂��� 5way���Ă̂� NS-1000�����������߂̉������[�g���Ɨ������Ă��܂��B

�@�ŋ߁A�X�s�[�J�[����|���Ă���N���t�^�[�����ƌ𗬂��Ă������Ł@��c�Œ�悪�o��5KHz���炢�܂Ŏ����\��20cm�N���X�̃E�[�t�@�[�������Ă����̂Ł@�A���C�����g�A�ʑ���肪���Ȃ�2way�Ŗ����ł���X�s�[�J�[�������ł������Ɏv���Ă��܂��B

�@�܂��@���̂���EKIO�ŗV��ł݂����ł��B

�����ԍ��F24722572

![]() 1�_

1�_

BOWS����

�����Ȃ���̌���̂����t�A��ϊ������v���܂��B

����c�Œ�悪�o��5KHz���炢�܂Ŏ����\��20cm�N���X�̃E�[�t�@�[

��N���`�{�N�Q��������ŁA�傢�ɂ��w�������������悤�ɁA���̂悤�ȃE�[�t�@�[�i�{�L���r�l�b�g�I�j�ɂ͋����ÁX�ł��B

�@���n���܂�����A�܂��A���낢��������Ƃ��w�������肢���܂��B

�䏳�m�̒ʂ�A�����ł́G

- Measurement of transient characteristics of Yamaha 30 cm woofer JA-3058 in sealed cabinet and Yamaha active sub-woofer YST-SW1000:

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1051202

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1055089

�ŋ��L�����悤�ɁAYamaha 30 cm woofer JA-3058 �́A���ł��\�z�ȏ�ɑf���炵���ߓn�������m�F�ł����̂ŁA�E�[�t�@�[�̃��j���[�A���v��́A��U�A�I�グ�Ƃ��܂������A���� BOWS����������Ă���u��c�Œ�悪�o��5KHz���炢�܂Ŏ����\��20cm�N���X�̃E�[�t�@�[�v�����p�ł���Ȃ�A�L���r�l�b�g DIY �i�܂��� DIY�����j���܂߂āA����A�����Ă݂����Ǝv���܂��B

����ȗ��z�I�ȃE�[�t�@�[���g����AYamaha 8.8 cm Beryllium Midrange Dome JA-0801 ���A�]�T�A�]�T�� 2 kHz�@�� 3 kHz ������ŃN���X�����Ď������Ă݂������̂ł��B

����Ƃ��A��낵�����肢�\���グ�܂��B

�����ԍ��F24722729

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

�����j���[�A���v��́A��U�A�I�グ

����͊����̈�Ȃ̂ŁA�����Ȃ�̂ł��傤�ˁB

�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�N���t�g���̍l���ŁA�܂�����ȏ�Ԃ���

�V���ȃV�X�e���Ɏ��g�܂��̂��悢����

NS-1000�̊m���������i�ƈႢ�A���ł�����ł����A

dualazmak����r�O�Ȃ�A�C���̍r�����j�b�g�ł��A

�˂��������^����ł��傤

���Ȃ��������̂��N�������ӂł���H

�f�ނ��x�����E���A�`�^���A�A���~�Ɩ�������������Ⴂ

�����`�^���ł������̃S�g�[�͗��������F�A

�����w�\�t���ɂȂ�Ƃ�����ƒP���i�ZBL)�Ƃ��ʔ����ł���B

BOWS����

���Ȃ�Ř^���ɂ͏\����2ch�ł͂Ȃ� 4ch�o�͂� MOTU M4�ɂ�����ł��傤���H

����c�Œ�悪�o��5KHz���炢�܂Ŏ����\��20cm�N���X�̃E�[�t�@�[�������Ă���

��EKIO�ŗV��ł݂����

EKIO��2way�܂łȂ�t���@�\�̃t���[�\�t�g

�����ɕz��ł��Ȃ��瓹�����A�����Ȃ��猄���Ȃ��ł��ˁB

�X�P�[���o���ɂ͖ʐς��K�v�A10cm�z����ƃc�B�[�^�[���ق����Ȃ�

�^�C���A���C�����g�Ńt�������W���݂̈�̊���_���̂ł��ˁB

5KHz���炢�܂ʼn\��20cm�N���X�ƂȂ��93dB/W�O��ŏo�Ă���

��c�݂ƂȂ�Ɛ��\���������ł��A

5kHz����ނ��Ďg����c�B�[�^�[�̑I����������ł��ˁB

FOO����Q�킳��Ȃ��̂��ȁH

�����ԍ��F24723086

![]() 1�_

1�_

>FOO����Q�킳��Ȃ��̂��ȁH

�Z���͂����������Ă���ł����A�ŋ߁A�{�Ƃ��Z�����Ă܂Ƃ��ɃI�[�f�B�I�������ł��ĂȂ����A�f�����������Ԃ�����܂�Ȃ��āA�����Ƃ͂������Ƃ����BOWS����̂��F�l�Ɂu�ŋ߁A�݂����Ȃ����ǁA�����Ă�H�v���ă��b�Z�����炤���炢�ł���

���̃X���ɁA���܂�R�~�b�g���Ă��Ȃ������̂́A�r������u����͂��܂������v���Ă����̂��킩���Ă����̂Ō����͂��ޗ]�n�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B

����A���̃X���̃G�b�Z���X���O���T�C�g�Ɉڂ��āA�t�H�[���������Ă��������炢�ɂ������Ă��܂��B

�^�C���A���C�����g�̏d�v�����Ă������d�v�ŁA�d�����Z�����Ȃ�O�ɂ́A�a�n�v�r�����Ƃ���Ă�X���ɂ͏����Ă�̂ł����A���̉Ȋw�}�j�A�l�̂������ŁA�w�p�I�ɉ����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��ׂāA�t�B�[���h���[�N�Ƃ��āA���ۂɌ������Ă���l�Ƙb������i�ƌ����Ă��A�قڋ��R�ɂł����������ǁj�A��Z�̐S���w�̐��ƂƂ��n�a��ł����Ęb������Ƃ����Ă��܂����B

�������瓾���m���́A���̃X���Ō���Ă��邱�ƂƂ��Ȃ薧�ڂŁA���̂�����͗����������珑�����Ƃ������Ă��܂��B

�����ԍ��F24724548

![]() 2�_

2�_

Foolish-Heart����

�ēx�̂��o��A���Q���A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B

���̃X���b�h�̂������̑O�g�X���b�h�A�������A�������ŏ��̃X���b�h�i�Q�O�P�X�N��A���J�n�I�j�G

�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284

�ł��A�܂�����ȍ~�ɂ����Ă��A�l�X�Ȃ��w���Ղ������Ƃ�N���ɋL�����Ă���܂��B

���̃}���`�`�����l���|�}���`�A���v�v���W�F�N�g�́A

��OKTO DAC8PRO �� EKIO �̔����i�I�j�Ƒf���炵�������̌�A

��LC�l�b�g���[�N�ƃA�b�e�l�[�^�[�r���ɂ����錵���Ȋe�풲���A

���A���v�I��iClass-D, Class- AB, Class-A(H)B, Class-A, quasi-Class-A�j�̒������H�A

���f�W�^�����x���`�A�i���O���C�����x���`SP�n�C���x���`���X�j���O�|�V�V������C���@�ɂ����錵���Ȏ��g����������A

���ŋ߂� 0.1 msec ���x�̃^�C���A���C�������g����ƒ���

�i���Ǝ��̃V���v���ō����x�ȕ��@�́A���E�I�ɂ����X���ڂ��W�߂Ă��܂��j�A

���E�[�t�@�[���T�u�E�t�@�[�̉ߓn��������ƍĊm�F�A

�ȂǂȂǁA��Q�N���������āA���݂́A�قڊ����`�̋����ׂ����i�ʉ����X�e���I�Đ��ɓ��B�ł��܂����B

������A���̃X���̃G�b�Z���X���O���T�C�g�Ɉڂ��āA�t�H�[���������Ă��������炢�ɂ������Ă��܂��B

�g�ɗ]�邨���t�A���k�ɑ����܂��B

���́u���i.com�v�f���ɂ����邲�w���ƋM�d�ȏ������ő傢�Ɉ�Ă��āA�����܂ŗ��邱�Ƃ��ł��A���Z�ւ͌������\���グ�܂��B

����A���̌f���͋@�\�I�ɐ������傫�����ƁA�܂��A���Ƃ��ẮA�p��Ő��E���́u�}���`�`�����l���|�}���`�A���v�v���D�̏����Ƃ���L�������Ƃ̎v�������܂�A�䏳�m�̂��Ƃ��Ǝv���܂����AASR (Audio Science Research) Forum �Ɏ������ڂ��AASR �ɂāA���̃X���b�h�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

���Q�O�Q�O�N�S���ɗ����グ�AASR�̑��̃X���b�h�ւ̎Q�����܂߂āA�ŋ߂ł͂����ς� ASR �ŁA�p��ŁA�����������Ă��������Ă���܂��B���̎���ASR�X���b�h�́A���E������̖K��Q�������P�P���X�����Ă���A��Ðw������A��X�A�D�]���Ղ��Ă��܂��B

�܂��A���E�I�ɔ��ɍ����ȃI�[�f�B�I�E�̏d���̕��X�i���E�I�ȃI�[�f�B�I���ȏ��̒��҂̕��X��A�����ȃ��R�[�f�B���O�G���W�j�A�A�I�[�f�B�I�G���W�j�A�̕��X�j�Ƃ����ӂɂ����Ă��������APM�l�ԘA���V�X�e���Ōl�I�ɂ��w���⏕���Ղ��A�܂������������Ă��������邱�Ƃ́A�����ł͓����Ȃ��K�^�ł��B

ASR Forum �́A��Î҂� amirm ����̗D�ꂽ�哱�ƃ|���V�[�ɉ����āA��`�L�����F���i�I�j�ŁA�܂� Forum �̊e��̎d�g�݂Ƌ@�\�iForum�\�t�g�E�F�A�j�����ɏG��ł��̂ŁA���Ƃ��Ă͋��S�n���悭�ď�L���p�����Ă���܂��B�ق�̏����ł����A��t�������Ă��������܂����B

���Ȃ݂ɁAASR �̎��̒���X���b�h�ɂ��ẮA�n�C�p�[�����N�ڎ����쐬�ς݂ŁA����������X�V���܂��B

���̃n�C�p�[�����N�ڎ��́A�X���b�h���́A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-961964

��

�Ɨ��X���b�h�Ƃ��āA�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/

�ɂ���A�}���`�A���v�V�X�e���ւ̓���Q�Ƃ̖ʂ�����A�D�]�����������Ă���܂��B

�֑��ł����A���̃N���b�V�b�N�Êy���ʂ̎�̈�[�Ƃ��āA�����[�g���y�ɂ܂��A����ȃj�b�`�ȃX���b�h����Â��Ă���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/

����Ƃ��A��낵�����t�������Ƃ��w���̂قǁA�S��肨�肢�\���グ�܂��B

�����ԍ��F24724752

![]() 3�_

3�_

Foolish-Heart����

�ŋ߂��s�݁A�������������ƁB

�����Ƃ�낱�����ł��B

���^�C���A���C�����g�̏d�v�����Ă������d�v

���ʂ��ƂĂ������̂ɁA����Ă�l�����Ȃ��ł��ˁB

AV�A���v�̃\�t�g���ւ��ŊȒP�ɏo�������Ȃ̂�

PC���t�����g�G���h�Ɏg���A�\�t�g�ʔ��A�b�v�f�[�g�̗v�̂ŁA

�������\�t�g�w���������ł��B

�X�^���h�A���[���Ŏg��384kHz/32bit�����͖��͓I����

dualazmak����

��ASR

���炵�����E�ւ̔��M�́A�������傫��

�������ꂽ�C�O�̃`�������W���[�Ɋ��҂ł��B

�������ׂ����i�ʉ���

�S�������A�ۑ������܂���

�^�C���A���C�����g�̐���ǂ�����܂��H

Foolish-Heart����

4343���玟���̈Ⴄ�����Ă݂�̂͂������ł��傤�H

��^SP�̃X�P�[���͂��̂܂܁A�t�������W�̈�̊�

SP���j�b�g�̑��w���[����

DTM�̃I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�C�X���ڂ�����

�iBOWS����̌��ʑ҂��H�j

�����ԍ��F24725356

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

>����BOWS����������Ă���u��c�Œ�悪�o��5KHz���炢�܂Ŏ����\��20cm�N���X�̃E�[�t�@�[�v�����p�ł���Ȃ�A�L���r�l�b�g DIY �i�܂��� DIY�����j���܂߂āA����A�����Ă݂����Ǝv���܂��B

�@����ł����A���i�łȂ��̂Ō^�Ԃ�����܂���B

�@���������̃����I�t�̈�i���Ŏd�l�A�p�r�𑊒k���ĉ������Ď蒼�����Ȃ���U�����瑢���Ă��炢�܂��B

�@�����Ă��炤�ɂ͂����Ԑ�ɂȂ肻���ł����A����o���Ȃ�@�l����������̕����X���[�Y�ɍs���Ǝv���܂��B

�@�Ȃ�ł��@�L���u�����h�̐��i�Ɖ��̂Ȃ����y����Ă܂���...

�����ɂ悵����

>EKIO��2way�܂łȂ�t���@�\�̃t���[�\�t�g

>�����ɕz��ł��Ȃ��瓹�����A�����Ȃ��猄���Ȃ��ł��ˁB

�@������k���Ȍv�搫�͖����ł�(��)

�@�Ƃ肠��������o���ā@���낢�둔�~���Ēɂ��ڂ݂Ă���@�l���܂��B

�@�����ɍs������y�ł����A���߂ɒɂ��ڂ������ق����傫�ȊԈႢ�͔�������Ǝv���Ă���̂�

�@�Ȃ��AMOTU M4�ł́@�ƂĂ��ŏI�I�Ɏg�����ɂȂ�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ŁA�����ā@AK4499�������DAC���肽���Ȃ���

�@�l�I�ȍD�݂̓_�Ɓ@�I�i��SRC�˂�����ESS��DAC�`�b�v�͍D������Ȃ��̂�

>5kHz����ނ��Ďg����c�B�[�^�[�̑I����������ł��ˁB

�@�Ƃ肠�����A������܂ŗv���̂Ŏ莝����DYNA��ESOTER���g�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

>>�^�C���A���C�����g�̏d�v�����Ă������d�v

>���ʂ��ƂĂ������̂ɁA����Ă�l�����Ȃ��ł��ˁB

�@�����̋��K�I�A���ԓI�A�̗͓I�ȃR�X�g����������ł��傤�ˁB

>AV�A���v�̃\�t�g���ւ��ŊȒP�ɏo�������Ȃ̂�

>PC���t�����g�G���h�Ɏg���A�\�t�g�ʔ��A�b�v�f�[�g�̗v�̂ŁA

>�������\�t�g�w���������ł��B

>�X�^���h�A���[���Ŏg��384kHz/32bit�����͖��͓I����

�@���̕ӂ́A���Y�p�C���@�����悤�ȃ{�[�hPC�̐��\�A�b�v�ŋ߂Â��Ă����悤�ȋC�����܂��B

�@PC�Ƃ��AAV�A���v�́@�����d�͂��傫���ăX�C�b�`���O�Ɩ��̕t�����̂���������̂Ńm�C�Y�I�ɓ�����ȋC�����܂��B

�����ԍ��F24725475

![]() 2�_

2�_

BOWS����

�������Ă��炤�ɂ͂����Ԑ�ɂȂ肻���ł����A����o���Ȃ�@�l����������̕����X���[�Y�ɍs���Ǝv���܂��B

�������i�I�j�A���̂���ł��B

BOWS���[������Ȃ�����A����o������͖ѓ��������܂���i�j�B

�����ԍ��F24725795

![]() 1�_

1�_

dualazmak����ABOWS����

�����^�C���A���C�����g

�������̋��K�I�A���ԓI�A�̗͓I�ȃR�X�g������

�v���̓f�B���C��FIR�t�B���^�A�l�I�̓\�t�g

���ʂʼn����������Ȃ̂ł����B�B�B

��MOTU M4�͕�

DCX2496���ŏI�I�ɂ͓��l�ł�����

�\���A�����ȒP�A�A�i���O�d���ɂ�����A

�f�q�ւ��ŁA����Ȃ�悭�Ȃ�̂Ń|�C���g�̕��ɂȂ�܂����B

��AK4499�������DAC

�����Y�p�C���@�����悤�ȃ{�[�hPC

AK4499�ő�ch���Ɠd�͓I�ɍ��ȋK�͂ɂȂ肻���ł���

�挎PC�g��Gen.4��M.2 SSD�͋N�����ƂĂ���������

�iHDD��10����ꂽ��Ǎ��Ŕ��x�ɂȂ艺����B�B�B�j

��pPC�Ń\�t�g�y�ʉ�EKIO+�m�C�Y�����̊O��DAC����Ԋy��������܂���B

�������I�t�̈�i���ŐU�����瑢����

�G�\�^�悹�Ăł��ˁA�}�j�A�b�N

�n�[�h��BOWS����̐���Ă���Ƃ���B

���j�b�g�܂ł͓��ݍ��܂��@�ׂȌÊy��

�K�R�Ń}���`��@���m�����ꂽdualazmak�����

�H���Ⴂ�ł����A�Njy�[�x��͏d�Ȃ��Č����܂��ˁB

�����ԍ��F24726012

![]() 1�_

1�_

��AK4499�������DAC

�������́A��̑�ЂŐ��Y���~�ɒǂ����܂�܂������A�ĊJ�����̂ł��������H

�u�V����DAC�`�b�v���Ђ������āA������͍ĊJ���܂��I�v�Ƃ�����|�̋L���������L��������A���҂͂��Ă���܂��B

����pPC�Ń\�t�g�y�ʉ�EKIO+�m�C�Y�����̊O��DAC

�����ł��B

PC��DAC�́A��➑̂ɂ��� USB ASIO �ŐM�����M���A��͂�m�C�Y�����I�ɂ��������ƁB

BOWS����̂��Ƃł�����ADAC���������Ɠd�����i�X�C�b�`���O�d���ł͂Ȃ����j�A�g�����X�d���H�j�������̂ł��傤�ˁH

�����ԍ��F24726243

![]() 1�_

1�_

�����̐^�t�ł���

�{�Ƃ̕��͔p�Ƃ��āA�V�K���Ƃ�������������Ȃ����ŁA�p�ƃv���Z�X�ƐV�K�����グ���ɂ��Ȃ��Ă�^�C�~���O�Ȃ̂ŃI�[�f�B�I�ɂ����鎞�Ԃ��������Ă��ł��ˁB

�c�`�b�Ȃ�ł����A�P�̂c�`�b�ō�Ƃ�����Ƃ�����Ƃ炢�̂ŁA�����̂c�`�b���g�������ɂȂ�Ƃ������Ă��܂��B

�o�b�ƁA�}���`�A�E�g�f�W�^���̂���T�E���h�f�o�C�X���g���ăf�W�^���őш悲�Ƃ̃f�[�^�𑗂��āA�e�ш斈�ɂc�`�b���g���A�T���h�f�o�C�X�Ɗe�c�`�b�͑S���P�̃N���b�N�Ő��䂵�Ă����E�E�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ������l�����肵�Ă܂��B

�S�R�S�R�ɂ��ẮA20�N�����Ă��ď����O������������܂����A�m�X�^���W�b�N�ȉ��ōD���Ȃ�ł����A����̓��v���C�X���l���Ă��܂��B

������ƌÂ��X�s�[�J�[�ɂȂ�܂����A�G�N�X�N���[�V�u��model2402���A�����o���������model2401twin

�QWAY�Ȃ̂ŁA�^�C���A���C�����g�����͊i�i�Ɋy�ł����A�ш�I�ɂ��[�����邵�A�~��������ET-703���A�h�I���������ł����A�������N�A�܂��������Îs��Ō������Ȃ��ł��ˁB���t�H�X�̃z�[���c�C�[�^�[���D�G�Ȃ̂ŁA�����̓t�H�X�ł��������Ȃ�

���̃X���̂������ƁApioneerS995���g���ƁA�����͌��X�}���`�쓮�p�̒[�q�����Ă�̂ŁA�߂��Ⴍ���ቻ����Ȃ��Ƃ��������Ă�����A�_�C�A�g�[���̃{�������j�b�g���ڂ̂�����������ȋC�����܂��B

�W�O�N���YAMAHA�@�_�C���g�[���@pioneer�̃X�s�[�J�[�B���āA���ł��ʗp����ǂ��납�A�����ƍ��Ȃ��D�G�ȃ��j�b�g�Ȃ̂ŁA���������܂��g���Ƃ����̂͂����Ǝv���Ă邱�Ƃł��B

���Ȃ̂ŁA���̃X���̓��e�́A�O���ɂ܂Ƃ߂������āA���{�Ǝ��̃t�H�[�����𗧂��グ�鉿�l�������������Ǝv���Ă�킯�ł��B

�l�I�ɂ́A�����I�ɂ͖�肪����̂͂킩���Ă�̂ł����A�R���v���b�V�����h���C�o�[�{�t�H�[���̃V�X�e�����D���Ȃ̂ŁA�z�[���V�X�e���̍ő�̖��ł���E�[�n�[�Ƃ̎��Ԏ��̍����Ă̂���������邱�Ƃ͑劽�}�ł����A��^�E�[�n�[������o���������Ă̂͌���X�s�[�J�[�������Ă��Ȃ����͂��Ƃ������Ă���̂ł��B

�����ԍ��F24727545

![]() 2�_

2�_

�F����A

�����܂ŁA���Q�l�܂łɁB�B�B

ASR Forum �ɂ�����A���g����������Ɋւ���T���P���̎��́A���̓��e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-to-measure-dac-freq-response-and-attenuation-before-nyquist-in-rew.33495/post-1171913

����у^�C���A���C�������g����ƒ����Ɋւ���T���Q���́A���̓��e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/okto-8-owner%E2%80%99s-thread.13899/post-1172494

�̗��҂ɂ��āAASR��PM�l�ԘA���V�X�e����ʂ��āA�����̊C�O�̕��X����₢���킹�ɉ����āA�����쐬���đ���Ɏg�p���Ă���e�X�g�M���Q�̋��L��]�����Ă��܂��B

�܂��A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1121761

�̗�̂悤�ɁA���Ɏ��̃e�X�g�M�����g���āA�^�C���A���C�������g�̑���ƒ��������s���ꂽ�����A���������܂��B

�����F�l���A�e�X�g�M���Q�̋��L������]�ł�����AASR Forum �ɂ��o�^�̂����AASR�̌l�ԘA���V�X�e���ł��m�点�������B

�����ł́A���� �����ɂ悵���� �Ƃ���L�����Ă��������悤�ɁA�{����[���A�h���X���g�p�����ɁA�l�Ԃő��ݘA���ƃt�@�C�����L���\�ł��B

�����ԍ��F24728857

![]() 1�_

1�_

BOWS����A

���Ɍ䏳�m�̂��Ƃ�������܂��AASR Forum �ł́A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/motu-m4-audio-interface-review.15757/

�� amirm����ɂ��u�����̂悤�Ȋ����́v Motu M4 �iDAC and ADC�j�̑���ƃ��r���[�̕�����܂��B

�������Aamirm ����̑����]������ɐ������Ƃ͌���܂��A�����܂ł��Q�l�܂ŁB

�����ԍ��F24728883

![]() 0�_

0�_

Foolish-Heart����

�V�K���グ�A�C�����ʼn����ł��i�C���������ŁA���݂܂���j

�������̂c�`�b���g������

USB�P�[�u�����g���Ƃ���ƘA�g��������ł��B

��model2402���Amodel2401twin�AET-703���A�h�I�����Îs��Ō������Ȃ�

ET-703���I�N�Ō�����������ǁA50���~���炢�ɏオ��܂�����

���ʂ��o�Ȃ����������Ǝv���܂��A���A���^�C���ŕ��F����Ƃ��Ă�

���F�₽���Ďg�����Ȃ��͘r���v�肻���A���v���ȂƎv���܂����B

twin�͎w���������܂�z�[���ƍ����ĂȂ��肪�悢�݂����ł��A

���Ȃ�����A�O���ŌʂɃf�B���C�����ċ���������

15�C���`��800Hz�͌����������ATAD��2WAY�őS�ш�J�o�[�������

800Hz�N���X�����������̂Ɂi�h���C�o�[600Hz�`�j

���C�I�[�f�B�I�ł́A����ς�420Hz�Ƃ������Ďg���Ă܂���

�z�[������Ă�A�����Ȃ�Ǝv���Ă܂����B

500Hz�܂Ŏg����z�[����15�C���`��2��3way�@�����܂�����

�~�b�h�o�X�lj����l�����Ă����������悳�����ł���B

��pioneerS995

dualazmak����̃��x���ł́AS995�͂��͂��s������Ȃ��ł��傤��

���O�̖��i�W�߂ăV�X�e������Z�ʂł�

�������I�ɂ͖�肪���邪�A�h���C�o�[�{�t�H�[���̃V�X�e�����D��

����I�Ȑ�^�z�[�����g���Ă݂܂������A

�_�C���N�g���W�G�[�^�[�̂悤�ɒ�������A

�����ł����A�ǂ����Ⴄ�悤�ȁB

JBL 4349���k���ȕ\���Ńz�[���̌y���Ɨ������Ă܂�����

���͂͌����������B

�i�����z�[���͍����Ŕ��ł��銴�����ʊi�A

�f��Ƃ��@�����鉹�y�͔j��͔��Q�B

�A����G�c�ł܂��U�炵���o�������āA

�k���ȉ�������߂錻��̃��x���ł͖�肠��A

���ꂪ�^�C���A���C�������g����Ɛ����ˌ��ɂȂ�A

�E�����e�̃l�I�Ȋ����ɕ������܂��ˁB

�i���I�Ȗ��͂͂��̂܂܁A�댯�xup)

�ۑ�̓z�[�������ł̑O��ړ�(BOWS��������w�E�j�A

���̂Ƃ��냌���Y�ŊJ���ɉ��œ_�{�ш���i��}���`WAY�z�[�����ЂƂ̉��ł���

�V�X�e�������G�Ȃ̂ŁA�����Ƃ������@���Ȃ����A

�d�C�I�ɕ����p�C�I�j�AMCACC���i�����Ă���Ǝv�����̂ł����A�R�P�Ďc�O�B

���}�n�������o���Ȃ����ȁH

��4343�́A�����O������������

1976�N�A����50�N���炢�O�̐��i�A

�o���Ƃ��͂����������Ǝv���܂�����

�i�݉߂��Ă��āA���̎���͓d�C���ǂ��t����

���͔����o���ĂȂ����������A�A���v�����A

�^�C���A���C�������g�̃`�������W�Ɍ����Ă���Ǝv���܂���B

dualazmak����

��Motu M4 �iDAC and ADC�j�̑���ƃ��r���[

DAC8PRO�͑�ch�Ȃ̂ɏ�ʂł��ˁA

�c�O�Ȃ͕̂����g�p�ɉۑ肪���邱�ƁA(PC��������������ɔF���j

Pavel����Ɏ����Ē����ŏI�I�ɂ͂��f�肳��Ă��܂��܂����B

dualazmak����̃V�X�e����5way�Ȃ̂ŁA

��X�͕����g�p�̓�����������̂ł́H

FireFace�͕����\�Ȃ̂ŁA��ʐ�������A

������Ƃ����\�t�g���Ǝv���̂ł����AOkto��

�t���[��ASIO4ALL�g�p�Ƃ��A�\�t�g�J���͂��Ȃ��̂���

�n�[�h�͂����̂ŁA�����ЂƊ撣��ق����Ƃ���A

�Ж���8�R���̊����Ȃ̂ŁA�X�e���I�Ƃ�������킸�A���p���p�������

���ɂȂ�������L�������̂ɂƎv���܂����B

�����ԍ��F24729088

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

�����ɂ悵����

Foo����

�@���݂܂���@�܂Ƃ߂ă��X���܂��B

>>�����Ă��炤�ɂ͂����Ԑ�ɂȂ肻���ł����A����o���Ȃ�@�l����������̕����X���[�Y�ɍs���Ǝv���܂��B

>�������i�I�j�A���̂���ł��B

>BOWS���[������Ȃ�����A����o������͖ѓ��������܂���i�j�B

�@��邱�Ƃ͎R�ς݂Ȃ�Ł@����܂łɂ����Ԏ��Ԃ�������Ǝv���܂��B

�@�Ȃ��A�����̃X�s�[�J�[����C�^�����Č��J���܂����B

https://www.youtube.com/watch?v=eSqOqtLN2v0

�@2�Ԃ߂̃X�s�[�J�[�ł��B

�@���Ȃ݂ɁAYoutube�̕\���G�̗���ɂ���4343�ł����A�����̎肪�����Ă��ĉ�������Ă���}���`�A���v�V�X�e����

�@38cm�lj��E�[�t�@�[��4343�̏��1�ÂA���ɋ����E�[�t�@�[38cm x2�Ƃ���4�E�[�t�@�[�Ƃ����������ł����A��������`���[�j���O����Ă���̂Ł@4343���L�̃h���h�����������͖����ł��B

>�v���̓f�B���C��FIR�t�B���^�A�l�I�̓\�t�g

>���ʂʼn����������Ȃ̂ł����B�B�B

�@LINN��A�L���ɂ͂���܂����@�Ƃɂ��������ł��A���[�U�[�̑���DENON���̃��[�J�[�Ń}���`�A���v�̃\�����[�V�����������̂ŕ��y���Ȃ��̂ł����ˁB

�@�p���[�A���v�̐����������A���s����ƃc�B�[�^����܂���

>DCX2496���ŏI�I�ɂ͓��l�ł�����

>�\���A�����ȒP�A�A�i���O�d���ɂ�����A

>�f�q�ւ��ŁA����Ȃ�悭�Ȃ�̂Ń|�C���g�̕��ɂȂ�܂����B

�@�x�����K�[�ŏC�s�����l�͑��������ł��傤�ˁB

�@DCX2496�ɃA���o�����X���o�͂ƁA�f�W�^�����o�͂���������}���`�A���v�����s�����Ǝv���܂��B

�@���ƁA�����ɂ�PA�����Ƃ����ʍ\����

>�������́A��̑�ЂŐ��Y���~�ɒǂ����܂�܂������A�ĊJ�����̂ł��������H

>�u�V����DAC�`�b�v���Ђ������āA������͍ĊJ���܂��I�v�Ƃ�����|�̋L���������L��������A���҂͂��Ă���܂��B

>AK4499�ő�ch���Ɠd�͓I�ɍ��ȋK�͂ɂȂ肻���ł���

>�挎PC�g��Gen.4��M.2 SSD�͋N�����ƂĂ���������

>�iHDD��10����ꂽ��Ǎ��Ŕ��x�ɂȂ艺����B�B�B�j

>��pPC�Ń\�t�g�y�ʉ�EKIO+�m�C�Y�����̊O��DAC����Ԋy��������܂���B

�@�������͍Đ��Y���J�n������ŐV����DAC�\���܂�����

https://www.akm.com/jp/ja/about-us/news/2022/20220420-ak4499ex/

�f�W�^���t�B���^��DAC�����������@�}���`�r�b�g�S���̍���DAC�̂悤�ȂQ�`�b�v�\���Ł@�e�X�œK�Ȕ����̃v���Z�X�œd�������o����̂Ł@�ǂ������ł����A�����������B

�@�d����➑̂�����̂́A�d�����̖{�������Ȃ��ꍇ�͂܂��ǂ���ł����A�{���������Ȃ�ƌ����R�l�N�^�ނ̈���������Ȃ�̂Ł@�ǂ̂ւ�ɗ��Ƃ�����ݒ肷�邩�ł��傤�ˁB

�@�ŋ߂�DAC�`�b�v�́@DAC�̊e�u���b�N�ŕK�v�ȑ����̓d��������`���[�W�|���v�Ő������邱�Ƃ��ł���̂ŒP�d���œ��삵�܂����A�����d���̓X�C�b�`���O����Ȃ̂Ńm�C�Y�������̂Ł@�������~�߂Ē�m�C�Y�̊O���d���Ő������Ē������Ă��Ǝ����I�ɐ��x���オ��A���k�����܂��B

�@����̓f�[�^�V�[�g�𗠓ǂ݂��Č����m�F���Ă��̂ł����A���[�J���d���������Ȃ葝���܂��B

�@�ȑO�A�S�Ẵ��[�J���d�����ʂɑ������d�����狟������g�����X�A�d���R���A���M�����[�^���炯��DAC����������Ƃ�����܂��B

�@���͗ǂ�������ł����A�����������̂Ŋe��̃O�����h���x�����h��ăI�V���X�R�[�v���Ȃ���l�ꔪ�ꂵ�����Ƃ�����܂��B

�@�Ƃ����킯�ŁA�d����P�ɑ������ĕ�������Ηǂ��Ƃ������Ƃ͖����Đv�Ǝ�����ǂ����܂Ȃ���DAC�Ƃ��ď�肭�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@���Ԃł�DAC�`�b�v�ŗD��̊i�t�������镗���ł����ADAC�V�X�e���̉����́ADAC�`�b�v�ɉ����g���Ă��邩�ł͂Ȃ��A�ǂ̂悤�Ɏg���Ă��邩�̕�������ۂǏd�v�ł����A���蕶��ɂ͂܂������Ȃ�Ȃ��̂Ŏ���Ă���DAC�������ł��ˁB

>������ƌÂ��X�s�[�J�[�ɂȂ�܂����A�G�N�X�N���[�V�u��model2402���A�����o���������model2401twin

�QWAY�Ȃ̂ŁA�^�C���A���C�����g�����͊i�i�Ɋy�ł����A�ш�I�ɂ��[�����邵�A�~��������ET-703���A�h�I���������ł����A�������N�A�܂��������Îs��Ō������Ȃ��ł��ˁB���t�H�X�̃z�[���c�C�[�^�[���D�G�Ȃ̂ŁA�����̓t�H�X�ł��������Ȃ�

�@TAD�̃��j�b�g�̓z�[���h���C�o�͏�܂ʼn��тĂ��邵�AJBL����i�ŗǂ��ł��ˁB

�@�������Ȃ����Ȃ�

>���̃X���̂������ƁApioneerS995���g���ƁA�����͌��X�}���`�쓮�p�̒[�q�����Ă�̂ŁA�߂��Ⴍ���ቻ����Ȃ��Ƃ��������Ă�����A�_�C�A�g�[���̃{�������j�b�g���ڂ̂�����������ȋC�����܂��B

�@S995�͗ǂ������ł��ˁB

�@�p�C�I�j�A�����C�ȍ��̍��Y�̖��@���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24729115

![]() 3�_

3�_

BOWS����

��DCX2496�ɃA���o�����X���o�͂ƁA�f�W�^�����o�͂���������A�����ɂ�PA�����Ƃ����ʍ\����

���d����➑̂�����̂́A�d�����̖{�������Ȃ��ꍇ�͂܂��ǂ���ł����A�{���������Ȃ��

�������炢���Ȃł��ˁA�z�\�P��������ăf�W�^�����o�͂ɉ����AR�R�A�̓d��BOX�����2�K���Ă���Ă܂����B

�����ڃA�������A�`�[�v�ȍ��A����3���~�̃X�p���^���Ȓl�t�����������A�S���ʌ����Ȃ���

�I�[�f�B�I�}�j�A�͈����������ł��傤�ˁA���_�o�̐ڑ��_�Ɍ������Ă����B

�������̃`�b�v��2���ɕ����Ă��ċÂ��Ă邵�ASN�Ƃ��������Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ���x�ɂȂ肻���ł��ˁB

�g�����Ȃ��ŕς��悤�ŁA���[�J�[�ł͂����ĂP����O�̃`�b�v���g�����肵�Ă�����݂����ł��B

�i�G���b�^�Ƃ��͂Ȃ������Ȃ̂ŁA�����͍����̂����j

��TAD�̃��j�b�g�̓z�[���h���C�o�͏�܂ʼn��тĂ��邵�A�������Ȃ����Ȃ�

GENELEC�̃��j�^�[�Ƃ��ATAD�g���Ă�̂ŁA�܂���������Ă͂������ł����B

�����ԍ��F24729233

![]() 1�_

1�_

���������āA�F����̔��Ƀf�B�[�v�Șb��W�J�ɂȂ��Ă���A���čs���̂��B�B�B

�����ɂ悵����

��DAC8PRO�͑�ch�Ȃ̂ɏ�ʂł��ˁA

���c�O�Ȃ͕̂����g�p�ɉۑ肪���邱�ƁA(PC��������������ɔF���j

��Pavel����Ɏ����Ē����ŏI�I�ɂ͂��f�肳��Ă��܂��܂����B

�����Ȃ�ł��ˁB�������l�b�N�ł��ˁB����ŁA10-Ch �F���� 10-Ch �o�����X�A�E�g���g���� MOTU UltiraLite Mk5 �ɂ����ڂ��Ă���A�Ƃ����킯�ł��B

��Okto�̓t���[��ASIO4ALL�g�p�Ƃ��A�\�t�g�J���͂��Ȃ��̂���

�S�������ł��BDAC8PRO �́A����Ŕ��ɖ������Ă��܂����AOKTO�Ђɂ͂���ȏ�͖]�߂���������܂���B�c�O�ł��B

���̓_�AMOTU �̓v���s������ł�����AASIO �h���C�o�[���܂߂āA�\�t�g�I�ɂ��������肵�Ă������Ȉ�ۂ������Ă��܂��B

���ʁA����o���\��͂Ȃ��A�K�v���������Ă��܂��B

BOWS����

���ς�炸�ADIY�f�B�[�v�Ȑ��E�A�q�����Ă���܂��B

���@�Ȃ��A�����̃X�s�[�J�[����C�^�����Č��J���܂����B

���@https://www.youtube.com/watch?v=eSqOqtLN2v0

���@2�Ԃ߂̃X�s�[�J�[�ł��B

�����قǁA�����ăw�b�h�t�H���ŁA�������蕷�����Ă��������܂����B�����A�Q�Ԗڂ̃Z�b�g���A�ቹ��`������̖L�����ƃL�����܂߂āA���Ɉ�ۓI�ōD���������܂����B���̋��ٓI�ȃo�X�}�����o�̉���CD�A���̃��C�u�����ɂ������Ă���܂��I

https://ameblo.jp/youin-koubou/entry-12359069055.html

���A�����[���q�����܂����B

����̐i�W�A�y���݂ɂ����Ă��������܂��B

���������͍Đ��Y���J�n������ŐV����DAC�\���܂�����

��https://www.akm.com/jp/ja/about-us/news/2022/20220420-ak4499ex/

���f�W�^���t�B���^��DAC�����������@�}���`�r�b�g�S���̍���DAC�̂悤�ȂQ�`�b�v�\���Ł@

���e�X�œK�Ȕ����̃v���Z�X�œd�������o����̂Ł@�ǂ������ł����A�����������B

���́ADAC�`�b�v�g����DIY����悤�ȃX�L���͊F���ł��̂ŁA�����i�̓o����C���ɑ҂��܂��I�@���҂��B�B�B

��DAC�V�X�e���̉����́ADAC�`�b�v�ɉ����g���Ă��邩�ł͂Ȃ��A�ǂ̂悤�Ɏg���Ă��邩�̕�������ۂǏd�v

���̂�����A���ł������ł���悤�ɂȂ����܂��B���� ESS DAC ���g���Ă��鑽����DAC���i�̒��ł��AOKTO DAC8PRO �̎����Ɛ��\�i�����j�́A�ЂƂ��є����āA�D��Ă���悤�Ɏv���܂��B��͂�A8-Ch �����P�̃}���`�`�����l��DAC�Ƃ��ẮA�����i�тł� DAC8PRO ���ւ��鐻�i�́A�A�A���̂Ƃ���A�Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�F����

�����A�^�C���A���C�������g�œK����̍ŐV�\���G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1065579

�ŁA���̍ŐV�I�[�f�B�I�T���v���[�����W�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1097984

���A�ēx�A��������A�ʂ��Œ����Ă��܂����B�������������̋C�ۏ��������܂��āA���Ƃ��ẮA����ȏ�̉�������́A���͂�S���]�݂܂���B�@����قǂ܂łɑf���炵���A�����I�ȁA�����Đ������\���Ă���܂��B�@

���炭�́A���ʂ́A�n�[�h���A�\�t�g���A��ؕύX�����ɁA�u���y�v���y���ނ��ƂɓO�������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24729605

![]() 1�_

1�_

�F����A

�b�x��ł����A�A�A

����ɔ����A���ɍ�����̔����Ȓ��͂̒ቺ�Ƃ��̕⏞�ɂ��āA�����ŋ����[�����������s���Ă���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audio-listening-with-age-diminished-hearing.12846/post-1175001

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audio-listening-with-age-diminished-hearing.12846/post-1175606

�����ԍ��F24732334

![]() 1�_

1�_

�F����A

�����I�ŋ��ٓI�ȁw�X�s�[�J�[�̏������x�́u���x�v�́G

���u����Ȃ�Ɂv�D�ꂽ�Đ����u�Ƃ��̊�{�ݒ�

���K�Ȏ��g����������уN���X�I�[�o�[�ߕӎ��g�����܂ށu�c�݁v�̒��x�i�ŏ����j

���S���g���ш�A�S�Ă�SP���j�b�g�A�ɂ킽�鍶�E�o�����X�̊����Ȓ���

��DSP�iXO, EQ�j�ɂ�����v�������M���O�A�|�X�g�����M���O�̍ŏ����i�Ȃ������D�܂����j

���^�C���A���C�������g�����i���ɏd�v�j���܂ލĐ����u�̔������i�`���[�j���O�j

�������l�̒��o�\�͂Ɣ]���ł̐M������

�������l�̃I�[�f�B�I�o��

���^���i�ʁi�������A�傫�ȗv�f�I�j

���Đ����镔���̊��i���[�� �A�R�[�X�e�B�N�X�j

�ȂǂȂǂɌ��炸�A�ƂĂ������̗v�f�ɂ���č��E����܂��B

�����āA�����̗v�f���A����Ӗ��Ŋ�ՓI�ɍD�܂�����ԂɎ��ʂ����Ƃ��ɁA�^�Ɋ����I�ŋ��ٓI�ȁw�X�s�[�J�[�̏������x��������Ƃ������ƂɁA���ӂ���������Ǝv���܂��B�i���̍Đ����́A�قڂ��̂悤�ȗ��z��Ԃɓ��B���Ă���Ƃ̊m�M������܂��B�j

���āAASR Forum �ł��A�w�X�s�[�J�[�̏������x�ɂ��ċc�_����ۂɁA�u����ɓK�������ʂ̉��y�����v�����L�������Ƃ�����]���p�ɂɊ��܂��B

���̖ړI�ɓK�����D�ꂽ�^���i�ʂ̉����́A������X����܂����A�u�������ɁA�ЂƂ������L�I�v�@�Ƃ̗v�]�ɑ��ẮA�����̐l�ɂƂ��Ď���₷���A�e���݂₷���D��Ƃ��āA���́A�ŋ߁A����������߂��āA�D�]�����������Ă��܂��G

David and Thomas Enhco - I Fall In Love Too Easily

https://www.youtube.com/watch?v=sf3Z3XnTJEQ&t=9s

���肷���̍ۂɁA���̉����ɑ���F����̗����Ȉ�ۂ�������������������K���ł��B

�������A���̓_�E�����[�h�w�������A���o���G

"Someday My Prince will Come""

Blue in Green Label:

downloaded from e-Onkyo 192 kHz 24 bit FLAC; Thomas Enhco (p), Joachim Govin (base), Nicolas Charlier (drams), David Enhco (flugelhorn, trumpet)

����A���̃g���b�N���A���́@�uaoudio sampler play list�v�@�ɉ����Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1097984

�����ԍ��F24734006

![]() 0�_

0�_

�F����A

��̑����ł����A

David and Thomas Enhco - I Fall In Love Too Easily

https://www.youtube.com/watch?v=sf3Z3XnTJEQ&t=9s

�̈�ԍŌ�̕����ŁA�s�A�m�̒ቹ�́u�]�C�v������Ɂu�h�炷�v���ʂ������܂����A����́A�ǂ̂悤���t�����̂��A�ǂ̂悤�ɘ^�������̂��A�ǂ̂悤�ɕҏW�����̂��A�z���ł��܂����H�@��X�A�^��Ɏv���Ă��܂��B�B�B

�����ԍ��F24734027

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����ABOWS����

�����i���Ȃ�H�j�����ł����AexaSound E68 (Made in Canada!) �W�`�����l��DAC�́AKal Rubinson ������ŋߏ�p���Ă���悤�ŁA�܂��\�t�g�A�n�[�h�̃T�|�[�g���[�����Ă���悤�ŁA�D�]�̗l�q�ł��B

https://www.exasound.com/Products/e688-channelDAC.aspx

RCA�o�݂͂̂ŁAXLR���Ȃ��̂́A���I�ɂ͎c�O�ł����B�B�B

�Q��� E68 �������ĂP�U�`�����l��DAC�Ƃ��ĔF�������邱�Ƃ��\���ǂ��������Ă��܂����AAES/EBU �ɂ�铯���̎d�g�݂Ȃǂ͑�������Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����̂ŁA���炭�����ł��傤�ˁB

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/okto-dac8-stereo-dac-review.14705/post-1177589

exaSound�́A�\�t�g�ʂ��������肵�Ă��邻���ł��̂ŁAUSB�o�R�łQ���������悤�ȃ\�t�g�I�ȓ����\��������Η��z�Ȃ̂ł����A���̂悤�Ȏd�g�݂́A����܂Ō������Ƃ��������܂���B�B�B

�����ԍ��F24734648

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����ABOWS����

�ǐL�ł����AE68 exaSound �́ADC 12V 1.5A �̓d�����O���d���ŋ�������f�U�C���ł��̂ŁA���̓_�Ɋւ��Ă� BOWS����̂��w�E�ɂ��Ȃ��Ă��܂��ˁB

�����ԍ��F24734649

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

�@�Q�l�̂��߂ɁA�l�������̎c���̖�������̂��߂Ɂ@�悭�����Ă���Ȃ�

kuniko CANTUS Fur Alina (Arr. for Vibraphone and Crotales)

https://www.youtube.com/watch?v=ngpbIWASuNQ

https://kuniko-kato.net/ja/project/cantus-ckd432-2/

https://www.linnrecords.com/recording-cantus

�@�ł��B

�@���Ȃ�Đ��V�X�e���ɑ���v���������@�V�X�e���ɂ���ĕ����̎c�����������ɕς��^�C�~���O���ς��܂��B

�����ԍ��F24734841

![]() 2�_

2�_

2022/05/07 10:18�i1�N�ȏ�O�j

Stereophile Review by Kalman Rubinson on

exaSound s88 multichannel D/A processor:

https://www.stereophile.com/content/exasound-s88-multichannel-da-processor

���ɂ��������Ǝv���܂������A�V�k�S�܂ŁB

�Ȃ��A�]�k�ł����A�����_�Őّ�� exaSound �Ђ� website �ɂ͂Ȃ����ڑ��o���Ȃ��ł� (Firefox Version 100.00)�B

�����ԍ��F24734884

![]() 0�_

0�_

S88 ���A������m���Ă���܂��B

�����ԍ��F24735101

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

exaSound E68�̂��Љ�肪�Ƃ��������܂��B

57���~�͂���ƌ������ł��ˁADAC8PRO���j�i�H

��USB�o�R�łQ���������悤�ȃ\�t�g�I�ȓ����\���������

�@��ԂŃN���b�N��������[�q�Ƃ���������̂ł����B

�����ԍ��F24745396�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�莝�̋@��Ń}���`�A���v�ɏo����̂ł͂Ǝv���A���t���n�߂��Ƃ���̎҂ł��B���̃X���b�h�͈ȑO �����ɂ悵 ����`���b�ƈē������Ă���܂����B

�@�c��ő@�ׂȓ��e�ɗ���␂�ł��܂��B�p�ꂪ�o����̂͑f���炵���ł��ˁB�p�ꂪ�o������͉p�ꂵ���o���Ȃ��ꍇ�������A����Ȃ����Ő��E�I�ɓW�J����Ċ��S���鎖������ł��B

�@�����}���`�A���v�^�p�p�ɌÂ��R�E�F�C�X�s�[�J�[�w�����܂����B�d�C��H�ɂ͑a���ĕs���ł����A����Ƀl�b�g���[�N��H�̃o�C�p�X���C����z�����悤�Ǝv���Ă��܂��B����Ȓ����܂��܉��L�L�q��q�����܂����B

�@�g���ꂼ��̉�H��22���̌Œ��R��}���g

�ǂ����������u�ł���̂������Ē����܂��ł��傤���B��낵�����肢�v���܂��B

�����ԍ��F24745419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�����ɂ悵����

��57���~�͂���ƌ������ł��ˁADAC8PRO���j�i�H

�S�������ł��B���[�U�[�Ή��͗ł����A�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�� DAC8PRO ���j�i�ł��ˁB���Ƃ��ẮA�S�������Ă��Ȃ��̂ŁADAC8PRO �́A���̗��p�ړI�ł͍ō��ł��B

���@��ԂŃN���b�N��������[�q�Ƃ���������̂ł����B

�X�ɂQ�{�ȏ㍂���ȁAExaSound S88 �ɂ́AXLR �� RCA �����̏o�͂ɉ����āA���炭������̊��S�������\�ȃN���b�N���o�͂�������Ă��܂��B

https://www.exasound.com/Products/s88StreamingDAC.aspx

��Clock: FemtoMaster™ super–low jitter quad-clock architecture, with 82 femtosecond master clock and 3 auxiliary stream-control clocks

�Ə�����Ă��܂��B

�������A������A����������B�~���ł��̂ŁA�A���w���ł��P��W�O���~�z���ł��ˁB

�����ԍ��F24745468

![]() 1�_

1�_

m_shuzo����

�������������A���肪�Ƃ��������܂��B

���g���ꂼ��̉�H��22���̌Œ��R��}���g

���ǂ����������u�ł���̂������Ē����܂��ł��傤���B��낵�����肢�v���܂��B

�����܂łɁA�����ڂ������m�点�\���グ�܂��̂ŁA���炭�̂��P�\�����肢���܂��B

�����ԍ��F24745471

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

��ExaSound S88 �ɂ́A���S�������\�ȃN���b�N���o��

�������ɁA�w�ʂ̍���AAnt1�AAnt2�B�Ɩ��p�r���l���Ȃ̂ł��傤�A��Аݔ��Ȃ���z�͖��Ȃ��B

m_shuzo����

�������}���`�A���v�^�p�p�ɌÂ��R�E�F�C�X�s�[�J�[�w��

�n�߂�̂ł��ˁA�Â��X�s�[�J�[�̎��͂��ƂĂ����������肵�܂��B

��22���̌Œ��R��}���A�ǂ����������u�ł���̂�

�z�[���X�s�[�J�[�ł悭����Ă����C���s�[�_���X�̂�����Ɏ��Ă܂��B

�����b�g�F���g���̓ʉ������āA�Ȃ߂炩�ȂȂ���B

�f�����b�g�F�������Â��Ȃ�A���C���Ȃ��Ȃ�B

dualazmak����̓������킹���y���݂ł��B

�c�C�[�^�[�ی�̃R���f���T�[�̂݁A�ʑ��̓^�C���A���C�����g�ő��v���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F24745629

![]() 1�_

1�_

m_shuzo����

���g���ꂼ��̉�H��22���̌Œ��R��}���g

���ǂ����������u�ł���̂������Ē����܂��ł��傤���B��낵�����肢�v���܂��B

����́ABe-�X�R�[�J�[�iBe-SQ�j�p�ABe-�c�C�[�^�[(Be-TW)�p�A����у��^���z�[���X�[�p�[�c�B�[�^�[(ST)�p�A�̂R�̃A�b�e�l�[�^�[(ATT) ��r������ۂɁA���Ɍ��i�Ɍ����������ʂł��B

��H��SP���j�b�g�Ɓu����v�ɂQ�Q����R���c���Ă��܂��B�����āu����v��R�ł͂������܂���B

���̌��ʂ̔w�i�ɂ��ẮA�A���v�́u�[���N���X�c�݁v�Ɓu�펞�����̃p���[���ׂ̌��p�v�̊ϓ_����A�Ō�ɂ��b�����܂��B

�ȉ��́A�������̃��X�ŁA�����ڍׂɂ��b�����܂����A�p��ł́G

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-13#post-475216

�ƁA�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-13#post-485401

�ŏڍׂ����L���Ă���A

�܂��A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asr-dummy-load-configuration.8026/post-920190

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asr-dummy-load-configuration.8026/post-921157

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asr-dummy-load-configuration.8026/post-921157

�ł��̍������A�c�_���Ă���܂��B

�ł́A���̃��X����J�n���܂��܂ŁA���̈�A�̂��b�����I���܂ŁA���X�͂������������I�i�j

�����ԍ��F24745661

![]() 1�_

1�_

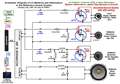

|

|

|

|---|---|---|

�}�P�@�]���̃A�b�e�l�[�^�[���܂�LC�l�b�g���[�N��H |

�}�Q�@�A�b�e�l�[�^�[�����S�ɉ�H����ؒf |

�}�R�@�A�b�e�l�[�^�[�͋@�\���Ȃ����A���v�͒�R�Ƃ��ăA�b�e�l�[�^�[��F�� |

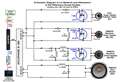

�}�P�͏]���� NS-1000 �̃A�b�e�l�[�^�[���܂�LC�l�b�g���[�N��H�ł��B

��������A�}���`�A���v���ֈڍs���邽�߂ɁALC�i�R�C���ƃR���f���T�[�j����ђ�R�A�܂��A�b�e�l�[�^�[(ATT) �̔r����T�d�Ɍ������܂����B

�܂��A�}�Q�̂悤�ɁAATT�����S�ɉ�H����r�������Ƃ���AAccuphase E-460 �ɂ�� �]����NS-1000 �̑��������ɑ��āA�͂��ȉ����A�����Č����ƁA�ق�̏����Ă������A�������A�i�c�H�j�A�e�N�m���́A�������������܂����B

�����Ő}�R�̂悤�ɁA�A�b�e�l�[�^�[�Ƃ��Ă͋@�\���܂��AATT����H�Ɏc���āA�A���v���猩��Ε����R�Ƃ��ĔF��������Ԃ�����Ă݂��Ƃ���A�����I�ɂ͗��Ȃ��A�ƂĂ��u�����v���悭�āA�������u����Ő����v�ȃT�E���h�ɂȂ�܂����B

���̍ہA���������ƂɁABe-SQ, Be-TW, ST �ɋ߂Â��ĕ����Ă���ƁA�}�R�̏�Ԃł�ATT�̃_�C�A���ω��ɁA���������ɋ͂��ł͂���܂����A�������ĕω����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B

�����āA���̂悤�ɉ�H�Ɏc���Ă���ATT�̃C���s�[�_���X�́A���̃_�C�A���ʒu�ɂ���ĕω����Ă��邱�Ƃ��v���o���܂����B

�ł́A���̂悤�ɉ�H�Ɏc���Ă���ATT��SP���j�b�g�ƕ���Ȓ�R�l�́A�ǂ̒l�̎��ɁA�ō��̉����i�ʂ�^���Ă���̂ł��傤���H

�ƌ����킯�ŁA�S�Ă�ATT����H������o���āA���̂悤�Ƀ_�C�A���ʒu�ƕ����R�l�������Ƀe�X�^�[�ő��肵�܂����B

�����ԍ��F24745686

![]() 0�_

0�_

|

|

|

|---|---|---|

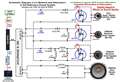

�}�S�@�A�b�e�l�[�^�[(ATT) ��R1,R2 ��R�l�̑��� |

�}�T�@�A�b�e�l�[�^�[(ATT)��R1,R2, R1+R2 ��R�l�ƃ_�C�A���ʒu�̊W |

�}�U�@ATT���20�`25���̕����R�Ƃ��Ďc���ƍō��̉��� |

�}�S�́A���O�����R�̃A�b�e�l�[�^�[��R1, R2 ��R�l���e�X�^�[�ő��肵�����ʂł��B

�}�T�́AR1, R2, R=R1+R2 ��ATT�_�C�A���ʒu�̊W���O���t���������̂ł��B

����炩��AATT���A�Q�O�`�Q�T���́u����v��R�Ƃ��ĉ�H�Ɏc�����ۂɁA�ł��D�ꂽ�����������邱�Ƃ�������܂����B

���ꂪ�A�}�U�@�̏�Ԃł��B

�����ԍ��F24745704

![]() 1�_

1�_

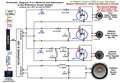

�}�U�́A�}�V�̂悤�ɉ�H�ɕ���ɂQ�O�`�Q�T���̌Œ��R��}�����邱�Ƃɑ������܂��B

����SP�P�[�u���ڑ��{�[�h��ŁA�}�W�̂悤�ɁA��ւ��\�ł��̂ŁA�����R�̗L���A�ی�R���f���T�[�̗L���A�ʼn������m�F���܂����B����ŁA�ŏI�I�ɂQ�Q�������R���D�܂������ƁA�ی�R���f���T�[�̗L���ʼn����ɕω����Ȃ����ƁA�Ɗm�F���܂����B

�V���O���A���v���ł́A�}�P�O�̏�ԂŁAATT��r�����Ă��������F���ł��邱�Ƃ��m�F���܂����B

���̌�A�}���`�A���v���ւƐi�݁ALC�l�b�g���[�N�̃R�C���A�R���_���T�[�A��R�@�����ׂĔr�����邱�Ƃɐi�݂܂����B

�����ԍ��F24745733

![]() 1�_

1�_

���̌�̗l�X�ȕϑJ���o�āA�ꑫ��тł����A���݂̍ŏI�I�ȉ�H�\���́A�}�P�P�̒ʂ�ł��B

���āABe-SQ, Be-TW, ST �̋쓮�ɂ�������Q�Q����R�́u�L�����v�̍����Ɨ����ł����AASR Forum �ł������̃X���b�h�ŋc�_���Ă܂���܂����B

�ŏI�I�ɁA�ł��K�Ŕ[�����s�������Ƌc�_�́A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asr-dummy-load-configuration.8026/post-921157

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/asr-dummy-load-configuration.8026/post-921187

�ɂ���܂��B

�܂�A�Q�Q���u����v��R�́A�A���v�ɑ��ď�Ɉ��̕��ׁi���S�j��^����킯�ł���A�i�o�ϓI�ɂ͗]���̓d�͏���������炵�܂����j�A�A���v����ɖ����ׁi�[�����ׁj���x���ł͂Ȃ��A�ԂɗႦ��Ȃ班���̃G���W����]����ɂ����Ă���A��Ԃ����܂��B

����́A������A���v�́u�[���N���X�c�݁v���Ӑ}�I�ɊJ�n�����Ă��邱�Ƃɑ������܂��B

������HiFi�A���v�ł́A�u�[���N���X�c�݁v�͑啝�ɉ�������Ă���͂��ł���A���ꂪ������������Ƃ͍l���ɂ����̂ł����A��̃����N�X���b�h�� DualTriod�����w�E����Ă���悤�ɁA�A���v���[�����ׂ���������̋쓮��Ԃɕۂ��Ă��������A�����I�ȉ����ɍD�܂������Ƃ́A�e���ŕ���Ă���悤�ŁG

https://rephase.org/projects/JBL_M2_crossover.pdf

�̂P�S�y�[�W�ł��AJBL_M2 �v���W�F�N�g�ŁA�����ړI�̒����RR1�ɂ��킦�āA�A���v�̃A�C�h�����O�^�]�ړI�̕����RR2���c����Ă��邱�Ƃ�������܂��B

Yamaha �� Be-SQ �� 600 - 6,000 Hz �̍L�ĂȎ��g���̈���J�o�[���܂����ABe-TW, ST ��6,000 Hz �`20,000 Hz �̍�����J�o�[�ł��̂ŁA�����������쓮�ł��A1, 000 Hz �` 20,000 Hz �̋쓮�Ɏg����A���v�쓮�́i�G�l���M�[�j�͔��X����̂̂ł��̂ŁA�����R�ɂ���āA�A���v���[���N���X���x�����班�������グ�Ă����i�A�C�h�����O�����Ă����j���Ƃɂ́A�Ӗ��ƌ��ʂ�����ƍl�����܂��B

�������AYamaha NS-1000 �̐v�ҒB�́A�A���v���猩��ATT�̕����R�l���\���ɍl���ƌ�������ŁA���̊�L�ȃX�s�[�J�[�𐢂ɑ���o�����̂��낤�ƁA���炽�߂Ċ��S�ɒ^�� ATT�r���ɂ����錟�����ʂł����B

�����ԍ��F24745775

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɁA��������e�Ƃ́A����܂����A�A�A

SP�M���̔z���A�n���h�����O�ɂ����āA�����̋�������؎g��Ȃ����Ƃ́A���ɏd�v�ł��B

���̏ꍇ�A����́A�����R�̑}���ɂ������āA�d�v�ł����i�d�v�ł��I�j�B

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-481227

��A

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diy-audio-switch-for-home-automation.22778/post-767050

�ŏڂ������L���Ă��܂����A�[�q���v���[�g�A�Œ�l�W�A�Ȃǂ͑S�Ĕ��̂ō\������K�v������܂��B�����Ȃ���A�K�������u�{�P�v�܂��I�@����������āA������ HiFi�A���v�ł́A➑̓��ł�SP�A�E�g�z���n�ɂ́A�^�J�n�⏃�����̔��̂��̗p����Ă��܂��B

���́A�R�C�Y�~������AudioTechnica �Œ[�q��ȂǂB���܂����A�K���A���S�ɔ��̂ł��邱�Ƃ����O�Ɋm�F���Ă���A�w�����܂��B

�ȑO�A�J�C���Y�ŁA�����ȁA���ł�������z�������z�d�p�́u�����̒[�q��{�����̃l�W�v����SP�z���Ɏg������A�͂�����Ɖ����u�{�P�v�āA�ꏏ�ɕ����Ă����Ɠ��i�ȁj���A�꒮���āA�u�����{�P���ˁA�ǂ������́H�v�A�Ɠ˂�����ł��܂����B

�Ƃ肠�����A�����܂łŁA�����������I�����܂��̂ŁA���ӌ��ȂǁA���������B

�����ԍ��F24745797

![]() 1�_

1�_

�����G

��j�@������́A������A���v�́u�[���N���X�c�݁v���Ӑ}�I�ɊJ�n�����Ă��邱�Ƃɑ������܂��B

���j�@������́A������A���v�́u�[���N���X�c�݁v���Ӑ}�I�ɉ�������Ă��邱�Ƃɑ������܂��B

�^�t�ł����I�@���炵�܂����B�@

��������ŁA��ؒ����ł��Ȃ��̂́A���̌f���̑傫�Ȍ��_�ł��ˁB

�����ԍ��F24745801

![]() 0�_

0�_

�lj����ł����A

���́A�u�Q�Q�������R�{�ی�R���f���T�[�v�̑O�ƌ��ŁASP���x���M���̎��g���������ǂ̒��x�قȂ邩�A�ɂ��Ă������ɑ��肵�Ă���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-831487

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-833427

�������������B

�ŏI�I�ȁA���X�j���O�ʒu�ɂ������C���̎��g������́A

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-837485

��

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-843454

�ŏڍׂɋ��L���Ă��܂��B

�����ԍ��F24745816

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɁA������lj����ł����A�A�A

���́AYamaha Be-TW JA-0513 �� Fostex �X�[�p�[�c�C�[�^�[ T925A ���A���Ȃ�d�Ȃ�N���X�I�[�o�[�Ŏg�p���Ă���܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673

�ŏڂ��������܂������ABe-TW JA-0513 �̔\���� 93 dB (1m, 1W2.8V) �ł���ɑ��āAT925A �̔\���͔��ɍ��� 108 dB (1m, 1W2.8V) ������܂��̂ŁA�d�Ȃ�̈�œ������x���̐M������͂���� T925A �́ABe-TW JA-0513 ���� 15 dB ���傫�ȉ��Ŗ邱�ƂɂȂ�܂��B

�]���āAT925A �ڂɒP�Ƃŋ쓮���Ă���A���v Yamaha A-S301 �́A���Ȃ�i�������ʂœ������Ă���킯�ł��̂ŁA���̈Ӗ��ł��A�Q�Q�������R�ŏ��������グ���u�A�C�h�����O���x���v�ɃA���v��ۂ��Ă������Ƃ́A���ʓI�Ɋ�^���Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-922816

�ł����L���܂������A���́A���ɍ�����JBL Everest DD67000 ��v���A����ł�������}���`�A���v�쓮����Ă���A���� Greg Timbers���́i���j�AST�̋쓮�ɂ͔��Ɉ����ŏ����� Pionner Elite A-20 ���g���Ă��܂��B

�ނƂ� ASR Forum �̌l�ԘA���V�X�e���ňӌ��������Ă���A�����ł́A�ނ��A���̂Q�Q�������R���܂ފe��ݒ���A���ɁA�D�ӓI�ɁA�����A�]�����Ă���Ă���܂��B�ނ̈ӌ��ł��A�����R�̈Ӌ`�ɂ��ẮA��ɏ������u�����̃A�C�h�����O���x���㏸�v�ɂ��D�܂������ʁA�Ŋ�{�I�Ɉ�v���Ă���܂����B

�����ԍ��F24745844

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

���z�[���X�s�[�J�[�ł悭����Ă����C���s�[�_���X�̂�����Ɏ��Ă܂��B

�Q�Q���u����v��R�̌��p�����Ɋւ��鎄�̗����ł���u���������グ���A�C�h�����O���x���ɃA���v��ۂ��Ă������Ɓv�́A�A���v�����猩���Ƃ��ɂ́A�[�����׃��x���Ɏg�����ח̈�ł́u�C���s�[�_���X�̂�����v�ɑ������܂��̂ŁA�����ɂ悵����̊ϓ_�Ǝ��̊ϓ_�́A�{���I�Ɉ�v���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��ˁI

�K���A���̏ꍇ�́A����i�܂茸��������j��R�͊��S�ɔr�����āA�����̑��Q�C��������EKIO �ōs���Ă��܂��̂ŁA�u�����v��R�ɂ�鉹���͊����ɔr���ł��Ă���܂��B

�����ԍ��F24746339

![]() 1�_

1�_

dualazmak����

�Ȃ�قǕ����R�͉��y�ō��\���̃X�s�[�J�\�����o�̓A���v�Ŏg���ꍇ�A�A���v�d���𗬂����߂������̂ł��ˁB

�}11 �ł����ADAC8PRO�̋�ch��T925A���Ȃ�3.3uF���O���������悳�����Ɍ����܂��ˁB

�����ԍ��F24746533�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

���}11 �ł����ADAC8PRO�̋�ch��T925A���Ȃ�3.3uF���O���������悳�����Ɍ����܂��ˁB

���₢��A�`�����l���́A�����Ȃ��̂ł��B

CH1+CH2 �́AXLR �ƃw�b�h�t�H���A�E�g�Łu���ʁv�ł���A�A���v�����T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �ւ� RCA ���͂� CH1+CH2 �̃w�b�h�t�H���A�E�g���g���Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-420921

���낢�뎎�s���낵�Ă��܂����A��͂�T�u�E�[�t�@�[�쓮�i15 Hz - 60 Hz�j�ɂ́A��p�N���X�I�[�o�[�`�����l�����g���ׂ��A�����݂̌��_�ł��B

Be-TW �� ST �́A���Ȃ�I�[�o�[���b�v����XO�ł��̂ŁAST�� TA-A1ES �̃Q�C���z���ɂ͂Ȃ�܂����AHigh-to-Low�R���o�[�^�[����� A-S301 �ŋ쓮���Ă��܂��B�ڍׂ́A���̓��e�G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-843454

�̌㔼�����������������B

�܂��A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673

�������������B

�����ԍ��F24746767

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

����������āA��̕��ł��m�点�����悤�ɁAPC���猩�Ċ��S�ɂP�O�`�����l����ASIO�h���C�o�[�œ����F���ł��� MOTU UltraLite Mk5 (ES9026Pro �`�b�v�Q�����S�����œ��ځI) �� DAC8PRO �ɑւ��ė��p���邱�Ƃ��A����ɓ����Ă��܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-964323

�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/why-arent-we-pushing-for-more-4-8-channel-dacs-for-a-quality-stereo-setup.26753/post-958738

�ȍ~�ł��ڂ����c�_���Ă��܂��B

�܂��A�����G

https://www.midifan.com/modulearticle-detailview-7117.htm

�� MOTU UltraLite MK5 �̓����ʐ^�Əڍו]��������܂��B������ł����A�u���E�U�̓��{���Ŋy���߂܂��B

DAC�`�b�v�Ƃ��� ES9026Pro ���Q�AADC�`�b�v�Ƃ��� AKM5578 ���A������Ǝʂ��Ă��܂��ˁB

�����ԍ��F24746785

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����

FOCUSRITE Scarlett 18i20 2nd gen (and 3rd gen) (CS4272���S�� + CS4392���P�@����)���A���S�P�O�`�����l������DAC�Ƃ��Ďg���܂����AESS�h�̎��Ƃ��ẮAMOTU UltraLite Mk5 �̕����D�݂ł��ˁB

�����ԍ��F24746789

![]() 1�_

1�_

�ē����肪�Ƃ��������܂��B��������������Ă���ł��ˁB��������ۂ̒��������Ă������������A�����̓���A�ŗǂ̑�Ƃ����̉����o�܂���B�ǂ݉����ė�������͓̂�������ł��낤�Ǝv���A���������ėǂ������Ƌ��ʼn��낵�Ă��܂��B

�@YAMAHA��FOSTEX�œ����v�����ʂł������̂��ʔ����ł��ˁB�ǂ̃X�s�[�J�[�ł������Ȃ�ł��傤���B�����ɓ��ꂽ�X�s�[�J�[�̃A�b�e�l�[�^�[�ɂ� �W�� �̕\��������܂��B�e�X�^�[���ĂĂ݂����̂́A�w�j���A���I�ɓ����܂���ł����B�v����̖�肩���m��܂���B

�@�S�Ẵ��j�b�g�� 22�� �̒�R�����ɁA�X�R�[�J�[��60��F�A�c�C�[�^�[��10��F�̃R���f���T��ł��ˁB�����ł��Ă�����Ȃ������m��܂��A�Q�l�Ɂi���̂܂܂Ɂj���܂��B

�@����̃T���E���h�����ێ������܂܂�z�肵�Ă��邽�߁A�l�b�g���[�N��H����уX�s�[�J�[�z���̐ؑւ�\�肵�Ă��܂��B�l�b�g���[�N�̓g�O���X�C�b�`�A�z���͏o�������̉�H��̗\��ł����A��Œ�Ƀ��j�N���l�W�g���Ă܂��B������ӂ�ɁB

�@��R�A�����̋�����������m��Ȃ��܂܂ɍs���Ƃ���ł����BFX-Audio�Ɏ������i�����ł����A���ׂ̈̕���������ł��ˁB�������ĂȂ������B

�����ԍ��F24746870�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

m_shuzo����

�A���v�I���ɂ��āA�M�a�̃X���b�h�ł��A���X���m�点�\���グ�܂����B

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001281200/#24746273

�ł��B�Q�l�ɂȂ�K���ł��B

�������ɓ��ꂽ�X�s�[�J�[�̃A�b�e�l�[�^�[�ɂ� �W�� �̕\��������܂��B

���e�X�^�[���ĂĂ݂����̂́A�w�j���A���I�ɓ����܂���ł����B�v����̖�肩���m��܂���B

�A�b�e�l�[�^�[�̒�R�l�̑���́A���S�ɉ�H����藣���đ��肷��K�v������܂���I�@����Ă݂ĉ������B

�����ԍ��F24746976

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

���S�Ẵ��j�b�g�� 22�� �̒�R�����ɁA�X�R�[�J�[��60��F�A�c�C�[�^�[��10��F�̃R���f���T��ł��ˁB

�������ł��Ă�����Ȃ������m��܂��A�Q�l�Ɂi���̂܂܂Ɂj���܂��B

�S�Ăł͂���܂���B�E�[�t�@�[��H�ɂ́A�����R�͕s�v�ł��B

�X�R�[�J�[���c�C�[�^�[�ւ̕����R�Ƃ��ĂQ�Q�����œK���ǂ����́A�g���X�s�[�J�[�ɂ���ĈقȂ�Ǝv���܂��̂ŁA�܂��́A�A�b�e�l�[�^�[���m�[�}���i���ԁj�ʒu�ɂ�����Ԃʼn�H����藣���AR=R1+R2 �𑪒肵�āA���̒l�̌Œ��R�����ɑ}������邱�Ƃ������߂��܂��B

��ʓI�ȂW���d�l�̃A�b�e�l�[�^�[�ł́A�������肵���悤�ɁA�����m�[�}���ʒu�ŁAR=R1+R2 �̒l�͂Q�O�`�Q�T���ɂȂ�͂��ł����B�B�B

�����ԍ��F24746988

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

�c�C�[�^�[�ی�̃R���f���T�[�́A�P�O��F�Ŗ��Ȃ��Ǝv���܂����A�X�R�[�J�[�p�̕ی�R���f���T�́A���g���̃X�R�[�J�[�̎�����g�����l�����āA���肷��K�v������܂��B�ǂ̎��g���т��A�㉺�ǂ̂悤�ȌX��XO�i�N���X�I�[�o�[�j�t�B���^�[�ŁA�\�������\��ł��傤���H

���̂�����́A�����ɂ悵����@BOWS������A�L�Ӌ`�Ȏ����Ƃ��w���������܂���I

�����ԍ��F24746999

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

���l�b�g���[�N�̓g�O���X�C�b�`

����́A�����̐^�Ɛl�ɂȂ�܂��I

�����ŏЉ���L�����悤�ɁA���̌��ς݂ł��G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diy-audio-switch-for-home-automation.22778/post-767050

��ʓI�ȃg�O���X�C�b�`�́A�����̂Ă���ł����A�����ɃA�[�N���d����炷���߂̋��͂ȉi�v���������Ă���ꍇ������܂��̂ŁASP��H�Ɏg���ƁA�K������ȉ����������炵�܂��B

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-481227

�ŏЉ���L���Ă���悤�ɁA�u�P�[�u���̔��̒[�q��ɂ�������̃l�W�~�߂ŕt���ւ��v�@���������F���ł����߂ł��B

�}���`�A���v���ł́ASP�P�[�u���̖{���ƒ[�������������ɂȂ�܂��̂ŁA�������Q�l�ɂ��ĉ������B

- VCT (vinyl Cabtyre) multicore flexible cables (AWG10, AWG12) for amplifiers into speaker drivers:

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-370671

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-409752

�����ԍ��F24747017

![]() 0�_

0�_

m_shuzo����

�ŐV�\���ɂ�����A���v�Q�w�ʔz���̗l�q�́A�����G

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1065579

�ŁA�ʐ^�ł����L���Ă��܂��B

�����ԍ��F24747034

![]() 0�_

0�_

dualazmak����

��MOTU UltraLite Mk5���A�����

�悳�����ł��ˁA���y�Ƃ͉��ƌ��ʂɃV�r�A�ɔ����Ȃ̂ŁB

���ǂ̎��g���т��A�㉺�ǂ̂悤�ȌX��XO�i�N���X�I�[�o�[�j�t�B���^�[�ŁA�\�������\��ł��傤���H

�厖�Șb�ł���

�����鐔�l�ɈӖ�������A�Ȃ�ƂȂ��ł̓S�[��������ӂ�

m_shuzo����

���A�b�e�l�[�^�[�B�e�X�^�[�w�j���A���I�ɓ����܂���

���S�Ẵ��j�b�g�� 22�� �̒�R�����ɁA

���X�R�[�J�[��60��F�A�c�C�[�^�[��10��F�̃R���f���T��

�}���`�̓`�����f�o�ŃQ�C�������A��{�I�ɂ̓A�b�e�l�[�^�[�s�v�̂͂�

�ی�R���f���T�[���N���X���g���ɂ��ς��܂��B

2ch�s���A�Ȃ̂��AAV�Ȃ̂��ł��i�ߕ����ς��܂��B

�\���A��肽�������ڍׂɊJ�����ꂽ�炢�����ł��傤���H

���Œ�Ƀ��j�N���l�W�g���Ă܂�

���̂܂g��ꂽ�炢�����ł��傤�H

�Ⴂ���킩��悤�ɂȂ��Ă������

�J�C���Y�̂˂��́ANS1000��������������킩��悤�ɂȂ����̂����B

�I���W�i���ł͍����o�����s���E�E�E�����o�Ȃ��Ȃ烀�_

�킩��Ȃ���Ζ߂�

�C���V�����[�^�R�i�d�˂̐l�����܂���

�d�������A�_�炩���S���n�A�n�C�u���b�h

�G����l�b�g�̕]���œ��ꂽ�����ł�

�s�����đS�ĂƂ��ς炢�A�X�p�C�N�ŏI���A�Y�݉�������Ă܂����B

�l�Ɍ�����܂܍����ȋ@���Ϗグ�āA���������͂��ŋ^�S�ËS�̐l�����܂����B

�ʂԂ��Ă��Ӗ����Ȃ��B�W���b�W�͎����̎��A�l�Ƀn���h���ɂ����Ă�悤�Ȃ��́B

�����ԍ��F24747191

![]() 1�_

1�_

�����ɂ悵����