このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()

| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|---|

| 11 | 17 | 2020年11月4日 23:00 | |

| 114 | 181 | 2021年3月5日 21:58 | |

| 124 | 185 | 2021年1月9日 15:48 | |

| 54 | 200 | 2021年1月2日 21:22 | |

| 2 | 3 | 2020年6月19日 13:13 | |

| 252 | 190 | 2020年7月10日 09:14 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています

OTOTEN ONLINE:日本オーディオ協会

https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

CEATEC 2020 ONLINE

https://www.youtube.com/channel/UCqRDAW44Ow7J_ux8ddjaMVA

![]() 3点

3点

>サブスク万歳さん

こんにちは。情報ありがとうございます。

スピーカー比較は値段相応の感ですね。

書込番号:23759234 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>サブスク万歳さん

スピーカー10機種比較動画ご紹介ありがとうございます。

部屋が響きすぎて録音があまり良くないようにも感じましたが、とても興味深く聴かせていただきました。

音質の格という意味では値段に比較的比例しているような感じですが、各社音色に個性があるのはもちろんですが、低音の質や低音の反応の速さとかは各社目指すところもだいぶ違うのかなと感じました。

そしてやはり独自路線のタンノイとかJBLはまた別の意味で "らしい" 個性がありますね。

個人的には、それぞれ個性がだいぶ違いますが試聴機の中では、JBL, Kripton, B&W が自分の好みでした。

でも人に勧めるなら予算と音色のお好みで、となるかなぁ。それぞれ美点はありますものね。

各社色々独自の個性があり、スピーカー選びはそこが難しくもあり楽しくもあり、ですね。

録音や写真はせめてもうちょっとマシにして欲しいですが、もっとこのような比較動画が見たいですね。

YouTubeで一つだけの機種での録画を見ても全く意味がないですが、同条件での複数機種比較は雰囲気を知るには参考になりますよね。

書込番号:23760135

![]() 1点

1点

サブスク万歳さん、こんにちは

10機種比較は面白いですね、スピーカーの音の差が大きく、同じ音源がこんなに違っていいのか?ですね。

低音の再生能力の差なのか価格なのか、やはり箱の大きい方がリアルな感じがします。

ボーカルだとJBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて、好きな人も多そう。

ホーンでなくコーンで出すから上手というか、喰えないメーカー。

オルガンだとB&Wの分離は頭抜けてますね。

鳴り分けずべったりみたいなのもあり、値段や見栄えで選ぶとジライですね、スピーカーは試聴がマストと再確認しました。

書込番号:23760790

![]() 0点

0点

2つの意味で興味深かったです。

一つはもちろん、同条件での他機種比較。とても参考になりました。

もう一つは、これを聴いた感想が他の方と自分とではだいぶ違うこと。

>スピーカー比較は値段相応の感ですね。

自分には高くても??の機種がありました。

>JBL, Kripton, B&W が自分の好みでした

今回の結果だけなら、自分だったら避けるかもという機種です。

ただし、密閉型は空気録音するとしょぼく聞こえるのでKRIPTONは別かなと。

>JBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて、好きな人も多そう。

高音が伸び切っていないので自分はダメです。

>オルガンだとB&Wの分離は頭抜けてますね。

むしろ不自然に感じました。ボーカル曲も。

あとは、全体を通して音が「固い」と感じました。

アキュフェーズのせいなのか、上流機器のせいなのか

録音のせいなのかはわかりませんが。

というように感じる方が他にいらっしゃらなければ

自分の耳がかなりおかしいことが証明される事になるので

これもまた興味深いですw。

書込番号:23761579

![]() 0点

0点

>なぜかSDさん

各本物のスピーカーで音を聴いたことありますか。

本物の音を聴いからではまた違う感想かもです。

空気録音は空気 イメージ感は伝わりますが、人により聴く環境も違い、思い込みも強く働きやすいと思います。音の感じ方は人により違うのが当たり前ではないでしょうか。証明などはできない物だとわたしは思います。

書込番号:23761928 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

後日、欧米の見本市とかあったらUPします。

5G、ローカル5Gはネッワークプレーヤ、AVアンプ板で

書込番号:23762121

![]() 0点

0点

なぜかSDさん、こんばんは

要約すると

JBL, Kripton, B&Wは好みではなかった。

KRIPTONは密閉型なので空気録音ではしょぼかった。

録音のせいなのかはわからないが

アキュフェーズは上流機器なので音が「固い」

ですね。

すると、なぜかSDさんの好みは

モニオとDenonとかでしょうか?

書込番号:23762196

![]() 0点

0点

>fmnonnoさん

聴いたことがあるものもありますが、このスレでは

あくまでYouTubeの音源についての感想です。

お書きになっている通り、

自分も音の感じ方って違うんだなぁという事を書いたつもりです。

>あいによしさん

こんばんは。

あの動画では(あくまでもあの動画ではですが)

一番安いモニターオーディオとフォーカルが心地よく聴けました。

という事は、自分は安く済むので幸せなのかもしれません。

デノンはPMA-60しか所有した事がないのですが

あんまり好きじゃありませんでした。

という事で、よく知りません。

書込番号:23762239

![]() 0点

0点

サブスク万歳さん

紹介ありがとうございます。

スピーカー10種類比較 面白く聞きました。

僕は、自分の装置を何種類か鳴らして比較試聴動画を公開しているので ちょっと違った視点で聞いてました。

・OTOTENの配信なので 装置1の解説 → 装置1で課題曲1 → 装置1で課題曲2 →装置2の解説

って流れになるのは分かりますが、途中でリセットされるので音の記憶の比較には向かない

解説抜きで 装置1で課題曲1→装置2で課題曲1→....

って同じ課題曲を比較機種分を5台連続で流す別バージョンもあれば もっと良い

・再生環境の説明はあったが、録音環境の説明も欲しい

EarthWorksの高そうなコンデンサマイク使って(良いな〜)遮音性が良く大音量鳴らせる環境なので良さそうですが、部屋がややライブ気味で スピーカーとマイク間の距離をある程度確保して録音しているので 直接音に対する(時間差のある)間接音の比率が高くて やや音が滲んだ録音だと思いました。録音が良くないという評価の一部は そのせいだと思います。

このため、箱鳴りを前提として間接音が多い音作りをしているスピーカーは、不利だと思いました。(特にJBLとTANNOY)

自分も間接音がが過多なプレーンバッフルを空気録音しているんですが、Youtubeでの評価は悪いです。

自分で聞いても よくねぇなぁと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=AYt3cDTHRZg

ところが、現物を聞いた人たちの評価は かなり高くて譲ってくれだの作ってくれだの よく言われます。

このスピーカーは 直接音が前から来て、間接音は部屋の壁や天井で反射して 左右上下や裏から聞こえてきます。

人間の耳では、聞こえてくる方向の音を脳内で処理して分離して聞いているので 直接音と間接音を分けて聴くことができ、間接音があると雰囲気が良く聞こえます。

ところが、マイクで録音すると直接音も間接音もフラットな電気信号に変換してしまうので ただの混濁音になってしまうんだろうなと思っています。

なので、録音時にスピーカーとマイクの間隔を近づけて 直/間比率を変えて録音したほうが良いのではと思いました。

個人的には Dynaudioが好みでした。

書込番号:23762934

![]() 2点

2点

なぜかSDさん、こんばんは

>モニターオーディオとフォーカルが心地よく

>デノンよく知りません。

返信ありがとうございます、半分当たりでしたね。

アンチB&W、アキュの常連さんがいて、

その方はモニオとDenonイチオシなので、

この音は対極なんだろうということと。

そのD&Mが、B&Wの代理店をやっている不思議。

2つの意味で興味深かったです。

書込番号:23763881 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

>あいによしさん

こんばんは。

>アンチB&W、アキュの常連さんがいて、

>その方はモニオとDenonイチオシなので、

そうだったんですね。誰?あの人?

まあ、それは置いておいて

モニターオーディオは、この動画では、という事でして、

実物を聴くとあんまり心に残っていなかったりします。

こういうスレでは

俺はAがいい、僕はBがいい、私はCだ、という感じで

色んな意見が聞けると楽しいなと思って参加したのですが

あんまり書き込みないですね。

YouTubeだし、それぞれの視聴環境も違うので

厳密な比較にはなり得ませんから

盛り上がらないのかな。

BOWSさんの素晴らしい書き込みがありましたけれど

このまま静かに収束しそうな雰囲気ですね。

書込番号:23764076

![]() 1点

1点

>BOWSさん

録音が悪いと書いたのは、おっしゃる通り響き過多というのも大きいですね。機器以外の部屋とかの要因も含めた"録音"について述べたつもりです。

ちゃんとしたリスニングルームとしてセットアップされた環境ではないのではないかなと、説明の声を聞いた瞬間に感じました。

自分がまともな録音やったことがないので簡単に言えるんですけどね。

でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。

もしかしたらYouTube比較なんてと社内でも軽視されているのかもしれませんね。

> 個人的には Dynaudioが好みでした。

自分もあの中からどれかお勧めはと人に聞かれたら一般の音楽好きにはSpecial Forty ですね。

自分で使うならあの録音のままではちょっと低音の鳴り方が不満なのですが、もしあの中からの1台しか使えないと言われたら、セッティングやアクセサリなどで追い込める可能性もあり、自分でも選ぶ可能性があります。

また、古楽や近現代オケあるいは現代音楽が好きで分析的聴き方を好む人にはB&W、ジャズメインの人にはJBL、を提案すると思います。

あくまで提案であって、聴く人次第でどの機種でもあり、だとは思いますけどね。

自分は低音が遅れたり如何にもバスレフで単調で大きいとかは受け付けないタイプなので、けっこう好みが限られてしまいました。

ところで、BOWSさんの比較動画、いいですね。

平面バッフルは自分にはとても馴染みのある感じの鳴り方です。自分はメインシステムとリビングのシステム両方でマグネパンの平面磁界型を使っているのですが、同じダイポール型としてコーン型のスピーカーでも雰囲気は共通するものがありますね。

あと、Markaudioの OM-MF519、箱が大きくて立派なおかげもあると思いますが、むちゃくちゃ好みです。

箱自体を自作したことはないのですが、まずはユニットだけでもと後先考えず発注しちゃいました。

また、FOSTEXはやっぱり良くも悪くもFOSTEXらしい音だなと感じました。

書込番号:23764095

![]() 0点

0点

>こういうスレでは

雑談スレですから自身の所有機器、試聴体験紹介でも

SPは

ハーベス、HL-Compact7ES-3

ディナウディオ、Focus110

クアドラル、ロンド

とかありますがELAC BS312 買ったら別次元で他のSPは使わなくなった

書込番号:23764352

![]() 0点

0点

core starさん

スレ主さんから雑談スレの認定が出ましたので 雑談モードで

>でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。

>もしかしたらYouTube比較なんてと社内でも軽視されているのかもしれませんね。

軽視というより...Youtubeで明確に機器の違いが判別できると 都合の悪いことになるとか....

>自分もあの中からどれかお勧めはと人に聞かれたら一般の音楽好きにはSpecial Forty ですね。

僕は、比較試聴やったりするので 美音より、良し悪しを素直に出してくれる機器が好きなのと Dynaudio使っているので慣れているからかもしれません。

>あくまで提案であって、聴く人次第でどの機種でもあり、だとは思いますけどね。

多様性が無いとつまらないので 人によって好みが違うのはありですし、複数のスピーカー買って使い分けるとかが良いですね。

>ところで、BOWSさんの比較動画、いいですね。

>平面バッフルは自分にはとても馴染みのある感じの鳴り方です。自分はメインシステムとリビングのシステム両方でマグネパンの平面磁界型を使っているのですが、同じダイポール型としてコーン型のスピーカーでも雰囲気は共通するものがありますね。

ありがとうございます。

マーチンローガン、アポジー、マグネパン、QUAD ESL等の箱が無い衝立型で振動板極薄で軽量、背面から音がじゃんじゃん出てくるタイプのスピーカーって初動が早くて、ディテール表現に優れるけど、大音量と低音がダメでセッティングでコロコロ変わるという特殊なスピーカー郡で OTOTENのような大会場では力が発揮出来ないタイプですね。

平面バッフルは、ダイナミックスピーカー使っているんで 衝立型と箱スピーカーの中間くらいで 雰囲気はある程度出ますね。

>あと、Markaudioの OM-MF519、箱が大きくて立派なおかげもあると思いますが、むちゃくちゃ好みです。

>箱自体を自作したことはないのですが、まずはユニットだけでもと後先考えず発注しちゃいました。

参考になってよかったです。

OM-MF519は本当にバーゲンプライスです。

おかげで ユニット単価が倍くらいするFOSTEX FE83solを売ってしまいました。

最初は音楽之友社の2Lのキット箱使っていたんですが、薄いMDFで響きが良くなくて、容量小さすぎて低音が出ないのでダメでした。

あの箱は、ヤフオクでMarkAudio 8cmユニット用のMDFじゃない ある程度大きな箱を探していてペア1万円以下で落札したので トータルで2万円切ってます。

自信持って勧められる箱の確証が無いんですが 5L以上の集成材か無垢材の箱が良いと思います。

良質な小口径フルレンジを一つ持っておくと、メインシステムで定位が決まらない、高音と低音のバランスがおかしい等の時に、参考として使えます。

書込番号:23766571

![]() 2点

2点

こんな感じなので

「大阪ハイエンドオーディオショウ2020」がオンライン開催に。11/6より公式サイトで配信

「秋のヘッドフォン祭 2020 ONLINE」、11/7 11時50分から配信

書込番号:23766762

![]() 0点

0点

>BOWSさん

> 軽視というより...Youtubeで明確に機器の違いが判別できると 都合の悪いことになるとか....

あはは、提灯記事専門の日本のメディアだとそれはあるかもですね。

スポンサー怒っちゃうかもしれませんものね。

> マーチンローガン、アポジー、マグネパン、QUAD ESL等の箱が無い衝立型で振動板極薄で軽量、背面から音がじゃんじゃん出てくるタイプのスピーカーって初動が早くて、ディテール表現に優れるけど、大音量と低音がダメでセッティングでコロコロ変わるという特殊なスピーカー郡で OTOTENのような大会場では力が発揮出来ないタイプですね。

その中では、QUAD ESLはフル静電型、アポジーはフルリボン、マーティンローガンは主力機種は静電型+コーン型ウーファーで、マグネパンは平面磁界型+むちゃくちゃ長いリボンツイーター(上位機のみ)ですね。

Magnepan は米国では部屋が広いこともあるかと思いますが1.7ですらサブウーファーを使う人が多いらしいですが、自分的には狭い部屋でMagnepan 1.7だと低音は40Hz未満のサブベースの沈み込みはともかくベース領域の量は充分すぎるほどですし、音量も耳が耐えられない爆音まで出すことも可能です。(その前にアンプが気絶しちゃいますが。)ただし、測定すると低音の歪率はひどいらしいですね。また、20畳以上あるLDKでMagnepanの通常タイプで一番小型のMMGだと低音は流石に物足りないと感じました。7畳だと不足には思わなかったんですけどね。そこは Tannoy Mercury 7.1(アッパーベースは盛り上げずにフラットですが、その代わりかサイズの割には意外にもサブベースがよく伸びています) にすら劣ったので、小さい機種は低音出ないと言えばそうなのかもとは思います。

> OM-MF519は本当にバーゲンプライスです。

> おかげで ユニット単価が倍くらいするFOSTEX FE83solを売ってしまいました。

BOWSさんの他の動画で SOLと比較して自分は MF519の方がずっと好みだと思いました。SOL は同じFOSTEXの紙コーンでもあり、自分が所有している FE108En や家族が以前作って持っていた大昔のスワンのドライバとかと大きくは変わらなそうに感じました。

> 自信持って勧められる箱の確証が無いんですが 5L以上の集成材か無垢材の箱が良いと思います。

無垢はちょっと歪みそうで怖いので個人的には集成材が一番良さげですが、あまりないのですよね。

今ちょうどヤフオクに出てる集成材の 4.6Lのをちょっと小さいけど繋ぎで買おうか迷っています。

第1候補として目を付けているのは現在在庫切れでいつ復活するか不明なのですが、QualityCreateさんというところの 14Lダブルバスレフの下記です。板は薄そうだしMDFに突き板なんですけどね。空気録音動画も悪くなさそうだし。

http://blog.livedoor.jp/qck_01/archives/6033088.html

https://www.youtube.com/watch?v=yd8F5mVpm18&t=122s

楽しい悩みですね。

書込番号:23768413

![]() 0点

0点

>サブスク万歳さん

>「大阪ハイエンドオーディオショウ2020」がオンライン開催に。11/6より公式サイトで配信

>「秋のヘッドフォン祭 2020 ONLINE」、11/7 11時50分から配信

またまた紹介ありがとうございます。

こちらは比較動画ではなくて通常の紹介動画っぽくなりそうですが、それはそれで新製品などがあると面白かったりしますよね。

書込番号:23768417

![]() 0点

0点

先行スレッド

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab

が長大(現在返信数181)になり、返信が200件に達すると書き込みができなくなるそうですので、この新スレッドに移行します。

これまでの経緯など、次の書込以降でご紹介いたします。

![]() 2点

2点

dualazmakさん,みなさんご無沙汰しています

時間が経ちましたが、DAC8とMiniDSPのチャレンジはずっとしていましたが

ついに諦めました。Okto Researchと打ち合わせしながら(反応遅いですが)

開発者モードなどを使って調整を試みましたが、結局ノイズは消えませんでした。

また、Okto社の方にMiniDSPとのマッチングは済んでいるか、他に使えるチャンデバ

がある等の問い合わせには回答無しです。まずいことには回答しない方針?

ということで、音質については正規の状態で試聴できていないのでわかりませんが

digitalボリューム等は使い勝手がよいので、次のチャレンジEKIOとの連携に期待します。

ところでdualazmakさんが書いてくれたマニュアル等が爺には小さすぎて全く見えないのです。

拡大すると、ぼやけてしまうし、大きいサイズになりませんでしょうか?

現状は、ドライバー等のソフト3本インストールして終わっています。

音出しまでは言っていません。

勝手なお願いで恐縮ですがよろしくお願いいたします。

書込番号:23980317

![]() 0点

0点

どのスレッドの、どの図が読みづらいのか、正確にお知らせいただければ、拡大版をここでお知らせするか、ASRフォーラムのPMシステム(個人間連絡システム、日本語でも可能)ならファイル添付でPDFなどを送ることも可能です。

ASRの;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-582800

と

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-591609

では、全て読めるはずです。

また、より詳細な手順は、ASRの;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-369800

で共有しています。

私は、COVID19に関連した本業が、さらに多忙になりつつあるので、どの程度サポートできるか疑問ですが、ASRの私のスレッド

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

を、最初から最後まで、しっかりお読みいただければ、全ての情報が網羅されております。

書込番号:23980755

![]() 0点

0点

dualazmakさん早速の返信ありがとうございます。

ASRの;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-582800

のROON to EKIO via VB-Audia Hi-Fi Cable under ASIO4ALLの一覧の拡大またはPDF

をお願いいたします。

宜しくお願いいたします。

書込番号:23981061

![]() 0点

0点

yajapaさん

では、ASRのPMシステムで,高解像度画像を送らせていただきます。

ASRに yajapa さんのハンドル名で会員登録されて、私 dualazmak 宛にご一報ください。

そこで個人間でファイル(PDFやjpeg画像)のやりとりが可能です。

個人情報の秘匿には十分に配慮したいので、ASRのPMシステムでの詳細情報交換をご提案申し上げます。

ASRの画面上部の[inbox]-[Start a new conversation] で Recipients に私=dualazmak を指定して、ご一報下さい。

メッセージ内容は日本語でも大丈夫なはずです。

書込番号:23981534

![]() 0点

0点

yajapaさん

ASR のPMシステムは日本語でも完璧に機能しますね。

PDF5枚とjpeg画像5枚を、ASR-PMシステムにてお届けしましたので、ダウンロード後、拡大表示してご覧下さい。

書込番号:23982847

![]() 0点

0点

皆さん、

閑話休題。。。

ASRフォーラムで、ある方から素晴らしい女性ボーカル/ギター伴奏の音源をご紹介いただきました。

https://www.youtube.com/watch?v=lz7V_-fC99M&feature=emb_logo

です。

Luciano Dalla作詞作曲の、あの有名な "Caruso" を Sabina Sciubba が歌っています。

暖かい女性ボーカルと崇高なギター伴奏です。

ダウンロードして、音声データを 196 kHz 24 bit FLAC で抽出しました。驚くべき録音品位です。

私の、"Audio Sampler Tracks/Album" に追加し、システムの総合チェック用音源のひとつに加えることにしました。

皆様も、是非、196 kHz 24 bit FLAC ファイル化して、ご試聴下さい。

書込番号:23982870

![]() 0点

0点

訂正です。

Luciano Dalla ではなく、Lucio Dalla ですね。失礼しました。

書込番号:23982902

![]() 0点

0点

dualazmakさん対応ありがとうございます

ASIO4ALLの設定画面の開き方が分からなかったのですがROONで

再生中にしか出てこないのですね?ということで試そうとしましたが

先ほどまでASIO4ALLでROON再生できていたのですが、突然

ROONから全てのドライバーが消えてしまいました。

ほんと不思議の連続ですが、少しづつでも解決していますので

亀速度ですが続けてAKIO再生迄続けます。

書込番号:23983328

![]() 0点

0点

yajapaさん

つい先ほど、ASR の PMシステムにて、少し詳しく図解付きで解説していますので、ご覧下さい。

仰せの通り、再生すると ASIO4ALL for Roon や、ASIO4ALL for JRiver のアイコンがタスクバーに現れます。

(EKIOをASIO4ALL設定で動かすと、もう一つの ASIO4ALL for EKIO のアイコンとパネルが現れます。それも、解説しました。)

実は、私は、1月末期限の Roon のライセンスを更新せず、Roonの使用をやめました。その理由は、Roon が「許可なく勝手に!」私の貴重な audio library を変更、編集、操作することが何度かあって腹に据えかねること、それとライセンス更新年間料金が高すぎて、これも気に入らないこと、です。

それで、JRiver → ASIO4ALL → EKIO → (ASIO4ALL) → DAC8PRO について説明しました。

上流は、Roonでも共通ですので、参考にして下さい。

一見煩雑ですが、一度適切に設定できれば、JRiver(やRoon)も、EKIOも、ASIO4ALLも、その設定をきちんと記憶しますので、次回起動時にはその設定が正しく反映されます。

では、頑張って初期設定を克服して下さい。

書込番号:23984766

![]() 0点

0点

dualazmakさん

爺は途方に暮れていましたが

対応していただいて、感謝、感謝です

道は遠そうですが

書込番号:23984982

![]() 0点

0点

皆さん、

先ほど、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-684244

にて、デジタルレベル、DAC8PROのアナログ出力レベル、および各アンプの出力レベル(プリアウト、またはヘッドフォン出力)における周波数応答曲線の測定結果を共有しました。

参考までに、ここでも、先日のリスニングポジションでのマイク測定結果も含めて、結果だけを貼っておきます。

書込番号:23985674

![]() 0点

0点

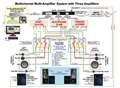

何度もご紹介しておりますが、システムの詳細は添付画像の通りです。

更なる詳細については、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419

および、スレッド全体;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

をご覧下さい。

書込番号:23985684

![]() 0点

0点

皆さん、

システムの「起動シーケンス」と「終了=シャットダウン シーケンス」について;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-684244

で共有しましたので、自分の英語の直訳になりますが、ここでも紹介させていただきます。

********************

親愛なるASRの友人の1人が、Windows 10 PC上のソフトウェアクロスオーバーを利用する私のマルチチャンネル−マルチアンプシステムの標準的な起動(点火)シーケンスとシャットダウンシーケンスについて質問してきました。

彼は、予期せぬ偶発的なポップダメージからスピーカードライバーを最大限に保護することを少し心配しており、私は彼の心配を完全に理解しています。

私は、以下で紹介する非常に馴染みのある起動と終了のシーケンスを、ほとんど無意識のうちに毎日実行していますが、このスレッドにアクセスするすべての人と、両方のシーケンスを共有することは価値があると思います。

まず、標準の「シャットダウンシーケンス」を次のように共有する方がよいと思います。

標準の「シャットダウンシーケンス」:

01. JRiver MC(またはRoon)の再生を停止します

02. JRiverの「マスターボリューム」を5%未満(-77.5 dB)にボリュームダウン

03. ソフトウェアクロスオーバーEKIOの再生を停止します

04. OKTODAC8PROを-75dB未満に音量ダウン

05. SONY TA-A1ESを-無限大dB(音なし)に音量ダウン

06. ACCUPHASE E-460を-無限大dB(音なし)に音量ダウン

07. YAMAHA A-S3000を-無限大dB(音なし)に音量ダウン

08. A-S3000の電源を切ります

09. E-460の電源を切ります

10. TA-A1ESの電源を切ります

11.リモコンでLとRのアクティブサブウーファー YAMAHA YST-SW1000の電源を切ります

12. EKIOの終了/シャットダウン

13. JRiverMCの終了/シャットダウン

14. Shiftキーを押したままWindows10 PCをシャットダウンします(ハードシャットダウン)

15. リモコンによるDAC8PROのソフトシャットダウン(ミュートオフ)

16. AC 100V 回路ブレーカーを切ります(長時間のシャットダウンに必要な場合、例えば1週間以上)

標準の「起動(点火)シーケンス」は次のとおりです。

標準の「起動(点火)シーケンス」:

01. ACサーキットブレーカーをオンします(シャットダウンされている場合)

02. YAMAHA A-S3000の電源を入れます。;音量が-無限大dB(音なし)であることを確認してください

03. ACCUPHASE E-460の電源を入れます。音量が-無限大dB(音なし)であることを確認してください

04. SONY TA-A1ESの電源を入れます。;音量が-無限大dB(音なし)であることを確認してください

05. リモコンでL&RのサブウーファーYAMAHA YST-SW1000の電源を入れます(プリセット音量14:00時)

06. OKTODAC8PROの電源を入れます。音量が-75dB未満であることを確認してください

07. Windows 10PCの電源をオンにします

08. タスクバーでASIOBRIDGEの自動起動と実行を確認して確認します

09. タスクバーでDIYINHKASIOの自動起動と準備完了を確認して確認します

10. ウィンドウのすべてのサウンドI/O(KERNEL、WASAPI、WMD、マイクなど)がミュートオフになっていることを確認してください

11. JRiver MC(またはRoon)を起動します。マスターボリュームが約5%(-77.5 dB)であることを確認してください

12. 音楽サンプラーのプレイリストの最初のトラックであるJRiverの再生を開始します(ハープのソロ演奏)

13. JRiverを約10%(-55.0 dB)まで少し音量を上げます。 JRiverの小さなVUメーターが動いていることを確認してください

14. ソフトウェアクロスオーバーEKIOを起動します

15. EKIOの標準構成ファイルを開いてEKIOにロードします

16. EKIOのプレイを開始します

17. EKIOのすべてのI / OVUメーターバーが少量で適切に動いていることを確認してください

18. TA-A1ESを-16dBにボリュームアップ

19. A-S3000を11:55時(-18 dB)にボリュームアップ

20. E-460を-18.0dBにボリュームアップ

21. DAC8PROを-4dBにボリュームアップします。非常に小さな音量で音が正しく聞こえることを確認してください

22. JRiver MC(マスターボリュームとして)を注意深く、ゆっくりとボリュームアップして、通常のリスニングボリュームにします。

一見複雑に見えるかもしれませんが、私は通常、起動とシャットダウンのシーケンスを1分未満で完了します...

********************

書込番号:23988592

![]() 1点

1点

上記について、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-685816

にて少し追加および修正しております。

【追加】

L&RサブウーファーYAMAHA YST-SW1000には、通常、DAC8PROの「ヘッドフォン出力」(CH1およびCH2)からのRCAアンバランス入力が供給されます。これは、私の投稿#162

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-420921

で共有したように、ボリューム/ゲイン制御下にあります。

【修正】(最後の部分)

これらは一見複雑に見えるかもしれませんが、私は通常、1分未満でシャットダウンシーケンスを完了し、2分未満で起動(点火)シーケンスを完了します...

書込番号:23989111

![]() 0点

0点

yajapa さん、

JRiver MC27も、再生ソフトとしては堅牢で音質的にも優れていますので、是非、お使いください。

もし難渋されるようでしたら、究極の支援方法として、お使いのWindows 10 PC に、非常に優れたリモート操作ソフトである AnyDesk を仕込んで、アクセス情報(AnyDeskアドレスとパスワード)をASRの個人間連絡からご連絡いただければ、一時的に私が貴殿のPCを遠隔操作して、JRiver や ASIO4ALL や EKIO の設定を支援することが可能です。

もちろん、yajapaさんの立ち会いと電話も繋いだ状態で。。。

もちろん、インターネットに繋がっていることが条件です(笑)。

無料のAnyDesk は、ここからダウンロードしてインストールできます。

https://anydesk.com/ja/downloads

我が家では、遠方に住んでいる娘のPCを、AnyDesk で私が遠隔操作して、支援、メンテナンスすることを日常的にやっております。

書込番号:23991282

![]() 0点

0点

皆さん、

周波数応答測定について、ASRでは、いつもの予想通り、やれSP近接軸上や、やれSP近接軸外8方向での測定をやるべし、との指摘をしてくる「測定中毒気味」の方がお二人おられましたので、再び、やんわりと私の「システム構築哲学(?)と方針」を伝えて、ご両名には賛同&納得いただいております。

ご興味がございましたら、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-685886

から

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-687276

のやりとりをご覧下さい。

書込番号:23992506

![]() 1点

1点

皆さん、

LC-ネットワーク(コイルとコンデンサー、キャパシター)を使う際の、コイル間の相互電磁誘導による干渉について、少し面白い情報交換が始まっています。スレッド主は、ASR主催者の amirm さんです。

私には、(ここの皆様にも?)すでに馴染み深いテーマではありますが。。。。

私の直近の投稿は;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/electromagnetic-interference-in-speaker-cables-video.20647/post-689974

と

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/electromagnetic-interference-in-speaker-cables-video.20647/post-690337

です。

書込番号:23996359

![]() 1点

1点

>dualazmakさん

システムの「起動シーケンス」と「終了=シャットダウン シーケンス」について・・・

極めて単純で、電源投入はパワーアンプを最後に投入して、電源断の場合は、パワーアンプを最初に切れば良いと思います。できれば高域から低域の順番で行い、後は、ご随意で問題ないと思います。

書込番号:24003680

![]() 0点

0点

>目こぼれノコギリさん

>極めて単純で、電源投入はパワーアンプを最後に投入して、電源断の場合は、パワーアンプを最初に切れば良いと思います。

>できれば高域から低域の順番で行い、後は、ご随意で問題ないと思います。

一般論としては、仰せの通りかもしれませんが、。。。

ソフトウエア音楽プレーヤーとソフトウエアチャンデバを最上流のPCで利用するマルチチャンネル−マルチアンプ構成では、そのような一般的ではない側面が多々ありますので、「終了シーケンス」と「起動シーケンスを」、あえて、ご紹介しております。

1.PC上でプレーヤー(RoonやJRiver)およびソフトウェアチャンデバ(ソフトクロスオーバー、私の場合はEKIO)を利用するマルチチャンネル構成では、JRiver や EKIO による各種 ASIO I/O の正しい「認識」が必要、そのためには DAC8PRO の起動と終了順序(タイミング)にも配慮が必要、

2.また DAC8PRO にも8チャンネルを同時支配するボリューム(マスターゲイン)がありますので、不用意/不注意によるポップノイズダーメージを避けつつ、慎重なシステム起動と終了(シャットダウン)が必要、

3.さらに、(私のような)複数のプリメイン(インテグレーテッド)アンプの活用では、各アンプでボリュームを上下するタイミングも慎重に配慮する必要、

があります。

PC上における JRiver のマスターボリューム操作、およびDAC8PROのマスターゲインの操作、などにも配慮しつつ、私のシーケンスを注意深く見て下されば、私の共有の意図を正確にご理解いただけるはずです。

その点も含めて、このようなマルチ環境における 「終了=シャットダウン シーケンス」 と 「起動シーケンス」 をご紹介、共有しております。

書込番号:24003992

![]() 0点

0点

皆さん、

このスレッドでのレス(返信)数が自己レスを含めて180件を超えました。

返信数が200件に達すると、それ以上の返信ができなくなるようですので、新スレッドへ移行いたします。

【続5 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでマルチアンプシステム】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/#tab

にて、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

なお、ここでも、英語ですが、情報交換を行っておりますので、ご覧いただき、ご参加下さい。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

書込番号:24004173

![]() 1点

1点

先行スレッドが長大(現在返信数189)になり、返信が200件に達すると書き込みができなくなるそうですので、この新スレッドに移行します。

これまでの経緯など、次の書込以降でご紹介いたします。

![]() 5点

5点

dualazmakさん

Benchmark online store にて適用可能なコードが何とか入手出来ればよろしいのですが。

http://www.eoncoupon.com/benchmark-media-systems-coupon-code

検索ワード: benchmark media systems discount code

書込番号:23620792

![]() 0点

0点

hificritic enthusiastさん、

おはようございます!

>Benchmark AHB2 (@$2.999.00) を米国から2台購入なされて、以下のようにシステムを構成されるのが「最も理想に近い」ように私には映るのですがどうなのでしょうか。

>

>CH1(L)+CH2(R) AES/EBU digital → ONKYO DAC1000(S) RCA → SWs

>CH3(L), CH4(R) XLR → AMP-1 (E-460) → WOs

>CH5(L), CH6(R) XLR → AMP-2 (AHB2) → Be-SQs

>CH7(L), CH8(R) XLR → AMP-3 (AHB2) → Be-TWs, STs (with low-cut 1.5μF Cap)

>

>ともかく AHB2 にはそれだけの価値を十分に有しているパワーアンプであると思うのですが...

まったく、、、私の心をお見透かしで、ご明察で、読まれていますね!!

AHB2 2台なら、コンパクトですので、現在の機器群と並べて設置も容易で、その様子も頭の中では出来上がっています。

現在の「コロナ禍」の状況さえなければ、研究仕事を「作って」でも、買い出しに渡米しようかと本気で思案中です。例の米国の友人からも、「コロナ禍さえなければ、2台買って、研究仕事を作って日本へ持参するよ!早くオマエのシステムで聴かせてくれ!」、との連絡も来ているのです。。。。つくづく、 COVID-19 憎し!、ですね。

もうすぐ、ROTEL RB-1582 MkII がやってくるので、ダメ押し的に;

CH1(L)+CH2(R) AES/EBU digital → ONKYO DAC1000(S) RCA → SWs

CH3(L), CH4(R) XLR → AMP-1 (E-460) → WOs

CH5(L), CH6(R) XLR → AMP-2 (AHB2) → Be-SQs

CH7(L), CH8(R) XLR → AMP-3 (RB-1582 MkII) → Be-TWs, STs (with low-cut 1.5μF Cap)

を実施しようと計画中です! この音響品位、今となっては、かなりの確度で予想&想像できます。ほぼ完璧でしょうね。。。

それを踏まえて、「コロナ終息??」の様子を見ながら、来年になってもいいので、AHB2 2台をUS価格(!)で調達して最終形態;

CH1(L)+CH2(R) AES/EBU digital → ONKYO DAC1000(S) RCA → SWs

CH3(L), CH4(R) XLR → AMP-1 (E-460) → WOs

CH5(L), CH6(R) XLR → AMP-2 (AHB2) → Be-SQs

CH7(L), CH8(R) XLR → AMP-3 (AHB2) → Be-TWs, STs (with low-cut 1.5μF Cap)

を確立するのが、理想かと。。。。。 自分に、「焦るな、焦るな!」、と言い聞かせております。

以上が、BOWSさんへも;

>ただし、すぐに AHB2 の購入に踏み切るかどうかは、少し微妙です。その辺りについては、

>別途、おいおい、こちらでも報告、相談させていただきます。

と書かせていただいた、理由と背景です。。。

書込番号:23620822

![]() 0点

0点

hificritic enthusiastさん

AHB2 のご調達、どうぞ、どうぞ、お先に進めて下さい!

当方は、幸いにして、現在、AHB2実機1台を試聴できておりますし、今回のマルチ環境構築計画の始動から約9ヵ月かかって、ようやくここまで到達しましたので、最終コーナーでも焦らずに、じっくり走り、いや、歩きます。

書込番号:23620833

![]() 0点

0点

CH1(L)+CH2(R) AES/EBU digital → ONKYO DAC1000(S) RCA → SWs

CH3(L), CH4(R) XLR → AMP-1 (AHB2) → WOs

CH5(L), CH6(R) XLR → AMP-2 (AHB2) → Be-SQs

CH7(L), CH8(R) XLR → AMP-3 (E-460) → Be-TWs, STs (with low-cut 1.5μF Cap)

でも非常に良さそうに思いますし、臨機応変に試してみたいものです。

書込番号:23620836

![]() 0点

0点

それにしても、、、、2月の、あの、【EKIOとDAC8PROの発見と遭遇!】 以降、

EKIO、DAC8PRO、AHB2

の三羽カラス揃い踏みは、私のプロジェクトにとって、奇跡的な天恵であると、再度、感慨を深めております。

よくも、ここまで来れたものです。

書込番号:23620849

![]() 0点

0点

dualazmakさん、おはようございます。

私が遠い将来に調達を目論んでいるのは、

Benchmark Media Systems HPA4 Headphone/Pre-Amplifier ($2,999 w/o Remote; $3,099 w/Remote)

なのですが、$1,700 程度の出費で行ければと思っております。

もし、購入しても私の好みに合わない時にはオークションで20万円以上での売却も出来ると思いますので、

当然リスク回避も考慮しています。

ただし、あくまでも遠い将来ですのでその時には HPA4 に関心がなくなっているかも知れませんし、現在ではその購入を急ぐ理由は見当たりません。

物事を必要以上に急いでも何にも良いことはありません。Okto DAC8 Stereo DAC の発注がその良い例です。

出来ることなら、その注文をキャンセルしたいとも思う今日この頃です。

書込番号:23620855

![]() 0点

0点

Benchmark Media Systems 製品を米国内の hi-fi shops から購入しようとしたらどこから購入するのがより経済的か?

ということで少々調べて見ましたが、その結果、

(i) Benchmark Media Systems online store は日本までの送料がかなり高いので得策ではない。

(ii) Benchmark Media Systems の正規販売店の中では、Music Direct が日本までの送料もまあ妥当と言える。

さらに、この店には B級品、展示品、開封品などの特別試供品も扱っている。例えば、現時点では Benchmark AHB2 の開封品 (Open Box) 一台が10% OFF にて扱われている。

というところまでは判りました。

なお、遠い将来に再調査は行う予定ではいますが...

書込番号:23621215

![]() 0点

0点

hificritic enthusiastさん

>私が遠い将来に調達を目論んでいるのは、

>Benchmark Media Systems HPA4 Headphone/Pre-Amplifier ($2,999 w/o Remote; $3,099 w/Remote)

>なのですが、$1,700 程度の出費で行ければと思っております。

>物事を必要以上に急いでも何にも良いことはありません。Okto DAC8 Stereo DAC の発注がその良い例です。

>出来ることなら、その注文をキャンセルしたいとも思う今日この頃です。

そういえば、、、

私は、hificritic enthusiastさんが、近い将来(1年間程度)で、何を目指しておられるのか、理解しておりませんし、今ひとつ、理解できません。

とても多くのスレッドを立ち上げられ、また、終了宣言されておられますが、、、、

NASからネットワーク経由で、ヘッドフォンでの音楽鑑賞が主目的ですか?

書込番号:23624081

![]() 0点

0点

BOWSさん、あいによしさん、Kazupekoさん

御承知のことかとは存じますが、hificritic enthusiastさん=NaimAudioPartisanさん の本日の書込です。

>私(hificritic enthusiastさん=NaimAudioPartisanさん)は、この価格掲示板を今日(27日)で卒業・退会致します。

>書込番号:23624410

ご参考まで。

BOWSさん、あいによしさん、Kazupekoさん、におかれましては、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

書込番号:23626074

![]() 0点

0点

BOWSさん

Benchmark AHB2 が採用している THX AAA Technology について、少し調べていますが、このビデオクリップで THX Ltd. の Laurie Fincham, Senior Vice President of Audio Research and Development が詳しく話している内容が、最も理解しやすいと感じております。

https://www.youtube.com/watch?v=AZw-PZFpcxw

最後のあたりで、AHB2 がウォームアップを必要としないこと、および発熱が極めて少ないことにも触れられておりますが、私の AHB2 試聴経験での実感を支持しています。

私のマルチチャンネル、マルチアンププロジェクトでは、今後、 Purifi 1ET400A 搭載の Class-D アンプ、例えば;

https://www.apollonaudio.com/apollon-1et400a-mini-stereo-amplifier/

や

https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/

も評価したいと考えておりますが、現時点までに、実際に私のマルチチャンネル環境で試聴評価したアンプの中では、やはり Benchmark AHB2 が最も音響品位的に優れ、低消費電力で、ウォームアップも不要で、非常に安定している、と判断しています。

書込番号:23642877

![]() 0点

0点

皆さん、

昨日、Apollon Audio への丁重なメール相談を開始したところ、Apollon では、もうすぐ Purifi 1ET400A を6基搭載した6チャンネルのマルチチャンネルアンプの販売を開始する、との情報をもらいました。

電源関係や入力バッファー基板の仕様は、現在販売中の3−チャンネル機;

https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/

とほぼ同様であるが、いくつかのアップデート改良を施しているそうです。

Appolon 社のサイトで、Purifi 1ET400A を6基搭載した6チャンネルのマルチチャンネルアンプが掲載され次第、メール連絡をもらえるよう、要請済みです。

書込番号:23646302

![]() 1点

1点

皆さん、

9月19日〜20日あたりには、ROTEL-RB1582 MkII と BENCHMARK AHB2 を同時に使用した試聴について、ここでも、

また ASRスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

でも、お知らせできる予定です。

書込番号:23646314

![]() 1点

1点

>dualazmakさん

>Apollon 社のサイトで、Purifi 1ET400A を6基搭載した6チャンネルのマルチチャンネルアンプが掲載され次第、メール連絡をもらえるよう、要請済みです。

チェコにあるどこかのブティクメーカー(八)と大違いでアポロン社の対応は迅速ですね。

ということは購入後のサポート体制も安心ということですね。

ベンチマーク社の製品購入は米国の正規販売店から購入したとしてもサポートが最大の弱点になりますね。

同社製品の国内輸入元の対応も専門的にはかなり不慣れの様子ですし、何といってもベンチマーク製品の日本国内価格は高すぎますので国内で購入する気も起りません。

さあ、どうしましょうか。

書込番号:23647211

![]() 0点

0点

dualazmakさん

BOWSです。

紹介呪文が発動したようなので(笑)

>Benchmark AHB2 が採用している THX AAA Technology について、少し調べていますが、このビデオクリップで THX Ltd. の Laurie Fincham, Senior Vice President of Audio Research and Development が詳しく話している内容が、最も理解しやすいと感じております。

すみません。

英語の不自由な人なのでドキュメントならともかく、1時間を超える対談は気力が持ちませんでした

>私のマルチチャンネル、マルチアンププロジェクトでは、今後、 Purifi 1ET400A 搭載の Class-D アンプ、例えば;

>https://www.apollonaudio.com/apollon-1et400a-mini-stereo-amplifier/

>や

>https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/

この2種類なら 圧倒的に3 CHANNEL 1ET400A PURIFI 1ET400A BASED AMPLIFIERですね。

以前、説明しましたがD級アンプは 300KHz以上でスイッチング動作するので 理想的には その10倍の3MHzくらいの応答性能のある電源が理想です。

そんな電源が民生機器に使えるはずがありません。現実的に、十分な静電容量と高速に充放電できる大容量のフィルムコンデンサを搭載したリニア電源がベターです。

なお、スイッチング周波数は自励式では電源の変動やら、出力電流に依存して微妙に周波数が変化します(ジッタみたいなもん)外部からのクロックを入力してスイッチングするD級アンプの場合 スイッチング周波数は安定しますが、あまり例がありません。

スイッチング電源は、アンプと同じく200KHz〜で自励発振するものが多いのですが、問題となるのが アンプ側のスイッチング位相と電源側のスイッチング位相のズレです。

極端なことを言うと、アンプ側が電流を欲しい時に、電源がOFFになっていて供給されないとかが発生します。300KHzの速度で発生するので聴覚周波数以上なため聞こえませんが、この手の不整合が多いと、上滑りしたような音になります。

それと、APOLLON AUDIO 1ET400A MINIのようなスレテオアンプだと LchとRchのD級アンプユニットが位相がずれたまんま、電源の奪い合いして、より酷い状態になります。

なので 1chあたり1個の電源抱えている3 CHANNEL 1ET400A PURIFI 1ET400A BASED AMPLIFIER の方が圧倒的に良いだろうと予想はつきます。

なお、Benchmark AHB2 のようにスイッチング電源とアナログアンプの組み合わせだと、アンプに供給するのは せいぜい40KHzと低い周波数でアナログ的に変動するレベルなので D級アンプより電源の供給難易度は低くなります。

ということで6ch待ちが正解ですね。

書込番号:23648182

![]() 0点

0点

roses in londonさん

ハンドル名を再度変えられて、再出発なのでしょうか?

見当外れなら、お許し下さい。

チェコのOKTO社(DAC8PRO)およびフランスの LUPISOFT社(software crossover EKIO)とは、少なくとも私とのメールコミュニケーションなども良好ですし、私のプロジェクトにとっては、DAC8PRO と EKIO は天恵の宝物ですので、大いに感謝しており、何の問題もございません。

BENCHMARK AHB2 か、APOLLON 1ET400A 6チャンネル機か、さあ、どうしましょうか?! じっくり検討、焦らずに方針決定、の方向です。

書込番号:23648303

![]() 0点

0点

BOWSさん

ご多忙の中、お呼び立てしたようで恐縮です。

>APOLLON AUDIO 1ET400A MINIのようなスレテオアンプだと LchとRchのD級アンプユニットが位相がずれたまんま、電源の奪い合いして、より酷い状態になります。

>なので 1chあたり1個の電源抱えている3 CHANNEL 1ET400A PURIFI 1ET400A BASED AMPLIFIER の方が圧倒的に良いだろうと予想はつきます。

非常に的確で納得のご指摘、ありがとうございます。優れた 1ET400Aであっても、やはり電源、電源、なのですね。6チャンネル 1ET400A の APOLLON 新製品の情報を心待ちにしております。

> なお、Benchmark AHB2 のようにスイッチング電源とアナログアンプの組み合わせだと、アンプに供給するのは せいぜい40KHzと低い周波数でアナログ的に変動するレベルなので D級アンプより電源の供給難易度は低くなります。

まさに、その点が THX AAA 特許technology の核心であり、ウォームアップが不要で動作時も発熱が非常に少ない理由もそこにあると、私なりにも、お陰様で理解できるようになりつつございます。昨年大晦日からのご指導の賜物です。

どうしても、1ET400A搭載品よりも、Benchmark AHB2 に傾いてしまう理由は、そこにありますし、何よりも実機を私の環境で試聴できており、その安定感と小音量から大音量までの驚異的なリニアリティと低歪みをまざまざと実感しているので、AHB2 を2台または3台調達、が理想的に思えてしまいます。

年末〜年始あたりに、買い出しに渡米することも考えていることは否定しないのですが、コロナの状況と、昨年まで研究長期滞在条件のJ1ビザで渡米滞在していたので、短期ビザなし渡航するのが躊躇われる状況がありあす。(2月には少し無理したので、入管から目をつけられているかも。。。)

また新規のビザ申請と発行が米国領事館および米国大使館で事実上ほとんどストップしていることもネックになっております。大統領選挙が終わって、(日本人に対する)ビザ発行の対応や方針が明確になるまでは、渡航は控えた方がよろしい状況です。。。昨年末には、考えもしなかった状況変化で、まさに「様変わり」でして、昨年秋あたりの「平和ぼけ」な世界には、当面(少なくとも数年間は)、戻ることはあり得ないでしょう。

というわけで、当面は、AHB2, 1ET400A を含めて、焦らず、じっくりと、「いくつかのアンプ実機の試用と試聴」を継続するつもりです。

書込番号:23648400

![]() 1点

1点

皆さん、

このスレッドでのレス(返信)数が自己レスを含めて182件に達しました。

返信数が200件に達すると、それ以上の返信ができなくなるようですので、新スレッドへ移行いたします。

【続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム 】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

にて、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

なお、ここでも、英語ですが、情報交換を行っておりますので、ご覧いただき、ご参加下さい。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

書込番号:23659382

![]() 0点

0点

dualazmakさん

ListenFirstMeasureAfterwardsさん

やっとEliska Stepanova氏から連絡が来ました

来週月曜日に運送業者に渡すそうです。

さてこれで4,5回目の納期回答ですが、どうなることやら

まあ〜OKなら良いのですが

書込番号:23896624

![]() 3点

3点

>yajapaさん

ともかく良い知らせですね。無事、集荷・発送されんことを祈っています。

なお、要注意事項があります:

Thesycon ASIO driver for Windows (多分、DIYINHK_UsbAudio_v4.67.0_2019-08-05_setup.exe) のダウンロードリンクもその発送を知らせるメールに記載されているかと思いますので、「出来るだけ早く直ちに」ダウンロードが必要です。

といいますのも、そのダウンロードリンクの有効期間が大変短いですので、その期間が過ぎてしまいますとそのリンクは無効となってダウンロード不可となってしまうからです。

老婆心ながら。

書込番号:23896737

![]() 0点

0点

>yajapaさん

>ListenFirstMeasureAfterwardsさん

このスレッドは、終了していますので、あらためて現在の最新スレッド;

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab

に書き込みを、お願いします!

書込番号:23897384

![]() 1点

1点

>matu85さま

こんにちは

以下の様なレビュー

(LANケーブル ウエスタンで聴き比べをして頂きましたら)

https://blog.goo.ne.jp/8417chiharu/e/25b9c06718f550c65079cf92b117297b

単芯での効果に意義がある様です。(中音用のドライバーでの確認)

私の低能率のロジャースでは、気分的なものかもですが(汗)

(USBケーブルもオーディオ用と 書いてあるのが良い様にも感じて

います)

先日、直流定電圧電源のコネクター

キャノンのを部品として買ったら、赤基板より高く(汗)

ついでに、赤基板のファンモーターを止めました

写真の様に放熱板から 銅板で熱伝導グリス塗布で放熱しているので

ファンモーターの線は抜きました。

>パートタイム四駆

スレ違いですが、軽トラが四駆なのですが・その性か、燃費がすこぶる悪く

泥道や雪を思っての事でしたが、殆ど使う事が無く、今回は更新に当たり

普通のにしました。

無駄にドライブシャフトやデフを回し、少しは燃費アップが出来るかと

思っております。

軽トラでもオートレーキと言う機能もあり、歳柄必要と言うのが本音かもですw

それでは 拝

書込番号:23844198

![]() 0点

0点

>matu85さん

> 人は、機械に操られています、

まあ、そんなことは無いと思いますが、クルマも生活必需品ということでしょうか。

ただし、オーディオほど趣味性は高くないですが、乗っている人の嗜好が結構出ますよね。

かくいうくワタシも、実用性オンリーであれば軽自動車をチョイスすべきでしょうが、

そこは譲れないところや、実用性ひとつとっても重視する部分があって、今のクルマに乗り続けることにこだわりました。

絶滅危惧種のステーションワゴンに乗っているのですが、荷物が載って高速走行もソツなくこなす、いい相棒です。

書込番号:23844579

![]() 1点

1点

>一休みさん

キャノン・・・・・冷や汗 こりゃー無縁

バランス接続で、ローノイズ化しても、お膝元でファン回ては、・・・ですね、

ファンモーター等、以前から嫌いで、PCなどもファンレス化、

アルミ塊を挿み大型ヒートシンク、 赤基板わが家では、ファン回り出さないので、そのまんまです、エヤコンも切る時が大部分、

CAT-5 色と撚り、リンクとは、違うような、規格、決まりは有るのかな?、

>一休みさん

>Architect1703さん

>BOWSさん

>Foolish-Heartさん

此のスレッドに書き込んでいる人、本人は大真面目に普通と、思っていても、

端から見れば、コリコリの人ばかりでしょう、

Architect1703さんのは、、レガシーですか、

書込番号:23846640

![]() 0点

0点

>matu85さま こんにちは

"CAT-5 色と撚り、リンクとは、違うような、規格、決まりは有るのかな?、"

下記ブログの方が、理由を述べられています

https://blog.goo.ne.jp/8417chiharu/e/25b9c06718f550c65079cf92b117297b

>この巻き方の違いは、

この撚りのピッチを微妙に変えることで、

1つのペアに流れるデータが別のペアに

混入することを減らす効果があるとの事です

注、最新のCat6は、芯線は少し太く、

4組のツイストケーブルをを分ける仕切りが入っていて

「干渉ノイズ」や「伝送信号の漏れ」を防止する策が

とられているそうで伝送損失を防ぐ効果が高く

伝達速度は変わらないが、伝達量は倍くらい多くなって

いるとの事です。

取り急ぎのお返事w

もう直ぐクリスマスですね

音楽でもw

https://youtu.be/YGGOP2TQsF8

それでは

書込番号:23846769

![]() 0点

0点

う〜んと・・・

ツイストペアについて書いておくというか、wikiをよく読んでもらいたいのだけど、

ツイストペアケーブルwiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

ツイストペアに意味があるのは「バランス接続」している場合なんで、

アンバランス接続に使っても、あまり意味はないと思うのだけど。

>撚りは其れ其れ違うようです

これについても、

>隣り合ったペアのツイスト率が同じだと、別々のペア同士で同じ導線が繰り返し隣り合うようになるので、

>差動モードの利点を失うことになる。この理由により、少なくともケーブル内の少数のペアはツイスト率を変える必要がある

という理由が書かれています。

ここにも「差動モードの利点を失うことになる」と書かれていて差動限定なのだけれど。

つまり、アンバランス接続に使った場合、ツイストペアの利点はないので、

単線を使った場合は「昔のリッツ線」に近いということになって、

さほど意味はないという結論で終わるのですが。

書込番号:23846784

![]() 0点

0点

一休みさん

少しかぶったので追記。

そのリンク先の以下はいただけないです。

>音響機器で唯一発電も補正も増幅も振動もしない

>音を造らないオーディオ機器が「ケーブル」

電気が流れると振動するし磁力は発生するし、

何もしないわけではないので、認識に問題が。

それから、そのリンク先でも前のリンク先のリンク先でも、

結局試した人は、LANケーブルを選んでないわけです。

そのあたりはどうなのでしょうか?

書込番号:23846805

![]() 0点

0点

>blackbird1212さま

>結局試した人は、LANケーブルを選んでないわけです。

そのあたりはどうなのでしょうか?

書かれた方は、線の良さは認める

しかし。”プラシーボ効果で使わない” との事です

つまり、私が思いますに

”ウエスタン”という、崇拝するメーカーがある場合

そのメーカーのを使う

そういう事だと理解しております。

私も、カメラとか望遠鏡で”」「ニコン”と、名が付けば

ニコンを買ってしまいます。 精神安定剤? かもですw

ただ、ツイストだけでなく その撚り方に粗密がある

ここが、どの線を見てもあるようで、

LVDSケーブルもですが、知らない技?が

新しい知見となりました

粗密を知って有ったのなら尊敬します

それでは 拝

書込番号:23846867

![]() 0点

0点

>一休みさん

前スレッドの後、買い物に出かけ、帰宅後、アルバム2つ 聴きました、

SP,並列抵抗、挿入の効果、絶大ですね、高い音ばかりで無く、コントラバスなど、

低音楽器まで、切れの良い音で、突き刺さってきました。

処で、デジタルアンプ、出力、アンバランスですかね、中性線無いまでも、

バランスと心得ていましたが、で、ツイストペア線 此処でのメリット少ないかも知れないが、

AM,ラジオ等々のノイズ対策には効果有りと思います。

(スピーカーから出る音の違いで無く、そのケーブルから出るノイズ)

書込番号:23847466

![]() 0点

0点

>matu85さま こんばんは

”処で、デジタルアンプ、出力、アンバランスですかね、中性線無いまでも、

バランスと心得ていましたが、で、ツイストペア線

此処でのメリット少ないかも知れないが、

AM,ラジオ等々のノイズ対策には効果有りと思います。”

赤基板の出力には アポジーを使う(2本で一組)特注で作った

4Ωの2巻線を持ったパーマロイコア(50%と思う)で 1:1のトランス

(カンノ製) CDPでライントランスなど用いられる方もありますが

同じ目的です。 万一の直流が出てスピーカー破損とか

赤基板では、中点電位が出ており、タッチとかでアンプを壊す

そうした事が防げます。

なので、バランス出力ではありません。

飲用の方の用い方は単芯の4組の中のツイストペア―一組

此のつなぎ方で音が変わるとの事です。

能率が100㏈とか高能率なので余計に差が出るのでしょう。

ただ、巷でLANケーブルの良さが理解されたことは事実で

アンプ作りでも単芯のLANケーブル(難燃性)を使って

作ろうかなと思っております。(管球アンプ)

只今、同じLANケーブルで DACとアッテネーター間の

バランス接続用のキャノン・コネクターを作っています。

https://youtu.be/qqydAuqNZA4

それでは 拝

書込番号:23847553

![]() 0点

0点

再度 すみません

誤:<飲用>の方の用い方

正: 引用〜

追加補足

拙宅ではスピーカーケーブル

ラックスマンのケーブル 8K/m

L/R 二本 20m 16諭吉

フローリングの下に施設しており

プラシーボ効果もあり 免疫が出来て

他のケーブル使用は考えておりません。

この線は中央に銅箔の線もあり

一応バランスでの対応も出来る線では

ありますが

私の場合はバランス接続XLRの対応用です。

失礼しました 拝

書込番号:23847654

![]() 0点

0点

間違えて新スレ立てにしてしまったようなので再投稿させていただきます(汗

本格的に体調を崩しまして入院などしておりました。

それとVisatonの16cmを組み込みの際、手を滑らせてエッジに裂け目を作ってしまい、気落ちし、エッジ補修剤はあるのですが気分が悪いので一本買いましたりしていました。実売二千円弱のユニットでまだ良かったです、、、。

あと自作PCのCPUをリプレイスしておりましたがやはり新規に組むのが一番楽で、入れ替え(特にマザー)は面倒すぎて、、、興味の無い方は全く知らないと思いますが、CPUグリスを熊グリスからナノダイヤモンド系に変えたのでちょっと楽しみです。

で完成しまして置き場がないのでとりあえず仮置でエージングだけしておりますが、

勿論Hi-FiとしてみればAlpear5に到底敵うわけはなく、当初狙った通りの昔っぽい、軽量ペーパーコーンフルレンジで高能率、見た目も塗装せず貧乏くさい(笑)物に仕上がり、

昔のロックに合う感じで満足しております。箱自体はマークオーディオ辺りの16cmに替えれば質が格段に上がると思いますがそれなら新しく作る意味もありませんでしたしということで(笑)

>LANケーブル

スピーカーや他のケーブルに転用というのは割と聞いていたのですが試したことがないです。

今はCAT6以降がデフォになっておりますが、CAT5が一番音がいいという噂もありますね。

あとは電話線も一部マニアにウケておりましたがどうなんでしょう、、、?

>鬼滅

自分は原作派だったのでアニメはテレビも映画も見ておりませんが、一面広告の新聞は近所のコンビニをはしごしました(汗

出版社やアニメ関係者は次なる大ヒットを狙って「呪術廻戦」を猛プッシュしているようですがさて、、。

そんな中私は「魔女見習いをさがして」を観に行ってまいりました。

最近の映画館はなかなか良くなっていますね。

画は大きいだけ、音も大きいだけみたいなのを散々観てきましたから。

>>音響機器で唯一発電も補正も増幅も振動もしない

>>音を造らないオーディオ機器が「ケーブル」

これは既にツッコミが入っておりますが、どこからそう思ったのだろう、、という。

ケーブルで音が変わるのは比べれば分かることですし、電気が流れれば振動しますし、、。

固有のキャラクターを気に入ってそのケーブルにお金を出す方も居るわけですし。

長すぎて丸めている方もたまにいらっしゃいますけど、あれはコイルになりますし。

ケーブルで気になっているのはケーブルインシュレーターという奴ですが、浮かせて振動の影響を受けないようにするものですけれども、果たしてそんなに効果のあるものなのかどうか。

仕事柄役所や企業にPCを大量納入してきていましたけれど、お客様の要望でケーブルがとっちらからないようまとめて丸めるのですが、

信号のエラー率が上がって補正に頼みになり遅くなるだけなのになあ、、、と。

16センチフルレンジの方ですが、流石に高域に不足を感じましてリボンツイータを発注しました。

音工房さんが一万円で独自チューンしているものの原型品だと思いますが、

中国からワンペア三千円ちょっとで購入できましたので組み合わせてみるつもりです。

多分アマゾンでペア六千円程度で売っているものと同一品だと思いますが、、、代理店が入らないので格安です。

その代わり到着まで半月はかかりますが、、、・

書込番号:23855777

![]() 1点

1点

皆様、あけおめ、ことよろ、です。

年末は急ぎ仕事等で、ドタバタ。

年明けも、締め切りラッシュで酒も飲めないです。

現在、NS-10M PROを改造してます。

某北の匠の手が入ったものを入手して、

その改造手腕に驚愕したところです。

コンデンサーとケーブルに手を加えているのですが、

旧コンデンサーは片線を切っただけで部品そのまま残ってます、

そして、小型のPARCの電解コンに交換、ツイーター側はフィルムを追加、

スピーカーユニットの端子も旧ケーブルを切断しただけで、

端子にからげてある線はそのまま。ラグ板側も切っただけでそのまま。

NS-10Mは+−一体型端子なので交換するようですが、

PROは+−スピーカー端子が独立しているのでそのまま。

追加料金で改造してくれるらしいですが。

ということで、旧コンデンサーの撤去とフィルムへの交換、

スピーカー端子板固定ネジに先にナットを入れて隙間を作ってバスレフ化、

ベルデンケーブルはFOSTEXケーブルに交換、

スピーカー端子はBOWSさん推奨のものをバラして交換、

低音が出ない最大原因のウーファーを交換、

前に中古を入手してあったETONのもので、

ADAMのS2Xのウーファーのリプレース用。

https://reconingspeakers.com/product/adam-audio-s2x-7-speaker/

ということで低音は出るしバランスは良くなったけど、

全くの別物になりました。

ウーファーは、開口径からFOSTEXの16cmが取り付け可能です。

FW168HRもよいかもです。

書込番号:23882261

![]() 0点

0点

>みなさま

明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。

>blackbird1212さん

> 現在、NS-10M PROを改造してます。・・・・

> 旧コンデンサーの撤去とフィルムへの交換、

> スピーカー端子板固定ネジに先にナットを入れて隙間を作ってバスレフ化、

> ベルデンケーブルはFOSTEXケーブルに交換、

> スピーカー端子はBOWSさん推奨のものをバラして交換、

> 低音が出ない最大原因のウーファーを交換、

ええ?こんなにやったら別物ですよ(笑) NS-10M PROでなくてもよさげな感じ(笑)

オリジナルのf特のグラフでは低域60Hzがやっとみたいで、確かに低音不足ですね。

相変わらずオーディオは停滞しています。

今のところ、OM-MF4のOkrerシステムとOMP-600のヒドラシステムで、ひとまず満足しています。

もっぱら、10月から11月にかけて故障で修理していたマイカーにいたずらをしています。

今日明日で、ウイルソン グラスガード ダークカラーでも塗ろうかと思っています。

書込番号:23882594

![]() 0点

0点

皆さん明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

コロナが収束終息して日本及び世界中が元に戻ることを願っています。

年末にポールマッカートニーとリーリトナーの新譜買っただけで、オーディオは全く変化無しです、上がっちゃったかなと。

今日は近くの粟ヶ岳って山に初日の出を見がてら登って来ました。

書込番号:23882783 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

明けまして おめでとうございます。

今年も よろしくお願いします。

去年は、スピーカーがいろいろ増えました。

青PRACにAlpair 5V3が印象に残っています。

現状 主力は Alpair 5V3です。このディティール表現は マルチウェイシステムじゃ無理かも?とか思うこともあったりして

いまだに OM-MF4は箱に入ったままです...

>でかまる1969さん

返信書いたつもりでしたが 未投稿でした すみません。

>本格的に体調を崩しまして入院などしておりました。

それはお気の毒でした。

ご自愛ください。

>それとVisatonの16cmを組み込みの際、手を滑らせてエッジに裂け目を作ってしまい、気落ちし、エッジ補修剤はあるのですが気分が悪いので一本買いましたりしていました。実売二千円弱のユニットでまだ良かったです、、、。

あらら、自作あるあるですね。

1本売りしていてよかったですね。ペアじゃないと売ってくれないスピーカーもあるんで

>昔のロックに合う感じで満足しております。箱自体はマークオーディオ辺りの16cmに替えれば質が格段に上がると思いますがそれなら新しく作る意味もありませんでしたしということで(笑)

スピーカーってモニター用じゃないかぎり 一つのジャンルでも良ければ存在感ありだと思います。

ヴィンテージスピーカーって ほとんどそんなのばっかり

>出版社やアニメ関係者は次なる大ヒットを狙って「呪術廻戦」を猛プッシュしているようですがさて、、。

子供につきあって見てますが、鬼滅と比べて 世界観の難しさがあって そこまでいかんのでは?と思います。

>そんな中私は「魔女見習いをさがして」を観に行ってまいりました。

評判良いようですね。

僕は、友人のすすめで羅小黒丙戦記 を見てきました。

中国アニメとは思えないほどの作画の良さと 緩急を付けた脚本も国産の1級作品に比べて遜色なくハイレベルでした。恐るべし中国アニメ

>>音響機器で唯一発電も補正も増幅も振動もしない

>>音を造らないオーディオ機器が「ケーブル」

ケーブルで音は変わらないという珍説を強固に主張する人がいますが、こんな動画があります。

https://www.youtube.com/watch?v=tdm2I2AmZ4Q

しっかり歪率が違うじゃん!

やっぱり しっかりしたケーブルでみじかくしなきゃあアカンと思います。

blackbird1212さん

あけましておめでとうございます。

今年も よろしく御指導願います。

>年末は急ぎ仕事等で、ドタバタ。

>年明けも、締め切りラッシュで酒も飲めないです。

そらたいへんですね。

年明けてゆっくりされているでしょうか?

>現在、NS-10M PROを改造してます。

>某北の匠の手が入ったものを入手して、

>その改造手腕に驚愕したところです。

マイナス方向の驚愕って....ご愁傷様です。

>コンデンサーとケーブルに手を加えているのですが、

>旧コンデンサーは片線を切っただけで部品そのまま残ってます、

>そして、小型のPARCの電解コンに交換、ツイーター側はフィルムを追加、

>スピーカーユニットの端子も旧ケーブルを切断しただけで、

>端子にからげてある線はそのまま。ラグ板側も切っただけでそのまま。

ありそうですね。

金出して買った blackbird1212さんは怒り心頭かもしれませんが、僕は 有りやなぁと思います。

以前 逸品館のチューンしたCDのプレイヤーを聞いたことがあるんですが、たしかに艶が乗って深みのある音でしたが、中開けてびっくり 水晶に手を加えてあるのと 数個のコンデンサが換装されているだけでした。

システムのボトルネックを見定めて最小の努力で最大の効果を上げる技を見ました。

僕のように、全力でコンデンサ換装、ハンダ全点打ち直し、メカ再調整とかやると趣味ならともかく、売り物なら人件費がすさまじくかかります。

なんで北の匠さんも、その程度の値段なら しょーない改造内容だよなぁと思います。

>ということで、旧コンデンサーの撤去とフィルムへの交換、

>スピーカー端子板固定ネジに先にナットを入れて隙間を作ってバスレフ化、

>ベルデンケーブルはFOSTEXケーブルに交換、

>スピーカー端子はBOWSさん推奨のものをバラして交換、

これだけで 中古価格の2倍くらいになりますね。

>低音が出ない最大原因のウーファーを交換、

>前に中古を入手してあったETONのもので、

>ADAMのS2Xのウーファーのリプレース用。

>https://reconingspeakers.com/product/adam-audio-s2x-7-speaker/

>ということで低音は出るしバランスは良くなったけど、

>全くの別物になりました。

改造がエグいですね。

ウーファー1個のお値段が 発売当時のステレオペアの実勢価格超えてる(笑)

別物になって当然ですね。

純白のウーファーが黒くなったんで 見た目でも別物でしょうが

そいいうクラス違いの改造も楽しいものですね。

matu85さん

今年も よろしくお付き合い願います。

Architect1703さん

去年はずいぶん大人しかったですね。

今年は どんなユニットが出てきて楽しましてくれるのやら 楽しみです。

スプーニーシロップさん

すっかり山男になってますね。

部屋にこもって オーディオ三昧よりは健康的で良いかと?

ではみなさん 今年もよろしくお願いします。

書込番号:23883491

![]() 0点

0点

>BOWSさん

> やっぱり しっかりしたケーブルでみじかくしなきゃあアカンと思います。

リンク拝見しました。参考になります。

というか、ケーブルも信号の内容はともかく(デジタル信号もアナログ信号も)アナログ能力に左右されるので、

シールド能力の差が出て外乱の影響を受けるのは予想されましたが、ここまで桁が違うとは。

まあ、それがあるから色んなケーブル/ワイヤ/ハーネスの規格があったり、EMC試験があるんですね。

> 去年はずいぶん大人しかったですね。

いや(笑)、ヒドラで結構パワー使いました。

ワタシのヒドラは首の部分に塩ビ管(円筒)を使ったせいか、共鳴や定在波系がひどくて、それを消すのに一苦労しました。

結局吸音材で逃げましたが。

フルレンジは、やっぱり音のダイレクト感がいいですね。

> いまだに OM-MF4は箱に入ったままです...

もったいない!(笑)

たかが付録のユニットなんですけど、汎用性が高くて3Lクラスから十分な低音の量感が期待出来る優等生なので、

とにかくなにかの箱に入れて、聴いてみて下さい。なんでもいけます。

個人的には6〜7Lの大型のバスレフにして、fd=45Hz辺りのダクトの設定がお勧めです。

6cmとは思えない豊かな音が出ます。

書込番号:23884280

![]() 0点

0点

Architect1703さん

>というか、ケーブルも信号の内容はともかく(デジタル信号もアナログ信号も)アナログ能力に左右されるので、

>シールド能力の差が出て外乱の影響を受けるのは予想されましたが、ここまで桁が違うとは。

なかなか数値としては測定しにくいもんなので 数値化してくれたのはありがたいです。

デジタル系ケーブルは TDRやネットワークアナライザで測定すると 顕著に出てくるとは思いますけど 流石に○百万円する装置なので持ってません。

>いや(笑)、ヒドラで結構パワー使いました。

>ワタシのヒドラは首の部分に塩ビ管(円筒)を使ったせいか、共鳴や定在波系がひどくて、それを消すのに一苦労しました。

>結局吸音材で逃げましたが。

そうでしたね。

お疲れ様でした。

鳥型の集大成のようなものですからね。

>フルレンジは、やっぱり音のダイレクト感がいいですね。

そう思います。

そのうちMAOPに手を出そうかと...

一度 高能率励磁型のフルレンジをやってみたいです。格闘することになりそうですけど

ヴォクサティヴ AC-X2 が魅力なんですけど お値段が...

http://www.arkgioia.com/voxativ/product_driver.html

最近思うんですが、きっちり造って分割振動や歪が極小になるようなスピーカーって 音がつまんないです。

ある程度の箱鳴り、振動板の分割振動や共振が、直接音に対してバランスが取れた状態で鳴っているんのがいいんじゃないかと思います。

これって ガチガチな優秀な特性のスピーカー作るより さじ加減が難しくてたいへんなんですけどね

>個人的には6〜7Lの大型のバスレフにして、fd=45Hz辺りのダクトの設定がお勧めです。

>6cmとは思えない豊かな音が出ます。

このあたりで無垢板か集成材、バーチ合板で思案していたんですが、このユニットでエンクロージャ形式を研究している友人から 余っていたら貸してと打診があって里子に出します。

半年もしたらエージングが終わって帰ってくるでしょう その時に箱詰めします。

書込番号:23884393

![]() 0点

0点

BOWSさん

>年明けてゆっくりされているでしょうか?

13日までは身動きがとれないです。

神社も28日に行ってきました。

>怒り心頭かもしれませんが

それはないです。まあろくでもないだろうとは思っていたのですが、

ここまで酷いとは思っていなかった、というところです。

元々、北の匠推しの某氏をぶっ叩く材料としての仕入れです。

ですので、いずれ写真は公開します。

ところで、旧コンデンサーの片線がつながったままというのは、

何かしら影響が出るような気もするのですが、どうなのでしょう?

残すにしても両方切れば良いと思うのですがね。

ケーブルの動画は、ちょっと意外でした。

あれほど違いが出るかというのと、高いケーブルがAT564A・・・。

手持ちのケーブルを全部計測してもらいたいです。

Architect1703さん

ツイーターも変えようかと思案中です。

バッフルを四角から丸に削るのが面倒だけど。

前のSEASにT29CF002を調達したので、T29CF001が余ったので。

書込番号:23884901

![]() 0点

0点

新スレ立てておきました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23885342/#tab

以後、こっちの方に続けてください。

blackbird1212さん

>13日までは身動きがとれないです。

>神社も28日に行ってきました。

正月から大忙しですね。

寒波が来ている中 身体を壊さぬように

>それはないです。まあろくでもないだろうとは思っていたのですが、

>ここまで酷いとは思っていなかった、というところです。

>元々、北の匠推しの某氏をぶっ叩く材料としての仕入れです。

>ですので、いずれ写真は公開します。

まぁ、オーディオ業界なんて 気持ちよい嘘に踊らされているのが幸せだったりしますからね。

あんまり真相を暴くと 憎まれますよ(笑)

僕も過去の鳴き合わせで 自慢の何十万円もする装置を得意げに鳴らしている御仁の後で 見た目粗大ごみの自作DACやアンプ鳴らして 3秒で勝敗を決したことが何回もありますが、見た目平穏を保っていますが、怒りを買ったことは何回もあります。

> ところで、旧コンデンサーの片線がつながったままというのは、

>何かしら影響が出るような気もするのですが、どうなのでしょう?

>残すにしても両方切れば良いと思うのですがね。

推測という前提ですが、影響あると思います。

電気的には無いはずですが、スピーカー内部でウーファーのマグネットの漏れ磁束で磁場が形成されているエンクロージャ内部で、箱からの拾う振動や、音圧による振動をコンデンサが受けて振動するので 片側オープンとは言え、何らかの起電力がネットワーク側に流れるんで影響はあると思います。

ただ、インピーダンスが低いので影響度は低いと思いますが、無視できるかどうかはわかりません。ケースバイケースだと思います。

>ケーブルの動画は、ちょっと意外でした。

>あれほど違いが出るかというのと、高いケーブルがAT564A・・・。

>手持ちのケーブルを全部計測してもらいたいです。

ですね。

MITとかトランスペアレントとかの箱付きって 実は箱が重しになって良いのかも?

書込番号:23885370

![]() 0点

0点

「買収協議を開始するための予備契約を締結したと発表」

書込番号:23477407 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>プリンセス・オブ・ザ・クリスタルさん

https://www.phileweb.com/news/audio/202006/13/21756.html

ここで見ました。

書込番号:23477430

![]() 1点

1点

>kockysさん

ファイルウェブ(`・ω・)b

書込番号:23478595 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

dualazmakさん、こんばんは

ご連絡ありがとうございます、はやく来ないかと思っているのですが、順番待ちですね。

>マルチチャンネル対応のアンプを試行錯誤して選択する段階

日本のソフトチャンデバでたぶん草分けだと思います。運用で気付き等ありましたらご開示をお願いします。

書込番号:23488650

![]() 1点

1点

あいによしさん、

了解です!

皆さん、

ASR のPMシステムで、時折、あのご高名な Mitchcoさんとお話ししていますが、Posさん、Igor Kirkwood さんともお話しさせていただいていたので、そろそろスレッドに少し本格的に参加してくれるようにお願いしておりました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-9

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-10

遅まきながら、今日、知ったのですが、Pos さんは、例の RePhase ソフトの開発者であるらしく、Igorさんは、Mitchcoさんと同様に、かなり著名なサウンドエンジニアで、ご自分のプロスタジオを運営されているようです。

Posさんが、さかんに RePhase での測定や調整を強調されていたのは、当然だったのですね。

さらに驚いたことに、Igor Kirkwoodさんは、ご自身のスタジオモニターとして YAMAHA NS-1000 を愛用されており、マルチアンプ環境を構築されている(いた)そうで、私のプロジェクトに大いに注目してくれています。Posさんと Igorさんの間でも、かなり専門的な FIR, IIR あたりの議論が始まっています。

ASRの私のスレッドにおける御両所の専門的な議論の進展については、私のような初心者は、おそらく眺めさせていただくだけになりますが、非常に参考になりそうです。

Kirkwoodさんによると、NS-1000 の Be-SQ, Be-TW は、非常に応答特性が優秀で歪みも最少なので、FIRでも、IIRでも、うまく設定すればかなり急峻なフィルターを設定しても、位相問題は発生しにくい、とのことです。私には、詳細の厳密な理解は困難ですが、どうやら NS-1000(改)をメインSPとしてマルチチャンネル対応を進めている私のプロジェクトの方向性は、あながち間違っていないようで、少し安堵していります。

今後、Posさん、Kirkwoodさん、Mitchcoさん、を含む皆さんから、私のプロジェクトについても、非常に有意義な提案や示唆が得られそうで、大いに期待しております。

書込番号:23488925

![]() 1点

1点

非常に驚いたことに、Kirkwoodさんの経験では、YAMAHA NS-1000 の Be-SQミッドレンジでは、500 Hz あたりで 12 dB/Oct で切るよりも、375 Hz あたりで 80 dB/Oct でスパッと切ることもお勧めだそうです。

EKIOでは、48 dB/Oct が最大傾斜ですが、DP-NC400-4 が来たら、375 Hz で 48 dB/Oct も、是非、試してみたいと思います。やはり、NS-1000 の Be-SQ、恐るべし。。。。

書込番号:23488983

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんばんは

>375 Hz あたりで 80 dB/Oct でスパッと切る

40年以上前、マルチでJBL2440+2350(カットオフ220Hz)を使って350Hzくらいでつなぐのが流行ってました。

うちもマルチアンプシステム/ 出原 真澄さん (アキュフェーズの創業メンバー)の著書が出て感化されてました。

(当時は-24dB/octだったかも)

クラシックではコーンのまとわり付いたような音をきらって、ホーンを下げて使い(350Hz)

ジャズではマッシブな華やかさを狙って高めでつないでました。(1kHz)

周波数を下げてみるとエネルギーのあるホーンの音が細くなり、コーンに負け始めます。

コーンはD130の流れをくんだE120を使っていましたが、3kHzくらいは余裕でホーンみたいな鳴りっぷり、どこでもつながってしまう感じでした。(E120は低音がぜんぜん出ないので、SWが必要)

>EKIOでは、48 dB/Oct が最大傾斜

アキュは-96 dB/Oct行けたけど、-48 dB/Oct ですでに切った先は無音みたいな感じなので-48 dB/Oct で充分だと思います。

(フィルターの次数は6の倍数なので-80はかなり不思議な感じです)

マルチは何でもありなのですが、ユニットは余裕のある帯域を使い、相互干渉しないようにスパッと切ってつなぐ、周波数の凸凹はパライコで細かく補正(余裕のある帯域なので可能)、ユニットの取付け位置の差は、音の波形の山を揃えるようにタイムアライメント補正がよいと思います。

375 Hzをネットワークで試すのはほぼ不可能(スパッとつながないと振幅大で壊す)、マルチだとユニットの限界が引き出せますが、飛ばすこともあるのでお気を付けください。(音量が小さいとけっこう行けますが、うちは調子に乗って、ツィーターやミッドバスを飛ばしました。)

書込番号:23490065

![]() 1点

1点

あいによしさん

もろもろ、ありがとうございます。非常に参考になります。

Kirkwood さんの -80dB/Oct は、私も不思議に思っていますが、プロ用機材(または Kirkwood さんのDIY?)では、傾斜が無段階可変のフィルターなども、あるのかも知れませんね。

Be-SQ のローカットで375Hz は、確かに少し怖いですね。現在が 600Hz -12dB/Oct ですので、やはり500Hz以下の設定は、傾斜をきつくしても破損の可能性があるので、慎重に考えます。というか、私のレベルでは、避けた方が無難に思います。いまさら、Be-SQ を中古で部品調達して交換、などは絶対に避けたいので。。。

Kirkwoodさんは、何度も破損させながら、ギリギリの設定を追い込んだ上での発言かも知れません。そのあたりも、あいによしさんのご助言で、察しがつくようになってきました。用心、用心、ですね。

書込番号:23490193

![]() 0点

0点

あいによしさん

それから、例の保護コンデンサー;

68μF for Be-SQ,

10μF for Be-TW,

10μF for ST T925A

は、当面、安全のために堅持いたします!

書込番号:23490205

![]() 1点

1点

>例の保護コンデンサーは、当面、安全のために堅持いたします!

それがよいです、ドームスピーカーはホーンドライバーより振幅には強いと思いますがベリリューム振動板は貴重ですので。

書込番号:23490285

![]() 1点

1点

あいによしさん

あいによしさんがDAC8PROを2台(!)発注されたこと、および DAP8PRO のAES/EBU出力(CH1+CH2)で2台目との同期が取れること(ほぼ確実!)、に触発されて、私も、「2台目の購入」には向かってはおりませんが、他のDACとの同期接続に惹かれております。

とにかく、私のマルチ化環境では 192 kHz 24 bit 処理が可能であれば、いいわけですので。。。。

DAC8PRO のマニュアルや、巷の記述を見ると、「一般的に、またプロ業界では、」 AES/EBU でデジタル信号を受け取るDAC機器(やDDC機器)は、「AES/EBUで供給される同期信号を使ってDAC処理を行う」ので、そのDAC機器の内蔵クロックジェネレーターによる(同期)信号は利用せずに、受け取った AES/EBUの同期信号に従ってDAC処理を行う、と理解できます。

以前にもお知らせしたように、現在、私は、DAC8PRO1台以外にも、

OPPO SONIDA DAC 1台、

ONKYO DAC-1000(S) 1台、

KORG DS-DAC-10 3台(リスニングルームに1台、書斎に1台、アメリカ帰りで戸棚保管が1台)、

を持っており、中でも ONKYO DAC-1000(S) は、古い機種ではありますが、192 kHz PCM の処理においては、現在でもトップクラスの音響品位を持つと言われておりますし、私もそれを如実に実感しております。

また、添付画像のように、DAC-1000(S) は、AES/EBUデジタル入力を含む、豊富な入力系統を持っておりますので、DAC8PRO のAES/EBU出力(CH1+CH2) を DAC-1000(S) に繋ぐと、DAC-1000(S) がDAC8PROと「同期」するか、否か、に大きな興味がございます。

もし、この方法で DAC-1000(S) が DAC8PRO と同期するのであれば、現在 DAC8PRO のヘッドフォンOUTからアダプター利用 RCAアンバランスで左右のサブウーファーYAMAHA YST-SW1000 へ入力しているRCAラインを;

DAC8PRO CH1+CH2 (AES/EBU デジタル出力) → DAC-1000(S)でDAC処理 (RCAアンバランス) → 左右のYST-SW1000へRCA入力

に切り替えることが可能になります。しかも、マスターボリュームは、もちろん DAC8PROが担当できます。

原状の DAC8PRO ヘッドフォン端子からの RCA接続でも十分に機能はしているのですが、やはり前面端子でのアダプター変換は、少々不格好(目障り)ですので、可能であれば避けたいところなのです。

そこで、念のため、確認のために、オンキヨー株式会社へ次の質問を入れてみました。

***************************************************************************

オンキヨー株式会社 御中

貴社 DAC-1000(S) を愛用させていただいております。

現在、マルチチャンネルオーディオシステムにて、源流のWindows 10 Pro PC内部のソフトウェアチャンデバ(クロスオーバー)で、すべて 192 kHz 24 bit でクロスオーバー(チャンネルデバイダー)処理を行い、8チャンネル(ステレオ4-way)を8チャンネルのマルチチャンネルDACである OKTO 社のDAC8PROへ導いてDAC処理させております。

さて、この DAC8PRO には、1系統の AES/EBUステレオ出力があり、CH1+CH2 のデジタル信号が常に出力されております。

もし、この AES/EBUデジタル出力を DAC-1000(S) の AES/EBU入力に接続した場合(実際に可能で機能することは確認済みです)、OKTO DAC8PRO と DAC-1000(S) は、DAC処理において「同期」しているか、否か、をお伺い申し上げます。

一般的には、AES/EBU でデジタル信号を受け取るDAC機器は、「AES/EBUで供給される同期信号」を使ってDAC処理を行うので、その機器内部(この場合は DAC-1000)のクロッククジェネレーターによる同期信号は利用せずに、受け取った AES/EBU信号に従って同期したDAC処理を行うと理解しておりますが、この理解でよろしいでしょうか?

具体的な利用目的ですが、利用しているサブウーファー(左右2台)が RCAアンバランス入力を持っているので、DAC8PROとマルチアンプによるステレオ4-way(8チャンネル)によるウーファー+サブウーファー(CH1,CH2)、スコーカー(CH3,CH4)、ツイーター(CH5,CH6)、スーパーツイーター(CH7,CH8)駆動に加えて、DAC8PRO のAES/EBU出力(=CH1,CH2)をDAC-1000(S) に繋ぎ、そこから RCAアンバランスで左右のサブウーファーへ入力いたします。利用している左右2台のサブウーファー(YAMAHA YST-SW1000)は、ボリューム機能および可変ハイカットフィルターを内蔵しておりますので、55Hzでハイカットいたします。

この際に、DAC8PRO と DAC-1000(S) が DAC処理において「同期している」ことが必要になる、というわけです。

何卒よろしく、ご回答のほど、お願い申し上げます。

***************************************************************************

ONKYOから回答があれば、その内容など、共有させていただきます。

書込番号:23492062

![]() 0点

0点

あいによしさん

先ほど(18時頃に)オンキヨー株式会社のカスタマーメールサポートチームから回答が来ました。

その主旨は;

「基本的にはDAC8PROからの信号がデジタルオーディオインターフェースの規格である IEC60958 に則ったデジタル信号であれば、DAC-1000の入力は同規格に準拠しているものとなります為、齟齬は生じないと思われます。」

とのことです。

もちろん、DAC8PROは、プロ用途も想定されているDACですので、そのAES/EBUデジタル出力は、IEC60958 に完全に則っており、従って DAC-1000(S) は、 DAC8PRO と「同期する!」、となります。

実際に、昨晩〜今朝、JRiver→EKIOの音楽再生で、DAC8PRO の AES/EBUデジタル出力(CH1+CH2)を ONKYO DAC-1000(S)に繋ぎ(専用のASIOドライバーをASIO4ALL & EKIOがきちんと認識して出せます)、そこからRCAアンバランスで左右のサブウーファー YST-SW1000 へ入力して、他のSP群の音(EKIO の8チャンネルXLR出力を束ねて CH3+CH4へ → E-460 → SP群)と共に、長時間連続で鳴らしていましたが、同期の「ずれ」や「ドリフト」は全く発生しておりませんので、DAC-1000(S)は DAC8PRO と完全に同期していることが、実際にも確認できました。

これで、サブウーファーへのRCA入力は、他のSP群と完全に「同期させて」、DAC-1000(S)から流すことができることが確定しました。

つまり;

「1台目の DAC8PROの AES/EBUデジタル出力(CH1+CH2)を、2台目の DAC8PRO、または2台目の他のDAC(AES/EBU入力あり)へ入力することで、最初のDAC8PROと2台目(以降)のDACを同期させることができる。」

ことが確認できました。

あいによしさんが目指されている、 Windows 上で、ASIO4ALL, WDM または DIYNHK USB ASIO が、2台のDACの16チャンネルを、同時に、どの方法で、どのように、認識できるかは、もう一つの課題ではありますが。。。。 少なくとも、私が必要としているDAC8PRO の CH1+CH2 の信号を DAC-1000(S)で「同期再生」することは、可能となりました。

これは、DAC8PROを使い始めている世界的にも少数の方々にとっても、有益な情報であると考えられますので、ASR の私のスレッド;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

で「閑話休題」的に紹介すると共に、本件に関して先日来Zooqu1koさんと情報交換している;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-81

でも、近日中に簡単に触れておきます。

書込番号:23492888

![]() 1点

1点

dualazmakさん、こんにちは

>私も、他のDACとの同期接続に惹かれております。

>先ほど(18時頃に)オンキヨー株式会社のカスタマーメールサポートチームから回答が来ました。

行動力がすごいですね、8chだと不足だし追加は必要なケースも多いと思うのですが情報が少ないですね。

うちはFirefaceも8chあり192/24も通るのですが、

今使っているチャンデバがRAMSAの4chを何台も入れてるので、DAC8ならすっきり、の考えです。

ソフトチャンデバの方が何でもありの高機能でよさそうだし、

EKIOと対になり、マイクでf特と位相回転を測定し、EIKOに補正値を渡せるソフトがあれば面白そうですね。

書込番号:23493573 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

あいによしさん

ひとつ、訂正です。

>しかも、マスターボリュームは、もちろん DAC8PROが担当できます。

と書きましたが、これは間違いでして、DAC8PRO の AES/EBUデジタル出力(CH1+CH2)は、CH1+CH2 デジタル信号のスルー出力ですので、DAC8PRO のボリュームおよびゲインは効いていません。

つまり、もし2台目のDACが得たこの CH1+CH2の音響信号を、(同期目的だけではなく)実際に音として利用する場合は、その先における音量コントロール(例えばサブウーファー内蔵のボリュームによる調整)が必要になります。

この点では、私のシステムの場合には、やはりDAC8PRO のヘッドホン出力からRCAで取って、YST-SW1000へ繋ぐ方が、DAC8PROを完全にマスターボリュームとして使えるので、便利ではあります。

書込番号:23495798

![]() 1点

1点

あいによしさん

もちろん、DAC以降の下流の音量バランスを一旦適切に固定して、源流のPC上のチャンデバソフト(EKIOなど)をマスターボリュームとして使うなら、問題なしですね。

書込番号:23496188

![]() 1点

1点

あいによしさん

ご参考まで;

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-440802

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-440984

書込番号:23498883

![]() 1点

1点

皆さん、

サブウーファー YST-SW1000 へのRCA入力を、DAC8PROからAES/EBU同期信号(CH1 + CH2)を受ける DAC-1000(S) で行うことにしましたので(全て 192 kHz 24 bit)、再度、マスターボリュームコントロールについて検討し、JRiver (または Roon)でコントロールすることでも、ビット落ちや音質劣化がない(問題とならない)ことを確認しました。

詳細は、こちらをご覧下さい。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-448875

書込番号:23515818

![]() 1点

1点

早速、ASR の常連/重鎮から反応があり、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-449248

以降で、USB や BT (Blue Tooth) 接続のボリュームコントローラーを JRiver (やRoon ?)で利用することについて、情報交換が行われております。

DROK;

https://www.amazon.co.jp/Mini-%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%96-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-PC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%94%A8-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B07FJMR9R7/ref=sr_1_fkmr2_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=drok+usb+%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0&qid=1594069788&sr=8-1-fkmr2

は、うまく使えそうです。有線USB接続ですが。。。

私は BTは嫌いで、有線USB派ですので、使ってみようかと思案中です。

書込番号:23517275

![]() 0点

0点

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-450001

にも書きましたが、JRiver の上部コントロール領域内のどこかにマウスポインター(マウスカーソル)がある際には、マウスのホイールも 0.5 dB ステップのボリュームコントローラーとして機能するのですね。

これは、多くの方々にとっては、当たり前の機能かも知れませんが、最近までJRiver のボリュームコントロール機能を使用してこなかった私にとっては、「遅ればせながら」の嬉しい新発見でした。

マウスポインターをJRiver の上部のどこかに置いておくことが前提ではありますが、この機能が使えることは、私(もちろん無線マウスを常用)には非常に便利で、DROKなどの USBボリュームコントローラーを購入する必要性は低くなりつつあります。

書込番号:23518604

![]() 0点

0点

あいによしさん、皆さん、

先ほど、ASRにて OKTO社のPavel さんの書き込みがありました。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-450024

私の質問と、それへの回答は、次の通りです。

***************************************************************

dualazmak said:

By the way, I am just aware of and wondering that we have one AES/EBU digital "OUT" in DAC8PRO which always gives CH-1 + CH-2 digital signal; if we would connect this AES/EBU OUT into AES/EBU IN of the second DAC8PRO, then the two DAC8PROs would be automatically in sync, or not?

I will also PM to Pavel of OKTO for this inquiry....

dualazmak の問い合わせ:

ちなみに、DAC8PROには常にCH-1 + CH-2デジタル信号を出力するAES / EBUデジタル "OUT"が1つあることを知っています。このAES / EBU OUTを2番目のDAC8PROのAES / EBU INに接続すると、2つのDAC8PROは自動的に同期しますか?

私はまた、この問い合わせのためにOKTOのPavelにPMします。

Pavel さんの回答:

I confirm this is going to work for syncing two units set to receive audio data over USB. The unit set to "Pure USB" mode will become a "master" unit, providing its clock to the other one, set to "USB/AES" mode, which will accommodate its frequency of data requests to the USB host in a way to be fully in sync with the signal received over its AES/EBU input. We have yet to test how a USB host running Windows will cope with two units and whether Thesycon, ASIO4ALL or both drivers will need to be used.

これは、USB経由でオーディオデータを受信するように設定された2つのユニットを同期する場合に機能することを確認しています。「Pure USB」モードに設定されたユニットは、「マスター」ユニットになり、「USB / AES」モードに設定されたもう一方にクロックを提供します。これにより、USBホストへのデータ要求の頻度に対応できますAES / EBU入力で受信した信号と完全に同期している。Windowsを実行しているUSBホストが2つのユニットにどのように対応するか、Thesycon、ASIO4ALL、または両方のドライバーを使用する必要があるかどうかはまだテストしていません。

***************************************************************

ということで、私の確認検証を追認してくれた形です。

Windows 上で、USB接続された2台の DAC8PROがどのように認識されるか、されないかは、残念ながら「まだテストしていない」そうですが、OKTO社では DAC8PRO のファームウェアーと専用の ASIO ドライバーの改良アップデートを進めていることも、別途、聞いていますので、早晩、AES/EBUで同期させた2台の DAC8PRO の16チャンネルを認識するようになるかもしれませんし、それを期待しております。(私のプロジェクトでは、当面、8チャンネルで事足りておりますが・・・)

取り急ぎ、お知らせします。

書込番号:23518820

![]() 0点

0点

あいによしさん

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-450063

で Pavel さんへ感謝すると共に、私の検証結果とその利用についても知らせておきました。

また、2台のDAC8PRO を AES/EBU digital (CH1+CH2) OUT/IN で同期させた状態で、Windows 10 PCから、2本の USB 2.0 ケーブルで両方のDAC8PROに繋いだ際に、専用ASIOドライバー DIYNHKASIO が16チャンネルを正しく認識するかどうかを試して下さい、もし正しく16チャンネルを個別に認識しないなら、DIYHNK ASIO ドライバーを改良/アップデートして、16チャンネルを認識するようにして下さい、との希望も伝えておきました。

書込番号:23518918

![]() 0点

0点

あいによしさん、皆さん、

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-450024

における Pavelさんの最後の回答、すなわち Dacapaloozaさんの疑問である;

「なぜ DAC8PRO には、(同期)クロック入力端子がないのか?」

に対する回答は、重要で、非常に示唆に富むものです。

**************************************************

As answered in one of the subsequent posts, the AES/EBU or SPDIF signal already contains the clock. More than that, the AES/EBU or SPDIF frequency is equal to 2x the bit rate (or 128x sample rate), which (even though it has the biphase-mark coded audio data on it) makes it much easier for the receiver (and less prone to errors - jitter) to recover the bit clock from than from a slow word clock supplied through a separate connector. The dac8 PRO uses a combination of a very good receiver chip and Sabre's jitter eliminator in order to achieve the specified performance, even when using its AES/EBU inputs (regardless of whether AES/EBU or SPDIF signal is being fed to them). SPDIF and AES/EBU are, unlike UAC2 USB, synchronous protocols, so a significant timing error would lead to immediate loss of sync or audible sample drops.

I am afraid that there is a strong similarity between the idea of clocking in the pro audio and luxurious cables in the consumer audio. Trying to keep DACs fed with AES/EBU signal in sync using an external word clock kind of reminds trying to improve sound quality with directional cables placed on elevators.

先の投稿の1つで回答(私=dualazmakの質問への回答)されているように、AES EBUまたはSPDIF信号にはすでにクロックが含まれています。それ以上に、AES/EBUまたはSPDIF周波数は2倍のビットレート(または128倍のサンプルレート)に等しく、バイフェーズマークでコード化されたオーディオデータが含まれている場合でも、レシーバー(信号を受ける機器)ではるかに簡単です(そしてエラー(ジッター)が発生しにくいため、別のコネクタを介して供給される低速のワードクロックからビットクロックを回復できます。 dac8 PROは、AES/EBU入力を使用している場合でも(AES/EBUまたはSPDIF信号が供給されているかどうかに関係なく)、指定されたパフォーマンスを達成するために、非常に優れたレシーバーチップとSabreのジッターエリミネーターを組み合わせて使用​​します。 SPDIFとAES/EBUは、UAC2 USBとは異なり、同期プロトコルであるため、重大なタイミングエラーが発生すると、同期が失われたり、サンプルの音が途切れたりします。

プロオーディオでのクロッキングのアイデアとコンシューマーオーディオでの豪華なケーブルには強い類似点があると思います。外部ワードクロックを使用してAES/EBU信号が供給されたDACの同期を維持しようとすると、エレベーターに設置された指向性ケーブルを使用して音質を改善しようとしていることがわかります。

**************************************************

書込番号:23519008

![]() 0点

0点

皆さん、

このスレッドでのレス(返信)数が自己レスを含めて190件に達しました。

返信数が200件に達すると、それ以上の返信ができなくなるようですので、新スレッドへ移行いたします。

【続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム 】

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab

にて、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

なお、ここでも、英語ですが、情報交換を行っておりますので、ご覧いただき、ご参加下さい。

https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/

書込番号:23523466

![]() 0点

0点

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日

-

【欲しいものリスト】PC構成20251031

-

【欲しいものリスト】メインPC再構成

-

【Myコレクション】自作構成

-

【欲しいものリスト】pcケース

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

スピーカー

(最近5年以内の発売・登録)