OM-D E-M1 Mark II �{�f�B

- 5����Ԃ��@�\�Ɩh����E�h�H�E�ϒቷ���\�𓋍ڂ����~���[���X���J�����B�B�e����I���Ɏ莝���ō��掿�B�e���s����v���t�F�b�V���i�����f���B

- �K���\���̌���ƍ����x���̍��掿����B�������u20M Live MOS�Z���T�[�v�𓋍ځB�Z���T�[��ɔ��˖h�~���iAR�R�[�g�j���{���A�t���A��S�[�X�g���y���B

- �摜�����ƃJ��������≉�Z�������s��2�̃N�A�b�h�R�A��1�̃`�b�v�ɋÏk�����u�摜�����G���W��TruePic VIII�v�ɂ��A�������ƒ����d�͉��������B

�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t

����

�ň����i(�ō�)�F

¥50,000 (13���i)

- �t�������Y

-

- �{�f�B

- 12-40mm F2.8 PRO�L�b�g

-

- �f�W�^�����J���� -��

- �~���[���X��� -��

OM-D E-M1 Mark II �{�f�B �̌�ɔ������ꂽ���i

�ň����i(�ō�)�F ¥195,592�@�������F2020�N 2��28��

OM-D E-M1 Mark II �{�f�B�I�����p�X

�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� [�u���b�N] �������F2016�N12��22��

OM-D E-M1 Mark II �{�f�B �̃N�`�R�~�f����

�i19535���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S254�X���b�h�j![]()

| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|---|

| 16 | 4 | 2019�N1��14�� 16:40 | |

| 194 | 57 | 2019�N1��14�� 09:50 | |

| 81 | 29 | 2019�N1��24�� 20:30 | |

| 1104 | 200 | 2018�N12��23�� 09:32 | |

| 77 | 9 | 2018�N12��5�� 19:53 | |

| 46 | 10 | 2018�N12��4�� 00:07 |

- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark II �{�f�B

�����P��̃I�����p�X���݂���

��������͂��܂�܂����ˁB

�����Ђ��Ă݂܂����B

���N��10,000�|�C���g�ł����B�����������ł����ǁA��������̂������B�B^^;

![]() 6�_

6�_

5000�����c(���֥)�U

E-M5�U��u��������悤�Ȃ��̂�����B

�c�c������l�i��(�P���P;)

�ł��B

�����ԍ��F22385170

![]() 3�_

3�_

3000�|�C���g

�����ԍ��F22385218

![]() 3�_

3�_

�F���߂܂���

20000pt�ł����c�b�֥)�B

�����͂����Ŏ��炵�܂�

���ז����܂����c

�����ԍ��F22393533�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark II �{�f�B

https://www.43rumors.com/fro-spotted-using-the-e-m1x/

��

Jared Polin

https://jaredpolin.com/

���AE-M1X���g���Ă���摜���X�N�[�v����Ă���悤�ł��B

�g�債�Ċm�F���Ă݂܂������ǁA�O���b�v���݂̒����Ƃ��A�{�^���Ƃ��AEVF�̍ŏ㕔��

�`�猩�āAE-M1 Mark II�ł͂Ȃ�E-M1X�̂悤�ł��ˁB

�⍇�����C�삳��̂悤�Ȏʐ^��

https://cameras.olympus.com/omd/ja-jp/pro-gallery/

������@���g���ĎB�e���Ă����ł��傤���ˁH

![]() 8�_

8�_

�����Y��150-400�̃v�������Y�݂����ł��ˁB�@�Y�[�������O������܂��ˁB

�t�[�h�́A�x�A�����O������������A���₾�ȁE�E

���łɂ��̃����Y�̖����킩��̂��ȁH

�X�N�[�v����Ȃ��Đ�`�ł��傤�ˁB���Ԃ�E�E

�����ԍ��F22350497

![]() 3�_

3�_

��fumiojin����

�{�f�B�͔�����l�i�̂悤�����A�����Y�͔����������Ȃ��l�i�Ȃ̂��ȁB

�����ԍ��F22351216

![]() 2�_

2�_

�������Y��150-400�̃v�������Y�݂����ł��ˁB�@�Y�[�������O������܂��ˁB

�O�r�����O����40-150PRO�Ɍ����܂��B150-400�������炩�Ȃ菬�����ł��ˁB

�����ԍ��F22351258

![]() 7�_

7�_

��Hiro Clover����

IS���t���Ɖ\��40-150�ł��傤���B

�]���̗ǂ��Ȃ��t�[�h�͕ύX�����ł��傤���E�E�E

�����ԍ��F22351278

![]() 3�_

3�_

���Ⴂ���킩��j����

�O�r�����O�������Ƃ̋�F�̃r�X�������Ă��āA�����ɎO�r�������ƂȂ�ƁAIS�X�C�b�`�̃X�y�[�X�����������ł��B���s���f����40-150PRO����Ȃ��ł��傤���B

�t�[�h�����̔�������������40-150PRO�ɂ͖����i��]�����̖������j�̂ŁA���̓_�������C�ɂȂ�܂����E�E�E

IS�t���Ȃ�A�e���[200mm�ɂ��ė~�����ł��ˁB

�����ԍ��F22351348

![]() 0�_

0�_

�ȁ`��40-150��

�@�Ă�����150-400���Ǝv�����B

�R�������\�傫���ʂ��Ă������

�@40-150�̃t�[�h2�Ƃ��x�A�����O��U

�t�B���^�[�������Ă��ꂽ�ق���

�@���肪������

���̓S�������o�[�t�[�h���t���Ă��܂��B

�@�L���m���̃t�[�h�������Ƃ��������݂݂܂�������

150-400�͗ǂ�̰�ނ��肢���₷�B

�@

�����ԍ��F22352459

![]() 2�_

2�_

���˂��˂������

�@300��4���ƒ艿40���������ł����

�@�t���T�C�Y���Ƃ��`300��4�ł���Ȃɂ��Ȃ����

100-400�i5.6�j�̃t���T�C�Y���ƁE�E�E

�@�ǂ����Ă��t���T�C�Y�̒l�i�݂Ă��܂��܂��B

�t���T�C�Y�Ȃ݂̒l�i�ŁA�łĂ�����

�@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�������ƕ��y����Ƃ��������ǂ�

�{�̂̂ق������y���i�ŏo���Ă��ꂽ��Ǝv���܂���

�@�Ȃɂ����̕ӂ̃J�����ƃ����Y�͈�ʂ̐l�͔���Ȃ����낤��

�@���ꂱ���v�����x���̐l��������Ȃ����낤��

�@���������i�ŏo�Ă��邩������܂����

���[�J�[���Y�݂ǂ���ł���

�@

�����ԍ��F22352475

![]() 2�_

2�_

��fumiojin����

���C�J���p��300mm/F4��300mm/F2.8���掿�̗ǂ������Y���ĂȂ��ł���ˁB

�𑜓x����r���Ă͉����Ȃ��炢�����ł�����A������r����Ȃ�300mm/F2.8

�Ɠ����u�E�X�[�p�[ED�Ɏq�Ȃǂ𑽗p���A�����x���̐v�����������Y��

�����炢���炮�炢�ɂȂ邩���l���������ǂ��Ǝv���܂����ǁA��p�����Ă���

�킯�ł����烉�C�J���p��14mm F2.8�ƃp�i��14mm / F2.5�̉��i����r���Ă��ǂ�

�Ǝv���܂����ǁA������͂��Ȃ���ł���ˁB

���œ_�̃����Y�ʼn𑜓x���グ��ɂ́A�����Y�����̐��x���d�v�ȗv�f�ŁA�����Y

�̕\�ʐ��x�́A�Ƃ�ł��Ȃ����x���v������Ă���킯�ŁA�I�����p�X��300mm/F2.8

�̏ꍇ�̓����Y�a100���[�g���̖싅�ꂾ�Ɖ��肷��ƁA���̕\�ʂ͑�����0.05mm

���x�̔��̖ш�{��菬���ȓʉ�����������Ȃ������ŁA300mm/F4�̏ꍇ�͍X��

���x���t�o�����Ă��邻���ł�����A�R�X�g�͊|����ł��傤�ˁB

1000���~�I�[�o�[��8K�p�̃����Y���ƍX�ɏ�����0.02mm���x�܂Œǂ�����ł���

�悤�ł��B

�����A��胁�[�J�[�͔��ɍ����ł����ǁA�V�O�}�Ȃ烊�[�Y�i�u���ł�����A25mm/F1.2

�̂悤��SIGMA�ɍ���Ă��炦�Έ����Ȃ��Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��܂��B

�����ԍ��F22352561

![]() 8�_

8�_

���|������ǃ_�n����

��fumiojin����

300F4.0PRO�̓v���~�A������ƃ|�C���g�g����258,141�~�B�������ǔ�����N��ɔ����Ă��܂����B

�V�{�f�B�����炭���̈ʂ̒l�i���낤�B�O���~�قǂ̂l�b-14��t�����420�e5.6

�I�����p�X��M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II�Ƃ��������Y�����邩��A�o�q�n���]���Y�[���͑����Ȃ��l�i�ɂȂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F22352802

![]() 3�_

3�_

150-400�̏�o�Ă��Ă��܂��B

�@�@1.25�e���R�������Ƃ�

�ȑO�������̂��A�قڌ����ɂȂ肻���ł��B

���Y�Z�p�ƁA�̔��䐔�ʼn��i�������肢�������₷�B

�@�����������i�ݒ���`�h�����p�ł��邩������܂����

1��20�����낪�A���\�炵���ł����A�y���݁A

�@�@��Ɠx��ISO3200��������A�������ƂȂ��B

�t�H�g�p�X�̃|�C���g�͍��N���ŏ��Ł`�`

�@���˂��˂������

�@�@�킽������300��4�ɂ��悤����������ł���B�G�H�n�J�����}���Ƃ��ẮA�g�p�p�x��

�ȑO�̌o�����班�Ȃ��Ǝv���A���ǃp�i��100-400�ɂ��܂����B

�@

�@�@�@

�����ԍ��F22354500

![]() 0�_

0�_

�����O�ɑ݂��o�����s�����͂������������ł͂Ȃ��݂����ł��ˁB

�v���̃t�H�g�O���t�@�[�̑��ɁA�Ȃ��猒�낳��Ȃ��A��������ɕ������ꂽ���^�ԑg��E-M1mkII�������ďo�Ă�����������܂����A���̎����I�����p�X�̐l�Ɍ�������A�����O�ɑ݂��o�������̂ł��傤�ƁB

�⍇����Ȃ̓t�B�[���h�e�X�g�ɎQ�����Ă���ł��傤���A�u���^������E-M1mkII��ďo�Ă������̂���^��������Ȃ��A���Ɏ�ɂ����������邩������܂���ˁB

�J�����G���Ȃ̑���ŁA���@�ɂ��B�e�A�Ȃ�Ēf�菑���̂���ʐ^���f�ڂ���Ă����肵�܂��ˁB

���������L���̕ҏW�S�����A���@��m���Ă��܂��ˁB

���������l�����́A���Ȃ���f�W�J���C���t�H�Ȃ̃R�����g�����Ă���̂�������܂���B

�ȑO�A�ԎG���ŁA�����f�ڗ\��̍L�����Ԉ���đO���ɍڂ��Ă��܂������������āA��������������l����ƁA���̓I�����p�X�ЊO�ɑ����o����Ă��邩�ƁB

�݂�Ȍ���������ł��ˁB���`���������ł����B

�t�B�[���h�e�X�g������āA��������Ȃ��������̂�����݂����ł���B

�n�[�h�E�G�A�ɂǂꂾ�����荞��ł��邩�ł��ˁB

E-M5��ISO low�lj��AE-M5mkII�AE-M1mkII�Ȃ̃o�[�W�����A�b�v�́A���X�v���Ƀn�[�h�E�G�A�ɑg�ݍ���ł��������̂ł��B

����̈��萫�Ƃ��A�����E���j���[�\���̖��Ƃ��ŁA�\�ɏo�Ă��Ȃ��@�\���Ă̂́A���\����̂�������܂���B

�����ԍ��F22354854

![]() 4�_

4�_

���A���������A�����Y�ł����AM.ZD75-300II�������Ă���g�Ƃ��ẮA300mm���̃����Y���ǂ��o���Ă��邩�A�C�ɂȂ�܂��B

75-300II�����^�ň����Ȃ̂ɉ掿�������̂ŁA���ꂪ�h�o�h�H��������@���͂ōŋ��Ȃ̂ɂƎv����������܂��B

�܂��A�\�ʂ肾�Ƃ����牏�̂Ȃ����i�ɂȂ肻���ł����A�p�i��100-400�����铥�����t���܂��B

�e���R���o�[�^�ł����A�P���R�[�g�L�i�[�Ƀe���v���X�̉\���ɂ��ĕ�������������܂��B

�P���R�[�g�L�i�[�̓t�H�[�T�[�Y�w�c�ɖ���A�˂Ă��܂��̂ŁA���o�[�X�G���W�j�A�����O�̕K�v���Ȃ��̂ł����A�����̓m�[�ł����B

�s��Ɋӂ݂āA�̎Z������Ȃ��Ƃ����̂����R�������ł��B

�����ԍ��F22354880

![]() 1�_

1�_

�V�����Y�Ɋւ��Ă͂܂��l�i�̉\���o�Ă��Ȃ��̂����Ƃ��B�V�{�f�B�Ɋւ��Ă͔�����l�i�Ȃ̂ŋ����ÁX�����A�V�����Y�͖^�f���ɂ���100���~�Ƃ��̒l�i�A���̐��̂��̂ł��v��Ȃ����狻���͔����B

�����Y�Ȃ�300F4��40�150PRO��12-100��7-14��25F1.2�Ŗ����B

�����ԍ��F22355509�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

L�}�E���g�̃t�����W�o�b�N��20mm�Ȃ̂�m4/3�Ƃقړ����ł��B

�Ȃ̂�L�}�E���g�p�̃����Y�͊T�˃}�E���g�ύX�����ŁAm4/3�p

�Ƃ��ė��p�ł���̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B

�V�O�}��L�}�E���g�p��100-400mm�Ƃ�150-600mm����肳��

����Am4/3�p�̉��̂��钴�]�������Y���꒚�オ�肾��ˁB

�����ԍ��F22356994

![]() 1�_

1�_

���V�[�J�[�T�[����

https://www.lenstip.com/index.php?test=obiektywu&test_ob=550

��SIGMA��56mm F1.4 DC DN Contemporary�̃��r���[���ڂ��Ă܂����A

m4/3�̃C���[�W�T�[�N�����͂قڋψ��m4/3�̃����Y�Ƃ��Ă��D�G�Ȃ̂�

���̊O���͋}�����Ă��܂��̂ŁA���̃����Y�́A�ق�m4/3�p���Ǝv���܂��B

����ɑ��A���̃����Y��APS-C�p�Ƃ��Ă͏\���ł��A�t�H�[�T�[�Y�p�Ƃ��Ă�

�𑜓x���C�}�C�`�ŁA��x�̕����A���̉H�т��s�N�Z���P�ʂʼn𑜂ł���

���x���ł͂Ȃ��悤�ł��B

SIGMA��50-500mm/F4-6.3�ɑ��A�p�i�\�j�b�N��100-400mm/F4-6.3��

����قlj𑜓x�������Ȃ��A�I�����p�X��40-150mm/F2.8��300mm/F4��

��r���Ă��܂��ƁA�p�i�\�j�b�N���I�����p�X�̂悤��60�{/mm��MTF�����\

���Ă��Ȃ��͉̂𑜓x�̍����I�悵�Ă��܂�����ł͂Ȃ����Ɗ������Ă��܂�

���ł��B

SIGMA���k�}�E���g�p�̃����Y�ŁA56mm F1.4 DC DN Contemporary�̂悤��

��ʒ���������m4/3�ɗv�������𑜓x���m�ۂ���Ƃ͎v���Ȃ��̂�

���p�͓���ł��傤�ˁB

�����ԍ��F22357365

![]() 2�_

2�_

���V�[�J�[�T�[����

M4/3�ł̎g�p��O��Ƀ}�E���g�ɓ���悤�Ɍ�ʏ��������āA����35mm���̎g�p��O��ɂ����C���[�W�T�[�N���̃����Y����āA����Ȗ������܂����ˁB

�C���[�W�T�[�N�����K�v�ȏ�ɑ傫���ƁA�����˂����ɂȂ肻���ŁA4/3"�Ŏg���̂ɂ͂�����ƁB

�����ԍ��F22357578

![]() 3�_

3�_

������������������

�p�i������������J����Ă��郉�C�J��90-280mmF28-4�ƃI�����p�X��90-250mmF2.8��

��r����ƁA�]���n���ƃt�����W�o�b�N�̓~���[���X�̕����A����قǒZ���Ȃ��ł����A��ʂ�

���a��10mm�����Ȃ��悤�ł�����A��ʂ̑傫���̓}�E���g���a���ӎ����Ȃ��Ă��ǂ�����

�Ɏv���܂��B

�C���[�W�T�[�N���̑傫���́A�r���Ńt���A�[�J�b�^�[�̂悤�ȕ���݂���Ηǂ������ł�����

���ɂ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł����ǁA��Ԃ̖��͉𑜓x�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�p�i�̃����Y�ŃI�����p�X��PRO�����Y���x���ɒB���Ă���̂�8-18mm/F2.8-4�A

12-60mm/F2.8-4�A50-200mm / F2.8-4�A200mm/F2.8���炢�����Ȃ��ł����ǁA

8K�ɗv������鐸�x���l������ƁAFUJI��Super35���p�̃����Y�̐��x�͖����Ȃ̂�

���C�J���T�C�Y�p�̃��x���܂Ő��x�𗎂Ƃ��Ă���C�����܂��B

SIGMA�Ȃ璷�œ_�n�ł���Ă���邩������܂��ǁA���C�J���p�ɂ̓I�[�o�[�X�y�b�N

�ɂȂ肻���ł��ˁB

�����ԍ��F22358865

![]() 1�_

1�_

���V�[�J�[�T�[����

�t���T�C�Y���N���b�v���Ȃ���g�p����������܂���ˁB������4/3�ɂ��Ȃ��Ă�

�܁`�N���b�v���Ă�APS-C�܂ł��ȁH�@APS-H��1.3�{�@APS-C��1.5�`1.6�{

�t���T�C�Y�̉�f�ƃG���W���ɂ����܂����ǂ�

�@�@�p�i�̃t���T�C�Y�ƃI����MX1�@���Ăǂ��Ȃ�܂��ł��傤����

150-400�̃I���̃����Y�ɂd�d�|�P��p���t���u���P�b�g�����Ăق����ł��ˁB�������́A�{�̗p��

�@

�����ԍ��F22358879

![]() 0�_

0�_

�N���b�v�ł����܂̃T�C�Y�ɂ�����邱�ƂȂ��P�D�Q�{�F�P�D�S�{�Ƃ�

�@�����Ƌɒ[�Ƀo���A�u���i�_�C�A���Ƃ��j���Ă����ȉ�p��ݒ�ł�����

�t���T�C�Y���ʔ����Ȃ�Ǝv�����ǂˁB�@�}�C�N���ɂ������邱�Ƃ�����

�����ԍ��F22358892

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

������Ă���p�i�����C�J�p�@90-280mm/F28-4�̍\���}�����܂��ƁA�d�l����O�ʒ��a��70mm�ȏ�ł��邱�Ƃ����Ă���ƁA�}�̌�ʂ�43mm�ȏ�Ǝv�����ɁA��ʂ���œ_�ʂ܂ł̋�����30mm�Ȃ��݂����ł����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɏg���̂ɂ͖���������܂��B

�t�H�N�g�����_�[�݂����ɁA�d�q�ړ_���Ȃ��Γ��邩������܂��A�p�i������ȃ����Y�o���܂����ˁB

�I�����p�X�@90-250mm/F2.8��30mm�ȏ゠��܂����A��̃����Y�ɔ�ׂ��10mm�ȏ㏬�����ł��ˁB

����̓t�H�[�T�[�Y�}�E���g�p�ŁA�t�����W�o�b�N����������A�_�v�^�t���Ďg����̂ł��B

SIGMA�@m4/3�p35mm/F1.2�͂����菬�����ł�����A��r����Ӗ��͂���܂���B

�u�r���Ńt���A�[�J�b�^�[�̂悤�ȕ���݂���Ηǂ������v�ƌ����܂����ǁA����A�ǂ��ɒu���܂����H

4/3"�ɕs�K�v�ȃC���[�W�T�[�N���������ĕ����悤�ȑ傫�ȃ����Y�����Ă䂭�Ȃ�A���̃C���[�W�N���Ɍ��������J�������g��Ȃ���A���ʂɉו��𑝂₷�������Ǝv����������܂��B

�������ăC���[�W�T�[�N���E���ă}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g�������āA���͓I�Ȑ��i�ɂȂ�܂����ˁB

���͗v��܂���B

�����ԍ��F22359704

![]() 3�_

3�_

������������������

�����p�i���k�}�E���g�̃����Y��m4/3�ɗ��p����Ƃ͎v���Ă��܂���B

�ƌ������A�����܂ʼn𑜓x���グ���Ȃ��̂ŁAm4/3�p�����Y�Ƃ��Ă�

���r���[�Ȍ��w���\�ɂȂ��Ă��܂��܂�����A����Ȃ��ł��傤�ˁB

SIGMA�Ȃ�\��������܂��c

���ɍ��Ƃ�����A400mm��蒷�œ_�̒P�œ_�����Y�łȂ���A����

�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂��B

���Ȃ݂Ƀt�����W�o�b�N��20mm�̏ꍇ�AF2.8�̌�������ʂ̋��܂Ő���

�ɓ��Ă�ɂ�m4/3�ł�29mm�A���C�J���ł�50mm�̌�ʂ��K�v�ł����ǁA

�ǂ��炪���̗��z�ɋ߂����́A���邾���ŕ�����Ǝv���܂��B

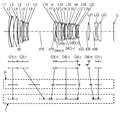

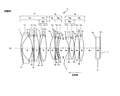

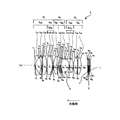

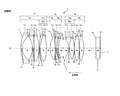

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/tkbs/TKBS_GM101_Top.action

���J�@2016-139125

��

90-280mm/F2.8-4�A70-200mm/F2.8�A24-250mmF3.5-6.3�A24-70mm/F3.5-5.6�A60-200mm/F2.8

�̓������ڂ��Ă��܂����ǁA�ǂ��43mm�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[

����ɂ͌�ʂ�����������Ǝv���܂��B

�t���A�[�J�b�^�[��ZEISS�̃����Y�ɂ������܂����ǁA�l�X�ȏ���

�ݒu�\�ł��B�ʃ����Y�̑O�≚�����Y�̌�ɐݒu�����v������܂���

�I�����p�X��35-100mm/F2�̂悤�ɂ��Ă��ǂ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F22360523

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

���́`�A

�u�ǂ��43mm�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[����ɂ͌�ʂ�����������Ǝv���܂��B�v

���Ă���������Ă��܂����ǁA���̓����ɑ����������Ə����Ă���܂���B

�ǂ����̎���T�C�g�̎���ȂƎv���܂����A�����̋�����ꂽ�������炢�͂����Ɠǂ܂ꂽ������낵���Ǝv���܂��B

���ɓ��Y�����ɋL�ڂ���Ă���d�l�����Ă����܂����B

���{��7���ق�4/3"�ŁA���{��4�͍L�p�����R���܂�������ȊO��1/100mm�܂�35mm���W���X�g�ł��B�Ƃ������A1/1000��艺�̌���00�͖{���O���Ă����ׂ����̂Ǝv���܂��B

���A�������ɒP�ʂ̋L�ڂ͂���܂��A�y132�z���̎�U�������Y�̈ړ��ʂ̒P�ʂ�mm�ł��̂ŁAmm�ł��傤�B�����Ƃ��Ă͖��������ł����̂ŁA�y132�z���͒P�ʂ̍폜�R�ꂩ������܂���B

��p�͕��̑���p�̗l�ł�����ʐ^�p�����Y�̃J�^���O�l�̉�p��1/2�ɂȂ��Ă��܂�(����������4/3"�p�Ƒ����_���Ȃ��悤��)�B������P�ʂ̋L�ڂ�����܂��A�x���@�łȂ��ƌv�Z������Ȃ��Ȃ�܂��B����͋L�ژR�ꂩ������܂��A�����Ƃ��Ă͉�p�͊W����܂���B

���{��1

�Y�[����F2.95713

�œ_����/�e�i���o�[�F92.2864-272.9028/2.90761-4.10547

��p13.1946-4.4177

���� 21.6300

���{��2

�Y�[����F2.71571

�œ_����/�e�i���o�[�F71.7986-194.9840/2.90439-2.89938

��p�F16.9789-6.1666

�����F21.6300

���{��3

�Y�[����F2.71599

�œ_����/�e�i���o�[�F71.7938-194.9913/2.90481-2.89965

��p�F17.0090-6.1786

�����F21.6300

���{��4

�Y�[����F9.39938

�œ_����/�e�i���o�[�F24.7429-232.5679/3.60647-6.47988

��p�F41.9623-5.2593

�����F20.0000-21.6300

���{��5

�Y�[����F2.94297

�œ_����/�e�i���o�[�F24.7198-72.7498/3.60527-5.76846

��p�F44.4804-16.5655

�����F21.6300

���{��6

�Y�[����F�L�ڂȂ�

�œ_����/�e�i���o�[�F24.72000-72.7493/3.60503-5.76829

��p�F44.47590-16.5454

�����F21.6300

���{��7

�Y�[����F3.13642

�œ_����/�e�i���o�[�F61.8233-193.9039/2.91649-2.91520

��p�F9.9118-3.1597

�����F10.8150

�ȏ�ł��B

�����ԍ��F22360944

![]() 0�_

0�_

�厖�Ȏ��Y��Ă��܂����B

�@�Y�[�~���O���Ȃ���̃s���g���킹

�@�����o�[�W�����A�b�v���ė~�������̂ł��B

�����A�����o���Ă�Ǝv���܂����E�E

�@�@mark2�̘b�ł����ǁB�@�������1���ł��B

�����ԍ��F22361031

![]() 0�_

0�_

sonnar�^�C�v |

FUJI 16-55mm/F2.8 |

pana 24-250mm/F3.5-6.3 |

FUJI super35 12-36mm/F2.8 ����ł�4K�V�l�}�p�ł��B |

������������������

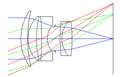

��ʌa���������Ă���ʂ̋��Ɍ���͂��邱�Ƃ͉\�ł����ǁA�Â��≖�p�̃����Y��

�悤�Ɏ߂ɓ��˂���̂��C�}�C�`�ƌ����Ă�̂ł����c

�C���[�W�T�[�N���ɑ��t�����W�o�b�N��1/2�ɂȂ��Ă���̂ł�����A�����Ƒ傫������

�����ǂ����Ƃ͊m���ł��B

�߂̌��ł��B���f�q�̐i���Ŗ��Ȃ��Ȃ�Ƃ����ӌ�������܂����ǁA�{�P�̌`��

�ۂ��Ȃ�Ȃ��ł����A�{�P�����̌��ʕ��z���ψ�ł͂Ȃ��Ƃ����̂��A���ɂ͖��ł��B

�����{��4�͍L�p�����R���܂���

24.7429-232.5679mm/F3.60647-6.47988�̎��ł��ˁB

���i�����ꂽ��24-250mmF3.5-6.3�Ƃ����X�y�b�N�Ŕ��\�����Ǝv���܂����A���w�E��

�悤�ɍL�p���ł͒M�`�̘c�Ȃ��傫���A�d�q�I�ɕ���邱�Ƃ�O��ɂ��Ă���悤

�ł�����A�C���[�W�n�C�g�i�����j������Ȃ��Ă��ǂ���ł��傤�ˁB

���{��7��61.8233-193.9039mm/F2.91649-2.91520�i60-200mm/F2.8�j��m4/3�p�ł����ˁB

���l�т��Ē��������Ă��������܂��B

���A��ʂ��������Y�Ƃ����̂́A���������Ȃ��ł��B

���H�}�����\����Ă��Ȃ��̂ŁA�����悤�Ȑv��FUJI�̃����Y���Q�l�ɂ���Ε�����

�₷���Ǝv���܂����ǁA

�����ԍ��F22361119

![]() 1�_

1�_

��fumiojin����

���Y�[�~���O���Ȃ���̃s���g���킹

AF�ɂ`�h���̗p�����悤�ł�����A��ʑ̂�F���ł���悤�ɂȂ���C-AF���ǐ������

�ǂ��ł���ˁB

���N�̂b�o�{�Ń`�F�b�N�������ł��B

�����ԍ��F22361168

![]() 2�_

2�_

���|������ǃ_�n����

���ɓ��Y�����̓Y�t�}���琄���ł���傫���ɂ��ēZ�߂Ă��܂��B

> ��ʌa���������Ă���ʂ̋��Ɍ���͂��邱�Ƃ͉\�ł����ǁA�Â��≖�p�̃����Y��

> �悤�Ɏ߂ɓ��˂���̂��C�}�C�`�ƌ����Ă�̂ł����c

��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���26�`27mm�ȏ�ɑ��A��ʌa37�`41mm�ȏ�ł��B

L�}�E���g�p�Ƃ������ł���Ώ���ɋ߂��A�Ó��ł��傤�B

����ŃC�}�C�`�ɂȂ��Ă��܂��̂ł���A�j�R��F�}�E���g�Ɏg����悤�ɐv���ꂽ�����Y�Ȃ̓C�}�C�`���炯�E�E�E�E�H

> �C���[�W�T�[�N���ɑ��t�����W�o�b�N��1/2�ɂȂ��Ă���̂ł�����A�����Ƒ傫������

> �����ǂ����Ƃ͊m���ł��B

����Ⴛ���ł��傤���ǁAL�}�E���g�ɂ͓���܂����B

�ł͌��Ă݂܂��傤�B

���{��1(92.2864-272.9028/2.90761-4.10547)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F66.47

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.61�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.41

�����P�ʂ�mm�Ƃ����ꍇ�A

����ʌa40mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���27mm�ȏ�

���{��2(71.7986-194.9840/2.90439-2.89938)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F67.25

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.55�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.39

�����P�ʂ�mm�Ƃ����ꍇ�A

����ʌa37mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���26mm�ȏ�

���{��3(71.7938-194.9913/2.90481-2.89965)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F67.25

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.58�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.39

�����P�ʂ�mm�Ƃ����ꍇ�A

����ʌa39mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���26mm�ȏ�

(���{��2�Ƒ傫�ȈႢ������܂��A�����Y�̓����������Ⴂ�܂�)

���{��4(24.7429-232.5679/3.60647-6.47988)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F35.89

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.38�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.26

�����P�ʂ�mm�Ƃ����ꍇ�A

����ʌa14mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���9mm�ȏ�

�L�p�[�̉�p���L�������Y�Ȃ̂ŁA���̃����Y�Ɠ�����ʌ�[����œ_�ʂ̋���26mm�Ƃ��Ĉĕ������

����ʌa40mm�ȏ�

���{��5(24.7198-72.7498/3.60527-5.76846)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F12.61

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.86�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.53

�����P�ʂ��Ƃ����ꍇ�A

����ʌa11mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���7mm�ȏ�

�L�p�[�̉�p���L�������Y�Ȃ̂ŁA���̃����Y�Ɠ�����ʌ�[����œ_�ʂ̋���26mm�Ƃ��Ĉĕ������

����ʌa41mm�ȏ�

(���Ȃ�R���p�N�g�ȕW���Y�[���ł�)

���{��6(24.72000-72.7493/3.60503-5.76829)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F12.61

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.86�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.56

�����P�ʂ�mm�Ƃ����ꍇ�A

����ʌa11mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���7mm�ȏ�

�L�p�[�̉�p���L�������Y�Ȃ̂ŁA���̃����Y�Ɠ�����ʌ�[����œ_�ʂ̋���26mm�Ƃ��Ĉĕ������

����ʌa41mm�ȏ�

(���{��5�ƂقƂ�LjႢ������܂���B���Ȃ�R���p�N�g�ȕW���Y�[���ł�)

���{��7(61.8233-193.9039/2.91649-2.91520)

�œ_�����ƌ��a�䂩�瓾����O�ʂ̍ŏ����a�F66.51

�O�ʌa1�Ƃ����ꍇ�̌�ʌa0.32�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���0.37

�����P�ʂ�mm�Ƃ����ꍇ�A

����ʌa21mm�ȏ�A��ʌ�[����œ_�ʂ܂ł̋���25mm�ȏ�

(����10.8150��35mm���̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[���Ă��Ȃ��_�ɒ���)

> ���H�}�����\����Ă��Ȃ��̂ŁA�����悤�Ȑv��FUJI�̃����Y���Q�l�ɂ���Ε�����

> �₷���Ǝv���܂����ǁA

���Y�����̌��J���e�����ŏ�L�̎���������܂��̂ŁA�]�v�Ȃ��̂�����K�v�͂���܂���B

����͓����ł�����A���̔������ǂ��������̂��A�Ƃ������l����Ό����Ă�����̂�����Ƃ������ł��B

�Y�Ə�̗��p�\���ɂ��ẮA

�u�{�J���ɌW��Y�[�������Y�n�́A�f�W�^���X�`���J�����A�f�W�^���r�f�I�J�����A�g��

�d�b�@��̃J�����A�o�c�`�i�o���������������@�c�������������@�`������������������

�j�̃J�����A�Ď��V�X�e���ɂ�����Ď��J�����A�v�����J�����A�ԍڃJ�������ɓK�p�\

�ł���A���Ƀf�W�^���X�`���J�����V�X�e���A�f�W�^���r�f�I�J�����V�X�e���Ƃ�������

�掿���v�������B�e���w�n�ɍD�K�ł���B�v

�Ƃ��Ă��܂��B

�p�i�\�j�b�N�͉f���̑������[�J�ł�����A���̓��������������ʂ�������������܂��A���̐}�ɂ���悤�ȃ����Y���o�Ȃ���������܂���B

�o���2015�N12��22���B���x3�N�O�ł��B

�����ԍ��F22361953

![]() 1�_

1�_

������m4/3��E-M1 Mark II�̌f���ł�����AE-M1 Mark II�����

E-M1X�̗D�ʐ��������Ă���̂ł����c

�������A���_�͓����ŁA�p�i�\�j�b�N�͂k�}�E���g�̃����Y��m4/3�p��

���ւ��鎖�͂Ȃ��A�ƈ�v���Ă܂���ˁB

�Ⴂ��������Ƃ�����A�k�}�E���g�p�̃����Y�̉�ʎ��ӂւ̌�����

���S���Ɣ�ׂčׂ�����Ƃ��A�v�������v�̃��x��������x��

�Ⴂ����A���p�ɂȂ�Ȃ����낤�Ƃ��������炢�ł��傤���B

�������������̂́Am4/3�̓T�C�Y�őË����Ȃ��Ă��A�\���A���^�y��

���Ƃ������Ƃł��B

https://www.fdtimes.com/2017/09/04/angenieux-optimo-ultra-12x/

��

Angenieux Optimo Ultra 12x ? Full Frame 36-435mm T4.2

���Љ��Ă܂����ǁA��Q�����Y���R��ޗp�ӂ���Ă��āA�œ_����

��F�l���ς��܂����A�C���[�W�T�[�N����Full Frame��46.3mm�A

Ultra35 (S35+)��34.6mm�ASuper35��31.1mm�ɕς����邻���ł��B

�{�i�I�ɂ��Ȃ�A���̂��炢�̎��͂��Ȃ��ƃ_���ł��傤�ˁB

���Ȃ݂�Super35�p��Angenieux 24 - 290mm Optimo Ultra 12x S35

�̂��l�i��$107,399�̂悤�ł��B

���A�C�ɂȂ��Ă���̂�CANON�̃~���[���X�ŁAEF-M�}�E���g�ł͖]��

�`���]�������Y�����Ă��̎Z������Ȃ��Ƃ������f���ARF�}�E���g

��APS-C�J�����{�f�B�[���������Ă���悤�ł��ˁB

CANON�̏ꍇ�AAPS-C�ł͍���f�@���o���C���Ȃ��悤�ł�����A���C�J��

�̍���f�@�p�ɐv����Ζ��Ȃ���ł��傤���ǁA�p�i�̏ꍇ�Am4/3

�ւ̗��p�ɂȂ�킯�ŁA�Œ�ł�8000����f�Ή��̉𑜓x���v������܂�

����A���Ȃ�n�[�h���������ł��傤�ˁB

�����ԍ��F22363331

![]() 2�_

2�_

���|������ǃ_�n����

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̗D�ʐ��ƌ����Ă��A�t�H�[�T�[�Y���ォ��A�K�i�Ƃ��Ă�F1.2��薾�邢�����Y��z�肵�Ă��Ȃ��悤�ł��ˁB

�t�H�N�g�����_�[�Ȃ́A�d�q�ړ_�ȗ��̋K�i�O�ł�����B

�j�R��Z�͋��炭���m��F0.95�����[�h�}�b�v�ɏグ�Ă���̂��Ǝv���܂��B

�L���m��EOS R�͂ǂ��ł����ˁB

�j�R���͋Z�p�I�Ɋ��ɑ���(�I�����p�X���܂݂܂�)�̌�o��q����ʒu�ɂ���Ǝv���A�L���m�����ǂ������t�H�[�}�b�g�ł���A�\�j�[�ƃR�X�g�p�t�H�[�}���X�ő����悤�ɂȂ�A�R���V���[�}�����X�`���J�����ւ̈ˑ��x���ُ�ɍ����Ȃ��Ă��܂��Ă���j�R�����E�����鎖�ɂȂ낤���Ǝv���܂��B

�L���m���́A�ӂ�͂Ȃ����낤�Ǝv���܂��B

1��2000����f�̃e�X�g�@��APS-H�ł����A12"�E�G�n1���̋���Z���T�Ƃ��A�V�̊ϑ��p����C���[�W�T�[�N�������Y�Ƃ��A�Ƃɂ����Z�p�J���͂͐��܂������̂�����܂��B(����ł͂��̊��ɂ́A�������i�������ł�����ǁA�]�͂͂���Ƃ������ɂȂ�ł��傤��)

�L���m���̓V���b�^�[���R�p���̋Z�p�����ŏc����̓����ɓ��ݐ��ċv�����ł����A�f�o�C�X���[�J����̑��ЂƂ͗����ʒu���ʎ����ł��B

�L���m���́A�\�����ƒ��͑啪�Ⴂ�܂���B

�L���m����T�V���[�Y��AF�@T80���o���A�\����FD�}�E���g��AF�������Ă���Œ��A�~�m���^�����Ń}�E���g�ύX�����Đ��������̂����ڂŌ���EOS�̊J�����X�^�[�g�����Ă��܂����A���̎���FD�ET�V���[�Y�`�[�����܂ޑ����̃L���m���̃J�����J���҂͒m��Ȃ������Ƃ����b����Ɍ���Ă��܂��B

���̃����Y�̓����ł�����ǁA�v���p�V�l�}�����Y���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���̂�������܂���B

72-195mm/2.9��2�{�A62-194mm/2.9�Ȃ�āA�Ȃ���������Ȃ��ł����B

�����\����3�N�����Ă��܂�����A�Ђ���Ƃ��������NHK�����肪4K�A8K����p�Ɏg���Ă��邩������܂���B

�f�W�J���C���t�H�Ȃ́A�Ȃ�ł��R���V���[�}�Ɍ��ѕt��������܂����A�p�i�͂���Ȃɗ̈悪������Ђ���Ȃ��ł��B

���A�p�i��EF�}�E���g�APL�}�E���g�𑵂��Ă��܂����A�����Y�̓L���m���A�x�m�t�C�����ł��B

�����֎��Ѓ����Y��t���鎖���l���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��ł��B

�L���m�������Y�́A�\�j�[�̃J���R�[�_�ɕt���Ă���̂��e���r��ޔԑg(�Ƒ��Ɋ��t��u���^�����̗�)�ł����X���܂����A������l����ƁA�J�^���O�ɍڂ�Ȃ��V�l�����Y�����\�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�x�m�����l�ł��B

���̉A�ŁA���č��Y�ł̓L���m���Ɣe�������Ă����͂��̃j�R���̋Ɩ��p�f�������Y�͉�œI�ł��B

���Ẵj�R���̖�����x�m����ւ��Ă���悤�ɂ������܂��B

�|������ǃ_�n����Ȃ炨����ɂȂ�Ǝv���܂��B

���l�́A�ŏ���E-520���g���n�߂����ɁA�t�H�[�}�b�g�ɗR������t�@�C���_�[�̌��Â炳��(�p�i�̃}�O�j�t�@�C���[�Ȃ�t���Ă��܂�����)�A�䂭�䂭��35mm��������ȏォ�A�Ǝv���Ă��܂������A����E-P3+VF-2�ł��̐S�z�͂Ȃ��Ȃ�A�l�b�N�������掿������E-M5�łقڔ[���s�����x���ɂȂ�AE-M1mkII�ł͑��ɂȂ����@�\����ɓ���܂����B

�J�����̃X�e�b�v�A�b�v���A�t�H�[�}�b�g��ウ�鎖�ł͂Ȃ��A�����t�H�[�}�b�g�ŃJ�������������ōς�ł��܂��Ă���̂ł��B

�����A�j�R����1"��������ƓW�J���A�]�O�Ȃ��掿�̌�������Ĕ[���̂䂭���x���ɂȂ�A���L�p���璴�]���܂ő����Ă��ꂽ��_�E���T�C�W���O�ł�����������Ȃ��̂ɁA�j�R���͂��������\���Ɋ|����]�T���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��c�O�ł��B

���̂������ŁA�I�����p�X�����ɉ����o���Ă��邩�ȁA�Ɗy���݂ɂ��邾���ōς�ł��܂��Ă���킯�ł�����ǁB

�����ԍ��F22363583

![]() 10�_

10�_

�{�肠�������g���J�����ɂ��Ă̓f�J����낤(��)�����ďd�������ł��낤(��)

�I���͐��܂�Ă����x���G���������Ȃ����牽�Ƃ������Ȃ����A�p�i&�I���̃f�U�C���̓_�T����ۂ�����(���������͈̂����Ȃ�)�̂ŁA���������K���_�������T���߂ɂ��肢���܂��B

�\�j�[���[�U�[���B

�����ԍ��F22370107

![]() 0�_

0�_

�I�����p�X�̃f�W�^���~���[���X���́A��Ԃ����������ł��傤�B

�����Y�̃f�U�C�������������������A�����x�����ł���B

�����ԍ��F22370134

![]() 11�_

11�_

�����肱�[����

���ꂾ�����@�\�Ȃ̂ɁA�L���m��AE-1���y����ł����ǂˁB

�\�j�[��p�i�\�j�b�N�̃f�U�C���������͂Ȃ��Ǝv���܂����ǁA���̓I�����p�X�̕����D�݂ł��B

�u���Ƃ������Ȃ��v�̂ł���A�]�v�Ȏ��͌����K�v�͂���܂����B

�����ԍ��F22371253

![]() 6�_

6�_

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct |

COSINA�@17.mm/F0.95�@���@25mm/F0.95 |

Pentax 67��m4/3�̃}�E���g�̔�r |

�𑜓x���c |

������������������

m4/3��nikon Z��Leica M�ɂ�F0.95������܂����ǁA��������l�e�ł��ˁB

���R�͒P���ŁAF1.2�V���[�Y�̂悤��1���i1�Q�j�̃����Y���������Ńs���g

���킹���ł��Ȃ�����ŁAFUJI�̈ꕔ�̒P�œ_�����Y�̂悤�ɑS�Q�J��o���Ƃ��A

�������Q�̃����Y�Q�������Ƃ���ƁA�`�e���x�������肷��̂ŁA���p�I�ł�

�Ȃ��Ƃ����̂������ł��傤�ˁB

���Ɣ�ʊE�[�x�����āA�����Ƀs���g�����킹��Ηǂ������ɂȂ邩�܂ł�

�@�B�C���ɂł��Ȃ��Ƃ����̂��A���ł���ˁB

��Ԗ��Ȃ̂́A��ʎ��ӂ̖��邳��F2���Â��Ȃ鎖�ł��B

F1��薾�邢�����Y���āA�ǂ����őË����Ă��銴���ł�����A�R�X�g�t�o�̎���

�l�����Ă��A����ȃ����Y�̕��ނɓ���Ǝv���܂��B

�ʂ̃X���b�h�́@�����ԍ��F22369452�@�ɑ��郌�X�ɂȂ��Ă��܂������ł�����

������̏������݂ɂ̓��X����C�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA������ɏ������݂܂��B

�}�E���g�̊O�a�^���a�ł����ǁA

NIKON Z�}�E���g�@ 65.4mm�^55mm

Canon RF�}�E���g�@65mm�^54mm

NIKON F�}�E���g�@ 57mm�^47mm

SONY E�}�E���g�@�@58mm�^46mm

m4/3�}�E���g�@�@�@52mm�^40mm

�ł��ˁB

E-M5�ŏ��߂�m4/3���g���o�������A�C�Â�����ł����ǁA���C�J���p�̃}�E���g��

�t�����W�����̕�����������5�`5.5mm�����Ȃ��̂ɑ��Am4/3�ł�6mm������A���x

�̂��Ƃ��l�����Ă��銴���ł��ˁB

���a���傫���������x�I�ɂ͗L���ł��邱�Ƃ͊m���ł����A��L�̂悤�ȍ��Ȃ�

���C�J����600mm/F4��t����̂ƁAm4/3��500mm/F4��t����̂Ƃł́Am4/3�̕���

���x������悤�ł��B

�l�C�`���[�t�H�g�̏ꍇ�A���[�t�E�B���h�E�Ԃ̃��[���P�[�W�Ɉ��S�x���g�ő̂�

�Œ肵�A���s���Ƀ��[�t�̏�ɏ�̂��o���ĎB�e���邱�Ƃ����郏�P�ŁA�̂�

�V���b�N�A�u�\�[�o�[�̂悤�ɂ��Ȃ���莝���ŎB�e���鎖���l������A����Ȃ�

�̋��x�͕K�v�ł��傤�ˁB

m4/3�̍ő�̃����b�g�́A���C�J�����Z800mm�ȏ�̒��]�������Y��t���Ă��Ă�

�����ĎB�e�|�C���g��ς����邭�炢���^�y�ʂ��Ƃ������ł��B

���Ƃ́A�����Y�̐��\����ł��B

�����ԍ��F22371727

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ��ẮA�I�����p�X���g��1kg���郌���Y�g�p�̍ۂɂ͒��ӂ�v���鎖�A�O�r���̂�����͎̂g�p�𐄏�����悤�Ɍ����Ă����Ǝv���܂��B

�d�������Y��t�����ۂɃJ�����̃O���b�v�ɗ���Ƃ����̂͂���ɔ����܂��B

�I�����p�X�ł�760g��40-150PRO����O�r�����t���Ă��܂��ˁB

�}�E���g�̎ʂ̕��͂���܂�W�Ȃ��Ǝv���܂���B

�}�E���g��⻍������ہA�O�����x�_�A�ˈʒu����p�_�A�����Y�d�S���͓_�ɂȂ낤���Ǝv���܂����A�t�H�[�T�[�Y�}�E���g��53mm�قǂ��������̂��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł�47mm�قǂɏk�܂��Ă��܂��Ă��܂��B

�����d���A�d�S�̏ꍇ�͓����˗͂ł������Ƃ���ƈ����͂�47/53��89���ɂȂ��Ă��܂����ɂȂ�܂��B

�t�ɁA�˂ɂ�53/47��113���̗͂��|���鎖�ɂȂ�܂��B

�����Y����ɍl����A�{�f�B�̏d�S�ʒu�̓}�E���g�ʂ̋߂��ɂ���܂��̂ŁA���܂�ӎ����Ȃ��Ă����Ƃ�����ł��傤�B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g�́A�傫���d�������Y���J�����Ŏx����l�Ȏg�p��O��ɂ��Ă��Ȃ��ƌ����Ă������Ǝv���܂��B

�}�E���g�̋��x����Ȃ�ł����ǁA���x���ێ�����̂ɕK�v�Ȃ̂́A�ǂꂾ�����������������邩�A�ł��B

�����Y�v�҂͋�J���Ă���̂�������܂���B1kg�̕ǁA�Ƃ������āB

�L���m���}�E���g(R/FL/FD)�͎ʂ̕���1.5mm���炢��������܂���ł������A���ߕt���Ă��܂������炻��Ȗ��͂���܂���ł����B

���w�@��p�̃}�E���g�Ƃ��Ă͗D��Ă�����ł����ǂˁB�L���m���͂�����̂Ă܂����B

���̂悤�ȋ@�B�I�ɗD�ꂽ�}�E���g�������Ă��܂������́A�����Y���x���A�J�����͓Y����Ƃ����̂��ӎ����������悭�A���Ƀ}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͏d�v���Ǝv���Ă��܂��B

�d�������Y�ł́A�J�����������Y�ɕt���Ă���B���������ӎ��ł��B

�����ԍ��F22372080

![]() 1�_

1�_

���݂܂���B���t���炸�ł����B

>53mm�قǂ��������̂��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł�47mm�قǂɏk�܂��Ă��܂��Ă��܂��B

����́A�x�_�ƍ�p�_�ɑ������鋗���ł��B

���Ȃ݂Ɏ茳�ɂ������~�m���^�}�E���g(MC/MD)�����Ă݂܂������A50mm�قǂł����B

�}�E���g�܂͔����̂ł����A�˂͌��߂ɍ���Ă��ăK�b�`�������������Ƃ����̂��M���A�D�������Ă܂��B

���̂�����Œ��E�͏d���ł����A���w�@���⻍��Ƃ��Ă͂���ł����Ǝv���܂��B

���̃}�E���g�A�o���60�N���o�߂��Ă��܂��B

����ɔ�ׂ�ƁA�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂˂ؚ͉��ł��B

���E�͌y���ł����ǂˁB

�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃}�E���g��v�����l�ɂ͐�l�̏펯���ڂ݂āA�悭�l���ė~���������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22372236

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

������������������

>���C�J���p�̃}�E���g�̃t�����W�����̕�����������5�`5.5mm�����Ȃ��̂ɑ��Am4/3�ł�6mm������A���x�̂��Ƃ��l�����Ă��銴���ł��ˁB

>���a���傫���������x�I�ɂ͗L���ł��邱�Ƃ͊m���ł����A��L�̂悤�ȍ��Ȃ烉�C�J����600mm/F4��t����̂ƁAm4/3��500mm/F4��t����̂Ƃł́Am4/3�̕������x������悤�ł��B

�@���������������u�}�E���g�̎ʂ̕��͂���܂�W�Ȃ��Ǝv���܂���B�v�Ƃ��������ʂ�ł��傤�B�}�E���g����̋��x���̂͂�������\���Ǝv���܂��B������������Y�����̒������ێ���������d�v�ł��ˁB

>�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g�́A�傫���d�������Y���J�����Ŏx����l�Ȏg�p��O��ɂ��Ă��Ȃ��ƌ����Ă������Ǝv���܂��B

>�����Y���x���A�J�����͓Y����Ƃ����̂��ӎ����������悭�A���Ƀ}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͏d�v���Ǝv���Ă��܂��B

�@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃����Y�ł͖��Ȃ��ł����A����ȊO�̂ǂ̃o���l�b�g�}�E���g�ł��A�傫���d�������Y���J�����Ŏx����悤�ɂ͏o���Ă��Ȃ��ł��B

�L���m���̃X�s�S�b�g�}�E���g�͛ƍ��̋��x�ł͗��z�ł��傤����ǁA�ʏ�̃o���l�b�g�ŋ��x�͏\���Ƃ������f�ł��傤�B���������傫���d�������Y���{�f�B�Ŏx���ĎB�e����͎̂莝���ł͎���������A�O�r�ł��s����ɂ܂�Ȃ��ł�����B

>�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂˂ؚ͉��ł��B

>�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃}�E���g��v�����l�ɂ͐�l�̏펯���ڂ݂āA�悭�l���ė~���������Ǝv���܂��B

�@�t�H�[�T�[�Y�}�E���g��OM�}�E���g�Ƃقړ����ł��BOM�}�E���g��35mm�����t�ł͌��a�̑傫�ȕ��ł����A���x�ɖ�肪����Ƃ����b�����������Ƃ�����܂���B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g�̋��x���莋���鐺�����܂ɂ���܂����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�ł܂�������肠��܂��A�}�E���g�̈��������ɂȂ肻���ȑ傫���d�������Y�ɂ͎O�r��������܂��B

�@�ʃX���ł������܂������A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g�Ŏg�������Y�ő傫���d�����߂ɖ�肪������̂́A�t�H�[�T�[�Y��ZD14-35mmF2.0���O�r�B�e�Ŏg�p����ꍇ�����ł��B���̃����Y���g���Ă��Ȃ��l�ɂ͂܂��������̂Ȃ��b�ł��ˁB

�����ԍ��F22372992

![]() 5�_

5�_

������������������

���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ��ẮA�I�����p�X���g��1kg���郌���Y�g�p�̍ۂɂ͒��ӂ�v���鎖�A�O�r���̂�����͎̂g�p�𐄏�����悤�Ɍ����Ă����Ǝv���܂��B

���d�������Y��t�����ۂɃJ�����̃O���b�v�ɗ���Ƃ����̂͂���ɔ����܂��B

���̃\�[�X�͂ǂ���ł��傤���H

�p�i�\�j�b�N�@�������[�J�[�h�|�[�^�u�����R�[�_�[�@AG-AF105

https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/faq/JP/faq_af100_jp.htm

��@�ǂ̒��x�̃����Y�̏d���܂őΉ��ł��܂����H

����Y�}�E���g�̔j����h�~���邽�߁A1kg����d���̃����Y������ꍇ�́A

����Y�T�|�[�g���g�p�����������B

�t�H�[�T�[�Y�A�_�v�^�[ MMF-3

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/adapter/index.html

��SHG�����Y�g�p���́A�{�f�B�[�݂̂ŕێ����Ȃ��ł��������B

��h�H���\�E���w���\���ۂĂȂ��ꍇ������܂��B

����Y�ɎO�r���̂��鐻�i�ɂ��ẮA�����Y���̎O�r���������p���������B

�����b�o�{�ƃI�����p�X�v���U�����ŁAE-M5�{MMF-1�{14-35mm/F2�̑g�ݍ��킹�ł�

�B�e�̍ہA�Ў�ō��������グ�w�ʉt���ŃA���O�������߂Ȃ���V���b�^�[����

�����̂͑ʖڂȂ̂��Ƃ�������������̂ł����A���ۂɖڂ̑O�Ŏ����đ��v�Ȏ���

�����Ă��A�����́u�����߂ł��Ȃ��v�����ŁA���ǂ̂Ƃ��늮�S�ɕۏ͂ł��Ȃ�

�����Ƃ������x���̂悤�ł��B

��Tranquility����

��̃��X���t�o���悤�Ƃ�����A���X����Ă܂����̂ŁA�}篏����������ɂ��܂�����

���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�}�E���g�Ŏg�������Y�ő傫���d�����߂ɖ�肪������̂́A

���t�H�[�T�[�Y��ZD14-35mmF2.0���O�r�B�e�Ŏg�p����ꍇ�����ł��B

�����̃����Y���g���Ă��Ȃ��l�ɂ͂܂��������̂Ȃ��b�ł��ˁB

����Ȃ�ł���ˁB

�ȑO�A�m�荇����AG-AF105���g���o�����f����Ƃ�14-35mm/F2.0��݂��Ă��������

����̂ł����A�����Y�T�|�[�g�͖����ł����Ȃ����������ł��B

���i�͈ꌅ�ȏ�Ⴄ�����Y���g���Ă���̂Ɂu�����ˁ`�B�v���Ċ��S����قǗD���

�����悤�ŁA�ޞH��

�ustill��movie�͓���format�ɂȂ�ˁA�߂������ɂ͂����ƁB�v

�O�r���g������������O�̓���B�e�ł́A�����Y�T�|�[�g�͕K���i�ł����ǁA

�I�[���E�}�j���A���ő��삷������ł́A�S���g���u�����������������ł��B

�����������������u�}�E���g�̎ʂ̕��͂���܂�W�Ȃ��Ǝv���܂���B�v�Ƃ��������ʂ�ł��傤�B

���}�E���g����̋��x���̂͂�������\���Ǝv���܂��B

Pentax 67�{500mm/F5.6���莝���ŎB�e������������܂����ǁA�t�H�[�J�X�����O��

�}���ō��E�ɉ��Ƃ���ƁA���b�N���s�\���ł͂Ȃ����Ɗ���������قǃJ�N�J�N

�Ɠ������̂ł����APentax�̐l�ɐu������A�o���l�b�g�}�E���g�ł́c�Ƃ����b�ł����B

200mm/F4�ł�300mm/F4�ł��A�����������Ƃ͂Ȃ��A���ꂩ�炾���Ԍo���Ă��甭��

���ꂽ�C���i�[�t�H�[�J�X��SMC PENTAXM��67 400mmF4ED�ł����Ȃ������̂�

�t�����W�ʂ̕��ɂ��ڐG��R��������x�e�����Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B

��>�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂˂ؚ͉��ł��B

�X�y�[�X�I�ɂ͗]�T������܂�����o�l����������m�����n�Ƃ������Ƃł����ˁB

�����ԍ��F22374084

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

��Tranquility����

�R�����g��ǂ܂��Ă��������܂����B

���C�JM�}�E���g�����Ă݂܂������A����Ɣ�ׂĂ݂Ă��A��͂�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂˂̉����t���͎͂ア�ł��ˁB

�C�ɂȂ�̂́A���ߕt�������O���̋��L���m���}�E���g�ȊO�̃}�E���g�ł˂𝚂܂����ꍇ�ɐ�����X�L�}�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����\�傫���Ƃ������ł��B

���ݑ�A�Ƃ�����ł����ˁA���ꂪ�傫���̂ł��B

�������肵���@��̌����Ƃ����_�ł́A�����܂��B

�܂��A���̃R���V���[�}�����̎ʐ^�����Y�̋����͖w�ǂ��G���v������(�ꌩ���������ۂ��Ă��G���v�����̍��i�ɋ����O�����{���Ă��镨���w�ǂł�)�A�}�E���g�ɐ�����X�L�}�������ł���Ǝv�����炢�K�^������܂����A�����̒��p�x�A���i�x���A�o�E�g�ɂȂ��Ă���̂��ȁA�Ǝv�����肵�܂��B

�e�X�g�L���ŎU�������Ѓ{�P�̌̍��A�Ȃ�Ă̂����̕ӂɗR�����Ă���̂��ƁB

�ŋߌ��Ȃ��Ȃ�܂������A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃J�^���O�ɋƖ��p����@������ɓ��ꂽ�悤�ȋL�q������A����JVC�P���E�b�h��u���b�N�}�W�b�N�f�U�C������@�킪��������Ă��܂����A�˗͔͂z������Ă���̂�������܂���B

������ɂ���A�����Y���x���A�J�����Ɏ��Y����A�Ƃ����\��������{�ɂ��Ă����̂������Ǝv���܂����A�O���b�v�𗧔h�ɂ���̂͂قǂقǂɂ��Ă������悤�Ɏv���܂��B

���ƁA�ȑO�ǂ����̃J�����G���ɁA����̏ɂ���ăJ�������c�ʒu(������P���|�[�g���C�g)�ɍ\���鎖���o���Ȃ��ꍇ��P�ł���o���O��ʼn��ʒu(L�������h�X�P�[�v)�B�e���Ȃ���Ȃ�Ȃ���������A�Ƃ������������Ă����t�B�[���h�t�H�g�O���t�@�[�����܂����B

�c���قړ��T�C�Y�̂��̐V�@��ł͂ǂ��ł��傤���B�\���̎��R�x�������܂��̂ʼn��P�͂���ł��傤���ǁA�O���b�v��͏璷�ł���ˁB

P�O���b�v�ł͂Ȃ��A�C���[�W�T�[�N�������܂鐳���`�Z���T�A�������̓Z���T��90�x�����ɐ�ւ��ł��郌�{���r���O���l���Ă������悤�Ɏv���܂����A���ꂪ�o����ΐ^�̃v���@�ɂȂ��Ǝv���܂��B

�n�[�t���J������P�ł������AL�Ƃ̋��E���Ȃ����A4/3"�̗D�ʐ��������Ǝv���̂ł����ǂˁB

�����ԍ��F22374536

![]() 1�_

1�_

���A���Ƃ�����B

�|������ǃ_�n���� ��ATranquility���� �݂����ɍL��������l�Ȃ������ł���B

�ŋ߂́A�傫�������Y�ɂ͑傫���O���b�v�A�Ƃ������Ă�l�A����ł���H

�f�W�J���C���t�H�̃R�����g�Ƃ��B

�{���ɂ����Ȃ́H���Ă����ƁA�����̍\�������炷��ƁA�����ł��Ȃ��B

���������Ƃ���Ŗϑz�R�����g����l�͑S�̂��猩������킸���Ȃ�ł����ǁA�Ȃl�b�g�ő����Ɖ����N����Ǝv���Ă���̂��B

�l�b�g�ʼn���Ȃ�Č��t���悭�����܂����A�w�ǂ̐l�͋������Ȃ��B�ǂ��ʼnΎ����������́H���āB

���͉i�炭�g���Ă���E-M5����E-M1mkII�ɃX�C�b�`���܂������ǁA�o�b�O�ɕ��荞�����Ƃ��ăO���b�v�̕��������̉ו������炷�����B

���N�͕\��̋@��ȊO�ɂ��A���^�̂��̂����܂���A�ĂȂ��̂��o���Ă������ł����A����̉掿��E-M1mkII�����ȏ�Ńv���L���v�`���[��ς�ł�����A����ɃX�C�b�`����E-M1mkII�͗���ԂɂȂ肻���ȋC�����܂��B

�����̃o�b�O�ɕ��荞�J�����ł����ʐ^���B�ꂽ�B�o�b�O�̌��ԂɔE���Ă����������Y�Ɋ�������܂��Ⴄ���̂��B�ꂽ�B���̃J�����̓I�����p�X�������B

���Ă̂��I�����p�X���Ǝv���Ă��܂����B

�����ԍ��F22374593

![]() 0�_

0�_

E-P5�{17mm/F1.8 |

SIGMA�@60-600mm/F4.5-6.3 |

NIKON�@180-400mm/F4 |

�����`�ɋ߂��B���f�q���ƃC���[�W�T�[�N�����L���Ɏg������ |

������������������

���ŋ߂́A�傫�������Y�ɂ͑傫���O���b�v�A�Ƃ������Ă�l�A����ł���H

���̏ꍇ�A�������đ傫���Ȃ��W���Y�[���̂悤�ȃ����Y�ł��O���b�v����������

��͍̂���܂��B

E-510�i136×91.5×68mm�j�ł�14mm�̎莝���B�e�ł��Q�b�͌��\�y���������̂ɁA

E-P5�i122.3×68.9×37.2mm�j����1/2�b�ł���T�d�ɂȂ炴��܂���ł����B

���ɂ������肱�Ȃ��ƁA�܂�Ŏw��ł܂�ŃV���b�^�[�{�^�����`�����Ɖ���

�悤�Ȋ����ɂȂ����Ⴄ��ł��傤���ˁB

��̕��̎��ɋ߂��������J�����̒�ɂ��Ă����e�w�Ɛl�����w�Ńs���g�����O

�t�߂����ނƂ����X�^�C��������ł����ǁA�ێ����ɂ����͕̂ς��Ȃ��ł����A

��u����̌����ɂ��e�����Ȃ��悤�ł��B

���C�J���̋≖�l�e�@�ōŌ�܂Ŏg���Ă����̂�PentaxLX�ł������ǁA�O���b�v��

�t���Ă������炢�ł��B

�X�|�[�c�̎B�e�ŁA�Ƃ����ɏc�ʒu�ɂł��Ȃ��ꍇ�́A�����ĉ��ʒu�ŎB�e���A

�c�ʒu�Ƀg���~���O���鎖�͗ǂ�����܂������ǁA�≖�`�e�@��f�W�^�����t

���g���悤�ɂȂ��Ă���̓o�b�e���[�O���b�v��t���āA�ϋɓI�ɏc�ʒu�ɏu����

�����ւ��ĎB�e���鎖�������Ȃ��Ă��܂����B

�l�I�ɂ̓O���b�v���̗ǂ�PEN-F��p�@�ƒ��������^(�Y�[��)�����Y�������

�����C�����Ă܂����APEN-F��p�@�̗\��͂Ȃ��悤�ł��ˁB

�������Y���x���A�J�����Ɏ��Y����A�Ƃ����\��������{�ɂ��Ă����̂�����

300mm/F2.8�Ƃ�400mm/F4�Ƃ�500mm/F5.6�̂悤�ȒP�œ_��������A����ł��ǂ���

��������܂��A180-400mm/F4�Ƃ�200-400mm/F4�N���X�ɂȂ��Ă���ƁA�Y�[�~

���O�̂��߂ɁA���肾���Ń����Y���x����̂́A�قږ����Șb�ŁA�E��ɂ�����

�Ȃ�̗͂���ꂴ��Ȃ��ł��B

�قƂ�ǂ̎O�r���t���̃����Y�̏ꍇ�A�����Y�{�{�f�B�[�̏d�S�͎O�r���t�߂�

���鎖�������A�Y�[�������O�͑��쐫�̂��߂ɂ����Ȃ�O���ɕt���Ă��鎖������

�ł��B�]���ăY�[�������O�̕����Ŏx���悤�Ƃ���ƁA�{�f�B�[�����������Ă���

���������A�X�ɍŋ߂̓g�b�v�w�r�[�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�O�ʌQ�̃����Y�͔����A

���������炷�悤�ɐv����X���ɂ���܂�����A�{�f�B�[������ɂ�����Ȃ�

�̏d�����|�����Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�^�V���b�v��EOS5Dm4��60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM��t���ĐU��Ă݂܂���

���ǁA���œ_���ɂ��đO�ʌQ���j���[�b�Ƃ���o�����Ă��A���n�̑�Q�Q����O��

�����̂ŏd�S�̈ʒu���Y�[�������O�̈ʒu�܂ňړ����鎖���Ȃ��A�{�f�B�[���ɂ�

����Ȃ�̏d�݂��`����Ă��܂����B

�P�œ_�����Y�Ȃ�ʂɃs���g�����O�t�߂����K�v���Ȃ��ł�����A�O�r���t�߂�

���������ĂΗǂ���ł��傤���ǁA�Y�[�������Y���ƁA�g�����͂��Ȃ�Ⴂ�܂��B

���c���قړ��T�C�Y�̂��̐V�@��ł͂ǂ��ł��傤���B

PANASONIC��GH2�ō̗p�����}���`�A�X�y�N�g�p�̎B���f�q���ʔ��������ł����ǁA

�ǂݏo�����x�̖��ŁA�P��(��H)����ł����ˁB

�P�ӂ�17.4mm�̐����`�̎B���f�q���ƐÎ~���p�ɂȂ����Ⴂ�܂�����A�ǂ���

�Ȃ�Cinema4K�i1.896�F1)�̎����l������19.5×17mm�̎B���f�q�ɂ������������I

�ł����ǁA�ǂ��ł����ˁB

�ŋ߁A�X�܂ȂǂŌ�������c���f�B�X�v���[�p�̎B�e�Ȃ�A�J�����̕���90�x��]

��������������I�ł����c

5946×5184�s�N�Z���̖�3100����f�̎B���f�q��������A�ʔ������ł��ˁB

�s�b�`�I�ɂ�E-M1mk2��E-M1X�Ɠ���2000����f�����ł�����A�掿�I�ɂ����Ȃ�

�����ł����ǁA�����܂ŗ�����AC6K�i6016×3172�s�N�Z���j�ɑΉ������A

6016×5245�s�N�Z���̖�F3160����f�̕����ǂ��ł��傤�ˁB

C8K�i8192×4320�s�N�Z���j�Ή����ƁA8192×7142�s�N�Z���̖�5850��f�ɂȂ�

�܂����ǁA�s�b�`�I�ɂ�8192×5357�̖�4400����f�����ł����ǁA���ꂾ������

�B���f�q�������ɐi�����Ă��ꂽ�琻�i���ł������ł��ˁB

�I�����p�X��m4/3�p��PRO�����Y�Ȃ�n�C���]��8000����f�����ł��n�j�ł����A

�C���[�W�T�[�N����46.31mm��RED��MONSTRO 8K VV�Ƃ��A43mm�̃��C�J���T�C�Y

�̂悤�ȑ�^�̎B���f�q�łȂ��Ă��ǂ��悤�ɂȂ�ł��傤�ˁB

�����ԍ��F22377268

![]() 1�_

1�_

2019/01/07 14:21�i1�N�ȏ�O�j

�I�����p�X��

�u100���N���S�v�𐧍삵���Ɣ��\�����B

�炵���B

���āA���N�����\���E-M1X�ɂ��̃��S�͕t���̂��ȁH�t���Ȃ��̂��ȁH

�����ԍ��F22377893�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���|������ǃ_�n����

>E-M5�{MMF-1�{14-35mm/F2�̑g�ݍ��킹�ł̎B�e�̍ہi�����j���ۂɖڂ̑O�Ŏ����đ��v�Ȏ��������Ă��A�����́u�����߂ł��Ȃ��v�����ŁA���ǂ̂Ƃ��늮�S�ɕۏ͂ł��Ȃ������Ƃ������x���̂悤�ł��B

�@���͂��낢��Ǝ��������Ă݂܂����B

m4/3��ZD14-35/2.0���O�r�ɍڂ��Ďg���ꍇ�A�����ƒ�������ɉd���������ă����Y�����ɂ킸���ɌX���܂��B�����Ȃ�ƕЃ{�P�ɂȂ�܂�����ǁA������x�i�荞�߂Ε�����Ȃ��Ȃ�܂��B

�J��������≺�Ɍ������ꍇ�̓����Y�̉d�������ɕ��s�����ɂ�����܂�����A�X���͐����܂���B

�܂��A�L�������̗��̂̔�ʑ̂ŁA���̈ꕔ�����Ƀs���g�����킹���ꍇ�́A�Ѓ{�P�������Ă����ʂł��Ȃ��̂Ŗ�肠��܂���B

�܂�w�J�����𐅕��ɋ߂��p�x�x�Łw�i��J���߂��x�Łw�J�����ɐ��������ʂ△�����̔�ʑ́x���B�e����Ƃ��ɂ����A��肪������킯�ł��B

�Ƃ����킯�ŁA�u���S�ɕۏ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������x�̃��[�J�[�̐����ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B

���m�荇���̉f����Ƃ���̎g�p�ł́A���ɂȂ�����̎B�e�����Ȃ���������ł͂Ȃ��ł��傤���B�L���������̕��i�l�Ƃ��j�̎B�e�����Ƃ��ŁB�f����Ƃ���ł�����d�ʋ������Y�̈����ɂ�����Ă���������ł��傤���B

>Pentax 67�{500mm/F5.6���莝���ŎB�e������������܂����ǁA�t�H�[�J�X�����O���}���ō��E�ɉ��Ƃ���ƁA���b�N���s�\���ł͂Ȃ����Ɗ���������قǃJ�N�J�N�Ɠ�����

�@Pentax67�͎����g�p���Ă��܂����B�}�E���g�̉�]�����̃K�^�́A�o���l�b�g�}�E���g�ł͔������Ȃ����ۂ��Ǝv���܂��B�g���������Y���ƃ��b�N�s���̖��Ղ�ό`�ŁA�ǂ����Ă��K�^���傫���Ȃ肪���ł��ˁB

�����ԍ��F22378339

![]() 4�_

4�_

������������������

>���C�JM�}�E���g�����Ă݂܂������A����Ɣ�ׂĂ݂Ă��A��͂�t�H�[�T�[�Y�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂˂̉����t���͎͂ア

>�˂𝚂܂����ꍇ�ɐ�����X�L�}�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����\�傫��

�@M�^���C�J�͎����g�p���Ă��܂��B�m���ɔo�l�̓��C�J�̕�������ŋ������Ɍ����܂�����ǁA���ۂ̃o�l�̋����͕������Ȃ��Ƒ���͓���Ǝv���܂��B

�Ƃ�����Am4/3�}�E���g�Ŏg�p����m4/3�����Y�ł͉��̖��̐����Ȃ��̂ł�����A�o�l�̉����t���͂��s�����Ă���Ƃ��Ƃ͖����ƌ�����̂ł́B������������ƁA�����ȃ����Y�̒E��������ɂȂ�܂����B

>�����̒��p�x�A���i�x���A�o�E�g�ɂȂ��Ă���̂��ȁA�Ǝv�����肵�܂��B

>�e�X�g�L���ŎU�������Ѓ{�P�̌̍��A�Ȃ�Ă̂����̕ӂɗR�����Ă���̂��ƁB

�@�����Y�������J�����ł���͂��蓾�Ȃ��Ǝv���܂��B�����Y�ōł��d�v�ȂƂ���ł��傤�B

�Ѓ{�P�̌̍��́A�}�E���g�������A�Y�[����AF�ʼn�����̃����Y�ʒu�ێ��̕������ɂȂ�Ǝv���܂��B

>P�O���b�v�ł͂Ȃ��A�C���[�W�T�[�N�������܂鐳���`�Z���T�A�������̓Z���T��90�x�����ɐ�ւ��ł��郌�{���r���O���l���Ă������悤�Ɏv���܂����A���ꂪ�o����ΐ^�̃v���@�ɂȂ��Ǝv���܂��B

�@��������͈�u���������H�Ǝv���čl���܂������A�����`�Z���T�[��{���r���O�@�\�́A�n���f�B�ȃJ�����Ɍ����Ȃ��Ǝv���܂����B

�Z���T�[���傫���Ȃ�ƃV���b�^�[���傫���Ȃ��č쓮�����������Ȃ�܂��B��Ԃ����J���傫�����Ȃ���Ȃ�܂���B���{���r���O����Ƃ�����A���̕ӂ�̃��J���ǂ����邩����ς����ł��B����ɔw�ʃ��j�^�[�������`�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B�����Y�̖����������m���ɕs���ɂȂ�܂��B

�Ƃ����킯�ŁA���ꂱ���{���Ɂu���ʂɁv�傫���Ȃ邾���ł͂Ȃ����ƁB

�c�������ւ��������قǃV���v���őf�����m���ł��B

>�ŋ߂́A�傫�������Y�ɂ͑傫���O���b�v�A�Ƃ������Ă�l�A����ł���H

�f�W�J���C���t�H�̃R�����g�Ƃ��B

�{���ɂ����Ȃ́H���Ă����ƁA�����̍\�������炷��ƁA�����ł��Ȃ��B

�͂��A�����ł��B

���w���]��Ƃ����R�����g���悭�ڂɂ��܂����A����̂ǂ������H�Ǝv���Ă��܂��BM�^���C�J�̓O���b�v�ȂS������܂��A��̂Ђ�ɓ����Ŏ����₷���A�ƂĂ��g���₷���ł��ˁB

>�o�b�O�ɕ��荞�����Ƃ��ăO���b�v�̕��������̉ו������炷�����B

�@���̓o�b�e���[�O���b�v��̌^����]���Ă���Ə����܂������A�����������g���Ă���킯�ł͂���܂���B

�s�v�ȏꍇ�̓O���b�v���O���Ď����������Ƃ�����܂����A�O���b�v�̂Ȃ��J����1�䂾�����J�o���ɓ���Ď����Ă������Ƃ�����܂��B���܂ɂ̓X�}�z�����ł������A�Ƃ������Ƃ��B

����m4/3�J�����ł����낢��Ȏg����������킯�ł����A�����̎g�����ƈႤ�����őS�ے肷��R�����g�������āA���̐l��̓��͏�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ������肷�邱�Ƃ�����܂��B�z���͂̌��@�Ƃ������c�B

�����ԍ��F22378341

![]() 8�_

8�_

�F����̈ӌ��ɂȂ�قǁA�Ǝv���܂����B

�f�W�J���C���t�H�̊Ǘ��l�����R�����g�����̕��ʂ����Ă���ƁA�v�E���������J�����̍\����̓s����A�B�e����ł͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�Ă̂��������̂悤�Ȃ��̂������āA�Ȃ��Ȃ��A���Ďv�����������̂ł����A���̓x�̊F�l�̃R�����g�́A���ꂼ��̗��ꂩ��̓I�m�ȃ��m�ł��̂ŁA���ɂȂ�܂��B

�����Y�̃K�^�ł����ǁA�茳�ɂ���ꎞ�����s�������i�Y�[��(�s���g�����O��O��ɓ������ƃY�[������z�ł�)�����A���̃G���v���������̃Y�[�������Y�̕����ڂɌ����ăK�^���傫���Ȃ��Ă��܂��B

�����Y���J��o����ԂŁA���܂���ƌ��\�����܂��B

���ꂩ��A�����Y�ɋȂ����[�����g���������ۂɐ�����}�E���g�ʂ̃X�L�}�́A��͂�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͖ڂɌ�����قǑ傫���ł��B�]���̂��̂ɁA�~�m���^MD�̂悤�ȃS�c�C���݂˂�p�������̂�����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃}�E���g�v���ɋ@�B�I�@�\�ɂ��Ă��������z���������Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����I�ɁA35mm���ł͍l�����Ȃ������悤�Ȓ��]�����K�v�Ƃ��ꂽ�Ƃ��ɂ��K�v�\���Ƃ���悤�Ȑv�ɂ́A�Ȃ��Ă��Ȃ��Ǝv����̂�������Ǝc�O�ł��B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y���o��������t�H�[�T�[�Y���������Đ��ݕ�����A�ƍl���Ă����̂�������܂���B

�����g�A�^�Ђ̋Z�p�J���ɂ������ɁA�G���v�����̋����̃K�^�����������悤�Ɩ����������̂��A����œ���Ȃ����m�����o���āA���Ǒ�������śƂ�g�ݍ��킹�Ŏg�����ɂȂ�����������܂��B

�������������o�����������ɂ͂��蓾�Ȃ��������ł����A�Ȍ�K�^��傫����������ɂȂ����悤�ł��B

�K�^�ɂ��掿�ւ̉e�������e�͈͂ł���A�������͌��w�v���ɂ��̎���z������悤�ɂȂ��Ă��Ă���̂�������܂���B

�J�����̋@�\�ɂ��Ăł����A���C�A�E�g�ɂ��āA�I�����p�X�͂��Ȃ�_��ȍl���������Ă���悤�Ɏv���܂��B

OM�ł��R�͕��ɂ��������J���ʂɎ����Ă���A�ĂȎ������Ă��܂��B

�t�B�����J�����̏ꍇ�́A�p�g���[�l���̓s����A�����̃��J�͉E�葤�Ɏ����Ă���̂ł����A�f�W�J���ɂ͂��ꂪ����܂���B

���J�����葤�ɂ����Ă��āA�V���b�^�[�����������ɑ���A�Ƃ������C�A�E�g���t���܂̃J�����̓I�����p�X���ŏ����Ǝv���܂��B

35mm���̏ꍇ�A�V���b�^�[�̏㉺���̓s���Ŗ��̐���5���ȏオ����(�y���^�b�N�XME�̃Z�C�R�[�V���b�^�[��7��������܂���)�̂ł����A4/3"�̏ꍇ��4���ōς݂܂��B

���^�ł��̂ŁA����17.4mm�p�̐����`�������Ƃ�����A���E�ɓ������������Ǝv���܂��B

�l���Ă݂�A�����̃��C�J����i�炭���E���s�ł�������A���̑��s�����͏㉺�łȂ��Ă������̂ł��B

�����Ō����Ă����ĂȂ�ł����A���{���r���O�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�����A�J����������ɂȂ�̂Ȃ�A�L�肩���H�ƁB

�����J�������v���o������ł���(�������Ȃ̂ŁH)�B�J�����̏c���̐����t���������A�t�B�����o�b�N���Ă��܂��Ƃ����B

�}�~��M645�ł������˂��B�O�r�˂������c��2�����ɂ��������̂�����܂����B

�\����Ă���J�����͖w�ǐ^�l�p�ł�����A�c�ʒu�p�̂˂����������Ă������ł��ˁB

�c���O���b�v�ł����A���������J�����������Ă������Ǝv���܂��B

�������A���̃J������OM�̃��S��t�����Ⴄ�Ƃ��AE-M1�Ȃ�Ƃ��A�݂����ȃl�[�~���O�͂�����ƂȂ��A�Ǝv���͎̂������ł��傤���B

�ʕ������ɂ��ė~�����A����ȂƂ���ł��B

�����Ȃ�܂����ˁB���₷�݂Ȃ����B

�����ԍ��F22379206

![]() 4�_

4�_

BCN�����L���O

�f�W�^�����J�������Ԕ�������L���O�i2018�N12��1���`12��31���j

���O���b�v�L��

�O���b�v����

�� 1�� EOS Kiss X9 �_�u���Y�[���L�b�g�u���b�N

�� 2�� EOS Kiss X9i �_�u���Y�[���L�b�g

�� 3�� EOS Kiss M �_�u���Y�[���L�b�g�z���C�g

�� 4�� EOS Kiss M �_�u���Y�[���L�b�g�u���b�N

�� 5�� D5600 �_�u���Y�[���L�b�g

�� 6�� D5300 AF-P �_�u���Y�[���L�b�g

�� 7�� EOS Kiss X9 EF-S18-55 IS STM �����Y�L�b�g�u���b�N

× 8�� PEN E-PL8 EZ �_�u���Y�[���L�b�g

�� 9�� ��6300�Y�[�������Y�L�b�g

��10�� ��7 III �{�f�B

�}�C�i�[�`�F���W��II�AIII�A�W�������Ȃ�A�O���b�v�̂���

PEN��M10���o���ł�������Ȃ��́B

�����ԍ��F22379552

![]() 3�_

3�_

�O���b�v�����������甄�ꂽ�Ƃ����̂͒Z���I�ł͂Ȃ��ł����ˁB

��A���̗l�ɃO���b�v�͂��ו��Ǝv�����������l���Ȃ�E-M1mkII�Ȃ����Ă���̂��B

����̓v���L���v�`��������̂����ꂾ������������B

����E-M5mkIII���o�āA����Ƀv���L���v�`�������Ă��Č`������Ȃɕς��Ȃ�������A����Ɋ�����E-M1mkII�͂�����ԂɂȂ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B

PEN-F�ɂ��ڂ�Ȃ����ȁB

�ו����炵�Čy���ɍs�������ł�����ˁB

�����ԍ��F22380850

![]() 2�_

2�_

������������������

�O���b�v�ɐe�ł��E���ꂽ��ł���

�傫���O���b�v���ǂ��ƌ����Ă���l���������Ĉʼn_�ɑ傫�����Ƃ����`�ƌ����Ă���킯�ł͖����A�����̉^�p��K�x�ƌX��������O���b�v��~���Ă��邾���ł���H

Tranquility���N���w���Č���ꂽ�̂��킩��܂��E�E�E

�w����m4/3�J�����ł����낢��Ȏg����������킯�ł����A�����̎g�����ƈႤ�����őS�ے肷��R�����g�������āA���̐l��̓��͏�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ������肷�邱�Ƃ�����܂��B�z���͂̌��@�Ƃ������c�B�x

����́A����������������̃O���b�v�ɑ��錾���悤�i�ǂ��l���悤�������悤������ł����j�ɂ����Ă͂܂�Ǝv���܂��B

������������������m��Ȃ��ł����A�����ꂽ���{�l�ɂ��Ђ���Ƃ����玩�Ȃ̈ӂ��E�E�E����͖�����

�����ԍ��F22381053

![]() 8�_

8�_

https://www.43rumors.com/tony-northrup-predicts-olympus-will-launch-fast-f-1-4-zooms-and-f-09-mft-primes/

��

Tony Northrup predicts Olympus will launch fast f/1.4 zooms and f/0,9 MFT primes

�Ƃ������悪�t�o����Ă܂��ˁB

����ɂ���

35-100mm/F1.4

150-400mm/F4

8-16mm/F1.4

12mm/F0.9

50mm/F0.9

���o��悤�ł����ǁA�ǂ��Ȃ��ł��傤���ˁB

�����ԍ��F22381370

![]() 2�_

2�_

������ɂ��Ɓ`�i�����j�`���o��悤�ł����ǁA�ǂ��Ȃ��ł��傤���ˁB

����A����ɂ��������A�g�j�[�͏o��A�o��悤���A�Ȃ�Ĉꌾ�������ĂȂ���B

�����Č����Ȃ�A�B��A�o��悤���A�̔������������̂́A150400F�S�������B�A���A����͂��������A�ł��L�����������Ă��ŁA�����P�ɂ�����Ƃ��Ęb��ɂ����ɉ߂����A�ނ��Ǝ��̏��\�[�X���痠�t�������킯�ł͂Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[

2019�̃I�����p�X�Ɋւ������́u�\���v�ɂ��Ă����A����̓g�j�[���A�����A�ŏo�Ă���\�b���Ђ�����߂āA�ʔ�����Ȃ��珟��C�܂܂ɑ�_�Ŗ������ȉ��������Ă���ɉ߂��Ȃ��B�{�l������������ۂ����Ȃ���A�b��̖`���ɏq�ׂĂ��B

������A���̌��Ɋւ���u�\���v�̈Ӗ����ԈႦ�Ȃ��悤�ɁB

�[�[�[�[�[�[

�ǂ��炩�ƌ����A�ނ͈ˑR�Ƃ��ăI�����p�X��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̍s�����Ɋւ��ĔߊϓI�Ɍ��Ă邵�A�����ĉ\�� M1x �ƁA���̒l�i�̍����ɂ�����Ȃ���A�i�ƁA�ނ̎���ł͂����ς�̕]���炵���j�A����ɂ��Ȃ����̂悤�Ȑl���������炩���Ă邾������B

�Ƃ͂����A�����͂��̓��̃v���B�ނ̓C���t���G���T�[�ł���A�A�I�����ł���A�ʐ^�Ƃł���A�f�W�^���t�H�g�O���t�B�[�ɂ��ڂ����A�@�ޕ]�_�Ƃł���A�����Ă��ƗD�G�ȃ}�[�P�e�B���O�A�i���C�U�[�ł�����B

�b��̓��e�Ƃ��Ă͓I���˂Ă��镔���������Ǝv�����i�����炱���A�ނ͖ʓ|�Ȃ��j�A���ʓI�ɂ��Ȃ茵�����u�\���v�𗧂ĂĂ�B

�[�[�[�[�[�[

�ނ̊܂݂́A�����������Ƃ��B

�}�C�N���̂������� M1x �݂����ȃJ������ USD3000 �Ȃ�Ă����l�i�ŏo������������ɂႠ�A�}�C�N���Ƃ͌��������j�b�`�ł͂Ȃ����瑼�Б��t�H�[�}�b�g�Ƃ̉��i�сA���\�A�̔��͂��܂߂āA�S�ʐ푈�ɂȂ�B

���Ȃ݂ɁAUSD3000�O����āA����悾����ˁB

����́A�i�I�����p�X��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂悤�ȗ��ꂩ��́j�킢���Ƃ��Ă̓i���Z���X���A�ƁB

�����������邽�߂ɂ́A�l�i�������邩�A�����Y���[�����邱�Ƃ��D�܂����B�i�����A�I�����p�X�͂��Ԃ�A�l�i�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�j

����āA���ꂾ���̃����Y���o���Ȃ���I�����p�X�͂���Ɍ��������ɂȂ邪�A���ꂾ���̃����Y���o����Ƃ͎v���Ă��Ȃ����A�o�����Ƃ��Ă��A�t���T�C�Y��Ɋ��Z����Ώ��F�͑債�����Ƃ͂Ȃ��̂ŋ����͂��m�ꂽ���́B�i�������A����͔�ʊE�[�x�Ɋւ��ĂƂ������ƂȂ�ł��傤�j���Ă���B

�킩�邾��H

���̂܂܂ł́A�����p���Ȃ������Ă�B

���ǂ́A�g�j�[���g���ȑO�����Ă����A�u�I�����p�X�́A���c�����v �Ƃ����ӌ��͔ނ̒��ŕς���Ă��Ȃ��B

�����ԍ��F22381687

![]() 1�_

1�_

2019/01/09 12:44�i1�N�ȏ�O�j

�]�������Y�ɓK�����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł���A

����̃Z���T�[���\��������Ă���ƃf�J�C�̂������Ă����炨�������͂Ȃ��B

�킩�邾��H

�����Y���d������Ǝ����Ă����{�������邩��A�������Ő��������炤�A�Ƃ����̂�����B

f1.2��1�L���߂��Ȃ̂ŁA�t���T�C�Y�����ۂɂ͑��H�ɗ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��B���̋�s����B

�J�����͍ŋߐȂ��ł��ˁ`

�Ă����������̏������݁A�d�����Ԃ���Ȃ���

( �E�ށE)

�����ԍ��F22381982�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

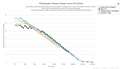

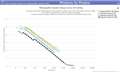

![]() 9�_

9�_

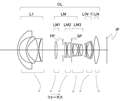

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/tkbs/TKBS_GM101_Top.action

���J�@2017-122747 / 2017-122745 / 2017-122743

��6-12mm/F2.8�̓������ڂ��Ă܂����ǁA�����7-14mm/F2.8�Ɠ������Ɍ��J

����Ă��܂����牽��ނ��v���Ă��猻�ݔ�������Ă���7-14mm/F2.8��

���i�����ꂽ�ƍl���鎖���ł��܂����A6-12mm/F2.8��X�ɍL�p���E����a��

���ꂽ�����Y���ˑR���\����鎖������܂��B

�����[�����ɒ��L�p�Y�[���Ȃ̂Ƀ����Y����u����̐v������܂��ˁB

���J�@2014-32231�@�ɂ�12mm/F1.0�Ƃ�14mm F1.0�̓��������J����Ă��āA

�X��1�^�p��9mm/F1.0�̑��ɂ�1/1.8�^�p�ɂ�5.46mm/F0.95�ƌ����̂�����܂���

�����m4/3�ɕϊ������14mm/F0.95�ɂȂ�܂��ˁB

JIS�K�i����±�T���̕\���덷�͋�����Ă��܂�����A����12.6mm��F0.945

�̃����Y���������Ƃ����12mm/F0.9�Ƃ��Ă��ǂ����ɂȂ�܂��ˁB

���ہACANON���甭������Ă��������W�t�@�C���_�[�����50mm/F0.95��

�����l��51.8mm/F0.99�����������ł��B���A�T�q�J����

���������J����Ă���n�b�L������̂ł����A�������Ă�����������Ȃ�

����������A���J�@2015-108811�^2017-125927�@��500mm/F4�̂悤�ɏ��i��

���������鎖������̂��c�O�ł��B

�p�i�����\����10-25mm/F1.7�������ł����ASIGMA���̔����Ă���F1.8�Y�[��

�̑��ɁACANON���������RF28-70mm/F2����������Ă��܂���

http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=0&docid=20180314060

�ł�RF14-21mm/F1.4�Ƃ�RF12-20mm/F2���������J����Ă��܂��̂ŁAm4/3�ł�

������a�̃����Y���J������Ă��鎖�͊m���ł��B

���Ȃ݂�35-100mm/F1.4��F1.7�AF1.8�Ƃ����\������A�p�i�\�j�b�N���炩

�I�����p�X������s���ł����A�|�[�g���[�g�p�ɖ��邢�Y�[�������Y�̐v��

�������Ă���悤�ł��B

�l�I�ɂ�35-100mm/F2�ł��ǂ��̂ł����A���C�J���Ƃ̍��ʉ������₷���̂�

���̃����W�ł�����A���p�I�ȃT�C�Y�Ɏ��܂�Ȃ珤�i���͉\�ł��傤�ˁB

SHG��35-100mm/F2�̓�96.5×213.5mm�ł����ǁAm4/3�Ȃ��80×130mm���x��

�ł���ł��傤���AF1.4�ɂ��Ă���95×150mm���x�Ɏ��܂�ł��傤����A

���C�J���p��70-200mm/F2.8�̃T�C�Y�E�d�ʂ��l������ƁA�ʔ������ł��B

�����ԍ��F22382185

![]() 2�_

2�_

���́u�J���v�̈Ӗ���������Ƃ悭�킩��A�����o��āA�J������Ă��o����ˁH

�I���̂Ƃ͈Ⴄ�Ȃ��B

�����Ă�A����Ȃ炫���ƃI���������o���Ă��t���T�C�Y�����Y���J������Ă낤���A�����Ȃ�ƁA�I�����ĎO�ɓn���Ĕے肵�Ă�t���T�C�Y�Q���A�}�C�N����{�����E�\���ȁB

�����ƁA�́A�������J�Řb��ɂȂ����J�Z�b�g�^�C�v�̃{�f�B�����J��������������Ă��낤�Ȃ��A�I���̒m��Ȃ��Ƃ���ŁB

���̂��A�����o��ƁA���i���o�邩�ǂ����͕ʂ̘b������B

�����߂�̂��}�[�P�e�B���O�ł����āA�����������č���̗\��������Ă����܂�Ӗ����Ȃ��B

���ꂩ��A���łɌ����Ƃ��ƁA�������o�肳��Ă�Ⴛ�ꂪ���A���i���ɂȂ���킯�ł͂Ȃ����A�t�ɁA�̔�����Ă�S�Ă̏��i�����Ђ��������������Ă�킯�ł��Ȃ���A�������Ȃ���ΐ��i���ł��Ȃ��킯�ł��Ȃ��B

�����Ɋ֘A���͂Ȃ���B

�����Ă����������Ӗ��ŁA�������琻�i������邩�ǂ����𐄂��ʂ邱�Ƃ͏��X���\���Ǝv����B

�����ɍĎO���ݍ��������Ă����A���̂��炢�̂��Ƃ͂킩���Ă�ł���H

�����ԍ��F22382317

![]() 5�_

5�_

��mosyupa����

�O���b�v��K�v�Ƃ��Ă��Ȃ��l������A�Ƃ������ŗ����肢�܂��B

���ꂾ���ł��B

�א��͖��p���ƁB

--------------

�����ɂ͐F��ȈӖ�����������̂ŁA���ۂ̂Ƃ���͓��������o�Ă���A�Ƃ����ȊO�̉����ł�����܂���B

�L���m���Ȃ�āA�N���X���C�Z���X�ړ��Ă̓������R�قǂ����āA�����p�̕����܂ł���B

E-5�o���̍����A�ʗp�̃~���[�쓮�@�\�Ƃ��A�ꌩ���t�̈ʑ���AF���~���[���X�Ŗ������g���̂��Ǝv�킹��悤�Ȃ̂Ƃ��A�x�C���[�Z���T�Ƃ͈Ⴄ�z�u���Ă�����̂Ƃ��A�I�����p�X�ɂ����Ȃ��̂��R�قǂ���B

�����Y�́A����@�\������������A�C�f�A�������āA����������郌���Y�z�u���l����������A���̓p�\�R�����x���ł���炵���V�~�����[�V�������ł��Ă��܂��B

�V�~�����[�^��35mm���̐ݒ�ł���Ό��ʂ����̂܂o�Ă���ł��傤���A�����̕�����̂ɁA�S�Ď����Ƃ��ő����Ă���t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�č�蒼����Ԃ�������Ӗ����Ȃ��B

(���\�߂�ǂ��������o����)

���ۂɔ̔��ړI�̂��̂����邪�A���\���Ă���ł͓������擾�ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����\�����甭�\�܂ł̊��Ԃ͒Z�����̂������B

�t�ɁA�����\����2�N�����Ă��o�Ă��Ȃ��悤�ȏꍇ�́A�A�C�f�A�����̏ꍇ�������B

�����Y�́A�v�ł��Ă��@�\��̖��ȂǁA�Ⴄ�v���œr���ł�߂��Ⴄ���Ƃ�����̂ŁA�����͓����Ƃ��Č��āA�f�W�J���C���t�H�݂����ɐ��i���ƈ��ՂɌ��т��郂�m�ł��Ȃ��Ǝv���̂ł��B

�����ԍ��F22383445

![]() 4�_

4�_

���悤���������ւ���

���̗��\�Ȍ��t�g���A���Ƃ��Ȃ�܂���?

�����X���ł�����A�Œ���ł��܂����͏펯���Ǝv���܂���B

�����ԍ��F22383849�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 23�_

23�_

Bad Blood����

�����ł��B�ł��ނ̍��܂ł̐U�镑����i�����Ă�ƕ������͑S�������Ȃ��ł��傤�ˁB���������̂ł��B

�����ԍ��F22385358

![]() 11�_

11�_

���|������ǃ_�n����

���͂悤�������܂�

���[�����K�ɂƁ@OM-D E-M1�Ƀp���[�o�b�e���[�z���_�[ HLD-7

���肪�_��Ɂ@���w�ŃV���b�^�[�@�E��ő��̂�����ł�

�S�R��ɂȂ�܂���

m4/3 ���[�[�[�[

�����ԍ��F22387806

![]() 3�_

3�_

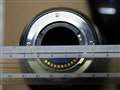

���������܂ꂽ����

���̎ʐ^�̃z�[���h�̎d���ɏ��������܂����B�m���ɃI���@�͏��^�y�ʂŕЎ�Ŏx�����܂����A����͕ς�����ȂƊ����܂����B

�����ԍ��F22388438

![]() 2�_

2�_

���������܂ꂽ����

������ƃ��X������Ă��܂��܂������ǁA�����E��Ŕ�ʑ̂�}������A��������A���Y����

���������̑傫����������悤�ɂ��鎖�����\����܂��B

���̏ꍇ�A�e�w�Ɛl�����w��12-40mm/F2.8�̃Y�[�������O�����݁A���̏��w�����{�f�B�[

�̒ꕔ�ɂ��Ă����A���w�Ɩ�w���{�f�B�[���̃O���b�v�Ɋ|���Ă�������z�[���h���A���w��

�p���[�o�b�e���[�z���_�[���̃V���b�^�[�{�^���������Ƃ����X�^�C���ł��B

�c�ʒu�̏ꍇ�̓{�f�B���̃V���b�^�[�{�^���������Ă��܂����c

���̋������ɁA��O�ʼnԂ��B�e����ꍇ�ł��A��ʑ̃u����}������A�p�x������ɒ���

����ꍇ�́A�E��ʼnԂ̌s���������ǂ����Ƃ�����̂ŁA�ϋɓI�ɍ���ŃJ������������

�B�e����悤�ɂ��Ă��܂��B

���Ȃ݂�E-5�ł�����Ă��܂������AE-M1mk2�{MMF3�{50-500mm/F4-6.3�̉摜��

�ꍇ���A�p���[�o�b�e���[�z���_�[��O�̕�������݁A�l�����w�ŃV���b�^�[�{�^����

�����Ă��܂��B

�����ԍ��F22392683

![]() 2�_

2�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark II �{�f�B

https://www.43rumors.com/ft5-the-olympus-e-m1x-also-has-a-live-nd-filter/

http://digicame-info.com/2018/12/e-m1xnd.html�@�����{��

�ɁA

E-M1X�ɂ͓d�qND�t�B���^�[�����ڂ����Ƃ����A�قڊm���ȏ�ڂ��Ă��܂����ǁA

���̋Z�p�ɕq���ɔ������Ă���l�͋����قǏ��Ȃ��悤�ł��ˁB

1/60�b�Ńn�C���]�V���b�g�ł���Ƃ��������ׂ������A�ʔ\�͂���������A����1/60�b

�̒��ɁA�d�qND�t�B���^�[��7EV�ω������A�W��B�e�ł���Ƃ���A12bitRAW�̂܂܂�

19bit�̃_�C�i�~�b�N�����W���m�ۂł��邱�ƂɂȂ�܂��ˁB

https://www.sonyalpharumors.com/sr5-more-specs-from-the-five-new-sony-full-frame-sensors/

http://digicame-info.com/2018/12/36mp6iso.html�@�����{��

�ɂ́A

�\�j�[�̐V�^36MP�Z���T�[��6�̃l�C�e�B�uISO���x�𓋍ځH

�Ƃ�����ڂ��Ă��܂����A�l�C�e�B�uISO���x��ω�������Z�p�́A������PCM������

�`�c�R���o�[�^�[�ō�bit�f�[�^�邽�߂̋Z�p�Ǝ��Ă��܂��ˁB

���̌��ʁA�ኴ�x�`�����x�Ń_�C�i�~�b�N�����W���ʉ����镾�Q���o�Ă��܂����ǁA

�glive ND filter�h��1EV���Ƃł͂Ȃ��X�ɍׂ����A���Ƃ���1/8EV���ω�������A����

�����Ȗ��Í����W�{�ȏ�̐��x�Ő��l�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��ˁB

��Õ���ł́A����ł͔��ʕs�\�Ȗ��Í��E�F���������o���āA�����̌���������̂�

������O�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��������������܂ʼn��p�ł������ł��ˁB

E-M1X���ǂ��܂ŃQ�[���`�F���W���[�ɂȂ�̂��A�܂��܂��������҂��������Ȃ��Ă��܂����B

![]() 11�_

11�_

���w1/60�b�Ńn�C���]�V���b�g�ł���x

�\�̓ǂݎ����ɏ�������悤�ł����A�u�����V���b�g1/60�b�ȏ�̃V���b�^�[�X�s�[�h�Ȃ�莝���n�C���]�B�e�o����v�Ƃ�����Ƒz�����Ă��܂��B

��ND�ƒ������A�ʂƋ��͎�U���ɂ��n�C�_�C�i�~�b�N�����W�B�e�ɂ͊��҂ł��܂��ˁB

���r���[�y���݂ɂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F22344647

![]() 6�_

6�_

���̗���Ƃ��B�e����Ƃ��A�m�c�t�B���^�[�g���ƐF�����ω������肷��̂Ł@�m�c�t�B���^�[�����͂��̂������������@�\�ł��B

���Ƃ́A�ǂ̒��x�܂Łi���i���x�j���ʂ�����̂��C�ɂȂ�܂��B

E-M�V���[�Y�ɂ����̋@�\�𓋍ڂ��Ăق����ł��ˁB

�����ԍ��F22344742

![]() 3�_

3�_

���|������ǃ_�n����

> (FT5) The Olympus E-M1X also has a �glive ND filter�h

���C�u�R���|�W�b�g�̂悤�ɕ�����B�e�����摜���J�������ō������āA

��ʓ��œ��������̂��������悤�Ɍ�����@�\�ł��傤�B

ND�t�B���^�[�̑���ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22344797

![]() 3�_

3�_

�A�z�Ȃ̂Łc�d�qND���ĉ��ł��傤�H

�����ԍ��F22345252�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�����x���キ�āA�\�j�[�ɈƑւ����Ă��܂��܂������A10�N�O����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͎g���Ă��Ă���i�����Y�͂܂�����܂��j�̂ŁA����C�ɂȂ�܂��ˁB

�Z���T�[�����ʏƎ˂�������A�������ɂ͔����܂��A1�A2�N��Ɉ����Ȃ��Ă���A���������ȋC�����܂���

�����ԍ��F22345542�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�����i�e������

�����A�z�ł���...

�[���������������܂������C�u�o���u�B�e�݂����Ȋ����͖����ł��傤���B

��j

�f�@�F�@F2�@1/100�b�@ISO100

�f�@�F�@F8�@4/100�b�@ISO100

ND4�@�F�@F2�@4/100�b�@ISO100

�d�qND�S�@�F�@F2�@4/100�b�@ISO25����×4���Ϗグ

�����ۂ͂����ƍׂ������䂵�ĎB�������C�u�r���[��ʂ������X�V

����Ȋ����ł͖�������

�����ԍ��F22345824

![]() 2�_

2�_

����p�̋@�\���Ǝv���Ă����ǁA�Ⴄ�̂��ȁB

�����ԍ��F22345995�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�Z���T�̑O�ʂ��Ă���t�B���^�[�w�̒��ɁA�d�C�I�ɓ��ߗ��𐧌�ł���ώ���ND�t�B���^�����܂������Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂����ǁB

�t�B���^�w�̌���4/3"��������o�����������A�Z���T�̃_�C�i�~�b�N�����W�ɉe����^���Ȃ����AND�t�B���^�̎g�p��O��ɂ���A�x�[�X���x���グ����B

���N���]�|����

�����ł��ˁB����@�Ŋ��ɍ̗p����Ă��܂��B

�����ԍ��F22346308

![]() 4�_

4�_

�����i�e������

���A�z�Ȃ̂Łc

����k���c�@(^^;;

���d�qND���ĉ��ł��傤�H

SONY�̓d�q����ND�t�B���^�[�̎��ł��傤�ˁB

XDCAM�������[�J���R�[�_�[ �wFS7 II�x�ɍ̗p����Ă��܂����ǁA

�P�^��RX100V(DSC-RX100M5A)�ɂ�

��F�ʂ�ς����Ɍ��ʂ���������������uND�t�B���^�[�@�\�v������B

��i��l�ɂ���3�i���A1/8�̌��ʂ܂Œ����ł��A���ʂ������ꏊ��

��V���b�^�[�X�s�[�h��x���������ꍇ��A�i��J���ŎB�e������

��Ƃ��Ɋ��܂��B

��܂��A����B�e���ɂ��g�p�ł���̂ŁA�\���̕����L����܂��B

�Ƃ����@�\������܂��ˁB

RX100V��1/8�܂ł��������ł��܂��ǁAFS7 II��1/4�`1/128�܂�

�ςł�����A5EV�ƍL���ł��ˁB

���J���������Ă��Ȃ��̂ŁA�����͕s���ł����t���𗘗p���Ă����

�ł��傤�ˁB

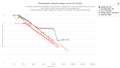

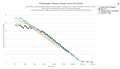

��f����2000����f�����̃��C�J���ƃt�H�[�T�[�Y�̃_�C�i�~�b�N

�����W�ł����ǁA��{�I�Ȋ��x���ł������̂�nikon��D5�̂悤�ł��ˁB

�����A���̍����x�̂�����ISO3200�ȉ��̃_�C�i�~�b�N�����W�͉��炩

�̐������Ă���悤�ŁAISO800�ȉ�����E-M1mk2���ቺ����

���܂��ˁB

SONY��1200����f�̏ꍇ�AISO105400�ȏ�ŃQ�C������ւ��

�f���A���E�l�C�e�B�uISO�̎B���f�q�̂悤�ł����ǁA�ŐV�̎B���f�q

�ł́A����6�l�C�e�B�uISO���J�������悤�ł�����AE-M1X�̎B���f�q

���ǂ̂悤�ȃ^�C�v�ɂȂ邩�����ÁX�ł��B

�p�i�\�j�b�N��GH5�EGH5S�EG9���f���A���E�l�C�e�B�uISO�̂悤�ł�

���ǁA��ւ��ISO���Ⴄ�悤�ł��ˁB

G9�̓t�@�[���E�F�A���o�[�W�����A�b�v����Ă���_�C�i�~�b�N�����W

�����P����ISO16000�ȏゾ��E-M1mk2������悤�ɂȂ�܂������ǁA

�f�̓����Ƃ��Č���ƁAE-M1mk2�͑f���ŗǂ������ł��B

��������f�̖ʐς�2�{��GH5S��G9���_�C�i�~�b�N�����W��������

�����̂́A������ƕs�v�c�ł��B

�������������������ꂽ�悤�ɁA�����A�l�C�e�B�uISO�i��b���x�j

��啝�ɂt�o���āA�ኴ�x�͓d�q�m�c�t�B���^�[�őΉ��Ƃ������ɂ���

��ł��傤���ǁA�ǂ̂悤�ȓ����ɂȂ邩�y���݂ł��B

D5�����邱�ƂɂȂ�ł��傤���ǁAnikon��D6�őR���Ă���ł��傤��

�ʔ������ƂɂȂ��Ă��܂����B

�����Y�ł̓I�����p�X�̕�������s���Ă܂����c

�����ԍ��F22347048

![]() 1�_

1�_

���|������ǃ_�n����

�����Y�Œ�̃J���R�[�_�ƃf�W�J���ɂ��ẮA�i��ɗאڂ���ND�t�B���^��u���܂��̂ŁA��ւ����B

�^�[���b�g���Ƃ������Ă�������ł��B

�����Y�������ł́A�Z���T�ɋ߂����Ƀt�B���^��u���ƁA�Z���T�T�C�Y���傫���Ȃ�ƃt�B���^���傫���Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA��ւ����Ȃ��������Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B

�t�B���^�̐�ւ����ǂ����������ɂȂ��ĉf���Ɍ�����̂��́ANHK�́u�ߕr�̉Ƒ��Ɋ��t�v�ňړ����Ɋ��Ɛ�ւ�������Ă��܂��̂ŁA������Ǝv���܂��B

�d�g�݂͊�{�t���p�l���ł��B

���̕ӂɃ\�j�[�̋Z�p�҂̃C���^�r���[�L�����o�Ă��܂��B

https://videosalon.jp/report/fs5%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%BC%8F%E5%8F%AF%E5%A4%89nd%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E6%8A%80%E8%A1%93/

�N���A�Ɛ�ւ�����ƂȂ�A���̃X�y�[�X���K�v�ŁA➑̂��傫���͎̂��͏c�O���b�v��t���邽�߂ł͂Ȃ��̂�������܂���B

�����ԍ��F22347179

![]() 4�_

4�_

������������������

https://dclife.jp/camera_news/article/sony/2017/0224_02.html

�ɓd�q����ND�t�B���^�[�̉������ւ̃����N���\���Ă���܂����ǁA

���߃��X��-2EV����悤�Ȃ̂ŁA������ƋC�ɂȂ��Ă͂����̂ł����A

�I�����p�X�̓��[�p�X�t�B���^�[���X�̏�A�e���Z���g���b�N���𑼎�

�̂悤�ɖ������Ă��Ȃ��̂ŁA��ʎ��ӂł��������B���f�q�ɑ���

�߂ɂȂ鎖�����Ȃ��ł����A���v�����ł��ˁB

���N���A�Ɛ�ւ�����ƂȂ�A���̃X�y�[�X���K�v�ŁA➑̂��傫���͎̂��͏c�O���b�v��t���邽�߂ł͂Ȃ��̂�������܂���B

�����I���������I

�ƈ�l�ŃK�b�e�����Ă��܂��܂����B�@(^^;;

�c�O���b�v�̃X�y�[�X���g���A�f�J�����ȃ��J�̎��[���y���ł���ˁB

���Ђ͖������Ă܂����ǁA�e���Z���g���b�N�����ďd�v�ȃt�@�N�^�[

�Ȃ�ł��傤�ˁB

�����ԍ��F22347256

![]() 2�_

2�_

�����悭�킩��Ȃ����f���炵�����̂炵���B���N�ȍ~�g����|�C���g���Z���|�C���g���B�ŁA���������ȋC�����Ă����B�~�����}�ɐi�s���ꂽ�獢�邯�ǂȁB

�t�H�g�p�X�̓��e���Ԃł����������Ƃ������t���o�Ă������B�����Ƒ��̐�������ς��Ƃ����������o�Ă����B�����͓Ɛg������ǂ����B

�����ʗ�o�Ȃ����ȁBND�t�B���^�[���p�̎ʗ���݂����B

�����ԍ��F22348058

![]() 2�_

2�_

nd400�܂ł́A�������ȁH�@���ˌ��iPL�j�̃J�b�g�͏o���Ȃ����ȁH

�@ND8�܂ł���A���낢��g���ėǂ����A�ו������邵�AND�t�B���^�[�Y��鎖�������B

�I�[�g�t�H�[�J�X�Ƃ̌��ˍ����͂ǂ����ȁH

�@�@������nd�t�B���^�[���āA����l���Ȃ��ł��ˁB

�����ԍ��F22348236

![]() 1�_

1�_

�n�[�h�I�ɑϔM���x�̌�������肢�v���܂��B

�@���N�̉āA�����̂悳�����̎B�e�́A�J�����̉��x�x�����o��

�@���f��]�V�Ȃ��������܂����B

�@�������ŁA�ǂ��ʐ^��n�����Ƃ��o���܂���ł����B

�ϔM���x�̌�����X�����I

�@�{�f�B�������傫�߂ɂȂ����̂́A������e�����邩������܂���B

�����ԍ��F22348411

![]() 2�_

2�_

�@�\�L�x�ȃJ�����Ɏd�オ�邱�Ƃ͗ǂ��̂�����ǂ��A

�@�������肭�g������ɂ́A���j���[�̌n�ɁA�B�e�ݒ��o�^���o����悤�ɂ��Ȃ��Ƒʖڂ��낤�B

����Ɋe�B�e�ݒ��C1�`C4������U�邱�Ƃ��o����悤�ɂ��āA

�@�@����ɃO���[�v���ł���A�F�X�ȋ@�\���𗧂��낤

���Ƃ��A���i�p�̂�1�`��4�@��߰悤�̂�1�`��4

�@���悤�A�ԉΗp�@���p�E�X�^�W�I�p�E�X�i�b�v�悤�Ƃ��E�E��

���肢�������܂��B

�����ԍ��F22348442

![]() 2�_

2�_

��fumiojin����A

�u�n�[�h�I�ɑϔM���x�̌�������肢�v���܂��B

�@���N�̉āA�����̂悳�����̎B�e�́A�J�����̉��x�x�����o��

�@���f��]�V�Ȃ��������܂����B

�@�������ŁA�ǂ��ʐ^��n�����Ƃ��o���܂���ł����B

�ϔM���x�̌�����X�����I

�@�{�f�B�������傫�߂ɂȂ����̂́A������e�����邩������܂���B�v

���̂d�|�T�����N�W���̖ҏ��E�����̓����Ƀ��C�u�r���[�B�e�����Ă�����A�ˑR�x���\���H���_�ł��n�߂܂����B�������ɍڂ��Ă��Ȃ��\���i���Ԃ�J���������̉��x�x���j�������̂ŋ����܂������A�d�����n�e�e�ɂ��d�r���ăJ�������l�Ԃ������x��A���w�t�@�C���_�[�ŎB�e�𑱂����܂����B

������d�|�V���~�����Ƃ����Ă���̂ɁE�E�E�E�E�E�B

���߂ă��R�[�̂j�|�P�A�b�v�O���[�h�T�[�r�X�̂悤�ɂd�|�T�̃A�b�v�O���[�h�T�[�r�X������Ăق����E�E�E�E�E�B

�����ԍ��F22349555

![]() 4�_

4�_

����N���N����

>������d�|�V���~�����Ƃ����Ă���̂ɁE�E�E�E�E�E�B

�܂��A���������l�����܂��ɂ��邩������܂��A�I�����p�X���~���[���X�ɒ��͂��Ă��Ȃ���A�C���[�W���O���Ƃ��̂��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă�����������܂����B

��5000��͊m���ɏo�āA���ꂪ50���~���ł��S�Ĕ����Ă���邩�A�����グ�Ă����Ɗm��Ώo���Ă���邩������܂����B

��������E-7�Ȃ�āA��̓I�Ȑv����s���Ă��炸�A�I�����p�X���g��E-M1���\���ɔ�r�ɏo�������t�̃��b�N�A�b�v��E-7�Ƃ͈ꌾ�������Ă��Ȃ���ł����ǂˁB

E-5���I����Ɏg�������Ă���Ă��������ȁB

���Ȃ݂Ƀt�H�[�T�[�Y�����Y�͍�N�t�̃����Y�J�^���O����A�[�����Ɂu���Y�I���v�̕������������������肵�܂��B

�E�E�E�EE-P3�œ���B���Ă�ƁA30���������Ɏ~�܂����Ⴄ��������܂����ǂˁB

�����ԍ��F22350125

![]() 7�_

7�_

�\�T�C�g�̉摜������ƁAE-M1X�Ƃ����J�����̃O���b�v��E-3�EE-5��f�i�Ƃ����܂��ˁB�g���₷�����ł��B�O���b�v��̌^�����͑劽�}�B

����E-5�܂ň��t���g���Ă��܂������AE-M5�AE-M1���o���i�K�ň��t�͉ߋ��̂��̂ɂȂ�܂����B�B���ʂɉf�����f���ڊώ@�ł��郉�C�u�r���[�ɏ���t�@�C���_�[�͂���܂���B���t���܂ߏ]���̌��w�t�@�C���_�[�́A��������邱�Ƃ̏o���Ȃ��t�B�����J�����̂�ނȂ��`���������킯�ł��B

���āAE-M1X�i�H�j�ɓ��ڂ����Ƃ����d�qND�t�B���^�[�ł����A�u���C�uND�t�B���^�[�v�Ƃ������̂ɂȂ�̂��Ƃ���A���C�u�o���u�A���C�u�^�C���A���C�u�R���|�W�b�g�Ɠ����悤�ȁA�摜�����ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂����A�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH�@�����I�Ȍ��w�t�B���^�[�ł͂Ȃ������ȁB

���Ƃ���ƁA�X���[�V���b�^�[�p���ȁB�Z���T�[���̂̊��x�͕ς��Ȃ��̂ŁA���邢���ōi����J���悤�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ������H

�����ԍ��F22350230

![]() 6�_

6�_

������������������A

�͂��A�d�X���m���Ă���܂���B�d�|�T�͂Q�䎝���Ă��܂��̂ŐV���i���\���̗\��Ŕ������̂����C���Ƃ��āA�ォ�甃�����̂�\���Ƃ��Ďg���Ă��܂��B

�����A���������n�ƂP�O�O���N�L�O�Ȃ̂łd�|�P�E�d�|�R�E�d�|�T����ŃA�b�v�O���[�h�T�[�r�X������Ă���Ȃ����ȁA�ƁB�d�|�T�����ł����R�[�ɂł��ăI�����p�X�ɂł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����B

�����ԍ��F22351537

![]() 1�_

1�_

��Tranquility����

>�w���邢���ōi����J���悤�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ������H�x

������͒ʏ�̓d�q�V���b�^�[�������Ȃ�ǂ��悤�ȋC���B

���C�u�r���[��ND���ʂ��m�F���Ȃ���B�e�ł���A�Ƃ���������Z���T�[�Ɖ摜�����ōs���Ǝv���Ă����ł����A�ǂ��ł��傤�ˁB

�O�a����O�ɐ��������o�����č������Z��������Ȃ畨���i���w�j�I��ND�t�B���^�[�͕K�v�����Ǝv���̂͑f�l�l���ł��傤���B���悾�ƌ��wND�t�B���^�[�̕��������Ă��邩���ł����ǁB

�����ԍ��F22352171

![]() 1�_

1�_

��mosyupa����

>������͒ʏ�̓d�q�V���b�^�[�������Ȃ�ǂ��悤�ȋC���B

���������B

�܂��A�����ł��ǂ�ȉ\��������̂��A�܂������o����̂��悭�킩��Ȃ��킯�ł����c

>���C�u�r���[��ND���ʂ��m�F���Ȃ���B�e�ł���A�Ƃ���������Z���T�[�Ɖ摜�����ōs���Ǝv���Ă����ł����A�ǂ��ł��傤�ˁB

�����A����ȗ\�z�����Ă���Ƃ���ł��B

�����ԍ��F22352241

![]() 2�_

2�_

�������̊C�E�R�E��i�F�̏ꍇ�A�I���v�̖��邳�Ō�����EV16���炢�ł����ǁA

���̏ꍇ�A�i�肪F1.4���ƃV���b�^�[�X�s�[�h��1/32000�b�Ƃ������ɂȂ�܂��ˁB

�܂��A�����͈͂�E-M1 Mark II�ł�ev20�܂łƂȂ��Ă��܂�����A������d�q��

�ł��A�����܂ŃV���b�^�[�X�s�[�h���グ�邱�Ƃ͖������Ǝv���܂��B

�X�ɁB60��/�b�N���X�̒������A�ʂ̏ꍇ�A���A���^�C���ŃV���b�^�[�X�s�[�h��

�ω�������̂́A�قڕs�\�ŁA�ʏ�̓V���b�^�[�X�s�[�h�͌Œ�ɂȂ��Ă��܂�

�悤�ł��̂ŁA����ł͉ςm�c�t�B���^�[�łȂ�������Ȃ��悤�ł��B

�����ɂ��āA�p�i�\�j�b�N��S1��S1R�ɁAinternal variable ND filter�i�����^

��ND�t�B���^�[�j���̗p�����Ƃ����\���o�Ă��Ă��܂�����A���̕ӂ̐V�Z�p

���Q�[���`�F���W���[�ɂȂ邩������Ȃ��ł��ˁB

live ND filter��internal variable ND filter�͕ʕ��Ȃ̂��C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F22352293

![]() 2�_

2�_

���|������ǃ_�n����

E-M1mark2�̓d�q�V���b�^�[1/32000��ISO64������g�ݍ��킹��AEV16����F1.2�ʍs�������ȋC�����܂����A�ԈႢ�H

�����ԍ��F22352828

![]() 0�_

0�_

��mosyupa����

��E-M1mark2�̓d�q�V���b�^�[1/32000��ISO64������g�ݍ��킹��AEV16����F1.2�ʍs�������ȋC�����܂���

��{���x��ISO200����ISO800�ɂȂ��nikon��D5�̂悤�ɒኴ�x�Ŗ�肪

�N���Ă���\���������ł��ˁB

���Ȃ݂�iso64�ł�EV20�̖��邳����F1.2��1/512000�b�ɂȂ����Ⴂ�܂����A

���\�������ł���B

�����ԍ��F22353823

![]() 0�_

0�_

�_�C�u�V�[���͊��S�ɃM���M���t�����ʂŎB�ꂸ |

������Ƌt�����O���A��Ō����Ղ�Ȃ���A�ʂ���Α��v |

���z�͂P�Q�������@�Q�������̃I�I���V���g�̓t���A�C�� |

���z�P�Q�������A�W�������̂�⏇���ł͂��̎ʂ� |

���|������ǃ_�n����

���܂ʼn掿�Ɋւ����͎莝���\�ȃn�C���]�̂݁B����ł͑i���͕s���������Ă����̂ŁA

����������Ɖ掿�Ɋւ���B���ʂ����邱�Ƃ����҂��Ă��܂����B

�����A����̓d�q�m�c�t�B���^�[�̏������Ă��A�C�}�C�`�ǂ��납�C�}�j���҂�Ɨ��Ă��Ȃ������Ƃ���

�u�d�q����ND�t�B���^�[�������v�����Ă���͐������Ƃ�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

���B�肪���S�̎��Ƃ��Ă͍ō��̃v���[���g�ɂȂ�\�������Ă��܂��B

�㏸�C�����ĎR�̗Ő��߂����ԁu�N�}�^�J�v�B�e�ł͂悭���邱�Ƃł����A�w�i���X�����ւ�

�ς��v���X�ւƘI�o����˂N�}�^�J�͐^�����Ȏʂ�ƂȂ邽�߁A�t�@�C���_�[��`����

�v���X��x���i�{�O.�R�`�P�D�V���x�j�f���A�ʂ��Ă��܂��B

�Ƃ��낪�A���̘I�o��͋Ȏ҂ŗ]�苭���|����Ɖ掿�͍r��邵�A���ʐ^�̓v���X���

��`�������Ȃ��P�[�X������ꗶ���Ă��܂��B���̌��w�I�Ȃm�c�t�B���^�[�Ȃ�掿�̍r���

�}���Ȃ���K�Ȗ��邳����~����ɂȂ邩���ƍl���Ă��܂��B

�����A����ȍl�����Ԉ���Ă���悤�ł����狳���Ă��������B

�z�~�̂��ߎ�ɖk�C���ɁA�{�B�ł͂S�J���̌Ɋe�P�H�ÂI�I���V�����܂��B

����ȃI�I���V�ɏo������Ė��N�K��Ă���ꏊ������܂����A����o���Ƃ͌���Ȃ����A

�܂��Ďʐ^�Ɏ��߂�`�����X�ɏ��荇����̂͐��N�ɂP�邩�ۂ����炢�B

�Ƃ��낪��N�A�����Đ�X�T�̍��N�ƕ��ɓ����������̂悤�ɓ���߂������x������

����܂����B

�ł��ˁ[�A�P�P������1�������ɑ��z�Ƃ����^�t���̎B�e�ʒu�ŁA�����ʒu�͂Q������̓��Ȃ�

�}�s�ȎR�̂݁B

�Y�t�ʐ^�͍�N�̂���

���N�ʂ��ď��߂Ă̗ǂ��o��ł��������̂́A�t���A�ʐ^�������K�b�N���B

�I�o������ł͑Ή��o�����B�m�c�t�B���^�[�Ńt���I�[�g����\�ɂȂ�Ɗ��ҁB

�����ԍ��F22354204

![]() 3�_

3�_

�{�P��@����Ɍ����ł�������ꂸ |

�ی�t�B���^�[�O���Ȃ��������߂��H���̂ɃS�[�X�g���E�E�E |

�����̎ʂ�͏��Ȃ������[ |

������R�������ɔ�ы��� |

�����ł��B

����͂Q�T�ԑO�̎ʐ^�ł����A�܂莞�X����̂Ȃ��Ⴊ�`���`���Ƃ�����

��N�����͎ア�Ƃ������ł����A�N�}�^�J�̂悤�ɋ��̏ꍇ�̓v���X��Ƃ���

��Βʂ�ɂ͂������A�v���X��������}�C�i�X��������ƕω��������������ł��B

�t�@�C���_�[��`���I�o��x���f�o����~���[���X�@�ł�����̓V�C�ł�

��o���Ȃ��P�[�X�������ă{�c�ʐ^����R�o�܂����B

�ꏏ�ɎB���Ă������t�@�̕����A�ʂ��܂����Ă��܂������A�I�o���I�m�ɏo����

�����̂��H���炭�����ʐ^�͂���Ȃɑ����͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

����͍�N�������ォ�������ƁA�����ē���߂��̐������������ߍ�N�̂悤��

�t���A���ۂ͋N���܂���ł�������̕p�����ɖZ���������ł��B

����ȔY�݂��������Ă����悤�Ȃm�c�t�B���^�[�����ė~�������̂ł��B

�t�����W�o�b�N�Q�O�����łȂ�������A�j�R���y�U�C�V�̂悤�ɂP�U������������t�B���^�[������

�X�y�[�X���Ȃ����������B

�����ԍ��F22354271

![]() 3�_

3�_

���⋛����

���Ă��Ă���I�I���V�𑨂���̂͐����X�L���ł��ˁB

�v���̓����ʐ^�Ƃ̏ꍇ�A��ʑ̂���������A�ł��邾�������ŎB���

�ʒu�Ɉړ����鎖���l���邻���ł����ǁA��ςł���ˁB

�̂̃I�����p�X�̏ꍇ�A18%�O���[�W�����˔œK���I�o�ɂ���ƃV���h�[

�����S���Ă���܂����̂ŁA���ЂƔ�ׂ�Ə����łȂ��Ă��A��ʑ̂�

�e�ɓ����Ă��Ă����\���F���ǂ������ł����ǁASONY�ɂȂ��Ă���́A

�n�C���C�g���͐L�т����̂́A�V���h�[���͔S�肪�Ȃ��Ȃ��Ă܂�����A

�B�e��@��ς��Ȃ��Ƒʖڂł���ˁB

�t���A�[�Ɋւ��ẮA�G�N�X�e���_�[�̎g�p���l�����āA�t�[�h��L����

�悤�ɂ��Ă���Ȃ��̂��A��X�s���Ɏv���Ă��܂����A���ꂾ���ł͉���

�ł��Ȃ��ł����ˁB

�����I�o���̘I�o��͍i��E�V���b�^�[�X�s�[�h�����ۂɕω�������

���܂�����A�d�qND�t�B���^�[�ł͉������Ȃ���������Ȃ��ł��ˁB

�����A�d�q�V���b�^�[�ŘA���Q��B�e���A�d�qND�t�B���^�[�ŘI�o��ω�

���������ƈÕ��ɓK�����摜��������悤��������A���RAW������

��ł���悤�ɂȂ邩������Ȃ��ł��ˁB1/480�b�ȓ���2��B���\��

�͂���܂����ǁA��ʑ̃u������������ʖڂł����ǂˁB

�u���P�b�g�B�e�Ɠ������Ǝv���l�����邩������Ȃ��ł����ǁA�i���

�V���b�^�[�X�s�[�h�͕ς��Ȃ��璴�����A�ʂ͂ł��Ȃ��悤�ł��B

https://www.43rumors.com/ft5-new-olympus-150-400mm-lens-has-integrated-125x-converter-and-additional-x2-converter/

http://digicame-info.com/2018/12/150-400mm-f4125.html�@�����{��

�ɁA150-400mm F4 PRO�̏�ڂ��Ă܂����ǁA�G�N�X�e���_�[��1.25�{

�̓����^�ŁAF�l��F4�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�����̃G�N�X�e���_�[���g����

188-500mm/F5�ɂȂ�܂��ˁB����F4.5�������炿�傤��F5.6�ɂȂ�̂ŁA

�����ł��y�����������F4.5�ł��ǂ������悤�ȋC�����܂��B

�t�B���^�[�a��F4���ƍŒ�ł�105mm�ł����ǁAF4.5��������95mm�ōς�

�܂�����A�ق�̈ꐡ�̍��ł����ǁA�����������͂��Ȃ�ς��ł��傤�ˁB

F4����ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm F2.8��荂���Ȃ肻���ł��ˁB

�ł����SIGMA��OEM�������Ă�����āAm4/3�Ɍ��������掿�̒��]���Y�[��

�i50-500mm/F4.5-6.3�A80-400mm/F4-5.6�A150-600mm/F5-6.3�Ȃǁj���o����

�~�����ł��B

���C�J���p��70-200mm/F2.8���ǂ������Ȃ̂ŁAm4/3�p�Ƀ��t�@�C������

���ꂽ�甃�����Ⴂ�����ł��B

�����ԍ��F22354518

![]() 2�_

2�_

�v���̃t�H�g�O���t�@�[�̒��ɂ́A���B��̎��ɂ͘I�o���u���Ȃ��悤�ɁA�}�j���A���ɂ��Ă����肷��l������Ǝv���܂����ǂˁB

�ǂ����Ă�AE�ŎB�肽���l�̂��߂ɁA�����s�@�Ȃǂ��B��u��у��m�F�����[�h�v�݂����Ȃ��̂���������ʔ��������B

�ȑO�A�l���B�e���Ɋ�F�����[�h���g�������̌��̓������ŘI�o���R���R���ς��̂ł�߂Ă��܂�����������܂��B

�������������͔�у��m���F���ł���ΗL�p��������Ȃ��ł��ˁB

��xAE���b�N������AE���b�N�{�^���𗣂��Ă��A����AE���b�N�{�^���������܂ʼn�������Ȃ��Ƃ��A���̏�Ԃ��ێ������܂܂ŘI�o��ł���Ƃ��A�}�j���A�����[�h�Ɉڍs����Ƃ��A���������@�\�����肾�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F22354735

![]() 1�_

1�_

OM-D E-M1X�����\�ɂȂ�܂����B

�u���C�uND�v�̐����҂͈ȉ��̕��X�ł����B

���߂łƂ��������܂��B

��mosyupa����

��Tranquility����

�����`�ʐ� | �f�W�^�����J���� OM-D | �I�����p�X

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1x/feature4.html

> ���C�uND

> �����̉摜���������ċ^���I�ɘI�����Ԃ��������ƂŁA�X���[�V���b�^�[���ʂ��g�����\����������V�@�\�ł��B���ʂ̒i����ND2�i1�i���j�`ND32�i5�i���j��5�i�K����I���\�B�X���[�V���b�^�[���ʂ͎B�e�O�Ƀt�@�C���_�[�Ŋm�F�ł��܂�[1]�B�B�e�V�[������Y���ƂɃt�B���^�[��t���ւ����Ԃ��Ȃ��邾���łȂ��A�t�B���^�[����������ȃ����Y���g���ꍇ�ɂ����p�ł��܂��B

�����ԍ��F22416858

![]() 1�_

1�_

�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OM-D E-M1 Mark II �{�f�B

�I�����p�XE-M1X�̃��[�N�摜�i�H�j���f��

��͂�傫���I�@

���ǎg���₷�������H

�������f�U�C���́H�@�^�ۗ��_���肻���B

�V���o�[���f���͖����̂��ȁH

�ڂ�����

http://digicame-info.com/2018/12/e-m1x-3.html

https://www.43rumors.com/ft4-are-these-the-first-leaked-image-of-the-new-e-m1x/

�����ԍ��F22318619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 10�_

10�_

EM5�̂��Ƃ�EM1���o���Ƃ����K���_���`�b�N�Ȏ�̈�����焈Ղ������ǁA�����͐��B�B�B

�����ł��v��ˁ[�B100���~����Ă��g��ˁ[�B1���~���ꂽ��`���Ŏg�����ǂȁB���낻��A�I���Ƃ͉���낤���B�B�B�ƃ����}�W�ōl���Ă�

�����ԍ��F22318654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 18�_

18�_

�m���ɐ��I

�����ԍ��F22318662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 14�_

14�_

�y�ʏ��^��Ⴊ�I�����p�X�̐^�����������̂ɂȂ��I�@�܂�AF���̓�̕��ɂȂ肻���H�ĒJ����������Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�����ԍ��F22318665

![]() 18�_

18�_

ok�{�^���̏��́A�w�ʃ_�C�A���ɂȂ��Ă�݂������ȁH�@�_�C���N�g�t�H�[�J�X�ړ��{�^���lj�������E�E��1�`��4�@�o���u���[�h�lj�

�t�H�[�J�X�{�^���́A�ݒ�ł���ł��傤�B�@�ʐ^�@�Ƃ��Ă̓`���g�̂ق����g���₷�����ǂ܂��������E�E

�������Ă�̂��F�̍Č����ƃ��`���[�h��14bit�@���̂�����

�傫���Ƃ��Ă͂��̕ӂ���Ȃ��̂��ȁH

�����ԍ��F22318793

![]() 2�_

2�_

��JTB48����

���y�ʏ��^��Ⴊ�I�����p�X�̐^�����������̂ɂȂ��I

�����Ȃ���ˁAAPS-C���t�@���傫���B

���ꂾ�ƍ��܂Ōy�ʏ��^���������Ă���OLYMPUS�t�@���͓����o����Ȃ����Ȃ��B

�����ԍ��F22318810�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

��fumiojin����

���������Ă�̂��F�̍Č����ƃ��`���[�h��14bit�@

�ǂ��ł��傤�ˁA���Ѓ��[�U��OLYMPUS��12bit������K�������`�ƃl�K���Ă����ǁA����ɑ���OLYMPUS���[�U��14bit��12bit���S�������ŕς��͂Ȃ��ƒf�肵�Ă��邩��14bit���낤��12bit���낤���ǂ��ł�������Ȃ����Ȃ��B

�����ԍ��F22318820�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

�������J�������Ă����ς�����ł���B�@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ŗ{�����ꂽ�v���@�Ȃ��炳�@

���̕ӂ̂Ƃ���X�������Ă��łǂ��ł��傩�@�@����150-400�̃v�������Y�̏ڍׂ����肽���ł���

�����ԍ��F22318824

![]() 16�_

16�_

M1�n�����Ă�ƁA�o�u�����̎O�H�̃N���}���v���o���B

�u���X�^�[�t�F���_�[����3�i���o�[�{�f�B�Ȃ̂ɁA4�C��2600�̃G���W���ڂ������X�^���I���Ƃ��c

������uV8�C�����̐Â����ł��v���Č����Ă�

�u�����ł����{�f�B�̃N���}�ɏ��Ȃ�A�ŏ�����V6��V8�̃N���}�ɏ���v�݂����ȁB

�����ԍ��F22318832�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 16�_

16�_

�������V�傳��

�Ⴆ���h���s�V���I

�����ԍ��F22318858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 10�_

10�_

�����Ƃ����Ǝ����Ԃ̔r�C�ʂƑ傫���ɗႦ�ĉx�ɓ����Ă�l���������܂����E�E�E

�E�r�C�ʂ̑傫���ɍ��킹�Đg�̂̑傫�����ς��킯�ł͂Ȃ��A�i�l���͂��낤���ǁj���K�ȑ傫���͓���

�E�Ԃ̃R���Z�v�g�ɍ��킹�ăV�[�g�`���f�ނ�ύX�@���@�r�C�ʂƂ��ԑ̂̑傫����ł͂Ȃ�

�{�̂̑傫���A���ɃO���b�v����́A�l�����ڐG��đ��삷��C���^�[�t�F�[�X�Ƃ��Ăǂ��ł��邩�ōl����ׂ��Ƃ��낾�Ǝv���܂��B�i���Ȃ��Ƃ����̎�̃R���Z�v�g�̃��f���́j

E-3�E5�̓O���b�v�̃G���S�I�ȂƂ���͏G�킾�����Ǝv���܂��B

�w�ʃ_�C�����ɐe�w���͂��Ȃ��Ƃ��A�{�b�e��������������Ƃ��͂���܂������AE-M1X�ł͂����炪���P����Ă���悤�Ɍ�����̂Ŋy���݂ł��B

�����̋��߂Ă���R���Z�v�g�ƈႤ���f���i�����Ԃɖ����ɗႦ��ƁA�y��������郉�C�g�E�F�C�g�X�|�[�c���~�����̂ł����ă��[�X�ԗ����~�����킯�ł͖����j�ł����A�����������������f���ł����A����E-M1�Ɉ����p����镔��������Ǝv���̂ŋC�ɂȂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F22318898

![]() 32�_

32�_

���̑傫���Ȃ�A35mm�t���T�C�Y�Z���T�[���ڂłȂ��Ⴈ�������l�B

�����ԍ��F22318960

![]() 15�_

15�_

�e�w�̍��̍����̂̓{�^������Ȃ��A�W���C�X�e�B�N�H

�T���^�����

�@��ɕ�������ׂ̃l�W�����͂��Ă܂��悤��

�����ԍ��F22319108

![]() 3�_

3�_

����ɂ��́B

���������Z���T�[��ςJ�������傫�ȃ{�f�B�ŏo��ƁA�K�[�K�[�����܂�����ǁc�B

�ЂƂ̎�̑傫���͑召����ǁA����₷���傫���A���삵�₷���傫�����l������{�f�B���傫���Ȃ�̂͒v�����Ȃ����ƁB

�t���T�C�Y�̃��n�����������̂́A���[�J�[�����^�ɂ������������ł���A���̋t(�Z���T�[�����������Ă������₷���l�ɑ傫�����)�������đR��B

LUMIX G9 ������������ǁA E-M1 X �� �v���̎g�p��z�肵�Ă���̂�����A�傫���Ȃ��ē��R���Ǝv���܂��B

�g�v���d�l�h �����������Ă������܂���������A���ꂱ���{���]�|�c�B

�����ԍ��F22319161�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 30�_

30�_

BOSE�A

���C�����G���C�̂��H

���͂��ق��B

�����ԍ��F22319170

![]() 29�_

29�_

�v���d�l���āH�@�u�v���d�l������傫���Ă������v���Ă͈̂�a������Ȃ��B

�v���ɂ����낢�날����B��������Ȃ��āA�B�e�Ώۂɂ���ăJ�����͌��܂��Ă�����̂���Ȃ��H�@�ȂA���������K�ȌĂѕ��͂Ȃ����Ȃ��H�A

�����ԍ��F22319215�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 8�_

8�_

�傫�����Ƃɕ��匾���Ă�l���������ǁA

����ȃ{�f�B�ɂȂ邱�Ƃ́A�ȑO���猾���Ă������B

���X����ˁB

�L���m���E�j�R���̃v���@�����āA�ł����B

����ɑR����Ȃ�A����Ȃ�̑傫���ɂȂ�͓̂��R���ƁB

m43 �̏��^�y�ʂ���������Ȃ�āA�I�O�ꂾ�Ǝv���B

�����̑z�肷��v���Ȃ�A����Ȃ�̃����Y�𑵂��Ă�Ǝv���B

�Ⴆ�A�t���T�C�Y�Ń����Y�𐔖{�����Ƃ��v���A

m43 �̃{�f�B�����Ȃ苐��ɂȂ��Ă��A

�J�����V�X�e���Ƃ��Ă̏��^�y�ʂ��͎����Ȃ��B

�܂��A�����ŕ���������Ă�l�ƁA

�I�����z�肵�Ă� E-M1X �̃^�[�Q�b�g���[�U�[�Ƃł́A

�l��(�H)���Ⴄ���Ď����ƁB

���Ȃ݂ɁA�����H

��ɂ���ȃo�J�ł����J�����A����Ȃ��B

E-M1 II �ł��炿����Ƒ傫������Ǝv���Ă�����E�E�E ^^; �B

�����ԍ��F22319263

![]() 26�_

26�_

�x�X�ł��B

�r�v���d�l������傫���Ă�����

�g�傫���Ă������h �Ƃ��A���������N�������ɂ�����Ȃ��Ə����Ă܂��ǂˁB

�r�B�e�Ώۂɂ���ăJ�����͌��܂��Ă�����̂���Ȃ��H

���������Ă��傫���Ă��A�B�낤�Ǝv���ǂ̃J�����ł��Ƃ肠�����B��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����A�B�e�ΏۂȂ�ĂЂƂ��ꂼ��ŁA�ǂ̃J�����Ȃ牽���B�邩�Ȃ�Č��܂��ĂȂ��B

�g�B�e�҂̋��߂郂�m�h �ɂ���Č��܂邾���̘b�B

�����^�т�������߂�Ȃ�R���p�N�g�ȃ{�f�B����Y�����A�����₷����B�e���̑��쐫���l����Ȃ�A������x�̃{�f�B�̑傫���͋��e��������ɂȂ��ŁA�Z���T�[�̑傫���Ƃ͊W�������b�B

�����ԍ��F22319277

![]() 10�_

10�_