-

��99

- �f�W�^�����J���� > �� > ��99

- ���t�J���� > �� > ��99

��99 SLT-A99V �{�f�B

2428����f��35mm�t���T�C�Y�f�W�^�����J����

�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t

����

�ň����i(�ō�)�F

¥78,600 (4���i)

�^�C�v�F���t ��f���F2470����f(����f)/2430����f(�L����f) �B���f�q�F�t���T�C�Y/35.8mm×23.9mm/CMOS �d�ʁF733g

![]()

-

- �f�W�^�����J���� -��

- ���t�J���� -��

�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� �������F2012�N10��26��

�w��99 WB�ƃ����Y�̒g�E���F�n��Raw�����ȂǐF�X- 4�x �̃N�`�R�~�f����

�f�W�^�����J���� > SONY > ��99 SLT-A99V �{�f�B

�{�X���́A�ȉ��̃X���̑��҂Ƃ����ʒu�Â��ł��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16588055/

��99 WB�ƃ����Y�̒g�E���F�n��Raw�����ȂǐF�X- 3

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16537625/

��99 WB�ƃ����Y�̒g�E���F�n��Raw�����ȂǐF�X- 2

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16501928/

Minolta AF 50mm F1.4 [New] �� Sony 50mm F1.4 ZA SSM��r 1

�O�X�����߂ł������t�ɂȂ�����{�X���ɂ��ڍs���������B

����́u��99�ŗV�ځ[�v���Ǝ��͎v���Ă��܂��B

����ł͂��̎��������炲���p�A�����k���������B

�����ԍ��F16625214

![]() 1�_

1�_

���̕��ʂ̐l�A��������肢���܂��B

�O�X���ŏЉ��

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/technology/theme/cmos_01.html

�Z�p��� CMOS�Z���T�[ exmor

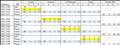

�}3 A/D�ϊ�����^�C�~���O

�ɂ����āA

��d���̉��[�邽�߂̉���X�e�b�v��

����d���̒l�邽�߂̏��X�e�b�v���L�ڂ���Ă��܂��B

12�r�b�g��14�r�b�g���[�h�ł́A���̕����̍��ݕ��Ƃ��̒i���i12��14���j��

�Ⴄ�Ƃ������Ƃł��傤���H

A/D�R���o�[�^�[

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%9B%9E%E8%B7%AF

�A�i���O-�f�W�^���ϊ���H

�ɂ͐F�X�ȕ���������܂����A�����Ŏg���Ă���̂�

������r�^

�ƍl���Ăn�j�ł��傤���H

�����ԍ��F16625449

![]() 0�_

0�_

>12�r�b�g��14�r�b�g���[�h�ł́A���̕����̍��ݕ��Ƃ��̒i���i12��14���j��

>�Ⴄ�Ƃ������Ƃł��傤���H

PLL�̃N���b�N���ς���Ă��Ȃ��ł��傤���B

����ŁA��̃X����13�ł�14�ł����R���݂Ȃ̂��Ȃ��ď������̂ł����B

>������r�^

>�ƍl���Ăn�j�ł��傤���H

�J�����^

�ŁA�����ȑO���^�^�C�v�Ȃ�Z���N�g�o����̂��L��Ə������͈̂ȉ��Q�ƁB

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/vol82/pdf/imx036lqr-llr.pdf

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/vol83/pdf/imx050cqk.pdf

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/vol80/pdf/imx035lqr.pdf

http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/vol86/pdf/imx076lqz_cqz.pdf

�����ԍ��F16625553

![]() 3�_

3�_

�����Ȃ肷�����n�܂���̃X���b�h�ł��ˁB�����Ƃ������Ă��������B

�����ԍ��F16625568

![]() 1�_

1�_

AD�ϊ��̃r�b�g�����ā@�ȒP�Ɍ����A�̏d�v�̖ڐ���̌����Ⴄ�����݂����Ȃ���B

0.1Kg�P�ʂő����̏d�v���A0.01kg�P�ʂő����̏d�v���@�ŏ����x�ƍő�v���d�ʂ͓���

�������A0.01Kg�P�ʂő����̏d�v�͌v�����O�ɐH�ׂ��@���\���̏d���������ɂȂ��ďo�Ă��邪�A0.1Kg�P�ʂł͂��\����H�����̂��ǂ�����������Ȃ�

�����ԍ��F16625623

![]() 3�_

3�_

������r�^�̓r�b�g���Ɠ����̔�r�ŕϊ����I������̂ŁA��r�d��������DAC�̏o�͂͂̂�����g��ɂ͂Ȃ�܂���B

Vramp�ł̂�����g��̔�r�d������肻��ƐM�����r���āA��v����܂ł̎��Ԃ��J�E���g���Ă���A�Ƃ������삩��X�Ό^�܂��͒Ǐ]�^���߂��Ǝv���܂��B

�ŁAriver38���J�����^�Ə�����Ă��܂����A�J�����^�Ɏg���Ă����R�L��ADC�̃^�C�v�͂ǂ�ł��傤���H�ƌ����̂� ���[���[�������̎��₾�Ǝv���܂��B

�Ƃ肠�������Վc���Ă����܂��B

�����ԍ��F16625685

![]() 4�_

4�_

�i�O�̃X�������t�ɂȂ��Ă��܂����l�Ȃ̂ŁA�d���Ȃ������ő����܂��j

�v�����W�b�N����H��:

[16608295] 16596926��A/D�ϊ��̍l�������ĊԈ���Ă܂���ˁB

[16608944] ������v�l�̏����ɂ���ƁA���S�ɊԈႦ������������Ǝv���̂ł����B

[16612797] ���̂悤�Ȏ��������邱�Ƃ������AA/D�ϊ��𗝉�����Ă��Ȃ��؋��ł��ˁB

[16612833] A/D�ϊ��Ƃ��āA���L�̍l�����͊Ԉ���Ă��܂����B

[16612880] 16596926��A/D�ϊ��̍l�����Ƃ��āA�ԈႦ�Ă��܂��B

[16616024] 12bit�ŕϊ������Ƃ���14bit�ŕϊ������Ƃ���0V�̌��ʂ��ς��Ȃ�Ă��肦�܂���B

[16618814] A/D�̕ϊ��̍l�����Ƃ��ĊԈႢ�B

[16625016] �c�O�ł����AA/D�ϊ��̊�{�𗝉�����Ă��Ȃ��悤�ł��B

����B

�v�����W�b�N����́u�����̕���A/D�̕ϊ��𗝉����Ă���v�ƌ��������̂͂��������A�����Ă��邩��B

�������A�̐S�Ȃ��Ƃ�Y��Ă��܂��H

������ [16616610] �Ńv�����W�b�N����ɏo�����h��B

���̏h��ɉo���Ȃ�������A�v�����W�b�N����̐��w�̗����͏��F�A���w�����x�����Ɗm�肵�Ă��܂��܂���B

�����v�����W�b�N�����w�����x�̎v�l���x�������Ȃ��̂Ȃ�AADC�̐��l���f���̏����I�Ȑ��������A�v�����W�b�N����ɂ���̂͂�����̎��Ԃ̖��ʂɂȂ�̂ł����B

�����ԍ��F16625971

![]() 2�_

2�_

>�X����l�@���@��y�̊F�l

���e���܂�����������܂��A���_�������C�ɂȂ��Ă��܂��B

�����܂���A���Ղ����c�����Ă��������B

�������A�F����A���������ڂ����̂łт�����ł��B

�����ł������ł���悤�ɁA�撣���Ă݂܂��E�E�E�撣���5���ŐQ�Ă��܂������ł����i���j

�X�������肢���܂��B

�����ԍ��F16625978

![]() 4�_

4�_

�݂Ȃ���A�ڂ����ł��ˁB

������ɂȂ�ƁA�������ɂ��ł�(��)

�ꉞ�A�J������H(�^)�ŒǏ]�^�̂悤�ȓ��������Ă�悤�ɓǂ߂܂����B

�ǂ��Ȃ�ł��傤���H

�o��Ȃ�Ńp�\�R���̑O�ɍs������A�����������ׂĂ݂܂�(��)

�����ԍ��F16625992�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

>�ŁAriver38���J�����^�Ə�����Ă��܂����A�J�����^�Ɏg���Ă����R�L��ADC�̃^�C�v�͂ǂ�ł��傤���H�ƌ����̂� ���[���[�������̎��₾�Ǝv���܂��B

�Ȃ�قǥ��ramp�d�����Z���T�[�o�͑����ƍl����Ɛϕ��^�Ƃ��������ł��傤�����

���Ă��̂�����͑S�R�ڂ����Ȃ��ł��B

�����ԍ��F16626225

![]() 2�_

2�_

ramp�͂���Ӗ��Ŋ�d�������B

�����Ɣ�r����킯�ł�����B

�����ƈ�v�܂��͒ǂ��z������I��

�Ƃ����̂Ȃ�B

���M���d���͍����Ƃ��ē�����d�|���Ƃ́A

�Ȃ�قLjӖ��̂���12�A14�r�b�g�Ȃ̂����B

exmor�̒��Ŋ������Ă���Ȃ�A

0EV���Ƃ���?�Ƃ����͕̂s�т�

�c�_�ɂȂ邩���B

�����ԍ��F16626249�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

river38����

���Ȃ�قǥ��ramp�d�����Z���T�[�o�͑����ƍl����Ɛϕ��^�Ƃ��������ł��傤�����

�����Ă��̂�����͑S�R�ڂ����Ȃ��ł��B

������������͑S�R�Ȃ�ł����A������Əオ�������Ă邩��ϕ��^���H�������Ȃ��ł����H

Exmor�S�ʂ̋L�q�ɁA�v���SONY�Ǝ��ƂȂ��Ă܂�����A������ӂ̕����^�Ő��x�グ�Ă��ł����ˁB

���[���[�������

��exmor�̒��Ŋ������Ă���Ȃ�A0EV���Ƃ���?�Ƃ����͕̂s�т̋c�_�ɂȂ邩���B

�ǂ���ӂ܂ł��͋L�ڂ���Ă܂��A�㉺���m�C�Y��Ƃ���CDS�ŃJ�b�g���Ă邩��A2007�N�����Exmor�S�ʂɊւ��Ă͂����������Ƃ���Ȃ��ł����ˁB

�����ԍ��F16627559

![]() 3�_

3�_

river38����@�Ɓ@���[���[�������@�Ɓ@�R�[�W�����B�̃p�p���� �ɂ܂Ƃ߂ē����Ă݂܂� ^^;

�܂��A���肵�悤�Ƃ��Ă���M��SONY�̐}3�Ō����Ƃ���̉�f�M��VSF��ϕ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂�

�ϕ��^��ADC�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

���̑��肵�悤�Ƃ��Ă���VSF�͂������l�d�����܂�VRST+VSIG�Ƃ���2�̓d�������̂���

�{���̉�f�M��VSIG�邽�߂ɂ�VRST��VSF��2�̓d�����v������K�v������܂��B

���܂ł�ADC���g���Ă��̌v�����s�����ꍇ��VRST��VST��2�̃f�W�^���f�[�^�����Z�ɂ���ċ��߂�

���ɂȂ�Ǝv���܂����AExmor�͂���2�̓d���̌v�����_�E���J�E���g����VRST�̌v���A

�A�b�v�J�E���g����VSF�̌v�����s���A��A�̌v�����삪�I������Ƃ���ADC�̏o�͂�VSIG�����݂̂�

�Ȃ�悤�ɍH�v����Ă���Ǝv���܂��B

�������J�����^���\�����Ă����6000����ADC��VRAMP�Ƃ�����̐M�����g�����Ƃő����L��ADC�̃��j�A���e�B��

�����Ɋm�ۂ��Ă���Ɛ������܂��B

����VRAMP������ɂ�12�܂���14bit��DAC���g���Ă���Ǝv���܂����A����DAC�ɂ͊�ƂȂ�d��

Vref���K�v�ɂȂ�܂��B

�ȏオ���[���[�������Ɏ����Ă���������Exmor��A/D�ϊ��̎�������Ɏ��̑���Ȃ����ōl����

Exmor��ADC�̓���ł��B

�����ԍ��F16627669

![]() 4�_

4�_

540ia����

��ρA���ɂȂ�܂��B

���ʓ|�Ȃ������̏������݂����Ē����āA��ϊ��ӂ��Ă���܂��B

���ꂩ������������肢�o����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F16627709

![]() 3�_

3�_

�v���Ԃ�Ɍ��Ă݂�A

�ȂϑԃX�����肾�ȁ[�B

���[�ȋZ�p�҂���绂��Ă銴�����B

����A99�Z���T�[�łP�Q�ɕ�����̂ƂP�S�ɕ�����̂�

��łW�ɂ��ĈႢ�������邩�H

���Ƃ��Ǝv�����A

��ł���Ȃɕ�������̂��H

�������łP�Q�C�P�S��ւ����Ȃ��̂��H

�����ԍ��F16628030

![]() 2�_

2�_

540ia����

���̂�������肪�Ƃ��������܂��B

�K�i�̒i�����A12 or 14�i�Ȃ̂��A

4095 or 16383�i�Ȃ̂��͋C�ɂȂ�Ƃ���

�ł��B

���ƃX�b�|�����炢�Ⴂ�܂��̂ŁB

�����ԍ��F16628035�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���[���[�������

�@> �K�i�̒i�����A12 or 14�i�Ȃ̂��A

�@> 4095 or 16383�i�Ȃ̂��͋C�ɂȂ�Ƃ���

�@> �ł��B

������āA�����I�`�ł��L���ł����H

14�i�Ȃ�4bit�ōς݂܂����c �i���j

�����ԍ��F16628099

![]() 1�_

1�_

�I�`�Ȃ��ł��B

���z�̃M�U�M�U�A�i���̂��Ƃł��B

�킸���A2�r�b�g�̈Ⴂ�́A�N���b�N���ɂ���

4�̈Ⴂ�Ȃ̂��A�����Ⴂ�Ȃ̂���

�C�ɂ��Ă��܂��B

�����ԍ��F16628204�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�Ȃ���A12bit����1�i�̏���14bit����2bit�̈Ⴂ��4�i�ŒĂ���Ƃ��������ł���w

�����ԍ��F16628328

![]() 1�_

1�_

���͂◎���Ȃ��T�ⓚ�H

�����ԍ��F16628430

![]() 3�_

3�_

�������I 16bit��DAC�Ŋ��炩�ȊK�i������Ă����āA���̋쓮�N���b�N�����ăJ�E���g����Ƃ������@�͗L�肩���m��܂���ˁB

�����ԍ��F16628436

![]() 1�_

1�_

�����͑S��16bit�ŋ쓮���Ă�����MSB�����14bit��12bit��I�����Ďg���Ƃ��c

�����ԍ��F16628481

![]() 1�_

1�_

�O�X���ɂĈȉ��̖�肪���o���܂����B

2013/09/17 23:16�@[16600507]

> ���Ȃ݂ɁA������̓o���u�ɂ���Ǝ�����

> ImageStabilization: �I�t

> �ɂȂ�݂����ł��ˁB

�\�j�[����ɖ₢���킹�ĉ��������܂����B

�����̂܂܍ڂ��邱�Ƃ͋֎~�����ɊY�����܂��̂ŁA���v��ł��`�����܂��B

* ��舵�����������Ԉ���Ă���B

* �Ԉ���Ă��錏�͒S������Ƀt�B�[�h�o�b�N����B

* �o���u���[�h�ɂ�����ԂŎ�Ԃ��̃��j���[�̌���Ɓu�v�ɂȂ�͂��ł��B

* �o���u���[�h�͎O�r�g�p���z�肳���B

�Ƃ̂��Ƃł����B

�܂��A����Ȃ��ȁH�Ə��ċ����܂��傤�B

���ʂ��������Ă���͂��̂��Ƃł����ۂɎ����Ă݂�ƐV���Ȕ���������܂��ˁB

�����Ƃ����ƃ�99�ŗV�т܂��傤�B

ARW�t�@�C����EXIF����[�����܂��傤�B

�����ԍ��F16628773

![]() 2�_

2�_

exmor�𓋍ڂ��Ă��鑼�Ђ̃J����������܂����B�B�B

�Ȃ���Ă̂P�Q�r�b�g��P�S�r�b�g�����A

�킾�����P�Q�r�b�g��P�S�r�b�g�������͐����悤�ȋC�����Ă��܂����B

�A�ʖ����Đl�͂�����ւǂ����Ȃ̂��ȁH

Exmor�̕����ō����A�ʂ������ƂȂ�ƁA�A�A�N���b�N���グ�邩�A�r�b�g����

���Ƃ��������@�͂Ȃ��̂��ȁH

�N���b�N���グ��Ə���d�́����M�����邯�ǁB�B�B

�Ƃ���ŁA

��99��"����ɂႭ����"���B�e���ꂽ�����͂����܂����H

�U�O�O�O��f�̒��ӂ������P�ʂƂ��Ă���̂��A

�S�O�O�O��f�̒Z�ӂ������P�ʂƂ��Ă���̂������炩�ɂȂ�̂��ȁH

�����ԍ��F16628840

![]() 0�_

0�_

�A��x���ƓW�J������(��)�B

����A�ϕ��^����L��܂�����Z���T�[�d������d���ɂ����R���f���T�s�v�̍����ϕ��^����(���)�B

>* �o���u���[�h�͎O�r�g�p���z�肳���B

�ł����`����ɑz�肷��Ȃ��`�@��U���C���W�P�[�^���������Ă���`�W�Ȃ����B

��̐��E�̏Z�l���������R���f�W�����ǂ�ǂ�i�݂����ł����RX1��RX100�ƃR���f�W�`�[���撣���Ă邩��Ȃ�

��`�ł��l����l����قǁA���[���[�������̓䂩���ɂ�����悤�ɥ�����R���݂�bit�������Ă����ȋC���B

���M�A����d�́A14bit���s�v�ȃV�[������d�r�̉����ɕK���ɂȂ��Ă�Ƃ����

���̋@��́A�V�^�d�r�ɂȂ��Ă��ǂ��̂Ŗ{�̓d�r�e�ʃA�b�v��14bit�̈��艻��]�݂܂��B

�����ԍ��F16629581

![]() 3�_

3�_

�V���b�^�[���x�i�I�����ԁj��5�b��10�b��30�b��

�O�r�̎g�p���z�肳��邩�H

�Ƃ����c�b�R�~�͖����ł��肢���܂��B

�����ԍ��F16629771

![]() 0�_

0�_

12bit�ł��f�W�^����H���ߏ��ɂ���ƁA�m�C�Y�����肻���ł���B

�܂���14bit�Ȃ��ɂ͐M����̈�ł��B

�����ԍ��F16629799

![]() 3�_

3�_

�Ђ���Ƃ�����

�P�ʃ��[�h�̂Ƃ��́A�ꕔ�̉�H���X���[�v

���[�h�ɂ��Ă��邩���B

�ǁ[���A�I�����̓t�@�C���_�[�͐^���ÂŁA

OVF�Ɠ����킯�ł����B

�����ԍ��F16632308�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�O�X���@2013/09/23 19:01�@[16623936]�@�̃q�X�g�O����

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16588055/#16623936

�����Ďv�����̂́A�ʐ^�͂��Ă������������悤�ɁA14bit�͂�����Ɩ��邭�ăR���g���X�g���Ⴄ��ł��B

������A���ꂪjpeg�ɔ��f���Ă���Ƃ��āA���o�I�Ɂu14bit�L���C�v���Č����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����B

�{����14bit�̉摜��12bit�ɐ��m�ɕϊ������Ƃ��āA�������ʂŌ���������l�͂��Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F16637163

![]() 1�_

1�_

���[�ށB

�Ȃ�قǁB

�ł��A�Ђ���Ƃ�����A�J������������

�p�\�R���������Ƃ͈Ⴄ�����B

�킴�킴12�r�b�g�̃f�[�^��14�r�b�g�Ɋ��Z

���Ă���̂́ARawDigger�Ȃ�ł���ˁB

exmor�����r�b�g�����������Ă���Ȃ�A

�����^����NDA��N�����v���C�N���Ȃ���

����Ȃ������B

�܂����Aexmor�����ŁA

�I�o�ɉ����ď�����ς���A

�ϊ��e�[�u����ς���Ȃ�Ă��Ƃ�

����Ă���͂����Ȃ��B

�Ǝv���Ă��܂����B�B�B

�����ԍ��F16637611�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���`��A�������c

���[���[�������

�@> �킴�킴12�r�b�g�̃f�[�^��14�r�b�g�Ɋ��Z

�@> ���Ă���̂́ARawDigger�Ȃ�ł���ˁB

�@SONY�݂����ł� ^^;

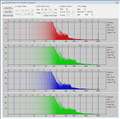

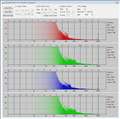

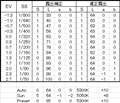

�@�B�e���͈Ⴂ�܂���RX1��D800E�ō��P�x���̔�ʑ̂��B����RawDigger�Ńq�X�g�O�������������Č��܂����B

�@RX1��14bit�A12bit����Max. 16383�Ȃ̂ł����AD800E��14bit��16383�A12bit��4096�ł����B

�@RX1��14bit�i�摜�P�j��+3EV����-10EV�܂ł�13EV�̋P�x��������-11EV�ɂ̓f�[�^�����������ł��B

�@12bit�i�摜�Q�j��+3EV����-9EV�܂ł�12EV�̋P�x��������-10�`-11EV�ɂ̓f�[�^�����������ł��B

�@����-12EV�����Ԃ�iUnder�j�̃f�[�^�̂悤�ł��B

�@����AD800E��14bit�ł�+3EV�`-11EV�A12bit�ł�+3EV�`-9EV�Ƃ��ׂẴ����W���g�����Ă���悤�ł��B

�@RX1�ƃ�99���������ǂ����͕�����܂��i���������j14bit�̊��12bit�̃f�[�^����ꂽ

�@�Ȃ����14bit�̂悤�ȋC�����܂��B

�����ԍ��F16639034

![]() 2�_

2�_

���݂܂��� m(__)m

��FRX1��14bit�A12bit����Max. 16383�Ȃ̂ł����AD800E��14bit��16383�A12bit��4096�ł����B

���FRX1��14bit�A12bit����Max. 16383�Ȃ̂ł����AD800E��14bit��16383�A12bit���y4095�z�ł����B

�����ԍ��F16639087

![]() 3�_

3�_

540ia����A�Ȃ�ł��Ƃ��B

�����̐V�������o�B

�t�@�C���T�C�Y�����܂�ς��Ȃ��̂��A

�[�������B

���炭�A���S��ԂɁB

�����ԍ��F16639279�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�Q��O�̉����ł��B

VRAMP�̔�����A/D�ϊ��̃J�E���^�[�S�Ă�14Bit�ō\�����Ă����B

�A�ʃ��[�h���ŏ������Ԃ��������ϊ����Ԃ�Z�k����K�v�����鎞���A

12bit����������鎞�́A�J�E���^�[�ւ̃N���b�N��2bit���V�t�g�����ʒu��

���炷�Ɠd����ϊ��f�[�^��14Bit�̂܂܁A12Bit����ƂȂ��ĕϊ����Ԃ�

�Z�k�o���邩���m��Ȃ��c

�����ԍ��F16640591

![]() 1�_

1�_

540ia����̂������ő傫���O�i�ł��܂����B���ӂ������܂��B

RAW�iARW�j��EXIF�ɂ͂��������萳����12�r�b�g�Ȃ̂�14�r�b�g���[�h�Ȃ̂���

��������ł��܂����B

����͋Z�p���̃v���C�h�ł��傤�B

�Ⴆ12�r�b�g���[�h�ł������Ƃ��Ă��A�t�@�C���Ƃ��ďo�͂��ꂽ�Ƃ��ɂ�

14�r�b�g�ɐ��K������Ă���B

�\�j�[���������A�v�� IDC �́A12�r�b�g�Ȃ̂�14�r�b�g�Ȃ̂��m��Ȃ��Ă�

�����ł���B

���̃A�v���J���͕ʕ����ł��낤����A�����̎d�l�A�w���ɏ]����14�r�b�g

���[�h�Œ�ŊJ������Ă���\��������B

�\�j�[�T�|�[�g�Z���^�[�����

�uIDC�ł�12/14�r�b�g�̂ǂ���Ȃ̂��킩��Ȃ��v

�Ƃ����̂͂��镔���Ő^���Ȃ̂����̂�������Ȃ��B

�\�t�g�E�F�A�ł͂Ȃ��n�[�h�E�F�A�ŏ�������Ȃ�A

14�r�b�g��12�r�b�g�Ɠ�̃f�[�^�������݂�����

14�r�b�g���Œ�̂ق����������ȒP�A�����������A�����A�������ł���B

# IPv6�ɂ̓l�b�g�}�X�N�Ƃ����T�O�͂Ȃ����B

�J�^���O��Web�Ɂu12�r�b�g�ɂȂ�Ƃ�������v�ƌォ��NjL���ꂽ�̂�

EXIF�ɐ����ɏ����Ă��܂��ĊO������w�E�����������A

��Ɠ��̃��������A�R���v���C�A���X���炻�������̂�������Ȃ��B

�ł���������ƁA�ǂ�����ǂ��܂ł�12�r�b�g�łǂ�����ǂ��܂ł�14�r�b�g

�Ȃ̂����܂��܂������������B�B�B

��1�j

Exmor����̏o�͂�14�r�b�g���Œ�ł���B

�Ӗ��̂���f�[�^��12�r�b�g����������A14�r�b�g���������肷�邪�A

12�r�b�g���ł������Ƃ��Ă�14�r�b�g���ɐ��K������Ă���B

����ȍ~�̌�i��BIONZ�͑S��14�r�b�g�����ƌ��ď������Ă���B

BIONZ��12/14�̈Ⴂ��m��Ȃ���������Ȃ��B

��2)

Exmor����̏o�͂�12�r�b�g������14�r�b�g������2��������B

����ȍ~�̌�i��BIONZ�͊e�f�[�^���ɉ����Ă���Ȃ�̏��������Ă���B

ARW�`���ŕۑ�����Ƃ��Ɍ���A12�r�b�g���̃f�[�^��

14�r�b�g���ɕϊ��i���Z�A���K���A�ϊ��e�[�u�����͕s��j���A

IDC�Ƃ̘A�g���ł���悤�ɂ��Ă���B

JPEG�ɕۑ�����Ƃ��ɂ́A

12�r�b�g��8�r�b�g�ɕϊ����邩�A14�r�b�g��8�r�b�g�ɕϊ����邩

���O���������������B

����������ǂ̐v��I�Ԃ��H

Exmor����BIONZ�ւ̃f�[�^�]�����Ԃ��{�g���l�b�N�ɂȂ�Ȃ��̂Ȃ�A�A�A

��1 ��I�Ԃ��ȁH

�v�����W�b�N����̋^���Exmor�̒��ɕ������߂邱�Ƃ��ł��܂��B

BIONZ�ɂ͂���Ȗ����C�ɂ����邱�Ƃ�����܂���B

BIONZ�ɂ����āA

14�r�b�g���ł��낤�Ƃ�12�r�b�g���ł��낤�Ƃ��A���Z����Ƃ���

16�r�b�g����32�r�b�g���ōs�Ȃ��Ă���ł��傤�B

RGGB�z��e�ʒu�̊eRGB�l�����߂�Ƃ��ɁA16�r�b�g�����Z�ő���

�邩�����Ǝv���܂��B

�������G�Ȍv�Z�����悤�Ƃ���Ƒ���Ȃ��A�����ӂꂪ�N���邩�ȁH

65535+1��0������B

�f���U�C�N�̃A���S���Y���ɂ���Ă͈����Z���g���̂��ȁH

���Z���ʂ����ɂȂ邱�Ƃ�����̂��ȁH

��������ƁA32�r�b�g����������̉��Z�ɂȂ�̂��ȁH

http://www.chori-imaging.com/product/ccd-camera/colorieee1394/spec/bayer1.pdf

�f���U�C�N�̕ϊ����̗�

http://www.f-kmr.com/PDF/dsp_bayer.pdf

���`��Ԃ�p������@�ȊO���

�����ԍ��F16641050

![]() 3�_

3�_

�X����ł������܂��B

�l�^�������Đ\����܂���B

2013/09/02 21:38�@[16537625]

> Color Checker Passport��WB�p�J�[�h�̔��˗��͖�59%�ł���B

x-rite�Ђ�

���i�� color checker WHITE BALANCE

���茳�ɓ͂��܂����B

���ʂ̃O���[�J�[�h�̔��˗���18%�ł��B

18%�� 0EV�ɒu���Ȃ�A�A�A36%��1EV��72%��2EV���Ă��Ƃł����̂��ȁH

72%�̃��[�g2�{��102%������2.5EV�Ŕ��ł��܂��Ƃ������Ƃł����̂��ȁH

�ƂȂ�ƁA���B���� 59% ���Ē��r���[�ȋC������̂ł����A

�܂��v�a��p�ł���A

�K���I�o�����߂�ɂ͕ʓr18���ł��w�������������Ă��Ƃł����̂��ȁH(��)

http://soar.keizof.com/~keizof/SLT-A99V/ColorChecker-WB/PAG2.html

JPEG+RAW�͂�����ł��B

�J�X�^��WB���Ă����JPEG�B���ďo���������i.com�ɃA�b�v���Ă����܂��B

�����ԍ��F16655864

![]() 1�_

1�_

��ɂ���ăJ�X�^���z���C�g�o�����X���s���Ƃ���

�ӂ������ƃt�@�C���_�[�����Â��Ȃ�܂��B

���ꂪ����������Ȃ̂��ǂ����A���ʂƂ��Đ��x�����߂�̂�

������̂��A�A�A�ӌ��̕������Ƃ��납������܂���B

�{�M�����J���H

�V�����Ȃ����u���������̊ʋl�v���L�O�ɃA�b�v�����Ă��������܂��B

���܂���I���������ł��B

�Â����̐H�߂��ɒ��ӂ��܂��傤�B

�����ԍ��F16655972

![]() 0�_

0�_

�����ł��ˁB�O���[�J�[�h�̓J���[�`���[�g�ƍ��ق������āA�ǂ�����M����Ηǂ��̂�

�Y�܂�����ԂɂȂ�܂������A���̃z���C�g�o�����X�J�[�h�́A�J���[�`���[�g�Ɠ���

�X���łƂĂ���낵���ł��B

�z���C�g�o�����X�J�[�h���J�����͂����Ȗ��x�ŃX�L�������Ă���̂ł��傤���ˁB

�����ԍ��F16656166

![]() 0�_

0�_

�ӂ��[���ƈÂ��Ȃ�܂����A

�J�X�^���v�a�̂��߂Ƀ����[�Y����u�Ԃ̘I�o�͎����ŌŒ�̂悤��

�C�����܂����A�A�A���̃R�}�͂ǂ��ɂ��c��܂���̂Ő^���̓~���[�i�s�k�l�j

�{�b�N�X�̒��ł��B

�Ђ���Ƃ�����18���O���C��O��ɃJ�����������삵�Ă���̂����H

�\�j�[����ɕ����Ă݂܂��B

# �ɒ[�ɈÂ��Ƌt�ɖ��邭����̂��ȁH

�����ԍ��F16656451

![]() 0�_

0�_

���[���[�������

�@�����ɗ��Ă܂������c

�@> RAW�iARW�j��EXIF�ɂ͂��������萳����12�r�b�g�Ȃ̂�14�r�b�g���[�h�Ȃ̂���

�@> ��������ł��܂����B

�@> ����͋Z�p���̃v���C�h�ł��傤�B

�@���������菑���Ă��܂����̂Ȃ�Z�p���Ƃ��Ắg�~�X�h�ł��傤w

�@BitsPerSample ��RAW�f�[�^�̃t�H�[�}�b�g�Ƃ��āA�T���v��������̃r�b�g����\������

�@���Ƃ���Ȃ��ARW��14�łȂ�������܂���B

�@���̒l��M�p���ăf�[�^��ǂ�ł��܂��ƁA�o���オ�����摜�́g�Ȃ႟�`����႟�`�h�ɂȂ�܂��B

�@�ł��̂ŁAExif�Ƃ��Ă�BitsPerSample=14�A���[�J�[�m�[�g��ADC Mode=12�Ƃ�����̂��������悤�Ɏv���܂��B

�@> ���ʂ̃O���[�J�[�h�̔��˗���18%�ł��B

�@> 18%�� 0EV�ɒu���Ȃ�A�A�A36%��1EV��72%��2EV���Ă��Ƃł����̂��ȁH

�@> 72%�̃��[�g2�{��102%������2.5EV�Ŕ��ł��܂��Ƃ������Ƃł����̂��ȁH

�@���̐́A������Ƃ������ׂ����������āA���̎��̓C���N�Z�x�Ƃ̊W�ŁA����3%�Ƃ������̌n��

�@3%, 6%, 12%, 24%, 48%, 96% �̒��Ԃ�18%�ɂ����Ƃ����̂�������������܂��B

�@�A������Ɉ٘_��������l�����āA�܂�12%��24%�̒��Ԃ�18%�ł͂Ȃ��Ɓc

�@�i12x��2=16.97 �ŗǂ��̂��ȁc�j

�@����ɂ͕��ϓI�Ȋ�̔��˗���18%���Ƃ��A��ʑ̂̕��ϓI�Ȕ��˗���18%���Ƃ��A����18%�Ȃ̂��H�ƌ���

�@�ɂ͐����͂̂Ȃ����̂����낲��]�����Ă��āc

�@Lab�ł̋P�x�l�̒���L=50���A���˗��Ŗ�18%�Ȃ̂ŁA����𗝗R�Ƃ��Ă���l�����邩���m��܂���

�@CIELAB�����肳���ȑO��18%�O���[�J�[�h�͗L�����Ǝv����ł���ˁc

�@�܂��A����18%�Ȃ̂��H�ƌ������͂����Ƃ��āA���̔��˗�18%�̃O���[�J�[�h����ɘI�o�����肷��

�@�ƌ������ŁA�٘_�͖����Ǝv���̂ł����c

�����ԍ��F16656964

![]() 0�_

0�_

�O���[�J�[�h�͒��Ԃ̘I�o�͌��܂�Ǝv���܂��B���Ƀt�B�����̎���ɒ��Ԃ����킹�邱�Ƃ�

���f�������A�Ƃ������Ƃ͂悭�킩��܂��B

�������f�W�^���̎���ɁA��ō��킹�鍇�킹����������������Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�_�C�i�~�b�N�����W�̖��ŁA���Ԃō��킹�Ă��A��̔�����������Ȃ����Ƃ�����̂ł��B

����X���傳�w�������z���C�g�o�����X�J�[�h�̘I�o�͖{��RGB=200,200,200�ł��B

�������ARGB=200,200,200�ɂ���i�J���[�`���[�g�[�����̔����j���x�ǂ����Ƃ���

������̂��ȁA�Ƃ������Ƃł��B

�����ԍ��F16657076

![]() 0�_

0�_

���̎�����A�ǂ��Ōv�邩�H�ƌ������ƁA������ǂ��ɍ��킹�邩�H�Ƃ���

�Q�̗v�f������Ǝv���܂��B

18%�O���[�̃O���[�J�[�h�Ōv���āA������ǂ��ɍ��킹�邩�H�ƌ������Ƃł��B

> �_�C�i�~�b�N�����W�̖��ŁA���Ԃō��킹�Ă��A��̔�����������Ȃ����Ƃ�����̂ł��B

���Ԃō��킹�邩�炻���Ȃ�̂��Ǝv���܂��B

�_�C�i�~�b�N�����W���l������Ȃ�A���Ԃő��肵�����ʂ����Ƃɔ����ǂ��Ȃ邩�𐄒肵��

�I�o�����͓̂��R�̎��Ǝv���܂��B

���ɔ���ƌ������Ŗ���߂̃^�[�Q�b�g���v�����Ƃ��Ă��A�I�o�v��������P�x50%�i�Z�x50%�j��

���Ă��܂��Ă͂�͂�I�o����K�v�ɂȂ�܂��B

���ˌ������g���ĘI�o���肷��ꍇ�́A���������O���[�J�[�h���甽�˂��Ă�����͌v��܂��c

18%�O���[���Z�x50%�ɂȂ�l�ɍZ������Ă���I�o�v���g���Ĕ���]������̂�

�I�o�v�ł͂Ȃ��B�e�҂��Ǝv���܂��B

�O���[�J�[�h���g���ĘI�o�𑪂�A���̎��̔����_�C�i�~�b�N�����W���ɓ����Ă��邩���Ȃ����A

�����𑍍��I�ɔ��f����ɂ͔��𔒂Ƃ��ēǂݎ���悤�ȐV�����^�C�v�̘I�o�v�A

�܂��͌Â��I�o�v�ł�����Ɠ����̎g����������K�v���L��Ǝv���܂��B

�ȑO�AL-758D���g���ă}���`�X�|�b�g�v��������������������������̂Ń����N���Ă����܂��B

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14996805/#15143185

�v���̃��x���͂���Ȃ���Ȃ��I�@�ƌ��������܂łł����c

�����ԍ��F16657222

![]() 1�_

1�_

14�r�b�g�̓��A���ʂ�3�r�b�g�Ɍ덷��

�܂܂�Ă���Ƃ���Ȃ�B

�v���X�}�C�i�X8���炢�̕������邱�ƂɂȂ�B

���x���Ⴍ�Ă��A�����Ă����ꂭ�炢��

��ΓI�Ȃ��������Ȃ�A�A�A

���x�������ق������ʓI�ɐ��x�������Ȃ�B

RGB�̓��A��̎h���l���甒�������߂�Ȃ�

����ɗǂ����������Q�{�̐��x�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F16657238�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����L-758D�̃��[�U�[�ł��B�����^�[�Q�b�g�������Ă��܂��B�i�����Ƃ��g�����Ȃ��Ă͂��܂���B�j

���������Ƃ���A

������]������̂�

���I�o�v�ł͂Ȃ��B�e�҂��Ǝv���܂��B

�Ƃ����͖͔͉̂��Ǝv���܂��B����͔͉������Ƃ����ׂ����B�B

�����𔒂Ƃ��ēǂݎ���悤�ȐV�����^�C�v�̘I�o�v

���ꂪ�o���̂ŁA���͒��Ԃ��ӎ����邱�Ƃ��قڂȂ��Ȃ�܂����B

���̘I�o�v���A�u�f�W�J���v�i�̃��C�u�r���[�̃q�X�g�O�����\���j�ł��B

���Ԃ��甒�܂ł̃_�C�i�~�b�N�����W���e�@��A�e�ň��ł���A

�ǂ��̂ł����A�����ł͂Ȃ��ł���ˁB

���𔒂Ƃ��ēǂݎ���V�����^�C�v�̘I�o�v�i���Ȃ킿�f�W�J���j

���g���Ɣ������̈�����d�������B�e���\�ɂȂ�܂��B

���Ԃ̘I�o�����Ă����̔��������߂��܂���̂ŁB

���������I�o�̌��ߕ������̓n�C���C�g��Ɠǂ�ł܂��B

�����ԍ��F16657373

![]() 1�_

1�_

�܂��������̒ʂ肾�Ǝv���܂��B

�n�C���C�g��ƌ������ŁA�Ⴆ�R�_�b�N�̃O���[�J�[�h�̗��ʂɂ���90%�̔��𑪒肵���Ƃ����

���̔����Z�x50%�ɂȂ�I�o�����Ĕ��ɂȂ�悤�ɋ��߂Ă���ɉ߂��܂���ˁB

L-758D�Ƀv���t�@�C����]������90�������v���Ă������ŁA18%�O���[���Z�x50%�ɂȂ�l�ȘI�o�̎���

90%�����_�C�i�~�b�N�����W�̃v���t�@�C����łǂ̕ӂ̔����������邾���ł�����c

�������Ƃ��ēǂݎ���ƌ������ł͂����Ԃ�i�������Ƃ͎v���܂����c

���������Ӗ��ł̓f�W�J���̃q�X�g�O�������^�̃n�C���C�g��Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂����A

���Ȃ��Ƃ��n�C���C�g����ɁA���̔��������Ȃ�l�ɓǂݎ���Ă���ƌ����Ӗ��ł�

�i�I�o����̎�@�Ƃ��Ắj�n�C���C�g����Ǝv���܂��B

�܂��A18%�O���[�̃O���[�J�[�h���g���āA�J�����̘I�o�v�ő������ĎB�e�����ꍇ�́A

�w�ǂ̏ꍇ�A���_�[�ɂȂ�Ǝv���̂ŁA���̕ӂ̂Ƃ�����L���ăO���[�J�[�h���g���l��

�����Ă���Ƃ͎v���܂����c�@�@���邢�͓Ǝ��ɕ�����Ă���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F16657776

![]() 2�_

2�_

�����B

����18���O���[�ŃJ�X�^���v�a�̐ݒ���s���ƁA�덷���傫�߂���

���ʐF���L�ʐF�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ����ɂȂ�Ƃ����b����

�v���Ă��܂������B�B�B

���ʐF�̐��E�Ŕ����D�F�������Ƃ������x�����̋c�_�������̂ł��傤���H

�����ԍ��F16659650

![]() 1�_

1�_

���[���[�������

�@���̘b���ł����c

�@����͑����A�s�̂���Ă���I����Ƃ��Ă�18%���˔��g���ăJ�X�^��WB������

�@�j���[�g�����O���[�łȂ����̂��L��̂Ŗ��ʐF���L�ʐF�ɂȂ�Ƃ����b�����Ǝv���܂����B

�@�R�_�b�N�̃O���[�J�[�h�͐F�t���A�Â��A�Ɠ�d��̂悤�ł��B

�@http://forums.adobe.com/thread/732944

�@��� �V���N�O���[�J�[�h��18%�O���[�ŁA�X�Ƀj���[�g�����O���[�̂悤�ł��̂ŁA

�@�I�o�AWB�̗����Ɏg����Ƃ͎v���܂����AWB�̏ꍇ��18%�ƁA�Â��ƌ�������WB��

�@�덷�Ƃ��ďo��\���͗L�邩���m��܂���ˁB

�@���̕ӂ̂Ƃ���͋��͎̂����Ă��Ȃ��̂Ō��؏o���܂��AColorChecker Passport��

�@��r���Ă݂܂����ˁc�@�R�_�b�N�̃O���[�J�[�h�͗��ʂ�90������WB�����Ƃ����̂��ʔ������ȁc

�@���̎�̐��x���́A�o���邩�o���Ȃ����A�g���邩�g���Ȃ����A���e�o���邩�o���Ȃ����A��

�@�F�X�L���ē���ł��ˁB

�����ԍ��F16659785

![]() 1�_

1�_

���[���[�������

�@[16656964]�Řb�����I�o�̕��ɒE�����Ă��܂��܂����B�@�\����܂���B

�@�܂��A�I�o�͘I�o�ŁA�l�^�I�ɂ͐F�X�L���Ėʔ����Ƃ͎v���܂����c

�@�O���[�J�[�h�S��ނŃv���Z�b�gWB�̃f�[�^������Ă݂܂����B

�@D800E���g�����̂Ń�99�Ƃ�WB�̎������Ⴄ�Ǝv���܂����A�������������B

�@�f�[�^�̌����ł����A���ꂼ��̃O���[�J�[�h��WB Auto�APreset�ŎB�e�B

�@���̌�A�S�O���[�J�[�h����ʓ��ɓ���悤�ɂ���Kodak��18%��90%��2�J�b�g���B�e���Ă܂��B

�@�iSekonic��WB Auto�͗L��܂���j

�@�܂�WB Auto�ł����A���\����Ă܂��B

�@����Preset WB�ł����A���F�œh��Ԃ��Ă܂����ARGB���ׂĂ��������x���ɂȂ��Ă��܂��B

�@3�߂̔�r�i�����O���[�œh��Ԃ��j�ł����A�S�̓I�ȌX���Ƃ���Sekonic��CCPassport��

�@�قڃj���[�g�����O���[�B�@Kodak��Canon�̂��̂��u���[�����߂ɏo��Ƃ��������ł��傤���B

�@�Ⴂ�ƌ����Ă����x���łQ�`�S�Ȃ̂Ŕ��f������Ǝv���܂����A�P�`�Q���덷�A�R�`�S�������o�Ă���

�@�ƌ�������ł����ˁB

�@���F�ƃO���[�Ń��x���ɈႢ���L��܂����A���F�̕���WB����鎞�ɃJ�[�h�߂Â��Ă���̂ŁA

�@�e�ɂȂ������̂Ǝv���܂��B

�@Kodak��90�����̓u���[����������̂�WB�p�ɂ͎g���Ȃ��ł��ˁc

�@18%��59%�̈Ⴂ�ɂ��WB�ݒ萸�x�̌��ɂ͂Ȃ��Ă܂��A�F�t���̃O���[�J�[�h���g����

�@WB�������ς��鎖�̊m�F�͏o�������ȁH�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F16667251

![]() 1�_

1�_

540ia����

�F�X�ȃO���[���{�ł̎������肪�Ƃ��������܂��B

�u�����i���ʐF�̓x�����j�v��1�����̃p�����[�^�ŕ\���ł�����֗��ł��ˁB

3�����̐F��Ԓ��́A���ʐF�̎��Ƃ̋����ł����̂��ȁH

http://www.enomae.com/publish/pdf/EvaluationOfPaperPropertiesAndStadardUpdate.pdf

���̓����ƕ]�����@�y�ыK�i�̓���

�ɂ���JIS�ɂ͂Ȃ�������ǁAISO�ɂ͂���悤�ł��ˁB

�����ԍ��F16671453

![]() 0�_

0�_

�Ƃ肠�����Ƃ������Ȃ�Ƃ������ARGB�l������Ă���ƃO���[����

����Ă����̂ŁA���̐�Βl�̘a�A�̂悤�Ȋ����ł��ȈՓI�ɗǂ��̂ł͂�

�v���܂����ǂ��ł��傤���B

�����ԍ��F16671596

![]() 0�_

0�_

���ʐF�̓x�����ł����c

Lab��Ԃ���L���P�x��Z���Ƃ���ƁAa�Ab���F���ł������芪���悤��

X�AY���̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă܂�����A���ʐF�x��a�Ab��RMS�ŗǂ��ł����ˁB

��ł�����x�A���x��RGB�ł͖���Lab�ŏE���Č��܂��B

�����ԍ��F16671932

![]() 0�_

0�_

Lab�ɂ͏ڂ����Ȃ��̂ł����A�A�A

�l�Ԃ̎��o�����͂��̃��f���ɐD�荞�܂�Ă���̂ł��傤���H

�u�l�Ԃ̎��o�́A���x��������ƐF���ɑ��銴�x��������v�Ƃ�������������܂��B

����Ԃ��u�P�W���O���C�͐F�Ƃ��ēK���ł��l�Ԃɂ͖��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�

�Ȃ��Ă��܂��܂��B

�Ƃ��낪�A���ꂪ���̖��̖{���̂悤�ȁB�B�B

�����ԍ��F16672263

![]() 0�_

0�_

���[���[�������

�@Lab�F��Ԃ͂����� http://ja.wikipedia.org/wiki/Lab%E8%89%B2%E7%A9%BA%E9%96%93 �ɐ���������܂���

�@�����悭������܂���B (^^�U

�@Lightroom�ȑO��Photoshop��Lab�ɕϊ�����L�`���l�������ɃA���V���[�v�}�X�N���|�����肵�Ă܂����B

�@a,b�`���l�����F���݂̂Ȃ̂ŁA�����ɃK�E�X�t�B���^�[�łڂ��������ċU�F��ጸ����Ƃ���

�@�g���������Ă���l������悤�ł��B

�@Lab�F��Ԃœǂݎ�肵�����܂����B�@�摜�P

�@L���P�x�Aa,b���F���ł��̂�a,b����0���Ɩ��ʐF�ƌ������ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@a,b��RMS���v�Z���Ă���܂��B�@RMS��0�Ŗ��ʐF�A�������傫���Ȃ���A�F�̕t������������

�@�ƌ������ɂȂ�܂��ł��傤���B

�@�F���x�ł�Lightroom���g�p����RAW�������ɐF���x��ς��Ă݂܂�����100K�ω�������

�@RGB�l��1�`2�ω�����Ƃ����������ł����B

�@�ŁA�����Ȃ���ӂƎv�����̂ł����A�v���Z�b�gWB�̎��̘I�o���ăO���[�J�[�h�ɘI�o�����킹��

�@�܂�O���[�J�[�h���P�x��50���ɂȂ�Ƃ����WB������Ă���Ǝv���܂����A���˗�59���̃O���[�J�[�h��

�@�g���ē�����������Ƃ����������邢�^�[�Q�b�g���Â�����Ă��܂��Đ��x�I�ɂ͕ς��Ȃ���Ȃ��ł����ˁH

�@���˗�18%�̃O���[�J�[�h���g���ēK���I�o�ɂ������̘I�o�Ŕ��˗�59���̃O���[�J�[�h��WB�����Ȃ���

�@����߂̃O���[�J�[�h�ɂ����Ӗ��������悤�ȋC�������ł����ǁc

�����ԍ��F16674137

![]() 0�_

0�_

WB�J�[�h�������邢�ƁA�������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ԊO�����率�O���܂Ńt���b�g�ȓ����ŕԂ��Ăق����킯�ł��B

����18���O���[�Ɍ������Ă���K�v���͑S������܂���B�B�B

�������A�I�o�����肵�����Ƃ̃J�����O�ɁA���˗�99.9%��WB�J�[�h�Ƃ��A���邩�������^WB�J�[�h�Ȃ�Ă��̂܂܂ł�

�J�����I�Ɍ������A�g��������������Ȃ̂ŁA�J���[�`���[�g�̔��̂ƂȂ�̃O���[�ARGB=200,200,200��WB�J�[�h�ɂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F16674953

![]() 0�_

0�_

�������e�����邩������܂��A��͂萸�x�ʂŖ��邭���Ă���̂ł͖����ł��傤���B

�J������WB����鎞�́A�J�[�h�ɑ��ēK���I�o�ō��킹��Ǝv���܂����A

�\�t�g��WB����鎞�́A��ʑ̂ɑ��Ă̓K���I�o�Ȃ̂ŃX�|�C�g�c�[�����ŐF���E������

18%�̃O���[�J�[�h��蔒�ɋ߂�������萸�x�̍����F���킹���o����悤�ȋC�����܂��B

�����ԍ��F16675126

![]() 1�_

1�_

RGB�F��Ԃł͂Ȃ�

http://ja.wikipedia.org/wiki/HSV%E8%89%B2%E7%A9%BA%E9%96%93

HSV�F���

�ɕϊ�����ƁA�ʓx��1�����Ƃ��ĕ\���ł���݂����ł��B

�ʓx�i�O�a�x�j�͂q�f�a���ꂼ��̍ő�l�ƍŏ��l�����߂�

(�ő�l-�ŏ��l)/�ő�l

�ɂČv�Z�ł���悤�ł��B

RGB�ɂ����āAR=255,G=0,B=0�ł���ʓx�͍ő�ł���A

R=255,G=255,B=0�ł��ʓx�͍ő�ł��B

�ʓx���[���Ȃ��̂����ʐF�ł��B

�A���A�A�A���x���[���ł������܂����ǂˁB

R=G=B=64��

R=G=B=200���قȂ錋�ʂނƂ����̂́A�A�A

RGB���ꂼ���+/-1���炢�̌덷������Ƃ������f���ɂ���������肵�����ł��ˁB

�����ԍ��F16678751

![]() 1�_

1�_

HSV�ŃT���v�����O���Ă݂܂����B�@Photoshop����HSB�Ƃ��ďE���܂��B

���ł�Lab��RMS�ł͂Ȃ��x�N�g�������ɂ��Ă݂܂����B

�����HSV��S��Lab��V�ŌX���������ɂȂ��Ă܂��B

HSV�̕����ʓx�ɑ��Ă̊��x���������ł��ˁB

�����ԍ��F16678914

![]() 1�_

1�_

540ia����A�f���������肪�Ƃ�

�������܂��B

HSV���f���ɂ͂���ɓ����܂��B

�~���`�Ƌt�~���`�ł��B

���x��������ƁA�F�����ʓx�������Ȃ�Ƃ����̂�

�~�����f���ł��B

18%�O���[��WB�Ƃ��Ă͕s���m�Ƃ���������

��ł��B

������̌����́A�f�W�^�������̍ʼn��ʃr�b�g

�덷�ł��B

����?

�����ԍ��F16679454�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���[���[�������

�@> ���x��������ƁA�F�����ʓx�������Ȃ�Ƃ����̂�

�@> �~�����f���ł��B

�@> 18%�O���[��WB�Ƃ��Ă͕s���m�Ƃ���������

�@> ��ł��B

�@�����Ȃ�ł���ˁA�����C�ɂȂ��Ă���̂́c

�@�O���[�J�[�h���g���ăJ������WB����鎞�A�I�o���O���[�J�[�h�ɂ��킹�܂���ˁB

�@���x50%�ɍ��킹���ł���ˁB�@���˗�59%�̃O���[�J�[�h���g����WB��鎞��

�@�I�o��59%�O���[�J�[�h�ɂ��킹�܂���ˁB�@���x50%�ł���ˁB

�@���˗�18%�ł��A59%�ł��A���̃O���[�J�[�h�ɘI�o�����킹�����_�Ŗ��x50%�ƂȂ���

�@�ʓx�ɑ��Ă̊��x�͓����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɓc

�����ԍ��F16682710

![]() 0�_

0�_

�����I�o�̏ꍇ�͂������Ǝv���܂��B�����낤���A�����낤���A�O���[��ڎw���܂�����B

�����Ńz���C�g�o�����X�^�[�Q�b�g�ɑ��݂���̂́A���������A��������A�Ƃ����Ⴂ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Z���O���[�̃J�[�h�͂��ꂾ�����˂����A�z������ł��܂��̂ł��B

�����ԍ��F16682743

![]() 0�_

0�_

�ǂ��̌����ŁA���ꂪ�ǂ��ɉe�����邩�����ȂƎv���܂����B

18%��59%�ł�3�{���x����������Ȃ��킯�Łc

�\�t�g�ŕ����悤�ȏꍇ�͔��˗��������������邢�܂ܕ�o����̂�

���x�ǂ���o���邾�낤�Ƃ������Ƃ́A�O�ɂ��������ʂ�ł��āc

�����ԍ��F16682776

![]() 0�_

0�_

> ���x50%

�Ƃ����̂͋P�x�A���x��0����100�Ƃ��ĕ\�����Ƃ���50�Ƃ����Ӗ��ł��傤���H

100%�̔����i-1EV�j��50%�ł��肻�̔����i�v-2EV�j��25%�ł��肻�̔����i�v-3EV�j��12.5%�ƂȂ�܂��B

0EV�ō�����+3EV�Ŕ�ԂƂ����̂Ȃ�A12.5%�ɍ�����ׂ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��H

����͂������Â��悤�ȁB�B�B�����琸�x���Ⴂ�Ǝv���܂��B

# ���i�Ƃ��Ĕ̔�����Ƃ��ɍʓx�͓K���ł��o���Ȃ��H

# ������������ؖ��i�Ɩ����H�j�ȊO�p�Ȃ̂ł��傤���ǁB

�����ԍ��F16682782

![]() 0�_

0�_

�P�x��50%�Ƃ����Ӗ��ł��B 18%�O���[�J�[�h�œK���I�o�ɍ��킹�����̖��邳�ł��B

�����̖��邳��O���[�J�[�h�̔��˗��̓J�����͕�����Ȃ��킯�ŁA��������

WB�����킹�悤�Ƃ��܂���ˁB

�J�X�^��WB�̐ݒ�ŁA�^�[�Q�b�g���˗�59%�ƌ����悤�Ȑݒ肪�L��A���邢�܂�

WB����鎖���o����̂ŁA���x�̍������ʂ�������悤�ȋC�����Ă���̂ł��B

�����ԍ��F16682798

![]() 0�_

0�_

> 0EV�ō�����+3EV�Ŕ�ԂƂ����̂Ȃ�A12.5%�ɍ�����ׂ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��H

> ����͂������Â��悤�ȁB�B�B�����琸�x���Ⴂ�Ǝv���܂��B

�ŁA�����ō��킹���Ƃ��āA���˗�59%�̃J�[�h���g���Ă����̖��邳�ō��킹��̂�

�������x�̂͂��Ȃ�ł���B

�����ԍ��F16682816

![]() 0�_

0�_

���̓J�������I�[�g�ł͎g���ĂȂ��̂ŁA�����^�[�Q�b�g�̖��邳�ǂ���ɎB�e���Ă��܂��B

�I�[�g�̏ꍇ�A�����^�[�Q�b�g���O���[�ɗ��Ƃ��ăX�L�������Ă���Ǝv���܂��B

�i�P�j�����^�[�Q�b�g���O���[�ɗ��Ƃ��ăX�L����

�i�Q�j�O���[�̃^�[�Q�b�g���O���[�ŃX�L����

�ǂ����ł��������ƂȂ̂��Ȃ��B�B

�����ԍ��F16682839

![]() 0�_

0�_

�J�����}��A����

�B�e�Ƃ́A�J�X�^��WB�p�̎B�e�Ƃ������ł����H

���Ƃ���ƁA�L���m�������g���ł��ˁB

���̓j�R���Ȃ̂Ńv���Z�b�gWB�͓K���I�o�ō��킹�Ă܂��B

���[���[�������̓��X�X�ŃJ�X�^��WB����鎞��

��ʂ��Â��Ȃ�Ə�����Ă����̂ŁA�����K���I�o�ł̑���ł���ˁB

�ŁA�����Ō������̓K���I�o�Ƃ͂����钆�ԔZ�x�Ƃ����Ӗ��ł�

�K���I�o�ł��B

���˗�18%��59%���J���������Ԓ��̃O���[�Ƃ���WB�����킹����

���x�͓������낤�Ƃ����̂����̉����ł��B

�L���m���@�̂悤�ɃN���[�J�[�h���B�e���āA���̉摜���w�肵��

WB���B��^�C�v�̃J�����͓K���I�o��18%�O���[�̒��Ԓ��O���[

�Ƃ��邩�A���邳�Ȃ�̓K���I�o�Ƃ��Ė��邢�O���[�ɎB�e����

�ꍇ�ł͐��x���ς�邩���m��܂���B

���邢�O���[�̉摜�J�X�^��WB���G���[���o���Ȃ���A�ł����c

�L���m����WB���ĉ摜�w��ł�����ˁc

�����ԍ��F16682872

![]() 1�_

1�_

�Ȃ�قǁA�A�A���L���m���ł��B�ł��A�A���̐��͘_�j�ł����Ⴂ�܂���B

1%�̃O���[�i�܂荕�j�̓K���I�o�ł�WB�͂Ƃ��̂��A�Ƃ������Ƃł��B

�����́A�������_���B�������B

�Ȃ����A�Ƃ����Ƃ���ɁA�u���̂ق����ǂ��̂ł́v�Ƃ���

�q���g������C�����܂��B

�����ԍ��F16682897

![]() 0�_

0�_

���ΓI�Ȑ��x(�P�ʂ̓p�[�Z���g)�Ɛ�ΓI�Ȑ��x

(�P�ʂ͋P�x�l�A���x��)�Ƃ���������ɂȂ���

����悤�ȁB

���x��5�p�[�Z���g��

32�K���Ẵr�������܂����B

�������x��256�K���Ẵr�������܂����B

�ǂ������X���Ă���悤�Ɍ�����ł��傤�B

�p�x�͓�����������܂��A

����A�����̒��S���ǂꂾ�������Ƃ����

���邩�B

���Βl(�Y�����錚���̍���)�͓����ł��A

��Βl(�Y�����̂���)�͈قȂ�܂��B

�F��ԂŖ��ʐF�Ƃ�����{�̎��Ƃǂꂾ��

����Ă��邩�A�l���͓������Ǝv���܂��B

���ŃJ�X�^��WB���쒆�ɁA�����Ńt�@�C���_�[��

�Â��Ȃ�̂́A����ɂ��\�j�[�ɖ₢���킹�܂��B

�S�l����?�̌����������Ă܂��̂ŁA�����Ԃ��B

���v�̐j����2010�N�ɖ߂��Ċi�����ł��B

�����ԍ��F16683406�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���˗����Ⴂ���̂͐��x���Ⴂ�B

����̓J�����}��A����̌�����ʂ�ł��B

�l�Ԃ̎��o������A/D�ϊ���LSB�ƌ덷�̖���

�W���悤�ł��ˁB

�l�Ԃł͂܂������ĂȂ��̂��h���Ƃ���B

���T������"�㋞"���������̂ł��B

�����ԍ��F16683441�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����͈Ⴂ�܂��B

1%�Ŏ��邩���Ȃ����A�Ƃ������ƁA

�����O���[�ɗ��Ƃ��Ď�������̐��x��

�O���[���O���[�Ƃ��Ď�������Ɠ����ł́H

�ƌ������͈Ⴄ�Ǝv���Ă܂��B

�����甒�͔����܂���������ǂ��āA

�J������59%���Ƌ����āA�����܂���������ǂ��Ȃ����H

�ƌ����Ă���̂ł��B�i�L���m���͂��ꂪ�o����j

1%�̍����O���[�Ƃ��Ď��Ƃ����̂�18%�̃O���[��

���Ƃ��Ď��̂Ɠ����ŁA�덷������Đ������v��Ȃ�����

�ʖڂ��Ǝv���Ă܂��B

���l�ɍ������Ƃ��Ď��̂́A�v�Z��͕ς��Ȃ���

�v���܂����A���ۂ͌v���덷���o��̂ŁA�ʖڂ��Ǝv���܂��B

�^�[�Q�b�g�̖��邳�̖��ł͂Ȃ��A�v�����閾�邳�̖��ł�����c

�u���̕����ǂ��̂ł́v�ƌ����͎̂��������v���Ă��܂��B

�����������̔��́A��ʑ̂ɑ��ēK���I�o�̎��̔��ł��B

�����Ă��鎖�͓������Ǝv���܂����c

�����O���[�Ƃ��Ď�����甒���Ӗ�������ˁA

�Ƃ����b�Ȃ����Ȃ̂ł����c

59%�̃z���C�g�o�����X�J�[�h�̐������ɁA+�����

WB������ĉ������Ə����Ă���A�b�͕ς���Ă��܂��B

�j�R���͏o�������ł����A��99�͂ǂ����ȁc

RX1�̓Z�b�g���ɘI�o���������ꂽ�̂ŏo�������ł��B

�����ԍ��F16683481

![]() 1�_

1�_

�����Ă�Ԃ� ���[���[�������̃��X���t���Ă��܂����B

���̓J�����}��A����ւ̃��X�ł��B

�����ԍ��F16683493

![]() 0�_

0�_

�ŁA�Ԃɓ����Ă��܂��� ���[���[�������̃��X�ւ̉�

���̓��e�œ����ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�P�x�Ƃ����x���Ƃ��̘b������ƃJ���������̓��j�A�ł͂Ȃ��̂�

�b����������Ǝv���A�O���[�Ƃ����\���ɕς��܂����B

�P�x100%�Ƃ���-3EV��12.5%�̃��x����

256��12.5%�ł���32���ᖳ���ł���ˁB

���ꂶ�႟������Ȃ�ł��Â����܂��B

�����ԍ��F16683516

![]() 1�_

1�_

540ia����̂���������Ă��邱�Ƃ��悭�킩������ł́A�����Ă̔����ł����B

���̌�̂��������킩��₷���A���ɗL�v�ł����B���肪�Ƃ��������܂��B

�����̍l����������������̂ł����A���������l���Ă���A�A�A

�v���Ă���͍̂��ł����Ă��A�J�����̐ݒ��C�g�����18%�O���[�ɂ��A

���ɋ߂��O���[�ɂ��B���A�Ƃ��������B

������A�����I�ɔ��˗����������ǂ������A�ƂĂ��d�v�ȃt�@�N�^�[�ŁA

�����������猩��A18%�O���[���A1%�O���[���A�ǂ�����Q�C���̒Ⴂ�F�B

�����Ɍ�����WB�擾�̐��x�ɉe������̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ��������ł��B

1%�O���[�͋ɘ_�Ɍ����邩������Ȃ����ǁA18%�̌��������ɂ���̂ŁA

���x�̖��œ����Ƃ����������ȁB�B

���̋c�_�͍��܂ŒN�Ƃ��������Ƃ��Ȃ����A�������ǂ�łȂ����A����ȑz���ł��B

�����ԍ��F16684467

![]() 2�_

2�_

������x�̐��Ȃ���A

����̃O���C�J�[�h�ł��B

�V���b�^�[���x���ς��ƁA�z���C�g�o�����X��

�ς��\��������Ƃ����ł���Ȃ�B

�o���邾���A

���I�o�Ɠ���������WB���J�X�^���ݒ肷��Ȃ�A

���˗��͖O�a���Ȃ��͈͂ō����ق��������B

���ꂾ�����Ǝv���܂��B

�ʔ������玎���Ă݂܂����ǁB

�����ԍ��F16685477�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�I������1.3�b����1/3EV���A1/15�b�܂ŕς��Ȃ���

���˗�58%��WB�p�J�[�h���g���ăJ�X�^���v�a���Ȃ���B��܂����B

���������A�A�A�\�j�[�����B

�ǃI�[�o�[�ŎB�낤�Ƃ���Ƃӂ����ƃt�@�C���_�[�����Â��Ȃ�܂��B

�ǃA���_�[�ŎB�낤�Ƃ���Ƃӂ����ƃt�@�C���_�[�������邭�Ȃ�܂��B

�Ƃ����킯�ŁA��99�Ɋւ��Č����AWB�p�J�[�h�̐��x�Ɍ��ʂ͈ˑ�����B

�ǃA���_�[�A�ǃI�[�o�[�ŎB�����Ƃ��Ă������͑傫���Ȃ�Ȃ��B

���̃J�[�h�̐��x�Ɉˑ�����B�덷�̓`���̖@���Ɉˑ�����B

�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B

���̎B�e���ʂ̃I���W�i��(RAW+JPEG)�͂�����ɃA�b�v���Ă����܂����B

http://soar.keizof.com/~keizof/SLT-A99V/Custom-WB-Auto/

������(JPEG)�����i.com�ɃA�b�v���Ă����܂��B

# �r���A���t�Ɏ肪�G���5800K��5900K���������肫���肵�������B�B�B

�����ԍ��F16690723

![]() 1�_

1�_

�\�j�[������܂����B

���˗��P�W���̃O���[�J�[�h��O��ɂ��Ă���A

�Â������薾�邷�����肷��Ǝ�����������A

�Ƃ������Ƃ炵���̂ł����B�B�B

���Ƃ��Ă͏����Ȑe�A�傫�Ȃ����b�ȋC�����܂��B

���������P�W���ł͂Ȃ��A�T�W���̂��̂����̂ɂ��B

����x�A�m�F�̖₢���킹�������Ƃ���ł��B

�����ԍ��F16695605

![]() 1�_

1�_

���[���[�������

SONY�̏��L��������܂����B

�����AD800E�Ńv���Z�b�gWB������ăf�[�^�[�������Ă��̂ł���

�K���I�o�Ƃ���v���Ă����I�o�ݒ�ɁA+1EV�̕������Ă܂����B

�I�o��̂Ȃ�A���[�h��+1EV�̕��������AM���[�h�ł͘I�o�v��

�w���l��-1EV�̕��������܂����B M���[�h�Ȃ̂ŁA�w���l��0�ɂ����

+1EV�̕�������邱�ƂɂȂ�܂��B

�L���m���͉摜�I������Ȃ̂ŁA�O���[�J�[�h�̖��邳�Ȃ�ɁA

�j�R���̓v���Z�b�gWB���̘I�o��ŁA�O���[�J�[�h�̖��邳�ɉ�����

�ݒ肪�o���܂��̂ŁASONY�@�ł��o����悤�ɂȂ�Ɨǂ��ł��ˁB

�I�o����������ǂ����C�ɂȂ�Ƃ���ł͗L��܂����c

�����ԍ��F16699210

![]() 1�_

1�_

�J��������́A���������A�O���[�̎����A���ɋ߂������A�����I�o���s���͑S���ق�18%�O���[�Ɍ����Ă��邱�Ƃł��傤����A�i�Ⴂ�̓J�����ɂ͐�ɂ킩��Ȃ��j�A�Ȃɂ�^���邩�́A�B�e�҂̈Ӑ}�ƂȂ�܂��B������ˌ����̗ǂ�����^����̂��L���ł��B������x�����܂����A����^���Ă��A�J�����ɂ͔��Ƃ͂킩��܂���B

�����ԍ��F16703937

![]() 0�_

0�_

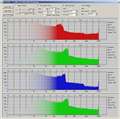

�J�����ɂǂ�Ȗ��邳�Ȃ̂��������Ă݂܂����B�i�x���Ă݂܂����j

D800E���g�p����M���[�h�A�Z�R�j�b�N�̃^�[�Q�b�g�����ăX�|�b�g���������ĎB�����e�X�g�ł��B

EV�l�̓X�|�b�g�����̌��ʂ���̘I�o��l�B

�����͘I�o����|���ăv���Z�b�gWB����������Ɠ������ł̎B�e�B

�E���͂���WB�ŎB�����K���I�o�̃f�[�^�B

�X�|�b�g�����ł̕0��L=64�ƂȂ��Ă���̂ŁA���x�̒��ԁi50%�j���

�����������邢�Ƃ���Ōv���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B

�\���̐��l�͌v���O�Ɏ�����eWB�ł̎Q�l�l�ł��B

Auto��Preset�ł͓��R�ł����j���[�g�����O���[�������A���V�ł͐F���t���Ă��܂��B

���̎��̐F���x�ł���Lightroom�̌����p�l���ŕ\������Ă���l�ł��B

����250K�̈Ⴂ�́AD800E�ł̓}�j���A��WB��1�i���̈Ⴂ�ł��B�i5000K�ߕӂł̏ꍇ�j

�J�����͎B�e���̖��邳����^�[�Q�b�g�̔�����m�鎖���o���܂���B

�V���b�^�[�X�s�[�h��f�[�^��̖��邳����J�������m�鎖���o����̂�

�������邢���Â��������B�@���邳�̈Ⴂ�ƃ^�[�Q�b�g�̔����̔��ʂ͏o���܂���B

�B�e�҂��Ӑ}�I�ɕ���|���č��Ƃ��đ��肷�邩���Ƃ��đ��肷�邩���V�~�����[�g�����̂�

�����ŁA���̃v���Z�b�gWB���K���I�o�̃j���[�g�����O���[�ɂǂ�ȉe�����o�邩��

�v�������̂��E���ł��B�@�iS��HSV��S(%)�j

���ʁA�}�j���A��WB�A1�i���̈Ⴂ������܂���ł����B

+1.0EV���������肩��f�[�^��ɕω��������܂����A���Ƃ��Čv�������ɂ��

�������v�����ʂ��K���I�o�ł̃j���[�g�����O���[�ɔ��f���ꂽ�̂��A�@

���邢�͔��Ƃ��Čv�������ɂ��덷���K���I�o�ł̃j���[�g�����O���[�ɔ��f���ꂽ�̂���

���̌��ʂ���͔��f���鎖���o���܂���B

���m�ɔ��f����ׂɂ͂��̗l�ȃf�[�^���Ɠ����ɍs�����^�[�Q�b�g�̕��������f�[�^��

�����̐F���x�𑪂�ׂ̃J���[���[�^���K�v�ɂȂ�܂��B

�@�i�́APL�̐F�t���ׂ�ׂɒ��ÂŔ������J���[���[�^�[���A���i���C���̎���

�@�@�K�v�����Ɣ��f���ă|�[�g���[�g���C���̗F�l�ɏ����Ă��܂��܂����B����Ȃ���ǂ������c�j

���̌��ʂ����������̂Ƃ��āA���𔒂Ƃ���WB�����̂́A�B�e�҂��ǂꂾ���S����

WB�����킹�Ă��邩�Ƃ����������ŁA�f�[�^��ɂ͌���܂���B

�������A���̂������́A��i�Ƃ��Ăǂꂾ���e����^���邩�́A

�B�e�Ҏ���ŁA�v��m��Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F16704212

![]() 1�_

1�_

�O�̂��߁B

�l���[�h�ɂ����āA�z���C�g�o�����X�̃J�X�^���ݒ���s����

�u�������������I�o�v�̂悤�ȓ��삪�t�@�C���_�[��Ɍ����B

����߂���ƈÂ��Ȃ邵�A�É߂���Ɩ��邭�Ȃ�B

EVF�����炻�̋�����m�邱�Ƃ��ł����B

���R���ƃt���b�V�����̃~�b�N�X�ł���A

�V���b�^�[���x���ς��ƃz���C�g�o�����X���ς�鋰�ꂪ����B

�K���A���̂悤�Ȍ��ʂ͊ϑ�����Ă͂��Ȃ��B

�i������Ɓu�V���v���ĉ�������̂ł킩��B

�B���f�q�̊��x���グ�������Ă���̂��ȁH

����Ƃ��P�ɋP�x�l�����Z���Ă���̂��ȁH

���̕������C�ɂ͂Ȃ�B�B�B

�ŋߎʐ^���A�b�v���Ă��Ȃ��̂ŁA�ߏ��̃r���U�e���璭�߂�x�m�R��Y���܂��B

12/14�r�b�g���̘I�o�����͂܂��������ł����B

�����ԍ��F16704261

![]() 0�_

0�_

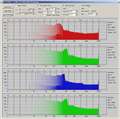

���[���[�������

�@����H12bit�̃O���t��12bit���ȏ�̃f�[�^������܂��H

�@Rch��14EV���̃f�[�^���c

�@�悭������RX100�ŎB�����̂ɂ�12bit�ȏ�̃f�[�^���c

�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16588055/#16624245

�����ԍ��F16704352

![]() 1�_

1�_

�����B

����������12�r�b�g���ł����Ă��A

�ŏI�I��RAW�t�@�C���Ƃ��ď����o���Ƃ���14�r�b�g���ɂȂ�悤�ɉ��Z����B

�Ƃ������w�E�����ꂽ�̂�540ia�����g�ł���H

12�r�b�g���[�h�ŎB�e�����f�[�^�̈Õ��̃q�X�g�O�����������

���̃A���S���Y�����Ȃ�ƂȂ��킩�邩���B

�����ԍ��F16704490

![]() 0�_

0�_

���[���[�������

����A����́A12bit�f�[�^��14Bit�̃R���e�i�ɓ��ꂽ�Ə���������ł����B

12bit���ȏ�̃f�[�^���L��ƌ������́AADC�̏o�͂��̂܂܂ł͖���

���炩����̉��Z���ʂŗL��ƌ������ɂȂ�܂��ˁc

�����ԍ��F16704573

![]() 1�_

1�_

������x�A�ߋ����O��ǂݒ����Ă݂܂��B (^^�U

�����ԍ��F16704584

![]() 0�_

0�_

���[���[�������

�@�ߋ����O��ǂݕԂ��Ă݂܂����B

�@�Ƃ肠�����A12bitADC�̏o�̓f�[�^�����炩����̉��Z�ɂ����14bit�ɂ��Ă���ƌ���

�@�Ӗ������̏������݂͖��������ł��B

�@[16639034]�̏�������

�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16625214/#16639034

�@�ŁA

�@�@> RX1�ƃ�99���������ǂ����͕�����܂��i���������j14bit�̊��12bit�̃f�[�^����ꂽ

�@�@> �Ȃ����14bit�̂悤�ȋC�����܂��B

�@�Ə����Ă܂����A�����12bit�iMAX4096�j���V�t�g����14bit�����ɂ��ċL�^���Ă���B

�@�ƌ�������ŏ����Ă܂����B

�@[16640591]�̐Q��O�̉����ł�2bit�V�t�g����Ώo���������ȂƏ����Ă܂��̂ŁA

�@���̎��_�ł͉��炩����̉��Z�����Ă���ƌ������Ƃ͓��ɂ���܂���B

�@14bit�t�H�[�}�b�g��RAW�f�[�^��12bit�̃f�[�^�������Ă���ƌ����̂����ɂ��邽��

�@[16704352]��12bit���ȏ�̃f�[�^���L�邼�H�H�H�ƂȂ��Ă܂��B

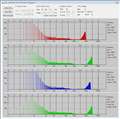

�@�ŁA�F�X�ƌ��Ă݂���ł���RawDigger�ŕ\��������ARW�t�@�C���̃q�X�g�O�����́A�Ȃςł���ˁH

�@�O�ɃA�b�v����D800E��14bit�f�[�^�ł���

�@http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1685033/

�@-12EV��0�Ƃ���2^0��-11EV�A2^1��-10EV�A3���Ԃɂ�����2^2��-9EV�B�ŁA2^13(8192)��+2EV��14bit�ƂȂ�܂��B

�@�����ăt���X�P�[����16383�Ŗ�+3EV�ŁA�O���t�Ƃ��Ă͂��ꂪ�������p���Ǝv���܂����A

�@SONY��14bit�f�[�^�̃O���t��-11EV������-10EV��1�ɂȂ��Ă܂��ˁB

�@�t���X�P�[���ɋ߂�16000���炢�̃f�[�^��+3EV�ߕӂŕ\������Ă��܂��̂ŁALSB�̕\����

�@1bit������Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@

�@�����������������Ă����Ƃ��[���[�������Ɏ���Ē�������99��

�@14bit http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1699709/ ��

�@12bit http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1699708/ �̃f�[�^��

�@���͗����Ƃ�13bit�Ȃ̂ł͂Ȃ����H�@�ƁA�v���Ă��܂��܂��B

�@���R��-10EV��2^0bit�Ƃ��āA-9EV��2^1bit�A�Ԃ�1�f�[�^�i3�j��������2^2bit��-8EV�B

�@14bit�f�[�^�Ȃ�-11EV��2^0bit�ɂȂ�͂��ŁA12bit�f�[�^�Ȃ�-9EV��2^0bit�ɂȂ�͂�������ł��B

�@RX1��12bit�f�[�^ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1685031/ ��

�@-9EV��2^0bit�ɂȂ��Ă���悤�ł��̂Ő��������ł����A14bit�f�[�^

�@http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1685030/ ��

�@-10EV��2^0bit�̂悤�Ȃ̂ŁA13bit�f�[�^�̂悤�ȋC�����܂��B

�@���ꂪ�AExmor�����̏����ɂ����̂ŁA�ȍ~BIONZ�ɂ�14Bit�Ƃ��ď��������邽�߂��Ƃ�����

�@���Ȃ�g���b�L�[�ƌ������A����A�ǂ��l�����I�ƖJ�߂����C���ɂȂ�܂��B

�@�t��14bit�ł���ȁI�ƌ����{�蔼���ł����i���j

�@�܂��ARawDigger�̃T�C�g�Ƀq�X�g�O�����Ɋւ��Ă̒��ӂ�����

�@http://www.rawdigger.com/houtouse/beware-histogram

�@�������������ALSB�ߕӂ̋���������悤�Ȏg�����͂��ĂȂ������Ȃ̂ƁA���J���ꂽ����������

�@�ƌ������Ƃ�����A�q�X�g�O�����̕\���ɂ͂܂��܂��s�������̂�������܂���ˁB

�����ԍ��F16706869

![]() 0�_

0�_

�܂�����Ă����� orz

��F�Ə����Ă܂����A�����12bit�iMAX4096�j���V�t�g����14bit�����ɂ��ċL�^���Ă���B

���F�Ə����Ă܂����A�����12bit�yMAX4095�z���V�t�g����14bit�����ɂ��ċL�^���Ă���B

�ǂ���8192�܂ł͓��ɏĂ����Ă��鐔���Ȃ̂ŁA-1����̂�Y��Ă��܂��Ȃ��t���Ă��܂��Ă���悤�ł��B (^^�U

�����ԍ��F16706894

![]() 0�_

0�_

�ȒP�Ɍ����ƁA�Z���T�[�����肩��o�Ă���͓̂���ɂ����12BIT/14BIT�ł���A�����

14BIT�̓��ꕨ�ɓ��ꂽ�悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���A�Ƃ������m�̘b�ł�낵���ł����B

�����ԍ��F16707127

![]() 0�_

0�_

���[���[�������Ɏ���Ē�������99��2�̃f�[�^

�@14bit http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1699709/ ��

�@12bit http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=16625214/ImageID=1699708/ ��

13bit�ۂ��̂ŁA������Ȃ��Ȃ�܂����B

�����ԍ��F16707182

![]() 0�_

0�_

�����A14bit�̓��ꕨ�ɓ���Ă�ƌ������͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F16707333

![]() 0�_

0�_

���z�I��100%�̔��˗������z���C�g�J�[�h������Ƃ���B

���R�A���̃z���C�g�J�[�h��18%�O���[�̃J�[�h���100/18�{�̌��G�l���M�[���J�����̕��֔��˂���B

���G�l���M�[�A�܂�M�����傫�����A�z���C�g�o�����X�̑���ɕK�v�ȐM���E����SN�䂪���P����A��萳�m��WB��������ł��낤���H

���́A�K�����������ł͂Ȃ��B

100%�̔��˗������z���C�g�J�[�h��100%�̔��A�܂�14bit��ADC�̖O�a�l16383���o�͂���l�ɘI�o������Ƃ���B

��H���̕��������ɂ��A�B���f�q�̉�f�̏o�͐M���ɐU���̕��U���un^2�v�̃m�C�Y���������Ă���Ƃ���B

100%�̔��˗������z���C�g�J�[�h�̏ꍇ�A���f��SN��� 16383/n �ɂȂ�B

���˗�18%�̃O���[�J�[�h�̏ꍇ�AADC�̏o�͂�16383*0.18 ~= 2949 �ƂȂ�A

���f��SN��� 2949/n �ɂȂ�B

�������A���̃O���[�J�[�h���g�p�����ꍇ��SN��̗́A�ȒP�ɉ��P�o���A�O���[�J�[�h�ł��ȒP��100%�z���C�g��SN��Ɠ����̂��̂���B

���̕��@�͋ɂ߂ĊȒP�B

Binning�A�܂��f�������s���ςޘb�ł���B

�Ɨ������m�C�Y�M���̏ꍇ�A���̕��U�͒P���ɉ��Z�o����B

�܂�A(100/18)^2 ~= ��31�̃O���[�̉�f�̐M�������Z�����100%�z���C�g��SN��Ɠ����̂��̂ɂȂ�B

31�̉�f�����������ꍇ��SN��:

2949*31 / ( sqrt(31) * n ) ~= 16383/n

���A�z���C�g�o�����X�̕]�����s���܂Ƃ��ȃA���S���Y���͐��疜��f�̉𑜓x�̎B���f�q�̓��A31�̉�f�Ȃł͂Ȃ��A�B���f�q�̂��Ȃ�傫�ȃG���A����M���𒊏o���A���Z�̃C���v�b�g�Ƃ��Ďg���Ă���ł��낤�B

����āA�]���p�̉�f�����\���傫����A�J�[�h�̔��˗��̈Ⴂ�Ɉ���SN��̈Ⴂ���A���v�I�ɋz������A14bit���x��ADC�ł͂���ȏ�̐��x�̈Ӗ��̂Ȃ��A1:16383�̐��x�ł̃z���C�g�o�����X��RGB�`�����l���Ԃ̉��d�W���̉��Z���ȒP�ł��낤�B

�ł́A���˗��̍����z���C�g�J�[�h�̕���WB�̐��x�������Ȃ肤�闝�R�͉����H

���́A���˗������������J�[�h���̂̃J���[�L���X�g�E�F�̕��}������\��������B

�����̎_���`�^���̗��q���Ƃ���B

�h����痿�̗p�r�ł͎_���`�^���͒ʏ�A���ɍׂ������q(���a200~300nm)�ɍӂ����B

�����̔g����菬�������q�̏ꍇ�A���C���[�U������������B

http://ja.wikipedia.org/wiki/���C���[�U��

�����̎_���`�^���ɔ��ׂȃJ�[�{���u���b�N�̗��q�����������A18%�̃O���[���쐬���Ă݂��Ƃ���B

���C���[�U���̏ꍇ�A�g���̒Z�����i�܂���ۂ����j�̕����g���̒������i�܂�Ԃ��ۂ����j����������Ղ��B

�܂�A���v�I�ɂ́A���ۂ����̂������h�����ɐ[���Z������O�ɍ������A���܂��ɂ͓h�����̊O�ɕ��o����Ă��܂��B

�Ԃ����͍������ɂ����̂ŁA�h�����ɔ�r�I�[���Z������B�܂�A�_���`�^���̗��q�Ɉ��Փ˂��A��������閘�̌��q�́u���ώ��R�s���v�͐Ԃ����̕��������Ȃ�B

���ώ��R�s���������Ȃ�ꍇ�A�_���`�^���ł͂Ȃ��A�J�[�{���u���b�N�̗��q�ɏՓ˂��A�z�������m�����Ԃ����̕��������Ȃ�B

�܂�A�J�[�{���u���b�N���������ꍇ�A�h�������甽�˂������͐Ԃ̐��������Ȃ��Ȃ�A����тт邱�ƂɂȂ�B

����āA���m�ȃz���C�g�o�����X�ݒ�p�ׂ̈ɃJ���[�L���X�g��}�����O���[�J�[�h���쐬����̂́A�����̃J�[�h���͎��͓���\��������B

�����ԍ��F16708211

![]() 1�_

1�_

RGB�̂����ꂩ���O�a������A�E�g�Ȃ̂�

�ǃI�[�o�[�̎�O�Ď~�߂��ق����悳����

�ł����B�B�B

�Ȃ�قǁA�ʎq���덷�͕��ς���Ȃ��Ȃ邩��

�Ƃ������Ƃł��ˁB

�������A���x�͒Ⴂ�܂܂̂悤�ȋC�����܂��B

�L�������͑����ق����A�ǂ�����܂���?

�����ԍ��F16708589�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

> RGB�̂����ꂩ���O�a������A�E�g�Ȃ̂�

> �ǃI�[�o�[�̎�O�Ď~�߂��ق����悳����

> �ł����B�B�B

���U�I�Ȍ��q�̐��ō\���������ˌ��̌��q�̐����̗̂h�炬�E���v�I����A�܂�|�A�\�����z�̌��q�V���b�g�m�C�Y���l����B

���q�V���b�g�m�C�Y�̓|�A�\�����z�ł���A�Ⴆ��14bitADC�̏o�͕��ϒl��16383�̐M���̏ꍇ�A���R�A���̕��U��16383�A�W�����Ђ́�16383�ƂȂ�ASN��́i�M���F�m�C�Y�̕W�����j�Ȃ̂�16383 ÷ ��16383 = ��16383 �ƂȂ�B

�����̂Ȃ��m�C�Y���U�͒P���ɉ��Z�ł���̂ŁA�����E���ς����f�̐���4�{�ɂ���x��SN���2�{�ɂł���B

�܂�A14bitADC��O�a������M���Ɋ܂܂����q�V���b�g�m�C�Y�ł����A32768�̉�f���������邱�Ƃ�14bitADC�̗ʎq���m�C�Y�̃��x���ȉ��܂ŏk���ł���B

�ʎq���m�C�Y�̉e�����ŏ����ɗ}����ɂ͏o���邾�����ːM���̕��ϒl�������ݒ肷�ׂ������A��̓I�ɂ͓��R�AADC�̖O�a�E�M���̃N���b�s���O����������m�����Ⴂ���x���i�Ⴆ�� 16383-5�� ���x�j�ɐݒ肷��̂��]�܂����B

> �L�������͑����ق����A�ǂ�����܂���?

������j���[�g�����ȃO���[���B�e�����ꍇ �A�x�C���[�p�^�[����RGB��f�̏o�͒l�͋ϓ��ł͂Ȃ��A���ۂɂ�G�̕���R��B���傫�����Ƃ��A�����ׁ̈A��U��������B

WB�ݒ�p�̃J�[�h���B�e���A�e�`�����l����14bit ADC�ŕϊ����A�����̉�f�������E���ς��A�Ⴆ�� {16383,16383,16382} �Ɖ]���A��O�`�����l�����͂��ɃA���o�����X�ȑ���l���Ƃ���B

���̏ꍇ�A�`�����l���̉��d�W���� {16382,16382,16383} �Ƃ���A�����ƃo�����X�����o�͒l�A�܂芮����WB����B

�������A���ۂɂ͐l�Ԃɂ� {16383,16383,16382} ���Ɖ]���A���ׂȃ`�����l���Ԃ̍���E�J���[�L���X�g�͒m�o�o���Ȃ��ł��낤����AWB���d�W���ɂ�14bit�̐��x�ȂǕK�v�Ȃ��ƍl������B

����āAWB�𑪒肷��ۂɍ����E���ς����f�̐��͂��Ȃ菭�Ȃ��Ă��ς݁A100%�z���C�g�ł͂Ȃ��A18%�O���[�̓��ˌ��ł��Ⴆ�Ή�f�����SN��I�ɂ͏\���Ȑ��x���邩������Ȃ��B

�����ԍ��F16710345

![]() 2�_

2�_

���˗�

18% +/- 0.5��

58% +/- 0.5�Ƃǂ������M���ł��邩�H

���邢��

�P�x���x��

64 +/- 1��

200 +/- 1�Ƃǂ������M���ł��邩�H

�Ƃ����b�Ɏ�������̂��ȁH

�����Ȃ�99.99%�ɂ��ׂ��Ƃ����̂��䂪�Ƃ̉ƌP�ł��B

�����ԍ��F16710618

![]() 1�_

1�_

540ia����

�����\�t�g�E�F�A��14�r�b�g��12�r�b�g����m��Ȃ��Ă������ł���B

������������邽�߂̕��@�͂قڈ���Ǝv���Ă��܂��B

# �ǂ���̃t�@�C���T�C�Y���قړ������Ƃ����؋����������肵�܂��B

�����ԍ��F16712253

![]() 0�_

0�_

���[���[�������

> �����\�t�g�E�F�A��14�r�b�g��12�r�b�g����m��Ȃ��Ă������ł���B

���ۂɂ͉R�����������ɂȂ��Ă܂�����˂��`

�\�t�g�͂��̉R�f���Đ�������������K�v���L��܂��B

> ������������邽�߂̕��@�͂قڈ���Ǝv���Ă��܂��B

�͂��A�����ɐ����ɐ������l���ԈႦ�ēn���āA���ʂƂ��ĉR�������A

�^�ɐ������l��n���K�v������Ǝv���܂��B

����͑O�ɂ������܂������킪14bit�Ȃ̂�����BitsPerSample�͏��14

�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�������鎖�Ń\�t�g�͏��14bit�Ƃ��ď����o���܂��B

�ŁA���������RX1�̃f�[�^���܂߂�14bit�t���X�P�[���̉摜��

�܂����ĂȂ���ł����A���܂����ˁH ����RX1�ł���Č��܂����c

RawDigger�̃q�X�g�O������-11EV�Ƀf�[�^���L��t���X�P�[���̉摜�ł��B

�����ԍ��F16712994

![]() 0�_

0�_

�{���A�����O��2��ARX1�Ńe�X�g���܂������A�ǂ����12bit���[�h�ł�-9EV����

14bit���[�h�ł�-10EV����̃f�[�^�ł����B

���̃f�[�^���������Ƃ���Ȃ��RX1��14bit�ł͂Ȃ�13bit�̉\���������Ȃ�܂��B

RawDigger���ǂ݊ԈႦ�Ă���\�����L��܂����A���������-9EV��-10EV��1EV��

�܂�1bit�̍������Ȃ����̐������t���܂���B

14bit�̃J�E���^�[�������āA�f�[�^����14bit�ŁA�ł��N���b�N��1�`2bit������

����ē��삳���Ă܂��B�@���Ă����̂�14bit�Ƃ͌���Ȃ��Ǝv�����ǂȁc

�{���̂Ƃ���͂ǂ��Ȃ��Ă낤�H�H�H

�����ԍ��F16715014

![]() 1�_

1�_

�J�X�^���z���C�g�o�����X���s���̃t�@�C���_�[���̖��邳���ς�錏�ɂ���

�\�j�[����Ɖ��x���̂��Ƃ肪�I���܂����B

�u�J�X�^���z���C�g�o�����X���s���ɔ��˗�18���̂��̂��g�p�����v�Ƃ���

�O��œ��삵�Ă��邻���ł��B

������A�É߂���A����߂���Ƃl���[�h�ł����Ă��I�o�̒��������邻���ł��B

������������w������58%�����������Ȃ��悤�ȋC�����܂����A�A�A���d�l�ł�

�d���Ȃ��悤�ł��B�B�B

�����ԍ��F16727876

![]() 1�_

1�_

��7/��7R�� �펞14bit�̊��҂͗����܂������(��)�B

�����ԍ��F16733743

![]() 2�_

2�_

���u�J�X�^���z���C�g�o�����X���s���ɔ��˗�18���̂��̂��g�p�����v�Ƃ���

���O��œ��삵�Ă��邻���ł��B

�J�������[�J�[���Ȃɂ�O��ɂ��悤�Ƃ��A�i�Ȃ�Ɛ������Ă��j

���̂Ƃ��Ă̔��ˌ������J�����ɋy�ڂ��e���͓������Ȃ��ł��傤�B

���˃[��%�̊��S�����o���Ă��A����58%�̃O���[���o���Ă��A�J�����́A

��������18%���������̂悤�ɓ��삵�Ă���Ƃ������B

����͂���Ƃ��āA�J�����}���̓Z���T�[�ɍœK�ȁA�u�����I�Ƀj���[�g�����v��

���˔������o���Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F16738623

![]() 0�_

0�_

��ϒx���Ȃ�܂����B

���퓊�����Ă��܂����B

���������A�A�A�����ɂ��̓ܓV�A�ꎞ�J�ł����B

JPEG+RAW�ŎB��܂����B

�Ƃ肠����JPEG�� �B���ďo�� ���A�b�v���܂��B

���f���͓V�g�����i���܂��E�肨�j����ł��B

RAW�͍��T���Ɍ����\��ł��B

�����ԍ��F16800659

![]() 0�_

0�_

���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h

�uSONY > ��99 SLT-A99V �{�f�B�v�̐V���N�`�R�~

| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|

| 2 | 2023/10/16 18:54:04 | |

| 6 | 2024/05/05 19:37:33 | |

| 6 | 2022/06/06 18:44:49 | |

| 15 | 2022/02/20 1:54:05 | |

| 9 | 2021/11/13 17:12:44 | |

| 16 | 2019/02/09 1:56:28 | |

| 4 | 2019/01/11 20:38:21 | |

| 16 | 2021/11/13 17:37:23 | |

| 13 | 2018/02/22 7:32:13 | |

| 9 | 2018/02/22 3:26:35 |

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�f�W�^�����J����]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��

-

�y���̑��z���_�p�H

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC

-

�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC2025

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j

�f�W�^�����J����

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j