タイトルの通りなんですけどコンサートに行って音像定位なんて意識して聴いたことないなと思いまして。

コンサートでもアンプラグドでない限り基本的にはステレオ再生だと思うんですよね。

オーディオ好きの皆さんはコンサートでも今日のライブは音像定位が素晴らしいなとか思って聴いてたりするんでしょうか?

スピーカーの出音の話では必ずと言っていいほど性能として語られる部分なのでちょっと気になりました。

くだらない話ですみません。

書込番号:19384721

![]() 4点

4点

こんばんは

私も同じ意見ですねぇ。

生コンサートだと、音が固まりになっているような状況があるので意識したことが

あまりないかもです。あれかな?聴いてる位置でも違ってくるんでしょうね。

最前列でのシンフォニーとかどうなんだろうか。。

僕の友達が右端から少し内側で歌ってるとかだったら意識するかも(笑

書込番号:19384773

![]() 1点

1点

ヘヴィメタルとアニソン好きさん、こんばんは。

面白いテーマですね。

ただ、ワタクシ思うに、リアルの「ライブ/コンサート」って、視覚情報を伴った「シアター分野」じゃないですかね?

いくらなんでも、歌い手さんが目の前にいながら、その音が背後から鳴るなんて、完全な異常バランスを狙うことも無いと思うし、少なくともその場の景色に見合う視覚補正は働くのでは?

まぁ、シアターも音像定位は「画像にミスマッチにならない」程度は要求されますが、純音楽鑑賞ほど騒がれる事も無い様な?

少なくとも、ワタクシは好きなアーティストのライブに参戦しながら、目を瞑って「音だけを楽しむ」なんて、とても勿体無くて出来ません。

音調のセッティングがイマイチでも、アーティスト様ご本人を視界に収められるだけでも価値があると思いますので。

まぁ、視覚を伴わないステレオ鑑賞においては、「その視覚補正に相当する情報が要求される≒定位を気にする」ってだけなんではないでしょうか?

書込番号:19384782

![]() 8点

8点

ステレオの醍醐味でしょうに。

オーケストラの演奏だと楽器演奏者の配置もわかるよ。

書込番号:19384922

![]() 4点

4点

皆さま、こんばんわ。

>ヘヴィメタルとアニソン好きさん

確かにライブやコンサートでは音像、定位なんてものにこだわりませんね。

オーディオ装置では何故こだわるか?

それはオーディオと生演奏が本質は別物だからではないでしょうか?

オーディオは記録されたソフトや音源を、オーディオ装置で再生/擬似的に演奏を再現するわけですから、、、

オーディオ装置の設置が適切でなければ、擬似的に演奏の再現は無理かと、、、

生演奏は自分自身は単なるお客さん。

主催者側はうまく演奏、お客さんに演奏を聞かせるようにあれこれ調整しているかと。

オーディオは自分が主催者かと。

あくまでも、個人的な考えですが。

書込番号:19384975 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 9点

9点

こんばんは。

>ヘヴィメタルとアニソン好きさん

僕は、ライブで音をぶつけられるのと、部屋でオーディオを楽しむのは別物と考えています。

これは、僕が足を運ぶのがロックのコンサートだからかもしれませんが、

ギターが右から、ボーカルが真ん中に、キーボードは全面に、なんて聴き方をする方が邪道。

ただただ音圧とメロディーに身を任せるのが正しい!なんて思っちゃいます。

あくまで「僕は」ですけど。

個人のオーディオシステムとなると話は別。

コンサートを記録した音源は味わえるかもしれないけど、

そのときの熱さまで伝わるとは思えません。

なので、CDに収められた「作られた音」は、

そのアーティストとメーカーが「作品」として世に出したものだと割り切って聴いています。

スタジオで音を弄くり、ライブとはかけ離れた作品もありますが、

逆にライブでは到底出来ないようなサウンド作りも可能なわけで。

そう言ったことからも、CDなどに収められている音は、あれは一つの作品なんだと思い、

生音・原音再生という考えを止めて、ミキサーやプロデューサーの決めた音作りを、

いかに自分が満足出来る受け止め方をできるか?という考えになりました。

ギターは左右、ボーカルは中心、ベースもドラムも中央、シンセのエフェクトは縦横無尽・・

そんな音作りがされているんだから、せっかくの売り手の意図、

しっかりと味わってあげたいです。

ただ、これはあくまでも僕の考え。

定位なんて必要ない、SPの中心で音楽を聴く趣味も無い、極上の曲があれば良い。

それも一つの楽しみ方なので、否定なんてしようとも思いません。

自分の好きなスタイルで楽しめば良いんですよ(^^)

書込番号:19385010

![]() 12点

12点

失礼致します。

コンサートでは、建物や座席の位置により音に差は出てくると思いますが、他人を押し退けてまで好みの席で聴く事は現実的ではないと感じます。

また、演奏される方々も季節により奏法を変えたり設計に拘りをもつ建物も多くあり、実際は余程片寄った場所でない限り演奏に対して不満は持たないと思います。

オーディオ機器で再現を試みる場合ですが、制作する側の方が音像や定位といったものに注意し作成されているのではと思います。

それを少しでも引き出したぞと思い込みたい、どうせなら少しでも好みに近付けたい、などの欲求はあっても良いのではと感じます。

趣味って何故上手く行かないのかを考える行程や、上手く出来た時も何故という疑問が必要だと思います、課題は多い程楽しいのかなと。

諸行無常の人生の中で有意義な無駄を楽しみたいものです、くだらない文章失礼致しました。

書込番号:19385217 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

まとめレスで申し訳ないです。

定位を楽しむ必要ないって言ってるわけじゃないんですよ。ミックスするエンジニアがいて円盤は円盤でライブとは異なる作品だと私も思っているので。

オーディオで定位にこだわっている方はコンサートでも意識されてますか?て話なんです。

一般的なロックやポップス、デジタルミュージックなんかは各パートを別々に録音して複数のトラックをミックスしていくと思うのでライブとは異なるバランスになるのは必然だと思うんです。

クラシックなどのライブレコーディングものは実際のコンサートでの感覚を目指しているのかなと勝手に思っていて、それでコンサートでも定位を意識しますか?て疑問がわいたわけです。もしコンサートでは意識していないのなら何を目指しているかな?と。

趣味だから好みの感じになるのを目指しているって答えはすごく納得ではあります。

書込番号:19385324

![]() 2点

2点

小さいライブハウスから、市民会館くらいの大きさのライブなら20代、30代のころは良く行ってました。

今では年に数えるほどしかコンサートやライブにはいかなくなりました。

100%アマチュアの方々のライブやコンサートですね。

正直私は、ライブとオーディオは全くの別物って思えなくなっています。

ライブに行ったら「その雰囲気を楽しむものだ」と思っていましたしそうだと思います。

しかし、オーディオが好きになってからは、ライブやコンサートを純粋に楽しめない時があります。

題名のような「音像定位」にこだわっているわけではありませんが、ライブハウスの音が悪いとイヤです。

屋外のステージでも、「せっかく演奏を聴かせるのに、こんなヒドイ音なら半分も伝わらない」って思います。

アマチュアの人達は「自分たちの曲を聴かせたい」っという気持ちと同時に

「自分のテクニックや演奏も見てほしい」って気持ちがあると思います。

それが伝わらないくらいヒドイ音なら、正直あまり楽しめません。

なので、昔ほど純粋ライブを楽しめなくなっています。

非常に情けないことかもしれませんがこれが本音です。

書込番号:19385352

![]() 8点

8点

僕にとっては、コンサートは「映画鑑賞」、部屋で聞くオーディオは「絵画鑑賞」です。

定位がしっかりとしていると、何もない空間に「絵」が現れます。

録音が良くて、それを忠実に再現できる時は、3Dの「絵」が目の前で展開します。

そんな時はうれしくて、オーディオに、ちょっと贅沢をしてよかったなあと、幸せな気持ちになります。

書込番号:19385365

![]() 1点

1点

定位が良い=美音に酔いしれる

定位が良くない=音で酔っちゃう

5352 708 3181

書込番号:19385385

![]() 0点

0点

>ヘヴィメタルとアニソン好きさん

>オーディオで定位にこだわっている方はコンサートでも意識されてますか?て話なんです。

バンドのライブに関しては先に書いたとおり。

僕のようにクラシックのコンサートへ行かない人間には分からないことでした。

後半のCDは一つの作品ってのは・・・

常々思っていることを書きたかっただけの蛇足でした(笑)

確信犯でごめんなさい<(_ _)>

クラシックって、PAなんて無く演奏者の楽器そのままの音なんですよね?

だとすると、余程正面の良い席じゃない限り、楽器の位置を感じるのって難しそうですね。

演奏者を目で見て、チェロがあちらだから・・とか、視覚で補正しながら?

クラシック・マスターの皆様、どんなもんでしょ?

書込番号:19385403

![]() 0点

0点

ざっくりとした感想ですが・・・

座席は第1バイオリンの前から3人目くらいを正面に見る位置で、自宅のオーディオで脳裏に焼きつくぐらい聴きづけた曲を前から2列目の席で聴きました。最前列が壇上から1メートルくらいしか離れていないホールだったので、2列目でもかなり近いと思います。

これで定位を感じるかというと、ピアノやヴァイオリン、フルートやオーボエにはまったく感じませんでした。でも、これは家のオーディオでもはっきりとここだというような存在感は感じていなかった(フルートなどは独奏では位置が分かるソースもある)ので、たまに見かける何人で弾いているのか分かるという感想には疑問を覚えました。また、生演奏自体、いかにもそこで弾いてますよというな実体感はありませんでした。ただ、ティンパニーとバスドラムの音は別で、これには定位といっていいようなはっきりとした方位を感じました。叩いているところから真っ直ぐに飛んでくるような音です。このティンパニーの音には私は非常に強いこだわりがありましたから、かなりのレベルまで生演奏に近い感覚(まったく同じということではない)を得ることは可能だと断言します。打楽器は定位があると思います。ピアノについては音の発生する場所から、ピアノ自体の構造が直接音を遮蔽しているため、私が聴いた位置では方位を感じるような音ではありませんでした。ただ、構造による響きが微妙な滲みを生むと分かったので、あまりやたら滅多とクリアな音を求める必要もないとか、聴けばいろいろな収穫があり、もやもやしていた部分は解消されました。

あくまでほぼ最前列で聴いた個人的な感想としてはこんな感じでしたね。そこで聴くのがいいのか悪いのかとか、定位が必要かとかいらないとかは別にして、そう聞こえたというただの感想ということでよろしくお願いします。

書込番号:19385635

![]() 4点

4点

楽器の音は、上空に立ち上がるからね。

正面から来ない。

個人的には、定位はヘッドホンやイヤホンで確認すれば良いかなと。

拘りのあるかたは、セッティング課程におき

ノードストが販売してるテストトーンCDでチェック位はしとかないと

趣味だからあとか

好き好きだからあと言う前にね。

音像イメージ。ステレオチャンネルイメージ。

イメージが出来たら定位に移れば良いね。

ほとんどの方は、定在波の無いイヤホン、ヘッドホンとの定位の違いで

ホームステレオは、こんなもんか位の方が大多数だとは思。(半ば諦め)

だからあまり気にする事は無いゃね。

書込番号:19386080 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

映画館で見るライブ中継は新鮮だよ

ライブなのにちゃんと定位してる

ある意味で、究極のオーディオだね

書込番号:19386121 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

おはようございます。

あくまでも個人的な見解ですが。

>ヘヴィメタルとアニソン好きさん

生演奏では定位は気にしませんね、、

何故か?

気にしたところで、どーしようも出来ないと思います。

生演奏は受け身の部分が多いかと。

オーディオは自分で好きな音を表現させることが出来るのが、醍醐味の1つかと。

定位も、音を定位させるわけですが、左右のスピーカーとの距離に合わせて適切な音量でなければ本来は定位しません。

もちろん、位相も正確に揃ってなければ無理かなと、、

メタリストさん

クラシックは演奏や楽器の直接音だけではなく、ホールに鳴り響く余韻、反射音、スケール感も堪能するかと。

ロックは詳しくないので分かりませんが、

CDやレコードの場合の録音は、ジャズは直接音(オンマイク)、クラシックは反射音(オフマイク)と異なりますから。

書込番号:19386172

![]() 1点

1点

間違えました。

メタリストさん

最後の一行。

クラシックは反射音でなく、オフマイク(間接音)です。

書込番号:19386175

![]() 1点

1点

おはようございます。

あ、ヘヴィメタルとアニソン好きさん、すみません。

便乗して質問してしまいました。

家電さん、レザー好きさん。

なるほど。

コンサートで楽しむのは、楽器直の音だけでは無く、

ホールの響きも含めた音ということですね。

定位が云々なんて聴き方はしていないと。

CDに収録されているのも、スタジオ録音は別にして、

間接音も含めた臨場感を聞き手に届けていると。

ありがとうございます。

書込番号:19386348

![]() 0点

0点

このお話はクラシックと、その他の音楽とを分けて考える必要があります。まずロックコンサートのようにPAを通すライヴは、定位うんぬんを考えても意味ありません。

他方、PAを通さないクラシックの演奏会などでは、(私は行かないので知りませんが)例えば「ステージの三列目の第一バイオリンが◯◯の方向から聴こえた」のようなことはあるんじゃないでしょうか?

一方、ロック(やファンク、R&Bなどエレクトリックな)コンサートでは、音を浴びるように聴くのが基本です。ひとことで言って、「踊り」と同じです。ライヴに熱狂して踊っている人が、「さてギターはどこに定位しているか?」なんて考えませんよね(笑)

書込番号:19386390

![]() 3点

3点

たぶん定位と少しばかり関係すると思いますが、「いいホールで音楽を聴くと音が天井から降ってくる錯覚

がある」というのを、88年だったかのサントリーホールでのキースジャレット(ジャズピアノ)のソロコンサートで

実体験しました。これを体験は私にとって高級オーディオへの憧れが急速に無くなった契機となりました。

オーディオでは再現できない世界があると。

それに先立つ87年に、同じくキースジャレットのピアノトリオ(スタンダーズ)のライブを今は無き新宿厚生年

金会館で見たとき、PAがハズレで、ドラムス(ステージに向かって右側の音)ばかり音が大きくて、聴けたもの

ではありませんでした(最後まで聴きましたが)。PAを通さないとベース音が小さいので、PA無しでのコンサー

トは成り立たないでしょう。生音を聴かせるクラシックのライブ以外のPAを使うライブでは、定位はミキサー室

次第なんだろうなと思います。そしてミキシングエンジニアは各楽器の音をバランスよく聴かせることを優先

しているんだろうなと思いますね。

1.サントリーホールネタをあと2つ。FMラジオで聴いたものですが、ハービーハンコック(p)、ロンカーター(b)、

トニーウィリアムス(ds)のピアノトリオ(VSOPのリズムセクション)+マイケルブレッカー(sax)のライブが行われ

たあったのですが、ラジオで聴いていても何か変な音響バランスだなと思っていたら、ホール内で音が回っ

てしまってひどい音響だったそうです。それ以降、サントリーホールでのジャズのライブの開催なんて耳にし

たことがありません。

2.テレビドラマの「のだめカンタービレ」の最終回のロケにオーディエンスのエキストラとして参加した(CD購

入時の抽選に当たった)ことがあります。撮影クルーがマイクで音を拾っていたわけで(演奏は後でプロのオ

ケで吹き替えるので)もなく、当然PAはなし。確か前から左側9列目の席だったと記憶していますが、音が左

側の楽器に偏って聴こえたということはありませんでしたね。

まぁ役者さんによる素人の演奏だったので音も小さく、音を外したりしていましたが(当然ながら演技優先)

それでも4時間に及ぶロケでも管楽器が途中から聴こえなくなったということはありませんでした。普通は途

中で唇がバテてくるものですが、そうしたことはなく、やっぱり楽器を弾く真似ごとではなく曲を練習していた

んだなと感心しましたね。

※私は定位というものを意識して聴いたことはありません。昔(50年代のステレオ録音黎明期)のジャズレコ

ードってスピーカーの左はピアノで右はドラムとかマイク位置そのまんまと思われる音が録音されていまし

た。定位といえば定位なんでしょうが聴くと非常に聴きづらいです。一時期は新鮮に感じてよく聴きましたが

いまでは50年代のジャズをあんまり聴かない理由のひとつになっています。

書込番号:19386512

![]() 2点

2点

すいません、訂正です。

これを体験は → この体験は

書込番号:19386517

![]() 1点

1点

3連投失礼します。

あと、ロックやジャズのライブ(ジャズの場合は特に屋外ライブ)では、ボーカルやギター、サックスなど

リード楽器を演奏している人がステージを縦横無尽に動き回ってステージのソデの方でお客を盛り上げ

ることも少なくありません。そういうところまでオーディオ的に追うことはしないでしょう。ボーカルやギター

の音が動いたら意外に面白いかもしれませんが、そんなミキシングをされたレコードやCDはそうはない

と思います(ロックに疎いのでこれは推察です)。

他方でスタジオ録音では演出上の理由からか楽器の音が動くことが少なくありません。今思いついただ

けでもアルディメオラ(g)の「白夜の大地」の5曲目「黄金の夜明け組曲」のアタマでは右SPから左SPにギタ

ーの音が移動しますし、ビルエヴァンス(saxの方)の「リヴィング イン ザ クレスト オブ ア ウェイブ」の3曲目

「Dawn」(夜明け)ではイントロに続くアタマのソプラノサックスの3音が左→中央→右の順で鳴ります。

スタジオ録音のアルバムではこうした音楽的な演出が可能であり、こういう音楽を聴いてきたので、私は

楽器の定位ということなど最初から意識したことがないのです。ミキシングのお遊びで演奏中に楽器の音

の位置を変えることもできるんじゃないかと思っています(デジタル録音ならなおさら)。

座って演奏する音楽やスコアにシビアなクラシックでは定位は重要だと思いますが、普通のポピュラー音

楽では定位はあんまり気にする必要はないと思っています。私自身こちらのジャンルの掲示板で初めて

オーディオには「定位」という用語があると知ったくらいなのです。そんなわけで私はスタジオ、ライブとも楽

器の定位にはこだわらないですね。

書込番号:19387377

![]() 1点

1点

こんにちは。

定位感=音場感

という気がします。ソフトの音をたくさん拾い、うまく再生できるシステムとルーム

のレベルが上がっていくほど、録音時の再生環境に近づきます。

私はオーディオで表現する定位感の良し悪しは「その場」感の感じ方の良し悪しに

思ってます。

書込番号:19387470

![]() 6点

6点

はらたいらさんにNice。

書込番号:19387481 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

こんにちは。

このテの話はたいてい、「どっちがいい、悪い」の議論に矮小化しがちです。ですが私はそうではなく、人それぞれの楽しみ方があっていいと思います。

また上の方で「クラシックとその他の音楽を分けて論じるべきだ」と書きましたが、それだけでなく「それはコンサートでの話なのか? それともCD再生の場合か?」も分けて考えないと混乱します。

加えてCD再生の場合なら、「それはどんな機器についての話か?」についても機器ごとに分けて考えるべきです。なぜなら定位感や音場感にすぐれたタイプの機器(それを売り物にする機器)と、そうでない機器があるからです。一例をあげれば「音場型」の機器と、「音像型」の機器のような違いです。

音場型の機器を所有しているにもかかわらず、定位感や音場場にこだわらないのはありえません。逆に音像型の機器を所有している人なら、定位はあまり気にしなかったりするのだと思います。つまり人によるし、機器にもよる、ということです。

書込番号:19387550

![]() 2点

2点

スレ主です。

再度書きますが。

私は定位は気にする必要はないと言っているわけではありません。レコーディング音源の場合は特にエンジニアの意図がミックスに反映されているのでライブとは別の作品と考えていますから左右への音の動きや広がりはむしろ重要と思いますし。

それで何故このような疑問をもったかと言うと

オーディオで定位を気にされる方は(特にアンプラグドのライブ音源の)基準としてコンサートでも定位を気にして聴かれるのかなと思ったからです。

それでオーディオで定位を気にして聴かれている方はコンサートでも定位を気にされますか?

と質問してみたという単純な話です。良し悪しの話ではありませんのどっちが良いとか悪いの話にはしないでください。

書込番号:19387614

![]() 4点

4点

>スレ主さま

失礼しました。以後気をつけます。<(_ _)>

書込番号:19387672

![]() 1点

1点

同じく、「はらたいらさんに1000点(懐かしいな〜)」

書込番号:19387716 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>T-KAWAさん

具体的なお話を交えて自分はこうしていると言うのはとても参考になるのでお気になさらずに。

スレの会話の流れ的に好戦的な方が出てきたら嫌だなと思ってコメントしただけです。

これまでにコメント頂いた誰かをさして言っている訳ではなく予防線的なコメントです。

書込番号:19387788

![]() 3点

3点

ライブの時には、近く情報としてきちんと、何がどこにあるのかを確かめることができていますよね。

なので、そもそも定位を気にするというか、そもそも定位は知覚情報だとおもうので・・・・・・・・気にするというか、認識するってのが正しいのかとおもいますが・・・・・・・

オーディオ再生で定位が問題になるのは、それが記録であり記憶であるからで、記録・記憶の再生にどれだけリアリティがあるかを、定位感でかんじるからだと思います。

書込番号:19387805

![]() 4点

4点

訂正

近く情報→知覚情報です、はずかしいw

書込番号:19387904

![]() 2点

2点

>オーディオで定位を気にされる方は(特にアンプラグドのライブ音源の)基準としてコンサートでも定位を気にして聴かれるのかなと思ったからです。

俺は、コンサート行くことはそれほどないが、定位なんて気にしないな。だって、それが現実なんだから、どうしょうもない。

しかし、オーディオというかDVDとかBDでライブ映像見ながら聞くときは非常に気になるな。オーディオシステムの性能というより、

ミックスのされ方の問題の方が大きいと思うな。視聴側で聞く音のようにミックスされているときもあれば、

歌手あるいは演奏者側で聞く音のようにミックスされている場合もあるし、

まったく別方向からパーカッションの音が聞こえてくるような変なミックスの場合は、違和感ありありだな。

書込番号:19387992

![]() 1点

1点

ん〜〜〜〜

こう書くと生演奏真っ向否定なんだけど・・・誤解せずに。

定位感に関して、最近感じるのは

「生演奏って意外とルーズ」

ってことかな?

最近行った反田恭平君のピアノコンチェルトなんかはちょっと演奏途中で頭混乱したもんね。

あまりの定位感の無さに。

っとぉ・・・これ(定位感)って平衡感覚と同じような感じる能力なんではないかと思う。

Whisper Notさんの言われる知覚情報みたいなモン?

で・・私の場合はしばらくすると「慣れる」

私だけかな?

こんな感じるのは。

書込番号:19388202

![]() 2点

2点

このクチコミに返信がきたら通知しますか?

メインアドレスに通知する

チェックを外す

書込番号:19388544

![]() 0点

0点

ライブには視覚という要素があるけど、オーディオだけだと視覚が無いから。

ライブとCD では、本質的に楽しむ観点が全く違うよね。

書込番号:19392848 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

もう少し言えば、元々2chステレオフォニックが、あたかも目の前で演奏しているかのような臨場感を出すためのシステムであるから。そのためには、音像を認識できるような装置、仕組みが必要であって、そのように作られたから。

書込番号:19392867 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>このお話はクラシックと、その他の音楽とを分けて考える必要があります。まずロックコンサートのようにPAを通すライヴは、定位うんぬん

>を考えても意味ありません。

>他方、PAを通さないクラシックの演奏会などでは、(私は行かないので知りませんが)例えば「ステージの三列目の第一バイオリンが

>◯◯の方向から聴こえた」のようなことはあるんじゃないでしょうか?

仮に究極スピーカーがあってヴァイオリンとまったく同じ音が出たとしましょう。第1ヴァイオリンが10人いて、10個のスピーカーを並べて一斉に鳴らすとしましょう。コーンの仰角は70℃くらい、両翼は8メートルくらいにはなります。どのヴァイオリンの音がどこにあるとか分かるかどうか、予想するのは簡単だと思います。

楽器の数が少なくて独奏で演奏されてるフルートやオーボエ、クラリネットは後列なので、客席の最前列で聴いたとしても10メートルくらいは離れています。マイクが1メートル以内、視聴距離が2メートル以内で出るオーディオの音の3倍以上の距離が生演奏ではあるわけです。どこで鳴っているかはっきり分かるような鳴り方はしません。ただ、ティンパニーやバスドラムの音は別で、距離を無視して音が飛んできます。そもそもこういう音を「過渡特性がよい」というのだと個人的には思います。距離を経ても音が変質(変調?)することなく、非常でクリアで生々しい、近くに感じるような音が飛んでくる。ティンパニーは最後列の配置ですが、音としてはもっとも鮮烈に飛んできます。これだけ前に押し出す力があるから、最後列に配置されているんだと、聴けば誰もが納得すると思います。

書込番号:19392909

![]() 1点

1点

基本何故に2チャンネルステレオなの!?分かる方教えて。耳が二つだから?

二本ステレオスピーカー。

クラシックでもロックでもSACDマルチチャンネル(又はDVDオーディオマルチ)の方がはるかに定位がよく、素晴らしい音。

厚みだってステレオチャンネルスピーカーの倍以上のリアル感。

オーディオ業界の二本スピーカーに拘る訳は?

もしスピーカー5本が邪魔なら一本モノラルオーディオでも良いわけだし、、何故にステレオチャンネルなの!?決まりってあるのかな?

書込番号:19393560 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

最後に

あまりくどく書きたくないが二本だてステレオチャンネルは、スピーカー間の合成音な訳。

つまりが幻の音でもある。

センターボーカルだって幻。

個人的には、音楽を聴く場合、リスナ―正面には、少なくとも3本スピーカーがあって普通。

二本スピーカーは、合成音。

的確定位に拘るなら3本は、必要だと思ってます。収録、録音も3チャンネル。

オーディオアンプも3チャンネルは、必要。スピーカー3本。

合成音を脳内定位しろといってもねー。幻でしかないわけだ。

書込番号:19393640 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

勝手に雑談モードに移行したと判断して。

なぜ、「コンサートでも定位は気にしますか?」という話がステレオ再生の話になるか?

ひとえにスレ題から受けるイメージもあるのではないかと。

パッと見たらライブやコンサートでの話には思えませんからね。

これが「コンサートでも定位ってあるんですか?」とかだったら、また違ったんでしょうけど。

まして「音像定位」という言葉自体、いかにもマニアがこだわりそうな言葉じゃないですか。

そして、マニアって言うのはそのことについて自分の考えを言わずにいられない人種なのです。

僕も、こうしてPCに向かっていてBGMに流しているときは、

背中で音が鳴っている状態なので考えませんが、

ガチでSPの中心で聴くときはメッチャ気にしますよ〜。

ラックの位置を変えたりして、ボーカルが中心からずれている時なんて、

何が原因か探さないと気が済みません。

と言うか、それが気にならなかったら、

オーディオなんてお金のかかること止めて、ラジカセに換えますわ。

困った趣味を持ったもんだ。

書込番号:19393771

![]() 5点

5点

スレ主です。

このスレはステレオとかマルチチャンネルの優劣の話ではないので言われていることはわかりますが、否定的な話にはしないで下さい。何かを否定しはじめたら議論は収束しかしませんし、根本的にそうゆう話題ではありません。

ライブでの音像はアンプラグドは各楽器からのマルチチャンネルでPA有りだと基本的にステレオだと思います。

オーディオでの音像の解釈の基準はライブの音像であるのか?基本的にはこうゆう話です。

それでライブ録音ではないレコーディング音源はミックスエンジニアなどの意図が反映されるから基本的にライブとは別物だよねって話になっています。

ではライブレコーディングはどうだろうか?

オーディオの定位の基準はなんなのか?

ライブでの感覚ではないのか?

ライブでは定位は気にしない人の基準は何なんだろう?

こうゆう話です。オーディオで定位にこだわる方への単純な質問であって否定とか比較の話ではありません。

書込番号:19393792

![]() 2点

2点

私は最近オーディオの面白さは人工的な定位感にあるんじゃ?と思ってます。

ヘッドホン・イヤホンスレで聞いてみたら結構皆さんバラついてまして、そういうところが市場の多様性を現しているなぁと思います。

書込番号:19394640 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

http://www.asp.c.dendai.ac.jp/thesis/H13_masaoka.pdf

東京電機大学 情報通信工学科 音響信号処理研究室が書いたこれ、すげー面白いよ

http://www-ise2.ist.osaka-u.ac.jp/?%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%B9%E4%BB%8B%2F%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E3%83%BB%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E5%87%A6%E7%90%86%2F%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E5%90%91%E3%81%91%E7%AB%8B%E4%BD%93%E9%9F%B3%E5%83%8F%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%89%8B%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6

こっちも、研究の扉だけだど、面白いね。

書込番号:19395460

![]() 5点

5点

面白いね〜。スピーカー間は、虚像音。

書込番号:19395817 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>音像定位になぜこだわるのか?

というスレタイにダイレクトに答えると、オーディオでは「普通にあるもの」なので相手にせざるを得ないということになります。これ、議論の余地もなく一定の性能を満たした機器なら「定位は出てくるのが当然」です。定位が出ている状態から、まったく知覚できない状態にしようと思ったら、音響特性が混濁した逆相に近い状態を再現しなくてはならなくなります。でもそれは、二本のスピーカーがバラバラに鳴っていて「ステレオ」として機能していない状態です。生演奏とはまったく関係のない「オーディオ」の世界ではそれが現実です。違うという人は、ただ現実から目を背けているだけです。ステレオとはどういうものか、知ってから好みで違うものを選ぶのと、知らないで頭から否定するのとはまったく意味が異なります。無知か選択かの違いは大きいのです。

私は生演奏に取り立てて定位を持ち出す必要はないと感じますが、オーディオで定位を知覚できるというのは揺るがしようのない事実であり、それを意識して製品を作っているメーカーは枚挙にいとまがありません。この世のありとあらゆるオーディオがそうであるとか、そうするのが当然であるとか、そうしないオーディオは意味がないとか、そういうことはまったく関係なしにして、ただ現実がそうなっているのです。

私も定位については、どう取り扱っていいものか困惑した時期もありました。しかし、そういうものだと納得して、いろいろな条件を整えていくと、すべてのソースに対してではないですが、定位をまったく意識することのない境地に到達します。右とか左とか、そんなことはまったく意識する必要がなくなり、ただ音楽をどう聴いたかという印象だけが残ります。そういう状態なってしまえば、結局はあろうとなかろうと大きな意味はなくなるわけです。強いていえば、定位の場合は必ずしもソースから得られる位置情報(楽器や楽団の大きさの情報も含む)が、自分のイメージと合致するとは限りません。合わなければ、それは「不快」で「気になる」感覚なので、いろいろと手を焼くことになります。あきらかに聞こえ方の不自然なソース(ミキシングの段階でエンジニアと思想が合わない)は切り捨てることになりますし、左右のバランスを整えるなどたいしたのではないにしても(私に専門的なスキルはない)テクニカルな部分も生じます。でも、逆にそこがやり込み要素になって、オーディオへの不思議な魅力を掻き立てる要因にもなります。

AVでは普通のテレビアニメ(ステレオ)でもヴォーカルが2人並んで歌っている(最近で記憶に残っているミカグラ学園組曲のエンディング)ように聞こえるものもありますし、サラウンドスピーカー(当時使っていたのはデノンの一本3万円くらいのもの)を使って聴くと真後ろからセリフの聞こえるアニメ(ノブナガ・ザ・フールの第1話)などもありました。あと、トップをねらえ2でタイタン変動重力源が衛星を撃ち抜いて星の反対側にいる宇宙怪獣を攻撃したとき(コアなネタですまん)なんかは、大規模な爆発を表現するために全方位に拡散する逆相音が使われていました。正相から逆相にすると、一点のからの爆発が拡散して大爆発になったと表現することができるんですよね。そういう表現のオーディオを味わうためには、ある程度は定位が出る製品でないと無理です。でも、ないからといって、別に作品の面白さには影響しませんけどね。ないときも普通に見てたわけですから。

まあ、こんな感じであるならあったでいろいろ刺激的なことが起こりますから、もっともっとなってより多くのものを定位に求めてしまうわけです。いずれにしてもオーディオは自分の感覚が優先される自己満足の趣味の世界ですから、自分の満足を見つけて信じられる境地なら、他人のあれやこれやはそう大きな問題ではなくなります。私はどういうものか分析はするけど、どっぢどうとか個人の好みなのでどうでもいいやろって感じですね。

書込番号:19395936

![]() 1点

1点

>ヘヴィメタルとアニソン好きさん

>オーディオでの音像の解釈の基準はライブの音像であるのか?基本的にはこうゆう話です。

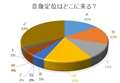

ヘッドホン・イヤホンの音像定位アンケートでは上記のような結果でした。

ご参考までに・・・・。

書込番号:19396967

![]() 4点

4点

はじめまして。こんばんは。

とても興味深く拝読しました。

どなたかが仰っていた次のコメントに私は頷きました、

>クラシックは演奏や楽器の直接音だけではなく、ホールに鳴り響く余韻、反射音、スケール感も堪能するかと。

以降は私の感想です。

会場にもよりますが、クラシックコンサートを聴くときに定位を意識しています。

それ以上に音の調和にも意識しております。

もちろん、奏者と聴衆との距離や座席の位置にもよりますが、

私は聴衆として聴いている感覚と、自分が奏者だったらどのように音を出すか、奏でるかといった感覚でも聴いております。

翻ってライブハウス等では定位を意識できません。

音が大きくてうるさいというのが正直な感想です。

よく言われることですが、グルーヴ感を得に行っております。

音の粒たちを肌で感じたり、奏者と聴衆が一体となってリズムを刻んだり、

いっぱい汗かいたり(笑)

出演者の演奏や歌い方はもちろんですが、MCも勉強になります。

働き出してからは行くことが難しいですが、

学生の頃は演奏と音響の勉強のために、

「さいたま芸術劇場」へ時々通っていました。

無料で観覧できるコンクールや演奏会、演劇があってとても助かりました>^_^<

本スレッドの内容に沿ったコメントになっているのかどうか、

不安ではありますが私も参加致しました(^-^)/

書込番号:19420908 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

このスレッドに書き込まれているキーワード

「スピーカー」の新着クチコミ

| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|

| 41 | 2025/11/13 23:31:06 | |

| 5 | 2025/11/12 8:20:15 | |

| 7 | 2025/11/10 12:52:25 | |

| 9 | 2025/11/10 20:22:22 | |

| 1 | 2025/11/02 19:33:30 | |

| 25 | 2025/11/11 12:38:33 | |

| 6 | 2025/10/17 15:27:03 | |

| 5 | 2025/10/17 8:17:21 | |

| 6 | 2025/10/14 13:27:25 | |

| 0 | 2025/10/13 12:28:40 |

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【欲しいものリスト】O11D mini v2 White SL no LCD build

-

【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん

-

【欲しいものリスト】PC構成20251031

-

【欲しいものリスト】メインPC再構成

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

スピーカー

(最近5年以内の発売・登録)