�T���̉ɂԂ��X���b�h�Ƃ��Č��Ă��炦��Ǝv���܂��B

�����̏������݂ł��G���ł��A

�u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v

�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v

�Ƃ����L�ڂ����������܂��B

������Ď����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H

�����ԍ��F13872028

![]() 5�_

5�_

�ꌾ�ōς܂���g���Ă͂܂�܂��h

���œ_�����̒�����A�i��̐ݒ�l�A�Z���T�[�̃T�C�Y�ɂ���āA���ʂ̈Ⴂ�͂���܂���

�����ԍ��F13872078

![]() 4�_

4�_

���̎�̘b�͓����Z���T�[�T�C�Y�A���l�Ŕ�ׂ�Ǝ��O��̘b�Ȃ̂�

�ԈႢ�Ȃ��������ł�����

(*´��`)�m

�{�P�͂قڏœ_�����Ƃ��l�Ō��܂���̂ł�

�����ԍ��F13872104

![]() 4�_

4�_

�Z���T�[�T�C�Y������Ă��A�����œ_�����Ɠ����i��l�Ȃ�A�{�P��͊�{�I�ɓ����ł���B

�����ԍ��F13872123

![]() 6�_

6�_

���t������Ȃ������̂ŒNjL�B

�L�p���]�����{�P�₷���͎̂����B

�����ԍ��F13872128

![]() 2�_

2�_

�ڂ����m�肽���ꍇ�́A���L���Q�Ƃ��ĉ������B

����ʊE�[�x�Ɋւ���v�Z��

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�����ԍ��F13872138

![]() 2�_

2�_

�������ߎq����

��H

�l�ɑ��Č����Ă܂��H

�l�Ƒ����ߎq����̌����Ă邱�Ƃ͑S�������ł���

(*´��`)�m

��p�̎�������ނ���Z���T�[�T�C�Y�����킹�Ę_���Ȃ��Ƒʖڂ��Ă����ł�

�����ԍ��F13872195

![]() 0�_

0�_

���ӂ���Ȃ��āA������O�̕��ł��B

�����ԍ��F13872211

![]() 1�_

1�_

�炶��(������)�U

�����ԍ��F13872227

![]() 0�_

0�_

�Z���T�[�T�C�Y���قȂ�A��p���ς���Ă��܂��̂Łc

�w�i�ւ̎ʂ荞�݂≓�ߊ����܂߂��Ӗ��ŁA�Ⴂ�͂���Ƃ�������̏������݂ł�

�g��O�̕��h�Ƃ����Еt�����́A���܂�D�܂����Ȃ��ł��ˁc

�����ԍ��F13872234

![]() 10�_

10�_

�I���̏ꍇ�̓{�P���u�����傫����B

�������ق��ė~������B

���{�P�⋐�u����苐����������B

�T���̉ɂԂ��X���b�h�Ƃ��Č��Ă��炦��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13872259

![]() 12�_

12�_

���u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v

���u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v

�قړ�����ł��B

�Ƃ��낪�A�����̎B�e�́A���ۂɍi��u�i��l�v�Ɓu��ʊE�[�x�v�Ɓu��ʑ̂Ƃ̎B�e�����v�̎O�p�W�̋삯�����ł��B�����������ɔY��A�ǂ��ł������Ă邱�Ƃł����L�����a�Ŕ�r���Ă܂��B

�]���̔Y�ݕ��́A��ɊJ���Ŏg�p����Ƃ��ɁA�����ނ˓�̍��ڂŔY�݂܂��B�J���l���e�P�D�W�ŏœ_�������Z���A�Ⴆ�W�T�����e�P�D�W�Ȃǂ̖]�����A����Ƃ��J���l�́A�P�i�Ɣ����Â����ǁA��ʊE�[�x���I�ׂ�P�R�T�����e�Q�D�W���������Ƃ����悤�ȔY�ݕ��ł��B

���������Ƃ��́A�L�����a�Ŕ�r���ē������o���܂��B�W�T�����^�e�P�D�W���S�V�D�Q�A��������̂P�R�T�����^�e�Q�D�W���S�W�D�Q�Ƃ������ɂȂ�܂��B�����Ȃ�A���̃����Y�́A�������̂ǂ����ŁA�{�P���i�ڂ���͈́j�́A����Ȃɕς��Ȃ��Ƃ������ɂȂ�܂��B

�t�ɂQ�O�O�����e�Q�D�W���ƂQ�O�O�����^�e�Q�D�W���V�P�D�S����܂��B����ƂP�R�T����������ʊE�[�x���Ƃ������ɂȂ�܂��B�Ȃ��Q�O�O�����e�S�́A�L�����a�T�O�Ȃ̂ŁA�{�P���͂W�T�����e�P�D�W�ƂP�R�T�����e�Q�D�W�Ǝ������̓��m�ɂȂ�܂��B�g���₷���Ǝv���܂�����ʊE�[�x�̐[���ƎB�e�����̊W�Ō����Δw�i�����̌��ʂ́A�W�T�e�P�D�W�ƂP�R�T�e�Q�D�W�ƕς�炸�A�Փ����������Ƃ��ɂ́A��⊾��������������Ȃ��Ƃ������ɂȂ�܂��B

���Ƃ��ƃj�R���n�ł����A�L���m���̂d�e�����Y�̃��C���i�b�v���A���͗L�����a���A���̂������ӎ������\���ɂȂ��Ă��ĂU�O�c�ƂT�c�Q�Ŋy����ł��܂��B�L���m���̂d�e�P�O�O�����e�Q��Q�O�O�����e�Q�D�W�Ȃǂ��A���̑�\�i�ł��B�L���m���̓t�B�������ォ�烂�f���B�e�i�|�[�g���[�g�j�Ɍ����Ă���Ƃ���A���̃����Y�̃��C���i�b�v���݂�ƁA�J���[�̔�ʊE�[�x���ӎ����Ă���̂ŁA�Ȃ�قǂƊ��S�������܂��B�k�����Y�̑��݉��l�́A�J���g�p�O�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13872287

![]() 3�_

3�_

����A���̎�̘b�ɂȂ�Ƃǂ����Ă��[�x�ƃ{�P�̑傫�������ꎋ����Ă��܂��悤�ł����A���̓�͕������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B

���́A��ʊE�[�x�͍i��ƎB�e�{���ɂ���Ă̂��܂�Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H

�i�ɒ[�Ɋӏ܃T�C�Y���قȂ�ꍇ�͕ʂł����j

�܂�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƍi�肪�����ł���A

�P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�

�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B

���̎��A�]���̕������ΓI�ɔw�i���傫���A�O�i���������Ȃ�B�w�i���{�P�Ă���ꍇ�͌��ʓI�ɔw�i�{�P���傫���A�O�i���{�P�Ă���ꍇ�͑O�i�{�P���������Ȃ�B

�Ǝv���̂ł��B

�P�͋c�_�̗]�n�͂���܂��A�Q�͂ǂ��ł��傤���H

�����ԍ��F13872309

![]() 2�_

2�_

�NjL�ł��B

�Q�̎��i��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�j�A�ǂ̏œ_�����ł��{�P�����͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�B

�i�Ⴆ�Δw�i�ɊŔ��������Ƃ�����A��f�����s�����Ȃ�����ǂ��܂ŕ��������ʂł��邩�͕ς��Ȃ��j

�����ԍ��F13872370

![]() 0�_

0�_

���������A�]���̃{�P���Ɍ��܂Ő��������߂ɓ������[�^�[�V���[�ŃM�������B���Ă��

�����ԍ��F13872481

![]() 0�_

0�_

�����������ŏ������̂ŁA���炢�����܂����AMWU3���܁B

�����ԍ��F13872526

![]() 0�_

0�_

�{�P�̗ʁE�E�E���������Ɣ���₷���ł��ˁB

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html

�����́A�{�P���O�_�}�̑傫���@���Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F13872573

![]() 0�_

0�_

�����傫���Ŏʂ�ꍇ�A��ʊE�[�x�������ł����A

�p�[�X���Ⴂ�܂��̂ŁA���̔w�i�͈̔͂��Ⴂ�܂��B

�������ł͔w�i���V���v���Ȗ]���̕������{�P��Ɗ����܂��B�����B

�����ԍ��F13872690

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́�

�������i�̂����Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ���E�E�E

�����p�[�X�̖��{�ɂ͂܂��Ă܂��̂�^_^;�B�B�B

���̕ӂ̘b���A�\���������Ă���Ƃ͌������ł����ǂ�orz

���鐯�J���������1�[��

�B�e�{���������ł��i��ʂɔ�ʑ̂��傫���ő����Ă��j�E�E�E��p���Ⴄ�̂ŁB�B�B

�w�i���g�傳���H���{�P���g�傷��H�H�������~���傫���H�H�H^_^;�i������ȗ����ŗǂ��̂��H�H�i�j�j

������E�E�E�������̃{�P�ʂ��傫��

���R�������k�ŗǂ��̂��ȁH�H^_^;�E�E�E�p�[�X�͋�肾(>_<)

�B�e���������S�Ɉ�v���Ă��Ȃ��̂ŁA�Q�l�ɂȂ�Ȃ���������܂��E�E�E

�قڎB�e�{����F�l�̋߂������ڂ��Ă����܂��B

�����ԍ��F13872896

![]() 1�_

1�_

��قǂ����������܂������A���̎�̘b�ł����s���Ɋ�����̂����̂S�ł��B

�@��ʊE�[�x�ƃ{�P�ꎋ���Ă���

�A�w�i�{�P�ƑO�i�{�P���čl���Ă��Ȃ�

�B�B�e�����ƎB�e�{���i�Z���T�[�T�C�Y�������ł���A��ʓ��̔�ʑ̂̑傫���j�̂ǂ���𑵂����̂��A�O�Ȃ���r����Ă���

�C��ʊE�[�x�ƃ{�P�Ɋւ��鏔�������ʂɔ�r����Ă��āA�S�̂̐������Ȃ�

����Ȃ���A���������߂����ĉ������������N���܂��ɏ�L�̗�ł��B

�A�͈�ʓI�Ƀ{�P���w�i�{�P�Ȃ̂Ŏd���Ȃ���������܂��A�B�Ɋւ��Ă�MWU3����A���ӂ�ׂȂƁ`�邳��A�����ߎq������O����܂����ˁB

�Y�t�摜�̂悤�ȏŁA35mm�A50mm�A85mm�̒P�œ_���g���A�{�f�B��F�l�Ɣ�ʑ́i�L�����j�̑傫���𑵂��Ĕ�ʊE�[�x�Ɣw�i�{�P�ƑO�i�{�P���r���Ă݂����Ƃ�����܂��B

�ȉ��A���ʂ�\���Ă����܂��B

�����ԍ��F13873151

![]() 3�_

3�_

���̎�̘b�́@�B�e�����ȂLj��̏������߂����ł��Ȃ��Ɓ@�����̖����b�ɂȂ�悤�ȁd�C�����܂��B

�����ԍ��F13873157

![]() 1�_

1�_

���ƃ��{�}�� �Q����

���������Ⴂ�܂����ˁB

���������ʂ�ł��B

F5.6�ł̔�r�ł��B

�����ԍ��F13873180

![]() 4�_

4�_

F2�̉摜���g���~���O���Ă킩��₷�����܂��B

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ɣ�ʑ̂̑傫���i�܂�B�e�{���j�y�эi��Ƒ������ꍇ�A�L�p�ł��]���ł���ʊE�[�x�͈��ŁA�]���ł͔w�i�{�P�i�Ƃ������w�i���̂��́j���傫���Ȃ�A�O�i�i�Ƃ������O�i���̂��́j���������Ȃ邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13873197

![]() 4�_

4�_

�X�ɁA��قǒNjL�ŏ��������ł��B

��ʊE�[�x�������ꍇ�A���̓{�P�̃f�B�e�[��������ɂȂ�܂��B

�w�i�̑傫�����ɂȂ�悤�Ƀg���~���O�Œ������Ă݂܂��B

������{�I�Ȃ��Ƃ��Ǝv���̂ł����A���̓_���͂�����L�ڂ��Ă���G�����������Ƃ�����܂���B

�����ԍ��F13873214

![]() 5�_

5�_

�c�Ƃ������ƂȂ�ł����A������x�ŏ��ɖ߂���

�u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v

�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v

�Ƃ����L�ڂ����������܂��B

������Ď����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H

�����S�O�O�P����@����ɂ��́B

�p�[�X�̂��b�͂������A�œ_�������Z�������Y�͉�p�Ɋւ�炸�p�[�X�������Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ł�����ˁH

���̓p�[�X�͉�p�i�܂�œ_�����ƃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�j�ɂ���Ă̂��܂�Ǝv���܂��B�����łȂ���R���f�W�͑S�ĕ������p�[�X�ɂȂ��Ă��܂��܂�����c�B

�����B�e�����̏ꍇ�A�L�p�ŎB�����摜���g���~���O����Ɩ]���ł̉摜�Ɠ����p�[�X�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F13873257

![]() 2�_

2�_

����ɂ��́B���܂藝�����Ă���킯�ł͂���܂��B

�Ƃ肠���� �M�q���Ē����� �� [13873197] �̂����́u�B�e�{���𑵂����v�Ƃ͒ʏ�͌���Ȃ��Ǝv���܂��B

��ʊE�[�x�̃p�����[�^�[�́i���Ƃ��āj�A

�EF�l F

�E���e�����~�a ��

�E�œ_���� f

�E��ʑ̋����i�B�e�����ɋߎ��j s

�̎l�ł��B

�Q�l URL http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�ʏ�́u�B�e�{�����v�Ƃ����ƁA�u�J�����̃t�H�[�}�b�g�T�C�Y�i��L�ł� �j���v�̏����̉��A�B���ʏ�ł̔�ʑ̂̑傫�����������Ȃ�悤�ɎB�邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

�܂� �� �� ���Af/s �� ��� �����̏����ł��B

�M�q���Ē����� �̗�ł́A�g���~���O�ɂ���Č��ʓI�� �� ��ω������Ă��܂��Ă��܂��ˁB

�܁A�P�Ȃ�p��̎g�p�@�̖��ł��̂ŁA���̏����̉��ł̔�ʊE�[�x��]�����邱�Ƃ͗L�Ӌ`���Ƃ͎v���܂��B

�����ԍ��F13873308

![]() 0�_

0�_

���s�̂�������

�����A�ǂ�����Ƃ������蒸����Ǝv���܂����A

[13873197]��[13873167]���瓯���T�C�Y�Ő肾���Ă��܂��B

�܂�A�����Y�͓����ŏ������B���f�q�̃J�����ɕς����̂Ɠ����ł��B

�����ԍ��F13873337

![]() 0�_

0�_

�܂莄�̐����Ō����Ƃ���� �� ���ω����Ă��܂��Ă��܂��ˁB

�����ԍ��F13873345

![]() 0�_

0�_

[13873167]�Ƃ��̃g���~���O�ł���[13873197]�̔�r�����Ă���̂ł͂Ȃ��āA

[13873197]�̒��̂R��̏œ_�����̉摜���r���Ă���̂ł����A[13873197]�̒��ł����e�����~�a ���ω����Ă��܂��Ă��܂����H

�����ԍ��F13873370

![]() 0�_

0�_

�������݂܂���B���̊��Ⴂ�ł����B

�\����܂���ł����B

�����ԍ��F13873397

![]() 0�_

0�_

�����B�e�{���ŎB���Ă��A�w�i�̑傫�����Ă����Ԃ�ς����̂Ȃ�ł��˂��B

�����ԍ��F13873411

![]() 1�_

1�_

�v��������ߎ����Ă��܂���

�O����ʊE�[�x Dn �� �����ʊE�[�x Df �� ��Fs^2 / f^2

�Ȃ̂ŁA

�B�e�{�� s/f �� ���Ȃ�����ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��A�Ƃ����̂����̗\�z�ł��B

�ق�Ƃ͂���������Ƃ����Ƃ��Ȃ�������Ȃ���ł��傤���B

�����ԍ��F13873439

![]() 0�_

0�_

�����A�����炱�����t�����������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�]���ɂ���Ɣw�i���傫���Ȃ�̂������Ȃ�ł����A�O�i��傫��������������L�p�ɂ���ׂ��Ȃ�ł��ˁB

�Ⴆ�C���~�l�[�V�����̑O�{�P��傫����肽��������L�p�Ŋ���ĎB��̂��K���Ă���Ǝv���܂��B

�v�Z���肪�Ƃ��������܂��B

�����A���w�͂܂��������ł��āc�i���ƁA����ƎЉ�Ɖp��Ɨ��Ȃ��j

�����B��A���S�҂ɂ�����������悤�ɒ��J�ȉ��������Ȃ��Ǝv���Ă����̂��f�W�^���t�H�g�Ƃ����G���ł����B

�c�O�Ȃ��Ƃɔp���ƂȂ��Ă��܂��܂������A�Q�O�O�W�N�U�����P�O�Q�y�[�W�ɃV�O�}����̒����Ƃ��ă}�N�������Y�̓��{�B�e�A0.5�{�B�e���̏œ_�����ʔ�ʊE�[�x���f�ڂ���Ă��܂����B

����ɂ��A�B�e�{���ƍi�肪����ł���Ώœ_����������Ă��s���g�ʂ���O�������[�x�͓���ɂȂ邱�Ƃ�������Ă��܂��B

�i���̃f�W�^���t�H�g�ł����A���_�Ƃ��ď����𑵂�����r�͘_���Ă��܂���ł������j

0.5�{�AF2.8�̗�Ō����ƁA

�œ_����50mm�c�B�e����220mm�A����̐[�x221mm�A�O���̐[�x219mm

�œ_����105mm�c�B�e����400mm�A����̐[�x401mm�A�O���̐[�x399mm

�œ_����180mm�c�B�e����613mm�A����̐[�x614mm�A�O���̐[�x612mm

�Ƃ��������ŁA���������ʊE�[�x��2mm�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�l�̌ܓ��̊W���A���ׂĂ��ꏏ�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��A�T�ˏ�L�̂悤�ȓ��e�ł����B

�}�N�����������̕�����������������A���{�Ŕ�r���Ă݂Ă��炦��Ɨǂ��̂ł����B

�����ԍ��F13873546

![]() 3�_

3�_

|

|

|

|---|---|---|

�P�D�B�e�����i���k�j�������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ� |

�Q�D��ʑ̂��傫���i�����j�Ɏʂ��ꍇ�i�����j��ʊE�[�x�͕ς��Ȃ� |

�]���̕����i�����j�w�i�{�P���傫���i�����j�O�i�{�P���������Ȃ� |

�����ԑO�̃��X�ɑ��Ăł����E�E�E

�w�P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�

�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B

���̎��A�]���̕������ΓI�ɔw�i���傫���A�O�i���������Ȃ�B�w�i���{�P�Ă���ꍇ�͌��ʓI�ɔw�i�{�P���傫���A�O�i���{�P�Ă���ꍇ�͑O�i�{�P���������Ȃ�B�x

�����������O���t���~�����ł����H

�����ԍ��F13873966

![]() 5�_

5�_

��͂�펯�I�ɍl���ĉ�p���Ⴄ���̂�����ƍl����̂�

����������Ǝv���܂�

�قȂ鋗���ɂ���Q�̔�ʑ̂��悤�Ɏʂ����Ƃ�

�ł��Ȃ�����ł�

����͂܂蓯�����̂��B��Ȃ��Ƃ������Ƃł��̂�

��p�����R����ƍl����Ȃ�u��r�v�ł�����

�B�e�������K�R�I�ɓ���ƍl����ׂ��ł��傤

���Ƃ���Εϐ��͗L�����a�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�����ԍ��F13874708

![]() 1�_

1�_

����͑����}�N�������Y�֘A�̃N�`�R�~���ꕔ�c�_���ꂽ�Ǝv���܂��B

��ʊE�[�x�������ł�����A�g���₷���]���i������Ƌ����j��I�ԂƂ������_�ł��B

�܂�j�R��60/2.8�i�債�����Ƃ���܂��̖̂������Y�j�͕K�v�Ȃ��̂ł��B

�������]���̉掿�ƒl�i�����ł���A60/2.8�}�C�N����I��ł��X�����ł��傤�B

�ώ@�p�x�����ĉ�����������ӎ����邱�ƁA���ꂾ���ł��B

�����ԍ��F13874864

![]() 2�_

2�_

�����A�����܂œ˂����b�������̂ł��ˁi�j

�p�[�X�y�N�e�B�u���W���Ă���̂ł��傤��

�]���ł͈��k���ʂł��̂��̂̔�ʑ̂̋����̍������ۂ��Ȃ��悤�Ɍ����邩��

������Ƃ̋����̍������Ȃ��悤�Ɍ����Ă��{�P�Č�����

�t�ɍL�p�ł̓f�t�H�������ʂł��̂��̂̔�ʑ̂̋����̍������ۂ�肠��悤�Ɍ����邩��

�����̍�������悤�Ɍ����Ă��{�P�Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����

�ʔ����ł��ˁ�

(*´��`)�m

�����ԍ��F13875082

![]() 1�_

1�_

��܂����낤����ɂ͂��������b�ɂȂ��Ă���܂��B

�����ł��ˁB���̃O���t�̃C���[�W�ł��B2���ڂ̃O���t�̏����ɂ������ʊE�[�x�́u�܂����������v�Ǝv���Ă����̂ł����A�u�قƂ�Ǔ����v���������̂ł��傤���H

BABY BLUE SKY����ɂ����������₳���ĉ������B

���قȂ鋗���ɂ���Q�̔�ʑ̂��悤�Ɏʂ����Ƃ��ł��Ȃ�����ł�

�Ƃ���܂����A�B�e�{���������ł���s���g�ʂ����͂܂����������悤�Ɏʂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�����Ƃ���Εϐ��͗L�����a�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

����́A�{�P�ʂ����łȂ���ʊE�[�x�ɂ������邱�Ƃł��傤���H

�܂��A��قǎ��������悤�Ȕ�r�@�ŎG���ɍڂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

���̏ꍇ�ł���܂����낤����̃O���t�Ƃ͈قȂ�u�]���͔�ʊE�[�x���v�Ə�����Ă��܂��B

���鐯���߂炳��

�}�N���ł͂����ł��傤�ˁB�����A�}�N���B�e�ł͂��܂�]��������Ƃ킸���ȃu����������Ȃ��Ȃ肻���ł��ˁB

���ӂ�ׂȂƁ`�邳��

�������ł����ł��傤���H

�J�������n�߂čŏ��̂���A�u�]���͔�ʊE�[�x���v�̃E�\�i�H�j�ɔY�܂���܂����B

�����̏�����q�ǂ����A�b�v�ŎB��ƕЕ����{�P�Ă��܂��A�u���Ⴀ�L�p�ŋ߂Â��ĎB��Ɨǂ��̂��H�v�ƍl���܂��������ʂ͗ǂ��Ȃ�܂���ł����B

���ۂ̎B�e�V�[���ɂ����ẮA���┭�\��ȂǎB�e������ς����Ȃ����Ƃ�����܂����A�ԁA�q�ǂ��A�l���ȂǁA�܂��͎B�肽���傫���������āA���̂��߂ɏœ_������ς�����B�e������ς����肷��͂��ł��B

�Ȃ̂ɂ�܂����낤����̃O���t�Ō����ƂP���ڂ̑O���������łQ���ڂ̑O������Ō���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�������Ƃ��Ă����������ɑ����Ɗ����Ă��܂��B

�����ԍ��F13875258

![]() 4�_

4�_

�J�L�R�u13873214�v�̓{�P�̔�r�ł�����܂��ˁi�L��������̓����Q�Ɓj�B

���̏ꍇ�A��p�̒P���t���ƌ����܂��i���a�̔��ł�����܂��j�B

�����ԍ��F13876218

![]() 0�_

0�_

�����炱�������b�ɂȂ��Ă���܂��B�i�O�O�j�m

�w2���ڂ̃O���t�̏����ɂ������ʊE�[�x�́u�܂����������v�Ǝv���Ă����̂ł����A�u�قƂ�Ǔ����v���������̂ł��傤���H�x

�u�قƂ�Ǔ����v���������̂ł��傤�ˁB

��ʑ̂̈ʒu�ł͑S�Ă̋Ȑ��̌X����v����̂ł����A��������Ƃ��ăJ����������w�i���ɂ����Ă̌X�̕ω����A�L�p�ł͋}���Ɍ����Ă����܂����]���ł͊ɂ₩�Ɍ����Ă����̂ŁA���e�����~���l�����ĕ�����������ƌ덷���x�̈Ⴂ���o�Ă��܂��B

�����Ƃ��A�L�p�ł͂��͈̔͂��w�i���ɁA�]���ł̓J�������ɏ����ړ����邾���̘b�ł����āA�����̂��̂͂��܂�ω����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�w�J�������n�߂čŏ��̂���A�u�]���͔�ʊE�[�x���v�̃E�\�i�H�j�ɔY�܂���܂����B�x

�����ŏ��̂���́u�]���́i�����j�v�Ƃ�������M���Ă��܂����B�����Ƃ��������Ɩ]�������Y��}�N�������Y�������Ă��܂���ł����̂ŁA����ō��邱�Ƃ͂���܂���ł������B

�����A�v���̕��ł������́u�]���͔�ʊE�[�x���v�̂ق��Ɂu��ʊE�[�x�����{�P�������v�̌�������Ă�����̂Ǝv���܂��B

��̃O���t�̂悤�ȋȐ��Ń{�P�������Ă����̂ł͂Ȃ��A���I�ɑ����Ă������̂��Ɗ��Ⴂ����ƁA��̂悤�Ȍ���ɂȂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F13876564

![]() 2�_

2�_

�X����l

�L�p�̃p���t�H�[�J�X�Ɩ]����̍i��J���ł̃{�P��C�Q�l�܂ł�UP�u���Ă����܂��B

�����ԍ��F13876914

![]() 0�_

0�_

��܂����낤����

�Ȃ�قǁA�u�قƂ�Ǔ����v��ʊE�[�x�̒��ł��A�L�p�Ɩ]���őO��̔�d����Ⴄ��ł��ˁB�����̂��̂͂��܂�ω����Ȃ��悤�ł����A���ۂ̎B�e�ł͖����ł���덷�̂悤�ł��ˁB

�������肪�Ƃ��������܂��B

����̌��A��͂�v���̕��ł�����������ł��傤���B

���i.com�̏������݂ł��v���𖼏������u���{�B�e�ł͖]���}�N�������L�p�}�N���̕�����ʊE�[�x���[���̂Ŋy�v�Ƃ����b������Ă���A�т����肵�����Ƃ�����܂��B

�T���ăJ�����̐��E�ł́A���͈̔͂܂ł͗������ۂ��̂ł����A���������������ƂƂ���Ɏv�l��~���Ă��܂��Ⴊ����悤�Ɏv���܂��ˁB

��THE BEATLES�t�@������

�������݂��肪�Ƃ��������܂��B

�ł��A4���ڂ�1���ڂɔ�ׂĎB�e�{���������A�p���t�H�[�J�X�ł͂Ȃ��ł��ˁc�B

��Ԏ�O�Ɖ��̗t�A����̌������͔�ʊE�[�x����O��Ă��܂��B

�i�������ʐ^�̗ǂ������Ƃ͖��W�ł����A���̂悤�ȃX���Ȃ̂ŏ������Ē����܂����j

�����ԍ��F13877517

![]() 2�_

2�_

�M�q���Ē�����

��4���ڂ�1���ڂɔ�ׂĎB�e�{���������A�p���t�H�[�J�X�ł͂Ȃ��ł��ˁc�B

���C���݂܂���I

�Ԉ���ĉ摜UP���Ă܂���i�|�|�G�j�B

�u���y�Y���Ă����܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F13879108

![]() 0�_

0�_

���� �M�q���Ē����� �Ɠ��l�A�B�e�{���̊ϓ_�����ʊE�[�x���l����̂͂��肾�Ǝv���܂���B

��������̔�ʑ́E�E�E�Ⴆ�Ύq���̊�ȂǁE�E�E���B�e����Ƃ������ꍇ�A�B�e�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂͂�͂��ʑ̂̎B�e�{���ɂȂ�܂�����B

�ŁA�p��̎g�p�@�̓˂����݂ɂȂ�܂����B

�u�B�e�{���v�ƌ������ꍇ�ɂ́A�����܂ł��B���ʏ�̑傫���������̉��{���H�Ƃ������b�ɂȂ�܂��B

�ł��F���t���T�C�Y���g���Ă�킯�ł��Ȃ��A���̏ꍇ�B�e�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́u�B���ʏ�̂ǂ̂��炢�̊����Ŏʂ��Ă��邩�v�̂͂��ł��̂ŁA�u�t���T�C�Y���Z�B�e�{���v�Ƃ����p��ɂ��Ȃ�������Ȃ��ł��i���Ԃ̗p��͂ǂ����ɂ���Ǝv���܂��j�B

��������čl���Ă����ƁE�E�E

�u���Z�B�e�{�������ɂ���B�e���@�̏ꍇ�A��ʊE�[�x�́w���ZF�l�x�Ō��܂�v

�Ƃ����������ɂȂ��čs���܂��B

�u���ZF�l�v�Ƃ����p��͌��I�ɂ͑��݂��Ȃ��悤�ŁA�܂����i�R���̉ߋ��X���ł����݂�e�F���Ȃ��l������������悤�ł����A���ZF�l�Ƃ́A���� F�l�Ɂu�t���T�C�Y���Z�W���iAPS-C�Ȃ�W���� 1.5�j�v���悶�����̂ł��B

���ZF�l�������������ɒ�`����ƁA���� [13873439] �ł̎���

Dn �� Df �� (��*(���ZF�l)*(s^2))/(���Z�œ_����^2)

�ƕ\���邽�߁A���Z�B�e�{����肾�Ɣ�ʊE�[�x�͊��ZF�l�Ō��܂邱�Ƃ��킩��܂��i������ �� �̓t���T�C�Y�̋��e�����~�a�ŁA�����悻 0.03mm ���x�̒萔�j�B

��������čl���Ă����ƁE�E�E

BABY BLUE SKY���� �� [13874708] �ŏ����ꂽ�A

>��p�����R����ƍl����Ȃ�u��r�v�ł�����

>�B�e�������K�R�I�ɓ���ƍl����ׂ��ł��傤

>

>���Ƃ���Εϐ��͗L�����a�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�́A���́u���Z�B�e�{�����v�̓�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��i�W���I�Ɋ܂܂��j�B

�ǂ̎B�e������F�߂� or �F�߂Ȃ��Ƃ������v�z�͕ʂƂ������܂��āA�����܂ł�������A�_����ł̘b�ł��B

�����ԍ��F13881431

![]() 2�_

2�_

�Ȃ�ق�D�D�D

���P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�

���Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ�

���ۂ̎B�e�Ō����A�����̏ꍇ�́u�P�v���]���ň����ꍇ�i�g�債�����ꍇ�j�ɊY�����Ă��āA�u�Q�v���Y�[�����g���ē��̎B�e���Ă���ꍇ�ɊY�����Ă��銴���ł��B

���̎B�e���ƁA�q��@�̋Ȍ|��s�̏ꍇ�A�t�@�C���_�[�Œǂ��Ȃ���A��ʑ̂̑傫���������傫���ɂȂ�悤�Ɏʂ��܂��B�S�����Y�[�����g���A�u�Q�v�̂悤�ȎB�e�̈�ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂��A�����Y��ς��Ȃ��琻�i���B�e�����肷�鎞���A��ʑ̂̑傫�������낦�܂�����u�Q�v�̂悤�Ȋ����ɂȂ�Ǝv���܂��B

�w������ɃY�[�����g���Ă��āA�ӂƁA��ʊE�[�x���C�ɂȂ�A��ʓ��̔�ʑ̂̑傫�������ɂ����ꍇ�̔�ʊE�[�x���e�œ_�������ƂɎ�v�Z���Ă݂���������܂��B���̎��̌��ʂ��u�Q�v�̂悤�Ȋ����ł����B�����A���܂蕷���Ȃ��b�������̂ŁA�m�E�n�E�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B�@�ނ̌��������̂ɗL�����a���A�悭�g���Ă��܂����A�����܂ł��B�e�������̏ꍇ��O��ɂ��Ă��āA���̎B�e��i�̎B�e�̏ꍇ�́u�Q�v�̂悤�Ȋ����ł�����B�i��ɂ��掿�̕ω���O���ɎB�e���Ă��܂����B�i�n����������Ȃǁj

�݂Ȃ��܂̉����āA��v�Z�̌��ʂƓ��������ɂȂ��Ă��ď������S���܂����B

�����ԍ��F13881536

![]() 1�_

1�_

�x���X�ł���

>���قȂ鋗���ɂ���Q�̔�ʑ̂��悤�Ɏʂ����Ƃ��ł��Ȃ�����ł�

>�Ƃ���܂����A�B�e�{���������ł���s���g�ʂ����͂܂����������悤�Ɏʂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�������ɂ����ł������ꂪ�\�Ȃ̂�

�B���ʂɐ���������

���邢�͏\���ɉ�������

�����Ă��̂悤�ȕ��ʂł�

��ʊE�[�x��{�P�ʂɂ��čl����K�v������܂���

�����ԍ��F13883185�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�w���Z�B�e�{�������ɂ���B�e���@�̏ꍇ�A��ʊE�[�x�́w���ZF�l�x�Ō��܂�x

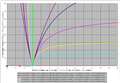

�u���Z�B�e�{���Ƃ�����́v�����ŁA�u���ZF�l�Ƃ�����́v����肩�A�u���Z�œ_�����Ƃ�����́v�i����p�j�����ł���A��ʊE�[�x�͈��ɂȂ�܂��B�i���̃O���t�j

�܂����̏ꍇ�́A�O�i�E�w�i�̃{�P���قړ���ɂȂ�܂��B�i�E�̃O���t�j

�u���ZF�l�Ƃ�����́v���p�����[�^�[�ɂȂ肤�邩�ǂ����͂킩��܂���B

�����ԍ��F13883649

![]() 4�_

4�_

�t�H�[�}�b�g�͌Œ肵�čl���邱�Ƃɂ��܂��B

�u���{�������Ȃ�A��ʊE�[�x��F�l�����Ō��܂邩�H�v

�Ƃ������ł���ˁB

�����́A�����l���č����x���Ȃ��P�[�X���������ǁA��ʓI�ɂ͊ԈႢ�A���ȁH

��ʊE�[�x�v�Z�T�C�g���ł́A�����Ă��ߎ�����p���Ă܂��̂ŁA��̌X�������������܂��B�������A���p�I�Ȕ͈͂ŁA�ߎ��̑Ó���������AF�l�������ł���ʊE�[�x���傫������Ă���ꍇ������Ǝv���܂��B

�܂��A�ȉ��̃T�C�g�ɂ����ʊE�[�x�̌������o���_�Ƃ��܂��B

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�Ⴆ�Ό����ʊE�[�x��

(e�E(s�|f)^2) ÷ (f^2�|e�E(s-f))

�����ŁAs�F��ʑ̋����Af�F�œ_�����Ae�FF�l×���e�����~�a�B

�����ŕ����e�E(s-f)�̍�������ƁA��ʊE�[�x��e�����ŁA�]����F�l�����Ō��܂邱�Ƃ����_����܂��B�������A���̑���͂������ł��B�܂�Af^2��e(s-f)�̃I�[�_�[���߂��ꍇ�͂��ꂪ�傫���Ȃ�͂��ł��B

�킴�Ƃ�������������Ă݂܂��B�i�v�Z�~�X���A������w�E���������B�j

�Ⴆ�A35mm�t���T�C�Y�̃J�����ŏc�ʒu�B�e�A���f���̂��o����̑S�g�Ƃ���

1800mm�̕���(36mm)�����ς��ɎB��Ƃ���ƁA

f/s���œ_����/��ʑ̋�����36/1800=0.02

���e�����~�a��0.025mm�Ƃ�F8�܂ōi��ƁA

e��0.2

���̏����ŁA�œ_����20mm�A30mm�A200mm�A300mm�̃����Y�ŎB�e�����ꍇ�̌����ʊE�[�x�͂��ꂼ��

942mm�A713mm�A505mm�A496mm

�ƂȂ�A�L�p�Ɩ]���Ō��\�ȍ����o�܂����B���ꂪF4�Ȃ�

318mm�A287mm�A246mm�A244mm

�ƂȂ�܂��B30mm��300mm�̍������ꂭ�炢�Ȃ���p��F�l�����Ō��܂�ƍl���Ă����Ȃ���������܂���B

��������u�]���قǔ�ʊE�[�x�͐v���Ƃ�������܂��B�������A���ۂɂ͂��̈Ⴂ���������AF�l�����Ō��܂�ƍl���č����x���Ȃ��P�[�X�������A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

����A�ڂ��Ɋւ��ẮA�M�q���Ē�����̋�Ƃ���A���k���ʂ̂��߁A��ʊE�[�x�������ł��]���̕����ڂ��̓x�����͑傫��������A�ŗǂ��Ǝv���܂��B

�X���`���̖��u�]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����ăz���g�ł����H�v�ɑ��铚���́A�u�z���g�v�ł��B

�����ԍ��F13883868

![]() 3�_

3�_

>��ʊE�[�x�v�Z�T�C�g���ł́A�����Ă��ߎ�����p���Ă܂��̂ŁA��̌X�������������܂��B

�ߎ����ł������e�l�Ŕ�ʊE�[�x�̃Y���͏o�܂��ˁB���̕����͓P��B

���ƁA�����̋c�_�A�����Y�̌J��o���ʂ͖������Ă܂����A���̕ӂ��ǂ��Ȃ̂��ȁH

�����ԍ��F13884059

![]() 0�_

0�_

�c�_�������ɂȂ��Ă��āA�X����Ƃ��Ă͂��ꂵ������ł��O�O

�F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B

���s�̂�������

�u�B�e�{���v�̒�`�ł����A�Z���T�[�T�C�Y�Ɠ����傫���́A�����������`���҂�����B�e�����̂����{�ł���ˁB�ł��̂ŁA�B�e�{���������Ńt�H�[�}�b�g�T�C�Y���Ⴄ�����̏ꍇ�A��ʊE�[�x���{�P�ʂ�����Ŏʂ�͈͂������Ⴄ���ƂɂȂ�܂��B

�܂�A

���ł��F���t���T�C�Y���g���Ă�킯�ł��Ȃ��A���̏ꍇ�B�e�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́u�B���ʏ�̂ǂ̂��炢�̊����Ŏʂ��Ă��邩�v�̂͂��ł��̂ŁA

�̌�ɂ́A

�u�����ȃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�̏ꍇ�͎B�e�����𗣂��A�������͏œ_����������������K�v������A�ǂ���̏ꍇ���B�e�{�����������Ȃ�̂ŁA��ʊE�[�x���[���Ȃ�܂��B�v

�Ƒ����܂��B

���̒i�K�Łu��ʊE�[�x�͍i��ƎB�e�{���ɂ���Ă̂��܂�v�ɖ����͖����ƍl���܂��B

���āA�t���T�C�Y���Z�B�e�{���Ƃ����T�O�͖ʔ������ł��ˁB

�������ZF�l�̍l�����͓���Ŏg���Ă��܂��B�������A��ʊE�[�x��F�l���W����v�f�̈ꕔ�ł�������܂���A���Z��ʊE�[�xF�l�Ƃł����������ǂ���������܂���B

���̌v�Z���̏œ_�����AF�l�A�B�e�{����S�ăt���T�C�Y���Z����Ƃ������Ƃł��ˁB�S�����Z���Ă���̂ŁA���Ƃ܂������������ʂɂȂ肻���ȋC�����܂��ˁB

�������͂�������

�A�C�R���Ɓu�w������v�Ƃ����\������A��v�Z�����̂̓t�B���������g�p�̍��ł��傤���H��ϋM�d�Ȏ��̌��̃J�L�R�~�A���肪�Ƃ��������܂��B

�������A���܂蕷���Ȃ��b�������̂ŁA

���[��A��͂�̂��炠�܂�b��ɂȂ�Ȃ����e�Ȃ̂ł��傤���B

�����ԍ��F13884792

![]() 1�_

1�_

BABY BLUE SKY����

�������Ă��̂悤�ȕ��ʂł�

��ʊE�[�x��{�P�ʂɂ��čl����K�v������܂���

���������A�u�B���ʂɐ��������ʁv�݂̂��r���邨�b�ł͂Ȃ��A���̏����𑵂��ĉ����r���邩�A�̂��b�ł��B

�P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�

�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ�

�P�̓Z���T�[�T�C�Y�ƎB�e�����i�܂�B�e�ʒu�j�A�y�эi��𑵂��Ă��܂��ˁB

�Q�̓Z���T�[�T�C�Y�Ɣ�ʑ̂̑傫���i�܂�B�e�{���j�A�y�эi��𑵂��Ă��܂��B

BABY BLUE SKY�������ꂽ�A

����͂�펯�I�ɍl���ĉ�p���Ⴄ���̂�����ƍl����̂�

����������Ǝv���܂�

����������A������

����͂�펯�I�ɍl���ĎB�e�{�����Ⴄ���̂�����ƍl����̂�

����������Ǝv���܂�

�ƂȂ��Ă��܂��܂��H

���������P�̏����ł���p�͈Ⴂ�܂����B

���̗������y��ł��Ȃ��̂�������܂���B���̌��A���̕���������������K���ł��B

�����ԍ��F13884803

![]() 0�_

0�_

�c�Ƃ����܂ŏ����āA

gintaro����قȂ�v�Z���ʂ�����܂����B

���p�I�Ȕ͈͂ŁA�u�t�H�[�}�b�g�͌Œ�Ƃ��āA���{�������Ȃ�A��ʊE�[�x��F�l�����Ō��܂�v�ƌ����Ȃ����������A�Ƃ������Ƃł��ˁB

�P���Ȏ���Ȃ̂ł����A

��1800mm�̕���(36mm)�����ς��ɎB��Ƃ���ƁA

f/s���œ_����/��ʑ̋�����36/1800=0.02

�Ƃ����Ƃ���ł����Af�̓����Y�̏œ_�����i�܂�A��Ō�����20mm�A30mm�A200mm�A300mm�ȂǕ�������Ă��܂��ˁj�As�͔�ʑ̋���[mm]�i�܂�B�e�����A�����Y�Ɣ�ʑ̂̊Ԋu�j�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���H

�����ԍ��F13884816

![]() 0�_

0�_

�M�q���Ē����� ������

�����̖����b�ɂȂ��ė��܂�����

����ł͎B�e�������ł̘b���@��������ł͔�ʑ̂��傫���ɂĎB�e������ς���@����ł́d

��͂�����ꂵ�Ȃ��Ɠ����͏o�Ȃ��Ǝv���̂ł����d

�����ԍ��F13884916

![]() 0�_

0�_

���ƃ��{�}�� �Q����

���͍ŏ�����A������������̏������P�D�Q�D�Ƃ��Ė��m�ɋ�ʂ��Ă��܂���B

�Ⴆ��܂����낤������P�̏ꍇ�́A�Q�̏ꍇ�́A�ƕ����ăO���t�����Ă���Ă��܂��B

�����A�P�͂��܂�ɂ�������O�߂��āA�c�_�̕K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�t�ɂQ�͂������͂����������ꂽ�悤�ɁA���܂�c�_���ꂽ���Ƃ������悤�Ɏv���܂��B

�����X����Ƃ��āA�����ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����A�Q�ł��肢�������Ǝv���܂��B

���Ȃ݂ɂQ�̏ꍇ�A���ƃ��{�}�� �Q����͂ǂ̂悤�Ȍ��_�ł��傤���H

�����ԍ��F13884991

![]() 1�_

1�_

���[�ƁA���������������������m��܂���B

���X�X�����Ă̎�|�́A

�u�]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����Ă����̂́A�����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H�v�i�^�C�g���ƍŏ��̏������ݎQ�Ƃ��������j

�ł���A���̐^�ӂ́A

�u�P�D�B�e�����������ꍇ�v�@�͂����ł��傤���ǁi�����̈ꕔ�j�A

�u�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�v�@�͈��Ȃ��ł��傤���H

�Ƃ������̂ł��B

�����ԍ��F13885062

![]() 1�_

1�_

�M�q���Ē�����@�ԐM�L��������܂�

�����̍l���ł����@�s���g�̍������͈�_��������܂��@��ʊE�[�x���͗L��������Ńs���g���L���Č����Ă����Ԃ��Ǝv���Ă��܂��B

���e�����~�̍l�����ł́@�����ʐ^�ł��g�嗦���ς�{�P�ʕς��܂��̂Ł@�M�q���Ē�����̃e�X�g�ŎO��ނ̃����Y�ŎB�����ʐ^�̔w�i�����傫���ɂ������_�Ł@�{�P�ʕς��Ă��܂��Ă���l�ȋC�����܂��B

������������܂��@�ȒP�Ɍ����Ɓ@�������ʐ^�Ńp���t�H�[�J�X�Ɍ����Ă��傫������ƃ{�P�Ă��鎖���L��܂��̂Ł@�g�債�Ă̌��͐��m�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�@

�����ԍ��F13885227

![]() 0�_

0�_

��f�̓����Y�̏œ_�����i�܂�A��Ō�����20mm�A30mm�A200mm�A300mm�ȂǕ�������Ă��܂��ˁj�As�͔�ʑ̋���[mm]�i�܂�B�e�����A�����Y�Ɣ�ʑ̂̊Ԋu�j�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���H

�����ł��B

�œ_����(�����Y�Əœ_�̋���)�F��ʑ̋���(�����Y�Ɣ�ʑ̂̋���)�����̒����F��ʑ̂̒���

�ƍl���Ă܂��i�����Y�J��o���������ߎ������ǁA���̏ꍇ�͖��Ȃ��͂��j�B

��ʑ̂��傫���Ɏʂ��Ƃ������Ƃ́A�E�ӂ����B

���̏����̂��ƁAf��30mm�Ƃ������Ƃ�s��30÷0.02=1500mm�Ƃ������ƂŁA

30mm�̃����Y��1.8m�̐l���c�����ς��ɎB��ɂ�1.5m�̋����ŎB��B

���ꂪ300mm�̃����Y�Ȃ�15m�̋����ŎB�e���邱�ƂɂȂ�܂���ˁB

���ꂼ��̏ŁA�ǂ����F8�ŎB�e���āA��ʊE�[�x���قȂ�Ƃ������Ƃł��B

�Ⴆ�A���̐������ȉ��̌v�Z�y�[�W

http://shinddns.dip.jp/

�ɓ���Čv�Z���Ă��AF�l��5.6�ȏ�̂Ƃ���ł�30mm��300mm�̏ꍇ�Ŕ�ʊE�[�x�͂���Ă܂���ˁB

�����ԍ��F13885367

![]() 1�_

1�_

��gintaro����

�wF�l��5.6�ȏ�̂Ƃ���ł�30mm��300mm�̏ꍇ�Ŕ�ʊE�[�x�͂���Ă܂���ˁB�x

����͎���2011/12/10 15:17�@[13873966]�̏������݂Ōf�����Ă��钆���̃O���t�̈Ӗ�����Ƃ���Ɠ����ł͂���܂��H�@

�M�q���Ē�����͏œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω��ɂ��āA�܂���������ł͂Ȃ����Ƃ���ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��A������x�̕ω��͂��邱�Ƃ�F��������ŁA���̂���Ƃ����̂���������[13873966]�̍��̃O���t�̂悤�Ɍ���Ă��邱�Ƃɂ��ċ^���悵�Ă���ƁA���͗������Ă��܂��B

��ɁA[13873966]�̒����̃O���t��F16�ɂ����Ƃ��̂��̂��f�ڂ��܂��B�{�P�̗ʂ��J�[�u��`���Ă��邹���ŁA�œ_�����ɂ���Ĕ�ʊE�ƂȂ�͈͈͂ړ����܂����A���̗ʂɂ͑傫���͕ω����Ă��Ȃ��Ƃ����_�ɂ��āA�M�q���Ē������2011/12/11 10:17�@[13877517]�̏������݂Łu�܂����������ł͂Ȃ������ۂ̎B�e�ł͖����ł���덷�v�Ɣ[������Ă��܂��B

�������ł́u�傫���͕ω����Ă��Ȃ��v�̒��x�̖��ɂ͐G��܂���B

�����ԍ��F13885567

![]() 1�_

1�_

��܂����낤����

�{���I�ɓ������Ƃ������Ă�Ǝv���̂ł����A���͒�ʓI�ł��ˁB�����̌v�Z�ł�

���u�܂����������ł͂Ȃ������ۂ̎B�e�ł͖����ł���덷�v

�ł͂Ȃ��A���ۂɂ��肻���ȎB�e�ŁA�����炩�ɖ����ł��Ȃ����������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B

�����Ă����������^�̃O���t�ł����Am=0.036�AF=2.8(APS-C)�ƂȂ��Ă��܂��B����m��F�Ƃ������p�����[�^��ς���O���t�͕ς��܂����A�l�ɂ���Ă͂�͂薳���ł��Ȃ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F13885661

![]() 0�_

0�_

���ƃ��{�}�� �Q����

���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B

���M�q���Ē�����̃e�X�g�ŎO��ނ̃����Y�ŎB�����ʐ^�̔w�i�����傫���ɂ������_��

�����[13873214]�̎��ł͂Ȃ��ł��傤���H����͔�ʊE�[�x�ł͂Ȃ��A�I�}�P�Ƃ��ă{�P�̃f�B�e�[�����r�����摜�ł��B

��ʊE�[�x�̔�r�Ƃ��ėᎦ�����̂�[13873167][13873180][13873197]�̂R�ŁA���ꂼ��̒���3��ނ̃����Y���B�e�{���Ŕ�r���Ă���A�w�i���傫���ɂ͂��Ă���܂���B

��L���e�ł�����x���ӌ�������Ɗ������ł��B

gintaro����

���т��т��肪�Ƃ��������܂��B

���œ_����(�����Y�Əœ_�̋���)�F��ʑ̋���(�����Y�Ɣ�ʑ̂̋���)�����̒����F��ʑ̂̒���

�ƍl���Ă܂��i�����Y�J��o���������ߎ������ǁA���̏ꍇ�͖��Ȃ��͂��j�B

���̕����܂������o���Ă��܂���̂ŁA�����l���Ă��܂��ˁB

�B�e�������ǂ��v�Z����̂��A�����킩��Ȃ��āA

��̕��ł�����man�������Ă����������u�{�P�v�Z�@�v

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html

��Agintaro�������Ă����������u��ʊE�[�x�̌v�Z�v���g�����Ȃ��Ă��܂���ł����B

�œ_�����ƎB�e�������P���ɔ�Ⴗ��̂��ǂ����A���邢�͌덷�͖������ėǂ��͈͂Ȃ̂��������o���Ă��Ȃ��̂ł��B

[13873546]�ŋL�����V�O�}�̎����ł��A�P���Ȕ��ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B����͎B�e�{�����ɒ[�ɍ����ꍇ������ł��傤���H

�܂��A�u�{�P�v�Z�@�v�Ɓu��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ŃV�~�����[�V�������ʂ��قȂ邱�Ƃ��C�ɂȂ�܂��B

�t���T�C�Y�ōi���F8�Ƃ��A�œ_����30mm�A�B�e����1.5m�ƁA�œ_����300mm�A�B�e����15m����͂����ۂ̔�ʊE�[�x�́A�u�{�P�v�Z�@�v��800����f�����i���ꂪ��f���̏���j�ł�0.928m��0.848m��8cm�̍��A�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ł�1.658m��1.334m�Ƃ�30cm�ȏ�̍��ƂȂ�܂��B

�܂��A�i���F1.4�Ƃ���ƁA�O�҂�0.07m��0.147m�Ŗ�8cm�̍��A��҂�0.234m��0.233m�łقڈꏏ�ƂȂ�܂��B

�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�͈ȑO����悭���p����Ă��Ă���A�u�{�P�v�Z�@�v�̓o��͂����P�A�Q�N�������Ǝv���܂����A�ǂ��炪�M���o���܂��ł��傤���H

�܂��Agintaro����͌����ʊE�[�x���o���Ē����܂������A������u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�Ƃ͈قȂ�悤�ł��B

�O����ʊE�[�x�����킹�Ĕ�ʊE�[�x���o���ƁA�ǂ̂悤�ɂȂ�܂��ł��傤���B

�ēx�A���肢�o����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13885731

![]() 0�_

0�_

�M�q���Ē����� ����ɂ�

������������������

[13873197]

���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ɣ�ʑ̂̑傫���i�܂�B�e�{���j�y�эi��Ƒ������ꍇ�A�L�p�ł��]���ł���ʊE�[�x�͈���

���̎ʐ^���_��35�o�����Y�̕����̔w�i�̃{�P���������Ȃ��@35�o�����Y�̕�����ʊE�[�x���[�������܂�

��[13873214]�̎��ł͂Ȃ��ł��傤���H����͔�ʊE�[�x�ł͂Ȃ��A�I�}�P�Ƃ��ă{�P�̃f�B�e�[�����r�����摜�ł��B

�Ə�����Ă��܂����@���ۂ͓����Ɍ����邽�߁@����Ŕ�ʊE�[�x�����ƌ����Ă���l�ȋC�����܂��d

���������@�����~�ɂ���ʊE�[�x�͎B�e������肪�����Ł@��ʊE�[�x�v�Z�ň�ԏd�v�ȁ@���e�����~�萔�ł����@�B�e������Ϗ܋����Ȃǂ��ς�Ɓ@�萔1300���@1000�`1500�̒��ł����邮�炢�ł�����d

��͂�@�����̖����b�ɂȂ肻���ł��̂Ł@����ŏI��ɂ��܂��B

�F�X�t�������Ă��������L��������܂����B

�����ԍ��F13886192

![]() 1�_

1�_

�M�q���Ē����� �������Ƃ����L��܂����B

����̃e�X�g��ʊE�[�x�ł͂Ȃ��@�p�[�X�̃e�X�g�Ƃ��Ă͂ƂĂ����ɐ���@�F�X�ȋ^�₪�������܂����B

�{���Ƀp�[�X�������Ă���ƔY�݂܂��ˁ@����Ŗ{���ɍŌ�ɂ��܂��B�F�X�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F13886452

![]() 1�_

1�_

��ʑ̂̑傫���i�{���j�������A��ʊE�[�x�������̏ꍇ�A

�{�P�͖]���̕����傫���Ƃ͂����茋�_�ł����Ǝv���܂��B

�� �]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����ăz���g�ł����H

��ʊE�[�x���킯�ł͂���܂��A�œ_�������Ŗ]���̃{�P�i�{���j���傫���ł��B

�����ԍ��F13886766

![]() 0�_

0�_

�����̕����܂������o���Ă��܂���̂ŁA�����l���Ă��܂��ˁB

�B�e�������ǂ��v�Z����̂��A�����킩��Ȃ��āA

�}�N���I�ȎB�e�ȊO�ł́A�œ_�����͔�ʑ̋������P���ȏ㏬�����Ȃ�A���̂悤�ȏł́u�œ_�����F��ʑ̋����v�𑜔{���ƍl���đ��v�ł��傤�B

�u�{�P�v�Z�@�v�ł��A���̔䂪���Ȃ�A���˂�����̑傫�����ς��Ȃ����Ƃ��m���߂��܂��B

���u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�͈ȑO����悭���p����Ă��Ă���A�u�{�P�v�Z�@�v�̓o��͂����P�A�Q�N�������Ǝv���܂����A�ǂ��炪�M���o���܂��ł��傤���H

�����A�ǂ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�l�̈Ⴂ�͍̗p���Ă��鋖�e�����~�a�̈Ⴂ�ł��傤�B

�Ⴆ�A�ڂ��v�Z�@��F12.5�Ƃ�����A��ʊE�[�x�̌v�Z��F8�̒l���o�Ă����ł��B

�t�H�[�}�b�g���Œ肵�čl���Ă���킯�ł����A��萳�m�ɂ͋��e�����~�a���Œ肵�čl�������킯�ł���ˁB�ǂ̒l���̗p���Ă����܂��܂��A��U���߂��炻���ς��Ȃ����Ƃ��d�v�ł��B

���܂��Agintaro����͌����ʊE�[�x���o���Ē����܂������A������u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�Ƃ͈قȂ�悤�ł��B

�O����ʊE�[�x�����킹�Ĕ�ʊE�[�x���o���ƁA�ǂ̂悤�ɂȂ�܂��ł��傤���B

���{����F�l���Œ肵����ŏœ_������傫�����Ă䂭�ƁA�����ʊE�[�x�͏������Ȃ�O����ʊE�[�x�͑傫���Ȃ�܂��B���̍��v����ʊE�[�x�ł�����A���҂͑��E����X���ɂ���܂��B�����A����ł��Ȃ��A���R�덷�͎c��܂��B

�ڂ��v�Z�@�̕����g���Ă݂܂����A�t���T�C�Y��

f=30mm�As=1.5m��F28���Ɣ�ʊE�[�x�͖�����Ńp���t�H�[�J�X�������܂����A

f=300mm�As=15m��F28�ł͔�ʊE�[�x��3m�ɂ����Ȃ�܂���A���o����͐[�x�ɓ����Ă��A�Ԃ͐[�x����͂ݏo�Ă��܂��ł��傤�B

�����ԍ��F13887587

![]() 1�_

1�_

���̃O���t�́u�K�E�X�̌��������v���g�����v�Z�ł���A���̌������̂��ߎ����Ȃ̂Ō덷�͂���܂��B

http://shinddns.dip.jp/ �ŏЉ��Ă���v�Z���@����{�I�ɂ́u�K�E�X�̌��������v���瓱���Ă�����̂Ǝv���܂��i�����Ɗm�F�����킯�ł͂���܂���j���A����ɋߎ����d�˂Ă���̂Ō덷���]�v�ɑ傫���Ȃ��Ă���_�ɂ����Ӊ������B���ɍL�p�����Y�ŋߐڎB�e������ꍇ��F�l�̑傫�������ł͂Ђǂ��Ȃ�܂��B

�Ƃ͂����Ă��A���������̌����Ɍ덷������ȏ�͌\���S���ł��傤���ǂˁB

����ŁA���[�J�[�̌v�Z�l�͂����ƕ��G�ȁA���ۂ̃����Y�̐v�Ɋ�Â��������Ȍv�Z�����Ă�����̂Ǝv���܂��B

�K�E�X�̌��������̋ߎ����鏊�Ȃ́u�����Y�������āA�����������ł�����̂Ƃ��Ă���v���Ƃɂ��܂����A���[�J�[�̌����v�Z�ł͂����ƃ����Y�̒����܂Ő��m�Ɍv�Z�ɂ���Ă�����̂Ǝv���܂��B

�����덷�����낤�ƂȂ��낤�ƁA�����ő��_�ƂȂ��Ă���u�]���͔�ʊE�[�x���̂��v�Ƃ����h�œ_�����Ɣ�ʊE�[�x�̌X���h�ɂ��Ă����A�K�E�X�̌����������������ߎ��v�Z�ł��\���c�����邱�Ƃ͂ł���͂��ł���A�Ǝv���Ă܂��B

�����ԍ��F13887687

![]() 3�_

3�_

�������덷�����낤�ƂȂ��낤�ƁA�����ő��_�ƂȂ��Ă���u�]���͔�ʊE�[�x���̂��v�Ƃ����h�œ_�����Ɣ�ʊE�[�x�̌X���h�ɂ��Ă����A�K�E�X�̌����������������ߎ��v�Z�ł��\���c�����邱�Ƃ͂ł���͂��ł���A�Ǝv���Ă܂��B

�����������l���܂��B

�����āA�J��Ԃ��܂����A��܂����낤����̌v�Z���ʂ͎��̎咣�Ɩ������Ă�킯�ł͂���܂���B

��܂����낤����̃O���t��APS-C�ő��{��0.036�AF�l2.8�Ƃ������A���ʂȏꍇ�̂��̂ł����A���̂悤�ɔ�ʊE�[�x�̔����ł́A�[�x�̏œ_�����ɂ�邸��͏������Ȃ�܂��B

�܂�A���܂��܁A��ʊE�[�x�̍����o�ɂ����p�����[�^��I��ł����킯�ł��B

�Ⴆ�A���{����(0.018)�ɂ��āAF�l��16�Ƃ��ɂ���A��ʊE�[�x�͑傫���炯�܂���ˁB���ꂪ���̎咣���Ă��邱�Ƃł��B

�����ԍ��F13889320

![]() 1�_

1�_

gintaro����͎����ŗǂ��������������ǂ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13889640

![]() 1�_

1�_

�������M�̍l��������Ӗ������߂āA�܂Ƃ߂Ă����܂��B

�t�H�[�}�b�g�A���e�����~�a���Œ肵�čl����B

���̂Ƃ��A��ʊE�[�xD�́A

���{��(m)�AF�l(F)�A�œ_����(f)

�̊��ƍl������i��ʑ̋������œ_����÷���{���@�Ƃ���j�B

���̊�D=D(m,F,f)��f�ˑ����A�܂�A�œ_�������ω������Ƃ���ʊE�[�xD���ǂꂾ���ω����邩�A���A���ɂ���B

D�̎��̋�̌`�̓K���X�̖ڂ���̏Љ�ꂽ�y�[�W�Q�ƁB

�������番����X��

�E��ʊE�[�x�͊m���ɏœ_�����Ɉˑ�����

�E���{���������������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��

�EF�l���傫�������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��

�����ۂ̎B�e�ւ̉e��

�E���{�����傫���ꍇ�AF�l���������ꍇ�́A��ʊE�[�x�͐��A�œ_�����ɂ��[�x�̕ω��͂킸���Ȃ̂Ŏ��p����ɂȂ�Ȃ��B

�E���{�����������ꍇ�AF�l���傫���ꍇ�́A��ʊE�[�x���̂��[�����߂ɁA��������p����Ȃ��B

�E���̊Ԃ̒��r���[�ȂƂ���ŁA�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍������ɂȂ�̈悪���݂���B

�Ƃ����킯�ŁA�����Ƃ���ʊE�[�x���C�ɂȂ�J���t�߂ł̎B�e�A�ߐڎB�e�ł͖��͌����܂���B�i�O���t�Ŏ�����Ă�̂͂��̃P�[�X�B�j

�������A�p���t�H�[�J�X�ɂȂ�܂ōi���Ă��܂��ƁA��͂���͌����Ȃ��Ȃ�܂��B

���̔������A�����܂������A���̌��ۂ���ɂ������Ă���Ǝv���܂��B

�����鐯���߂炳��@

��ʎ��A�u�ڂ��v�Z�@�v�A�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�A�S�Ăɂ��ċ�̓I���l�������āA

���� �]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����ăz���g�ł����H

����ʊE�[�x���킯�ł͂���܂���

�́A�ԈႢ�A���Ƃ������Ƃ�Ꭶ�����Ă����Ȃ̂ł����A�ǂ������������̂ł��傤���B

���܂肿���ƍl�������ƂȂ��̂ŁA���������Ă邩������܂��AF�l���Œ肵�Ă��œ_�����ɂ���Ĕ�ʊE�[�x���ω����邱�Ƃ́A���݂̂Ȃ�����F�߂Ă��܂��B

�����ԍ��F13889724

![]() 4�_

4�_

gintaro����A�����炭�N���M���ɐ����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B���₷�݂Ȃ����B

�����ԍ��F13889737

![]() 0�_

0�_

�œ_�����\�{���Ⴄ�����Y��f/8�܂ōi���ē̌덷���o�܂����A���x�������ł���B

�ڂ��ɂ��قǎʐ^�����Ă��Ȃ��Ȃ�������ɂ����ł��B���p�\���A�V���v���Ŏg���₷���ł��B

���Ȃ݂ɑ��Θ_�����H�ώ@�ŏؖ����ꂽ���ɂǂ̈ʂ̌덷���������������m�ł����H

�_���v�Z�Ǝ����l�́u�������قڈ�v�v�ł����B����Ő��E���F�߂��̂ł��B

�F���A�ő��Θ_��萸�x���������h�Ȍ��_���ł����Ǝv���܂��B

���Θ_������ȏ�A��ΐ��m�Ȃ��̂��Ȃ��ł�����A���߂Ă����ʂł��B

�����ԍ��F13889816

![]() 1�_

1�_

�u�����Y�̌����͋ߎ��v�Ƃ���܂����A����͔F�߂Ă�������Ȃ����Ȃ��ƁB��̂ɂ��������o���ł����B

�ŁA��G�c�ɂ�炸�˂�����ōl����ƂȂ�ƁA�u��ʑ̋������œ_����÷���{���v�ł͂Ȃ���ł���ˁi�����g���ꂪ���{���ł��邩�̂悤�ɏ����܂������j�B

>�K���X�̖ڂ���̏Љ�ꂽ�y�[�W�Q��

���ꎄ�̃��X�̃����N��Ɠ����ł��ˁB

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�����̋L�����g����

���{������ʑ̋���÷t

�ł��ˁB

�ŁA�����N��̃y�[�W�͖����ł����A���o���ꂽ��(25)��(26)�͂ǂ��ł����������Ă���悤�ł����E�E�E�B

��(2)�͂����Ԃ���������ł���ˁB

�����̂Ƃ���������Ƃ�낤�Ƃ���ƁA��������Y��Ȏ��ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ȁi�̂�����L���j�B

���������͂����炭�R���s���[�^�[�Ɍv�Z�����ăO���t�����Ă������ƂɂȂ�ł��傤���A�������牽�������邩�Ƃ����ƁE�E�E�ǂ��Ȃ�ł��傤�H

�����ԍ��F13889862

![]() 0�_

0�_

���ƃ��{�}�� �Q����

�����̎ʐ^���_��35�o�����Y�̕����̔w�i�̃{�P���������Ȃ��@35�o�����Y�̕�����ʊE�[�x���[�������܂�

�Ȃ�قǁA�������܂����I

���ɂƂ��Ĕ�ʊE�[�x�������Ɍ�������r�摜���A���ƃ��{�}�� �Q����ɂƂ��Ă͈Ⴄ��ۂ������Ƃ����̂����{�ɂ������̂ł��ˁB

�{�P�̃f�B�e�[����r�摜�́A����ɂ���Đ[�x���Ɍ����悤�Ƃ�����ł͂Ȃ��A�[�x�������ꍇ�A���̂悤�ɂȂ�̂ł́H�Ƃ������Ƃ����������Čf�ڂ��܂����B

������ɂ��Ă��A���t�����������������肪�Ƃ��������܂����B

���鐯���߂炳��̏������݂͂����Q�l�ɂ����Ē����Ă���܂����A���̕��̋C�����Q���Ȃ��悤���t��I��ł���������K���ł��B

�����͖鏑���܂��B

�����ԍ��F13890203

![]() 2�_

2�_

���œ_�����\�{���Ⴄ�����Y��f/8�܂ōi���ē̌덷���o�܂����A���x�������ł���B

�܂�A�]���̂ق�����ʊE�[�x���Ȃ�킯�ł��ˁB

2���Ƃ����Ă������ʊE�[�x��2�{�ȏ�Ⴂ�܂����A�����܂ł�����̘̏b�ŁA���łɏ������悤�ɍi����͑傫���Ȃ�܂��B�t���T�C�Y��F8���i��Ȃ��ł����H

���_���v�Z�Ǝ����l�́u�������قڈ�v�v�ł����B����Ő��E���F�߂��̂ł��B

���v�덷�͈̔͂ŗ��_�l�Ɗϑ��l�͈�v���Ă�����ł���B�܂��A���Θ_�̘b�͂����Ƃ��āA���̏ꍇ�A���{����i���ς���Ό덷�͖�����ɂ��Ȃ�܂��B

�������݂͂悭�Q�l�ɂ����Ă��������Ă܂����A���鐯���߂炳��炵����ʃ|�J�ł����ˁB

�����ԍ��F13891969

![]() 0�_

0�_

�����s�̂�������

�w�u��ʑ̋������œ_����÷���{���v�ł͂Ȃ���ł���ˁi�����j��������Y��Ȏ��ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ȁx

�K�E�X�̌�������W�J����ƁA

�@�@�k����×�i���O�Q�{�Q���{�P�j÷��

�@�@�@�k�F�B�e����

�@�@�@���F�����Y�̏œ_����

�@�@�@���F�B�e�{��

�Ƃ����܂�肭�ǂ����ɂȂ�܂��ˁB

����̖ʔ����Ƃ���́A�B�e�{�����P���đ����Ă����ƁA�B�e�����������Ȃ��Ă������Ƃł��B

�E�����X�ł���(��)�B

�����ԍ��F13892196

![]() 0�_

0�_

�O��̔�ʊE�[�x�͈ꉞ�v�Z��ɂ͂���܂����A���p��ł͊W������ł��傤���B

AF��MF���ǂ̂悤�ɂ���Ă��܂����A�s���g�̎R�͉����ɂ���̂ł��傤���A

�����ŋc�_������g�U���܂����A�ɂ���������ʔ����b���Ǝv���܂��B

���H���痣�ꂽ�_����v�Z���咣�������Ƌ�Ȃ�A��������邩���m��܂��B

�ǂ��������Ă���o�����������ǂ������m��܂���B

�����ԍ��F13893195

![]() 1�_

1�_

�� �������M�̍l��������Ӗ������߂āA�܂Ƃ߂Ă����܂��B

���݂܂���A����������Ƃ��܂����B��肭�����ł��Ȃ���A

�b�����u���ĉ������ˑR�������Ă��邩���m��܂���B���������߂��܂��B

�����ԍ��F13893308

![]() 1�_

1�_

���K�E�X�̌�������W�J����ƁA

�@�@�k����×�i���O�Q�{�Q���{�P�j÷��

�B�e�{��0.01�Ȃ�0.0098

0.02�Ȃ�0.0192

0.036�Ȃ�0.0335

�Ƃ��������ŁA���ꂭ�炢�Ȃ�덷�͏������ł��ˁB

������ɂ���A���z�I�ɔ������w�n�ł́A�B�e�{��m�����߂�ƁAf/L�͌��܂��Ă��܂��킯�ŁA�œ_������10�{������B�e������10�{����悢�킯�ł��ˁB

���ۂ̃����Y�ōŒZ�B�e����(m=0.1�`)������ɂȂ�ƁA����������̌������̂��g���Ȃ��Ȃ�̂ł��傤�B

�����ԍ��F13895768

![]() 0�_

0�_

gintaro����

�܂��A�œ_����(�����Y�Əœ_�̋���)�F��ʑ̋���(�����Y�Ɣ�ʑ̂̋���)�����̒����F��ʑ̂̒����̌��A�����o���܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

���ɁA�u�{�P�v�Z�@�v�Ɓu��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ł̃V�~�����[�V�������ʂ̈Ⴂ�ł����A�����Ԉ�������l���L�����Ă��܂��܂����B�v�Z�@�g���Ă��v�Z�ł��Ȃ��Ƃ́c�i�܁j

�������́A�u�{�P�v�Z�@�v�ł�F1.4��30mm��300mm���قړ���l�ł����B

�F�l�A�ꕔ�٘_�������Ă���܂����A����܂ł̂Ƃ���gintaro����[13889724]�ł܂Ƃ߂ĉ����������e�����ꌩ���ɂȂ��Ă��邩�Ǝv���܂��B

�E��ʊE�[�x�͊m���ɏœ_�����Ɉˑ�����i�����̓_���Ԉ���Ă���A���̃X���ŗ����ł��܂����B�ǂ̍i���B�e�{���ł��A�����Ə����Ȍ덷�Ǝv���Ă��܂����j

�E���{���������������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��

�EF�l���傫�������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��

�����ۂ̎B�e�ւ̉e��

�E���{�����傫���ꍇ�AF�l���������ꍇ�́A��ʊE�[�x�͐��A�œ_�����ɂ��[�x�̕ω��͂킸���Ȃ̂Ŏ��p����ɂȂ�Ȃ��B

�E���{�����������ꍇ�AF�l���傫���ꍇ�́A��ʊE�[�x���̂��[�����߂ɁA��������p����Ȃ��B

�E���̊Ԃ̒��r���[�ȂƂ���ŁA�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍������ɂȂ�̈悪���݂���B�i�����̓_�����̃X���ł킩�������ƂŁA���ɋ����[���ł��j

�����ňӌ����������̂��ǂ̂�����܂ł��u��ʊE�[�x���T�˓����v�Ɗ����邩�A�ł��B����͊������Ȃ̂Ő����͂���܂���ˁB

�����g�A���l�̈�ۂ����Ō����A5%���x�Ȃ�u�T�˓����v�ƌ����Ă悢�Ɗ����܂��B

�������A���ۂ̎B�e�ł͂킩��܂���B

���ɏ������A�b�v�ŎB�e�����ꍇ��5%�̍����������獷�ق�������ł��傤�B

�i�������A���̃V�`���G�[�V�����ł͍i���Ă��[�x�ɍ����o�܂��j

�܂��A300mm��15m����āA����30mm��1.5m����Đl�����c�B�e�����ꍇ�ɁA�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ɂ��1.66m��1.33m�̐[�x�����������邩�Ƃ����ƁA�l�����̂͂ǂ�����[�x���Ɏ��܂��Ă��܂��܂��̂Ŋ����ɂ����ł��傤�B���鐯���߂炳��̊��o�ɋ߂���������܂���B

�l���Ȃǂł͂Ȃ��A�O��ɘA�������u�����v���L�^����ꍇ�ɂ́A���l�ʂ�ɐ[�x�����d�v�ɂȂ邩������܂���ˁB

�����Ȃ���������A���ۂɎB�e���Ă݂邵���Ȃ��ł��傤�B

���̏T���A���Ԃ���ꂽ���ȂLj��Ԋu�̕��Ŏ���������ŁA�[�x�̍���������V�`���G�[�V�����������Ă݂����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13903559

![]() 1�_

1�_

[13889862] ��

>���{������ʑ̋���÷t

����͊ԈႢ�ŁA�u���{����t÷��ʑ̋����v���������ł��B�����܂���B

��ʑ̋���:s

�œ_�����@:f

�̋L����p���āA�����Y�̌�����

1/s + 1/t = 1/f

�ł��̂ŁAt �����������

���{���� f / (s - f)

���o�܂��B

�ŁA�����ŏЉ�Ă����ĂȂ�ł���

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�̎�(2)�͂��������ł��ˁB��萳�m�Ȏ���

�� = F * �� * (t/f)

�ł��傤�B���{�}�N���߂��ŃÂɓ�{�̍������܂��B

����Ō����ʊE�[�x�iDf�j�̂��߂܂��ƁA

Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)

�ƂȂ�܂��B���ʂ̔�ʊE�[�x����͂蓙�{�}�N���߂��Łi�����N��̎��Ɣ�ׂāj��{�̍����t���܂��B

���q�� ��Fs �͏������B�e�����ł͖����ł��܂��̂ŁA

�B�e�{��:m

�̋L����p���āA

Df = ��F * {s / (s - f)} * (1 / m^2)

��Ԗڂ̍� {s / (s - f)} �����邱�Ƃ�

�u�œ_�����������ق�����ʊE�[�x���w�[���x�v

�ƌ����܂��B

�����ԍ��F13904859

![]() 0�_

0�_

>��Ԗڂ̍� {s / (s - f)} �����邱�Ƃ�

>�u�œ_�����������ق�����ʊE�[�x���w�[���x�v

>�ƌ����܂��B

��̍��������ʂ����ɒ����B

m = f / (s - f) �ł����A�u�B�e�{�����Ȃ�A�B�e�����͏œ_�����ɔ��v�Ƃ��Ă��T�ˍ����Ă���ł��傤�B

�ł��̂ŁA�B�e�{�����Ȃ�A��Ԗڂ̍� {s / (s - f)} �͈��Ƃ��ėǂ��ł��傤�i�œ_����y�{�Ȃ�A�B�e������y�{����A�䂦�ɓ�Ԗڂ̍��͈��j�B

����āA

�u�t�H�[�}�b�g�� F�l�A����юB�e�{�����������̎B�e�ł́A��ʊE�[�x�͏œ_�����Ɉˑ����Ȃ��v

�ƌ����܂��B

�����ԍ��F13904891

![]() 0�_

0�_

����H���ꂾ�Ɣ�ʊE�[�x���e�ɔ�Ⴕ���Ⴂ�܂���ˁB

�p���t�H�[�J�X�iDf=������j��^����p�����[�^�͂���͂��ł�����A�ǂ������������͂��B

�����ԍ��F13905258

![]() 0�_

0�_

������x�v�Z���Ă݂܂������A

�� = F * �� * (t/f)�@�E�E�E(2`)

�Ƃ���

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�̎�(8) �ɑ������ƁA��(9) ���炿����

Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)

�ƂȂ�܂��B

�Ȃ��A�����N��̎�(9)��

Df = sf - s

�̌�A�ł��i���̏ꍇ�́usf�v�͈�̕ϐ��ł��i�us-far�v�̈Ӗ��Ǝv����j�j�B

�p���t�H�[�J�X�̏����͎�(9`)���

��Fs > f^2

�ŁA�e�Ղ�

s > (f^2) / (��F)

���Ƃ킩��܂��B

�܂��A��ʊE�[�x�� F�l�ɔ�Ⴗ��̂́A�����I�ɂ��펯�I�i�o���I�j�ɂ��[�������b���Ǝv���܂����B

�����ԍ��F13906592

![]() 0�_

0�_

�������� [13904891] ���������傢�����Ə����Ă����܂��B

>�u�t�H�[�}�b�g�� F�l�A����юB�e�{�����������̎B�e�ł́A��ʊE�[�x�͏œ_�����Ɉˑ����Ȃ��v

�����

�u�t�H�[�}�b�g�� F�l�A����юB�e�{�����A���� f^2 >> ��Fs �Ƃ������Ƒ傫�ڂ̎B�e�{���A���������ׂĖ��������������̎B�e�ł́A��ʊE�[�x�͏œ_�����Ɉˑ����Ȃ��v

�Ə��������܂��B

��Fs �� f^2 �ɑ��Ė����ł��Ȃ��قǑ傫���ꍇ�́A[13906592] ����u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ƃǂ��ł������b���ȁA�ƁB

�����ԍ��F13906643

![]() 0�_

0�_

�����́B

�v�Z���Ɋւ��Ă͊F���܂ɂ��C�����āc�B

������͎��ʂ̕��ł����A�[�����炵���O�ɏo��ꂸ�����Ƃ�����r�ʐ^���B��܂���ł����B

����ł��ꉞ�A�b�v�v���܂��B

�T��180cm���x�̍������c�ʒu�AF8�ŏœ_����28mm�A75mm�A200mm��3��B��܂����B

�O���[���̒��Ƀs���g�����킹�Ă��܂��B�������߂̍�̊Ԋu��180cm���炢�A��{��{�̍�̊Ԋu��5cm���炢�ł��B

�ǂ��ł��傤�A��ʊE�[�x���Ⴄ�̂������Ȃ̂��A���ʏo���銴���ł��Ȃ��ł��ˁc�B

�����ԍ��F13906783

![]() 0�_

0�_

>��Fs �� f^2 �ɑ��Ė����ł��Ȃ��قǑ傫���ꍇ�́A[13906592] ����u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ƃǂ��ł������b���ȁA�ƁB

��Fs �����Ȃ��ōl���Ă݂܂����B

>Df = ��F * {s / (s - f)} * (1 / m^2)

���̎�����������

Df = ��F * C * (1 / A)

������

C = s / (s - f)

A = m^2 - {��FC / (s - f)}

������ C �͂قڒ萔�i[13904891]�j�B

�܂��A�� A = m^2 - {��FC / (s - f)} �ɂ����āAf �� s �͔��W�i[13904891] �Ɠ������R�j�B

�䂦�ɏœ_���� f ���傫���Ȃ�A��� {��FC / (s - f)} ���������Ȃ�A���� A �� m^2 �ɋ߂Â��悤�ɑ傫���Ȃ�i������ A < m^2�j�B

A ���傫���Ȃ�̂����� Df �͏������Ȃ�i�����ʊE�[�x���Ȃ�j�B

�ƌ������ƂŁE�E�E�B

���������u�œ_�����������Ȃ�Ό����ʊE�[�x�͐Ȃ�v���Ƃ�������܂������E�E�E�B

��FC �̓t���T�C�Y�ł� 0.1 �ȉ����炢�iF=2.8 �Ƃ��āj�B

s - f ���Ăǂ̂��炢�ł��傤�H �œ_���� 50mm �̃����Y�� s = 250mm ���炢�H ��������� s - f = 200 �ƂȂ�A{��FC / (s - f)} �� 0.0005 �Ƃ���߂ď������B

�B�e�{�������܂�傫���Ȃ��Ƃ��͊m���ɖ]���̂ق�����ʊE�[�x�͐ƌ����Ă����̂�������܂��E�E�E�A�����܂� {��FC / (s - f)} �������e�����邩�ƌ����ƁE�E�E�͂āH�Ȋ����ł��B

���Ƃ͎�v�ȏœ_�����̃����Y���s�b�N�A�b�v���āA�u�B�e�{���̊��Ƃ��Ă̌����ʊE�[�x�v�̓��O���t��`���B�œ_�����̐��������O���t��p�ӂ���B

�E�E�E�Ƃ��������ł����ˁB

�����킽���͂��C���N���܂��i�u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�̂ŁA�債�ďd�v�łȂ��C������j�B

�����ԍ��F13906917

![]() 1�_

1�_

�A�����݂܂���B

>�B�e�{�������܂�傫���Ȃ��Ƃ��͊m���ɖ]���̂ق�����ʊE�[�x�͐ƌ����Ă����̂�������܂��E�E�E�A�����܂� {��FC / (s - f)} �������e�����邩�ƌ����ƁE�E�E�͂āH�Ȋ����ł��B

�u�B�e�{�������܂�傫���Ȃ��Ƃ��͊m���ɖ]���̂ق�����ʊE�[�x�͐ƌ����Ă����̂ł����E�E�E�A�B�e�{�����傫���Ȃ��Ƃ� (s - f) ���傫���Ȃ� �� {��FC / (s - f)} �����ɏ������Ȃ�A�Ƃ������ƂŁE�E�E����ς�e���͏��Ȃ��Ǝv���܂��v

�Ƃ��������ł��B

�N���O���t���v���b�g���Ă���Ȃ��ł����ˁB���͏œ_�����͂���Ȃɉe�����Ȃ��Ǝv���܂����B

�����ԍ��F13906952

![]() 0�_

0�_

���s�̂�������@

�⑫���肪�Ƃ��������܂����B

�p���t�H�[-�J�X��^����e�l�̑O��ł́A�e�l�Ɣ�ʊE�[�x����Ⴕ���Ⴈ�������ȁA�Ƃ����^��ł����āA

�u f^2 >> ��Fs �Ƃ������Ƒ傫�ڂ̎B�e�{���v�̘b�ł���A��肠��܂���B

���s�̂�������̎����������āA�T�C�g�̎��͏o���_�Ƃ��Ă͂ӂ��킵���Ȃ������悤�ł��B

�����ŁA�i�O���t�̑���Ɂj

Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)

�Ɋ�Â��Čv�Z���Ă݂܂��傤�B

���e�����~�a�F��=0.033(�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�̃y�[�W�ɂ���t���T�C�Y�̒l)

�i��F�e=9

�œ_����(f)�F�`30mm�A�a300mm

��ʑ̋���(s)�F�`3m�A�a30m

�`�̏ꍇ�A�����ʊE�[�x�͖�����ł��B

�a�̏ꍇ�A�����ʊE�[�x��3293mm����3.3m�ł��B

���̃��f���̌��A

�u�t�H�[�}�b�g�AF�l�����ł��A�œ_�����ɂ���Đ[�x�Ɏ��p�㖳���ł��Ȃ��Ⴂ���o��ꍇ������v

���ꂪ�����̎咣���Ă��邱�Ƃł��ˁB�]���B�e�ł͍i���Ă��i���Ă��Ȃ��Ȃ��p���t�H�[�J�X�������Ȃ��A�Ƃ��������ۂƂ��đ̊��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���s�̂�������̎咣�ɂ͂قƂ�Ǔ��ӂł��܂����A

����Fs �� f^2 �ɑ��Ė����ł��Ȃ��قǑ傫���ꍇ�́A[13906592] ����u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ƃǂ��ł������b����

����͂���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�قȂ�f�i��s�j���m���r���Ă�̂ŁA����̃p�����[�^�Ńp���t�H�[�J�X�ɂȂ��Ă��Ă���������ł͂����Ȃ��Ă��Ȃ������肷��킯�Ȃ̂ŁA�����́A��ł��������Ƃ�������ȂƂ���ł��B

�����ԍ��F13907034

![]() 0�_

0�_

�����A�⑫�ł͂Ȃ��āA���܂ōl���Ă�������Ȃ������̂��A���̃X���ŎB�e�{���Ȃǃq���g�Ĉ�C�ɓ����J�����Ƃ������Ƃł��B

���݂̖��� [13906917] �̂��̎��ł��ˁB

A = m^2 - {��FC / (s - f)}

y = A

x = s - f

B = ��FC

�Ƃ��܂��B

�B�e�{�� m �����̎��Af ��傫������Ƃǂ����H ���b��ƂȂ��Ă��܂��B

���̂Ƃ��́A�ux �́A�œ_���� f �ɐ����i���W���� 1 �j�v�ł��ˁBf ��10�{�ɂȂ�� s ��10�{�A����� x ��10�{�B

���̎��͈ȉ��̂悤�ɏ���������܂��B

y = m^2 - (B / x)

����� y = 1/x �Ƃ�������������{�ɂȂ��Ă܂��ˁB��L��ϐ� x �ɂ��Ĕ������܂��B

y' = B / x^2

����͂������ y' > 0 �Ȃ̂ŁA�E���オ��́i�œ_���� f ���傫���Ȃ�Ay ���傫���Ȃ�j�O���t�Ȃ̂ł����A���́u�オ���v�͂����قǂ̂��̂ł��傤�H

���AB �� 0.1 ���x�ł��i[13906917] �Q�Ɓj�B

����ɑ��� x �͂����ނˁA

200 < x < 30,000

���x�ƁA�ƂĂ��Ȃ��傫���ł��i�P�ʂ̓~�����[�g���j�B�E�̍��� 20,000 ��

s > (f^2) / (��F)

�� f=50, ��= 0.03, F=2.8 ���狁�߂܂����B

�܂��L�̕������́u���ۂɎg�������̃O���t�̌X���ix �̕ω��ɑ��� y �̕ω��̊����j�v�́A�ق� 0 �ɋ߂��Ȃ�܂��B

���B�e�{�����̏ꍇ�̌����ʊE�[�x�́A�œ_���� f �̉e�����قƂ�ǎȂ�

����ő�ӂ͎����ꂽ�ƌ����Ă悢�̂ł́H

�����ԍ��F13907418

![]() 0�_

0�_

>�E�̍��� 20,000 ��

>s > (f^2) / (��F)

>�� f=50, ��= 0.03, F=2.8 ���狁�߂܂����B

�u�E�̍��� 30,000 �́v�̊ԈႢ�ł��B

���ۂɂ����ƌv�Z����� 29,711 �ł����B

�����ԍ��F13907425

![]() 0�_

0�_

������ő�ӂ͎����ꂽ�ƌ����Ă悢�̂ł́H

���łɔ���[13907034]������̂ŁA�ؖ��͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B

��ʂɊ�f(t)�̕ω������ǂ�Ȃɏ������Ă��A1/f(t)�̕ω������������Ƃ͌����܂����ˁB

f(t)=0�ƂȂ�_t�̋߂��ł͖�����ɂȂ蓾�܂�����B

�����ԍ��F13907474

![]() 0�_

0�_

�����A������������ʖڂ݂����ł��B

50mm �����Y�̃p���t�H�[�J�X�߂��ɂȂ��

m^2 �� (B / x) ���ɂ߂ċ߂��l�ɂȂ�B

�Ƃ��낪 500mm �����Y�̏ꍇ�A�ꌅ�I�[�_�[���Ⴄ�̂ŁA50mm �����Y�̂Ƃ��� x ���g����

m^2 �� 10 * (B / x) ���炢�ɂȂ�B

Df ��������������Ă��܂��ˁB

�����ԍ��F13907527

![]() 1�_

1�_

��������ʖڂȗ��R��

>��ʂɊ�f(t)�̕ω������ǂ�Ȃɏ������Ă��A1/f(t)�̕ω������������Ƃ͌����܂����ˁB

����ł��ˁB

�uf(t)�̕ω������������邽�߁A1/f(t)�̕ω����傫���v���Ċ����ł����B

�����ԍ��F13907538

![]() 0�_

0�_

�� �œ_�����ɂ���Đ[�x�Ɏ��p�㖳���ł��Ȃ��Ⴂ���o��ꍇ������

������Ȃ炻��͍ō��ٔ��f�ł��B�����������l�����K�p�ł��܂��B

�����I�ɔ�ʊE�[�x�s�ς̌��_�̓V���v���ŕ�����₷�������ŋ����Ă����h���Ǝv���܂��B

�덷�͏o�܂�������͉��p�Ɩw�NJW�Ȃ��ꍇ�ł��B

28�~����300�~���ŔY�ޏꍇ�A���ʂ��ɂ�����ʊE�[�x���厖�Ȃ��ƈ�t����ł��傤�B

�����ԍ��F13907540

![]() 1�_

1�_

���덷�͏o�܂�������͉��p�Ɩw�NJW�Ȃ��ꍇ�ł��B

�l�t�H�[�T�[�Y�̍��{���Y�[��M.ZD14-150/F4.0-5.6�ő�^�o�X���B��܂��傤�B���Z���{��0.01�Ƃ��āA�����ł��ڂ����~�������͂ǂ�����悢���H

�V���v���ŕ�����₷����ʊE�[�x�s�ϐ_�b��M����Ȃ�u�J��F�l�̏������L�p�[�ŎB��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�łƂ��낪���ۂ́A�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂��A����A�J���e�l�̑傫���]���[�̕��́A����ɍi��Ȃ��ƃo�X1���ʊE�[�x�ɓ���܂���B���ꂪ��������̋A���ł��B

���ꂭ�炢�̔{���ł́A14mm��150mm�̏œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍��́A14mm@�t�H�[�T�[�Y��28mm@�t���T�C�Y�̃t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ�ɕC�G���܂��ˁB

���������Ⴂ���ǂ��ł��ǂ��l�͋C�ɂ��Ȃ���Ηǂ��ł��ˁB

�ʂɁA�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ�ɋC��t����ƁA���v���Ă�킯�ł͂Ȃ��̂ł�����B

�����ԍ��F13910491

![]() 0�_

0�_

���鐯���߂炳��

�܂��͐������l���o���̂���ŁA�ǂ̒��x�����p�͈͂Ƃ���̂��͐l���ꂼ��ł��傤���牟���t������c�_�����肵�Ă��d���Ȃ��ł��傤�B

�����A����o���ꍇ�͏������K�v�ł��ˁB����ɂ���Ċe�������f�o���܂�����B

gintaro����

�o�X�̗�́A�u�����ł��ڂ����~�����v���w�i�ڂ��̂��ƂȂ���킸�]���ł��ˁB

�u�����ł��[�x��������v�Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂����A���̗�ł̎B�e�����͂ǂ̂��炢�Ō��ς����Ă��܂��ł��傤���B

�����ԍ��F13910779

![]() 0�_

0�_

�� ��ʊE�[�x�s�ϐ_�b��M����Ȃ�

�s�ςȐ_�b�Ƃ͋M���̑z�������ŁA�M���̔]���Ŋ�������b�ł��傤�B

�d���@���Ă��Z�����̐��m�ł͂Ȃ��ƌ����l�����܂��i�����ł��傤���ǁj���A

���p�ł͕�����₷���K�C�h�ɂȂ�܂��B�����덷���o��̂��o���Ă��ǂ��ł��傤�B

�ڂ��ɂ��Ȃ��Ă�������Ȃ��덷�ɋC�ɂȂ��Ă��A�v�Z�����Ηǂ��b�Łi�C���ςނȂ�j�A

�ʓ|�Ȏ��������ꂽ���ɂ����l�ƌ��������̂ł��B�s���g�̈ʒu�𐳊m�ɐݒ肷�邽��

����a�����Y���~�����̂ł�����A4/3�̈Â������Y�ł͓���Ǝv���܂��B

�ɂ�����܂�����`�������W���Ă݂Ă��������B

�����ԍ��F13912239

![]() 0�_

0�_

���ɉ��x�������܂������A�p���t�H�[�J�X�ɋ߂��قǏœ_�����ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ���傫���Ȃ�܂��B

�p���t�H�[�J�X �E�E�E �B�e�{���̏������i�����Ƀs���g�����킹��j�B�e�B�������� F�l��傫�������B�e�B

�t���T�C�Y�� F2.8 �Ƃ����Ɓi�B�e�{�������ɏ������Ƃ��ȊO�́j���܂�Ⴂ���o�Ă��܂���B

F10 ���炢�ɍi��ƈႢ���o�Ă��܂��B�ƌ����Ă��A50mm �����Y�� 5m ��̔�ʑ̂��B�����ꍇ�i�B�e�{�� 1/100�j�ƁA500mm �����Y�� 50m ��̔�ʑ̂��B�����ꍇ�i�B�e�{���͂�͂� 1/100�j�ŁA�悤�₭�����ʊE�[�x 1/2�{�ł��i�O�҂� 7.5m�A��҂� 3.2m�j�B

�ŁA�t���T�C�Y��菬�����t�H�[�}�b�g���� �� �����������߁AF10 ���x�ɍi���Ă����܂�Ⴂ���o�Ă��܂���B

�t���T�C�Y�ŁA�Ȃ����œ_����10�{�Ő�ɏ��������x�̈Ⴂ�ł��̂ŁB

�v�f�Ƃ��Ă͂܂������ʂ̂��̂ł����A���k���ʂ̈Ⴂ�ɂ��w�i�̑傫���̈Ⴂ�A�{�P�̑傫���̈Ⴂ�A�Ȃǂ̂ق����C�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȋC�����܂����B

�t���T�C�Y���炢�ɂȂ�ƁA�œ_�����ɉ������u��ʊE�[�x�̈Ⴂ�v�u���k���ʂ̈Ⴂ�v�u�{�P�̑傫���̈Ⴂ�v�̑g�ݍ��킹���l���n�߂Ă݂�Ƃ������낢��������܂���ˁB

�Ƃ͌����E�E�E�A�����ɂ͉�p����ԂɋC�ɂ���悤�ȋC�����܂����B

�����ԍ��F13912572

![]() 0�_

0�_

����͂ǂ������ƌ����ƁA

�u�]���͔�ʊE�[�x���v

�ł͂Ȃ��āA

�u�t���T�C�Y�ȏ�̃��[�W�t�H�[�}�b�g�̏ꍇ�A�L�p�����Y�̂ق����e�ՂɃp���t�H�[�J�X��������v

�Ƃ������ۂ��Ɖ��߂����ق������R�Ȃ悤�Ɏv���܂����E�E�E�B

�����ԍ��F13912652

![]() 0�_

0�_

�O�͘b������܂������A�t�H�[�}�b�g�Ƃ���قNJW�Ȃ��ł��傤�B

�≖����𑜂����܂�ǂ��Ȃ������̂Ńp���t�H�[�J�X���e�Ղɓ�����Ǝv���܂��B

�p���t�H�[�J�X�ɂȂ�Ȃ��悤�A��菬�������e���a�Ōv�Z�������ł��B

�����ԍ��F13913775

![]() 0�_

0�_

�� �p���t�H�[�J�X�ɋ߂��قǏœ_�����ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ���傫���Ȃ�܂��B

���̎��̌v�Z�덷���傫���Ȃ邾���ł��傤���A

�p���t�H�[�J�X�ɋ߂��ł�����A���덷���o�Ă��A���p����Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F13913928

![]() 0�_

0�_

�����܂���A�����ԈႦ�Ă܂����B

�u�œ_�����������Ȃ�Ɣ�ʊE�[�x���Ȃ�v�̐����Łu�t���T�C�Y�̂悤�ȃ��[�W�t�H�[�}�b�g�ɊW���A�������t�H�[�}�b�g�ł͉e�������Ȃ��v�̂悤�ɏ����܂������ԈႢ�ł��B

������������ �M�q���Ē����� �� [13884792] �̏������݂ɐG������A��p�𑵂��Ȃ��ōl���Ă��܂��܂����i[13884792] �̏������ݎ��̂͐������ł��j�B

�������́A

�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɑS�����W��

�E���Z�B�e�{���������������B�e

�E���ZF�l��傫�������B�e

�ɂ����āu���Z�œ_�����������Ɣ�ʊE�[�x���Ȃ�v

�ł��B

���ׂĂɁg���Z�`�h�ƕt���邱�ƂŃt�H�[�}�b�g�̊_���������Ȃ�܂��i��͂��p�𑵂��邱�Ƃ͖��l���ʂ̏d�v�����ł�����j�B

�ؖ��� [13906917] ��

Df = ��F * C * (1 / A)

C = s / (s - f)

A = m^2 - {��FC / (s - f)}

����A�t�H�[�}�b�g�W���i�Ⴆ�t�H�[�T�[�Y�Ȃ�l 2�j�� k �Ƃ����āA����t�H�[�}�b�g�ɂ����� A�ADf �����߂�ƁA

A = (m/k)^2 - [{(��F / k^2) * C} / (s - f)] = A / k^2

�� Df = (��F / k^2) * C * (A / k^2) = ��F * C * (1 / A)

����̓t���T�C�Y�ɂ����� Df �ƑS�������i�덷�� C �̕��������Ȃ̂ŁA��̐����͊����j�B

�ŁA�u���ZF�l���傫���B�e�ő�ӂ͗L���v�ł��̂ŁA�����I�ɂ̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̏������ق����u�]���قǔ�ʊE�[�x���Ȃ�v�̌��ʂ��Ă��߂�Ɍ����ƌ����܂��i���邢�̓t���T�C�Y�ł��Œ��ꒃ�i�邩�j�B

����� gintaro���� �� [13910491] �͗ǂ���ł��ˁB������

>�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂�

����͌v�Z�ԈႢ�ŁA���̏ꍇ�̌����ʊE�[�x�́u17�`18m�v�ł��B

���Ȃ݂ɖ]���[�� 140mm�i���Z280mm�j�Ƃ���ƁA�]���[ F4 �� 2.6m�AF5.6 �� 3.8m�B

�t���T�C�Y 28mm �� F4�A280mm �� F4 �� F5.6 �̌����ʊE�[�x���قڈꏏ�ł��Bs / (s - f) �̍��̌덷���킸���ɏo�邾���ł��i���ׂĊ��Z����t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�͖����ɓ������j�B

��ʓI�ɂ� F�l��i���ȏ�ɔ�ʊE�[�x���Ȃ�u�]���ɂ�����ʂ���v�Ɣ��f���Ă悢�ł��傤�B��i���Ƃ́A�����ʊE�[�x�� 1/��2 �{��菬�����Ȃ邱�Ƃł��B

[13910491] �̗�ł́i�]���[�� F�l���L�p�[�� F4 �Ɠ���ɂ����Ƃ��āj5�i���ȏ�ɔ�ʊE�[�x���Ȃ��Ă���̂ŁA�[���ɖ]���ɂ�����ʂ���A�Ɣ��f�ł��܂��B

�����A���ێB���Ă݂���ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁi�p�[�X�Ƃ��j�B�����͖]�������Y�����ĂȂ����A�R���f�W�̍��{���Y�[���͉��Ă��܂��Ă邵�Ŏ��ʂł��܂��� (T_T)

�����ԍ��F13914404

![]() 0�_

0�_

>�i�덷�� C �̕��������Ȃ̂ŁA��̐����͊����j

�i�덷�� C �̕��������Ȃ̂ŁA�����̐����͊����j

�̕ϊ��~�X�B

���������������o�Ă���̂Łu��v���ƌ����^�����˂Ȃ��B

�����ԍ��F13914412

![]() 0�_

0�_

>�� Df = (��F / k^2) * C * (A / k^2) = ��F * C * (1 / A)

������

�� Df = (��F / k^2) * C * {1 / (A / k^2)} = ��F * C * (1 / A)

�̊ԈႢ�B

�����ԍ��F13914424

![]() 0�_

0�_

�ŁA�u��ʊE�[�x��������v�Ƃ́A�悤�́u�w�i���ڂ��������v�킯�ŁB

�傫���t�H�[�}�b�g���Ȃ��A���邢�͊��ZF�l�̏����������Y�������Ȃ��A�R���f�W�̍��{���Y�[�����������Ă��Ȃ��A���Ă����l���u���Ƃ��w�i���ڂ��������v�Ƃ����Ƃ��̋���̍�Ƃ��Ă��̕��@�͗L���Ƃ������Ƃł��ˁB

�t�Ƀt���T�C�Y �{ ���邢�����Y�������Ă���l�ɂ͑債�ďd�v�Șb�ł͂Ȃ��āA

�u�p���t�H�[�J�X�ŎB�肽����A�L�p�����Y�̂ق������܂�i��Ȃ��ł��B��܂���v

�Ƃ��������x�̘b�ł��B

�����ԍ��F13914446

![]() 0�_

0�_

�t���T�C�Y�̘b�ŁA�B�e�{�� 0.01�{�̎��A

28mm F2.8 �̌����ʊE�[�x�F1217mm

600mm F4.0 �̌����ʊE�[�x�F1237mm

�ł��B

�t���T�C�Y���Ă̂́u�]���ɂ����Ƃ��̔�ʊE�[�x�������ʂ��ア�v�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��ˁB

������x�����͂��̂������l�i�������Ȃ銄�ɂ͏����̌��ʂ��������Ȃ��Ƃ����B�܂����ꂪ��Ƃ������̂Ȃ̂ł��傤�B

�����ԍ��F13914469

![]() 0�_

0�_

�M�q���Ē�����@

���o�X�̗�́A�u�����ł��ڂ����~�����v���w�i�ڂ��̂��ƂȂ���킸�]���ł��ˁB

���u�����ł��[�x��������v�Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂����A

���������Ƃ���ł��ˁA�������܂��B���w�E���肪�Ƃ��������܂����B

�O���[�v�ʐ^���B��̂ɁA���̔�ʊE�[�x��ۂ����܂����ł��i��Ȃ��i�V���b�^�[���x�������Ȃ��AISO���グ�Ȃ��j���߂ɂ́H(�����F�L�p�Ŋ��)

�Ƃ������p���A���ӂ��킵��������������܂���B

�����̗�ł̎B�e�����͂ǂ̂��炢�Ō��ς����Ă��܂��ł��傤���B

���Z�B�e�{�������Z�œ_����÷�B�e����

�ƍl������̂ŁA���Z�B�e�{��0.01�Ȃ�t���T�C�Y(28mm/300mm)�ł��t�H�[�T�[�Y(14mm/150mm)�ł��A�L�p��2.8m�]����30m�ł��ˁB

���̂��炢�̎B�e�{���Əœ_�����Ȃ�

�t���T�C�YF5.6�`F16

�t�H�[�T�[�YF2.8�`F8

�v�Z��͂��ꂭ�炢��F�l�Ŕ�ʊE�[�x�̍����傫���Ȃ�͂��ł��B

[13906783]�̎B���ׂł����A�����B�e�{��0.02���x�ŁA28mm/200mm��F8�ł�����A����ł����͏o�Ă�͂��ł��B

����ʊE�[�x���Ⴄ�̂������Ȃ̂��A���ʏo���銴���ł��Ȃ��ł��ˁc�B

�Ƃ̂��Ƃł����A200mm�̉摜���ƁA��ʌ���́A���炩�ɔ�ʊE�[�x����O��Ăڂ��Č����܂��B

����A28mm�ł����A���̃T�C�Y�Ō���Ȃ�A���̕ǂ܂Ŕ�ʊE�[�x�ɓ����Ă�ƌ�����Ǝv���܂����A�������ł��傤�H

���̕ǂ̃s���g�������Â��A�Ɗ�����Ȃ���������k�����Ă݂�A���s���g�̍������摜�ɂȂ�܂��B���̎��ł��A200mm�̉摜����͂ڂ����܂܂ł��B��ʊE�[�x�͊Ϗ܃T�C�Y�ɂ��܂�����B�������A����ɏk�������200mm�̉摜���p���t�H�[�J�X�Ɍ����܂��B

�ڂ��v�Z�@�Ōv�Z���Ă݂܂��B

A:�œ_����28mm�AF8�A��ʑ̂܂ł̋���1.4m

����ꂽ���A200����f�����ł͌��2.2m���x�܂ŁA50����f�����ł͖������܂ł��[�x�ɓ���܂��B

B:200mm�AF8�A10m

������ƁA200����f�����ł͌��0.9m���x�܂ŁA50����f�����ł�2m�܂ł��[�x�ɓ���܂��B

�u50 ����f�����v�Ƃ����̂́A�����炭50����f�Ƀ��T�C�Y���ĊϏ܂����Ƃ��̔�ʊE�[�x�Ƃ����Ӗ��ŁA���̂Ƃ��AA�̓p���t�H�[�J�X�AB�͔�ʊE�[�x2m�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�A�b�v���ꂽ�摜�͒���1024�s�N�Z���Ƃ����70����f���x�ł��傤���B50����f�����̐��l�̓A�b�v���ꂽ�摜�̈�ۂɋ߂��悤�ł��B

���ۂ̌��ɂ����ẮA�B�e�̐ݒ�i�{���AF�l�A�œ_�����j�̖��ȊO�ɁA�摜�����ʊE�[�x�̍����ǂ��ǂݎ�邩�Ƃ�����肪����܂��ˁB��p���Ⴂ�܂����A���ɁA�s���g�̂���Ɩ]���ɂ��g����ʂ��ǂ��蕪���邩�B����̏ꍇ�ł���A����̓K�Ȉʒu�ɁA�ڂ��i�f�B�e�C���j�̔��ʂ��₷���ڕW����������킩��₷��������������܂���B

�����ԍ��F13914492

![]() 1�_

1�_

>>�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂�

>����͌v�Z�ԈႢ�ŁA���̏ꍇ�̌����ʊE�[�x�́u17�`18m�v�ł��B

�v�Z�ԈႢ�ł͂Ȃ��A���e�����~�̈Ⴂ�ł��ˁB

���s�̂�������͋��e�����~0.03�A���͂��̏������݂ł�0.033���̗p�Ə����Ă܂��B

�ߏœ_��������

f^2 - ��Fs��0

�����藧�悤�ȃp�����[�^�̑O��ňႢ���傫���Ȃ�̂ŁA�Ɋւ��Ă��A�����̍����傫�ȈႢ�ɂȂ��ł��ˁB

�����ԍ��F13914611

![]() 1�_

1�_

�� ��ʊE�[�x�������ʂ��ア�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��ˁB

�]���ɗ~�����̂́A��ʊE�[�x���{�P���Ǝv���܂��̂ŁA

28��600�~���͔�ʊE�[�x�������ł��A�{�P��21�{����������܂��B

�����ԍ��F13915208

![]() 0�_

0�_

�� �R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��ˁB

�R�X�g�̓{�P�̖ʐςƒP����Ⴗ��Ǝv���܂��i�]���̒l�i�͏œ_�����̕������Ɖ���j�B

�L�p�̔�ʊE�[�x�̓p�[�X���痝�����Ă�������₷���Ǝv���܂��B��p���L�����A

�����Y���猩�������̎��p���������Ȃ�A���s���ɋ߂Â��܂��B�v�Z���A�v��������Ȃ�܂��B

������Ƃ����撣��A�������͊���ɂ߂A��ʊE�[�x���傫���ς��܂��B

�����ԍ��F13915387

![]() 0�_

0�_

>�v�Z�ԈႢ�ł͂Ȃ��A���e�����~�̈Ⴂ�ł��ˁB

�����A�ق�Ƃ��B�����I

�����ԍ��F13916588

![]() 0�_

0�_

���`��A���e�����~�a�� 10% �̈Ⴂ���A��ʊE�[�x�ɂȂ�ƎO�{�̈Ⴂ�ƂȂ��Č����B

�t�Ɍ����Ɣ�ʊE�[�x���Ē�����������Ȃ��̂Ƃ������ƂŁB

�����Ȃ�Ƃ�͂�]���̈��k���ʁi�p�[�X�̈Ⴂ�j�Ƃ��A�{�P�̑傫���Ƃ��̘b�����Ȃ��ƕЎ藎���ɂȂ�C�����܂��B

�����ԍ��F13916662

![]() 2�_

2�_

�� �t�Ɍ����Ɣ�ʊE�[�x���Ē�����������Ȃ��̂Ƃ������ƂŁB

�i��Ƃ����������������Ƒ����܂��B

gintaro����̖��i���������̑O��Ő��x�����߂�j��gintaro���g���������Ă���܂����B

�����ԍ��F13916964

![]() 0�_

0�_

���鐯���߂炳��@

>�p���t�H�[�J�X�ɂȂ�Ȃ��悤�A��菬�������e���a�Ōv�Z�������ł��B

�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�i3:2�̃A�X�y�N�g��Łj1200����f��̋��e�����~�a��ݒ肷��ƁA�t���T�C�Y�ł�

�� = 0.0086mm

�ł��B

�V�O�}�� SD1 �Ƃ����J����������̂ŁA1200����f�s�N�Z�����{�Ƃ����̂͌����Ĕ��I�Ȑݒ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B

����Ŋ��o�̗�Ƃ��ăt�H�[�T�[�Y�́u���Z 28mm - 280mm�AF�l�� 4.0 - 5.6�v�Ƃ��� 10�{�Y�[���ł̎B�e���l���܂��B�B�e�{���� 0.01�{�ł��i���Z�B�e�{������ 0.005�{�j�B

�L�p�[�ł̌����ʊE�[�x �� 918mm

�]���[�ł̌����ʊE�[�x �� 1002mm

���x�͐[�x���t�]���Ă��܂��܂����B

���Ȃ݂ɂ��̃����Y���uF4.0 �ʂ��� 10�{�Y�[�������Y�v�ɂ���ƁA

�]���[�ł̌����ʊE�[�x �� 709mm

�ƂȂ�A�m���ɖ]�������[�x�͐ł����A�̓x�����͂܂���́u2/3�i�v�ł��B

���ǂ̂Ƃ���u�]��������ʊE�[�x���H�v�Ƃ������莩�̂������������ł��傤�ˁB

�B�e�{�������킹���l�@���̂��̂́A�����g�͊y���������ł����B

���ۂ̎B�e�ɂ����ėL�p�Ȃ̂́u�{�P�̑傫���v�Ȃ̂ł��傤�ˁB

�����ԍ��F13917098

![]() 0�_

0�_

�܂����Ă������ԈႢ (T_T)

>�B�e�{���� 0.01�{�ł��i���Z�B�e�{������ 0.005�{�j�B

�t�ŁA�B�e�{�� 0.005�{�A���Z���� 0.001�{�A�ł��B

�����ԍ��F13917103

![]() 0�_

0�_

��j�@�t�ŁA�B�e�{�� 0.005�{�A���Z���� 0.001�{�A�ł��B

���j�@�t�ŁA�B�e�{�� 0.005�{�A���Z���� 0.01�{�A�ł��B

�����ԍ��F13917105

![]() 0�_

0�_

��ʊE�[�x�̌v�Z�͂��̂��炢�ɂ��āA��ʊE�[�x�̐���l���Ă݂����Ǝv���܂��B

�Ⴆ�Ώܖ��������z�������̂��A�Ȃ�Ƃ��H�ׂ���̂��ƁA���������Ă��܂����̂�����܂��B

�L�`�ܖ������ƓK���ɍl���܂��ƁA�]���̕������葁���ƌ����܂��B�L�`��ʊE�[�x���ł��B

�����ԍ��F13917129

![]() 0�_

0�_

�� �L�`��ʊE�[�x

���ꂪ�ǂ��������̂������ǂ�������܂���B����Ƃ����狳���ė~�����ł��B

�������M�q���Ē�����̎����i�J�L�R�ԍ�[13873214]�j���������悤�ɁA

��ʊE�[�x�O�̎����ǂ߂�Ƃ��́A�����ł��Ȃ������ł��B�����ǂ߂�E�ǂ߂Ȃ��̂ł��B

�Ȃ̂ɂȂɂ��u�𑜂��������v������܂��B

�����ԍ��F13917162

![]() 0�_

0�_

�� �B�e�{�������킹���l�@���̂��̂́A�����g�͊y���������ł����B

�� ���ۂ̎B�e�ɂ����ėL�p�Ȃ̂́u�{�P�̑傫���v�Ȃ̂ł��傤�ˁB

�B�e�{���������̍l�@�͑厖���Ǝv���܂��B

�ʐ^�͍\�}�ł����A�œ_�������Ⴄ�ꍇ�A�����\�}�Ŕ�r�ł��܂���B

�\�}�v�f�̂ǂ�����Ȃ���Ȃ�܂��A��v��ʑ̂̑傫���A�B�e�{���͏���Ȃ����̂ł��ˁB

�{�P������v��ʑ̂Ƌ�Ȃ�E�E�E

�����ԍ��F13918711

![]() 3�_

3�_

�������Ȃ�Ƃ�͂�]���̈��k���ʁi�p�[�X�̈Ⴂ�j�Ƃ��A�{�P�̑傫���Ƃ��̘b�����Ȃ��ƕЎ藎���ɂȂ�C�����܂��B

����������ʊE�[�x�́A�ڂ��̑傫�������e���x���Ɏ��܂�͈͂̂��Ƃł����A�ŏ�����A���҂����S�ɐ藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B

�ǂ�����A[13873966]�ł�܂����낤����̏Љ�Ă��ꂽ��̃O���t�i���肵�܂����j���l���Ă�킯�ł��B

�O���t�𐅕������Ő�A��_��x���W���i�O��/����j��ʊE�[�x�B

�O���t�𐂒����Ő�A��_��y���W���ڂ��̑傫���B

�c�Ɍ��邩���Ɍ��邩�B��ʊE�[�x�Ƃڂ��̑傫���݂͌��ɋt���̊W�ɂ���܂��B

�蕪���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A������ς��邱�Ƃ͂ł��܂��B

�������̂����Ă��Ă��A���ӎ��ɉ����āA�K�Ȍ���������悢�ł��傤�B

�ڂ����~�����Ȃ�ڂ��̑傫��������悢�ł��傤�B

�s���g���~�����Ȃ��ʊE�[�x�͂悢�w�W�ɂȂ�܂��B

�l�H�I�Ȏw�W�ɂ����܂��A����ł��A�����Y�Ƀ����������Ă邭�炢�d�p����l������킯�ł��B

���鐯���߂炳��̂悤�ɁA��̌����ɌŎ�����K�v�͂���܂���B

�d�v�Ȃ͎̂w�����őΐ����͂����A�ƁA�킴�킴�s���R��I�ԕK�v�͖����ł��傤�B

�����ǂ̂Ƃ���u�]��������ʊE�[�x���H�v�Ƃ������莩�̂������������ł��傤�ˁB

�u�w�i�܂ł�����x��������ʂ������ꍇ�ɁA�L�p�ł͂��ꂭ�炢�i��Ηǂ�������ˁA�Ƃ���

�o����]���Ɏ�������Ŏ��s���邱�Ƃ͂Ȃ����H�v

�Ƃ������ɂ͈��̈Ӗ�������܂��ˁB

�����āA�u���v�ȏꍇ���������ǁA���ۂɎ��s���邱�Ƃ�����v�Ƃ����̂��A���̃X���̌��_�ł��B

�����A�X���傳��̎�|�Ƃ��āA��ʂɑ����̋c�_�ɂ����Ĕ�ʊE�[�x�ƃ{�P����������Ă���_���s���ŁA������ċc�_�������A�Ƃ����̂�����Ǝv����ł����A��ʊE�[�x�Ƃڂ���S���ʂ̂��̂Ƃ��ċc�_���悤�Ƃ���͖̂��������肻�����A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13919968

![]() 0�_

0�_

�Ƃ���Łu�{�P�̑傫���v���ĉ��x���o�Ă��Ă܂����ǂ��A�{�P�̑傫�����ĉ��̂��Ƃł��傤���H

�u�������A�_�����̑��̒��a�v�ł��傤���H

���Ƃ���Ƃ����ƍl���āA

b�F�{�P�̑傫��

m�F�B�e�{��

F�FF�l

f�F�œ_����

�Ƃ�����

b = mf / F

�ƂȂ�܂������B

���鐯���߂炳�� [13915208]

>28��600�~���͔�ʊE�[�x�������ł��A�{�P��21�{����������܂��B

�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA���Ԃ��Ă���̂ł��傤�B

����ɕό`�����

b = mD

�ł��ˁi������ D�F�����Y�L���a�j�B

���Ɓu���Z�{�P���a�v�� k * b �ł��ˁi������ k �̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y���Z�W���j�B

�Ȃ�ł���Șb���n�߂����ƌ����ƁA�u��ʊE�[�x����b�ɂȂ�Ȃ��v����ł��B

�ӂ��u�]���̂ق�����ʊE�[�x���v�ƌ�������u���{�̖]�����������ʊE�[�x�͂��ꂭ�炢�Ȃ��v�ƒ�ʓI�Ɏ�����˂Ȃ�܂��A���e�����~�a�����ɂ��т��Ȃ̂Łu�b�ɂȂ�Ȃ��v�킯�ł��B

��������A�i�������ł͂Ȃ��āj�C�Ӊ��������̓_�����̑傫���Ŕ�ׂ��ق���������Ȃ��́H�ƁB

�ŁA�����܂ł͎����Ă����Ă܂��� m(_ _)m

�����ԍ��F13921252

![]() 0�_

0�_

>�C�Ӊ��������̓_�����̑傫��

�u���̑傫���v�ł����A���������o�܂����B

s �F�B�e����

s'�F�_�����Ƃ̋���

������ s' > s �Ƃ���B

s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}

������ b �� [13921252] �Œ�`�������́B

�u�C�Ӊ��������̓_�������A�]���͉��{�̑傫���Ń{�P��v�Ƃ������`�����҂����̂ł����A�c�O�Ȃ����Y��Ȍ`�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B

�ł���� 1 - s/s' �Ȃ̂ŁA�������ł��B��ʊE�[�x�̎������Y��B

���������t�H�[�T�[�Y�̗�ł̌��ʂ́A

s' - s = 17.4m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 4.5�{�B

s' - s = 50.6m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 6.8�{�B

�ƂȂ�܂����B

�����ԍ��F13921353

![]() 0�_

0�_

�ȑO�����ʊE�[�x���[���Ė��邢�����Y���~���������̂ł����A������p�ł͖����ł��ˁB

��������ʊE�[�x���[���ă{�P���傫�������Y�Ȃ�A����ɋ߂����̂�����܂��B

���]���ł��B

�傫�ȃ{�P���~�����ꍇ�A�p�[�X�̈Ӗ������������܂��B�{�P �� �w�i���ɂȂ�܂��B

�����̏ꍇ50�`135�~����ǂ��g���܂����A�傫�ȃ{�P���o�����߂ɂ́A

��ʊE�[�x�������Ɗ����܂��B�l�̊炪�������ʂɐ�ꂽ�͗l�͋C�����ǂ�����܂���B

���]�����~�����̂ł����A���o����Ƃ̃e���p�V�[���\�͂��~�����ł��B

�����ԍ��F13921356

![]() 2�_

2�_

>�c�O�Ȃ����Y��Ȍ`�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B

�Ƃ͌����A�u�{�P�̑傫���̔�r�v���Ɓu��ʊE�[�x�̔�r�v�Ƃ͈قȂ�A�u���e�����~�a�͖��W�v�Ƃ��������b�g������܂��B

�s���g�ʂ������ s' ���w�肵�Ă�����������悢�i�����I�ɂ� s' - s > 0 �̏����j�B

s' �������܂�A�]���̃{�P�̑傫�����L�p���̂���̉��{���́u��ӂɁv��܂�܂��i���ꂪ�����b�g�j�B

�����ԍ��F13921359

![]() 0�_

0�_

>���������t�H�[�T�[�Y�̗�ł̌��ʂ́A

>s' - s = 17.4m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 4.5�{�B

>s' - s = 50.6m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 6.8�{�B

�ŏI�I�� s' �� ������ �Ƃ���Ɓi10�{�Y�[���Ȃ̂Łj�{�P�̑傫���� 10�{�ɋ߂Â��܂��B

���̋߂Â����́E�E�E�܂��������ɋ߂��ƌ����Ă�������Ȃ��ł��傤���i�ڂ������ׂĂ܂��j�B

�����ԍ��F13921378

![]() 0�_

0�_

���ƈꉞ�q���g�ƌ��������ƌ������B

>s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}

���̎�����A�C�Ӌ��e�����~�a�ɂ������ʊE�[�x�͏o�܂���B

���̎� �� ���e�����~�a

�Ƃ����āA

���̋��e�����~�a�ɂ������ʊE�[�x �� (s' - s)

�ł��B

b �� s �͊��m�̕ϐ��Ȃ̂ŁAs' �����܂邵��ʊE�[�x�����܂�B

�{�P�̑傫�����ȒP�ɏo���鎮�ŁA�Ȃ�����ʊE�[�x���܂�ł���̂ŁA������̂ق����T�O�̏W�����傫���ł��B

���ꂩ��́u��ʊE�[�x�v�ł͂Ȃ��u�{�P�̑傫���v�Ō��ׂ��ł��傤�B

�����ԍ��F13921389

![]() 0�_

0�_

�X���̃X�s�[�h�ɂȂ��Ȃ����Ă����Ȃ��X����ł��B

���̃X���̈Ӌ`�Ƃ��čl���Ă����̂́A���鐯���߂炳���

���B�e�{���������̍l�@�͑厖���Ǝv���܂��B

�ʐ^�͍\�}�ł����A�œ_�������Ⴄ�ꍇ�A�����\�}�Ŕ�r�ł��܂���B

�\�}�v�f�̂ǂ�����Ȃ���Ȃ�܂��A��v��ʑ̂̑傫���A�B�e�{���͏���Ȃ����̂ł��ˁB

���ȑO�����ʊE�[�x���[���Ė��邢�����Y���~���������̂ł����A������p�ł͖����ł��ˁB

��������ʊE�[�x���[���ă{�P���傫�������Y�Ȃ�A����ɋ߂����̂�����܂��B

���]���ł��B

�傫�ȃ{�P���~�����ꍇ�A�p�[�X�̈Ӗ������������܂��B�{�P �� �w�i���ɂȂ�܂��B

�����̏ꍇ50�`135�~����ǂ��g���܂����A�傫�ȃ{�P���o�����߂ɂ́A

��ʊE�[�x�������Ɗ����܂��B�l�̊炪�������ʂɐ�ꂽ�͗l�͋C�����ǂ�����܂���B

���߂��ł��B

���邢�́A�w�i�{�P�͗~��������l�̐l���𗼕��[�x���Ɏ��߂����A�Ƃ��������B��Ƃ��͏œ_�����Ɛ[�x�͂قږ��W�A�Ƃ��ł��ˁB

�l�̐[�x�ɑ��鋖�e�͈͂͂Ƃ������A��݂����ɖ]�����[�x���i���ۂɐ��Ƃ��킩��܂������j�A�Ƃ����m���̌�肪���炩�ɂȂ����ŗǂ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13921613

![]() 1�_

1�_

>��݂����ɖ]�����[�x���i���ۂɐ��Ƃ��킩��܂������j�A�Ƃ����m���̌��

��ʊE�[�x���_�͌��E������̂ɁA��ʊE�[�x�Ƃ������t�𗔗p�������ʂ����Ȃ����̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F13922167

![]() 1�_

1�_

���M�q���Ē�����

�����ɂ͂قړ��ӂł��܂����A��_�����A

>�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B

>�Q�̎��i��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�j�A�ǂ̏œ_�����ł��{�P�����͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�B

�i�Ⴆ�Δw�i�ɊŔ��������Ƃ�����A��f�����s�����Ȃ�����ǂ��܂ŕ��������ʂł��邩�͕ς��Ȃ��j

�����A����ł��ˁB

��ʊE�[�x�́A�ڂ��́u�傫���v�����e���x���ɂ���悤�Ȕ͈͂ł��B���ꂪ��`�ł��B

�f�B�e�[���̎c����͖��W�ŁA�Ƃɂ����ڂ��̑傫���i�̋������z�j�Ŕ�ʊE�[�x�͌��܂�܂����A�ڂ����傫���Ȃ����������o�[�X���낤���s���ڂ����낤���A�Ƃɂ����A���̑傫�����傫���Ȃ�����A�E�g�Ȃ�ł��ˁB

��̎B���ׂ�

����ʊE�[�x���Ⴄ�̂������Ȃ̂��A���ʏo���銴���ł��Ȃ��ł��ˁc�B

�Ə�����Ă闝�R���A�u��ʊE�[�x�`�f�B�[�e�[���̎c����v�Ƃ����i������j�C���[�W��������Ă邽�߂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v

���ꂾ�Ɛ������̂�������܂���i���z�����Y�ł́j�H

�����ԍ��F13922732

![]() 0�_

0�_

���{�P�̑傫�����ȒP�ɏo���鎮�ŁA�Ȃ�����ʊE�[�x���܂�ł���̂ŁA������̂ق����T�O�̏W�����傫���ł��B

���ꂩ��́u��ʊE�[�x�v�ł͂Ȃ��u�{�P�̑傫���v�Ō��ׂ��ł��傤�B

�����A�S���������Ƃł���B�����ʊE�[�x�̎�

��Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)

���ɂ��ĉ����A�ڂ��̑傫�����i��萸���Ɂj���܂�܂����A

������ߎ�����A���s�̂�������̋��߂��A�ڂ��̑傫���̌���

��s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}

�ɂȂ�܂��B�O���t����܂����낤�������Ă���Ă܂��B

�������t�ɉ����ē������ʊE�[�x�̎��́A(9`)���̋ߎ����Ƃ��Ă悭�g������̂ł��B

���ӂ��u�]���̂ق�����ʊE�[�x���v�ƌ�������u���{�̖]�����������ʊE�[�x�͂��ꂭ�炢�Ȃ��v�ƒ�ʓI�Ɏ�����˂Ȃ�܂��A���e�����~�a�����ɂ��т��Ȃ̂Łu�b�ɂȂ�Ȃ��v�킯�ł��B

�L�p�Ɩ]���ł́A�p���t�H�[�J�X��������F�l�����i���Ⴄ�A�Ƃ��A

��ʑ̂���20m�̋����܂ł���ʊE�[�x�ɓ��邽�߂̍i�肪���i���Ⴄ�A

�Ƃ����������Ȃ�A���e�����~��10%�̌덷��F�l10%���x�̍��ɑΉ����܂����ǂˁB

����Ŕ�ʊE�[�x�̌��������������Ă��������v�Z����̂͌����������i�j�A�Ƃ����̂͂��̒ʂ�ŁA��ʊE�[�x�Ɋւ��Ă�

�E�L�p�ł̓p���t�H�[�J�X�����₷��

�E�]���ł͍i���Ă��i���Ă��Ȃ��Ȃ���ʊE�[�x�������Ȃ�

���炢���ӎ����Ă���������Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F13922811

![]() 0�_

0�_

>�����A�S���������Ƃł���B�����ʊE�[�x�̎�

�����ł��̂œ����ɂȂ�͓̂��R�ł����A�u���e�����~�a�v�Ƃ�����́A�����I�Ɂu�C�Ӊ��������̃{�P�̑傫���v�Ƃ����ق����T�O�I�ɂ킩��₷���ł��B

�����

Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)

�͕ό`���Ă�

Df = (��F * C) / [m^2 - {��FC / (s - f)}]

C = s / (s - f)

�Ŕ��ɕ��G�ł��B

����u�C�Ӌ����̃{�P�̑傫���v��

s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}

b = mf / F

�ƃV���v���ł킩��₷�����A���̋C�ɂȂ�Ίo���₷���B�ȒP�ȓd��ł̌v�Z�̂��₷���͂����炪��i���͌g�ѓd�b�̓d��Ōv�Z���Čv�Z���₷����̊��ς݂ł��j�B

�����Ƃ��Ăǂ��炪���͂��͖��炩�ł���B

�ŁA�u����̃{�P�̑傫���̌����v�Ɓu�����ʊE�[�x�̌���(9`)�v�́A�v�Z���Ă݂�Ɣ����ɒl�ɈႢ���o�܂��B

���͂���� (9`) �̂ق����ߎ����Ǝv���܂���.

�Âƃ̊W�� (2`) ���u�����̎��_�ł̊p�x�v�� t �̕ω��ɑΉ����Ă��܂���B

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

�� (5) �� (8) �̎����ߎ��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B

��萳�m�Ȃ̂́u����̃{�P�̑傫���̌����v���Ǝv���܂����B

�����ԍ��F13923018

![]() 0�_

0�_

��s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}

��s �F�B�e����

��s'�F�_�����Ƃ̋���

���m�ɂ́As,s'�̓����Y��_����̋����ł����āA�B���ʂ���̋����ł͂Ȃ��ł���ˁB�����ŋߎ����g���Ă܂��B

����A(9`)�͋��s�̂������g�������Ă��ꂽ���ŁA�O�p�`�̑����ȊO�A�ߎ��͎g���ĂȂ��ł��傤�H

�ߎ����̂ق����o���₷���Čv�Z���e�ՂȂ͓̂��R�ł���ˁB

�����ԍ��F13923411

![]() 0�_

0�_

�Y������ߎ�������

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

��(28)���ł����ˁB(m=f/s�Ƃ���)

���A�ߎ�����ʂ�͕ʂɂ��āA��ʊE�[�x�������ڂ������̕����d��ȂǂŌv�Z���₷���A�Ƃ����̂͂���̂�������Ȃ��ł��ˁB

�s���g�̍����͈͂����߂����Ȃ�ŏ������ʊE�[�x�̌����g���ł��傤���A���ǖړI����Ǝv���܂����B

�����ԍ��F13923739

![]() 0�_

0�_

�œ_�������\�{�Ⴄ�A20�~���� 200�~���̃����Y�A�œ_������100�{�ŎB�e�A

���e�����~�a0.002mm�i���ŏ���f�s�b�`�̔{�j�A�ߎ������Ŕ�ʊE�[�x���v�Z�������ʁA

�@f/2.8 �̎��ɁA�덷 1/1000 �����A

�@f/8�@�̎��ɁA�덷 1/200 ���A�ƔF�߂܂����A

�v�Z�����K���ŁA�������ɒ[�ł����A�ڂ��ɂ��Ȃ�܂Ŋώ@���Ă��Ⴂ��������܂���A

�덷���傫���Ďg���Ȃ��Ƌ�l�́A�g��Ȃ��ėǂ��Ƃ��������Ȃ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F13924712

![]() 0�_

0�_

�ؖ��͂���܂��A���X�҂������v�������̂́A

�œ_�[�x���[���Ȃ����ꍇ�A�v�Z�덷���傫���o�������̉\��������Ǝv���܂��B

���̎��_���M���̋��ȏ����^���������^���ւ̋ߓ������m��܂���i���ȏ���ǂ��������܂��傤�j

���͐^���܂ł܂��H�蒅���Ă��܂��A���p�\���Ŋ��Ғʂ�̌��ʂ��o��A�ƔF�����Ă��܂��B

�����ԍ��F13924845

![]() 0�_

0�_

gintaro����̂��ӌ�

����͂����肸�\����܂��A�m�F�����ĉ������B

���u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v

���ꂾ�Ɛ������̂�������܂���i���z�����Y�ł́j�H

�́A�⑫����ƁA

�u���{����F�l���������A��ʊE�[�x�͖]���̕����Ȃ邪�A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v

�ƌ������Ƃł��傤���H

������A[13873167]��[13873197]���A�]���̕�����ʊE�[�x���Ɗ����܂��ł��傤���H

�����ԍ��F13925042

![]() 0�_

0�_

>���m�ɂ́As,s'�̓����Y��_����̋����ł����āA�B���ʂ���̋����ł͂Ȃ��ł���ˁB�����ŋߎ����g���Ă܂��B

���H �ŏ����烌���Y��_����̋����ł���Ă��܂��B

http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html

���̃y�[�W�ƈꏏ�ł��B���� s' �́A���̃y�[�W�� sf �݂����Ȃ��̂ł��B

�ŁAgintaro���� ����������Ă���̂��悭�킩��Ȃ��̂ł����A����u�]���͔�ʊE�[�x���v�́u�^�v�Ō������t���Ă��āA���̌X�����u���ZF�l���傫���A�B�e�{�����������A���e�����~�a���傫���A�قǖ]���̔�ʊE�[�x�̐������ɂȂ�v�Ɩ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B

�ŁA��ʔ�r�ɐ����������Ƃ������Ƃł��i���e�����~�a�̈Ⴂ�Ō��ʂ��傫���قȂ�j�B

��������́u��ʊE�[�x���_�̌��E�v�Ƃ��܂������A���_���E�̗��R�͂�����B�u���[�U�[���g����ʊE�[�x�����߂Ă��Ȃ��v�Ȃ�ł��ˁB

0.03mm �ł� 0.033mm �ł������ł����A�u���e�����~�a��������Ƃł���������}���Ƀs���g�������Ă��Ȃ��ƃ��[�U�[�͊����邩�H�v�ƌ�������A�����́u�K�����������ł͂Ȃ��v�ł��B

���Ⴀ���H �Ƃ����������u�{�P�̑傫���̎��v�ɂ͂���Ǝv���܂��B

>s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}

������� y(x) �Ƃ��܂��i������ x = s' �ƒu���������j�B

y(x) = b * {1 - s/x} �ł��B

����� x �ɂ��Ĕ����B

y'(x) = s * b * (1 / x^2)

�L�p���� s �� s1�Ab �� b1�A�]������ s �� s2�Ab �� b2�AF�l�͈��i�ʂ��Y�[���j�A�Y�[���{���� z �{�Ƃ��܂��B

���炩�� s2 = z * s1�Ab2 = z * b1 �����藧���A�s���g�ʂł̈ꎞ�����W���́A

y'(s1) = b1 / s1

y'(s2) = y'(s1)

���������܂��i�I�j

�܂�s���g�ʂł́u�����ɑ���{�P���a����̌��z�i��ŋ��߂������W���j�v�͂Ȃ�ƈ��Ȃ̂ł��I

�u���Ⴀ�Ȃ�ŁA�s���g�ʂ�����̃{�P�͖]���[�̂ق����傫���́H�v�̋^��ɂ́A�������������ăs���g�ʂł̓����W�������߂܂��B

y''(x) = (-2) * s * b * (1 / x^3)

y''(s1) = (-2) * b1 * (1 / s1^2)

y''(s2) = (-2) * b2 * (1 / s2^2) = (1 / z) * y''(s1) > y''(s1)

�]�����̃{�P���傫���̂́u�����W�����傫������v�Ƃ킩��܂����B

y(x) �͏�ɓʂ̊��ł����A�L�p���͂�葁���X�����[���ɋ߂Â��i�{�P�̑傫�����������̓_�����{�P�̑傫���ɋ}���ɋ߂Â��j�Ƃ������Ƃł��B

�ꎞ�����W��������̏ꍇ�A�����W�����傫���ق��������炭���[�U�[�́u�s���g�̍����Ă���͈͂������v�Ɗ����邱�Ƃł��傤�B

�ŁA���鐯���߂炳�� �� [13921356] �̗�͂����炭�]�����̂ݍi���āA�u�ꎞ�����W�����]�������������v�ꍇ�Ȃ�ł��傤�ˁB����͂���œ��l�ɍl�@�ł���ł��傤�B

�ŁA���ꂾ������[���[�̋��߂Ă�����ł͂Ȃ��ł��傤�ˁB

�M�q���Ē����� �� [13873214] ������ƁA�u�摜�̊g��k�������Ńp�[�X�̈Ⴂ�i�w�i�̑傫���̈Ⴂ�j���z���v������ԂŃ{�P�����悤�Ƃ��Ă��܂��B

�܂������͂����܂ł͍l���Ă��܂��B

���������̂́A��ʊE�[�x�͒�̐��_���A�Ƃ������Ƃł��B�������킩��h���B

�����ԍ��F13925321

![]() 0�_

0�_

>�u���e�����~�a��������Ƃł���������}���Ƀs���g�������Ă��Ȃ��ƃ��[�U�[�͊����邩�H�v�ƌ�������A�����́u�K�����������ł͂Ȃ��v

�s���g�������Ă���Ɗ����邩�����Ă��Ȃ��Ɗ����邩�A���m�ɂ͐S���������邵������܂���B

�����ǂ�����p���t�H�[�J�X�t�߂ł͋��e�����~�a 10% �̈Ⴂ�Ŕ�ʊE�[�x���S�R����Ă��܂���ł��傤�H

�������ʂ̂�������ɑ傫���āA�ʂ����ĐS�������ɂȂ邩�ǂ����B

�u��ʊE�[�x 17m �` 50m �͈̔͂ɑS������ 95% �̊����Ő��K���z����v�ł����E�E�E�B

�����ԍ��F13925367

![]() 0�_

0�_

>y(x) �͏�ɓʂ̊��ł����A�L�p���͂�葁���X�����[���ɋ߂Â��i�{�P�̑傫�����������̓_�����{�P�̑傫���ɋ}���ɋ߂Â��j�Ƃ������Ƃł��B

�����̐����͂��������ł��ˁB

���ǂ́u�L�p���͖������ł̃{�P�T�C�Y�� 1/z ������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����ˁB

�ŁA�u�������ł̃{�P�T�C�Y���s���g�������Ă���Ƌ��e�ł���p���t�H�[�J�X�v���Ă��Ƃł��B�킩��₷���ł��ˁB

�����ԍ��F13925404

![]() 0�_

0�_

�F���ꐶ�����v�Z���Ă��鎞�A�����̓T�{���Ă��܂������A

���ƂŔ�ʊE�[�x�v�Z����������x����āA�m���߂Ă݂܂����B

��܃{�P�������ē��������~�a 0.002mm�A100�{�œ_�����Ōv�Z���܂��ƁA��ʊE�[�x�A

�L�p 12mm f/16 �� 322.5mm�A�]�� 1200mm f/16 �� 316.8mm�i98.2%�j�ɂȂ�܂��B

���s�̂�������A�����ł́A����܂����A�J�L�R[13872690]�Ɠ������_�ł��ˁB���i�I�j��

�����ԍ��F13925423

![]() 1�_

1�_

���݂܂���A��̌v�Z�͍����~�a������ 0.001mm �̏ꍇ�ł��B

���� 0.002mm �̏ꍇ�́A682.1mm �ƁA633.6mm (92.9%) �ł��B

�i��ƁA�����~���g�債�Čv�Z����̂Ɠ������ʂ��o�܂����A����͌덷�g����ʂ����m��܂���B

�����ԍ��F13925446

![]() 0�_

0�_

���s�̂�������

�ǂ̒��x�̑傫���Ŋӏ܂��邩�ȂǁA���e�����~���ǂ��ݒ肷�邩�ɂ���Ĕ�ʊE�[�x���傫���ς��悤�ȏł́A��ʊE�[�x���̈Ӗ��������̂�������܂���ˁB

[13906783]�̍�̗�ł́A�T���l�C���ł͂ǂ���p���t�H�[�J�X�Ɍ����A�N���b�N����Ɓi����ƕ��ʂ̊ӏ܃T�C�Y��������܂���ˁj�]�����Ő[�x���悤�Ɍ����A����͎������o���Ȃ��̂ł����s�N�Z�����{�ӏ܂���Ƃ܂��ǂ���������炢�Ɍ����܂��B

�������A���̂悤�ȏł͎ʐ^�̒��̗v�f�Ƃ��Ă͏d�v�ł͖������Ƃ������̂����B

����B�e�{�����傫���ꍇ�ȂǁA�u���e�����~�a��������Ƃł���������}���Ƀs���g�������Ă��Ȃ��Ɓv���[�U�[��������ł́A�傫�ȈӖ��������Ă������ł��B

�����Ă��̏ꍇ�͎B�e�{����F�l�����Ȃ�œ_�����Ɋւ�炸�[�x�����A�ƁB

�i���������������̗�ȂǁB����������[�x�����Ɍ����Ă���̂����������Ƃ�����A���{���玄��������Ă������ƂɂȂ�܂����j

���鐯���߂炳��

�v�Z���肪�Ƃ��������܂��B

����͂܂��������Ȃ����ʂł��ˁB���ɂ͐�����m���߂�p������܂��A�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B

�����ԍ��F13925615

![]() 0�_

0�_

���鐯���߂炳��

���e�����~�a �� ��f�s�b�`�ł���B

����ɂ��Ă���f�s�b�` 0.002mm �Ƃ́A2����f�����܂��B���̂�������f���� [13917098] �ł�����A12M �����̉�f�s�b�` 0.0086mm �ł��B��f���v�Z���́A��f�s�b�`�Fp [mm] �Ƃ����āA

��f�� �� (36/p)^2 * (2/3)

�ł��i�������A�X�y�N�g�� �Q�F�R�j�B

���鐯���߂炳�� �͂�͂�o���Ɋ�Â��Ă���̂ł��傤���A���̓{�P�ɂ��Čo�����m�����i����ɋ������j�����������߂ɁA�����Ԃ������Ă��܂��܂����B���ꂩ��w�ԕ��ɂ͖����ė~�����Ȃ��ł��B

��������������u��ʊE�[�x�v�Ȃ�đO���I�̌ÏL�����p�̖͂����l���͎̂ĂĂ��܂��܂��傤�i�œ_�[�x��p�����ԐړI��@�B�������ߎ���p���Ă��邭���ɕ��G�Ȏ��j�B

�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̗Ⴞ���Ĉꐶ�����v�Z���Ă���ʊE�[�x 50m ���A������ 17m ���A���āB�������̃{�P�v�Z������ 28/800 �� 0.035mm �ł���i�������t���T�C�Y���Z�{�P�T�C�Y�j�B�����n���炵���B

>�����Ă��̏ꍇ�͎B�e�{����F�l�����Ȃ�œ_�����Ɋւ�炸�[�x�����A�ƁB

�������ɐ[�x���ꍇ�ɂ́u���̌`������v�Ƃ����Ӗ��ɂ����Ĕ�ʊE�[�x�̎��͗L�Ӌ`��������܂���ˁB�Čf���܂�

Df = ��F * {s / (s - f)} * (1 / m^2)

{s / (s - f)} �͂قڒl 1 �̒萔�Ƃ��Ă悢�ł��i���Ƃ��Əœ_�[�x���g���Ă鎞�_�ŋߎ��ł��̂Łj�B

����Ɓi�[�x�̐ꍇ�ɂ́j�����ʊE�[�x�̐[���́u���ZF�l�ɔ��v���A�u���Z�{���̓��ɔ����v����Ƃ����������킩��܂��i���Z�`�Ɋւ���ؖ��� [13914404]�j�B

�����ԍ��F13925656

![]() 0�_

0�_

�K���Ȍv�Z���ŗǂ��̂ł����A�Ђ���������~���������ɂ���A

�œ_���� 100�{���Ⴄ�����Y�� f/16 �܂ōi���Ă��A��ʊE�[�x�̍����͂��Ƃ̌��ʂɂȂ�܂��B

����͑O��_�A�o�����S�ďd�Ȃ��z��̃����Y�̌v�Z�ł�����A

����ȏ㐸�m�ł��Ă������p��̈Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂��B

��������p�x��ς��āA�{�P�Əœ_�[�x�̔��͔@���ł��傤�B

�����~�a�����̔g���̔����i0.0002mm�j�ɌŒ肵�āu��l�v�ƌĂ�Ǝv���܂��B

���Ȃ݂ɏ�� 12/16�A1200/16�A100�{�œ_�����̌v�Z�́A�����~�a�� 0.0002mm �ɐݒ肷��ꍇ�A

��ʊE�[�x�́A�o���Ƃ� 63.4mm �Ƃ҂�����ł��i�v�Z��� 99.93% ��v�j�B

�����ԍ��F13925658

![]() 0�_

0�_

�� ���e�����~�a �� ��f�s�b�`�ł���B

0.0002mm �ɂ��Ă��܂��܂����i���j�B

��f�T�C�Y�͂��̎������ō��ȃ����Y�̒��������̍����~�E�{�P�̔����ȉ��K�v�ł����A

�����~�͉��p�ɂ���ĈႢ�܂��B�����ł͌v�Z�덷�̍l���Ő蕪�������Ă��������Ă��܂��B

�����ԍ��F13925675

![]() 0�_

0�_

99.93% �͈ꉞ����Ȍ��ʂ�����܂����A�s�C���Ȃ��炢�o��������C�����܂��B

�덷�Ő����ł��Ȃ������m��܂���B�����ꉟ���K�v�ł����A��U�����グ�܂��B

�����ԍ��F13925792

![]() 0�_

0�_

�ꉞ�ł����A�ۓۂݗp���ȏ��I�Ȑ����͂����ł��B

��ʊE�[�x�Əœ_���������W�ƌ�����̂́A��ʑ̂��ߏœ_�������߂��ꍇ�ł��B

�i������ߏœ_�����������Ă��܂����A�����~�a���������ɂ��邱�Ƃł����ǂ��Ԃ����Ƃ��o���܂��B

��ʑ̂��ߏœ_�������������ꍇ�́E�E�E�ł����A��O�ł��߂Â��ƌ덷���傫���Ȃ�܂��B

�����ԍ��F13925912

![]() 0�_

0�_

���M�q���Ē�����

�����u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v

���ꂾ�Ɛ������̂�������܂���i���z�����Y�ł́j�H

���́A�⑫����ƁA

�u���{����F�l���������A��ʊE�[�x�͖]���̕����Ȃ邪�A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v

���ƌ������Ƃł��傤���H

�͂��A���������Ӗ��ŏ����܂����A���A���������ǂ����͂킩��܂���B

������ƌv�Z���Ă݂������ł́A����ς�Ⴄ�悤�ȋC�����܂��B

��������A[13873167]��[13873197]���A�]���̕�����ʊE�[�x���Ɗ����܂��ł��傤���H