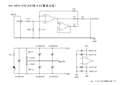

なるべく小さなPHPAを作る時の為にと買ってあったアナデバのAD8616の低電圧駆動のテストを、手持ちの4タイプの分圧回路のA47を使い、3V〜6Vで試してみた所、やはり6Vの方が魅力的に鳴ってくれるので、3V版への前哨戦的に組んでみたのが今回の作。

ケースは前にTLE2426で分圧した9V版と同じタカチSW-95なので、コンパクトさよりも、駆動時間を重視したタイプと言えます。

006Pの9V一つに比べると、単4電池4本はスペースを使うので、電解コンの容量を稼ぐために、今回はシンプルな電池分圧を試してみました。

「こんなに簡単な構成で良いの?」って程にシンプルなので、音もそれなりなのかと思ってましたが、抵抗分圧やTLE2426のモノより、張りも勢いもあるしっかりした音を出してくれます。

電解コンには今回初めてルビコンの超低ESR品を使ってみましたが、東信工業の低ESR品に比べて、やや重心の低い、濃い目の低域を出してくれているように思います。

9Vと聴き比べてしまうと、やや薄味な感は否めませんが、駆動時間の面では外に持ち出すにもストレスはなく、常用するには中々使い勝手の良いモノとなりました。

書込番号:7695938

![]() 3点

3点

ハルナスさん、こんばんは。

時を同じく単4X4でSW-95、電池分圧作り直したところでした。

回路はポータコルダです。

電池分圧、いいですよね。

おそらくBUF634で電源部を組むのと力感ではいい勝負だと感じています。あるいはそれ以上か。

これまで使ってみた感触でいえばオフセットというのでしょうか、DC漏れが出るような感じは無いですね。

ただ、たまに音のふらつきを感じることはあります。

それと、急にプチッと音が切れることもありました。

その程度で、私の場合は問題ないように思います。

これまで電池分圧では3Vと6Vのもの計5個ほど組んだのですが、どれも問題なく動いているようです。

電解コンは東信工業のUTSJいいですね。

低域のメリハリが私的にお気に入りです。

最近はスペース的に工業用コンデンサーを入れてもパラレルでUTSJを入れるようにしています。

たとえ220uF追加でも随分違う気がするのですが。

それから、内部配線材に凝ってみられることお勧めします。

随分音が変わると思います。

使う線材によっては驚きの結果も。

ところで、OSコンがふんだんに奢られてますね。

それにいつものように仕上がりが美ししいです。

いつもハルナスさんの仕上がり具合を思い浮かべながら組むのですが、私の場合はふいの思いつきとやっつけ仕事で汚くて(汗)。

SW-95はDAPを重ねてちょうど好い大きさで、私も一番のお気に入りです。

そうそう、最近作のミニミニアンプ(3V)ではつまみ式のヴォリューム付けてみました。

ちょっと音量調節に使い難いですが、見た目もすっきり、スペースに苦労せず工作も楽でした(笑)。

書込番号:7697888

![]() 2点

2点

あつや屋さん、毎度です。

A47はそれなりに手馴れてきたので、そろそろポータコルダかSijosae氏のSimple Class-ABに挑戦してみようと思ってます。

電池分圧は、ホント思ったより良くて驚いています、アドバイスに感謝です。

注意深く聴いていると若干「ふらつき」を感じる事もありますが、常用レベルでは殆ど気にならない程度ですね。

まだ鳴らし始めて30時間以内くらいなので、これから電圧が下がってからの状態は注意して様子見の予定です。

今回パスコンにOS-CONを使った事で、タンタル電解コンに比べて鮮やかさが増したように思います。特に高域で顕著で、KenwoodのC711が、ちょっとオーテクっぽい鳴り方をしています(笑)。

内部配線は、まだ抵抗の足を使っているので、そろそろオーグラインや銀線あたりを試してみたいと思いつつ、線材一つの為に通販使うのもなんとなく抵抗がありまして、二の足を踏んでいます。

音声信号の通る所だけなら、1台あたり数cm程度なので、それほどコストが嵩んで来る訳ではないのですけどね(汗)。

それと、レイアウトをお褒め頂き恐縮です。

私の場合、ハンダ付けがヘタなせいか、組んで最初の一発目でちゃんと鳴ってくれない事が多いので、テスト&手直しをしやすいように、基板に全部直付けし、見直し確認をしやすいように考える内にこうなってきました。

整然としている分、逆に小型化する融通は効き難くなってしまっているようにも思いますね。

書込番号:7704497

![]() 2点

2点

↑

内部配線ですが比較的安くて音が良く使い易いのはWestern Electric社製あたり

の1940-1960年代ワイヤの24-28AGWの太さ、これお奨め。

あゆた屋さんから、自作ポータブルアンプ×4台も試供いただき個々に聴きな

がら配線、オペアンプと試行錯誤中です。

最近ヒットした内部配線はWesternElectric社製1940年代のを銅単線を2本束ね、

それにオーグライン・ケーブルの0.4mmを加えた混合線でした。

あゆた屋さん作のポータブルアンプ、なにせバーブラウン社製のOPA627×4個と

BUF634という陣営なのてせ電気食い(^^だけど音質はこれまで最高ランクと

絶賛しています。ほんと他のポータブルアンプに興味がなくなりましたんで…笑)

自作って良いものだと痛感しています。(私は出来ませんよ…)

★☆★manten_pocket♪

書込番号:7707200

![]() 3点

3点

AD8616:iBasso T2の石w。。燃費いいし・すっきり系で過不足ない表現w個人的にお手軽ぽたアン

相変わらず・な・几帳面さw商品化できるレベル・な・仕上がりに天晴れ!

着々と・理想の具象化に邁進ですかねぇ☆

自作の場合、特にマテリアル・アーキテクチャ・スタイルをより好みにピンポイントにで。。

理想の・・具象化ピンポイントに可能!GAIN・燃費ほかも思いのまま・それと愛着もひとしお・かな??

実際に体験しないとですが・HP-愛好家にHPAのメリットが少しでも伝わるといいよね☆

それと・電池分圧に限らないけど??やっぱ瞬間的・な大出力時&充電地ライフの終端あたり「ふらつき」は・比べるとより顕著かなw多分??

↓Black Cube Linearのくだりです。

ゼログローバル・フィードバック設計のディスクリート・クラスA出力段からは、

濁りのないソースに忠実な再生音が出力されます。

電源部は正負駆動電圧の絶対値を高精度で合わせ込むことにより、歪率を低減する回路設計となっています。

↑

私は・ホームとメインのオフィス環境の音楽表現品位の格差に少し困惑中・いずれ何とかしないとねw上流品位に顕著ですね☆

ハルナスさん 据え置きも自作の視野にされたら??The next dimension.♪如何でしょうか♪

manten_pocketさん 私のぽたアン改は・4ch+Triple-Push Pull-Tr-bufでっもっと燃費悪いょ多分w「えっ」満足度高いけど♪

あと・DARのセブンは。。ぽた環境-限定でっ文句なしに・いいね♪

とにかく・システムを愛でて・お互い心地いい時間をですね♪

書込番号:7714769

![]() 0点

0点

manten_pocketさん

いつも色々なケーブルの紹介をして頂きありがとうございます。

WesternElectricをググってみると、Garrettaudioで扱っていたので、DALEの抵抗やELNAの電解コンと共に、58年物、24AWGの裸線を注文しました、次作で使ってみようと思います。

ヴィンテージワイヤなんてナンボするやら?と思っていたので、\180/mは少々拍子抜けでしたが、それでもBeldenの同サイズの3倍ですね。

croix7さん

AD8616を紹介頂きありがとうございました。

コレ良いOp-Ampですね、低電圧駆動ではAD822も手元にありますが、「濃さ」を重視するならAD822、スッキリ系の分離や定位感ならAD8616の方が良く好みでした。

電池分圧は安定度では他の方式に比べると劣る部分はありそうですが、省スペース性と音の勢いは中々に捨てがたく、Case by Caseで使い分けてみようかと思ってます。

据え置き型も、ポータブルでは使えないようなサイズの電解コンのストック消化も兼ねて組んでみたいとは考えています。

トランスを使った電源回りとかは、まだまったく理解していないので、スイッチングACアダプタを使ったポータブルと同じ作法で作ってしまうかもですけど。

書込番号:7717259

![]() 0点

0点

ハルナスさん

あゆた屋さんにもお奨めしたWestern Electricワイヤーですが、楽器を使う

方々のエフェクター内部配線ではBelden以上にポピュラーでしょうか。

WEワイヤー、二本束ねて使うのも良しです。細めの単線は中高域の輪郭が

素晴らしくヴォーカルなどの聴こえ方に影響大です。

Mini-MiniケーブルもWEの1940年代モノと1956年モノと作りまして気分で

使い分けしていますが、いずれも素晴らしいものがあります。

オペアンプも低電圧対応のものはどうしてもクリアー系で濃い目の音は

中々でません。AD823(AD822に近いですかね?)も使いますが、私の耳には

これでも足らないと感じることが多々あります、、、

そんな時に、内部配線で色付けするのにWEは調味料としてGOOD!ですよ。

★☆★manten_pocket♪

書込番号:7717489

![]() 0点

0点

ハルナスさん、とても素晴らしい仕上がりのPHPAに感服しました。

私も2月頃からHPAの自作に興味を持ち、据え置き型(一作目)を4月上旬に製作し、音の違いに感動していたところでした。

これに味をしめて、ポータブルタイプも作ってみたいと思い、色々なサイトを調べていたところにハルナスさんの書き込みを見つけ、まさに作りたいのはこのPHPAだ!と思いました。

早速材料集めを行い、GW休み頭から製作を開始して、今日無事完成したところです。

回路は紫稍花さんの作品No.11にパッシブDCサーボを付けたもので、ケースはテイシンの110mm×65mm×20mmのものを使いました。

単3×4本駆動としたため、ケースの半分を電池ボックスに取られてしまい、回路基板を切り詰めるのは大変でしたが、ハルナスさんの作品を参考にして、何とか完成させることができました。(私の作ったPHPAの内部レイアウトは、ハルナスさんの整然とした作品とは全く逆で、特に配線などはゴチャゴチャになってしまいましたが。)

今、このPHPAを使って音楽を聴きながら書き込みをしています。 明日からは、どこに出掛ける時にでも持ち歩くことになるでしょう。

ちなみに、明日はアキバにてPHA 3作目のパーツの購入予定なのですが.... (笑)

ハルナスさん、これからも新たな作品が完成しましたら、是非とも書き込みをお願いいたします。

次回作も楽しみにしております。

書込番号:7754241

![]() 0点

0点

AO-CHANさん、自作PHPA完成おめでとうございます。

紫稍花さんのNo.11と言うと、トランジスタバッファを備えたタイプですね。

A47とはだいぶ構成が違いますが、私の拙作で何かヒントになる所があって、お役に立てたなら、なによりでした。

自分で組み上げたモノの愛着と達成感は格別で、さぞ、良い音を奏でている事と思います。

PHPAを持ち歩く環境に慣れてしまうと、DAP直挿しには戻れなくなる危険性もありますので、心置きなくスパイラルに陥り下さいませ(笑)。

それにしても、アキバへパーツを仕入れに行ける所にお住まいのようで羨ましいです。

私は地方で、専ら通販頼みなので、多目にパーツを用意しておかないと怖かったり、サイズを良く確認しないで買ったパーツが、とてもPHPAには使えないサイズだったりして、余剰在庫が増え気味だったり。

>次回作も楽しみにしております。

ありがとうございます。やはりこう言って頂けると励みになります。

よろしければAO-CHANさんも自作品の紹介をなさってみて下さい。

私も他の方の作を見せて頂けるのは、非常に刺激を受けますので。

書込番号:7757703

![]() 0点

0点

ハルナスさん、

ご返事いただけて光栄です。

早速、本日のアキバ買出しの際に使ってみましたが、ついつい音楽に夢中になって、乗り過ごしてしまいそうになりました。

私のPHPAは、出先で電池切れを起こさないということに主眼を置いたため、単三電池×4本駆動にしたのですが、実際に持ち歩いて使ってみると、やはり単三電池4本は重いですね。

サイズ的には、ゴムカバーを装着したiPod Classicとほぼ同じなので、全く気にはならなかったのですが。

次回作では、軽量化を目指そうと思います。(もう作る気になっちゃっています。)

>よろしければAO-CHANさんも自作品の紹介をなさってみて下さい。

私の作品ですが、ハルナスさんに背中を押されましたので、UPさせていただきます。

尚、撮影の際にハルナスさんの作品と同じような角度になるようにしてみました。

テイシンのTB-57ケースに単三電池ボックスを取り付ける際、そのままでは写真の方向に取り付けることは出来ない(90度回転させる必要があり、無駄な空間が出来てしまう)のですが、電池ボックスの両端の壁を切り取ることで、本当に「ピッタリ」と納めることが出来るようになりますので、お薦めです。

また、何となく指月のフィルムコンデンサを使ってみたかったため、パーツ配置が二段重ねとなってしまいました。(これらの黄色いコンデンサの下に、オペアンプと抵抗、そしてトランジスタ24個が隠れています。)

まだまだ未熟な作品ですが、もしよろしければご感想などをお聞かせ下さい。

よろしくお願いいたします。

書込番号:7758939

![]() 0点

0点

AO-CHANさん、早速写真をUpして頂きありがとうございます。

すごいギッチリと詰め込まれましたね、基板が見えない(笑)。

私のようなレイアウトにすると、コレだけのスペースに、この回路は入りきらないので、見栄えと効率、どちらを重視するか、みたいな所はありますから、こ〜ゆ〜のもアリだと思います。

特に指月のフィルムコンは大きいので、私には使えないです。

単3×4本は、やはり重いようですね。

駆動時間と携帯性はポータブルでは常に付いて回る問題なので、どの辺で割り切るかは、製作者のお好み次第ですから、色々試されると面白いと思います。

同じ音声増幅回路を使っても、電源回路の組み方や電圧で出てくる音は違いますしね。

今後、空中配線を抑えるようにするのであれば、入出力のジャックとボリュームを基板付けにすると、だいぶ違いますよ。

あと、電解コンの許容電圧を、なるべく動作電圧に近づけた方が、サイズを小さくできる事もありますので、取り回しも変わってきますしね。

ポータブル故の省スペースと軽量化、その制約の中での音質の向上へのアプローチは人によって着眼点が違って面白いので、試行錯誤しつつ、情報交換して行ければと思います。

書込番号:7775289

![]() 0点

0点

ハルナスさん、暖かいコメントありがとうございます。

>単3×4本は、やはり重いようですね。

はい、持つとズッシリときます。

>駆動時間と携帯性はポータブルでは常に付いて回る問題なので、どの辺で割り切るかは、製作者のお好み次第ですから、色々試されると面白いと思います。

稼働時間を気にして単3電池仕様としましたが、実際に使ってみると過剰仕様だったのではないかと思い始めています。

次回作では、ぜひ軽量化と更なる小型化に主眼を置いて単4電池仕様にしてみようと思います。

>今後、空中配線を抑えるようにするのであれば、入出力のジャックとボリュームを基板付けにすると、だいぶ違いますよ。

>あと、電解コンの許容電圧を、なるべく動作電圧に近づけた方が、サイズを小さくできる事もありますので、取り回しも変わってきますしね。

アドバイスありがとうございます。

次回作では、そのようにしてみようと思います。

やっぱり見た目もスッキリしている方がいいですし....

書込番号:7787427

![]() 0点

0点

このスレッドに書き込まれているキーワード

「イヤホン・ヘッドホン」の新着クチコミ

| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|

| 1 | 2025/11/12 9:28:38 | |

| 0 | 2025/11/11 22:06:21 | |

| 0 | 2025/11/10 22:17:00 | |

| 0 | 2025/11/10 17:09:19 | |

| 0 | 2025/11/10 17:08:23 | |

| 2 | 2025/11/11 5:30:35 | |

| 0 | 2025/11/10 10:02:52 | |

| 2 | 2025/11/11 15:50:33 | |

| 0 | 2025/11/09 15:16:42 | |

| 0 | 2025/11/09 12:34:03 |

クチコミ掲示板検索

最適な製品選びをサポート!

[イヤホン・ヘッドホン]

新着ピックアップリスト

-

【欲しいものリスト】O11D mini v2 White SL no LCD build

-

【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん

-

【欲しいものリスト】PC構成20251031

-

【欲しいものリスト】メインPC再構成

価格.comマガジン

注目トピックス

(家電)

イヤホン・ヘッドホン

(最近5年以内の発売・登録)