�̔������K���}�C�N���������̂ŁA�����ɏ��߂ăX�s�[�J�[���肵�Ă݂܂����Ƃ���A��肭����ł��Ă�̂�������Ȃ������̂ŁA�X�s�[�J�[����o���҂̕����܂����狳���Ă��������B

������@��

�}�C�N/ROLAND CS-15

�C���^�[�t�F�C�X/Sound Blaster G6

����\�t�g/REW

�X�s�[�J�[/707S2

PC/win11

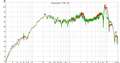

��/�����̑���摜

�E/�l�b�g�ɂ���������摜

REW���C���X�g�[���A�Z�b�e�B���O���đ���܂ł͂ł��܂������A�v���������̎��g�������̃O���t�ɂȂ�܂���ł����B

���������ł��傤���H

�����ԍ��F25388370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

����肭����ł��Ă�̂�������Ȃ������̂ŁA

�������ΐ��ɂȂ��ĂȂ��̂ŁA�Ԉ���Ă����ł���

�����ł悭�g���̂�MySpeaker

�ȒP�Ȃ̂�

����X�^�[�g

SP����X�C�\�v��

�}�C�N�ŏE����PC�ɃO���t�\���ł��傤���H

�����ԍ��F25388409�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���G���[�S������

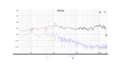

iPad mini��ETNiRTA�A�v�������đ��肵�����ʂł��B

�X�s�[�J�[��KEF iQ70�ł��B���X�j���O�|�C���g�ł̑���ł��B

�}�C�N�̓X�s�[�J�[�����Ɍ����Ă��܂����H

�����ԍ��F25388578

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

��Minerva2000����

���}�C�N�ŏE����PC�ɃO���t�\���ł��傤���H

�����ł��ˁB

����ʂ���܂������B

https://audio-seion.com/rew-install/

���}�C�N�̓X�s�[�J�[�����Ɍ����Ă��܂����H

���X�j���O�|�C���g�Ō����Ă܂��ˁB

�����ԍ��F25388736

![]() 2�_

2�_

��Minerva2000����

�������ɂ悵����

����Ȃ�o�܂����B

�A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

�����ԍ��F25389216�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�A�v��/audacity

PC/win11

���X�j���O�|�W�V����

PC�̕����Ƃ��܂����܂�����ł��ĂȂ��悤�ł��B�B�B

�����ԍ��F25389218

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

�X�}�z�A�v���̕����ȒP�̂悤�ł���

������̌f���ł݂������̂�

�A�v��Sound Analyzer�Ńs�\�N�z�[���h����

�ቹ���獂���܂ŃX�C�\�v���𗬂�����

�A�v����spectroid�Ǝ����悤�Ȋ���

�X�}�z�}�C�N�̓����̓t���b�g�ł͂Ȃ������Ȃ̂�

���E��SP�������悤�ɖ��Ă���m�F���x���ł���

�����Ă����OK�Ƃ���Ă͂������ł��傤���H

��ݔg�m�F���ƁA����p�}�C�N���ق�������

(�����Ȃ̂�EMC8000�A5��~���炢)

�����ԍ��F25390019�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�������ɂ悵����

���x���肪�Ƃ��������܂��B

��������̌f���ł݂������̂�

�A�v��Sound Analyzer�Ńs�\�N�z�[���h����

�ቹ���獂���܂ŃX�C�\�v���𗬂�����

������������Ă݂܂��B

���X�}�z�}�C�N�̓����̓t���b�g�ł͂Ȃ������Ȃ̂�

���E��SP�������悤�ɖ��Ă���m�F���x���ł���

�����Ă����OK�Ƃ���Ă͂������ł��傤���H

�����ł��ˁB

�X�}�z�}�C�N���Ƃ��܂ЂƂȊ��������܂����A������x�̊m�F�p�Ƃ��Ƃ��܂��B

����ݔg�m�F���ƁA����p�}�C�N���ق�������

(�����Ȃ̂�EMC8000�A5��~���炢)

�x�����K�[�̓R�X�p�����݂����Ȃ̂ŁA���S�ғI�ɂ͏�����܂��B

UM2 U-PHORIA�̒��Âƍ��킹��1�����炢�Ȃ̂ŁA�|�`�낤���������ł��B

���ɂ��C���^�[�t�F�C�X�ł����̂���Ό����������ł��ˁB

������

BEHRINGER/UM2 U-PHORIA

Focusrite/Scarlett Solo (3rd Gen)

���Ȃ݂ɐ̔������AEDIROL/UA-20�̓h���C�o���Ή����Ă��炸�g���܂���ł����i��

������������ASOUND BLASTER G6�̃}�C�N���́iASIO�j���������Ă�̂��B�B�B�䂪�c��܂��B

REW���̂͂��������@�\�ȑ���\�t�g�Ȃ̂łȂ�Ƃ��g�����Ȃ������Ƃ�ł��B

�������傢�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F25390051

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��EDIROL�h���C�o���Ή����Ă��炸�g���܂���ł���

�h���C�o�[���v���p�e�B�ŊJ��

XP�Ƃ��Â�OS�̌݊����[�h�ŃC���X�g�[��

����Ă͂������ł��傤���A��������

�����͒�ݔg�����邭�炢�Ȃ̂ŁA

���p��(�ۋ��Ȃ�)�̂܂g���Ă܂��B

�����ԍ��F24077278

�ቹ�ʼn�����������g��������

�����Ɗi�i�ɃX���[�Y�ɂȂ�܂���

����ƋC�Â����Ƃ��A���낢��o�Ă��܂��B

��REW�͑��@�\�Ȃ�Ƃ��g�����Ȃ������Ƃ�

�悢�\�t�g�̂悤�ł��ˁA���ꂩ��Ȃ�

��������g�����Ȃ������悳�����ł��B

�����ԍ��F25390285�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

���x�ǂ����B

��2ch�ł�����𐮂���̂��d�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B������AV�A���v�̕���ʂłƂ�ł��Ȃ��ቹ�ʉ��ɋC���t���APC�̃w�b�h�z���p�O�t��DAC�ɂ��܂���MIC���͂��������̂�ECM-8000(4��~�}�C�N�j�ƃt���[�\�t�g��F�����肵����A��ݔg�ɋC���t�����S�Ƃ͂����Ȃ��܂ł��Z�b�e�B���O�őēd�C����܂����B

�܂��ɂ���ł��ˁB

��XP�Ƃ��Â�OS�̌݊����[�h�ŃC���X�g�[��

����Ă͂������ł��傤���A��������

�����Ă݂܂��B

��肭�s���A�C���^�[�t�F�C�X��V�K�w������K�v�͂Ȃ��Ȃ�܂��ˁB

���悢�\�t�g�̂悤�ł��ˁA���ꂩ��Ȃ�

��������g�����Ȃ������悳�����ł��B

���Ȃ݂�REW�i�����j�́A���[���`���[�j���O�@�\������݂����ł��B

https://m.youtube.com/watch?v=78qQph0jet4

�Ƃ���ŁA�ʃX���̌��ǂ��ł��傤��?

��������m�F���Ă��炦��Ə�����܂��B

���V�����삵�܂����i��

�����ԍ��F25387497

�����ԍ��F25390379�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

�����V�����]�l�[�^�[�A�ǂ̂ւ�ɐݒu����̂����ʍ����ł���?

�����Ƃ��Ă܂����A���݂܂���

���_�N�g�̉�����̕ǖʂɁA

�ǂ�ɂ߂Ȃ��e�\�v�Ŏ��t����

�������ł��傤��

SP�̗����̕ǂɃv���[�g��\������

�悭�Ȃ����Ƌ��Ă���

���˂�蒼�ډ����o���Ă�_�N�g��

�G�l���M�[���傫���Ǝv���܂����B

���]�l�[�^�[�ŏ�����v���[�g��

�O���邩��(����)

���]�l�[�^�[�̓L�b�`���y�[�p�[��

�g�߂ŁA�ׂ�Ă��߂�̂ň����₷��

�z�����ʂ����肻���ł��B

�ʎY���Ď���SP�ɕ��荞��ł܂���

�z���ނȂ��Ő����L���L�����˂��锠��

���]�l�[�^�[�𐔌���邾����

���������������A

�z���ނŋl�܂��Ă�������

�z���ނ𔖂��\�邾���ł悭�Ȃ��Ă܂��B

�����ԍ��F25390419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�����]�l�[�^�[�̓L�b�`���y�[�p�[��

�g�߂ŁA�ׂ�Ă��߂�̂ň����₷��

�z�����ʂ����肻���ł��B

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

���́A�����ɓV�Ղ玆�ō��܂����B

������T�E���h�o�[�̃E�[�t�@�[����1�Âݒu���ėl�q�݂Ă܂��B

�����A�L�b�`���y�[�p�[�ł����삵�Ă���A�ʎY���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

��ɑ��肵�Ă���A��ݔg������Ŗ������邩�ǂ����ł��ˁB

���ƁA�O�ׁ̈A�m�F�ł����AECM8000������Ƃ��ŕϊ�����G6�ɐڑ����Ă��g���܂�����?

https://www.monotaro.com/g/05296435/?t.q=xlr%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

���̃}�C�N���P��w�����Ȃ̂ŁA���ꂪ�������Ă��̂��B�B�B

��薳����A����p�}�C�N������ɍw�����悤�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25390442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���G���[�S������

����ɂ��́B

����͊y�������ȃX���A�Q�l�ɂ����Ă��������܂�^^

�O���t�̏c���͏㉺50db�͈̔͂ő�����̂���{�`�炵���ł��B

�����ԍ��F25390464�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��ECM8000������Ƃ��ŕϊ�����

G6�ɐڑ����Ă��g���܂���?

�c�O�Ȃ���g���܂���

G6�̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�p

ECM8000�̓R���f���T�[�}�C�N�ł��B

PC�p�ŊO�t����USB DAC������

DTM�p�r�ŃR���f���T�[�}�C�N���͂�

�t���Ă�����ł��B

�����ԍ��F25390484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

��G6�̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�p

ECM8000�̓R���f���T�[�}�C�N�ł��B

�Ȃ�قǁB

�ƂȂ�ƁA����������肭����o���Ȃ����̂́A�}�C�N�������ł�����?

������@��

�}�C�N/ROLAND CS-15�i�R���f���T�[�}�C�N�j

�C���^�[�t�F�C�X/Sound Blaster G6�i�_�C�i�~�b�N�j

����\�t�g/REW

�X�s�[�J�[/707S2

PC/win11

ROLAND CS-15

https://www.roland.com/jp/products/cs-15/

���Ⴀ����ɁA���̕ӂ̃C���^�[�t�F�C�X�����Ƃ������������ł����ˁB

XLR�ڑ��ł���^�C�v

���������C���^�[�t�F�C�X

BEHRINGER/UM2 U-PHORIA

Focusrite/Scarlett Solo (3rd Gen)

������}�C�N

ECM8000

���������A�X�s�[�J�[����̐��������������Ă��Ȃ��̂ł��݂܂���B

�����ԍ��F25390536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

���ƂȂ�ƁA����������肭����o���Ȃ����̂́A�}�C�N�������ł�����?

���̂悤�ł��ˁB

�R���f���T�[�}�C�N�́A

�d���������ł���}�C�N�[�q���K�v

�����Ⴀ����ɁA���̕ӂ̃C���^�[�t�F�C�X

�R���f���T�[�}�C�N�p�A48V�t�@���^���d����

�t���Ă���Ύg����ł��傤�B

�����ԍ��F25390619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

���肪�Ƃ��������܂�!

�䂪�����܂���!

�߂��Ꮥ����܂����B

����p�}�C�N�i�S�w�����R���f���T�[�j�ł����ƌv�����āA��肭�����������Ă݂܂��B

�����ԍ��F25390664�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���ƍŋߋC�Â��܂������A�X�s�[�J�[�͔����܂ł��y�����ł����A�����Ă���̕�������Ɋy�����ł��ˁB

�X�s�[�J�[�̐��\���ǂ��܂ň����o���邩�A�Ȃ����Ɏ��Ă�ȁB

https://ordinarysound.com/measurement-basic/

�����ԍ��F25390700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

���X�s�[�J�[�͔����Ă���̕���

����Ɋy����

�����v���܂��B���ƒP���Œu������

�����ʒu�ł����F���ω�����̂�

�����w�W���Ȃ��ƁA

�Ƃ�悪��̌��I�ȉ��ɂȂ���

���܂����O������܂��B

���肷��Ə��͂߂�̂�

�傫���O���͓̂��ݎ~�܂�

���������₷���Ȃ�܂��B

�����ԍ��F25390846�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���A�v��/spectroid

��������g���Ă܂��B���������B

�����������̎��g�����特�o�Ă܂��ˁA�X�s�[�J�[�ɋ߂����炩�ȁB

�ݒ�ς�������ƍׂ����\���ł��܂���B���ꂾ��1������5db���݂ł����B

�����ԍ��F25391090�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�����肷��Ə��͂߂�̂�

�傫���O���͓̂��ݎ~�܂�

���������₷���Ȃ�܂��B

�ЂƂ܂��A���E��ʁX�Ɍv���������܂����B

���̃A�v������Ԏg���₷�������B

�v���C���[/audacity

�v���A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

L/R�̃o�����X�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H

�P�O�OHz�O��Ƀf�B�b�v�i��ݔg�j�����銴���ł����ˁB

���̕ӂ����V�Ńt���b�g�ɂł��邩�A�����A�����Ă݂܂��B

�����ԍ��F25391322

![]() 2�_

2�_

CD�������Ă���Ɖ��y�V�F�ЁASTEREO�t�^�u���ɂ̃I�[�f�B�I�`�F�b�NCD 2013�v������܂����B

FM�t�@�����A�����S�j���ďC�̓����悤�ȕt�^���������i�s���s���ł����j

�������C�����̕x�m���K��̐��\�������Ă܂����i�֒e�C�̔��ˉ��j�A���C�@�֎Ԃ̏d�A�Ƃ�

�����ԍ��F25391363

![]() 2�_

2�_

��ݔg�̓f�B�b�v�ł͂Ȃ��s�[�N�ł��ˁB110Hz������ɂ���܂��B

�����ԍ��F25391410

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��L/R�̃o�����X�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H

�����Ă܂��ˁA����Ȃ�

���̂܂܂ł��悳�����ł���

�\�t�g�ɕt���Ă�C�R���C�U�\��

�D�݂ɒ��������Ղ��̂ł́H

(�C�R���C�U�[�͂Ȃ�ׂ��A

���炷�����Œ���������ł�)

110Hz��Minerva2000����̋�Ƃ���

�s�\�N�ł����A���͈͓̔��ɂ������܂�

�f�B�X�N�g�b�v�̃I�\�f�B�I

���߂ŕ����̂�

���E�̍����A�����̉e�����A

���Ȃ��̂ł��傤�B

�����ԍ��F25391477�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�X�����قƂ�ǒǂ��Ă��Ȃ��Ă��݂܂��A25391322 �̃O���t�A������ߋ����Ƃ͌����ɒ�� 3Hz �܂łقڃt���b�g�ɏo�Ă���͕̂ςł��ˁB

���g���̃A�v���ɕs�ڂł����A���炭���ł�FFT�̃T���v����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��i�J�N�J�N���Ă��܂���ˁj�B�����g�X�C�[�v�^�s�[�N�z�[���h�ő����Ă���Ȃ�X�C�[�v���������ɂ���A���邢�͒�퐳���g�ő���ƁA�܂������Ⴄ���ʂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB

��� 6kHz �ȏ�̍���ɋ����������鏊�� B&W ���ۂ��ł����ˁB

�����ԍ��F25391542

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�݂Ȃ���

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

���\�t�g�ɕt���Ă�C�R���C�U�\��

�D�݂ɒ��������Ղ��̂ł́H

(�C�R���C�U�[�͂Ȃ�ׂ��A

���炷�����Œ���������ł�)

G6��JAZZ���[�h�J�X�^�}�C�Y���Ē����Ă܂������炵�Ă݂܂��i��

��110Hz��Minerva2000����̋�Ƃ���

�s�\�N�ł����A���͈͓̔��ɂ������܂�

���܂�t���b�g�ɂ��������B&W�̌������Ȃ�ƁADENON�̔����������Ă܂����ˁB

�����������͕������Ă��܂��B

���f�B�X�N�g�b�v�̃I�\�f�B�I

���߂ŕ����̂�

���E�̍����A�����̉e�����A

���Ȃ��̂ł��傤�B

L���̔��˂������Ƃ��邩�Ǝv���܂������z���ށi�L�����v�}�b�g�j�𑤖ʂɒ������̂����ʂ������̂���ł��ˁB

REW�̃��[���V�~�����[�V�����O�O���t�Ƃ͑S�R�Ⴂ�܂����i��

�����������悭������܂��A�Ƃɂ������o���ł���ƃX�b�L�����Ă����ł��ˁB

����}�C�N�����Ă���܂����肵�Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�܂��Ⴄ���ʂɂȂ邩������܂���B

�����ԍ��F25391563

![]() 2�_

2�_

���Ȃ݂ɐ���A�d���R���Z���g�H��/3�������������܂����̂ŁA�����G�[�W���O���Ă�����ʂ��o�邩���m�F�������Ƃ���ł��ˁB

�ЂƂ܂��A�I�[�f�B�I���S�҂����鎖�͂����������I���������ł��ˁB

��́A���z�A�[�X�A���V�����]�l�[�^�[�A�V���[�}�����g���炢�ł��傤���i��

�ǂ��[�[�[�i��

�����ԍ��F25391569�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

�O���t�����̔����A�����F��

�Ñ������x���̏オ��100Hz�ȉ���

�Q�l�̌����ɂȂ�܂��B

���莞�̉��ʂ��グ���

�����Ă��邩������܂���

�ł��A�ʉ����Ղ�100�|20kHz��

�悭�����Ă���̂�

�������v���Ǝv���܂��B

��������������

��JAZZ���[�h�J�X�^�}�C�Y���Ē����Ă܂�

�����̓G���[�S�����C�����悭�����邱��

�H��͑听���A���������鉻���Ċm�F�ς�

���Ƃ́A���y���݂̎��Ԃ���Ȃ��ł��傤��

���łɃJ�X�^�}�C�Y����Ă܂��ˁB

�����ԍ��F25391582�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

���O���t�����̔����A�����F��

�Ñ������x���̏オ��100Hz�ȉ���

�Q�l�̌����ɂȂ�܂��B

�Ñ����Ƃ����̂͏��߂Ēm��܂����B

������I�[�f�B�I/�X�s�[�J�[�ɉe����^�����ł��ˁB

�����łɃJ�X�^�}�C�Y����Ă܂��ˁB

�����ł��ˁB

PC���璮���ꍇ�́ADAC�ōׂ����J�X�^�}�C�Y�ł��܂����APOWERNODE EGGE���璮���ꍇ�́A�����܂ŃJ�X�^�}�C�Y�o���Ȃ��̂Ŏg�������Ă܂��B

�T�E���h�o�[������o�͂ł��܂����A�܂����ł��A����Ԃł��i��

�Ƃ���ŁA�x�����K�[�̃T�|�[�g�ɖ₢���킹����A�ȉ��̉����܂����B

Behringer UM2��USB�N���X�R���v���C�A���g�f�o�C�X�̂��߁A��{�I�ɂ̓h���C�o�̕K�v�Ȃ������v���܂��B

�����p���������\�t�g�E�F�A��ASIO�h���C�o�Ȃǂ̃h���C�o��K�v�Ƃ���ꍇ��ASIO4ALL�Ƃ����ėp�h���C�o�̎g�p�𐄏����Ă���܂��B

�������Ȃ���AASIO4ALL�̓T�[�h�p�[�e�B���̃\�t�g�E�F�A�ł���AWindows11�𐳎��ɃT�|�[�g���Ă���܂��߁A���q�l���ɉ����Đ���ɓ��삷�邩�ǂ����Ƃ����_�Ɋւ��܂��ĕ��Ђł͖��m�Ȃ���v�����˂܂��B

�x�����K�[/UM2�́AASIO�h���C�o�Ȃ������Ȃ̂�windows�ł͕s����炢�����ł��B

https://music-thcreate.com/behringer-um2/

���Ȃ݂ɂ����ɂ悵����́AECM8000�ő��肷��ꍇ�́A�ǂ̃��^�[�t�F�[�X�g���Ă܂���?

PC��Mac�ł���?

�����ԍ��F25391714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�G���[�S������

��ECM8000�ő��肷��ꍇ�́A

�ǂ̂悤�ȃC���^�[�t�F�[�X�g���Ă܂���?

PC��Mac�ł���?

����PC��Win11(XP���疳��UG�̌J��Ԃ�)

�ƌÂ�fireface���g���Ă܂��B

PC�̓m�C�Y���ۂ��āA2�A3���̃J�\�h��

����������ւ��Ă����̂ł���

RME�������ƕ����A

�����Ɣ����Ă݂���m�C�Y�͉���

(DTM�p�Ȃ̂œ�����O�Ȃ̂ł��傤)

��������������āA���ǎU���ł����B

������6ch�o�͂�3way�X�e���I��

�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������

(�`�����f�o�\�t�g2���~)

�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B

�v���@�͂��邳���l�Œb�����A������������

�����ԍ��F25392239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

������PC��Win11(XP���疳��UG�̌J��Ԃ�)

�ƌÂ�fireface���g���Ă܂��B

PC�̓m�C�Y���ۂ��āA2�A3���̃J�\�h��

����������ւ��Ă����̂ł���

RME�������ƕ����A

�����Ɣ����Ă݂���m�C�Y�͉���

��͂�ARME�ł����B

��������G6�����Ă݂܂������A���ɕ�����Ȃ������Ă��܂��B

�C���^�[�t�F�[�X�͂�͂胁�W���[�Ȃ̂��A���芴�A�𑜊������ėǂ������ł��ˁB

win11�C���^�[�t�F�[�X�ŐV���

https://oto-money.com/dtmnews-windows11/

��������6ch�o�͂�3way�X�e���I��

�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������

(�`�����f�o�\�t�g2���~)

�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B

���̗̈�͂܂��ڂ���������܂��A�v�����Ȃ���DSP�AEQ�ׂ�����������ł���悤�ł��ˁB

YOUTUBE�Ō������B

�ŏ��́ADAC�Ƃ���ADI-2 Pro FS R�����X�g�A�b�v���Ă܂������A�}�C�N�v���͌��\�d�v�Ȃ̂ŁARME/Fireface UCX II�����肪�������ȂƎv���͂��߂Ă��܂��B

�R�n�͈ȉ�

MOTU/M2

Steinberg/UR22C

Focusrite/Scalett Solo gen3

�P���Ƀ}�C�N�v�������Ȃ炱��ł��悳�����ł����B

M-AUDIO /M-Track Solo

�Ƃɂ����AWIN�̏ꍇ�̓h���C�o���Ή����ĂȂ��Ǝg���Ȃ��̂��l�b�N�ł��ˁB

���̓_�AMac�͗D�ʂł����ˁB

�́AUA-20�g���Ă����́AMac�������̂ŁB

�������\�z���I������A�ӏ܃��[�h����܂��B

�����ԍ��F25392294�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�������ɂ悵����

��������6ch�o�͂�3way�X�e���I��

�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������

(�`�����f�o�\�t�g2���~)

�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B

�v���@�͂��邳���l�Œb�����A������������

�`�����f�o���Ƃ���Ƃ��ǂ��ł���?

https://procable.jp/dividers_dac/cx2310.html

�g�����悭�������Ă��܂��A�x�����K�[�͈ٗl�Ɉ����ł��ˁB

�T�u�E�[�n�[�ƈ����A���v�����āA�Q���ɂ�2.1 ch�������́ASONY�̓V��X�s�[�J�[���������Ɏ����Ă��āA4.1ch�g�߂Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B

POEWRNODE EGGE�́A2.1 ch�����E�ōׂ������o���Ȃ��̂ŁB

���r���OAV�̕��́A�t�����g�������鎞�ɁA�T���E���hSP��V��ɍĔz�u�\��ł��B

�����ԍ��F25392559�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���h���C�o���Ή����ĂȂ��Ǝg���Ȃ��̂��l�b�N�AMac�͗D�ʂł�����

RME�Ƃ��Ɩ��p�̓h���C�o�[�Ή����邵�A�����������B

Mac�͓���ŗV�тɕs�����A���킩���Ă���̂�

�u�[�g�L�����v������Win�Ή����Ă�����Ȃ̂ŁA

�Ȃ��Win�ł����̂ł́H

���`�����f�o���Ƃ���Ƃ��ǂ��ł���

�ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B

�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v

(LE�łȂ�)���g���Ղ�����

AV�͉����̒��(�����ƕ���)�̍Č�����������

�傫���e�����܂��B

�Ⴆ�ΒP���̏e�e�̂悤�ɁA

���ꉹ�����甭�˂��ꂽ����

�����ƒቹ�̓��B���Ԃ��ꂪ�����

������������āA�ɂ���Ńs���ڂ��A���A����

�������Ă��܂��܂��B

https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html

3way�X�s�\�J�\�Ƃ������ɃN���X���g��������

�ʑ��̂��ꂪ�C�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃ̂ō��̓t�������W�ɋ߂��A

�S�ш���o���鍂���\�X�s�\�J�\��

����Ƃ���������L���c�B�[�^�[

�̃^�C�v��������

B&W�̒��j�ƂȂ郆�j�b�g�̐��\������

������́A�����ɍ����Ă�Ǝv���܂��B

(���C���i�b�v�̓R���e�B��A�X����A

���������ɂȂ�̂ł��傤)

707�̓}���`�ɂ���K�v�Ȃ��̂ł́H

�����ԍ��F25392635�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��RME�Ƃ��Ɩ��p�̓h���C�o�[�Ή����邵�A�����������B

Mac�͓���ŗV�тɕs�����A���킩���Ă���̂�

�u�[�g�L�����v������Win�Ή����Ă�����Ȃ̂ŁA

�Ȃ��Win�ł����̂ł́H

�Ȃ�قǁB

�v���O�C���������Ƃ��ł����ˁB

midi�ݒ�Ƃ�����mac�̕����ȒP�݂����ł����B

https://youtu.be/nml6Ve5km0o

�����܂Ŏg���p�r�͍��̂Ƃ��떳���̂ŁAWIN�ł������ȁB

����PC�����ւ�����macmini��WIN�nminiPC�����������ׁ̈B

���ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B

�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v

(LE�łȂ�)���g���Ղ�����

�t���o���h�E�t�F�C�Y�R���g���[�������[���ł��ˁB

AV�A���v���Ǝ����ŕ���Ă܂����A2ch�̏ꍇ�̈ʑ��Y���͂ǂ�������ł��傤��?

�����������̃Y���𑪒肷����@��������܂���B

��B&W�̒��j�ƂȂ郆�j�b�g�̐��\������

������́A�����ɍ����Ă�Ǝv���܂��B

(���C���i�b�v�̓R���e�B��A�X����A

���������ɂȂ�̂ł��傤)

707�̓}���`�ɂ���K�v�Ȃ��̂ł́H

707�n�̏ꍇ�́A���ʂ�2ch�Œ����Ƃ��Ηǂ��Ƃ����Ӗ��ł��傤��?

�ЂƂ܂��A�Q���̓s���A2ch��AV�p�T�E���h�o�[3.0.2�Ŏg�������đ�����X�}�z�ł͐������܂������A�T�E���h�o�[�̃T���E���h���Ɖ����̃V���{�����@������Ȃ������͂���܂��ˁB

���r���O��AV�����́A�ЂƂ܂����̂܂܈�ʃR���V���[�}�[�p�r�B

�Q���̉����́A����������Ɠ��ݍ���ŋƖ��p���x���ŗV�т��������ł��ˁi��

�����ԍ��F25392671�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�G���[�S������

��2ch�̏ꍇ�̈ʑ��Y���͂ǂ�������ł��傤��?

�����������̃Y���𑪒肷����@��������܂���B

PC���特�g���X�^�[�g�A

�E�\�t�@�\�̉��g���}�C�N�Ŏ����PC�\��

�X�^�[�g����E�\�t�@�\�̉��g�܂ł̎��Ԃ�ǂݎ��

�c�B�[�^�[�ł��A�������Ƃ����A�ǂݎ��

�f�W�^���`�����f�o�̓��j�b�g����

�^�C���f�B���C��ms�P�ʂœ������

�x����(���E�[�t�@�\)�ɍ��킹��

�������Ƀf�B���C

�g�`�̓��B���Ԃ���v�����܂��B

������̕��̓��}�n��3way�Ŏ��{

�����ԍ��F24543267

�[��łƂĂ��Â��Ȏ���

�ʑ�����̂Ȃ��t�������WSP����

�L��ŃN���A�ȉ��ꂪ�L����܂���

�傫�ȃ}���`�E�F�CSP�ŁA

�ʑ������킹��ƒቹ���獂���܂�

1�_���特���o�Ă��銴���ɂȂ�

���A�������ʎ����̉��ł��B

�����ԍ��F25392738�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��������̕��̓��}�n��3way�Ŏ��{

�����ԍ��F24543267

��肪�Ƃ��������܂��B

���R�A�ȃX���ł��ˁi��

���[��łƂĂ��Â��Ȏ���

�ʑ�����̂Ȃ��t�������WSP����

�L��ŃN���A�ȉ��ꂪ�L����܂���

GENELEC�ЂŎ����������ɂ��̊��o��̌����܂����̂ŁA������ڎw�������~���͂���܂��ˁB

���傫�ȃ}���`�E�F�CSP�ŁA

�ʑ������킹��ƒቹ���獂���܂�

1�_���特���o�Ă��銴���ɂȂ�

���A�������ʎ����̉��ł��B

�Q����GENELEC�̃t�������W�X�s�[�J�[5.1ch�\�z������܂����A�R�X�p�������Ȃ̂ŁA�o�����b&w707S2��4.1ch�}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e����g��ł݂����ł��ˁB�i�ʂɃ��A���Ȃ�2.1ch�ł������ł����A�Ȃ��������v���������̂Łj

�悸�́A���̕ӂ��Q�l�ɂ��Ȃ���C���ɐi�߂Ă������Ǝv���܂��B

���ŏ㗬��Windows11/PC���ɂ�����S��ASIO�\���ɂ�� I/O�̊m��

���f�W�^�� I/O �ɂ��\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j�̓K�Ȑݒ�

���x���A���C�e���V�[�A�`�����l���ԓ����̊m���Ȑݒ�ƍ\��

���ʑ����̓K�ȉ�������ѐݒ�

���}�X�^�[�{�����[������ƃ`�����l���ԑ��Q�C���ݒ�^������A�ǂ��łǂ̂悤�ɍs����

���̑O�ɑ���}�C�N�V�X�e���̍w�����Ȃ��Ɓi��

�܂����t�����x���ł����A���~�b�^�[�J�b�g����撣��܂��B

�����ԍ��F25392899�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���C���ɐi�߂Ă�������

�^���ł��A��͋��ɁA�ɂԂ��B

�����ԍ��F25392921�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�����ARME Fireface UCX II�����ł����A���̋@�\�͎g���Ă܂���?

DIGICheck

�EVector Audio Scope/�ʑ��`�F�b�N

�ESurround Audio Scope/�T���E���h����

https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1287777.html

���ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B

�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v

���ƁADCX2496��WIN11�Ŏg���ꍇ�A�h���C�o�͂ǂ�ň��蓮�삵�Ă܂���?

���Ⴆ�ΒP���̏e�e�̂悤�ɁA

���ꉹ�����甭�˂��ꂽ����

�����ƒቹ�̓��B���Ԃ��ꂪ�����

������������āA�ɂ���Ńs���ڂ��A���A����

�������Ă��܂��܂��B

https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html

�Ⴆ�A�ʑ������ꍇ�APIONEER��LX805�̎�������/Advanced MCACC�ōs���ꍇ�ƁAFireface UCX II/DCX2496��g�ݍ��킹�čs�����ꍇ�Ƃł́A��������Ă����ł��傤��?

�������AGENELEC�ЂŃC�}�[�V�u�����������́AMarantz av10����X�s�[�J�[�v���A�E�g���Ă܂������A�ǂ�����DSP����䂵�Ă����̂��Y��܂����B

��\�t�g���ĐF�X�����āA���������̂��悭�������Ă��܂���i��

MCACC

DILAC

GLM

DIGICheck

�����ԍ��F25393307�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��UCX II�����ł����A���̋@�\�͎g���Ă܂���?

�g���Ă܂���A���\�`���[�u�̃C���z���p�A

�Ƃ��ǂ��X�s�[�J�[

�����̂�UC�A�`���{�^�����[�q�������ʒu

���f�������������̂ŁA�Ƃ�ł��Ȃ��Â�����

�������AWin2000�̍��������悤�ȁB

�Ɩ��p�Ȃ̂�����������ڂ��ς�܂���B

�g�p���A�P�Ȃ�d��

��DCX2496��WIN11�Ŏg���ꍇ�A�h���C�o�͂ǂ�ň��蓮�삵�Ă܂���?

DCX2496�AUC�Ƃ��ŏ��Ƀ\�t�g�����

���������A�h���C�o�[�œ����Ȃ��b�����Ȃ��ł��B

Win11�Ȃ�\�t�g��XP�݊��œ����̂���

���ʑ������ꍇ�APIONEER��LX805�̎�������/Advanced MCACC�ōs���ꍇ�ƁAFireface UCX II/DCX2496��g�ݍ��킹�čs�����ꍇ�Ƃł́A��������Ă����ł��傤��?

LX87�F�X�s�[�J�[���̂܂܁A

������LC�l�b�g���\�N��ʂ����܂܈ʑ��

��͎���

DCX2496�Fch���ƂɃf�B���C�̕t�����`�����f�o�@

LC�l�b�g���\�N���O���A�A���v����SP���j�b�g�֒���

��̓t���[�\�t�g�̑g�ݍ��킹�Ńf�B���C�l����

�����g�`��`��

���R�[�h�\�t�g��

Lch���o����Rch�}�C�N�����^��

Rch�̓`�����f�o�A�A���v�ASP�A�}�C�N�Ȃ̂Œx��

�^���g�`����LchRch�̎��Ԃ���ǂ݁A

SP���j�b�g�̃f�B���C�l���`�����f�o�ɓ����B

UC�FDCX2496�̑���Ƀ\�t�g�`�����f�o

������EKIO�E�E�E2ch�X�e���I(�܂�4ch�܂ł͂������t���[)����ȏ�ch���₷�͉̂ۋ�2���~���炢�B

��MCACC�ƁAUCX II/DCX2496�ł�

��������Ă����ł��傤��?

��������Ɛl�́B

LC�l�b�g���\�N���L��Ɩ����B

LC�l�b�g���\�N��ʂ��ĕ�ł���

MCACC�͍��x�ȋZ�p

�}���`�A���v���̓x�^�Ȃ���

���̓}���`�A���v

(LC�l�b�g���\�N���X)

�����ԍ��F25393992�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�ڂ���������肪�Ƃ��������܂��B

RME,�AUCX2496���ɑ��v�����ł��ˁB

���Ȃ݂ɁAEDIROL UA-20�͌݊����[�h�ł��_���ł����B

RME�ADCX2496�͗��N�܂łɔ������Ǝv���Ă܂����A�Ƃ肠���������ɁA���̕t�^��2WAY�o�X�`�����f�o�Ŏ����I�ɂ���Ă݂悤���Ǝv���Ă܂����ǂ��ł��傤��?

�����p�^�[��1

pc/win11

�C���^�[�t�F�[�X/RME Fireface UCX II

�o�X�`�����f�o/FOSTEX STDV-002

����X�s�[�J�[/707S2

���X�s�[�J�[/SONY SS-J90AV(�����p)

����A���v/POWERNODE EGGE

���A���v/Nobsound NS-01G Pro(�����p)

�����p�^�[��2

pc/win11

�C���^�[�t�F�[�X/RME Fireface UCX II

�o�X�`�����f�o/FOSTEX STDV-002

����X�s�[�J�[/707S2

���X�s�[�J�[/polk es10/707S2/607S2/707S3

����A���v/POWERNODE EGGE

���A���v/Nobsound NS-01G Pro(�����p)

���m�F�_

�A���v�ƃX�s�[�J�[�͓��ꂵ���������ʂ������̂�?

���⑫

�����p�^�[��2�̃X�s�[�J�[�́A�����p�^�[��1������������s���z��

��悪�o�₷���X�s�[�J�[��I��\��

�����I�ɂ́A���A���v�ƃ`�����f�o��DCX2496�ɃA�b�v�O���[�h

���Q�l

�u�ቹ�Ɏn�܂�ቹ�ɏI���v�o�X�`�����f�o

https://m.youtube.com/watch?v=O9fVHHiGpA4

�u���܁A�Ăт́g�o�X�`�����f�o�h�v

https://stereo.jp/?p=4662

�����ԍ��F25394051

![]() 0�_

0�_

���ƁA���̃��[�J�[�̑���}�C�N��DSP��g�ݍ��킹��A���g�������A�ʑ���ADILAC LIVE���܂Ƃ߂ďo����悤�ł��B

�ǂ̑����V�X�e�������������܂��ˁB

����}�C�N/miniDSP

DSP/miniDSP 2×4 HD

����\�t�g/REW�ADILAC�i�I�v�V�����j

���Q�l

https://minidsp.jtesori.com/products/minidsp-2x4-hd/

https://www.phileweb.com/sp/news/audio/202308/23/24584.html

�����ԍ��F25394058

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

707S2�͎旧�ĂČ��_����������Ȃ�SP�ł��B

�ቹ��45Hz�^-6dB�܂ŏo�Ă���A

SW�����Ⴂ���g�����o�鐫�\�̍������̂łȂ���

�����ቺ���Ă��܂��܂��B

FOSTEX STDV-002��SW�̍���J�b�g�̂�

�X���[�v�\12dB/oct�ł́A��邢�̂�

���Ȃ�Ⴂ���g���łȂ���707S2�Ɗ���

�����ቺ���Ă��܂��܂��B

��������707S2�Ɍ������悤��

SW�͍���J�b�g�͕t���Ă���ł��傤�B

�܂�A�`�����f�o��艹��

�ʑ����C�ɂȂ�̂Ȃ�

707S2�Ɍ������悤��SW����

DILAC�ŃC���p���X�����

DILAC�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂�

�ڂ����Ȃ��A�G���[�S������

���҂ɂȂ�܂��B

RME�͏����̉�������̒�グ�Ƃ���

�ʘg�ōl����ꂽ�炢�����ł��傤���H

�����ԍ��F25394269�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��707S2�͎旧�ĂČ��_����������Ȃ�SP�ł��B

�ቹ��45Hz�^-6dB�܂ŏo�Ă���A

SW�����Ⴂ���g�����o�鐫�\�̍������̂łȂ���

�����ቺ���Ă��܂��܂��B

�Ȃ�قǁA�Ȃ�ł������f�o���Ă��_���Ȃ�ł��ˁB

��Ȃ������Ƃ���ł����i��

���܂�A�`�����f�o��艹��

�ʑ����C�ɂȂ�̂Ȃ�

707S2�Ɍ������悤��SW����

DILAC�ŃC���p���X�����

DILAC�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂�

�ڂ����Ȃ��A�G���[�S������

���҂ɂȂ�܂��B

DIRAC����AV�A���v�ł����g���Ȃ��̂��Ǝv���Ă܂������AREW���܂߂�miniDSP�̑���V�X�e�������̓_�A�����I�ŗǂ������ȋC�͂��Ă��܂��B

����}�C�N��USB�Ńh���C�o���X�Ȃ̂ŁA������Ō������Ă݂܂��B

�܂��A�C�ɂȂ�Ƃ������P�Ȃ�D��S�ł��낢�뎎���ėV�т��������ł����i��

��RME�͏����̉�������̒�グ�Ƃ���

�ʘg�ōl����ꂽ�炢�����ł��傤���H

�����ł��ˁB

�C���^�[�t�F�C�X��DAC�Ƃ��Ďg�����A������DAC�Ƃ��Ďg�����ɂ���Ĕ����@����v�����ł��ˁB

���̂Ƃ���z�肵�Ă�̂́A�ȉ����炢�ł��ˁB

PC��RME���A���v�i�A�L���t�F�[�Y,SOULNOTE,XLR�ڑ��ł���^�C�v�j���X�s�[�J�[

�I�[�f�B�I�pNAS��RME���A���v�i�A�L���t�F�[�Y,SOULNOTE,XLR�ڑ��ł���^�C�v�j���X�s�[�J�[

���Ƃ͒��ځA�l�b�g���[�N�v���C���[����ӏ܂��Ă�̂ŁA�����I�ȃV�X�e����グ�p�i�n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�V�X�e��2024�j�ɍl���܂��B

�Ƃɂ����A���낢��A�h�o�C�X������Ϗ�����܂����B

�����ԍ��F25394316

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

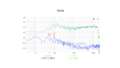

�ȉ��̃p�^�[�������ꂼ�ꑪ���r���܂����B

�m�[�}��

���V���i�Б�2�Â|�[�g���ɐݒu�j

�X�|���W�L��iB&W�����j

������V�X�e��

�v���A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

���⑫

�X�|���W�L�肾�ƒ��}���C���B

�m�[�}���ƌ��V�͂��܂�ς��Ȃ��݂����ł����A���V�̕������}���āA������k�P���ǂ��̂��H

�ǂ����͂��܂����H

�����ԍ��F25395840

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���ǂ����͂��܂����H

�X�|���W�͖��炩�ɒቹ����

�o�X���t��薧�ɋ߂Â��������}�V�Ƃ�

�ቹ�ŕs��������l�����Ȃ̂ł��傤

���V�ƃm�\�}���̍��͌���ꂸ

2�ł͏��Ȃ��̂���

��v�̓x�������炷���

����͏�肭�����Ă���

���ΓI�Ȕ�r���ł������ł�

�������������A��{�I�ȕ����͏o���Ă���

����ȏ�̓C�R���C�U�[�Ƃ��g����

�D�݂Œ������悢�̂ł́H

�����ԍ��F25396690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

���������������A��{�I�ȕ����͏o���Ă���

����ȏ�̓C�R���C�U�[�Ƃ��g����

�D�݂Œ������悢�̂ł́H

���x���肪�Ƃ��������܂��B

�X�}�z�A�v�����\�A���x�����݂����ł��ˁB

���V�͂���������Ƒ��₵�Ă݂܂��B

��́A�R�[�i�[���^���L�̑f�ނ��Ă����̂ŁA���삵�Ă���܂��v�����悤���Ǝv���܂��i��

�p�b�V�u����DAC���A���v�A��������miniDSP�̃C�R���C�U�[�g�������Ȃ��悤�ł��ˁB

���Ȃ݂ɂ��̃��[�J�[�����ł��B

�������߂Ēm��܂������AGENERIC�����R�X�p�����āA�}�C�N���t���ĂĐ��\���ǂ������ł����ǂ��ł��傤��?

�ȉ��R�s�y

���������𐳊m�ɍČ�

iLoud Precision �ɂ� ARC �L�����u���[�V���������s����ƁA30 Hz �܂Ŋg�����ꂽ�ቹ���u�[�~�[�ɂȂ邱�ƂȂ����m�ɍĐ������̂ŁA�f�B�[�v�ȃL�b�N�A�x�[�X���܂~�b�N�X���A�P�̂ōs�����Ƃ��ł��܂��B�܂��A�����̃n�C�p�X�E�t�B���^�[���g�p���邱�ƂŁA�T�u�E�E�[�t�@�[��g�ݍ��킹���V�X�e���̍\�z���e�Ղł��B

������_���璮������ MTM �f�U�C��

�ŏ�ʋ@��Ƃ��ėp�ӂ��ꂽ iLoud Precision MTM �́A�n�C�t�@�C�E�I�[�f�B�I�̐��E�Łu���z�����v�ƌĂ�� MTM�i�~�b�h�E�E�[�t�@�[�A�c�C�[�^�[�A�~�b�h�E�E�[�t�@�[�j�z�u�ɂ��A�����c�C�[�^�[�̈�_���璮�����A��萸�x�̍����������������܂��B���̌��ʂ����炳���̂́A�X�s�[�J�[�E�L���r�l�b�g�̑��݂������A���y�����̂܂܂̌`�Œ�������A���R�Ő����͂ɖ������T�E���h�ł��B

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/318037/

�p�b�V�u�X�s�[�J�[�V�X�e���ƃA�N�e�B�u�X�s�[�J�[�V�X�e���̃n�C�u���b�g�ŗV�т����ł��ˁB

�����ԍ��F25396768�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ǂ����A100��Hz�[200kHz������̓ʉ��̓f�X�N�̔����݂����ł��ˁB

https://www.youtube.com/watch?v=cUj6Scx-iro

�����ԍ��F25396964

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��iLoud Precision �ɂ� ARC �L�����u���[�V���������s����ƁA30 Hz �܂Ŋg�����ꂽ�ቹ���u�[�~�[�ɂȂ邱�ƂȂ����m�ɍĐ�

���ŏ�ʋ@��iLoud Precision MTM �́u���z�����v�ƌĂ�� MTM�z�u�ɂ��A�����c�C�[�^�[�̈�_���璮�����A�X�s�[�J�[�̑��݂������A���y�����̂܂܂̌`�Œ�������A���R�Ő����͂ɖ������T�E���h�ł��B

30 Hz���o����SP�͂��Ȃ�傫���Ȃ�܂�

�d�C�Ńu�\�X�g�ł���Ȃ�A�傫��SP�͐�łł��傤

�l�Ԃ͍��E�̈ʒu�Ɖ��s�������̊��x�͍�������Ǐ㉺�͓݂��ł��A�O�p�������鎨�����E�ɕt���Ă���̂�

���ʂ̍����ቹSP�ł��N���X���}�s�ō����肪���Ȃ�

�Đ����Ă�����g����1����o�Ă��1�_���畷�����܂��B

�����ቹ�̎��t���ʒu�ɂ��A

�����𗣂��K�v�͂���܂���

���z������2�̃��j�b�g���瓯�����g�����o���̂�

�㉺�̒��S����O�ꂽ�����ŕ����ꍇ��

���������Ȃ��ƁA1�_����ł͂Ȃ�

����ƂȂ��Ă��܂��܂��B

�����Ȃ݂ɂ��̃��[�J�[����

�ǂ��ł��傤��?

�l�b�g�ł͂Ȃ��������������Ȃ��ƁA���Ƃ��������ł��B

RME�Ŋ������̂́A�����ƌ����Ă�̂�

���R������ȂƎv���܂����B

707S2�͂ǂ��ł������Hgenelec����������Ă܂���ˁH

�����ԍ��F25397359�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

��30 Hz���o����SP�͂��Ȃ�傫���Ȃ�܂�

���ʂ̍����ቹSP�ł��N���X���}�s�ō����肪���Ȃ��Đ����Ă�����g����1����o�Ă��1�_���畷�����܂��B

�F�X���C���i�b�v����݂����ŁA���ʃ��f����iLoud Precision 5��2way�ŃR���p�N�g�ł��ˁB

KEF��GENELEC�̓����͒�����������܂��̂ŁA�ǂ����������̂��́A���̋@����Ă��画�f�ł����ˁB

�X�s�[�J�[�����߂Ĕ������Ƃ��Ă�4�����AKEF��LSX�n���1���ōl���Ă��܂����B

�A�N�e�B�u����AIRPULSE�n�����A���ł����B

��RME�Ŋ������̂́A�����ƌ����Ă�̂�

���R������ȂƎv���܂����B

707S2�͂ǂ��ł������Hgenelec����������Ă܂���ˁH

RME���܂��l�b�g����ł����A����DAC�Ƃ��͎������Ȃ��Ńl�b�g�Ń|�`�鎞��ł�����ˁA�߂����i�������o������������̖ڐ������Ĕ����Ă܂��ˁB�i�l�i�ɂ��

707S2�͎��@���������A707S3���������Ă��炠����x�o�N�`�Ŕ����܂������A�[���̉����ł��ˁB

100kHz�t�߂̓ʉ��ȊO�͂قڃt���b�g�ł����A��Ȃ��ł��̉����Ȃ�o�����X�������ȂƊ����Ă��܂��B

�~�������Βቹ�͂����Ɨ~�����Ƃ���ł����A�j�A�t�B�[���h�ł͏\�����ȁB

genelec�̎����ł́Ax 8331A�A2 x 8341A�A2 x 8351B�����ɒ����܂������Ax 8331A����ԃo�����X�ǂ��������܂����B

�傫���Ȃ�ƒቹ���_�u���đ����ۂ������܂����B

���Â�ɂ��Ă��A�X�s�[�J�[�L�����u���[�V�����V�X�e������̂ɂȂ��Ă���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�́A�Z�b�e�B���O���y�ŁA�\�t�g�ōׂ����X�s�[�J�[����ł��郁���b�g�ɖ��͂������Ă��܂��B

YAMAHA�̃A���v����@�\���ė����̂ŁA����������������Ă܂����A�A�N�e�B�u�̕����\�t�g�i���������C���[�W�B

���ꂼ��̖ړI���Ⴄ�͕̂������Ă܂����A�X�s�[�J�[�V�X�e�����Ă����ȃp�^�[��������ȂƓ��X�����B

��YAMAHA

R-N1000A(198,000�~)

R-N2000A(429,000�~)

��IK MULTIMEDIA

iLoud Precision 5 (143,550�~)1�{

iLoud Precision MTM(191,400�~)1�{

���݁A���[�J�[�Ɏ����₢���킹���ł��B

�����ԍ��F25397432�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����z����SP�AAV�̃t�����g�n�C�g�Ŏg�p��

���Ȃ݂ɂ�����͂ǂ��Ŏ������ꂽ��ł���?

�����ԍ��F25397445�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

�����Ȃ݂ɂ�����͂ǂ��Ŏ������ꂽ��ł���?

�n�C�G���h�V���[�A�������͕̂��ʂ�2way�^�C�v

�l�i�̓n�C�G���h�ł͂Ȃ������̂Ŏ����ɍw���ł�

���X�s�[�J�[�L�����u���[�V�����V�X�e������̂ɂȂ��Ă���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�́A�A�N�e�B�u�̕����\�t�g�i���������C���[�W�B

���̓f�W�^���A���vIC�������A�f�B���C��������

�ȒP�ɓ�����܂��BLC�l�b�g���\�N�̂Ȃ�

�I�\���C�������̃}���`�A���v�X�s�[�J�[�Ȃ̂�

����Ȃ�̉��͏o�Ă��܂��B

�̂Ȃ���̂������Ȃ���A

�A�N�e�B�u���g���Ղ���������܂���

�����ԍ��F25397709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

���n�C�G���h�V���[�A�������͕̂��ʂ�2way�^�C�v

�l�i�̓n�C�G���h�ł͂Ȃ������̂Ŏ����ɍw���ł�

�����ł��ˁB

�܂����A�n�C�g�X�s�[�J�[�ł��g���Ƃ́A�������}�j�A�ł��ˁB

���̂Ȃ���̂������Ȃ���A

�A�N�e�B�u���g���Ղ���������܂���

�����ł��ˁB

���ɂ�����肠�����薳��������Ȃ̂ŁA�����̕����܂܂ɁB

�o�C�N�ł����ƁA����Ȋ����ł��ˁB

AKIRA�d���o�C�N=�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[

�n�[���[�_�r�b�g�\��=�p�b�V�u�X�s�[�J�[

�ǂ������D���Ȃ�Łi��

�����ԍ��F25397727�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

USB���z�A�[�X�̎���@���������܂����̂ő����APC��USB�ڑ��Ŏ����Ă݂܂����B

���V�X�e��

PC��G6��POWERNODE EGGE��707S2

PC��G6��707S2

������

AMAZON MUSIC/�_�C�A�i�E�N���[�N/24bit/96

AMAZON MUSIC/�_�C�A�i�E�N���[�N/24bit/48

������

USB���z�A�[�X�ɂ��ẮA�S�̓I��S/N�����サ���𑜓x�ɉ����A�O�ɑO�ɏo�Ă��邳�܂����ĂƂ�A���s�����A���̊��������ق��A������̉��A�]�C�ɗD����ہB

���Ƀw�b�h�t�H���ł́A���ꂪ�����Ɋ�����ꂽ�B

���ǂ���������X�ɗǂ��Ȃ�\�������肻���ł��B

�����g������

���z�A�[�X�̗L�薳���ł́A���ɑ傫�ȍ��͖��������B

�����ԍ��F25398295�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

�X�s�[�J�[���̑�g�������܂�

���Ԃ̊y���݃A�N�Z�T���[��������Ă܂���

����Ă݂�ƃI�J���g�����\��������

���_�I�ɐ������t�����A

���ʖ����͊�{�I��

�O���X�^���X���悢��������܂���B

�����ԍ��F25398493�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��ςƋq�ς�D������Ȃ���A�I�[�f�B�I���C�t�i���Ă���܂��i��

�x�e�I�������A�T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h��DIY���s���\��ł��B

TBC

�����ԍ��F25398533�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�G���[�S������

���T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h��DIY���s���\��

�T���E���h�͐l���ʂ�ڐG����

�����̃��X�N������A

�X�s�[�J�[��ێ�����A���炩��

���S�z�������Ă����ƁA�悢����

DIY�̓J�X�^�����ȒP�ł��B

�����ԍ��F25398558�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

����͂܂��Ɠ��ȃf�U�C���ł��ˁB

���Ȃ݂ɁA���r���O�̃��[���A�R�[�X�e�B�b�N�f�U�C���͂���Ȋ����ł��ˁB

�T���E���h�X�^���h�́A��C����@�Ɖ���������Ɏ��[�ł���悤�ɂ��Ďg���������o�������ŁA�C���e���A�f�U�C���Ƃ̗Z����}��܂��B

���̌�A�e���r�{�[�h���lj����삵�A�������グ�ĉ��Ƀv���C���[�ނ����[�ł���悤�ɂ��悤�Ǝv���܂��B

�܂��܂���͒����ł��B

���Ȃ݂ɁA�����ɂ悵�����AV�V�X�e���̍\���Ɣz�u�͂ǂ�Ȋ����ł���?

�����ԍ��F25399679�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�⑫

�T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h�́A�ɍ��킹�O��ړ��ł���d�l�B

�����ԍ��F25399683�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����̃X�P�W���[��

2023.09/�T���E���h�X�s�[�J�[����

2023.10/�e���r�{�[�h����

2023.12/�t�����g�X�s�[�J�[����

2024.01/�v���C���[����

2027.01/�A���v����

�����ԍ��F25399702�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h�́A

�ɍ��킹�O��ړ�

�������\�肪����A

SP�̓X�^���h�Œ肪�悢�ł��傤�A�����h�~

�@�햢��Ȃ�A�ג��߃o���h�͂������ł��傤��

�X�^���h���E�ɃX���b�g���J����

�������ɂ悵�����

AV�V�X�e���̍\���Ɣz�u�͂ǂ�Ȋ���?

�����́A�������TV�ɌÂ����}�n��AV�A���v

�ꉞ�v���W�F�N�^�[�������悤�ɂ��Ă��܂��B

SP�̓Z���^�[�Ȃ��́A4.0.6�\���ł��B

(�����̂œV�䑤����)

�����ԍ��F25399786�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�Ȃ�قǁB

������Aklipsh�̔w�ʂɂ̓l�W������̂ŁAL�^����Œ���ł��܂��ˁB

�����A��������Ɣ����Ȋp�x�������o���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB

�܂��A�o���h�Œ��߂�������R�x�������B

�ŋ߁A�n�k�����Ȃ��̂Ŋ��S���f���[�h�ł����B

��4.0.6

�Ƃ������́A�T���E���h�X�s�[�J�[�́AJBL con pro��iLoud Precision MTM�̍\���ł���?

���̒��̃X�s�[�J�[�C�ɂȂ�܂��B

�����̊����ƁA�����I�ɒlj��ł���̂̓n�C�g���炢�ł��ˁB

�A�g���X�̈ړ������~�����Ƃ���ł����A�n�C�g�ƃg�b�v�~�h�������Ō��ʂ���܂�?

���ꂩ�v�����āA�t�����g2ch��iLoud Precision MTM�ɂ��āA�T���E���h��iLoud Precision 5�ő����āA4.1.4�\�z�B

GENELEC������R�X�g�n�C�p���[�C�}�[�V�u�V�X�e�����o�������ȋC�����Ă܂�(��

�����ԍ��F25399839�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���T���E���h�X�s�[�J�[�́AJBL con pro

��iLoud Precision MTM�̍\���ł���?

����Ȃɂ��������Ȃ̎g���Ă܂���

�V��6�{�́A�t�����g�n�C�g2�{�����z����(��̃X���ʐ^)

4�{��Control 1pro

(�v�`�����i)

https://s.kakaku.com/review/K0000505666/ReviewCD=1421534/

��4�{�̓T���E���h2�{��BOSE�̃t�������W�����i

�����ԍ��F23376005

�t�����g2�{�͒��j�ċx�ݎ���i

���A�g���X�̈ړ������~�����Ƃ���A4.1.4�\�z

�ړ����͓V��4�{���f�t�H

2�{��4�{�ɕύX����b���͂悭�����܂��B

AV�A���v��3D��̋@���

SP�̕��������������A���v�ɓ���

��������̉����v�Z���ďo���̂�

�K��͈͂ɓ���Ă�A���ƗZ�ʂ������悤�ł��B

�����ԍ��F25400263�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

����A���[�J�[����A������A�֓����Ƃ����Ŏ����ł���悤�ł��B

https://www.miroc.co.jp/rock-on/rock-on-shibuya-dolby-atmos/

���ƁA����ȃC�x���g������悤�Ȃ̂ő̌��������ɂ������Ǝv���܂��B

https://www.snrec.jp/entry/news/srfes2023_ik_ua

���ړ����͓V��4�{���f�t�H

2�{��4�{�ɕύX����b���͂悭�����܂��B

AV�A���v��3D��̋@���

SP�̕��������������A���v�ɓ���

��������̉����v�Z���ďo���̂�

�����L����܂���(��

���̃Z�b�g����100���ȓ��ŁA7.1.4�g�߂����ł��B

�A���v/lx805

�X�s�[�J�[/ iLoud MTM11�{�Z�b�g

�ϑz��

�����ԍ��F25400289�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

https://www.digimart.net/cat17/shop1484/DS07921139/

�����ԍ��F25400292�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ȃ݂ɁA���V�����ǔł��������܂����B

��قǁA���r���[���܂�(��

�����ԍ��F25400322�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���茋��

�m�[�}��

���V���i�Б�4�Â|�[�g���ɐݒu�j

USB���z�A�[�X�iPC���ɐڑ��j

������V�X�e��

�v���A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

���⑫

���z�A�[�X�͌��V���ɒlj�������Ԃő���

�����ԍ��F25400593

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���V���A���g���I�ɂ͌����Ă��܂����

���̒��ɓ����̂Ɠ������ʂɂ���ɂ�

�����T�C�Y���ƍL���ʐς�

�傫�����K�v��������܂���

���A���v/lx805

���X�s�[�J�[/ iLoud MTM11�{�Z�b�g

�ǂ����DSP�̃^�C���A���C�����g���

�@�\�����̂ł�

�����Ńt�����g�̃^�C���A���C�����g���

�f�B���C�ł��A

�����ʒu�ʼn��̓��B���Ԃ𑵂�������

LX87��MCACC���������

��O�ł��ʑ�����

�^�������ŁA�ʑ���]�Ȃ��A��l���炸�ł����B

(������O�ʼn�ʃL���v�`���[����)

�����ԍ��F25400919�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�����V���A���g���I�ɂ͌����Ă��܂����

�����ł��ˁB

�T�C�Y�傫�����Ă����܂�ς��Ȃ��悤�ł��ˁB

���^���L�̗��_�ł́A�g�U�Ƌz���̃~�b�N�X���x�X�g�̂悤�Ȃ̂ŁA�V��l���ɃR�[�i�[���^���L����(�z����)������������đ��肵�Ă݂܂��B

���ǂ����DSP�̃^�C���A���C�����g���

�@�\�����̂ł�

�I�[�f�B�I���S�҂Ȃ̂ŁA���̕ӂ͗ǂ��������Ă���܂���B

�ڂ����A�h�o�C�X���炦��Ə�����܂��B

���̔F���͈ȉ��ł��B

���������V�X�e��1

AV�A���v/LX805

�t�����g�X�s�[�J�[/klipsh R-50M

�T���E���h/klipsh theater pack

���������V�X�e��2

AV�A���v/LX805

�t�����g�X�s�[�J�[/iLoud MTM11�{�Z�b�g

�T���E���h�X�s�[�J�[/iLoud MTM11�{�Z�b�g

���m�F�_

�E�������V�X�e��1�̎��������́A�A���v����MCACC��DIRAC LIVE�ōs���悢�F��

�������A�X�s�[�J�[���ׂ̂̍��Z�b�e�B���O�͏o���Ȃ�

�E�������V�X�e��2�̎��������́A�X�s�[�J�[����ARC�V�X�e���ōs���悢�F��(PC�Ɛڑ�)

�X�s�[�J�[���ׂ̂̍��Z�b�e�B���O���lj������\

�EGENELEC�Ђ̃C�}�[�V�u�V�X�e���́AAV10����11ch�v���A�E�g���Ă��܂����B

������GENELEC�X�s�[�J�[���Ő��䂵�Ă����Ƃ����������Ă��܂����B

�EDENON�̔����̘b�ł́A�f�m�}��AV�A���v�̉��ꎩ����́A�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�ɂ��L���ƌ����Ă܂����̂ŁA�ǂ��炩�̋@�\���g���Ύ���������F���B(PIONEER���i�ł������F��)

�E���Â�̃V�X�e���ł��A�v���C���[����AV�A���v����DSP�ŁA�����t�H�[�}�b�g�ƃT�E���h���[�h�����R�ɑI���\�B

���⑫

�����I�ȃ��r���OAV�V�X�e���̃O���[�h�A�b�v���\�z��

�p�b�V�u�X�s�[�J�[�V�X�e�����A�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�V�X�e�����̂ǂ��炪�œK��������

���Â�ɂ��Ă��A���r���O���ɍ������R���p�N�g�������x�ȃV�X�e�������z�I

�����ԍ��F25401126�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

����DSP�̃^�C���A���C�����g��ŋ@�\�����̂�

���I�[�f�B�I���S�҂Ȃ̂ŁA�ڂ���

���ŏd�v�x�̍������2��

�@���g�������E�E�E�h���~���Ȃ߂炩�łȂ��s�A�m�Ŗ����t�͕s�\

�A�ʑ��Y���E�E�E�����ቹ�̃X�^�[�g�s��v�͉����s�N��

DSP�ŕ���܂����A�Ⴆ��AV�A���v�����̃p�C�I�j�A��

SP������GENELEC�ł́A�@�A��̋@�\���_�u���ē���邱�ƂɂȂ�Ӗ��ł��B

���I�ɂ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ�����A�X�s�[�J�[�����^�C�v���L������

�Ⴂ���g���N���X�ɂȂ�Ƒ傫��LC���K�v�A�U���ʼn������₷��

��cL���炵����A�ׂ�������10m�ȏ�

�����悭���悤��SP�P�[�u����0.5m�Z���Ƃ��A�܂��܂����v���Ă�����ł��B

L�͐M����1/4�g���x��AC�͐i�݂܂��A�ш���ɋ}���Ɉʑ����ꔭ��

�p�C�I�j�A��AV�A���v�Ń^�C���A���C�����g�������A�������オ�傫�������ł�

���̏�ŁAGENELEC�Ƃ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ��̂ŁA�����悭�ē�����O��������܂���B

�����ԍ��F25401587

![]()

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

���@���g�������E�E�E�h���~���Ȃ߂炩�łȂ��s�A�m�Ŗ����t�͕s�\

�A�ʑ��Y���E�E�E�����ቹ�̃X�^�[�g�s��v�͉����s�N��

��DSP�ŕ���܂����A�Ⴆ��AV�A���v�����̃p�C�I�j�A��SP������GENELEC�ł́A�@�A��̋@�\���_�u���ē���邱�ƂɂȂ�Ӗ��ł��B

���I�ɂ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ�����A�X�s�[�J�[�����^�C�v���L������

���̕ӂ͗����ł��܂��B

�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̕����A���g�������̃L�����u���[�V�����\�t�g���D�G�BGENELEC�Ђő̌��ς݁B

LX805/KLIPSH��DILAC��TEAC��/OTOTEN�����ő̌��ς݁B

�����A���ۂɎg�����������̂Ŕ�r�͏o���܂��B

���ǂǂ��炩��DSP���g���Ζ��Ȃ����낤�Ƃ����F���ł��B

���Ⴂ���g���N���X�ɂȂ�Ƒ傫��LC���K�v�A�U���ʼn������₷��

��cL���炵����A�ׂ�������10m�ȏ�

�����悭���悤��SP�P�[�u����0.5m�Z���Ƃ��A�܂��܂����v���Ă�����ł��B

���̕ӂ͂悭������܂��A707S2�p�b�V�u�ł����g�������̒����ɋ�킵�Ă�̂ŁA�l�̓A�i���O�̌��E�������܂���(��

�������ʔ����̂�������܂��A�ʓ|�͖ʓ|�ł��ˁB

���V����������āA�Q���Ńs�[�[�[�[�������x���J��Ԃ��ĉƑ��ɉ����Ă�̂��ĉ����܂�܂����B

��L�͐M����1/4�g���x��AC�͐i�݂܂��A�ш���ɋ}���Ɉʑ����ꔭ��

�p�C�I�j�A��AV�A���v�Ń^�C���A���C�����g�������A�������オ�傫�������ł�

���̏�ŁAGENELEC�Ƃ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ��̂ŁA�����悭�ē�����O��������܂���B

���̕ӂ́A�I�[�f�B�I���S�҂Ȃ̂ŗ������ǂ����܂���B

�Ƃ�DENON�A���v�ɂ���ȋ@�\����܂������A�܂��g�������Ȃ��ł���(��

�����ԍ��F25401666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

�����Ⴂ���g���N���X�ɂȂ�Ƒ傫��LC���K�v�A�U���ʼn������₷��

�����̕ӂ͂悭������܂��A

B&W�@LC�l�b�g���\�N

�Ō�������ƁA�敥���b���͌��\�݂���܂��B�Ⴆ��

https://www.kurizz-labo.com/old_hp/Users_Report-18.html

707�́A�t�������W�{�c�B�[�^�\�̍\���ɋ߂�

�����ŃN���X�ALC�̗e�ʂ��������e���͏��Ȃ�����

�����ԍ��F25402052�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

��B&W�@LC�l�b�g���\�N

�Ō�������ƁA�敥���b���͌��\�݂���܂��B�Ⴆ��

�Ȃ�قǁB

���X�̃��~�b�^�[�J�b�g�ł��ˁB

�́A�A�����J���o�C�N�̃V���[�V����J�X�^�}�C�Y����������܂����A����ɋ߂��ł��ˁB

���_�̓~�j�l��ł���(��

��707�́A�t�������W�{�c�B�[�^�\�̍\���ɋ߂�

�����ŃN���X�ALC�̗e�ʂ��������e���͏��Ȃ�����

����������Ɛl�́B

LC�l�b�g���\�N���L��Ɩ����B

LC�l�b�g���\�N��ʂ��ĕ�ł���

MCACC�͍��x�ȋZ�p

�}���`�A���v���̓x�^�Ȃ���

���̓}���`�A���v

(LC�l�b�g���\�N���X)

GENELEC�Ƃ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ��̂ŁA�����悭�ē�����O��������܂���B

����ƌ����Ă���Ӗ��������ł��܂���(��

�m���������ƃ}���`�A���v�͓�������Ȃ̂ŁA�����������Ӗ��ł́A�A���v������LC�����̃A�N�e�B�u���D�ʂ��Ď��ł��ˁB

�܂��A���̕ӂ̃V�X�e���\����iLoud Precision MTM�̌��C�x���g�ŒT�낤�Ǝv���Ă��܂��B

���������A������Ɗӏ܊��ō\�����Ⴄ�̂�������܂���̂ŁB

�ȉ��A�R�s�y�B

�T�E���h���[���ł́AminiDSP�Ђ̑g���p�{�[�h���̗p���A12ch����DSP�ƃo�����X�A���v��g�ݍ�������DSP�{�b�N�X�삷�邱�ƂŁA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍���DSP�������������Ă��܂��B ����̃V�X�e���ł́AFIR�Ɋւ��Ă͊O���̃A�v���Ńt�B���^��v���邱�ƂɂȂ�܂����A����Ɋւ��ẮuFIR Designer�v�Ƃ����D�G�ȃA�v���ŏڍׂ�FIR�t�B���^�̐v���s���Ă��܂��B�܂��A�e�`�����l���̃��x���A�f�B���C�AEQ�iIIR�j�Ȃǂ́AminiDSP�̃R���g���[���A�v���ŗ��p�\�ƂȂ��Ă���A���������[��EQ�p�Ƃ��ė��p���Ă��܂��B���̂悤�ɁA�����ł́A�N���X�I�[�o���烋�[��EQ�܂ł̑S�Ă̏�����miniDSP�ŏ������Ă��܂��B

https://www.capcom.co.jp/sound/topics/dynamic_mixing_room/

���Ƃ́A�l�̓��[���A�R�[�X�e�B�b�N/��ݔg�̑�́A�F�X�����[�����Ȃ̂Ŏ�T��Œ����|�C���������邵���Ȃ��݂����ł���(��

�����/�v���V���[�}�[

http://www.salogic.com/home-select.files/home-145.htm

�ӏ܊�/�R���V���[�}�[

https://www.audifill.com/essay/eng/0_16.html

���ɓI�ɂ͕����̖͗l�ւ����������ł��B

�����ԍ��F25402092�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���}���`�A���v�͓�������A�����������Ӗ��ł́A�A���v������LC�����̃A�N�e�B�u���D�ʂ��Ď��ł��ˁB

�͂��A�D�ʂ��Ǝv���܂��B

�i�K�ŏ�����

1�D�v�����C���A���v

2�D�Z�p���[�g�A���v

3�D2�{����(DG68�A�g���m�t�Ȃ�)

4�D3�{�`�����f�o�{�}���`�A���v

2�A3�A4�Ƌ��z�A��x���オ��܂��B

4��LC�O���A���v������

����(���[�J�[�⏞�Ȃ����X�N)

�ɂȂ��Ă���̂ŁA���_�I�ɂ�

�n�[�h���������ł��B

genelec�͎���4�ɃW�����v

����X�s�[�J�[���[�J�[����

�X�}�[�g���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25402564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

����ɂ���

�����玸�炵�܂��B

�S�͂܂��@���ʂ������ł��ˁB

���G���[�S������

�e�Ȃ��牞�������Ă��������Ă���܂��B

�撣���Ă��������B

�����ԍ��F25402572

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

��2�A3�A4�Ƌ��z�A��x���オ��܂��B

4��LC�O���A���v������

����(���[�J�[�⏞�Ȃ����X�N)

�ɂȂ��Ă���̂ŁA���_�I�ɂ�

�n�[�h���������ł��B

4�́A�o�R�Ō����ƌ��x�N���X�ł���(��

�`�r�������ł��B

��genelec�͎���4�ɃW�����v

����X�s�[�J�[���[�J�[����

�X�}�[�g���Ǝv���܂��B

������́A�S���h���g���Ē���܂ōs���Ă��܂������ł��ˁB

�悸�́A707S2�̃Z�b�e�B���O�����x���߂āA���r���O�T���E���h�ł��炭�V��ł���A��ɔ��������Ǝv���܂��B

TBC

�����ԍ��F25402657�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

>���V���A���g���I�ɂ͌����Ă��܂����

���̒��ɓ����̂Ɠ������ʂɂ���ɂ�

������A������Ԃ̐Q����������Ă݂܂����B

�����̌���Ǒ��i�ׂ��L�b�`���j/50Hz���ڗ���

���X�j���O�|�W�V����/100Hz���ڗ���

�L�b�`���①�ɑO/50Hz.100Hz���ڗ���

���������āA���ꂪ��ݔg�̌�������Ȃ��ł��傤���H

�L�b�`���①�ɂ̃��[�^�[�����������Ă�悤�ȋC�����܂��ˁB

�����ԍ��F25403006

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��ݔg�́A�������̐��@�Ŋ�����

���g���Ŕ������܂��B

1�����傫���A2�A3���Ō����čs���܂���

�ꍇ�ɂ�肯��ł��B

���L�b�`���①�ɑO/50Hz.100Hz���ڗ���

�m�C�Y���x���Ɖ������x�����߂��A

�ቹ�͑��萸�x���o�ĂȂ������ł��B

�����AV�A���v�̉����ŏo�Ă��鉹�ʂ��炢

(���Ȃ�剹��)��ڈ��ɂ���Ă͂������ł��傤��

�����ԍ��F25403239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�m�F���肪�Ƃ��������܂��B

�������AV�A���v�̉����ŏo�Ă��鉹�ʂ��炢

(���Ȃ�剹��)��ڈ��ɂ���Ă͂������ł��傤��

�Ȃ�قǁB

��������傫�����đ���ł��ˁB

10db�ȏ�łقږ����ł���Ƃ���̂ŁA�����Ă݂܂��B

����ł���肠��A�R�[�i�[���^���L�ƌ��V���ōđ��肵�Ă݂܂��B

�ȉ��R�s�y�B

�Ñ����Ƒ���Ώۂ̉��������������قlje���͑傫���A10db�ȏ�łقږ����ł���

��ʓI�ɈÑ����̉e���́A����ΏۂƂ̉�������10db���x����Ζ����ł���Ƃ���Ă��܂��B����͂��Ƃ��A�剹�ʂʼn��y������Ă��钆�ł͉�b��������A���肪�Â��ȋ�Ԃ��ƃX���[�Y�ɉ�b���o����̂Ɠ����d�g�݂ł��B����̉��A���Ȃ킿�Ñ������傫���Ȃ�قǑ���Ώۂ̑����𐳊m�ɑ��肷��͓̂���Ȃ�܂��B���������Ė{���������������ꍇ�͏\���ɈÑ����Ƒ���Ώۂ̉�����������ő��������̂��]�܂�����������ł��B

https://www.skklab.com/%E9%A8%92%E9%9F%B3%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%99%82%E3%81%AE%E9%9B%91%E9%9F%B3%EF%BC%88%E6%9A%97%E9%A8%92%E9%9F%B3%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E6%89%B1%E3%81%84%E3%80%81

�����ԍ��F25403307�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����

�ЂƂ܂��A�R�[�i�[���^���L����ł��������܂����B

���ʂ͂����ɁB

�����ԍ��F25403709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������ɂ悵����

����Ȃ�o�܂����B

���茋��

������V�X�e��

�v���A�v��/spectroid

���X�j���O�|�W�V����

�z����/�R�[�i�[���^���L�i�t�����g�V��Q�ӏ��ݒu�j

�z����/���V���i�o�X���t�Б��R�Âݒu�j

���⑫

���ʃA�b�v������Ԃ�4��

500Hz�t�߂Ƀf�B�b�v������

�X�}�z�A�v���ł̑���͂���ɂďI�����܂��B

��

�����ԍ��F25404138

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

���₷���Ȃ�܂�����

��ݔg���

����÷���g���ŕ����̏c�������Ɗ֘A�t��

�������Ă�������̊Ԃł̔��˂����������܂��B

�V��1.9m�A��3.5m�A�c4.3m�Ƃ����������ł��傤���H

�����ʒu��ς��Ă����݃��x�����ω����܂��B

�����ԍ��F25404355�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

���V��1.9m�A��3.5m�A�c4.3m�Ƃ����������ł��傤���H

��ݔg/���[���A�R�[�X�e�B�b�N�͉��[���ł��ˁB

���X�j���O�|�W�V�����ŕς��̂ŁA�F�X�T���Ă݂悤�Ǝv���Ă܂��B

�悸�́A�������c���ł͂Ȃ��A�����Ɏg�������Ō������ł��B

https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1405932.html

���z�́A�������X�s�[�J�[�𗼃T�C�h�����ăZ�b�e�B���O�o��������ł����A�悸�͉����ɂ��Ăǂ��Ȃ邩�B

�C���ɂ����߂܂��B

���[���A�R�[�X�e�B�b�N�́A�F�X�A�m�����[�܂��Ėʔ����ł��B

��������Ȃ�Ă����̂ŁA���������̃��m�͎���o�������ȋC�����Ă��܂�(��

�����ԍ��F25404446�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

�ǂ����A���^���L��V��ɐݒu����ƁA����/500hz�t�߂��z�����Ă��܂��悤�ł��ˁB

�I�[�f�B�I�V���b�v�̓X���ɂ��A���^���L�������o�X���t���ɔz�u����Ƃ��������Ƃ̎��B

���Ƃ́A���ꂪ���ʍ��������ł��B

�ȉ��A�R�s�y�B

���X�j���O���[���̂悤�ȏ����ȕ�Ԃł́A�ቹ��ŕ����̐��@�ɉ�������ݔg���N����܂��B������w������x�ƌĂ�錻�ۂł��B����"����"�̈�����A�u�[�~�[�ȉ���A���������Ɠ��̕NJ��́A���̒�ݔg�̉e���ɂ����̂ł��B����A�X�̒��͕�����Ă��Ȃ���Ԃł��邪�䂦�A��悪���z�I��"����"�A��Ԃ̋����������܂���BAGS�́A�����������̒��ł�"������"�����������Ȃ�"����"�̗ǂ��ቹ�Đ��������炵�A�X�̂悤�ȊJ���I�ȉ�����������܂��B

AGS�ɂ���ݔg�̊ɘa����

����܂ł̒�ݔg��́A�����̋��Ȃǂɋz���̂�ݒu���铙�̎�@����ʓI�ł����B�������A���ۂɂ͒��ɑ��Ă͂��܂���ʂ��Ȃ�������A���̉���S�n�悢�����ɊW���钆���悪�ߏ�ɋz������Ă��܂��A�Ƃ�����肪����܂����BAGS�ł́A���̂悤�ȃf�����b�g�����ƂȂ��A���̉�����P���ł��邱�Ƃ������ł��B

��ݔg�ɂ�鉹���̃s�[�N��f�B�b�v�́A���X�j���O�ʒu�ɂ���Ē��̕����������傫���قȂ邾���łȂ��A�����ꏊ�ŕ����Ă��Ă����g���ɂ���ĕ��������ɑ傫�ȍ��������܂��B�Ⴆ�A�x�[�X�̂��鉹�����傫���������邩�Ǝv���ƁA�ʂ̉������قƂ�Ǖ������Ȃ��A�Ƃ������o�����X�̈�������ɂȂ�܂��B�����ł͖͌^�����̌��ʂ�p���āAAGS�̌��ʂ�����������܂��B

https://www.noe.co.jp/business/architectural-acoustics/own-products/ags/lineup/sylvan.html

����ł��邩�ȁB

���ƁADG68�̘b�����܂������A����̓I���`�����ƌ����Ă܂����B

�Ȃ�EQ��͎ד��̂悤�Șb�Ԃ�ł����B

�����ԍ��F25404900�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���G���[�S������

���삵�܂�����B

�O��ނ̑����̖_�g�ݍ��킹�Ă��܂��B

�����ԍ��F25404990�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]()

![]() 1�_

1�_

https://www.sonarworks.com/soundid-reference

�Ń_�E�����[�h�\��Sonarworks SoundID Reference for Speakers�̃g���C�A���ł������Ă݂��B

�X�s�[�J�[�́APolk Reserve R600�B

��O�́A50Hz���炢��+15dB���炢�̃s�[�N�����邪�A����+3dB�ȓ��Ɏ��܂��Ă���悤���B

���̉��́A��O��35Hz�`120Hz���炢�ɂ����ݔg�ɂ��ቹ�u�[�X�g�̉��Ɋ���Ă��܂��Ă���̂ŁA������ƕ�����Ȃ���������B

�����ԍ��F25405089

![]() 1�_

1�_

���G���[�S������

�ގ��͞w�ł��B�^�����ߏ��̃z�[���Z���^�[�ɖ��������̂ŁB

�����ԍ��F25405111

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�I�[�f�B�I�I�ɞw�ƃ^���̈Ⴂ�͉��ł��傤��?

�_�͎����ʼn��H���ꂽ��ł���?

���H���ȒP�Ȃ玩�삵�����ł��ˁB

�����ԍ��F25405150�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

����������Ȃ�Ă����̂ŁA���������̃��m�͎���o�������ȋC��

�������킩��A����͉\�����L����܂���

�C�R���C�U�[�͖��\�ł͂���܂���A±3dB���x��������x

�d�C�ł����琷���Ă���ݔg�̐[���J�͎����オ��܂���

�傫�ȕ����̓Z�b�e�B���O�Ő����A

�C�R���C�U�[�ׂ͍��ȓʉ��������Ŏg���܂��B

���I�[�f�B�I�V���b�v�̓X���ɂ���

��DG68�̘b�����܂������A����̓I���`������

��̓���́A������I���`���ł���

�}�C�N�œ�������Ȃ���A�p���C�R�ŎR��Q(�s��)�ƃ��x����ς���

�}�j���A���������������Ƃ�����܂�����ςł����B

�}�C�N�Ŏ��������I�[�g�}�͂ƂĂ��֗����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25405158

![]() 0�_

0�_

���G���[�S������

�^���̕������x�������ėǂ��ł��傤�BAGS���^�����g���Ă��܂��B

�ۖ_�ł�����K�v�Ȓ����ɐ邾���ł��B

�����ԍ��F25405207

![]() 0�_

0�_

��Minerva2000����

�Ȃ�قǁB

�w�̕��������݂����Ȃ̂Şw�ł��ǂ������ł��ˁB

�ЂƂ܂��v���Ă݂܂��B

�����ԍ��F25405306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������ɂ悵����

���傫�ȕ����̓Z�b�e�B���O�Ő����A

�C�R���C�U�[�ׂ͍��ȓʉ��������Ŏg���܂��B

�������܂����B

���}�C�N�œ�������Ȃ���A�p���C�R�ŎR��Q�}�C�N�Ŏ��������I�[�g�}�͂ƂĂ��֗����Ǝv���܂��B

�ł���ˁB

�����Ȃ�ƁA�ȉ��̋@���DSP�Ɋւ��ẮA���i���̉��l�����邩�ǂ����ɂȂ�܂����ADG68�ɂ��ꂾ���̒l�ł��������ł��傤��?

DG68/\890000/sharc/SHARC ADSP-21489/ES9028PRO

LX805/\423720/Cirrus Logic�����TI DSP/ES9026Pro

miniDSP2x4 HD/\44000(�}�C�N�ʔ���/\26800)/SHARC ADSP-21489/DAC�s��

LX805�́Asharc����Ȃ��Ƃ����̂������������Ă܂��B

�P��EQ����邾���Ȃ�AminiDSP2x4 HD����ԃR�X�p�������ȂƎv���Ă܂��B

�v�́A�Z�b�e�B���O�Ǝ����������o�����X�ǂ��g���āA������D������Ȃ���R�X�p���������Ŋy���߂����ɂ��������͂Ȃ����Ȃ�(��

��{�S���A�I���`���Ȃ�ŁB

�����ԍ��F25405337�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������ɂ��܂��Ă��A�X�s�[�J�[������̃��b�N�ɐݒu�����ׂ�TV���Ԃɓ��������ŁA������ʂ��ڂ₯�Ă��܂��������ő�̌��O�_�ł��B

����͕����̔z�u���������ɂ��āA�X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�ʼn������邵���Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B

��ݔg

�������

�Z�b�e�B���O

�L�����u���[�V�������Ђ�����߂����[���A�R�[�X�e�B�b�N

�����ԍ��F25405349�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ȉ��A�R�s�y

������ł́AAltitude 32��4�E�F�C�E�A�N�e�B�u�N���X�I�[�o�[�@�\�����p���āACH Precision�̃X�e���I�A���v�uA1�v�uM1�v��Е�ch������1�䂸�g�ݍ��킹�AVIVID Audio�̃X�s�[�J�[�uGIYA G1 SPIRIT�v��4�E�F�C�E�}���`�A���v�쓮���邷��Ƃ����V�X�e���Ńf�������{�B�I�v�e�B�}�C�U�[�@�\����уA�N�e�B�u�N���X�I�[�o�[�̐��\���A�s�[�������B

Altitude 32��CH Precision�̃X�e���I�E�p���[�A���v 4���g�ݍ��킹�āA4�E�F�C�쓮���s����

Atitude 32�̔w�ʒ[�q���B��ch������4�n���̏o�͂�p����4�E�F�C�E�}���`�A���v�쓮�����{

�X�e���̉�ł��鐼��p�͎��́A�n�C�G���h�I�[�f�B�I�̃��[�U�[�̓C�R���C�W���O��������������������A����Ř^������ł̓f�W�^���̃C�R���C�W���O����g����Ă���Ǝw�E�B�u�g���m�t�ɂ��ẮA�N�x���オ�邱�Ƃ͂����Ă��A�����邱�Ƃ͂Ȃ��B���В����Ċm���߂Ăق����v�ƌ���Ă����B

https://www.phileweb.com/sp/news/audio/201704/17/18568.html

���n�C�G���h�I�[�f�B�I�̃��[�U�[�̓C�R���C�W���O��������������������A����Ř^������ł̓f�W�^���̃C�R���C�W���O����g����Ă���Ǝw�E�B

�Ƃ������́A�I�[�f�B�I�V���b�v�X���́A������EQ���ے肵�Ă��ƌ��������ȁB

�����ԍ��F25405874�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����

Behringer ECM8000���������܂����B

�ЂƂ܂����̃V�X�e���ő��肵�Ă���ADEQ2496�w����EQ����悤���ƂȎv���Ă��܂��B

http://blog.livedoor.jp/loghouse1jp/archives/52305630.html

DCX2496/DEQ2496�̈Ⴂ���A���܂ЂƂ������Ă��܂��A���̕ӂ̓g���C�A���h�G���[�ł����ˁB

https://www.craft-design.yokohama/electric-hobby/dcx2496/

���̌�A�莝����DAC��EQ����܂����Ƃ���A���Ȃ�ǍD�ł��B

�Տꊴ�������A�����m�[�}���ɂ͖߂�Ȃ������ł��B

�����ԍ��F25408567�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�NjL

�R�[�i�[���^���L�ƌ��V������������āA���S�m�[�}���ȏ�ԂŃX�}�z���瑪�肵�܂������A����/500hz�t�߂Ƀf�B�b�v���ς�炸����܂����B

���^���L�����ɒu������F�X�����܂������A�������ʂł����B

�l�I���_

�X�}�z�}�C�N���̂̐��x�s����

�����ԍ��F25408617�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���茋��

�}�C�N/ECM8000

�C���^�[�t�F�[�X/M-TRACK SOLO

����\�t�g/Room EQ Wizard

��\�t�g/Equalizer APO

PC/win11

DAC/g6

AMP/POWERNODE EGGE

���A�l�ŁA�}�C�N����ɐ��������悤�ł��B

�X�}�z����̎��̂悤�ȁA500�t�߂̃f�B�b�v�͖����Ȃ�܂����B

���z���ނ̏ꏊ��ς��Ȃ��瑪�肵�Ă݂܂������A�����ȈႢ������ł��Ă�悤�ł��B

EQ�����������ł����o���܂����̂ŁA����X�ɍׂ������������Ă�����Ǝv���Ă��܂��B

�����z

�ǂ����ɂ́u�����ėǂ��Ɗ����鉹�v�Ɓu�����Ɠ������v��2������̂����m��܂���B

�������@��͖w�ǖ����̂ŁA��ʓI�Ɍ�����ǂ����͑O�҂́u�����ėǂ��Ɗ����鉹�v�ł���A�l�ɂ���ĈقȂ�Ǝv���܂��B����āA���l���ǂ��ƌ����Ă�����́A�����ɂƂ��Ă͓��ĂɂȂ�Ȃ����Ȃ̂����m��܂���B

����ARoom EQ Wizard�́u�����Ɠ������v��ڎw���c�[���ł��B������REW����������TSP(Time Stretched Pulse)�M���ł��B���̐M���̓t���b�g�Ȏ��g�������̐M���Ȃ̂ŁA����̍Đ����ʂ��t���b�g�ɂȂ�悤�ɒ�������A�u�����Ɠ������v�������܂��B

�A���A���ۂ͕����̉e����X�s�[�J�̉��������̉e���ŁA�����Ɠ����ɂ͂Ȃ�܂���B

�Ȃ̂ŁA�����̗ǂ��X�s�[�J�ƒ�ݔg�̏��Ȃ������ɂ��邽�߂ɁA�z���ނ�C�A�E�g�Ȃǂ̉��P���K�v���Ǝv���܂��B�܂��A���̒��x���ƑĂ����ʂ�EQ����ɂ͊����Ȃ���������Ȃ��ł����B

�܂��A�~�L�V���O�X�^�W�I�̉������t���b�g�ȓ����łȂ���A�Đ������t���b�g�ȓ����ɂ��Ă������ɂ͂Ȃ�܂���̂ŁA�������������Ǝv���A����ŗǂ��̂ł��傤�B���͊�{�t���b�g����ɂ��Ă��܂��B

�܂��APC�ōĐ����Ȃ��\�[�X�A���Ƀl�b�g���[�N�v���C���[�Ȃǂ̃X�g���[�~���O�\�[�X�́A�ʓrDSP�ŕ����K�v������܂��B

���̂Ƃ���A�ȉ��̋@��ł�������x��DSP����ł���Ǝv���܂����A��t���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[������̂łǂ���̃V�X�e���������ɍ����Ă���̂��͗v�����ł��ˁB

��DSP�����@��

�p�C�I�j�A�A�I���L���[��AV�A���v���A�荠�ȉ��i��Dirac�Ή����Ă��܂��B

LX805

TX-RZ70

TX-RZ50

���ꂩ��͂�A�s���A�����Ŏg���̂ł���AminiDSP���育��ȋC�����܂��B

miniDSP SHD

https://minidsp.jtesori.com/products/shd/

�x�����K�[�œ��ꂷ��Ȃ炱�����݂����ł����A���荢��̂悤�ł��B

DEQ2496

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19062/?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAsQjTCjUWf6TtnqPevCP1CzjI4hFNA5l0aQy408vhYswo_I1S9U67EaAs9QEALw_wcB

����t���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[

���l�i���߂ł����ƊE�W��

GENERIC

iLoud Precision

�R�X�p���߂̃j���[�J�}�[/�X�^�W�I�E���j�^�[�̍Ē�`

https://hookup.co.jp/products/ik-multimedia/iloud-precision

����[����ɂ��Ă������܂ŗ���̂ɂ��Ȃ莞�Ԃ��������ȁB�B

����ꃂ�[�h�Ȃ̂ŁA����͓������x�݂ł��B

��

�����ԍ��F25409909

![]() 0�_

0�_

�G���[�S������

��DCX2496/DEQ2496�̈Ⴂ���A

���܂ЂƂ������Ă��܂���

D�f�W�^��CX�`�����l���N���X�I�[�o�[24bit96kHz

DEQ2496��EQ�C�R���C�U�[�ɑ���܂��B

�Ⴂ

DCX2496�A6ch(3way�X�e���I�\)

3���9way�X�e���I�Ƃ��A���\

�p�\�R����ʂŃR���g���[���\(RS232C)

�ƂĂ����Ղ�

�e�X�̃X�s�[�J�[���j�b�g�ɑ�

�N���X���g���A�������x���A

�C�R���C�U�[�A�^�C���f�B���C

�p�r�̓o���o���̋Ɩ��@���

����Ƃ��z�[���̉����ݔ�����

���ӓ_

�Ɩ��p�Ȃ̂ŃL���m���R�l�N�^�[

11�{���g�Ńt���r�b�g

�����p��1V�ł̓t���r�b�g�ɂȂ炸

�����������m�C�Y�ŕs��

���x�����̓I�V��������Ή����\

LE�̓p�\�R���ɂȂ��炸�A�R�X�g�_�E����

DEQ2496

�C�R���C�U�[

�}�C�NEMC8000�ʼn����\

�����p��1V�������̐�ւ��{�^���őΉ�

�I�N��2���~�O��

DEQ2496��1.8���ł������V�i���l

�O�I�[�i�[�A1���J���ĂȂ��Ƃ̎�

DCX2496���C�R���C�U�[���t���Ă���̂�

�p�\�R���Ń}�C�N��SP��F���݂Ȃ���A

�������傫��EQ�̎R�J�Ă�

�����͉\

DCX2496�͏����^�����Ղ������悤��

�������T�E���h�n�E�X�Ŕ�����

�����N���[���������Ă܂��B

����^�̓m�C�Y��œd�����V�[���h����

���ʂ͏��������ǖ������x���ł��m�C�Y�͂��Ȃ�

������܂����B����^�Ȃ���Ȃ����͕s��

�f�W�^�����͂ɂ��������������Ă����̂�

(�z�\�P����A�P�����b�N)�f�W�^���œ��o�͂����܂���

DCX�͒P�Ȃ�v�Z�@

�ǎ��̊O�t��A/D��DAC�ōX�ɉ���������\

��H�}���l�b�g�ɂ�������A���C����

�ł��A�₽�牽�ł�����Ȃ̂ŁA��

�������A�S�[���������Ȃ��A�w�͂ƍ������Ώ��ł���

�f�B���b�N�̊C

����o���Ȃ�

�܂�DEQ2496�Ō��Ȃ炵���悢��������܂���A

�_���Ȃ�I�N�ŏ����ŁA�_���[�W�͑�����������

�����ԍ��F25409977�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����ɂ悵����

������肪�Ƃ��������܂��B

���I�N��2���~�O��

DEQ2496��1.8���ł������V�i���l

�O�I�[�i�[�A1���J���ĂȂ��Ƃ̎�

�T�E���h�n�E�X�������݂����ŃI�N�ɂ������ł��ˁB

���������A�S�[���������Ȃ��A�w�͂ƍ������Ώ��ł���f�B���b�N�̊C����o���Ȃ�

�܂�DEQ2496�Ō��Ȃ炵���悢��������܂���A

�܂��ADEQ2496�̕��������o�͂��t���Ă�̂ʼn����ƕ֗������ł��ˁB

�ЂƂ܂��A�n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�V�X�e���\���͂���Ȋ������C���[�W�B

�V�X�e���\��2/�l�b�g���[�N�v���C���[�o�R�Ŏg���邩��B

���Q���V�X�e���\��1/PC

PC/WIN11

DDC/G6

DSP/DEQ2496(���f�W�^��)

MIC/ECM8000

DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(���f�W�^��)

AMP/POWER NODE EGGE(���f�W�^��)

SP/707S2

���Q���V�X�e���\��2/�l�b�g���[�N�v���C���[

NP/Ever solo DMP-A6(���f�W�^��)

DSP/DEQ2496(���f�W�^��)

MIC/ECM8000

DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(XLR)

AMP/SOUL NOTE A1(XLR)

SP/707S2

��AV�V�X�e���\��3/�l�b�g���[�N�v���C���[�}���`�`�����l��

NP/Ever solo DMP-A6(HDMI)

BP/ZR1(HDMI)

DSP/DIRAC

MIC/DIRAC

AMP/LX805(HDMI)

SP/KLIPSH

AV��EQ���DIRAC

Ever solo DMP-A6

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0C55KFZQN/ref=ox_sc_act_image_4?smid=A86UQ26AD5A0N&psc=1

�����ԍ��F25411048�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Q���V�X�e���\��4/PC

PC/WIN11

DSP/miniDSP SHD(USB)

MIC/UMIK-1(USB)

AMP/POWER NODE EGGE(���f�W�^��)

SP/707S2

���Q���V�X�e���\��5/PC

PC/WIN11

DSP/miniDSP SHD(USB)

MIC/UMIK-1(USB)

AMP/SOUL NOTE A1(XLR)

SP/707S2

miniDSP SHD���ƃI�[���C�������Ȃ̂ł��Ȃ�y�����B

https://minidsp.jtesori.com/products/shd/

�}�C�NEMC8000���g���ꍇ�́A�ʃC���^�[�t�F�[�X������́B

�����ԍ��F25411115�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ǂ����ADAC�������f��������͗l�B

https://minidsp.jtesori.com/products/shd-studio/

�����ԍ��F25411125�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Q���V�X�e���\��6/PC

PC/WIN11

DSP/miniDSP STUDIO(USB)

MIC/UMIK-1(USB)

DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(XLR)

AMP/SOUL NOTE A1(XLR)

SP/707S2

���Q���V�X�e���\��7/PC

PC/WIN11

DSP/miniDSP STUDIO(USB)

MIC/UMIK-1(USB)

AMP/POWER NODE EGGE(���f�W�^��)

SP/707S2

���Q���V�X�e���\��8/�l�b�g���[�N�v���C���[

NP/Ever solo DMP-A6(���f�W�^��)

DSP/miniDSP STUDIO(���f�W�^��)

MIC/UMIK-1(USB)

DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(XLR)

AMP/SOUL NOTE A1(XLR)

SP/707S2

���Q���V�X�e���\��9/�l�b�g���[�N�v���C���[

NP/Ever solo DMP-A6(���f�W�^��)

DSP/miniDSP STUDIO(���f�W�^��)

MIC/UMIK-1(USB)

AMP/POWERNODE EGGE(���f�W�^��)

SP/707S2

DAC���������F�X�ȃp�^�[�����z��ł������ł��B

miniDSP�́ADIRAC�Ή��Ȃ̂�EQ���\���A�x�����K�[�����������ł��B

�����ԍ��F25411153�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���[���A�R�[�X�e�B�b�N�ɂ���

GENELEC�ЂŎg���Ă����̂́A�ǂ���炱�̃��[�J�[�̂悤�ł��B

https://youtube.com/watch?v=ukp3Jo2yWK4&si=VRUTbKzvlzBKuh8J

�����ԍ��F25422944�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�Q�����[���A�R�[�X�e�B�b�N�f�U�C��

�����C���[�W

�����ԍ��F25423005�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h

�u�X�s�[�J�[�v�̐V���N�`�R�~

| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|

| 0 | 2026/02/11 10:17:41 | |

| 16 | 2026/02/11 17:53:42 | |

| 5 | 2026/02/05 15:41:47 | |

| 3 | 2026/02/02 12:47:32 | |

| 13 | 2026/02/03 6:52:58 | |

| 4 | 2026/02/01 8:20:56 | |

| 2 | 2026/01/28 0:02:05 | |

| 2 | 2026/01/26 8:41:26 | |

| 3 | 2026/01/26 11:59:46 | |

| 1 | 2026/01/31 11:02:54 |

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�X�s�[�J�[]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�������߃��X�g�z���X1440���Q�[������l����

-

�y�������߃��X�g�z���X�X���p

-

�y�~�������̃��X�g�z�V�Z�p�������@�̎���PC

-

�y�~�������̃��X�g�zDDR4�őË��\��

-

�y�~�������̃��X�g�zAM5

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N2���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r

- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2026�N1���z

�^�u���b�gPC

- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2026�N2���z

�N���W�b�g�J�[�h

�i�Ɠd�j

�X�s�[�J�[

�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j