こんばんわ。

大きなレンズを小さなフォーマットに装着した場合のF値と被写界深度はどうなりますか?

APS-C機にフルサイズ用レンズSEL85F18を装着した場合のレビューを読んで

https://s.kakaku.com/item/K0000942231/

すごく期待しておりました。

試しにDOFカルキュレーターというアプリを使い、レンズ性能とセンサーサイズを指定して計算したところ、被写界深度DOFは全く同じとなりました。

画角が多少狭くなっても、同じ明るさF値、および同じボケが得られるなら、と思っていたのですが、

今日散歩しながらじっくり考えてみたのですが、

この使い方だとフルサイズ用に設計されたレンズで得られた像のうち、中心部のみクロップされて、より小さなセンサーに記録されると思います。

この場合、レンズ中心の一部分しか使ってないことになるので、F値の計算のもととなるレンズ実効径は、(レンズ全体の大きさ)ではなく、(実際に集光のために使ったレンズ径)になるかと思います。

よって実効F値はF1.8ではなくもっと大きな値(センサーサイズの比率から言うと約1段分でしょうか?)になるんじゃないかと思い始めました。

この「実際に使われたレンズ径=レンズ実効径」という考え方は、合っていますか?間違っていますか?

もし合っているなら、フルサイズ用レンズをAPS-Cフォーマットに装着する場合の露出設定は、レンズスペックより1段暗くなると頭に入れておきたいと、思っています。

書込番号:25438786 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

同じように被写界深度についても考えてみたのですが、上記の考え方が合っていれば、同じようにF値1段分くらい厚くなってしまう(くっきり写ってしまう)かな?と思います。

ただDOFについては、根拠になる計算式の分子に「許容錯乱円」という項目があり、

確か許容錯乱円はフルサイズ0.03に対してAPS-C 0.02だった気がするので、ちょうどF値が大きくなった分(1.414倍)を打ち消してくれるくらいの計算結果になりそうです。

書込番号:25438787 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

ama21papayさん こんにちは

単純に考えれば フルサイズの画像の中から APS-Cサイズの画像をトリミングしているだけですので ボケの形は変わらないと思います。

書込番号:25438791

![]() 7点

7点

>もとラボマン 2さん

こんにちわ、返信ありがとうございます。

確かに、計算無しで単純に考えてみると、ボケ量は同じな気がしてきました。

しかし大口径を通ってきた光は撮像面でよりボケやすく、小さな穴を通ってきた光はよりくっきり写ると、どっかで聞いた気がします。

さらに同じ光が当たっても、撮像面の画素ピッチが大きいとボケやすく、画素ピッチが狭いとくっきり写ると、どっかで聞きました。

どっかというのは、写真を始めて1年間でのんびり集めた情報で、Googleで検索できる範囲のうっすい情報ですが。

書込番号:25438811 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

ama21papayさん 返信ありがとうございます

>しかし大口径を通ってきた光は撮像面でよりボケやすく、小さな穴を通ってきた光はよりくっきり写ると、どっかで聞いた気がします。

これは 絞りを開ければ 被写界深度が浅くなり 絞れば被写界深度は深くなり シャープ感は強くなる事のように見えます。

>さらに同じ光が当たっても、撮像面の画素ピッチが大きいとボケやすく、画素ピッチが狭いとくっきり写ると、どっかで聞きました。

この部分は分かりませんが 単純にトリミングしているだけの同じ写真ですので 同じ写真を 小さいテレビで見ても 大きなテレビで見ても ボケ自体の形は変わらず 同じ形のまま拡大されるだけだと思います。

書込番号:25438819

![]()

![]() 4点

4点

>ama21papayさん

こんにちは。

>この「実際に使われたレンズ径=レンズ実効径」という考え方は、合っていますか?間違っていますか?

センサーが想定のものより小さくなっても、

実際に使われる(光がとおる)レンズ径

(有効口径)は変わりません。

ですので、同じレンズで撮影距離、F値が

同じなら、ボケの大きさや被写界深度は

変わりません。

(画面の写る範囲=画角は変わります。)

フルサイズ用レンズをAPS-Cで使用の場合、

画角が狭くなる分、被写体を画面内で同一の

大きさになるようフレーミングしようとすると、

(同じぐらいのウエストショットで撮影、など)

その分被写体から離れてしまうために、

同じレンズをフルサイズでつかったときよりも

ボケが小さく感じることはあるかと思います。

書込番号:25438846

![]()

![]() 3点

3点

>とびしゃこさん

>センサーが想定のものより小さくなっても、

実際に使われる(光がとおる)レンズ径

(有効口径)は変わりません。

そうですか!

ちゃんと光線図を書いてみたわけではないので自信が無かったんですが、レンズの大きさは無駄にならないってことでしょうか、有効径というか実効径?という考え方の前提が、間違っていたのであれば結果として嬉しいです。

α6400に付けてみようと思っています。

画角と手ぶれ補正さえ、気をつければ面白い写真が取れそうで楽しみです。

書込番号:25438911 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

こんばんは。APS-Cもフルサイズも持ってませんが・・・

親スレッド[書込番号:25438786]

「レンズ中心の一部分しか使ってないことになるので、F値の計算のもととなるレンズ実効径は、(レンズ全体の大きさ)ではなく、(実際に集光のために使ったレンズ径)になるかと思います。」

はい、思い違いです。

「レンズ中心の一部分しか使ってない」ではありません。

「散歩しながらじっくり考えてみた」ではなくて、

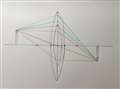

落ち着いて机に向かって紙と鉛筆と定規を用意して考えてください。

考えの基本は中学理科の「凸レンズが像を結ぶ図」あたりから始めてください。

(その図がすぐに結論とは至りませんが、順を追ってじっくりと悩めば、道が開かれるかと)

では、ご精進を。

書込番号:25438919

![]() 2点

2点

考えがドツボに入ってグルッちゃってますね

一回白紙からかんがえなおそう

書込番号:25438923 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>撮像面の画素ピッチが大きいとボケやすく、画素ピッチが狭いとくっきり写ると、どっかで聞きました。

↑

記載の範囲の通りであれば、ガセネタです(^^;

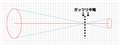

なお、被写界深度につきまして、【過焦点距離】をメインとして、

撮影条件や機器仕様の逆算早見表をアップしますので、

気になれば使い方など補足します(^^;

書込番号:25438924 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>もとラボマン 2さん

返信ありがとうございます!

そうですね、絞りの関係と同じなんですね

画素ピッチの話は、よく分かってないまま書いてしまいました。

レンズの使う場所が限定されているわけではなく、センサー側で実像の中心部をトリミングしてるだけだと考えると、確かに仰るとおりだなあと思います。

よく、レンズの中心部分を使う(レンズの一番美味しい部分を使う)ため、各収差が出にくい、つまり高画質だというレビューを見かけます。

特に、価格ドットコムのレビューでよく見かけますが、これって僕と同じ間違いをしてるんでしょうか?

それとも、レンズの美味しい部分だけ使えてるっていう表現は一理あるんでしょうか。分からなくなってきました。

書込番号:25439048 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>スッ転コロリンさん

教えて頂いたとおり、中学理科の凸レンズの光路を調べてみました。懐かしいロウソクの図です。

昔より遥かに分かりやすいGIF画像?で解説してるページが多くて感動しました。

ロウソクの高さの中間あたりを発進して上方へ向かい、凸レンズの最上部(ロウソクの先端よりずっと高い位置)を通った光線がどこへ向かうのか、昔解説してるページがあったので探してるんですが、なかなか見当たりません。

たぶんこの図を正確に描ければ、今回の問題は一発で理解できそうな気がします。

要するにレンズの中心部分だけを使っているわけではない(レンズ全体を使ってセンサー面に収束している)ことを図で説明できれば、この問題は卒業かなと

書込番号:25439061 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>Jennifer Chenさん

こんな面倒な質問には誰も回答しないと思ってましたが、皆さん自分より明確に理解されてるようで、ちょっと危機感を感じてしまいました。

じっくり勉強してみます。

書込番号:25439071 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ありがとう、世界さん

ガセネタ… 間違えました。

自分が間違えて覚えていただけでした。すみません。

許容錯乱円がボケに影響するのは、画素ピッチが広いほうが、ボケにくい(像を結びやすい)というので、合ってますかね…自信が無いです。

DOFの公式の分子の側に許容錯乱円があるので、画素ピッチの大きさに比例する(被写界深度が深くなる=ボケにくい)という表現になるのかな、と思います。

いずれにしても光線図を書いて実像がクロップされる状況を説明できないとなると、画素ピッチ云々以前の問題ですよね。

もうちょっと頑張って勉強します。

書込番号:25439080 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>許容錯乱円がボケに影響するのは、画素ピッチが広いほうが、ボケにくい(像を結びやすい)というので、合ってますかね…自信が無いです。

昨今の画素数では、ほぼ無関係です(^^;

画素数が【数十万画素以下】、昔の35万画素とかなら別ですが、情報が古い以前になりますね(^^;

※かつてライカが、(百年ほど前に)35mmフィルムの利用の検討において、どれぐらいの解像力が必要なのか?

と検討した際、(解像単位で)100万(ドット)ぐらいとしたようです。

当時、画像のデジタル的扱いが無かったこと、RGGB画素の考え方自体が無かった(カラーフィルター等による三原色分解の考え方はあったらしい)ので、

100万(ドット)とは、決して100万画素ではありませんので、絶対に誤解しないでください(^^;

ちなみに、手ブレのシャッター速度の「1/換算f秒」につきまして、

上級者の手ブレのブレ角の想定値から、被写界深度の許容錯乱円径と同程度になるようです。

これに関して、その値と初級者想定の値や、

昨今の多画素機を考慮した、「1/換算f秒」より倍以上厳しい条件について計算したものがありますので、添付画像としました。

ご参考まで(^^;

※許容錯乱円単位で 80万画素弱とは、RGGBの4画素として 300万画素ぐらいになります。

書込番号:25439122 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

こんばんは。お邪魔のついで・・・

中学理科の「凸レンズが像を結ぶ図」には大きな欠点が、

自分の知る限りふたつあります。

ひとつ

レンズの光軸上にある点は作図できない。

ふたつ

被写体(ローソク)がレンズより大きいと作図できない。

(少し大きいぐらいならできなくもないけど)

これらの条件の図はムニャムニャのごまかしで済ませます。

(もちろん中学理科では触れません、禁句です。

理科の先生が困るのでネットでもまったく触れられていません、知る限り。)

頭を柔らかくすると、

ローソクの高さの半分くらいからレンズ直径の端を通る光路を描けなくはないと思います。

(紙と鉛筆と定規を用意するのが面倒なので、確かめてはいません)

ただ、

(1)光軸に平行な光線は反対側(像側)の焦点を通る

(2)被写体側の焦点を通る光は、レンズ通過後、光軸に平行になる

図を描く際の上の2条件だけでは逆立ちしても描けません、たぶん。

(3)被写体側の1点から出た光線は像側の1点に集まる。

(実際はその後広がるので「集まる」の表現は変ですが)

(4)被写体から像への「光線」と、像から被写体への「線」は向きが逆なだけで同じ。

この(4)を利用、光路を逆にたどって像から被写体への光線を描きます。

まぁ、「凸レンズが像を結ぶ図」の描き方をマスターした気になると、

なぜか(3)(4)は当たり前の事実に思えてきて、

疑うことなく描けるようになります、たぶん。

頭が柔らくなったってこと、かな。

ではご健闘を。

書込番号:25439127

![]()

![]() 2点

2点

<追伸>

(1)(2)の他にもうひとつあった。

レンズの中心を通る光線は屈折せずにまっすぐ進む。

めんご・・・。

書込番号:25439133

![]() 1点

1点

>ありがとう、世界さん

返信ありがとうございます。

なるほど画素ピッチが昨今では無関係になったというのは、センサーサイズに関係なく限界まで細分化されたから、でしょうか?

例えばフルサイズはAPS-Cの2倍の受光面積があるけど、画素数も2倍になったので、結果として画素ピッチは同じ。

ってことでしょうか。もし違ってたら、ご指摘お願いいたします。

許容錯乱円と手振れの関係、頭が悪すぎて理解できませんでした。

表を見てもよく分からなかったんですが、これはちょっとくらい手振れ(角度ブレ)を起こしても、錯乱円径が(それ以上に)じゅうぶんに大きければ、手振れしてないとみなせる、っていうことですか?

貼ってくださった図表、すごいお宝っぽいですね。

ニコンウェブマガジンには、こんなデータもあったんですね。

書込番号:25439158 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>スッ転コロリンさん

詳しく書いてくださりありがとうございます!

頭で考えて分からなかったので、今ボールペンと定規で書いてみたんですが、レンズの半径よりロウソクの背が低い場合に、レンズの上端に向かっていった光(より高い位置に向かった光)がどう屈折して、どこに収束するか、書けませんでした。

これはロウソクの先端を発した場合でも、中間辺りを発した場合でも、中学校の知識(1)(2)では書けない…

同じくロウソクの先端からレンズの下端を通った場合(つまりロウソク側にある焦点の、さらに下を通過した場合)どこに収束するかも書けませんでした。

つまりフルサイズ用レンズの全域を有効に使えたことを作図で証明できませんでした。

しかしガチガチに考えずに すってんころりん さんの言う「頭を柔らかく」すれば、レンズのどこを通ろうが絶対に1点に収束するということになります。

そうやってロウソクの反転図を書いて、センサーサイズを2つ当ててみると、なるほど反転実像のクロップって、そうなのかなあという気がしてきました。

というわけで、強引に理解したということで、フルサイズ用のレンズをAPS-Cクロップで使っても無駄なことは無いと、素敵な結論になりました。

書込番号:25439166 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

ama21papayさん 返信ありがとうございます

>よく、レンズの中心部分を使う(レンズの一番美味しい部分を使う)ため、各収差が出にくい

レンズの場合 周辺部分より中心部分の方が画質が良くなりますので これも 単純に 収差が出やすいレンズの周辺部をカットするため 画質が安定するだけだと思います。

後 書き忘れましたが F値の場合 センサーサイズに関係なく単位面積当たりの明るさですので センサーサイズが変わっても F値は変わらないです。

書込番号:25439543

![]() 1点

1点

>ama21papayさん

許容錯乱円径の設定に関わる補足その他を追加しました(^^)

書込番号:25439773 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ありがとう、世界さん

貴重なデータの開示ありがとうございます(笑)

書込番号:25439807 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>もとラボマン 2さん

返信ありがとうございます。

光線図を見る限り、APS-Cセンサーに投影される実像(反転像の中心クロップ)には、

収差の大きいレンズ周縁部を通ってきた光が、もれなく含まれているようですが、それで「レンズの中心部だけを使えている」と言えるのでしょうか?

もしそうであれば、話がまた振り出しに戻ってしまいました。

おそれいりますが、「レンズの周辺部がカット」されているというところを、解説して頂くことはできますか?

書込番号:25439812 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

ama21papayさん ごめんなさい

>「レンズの周辺部がカット」されているというところ

レンズの周辺部ではなく 画像の周辺部の間違いです。

書込番号:25439821

![]() 2点

2点

>もとラボマン 2さん

画像の周辺部がカットされてる!それで話が繋がりました。

できあがった実像のうち、歪みのない中心部だけがクロップされてると、考えると理解ができました。

ほぼほぼ、この問題は自分の中で解決できました。

皆さんのお陰でした。ありがとうございました。

書込番号:25439899 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ama21papayさん

>よく、レンズの中心部分を使う(レンズの一番美味しい部分を使う)ため、各収差が出にくい、

そうです。

>しかしガチガチに考えずに すってんころりん さんの言う「頭を柔らかく」すれば、レンズのどこを通ろうが絶対に1点に収束するということになります。

それは違います。

>というわけで、強引に理解したということで

正しく理解されてはいない、ように思います。

>光線図を見る限り、APS-Cセンサーに投影される実像(反転像の中心クロップ)には、

>収差の大きいレンズ周縁部を通ってきた光が、もれなく含まれているようですが、

レンズ周縁部を通ってきた光は含まれないです。

それは、どんな光線図でしょうか?

>ほぼほぼ、この問題は自分の中で解決できました。

おそらく、勘違いされています。

書込番号:25440128

![]() 3点

3点

>pmp2008さん

マジすか… 足りない頭で頑張って考えて熱が出そうだったんで解決にしてました。

書込番号:25440178 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

ロウソクよりレンズの方が遥かに大きい場合(ロウソクの全高がレンズの半径の半分以下である場合)、レンズ周縁部(平面図で見ると、レンズの上の端のほう)に向かった光線は、どこに収束しますか?

書いた図を見せるんで、どうか笑わないでください。

間違ってたら指摘をお願いいたします。

書込番号:25440185 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

赤のペンで書いた3本は中学校で習う軌跡です。

緑のペンで書いた3本は、フルサイズ用のレンズの周縁部に向かった光線が(自分に都合の良い解釈で)向かう軌跡を書きました。

中央のレンズが二重になっちゃったのは、作図1回目でレンズが小さくて意味ないことに気づき、書き直したためです。

書込番号:25440205 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

下記参照。

https://lensreview.xyz/trivia006-optical-path-map/

・・・「虫眼鏡の焦点」に近い図では、あまり意味が無いと思いますので、

対物側の被写体の位置と、撮像面内の「像」との対比が現実に近いほうが良いかと思います。

書込番号:25440233 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 3点

3点

>ありがとう、世界さん

すごい絵ですね。この図なら、撮像面の面積が小さくなっても、フルサイズ用のレンズの全域を通った光が無駄なく使われていることが理解できました。

いつもお宝URL本当に感謝します。

書込番号:25440245 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

どうも(^^)

今回は、googleで「光路図 絞り」で検索 ⇒ 「画像」を選択 ⇒ 専門的過ぎるものや(逆に)ガセネタ込みの掲示板を除いてピックアップ⇒例示

という感じです(^^;

書込番号:25440276 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ama21papayさん

すみません。

書込番号:25440128 間違いかもしれません。ゆっくり考えてみます。

書込番号:25440445

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

そうでしたか、僕は 凸レンズ 光路 センサー など組み合わせながら画像検索していましたが、ひとつも見つけられませんでした。

いつも知識の保管してくださりありがとうございます。

それにしてもこのURLの光路図は見事ですね、

何群何枚であろうと、基本的にレンズ全体を使った光が、センサーに届きますよーってが、ひと目で分かる絵図です。すごいです。

光路図そのものは、ほとんどのケースで社外秘になっているとの説明が書いてありましたが、もう少し抽象化した図で、勉強できるテキストのようなものがあれば、嬉しいんですが。

大学の光学研究科みたいなところには、そんな教科書あるんでしょうか。そもそも光学研究科があるかどうか、知りませんが。

書込番号:25440506 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

中学理科の「凸レンズが像を結ぶ図」からは

「レンズの公式」って呼んでたかな、

焦点距離:fと被写体距離:a・像面距離:b の関係式を得ることができます。

1/f = 1/a + 1/b 「/」は「分数の横棒」、「÷」と同じです。

図とこの式から、「背景ボケと前ボケ」や「被写界深度」などの理解に進めます。

さらに理解が進めば、「2枚の凸レンズの合成焦点距離」などへも。

「ボケ」や「被写界深度」を理屈で理解するには、

「(許容)錯乱円径」や「焦点深度」の概念が必要です。

「被写界深度」は被写体側、これに対する像側のピント範囲が「焦点深度」です。

無限遠の図示は中学理科の範囲を超えてるのか、扱わなかった思います。

机に広げた紙に描けないのはもちろん、

現実には存在しない無限遠からの光線を「平行な光線」として扱うことは、

無垢な脳みそには馴染まないのでしょう。

ただ、「過焦点距離」を扱うには「無限遠/平行光線」が避けられないかもしれません。

(被写界深度を求める式で、遠点被写界深度距離を意識すると、図を使わずにたどり着けるかも)

好奇心と暇があれば、チャレンジしてみては。

理解できれば人にうんちくを語れるようにもなります、きっと、たぶん。

<補足>

中学理科では触れませんが、「ニュートンの公式」などと呼ばれる関係式もあります。

これも理解しておくと、理屈には役に立つかも。

中学理科を超える、実際のガラスなどの屈折・レンズなどを理解するには一気に大学レベルになるかもしれません。

(自分はソコには達してないので、詳しくはムニャムニャ・・・。)

しかし、被写体側主点・像側主点を理解すると、たいていの現象は中学理科に帰着できます、たぶん。

写真レンズに関してそうでない例、自分が思うのは、

「小絞りボケ(回折現象)」と「レンズコーティングによる反射防止と透過率向上」、それに「光芒(光条)」ぐらいですか。

レンズの収差は、中学理科での前提の「厚さのないレンズ」と現実の「ガラスなどの厚みのあるレンズ」の違いで説明できるかと思います。

書込番号:25440518

![]() 2点

2点

https://www.avaldata.co.jp/solution_imaging/optical/Lens08/Lens08.html

↑

「主」の被写界深度は【被写体側】になるので、カメラ側の撮像素子の像面の大小は「従」の関係になることが解りやすいかと(^^)

https://kintarou.skr.jp/sanpo/panfocus.htm

↑

過焦点距離(略して過f)でまとめた被写界深度の計算式があります。

ーーーー

3.6 過焦点距離の計算式

(a) 過焦点距離 = (焦点距離)^2/(絞り値 * 許容錯乱円径)

(b) 後方深度 = (過焦点距離 * 撮影距離) / (過焦点距離 − 撮影距離)

(c) 前方深度 = (過焦点距離 * 撮影距離) / (過焦点距離 + 撮影距離)

ーーーー

↑撮影距離を引いていないので、補足すると・・・。

(a) 過焦点距離 = (焦点距離)^2/(絞り値 * 許容錯乱円径)

(b) 後方深度 = ((過f* 撮影距離) / (過f− 撮影距離))− 撮影距離

(c) 前方深度 = ((過f* 撮影距離) / (過f + 撮影距離))− 撮影距離

書込番号:25440711 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

過fの略が一箇所(a)抜けていました(^^;

(a) 過f = (焦点距離)^2/(絞り値 * 許容錯乱円径)

(b) 後方深度 = ((過f* 撮影距離) / (過f− 撮影距離))− 撮影距離

(c) 前方深度 = ((過f* 撮影距離) / (過f + 撮影距離))− 撮影距離

↑

上記の記述では、許容錯乱円径が先立っているように見えますが、

あくまでも【被写体側】が「主」になると考えておけば、

基本的に「撮像面内の許容錯乱円(の数)を同じ」にして考えることの意味が判ってくると思います。

↓

https://kintarou.skr.jp/sanpo/panfocus.htm

↑

ここでは「マジックナンバー」として【1300】が挙げられている理由にも関わりますし、

先の許容錯乱円径の比較表にも関わってきます。

書込番号:25440734 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

こんばんは。

スレ主さんの[書込番号:25440205]の図。

いいんじゃないですか。

まぁ、自分なりに気になるのは像側の光線の集まったトコ、スクリーンに投影したのでなければ光線はそこで途切れることはありません。

正式な中学理科の図がどうだかは知りませんが。

手書きに敬意を表してパソコンマウスの手書き風で、せっかく描いたので。

書込番号:25441388

![]() 1点

1点

すみません。

書込番号:25440128 の内容を一部訂正します。

>しかしガチガチに考えずに すってんころりん さんの言う「頭を柔らかく」すれば、レンズのどこを通ろうが絶対に1点に収束するということになります。

旧)それは違います。

新)そのような気もします。

>というわけで、強引に理解したということで

旧)正しく理解されてはいない、ように思います。

新)正しく理解されたのかもしれません。

書込番号:25441639

![]() 1点

1点

>ama21papayさん

>書いた図を見せるんで、どうか笑わないでください。

>間違ってたら指摘をお願いいたします。

これで良いのかもしれません。

書込番号:25441640

![]() 1点

1点

ありがとう、世界さんの書込番号:25440233のリンク先で、NIKKOR Z 40mm f/2の光路図を見ますと、

・水色の線:光は第1レンズの下端から中心辺りの範囲に入って、第2,3レンズを通り、第4,5,6レンズの上端付近を通って、センサー上端で結像している。

つまりこのレンズでは、主にレンズの周辺を通った光で、フルサイズ画像の端は作られる。

・紫色の線:光は第1レンズの下端からレンズ上部1/4を除く範囲に入って、第2,3,4レンズを通り、第5,6レンズの中心付近を通って、センサー中心とセンサー上端の真ん中くらい(APS-C画像の端辺り(?))で結像している。

つまりこのフルサイズレンズでは、レンズ周辺部分を通った光はあまり使われずに、APS-Cの画像が作られる。

書込番号:25441645

![]() 3点

3点

>ama21papayさん

凸レンズ1枚で考えても、実際のレンズ製品のことは良く分からなくて、

実際にフルサイズ用のレンズでAPS-Cの画像を作ると、レンズの周辺部分を通った光をあまり使わなくてすむので、画質劣化が少ない、ということ、なのでしょう。

書込番号:25441664

![]() 2点

2点

>スッ転コロリンさん

おおお…

1/f = 1/a + 1/b の意味がさっぱり分からなかったので検索したら、高校物理ですか…

高校で物理を取らなかったことを少し気がかりに生きてきましたが、高校物理でも凸レンズやるんですね、ちょっと後悔しました。

すこく面白そうなんで今から勉強します。

2枚の凸レンズの合成焦点距離 とか、興奮しますね。

それが理解できれば、上の方で ありがと世界さん が貼ってくれた多重枚レンズの光路の理解に近付きそうです。

僕は実は去年カメラを始めるまで無限遠という言葉も概念も知りませんでしたが、こんなに奥深いなら勉強する甲斐がありそうです。

像側のピント範囲「焦点深度」。

像側にピント範囲があるということすら考えたことなかったですが!

https://www.google.com/search?q=%E7%84%A6%E7%82%B9%E6%B7%B1%E5%BA%A6&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

これを理解すれば今まで呪文レベルだった「許容錯乱円」の理解に近づくということですかね。被写体側のピント範囲しか考えてなかった自分には感激です。さっそく今日から勉強します…(^q^)ヨダレ

書込番号:25441677 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ありがとう、世界さん

おーまさに、スッ転コロリンさんがおっしゃってる像側ピント範囲の話ですね。

今まで許容錯乱円の意味を考えたことすら無かったですが、これをもうちょっと勉強すれば理解できそうな気がしてきました。

被写界深度は前側と後側に分けて計算できるというのも知りませんでした。まとめて計算する公式だけなら、なんとか覚えていたんですが。

書込番号:25441681 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>pmp2008さん

本当ですね、水色のラインは最終的に(像側の)端っこに行く光で一番収差の出るところ(?)ですね。

確かに1枚目のレンズの全方向から入射してますが、後ろ3枚のレンズの端っこを通って「隅21mm」で結像(?)しているように見えます。

そこをクロップで切り落とせるわけですから、収差の少ない綺麗な部分だけ切り取って使えているという意味にもなります(か?)

価格ドットコムのレビューによくある、「レンズの美味しい部分だけ使えるので」という表現は語弊がある気がしますが、「後方レンズ群の端っこを通った光=収差の大きい部分をクロップ(切り落と)している」という意味では、美味しい部分だけ使っていることになるのかもしれません。

これはpmp2008さんに言われなければ気づきませんでした。

1枚の凸レンズの光路では理屈が通らなくても、このレンズ群の光路を見れば理屈に合ってくるのは不思議ですね。ちょっと感激ものです。

書込番号:25441694 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>被写界深度は前側と後側に分けて計算できるというのも知りませんでした。まとめて計算する公式だけなら、なんとか覚えていたんですが。

別の計算式のような?

参考までに、まとめて計算する公式を書いて欲しかったりします(^^;

書込番号:25442281 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ありがとう、世界さん

こんにちわ!

今日は休みをもらえたのでカメラ持ってぶらぶらしています。

教えて頂いたニコンFマウントの研究のページが面白くて読んでいました。

DOFの計算は、Googleで「被写界深度」と検索すると一番上に大きく出ていたので、それしか知りませんでした。

いつも欲しいレンズを買う前に、この公式をスマホの電卓で計算して、今持ってるレンズと深度を比較していました。

許容錯乱円の意味を知らずに、係数だけ入力していましたが、ここで初めて許容錯乱円の意味がわかったので、今後はセンサーサイズと画素数からおおよその画素ピッチを計算して代入するようにしようと思います。

(世界さんが許容錯乱円は現在ではあまり意味ないかも、と書かれた理由も少し分かってきました。大きなフォーマットほど高画素化されているので、昔ほど画素ピッチにそんなに差が無いという意味、ですかね…)

書込番号:25442411 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

念のため書きますと、

DOF=(2*被写体までの距離の2乗*F値*許容錯乱円)÷(レンズ固有の焦点距離の2乗)

で計算していました。

分子にある要素はDOFを厚くし、分母にあるものがDOFを薄くしてくれるということを、計算式から何となく想像していましたが、何故そうなるのかは分かっていませんでした。

特に分子側に許容錯乱円係数を乗じるのが、なぜなのか本当に意味が分からなかったんですが、昨日教わったことでやっと少しイメージが掴めました。

画素ピッチが大きくなれば、ピントが合っていると見なせる範囲が広くなる=くっきり写ってしまう=被写界深度が厚くなる、という意味で、合ってますでしょうか。

書込番号:25442424 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

いやそうなると、同じフォーマットでも高画素機ほど画素ピッチが狭くなる=よりボケやすくなる、という意味になってしまいますね。

α7 ivよりα7R のほうがボケやすい、なんて話は聞いたこと無いので、どう理解すれば良いんでしょうか。

ちょっと分からなくなってきました。

書込番号:25442428 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ama21papayさん

どうも(^^)

見たことがある式ですが、実態の確認が面倒なので数年放置していました(^^;

>画素ピッチが大きくなれば、ピントが合っていると見なせる範囲が広くなる=くっきり写ってしまう=被写界深度が厚くなる、という意味で、合ってますでしょうか。

違いますよ(^^;

(再)書込番号:25439122より

昨今の画素数では、ほぼ無関係です(^^;

画素数が【数十万画素以下】、昔の35万画素とかなら別ですが、情報が古い以前になりますね(^^;

※かつてライカが、(百年ほど前に)35mmフィルムの利用の検討において、どれぐらいの解像力が必要なのか?

と検討した際、(解像単位で)100万(ドット)ぐらいとしたようです。

当時、画像のデジタル的扱いが無かったこと、RGGB画素の考え方自体が無かった(カラーフィルター等による三原色分解の考え方はあったらしい)ので、

100万(ドット)とは、決して100万画素ではありませんので、絶対に誤解しないでください(^^;

ちなみに、手ブレのシャッター速度の「1/換算f秒」につきまして、

上級者の手ブレのブレ角の想定値から、被写界深度の許容錯乱円径と同程度になるようです。

これに関して、その値と初級者想定の値や、

昨今の多画素機を考慮した、「1/換算f秒」より倍以上厳しい条件について計算したものがありますので、添付画像としました。

ご参考まで(^^;

※許容錯乱円単位で 80万画素弱とは、RGGBの4画素として 300万画素ぐらいになります。

書込番号:25442527 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ama21papayさん

下記の式ですが、

DOF=(2*被写体までの距離の2乗*F値*許容錯乱円)÷(レンズ固有の焦点距離の2乗)

↑

過焦点距離を超えても無限遠にならないので、

前後別々の式の途中までの結果の近似式みたいになるかと(^^;

ただし、【前提条件】として、過焦点距離が「そもそも、妥当なのか?」と考えると、使いようも出てくるかと思いますが。

ーーーーーーー

なお、産業機械用のカメラにおいては、等倍比較のような利用法も少なくありませんので、

産業機械用のカメラに関する許容錯乱円の解説と、

一般的な撮影に関する許容錯乱円の解説とは、相容れないところがあります。

もし参照先が混ざっている場合は、切り分けておくほうが良いかと思います。

※産業機械用のカメラと、一般的な撮影とでは、そもそも【前提条件が異なる】と考えるべきでしょう。

その前提条件の差異を無視して、「こう書かれているから、こうだ!!」という考え方をすると、ダメかと思います。

書込番号:25442902 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

ほとんど理解できませんでしたけど面白そうな論戦でした

小さい象面に大きなレンズで投影すると

周辺収差であるコマや像面湾曲が目立たなくなる

くらいだと思っていましたので

そんな主旨で説明があると

また読んでみたいと思います

書込番号:25445150

![]() 2点

2点

こんにちは。

>pmp2008さん

>実際にフルサイズ用のレンズでAPS-Cの画像を作ると、レンズの周辺部分を通った光をあまり使わなくてすむので、画質劣化が少ない、ということ、なのでしょう。

>ama21papayさん

>1枚の凸レンズの光路では理屈が通らなくても、このレンズ群の光路を見れば理屈に合ってくるのは不思議ですね。

カメラのレンズは複雑な構成をしていますが、作用としては一枚の凸レンズです。

「レンズ周辺部の光を使わない」ということは、レンズの口径を小さくすることを意味します。つまり絞りを絞り込むことになります。

ありがとう、世界さん ご紹介サイトには光路図が色々とありますね。素敵なサイトです。

トラディショナルなダブルガウスタイプの標準レンズとか・・・

https://lensreview.xyz/olympus-zuiko-50-f1-2-analyze/

新しいタイプの標準レンズとか・・・

https://lensreview.xyz/sigma-art-50-1-4-analyze/

明るい望遠レンズとか・・・

https://lensreview.xyz/olympus-zuiko-100-f2-analyze/

https://lensreview.xyz/nikon-nikkor-85-1-4-g-analyze/

これらを見ると、画面の中央でも絞り開放ではほとんどレンズ全面の光を使っています。

ですから『35mm判フルサイズ用レンズをAPS-Cで使うと、レンズの周辺部分を通った光をあまり使わなくてすむ』とは言えないことがわかります。

レンズ構成によっては、画面周辺部の像は前玉や後玉の周辺部の光になるものもありますが、これは【レンズを斜めに通る光】と見るべきです。

例えば・・・

https://lensreview.xyz/zuiko-24mm-f2-8-analyze/

https://lensreview.xyz/sigma-art-20-1-4-analyze/

https://lensreview.xyz/nikon-nikkor-z-40mm-f2-0/

https://lensreview.xyz/nikon-nikkor-z-35-1-8-s-analyze/

https://lensreview.xyz/sony-50-1-4-zeiss-analyze/

https://lensreview.xyz/sony-fe-135mm-f1-8-gm-analyze/

だから『35mm判フルサイズ用レンズをAPS-Cで使うとレンズの周辺部分を通った光をあまり使わなくてすむ』ではなく、

『35mm判フルサイズ用レンズをAPS-Cで使う場合は、レンズを斜めに通った光をあまり使わなくてすむ』ということです。つまり『35mm判フルサイズ用レンズのイメージサークルの周辺部をAPS-Cでは使わなくてすむ』わけですね。

光を大きく曲げるほど収差が大きくなります。レンズに斜めに傾いて光が入射するから収差が生じるのですね。それで画面周辺部では画質が低下しがちなんです。

>ama21papayさん

>画素ピッチが大きくなれば、ピントが合っていると見なせる範囲が広くなる=くっきり写ってしまう=被写界深度が厚くなる、という意味で、合ってますでしょうか。

>いやそうなると、同じフォーマットでも高画素機ほど画素ピッチが狭くなる=よりボケやすくなる、という意味になってしまいますね。

まずは、被写界深度の基準になる本来の許容錯乱円の大きさの決め方を調べてみてください。

色々な記事があって混乱するかもしれませんが。。。

書込番号:25445298

![]() 4点

4点

>Tranquilityさん

>カメラのレンズは複雑な構成をしていますが、作用としては一枚の凸レンズです。

そうでしたか。

>だから『35mm判フルサイズ用レンズをAPS-Cで使うとレンズの周辺部分を通った光をあまり使わなくてすむ』ではなく、

>『35mm判フルサイズ用レンズをAPS-Cで使う場合は、レンズを斜めに通った光をあまり使わなくてすむ』ということです。

>つまり『35mm判フルサイズ用レンズのイメージサークルの周辺部をAPS-Cでは使わなくてすむ』わけですね。

なるほど。

フルサイズはAPS-Cより画角が広く、画角の端の方の光はフルサイズ用レンズに斜めに入射する、ということですか。

これで説明がつきますね。

書込番号:25445326

![]() 2点

2点

>pmp2008さん

>作用としては一枚の凸レンズです。

より正確に書くなら「作用としては一枚の凸レンズと同じ」ですね。虫眼鏡で景色が逆さに小さく映るのと同じです。

余談ですが・・・

リアテレコンは「作用としては一枚の凹レンズと同じ」。

フロントテレコンは「ガリレオ式望遠鏡」で、フロントワイドコンバーターは「逆ガリレオ式」。

>フルサイズはAPS-Cより画角が広く、画角の端の方の光はフルサイズ用レンズに斜めに入射する、ということですか。

35mm判フルサイズでもAPS-Cでもm4/3でもスマホカメラでも、画面の端の方ほど光はレンズに斜めに入射します。

大フォーマット用レンズを小さなフォーマットで使う場合に「大きく斜めに入射する光を使わない(画面外になる)」という話です。

書込番号:25445349

![]() 3点

3点

>Tranquilityさん

ご説明ありがとうございます。

書込番号:25445448

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

返信いただきありがとうございます!

遅くなってしまい申し訳ありません。

昨今では画素ピッチとボケ量は無関係とのことで、画素ピッチのことを考えるのはやめようと思います(~_~;)

上で皆さんに教えて頂いた、像側の焦点深度が理解できれば、画素ピッチとの関係も理解できそうだったのですが、脳みそ一歩及ばずというところで、今回は断念します。

しかし今まで一切考えなかったことを考えるようになって、いつか焦点深度と許容錯乱円の関係も理解できるようになる気がしています。

今日も久しぶりにカメラ持ってブラブラしてきました、特別なものを撮らなくても、光のことを考えるだけで本当に楽しい!

書込番号:25455980 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ありがとう、世界さん

DOFの簡易計算式は、

>前後別々の式の途中までの結果の近似式みたいになるかと(^^;

自分も同じことを考えていました!式を代入して変形すれば同じ式に帰着しそうです。

>産業用カメラには当てはまらない

東芝の子会社がホームページで焦点深度と許容錯乱円の解説を公開してくれていますが、そのように書かれていました。もうちょっと時間使って、読み込んでみたいと思います。

>こう書かれているから、こうだ!はよろしくない

ですね、理論上こうこうなんだ!より、もうちょっと実際の撮った感覚を大事にしなければいつまでも上達できないと、思っています。

肩の力を抜いて散歩楽しみながらちょっとずつ理解できれば良いかなと思います!

書込番号:25455986 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>デローザさん

色々考え始めると、面白いですよね!

何も考えずに撮っても楽しいし、理屈を知っても楽しい、奥が深いです。

書込番号:25455988 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>Tranquilityさん

このサイトすごいですね、光路図は本来公開してない(?)と聞いた気がしますが、ここでは見れるんですね。素敵です。

>「レンズ周辺部の光を使わない」ということは、レンズの口径を小さくすることを意味します。つまり絞りを絞り込むことになります。

像面をAPS-C相当にクロップすることは、レンズの絞り羽根を絞ったのと近い結果になるということでしょうか、書いてみれば理解できそうですね、時間のある時に書いてみます!

>レンズ構成によっては、画面周辺部の像は前玉や後玉の周辺部の光になるものもありますが、これは【レンズを斜めに通る光】と見るべき

確かに、pmp2008さんが教えてくれた光路は、確かに前玉に対して斜め(角度強め)に入ってきた光ですね

>光を大きく曲げるほど収差が大きくなります。レンズに斜めに傾いて光が入射するから収差が生じるのですね。それで画面周辺部では画質が低下しがちなんです。

つまり光が、周縁部を通ったから収差が出てるというより、斜めに入ってきたことによって、大きく曲げる必要が出てしまい、その過程で収差が出てしまう、と解釈したほうが良いってことですかね、違ったらすみません。より理解が深まったような(?気がします)

>まずは、被写界深度の基準になる本来の許容錯乱円の大きさの決め方を調べてみてください。

ありがとうございます、

像点で「点」に収束する像が、前後にズレることで円状に大きく結像する、というとこだけ理解できました。が、そこから前に進めていません。

前後にズレながら結像できる限度が「焦点深度」らしいということも、何となく理解できました。

画素サイズが大きいと、焦点深度も深く取れる(=ピントが深くなる、ハッキリ写る、ボケない)ということかな…と思ってるんですが、合ってますかね…(~_~;)

書込番号:25456009 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>pmp2008さん

>フルサイズはAPS-Cより画角が広く、画角の端の方の光はフルサイズ用レンズに斜めに入射する、ということですか。

>Tranquilityさん

35mm判フルサイズでもAPS-Cでもm4/3でもスマホカメラでも、画面の端の方ほど光はレンズに斜めに入射します。

大フォーマット用レンズを小さなフォーマットで使う場合に「大きく斜めに入射する光を使わない(画面外になる)」という話です。

お二人の仰ることで理解が深まりました。結局APS-Cサイズにクロップされる時に切り落とされる部分は、前玉に斜めに入ってくる部分であり、風景の画角の周縁部であると、光路図と一緒に理解できました…

毎日光路図を見る必要がある人、例えば設計の側に居る人からすれば当たり前の事象でも、自分には、なかなか新鮮な知識です。

こういう解説サイトがあるというのはありがてえなと思います。

書込番号:25456017 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>像側の焦点深度が理解できれば、

↑

像側(像面)の許容錯乱円径のほうが優先されると思います。

図面上では、被写体側の被写界深度に直結しそうに思えますが、

主に撮像素子の奥行き方向のことになってしまうので、

結局のところ「焦点深度に付随する高さ(幅)方向の許容錯乱円径」に戻ってくると思います。

(かつての私も(^^;)

なお、マシンビジョンの用途内では、等倍比較のような用途がありますが、これは画像内のごくごく一部分の評価になります。

そのため、許容錯乱円の使い方の差異が出ます。

書込番号:25456029 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ama21papayさん

>像面をAPS-C相当にクロップすることは、レンズの絞り羽根を絞ったのと近い結果になるということでしょうか

違いますよ。

実際のレンズの絞りを見てみてください。絞りの径とセンサーサイズは無関係なことがわかるでしょう。

>つまり光が、周縁部を通ったから収差が出てるというより、斜めに入ってきたことによって、大きく曲げる必要が出てしまい、その過程で収差が出てしまう、と解釈したほうが良いってことですかね

光がレンズに斜めに入射するということは、その時点ですでに光の道筋がレンズに対して曲がっているわけです。

>>被写界深度の基準になる本来の許容錯乱円の大きさの決め方

>像点で「点」に収束する像が、前後にズレることで円状に大きく結像する、というとこだけ理解できました。

・ぼけとして認識できない最小の大きさを特に“許容錯乱円径”といいます。

・写真業界では,デジタルカメラが主流である今日においても,銀塩フィルムと同様に,“ある大きさの印画紙にプリントし,ある距離において目視で鑑賞する”ことを前提とした許容錯乱円径の値が一般的に使われています。

・例えば35mmカメラ相当のイメージサイズでは画面対角線の1/1300である0.033mmなど。この場合,画素ピッチについては考慮されない。

(https://www.toshiba-teli.co.jp/technology/technical/t0008-DOF.htm)

つまり一般的な写真の場合は、許容錯乱円の大きさは「鑑賞サイズ」「鑑賞距離」「鑑賞者の視力」によって決まるということです。

書込番号:25456950

![]() 3点

3点

>ありがとう、世界さん

>Tranquilityさん

こんばんわ、返信ありがとうございますm(_ _)m

Tranquilityさん の貼ってくださったリンクを読みながら考えていますが、

>写真業界では,デジタルカメラが主流である今日においても,銀塩フィルムと同様に,“ある大きさの印画紙にプリントし,ある距離において目視で鑑賞する”ことを前提とした許容錯乱円径の値が一般的に使われています。

>例えば35mmカメラ相当のイメージサイズでは画面対角線の1/1300である0.033mmなど。この場合,【画素ピッチについては考慮されない。】

→画素ピッチについては考慮されない。 …むっ!

という話ですが…

これは ありがとう世界さん が何度も書いてくれた「現代では画素ピッチを考えることはあまり意味がない」というところと繋がりますか?

その東芝のサイトには以下のような記述がありました。

【マシンビジョンでは,各画素のデータを用いて画像処理を行うことから写真同様に目視を基準とはできず,許容錯乱円径は撮像センサの“画素ピッチ”,あるいは“エアリーディスク径”といわれるレンズの光学的な結像限界で決まり,“画素ピッチ”,あるいは“エアリーディスク径”の大きい方が“許容錯乱円径”になります。】

…むっ!

エアリーディスク径だと…

現代では、画素径が(無視できる範囲にまで小さくなっているため)、 画素ピッチについて考慮する必要はない(昔は考慮する必要があった。1画素がとても大きかったから)。

焦点深度が前後に動くほど、点が円になり、円が大きくなっていくと。

その円の最大径の部分が、許容錯乱円径(ピントが合っていると見なせる限度)。

>「鑑賞サイズ」「鑑賞距離」「鑑賞者の視力」

あらためて、許容錯乱円径をどう決めるか?

「鑑賞サイズ」「鑑賞距離」「鑑賞者の視力」から決めれば良い。画素ピッチの話は(現代では)まったく関係ない。

>銀塩フィルムと同様に,“ある大きさの印画紙にプリントし,ある距離において目視で鑑賞する”ことを前提

こんな感じでしょうか。これって理解できてるんでしょうか。

ちなみに「エアリーディスク径」を検索したら、さらに混乱しそうで、そっとページを閉じました。

書込番号:25457594 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

マインビジョンネタは【別モノ】扱いで(^^;

一緒クタにしている限りは、エアリーディスクネタよりも困惑が続きます、

というよりも、

マインビジョンネタを一緒クタにしている段階で、被写体側の被写界深度を誤解しているかも知れません(^^;

書込番号:25457625 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

おじゃまのついでのついでの・・・、

何度目かは忘れた。

レンズの収差、

色収差は、レンズ光軸に平行、レンズ中心'付近'を通った光でも起こります。

球面収差は、レンズ光軸に平行、光軸から傾いていない光でも起こります。

よって、「レンズに斜めに光が入るから」とするのは早計かも・・・。

被写界深度に絡む「許容錯乱円径」、

これを決めないと被写界深度の数値計算はできません、たぶん。

ですが、

古来からのフィルム画像を印画紙に焼き付けて目視でどうこうのレベルが、

デジタル画像をパソコンモニター画面で容易に拡大表示できる今に適合しているのか、

はなはだ疑問です。

さらに、デジタルとしても、

一般的なベイヤー配列と呼ばれる色画素配置で、

画素(ピクセル)ピッチとしていいものか、

デジカメによって画素数・画素ピッチは違うのにどうするか。

さらさらに、「エアリーディスク径」なんてのに悩んだら・・・、

などなど、単に「許容錯乱円径」と呼んでもさまざまな状況に応じた値があり得ます。

で、「どぉすんべぇ」と悩んだ末に、

「めんどぉ〜だから昔の値にしとくべぇ」で「対角線長の1/1300」を暗黙の内に採用したりします。

(すべての状況を計算することを考えてください。表計算ソフトを使って計算は一瞬でも、結果の数字がいっぱい、表のドコが必要としている値かはわかりません、一見では、たぶん。)

<補足>

収差のないレンズみたいなのとして「針穴写真機(ピンホールカメラ)」をイメージ(脳内シミュレーション)することができます。

「実際のレンズでも絞りを絞り込むと針穴写真機と近くなるのでは?」と思うかもしれません。

ですが、球面収差は減りますが色収差は変わりません、たぶん。

「おやおや???」

さらに悩んでください。

(自分としては「ガラスに厚みがあるから」と今のところ納得して収めてます、

中学理科の薄肉レンズや針穴写真機は厚みがないので。

この説(思い)が正しいのかは検証してません、あしからず)

「許容錯乱円径」、

今のところ、自分のカメラだけに関してなら、画素ピッチの1.4倍(ルート2)とするのがもっとも厳しい状況と思います。

この値なら、「ベイヤー配列の緑画素の画素ピッチに相当」と理屈付けできますし。

愛用カメラ、特別なRAW現像で、ベイヤー配列をデモザイク(画素補間)する前の赤青緑画素が分離されてる状態でRAWデーターを可視画像にしてみても、画素ピッチの1.3〜1.4倍ほどまでしか解像できてないから。

今のところ他のカメラでどうなのかを確かめる気はありません。

書込番号:25457691

![]() 2点

2点

>スッ転コロリンさん

【ヒトの視力】が根本です。

それを基幹にして、鑑賞距離と鑑賞サイズ(画面サイズ、用紙サイズ)との関数になります。

【ヒトの視力】は、今も昔も基本的に変わっていないとして、

鑑賞距離と鑑賞サイズ(画面サイズ、用紙サイズ)が変わっているのか?

ということになりますが、

ここで【視野】の問題も出てきます。

画像全体を俯瞰的に見る場合と、等倍で見る場合は同じ許容錯乱円径の設定では不適切ですが、

【鑑賞】において、「木を見て森を見ず」的な見かたばっかりなのか?

文字通りの「森の画像」ならば、主として、写っている森全体を見ているのか?

というところで立ち位置が変わってきます。

>ama21papayさん

添付画像は、視野1.0の場合のものです。

ただし、鑑賞サイズ(画面サイズ、用紙サイズ)は、「そのまま」です。

等倍比較する場合は、その条件を設定する必要があります。

↑

このあたりをキチンとケアできていない ⇒ 計算の意味を根本的に誤解している

ということになります(^^;

書込番号:25457710 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ama21papayさん

>画素ピッチについては考慮されない。 …むっ!

>あらためて、許容錯乱円径をどう決めるか?

>>銀塩フィルムと同様に,“ある大きさの印画紙にプリントし,ある距離において目視で鑑賞する”ことを前提

>こんな感じでしょうか。

被写界深度は「写真を見たときにピントが合って見える範囲」のこと。シンプルに考えていいと思います。

>…むっ! エアリーディスク径だと…

マシンビジョンとは画像による計測のこと。画像解像度がその精度の決め手になることは容易に想像できると思います。

極限までの精度を求めるとエアリーディスクによる回折限界まで考える必要があります(望遠鏡や顕微鏡なども)が、これは我々が撮る普通の写真の話ではないです。

いずれにしろネット情報やここのような掲示板には誤りや独断、珍説も多いです。

カメラやレンズの基礎を解説した書籍などをお読みになると良いと思います。例えば・・・

『カメラとレンズのしくみがわかる光学入門』(安藤幸司:インプレス)

『図解 レンズがわかる本』(永田信一:日本実業出版社)

『トコトンやさしいレンズの本』(齋藤晴司:日刊工業新聞社)

『図解入門 よくわかる最新レンズの基本と仕組み』(桑嶋 幹:秀和システム)

・・・などなど。

書込番号:25458279

![]() 3点

3点

>スッ転コロリンさん

>レンズの収差、色収差は、レンズ光軸に平行、レンズ中心'付近'を通った光でも起こります。球面収差は、レンズ光軸に平行、光軸から傾いていない光でも起こります。よって、「レンズに斜めに光が入るから」とするのは早計かも・・・。

私は『光を大きく曲げるほど収差が大きくなります。(書込番号:25445298)』と書きました。

光が光軸に平行でも曲がらないと焦点に集まりません。色収差も球面収差も光が大きく曲がるほど大きくなりますよね。

最近は、単焦点レンズでも構成枚数が非常に多くなっているのは、光を少しずつ曲げて収差を少なくするためだそうです。

>古来からのフィルム画像を印画紙に焼き付けて目視でどうこうのレベルが、デジタル画像をパソコンモニター画面で容易に拡大表示できる今に適合しているのか、はなはだ疑問です。

被写界深度の定義や決め方は銀塩でもデジタルでも同じで良いと思いますよ。

「写真を見たときにピントが合って見える範囲」に変わりはないです。

『デジタル画像をパソコンモニター画面で容易に拡大表示できる』は、写真を大きく引き伸ばしてして細部を見るのと同じですよね。大伸ばしの写真をルーペで観察するようなことなので「被写界深度」云々という話と別のことでしょう。

書込番号:25458288

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

こんばんは、返信ありがとうございます。

>被写体側の被写界深度を誤解しているかも知れません

まじですか…

被写体側の深度と、像側の焦点深度が、実は対応していたと考え始めると、俄然あたらしい世界が開けてきたような気がします。

>スッ転コロリンさん

>デジタル画像をパソコンモニター画面で容易に拡大表示できる今に適合しているのか

確かにマウスホイールで拡大すればするほど画像は不鮮明になっていきますが、当然だと言われれば当然ですけど、これが許容錯乱円の話に関わってきますかね、いや関係ないのかな(~_~;)

しょぼい理解で申し訳ないのですが、スッ転コロリンさんの後半の話を一切理解できませんでした。

しかしピンホールカメラの話と、画素ピッチの√2倍という話は頭の隅に置いといて、他の話と絡めて考えられるようにしときます。

頭が痛いようで、考えるのは楽しいです。ちょっと脳みそクールダウンします。、

いつか皆さんと同じくらいのところまで行きたい…

書込番号:25458670 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>Tranquilityさん

こんばんは!返信ありがとうございます。

>マシンビジョンとは画像による計測のこと。画像解像度がその精度の決め手になることは容易に想像できると思います。

画面解像度のこと、忘れていましたね…

考えるのが怖いです

レンズの解説本こんなにあったなんて

Kindle Unlimitedで読めるのはありがたいです早速今日から読みます

>単焦点レンズでも構成枚数が非常に多くなっているのは、光を少しずつ曲げて収差を少なくするためだそうです。

単焦点で10枚とか15枚とかありますが、そういう効果を狙ってるんですね。理由が分かると自分の視点も変わったようで面白いです。

書込番号:25458686 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>被写体側の深度と、像側の焦点深度が、実は対応していたと考え始めると、俄然あたらしい世界が開けてきたような気がします。

ガッツリ中略してみると、極論すると添付画像のような感じに(^^; ※あくまでも「イメージです」

書込番号:25458825 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

素晴らしい図ですね、像を楕円で表すことで3次元的な解釈ができますね。

光線図を平面的に、真横から見た図しか無いので、こういう表現は初心者にはありがたいです。

以前は阿呆だったのでこの図を見ても何とも思わなかったわけですが、

光の道筋を教えてもらったあとに見ると面白いです。

楕円の頂点付近を発した光がどう拡散して、レンズのどこを通って、像面側のどこの点に収束するか?を、この図に色鉛筆で書けるようになりました。

頭の中で思い描くだけで面白いです。

この図を3D CADみたいなソフトで描いて、色んな角度から見れるようにしたり、あるいは光の進む順路を動画にしてあげれば、中学生理科の解説も最高に分かりやすくなりそうな気がします。

既にやってる教材も、あるかもしれませんが!

書込番号:25458929 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ama21papayさん

黒破線のガッツリ省略部分から、

右側が「像側」で、右側のピンク色線が焦点深度に相当、その円部分が許容錯乱円径に相当、

黒破線のガッツリ省略部分から

左側が「被写体側」で、左側のピンク色線が被写界深度に相当、その円部分が「許容錯乱円径と対応する、被写体側の極小部」に相当、

という、「イメージ」です(^^;

ガッツリ省略していますが、

比例計算の段階では、結果的に略図部分ぐらいになります。

レンズを入れた複雑な図面「だけ」見ていると、略図のピンク色の円部分に気が回らないので、ガッツリ省略したわけです(^^;

書込番号:25458958 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

さて、先程の略図は前座です(^^;

今回の略図は、

・撮像素子から「左側」は、被写体との光学的な関係

・撮像素子から「右側」は、「表示」との関係

になります。

※略図の全域が光学的な関係で無いことに、くれぐれも注意してください。

最初からこの略図では混乱するかも知れませんが、

「通常の被写界深度の略図」は、被写体と撮像素子が記載されていても、モニターや印刷など「表示」と関係は文中の記載のみです。

そのため、

通常の被写界深度の略図「だけ」見ていると、モニターや印刷などの「表示」との関係が宙ぶらりん状態になります。

(「通常の被写界深度の略図」のどこに当てはめたら良いのか不明(^^;)

実際に、被写界深度の計算を、

通常の計算部分だけでなく、

印刷サイズやモニターサイズに「どのように相当するのか?」というところまで計算している場合は、

今回の略図のような関連を計算過程で意識的あるいは無意識に把握していると思います。

しかし、具体的に計算していない(あるいは計算サイトの利用だけ)で、

手計算もしくは関数を組んでスプレッドシートなどで計算したことが無い)ならば、

「謎の数字と謎の式」のままになってしまい易いと思います(^^;

書込番号:25459120 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>ama21papayさん

>レンズの解説本こんなにあったなんて

はい。

掲示板の何を説明したいのかわからない謎図より、光学の専門家が一般向けにわかりやすく書いてくださった解説書で学ぶのが良いと思います。

>スッ転コロリンさん

追伸です。

><補足>

>「実際のレンズでも絞りを絞り込むと針穴写真機と近くなるのでは?」と思うかもしれません。

>ですが、球面収差は減りますが色収差は変わりません、たぶん。

色収差には二種類ありますよね。軸上色収差と倍率色収差です。

レンズを絞り込むことによって、球面収差同様に軸上色収差も軽減します。焦点深度が深くなることによって目立たなくなるのです。一方、倍率色収差は絞りでは軽減できません。

>自分としては「ガラスに厚みがあるから」と今のところ納得して収めてます

ガラスの厚みがあっても平行平面でしたら収差は発生しませんよ。

書込番号:25459143

![]() 3点

3点

>ama21papayさん

【被写体側⇔撮像素子⇔「表示」側】の相関を、同じ並びで表にしてみました(^^;

「表示」側について、ガッツリ略図では「鑑賞サイズや鑑賞距離との相関」と記していますが、

現段階では簡略して、「kakakuの(画像アップの)縮小画像」で代用します。

kakakuの縮小画像は、3:2画像で「70万dot未満」ですが、少な過ぎてボケて見えたりしませんよね?

(このdot数は、以前からの被写界深度計算に使われる設定に近い)

なお、【例示表(1~2)】被写体側⇔撮像素子⇔「表示」側

の、被写体側の撮影範囲例として、撮像素子や「表示」側で使っている数字との関連を連想しやすい数値を、あえて使っています(^^)

書込番号:25459407 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

ノーベル賞的な図解ですね!笑

結像の関係性の反対側に、モニターでの鑑賞視点を書くなんて。

図の右半分の、「表示側」と書かれた水色の円が、1画素の面積という見方もして良いですか?

図表(2)の一番下の段で、1dot相当が、被写体1mm相当になるケース

70万ドットは確かに、ボヤけて見えないです。

逆に水色の円を70万ドットくらいと考えても良いんですよね

書込番号:25459936 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>図の右半分の、「表示側」と書かれた水色の円が、1画素の面積という見方もして良いですか?

「限定的」になります(^^;

「許容錯乱円さん(^^;」は、画素の概念自体が無いので、

Kakakuの縮小画像では、ちょうど「1ドットと許容錯乱円径が同じぐらい」なだけです。

↑

そのために、あえて Kakakuの縮小画像を例示しました。

ところが、漠然と「画素」として扱ってしまうと不適切になるわけですね(^^;

有効2000万画素の場合、上記の「許容錯乱円さん(^^;」の範囲に、28~29画素も入ってしまいます。

許容錯乱円径としては、約「6画素」分です。

混乱してきませんか?

そのため、

「物理的に存在する画素」⇒「画素」のまま

「論理的な(仮想の)許容錯乱円など」⇒「dot」などとして区別しています。

書込番号:25460162 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

さて、先日までの「Kakaku縮小画像」で許容錯乱円との関係の例示につきまして、

具体的な撮影条件での被写界深度を計算してみました(^^;

撮影範囲については、先日の例示に明記していますので、

撮影距離と画角(換算f)が絞り込めますので、

その組み合わせから、例えば換算f=35mmを選び、その十倍の焦点距離例も入れています。

なお、ついでに DOFの計算値を比較用に入れていますが、先のレスの通り、DOFの計算では 過焦点距離をスルーしているので、

撮影距離が 過焦点距離に近づくほど、通常の被写界深度計算との誤差が大きくなることが、

この例示の表内でも見受けられました。

書込番号:25461803 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

>許容錯乱円さん(^^;」は、画素の概念自体が無いので、

Kakakuの縮小画像では、ちょうど「1ドットと許容錯乱円径が同じぐらい」なだけです。そのために、あえて Kakakuの縮小画像を例示しました。

確かに許容錯乱円には画素の概念が無く、なんか無段階で広がる円みたいな感覚でしょうか。

>撮影範囲については、先日の例示に明記していますので、撮影距離と画角(換算f)が絞り込めますので、

新しく書いてくださった図表に、ついていけなくなってしまいました。過焦点距離に近づくほど、被写界深度との計算に誤差が大きくなっていくというのも、ちょっとピンとこなかったんですが、今後少しずつ勉強する上で頭の隅に置いておきます!!

色々親切にありがとうございましたm(_ _)m

書込番号:25462528 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>確かに許容錯乱円には画素の概念が無く、なんか無段階で広がる円みたいな感覚でしょうか。

「コーンアイスのコーン」を連想するほうが近いかもしれませんね(^^)

コーンの直径が、

撮像素子上の許容錯乱円径

または それに相当する

・被写体側の極小部や

・「表示」側の極小部(kakakuの縮小画像では1ドット)

にという感じで。

なお、計算については、

実際に手計算するとか、

表計算ソフトを使って計算しないと、なかなかピンと来ないと思います。

特に、過焦点距離に近づくほど、被写界深度が極端に長くなっていきますが、

計算式だけ見て推定できたりするのは、かなり

数学力の高い方に限定されます。

しかし、そんな理系旧帝レベルの平均を遥かに超えることを、

式だけ見て悩んでも仕方がありません(^^;

被写界深度に関わる計算の考え方は、高校物理レベル以上かもしれませんが、

被写界深度の基本的な計算自体は、中学数学のレベルですので、

googleスプレッドシートなどに式を入れて使ってみては?

ちなみに、今回の表は、スマホのgoogleスプレッドシートを使っています(^^;

書込番号:25462559 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

>ありがとう、世界さん

コーン状、ですね!

中学校のロウソクの図も、「光はコーン状に、丸く拡がってる」ことを気が付かない子も、居るかなーと思いました。

>コーンは撮像素子上の許容錯乱円径を表し、

その錯乱円に相当する被写体側の極小部をイメージする…

>「表示」側の極小部(kakakuの縮小画像では1ドット)

撮影素子上の1画素と区別して、画像表示側の1dotと表現する。

昨日は頭が痛かったことが、今日になると何となくイメージできるようになっている。

中年の頭でも、毎日少しずつ変わる。

表は、ちょっと理解できてませんが、自分で書いてみてどこまで埋められるかやってみれば、理解が進むかもしれないということですよね…!

書込番号:25464374 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

どうも(^^)

何度も見ているうちに、ふと 閃くことがあると思います。

また、法則性とか現象を元にした事は、基本的に丸覚えで「まずは利用できること」が大事、

個人内の理解は、法則性とか現象を利用する過程で、なんとかく実感してくると思います。

別の例として、「加熱すれば、温まる」とか(^^;

なお、kakakuの掲示板ですので、kakaku縮小画像で例示しましたが、

他の許容錯乱円の考え方も例示します。

「私的規準」・・・「対角線の 1/1300」と ほぼ同じです。

1/1300では 式として使いにくいので、計算(特に応用)の場合に便利なようにしました。

35mm判(36x24mm)において、約33.3μmですが、計算式では「100/3」を入力して済みます(^^;

「CIPA記載」・・・CIPA DC-X011-2014「デジタルカメラの手ぶれ補正補正効果に関する測定方法および表記方法(光学式)」の DRAFT判(PDF) p.36も「31.4μm」の記載です。

↑

(※そのページあたりは、ポストカードの場合とか A5の場合とかも混在しているので、

記述のまま理解しようとすると混乱しそうな場合は、

鑑賞サイズと鑑賞距離などの各々の対応メモの作成を推奨します(^^;)

・・・似たような値の 3種類ですが、どれがベストというわけではありません。

このスレッドでは、kakaku縮小画像例で被写界深度計算を例示しましたが、

これまで、または今後、特に限定条件が無い限りは、「私的規準(対角線の約1/1298)」を利用予定です。

↑

「CIPA記載」の「31.4μm」と比べても、被写界深度を計算するにおいては、さほどの差異にはなりませんし(^^;

書込番号:25464528 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

このスレッドに書き込まれているキーワード

「レンズ」の新着クチコミ

| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|

| 3 | 2025/11/06 6:03:55 | |

| 4 | 2025/11/06 0:22:32 | |

| 5 | 2025/11/04 22:28:58 | |

| 4 | 2025/11/05 12:25:55 | |

| 2 | 2025/11/04 22:50:49 | |

| 2 | 2025/11/04 7:35:14 | |

| 4 | 2025/11/05 19:21:21 | |

| 14 | 2025/11/05 14:03:34 | |

| 19 | 2025/11/02 22:29:52 | |

| 9 | 2025/11/02 10:39:38 |

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日

-

【欲しいものリスト】PC構成20251031

-

【欲しいものリスト】メインPC再構成

-

【Myコレクション】自作構成

-

【欲しいものリスト】pcケース

価格.comマガジン

注目トピックス

(カメラ)

レンズ

(最近10年以内の発売・登録)