����1

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/

����2

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/

��Ԑl���������Ă����������͓���

�Ƃ������Ƃ��ǂȂ��ł�������悤�ɐ������鎎�݂ł��B

����1�̃X���蓮��

96km/h����t���u���[�L�B

1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B

https://youtu.be/MRxr757Q9nk?t=211

�u���[�L���ݗʂ����ɂ���JAF�̃e�X�g����B

1����Ԃɔ�ׂĒ����Ԃ͐����������L�т�B

https://www.youtube.com/watch?v=-dw1avumTpI

�����d���Ŋm�F�ł��Ȃ��ԂɑO�X����200���܂œ��B���Ă��܂��܂����B

���������������X�͈�����Ȃ̂ł����A���ɂƂ��Ă͋����̓��e�łǂ����Ă��������������̂ŁA���������Ƃ͏d�X���m�̏�ł���1��X�����Ă����Ă��炢�܂��B

�����ԍ��F25938419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�����@���������ς��@���]��Ȃ�@�\���̂킩��@�͎��}�@���炢�ڂ��Ă�������

�����ԍ��F25938428

![]() 3�_

3�_

���i�C�g�G���W�F������

��https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937648

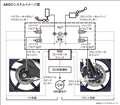

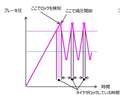

��ABS�́A�ݒ肳�ꂽ���̋����Ńp�b�h�������t���A���b�N������A�ɂ߁A���b�N������A�܂����������Ńp�b�h�������t����Ƃ���������u���ɌJ��Ԃ��Ă���Ă���Ɨ������Ă��܂����A

�Ȃ�قǁB�i�C�g�G���W�F�������Fig. A�̂悤�ɂ��l���ɂȂ����Ƃ������Ƃł��ˁB

�������̔��z�͂���܂���ł����B

����܂ł̐����ŁA���͏��Ȃ��Ƃ�Fig. B �̂悤�ɓ`����Ă��邾�낤�Ǝv������ł��܂����B

��https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937875

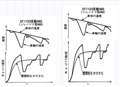

���P�A�`�a�r�쓮���ɃV�X�e�����u���[�L����ς��Ă���Ƃ��������́H

���ۂɂ́AFig. C�̂悤�Ȑ���ƂȂ�܂��B

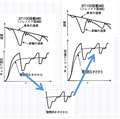

���̗��R��2�Ő�������Ƃ��āA�˂��݂���B����̃����N��ɂ����� �}10�͂܂��ɂ��̂悤�Ȑ��}�ƂȂ��Ă��܂��B

https://www.honda.co.jp/factbook/motor/technology/19950900/006.html

Honda T.R.-C.ABS�EM.A.-C.ABS �����䐫/�^���̂��߂̋�̉��Z�p �}10

ABS�������Ă���Œ��ɂ��A�����J�n/�����J�n����u���[�L�����L�����p�t�����ׂ����ϓ����Ă��邱�Ƃ��������肢�������܂��ł��傤���B

ABS���^�C�����b�N�Ō������A���b�N�������������̂͂������̂Ƃ���ł��B���̂��߁AABS�ɂ͐l���y�_�����͂����ABS���g������/�����������͂�m�邽�߂̉t���Z���T�����ڂ���Ă��܂��B

Fig. A�̂悤�ɏ�Ɍ��܂����u���[�L���Ō������J�n����悤�Ȑ���ɂ��Ă��܂��ƁA���̃u���[�L���͍ő�ύڗʂ�z�肵�����͂ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邽�߁iFig. A-1�j�A�ԏd���y�����ɂ̓^�C�����b�N���琧��J�n�i�����J�n�j�܂ł̎��Ԃ������Ȃ�܂��iFig. A-2�j�B

���̂��߁A�^�C�����b�N���Ă��鎞�Ԃ������Ȃ�A�y�����̕������������͐L�тĂ��܂��܂��B

�܂��A���x�������Ă���悤�ɁAABS���쓮�J�n����i1��ڂ̃^�C�����b�N�j�܂ł̃u���[�L���͐l���y�_���ވ��͂ł��B

��舳�͂܂œ��B���Ȃ����茸�����n�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�ԏd���y�����ɂ́A�^�C�����b�N������ɂ���Ƀy�_���ݍ��܂Ȃ�����A��������ABS���쓮���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B

���Q�A�܂��A�ǂ̂悤�Ȑ���Ńu���[�L����ς��Ă���̂������������������B

1�ŏ������悤�ɁA�ԗ֑��Z���T�Ɖt���Z���T��p�����t�B�[�h�o�b�N���䂪��{�ƂȂ�܂��B

��������Fig. A�̂悤�ɏ�Ɍ��܂����u���[�L���Ō���/��������̂ł���A�ԗ֑��Z���T�͕K�v����܂���B

Fig. C �̂悤�Ȑ���ł́AABS�̓^�C���̃��b�N�����m����ƁA���b�N���������Ⴂ�u���[�L���܂Ō������܂��B

��������Ăщ������n�߁A�܂����b�N����ƁA���x�͐�قǂ�菭�����������u���[�L���܂Ō������܂��B

��������Ăщ������n�߁c�A�ƌJ��Ԃ����ƂŁA�u���[�L�������b�N���E�ɋ߂Â��Ă����܂��B

�����ԍ��F25938433�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

���Ђ�N�Ђ�N����

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/#25931647

�͂��B�͎��}�ł��B

�����ԍ��F25938435�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������ā@�\����R�����Ɓ@��3�Ɂ@�ς������@�Ȃ���?�@�@������m������

�����ԍ��F25938445

![]() 0�_

0�_

�f�B�X�N�u���[�L�͈ꌩ��₱���������Ɍ����邪

�ԗւƃf�B�X�N�a�̔䗦�͉ςł��Ȃ��̂�

�d�Ԃ̃v���X�u���[�L�Ɠ���

�Ȃ�Ȃ�@���[���������t����@�g���b�R�u���[�L�Ƃ�������

��3 �Ɠ����Ƃ������܂�

�����ԍ��F25938451

![]() 0�_

0�_

���Ђ�N�Ђ�N����

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937527

��3�͂�����ł��ˁB

�͂��B�����v���܂��B

�Ђ�N�Ђ�N����ɂ͂����ƃ��X�ł����\����܂���ł������A���ɊԈ���Ă������ȂƂ��������܂���ł����̂ŁB

�����ԍ��F25938454�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��3�̏o��Ł@�Y���ǁ@�{���͎��R��Ԃ̎��ʂ́@M�[m �ɂ��邩�Y�݂܂���

���̂ق��������G���K���g�ɂȂ邩�Ȃ�

�����ԍ��F25938460

![]() 0�_

0�_

���Ƃ́@ABS �͖��@���O�~�@�ł͂Ȃ�

�쓮�����̐����͂����邱�Ƃɂ��

�ő�Î~���C�͂��@�쓮�ƃT�C�h�t�H�[�X�ɐU�蕪����@�������锭���ł�

�����ԍ��F25938469

![]() 0�_

0�_

�O�̃��X�ɑ����ۂ�

�ꕔ�̕��X��

����Ȃ��Ƃ����ȁ@�ł����炢����

�Ł@�����̍\���v�������Ă���ׂ��Ă���̂Ł@�����@�b�͔��U����̂���

�����ԍ��F25938476

![]() 0�_

0�_

ABS�@�n�C�h�����j�b�g�̍\���}�ł́@�����Z���T�[�̂����͋H�ł���

�Ƃ������@�����܂Őf��V�X�e���́@���̃��[�J�[�̔���Ȃ���

�����ԍ��F25938541

![]() 1�_

1�_

�����������Ȃ̂Ł@�s���m��������܂���

�ʏ푖�s�����@�p���x�@�p�����x�@�����o����

���e����郍�b�N���i�p�����x�̍ő�l�j���w�K���邱�Ƃɂ��

ABS�������̌��o���x�����߂Ă���ƕ����܂��B

�i�ā@�~�@�^�C���̓�����O��ٌa���w�K�j

�����ԍ��F25938552

![]() 0�_

0�_

���������@�����}�@�����p�ӂ��������@�\����Ȃ��̂ł���

���b�N���o��

�}���Ȋp���x�����@�Ɓ@���p���x�@���画�肵�Ă��܂��̂�

���������܂����ʒu�Ō��o���Ă�킯�ł͂Ȃ��̂ł�

�Ǝv���܂��B

���ʂƂ��ā@���Z�ʒu�ɂ͐����ł���

�����ԍ��F25938574

![]() 1�_

1�_

���Ђ�N�Ђ�N����

�������܂Őf��V�X�e���́@���̃��[�J�[�̔���Ȃ���

�����Ȃ�ł��ˁB

ABS�̐��䃍�W�b�N�̕ϑJ�͑��������Ȃ��̂ł����A���̓ǂ����ɂ͂��łɖ�����f�Ă�����̂��ڂ��Ă��܂����B

�i�������͖Y��܂����j

���͂����������̕�����ʓI�Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��B

���ʏ푖�s�����@�p���x�@�p�����x�@�����o����

�����e����郍�b�N���i�p�����x�̍ő�l�j���w�K

�����b�N���o��

���}���Ȋp���x�����@�Ɓ@���p���x�@���画��

�����������܂����ʒu�Ō��o���Ă�킯�ł͂Ȃ�

�͂��B�������̔F���ł��B

�����\������ɂ́A

�@ �����Ɏ��ԁ\�c���Ɍ��������x�iG�Z���T�l�j

�A �����Ɏ��ԁ\�c���Ɏԗ֑��Z���T�l

�B �����Ɏ��ԁ\�c���Ƀu���[�L���i�����Z���T�l�j

���c�ɂȂ�ׂ�ׂ��Ȃ�ł����A����͇B�������ڂ������߁A���b�N�����m���邽�߂̃��W�b�N���\���ł��Ă��܂���B

���b�N���E���班�����Ԍo�߂����Ƃ���Ƀ��b�N���m�̓_������̂́A�@�ƇA���烍�b�N�����m���Ă��邽�߂ł��B

�����ԍ��F25938637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

�Ȃ̂Ł@�z���_�̎������@

�ԑ��i���H���͂ǂ��Ȃ�@�@�l�ւ̕��ϒl���j�Ɓ@

����Ώ֑ۗ��x�@��

�����Ԏ��s�h�l�d�@�ɖ������f������

�K�v���������̂��Ǝv���܂��B

���̓Z���T�[��

���t�����l�����\�ԁ@�Ȃ�@����ɂȂ邩������܂���

�܂�����@�R�ꂽ�肷��@�v�f�ɂȂ�܂��̂�

���̂������Ă�@���������Ԃł͐f�����ƂȂ��ł��B

�@

�����ԍ��F25938654

![]() 0�_

0�_

�Z�p������ǂޏ�Œ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂�

�����̓��e�́@

�t�ɓ����Ǝ҂��@�܂���ʂɍs���Ă��Ȃ��@�Ƃ������Ƃł�

�L���Ȃǂɑ����@���Ђ̔�����S���Ă�����̂�

�v���ӂ��Ǝv���܂��B

����������Ɓ@���艟�����I�ȓ����o���

�R�X�g�@��@�M�����i�̏ᗦ�͕��i�ׂ̂���ɂȂ�j������

���o��i�i�Z���T�[�j�@��@�����i�i����o���u�j��

������ł��\���}�ɐ��荞���{��ɂȂ����肵�܂��B

�i�������́@�����̑_�����������肵�܂����j�@

�����ԍ��F25938661

![]() 0�_

0�_

���̗F�l�E���畷�����b�ł�

ABS���䃆�j�b�g�́@�QCPU�Ł@���݂����Ď����������Ƃ��Œ���K�v

�ƕ������̂ł����@�����������L�q�̎����͌������Ƃ�����܂���

����������Ɖߋ��̋Z�p�Ȃ̂�������܂���

�i�Q�T�N�o��������@�܂��������j

�����ԍ��F25938666

![]() 0�_

0�_

��use_dakaetu_saherok����

���ɕ�����₷���O���t�����肪�Ƃ��������܂�

�i�C�g�G���W�F������̎咣�ł���AFig.A�ł����Ƃ���̍ő�̃u���[�L�����ǂ�Ȏ������Ƃ����̂͐v�Ƃ��Ė�肠��܂���Ƃ����猾�t�Ő������Ă����������������܂���ł����̂�

�Ƃ���ŁAFig.A�̍ő�̃u���[�L�����w�ő�ύڗʂ�z�肵�����́x�Ɖ��ɂ�����܂������A�������Ƃ��Ă͎ԑ��A�^�C���̃O���b�v�͂�H�ʏA���z�ȂǂłƂĂ����炩���߈�Ɍ��߂������̂ł͂Ȃ��ł����

���ꂾ���炱���A

> 1�ŏ������悤�ɁA�ԗ֑��Z���T�Ɖt���Z���T��p�����t�B�[�h�o�b�N���䂪��{�ƂȂ�܂��B

> ��������Fig. A�̂悤�ɏ�Ɍ��܂����u���[�L���Ō���/��������̂ł���A�ԗ֑��Z���T�͕K�v����܂���B

�Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ��������ł�

�����ԍ��F25938829

![]() 2�_

2�_

������ABS �͐�]���Ă܂��@���������A���^�C���ɏ�ق����Ƃ͎v���܂���

������̓T�X�y���V�����X�g���[�N�ʂ���@�p���ω��ɔ����^�C�����̉����͂ق����Ǝv�����肵�܂�

�����ԍ��F25938903

![]() 1�_

1�_

��use_dakaetu_saherok����

�l���܂��ɂ��̂悤�ȃC���[�W�}���������Ǝv���Ă����Ƃ���ł��A���肪�Ƃ��������܂��B

�l�̃C���[�W�͂��̐}�̂悤�ɍl���Ă��܂��B

D�_�܂ł́A���ʂ̃u���[�L���O�Ńh���C�o�[�̓��ݗ͂ɔ�Ⴕ�āA�����͂��オ���Ă����܂��B

�Ă�D�_�Ńp�j�b�N�u���[�L(�}�u���[�L)���V�X�e�������m�����A�_�Ő����͈͂��(���̎Ԃ̎��u���[�L�̍ő吧����)�ƂȂ�A���̐����͂Ń��b�N��h��ABS�������Ƃ����C���[�W�ŁA��Ԑl���̈Ⴂ�ɂ͊W�Ȃ������͂�C�̂܂܂���Ȃ����Ȃ��āB

�����A�ԏd�̈Ⴂ��ABS�����삷��܂ł�A�_����B�_�܂ł̒����̈Ⴂ�͂��邾�낤���ǁB

�ł�����ԏd�ɂ����C�_�̈ʒu�͕ς��Ȃ����낤���l�̍l���ł��B

�ŁA�O�X���ł������܂������A�ԏd��C�_���ς��Ƃ��������Ȃ�A���̍�����,�ǂ�Ȑ���ł��������Ă���̂����������Ă��܂��B

�����ԍ��F25939003�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

���ԏd��C�_���ς��Ƃ��������Ȃ�A���̍���

�ԏd��������A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�

�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�

�Ƃ������Ƃ���͂育�������������Ȃ��̂ł��ˁB

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937400

���ł͂���ȏ�̐������ł��܂���B

�\�������܂���B

�����ԍ��F25939022�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���������������炢�ł�����

���Ƃ���ŁAFig.A�̍ő�̃u���[�L�����w�ő�ύڗʂ�z�肵�����́x�Ɖ��ɂ�����܂������A�������Ƃ��Ă͎ԑ��A�^�C���̃O���b�v�͂�H�ʏA���z�ȂǂłƂĂ����炩���߈�Ɍ��߂������̂ł͂Ȃ��ł����

�����ł��B

�����̃��b�N���E���ǂ��܂ʼn�����̂��A�Ԃ����̃��b�N���E���ǂ��܂ŏオ��̂��A���ׂĂ�z�肵�Č������J�n���鈳�͂ƍēx�������J�n���鈳�͂����߂�K�v������܂��B

������Ǝg�����̂ɂȂ�Ȃ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F25939023�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ђ�N�Ђ�N����

��������ABS �͐�]���Ă܂��@���������A���^�C���ɏ�ق����Ƃ͎v���܂���

��������̓T�X�y���V�����X�g���[�N�ʂ���@�p���ω��ɔ����^�C�����̉����͂ق����Ǝv�����肵�܂�

�����ł��ˁB

Fig. B�̂悤�Ȑ���ł���A�^�C�����b�N���m�����m������ABS�̃��[�^�[�d���l��ς��邾���Ȃ̂ŁA�t���Z���T���Ȃ��Ă��ł���Ǝv���܂��B

Fig. C�̂悤�Ȑ��䂪�ł��邩�ǂ����͂�����Ƃ悭������܂���B

�t���Z���T���Ȃ��ƁA�l���r���œ��ݑ������肵���Ƃ��ɑΉ��ł��Ȃ��C�����܂��B

�ԗ����Ń^�C���̐ڒn�����v������̂́AF1�̂悤�Ɍ���ꂽ�ō����x�ȋ�C���Z���T������Ή\��������܂��A�ʎY�Ԃ�TPMS�ł͓���ł��傤�ˁB

G�Z���T�̒l���g���Đ����͔z���̌v�Z������\�������l���g���Ă���Ǝv���܂��B

https://www.eureka-moments-blog.com/entry/2019/12/29/202215

�����ԍ��F25939029�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���ƂЂƂA�ԏd�ɂ���ĕς��̂͂��̃C���[�W�}�̓��ݗ͂ɂ�鐧���͂̎ΐ��̌X���͕ς�邯�ǁA�ō��_�̂b�_�͕ς��Ȃ��̂ł́H

�����ԍ��F25939038

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

���ԏd�ɂ���ĕς��̂͂��̃C���[�W�}�̓��ݗ͂ɂ�鐧���͂̎ΐ��̌X���͕ς�邯�ǁA�ō��_�̂b�_�͕ς��Ȃ��̂ł́H

�������h���C�o�[�̃u���[�L���ݗ�

�c�����p�b�h�̉����t����

�ł���ˁB

�X�����ς��Ƃ������Ƃ́A

�{�͑��u�̔{�͂��ς��A�}�X�^�[�V�����_�[�̌a�ƃL�����p�s�X�g���̌a�̔䂪�ς��A�y�_���䂪�ς��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����͎ԏd�ɂ���ĕς��Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F25939059�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��use_dakaetu_saherok����

���ԏd��������A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�

���^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�

����͎ԏd���قȂ鎞�̒ʏ�̃u���[�L�ōő吧���͂b�ɓ��B����܂ł̒ʏ�u���[�L�ł���������������̂ł́H

�ʏ�u���[�L�ł͓��������͂����������A�ԏd�̈Ⴂ�ŁA�����������ς��̂ɁA�ǂ����ăp�j�b�N�u���[�L�ł́A���������͂b�������Ă���̂ɁA�d�ʂ��ς���Ă����������������Ȃ�ł��傤���H

�����p�j�b�N�u���[�L�̎������d���ɂ���čő吧���͂�ς��Ă���Ȃ�A���������������ɂȂ�̂͗����ł��邯�ǁA�ǂ�����čő吧���͂��d�ʂɂ���ĕς��Ă���̂ł��傤���H

�`�a�r�Ŏ�̍���������A�p�j�b�N�u���[�L�ł������悤�ɏd�ʂɂ�萧���������ς��̂����ʂȂ�Ȃ��́H

���X�����ς��Ƃ������Ƃ́A

���{�͑��u�̔{�͂��ς��A�}�X�^�[�V�����_�[�̌a�ƃL�����p�s�X�g���̌a�̔䂪�ς��A�y�_���䂪�ς��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�������͎ԏd�ɂ���ĕς��Ȃ��ł��傤�B

�����ł����ˁB

����͊��Ⴂ�ł����A���炵�܂����B

�����ԍ��F25939088

![]() 0�_

0�_

>�t���Z���T���Ȃ��ƁA�l���r���œ��ݑ������肵���Ƃ��ɑΉ��ł��Ȃ��C�����܂��B

����܂�W�Ȃ���Ȃ����ȁ@

�������������t�[���h�̓u���[�L�y�_�����ɂ��ǂ���

�l�Ԃ������Ă���킯�Ł@�i�Ȃ̂ő��ɃK�N�K�N������j

�������Ɛl�Ԃ����ݍ��߂��������ł�����

���̐}�ɂ���悤�Ɂ@�ȈՃ��U�[�o�͂����

�S�n���͓Ɨ����Ă܂��̂Ł@�n�����̑��ʂ͌���Ȃ��킯�ł�����

�����ԍ��F25939103

![]() 1�_

1�_

�ԗ�������\������@�^�C���ւ̉��́@�́@

�T�X�y���V�����̒��ݍ��݂Ɓ@�ɂ����ƌ����Ǝv���܂��B

�����@�^�C���̐ڒn�ʂ̑����͓ǂ߂Ȃ��ł��傤��

��C���͋}���ɂ͕ς��Ȃ��̂�

���푖�s���̃X���b�v������w�K���Ȃ�

�����ԍ��F25939110

![]() 1�_

1�_

���i�C�g�G���W�F������

������͎ԏd���قȂ鎞�̒ʏ�̃u���[�L�ōő吧���͂b�ɓ��B����܂ł̒ʏ�u���[�L�ł���������������̂ł́H

�͂��B�����ł��B

���ʏ�u���[�L�ł͓��������͂����������A�ԏd�̈Ⴂ�ŁA�����������ς��̂ɁA�ǂ����ăp�j�b�N�u���[�L�ł́A���������͂b�������Ă���̂ɁA�d�ʂ��ς���Ă����������������Ȃ�ł��傤���H

���������͂ł���A�����������ς��

�����͂�ς���A�����������ɂł���

�Ƃ������Ƃł��B

�ʏ�u���[�L�ł��낤�ƃp�j�b�N�u���[�L�ł��낤�Ɠ����ł��B

���d���ɂ���čő吧���͂�ς��Ă���Ȃ�A���������������ɂȂ�̂͗����ł��邯�ǁA�ǂ�����čő吧���͂��d�ʂɂ���ĕς��Ă���̂ł��傤���H

�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L�����ő吧���͂ł��B

[1] �ԏd��������A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�

[2] �^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�

[3] �ő喀�C�͂���u���[�L�����傫���Ȃ�A�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L�����傫���Ȃ�

[1]����[3]���Ȃ��ĊԂ��Ȃ��A

�ԏd��������A�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L�����傫���Ȃ�

�ƂȂ�܂��B

�܂�A�ԏd�𑪒肵�Ȃ��Ă��A�^�C�����b�N�����m���邱�ƂŁA�ő喀�C�͂�������u���[�L����������Ƃ������Ƃł��B

�����ԍ��F25939117�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���i�C�g�G���W�F������

���ō��_�̂b�_�͕ς��Ȃ��̂ł́H

���̂b�_�Ƃ́A�u���[�L�����b�N���鐡�O�̐����́i���C�́j�ŁA�����ɂ�炸���MAX����������ƌ������ł��傤���H

���������Ƃ���A�J�̓���C�_�͂ǂ��Ȃ�܂����H

�オ��܂����A������܂����H

�����ԍ��F25939123

![]() 1�_

1�_

���Ђ�N�Ђ�N����

ABS���g�������������͂����A�������͐l������ł��鈳�͂��債�ĕς��Ȃ���A���݂̈��́����݂�ABS�̃��[�^�[�d���ŁA���݂��d���𑝂₵���茸�炵���肷�������ł����B

�r���Ől�����ݑ�������A�͂����肵�Ă��܂��ƁA���͂Ɠd���̊W�l��������Ă��܂��̂ŁA����ς舳�̓Z���T�������������ȒP���낤�ȁB

�Ƃ����z���ł��B

�����ԍ��F25939133�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

���ʏ�u���[�L�ł͓��������͂����������A�ԏd�̈Ⴂ�ŁA�����������ς��̂ɁA�ǂ����ăp�j�b�N�u���[�L�ł́A���������͂b�������Ă���̂ɁA�d�ʂ��ς���Ă����������������Ȃ�ł��傤���H

�����͂b�͓����ł͂Ȃ��ԏd�ŕς��A�ƌ����Ă�̂ɂ܂��J��Ԃ��B

�������p�j�b�N�u���[�L�̎������d���ɂ���čő吧���͂�ς��Ă���Ȃ�A���������������ɂȂ�̂͗����ł��邯�ǁA�ǂ�����čő吧���͂��d�ʂɂ���ĕς��Ă���̂ł��傤���H

�u�ő吧���́v�̈Ӗ����s���ł����A�u�����́v�̓^�C���̃X���b�v�����o���ĕς��Ă���A�ƌ����Ă���̂ɌJ��Ԃ��B

�����ԍ��F25939143

![]() 1�_

1�_

��use_dakaetu_saherok����

�����ł��ˁB

�A�b�v���ꂽ�C���[�W�}�@�e�����@�b�@�ŏd�ʂɂ��ő�u���[�L�͂̕ω��́A����Ɨ����ł����悤�ȁB

�m���Ɍy���ق��������u���[�L�͂ł̓��b�N���₷���̂�������O�ł���ˁB

���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25939167

![]() 2�_

2�_

��use_dakaetu_saherok����

�ς݂܂���A���̂Q���I����Ă��܂��܂����̂ŁA���̂R�ʼn��܂��B

��͂�A���������_�ł����ˁB

�ԏd�̕ω��́A���������ɑ傫���e����^���܂��B

��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)

���̎��́A�傫������Ă��镔��������܂��B

�Ƃ����̂́A�d�͉����xg���g�p���Ă��邩��ł��B

���X�d�͉����xg���g�p���Ă���̂ɂ͋^�₪����܂������A�@������d�C�ł͈ړ������x��d�q�^���ȊO�Ŏg�p���Ȃ����̂ŁA�m�F�̂��ߏ������Ԃ�v���Ă��܂��܂��B

�d�͉����xg�́A�����ɂ�����^����\���Ƃ��Ɏg�p������̂ł���A�ᖀ�C�ʼn�]����^�C���A�ԗւ��g�p���������^���ɂ͕s�K�ł��B

�����ɂ��d����W(run)�ł���A�����ɂ��d����W(brake)�ł����āA�����ɂ��i�܂��͗������~�߂�j�d��W(fall)�ł͂���܂���B

W(run) = (1/2) m v^2

W(brake) = Fb d = �� m d

W(fall) = Fg d = g m d

�܂��^�C���́A�H�ʂƂ̐ڐG�ʂ���]�ɂ��ω�����̂ŁA���͂ɂ���ăg���b�h�ʂ��ό`���ڒn���E�����Ă����̐ڒn�ʂֈڂ�ς�邽�߁A�X���b�v�����X�������ɂ����@�\�ł��B

�����H�ʂƂ̖��C�Ŏԗ��d�ʂ��ړ����Ă���d���ƕ\���Ă��鎖�ɁA������������������̂ł��B

�d��x�{�̉����x�́A

�� = Fb / (x m)

�����ƒ��ڂ̔��͂łȂ��u���[�L������Fb�͂��̂܂܂ŕ\���A

�d�ʑ�x�{�́A

(1/2) x m v^2 = Fb d

= x m �� d

= x m {Fb / (x m)} d

d = x m v^2 / Fb

�ƂȂ��āA�ԗ��d�ʂ��d�ʑ������Ɏc��܂��B

�܂��A�\��t���Ē�����ABS�̑���������猩�āA�Ђ����ڂ����O���Ă������[�X�����������쎞�̈��͂͂قڈ��ł��B

�܂蕽�ς���A�u�i���쎞�{�����[�X���j/2 �v�͈��ł��B

�����ԍ��F25939201

![]() 1�_

1�_

�d���́@���ʂł����ā@�d�͉����x����Ȃ�

ABS�͓����C�W���̂悤�Ɂ@�Ö��C�W����������i�^�C���̃X���b�v���ŏ��ɂ���j

���̂悤�Ŗ��ł͂Ȃ��@�����̔����ł��B

�����ԍ��F25939232

![]() 0�_

0�_

������ā[�ƁA����ς�G�l���M�[�Œǂ��ƁA����ς肍�ɔ�Ⴕ�Đ��������͐L�т���Ă��Ƃł����ˁH

�����ԍ��F25939234

![]() 0�_

0�_

���Ă�D�_�Ńp�j�b�N�u���[�L(�}�u���[�L)���V�X�e�������m�����A�_�Ő����͈͂��

��(���̎Ԃ̎��u���[�L���̍ő吧����)�ƂȂ�A���̐����͂Ń��b�N��h��ABS������

���Ƃ����C���[�W�ŁA��Ԑl���̈Ⴂ�ɂ͊W�Ȃ������͂�C�̂܂܂���Ȃ����Ȃ��āB

�����ǂނƁA�i�C�g�G���W�F������̍l����ABS�́A�u�u���[�L�̖��C�͂��ő�ɂȂ�t�߂Ń��b�N��h���悤�ɓ����v�Ƃ��ǂݎ��܂��B

ABS����ׂ̍����H�v�͈�U�u���Ă����āA�����̓^�C���̉�]���Z���T�[�Ō��Ă��āA�}���ɉ�]��������������u���[�L����߂�v�ł��B���b�N�������͂���ɋ߂���Ԃ����o���ꂽ�爳����߂�̂ł����āA�u���[�L�̖��C�͂��ő�ɂȂ�t�߂Ŏ�߂��ł͂���܂���B

�����ԍ��F25939255

![]() 3�_

3�_

��cbr_600f����

�G�l���M�[�Ŕ�r����ƁA

�d���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��A

�y���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��B

�Ƃ����ABS�ׂ̍�������͒u���Ƃ��āAA>B�Ȃ���A�ő吧���͂����Ȃ��~���Ԃ̒��Z�Ő��������̕ω����o�邯�ǁA�ő吧���͂��ω�����Ȃ�A�d�ʕω��ɂ��A���������̕ω����P���ł͂Ȃ��悤�ȁB

�����ԍ��F25939310�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937527

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937541

���傤���Ȃ��ȁ[�[ �������킹���邩

�Ȃ��d�͉����x�͂��Ƃ���

��P

�k�P*��*�l�����P�^�Q*�l*V*V

�k�P���P�^�Q*�l*V*V/�i��*�l���j���P�^�Q*V*V/�i��*���j

��Q

�k�Q*��*�Q�l�����P�^�Q*�Q�l*V*V

�k�Q���P�^�Q*�Q�l*V*V/�i��*�Q�l���j���P�^�Q*V*V/�i��*���j

�̗��K���Q��܂���

��S

�k�S*�ʁf*�l�����P�^�Q*�l*V*V

�k�S���P�^�Q*�l*V*V/�i�ʁf*�l���j���P�^�Q*V*V/�i�ʁf*���j

��T

�k�T*�ʁf*�Q�l�����P�^�Q*�Q�l*V*V

�k�T���P�^�Q*�Q�l*V*V/�i�ʁf*�Q�l���j���P�^�Q*V*V/�i�ʁf*���j

�k�P���k�Q�@�k�S���k�T

���@�H�ʖ��C�W�����{�g���l�b�N�ɂȂ�ꍇ�ԗ��d�ʑ����ɂ�銊�������̕ω��͂Ȃ�

�����ԍ��F25939341

![]() 0�_

0�_

��R

�k�R*��*�������P�^�Q*�i�l�{���j*V*V

�k�R���P�^�Q*�i�l�{���j*V*V�^��*����

�@�@���P�^�Q*V*V�i�i�l�{���j�^���j�^��*��

�����萧�����u�̔\�͂��{�g���l�b�N�ɂȂ�ꍇ�ԗ��d�ʑ����ɂ�芊�������͑�������

�����ԍ��F25939342

![]() 0�_

0�_

���G�����J����

Fb = ��b�EB�ES

�̎���ő�l��

Fb(max) = (R / r)�EFt

�ł��B

Fb > (R / r)�EFt

�ɂȂ�^�C�������b�N����Ƃ������Ƃł��B

����A�^�C�����~�܂��Ă����

Ft(stop) = ��t�Em�Eg

�ƂȂ邱�Ƃ͖����ł����A�^�C�����]�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���H

���������悤�ȃ^�C���̕ό`�ɂ���Ď~�܂��Ă��鎞�Ɖ���Ă��鎞�ƂŃ^�C���ƒn�ʂ̐ڐG�ʐς��Ⴄ����ł����H

�e�����Ȃ��Ƃ͌����܂��A�傫���͂���܂���̂ŁA�����ł͏ȗ����č��Z������F=��N�ōl���Ă��܂��B

���C�͂͌������̐ڐG�ʐςɈˑ����Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��Ă����A����Ă��鎞�ɂ͏d�͂̉e�����Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂��A�����R�͂̕������ς��킯�ł�����܂���A�^�C��������Ă��鎞�̖��C�͂�

Ft(roll) = ��t�E(mg)

�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�ׂ����Ƃ���ł����A��t�Em�Eg �ł͂Ȃ��A��t�E(mg) �ƋL�ڂ��Ă���̂́Am�����ʁAg���d�͉����x�ƃo���o���ɍl����̂ł͂Ȃ��A(mg)�Ƃ����͂̑傫���Ƃ��đ����Ă�������������������ł��B

�Ƃ������ƂŁA�ő吧���͂�

Fb(max) = (R / r)�EFt(roll)

�̎��ɓ����܂�����A

R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES

�ƂȂ�킯�ł��B

��d = x m v^2 / Fb

���ƂȂ��āA�ԗ��d�ʂ��d�ʑ������Ɏc��܂��B

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955#25931647

��d = (1/2)�E(R�Em�Ev0^2) / (r�E��b�EB�ES) �c(4)

�ƂȂɂ��Ⴂ�܂����H

�d�ʂ�x�{�ɂȂ�A�ő吧���͂�

R�E��t�Ex�E(mg) = r�E��b�Ex�EB�ES

�ƂȂ邾���ł́B

���\��t���Ē�����ABS�̑���������猩�āA�Ђ����ڂ����O���Ă������[�X�����������쎞�̈��͂͂قڈ��ł��B

������͂ǂ����w���Ă���������Ă���̂�������܂���ł����B

Honda�̃O���t�͏d�ʍ���\���Ă͂��܂��B

�����ԍ��F25939399�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���i�C�g�G���W�F������

���G�l���M�[�Ŕ�r����ƁA

���d���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��A

���y���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��B

�G�l���M�[�Ȃ�A�u������ × �ړ������v�̐ϕ��ɂȂ�܂��B

�����͂����Ȃ�A�u������ × ���������v�ł��B

�������u�ő�v�����܂����A�u���[�L�̍ő�Ȃ̂��^�C���̍ő�Ȃ̂����A������ƒ�`���Ă��������B

�����ԍ��F25939413

![]() 0�_

0�_

�������Ƃ���

���Ȃ��̍D���Ȃ悤�ɍl���Ă���B

�������������������Ȃ��̂ŁB

�����ԍ��F25939420�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������Ƃ���

���Ɛ\���Ȃ����ǁA�l�ɁA���܂Ƃ�Ȃ��ŁB

���i�R���̋֎~�����̂悤�ȁB

�M���Ƌc�_�������Ȃ��̂ŁB

�����ԍ��F25939431�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��use_dakaetu_saherok����

���̓W�J�̂Ȃ��ŁA�d�ʂ͏�����̂Ő��������ɏd�ʂ͊W�Ȃ��Ƃ������߂ŗǂ낵���̂ł��傤���H

�����ԍ��F25939438�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

���܂Ƃ��Ƃ͎���ȁI�I

�Ԉ���Ă��邩��w�E���Ă��邾���ł����B

�����ԍ��F25939449

![]() 3�_

3�_

���i�C�g�G���W�F������

���d���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��A

���y���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��B

���m�Ɍ����ƁA�����Ƃ���̂��������悤�ɁA

�G�l���M�[�͐����͂Ǝ��Ԃ̊|���Z�ł͂Ȃ��A�����͂𐧓������Őϕ��������̂ɂȂ�܂��B

�d���Ԃł̍ő吧���́��y���Ԃł̍ő吧���͂ł���A�X����̒ʂ萧�������͓����ł��̂ŁA���R�G�l���M�[�͑O�҂̕����傫���Ȃ�܂��B

���Ȃ݂ɁA�����x�����x�͑O�҂̕����傫���Ȃ�A�������Ԃ͂قړ������߁A��L�̎����A���������Ƃ��� A��B �ƂȂ�܂��B

�����̓W�J�̂Ȃ��ŁA�d�ʂ͏�����̂Ő��������ɏd�ʂ͊W�Ȃ��Ƃ������߂ŗǂ낵���̂ł��傤���H

�͂��B�����ł��B

�����ԍ��F25939464�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�G�����J����́A

>�ԏd�̕ω��́A���������ɑ傫���e����^���܂�

use_dakaetu_saherok����́A

�d�ʕω��́A�e�����Ȃ��̂��咣�B

���[��A�l�����̃w�b�h�ł́A������܂ւ�B

�����ԍ��F25939478�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�R���̋֎~�����r�炵�̒��ɁA����̐l���ɂ��܂Ƃ��s�ׂ�����B

�����ԍ��F25939492�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���[��@�����������悤�Ƃ��Ȃ��l�́@������Ȃ�����

����܂�@�������@�Ǝv����

������������^�]�҂݂����ɂȂ�ł���

�����܂Ŏw������ӔC���Ȃ��̂��Ȃ�

������@

�ሳ�z�ǒf�M�@�̖��Ӗ����������

���f���@�̖��p�����L�߂���@���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ͑�������

�����ԍ��F25939554

![]() 2�_

2�_

�Ȃ�قǁA�t���܂Ƃ��Ǝ���Ă��܂��̂ł��ˁB�����͐l���ꂼ��ł��̂ł���͑��d�������Ǝv���܂��B

�������Ƃ��āA�����̗v��������Ƃ��́u�ł��e����������͉̂����H�v�u�����ȗ����Ċ�{�����Ƃ��邩�v�Ƃ�����͂Ȃ蔻�f�̐ςݏグ��������̂Ǝv���܂��B

���x���o�Ă����b�ł����A���̃X���̏d�ʑ��Ɛ��������Ɋւ��ẮA

�E�u���[�L���ア�͂œ���ł���Ƃ��́A�u���[�L�̖��C�͂��x�z�I�ɂȂ�̂Ő����������L�т�

�E�u���[�L�����ɒ����قǓ���ł���Ƃ��́A�^�C���̖��C�͂��x�z�I�ɂȂ�̂Ő��������͐L�тȂ�

�E�����Ɍ����A�H�ʂ̏�������d�ʔz����d�S�ʒu�A�^�C���̕ό`��ABS�̓���Ȃǂ����G�ɗ���Ō��ʂɕω���������\��������

�Ƃ������Ƃ��Ǝv���̂ł����A���������Ȃ��ň���I�Ɂu���̎�������v�Ȃǂƒf�����Ă��܂��̂͂�����ƕs�e�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ͎v���܂��B

�����ԍ��F25939672

![]() 3�_

3�_

���Ԃ�A�ŏ��ɁA�������������A�Ƃ��A�^���G�l���M�[�����������Ə�����`���āA�W�J������E�E�E

�P���������Ƃ��A�ŏI�I�ɁE�E�E

�u���[�L�p�b�h���f�B�X�N�������͂ƁA�^�C�����n�ʂ������͂��A���W�Ƃ��Ďc��E�E�E

����������E�E�E���Č����܂���

���x���Ⴍ�āA���݂܂���E�E�E

�����ԍ��F25939971�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������߂悤�Ǝv�������ǁA���ƈ���A�l�̍l���ĕ��������܂��B

�}�̐����ł��B

�}1�̂悤�ɒʏ�̃u���[�L�ł�B�_�Ő����͍͂ő��A�ƂȂ�A���ł��ɂȂ�܂��B

�}�����ł́A�ő吧����A����ABS�̓���ƂȂ�}2�A3�̂悤�ɂȂ�A�m�R�M���g�̃g�b�v(�ő吧����)�͏d�ʕω��ł͕ς�炸�A �u���[�L���Ԃ�C�AD�̂悤�ɁA�ς��낤�ƁB

����ŁA���̃u���[�L���Ԃ̐ώZ���A�ԏd�ω��ɂ���ĕω�������A�����������ω����邾�낤�ƁB

���ꂪ�ŏ����猾�������������ƁB

�����ԍ��F25940082�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��U

����M�̗��z�I���R��Ԃ�

���ʃu���[�L���������Ă���@���C�W����

�A�[����P�F�P�̃��o�[�ł����̗͂ʃu���[�L�Ɉ��͂���������̂Ƃ���

���R��Ԃɏ���V��^�����ꍇ��

���������@L6�����߂�

��V

����M�̗��z�I���R��Ԃ�

�g���b�R���u���[�L������������@���C�W����

�A�[����P�F�P�̃��o�[�ł����̗͂��g���b�R���u���[�L�Ɉ��͂���������̂Ƃ���

���R��Ԃɏ���V��^�����ꍇ��

���������@L�V�����߂�

��W

���ʁiM-���j�̗��z�I���R��Ԃ�

�R�Œ������ꂽ���ʂ��̕��̂��ԑ̂̉��ɂ���

���ʓ����C�W���ʁ@�d�͉����x�͂��Ƃ���

���R��Ԃɏ���V��^�����ꍇ��

���������@L�W�����߂�

�����ԍ��F25940138

![]() 0�_

0�_

����ɂ��Ắ@�z���_�̎����������ł��傤

�ʏ�ABS�u���[�L�����̐}�ł�

�E�̐}�͎ԏd���d���ꍇ�Ł@

�}�X�^�[�o�b�N���̔{�͑��u���D�G�ȏꍇ�i�H�ʃʂ��{�g���l�b�N�ɂȂ�ꍇ�j

�������̐}���d�ʑ����������c�ɉ�����

�ԑ̂̑��x�ቺ�̌����x�́@�قړ����ɂȂ�܂�

�����̗����オ�蕔���͌����ɂ͓����ł͂���܂���

�茸�����n�܂�����Ԃł̌����x�͓����Ƃ����Ӗ��ł�

�����ԍ��F25940151

![]() 2�_

2�_

���Ȃ݂Ɂ@�t�[���h�����オ��������@ABS���쓮����̂ł͂Ȃ�

�ԗւ̑��x���O�i���m�ɂ͊p�����x���X���b�v�w�K�l������j

�ɂȂ������Ƃɂ��ABS�͍쓮���܂�

�ԗ��d�ʂ��y���ꍇ�Əd���ꍇ

�t�[���h���͈���Ă��܂�

�����ԍ��F25940162

![]() 1�_

1�_

���Ȃ݂Ɂ@�X����ʂ��ā@�݂Ȃ���@�u���[�L�̓��ݎn�߂��[�[�[

�ƍl���Ă���܂���

�c�_�̖ړI�͊��������ł��̂�

�ɒ[�Șb�@����V�@�̏�Ԃ���@

���łɃu���[�L���������Ă���@�Ƃ��Ė�肠��܂���B

�����̋����͂S�ււ̕����i�I���t�F�X�j�����Ƃ�₱�����Ȃ�܂�

�����ԍ��F25940166

![]() 1�_

1�_

���߂�@ABS�����\���m�C�h�̔\�͂܂ŏc�ɉ������Ⴂ����̂�

�������͍��̖����������Ԃ����ق��������ł���

�����ԍ��F25940183

![]() 2�_

2�_

���Ђ�N�Ђ�N����

���x�����킩�����C�����Ă����A���肪�Ƃ��B

�l�̐}1�̓��ł��ɂȂ�ʒu���ԏd�ɂ���ĕς��Ƃ������Ƃł��ˁB

������}�u���[�L�����A�d���ɂ���ĈقȂ�L�����p�[�t����ABS�����삷��Ƃ������ƂˁB

�ŁA�d���ɊW�Ȃ���������������Ƃ������Ƃ́A���_�I�ɂ́A�}�������A�d���ɊW�Ȃ����������͓����Ƃ������Ƃł��傤���ˁB

�����ԍ��F25940222�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���i�C�g�G���W�F������

������ŁA���̃u���[�L���Ԃ̐ώZ���A�ԏd�ω��ɂ���ĕω�������A�����������ω����邾�낤�ƁB

C�̘a�AD�̘a���������Ԃł͂Ȃ��A�ԗ�����~����܂Łi�O���t�̒[����[�܂Łj�̎��Ԃ��������Ԃł��B

����܂Ő������Ă����O������ɂ����ẮA�ԏd���ω����Ă������������ω����Ȃ��̂Ɠ����悤�ɁA�ԏd���ω����Ă��������Ԃ͂قƂ�Ǖω����܂���B

����A�����G�l���M�[�ōl���Ă݂܂��B

�G�l���M�[�͎��Ԑϕ��ł͂Ȃ������ϕ��ł��̂ŁA�{���͉����ɋ����A�c���ɗ͂̃O���t�ōl����ׂ��ł����A���������Ԃł��C���[�W�͂ł��܂��B

C�̕����̖ʐς����AD�̕����̖ʐς����̘a�������G�l���M�[�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�}-2�A�}-3�̐��}��艺�̕������ׂĂ̖ʐς������G�l���M�[�ɂȂ�܂��B

�����āA�}-3��A�͐}-2��A��荂���ʒu�ɂȂ�܂��B

�i�ԏd��������A�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L���͑傫���Ȃ�j

��������ƁA�}-2�̖ʐς��A�}-3�̖ʐς̕����傫���Ȃ�܂��B

����͌y���Ԃ��d���Ԃ̕����傫�Ȑ����G�l���M�[��K�v�Ƃ��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B

�������������ł����Ă��A���傫�������͂���������A���傫�������G�l���M�[��������

�Ƃ������܂����A

�������������ŁA���傫�������G�l���M�[�邽�߂ɂ́A���傫�������͂��K�v

�Ƃ������܂����A

���傫�������͂���������A���傫�������G�l���M�[�������邽�߁A�����������ɂ��邱�Ƃ��\

�Ƃ������܂��B

�����ԍ��F25940223�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���͂����ƁA

�G�����J����E�R�s�^�X�t�O����E�R�}���^���u�u�u�[���炲�w�E���������Ă���

�w�����͂͂ǂ��ւ������x

���C�ɂȂ��Ă����̂ŁA���߂ĉ^����������W�J���Ă݂܂����B

���ʁA

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955#25931647

��d = v0^2 / (2�E��t�Eg) �c(9')

������̎��͕ς��܂���ł������A

��d = (1/2)�E(R�Em�Ev0^2) / (r�E��b�EB�ES) �c(4)

������̎��͊Ԉ���Ă���܂����B

�������ɃX�}�z�ŏ����ɂ͌��E�������̂ŁA�摜�œY�t���܂��B

���낢��ƌ������@��ƂȂ�A�X�����Ă��ėǂ������ł��B

���w�E���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25940247�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���i�C�g�G���W�F������

����O�i���߂łƂ��������܂�

> �l�̐}1�̓��ł��ɂȂ�ʒu���ԏd�ɂ���ĕς��Ƃ������Ƃł��ˁB

ABS�̂Ȃ��w�}1�̓��ł��ɂȂ�ʒu�x�Ƃ͉��ł��傤���H

�u���[�L�ޗ͂𑝂₵�Ă��p�b�h�����t���͂�����ȏ�͏オ��Ȃ������[�t�o���u�I�Ȃ��̂����邩�̂悤�ȓ���ł����A

���̂悤�ȋ@�\�͎��ۂɂ͂Ȃ��A�K�v������܂���

�����ԍ��F25940256

![]() 0�_

0�_

�ԏd�ɉ������@���ł������������Ƃ����̂́@���̂��Ƃł��B

ABS�n�C�h�����j�b�g���ɂ͌����\���m�C�h������܂��B

�����ԍ��F25940270

![]() 1�_

1�_

���Ђ�N�Ђ�N����

���������ʂ�ł��B

���̐}�ŗǂ��킩��܂��B

�����ԍ��F25940302�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

ABS�́@���炭

�����I�����[�t�o���u�ł͎����ł��Ȃ��@���ł����Ȃ������ł�����

�ԑ��Z���T�[��ABS-ECU���Z���j�b�g�ɂ�錸���o���u�������Ƃ���

�L����ʂɗp������@�\�ɂȂ�܂����B

�����ԍ��F25940315

![]() 0�_

0�_

�z���_����

�u�c�_�̖ړI�͊��������ł��̂�

�@�ɒ[�Șb�@����V�@�̏�Ԃ���@

�@���łɃu���[�L���������Ă���@�Ƃ��Ė�肠��܂���B�v

���@���i�O�O�G�j

�����ԍ��F25940341

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�����͂Ə����ƃ^�C���̖��C�͍��݂ɂȂ��č�������̂ŁA�u���[�L�̖��C�͂Ə����܂����B

���������Ńu���[�L���|����������łȂ���A�}�u���[�L���ɕ��M�̌��E�]�X�͍l���Ȃ��Ă����̂��Ǝv���܂��B

���ɋ������߂y�_�����o�[�����Ȃ�����z�[�X���c��肵�āA�}�̂悤�Ȕ���`�ȓ����ɂȂ�A�Ō�͏��ɒ����Ă���ȏ㓥�߂Ȃ��Ȃ��ł����A���Ȃ��Ƃ��^�C���̖��C�͂���Ƃ���܂ł͖O�a�Ȃǂ����ɏオ���ł��B

�����ԍ��F25940381

![]() 0�_

0�_

���A�l�ŁA�X�b�L�����܂����B

�F���肪�Ƃ��������܂����B

�����ԍ��F25940387�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���Ђ�N�Ђ�N����

�}�P��ABS�Ȃ��Ƃ����ݒ�Ȃ�ł�����

����Ƃ��납���̓u���[�L�y�_���������瓥��ł��p�b�h�����t���͂������Ȃ��Ƃ���

�ł�cbr_600f�����܂��t�H���[���Ă��������ĕ��������ꂽ�悤�Ȃ̂ŁA�����ǂ��Ƃ��܂��傤

�����ԍ��F25940542

![]() 0�_

0�_

�����������ʂ�ł��B

�����̐}�ŗǂ��킩��܂��B

���{�l���@�}�P����@�Q�C�R�֓W�J�����ł�

�����F�߂��Ă���̂�

�@�u�}�P���v�@�ɍS���ă}�E���g��邱�Ɓ@�K�v�ł����H

�����ԍ��F25940550

![]() 0�_

0�_

> ���{�l���@�}�P����@�Q�C�R�֓W�J�����ł�

> �����F�߂��Ă���̂�

�͂��A���{�l�̌���͉������Ă�̂ł�����ł���

> �u�}�P���v�@�ɍS���ă}�E���g��邱�Ɓ@�K�v�ł����H

�i�C�g�G���W�F������ւ̃}�E���g�͂������܂���

�����A�Ђ�N�Ђ�N����̂킽�����̎���ɑ����������߂��w�E���Ă����������������ł�

�����ԍ��F25940635

![]() 0�_

0�_

����́@���Ȃ����@�����̐^�ӂ�ǂ݂Ƃ�ĂȂ�����ł͂���܂���

���́@����Ȓp���炵�ȓ��e���w�E���Ȃ��Ă������悤��

�i�C�g�G���W�F������@�ɍčl�@�𑣂��܂�����

��������Ɏw�E���Ă������������Ȃ�@�w�E���Ă����܂��傤�B

�����ԍ��F25940642

![]() 0�_

0�_

�@��use_dakaetu_saherok����

���^�C�����]�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���H

�v���Ă��Ȃ��̂́Ause_dakaetu_saherok����̕��ł���B

��Ft(stop) = ��t�Em�Eg

�����use_dakaetu_saherok����̍l����\�������̂ł���A�d�͉����x�Ɩ��C���g�p���Ă��鎞�_�ŁA�^�C���͉�]�������C����������Ĉړ����Ă���O��̍l���ƂȂ��Ă��܂��B

�������R�͂̕������ς��킯�ł�����܂���A�^�C��������Ă��鎞�̖��C�͂�

��Ft(roll) = ��t�E(mg)

���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�^�C���̉�]�͂Əd�͂ɂ�門�C�Ƃ́A�S�R�ʂ̂��̂ł��B

���C�Œ�~�����Ă���̂ł͂Ȃ��A���C�͒P�ɗ͂̓`�B�Ɏg�p����Ă��邾���ł��B

�܂�A�g���R���Ƃ�CVT�Ƃ��Ɠ����ł��B

���̋@�\�̎d���̌��̓G���W���Ȃ̂ŁA����Ɠ����l���ƂȂ�A�����Ɏg�p�����d���̋@�\�̓u���[�L�ł��B

�����`�B����̂��^�C���ł����āA�H�ʖ��C������ɉe�����A���C���傫����u���[�L�̎d���͓I�m�ɐ����֗��p����A���C���Ⴏ��X���b�v����Ƃ����������ł��B

�܂�d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ����͂ł����āA�H�ʖ��C��d�͉����x�͕⊮�����ƂȂ�܂��B

���̕⊮��������G�l���M�[�Ƃ��Ă��邩�炱���A���ƂȂ�̂ł��B

�����ԍ��F25940768

![]() 1�_

1�_

�����l����\��������

���W�J�͌ÓT�����w�����������̂Ŏv�z�ł͂���܂���B

�����d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ�����

�d��[J]����[N]×�ړ�����[m]���Ă킩���Ă܂���

ABS��

�^�C���̉�]�����o��i����

�^�C���ƘH�ʂ̐Î~���C�W��������X���b�v�������o��i��

����������i�Ɩ�����[��i��p���邱�Ƃɂ��

��X���b�v��Ԃ��@�������Ԃɂ킽���Ĉێ�����

�����̓R���g���[�����u�ł��B

�ȑO�͖��@���O�~�Ǝv��ꂽ�Z�p�ł͂���܂���

���݂ł́@�Î~���C�W�����C�W���̂悤�Ɉ�����

��ʓI�Z�p�ł��B

�i�n���h��������ꍇ�@�����͂ƃR�[�i�����O�t�H�[�X�̃x�N�g���a�ƂȂ�j

�����ԍ��F25940795

![]() 1�_

1�_

�����C�Œ�~�����Ă���̂ł͂Ȃ��A���C�͒P�ɗ͂̓`�B�Ɏg�p����Ă��邾���ł��B

�͂��B

����͂��̒ʂ肾�Ǝv���܂����A���̑傫���� ��t�E(mg) �łȂ���Ή����Ƃ��������̂ł��傤���H

�]���钼�O�܂ł� ��t�E(mg) �ł��邱�Ƃ͓��ӂ��������܂���ˁH

�]����n�߂��r�[�ɂ����ł͂Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł����H

A�Ƃ����͂C�œ`�B�����͂�B�Ƃ���Ȃ�AB=��A �ł͂Ȃ��̂ł��傤���H

���[�X�p�^�C���̂悤�ɔS���͂ŃO���b�v���Ă���悤�Ȏ���ł����Ă��A�d�Ԃ̂悤�ȓS�̎ԗւł����Ă��A���b�N���Ԃ̏��]����s�j�I�����Ԃł����Ă��A �_�E���t�H�[�X�̂悤�Ȏ��d�ȏ�ɉ����t����͂��Ȃ����� ��t�E(mg) �ł��邱�Ƃɕς��Ȃ��ł��傤�B

���܂�d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ����͂ł����āA�H�ʖ��C��d�͉����x�͕⊮�����ƂȂ�܂��B

�����̕⊮��������G�l���M�[�Ƃ��Ă��邩�炱���A���ƂȂ�̂ł��B

�����͂Ɛ����͂̊W��Fig. E��(8)���ɋL�ڂ��܂����B

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25938419#25940247

�����͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��������̂ł���G�����J����̂��l���ɂȂ�W�����Ă��������B

�����ԍ��F25940834�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���G�����J����

���܂�d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ����͂ł����āA�H�ʖ��C��d�͉����x�͕⊮�����ƂȂ�܂��B

�t���u���[�L�̐����͂����߂�Ƃ��ɁA�H�ʖ��C�Əd�͉����x���W���Ă��܂��B

�^�C�����X���b�v�����ɉ�]���Ă��鎞�́A�^�C���͎d�������Ă��Ȃ��̂ŃG�l���M�[������܂���B

�^�C�������b�N���ăX���b�v���Ă��鎞�́A�^�C���͓����C�͂ɉ������G�l���M�[������܂��B

�^�C�����X���b�v���Ȃ��M���M���̂Ƃ��������͂̍ő�l�ł����A�^�C���͎d�����Ȃ��̂ŃG�l���M�[������܂���B

�������A���̐����͂́A�^�C������]�����Î~���Ă���Ƃ��̐Ö��C�́i��t�Em�Eg�j�ɓ������̂ł��B

�����ԍ��F25940951

![]() 0�_

0�_

ABS�Ȃ��̎ԂŁA�^�C���������b�N���Ă��܂��A�u���[�L�̖��C�ŏ���Ă����G�l���M�[���A����Ƀ^�C���ƘH�ʂ̊Ԃŏ������ł���ˁB�^�C���͐₦�������Ă��āA�u���[�L�̓���ɉ����Ďd���������Ă���Ǝv���̂ł����B

�ǂ�ȍ����\�ȃu���[�L���g�����Ƃ���Ń^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂��鐧���͓͂����Ȃ���ŁA�}�u���[�L���̐��������̘b��ɑ��āA�^�C���̖��C�͂���ł͂Ȃ��⊮�����Ƃ��A���ƒf�����Ă��܂�������قǁu�v�z�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ԍ��F25940963

![]() 0�_

0�_

�v���������ǁA�����͂Ɠ��������͂ŎԂ��~�܂�Ƃ�����A

�d���Ԃ̊����͂�FA�A�d����MA�A

�y���Ԃ̊����͂�FB�A�d����MB�A

�����x����(m/s2)�Ƃ����

FA��MA��

FB��MB��

�ƂȂ蓯�����x�̔�r�Ȃ烿�͓����Ȃ̂Ŋ����͂́A�P�ɏd���ɔ�Ⴕ���l�ƂȂ�A���̊����͂Ɠ��������͂Ŏ~�߂���̂ł́B

�ŁA���ǁAFA�AFB�A����قǂ̓��ł�(�ő吧����)�Ȃ̂��Ȃ��āB

�����ԍ��F25940968�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����@ABS���ԗ���T���̂��������

�Î~���C�W���@�Ɓ@�����C�W�������藐����

�݂Ȃ�������̂ł��傤��

�Î~�܂ł̊����������ÓT�͊w�ŋ��߂�̂�

�������܂���

�����ǂ̑��x�܂ŋ�����邩��

���a�ƐÎ~���C�W���ŕ\���v�Z�ł�

�ԗ��d�ʂ�M�������܂��B

���̂��Ƃ𗝉��ł����

�����ł�M�������邱�Ƃ������ł����Ȃ��ł�����

�����ԍ��F25941001

![]() 0�_

0�_

�����͂������̂́@�ϑ��҂����n�ɂ���ꍇ�ł�

�����ԍ��F25941006

![]() 0�_

0�_

�Î~���C�W���ʁ@�d�͉����x��

�ő�R�[�i�����O�t�H�[�X�@�ʂ���

���S��F�@���@������/��

������/�����ʂ���

�������[�g�i�ʂ����j

����ā@�ő���x�́@�ԗ��d�ʂɂ͉e������Ȃ�

�����ԍ��F25941011

![]() 0�_

0�_

���ό`�����Ȃ�@���̌���i�A�v���[�`�j���l�����ق��������ł��傤

����V�ʼn����o�������@ABS��������������Ԃ��@L�@����������̂Ƃ���

���̏ꍇ�@�����Ԃ���A�������ꍇ������������^�����ꍇ

��͂�@�����́@�k�@�ƂȂ�

����̓^�C���̐������Ⴄ�����ʓ�{�̑�Ԃ��������ʼn����o�����ƂƓ����ł���

�����ԍ��F25941015

![]() 0�_

0�_

�����������

������

���̂��j���[�g���̉^���������ɏ]���ĉ^������̂́A���̕��̂������n���猩���ꍇ�����ł���B�ϑ��҂����n�ɂ���ꍇ�A���Ȃ킿�ϑ��҂������n�ɑ��ĉ����������͉�]�������͂��̗��������Ă���ꍇ�ɂ́A�����n����ϑ������ꍇ�Ɍ�����͂̑��ɁA�ϑ��҂̉^���Ɉˑ��������|����̗͂������B���̌��|���̗́i�p: fictitious force�j�������́i�p: inertial force�j�Ƃ���

�����ԍ��F25941031

![]() 0�_

0�_

���[��@�����@

�u�d�����̂�ς�ł���Ǝ��@��@�J�̓��@�͋C�����悤�ˁB�v

�Ł@������Ȃ�����

���W�J�Ɋ��ꂽ�l�́@���ϓI�ȓ��e�Ƃɍ��ق������Ă�

�u���͐���������v�@�Ɓ@���ʂ�����邪

���W�J�Ɋ���ĂȂ��l��

���������@���̐��m����M���ĂȂ��悤�Ɂ@�v���܂��B

�i���ł͐�������Ȃ��j

����͐����O�̉^���G�l���M��

�d���Ɋ����邾���̊ȒP�ȓ����Ȃ킯��

���̎����o���Ȃ���������Ƃ����āA

�^���ʁ@�Ƃ��@�����́@�Ɓ@���������̂�

����ɂȂ��ĒT���l������Ȃ�ā@

���́@�z�������ĂȂ��������Ƃ��m��ā@�������납�����ł��B

ABS�́@�Ƃ��@�p�b�h�̖ʁ@�Ƃ��@�^�C���̃^���~�@�Ƃ�

�{���͖������Ċȗ�����������b��

�@��N�����ā@�����Ł@��蕶�G�ɂ��Ă������̂Ȃ�ł��ˁ@

�ŋc�_�̖{�����������Ă����B

�����ԍ��F25941120

![]() 0�_

0�_

������Ə�̂ق��ŁA�Ђ�N�Ђ�N���A�b�v���ꂽ�A�����͂Ǝ��Ԃ̃O���t�ŁA�d���̈Ⴄ��̐����͂�ABS�V�X�e���̌����ɂ�肻�ꂼ��s�[�N�����͂����Ȃ��Ȃ��Ă邯�ǁA���̏��Ȃ��Ȃ�����d�������A�y�������A�قړ������Ƃ�����A�d���̈Ⴂ�ł̃^�C���̖��C�͊W�Ȃ���������Ȃ��悤�ȁB

�����ԍ��F25941152�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�������@�ԗ����d�ʂ��@�Q�{�Ƃ��@�R�{�ɂȂ��

�u�����[�����@�����@�P���Ɉ����L�������v�Ƃ͎����v���܂���B

��Ԓ���͈͂��炢�̑����́@���W�J��M��������@�Ǝv���Ă����̂ł��傤�B

�z���_��new-ABS�̐����ɂ́@

�u�����[���x�@�����[�����@�̃O���t�v���K�������K�v�Ƃ͎v���܂���

�����Ǝҁi�ԗ��vABS�S���j�ł�

�c�_��s�����ɂ�

�u�����[���x�@�����[�����@�̃O���t�v���K�{�ł���Ǝv���Ă���̂ł��傤�B

�@

�����ԍ��F25941167

![]() 1�_

1�_

>������Ə�̂ق��ŁA�Ђ�N�Ђ�N���A�b�v���ꂽ�A�����͂Ǝ��Ԃ̃O���t�ŁA�d���̈Ⴄ��̐����͂�ABS�V�X�e���̌����ɂ�肻�ꂼ��s�[�N�����͂����Ȃ��Ȃ��Ă邯�ǁA���̐����͂̌����̓x�����͘H�ʂ̃ʂɂ����́A���Ƃ������Ƃ͊m���̂悤�Ɏv���B

�����ԍ��F25941531�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̎��ǂ���������G�����J����ɓ`������̂��ȂƁA�ӂƎv���o���A������������������Ă݂܂����B

���̃��[�^�[�͎ԗցA�E�̃��[�^�[�͘H�ʂ�͂��Ă��āA���E�ǂ���̃��[�^�[����]���Ă���ƍl���Ă��������B

�u���[�L��������Ƃ�������͍��̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^���ł����A�����Ƃ����͉̂E�̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^���ł��B

���̃��[�^�[��N�Ƃ����͂ʼnE�̃��[�^�[�ɉ����t�����Ă���Ƃ��A�E�̃��[�^�[���~�߂�����ɓ����͂̍ő�l�̓�N�ƂȂ�܂��B

�i�ʁF���[�^�[�Ԃ̖��C�W���j

����܂ł̐����ł́A���̍ő�l���ő吧���͂ƌ����Ă��܂��B

�������͂ō��̃��[�^�[�Ƀu���[�L��������ƁA���̃��[�^�[�͎~�܂�܂����A�E�̃��[�^�[�͊����Ă��炭��葱���܂��B

���ꂪ�^�C�������b�N����Ƃ�����Ԃł��B

�d�͂����邽�߂Ƀ��[�^�[�����ɂȂ�ׂ܂������A���[�^�[�������t����͂����d�݂̂ł���A�ő吧���͂̓ʁE(mg)�ƂȂ�܂��B

�����ԍ��F25964117�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��use_dakaetu_saherok����

���̍����i�쓮���j�̐}�̕��͕�����܂����A�������̕���������ƁB

�}�������e�[�}�ł����琧�����͋쓮�͖͂����i���ۂɂ̓A�C�h�����O���������邩������Ȃ����ǁA���̍ۂ͖����Ƃ��āj�̂ŁA�}�������|�������_�Ŋ����œ����Ă���Ԃ��ǂ̂悤�Ɏ~�߂�̂��Ƃ������Ƃł���ˁB

�ŁA�l�����Ƃ��āA�}�������������_�̉^���G�l���M�[ �A�P/�Q���u2�̔M�ʂ��u���[�L�p�b�h�ƃu���[�L���[�^�[�̊Ԃ̖��C�M�ŏ�������Ƃ������ƂŁA

�P�A�p�b�h�̃��[�^�[�ւ̉�������

�Q�A���[�^�[�̉�]���y�ю��ʁi�Ԃ̊����͂̂悤�Ȃ��́j

�R�A�p�b�h�̖��C�W��

�S�A�p�b�h�̃��[�^�[�Ƃ̐ڐG�ʐ�

�Ȃǂ����ƂɃu���[�L�p�b�h�ƃ��[�^�[�Ƃ̖��C�M���ǂ����Œǂ��ق���������Ղ��悤�ȁB

�ŁA�p�b�h�̉������͂��������ă��[�^�[���~�߂Ă��܂������̓��b�N���Ă�̂Ńu���[�L�̖��C�͂̓[���Ȃ̂Ńu���[�L�͌����Ȃ��āA���b�N���̐����͂̓^�C���ƘH�ʂ̖��C�݂̂Ƃ������Ƃł���ˁB

���Ƃ����Ď����ɂ͕��G�ōׂ����v�Z�͂ł��܂��ǁB

�����ԍ��F25964245

![]() 0�_

0�_

�u���[�L�p�b�h�̏d�S�ɑ���@���a�����́@�Œ�Ȃ̂Ł@�����̃^�C�����a�Ƃ̉�]�䗦�͕ω����܂���

���a�䗦���܂߂ā@�ϐ���'�Ƃ��ā@�܂Ƃ߂Čv�Z(��������)�̂���ԊȒP�ł���

�����ԍ��F25964273

![]() 0�_

0�_

���u���[�L��������Ƃ�������͍��̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^���ł����A�����Ƃ����͉̂E�̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^��

�����͂�����킷�̂ɏd�͉����x���܂܂�邱�Ƃ����������������Ȃ������̂ŁA�����̐��������̂��߂ɍ�����͎��}�ł��B

������u���[�L�̃ʂ�����킵���͎��}�͂�����B

https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25938419#25940247

�����ԍ��F25964498�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���Ƌ}�������̘H�ʂƃ^�C���̖��C�M�����ǁA

1�A�^�C�������b�N���Ă鎞�̓u���[�L�M�͔��������A�����͂Ƃ��Ă̓^�C���X���b�v�ɂ��H�ʂƃ^�C���̖��C�M�̂݁B

2�A�u���[�L�������ău���[�L�����M���Ă��錸�����́A�^�C���͉�]���Ă�̂ŁA�^�C���O���b�v��������������Ă���A�قڃX���b�v�͖����̂ŁA�^�C���ƘH�ʂ̖��C�M�́A�قڔ��������B

�Ƃ���A

�}�����ł�ABS�̓����Ń^�C�����b�N�́A�قږ����̂ŁA���������Ƃ��~�܂�܂ł̐������ԂƂ��ɂ́A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂͊W�Ȃ��悤�ɂ��v���܂��ˁB

�����ԍ��F25965110�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����ł��B

>�}�����ł�ABS�̓����Ń^�C�����b�N�́A�قږ����̂ŁA���������Ƃ��~�܂�܂ł̐������ԂƂ��ɂ́A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂͊W�Ȃ��悤�ɂ��v���܂��ˁB

�ԈႢ�܂����A����͊W����܂��ˁB

�}�����ł�ABS�̓����Ń^�C�����b�N�́A�قږ����̂ŁA�Ԃ��~�߂邽�߂̐����͂̓u���[�L���M�����ƂȂ�A�H�ʂƃ^�C���̖��C�͊W�Ȃ��悤�Ɏv���܂��ˁB

�ł����B

���炵�܂����B

�����ԍ��F25965120�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��cbr_600f����

>ABS����ׂ̍����H�v�͈�U�u���Ă����āA�����̓^�C���̉�]���Z���T�[�Ō��Ă��āA�}���ɉ�]��������������u���[�L����߂�v�ł��B���b�N�������͂���ɋ߂���Ԃ����o���ꂽ�爳����߂�̂ł����āA�u���[�L�̖��C�͂��ő�ɂȂ�t�߂Ŏ�߂��ł͂���܂���B

�����ł��ˁAABS���쒆�́A�Z���T�[���Ԃ̈ړ����x�ƃ^�C����]�����r���āA���x�ɑ���^�C����]����������Ƃł��s���Ƃ݂�A�X���b�v�������Ă�(���b�N�������Ă�)�Ɣ��f���Ĉ�����߂��ł��傤�ˁB

�ŁA���x�ƃ^�C����]������v������܂��������߂�B

���̌J��Ԃ���f��������Ă����ł��傤�ˁB

�ł�����ABS�͎����I�Ƀ��b�N���O�̍ő吧����(�u���[�L�̍ő喀�C��)�ɂȂ�悤�ȃu���[�L��������Ă���Ƃ������Ƃ̂悤�ȁB

�����ԍ��F25966932�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h

�u�����ԁi�{�́j�v�̐V���N�`�R�~

| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|

| 0 | 2025/11/18 0:38:32 | |

| 3 | 2025/11/18 0:13:26 | |

| 1 | 2025/11/17 23:31:06 | |

| 0 | 2025/11/17 22:12:41 | |

| 0 | 2025/11/17 21:34:55 | |

| 4 | 2025/11/17 21:46:09 | |

| 3 | 2025/11/18 1:04:02 | |

| 4 | 2025/11/17 22:33:39 | |

| 2 | 2025/11/17 20:54:00 | |

| 2 | 2025/11/17 21:15:37 |

�N�`�R�~�f������

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC2025

-

�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�����ԁj

�����ԁi�{�́j

�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j