星景写真を撮る場合のAPS-Cとフルサイズの違いを教えてください。

①APS-Cのカメラで16mm f1.4のレンズ

②フルサイズカメラで24mm f2.8

の2つでいずれも解放、同じISO、同じSSで撮影した場合、画角は同じでf値の小さい①のほうが星はたくさん写るのでしょうか?

それともセンサーサイズが違うので、そうとも言いきれないのでしょうか?

同じf値で比較した場合は、フルサイズのほうが星がたくさん写り、なおかつノイズが少ないのだろうと想像しているのですが、①②のような比較だとどうなるのだろうかという素朴な疑問です。

よろしくお願いします!

書込番号:24435001 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 2点

2点

F値の違いで写る星の数が変わった経験は無いです

星がたくさん写る条件は

○画角の広いレンズ

○元々、星がたくさん見える時

○シャープネス、鮮明度をアップする

○新月

○獣が出そうな田舎の山の中

書込番号:24435051 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

>アートフォトグラファー53さん

○画角は同じ

○星がたくさん見える新月の山の中

など、同じ状況での比較が質問の意図です。

よろしくお願いします。

書込番号:24435069 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 4点

4点

ごく単純には、

①は②に対して同画素数センサ光量が約半分ですが、絞りゲインが4倍と見て,

2倍優位ですね。

実際の撮影で、星の数に影響するか否かは分かりません。

書込番号:24435097

![]() 1点

1点

>カメラドットコムさん

>同じISO、同じSSで撮影した場合、画角は同じでf値の小さい①のほうが星はたくさん写るのでしょうか?

設定されたSSでどちらも点像に写るとしたら、あるいは画素1個当たりの大きさが同じで、センサーの製造の技術レベルと画像処理エンジンの性能が同じだと仮定すれば、①の方が多く写ると思います。

>アートフォトグラファー53さん

>F値の違いで写る星の数が変わった経験は無いです

それ真面目に言ってます??

同じレンズ、同じカメラでも、星が点像に写るSSな、ISOが同じで、F値だけ大きくすれば、その分写り込む星は減りますよ。

書込番号:24435101

![]() 11点

11点

カメラドットコムさん こんばんは

センサーに当たる光の量は 単位面積当たりの光の量ですので APS-Cでもフルサイズでも同じになり 同じISO 同じSS 同じF値であれば センサーに当たる光の量は 同じになるので

F値がF1.4とAPS-Cの方が 明るくなれば 星自体が明るく写るようになり 暗い星も明るくなるので 星の量は多くなると思います。

でも センサーサイズが大きくなれば 同じ大きさで鑑賞する場合 APS-Cの方が拡大率高くなるため 同じISO感度でも高感度ではノイズが増えたりして 画質の方は 落ちてくると思います。

書込番号:24435145

![]() 5点

5点

>カメラドットコムさん

フルサイズとAPS-Cで比較したことは無いですが、

①の方が2段明るく撮れますので、星の量だけで言えば多く写ると思います。

書込番号:24435164

![]() 3点

3点

APS-Cではなくマイクロフォーサーズとの比較例の脳内シミュレーションですが

[書込番号:24365104]

を読んで悩んでください。

<余談>

理解できたら、

F値が星空(星景)にどのように影響するか、

一画素に満たない(点像とみなす)星ではなく、

面積を持って写る、星雲や天の川、夜明かりの星空のかぶりなど、

思いめぐらしてください。

日周運動で線状に写るソレも。

書込番号:24435232

![]() 0点

0点

レンズ、センサーを含めたトータルの分解能に因るでしょうね。

>同じf値で比較した場合は、フルサイズのほうが星がたくさん写り、なおかつノイズが少ないのだろうと想像しているのですが、①②のような比較だとどうなるのだろうかという素朴な疑問です。

一概には言えない、というところでしょうか。

書込番号:24435239

![]() 1点

1点

話を簡単にするために総画素数も同じと仮定すると、APS-Cの方が1画素の面積が

1/2.25になった上で、面積当たりの光の量が4倍になるわけですから、

画素あたりの光の量としてはAPS-Cの方が1.78倍有利になりますね。

国立科博の説明だと星の明るさは1等級違うと2.5倍違うということなので、

0.7等級分ほど多く写ることになり、1等級違うと星の数は3倍くらい多くなるので、

この条件の比較だと、超ざっくりとAPS-Cの方が倍くらいたくさんの星が写ると

期待できるのではないでしょうか。

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/seiza/seiza01.html

書込番号:24435334

![]() 6点

6点

>カメラドットコムさん

私は知識も経験も少なく

当て推量で①か②の“写り”に関して論じるのは控えます。

でも、皆さんの論調を読む限りでは

①の構成だから不利になるって側面は、どうやら無さそうですね。

たぶん撮影技術が伴わない段階では

なおさらそうでしょう。

一方②の構成は

スレ主さんにとって

・金額的ハードル と ・重量的ハードル は

高くなりますよね。

カメラなんぞの事はサクッと①の方針に決めて

実践に向けて進み出されては?

・星自体に親しむ努力。月齢はじめ天文データのチェック。

・光害の無いロケーション開拓。

・震動なくカメラ、レンズを支えられる脚や架台の調達。

・露対策のテクニック

・パソコンなどで後処理

など、ハードルは幾つもあり

星の写真って、其れ等に立ち向かう総合力でしょう。

カメラのスペックのみで出来が左右される訳じゃ無いと思う。

(左右されるんですけど

経験値の低いうちは、そこに拘りすぎても上達に向かってゆかないのではないか?の意味)

書込番号:24436217

![]() 3点

3点

>カメラドットコムさん

① APS-Cカメラで16mm F1.4レンズ

② 35mm判カメラで24mm F2.8レンズ

*いずれも絞り開放、同ISO感度、同露光時間で撮影

星は無限遠にある点光源です。星の見かけの大きさはありませんから、レンズがどんな焦点距離でも、星の像は大きさの無い一つの点になります。レンズに入射した光は全てその一点に集まるということです。

したがって、星の像の明るさを決めるのは『レンズの口径だけ』になります。焦点距離もF数も星の像の明るさには関係ないということです。

16mm F1.4レンズの有効口径は、約11.3mmです。

24mm F2.8レンズの有効口径は、約8.5mmです。

撮影条件は「同感度・同露光時間」ですから、より多くの光を集めることができる①16mm F1.4レンズの方が星の像が明るくなるので、より暗い星まで写せることになります。

この場合、バックグラウンドの夜空、天の川、雲、地上風景などは、② 35mm判カメラの方がレンズが2段暗いので、2段ぶん露出アンダーの写りになりますね。

画角が同じですから、APS-Cカメラと35mm判カメラが同じ画素数であれば、日周運動による星の動きの影響も同じになるでしょう。三脚固定でも赤道儀の追尾でも、両者の写りの差は変わらないということですね。

書込番号:24436631

![]()

![]() 4点

4点

こういうことにうるさい人がよくいるので、念のため。

>星の像は大きさの無い一つの点になります。

厳密にいうと「エアリーディスク」という非常に小さな直径の円盤像になります。

通常の写真では、大きさの無い点とみなして問題ありません。

書込番号:24436906

![]() 2点

2点

>うさらネットさん

>遮光器土偶さん

>らいじんふうじんさん

>もとラボマン 2さん

>lssrtさん

ありがとうございます。センサーサイズに関わらず、同条件であればf値の小さい①の方が星の数では多く写るのですね。

>ぬちゃさん

よっちゃんさんは私も好きでよく見ます(笑)

=================================

なお、追加の質問ですが、

ちなみに、同条件ではなくf値の差をISOで補おうとすれば、結果として高感度耐性のある②は、同様の画質で①と同じくらいの星が写る、というのは合っていますかね?

書込番号:24436910

![]() 0点

0点

>エスプレッソSEVENさん

すみませんが、私個人のカメラやレンズ選びのための質問ではなく、一般的な素朴な疑問として質問させて頂いています。

書込番号:24436911

![]() 0点

0点

>Tranquilityさん

ありがとうございます。

ちょっと勉強不足でよくわからないところがあるのですが、

”星の像の明るさを決めるのは『レンズの口径だけ』になります”

という部分は、「星の像の明るさ」を決めるではなく、「星の数」を決める、でしょうか?

もうひとつ、

”焦点距離もF数も星の像の明るさには関係ない”

ということですが、一方で

”より多くの光を集めることができる①16mm F1.4レンズの方が星の像が明るくなる”

と書かれているので、やはり焦点距離とF値は星の像の明るさに関係する、と思ってよいのでしょうか。

書込番号:24436919

![]() 1点

1点

>カメラドットコムさん

>センサーサイズに関わらず、同条件であればf値の小さい①の方が星の数では多く写るのですね。

感度と露光時間が同じ場合、写る星の数はレンズのF数では決まりません。

関係するのは、レンズの有効口径だけです。

”星の像の明るさを決めるのは『レンズの口径だけ』になります”

>「星の像の明るさ」を決めるではなく、「星の数」を決める、でしょうか?

有効口径が大きいほど、同じ星の像が明るくなります。

だから、有効口径が大きいほど暗い星まで写るのです。結果として写る星の数が多くなります。

”焦点距離もF数も星の像の明るさには関係ない”

”より多くの光を集めることができる①16mm F1.4レンズの方が星の像が明るくなる”

>やはり焦点距離とF値は星の像の明るさに関係する、と思ってよいのでしょうか。

16mm F1.4レンズの方が(同じ星を写したときに)星の像が明るくなるのは、レンズの有効口径が24mm F2.8より大きいからです。ここに焦点距離やF数は関係ありません。

【重要なところ:再録&補足】

星は無限遠にある点光源です。星の見かけの大きさはありませんから、レンズがどんな焦点距離でも、星の像は大きさの無い一つの点になります。レンズに入射した星の光は、全てがその一点に集まるということです。

したがって、星の像の明るさを決めるのは『レンズの口径だけ』になります。焦点距離もF数も星の像の明るさには関係ないのです。

大きさの無い星と、面である一般的な被写体と、写真の写りを同じに考えてはいけません。

面の被写体は、焦点距離が長いほど像の大きさが大きくなりますよね。口径が同じで焦点距離が長くなる(=F数が大きくなる)と、像は光の密度が薄くなって像が暗くなります。

一方、大きさの無い点光源の星は、どんな焦点距離でも像の大きさが変わらない(→像に大きさが無い)のです。どんな焦点距離でも、ただの点にしか写りません。つまり、口径が同じならば焦点距離に関係なく像の明るさは同じということです。

※レンズの口径比を示す記号「F」は、大文字を使い、小文字の「f」は焦点距離(focal length)を意味するのが慣例です。

書込番号:24436990

![]() 4点

4点

>カメラドットコムさん

>結果として高感度耐性のある②は、同様の画質で①と同じくらいの星が写る、というのは合っていますかね?

これは、原則としては、フルサイズの方が高感度耐性はあると言えると思いますが(それが対APS-Cで2段分以上の差があるかと問われれば個人的には疑問がありますが)、これはカメラの画素数や、画像エンジン、画素の高感度性能などが絡んでくるので、先にも書き込んだように、前提条件を絞り込む必要があると思います。

例えば、EOS5Dの初代は標準でISO感度は最高3200しかありません。またソニーのα7系の場合、α7SⅢは標準でISO102400、一年ほど古いですが、α7RⅣは標準で32000です。これらを全て同列に扱うことが無理だと思っています。

なので、今回の例でいう、2段分の違いをカバーできるかどうかは、具体的に機種を選定して判断する必要があると思います。

あと、Tranquilityさんの論点は、私が誤解していたら、撤回しますが、天体望遠鏡などでよく言う「集光力」の問題ではないかと思います。星からの光は、事実上、無限遠からまんべんなく降り注ぐ、平行な光ですですから、対物レンズが大きい方が、一度にたくさんの光を受け止めるという事であると思います。

レンズの諸収差や内部のレンズの光の透過率を無視して、点としてセンサー上に結像するなら、一定時間内にセンサーに蓄積される光の量は対物レンズの大きさによって決まってくるという事ではないでしょうか。

端的な話、雨を受け止めるのに、コーヒーカップで受け取るのと、大きな洗面器で受け取るのであれば、同じ時間であれば、洗面器の方がたくさんの雨を受け止めます。これと同じだという事でしょ。

受け止めた雨(星からの光)が十分あれば、画素上では明るく写りますし、画素が光として認識できなほど量が少なければ写りません。

書込番号:24437015

![]()

![]() 0点

0点

「沢山写ってりゃいいのか(ノイズガビガビでも)」って点はどうお考えになるんでしょうかね?

書込番号:24437245

![]() 0点

0点

カメラドットコムさん 返信ありがとうございます

>同条件ではなくf値の差をISOで補おうとすれば、結果として高感度耐性のある②は、同様の画質で①と同じくらいの星が写る、というのは合っていますかね?

これは センサー自体の能力が関わってきますので 実際に使うカメラやレンズでテストしてみないと分からないかも。

書込番号:24437270

![]() 0点

0点

>カメラドットコムさん

>私個人のカメラやレンズ選びのための質問ではなく、一般的な素朴な疑問として質問させて頂いています。

わかりました。

であれば、尚更 設問自体に妥当性、合理性があるか?が重要ですね。(単なる雑談に終わらせないために…)

私としては疎いながら

再度読み返してみましたところ

スレ主さんの ②の設定が、そもそも可笑しいように思いました。

①と比較して云々と議論を進めるならば

24mm F2.8 ではなく

24mm F2.1 であるべきように思いますが…

お詳しい皆様、如何でしょうか?

書込番号:24437478

![]() 0点

0点

実f=800mmF11(有効(口)径≒72mm)と、

実f=300mmのF2.8~4をF5.6に絞った状態(有効(口)径≒54mm)などとの比較試験が出来る方はおられでしょうか?

(^^;

書込番号:24437575 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 1点

1点

>エスプレッソSEVENさん

>24mm F2.8 ではなく

>24mm F2.1 であるべきように思いますが…

等価かどうかではなく、どちらがより多くの星が写るかという議論ですから、24ミリF2でも24ミリF4でも構わないと思います。

逆に何故24ミリF2.1であるべきなのかが理解できません。それこそ専門家にお聞きしたいです。

書込番号:24437603

![]() 0点

0点

>逆に何故24ミリF2.1であるべきなのかが理解できません。

このテーマが理論的にどうなのか?は私には難しく解りません。

ただネット検索すると

「目視でも写真でも限界等級は口径のみに依存する」との記事が複数見つかるし

天体望遠鏡は昔から口径比がどうであっても

口径が同じなら同じ限界等級が表示され販売しています。

まぁ、それを鵜呑みにせず、いったん忘れたとしても

このスレでの皆さんの説明のバリエーションの中に

①有利…という方は居られないようなので

・APS-C 16mm F1.4

・35mmフルサイズ 24mm F2.8

という比較は、妥当性・合理性に欠けるんだろうなぁ と思いました。

かといって、

・APS-C 16mm F1.4

・35mmフルサイズ 24mm F1.4

にすると、今度は後者が あからさまに有利になりすぎます。

ですので

合わせられる条件は合わせる

無視できる条件は無視 みたいな作法からすると

ここは口径が同一になる

・APS-C 16mm F1.4

・35mmフルサイズ 24mm F2.1

というのが、勝負としては一番良かったのかな?と思う次第です。

16 ÷ 1.4 = 24 ÷ 2.1 ですので。

追伸

品物として在るのか?無いのか?は無視してくださいませね。

スレ主さんは

>私個人のカメラやレンズ選びのための質問ではなく

と明言されてますので。

書込番号:24437750

![]() 0点

0点

肝心なところ、間違えました。

>まぁ、それを鵜呑みにせず、いったん忘れたとしても

>このスレでの皆さんの説明のバリエーションの中に

>①有利…という方は居られないようなので

は

まぁ、それを鵜呑みにせず、いったん忘れたとしても

このスレでの皆さんの説明のバリエーションの中に

②有利…という方は居られないようなので

でした。ごめんなさい

書込番号:24437760

![]() 0点

0点

>エスプレッソSEVENさん

>まぁ、それを鵜呑みにせず、いったん忘れたとしても

星の見えや写りの限界等級は口径のみに依存します。

忘れる必要はありません。鵜呑みにしても問題ありません。

というか、この理屈がわからないと、最初の問いの答えは出せません。

>①有利…という方は居られないようなので

①の方が暗い星まで写ります。

その理由も書きましたけど。。。。

>・APS-C 16mm F1.4

>・35mmフルサイズ 24mm F2.8

>という比較は、妥当性・合理性に欠けるんだろうなぁ と思いました。

実際にあるカメラとレンズですから、どう比較しようと自由ですよ。

そのような比較が妥当ではない、不合理であるとする理由がわかりません。

【以下、蛇足】

① APS-Cカメラで16mm F1.4レンズ

② 35mm判カメラで24mm F2.8レンズ

*いずれも絞り開放、同ISO感度、同露光時間で撮影

この場合、①の方が暗い星まで写るので、星の数が多くなります。ただし、これは「*」という条件での話です。

この条件を外して「どちらが多く星を写すことが可能か?(=どちらが暗い星まで写せるか?)」という問題になると、答えは②になります。

書込番号:24437779

![]() 1点

1点

>エスプレッソSEVENさん

私が投稿する前に①と②を訂正されていたのですね。失礼しました。

解像度にしても極限等級にしても、センサーもレンズも大きな方が原則有利なことは間違いありません。

天文台の望遠鏡がどんどん大きくなるのも、とにかく暗い対象まで観測したいからですね。

というところで、カメラやレンズの選択においては、画像にどこまで求めるかを考えれば自ずと結論は出てくると思います。

書込番号:24437807

![]() 1点

1点

>カメラドットコムさん

これってちゃんと理解するのは結構難しい話です。

ちなみにF値というのは、焦点距離を有効径で割った値というのはなにかで読まれましたか?

そこには「像倍率」という考え方が入ってくるのですが、言葉や数式ではなかなか掴めないと思います。

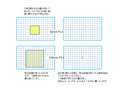

最初の上の図は、有効径が同じで焦点距離が2倍違う場合の例です。

50mmF1.4 と 100mmF2.8では、明るさは2段違いますが、有効径(集められる光の量)は同じです。

下の図は、レンズの中心を通る線を主として書いていますが、焦点距離が長い方が、同じものでも大きく写ることを示しています。

2枚めの絵は、イメージセンサー上に被写体が結像したイメージです。口径が同じであれば同じ被写体の光の総量は同じですから、より狭い範囲に集中させた方が明るくなります。

なので同じ口径だったら、焦点距離が短い方が明るくなるのです。これを最も簡単に表す数字がF値という訳です。

一方何光年何千光年と離れた遠くの恒星を撮る場合、あまりにも小さいので、焦点距離を長くしたところ1画素を超える大きさにならないのです。(実際は焦点距離ではなく収差などの影響で拡がりますが)

像倍率はどちらも無限小であり、焦点距離の違いが見えなくなるので、F値(焦点距離/有効径)の違いではなく有効径の違いが支配的ですよ、という訳です。

で、有効径が同じであれば、センサーが大きい方がより外側にある星の光も取り込めるので、写せる数としては増える、ということですね。

書込番号:24438715

![]() 1点

1点

>カメラドットコムさん

aps-cとフルサイズで同じ条件の場合というのが

既に意味の無い事のように思うのですが…

自分はどっちも所有していて

どちらも入手可能なベスト星景写真向きの単焦点レンズを

つけた場合

(人によって画角や、露出、赤道儀、合成方法等様々ですが)

どっちが星が多くという事だと難しい話になりますが

一般的にどっちが綺麗な星空が撮れるかという事なら

フルサイズとaps-cでは全く比較にならないくらい

フルサイズの方が綺麗な写真が撮れます

(当たり前ですが…)

見当違いの答えならスルーしてください

書込番号:24439554 スマートフォンサイトからの書き込み

![]() 0点

0点

このスレッドに書き込まれているキーワード

「レンズ」の新着クチコミ

| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |

|---|---|---|

| 5 | 2026/02/12 8:15:30 | |

| 0 | 2026/02/11 19:13:59 | |

| 4 | 2026/02/11 16:21:50 | |

| 6 | 2026/02/11 19:17:02 | |

| 6 | 2026/02/10 22:22:37 | |

| 0 | 2026/02/09 11:27:08 | |

| 13 | 2026/02/11 12:54:04 | |

| 2 | 2026/02/08 18:07:46 | |

| 8 | 2026/02/10 23:09:56 | |

| 1 | 2026/02/07 20:16:08 |

クチコミ掲示板検索

新着ピックアップリスト

-

【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け

-

【おすすめリスト】おススメ用

-

【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC

-

【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成

-

【欲しいものリスト】AM5

価格.comマガジン

注目トピックス

(カメラ)

レンズ

(最近10年以内の発売・登録)