���i���̓o�^������܂��� ���i���ڃO���t

����

�ň����i(�ō�)�F

¥19,800 (3���i)

�^�C�v�F���t ��f���F1330����f(����f)/1280����f(�L����f) �B���f�q�F�t���T�C�Y/35.8mm×23.9mm/CMOS �d�ʁF810g

![]()

-

- �f�W�^�����J���� -��

- ���t�J���� -��

EOS 5D �{�f�BCANON

�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �������F2005�N 9��28��

�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D �{�f�B

�ȑO����F�l�̏������݂ŕ������Ă��������Ă���܂��B���i��40D�Ŗ]�������Y���������Ƃ������ł����A5D�̍w�����ANew5D���o��̂�S�҂��ɂ��Ă��܂��B

EOS50D�������ƂȂ�A1,500����f�̐V����CMOS�Ɏ^�ۗ��_����悤�ł����AAPS-C�ł���CMOS���ł���̂Ȃ�t���T�C�Y�̖ʐςɂ�����ǂ̂��炢�̉�f�ɂȂ�̂��낤���ӂƍl���Ă݂܂����B

36x24/22.2x14.8=2.63�A1500��x2.63=3,945����f!

����̓t�B�����̉𑜓x���炢�Ƃ����3,000����f��傫�������Ă��܂��B������50D��ISO3,200�����p�I�Ƃ����b������܂��B�v����

EOS 10D(630���j�F�PDs(1,110���j

�@�@20D(820��):1DsM2(1,670��)

40D(1,010��):1DsM3(2,280��)�@

�Ƃ����1Ds4��3,000����f�����������x�Ƃ������̂͌y���J���\�ł��낤���Ƃ��z������܂��B

1DsM2�̍�5D(1,280���j���o�܂����̂ŁA���̃X�y�b�N�������I�Ƃ����New5D��2,000����f�����ł�����ISO6,400�Ȃ�ăX�y�b�N�������\�Ɛ�������܂��B

2,000����f����1DsM3�������Y��I�ԃ����Y���ƌ����Ă��܂����A��4,000����f�̒�����蔲���Ă���50D�ł͂ǂ��Ȃ̂������[���Ƃ���ł��B40D�ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�2,656����f�̒�����蔲���Ă���40D�ł��̂悤�Ȃ��Ƃ������l�͂��܂���B

��f�s�b�`�]�X�Ɗ��x�̊W�̘b�A�p�\�R�������Ă��Ȃ��b�A���S�҂قǍ���f�M�҉]�X�̘b�͂����ł͎~�߂܂��傤�B

(1) APS-C�ƃt���T�C�Y��CMOS���J�������ŋZ�p�I�ɓ���ǂ͉��Ȃ̂��A

(2) 2,000����f�����̃t���T�C�Y�@�ɂȂ�l������\�Ȃ���

(3) ����CMOS�ō���f�ŎB����A���f�ŎB�����ISO���x���҂�����ăz���g�A���ŁH

(4) �N�̍l���͑S���Ⴄ��

�Ȃǂ��ӌ�������������K���ł��B

�����ԍ��F8277662

![]() 1�_

1�_

�S�O�c�ł������Y�ɂ���Ă͉𑜗͂��O�a���Ă���Ƃ������G�͂���܂���B

�����������|�[�g�����Ă����l�������Ǝv���܂��B

�j�w�Q���o�����_�ŃL�b�g�����Y�ł͂j�c�w��S�O�c�ɑ��ĉ�f���������������ʂ��F�߂��Ȃ��Ƃ����]�������������悤�ɋL�����Ă��܂��B

�T�O�c�̓o��ŒP��}�N���܂ł����E�_����̂����C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F8277839

![]() 0�_

0�_

>>2) 2,000����f�����̃t���T�C�Y�@�ɂȂ�l������\�Ȃ���

�}�C�N���\�t�g�̃r���Q�C�c���A�������ĕ��A����windows�p�\�R�����蒼���u�B�u�B�B

�����ԍ��F8277988

![]() 1�_

1�_

(1) APS-C�ƃt���T�C�Y��CMOS���J�������ŋZ�p�I�ɓ���ǂ͉��Ȃ̂��A

�I�[�f�B�I�ł������ł����A��f����������ƃT���v�����O���g���Ƃ������̂��オ��܂��B

�P�ʎ��Ԃ�����ɓǂݍ��ނׂ��������邩��ł����A

���̃^�C�~���O�p���X�̓m�C�Y�ł�������g���������Ȃ�Ɖ�H�ւ̉e���������Ȃ�܂��B

���x�̍����M���邽�߂ɂ́A�m�C�Y�ƃV�O�i���̍���傫������K�v������܂����A�P�ʉ�f����������1��f������̌��̗ʂ��������Ȃ�ɂ�������炸�A��H�̃m�C�Y���������Ƃ�����m�C�Y�̗ʂ������Ȃ�܂��B

�L���m���ł́A�M���̏��x���グ�邽�߂ɓ�d���փT���v�����O�A���v�ƃt���[�e�B���O�Q�[�g�A���v�Ƃ���CCD�Ɏg���Ă�����̂Ɠ����A���v��CMOS�Ɏg���Ă��邻���ł��B���ꂪ������I���`�b�vNR�ł��B�����DPP�Ɏg���Ă���NR�Ƃ͑S���قȂ���̂ŁA��p�͐M���̏��x���グ�邽�߂Ɏg���Ă��ĉ�ʂւ̕���p�͂���܂���B

�L���m����CMOS�������x�ɋ��������̂͂��̂�����̉�H�v���D��Ă����Ƃ������Ƃ��܂������������ł��B���ꂩ��A����ȏ�Ɍ��ʂ��������̂��A�I���`�b�v�}�C�N�������Y���Ƃ����܂������̖{���̍\���͗ǂ�����܂���B�v���X�����[�X�ł͂ق�̕\�ʓI�Ȃ��Ƃ������\����Ȃ�����ł��B

�R���f�W�̉摜�����Ă����NR���������悤�ȕȂ����ĂƂ�܂�����A�I���W�i���̉摜�͂��Ȃ�m�C�Y�܂݂�ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B��t��NR���J�����Ă���l�����́A�I���W�i���f�[�^�̖{���̐M�����x���ǂ��c�����Ă��āA���݂�1Ds3�̐M�����x��D3�̐M�����x�͑卷�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B�t�Ɍ����Ɖ�f�������������L���m�����܂����[�h���Ă��܂��B(���ۃL���m���ł������������Ă��܂��ˁB)

(2) 2,000����f�����̃t���T�C�Y�@�ɂȂ�l������\�Ȃ���

���ׂȉ摜�������邱�ƂƁA�K���Č����悭�Ȃ�܂��B

���Ƀe�N�X�`���[�̕\������͂�Ⴂ�܂��B

(3) ����CMOS�ō���f�ŎB����A���f�ŎB�����ISO���x���҂�����ăz���g�A���ŁH

���̗��R��(1)�̂Ƃ���ŁA���̍��́A�i���ɏk�܂�܂���B

�������A�V��������͌Â�������ǂ��āA�Â����f���͐V��������f���ǂ��ꍇ������悤�ł��B

1��f�̑傫�������̃f�W�^���o�b�N�ł́A3000����f�͕��ʂɂ���܂����AAPS-C�ł́A��50D��4.7�ʂ����f�T�C�Y�ŁA���Ȃ菬�����Ȃ��Ă��܂��B��f�����オ�肷���ĊO�t��NR���K�{�ɂȂ����n�_����f�������̏I�_�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F8278104

![]() 7�_

7�_

�t���T�C�Y�Z���T�[�́A�傫�����č��̂Ƃ���P��̘I���ł͍��Ȃ����ƁA�P���̃E�F�t�@�[������鐔�����Ȃ�����(�����܂�ɂ��e�����₷��)���R�X�g���ɒ������܂����A����ȊO�͐����Z�p�I�ɂ͑傫�ȍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɓc�B

50D �̃Z���T�[�̉�f�s�b�`�� 4.7um �Ȃ̂ŁA������𑜂ł��郌���Y�̐��𑜓x�� 106lines/mm �ɂȂ�܂��B�����Y�̎��ӕ��⏔�����̉e�����o�₷���i��J���ł͂����܂ł̉𑜓x���Ȃ������Y�͌��\����(������������قǂ�ǁH)�Ǝv���܂����AF5.6�`F8 ���炢�܂ōi���������t�߂��Ƃ�����郌���Y�������ς�����Ǝv���܂��B�𑜊��ɂ��ẮA��p���郌���Y�ƍi��A�]�����镔�ʂɂ���ĕς���Ă���ł��傤�B

�g���~���O��O��Ƃ���Ƃ�������𑜂��Ă���ĂȂ��ƍ���܂����A���̊ӏ܃T�C�Y�őS�̂��ׂ����A�Z���T�[�̉�f�s�b�`��背���Y�̉𑜓x������Ă����Ƃ��Ă����͕�����Ȃ��Ǝv���܂��B

�����Y�̓A�i���O���͂ŁA�B���f�q�Ńf�W�^�C�Y����킯�ł�����A�T���v�����O���[�g���Ⴍ�č��邱�Ƃ͂����Ă��A�����č��邱�Ƃ͊�{�I�ɂ���܂���B�����Y�̉𑜓x�ƃZ���T�[�̉�f�s�b�`�ɂ��Ă��A������f���ɂ�镾�Q������A�������Ƃ�������Ǝv���܂��B

�����Z���T�[���g���āA���f�ŎB�����ꍇ�A���Ƃ��Ώc�������̉�f�ɂ��āA�S�s�N�Z�����̃f�[�^���������ĂP��f���̃f�[�^����������ƁA�P���ɂ����Ί��x�͂Q�i�A�b�v�Ɠ������ƂɂȂ�܂��B

�����ԍ��F8278107

![]() 1�_

1�_

�A�i���O�����f�W�^���f�[�^�ɕϊ�����Ƃ��A�I�[�o�[�T���v�����O���Ă�������Ȃ��ł��傤���H

���I�[�f�B�I�}�j�A�̈ӌ��ł��B

�����ԍ��F8278123

![]() 0�_

0�_

�X���}�Z���A�����������Ƃ�S&L����Ɣ���Ă܂����B

�����ԍ��F8278126

![]() 0�_

0�_

>(1) APS-C�ƃt���T�C�Y��CMOS���J�������ŋZ�p�I�ɓ���ǂ͉��Ȃ̂��A

��f�s�b�`�͓����ł��邪APS-C���L���ʐς̉�f�𒆉��t�߂Ǝ��ӕ���

�������ǂ��܂ł��낦���邩�Ƃ��B

�܂��A�X�e�b�p�[(��H�̘I���@)���Ή��ł��邩�Ƃ��B

>(2) 2,000����f�����̃t���T�C�Y�@�ɂȂ�l������\�Ȃ���

��舵���f�[�^���傫���̂ŃJ�������ł̏�����H�ɂ�荂�������]�܂��Ƃ�

�p�\�R�������l�B

>(3) ����CMOS�ō���f�ŎB����A���f�ŎB�����ISO���x���҂�����ăz���g�A���ŁH

���f�̕�������f���ʐς��傫���̂ł������W�߂���̂ł��̂Ԃ�M����

�傫���̂Ō�Ŗ������A���v�ő傫�����Ȃ��ł悢�̂�SN��(�M���ƃm�C�Y�̔�)��

�ǂ��Ȃ�B

�����A����ȂƂ��ł��傤���B

������p�@�H�\���Ăق������̂ł��B

�����ԍ��F8278128

![]() 0�_

0�_

���̏����������Ȃ�Ή𑜗͂Ɋւ��Ă͂����獂��f�ɂȂ��Ă����܂�Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���ˁB

���Ȃ��Ƃ������舫����邱�Ƃ͖����킯�ł�����B

�����Y�Ɋւ��Ă͐S���I�ȕs���̂ق����傫�������m��܂���ˁB

�����Ɨǂ��B���͂����Ƃ����B

�����ԍ��F8278200

![]() 1�_

1�_

>�X���}�Z���A�����������Ƃ�S&L����Ɣ���Ă܂����B

�@��H �t����Ȃ��́H

�@�I�[�o�[�T���v�����O�́A�T���v�����O�m�C�Y�̉e�������������邽�߂ɃT���v�����O���[�g���������܂����AS&L ����̓T���v�����O���[�g�������Ȃ邱�Ƃ̕��Q��������Ă܂����H

�����ԍ��F8278226

![]() 0�_

0�_

Oh!��Ⴓ��

>�A�i���O�����f�W�^���f�[�^�ɕϊ�����Ƃ��A�I�[�o�[�T���v�����O���Ă�������Ȃ��ł��傤���H

���łɍs���Ă��܂��B(��

�ƁA�����Ă��ʂ̈Ӗ��ł̃I�[�o�[�T���v�����O�ł����A

�����M����������T���v�����Ĉʑ������낦�ĉ��Z���܂��B

�T���v�����O�̃��[�g�{�m�C�Y���������Ȃ�܂��B

���̉�H���t���[�e�B���O�Q�[�g��H�ł��ˁB

�Z���T�[�𗣂��AD�R���o�[�^�[�ł͂���Ă��邩������܂��A�����͗ǂ�����܂���B

1�r�b�g�n��������Ȃ����A�}���`�r�b�g��������Ȃ����B�R���o�[�^�[�͊����i�݂����ł��ˁB

�����ԍ��F8278229

![]() 1�_

1�_

>�I�[�o�[�T���v�����O�́A�T���v�����O�m�C�Y�̉e�������������邽�߂ɃT���v�����O���[�g���������܂����AS&L ����̓T���v�����O���[�g�������Ȃ邱�Ƃ̕��Q��������Ă܂����H

�I�[�f�B�I�̐��E�ł͕��ʂ̃}���`�r�b�gAD�R���o�[�^�[�ƃn�C�T���v�����O��1�r�b�g�R���o�[�^�[���r����ƁA�}���`�r�b�g�̕����m�C�Y�������Ȃ��ėǂ��Ƃ����܂��ˁB���Ԃ�I�[�f�B�I�ł��n�C�T���v�����O�͋t�Ƀm�C�Y��������͂��ł��B

���y�M���͎��g�������������Ƃ���܂ł���̂ŁA�ʎq���m�C�Y�̃V�F�C�s���O�ɂ�������J���܂����A�f�W�J���ł̓A���`�G�C���A�X�t�B���^�[�����łɂ��邱�ƂƁA�����Y�̉摜���Â��̂ł���������J�͂Ȃ��悤�ł��B

�f�W�J���ł̓T���v�����O���g���������Ȃ�ƁA�d���g���t�˂̉e�����`���₷�����ƂƔz���ɏ��₷���Ƃ����ʂœ���Ƃ������Ƃ炵���ł��B���W�I�������ł����B

�����ԍ��F8278292

![]() 1�_

1�_

>��H �t����Ȃ��́H

����A�ǂ��ǂ�ł܂���ł����B����ɏڂ����͕�����܂���B

���������I�[�o�[�T���v�����O���������t�����ł����B�T���v�����O���[�g�̐ݒ�ł����ˁB

������20KHz�܂łŏ\��������44KHz�T���v�����O�Ƃ����͕̂s���ł����B(���ɕs�����ƕ������Ă��Ă��A�K�i�����̋Z�p��L�^�e�ʂł�44KHz�ɗ����������C�����܂���)

�����Y�̉𑜗͂͂����܂ł������f���̓R���A�ł͂Ȃ��A���{�ɍ��߂Ă����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B(�������L�^�e�ʓ��̎���������ݒ�͕K�v�Ɏv���܂���)

(�F����̑S�����ǂ߂Ă܂��A�lj�s�\�ł���)�A

���Ƃ��A�����Y�𑜗͈ȏ�̖��x�ł�����3*3�̕��ς��̂�A�����Y�𑜗͑�����1��f���o�͂���A�݂����Ȃ̂�������ł��傤���ˁB�P�x�m�C�Y�������A���Â��Ȃ�Ȃ��B

�Ƃ���ŁA�����Y�𑜓x���Č��ǁA����������Ȃ�ł��傤���H

EOS1Ds�V���[�Y����f�����グ��x�ɁA�G����F����������郌���Y�𑜗͂����サ�Ă����Ă�悤�ȁH

���ʂ̃X�i�b�v�ł�800����f�ŕs���R���Ă܂��A�n���C�̓����̖��B�������͐��疜�����Ă����������Ǝv���܂����B���z��A3�m�r��300dpi*2�{�Ŗ��߂����f���B

�����ԃG���W���̔n�͋������Ђƒi��������́A�p���[�o���h�̍L���Ƃ��������Ղ����d������܂����B1000��2000���͑傫���ł����A2000��3000���͂ǂ��ł��������Ǝv���܂��B2000���I�[�o�[����ł́A�_�C�i�~�b�N�����W�g��ɐS�������ŗ~�����ł��ˁB

�����ԍ��F8278523

![]() 1�_

1�_

��torry����

���S�O�c�ł������Y�ɂ���Ă͉𑜗͂��O�a���Ă���Ƃ������G�͂���܂���B

�����������|�[�g�����Ă����l�������Ǝv���܂��B

--- ���肪�Ƃ��������܂��B���̕��s���ł����B���݂܂���ł����B

�������Y�Ɋւ��Ă͐S���I�ȕs���̂ق����傫�������m��܂���ˁB

---- 40D��EF24-105F4.0IS�������Ƃ��ɂ����������G�܂����B

���V�R�̕ϐl����@

--- �M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂����B

��S&L����@

--- ���̂悤�ȉ����҂��Ă���܂����B�ڂ���ł��BS&L����̃t�@���ɂȂ��Ă��܂������ł��B

�����݂�1Ds3�̐M�����x��D3�̐M�����x�͑卷�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B�t�Ɍ����Ɖ�f�������������L���m�����܂����[�h���Ă��܂��B

--- �����ł���ˁB�����ł���ˁB

--- �Ƃ����(2)��(3)�͕������킹�̎���ŁA���Ƃ���2,000����f�̃J������ISO100�ō����ׂ̉摜���B���Ƃ��ł���Ɠ����ɁA�Ⴆ��1,000����f�ɋL�^��f�𗎂Ƃ���ISO3,200���ō����x�Ńm�C�Y�̏��Ȃ��摜���B���(�����Ƃ͌����Ă��܂���)�Ɨ������Ă����̂ł���ˁB�Ƃ������Ƃ͍���f�̃J�����́i���x������ł��傤���j�����ɍ����x�̃J�����ł���Ƃ�������Ǝv���̂ł����A���[�J�[�͂Ȃ��L�^��f�i�T�C�Y�j���Ƃ�ISO���x�����\���Ȃ��̂ł��傤���H�i�Ԉ���Ă����炲�߂�Ȃ����j

��OhYeah!����

--- ������₷���A���̂悤�ȋ�̓I�����Ŕ��f�ł���q�ϓI�ȏ������҂��Ă���܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

>50D �̃Z���T�[�̉�f�s�b�`�� 4.7um �Ȃ̂ŁA������𑜂ł��郌���Y�̐��𑜓x�� 106lines/mm �ɂȂ�܂��B

--- �ف[�A�����Ȃ�ł����H�M�d�ȏ�肪�Ƃ��������܂����B���Ⴀ50D�Ɠ����ɏo��EF-S 18-200IS�͂������H�H�H�ȃ����Y��������܂���ˁB

�������Z���T�[���g���āA���f�ŎB�����ꍇ�A���Ƃ��Ώc�������̉�f�ɂ��āA�S�s�N�Z�����̃f�[�^���������ĂP��f���̃f�[�^����������ƁA�P���ɂ����Ί��x�͂Q�i�A�b�v�Ɠ������ƂɂȂ�܂��B

--- �܂��G�c�Ɍ����Ĕ����Ɨ������Ă����̂ł��ˁH

��Oh!��Ⴓ��@

--- ���肪�Ƃ��������܂��B������Ǝ��ɂ͂��Ă����ĂȂ��݂����Ȃ̂ł������������Ă݂܂��B

��hiro_asap����@

��������p�@�H�\���Ăق������̂ł��B

--- ���������ӂł��B������D700��肷������B

��Oh!��Ⴓ��@

�������ԃG���W���̔n�͋������Ђƒi��������́A�p���[�o���h�̍L���Ƃ��������Ղ����d������܂����B1000��2000���͑傫���ł����A2000��3000���͂ǂ��ł��������Ǝv���܂��B2000���I�[�o�[����ł́A�_�C�i�~�b�N�����W�g��ɐS�������ŗ~�����ł��ˁB

--- �����ł��B

�F����̕ԐM�����������A��͂�f�W�^���J�����̐S������CMOS�Ɖ摜�����G���W���ȂȂƉ��߂ė��������Ă��������܂����B�k���ł́u���ƋC���̃R���{���[�V�����v�Ƃ����Đl�X�̊�����U�����e�q�����܂������A�J�����́u�Z�p�ƌ|�p�̃R���{���[�V�����v�Ȃ�ł��ˁB�h���}���ʂ��̂��J�����Ȃ�A�J��������肾���̂��h���}�Ȃ�ł��ˁB

������F�l����̂��ӌ������҂����Ă���܂��B

�����ԍ��F8278615

![]() 0�_

0�_

Oh!��Ⴓ��

�����ł��B

���Ԃ�ł����ǁA

�f�W�J���̏ꍇ�́A�W���i��2000����f������������܂��f���̂��Ƃ͘b��ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B

1000����f��2000����f�ł͔{�ʐς��Ⴂ�܂����A2000����f��3000����f�ł́A1.5�{�ō��͑̊������Ȃ��Ȃ�܂���B

���A�莝����1Dsmk3�̌������Ă��āA���߂ĉ𑜗͂Ƃ����ڂŌ���ƁA�Z���T�[�̕��������Y�������Ă���悤�Ɍ����܂��B���Ԃ�L���m�������̃����Y�ɂ͂��̃Z���T�[�̉𑜓x���s�����郌���Y�͂܂��Ȃ��Ǝv���܂��B���������ǂ��Ă��[���Ƃ�����������܂��B�c�@�C�X�̃f�B�X�^�S��21�~����t���N�g�S��35�~���ł�EF�����Y�������Ɖ𑜓x��������ʒ[�܂ł��ꂪ�����܂��B20�N�O�̌Â������Y�Ȃ�ł����ǂˁB�L���m���͒x��Ă��܂��B

�����𑜗͐��\�̗ǂ������Y������Ƃ�����A3000����f�͈Ӗ�������܂����A����EF�����Y�̂܂܂��Ɖ摜���Â��Ȃ邾���Ńo�����X�͎��Ȃ��Ǝv���܂��B���߂ăj�b�R�[����14-24�N���X�̐��\���~�����ł��ˁB

�𑜓x�Ƃ����ʂł͂Ȃ��āA�K���̂Ȃ߂炩���Ƃ������\���Ƃ����Ӗ��ł́A2000����f�͂�͂肻��Ȃ�̈Ӌ`�͂���Ǝv���܂��B�𑜐����@�ׂł����A���炩�ł��B

������A�S�ẴJ�����̃Z���T�[��2000����f������ɓ��ꂳ��āA�Ⴄ�̂͋@�B���\�����A�Ȃ�Ď��オ����Ɨǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���N�����2000����f�͂��m�C�Y�����Ȃ����_�C�i�~�b�N�����W���L���Ȃ��Ă��邱�Ƃł��傤���B

�����ԍ��F8278638

![]() 6�_

6�_

>����f�̃J�����́i���x������ł��傤���j�����ɍ����x�̃J�����ł���Ƃ�������Ǝv���̂ł����A

�{���͋t���Ǝv���܂��B

�����ׂł��邽�߂ɂ́A���̃G�l���M�[��c�����Ē~����\�͂��ᐸ�ׂ̂��̂��K�v���Ǝv���܂��B

�G�l���M�[�́A�����ȐF����̋��x�̈Ⴂ��\�����邽�߂Ɏg���܂��B

�t�B�������ǂ���ŁA�����ׂ̂��̂قǒኴ�x�Ńt�B�������x�́AASA-25�Ƃ�32�ł����B

���́A�C���[�W�Z���T�[�̐��\���ߓn���ɂ���̂ŁA�V���i�̍���f�@�̂ق��������i�̒��f�@��荂���x�ݒ�ł̃m�C�Y�͏��Ȃ��ł����A�����ꎩ�R�E�̖@���ɋ߂Â��Ǝv���܂��B

�L���m���ł́A���kiss�̕����㋉�@��荂���x��ł̓m�C�Y�����Ȃ��ēV���}�j�A�݂͂��kiss�Ƃ��Ă���悤�ł��ˁB��������f���������Ă��P�ʉ�f�ʐς̑傫���t���T�C�Y��APS-C���L���ł��B�����A�l�i�������̂ŁAIR�t�B���^�[���͂����ĉ𑜂���l�����Ȃ��̂ł��܂�b��ɂȂ�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F8278665

![]() 1�_

1�_

(1)

�ǂ��Ă������R�X�g�ł��ˁB�u�J���v�Ƃ���������������Ȃ�u�ʎY�v�Z�p�J���B

�X�e�b�p�I���ƈʒu���킹���x�̍����B�ꖇ�~�X���APS-C2.5�����S�~�ɂȂ邱�ƁB

(2)

���ʂɉ𑜗͂��オ��B��f������Œ��fC-MOS�Ɠ���S/N���ێ��ł���A�摜��

���Ă̓m�C�Y�����邱�ƂɂȂ�BPC���ׂ�50Mpx������܂ł����������ɂȂ�Ȃ��ł��傤�B

����ȏ��OS��A�v����32bit�ł��邱�Ƃ����ɂȂ�܂��B

�ǂ��������Ă�����bit�[�x���オ��ƁA��C�ɕ��ׂ������Ȃ�܂��B

�u�����Y��I�ԁv�̂́A����20D�̎��_�Ŋ��Ɏv���Ă��܂����B5D��m�炸�͂��߂���

APS-C10Mpx���g���Ă���̂ł���A�u�����������v�Ǝv���Ă��܂��������Ǝv���܂��B

���邢��17-55���Y�[���Ƃ��Ă͂��Ȃ�D�G�Ȃ̂ŁA�F��������Ă���̂�������܂���B

�����T���v���ɂ�����悤�ɁA17-55��50D�ł��܂��܂������Ă���悤�ł����B

(3)

��f�����Ƃ��̘b�ł����ˁB

���ۂɁuISO���x�v���オ��킯����Ȃ��ł����ǁA�M���ʂ͑����܂�����v�Z���x���オ����

�s�N�Z��������̃m�C�Y�͌���܂��ˁB

������f����������̂ŁA���R����̓f�B�e�[������������Ă��ƂȂ̂ŁA���ǒʏ��

NR�����ă��T�C�Y����悤�Ȃ���ł��ˁB�܂�50D�������ł����A���lj�f����������

���Ă̂�(���̂Ƃ���)����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ�(40D�Ɠ����f�B�e�[�����ێ�����)�o����

�킯�ł��B

��f���������邱�Ƃɂ��Ă�OhYeah�I����̋�Ƃ��肾�Ǝv���܂��B

�@

��ʓI�ɂ̓����Y�v����APS-C15Mpx=FF40Mpx�̂��傢�゠����ł��낻��ł��~�߂ł�

�����悤�ȋC�����܂��B���Ȃ��Ƃ��x�C���[�z��ł́B

��L�P�Ȃ́A����ł��܂��]�T���肻���Ȃ��F2.8�̉�܌��E�̏�����܂Ō��Ă݂͂����ł����B

�����ԍ��F8278680

![]() 1�_

1�_

�����炷�݂܂���B

S&L����

ASA-25���āA�t�B�������x�͒ኴ�x�łǂ̂��炢�܂ł̕����������̂ł��傤���B�������Ă��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��������̂ŁB

����EF50mmF1.2�g���ŁA�J�����ɒኴ�x�ݒ肪�~������������܂��B�i����́A�����瑤���m�C�Y���������ł��j

����5D�㑱�@��t���T�C�Y�J�����ɁAISO50����̏�p�ݒ�𓋍ڂ��ė~�����Ɗ���Ă���̂ł����A�X�ɍ����ׂɌ����ƌ����b���ł���Ώ��X�ł��B

�����ԍ��F8278694

![]() 1�_

1�_

GLINT MOMENTS����@

���̖�������A�G�N�^�[25�Ƃ����̂�����܂����B(��)

����͖l�̒m����萢�E�ō��̒������q�t�B�����������Ǝv���܂��B

�f���炵�������̂���t�B�����ŃJ�[���c�@�C�X�̃e�X�g�p�̕W���t�B���������������ł��B

�l���D���Ŏg���Ă����̂ł����A���̂��p�����Ȃ��Ȃ�܂����B

�����t�B�����ɃR�j�J����C���v���b�T�Ƃ����̂�����܂����B

�G�N�^�[25����ōʓx�����������Ȃ������ł��B�����ASA50�ł��B

�R�_�N���[���́AASA64�ł��ˁB

���①�ɂ�10�{�قǖ����Ă��܂��B

�����25�o�[�W�������������悤�Ɏv���܂����B

�������ƃ~�j�R�s�[��ASA32���ƋL�����Ă܂����A���t�W�̃T�C�g�������40�Ƃ̂��Ƃł��B

�l�I�p��F���������q�ł����B

�X�y�b�N�V�[�g�ɂ��ƁA�~�j�R�s�[�̉𑜓x�́A850�{/�~���łƂĂ��f�W�J���̂��Ȃ����̂ł͂���܂���ˁB

�Ƃ������Ƃ́A�G�N�^�[25�����Ȃ�𑜓x�͍��������̂ł��傤�B�c�O�Ȃ��Ƃł��B

���͎d���Ȃ��̂ł��̌�́A���A�����g���Ă��܂��B

���Ԃs�̃l�K�ł͍ł������q���Ǝv���܂��B

�����ԍ��F8278721

![]() 3�_

3�_

��JbMsh����

��(1)

�ǂ��Ă������R�X�g�ł��ˁB�u�J���v�Ƃ���������������Ȃ�u�ʎY�v�Z�p�J���B

�X�e�b�p�I���ƈʒu���킹���x�̍����B�ꖇ�~�X���APS-C2.5�����S�~�ɂȂ邱�ƁB

--- ���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B���̘b��5D��Mook�ɊJ���҂̃C���^�r���[�ŏo�Ă����̂Œm���Ă���܂����B�i�ł����̏����������ǂݕԂ��Ă݂�ƁA��������̂���ʓI�ł��ˁB���݂܂���ł����j

���̊��҂��Ă����͍���f�ɂ��邱�Ƃɂ��A�����Y�̐��\���ǂ����Ȃ��Ȃ�B�i������A�����Y�̂��������Ƃ���i�����t�߁j���g��������x�ǂ�������ł����ӂ͌��������Ƃ��\�z�����B�Ȃ�f�W�^���̋Z�p�v�V�ɂ����ӂ̗���������背���Y�̌��w���\��up�����Č�����悤�ɂȂ�悤�ȋZ�p�͂Ȃ��̂��ȁH�Ƃ����悤�ȓ��e�����҂��Ă��܂����B

�j�R����D3�ł͎��Ӊ掿�����P������A�F����������@�\���������Ǝv���܂��B

�������邢�̓R�~���j�P�[�V�����s�������邩������Ȃ��A���l���̊F����̕ԐM�̒��ɂ��łɉ���������������܂���B

��f�����グ��͉̂\�ł��邪�����Y���ǂ����Ȃ��A����߂�Z�p�͉����H�ƌ��������ł��傤���H�i����Ȏ���͓�������݂����瓚������킯�Ȃ��Ƃ��A��ǂ��������ł͂��̂悤�ȈӖ��ɂ͎��Ȃ��Ɣᔻ�𗁂т����ł��B���݂܂���ł����B�j

���ɂ����������������J����Ă����Ƃ��̏�������犴���ł��B

��͂�j�R���̐l�������Ă����悤��APS-C�̓����Y�̂��������Ƃ��낾���g���āE�E�E�Ȃ̂��A

APS-H�̓����Y�̉𑜂��������Ƃ���͎g���Ă��Ȃ�����L���Ȃ̂��A

���₢��Z�p�̓t���T�C�Y�̎��Ӊ掿�������Ɖ��ǂ��ăt�B�����J�����ł͓����Ȃ��������E�����[�U�[�ɒ���̂��B�B�B

�X�Ȃ邲�ӌ������҂����Ă���܂��B

��(2)

���ʂɉ𑜗͂��オ��B��f������Œ��fC-MOS�Ɠ���S/N���ێ��ł���A�摜��

���Ă̓m�C�Y�����邱�ƂɂȂ�BPC���ׂ�50Mpx������܂ł����������ɂȂ�Ȃ��ł��傤�B

����ȏ��OS��A�v����32bit�ł��邱�Ƃ����ɂȂ�܂��B

�ǂ��������Ă�����bit�[�x���オ��ƁA��C�ɕ��ׂ������Ȃ�܂��B

--- �Ȃ�قǂł��B�����ł��B���肪�Ƃ��������܂��B

(3)

��f�����Ƃ��̘b�ł����ˁB

���ۂɁuISO���x�v���オ��킯����Ȃ��ł����ǁA�M���ʂ͑����܂�����v�Z���x���オ���ăs�N�Z��������̃m�C�Y�͌���܂��ˁB

������f����������̂ŁA���R����̓f�B�e�[������������Ă��ƂȂ̂ŁA���ǒʏ��

NR�����ă��T�C�Y����悤�Ȃ���ł��ˁB�܂�50D�������ł����A���lj�f����������

���Ă̂�(���̂Ƃ���)����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ�(40D�Ɠ����f�B�e�[�����ێ�����)�o����

�킯�ł��B

--- �Ȃ�قǁA�Ȃ�ق�

��f���������邱�Ƃɂ��Ă�OhYeah�I����̋�Ƃ��肾�Ǝv���܂��B

�@

��ʓI�ɂ̓����Y�v����APS-C15Mpx=FF40Mpx�̂��傢�゠����ł��낻��ł��~�߂ł�

�����悤�ȋC�����܂��B���Ȃ��Ƃ��x�C���[�z��ł́B

��L�P�Ȃ́A����ł��܂��]�T���肻���Ȃ��F2.8�̉�܌��E�̏�����܂Ō��Ă݂͂����ł����B

---- ���̈ӌ��͎������҂��Ă���(1)�̉��邢�͈ӌ��ɋ߂���������܂���ˁB

����ɂ��Ă����̌f����OOO�J�����̂悤�ȎG���̞B���ȕ\���A��ϓI���z�A�ǂ����������̑�G�c�ȕ]�_�łȂ��Đ����ŋq�ϓI�ɓ����Ă���邩�炷�����ł��ˁB

�����ԍ��F8278746

![]() 0�_

0�_

�R�_�N���[����25������܂��B

�G�N�^�[25�̓��C�����S�[���h25�ƂȂ�A�R�_�b�N���i���X�g���Ő^����ɖ����Ȃ�܂����B

��Ƃ��Ⓚ�ɂɉ����c���Ă��܂����A�≖��Ⴊ��ꂽ�̂Ŏg�킸�������܂܂ł��B

�����ԍ��F8278763

![]() 1�_

1�_

S&L����

��肪�Ƃ��������܂��B

ASA-25���炢���Œኴ�x�ƌ������Ƃł��傤���B

�f�W�J�����A�����Ɖ�����Ɨǂ��̂ł����B

> �X�y�b�N�V�[�g�ɂ��ƁA�~�j�R�s�[�̉𑜓x�́A850�{/�~���łƂĂ��f�W�J���̂��Ȃ����̂ł͂���܂���ˁB

850�{/�~���͂������ł��ˁB���݂̃f�W�J�����ƁA150�{/�~������͒B�����Ă���̂ł��傤���B�i�Z���T�[�T�C�Y���A�c�P�X�~����×���Q�W�~����5,000����f���Ƃ��āj

�L���m���ł͊��ɍ�N5,000����f�Z���T�[�\���Ă��܂����̂ŁA�����50D���ڃZ���T�[�́A���̋Z�p���x�[�X�ɂ��������炱���\�ɂȂ������Ȃ̂ł��傤�B

http://it.nikkei.co.jp/pc/news/digitalcamera.aspx?ichiran=True&n=AS1D0109M+04062007&Page=1

���݂̃f�W�J������ł́A�ȉ��̕�������܂����B

5,000����f�̃f�W�J��

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080710_kodak_50m

�Z���T�[

http://www.ar-lab.info/mt/weblog/archives/2008/07/5000ccd.html

�����ԍ��F8279036

![]() 1�_

1�_

>�I�[�f�B�I�̐��E�ł͕��ʂ̃}���`�r�b�gAD�R���o�[�^�[�ƃn�C�T���v�����O��1�r�b�g�R���o�[�^�[���r����ƁA�}���`�r�b�g�̕����m�C�Y�������Ȃ��ėǂ��Ƃ����܂��ˁB���Ԃ�I�[�f�B�I�ł��n�C�T���v�����O�͋t�Ƀm�C�Y��������͂��ł��B

�@������āA�T���v�����O���g��������̎��̘b����Ȃ��Ăł����H

�@����ƁA��ׂ�Ȃ�A���� ADC ���m�ŃT���v�����O���g���̈Ⴂ���ǂ��e�����邩�Ƃ������Ƃ���Ȃ��ƁA�Ӗ��͂Ȃ��ł���ˁB1bit ADC �͔g�`���Ȃ܂�₷���̂ŁA�}���`�r�b�g�Ɣ�ׂ��ᒮ���������Ƃ��Ă͉����ƃm�C�Y�̐蕪��������Ȃ�܂��B���� ADC ���ƁA44KHz �� 48KHz �Ȃ� 48KHz �̕����T���v�����O�m�C�Y�̉e�����܂߂č������Ȃ̂ŁACD �ɂ���Ƃ��� 44KHz �ł��}�X�^�[�� 48KHz �Ř^�������肷��킯�ł���ˁB

�@���� Oh!��Ⴓ�����Ă���̂́A�}�C�N�� 20KHz �܂ł����E���Ȃ�(�����Y�� 50lines/mm �̉𑜓x�����Ȃ�)����T���v�����O���g���� 20KHz �ł悢(��f�s�b�`�� 10um �ł悢)���Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��BS&L �������Ă���̂́A���������̐M�������̘b�ƂȂ�̂ŁA�܂��ʂ̘b�ł��ˁB

�����ԍ��F8280536

![]() 1�_

1�_

>�}�C�N�� 20KHz �܂ł����E���Ȃ�(�����Y�� 50lines/mm �̉𑜓x�����Ȃ�)����T���v�����O���g���� 20KHz �ł悢

�@�u�T���v�����O���g���� 40KHz �ł悢�v�̊ԈႢ�ł��B�T���v�����O���g���� 20KHz ���� 20KHz �̉��̓T���v�����O�ł��܂���B

�����ԍ��F8280572

![]() 0�_

0�_

>���Ƃ���2,000����f�̃J������ISO100�ō����ׂ̉摜���B���Ƃ��ł���Ɠ����ɁA�Ⴆ��1,000����f�ɋL�^��f�𗎂Ƃ���ISO3,200���ō����x�Ńm�C�Y�̏��Ȃ��摜���B���(�����Ƃ͌����Ă��܂���)�Ɨ������Ă����̂ł���ˁB

�@�摜�����G���W�������T�C�Y���ɂ����Ɖ�f�������������Ă����A���_�I�ɂ� ISO100 20MP �� ISO200 10MP �̃m�C�Y�͓����ɂł���ł��傤(ISO3200 �͑S�R�����ł�)�B

>�Ƃ������Ƃ͍���f�̃J�����́i���x������ł��傤���j�����ɍ����x�̃J�����ł���Ƃ�������Ǝv���̂ł����A���[�J�[�͂Ȃ��L�^��f�i�T�C�Y�j���Ƃ�ISO���x�����\���Ȃ��̂ł��傤���H�i�Ԉ���Ă����炲�߂�Ȃ����j

�@��f���ɂ���Ɗ��x�P�i�A�b�v�Ɠ����̉掿��������\��������Ƃ��������ŁAISO ���x�͎��ۂɂ͕ς��܂���B���Ă������A�ς��ƍ���܂��B20MP ISO100�` �̋@��ŁA10MP �ɂ���� ISO200�` �Ƃ��ɂȂ����Ⴄ�ƁA�g���ɂ����Ă��傤������܂���B

�@����ƁA���f�ۑ����Ɏ��ۂɉ掿���悭�Ȃ邩�ǂ����́A�摜�������x�Ƃ��̖��ʼn�f�����������ǂꂾ�������Ƃ��邩�����ɂȂ�܂��B�R���f�W�Ȃǂł́A�A�ʃR�}���̌���ɐU������Ă���̂ŁA�m�C�Y���͓����ł���ˁB���āA50D �Ȃł͂ǂ�Ȃ���ł��傤�B

�����ԍ��F8280636

![]() 1�_

1�_

OhYeah!����

>���� ADC ���m�ŃT���v�����O���g���̈Ⴂ���ǂ��e�����邩�Ƃ������Ƃ���Ȃ��ƁA�Ӗ��͂Ȃ��ł���ˁB

�����ł��B(��)

�������ʓ|�Ȃ̂ł��Ȃ�ȗ����Ă܂����B

�r�b�g�X�g���[���́A�T���v�����O���g���̌����Ⴄ����܂����̂�����ŁA�ƈ��ՂɁB

>���� ADC ���ƁA44KHz �� 48KHz �Ȃ� 48KHz �̕����T���v�����O�m�C�Y�̉e�����܂߂č������Ȃ̂ŁACD �ɂ���Ƃ��� 44KHz �ł��}�X�^�[�� 48KHz �Ř^�������肷��킯�ł���ˁB

�����炵���ł��ˁB

����24�r�b�g192kH��DSD�ł��ˁB

�����A�C���[�W�Z���T�[�Ɖ������{�I�ɈقȂ�̂́A�T���v�����O���ׂ������͖����̊K���Ɖ𑜓x�Ȃ̂ŁA�n�C�T���v�����O�͈Ӗ�������܂����A�C���[�W�Z���T�[�́A�L���W�{���ŁA�i�C�L�X�g���g���̔{�̎��g�������݂��Ȃ����Ƃł��B�̂ŕ����I�Ɏ��g�������̃I�[�o�[�T���v�����O���ł���낤��?�Ǝv���Ęb����炵���̂��{���ł����B(��)

>���� Oh!��Ⴓ�����Ă���̂́A�}�C�N�� 20KHz �܂ł����E���Ȃ�(�����Y�� 50lines/mm �̉𑜓x�����Ȃ�)����T���v�����O���g���� 20KHz �ł悢(��f�s�b�`�� 10um �ł悢)���Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

���̂�����̐ݒ�͉��ƈقȂ��āA�ʐ^�ɂ͊g��{��������܂�����A�ŏI�o�͂�����̂���t�ǂ�����Ηǂ��Ǝv���܂��B�u�t�B��������8*10�C���`��8�{�Ɋg�債�ăv�����g�������̂�����34�p�̗���Ō������̉𑜗͂�6.88�{/�~������Ύ������v�̖@���ł��B�t���T�C�Y�̃Z���T�[�Ȃ犷�Z���Ė�55�{/�~���ł��BAPS-C�Ȃ�85�{/�~���ɂȂ�̂���?��������ƍ���5D�ł͂��̊g�嗦�Ȃ�\���Ȑ��\������Ƃ����܂��B�w��f�p�[�g�̃|�X�^�[�ɂ͑���Ȃ���������܂��B

�����͂����Ă��A�����̃����Y���\�͐��\�������āAL�����Y�ł����Ă��W������L�p�ɂ����Ă�MTF0.6�Œ��ԉ�p�Ń~��55�{�o�Ă��郌���Y�͂��Ȃ�H���Ǝv���܂��B�����łȂ���A����Č������肵�Ȃ��͂��Ȃ�ł���ˁB

>S&L �������Ă���̂́A���������̐M�������̘b�ƂȂ�̂ŁA�܂��ʂ̘b�ł��ˁB

�����炭�C���[�W�Z���T�[�́A�A�i���O�f�q�Ȃ̂ŁA�m�C�Y�̉e���̓f�W�^���f�q�ȏ�ɕq���ŃA�[�X���C���Ƃ����d���C���Ƃ��A�p���X�^�C�~���O��H�Ȃǂ̃m�C�Y�̉e���͂��Ȃ�r��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����t�H�g���������Ȃ�����Ȑ��ł����玄�̑z���̈���Ă��܂��B�Y��܂������Œ�100�t�H�g�����炢�v���ł�������?

�����ԍ��F8280725

![]() 1�_

1�_

�����Ɍ��w�I�ȋ������炷��ƁA

�f�B�X�^�S��21�~��F2.8�̓j�R����14-24�Y�[�������𑜓x�������̂ł����A

���̃����Y�̖{���̉𑜓x���Č����悤�Ƃ���ƁA��200�{/�~���ȏ�K�v�ł��B

�R���^�b�N�X�Ō��\����Ă���MTF�f�[�^���琄������ƁA�g�ʌ덷��1/4�g���ȉ��̐��\�����郌���Y�ł��B���̔g�ʌ덷�ɑΉ������Z���T�[�̕K�v�𑜗͂ł��B

�J���[�t�B�������̂��̂̉𑜓x�́A135�{/�~���ŁA��������850�{/�~���ł����A�J�b�c�̖@���������ăv�����g���鎞�ɂ��Ȃ����̂ł��̔������炢�ŃJ���[��65�{���炢������400�{���炢�ł��傤��?

�����Y�D��ʼn𑜓x�����߂�ƑS�R����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�������A���p�I�Ȋg�嗦���狁�߂�Ƌ��e�͈͂ł��B

�����ԍ��F8280806

![]() 1�_

1�_

>OhYeah!����

--- �������ԑтɏ�������A�Q�ڂ������Ƃ������Ă��܂����B�m�C�Y���ǂ��܂ŋ��e�ł��邩�Ȃ�Đl�ɂ���ĈႢ�܂�����ˁB

�����ԍ��F8282568

![]() 0�_

0�_

>�����A�C���[�W�Z���T�[�Ɖ������{�I�ɈقȂ�̂́A�T���v�����O���ׂ������͖����̊K���Ɖ𑜓x�Ȃ̂ŁA�n�C�T���v�����O�͈Ӗ�������܂����A�C���[�W�Z���T�[�́A�L���W�{���ŁA�i�C�L�X�g���g���̔{�̎��g�������݂��Ȃ����Ƃł��B

�@�����������̉����Ɖ𑜓x������悤�ɁA�����ɂ������̊K���Ɖ𑜓x������̂ł́H �ŁA���Ɋւ��Ă��A�}�C�N��v���A���v�̓����ɂ���āA�C���v�b�g�i�K�Ŗ����ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�Ƃ����b�ł͂Ȃ��āA�f�W�^���Ș^���ł͉���g�Ƃ��đ����ăf�W�^�C�Y����ۂɎ��Ԏ����ׂ��������A�f�W�^���Ȏʐ^�ł͌���ʂƂ��đ����ăf�W�^�C�Y����ۂɖʂ��ׂ���������Ƃ����T���v�����O�̕��@���S���Ⴄ�Ƃ����ׂ��Ȃ�ł��傤�ˁB�T���v�����O���g����i�C�L�X�g���g���ɂ��m�C�Y�͎��Ԏ������̃f�W�^�C�Y�ɖ��ƂȂ邯�ǁA�ʂ̃f�W�^�C�Y�ɂ͂��������������Ȃ��̂Ńn�C�T���v�����O(�����Y�̕���\�����f��)�͕K�v�Ȃ��Ƃ����咣�Ǝ~�߂܂����B

�@�s�N�Z�����{�Ō���ۂɂ̓����Y�̕���\�����f���������Ă��𑜊����Ȃ��Ȃ邩������܂��A���̊ӏ܃T�C�Y�ɂ���(�f�B�X�v���C�Ō���ꍇ�͂��̉�f���܂ł�����Ƃ����\�t�g�Ń��T�C�Y����)�ꍇ�ɂ̓����Y�̕���\�����f���ł����Ă��Ӗ��͂���Ƃ����̂����̎咣�ł��B

>���̂�����̐ݒ�͉��ƈقȂ��āA�ʐ^�ɂ͊g��{��������܂�����A�ŏI�o�͂�����̂���t�ǂ�����Ηǂ��Ǝv���܂��B

�@����͂ǂ��ł��傤�H ����Ȃ�A�V���ɍז���͂���Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�g��{���́A�l�̖ڂ̕���\�����Ȃ�Â߂Ɍ��ς����đË��ł���̂����̒��x�Ƃ�����ɉ߂��Ȃ��Ǝv����ł����c�B�l�̖ڂ̕���\�����Ȃ荂�߂Ɍ��ς����Ă���ł��\�������ł������Ƃ���A�������q�t�B�������J������邱�Ƃ��Ȃ������̂ł́H

�@KX2 �̎������s���ł������A�J�������̉𑜓x�́A������f�s�b�`�ɂ�镾�Q����������A�����Y�̍ō��̉𑜓x�������ł���𑜓x���~�����ł��B���ӂ�J�����̉𑜓x�ɍ��킹����f�����ƁA�����Y�̍ł��ǂ��Ƃ��낪�Č��ł��܂���B

�����ԍ��F8283796

![]() 1�_

1�_

OhYeah!����

�@���ۂ̃T���v�����O�̏��Ԃ͒m��܂��A�ʂ̃f�W�^�C�Y�ł����Ă���{�͏��ԂɃX�L�������邵������܂���A���̃T���v�����O�ł��鉹�y�M���ƈꌩ���Ă͂��܂��B�i���ۂɂ�8�`�����l���ŕ��s�ǂ݂Ƃ�ł�����ˁH�L���m���̏ꍇ�B�Y��܂������B�j

�@������f�����Ԃɓǂ݂Ƃ��f����L���ɕ\������A�ŏI�I�ɂ͌����x������14�r�b�g�̃����W���̂���K�i��̔g�`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤�B�i���ۂɂ͂��������P���Ȕg�`�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����j

�@�e�Ղɑz�������悤�ɒ������ŐM�����X�L��������Ɣg�`�̊p�͉����ό`���A�M����]�����邽�߂̕ϒ��M����������ăm�C�Y�܂݂�ɂȂ�͂��ł��B���܂��ɉ�f�A���v���̂��̂̃m�C�Y�������܂��B�X�ɉ�f����������Ɛ��ԕ��V�e�ʂ������邵�A�ϒ��M�����g���������Ȃ��ĐM�����C�������U���₷���Ȃ邱�Ƃł��傤�B���ۂ̐��i�ł͂��̂�����m�C�Y�Ԃ��ɔ���Ȏ��Ԃ��Ƃ���Ƃ����܂��B

�@���̌����Ă��鍂��f�̃m�C�Y����Ƃ����̂͂��̂�����̘b�̂��Ƃł��B

�n�C�T���v�����O�ł��Ȃ��Ƃ����̂́A�f�W�J���ł͉�f���L�����Ȃ̂ł���ȏ�ׂ����ǂ݂Ƃ�悤���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B

>�@����͂ǂ��ł��傤�H

���̏q�ׂ��l�Ԃ̉𑜗͂̊�͂Q�O���I�����ɃA�����J�ōs��ꂽ��w�I�Ȓ�������R���������̂ł��B���ꂪ���������ƌ����̂ŗL��A���ꑊ���ɍ������K�v�ł��B

�@�����̔����̐}��Y�t���܂��B

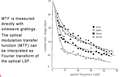

�@�O���t�̉E���ɉ𑜓x�A�c����MTF�ŁA�Ȑ��͂��낢��ȓ��a�̐l�̎��͌������s���ăv���b�g�������̂ł��BMTF0.6�ɉ�����𑜗�7�{/�~�����l�Ԃ̕��ϓI�Ȓl�ɂȂ��Ă���̂�������Ǝv���܂��B������̗͂ǂ��l��MTF�̍����̈�ōX�ɉE�̕��ɐL�тĂ��܂��B���Ԃa�̏��������F�l��͎��͂��ǂ��炵�����Ƃ��ސ��ł��܂��B�t�Ɋ�̑傫���l�͎��͂��������Ƃ�������܂��ˁB�i�j

�@�A�����J�̉f���W�̈ψ���ł́A���������̎��̗͂ǂ��l�Ƃ���Ȃ��ŁA���ϓI�Ȑl�̎��͂ɍ��킹�ĉ𑜓x�̊��ݒ肵�܂����B���ꂪ21���I�̍��Ɏ���܂ő����Ă��邾���̂��Ƃł��B���Ԃ����ƊE�̉𑜓x��͕ς���Ă��܂���B�ŏI�o�͔}�̂���t�ǂ������𑜓x�ݒ�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

>KX2 �̎������s���ł������A�J�������̉𑜓x�́A������f�s�b�`�ɂ�镾�Q����������A�����Y�̍ō��̉𑜓x�������ł���𑜓x���~�����ł��B

�@�����Y�̐��\�A�{�f�B�̉�f���͒P���ɃR�X�g�Ō��܂���̂Ȃ̂ŁA�K�v������A���ꑊ���̑Ή����x�����č���f�̋@�ނ���ɓ���邾���̂��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@���������Ӗ��ł�50D�́A�R�X�g���l������Ɖ𑜗̖͂ʂł͂ƂĂ��ǂ��J�������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F8284810

![]() 1�_

1�_

S&L �������Ă���̂͐M�������i�K�̘b�ł�����(������i�K�ł�����ƐM���������\�ȉ�f���Ƃ����̂͌��܂��Ă��܂���)�A�X���傳��̈ӌ��͂����͂Ƃ肠�����u���Ă������Ƃ������Ƃł��B

�ŁA���̃n�C�T���v�����O�͎��Ԏ������ɂ��ׂ������(�P�ʎ��ԓ�����̃T���v�����O���𑝂₷)���Ƃł����A�ʐ^�̃n�C�T���v�����O�͖ʂ����ׂ������(�P�ʖʐϓ�����̃T���v�����O���𑝂₷)�Ƃ������Ƃł���ˁB�M�������������Ƃł���Ƃ��āA�����Y�̉𑜓x�ȏ�ɉ�f���𑝂₷���ƂɈӖ������邩�ǂ������Ă̂����_���Ǝv���Ă���ł����c�B

>���̏q�ׂ��l�Ԃ̉𑜗͂̊�͂Q�O���I�����ɃA�����J�ōs��ꂽ��w�I�Ȓ�������R���������̂ł��B���ꂪ���������ƌ����̂ŗL��A���ꑊ���ɍ������K�v�ł��B

S&L �������Ă��ꂽ�O���t�������ɂȂ�܂��H ���m�ɐ��Ƃ��ĔF���ł��Ȃ��Ă��A����\���Ⴂ�l�ł� 20lines/mm �ł� 20 �����x�̃R���g���X�g�̍��͊�����Ƃ������Ƃł���ˁH �Ƃ��������ł悯��A�ŏ����� 7lines/mm �ň���������̂� 20lines/mm �ň���������̂́A���ۂ��ς���Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

>���Ԃ����ƊE�̉𑜓x��͕ς���Ă��܂���B�ŏI�o�͔}�̂���t�ǂ������𑜓x�ݒ�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

�@������͊��Ƌ߂Â��Č��邱�Ƃ�����̂ŁA��ʓI�Ȉ�������� 150LPI �Ƃ� 175LPI �ł����A���p���Ȃ̐}�ł� 300LPI �ȏ�Ƃ�������ɂ���Ƃ����b�������Ƃ�����܂����c�B

�����ԍ��F8286124

![]() 1�_

1�_

�l���Ă݂���A6.88liens/mm ���� 175LPI �ł��ˁB175LPI ���L�b�`���𑜂ł����f���x�� 350DPI �Ȃ̂ŁA���ʂ̃C���N�W�F�b�g�v�����^��f�W�J���v�����g���Ɗm���ɂ��̒��x�����o�͑��̉𑜓x������܂���B

5D �̒Z�� 2912 �h�b�g�� 8 �C���`�Ɉ������� 274DPI �Ȃ̂ŁA���傢�Ə��Ȃ��ł��ˁB�܂��A34cm ��������Č���̂ŁA�قƂ�Ǖ�����Ȃ��Ǝv���܂����c�B

�Ƃ����Ă��A�o�͑��̉𑜓x���オ��A��͂茩�����ۂ͕ς�邾�낤�Ǝv���܂��B�łȂ���A34cm ���߂Â��Č���Ƃ��Ă��A200�`250LPI ���炢����ΊԂɍ����͂��̔��p���� 300LPI �ȏオ�K�v�ɂȂ���������܂���B

�����ԍ��F8286774

![]() 1�_

1�_

OhYeah!����

�C���`�ƃ~���̊��Z�́A�C�Â��ꂽ�悤�Ȃ̂ŗǂ������ł��B

175��/�C���`�́A����{����́u�f�W�^���J�������e�K�C�h�v�ɂ��L�ڂ���Ă��܂��ˁB

>�ŏ����� 7lines/mm �ň���������̂� 20lines/mm �ň���������̂́A���ۂ��ς���Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

�������Ǝv���܂��B

���ɖڂ̗ǂ��l�ɂ͈Ⴂ�����邱�Ƃł��傤�B

����͂��̃O���t�̂Ƃ���ł����A���K���z�̃O���t�̐���̂ق��ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@�J�����p�����Y�v�ł͍ŏI�o�̓T�C�Y���犄��Ԃ����𑜓x�ƃ��C�o�����[�J�[�̐��\�Ƃ̃o�����X�Ő�������Ă�����j������܂��B

�����ł��ŏ��U���~��30�~�N�����A�܂�Z���T�[���55�{/�~�����ЂƂ̊�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���������́A���ۂ̓��B�ł��鐫�\��R�X�g�Ȃǂ��낢�납��݂܂�����A���ɂ͗ǂ�����܂���B��̂��獂���ׂ̉摜���K�v�Ȑl�͍ŏ����烉�C�J���͎g���Ă��Ȃ������ł��B�f�W�^���ɂȂ��ăp�b�ƌ��̐����͒����ɕC�G����悤�ɂȂ������Ƃ͂ނ��늽�}���ׂ����Ƃ��Ɩl�͎v���܂��B

�����ԍ��F8287899

![]() 1�_

1�_

>���ɖڂ̗ǂ��l�ɂ͈Ⴂ�����邱�Ƃł��傤�B

>����͂��̃O���t�̂Ƃ���ł����A���K���z�̃O���t�̐���̂ق��ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@��`�A���ɖڂ̗ǂ��l�̘b����������͂Ȃ���ł����c�B�R���g���X�g�� 0.6 ���Ă̂́A�����̐������m�ɕ����ł���Ƃ����Ӗ��őI��Ă���Ǝv���܂�(���m�N������̊�Ƃ��Ă͓��R�ł��傤)�B���A���m�ɐ��Ƃ��ĔF���ł��Ȃ��܂ł��A�ڂ̗ǂ��Ȃ��l�ł��Ȃ�ƂȂ��Ⴂ���m�o�ł��郌�x���ɂ���Ȃ�A���ɃJ���[�ʐ^�Ȃǂł͌�����ۂ��Ⴄ��Ȃ����Ȃƌ������������̂ł��B������A���p���̐}�łȂǂł� 300lpi �ȏ���g���Ă��Ȃ����ƁB

�����ԍ��F8289078

![]() 1�_

1�_

OhYeah!����

���ʂ̎��͂̐l�ł��A�P�V�T���ƂR�O�O���̈�����e�̈Ⴂ�͂Ȃ�ƂȂ�������ł��傤�ˁB

�l�̉Ƃɂ��A������{�l�̓��ʼn��Ƃ̎ʐ^�W�ƃI���W�i���̔ʼn悠��̂ł����A����ׂ�ƃI���W�i���Ƒ��F�Ȃ����炢�̐��ׂ��Ɣ����ȐF���{�ōČ��ł��Ă��܂����B���ꂪ�R�O�O���ł��傤���H

�ł��A�����Ԃ����Z�p���i�������ȁA�Ǝv���������̓h�C�c�̂��̂ł����B�i�j

�����ԍ��F8290039

![]() 1�_

1�_

Oh Yeah!����

>50D �̃Z���T�[�̉�f�s�b�`�� 4.7um �Ȃ̂ŁA������𑜂ł��郌���Y�̐��𑜓x�� 106lines/mm �ɂȂ�܂��B

--- �ف[�A�����Ȃ�ł����H�M�d�ȏ�肪�Ƃ��������܂����B���Ⴀ50D�Ɠ����ɏo��EF-S 18-200IS�͂������H�H�H�ȃ����Y��������܂���ˁB

--- �{�����ׂĂ݂��Ƃ���A106mm/lines�͕��ʂ̉𑜓x�̃����Y�͂���Ȃ��݂̂����ł��B

�����ԍ��F8293480

![]() 0�_

0�_

S&L����

���J���[�t�B�������̂��̂̉𑜓x�́A135�{/�~���ŁA��������850�{/�~���ł����A�J�b�c�̖@���������ăv�����g���鎞�ɂ��Ȃ����̂ł��̔������炢�ŃJ���[��65�{���炢������400�{���炢�ł��傤��?

�������Y�D��ʼn𑜓x�����߂�ƑS�R����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�������A���p�I�Ȋg�嗦���狁�߂�Ƌ��e�͈͂ł��B

--- �M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂��B�J�b�c�̖@�����ׂĂ�������܂���ł����B�悩�����狳���Ă��������B

���̐�������v�Z����ƃJ���[36x(135x2)x24x(135x2)=6,298����f

�@�@�@�@�@�@�J�b�c�̖@����@36x(65x2)x24x(65x2)=1,460����f

�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@36x(850X2)x24x(850x2)=24��9696����f

�@�@�@�@�@�@�J�b�c�̖@���� 36x(400x2)x24x(400x2)=5��5296����f

�J���[�t�B������1,460���`6,000����f���ĂƂ���ł��ˁB

�PDs4�̓t�B�������Ă���H1Ds3�Ŋ��ɒ����Ă���H�ǂ���ł��傤�H

3,000����f���炢�ƌ����Ă���l������A6,000����f�ƌ����Ă���l�����܂��B

�L���m�����J������5,000����f��CMOS�͂������s���Ă��܂��ˁB�������ƑS�R�ǂ����Ă��Ȃ��ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@

�����ԍ��F8293519

![]() 0�_

0�_

>--- �{�����ׂĂ݂��Ƃ���A106mm/lines�͕��ʂ̉𑜓x�̃����Y�͂���Ȃ��݂̂����ł��B

�@�ŏ��ɂ������܂������A�������̉e���������Ȃ�܂ōi�������S���̉𑜓x�͂��������̂͂����ς�����Ǝv���܂��B�t�ɁA���ӕ���i��J��(���������Ȃ���Ζ{���͍ł��𑜓x������)�ł��������̂͂���قǂȂ������ł��B

�@������A��p���郌���Y��i��l�A�]�����镔�ʂɂ���Ĉӌ����������ƌ����Ă�킯�ł��B

�@����ƁA106lines/mm ���Ă̂́A�����̐��m�ɔ��ʂł���R���g���X�g����𑜓x�Ƃ������Ƃł��B�R���g���X�g�̊��������A�����Ɖ𑜂ł��邱�ƂɂȂ�܂��B������A�����Y�̐��𑜓x������f�s�b�`�ł����Ă��ǂ��Ƃ����咣�ɂȂ��Ă��܂�(Super L �����Y����Ȃ��Ă��悢���Ă��Ƃł�)�B

�����ԍ��F8293762

![]() 1�_

1�_

���łɁA�����Y�̉𑜓x�ƎB���f�q�̉𑜓x���l����ꍇ�A�x�C���[�z��̏ꍇ�͏c���Q�h�b�g���łP��f���炢�̌v�Z�ł��ǂ��Ƃ����l����������܂��B���ꂪ�A�ʃX���Ń\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^�������Ă����A�x�C���[�z��Ȃ�܂��܂������Y�ɒǂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�����ԍ��F8293780

![]() 1�_

1�_

���Ȏ���ŋ��k�ł����A���̘b�����Ă���̂ɉ��̘b���o�Ă���͉̂��̘b�Ɗ֘A������ƍl���Ă悢�ł��ˁB

MTF�����}�Ƃ�

�i�L���m���z�[���y�[�W���j

MTF�Ƃ́AModulation Transfer Function �̗��ŁA�R���g���X�g�Č���ɂ�郌���Y���\�]�����@�ł��B�I�[�f�B�I�@��Ȃǂ̓d�C�n�̓����]���Ƃ��Ď��g������������܂����A����͌����ɑ���A[�}�C�N���t�H�����^���E�Đ���H���X�s�[�J�[]�ɂ��Đ����̒����x��\�����̂ŁA�������x�̂��̂̓n�C�t�@�C(high fidelity�̗�)�ƌĂ�Ă��܂��B�����Y�����l�Ɂu���w�M���̓`�B�n�v�ƍl�����ꍇ�A���w�n�̎��g������������ł���A���w�M���������ɓ`�B����Ă��邩�ǂ�����m�邱�Ƃ��ł��܂��B�����Y�ł������g���Ƃ́A1mm���̒��ɐ����I�ɔZ�x�̕ω�����p�^�[�������{���邩�Ƃ����Ӗ��œ��Ɂu��Ԏ��g���v�ƌĂ�A�d�C�n��Hz�ɑ��A�����line per mm����邢�͢�����{/mm��Ǝ�����܂��B

�����ԍ��F8296772

![]() 0�_

0�_

���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h

�uCANON > EOS 5D �{�f�B�v�̐V���N�`�R�~

| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |

|---|---|---|

| 28 | 2025/11/14 23:30:16 | |

| 10 | 2025/11/07 11:32:45 | |

| 9 | 2025/11/06 16:12:54 | |

| 15 | 2025/11/03 20:50:44 | |

| 12 | 2025/10/18 22:07:57 | |

| 8 | 2025/10/15 18:53:58 | |

| 45 | 2025/11/05 21:48:19 | |

| 5 | 2025/10/07 22:21:49 | |

| 3 | 2025/10/07 10:05:37 | |

| 4 | 2025/10/07 13:08:45 |

�N�`�R�~�f������

�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I

[�f�W�^�����J����]

�V���s�b�N�A�b�v���X�g

-

�y�~�������̃��X�g�z����PC2025

-

�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build

-

�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build

-

�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����

���i.com�}�K�W��

���ڃg�s�b�N�X

- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��

- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[

- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h

�i�J�����j

�f�W�^�����J����

�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j