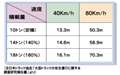

96km/h����t���u���[�L�B1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B

https://youtu.be/MRxr757Q9nk?t=211

����͌��̉d�����ŁA���A�^�C���ƃu���[�L�̎d���ʂ�����������H�Ȃ��ӊO�Ȍ��ʂł���ˁB

�����ԍ��F25923955�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���ʂ͉^���G�l���M�[�͑��x�ɔ�Ⴕ�đ�����̂Ő������������������Ȃ����ǁA�ς��Ȃ��Ȃ�āA�u���[�L����̉��b�Ȃ�ł��傤���ˁH

�����ԍ��F25923965�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

EBD�i�d�q���䐧���͔z���V�X�e���j�̂������ł��傤

�����ԍ��F25924006

![]() 4�_

4�_

�����ł��A�d�ʂɔ��A���x��2��ɔ��ł����B

���炵�܂����B

�����ԍ��F25924043�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���R�z�@���Y����

���������̊ȈՌv�Z���ɏd�ʂ̕ϐ��͊܂܂�܂���̂ŗ��_��͉d�Ɩ��W�ł��B

https://mathwords.net/teisikyori

ABS��쓮�A�߉d�Ŗ����ꍇ�̎��ۂ̐��������ϓ�(�Ώ�����E�ו���)��5�|10%���x�Ƃ���܂��B

�����ԍ��F25924063

![]() 2�_

2�_

���R�z�@���Y����

���C�͂́A���C�W���Ɖd�ɔ�Ⴕ�܂��B

https://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/mech/masatu/masaturyoku.html

���C�W���������Ȃ�A�����͎͂ԏd�ɔ�Ⴗ��̂ŁA���_�I�ɂ͎ԏd���ς���Ă����������͓����ł��B

�^�C���̏ꍇ�̓S������ꂽ�肷��̂ŁA������ƈႤ�悤�ȋC�����܂����B

�����ԍ��F25924117

![]() 2�_

2�_

���R�z�@���Y����

����Ԑl���������Ă����������͓���

��^�g���b�N�ł͋�E��i�d�ʁE1.3�{�d�ʂł͑啝�ɈႢ�܂�

���ʎԂŃu���[�L���}�j���A���Ȃ�ΈႢ�͂���̂ł�

�����ԍ��F25924131

![]() 1�_

1�_

�m���ɉݕ��Ԃł͑����Ⴄ��ˁB

�y�g�������ċ�ׂ̂Ƃ��ƁA�ו��ύڎ����ᐧ�������͈Ⴄ���B

�����ԍ��F25924148

![]() 1�_

1�_

�����́i���x�E�d�ʁj�Ɛ����́i�u���[�L���\�j�Ɩ��C�́i�d�E�^�C�����\�E�H�ʁj�̃o�����X�ŕς���Ă��邩�ƁB

�����ԍ��F25924230�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��BREWHEART����

������̃T�C�g�ʼn��������܂����B

�u���͂���ǂ����邽�߁A��������������������ʓ��i���f���z�F1.5�`2%�j�ŁA���ꂾ���̐������܂�̂́A�����̑�J�̂Ƃ��ł��傤�B

�Ȃ�����Ȃɂ����I�ȏ�ԂŎ����������ƌ����A���ꂮ�炢���Ȃ��Ɛ��������ɍ����o�Ȃ���������ł��B

�����āA�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃɂ��ꂾ���������荞�߂A���������ɍ����o��͓̂��R�̎��ł��傤�B

���̂Ȃ�A�^�C���ƘH�ʂ̊ԂɈقȂ镨�������݂���̂ł�����A���C�͉͂d�ɔ�Ⴗ��Ƃ����W������邩��ł��B�v

https://vehicle-cafeteria.com/braking.html#google_vignette

�����ԍ��F25924241�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

1. ���������̌���

��������d��(�ȗ���)

d=v^2/ 2��g

v: �����x

��: ���C�W��

g: �d�͉����x

���������͑��x�ƘH�ʏ�ԂɈˑ����邪���ʂɂ͒��ڈˑ����Ȃ��B

2. �ԗ����ʂƐ�������

�u���[�L�́F�d��������Ǝԗ��̑����ʂ����������ɖ@���́i�^�C����H�ʂɉ����t����́j��������̂Ő����͎͂��ʂɉ����đ������A���������������ێ�����悤�ɓ����B

�����F�ԗ����d���Ɗ������傫���Ȃ��~����̂ɕK�v�ȃG�l���M�[���傫���Ȃ�B �������u���[�L�V�X�e���͐������ŗl�X�ȉd�ɑΉ��ł���悤�ɐv����Ă��Ĉ�ʓI�ȉd�����ł͐��������ւ̉e�����ʏ�قƂ�ǖ����B

3. �d�̎��ۂ̉e��

�d�̑����F�����̏ꍇ��q�̐l���𑝂₵�Ă����C���������邽�ߐ��������ւ̉e���͔�r�I�������B �����̑����ɂ�萧���������킸���ɐL�т�ꍇ�ł��W���I�ȕ��ׂȂ猀�I�ȉe���͂Ȃ��B

�ɒ[�ȕ��ׁF �ԗ����v���E���ĉߐύڂ���Ă���ꍇ�̓u���[�L�V�X�e�����\���ȗ͂��������������������啝�ɐL�т�\��������B �܂��ߐύڎԂ̓u���[�L�t�F�[�h���������u���[�L�������ቺ����\��������B

�����悻�̕ω�: �u���[�L�V�X�e���̓t���ύڎԂ̓T�^�I�ȏd�ʔ͈͂ɑΉ�����悤�ɐv����Ă���̂ŁA��ʓI�ȏ�Ԓ���̏ꍇ�Ƀu���[�L�V�X�e�����K�ɋ@�\���Ă���Ȃ琧�������̑�����5�`10%���x�ɂƂǂ܂�B

�T�X�y���V�����ƃo�����X�F �d���d�͎ԗ��̃o�����X�ƃT�X�y���V�����ɉe�����A�^�C�����H�ʂƂ̌��ʓI�ڐG�ێ��ɉe������~�����������Ȃ�\��������B

�^�C�����\�F ���ׂ�������ƃ^�C���̈��͂������Ȃ�H�ʂƂ̐ڒn�ʂɉe����^����\�������邪�A�ʏ핉�ׂł̉e���͌y���B

�����ԍ��F25924255

![]() 2�_

2�_

���������̒Z�k��ǂ��l�߂�ƎԂ�F1��o�C�N��MotoGP�݂����ɁA

�n�C�O���b�v�^�C���i�ƒǂ����u���[�L�V�X�e���j�ƁA�G�A���p�[�c�ł̃_�E���t�H�[�X�ł��ˁB

F1�͂������ł��傤���A�ߔN�̃o�C�N���E�C���O�������ď]�����y���ɑ̂ɑ傫�ȕ��S��������悤�ł��B

������O�̎��ł����A���ʂ̐l�����ʂɎg����蕨�͓������x��ڎw���č���Ă���ƌ��������ƁB

�����ԍ��F25924285

![]() 1�_

1�_

�^�C�����{�g���l�b�N�ɂȂ�̂�

�{�͑��u���{�g���l�b�N�ɂȂ�̂�

�p�b�h�A�f�B�X�N�@���{�g���l�b�N�ɂȂ�̂��@���Ď��ł��傤

����^�C�����{�g���l�b�N�ɂȂ��Ă����Ȃ�

�d�����Ł@���̌��ʂɂȂ����̂ł��傤

�}�X�^�[�o�b�N�s����������

�p�b�h�A�f�B�X�N�e�ʕs���Ȃ��������ʁ@�@�g���b�N�̃t���ו��ŐL�т�

�ɂȂ����ł��傤

�����ԍ��F25924291

![]() 2�_

2�_

����MOON����

����^�g���b�N�ł͋�E��i�d�ʁE1.3�{�d�ʂł͑啝�ɈႢ�܂�

100%(���)�A140%�A180%�̐ύڗʂł��Ȃ�ς��܂��ˁB0%�A50%�łǂꂾ���ω����邩�C�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F25924662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���R�z�@���Y����

��̕��̐l�̗����ł́A0����100���ł��A���������قƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤�����ǁA��Ȃ������Ȃ��悤�ȁB

�����ԍ��F25924925�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��������������d=v0^2/2��g�͕����@���Ȃ̂Œn����̒N�������ł���Ă������B���Z�����B

���̕������ŏ����x�����܂�Ύc��ϐ��͖��C�W���̂݁B

���̎��͎ԗ��d�ʕω��Ő����������ω����闝�R�͖��C�W�����ω����邽�߂Ǝ����Ă��āA�ω��̒��x�͂��̎Ԃ̐����n�̐v����B

�S�d�ʔ͈͂ɑ��ēK���ɐv���ꂽ�����n�i�������d�ʕω��ɂ��^�C���̕ό`�Ȃǂ��܂ށj�ł���ΐ������̖��C�W���̕ϓ������Ȃ��̂ŁA����Đ��������̕ω����������B

1. ��{�I�Ȓ�`�Ɖ���

- ���������id�j�F �u���[�L����������A�ԗ������S�ɒ�~����܂ł̋����B

- �����x�iv0�j�F �u���[�L�������钼�O�̎ԗ��̑��x�B

- �ŏI���x�iv�j�F �ԗ�����~�����Ƃ��̑��x��v=0�ƂȂ�B

- �����x�ia�j�F �u���[�L�ɂ�錸���x�i���̉����x�j�B

- ���C�W���i�ʁj�F �^�C���ƘH�ʂ̖��C�B

- �d�͉����x�ig�j�F �d�͂ɂ������x�Ŗ�9.8m/s2�B

��C��R�₻�̑��̗v���͖����ł����H�͕��R�ł���Ɖ���B

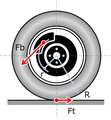

2. �j���[�g���̑��@���F

�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��Ԃ�����������B �j���[�g���̑��@���ɂ���

;F=ma

������F�͗́Am�͎Ԃ̎��ʁAa�͉����x�i���̏ꍇ�͌����x�j�B

���C�͂́F

Ff=��N

�����Ńʂ͖��C�W���AN�͖@���́B

���R�ʂł�N=mg��m�͎ԗ��̎��ʁAg�͏d�͉����x�B

���������āA���C��Ff��

Ff=��mg

���C�͂��j���[�g���̖@���iF=ma�j�̌����͂Ɠ����������

ma=��mg

������

a=��g

����́A������a���^�C���ƘH�ʂ̖��C�Əd�͉����x�Ɉˑ����邱�Ƃ������B

3. ���������̉^���������F

�������������߂�ɂ́A�����A�I���A�����x�A�������W�t����^�����������g�p�F

v^2=v0^2+2ad

�ԗ��͒�~����̂�v=0�����琧������d��:

0=v0^2+2ad

d=-v0^2/2a

a=-��g�Ȃ̂�

d=v0^2/2��g

���̎��͗��z�I�ȏ����i���̌����x�A�^�C���̃X���b�v���Ȃ��Ȃǁj�Ȃ̂ŁA���ۂ̌��ʂ̓^�C���̏�ԁA�u���[�L�����A�H�ʁA�d�ʔz���Ȃǂ̗v���ɂ���ĈقȂ�ꍇ������B

https://yama-taku.science/physics/linear-motion/motion-of-uniform-acceleration/

�ȏ�A�ׂ��ȓW�J�Ń~�X�^�C�v�Ȃǂ�����߂�B�ŏI���W�J���@�͐������B

�����ԍ��F25924998

![]() 3�_

3�_

��SMLO&R����

�����ł�����Ƌ^��Ȃ�ł����A

ma=��mg�ŁAa��g�����ɏd�͂̉����x�ł��̒l��9.8�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H

���Ƃ���A���̎��ł̓ʂ̒l�͏��1�Ƃ������Ƃ̂悤�ȁH

�����ԍ��F25925059�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��a��g�����ɏd�͂̉����x

�������Aa �͎ԗ��̌����x�A�܂萅�������̉����x�ł���B

���ꂪ�u���[�L�ɂ�門�C�͂����C�W���ʂƎԏd�A�܂莿��m�Əd�͉����xg�Ōq�����Ă��邯�ǁA�d�͉����x���̂͐��������ł���ˁB

�����ԍ��F25925074�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�܂��A�}�����ɂ�����^�C���̖��C�W�����A�h���C�� 0.7 �E�G�b�g�� 0.3 ���x�ƌ����Ă��܂��ˁB

���i�A�����ЂƂ肾���Ōy�����Ԃ��^�]���Ă��āA�e�ʂ��Q�l���}�����Ƃ��́A�����ɂ��댸���ɂ���A���i�ʂ肾�Ɓu�~�܂�ɂ����v�������܂����B

�z�[���Z���^�[�Ōy�g������ăR���N���[�g�ޗ��� 200kg ���炢�����o�������ȂǁA���M���ɂȂ�~�܂낤�Ƃ�����A��납��u�����o����銴���v�����Ď~�܂�ɂ����̂ɂ͏ł�܂����B

�����ԍ��F25925096�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�ǂ����{�g���l�b�N�ɂȂ��Đ����������L�тĂ邩��������

�ǂ�ȂɎ��W�J���Ă�

�Ȋw�I�ł͂���܂���B

�����ԍ��F25925099

![]() 1�_

1�_

�u��Ԑl���������Ă����������͓����v�ƕ����ƈӊO�Ɏv����������܂��A��~�����������{���������ŁA�ǂ�������x�Ƃ̊W���o�����͂��ł����A�ԏd�͊W�Ȃ������ł���ˁB

�����ԍ��F25925112�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���R�z�@���Y����

�����A�ŏ��ɁA���瓚�����o����Ă����܂���

�t���u���[�L�𐔉�J��Ԃ��Ă��A�����͈͂��肵�Ă��āA����̂ق����A���b�N���Ȃ��A��肭����Ă���̂ŁA�H�ʏ��ǂ��Ƃ�������������܂����A�ŋ߂̎Ԃ́A�ق�Ɨǂ��Ȃ�܂�����

�������A�H�ʏ������Ȃ�A�^�C���̃O���b�v���E��������A���b�N���������A���Ԃ�P���ɂ͐Ö��C�W���⓮���C�W���̘b�Ȃǂ���n�܂��āA���̑����������S���ς��A���������͎ԗ����d�ʂɉe������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��傤

�����ԍ��F25925137

![]() 0�_

0�_

���`�r������

�^�C���̖��C�͂����łȂ��A�u���[�L�p�b�h�ƃf�B�X�N�̖��C�͂�����܂��ˁB

���C�W���������ł��A�ԏd��2�{�ɂȂ�����A�p�b�h�̉����t���͂�2�{�ɂ��Ȃ��Ɛ����������L�т܂��B

�t���u���[�L���O�łȂ��A�u���[�L�̓��ݕ������Ȃ�A�~�܂�ɂ����Ɗ�����ł��傤�B

�����ԍ��F25925159

![]() 2�_

2�_

�������Ƃ���

��ʂ�ł��B�����������i�͋}�u���[�L�ł͖����A���i�ʂ�ɂ��邩��d���Ȃ�Ǝ~�܂�ɂ����Ɗ����邾���ł��B

ABS ��������Ă���u�Ԃ͈��u���[�L���ɂ߂Ă��܂��̂ł��܂��̂ŁA�����I�ɂ͎ԏd�Ɛ��������͖��W�ł��A���ۂɂ̓P�[�X�o�C�P�[�X�ł��傤���ǁB

�܂� 60km/h �ɂ����鐧�������� 27m �Ƃ����b���A0.5G �������x�Ō����ɑ����Ȃ����ł����B

�����ԍ��F25925197�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

����ˁA�G�l���M�[�ōl����킩��₷���悤�ȁB

���̂������Ă��鎞�͂��̕��̂̏d���Ɠ����Ă��鑬�x�̂Q��ɔ�Ⴗ��^���G�l���M�[��L���Ă��܂��B

�ŁA���̕��̂̓������~�߂�ɂ́A���̉^���G�l���M�[����苎���ă[���ɂ���K�v������킯�ł��B

�ł�����A�Ԃ̏ꍇ�͉u���[�L�͔��d�����Ȃ̂ł�����ƈႤ���ǁA���ʂ̓u���[�L�M�i���[�^�[�ƃp�b�h�Ԃ̖��C�M�j�ƘH�ʂƃ^�C���Ƃ̖��C�M�ł��̉^���G�l���M�[��M�Ƃ��ĕ��o���邱�ƂŎ~�܂邱�Ƃ��o�����ł���ˁB

�ŁA�~�߂邽�߂̔M���o(������)�́A�H�ʂ̖��C�ɂ��Ă͘H�ʂ̏�ԂƂ��^�C�����\�ɂ�邾�낤���A�ԑ��ł̓u���[�L���\�̍��ɂ���ĕς���Ă��邩�ƁB

�Ŗ{��́A�������H�ŁA�����^�C���ŁA�����u���[�L���\�̎ԂŁA�������x�ŁA��Ԑl����������������A��l�̑̏d���U�T�L���Ƃ����ꍇ�A�S�l��ԂȂ�A�^�]�肾���̎����P�X�T�L�����d�ʂ�������̂ŁA����ɔ�Ⴕ�ĉ^���G�l���M�[��������̂ŁA��l��Ԃ̎��Ɠ��l�̋}�u���[�L���v�������蓥���̂S�l��Ԃ̐��������͓��R�L�т��Ȃ��ł��傤���ˁB

���ꂩ��R�z�@���Y���A�b�v���ꂽ�ߐύڃg���b�N�̐��������̕\�ł��A�\�ɂ͏o�Ă��Ȃ����ǁA�����������A�ύڗʃ[������P�O�O���܂ł̓t���b�g�ň��ŁA�P�O�O���I�[�o�[���琧���������L�юn�߂�Ƃ͍l�����炭�A�ςׂ݉��[�����瑝����ɏ]�������������L�т��Ȃ����ȂƁB

�����ԍ��F25925222

![]() 0�_

0�_

�Ȃ�ق�

�ł͂Ȃ���^�g���b�N��

�������H�ł̐������x���Ⴉ������

���~�b�^�[���x���Ⴉ�����肷��̂ł��傤��

��^�g���b�N�ɐ������L��ό��o�X�ɖ����̂�

�����ڂ̃T�C�Y�͋߂��Ă��ό��o�X�͏d�����������炢

������Ȃ�ĕ��������L��܂���

�@

�����ԍ��F25925310

![]() 0�_

0�_

�������Ƃ���

�����C�W���������ł��A�ԏd��2�{�ɂȂ�����A�p�b�h�̉����t���͂�2�{�ɂ��Ȃ��Ɛ����������L�т܂�

�����Ƃ������܂����B

SMLO&R����̎��ɂ���悤�ɍő吧���͂̓^�C���̃ʂŌ��܂�܂��B

�^�C�������b�N��������Ȃ�A�p�b�h�̉����t���͂������ł����������͕ς��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

���i�C�g�G���W�F������

����Ⴕ�ĉ^���G�l���M�[��������̂ŁA��l��Ԃ̎��Ɠ��l�̋}�u���[�L���v�������蓥���̂S�l��Ԃ̐��������͓��R�L�т��Ȃ��ł��傤���ˁB

���x���J��Ԃ��Ȃ�Ƃ������A��x�̋}�u���[�L�ō����o��悤�ȃM���M���̔M�e�ʂł͐v����Ă��Ȃ��ł��傤�B

�����ԍ��F25925314�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���Ȃ�ق�

���ł͂Ȃ���^�g���b�N��

���������H�ł̐������x���Ⴉ������

�����~�b�^�[���x���Ⴉ�����肷��̂ł��傤��

��͂�d�ʂ��傫���̂ő��x�𗎂Ƃ��ĉ^���G�l���M�[��}���邽�߂ł��傤�B

�^���G�l���M�[�͑��x�̂Q��ɔ�Ⴗ��̂ő��x�𗎂Ƃ��͉̂^���G�l���M�[������������̂ɂ߂�����L���ł��B

�����ԍ��F25925320

![]() 0�_

0�_

���^�C�������b�N��������Ȃ�A�p�b�h�̉����t���͂������ł����������͕ς��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����x���J��Ԃ��Ȃ�Ƃ������A��x�̋}�u���[�L�ō����o��悤�ȃM���M���̔M�e�ʂł͐v����Ă��Ȃ��ł��傤�B

�^�C�������b�N�����Ă��܂�����u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h�̊Ԃ̖��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��u���[�L�������Ȃ��Ȃ�܂���B

���z�̓��b�N���O�Ń��[�^�[�Ƀp�b�h���v�������艟�������Ă����Ԃ��ƁB

�܂����̎Ԃ͂`�a�r���W�������Ȃ̂ŋً}���ɂ͍\�킸�v�������蓥�߂������ǂˁB

�u���[�L�̔M�e�ʂ��[���ł��A�����Ă���Ԃ��~�߂�̂ɁA�ԏd���y�������d�����̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ������Ȃ�A���ʁA�����������L�т�Ƃ������Ƃ̂悤�ȁB

�����ԍ��F25925340

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

��̃Z���t�E�E�E����c���́E�E�E���Ă����̂́A�������ɁASMLO&R����ɂ͌����܂��E�E�E

���i�C�g�G���W�F������

���^�C�������b�N�����Ă��܂�����u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h�̊Ԃ̖��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��u���[�L�������Ȃ��Ȃ�܂���

�H�H�H�@���b�N���́A���[�^�[�ƃp�b�h�͐Ö��C�̊W�ƂȂ��āA�u���[�L�͂͂������Ȃ��ł����H

�܂��A�^�C�������b�N���āA�^�C���ƘH�ʂ̊W���A�����C�ɂȂ邩��A�����������L�т�Ǝv���܂�

ABS�̖����}�u���[�L�́A�d�ړ�����O�ɁA�u���[�L�͂������A�^�C�������b�N�����Ă��܂��̂ŁA���銴���Ő����������L�т�

���̎��́A���ʂɂ��^���G�l���M�[�ƁA�^�C���ƘH�ʂɂ��M�G�l���M�[�̊W�ɂȂ�Ǝv���܂�

�����ԍ��F25925376

![]() 0�_

0�_

���˂��݂���B����

�u���[�L�����b�N�����ă^�C���̉�]���~�߂Ă��܂�����A�u���[�L���[�^�[�ƃu���[�L�p�b�h�Ԃ̐������C���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�u���[�L�͌����Ȃ��Ȃ�Ȃ�Ƌ��ɁA�X�e�A�����O�R���g���[���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����͂͘H�ʂƃ^�C���̖��C�݂̂ɂȂ�A�Ԃ܂����ōs�������Ƃ��܂ōs���݂����ȁA�ƂĂ��댯�ȏ�ԂɂȂ�̂ł́H

�����ԍ��F25925393�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���G�l���M�[�ōl�����

�ԏd��������Ή^���G�l���M�[���傫���Ȃ邩��A�����ɂ���ɂ���A����Ȃ�̔\�͂��K�v�ɂȂ邾���̘b�ŁA�ǂ݂̂��^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂ƁA���̏u�Ԃ̑��x�̐ρi���o�́j�ȏ�̔\�͔͂����ł��Ȃ����ƁB

�����ԍ��F25925426�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�ǂ����ŁA�킽�����̊��Ⴂ�����邩������܂��E�E�E

���b�N������A�~�܂炸�A�X�e�A�����O�������Ȃ��Ȃ�A�Ԃ܂����̊댯�ȏ�ԂɂȂ�Ƃ����̂́A�悭������܂�

���[�X�V�[���̃X�g���[�g�G���h�ŁA�悭������i�ł����

�ł��̂ŁA�Ȃ��̂��ƁASMLO&R����́A������s�Ő����̘b���I����Ă��܂��̂��s�v�c�ŁE�E�E

�����ԍ��F25925429

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�����A���݂܂���B

�^�C�������b�N��������Ȃ�A�Ƃ����̂́A�^�C�����\�ɑ��ău���[�L�̐��\���\���ł���A�Ƃ����Ӗ��ł��B

���b�N���O���ő吧���͂Ƃ��čl����̂ŁA���ۂɃ��b�N������Ƃ������Ƃł͂���܂���B

�i���̓^�C���̃ʂ͏��������Ă����Ԃōő�ƂȂ�̂ł����j

�t�ɂǂ�Ȃɑ傫�ȃu���[�L���t���Ă��Ă��^�C���̐��\�ȏ�̐����͂͏o���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�i�n�ʂƐڂ��Ă���̂̓^�C�������Ȃ̂œ�����O�ł���ˁj

���u���[�L�̔M�e�ʂ��[���ł��A�����Ă���Ԃ��~�߂�̂ɁA�ԏd���y�������d�����̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ������Ȃ�A���ʁA�����������L�т�Ƃ������Ƃ̂悤�ȁB

�ԏd���y�������d�����̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ������Ȃ�̂͂��̒ʂ�ł����A��x�̋}�u���[�L�ł������ɑ��ď\���ȔM�e�ʂŐv����Ă���ł��傤�A�ƌ����Ă��܂��B

�����ԍ��F25925432�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

��use_dakaetu_saherok����

���˂��݂���B����

�������܂����B

�����ԍ��F25925489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

YouTube�Ń|���V�F�̓G���W���p���[���u���[�L�p���[�i�ϊ����Ă�j���������v�ɂ��āA�ߍ��Ȏ��ԃe�X�g�����Ă�ƌ��܂����B

�J�[�{���Z���~�b�N�f�B�X�N�u���[�L�̓I�v�V�����ŕS���~�z���ł����B

ABS�͗��q�@�ɍ̗p���ꂽ���̂��N���}�ɍ~��Ă����A�������Ɋ����H�Ƀh���ƃ����f�B���O����̂́A�^�C���̉��x���グ�邽�߂��Ƃ��i�W�F�b�g�@�͋t���˂��܂����j

�����ԍ��F25925539

![]() 0�_

0�_

����c���́E�E�E���Ă����̂́A�������ɁASMLO&R����ɂ͌����܂��E�E�E

�����āA���_�l��@��(���܂�)�Ƃ������(��c��)�b������Ȃ�

�^�U�͂Ƃ����������l(����)�̘b���ł���

�v�Z�łǂ��̂��ĕ������邯��

�܂�Ȃ����˂����ނ�

�����ԍ��F25925652

![]() 1�_

1�_

��gda_hisashi����

�܂�Ȃ����˂�����ŁA���݂܂���ł���

�����������ƁA���́A�������Ɍ���̎����l�̘b�ł����E�E�E

���v�Z�łǂ��̂��Ă������E�E�E�̘b���A�����ɂ���c���Ƃ������A���{�ɂ̌����ʂ�A�����Z�����E�E�E�̋����̘b�������̂ŁE�E�E

�����ԍ��F25925669

![]() 1�_

1�_

�X����l�̂���������́A�t���u���[�L���O�̎��̂��̂Ȃ̂ŁA�����͂̓^�C���̖��C�͂Ɉˑ����܂��B

���C�W�������ʼnd���ԏd�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����͎͂ԏd�ɔ�Ⴕ�A���������͎ԏd�ɂ�����炷���ł��B

JAF�̓���ł́A�u���[�L���ݗ͈��Ń^�C������]���Ă���̂ŁA�����͂̓u���[�L�p�b�h�̖��C�͂Ɉˑ����܂��B

���C�W�������ʼnd�����Ȃ̂ŁA�����͂����ƂȂ�A�ԏd���d����ΐ��������͐L�т܂��B

���Z�ŏK�������@���ł��A���퐶���ŋN���錻�ۂ͂���ɏ]���܂��B

�Ⴄ���ۂ����������ɐ��������߂���A�ʂɕs�v�c�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25925763

![]() 1�_

1�_

�������Ƃ���

�����Ȃ̂ł����H

JAF�̃e�X�g�́A�����ď�������₱�������āA���ʂ��A�d����Ԃł͎~�܂�ɂ����E�E�E�ɂ��āA��ʃh���C�o�[�ɒ��ӊ��N���铮��ł����

�ŏ��̓���ł́A���̎Ԃ�ABS��u���[�L�A�V�X�g���D�G���Ƃ������Ƃ�������܂����A���ʂ́i�D�G����Ȃ��j�ԂȂ�A�t���u���[�L�ł́A�^�C�������b�N����Ǝv���܂�

�����ɕs�v�c���������A�P�ɁA�ύڂɂ�����炸�������������E�E�E���ƌ����Ă��܂��̂��A�ق�Ƃɕ������ۂ̐��������߂Ȃ̂��A�����|�����Ă��܂�

�����ԍ��F25925820

![]() 0�_

0�_

�r���C�W�������ʼnd���ԏd�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����͎͂ԏd�ɔ�Ⴕ�A���������͎ԏd�ɂ�����炷���ł��B

��^�g���b�N���t���u���[�L�|�����ꍇ

��ׂł��ו����ڂł����������Ŏ~�܂��

���Ď��ł�낵���̂ł��傤��

�����ԍ��F25925824

![]() 1�_

1�_

�^�C�������b�N���Ă��A�����C�W�������Ȃ瓯�����Ƃł��B

�����ԍ��F25925962

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

����^�g���b�N���t���u���[�L�|�����ꍇ

����ׂł��ו����ڂł����������Ŏ~�܂��

�����Ď��ł�낵���̂ł��傤��

���x���o�Ă��Ă���ʂ�A�ő吧���͂̓^�C���̃ʂŌ��܂�܂��B

�������A���Z�����ƈႤ�̂̓^�C���̃ʂ����ł͂Ȃ��A�����R�́i�d�j�ɂ���ĕω�����Ƃ����_�ł��B

�g���b�N�̏ꍇ�͑z�肷��d�ʂ̕������ɑ傫���̂ň�T�ɂ͌����Ȃ��̂ł����A��ׂł̓^�C���̃ʂ��������Ȃ邽�߁A�����������L�т邱�Ƃ�����܂��B

���������́A�v�͈͂̒��̂���ύڗʁi��ρj�ōŒZ�ƂȂ�A�ύڗʂ��v�͈͂���i�ߐύځj�Ƃ܂��L�т܂��B

�����ԍ��F25926076�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�g���b�N�̏ꍇ��

�^�C���̔\�͂ł͂Ȃ�

�u���[�L�i�Ɣ{�͑��u�j�̔\�͂��{�g���l�b�N�ɂȂ�̂�

�d���@�Ɓ@���������@����Ⴕ�ĐL�т܂�

��p�Ԃ̎����Ƃ͈���Ă��܂�

�����ԍ��F25926082

![]() 2�_

2�_

����A�g���[���[��ABS���`���Â����Ă������10�N�ɂȂ�܂����A�������ɂ���ABS�������Ă���O��̘b�ł�����Ȃ��ł����H

���ǂ���x�̋}�u���[�L�Ń^�C���ȊO���{�g���l�b�N�ɂȂ�悤�Ȑv���Ȃ��Ǝv���܂����ǁB

�����ԍ��F25926105�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

>��^�g���b�N���t���u���[�L�|�����ꍇ�@��ׂł��ו����ڂł����������Ŏ~�܂����Ď��ł�낵���̂ł��傤��

�C�G�X�A���h�m�[�ł����ˁB

���_�I�ɂ͂����ł��B���������̂悤�Ȑ��\�̐������u��ς�^�Ԃ��������邩�͋^��ł��B���͑�^�ԂƂ͑S�������ł�������Ԃ͑����܂��A�����g���b�N���[�J�[�̌o�c�҂Ȃ炻�̂悤�ȎԂ͑����o�ύ����������������Ȃ̂ō��Ȃ��ł��傤�B

�܂���^�g���b�N�ƈ�ʂ̏�p��(SUV�A�~�j�o���A�Z�_���Ȃ�)�Ƃ͎ԗ��d�ʕω������S���Ⴄ�̂œ����y�U�ł̋c�_�ɂȂ�܂���B

������x�����܂����A���z�����Ɋ�Â����������������ɏd�ʂ͊܂܂ꂸ�A�d�ʂƐ��������̊Ԃɗ��_��͒��ړI�ȊW������܂���B

���Z�������A���������Ȃǝ������悤���A����͕����w�̐^���Ȃ̂ŁA���̗��������̋c�_�̏o���_�ł��B

�����E�ł́uABS��쓮�A�߉d�Ŗ����ꍇ�̎��ۂ̐��������ϓ�(�Ώ�����E�ו���)��5�|10%���x�Ƃ���܂��B�v�Ɩ`���Ɋ��q�����ʂ�i��ʓI�ȏ�p�Ԃ̏ꍇ�j�d�ʑ召�Ő��������ɈႢ������܂��B���_�ƌ����̍��̑�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@ ���Ƃ���7�l����p�Ԃɂ��ď�����ɂ��d�ʂ̕ω����݂�ƁA���Ɏԗ��d�ʂ�1,500kg�Ƒz�肷���1�l(55kg�j��Ԃ�1,555kg�A7�l��Ԃ�1,885kg�Ȃ̂ŁA�����ɂ��d�ʕω�����21%�B2�g���̎ԗ��Ȃ�16%�ł��B�ȒP�̂��ߐωׂȂǂ͏ȗ����܂��B

����A�ԗ��d��5�g���A�ύڗ�6.5�g���̑�^�ԁi�����u10�g���ԁv�A���������ݒ�Ő������H�j�̏ꍇ�͋�ׂȂ�5,055kg�A���ڂȂ�11,555kg�ł�����A���̕ω�����229%�ł��B

�����n���\�v���ɑ���p�Ԃ�0.2�{���x�̕ω��͈͂Ȃ琧�������̍����������悤�Ȑv���\�Ō��ɋL�q�ʂ�5�|10�����x�ƌ����܂��B��������^�Ԃ̂悤�ɂQ�{�̕ω�������ꍇ�A���������ω���10�����x�܂łɗ}����v�Ɍo�ύ����������邩�^��ł��B

�A ���������������������ŒZ���������Œ�~����ɂ̓^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���ʂ𐧓��J�n�����~�܂őS���x��ōő�l�ɕۂ������Ȃ���Ȃ�܂���(�Î~���C���)�B����̓^�C�������b�N���O�Ń��b�N���Ȃ���Ԃ��O��ł��B���ۂ̉^�]�Ō����A�Ⴆ�A�h���C�̃A�X�t�@���g�H�ʂ�ABS���쓮���鐡�O��Ԃ̃u���[�L���O���ŏ�����Ō�܂ňێ�����Ƃ������ł��B��Ɏ����\�Ƃ͌���܂���B

�B ���_��̓^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�W���ʂ͑��x�Ɉˑ����Ȃ��ƍl���܂��B�������������E�ł͑��x�ˑ������w�E�E�m�F����Ă��܂��B�������Ƀʂ��ς��ΐ����������ω����܂��B�ڍׂ͊������܂����ȉ��̂悤�ȗv��������A���f����̈ˑ����A�^�s��Ԉˑ���������܂��B

a �^�C���ƘH�ʂ̑��ݍ�p

���M�ɂ��^�C�������ω��A�^�C���ό`�A�^�C���a�̘H�ʊ��݁i�ᑬ���j

b ���̗͊w���ʁi�G��ʁj

�����A�n�C�h���v���[�j���O�A�S�����C

c �^�C���̃R���p�E���h�E�v

�����\�^�C���A�[���g���b�h�E����p�^�[��

d ��͂ƃ_�E���t�H�[�X

�����ԍ��F25926113

![]() 1�_

1�_

���Ď��ۊX�ł̋}�u���[�L����

��Ԑl���������Ă����������͓���

�Ȃ�ł��傤����

�����ԍ��F25926248

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

�@

�����Ď��ۊX�ł̋}�u���[�L����

����Ԑl���������Ă����������͓���

���Ȃ�ł��傤����

�@

���L�̃T�C�g�ŏڂ����l�@������Ă���A��r�I�킩��Ղ����ƁB

https://vehicle-cafeteria.com/braking.html#google_vignette

�@

���̃T�C�g�̉���Ɋ�Â��A�ȉ��̑O��ɂ����Ắu��Ԑl���������Ă����������͂قړ����v�ƌ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B

�E�H�ʂ��������Ă��ċɒ[�ȉ���(�������)���Ȃ�

�E�����傫�������Ȃ�(=�u���[�L���\�v�͈͓̔�)

�E���d�ʂ��������Ă��O��̏d�ʃo�����X���ς��Ȃ�

�@

�����A���ۂɂ͈�l��ԂƔ�ׂđ��l����Ԏ��ɂ͂ǂ����Ă��㕔�d�������������邽�߁A���̕����������Ȃ�Ƃ��e�����o��̂ł́B���Ɍ㕔���Ȃɂ������l��������Ă�����A���ɏd�ʕ����ڂ��Ă���ꍇ�ɂ͂��傫�ȉe�����o����̂Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25926344

![]() 0�_

0�_

�́A�����悤�Ȏ�����������Ƃ�����܂��B�u���[�L�̐��\�����������ꍇ�́A�d���Ă����̕��^�C���̖��C�͂�������̂ɁA�ǂ����Čy�����������~�܂��̂��A�ƁB

���̎���������́A�u���C�͂��d���ɔ�Ⴗ��͍̂��̂̏ꍇ�ŁA�^�C���̂悤�ɏ_�炩���ĕό`������̂͏d���ɑ��ĕ��G�ȃJ�[�u��`���A�P���ɂ͔�Ⴕ�Ȃ��v�Ƃ������̂ł����B

�����Ōv��������ł͂Ȃ��̂ŕ�����܂��A�����͂ց[�Ɣ[�������L��������܂��B

�����ԍ��F25926360�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�ԏd�������Ă���̂ɁA�����ς��Ȃ��͂����Ȃ��A�Ƃ����̂��݂Ȃ�����D�ɗ����Ȃ��Ƃ���ł��傤���B

����ł����ƕω��͂�������āA�ԏd��������A�^�C�������b�N������iABS�������j���߂ɕK�v�ȃy�_���̃X�g���[�N�ƃy�_���ޗ͂������܂��B

�����������ς��Ȃ��ƌ����Ă���̂́A�X�g���[�N��͂ɂ�炸������ABS�������Ƃ���܂œ��ݐ邱�Ƃ��O����ł��B

���̂���JAF�̓���̂悤�ɁA���������Ńu���[�L�y�_���ނƂ��������ł���A���������̕����ς��܂��B

�����A�ŋ߂̓u���[�L�o�C���C���̎Ԃ������̂ŁA�����������Ԃł���y�_���ɂ��ω��͋N���܂���B

�����ԍ��F25926371�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

��������@�Ȃ��₳��

>�����A���ۂɂ͈�l��ԂƔ�ׂđ��l����Ԏ��ɂ͂ǂ����Ă��㕔�d�������������邽�߁A���̕����������Ȃ�Ƃ��e�����o��̂ł́B

���̃T�C�g�ł͌�։d���傫�������L�����ĂȂ��Ă��܂���

�u���[�L���\�ɂ͗]�͂����蓯�����͂Ō����Ȃ��Ɗ����Ă�

��苭�����߂Ύ~�܂����ĈӖ������͔���܂�

���̎Ԃ������Ԃł̐ύڂł͂Ȃ��ʁX�̎Ԃł̏d�ʂōl�@���Ă��܂�����

�b�̃X�^�[�g�m�o���c�L���傫�����܂�

�g���b�N�̉ߐύڂ̋L�q�ł��S���������u���[�L�̐��\������Ȃ��݂����ɂȂ��Ă��܂���

�ύڂ��l�������ł��i�ԗ��d�ʂ�����̂Łj�ԗ����d�ʂ͂��������Q����R���������炢���Ǝv���܂�

������ꔭ�̃u���[�L�Ő��\�s���ƂȂ�u���[�L�Ƃ͎v���܂���i�]�͂Ȃ��j

�m���Ɏ����l�����ɂ��Ă��܂���

���g�̍l�@�ɓs���̂悢�f�[�^�[��E�܂�ŏW��

�s���̈����f�[�^�͑̍ق悭�ے肵

���̏�őg�ݍ��킹�������L�肫�̘_���̂悤�Ɋ����Ȃ�������܂���

�����Ȃ������Ȃ��ƌ����ĂȂ��ŕK�v�Ȏ��͋������߈ĊO������

���ĈӖ������̋��P�ɂ͗ǂ���������܂���

���̏�ɏo�Ă��Ȃ������͖�����ł�����

�ԍD���̖l�Ƃ��Ă̓C�j�V�����c�̂b�f�A�j����

�Ԃ̓����͖ʔ������ǂȂɂ��R����������������

�悭�l���Ă݂���

�b�f�ł͘H�ʂ̂��˂肪���f����Ă����ԑ̂�^�C���̏オ���Ȃ��n���h���C�����Ȃ����ׂĂ̓������X���[�Y�ȑ���Ȃ�ł����

�i���ۂɂ͘H�ʂ̂��˂�≚�ʁA�O���b�v�̕ω���e�ԗւ̉d�ω��Ƃ��^�[�}�b�N�����[�̃��[�`���[�u�Ƃ�����ƃ��A�������S�R�Ⴄ�j

���̏�i�v�Z�◝�_�j�ɂ͂Ȃ����ۂ̎Ԃ⓹�H�̏�i���ۂ̑��s�j�ɏo�Ă��鉽��������ł�����

�����Ȃ����Ǝ��ۂ͂����Ɠ��߂��ĈӖ����������ł��܂���

���������͓����ƌ����Ă�

�܂��P�O�O���M�����܂���

�P�ɓ��̌ł��W�W�C�Ȃ�����������܂���

�����ԍ��F25926419

![]() 1�_

1�_

�^�C���������ƘH�ʂ��Ƃ炦�ăX���b�v���Ȃ��A�u���[�L�@�\���ԗ�(�^�C��)�������E��~�����鐫�\���[���ł���A

�h���C�o�[�̔������x�A�둀��Ȃǂ������A

������́A�d�ʂɊW�ɊW�Ȃ��~�܂�܂����B

���ۂɂ͏d�ʂ��傫����A�}�������ɃX���b�v���������A�]�v�ɐ��������������܂��B

�܂��̓u���[�L���\���ԗ�(�d��)�����̐��\�ɂȂ���A�Z�������ł̐����ł��܂��A�u���[�L�@�\���j�����܂��B

�܂�A

��96km/h����t���u���[�L�B1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B

���@������̓u���[�L���\���ŁA���X���b�v���������Ȃ��̂Ő����������قړ������ʂƂȂ�܂����B

�g���b�N�̖��ڎ��A�܂��͉ߐύڎ��́A�}�����̍ۂɏd�ʂ̑傫�����炭��X���b�v���������₷���Ȃ�A�����������L�т܂��B(�ň��A����s�\�ʼn��]�Ȃ�)

���邢�̓h���C�o�[�̑����ABS�Ȃǎԍڋ@�\�Ŏԗւ̃��b�N������āA���̕��̐����������L�т܂��B

���Ƀg���b�N�̉ߏd�ʂ⍂�����́A�u���[�L���\�����̏�Ԃɒǂ������A

�u���[�L�̐��\�s����A�u���[�L�j���Ɍq����܂��B

�����ԍ��F25926455�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

�@

�����̃T�C�g�ł͌�։d���傫�������L�����ĂȂ��Ă��܂���

�@

�m���ɂ����ł��ˁB�u���[�L���|�������ɂ͂ǂ����Ă��Ԃ̑O�������ނ̂ŁA����̉d���傫�������O��ւ̉d�o�����X�ω����������A���ʓI�Ƀu���[�L���̐����G�l���M�[�̑O��փo�����X�̕ω����������Ȃ�܂��ˁB�ł���ΑO�q�́u�e���v�͂ނ���|�W�e�B�u�ȕ����ł��ˁB

�@

�@

�����������͓����ƌ����Ă��܂��P�O�O���M�����܂���

�@

�S�������ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A��ʓI�Ɏv���Ă���قǂɂ͏�Ԑl����d�ʑ��ɂ��e���͑傫���Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����邩�ƁB

�����ԍ��F25926467

![]() 1�_

1�_

��SMLO&R����

���������Ɋւ��āA�V���v���ȏ����ŁA�����I�ɂ�������������A���肪�Ƃ��������܂���

��������Ε��G�ɂȂ鎖�ۂ��A�V���v���Ȑ����ɂ���̂́A���z�I

�ł��E�E�E

����̘b��ŁA�q���̍��A�������ɂȂ������X���闝�R�̈���v���o���܂���

�����̃C���[�W�ƁA���ȏ��̘����ɂ��āE�E�E

�������V���v���ɂ���ƁA�Ȃ������\�Ԃ̃^�C������a�Ȃ̂��A���L�Ȃ̂��A�G���Ȃ̂��E�E�E�������Ă��܂�

�q���S�ɂ́A�����ڂ̃C���p�N�g���傫���^�C���̑��݂����Ă܂ŁA�V���v���ɂ����ƁA�C���[�W�N�����A�ʔ����Ȃ��Ȃ�A�������i�܂Ȃ��A�����i���ł͉�c���j�����̘b�ɂȂ��Ă��܂����̂ł�

�����ς�炸�A�d���������ł��Ȃ��A�����̃I�b�T���̌�����ł���

�����ԍ��F25926483

![]() 0�_

0�_

>���Ƀg���b�N�̉ߏd�ʂ⍂�����́A�u���[�L���\�����̏�Ԃɒǂ������A

�u���[�L�̐��\�s����A�u���[�L�j���Ɍq����܂��B

���̕ӂ����̏�̘b���ȂƎv����ł����

���Ƃ��T�������̐ύڂł����b�N�������邵�u���[�L�j�������Ȃ��Ǝv���܂����ǂ�

>�S�������ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A��ʓI�Ɏv���Ă���قǂɂ͏�Ԑl����d�ʑ��ɂ��e���͑傫���Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����邩�ƁB

����Ȋ����ł�

�H�ʂ����đS������ق��肪�������Ď��͂Ȃ���

�i�`�e�̈Ⴄ���Ď����݂�����

�������Ď������ړI�ɂ����������ł͂Ȃ�Ď߂Ɍ��Ă��܂��܂�

�����ԍ��F25926522

![]() 0�_

0�_

�����Ƃ��T�������̐ύڂł����b�N�������邵�u���[�L�j�������Ȃ��Ǝv���܂����ǂ�

�������g���b�N(���̏�)�̋K�́E���\�ɂ����܂����A

���b�N���Ă��܂��ƃX���b�v���Đ��������������܂����A

�}�u���[�L������A���ՁE�����ׂ�������A�j���Ɍq����͓̂��R���Ǝv���܂��B

�}�u���[�L�P�������A���̓s�x�A�j������Ƃ͌����Ă���܂���B

�����ԍ��F25926542�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

>���b�N���Ă��܂��ƃX���b�v���Đ��������������܂����A

�A�����̃X���ɔ�����

>�}�u���[�L������A���ՁE�����ׂ�������A�j���Ɍq����͓̂��R���Ǝv���܂��B

���b�N��̃u���[�L�̕��ׂ͕ς��Ȃ���ԑ̑S�̂Ƃ��Ă͌������������邯��

�����͐��������X���������

�����������ς�邩������

���Ď~�܂�Ȃ��ȕ����邯��

���̃X���ł�

���b�N�����鐫�\�������ł����ςł��ߐύڂł����������͕ς��Ȃ����Ď��ɂȂ�܂���

�u���[�L���ĊȒP�ɂ͉��Ȃ��扷�x�ȊO�̉ߕ��ׂ̓^�C���ɓ����邩��

�ȑO�O�X���ł̃o�X���̂����ău���[�L�������Ȃ��Ȃ��������Ńu���[�L����ꂽ��Ȃ���

�����ԍ��F25926557

![]() 0�_

0�_

���A�����̃X���ɔ�����

����Ȃ���͖ѓ�����܂����B��

�^�C�����H�ʂ��Ƃ炦�Ďԗւ̌����ɂ���ԂƁA

�^�C�����b�N���ăX���b�v���Ē�ԂƂ́A

���(���C)�������������Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B

�ᑬ�ł́A�ԗւ̌����ɂ���ԂƁA�^�C�����b�N�̃X���b�v��Ԃł́A

�قƂ�Ǎ��ق͂Ȃ��ł��傤�B

����100�L���O��⍂�����H�ł̂��̍��ق͈���Ă��܂��B

���̂Ȃ��ŁA�X���b�v(���琶���鍷��)�Ɋւ��Ď��̈ӌ����q�ׂĂ�̂ł����āA

�ʂɔ����Ƃ�����Ȃ���͂���܂���B

�����A�٘_�E���_���������ʂ͂���܂����A

���ꂱ���A���_�������萔��G�ɉ��낤�ȂƎv���A�����Ă܂��B

�����ԍ��F25926576�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 2�_

2�_

���ڂȂ烍�b�N���Ȃ���ł́@

�����ԍ��F25926578

![]() 0�_

0�_

�����ڂȂ烍�b�N���Ȃ���ł�

�g���b�N�h���C�o�[�̈ӎ��̘b�ł����H

�g���b�N�̋@�\�ŏ���ɂ����Ȃ�Ƃ��Ȃ��ł���ˁB

�����ԍ��F25926588�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����_�ł��܂����l���̕����u�H�H�H�v�Ƃ������ł��낤���͑z���ɓ����܂���B���̂Ȃ�^���G�l���M�[k��

k=1/2 m v^2

�Ƃ����L���Ȍ��������ɒ@�����܂�Ă��āA�u�^���G�l���M�[�������������������������ē��R���v�ƒN���������I�Ɋ����邩��ł��B�������^���G�l���M�[�͂��̉^���̂̎��ʂɔ�Ⴕ�܂��B

�����������Ԃ̏ꍇ�͎ԗ��̎��ʂ��ω�����ƘH�ʂƎԗ��̊Ԃ̖��C�͂��^���G�l���M�[�Ɠ��������ʕω��ɔ�Ⴕ�������܂��̂ŁA�o���̎��ʂ̑����̉e���͂��݂��ɃL�����Z�����A���Ǘ��_�I�ɂ͎��ʑ����Ɛ��������͖��W�ł��B�������E�ł̘����ɂ��Ă͋L�q�ʂ�ł��B

�ʂ̕\��������Ə�L�̌����͕��̂����^���G�l���M�[�ʁi�W���[�����邢�̓��b�g�b�j���������̂ŁA���Y�G�l���M�[�ʂ����Ԃ��~����ɂ͖��C�u���[�L�i�̏ꍇ�j�ł��̑S�^���G�l���M�[��M�ɕϊ�����K�v������A�ƌ����Ă��邾���ł��B�܂肱�̌����͕��̂̉^���ɂ��Ă͉��������Ă��܂���B�ǂ̒��x�̎��Ԃ�������������ĎԂ����S�^���G�l���M�[��M�G�l���M�[�ɕϊ����邩�͒�`�O�ł��B

�����������`����ɂ͐�q�̉^���i���x�A�����x�A�����j�ɂ��Ắu�^���������F�ψʂƑ��x�̊W���v���K�v�ł��B

�b��߂��܂��B

���̗��_�ɂ́u���ꐧ��������ۂꍇ�ɕK�v�Ȑ����͎��͎̂ԑ̏d�ʂ̑����ŕω��v�Ƃ����O�Î�����Ă��܂��B�u�S�Ă̎��ʂɂ����ĘH�ʂƂ̖��C�W�����ő偁����o�����O���ێ��v���O����ł��B

�u�^���G�l���M�[���������琧�������������ē��R���v�̑���Ɂu�^���G�l���M�[�����������������͂Ȑ������u���K�v���v�ł��B�Ԃ̃u���[�L���u�Ƃ��Ă͑O�҂���҂̕����g���Ղ�����ł��B�Ƃ͌��������̐��E�ł͋Z�p�I�E�o�ϓI����100���B���Ƃ�����ɂ͂Ȃ�܂���B

���鎿�ʂŖ��C�W���ő�ɏo����u���[�L�\�͂̐v���������A����ȉ��̎��ʂł͌������̏�Ԃ����o����ł��傤����A���̎��̎��ʂɍ��킹�čő喀�C�W���̓_�Ő����������鎖���o�����Ȃ琧�������͈��ł��B���������̐v�l�ȏ�̎��ʂł͍ő喀�C�W���܂ŒH�蒅���܂���̂Ő��������͐L�т܂��B�d�ϓ����傫�ȎԂł͌�҂̏ɂȂ�ꍇ���������낤�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25926599

![]() 3�_

3�_

���˂��݂���B����

���������V���v���ɂ���ƁA�Ȃ������\�Ԃ̃^�C������a�Ȃ̂��A���L�Ȃ̂��A�G���Ȃ̂��E�E�E�������Ă��܂�

�X�����ƊO��܂����炲���ȒP�ɁB���̓^�C���n�͕s�ē��ł����̎���ł��B����Ă������ƂȂ����B

��a�^�C���́A�]������������邱�ƂŃR�[�i�����O�̈��萫�A�Ռ��z�����A�g�b�v�G���h�X�s�[�h�����コ����B

�g���b�h�����L���^�C���͐ڒn�ʐς��L���A�g���N�V�����A�n���h�����O�A�u���[�L���O���\�����サ�A���M���ʂ�����B

���[�v���t�@�C���E�^�C���́A�T�C�h�E�H�[���̂���݂�ό`��}���邱�ƂŁA�������s���̉������A���萫�A�n���h�����O�����コ����B

�ł͂��߂ł��傤���B����Ƃ������u�V���v���ɂ���ƁE�E�E�����Ă��܂��v�̉��߂��ԈႦ�Ă��邩���B

�����ԍ��F25926624

![]() 0�_

0�_

���b�N���₷���́���ׁ@�Ȃ̂͌o�����ł�

�ԗ����d�ʂ��傫����Ί����͂Ń^�C��������������ł���

�����ԍ��F25926632

![]() 0�_

0�_

���������́A�H�ʂƃ^�C���̐Ö��C�͂��ő剻����ߒ��i���b�N���钼�O�j�܂ł̓u���[�L���\�Ɉˑ����A�����͂��u���[�L���\���Ö��C�͂̂ǂ��炩������Əd�ʑ�������������L���v���̈�ɂȂ�A�Ƃ��������ł́H

�Ö��C�͂̓^�C���̈Ⴂ��ό`�E�ގ���A�d�i�Ƃ��̕ω��j��T�X���\�E�H�ʏɂ��ˑ�����̂œ���Ȃ�܂����B

�m��ǁB

�����ԍ��F25926648�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����b�N���₷���́���ׁ@�Ȃ̂͌o�����ł�

���ԗ����d�ʂ��傫����Ί����͂Ń^�C��������������ł���

�����������Ƃł����B�킩��܂����B

���ڂ̃g���b�N�����b�N���Ȃ�(����)�́A���͖��o���Ȃ̂ŁA

�o�����ꂽ���̈ӌ��͏d�݂�����܂��B

�����ԍ��F25926662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��SMLO&R����

�lj��̂������A���肪�Ƃ��������܂���

�^�C���Ɋւ��Ă��A�R�����g���������A��ϋ��k�ł�

���肾�ƌ����Ă����܂����A�g���b�h���̂Ƃ���ŁA�ڒn�ʐς��L���A�g���N�V�����A�u���[�L���\�����シ��Ƃ̔F���́A�킽��������ʘ_�Ƃ��Ď����Ă���܂��āE�E�E

�t�Ƀ^�C���̔\�͂��A�u���[�L���\�ɁA�ǂꂭ�炢�e����^����̂��E�E�E�Ƃ��E�E�E

�^�C���Ɖd�Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ낤���E�E�E�Ƃ��A�[�݂ɂ͂܂��Ă��܂��܂���

�V���v���ɂ́A���C�́i���g���N�V�����j�͐ڒn�ʐςƊW�Ȃ��Ȃ����肵�܂�����E�E�E

�����ԍ��F25926669

![]() 0�_

0�_

���ԗ����d�ʂ��傫����Ί����͂Ń^�C��������������ł���

�Ԃł���ȏ�A�ԗւ����Ă���A

�ԗւœ]�����Ĉȏ�A�]���薀�C(�]����W��)�͏������A

�����炱���Ԃ͓����̂ł���A

�Ԃ̃u���[�L(�s��)�Ƃ́A�܂��]����ԗւ��~�߂�s�ׂł��B

�����ł܂��A�u���[�L�f�B�X�N��h�����ɂ����C�̘͂b�ɂ��Ȃ�܂����A

�n�ʂƂ̓]���薀�C(�]����W��)���������ȏ�A

�傫���ԏd����̊�������]����ԗւ���(���邢�͎~�߂悤)�Ƃ���g���N�̗͂ƂȂ�A

�~�߂�ɂ͋����u���[�L���K�v�ƌl�I�ɂ͎v���܂��B

�����ԍ��F25926692�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����

×�]���薀�C�@���@���]�����R

�����ԍ��F25926701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����_���ɂ����̂Ȃ��Ă��܂�����

�^�����o����Ȃ�

�����̐���������

����ʂ�

���������͓������Ď��ŗǂ��̂ł��傤��

�����ԍ��F25926727

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

�����A�܂����������ɂ��I

�����́A�����ύڂ������Ă��A���������͕ς��Ȃ����H

�Ԃƃ^�C���ƘH�ʂɂ��E�E�E�Ƃ������Ƃł��傤

��ʓI�ɂ́E�E�E

https://www.nissan.co.jp/COMPASS/ISF/SS/MESSAGE/distance.html

���ƁA����̐���u���[�L���́A���ɏ����ύځA���Əd�S���Ȃǂɂ����ӂ��K�v���ƁE�E�E

������A���������̃_���_���u���[�L���A���l���A���ύڎ��́A���ӂ��K�v�����E�E�E

�����ԍ��F25926752

![]() 0�_

0�_

���˂��݂���B����

���V���v���ɂ́A���C�́i���g���N�V�����j�͐ڒn�ʐςƊW�Ȃ��Ȃ����肵�܂�����E�E�E

�Ȃ�قǁA�u�����Ă��܂��v�Ƃ͂��������Ӗ��ł������B

�������\�Ƃ������W����ł����班�������ł����A�X���傳��A���X���������B

�ēx����Ŋȗ��ł��B

���������ʂ薀�C���_�ł͖��C�͂͐ڐG�ʐςɂ͈ˑ������A�@���͂Ɩ��C�W���Ō��܂�܂��B

�����������̐��E�ł̓^�C���̐ڒn�ʐς�傫�����邱�ƂŃO���b�v�́A���M���A�g���N�V���������サ�A�^�C���̐��\�����シ�邱�Ƃ��ł��܂��B

����͖��C�͎��̂��^�C���ƘH�ʂ��ǂ̂悤�ɑ��ݍ�p���邩�Ƃ������Ƃɑ傫���ˑ�����Ƃ���܂��B

�����̃^�C���ƘH�ʂ̑��ݍ�p�ɂ̓^�C���̕ό`�A�M�A�H�ʂ̑e���ȂǕ��G�ȗv�f���܂܂�邽�߁A�ڐG�ʐς����C�ɋy�ڂ��e���ɂ��ĒP���Ȍ����͑��݂��܂���B

�����ԍ��F25926753

![]() 0�_

0�_

��SMLO&R����

�ق�ƁA�����J�ɁA�킽�����̋^��ɂ��������������A�ǂ������肪�Ƃ��������܂���

�킽�����̏��Ȃ����ł��A�Ȃ�ƂȂ��C���[�W�N���Ă��܂���

�����ԍ��F25926763

![]() 0�_

0�_

���˂��݂���B����

���Y�͉ו������������N���}�قǐ����������L�т܂��B

��

�P�ɐL�т�Ƃ��������ɂ��i���͋C�j�I�C�����邪

���_�l�łȂ�

���ۂ̓��H�ł͂ǂ��Ȃ낤

���_�l�ɕt��������t�@�N�^�[�����肻��ɑ傫�����E����ĐL�т�_���o���肵�Ă��Ȃ��̂��낤��

�����ԍ��F25926802

![]() 1�_

1�_

���R�}���^���u�u�u�u�[����

���g���b�N�̖��ڎ��A�܂��͉ߐύڎ��́A�}�����̍ۂɏd�ʂ̑傫�����炭��X���b�v���������₷���Ȃ�A�����������L�т܂��B

���������ԏd�������Ă����������͓����A�Ƃ����̂́A�^�C�������b�N���鐡�O�Ńu���[�L��ێ�����A��������ABS���쓮����A�Ƃ����������̂��Ƃ������Ă���̂ŁA�^�C�������b�N�����琧�������������ē��R�ł��B

��p�Ԃł��g���b�N�ł����ǂ�ABS�̂��Ă��Ȃ��Ԃ͂قڂȂ��Ǝv���̂ł����A�Ȃ��^�C�������b�N����O��Ȃ̂ł��傤���B

�܂��A�����ɂ����Ă͏d�ʂ��傫���ƃX���b�v���������₷���Ȃ�A�Ƃ������Ƃ͂���܂���B

�ނ���A�X���b�v����������܂ł̃y�_���̃X�g���[�N�ƃy�_���ޗ͂͏d�ʂ��傫�����������܂��B�i�܂�A�u���[�L�������ɂ����Ɗ����A��胍�b�N���ɂ����Ȃ�j

�Ȃ��Ȃ炲���g�ŏ����Ă���������悤�ɁA���傫���������~�߂�ɂ͂�苭���u���[�L���K�v������ł��B

��SMLO��R����

�����������̐v�l�ȏ�̎��ʂł͍ő喀�C�W���܂ŒH�蒅���܂���̂Ő��������͐L�т܂��B

�����A�����ł��܂���ł����B�ł�����������������������ƁB

���͎ԏd�������������^�C���̖��C�W���͑傫���Ȃ�Ƃ����F���ł����A�����ł͂Ȃ��Ƃ̂��l���ł��傤���B

�^�C���̖��C�W���ł͂Ȃ��u���[�L�̖��C�W���̂��Ƃ����Ă���Ƃ������Ƃł��Ȃ������ł����A�ő喀�C�W���ɒH�蒅���A�Ƃ����\�����悭������܂���ł����B

�i�^�C���̖��C�W���͎ԏd�ɂ��e�����܂����A�u���[�L�̖��C�W���͎ԏd��u���[�L�͂̑傫���ɉe�����Ȃ��Ƃ����F���ł��j

���Ȃ݂ɁA�����������悤�Ɏԏd�������邱�ƂŃ^�C���̖��C�W�����傫���Ȃ�̂ł���A���������͂���ɒZ���Ȃ肻���ł����A�ߐύڂŐ������������т�̂́AABS�������Ƃ���܂Ńu���[�L�͂��グ��̂Ɏ��Ԃ�������A�������́A�u���[�L�͂�����Ȃ��Ȃ�ABS�������Ƃ���܂Ŏ���Ȃ�����A�Ƃ����F���ł��B

���˂��݂���B����

��https://www.nissan.co.jp/COMPASS/ISF/SS/MESSAGE/distance.html

�T�j�[1500�X�[�p�[�T���[���Ƃ͂܂����������Ԃł��ˁB

���̎���ł�ABS�̓O���[�h�ɂ��t���Ă����肢�Ȃ������肾�Ǝv���܂����A���̕��͂�ABS����������i�^�C���̐��\�����E�܂Ŏg���j�܂œ��ނ̂ł͂Ȃ��A���̎�O�̗̈�ŗ��ғ����悤�Ƀy�_����A�Ƃ����O��ŏ�����Ă���悤�Ɍ����܂��ˁB

�����ԍ��F25927226�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�u���C�W���v�Ɓu���C�́v��������Ǝg�������Ă���Ȃ��ƁA������Ȃ��ˁB

�����ԍ��F25927276

![]() 2�_

2�_

�����B�Ȃ�قǁB

�_�����Ⴀ��܂����A�lj��ɏ_�������܂���ł����B

�����ԍ��F25927291�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��use_dakaetu_saherok����

>�ԏd�������������^�C���̖��C�W���͑傫���Ȃ�Ƃ����F���ł����A�����ł͂Ȃ��Ƃ̂��l���ł��傤���B

������Ƃ������Ⴂ���Ǝv���܂����A���C�W���ʂ��̂��̂͏d�ʂɂ���ĕω����܂���B�ʂ͖��C�ʂ̍ޗ��̑g�ݍ��킹(�A�X�t�@���g�ƃS���Ȃ�)�ƕ\�ʂ̏�ԂŌ��܂�܂��B�܂�d�ʂ������Ɩ@���͂������܂����疀�C�͂͑������܂����ʎ��͓̂����ł��B�����m�̒ʂ薀�C�͂͊���o��(�ԗւŌ����ƃ��b�N���)�ƒቺ���܂��B

�^�C���̕ό`�A�M�A�\�ʏ�ԂȂǂ͎��ۂ̐������̐��\�ɉe����^���܂����A��ʓI�ȏ������ł́A�����ɂ���Ă��ʎ��̂��ω����邱�Ƃ͖����Ƃ���܂��B

>�ߐύڂŐ������������т�̂́AABS�������Ƃ���܂Ńu���[�L�͂��グ��̂Ɏ��Ԃ�������A�������́A�u���[�L�͂�����Ȃ��Ȃ�ABS�������Ƃ���܂Ŏ���Ȃ�����A�Ƃ����F���ł��B

�����F���ł��B

�������u�̐��\�ɂ��Ắu���H�^���ԗ��̕ۈ���v�ɋK�肪����܂��B�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��̂ł��S������܂�����ǂ����B

���́g���\�h�ɂ��Ă͓ǂݍ���ł��܂���B�܂������ԍH�w�̐��Ƃł���܂���̂œǂݍ���ł������o���Ȃ��Ƃ��낪���肻���ł��B

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S015.pdf

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S093.pdf

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S171.pdf

�g���b�N�y�уo�X�̐������u�̋Z�p�

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B010.pdf

��p�Ԃ̐������u�̋Z�p�

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B012.pdf

�A���`���b�N�u���[�L�V�X�e���̋Z�p�

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B011.pdf

����K����13��(�ŐV�ł����m�F�A�Â��\������A�����Ȃ͍����V�����|��ł��J�����Ȃ��Ȃ������悤)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/un/UN_R013_01.pdf

Regulation No. 13 (�ŐV��)

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r013r6e.pdf

�Ԏ�̒�`��

M Power-driven vehicles having at least four wheels and used for the carriage of passengers

N Power-driven vehicles having at least four wheels and used for the carriage of goods

O Trailers (including semi–trailers)

�����ԍ��F25927450

![]() 0�_

0�_

�v>�ߐύڂŐ������������т�̂́AABS�������Ƃ���܂Ńu���[�L�͂��グ��̂Ɏ��Ԃ�������A�������́A�u���[�L�͂�����Ȃ��Ȃ�ABS�������Ƃ���܂Ŏ���Ȃ�����A�Ƃ����F���ł��B

�r�����F���ł��B

����

��ׂƖ��ύ�(��i�ύ�)�ł͂ǂ��ł��傤

�����ԍ��F25927466

![]() 0�_

0�_

����ȁ@�킴�Ɠ�����Ȃ��Ă�

���̂̂��G�l���M�́@�P�^�Q����������

���C�ɏ����G�l���M�́@�ʁ���������

�@���@���P�^�Q����������/�i�ʁ������j���P�^�Q������/�i�ʁ����j

����Ă����傫�Ȃ��f�Ɋ������Ƃ��Ă��@���@�ɉe�����Ȃ��@q.e.d

�����ԍ��F25927474

![]() 0�_

0�_

��SMLO&R����

���肪�Ƃ��������܂��B

�ő喀�C�W���܂ŒH�蒅���Ȃ��A

�͌�L�ŁA

�ő喀�C�͂܂ŒH�蒅���Ȃ��A

���������Ƃ������Ƃł��ˁB

���Ȃ݂ɍ��Z�����Ƃ͈Ⴂ�A�^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω����܂���B

�������A���������͎ԏd�ɂ���ĕς��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��������̂ɂ͕K�v�Ȃ����ƂȂ̂ŁA����ȏ�͏q�ׂ܂���B

��gda_hisashi����

����ׂƖ��ύ�(��i�ύ�)�ł͂ǂ��ł��傤

���_��͂���ύڗʁi��ρj�ł̐����������ŒZ�ƂȂ�A��ׂł͂�������L�т܂��B

�������Ȃ���A���̍��͒�ςƉߐύڂ̍��قǑ傫���Ȃ����߁A�e�X�g���Ă��o���c�L�̒��Ɋ܂܂�Ă��܂������ȋC�����܂��B

�i�G�ꂽ�H�ʂ⍂�����x�ł����������������܂���j

�����ԍ��F25927527�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��use_dakaetu_saherok����

>���_���

�ł͂Ȃ����ۂ̊X�i���H�j�ł͂ǂ��ł��傤��

��͂蓯���ł�����

��̓��Y�͉R���Ȃ̂ł��傤��

�����ԍ��F25927574

![]() 0�_

0�_

��use_dakaetu_saherok����

>���Ȃ݂ɍ��Z�����Ƃ͈Ⴂ�A�^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω����܂���B

��肪�Ƃ��������܂��B

�c�O�Ȃ��玄�̍��Z�����̒m���͈͓̔��ł́u�g��ʓI�ȏ������g�ł͖@���͂�����Ԃ̏d�ʕω����^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�W���ڕω������鎖�͖����v�ł��B

���C�W�����d�ŕω�����ƌ��������E�_���������ƒT���Ă݂܂�����������܂���ł����B�l�b�g��ɖ����A���������x���̎����ɂ͂���̂����m��܂���B

����Ď��͍��̂Ƃ���A���_��A���C�W���́g��ʓI�ȏ������g�ł͏d�ʂɂ���ĕω����Ȃ��Ɨ������Ă��܂��B ���C�W���̓^�C���ƘH�ʂ̍ޗ������̑g�����ł�����ł��B

���������ۂɂ́A�^�C���̕ό`�A�M�̒~�ρA�H�ʂ̏�ԁA���I�d�̕ω��ȂǁA�Ԃ̏d�ʂɂ�� �Ĉ����N������邠���̊ԐړI�ȉe�����A�^�C���̌��ʓI�Ȗ��C��O���b�v�� �e����^���ꌩ�����Ƃ��떀�C�W�����ω������悤�Ɍ����鐫�\�̕ω��ɂȂ���A�ƌ�����|�̐����͌�����܂��B

1. �^�C���̕ό`�ƃR���^�N�g�p�b�`�̕ω�

2. ���M�Ɖ��x����

3. �H�ʏ��

4. �^�C���̃R���p�E���h�ƍ\��

5. �^�C���̖���

6. �T�X�y���V�����Ɖd�ړ�

�u��ʓI�ȏ����v�Ƃ͓K�ȋ�C���̃^�C���A�K�x�ȑ��x�A�o�����X�̎�ꂽ�d�A�������������ꂽ���H�𑖍s����ʏ�̏��w���܂��B

�u��ʓI�łȂ������v�Ƃ͋ɒ[�ȓV��i�G�ꂽ�H�ʁA���������H�ʁA�����̘H�ʁj�A�ԗ��̉ߐύځA�����\���s�i���[�X�A�����R�[�i�����O�j�A�H�ʂ̉��ʂȂǁA�����͎������C�ɑ傫�ȉe����^���܂��B��ʓI�ɖ��C�W�����̂��̂͗^����ꂽ�ޗ��Ə����̑g�ɑ��Ĉ��ł����A�����̔��^�I�ȏ̓^�C���A�H�ʁA���Ԃ̓��I���ݍ�p�ɂ���ĊԐړI�Ɏ������C��ω������錴���ƂȂ�܂��B

�����ԍ��F25927600

![]() 0�_

0�_

�X���`���̓��悪�A���ۂŌ����̎����ł͂Ȃ��̂��ȁB

�X���ŕς��v�f�����邩�ˁB

�����ԍ��F25927602

![]() 1�_

1�_

�g���b�N�̘b�ł́E�E�E

��ʓI�Ȋ����Ԃ̎ԗ��d�ʂŁA�u���[�L���\�̔F���ĂāE�E�E

�L�����s���O�J�[�ȂǁA�ꕔ�̓���Ȏԗ��ŁA���炩�̎���ɂ���āA���ޏ�̎ԗ��d�ʂ������Ă��܂��ƁE�E�E

�u���[�L���\�̔F�؊����O��A�Ԍ��ɒʂ�Ȃ��Ȃ�Ƃ����A�\�b�����������Ƃ�����܂�

����́A����������ƁA�ԗ����y���Ȃ�A�v�Z�������̏������ς��A�����������L�т鑤�̌��ʂɂȂ邩�炩���H

��gda_hisashi����

���Y����̘b�́A������Ɖ��������Ԃ��o�ꂷ�邭�炢�ł��̂ŁA�����̂`�a�r�����u���[�L�A�^�C���̐��\���A���قǂł͂Ȃ������̂�����̂�������܂��E�E�E

���_�I�ȁA��ΐ��\�̉R���z���g�̘b�ł͂Ȃ��A��ʃh���C�o�[�́A�Ԃ��d���Ȃ�ƁA�~�߂ɂ����Ȃ�Ƃ����AJAF����Ɠ������ӊ��N�����āE�E�E

���ɁA���̘b�ł́A�ԊԂ��܂��傤�Ƃ������Ƃ����ƂȂ��Ă��܂�

�����ԍ��F25927621

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

�ǂ�����������]�Ȃ̂�������܂��A���ۂɃe�X�g������ǂ��Ȃ邩�܂Ő��@���Ă��������܂�����B

����̓��Y�͉R���Ȃ̂ł��傤��

���Y�̎����ɂ͑O�������������Ă��Ȃ��̂ŁA��������ł͋U�ł���A��������ł͐^�ł��B

���̏����Ƃ͐�ɏ������ʂ�A�S���ABS����������悤�ɓ��ޏꍇ�͋U�ł���A���������O�̗̈�ň��̃X�g���[�N�ƈ��̗͂�ۂ悤�Ƀy�_���ޏꍇ�ɂ͐^�ł��B

�����ԍ��F25927628�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

>��ʃh���C�o�[�́A�Ԃ��d���Ȃ�ƁA�~�߂ɂ����Ȃ�Ƃ����AJAF����Ɠ������ӊ��N�����āE�E�E

�ׂ̈̍��b�i�s���悭�r�F�j���Ď���

�Ԃ��d���Ȃ�ƁA�~�߂ɂ����Ȃ�Ƃ���

�ƌ������͖����̂�

�i�`�e�����Y�����[�U�[�ɈӖ��Ȃ������������Ă����ł��傤��

�����ԍ��F25927633

![]() 1�_

1�_

��use_dakaetu_saherok����

���Ȃ��^�C�������b�N����O��Ȃ̂ł��傤���B

�n�ʂƂ̖��C��(���C�W��)���g�����l�@�ł́A�^�C�����b�N��Ԃ����C��(���C�W��)�ł��邩��ł��B

��L�ł������܂������A�ԗւ����ĉ���Ă�ȏ�͍l����ׂ��́A�]�����R(�]����W��)�ł��B

�����ɍׂ��������ł́A�����⌸�����~�ŏ������X���b�v�Ƃ������n�ʂƂ̎C�ꂪ�J��Ԃ���Ă܂����A����͖�������Ƃ��āA

����ABS�Ń^�C�����b�N���Ȃ��̂��X�^���_�[�h�ɂȂ����A

�̊�����ɂ���A���Ȃ��ɂ���A�ׂ����^�C�����b�N�������ɂȂ�ƃ^�C�������̂��J��Ԃ�ABS���l����ƁA

���C��(���C�W��)�ł͌v��Ȃ��̂͊�������Ǝv���܂��B

�������Ƃ���

���X���`���̓��悪�A���ۂŌ����̎����ł͂Ȃ��̂��ȁB

����̎���98km����38m�Œ�~�́A�l�b�g��̒�~�����̒ʐ�����ˏo���āA

���Ȃ荂���\�̃u���[�L���\�ł��B

ABS�̋@�B�I�e�N�j�b�N���D��ĒZ������~�Ȃ̂��킩��܂��A

��͂�ʐ��̌�����T�O�����Ă܂�܂���B

�����ԍ��F25927651�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�Ȃ���������̂�

�l���d�ʂƐ����������W�Ȃ����ė��_�����ێԂ����h���C�o�[�Ƃ��Ăɂ킩�ɐM�����Ȃ�����ł�

���g�ŏd�ʂɂ�鐧�������̎������s������ł͖����̂ŃG�r�f���X�͖����ł�

�ŐV�`�a�r�͂���������܂���

�l�̎Ԃ͂`�a�r���������u�Ԑ����������~�܂�Ȃ������o�܂��i���������L�т܂��j

��p�Ԃł����P�l��2�l�ł͕ς�������o�͂قږ����ł���

�R�l�ȏゾ�ƒʏ�ł������Ȃ������������܂������ێ~�܂�̂ɋ����͑����܂�

����ɂ��Ă͂����܂Łh���h�ł�����̃X��������߂����

�y������Ńu���[�L���邩��ŏd�ʂ�]���ϊ����ŏ����狭�����߂Ή������ĈӖ������͗����ł��܂�

�ł��������ނƂ`�a�r�����������d�ʂɂ�門�C�W���t�o�Řd���Ă���Ƃ͊������Ȃ�

�͍̂��o�Ȃ̂�

�u���[�L�̈������������̂�

�����ɋC�ɂȂ鏊�ł�

�����ԍ��F25927653

![]() 1�_

1�_

��gda_hisashi����

���ł͂Ȃ����ۂ̊X�i���H�j�ł͂ǂ��ł��傤��

����͂蓯���ł�����

���ۂ̊X���ł̃u���[�L�ƁA����́u�����e�X�g�v�ł͓��ݕ����S���Ⴂ�܂��B

���̐����e�X�g�ł̓��[�C�h���I�Ńu���[�L���h�J���Ɠ��݂܂��i���ABS�C���Łj

��ɃX���傳���Љ�Ă��ꂽ���N���}���d���Ȃ��Ă����������͕ς��Ȃ���

https://vehicle-cafeteria.com/braking.html#google_vignette

�̖`�������̎ʐ^���グ�܂����B

�����ŏ��Ƀp�b�ƌ������́u���₢��A�u�����{�̂ق����c�v�Ǝv���܂������A

�m�[�}���u���[�L�ł��h�J���Ɠ��߂Ƃ肠�������ʂɃ��b�N���鐫�\�͂���킯�ŁA

�u�����{���̗ǂ��͏��������Ƃ��R���g���[�����Ƃ��́A�e�X�g�ŋ��߂���̂Ƃ͈Ⴄ�ǂ��ŁA

�ł��̂œ��Y�̋L���Ƃ�����̊X���Ƃ��́u�����Ɠ������ݕ����Ǝv�������~�܂�Ȃ��v�ƌ��������ƁB

�܂�JAF�̋L�����u���[�L���\�̌��E�ȑO�ɁA�E�G�b�g�H�ʂŃ^�C������Ɍ��E����悤�ɂ������̂ŁA

�����܂ł����ӊ��N�̈��ƌ��������Ǝv���܂��B

�܂����͍��Z���������S���킩��܂��A��̇��N���}���d���Ȃ��Ă����������͕ς��Ȃ����̋L���́A

�����P���Ȃ̂ŕ��ʂɓǂ�Ŕ[�����܂����B

�����ԍ��F25927674

![]() 2�_

2�_

�����_��́@�@�ł͂Ȃ����ۂ̊X�i���H�j�ł͂ǂ��ł��傤��

�l�o��܂��˂��B

���Z�������x���̓��i���j�ł͂������������낤�Ɨ������Ă��܂��B���m�ɂ̓l�b�g���ł����[�����Ă���̂Ŏ��̒m���ł�����܂��B

��^�Ԃ̏ꍇ�ɉd�����ɂ�鐧�������̕ω����傫�����R�͂������̗v�f���֘A���Ă��āA�����̗v�f�����݂ɉe�����܂��B���ɖ��ڎ��̏d�ʑ����͐��������ɑ傫�ȉe����^���鎖������܂��B

1. �d�ʂ̑傫��

��^�Ԃ͊�{�I�ɑ傫�Ȏ��ʂ������A��i�ݕ��ڂ����ۂɋ�Ԏ��Ɣ���ʂ��啝�ɑ������܂��B�ԗ��̉^���G�l���M�[�͎��ʂɔ�Ⴗ�邽�߁A���ʂ���������ƒ�~����̂ɕK�v�ȗ͂Ǝ��Ԃ��傫���Ȃ�܂��B��^�g���b�N�ł͂��̏d�ʕω��������ʼnd�ω��̉e���͑傫���ł��B

2. �u���[�L�V�X�e���̕���

��^�Ԃ̃u���[�L�V�X�e���͕��L���d�����ɑΉ�����悤�v����Ă��܂��B���������ڎ��ɂ̓u���[�L�V�X�e���ɂ����镉�ׂ��������A���ɒ����Ԃ̃u���[�L���O��}�u���[�L���ɉߔM���������₷���Ȃ�܂��B�ߔM�����u���[�L�͐����͂��������ߐ��������������Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�i���F ���{�̑�^�g���b�N�̐����n�͒�i�ݕ��ڂ����ꍇ�ɂ��^�C�������b�N�����邩ABS�쓮���O�܂ł̐����͂����悤�v����Ă���A�ƕ����B�v����ɐ�q�����ۈ���ŋK�肷��ȏ�̐��\�j

3. �^�C���Ɛڒn�ʐ�

��^�Ԃł͉d�ɂ��ԗ��d�ʂ̑����ɂ��^�C���ւ̕��ׂ����������ɁA�^�C���̐ڒn�ʂ̌`��ω�����p�ԂȂǂ��傫���^�C���ƘH�ʂ̖��C���s�ψ�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

��^�Ԃ̃^�C���͏�p�Ԃɔ�ׂčd����C�����������߉d�̑����ɂ���Đڒn�ʐς��������ω����A���ɋ}���ȃu���[�L���O���Ɍ����I�ɗ͂�`����̂�����Ȃ�܂��B

4. �ԗ��d�S�̍���

��^�Ԃ͎ԗ����̂̏d�S����p�Ԃ����������Ƃ���ʓI�ŁA�d�S�������ƃu���[�L���O���ɑO��̉d�ړ����傫���Ȃ�A�t�����g�^�C���ɕ��ׂ��W�����₷�����A�^�C���ƘH�ʂƂ̐ڐG�������������I�ȃu���[�L�͂������ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���ɖ��ڏ�Ԃł͂��̉d�ړ��������ɂȂ�܂��B

5. �T�X�y���V�����V�X�e���̉e��

��^�Ԃ̃T�X�y���V�����V�X�e���͉d���~�߂邽�߂Ɋ��ɍ���Ă��܂����A�d�����ɂ��T�X�y���V���������ݍ��݂�����Ǝԗ��̈��萫���ቺ���A�^�C�����������H�ʂɐڐG���ɂ����Ȃ�܂��B������u���[�L���\�̒ቺ�Ɛ��������̉����Ɋ�^����v���ł��B

6. ���C�W���Ɖd�̊W

���_�I�ɖ��C�W���͎ԗ��̏d�ʂɈˑ����Ȃ����ߏd���Ȃ��Ă����C�͂���Ⴕ�đ������܂��B���������ۂɂ̓^�C���̖��Ղ�H�ʏɂ���Ė��C�͂��œK�ɔ�������Ȃ����Ƃ�����܂��B���ɑ�^�Ԃ͖��ڎ��ɘH�ʂɑ��鈳�͂��傫���Ȃ�A�^�C���̊���₷���������Ė��C�͂��\���ɔ�������Ȃ��\��������܂��B

�������ۂ̋�̗�͐獷���ʂ̏ꍇ�������A����玖�Ⴊ���_�ƊT�ˈ�v���Ă���Η��_�Řb���Ηǂ������̎����Ǝv���܂��B�ʏ����ɍ��E���ꂽ���ʂ��ڍׂȃf�[�^�����ɂ������������ƒNj����Ă����܂�Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B����͊T�ˁg�덷�h���邢�́g�펯�I�����g�ł��B

���_����ɂ����Ċϑ���Ŋm�F����ꍇ�Ƒ����̊ϑ��l�������Ă��̌��ʂꂷ�闝�_���\�z����ꍇ������܂����A�ǂ���������l�͓��v�I���z�����Ă��Ă��̕��U���召���܂��܂ł��B�������݂̗��_�Ƒ啝�ɈقȂ铝�v�I�ɗL�ӂȌ��ۂ���������V���_���\�z�ł��܂��B

�����ԍ��F25927681

![]() 0�_

0�_

�t����������^�C���̓��b�N����ABS���쓮���܂��B

���̎��_�Ń^�C���̕��ה\�͂��Ă܂��B

ABS���L���Ă������Ă����ۓI�ɂ͓����B

�m���Ƀ^�C���d��������^�C���̖��C�~�͑傫���Ȃ�܂��B�������A�����͂͂��������܂��B

��ׂł��낤�ƃt���ύڂł��낤�ƁA�t�������Ń^�C���̌��E����̂ŁA�����͂��傫���قǐ��������͐L�т܂��B

�t�Ɍ����A�^�C�����E�����鐧���͂ƂȂ�悤�ɃN���}�͏o���Ă��܂��B

�����Ŗ�����Ί댯�ł��B

�w��I�m�����S���������ŁA�悭���l���ɂȂ�����l�b�g�������Ă���̂͑f���炵���Ǝv���܂����A�����̊�{��N���}�ɂ��Ă̑�O�R���Ɛ����ɒH�蒅�������������������������B

�����ԍ��F25927701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

> �t����������^�C���̓��b�N����ABS���쓮���܂��B

�ŋ߂�ABS�̓^�C�������b�N�������A���������b�N���O�̏�Ԃ��ێ����œK�ȃu���[�L���\���m�ۂ���悤�p���I�Ƀu���[�L�͂����Ă��܂��B

�����ԍ��F25927714

![]() 0�_

0�_

�������ʂ����_���M���Ȃ��ƌ����Ȃ�A������c�_���Ă����ʂł��ˁB

���Ӗ��ȃX���ɂȂ��Ă��܂��܂����ˁB

�����ԍ��F25927723

![]() 1�_

1�_

���������ʂ����_���M���Ȃ��ƌ����Ȃ�

���_�͂Ƃ������A

���s��1��̎������I舂ɐM�����Ⴄ�����ǂ������Ă�B

�{�C�ł��Ȃ�A

�C�����u���[�L�p�b�h�̉��x���s�x�s�x���肵�āA

�������s���Ď����l�̕����Ƃ��āA

�Ō����Ă����X�����琄�_��W�J�����_�Ɏ���B

���炢�͂��Ȃ��ƁB

���Ȃ݂Ɏ��͏d���Ȃ�ΐ��������͐L�т�h�B

���ۂ͈���Ă��Ă��\��Ȃ��B

���ۂ͂��Z�������Ŏ~�܂ꂽ�Ƃ��Ă��A

�����������L�т�Ǝv���Ă����ĕs���v�͂Ȃ��B

�l�𑽂��悹��A�ו��𑽂��悹��A

�����������L�т�Ǝv���Ă��T�d�ɉ^�]����B

�h���C�o�[�̐S�\���Ƃ��Ă͂��ꂪ�����B

�����ԍ��F25927745

![]() 0�_

0�_

������A�u�^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω��v�̌��ł����A�������ۂ̔����܂߂����v���܂��B

ABS���y�ȑO�̃o�C�N���Ȃ番����܂����A

�O�^�C���ɉd���|����Ȃ���Ԃ���t���u���[�L���Ă������Ƀ��b�N���邾���Ŏ~�܂�Ȃ�����Ȃ����ŁA

�܂��̓W���b�ƈ����đO�^�C����ׂ��Ă���t���u���[�L���܂��B

�d��������قǁA�^�C���̐��\�͈͓��ŃO���b�v���܂��i�^�C���ő含�\�������o���܂��j

����ȏ�ɐ����������k�߂悤�Ƃ��܂��ƃn�C�O���b�v�̃^�C���ɕς�����A

�u���[�L���\��R���g���[���������߂ău���[�L�V�X�e�������ւ����肵�܂��B

����10/13�Ƀo�C�N���[�X��MotoGP�Ň��G�A���p�[�c�g�p�Ń_�E���t�H�[�X���Ƃ̏������݂����܂����B

���ہA�{�f�B�J�E���ɃE�C���O��t���āA���^�C���ɉd��������u���[�L���\�i�^�C���O���b�v�j����������܂����B

���̓s���A����G�Ƃ������オ��ŁA�u���[�L������Ȃ���2�{�̘r�ő̂��x����̂̓g���f���ȏ�Ԃ��ƁB

�܂����[�X�̂����200km/h��300km/h�̘b�Ŗ{�肩��͗]�v�Șb����ł����A

���ǁu�d�̓O���b�v�Ɍq����v�ƁA���͎v���Ă��܂��B

�����ԍ��F25927753

![]() 0�_

0�_

���������ʂ����_���M���Ȃ��ƌ����Ȃ�A������c�_���Ă����ʂł��ˁB

���ǁA�l������M���邩�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB

�d�����S���Ƃ��傫�ȐƂ����ł������ł����A

�n�ʂɂ�������Ԃʼn����@���@����d�����A�n�ʂƂ̖��C�͂���p

��Ԃɏ悹�ĉ����@���@����O�҂ɔ�y���͂ōς݁A�n�ʂƂ̖��C�͂͂Ȃ��A�ԗւ̓]�����R����p

����͂�����x�̔N��ɒB����ΒN�����o���������Ƃ���͂��ł����A�����Y��A

�ԂŒn�ʂƂ̖��C�͂��X�^�[�g�ɍl���Ă��܂��܂�����B

�����Ƃ炵�����������͂ŁA�l�͊ȒP�ɐM���Ă��܂��܂��B

�l�b�g�̐^�ʖڂɏ����Ă镶�͂��������Ƃ͌���܂���B

�ʂɁA�����S�Đ������Ƃ������Ă�킯�ł͂���܂���B

�����ԍ��F25927755�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

SCM 416����

�̃R�����g�����������ǂ����łȂ�

�����悤�ɐF�X�Ȋp�x���炠�蓾��A�\�����l��������

�`�a�r�������Ă�����Ď��͂�����ɂ��Ă��^�C�����E�t�߂ł����

���ꂪ���̎Ԃ̎~�߂鐫�\���E���Ď��ł����

���̌��E�l���d���Əオ����Ď���

SCM 416����̌������������}�����ނ��ė��_�Ȃ�ł����

�i�d�������^�C���̌��E�l�������A�ǂꂾ�������A�����̖@�����͂˕Ԃ���j

�����ԍ��F25927764

![]() 0�_

0�_

����̎ԂŃu���[�L���\�������A�^�C����H�ʏ������Ȃ�A�}�u���[�L�����������A�ԏd���d���Ȃ�ΐ����������L�т�͓̂�����O�̂��Ƃł��傤�B

�d���Ȃ�u���[�L�ŕ��M���ׂ����M�ʂ������Ȃ�A�u���[�L���O���Ԃ������K�v�ɂȂ邩��B

�R�z�@���Y����A�b�v�̃g���b�N�ߐύڂ̐��������̕\�̒ʂ肩�ƁB

�\�ɂ͂Ȃ����ǁA�ߐύڂłȂ���ׂ�100�p�[�Z���g�ύڂ̔�r�ł����������͐L�тĂ���͂��B

�����A���������ǒ�ʐύ�(100��)�̎��̐������������̃g���b�N�ŗL�̐��������Ƃ������Ƃł����āA��ʖ����Ȃ瓖�R�����萧�������͒Z���Ȃ�ł��傤�B

��^�ݕ��Ȃǂ́A���ԂƖ��ڏ�Ԃł͑̊��I�ɂ��~�܂肩�����S�R�Ⴄ����ˁB

�����ԍ��F25927774�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω�

���ۂɂ͉��x�Ƃ��ׂ�i�����I�Ȗ����x�j�Ƃ��Ŋ��o�I�ȈႢ�͏o���ł��傤���ǁA������v�Z�ɑg�ݍ��ނ��ǂ��������̋C�����܂��B

���`�a�r�������Ă�����Ď��͂�����ɂ��Ă��^�C�����E�t�߂ł����

ABS�̐���i�^�C���̋�]���ǂ̂悤�ɏE���ǂ̂悤�ɐ�����������̂��j���ւ��̂�ABS�O�ƌ����ɂ����Ȃ邩�ƁB

�H�ʂ̂Ƃ̖��C������^�C���̌��E�͒Ⴍ�Ȃ�܂�����A��芵���͂��x�z�I�ɂȂ�܂��B�t�ɍl����A�O���b�v���ǂ��H�ʂȂ�d�ʂɂ�鍷���o�ɂ����Ȃ�͎̂��R���ƁB

�����ԍ��F25927779�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�����ς��Ȃ��ł���

���Ċ���ŗ��_�I�ɏؖ��������ăX��

�݂����ł�

���o�I�ɂ͓��ӂȂ�ł���

����͂Ȃ�����

�グ���Ă��闝�_�Ɖ����Ⴄ�̂����Ȃ��̂�

�������������Ă��łȂ�

�^���A�������m�肽��

�����ԍ��F25927781

![]() 0�_

0�_

�t���N�V����(���C)�ƃO���b�v�͈قȂ���̂ł��B

���m�Ɏg��Ȃ��Ƃ��咣�̈Ӗ����s���m�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F25927791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����̌��E�l���d���Əオ����Ď���

��SCM 416����̌������������}�����ނ��ė��_�Ȃ�ł����

���E�l���d���Əオ��Ƃ����̂����邩������܂��A

�S��Ƃ�ABS�������Ă��āAABS�̌������Ő��\�̃L���p���Ȃ̂��Ǝv���܂���B

���Ԃ�S��Ƃ�ABS�������Ă�͂������A

�S��ڂɃh���C�o�[���uABS�������Ă�v�ƁA�O3����h���C�o�[���̊����ĂȂ������ŁA

�������Ƃɒi�K�I��ABS�������������Ȃ��Ă�͂��ł��B

�����ԍ��F25927794�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��SMLO&R����

���t���N�V����(���C)�ƃO���b�v�͈قȂ���̂ł��B

���܂肻������ʂ���Ӗ��͂Ȃ����ƁB�v�Z��́u���C�́v�A�����I�ɂ́u�O���b�v�v�B���E�t�߂ł͊�����������Ă��邾�낤���B

�ύڂ����g���b�N�̐����������L�т�̂̓u���[�L�̓��͂�\���W���邾�낤���A�O���b�v�̌��E�t�߂܂œ��ݍ��߂i���R���̓��͂͋�ׂ̎��Ƃ͈قȂ邵�A�����܂Ō������ǂ����͊����͂�H�ʂ̖��C�͂ɑ���u���[�L���\�ɂ��ˑ��j�A�u���C�͂ƃu���[�L���\�������͂��x�z�I�ł������v�͐��������ɍ��͏o�Ȃ����ƁB

�����ԍ��F25927806�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

JAF�����Y���A�������gda_hisashi����̔����o���A�R��ԈႢ�ł͂���܂����

���߂ł́A�������`�����������Ă���ʂ�A���ۂ̘H��ł́A��[���h���Ńt���u���[�L�ȂL�蓾���E�E�E

���Ƃ��R���}���b���̘b�ł��A�u���[�L�y�_���̃X�g���[�N�⑫�̋ؓ��̔������Ԃ��K�v�ŁA�D�G�ȃu���[�L�A�V�X�g���������Ƃ��Ă��A�����ύڂ������Ă���ƁAABS�쓮�̈�܂ł̎��Ԃ������Ă��܂��܂�

���̃R���}���b�����A�����[�g���̍��ƂȂ�A���ʁA�������邱�Ƃ����邩������܂���

���Ƃ́A���Ƃ����b�N���Ȃ��D�G��ABS���������Ƃ��Ă��E�E�E

���ʑ�����A����ɔ����d�S���㏸�́E�E�E

�^�C����H�ʏ̈����A�ԗ������Ȃǂ̏����ɂ���āE�E�E

������������萫�ɂ́A�m���ɕs���ɓ����܂�

�댯�ɑ�����S�̍l�����̈�Ƃ��āE�E�E

�G�l���M�[���オ��A���Ӂ@�ł�

�^���A�M�i�Ⴍ�Ă��j�A�ʒu�A���͓��X�E�E�E

���i�C�g�G���W�F������

�g���b�N�́A��ׂ��ƁA�}�u���[�L���A�ɒ[�ɑO�։d�����������āA�O�փV���O���Ȃ̂ŁA�^�C���̐��\���Ă��܂��݂����ł�

�܂��A���ۂ̘H��ł́A��ׂ��ƌ��̃o�l���A�⏕�o�l�܂Ŏg��Ȃ��Ă��d���A�_���p�[���L���Ă������Ă����˂āA���肵���O���b�v�m�ۂ�����̂ŁA���ʁA��ׂ̋}�����ł́A�ӊO�Ɛ����������L�тĂ��܂��݂����ł�

����ƁA�G�A�u���[�L�ł��̂ŁAABS������A�܂����ǂ��̏�p�ԕ��݂Ƃ͌����Ȃ��݂����ł�

���Ȃ݂Ƀh�����u���[�L�́A���M���������ł����A�ꔭ�̐����͂́A�f�B�X�N�u���[�L��苭�͂炵���ł�

�����ԍ��F25927823

![]() 2�_

2�_

���O���b�v���ǂ��H�ʂȂ�d�ʂɂ�鍷���o�ɂ����Ȃ�͎̂��R���ƁB

��^�g���b�N�ł�ABS�����Ȃ�}�u���[�L�[���݂ŗe�ՂɃ^�C�����b�N����͂��ŁA

���ǂ́A�^�C�����n�ʂ��Ƃ炦��(���O���b�v�H)���ǂ����̖��ł���A

������̎咣�͐������Ǝv���܂��ˁB

�^�C���̕����C�ɂȂ�Ƃ���ł����B

�����ԍ��F25927824�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���C�W���Ɩ��C�͂���������ɂȂ��āA�����^����ł��ˁB

���C�́����C�W���������t����d

�ł��B���C�W�����ÂƓ��ȊO�ɂǂ��ω�����͂��Ȃ荂�x�Șb�Ȃ̂ň�U�u���Ă����āA

�ԏd��1.2�{�ɂȂ�A�^���G�l���M�[��1.2�{

�ԏd��1.2�{�ɂȂ�A�^�C�������ޖ��C�͂�1.2�{

�u���[�L���ǂ�ȑ��x����ł��t�����b�N�ł���قNj���Ȃ��̂ł������ꍇ�A���Z�����I�ɒP���Ɍ����A�u���������͕ς��Ȃ��v�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B(����������ĕςȂ��ƌ����Ă���l���܂���)

�ߐύڂ̑�^�g���b�N���A���肪�������Ƃ��Ɏ~�܂�Ȃ��̂̓^�C���̖��C�͂ł͂Ȃ��A�u���[�L���M�e�ʂ��Ė��C�͂��s�����Ă��܂�����ł��ˁB

�����Ă���Ƃ��̎��ۂ̃^�C���͓����C�ƐÖ��C�̊Ԃɂ���ł��傤���A�u���[�L���\�Ɠ��͂Ɨe�ʁA�O�q�̕ό`������̖̂��C�͉͂d�ɑ��ĒP����Ⴕ�Ȃ��\���A�����̍���o���c�L�A�ȂǂȂǂ��낢��ȗv�f�������āA���������͕ς��Ȃ����A������ƐL�т邩�̊Ԃŕω�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����c�B

�����ԍ��F25927917

![]() 2�_

2�_

��gda_hisashi����

>���o�I�ɂ͓��ӂȂ�ł���

����͂Ȃ�����

��p�ԂɈ�l��Ԃ̎��ƁA�t����Ԃ̎��ƂŁA�R��ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�t���u���[�L���O�ł̐��������͕ς��Ȃ����낤���ǁA��������Ȃ��ł���B

�t����Ԃœ������R��(����)��������A������~�߂邽�߂̃u���[�L���O(�o��)�����l�ɑ����邩��B

���̑������������������ɂ�����邩�ƁB

�����ԍ��F25927923�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����������ɂ����錋�ʁ@���Ă���

���������͂��܂��ܓ������낤���^���G�l���M�[�͑S�R�Ⴄ�i���R�^���ʂ��j

�����ԍ��F25927931

![]() 0�_

0�_

���t����Ԃœ������R��(����)��������A������~�߂邽�߂̃u���[�L���O(�o��)�����l�ɑ����邩��B

���̑������������������ɂ�����邩�ƁB

�����͂Ɩ��C�͂��u���[�L�̌��E���Ȃ��͈͂ł���A������Ȃ����ƁB���̏ꍇ�A�������ɔR����]�v�ɐ����̂Ɠ��l�ɁA�u���[�L�ŕ��̉����x��]�v�ɗ^���Ă��i�������ݍ��ށj�����B

�O��̉d�o�����X���ǂ����i������x�d�����������j����ׂŌ�ւ̉d����������Z�߂Ŏ~�܂ꂻ���B�o�C�N�̌�փu���[�L��z������ƕ�����₷���B

�����ԍ��F25927945�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

���t����Ԃœ������R��(����)��������A������~�߂邽�߂̃u���[�L���O(�o��)�����l�ɑ����邩��B

�������u���[�L�̔M�ʁi�d���ʁj�͑����܂����A

���ʂ̏�p�ԂȂ�u���[�L���\�̌��E�����^�C���O���b�v�̌��E����ɂ��܂��B

���������̂Ŋ��o�I�ȏ������ɂȂ�܂����A�^�C���O���b�v�̌��E����l��ԂŁu���C��100�v���Ƃ��āA

�u���[�L�͌J��Ԃ��̎g�p���܂߁A���X���Ȃ葽�߂́i���C��150�Ƃ�200�Ƃ��j�L���p������Ǝv���܂��B

�Ԃ̏d�ʂ�1.2�{�ɂȂ��ă^�C���O���b�v�̖��C�͂�1.2�{��120�ɂȂ������ŁA

�܂��܂��u���[�L�̐��\�͈͓��ł��̂ŁA��Ƀ^�C����������ABS���쓮���܂��B

����ău���[�L���\�̃L���p����Ƃ�ł��Ȃ��ߐύڂł����Ȃ��ƁA�����͐L�тȂ��ł��傤�B

���̎���ABS����������ɏd�ʂɕ����āA�O���b�v�̂܂܃Y���Y���Ɖ����o������Ԃ��ƁB

�����ԍ��F25927953

![]() 0�_

0�_

�l�����������

�ǂݕԂ��Ă݂�

SMLO&R �����

�������o�����_�Ċ����͌y��������

�܂�����

���̊����͉^���G�l���M�[�Ƃ��ēo�ꂷ�邪

���_(����)�ɂ͈����Ȃ�

�^���G�l���M�[���Ȏ҂�

���������藧�̂͏d���Ŗ��C�͂�������ƂȂ��Ă��邪

�^���G�l���M�[�������邠���肪�����Ă��Ȃ�

���C�͂͑����~�߂�͂������Ă�

�^���G�l���M�[�̑����ɂ͏��ĂȂ��̂�

�����ԍ��F25928006

![]() 1�_

1�_

�����C�͂͑����~�߂�͂������Ă�

�^���G�l���M�[�̑����ɂ͏��ĂȂ��̂�

���X����ł����ǁA�^���G�l���M�[�̑������̓u���[�L���i���C�͂̌��E�͈̔͂Łj�������ނ��Ƃ��A�����Ă���C�����܂��B

�y����Ԃł͖��C�͂����Ȃ��̂Ńu���[�L�̓��b�N���Ղ��A�d���������Ԃł̓��b�N����܂ł�苭�����ݍ��߂�͂��ł��B

�����ԍ��F25928025�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

>�^���G�l���M�[�̑������̓u���[�L���i���C�͂̌��E�͈̔͂Łj�������ނ��Ƃ��A�����Ă���C�����܂��B

�X���̗��ꂩ��u���[�L���\���̂͊�{�I�ɑ����

�`�a�r�t�߁i�^�C���̖��C�͂l�`�w�t�߁j���O��ł͂Ȃ��ł���

�����ԍ��F25928080

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

> �������o�����_�Ċ����͌y�������Ă܂�����

>���̊����͉^���G�l���M�[�Ƃ��ēo�ꂷ�邪���_(����)�ɂ͈����Ȃ�

�G�l���M�[������̗L���Ȍ������������������Ƃ̊W�ɂ��ĐG��܂����B�@�����ԍ��@25926599

����ŐF�X�ƃo���o���Ə����܂����̂œ��ꐫ�Ɍ����A��є�тł܂Ƃ܂肪�Ȃ��\����Ȃ��ł����A��{�I�ɏ��������e�͎����Ŋm�F���Ă��܂��B

���x���J��Ԃ��܂����A���_��A���������͎ԏd�Ɩ��W�ł��BWEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/JTSL/TeisiKyori.html

���������ۂɂ͎ԏd��������Ɛ�����������������ꍇ������܂��B

����̓A�i���O�̐��E�ł͗��_���f���i�P�������Ă���j�ƕ��G�Ȏ��ۂ͈Ⴄ����ł��B���Ƀt���N�V�����ƃO���b�v�͈Ⴂ�A���ۂ̎Ԃō�p����̂̓O���b�v�ł����A���_���������Ă���̂̓t���N�V�����ł��B�t���N�V�������O���b�v���͎��Ă��܂������̋��ڂɂ͞B���ȗ̈悪����܂�����{�I�ɕʊT�O�ł��B

������ƌ����ė��_���f�������ɗ����Ȃ��킯�ł͂���܂���B���_���f�����o���_�ł��B���̃X�����u�w��Ԑl���������Ă����������͓����x���ăz���g�H�v����n�܂��Ă���Ƃ��������ł��B�����玄���܂߉��l���́u���_�I�ɂ͂��ꂪ�������v�Ɠ�������\���グ�Ă��܂��B

�����ČʃP�[�X�ŗ��_�Ǝ��ۂƂ͉����Ⴄ���͗l�X�ł�����A�������̂ǂ��Ⴄ�̂��̋c�_�ɂ͉��l������܂��B���̒萫�I�Ⴂ�̈������X�g�A�b�v���܂����̂ŎQ�l�ɂȋ����Ă݂Ă��������B

�u�w��I�m�����S���������ŁA�悭���l���ɂȂ�����l�b�g�������Ă���̂͑f���炵���Ǝv���܂����A�����̊�{��N���}�ɂ��Ă̑�O�R���Ɛ����ɒH�蒅�������������������������B�v�Ƃ̂��w�E�͌����Ɏ~�߂����Ē����܂����A�R�o�L�ڂ𓊍e��������͂���܂���B

�Ȃ��ŋ߂�ABS�̓��b�N���Ȃ��M���M���Ő��䂵�Ă��܂�����A�t���u���[�L���O���Ă���Ό������b�N��Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���ݔ����C�����Ŏv���蓥�߂ΒN�ł��قڍő喀�C�͂����鎖���ł��܂��B�Ƃ͌������̌����͔����ȃX���b�v�����o����1�b�Ԃ�10-20��̃I���I�t�����鐧��ł�����A����������ɂ͋������L�т܂��B

�����ԍ��F25928107

![]() 1�_

1�_

�u���[�L�́A�ǂ���̏ꍇ���AABS�����Ŗڈ�t��������ł��āA�^�C�����b�N���Ă��Ȃ��̂́A�O������ł̔�r������B

�d�����������������L�т�͎̂����̗��ł���B

�����ԍ��F25928113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

>WEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B

�������L�邩��ԈႢ�Ȃ����ĕ������܂�

�Ԉ���Ă���Ƃ����Ă����ł͖���

���o�Ɣ�ח����ł��Ȃ������ł�

���ꂪ�Ȃ��K�v�����������������ł�

�t�Ɂi�g���b�N�Ō����j���ɂP�O���i��j�Q�O���i���ځj�e�X�P�O�O����/������̉^���G�l���M�[���O�i�~�߂�j

�����������ɂȂ�̂ł��傤��

�����ԍ��F25928134

![]() 1�_

1�_

>WEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B

�������L�邩��ԈႢ�Ȃ����ĕ������܂�

�Ԉ���Ă���Ƃ����Ă����ł͖���

���o�Ɣ�ח����ł��Ȃ������ł�

���ꂪ�Ȃ��K�v�����������������ł�

�t�Ɂi�g���b�N�Ō����j���ɂP�O���i��j�Q�O���i���ځj�e�X�P�O�O����/������̉^���G�l���M�[���O�i�~�߂�j

�����������ɂȂ�̂ł��傤��

�����ԍ��F25928144

![]() 1�_

1�_

���������ł��Ă��Ȃ����𗝉����܂����B

���C�W�������Ō�������Ƃ��A������^���G�l���M�[���ԏd�ɔ�Ⴗ�邱�Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ł��B

�����ԍ��F25928151

![]() 2�_

2�_

ABS�͉�]�������m���ē����̂ŁA���ɖ��C�͂̌��E���Ă��܂��ˁB���̏�Ԃł͐Ö��C�����߂��ɂ͊����͂����Ȃ������L���ɂȂ肻���ł��B

�����̗v��������ŋN���鎖�ۂȂ̂ŁA�u�d�����������������L�шՂ��v�Ǝv���Ă����Ηǂ��Ǝv���܂��B�H�ʂ�������ԂɂȂ�قǂ��̌X���͋��܂�͂��Ȃ̂ŁA���S�^�]�Ɋ�^����������Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25928156�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

> �t�Ɍ����A�^�C�����E�����鐧���͂ƂȂ�悤�ɃN���}�͏o���Ă��܂��B

> �����Ŗ�����Ί댯�ł��B

�댯�ł����A�^�C���̔\�͂����ė]���Ă����Ԃł��������Ȃ����Ƃł�

�N���}�̉^�����\�����߂�ł��V���v���ȕ��@���^�C�����O���[�h�A�b�v���邱�ƂŊԈ���Ă��Ȃ��ł��傤

F1�ł��^�C�����\������Ƃ��������ꂿ�Ⴂ�܂�����

�����ԍ��F25928297

![]() 1�_

1�_

��gda_hisashi����

���� WEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B

�� ���ꂪ�Ȃ��K�v�����������������ł�

SMLO&R����̌����鎮�ɁA�d�ʂ�^���G�l���M�[�������ĂȂ��̂́A�S���W�Ȃ�����ł͂Ȃ��A�P�����_�ɂ����Ă͑ł����������ď����邩��ł��傤�B

���q�ƕ���ɓ��������|����ƁA�l�͕ς�炸���̂܂܂ł���ˁB

�d�ʂ��������̂�����A�^���G�l���M�[���������B(�~�܂�ɂ����Ȃ�)

�d�ʂ��������̂�����A�^�C���̖��C�͂��������B(�~�܂�₷���Ȃ�)

�ǂ������x�z�I�Ȃ́H�͎��ۂɂ͂��낢�날�邯��ǁA�u���[�L�����G�̋����ŁA�����̒P�����������ōl����A�ǂ����2��Ƃ��͓����ĂȂ��āu�d�ʂɔ��v�Ȃ̂ŁA1.2�{����1.2�Ŋ��邩�猳�̂܂܁A������(�P��)�v�Z������͏������Ƃ��ł���A�Ƃ����Ӗ��ł���ˁB

�����ԍ��F25928324

![]() 2�_

2�_

���R�}���^���u�u�u�u�[����

���n�ʂƂ̖��C�́i���C�W���j���g�����l�@�ł́A�^�C�����b�N��Ԃ����C�́i���C�W���j�ł��邩��ł��B

���݂܂���B���̓lj�͂ł͋��Ă��邱�Ƃ�������܂���B

�}�Ɏ��͓��{�ꂪ�ǂ߂Ȃ��Ȃ������̂悤�ł��B

�w���̍l�@�ɂ�����^�C���ƒn�ʂƂ̖��C�͂Ƃ́A�^�C�����b�N��Ԃ̖��C�͂ł���x�Ƃ������Ƃ����Ă��܂����H

�^�C��������Ă��Ă��n�ʂƃ^�C���Ƃ̊Ԃɖ��C�͔͂������Ă��܂���B��������Ȃ��Ɖ������������ł��܂���B

�w���Ԃɍڂ��ĉ����ƒn�ʂƂ̖��C�͂��Ȃ��Ȃ�x�Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B��Ԃ̃^�C���ƒn�ʂ̊Ԃɖ��C�͂����邩��A��Ԃ̃^�C���͓]����̂ł��B

�����̕�������܂łɏ�����Ă���^�C���̖��C�W���Ƃ́A���b�N���Ă����Ԃł̖��C�W���ł͂Ȃ��A�]�����Ă����Ԃł̖��C�W���̂��Ƃł���B

���Ȃ��Ƃ����͂��̂���ŏ����Ă��܂��B

�ԏd�������Ă����������͕ς��Ȃ��A�Ƃ����͎̂��ɂƂ��Ă͓�����O�̂��Ƃ������̂ŁA�݂Ȃ��܂����Ɉ����������Ă���������̂����ɂ͐����悭������܂���B

�ԏd�������Ă��u���[�L�̌����͕ς��Ȃ��A�ƌ����Ă���̂ł͂���܂���B

���R�A�ԏd��������A���������y�_�����̃u���[�L�����͎キ�Ȃ�܂��B

�ł��A���̕�����Ƀy�_�����������߂Ες��Ȃ������Œ�܂邱�Ƃ��ł��邵�A�����狭������ł�����Ȃ��قǎԏd��������ΎԂ���܂鋗���͐L�т�A�Ƃ��������̘b�Ȃ̂ł����B

�����ԍ��F25928482�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

Copilot�ɕ����Ă݂܂���

Q �ԏd�������Ă����������͕ς��܂��H

-----------------------

A �ԏd��������Ɛ��������������Ȃ邱�Ƃ���ʓI�ł��B�d���Ԃ͓����Ă��銵�����傫���Ȃ邽�߁A�����u���[�L�͂ł͒�~����܂ł̋����������Ȃ�܂��B

�|�C���g�́w�����u���[�L�͂ł́x�Ƃ����Ƃ���

��苭���y�_���ޓ����ău���[�L�͂𑝂₹�悢�̂ł��i�^�C���̃O���b�v���E���Ȃ��͈͂Łj

�t�Ɍ����Ύԏd���y���Ƃ��y���͂Œ�~�ł���Ƃ�������

�t����Ԃł͎~�܂�ɂ�����ۂ�����̂͏�L�����R����Ȃ��ł�����

�����ԍ��F25928536

![]() 3�_

3�_

��use_dakaetu_saherok����

���̏������݂ɋ����������Ă��炢�A���肪�Ƃ��������܂��B

���S��������āA�����ւ���Ă����ʂ��Ǝv���Ă܂����B

���̐}������P�ԂĂ��Ƃ葁���Ǝv���܂��B

�Q�l�摜

https://www.try-it.jp/chapters-8001/sections-8111/lessons-8121/

https://clicccar.com/2021/03/10/1063298/#google_vignette

���

���^�C��������Ă��Ă��n�ʂƃ^�C���Ƃ̊Ԃɖ��C�͔͂������Ă��܂���B��������Ȃ��Ɖ������������ł��܂���B

�^�C���̐ڒn�ʂƂ��������I���_�ł́A

���C�͂���������ԗւ��n�ʂ��Ƃ炦�đ��邱�Ƃ��ł��A���������ʂ�ł��B

�ԗւƂ����@�\���g�����Ƃɂ��A���̑��̐ڒn�ʂ��ړ������邱�ƂŁA

�]�����R�Ƃ����A���C�͂�菬������R�ŁA���������Ƃ��ł��܂��B

�Ȃ̂ŁA�^�C���̐ڒn�ʂƂ��������I����������Γ��R�u���C�́v�ŁA

�ԗցA�ԂƂ����@�\������A�u�]�����R�v�ƂȂ��Ă���킯�ł��B

�����āA�ԗւ���炸�ڒn�ʂ����܂��Ă��܂��Ă�^�C�����b�N��Ԃ��A

�ԗւ�ԑ̂Ƃ����@�\�̖��C�͂ƌ�����Ǝv���܂��B

�{��̌��_�������ƁA�X���b�v(�^�C�����b�N)���Ă��܂��A

�d�ʂ̑����ɔ���������������������Ǝv���܂��B

ABS�ŃX���b�v(�^�C�����b�N)���邱�ƂȂ��^�C�����n�ʂɂƂ炦�A

�܂�ABS�����x�ɂ���ċ���Ƃ������p�x���ω�����̂ŁA

�ŏ��̓���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ����̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25928562�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�[�I�ɂ����A

�ڒn�ʂ����܂��Ă��܂��Ă適���C��

�ԗւȂǐڒn�ʂ��ړ����適�]�����R

�ƕ\������킩��₷���ł��傤���H

�����ԍ��F25928569�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���́[�A�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ɠ]�����R�͑S���ʂ̒l�ł���H

�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ƃ�2�ڂ̃����N��ŃO���b�v�ƕ\������Ă���l�̂��Ƃł���A�]�����R�̓^�C���̕ό`���Ɏg����G�l���M�[���X�̂��Ƃ��w���܂��B

�m���ɁA�]�����Ă����Ԃł̖��C�W���������Ȃ�A�]�����R�W���������Ȃ�X���͂���܂����A�����͂ƍ��R��̃g���[�h�I�t��l�X�ȍH�v�ŗ��������Ă���̂��ߔN�̃G�R�^�C���ł��B

�����͂ɊW����̂̓^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�W���ł����āA�]�����R�W���͊W�Ȃ��Ǝv���̂ł����A������������肽���̂ł��傤���H

�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�W���ƃ^�C�������b�N���Ă����Ԃł̖��C�W�����������ɂ�1�ڂ̃����N�����ŏ\���ł���A�O�҂��Ö��C�W���A��҂������C�W���ł��B

�Ö��C�W����蓮���C�W���̕������������߁A�ő吧���͂̓^�C�����]�����Ă����Ԃœ����A�^�C�������b�N����Ɛ����͂͏������Ȃ�܂��B

�����ԍ��F25928604�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���������_�ł����A

��d=v0^2/2��g

����͐F�X�ȂƂ���ł���͌�������̂ŁA�ʂ�SMLO&R�����ᔻ���Ă����łȂ��̂ł����A���̎����̂��^��Ȃ̂ł��B

�Ƃ����̂́A

W = (1/2) m v^2

�̉^���G�l���M�[�ƁA

W = F d

�̈ړ��G�l���M�[�Ƃ��������Ƃ���������A

(1/2) m v^2 = F d

(1/2) m v^2 = ��mg d

(1/2) v^2 = ��mg d

d = v^2 / (2��g)

�ƂȂ��Ă���̂ł����A

���ہA���������Ă���̂̓u���[�L�@�\�ł���A�^�C���͒P���ɘH�ʂƂ̐ڐG��ۂ��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�^���G�l���M�[��M�֒u������Ώۂł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

����͗L���҂̎���ŁA�m���ɂ����l����Ώd�ʑ��Ő��������������Ȃ���̌��Ƃ͒��낪���������Ƃ���������A�������l���܂����B

���߂ē����Ƃ���Ȃ�A

(1/2) m v^2 = F d

(1/2) m v^2 = B S (2 �� r) N

�iB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρA�F�~�����Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�AN�F��]���j

�̂悤�Ȍ`�ɂȂ낤���Ǝv���܂��B

N = m v^2 / (4 �� r B S)

�ƂȂ��āA

d = N x �^�C���O�a

�Ő����������o�鎖�ɂȂ�Ǝv���܂��B

��͂�d�ʂ̕ω��ł��A�����������ς��Ȃ��Ƃ����͎̂ߑR�Ƃ��Ȃ���ł���ˁB

�����ԍ��F25928617

![]() 1�_

1�_

�����́[�A�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ɠ]�����R�͑S���ʂ̒l�ł���H

�킩���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA

�ڒn�ʂ����܂��Ă��܂��Ă適���C��

�ԗւȂǐڒn�ʂ��ړ����適�]�����R

�Ə����Ă��܂��B

�]�����R�Ƃ́A���̂��ʏ��]����Ƃ��ɐi�s�����Ƃ͋t�����ɐ������R�͂̂��Ƃł���A

��R���ƂȂ����͓̂��R���X�����ł��傤�B

���C�W���Ƃ�2�̕��̂��ڂ��Ă���ʂ̖��C�x������\�����̂ŁA

�^�C�����H�ʂɂ͕����I�ɖʂŐڂ��Ă���A�ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԗւ��Ă��܂��B

���̂ƘH�ʂ̊ԂɎԗւ����ݓ]�������Ƃɂ��A

���̂ƘH�ʂ�(�ԗւȂ�)�̏�Ԃ�蕨�̂̓���������Ă��܂��B

��������肽���̂͂����������Ƃł��B

�ԗւ�]�����̂͂������n�ʂƂ̖��C�͂��K�v�Ȃ�ł����A

�n�ʁ@�@�ԂƂ����@�\�@�̖��C�͂Ƃ͂܂��ʕ��Ȃ�ł����B

���C�Ő��܂��ԗ֎��̂̓����ƎԂ̓������Ⴄ�ł���B�ƌ����Ă��A

���̕\���͂������ē`���܂����ˁB�B�B

�����ԍ��F25928630�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����

×�ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԗւ��Ă��܂��B

�@��

���ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԑ̂����Ă��܂��B

���̑��ɂ��뎚��\���̑���Ȃ�����������܂����A

�w�E�͎܂����A�����̕ςȕ\���͎@���Ă��������B

�����ԍ��F25928636�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�r��������ł�����Ȃ��قǎԏd��������ΎԂ���܂鋗���͐L�т�A

�C�ɂȂ�

�����ԍ��F25928656

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

>>��������ł�����Ȃ��قǎԏd��������ΎԂ���܂鋗���͐L�т�

�m���ɁA����鑫��Ȃ��͈Ӗ��s�������ǁA�u���[�L���\�̂��Ƃ������Ă�̂��ȁH

�ł��A�����ł͓����u���[�L���\�̎ԂŁA��Ԑl�����������ƁA���Ȃ����ɁA�����͂Ŗڈ�t�̋}�u���[�L�����������̐����������ǂ������Ă�����r�Ȃ�ˁB

������ABS���Ń^�C�����b�N�͖������O��ŁB

�����ԍ��F25928666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���G�����J����

���Ȃ��̌v�Z�́A�uB�F�u���[�L���́v�����̎��̂��́B

�u�t���u���[�L���O�v�ɂ��邽�߂ɂ́AB���ԏd�ɔ�Ⴕ�đ��₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����ԍ��F25928670

![]() 0�_

0�_

������ƌ������Ă݂���A�ԏd��������ΐ���������������Ƃ����펯���A�����ĕ����悤�ȁA��̕�����Ȃ��L�����A�ł��炵���A�b�v���Ă���̂�����悤�ȁB

���������L����^�ɎĂ��܂��l����萔����̂��ۂ߂Ȃ����ǁB

�����ԍ��F25928690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���̍l�������̂̓G�����J����ɋ߂������ł��B

��������m�ň��p�����Ă��炢�܂����B

��W = (1/2) m v^2

���̉^���G�l���M�[�ƁA

��W = F d

���̈ړ��G�l���M�[�Ƃ��������Ƃ�����

(����)

��d = v^2 / (2��g)

���ƂȂ��Ă���

����́A��ł��\��܂������ԗւ����ĂȂ����̂����ɐڂ��Ă��Ԃ̂��̂ł��B���邢�̓^�C�����b�N��ԁB

�}A(https://www.try-it.jp/chapters-8001/sections-8111/lessons-8121/)

�����ԍ��F25928707�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������́A��ł��\��܂������ԗւ����ĂȂ����̂����ɐڂ��Ă��Ԃ̂��̂ł��B���邢�̓^�C�����b�N��ԁB

����@ABS���ғ����Ă�Ȃ�ꏏ��

�����W�����Î~���C�W���ɂȂ�̂Ŏ��U�ꂷ�邪

�����ԍ��F25928711

![]() 1�_

1�_

���i�C�g�G���W�F������

�E�l�Ɖו��ŏd�ʂ�1.5�{�ɂȂ����ꍇ

�E���x��1.22�{�ɂȂ����ꍇ

����A�ǂ�����^���G�l���M�[�͌���1.5�{�ł��B

�ǂ�����u���[�L���A����1.5�{�������ޕK�v������܂����A�O�҂̕����Z�������Ŏ~�܂�܂��B

���o�ł����AABS�̓u���[�L�̖��C�͂��^�C���̖��C�͂��������u�Ԃɉ�݂��ė͂����������܂��B�O�҂̕����A�^�C���̖��C�͂��傫�����A���̉�݂���̂��x���Ȃ��ł��B

���ʂ̎Ԃ͂���Ȃɋ���Ȍ����̃u���[�L��ς�łȂ��ł����A�ʏ�^�]����ABS�������قǓ��݂܂���A�u����[�A�����͐l�Ɖו����ڂŎ~�܂�ˁ[�v���Ċ����܂���ˁB

�����ԍ��F25928721�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���R�}���^���u�u�u�u�[����

�����C�Ő��܂��ԗ֎��̂̓����ƎԂ̓������Ⴄ�ł���B�ƌ����Ă��A

�����̕\���͂������ē`���܂����ˁB�B�B

�����B�����肽���̂������ς蕪����܂���B

������́A��ł��\��܂������ԗւ����ĂȂ����̂����ɐڂ��Ă��Ԃ̂��̂ł��B���邢�̓^�C�����b�N��ԁB

�����A�ԗւ����Ă����Ԃł��������Ƃł��B

����u�Ԃ�����čl���Ă݂��ẮB

�^�C�����]�����Ă��遁�����Ă��Ȃ���Ԃł�����A�����ł͂Ȃ��͂��l����A�����̂ł��낤�Ɖ~���i�ԗցj�ł��낤�Ɠ������Ƃł��B

���G�����J����

����͂�d�ʂ̕ω��ł��A�����������ς��Ȃ��Ƃ����͎̂ߑR�Ƃ��Ȃ���ł����

���W�J���ꂽ���ł͘H�ʂ��ω����Ă������������ς��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̕������͎ߑR�Ƃ��܂���B

��gda_hisashi����

���C�ɂȂ�

�ł�����ߐύڂŐ��������������邱�Ƃ�ے肵�Ă���l�͂ЂƂ�����Ȃ��Ǝv���܂����B

�����ԍ��F25928723�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���܂ł���ł��傤�H

�����ԍ��F25928726�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��ABS���ғ����Ă�Ȃ�ꏏ��

ABS�ғ��ł��ԗւ���]���Ă鎞�_�ňႤ�Ǝv���܂��B

ABS�ғ��́A�@�B�����̎��̏�ԂŒ����Ƃ��̉�����̂ŁA

�����̂P�ߒ��ɂ����Ď��R���ۂ̕����@��(�H)���牓�̂��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25928735�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�r�ߐύڂŐ��������������邱�Ƃ�ے肵�Ă���l�͂ЂƂ�����Ȃ��Ǝv���܂����B

�ߐύڂ���Ȃ��ł���

�ύڂł�

�ύ�100%�Ȃ琬�藧��(�L�тȂ�)����110%����130%����150%����

�ƂȂ�܂���(�ߐύڂɌ��艄�т��)

�G�r�f���X�͖����ł���150%�ł��]�T�Ńu���[�L���b�N(ABS�쓮)����Ǝv���܂���

�ł���Ό������藧���܂���

�Ⴆ�^�C���̖��C�͉͂d�𑝂₵�Ă������ɑ傫���Ȃ��łȂ�

���C��up�̏�����L��Ƃ�

��ɂ��R�����g���Ă��܂���

�����ے�ł͂Ȃ��ʂ̃t�@�N�^�[���L�邩�����Ċ����ł�

�����ԍ��F25928740

![]() 1�_

1�_

�q���̍��ɂ���Ă݂�����������Ǝv���܂����A�����S�����g�������C�͂̎����ł��B

�@ ��̐}�Ńe�[�u���ɒu���������S�����A�^������w�ʼn����܂��B

�@�@���ʂ͌y�������܂��B

�A ���Ɏw�������S���̏�ʂɒu���āA�����悤�ɉ������Ƃ���ƁB

�@�@���ʁA�߉��ɉ������^�Łi�w�̏d�����j�d���Ȃ�܂��B

�B �������͇A�̈����ŁA�Ў�Ōy�������S�����ォ�牟�����A�Ў�Ő^�����牟���Ă��������d���Ȃ�܂��B

���ꂪ�u�d�ʂ�������Ɩ��C�͂��傫���Ȃ�v�ƌ��������ƁB

����̃e�X�g�̏ꍇ��ABS�Ń^�C�����b�N���Ă���̂�����A�u���[�L�͂Ƃ�������ӂ�ɂȂ肪���ł����A

ABS�̓O���b�v�ƃ��b�N�̋��E��ŃR���g���[�����Ă��܂��̂ŁA����Ӗ��i�قځj���b�N��Ԃł��B

�u���[�L���|�������A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�Ŏ~�܂낤�Ƃ��܂����A

�ԑ̂͘H�ʁi�O���b�v�ʁj�ɑ��Ċ����Ō�납�牟�����^�ɂȂ�܂��B

����̇������S�����Ō����ƁA��납��w�ʼn����̂��u�u���[�L�́v�ł��B

�����S���d�ʂƏォ�牟�������d���ő�O���b�v�́i�^�C�����C�́j�ƂȂ�܂����A

�ʏ�͎w�ʼn����́i�u���[�L�́j�̂ق����]�T������A�^�C���O���b�v�̌��E���Ă��܂��܂��B

���̗]���Ă��܂����̃u���[�L�͂�ABS�œ�������āA����ȏ�̗͂ɂȂ�܂���B

�s���A�����S���d��100�Ǝw�d20��120�̊����d�ʂ��|�����Ă��A

�����S�����̂̃O���b�v���d����120�ɑ����Ă���̂ŁA�u���[�L�����͓������A�ƂȂ�Ǝv���܂��B

�����ԍ��F25928742

![]() 1�_

1�_

��use_dakaetu_saherok����

�������B�����肽���̂������ς蕪����܂���B

�������A�ԗւ����Ă����Ԃł��������Ƃł��B

�͂��A���̂����u����Ԃ̐}A�ƁA�ԗւ����ē]�����ԂƂ����@�\�̋�ʂ��ł��Ă��Ȃ���l�q�ł��B

���̐������������܂����A����ł͉i�v�ɗ�������Ȃ����Ƃł��傤�B

�d�������̂�����(���邢�͈�������)�̂ƁA��Ԃɏ悹�Ĉړ�������̂́A

�͂̉��������������Ⴄ�Ƃ����o�������������̂ł��傤���B

�����ԍ��F25928745�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��gda_hisashi����

�ł�����ߐύڂłȂ��Ƃ���ׂ�100���ύڂ��ᐧ�������Ⴂ�܂����āA�����̖�Ȃ��ł���B

����������̏Z�l�����́A���C���ǂ��̂����̂ƌ����āA���������͕ς��Ȃ����Č����Ă��ˁB

�����ԍ��F25928753�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���^�C�����]�����Ă��遁�����Ă��Ȃ���Ԃł�����A�����ł͂Ȃ��͂��l����A�����̂ł��낤�Ɖ~���i�ԗցj�ł��낤�Ɠ������Ƃł��B

�����̂̊����Ă��Ȃ���Ԃ͒�R(���C)�ƂȂ�A�����Ȃ��A

���邢�͕��ׂƂȂ�܂��B

�~���i�ԗցj�̊����Ă��Ȃ���Ԃ͋�]�����A�]�����Ă����܂��B

���ꂾ����������͂��Ⴂ�܂��B

������A�������������̂��킩��Ȃ��ƈ�R���ꂻ���ł����A

�ԗւƂ����@�\���A���u���ƈႤ��ʂ̂��������ɂ��Ȃ�B

�����ԍ��F25928765�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�������̖�Ȃ��ł���B

���_���肫�Ȃ�c�_����͖̂��ʂł́H

�����ԍ��F25928766�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

>�ł�����ߐύڂłȂ��Ƃ���ׂ�100���ύڂ��ᐧ�������Ⴂ�܂����āA�����̖�Ȃ��ł���B

�v���͂����Ȃ�ł���

�m���ɒʏ�̊X�ł̃u���[�L���O�ł͌��X�]�͂����邩��ŏ����瓥�͂���������Ă͕̂���

�����̖@���œ������Č�����Ƃ��Ⴀ�Ȃ����ۂ͎~�܂�Ȃ��̂�

����~�܂�܂���

��������

���Ċ����Ȃ�ł���

�����ԍ��F25928775

![]() 1�_

1�_

���R�s�X�^�X�t�O����

�c�_�Ȃ�Ă���C�͂Ȃ���B

�ŏ���Ԑl���ő����Ă��鎞�A�v��������}�u���[�L���������ƁA�����t�œ����X�s�[�h�ő����Ă��鎞�A�����悤�ɋ}�u���[�L���������̐����������������ƐM����l�͂����v���ĉ^�]����������A�l�̂悤�ɓ����Ȃ��A�ƍl����l�͂����v���ĉ^�]������������Ȃ�Ȃ��́B

�����ԍ��F25928779�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�������悤�ɋ}�u���[�L

�����Ȃ�d�������������͐L�т�ł��傤���A�����͂ɉ����ē��͂𑝂�����������I�ł͂Ȃ��ł��傤�B�����猻���͐L�т�����ɂ����Ǝv���܂��B

����ŁA�����𑵂���ΐL�тȂ��P�[�X�����邱�Ƃ��u����ςŁv�ے肵������̂��ǂ����ƁB

�����ԍ��F25928825�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�u�^�C���̐Ö��C�͂ƃu���[�L���\���A�����͂̑������x�z�I�ȏꍇ�ɂ����āv���������͐L�тȂ��B

�Ƃ��������̂��Ƃł��B

�����ԍ��F25928830�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��

�u���[�L�̐����́A�^�C�������b�N���鐡�O�܂ōs���ꍇ�ɂ����āi�d����������ɉ����Ă�苭�͂Ȑ��������͂��K�v�j�Ƃ������Ƃł��B

�����̏ꍇ�A�l�Ԃ�������o���Ȃ����琧���������L�т�̂ł��傤�B

�����ԍ��F25928838�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���i�C�g�G���W�F������

�ŋߎ��Ԗ�����Ōy���ǂ�ł邾���ł����A���S�Ɏv�l��~����̂͂ǂ����Ǝv���܂���B

�������i�C�g�G���W�F������͔�ѐX���Ő̓^�C���̉�]�ł͌���ɔ�Ȃ��Ƃ̈ӌ��̐l�������ƋL�����Ă��܂����A����C���[�W�Ƃ��Ă�100km/h�ő����Ă�ƌ����100km/h�Ŕ��ł����ł���ˁH

�ł����ۂ̓^�C���̉�]�R���ł͂����Ȃ�Ȃ��B

�C���[�W�A��ۂƎ��ۂ͈Ⴄ�ꍇ���L��ƌ����͈̂ꉞ�l���Ă����������ǂ��ł��傤�ˁB

�����ԍ��F25928840

![]() 2�_

2�_

���������`����

�킽�������A����̗��_�Ń^�C�������ɂ́A�����S�����ȁE�E�E���Ďv���Ă���܂���

�ł��A�ŋ߂́A����ł��p�\�R���嗬�ŁA�����S���̑��݊����A�����Ȃ��Ă��܂��܂�����

�ȉ��̘b�́A�������A�u���[�L�̔\�͂��\���ȏꍇ�ł�

���ʑ�����A�u���[�L�V�X�e���ɂ����ׂ�������̂́A���R�̘b�ł�

�����S���ŊԈ�������������Ƃ��A�͂����Ȃ���i�d���|���Ȃ���j�����ė]�v�ɍ����Ȃ��āA�����Ă���܂���@�i�܂��A���p�ł́A���������Z�@������܂����j

������u���[�L�������Ȃ���Ԃƈꏏ

������x�A�͂�����Ɓi�d��������Ɓj����ɂ����Ȃ�A���肾�����O�̒Z�����Ԃ͐Î~���āA���̉d�ɂ�����ő�̒�R�ƂȂ�܂�

������Ö��C�͂ŁA����d�ɑ��A��ԃu���[�L���������

���肾������A�����C�Ɉڂ�A��R�͏�����܂�A�����S���̓K�x�ȍ����Ȃ���A���������Ă���܂�

�ł��A����̓^�C�����b�N�̃X���b�v���

�X�L�[������炵�Ȃ���A�u���b�N�}�[�N���c�����

F-1�Ȃ�A�^�C���X���[�N�o���āA�t���b�g�X�|�b�g������Ă��܂����

��R�͎�܂�̂ŁA�u���[�L�͌����Ȃ����

���x�́A���`���N�`���͂�����Ɓi�d������������Ɓj���炸�A�����S���͐�Ă��܂��܂�

�^�C���Ȃ�o�[�X�g�Ȃǂ̊댯���o�Ă�����

�����S���̃J�h��A�؏����̓���葫�A�X�[�p�[�J�[�����S���̃^�C���ȂǁA�ڐG�ʐς����Ȃ���A�����ɂ������̂ŁA���e�����d�͏��Ȃ��Ȃ�܂�

�ł��A�������͈͂�������ɂ́A�J�h�g���A�����ȗ͉������K�v�ȁA�e�N�j�b�N�̂ЂƂE�E�E

�v�̓^�C���ɂƂ��ẮA�K���d���d�v

�y�ɂ͌y�́A�g���b�N�ɂ̓g���b�N�̃^�C���ŁA�K���Ȕ͈͂Ŏg�����Ƃł�

���ƁA�����S���J�X�������ƁA����ɏ�������Ċ����Ă��܂��܂�

���p�̎��ƂŁA6B�Ƃ��̉��M�g���āA�^�����ɂ������������ꂢ�ɏ����Ƃ��A�����ď����S�����^�����ɂȂ�A���ꂢ�ɏ����̂�����Ȃ�܂�

���~���̉���������S���ŏ������Ƃ���A���Ƃ͈�������G�ɂȂ�܂�

���ł��t���悤���̂Ȃ�A����Ɗ����Ă��܂��܂�

�����́A������H�ʏɂ��E�E�E�Ƃ�����Ԃł�

�܂��A�����S���̏�������ď����͓̂���A�Ȃ�ׂ��������Ə����₷���Ȃǂ��A�o�����Ƃ��āA����ʂł͝G���^�C���̗L�p���������ł����ʂ�����܂�

���ɁA�d�����������S���͊����ď����ɂ������A���炩�̗ŁA�˂�����������S���͊��炸�g���ɂ����Ƃ��A�I���W�̊��̈����o���ɂ��鍻�����́A������ƕ~���������ȂǁA�q���̍��̌o���̔����o�͑�ł�

�X�[�p�[�J�[�����S���Ƀx�r�[�p�E�_�[��t����͔̂����ł����A�t�ɓ���Ȃ�A�����痎���Ă��܂��܂�

�{�[���y���̃o�l����������L���Ă��A���܂���ʂ͂���܂���ł������E�E�E

�ǂ����ɂ���A�d�������S���́A���܂�i��ł���܂���

����A�u���[�L���ǂ������̂��A����Ƃ��t�ɁA�~�܂��Ă镨�������ɂ����Ȃ�A�����Ă镨�͎~�܂�ɂ����̂��E�E�E

�ł��A�d�������S���́A�y�������S�����A�ȒP�ɒe������Ă���܂�

����ς�A���ʂ̎��G�l���M�[���傫���ł�

�b���Ă��݂܂��A����ł��A�V��ł���̎q���ł��A�����Ƌz���ł��܂�

�ł��A����Ő^�ʖڂɎ���W�J�������́A���X�y�N�g�������܂�

�����ԍ��F25928847

![]() 2�_

2�_

�X���̗���Ń^�C�������b�N���Ȃ���Ƃ����b�N������ĉ��o�Ă��邯��

���b�N���Ă����Ȃ��Ă����݂������i���b�N��j�Ȃ�

���C��R�̌����͕ς��Ȃ����瓯�����Ď��ɂȂ�܂����

���b�N����ƐL�т邵�Ȃ�����ăR�����g���L��܂���

��̃X���b�v�ɂ�鑬�x�v�Z�\��������b�N���Ă��L�тȂ��i�����j

������

�����ȕX�̏�Ɂi�Ⴆ�j�����K�����炵���l�ȏ����Ń����K�Ƀ����K���d�ˁi�Q�i�ɂ��Ă��R�i�ɂ��Ă��j�Ċ��点�Ă�

�~�܂�܂ł̋����͓������Ď��Ȃ̂ł��傤��

�����ԍ��F25928852

![]() 0�_

0�_

�������K�����炵

�H�ʂƂ̖��C���Ȃ���Ԃ͋c�_�̊O�ł����c�A

���̏ꍇ�͏d�͉����x�Ɠ����ł���ˁB��C��R������A���ʂ͊W�Ȃ��Ȃ�܂��B

�����ԍ��F25928862�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���b�N�Ƃ��������p���Ă܂����A�����ԓ����ׂ��ł����H

����Ƃ����̕��̈ӌ��҂��ł����H

���́A�ԗ�(�^�C��)�̋@�\�ƁA���u��(�Ƃ������z�ŕ����@���E����)�́A�Ⴂ�܂���Ə����Ă܂����A

�ȂɌ����Ă�̂��킩��Ȃ������Ȃ̂ŁA���������̎d�l������܂���B

�����������͑ΏۊO�Ȃ�A�ł�����Ď��炵�܂����B

�����^�C�����b�N�̌��t�𑽗p���Ă��̂ŁA�����ȂƎv���B�B�B

�����ԍ��F25928871�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

����A���łɏ�����Ă܂��ˁB���炵�܂����B�ł����܂����B

�����ԍ��F25928887�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

>�H�ʂƂ̖��C���Ȃ���Ԃ͋c�_�̊O�ł����c�A