�����ɂ́A�����́A�ō����x�̗D��̓G���W���o�͂̑召�Ō��܂�܂��B

�@(�������A�ԏd�Ȃǂ͓����Ƃ���)

�ȑO�A�����͂�ō����ɉe�����傫���̂̓G���W���̃g���N���o�͂��H�Ƃ����c�_������܂����B

�ǂ̂悤�Ɏ�������Ă����̂��q�����Ă���܂������A���������_�ɒH�蒅�����悤�ɂ́A���ɂ͌����܂���ł����B

�命���̕��X�͂���������Ă���悤�ł����A�������Ă����������������悤�ł��B

�@(�ǂ����ďo�͂��ƒf��ł���́H�ƕ����ꂽ��A���ɓI�ɂ́u�o�͂Ƃ́A���̂��Ƃ�\���P�ʂ�����v�ɂȂ��Ă��܂��̂ł����B)

�������A�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��B

�ł��̂ŁA�G���W������������g���N�̑召���ڈ��ƂȂ�ꍇ�u���v���X����܂��B

�@(���p����Ă���JAF�̃R�����g���A��ʓI�ȃh���C�o�[�ɑ��Ă͍����Ă��܂��B)

�ŋ߂͂��܂茩��@��Ȃ��Ȃ�܂������A�h���s���\�Ȑ��h����Ԕ���₷���Ǝv���܂��B

�@(�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��̂��Ƃł͂���܂���B�̂̓J�^���O�̌��̕��ɍڂ��Ă��܂����B�O�O��Ώo�Ă���Ǝv���܂��B)

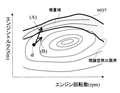

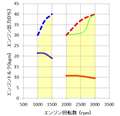

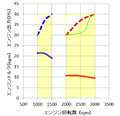

�����͎ԑ��ŁA�e�M�����Ƃ̋쓮�̓J�[�u�A�e�M�����Ƃ̃G���W����]���A�e���z���Ƃ̑��s��R�Ȃǂ��L�ڂ���Ă���}�ł��B

�ׂ̃M���Ƌ쓮�̓J�[�u���d�Ȃ��Ă��镔���ŁA�쓮�͂��傫�����̃M����I�����Ă����A���̎Ԃōō��̉����ƂȂ�܂��B

�@(�{���̌����́A�G���W���g���N�̉ߓn�����A�C�i�[�V���A���̑����낢��Ȃ��Ƃ��e�����܂����A�����ł͏ȗ����܂��B)

�쓮�̓J�[�u�́A�G���W���̃g���N�J�[�u�Ƒ����`�ł����A�M����ɂ��c�ɐL�т���A���ɐL�т��肵�܂��B

�ǂ̎ԑ�(�G���W����]��)�Ŏ��̃M���Ɉڂ�쓮�͂��傫���̂��́A���̃M����Ƃ̊W�Ō��܂�܂��B

���낢��ȑ��s���\�Ȑ��������Ŋm�F���Ă݂�Δ���܂����A�ō��o�͉�]������O�ŃV�t�g�A�b�v�ƂȂ邱�Ƃ͂���܂���B

�Ȃ��Ȃ�A���̎ԑ��ōő�̋쓮�͂���̂́A�G���W�����ō��o�͂����Ă����Ԃ�����ł��B

CVT�Ȃ�A�G���W�����ō��o�͉�]���ɃL�[�v�����܂ԑ���ω��������܂����A

�L�i�ϑ��ł́u�������Ȃ��v�ō��o�͉�]���O��̏o�͂̒Ⴂ�G���W����]�����g���Ă���̂ł��B

�܂��A���������������Ȃ����̂Ȃ��ɂ́A�u�쓮�͂�1�ԍ����̂̓G���W�����ő�g���N���o���Ă���Ƃ��ł͂Ȃ����H�v��

�����邩���m��܂���B(�m���ɓ����M����ł͂����Ȃ�܂��B)

����₷����������܂��B

A�G

�G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=10kgm�@(�o�́�14PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1

�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgm

B�G

�G���W����]��=3000rpm�A�G���W���̃g���N=5kgm�@(�o�́�21PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=3

�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=15kgm

�o�͂������a�̕����A�����ԑ��ł͋쓮�͂������Ȃ�܂��B(�ǂ̑��x��z�肵�Ă��A���R�����ł��B)

�Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B

�M����ɂ���āA�G���W���g���N�̋쓮�́A�G���W����]���̎ԑ��@�̊W���ω����܂��B(������𗧂Ă�A�����炪������)

�����Ƃ����Ă悤�Ƃ���A�G���W���g���N�ƃG���W����]�����|�����킹�����l(���o��)����������K�v������܂��B

���Ȃ킿�A�u�o�͂Ƃ́A���̂��Ƃ�\���P�ʁv�ł��B

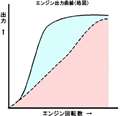

�G���W���̍ő�g���N��]���̕����A�ō��o�͉�]���������͂������̂́A

�����M���ŁA

�G���W���̍ő�g���N��]���t�߂̉����͂ƁA�ō��o�͉�]���t��(���R�A�ԑ��͈Ⴄ)�̉����͂��A��r�����ꍇ�ł��B

(����ɉ��̈Ӗ�������̂��A���ɂ͔���܂��B)

����́A�u�G���W���̍ő�g���N�̍��������A�������x������������瑬���v�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B

�]�k�ł����A�ǂ����āA

�G���W����]��(rpm)×�G���W���̃g���N(kgm)�^716.2�ŁA"�o�r"�Ƃ����P�ʂ̐��l���v�Z�ł���̂ł��傤���H

�@(�����Ă���l�Ȃ�A�����Ɛ����ł��锤�ł���B)

redswift����Akami.it.����A�����̂�������A����Ȃ���ł�낵���ł��傤���B

�@(���Ȃ����͂��̌��Ɋւ��āA�}�g���Ȓm�������������Ɣq���������܂����B)

�������炢�����܂����B

���i.com�̃N�`�R�~�̎�|�ɍ������ǂ�������܂��A���e�����Ă��������܂����B

�����ԍ��F19872641

![]() 14�_

14�_

�A�^�}�ǂ���ł���

���́A

�X�y�b�N�Ȃ��

������Ɖ����āA

�J�l�Ŕ������̂��Ǝv���Ă��B

�����ԍ��F19872708�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�Ȃ�قǁA�킩���I�I

�����ԍ��F19872750�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 4�_

4�_

�g���N�^�[�w�b�h�ŋ����H

�����ԍ��F19872846�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 3�_

3�_

�A�N�Z���S�J�ŘA���I�ɓ���������͂ƁA

�S�������̓p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃɓ���������͂Ƃł�

�b���S�R�Ⴄ�Ǝv���̂ł����B

�O�҂͍ō��o�͂Ɉˑ����A��҂͍ő�g���N�Ɉˑ�����B�����I�ɂ͗��҂̃~�b�N�X�B

�������ꂾ���̘b�ł́H

�����ԍ��F19872884

![]() 11�_

11�_

���O�[�X350����

�i�C�X����Ƃ��܂����B

������̍�������������������Ə�����̂ł����E�E�E

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19856796/#tab

�����ԍ��F19872970

![]() 6�_

6�_

��LUCARIO����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�h�S�������̓p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃɓ���������́h�ƌ����܂��̂́A

�M����̕ύX�Ȃ��ŁA�Ƃ������ł��傤���H

����Ȃ�A�쓮�ւ̃g���N���傫���̂́A�������G���W���g���N���傫�����ł��B

�u���ɃV�t�g�_�E�����ĉ�]�����グ���Ƃ��Ă��A�Ƃ������ł��傤���H

�V�t�g�_�E��������̉�]���ł̏o�͂̕���������A������̕����쓮�ւ̃g���N�͑傫���Ȃ�܂��B

�o�͂̓G���W���o���ł��A�쓮�ւł������ł��B(�`�B���X�������ꍇ)

�o�͂������Ƃ������́A�����ԑ�(�쓮�ւ̉�]��������)�Ȃ�A�쓮�͍͂����Ƃ������ł��B

�����ԍ��F19872984

![]() 3�_

3�_

>�p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃɓ����������

>��҂͍ő�g���N�Ɉˑ�����B

����A�p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃ̃g���N�Ɉˑ����邾���ŁA���̎��ő�g���N�������邩�ǂ����͉�]�����悾�ˁB

���Ǎ���]�ō��g���N��������Α�p���[�Ȃ��B

�����ԍ��F19873037

![]() 1�_

1�_

�������v����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�����N�̃X���́A�^�[�{�����̕����u�����Ȃ�Ɨǂ��̂ɂȂ��`�v�Ɗ���Ă���X���ł���ˁB

���_���猾���܂��ƁA�u�J���҂łȂ���Δ���܂���B�v

�^�[�{���A�����łȂ����A�͎�i�ł����ĖړI�ł͂Ȃ�����ł��B

�ڕW�Ƃ���(���߂��Ă���)�A�������A�R��A���K���A�ϋv���A�������A�R�X�g�A�[���A���X��

�ǂ̂悤�Ȏd�l�Ȃ��ԓs���悭�B���ł���̂��H�Ƃ������ł��B

�^�[�{�ANA�o���Ō������Ă���Z�p�荞�߂A���������܂łɂ͂����Ȃ锤���A

�����炱�̃p�b�P�[�W�ōs�����I�ƁA���̒i�K�Ō��f����̂��H�ł����A

���̉�Ђ̌������ǂ̃��x���܂Ői��ł���̂��A

���̎Ԃ̔�����������t�Z���āA���J���X�y�b�N���i�荞�܂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂��A

����Ȃ̃}���钆�̃}����Ȃ̂ŁE�E�E�B

�܂��A����Ȏ��������܂��Ɩ��C�Ȃ��̂ŁA�I���͂����v���I����I���͂������I�Ƌc�_����̂́A�������낢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

(�����܂ŋc�_�ł���B�l�肠���ł͂Ȃ��āB)

�o�́E�g���N�̘b�͋c�_����b�ł͂Ȃ��ł����E�E�E�B

�����ԍ��F19873078

![]() 1�_

1�_

�O�[�X350����̓T�[�L�b�g�ł��������Ȃ�ł����ˁH

�T�[�L�b�g�����Ȃ�Ƃ������A��p�ԂɕK�v�Ȃ̂͏��q���ɒ��]�ő����Ă��Ԃ���X���[�Y�ɉ����ł��邩���d�������B

�����獂��]�ł̍ō��o�͂Ȃ���Ȃ��A���ᑬ�ł̃g���N���d�v�Ȃ�ȁB

�o���̈����^�[�{�Ȃ��ƁA�^�C�����O�����邩�猙����B

�����ԍ��F19873121�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 12�_

12�_

���O�[�X350����

���o�́E�g���N�̘b�͋c�_����b�ł͂Ȃ��ł����E�E�E�B

���̒ʂ�ł��ˁO�O

���L�̍��z�c����

�����ȏ������ł��ˁO�O

�o�͓����̖�肪�����肻���Ȃ̂ŁA���łɃ��X�͔@���ł��傤���H

�����ԍ��F19873133

![]() 2�_

2�_

��RGM079����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�Ⴆ�T�[�L�b�g�𑖂�����A�[������������A�S�͉�������ꍇ�͂Ƃ����Ӗ��ł��B

�u�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��v�̂ŁA

�������A�o�͂���������Ηǂ��Ƃ����C�̓T���T������܂���B

�����ԍ��F19873150

![]() 1�_

1�_

���O�[�X350����

�펞�A�N�Z���S�J�A�펞�p���[�o���h�L�[�v�Ȃ炻���Ȃ�ł��傤�ˁB�����Ɉ٘_�͂Ȃ��ł���B

�ł������ɂ́A�i�����͂������̂��ƃT�[�L�b�g�ł������j����ȖȂ��ł��傤�H�ƁB

�X���b�g��������Ԃ��瓥�ݍ��ރV�[�����K������B�Ƃ���������ȏ���ł��B

���̎��A�u�����́v�����E����͉̂����H

���̎��̉�]���ɂ�����ő�g���N(��)�ƁA���ݔ����Ă���g���N�Ƃ̍����A�����]�T�g���N�ł��ˁB

�������M����ŕς��b�ł����A�����ł͓��ꁕ�Œ聕�ƌ��ĉ������B

�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����

�ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B

�����L�̍��z�c����

��ł͑�G�c�ɍő�g���N�Ƃ܂Ƃ߂Ă��܂��܂������A���m�ɂ͌X�̉�]���ɂ�����WOT(wide open throttle)

�g���N�̈Ӗ��ŁA��܂��ɂ̓G���W�����̂̍ő�g���N�l�ɘA�����Ēl�̑召�����܂邾�낤�Ƃ����O��ł��B

����͑����傫���͊O���Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B

�ȉ��͂��Q�l�ł��B

�Y�t�͓��Y�����Ԃ̓�������̈��p�ł��B

�}�����v�����ɗ]�T�g���N�̑召�ɂ���ĔR�Đ�����H�v���R������_�������̂ł����A�]�T�g���N���傫���ꍇ�ɂ�

�g���N�̗����オ�肪�����Ȃ�悤���䂳��Ă��܂��B

���̓_�̂ݐ�o�����ꍇ���u�ő�g���N���傫�������A�����͂������v�P�[�X�ɊY������̂ł́B

���Ƃ������Ԃ����Ⴏ�A�O�������������ƌ��߂Ęb������Ζ������鎖���Ȃ��i���nj��߂��ɂ�邩��O�_�O�_������j�̂ł́H

���Ƃ����������������킯�ł����B�u�������Ĉ���Ɍ������ǂ����v�A�Ƃ����b�ł��B

�����ԍ��F19873252

![]() 3�_

3�_

��LUCARIO����

�����Ԃ���A�M���Œ�ŃA�N�Z���S�J�ɂ���A

���̃G���W����]���ł̑S���׃g���N�ɂȂ�A

�]�肵�����̋쓮�͂ʼn������Ă����A�Ƃ������ł���ˁH

�������ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����

���ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B

�����쓮�n�Ƃ������́A���̎ԑ��ł͓����G���W����]���Ƃ������ł��ˁH

����Ȃ�A�A�N�Z���ݍ��Ƃ��ɏo����G���W���̃g���N�����������A�쓮�͂������Ɍ��܂��Ă��܂��B

(���R�A������̕����o�͂������ł��B)

�h�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W���h�Ȃ�A�����ԑ��Ȃ�A1�����N�傫�ȃM�����I���ł��܂���ˁH

�ł��̂ŁA�G���W����]���ƃG���W���g���N�̐ςł���o�͂̒l�ŁA�쓮��(������)�͌��܂�A�Ɛ\���グ�Ă���̂ł��B

�M����������A�G���W����]���������Ȃ�A���R�A�G���W���g���N�����������A�쓮��(������)�͍����ł��B�o�͂������ł��B

�����ԍ��F19873280

![]() 0�_

0�_

�F�������̂ł��������N���Ă�̂ł��傤���H

1.���@��:�^���̕ω��i�����x�j��F=ma�@by�j���[�g���i���w�������j

2.1.�̓G���W���̃g���N��o�͂ł͖����A�쓮�ւ̃^�C���ɓ`���g���N����ˁ@by�O�[�X350����

3.�����g���NTa�mN�Em�n�́A�p�[�V��������L�������̃g���N������ˁ@�L�̍��z�c����

4.�A�N�Z���J�x�ŕς������g���N�̕ϓ��͏o���̈����^�[�{���ƃt�B�[�����O������ˁ@RGM079����

5.���x�ێ��͑S�J�ł͖����A�p�[�V�����i�K���J�x)�ʼn����x��0����ˁ@byLUCARIO����

�i6.���������@by���̑��̕��@�����s���j

�S�X���ʼn������������Ȍ��ɋ����Ă���������Ə�����܂�^^;

�����ԍ��F19873334

![]() 0�_

0�_

�������v����

�܂Ƃ߁A���肪�Ƃ��������܂��B

�S�͉����łȂ��ꍇ(�X���[�Y�ɉ�������ꍇ)�̓g���N���ƁA

LUCARIO����ARGM079����͂���������Ă���̂ł��傤���H

�������������悤���A�S�͂ʼn������悤���A�Ԃ̉����͂̑召�͏o�͂Ƃ������l�̑召�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

(�h�ō��o�́h�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���̂Ƃ��ɃG���W�����o���Ă���o�́A�Ƃ����Ӗ��ł��B)

�G���W���͓����Ă���ȏ�A�����]���ʼn���Ă��܂��B

�����āA�g���N���������u�ԂɁA�o�͂����������Ă��܂��B

�ԑ����猩�܂��ƁA����ԏd�̕��̂��A����ԑ�����A�Ⴄ�ԑ��ɕω�������Ƃ������́A

�͂Ǝ��Ԃ̃t�@�N�^�[��ς���Ƃ������ł��̂ŁA���Ȃ킿�A�o�͂�ς���Ƃ������ł��B

�l�Ԃ̊��o���炵�܂��ƁA�g���N�̏o���Ƃ����܂����A����オ�肩���Ƃ����܂����A�A�N�Z���ւ̃c�L�Ƃ����܂����A

�\��������̂ł����A�����́h�A�N�Z���Ƃ��́A�o�͂̕ω��h�Ƃ������ɏW��܂��B

���鑬�x�ŃN���[�W���O���Ă����Ԃ���A��������������Ƃ�����ʂ��l���Ă݂܂��傤���B

�g�b�v�M�����낤���A���ԃM�����낤���A���̎Ԃ̎���͈͂ł���A�N�Z���̓��ݕ��ł����������������܂���ˁH

�h���鑬�x�ŃN���[�W���O���Ă����ԁh���g�b�v�M�����ƁA�G���W����1000rpm×5kgm���Ƃ��܂��ƁA

���ԃM���ł͗Ⴆ�A2000rpm×2.5kgm�ő����Ă���Ƃ������ł��B

�܂�A�G���W���g���N�̐��l�̑召�ł͂Ȃ��̂ł��B

�Ԃ𑖂点�Ă���̂́A���̂Ƃ��̏o�͂̐��l�̑召�Ȃ̂ł��B

�Ԃ̑��x���R���g���[������Ƃ������́A�쓮�ւ̏o��(���Ȃ킿�A�`�B���X���Ȃ��Ƃ���G���W���̏o��)��

�A�N�Z���ƕϑ��@���g���ăR���g���[������A�Ƃ������ł��B

(�ŋ߂͕ϑ��@�͂قƂ�ǎ����ł����E�E�E�B)

�����ԍ��F19873479

![]() 0�_

0�_

�������ĉ����咣�������̂�������ɂ����ł��B�K���͒����̑����ƊW������Ǝv���Ă���̂��ȁH

�����ԍ��F19873513

![]() 2�_

2�_

���S�͉����łȂ��ꍇ(�X���[�Y�ɉ�������ꍇ)�̓g���N���ƁA

��LUCARIO����ARGM079����͂���������Ă���̂ł��傤���H

�����A���������Ă�̂͑S��p�[�V��������̑S�͉����ł���B

�G���W���́A�����]���ʼn���Ă��鎞�ɕK���g���N�J�[�u����̃g���N���o���Ă���킯�łȂ��͎̂����ł���ˁB

����͂����܂ōő�l�ł�����B

�S��p�[�V��������WOT�g���N�Ɏ���܂ł̗����オ��̎��ԁA����Ɍ����Ȃ炻�̏u�Ԃɉ�]�����ˏオ�鑬�x�A

���ꂪ�����x�̎x�z�v���ɂȂ�Ƃ��������ł��B

����M����ł���A�G���W����]���̏㏸���x�i�N�����N���̊p�����x�j���N���}�̉����x�ɔ�Ⴗ��̂��܂������ł��̂ŁB

�����ԍ��F19873514

![]() 1�_

1�_

���~�X�^�[�H������

�K���́A�L���� [yen?] × ���荇�� [rpm] �A���Ȃ��B ���͉�]���ʼn҂��h�ł��i�j

�����ԍ��F19873559

![]() 1�_

1�_

��LUCARIO����

�����ł��ˁB

���{���̌����́A�G���W���g���N�̉ߓn�����A�C�i�[�V���A���̑����낢��Ȃ��Ƃ��e�����܂�

�̂ŁA

���S��p�[�V��������WOT�g���N�Ɏ���܂ł̗����オ��̎��ԁA����Ɍ����Ȃ炻�̏u�Ԃɉ�]�����ˏオ�鑬�x

�́A����Ԃő��肳�ꂽ�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��̃f�[�^�������Ă���A���s���\�Ȑ�����͔���܂���B

�����\���グ���������̂́A����������܂��Șb�ł��B

�u�����̓G���W���g���N�̐��l�Ō��܂�̂������������B�v�Ƃ��A

�uCVT�ōő�g���N��]�����ێ����ĉ���������A������Max���B�v�Ƃ����ӂ��Ɍ������Ă���������܂����̂ŁE�E�E�B

�����ԍ��F19873567

![]() 2�_

2�_

�������ɂ́A�����́A�ō����x�̗D��̓G���W���o�͂̑召�Ō��܂�܂��B

��(�������A�ԏd�Ȃǂ͓����Ƃ���)

���́u�����́v���ĕ\�����B�������疈���₱�����Ȃ�B

�E�O�|�P�O�O�ł͏��Ă邪�O�|�S�O�O�ł͕�����A��

�E�O�|�P�O�O�ł͕����邪�O�|�S�O�O�ł͏���B��

�����������ꍇ�ǂ����������͂��L��́H���ĂȂ�B

�����ĉ���蓖�Y��]���ɂ�����A�g���N�̔����ʂɂ���ďo�͂����E�����̂�����A�u�g���N���傫������������ǂ��v�Ƃ̕\���͕ʂɍ\��Ȃ��Ǝv����I�i���̂Ȃ��]������̏o�͂��オ��̂�����j

��������ȂɁA�u�o�͂��I�v�Ə���Ȃ����炨�������Ȃ�B

�����ԍ��F19873584

![]() 3�_

3�_

F�����u1��1���]�܂ł�������I�v

�����ԍ��F19873605�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��eoffice����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

�G���W����]���������ł���A

���g���N�̔����ʂɂ���ďo�͂����E�����̂�����A�u�g���N���傫������������ǂ��v�Ƃ̕\���͕ʂɍ\��Ȃ��Ǝv����I

�͂��A�\���I�ɂ͂���ł��ǂ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F19873636

![]() 0�_

0�_

�������\���グ���������̂́A����������܂��Șb�ł��B

���u�����̓G���W���g���N�̐��l�Ō��܂�̂������������B�v�Ƃ��A

���uCVT�ōő�g���N��]�����ێ����ĉ���������A������Max���B�v�Ƃ����ӂ��Ɍ������Ă���������܂����̂ŁE�E�E�B

�Ȃ�قǁB���̃X���ł��̘_�ɌŎ����Ă���l�͒N�����܂���ˁB�������A�����܂߂āB

�������̕�������������̂ł�����A������Ă˂Ƃ��������悤���Ȃ��ł��B

�����ꂽ�玄������܂���B�Ԃ����Ⴏ���肵�Ă��Ȃ��̂ŁB

�����ԍ��F19873649

![]() 5�_

5�_

��LUCARIO����

�����ł��邾���ւ�肽���͂���܂���B

���̕��̔M�فH�ɘf�킳�ꂽ�������Ȃ���n�j�ł��B

�����ԍ��F19873682

![]() 4�_

4�_

>�����ɂ́A�����́A�ō����x�̗D��̓G���W���o�͂̑召�Ō��܂�܂��B

>(�������A�ԏd�Ȃǂ͓����Ƃ���)

���w�Z�ŋ�������悤�ȋC���E�E�E

�������x�ő����Ă��鎩�]�ԁB�i���x������������o�͓͂����j

�ᑬ�M�A�ő����ƃy�_�����y���B�i���Ȃ��g���N�ōςށj

�����M�A�ő����ƃy�_�����d���B�i�����g���N���K�v�j

����O�̘b���Ǝv�����ǂˁB

�y���y�_���i��g���N�j�ł��A

�����𑝂₹�i��]�����グ��j�A

�d���y�_���i���g���N�j�Ɠ����d���ʂɂȂ�B

�@��

�g���N�����ł͉������܂�Ȃ��B

�����ԍ��F19873987

![]() 5�_

5�_

>�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����

>�ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B

�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W�����ڂ���Ȃ畁�ʂ͍ŏI�����䂭�炢�ς���̂Ŕ��I�ȃ��f���ł��ˁB

�Ⴆ�ő�g���N������20N��4000rpm�Ŕ�������G���W����5000rpm�Ŕ�������G���W�����ׂ�ƁA5000rpm�̕��������J�[�u�łQ���Ⴂ�M�����g���܂�����A�G���W���̃g���N�͓����ł��]�T�쓮�͂͂Q���傫���Ȃ�܂��B

���ǂ��ꂪ��o�͂��Ď��ł��ˁB

�ʏ�͂Q���o�͂��傫����P�����x�͍ō�����L�������Ɏg���̂ł���قǍ��������ɂ͂Ȃ�܂��A�o�͂��傫�������������L���Ȃȓ_�͓����܂���B

�����ԍ��F19874023

![]() 2�_

2�_

>�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����

>�ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B

�����M�A�ŁA����]��z�肷�邩�Ō��ʂ��ς��܂���B

���ʂɍl���Ă݁B

�@1���̃[�����i�Ȃ�E�E�E

����]�܂ʼn��G���W���Ȃ��C�ɉ�������B

��܂ʼn��Ȃ��G���W���Ȃ�A���������Ƃ���ʼn����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

���������ɂȂ�Ȃ��ł��B

�A4���̃[�����i�Ȃ�E�E�E�i����Ȃ��Ƃ��Ȃ����ǁj

����]�܂ʼn��G���W���ł��A�{�̂������]���܂Ŏ����čs���Ȃ��̂ŁA

�������������ł��Ȃ��B

���i����ׂɂ́A���N���ŋ����ɉ�]�����グ�邵�����@�������B

�ᑬ�^�G���W���̕����A�܂����i���₷���ł��傤�ˁB

����������ɂȂ�Ȃ��ł��B

���āA

�����I�Ȃ̂́A�ǂ����ł��傤�H�i��

�����̎����Ԃ́A

�h���C�o�[�̈ӎv�œK�ȃM�A��I�ׂ�̂ŁA

�ō��o�͂������G���W���̕����������ǂ��Ȃ�܂��B

����O�̂��Ƃ����ǁE�E�E

�����ԍ��F19874096

![]() 3�_

3�_

����Ȏ��A�p�[�V�����A�n�[�t�X���b�g���Ȃ�Č����n�߂��猋�_�o����̂��B

���ŁA�ő�g���N��]�����A���̃M�A�ōő�g���N���ő���Ɏg�����߂��B

���ɂ́A�ő�o�͉�]���܂ʼnȂ������������ǂ��ꍇ���L��́B

���]�Ԃ����āA�M�A���グ�ďd����������A���������������������낤�B

�n���ȗ����悪�L��݂��������ǔ������낤�B

�����ԍ��F19874151

![]() 2�_

2�_

���A���̗���Ȃ�ł��˥��

�����͓���̂ŁA�Z�������Ƃ��܂�(^�^)�~~

��kakkurakin����

�ڍׂȒ������X�������҂�������܂����^^

���L�̍��z�c����

�A�X���[�g��2.0T��3.5�͔��I�ȃ��f���H

���ۂ�ۂ� �D����

S2000�͏����^�̕��������̂ł����H

�����ԍ��F19874238

![]() 1�_

1�_

���炵���X�����肪�Ƃ��������܂��B

�����͂��ߑ����̕����s�����Ȏv�������Ă��܂����̂œI�m��

�����Ă������������Ɗ��ӂ������܂��B

���߂Č������ɂ����ꂪ�킩��悤��

���̃X���̂��ƂɂȂ����̂�

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19833544/#tab

�M�����̂͂����ł���

�������t�i�n���A�z��A���j�͏����Ȃ��悤���肢�������܂�m(_ _)m

�����ԍ��F19874271

![]() 2�_

2�_

>�����v����

>S2000�͏����^�̕��������̂ł����H

�����P���ɂ͂����܂���B

AP2 �́AAP1 �̃f�B�`���[���łł͂Ȃ��āA

���ǔłł�����ˁB�r�C�ʂ��Ⴄ���B

���������A

�ǂ�����������B�E�E�E�ł����ˁB�i��

�����ԍ��F19874276

![]() 1�_

1�_

���ۂ�ۂ� �D����

���肪�Ƃ��������܂��B�ǂ����������̂ł���^^

pop5555����A�o�܂��킩��܂����B������܂��B

�N�`�R�~������HP�̂悤�ȕ��B������ʑ��l�͐킢�������ȊO�A���@�������̂ł��傤��^^

�����ԍ��F19874329

![]() 1�_

1�_

kakkurakin����

>�����ɉe�����傫���̓g���N���o�͂�

>���̓g���N���Ǝv���Ă��܂��B

2016/04/30 19:05�@[19833544]

�@

>�����o�͂ł��g���N�����������G���W����]�㏸���x�������̂ʼn����͗ǂ��B

2016/05/04 12:24�@[19844747]

�����͕ς��Ă��Ȃ��Ԃ��Ă͂��܂����A���e�Ƃ��Ắ��̃p�N���ɕϐ߂��Ă܂��ˁB

�ԏd�������x�̎ԓ��m�ʼn����ɐ�ΓI�ɉe�����傫���̂͏o�͂ł��B(�d���ʁ��o�͂͋`������ŏK������ˁH)

�g���N�͏o�͂������x�ł���Ήe��������x�ł��ˁB(�G���W���A�쓮�n�̊������[�����g�̉e���Ō����䂪�傫���Ɗ������[�����g���傫������Ղ��B)

2016/04/30 20:59�@[19833897]

�����ԍ��F19874354

![]() 1�_

1�_

�������ɁA��̃X������Ȃ��̂ɁA�邵�グ�͂ǂ����Ǝv���E�E�E�E

�X���傳��I�ɂ́A���̏ǂ��Ȃ́H

�����ԍ��F19874497

![]() 1�_

1�_

��eoffice����

�d���Ȃ���A�����܂Ŏ����o���Ȃ���Ύv�l�ł��Ȃ������A�`������ŏ\���Ƌ��Ă���ʁX�ł�����A���H���R�Ɣ��_�ł���킯���Ȃ��B

�����Ȃ�ƁA���̌f�������ӂ̊���Ă������āA��排��������J��Ԃ��ƌ����ᑭ�ȑR��i�ɑi����B

�����炨�����ȗ�����ꂪ��绂���B

�o�͂Ƃ̘_���I�A���͑S���Ȃ��ɂ�������炸�A�ӐM�I�ɂ����M���Ăċ^��Ȃ��Ƃ̊�Ȃȑԓx�͂ǂ����痈��̂��s�v�c�ł��B

�͂�������Ή����ł���킯���Ȃ��A�͊w�ȑO�̏펯�����ǂˁB

�|�������A�{���ɊԈ���Ă��B

�����ԍ��F19874726

![]() 2�_

2�_

�܂��`���������̔��[���A�u�p���[�E�F�C�g���V�I�ʼn������\�͌��܂邩�H�v���Ď��������悤�ȋC�����܂����ˁi���j

�����Ŏ������������L�̗l�Ȏ���

�E�O�|�P�O�O�ł͏��Ă邪�O�|�S�O�O�ł͕�����A��

�E�O�|�P�O�O�ł͕����邪�O�|�S�O�O�ł͏���B��

�uA�ԁF�ō��o�͂͗�邪�A�ő�g���N�͏�v

�uB�ԁF�ō��o�͂͏�A�ő�g���N�͗��v

�O�|�P�O�O�����Ō����A�Ԃ��D��Ă��邪�A�O�|�S�O�O�Ō����B�Ԃ��D��Ă���Ȃ�Ď�������A���ǂǂ������D��Ă���́H�ƂȂ����B

�E�݂���͍ŏI�I�ȏ��҂́AB�Ԃ�����u�ō��o�͂��傫��������]�^�v�̕����������ǂ��I�ƌ����B

�E�݂���͂O�|�P�O�O�܂łȂ�AA�Ԃ̕��������̂�����u�ő�g���N���傫�������g���N�^�v�̕��������͂��L��I�ƌ����B

����Ȏ��_�̑���ƌ��������܂ł̎��āB

�i���ꂪ���̔��[�j

�����ԍ��F19874783

![]() 1�_

1�_

�܂���Q���E���h�͎��Ԑ�ŁA�g���N�h�̎咣�ŏI����Ă��܂��܂�������ˁB

�g���N�h�́A�g���N���傫����ΒႢ��]���ł��\���ȁu�o�́v���o�邩��������ǂ������Ȃ̂ɁA�o�͂���]�����������ăg���N���Ǝ咣���A���̂��u�ő�o�́v�̘b�ƃS�`�������ɂ��邵�c

�p���[�h�́A�g���N���������Ă�����]�ŏ\���ȁu�o�́v������A�M���ʼn�]���ƃg���N���������ĕK�v�ȃg���N����������A�����G���W���P�̂̍ő�g���N�����Ō��܂��ł͖����Ɣ��_���Ă���̂Ɂc

����ς� Do-Do ���[�v�ł���B

�����ԍ��F19874852�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

���O�[�X350����

�ʔ����X���ł��ˁB

�����͐���������₷���[�������Ⴂ�܂����B

�Ȃ̂ɁA�ڂ������͗ǂ��킩��܂��A�����I�ɂ͉����ƍō����͏o�͂ɕK�������W���Ȃ��Ǝv����ł����ǂˁB

�Ȃ����H

���낢��ȏ�蕨�ɏ�������z�ł��B

���o�Ȃ̂ŁA�����ł̋�_��c�ɎQ���o���Ȃ��̂��c�O�ł����ǁB

�����ԍ��F19874917�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

��A�G

���G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=10kgm�@(�o�́�14PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1

���܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgm

��B�G

���G���W����]��=3000rpm�A�G���W���̃g���N=5kgm�@(�o�́�21PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=3

���܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=15kgm

A�AB�ǂ���̉�����(�o���)�������̂ł��傤���H

���łɁA�lj��̂���ł����A

�a�̏�Ԃ����̃G���W���̍ō��o�͓_���Ƃ��܂��ƁA���̗�(�M���䁁3)�ȊO�ŁA

�쓮��1000rpm���̋쓮�͂�15kgm��荂������\�ł��傤���H

3000�������ȊO�̍ő�g���N�͂�����ł��\���܂���(�`���������Ă�OK)���A�ō��o�͂�3000�������Ƃ��܂��B

���̎�������A�h�ō��̉�����(�쓮��)�悤�Ƃ���̂ɁA�ō��o�͂��g��Ȃ���͂Ȃ��h�Ƃ�����������Ǝv���܂��B

�������M���ŁA

���G���W���̍ő�g���N��]���t�߂̉����͂ƁA�ō��o�͉�]���t��(���R�A�ԑ��͈Ⴄ)�̉�����

���r���悤�Ȃ�āA���Ă��܂���B

���ŗ����ł��Ȃ��̂Ȃ�A

�����낢��ȑ��s���\�Ȑ��������Ŋm�F���Ă݂��

�ǂ̉�]���ŃV�t�g�A�b�v����A���̎Ԃŋ쓮�͂���荂�����C���ŁA�Ȃ��Ă�����̂�����܂��B

�����ԍ��F19875012

![]() 0�_

0�_

>eoffice����

>�܂��`�ߋ��̂���肪�A���Ȃ̂ŁA���C�����͉���܂��B

�g���N�ʼn����x���v�Z����Ƃ������Ƃ́A

�G���W���g���N�����R������ G �Ɠ������ƍl���Ă����ł��傤�B�����ƁB

�G���W���g���N�͗͂ł�����A

���]�ԂŌ����A

�y�_���𑆂�1�̗͂ł����Ȃ��̂ŁA

�y�_���𑆂����|�����킹�Ȃ����Ƃɂ͈Ӗ��𐬂��Ȃ��ł��B

�y�_��������������ŁA

�d�͂̂悤�ɁA���`���Ɠ����́i�g���N�j���|���葱����̂Ȃ�A

����႟�g���N�����ʼn����x���v�Z�ł��܂����ǂˁB�i��

�����ԍ��F19875047

![]() 1�_

1�_

�����[�����[����

�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B

���t���炸�Ő\����܂���B

�X�y�b�N�ōō��o�͂̒l�������G���W���Ȃ�A�ǂ�ȏꍇ�ł������͂������A�ƌ����Ă����ł͂���܂���B

�Ȃ��Ȃ�A��ɍō��o�͂��o���Ă����Ԃł��葱���邱�Ƃ́ACVT�����̂悤�ɐ���ł����Ȃ�����s�\������ł��B

�ō��o�͂̒l�������ۗ����č���(���ɂ����s�[�L�[��)�G���W���ł��ƁA��茰���ł��B

�����̏ꍇ�A���X�ō��o�͂��Ⴉ�낤���A�e�M���̎���͈͂̃g���N�������������X�|���X���ǂ��āA

�Ђ��Ă͉������ǂ�����������܂��B

��LUCARIO����A��eoffice������������e�̂��w�E�����������A�������Ă��������܂����B

�����ԍ��F19875074

![]() 2�_

2�_

�o�͂��̃g���N���̂��āA��r��P���ɂ���ׂɁA

�ԑ̂��ɂ��āA��C��R�A�]�����R�ȂǓ����ɂ��āA

�^�C���i�쓮���j�a�����ɂ���ƃ^�C���̏o�́��g���N����]���^�肪�����͂̍��B

��]���^�萔�͂ǂ���������A

������A�S�O�����^���˂W�O�����^���Ȃǂ��l������A

�o�͂��傫�����̃g���N�傫�����̂����Ȃ�_�c�łȂ��A

���g���N����]�^�G���W���Ƒ�g���N���]�^�G���W���̔�r

���̏o�́i�g���N�j���ǂꂾ���ێ��ł��邩�Ƃ��������݂��J�o�[����Ƃ��ł́H

����ɂ́A�M�A��A�M�A�i���A���i�����A�g���N�R���o�[�^�[��A���͓`�B�������ǂ��l���邩�ł�����A

�G���W���ɑ��āA�~�b�V�����`���i�{�f�t�j���ǂ��I�肷�邩�ɂȂ�̂��Ȃ�

�s�̎Ԃ́A�R�X�g�A���p�����傫���e�����܂����B

���ꂪ�A�[���˂S�O�O���ł��A�P�l�h�k�d�ł������������������߂邩�ƁB

�����ԍ��F19875293

![]() 0�_

0�_

�F����

���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B

(���̃G���W���̍ō��o�͂̐��l�ł͂Ȃ��A�g�p���Ă��邻�̂Ƃ��̏o��)

�E�쓮�ւ��n�ʂ��R���āA�Ԃ͑O�ɐi�ށB

�E�G���W������쓮�ւɗ͂�`�B����̂ɂ́A�e�R�̌����������B

�E�o�͂Ƃ́A��]���ƃg���N�̐ςł���B

����3�̎���m���Ă���A���̂��Ƃ����Ȃ�܂��B

�ł��̂ŁA�u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H

�Ƃ������Ƃɂ��ċc�_����Ă��A�H�w�I�ȗ������[�܂邾���ł��B

(����ȂƂ���ł��[�����[���������A�H�w����ǂ��������Ɨ��_���ĂāA�L�`���Ə����Ă���Ǝv���܂��B)

���������A�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��B

���ł��̂ŁA�G���W������������g���N�̑召���ڈ��ƂȂ�ꍇ�u���v���X����܂��B

��(���p����Ă���JAF�̃R�����g���A��ʓI�ȃh���C�o�[�ɑ��Ă͍����Ă��܂��B)

�����̎ԂŁA

�Ȃ��ACVT�ԂőS�J��������ꍇ�A��ɍō��o�͂�����悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂��H

�Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H

�A�N�Z���ݍ���ł���A���ۂɑ��s���\�Ȑ��̋쓮�͂�������̂��x���Ԃ́A�Ȃ������Ȃ̂��H

���X���c�_���鎖�́A�����̎Ԃւ̗�����[�߂邽�߂ɂ͈Ӗ�������Ǝv���܂��B

���A�u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H�Ƃ����c�_�͕s�v�ł��B

�����ԍ��F19876260

![]() 1�_

1�_

���Ȃ��ACVT�ԂőS�J��������ꍇ�A��ɍō��o�͂�����悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂��H

�e�X�̎Ԃ̋@�B�����y�э\����A�ł��傫�ȉ������s����̈�ŕϑ����Ă��邩��ł���A�S�Ăɂ����āu���_�̍œK�v���u�����̍ŏ�v�Ƃ͌���Ȃ��ׂɋN���蓾�錻�ہB�i�ϑ��Ƃ͎��̉������s�����߂̓��삾����j

���Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H

�u�ō��o�́v�Ƃ̓N���}�̑����������w�W�ł���A�u�ő�g���N�v�̓N���}�̉����́A�Ƃ�킯�d�ʂ̂����ރN���}�����S��~��Ԃ��������Ԃɂ����Ă������߂̒�́i���G���W���o�͎��̉�]�́j�������w�W�ł�����̂ł��Bby JAF

��ʓI�ɎԂ��w������ꍇ�A���r�C�ʂ̕����������Ă����ꍇ��L�̂Q���傫�������A���\���ǂ��X��������ׁu�w�W�v�ɂȂ�ƌ������Ӗ������ł��B

���Ȃ݂Ɂu�����́������v�ƌ��������_�Ō��Ă��Ȃ��_������A��ʓI�ɂ��H�w�I�����I�ɂ��������������Ǝv���܂��B

���A�N�Z���ݍ���ł���A���ۂɑ��s���\�Ȑ��̋쓮�͂�������̂��x���Ԃ́A�Ȃ������Ȃ̂��H

�E���_�ƌ����̋��Ԍ��ۂł��傤���ˁH

�����l���ē���̏������ł̒l�Ȃ̂ŁA���̏������ω�����Γ�����錋�ʂ��ς��܂��B

�̗̂l�ɃG���W���̕��ׂ����āA�@�B�I�ɋ쓮����Εω��͏��Ȃ��ł����A���s�Ԃ̖w�ǂ��d�q�������iMT�Ȃ̂Ɏ����u���b�s���O�܂ł���j�Ȃ̂ŁA������ӂ̐���̉���ɂ���Ă��ς��܂��B

�i���Z�n�Ԏ킾�ƃJ�b�g�A�E�g���������[�h���L��j

�����ԍ��F19876793

![]() 2�_

2�_

��eoffice����

���낢��ȗ��R�A���肪�Ƃ��������܂��B

���͂����ƒP���ɍl���Ă���܂����B

���Ȃ��ACVT�ԂőS�J��������ꍇ�A��ɍō��o�͂�����悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂��H

�A�N�Z���S�J�ɂ����Ƃ��ɁA���̎�(�R���p�N�g�J�[�Ƃ��A�X�|�[�c�ԂƂ�)�ɋ��߂�������͂ɕK�v�ȏo�͂��o���A

�o�ϐ��A�������A���K���A�R�X�g�Ȃǂ��ŗǂɂ��Ă��邽�߂��Ǝv���Ă��܂��B

�����A���[�J�[���x�X�g�o�����X���Ǝv���Ă���̂ƁA�X�̏���҂Ƃ̍l���͈Ⴂ�܂��̂ŁA

���������������ǂ��ق����E�E�E�Ƃ��A����Ȃɉ����͂͂���Ȃ���������ƔR����E�E�E�Ƃ��́A�ǂ�ȎԂɂł�����Ǝv���܂��B

�����̗v���ɃW���X�g�t�B�b�g�̎Ԃ́A�Ȃ��Ȃ�����܂���˂��B

���Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H

���]�Ńg���N��������������₷���Ƃ́A�F����������Ă�����Ǝv���܂��B

�����ɂ͏o�͂��K�v�Ȃ̂ŁA���̏o�͂��ǂ̃G���W����]�Ŕ���������̂��H�Ƃ������Ƃł����A

��]����ς����ɍs��(�A�N�Z�������A�g���N��������)�̂��A��ԃ��X�|���X���ǂ����炾�Ǝv���Ă��܂��B

������Ɖ��������������Ȃ̂ɁA��������1�����Ƃ��ĂȂ�Ėʓ|(������A/T�ł��ACVT�ł��u���ɂ͏o���Ȃ�)�Ȏ������Ȃ��Ă��A

���̃G���W����]���ŕK�v�ȋ쓮�͂�������Ȃ�A����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B

����ɁA�쓮�͂����߂���̂͏o�͂����������Ƃ��Ă��A�M�����������ł��傫�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ŁA

���ɔ��i���ɂ̓G���W���g���N�̑召�����m���������ɂȂ�܂��B

���A�N�Z���ݍ���ł���A���ۂɑ��s���\�Ȑ��̋쓮�͂�������̂��x���Ԃ́A�Ȃ������Ȃ̂��H

�̂ɂ͂悭�����܂����h�^�[�{���O�h�́A���̓T�^�ł͂Ȃ��ł��傤���B

���͔R��̗D�揇�ʂ������������̂ŁA�t�@�~���[�J�[�Ȃǐ�ΓI�ȉ����͂�X�|���X�����߂��Ă��Ȃ��Ԏ�ł́A

�h���C�o�[���A�N�Z���ʂɓ������Ă��A�G���W���͊����ĉ������Ȃ�(���X�|���X�I�ɂ͈���)�悤�ɂ��Ă���̂ł�

�Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�����ԍ��F19876976

![]() 1�_

1�_

���Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H

��ʓI�Ȏs�̎Ԃ̃G���W���̋��e��]���Ȃ�Ăǂ�������悤�Ȃ��̂ł�����A���̒��Ŕ�r����@�g���N���傫�����o�͂��傫���@�ƌ����Ă��قڊԈႢ����܂���ˁB

���{�̃��[�^�[�X�|�[�c�����c�̂Ƃ��Ă݂�ƁA���Ȃ�p���������ԈႢ�ł����B

�����ԍ��F19877064

![]() 1�_

1�_

���O�[�X350����

���A�N�Z���S�J�ɂ����Ƃ��ɁA���̎�(�R���p�N�g�J�[�Ƃ��A�X�|�[�c�ԂƂ�)�ɋ��߂�������͂ɕK�v�ȏo�͂��o���A

�o�ϐ��A�������A���K���A�R�X�g�Ȃǂ��ŗǂɂ��Ă��邽�߂��Ǝv���Ă��܂��B

����͂��A����Ǝv���܂���I

���ɃR���p�N�g�J�[�Ȃ́A�X�y�b�N�ł͍������Ă���̂ɂ��S�炸�A�O�|�P�O�Okm/h�����Ȃł͑�̂P�Q�b��ɂȂ��Ă܂�����ˁi�j

�v�͂��̒��x�̉���������A�����̓��H����͖��Ȃ��Ƃ������l���ł��ˁI

���Ȃ݂Ɏ����u�@�B�����y�э\����v�ƌ������Ӗ��̒��ŁA�����₷���̂������ł��ˁB

CVT�̏ꍇ�A���ɖ����Ǘ�������ō��o�͂܂ʼn��A��������P�O�O�Orpm���x�ŕϑ������邩�̈Ⴂ�ɂ��A��������M�ʂ͑傫���قȂ�܂��̂ŁA���̓_�̑Ë����L��܂��B�i���_�l�ōs���������ǁA��p�����p�̈׃n�[�h�������Ȃ��j

�s�̎Ԃō��������Đ����オ���Ă��钆�ŁA�L�b�N�_�E������x�ɖ����グ�Ă�����A�����I�Ɍ������ł�����ˁB

�܂��`���������������v��ƁA�u�o�ϐ��A�������A���K���A�R�X�g�Ȃǂ��ŗǂɂ��Ă���v�ɒʂ���̂�������܂���ˁi�j

�����ԍ��F19877135

![]() 1�_

1�_

��eoffice����

���肪�Ƃ��������܂��B

���ۂ�CVT�̃E�B�[�N�|�C���g���ɂ��ẮA�S�R�ڂ����Ȃ��̂ŕ��ɂȂ�܂��B

���܂���M/T�Ԃɏ���Ă���܂����A���̎�(�܂�������̘b�ł���)��CVT���Ȃ��`�Ɣ��R�ƍl���Ă���܂��̂ŁA

CVT�̎����A��������������[�߂����Ɗ����Ă��鍡�����̂���ł��B(��)

�����ԍ��F19877357

![]() 1�_

1�_

���O�[�X350����

CVT�͖������v�Ȃ̂ŁA������ӎs�̂���ɂ������ċC���g���Ă��܂��ˁB

�X�e�b�vAT���Ƒ����M�N�V���N���邾���ł����ACVT���ƃx���g������ł���v�[��������ł��Ȃ��Ȃ�܂�����B

�^�Ă̍������H��NA�y�ŁA�����������Ă���Ə��X�ɗ͂������Ȃ��Ă���ƌ�����������̂́A�������オ��S�����ቺ���鎖�Ńv�[���̋��ݍ��݂��Â��Ȃ�̂������ł��B

�����̎�(�܂�������̘b�ł���)��CVT���Ȃ��`�Ɣ��R�ƍl���Ă���܂��̂�

�ł��O�Ԃ�MT�Ԃ̕��́A���iAT��DCT����Ȃ��Ɩ����ł��Ȃ������ł��B

��������Ńt�@�[�X�g�J�[�́A�W���X�|�[�cAT�ł��i�j

�����ԍ��F19877821

![]() 1�_

1�_

���O�[�X350����

�̉���O���i�⓮�̓e�X�g�ǂ͂��̒ʂ�

������n�͂Ō��܂�

�S�����̒ʂ�

�e�|�P�ł��h���C�o�[�́h���A�p���[�h���Č����܂����

�g���N�h�̕������̕ӂ͏��m�ł��̏ꍇ�ł��n�͂��������Ă��g���N��������Α���

�Ȃ�Ďv���Ă�����͂قƂ�ǂ��Ȃ���Ȃ���

�F�����m�̒ʂ�g���N����]���ʼn҂��n�͂ɂȂ�܂����

�g���N���������͑������Ȃ��Ƃ����]���𑝂₵�n�͂��������ł����

������g���N�����Ȃ��n�͂������d�^�f�͍���]�Ŕn�͂��o����

�M���������ɂ���Ηǂ��ł����^����ꂽ�T�Ƃ��U�Ƃ��i�V�ł��ǂ����ǁj

�Ŏ���͈͂����荂��]�^�̂d�^�f�̕����ō��o�͂��M����ύX������

���̃M���ł̉�]�������݂��傫���e�M�������������g���N���������肾���Ȃ�����

���̕��������Ēx���i�����Ȃ��j�ƌ����̂ł͂Ȃ��ł��傤��

�����P�P�T�g�o�ł�

�l�̂s�d�|�V�P�͗F�l�̂c�a�^�t�@�~���A�^�[�{�Ɖ���O�|�S�O�O�i���i�����j�̋��������Ă�

�Ԃ��������Ă��܂���

�s�d�|�V�P�@�@�P�P�T�����F�P�S�D�T����/��

�c�a�@�@�@�@�@�P�P�T�����F�P�X����/��

�ܘ_�M����A�ԏd�A�쓮�������Ⴂ�͂���܂���

�S�����������Ȃ������L��������܂�

�ō��o�͎��ȊO�̒��Ԓn�_�ƃg���N�������ɂ͂��Ȃ�d�v���Ǝv���܂�

�f�b�C���v���b�T��G�{�Q�C�R�C�S���炢�̎�������ۂ̍��������[��W���J�[�i�[�i���̌�̂r�ς��H�j

�ō��o�͂�ԏd���߂����҂ł����ԃg���N�����������G�{�̕������₷��

���ʂ��c���Ă����悤�ȁE�E�E

�n�͔h�ƃg���N�h�ł͐��\�̌����̐��肪�Ⴄ��Ȃ����ȂƎv���܂�

�����ԍ��F19879385

![]() 0�_

0�_

>gda_hisashi����

>�����P�P�T�g�o�ł�

>�l�̂s�d�|�V�P�͗F�l�̂c�a�^�t�@�~���A�^�[�{�Ɖ���O�|�S�O�O�i���i�����j�̋��������Ă��Ԃ��������Ă��܂���

���ꂱ��

�o�͂��Ⴄ��ł���B

�ō��o�͂́A�����܂œ����]���ł̏o�͂ł��B

�ō��o�͂��������Ă��Ȃ���]��ł́A

�ߋ���t�G���W���̏o�͂������Ȃ��ł��B

�ܘ_�A�g���N�������Ȃ��Ă��܂���B

�o�͂̓g���N�Ɖ�]�����|�����킹�����̂ł�����ˁB

�Ⴆ�A

���\�Ȑ��̏o�͂������o���āi�g���N�Ȑ��͏����āj

2000��]��6000��]�̈ʒu�ɏc���������Ă݂�B

��������ƁA

�Ȑ��Əc���̓����̖ʐς����ۂ̐��\�ɂȂ�܂��B

�G�ŕ`���Ȃ��ƕ�����h�����ǁE�E�E�i��

�g���N���������Ă��Ӗ��������̂ŁA

�������̂��ƌ���̂��~�߂�C�C��ł���B

�o�͌v�Z�̒��Ƀg���N�������Ă��܂�����ˁB

�����ԍ��F19879492

![]() 1�_

1�_

>�ō��o�͂́A�����܂œ����]���ł̏o�͂ł��B

>�ō��o�͂��������Ă��Ȃ���]��ł́A

>�ߋ���t�G���W���̏o�͂������Ȃ��ł��B

>�ܘ_�A�g���N�������Ȃ��Ă��܂���B

>�o�͂̓g���N�Ɖ�]�����|�����킹�����̂ł�����ˁB

�p���[�i�n�́j�Ȑ��͂ǂ̂悤�ȃG���W���ł������̈Ⴂ�͂����Ă���]���ɂ�蒼���I�ɐL�т܂����

�i�ܘ_�����I�������葽���ӂ���݂��������肵�܂����j

���Ԃł̈Ⴂ�̓g���N�̕����傫���ł����

�g���N�h�̕��͂��̕ӂ������Ă���̂��Ǝv���܂���

�O�̔ł�

�n�͂��傫����������

�n�͂������Ȃ瓯��

�n�͂���������Βx��

�������ƂƎv���܂�

�n�͂��ō��n�͂Ǝg�����i���j�̔n�͂Ō������ς��̂ł��傤

�ō��n�͉͂�]���ʼn҂��܂������Ԉ�Ō�����

�g���N�̑傫�������̔n�͂��傫���ƂȂ��Ă��܂��Ǝv���܂�

�n�͂��傫���Ƃ͂��Ȃ�s���|�C���g�̃s�[�N�̏ꍇ������

�g���N���傫���Ƃ͂��̃s�[�N�O��̉�]���ł�����Ȃ�ɑ傫���ꍇ������

�i�t���b�g�n�͂̃G���W���Ȃ�Č����܂����ˁj

���̈Ⴂ���n�͔h�ƃg���N�h�ł̌����̈Ⴂ�ł�����Ǝv���܂�

�G���W���ȊO�̈Ⴂ��������

�s�d�|�V�P�Ƃ`�d�|�W�U

�P�P�T�����F�P�S�D�T����/��

�P�R�O�����F�P�T����/��

��

�g���N���O�D�T����/���傫���`�d�|�W�U�̕���

�������̃g���N���͏��Ȃ��i�����H�j�ł�

���ۑ���Ƃ`�d�|�W�U�̕������͐��\�I�ɂ���������

�i�ԏd���Ⴂ�͂���܂�����͂�n�͂������H�j

�́`���

�����ԍ��F19879538

![]() 0�_

0�_

>�n�͂��傫���Ƃ͂��Ȃ�s���|�C���g�̃s�[�N�̏ꍇ������

>�g���N���傫���Ƃ͂��̃s�[�N�O��̉�]���ł�����Ȃ�ɑ傫���ꍇ������

���A����A

�����������ۓI�Ȃ��Ƃ����������ƃL���������̂ŁA

�g���N��S�ďo�͂ɕϊ����Ă��܂��A

��ڗđR�A���ڔ�r���o�����ł����āB

�g���N�^�G���W���́A�s�[�N�O��̉�]���ł�����Ȃ�Ƀg���N���傫���B

�E�E�E�Ȃ�Č���Ȃ��ł����A

���̎��̃g���N×0.0014×�G���W����]���Ōv�Z����ς݂܂���B

���̃g���N�����ɂ����v�Z���ʂ��O���t�ɗ��Ƃ�����ł�����

�o�͋Ȑ��ɂȂ�܂��B

�������\�́A���̋Ȑ��̓����̖ʐςɂȂ�܂��B

�����ԍ��F19879576

![]() 2�_

2�_

�y�̃^�[�{��NA���ׂ�ƁA

�ō��o�͂͑卷�������Ă��A

���ۂ̉����͂͑�Ⴂ�������肵�܂���ˁB

�g���N�����Ɍv�Z�����o�͋Ȑ�����������Ε�����Ղ��Ǝv���܂��B

�g���N�Ȃ�ĖY��Ă��܂��Ă����C�ł��B

�o�͂̒��Ƀg���N�������Ă��܂�����ˁB

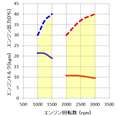

���̃O���t����

�s���N�F�̖ʐς�NA�G���W���̐��\�ŁA

�s���N�F�̖ʐςɗΐF�̖ʐς𑫂������̂��A�^�[�{�̐��\�ɂȂ�܂��B

��������Ղ��l�ɋɒ[�ɏ����Ă���܂��B�O�̂��߁E�E�E

�ō��o�͂́A�^�[�{���`���b�ƍ��������Ȃ̂ɁA

�����ƍ����\�ɂȂ��Ă���̂����Ď���͂��ł��B

���̂悤��

�o�͋Ȑ������ŃO���t�Ə��������ĖʐςŔ�ׂ�ƁA

�ᑬ�g���N�^�ƍ��o�͌^�̓������킩��Ղ��Ǝv���܂��B

�����ԍ��F19879625

![]() 3�_

3�_

���ۂ�ۂ� �D����

���̒ʂ�ł���

���̐��\�Ȑ��̏ꍇ�g���N�l���������Ńt���b�g�ɂȂ��Ă�����

�g���N�h�̕��͂��̂悤�Ȃd/�f�̏ꍇ�g���N���L��ƌ���

���R�n�͂�����

���Ҍ��Ǔ�������]�������ŁE�E�E

�g���N���傫���Ȃ�Ȃ��Ɣn�͂��傫���Ȃ�Ȃ�

�n�͂��傫���ƌ������̓g���N���L����Ď��ł���

���ΓI�ɉ�]���Ŕn�͂��҂��ł���d�^�f��

���̍���]��̔n�͕��������ɗL�����Ď��̂悤�ł�

�����ԍ��F19879672

![]() 0�_

0�_

>�g���N���傫���Ȃ�Ȃ��Ɣn�͂��傫���Ȃ�Ȃ�

>�n�͂��傫���ƌ������̓g���N���L����Ď��ł���

EG��]���������ꍇ�Ȃ�B�ł����ǂˁB

���ۂɂ�

�g���N�������Ă�����]�܂ʼn��Ȃ��G���W�������݂��A

�g���N���Ⴍ�Ă�����]�܂ʼn��G���W�������݂���B

����Ȃ̂�

�g���N�������݂� �u �ǂ��������� �v �͖��Ӗ��ł��B

��]�����|���ďo�͂Ɋ��Z���āA���߂Ĕ�r�ΏۂɂȂ�B

��������A

�ŏ�����o�͂Ŕ�r����C�C�����̘b�ł��B

�����

�G���W���g���N�����������d�͂̂悤�Ɏv���Ă���l�����\����݂����ł��B

�G���W���g���N�ʼn������\���v�Z���Ă���T�C�g���L��܂�����ˁB

�����ԍ��F19879749

![]() 2�_

2�_

���̘b��A���X�Ƒ����Ă���܂��ˁB

�X�l�̉��l�ςȂǂō��E�����b��ł͂Ȃ��A�ÓT�͊w�͈͓̔��Ŗ��m�ɐ����ł��邱�ƂȂ̂ŁA�X����l���L�ڂ���Ă���ʂ�A

���u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H�Ƃ����c�_�͕s�v�ł��B

�Ȃ̂ł����B

�ʂ̐��������݂܂��B

����ԗ�������������ہA���̉����͂́A�^�C���ɉ�����쓮�g���N�Ō��܂�܂��B

�i�^�C������]����Ƃ������l���Ȃ�����A�����͂ǂȂ����٘_�������Ǝv���܂��B�j

�u�^�C���쓮�g���N�v�́A�u��������i�ϑ��@�ƃf�t�ɂ��j�v×�u�G���W�������g���N�v�A�ƂȂ�܂��B

����ŁA�u��������v���u�G���W����]���i��]���x�j�v÷�u�^�C����]���i��]���x�j�v�ł��B

�����ŁA�Q�ڂ̎����P�ڂ̎��ɑ������ƁA

�u�^�C���쓮�g���N�v���u�G���W����]���i��]���x�j�v×�u�G���W�������g���N�v÷�u�^�C����]���i��]���x�j�v

�ƂȂ�܂��B�i����������A�Ɋ܂\�L�ƂȂ�܂��B�j

���鑬�x�ő��s���Ă����ԂŁA���̎ԗ����t�����������邱�Ƃ��l���܂��B

�^�C����]���́A�^�C���̋�]��������A�ԗ��̑��s���x�Ɉˑ�����Œ�l�ƂȂ�܂��B�i����s�\�ł��B�j

�h���C�o�[�i����юԗ�����n�j���ł��邱�Ƃ́A�X���b�g���S�J�ɂ��ăG���W�������g���N���ő�ɍ��߂�Ɠ����ɁA

�ϑ��@��K�ɕϑ����삷�邱�Ƃɂ��A�u�G���W����]���v×�u�G���W�������g���N�v���ő剻���邱�Ƃł��B

���́A�u�G���W����]���v×�u�G���W�������g���N�v�́A�G���W���o�́i�p���[�A�n�́A�d�����j�Ƃ��������ʂł�����A

�Ȃ�ׂ������G���W���o�͂�������悤�ɕϑ��@�𑀍삷��A�ƌ��������Ă��������Ƃł��B

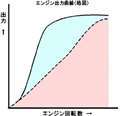

�O�|�S�O�O���Ƃ��O�|�P�O�O�L���Ƃ��A�L�����x�͈͂ōő������ꍇ�ɂ��ẮA

���i�ϑ��@�ł���A�G���W���o�͂��ő�ƂȂ�G���W����]����ۂ悤�A���X���X�̕ϑ����I�肷��Ηǂ����A

�L�i�ϑ��@�ł���A�ő�o�͉�]������܂ň�������A�������o�͂ƃV�t�g�A�b�v�������̏o�͂��h�R�����Ƃ���ŃV�t�g�A�b�v����̂��ł��L���ƂȂ�܂��B

�i�ۂ�ۂ� �D���o�͋Ȑ��Ő�������Ă���ʂ�ł����B�j

�����ԍ��F19879824

![]() 0�_

0�_

>�m�n����

>���́A�u�G���W����]���v×�u�G���W�������g���N�v�́A�G���W���o�́i�p���[�A�n�́A�d�����j�Ƃ��������ʂł�����A

>�Ȃ�ׂ������G���W���o�͂�������悤�ɕϑ��@�𑀍삷��A�ƌ��������Ă��������Ƃł��B

�����Ȃ�܂��ˁB

>�O�|�S�O�O���Ƃ��O�|�P�O�O�L���Ƃ��A�L�����x�͈͂ōő������ꍇ�ɂ��ẮA

>���i�ϑ��@�ł���A�G���W���o�͂��ő�ƂȂ�G���W����]����ۂ悤�A���X���X�̕ϑ����I�肷��Ηǂ����A

>�L�i�ϑ��@�ł���A�ő�o�͉�]������܂ň�������A�������o�͂ƃV�t�g�A�b�v�������̏o�͂��h�R�����Ƃ���ŃV�t�g�A�b�v����̂��ł��L���ƂȂ�܂��B

�����Ȃ�܂��ˁB

���ʂɍl����ƁA�����Ȃ�n�Y�Ȃ�ł����A

�Ȃ����w���e�R�����Ȍv�Z��������āA

�ő�g���N�����ʼn����x���v�Z�ł����ƌ����o���B

�i����ȃA�z�ȁj

��������

�[�����i����N���}�́A�ŏ��͎~�܂��Ă���̂ŁA

�ő�g���N�Ȃ�Đ�ɔ������Ă��Ȃ��B

�����x�����߂�Ȃ�A

���X�ƕω�����g���N�Ɖ�]����

���X�Əo�͂ɕϊ����Ȃ��Ɩ����ł��B

�����ԍ��F19879891

![]() 0�_

0�_

������Ƌ^�₪����܂��B

���������܂����H

���L�Ԃ̍ő�����͂͂ǂ̎�

�ɂȂ�܂����H

�ō��o�́@185 ps/6500 rpm

�ő�g���N�@23.4 kgm/4500 rpm

6��MT

1���@3.818

2���@2.353

3���@1.571

4���@1.146

5���@0.943

6���@0.861

�ŏI������@4.176

�����̍ő�n�͂̎��Ƃ�

�����̍ő�g���N�̎��œ����Ă���������ΗL���ł��B

�����ԍ��F19880695�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

��DEND�C�ۂ���

�ő�����͂��l���鎞�́A���x�����m�T�V�ɂ��Ȃ��ƁA���܂�Ӗ��̂Ȃ���r�ɂȂ�܂��B

���̗�ōs���A�ő�����x��������̂�1����4500rpm�̎��ł����A��������̃M�A�̍ő�o�͎��̉����x�Ɣ�r���Ă��A�����牽�H�Ƃ������x���̋c�_�ɂ����Ȃ�܂���B

�Ƃ����̂́A��ʂɁA���x�������قǁA���x���グ��̂ɂ��傫�ȉ^���G�l���M�[��K�v�Ƃ��邩��ł��B

�����ԍ��F19880771�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�������̂�������

���肪�Ƃ��������܂��B

�悭�킩��܂����B

�����ԍ��F19880911�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

��̌�m�ւ̂��Ή��A����ꂳ�܂ł��B

���炩�ȊԈႢ�����܂�Ɏ��M���X�Ɍ�����̂ŁA�ŏ��͖ʔ�������(����Ȓ��\�[�X�A�悭�T���Ă���Ȃ��`)�̂ł����A

���܂��ɂ́A�u���̐��ɏ]���A�S�ăc�W�c�}�������v�݂����ȁA�������ȐV���@���̂悤�Ȏ���������悤�ɂȂ��Ă��܂��A

�䖝�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B(�v�́A�ނ��Ă��܂��܂���(��))

�ނ̎��͂ǂ��ł��悢�̂ł����A��_�C�ɂȂ�܂����B

�u�G���W���P�̂̐��\���}�́A�o�̓J�[�u�̖ʐρv�Ƃ����̂́A�C���[�W�͍����Ă���Ǝv���܂����A������ƈႤ�Ǝv���܂��B

�����ō��o�͂ŁA������]����5000rpm�̃G���W���ƁA8000rpm�̃G���W�����r���܂��B

�M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B

�Ⴆ�A5000rpm�G���W���ŁA4000rpm����4400rpm�܂ʼn�������̂ƁA

8000rpm�G���W���ŁA6400rpm����7040rpm�܂ʼn�������͓̂����ł��B

�g�p����G���W����]���̕����A400rpm��640rpm�̍�������܂��B

����ł͖ʐς͓����ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

�����Ƌɒ[�ȗ�ł��ƁA�G���W����]���Œ�̂܂܁ACVT�ʼn��������ꍇ�ł́A�ʐρ��[���ł��B

�ʐςł����Ȃ�A�u���s���\���}�́A�쓮�̓J�[�u�̖ʐρv�̕����A���C���[�W�ɋ߂��Ǝv���܂��B

�h�߂��h�ƌ����܂��̂́A���x�ɂ���āh�ʐρh�ɂ͔�Ⴕ�Ȃ��悤�ȋC�����邩��ł��B(�h�C������h�ł��݂܂���B)

0-50km/h�ł͕����邯�ǁA0-100km/h�ł͓����Ƃ����ꍇ�A

0-50km/h�ł͖ʐς��������A50-100km/h�ł͑傫���Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂����A

0-100km/h�̖ʐςœ����ɂȂ�̂��H�ƌ����܂��ƁA�ᑬ�̕����e�������Ȃ�(�ʐς����������ɂ̓^�C�����͏��Ȃ�)�悤�ȁA

�C������̂ł��B

�͊w���L�`���Ɗw���Ȃ���������Ǝv���܂��B

�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ��b�Ő\�������܂���B

�����ԍ��F19881111

![]() 0�_

0�_

�������̂�������

�K�Ȃ����肪�Ƃ��������܂��B

�����ԍ��F19881116

![]() 0�_

0�_

�Q�킵���Ⴈ�����ȁH

�ԂȂ���A�����I�Ȗ�肾�B

�ЂƂY��Ă���̂��A�r�K�X�A�X���b�O����B�����āA�R���� ���Q�� �T���U�炷�����ł�����B

�R�����ǂꂾ���g�����A�ǂꂾ�����邩�Ƒ��������������Ȃ��R������ʂő���邩�A������ �r�o�K�X�ɂǂꂾ���̊댯�������܂�ł��邩�H

�����͂��A��R�l��������� �ǂ��Ȃ�B

�܂�A��]���̒�R�l���ɗ͉������B

����� �R��ɂ������B

����]�ł����A�o�͂��o���ɂ����A�K�\�����G���W���ł� �~�b�V�����̖������d�v���ȁI

�^�C���A�{�f�B�[�A�T�X�y���V�����ɂ���Ă��A�쓮�͂�`���ɂ��������肷��B

�G���W���̉�]gs�X���[�Y�ɉ��悤�ɁA�t���C�z�C�[���̏d�ʂ�o�����X�� ��������Ă���B

�ꏏ�� ���d�@���āA��R�ɂȂ��Ă���B

���݂̎Ԃł́A�z�C�[���ɔ��d�@�� ����āA�G���W���p���[�� �H��Ȃ��悤�ɂ��Ă��镨�� �łĂ��Ă���B

�܂�A�G���W���P�̘̂b�����Ă��A�S�����Ӗ��ȂB

�z���_�̂e�P�G���W�������ĂȂ����R����B

�����ԍ��F19881919

![]() 0�_

0�_

�X����l�A

���ʐςł����Ȃ�A�u���s���\���}�́A�쓮�̓J�[�u�̖ʐρv�̕����A���C���[�W�ɋ߂��Ǝv���܂��B

���h�߂��h�ƌ����܂��̂́A���x�ɂ���āh�ʐρh�ɂ͔�Ⴕ�Ȃ��悤�ȋC�����邩��ł��B(�h�C������h�ł��݂܂���B)

�c�O�Ȃ���A���s���\���}�̐ϕ����A�Ӗ��̂��镨���ʂɂ͂Ȃ炸�A�C���[�W�ɂƂǂ܂�܂��B

���������ԁA�c�����쓮�́i�m�j�ł���AN x dt�̐ϕ��͗͐ςɂȂ�܂��̂ŁA

�i���O�ɋ�͒�R��s��R�������������Ă����j�^���ʕω��ɍ��v���܂��B

���邢�́A���������B�����ł���A�@N x dm�̐ϕ��͎d���ɂȂ�܂��̂ŁA�^���d�ƔM�d�̑����ɍ��v���܂��B

���s���\���}�ɂ����āAN x d(m/sec)���v�Z���Ă��A���Ӗ����ƁB

�ł��Q�̎Ԏ�̉^�����\���r���ăC���[�W����̂ɂ͑傢�ɖ𗧂��܂��ˁB

�i�ŋ߂̓J�^���O���ɂ��f�ڂ���Ă��炸�A�c�O�ł����B�j

�����R�O�N�ȏ���O�ł����A���͂Ȃ����ǎ��Ԃ͂���ԍD���w������������A

��̃O���t�p���ɕ����Ԏ�̐��}���d�ˏ������A��X�Ƒz����c��܂��Ă���������v���o���܂��B

�o�n�߂̃p�\�R�����g���ăy���g���R�C�h�Ȑ���`��������B�q�w�|�V���~�����������ǁA���I�Ȗ��ł�������B

������v���A�����ȕϑԂł��ˁB�i�j

�����ԍ��F19882418

![]() 3�_

3�_

���ۂ�ۂ�100����

�Q�킢���ł��˂�^^

F1�A�撣���ė~�����ł��B

�O�H�֘A�̋ɒ[�ȗi��҂̑���͂��������ł��傗

���s��R�ƃ^�C���ɓ`���g���N�Ō��܂邩��A���_�͏o�Ȃ��Ɨ\�����Ă܂����A�ʔ����b��ł����^^

�����ԍ��F19882697

![]() 1�_

1�_

���m�n����

������肪�Ƃ��������܂��B

�����ł���ˁB���ɂȂ�܂��B

���Ȃ��̂悤�ȕ�������������Ə�����܂��B

���i�ŋ߂̓J�^���O���ɂ��f�ڂ���Ă��炸�A�c�O�ł����B�j

�����ł��ˁBM/T�𑀍삷��̂ɂ̓C���[�W���N���̂ł����A�قƂ�ǂ�CVT���܂�A/T�ŁA���G�ȕϑ�������s���Ă��錻��ł�

���s���\�Ȑ������Ă����傤���Ȃ��ł��B������Ǝ₵���ł����B

��������v���A�����ȕϑԂł��ˁB�i�j

�ł��A��������Ď����̎�����Ċm�F�������Ƃ͐g�ɕt���܂���ˁB

���ł́A�A�N�Z���J�x���C���v�b�g����A���͂��A�E�g�v�b�g�����A�u���b�N�{�b�N�X�����i�݉߂��Ă��܂����悤�ȋC�����܂��B

�����Ə�̐���̕��X����́A�u���܂��炪�Ⴂ���ɂ́A���������Ȃ��Ƃ����킢�I�v�ƌ����邩���m��܂��ǁB(��)

�����ԍ��F19883320

![]() 1�_

1�_

LUCARIO������₷�����B

���͈Ӗ��s�������B

�����ԍ��F19883455

![]() 3�_

3�_

>�O�[�X350����

>�g�p����G���W����]���̕����A400rpm��640rpm�̍�������܂��B

>����ł͖ʐς͓����ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

���]�^���ƁA400��]������

����]���ƁA640��]������

640��]�����������A�ʐς��L���Ȃ�̂ł́H

�E�E�E���Ă��Ƃł���ˁB

���ۂ̃G���W���ŏo�͋Ȑ��������ƁA

���]�^�́A�Ȃ��炩�ȎR�ɂȂ�A

����]�^�́A�}�ȎR�ɂȂ�܂���ˁB

�R���}������A��]�����L�����Ȃ��Ɠ����ʐςɂȂ�Ȃ���ł���B

���ꂩ��A

CVT�ʼn�]�������ɂ���Ȃ�A

�ʐςŔ�r����K�v�͂���܂���B

���̂܂܃_�C���N�g�ŏo�͔�r������C�C�����ł�����ˁB

CVT�Ŏ��ۂ̉����͂ɍ����o��̂Ȃ�A

����̓G���W�����\�̈Ⴂ�ł͖����āA

�ϑ��@�̐��\�̈Ⴂ�Ƃ������ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F19885113

![]() 0�_

0�_

�X���傳���

��̐������ƕ�����h����������Ȃ��̂�

��������ς���ƁE�E�E

�����������\�������A

�t���N�V�������X���C��R�Ȃǂ������Ȃ�A

�ʐς������ɂȂ�悤�ɏo�͋Ȑ����`����Ă���n�Y�B

�����łȂ��ƒ��낪�����܂���ˁB

�����ԍ��F19885257

![]() 0�_

0�_

�b�u�s���čl�����i���_�l�H�j�͂����`��������

���ۏ��ƂȂ��b�T�����čD���ɂȂ�Ȃ�

�Ȃ�ł��낤

���ۂ͂��Ȃ芊���Ă���̂�

����Ƃ��v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������̂��E�E�E

�����ԍ��F19885311

![]() 0�_

0�_

>���ۂ͂��Ȃ芊���Ă���̂�

>����Ƃ��v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������̂��E�E�E

CVT�Ȃ�A

�G���W���͍ō��o�͉�]���ŌŒ肳���̂ŁA

�o�͂͏[���ɏo�Ă��܂��ˁB

�������A

�������邽�߂ɂ́A

�u �͂��� �v �ŃM�A���ς��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂ŁA

���� �u �͂Â� �v �ɏo�͂�H��ꂿ�Ⴂ�܂��ˁB

�L�i�M�A�Ȃ�A

�ϑ�������̗͋Z�͕K�v����܂���A

���̈Ⴂ�ł��傤�B

�����ԍ��F19885414

![]() 0�_

0�_

>�u �͂��� �v �ŃM�A���ς��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂ŁA

>���� �u �͂Â� �v �ɏo�͂�H��ꂿ�Ⴂ�܂��ˁB

�Ƃ�

�v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������

�Ƃ̉��߂ŗǂ��̂ł��傤����

�����g���R���̃L�b�N�_�E���̕������C���������čD�������Ă�

�i���ۂ̑����͉���Ȃ��������ς������Ƃ����邩������Ȃ����j

�c�b�s��`�l�s�̕������҂����Ă�C������

���݂܂���E�������Ă��܂��܂���

�����ԍ��F19885509

![]() 0�_

0�_

>�v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������

>�Ƃ̉��߂ŗǂ��̂ł��傤����

���Ԃ��|����ƌ����̂͂ǂ��ł��傤�ˁB

�A�N�Z���S�J�ʼn�]���i�o�́j���Œ肳��Ă���̂Ȃ�A

�ϑ����� �� �������\�@�ɂȂ�܂�����A

�ϑ����Ԃ��̂��̂��A�������\�ɂȂ����Ⴂ�܂��B

�A�N�Z���S�J�ł͂Ȃ��X���ł̕��ʂ̉����Ȃ�A

�����̃t�B�[�����O�̖��ł��ˁB

�����ԍ��F19885532

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

�����ۂ̃G���W���ŏo�͋Ȑ��������ƁA

�����]�^�́A�Ȃ��炩�ȎR�ɂȂ�A

������]�^�́A�}�ȎR�ɂȂ�܂���ˁB

�������t�ɂȂ�܂��B

�o�͓͂����Ȃ̂ł���B

�Ƃ������Ƃ́A�c�����o�́A�������G���W����]���̏ꍇ�A���]�^�̕����낪�����`�ɂȂ�܂��B

�ł����A�R�̌`�͑債�Ė��ł͂���܂���B

�Ȃ��Ȃ�A���s���\�Ȑ��̋쓮�͂������Ȃ�A���̂Ƃ��̏o�͓͂����A

�܂�A���ꂼ��̃G���W���P�̂̏c���̒����͓����ł��̂ŁB

��������������������̂ɁA�g���G���W����]���̕����Ⴄ�̂Ŗʐς͈Ⴂ�܂��B

CVT�ł̏ꍇ�����R�����ł����A

���������\�́A���̋Ȑ��̓����̖ʐςɂȂ�܂��B

�Ƃ����̂͊ԈႢ���Ɛ\���Ă���̂ł��B

���ʐς������ɂȂ�悤�ɏo�͋Ȑ����`����Ă���n�Y�B

����M����Ȃ炻�����Ǝv���܂��B

�����ԍ��F19885990

![]() 1�_

1�_

�R������A���� �V���[�V�_�C�i����� �����Ă��邩��A�����s�Ƙ���������B

���ۂ̎Ԃ� �V���[�V�_�C�i����� ����Ƃ��ɂ́A���s��R�̌v�Z��̕��ׂ������Ă��邪�A��C��R�͂������Ȃ��B

��C���x�� �ĂƓ~�ł� �Ⴄ���ˁB

�T�����炢�͕ς���Ă���̂��ȁH

�G���W���� �p���[�܂�A�n�͂� �ɒ[�ɂ�����ƁA�g���N�� �������B

�g���N���ɒ[�ɏo���ƁA�n�͂�������B

�G���W��������Ȃ��� �킩��˂����낤���ǂˁH

�����ԍ��F19886895

![]() 0�_

0�_

���G���W���� �p���[�܂�A�n�͂� �ɒ[�ɂ�����ƁA�g���N�� �������B

���g���N���ɒ[�ɏo���ƁA�n�͂�������B

�u�{�A�X�g���[�N��v�֘A�H

�����ԍ��F19886910

![]() 0�_

0�_

>�ł����A�R�̌`�͑債�Ė��ł͂���܂���B

>�Ȃ��Ȃ�A���s���\�Ȑ��̋쓮�͂������Ȃ�A���̂Ƃ��̏o�͓͂����A

�l�������t�����āB

�o�͋Ȑ��́A

�G���W�����\��\�����O���t�Ȃ̂ŁA

�G���W�����\����ɂ���܂��B

�ō��o�͂��������Ƃ��Ă��A

�S���ʂ̃G���W���Ȃ�o�͋Ȑ�������Ă��܂��B

�o�͋Ȑ����Ⴄ�̂ŁA�쓮�͂̕ω��i�쓮�͋Ȑ��j���Ⴂ�܂��B

�ʂ̃G���W�����ڂ����N���}�i�Ⴄ���\�Ȑ��̃N���}�j�����ۂɑ��s�����āA

���܂��ܓ��������^�C���ɂȂ����̂Ȃ�A

�o�͋Ȑ��̖ʐς��A���܂��ܓ������������Ă��Ƃł���B

�Ⴆ�A

�ϑ������� 40�`100km/h �����^�C���������Ȃ�A

�����������\���ƌ����܂����A

�����x���ו�������ƁA�e�Z�N�V�������Ƃœ������Ƃ͌���܂���B

�����āA�o�͋Ȑ����Ⴄ�̂ŁA�o�͂̍��܂�������R�Ⴄ�ł���B

�Ȃ̂ŁA

�o�͋Ȑ��̈Ⴄ�N���}�ǂ����ĉ����^�C���������A

40�`100km/h ���^�C���I

80�`120km/h ����

20�`40km/h ����

�E�E�E���Ă��Ƃ����蓾�܂��B

�ō��o�͂��������ƌ��������ŁA

�ō��o�͂����Ă��Ȃ����̏o�͂������Ƃ͌���܂���ˁB

�����ԍ��F19887849

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

������A

���M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B

���̂悤�ȃG���W���̔�r�ł���B

�h���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������h�Ȃ�A���͐��\�͓����ł���ˁH

�������A�g�p����G���W����]���̕����Ⴄ�ƌ����Ă���̂ł��B

�M���䂪�Ⴄ�̂ɁA���͐��\�������ꍇ�́A�G���W���P�̂̏o�̓J�[�u���t�Z���Ă݂ĉ������B

�����ԍ��F19887887

![]() 1�_

1�_

���ۂ�ۂ� �D����

�}���������������B

�j�����o�́A�������g���N�ł��B�@�ƐԂ̃G���W�����r���܂��B

�{�M����1.5�A�ԁ{�M����3�A�őS�������쓮�̓J�[�u�ɂȂ�܂��B

��1000rpm����1500rpm�܂ʼn�������ƁA�Ԃ�2000rpm����3000rpm�܂ʼn�������̂́A�����������\�ł���ˁH

�ǂ����Ă��Ԃ̕��̖ʐς��L���ł��B

���l�������t�����āB

�ǂ���������������܂���B

�ԑ�(�쓮�ւ̉�]��)�Ƌ쓮�͂���o�͂�����A

�M��������߂�A���̏o�͂��A�ǂ̃G���W����]��×�G���W���g���N�Ŕ��������Ă���̂�������܂��B

�S�������쓮�̓J�[�u�ŁA�M���䂪�Ⴄ�Ԃ��������ꍇ�A�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��͂ǂ�����Ă���̂��H�Ƃ������ł��B

�S�������쓮�̓J�[�u�Ȃ�����͓͂����A����͗ǂ��ł���ˁH

���Ȃ��̐����ł́A�����͂́u�G���W���P�̂̏o�̓J�[�u�̖ʐρv�Ȃ̂ł�����A

���ꂼ��̃G���W���Ŏg�p�����]�[���̖ʐς́A�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��̂ł����H

�����ԍ��F19888718

![]() 2�_

2�_

�X���傳���

�쓮�͂��o�͂ɂ��Ȃ��ƈӖ��������̂ŁA

�쓮�g���N���l����K�v�͖����ł��B

�쓮�o�͂��l����C�C��ł����A

�G���W���o�͂Ƌ쓮�o�͓͂����Ȃ̂ŁA

�쓮�o�͂��l����K�v�������ł��B

���̃O���t���ƁA

�����^�C���������ɂȂ�܂����B

�Ԃ̕����^�C�����ǂ��Ȃ�܂��B

�����ԍ��F19890422

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

���{�M����1.5�A�ԁ{�M����3

�ł���B

�G

�G���W����]����1000rpm�A�o�́�30PS�A�܂�G���W���g���N��21.5kgm�@���쓮�։�]����667rpm�A�쓮�́�32.2kgm

�G���W����]����1500rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��19.1kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm

�ԁG

�G���W����]����2000rpm�A�o�́�30PS�A�܂�G���W���g���N��10.7kgm�@���쓮�։�]����667rpm�A�쓮�́�32.2kgm

�G���W����]����3000rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��9.5kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm

�ǂ����ĐԂ̕����������ǂ��̂ł����H

������肢�v���܂��B

�����ԍ��F19890487

![]() 2�_

2�_

�X���傳���

���[�ƁA

���������ŃC�C��ł���ˁH

�Ⴆ�A

20-80km/h �̃^�C���������Ƃ��āA

�� 1000��]�� 20km/h �ŁA

�Ԃ� 2000��]�� 20km/h �ŁA

��ĂɃX�^�[�g�I

�� 1500��]�� 80km/h ���B�ŁA

�Ԃ� 3000��]�� 80km/h ���B�ŁA

���ꂼ�ꂪ�S�[���I

���M�A�䂪�Ⴄ�̂�EG��]��������Ă����x�͓����B

���̎��A

���v���Ԃ��Z����A

�^�C�����ǂ� �� �������ǂ�

�E�E�E�ŃC�C��ł���ˁH

���������A

���ꂪ �u �������ǂ� �v ���Ă��Ƃł���ˁB

�����ԍ��F19890601

![]() 0�_

0�_

���[�ƁA�ǂ��Ƃ��đ�����ƁE�E�E

�� 1000��]�� 20km/h �ŁA

�Ԃ� 2000��]�� 20km/h �łȂ̂ŁA

�������Ԃœ���������i�݂܂����A

���x�̓^�_�̗��Ȃ̂ŁA

���x�����ł͋����̓[���ł��ˁB

����Ɠ����悤��

�G���W����]����1000rpm�A�o�́�30PS ���A

�G���W����]����2000rpm�A�o�́�30PS ���A

���ԓ�����̎d���ʂ͓����ł����A

�^�_�̗��Ȃ̂ŁA�܂��d���͂��Ă��܂���ˁB

������C���[�W�ł����E�E�E

�ŏ���1000�`100�P��]��30�n��

���̎���1001�`1002��]��30.01�n��

���̎���1002�`1003��]��30.02�n��

���̎��́���]����Z��]�ŁZ�n�́@�Ǝd�������Ă����A

�Ō�́A1500��]��40�n�͂ɂȂ��ł���ˁB

���̌��ʂ��O���t�ɗ��Ƃ������̂��A

�X���傳�������o�͋Ȑ��ł���ˁB

����Ȃ͈̂�X�S�Čv�Z�Ȃ�ďo���Ȃ��̂ŁA

�O���t�ɂ�����ł���ˁB

����Ȃ�A

����1000��]����A1500��]�܂ł̊ԂŁA

���������ǂꂾ���̎d���������������߂�ׂɂ́A

�S�Ă̎d���ʂ𑫂��K�v������ł��傤�B

�ŏ���1000�`100�P��]��30�n��

���̎���1001�`1002��]��30.01�n��

���̎���1002�`1003��]��30.02�n��

���̎��́���]����Z��]�ŁZ�n�́@�Ǝd�������Ă����A

�Ō�́A1500��]��40�n�͂ɂȂ�B

�����S�ĐώZ�������Ȃ�A

�o�͋Ȑ��̖ʐςɂȂ�͂��ł��B

�ŏ��ƍŌ�̑��x�͓����B

�d���ʂł���ʐς��L���̂Ȃ�A

�ړI�̑��x�ɒB����܂ł̏��v���Ԃ��Z���Ȃ�n�Y�ł��B

����ʼnɂȂ��Ă邩�ȁH

�����ԍ��F19891056

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

�܂��A

���� 1000��]�� 20km/h �ŁA

���Ԃ� 2000��]�� 20km/h �ŁA

�Ƃ���Ȃ�A

�� 1500��]�� 30km/h

�Ԃ� 3000��]�� 30km/h

�ł��B

20km/h����30km/h�ɉ�������̂ɁA�Ȃ����ԍ�������̂ł����H�Ƃ�������ł��B

�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��͉�����rpm�ł���B

���������ԂȂ炻���ł��傤�B

���x�������܂����A�h���s���\�Ȑ��́h�쓮�̓J�[�u�͓����Ȃ̂ł���B

���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�͓����Ȃ̂ɁA���͐��\�͈Ⴄ�A�Ƃ��Ȃ��͎咣����Ă��܂����A

����͂Ȃ��ł����H�Ǝ��₵�Ă���̂ł��B

�����ԍ��F19891249

![]() 2�_

2�_

�쓮�̓J�[�u������Ȃ�A�������\���ꏏ����Ȃ��́H

�����ĒP�ʎ��ԓ�����́A�^�C���̉�]���͈ꏏ�Ȃ���B

�����ԍ��F19891296

![]() 0�_

0�_

��̎Ԃ̈Ⴂ���A�o�͋Ȑ��Ɖ�]�����r����ׂɃf�t�̌������ς��������Ȃ�A

1000�`1500�̃G���W���̏o�͋Ȑ��̕��݂̂�{�ɂ��āA2000�`3000�̏o�͋Ȑ��ɏd�˂āA

�s�b�^���d�Ȃ�Ȃ�A�����͓����B

�d�Ȃ�Ȃ��Ȃ�A��ɗL��Ԃ��������ǂ��B

�㉺������ւ��Ȃ�A�ϕ����Ă������ƂɂȂ�̂��ȁH

�����ԍ��F19891401

![]() 0�_

0�_

�����Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B

�����͂���/��2�A��/��2�����B

���x�������ԂŊ���Ȃ��ƁA���ω����x�͏o�Ȃ����B

�����ԍ��F19891405

![]() 2�_

2�_

>�X���傳���

>20km/h����30km/h�ɉ�������̂ɁA�Ȃ����ԍ�������̂ł����H�Ƃ�������ł��B

20km/h �������ŁA

30km/h ���ŏI�I�ȑ��x�ł��ˁB

�ŏ��ƍŌ�̏o�͂�g���N�A�쓮�͂������ł��A

�r���̏o�͂�g���N��쓮�͂������łȂ��ƁA

���ԍ��͓����ɂȂ�܂����B

�X���傳��̌v�Z���@���ƁA

�Ԃ̃G���W���ɉߋ���ƃu�[�X�g�R���g���[���[����t���āA

2000��]�� 30�n��

2100��]�� 40�n��

2500��]�� 40�n��

3000��]�� 40�n��

�E�E�E�ƃp���[�A�b�v�����Ă�

�����^�C���ɂȂ�܂��H

�����ԍ��F19893072

![]() 0�_

0�_

>�����Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B

>�����͂���/��2�A��/��2�����B

>���x�������ԂŊ���Ȃ��ƁA���ω����x�͏o�Ȃ����B

����Ⴛ�������B

�����x�����߂Ă����Ȃ����āA

�ǂ���̉����x���傫���������߂Ă����ł����炳�B

�����ԍ��F19893085

![]() 0�_

0�_

�ʂ̌������̕����C�C���Ȃ��B

�Ⴆ�A

0 �� 40km/h �̉��������������Ƃ���B

�������͖ʓ|�L���̂Ń[���ɂ��܂���

�ʓ|�L���̂ŃN���b�`�̖������������ǁA���̂܂܉����ł�����Ă��Ƃɂ��܂��傤�B

�����x���[�����ƃG���X�g���邾��I���Ă͎̂捇���������ŁB�i��

�G���W�����ԃG���W����

40km/h ���_�̏o�͂́A����40PS�ł����B

�@���i�����������ł��j

�G���W����]����1500rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��19.1kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm

�ԃG���W����]����3000rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��9.5kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm

��������I��ק�I�@���Ă��H

����Ȃ͓̂�����O�ł��B

�������x�܂ʼn��������悤�Ƃ��鋣���ł�����A

�S�[���ł̑��x���쓮�͂������Ɍ��܂��Ă��܂��B

�����A���ꂾ���̘b�ł��B

�������A

���ꂾ���ł͉����x�Ȃ�ĕ�����܂����B

40km/h �ɒB����܂ł������ł�����A

�G���W�����A�[����]����1500rpm�ɒB����܂łɍ��o�����o�͂ƁA

�ԃG���W�����A�[����]����3000rpm�ɒB����܂łɍ��o�����o�͂��ׂȂ��ƈӖ��������ł��B

�ǂ����Ă��쓮�g���N�Ɋ��Z�������̂Ȃ�A���̍��v�o�͂�ϊ����Ȃ��ƈӖ��������ł��B

�����Ȃ�1500rpm�ʼn�]������A

�����Ȃ�3000�������ʼn�]������͂��܂����B

�[����]����A�i�X�Ɖ�]�������Ȃ��ł���B

�����Ȃ�ƁA

�́A�[����]����1500rpm�ɒB����܂ł̑S�Ẳ�]��ł̏o�͍��v���K�v�ł��傤�B

�Ԃ́A�[����]����3000rpm�ɒB����܂ł̑S�Ẳ�]��ł̏o�͍��v���K�v�ł��傤�B

��NA�ŁA0�`1500rpm�܂ʼn�]�㏸�Ƌ��ɏ��X�ɏo�͂������Ȃ��Ă��āA

�Ԃɂ̓^�[�{�ƃu�[�R�����t���Ă��āA

1000�`3000rpm �̊ԁA��Ƀh�J���ƃt���p���[�i40PS�j�����Ă��邩���m��܂����B

�����A�ǂ����܂���B

���������͂ł����H

�����ԍ��F19893262

![]() 0�_

0�_

�ۂ�ۂ� �D����

�����ꂵ���l�ȋC�����܂���H

�O�[�X350����́u�M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B�v�ƌ����Ă��܂�����A�u�^�[�{�ƃu�[�R�����t���Ă��āv�Ȃ�Ęb�͖������Ǝv���B

�O�[�X350�������A�ƐԂ̓����}���������ł́u�h�J���ƃt���p���[�v���A��������Ă���悤�ɂ͌����܂��ǁE�E�E�E

�����ԍ��F19894048

![]() 2�_

2�_

>eoffice����

>�O�[�X350����́u�M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B�v�ƌ���>�Ă��܂�����A�u�^�[�{�ƃu�[�R�����t���Ă��āv�Ȃ�Ęb�͖������Ǝv���B

�Ⴂ�܂��B

�O���t�ɂ͏o�͂ƃg���N�����ڂ��Ă��܂���B

�O�[�X350���A�쓮�̓J�[�u�ƌĂ�ł�����̂́A

�G���W���g���N�����ɋ쓮�͂̃g���N���v�Z���������ł��B

�܂�A

�o�͊��Z����Ă��Ȃ��̂ŁA

�G���W���g���N�Ɠ����ł��B

�ł�����A

�쓮�͂ōl�������̂Ȃ�A

�쓮�͂��o�͂Ɋ��Z����K�v�������ł���B

���ǂ܂��A

�g���N���ᖳ���ďo�͂���B���Ęb�ɖ߂��Ă��܂��̂��B

�߂������ȁB���ꂪ�������ȁB

�����ԍ��F19894100

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

���Ԃ̃G���W���ɉߋ���ƃu�[�X�g�R���g���[���[����t���āA

��2000��]�� 30�n��

��2100��]�� 40�n��

��2500��]�� 40�n��

��3000��]�� 40�n��

���E�E�E�ƃp���[�A�b�v�����Ă�

�������^�C���ɂȂ�܂��H

�����������Ԃ̔j���͂����ł��B(�M����3�ŁA�G���W����]��2000rpm��20km/h�Ƃ���)

2000��]�� 30�n�́@��20km/h�A�쓮�́�32.2kgm

2100��]�� 31.5�n�́@��21km/h�A�쓮�́�32.2kgm

2500��]�� 37�n�́@��25km/h�A�쓮�́�31.8kgm

3000��]�� 40�n�́@��30km/h�A�쓮�́�28.6kgm

���̋쓮�̓J�[�u�̃G���W�����A

�Ȃ��A

2000��]�� 30�n�́@��20km/h�A�쓮�́�32.2kgm

2100��]�� 40�n�́@��21km/h�A�쓮�́�40.9kgm

2500��]�� 40�n�́@��25km/h�A�쓮�́�34.4kgm

3000��]�� 40�n�́@��30km/h�A�쓮�́�28.6kgm

�̎Ԃɏ��Ă��ł����H

�����ԑ��ɑ��āA�쓮�͂��������������͑����ł��B

�����������̔j���͂����ł���B(�M����1.5�ŁA�G���W����]��1000rpm��20km/h�ƂȂ�Ƃ���)

1000��]�� 30�n�́@��20km/h�A�쓮�́�32.2kgm

1050��]�� 31.5�n�́@��21km/h�A�쓮�́�32.2kgm

1250��]�� 37�n�́@��25km/h�A�쓮�́�31.8kgm

1500��]�� 40�n�́@��30km/h�A�쓮�́�28.6kgm

�ԃG���W���ԂƁA�ԑ��ɑ�����쓮�͓͂����ł��B(���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������Ȃ̂ŁA���R�ł��B)

��0 �� 40km/h �̉��������������Ƃ���B

���x�́A40km/h�̂Ƃ��̃G���W����]�����A��1500rpm�A�ԁ�3000rpm�Ɖ��肷��̂ł��ˁH

�Ƃ������Ƃ́A

��1000rpm�A��2000rpm�̂Ƃ��̎ԑ��́A27km/h�ƂȂ�܂��B

�[���X�^�[�g�Ƃ������Ƃ́A����܂Ō��߂Ă��Ȃ��G���W����]�����g���Ƃ������ł��̂ŁA

���̉�]��̃g���N�A�o�͂����߂܂��B

����ȉ��̃G���W����]�����g�p�����ꍇ���A���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ɂ��܂��B

�܂��A�쓮�̓J�[�u�������Ȃ�Ȃ�ł��ǂ��̂ŁA�ʓ|�������̂ŁA

�́A�G���W����]��0�`1000rpm�܂œ����G���W���g���N(21.5kgm)

�Ԃ́A�G���W����]��0�`2000rpm�܂œ����G���W���g���N(10.7kgm)�@�Ƃ��܂��B

(�ł��̂ŁA0rpm����A��30PS/1000rpm�܂ŁA�Ԃ�30PS/2000rpm�܂ŁA��]���ɔ�Ⴕ�ďo�͂͑�������Ƃ������Ƃł��B)

�Ƃ����ꍇ�A

�ǂ���̎Ԃ��A�ԑ�0����27km/h�܂ŁA�ǂ̑��x�ł��쓮�́�32.2kgm�ƂȂ�܂��B(�̃M����1.5�A�Ԃ̃M����3�Ƃ���)

�܂�A0����40km/h�܂ŁA���`���Ƃǂ̎ԑ��ł��A�쓮�͓͂����ł��B

����ŁA�^�C���ɍ�������̂ł��傤���H

�G���W���P�̂̐��\���}(������rpm)�ł́A�o�̓J�[�u�̖ʐς͔{���炢�Ⴄ�悤�ł����E�E�E�B

�����ԍ��F19894128

![]() 1�_

1�_

�O�[�X350����͗�̐ƐԂ̐}���Q�Ƃɂ��āA�v�Z�����Ă���݂����Ȃ̂ŁA���̐}���������ۂ�ۂ� �D�������A�u�Ƀh�J���ƃt���p���[�v�Ȃ�ăG���W���ł͖����l�ł����ƌ����Ӗ��ł��B

��̐}������ɂ��Ă��Ȃ��Ȃ�b�͕ʂł����i���j

�����ԍ��F19894150

![]() 0�_

0�_

�������x�����߂Ă����Ȃ����āA

���ǂ���̉����x���傫���������߂Ă����ł����炳�B

�����x���o���Ȃ��ŁA�ǂ����������x���傫�������邸�炩�H

���������B

���̐}�ŁA�����x���o�邸�炩�H

����ς�A�Ӗ��s�������B

�����ԍ��F19894169

![]() 1�_

1�_

���ۂ�ۂ� �D����

���O���t�ɂ͏o�͂ƃg���N�����ڂ��Ă��܂���B

���O�[�X350���A�쓮�̓J�[�u�ƌĂ�ł�����̂́A

���G���W���g���N�����ɋ쓮�͂̃g���N���v�Z���������ł��B

���x�������܂����A

���{�M����1.5�A�ԁ{�M����3

�ł���B

�ƐԂ̃M����̔��1�F2�ɂ���A�����F�ԑ��A�c���F�쓮�͂̃O���t�͑S���d�Ȃ�܂��B

���쓮�͂ōl�������̂Ȃ�A

���쓮�͂��o�͂Ɋ��Z����K�v�������ł���B

�����ł���B

�쓮��×�ԑ����o�͂ł��B(�M����ɂ���āA���̂Ƃ��̃G���W����]��×�G���W���g���N���ς��܂��B)

������A�����ԑ��̏ꍇ�A�쓮�͂��������o�͂������������͂��ǂ��A�ł��B

0��40km/h���낤�ƁA20��30km/h���낤�ƁA�ǂ�������Ă��o�͂́A�ƐԂœ����Ȃ̂ł���B

���Ȃ��͋C�����Ă��Ȃ��̂����m��܂��A

���Ȃ��́A�u�����͂́A���̂Ƃ��̏o�͂ł͌��܂�Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ł���B

�����ԍ��F19894201

![]() 0�_

0�_

��l�Ƃ��A���������ԂŖ����O���t�łȂɝ��߂Ă�邸�炩�H

�����x�͂���/��2�A��/��2�����B

���x�����ԂŊ���Ȃ�������A�����x�ł͖��������B

�����Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B

�����ԍ��F19894416

![]() 2�_

2�_

�u���������̊ȒP�Ȏd���ł��v�Ȃ̂��H

���_�ɓs���̗ǂ��v�Z�͊ԈႢ�ňӖ��͂Ȃ��B

����ł͂Ȃ������ɕ��ׂ̂����Ԃōl����̂��K�v����Ȃ��́H

�����ԍ��F19894487

![]() 1�_

1�_

�����t�g�^�[������

�������Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B

�����ł��B

�����F���ԁA�c���F�o�́@�̃O���t�Ȃ炻�̖ʐςł��傤�B

�����Frpm�ł͈Ⴄ�ꍇ������ł��傤�H�Ɨ���o���Ă���̂ł����A�����Ă��������Ȃ��悤�ł��B

�ł͂ǂ�����A�����F���ԂɂȂ�̂��H�ł����A

����ԑ�(�쓮�ւ̉�]��)����A���̏�̎ԑ��ɑ������鎞�Ԃ́A�쓮��(�쓮�ւ̃g���N)�ɔ���Ⴕ�܂��B

(�ł��̂ŁA�����͂Ƃ͏o��(�쓮�ւ̉�]��×�쓮�ւ̃g���N)�ƂȂ�܂��B)

�܂�A��r����2�Ԃ́A�ԑ��ɑ���쓮�͂��A�O���t�̂ǂ��ł������ꍇ�A�ǂ̎ԑ��Ŕ�r���Ă������͓͂����ł��B

(�u�����́v�Ƃ́A���܂������ԓ��ɁA�ԑ�����km/h�㏸�������H�ł���ˁB�G���W����]������rpm�㏸�������H�ł͂Ȃ��āB)

�����ԍ��F19894647

![]() 1�_

1�_

������ԑ�(�쓮�ւ̉�]��)����A���̏�̎ԑ��ɑ������鎞�Ԃ́A�쓮��(�쓮�ւ̃g���N)�ɔ���Ⴕ�܂��B

�Ӗ��s�������B

�g���N���オ��قǁA�������x���Ȃ�̂Ȃ�A�X�^�[�g���オ�ő�ŁA�ő�g���N��]���܂ő��������������鎖�ɐ����Ă��܂����B

�����ԍ��F19895145

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

���g���N���オ��قǁA�������x���Ȃ�̂Ȃ�A�X�^�[�g���オ�ő�ŁA�ő�g���N��]���܂ő��������������鎖�ɐ����Ă��܂����B

�t�ł��B

�����̏�̎ԑ��ɑ������鎞�Ԃ́A�쓮��(�쓮�ւ̃g���N)�ɔ���Ⴕ�܂��B

�쓮�͂��傫�������Ԃ��Z����������ł��B

�쓮�͂��傫���قǁA�h���ԁh�͒Z���Ȃ�̂ŁA�����ł��B

������Ǝ����\���I�ɖ������̂ł����A�h�����h�Ƃ��h�X�s�[�h�h�Ȃ�A���R���ł��B

(����ɂ����Đ\�������܂���B)

�ł��̂ŁA�ő�g���N��]�����A���̏u�Ԃ̉����͂Ƃ��Ă͍ő�ł��B

(��������́A�����̂�������[19880771]�Ō����Ă���Ƃ���A���܂�Ӗ��̂Ȃ������͂ł����B)

�����ԍ��F19895190

![]() 0�_

0�_

���쓮�͂��傫�������Ԃ��Z����������ł��B

���ő�g���N��]�����A���̏u�Ԃ̉����͂Ƃ��Ă͍ő�ł��B

���_�o����B

��(��������́A�����̂�������[19880771]�Ō����Ă���Ƃ���A���܂�Ӗ��̂Ȃ������͂ł����B)

�Ӗ��s�������B

���႟�A�������������Ă��邸�炩�H

�����ԍ��F19895226

![]() 1�_

1�_

�����t�g�^�[������

�����႟�A�������������Ă��邸�炩�H

�Ԃ�����������̂́A�쓮�͂ł��B

�����A�P���Ɂu���႟�A�G���W���g���N�̑傫���������͂����߂�v�Ƃ�����ł͂���܂���B

���܂����M����̂Ȃ��ł͂����ł����A�����ԑ��̂Ƃ��ɁA�����Əo�͂������G���W����]���ɂȂ�悤�ȃM����ɂ���A

������̕����쓮�͍͂����Ȃ�܂��B

(���̃X���̍ŏ��̂`�A�a�̗�)

�����ԍ��F19895259

![]() 0�_

0�_

�����܂����M����̂Ȃ��ł͂����ł����A�����ԑ��̂Ƃ��ɁA�����Əo�͂������G���W����]���ɂȂ�悤�ȃM����ɂ���A

������̕����쓮�͍͂����Ȃ�܂��B

�ő�g���N��]���ȏ�̉�]���Ȃ�쓮�́i�g���N�j�������Ă��܂��̂ő����͒x���Ȃ邸��B

����ȉ��Ȃ�P�ɃM�A��������邾�������B

�����ԍ��F19895276

![]() 0�_

0�_

���ő�g���N��]���ȏ�̉�]���Ȃ�쓮�́i�g���N�j�������Ă��܂��̂ő����͒x���Ȃ邸��B

�M������Œ肵�Ă���ȏ�A�����ł��B

������ȉ��Ȃ�P�ɃM�A��������邾�������B

�h���̎ԑ��Łh�쓮�͂������ł���M�����I���ł���Ȃ�A������̕��������͗ǂ��ł��B

�����ԍ��F19895308

![]() 0�_

0�_

>�M������Œ肵�Ă���ȏ�A�����ł��B

�Œ肾�낤�ƁA�ϑ����悤�ƍő�g���N��]������쓮�͂�������͕̂ς��Ȃ����B

���h���̎ԑ��Łh�쓮�͂������ł���M�����I���ł���Ȃ�A������̕��������͗ǂ��ł��B

������������䂵�Ă���̂��b�u�s����B

�����ԍ��F19895391

![]() 0�_

0�_

���Œ肾�낤�ƁA�ϑ����悤�ƍő�g���N��]������쓮�͂�������͕̂ς��Ȃ����B

�ϑ����悤�ƍő�g���N��]���ŋ쓮�͂��ő�ɂȂ�̂ł���A�ő�g���N��]�����L�[�v����̂��ő��ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�ő�g���N��]�����Ă��쓮�͂������Ȃ�̂́A���̃X���̍ŏ��̂`�A�a�̏ꍇ�Ő����ς݂ł��B

�h�����ԑ��Łh�쓮�͂��������������͗ǂ��Ȃ�܂��B

�����ԍ��F19895421

![]() 0�_

0�_

���Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B

�쓮�́��́��g���N����B

�N�����N�V���t�g���́i�g���N�j���Ԃ��쓮���Ă��邸��B

����͕s�ς����ׁB

���@�ł��g��Ȃ�����A�����@�A�ϑ��@�ł�������ł��Ȃ����B

�G���W��������������g���N�i�́j���쓮�͂Ŗ����̂Ȃ�A�����Ԃ����Ă��邸��H

�����ԍ��F19895472

![]() 0�_

0�_

���G���W��������������g���N�i�́j���쓮�͂Ŗ����̂Ȃ�A�����Ԃ����Ă��邸��H

�͂Ƃ��Ă݂�ꍇ�́u�쓮�́��́��g���N�v�ő�g�͂����Ă��܂��B

�����ĎԂ����Ă���̂��g���N�ł��B

�������̏ꍇ�P�Ȃ�͂������������i�N�����N�����]����������j�ŁA�d���ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł����ŏI���ɂȂ�܂��A�����ƌ����T�O����鎖�͏o���܂���B

���t�g�^�[������́A�u�����x�v�u�G���W���g���N�v�������Ǝv���Ⴂ���Ă���̂ł́H

�b�����݂����Ă��Ȃ��ƌ������A�����ł��Ă��Ȃ��l�ȋC�����܂��E�E�E

�����ԍ��F19895671

![]() 1�_

1�_

>�������̏ꍇ�P�Ȃ�͂������������i�N�����N�����]����������j�ŁA�d���ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł����ŏI���ɂȂ�܂��A�����ƌ����T�O����鎖�͏o���܂���B

��G�c��

�d���ʁ��ԑ�×�ԏd

�ԑ����d����/�ԏd

���̎�

�d���ʁ���]��*�g���N*�W��

�Ȃ̂�

�i�ԑ�-�ԑ��j/���ԁ������x

��

�o�i��]��*�g���N*�W���j-�i��]��*�g���N*�W���j�p/�d��/�����Ɋ|�������ԁ������x

���������

�i��]��*�g���N*�W���j/�d��/�����Ɋ|�������ԁ������x

�ƂȂ�B

�����ŁA�����Ɋ|�������Ԃ�����Δn�͂Ɛ��邪�A�g���N���傫���ꍇ�͑����Ɋ|�������Ԃ��Z���čςނ̂Ńg���N���傫�����������ǂ��Ȃ邸��B

�ő�o�͎��̃g���N�͍ő�g���N���Ⴍ�Ȃ��Ă��邩��A��T�ɔn�͂��傫������������ǂ��Ƃ͌����Ȃ������B

�����ԍ��F19895892

![]() 0�_

0�_

���i��]��*�g���N*�W���j/�d��/�����Ɋ|�������ԁ������x

�������ŁA�����Ɋ|�������Ԃ�����Δn�͂Ɛ��邪�A�g���N���傫���ꍇ�͑����Ɋ|�������Ԃ��Z���čςނ̂Ńg���N���傫�����������ǂ��Ȃ邸��B

�u�o�́i�n�́j����]��×�g���N×�W���v

��L�̎��̒ʂ�A�g���N�l�����傷��Ώo�́i�n�́j���オ���ł����H

���ő�o�͎��̃g���N�͍ő�g���N���Ⴍ�Ȃ��Ă��邩��A��T�ɔn�͂��傫������������ǂ��Ƃ͌����Ȃ������B

�ǂ�Ȏԗ��Ȃ̂��m�ɂ��Ȃ��ƁA���̘_�͐��藧���܂����B

�����āu��T�Ɂv�ƕt�����Ď��͋t����F�߂�ƌ������ł��B

�����ĂȂ��b���A����ւ��Ă���悤�ȋC������̂́A�C�̂����ł����ȁH

�����ԍ��F19895988

![]() 1�_

1�_

�ō������o�͂ɂ��Ƃ���Ȃ̂͐������Ǝv���B

�������A�������E�ɂ͏d�͂▀�C�E��C��R�Ƃ��������ׂ����݂���B

���ׂ�Ŕj����̂̓g���N�ł����ďo�́i�d�����j�ł͂Ȃ��B

�l�b�g�ŎU������o�͔h�̗��_�ɂ̓R���������Ă���B

���̉�]�ɂ��o�͂����ōl����ƁA0-400m�ǂ��납0-800m�ł����F�C������H2R�ɕ����闝�R�������ł��Ȃ��B

�o�C�N�ƎԂ��r���Ă��H�Ƃ����ӌ��ɂ́A�O�����܂��Ȍv�Z���ŋ��߂Ă��H�Ɖ��܂��B

�����ԍ��F19895998

![]() 0�_

0�_

>�u��T�Ɂv�ƕt�����Ď��͋t����F�߂�ƌ������ł��B

�����́A�������Ԃ̑��ʂƃg���N�ቺ��×��]���ʂƂ̔�ɂ�茈�肷�邸��B

���ꂱ���A�c�����x�A�������Ԃ̃O���t��������A���Ƃ������Ȃ����B

������A������]���̃O���t�ł͉����x�͌��Ȃ��ƌ����Ă邸���B

�����ԍ��F19896062

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

�d���ʂƂ������t�́A�d�����w���̂��d�������w���̂��A�����܂��Ȃ̂Ŏg��Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B

���d���ʁ���]��*�g���N*�W��

�Ƌ��Ă���̂ŁA���Ȃ��̌����u�d���ʁv�͎d�����ł��ˁH

���ԑ����d����/�ԏd

�Ȃ�A��L�̎��͕����I�Ɍ��ł���B

�ԑ��̒P�ʂ� m/s

�d�����i���Ȃ��̌����d���ʁj�̒P�ʂ� W �ł����A�g�ݗ��ĒP�ʂŌ����� J/s �܂� kgm2/s3 �Ȃ̂ŁA�ԏd�� kg �Ŋ����Ă����x�ɂ͂Ȃ�܂���B

�P�ʂƂ��ẮA���x�Ɨ́i��R�j�̐ς��o�́i��R�ɂ���Ď�����o�́j�ɂȂ�܂��B

�����ԍ��F19896082�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�d���ʂł͖����A�d�����i���ԓ�����j�ɒ������邸��B

�d���i�ʁj���d��*�����i���E�����j

�d�������d��/���ԁi���E����/���j���d��*���x�i���E����/���j

�ő��͒������ׂ��Ƃ���͖��������B

�����ԍ��F19896218

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

�������A�d���͗͂Ƌ����̐ρi�����I�ɂ̓g���N�Ƃ������Ӗ������j�ł���A���ʂƋ����̐ςł͂���܂����B

�S�������āA�d�͂ɋt����Ďd��������Ȃ�A���ʁiKg�j�Əd�͉����x�im/s2�j�Ƌ����im�j����d�������߂鎖���ł��܂����A�P�g���͒P�� 1000kg �Ƃ������ʂ̒P�ʂł�����A���ʂƋ����̐� kgm �͎d���� W �ɂ͂Ȃ�܂���B

�����ԍ��F19896254�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

�A�����炵�܂�m(__)m

�܂��A���ʂ̒P�ʂł���L���O�����ikg�j�ƁA�͂̒P�ʂ̈��ł���L���O�����d�ikg-f�j���A�S�`�������ɂȂ��Ă���C�����܂��B

���ƁA��L����

�y��z

���ʂƋ����̐� kgm �͎d���� W �ɂ͂Ȃ�܂���

�y���z

���ʂƋ����̐� kgm �͎d�� J �ɂ͂Ȃ�܂���

�����ԍ��F19896306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

�����������Ɠǂނ̂�����ł��˂���

������Q���Ȃ�����̗\�K�p

http://macasakr.sakura.ne.jp/T05TorqueHorsePower.html

����̗���̗\���p

http://macasakr.sakura.ne.jp/T21TorqueHorsePower.html

���w���ł�������g���N�Ɣn�̘͂b�i�g�b�v�y�[�W�j

http://macasakr.sakura.ne.jp/index.html

�����ԍ��F19896327

![]() 0�_

0�_

���́`

�܂��b���A�����͂́A�G���W���g���N�̍����Ō��܂�̂��A�o�͂̍����Ō��܂�̂��H

�Ƃ����c�_�ɂȂ��Ă��Ȃ��ł��傤���H

���̎ԑ��ł̉�����(����R�ɑł������ĎԂ�O�ɐi�߂��)�́A�쓮�͂̍����Ō��܂�A�Ƃ����̂͂�낵���ł���ˁH

�쓮�͂̌��͓��R�A�G���W���g���N�ł����A�G���W���g���N��T/M�ɂ���āA�쓮�͂Ƃ��đ傫�������������o���܂��B

�������A�쓮�͂�傫������A���̕������ԑ��͒x���Ȃ�܂��B

(�쓮�́��쓮�ւ̃g���N���G���W���g���N×�M����A�ԑ����쓮�ւ̉�]�����G���W����]��÷�M����)

�G���W���g���N���Ⴍ�Ă��A����]�܂ʼn�G���W���Ȃ�A�M�����傫�����āA�쓮�͂�傫���o���܂��B

����́A�쓮�ւ̃g���N(�쓮��)×�쓮�ւ̉�]��(�ԑ�)���G���W���g���N×�G���W����]�����o�́A�������Ƃ����Ӗ��ł��B

��̓I�ȎԂł́A�����F�ԑ��A�c���F�쓮�͂̃J�[�u�́A�G���W���P�̐��\�̉����Frpm�A�c���F�g���N�̌`�̑����`�ł��B

�܂�A�ő�g���N��]���ł̋쓮�͂��ő�ƂȂ�̂ŁA���������̂����m��܂���B

�ł́A���̍ő�g���N��]���ł̎ԑ��ŁA�ō��o�͉�]�����g���悤�ȃM����̐ݒ��������A�쓮�͂͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H

�K���A�ō��o�͉�]�����g�������쓮�͍͂����Ȃ�܂��B

(�����A�G���W����]��×�G���W���g���N�@�̒l����ԍ����̂ł�����B)

���႟�A�܂����̃M����ł́A�ő�g���N��]���ł̋쓮�͂́A�����ƍ����Ȃ��Ă����ˁA�Ƃ������Ƃł����A

�܂��M�����ύX���āE�E�E�ƉʂĂ��Ȃ��o����̂�CVT�Ƃ������ł��B

���E�쓮�ւ��n�ʂ��R���āA�Ԃ͑O�ɐi�ށB

���E�G���W������쓮�ւɗ͂�`�B����̂ɂ́A�e�R�̌����������B

���E�o�͂Ƃ́A��]���ƃg���N�̐ςł���B

���M����ɂ���āA�G���W���g���N�̋쓮�́A�G���W����]���̎ԑ��@�̊W���ω����܂��B(������𗧂Ă�A�����炪������)

�������Ƃ����Ă悤�Ƃ���A�G���W���g���N�ƃG���W����]�����|�����킹�����l(���o��)����������K�v������܂��B

���u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H�Ƃ����c�_�͕s�v�ł��B

�����ԍ��F19896529

![]() 2�_

2�_

���G���W���g���N���Ⴍ�Ă��A����]�܂ʼn�G���W���Ȃ�A�M�����傫�����āA�쓮�͂�傫���o���܂��B

����́A�쓮�ւ̃g���N(�쓮��)×�쓮�ւ̉�]��(�ԑ�)���G���W���g���N×�G���W����]�����o�́A�������Ƃ����Ӗ��ł��B

�M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ邸��B

���Ǘ]�v���ɐ���A���ʂ͕ς��Ȃ������B

�g���N���グ�Ȃ���������͑�������Ȃ������B

�����ԍ��F19896569

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

���M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ邸��B

������A���̕��A�i�ނ悤�ȉ�]���܂ʼnȂ��Ƃ����܂���B

���g���N���グ�Ȃ���������͑�������Ȃ������B

�쓮�ւ̃g���N���ˁB

�ł́A���̃X���̍ŏ��̂`�Ƃa�ł́A�G���W���g���N�̍����`�̕����������ǂ��̂ł��ˁH

�����ԍ��F19896647

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

���M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ�

�G���W����]���������Ȃ�A�����ł��ˁB

�G���W����]�����Q�{�ɂ��Ă��g���N�������ȏ゠��A�M������Q�{�ɂ��Ă��^�C���̉�]�����i�ދ������ς��Ȃ����A�����ȏオ�Q�{�Ȃ猳�̃g���N���傫���Ȃ邩��A������]���Ńg���N���傫���i�܂�o�͂��傫���j�����������ǂ��Ȃ�n�Y�ł���ˁB

�ǂ����ăR�R�܂ŋc�_���t�߂肷�邩�ȁH

�����ԍ��F19896654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ邸��B

�����Ǘ]�v���ɐ���A���ʂ͕ς��Ȃ������B

���`�ƁA�����炻��������]�����Ȃĉ҂���ł����ǁE�E�E

�i�����܂Ŕ���ȃg���N���͂Ȃ��ł���j

���g���N���グ�Ȃ���������͑�������Ȃ������B

�u�o�́i�n�́j����]��×�g���N×�W���v

�g���N���グ��A��]������̏o�͂��㏸���鎖�ɂ��A�����Ȃ�͎̂����ł��B

�������A�g���N�l���Ⴂ�ꍇ�ł��A��]���ł��̍����U�ł��܂��i�o�͏㏸�j�B

���̈׃g���N�������A����������ƌ������_�͌��ł��B

�i��]���𐧌�����Εʂł����E�E�E�j

�����ԍ��F19896677

![]() 0�_

0�_

�쓮�́��́��g���N����B

�Ȃ�A�A�N�Z���ݔ����𑝂₵�A�g���N���グ�鎖����]���グ�邱�Ƃ���B

�g���N���ς��Ȃ���A��]��{�ɂ����Ƃ���ŁA��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��i�ދ�����1/2�ɂ����Ȃ�Ȃ�����B

���@�ł��g��Ȃ�����A�����@�A�ϑ��@�ł�������ł��Ȃ����B

�����ԍ��F19896747

![]() 0�_

0�_

���Ȃ�A�A�N�Z���ݔ����𑝂₵�A�g���N���グ�鎖����]���グ�邱�Ƃ���B

��]�����㏸����ɂ�āA�s�X�g���^���������Ȃ邩��@�B�I�ύt�������A�ő�g���N�����l���߂���ƃg���N�͌������܂��B

���g���N���ς��Ȃ���A��]��{�ɂ����Ƃ���ŁA��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��i�ދ�����1/2�ɂ����Ȃ�Ȃ�����B

���₢��A�g���N�l���ꏏ�ʼn�]�������{�ɂ����Ȃ�A�o�͂͌��サ�i�ދ����������Ȃ�܂�����`�i�j

�����ԍ��F19896781

![]() 1�_

1�_

�����t�g�^�[������

���쓮�́��́��g���N����B

�M���䁁2��T/M���g���ƁA

�G���W���g���N��2�{�̋쓮�g���N��������A�쓮�ւ̉�]���̓G���W����]����1/2�ɂȂ�A

�Ƃ��������������Ȃ��悤�ł�����A�����A���Ȃ��ɉ��������Ă����ʂł��B

���Ȃ��́A

�uCVT�ŁA�ō��̉��������邽�߂ɂ́A�ő�g���N��]�����L�[�v���鎖���B�v

�u�L�i�ϑ��ŁA�ō��̉��������邽�߂ɂ́A�ő�g���N��]���t�߂��g�p���鎖���B�v

�ƁA��̌�m�̂悤�Ȏ��������Ă���̂ł���B

�����@�ł��g��Ȃ�����A

�e�R�̌����͖��@�ł͂���܂���B

�����ԍ��F19896822

![]() 2�_

2�_

�����t�g�^�[������

�G���W����]���� 3000rpm �g���N�� 100N�Em �Ƃ��܂��傤�B���̎��̏o�͖͂� 31kW �ɂȂ�܂��B

�ϑ��@�őI�������M���̃M���䂪 2.5 �Ńt�@�C�i���̃M���䂪 4 �Ȃ�A�S�̂̃M����͗��҂̐ςł��� 10 �ɂȂ�܂��B

�܂�^�C���̉�]���� 300rpm �ɂȂ�̂ł����A�u���Ɂv�^�C���̃g���N�� 100N�Em �ŕς��Ȃ��Ƃ�����A�^�C������̏o�͖͂� 3.1kW �ɂȂ�܂��B

31-3.1=27.9kW �́A��̃h�R�ɏ����Ă��܂��̂ł����H�܂����`�B���X���Ƌ�܂��܂��H

���ƁA��]������̃g���N�Ƃ́A�����I�ɉ����Ӗ����Ă���̂��A�������肦�܂��H

�����ԍ��F19896931�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

>���₢��A�g���N�l���ꏏ�ʼn�]�������{�ɂ����Ȃ�A�o�͂͌��サ�i�ދ����������Ȃ�܂�����`�i�j

���ǁA�������ς��Ȃ���A�쓮�ւ̈��]�̃g���N��1/2�ɂȂ邩��A���Ԃ��{�|�����Ă��܂����猋�lj����x�͕ς��Ȃ�����B

�o�͂��オ��̂ɁA�g���N�������Ȃ�����͓����ƂȂ�A��͂�����̓g���N�ˑ����Ă��邸��B

�����ԍ��F19896986

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

���Ȃ��́Akakkurakin ����ł��傤���H

���̃X���̍ŏ��̂`�A�a�ǂ��炪�����͂������̂��������肢�܂��B

�����ԍ��F19897065

![]() 5�_

5�_

���o�͂��オ��̂ɁA�g���N�������Ȃ�����͓����ƂȂ�A��͂�����̓g���N�ˑ����Ă��邸��B

���������āA�u�G���W�������g���N�v�Ɓu�쓮�ււ̏o�̓g���N�v���������Ă��܂��H

�G���W���g���N�����ʼn�]�����{�ɂȂ�A�~�b�V�����ւ̓��͂��{�ɂȂ��Ă���̂�����A�~�b�V��������̓o�͂��{�ɂȂ�̂ł���B

�����ԍ��F19897074

![]() 0�_

0�_

���킟...�A�܂������Ă��B

�g���N�e���̋������x���ꂽ���X��...�B

���ō������o�͂ɂ��Ƃ���Ȃ̂͐������Ǝv���B

�������A�������E�ɂ͏d�͂▀�C�E��C��R�Ƃ��������ׂ����݂���B

���ׂ�Ŕj����̂̓g���N�ł����ďo�́i�d�����j�ł͂Ȃ��B

����͕����邪�A�g���N�h�̃g���N�Ƃ������t�͂����Ӗ��������R���R���ς�邩��M�p�o����B

�����Ō����Ƃ���̃g���N�Ƃ̓^�C���̋쓮�͂ł���A�����ăG���W���g���N�̎����w���Ă͂��Ȃ��B

�G���W���g���N��������ł��������Ă��A�����@��g�ݍ��ނ��Ƃŋ쓮�͂͏グ����B

�G���W���g���N�������Ă��g�����X�~�b�V������������܂Ƃ��ɓ����Ȃ���B

�o�͂��������������̂͐^���B

�ő�o�͂��������������Ƃ����Ɨ�O�����邪�A

�ᑬ�g���N���������ᑬ����o�͂�����

�Ƃ������ƂȂ̂Ō��NJW���Ă���̂͏o�́B

�����ԍ��F19897334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

�P����r����Ȃ�A�M�A�䂪�ǂ��ł���A�����ԑ̂ŁA�G���W���ƃ~�b�V�����A�f�t���Ⴄ�����̔�r���l������V���v���ł��傤�B

�A�N�Z���ׂ����蓥��ł��鎞�́A�^�C���Ԏ��̏o�́i���g���N���Ԏ���]���^�萔�j�ōl������A�A�A�A�B

�g���N���傫���A�A�A�o�͂��傫���A�A�A�ǂ��Ⴄ�́H�H

�o�́��g���N����]���^�萔

����Ƃ��A�g���N�A�o�͂̒�`�Ⴄ�́H�@�݂Ȃ�����`�A������r�H�H�H

�l���ꂼ�ꏟ��Ȓ�`�A������������ł���ł��傤�B

���Ȃ��Ƃ��A

���@�d���i�ʁj���d��*�����i���E�����j

�G���W���ɂ��d���Ɖ]���ɂ͖���������B

����C���̓��ŃA�N�Z���n�e�e�ł����x�ێ�����ꍇ�����邵�A���x�A�b�v�����邵�B

�����ԍ��F19897647

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

���g���N���ς��Ȃ���A��]��{�ɂ����Ƃ���ŁA��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��i�ދ�����1/2�ɂ����Ȃ�Ȃ�����

�܂��A�ϑ��@��p����ꍇ�A�G���W�����ƃ^�C�����ŁA��]���ƃg���N�Əo�͂��A�M����ʼn����ω����ĉ����ۑ������̂��A���̒��Ő������Ă��������B

�g���N�������ɂȂ�Ίp�����x�������ɂȂ�̂ŁA�u�������Ԃł���Ίp���x�i��]���j�̑����������ɂȂ�܂��v���c

��ӂ����������ƁA���ۂɃN���}���������������ŁA�G���W����]���̏㏸���͓����ł��傤���A�Ⴄ�ł��傤���B�Ⴄ�Ȃ�Ή������̌����ł��傤���H

�^�C���̉�]�����Q�{�Ȃ�A�P��]�̎��Ԃ͔����ɂȂ邵�A�������ԂȂ�Q�{�̋�����i�݂܂���B�G���W�����ƃ^�C�������A�S�`�������ɂ��Ă��܂��H

�����ԍ��F19897968�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

���G���W���g���N�����ʼn�]�����{�ɂȂ�A�~�b�V�����ւ̓��͂��{�ɂȂ��Ă���̂�����A�~�b�V��������̓o�͂��{�ɂȂ�̂ł���B

����́A�g���N��2�{�ɐ����Ă��邸��B

�g���N�͓����ƌ����Ă��邸��B

�^���ʁE�G�l���M�[�ۑ��̖@��

�G���W���Ŕ��������^���ʂ̓��J�j�J�����X�������^�C���쓮�̉^���ʂƓ�������B

���@�ȊO���̖@����j�鎖�͏o���Ȃ����B

�����ԍ��F19898055

![]() 0�_

0�_

�����t�g�^�[������

������́A�g���N��2�{�ɐ����Ă��邸��

�������A�Ⴂ�܂��B

�G���W�������������Ă���g���N�������ŁA�G���W���̉�]�����Q�{�ɂȂ�A�G���W�������������Ă���o�͂��Q�{�ɂȂ��Ă���̂ł���B

�ϑ��@���g�����ŁA�Ⴆ�M���䂪�Q��������A�o�͂̉�]���͓��͂̉�]���̔����ɂȂ�ς��ɁA�o�͂̃g���N�͓��͂̃g���N�̂Q�{�ɂȂ�܂��B

�`�B���X�������A���͂��ꂽ�G�l���M�[�i���͑��̉�]���ƃg���N�Ǝ��Ԃ̐ρj�ƁA�o�͂����G�l���M�[�i�o�͑��̉�]���ƃg���N�Ǝ��Ԃ̐ρj�́A��ʂ�ۑ�����Ă��܂��̂ŁA���@�ł����ł�����܂���B

�����ԍ��F19898113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 0�_

0�_

������́A�g���N��2�{�ɐ����Ă��邸��B

���g���N�͓����ƌ����Ă��邸��B

�������Ȃ��Ă��܂����I

�G���W���g���N�́A���ƌ����Ă���ł͂���܂��B

���G���W���Ŕ��������^���ʂ̓��J�j�J�����X�������^�C���쓮�̉^���ʂƓ�������B

�u�o�́i�n�́j����]��×�g���N×�W���v

�G���W���g���N���ω����Ȃ��Ă��A��L�̌v�Z��G���W����]����{�ɂ���A�o�͂��㏸���܂���I

�G���W���Ŕ��������^���ʁ��o�́i�n�́j

���g�Ō��_�ɒB�����悤�ł��ˁI

�����ĉ^���ʂƋK�肵���Ȃ�A�g���N�͊Y�����܂���i�g���N�͉^���ł͂Ȃ��j�B

���Ȃ݂Ƀ��t�g�^�[���������Ă���A�u�g���N�v�͉��̃g���N�Ȃ̂ł����H

���͏�y�ї��_����u�G���W���g���N�v�u�쓮�փg���N�v�Ƃ��قȂ��Ă��܂����H

�����ԍ��F19898121

![]() 0�_

0�_

���t�g�^�[���������Ă邱�Ƃ̓g���N�e���ƑS���������ƁB

�͂����茾���ĊԈႢ�B

�G�l���M�[�ۑ����������o����Ȃ畁�ʂ͗����o������ǂ��B

CVT�����������z�I�ȃ��X�̖����g�����X�~�b�V�����ł���P�ԗ������₷�����f���ɂȂ�B

�ő�g���N������]���ŕϑ�������A�ő�o�͔�����]���ŕϑ����������M�A�䂪�����A�쓮�͂������Ȃ�̂ʼn����͑����B

�L�i���ϑ��@�̏ꍇ�̓G���W����]�����ϓ����邩���₱�������ǁA���z�I��CVT�ł���l����]�n����Ȃ��B

�����ԍ��F19898164�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������

![]() 1�_

1�_

>���t�g�^�[���������Ă邱�Ƃ̓g���N�e���ƑS���������ƁB

>�͂����茾���ĊԈႢ�B

���̗l�ł��ˁB

20 �� 60km/h �����̂悤�ȏꍇ�A

�X�^�[�g���ƃS�[�����̑��x�����܂��Ă���̂ŁA

�X�^�[�g���ƃS�[�����̑��x�͓����Ɍ��܂��Ă���B

2�̃N���}�̃X�^�[�g���ƃS�[�����̏o�͂������Ȃ�A

���̎��̃G���W���g���N���쓮�g���N�������Ɍ��܂��Ă���B

�����āA�����ݒ肵������B

�r���ŕϑ����Ȃ��̂Ȃ�A�^�C������鑬�x�������Ɍ��܂��Ă��邵�A

2�̃N���}�̃M�A������Ă���̂�����A

����̉�]���ő��x���r���Ă������Ɍ��܂��Ă���B

�����āA�����ݒ肵������B

�o�͂̃g�[�^���ɂ���ĕς��̂́A

���̉�]���ɒB����܂ł̎��Ԃł��B

���Ԃ��ς邩������x�ɈႢ���o���ł��B

�g�[�^���o�͂��傫���Ⴄ�̂ɁA

���x�������x�������Ȃ�A

�G�l���M�[�ۑ��̖@������ꂿ�Ⴂ�܂��B

�����ԍ��F19898366

![]() 0�_

0�_

>�O�[�X350����

>�h�����ԑ��Łh�쓮�͂��������������͗ǂ��Ȃ�܂��B

���{�I�ɁA�������Ⴂ�܂��B

���ꂪ���Ⴂ�̌��ł́H

�쓮�͂́A�^�C���̓����]���ł̗͂ł�����A

�ԏd���R�������ŁA

���x�i�^�C���̉�]���j�܂œ����Ȃ�A

���̎��̋쓮�͕͂K�������ɂȂ�܂��B

�Ⴂ������̂Ȃ�A�������x�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B

�쓮�͂�������A

�쓮�͂��Ⴂ�N���}�����A

�����Ƒ����� ���̓����]���ɒB���邾���̘b�ł���B

�����x���ׂ�̂Ȃ�A

�́i�g���N�j����Ȃ����āA

�d���i�o�́j�Ŕ�ׂȂ��ƈӖ��������ł��B

�����]���̃g���N���o�͂Ɋ��Z���āA

��]�����Ƃ̏o�͂�S�č��Z����K�v������܂��B

����ł��ʂ��Ȃ��낤���H�H�H

�����ԍ��F19898403

![]() 0�_

0�_

���ۂ�ۂ� �D����

���o�͂̃g�[�^���ɂ���ĕς��̂́A

�����̉�]���ɒB����܂ł̎��Ԃł��B

�u�Ԃ̉����͂������ꍇ�ł��A�����Frpm�̃O���t�̖ʐς͈Ⴄ�ꍇ������v�Ƃ��������A���������悤�ŁA�����ł��B

�����ԍ��F19898415

![]() 0�_

0�_

>�u�Ԃ̉����͂������ꍇ�ł��A�����Frpm�̃O���t�̖ʐς͈Ⴄ�ꍇ������v�Ƃ��������A���������悤�ŁA�����ł��B

�Ӗ��s���ł���B

����ρA�ʂ��Ă��Ȃ��Ȃ��B

�������x�ɒB����܂ł̎��Ԃ��Ⴄ��ł���B

�����x���Ⴄ��ł���B

�^�C�������Ⴄ��ł���B

��������

�G���W���o�͂́A�G���W�������o�����p���[�ł��B

�쓮���邽�߂̃p���[�́A�t���N�V�������X�������A

�G���W�������o�����p���[�Ɠ����ł��B

�u�����ɂ́A�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�i����j�v

�E�E�E���Č����̂Ȃ�A

�u�����ɂ́A�����͂�ō����x�͋쓮�͂̋쓮�o�͂Ō��܂�܂��B�v

�E�E�E�ƂȂ�͂��ł����A

���́A�g���N�A�g���N�ƘA�Ă���̂ł��傤���H

�G���W���o�͂̍��v���v�Z����ςނ�ł��B

�G���W���o�͂̍��v���v�Z����ƖʐςɂȂ�܂��B

�����ԍ��F19898433

![]() 1�_

1�_

���ۂ�ۂ� �D����

���쓮�͂�������A

���쓮�͂��Ⴂ�N���}�����A

�������Ƒ����� ���̓����]���ɒB���邾���̘b�ł���B

����������͂��ǂ��A�Ƃ����܂��B

�������x���ׂ�̂Ȃ�A

���́i�g���N�j����Ȃ����āA

���d���i�o�́j�Ŕ�ׂȂ��ƈӖ��������ł��B